Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Во Владикавказе завершается строительство новой подстанции 110 кВ «Парковая». Это один из ключевых и значимых проектов филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). Объект возводится в рамках договоренности руководства Северной Осетии и компании «Россети». Строительные работы выполняет подрядная организация.

Питающий центр необходим для электроснабжения строящихся жилых комплексов и социально-значимых объектов в юго-западной и западной части столицы Северной Осетии, создания резерва мощности, развития инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии.

Строительство новой подстанции продиктовано возрастающей нагрузкой в спальных районах, ныне питающихся от ПС 110 кВ «Юго-Западная» и «Левобережная», с годовым ростом потребления в пределах 3%, а также необходимостью присоединения к электросетям вновь строящихся объектов. Новый питающий центр позволит подключить к электроснабжению объекты социальной и бытовой инфраструктуры: жилые микрорайоны, коттеджные поселки, социально-значимые объекты.

Строительство подстанции осуществляется в соответствии с графиком. В настоящее время смонтировано около 98% из всего необходимого основного оборудования, в том числе два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА, 5 элегазовых выключателей 110 кВ, 25 – вакуумных 6-10 кВ и т.д. Осуществляется монтаж и комплектация составляющих частей.

Построены и оснащены оборудованием закрытое распределительное устройство и общеподстанционный пункт управления. На питающем центре установлены современные системы телемеханики, контроля и управления. Благодаря новой системе, управлять оборудованием будет возможно с диспетчерского пункта дистанционно.

По словам директора филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбека Закаева: «По уровню оснащенности «Парковая» – одна из самых высокотехнологичных подстанций в Северной Осетии, на которой установлено оборудование, отвечающее всем современным требованием к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта. Ввод в эксплуатацию нового питающего центра внесет свой весомый вклад в обеспечение стабильного электроснабжения жителей новых микрорайонов республики», - уверен руководитель энергокомпании.

В рамках Года экологии и Года ООПТ в Кабардино-Балкарской Республике для решения проблем демеркуризации ртутьсодержащих ламп и отходов по инициативе Минприроды КБР была приобретена современная многофункциональная установка разделения компонентов, обезвреживания и утилизации ртутьсодержащих ламп и отходов.

В основу технологии обезвреживания положена обработка измельчаемых частей ламп раствором химического демеркуризатора с нейтрализацией ртути в сульфидной форме. Окончательная химическая очистка технологического воздуха осуществляется в адсорбере, заполненном активированным углем со специальными добавками. Химическая очистка обеспечивает концентрацию паров ртути в выбросах, не превышающую 0,0003мг/м³.

При такой технологии, даже при максимальном объеме демеркуризации опасных отходов годовой выброс ртути в атмосферу составляет менее 250 мг. Это количество ртути в четыре раза меньше, чем ее содержание в одном медицинском термометре, и значительно ниже, чем ПДК (предельно допустимые концентрации) для населенных мест.

В 2016 году в государственный кадастр недвижимости (ГКН) внесено в 1,3 раза больше сведений о границах населенных пунктов, чем за 2015 год. Наличие в государственном кадастре недвижимости актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учета, что повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических лиц и граждан. Кроме того, актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а также увеличивает инвестиционную привлекательность субъектов России.

В соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 1 января 2017 года, сведения государственного кадастра недвижимости считаются сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По состоянию на 1 января 2017 года, в ЕГРН внесены сведения о границах более 22 тыс. населенных пунктов, что составляет более 14% от общего их количества.

Наличие в ЕГРН информации о границах населенных пунктов имеет важное значение в том числе для предотвращения нарушений на землях лесного фонда. Внесение актуальной информации о границах населенных пунктов позволяет предотвратить споры о правах, возникающих между различными землепользователями, направлено на решение вопроса об устранении пересечения границ лесных участков с границами населенных пунктов и территориальных зон.

Функция установления границ населенных пунктов возложена на региональные органы государственной власти и органы власти местного самоуправления. Администрации смежных регионов и муниципальных образований должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав.

В течение 2016 года в ряде регионов велась активная работа по внесению в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов. Так, в Оренбургской области внесено 676 таких границ, Белгородской области – 524 границы, Новосибирской области – 306 границ, Смоленской, Воронежской и Томской областях – 145, 107 и 91 граница соответственно.

По состоянию на 1 января 2017 года наилучшая ситуация с наличием в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов в Чувашской Республике, где внесено 1646 границ, что составляет 95% от всех границ населенных пунктов в регионе, Краснодарском крае – 1630 границ или 92% от всех таких границ, Алтайском крае – 1394 границ (87%) и Владимирской области – 2055 границ (81%). Полностью отсутствует информация о границах населенных пунктов в республиках Ингушетия и Калмыкия, Ненецком и Чукотском автономных округах, Магаданской области, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

16-18 февраля 2017 г. в г. Горячий Ключ Краснодарского края состоится научно-практический семинар, посвященный созданию и развитию геопарков ЮНЕСКО в России. Семинар пройдет под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в рамках объявленного в 2017 г. Года экологии. Организатором мероприятия выступают Российский комитет Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам (МПГГ) и Общественная туристско-геолого-экологическая организация «Тэтис». В программе семинара запланировано также очередное совещание Российского комитета МПГГ.

С учетом утвержденного в ноябре 2015 г. на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Устава МПГГ и практического руководства по созданию и управлению Глобальными геопарками ЮНЕСКО, участники семинара обсудят перспективы формирования и развития в нашей стране сети таких объектов ЮНЕСКО. Принимая во внимание, что среди основных задач Глобальных геопарков – содействие устойчивому экономическому развитию на местном уровне, одной из ключевых тем дискуссий станет продвижение и популяризация новых видов экскурсионной деятельности: геотуризм и экотуризм.

В семинаре примут участие сотрудники Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, центральных аппаратов Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы по надзору в сфере недропользования, Федерального агентства по туризму. Руководители министерств природных ресурсов Республики Башкортостан и Ставропольского края, представители науки и геологической общественности.

В рамках семинара состоятся выездные совещания на объектах геологического наследия Краснодарского края: участники семинара посетят Геопарк «Тетис» и Геологический музей Северо-Западного Кавказа им. В. Л. Егояна.

Не зарплата, а статистическая погрешность. На что живут учителя?

В среднем по стране учителя получают 32 тысячи рублей в месяц. Это статистика Росстата. Они сильно отличается от данных Общественного телевидения России — 18 тысяч рублей. Где правда?

Средние зарплаты учителей вдвое меньше официальных данных. Такие результаты показал опрос, проведенный Общественным телевидением России. По данным Росстата учителя зарабатывают в среднем по стране — 32 тысячи рублей. Картина у ОТР другая — 18 тысяч рублей.

При этом к верхним цифрам вилки, предоставленным зрителями, всегда прилагаются комментарии: «с доплатой за классное руководство и кружки», «за полторы ставки», «за две ставки». Такая вот статистическая погрешность, иронизирует заместитель директора Дирекции информационного вещания Общественного телевидения России Юлия Ермилова.

«В половине регионов России мы выяснили, что учителя получают не зарплату, а то самое полное безобразие от 7 до 15 тысяч. Это даже не ставка, это полностью с проверками тетрадей, классным руководством, большим количеством часов и так далее, на руки. Сюда относится практически вся Центральная Россия, Алтайский край, Дагестан, Коми, Забайкалье и еще десяток регионов. Еще четверть зарплат мы оценили как неполное безобразие, от 15 до 20 тысяч рублей. Ну и где-то четверть всех учителей страны получают больше 20 тысяч. Отдельно скажу, что самые дорогие учителя в Ямало-Ненецком автономном округе, Питере и Москве, их зарплата — больше 30 тысяч. Моя 40-летняя знакомая из Орла получает 17 тысяч рублей, ее 10-летний сын ни разу не был на море. Те зарплаты, которые чуть-чуть выше среднего, это по 40-50 часов с классным руководством и так далее. Очень страдают сельские учителя, потому что у них классы небольшие, а сейчас же ввели вот это подушевое финансирование, то есть доплачивают за количество детей. И если она в малокомплектной школе ведет параллельно три класса, и у нее всего 10 учеников, то зарплата у нее — как раз те самые 7 тысяч, и больше она никуда не денется. Вот нам пишет учитель из Вологодской области из такой школы про то, что у нее трое детей своих, и она не понимает, как жить. Она одна их растит на зарплату, вот эти самые 8 тысяч 800 рублей».

Средняя зарплата в 32 тысячи вполне реальна, считает учитель русского языка и литературы школы №14 города Сызрань Самарской области Анжелика Зимина:

— Я считаю, что реальна эта сумма.

— Вы находитесь в городе Сызрань, правильно я понимаю?

— Да, город Сызрань Самарской области.

— У вас средняя в целом по городу у учителя?

— Мне сейчас трудно судить, потому что я сейчас занимаю должность заместителя директора, но, тем не менее, будучи учителем, я получала довольно-таки неплохую зарплату, потому что зарплата учителя складывается — стимулирующая базовая часть и стимулирующие выплаты за счет участия учителя в конкурсах, учеников в конкурсах. Конечно же, здесь есть доплаты. И поэтому, если учитель хочет заработать, то, в принципе, это возможно.

По данным Росстата, зарплата в Самарской области составляет чуть более 27,5 тысячи рублей, опрос Общественного телевидения России показывает около 13 тысяч 300 рублей, максимум который назвали респонденты 20 тысяч, минимум — 7,5.

Учитель истории, обществознания, права школы имени Героя Советского Союза Матвея Чернова в селе Новая Малыкла Ульяновской области Ришат Калимуллин назвал зарплату местных учителей даже выше данных Росстата, а это около 24 тысяч рублей.

«Здесь нужно понимать, что это, действительно, средняя зарплата, то есть то, что мы имеем в виду среднюю температуру по больнице. И среди учителей очень большая дифференциация по должности и по стимулирующим выплатам. Поэтому в среднем, конечно, это цифра идеальная, а если брать отдельных учителей, естественно, она может быть и меньше, и чуть больше. Но если брать в целом Ульяновскую область, то средняя зарплата, наверное, чуть меньше, в районе где-то 25-27 тысяч рублей. Страна большая, условия разные, цены везде разные и поэтому заработная плата разнится. Но средняя — где-то в районе 30-32 тысяч сейчас».

При этом принявшие участие в опросе учителя Ульяновской области максимально называли 17 тысяч рублей. Только в Рязани ситуация оказалась не столь радужной, учитель ОБЖ высшей квалификационной категории школы №31 Валерий Комаров сказал Business FM, что заработать росстатовские 24 тысячи рублей, средние по области, практически невозможно.

«У нас средняя зарплата учителей — примерно 19 тысяч рублей. Учитель должен работать 56 часов, и из них 18 уроков — это ставка. За ставку получается 7 тысяч рублей, будем говорить, округленно. Это высшая категория — 7 тысяч рублей. Потом получается надбавка, это за бонусы различные. Раньше я работал, по бонусам у меня выходило две ставки, но сейчас количество бонусов не может превышать вот эту ставку. То есть, работая на одну ставку учителя, можно заработать максимально 14 тысяч. Это одна ставка. Учитель работает каждый где-то полторы, а то и две ставки. Реально при этом проверить качество тетрадей, учебы, дать, как следует, подготовиться к уроку что-то, невозможно. Поэтому такая вот обдуриловка. Количество учителей уменьшилось в школах, и работают по две, а то и по две с половиной ставки. Зарплата директора — это пять средних зарплат учителя. Дальше зарплата завуча — на 20% ниже зарплаты директора. Если сложить вот эти все суммы по школе, получится так».

Согласно опросу ОТР, реальная зарплата в Рязани в среднем 15,5 тысячи. Максимум — 17 тысяч, минимум — 14. А в соцсетях меж тем грустно шутят: почему учителя обычно работают на полторы ставки? Потому, что если работать на одну ставку, есть нечего, а если на две — есть некогда.

Минэнерго России определило задачи регионов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 г.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с представителями уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основным вопросом повестки стало определение задач субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году. Планируется, что по итогам года будут внедрен ряд управленческих механизмов, в частности:

- 70% достигнет доля отраслевых региональных государственных программ, включающих целевые показатели энергоэффективности;

- 50% субъектов Российской Федерации обеспечат утверждение региональных требований энергоэффективности к многоквартирным домам и зданиям бюджетной сферы;

- 50% субъектов Российской Федерации подготовят долгосрочные планы внедрения светодиодного освещения в уличном и дорожном освещении, а также в бюджетном секторе;

- первые 10 субъектов Российской Федерации подготовят региональные государственные доклады о состоянии энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

На совещании также было отмечено, что важными элементами работы в 2017 г. станут внедрение региональных стандартов открытости органов государственной власти и всесторонняя подготовка к Российской Энергетической Неделе, которая пройдет 4-7 октября в

«В 2017 г. Минэнерго России завершает масштабную работу по реформе системы государственного управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, начатую нами в 2012 г. – отметил по итогам заседания Антон Инюцын. – В этой работе есть как передовики, такие как Москва, ХМАО, Мурманская область, так и регионы, серьезно отстающие по ключевым показателям – Свердловская, Магаданская области, Республики Алтай и Дагестан. Детальный мониторинг результатов работы всех регионов регулярно включается нами в Государственный доклад о состоянии энергосбережения и о повышении энергетической эффективности, а также лег в основу опубликованного рейтинга энергоэффективности регионов».

Справочно:

Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации – ежегодный рейтинг, впервые подготовленный Минэнерго России при поддержке Интерфакса, оценивающий реализацию ключевых направлений государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектами Российской Федерации. Рейтинг доступен на официальном сайте Минэнерго России в разделе «Деятельность/Открытое министерство/Рейтинги реализации государственной политики»

Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в России – ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий данные мониторинга исполнения государственной политики в области повышения энергетической эффективности в отраслях экономики и субъектах Российской Федерации. Открытая публикация и распространение государственного доклада осуществляется 15 октября года, следующего за отчетным. Подготовленные версии доклада доступны на официальном сайте Минэнерго России в разделе «Деятельность/Энергоэффективность/Государственный доклад»

Мотострелки Южного военного округа вышли на полигон в Ставропольском крае

Около 350 военнослужащих мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) вышли на полигон Николо-Александровский в Ставропольском крае.

В полевых занятиях по тактической, разведывательной и огневой подготовке задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи легкие бронированные МТЛБ.

Особое внимание в ходе полевого выхода уделяется вопросам отражения ударов средств воздушного нападения, нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоления зараженных участков местности, оборудования и маскировки позиций и др.

Также под руководством опытных инструкторов молодые водители освоят навыки вождения трехосных армейских грузовиков КамАЗ «Мустанг» на дорогах с различным покрытием, в том числе по горным серпантинам и участкам с вязким грунтом.

Продолжительность занятий в период полевого выхода составляет около 14 учебных часов в сутки, при этом 50% занятий спланировано в ночное время.

Полевой выход завершится выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения МТЛБ, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В и стрелкового оружия.

Пресс-служба Южного военного округа

В Кабардино-Балкарии начались занятия по горнолыжной подготовке с разведчиками ЮВО

Более 100 инструкторов по горной подготовке и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

Обучение пройдет в течение двух недель в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.

На первом этапе участникам сбора будут доведены общие теоретические знания об особенностях структуры снежных покровов и ледников в горах, влиянии различных погодных условий на состояние снега.

Военнослужащие изучат требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий в случае лавинной опасности, а также в других нештатных ситуациях.

После этого им предстоит освоить приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

В ходе занятий особое внимание будет уделяться умению военнослужащих применять стрелковое оружие в сложных условиях высокогорья, делая правильные баллистические поправки на ветер и снег.

В рамках спецкурса разведчики научатся преодолевать ущелья по отвесной ледяной стене замершего водопада с применением ледового снаряжения, состоящего из «кошек», способных выдержать вес до 200 килограммов.

Завершится сбор трехдневным восхождением на высоту около 4 тысяч метров в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

В ходе занятий каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах поможет спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

Пресс-служба Южного военного округа

Минометчики российской военной базы в Абхазии соревнуются на право участия в Армейских международных играх

Минометные подразделения российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, приступили к отборочным соревнованиям на право участия в конкурсе Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

На полигоне Нагвалоу восемь групп на автомобилях КамАЗ проведут индивидуальные гонки с преодолением препятствий и ведением огня из 120-мм минометов «Сани».

По условиям конкурса, выполняющие огневые задачи подразделения должны поразить небронированные цели на дальностях до 1,5 тыс. метров. На развертывание миномета и поражение одной цели дается не более пяти минут.

Для ориентирования и связи в ходе соревнований военнослужащим разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции.

Данному мероприятию предшествовали занятия, в ходе которых личный состав выполнял нормативы по специальной подготовке, такие как перевод миномета из походного положения в боевое, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции.

Также в ходе подготовки к отборочным соревнованиям с военнослужащими были проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем.

В соревнованиях будут определены три минометных подразделения. которые в конце февраля представят соединение на втором этапе профессионального конкурса среди минометчиков 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне в Ставропольском крае.

Всего в первом этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» принимают участие более 100 военнослужащих российской военной базы в Абхазии.

Пресс-служба Южного военного округа

В минсельхозе Ставрополья обсудили сев яровых

13 февраля в главном аграрном ведомстве края Владимир Ситников провёл еженедельное рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам отрасли.

Первый заместитель министра сельского хозяйства края Роман Коврыга сообщил, что состояние порядка 90% озимых культур хорошее и удовлетворительное. Также сформирован план сева яровых под урожай 2017 года. Площадь, отведённая в крае под эти культуры, составляет 945,6 тысячи гектаров (на 75 тысяч гектаров больше, чем в 2016-м): 419,3 тысячи гектаров — зерновые (+43,6 тысячи гектаров), технические и масличные — 409,4 тысячи гектаров (+17,5 тысячи нектаров). По словам Романа Коврыги, планируется провести вспашку раннего пара на 107,6 тысячи гектаров, боронование озимых культур на 469,1 тысячи гектаров, боронование зяби и пара на 618,6 тысячи гектаров и другие виды работ. В части кондиционных семян яровых зерновых и зернобобовых культур аграриями региона подготовлено 82% от потребности или 26 тысяч тонн.

Минеральных удобрений на первое полугодие накоплено 81 тысяча тонн (77%), а для проведения первой азотной подкормки — 64 тысячи тонн (97%).

Южный зерновой форум открылся в Ставрополе

Аграрии юга России обсудят перспективы развития отечественного рынка зерна и его переработки, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с церемонии открытия Южного зернового форума в Ставрополе.

В форуме принимают участие более сотни руководителей ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна юга России, а также эксперты отрасли. Они обсудят вопросы, касающиеся состояния рынка зерна и зернопродуктов и проблемы экспорта.

Кроме того, как ожидается, будут рассмотрены вопросы эффективности мер господдержки зернового сектора, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта, переработки.

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ: ПОКАЗУХА И РЕАЛЬНОСТЬ

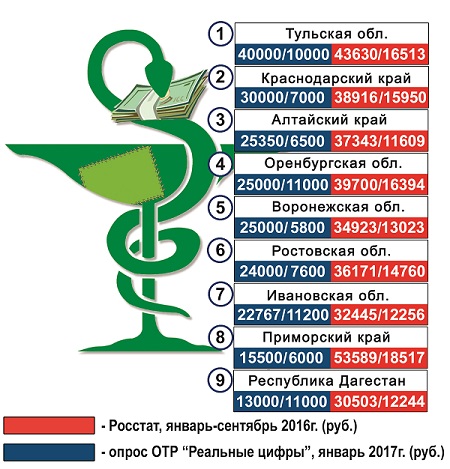

Власти регулярно отчитываются о росте зарплат врачей, а сами медики упорно опровергают цифры чиновников и настаивают на том, что их реальные доходы гораздо меньше озвученных официально. Сколько на самом деле получают российские врачи, решили выяснить журналисты.

Отечественные медики, работающие в государственных медучреждениях, уже давно жалуются на крайне низкую заработную плату. Когда в 2012 году их голоса были услышаны, в число так называемых майских указов президента вошло поручение - к 2018 году в два раза относительно среднего дохода по региону поднять среднюю зарплату медработников.

Контроль за соблюдением промежуточных показателей возложили на Минздрав. Раз в полгода он называет приятные слуху правительства и президента цифры, в то время как рядовые медики продолжают жаловаться на то, что их оклады повышаются только на бумаге и при подсчете средних величин зарплаты чиновники не учитывают тот факт, что многие медработники трудятся на полторы-две ставки.

Если зарплата и повышается, то в основном за счет сокращения штатов и ухудшения условий труда. Красивых цифр удается добиться также за счет увеличения базовой части зарплаты при одновременном уменьшении стимулирующих выплат. В итоге статистика впечатляющая, а суммы в кошельках медработников прежние, а то и меньше.

По итогам 2015 года Минздрав сообщал, что врачи федеральных, региональных и муниципальных медучреждений зарабатывали в среднем 47,87 тыс. руб. в месяц (на 3,6% больше, чем в 2014 г.). При этом, по данным Росстата, средняя зарплата врача в тот год составляла 30,694 тыс. руб., а проведенный весной 2016 года опрос фонда «Здоровье» выяснил, что зарплата работающего на одну ставку врача превышает 40 тыс. руб. лишь у 9% из 4,5 тыс. опрошенных. У остальных она существенно ниже.

За 9 месяцев 2016 года, согласно данным Росстата, средняя зарплата российских врачей составляла 48 897 руб. в месяц, среднего медперсонала - 27 671 руб., младшего - 17 669 руб. Более свежих статистических данных нет. И Минздрав еще не озвучил цифры за прошлый год.

Зато на днях результат своего исследования представило Общественное телевидение России (ОТР). В рамках проекта «Реальные цифры» телеканал получил от зрителей-медиков пять тысяч сообщений о размере их зарплаты. Результаты неутешительные: средняя зарплата медработников - 19 тыс. рублей.

Медики, не стесняясь, называют суммы, которые получают ежемесячно: врач районной больницы в Тульской области - 10 тыс. руб.; врач в поселке Орловской области - 11 тыс. руб.; врач-неонатолог ЦРБ в Дагестане - 13 тыс. руб. (стаж 23 года); нейрохирург в скорой помощи Ростова-на-Дону - 13 тыс. руб.; анестезиолог-реаниматолог из Алтайского края - 21 тыс. руб.; врач-рентгенолог из Оренбургской области - 15 тыс. руб. (стаж 36 лет); терапевт из Воронежа - 16 тыс. руб. (стаж 30 лет); хирург высшей категории из Иванова - 22,6 тыс. руб. (стаж 40 лет); начинающий фельдшер из Приморья - 6 тыс. руб.; фельдшер-лаборант высшей категории из Краснодарского края - 10 тыс. руб. (стаж 20 лет)...

Схему появления высоких показателей в официальных отчетах респонденты ОТР тоже объяснили. Красноярский врач высшей категории признается: «За 3,5 ставки, не выходя сутками из больницы, получаю 50-55 тыс. руб. Если бы была одна дневная ставка - получал бы тысяч 16».

Его коллега из Алтайского края добавляет: «Чтобы получать на руки 13 тыс., нужно отработать 12 суточных дежурств. Когда зарплата главврача, начмеда, врача-ординатора и медсестры суммируется, средняя зарплата у всех - 30 тысяч».

Елена Хакимова

С начала года специалисты Группы по правовым вопросам по Ставропольскому краю Департамента правового обеспечения МРСК Северного Кавказа подали в Арбитражные суды Краснодарского и Ставропольского краев 8 исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии в размере 292,56 млн рублей, санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 34,02 млн руб.

Как сообщают в Группе по правовым вопросам по Ставропольскому краю ДПО ПАО «МРСК Северного Кавказа», в настоящее время в производстве Арбитражных судов различных инстанций взыскивается дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии более чем на 465,2 млн руб., а также санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 138,98 млн руб.

Зарплаты медиков: показуха и реальность

Власти регулярно отчитываются о росте зарплат врачей, а сами медики упорно опровергают цифры чиновников и настаивают на том, что их реальные доходы гораздо меньше озвученных официально. Сколько на самом деле получают российские врачи, решили выяснить журналисты.

Отечественные медики, работающие в государственных медучреждениях, уже давно жалуются на крайне низкую заработную плату. Когда в 2012 году их голоса были услышаны, в число так называемых майских указов президента вошло поручение - к 2018 году в два раза относительно среднего дохода по региону поднять среднюю зарплату медработников.

Контроль за соблюдением промежуточных показателей возложили на Минздрав. Раз в полгода он называет приятные слуху правительства и президента цифры, в то время как рядовые медики продолжают жаловаться на то, что их оклады повышаются только на бумаге и при подсчете средних величин зарплаты чиновники не учитывают тот факт, что многие медработники трудятся на полторы-две ставки.

Если зарплата и повышается, то в основном за счет сокращения штатов и ухудшения условий труда. Красивых цифр удается добиться также за счет увеличения базовой части зарплаты при одновременном уменьшении стимулирующих выплат. В итоге статистика впечатляющая, а суммы в кошельках медработников прежние, а то и меньше.

По итогам 2015 года Минздрав сообщал, что врачи федеральных, региональных и муниципальных медучреждений зарабатывали в среднем 47,87 тыс. руб. в месяц (на 3,6% больше, чем в 2014 г.). При этом, по данным Росстата, средняя зарплата врача в тот год составляла 30,694 тыс. руб., а проведенный весной 2016 года опрос фонда «Здоровье» выяснил, что зарплата работающего на одну ставку врача превышает 40 тыс. руб. лишь у 9% из 4,5 тыс. опрошенных. У остальных она существенно ниже.

За 9 месяцев 2016 года, согласно данным Росстата, средняя зарплата российских врачей составляла 48 897 руб. в месяц, среднего медперсонала - 27 671 руб., младшего - 17 669 руб. Более свежих статистических данных нет. И Минздрав еще не озвучил цифры за прошлый год.

Зато на днях результат своего исследования представило Общественное телевидение России (ОТР). В рамках проекта «Реальные цифры» телеканал получил от зрителей-медиков пять тысяч сообщений о размере их зарплаты. Результаты неутешительные: средняя зарплата медработников - 19 тыс. рублей.

Медики, не стесняясь, называют суммы, которые получают ежемесячно: врач районной больницы в Тульской области - 10 тыс. руб.; врач в поселке Орловской области - 11 тыс. руб.; врач-неонатолог ЦРБ в Дагестане - 13 тыс. руб. (стаж 23 года); нейрохирург в скорой помощи Ростова-на-Дону - 13 тыс. руб.; анестезиолог-реаниматолог из Алтайского края - 21 тыс. руб.; врач-рентгенолог из Оренбургской области - 15 тыс. руб. (стаж 36 лет); терапевт из Воронежа - 16 тыс. руб. (стаж 30 лет); хирург высшей категории из Иванова - 22,6 тыс. руб. (стаж 40 лет); начинающий фельдшер из Приморья - 6 тыс. руб.; фельдшер-лаборант высшей категории из Краснодарского края - 10 тыс. руб. (стаж 20 лет)...

Схему появления высоких показателей в официальных отчетах респонденты ОТР тоже объяснили. Красноярский врач высшей категории признается: «За 3,5 ставки, не выходя сутками из больницы, получаю 50-55 тыс. руб. Если бы была одна дневная ставка - получал бы тысяч 16».

Его коллега из Алтайского края добавляет: «Чтобы получать на руки 13 тыс., нужно отработать 12 суточных дежурств. Когда зарплата главврача, начмеда, врача-ординатора и медсестры суммируется, средняя зарплата у всех - 30 тысяч».

Елена Хакимова

Терек принял партию лососевой молоди.

В Северной Осетии в притоки Терека выпустили 42,6 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. Всего за текущий год в рамках госзадания в реку планируется отправить 300 тыс. этих рыб.

Молодь навеской 20 г выпустил в дикую природу Ардонский лососевый рыбоводный завод. Зарыбление провели близ Павлодольской плотины Моздокского района.

Ожидается, что рыба мигрирует в Каспийское море, а через три года вернется на нерест. По расчетам специалистов, промысловый возврат составит 0,2%, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства.

В ТУ отметили, что систематизированная работа по воспроизводству водных биоресурсов помогает увеличить популяцию рыбы в Тереке. Так, по словам, местных рыбаков, лосось вновь появился в черте Владикавказа.

Роскомнадзор публикует результаты очередного этапа контроля качества связи в крупных городах России. Замеры проводились в ноябре - декабре 2016 года в городах Екатеринбурге, Орле, Великом Новгороде, Владикавказе, Чите, Казани и Якутске.

Исследование качества услуг, оказываемых крупнейшими операторами сотовой связи, проводится специалистами подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы с привлечением представителей операторов и с использованием специального измерительного оборудования.

Исследование проводилось в соответствии с Методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, разработанной Роскомнадзором при участии операторов связи и утвержденной Минкомсвязи РФ.

Роскомнадзор регулярно публикует результаты контроля качества различных видов связи на специализированном портале качествосвязи.рф.

ПФО Казань Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.75 Mb)

СЗФО Великий-Новгород Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.74 Mb)

СФО Чита Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.12 Mb)

УФО Екатеринбург Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.82 Mb)

ЦФО Орел Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.67 Mb)

СКФО Владикавказ Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 1.13 Mb)

ДФО Якутск Протокол контроля параметров качества услуг (XLSX, 864.52 Kb)

В Ипатовском районе Ставрополья появится овощехранилище мощностью более 20000 тонн

Строительство нового крупного овощехранилища ведет СХП «Агроинвест» на территории Винодельненской сельской администрации Ставропольского края. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. На первом этапе мощность овощехранилища составит 7000 тонн с ежедневной отгрузкой до 200 тонн. Затем объем увеличат до 12000 тонн и 20000 тонн.

Овощехранилище контейнерного типа оснастят современным вентиляционным и холодильным оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2017-го, выход на проектную мощность - на третий квартал этого года. Срок окупаемости проекта - 3 года.

Новое хранилище СХП «Агроинвест» строит с учетом собственных планов развития. Компания планирует в течение трех лет кратно увеличить объем производства овощей и довести его в 2018-м году до 100 тысяч тонн. Такой объем производства выведет СХП «Агроинвест» (входит в группу ИРРИКО) на лидирующие позиции в овощах открытого грунта на юге России.

Ставропольский край активно наращивает мощности по хранению овощей и фруктов. Кроме овощехранилища на территории Винодельненской сельской администрации, летом 2017 года в эксплуатацию будет сдан аналогичный объект в Минераловодском районе. Новые мощности по хранению обеспечат сельхозпроизводителям края дополнительные возможности для реализации своей продукции и увеличения доходности бизнеса.

По результатам геологоразведочных работ и пересмотра ранее сделанных оценок ЛУКОЙЛ в 2016 году прирастил 0.7 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов. Об этом говорится в сообщении компании.

Коэффициент восполнения доказанных запасов углеводородов составил 81%, в том числе по нефти - 85%. Данные результаты были достигнуты несмотря на снижение среднегодовой цены на нефть до минимума за последние 13 лет и увеличение налоговой нагрузки.

По состоянию на 31 декабря 2016 года доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 16.4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых 76% приходятся на нефть. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 20 лет.

Увеличение доказанных запасов за счет геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения составило 556 млн баррелей нефтяного эквивалента. Пересмотр ранее сделанных оценок привел к приросту запасов на 117 млн баррелей нефтяного эквивалента, что в основном связано с увеличением доли Компании в запасах по проектам в Узбекистане и Ираке.

Условные ресурсы по категории 3C по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) на 31 декабря 2016 года составили 14.4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 0.5 млрд баррелей в основном за счет каспийского региона. По мере улучшения макроэкономических условий, приближения сроков ввода в разработку, внедрения новых технологий, а также проведения опытно-промышленных работ, объемы нефти и газа, классифицированные как условные ресурсы, могут быть переведены в запасы.

Объём просроченной задолженности по автокредитам в 2016 году увеличился на 6.7% до 102.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Объём действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1.02 трлн руб., сократившись за год на 6.5%.

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объёму портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10.1%, увеличившись за год на 1.3 процентного пункта.

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объёму действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (7.8 п.п.), Ненецком АО (7.6 п.п.) и Тверской области (6.1 п.п.). В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7.4 п.п.), Республика Ингушетия (-3.4 п.п.) и Республика Адыгея (-1.7 п.п.).

Морские пехотинцы Каспийской флотилии совершенствуют навыки стрельбы и вождения боевых машин

Около 600 морских пехотинцев Каспийской флотилии привлечены на полевые занятия по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

«Черные береты» учатся действовать при ведении противодесантной обороны в сложной тактической обстановке с выполнением упражнений по вождению боевых машин и учебных стрельб из штатного оружия.

Не менее половины учебного времени отведено на отработку действий в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. Руководители на учебных местах поэтапно усложняют условия выполнения огневых задач, сокращая время появления мишеней, а также увеличивая дальность до них и скорость движения.

Особое внимание в ходе занятий по вождению уделяется совершенствованию навыков управления бронетранспортером в ночное время с использованием приборов ночного видения.

На максимально высоких скоростях водители учатся преодолевать разные препятствия – колейный мост, ров, противотанковые ежи, проход между столбами, вождение на плаву, а также выполняют нормативы по морской десантной подготовке с погрузкой и выгрузкой БТР на десантно-высадочное средство.

В ходе полевых занятий командиры подразделений совершенствуют навыки организации боевых действий и управлении подчиненными при выполнении боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа

Специалисты РХБ защиты ЮВО готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Белое солнце» и «Безопасная среда»

На полигонах в Волгоградской области, Северной Осетии и Крыму начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1,8 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6 (применяются для дистанционного обнаружения отравляющих и радиоактивных веществ), авторазливочные станции АРС-14КМ (применяется для специальной обработки вооружения и военной техники), термодымовая аппаратура ТДА-3 (применяется для постановки аэрозольных завес), а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Основные цели лагерных сборов — совершенствование военнослужащими навыков полевой выучки, освоение современных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также проведение первых отборочных этапов всеармейских конкурсов «Безопасная среда» (среди подразделений РХБ разведки) и «Белое солнце» (среди военнослужащих огнеметных подразделений).

Конкурс «Белое солнце» впервые в этом году будет проведен в рамках Армейских международных игр.

Пресс-служба Южного военного округа

На Эльбрусе состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр

Сегодня на территории высокогорного приюта для альпинистов, расположенном на южном склоне горы Эльбрус на высоте 4 тыс. м над уровнем моря, состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр.

Восхождение на гору совершили спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдул-Халим Ольмезов, покоривший Эверест первым из жителей Кабардино-Балкарии, спортсмен ЦСКА, призер Олимпийских игр 2016 года, борец вольного стиля Аниуар Гедуев, сотрудники Центра горной подготовки и выживания Вооруженных Сил РФ, а также представители Центрального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Они зажгли лучину от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом.

Затем юнармейцы с огнём Игр отправились в Ростов-на-Дону, где примут участие во всероссийской эстафете огня, проводимого в рамках III зимних Всемирных военных игр.

«Сегодня в Кабардино-Балкарии мы дали старт такому значимому мероприятию в преддверии III зимних Всемирных военных игр, как эстафета спортивного огня, – сказал Аниуар Гедуев. – И мне очень приятно, что в огне, который вдохновит наших спортсменов на победу в Сочи и согреет их своим теплом, будет частица пламени, зажженного в нашей родной республике».

11 и 12 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр уже вспыхнул в в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне Мурманской области и на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области. 14 февраля торжественная церемония зажжения огня также состоится в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.

III зимние Всемирные военные игры – уникальное международное событие, которое в этом году объединит около 1000 представителей военного спорта из более чем 26 стран мира.

Справочно:

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Ожидается, что в ходе Игр разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр пройдет 24 февраля 2017 года на базе многофункциональной арены «Ледяной куб».

Зимние Всемирные военные игры – мультиспортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. С 1995 года проводятся летние Всемирные военные игры, а с 2010 года – зимние. За это время проведено шесть летних военных олимпиад и две зимние – в 2010 году в Аосте (Италия) и в 2013 году в Анси (Франция).

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной Ассамблее Международного совета военного спорта (CISM), состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Основная его задача – установление связей между вооруженными силами разных стран в области спорта и физического воспитания.

Центральный спортивный клуб Армии

В Алматы казахстанские и французские нотариусы договорилиcь о сотрудничестве

Отмечались особенности практики французского и казахстанского нотариата и различия в работе нотариальных систем

В Алматы в Caspian University прошла встреча с представителями Генерального Комиссариата Французской Республики на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» и Верховного нотариального Совета Франции, сообщает Zakon.kz.

В составе делегации с официальным визитом в Казахстан прибыли Директор по коммуникациям и внешним связям Генерального Комиссариата Французской Республики на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» Малгожата Туар, генеральный директор Верховного нотариального Совета Франции Патрис Тартенвиль, менеджер проектов в Дирекции департамента Европы и в Верховном Нотариальном Совете Французской Республики, Генеральный секретарь ассоциации INTERNOT (коллегия международных нотариусов) Лариса Альбертини.

Во время встречи представителей французского и казахстанского нотариата произошел обмен информацией и опытом практики в сфере нотариата. Были отмечены особенности практики французского и казахстанского нотариата и обсуждены различия в работе нотариальных систем.

К примеру, во Франции нотариусы вправе вести предпринимательскую деятельность. В Казахстане же нотариусы такого права не имеют.

«Закон о том, что нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью, родился в больших творческих муках.

После предполагалось, что государственный нотариат распадется и на его место встанет частный, но этого не произошло, заметила профессор Высшей Школы Права «Адилет» Фатима Тлегенова.- В последнее время наши законы касательно нотариата очень сильно критикуют. Это связанно с тем, что к 2011 году 2500 человек имели лицензию на нотариальную деятельность, но, к сожалению, у них не было возможностей для начала работы. Особенность нотариальной деятельности в РК – наделение главврачей больниц полномочиями нотариуса, что значительно упрощает многие процедуры…».

Также отмечались крупные различия в сфере юридического образования. Так, например, продолжительность стажировки специалистов во Франции составляет 7 лет, в то время как в Казахстане всего 1 год.

По итогам встречи между Казахстанским Каспийским университетом и Верховным нотариальным советом Французской Республикой было подписано «Соглашение о партнерстве», которое подтверждает дальнейшие планы двух сторон о сотрудничестве.

Соглашение о партнерстве также гарантирует установление отношений и регулярный обмен для подготовки коллоквиума по правовым и нотариальным аспектам развития энергетики будущего в рамках Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017» , а также в организации других совместных проектов, в том числе по совместному обучению.

МЧС России расширит штат спасателей на юге России

Начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер рассказал руководителям средств массовой информации Ставрополья о реализации новой стратегии развития МЧС России.

«В настоящее время проходит совершенствование структуры МЧС России, сокращение управленческого аппарата и укрупнение региональных центров - вместо 8 ранее существовавших остается всего 4. В состав Южного регионального центра МЧС России вошли Главные управления МЧС России по субъектам Северо-Кавказского федерального округа», - сказал Игорь Одер.

Сейчас идет процесс передачи управленческих функций, который завершится в первом квартале 2017 г. «Высвобождаемая штатная численность будет направлена на создание и усиление аэромобильных подразделений, усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формований МЧС России. Все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и реорганизационными мероприятиями затронуты не будут», - подчеркнул начальник регионального центра.

Начальник регионального центра пояснил, что масштабная работа, направлена на совершенствование системы управления, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, улучшение качества подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля и всестороннего обеспечения подразделений МЧС России.

В первом полугодии 2017 года завершится начатая в прошлом году реорганизация региональных специализированных пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы в аэромобильные группировки в составе пожарно-спасательных гарнизонов. Это позволит обеспечить мобильность и оперативность реагирования на бедствия разного характера - перебрасывать подразделения в другие регионы страны для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и защиты населенных пунктов, социально значимых объектов от крупных природных пожаров. При этом планируется реализовать новые принципы подготовки личного состава и его стимулирования для постоянного профессионального роста и специальной подготовки для работы в сложных условиях, в том числе ночное время, там, где не может применяться обычная авиация, и т.д.

Уже второй год МЧС России работает над внедрением новой системы управления. Сокращается управленческое звено, и одновременно усиливаются реагирующие подразделения с расширением их возможностей. В целом же масштабное совершенствование структуры ведомства продолжится до 2020 года. Как ожидается, в выигрыше останутся все — безопасность граждан повысится, спасатели получат большую соцподдержку, а уменьшение затрат на содержание управленческого аппарата поможет освободившиеся средства перераспределить на насущные цели.

В завершение мероприятия Игорь Одер ответил на все интересующие вопросы присутствующих руководителей СМИ Ставрополья.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с родителями воюющих в Сирии на стороне международных террористов боевиков призвал их убедить своих сыновей явиться с повинной и вернуться к мирной жизни, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"По словам Евкурова, власти предлагают два варианта: сдаться и вернуться к мирной жизни с помощью программы адаптации либо понести наказание по всей строгости закона", — говорится в сообщении.

Глава Ингушетии заверил родственников боевиков, что если их сыновья не успели совершить преступлений, были втянуты в террористические организации обманным путем и раскаиваются в содеянном, они не будут арестованы.

"Лица, причастные к террористической деятельности, имеют возможность, сложив оружие, оформить явку с повинной, воспользоваться механизмом снижения наказания. Указанные принципы достаточно эффективно применяются в Ингушетии. Они позволяют учесть все обстоятельства совершения преступления и рассчитывать на минимальный срок или же на условно-досрочное освобождение", — добавил Евкуров.

В качестве примера он привел восемь случаев, когда члены бандподполья пришли с повинной и обратились в адаптационную комиссию с просьбой о смягчении им наказания.

"Закон снисходителен к тем, кто раскаялся в содеянном и пришел с повинной. Они могут рассчитывать на помощь властей в адаптации к мирной жизни, трудоустройстве и получении образования. Тех, кто отказывается сдаваться, ожидает самое строгое наказание, их рано или поздно найдут", — подчеркнул Евкуров.

Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что с 2014 по 2016 год были заведены уголовные дела на 118 жителей республики, которые обвиняются в участии в террористических организациях за рубежом.

В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные лагерные сборы с разведчиками

В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные лагерные сборы подразделений и воинских частей войсковой разведки.

Разведчики в течение месяца будут совершенствовать полевую выучку на девяти полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Армении и Абхазии.

К полевым занятиям привлечено свыше 2 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», бронетранспортеры БМП-3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, в том числе вывод из строя коммуникаций условного противника, поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. м. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения бомбардировочной авиации на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец».

Во время лагерных сборов также пройдет отборочный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», в ходе которого разведчики совершат марш-броски, преодолеют комплекс препятствий «Тропа разведчика» и отработают основные способы ведения разведки.

Итогом учебных мероприятий в полевых условиях станут соревнования, на которых будут определены лучшие подразделения войсковой разведки в объединениях ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа

На Ставрополье началось тактико-специальное учение с трубопроводным батальоном ЮВО

В Ставропольском крае началось тактико-специальное учение с трубопроводным батальоном бригады материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО).

В рамках учения военные специалисты выполнят нормативы по развертыванию полевого магистрального трубопровода повышенной производительности и подачи горючего группировкам войск, находящихся в труднодоступном месте и в условиях действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Военнослужащие батальона осуществят перекачку топлива с производительностью 900 т в сутки, что сопоставимо с объемом 18 железнодорожных цистерн.

На вооружении отдельного трубопроводного батальона состоят полевые магистральные трубопроводы ПМТП-100 и ПМТП-150, передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника.

Всего на учение привлекается более 170 военнослужащих, задействовано около 50 единиц спецтехники.

Справочно:

Особую актуальность применение трубопроводных подразделений приобретает в условиях кризисных ситуаций и ведения боевых действий. Линии полевого магистрального трубопровода повышенной производительности развертываются при нарушении транспортных коммуникаций (дорог, мостов, железнодорожных путей) для подачи горючего войскам и авиабазам.

Пресс-служба Южного военного округа

Каспийский трубопроводный консорциум и губернатор Астраханской области подписали соглашение

Накануне генеральный директор КТК Николай Горбань и губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписали соглашение о сотрудничестве между консорциумом и регионом. Среди приоритетных целей соглашения – успешное завершение Проекта расширения мощностей нефтепроводной системы Тенгиз – Новороссийск. Подтверждая статус социально-ответственной компании, в день подписания соглашения КТК передала детской областной больнице купленный за 40 млн. руб. компьютерный томограф.

В церемонии приняли участие заместитель Генерального директора КТК Михаил Гришанков, а также члены правительства Астраханской области и руководители муниципальных образований региона, по территории которых проходит трасса нефтепровода КТК.

Документ направлен на дальнейшее развитие сотрудничества как в промышленной сфере, так и в рамках социального партнерства. дальнейшее развитие и повышение эффективности функционирования промышленной, транспортной и иных отраслей экономики Астраханской области и объектов Консорциума.

КТК продолжит активную поддержку социальной сферы области по таким направлениям как культура, образование, здравоохранение и спорт. Продолжится реализация программ по поддержке наиболее уязвимых слоев населения.

– Сотрудничество по этим основным направлениям между Консорциумом и областью будет реализовываться на постоянной основе, – заверил Генеральный директор КТК Николай Горбань после церемонии подписания документа. Он напомнил, что нынешнее Соглашение не первое в ряду подобных документов, подписанных за почти два десятилетия сотрудничества с КТК. За 1998-2016 годы Консорциум вложил в благотворительные проекты на территории Астраханской области более 600 млн рублей.

В свою очередь, Губернатор Александр Жилкин подчеркнул, что соглашения о сотрудничестве между Консорциумом и областью всегда скрупулезно выполнялись на благо жителей области.

– Мы рады, что на территории области действует такая социально ответственная компания как КТК, и желаем нашему надежному партнеру дальнейшего успешного развития, – подчеркнул Губернатор.

В этот же день руководители КТК передали областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой компьютерный томограф стоимостью около 40 млн руб. Напомним, что в конце 2016 года для нужд этой же больницы Консорциум приобрел медицинское оборудование стоимостью 20 млн руб.

Глава "Россетей" Олег Бударгин: «Трудовой коллектив в лице профсоюзов и администрация МРСК Северного Кавказа объединились в борьбе с потерями». Новые методы обсудили на совещании в Пятигорске. В рамках реализации социальной политики компании глава «Россетей» Олег Бударгин провел в Пятигорске рабочее совещание с представителями профсоюзных организаций филиалов дочерней структуры – МРСК Северного Кавказа.

Олег Бударгин заслушал доклады коллег о текущей обстановке и настроениях в трудовых коллективах, внимательно изучил сообщения о том, что на текущий момент беспокоит энергетиков, ответил на поставленные вопросы.

Глава «Россетей» подчеркнул, что компания стремится следовать строгим критериям современного, социально-ориентированного бизнеса и выстраивать долгосрочные конструктивные отношения с работниками, которых считает своим главным активом.

Ключевым достижением прошедших переговоров стала договоренность о начале совместной работы администрации МРСК Северного Кавказа и профсоюзов в части комплексной борьбы с коммерческими потерями электроэнергии.

Стороны приняли решение в ближайшее время заключить соглашение, которое позволит построить новую модель взаимоотношений между профсоюзными организациями и управленческим блоком компании. «Это переход от слов о социальном партнерстве к полноценному социальному партнерству», - заявил Олег Бударгин.

Документом будут оговорены условия получения сотрудниками, участвующими в реализации комплексной программы борьбы с потерями, индивидуальной премии в размере части дополнительной выручки, которая поступит в компанию в результате борьбы с незаконным электропотреблением.

«Профсоюзы готовы к данной форме сотрудничества и со всей ответственностью её поддержат», - сказал председатель Совета первичных профсоюзных организаций ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Киреев.

На встрече было также было принято решение довести в 2017-2018 гг. уровень дохода производственного персонала МРСК Северного Кавказа до средних показателей по «Россетям», а также решен ряд текущих вопросов.

В "Каббалкэнерго" объявили вне закона фирмы мошенников по замене электросчетчиков

В В рамках действующего законодательства обязательной замене подлежат счетчики потребляемой электроэнергии старого образца, изготовленные до 1992 года, с классом точности ниже 2,0, с истекшим сроком государственной поверки, с дефектами целостности корпуса или смотрового стекла, с неработающим счетным механизмом или электронным табло.

В связи с непрекращающимся потоком звонков и заявлений, поступающих в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии от жильцов многоквартирных домов, АО «Каббалкэнерго» призывает проявлять бдительность при замене электросчетчиков и предупреждает о возможных случаях мошенничества или «спекуляции».

В компании отмечают, что какая бы ни была причина замены прибора учета электроэнергии, существует определенный порядок проведения этой процедуры.

Во-первых, следует помнить, что выполнять ее могут только лицензированные организации, и потребитель вправе потребовать подтверждающий документ.

Во-вторых, после того, как фирма, которая будет производить замену, определена, прежде всего, нужно обратиться в энергосбытовое отделение АО «Каббалкэнерго» по месту жительства, написать письменное заявление и согласовать сроки проведения работ. В оговоренное время сотрудник АО «Каббалкэнерго» составит акт о проведенных работах, в котором будут указаны текущие показания старого и нового приборов учета, место установки, дата и название организации, проводившей работы. Он же произведет опломбировку нового прибора учета. При этом стоит помнить, что никакие электрики «по объявлению» не имеют таких полномочий.

«Несоблюдение указанной процедуры повлечет за собой штрафные санкции и отказ в постановке на учет нового электросчетчика», - заметили в энергетической компании.

Также АО «Каббалкэнерго» доводит до сведения своих абонентов, что не имеет заключенных договоров с какими либо фирмами, предоставляющими услуги по замене электросчетчиков и, следовательно, действия людей, которые «прикрываются» названием компании и представляются ее сотрудниками, выходят за рамки закона.

В прокуратуру Майского района КБР обратились активисты общественного движения «Народный фронт «За Россию» с просьбой провести проверку в отношении ООО «Алко-Стандарт». Общественники боялись, что очистные сооружения (или поля фильтрации) фирмы, находящиеся недалеко от поселка Заречный, не в порядке и наносят вред экологии.

Как выяснили правоохранители, опасения были не напрасны. При проверке совместно с республиканским Росприроднадзором и Центром лабораторного анализа были выявлены нарушения в хозяйственной деятельности предприятия в водоохранной зоне.

Очистные сооружения представляли собой открытые котлованы в земле, и они уже давно исчерпали свои фильтрационные способности. Но копать новые руководство фирмы не спешило. Более того, отходы из переполненных котлованов попадали в протекающую рядом реку Черек. Смрадный запах доходил даже до города Майского.

- По итогам проверки в адрес конкурсного управляющего ООО «Алко-Стандарт» внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства, - пояснили «Регионам» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Каспийский институт морского и речного транспорта принял региональное Правительство

9 февраля на в актовом зале факультета высшего образования Каспийского института морского и речного транспорта, под председательством губернатора Астраханской области А. Жилкина состоялось совещание – отчёт о деятельности регионального Министерства международных и внешнеэкономических связей за 2016 год. Визит руководителя региона в любую организацию всегда является значимым событием, когда первые лица области серьёзно оценивают проделанную работу и ставят новые задачи.

Ежегодный отчёт областных министерств является особым мероприятием, в ходе которого руководители крупнейших предприятий и структур рассказывают об основных достижениях за прошедший год и получают прямые указания губернатора. Во вступительном слове к собравшимся, среди которых были сотрудники и курсанты Каспийского института, А. Жилкин особо отметил и горячо поблагодарил директора Каспийского института морского и речного транспорта О. Карташову за большую и плодотворную работу учебного заведения в сфере внешнеэкономических и образовательных связей с государствами Каспийского региона, указав, что число инициатив руководства филиала отвечает всем требованиям не только областного, но и международного уровня. Отдельно было сказано о развитии инфраструктуры учебного заведения именно в направлении сближения Прикаспийских стран и создания максимально комфортных условий пребывания иностранных граждан на территории Астраханского края.

На отчётном совещании были заслушаны доклады регионального министра международных и внешнеэкономических связей Д. Афанасьева, начальника Астраханской таможни И. Саидова, генерального директора ПАО «ОЭЗ «Лотос» С. Милушкина и руководителя Центра международных и общественно-политических исследований «Каспий - Евразия» А. Сызранова.

Губернатор Астраханской области внимательно осмотрел новые учебные аудитории, оформленные к 300-летию Астраханской губернии, аудиторию по истории Российской государственности и класс, подаренный консульством Туркменистана в Астрахани, одобрив значимые начинания по просвещению молодёжи, которые неустанно реализует руководство и коллектив Каспийского института.

Грузооборот морских портов России в январе 2017 года увеличился на 12.7% до 59.6 млн т по сравнению с январём 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 25 млн т (+14.9%), в том числе: угля - 10.2 млн т (+19.7%), грузов в контейнерах - 3.5 млн т (+16.4%), зерна - 2.5 млн т (+33.6%), чёрных металлов - 2.3 млн т (+8.6%), минеральных удобрений - 1.4 млн т (+6.8%), лесных грузов - 400 тыс. т (+1.1%), накатных грузов - 300 тыс. т (+80%), металлолома - 300 тыс. т (+23.1%).

В то же время перевалка грузов на паромах снизилась на 0.7% до 1.6 млн т, руды - на 40.6% до 400 тыс. т, тарно-штучных грузов - на 26.8% до 200 тыс. т.

Объём перевалки наливных грузов увеличился на 11.2% до 34.7 млн т, в том числе сырой нефти - до 19.9 млн т (+9.1%), нефтепродуктов - до 13.1 млн т (+14%), сжиженного газа - до 1.3 млн т (+7.5%).

Экспортных грузов в прошлом месяце было обработано 47.4 млн т (+10.2%), импортных - 2.4 млн т (+10.6%), транзитных - 4.3 млн т (+3.2%), каботажных - 5.5 млн т (+60%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 4.1 млн т грузов, что на 44.3% больше аналогичного показателя 2016 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 12.2% до 20.6 млн т.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 19.7 млн т (+12.2%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 300 тыс. т грузов (снижение в 2 раза). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 10.2% до 14.9 млн т.

Иран подсчитывает доходы от продажи морепродуктов.

По предварительной оценке стоимость экспорта морепродуктов из Ирана в этом иранском календарном году, который завершится 20 марта, на 14% превысит прошлогодний и достигнет 400 млн долларов. Нынешний курс властей страны – на привлечение иностранных инвесторов в рыболовство.

По информации Иранской рыболовной организации, годом ранее общая стоимость экспорта морепродуктов составляла 350 млн долларов. Рост показателя в завершающемся году произойдет в том числе благодаря снятию с республики санкций в январе 2016 г.

Ранее глава организации Хасан Салехи заявлял, что общее производство морепродуктов в стране должно превысить 1 млн тонн по итогам года. Из них порядка 20 тыс. тонн придется на долю выращенной рыбы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сейчас власти государства сосредоточены на привлечении иностранных инвесторов в рыболовную отрасль для увеличения доли иранских морепродуктов на мировом рынке. Только в прошлом году были проведены переговоры о сотрудничестве в области рыболовства с Францией, Румынией, Финляндией, Италией, КНР, Вьетнамом, Россией и Таиландом.

Хасан Салехи также отметил, что у страны есть возможность производить до 1 млн тонн рыбы в садках в акватории Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов. Стоит отметить, что эта технология рыбоводства пришла в Иран сравнительно недавно.

Потребление рыбы на душу населения в Иране на сегодняшний день составляет всего 10 кг, что в два раза ниже, чем в среднем по миру, пишет Financial Tribune.

У морских пехотинцев Каспийской флотилии начались занятия по воздушно-десантной подготовке

В городе Каспийске (Дагестан) начался сбор по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с военнослужащими морской пехоты Каспийской флотилии. В учебных мероприятиях принимают участие более 200 морских пехотинцев десантно-штурмовых рот (ДШР) из состава отдельных батальонов морской пехоты объединения.

В течение месяца морские пехотинцы освоят на уникальных тренажёрах воздушно-десантного комплекса навыки управления в воздухе основным и запасным парашютами, укрепят с помощь специальных упражнений голеностопные суставы, научатся правильно группироваться при приземлении.

После завершения подготовительного курса военнослужащие выполнят парашютные прыжки из самолёта АН-26 и вертолёта МИ-8 на высотах от 600 до 1000 метров.

Морские пехотинцы также отработают нормативы по сбору групп десанта в назначенной точке после приземления, совершат 5- и 10-километровые марши в полном боевом снаряжении, выполнят диверсионные действия на важных объектах условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа

Выработка электроэнергии станциями каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) в 2016 году превысила плановый показатель на 12,5% и составила 1,34 млрд кВт·ч.

Общая выработка электроэнергии группой РусГидро за 2016 год составила 124,8 млрд кВт·ч, что на 9,2% больше плана. Это рекорд за всю 12-летнюю историю существования компании.

В 2016 году каскад Кубанских ГЭС перечислил в бюджеты всех уровней налогов на общую сумму 476,9 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 389,1 млн рублей. В Ставропольский край – 72,7 млн рублей, в Карачаево-Черкесскую Республику – 15,2 млн рублей. Плата во внебюджетные фонды составила 81 млн рублей, за аренду земли – 21 млн рублей. Сумма платы за пользование водными объектами – 15,9 млн рублей.

Ремонтная кампания 2016 года выполнялась в соответствии с графиком, согласованным с Системным оператором. За прошедший год выполнены капитальные ремонты шести гидроагрегатов на шести станциях: ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-4, Свистухинская ГЭС, Егорлыкская ГЭС и Новотроицкая ГЭС. Выполнен капитальный ремонт высоковольтного выключателя напряжением 110 кВ. Заменены аккумуляторные батареи Свистухинской ГЭС и Новотроицкой ГЭС. Завершено 63 текущих ремонта основного генерирующего оборудования и 38 по гидротехническим сооружениям.

В 2016 году энергетики каскада приобрели контейнерный водолазный комплекс, который обеспечит проведение декомпрессии в барокамере и лечебную рекомпрессию водолазов по всем воздушным режимам: во время проведения учебно-тренировочных спусков водолазов в барокамере на глубины до 100 метров и для проведения водолазных спусков и подводно-технических работ - до 60 метров.

В 2016 году в государственный кадастр недвижимости (ГКН) внесено в 3,7 раза больше сведений о границах муниципальных образований, чем за 2015 год. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)* актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учета, что повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических лиц и граждан. Кроме того, актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а также увеличивает инвестиционную привлекательность субъектов России.

По состоянию на 1 января 2017 года в ЕГРН внесены сведения о границах более 10 тыс. муниципальных образований, что составляет 46% от общего их количества.

Наиболее активная работа по внесению границ муниципальных образований в течение 2016 года проделана в республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Саратовской области. За этот период регионами в ГКН внесено 847, 487 и 314 границ муниципальных образований соответственно.

В ЕГРН внесены все границы муниципальных образований в 17 субъектах Российской Федерации: в республиках Алтай, Хакасия и Мордовия, Алтайском, Красноярском и Пермском краях, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Ярославской, Челябинская областях, Ямало-Ненецком автономном округе, г. Санкт-Петербурге.

При этом в ЕГРН полностью отсутствует информация о границах муниципальных образований, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Приморского края, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курганской, Магаданской, Пензенской, Ростовской, Томской областей, Чукотского автономного округа, Москвы и Севастополя.

* В соответствии с вступившим в силу 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) являются сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

СПЧ займется вопросом о хиджабах в школах

Елена Сергеева

Совет по правам человека при президенте РФ рассмотрит запрет о ношении хиджабов в школах. Члены Совета подготовят лингвистическое определение слов «светское образование» и решат, насколько открыто школьники должны демонстрировать свое вероисповедание.

Как стало известно в четверг, Совет при президенте по правам человека и развитию гражданского общества решит, можно ли запрещать носить в школах религиозную одежду.

«Надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. Вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание и не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование», - передает газета «Известия» со слов члена Совета Евгения Боброва.

Он также рассказал, что в СПЧ подготовят лингвистическое определение словосочетания «светское образование» и разъяснят, почему оно не пропускает религию в учебные заведения.

Отметим, что по закону «Об образовании» и стандартам, утвержденным органами государственной власти субъектов РФ, внешний вид учащихся определяют сами школы. Тем не менее, ранее Верховный суд РФ подтвердил запреты на ношение хиджабов в школах Ставропольского края и Мордовии. При этом в мордовских школах запретили также пирсинг, окрашенные волосы, мини-юбки и джинсы.

Как писали «НИ», ранее за запрет хиджабов и другой религиозной атрибутики в школах высказалась глава Минобрнауки Ольга Васильева.

На площади Бастилии больше не танцуют

Французы пересматривают опыт «великой» революции

Юрий КАГРАМАНОВ

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Крик Майастры. Перспектива консервативной революции в Европе» (№2, 2013); «Нерон высадился в Америке» (№8, 2013); «На подходе ко второму Просвещению» (№1, 2014); «Призрак Закона» (№7, 2014); «Кого ждет “триумф воли”? Противоборство идеологий на Украине» (№3, 2015); «Обаяние Птолемея» (№3, 2016).

До последнего времени образ Французской революции был окружен романтическим ореолом. Ей восхищались русские революционеры — от декабристов и Белинского, который, читая историю революции, от восторга «катался по полу» (свидетельство К.Д.Кавелина), до Ленина и Троцкого. Даже люди, далекие от революционного движения, несмотря ни на что, зачастую сохраняли о ней идеалистическое представление. Так, Фёдор Сологуб, наблюдая за тем, во что превращается Русская революция, писал: «восставшая против деспотизма» Франция несла Европе крещение «огнем и кровью», а Россией овладел «гнусный бес», который «мажет нас грязью». Надо ли упоминать о том, каким было отношение к революции, получившей титул Великая, у нее на родине?

Однако в последние десятилетия идеализированное представление о Французской революции стремительно утрачивает кредит в самой Франции. Если судить по литературе, кино и телевидению, то выходит, что якобинский комиссар в щегольской шляпе с изящно загнутыми полями (для некоторых чинов еще и с синим плюмажем) был одержим «гнусным бесом» нисколько не меньше, чем большевистский комиссар.

Круглая годовщина — сто лет с начала Русской революции — дает повод «юбилейным» размышлениям на эту тему, для нас наиважнейшую. В России до сих пор нет единого мнения об отечественной революции 17-го года. И было бы весьма интересно разобраться, что думают о своей революции французские историки и какое складывается на сей счет общественное мнение. Тем более что имеется множество параллелей в событиях двух революций, равно как и в подготовительных их этапах и в последующей за ними истории.

«Штурм» Сорбонны

То ли Маркс, то ли Энгельс, точно уже не припомню, писал, что с момента «великой» революции 1789 года политическая история Франции развивалась в «классических формах». Что в ней было такого «классического», понять трудно. Вся она в продолжение почти целого столетия, считая со дня штурма Бастилии, состояла из непродуманных рывков и попятных движений, скольжений то влево, то вправо. Лишь к началу 80-х годов XIX века положение более-менее «устаканилось» и республика утвердилась в определенных идейных координатах. Тогда и сложился миф о «великой» революции, которую надо принимать en bloc, целиком, с равным энтузиазмом приветствуя Лафайета (либеральный период) и Робеспьера (якобинский период). Оплотом этого мифа стала Сорбонна, парижский университет. А день взятия Бастилии, 14 июля, стал национальным праздником Франции.

Но вот в годы, непосредственно предшествовавшие двухсотлетию революции, одно за другим стали появляться исследования, которые нанесли мифу непоправимый ущерб: это «Великая дисквалификация» П.Шоню (крупнейший на тот момент среди французских историков), «Мыслить Французскую революцию» Ф.Фюре, «Христианство и революция» Ж. де Вигери, «Цена Французской революции» Р.Седийо, «Трудная профессия короля» М.Антуана, «Французская и Американская революции» Ж.Гюсдорфа. Никто из названных историков не примыкал идейно к реакционерам типа Жозефа де Местра. Ныне покойный Шоню, например, был либералом английского типа — «постепеновцем». Фюре одно время состоял в компартии, но и выйдя из нее, оставался расплывчато-левым. По-новому взглянуть на революцию побудила их научная добросовестность, но также изменившаяся атмосфера.

Начавшаяся перемена мыслей на уровне академического сообщества отразилась на праздновании двухсотлетия взятии Бастилии 14 июля 1989 года. Традиционное шествие на Елисейских полях на сей раз вылилось в подобие грандиозного карнавала, в котором приняли участие приглашенные из разных концов света. Тематически он очень мало был связан с революцией; разве что однажды прозвучала «Марсельеза», которую спела почему-то негритянская певица из США. Спасибо хоть, что по-французски.

«На площади Бастилии больше не танцуют», — говорит один из персонажей франко-американского фильма «День взятия Бастилии» (2016). Положим, кто-то здесь еще танцует, но персонаж имеет в виду, что народное ликование по случаю взятия королевской твердыни ушло в прошлое. А иные авангардисты даже находят площадь подходящим местом для демонстрации макабрических танцев (dance macabre).

В последующие годы «штурм» Сорбонны историками-ревизионистами продолжился. Вехой здесь стала «Чёрная книга Французской революции» (2008; переиздана в 2014),(1) интерес к которой вышел далеко за рамки академических кругов. В ней увидели пандан к «Чёрной книге коммунизма», изданной в том же Париже в 1997-м. Сорок пять авторов (в основном историки, но также писатели и журналисты) на пространстве почти в тысячу страниц гвоздили миф под разными углами зрения, в основном развивая мысли своих предшественников, как далеких (И.Тэн, О.Кошен), так и непосредственных (Шоню, Фюре).