Образование, наука

в РФ и за рубежом, Polpred.com Обзор СМИ. Инновации не вошедшие в другие отрасли. Усыновление. Строительство учебных заведений. Детские питание и досуг. Массовый спорт. На 26.04.2024 Важных статей 233072, из них 33263 материала в Главном в т.ч. 14643 интервью 6945 Персон. Технологии, вузы. Всего статей с Упоминаниями 552658. Платный интернет-доступ, 12 месяцев с любого дня, ежедневное пополнение, архив 20 лет: 69 тыс. руб. Отрасль с Подотраслями. Подписка. Как пользоваться.Подотрасли, статей:

Федокруг РФ, Страна, Регион

Россия всего в архиве статей112383 (в т.ч. ЦФО 32204, СФО 12579, СЗФО 10361, ПФО 9111, ЮФО 6827, УФО 6253, ДФО 5712, СКФО 3282, Новые Субъекты РФ 832) • Казахстан 19453 • США 7527 • Китай 6721 • Весь мир 6685 • Узбекистан 4585 • Великобритания 2666 • Германия 2576 • Белоруссия 2310 • Япония 1504 • Финляндия 1488 • Евросоюз 1477 • Кыргызстан 1429 • Украина 1361 • Вьетнам 1297 • Эстония 1214 • Франция 1161 • Таджикистан 1146 • Швеция 1086 • Туркмения 1074 • Арктика 1041 • Корея 985 • Чехия 912 • ООН 848 • Кипр 832 • Латвия 804 • Азербайджан 781 • Монголия 737 • Тайвань 709 • Израиль 704 • Италия 637 • ОАЭ 626 • Швейцария 612 • Индия 578 • Азия 570 • Турция 567 • Иран 474 • ЕАЭС 450 • Испания 439 • Армения 405 • Куба 395 • Канада 373 • Австралия 368 • Афганистан 362 • Польша 318 • ЮНЕСКО 318 • Африка 307 • Греция 282 • Литва 275 • Грузия 270 • Норвегия 268 • Бразилия 261 • Нидерланды 242 • Австрия 231 • Мексика 225 • Эквадор 192 • Дания 186 • БРИКС 185 • ВОЗ 171 • Ближний Восток 125 • ЦентрАзия 124 • Европа 116 • ЮНИСЕФ 107 • ЛатАмерика 96 • МАГАТЭ 95 • ШОС 87 • МВФ 66 • ОЭСР 58 • НАТО 58 • АСЕАН 51 • ВОИС, WIPO 30 • ФАО 24 • ВТО 18 • ОПЕК 13 • G20 12 • АТР 11 • ОДКБ 10 • АТЭС 9 • G7 5 • АБР 4 • Пояс и путь 3 • Всемирный банк 3 • ОБСЕ 3 • SWIFT 2 • Балканы 2 • ЛАГ 1

education.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (6267)

Образование, наука (5564) Международные сайты 257, Австралия 55, Австрия 43, Азербайджан 41, Албания 6, Алжир 22, Ангола 2, Антигуа и Барбуда 2, Аргентина 23, Армения 26, Афганистан 2, Багамы 1, Бангладеш 17, Барбадос 7, Бахрейн 6, Белоруссия 75, Бельгия 57, Бенин 2, Болгария 28, Боливия 4, Босния и Герцеговина 8, Ботсвана 10, Бразилия 25, Бруней 3, Буркина-Фасо 4, Бурунди 2, Ватикан 2, Великобритания 192, Венгрия 42, Венесуэла 5, Вьетнам 8, Габон 2, Гаити 1, Гайана 6, Гамбия 4, Гана 9, Гватемала 8, Гвинея 1, Гвинея-Бисау 1, Германия 165, Гондурас 4, Гренада 2, Греция 24, Грузия 34, Дания 34, Джибути 3, Доминика 1, Доминиканская Республика 5, Евросоюз 32, Египет 13, Замбия 4, Зимбабве 7, Израиль 35, Индия 192, Индонезия 16, Иордания 10, Иран 12, Ирландия 51, Исландия 14, Испания 89, Италия 37, Йемен 19, Кабо-Верде 1, Казахстан 143, Камбоджа 2, Камерун 3, Канада 83, Катар 12, Кения 11, Кипр 17, Кыргызстан 15, Китай 82, КНДР 1, Колумбия 13, Коста-Рика 12, Кот д'Ивуар 4, Куба 4, Кувейт 9, Лаос 1, Латвия 33, Лесото 7, Либерия 3, Ливан 13, Ливия 2, Литва 26, Лихтенштейн 5, Люксембург 23, Маврикий 11, Мавритания 1, Мадагаскар 6, Северная Македония 16, Малави 5, Малайзия 41, Мали 1, Мальдивы 4, Мальта 4, Марокко 7, Мексика 66, Мозамбик 2, Молдавия 10, Монако 2, Монголия 48, Мьянма 4, Намибия 6, Науру 1, Непал 3, Нигер 2, Нигерия 10, Нидерланды 68, Никарагуа 4, Новая Зеландия 17, Норвегия 55, Оман 13, Пакистан 36, Палестина 11, Панама 3, Парагвай 3, Перу 21, Польша 93, Португалия 28, Конго Республика 1, Руанда 4, Румыния 22, Сальвадор 3, Самоа 6, Сан-Марино 3, Сан-Томе и Принсипи 1, Саудовская Аравия 9, Эсватини 5, Сейшелы 7, Сенегал 4, Сент-Винсент и Гренадины 4, Сент-Китс и Невис 1, Сент-Люсия 3, Сингапур 32, Сербия 14, Сирия 2, Словакия 31, Словения 26, Судан 2, Сомали 2, Суринам 3, США 429, Сьерра-Леоне 3, Таджикистан 14, Таиланд 28, Тайвань 9, Танзания 12, Того 2, Тринидад и Тобаго 9, Тунис 3, Туркмения 6, Турция 67, Уганда 8, Узбекистан 40, Украина 293, Уругвай 5, Филиппины 27, Финляндия 40, Франция 162, Хорватия 8, ЦАР 1, Чад 2, Чехия 43, Чили 28, Швейцария 67, Швеция 57, Шри-Ланка 26, Эквадор 8, Экваториальная Гвинея 1, ОАЭ 26, Эритрея 4, Эстония 36, Эфиопия 21, ЮАР 29, Корея 63, Ямайка 11, Япония 68, Андорра 3, Белиз 8, Маршалловы о-ва 1, Россия 530, Каймановы о-ва 3, Коморские о-ва 2, Фиджи 3, Бутан 6, Вануату 6, Антарктида 5, Бермуды 1, Виргинские о-ва, США 4, Восточный Тимор 2, Гуам 2, Джерси 3, Кирибати 1, Микронезия 5, Новая Каледония 3, Палау 1, Северные Марианские о-ва 3, Соломоновы о-ва 2, Французская Полинезия 1, Гернси 3, Гибралтар 2, Гренландия 2, Папуа-Новая Гвинея 10, Пуэрто-Рико 5, Тонга 4, Тувалу 1, Черногория 9, Гонконг 16 • Электронные ресурсы (703) Международные сайты 37, Австралия 8, Австрия 4, Азербайджан 5, Албания 2, Аргентина 3, Армения 3, Афганистан 1, Белоруссия 4, Бельгия 8, Болгария 2, Бразилия 1, Ватикан 1, Великобритания 46, Венгрия 3, Вьетнам 1, Германия 31, Греция 2, Грузия 2, Дания 6, Евросоюз 6, Египет 3, Израиль 8, Индия 7, Индонезия 3, Иран 3, Ирландия 1, Испания 9, Италия 12, Казахстан 4, Канада 18, Катар 1, Кения 1, Кыргызстан 3, Китай 9, Кувейт 1, Латвия 3, Литва 3, Маврикий 1, Малайзия 2, Мальдивы 2, Молдавия 5, Мьянма 2, Намибия 1, Нидерланды 17, Новая Зеландия 2, Норвегия 2, Пакистан 2, Португалия 4, Румыния 2, Саудовская Аравия 1, Сингапур 4, Словакия 5, Словения 4, США 230, Таджикистан 1, Таиланд 1, Тайвань 5, Турция 4, Узбекистан 1, Украина 3, Филиппины 2, Финляндия 4, Франция 18, Хорватия 1, Чехия 4, Чили 1, Швейцария 5, Швеция 2, Шри-Ланка 1, ОАЭ 1, Эстония 4, Эфиопия 1, ЮАР 2, Корея 7, Ямайка 3, Япония 1, Андорра 1, Белиз 1, Россия 69, Каймановы о-ва 1, Бутан 1, Черногория 1, Гонконг 3Представительства

• Инофирмы в РоссииЭлектронные книги

Наука и технологии(.pdf) •

Наука и технологии(.pdf) •

Прогноз до 2030 г.(.pdf) •

Non-fiction (англ.яз.)

Прогноз до 2030 г.(.pdf) •

Non-fiction (англ.яз.)

Ежегодники polpred.com

Тексты всех ежегодников есть в архиве «Новости. Обзор СМИ», кнопка в меню слева. Пользоваться базой данных значительно удобнее, чем pdf. Ежегодники (бумага, pdf) мы делаем только на заказ.

Образование, наука в РФ и за рубежом

• т.22-23, 2015 г.

• т.20-21, 2014 г.

• т.18-19, 2013 г. (1218с.)

• т.14-17, 2011 г. (4568с.)

•  т.13, 2010 г. (1164с.)

•

т.13, 2010 г. (1164с.)

•  т.12, 2010 г. (1164с.)

•

т.12, 2010 г. (1164с.)

•  т.11, 2009 г. (196с.)

•

т.11, 2009 г. (196с.)

•  т.10, 2009 г. (212с.)

•

т.10, 2009 г. (212с.)

•  т.9, 2009 г. (276с.)

•

т.9, 2009 г. (276с.)

•  т.7-8, 2008 г. (284с.)

•

т.7-8, 2008 г. (284с.)

•  т.6, 2007 г. (104с.)

•

т.6, 2007 г. (104с.)

•  т.5, 2005 г. (96с.)

•

т.5, 2005 г. (96с.)

•  т.4, 2005 г. (84с.)

•

т.4, 2005 г. (84с.)

•  т.3, 2004 г. (80с.)

•

т.3, 2004 г. (80с.)

•  т.2, 2003 г. (80с.)

•

т.2, 2003 г. (80с.)

•  т.1, 2002 г. (112с.)

т.1, 2002 г. (112с.)

Деловые новости

Полный текст | Краткий текст | Рубрикатор поиска

Аграрный вуз сдвинет начало занятий в сентябре ради уборки урожая

Евгений Китаев (Челябинская область)

Одной из основных сложностей нового сельскохозяйственного сезона станет дефицит кадров, который способен не только осложнить предстоящие полевые работы, но и затормозить развитие всей сферы АПК. Чтобы снять остроту, упор в полеводстве и животноводстве предлагается сделать на учащуюся молодежь, хотя не секрет: в аграрный сектор после получения специальности попадает лишь треть выпускников.

Перекрыть эту утечку, считают эксперты, можно, снижая возраст профориентации, начинать надо как можно раньше.

- Задача, которую ставит и федеральный минсельхоз - обучение в аграрных классах, чтобы ребенок с начальной школы понимал, что такое сельское хозяйство. Сейчас у нас создано 28 таких агроклассов, и каждый из них должен поддерживаться предприятиями. Но пока только одно завезло своим подшефным оборудование, - отмечает ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина.

При поступлении в вуз повышается значение целевых наборов. С 2025-го перед каждым сельхозпредприятием, по словам ректора, встанет задача заключить договоры с вузами на подготовку специалистов. В рамках сельского рекрутинга государство компенсирует 90 процентов затрат на обучение этих ребят.

Пока же, чтобы оперативно сгладить острые кадровые углы, в регионе собираются направить на производственную практику, расходы на которую компенсируются из бюджета, больше студентов, обучающихся профильным специальностям. Если в 2022 году таких было 54 человека, в 2023-м - 94, то в этом сезоне цифра зависит от конкретных потребностей на селе.

Кроме того, главный аграрный вуз области готов перенести начало учебных занятий, чтобы студенты помогли и в уборке урожая. На практику же летом и осенью учебное заведение готово направить 881 человека. Не востребованы пока 183: по направлениям подготовки "переработка продукции", "зоотехния", "агроинженерия".

В регионе отмечают: хорошо подготовленные специалисты будут иметь принципиальное значение для достижения цели, поставленной в масштабах страны, - увеличить производство сельхозпродукции к 2030 году на четверть в сравнении с 2021-м.

Как вырастить инженеров будущего

Антон Охотников (Томск)

Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью не только современного производства, но и образования. Томский политехнический университет и АО "Транснефть - Западная Сибирь" сделали ставку на цифровую трансформацию учебных процессов еще пять лет назад. За это время при финансовой поддержке крупного нефтетранспортного предприятия было разработано шесть инновационных образовательных VR-продуктов.

Среди них - "Геодезическое обеспечение строительства нефтегазовых объектов", "Коррозия и защита от коррозии", "КПП СОД (камера запуска и приема средств очистки и диагностики)", "Диагностика объектов и оборудования трубопроводного транспорта", "Техническое обслуживание и ремонт нефтегазопроводов", "Машины и оборудование нефтегазовых объектов".

Сегодня все они уже интегрированы в систему подготовки студентов ТПУ по программе "Нефтегазовое дело". В каждый тренажер заложен технологический процесс идентичный тому, который совершают работники на производственных объектах Общества.

Что же такое VR-тренажер? Это специально созданный двойник производственных объектов и технологий, при работе в котором студенту предлагается виртуальное взаимодействие с интерактивными объектами в 3D-пространстве. Такие тренажеры обеспечивают выполнение сложных или многопрофильных заданий с помощью специального оборудования, позволяют проводить измерения, сборку и разборку узлов и деталей, обеспечивают выполнение технологических операций.

Как рождается VR

Создание отдельного виртуального модуля - это непростая, требующая полного погружения, работа. На первом этапе создается сценарий обучающей программы. Потом к ее визуализации приступают программисты и компьютерные графики, до мельчайших деталей прорисовывают узлы задвижек, резервуары, диагностические приборы и другое оборудование. Продолжительность второго этапа составляет порядка трех месяцев. На всем протяжении процесса создания обучающих тренажеров в качестве экспертов выступают специалисты компании "Транснефть - Западная Сибирь".

- Когда мы рассказываем о том, что такое нефтеперекачивающая станция, а студент ее ни разу не видел, то применение VR-комплексов дает возможность ему получить собственный практический опыт, погрузившись в производственную реальность, - рассказывает старший преподаватель отделения нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Владимир Бурков.

Безусловно, и в вузе, и на предприятии понимают, что виртуальная реальность не может в полном объеме заменить практические занятия на действующих объектах. Но новые цифровые возможности помогают быстрее сформировать профессиональные навыки и компетенции будущих инженеров.

Они дают возможность студентам углублять практические знания, просчитывать последствия неверно принятых решений, отрабатывать правильные алгоритмы производственных процессов. Цифровые платформы - это не просто программное обеспечение, которое установлено на компьютере, это другое видение, понимание глубинных взаимосвязей, жизненных циклов производственных процессов.

А еще применение VR-тренажеров имеет перспективное значение и для повышения квалификации сотрудников - действующих нефтетранспортников. Среди преимуществ такого подхода - сокращение затрат на создание реальных обучающих стендов с новыми типами оборудования и инструментов, а также возможность максимального закрепления знаний и навыков сотрудников в области промышленной безопасности и охраны труда.

Кстати, сейчас в разработке еще три виртуальных тренажера - "Оператор товарный СИКН", "Проектирование объектов магистрального нефтепровода" и "Диспетчерское управление объектов магистрального нефтепровода и

нефтеперекачивающих станций". Всего же по разным профильным дисциплинам в итоге будет создано 15 виртуальных комплексов.

Цифровой импульс

Студенты ТПУ тоже заинтересованы в интеграции "цифры" в обучающие программы. Например, студент 4-го курса и стипендиат "Транснефть - Западная Сибирь" Никита Высотин в прошлом году представил на конкурс вуза собственный проект "Применение технологии дополненной реальности при проведении диагностических работ на объектах "Транснефти". Он предложил минимизировать затраты по направлению эксплуатационных служб за счет возможности обследования объектов трубопроводного транспорта нефти в дистанционном режиме, без выезда на место.

- Находясь в офисе в VR очках сотрудник может видеть все, что происходит на реальном объекте, когда там движется работник в очках со встроенной видеокамерой. Такая технология может обеспечить оперативное решение любых технических задач, - поясняет Никита Высотин.

Уже этой весной Никита и соавторы научно-исследовательского проекта Данил Васильев и Сергей Часовских - представят свою разработку на суд компетентного жюри в финале Международной научно-технической конференции молодёжи ПАО "Транснефть" в Хабаровске.

Российско-белорусский студотряд благоустраивает "Курган Славы" под Минском

Студенты из Ленинградского госуниверситета имени А.С. Пушкина и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и их белорусские сверстники из Смолевичского государственного колледжа, объединившиеся в стройотряд "Союз", уже больше недели занимаются благоустройством территории мемориального комплекса "Курган Славы", посвященного советской наступательной операции 1944 года "Багратион". В Минской области это первый опыт создания союзного отряда. В перспективе подобная практика, возможно, получит продолжение, и уже молодые белорусы смогут отправиться в Ленинградскую область.

Ремонтные работы на "Кургане Славы" начались 18 апреля. Вместе со студотрядовцами трудятся работники местного дорожного ремонтно-строительного управления. Ребята помогают специалистам ремонтировать, выравнивать и перекапывать территорию у мемориального комплекса.

- Дружно обновляем живописный вид, - приветствует, не отвлекаясь от процесса, второкурсник Смолевичского колледжа, командир "Союза" Владислав Сердюков. - Готовимся ко Дню Победы, и навести красоту в этом святом месте нам не помешают ни снег, ни дождь, ни зной. Прилагаем все усилия и частичку души, чтобы люди, особенно молодежь, продолжали активно включать эту важную точку на карте нашей истории в свои путешествия по стране. Трудимся каждый день с девяти утра до пяти вечера.

Владислав в отряде отвечает за все организационные моменты: собирает команду, распределяет обязанности и инвентарь. Кстати, молодых людей оснастили не только граблями, лопатами и метлами, но и перчатками, обувью. За работой время летит быстро: парни из Беларуси быстро подружились с российскими гостями. Между делом ребята рассказывают друг другу об учебе, знаковых местах своих городов и знакомятся с культурой. Российских коллег заинтересовал белорусский язык, говорит Владислав:

- Наши гости увезут с собой целый багаж новых слов, уже не меньше десятка выучили! Ребята классные, пригласили нас к себе, а мы пообещали, что обязательно приедем на экскурсию.

Трудовая смена студотряда продлится до конца недели. Но уже сейчас можно заметить хорошие результаты, добавляет третьекурсник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Иван Фофанов. Боец областного регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" также состоит в студенческом сельскохозяйственном отряде "Фруктоза" и нередко участвует в подобных акциях. Рад, что появилась возможность попробовать себя еще и на союзном уровне:

- Был опыт благоустройства, организации музейного пространства и культурных объектов на территории Ленинградской области. Форт "Красная Горка", батарея "Серая Лошадь", военный музей Карельского перешейка. Поэтому озеленение "Кургана Славы" для меня несложная задача. Стараемся ударно трудиться. Все необходимое для работы у нас есть: часть рабочей одежды выдали на месте, вдобавок комитет по молодежной политике Ленинградской области снабдил дождевиками, кепками и жилетами.

Студенты из России живут в Смолевичах. Для ребят здесь налажены быт, питание и культурный досуг. О радушии белорусов Иван знает не понаслышке: в рамках международного молодежного патриотического проекта "Дорогами памяти и славы" в прошлом году парень побывал в Могилевской области, где с пользой провел время, посетил основные достопримечательности региона. В этот раз гостей из России встретили так же тепло и гостеприимно, признается стройотрядовец:

- Нас кормят в лучших белорусских традициях - много и вкусно, организовали экскурсии по Минщине. Мемориальный комплекс "Хатынь", шикарная архитектура столицы, театры, чистые улицы, улыбчивые люди - мы прекрасно отдыхаем и проводим свободное время.

А самой приятной частью поездки Иван считает возможность пообщаться с ребятами из Беларуси:

- Все российские студенты со мной согласятся, что с белорусами мы очень похожи по духу. Надеюсь, в будущем союзных отрядов станет гораздо больше. Уверен, ребята из обеих стран поддержат идею.

Текст: Ирина Лукашик

Так ли безобидно желание ребенка начать самому зарабатывать?

По опросам, примерно 80% российских и белорусских родителей одобряют желание своих детей-подростков найти подработку. Около трети не видят в раннем трудовом старте никаких отрицательных сторон. Но действительно ли такой опыт благо? Об этом "СОЮЗ" беседует с доктором психологических наук педагогом Оксаной Защиринской.

Оксана Владимировна, почему мы, родители, так идеализируем раннее начало трудовой деятельности детей?

Оксана Защиринская: У большинства почти одинаковые причины, по которым они бы хотели, чтобы ребенок начал подрабатывать лет с 14. Обычно это носит воспитательный характер. Причем воспитывать таким образом родители хотят и того, кто хорошо успевает в школе, и того, кто с трудом осваивает программу. Большинство родителей сами когда-то рано начали работать, они искренне верят, что это помогло им повзрослеть, стать самостоятельными, выживать в различных социально-экономических условиях. Именно для этого, а также чтобы ребенок не увлекался чрезмерно гаджетами, компьютерными играми, небезопасным общением в интернете, родители стараются как можно раньше организовать ему трудовую занятость и ищут различные ее варианты. Часто не желая при этом замечать, что их ребенок, возможно, не из тех, кто способен эту задумку реализовать и получить полезный опыт.

Ведь есть и такие подростки, которые впишутся в подработку, но в результате попадут в неприятные обстоятельства. Кстати, порой родителям приходится их ошибки финансово компенсировать. Так что воспитательный посыл родителей выглядит логично, но какова будет реализация идеи? Сумеют ли родители при необходимости оказать ребенку настоящую поддержку?

То есть даже в такой ситуации родителям не следует отходить в сторону?

Оксана Защиринская: Безусловно. Раз мы опытные взрослые, то опыт свой нужно проявлять не только в том, чтобы пристроить ребенка на работу, но и отслеживать, а что именно и как там с ним происходит. Вопросы правильные ежедневно задавать, вникать во все, следить за его психологическим состоянием. То есть, действительно, очень пристально наблюдать за всей ситуацией. Потому что можно не только не приучить ребенка к труду, а еще и напугать и травмировать.

Есть ли дети, которым подобный опыт противопоказан?

Оксана Защиринская: Да, например, "домашнему" ребенку. У нас бывали случаи, когда дети стеснялись на работе даже в туалет отойти. Еда со взрослыми в столовой, туалет на работе, женщина, которая сурово смотрит... Хорошо, что родители, увидев недостатки собственного воспитания, задумали ребенка социализировать. Но они должны осознавать, что в данном случае период адаптации должен быть более продолжителен. Я бы посоветовала не отправлять ребенка сразу к чужим людям, пусть сначала освоится под крылом каких-нибудь родственников, друзей семьи, знакомых. Это и есть психологическое сопровождение ребенка ответственными родителями. По большому счету, абсолютно все подростки к выходу на работу не готовы. Устройство на работу и приобретение первых навыков - это общая задача, семейная. Психологически мы, родители, все равно вместе с ребенком "идем на работу", потому что от нас тут очень многое зависит. Ведь пока что мы - социальный интеллект нашего подростка.

Что посоветуете делать, если ребенок рвется работать параллельно учебе, а подчас даже готов уйти из школы "на заработки"?

Оксана Защиринская: Дело в том, что любая школа - это не "бесполезные уроки ни о чем", как говорит молодежь. Это ежедневная тренировка нашей когнитивной сферы на разные задачи. Обучаясь, человек учится находить информацию, оперировать ею, развивать свои основные мыслительные операции. Этот интенсивный период жизни и нужен как раз для того, чтобы привести свою когнитивную сферу в полный порядок, чтобы был большой объем памяти, развилось критическое мышление. И заниматься этим надо как раз до 18 лет.

Если же этот этап проигнорировать, то в итоге через 2-3 года на работе человек просто начинает "тупить" в прямом смысле этого слова. Он не гибкий, не умеет перестраиваться, у него нет различных аналогий, схем, которые он применял бы при решении тех или иных задач. В итоге таких работников начинают привлекать только на очень простые задачи. Они быстро начинают падать в рейтинге, зарплата у них не растет, и в коллективе они не пользуются уважением...

Всему свое время. Увлекаться в подростковом возрасте зарабатыванием денег в ущерб получению образования - это не долгосрочный проект. Надо с учетом семейной ситуации, с учетом развития самого подростка эти истины попытаться до него донести.

А контролировать, на что ребенок тратит заработанные им самим деньги, - это нормально?

Оксана Защиринская: Контролировать не стоит, ведь мы и отправляем его на работу для того, чтобы он смог понять цену деньгам. Если он тут же спустил то, что ему досталось нелегко, то, я думаю, это повод выяснить, с какой особенностью своего ребенка вы сейчас имеете дело. Почему он не относится бережно к плодам собственных же трудов? Если ему не хватило финансовой грамотности, это одно. Нужно поговорить, разъяснить, как обычно люди тратят деньги, например, рассказать о ваших семейных расходах. А вот если бездумное транжирство - это такая манера у подростка, его постоянная черта, то тут есть повод для вмешательства психолога.

Приближаются летние каникулы. Что посоветуете как психолог: отправить ребенка на дачу или пусть зарабатывает, даже если его вклад в семейный бюджет минимален?

Оксана Защиринская: Если ваш ребенок успешно учится в школе, то не надо его сбивать с толку. В ближайшем будущем он, видимо, продолжит обучение уже в вузе и будет развиваться успешно и последовательно. Осваивать все возможности для того, чтобы грамотно выбирать профессию. И суметь переучиться, если когда-нибудь придется профессию менять. У него будут в руках все механизмы, чтобы выстраивать свою образовательную и профессиональную траекторию. Так стоит ли навязываться с заработками со школьных лет? Скорее, это повод самим родителям, чтобы разобраться в себе: что не дает им покоя, что их гложет? Почему они решили, что ребенку надо усложнить жизнь? Если это попытка дистанцировать его от зависимостей - это благая задача. А если цель - просто дать "понюхать пороху" и "почувствовать, почем фунт лиха", вот тогда это какие-то скрытые проблемы самих взрослых. Я же как психолог скажу: нет, вовсе не каждому подростку требуется опыт раннего старта трудовой жизни.

А если работа - мечта самого ребенка, то родители должны быть рядом. Мы ведь боимся, что он свяжется с плохой компанией? Работа - это та же "компания", и она тоже может оказаться плохой. Мы должны проявлять родительскую бдительность, чтобы психику ребенка не сломали и у него не появился бы страх трудовых коллективов и работодателей.

Наверняка вы знаете таких людей, которые все учатся и учатся, получают уже какое по счету высшее образование, но так и не начинают нормально работать? Что с ними произошло? Не хочу списывать все на неудачное начало трудовой деятельности, но бывает и так. И в качестве спасительной истории человек придумывает себе бесконечную учебу. Это серьезная проблема. Поэтому нужно, чтобы все шло своим чередом, своим естественным путем.

Текст: Екатерина Пряхина

Дети из Оренбуржья отдохнут в Самарской области

Ирина Чечурина (Самара)

Самара встречает детей из Оренбуржья, пострадавшего от небывалого наводнения. Ближайшие три недели они проведут в одном из лучших загородных лагерей Самарской области. Там ребята будут не только отдыхать и приходить в себя от пережитого, но и учиться.

"Я приехал сюда с одноклассниками и уже в дороге нашел себе новых друзей, - рассказывает, едва сойдя с поезда, 14-летний Григорий Пономаренко. - А впереди еще целых три недели! Я хочу хорошо отдохнуть и узнать больше об истории Самары".

Оренбургские школьники, а в основном это подростки 10-15 лет, приехали в Самарскую область по приглашению губернатора Дмитрия Азарова. Для них здесь подготовили большую спортивную и культурную программу, мероприятия которой будут проходить как на территории лагеря, так и на выездных экскурсиях. Помимо прочего, в космической столице (именно так называют свой город сами самарцы) гости посетят музей "Самара космическая".

Руководитель оренбургской делегации Юлия Гладкова тоже уверена, что такая смена обстановки пойдет ребятам на пользу. "Мы сейчас столкнулись с чрезвычайной ситуацией, многие дети лишены жилья, еще долго не смогут вернуться в свои дома, - объяснила она. - Дети в стрессе, им сложно справиться с эмоциями, и для них это очень важно. И хотя многие ребята впервые так надолго уехали из дома и очень переживали, я надеюсь, им все понравится, мы настраиваем их только на хорошее".

Студенты Аргентины выступили против сокращения расходов на образование

Алексей Чуриков (Буэнос-Айрес)

Не рабочие и не аграрии стали основными противниками радикальных неолиберальных реформ правительства Хавьера Милея. Неожиданностью для нынешних властей Аргентины стала беспрецедентная за последние двадцать лет мобилизация студентов, выступивших против планов руководства страны если не полностью искоренить, то изрядно сократить финансирование государственного высшего образования. Под предлогом экономии и необходимости поддержания профицита бюджета, как того от Буэнос-Айреса требует Международный валютный фонд, кабинет министров с начала года на 70 процентов урезал госфинансирование ведущих вузов страны.

Из всех политических вызовов, с которыми Милею пришлось столкнуться за четыре месяца пребывания у власти, университетский марш, безусловно, стал самым важным и неудобным для либертарианца. Большинство местных комментаторов сходятся во мнении, что для администрации по-настоящему "прозвенел первый звоночек". По оценкам Университета Буэнос-Айреса, в акции по стране приняли участие более 800 тысяч человек. В то же время, согласно оценкам министерства безопасности Аргентины, в столице к центральной площади подошло "не более" 150 тысяч человек. По ощущениям находившихся в этот момент на улицах, подобного столпотворения в городе не видели с того момента, как аргентинская сборная в декабре 2022 года привезла домой кубок чемпионов мира по футболу.

Показательно, что студенты вели себя максимально сдержанно. Студенческая акция прошла без столкновений, при том, что власти вывели в центр города представителей практически всех правоохранительных органов, не хватало разве что подразделений вооруженных сил. "Все проблемы, которые есть в нашей стране, могут быть решены за счет увеличения расходов на университетское образование и больших темпов развития науки и технологий. Именно наши университеты позволяют Аргентине преодолевать структурное неравенство и следовать пути развития и достижения суверенитета", - говорится в документе, который участники акции символично передали властям.

С начала года Милей, поставивший целью любыми способами затормозить инфляцию и сбалансировать госбюджет, фактически заморозил финансирование государственных вузов. Тех средств, что правительство согласилось выделить на высшее образование в этом году, не хватает не только на выплаты зарплат преподавателям и сотрудникам, но и на оплату счетов за электричество, воду и другие расходы образовательных учреждений. Ситуация в настоящее время такова, что ключевые университеты через 2-3 месяца просто будут вынуждены закрыться. "У нас есть деньги на работу лишь на ближайшие три месяца", - заявил в интервью ректор Университета Буэнос-Айреса Рикардо Джельпи.

В Херсонской области откроются центры для сирот

Лариса Ионова

Два социальных учреждения для безнадзорных детей появятся в Херсонской области в ближайшее время. Эта проблема весьма актуальна для региона, где еще продолжаются боевые действия.

Вопрос об открытии таких центров поднял в Совете Федерации сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. К решению этой проблемы активно подключился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

- У нас скоро появятся два новых центра для детей, оставшихся без надзора родителей, в Новокиевке и в селе Воскресенском. Без сомнения, эти ребята нуждаются в поддержке государства, и они ее получат, - отметил он.

В Новокиевке Каланчакского округа центр откроется на базе школы-интерната для детей с особенностями в развитии. По проекту здесь будет располагаться социально-реабилитационный центр на 90 человек. Комплекс зданий включает отдельные корпуса для малышей и для детей старшего возраста, в каждом из которых есть своя прачечная, пищеблок, столовая, спальные места и учебные классы.

В селе Воскресенском Новотроицкого округа под областной дом ребенка на 50 мест отдадут бывший детский сад, который был почти в аварийном состоянии еще несколько месяцев назад.

Благодаря шефу-региону, Рязанской области, его отремонтировали уже на 75 процентов: поменяли кровлю, коммуникации, двери, окна и полы, построили котельную. До конца апреля строители планируют завершить все внутренние работы, а к концу мая - полностью закончить объект и провести внешнее благоустройство.

Уфимские ученые-онкологи предложили новую концепцию рака

Гульназ Данилова (Уфа)

Злокачественные новообразования устойчиво занимают второе место в списке причин смертности в Башкортостане. Но рак - крайне острая проблема не только у нас, но и во всем мире, поэтому поиском факторов его возникновения, перспективных методов диагностики, наиболее эффективных способов лечения и реабилитации онкобольных заняты ученые во всех развитых странах. И работают они не изолированно, а сообща.

Будущее - без скальпеля

Как говорит доктор медицинских наук, академик АН РБ, завкафедрой онкологии и клинической морфологии Башкирского государственного медицинского университета, создатель научно-практической школы онкологов РБ Шамиль Ганцев, нет такого понятия, как локальная онкология. Она может быть только мировой. Башкирские ученые в сотрудничестве с коллегами из других стран внесли свой вклад в науку, создав полный учебный комплекс по онкологии для студентов медицинских вузов. Последний учебник "Онкология 2.0" и вовсе предназначен для аспирантов и ординаторов. В нем представлена новая концепция онкопатологии.

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" профессор Шамиль Ханафиевич Ганцев рассказал, что подтолкнуло его научную команду пересмотреть подход к развитию онкозаболеваний. Но начал с истории.

- Это необходимо для понимания общей картины, - объяснил он. - Как наука онкология появилась всего около 130 лет назад, когда открылись первые онкологические клиники в России и США. Метод диагностики был визуальный: доктор видел опухоль или ее признаки и ставил диагноз "рак", то есть когда помочь пациенту уже практически нечем. 50 лет назад появились аппараты, с помощью которых врачи смогли увидеть болезнь. Ключевое слово опять же "увидеть". А как лечить? Удалить. До сих пор так и принято - видим опухоль и удаляем ее. Со временем появился такой метод исследования, как биопсия. Стало возможным определить, рак это или нет. С помощью микроскопа мы проникли в группу клеток. В середине 50-х годов разработали препараты, способные убивать раковые клетки, а также химиотерапию и радиологию. То есть наряду с хирургией стали применять и другие методы. Всего 25 лет назад начали использовать таргетную терапию (от target - цель), позволяющую влиять на отдельные клетки. Стало меняться отношение к лечению. Если раньше рак лечили только хирургически, то сейчас в мировой практике хирургия занимает 25.% - все же она предназначена не для лечения. Вырезая опухоль, мы удаляем синдром или симптом, а не первопричину. В ближайшем будущем придем к тому, что удалять орган и вовсе не потребуется.

Даже сейчас есть локализации, где стопроцентно применяется только лекарственная терапия - гематологические заболевания, меланома, саркома. Больные с четвертой стадией рака легкого на иммунотерапии продолжают жить. Для лечения нужны другие подходы: таргетная, адресная терапия, подбор эффективных препаратов, иммунотерапия. Лучевая терапия тоже останется, но влиять надо через вены, через сосуды. Будущее за изотопами. Необходимо менять стандарты и максимально стремиться к персонифицированной медицине.

Наука двинулась дальше

В новом учебнике для ординаторов и аспирантов коллектив авторов под руководством Шамиля Ганцева представил новый подход к пониманию рака как генетического процесса.

- Без генетики онкологии не бывает. Раком не заражаются, - подчеркнул Шамиль Ганцев. - Врач завтрашнего дня должен понимать, что рак - это проблема клетки или группы клеток. Мы провели новые исследования, и мои коллеги из крупных онкологических центров мира подтвердили наши результаты. Клеток, способных вызвать рак, в организме всего 1,5 - 2.%. Они возникают очень рано, но их уничтожают другие клетки. Мы их условно называем "полицейскими". И пока "полицейских" больше, здоровье человека в порядке. Но со временем клеточное соотношение меняется, и вот тогда мы берем в руки скальпель! А надо действовать раньше - на стадии "рак без опухоли", а для этого нужно знать, как нормальная клетка преобразуется в атипичную.

Но не всякое лечение дает положительный результат. Как объяснил кандидат медицинских наук Шамиль Кзыргалин, который готовится к защите докторской диссертации, неуспешность бывает связана с тем, что при хирургическом или химиотерапевтическом удалении раковых клеток все равно остается 1-3.% раковых стволовых клеток.

- Идентифицировать их сложно, - говорит ученый. - Стволовые клетки очень хорошо защищены от внешнего воздействия. Они могут менять специализацию. Стволовая клетка - это база, субстрат, из которой может получиться любая клетка. Лекарственным воздействием ее сложно убить. Если химиотерапевтически мы выжгли 98% клеток, то через какое-то время оставшиеся 1-2,% все равно дадут повторную опухоль. Она уже мутирует и будет обладать новыми характеристиками. Осенью вышла интересная публикация, доказывающая, что раковые клетки используют те же механизмы миграции, что и здоровые стволовые. Норма и то, что мы считаем патологией, находятся рядом. Иногда сложно сказать, патология ли это.

Организм человека таит в себе не только много загадок, но и немало скрытых возможностей. Так, Шамиль Кзыргалин сделал еще одно открытие, меняющее устоявшийся научный взгляд на лимфатические узлы:

- До сих пор считалось, что количество лимфатических узлов в теле человека, а их 600 - 800, закладывается в эмбриональном периоде, а с течением жизни происходит только их истощение. Поэтому пожилые люди чаще болеют. Но мне удалось доказать, что новые лимфатические узлы образуются, в частности, после их удаления во время хирургических операций.

А заболеваемость растет...

Вроде бы и наука на месте не стоит, и в лечении используются разные методы, но количество раковых больных не уменьшается, а растет.

Связано это, по словам профессора Ганцева, с увеличением продолжительности жизни: люди доживают до "своего" рака. В Башкортостане, по данным за 2023 год, заболеваемость такая: 256,7 случая на 100 тысяч населения, или 14 544 онкологических больных. Самые распространенные виды: рак предстательной железы - 1500 случаев, столько же случаев рака кожи наружной локализации, почти 600 случаев рака почки.

Еще одна причина кроется в нехватке специалистов. Квалифицированных кадров недостаточно, особенно на селе.

- Ситуация такова, что часть клинических ординаторов не хотят идти работать в онкологию. Многие студенты учатся в медицинском университете по желанию родителей. Жаль, что так. Сегодня нужны не просто врачи, а специалисты, чей разум настроен на новые подходы, доктора, которые любят пациентов. Им необходимо прийти к новым технологиям, к лечению без хирургии, изменить понимание клетки как таковой. Все это мы описали в новом учебнике, в котором говорится не о раке органа, а о генетической природе рака. За 25 лет российско-башкирская школа онкологии выпустила учебники, атласы, руководства и пособия общим тиражом более 50 тысяч экземпляров. Причем изданы они на русском, английском, узбекском языках. Этого достаточно для подготовки специалистов завтрашнего дня, - рассказал Шамиль Ханафиевич.

Будущее у науки, конечно, есть. Несомненно, оно связано с цифровыми технологиями. Недалек тот день, когда врачи будут использовать цифрового двойника пациента, чтобы опробовать на нем лечение и, если оно даст эффект, применить его уже на человеке.

Еще одно условие развития онкологической науки - международное сотрудничество.

- Несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы общаемся с зарубежными коллегами, что-то берем у них, что-то они у нас. Совместно обучаем кадры, - продолжил Шамиль Ганцев. - Например, я подготовил пять кандидатов наук - иностранцев. Они приезжали, учились, а затем работали по российским технологиям. Обмен, стажировки необходимы. К сожалению, для настоящего прогресса нам не хватает финансирования. Но еще важнее денег - интерес молодежи к науке. Для того чтобы достичь прорыва в лечении и профилактике онкозаболеваний, нужны реальная противораковая программа и ученые, которые могут решать задачи и проблемы глобального, мирового уровня.

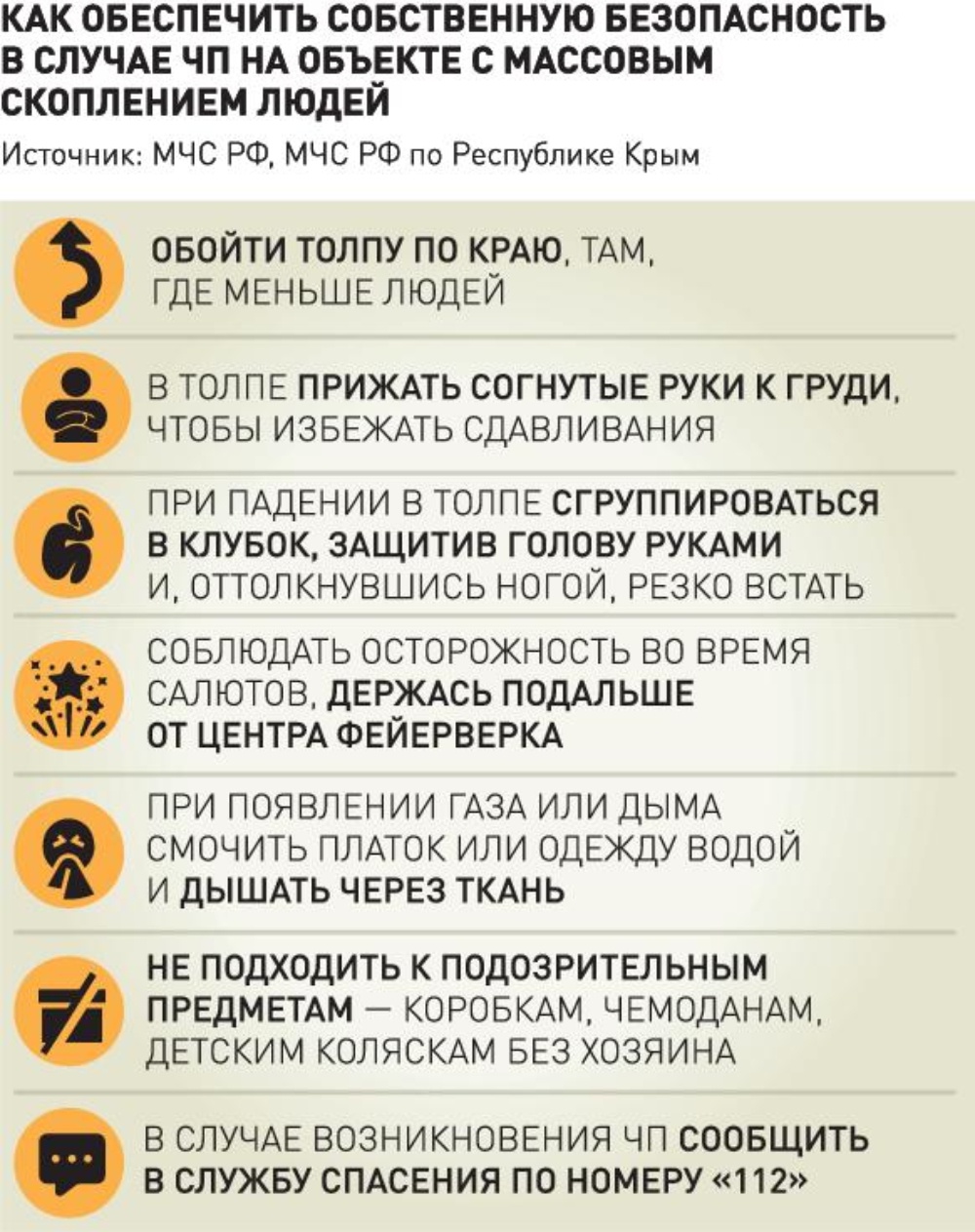

В России планируют усилить защиту посетителей массовых объектов новым законом

Евгения Носкова

Законопроект о страховании ответственности владельцев объектов массового скопления людей может быть подготовлен к лету, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Сейчас над документом работают представители отраслевого сообщества. "Пока в Банк России не поступал законопроект о страховании гражданской ответственности собственников объектов с массовым пребыванием людей. Мы определим свою позицию после поступления документа на рассмотрение и готовы принять участие в работе над ним", - рассказали "Российской газете" в Центробанке. Там подчеркнули, что обеспечение и повышение уровня безопасности мест с массовым пребыванием людей и внедрение инструментов, которые будут защищать потерпевших на таких объектах, являются важными вопросами. "Механизм страхования гражданской ответственности собственников таких объектов наряду с иными видами финансового обеспечения может стать одним из инструментов финансовой защиты людей, - полагают в ЦБ. - Важно, чтобы применение такого инструмента за счет проведения предстраховой оценки стимулировало самих владельцев и эксплуатирующие организации повышать безопасность на своих объектах".

Если этот вид страхования станет обязательным, отсутствие полиса может стать основанием для приостановления деятельности объекта, и это необходимо учитывать при разработке механизма, указывает регулятор. Целесообразно также предусмотреть альтернативные инструменты обеспечения ответственности. "При этом такие инструменты не должны подменять собой обязательность собственников и эксплуатирующих организаций обеспечивать безопасность на объекте", - подчеркивают в ЦБ.

Концепцию финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей ВСС разработал еще в 2020 году. Она предусматривала повышенную ответственность собственников таких объектов по возмещению вреда, причиненного в результате пожара, и обязанность иметь финансовое обеспечение своей ответственности. Предполагалось, что отсутствие финансового обеспечения может стать основанием для проведения внеплановой проверки МЧС России. В документе страхование являлось добровольным и предлагалось как один из механизмов финансового обеспечения - наряду с банковской гарантией и резервным фондом.

Тогда реализация концепции была приостановлена из-за пандемии. Сейчас документ обсуждается в рабочих группах на площадках РСПП и "Деловой России". После трагедии в "Крокус Сити Холле" эта тема вновь появилась в повестке, хотя обсуждение поднимается не впервые, отмечают в ВСС: так было после пожаров в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году и в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 2018 году.

По оценкам ВСС, примерная стоимость страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей может составить менее 50 рублей на один квадратный метр площади за годовой полис. При этом договор страхования будет покрывать ущерб, причиненный гражданам, в том числе и вследствие вины собственника помещения в причинении ущерба - например, при террористическом акте.

Как подчеркнул Евгений Уфимцев, вред гражданам, пострадавшим в месте массового скопления людей, должен быть компенсирован вне зависимости от того, в результате какого именно события он был причинен, виноват ли владелец объекта в этом событии, мог ли он его предотвратить и т.п. А лимиты возмещения не должны зависеть от региона, где это событие случилось. "В результате, с одной стороны, будут защищены интересы граждан, с другой - установлены понятные и прозрачные правила и требования для собственников объектов массового скопления людей", - отметил президент ВСС.

Отдельно стоящее здание, согласно законодательству, считается объектом, если его площадь составляет не менее 50 квадратных метров. Критерий массовости начинается от 50 человек. Объектами массового скопления людей являются, например, торговые центры, здания общепита, больницы, гостиницы, кинотеатры, клубы.

Сейчас обсуждается внесение изменений в закон о пожарной безопасности, которые введут обязанность для собственников объектов массового скопления людей компенсировать гражданам ущерб, причиненный их имуществу, здоровью и жизни, а также гарантировать компенсацию этого ущерба. Лимиты за вред жизни и здоровью, как предполагается, составят 2-3 млн рублей на каждого пострадавшего. Для владельцев объектов массового скопления людей, которые не предпринимают достаточных мер противопожарной безопасности, тариф по страховке будет выше.

По словам Уфимцева, сейчас собственники таких объектов страхуют свои риски - например, потерю имущества в результате пожара или залива, - но не ответственность перед людьми, которые могут пострадать в случае ЧП. Обязательность страхования ответственности может изменить ситуацию. Президент ВСС привел в пример моторные виды страхования: добровольное каско покупают всего 15-16 процентов людей, а обязательное ОСАГО - 95-96 процентов.

"Эта мера давно назрела как в отношении защиты от умышленных действий - террористических и диверсионных актов, саботажа, посягательств конкурентов, так и от легкомысленности либо небрежности, и даже от причинения вреда в тех случаях, когда не на кого возложить ответственность по его возмещению, например, при воздействии стихийных явлений. Страховщики, в свою очередь, способны разработать гибкую систему страховых тарифов, учитывающих в числе прочего меры, предпринимаемые страхователями - владельцами или эксплуатантами объектов в отношении повышения уровня их безопасности", - полагает доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.

В мировой практике страхование гражданской ответственности зачастую заменяет собой требование об обязательном лицензировании определенных видов бизнеса и давно показало себя весьма эффективным, рассказала д. э. н., профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Челухина. На российском страховом рынке, по ее словам, также периодически появляются подобные вмененные виды страхования - страхование застройщиков, аудиторов, туроператоров. Возможны и другие варианты формирования средств для выплаты компенсаций: специализированные фонды, банковские гарантии. "Тем не менее страхование - это один из наиболее простых, эффективных и наименее затратных инструментов защиты финансовых интересов всех сторон, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций", - считает эксперт.

Люди, посещающие культурные и спортивные мероприятия, не должны думать о том, есть ли у них полис страхования жизни и здоровья, подчеркнула Челухина. Несмотря на то, что организаторы мероприятия в любом случае несут ответственность за риски, компенсации пострадавшим будут выплачены.

Ученые приблизились к открытию жизни на Сатурне

Андрей Меркулов

Ученые НАСА провели эксперимент, который может стать прорывом в поиске внеземной жизни. Его идею подсказал аппарат "Кассини", который изучал Сатурн и его естественные спутники. Их у него 146 - больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Самым интересным считается Энцелад. Под его поверхностью астрономы нашли огромный океан, откуда множество гейзеров выбрасывают газ и ледяные зерна. Интересно, что изначально руководители миссии "Кассини" о них не знали и не планировали изучать. К счастью, на "Кассини" был установлен анализатор пыли. Он показал, что в воде гейзеров содержится много хлорида натрия. Он, а также жидкая вода, химия на основе углерода являются ключевыми компонентами для зарождения жизни.

Вдобавок ко всему этому в 2023 году на Энцеладе обнаружены следы фосфата. Он найден впервые за всю историю науки на спутнике другой планеты. Фосфат является неотъемлемой частью ДНК всех живых организмов, клеточных структур, а также костей. Все эти находки делают Энцелад наиболее вероятным местом, где может существовать внеземная жизнь.

Но как найти ее неопровержимые доказательства? Недавно биологи совершили важное открытие, используя анализаторы пыли. Но только они гораздо более чувствительные, чем те, что были установлены на "Кассини". В ходе эксперимента в вакуум впрыснули капельки воды, которые содержали крошечные бактерии Sphingopyxis alaskensis. На Земле они живут в морских водах Аляски. По мнению ученых, жизнь на Энцеладе вполне может быть похожа на эти бактерии. И новые приборы смогли их найти при содержании всего 0,01 процента составляющих одной клетки. Именно такую технику ученые планируют отправить к Энцеладу с новой космической миссией. Правда, прорыв в поиске внеземной жизни может произойти в другом месте. Уже в октябре 2024 года к Европе - спутнику Юпитера - должен отправиться аппарат Europa Clipper с новым анализатором пыли. Возможно, именно здесь и произойдет сенсация.

На Байкале обнаружены новые грязевые вулканы

Юрий Медведев

Ученые Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал. О том, что в озере есть грязевые вулканы, известно давно. Но все они расположены на больших глубинах и хорошо изучены. Новые найдены на незначительной глубине, всего 130 метров, что стало для ученых неожиданностью. Считалось, что практически у берега, не должно быть мощных осадочных отложений. Уже изученные грязевые вулканы формируются намного глубже, там, где высокие давление и температура.

Ученые проводили исследование с помощью роботов, оснащенных камерой для видео- и фотосъемки, а также системой подводной гидроакустической навигации. Следы грязевого вулканизма были обнаружены на двух участках Северобайкальской впадины. Первый расположен между мысами Малая и Большая Косы, второй - в Горячинской бухте, где дно оказалось залито грязевой массой, что говорит о недавнем извержении.

Для образования грязевого вулкана нужно несколько условий: материал для грязи, вода, высокие температура и давление, источники углеводородов и тектонический разрыв в породах, ведущий к поверхности. Во время извержения из кратера извергаются газы и грязевые массы. Часто извержения сопровождаются водой или нефтью. Они могут происходить постоянно или периодически.

Полученные данные создадут основу для интерпретации новой информации о строении рельефа и происходящих процессах на дне Байкала, который всё еще недостаточно изучен.

Заявление на пересдачу одного из ЕГЭ можно подать с 26 июня по 1 июля

Марина Гусенко

В этом году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов, чтобы использовать полученный результат в этом же году. Дни пересдачи определены на 4 и 5 июля. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами, посвященном нацпроекту "Образование".

"Днями для пересдачи определены 4 и 5 июля 2024 года. Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 23 мая", - приводят слова Голиковой в аппарате вице-премьера.

Также Татьяна Голикова отметила, что с 2019 по 2023 годы на реализацию нацпроекта "Образование" выделили больше 1 трлн рублей. Основная часть этих денег была направлена в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. "Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, создано 791,7 тысячи новых мест в школах, более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды.

Только за прошлый год в регионах создано более трех тысяч центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", более 300 детских технопарков "Кванториум", 261 центр "IT-куб", в которых школьники осваивают современные информационные технологии, отчиталась она.

На 22 апреля в школы по республике зачислены 52 тыс. 816 первоклашек, сообщили в отделе цифровой трансформации Министерства образования и науки КР.

Из них по областям и городам:

§ Ошская область – зачислены 10 101 ребенок, общая квота составляет 35 785 мест;

§ Джалал-Абадская область – 10 109, общая квота – 34 778;

§ Чуйская область – 7801, общая квота – 31 474;

§ Баткенская область – 6229, общая квота – 16 190;

§ Иссык-Кульская область – 5091, общая квота - 13 821;

§ Нарынская область – 3533, общая квота – 7741;

§ Таласская область – 2927, общая квота – 6957;

§ г. Бишкек – 5505, общая квота – 17 908;

§ г. Ош – 1510, общая квота – 11 233.

В столице пять школ уже заполнены:

1. Гимназия-комплекс № 26 с углубленным изучением французского языка;

2. УВК школа-гимназия № 70;

3. УВК школа-гимназия № 29;

4. УВК школа гимназия № 20 им. Гейдара Алиева;

5. Школа-гимназия с углубленным изучением английского языка № 13.

Напомним, регистрация началась 8 апреля.

С 1 мая заявки на получение лицензии на образовательную деятельность будут приниматься только через Автоматизированную систему управления лицензированием и аккредитацией (АСУЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется для установления соответствия условий оказания образовательных услуг требованиям нормативно-правовых актов, например, санитарным правилам, положениям государственных образовательных стандартов.

В настоящее время для открытия детского сада или обучения по программе дополнительного образования лицензия не требуется.

Оформление заявки в электронном формате через АСУЛА позволит заявителям из отдаленных регионов не выезжать в столицу. Заявителю не нужно встречаться с исполнителем административной работы, вследствие чего устраняются коррупционные риски.

«Теперь при изменении местонахождения образовательная организация направляет в Министерство образования и науки уведомление об этом», — рассказали в МОиН.

Сайт АСУЛА - https://asula.edu.gov.kg; https://edu.gov.kg/posts/2849/

500 ученых приехали на Кантовский конгресс подискутировать о развитии философии

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Международный Кантовский конгресс, посвященный 300-летию со дня рождения знаменитого философа, объединил более 500 ученых со всего мира. Проходит он на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

На конгрессе ученые попробуют решить несколько задач, стоящих перед научным сообществом. Одна из них - сохранение исторической памяти и наследия Канта, которое является неотъемлемой частью общемировой науки. "Его работы стали настоящим прорывом для своего времени, бесценным вкладом в развитие научной мысли, культуры, просветительства", - открыл конгресс вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он передал участникам приветственный адрес от президента Владимира Путина.

Первый день конгресса открыло пленарное заседание, посвященное проблемам искусственного интеллекта. На панельной дискуссии эксперты обсудили стремительное развитие генеративного ИИ в России и мире, а также связанные с этим процессом этические аспекты. Для кантоведов важно правильно соотнести современные технологии и традиционные общечеловеческие ценности, которым мыслитель уделял особое внимание в своих трудах. По Канту, человек - это моральное существо. Но можно ли считать таковым искусственный интеллект? Этот вопрос, по мнению участников конгресса, перешел из кабинетов в повседневную жизнь. Поэтому столь актуальны проблемы как правового, так и морального регулирования нейросетей.

Подискутировать о развитии философской науки приехали ведущие ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Дании, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Камеруна, Китая, Сербии, США, Узбекистана и ЮАР. Они представят более 300 докладов. Профессор Галле-Виттенбергского университета им. М. Лютера Юрген Штольценберг полагает, что основная тематика конгресса, которой стала философия мира, сегодня как никогда актуальна. "Это сам смысл жизни, которая проходит по принципам солидарности и уважения человеческого достоинства. Несмотря на разные языки и культуры, проблемы у всех стран и народов едины. Поэтому общечеловеческие идеи Канта настолько популярны", - подчеркнул ученый. Философ является и неотъемлемой частью русской культуры. Популярным он стал в конце XVIII века. Тогда с Кантом встречался Н.М. Карамзин, который описал его в "Письмах русского путешественника". В итоге труды Канта стали одним из первых бестселлеров в России.

Эйншейн из 7"Б": Стартуют турниры Олимпиадных школ МФТИ

Мария Агранович

Стартовали бесплатные турниры Олимпиадных школ МФТИ. Это соревнования по информатике, математике и физике, где участники должны показать себя, но не в командах, а индивидуально.

Турниры пройдут онлайн в четырех возрастных лигах: стартовая - 7-й класс (допускается участие шестиклассников), младшая - 8-й класс, средняя - 9-й класс, старшая - 10-й класс.

- Турниры - уникальный шанс для талантливых школьников посоревноваться в решении нестандартных задач от преподавателей МФТИ, - рассказал председатель методического совета Олимпиадных школ МФТИ - первого в России университетского лагеря для старшеклассников Алексей Малеев. - Но не только. У всех участников турниров есть возможность попасть и на летние смены наших Олимпиадных школ бесплатно.

Особый случай - абитуриенты МФТИ. Ведь турниры вошли в список индивидуальных достижений и при поступлении на Физтех их участники получат дополнительные баллы.

Победители - 5 дополнительных баллов, а призеры - 3 балла.

- Турниры проводятся уже четвертый год подряд и с каждым годом привлекают все больше и больше ребят со всей страны. В прошлом году количество участников увеличилось в 2,5 раза, - отметил Алексей Малеев.

Соревноваться в знаниях ребята будут до 12 мая.

Для участия в них нужно зарегистрироваться на сайте "Олимпиадные школы МФТИ", выбрать направление и решать задания в день турнира.

Олимпиадные школы МФТИ - первый университетский лагерь в России, который уже десятый год объединяет старшеклассников из разных уголков страны. Олимпиадные школы проводятся зимой и летом для школьников 7-11 классов. На сменах ребята занимаются с преподавателями МФТИ и других вузов, изучают сложные темы и решают задачи с самых престижных олимпиад.

В Китае прошел первый тур 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии

Мария Агранович (Китай, Шэньчжэнь)

В китайском городе Шэньчжэнь стартовала 58-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. В ней участвуют около 300 человек из 29 стран мира - Болгарии, Сербии, Армении, Австрии и других. Россию на химическом соревновании представляют 10 сильнейших участников Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Менделеевская олимпиада - один из крупнейших и наиболее престижных в мире турниров юных химиков, который организуют химический факультет МГУ им. Ломоносова и Фонд Мельниченко.

В этом году олимпиадные туры - их три - проходят на базе кампуса совместного университета МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института (МГУ-ППИ). И такое - впервые. Важно, что олимпиада проходит в год 190-летия Дмитрия Менделеева и 155-летия открытия им периодической системы химических элементов. С видеоприветствием к участникам олимпиады обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что впервые Менделеевская олимпиада "выехала" так далеко от родины самого Менделеева - до сих пор она проводилась или в Подмосковье, или в странах СНГ. Это еще раз доказывает мировую значимость его научных идей.

Вчера уже состоялся первый теоретический тур: ребята решали две задачи по физической химии, одну смешанную, где нужны были знания и по неорганической, и по органической химии, две задачи по наукам о жизни и полимерам и одно аналитическое задание.

Как рассказал председатель жюри олимпиады, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин, эта олимпиада - единственная преемница Всесоюзных олимпиад. А именно Всесоюзной химической олимпиады, и продолжает ее традиции и нумерацию.

- Участники не знают заранее темы, а сами задания куда более сложные, чем на Международной химической олимпиаде. Авторы задач - ученые из Москвы, Донецка, Уфы, Новосибирска, Беларуси, Казахстана, Македонии и других стран, - рассказал "РГ" Гладилин. - Но вообще далеко не всегда и не во всех задачах можно провести такое разделение по направлениям. - Чаще задачи комплексные, и это правильно, ведь, как говорят, все научные открытия совершаются там, где соприкасаются разные науки. Стараемся и наши задачи строить по такому принципу. Все-таки мы растим будущих исследователей. А им нужно прямо со школьной скамьи привыкать: чтобы решить одну задачу, сегодня нужно разбираться в разных науках.

Михаил Перельман (фамилия уже обязывает идти в науку), один из членов нашей сборной, похоже, это уже понял. После первого тура олимпиады парень, который заканчивает 11-й класс московской "Школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова", признался: хочет стать ученым, который бы занимался исследованиями на стыке двух наук: химии и физики.

По мнению Андрея Мельниченко, основателя фонда, который уже несколько лет поддерживает участников олимпиады, за талантливыми школьниками - будущее.

- Именно те талантливые люди, которые сегодня получают школьное образование, они и есть будущее науки, - сказал он. - В итоге только от них зависит жизнь на планете Земля. Менделеевская олимпиада - один из примеров такой "команды будущего".

Вообще, после решения задачек - а первый тур продолжался пять часов! - ребята были вымотаны. Но после напряженного дня всех ждал сюрприз - торжественная церемония открытия. Участникам и гостям рассказали о древнем китайском учении. Суть его в том, что все явления в мире можно представить через пять основных элементов: дерево, огонь, воду, землю и металл. На сцене организаторы олимпиады символически соединили в пробирке все эти элементы, получив яркую смесь.

Впереди еще два тура: теоретический и, пожалуй, самый интересный - экспериментальный. Болеем за наших!

Юлия Горбунова, вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, академик РАН:

"Химический факультет МГУ почти 60 лет организует Менделеевскую олимпиаду . Организаторы Менделеевской олимпиады - сами во многом участники олимпиад - представляют прекрасный союз передовой науки, лучших практик образования и успешного крупного бизнеса. Они продолжают традиции развития химического образования: собирают в одном месте тренеров ведущих мировых олимпиадных сборных по химии. И в рамках круглых столов, встреч с учителями страны - хозяйки олимпиады распространяют лучшие практики обучения химии, закладывая основы для подготовки будущих ученых мирового уровня, промышленников и инноваторов".

Появилось расписание ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи

Мария Набиркина

Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Экзамены пройдут в следующие дни: 23 мая - география, литература, химия; 28 мая - русский язык; 31 мая - математика базового уровня, математика профильного уровня; 4 июня - обществознание, физика; 7 июня - иностранные языки (устная часть), информатика; 8 июня - иностранные языки (устная часть), информатика; 11 июня - биология, иностранные языки (письменная часть), история.

С нынешнего года у выпускников появилась возможность пересдать один из экзаменов на свой выбор. Для пересдачи выделены два дня: 4 июля - иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия; 5 июля - биология, география, математика базового уровня, математика профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, литература.

Конечно, все выпускники уже выбрали, какие предметы будут сдавать. Но выбрали ли профессию и вуз? В 16-17 лет все же сложновато четко понять, кем быть. Вместе с преподавателем математики и руководителем команды образовательного контента "Skysmart Класс" Марией Косберг рассказываем, как за несколько простых шагов выбрать вуз и разработать стратегию для сдачи ЕГЭ, чтобы поступить туда, куда действительно хочется.

1. Определяться с профессией "раз и навсегда", как это было 50 лет назад, больше не имеет смысла. Поэтому первая задача - определить сферу текущих интересов: образование, финансы, спорт, архитектура, а также ключевой навык. На пересечении области и навыка точно найдется с десяток профессий, которые подойдут.

2. Определите топ вузов для подачи документов. Не останавливайтесь на одном университете мечты, используйте право подавать документы в 5 вузов. Выберите те, которые подходят вам по параметрам: проходные баллы, бюджетные места, стоимость, расположение. Из них выделите 2 топ-вуза, куда поступить будет сложнее, 2 средних вуза и запасной вариант, в который точно попадете.

3. Оцените реальный уровень знаний. До ЕГЭ порешайте по 3-4 "пробника" по каждому из выбранных предметов, оцените результаты. Лучше обратиться с этим к преподавателю, чтобы оценка была объективной. Так вы выделите 3 типа заданий: те, что гарантированно получаются, те, в которых есть ошибки, и те, которые вообще непонятно, как решать.

4. Составьте детальный план подготовки. Прикинув, сколько баллов можете набрать, и зная, сколько нужно для поступления в вуз, нетрудно вычесть одно из другого. Это количество баллов, которые нужно добрать. Если времени мало, а разрыв между текущим баллом и желаемым большой, лучше обратитесь к репетитору или на курсы.

Пензенским школьникам покажут звездное небо на занятиях в планетарии

Светлана Филиппова (Пенза)

В Пензенском планетарии начались занятия школы по астрономии в рамках проекта о научно-популярной астрономии "ГагаринFёst".

В обсерватории появилось пополнение: новый телескоп, лучшая на сегодняшний день стартовая модель любительского уровня. С использованием нового переносного аппарата уже прошло первое занятие в рамках цикла "Тротуарная астрономия". Ясное вечернее небо на площади перед планетарием позволило рассмотреть звезды и взрослым, и детям.

- В наш телескоп можно рассматривать поверхность Луны и детали ее рельефа: кратеры, моря, горы. Планеты надо отслеживать в реальном времени. В черте города можно попытаться отыскать еще и звездные скопления. А вот чтобы посмотреть туманности и галактики, нужно отправляться за город, - комментирует экскурсовод планетария Анна Сдобина.

Подобные занятия со школьниками в планетарии проводятся регулярно. Помимо занятий "ГагаринFёst", здесь идут открытые уроки по различным школьным предметам, "заземляя" тему космоса до будничных нужд.

Кстати, Пензенский планетарий - единственный деревянный планетарий в Европе. Он был построен в 1928 году, а в 2023-м здание реконструировали, сохранив его первоначальный облик.

Сейчас здесь десять современных интерактивных экспонатов для изучения физических явлений: "Маятник Фуко", "Инфракрасное видение", "Магнитный глобус", "Звук в вакууме", "Дюны на Марсе", "Остров света", "Генератор Ван де Граафа", "Водородное топливо", модель "Теллурий", "Астрономический календарь".

Сердце обсерватории - Звездный зал, где установлен оптико-механический проектор, точно показывающий картину звездного неба.

Почему педагог-новатор Владимир Обухов не представляет у доски учителя-робота

Сергей Винник (Симферополь)

У него на уроках Винни Пух может превратиться в... русского помещика, дагерротипы оживают в цвете, а ученики с энтузиазмом сравнивают химическую формулу мыла из восемнадцатого века и современную...

Владимир Обухов шесть лет преподает историю и обществоведение в средней школе N 36 Симферополя. Возраст - тридцать два года. Двое детей и квартира в ипотеку. А еще он классный руководитель для 38 подростков. В общем, типичный нетипичный современный педагог. Его новаторские подходы в обучении уже хорошо известны за пределами школы и города: Обухов успел победить в одном из конкурсов профессионального мастерства.

- К сожалению, книги школьники сегодня читают мало. Более того, если еще несколько лет назад мы заполняли этот пробел фильмами на историческую тематику, то теперь и это работает слабо, - констатирует педагог. - Окно восприятия подростков нередко умещается до тик-токовых форматов. Но достучаться до ребят можно!

Владимир в поиске новых форм, экспериментирует, нащупывает точки соприкосновения, пробует, проверяет идеи опытом, чтобы заинтересовать свою аудиторию. Искать точно нужно там, где учащимся интересно - это аксиома.

- Ну, например, вышла новая часть мультсериала "Три богатыря", все ее посмотрели, она на слуху. Мы в это время проходим церковную никоновскую реформу, - рассказывает учитель. - Я своим ученикам подбрасываю вопрос: а как крестились богатыри? Двумя пальцами. А Никон как предложил? Тремя. А для чего это было сделано? И вот так мы вместе разбираем эту сложную тему.

При всем господстве гаджетов и клипового мышления в мире современных подростков, они любознательны, как любые дети во все времена, и обожают играть. Поэтому игра "Найди несоответствие" сразу легла на плодородную почву. Например, в известном зарубежном фильме герой бежит через кварталы чайна-тауна Лондона, но в этом городе такой квартал возник во второй половине прошлого века, а сюжет фильма - только о начале века...

- Или еще пример. Ребята активно обсуждают ролики одного из нашумевших российских сериалов о подростках, - делится педагог. - Модная тема. Мы вместе разбираем, что показано в картине. Говорю: взгляните, какими красками режиссер изобразил атмосферу того времени, города, отношений и т. д. А теперь давайте посмотрим подлинные фотографии. Вот так прививаю им критическое мышление, которое необходимо и в исторической науке, и в жизни.

Кстати, исторические фото вообще отдельный элемент учебного процесса. Современные технологии позволяют представить реальный мир совсем в ином свете, достаточно раскрасить черно-белые снимки, и у детей в глазах уже восторг и удивление: ух, ты! Вот как, оказывается, это было. На самом деле, мостиков от истории к другим предметам может быть очень много, уверен Владимир Обухов. Это и занимательная химия, и математика...

Так, его ученикам очень нравится этимология - наука о происхождении слов. Скажем, попалось в литературе выражение "поташное ремесло". О чем оно, совсем непонятно. Можно пропустить, а можно докопаться до истины.

- Выясняем, что поташ - это древесная зола, из которой на Руси издревле делали мыло, - приводит пример из своей практики Владимир. - А что еще кроме золы для этого нужно было крестьянам? А какая химическая формула мыла? Из чего его делают сегодня? Вот так проходим маленький квест от одной области знаний к другой. Материал урока при этом усваивается заметно лучше, по обоим предметам.

К Владимиру Обухову я попал на урок истории в восьмом классе. Тем сразу две: Пугачевское восстание и Русско-турецкая война. Весь урок вроде бы по классике, никаких новаторских отступлений, но вот поговорив о Пугачеве, попутно выяснили, какие народы живут в Поволжье. А на теме Русско-турецкой войны посчитали, сколько это в современных деньгах - контрибуция в 4 миллиона рублей, которые Турция заплатила России по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору. На другом уроке считаем, сколько же "мертвых душ" могла позволить себе Коробочка, если крепостной крестьянин во времена Гоголя стоил 90 рублей. А каким был среднегодовой доход помещика?

- Вот этих игровых элементов, отступлений, на уроке должно быть разумное, ограниченное число, - уверен Владимир Обухов. - Учитель - это не скоморох, и не шоумен. Его задача не развлекать, а нести знания, пробуждать интерес исследователя. У нас есть учебный план, и мы ему следуем. Это никто не отменял.

Сегодняшних школьников социологи относят к поколению Альфа. Они родились во время, когда в жизнь прочно вошли смартфоны и планшеты, а сами тинейджеры владеют гаджетами, лучше, чем их родители. Отсюда легкодоступность и перегруженность информацией, клиповое мышление, как следствие - усталость и раздражение.

- Они просто другие, - говорит педагог Владимир Обухов. - Сегодняшний 12-летний школьник владеет информацией больше, чем полвека назад 40-летний взрослый человек. И этот объем информации каждые 10-15 лет удваивается. Ее уже невозможно сохранить в голове, поэтому для них естественны внешние носители.

Нужно ли этого опасаться, пытаться противостоять? Владимир честно признается, что не знает ответов на все вопросы. Очевидно одно - технический прогресс остановить невозможно, его можно только использовать в своих интересах. Поэтому современный педагог в непрерывном поиске. Вот, скажем, искусственный интеллект, сравнительно недавно ворвавшийся в нашу повседневную жизнь. Что с ним?

- Мы с коллегами уже обсуждали эту тему, искали варианты. Можно вместе с ребятами превратить стихи Ахматовой в песню: ИИ это может, подберет музыку и даже споет голосом любого исполнителя. Здорово, увлекательно. Или попросить ИИ проиллюстрировать эпоху Екатерины II, принятие Крыма в состав России. Уверен, школьников это не оставит равнодушными, - рассуждает историк Обухов. - А вот робота-учителя у доски представить не могу. Даже если он будет нести знания наравне или лучше человека. Но где эмоции, где сопереживание, человеческие глаза, наконец?

Общественный фонд Rural Development Fund объявил конкурс-челлендж «Каада-салт Time» среди школьников старших классов и студентов первых курсов, направленный на продвижение традиционных знаний — 21 день любви к традициям.

Цель челленджа — укрепить связь с традициями и обычаями.

По информации фонда, конкурс продлится ровно 21 день, с 25 апреля по 15 мая. В первенстве могут участвовать все ребята от 15 до 18 лет.

Этот конкурс — отличный способ узнать больше о культуре и традициях кыргызского народа, а также проявить свой творческий потенциал. Самых дисциплинированных и креативных ждут ценные призы, такие как телефоны, планшеты и беспроводные наушники.

Главное условие — участникам конкурса необходимо рассказать и показать на своих страницах в Instagram о любых из описанных в книгах Rural Development Fund (Рурал Девелопмент Фанд) традициях, обрядах, играх кыргызского народа в одном посте, сторисе, публикации, рилс - воспроизведение одного обряда, одной традиции или одной игры.

«Мы живем в мире, где технологии постоянно меняют нашу жизнь. Но важно помнить, что у нас есть богатое культурное наследие, которое учит нас жить в согласии с окружающим миром. Кыргызские традиции и обряды, связанные с воспитанием детей, способствуют поискам места в обществе и формированию лучших человеческих качеств. Мы уверены, что вы о них слышали. Но что, если вы попробуете рассказывать об истории, традициях, обрядах каждый день в течение 21 дня», — сообщили организаторы.

Условия конкурса:

1. Участникам конкурса должно быть от 15 до 18 лет.

2. Работы должны быть оригинальными и уникальными (никаких копий или повторений уже существующих видео). Полная свобода для демонстрации своего таланта и креативности!

3. Ни одного дня перерыва — челлендж длится ровно 21 день.

4. Материалы должны быть только на основе книг РДФ со ссылкой на них.

5. Обязательно нужно подписаться и отметить страницы в соцсетях РДФ в каждой из конкурсных публикаций, указав хэштег #КаадаСалтTime #РДФ20лет #20жылРДФ #StepUp

6. Аккаунты в «Инстраграм» должны быть открытыми. Конкурсные публикации должны быть собраны в разделе «актуальное».

7. Победителями станут те, кто, не прерывая челлендж, креативно подошел к своим опубликованным работам и получил больше всех просмотров, лайков или комментариев.

Ссылка на электронную библиотеку https://rdf.kg/library

Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского обнаружил рентгеновское излучение от сверхновой SN2024ggi

Сверхновая II типа SN2024ggi была обнаружена 11 апреля 2024 года с помощью телескопов проекта ATLAS в оптическом диапазоне. Она находится в близкой галактике NGC3621.

Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского обсерватории «Спектр-РГ» стал первым рентгеновским инструментом, который «увидел» её рентгеновское (более энергичное) излучение, о чем 13 апреля была опубликована соответствующая «Астрономическая телеграмма». Интересно, что буквально через несколько часов подобную телеграмму опубликовала команда телескопа NuSTAR (NASA). Таким образом, команда ART-XC в этот раз оказалась чуть-чуть оперативнее.

По своим характеристикам объект SN2024ggi похож на сверхновую II типа в галактике Вертушка, которую ART-XC наблюдал в прошлом году. На поздних стадиях эволюции массивные звёзды теряют большую часть своей массы в виде медленного звёздного ветра. После коллапса звезды её внешние части выбрасываются наружу и, расширяясь, создают мощную ударную волну, которая быстро движется сквозь вещество ветра и нагревает его до сотен миллионов градусов. При этом и рождается рентгеновское излучение.

Однако в отличие от «прошлогодней» сверхновой, вспышка SN 2024ggi в рентгеновском диапазоне оказалась не такой длительной и не такой яркой. Как было сказано выше, первые наблюдения ART-XC провел с 12 по 13 апреля. Потом сверхновая наблюдалась ещё два раза, в том числе 20 апреля, и оказалось, что её рентгеновский поток к концу недели пошел на спад, тогда как в прошлом году он около десяти дней только возрастал.

«Родительская галактика» NGC3621 отстоит от Земли на 6,64 мегапарсека (около 22 миллионов световых лет), т.е. примерно на столько же, на сколько и галактика Вертушка. Вообще же согласно современным оценкам частоты вспышек сверхновых II типа в ближайших к нам галактиках (на расстоянии меньше 10 мегапарсек) составляет около одного раза в 5 лет, или 0,2 сверхновые за год, так что «поймать» вторую сверхновую менее, чем за два года — большая удача.

«Наряду с получением данных, имеющих огромную научную значимость, хотел бы отметить оперативность, с которой была изменена программа наблюдений обсерватории Спектр-РГ, — говорит научный руководитель телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, руководитель отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН. — Идея о том, чтобы провести наблюдения этой сверхновой, родилась днём 12 апреля, буквально за несколько часов до сеанса связи, а уже вечером этого дня телескоп был наведён на сверхновую. Я хочу поблагодарить коллег из АО «НПО Лавочкина», которые, как и всегда, отнеслись с большим вниманием к просьбе учёных и смогли в максимально короткий срок просчитать новую программу и провести наблюдения. Вот такой у нас получился подарок ко Дню космонавтики!».

Наблюдения сверхновой продолжаются, и команда телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского сейчас анализирует полученные данные.

Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC им. М.Н. Павлинского (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта. Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0,3–8 кэВ) и жёстком (4–20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Научный руководитель орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» академик РАН Рашид Сюняев.

Источник: ИКИ РАН.

Структурные данные помогут усовершенствовать существующую вакцину от энцефалита