Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Встреча с помощником Президента Русланом Эдельгериевым

Тема встречи – международное регулирование использования водных ресурсов. Акцентирована важность продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учётом интересов российских граждан.

Р.Эдельгериев: Уважаемый Владимир Владимирович!

На сегодняшний день водная проблематика является безусловным компонентом во всех переговорных процессах по климату. Ровно так же, как и все вопросы, связанные с дискуссией о водной проблеме, все они пересекаются с вопросами борьбы с изменением климата, вплотную между собой увязаны.

Эти тренды особенно усилились с 2023 года, когда институционализация всей этой повестки начала активно формироваться. Хотел бы в двух-трёх словах объяснить ситуацию.

Все вопросы изначально выкладываются в международной повестке под благовидным предлогом. При этом, как мы видим, зачастую «коллективный Запад» в конечном итоге это всё приводит к наполнению других национальных бюджетов. Вводятся прямые правила, которые дискредитируют мировую торговлю односторонними мерами и под благовидным предлогом природоохранной деятельности. Это мы уже наблюдаем в период переговорного процесса, когда изучаем все переговорные треки в деталях, когда рассматриваем буквально все фразы, которые за собой таят те вещи, которые на первый взгляд не проявляются.

Например, сейчас подготовка к следующему мероприятию у нас изобилует всякими формулировками, которые, на первый взгляд, когда их читаешь, абсолютно относятся к форматам природоохранного трека. Но когда ты видишь дальше…

В.Путин: …куда это ведёт, к чему ведёт.

Р.Эдельгериев: Да, разъяснения, мы видим, что зачастую эти меры ведут к ограничению государственного суверенитета, в особенности развивающихся стран. Особенно тех стран, которые, если мы ведём водную проблематику, имеют обширный доступ к рыболовным запасам, к другим запасам, недрам. Сейчас остро стоят вопросы шельфа, трансграничного регулирования внутренних водотоков и межгосударственных рек, которые являются естественной границей государств. Там тоже сейчас идёт институционализация.

При этом мы видим, что есть острая необходимость некоторые элементы в нашей стране тоже имплементировать, чтобы по примеру климатической повестки в какой-то период нам не пришлось подстраиваться под методики, механизмы, которые создали западные страны.

В.Путин: Без учёта наших интересов.

Р.Эдельгериев: Да, абсолютно.

Допустим, в Мадриде заседали министры стран ОЭСР с повесткой «Глобальная водная справедливость». При этом никаких [других] стран на это заседание приглашено не было. Поэтому эти элементы, которые сейчас ведутся по водным ресурсам, не должны остаться без внимания.

Я предлагаю, чтобы мы на начальной стадии, в период их формирования, предлагали свои методики, которые у нас, к счастью, тоже есть, свои механизмы взаимодействия. Начать можно было бы как раз с трансграничных рек и тех водотоков, которыми мы пользуемся совместно. Это и наши большие озёра, и моря, реки, которые сейчас, я считаю, нуждаются в проведении большой ревизии, чтобы мы могли в итоге в самом начале заложить параметры экологического стока рек, а дальше мы должны на своих партнёров воздействовать, чтобы у нас был общий правильный мониторинг.

В.Путин: Потому что мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнёров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учётом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан. От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей. Об этом мы не должны забывать.

Проблема водных ресурсов становится всё более и более острой и для нас – у нас, слава богу, всё нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ очень острый [вопрос]. У нас есть здесь определённые конкурентные преимущества, и мы должны их эффективно использовать.

Встреча с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова доложила Президенту о работе ведомства, в частности, о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве.

С.Радионова: Уважаемый Владимир Владимирович, пять лет назад Вы определили основные вехи, изменившие взгляд на экологию. Вы определили три ключевых тезиса, в соответствии с которыми мы сейчас работаем: в Послании 2021 года Вы сказали, что, получив прибыль за счёт природы, ты должен за собой убрать, а Росприроднадзор должен проконтролировать. Вы сказали, что, в принципе, загрязнитель платит для всех одинаково, и мы должны взыскивать с нерадивых. И Вы определили так, что экологические платежи должны быть «окрашены».

В развитие этого Правительство приняло значительное количество нормативных документов, приняты ключевые федеральные законы, которые говорят о том, что установлена обязанность ликвидировать накопленный вред, и мы с вами не получим такие объекты, как Усолье-Сибирское и «Красный Бор», которые сейчас мы ликвидируем за федеральные деньги. Мы с РСПП разрабатываем целую технологию, как они выводятся из эксплуатации.

Проведена сложная реформа расширенной ответственности производителей, где [прописаны] требования к утилизации упаковки: либо она должна быть оплачена, либо эти платежи должны быть пущены на реформу обращения с отходами, реформу ТКО. Это тоже всё реализуется.

В развитие этого мы на сегодняшний момент реализуем принцип «каждый рубль экологический должен быть возвращён в экологию». Мы собираем два вида платежей: это обязательный платёж каждого предприятия за негативное воздействие, за сбросы и выбросы. И каждый год мы увеличиваем сбор, потихоньку на миллиард прибавляем. Фактически мы выводим из тени тех, кто забыл оплатить. Мы посылаем предостережение и работаем профилактическими мероприятиями. На сегодняшний момент 21 миллиард мы помещаем в бюджеты субъектов Российской Федерации, и каждый субъект может потратить это на экологические мероприятия, что он и делает.

Гордимся успехами реформы расширенной ответственности производителей. Мы собрали 20 миллиардов – это рекордная сумма. У нас был план семь [миллиардов]. В этом году, исходя из того законодательства, которое было принято, мы эти деньги собрали.

Считаем, что весь массив законодательства, который был обозначен – больше 300 нормативных документов за пять лет было принято, – было бы неплохо кодифицировать. Мы знаем, что наши коллеги из Белоруссии над этим работают, Китай разрабатывает сейчас очень неплохой проект экологического кодекса. И мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании или обсуждении экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, бизнесу понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа. Это будет, наверное, не один год делаться, но настала пора это сделать.

Мы как контролёры, безусловно, принцип «загрязнитель платит» отслеживаем, и каждый год взыскиваемость платежей увеличивается, потому что требовательность наша повышается. Мы выигрываем в судах практически 87 процентов судебных исков. Это говорит о том, что мы не приходим зря. И фактически сейчас все знают, что если Росприроднадзор пришёл, то, значит, эти деньги мы обязательно взыщем, и они также пойдут на экологию, потому что все эти принципы взаимосвязаны.

На сегодняшний момент один из значительных природопользователей – это недропользователи. 25 тысяч объектов добычи недр стоят у нас под надзором, но только семь процентов из них подлежат плановым проверкам, потому что очень высокий риск. Остальные все работают по профилактическим мероприятиям. Сегодня мы с «Роскосмосом», обладая космическими снимками, дистанционным зондированием Земли, 85 процентов нарушений определяем благодаря космическим снимкам. Туда, куда не ступала нога инспектора, мы можем добраться вот этим космическим «глазом».

Все предприятия понимают, что они не остались без пригляда. Мы выступаем с инициативой введения обязательности вот этих юридически значимых требований дистанционного зондирования Земли, чтобы мы могли уже не подтверждать их в натуре, потому что, когда мы попытались, – мы получаем снимок, потом выходим на место – в 100 процентах случаев мы подтверждаем результат. У нас не было неподтверждённого результата ни одного. Это значит, что наши космические снимки очень достоверны, и мы всё это видим.

Мы хотим ввести юридическую значимость такого инструмента, потому что для нас это очень важно. Как только это сделаем, облегчим нагрузку на инспекторский состав. Будем видеть то, что происходит в Амурской области, Магадане, Чите, в дальних, удалённых регионах, куда мы добраться можем, только исходя из погодных условий, – иногда сезонно, иногда только вертолётами. Поэтому это очень важно для нас. Мы считаем, что такая инициатива будет своевременна.

Когда мы надзираем за природопользователями, то должны понимать, что приходим на землю братьев наших меньших. Мы как Росприроднадзор сохраняем краснокнижных. Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы [наблюдали] более 25 особей, издали книгу, пособие для тех, кто работает в Арктике, для тех, кто там живёт. Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолётами – медвежонка, у нас такой случай был, – Московский зоопарк и специалисты нам помогают. Это пособие помогает избежать конфликтов, правильно себя вести в ареале обитания крупнейшего хищника. На сегодня мы гордимся результатом: в этом году у нас не было ни одной конфликтной ситуации.

В этом году будет большое мероприятие совета пяти стран ареала обитания полярного медведя в Гренландии (Дания). Канада, США, Норвегия, Россия и Дания соберутся на такое мероприятие в Гренландии обсуждать договор 1973 года, и мы будем говорить о лучших практиках, поскольку в России самое гуманное обращение с хищником, у нас запрещена охота, в отличие от Канады с США, мы на медведя не охотимся, мы его охраняем. Мы намерены настаивать на лучших практиках, которые мы сделали.

Говоря о международном сотрудничестве, хочется сказать, что мы представляем страну на международных площадках. Это площадки ООН, у нас большой объём международного сотрудничества: Базельская конвенция, Стокгольмская конвенция, где мы обсуждаем стойкие загрязнители и, конечно, все конвенции по биоразнообразию, там есть много российских инициатив. Мы должны быть услышанными, мы об этом говорим.

В этом году у нас Конвенция СИТЕС проходит в Узбекистане, мы настаиваем на том, чтобы русский язык был одним из обязательных, потому что большинство конвенций идёт на всех языках ООН. В этом году Россия будет оплачивать самостоятельно русский язык для более чем десятка стран, которые им пользуются. И вместе с МИДом мы работаем над тем, чтобы русский язык стал там обязательным.

На Базельской конвенции мы настаиваем на внесении российской поправки по удалению отходов, по безопасному обращению. Сейчас идёт большое соглашение по микропластику, все о нём сейчас говорят, начали мы эту работу три года назад. Мы настаиваем, что экологические площадки – это не место для торговли, это место для защиты и заботы. Мы говорим о том, что все эти экологические конвенции, которые мы принимаем, должны говорить о сохранении бизнеса, о том, как защитить производителя и более безопасным способом, делясь технологиями, эксплуатировать те промышленные объекты, которые у нас есть, а не торговать квотами, о чём в принципе мы на этих площадках и заявляем. Нас слышат, на сегодняшний момент мы с рядом других стран эти подходы России защищаем.

В конце я хотела бы сказать, что мы понимаем, что нам самим со многими проблемами не справиться, и мы занимаемся большим объёмом экопросвещения. У нас идёт пять лет уже – Вы нам, спасибо большое, отправляли приветственное слово, мы несколько раз его зачитывали детям – 310 тысяч детей за пять лет, 95 стран, пять континентов. Мы очень гордимся нашей премией, называется «Экология – дело каждого». В этом году вузы нам дали дополнительные баллы, и ряд вузов предоставили дополнительные бюджетные места. Также мы обращаемся с инициативой сделать эту практику обязательной.

Та молодёжь, которая участвует активно в волонтёрских движениях, в экологическом просвещении, в защите своего региона, в охране своего региона, должна иметь преимущество. Мы считаем, что было бы правильно всем вузам вот таких победителей или таких активных ребят в экологии поддержать и дать хотя бы минимальное количество – один-два балла. Это очень почётно и очень значимо для молодёжи.

В.Путин: Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?

С.Радионова: Знаете, Правительство от нас требует – Дмитрий Николаевич Патрушев, наш куратор, видит нас как верификатора и, конечно, наш Министр тоже, – они требуют от нас реального отчёта не по бумаге, а отчёта результатами инструментальных замеров.

Программа «Чистый воздух» – сложная программа. 12 городов, теперь уже 29, огромное количество квотируемых объектов. Сейчас предприятия заявляют нам о своих реализованных мероприятиях. Мы проверяем планы мероприятий, и потом по результатам годовой работы оборудования, по анализу всего этого мы можем сказать, выполнили они их фактически или нет.

Потому что как сейчас происходит? Предприятие говорит: мы ввели установку. От того, что они ввели, лучше не станет. Надо, чтобы она проработала год, чтобы её не выключили завтра, чтобы там ничего не перегорело. Если что-то сломалось, как в любом механизме это может произойти, чтобы это было заменено, чтобы она чётко отработала, чтобы мы чётко знали его вклад. И так мы работаем. Вот сейчас пошли первые отчёты, и в следующем году мы фактически будем первый раз за год смотреть результатами инструментального контроля.

Конечно, мы ждём, когда они оборудуют себя датчиками, и мы сможем получать это в режиме онлайн, потому что документальные отчёты нас не очень устраивают.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть на 2025 и 2026 годы

ОПЕК продолжает верить в свой прогноз по потреблению нефти в мире — оценки роста сохранены в 1,3 млн барр./сут. на 2025 год и на 1,4 млн барр./сут. на следующий

Согласно октябрьскому докладу ОПЕК, глобальное потребление черного золота в нынешнем году может увеличиться на 1,3 млн барр./сут., достигнув величины в 105,1 млн барр./сут. В следующем — предполагается дальнейший прирост на 1,4 млн барр./сут. — до 106,5 млн барр./сут. То есть организация подтвердила прежние прогнозные значения по наращиванию потребления как на текущий, так и на следующий годы.

Ключевой вклад в увеличение спроса, по оценке ОПЕК, внесут КНР, Индия и другие государства Азии. На их долю ежегодно приходится около 1,2 млн барр./сут. дополнительного спроса на черное золото.

Оценка на текущий год по-прежнему предполагает прирост глобального потребления на 1,3 млн барр./сут. в годовом выражении, что соответствует предыдущей оценке. В странах ОЭСР ожидается незначительное увеличение — примерно на 0,1 млн барр./сут., тогда как в государствах вне ОЭСР предполагается увеличение на 1,2 млн барр./сут. Аналогичные параметры сохраняются и для 2026 года: рост мирового спроса прогнозируется на уровне 1,4 млн барр./сут., из которых 0,1 млн барр./сут. придется на ОЭСР, а 1,2 млн барр./сут. — на остальные страны

Предварительные данные демонстрируют, что совокупные товарные запасы черного золота в государствах ОЭСР уменьшились к предыдущему месяцу только на 0,5 млн барр./сут., составив 2,79 млрд барр. Этот объем оказался на 45,7 млн барр. меньше уровня того же периода 2024 года, а также на 92,2 млн барр. меньше среднего пятилетнего показателя. По сравнению с базовым показателем 2015–2019 годов, который используется странами альянса ОПЕК+ как ориентир при контроле запасов, отклонение достигло 192 млн баррелей.

Отдельно отмечается, что нефтяные запасы в странах ОЭСР за август сократились к июлю на 10,4 млн баррелей, достигнув 1,32 млрд баррелей. В то же время объем резервов нефтепродуктов увеличился на 9,9 млн баррелей — до 1,48 млрд баррелей.

«Время уходит» для рабочих сталелитейной промышленности Европы, предупреждают представители отрасли, призывая к защитным мерам.

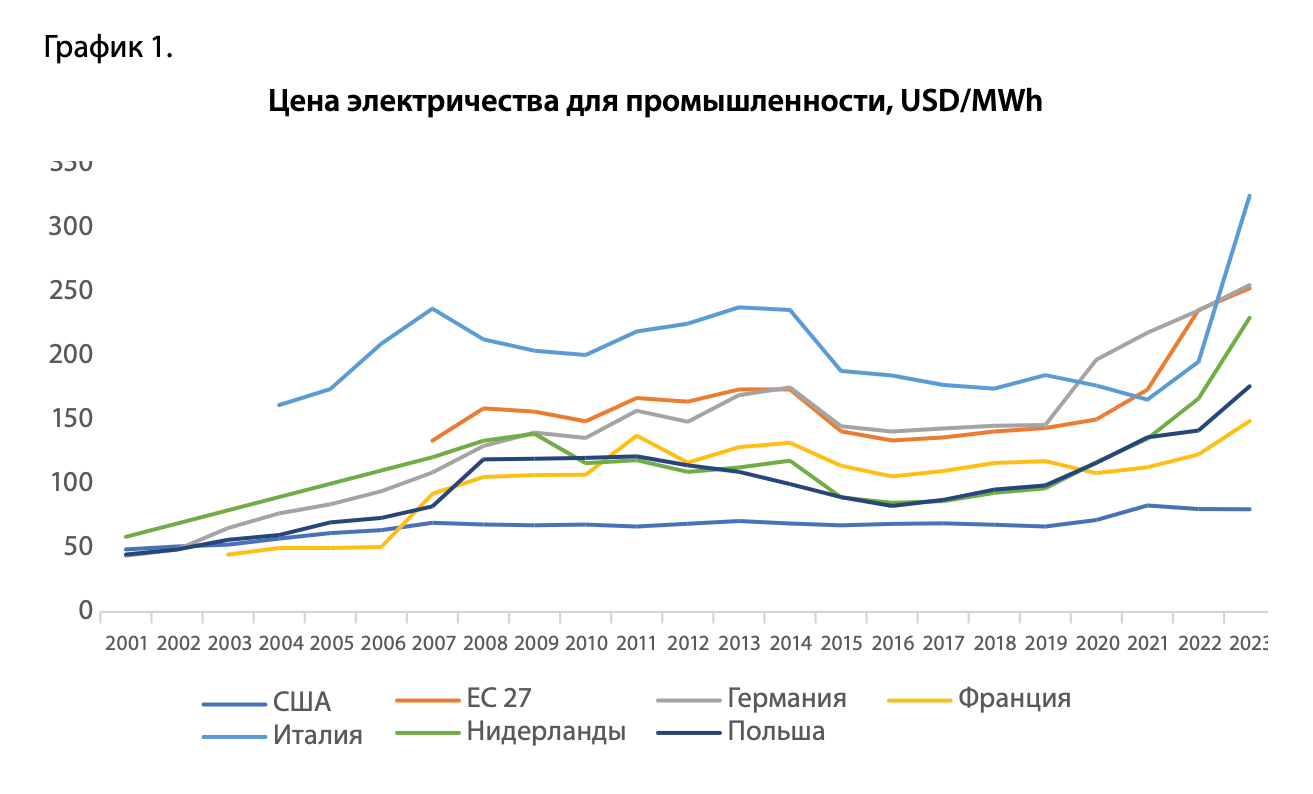

Как сообщает Yahoo Finance, на прошлой неделе металлургический сектор забил тревогу из-за угрозы рабочим местам в Европе, связанной с двойным ударом — избытком дешёвой китайской стали на рынке ЕС и высокими пошлинами США, направленными против европейского производства.

«Европейцам нужно действовать. Нужно найти жёсткий ответ на эту перепроизводственную волну, иначе мы потеряем и работу, и уверенность в будущем», — заявил Мануэль Бломерс из немецкого профсоюза IG Metall в интервью Euronews.

«В Германии отрасль сильно страдает от импорта. У Thyssenkrupp запланированы массовые сокращения», — добавил он.

Вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне созвал экстренный саммит в Брюсселе, собрав промышленников и профсоюзы для поиска срочных решений.

По данным EUROFER, сталелитейная отрасль обеспечивает около 2,5 млн рабочих мест (прямых и косвенных) по всему ЕС. Главные производители — Германия, Италия и Франция. Только Thyssenkrupp Steel планирует к 2030 году сократить до 11 000 рабочих мест — почти 40 % штата в Германии. Аналогичные угрозы висят над заводами ArcelorMittal по всей Европе.

За прошлый год в ЕС было утрачено около 18 000 рабочих мест, сообщает профсоюз IndustriAll. Ситуация может ухудшиться из-за новой торговой политики президента США Дональда Трампа.

С июня США ввели 50-процентные пошлины на импорт стали. Потоки китайской субсидированной продукции, вытесненные с американского рынка, теперь устремились в Европу, снижая цены и доходы местных производителей.

EUROFER требует сократить импорт стали как минимум вдвое.

«Риск в том, что наши экспортные возможности в США ограничены, а сталь, которая раньше шла туда, теперь обрушивается на незащищённую Европу», — сказал президент EUROFER Хенрик Адам.

После недель напряжённых переговоров США и ЕС летом заключили сделку, предусматривающую 15 % пошлины на весь европейский импорт и сохранение 50 % тарифов на сталь и алюминий — серьёзный удар по отрасли.

Еврокомиссия заявила Euronews, что представит новые меры защиты рынка на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на следующей неделе.

«Время уходит», — предупредил немецкий депутат Европарламента Йенс Гайер, назвав положение рабочих «тревожным». Он поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию новых инструментов защиты.

Промышленность предлагает систему тарифных квот: импорт выше определённого объёма будет облагаться 50-процентной пошлиной. Эту идею летом выдвинула Франция, получив поддержку 10 стран ЕС.

Действующие защитные меры ЕС, ограничивающие импорт стали, истекают в 2026 году. EUROFER настаивает, что они уже не работают: за последние годы объём импортной стали удвоился.

По данным ОЭСР, в 2023 году мировой избыток сталепроизводства достиг 600 млн тонн, а к следующему году может вырасти до 720 млн.

ЕС надеется, что США согласятся снизить тарифы, но переговоры обещают быть трудными: Трамп настаивает на возвращении производств на территорию США.

«Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность возвращается как никогда прежде. Это будет очередная отличная новость для наших замечательных рабочих. Сделаем Америку снова великой», — написал он в мае на своей платформе Truth Social.

ЕС сократит квоты на импорт стали и повысит пошлины до 50%

Как сообщает агентство Reuters, Европейская комиссия предложит сократить квоты на импорт стали почти вдвое и повысить пошлины на объемы, превышающие эти уровни, до 50% в соответствии с тарифами, введенными США и Канадой, сообщили Reuters в среду два источника, знакомых с подробностями.

Эти меры станут частью нового пакета мер для сталелитейного сектора, который должен быть представлен 7 октября.

Стефан Сежурн, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по промышленной стратегии, в среду перед объявлением проинформировал ассоциации и профсоюзы сталелитейной промышленности.

Хенрик Адам, президент Европейской ассоциации стали Eurofer и вице-президент Tata Steel, заявил на пресс-конференции, что Сежурн заверил участников в том, что его послание было понято, не раскрывая подробностей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕР ЕС НА ИМПОРТ СТАЛИ ИСТЕКАЕТ

Импорт стали в ЕС в настоящее время ограничен защитными мерами, но в соответствии с правилами Всемирной торговой организации их срок действия истекает в середине 2026 года.

Сталевые компании настаивают на сокращении вдвое текущих квот и введении пошлины в размере 50% от превышения объёмов с нынешних 25%. Они утверждают, что квоты сейчас на 26% выше первоначальных, в то время как спрос снизился.

Эта ставка поставила бы ЕС в один ряд с Канадой и Соединёнными Штатами, хотя тарифы последних применяются с первой тонны.

ЕС и западные союзники пытаются сдержать избыточные мощности, которые, по прогнозам ОЭСР, достигнут 721 миллиона метрических тонн в 2027 году, в частности, за счёт субсидируемых китайских заводов.

ЕС также изучает тенденции рынка для потенциальных защитных мер на алюминий, а также экспортных пошлин на металлолом.

Новая система ограничения импорта стали может способствовать заключению соглашения с Соединенными Штатами о замене 50% американских пошлин системой квот, как это предусмотрено в соглашении между США и ЕС, заключенном в конце июля.

ЕС заявил, что будет тесно сотрудничать с Вашингтоном в рамках «металлургического альянса», чтобы оградить свои производства от поставок из Китая.

В этом месяце глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович встретился с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Азии, чтобы возобновить переговоры.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тема заседания в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Модератор пленарной сессии – директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

* * *

Ф.Лукьянов: Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Гости клуба «Валдай»!

Начинаем пленарное заседание XXII ежегодного форума Международного дискуссионного клуба «Валдай». Для меня большая честь пригласить на эту сцену Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Владимир Владимирович, огромное спасибо, что Вы снова нашли время к нам прийти. Валдайский клуб имеет невероятное преимущество, привилегию на протяжении уже 23 лет встречаться с Вами, обсуждать наиболее насущные проблемы. Наверное, никто не может этим похвастаться, рискну предположить я.

XXII заседание Валдайского клуба, которое проходило в предшествующие три дня, имело титул, название «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мы пытаемся от осмысления, описания этого самого нового мира перейти к какой-то прикладной части, то есть пониманию, как в нём жить, поскольку пока не очень понятно.

Но мы, скажем так, может быть, продвинутые, но только пользователи этого мира. А Вы как минимум механик, а может быть, даже инженер этого самого полицентричного мира, поэтому мы очень ждём от Вас некоторых инструкций по применению.

В.Путин: Инструкции вряд ли я смогу сформулировать, да и в этом нет цели, потому что все инструкции, советы спрашивают, дают только для того, чтобы потом им не следовать. Эта формула хорошо известна.

Позволю себе высказать своё мнение по поводу того, что происходит в мире, где здесь и какова роль нашей страны и как мы видим перспективы развития.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» действительно собрался уже в 22-й раз, и такие встречи не просто стали хорошей, доброй традицией. Дискуссии на валдайских площадках дают возможность непредвзято и всесторонне оценить ситуацию во всём мире, что называется, зафиксировать изменения, осмыслить их.

Безусловно, особенность, сильная сторона Валдайского клуба – это стремление и способность его участников заглянуть за пределы банального, всем нам очевидного. Не следовать повестке, которую нам навязывает глобальное информационное пространство – тем более что здесь интернет вносит свою лепту, хорошую, плохую, но сложную для понимания иногда, – а попытаться поставить свои, оригинальные вопросы, своё видение процессов, приоткрыть завесу, которая скрывает завтрашний день. Это непросто, но бывает, что и получается, в том числе и на Валдайском площадке у нас с вами.

Но мы уже не раз отмечали, что живём в такое время, когда всё меняется – и меняется очень быстро, я бы сказал, кардинально меняется. Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки.

Ежегодный доклад Валдайского клуба посвящён, как только что было сказано, на сей раз проблеме многополярного, полицентричного мира. Эта тема давно на повестке дня, но сейчас она достойна особого внимания – согласен с организаторами. Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действуют государства. Попробую ответить на вопрос, в чём особенности сегодняшней ситуации.

Во-первых, это намного более открытое, можно даже сказать, творческое пространство внешнеполитического поведения. Практически нет ничего заранее предопределённого, всё может пойти по-разному. Многое зависит от точности, выверенности, степени выдержанности, продуманности действий каждого участника международного общения. Причём на этом обширном пространстве, конечно, легко заблудиться, потерять ориентиры, что, как мы видим, довольно часто и происходит.

Во-вторых, пространство многополярности очень динамично. Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье. К ним, конечно, очень трудно подготовиться и их порой невозможно предугадать. Реагировать приходится моментально, что называется, в режиме реального времени.

В-третьих, что важно, это пространство гораздо более демократично. Оно открывает возможности и дорогу большому числу политических и экономических игроков. Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы.

Далее. Бóльшую роль, чем когда-либо, играет культурно-историческая, цивилизационная специфика разных стран. Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел: «там, за туманами», – или там, за океанами.

В этой связи пятое – любые решения возможны только на основе договорённостей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство. Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе, а лишь громкие фразы будут и бесплодная игра амбиций. Таким образом, для достижения результата нужна гармония, баланс.

И наконец, возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга. Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства свободы для всех – это несомненное благо. Вместе с тем в таких условиях гораздо сложнее найти и установить этот самый прочный баланс, что само по себе явный и чрезвычайный риск.

Такая обстановка на планете, которую постарался обрисовать достаточно коротко, – явление качественно новое. Международные отношения переживают кардинальную трансформацию. Как ни парадоксально, но многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию, ответом международной системы и самой истории на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада. Провал такой затеи был вопросом только времени, о чём мы, кстати, всегда говорили. И по историческим меркам это произошло, случилось довольно быстро.

35 лет назад, когда, казалось, заканчивалась конфронтация «холодной войны», мы надеялись на наступление эпохи подлинного сотрудничества. Казалось, что не осталось идеологических и других препятствий, которые мешали бы совместно решать проблемы, общие для человечества, и регулировать, разрешать неизбежные споры и конфликты на основании взаимного уважения и учёта интересов каждого.

Позволю здесь небольшое историческое отступление. Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз – в 1954 году, ещё во времена СССР, это было сделано тогда. А второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву, я уже об этом говорил, в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали.

И оба раза мы фактически получили отказ, причём с порога. Повторю: мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощённой, схематичной картины мира.

Тоже публично говорил, когда мы с господином Клинтоном, с Президентом Клинтоном говорили, он говорит: ты знаешь, интересно, я считаю, что это возможно. А потом вечером говорит: я со своими посоветовался – нереально, сейчас нереально. А когда реально? Всё, всё ушло.

Словом, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений у всех нас был. Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн серьёзный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки, в том числе интеллектуальной подготовки, исторической подготовки. У тех, кто принимал решения тогда, видимо, такой подготовки просто не было.

Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика. Но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать. Попытки были, но они все закончились неудачей.

Вместе с тем стоит отметить, что многим так называемый либеральный мировой порядок казался приемлемым, в чём-то даже удобным. Да, иерархия ограничивает возможности тех, кто не находится на верхних этажах пирамиды, если позволите, на вершине пищевой цепочки, а обитает где-то там, у её подножья. Зато снимает с них значительную долю ответственности такое положение. Правила какие? Просто прими предлагаемые условия, встройся в систему, получи положенную тебе долю – и будь счастлив, ни о чём не думай. За тебя будут думать и решать другие.

И чего бы как ни говорили, кто бы там сейчас ни пытался прикрываться – так и было на самом деле. И эксперты, которые сидят здесь, прекрасно всё это помнят и понимают.

Одни самодовольно считали себя вправе поучать всех остальных. Другие предпочитали подыграть сильным, быть послушным объектом торговли и разменов, чтобы избежать лишних проблем и получить за это пусть маленький, но уверенно свой бонус. Их, кстати, таких политиков, и сейчас хватает в старой части света – в Европе.

Тех же, кто возражал, пытался отстаивать свои интересы, права, взгляды, считали в лучшем случае, так скажем аккуратненько, чудаками, намекали: всё равно ничего не получится у вас – лучше смиритесь, признайте, что против нашей силы вы ничто, пустое место. Ну а совсем строптивых самопровозглашённые мировые гранды «воспитывали», уже ничего не стесняясь и тем самым давали всем понять, что сопротивление бесполезно.

Ни к чему хорошему это не привело. Ни одна из мировых проблем не была решена – зато постоянно добавляются всё новые и новые. Институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, либо не работают совсем, либо в значительной мере утратили свою эффективность – либо так, либо так. И какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи всё-таки есть пределы.

Российская сторона, аудитория знает, есть такое в народе у нас выражение «против лома нет приёма, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире всегда: он всегда появляется. К тому же попытка контролировать всё и вся вокруг создаёт перенапряжение, а оно бьёт по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам всё это надо?

Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: мы приобрели мир, но потеряли саму Америку. Хочется задать вопрос: а это того стоило? и приобрели ли вообще?

В обществах ведущих западных европейских государств созрело и усиливается явное отторжение непомерных амбиций политической верхушки этих стран. Барометр общественного мнения показывает это повсеместно. Истеблишмент не хочет уступать власть, идёт на прямой обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идёт на любые ухищрения внутри своих стран – всё чаще на грани, а то и за гранью закона.

Но бесконечно превращать демократические и избирательные процедуры в фарс, манипулировать волей народов не получится. Как это в Румынии, скажем было – не будем вдаваться в детали. Во многих странах это происходит, в некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей – запретить. Мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Помните песни Высоцкого: «Отменили даже воинский парад! Скоро всех, к чертям собачьим, запретят!». Но это не работает, запреты не работают.

А воля людей, воля граждан этих стран проста: пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами. Соединённые Штаты, где запрос людей привёл к достаточной радикальной смене политического вектора, – наглядный тому пример. А для других стран можно сказать, что примеры, как известно, заразительны.

Подчинение большинства меньшинству, присущее международным отношениям в период доминирования стран Запада, уступает место многостороннему, более кооперативному подходу. В его основе – договорённости и ведущих игроков, и учёт интересов всех. Это, конечно, вовсе не гарантирует гармонию и абсолютную бесконфликтность. Интересы стран никогда полностью не совпадают, а вся история международных отношений – это, безусловно, борьба за их реализацию.

Но принципиально новая мировая атмосфера, тон которой всё больше задают страны мирового большинства, позволяют надеяться, что всем игрокам так или иначе придётся учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем. Ведь по существу никто не может добиться своих целей в одиночку, в изоляции от остальных. Мир, несмотря на обострение конфликтов, на кризис прежней модели глобализации, фрагментацию мировой экономики, остаётся целостным, взаимосвязанным и взаимозависимым.

Нам это известно по собственному опыту. Вы знаете, сколько усилий приложили наши оппоненты за последние годы, чтобы, грубо говоря, вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию. По количеству и объёму введённых против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории: 30 [тысяч], а может, уже и больше всяких ограничений.

И что? Добились своего? Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах. Россия явила миру высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. И мы испытываем в этой связи, конечно, законную гордость, гордость за Россию, за наших граждан и за наши Вооружённые Силы.

Но хочу сказать не только об этом. Оказалась, что та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает. Потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, всё, что я сейчас перечислил, очень, очень важно – это важнейшие факторы.

Но прежде всего потому что мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический – никакой. Думаю, что те, кто пробовали всё это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые, правда, упорно надеются всё-таки добиться своего: нанести России, как они говорят, стратегическое поражение.

Ну, если они не видят обречённости этого плана и упорствуют, всё-таки надеюсь, что жизнь покажет и это дойдёт до самых упрямых тугодумов. Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, слово подобрали – не постеснялись, хотели заставить народ России страдать, строили планы один фантастичнее другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении.

Мы также понимаем, что полицентричный мир очень динамичен. Он кажется хрупким и неустойчивым, потому что невозможно навсегда зафиксировать положение вещей, надолго определить расстановку сил. Ведь и участников процессов много, и силы эти самые несимметричные, сложно составленные. У всех свои выигрышные стороны и конкурентные преимущества, которые в каждом случае создают уникальную комбинацию и композицию.

Сегодняшний мир – чрезвычайно комплексная, многоаспектная система. И чтобы правильно описать, осмыслить её, недостаточно простых законов логики, причинно-следственных связей и возникающих из этого закономерностей. Тут нужна философия сложности – что-то сродни квантовой механике, которая мудрее, сложнее в чём-то классической физики.

Однако именно благодаря этой сложности мира общая договороспособность, на мой взгляд, всё-таки имеет тенденцию увеличиться. Ведь линейные односторонние решения невозможны, а нелинейные и многосторонние решения требуют очень серьёзной, профессиональной, непредвзятой, творческой, временам нестандартной дипломатии.

Поэтому убеждён: мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. А его суть – в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и – что не менее важно, но более сложно – с оппонентами.

Именно в таком духе – духе дипломатии XXI века – развиваются новые институты. Это и расширяющееся сообщество БРИКС, и организации крупнейших регионов, например Шанхайская организация сотрудничества, и [организации] Евразии, и более компактные, но от этого не менее важные региональные объединения. Их много сейчас по миру возникает – все не буду перечислять, вы знаете об этом.

Все эти новые структуры разные, но их объединяет важнейшее качество: они не функционируют по принципу иерархии, подчинения кому-то одному, самому главному. Они не против кого-то, они – за себя. Повторю ещё раз: современному миру нужны договорённости, а не навязывание чьей-то воли. Гегемония, причём любая, просто не справляется и не справится с масштабом задач.

Обеспечение международной безопасности в этих условиях – вопрос крайне насущный и комплексный. Растущее количество игроков с разными целями и политическими культурами, со своими самобытными традициями – вся эта глобальная сложность делает выработку подходов к теме безопасности намного более запутанной, непростой задачей. Однако открывает всем нам и новые возможности.

Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла. Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы. Однако они хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счёт раздувания образа врага. Старый пример, но фокус в том, что люди-то в этих странах всё видят, понимают. Поэтому на улицы выходят, несмотря на нагнетание, как я уже говорил, ситуации на внешнем контуре и поиск этого врага.

Причём врага они воссоздают привычного, придуманного уже столетия назад – Россию. Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия, что для противостояния ей нужно всё туже, туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах, просто сдать их, вести политику явно себе в ущерб. Но правящие элиты объединённой Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом.

Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто не порядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. А какие ещё варианты-то?

Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией, ростом насилия, в том числе политического, радикализацией левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ.

Обратите внимание, как Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции. Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца, я сейчас только что об этом сказал. Но самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности, повторю, нашей обороны и безопасности.

Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры? Мы слышим, и вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно слушаем, смотрим, что имеется в виду.

Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общества все равно рано или поздно спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются.

Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере – как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро.

Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет.

Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создаёт соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования. Те, кто лелеют мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Кстати говоря, тех, кто активно об этом говорил, как у нас говорят тоже, иных уж нет, а те далече. Где эти деятели?

Объективных проблем, связанных с факторами природного, техногенного, социального характера, в мире так много, что расходовать силы и энергию на искусственные, зачастую придуманные противоречия непозволительно, расточительно и просто глупо.

Международная безопасность – теперь явление настолько многогранное и неделимое, что никакое геополитическое ценностное размежевание не способно расщепить его. Только кропотливая, всесторонняя работа с вовлечением разных партнеров и опорой на творческие подходы может решать сложные уравнения безопасности XXI века. И в нём нет более или менее важных элементов, каких-то особо важных – всё решается только в комплексе.

Наша страна последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности. Не раз говорил: безопасность одних не может быть обеспечена за счёт других. В противном случае безопасности нет вообще, нет ни для кого. Добиться утверждения такого принципа не удалось. Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после «холодной войны» считал себя победителем, как уже говорил неоднократно, привели к стремлению навязать всем односторонние, субъективные представления о безопасности.

Это, на самом деле, и стало подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов XX [века] – первого десятилетия XXI века. В результате, как мы и предупреждали, в безопасности не чувствует себя сегодня вообще никто. Пора вернуться, что называется, к истокам, исправить совершенные ошибки.

Но неделимость безопасности сегодня, если сравнить с концом 80-х – началом 90-х годов прошлого века, явление еще более сложное. Речь уже не только о военно-политическом балансе и учёте взаимных интересов. Безопасность человечества зависит от его способности отвечать на вызовы, порождаемые природными катаклизмами, техногенными катастрофами, технологическим развитием, новыми стремительными социальными, демографическими, информационными процессами.

Всё это взаимосвязано, и изменения происходят в значительной степени сами по себе, часто, тоже уже сказал, непредсказуемо по своей собственной внутренней логике и законам, и порой даже, позволю себе сказать, помимо воли и ожидания людей.

Человечество рискует оказаться лишним в такой ситуации, просто наблюдателем за процессами, которыми оно уже не в состоянии будет управлять. Что это как не системный вызов для всех нас и возможность всем нам конструктивно работать вместе?

Готовых ответов здесь нет, но полагаю, что для решения глобальных проблем необходимо, во-первых, подойти к ним без идеологической заданности, без назидательного пафоса в духе «сейчас я вам всё объясню как надо». Во-вторых, важно осознать, что это по-настоящему общее, неделимое дело, требующее совместной работы всех стран и народов.

Каждая культура и цивилизация должны внести свой вклад, потому что, повторю, по отдельности никто не знает правильного ответа. Он может родиться только в условиях совместного конструктивного поиск, объединения, а не разъединения усилий и национального опыта разных государств.

Повторяю ещё раз: конфликты, столкновения интересов были и будут, конечно, были и будут всегда – вопрос как их решать. Многополярный мир, как уже сегодня говорил, – это возвращение классической дипломатии, когда для урегулирования нужно внимание, взаимное уважение, а не принуждение.

Классическая дипломатия была способна учитывать позицию разных субъектов международной жизни, ту самую сложность «концерта» различных держав. Однако в своё время ей на смену пришла западная дипломатия монолога, бесконечных поучений и приказов. Вместо урегулирования конфликтных ситуаций стали продавливаться чьи-то конкретные интересы, считая интересы всех остальных недостойными внимания.

Стоит ли удивляться, что вместо урегулирования получалось только обострение конфликтов, вплоть до их перехода в кровавую вооружённую фаза и гуманитарную катастрофу? Действовать так – не решить ни одной проблемы. Примерам за 30 лет нет числа.

Одним из них является палестино-израильский конфликт, который по рецептам западной односторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается, как и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая, напротив, стремительно деградирует. Сейчас мы знакомимся более подробно с инициативами Президента Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля всё-таки может появиться.

Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего, самого острого этапа. Не буду повторять – уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз её формулировал.

Известно и другое. Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал её на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве. Результаты безрассудного авантюризма налицо, тут не о чем и говорить.

Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил Президент Трамп: он говорил, что, если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской Администрацией. Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Североатлантический блок, который продвигается к нашим границам. Если бы Украина сохранила, в конце концов, свою независимость, свой реальный суверенитет.

И ещё вопрос: как следовало бы разрешать двусторонние российско-украинские проблемы, которые были объективным следствием распада огромной страны и сложных геополитических трансформаций? Кстати говоря, я думаю, что и роспуск Советского Союза-то был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда всё, с коммунизмом у нас покончено, сейчас наступит «братание». Нет, ничего подобного. Здесь другие, оказывается, факторы, геополитические интересы. И оказалось, что идеологические противоречия здесь ни при чём.

Как их решать в полицентричном мире? И как решалась бы ситуация на Украине? Думаю, что, если бы была многополярность, разные полюса «примерили» бы ситуацию вокруг украинского конфликта, что называется, на себя, на те потенциальные зоны напряжения, разломы, которые есть в их собственных регионах, и тогда коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным.

В основу урегулирования легло бы понимание, что у всех участников этой непростой ситуации есть свои интересы. Они обоснованы объективными и субъективными обстоятельствами, и их нельзя игнорировать. Стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие законно. Это естественно относится и к Украине, и к России, и ко всем нашим соседям. Именно государствам региона должно принадлежать главное слово в том, что касается создания региональной системы. И именно они имеют максимальный шанс договориться о приемлемой для всех модели взаимодействия, потому что их это непосредственно касается. Это их жизненный интерес.

Для других стран эта ситуация, в данном случае на Украине, – это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причём в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлечённых в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне. Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине.

Контрастом такому поведению, которое демонстрируют Европа и до недавнего времени Соединённые Штаты при прежней Администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнёры – основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Это Белоруссия, это и, кстати говоря, Северная Корея. Это наши друзья в арабском, исламском мире, в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Египет, Турция, Иран. Сербия, Венгрия, Словакия в Европе. И многие другие страны, африканские и латиноамериканские.

Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на «большинстве», за то, что не удалось прекратить, а на «меньшинстве», прежде всего Европе, которая постоянно эскалирует конфликт – и, по-моему, другой цели-то на сегодня там не просматривается. Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмёт верх, и в этом смысле нет ни малейших сомнений: я думаю, что и на Украине изменения происходят, постепенно, мы это видим. Как бы там мозги людям не промывали – всё-таки изменения происходят в общественном сознании, да и в подавляющем большинстве стран мира.

На самом деле феномен мирового большинства – это новое явление международной жизни. Тоже хотел бы два слова на этот счёт сказать. В чём его суть? В том, что подавляющее большинство государств мира настроено на реализацию собственных цивилизационных интересов, главный из которых – свое сбалансированное поступательное развитие. Казалось бы, это естественно, так было всегда. Но в предыдущие эпохи понимание этих самых интересов зачастую искажалось нездоровыми амбициями, эгоизмом, влиянием экспансионистской идеологии.

Сейчас большинство стран и народов, то самое мировое большинство, осознает свои подлинные интересы. Но самое-то главное в том, что они чувствуют в себе силы, уверенность для того, чтобы отстаивать эти интересы вопреки внешним воздействиям, – и добавлю, продвигая и отстаивая свои собственные интересы, готовы работать вместе с партнерами, то есть конвертировать международные отношения, дипломатию, интеграцию в источник своего роста, прогресса и развития. Отношения внутри мирового большинства – прототип политических практик, необходимых и действенных в полицентричном мире.

Это прагматизм и реализм, отказ от «блоковой» философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, моделей, где есть «старшие» и «младшие» партнеры. Наконец, способность сочетать интересы, далеко не всегда совпадающие, но в основном и не противоречащие друг другу. Отсутствие антагонизма становится основным принципом.

Сейчас набирает силу новая волна фактической деколонизации, когда бывшие колонии, помимо государственности, обретают политический, экономический, культурный и мировоззренческий суверенитет.

В этом контексте значима еще одна годовщина. Мы только что отметили 80-летие Организации Объединенных Наций. Это не только самая представительная, универсальная политическая структура мира, это символ духа сотрудничества, союзничества, даже боевого братства, который помог в первой половине прошлого века объединить усилия для борьбы с самым страшным злом в истории – безжалостной машиной истребления и порабощения.

И решающая роль в этой общей победе, мы гордимся этим, победе над нацизмом принадлежит, разумеется, Советскому Союзу. Надо посмотреть только на количество жертв всех участников антигитлеровской коалиции, и все станет сразу ясно, вот и всё.

ООН, конечно, – наследие победы во Второй мировой войне, самый успешный до сих пор опыт создания международной организации, в рамках которой возможно решать насущные мировые проблемы.

Сейчас часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Это стало общим местом. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует как минимум радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много, очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет. Это тоже надо признать.

Проблема не в ООН на самом деле, ведь ее потенциальные возможности очень большие. Вопрос на самом деле в том, как мы сами – те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации – все эти возможности используем.

Спору нет, ООН сталкивается со сложностями. Как и любая организация, сегодня она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям. Однако в процессе ее реформирования, достройки принципиально важно не потерять, не исказить основной смысл, причем не только тот, что был заложен при создании всей Организации Объединенных Наций, но и обретенный в процессе ее сложного развития.

Стоит в этой связи вспомнить, что с 1945 года количество государств – членов ООН увеличилось почти в четыре раза. Организация, которая возникла по инициативе нескольких крупнейших стран, за десятилетия существования не просто расширилась, она «впитала» множество различных культур и политических традиций, обрела разнообразие, превратилась в по-настоящему многополярную еще задолго до того, как таким стал мир. Потенциал, заложенный в системе ООН, еще только начинает раскрываться, и, уверен, что в наступающую новую эпоху это произойдет и произойдет быстрее.

Иными словами, теперь страны мирового большинства, естественно, формируют убедительное большинство и в составе Организации Объединенных Наций, а значит, ее структуру и органы управления пора привести в соответствие с этим фактом, что, кстати, будет гораздо больше соответствовать и базовым принципам демократии.

Не буду отрицать, сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия. Мы вступили в длительный период поиска, во многом движения наощупь. Когда окончательно сформируется новая устойчивая система, ее каркас – неизвестно. Надо быть готовыми, что на протяжении длительного времени социальное, политическое и экономическое развитие будут иметь труднопредсказуемый характер, а подчас и весьма нервный характер.

И чтобы сохранить четкие ориентиры, не сбиться с пути, всем нужна прочная опора. Это, на наш взгляд, прежде всего ценности, вызревающие в национальных культурах на протяжении веков. Культура и история, этические и религиозные нормы, влияние географии и пространства – основные элементы, из которых рождаются цивилизации, особые общности, создающиеся веками и определяющие национальное самосознание, ценностные установки и традиции, всё то, что и служит ориентирами, позволяющими не потеряться, устоять перед штормами бурного океана международной жизни.

Традиции – вещь всегда уникальная, самобытная, у всех своя. И уважение традиций – первое и главное условие благополучного развития международных связей и решения возникающих проблем.

Мир пережил попытки унификации, навязывания всем якобы универсальной модели, которая шла вразрез с культурными и этическими традициями большинства народов. В свое время этим грешил Советский Союз, навязывая свою политическую систему. Мы знаем об этом. Честно говоря, думаю, вряд ли кто-нибудь будет спорить. Потом эту «эстафету» перехватили Соединенные Штаты. Весьма отличалась и Европа. И в одном, и в другом случае ничего не получилось. Поверхностное, наносное, искусственное, тем более навязанное со стороны долго не удерживается. А тот, кто уважает свою традицию, как правило, не посягает и на чужую.

Сейчас на фоне международной нестабильности особое внимание приобретает собственный фундамент развития, который не зависит от международных вихрей. И мы видим, как страны и народы обращаются именно к этим основам. Происходит такое не только в государствах мирового большинства, к этому приходят и в западных обществах. Если все руководствуются этим, занимаясь собой, и не размениваясь на ненужные амбиции, обнаруживается, что и общий язык с остальными найти легче.

В качестве примера можно привести и сегодняшний опыт взаимодействия России с Соединенными Штатами. У наших стран, как известно, немало противоречий, наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально, на самом деле естественно абсолютно. Главное, как разрешать эти противоречия, насколько удается улаживать их миром.

Нынешняя Администрация Белого дома свои интересы и желания заявляет прямо, думаю, вы согласитесь со мной, иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков.

Мы видим, что сегодняшняя Администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны – так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход.

Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США. И какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг – пусть даже самый жесткий, упорный – всё же будет иметь целью сойтись, а это значит, что в конце концов, взаимоприемлемые варианты решения, возможны.

Многополярность, полицентризм, реальность, которая с нами надолго, как скоро и насколько эффективно нам удастся создать на ее основе устойчивый мировой порядок – зависит от каждого из нас. А такой порядок, такая модель в современном мире возможны только как результат всеобщих усилий, работы, в которой участвуют все. Повторю, времена, когда узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить, ушли безвозвратно.

Об этом стоит помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и некоторых, кто равнее. Фраза Оруэлла нам хорошо известна.

Нам никогда не было свойственно – нам, России – такое расистское понимание проблем, отношение такое к другим народам, другим культурам никогда не было свойственно России и никогда не будет.

Мы за разнообразие, полифонию, ценностную симфонию. Мир, безусловно, вы согласитесь со мной, выглядит уныло, когда он монотонен. России выпала очень бурная и трудная судьба. Само формирование российской государственности – это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов.

Не хочу сказать, что другие государства развивались в тепличных условиях, конечно же, нет. Но все же российский опыт во многом уникален, как уникальна и страна, им созданная. В этом нет претензий на исключительность, на превосходство, это просто констатация нашей самобытности.

Мы переживали многочисленные потрясения, дали миру пищу для очень разных размышлений – и негативных, и позитивных. Зато благодаря нашему историческому багажу мы лучше готовы к сложной, к нелинейной, неоднозначной мировой ситуации, в которой всем нам предстоит жить.

В любых перипетиях Россия доказала одно: она была, есть и всегда будет. Ее роль в мире меняется, мы это понимаем, но она неизменно остается силой, без которой трудно, а часто и невозможно достичь ни гармонии, ни баланса. Этот проверенный факт – проверенный историей, временем – это факт, который является безусловным.

Но в сегодняшнем многополярном мире эта гармония, этот баланс, о которых я говорил, могут быть достигнуты, безусловно, только в результате совместной, общей работы. И хочу вас заверить, Россия к такой работе готова.

Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.

Ф.Лукьянов: Владимир Владимирович, огромное спасибо за такое обширное…

В.Путин: Я вас утомил? Извините.

Ф.Лукьянов: Нет, Вы только начали. (Смех.) Зато Вы сразу нам задали такую планку разговора, что мы, безусловно, сейчас уцепимся за очень много тем, которые прозвучали.

Тем более что действительно полицентричный, многополярный мир – это пока только предмет начинающегося описания. Действительно, он настолько сложен, как у Вас сказано было в выступлении, что мы пока можем, как в старой притче: там каждый у слона трогает какую-то часть тела и думает, что это весь слон, а на самом деле это только часть.

В.Путин: Вы знаете, это не пустые слова. Я говорил из практики. Вот перед нами, передо мной иногда встают совершенно конкретные вопросы, которые нужно решать в той или другой части мира. Ну и в прежние времена, когда был Советский Союз, один блок, второй блок, чего там – внутри блока согласовали, и поехало.

Нет, я вам откровенно говорю, на практике несколько раз у меня было, вот я думаю: так поступить или так? Потом думаю: нет, так нельзя, потому что это заденет вот таких-то, лучше вот так. А потом: нет, но если я так поступлю, то это заденет таких-то. Вот это реально. И, честно сказать, было несколько случаев: вообще ничего не будем делать. Правда. Потому что ущерб будет больше от принимаемых мер, чем просто выдержка и терпение.

Это реалии сегодняшнего дня – я ничего не придумал: как есть в реальной жизни, в практике – я так и сказал.

Ф.Лукьянов: А Вы шахматами в школе увлекались?

В.Путин: Ну, я любил шахматы.

Ф.Лукьянов: Хорошо, тогда я продолжу то, что Вы только что сказали по поводу практика. Действительно, меняется не только теоретическое осмысление, но и практические действия на мировой арене не могут быть такими, как прежде.

В частности, все-таки предшествующие десятилетия многие полагались на институты, международные организации, структуры, структуры внутри государств, которые были приспособлены для решения определенных задач.

Сейчас многие эксперты, и у нас это было на Валдайском обсуждении в предыдущие дни, говорят о том, что институты по разным причинам или слабеют, или вообще утрачивают эффективность и на лидеров, на руководителей ложится гораздо большая ответственность, чем прежде.

В этой связи у меня к Вам вопрос: Вы себя не ощущаете иногда таким, знаете, Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве? Вот именно Вы, один.

В.Путин: Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом Президент на определенный срок – это большая разница. Это во-первых.

Во-вторых, Александр I всё-таки объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию. Мы помним, что он делал – это Венский конгресс и так далее, и так далее. С точки зрения того, куда двигался мир, пускай историки дадут оценки, это спорная вещь: надо ли было восстанавливать монархии везде и вся и как бы попытаться вернуть колесо истории чуть-чуть назад. Не лучше было бы посмотреть тенденции и что-то придумать, чтобы двигаться вперед и стать во главе этого процесса? Это так, не имеет отношения к Вашему вопросу, апропо, что называется.

А что касается современных институтов. Ведь в чем проблема? Они деградировали как раз в период попытки отдельных стран, или коллективного Запада, воспользоваться положением после «холодной войны», объявив себя победителями. Здесь начали всем все навязывать – первое. Второе – все остальные постепенно, сначала глухо, потом все активнее, активнее начали этому сопротивляться.

За первый период времени – после того, как Советский Союз прекратил существование, – западные структуры в старые форматы напихали значительное количество своих кадров. И все эти кадры, строго действуя по инструкции, по тому, как они получали из вашингтонского обкома, действовали и действовали, честно говоря, очень грубо, просто не считаясь вообще ни с чем и ни с кем.

И это привело к тому, что и в том числе Россия вообще перестала обращаться к этим институтам, полагая, что там ничего невозможно сделать. ОБСЕ для чего была создана? Для урегулирования сложных ситуаций в Европе. А все свелось к чему? Вся деятельность ОБСЕ свелась к тому, что она превратилась в какую-то площадку для обсуждения, скажем, тех же прав человека на постсоветском пространстве.

Ну, послушайте. Да, проблем хватает. Ну а что, в Западной Европе их мало что ли? Вот смотрите, сейчас, по-моему, только что, совсем недавно даже Госдеп США обратил внимание на то, что в Великобритании возникли проблемы с правами человека. Нонсенс, казалось бы, ну, дай бог им здоровья, тем, кто сейчас это отметил.

Но это же не сейчас возникло – эти проблемы всегда были. А эти международные организации просто начали профессионально заниматься Россией и постсоветским пространством. Но не для этого они создавались. И так по очень многим направлениям.

Поэтому они в значительной степени утратили свой смысл, смысл на тот момент, когда они создавались еще в прошлой системе отсчета, когда был Советский Союз, восточный блок и западный блок. Поэтому они деградировали. Не потому, что они были плохо сложены, а потому, что они перестали заниматься тем, ради чего они создавались.

Но другого способа, как искать какие-то консенсусные решения, все-таки нет и не было. Мы, кстати говоря, постепенно, постепенно созревали до того, что нам нужно создавать какие-то институты, где вопросы решаются не так, как пытались их решать наши западные коллеги, а действительно на основе консенсуса, действительно на основе согласования позиций. Так возникла ШОС – Шанхайская организация сотрудничества.

Она ведь первоначально возникла из чего? Из необходимости урегулировать пограничные отношения между странами – бывшими республиками Советского Союза и Китайской Народной Республикой. И очень хорошо отработала, очень хорошо. И мы начали расширять сферу ее деятельности. И пошло! Понимаете?

Так возник БРИКС, когда у меня в гостях были Премьер-министр Индии и Председатель Китайской Народной Республики, я предложил собраться втроем, в Петербурге это было. Возник РИК – Россия, Индия, Китай. Мы договорились, что: а) будем собираться; б) расширим эту площадку для работы наших министров иностранных дел. И пошло.

А почему? А потому, что сразу увидели все участники процесса, несмотря на какие-то даже шероховатости между собой, что в целом площадка-то хорошая, здесь нет желающих выпячивать себя, во что бы то ни стало продавливать свой интерес, а у всех возникло понимание, что искать нужно баланс.

Сразу потом попросились к нам и Бразилия, и Южная Африка – возник БРИКС. Это естественные партнеры, объединенные общей идеей, как выстроить отношения для поиска взаимоприемлемых решений. Они начали собираться в организации.

То же самое начало происходить по всему миру, когда я выступая сейчас сказал о региональных организациях. И смотрите, как авторитет этих организаций растет. В этом залог того, что новый сложный многополярный мир, но все-таки имеет шансы на то, чтобы быть устойчивым.

Ф.Лукьянов: Вы в выступлении использовали красивую и хорошо известную у нас метафору про лом, что против лома нет приема, если другой не появляется. Это же тоже имеет отношение к институтам, потому что опять же, когда институты не работают, тогда остается лом – иными словами, военная сила, которая, безусловно, в международных отношениях сейчас опять выдвинулась на первый план.

Много рассуждают, и у нас на Валдайском форуме была целая отдельная секция на эту тему, что такое новая война, современная война, она явно изменилась. Как Вы бы оценили, как Главнокомандующий, просто как крупный политик, что по-другому стало с войной?

В.Путин: Это очень специальный вопрос, тем не менее, конечно, очень важный, безусловно.

Во-первых, невоенные способы решения военных вопросов, они всегда существовали, но сейчас – с развитием технологий – они приобретают новое значение и дают новые эффекты. Что имею ввиду? Информационные атаки, влияние на политическое сознание страны потенциального противника, попытки разложить это осознание.

И Вы знаете, сейчас о чем подумал? Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, когда где-то отдыхают, в бары и так далее приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка – меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект обратный ожидаемому получают.

И то, что у молодых людей есть такая внутренняя защита от каких-то попыток повлиять на общественное сознание изнутри – это очень хорошо. Это говорит о зрелости и прочности российское общество. Но это одна сторона медали. И здесь же, сюда же – попытки нанести ущерб экономике, финансовой сфере и так далее, что, конечно, очень опасно.

Но если говорить о чисто военной составляющей, то здесь, конечно, очень много появляется новизны, связанной, конечно, с развитием технологий. И так это у всех на слуху, тем не менее скажу: это беспилотные системы. Причём в трёх средах: и в воздухе, и на земле, и на воде. Это беспилотные, безэкипажные катера, это платформы, которые используются на суше, и беспилотные летательные аппараты.

Причём это все имеет двойное назначение. Вы знаете, это очень важно, это одна из особенностей сегодняшнего дня. Очень многие вещи, которые активно применяются в боевых действиях, они все двойного назначения. Возьмите беспилотные летательные аппараты. Они же могут применяться где? И в медицине, и при доставке продуктов питания, и при перевозе каких-то полезных грузов – везде. И в боевых действиях.

Это вызывает к необходимости развитие других систем: систем разведки, радиоэлектронной борьбы. Это меняет тактику ведения вооруженной борьбы, на поле боя многое меняется. Теперь уже нет этих клиньев Гудериана либо [прорывов] Рыбалко, как было во время Второй мировой войны, сейчас танки используются совсем по-другому. Не для того, чтобы рассекать и прорывать оборону противника, а для того, чтобы поддерживать пехоту, причём с закрытых позиций. Это тоже нужно, но это всё-таки немножко другое.

Но самое главное, знаете, что? Скорость происходящих изменений. За месяц, за неделю очень многие вещи меняются. Уже много раз говорил: мы что-то применяем, потом раз – применение высокоточного, скажем, оружия, в том числе большой дальности, что тоже очень важный компонент сегодня, становится менее эффективным.

А почему? А потому что противник применяет новейшие системы РЭБ. Понял, что происходит, и подстроился. Значит, нам в течение нескольких дней, недели нужно найти противоядие. Это происходит в постоянном режиме, что очень важно, практически и на поле боя, и в научных центрах. Это современные изменения, это серьезные новации в ведении современной вооруженной борьбы.

Всё меняется, кроме одного: это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся. Я, когда говорю «русские», имею в виду не людей чисто этнически русских в паспорте – и наши ребята это подхватили, причём подхватили люди разных вероисповеданий и разных национальностей. Все с гордостью говорят: «Я русский солдат». Так оно и есть.

Почему? Напомню в этой связи Петра I. Что сказал Пётр I? Кто такой русский? Кто знает – хорошо, кто не знает – скажу, напомню. Пётр I сказал: «Русский – это тот, кто любит Россию и служит ей».

Ф.Лукьянов: Спасибо.

По поводу кокошников я намек понял, в следующий раз соответствующая одежда будет.

В.Путин: Вам не надо кокошника.

Ф.Лукьянов: Нет? Хорошо, как скажете.

Владимир Владимирович, если серьезно, Вы сказали о скорости, о темпах изменений. Действительно, это потрясающе, невероятно быстро все меняется и в военной сфере, и в гражданской. Но, видимо, в ближайшие годы и десятилетия, иначе мы уже не увидим ничего другого, так и будет.

Три с лишним года назад, когда начиналась специальная военная операция, звучала критика в адрес российской армии, в адрес нашего государства, что мы отстали по некоторым направлениям, и, соответственно, некоторые неудачи, которые были, они с этим связаны.

За истекшее время, во-первых, нагнали ли мы, с Вашей точки зрения, то, что должны были?

Во-вторых, раз мы говорим о русских солдатах, на данный момент положение дел на фронте как Вы оцениваете?

В.Путин: Во-первых, мы не то что отстали, а некоторых вещей мы действительно просто не видели. Это не то, что мы вот хотели что-то сделать, а не успели доделать, – нет, просто действительно некоторых вещей не видели. Первое.

Второе. Мы же, мы воюем, мы производим военную технику. А с нами-то воюет очень много стран, все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают. И причем, к сожалению, есть и инструкторы, и они принимают участие реально в боевых действиях, на самом деле, из западных стран. Центр же создан специальный в Европе, который, по сути, сопровождает всё, что делает ВСУ: информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит. И, повторяю, инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, а то и в их реализации.

Поэтому, конечно, вызов для нас серьезный. Но российская армия, Российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову.

Я без всякого преувеличения, и это не гипербола, не преувеличение, знаете, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, поставлять на линию фронта новые образцы вооружений и по тактике даже ведения боевых действий. Вот это ответ, пожалуй, на Ваш вопрос.

Ф.Лукьянов: Наши собеседники и Ваш собеседник за океаном недавно переименовали Министерство обороны в военное министерство. Казалось бы, то же самое, но, как говорится, есть нюанс. Как Вы считаете, от имен что-нибудь зависит по сути?

В.Путин: Можно сказать нет, а можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть, но звучит это несколько агрессивно – Министерство войны. У нас Министерство обороны, мы из этого всегда исходили, всегда исходим и будем исходить. У нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран. У нас Министерство обороны, и цель Министерства обороны – обеспечить безопасность Российского государства и народов Российской Федерации.

Ф.Лукьянов: А он дразнится, что «бумажный тигр»?

В.Путин: «Бумажный тигр»… Я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО.

Если говорить о… Да, Вы спросили, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения. Ну так вот, я сейчас к «тиграм» вернусь.