Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Газу в ЕС запретят дорожать

ЕС хочет понизить потолок цен на газ

Италия предложила понизить в три раза потолок цен на газ в ЕС, пишет Reuters.

Минэнерго Италии считает, что следует утвердить предельную цену метана в странах Евросоюза в 50-60 евро за МВт-час.

Нынешний потолок стоимости газа в 180 евро за МВт-час был установлен Брюсселем в конце 2022 года, он будет действовать до конца текущего месяца.

Сейчас газ в Европе стоит порядка 49,85 евро за МВт-час.

Таким образом предложение итальянского ведомства действительно может способствовать сохранению стабильных цен на рынке, но только в том случае, если поставщики захотят снабжать блок энергосырьем по этой цене.

Восточный поворот 2.0, или «Сибиризация» России

Сергей Караганов, Доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Илья Козылов, Аспирант, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель проекта факультета и Совета по внешней и оборонной политике «Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0».

Для цитирования:

Караганов С.А., Козылов И.С. Восточный поворот 2.0, или «Сибиризация» России // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 1. С. 221–229.

Современный мир переживает беспрецедентные изменения, сопоставимые по масштабу и значимости с величайшими историческими эпохами потрясений и цивилизационных переломов. Глобалистская модель, основанная на империалистической парадигме бесконечного потребления, демонстрирует явные приметы кризиса.

Ориентация на расширение рынков и потребительский рост оборачивается противоречиями, угрожающими и природе, и устойчивому развитию общества. Цифровизация, обеспечивая технологические прорывы, одновременно усугубляет тенденцию на вырождение человека, дегуманизацию обществ.

Фундаментальные сдвиги происходят и в геополитическом балансе сил. За пять с лишним столетий Запад достиг значительного превосходства в политике, экономике и культуре, которое основывалось на военном доминировании. В ХХ веке его господство подорвал Советский Союз, теперь в той же роли выступила Россия. Несмотря на попытки коллективного Запада восстановить утраченные позиции, коренные изменения в системе международных отношений указывают на долговременные и необратимые процессы.

Перемещение центра мировой динамики на Восток и Юг – не временное явление, а фундаментальная тенденция.

Цивилизации, сформировавшиеся вне западной культурной сферы – китайская, индийская, арабская, персидская, турецко-османская, – переживают подъём, их активность определит контуры нового мироустройства. Россия с её уникальной культурной открытостью призвана стать важной частью процесса, одним из его лидеров, ядром Северной Евразии[1], её балансиром, а также военно-стратегическим стержнем.

Благодаря своему культурно-историческому коду Россия хорошо адаптирована к новому миру. Чтобы эффективно использовать открывающиеся возможности и противостоять вызовам, стране необходим качественно новый поворот на Восток, выводящий на другой уровень ограниченные и преимущественно внешнеэкономические результаты предшествующего этапа. Крайне важно, однако, чтобы этот поворот был направлен не столько вовне – к Евразии, сколько внутрь страны. Пора вернуться к собственным историческим корням и восстановить идентичность в качестве великой евразийской державы.

Для этого требуется приоритетное внимание к Приуралью и Сибири.

Восточный поворот 2.0 – не просто продолжение предыдущего этапа с изменением внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации, но комплексная стратегия обновления страны через «сибиризацию» – сдвиг центра духовного, человеческого и экономического развития на Восток. Это откроет новые горизонты, расширив российскую созидательную роль в стремительно меняющемся мире.

Историческая и современная роль Сибири в развитии России

На протяжении пяти веков именно Сибирь была для России важнейшим геостратегическим и экономическим ресурсом, способствовавшим укреплению её позиций на международной арене и формированию национальной идентичности.

Освоение этого обширного региона – история расширения российских границ, превращения страны в мощную евроазиатскую державу с великим многонациональным народом и многоцветной культурой, собранной вокруг русского стебля. Оно началось в XVI веке, когда русские казаки двинулись на Восток, покоряя суровые земли и достигнув берегов Тихого океана. За короткое время они прошли огромный путь, ставший символом русского духа, стойкости и воли. Богатые ресурсами территории превратились в надёжный тыл, укрепивший Россию на Среднерусской равнине, которую не раз атаковали с Запада и Юга. Завоевание Сибири превратило Россию в государство-цивилизацию, империю. Это весомое историческое наследие отражено в последней Концепции внешней политики РФ 2022 года[2].

Колоссальна экономическая значимость Сибири. Вначале были меха – «мягкое золото», затем серебро, золото и полезные ископаемые, с опорой на которые Россия создала и поддерживала мощную армию и флот. Со временем ключевым инфраструктурным проектом, связавшим Сибирь с центральной частью России, стала Транссибирская магистраль. Построенная в начале XX века, эта железная дорога символизировала движение «встречь солнцу» и позволила интегрировать макрорегион в общероссийскую экономическую систему, укрепив её связи с рынками Европы и Азии. Идейную важность Транссиба понимали и великие государственные деятели. Так, Сергей Витте с соратниками развернули мощнейшую, как сказали бы теперь, PR-кампанию по продвижению проекта, и она удалась[3]. А Россия получила мощный инструмент сохранения и развития Сибири.

В советский период начались масштабные проекты по строительству заводов, добыче нефти и газа, освоению лесных и водных ресурсов, превратившие регион в важнейший источник стратегических природных богатств для СССР. Во время Великой Отечественной войны сибиряки сыграли важнейшую роль в защите страны, а продукция региона – от металлов до продовольствия – внесла неоценимый вклад в победу. (Кстати, табуны коней из сибирских и приуральских степей были одной из важных причин победы России над Наполеоном – русская армия была гораздо мобильнее европейских[4].)

В последние десятилетия развитие Сибири значительно затормозилось и даже чуть не пошло вспять, что стало во многом результатом изъянов социально-экономических реформ 1990-х годов. Попытки вернуть историческую роль сибирского макрорегиона в государственный и общественный фокус внимания, сдвинуть центр развития на Восток активно продолжались на интеллектуальном уровне[5], однако всё разбивалось об отсутствие интереса правящего класса.

С начала 2010-х гг.[6] Россия предприняла усилия для переориентации на восточные рынки, но получился своего рода «недоповорот». Среди причин были сохранявшийся западоцентризм значительной части российских элит, технократический характер реформ, который не вызывал воодушевления у граждан, а также, что немаловажно, отсутствие яркой идеи, способной вдохновить общество. В отличие от позднеимперского лозунга «Вперёд к Великому океану», который двигал строителей Транссибирской магистрали, или советского освоения Арктики и комсомольских строек, восточный поворот не смог зажечь даже тех, кому потенциально приносил выгоды, включая дальневосточников. Этот процесс, с одной стороны, воспринимался как «московский проект», лишённый общенациональной мобилизующей идеи, с другой – провоцировал местническое сопротивление сибиряков, не желавших менять привычный уклад[7].

Позднее к концептуальной проработке поворота подключились сибиряки[8]. Но, пожалуй, самое важное упущение – исключение из стратегии «поворота» регионов Западной и Восточной Сибири с их высоким человеческим капиталом, значительным научным потенциалом и развитой промышленной базой, а также богатейшими природными ресурсами. В силу недальновидных бюрократических решений они, а также Приуралье оставались оторваны от Тихоокеанской Сибири, Дальнего Востока. Включение Арктики в эту повестку только усугубило проблему, ещё больше отвлекая внимание от ключевого макрорегиона.

Несмотря на важную социально-экономическую роль Сибири, там опережающими по сравнению с общероссийскими темпами продолжает сокращаться население и в целом снижается демографический потенциал. К тому же действующая Правительственная стратегия развития Сибирского федерального округа (его одного, но опять не всей Сибири) выглядит ограниченно и не амбициозно, не только не вдохновляя государство и общество на движение вперёд, но и вызывая усталое раздражение. Это указывает на необходимость кардинального пересмотра подхода[9].

«Континентальное проклятие» Сибири и Приуралья, выражающееся в оторванности от наиболее перспективных – азиатских – рынков и зависимости от всё менее эффективных западных связей, так и не преодолено. Лишь в последние годы началось строительство газо- и нефтепроводов, ориентированных на Юг и Восток, но в макрорегионе по-прежнему недостаточно меридиональных транспортных путей, связывающих его с южными рынками будущего и Арктикой.

Стратегический контур Восточного поворота 2.0

Преодоление вышеуказанных ошибок, а также соразмерное реагирование на актуальные вызовы требуют не только новой внешнеполитической стратегии, но и глубокой внутренней трансформации, которая включала бы перенос центра экономического и культурного развития к востоку страны. Эта стратегия, которую предлагается именовать как «Восточный поворот 2.0», или «Сибиризация России», предполагает интеграцию Сибири от Урала до Дальнего Востока в единую систему, которая станет опорой будущего России в меняющемся мире.

Большая Сибирь с её природными ресурсами, пространством для демографического и экономического роста, а также исторически сложившейся культурной многогранностью, представляет собой идеальную площадку для переориентации российской экономики и внешнеполитического фокуса на мировой Восток и Юг.

Одним из ключевых элементов должно стать стимулирование переселения населения из европейской части России, включая новые регионы, на приуральские и сибирские территории. Безусловно, это должно предваряться и сопровождаться созданием комфортных условий для жизни, развитием инфраструктуры и возможностей для трудоустройства прежде всего в средних и малых городах (по типу, например, Енисейска), а также снятием бюрократических барьеров, в том числе тех, которые приходится преодолевать приверженцам традиционных ценностей, которые хотели бы переехать в Россию из стран Запада. Осмысленной и дальновидной миграционной политики в России пока нет, что вызывает изумление. Вакуум заполняется ксенофобскими воплями о «засилье мигрантов». Миграцию и мигрантов нужно, с одной стороны, гораздо жёстче регулировать, но с другой – активно ассимилировать и привлекать. Опыт комсомольских строек советской эпохи наглядно показал, что массовые многонациональные переселения могут быть успешны при наличии объединяющей и вдохновляющей идеи. Сегодня такой становится развитие Сибири как центра будущей Евразии.

Одним из подходов может оказаться привлечение трудовых мигрантов из азиатских стран, в первую очередь таких, как КНДР, а также Индия, Пакистан, Бангладеш. Эти работники могут внести весомый вклад в строительство инфраструктуры и развитие сельскохозяйственных и промышленных проектов. Привлекать их стоит на временной и сезонной основе. Программа миграции должна быть организована на государственном уровне и сопровождаться в том числе мерами интеграции и адаптации наиболее квалифицированных приезжих, чтобы гарантировать их плавное включение в экономику и общество. Естественно, вопросы безопасности должны обеспечиваться местными жителями и органами власти.

Для успешной реализации стратегии требуется создание новых транспортных коридоров, связывающих Сибирь с азиатскими рынками. Важнейшая задача – строительство меридиональных (север-юг) логистических путей, которые свяжут макрорегион с Центральной, Восточной и Южной Азией и обеспечат выход к Северному морскому пути. Инвестиции в железные дороги, автодорожные и воздушные маршруты, а также трубопроводы для нефти и газа создадут основу транспортно-логистической сети, которая интегрирует Сибирь в евразийскую экономическую систему. Важную роль будет играть развитие энергетической инфраструктуры для устойчивого роста регионов, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, это также привлечёт международных партнёров. Особую роль способны сыграть водные богатства Сибири, которые позволят вовлечь вододефицитные, но и трудоизбыточные страны Центральной и Южной Азии в создание совместных производств водоёмкой продукции, ориентированной на экспорт «виртуальной воды» – той, что затрачена на производство продовольствия, химических волокон, целлюлозы и других товаров. Это поможет решать проблемы в самих вододефицитных регионах, прежде всего в центральноазиатских. Ни о какой переброске водных артерий речи, конечно, быть не может.

Для долгосрочного развития Сибири, безусловно, необходимо развитие научных и образовательных центров, которые смогут готовить квалифицированных специалистов и разрабатывать новые технологии для освоения региона. Так, давно назрела и перезрела концепция создания как минимум ещё двух научно-производственных комплексов, основанных на науке и глубокой переработке уникальных минеральных ресурсов новым машиностроением – в районе Красноярска – Енисейска и Иркутска – Читы. Они должны быть связаны цепочками стоимости не столько с зарубежными, даже и дружественными странами, сколько с другими регионами России, в том числе дальневосточными и центральными.

Для стратегического поворота на Восток России нужна третья столица – сибирская.

Новый центр, расположенный, возможно, в районе Новосибирска, Красноярске или даже в историческом сердце Сибири – Тобольске, может стать не только административным и экономическим, но и культурным фокусом, приближённым к азиатским партнёрам. В сибирскую столицу (или столицы) стоило бы перенести несколько федеральных ведомств, например, министерства культуры, образования и природных ресурсов, специальное министерство по развитию Сибири и Арктики. Также целесообразно перенести руководящие органы РАН в Новосибирск, где существует мощный научный центр.

Несомненно, идея таких переносов натолкнётся на неприятие бюрократического сообщества. Однако подобный (частичный в нашем случае) перенос будет содействовать развитию, в т.ч. пространственному, которое, в свою очередь, благотворно повлияет на процесс обновления элит, вливания в них энергии. Отрадно, что президент России выразил одобрение идеи переноса штаб-квартир ряда госкорпораций в Сибирь[10]. Осталось лишь претворить указание в жизнь, а не замести его под сукно, как произошло в начале 2010-х годов.

Эти изменения должны быть мотивированы не только экономическими расчётами (они более чем убедительны – новосибирские учёные с участием москвичей почти всё сделали[11]), но и осознанием значимости Сибири как символа России и наглядного отражения её исторического пути. Нужна «сибирская стратегия» для всей страны, а не только отдельных округов, каждый из которых слабо приспособлен для выполнения такой масштабной задачи.

Подчеркнём, сибиризация предполагает не только социально-экономическое, но и духовно-цивилизационное развитие. Уникальная история Сибири, её многонациональный человеческий капитал и глубокая связь с национальными традициями создают основу для формирования новой российской идентичности, ориентированной на «возвращение домой» – к истокам России как цивилизации, достойной наследницы великих Византийской и Монгольской империй, и к её корням как великого многонационального народа.

Проект «сибиризации» должен стать важной составной частью «русской мечты» – новой общенародной и государственной идеологии, предлагаемой всем со школьной скамьи.

Изучение восточных языков и культур должно стать значимой частью государственной образовательной стратегии, начиная с младших классов и далее на уровне бакалавриата.

Историко-культурное достояние Сибири, наполненное романтикой, победами и приключениями, близко каждому патриоту. Как образно выразился видный тюменский журналист и писатель Анатолий Омельчук, Сибирь – это «заварка русского характера», воплощение лучших черт русского духа, объединяющего десятки наций[12]. Она – трамплин для прыжка в будущее, новой фазы строительства страны, отвечающей на вызовы будущего и опирающейся на её исторические корни[13]. Важно использовать колоссальный человеческий и духовный потенциал региона.

Новое освоение Сибири, или Восточный поворот 2.0 – грандиозный комплексный проект, требующий значительной политической воли, консолидации ресурсов и пробуждения как в элитах, так и во всей русской нации пассионарного духа, который сделал Россию великой. Объединив усилия, пора заставить правящую элиту осуществить необходимое – ускорить сдвиг центра духовного, ценностного, человеческого, экономического развития России туда, где он определён быть историей, Богом и современным миром – к Приуралью и всей Сибири.

Авторы:

Сергей Караганов, доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», почётный председатель Совета по внешней и оборонной политике

Илья Козылов, аспирант, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель проекта факультета и Совета по внешней и оборонной политике «Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0»

В работе использованы результаты проекта «Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0», выполненного в рамках программы исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2024 году.

Сноски

[1] См.: Головнёв А.В. Северность России. СПб.: МАЭ РАН, 2022. 450 с.

[2] Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 31.03.2023. URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/ (дата обращения: 15.10.2024).

[3] См. по этому поводу, например: Хесли Э. Сибирская эпопея. М.: Paulsen, 2022. С. 405–421.

[4] См.: Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807–1814. М.: РОССПЭН, 2012. 679 с.

[5] О концепциях развития Сибири см. статью видного учёного из Иркутска А.Н. Фартышева: Фартышев А.Н. Концепции развития и позиционирования Сибири: количественная оценка их приоритетности с геополитической точки зрения // Региональные исследования. 2019. No. 4. С. 107–119.

[6] Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. 12.12.2012. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (дата обращения: 15.10.2024).

[7] Караганов С.А., Лихачёва А.Б. Почему буксует «поворот на Восток» и как это исправить // Россия в глобальной политике. 16.10.2020. URL: https://globalaffairs.ru/articles/pochemu-buksuet-povorot/ (дата обращения: 15.10.2024).

[8] См.: Крюков В.А. (Ред.) Континент Сибирь. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2020. 454 с.

[9] Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 г. Распоряжение от 26 января 2023 г. № 129-р // Правительство Российской Федерации. 26.01.2023. URL: http://static.government.ru/media/files/drWrVydZYzvipBV3mBNArxTIxlgftuAM.pdf (дата обращения: 15.10.2024).

[10] Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Президент России. 07.06.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/74234 (дата обращения: 15.10.2024).

[11] См.: Гранберг А.Г., Алексеев В.В., Амосёнок Э.П. и др. Сибирь в первые десятилетия XXI века. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. 787 с.; Крюков В.А., Селиверстов В.Е. Экономика Сибири: трудный путь к синергии природного и человеческого потенциала, связности пространства и интересов федерального центра и регионов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2022. 123 с.; Ефимов В.С. (Ред.) Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: проблемы и перспективы развития. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 251 с.; Крюков В.А., Кулешов В.В. (Ред.) Восток России: проблемы освоения – преодоления пространства. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2017. 484 с.

[12] Караганов С.А., Омельчук А.К. Сибирский поворот 2.0 от Ермакова поля до Каракорума // Тюменская губерния. 2023. No. 24. С. 12–13.

[13] Безруков Л. Новые возможности пространственного развития Сибири // ECO. 2018. Т. 45. No. 2. С. 39–51.

Модерн – это не Запад

Стратегия России в постзападном миропорядке: преимущества «отсталости», право на отделение и выбор

Леонид Фишман, Доктор политических наук, профессор РАН, научный сотрудник Института государства и права РАН.

Виктор Мартьянов, Доктор политических наук, доцент, директор Института философии и права Уральского отделения РАН.

Для цитирования:

Фишман Л.Г., Мартьянов В.С. Модерн – это не Запад // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 1. С. 203–220.

Европейский нарратив Просвещения и Модерна как способ самоописания и самолегитимации Запада в качестве образца для всего человечества отталкивался от впечатляющей картины взлёта капитализма. Дух капитализма окончательно оформился в эпоху великих географических открытий, которые создали асимметричную, прибыльную и контролируемую европейцами мировую систему обмена ресурсами.

«Появление в недрах экономики Средних веков особого сектора экономики, доходность капитала которого достигала сотен и даже тысяч процентов годовых, выступило в качестве своеобразного Вызова для человечества. Торговля сахаром, табаком, кофе, какао, чаем, рабами, каучуком, наркотиками (опиумом), пряностями, территориальные сделки с туземными племенами, возникновение биржевых механизмов спекуляции, каперство и т.п. позволили поддерживать в период 1500–1750-х гг. трёх- и четырёхзначную норму прибыли…»[1].

Экспансия, порабощение, колонизация и эксплуатация представлялись в романтическом и прогрессивном ключе как приобщение дикарей к цивилизации, распространение прогресса и даров высокой культуры. В частности, американский фронтир представал как расширение цивилизации на ничейные и дикие земли, как «“места свершения подвигов национальных героев” и пространства свободы. Однако постоянно отодвигаемый фронтир, сопряжённый с принципом “очищаемой территории”, стал одним из столпов американской завоевательной политики в отношении других государств…»[2]. В подобном контексте туземцы являлись лишь частью природы и ландшафта нетронутых ранее завоевателями, колонизаторами и прогрессорами земель, соответственно, за дикарями признавалось «лишь весьма ограниченное право на занимаемую ими территорию. В крайних случаях и здесь высшая культура имеет высшее право»[3]. Первоначально оппозиция варварства и цивилизации была статичной и пространственной, объясняя непреодолимые различия разных обществ. Модерн принёс идею истории, которая стала осмысляться как динамический процесс прогресса или цивилизовывания человечества, как неодновременный переход разных обществ от варварства к цивилизации.

Всеобщая возможность прогресса, развития и цивилизации использовалась для оправдания прогрессорства как исторической миссии белого человека.

Взлёт и падение Запада: последствия для социальных наук

Таким образом, социальные науки сформировались прежде всего как мысль метрополий и колонизаторов, связанная с экспансией, ограблением и эксплуатаций остального мира. Но она была завуалирована рассуждениями о благородной цивилизующей миссии белого, то есть западного человека. Науки, изучающие модерное (современное) общество, изначально имели мировоззренческо-методологический перекос: посредством «истории и трёх номотетических дисциплин – экономики, социологии и политической науки» западный мир в первую очередь «изучал себя, объяснял собственное функционирование и лучше контролировал происходящее»[4]. Для незападного же мира придумали ориенталистику, занимавшуюся относительно самостоятельными незападными цивилизациями, и антропологию, изучавшую западные колонии. Их целью стало оправдание экспансии Запада через утверждение о его моральном и техническом превосходстве[5].

В чём состояла родовая травма социальных наук? Они были придуманы для объяснения закономерностей принципиально новой социальной структуры, ценностей и способов воспроизводства порядков/иерархий модерного общества в ситуации временного превосходства Запада над всем остальным миром, когда Запад и Модерн являлись синонимами.

Западное обществознание появилось и развивалось как политический нарратив Модерна с присущим ему европоцентризмом и стремлением трактовать реальность через ряд бинарных понятийных оппозиций.

В них всегда присутствовал условно сильный и слабый член. Первый олицетворял магистральное направление истории, второй – то, что первым отвергалось, подавлялось, в лучшем случае подчинялось с целью перевоспитания. Прогрессорская мысль критикует отклоняющиеся от западного канона общества в рамках схемы норма/патология. При подобном оперировании дихотомиями «значительная часть бинарных оппозиций логически неполноценна, поскольку основана на выборе между наличием и отсутствием какого-либо признака А, не уточняя, какой признак наличествует при отсутствии А (дихотомии “демократический/недемократический”, “формальный/неформальный”, “прямой/косвенный”, “централизованный/децентрализованный”, “центр/периферия” и пр.). Язык политической науки тяготеет к тому, что бинарными являются не только суждения, но и сами исходные категории»[6]. В подобной перспективе мейнстрим утрирует отличия конкретных обществ, чтобы обосновать моральное, политическое, технологическое и иные виды превосходства одних обществ над другими. Критерии, избираемые для выстраивания бинарных оппозиций, либо идеологически ангажированы, либо субъективны (мнение экспертов), либо откровенно второстепенны, например, связаны с эффектами исторической неодновременности развития человечества, когда отдельные общества технологически опережают другие. Через призму морализаторских оппозиций незападные народы рассматривались как отсталые, неисторические, хотя и не совсем безнадёжные. Их можно было подчинить грубой или мягкой силой и цивилизовать. Эксплуатация и жестокость по отношению к ним выглядели оправданными, если вели к этой цели. Однако даже если цивилизаторская цель была бы достигнута, воспитанные Западом элиты этих народов никогда не будут равны элитам метрополий.

Превосходство Запада не могло длиться вечно.

Любые технологические преимущества конкретно-исторических обществ со временем становятся общедоступными. Незападный мир на протяжении нескольких поколений освоил передовые изобретения и социальные технологии, которые Европа создавала и апробировала в течение столетий. Можно наблюдать устойчивый процесс становления и укрепления независимых от Запада экономических, политических и культурных центров влияния, где утверждение Западом своих ценностей как общечеловеческих, а тем более попытки использовать их как предлог для давления или вмешательства во внутренние дела других, сталкиваются с растущим сопротивлением[7]. В результате модели самоописания Запада всё меньше подходят самим западным обществам, демонстрируя противоречия, конфликты, растущее социальное напряжение и методологическую ограниченность исходных рыночно-демократических постулатов. Освобождённые колонии тем более не вписываются в солидарные с Западом представления: «Доминируя, социология метрополии не предполагала никакой теории колониальных или постколониальных обществ, хотя подавляющее большинство стран мира было колониями… Налицо достойная сожаления тенденция изучать колониальные и постколониальные общества через призму лишь теории и концептов, основанных на опыте метрополий, – теория модернизации, веберовские патримониализм и бюрократия, построенные по модели индустриальной Великобритании марксистские теории»[8]. Соответственно, понятия, теории и концепции социальных наук, адресованные Западом не-Западу как универсальные, неизменно демонстрировали ограниченность и идеологическую ангажированность. Искривление и нерелевантность западных социальных теорий в реалиях остального мира подтверждено многочисленными междисциплинарными постколониальными исследованиями, вдохновлёнными Францем Фаноном, Эдвардом Саидом, Хоми Бабой и другими.

Утопическое обещание Запада остальному миру в виде универсального проекта Модерна как всеобщего освобождения, модернизации и равенства на мифических конкурентных и свободных рынках, где капитал и ресурсы почему-то утекают исключительно из стран Юга в страны Севера, давно развенчано. Критика противоречивости воплощения и двойных стандартов оценки Модерна в обществах не-Запада стала общим местом социальной теории, демонстрируя сочетание «роста автономии европейских элит с господством над природой и большинством европейского населения, а также колониальным господством»[9]. Более того, стратегии Запада в условиях распада колониальной системы всё чаще сводятся к прямому сдерживанию растущих центров силы, приостановке их модерного развития: «Достижение демократии в Западной Европе и других странах связано с множеством причин: усилением могущества рабочего класса по сравнению с другими, встроенным в национальную систему капитализмом, развитием покупательной способности рабочих людей, расширением и интеграцией внутренних рынков, политикой, направленной на увеличение внутренних инвестиций, более справедливым распределением доходов, возобновлением государством социальных и регулирующих функций… Но вовсе не этому способствуют как бы “демократические” инициативы западных правительств, а также неправительственных и международных организаций в странах “третьего мира”»[10]. В ещё большей степени это относится к откровенно недемократическим инициативам, когда Запад открыто поддерживал сепаратистов, людоедские режимы и сукиных сынов, действующих в американских интересах против других центров силы, террористические организации в Афганистане, Никарагуа, Сирии, Ливии, Югославии и т.д.

Контролируемый Западом мейнстрим социальных наук, как правило, основан на аксиоматическом утверждении, что претендует только на объективно обоснованное (математически и эмпирически) универсальное знание об истине. На деле в ядре социальных наук имплицитно присутствуют релятивные ценностные суждения по поводу должного социально-политического порядка. Господствующий нарратив социальных наук неизменно тавтологичен, представляя апологию социально-политического порядка. Иерархии власти, социального знания и регулятивных ценностных систем (идеология, традиции, религия, семья и т.д.) неизменно взаимосвязаны. Поскольку любые альтернативы мейнстриму ставят вопрос и об аксиомах социального знания, являющийся «одновременно вопросом о легитимности политического порядка, который они призывают/призваны обеспечить»[11].

Таким образом, социальные науки Запада предлагают остальному миру некритично заимствовать категориальный аппарат в виде самоописания метрополий – западных обществ в моменте их высшего подъёма.

В подобном контексте вскрывается манипуляция, когда обобщённый Запад присваивает себе роль прогрессора или привилегированного оценщика для других обществ, считая себя нормативным воплощением (материализацией) понятий демократии, рынка, свободы, справедливости и т.д.[12] Однако сравнительный анализ модерных обществ без труда выявит, что достойное и недостойное правление, демократия и автократия, рыночная конкуренция и плановая экономика, индивидуализм и коллективизм, отсталость и развитие и т.д. существуют в подобном раздельном, идеально-типическом виде преимущественно в системе воображаемых и самоутверждаемых координат конкретного идеолога/оценщика/эксперта[13]. Сложные модерные общества всей своей противоречивой онтологией будут являть любые сочетания и оттенки серого между данными полюсами.

Таким образом, риторика социальных наук, выстроенная на архетипической оппозиции прогресса/архаики, привилегированного/ущербного, не даёт убедительных оснований для универсальных классификаций модерного общества во всей сложности и динамике его противоречий. Бинарность мейнстрима отвлекает от изучения более сложных и важных сходств, вариаций и закономерностей функционирования социально-политических порядков современных обществ. Обществ, где реальные механизмы, институты и практики взаимодействия политических субъектов (лидеров, элит, групп, корпораций, классов), принятия политических решений и функционирования социальных правил чаще всего не дают серьёзных оснований разнести эти общества по принципиально различным клеточкам политологических классификаций, основанных на приведённых выше схемах[14]. Например, подавляющая часть современных обществ считает себя демократиями. Однако центр-периферийная структура миросистемы программирует неизбежные попытки закрепления иерархической дифференциации демократий с негативными прилагательными (нелиберальных, авторитарных, гибридных, частичных, фасадных, ограниченных и т.п.), в результате выхолащивается само понятие. Демократия превращается в пустое означающее, либо не применимое ни к одному реальному обществу, либо применяемое по специфическим критериям лишь к малой совокупности избранных обществ центра мироэкономики в виде либеральных демократий[15].

Более того, идеально-типические либеральные демократии не только не работают в реалиях самого Запада (конкуренция наблюдается лишь в наследственных элитах, а остальное население выступает в роли статистов), но и имеют жизнеспособные и легитимные альтернативы. Например, в виде политических форматов достижения справедливости в восходящих обществах Азии[16]. Демократия, рынок, гражданские свободы, права и иные ценности одновременно являются процедурами, механизмами и критериями распределения ресурсов. И если в одном обществе статистически превалируют государственные, а в другом рыночные механизмы обеспечения доступа граждан к жизненно важным ресурсам, это не определяет политического и экономического характера социума. Речь лишь о пропорциях, сложившихся в конкретно-исторических обществах, которые сами по себе относительны и не могут служить универсальным эталоном эффективности.

Глобальная (хотя и неодновременная) реализация базовой утопии либерализма во всех обществах, а также возвышение незападных цивилизаций привели к необходимости рассматривать каждое общество как часть человечества, на которую распространяются те же закономерности, что и на все остальные его части. Рост связей регионов, повышение плотности, эффективности и значимых последствий глобальных коммуникаций для каждого общества постепенно нивелируют начальные технологические асимметрии, географические преимущества и общую цивилизационную логику иерархии отличий.

Таким образом, социальные науки Запада предлагают остальному миру некритично заимствовать категориальный аппарат в виде самоописания метрополий – западных обществ в моменте их высшего подъёма.

Европейская/западная норма как привилегированный член подобной оппозиции со временем превратилась лишь в европейскую/западную специфику последующих трансформаций позднего или глобального Модерна, в который так или иначе включено всё человечество[17].

Ослабление военного, технологического и экономического лидерства Запада происходит быстрее, чем пересмотр оснований и традиций западного культурного доминирования. Последнее связано с тем, что выход из смысловой системы иерархической номенклатуры взаимосвязанных понятий мейнстрима возможен только посредством взгляда на неё извне, а это предполагает выработку альтернативных ценностно-институциональных координат и консолидирующих нарративов.

По мере обострения открытой конкуренции нарастают возможности и соблазны незападных субъектов усилить собственную культурную аргументацию («мягкую силу») в глобальном Модерне и объявить версии современности своих соперников ограниченными. Например, описать нацию-государство как специфическую политическую форму Запада, которой могут противостоять восходящие центры силы, описываемые как отдельные незападные цивилизации (Китай, Индия, Россия, Иран, Турция и т.д.)[18]. Подобные дискурсы убедительно показывают культурные ограничения и ценностно-институциональные недостатки западной модели Модерна, а также свои оригинальные домодерные культурные традиции. Когда появляется потребность в описании собственной цивилизационной современности в качестве альтернативы западоцентризму, возникают понятийные и методологические затруднения. Но в условиях ослабления Запада глобальный Модерн представляет открытую площадку борьбы за идейное влияние, где разные центры силы, включая Россию, могут соревноваться за универсализацию своего видения Модерна/Современности.

В ситуации открытости Модерна Россия имеет ряд исторических и культурных преимуществ.

Россия как Запад и не-Запад

Под влиянием одних и тех же процессов центр и периферия капиталистической миросистемы всё чаще обнаруживают сходство социальных изменений. Страновые различия объясняются прежде всего исторической неодновременностью процессов урбанизации, секуляризации, индивидуализации, демократизации, индустриализации, автоматизации, роботизации и т.д. Периферийные общества совершают бурный экономический подъём и движутся к демократии, а прежде образцовые западные рынки стагнируют, зрелые демократии усиливают протекционизм, пропитываются популистскими и националистическими настроениями, теряют наработанный ранее потенциал ценностно-институциональной универсальности[19]. Поднимающиеся незападные центры влияния обретают реальный суверенитет, технологическую и ресурсную автономию. Однако Запад и Модерн переплелись в аксиоматический идеологический конструкт в ядре социальных наук. Соответственно, описание постзападного глобального мира неизбежно выливается в критический пересмотр универсальных критериев Модерна, который невероятно трудно отделить от истории и культуры Запада.

У России и Запада единая история и цивилизационные корни, если исходить из версий христианства и концепции Третьего Рима, где мы продолжаем Византию, когда Рим погиб.

Это не означает, что Россия или Запад непременно лучше или хуже. Но значит, что Россия изначально позиционировала себя как страна, не обязательно следующая в фарватере западноевропейской цивилизации.

Своё происхождение мы напрямую ведём от Восточной Римской (Византийской) империи, которая передала своё историческое наследие Третьему Риму, в то время как родственный ей Западный Рим потерпел политическое и цивилизационное крушение. И сегодня мы имеем право уклониться от общего с Европой/Западом фарватера, если считаем, что он ведёт к крушению. Свободный выбор состоит в том, чтобы вовремя выйти из чужой колеи. Хотя последнее не гарантирует беспроблемного существования, не требующего борьбы, поскольку факторы, разрушительно действующие на условные Восточный и Западный Рим, во многом общие и никуда не исчезают. Но если гибельный фарватер вовремя покинуть, их можно переломить.

Происходит долгосрочное ослабление западных стран относительно альтернативных быстрорастущих центров силы – военных, демографических, технологических. Набирают мощь важные изменения и процессы, ведущие к системной трансформации всех модерных обществ, их ценностных основ, институтов и нормативного (мейнстримного) языка самоописания в социальных науках. Не менее значимый момент – трансформация сложного общества Модерна, охватывающая социальную структуру и ценностно-институциональное ядро всех современных обществ, как западных, так и незападных. Критически переосмысляется нормативный идеал прогресса в фундаменте Модерна: «“большой нарратив” политического прогресса во многих аспектах был заменён “малыми нарративами” о (частном) успехе и (частной) хорошей жизни»[20]. Кризис идеи всеобщего прогресса снижает привилегированную ценность будущего, несовершенным черновиком которого является настоящее и которому оно должно быть подчинено.

На передний план выступает ценность повседневности, существующей здесь и сейчас.

Когда Запад объективно и системно теряет глобальное влияние, исключенность, дистанцирование и снижение общей зависимости России от Запада из изъянов превращаются в преимущества, которые могут быть использованы в будущем. Ввиду относительно слабой развитости капитализма народы, входившие в Российскую империю, меньше подвергались колониальной эксплуатации. Из этого вытекало и несколько иное отношение к инородцам, равно как и другое отношение к политическим и культурным элитам других народов, представители которых включались в элиту империи наравне с русскими. Так формировался менее прогрессорский, более щадящий подход к другим народам. Отсталое российское имперское подданство оказывалось гуманней и эгалитарней более продвинутого европейского национализма с изрядной долей расистского колониализма. В советский период добавился интернационализм официальной коммунистической идеологии.

Национализм и ксенофобия отсутствовали у русского народа даже в период господства самых деспотических правителей: «Деспотический гнёт, согласно диалектике жизни, и объединял в “братстве по несчастью” русских и нерусских простолюдинов, и не позволял развиться национализму, который на Западе стал результатом утверждения капитализма и буржуазных свобод. Отсутствие политического национализма, из-за которого пролито столько крови в Новое и Новейшее время, это тоже одна из положительных сторон докапиталистического общества, которая в обществе социализма, в качестве отрицания отрицания, должна выразиться в виде господства интернационализма»[21]. Ряд исследований подтверждает парадоксальный способ исторического существования России как антиимперии, в которой ресурсы центра или метрополии и в Российской империи, и в СССР перераспределялись в пользу развития окраин и этнических меньшинств[22].

Из объективного положения России как не совсем западной (или альтернативно-западной) страны вытекала невозможность полного восприятия западных подходов. В силу двойственности положения («слабое звено в цепи империализма») в российском обществе сформировалась большая чувствительность к двойным стандартам, вытекавшим из противоречия между лозунгами Просвещения и Модерна и практиками их осуществления. Это, в частности, объясняет симпатии немалой части русского общества к леворадикальным направлениям западной политической мысли – социализму, анархизму, коммунизму. Зато отвергалась претензия просветительско-модерновой линии социального прогресса на безусловное моральное преимущество. Русская мысль XIX века, начиная от славянофилов, заканчивая народниками и большевиками, поднимает на щит проблематику морального преимущества отсталости, которая на Западе являлась периферийной.

Не меньшее значение имело иное восприятие одних и тех же научных парадигм, например, отрицание социал-дарвинизма в пользу теорий кооперации. Пётр Кропоткин опровергал претензии дарвинистской теории на то, что главным и единственным фактором эволюции является борьба за существование. Не отрицая наличия последней, главным фактором эволюции и вообще сохранения и видов в животном мире, и человеческих сообществ он считал «закон солидарности»[23]. Когда на Западе накапливается разочарование в мейнстриме Модерна и звучит его критика, в России происходят сходные процессы. Однако российский цивилизационизм не совпадает с западным. Хронологически его положения сформулированы Николаем Данилевским и Константином Леонтьевым ощутимо раньше, и исходили они из отрицания единого потока западоцентричной истории – чтобы не умереть вместе с Западом. Российский цивилизационизм изначально есть критика западоцентризма. Его глубинный пафос – отсоединиться от гибнущей западной цивилизации, утратившей цветущую сложность и вставшей на путь вторичного упрощения, чтоб не пропасть вместе с ней: «Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества»[24].

В российском цивилизационизме, если он не эпигонский, отсутствует зерно смерти, которое есть в западном. Западный цивилизационизм закономерным образом вытекает из пессимистической евроцентристской эсхатологии, сводящейся к победе Запада над Востоком или Севера над Югом в историческом масштабе.

В таком ракурсе закат Европы означает и закат всего человечества, поскольку остальные культуры поглощены Западом, и у человечества нет будущего.

В этом смысле советский коммунистический период может быть описан как рывок из гибельной колеи, в конце которой и России, и прочему человечеству предназначено умереть вместе с Западом. В русле советского марксизма западный капитализм того периода осмысляется как империалистический, а значит, вступивший на путь разложения и упадка. Об этом свидетельствуют сотрясающие его экономические, политические и военные кризисы, а также признаки нравственного и морального разложения правящих элит, соответствующие им явления в искусстве и т.д. Идеологизированная марксистская критика отчасти накладывается на традиционные русские представления о Западе как об обществах небезупречных в моральном отношении и на зародившиеся на Западе же концепции «Заката Европы». Россия, в отличие от дряхлеющей Европы, отождествляется с молодостью и пассионарностью, солидаризируется с народами, имеющими древнюю культурно-цивилизационную традицию, помогает им освободиться от колониального гнёта и научно-технической отсталости.

Российская версия Модерна в условиях мировой турбулентности

Деятельность России в советский период по культурному и материальному уравниванию незападных и западных народов способствовала углублению кризиса онтологии Модерна и его политического нарратива. Ответом стал западный нарратив модернизации, который в итоге вёл к той же цели. СССР не позволил Второй мировой превратиться в ещё одну империалистическую войну с переделом сфер влияния. Когда победителем оказался не один Запад, стало ясно, что прогресс не равнозначен вестернизации, «исторические тенденции абсолютно двусмысленны и потому не могут служить стандартом, или, иными словами, что примкнуть к победителям, вскочив в уходящий поезд будущего, не более разумно, нежели сопротивляться этим тенденциям»[25]. Советский Союз дал перспективу лучшего, более справедливого мира, в котором у незападных стран и народов оказался более широкий выбор (в том числе и в идеологическом смысле), чем просто стать вассалами одного из государств Запада, провозгласившего себя победителем.

Именно наличие такого выбора соответствовало глубинной сути Модерна в большей степени, чем простое подражание сильному и развитому, как прежде. В конечном счёте Россия способствовала тому, чтобы Модерн отсоединился от Запада, а Запад утратил монополию на Модерн в глобальном масштабе. Жертвы, принесённые ею в XIX–XX веках в борьбе с Наполеоном и Гитлером, а также в период холодной войны, объективно приносились для того, чтобы в мире сохранялось пространство выбора. Россия, вне зависимости от преобладающей в ней идеологии и политического режима, исторически способствовала сохранению и расширению этого пространства. Политика её оппонентов и противников нередко вела к его сокращению.

Сейчас Запад вновь вступил на дорогу, которая, с нашей точки зрения, ведёт к гибели. Но мы не так крепко с ним связаны, чтобы разделить его судьбу. Россию всегда корили отсталостью и провинциальностью в отношении Европы и Запада, а наша роль, дескать, в том, чтобы учиться, перенимать образцы и некритично копировать, как Пётр I. Когда Запад исторически возвышался и осуществлял экспансию в течение нескольких столетий, это выглядело убедительно. Однако глобальная экономическая, демографическая, технологическая и политическая онтология начали меняться. Это неизбежно ведёт к переосмыслению западоцентричных понятий, в которых описывалась мировая история, политика, экономика и т.д. Западоцентричный взгляд на перспективы человечества из универсального становится особым, одним из возможных.

То, что было отсталостью и недостатками России по сравнению с Западом, в случае его начинающегося заката может стать преимуществом.

История мировой науки, сведённая исключительно к истории науки западной, уже в период холодной войны достигла идеологического апогея. В ней Россия и вообще любой не-Запад занимают ущербное положение в качестве дискриминируемых полюсов таких понятийных дихотомий, как общества не-демократичные, не-рыночные, не-свободные, не-справедливые, не-либеральные, не-современные и т.д. Но морально и идеологически Россия никогда не претендовала на олицетворение западных идеалов и норм. Наоборот, мы можем взять лучшее из европейского наследия, отказавшись от специфического сплава прогрессорской миссии и имперской экспансии, которые в конечном счёте дискредитировали Запад и подорвали его власть. На парадигмальном уровне это означает критическое осмысление ряда базовых понятийных дихотомий, составляющих политический нарратив Модерна. В сущности, из них вытекает и западный цивилизационизм, и прогрессизм, и колониализм, и «конец истории».

Если у России свой особый путь, то он заключается в отстаивании универсального права на отделение от тех вариантов глобальной цивилизации, которые по разным причинам теряют привлекательность, но всё ещё сохраняют силу для принуждения несогласных. Отделение означает не автаркию и самоизоляцию, а отказ от пути, который выглядит гибельным и саморазрушительным. Такая особость может стать привлекательной, если не описывать её путём переворачивания бинарных оппозиций, а адресовать человечеству как достойный и доступный вариант социально-политического, экономического, культурного устройства.

Исчерпание объяснительного потенциала понятий и нарративов западного социально-политического мейнстрима обусловливает продуктивность поиска альтернатив, которые могут вырабатываться в том числе и в России. Ключевой вопрос связан с субъектностью российских элит и общества в целом как потенциальных обновителей глобальной утопии Модерна, которая более не тождественна Западу и ориентируется на интересы мирового большинства. Важный аспект укрепления автономии и суверенитета России как субъекта новой утопии в том, что постсоветская номенклатура неохотно рвёт с Западом, пытаясь обрести российскую субъектность, поскольку «до сих пор Запад был ей нужен как основной внешний источник идеологических канонов и разного рода эталонных практик»[26]. Это препятствует формированию способности к критике западного мейнстрима социальных наук, связанного с поддержанием сложившихся глобальных иерархий и идеологическими моделями естественного и саморегулируемого равновесия. Таковы доминирующие теории, которые оправдывают невмешательство науки и субъектов социальных перемен, реформ, экспериментов в управление социальными процессами через апелляцию к принципу самонастройки государства, рынка, культуры и т.д.

Стратегические интересы России, связанные с изменением западоцентричного порядка, предполагают неизбежность критики и пересмотра ключевых понятий и тезисов западного мейнстрима социальных наук. Он неотделим от интеллектуального и идеологического подавления незападных альтернатив и субъектов на мировой шахматной доске.

О пользе отстранённости

Ценностно-институциональное ядро всех модерных социально-политических порядков имеет гораздо больше общего, чем может показаться на уровне бинарных аксиом, вроде свобода/несвобода, демократия/авторитаризм и т.д. Российское общество как автономный, сложный и внутренне противоречивый объект изучения, безусловно, известно российским обществоведам лучше всех остальных. Однако российские социальные науки, являясь частью науки мировой, осведомлены и об исторических достижениях Запада, их факторах и цене. Из этого не следует ложной дилеммы конфликтного или ассимиляционного, зависимого или отрицающего Запад сценария дальнейшего существования России. Творческое осмысление не сводится к реакционным конструкциям и критике от противного или транзитологическим заимствованиям идей, понятий и институтов. Оба случая оставляют западоцентричную систему координат.

На фоне заката западного могущества отстранённое положение современной России от Европы и Запада имеет преимущества. Привычная роль связующего звена между Европой и Азией, Западом и Востоком, Севером и Югом позволяет вырабатывать многомерные и выверенные концепции и решения, которые не только связаны с исключительными интересами российского общества, но могут быть востребованы во всём мире. Россия напрасно и без уважительных поводов отказывается от борьбы за право европейского и западного первородства, по крайней мере, на уровне официальной риторики, которая на словах отдаёт предпочтение «традиции» в ущерб современности. Все исторические успехи России связаны как раз с моментами военно-политического и экономического лидерства в европейском и западном мире, когда состав гегемонов там претерпевал изменения. И без всей этой истории, культуры и идентичности современной России остаётся лишь поверхностная риторика различий, наивных обид, евразийщины и азиопщины. Россия таким образом культурно и идеологически обнуляет сама себя, представая в качестве удобного объекта критики как варварский противник, препятствующий масштабированию общеевропейской цивилизации. Наоборот, нарратив российского Модерна поверх властвующих европейских элит может быть обращён напрямую к европейцам и иметь немало сторонников. Мы вправе настаивать, что усилия России по сохранению всемирного пространства свободы, права на выбор и возможности ухода с гибельного пути имеют не меньшее значение для сохранения духа Модерна, чем усилия, предпринятые нашими оппонентами в прошлом, и большие, нежели те, которые они предпринимают сегодня.

Происходит необратимое обновление состава гегемонов мира – уже не евро- и западоцентричного, но в подлинном смысле глобального, где число субъектов радикально возросло.

Уходящие гегемоны Запада экстраполируют опыт прежнего империалистического внутреннего противоборства на новых субъектов и пытаются не допустить их укрепления. В идеологической области экстраполяция подразумевает приписывание незападным претендентам на лидерство грехов прежних, западных – национализма, фашизма, военного экспансионизма и ревизионизма. Такая экстраполяция оправданна лишь в той мере, в которой новые претенденты на гегемонию следуют путями старых и берут их в качестве образца. Однако последнее и необязательно, и невозможно, хотя иногда выглядит соблазнительно, особенно в сфере идеологии, если она конструируется по подражательному принципу экономии усилий. Это, в свою очередь, даёт коллективному Западу повод укрепиться в своих подозрениях.

Тем не менее трансформация мирового порядка создаёт запрос на синтезы в области социального знания, идеологии, морали и технологий, альтернативные американскому мейнстриму. Они дают новые основания для взаимодействия между обществами, которым может быть интересна Россия, если она предстаёт не полупериферией Запада, а релевантной и привлекательной моделью постзападного или альтернативного модерного общества в изменившихся условиях. Россия в глазах внешнего мира разделяет великие достижения Запада, но не была колониальной державой, в период СССР способствовала освобождению колоний и развитию «третьего мира», не несёт ответственности за двойные стандарты и несправедливую капиталистическую миросистему.

Выработка новых теоретико-методологических и идеологических синтезов – долгий путь, связанный с описанием социальной онтологии российского общества как воплощения достойного варианта развития. Придётся преодолеть издержки заёмных транзитологических теорий и шаблоны ранее сложившихся мифов о себе. Этот путь начинается с отказа от негативных, деморализующих и принижающих классификаций и оценок, которые накладываются колонизаторами на колонизируемых. Деколонизация мышления означает, что наше общество возвращает себе пространство утопии, автономию, ценность традиции, которые могут в сравнительном измерении претендовать не только на независимость от внешних субъектов, но и на универсальность для других обществ.

Авторы:

Леонид Фишман, доктор политических наук, профессор РАН, научный сотрудник Института государства и права РАН

Виктор Мартьянов, доктор политических наук, доцент, директор Института философии и права Уральского отделения РАН

Публикация подготовлена в рамках научного проекта (гранта) «Создание российской историографической модели политико-правовых знаний и её применение для разработки перспективных средств противодействия идеологическим искажениям цивилизационного развития России», осуществляемого федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом государства и права Российской академии наук при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение от 12 июля 2024 г. № 075-15-2024-639).

Сноски

[1] Балацкий Е.В. Поликаузальная концепция социальной эволюции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. No. 6. С. С. 60.

[2] Спиридонова В. Контуры многоцивилизационного мира // Проблемы цивилизационного развития. 2022. Т. 4. No. 2. С. 17–18.

[3] Бернштейн Э. Условия возможности социализма и задачи социал-демократии. СПб.: Типография А.А. Гольдберга, 1906. С. 192.

[4] Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. IV. Триумф центристского либерализма, 1789–1914. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. С. 309.

[5] Там же. С. 310.

[6] Старцев Я.Ю. 60 тезисов о языке политической науки // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. 2013. Т. 13. No. 3. С. 72–73.

[7] Барма Н., Вебер С., Ратнер Э. Мир без Запада // Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. No. 4. С. 19–33.

[8] Го Д., Романовский Н.В. Мыслить против империи: aнтиколониальная мысль как социальная теория // Социологические исследования. 2024. No. 1. С. 21.

[9] Вагнер П. От господства к автономии: две эпохи прогресса в мировой социологической перспективе // Антиномии. 2022. Т. 22. No. 2. С. 78.

[10] Гальперин С. Модерн и встраивание процессов экономического роста в национальные системы // Антиномии. 2022. Т. 22. No. 3. С. 114.

[11] Мартьянов В.С. Метаязык политической науки. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 235.

[12] Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола) // Полис. Политические исследования. 2004. No. 1. С. 175–177.

[13] Иванов В.Г. «Charts power» – «рейтинговая сила» как инструмент мягкой силы и экономическое оружие: технологии использования и стратегии противодействия. М.: ИНФРА-М, 2015. 188 с.

[14] Мартьянов В.С. В поисках другого мейнстрима // Полис. Политические исследования. 2021. No. 4. С. 112–131.

[15] Collier D., Levitsky S. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research // World Politics. 1997. Vol. 49. No 3. P. 430–451.

[16] Mahbubani K. The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East. N.Y.: Public Affairs, 2008. 314 p.

[17] Мартьянов В.С. Политический модерн за пределами Европы: ценностное единство и институциональное разнообразие // Полития. 2010. No. 3–4. С. 54–65.

[18] Спиридонова В.И. «Цивилизационное государство» как вызов однополярной глобализации // Век глобализации. 2022. No. 1. С. 29–41.

[19] Фишман Л.Г. Бумеранг возвращается? // Свободная мысль. 2018. No. 1. С. 15–23.

[20] Reckwitz A. The Society of the Singularities. Cambridge, МА: Polity, 2020. P. 311.

[21] Вахитов Р.Р. Левый консерватизм марксиста М.А. Лифшица (Очерки консервативной мысли в СССР) // Ортодоксия. 2022. No. 4. С. 123.

[22] См.: Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: НЛО, 2013. 448 с.; Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011. 662 с.

[23] Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М.: Самообразование, 2011. 256 с.

[24] Леонтьев К.Н. Письма о восточных делах / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. Т. 1. М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1885. С. 310.

[25] Штраус Л. Прогресс или возврат? Современный кризис западной цивилизации / Л. Штраус // Введение в политическую философию. М.: Логос, Праксис, 2000. С. 277–278.

[26] Фишман Л.Г. Обойдёмся без миссии. Почему постсоветская номенклатура не может выработать национальную идеологию? // Дискурс-Пи. 2023. Т. 20. No. 2. С. 58.

История вместе и порознь

Проблемы интерпретации общего прошлого в России и Китае

Иван Зуенко

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН.

Для цитирования:

Зуенко И.Ю. История вместе и порознь // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 1. С. 134–151.

Стратегическое партнёрство России и Китая, одна из несущих конструкций нового миропорядка, уникально по многим причинам. Оно развивается, несмотря на отсутствие между странами обязательств, связанных с военно-политическими блоками, и в этом смысле действительно является, как формулируют китайцы, «отношениями великих держав нового типа» (新型大国关系)[1]. Но оно интересно и как пример развития связей не благодаря культурной и цивилизационной близости, а вопреки соответствующим различиям.

В основе лежат взаимные уступки, ключевой из которых следует признать урегулирование территориального спора к началу 2010-х годов[2]. Именно после него устранены последние препятствия для развития партнёрства, и отношения достигли уровня, который президент России справедливо характеризует как «наивысший за всю историю»[3].

Однако стремительное развитие сотрудничества в последние четыре десятилетия, основанное на осознании взаимной выгоды и подталкиваемое изменениями глобальной геополитической конъюнктуры, происходило без должной проработки истории взаимоотношений. Можно сказать, что осмысление российско-китайских связей не поспевало за политической целесообразностью. Между тем история полна эпизодов, которые и в России, и в Китае до сих пор трактуются с националистически-патриотических позиций. Это расхождение способно омрачить (или даже перечеркнуть) позитивный багаж, совместно накопленный Москвой и Пекином.

Насколько серьёзны разногласия? Как различное понимание истории воплощается в конкретных действиях и влияет на российско-китайское сотрудничество, прежде всего на местах? Как чиновники, бизнес, общественники и экспертное сообщество лавируют между ориентацией на сотрудничество и настроениями алармизма?

Целью статьи не является установление единственно верной интерпретации истории или навязывание её зарубежным партнёрам (хотя автор, будучи российским исследователем, естественно, придерживается трактовок отечественной исторической науки). Важнее установить проблемные точки, которые объективно существуют в восприятии истории российско-китайских отношений. Зная их, можно, во-первых, услышать собеседника, понять его озабоченность тем или иным эпизодом прошлого, во-вторых, избежать ошибок, связанных с неверным толкованием слов или действий зарубежных партнёров, а также непреднамеренным нанесением обид, как неоднократно случалось в российско-китайских отношениях[4]. Выводы, сделанные в завершение работы, не являются окончательными, а скорее формируют исследовательское поле для дальнейшего анализа, являются приглашением к дискуссии на данную тему.

Историческая ретроспектива: «болевые точки» отношений

История российско-китайских отношений циклична: времена враждебности сменяются периодами сотрудничества и дружбы. Несколько раз страны находились в состоянии вооружённого конфликта. К таким эпизодам относятся столкновения казаков под командованием Хабарова и Степанова с маньчжурами в 1650-е гг., осада маньчжурами Албазинского острога в 1685 и 1686–1687 гг., нападение монголов, данников Цинской империи, на Селенгинский остров в 1688 г., обстрел китайцами Благовещенска во время восстания ихэтуаней в 1900 г. и участие России в составе «альянса восьми держав» в его подавлении в 1900–1901 гг., конфликт на КВЖД в 1929 г. и столкновения на острове Даманский и возле озера Жаланашколь в 1969 году.

Объективно число войн между Россией и Китаем невелико, и в основном они представляли собой локальные столкновения с участием ограниченных контингентов. Периферийность боевых действий по отношению к политическим центрам обеих стран[5] способствовала тому, что приведшие к ним спорные вопросы, как правило, не доминировали в общественно-политической дискуссии и в деталях известны только узкому кругу специалистов. Однако эти спорные вопросы не разрешены и остаются благодатной почвой для русо- и синофобских настроений.

Почему же Россия и Китай воевали и какова природа потенциальных противоречий на данный момент? Следует выделить три ключевых момента.

Во-первых, территориальное размежевание между странами произошло в итоге обоюдной экспансии на земли тунгусо-маньчжурских народов, которые исторически не принадлежали ни России, ни Китаю. Именно с маньчжурами был заключён Нерчинский договор 1689 г., определивший в общих чертах межгосударственную линию. Современная граница установлена в результате заключения Айгунского (1858 г.), Пекинского (1860 г.) и Илийского (1881 г.) договоров, подписанных, когда Россия находилась на пике своего развития, а Китай (Цинская империя), напротив, в упадке.

Во-вторых, современный Китай – многонациональное государство, в котором центр, связанный с титульной нацией (китайцы, хань 汉族), считает «исторически своими» все земли, на которых проживали нацменьшинства КНР, не имеющие сегодня собственной государственности. Данный подход чётко проявился в случае с маньчжурами – народом тунгусо-маньчжурской группы, который в XVII веке создал Цинскую империю и завоевал китайцев, но потом государственности лишился[6]. Созданная в 1912 г. Китайская Республика объявила маньчжуров одним из народов «китайской нации» (чжунхуа миньцзу 中华民族). Так исторические достижения маньчжуров оказались «экспроприированы» Китаем. И нынешняя «Китайская Республика» (де-факто существует на острове Тайвань), и Китайская Народная Республика считают «исторически своими» территории, которые в разное время контролировались маньчжурами.

В-третьих, обе страны, встав в начале ХХ века на путь догоняющей модернизации, использовали для достижения своих целей коммунистические идеи. И в России, и в Китае образовались государства (СССР и КНР), которые, с одной стороны, стали правопреемниками существовавших ранее империй, с другой – могли позиционироваться и как новые игроки на мировой арене. Так, для китайской историографии характерно чёткое разделение России как субъекта истории на «царскую Россию» (ша Э 沙俄), которой приписывались все черты экспансионистской колониальной державы, и нынешнюю Россию, которая выводилась из-под критики китайских историков. Однако тот же фактор позволил сохранить в Китае негативное отношение к северному соседу – пусть и под эгидой «царской России».

Инициация коммунистического движения в Китае со стороны Коминтерна и последующий разрыв двух «братских партий» по-прежнему влияет на восприятие России в Пекине. Целый ряд событий, недостаточно хорошо известных в России, но сыгравших ключевую роль в создании негативного образа Советского Союза в Китае (предложение СССР от 1958 г. о строительстве на территории КНР радиолокационной станции для слежения в интересах Москвы за перемещениями подводных лодок в Тихом океане, отказ от помощи Пекину в строительстве атомного подводного флота, отзыв советских специалистов из КНР в 1960 г.), надолго предопределили восприятие России как «гегемона», «социал-империалиста», страны, которой нельзя доверять.

Следует отметить, что «китайский мир» не исчерпывается КНР. И на Тайване, в Гонконге и среди китайских политэмигрантов, проживающих на Западе, широко распространено негативное восприятие России не только как колониальной державы, якобы «захватившей значительную часть китайской территории», но и как источник коммунистической идеологии, проникновение которой «уничтожило» на материке классическую китайскую цивилизацию[7].

Отношения СССР и Китая до конца 1970-х гг. были идеологизированы и связаны с личными амбициями руководства внутри коммунистического движения. Маятник качнулся в сторону улучшения на рубеже 1970–1980-х гг., когда перед лицом стратегической катастрофы, связанной со сближением США и КНР, Москва предприняла усилия для восстановления сотрудничества с Пекином.

С тех пор, исходя из политической и геостратегической целесообразности, отношения двух стран планомерно улучшались.

В 1989 г. во время советско-китайского саммита в Пекине фактический лидер КНР Дэн Сяопин заявил о необходимости «закрыть прошлое» ради будущего сотрудничества. Его призыв с готовностью восприняли в России. Итогом длительного процесса сближения стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. и последующее заключение Дополнительного соглашения между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе на её восточной части от 14 октября 2004 г., формально закрепившее отсутствие претензий друг к другу, включая территориальные вопросы (что, впрочем, не означает отказа китайской стороны от трактовок договоров 1858–1881 гг. как «неравноправных», а также географических определений ранее спорных участков – см. выше).

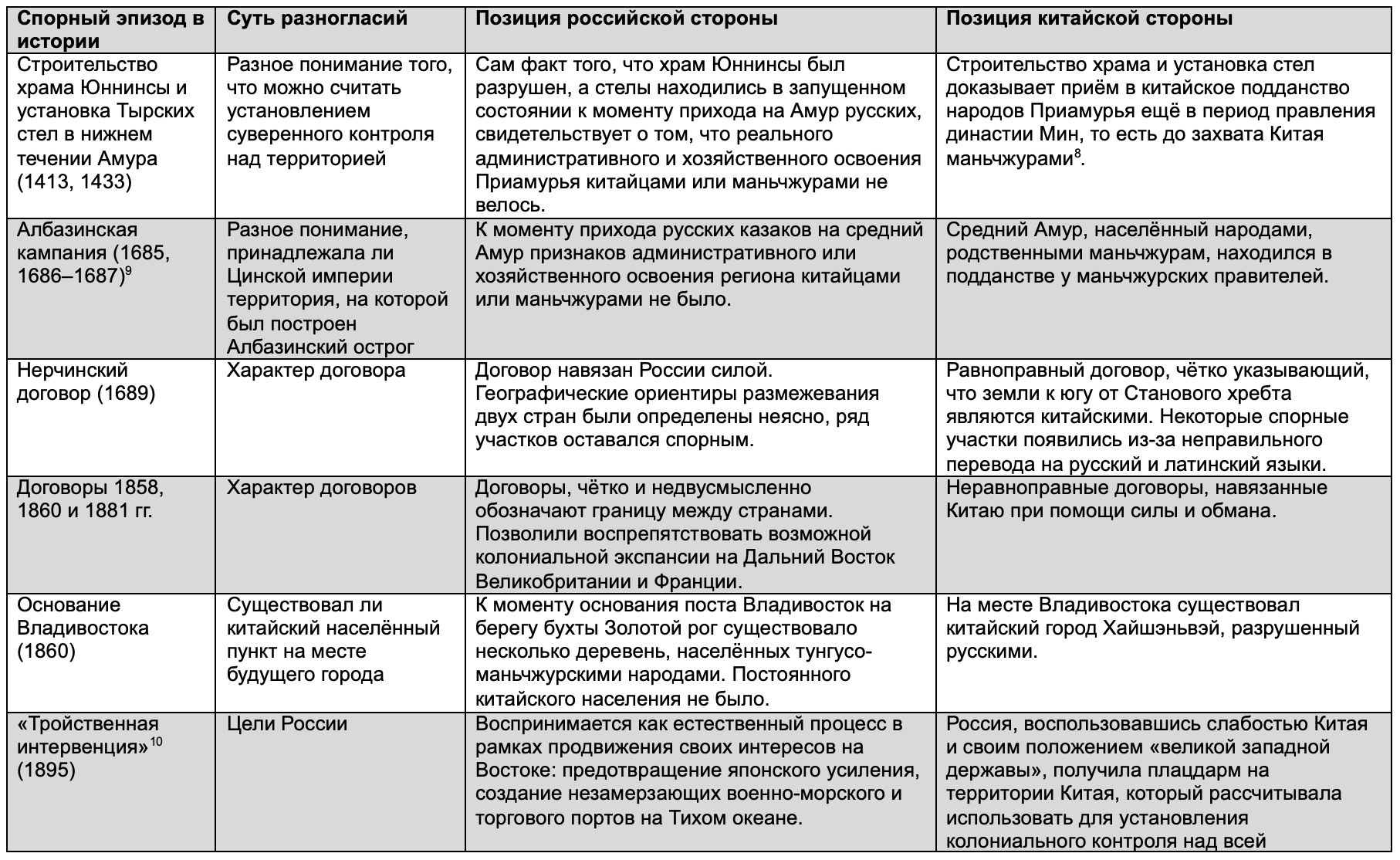

Как видим, политическая целесообразность обгоняет историографическую рефлексию и обуславливает избирательно позитивную тональность официальной риторики Москвы и Пекина в отношении «неудобного прошлого». Сложные вопросы общей истории не прорабатываются и даже замалчиваются. Имеется несколько «болевых точек», которые оцениваются в двух странах по-разному. Мы посчитали возможным изложить их в форме таблицы, сопровождая краткую формулировку в ряде случаев, когда позиция сторон не столь очевидна, ссылками на литературу, где она формулируется именно так.

Усиление национально-патриотической пропаганды КНР при Си Цзиньпине

Конфигурация отношений, в которой различное понимание узловых точек общей истории сосуществует с высоким уровнем партнёрства и отсутствием претензий на официальном уровне, в полной мере сложилась в течение первой декады XXI века. Ныне дело осложняется тем, что в обеих странах чётко обозначилась тенденция к росту националистических настроений – в Китае она, на наш взгляд, более выражена, что заслуживает отдельного анализа.

К началу 2010-х гг. КНР подошла в состоянии, близком к системному кризису. Период бурного экономического роста, обеспеченного рыночными реформами, ориентацией на экспорт и обширными малооплачиваемыми трудовыми ресурсами, подошёл к концу. Постоянное повышение благосостояния населения вкупе с появлением широкого доступа к информации способствовало повышению запроса на дальнейшие преобразования. Пассивность «четвёртого поколения руководителей» (Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и др.), фактически саботировавшего назревшие меры по реструктуризации экономики, преодолению имущественного расслоения, коррупции, стала причиной снижения лояльности китайцев к Коммунистической партии.

Чтобы не допустить коллапса страны по советскому образцу, Си Цзиньпин, избранный генеральным секретарём ЦК КПК в октябре 2012 г., решительно «затянул гайки» практически во всех сферах жизни общества: от усиления партии до ужесточения правил пребывания в стране иностранцев[21]. Одним из направлений политики центра в «новую эпоху», как позднее стали называть правление Си Цзиньпина, стало усиление идейно-воспитательной работы. Наиболее характерной чертой процесса оказался уклон в сторону пропаганды патриотических и националистических ценностей[22].

Идеологическим ориентиром стала высказанная Си Цзиньпином ещё в ноябре 2012 г. концепция «Китайской мечты» (она же «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» 中华民族伟大复兴). Многие из лозунгов, выдвинутые в десятилетие правления Си Цзиньпина, со временем исчезали из риторики, но «Китайская мечта» по-прежнему в активном вокабуляре руководства. Чёткое определение, что же такое «Китайская мечта», отсутствует, оставляя широкий простор для трактовок.

Согласно наиболее популярным определениям, «Китайская мечта» означает возвращение Китая на позицию мирового лидера, как это было большую часть истории человечества.

Есть и трактовки, оценивающие концепцию, прежде всего, с позиций внутренней политики. Они фокусируются на понятии «Чжунхуа миньцзу» 中华民族 (китайская нация), подразумевая, что Си Цзиньпин призывает к строительству «национального государства», где прежнему сосуществованию китайцев (хань) и пятидесяти пяти национальных меньшинств будет противопоставлена «выплавка» единой «китайской нации»[23].

Обе интерпретации предполагают, что китайские идеологи отталкиваются от тезиса о нынешнем кризисе «китайской нации». Для иллюстрации используются рассуждения о продолжающемся периоде «столетнего унижения» (начавшегося с поражения в Первой опиумной войне в 1842 г.) и национальных страданиях – прежде всего, в годы войны с Японией (1937–1945 гг.). Таким образом, в основу идейно-патриотической работы закладывается принцип реваншизма[24]. Несмотря на очевидные успехи КНР в период реформ, населению предлагается тезис, что нынешних достижений недостаточно, необходимо ещё больше сплотиться вокруг Коммунистической партии Китая и её «ядра» – Си Цзиньпина. Это необходимо ради воплощения в жизнь «Китайской мечты», а «великое возрождение китайской нации» ещё только впереди.

Неотъемлемой частью работы стало стремление руководства КНР выработать чёткий стандарт понимания тех или иных исторических вопросов. На данный момент усилия в основном сфокусированы на «выправлении» (здесь уместно использовать конфуцианский термин «чжэнмин» 正名) истории КНР.

Ярким свидетельством стало принятие в ноябре 2021 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва «Решения по основным достижениям и опыту столетней борьбы партии» (中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议). Этот документ, подготовленный при личном участии Си Цзиньпина, возглавившего редакционную группу, представляет собой третью версию комплексной истории Коммунистической партии Китая[25]. Главной целью «Решения» является закрепление возвеличивания Си Цзиньпина, который в новой трактовке истории предстаёт руководителем, равным по значению Мао Цзэдуну.

«Решение» в основном касается внутренних вопросов, но сравнение текста резолюции 2021 г. с резолюциями 1945 и 1981 гг. позволяет сделать ряд выводов об изменениях в восприятии истории взаимоотношений с другими странами. Нас интересует Россия/СССР, которая в тексте «Решения» упоминается трижды:

повторяется каноническая формулировка, характерная и для предшествующих исторических документов, о том, что «орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм»[26], значение же Коминтерна для учреждения китайской компартии, подчеркиваемое российскими историками, как и ранее, не фиксируется;

далее Октябрьская революция упоминается в связи с утверждением, что копирование советского опыта без учёта китайских реалий было контрпродуктивно («как показывают факты, при тогдашних объективных условиях китайские коммунисты не смогли бы победить в революции по всей стране путём захвата центральных городов в первую очередь, как это было во время Октябрьской революции в России»);

в третий раз наша страна упоминается, когда, говоря о вызовах, стоящих перед КПК на рубеже 1980–1990-х гг., «Решение» называет, прежде всего, распад Советского Союза как важнейший геополитический фактор.

Отметим, что такие важные факторы развития КНР, как решающая роль СССР в разгроме Японии на завершающем этапе Второй мировой войны и всесторонняя помощь в социально-экономическом развитии страны в 1950-е гг., в «Решении» замалчиваются.

По поводу победы над Японией говорится следующее: «КПК развернула обширный театр военных действий во вражеском тылу и создала антияпонские опорные базы, руководила 8-й армией, Новым 4-м корпусом, Объединённой антияпонской армией Северо-Востока и другими антияпонскими народными вооружёнными силами в героических боях, став прочнейшим оплотом общенациональной войны против японской агрессии вплоть до окончательной победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам. Это первая с начала периода новой истории национально-освободительная война, закончившаяся полной победой китайского народа над внешним агрессором, она является важной составляющей Мировой антифашистской войны».

Как видим, Советский Союз не упоминается вообще. Данный подход контрастирует с текстом «резолюции» 1981 г., в которой говорится об общей борьбе народов различных стран против фашизма и прямо упоминается советский вклад («Борьба китайского народа против Японии, продолжавшаяся восемь лет, вместе с борьбой народов Советского Союза и других стран против фашизма, позволила одержать окончательную победу»)[27], хотя и не расшифровывается участие СССР в разгроме японской армии.

Не упоминается и внешний фактор в развитии КНР в первое десятилетие её существования («КПК обеспечила стабильность товарных цен, осуществила единое планирование финансово-экономической работы, завершила аграрную реформу, провела демократические преобразования во всех сферах общества, обеспечила равные права мужчин и женщин, подавила контрреволюцию, развернула движение против “трёх зол” и “пяти зол”, избавилась от мути и грязи, оставленных старым обществом»).

Между тем в «резолюции» 1981 г. прямо говорилось о помощи Советского Союза и «других дружественных стран» в осуществлении планов первой пятилетки («С опорой на собственные силы при помощи Советского Союза и других дружественных стран, удалось достичь значительных успехов»)[28].

Таким образом, налицо тенденция к абсолютизации собственного опыта и достижений КПК как в военном, так и в социально-экономическом плане.

Память о позитивной роли нашей страны в истории КПК и КНР замалчивается, в перспективе она полностью исчезнет из общественного дискурса при сохранении нынешних тенденций[29]. Примечательнее всего, что это происходит в период правления лидера, роль которого в истории российско-китайских отношений исключительно позитивна. Таков один из тех парадоксов нынешних российско-китайских отношений. Исследования по отдельным аспектам, имеющим отношение к «политике памяти» (например, отражение истории в китайских школьных учебниках[30]), подтверждают сделанные выводы. Возникает потенциально взрывоопасная ситуация, когда все имеющиеся в шкафах истории скелеты превращаются в мины замедленного действия, готовые сдетонировать при резком политическом изменении, например, смене руководства в двух странах.

Выводы для России

Отражение истории российско-китайских отношений противоречиво по двум основным причинам:

разделение России как субъекта истории на «царскую Россию» и «современную Россию» позволяет критиковать нашу страну, навешивать на неё ярлыки «экспансионистской и колониальной державы», не ставя под вопрос сотрудничество с нынешней Россией;

период разрыва между КПК и КПСС в 1960–1970-х гг., частью которого было разжигание русофобских настроений, продолжает влиять на информационную повестку.