Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Верховный суд поддержал инициативу о сокращении арестов

Владислав Куликов

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд поддерживает инициативу шире применять альтернативные меры пресечения, например, домашний арест или залог.

Недавно минюст вынес на общественное обсуждение ряд инициатив, смягчающих систему уголовного наказания для предпринимателей, а также ограничивающих возможности для ареста бизнесменов во время разбирательства. В частности, следователей обяжут согласовывать ходатайства об аресте предпринимателей с прокурорами.

Вместо того чтобы надеть наручники на задержанного бизнесмена, следователи будут обязаны подумать о применении более гуманных мер: залоге, домашнем аресте, подписке о невыезде и т.п.

"Верховным судом РФ поддерживаются предложения о дальнейшем расширении сферы применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в том числе по уголовным делам о преступлениях экономической направленности", - сообщил Вячеслав Лебедев. Заявление прозвучало в ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов, осуществляющих правосудие в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Более того, люди в мантиях обсуждают возможность распространить защитные меры не только на бизнесменов, но и на фигурантов нетяжких дел.

"Предлагается также по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, не связанных с применением насилия, предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только тем обвиняемым, которые нарушили ранее избранную меру пресечения, скрылись от органов предварительного расследования или от суда, личность которых не установлена и которые не имеют постоянного места жительства на территории РФ", - сказал Вячеслав Лебедев.

Иными словами, если человек живет в своем доме, никогда от следствия не бегал, его личность хорошо известна, то арестовать его не смогут. Если его не обвиняют в насилии.

В целом, как рассказал Вячеслав Лебедев, количество арестов в этом году немного выросло. За шесть месяцев суды арестовали более 44,3 тысячи человек, это на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из всех, кто отправлен в СИЗО, 76 процентов обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 20 процентов - в совершении преступлений средней тяжести. А в совершении преступлений небольшой тяжести обвинялись только 1 тысяча 865 человек, или 4 процента.

Примечательно, что в ряде южных регионов количество арестов в этом году сократилось. "В отдельных субъектах РФ численность лиц, которым избрана эта мера пресечения, сократилась, в том числе в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае", - рассказал Вячеслав Лебедев.

Также, по его словам, в работе Верховного суда РФ больше внимания уделяется практике рассмотрения судами жалоб на решения, действия и бездействие органов и должностных лиц, осуществляющих дознание и предварительное следствие.

Минувшим летом пленум Верховного суда РФ обратил внимание судов на то, что при рассмотрении этой категории жалоб суд должен проверять не только законность, но и обоснованность обжалуемого решения.

"Верховным судом РФ поддерживаются предложения об увеличении с 5 до 14 суток срока, в течение которого судья должен приступить к рассмотрению жалобы в судебном заседании", - заявил Лебедев.

Еще один важный момент: председатель ВС призвал судей чаще применять принудительные работы вместо лишения свободы. Принудительные работы отбывают в исправительных центрах, где режим мягче. Осужденные в этих центрах не считаются заключенными.

Члены общего собрания выслушали аргументы в поддержку кандидатов

Первый день работы общего собрания членов РАН завершился обсуждением кандидатов на пост президента РАН и предложенных ими программ.

В поддержку кандидатуры академика РАН Геннадия Красникова выступили:

– первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Корпорация "Московский институт теплотехники"» академик РАН Юрий Соломонов;

– академик РАН Александр Румянцев;

– научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ФГУП «ГосНИИАС») академик РАН Евгений Федосов;

– профессор кафедры Государственного университета по землеустройству академик РАН Виктор Хлыстун;

– директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Кандидатуру академика РАН Дмитрия Марковича в своих выступлениях поддержали:

– вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН академик РАН Валентин Пармон;

– директор Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) академик РАН Ольга Барбараш;

– заведующий лабораторией Объединенного института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) член-корреспондент РАН Алексей Вараксин;

– главный научный сотрудник, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) член-корреспондент РАН Алексей Макаров;

– директор Института биофизики СО РАН, обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, академик РАН Андрей Дегерменджи.

Единогласным решением общего собрания оба кандидата были включены в список для тайного голосования.

«Роснефть» ввела в эксплуатацию в Свердловской области распределительные газопроводы. Новые объекты построены в г. Туринск и в п. Зайково Ирбитского района в рамках программы социальной догазификации. Даная работа ведется в рамках поручения Президента России по повышению уровня газификации в стране.

Введенные в эксплуатацию газопроводы обеспечат газом 165 домовладений. Переход на экологичное и недорогое, по отношению к другим источникам энергии, топливо поможет повысить качество жизни населения, надежность энергоснабжения домов и снизить расходы семей на отопление.

«Регионгаз-инвест», дочернее предприятие «Роснефти», планирует построить на территории Свердловской области в рамках программы социальной газификации более 350 км газовых сетей, что позволит подключиться к газу более 9 тысячам семей. В настоящее время в «Регионгаз-инвест» уже поступило более 4,5 тысяч заявок и заключено более 3,8 тысяч договоров на подключение к газовым сетям.

«Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью ведет строительство и модернизацию газовых котельных, распределительных газопроводов и газового хозяйства региона для создания современной высокоэффективной и надежной инфраструктуры теплогазоснабжения населения, социальных и производственных объектов.

«Роснефть» за последние пять лет построила в регионе более 100 км газораспределительных сетей, 17 газовых и одну электрическую котельную, а также реконструировала шесть газовых котельных с применением современного энергоэффективного оборудования.

Наиболее значимыми проектами модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры стали строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 – 2019 годах в г. Ирбите двух современных котельных мощностью 20МВт и 36 МВт, обеспечивающих теплом 218 жилых домов, 27 социальных и 206 промышленных и инфраструктурных объектов. Экономичные котельные сократили удельный расход природного газа на 11% и электроэнергии более чем на 40%, что существенно снизило нагрузку на окружающую среду.

В 2021 году в г. Красноуфимске были запущены 10 новых газовых котельных взамен угольных, что снизило выбросы в атмосферу на 90%.

На строящемся участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области установили экспериментальные станции мониторинга

В н.п. Шилово Рязанской области с 13 по 16 сентября на объекте строительства автомобильной дороги М-5 «Урал» (участок км 286 – км 297) специалисты Росавтодора и АНО «НИИ ТСК» проводили установку датчиков в конструктивный слой дорожной одежды. Основная цель – мониторинг её напряженно-деформированного состояния.

Мероприятия проводились в рамках научно-исследовательской работы в соответствии с госконтрактом от 25.04.2022 № 5/1-2022. Тема исследования: «Создание экспериментальных станций мониторинга напряженно-деформированного состояния нежестких дорожных одежд на эксплуатируемых автомобильных дорогах с закладкой датчиков определения растягивающих и сжимающих напряжений и деформаций, определение напряжений и деформаций от статической и динамической нагрузки, выработка предложений по актуализации расчетных критериев нежестких дорожных одежд».

Напомним, что дорожная одежда – важнейший элемент автомобильной дороги. Она представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из слоев покрытия и основания, устраиваемых на земляном полотне. От качества проектирования и устройства дорожной одежды зависят эксплуатационные свойства трассы, безопасность и комфорт передвижения участников дорожного движения, а также межремонтные сроки.

Подобные исследования позволяют актуализировать требования, посвященные проектированию нежестких дорожных одежд, и при этом учитывать реальное воздействие на них современного транспорта и различных природно-климатических факторов.

Уникальность данных мероприятий состоит в том, что ранее в отечественной практике подобные исследования с применением станций мониторинга в различных дорожно-климатических зонах не проводились.

Теперь же исследования будут выполняться во всех дорожно-климатических зонах, включая зоны вечной мерзлоты, с применением уникального современного оборудования, которое определяет необходимые параметры с высокой точностью и степенью автоматизации.

Необходимо отметить, что большинство эксплуатируемых автомобильных дорог нашей страны были ранее запроектированы на значительно меньшие межремонтные сроки, нежели регламентируемые в настоящее время. Проведенные же исследования позволят актуализировать методику проектирования и обеспечить требуемые межремонтные сроки, которые сейчас для дорог 1–4 технических категорий составляют 12 лет до ремонта и 24 года до капитального ремонта.

Шишкалова Анна

Троянские кони

чем занимается Институт философии РАН

Алексей Гончаров

Цивилизация Запада находится в состоянии глубокого кризиса, моральной деградации и очевидного отмирания. В то же время, она распространяет свои смертельные метастазы по всему миру, агрессивно вторгаясь в жизнь других цивилизаций. При этом в качестве отмычки для взлома культурного кода и системы ценностей России, составляющих духовную основу ее суверенитета, активно используется академическая наука. Прикрываясь стремлением не отстать от западных интеллектуальных мод и социальных концепций, наши ученые-философы продвигают идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности и самой тысячелетней цивилизации нашей страны. В качестве доктринальной основы этого «троянского коня» выступает идеология толерантности и ненасилия, включая методологию ненасильственного политического протеста, которая используется всеми организаторами «оранжевых революций». С ней органически связана идеология «новой этики», включающая в себя «культуру отмены» традиционных ценностей и институтов вкупе с «научным» обоснованием и оправданием сексуальных извращений. Продукты философского дискурса транслируют деятели образования и культуры, журналисты и блогеры, политические активисты разной степени радикальности. Эти модные тренды сегодня оказывают всеобъемлющее влияние на отечественную гуманитарную науку и взяты на вооружение российским некоммерческим сектором в качестве идеологической основы проектов, реализуемых многочисленными НКО.

От биоэтики – к биолабораториям

Имя американского сенатора Ричарда Лугара сегодня на слуху в связи с обнаружением сети американских биолабораторий на территории Украины. Лугар стал крестным отцом этого проекта: вместе с Бараком Обамой, – тогда тоже сенатором, – в нулевые годы он выезжал на Украину, договаривался с местными чиновниками, организовывал украинско-американское сотрудничество в области биоразработок. Одной из первых появилась лаборатория в Одессе, до этого благодаря поддержке Михаила Саакашвили были открыты лаборатории в Грузии.

К тому времени Дик Лугар уже обладал богатым опытом по реализации стратегических проектов под видом благотворительности на территориях бывшего СССР. Еще в 1991-м он выступил соавтором закона Нанна-Лугара, обеспечившего финансирование ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия в России и бывших республиках СССР. В соответствии с этой программой, наши боеголовки были уничтожены, а содержащийся в них высокообогащенный уран вывезен в США. В память о заслугах ныне покойного сенатора в Университете штата Огайо, на базе которого работает крупнейший в США центр русистики (Russian Studies) [1] , учреждена стипендия имени Ричарда Лугара и Томаса Траута: она присуждается студентам, проявляющим успехи в освоении специальностей двойного назначения. Но кто же такой Томас Траут, имя которого, наряду с Лугаром, получила эта замечательная стипендия?

Согласно официальному некрологу, Траут – кадровый офицер разведки ВМФ США, специалист по оборонной политике и американо-советским отношениям, знаток Советского Союза и России. В 1990-е годы – сотрудник Центра национальной безопасности имени полковника Мершана (Mershon Center) Университета штата Огайо. Центр Мершана занимается вопросами национальной безопасности в глобальном контексте, реализацией программ по внедрению «правосудия переходного периода» в т.н. посттоталитарных обществах, их «восстановлению от насилия», конструированием коллективной памяти, развивающей «ответственность поколений» за тоталитаризм.

В настоящее время среди тем исследований, спонсируемых Центром: «Может ли рост использования Интернета спровоцировать новые демократические восстания в авторитарных странах?», «Поддержка в России политической цензуры в Интернете и степень поддержки правительства Путина», «Поддержка США прав ЛГБТ в России и в Африке», «Охрана природы в России как поле боя», «Конфликт на Украине: цифровые медиа России и США в конструировании памяти и «другого», «Возвращение России в качестве геополитического игрока»[2].

В качестве ключевого партнёра в России Центр Мершана стал использовать Институт философии РАН – в недавнем прошлом цитадель советской идеологии, куда сходились многие нити по управлению наукой и общественным сознанием в нашей стране. Первые контакты состоялись еще в период перестройки и были связаны с внедрением в России американской биоэтики. Борис Юдин [3], который стал лоббистом биоэтики в России, вспоминал:

«Это было в конце 80-х годов. Тогда перестройка была в самом соку. Я работал в Институте философии. И как-то несколько человек из сектора этики и из нашего пошли на встречу с американской делегацией. Возглавлял делегацию человек, который к биоэтике не имел отношения. Он имел отношение к контактам между советскими и американскими философами. Они стали рассказывать, что такое биоэтика, и как-то меня сразу зацепило. Потом вечером в ресторан мы вместе ходили, а потом еще одна встреча была уже в более широком составе, тоже в Институте философии. Потом они поехали в Грузию. А потом нас поехало несколько человек из Института философии из Москвы в Америку» [4].

Человек в штатском, который возглавлял делегацию американских биоэтиков, не имея к ней прямого отношения – не иначе, как Томас Траут, «специалист» по американским контактам с советскими философами. Примечательно, что инициаторами встречи выступили сотрудники институтского сектора этики, которым тогда заведовал Абдусалам Гусейнов, ныне – академик и директор Института философии РАН. Гусейнов и его ближайший сподвижник Рубен Апресян стали пионерами и главными координаторами массового вовлечения советских, а затем и российских философов в американские программы. Согласно американским планам, именно этика, основанная на западных нормах, должна была стать идеологической дубинкой для постсоветского общества – трибуналом либеральной инквизиции, выносящим моральные санкции исторической памяти, традиционным ценностям и институтам России.

С американской стороны курировать «научные контакты» с русскими Томасу Трауту помогал Джим Харф – специалист в области национальной безопасности, советской ядерной стратегии, ограниченной войны, работы разведывательного сообщества. Вряд ли простое совпадение, что дочь Харфа Мари впоследствии стала пресс-секретарем ЦРУ и заместителем официального представителя Госдепа США Джен Псаки (на фото рядом с Псаки).

Траут и Харф неоднократно посещали Россию. В 1993 г. Центром Мершана совместно с Институтом философии РАН была проведена российская Летняя школа по проблемам демократии «Этика гражданского общества». Как вспоминал российский участник Владимир Кантор, Траут «был весьма спортивного вида, даже неплохо знал русский, но по-русски с нами никогда не говорил… Участников конференции повезли напоследок в ресторан. На сцене ресторана была музыкальная группа, певшая не под фанеру:

Не валяй дурака, Америка,

Отдавай-ка Аляску взад!

Американцы смущенно и тревожно переглянулись. Затем оживленно стали перекидываться репликами. Наконец, Томас Траут спросил руководителя московской группы: «Мы хотели бы знать… это мнение русского народа? Это серьезное требование. А что на это говорит ваше правительство? Надо же поставить в известность наши власти». С трудом удалось им объяснить, что это шлягер, массовая культура. «У нас массовая культура, — возразил американец, — несёт государственную идеологию. И по-другому не бывает. Наш Рэмбо всегда защищает звездно-полосатый флаг». Апресян смущенно ответил, что у нас раньше тоже так было, но теперь полный разброд. «Да, — согласился Траут, — у вас, русских, то анархия, то тоталитаризм. У нас устоявшаяся система демократии, где все знают, что разрешено, а что не разрешено».

В 1995 г. делегация ИФ РАН во главе с директором академиком Вячеславом Степины и его заместителем Гусейновым (получившим повышение за успехи в «международном сотрудничестве») в течение трех недель находилась в Mershon Center в Огайо для участия в Летнем Институте «Основания гражданского общества», который проводился при поддержке Фонда «Евразия»[5]. Американцы инструктировали российских участников о методах демократизациии России. С американской стороны проектом руководили всё те же Траут и Харф.

Философская политика хозяина Спасо-Хауса

В 1987 г. послом США в СССР назначен Джек Мэтлок (на фото внизу)– доктор философии, специалист по Russian Studies. В своих действиях он исходил из убеждения, что СССР является наследником Российской империи, для победы над которой необходим прежде всего подрыв ее идеологической основы. В феврале 1989 г. Мэтлок направляет Президенту Рейгану записку о необходимости развития контактов между философами СССР и США с целью продвижения американских ценностей в России[6]. В мае 1989 г. принимается Декларация Саммита НАТО, в которой поставлена задача приобщения стран советского блока к «сообществу западных ценностей».

А уже в июне 1989 г. в московском Киноцентре на Красной Пресне открывается симпозиум «Понимание ценностей западной цивилизации», организованный посольством США и философами АН СССР. На симпозиум приглашены американские политики и интеллектуалы, которые, по словам «Известий», раньше проходили по разряду «ярых антисоветчиков и заокеанских ястребов», а теперь – почётные гости Москвы, в том числе: сенаторы Филипп Грэмм и Роберт Кэстен, отвечающие за финансирование национальной безопасности и внешней политики, главный редактор Commentary Magazine Норман Подгориц и председатель Совета по внешней политике США Херманн Першнер. С советской стороны – член Политбюро Александр Яковлев – «прораб перестройки», завербованный ЦРУ в бытность послом в Канаде.

Измена на «философском фронте» холодной войны

Ещё в 1984 г. Мэтлок, тогда помощник президента США, организовал совещание руководителей американских НКО, работающих с СССР, в котором принял участие Рейган. Одним из исполнителей поставленных на совещании задач стал американский бизнесмен Клинтон Гарднер (на фото внизу), основатель Транснационального института, через который спонсировались контакты с философскими и религиозными кругами СССР.

Совместные мероприятия Транснационального института и ИФ РАН проводились при поддержке фонда Макартуров ежегодно в России и США, куда выезжала делегация во главе с директором ИФ РАН академиком Вячеславом Стёпиным. Первая в этой серии масштабная конференция («Возрождение русской философской традиции») состоялась в Москве и Санкт-Петербурге уже две недели спустя после событий августа 1991 г. Посольство США максимально использовало административный ресурс, чтобы в кратчайшие сроки после августовских событий, «чудесным образом преодолев бюрократические препятствия», обеспечить высадку «десанта» американских советологов, который возглавили Джеймс Скэнлан, Джордж Клайн и Анджей Валицкий. Цель этих мероприятий – переориентация науки и культуры в России с национальной мыслительной традиции на глобальную повестку.

Вот некоторые цитаты. Джеймс Скэнлан: «Русская философия не соответствует современным задачам демократических реформ в России, России нужна не русская, а глобальная философия». Анджей Валицкий: «В условиях возвращения России в Европу дискуссии об особом пути русской философии лишены философского интереса, концепции особого характера и предназначения России мешают делу реформ, имеющих целью приобщить Россию к либерально-демократической цивилизации Запада, в этом России мешает ее имперское прошлое».

Философия развала страны: Джин Шарп и его российские ученики

В конце 1980-х в Институте философии АН создан Центр «Этика ненасилия» (руководители – Абдусалам Гусейнов и Рубен Апресян). Основу идейной программы Центра составила теория ненасильственной борьбы американского политолога Джина Шарпа.

В ноябре 1989 г. Центр провел конференцию в Москве с участием философов – представителей сепаратистских националистических движений Прибалтики и Закавказья. Шарп в своем выступлении указал на стратегическую роль ненасильственной борьбы на примере свержения коммунистических правительств в ГДР и Чехословакии и протестных акций в Прибалтике. Он говорил об эффективности ненасильственного гражданского протеста для смены «тоталитарных режимов» и разъяснил, как можно с помощью активного неповиновения внести неуверенность во власть, расколоть ее и поставить «на колени». В связи с этим организатор конференции Гусейнов сказал, что русским надо учиться у Шарпа и предложил перевести его работы на русский язык.

В кулуарах конференции Шарп передал книгу с изложением своей методики государственного переворота сотруднице Института философии АН Литвы Гражине Миниотайте (в прошлом – аспирантка кафедры Гусейнова в МГУ). В Вильнюсе Миниотайте передала книгу Шарпа министру обороны в правительстве Ландсбергиса Андрюсу Буткявичюсу, который оперативно организовал ее перевод с английского и распространение по республикам Прибалтики.

В 1991 г. Центр «Этика ненасилия» ИФ РАН занимался методической и организационной подготовкой ненасильственного демонтажа советского строя. В мае 1991 г. Центр провел советско-американский семинар-тренинг «Ненасильственное решение массовых социальных конфликтов». Среди его участников – активисты гражданского действия, преподаватели и слушатели Академии МВД СССР: американские инструкторы обучали активистов методам сопротивления внутренним войскам, а сотрудникам правоохранительных органов внушалась идеология отказа от применения насилия. В выступлении Апресяна был обобщен опыт сопротивления 1989-1991 гг. в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и странах Восточной Европы, даны рекомендации по технологии массовых протестных акций.

Всё это происходило в преддверии событий августа 1991 г. и сыграло роль в их исходе. В дни ГКЧП листовки с перечнем методов ненасильственной борьбы распространялись вокруг Белого дома активистами Российско-американской гуманитарной инициативы Golubka, ассоциированной с Центром «Этика ненасилия». В ноябре-декабре 1991 г. Шарп вновь приезжал в Москву и участвовал в работе парламентской Комиссии по расследованию событий ГКЧП.

В 1992 г. центр «Этика ненасилия» провёл семинар по идеологии и технологии ненасилия для учителей средних школ, включавший анализ текстов школьных учебников на соответствие идеологии ненасилия. В 1996 г. на средства Фонда Дж. Сороса* Центр издал книгу «Опыт ненасилия в ХХ столетии». В книге Апресян писал об эффективности методики Шарпа в действиях по развалу СССР.

В интервью «Российской газете» в феврале 2022 г. директор ИФ РАН академик Гусейнов пытается отрицать политический характер своего сотрудничества с Шарпом в 1980-90-ее гг. Сам Шарп гордился тем, что передача его книги на конференции 1989 г. сыграла роль в разрушении СССР. Он писал: «Для меня большая честь и награда то, что мне удалось сыграть роль в создании условий для передачи информации и идей о ненасильственной борьбе и её потенциале для национальной обороны и освобождения».

Впоследствии в интервью «Комсомольской правде» Шарп похвалялся: «В начале 90-х я не в Таллин, Ригу и Вильнюс приезжал, а в Москву. Мне там снимали зал чуть ли не в Академии наук, туда приезжали представители Прибалтики и я их учил, как разваливать страну изнутри».

Миниотайте в 1991-1995 гг. наряду с работой в Институте философии Литвы руководила в Литве Центром ненасильственных действий, в 1997-1999 гг. получала стипендию НАТО.

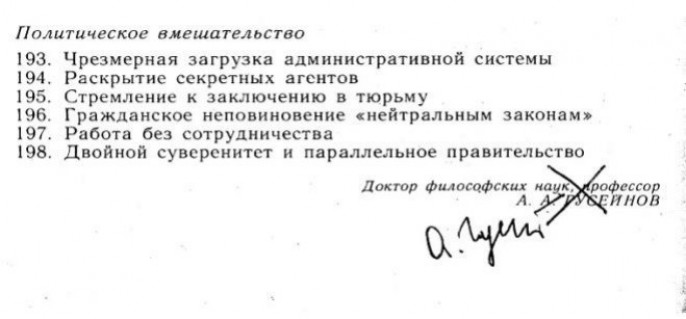

В декабре 1991 г. Гусейнов опубликовал от своего имени в журнале «Философские науки» список 198 методов ненасильственного сопротивления Шарпа. Оттиск публикации со своим автографом он передал в возглавляемый Шарпом Институт имени Альберта Эйнштейна, тем самым удостоверяя проделанную работу (скан снизу).

Доклад Шарпа был многократно перепечатан Гусейновым в научных и популярных изданиях. Сообщение об этом было помещено в годовом отчёте Института имени Альберта Эйнштейна вместе с фотографией обложки ежегодника ИФ АН «Этическая мысль» - как достижение по продвижению демократии в России.

«Настоящие гавайцы»

Мариэтта Степанянц, несколько лет проработавшая в посольстве СССР в Канаде под руководством «прораба перестройки» и агента ЦРУ Александра Яковлева, положила начало сотрудничеству Института философии с Международным комитетом гавайских конференций философов Востока и Запада (Гонолулу, США).

Гавайский комитет и его российские контрагенты продвигали идеологию мультикультурализма и политкорректности. По инициативе Комитета в 1990 г. в Москве Степанянц организовала первый в России форумом по мультикультурализму и феминизму и выпустила по его итогам книгу «Феминизм: Восток – Запад – Россия». В ежегодных конференциях в Гонолулу принимали участие директора ИФ РАН Степин и Андрей Смирнов, сделавший мультикультурализм руководящей идеей в Институте.

Осенью 1995 г. Центр «Этика ненасилия» и Международный центр демократии Гавайского университета при поддержке Rule of Law Consortium ARD / Checchi Joint Venture реализовали образовательный проект «Гражданская ответственность – осознанный выбор» по подготовке российских молодых избирателей к «ответственному» участию в выборах. В течение шести недель проводились семинары, где молодые избиратели-студенты прошли образовательный курс у американских специалистов и сотрудников ИФ РАН (Гусейнов, Апресян, Сергей Чижков и др.).

Международный центр демократии Гавайского университета специализируется в области теории и практики ненасилия, а также образовательной политики. В заказанных Центром исследованиях Советский Союз и Россия квалифицируются как тоталитарные «мегаубийцы», которые осуществляют демоцид, т.е. массовое уничтожение народов собственным правительством.

В 2008 г. в ИФ РАН создана кафедра ЮНЕСКО «Диалог культур» (заведующая – Степанянц), которой подготовлен учебно-методический комплекс для поликультурного образования в средней школе. В нём Россия не включена в число мировых цивилизаций и рассматривается не как самостоятельная цивилизация, а как пространство мультикультурного взаимодействия.

Опытной базой для реализации проекта в регионах страны стали учреждения образовательной системы ОАО «РЖД». В рамках программы с 2013 г. на базе ИФ РАН проводились ежегодные курсы повышения квалификации для учителей по поликультурному образованию. Группа директоров образовательных учреждений ОАО «РЖД» принимала участие в организованном кафедрой ЮНЕСКО семинаре по поликультурному образованию в Париже.

Западная прошивка высшей школы

В начале 1990-х гг. в России был инициирован процесс переподготовки и переаттестации преподавателей социально-гуманитарных наук в соответствии с западными стандартами. В 1992 г. для практической реализации задачи учрежден Российский центр гуманитарного образования (РЦГО). По свидетельству первого руководителя РЦГО и сооснователя Высшей школы экономики Льва Любимова (фото внизу слева), это происходило при поддержке США: «Когда рухнул Советский Союз, было совершенно ясно, что образование в нашей стране, как и наука, однобокое… Я нашёл подходящего американского партнера – Атлантический совет** в Вашингтоне. Это ведущая консультативная организация, которая включает в себя штат исследователей, но ещё больше – людей из политической элиты… А руководил этим всем Эндрю Дж. Гудпастер, бывший командующий объединенными войсками НАТО».

Весной 1992 г. были организованы трёхмесячные стажировки в Москве на базе Института философии РАН, чтобы переподготовить российских преподавателей философии по западным стандартам. Участники получили сертификаты и разрешение от Госкомвуза на преподавание философии в высших учебных заведениях. Кто из философов не приехал и не прошёл стажировку, этого права лишился. В 1994 г. РЦГО был преобразован в Государственный академический университет гуманитарных наук, в руководство которого входили директора ИФ РАН Стёпин и Гусейнов.

Философия клитора

Институт философии – центр пропаганды в России философии постмодернизма, в частности – идей основателя гендерной теории Мишеля Фуко. В наши дни гендерная теория стала теоретической основой легитимации ЛГБТ+. В книгах Фуко сопротивление социальным идентичностям, эмансипация и реабилитация сексуальности во всех проявлениях, особенно девиантных, предстает как радикальная политическая задача. Умерший от СПИДа Фуко оказал огромное влияние на левых философов и общественных деятелей, одним из которых был его любовник Даниэль Дефер: он входил в национальные и международные комитеты по здравоохранению и проблемам СПИДа, занимался изданием книг и пропагандой идей Фуко.

В дальнейшем взгляды Фуко получили развитие у адептов феминизма и квир-теорий, которые стали рассматривать социокультурное измерение половой принадлежности как «навязанное» человеку традиционным обществом. Гендер был признан социальным конструктом, который можно переформатировать в любом предпочтительном для индивида направлении. Конструктивистский подход к гендеру реализуется через политические действия по соответствующему «переформатированию» общества.

В журнале «Синий диван», который издает зав. сектором эстетики ИФ РАН Елена Петровская говорится, что эффективным аргументом радикального феминизма должна быть политическая страсть с целью «захвата позиций патриархальной власти» и «становления государством». В «Синем диване» и в журнале ИФ РАН «История философии» в 2018 и в 2019 гг. опубликованы тексты профессора Кингстонского университета Катрин Малабу.

Автор представлена в качестве «одного из самых влиятельных философов современного мира», поскольку она основала новое направление – философию клитора. В своей книге «Стёртое удовольствие. Клитор и мысль» Малабу неразрывно связывает сексуальную и политическую эмансипацию. Она предлагает «клиторальное» чтение философских текстов. Клитор – это орган, который нужен только для удовольствия, не для размножения, не для материнства. Малабу объявляет удовольствие фундаментальной философской категорией, посвящает отдельные главы половым губам, «политической анатомии» клитора, анархии и феминизму.

Развитие таких «исследований» в духе новой этики, призванных подорвать традиционные российские ценности, поощряется руководством ИФ РАН. Директор Гусейнов в 2021 г. писал: «В российском публичном пространстве акцентированно негативное отношение к новой этике, которое призвано стать ментальной границей, отделяющей ее от системы так называемых традиционных российских ценностей. Сторонникам разных «идеологических» меньшинств мало того, что их «терпят» (не осуждают, не дискриминируют), они еще хотят, чтобы их ценили, считали правыми: они это делают в защиту своего человеческого достоинства. К примеру, почему сторонники ЛГБТ-сообществ не удовлетворяются тем, что им не мешают культивировать свою сексуально-гендерную идентичность в качестве частных лиц, а хотят непременно публично (демонстративно) заявить об этом, ходить по улицам со своими флагами, устраивать фестивали и т.п. … Гомосексуальной паре мало того, чтобы их оставили в покое, она требует общественного признания, при этом не только юридических прав, но и моральной правоты, чтобы к ней относились так же, как к разнополому союзу. Такого же нравственно-участливого отношения к себе со стороны общества ожидают, требуют люди, экспериментирующие со своей гендерной принадлежностью».

Пионер гендерных исследований в России Ольга Воронина (ИФ РАН): «В какой-то момент благодаря развитию философии прав человека, демократических идей и феминистской теории произошли изменения в человеческом сознании. К сожалению, не в нашей стране. После консервативного поворота в политике гендерные стереотипы, вроде слабости женщины, ее семейного предназначения, самоотречения ради мужа и детей, стали трактоваться как “наши национальные традиции и культурные ценности”. В русле скреп».

Дети полковника гранта

Российские представительства Фонда Фулбрайта, Фонда Макартуров***, Фонда «Евразия»*** располагались прямо в здании ИФ РАН на Волхонке; многие проекты Института реализовывались при поддержке этих фондов, а также Фонда Сороса, Гавайского центра демократии, Центра имени полковника Мершана и др. В условиях отсутствия интереса государства к философии именно эти структуры стали реальными заказчиками, определяющими основные направления работы Института философии РАН. Они предоставляли финансирование, гранты и стажировки, выращивали лояльные себе кадры, объединяли их вокруг отобранных лидеров.

Фонд Дж. Сороса «Открытое общество» регулярно спонсировал деятельность Центра «Этика ненасилия» (1989-2003). Затем в 2004 г. при ИФ РАН Гусейнов и Апресян создали Центр прикладной и профессиональной этики. Центр осуществил Международный образовательный проект «Развитие этического образования в высшей школе» (2004–2007), который финансировался Фондом Сороса. Среди лекторов – Смирнов, Гусейнов, Апресян и ведущие западные советологи. Среди тем лекций: «Моральная уместность границ», «Гуманитарная интервенция», «Права человека versus государственный суверенитет», «Этос оранжевой революции. Впечатления участника».

Разработки проблематики экологической этики на секторе этики ИФ РАН во главе с Апресяном активно финансировали Фонд Сороса, Институт им. Кеннана Центра Вудро Вильсона, Корпорация Карнеги в Нью-Йорке, Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Цель проекта – этическое обоснование ограниченности национального суверенитета на национальные природные ресурсы. Разработанные при участии Апресяна экологические документы ЮНЕСКО являются средством иностранного шантажа и давления на Россию. В публикациях Апресяна и его сотрудников говорится о том, что Россия нарушает климатическую справедливость, и поэтому международные экологические санкции должны оказать давление на политику России.

Особое внимание в Центре прикладной и профессиональной этики ИФ РАН уделялось взаимодействию с занимающимися Россией исследовательскими структурами заинтересованных стран Арктического и Балтийского регионов. Стратегия санкционного давления дополняется организацией кампании в СМИ и экологического протеста. В публикациях Центра подробно говорится о применении методов ненасильственного сопротивления в экологическом движении против структур, признанных опасными с точки зрения экологической этики (организация митингов, демонстраций, маршей протеста, акций саботажа и гражданского неповиновения).

Русофобия как профессия

Руководитель сектора философии российской истории ИФ РАН Алексей Кара-Мурза – личность многогранная, сочетает амплуа ученого с деятельностью активиста несистемной политической оппозиции, члена совета фонда «Либеральная миссия», президента фонда «Русское либеральное наследие» (основные партнеры: Фонд Фридриха Науманна, «Эхо Москвы», Радио Свобода, The New Times, «Новая Газета»), члена Федерального политсовета СПС (2001-2008). Еще он – старшина московского Английского клуба и президент Флорентийского общества, созданного с целью «осуществить прививку Ренессанса к России», которую члены общества считают варварской страной. В ИФ РАН Кара-Мурза курирует всю социально-политическую философию. Пользуясь этим, он подчиняет плановую работу научных сотрудников идеологии либеральных партий, фальсификации истории России и русской философской мысли, распространения отборной русофобии под вывеской «философии российской истории».

Свое научное кредо Кара-Мурза обобщил в докладе «Преемственность через катастрофы» на семинаре по теме госзадания Института «Российский проект цивилизационного развития» (руководитель – академик Андрей Смирнов). Несмотря на декларации, что «проект предусматривает философское обоснование цивилизационной безопасности России», по сути, он является ширмой для глумливой критики нашей «варварской» страны, не отвечающей западным стандартам «цивилизации». «Концепция цивилизационного развития России» Кара-Мурзы заключается в понимании России как «негативного синтеза Востока и Запада» или «Азиопы». Ученый муж отстаивает тезис, что формула «”Россия как Ничто” есть глубинное смысловое ядро, стержень всей русской философской и общественной мысли». Стремясь доказать это, Кара-Мурза собирает вырванные из контекста критические высказывания о России русских мыслителей, пытаясь представить их в качестве русофобов.

Друг Ходорковского****

В 1992 г. сотрудник ИФ РАН Сергей Никольский на стажировке в Оксфорде (Великобритания). В 1996 г. Никольский на стажировке в Саскачеванском университете (Канада). В 1995-1998 Никольский – руководитель отдела инвестиций в агропромышленный комплекс Института проблем инвестирования Банка МЕНАТЕП М. Ходорковского. В 1999 г. рабочей группой под руководством Никольского была подготовлена «Аграрная программа» Партии "Яблоко". С 2006 по 2015 – заместитель директора ИФ РАН по научной работе. В 2015 г. под грифом ИФ РАН вышла книга С.А. Никольского и М.Б. Ходорковского «Государство. Общество. Управление».

С 2018 г. Никольский – координатор мегатемы ИФ РАН «Российский проект цивилизационного развития». В своих публикациях Никольский говорит о «звериной сущности» русского народа. Никольский утверждает, что охлаждение и кризис в отношениях России и Европы в 2010-е годы – это результат активизации «варварства», претендующего на положение доминирующей силы. Под «варварством» Никольский понимает приверженность «канонам консерватизма и традиционализма», «суеверное отношение» к принципам и идеям прошлого, которые «варвары» считают «духовными скрепами» российской цивилизации.

В 2019 г. по приглашению Никольского на семинаре ИФ РАН «Россия как она есть: тупик и выход» выступил Явлинский, который сказал: «Сейчас наступает такой момент, когда система будет податливой, и можно многое будет сделать, если оказывать давление. Когда уходит вождь, отдельные группы будут делить власть. Они готовятся к транзиту власти, и мы должны. Я имею в виду солидарные действия, которые могут в какой-то момент превратиться и в выход на улицу. Но чтоб это были не какие-то маленькие группировки, которые будут тут же изничтожены Росгвардией, а чтобы понимали, что это будут выходить уже десятки, сотни тысяч людей, с которыми уже другой разговор. По-другому никак. Армию готовят, чтобы в нас стрелять».

Картинки с выставки

В 2020 г. директор А. Смирнов создал в Институте философии PR-отдел для организации презентаций, выставок и т.п. публичных акций. Наиболее резонансной из них стал конкурс фоторабот Existentia. Работы победителей конкурса (руководитель жюри – Смирнов) в январе-феврале 2021 г. в течение месяца экспонировались на Крымской набережной. Некоторые из них вызвали протесты общественности, обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих, были расценены как публичная провокация против традиционных российских ценностей (работы «Терпение», «Погост», «Алтарь», «Душа Кавказа» - на фото и др.).

Понятие традиционных российских ценностей Смирнов подверг критике в своём выступлении «Текущие задачи русской философии» в ИФ РАН тогда же – 10 февраля 2021 г. Выставка была организована при финансовой поддержке Национального института достоинства и права, учредитель которого Гарегин Тосунян стал в 2019 г. академиком РАН при содействии Гусейнова и Смирнова.

Спасители мира от российского Левиафана

В соответствии с теорией тоталитаризма идола западного либерализма Ханны Арендт (фото внизу), в ИФ РАН рассматривают Россию как тоталитарный режим и озабочены борьбой с её «агрессивностью». Апресян: «У Арендт говорится о предпосылках тоталитаризма – имперских, о духе «пан-сознания». Мы сейчас можем увидеть много символических признаков реставрации тоталитаризма».

Апресян принимал участие в международном проекте по разработке теории справедливой войны, суть которого в том, чтобы этически обосновать применение военной силы, оправданное интересами защиты демократии. По существу, это служит «этическим» обоснованием «гуманитарных интервенций» демократических государств по всему миру. В соответствии с теорией справедливой войны Апресян также квалифицирует военные действия тоталитарных государств (в том числе СССР и РФ) как несправедливые. Он приравнивает действия фашистской Германии и Советского Союза, дает этическое обоснование претензий к СССР как к «агрессору», которые выдвигаются ныне правительствами стран Балтии и Восточной Европы, и называет справедливыми военные действия против СССР таких стран, как Финляндия и Румыния. Апресян предлагает провести общественный трибунал, на котором осудить деятельность советских руководителей в годы войны как неправомерную и несправедливую, и готов выработать для трибунала экспертное этическое заключение об их преступлениях против человечности.

Директор ИФ РАН Гусейнов писал в 2020 г.: «Экстерриториальный правовой статус прав человека находится в противоречии с патриотической установкой на волю большинства, приоритет общегосударственных интересов. Нельзя путать любовь к своей стране с псевдопатриотическим чванством и националистическим нарциссизмом. Вариантом такого хода чувств и мыслей являются клишированные фразы из патриотического символа веры: «Русские не сдаются!», «Русские своих не сдают!». Еще как сдаются! Еще как сдают! Ложность утверждения, что русские не сдаются и не сдают, заключена в скрытом смысле, что они этого не делают в отличие от других народов, и в этом смысле лучше их».

Агрессивная русофобия объединяет ведущих сотрудников ИФ РАН. После присоединения Крыма Ученый совет института отказался поддержать проект создания филиала в Крыму, опасаясь испортить отношения с западными коллегами. Сотрудники ИФ РАН приняли активное участие в кампании против российской спецоперации на Украине, два десятка подписали письма протеста, многие размещали экстремистские призывы в соцсетях.

Подписант открытого письма «против войны с Украиной» и автор вышеприведенных интернет-публикаций, в своих трудах ставящий под сомнение справедливость войн, которые вела Россия в прошлом и ее право на собственные природные ресурсы Рубен Апресян, наряду с пропагандистом политического либерализма и западничества Алексеем Кара-Мурзой награждены медалью «за вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности». Остается уточнить: политики какого государства?..

Можно долго размышлять и спорить о всеобъемлющем влиянии на отечественную гуманитарную науку философского дискурса умирающего Запада. Однако заявления и действия учёных мужей, направленные на подрыв несущих конструкций государства российского – вовсе не абстракция. Разветвлённая система связей, отношений и финансовых потоков действует не в интересах русской цивилизации, а выполняет заказы враждебных России центров силы. Стране нужна доблестная страта патриотически мыслящих учёных, а не кочевой табун троянских коней.

***

От редакции.

В качестве послесловия хотелось бы отметить, что в декабре 2021 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков издал приказы о прекращении полномочий директора Института философии РАН Андрея Смирнова и назначении директором Анатолия Черняева, перед которым была поставлена задача подчинить деятельность института государственным интересам. В ответ на это были организованы акции протеста коллектива при поддержке либеральных СМИ. В итоге уже через три дня после вступления Черняева в должность Фальков назначает директором Абдусалама Гусейнова – лидера протеста.

Ещё один штрих: на июль 2022 года министерством науки и высшего образования была назначена проверка Института философии РАН, которая затем была отменена без объяснения причин.

Хотелось бы знать, с чем связаны такие решения министра Фалькова? И какую позицию в сложившейся ситуации занимает президент РАН Александр Сергеев? И сколько ещë встревоженной общественности надо ждать, чтобы уважаемые люди заметили очевидную вещь, что институт, который должен в трудное время ковать суверенную идеологию, лишь имитирует работу в интересах страны, а на самом деле выполняет функцию иностранного агента?

***

1. Учрежден согласно законодательному акту National Defence Education Act (NDEA) – Закону об образовании в интересах национальной обороны, принятому Конгрессом США в 1958 г. Целью этого федерального закона являлись «укрепление национальной обороны и расширение и поддержка распространения и улучшения образовательных программ, направленных на защиту важнейших национальных интересов».

2. https://mershoncenter.osu.edu/

3. Отец Григория («Грэга») Юдина, профессора Шанинки, который был задержан 24 февраля 2022 г. как участник несанкционированного антивоенного митинга. По его убеждению, «Интересы России противоречат интересам Путина» (https://www.opendemocracy.net/ru/voyna-rossii-protiv-nezavisimostiukrainy-lyuboy-tsenoy/).

4. Как начиналась биоэтика в России (Интервью с Б.Г. Юдиным) https://elibrary.ru/download/elibrary_35351632_95949838.pdf.

5. Московский офис этого фонда, а также Фонда Фулбрайта и Фонда Макартуров, размещался непосредственно в здании Института философии РАН по адресу Волхонка, 14.

6. По свидетельству заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта в книге воспоминаний «Измена в Кремле», записка Мэтлока составлялась в обстановке строжайшей секретности, писалась от руки на даче посольства во избежание утечки ее содержания. Т.о., американцы придавали вопросам идеологической диверсии против России стратегическое значение, наряду с военными.

*Структуры Фонда Сороса признаны нежелательными на территории России

**Нежелательная организация на территории РФ

***иностранный агент

****лицо, выполняющее на территории России функции иностранного агента

Во Всеволожском районе Ленинградской области построен межпоселковый газопровод

«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство межпоселкового газопровода протяженностью 7,1 км до д. Екатериновка и п. Заводской Всеволожского района.

Объект построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг.

Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах запланировано на 2023 год. К природному газу смогут подключиться 280 домовладений.

«Это не самый простой проект. Большую часть газопровода — 4,7 км сетей — пришлось прокладывать методом горизонтально-направленного бурения, чтобы сохранить полотно автомобильной дороги и обойти заболоченный участок местности», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Производители металлов говорят, что энергетические меры ЕС не оправдывают ожиданий

Как сообщает агентство Reuters, предложения Европейского Союза по смягчению последствий роста цен на электроэнергию не защитят производителей металлов от дальнейшего сокращения производства и сокращения рабочих мест, заявили отраслевые группы в четверг, 15 сентября.

Европейская Комиссия, исполнительный орган ЕС, опубликовала предложения по энергетике в среду, в том числе о привлечении более €140 милрд. ($140 млрд.) для защиты потребителей от резкого роста цен на энергию и обязательной цели для стран по сокращению потребления электроэнергии на 5% в часы пик.

«Эти меры недостаточны и не спасут энергоемкую алюминиевую промышленность от дальнейшего сокращения производства, потери рабочих мест и, возможно, полного краха», — заявили в European Aluminium, представляющей более 600 заводов в 30 странах.

К концу года производственные мощности в Европе сократятся вдвое до 1,1 млн тонн, добавили в компании.

«Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер и для промышленности», — заявила Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer).

«Предложения Комиссии демонстрируют ограниченные амбиции и масштабы, поскольку они не приведут к снижению цен на энергию и затрат для сталелитейной промышленности», — сказал Аксель Эггерт, генеральный директор Eurofer.

Европейский сталелитейный сектор производит около 153 миллионов тонн в год, в нем занято 310 000 человек.

Обе группы требовали принятия мер по снижению стоимости электроэнергии и газа для промышленности.

План ЕС не включал более раннюю идею ограничить цены на российский газ. Страны ЕС разделились во мнениях относительно того, помогут ли более широкие пределы цен на газ или навредят усилиям по обеспечению зимних поставок.

Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что исполнительная власть «обсуждает» предельные цены и начала переговоры с Норвегией о снижении цен на газ.

Украинский национализм: история вопроса

Опыт применения внутренних войск НКВД – МГБ – МВД СССР на Западной Украине в 1944–1953 годах.

После завершения Великой Отечественной войны сложная оперативная обстановка в западных областях Украины диктовала особые условия применения внутренних войск. В связи с этим была произведена реорганизация внутренних войск Украинского округа, и к 1 января 1946 года округ включал 62, 65, 81 и 82-ю стрелковые дивизии, а также 290, 12, 141-й отдельные стрелковые полки и 1-й мотострелковый полк.

Служебно-боевая деятельность войск осуществлялась путём проведения крупных операций силами соединений и отдельных частей.

Во всех случаях использовались разнообразные формы и методы борьбы – поиск путём прочёсывания лесных массивов, сёл, хуторов, выставление секретов, засад, внезапное оцепление населённых пунктов с целью изъятия скрывающихся там бандитов, решительные действия по окружению и преследованию банд до полного уничтожения. Всё это принесло положительные результаты.

Из оперативных сводок внутренних войск МВД Украинского округа известно, что только за 1945 год внутренние войска уничтожили бандитов – 21 321, захватили боевиков – 58 394, задержали бандпособников – 34 896, задержали дезертиров Красной Армии – 4632, задержали уклонившихся от призыва в Красную Армию – 43 611. За это же время добровольно явилось участников националистического подполья – 34 398 и было выселено бандсемей – 6155. Боевые потери округа за 1945 год составили убитыми – 497 человек, ранеными – 790 человек и пропавшими без вести – 9 человек.

Опыт показал, что успехи в обнаружении и ликвидации формирований украинских националистов во многом зависели от качества предварительной агентурной и войсковой разведки, умелой расстановки и применения выделяемых частями и соединениями сил. Поэтому особенно большое значение придавалось укреплению территориальных органов государственной безопасности и внутренних дел, совершенствованию их взаимодействия с внутренними войсками.

В период с 1946 по 1953 год советское правительство, учитывая возросшее значение внутренних войск в обеспечении государственной безопасности и охране общественного порядка, приняло ряд мер, направленных на укрепление их боеспособности. Так, в марте 1946 года НКВД СССР было преобразовано в МВД СССР, а Главное управление внутренних войск НКВД СССР стало именоваться Главным управлением внутренних войск МВД СССР. В связи с общим сокращением личного состава Вооружённых Сил СССР постановлением Совета Министров СССР от 30 октября 1946 года войска МВД сокращались на 100 000 человек и устанавливалась их общая численность 471 945 человек. В соответствии с этим численность внутренних войск составляла 68 767 человек.

В дальнейшем, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1951 года и приказом МГБ СССР от 19 мая 1951 года, Главное управление внутренних войск и Управление войск Правительственной «ВЧ» связи МГБ СССР были объединены и переформированы в Главное управление внутренней охраны МГБ СССР, а внутренние войска и войска Правительственной «ВЧ» связи МГБ СССР были реорганизованы во внутреннюю охрану МГБ СССР. Именно на внутреннюю охрану, помимо иных задач, возлагалась задача ведения борьбы с националистическими вооружёнными отрядами в западных областях Украины, Литве, Латвии и Эстонии.

Этим же Постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1951 года и приказом МГБ СССР от 19 мая 1951 года устанавливалась следующая организационная структура внутренней охраны:

– Главное управление внутренней охраны;

– Управление внутренней охраны округа;

– Отдел внутренней охраны – вместо дивизии;

– Отряд внутренней охраны – вместо полка;

– Дивизион внутренней охраны – вместо батальона;

– Команда – вместо роты и группа – вместо взвода.

Главному управлению внутренней охраны МГБ СССР передавались в подчинение части внутренней охраны, выполнявшие задачи по борьбе с бандитизмом, в том числе и войсковые части Украинского округа.

В марте 1953 года МВД и МГБ СССР были объединены в единое МВД СССР, и согласно Постановлению Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1953 года внутренние войска и внутренняя охрана были подчинены вновь образованному МВД СССР.

Чекистско-войсковые мероприятия, проводимые внутренними войсками НКВД – МГБ – МВД Украинского округа, постоянно сочетались с широкой разъяснительной и воспитательной работой. Её в тесном контакте с местными партийными и советскими органами ежедневно проводили среди населения представители политических органов, партийных и комсомольских организаций внутренних войск. Они разъясняли мероприятия советской власти по восстановлению народного хозяйства, перспективы социалистического строительства, разоблачали истинное лицо украинских националистов. В результате местное население включалось в борьбу с бандитизмом. При участковых уполномоченных милиции создавались вооружённые группы содействия, истребительные отряды, отряды народной защиты, которые отражали нападения вооружённых отрядов украинских националистов на населённые пункты, участвовали в чекистско-войсковых операциях.

Нанесённые по националистическому подполью ОУН удары в сочетании с разъяснительной работой усилили деморализацию в стане оуновцев. Многие бандиты, убедившись в бесперспективности борьбы против советской власти, являлись с повинной. Однако путём запугивания, клеветы и обмана главарям удалось удерживать часть бандбоёвок от разложения.

Особенно большую активность украинские националисты проявляли в периоды избирательных кампаний, пытаясь любым путём сорвать выборы и не допустить участия в них населения. Так, в докладе начальника внутренних войск МВД Украинского округа генерал-лейтенанта М.П. Марченкова в 1945 году указывалось, что оживление бандпроявлений и активизацию боёвок следует увязать с попытками бандитов сорвать предстоящие выборы в Верховный Совет СССР на территории западных областей Украины в феврале 1946 года.

Немаловажное значение имела задача обеспечения собственной безопасности личного состава внутренних войск. В течение 1947–1948 годов имели место попытки нападения банд украинских националистов на гарнизоны внутренних войск Украинского округа. В тактике бандгрупп появились новые приёмы: минирование путей при отходе в бою; выставление засад на возможных путях подхода подразделений внутренних войск, рассчитанное на задержку в пути войсковых подразделений, следующих для оказания помощи ведущим бой отрядам и гарнизонам; выставление засад на путях отхода с целью внезапного нападения на преследующие войсковые группы; демонстрация нападения на гарнизон с целью сковать его и задержать на месте во время действительного нападения на соседний гарнизон; появление украинских националистов в форме военнослужащих Советской Армии.

В соответствии с изменением оперативной обстановки, а также особенностями действий вооружённых формирований ОУН изменялись методы и тактика служебно-боевой деятельности внутренних войск. Военнослужащими Украинского округа успешно решалась задача совершенствования методов борьбы с националистическими формированиями. Операции, как правило, стали проводиться методом блокирования отдельных группировок оуновцев. Особое внимание уделялось их тщательному планированию и подготовке, сбору данных о местонахождении банд, изучению применяемых ими ухищрений. Чаще стали применяться активный ночной поиск, выставление засад и секретов на путях вероятного движения бандитов. Использовались инженерно-технические средства, а подчас и авиация. Например, в 1950 году экипажи самолётов По-2 наблюдением с воздуха устанавливали места укрытия участников незаконных вооружённых формирований, затем по радио сообщали данные войсковым нарядам. Последние немедленно окружали бандгруппу и принимали меры по её ликвидации. Таким способом с 9 по 22 июня 1950 года на территории только Ровенской области было уничтожено несколько боёвок общей численностью 12 бандитов.

Новая тактика действий потребовала значительного улучшения боевой выучки личного состава, обучения действиям в составе мелких подразделений, войсковых нарядов, обнаружению по различным признакам укрытий и тайников, блокированию и осмотру отдельных строений, задержанию и обыску подозрительных лиц, их конвоированию. Большое внимание уделялось маскировке, скрытности и внезапности действий. Воины внутренних войск тренировались в ведении огня с ходу, навскидку, из-за укрытий, в ночное время, в преследовании уходящих бандитов в различных условиях обстановки, осваивали приёмы самбо для захвата их живыми. Как свидетельствуют архивные документы, последнее обстоятельство выходило на первый план, так как возрастали трудности в обнаружении, а следовательно, и ликвидации банд. Захват же «языка» зачастую значительно облегчал дело, так как давал возможность действовать, используя свежие данные. Также результативность поиска существенно возрастала при умелом использовании служебных собак.

В обзоре начальника внутренних войск Украинского округа генерал-майора В.И. Фадеева «О состоянии и оперативно-служебном использовании служебных собак в частях внутренних войск» от 27 февраля 1950 года отмечалось, что оперативное применение розыскных собак в сложных условиях борьбы внутренних войск с остатками оуновского бандитизма приобретает особо важное значение как весьма действенное средство.

Опыт борьбы органов государственной безопасности и внутренних войск с бандитизмом показывает, что правильное применение разыскных собак способствовало качественному проведению чекистско-войсковых операций по отыскиванию и преследованию бандитов и обеспечивало успех. В 1949 году в ряде частей состояние службы собак значительно улучшилось. Это положительно сказалось на результативности применения розыскных собак и подтверждается сравнительными данными работы розыскных собак в 1948 и 1949 годах. Если в 1948 году войсками округа при помощи собак было убито и захвачено 3 процента от общего числа ликвидированных участников националистического подполья, то в 1949-м – уже 11 процентов.

За 1949 год служебные собаки успешно применялись 276 раз. По результатам этой работы было убито и захвачено 416 бандитов, раскрыто бандпроявлений – 29 случаев и раскрыто 28 уголовных преступлений.

Андрей Климов

Чуткие помощники: газоанализаторы в квартирах станут обязательными

В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы РФ обсуждается инициатива, призванная повысить безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Депутаты подготовили законопроект, согласно которому во всех квартирах граждан, где используется «голубое» топливо, должны быть установлены газоанализаторы. Как сообщили «Стройгазете» в комитете, нормативный акт в ближайшее время будет внесен на рассмотрение депутатов. В случае его принятия за обслуживание этих приборов будут отвечать те же газораспределительные компании, которые и сегодня отвечают за поставку газа в дома и за исправность соответствующего оборудования. При этом стоимость установки, обслуживания, а также регулярной поверки газоанализаторов предполагается включить в расходы граждан на ЖКУ отдельной строкой.

При утечках теплоносителя газоанализаторы автоматически отключают подачу «голубого» топлива или громко сигнализируют о ЧП. Имеющиеся на рынке газоанализаторы очень разнообразны. И их цена определяется конструктивными особенностями этих приборов, наличием или отсутствием специального запорного клапана и т. п. Но в среднем стоимость приборов, предназначенных для внутриквартирного обнаружения утечек газа, находится в диапазоне 3,5-5 тыс. рублей. Как считает заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ ГД РФ Светлана Разворотнева, затраты на их монтаж и обслуживание не будут обременительными для граждан. «В случае принятия закона эти приборы будут устанавливаться в квартирах в порядке общей очереди. А так как их предполагается закупать оптом и оплачивать в рассрочку, то это снизит цену газоанализаторов для населения», — сообщила она. Не ожидает депутат и завышения цен при проведении таких работ, так как стоимость их установки войдет в контролируемые государством тарифы.

Как отметил эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Общероссийского народного фронта Павел Склянчук, газоанализаторы являются одним из средств повышения безопасности использования газа в быту: они улавливают скопление газа и производят оповещение об этом жителей звуковым сигналом, а также передают информацию о наличии утечки на диспетчерский пункт газоснабжающей организации. В результате ее сотрудники могут выехать на место аварии более оперативно, без дополнительного вызова по телефону. Поэтому это полезные устройства, и их внедрение, безусловно, повысит газовую безопасность.

Однако, по его мнению, при определении того, кто будет оплачивать их установку и эксплуатацию, подход должен быть несколько иным, нежели предлагают авторы законопроекта. «На кого возложить затраты? Здесь, мне кажется, должен быть не «ковровый» подход, когда мы через закон вводим обязательную норму об установке этих приборов. Лучше, если это будет в формате общего собрания жильцов, на котором принимается решение, либо через региональные программы по соглашению с газовщиками», — заявил «СГ» Павел Склянчук.

Вместе с тем, эксперт полагает, что не надо без необходимости «плодить сущности» и вводить в платежки дополнительную строку по оплате газоанализаторов: «Лишние строчки здесь не нужны. Сегодня у нас поставка газа и его тарификация идет отдельно от работ по проверке использования газового оборудования, договор на которые заключает управляющая компания по ВДГО и каждый собственник квартиры. И если насчет установки газоанализаторов будет принято централизованное решение, а не решение в порядке ответственности каждого собственника, то это может быть сделано в формате включения в тариф».

Такой подход позволяет переосмыслить роль газовых служб и вообще роль газораспределительных организаций, которые бы тогда относили вопрос о поставке газа до конечного потребителя к критериям качества этого коммунального ресурса. «То есть если у нас, например, по теплу критерием является поставка его до границ дома, то по газу надо такую ответственность распространить до конечной газовой колонки, плиты или водонагревателя. Ведь это инженерное оборудование является объектом повышенной опасности, и только специализированные службы могут установить его технические характеристики и проверить на предмет соответствия нормам безопасности», — заключил эксперт.

Павел СКЛЯНЧУК, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ:

«Когда закон примут, то на практике поверка газоанализаторов может осуществляться так же, как сегодня обслуживается и другое газовое оборудование, когда раз в год специалист приходит с плановой проверкой, чтобы удостовериться в отсутствии утечки газа и сделать обмылку клапанов. И точно так же специалист сможет открутить газоанализатор и проверить его приборами, и это не обернется большим удорожанием для граждан»

43 млн газифицированных квартир и частных домовладений насчитывается сегодня в стране (данные Минэнерго РФ)

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №35 16.09.2022

Придумать будущему имя: почему нейминг особенно важен в среднеэтажных проектах

При выборе названия для жилого комплекса основная задача — сделать так, чтобы имя работало на продукт, а не продукт на имя. В многоэтажных городских проектах эта задача решается более или менее удачно: необходимость выделиться среди конкурентов подстегивает фантазию девелопера. В пригородных среднеэтажных проектах обычно стараются использовать простые решения — и это можно считать ошибкой.

Если посмотреть на топ-20 мало- и среднеэтажных пригородных комплексов по объему застройки в России, то видно, что чаще всего девелоперы используют для нейминга географическую привязку — «Парк Апрель», микрорайон «Долина», «Березовый», «Озерный», «Зеленые аллеи» — или слова, ассоциирующиеся с жизнью в пригороде (например, «Пригородный 2.0»). Для горожанина эти названия прочно связаны с воскресными выездами на природу, отдыхом от рабочей повседневности, семейными и дружескими традициями, наконец, отпуском.

Простота в данном случае может быть преимуществом, однако есть и минус — такие названия плохо запоминаются.

Второй по частоте подход — когда для проекта используют топонимы местности, в которой реализуется мало- или среднеэтажный проект. Например, «Борисоглебское», Царево Village, «Троицкая слобода», ВЕРЕВО-СИТИ, «Ожогино». С точки зрения запоминаемости такой подход лучше первого — при условии, что рядом еще нет ни одного похожего поселка.

В Европе, где новое строительство за городом редко реализуется как системный девелоперский продукт с концепцией и неймингом, это так и работает: застройщик выставляет на продажу 5-6 таунхаусов с указанием конкретной местности, а покупатель выбирает дом, исходя из его местоположения и характеристик.

Но если вы занимаетесь комплексным освоением десятков гектаров (наш проект в Кургане занимает 155 гектаров), вкладываетесь в инженерную подготовку, в строительство целого поселка, вам приходится думать о продвижении продукта. Для того чтобы делать ставку только на топоним, надо, чтобы он обладал особой привлекательностью, обозначал исторически и эмоционально важное для горожан место.

По нашим наблюдениям, выбор дома или квартиры в пригороде для горожанина — дело во многом интуитивное. Прежде всего потому, что это не инвестиционная покупка с целью сдать актив в аренду. Такой дом выбирается для себя, для своей семьи. При этом опыт комфортного проживания за городом у покупателя зачастую отсутствует, и для начала ему надо представить в своем воображении, какой будет его жизнь здесь. И уже следом, от этой мечты о доме, он начинает конструировать будущий образ жизни: думать, в какую школу отправятся дети, сколько времени он будет добираться до работы, где парковать машину, покупать еду и т. п.

Но, например, в Англии покупатель поедет в Ньюхем или Пембридж, где застройщик нашел возможность построить пять новых коттеджей, и на месте оценит, нравятся ли ему эти улочки, церковь, рынок, пейзаж, и стоит ли покупать там дом.

У нас же чаще всего есть просто кусок поля рядом с лесом или озером, в лучшем случае — стройплощадка. Фактически российский девелопер продает мечту, образ будущего, не материализовавшееся пока счастье. И первая эмоция возникает как раз от имени проекта.

Выбирая название для своих проектов в Кургане и Омске, мы столкнулись с непростой задачей. Нам хотелось достичь большей, чем обычно, глубины и метафоричности, не жертвуя простотой, лаконичностью и запоминаемостью. В итоге для среднеэтажного жилого комплекса на берегу озера Черное в Заозерном (Курган) было выбрано название «Маяк». Представьте себе маяк — простой, лаконичный и ясный элемент цивилизации на границе суши и воды. Его задача — служить ориентиром в любых погодных условиях, давать ощущение верного курса, безопасности и при этом новизны, предстоящих открытий. Жизнь на маяке — это уединение, тишина, простор, много воздуха, крики чаек.

Жилой комплекс в Омской области получил название «Пушкино». На первый взгляд, мы пошли проторенным путем, ведь проект находится в Пушкинском сельском поселении. Но здесь само название содержало необходимый нам потенциал: спокойная классика, неторопливая усадебная жизнь, в которой есть место книгам и чтению.

Пушкинские, литературные ассоциации отзываются и в социальной концепции проекта, который реализуется в партнерстве с «ДОМ.РФ». Жилой комплекс «Пушкино» с самого начала задумывался как место, где хорошо растить детей: есть детский сад и школа, велодорожки и места для прогулок, дополнительного образования, спорта. Подчеркнутую камерность, приватность мы постарались выдержать не только в индивидуальных домах, дуплексах и таунхаусах, но и в четырехэтажных домах.

Мы исходили из того, что хороший нейминг — не просто нарядная обертка, но формула продукта, которая должна работать на него.

Авторы: Денис БАДИКОВ, директор по управлению девелопментом холдинга «Партнер»

Номер публикации: №35 16.09.2022

Пресс-конференция по итогам визита в Узбекистан

В завершение визита в Узбекистан Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ.

В.Путин: Добрый вечер!

Слушаю вас.

В.Синеок: Виктор Синеок, МИЦ «Известия». Скажите, пожалуйста, закончился саммит ШОС, могли бы Вы, подводя итоги, рассказать о том, какими Вы видите перспективы развития организации и что в ШОС для России самое главное?

В.Путин: Самое главное всегда и везде – это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со странами ШОС создают условия для развития экономики России, а значит, социальной сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан.

Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает, уже об этом много раз говорили, почти или чуть даже больше половины человечества. Это 25 процентов мирового ВВП. И что самое главное, – а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых.

Сейчас отдельная встреча была, и на рабочем обеде мы сидели рядом с Премьер-министром Индии – 7 процентов рост ВВП Индии, 5 с лишним – Китая, и Китай довольно долго был лидером, и потенциал огромный. Объём торговли у нас с этими странами быстро растёт. Если такие темпы сохранятся, а они наверняка сохранятся, исходя из целого ряда объективных обстоятельств, это значит, что мы должны быть в ряду этих стран, рядом с ними, обеспечивая свои интересы. Мы так и поступаем, это и есть самое главное.

П.Зарубин: Добрый вечер, телеканал «Россия», Павел Зарубин. У меня вопрос, который волнует, конечно, очень многих в стране. У людей уже существует определённая обеспокоенность ходом специальной военной операции на Украине. Мы всё чаще видим удары и вылазки даже по территории России, теракты на территории России, постоянно слышим очень агрессивные заявления о том, что конечная цель Киева и Запада – это распад России. При этом российская реакция на всё происходящее, как кажется многим, весьма сдержанная. Почему?

В.Путин: Здесь нет ничего нового. Мне даже, честно говоря, Павел, немножко странно слышать Ваш вопрос, потому что на протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра.

Я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании в ходе Первой мировой войны и после неё. А изыскания господина Бжезинского, где он уже даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны. Потом, правда, немножко изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю, использовать её как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого, они пускай сами свои задачи решают, как считают нужным, но так, как они их решают, – мы видим, что это, скорее всего, наносит им самим вред, это неприемлемые инструменты.

Но то, что они всегда стремились к распаду нашей страны, – это точно. Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, – я сейчас Вам отвечаю, и сам собой напрашивается вывод, – собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США стремятся и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью – предотвратить подобное развитие событий.

Что касается нашей сдержанной реакции. Я бы не сказал, что уж такая она и сдержанная, хотя всё-таки специальная военная операция – это не какое-то очередное предупреждение, это всё-таки специальная военная операция. Но в ходе неё, конечно, мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре.

Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно Вооружённые Силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным.

Что кается терактов. Да, это такая серьёзная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобождённых территориях, мы видим даже попытку проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе – я не знаю, была ли публичная какая-то информация на этот счёт, – даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уже не говорю про Запорожскую атомную электростанцию.

Мы это всё видим, контролируем, конечно, и сделаем всё, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов терроризма.

А.Конопко: Владимир Владимирович, здравствуйте! Алексей Конопко, «Россия 1»

Киев на днях представил проект гарантий безопасности Украины…

В.Путин: Секундочку. Что хотел ещё сказать [по первому вопросу]. Вы сказали, что мы видим и там, и там активность. Но киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, как она будет реализовываться и чем она закончится.

Пожалуйста.

А.Конопко: Киев на днях опубликовал документ – проект гарантий безопасности Украины. Как Вы можете прокомментировать, оценить это предложение, этот проект?

В.Путин: Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают. Мы, собственно говоря, с этого начали, когда вели переговорный процесс с сегодняшними киевскими властями, и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом стамбульского соглашения, после чего войска от Киева отвели, для того чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договорённостей, их забросили в ящик, объявили о том, что они никаких договорённостей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Флаг в руки, они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится.

А что касается гарантий безопасности, то мы в целом – а это достаточно жёсткие гарантии были, здесь требовались гарантии с нашей стороны, со стороны основных стран НАТО, региональных стран, включая Турцию, – в целом мы с этим согласились, по большому счёту. Там были некоторые вещи, которые требовали мелкой доработки, но в целом согласились, и это достаточно серьёзные требования. Но киевские власти сами это отложили в долгий ящик.

Что они ещё там придумали – я не знаю, потому что у них позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день. Надо посмотреть.

В этой связи хотел бы напомнить, что до начала специальной военной операции мы говорили о принципах безопасности и о мерах обеспечения безопасности самой России, но на это никто не посчитал нужным никак реагировать. К сожалению.

Е.Коростовцева: Владимир Владимирович, здравствуйте! Коростовцева Екатерина, ТАСС.

Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете ход специальной военной операции? Требуется ли корректировать её план?

В.Путин: Нет, план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью. А основной целью является освобождение всей территории Донбасса.

Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно Российская армия занимает новые и новые территории.

Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью Российской армии, только контрактной частью. Но, естественно, это связано с определёнными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счёту никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется.

М.Сидибе: РИА «Новости», Мария Сидибе. Озвучивал ли [Президент Турции] Эрдоган на встрече предложения о Вашей встрече с Зеленским?

В.Путин: Он всегда предлагает встречу с Зеленским, на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого. Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по решению продовольственного вопроса. Вывоз украинского зерна через Одессу – это же в значительной степени результат его работы. Поэтому он действительно вносит серьёзный вклад в решение ряда серьёзных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне само собой разумеется, что он предлагает и встречу с Президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил.

М.Сидибе: На каких вообще условиях возможен сейчас диалог с Украиной, если он возможен?