Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

14 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 14 октября 2021 года в 10:00 мск.

Руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, новой системы аккредитации вузов и других актуальных тем.

В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.

В настоящее время уже принимаются вопросы Анзору Музаеву. Задать их можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи. Увидеть встречу в прямом эфире можно будет в сообществах Рособрнадзора «ВКонтакте» и на YouTube.

"Мотив" увеличил пропускную способность сети в Качканаре

Сотовый оператор "Мотив" переключил мобильную сеть в городе Качканар Свердловской области на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Новый участок ВОЛС протяженностью 136,5 км был присоединен к магистрали "Нижний Тагил – Верхняя Тура", в результате чего пропускная способность сети увеличилась с 400 Мбит/с до 11 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения транспортной сети.

Ранее сотовая связь в Качканаре была организована через радиорелейные линии. Из-за сурового уральского климата на севере региона у пользователей могли возникать затруднения с интернет-соединением. Однако теперь, благодаря строительству волоконно-оптической линии связи, на которую не влияют погодные условия, более 37,5 тыс жителей города имеют доступ к стабильному высокоскоростному 4G-интернету Мотив. Качканарцы уже сейчас могут оценить преимущества сети нового поколения. С быстрым LTE от Мотив можно 24/7 оставаться на связи, учиться дистанционно, смотреть видео на YouTube, наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов на видеосервисах и многое другое.

Меньше месяца назад сотовый оператор также подключил на севере Свердловской области поселок Пелым по ВОЛС, сделав врезку в основную магистраль "Ивдель – Советский – Нягань", тем самым увеличив пропускную способность сети в 5 раз.

В Москве покажут лучшее научное кино

Текст: Мария Агранович

С 24 по 30 сентября в Москве при поддержке министерства культуры впервые пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК. Самые яркие научные фильмы последних лет можно будет увидеть сразу в четырех столичных кинозалах - "Иллюзионе", Новой Третьяковке, "Октябре" и ЦДК. Двадцать с лишним полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях, в том числе российские премьеры. О том, что увидят зрители и зачем наука выходит на большие экраны, "Российской газете" рассказала программный директор фестиваля, член экспертного совета министерства культуры по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых.

Ирина, сегодня много споров о том, как привлечь в науку молодежь и школьников. Фестиваль поможет?

Ирина Белых: В моей семье всегда был культ точных наук, но сама я выросла в абсолютного гуманитария. Теперь думаю, что если бы тогда кто-то показал мне такое кино, как показываем мы на ФАНК, возможно, выбор был бы другим. В школе математика, физика, химия казались неинтересными. Теперь я понимаю, что многим людям, как и мне, важно эмоциональное вовлечение в науку. Не готовые вопросы, а импульс подумать, эмоциональный заряд. Мне кажется, это самое важное и это дает фестиваль научного кино.

А в каком формате легче воспринимать научный контент? Лекция, кино, документалка, мультфильм?

Ирина Белых: Буквально недавно на глаза попался свежий рейтинг Tools for Learning - самые популярные "инструменты", которые люди используют для получения знаний. На первом месте оказался... YouTube. Значит, сегодня люди предпочитают получать новые знания через просмотр видео. И мне кажется, что у кино здесь больше всего шансов, и дело не в количестве просмотров, а в качестве знаний. В кино важны история и герой, именно они привлекают зрителя и удерживают его внимание. Наука дает контекст и обстоятельства для развития сюжета. Интересная, драматичная история, неординарный герой или, наоборот, герой, с которым каждый может отождествить себя, - через это, мне кажется, проще воспринимать все остальное. Сначала эмоциональное подключение, потом пробуждение любопытства, желание вникнуть и разобраться самостоятельно.

Как снимать научное кино? Всегда есть опасность быть неточным.

Ирина Белых: Режиссеры научного кино делают большую работу уже на этапе "предпродакшена" - подготовки к съемкам. Исследуют материал, ищут нужных экспертов. Но вы правы, риск быть неточным все равно есть. И, на мой взгляд, это не так уж страшно, когда речь не о грубой ошибке. Это кино: не стоит подходить к фильму с теми же критериями, по которым мы оцениваем научную статью. Фильм - это прежде всего художественное произведение. Автор имеет право и на авторский взгляд, и на авторскую интерпретацию. Его задача - заинтересовать. А дальше, учитывая доступность практически любой информации, каждый может разобраться сам. И кажется, такие знания, полученные через эмоции от кино, самостоятельный поиск и обдумывание, будут более ценными и сохранятся дольше.

Так, может, уже начать показывать такое кино в школах и вузах в качестве учебного пособия?

Ирина Белых: Можно и даже нужно, но я бы не стала называть фильмы пособиями. Это импульс, источник вдохновения, погружение в тему, за которым должно (а, по моему опыту, так всегда и бывает) следовать собственное исследование. Кстати, в рамках проекта "Дни научного кино ФАНК" с октября по декабрь любой вуз или школа могут взять наши фильмы и показывать их у себя на семинарах и уроках. Ежегодно мы получаем более 200 подобных заявок только от университетов.

Топ 5 фильмов фестиваля ФАНК

"Мозг", (2021, Швейцария): авторы пытаются ответить на вопрос, возможно ли воссоздать человеческий мозг на компьютере.

"Мы словно боги", (2020, США): увлекательная история жизни Стюарта Брэнда - выдающегося биолога и издателя известного научного журнала "Каталог Земли".

"Решения", (2021, Дания): десять ведущих ученых в пустыне в Нью-Мехико размышляют над решением глобальных проблем человечества.

"Человеческая натура", (2019, США): авторы исследуют последние достижения в области генной инженерии, позволяющие "конструировать человека".

"В поисках альтернативной планеты", (2021, США): история создания грандиозного телескопа Уэбба НАСА (должен быть запущен в октябре 2021 года), и история группы женщин-ученых, пытавшихся найти жизнь за пределами Солнечной системы.

В Московской филармонии прошел первый в России Генделевский фестиваль

Текст: Северьян Цагарейшвили

За пять вечеров на сцене Зала Чайковского прозвучали три оперы, оратория и духовные сочинения Генделя, которые исполняли крупнейшие мировые музыканты-аутентисты. Завершился фестиваль одним из главных оперных шедевров композитора - "Юлием Цезарем в Египте".

Первые аккорды разворачивающегося в Москве генделевского ренессанса прозвучали еще в 2009 году: тогда в Зале Чайковского в аутентичных традициях была представлена опера "Орландо", изменившая все прежние представления о барочной стилистике в России. С тех пор имя Генделя не сходит с афиши Московской филармонии, а генделиану на своих сценах активно развивают другие крупнейшие залы и театры - в том числе "Зарядье" и Большой.

Мир музыки Генделя - по масштабу мелодической мысли, мозаике жанров и смыслов - это отдельная планета. Идея показать его творчество в развитии, провести первый в России Генделевский фестиваль возникла в Московской филармонии около двух лет назад. "Мир горний и мир дольний" - так назвали программу, охватившую почти полвека в жизни композитора и соединившую две грани творчества Генделя - музыку светскую и духовную.

Временная арка выбранного для программы периода творчества композитора начиналась в 1707 году, когда 22-летний Гендель, очарованный блеском жизни Рима, создал искрящиеся виртуозностью мотеты и псалмы на латинские тексты (в том числе знаменитый Dixit dominus). За зрелый этап творчества отвечали три оперных шедевра на героические исторические сюжеты, сочиненных для лондонской Королевской академии музыки: "Роделинда, королева Лангобардов" и "Юлий Цезарь в Египте", уже знакомые московским слушателям, а также "Тамерлан", который в России прозвучал впервые. Самое позднее сочинение программы датируется 1749 годом: именно тогда Гендель написал возвышенную англоязычную ораторию "Феодора" о христианской мученице.

К исполнению этих произведений на фестивале были привлечены ведущие зарубежные музыканты, специализирующиеся на барочном репертуаре, и три российских коллектива - Камерный оркестр России (под руководством Алексея Уткина), Камерный оркестр Musica Viva (под руководством Александра Рудина) и ансамбль Intrada (под руководством Екатерины Антоненко).

Выбор "Юлия Цезаря в Египте" для финального концерта фестиваля не был случайным - это одно из самых совершенных творений Генделя. Редкое мелодическое богатство подарило ему сценическую жизнь еще до появления аутентизма: начиная с исторической постановки 1922 года в Геттингене и заканчивая знаменитыми интерпретациями Беверли Силлз и Нормана Трайгла. "Музыкальный Версаль" и "сияющий храм" - так худрук фестиваля Михаил Фихтенгольц во вступительном слове охарактеризовал музыку оперы. Несмотря на кристаллическую выверенность формы и барочную условность либретто, каждый ее такт наполнен пульсацией жизни. Она пышно и ярко инструментована, каждый из персонажей обладает неповторимой индивидуальностью, а музыкальная ткань полна шедевров: не менее десятка арий постоянно звучат в концертах, а речитативы secco пронизаны драйвом и драматической энергетикой.

Московский состав исполнителей "Цезаря в Египте" почти целиком состоял из зарубежных певцов. Сопрано Аманда Форсайт будто создана для партии Клеопатры: обаяние ее фразировки безгранично, а легкий колоратурный голос с отточенным крайним верхом и чеканным staccato идеально справился со всеми вокальными трудностями. Контртенор Арье Нуссбаум Коэн в партии благородного Цезаря пленял меланхоличностью фразы и инструментальной мягкостью тембра, а Кэмерон Шабази в роли Птолемея - эпатажной вальяжностью и злодейским темпераментом. Волнами бархатного меццо-сопрано заполнила зал Катя Леду (Корнелия), звонко и насыщенно звучал драматический баритон Моргана Пирса (Ахилла). Лишь Оливии Фермолейн в травести-партии Секста явно не хватило сочности тембра и ровности звуковедения. Зато Государственный камерный оркестр России под началом мэтра барочного исполнительства - британского маэстро Кристофера Мулдса - продемонстрировал яркий, компактный звук, энергичность посыла без излишней аффектации. Четырехчасовая партитура оперы прозвучала на одном дыхании, и после финального аккорда исполнителей ждала оглушительная овация: публика долго не хотела отпускать артистов.

Кстати

Полные видеозаписи концертов Генделевского фестиваля доступны на YouTube-канале Московской филармонии.

Суд признал законным штраф TikTok в 1,5 млн рублей

Текст: Иван Егоров

Таганский суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 28 мая в отношении сервиса ТикТок.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, согласно решению мирового судьи сервис TikTok Pte.Ltd был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за отказ удалить запрещенную информацию и оштрафован на 1,5 млн рублей. Таким образом сегодня решение о штрафе вступило в законную силу.

Ранее мировой суд уже оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей по административным протоколам Роскомнадзора, в том числе за призывы зимой к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. За аналогичные правонарушения в этом году были оштрафованы на десятки миллионов рублей и другие социальные сети и мессенджеры. Так, Facebook получил в общей сложности более 80 млн рублей штрафа, Twitter - около 60 млн рублей и Telegram - около 40 млн рублей. Многомиллионные штрафы получили также Google и YouTube. Роскомнадзор предупреждал все компании, что если после уведомления не будет ограничен доступ к запрещенной информации, то это грозит штрафом от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Facebook заблокировал аккаунты немецких ковид-диссидентов

Текст: Екатерина Забродина

Социальная сеть "Фейсбук" удалила около 150 учетных записей, страниц и аккаунтов, связанных с движением "Нестандартное мышление", которое собрало под своим крылом немецких ковид-диссидентов.

До сих пор админы "Фейсбука" охотились на разного рода фейковые аккаунты, однако сейчас впервые прибегли к блокировке реальной группы, пишет Spiegel online. В компании настаивают, что противники мер по борьбе с "короной" занимались распространением "дезинформации, связанной с вопросами здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию". Также не будут работать любые ссылки на "Нестандартное мышление" в "Инстаграме". Основатель и идейный вдохновитель "Нестандартного мышления" бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег, который собирает многотысячные демонстрации ковид-диссидентов в городах Германии (на этих мероприятиях, разумеется, никто принципиально не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию), пригрозил подать на "Фейсбук" в суд. В частности, под запрет попала страница, на которую были подписаны 30 тысяч пользователей - там они активно обсуждали, как немецкое государство якобы "попирает основные права граждан" и "уничтожает свободу слова". Ранее видеоплатформа YouTube также удалила канал "нестандартно мыслящих". Напомним, с апреля 2021 года "Нестандартное мышление" попало под надзор немецкой контрразведки - Федерального ведомства по защите конституции. Движение подозревают в экстремизме. В МВД земли Баден-Вюртемберг (к ней относится Штутгарт) назвали блокировку хорошей новостью.

Банки отстают по цифровизации

Анна Сапрыкина

Банковская отрасль уступает по уровню цифровизации другим отраслям российского рынка - DIY-ретейлу, частным клиникам и девелопменту жилой недвижимости. Отставание банкинга связано с тем, что среди 100 ведущих представителей отрасли только 40-50% игроков инвестируют в развитие цифровых компетенций. Такие данные приводит по результатам исследования Агентство цифрового аудита SDI360.

Агентство цифрового аудита SDI360 провело масштабное исследование уровня цифровой зрелости лидеров банковской отрасли российского рынка. Как сообщается в результатах исследования, среди 100 ведущих банков лидерами стали крупные частные банки, поставившие digital в основу своей стратегии.

Выяснилось, что банковская отрасль уступает по уровню цифровизации другим отраслям российского рынка - DIY-ретейлу, частным клиникам и девелопменту жилой недвижимости, но немного опережает страхование. Исследование этих отраслей агентство проводило ранее.

Отставание банкинга связано с тем, что среди 100 ведущих представителей отрасли только 40-50% игроков инвестируют в развитие цифровых компетенций. Как правило, это банки с хорошо развитой розницей, обслуживающие миллионы клиентов. Для остальных игроков digital не так важен, так как они либо фокусируются на корпоративно-инвестиционном бизнесе (Дж. П. Морган Банк, Голдман Сакс Банк), либо являются дочерними структурами более крупных компаний и практически не имеют цифрового присутствия (Тойота-банк, Киви банк). Некоторые банки продолжают следовать сложившейся консервативной стратегии по работе в офлайне и обслуживать уже существующую клиентскую базу (банк "Союз", ВУЗ-Банк, банк "Россия"). В других отраслях digital актуален для большей части топ-100 крупнейших компаний, так как конкуренция между игроками выше.

Банки активно развивают свое присутствие в цифровой среде: 75% компаний используют соцсети, включая современные TikTok и "Яндекс.Дзен"; у 81% банков есть мобильные приложения, и это абсолютный рекорд по сравнению с другими отраслями. Для сравнения, на страховом рынке только 40% компаний имеют мобильные приложения. YouTube используют только 57% банков, это на 20-30% меньше, чем в других отраслях.

С точки зрения продвижения у банков тоже все хорошо: суммарная ежемесячная аудитория банковских сайтов составляет 160 млн человек, что в каком-то смысле больше, чем население России. Качество трафика достаточно высокое: более 76% трафика банки получают через бесплатные каналы (прямой и поисковый трафик), а доля неактивных посетителей находится в диапазоне 36-39%.

Одна из зон роста для банков - это коммуникации. Однако 81% представителей рынка не используют мессенджеры, у 12% не указан адрес электронной почты на сайте, а онлайн-консультант есть только у 25 компаний из 100. Заказать онлайн-звонок предоставляют возможность 17% банков, но только у 10% можно выбрать точное время звонка.

С точки зрения онлайн-продаж стоит отметить, что 74% исследуемых банков готовы предоставлять свои продукты чисто в электронном виде. Если к цифровой карте нужна пластиковая, то 97% компаний предлагают забрать ее в ближайшем отделении, а 31% готовы доставить карту по обозначенному адресу. Банки активно используют маркетплейсы: 58% компаний размещают там свои продукты. Самая популярная площадка - "Банки.ру", ей пользуется 55 банков из 100.

Согласно итоговым результатам исследования цифровой зрелости банковской отрасли в топ-10 вошли Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Сбербанк, "Открытие", Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк и Совкомбанк.

"При составлении рейтинга мы часто видим, что лидеры отрасли по объемам бизнеса, как правило, не занимают первое место по цифровой зрелости. Так, Сбербанк, лидер банковского рынка, не стал самым цифровым, а занял только почетное четвертое место в нашем рейтинге, уступив Альфа-Банку, Райффайзенбанку и Тинькофф Банку. Тройка лидеров достаточно сильно оторвалась от 4-го и 5-го места, которые занимают Сбербанк и "Открытие" соответственно, но внутри самой тройки конкуренция очень высокая. Это говорит о том, что уже в ближайшие несколько месяцев лидер может измениться", - отметил старший партнер агентства Александр Кукса.

Управляющий партнер агентства SDI360 Алексей Романов уверен: тот факт, что лидеры рынка не являются лидерами по цифровизации, обусловлен двумя причинами. Первая причина - экономическая. "У самых крупных компаний в отрасли, как правило, все очень хорошо и без digital, источников прибыли много, они диверсифицированы. Поэтому они развивают цифровые каналы и компетенции ровно до такого уровня, чтобы обеспечивать наиболее востребованные запросы клиентов, без фанатизма, что называется. Для них digital - это не главный драйвер прибыли. Например, у Сбербанка есть один мессенджер - юрлица могут написать в банк через whatsapp, в то время как у "Альфы" работают четыре мессенджера, для всех клиентов, и там можно не просто пообщаться с сотрудником банка, но и купить продукты. Я не знаю, какой объем сделок проходит через мессенджеры, но думаю, что близкий к 0%, пока что. Тем не менее "Альфа" туда идет, потому что за этим будущее, потому что "Альфе" важно быть цифровым банком и за счет этого забирать свою аудиторию у конкурентов. А Сбербанку и без мессенджеров хорошо. Опять же, пока", - объясняет Алексей Романов.

Вторая причина, по оценке Алексея Романова, организационная. "Самые крупные компании отрасли, как правило, очень медленные, консервативные и бюрократизированные. Чтобы быть лидером в цифре, мало иметь большие бюджеты, нужно быть быстрым, молодым, иметь цифровую ДНК в компании. Поэтому менее крупные компании, как правило, более сфокусированные, и, если они захотели быть лучшими в digital, они этого добьются. Для банков результаты нашего рейтинга получились очень показательными. Первые три места - у крупных частных банков, сбербанк - четвертый. Но бывают и исключения - например, среди девелоперов победителем digital-рейтинга стал крупнейший игрок отрасли - компания ПИК", - говорит Алексей Романов.

По оценке Алексея Романова, в банковской сфере по цифровизации лучше развиты такие направления, как мобильные приложения и все виды пиара. "Мобильные приложения есть у 81% банков. В других отраслях, которые мы анализировали, этот показатель находится в диапазоне от 30% до 40%. Это специфика отрасли - сложно сейчас представить себе банк без мобильного приложения. Поэтому мобильные приложения есть почти у всех, они регулярно обновляются, имеют высокие баллы в сторах", - сообщил Алексей Романов.

По его словам, банки также очень активны с точки зрения пиара - количество упоминаний в СМИ и соцсетях в сотни раз больше, чем у компаний в других отраслях. "Кроме того, банки гораздо активнее работают с блогерами и используют инструменты influence-маркетинга. На мой взгляд, это связано с тем, что у банков просто больше клиентов, денег и возможностей, чем у компаний - представителей других отраслей. Как следствие, из развитого пиара у банков высокая доля условно бесплатного трафика (прямой + поисковый) - более 70%. Это означает, что аудитория заходит на сайт банка по ссылке из поисковика или по прямой ссылке, вбивая сайт банка в адресную строку браузера, то есть точно зная, какой банк им нужен. Пожалуй, это все. По остальным параметрам банки проигрывают ретейлу, девелоперам и частным клиникам", - подчеркнул Алексей Романов.

Директор по продуктовой стратегии группы "Т1" Сергей Иванов подчеркивает, что банковская отрасль в России была и остается локомотивом цифровизации: все те прорывы, которые активно используются и тиражируются в отраслевом масс-маркет-сегменте (всевозможные службы доставки, подписочные мультимедиасервисы, всевозможные RPA-роботы, чат-боты и помощники), впервые были придуманы, созданы и активно развиты именно в финтех-компаниях. Родоначальниками и владельцами крупнейших потребительских экосистем являются банки и в меньшей степени технологические гиганты.

Сергей Иванов отмечает, что важно, по каким критериям формировался рейтинг и проводилось исследование, какие сферы и области цифровизации оценивались. "В банкинге следует оценивать не только функционал в мобильных приложениях и трафик на сайте. Существенно больший эффект от цифровизации дает перестроение внутренних, не видимых клиенту процессов: автоматизации функций бэкофиса, архитектуры банковского ПО и ИТ-ландшафта, который позволяет действительно быстро и бесшовно с использованием микросервисной архитектуры вносить изменения в приложения интернет-банкинга или подключать значительное количество новых пользователей без дополнительных расходов на вычислительные мощности. Все зависит от той стратегии, которой придерживается банк. Одни банки сосредоточились на клиентских интерфейсах, так как это лежит на поверхности и ощущается клиентами. Другие банки, ожидая формирования "лучших практик" для последующего использования, не вкладываются в их разработку и не собирают всех "шишек" соревнующихся лидеров. Они вкладывают значительные усилия в перестроение автоматизированных банковских систем, чтобы иметь потенциал и возможность кратно и качественно изменить банковские сервисы и их последующее восприятие, не подменяя системную цифровизацию красивыми иконками приложений", - комментирует результаты исследования Сергей Иванов.

Директор по развитию бизнеса Proto Group Надежда Фердман убеждена, что опережение DIY-ретейлом банковской отрасли в вопросах цифровизации предсказуемо. По ее словам, диджитализация банковской сферы в России не может проходить в том же темпе, что и в сфере DIY-ретейла из-за необходимости выполнения банками строгих требований регулятора и соблюдения сложных процедур по обеспечению безопасности данных. "В то же время опережение частных клиник и девелоперов в вопросах цифровизации вызывает некоторые сомнения. Наличие мобильного приложения самого по себе или аккаунта в той или иной социальной сети еще не означает, что компания активно реализует свою диджитал-стратегию. Важно оценить компанию с точки зрения возможности решения часто возникающих вопросов пользователей в режиме онлайн. Проведение медицинских исследований посредством телемедицины или реализация всего процесса купли-продажи недвижимости в онлайн-формате представляются нам маловероятными в силу объективных причин. При этом совершить большинство финансовых операций сейчас возможно онлайн", - рассказывает Надежда Фердман. Она считает, что распределение мест в рейтинге подтверждает, что конкуренция среди банков в вопросах цифровизации сейчас крайне высока и здесь будет наблюдаться достаточно частая ротация лидера.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов считает, что не совсем корректно сравнивать отрасли экономики прямым сопоставлением в части цифровизации их деятельности. "Все-таки специфика каждой из них накладывает ряд особенностей и ограничений в части предлагаемых продуктов и услуг. Кроме того, банковский сектор имеет достаточно высокую степень концентрации основной клиентской базы именно в крупных кредитных организациях, в число которых входят озвученные Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. Для последнего цифровизация бизнеса - это не дань времени, а формат ведения бизнеса, ведь в свое время данный банк был феноменом в секторе, став "банком без офисов", максимально цифровизируя доступные клиентам продукты и услуги", - подчеркивает Дмитрий Ферапонтов.

К особенностям цифровизации банковской сферы Дмитрий Ферапонтов относит также специфику банковских продуктов и услуг. "Относительно недавно клиентам были предложены полноценные, удобные, стабильные, а главное, безопасные сервисы и приложения для выполнения операций. Но есть ряд продуктов, которые достаточно сложны для полной цифровизации и ухода в онлайн - например, ипотека, бум которой сейчас наблюдается. Тем не менее кредитные организации все больше своих процессов переводят в онлайн. Еще совсем недавно для получения более простых кредитных продуктов было необходимо посещение офиса, но сейчас - если процедура выполняется не клиентом банка - достаточно подать заявку и после одобрения посетить офис для визирования документов. Также цифровизацию осложняет и отсутствие централизованной, надежной системы формирования электронных цифровых подписей для заключения первичных договоров с банком дистанционно. Данный вопрос прорабатывается уже не первый год регулятором и правительственными органами", - говорит Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, важный элемент, про который все забывают, планируя максимально цифровизировать бизнес, – это возрастные группы клиентов. "Далеко не все клиенты согласны проводить сделки с денежными средствами в онлайн по разным причинам - от недоверия к безопасности до сложностей в обращении с устройствами. Именно поэтому всегда будет существовать категория клиентов, действующих по старинке не только в банковском секторе, но и в других отраслях. Хорошим примером цифровизации может являться корпоративный бизнес банков, который за 30 лет претерпел изменения, но в большей части является дистанционным. Тем не менее нельзя сравнивать слонов и цыплят по высоте прыжка, не разобравшись в их особенностях. Банки цифровизируются, но их цифровизация происходит с учетом специфики, требований к безопасности и множеству других элементов, так как банки не являются классическими юридическими лицами. Банки обеспечивают функционирование финансовых потоков, и их продукты строятся на специфике финансов", - подчеркивает Дмитрий Ферапонтов.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов полагает, что отставание банковского сектора по цифровизации во многом объясняется особенностями клиентской базы. "Пожилым людям, думаю, было бы сложно адекватно взаимодействовать, скажем, с чат-ботами или голосовыми помощниками, да и в целом по каким-то сложным вопросам проще обратиться очно, чем пытаться получить ответ по телефону или цифровым каналам. Поэтому обычные офлайновые офисы, вероятно, будут долго оставаться востребованными, и ведущие универсальные банки не будут спешить избавляться от них. Кроме того, надо отметить, что уровень цифровизации в банковском секторе весьма неравномерен. В цифровые технологии в последние годы больше всего инвестировали ориентированные на розницу банки, тогда как банки, делающие упор на корпоративных клиентов, заметно отстали в этом вопросе и могли потянуть весь сектор вниз в рейтинге. Если же взять лидеров розничного сектора, тот же "Тинькофф", то уровень цифровизации у них, думаю, мало уступит показателям лучших представителей из лидирующих по этому показателю отраслей. Хотелось бы также подчеркнуть, что в мире позиции российских банков по цифровизации весьма высокие: в прошлом году страна вошла в топ-10 рейтинга "Делойт" по уровню цифровизации банковских услуг", - рассказал Игорь Додонов.

Что означает одобрение 28 интеграционных программ

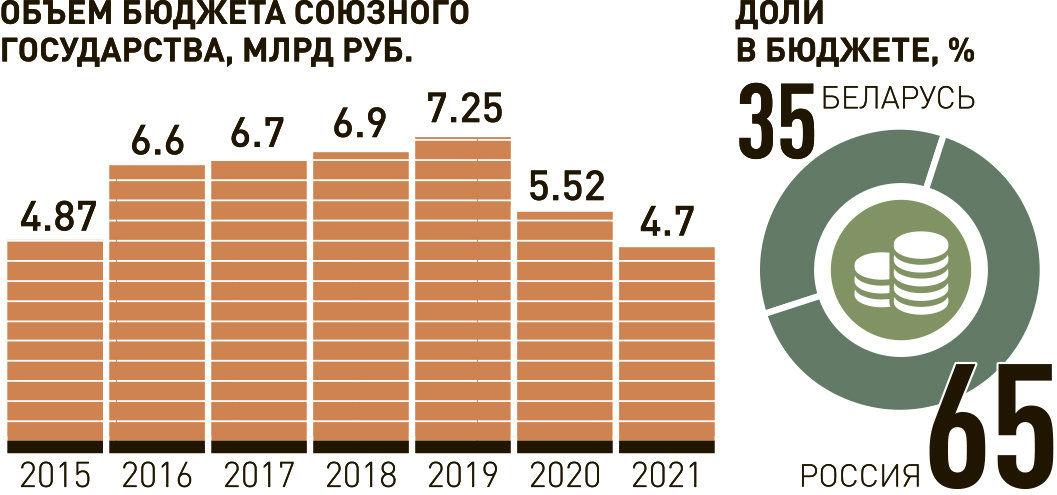

Одобренный на заседании Совмина Союзного государства пакет интеграционных документов и в России, и в Беларуси называют важным шагом, к которому шли не три года (с момента работы над дорожными картами), а более двадцати лет (с момента создания Союзного государства).

28 шагов - именно столько союзных программ (бывших дорожных карт) - нужно сделать двум странам, чтоб по-настоящему стать одним государством, но без потери суверенитета. Они охватывают экономику, промышленность, энергетику, АПК, налоги, финансы, торговлю, туризм, транспорт, связь, рынок труда. Союзные программы касаются маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и т.д. Пока формулировки программ носят общий характер. Какие конкретно меры будут приняты для отмены роуминга, формирования единых рынков нефти, газа, электроэнергии и т.д., неясно. Над ними еще предстоит поработать.

Одобренные 28 союзных программ выводят сотрудничество двух стран на качественно новый этап, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Это не просто следующий шаг к интеграции, а подробный план по формированию к 2024 году основы единого правового и экономического пространства от Бреста до Владивостока, считает он. "Сформируется единый транспортный рынок, будет унифицировано тарифное регулирование условий организации пассажирских и грузовых перевозок. Интегрированные информационные системы прослеживаемости товаров и транспортных средств помогут ускорить товарооборот и очистить рынок от контрафакта. Будут сняты остающиеся административные барьеры для бизнеса. Упростится доступ на рынки двух стран, будут синхронизированы меры поддержки сельхозпроизводителей", - считают в минэкономразвития.

Россия и Беларусь уже тесно связаны экономически. Доля РФ в белорусском товарообороте составляет почти 50%. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России - около 5%, но страна лидирует среди государств СНГ по поставкам в РФ сельскохозяйственной и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования. "Экономики двух стран эффективно дополняют друг друга. Во многом именно это помогло уменьшить негативные последствия от пандемии и стало мощным фактором быстрого восстановления", - отметил Решетников.

Россия является главным инвестором в экономику Беларуси. В 2020 году инвестиции из России составили более 4 млрд долларов. На белорусском рынке работает около 2,4 тысячи российских компаний.

Согласованные документы позволят проводить единую налоговую, таможенную, аграрную и промышленную политику. "Цель союзной программы - гармонизация промышленной политики двух стран. Предполагается обеспечение единого правого поля и совместное стимулирование производства на территории Союзного государства. Для этого в первую очередь планируется организовать мониторинг нормативно-правовой базы наших стран, чтобы понять, в какие акты необходимо внести изменения для гармонизации наших действий, в том числе для исключения ограничений во взаимной торговле на национальном уровне", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Не менее важны, по словам министра, совместные мероприятия по стимулированию развития производств на территории наших стран. "В рамках интеграции будут проработаны вопросы взаимного предоставления общих мер государственной поддержки промышленности, и как следствие - взаимное признание технологических операций и взаимное участие в государственных закупках", - пояснил министр.

Мероприятия союзной программы направлены на устранение экономических и технических барьеров, бизнес двух стран получит равные возможности участия в программах субсидирования и лизинга. "Для России это прежде всего новые возможности производства в кооперации с белорусскими производителями и экспорта продукции в третьи страны. А значит - дополнительные объемы производства на предприятиях и создание новых рабочих мест. Одновременно это обеспечение продовольственной безопасности за счет дополнительных поставок полюбившихся россиянам продуктов питания", - отметил Решетников.

Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему. По словам главы минэкономразвития, налоговая нагрузка в результате интеграции России и Беларуси не изменится. "Советом министров Союзного государства фактически определены основные направления, параметры интеграции и дальше предстоит еще большая работа по фактической имплементации этих документов, - заявил вице-премьер Алексей Оверчук. - Необходимо будет вносить изменения в правовую базу, предусматривается создание общей налоговой системы, общей таможенной системы, предусматривается создание налогового комитета Союзного государства". Позднее в эфире белорусского youtube-канала зампред правительства отметил, что "предстоит еще большая и очень предметная работа в результате которой будет реализован принцип две страны - одна экономика".

Углубление интеграции в первую очередь выгодно Беларуси - только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для стран прогнозируется в 1 млрд долларов), не считая дополнительные возможности для белорусского бизнеса. Российскому бизнесу интеграция сулит расширение рынка, говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ".

По мнению Беленькой, в дальнейшем ситуация с международными санкциями, существенно ограничивающими Беларусь в экспортных рынках, инвестициях, импорте технологий, ускорит процесс ее интеграции с Россией. "У нас появляется дополнительная основа, потому что в основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. И чем прочнее будут экономики Беларуси, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Говоря о санкциях в отношении обеих стран, Лавров отметил, что "нам полагаться, что кто-то сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно". "Ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, нам уже хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы", - уверен министр.

Текст: Елена Березина (Минск)

Мошенники предлагают россиянам продавать газ за границу от лица «Газпрома»

Уже не первый месяц появляются поддельные сайты, уверяющие жителей России, что все они могут получить прибыль с продажи газа за рубеж. Комиссию обещают в размере 30%

В интернете множатся мошеннические сайты, которые предлагают россиянам продавать газ от лица «Газпрома» по заниженной закупочной стоимости. Преступники обещают прибыль в размере 30%, сообщает «Коммерсантъ».

За III квартал 2021 года в российском секторе интернета было создано примерно 300 доменов со словом gaz, а в некоторых также содержалось слово invest. Реклама сайтов появляется на YouTube и Google.

Злоумышленники не требуют сразу оставить на сайте данные своей банковской карты, только номер телефона, после чего звонят жертве и обманом пытаются получить доступ к ее финансам.

Вот как комментирует ситуацию гендиректор Phishman Алексей Горелкин. Компания занимается разработкой программного обеспечения, связанного с системой тестирования и обучения сотрудников крупных компаний в сфере кибербезопасности.

«Ничего делать не надо, просто переведите деньги, мы за вас все купим, вы получите просто так [безумную комиссию в размере] 30%. То есть это в целом работает по принципу «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Люди верят, что можно получить деньги из ничего, и хотят этого, а это используют злоумышленники. Что касается таких сайтов, они плодятся, потому что там нет прямого мошенничества. Они просто что-то рассказывают, просто какая-то информация, а достоверная или не достоверная, не проверяют. Сайты не просят ничего вводить сразу, они просто просят оставить контакты, то есть это первый шаг: человек оставляет контакт, с ним связываются грамотные люди, работают и разводят».

Подобные сайты появились еще в прошлом году. Поводом для действий злоумышленников стал рост цен на газ и на акции «Газпрома», который спровоцировали, в частности, дефицит сырья в Европе и постпандемийное восстановление спроса. По словам ведущего аналитика специализирующейся на кибербезопасности предприятий компании «СерчИнформ» Леонида Чурикова, «Газпром» знает об этой ситуации и активно с ней борется.

«Создавались многочисленные сайты, на которых в качестве рекламы прибыльности этого газового бизнеса приводились некие компиляции с телеканалов, то есть реальные достижения «Газпрома». После этого создавался сайт, который говорил, что теперь все россияне могут зарабатывать на газе: либо на акциях «Газпрома», либо на продаже газа, либо на вложении в проекты, связанные с газом, с добычей, с переработкой и так далее. «Газпром» с этим боролся очень активно и на своем сайте даже выложил рекомендации физическим лицам и юридическим лицам, как распознать мошенников. На юридических лиц мошенники тоже положили глаз и пытались их заманить в качестве партнеров «Газпрома». Интерес к этой теме не потерян, потому что цены продолжают бить рекорды, желание быстро обогатиться есть, и на нем играют мошенники. Сейчас мы проверили и видим, что в поисковой выдаче Google такие фейковые сайты до сих пор всплывают высоко, это значит, что они тратятся на рекламу, то есть эта реклама окупается, люди продолжают попадаться на эту уловку и инвестируют свои деньги в несуществующие проекты. Рекомендации самые простые: те активности, которые предлагаются от имени каких-то организаций, надо проверять на официальных страничках именно этих организаций. Найдите и посмотрите, предлагает ли сама организация что-то подобное».

Ранее злоумышленники предлагали фейковые выплаты жертвам мошенничеств от лица «Газпрома».

Психи, шпионы, инфоцыгане: кто под видом покупателей проникает в квартиры

Мария Неретина

Обозреватель РИА Недвижимость

Выставляя квартиру на продажу, собственник уже готов регулярно "принимать гостей", то есть пускать в квартиру потенциальных покупателей. Однако нужно быть готовым к тому, что кроме них в квартиру будут заглядывать и другие персонажи, причем весьма разнообразные: от городских сумасшедших до "тайных покупателей". Профессиональные риелторы поделились с сайтом "РИА Недвижимость" историями из практики, в которых к продавцам квартир приходили совсем не покупатели.

Бессовестный конкурент

Под видом покупателя в квартиру может прийти недобросовестный риелтор, с которым продавец не имел намерения заключать договор. В ходе такого визита он делает несколько фотографий, а затем вставляет их в объявление о продаже, размещенное без согласия собственника.

Таких деятелей, которые приходят на объект под видом покупателя, ни разу к ответу не призывали, сетует генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков. Это связано с тем, что владельцу квартиры нужно доказать, что он понес убытки, а сделать это крайне сложно. Но практика такая имеет место, и она достаточно распространена.

"Кейс из нашей практики. Была квартира, которую мы купили для перепродажи. Из 10-15 агентств, которые нелегально разместили фотографии нашей квартиры, не согласились удалить объект по нашему звонку 3 компании. Тогда мы попросили знакомого позвонить по фейковому объявлению и, представившись клиентом, попроситься на просмотр. Тот риелтор созвонился с нами и сказал, что у него есть клиент. Просмотр назначили на вечер. В итоге в квартиру поднялся риелтор с нашим человеком и начал показывать наш объект. И тут мы с этим нерадивым агентом провели воспитательную беседу. Такую схему повторили со всеми риелторами, которые добровольно отказались снять объявления по звонку. По итогу все объявления-"прилипалы" были сняты моментально", – вспоминает Летенков.

Иногда ситуация усложняется тем, что из таких деятелей выстраивается целая цепочка, добавляют эксперта офиса "Миэль" Измайловский". Первый каким-то способом получил фотографии объекта и разметил рекламное объявление, не согласовав это с продавцом, в надежде продать и получить комиссию, указав более низкую цену. Второй делает то же самое, но цена еще ниже, третий – еще ниже и так далее, возмущается он.

"Понятно, что последующие уже и не надеются продать именно этот объект. Их цель либо собрать звонки, увеличив свою клиентскую базу, либо предложить иной вариант, объясняя, что интересуемый объект уже под авансом", – поясняет эксперт.

Вот реальный кейс: в "Миэль" обратилась женщина, которая хотела продать квартиру в Раменском. Агент заключил с нею договор, провел фотосессию на объекте, разместил рекламу с ценой 5,2 миллиона рублей. В течение двух недель звонков нет. Агент еще раз проверят ценообразование, сравнивает с аналогами, оценивает объем предложения – все хорошо, все в рынке. Агент просматривает рекламные площадки и видит свой объект, выставленный по цене на 800 тысяч ниже. Теперь понятно, куда ушли все звонки.

А ведь квартиру нужно было продать с обязательной альтернативой, так как в ней проживала на тот момент несовершеннолетняя дочь. Свободная продажа исключалась, хотя сторонние агенты пытались уверить клиента компании в обратном.

"Наш агент был вынужден потратить много сил и времени на общение с авторами объявлений-дублей с просьбой снять объект с рекламы, объясняя, что у него на руках договор, документы и ключи от квартиры. В результате сделка состоялась, но потребовалось намного больше времени и нервов на ее реализацию", – приводит он пример из своей практики.

По этой причине профессионалы рынка призывают собственников закреплять все отношения с агентствами недвижимости на бумаге, чтобы впоследствии иметь правовые возможности урегулирования спорных ситуаций, комментирует директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. В документах прописываются обязанности и ответственность сторон, в том числе те моменты, за которые компания получит свою комиссию.

Фейковый ажиотаж

Поддельные покупатели могут оказаться в квартире и с другой целью: таким образом создается иллюзия ажиотажа вокруг этой квартиры. Обычно такие "подсадные утки" приходят одновременно с настоящим покупателем, чтобы он начал торопиться, меньше торговался и боялся, что "объект уйдет".

Недобросовестные компании используют фиктивных покупателей и для других целей, добавляет Раджабова. Такой метод может применяться для имитации активной работы и формирования у собственника впечатления о высоком профессионализме агентства. Кроме того, нередко привлечение псевдопокупателей, которые будут усиленно торговаться, заставляет продавца засомневаться в объективности прайса и снизить цену.

"Для примера приведу кейс под названием "лучшее – враг хорошего". Один брокер назначал ажиотажные показы для того, чтобы вынудить собственника понизить цену. Однако эффект был обратный: владелец посчитал, что подобный интерес свидетельствует о востребованности квартиры и в итоге повысил стоимость. Получилось так, что незадачливый агент оказал себе медвежью услугу", – вспоминает собеседница агентства.

У этого способа есть разные красивые названия: револьверный способ продаж, аукцион и другие. Суть сводится к одному: агент выставляет квартиру по цене заведомо ниже рынка и собирает и потенциальных и фиктивных покупателей в одно время в одном месте, имитируя ажиотаж, добавляют эксперты "Миэль" "Измайловский". Но при таком способе продаж можно проколоться. В толпе окажется единственный реальный покупатель с деньгами, который готов бы был заплатить дороже, но такой ажиотаж его напугает, а не станет для него мотиватором к покупке.

"Наша клиентка обратилась с просьбой подобрать квартиру по определенным параметрам. Запрос был очень конкретный: "двушка" с раздельными комнатами, лифт, балкон, сиреневая кухня и прочие нюансы. После долгих поисков и ожидания в рекламу выходит квартира сильно дешевле рынка, клиентка клюет на нее и бежит смотреть. Ее предупреждали, что эта цена – приманка, а по факту придется платить в разы больше, так и вышло. Со слов клиентки стало известно, что на просмотр собралась очередь, в квартиру запускали по одному, и каждому следующему объявляли более высокую цену с шагом 200 тысяч рублей. Клиентка вернулась напуганной и рассерженной. Она на самом деле могла бы купить эту квартиру за 9 миллионов, но попав в такую ситуацию, уже не захотела связываться с этими людьми. Вот так "горе-продавцы" вместе с водой выплеснули ребенка", – рассказывают в "Миэль".

Большой брат

Прийти под видом покупателя могут и люди, которые ничего дурного против продавца не замышляют: например, начинающие агенты, которые хотят что-то полезное подсмотреть в работе профессионалов. Еще это может быть "контроль качества" со стороны агентства, которое проверяет, как будет работать его сотрудник, или даже "тайный покупатель" совсем уж со стороны: журналист или блогер.

Опытный риелтор легко может отличить такого "засланного казачка", уверен заместитель исполнительного директора – руководитель отдела продаж Est-a-Tet Роман Соколов. Тайного покупателя в первую очередь можно считать по внешнему виду. На проектах бизнес-класса "покупатели" надевают либо классическую одежду, либо мы видим какие-то аксессуары, атрибуты, которые соответствуют уровню дохода средней целевой аудитории по данному проекту. Поэтому первый фактор – внешний вид.

Второй момент – поведенческая модель человека, продолжает он. Когда ты консультируешь на объекте, вряд ли какой-то действительно настоящий покупатель будет включать диктофон на смартфоне, делать видеофиксацию этой встречи, фотографировать твою визитку и отправлять ее кому-то в WhatsApp. Все это наталкивает на мысли, что это тайный покупатель. После встречи тайные покупатели, как правило, выключают свои сим-карты, которые оставляли при встрече, то есть до такого человека практически невозможно дозвониться.

Безусловно, такой тактикой пользуются и журналисты, соглашается Раджабова.

"В нашей практике был подобный кейс, когда один известный чиновник был пойман на взятке и пресса узнала расположение его элитной недвижимости. Был звонок от лица секретаря клиента, который якобы должен прилететь из Санкт-Петербурга. Отмечу, что лот реализовывался через закрытые продажи (то есть без вывешивания в общем доступе). Организовать процесс показа было сложно, но мы справились. Когда мы увидели "покупателя", все сразу встало на свои места: внешне и по манере поведения он абсолютно не производил впечатления, что он мог бы купить такую квартиру, не было никаких атрибутов состоятельного человека. Более того, как только вошли в лобби, в его глазах было изумление от окружения. Поняв, что перед нами "засланный казачок", мы вежливо отказали в показе. Он попытался достать телефон и сделать пару снимков, но это было корректно пресечено. Другой прокол был в том, что журналисты звонили нам с рабочего номера телефона, который был засвечен в интернете. Безусловно, наша компания никогда не "судит по одежке": например, дедушка в скромном пиджаке и кепочке может купить квартиру за 5 миллионов долларов, а девочка в брендовой одежде и на роскошной машине де-факто ничего не имеет за душой. Но с учетом нашего опыта мы очень редко ошибаемся", – рассказывает она.

Но ловкого "засланного казачка" распознать трудно, добавляет Летенков. По его словам, реакция и вопросы настоящих клиентов бывают крайне разные. Это очень от большого числа факторов зависит. Часто бывает, что после просмотра нашего объекта мы говорим, что этот человек точно не купит, а он приходит и покупает, и наоборот – все говорит о сделке, а клиент отказывается.

Ходят тут всякие

Кроме тех, кому от визита в продаваемую квартиру есть хоть какая-то выгода, в нее могут "забредать" и совсем уж странные персонажи, сетует Раджабова.

"В наши дни сформировалась отдельная категория тайных покупателей – печально известные "инфоцыгане". Внимание таких персонажей приковано не только к высокобюджетной недвижимости, но и к элитным автомобилям, яхтам, предметам роскоши. Различные сетевые и офлайн-школы, которые якобы готовы научить любого человека стать богатым, призывают к визуализации своих желаний. Поэтому их "ученики" нередко делают фото в самых дорогих лотах или автомобилях, создавая иллюзию успешности. Это очень мешает как профессионалам рынка недвижимости, так и ее собственникам, отнимая их время. Мы пытаемся с этим бороться, но не всегда получается избежать подобных кейсов. Но могу сказать, что для топовых агентств такие истории – скорее исключение", – делится опытом она.

К сожалению, в нашем бизнесе присутствуют и городские сумасшедшие, продолжает Раджабова. Они появляются в период обострения определенных заболеваний (весной и осенью). Чаще всего это одни и те же люди, известные большинству участников рынку. Без зазрения совести такие персонажи отправляют свои паспорта и даже пытаются выходить на сделку. Новички нередко наступают на эти грабли, но, с другой стороны, это хорошая возможность дополнительно изучить и влиться в профессию, добавляет эксперт.

Бывает, заходят и блогеры, но как правило эти ребята получают кураж от того, что делают, поэтому сразу с порога заявлают – мы с такого-то YouTube-канала, хотим у вас спросить на тему такого-то жилого комплекса, продайте нам квартиру в этом ЖК, отмечает Соколов.

Таким образом, если вы выставили свою квартиру на продажу, то нужно быть готовым в том числе и к общению с не очень понятными людьми, которых привели в ваш дом самые неожиданные соображения.

Роскомнадзор грозит социальным сетям новыми многомиллионными штрафами

Telegram, Facebook и Twitter могут оштрафовать на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Долго ли будут копиться штрафы и каким может быть конец этой истории?

В мировой суд Москвы поступили новые протоколы об административных правонарушениях в отношении Twitter, Telegram и Facebook. Причина в неудалении публикаций с запрещенным на территории РФ контентом. Максимальное наказание за это нарушение — штраф до 8 млн рублей.

По информации ТАСС, в суд поступили пять протоколов на 40 млн рублей против Facebook и по два протокола на 16 млн в отношении Telegram и Twitter. «Интерфакс» приводит другие цифры: с Twitter и Telegram по 12 млн, с Facebook — 28 млн рублей.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, рассказал, что эти протоколы связаны с публикацией призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях протеста. Их составляли еще в феврале. В апреле TikTok заплатил 2 млн 600 тысяч рублей, и сейчас к китайской компании требования не предъявляются. Контент, видимо, был удален.

Почему Facebook с Twitter продолжают игнорировать требования? Комментирует гендиректор компании в сфере IT-безопасности Zecurion Алексей Раевский.

«Выписываются штрафы, потом проверяется, удалили невовремя или что-то не удалили, пропустили, и выписываются новые штрафы. Таким образом наши ведомства демонстрируют работу и бурные успехи, пополняют бюджет. Все заняты делом, всем хорошо. Сейчас идет притирка, попытка понять, как жить дальше совместно, потому что наши регуляторы подходят к вопросу формально. Есть закон — значит, надо его выполнять: если штраф должен быть, значит, будет штраф. Соцсети будут как-то на это реагировать. Это нормальный рабочий процесс, он вряд ли будет в одну сторону, потому что у соцсетей тоже есть свои интересы и возможности лоббировать эти интересы».

Действительно, российские представительства IT-гигантов могут предложить скорректировать порядок взаимодействия с Роскомнадзором, тем более что какой-то диалог есть. В мае глава ведомства заявил, что представители иностранных компаний «вышли на связь» после замедления работы Twitter, но, видимо, этот контакт глобально ничего не поменял.

И если запрещенный контент соцсети иногда просто не успевают удалять, то постоянное требование перенести данные наших пользователей на зарегистрированные в России серверы просто не выполняется. Соответствующий закон вступил в силу в 2015 году, Facebook почти сразу отказался его соблюдать — с тех пор его штрафуют. В этом году за повторное нарушение закона о локализации Facebook и Twitter оштрафовали на 15 млн и 17 млн рублей. Общая сумма требований только в этом году превысила 60 млн. Для международных корпораций это копейки, но штрафы же копятся.

Пока ни одна из сторон не спешит принимать решительных действий, говорит бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг.

«Понятно, что рано или поздно это станет непосильным даже для западных компаний. Наверное, Роскомнадзор может дожать Facebook и какие-то компании, которые не будут бегать, как Telegram, до состояния, когда всем придется решать — либо платить огромные штрафы, либо блокировка. Как я понимаю, если есть конкретный список, было бы желание — можно заблокировать. Другое дело, насколько эти требования адекватны и как к этому будет относиться аудитория, если соцсети начнут просто удалять не глядя все, что от них требуется удалить. История о возможных блокировках тянется больше года. Весной меня убеждали, что в течение ближайших месяцев YouTube и Facebook начнут блокировать — всего этого пока нет. Чтобы начать такую полномасштабную войну, должна быть политическая воля. Уверен, что в течение месяца ничего блокировать не будут, а что будет дальше, я не берусь предсказать».

На днях власти Ирландии оштрафовали WhatsApp на 266 млн долларов за нарушение европейских правил обработки пользовательских данных. Facebook как владелец мессенджера тут же обжаловал штраф. Выручка компании в прошлом году составила 26 млрд долларов.

Вера Сапрыкина

Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо

Рогозин: комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо после пуска в октябре

Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз" на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо после октябрьского пуска, первый старт ракеты с новым топливом планируется в 2022 году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Следующий (пуск) у нас будет 14 октября. Дальше мы переводим топливо с керосина на нафтил и, собственно говоря, будем дальше продолжать пусковую кампанию уже в следующем году", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.

В июне 2021 года в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали РИА Новости, что готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года.

Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.

В новых медиаклассах столицы начались занятия

Текст: Ирина Огилько

В 66 школах Москвы в этом году впервые открылись профильные медиаклассы. В них будет заниматься 1,5 тысячи ребят. Открылся такой класс и в школе N1637 на востоке столицы.

Каково же было удивление школьников, когда на первый урок к ним пришел известный блогер, сценарист и писатель Александр Цыпкин. "Это не первая для меня встреча со школьниками, я регулярно рассказываю ребятам про то, как выбрать свой путь в жизни, - рассказал он "РГ" после окончания урока. - Я считаю, что любая попытка школы сориентировать ребят на профессию очень полезна. Ведь у современных школьников времени на самоопределение гораздо меньше, чем было у нашего поколения. В 13-14 лет они уже начинают работать, создавать медийный продукт".

На самом уроке Александр Цыпкин рассказал, что ребятам повезло родиться в эпоху интернета и высоких технологий. "Сейчас не происхождение или место жительства влияет на популярность, а таланты, вы открыты миру, - рассказал ребятам Цыпкин. - Но вместе с открытостью выросла и конкуренция. Если говорить о социальных сетях - кажется, что все зарабатывают там большие деньги. Но это не так. Из миллионов людей в Instagram, YouTube, TikTok зарабатывают тысячи. При всей кажущейся легкости заработка в Cети, там очень жестокая конкуренция, и я бы всем, кто хочет зарабатывать в интернете, все равно бы рекомендовал получить специальные знания. Блог биотехнолога в перспективе принесет больше, чем просто блог о жизни".

"Я уже подумывала о том, что помимо медиасферы нужно еще что-то попробовать, теперь точно буду серьезно думать над этим", - согласилась с гостем ученица медиакласса Лиза Пономарева. Ее одноклассник, Михеев Емельян, ответил, что хорошо бы в медиакласс пригласить в проект и других известных блогеров, как, например, Стаса Давыдова и Озвучку Сыендука.

Арсений Староста рассказал "РГ": "Многие пришли в медиакласс из других школ. Мне было проще пройти вступительные испытания, ведь я хожу в школу юного журналиста при МГУ. Но еще у меня есть хобби, я помогаю дефектологам в работе с особенными детьми. Посмотрю, может быть, перейду в медицинский класс".

Как рассказала директор школы Наталья Зуева, у ребят действительно есть возможность сменить профильный класс: "То, что они прошли испытания в медиакласс, не говорит о том, что они обязаны его закончить. У них есть время на то, чтобы определиться. Если захотят, то, как и другие ученики, могут перейти в другие направления".

По словам Зуевой, на открытии этого направления в школе настояли сами ребята. "В школе уже три года существует свой медиацентр, в котором есть оборудование для производства качественного контента, в том числе и профессиональной звукозаписи. Узнав о проекте департамента, они попросили открыть у нас такой класс. И у нас это получилось. Сейчас сотрудничаем с тремя крупными вузами - МГУ им Ломоносова, Высшей школой экономики и Театральным институтом им. Щукина".

По словам директора, дополнительное обучение для преподавания в этом классе прошли и преподаватели. Курсы для них были организованы в летней школе журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и по медиакоммуникациям в Высшей школе экономики. Сделано это было для того, чтобы говорить с ребятами на одном языке, создавать совместные проекты.

Напомню, в этом учебном году в предпрофессиональных классах московских школ будет обучаться всего более 50 тысяч ребят. Это примерно половина от всех старшеклассников города.

Межвузовский турнир по киберспорту, посвященный Александру Невскому, стартует в сентябре

Министерство науки и высшего образования РФ и Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина организуют в сентябре межвузовские соревнования по киберспорту, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Турнир «Потомки великого полководца» будет проводиться в онлайн-формате, кроме финала, который пройдет в Москве на киберспортивной арене.

Цель проведения турнира — вспомнить историческую фигуру Александра Невского, привлечь молодежь к киберспорту и развить важный для профессионального развития навык командной работы. Принять участие в нем могут студенты российских вузов, зарегистрировавшиеся на сайте соревнований. Программа кибертурнира включает в себя такие игры, как шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевая арена Dota 2, спортивный симулятор FIFA 21.

Игроки, успешно прошедшие отборочные соревнования, на завершающем этапе поборются в Москве за Кубок чемпионов. Организаторы предоставят финалистам трансфер и проживание в столице. Команды, занявшие призовые места в каждой из дисциплин, получат денежные призы.

Онлайн-трансляция кибертурнира будет доступна на специализированной платформе Twitch, а также в YouTube и ВКонтакте. С подробной информацией о соревнованиях и условиях участия можно ознакомиться на сайте cybercup-nevsky.ru.

Оскорбление фашизмом, или Ещё раз об актуальности теории

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, главный специалист РГАСПИ.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Соловьев С.М. Оскорбление фашизмом, или Еще раз об актуальности теории // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 5. С. 230-241. doi: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-230-241.

Статья Марлен Ларюэль «Сам фашист!»[1] посвящена актуальным дискуссиям о месте России в современной мировой политической системе. Однако интереснее спорить не о том, можно ли называть современную Россию «фашистской» и насколько вообще такой спор может иметь место (он, конечно, может, поскольку уже идёт: соответствующие инвективы звучат как за пределами Российской Федерации, так и в её границах), а о том, что является теоретическим – или псевдотеоретическим – основанием для такого спора.

Применение прилагательного «фашистский» к политическому режиму в современной России участилось после присоединения Крыма в 2014 г., а также после «закручивания гаек» в отношении непарламентской оппозиции, особенно после дела Навального в конце 2020 – начале 2021 года. Любому непредвзятому наблюдателю, не говоря уже об учёных, совершенно очевиден идеологический характер применения определения «фашистский» к политическому режиму в современной России, на что справедливо указывает в своей статье Ларюэль. Любопытно понять, на что явно или неявно опираются публицисты, пропагандисты или историки, по удачному выражению профессора Модеста Колерова, занимающие «политиканский край историографии»[2], когда выстраивают свой предельно ангажированный нарратив.

С моей точки зрения, основа такого рода спекуляций – зияющая пустота на месте теории диктатур ХХ века, которую заменяет теория тоталитаризма. А последняя никогда не являлась собственно теорией. Есть и связанная проблема – крайняя слабость и расплывчатость теорий фашизма в историографии и социальной мысли. И сам факт такой расплывчатости и невнятности создаёт замечательные возможности для спекуляций и политического применения слова «фашизм» как ругательства и клейма.

Нижеследующие размышления не претендуют на развёрнутый анализ, а являются скорее набросками, призванными заострить серьёзную, на взгляд автора, проблему в современных исследованиях истории ХХ века.

Статья Ларюэль поднимает проблему злоупотребления термином «фашизм». Как ругательство его используют давно – немногим позже, чем возникло само понятие. Термин «социал-фашизм», обращённый на шестом конгрессе Коминтерна в 1926 г. против социал-демократов, – яркий пример подобного использования. Но в рамках того же Коминтерна шло серьёзное осмысление феномена фашизма, на работы теоретиков того времени вынуждены ссылаться и современные исследователи[3]. Антонио Грамши, Карл Радек, Евгений Пашуканис, Евгений Варга, Николай Бухарин и многие другие марксистские публицисты и теоретики писали о фашизме до Второй мировой войны, причём они рассматривали нацизм именно как одну из форм фашизма. И как бы ни относиться к официально принятому определению болгарского революционера Георгия Димитрова, данному на XIII пленуме Исполкома Коминтерна в 1934 г., оно выглядит вполне серьёзно и имеет теоретическую базу. Как справедливо заметил французский социолог Никос Пуланзас, это определение Димитрова фактически повторяло слова австромарксиста Отто Бауэра: «Если при буржуазной демократии у власти находится весь буржуазный класс, хотя и под руководством и господством крупного капитала, то при фашизме большой капитал и крупные землевладельцы правят в одиночку»[4]. На схожей позиции стоял и Грамши ещё в 1925 г., так что формула Димитрова повторила давно существовавшую марксистскую позицию, просто она оказалась пропагандистски заточенной и освящённой именем героя Лейпцигского процесса. Теоретических оснований у приведённой формулы куда больше, чем в трудах американского профессора Тимоти Снайдера и его сторонников, хотя она очевидным образом устарела.

Обвинения современного российского режима в «фашизме» – из той же коллекции политических ярлыков, что и «социал-фашизм» образца 1928 года. Но основываются они на вполне конкретной идеологической традиции времён холодной войны – теории тоталитаризма, причём в версии Збигнева Бжезинского и Карла Фридриха[5], а не Ханны Арендт[6] и тем более не левых антисталинистов конца 1920-х – начала 1930-х гг. вроде Виктора Сержа[7]. У Сержа и его сторонников слово «тоталитаризм» использовалось прежде всего как метафора, чтобы подчеркнуть антидемократический и контрреволюционный характер сталинской диктатуры. Джордж Оруэлл, имевший, как и Серж, опыт личного взаимодействия со сталинистскими политическими практиками во время Гражданской войны в Испании, использовал в публицистике этот термин в качестве метафоры, а затем гениально превратил его в художественный образ в своих антиутопиях. Но это была не теория.

Арендт, написавшая свою работу сразу после Второй мировой войны, была неплохо знакома с немецким опытом диктатуры, но смутно представляла себе советский. Как и многие другие её теоретические размышления, «Истоки тоталитаризма» представляют собой не столько теоретический трактат, сколько огромное по размерам эссе с вкраплениями исторических экскурсов (особенно ярким представляется история антисемитизма в её кратком изложении). А Бжезинский и Фридрих из публицистических и художественных метафор, теоретических набросков и исторических очерков разной степени корректности создали стройную идеологическую (но не научную!) концепцию, которая, однако, не выдерживает столкновения с историческими фактами. И чем больше появлялось конкретных исторических исследований систем власти, политических и репрессивных аппаратов, повседневности в нацистской Германии и в СССР, тем очевиднее становилось, что слово «тоталитаризм» остаётся лишь политически нагруженной метафорой, которую серьёзные исследователи ритуально приводят в предисловиях и послесловиях, или – как ревизионисты в американской советологии, которых сегодня ярче всего представляет Шейла Фицпатрик, – категорически отказываются от этого слова, которое так и не стало термином.

Тем не менее прав был французский политолог Пьер Аснер, назвав тоталитаризм «неуловимым, но незаменимым понятием»[8]. Это видно даже на примере школьных учебников. В 1990-е – 2000-е гг. во многих из них использовалась теория тоталитаризма, чтобы объяснить сходства и логику возникновения советского режима и правых диктатур в Европе в первой половине ХХ века. После принятия «историко-культурного стандарта» во многих учебниках слово «тоталитаризм» перестали применять по отношению к СССР, но сохранили по отношению к режимам Германии и Италии. Для того, чтобы понять, откуда берётся эта странная незаменимость дискредитировавшего себя термина, стоит вспомнить о теории фашизма.

Важно подчеркнуть, что теория тоталитаризма и теория фашизма после Второй мировой войны конфликтовали друг с другом.

Развитие теории фашизма воспринималось как «левое» движение в теории, а теория тоталитаризма – как правая критика не только СССР, но и левых идеологий в целом (несущих в себе «зерно тоталитарной идеологии»). И неудивительно: теория тоталитаризма настаивала на отсутствии принципиальных различий между «левыми» и «правыми» не только диктатурами, но и движениями[9].

Новая волна политизации в условиях современного (и сильно облегчённого) издания холодной войны отличается своеобразным примирением теории тоталитаризма с употреблением термина «фашизм», но именно в качестве политического ярлыка. Просто теперь это слово используется по отношению к «тоталитарной» или «унаследовавшей тоталитаризм» России. В том же ряду распространённые попытки объявить нацизм именно левым течением[10], игнорируя массу фактов, хотя бы тот, что коммунисты и социалисты с самого начала были объявлены главными врагами партий дуче и фюрера.

Вокруг определений фашизма после возрождения дискуссий о нём в последнюю четверть века существует огромная разноголосица. Причём, прямо как в античности, многие авторы не пытаются опровергнуть друг друга, а просто выдвигают собственные определения либо отказываются от использования чётких дефиниций (как выдающийся исследователь фашизма Вольганг Випперман[11]).

Отказавшись от «устаревшей» классовой теории, многие современные исследователи феномена фашизма предпочитают расписывать идеологические и протоидеологические характеристики разных фашизмов, утопая в самоидентефикациях участников фашистских движений, переплетениях их путанных теорий, тщетно пытаясь деконструировать (тут это слово уместно) фашистские мифы. Однако на то и мифы, что их не рассказывают – ими и в них живут. Фашистский миф, как и любой другой, иррационален и не подразумевает возможности выхода за пределы его собственных границ. Философ Наталья Автономова отмечает «синкретический характер мифа: это нерасчлененное целое, в котором представлены моменты эстетического (образность), этического (моральная рецептурность – предписывание определённого способа поведения в тех или иных условиях), собственно познавательного (вычленение тех или иных повторяющихся черт действительности)»; а также «а-историзм: вневременной, или, иначе, “естественный”, самоподразумеваемый характер мифа»[12]. Поэтому провозглашаемый социологом Майклом Манном принцип, согласно которому надо судить фашизм исходя из его собственных критериев[13], категорически неверен. И не случайно определение фашизма, данное Манном: «Фашизм – это стремление к трансцендентному и очищающему национальному этатизму через парамилитаризм»[14], – звучит крайне странно, требуя массы уточняющих вопросов и пояснений, и не подтверждается его собственным тщательным сравнительно-историческим анализом. Манн следует точке зрения «методологической эмпатии», на которой основывается, пожалуй, один из известнейших современных исследователей фашизма Роджер Гриффин, предпочитающий определять это явление через идеологию как «революционную форму национализма»[15].

Конечно, нам нужно понять, как мыслят фашисты, но мы не должны принимать их логику, их самоидентификацию за истину.

Может человек неверно оценивать своё положение в социальной структуре? Безусловно! Особенно в ситуации, когда с рациональной точки зрения, с точки зрения всего предшествующего опыта, культурной традиции и здравого смысла такая самооценка оказывается травматичной. В этой связи куда более прав Умберто Эко, утверждая, что «одной из характерных черт исторических фашистских движений было обращение к разочарованному среднему классу, обеспокоенному экономическим кризисом или политическим унижением и напуганному социальным давлением снизу»[16]. Примечательно, что ряд глубоких замечаний о сути фашизма сделан именно философом и писателем, причём не чурающимся использовать понятие «тоталитаризм», но с отсылкой к классовому анализу, а не к изучению идеологий.

Столь модные сейчас в теории фашизма попытки определить его главным образом через идеологию не работают потому, что идеология в большинстве фашистских движений и во всех фашистских режимах играет прежде всего манипулятивную роль.

Мы должны искать признаки фашизма исходя не из мышления самих фашистов, не из «методологической эмпатии», а из исторической конкретики: социального состава, политических функций, экономических и политических практик и, наконец, целей фашистских движений и режимов.

Это осложняется тем, что в отличие от других идеологий, возникших до фашизма, последний с самого начала был неоднороден и внутренне противоречив. И либерализм, и консерватизм, и социал-демократия, включая своё самое радикальное коммунистическое ответвление, стремились к цельности анализа действительности. В фашизме этого нет. Он с самого начала являлся идеологией, в которой сосуществовали элементы социального конструирования, попросту говоря социального обмана, манипуляции, и низовые «революционные» тенденции, которые играли серьёзную политическую роль и давали шанс прийти к власти только при условии инструментального использования. Соединение этих двух составляющих – в разных пропорциях, в зависимости от типа фашистского режима – и дают такой феномен. Фанатики-легионеры Кодряну, «левое крыло» НСДАП братьев Штрассеров, фалангисты Примо де Риверы – все они оказались только инструментом для более циничных лидеров и так и не смогли стать самостоятельной политической силой на более или менее продолжительный срок. В этом трудно не усмотреть особенность мелкобуржуазных политических движений. Эко писал об итальянском фашизме: «Это была не монолитная идеология, а скорее коллаж различных политических и философских идей, клубок противоречий. Можно ли представить себе тоталитарное движение, которому удастся примирить монархию и революцию, королевскую армию и частное ополчение Муссолини, привилегии, данные церковью, и государственную систему образования, превозносящую насилие, тотальный контроль (конечно же, совсем не «тотальный», Эко увлёкся. – С.С.), и свободный рынок?»[17]. В нацизме он усматривает большую цельность, но на самом деле и нацизм, и все другие фашистские идеологии были столь же эклектичны и противоречивы.

Традиционная марксистская схема в варианте Димитрова делала акцент на искусственности и манипулятивности фашистских режимов и на их теснейшей связи с капитализмом. Она оказалась явно недостаточной для анализа происхождения фашизма, его идеологии и политической практики. Так, она не может дать ответа на вопрос, почему фашистские режимы восторжествовали прежде всего в странах, которые играли в капиталистическом мире второстепенную или даже третьестепенную роль, она также не объясняет причин массовости фашистских движений, когда огромное количество людей обеспечивает, следуя Димитрову, «диктатуру наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала», которые делегируют власть собственно фашистской партийной бюрократической верхушке. Большинство же современных теоретиков, напротив, всячески пытается отодвинуть фашизм как можно дальше от капитализма, преуменьшая его связи с крупным бизнесом. Однако представляется очевидным, что в анализе феномена фашизма необходимо сочетать и социально-классовую, и идеологическую составляющие.

Возвращаясь к трактовкам Снайдера и других героев статьи Ларюэль, можно заметить, что они жонглируют произвольным набором признаков, автор статьи это и показывает. Даже с точки зрения классической версии теории тоталитаризма Россия на такое звание никак не тянет, что справедливо отмечает Ларюэль: «Россия не соответствует никаким признакам тоталитарного государства: нет ни системы террора, ни обязательной индоктринации для подчинения масс, ни механизмов мобилизации. Поэтому для описания российской политической системы даже понятие авторитаризма подходит лишь с определёнными оговорками. Очевидно, что за последнее десятилетие публичные свободы были урезаны, президент может остаться у власти практически пожизненно, “системные” политические партии представляют далеко не полный список политических предпочтений избирателей, свобода мнений ограничена, СМИ контролируются всё плотнее» [18].

Следует также заметить, что многочисленные диктатуры, которые до сих пор поддерживаются США и их союзниками по принципу «это наш сукин сын» подходят под классические признаки тоталитаризма ничуть не меньше, чем пресловутые Иран или Северная Корея.

Например, Саудовская Аравия, Судан, Эритрея или даже Китай не подвергаются в американском официозе такой критике, как Россия или Белоруссия, по совершенно очевидным политическим причинам.

Теория тоталитаризма даёт возможность для упомянутого жонглирования. В своей классической версии эта «теория» представляет собой произвольный набор признаков, выбранных по причине внешней яркости и удобства в плане идеологического использования. Но сама возможность жонглирования создаётся потому, что история и социальная философия (или историческая социология как её часть) крайне медленно развиваются в деле сущностного анализа феномена фашизма.

* * *

Ларюэль также справедливо обращается и к другой стороне проблемы. В современной России фашизм стал синонимом абсолютного зла, история Великой Отечественной войны оказывается точкой сборки национального самосознания, а победа над фашизмом подкрепляет претензии России на значимое место в системе международных отношений.

Это, в свою очередь, порождает обратную реакцию у части интеллектуалов. Утверждать, что фашизм и нацизм – это совершенно разные вещи, становится в некоторых интеллектуальных кругах в России чем-то вроде дистанцирования от официоза. Хотя для уже упоминавшихся теоретиков фашизма Гриффина, Манна, Виппермана и многих других этой проблемы нет. И тут проявляется не только неприятие советской модели – устоявшегося словосочетания «немецко-фашистский» по отношению к истории Великой Отечественной войны. С теоретической точки зрения у этого словосочетания как раз есть все основания.

Но при этом в России и в идеологических заявлениях, и в учебниках, и в научных дискуссиях феномен фашизма анализируется с теоретической точки зрения крайне слабо. Можно даже сказать, что российские авторы склонны вообще отказаться от анализа и фашизма, и нацизма, разве только цитируя иностранных авторов. И в этом проявляется одна очень важная черта современной исторической политики в России, которая также совершенно не вписывается в «тоталитарную» модель.