Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

АО "ВЭД Агент" запускает экспортный маршрут из Западной Сибири в Китай

АО «ВЭД Агент» лидер Сибири по агентированию внешнеэкономической деятельности, запускает свой экспортный низкозатратный маршрут по доставке грузов контейнерами из городов Западной Сибири в порты КНР- «Экспортный поток»*:

Стоимость доставки складывается из 3 элементов

1) Автодоставка

Барнаул - Новосибирск 40000 руб без НДС

Томск - Новосибирск 43000 руб без НДС

Кемерово - Новосибирск 44500 руб без НДС

Новосибирск 9500 руб без НДС (в рамках города)

2) Ж/д доставка ст. Клещиха - ст. Находка Восточная эксп (п. ВСК)

100 090 руб с НДС 0%

3) Морская доставка п. ВСК - п. Шанхай/Циндао (без учета расходов в п. назначения)

450 USD

*Цена указана на 40 футовый контейнер.

Услуги терминала по дополнительным операциям не включены в ставку: взвешивание, хранение, досмотр, перемещение для подработки, МИДК и т.д.

Ставки даны для неопасного, нережимного груза с весом одного грузового места не более 1,5 тонн.

Ставки действительны до 1 марта 2022 и применяются до действия тарифов новой редакции.

Не является публичной офертой.

Количество мест ограничено.

Все подробности у ведущего специалиста отдела логистики

Кристины Паршенко

У Краснообска появится цифровой двойник

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий состоялось подписание многостороннего соглашения о разработке, апробации и опытной эксплуатации на территории р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области системы "Умный и безопасный город", сообщает пресс-служба вуза.

В подписании соглашения приняли участие директор компании DFT Дмитрий Тайлаков, ректор СГУГиТ Александр Карпик, глава Новосибирского района НСО Андрей Михайлов и глава р.п. Краснообска Новосибирского района НСО Татьяна Эссауленко.

Система "Умный и безопасный город" представляет собой приложение - цифровой двойник Краснообска, где в режиме реального времени можно моделировать, оптимизировать и отслеживать управление городской инфраструктурой: уборку снега, предотвращение коммунальных аварий и т.п. Система также позволит общаться жителям Краснообска с представителями администрации напрямую, оставляя заявки на решение самых важных проблем поселка.

Разработку системы начала новосибирская ИТ-компания, резидент центра инноваций "Сколково" и Новосибирского Академпарка – Digital Field Technologies, которая уже приступила к созданию цифрового двойника Краснообска. Специалисты СГУГиТ в рамках проекта обеспечивают выполнение работ по созданию трехмерных моделей инфраструктуры р.п. Краснообск.

"Применение современных технологий и цифровизация деятельности органов местного самоуправления в области управления городским хозяйством, приведет к улучшению качества жизни, позволит гражданам получать доступ к необходимой информации и услугам быстрее и проще" - прокомментировал ректор СГУГиТ Александр Карпик.

РОССИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-МИССИИ В ЭФИОПИЮ

В рамках мероприятий, проводимых Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ, генеральный директор ЦНИИчермет им И.П. Бардина Виктор Семенов принял участие в бизнес-миссии в Эфиопию. Во время визита состоялись переговоры с Министром промышленности Эфиопии Мелаку Алебели и генеральным директором корпорации минеральных ресурсов, нефти и газа (в ранге заместителя министра) Рахель Гетачу, а также с представителями металлургических и инвестиционных компаний. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в металлургической сфере, технологического и научного партнерства.

С учетом государственной программы Эфиопии, направленной на снижение зависимости страны от экспортных поставок металлов и сырья для металлургии, особое внимание в ходе мероприятия АФРОКОМа было уделено проработке вариантов сотрудничества между Россией и Эфиопией в сфере металлургии. Было отмечено, что ЦНИИчермет им. И.П. Бардина имеет большой опыт участия в создании и развитии металлургии в африканских и азиатских странах.

Институт активно взаимодействует с иностранными предприятиями в сфере НИР и НИОКР и ведет совместные разработки промышленных технологий производства продукции из сталей и сплавов, их техническое и технологическое перевооружение. ЦНИИчермет им. И.П. Бардина также занимается подготовкой к созданию новых производств и материалов с привлечением научного и инжинирингового потенциала.

С учетом наличия у Института указанного опыта, а также научных и технологических компетенций стороны в ходе переговоров рассмотрели варианты реализации металлургических проектов в Эфиопии, среди которых – создание с государственным участием современного горнодобывающего, сталеплавильного и прокатного производства. Отдельным направлением сотрудничества будет участие ЦНИИчермет в создании металлургического научно-исследовательского института в г. Аддис-Абеба.

В 2021 году «Восточный Порт» пополнил бюджет на рекордную сумму за последние 5 лет

АО «Восточный Порт», один из крупнейших налогоплательщиков Дальневосточного федерального округа, по итогам 2021 года перечислила 3,6 млрд рублей в бюджеты разных уровней, что является самым крупным налоговым отчислением предприятия за последние 5 лет.

Так, в 2017 году портовики пополнили государственную казну на 2,5 млрд рублей, в 2018 – на 3,5 млрд рублей, в 2019 – на 2,7 млрд рублей и в 2020 году – на 3,2 млрд рублей.

В минувшем году 2,4 млрд рублей налогов были направлены в краевой бюджет, почти 383 млн рублей перечислены в федеральную казну и свыше 213 млн рублей – в бюджет Находкинского городского округа. Ещё более 582 млн рублей было уплачено «восточниками» во внебюджетные фонды.

Налоговая политика является одним из базовых приоритетов социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе присутствия. Исходя из этих целей АО «Восточный Порт» многие годы остается крупнейшим налоговым агентом Приморского края, зарегистрированным в Находкинской налоговой службе, направляющий основные виды налоговых платежей в казну края и муниципалитета.

Интеграция внутренней и внешней социальной политики компании обусловлена в том числе тем, что более половины из 2200 членов трудового коллектива терминала составляют жители микрорайона Врангель. Градообразующее предприятие инвестирует средства в развитие инфраструктуры микрорайона, строит и поддерживает в сохранности крупные объекты ЖКХ, принимает активное участие в благоустройстве и социальной жизни.

В марте 2019-го компания вышла на новый уровень социальной ответственности. По инициативе главы Приморья Олега Кожемяко был учрежден Фонд «Восточный Порт». Практически за три года под эгидой Фонда было проведено и реализовано более 500 мероприятий, акций, проектов. Ежегодно в рамках «Экомарафона» – традиционного природоохранного проекта «Восточного Порта», его «визитной карточки», сотрудники предприятия и Фонда организуют субботники, «зелёные» посадки, экологические игры и обучающие мероприятия. Также в рамках долговременного сотрудничества с Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН (соответствующее соглашение было подписано в 2021 году) «Восточный Порт» оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны и создания условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря.

– Социальная ответственность и ответственная налоговая политика – важнейшие составляющие работы нашего предприятия. Сегодня мы несем ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед жителями территории, на которой ведем свою деятельность, – подчеркивает управляющий директор компании АО «Восточный Порт», президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Домократия в онлайне: правила проведения «виртуальных» общих собраний жильцов предлагают усовершенствовать

Проведение общих собраний собственников (ОСС) помещений в многоквартирных домах (МКД) является одной из основных форм по управлению общим имуществом в стране. Легальность и высокий статус института ОСС закреплены в Жилищном кодексе (ЖК) РФ, а собственники наделены достаточно обширными полномочиями при принятии решений по дому. В последнее время все большая часть таких заседаний «уходит» в онлайн, и законодательство фактически поощряет такой тренд. Но практика показывает, что эффективному проведению ОСС в электронной форме мешает ряд барьеров и ограничений.

Экспертами Фонда «Институт экономики города» («ИЭГ») было проведено специальное исследование, в котором они попытались проанализировать недочеты действующих правил проведения общих собраний и использования жильцами электронных систем. И на этой основе формулировать рекомендации по совершенствованию механизмов виртуального «домоуправления».

Как отмечают эксперты, первое, что бросается в глаза при анализе действующих правил, это то, что в отличие от традиционных форм ОСС для его проведения в информационной системе (ИС) необходимо предварительное принятие собранием жильцов ряда решений. Во-первых, решения об использовании Государственная информационная система (ГИС ЖКХ), региональной ИС (при непосредственном управлении МКД) либо иных ИС (независимо от способа управления МКД). В-вторых, об определении лица, уполномоченного на использование ИС (администратора ОСС). В-третьих, о порядке приема администратором ОСС решений «на бумаге». И, наконец, о продолжительности голосования.

Но такие требования ЖК РФ — это барьер не только для первого ОСС в ИС, но и для любого последующего, если меняются условия и, например, потом используется другая информсистема, появляется новый администратор или меняется порядок приема письменных решений и продолжительность голосования.

Далее, анализ «ИЭГ» показывает, что голосование в ИС — это не самостоятельная форма, а только вид заочного голосования. Все решения, которые для собрания в ИС должно принимать ОСС, для собраний в традиционных формах принимаются инициатором ОСС.

И для ОСС в ИС нет необходимости в предварительных решениях, все может решить инициатор собрания. Соответственно, голосование в ИС — не гарантия успеха общего собрания. И если собрание в ИС не состоится (не будет кворума, не будут приняты решения), то повторное собрание придется проводить в традиционной форме.

Правила устанавливают статус и полномочия администратора и инициатора ОСС, определяя за первым технические функции (размещает сообщение о собрании, указывает в ИС собственников и т. п.) и определяя вторую фигуру в качестве ключевой, так как она формирует повестку собрания, предложения для голосования и т. д.

Таким образом, основные полномочия при проведении ОСС в ИС остаются у инициатора собрания. Однако нет никаких «полномочий» администратора ОСС, которые не может исполнить инициатор ОСС (и выполняет на первом собрании в ГИС ЖКХ и региональной ИС). «Администратор собрания — лишнее звено. Для проведения ОСС в ИС нужен не администратор собрания, а администратор ИС (программа или физическое лицо) для оказания помощи по взаимодействию с ней», — считает директор направления «Городское хозяйство» «ИЭГ» Ирина Генцлер.

Она также отмечает, что сегодня ЖК РФ не определены требования к ИС, но ряд из них установить все же желательно. «Информационная система должна обеспечивать прямое взаимодействие инициатора ОСС с ИС. А также должна «предлагать» максимально простую процедуру приема и размещения «бумажных» решений собственников», — полагает эксперт.

Что касается требований к сведениям о гражданах, которые участвуют в электронных собраниях, то в разных документах (ЖК РФ, правила использования ИС «Активный гражданин» и др.) на этот счет пока нет единообразия. Но ЖК РФ гласит, что главный источник сведений — сам собственник, то, что он указал в письменном решении. Поэтому ИС не должна требовать от участника голосования большего объема сведений, чем установлено законом. А для расширения перечня сведений о голосующем лице необходимо внести изменения в закон, а также определить лицо, уполномоченное проверять достоверность информации.

В целом, проанализировав эти и другие моменты, эксперты «ИЭГ» сформулировали ряд новаций, которые было бы желательно внести в ЖК РФ. В частности:

1) исключить требование о предварительном принятии ОСС решений, связанных с использованием ИС (пп. 3.2, 3.3 и 3.4 части 2 статьи 44, части 2.1 статьи 47.1 ЖК РФ);

2) определить перечень сведений, указываемых в ИС лицом, участвующим в голосовании, а также дополнительных сведений, которые могут быть запрошены у собственника для его идентификации в ИС для электронного голосования;

3) определить требования к ИС для электронного голосования;

4) определить возможность голосования в ИС при проведении традиционных очно-заочных и заочных ОСС с последующим направлением инициатору собрания решений собственников, подтвержденных информсистемой;

5) ограничить требования закона о персональных данных, применяемые к инициатору ОСС и лицам, подсчитывающим голоса;

6) определить, что ОСС полномочно принимать решения по вопросам, указанным в ЖК РФ, а также иным вопросам, связанным с использованием общего имущества собственников помещений в МКД и условиями проживания в МКД, если иное не установлено законом.

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №07 25.02.2022

Производство на "АрселорМиттал Кривой Рог" сокращено до технологического минимума

Металлургическое производство на предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» сокращают до технологического минимума, добычу руды остановят.

Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере ArcelorMittal, материнской компании АМКР.

«Заявление по Украине: Что касается нашего завода, наша команда работает над замедлением производства до технического минимума, и производство будет остановлено на наших подземных рудниках. Мы все надеемся на быстрое разрешение (ситуации)», - говорится в сообщении.

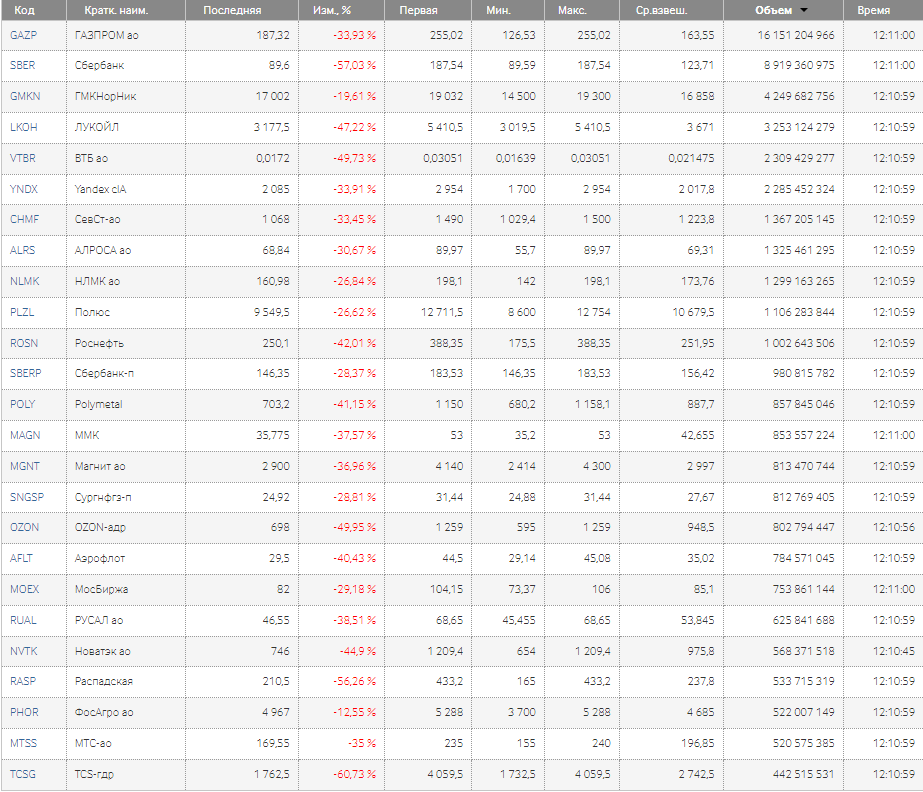

«Если инвестиции сделаны правильно, то ситуация не смертельна. Не нужно бежать продавать»

«Все бизнесы на Мосбирже сейчас очень дешевы — при условии, что не будет существенных изменений и жестких санкций». Что делать инвестору прямо сейчас и как пережить сильнейший обвал.

24 февраля, после того как Россия объявила военную операцию на Донбассе и начала «операцию по денацификации» Украины, финансовый рынок охватила паника. Доллар превысил 86 руб., евро — 97 руб., индекс Мосбиржи после двойной приостановки торгов рухнул на 45%, ниже 1700 пунктов. Виктор Немихин, независимый финансовый консультант, еще несколько дней назад подготовил колонку, в которой рассказывал, что делать инвесторам, когда фондовый рынок трясет. Добавили дополнительный комментарий по сегодняшним событиям.

— В последнее время в связи с ситуацией на фондовых рынках я получаю много звонков от знакомых, бывших клиентов — даже от тех, с кем я не общался со времен ухода из брокера, несколько лет. Практически все задают один и тот же вопрос: «Что будет с рынком?». Это очень важный кейс, и по-хорошему, его должны разбирать психологи. Но я, исходя из имеющегося опыта, тоже имею что сказать…

Почему они звонят?

Люди испытывают беспокойство по поводу своих активов. Почему они его испытывают? Потому что не были готовы к тому, что рынки могут не только расти, но и падать. Потому что у них не была продумана стратегия поведения на этот случай. Потому что они не знают свою толерантность к риску, и возможно, риск, который они на себя приняли, совершенно не соответствует их психотипу. Рынки могут падать до 50% от своих максимальных значений в кризисные периоды, отдельные акции могут падать на большую величину и в спокойное время из-за каких-то корпоративных событий. И эту возможность нужно учитывать и быть к ней готовым еще до начала инвестиций.

Что они хотят?

Первое. Есть устойчивое заблуждение, что кто-то может предсказывать будущее. Этим кормятся все аналитики, гуру из телеграм-каналов и прочие околорыночные инфоцыгане. Это заблуждение растет из веры человека в сказку. Ведь если признать, что будущее непредсказуемо, то как же тогда реализовать мечту быстро и много заработать на фондовом рынке, однажды поставив все на инвестиционную идею, которая «точно сработает»? Увы. Правда жизни заключается в том, что рынок нелогичен и непредсказуем. Простейшее логическое доказательство этого тезиса заключается в том, что если бы это было возможно, то кто-то уже бы это сделал, забрал с рынка все деньги и рынок просто перестал бы существовать. Второе доказательство — список богатейших людей Forbes. Там есть Уоррен Баффет, но почему-то нет потомственных гадалок, предсказателей, победителей «Битвы экстрасенсов» и т.п.

Второе. Люди не любят и боятся самостоятельно принимать решения. И подсознательно ищут, кто бы за них это решение принял. И, опять же, это свойство человеческой психики прекрасно эксплуатируется и монетизируется различными торговцами «уникальных инвестиционных идей» и «эксклюзивных торговых стратегий».

Третье. Люди субъективны. И нам свойственно искать факты, подтверждающие свою точку зрения и отбрасывать факты, ей противоречащие. И если развить разговор и попытаться порассуждать на тему «что будет», то это четко слышно. Собеседник соглашается и подтверждает своими соображениями одни мысли и оспаривает либо игнорирует другие.

Что же я им отвечаю?

Уже один только факт того, что они позвонили мне с этим вопросом, говорит о том, что в их подходе к инвестициям что-то не так. И нужно срочно, прямо сейчас, разбираться, что именно не так. Срочно, пока не наделали непоправимого ущерба своим активам. Пока человек способен мыслить рационально и есть мотивация разбираться с этим вопросом. Ведь пока рынки росли, они мне не звонили и не задавали этот вопрос. Их все устраивало. Они считали, что все делают правильно. Если вы инвестор и вам сейчас очень хочется получить ответ на этот вопрос, от знакомых ли, из новостей, из ленты аналитиков, из телеграм-каналов, то знайте, вы задаете не тот вопрос. Вы должны себя спросить: «Что не так в моей стратегии инвестирования?». Потому что если с ней все в порядке, то вопрос «что будет с рынком» просто не возникает.

Среди людей с такими звонками сложно провести грань между долгосрочным инвестором и трейдером. Кто-то пытается торговать, кто-то собрал портфель и сидит, но сам не ответит на вопрос, долгосрочный он инвестор или нет.

Вообще с такими вопросами: «Что ты думаешь, куда пойдет рынок? Что будет дальше? Куда пойдет доллар, российский рынок, американский?» — нужно к психотерапевту. Вся суть этих вопросов сводится к «ты обладаешь даром предсказания, скажи, что будет». Проблема в том, что люди изначально неправильно позиционируют свои действия на рынке. У меня такого вопроса не возникает вообще — я прекрасно понимаю, что не знаю, что дальше будет на рынке. Но знаю, что буду делать и в одном случае (рост), и в другом (падение).

Некоторые люди всю жизнь пытаются заниматься инвестициями или торговлей и до сих пор не ответили себе на эти вопросы. Это самая большая психологическая ловушка — причем прежде всего для умных и образованных людей, которые уже чего-то добились. Они воспринимают рынок как место, где могут применить свой интеллект, а это в корне неверно.

У меня масса примеров: умный человек выходит на пенсию. Делать ему нечего, деньги есть. И начинает доказывать рынку, что он умный. Все заканчивается очень печально. Кто-то всю жизнь ищет Грааль, уже по 20 лет.

Рациональных долгосрочных инвесторов раньше было очень мало — считанные проценты. Сейчас их доля стала больше, но она не очень велика.

При формировании инвестиционного портфеля допускаются типичные ошибки и некоторые из них — фатальные. Первая — у инвестора совершенно нет подушки безопасности. Рынок падает, а все средства вложены, все там. И ему очень некомфортно: случись что, сломал ногу — нечем заплатить за лечение. Вторая неправильная вещь: человек решил, что риск — это его. Благо, с 2020 г. все растет. И все вложил в акции. Соответственно, у него сформирован рисковый портфель, который дает и большую величину просадки. А человек психологически перенести это не может. И у него тоже будут нехорошие ощущения. Скорее всего, если рынок будет падать и дальше, он психанет и все продаст на дне.

Как тогда пережить падение? Есть два варианта. Первый гипотетический — тренировать свою психику, чтобы спокойно выдерживала большие просадки. Но это заложено в психотипе человека и едва ли его возможно изменить своими усилиями. Второй подход более правильный — сформировать портфель в соответствии со своим психотипом.

Поэтому, во-первых, нужно понять свой психотип. Даже с не помощью тестирования, а вживую: сейчас можно понять, кто спокойно переживает просадку портфеля в 30%, а кто рвет на себе волосы.

Как формировать портфель: либо разбираться самому, либо обращаться к профессионалам. Но профучастники будут продавать инвестиционные идеи. Брокерский бизнес в принципе заточен под это. Там естественный конфликт интересов с конфликтами клиента. Независимых советников у нас пока единицы. Так что самый действенный способ — изучать самому. Но у людей часто не хватает времени. Так что остаются только ETF, но больше ведь ничего и не надо.

Но у людей, которые спрашивают, что будет с рынком, не эта проблема. Они довольно давно на рынке и сами кому угодно сформируют портфель. Проблема в том, что они вообще не задавались вопросом своей цели, торгуют по наитию. У них изначально неправильный подход к инвестированию. Они пришли на рынок что-то делать, не понимая, что будут делать, если что-то пойдет не так. Классика жанра: создай подушку безопасности, предусмотри затраты — у них не сделаны первичные моменты, сразу бросились в инвестиции. Эти вопросы — не из области рынка, а из сферы отношения человека к своим деньгам в целом.

Что делать после начала вторжения России на Украину

Если инвестиции сделаны изначально правильно, то текущая ситуация, хоть и очень неприятна, но не смертельна для инвесторов и не требует мгновенных пересмотров. Скорее по текущим ценам в сторону риска — докупить падающие акции. Опять же, если все сделано правильно.

Во время кризиса появляется возможность купить активы по очень привлекательным ценам, проблема в том, что у людей, как правило, нет денег, чтобы их приобрести.

Все бизнесы, которые торгуются на Московской бирже, сейчас очень дешевы — но при условии, что не будет существенных изменений и жестких санкций. К примеру, если у металлургических компаний не перестанут покупать их железо, они стоят дешево. А если перестанут, прогнозировать сложно: как надолго, в каком объеме…

С событийной точки зрения ситуация исключительная. Про дальнейшее развитие событий говорить сейчас очень сложно. Но в истории подобные вещи уже случались.

Чего точно не нужно делать — бежать покупать доллары и продавать акции. Все это будет только во вред. Мы не знаем, что будет, и, более того, что на самом деле происходит.

Студенты российских вузов помогают жителям Донбасса, прибывшим в Россию

Студенты и сотрудники вузов со всей страны помогают прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой народных республик: собирают гуманитарную помощь, сопровождают до пунктов временного пребывания, оказывают психологическую поддержку взрослым и детям. Подробнее о том, что уже делают вузы для жителей Донбасса, — в материале пресс-службы Минобрнауки России.

Сбор гуманитарной помощи

С первых часов, как только стало известно об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик в Воронежскую область, сотрудники и студенты Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) выступили с инициативой по организации помощи беженцам. И уже 21 февраля силами волонтерского корпуса и профсоюзной организации обучающихся совместно с некоммерческими организациями вуза был сформирован список необходимых вещей, открыт пункт их приема, и начался сбор бытовых принадлежностей, подушек, одеял для беженцев, прибывших в Воронеж. Список необходимого будет постоянно обновляться в зависимости от потребностей.

«Сбор помощи в вузе был организован оперативно, эффективно и, главное, исключительно по инициативе студентов и сотрудников. Безусловно, сказались и немалый опыт по сбору экстренной помощи, самоотверженность членов волонтерского корпуса и профсоюзной организации вуза, а также неравнодушное отношение всех без исключения студентов и сотрудников ВГТУ. Руководство вуза выражает благодарность всем организаторам и откликнувшимся на сбор помощи за отзывчивость и участие. Прибывших и тех, кто еще прибудет из ДНР и ЛНР в наш регион, смею уверить, что организация такой помощи в вузе — не разовая акция, наши студенты и сотрудники будут работать по сбору и передаче такой помощи до тех пор, пока она будет востребована. А руководство университета будет продолжать создавать к тому все условия и оказывать всяческое содействие», — подчеркнул и.о. проректора по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов.

Сейчас в организации помощи беженцам уже задействовано и приняло различное участие около 200 студентов и сотрудников. На данный момент, за два дня работы пункта, собрано и готовится к передаче одеяла, комплекты постельных принадлежностей, продуктовые наборы, предметы личной гигиены и т.д. Первая партия может отправиться по назначению уже сегодня, 22 февраля, или не позднее четверга, 24 февраля. Сбор продолжается.

«Решил помочь, так как была такая возможность. Ранее также принимал участие в различных добровольческих акциях. В качестве оказания помощи помогал в разгрузке поездов, оказывал помощь на вокзале, помогал людям сойти с поезда, донести вещи и дойти до автобуса. В дальнейшем планирую также помогать с фасовкой продуктов питания и оказывать помощь, работая во временных местах пребывания беженцев», — рассказал Александр Ворожбиев, студент пятого курса ВГТУ.

Студенты встречают беженцев и помогают им добираться до мест временного пребывания. При необходимости к работе с ними могут быть привлечены сотрудники службы психологической поддержки университета.

Среди прибывших в Воронеж много детей, поэтому студенты планируют также собрать альбомы, наборы для рисования, различные игры, организовать образовательные и развлекательные занятия. В частности, в ближайшие выходные в планах студентов ВГТУ проведение в одном из пунктов временного пребывания праздника Масленицы (реализация инициативы будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе).

Вся работа по сбору помощи в вузе проводится в постоянной координации с другими региональными волонтерскими центрами и организациями.

«Я узнал об этой акции, так как являюсь командиром штаба студенческих отрядов ВГТУ. Командир нашего регионального отделения проинформировал, что нужно помочь беженцам из ДНР и ЛНР. В кратчайшие сроки бойцы студенческих отрядов уже были «на передовой» в оказании помощи. Одним из важнейших пунктов нашей деятельности является добровольчество. В настоящий момент ВГТУ выполняет множество функций: это место сбора вещей первой необходимости, фасовки продуктов питания. Наши студенты помогали в разгрузке поездов, составлении базы данных, в дальнейшем планируются мероприятия с выездом в места временного пребывания беженцев, так как среди приезжающих большое количество детей и сирот», — рассказал Дмитрий Чепурнов, студент первого курса магистратуры ВГТУ.

Педагогическое сопровождение детей и психологическая помощь беженцам

В Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) уже 21 февраля сформировали 4 педагогических отряда из 30 студентов (каждый отряд возглавляет один из преподавателей вуза). Еще пара десятков человек, заявившихся добровольцами, пока остаются в резерве.

Студенты Воронежского педа работают с 312 детьми, прибывшими из Донецкой и Луганской республик. Беженцы разместились на территории трех детских лагерей и одного санатория. В трех местах их временного пребывания студенты-вожатые приступили к работе уже 22 февраля. Они помогают детям подготовиться к учебному процессу в российских школах, оказывают им психологическую помощь, а также организовывают досуг. В одном из детских лагерей, который находится за пределами города, педагоги-вожатые приступают к работе 24 февраля, они будут оказывать психолого-педагогическую поддержку детям-сиротам и круглосуточно находиться рядом со своими подопечными.

«Волонтерская деятельность, оказание помощи — это само по себе ценно, а для наших студентов это еще и уникальная возможность поработать напрямую с детьми, ведь это и есть будущая профессия выпускников нашего вуза. Они смогут пройти дополнительную практику, чтобы отточить мастерство педагога и сформировать навыки учителя», — отметил ректор ВГПУ Иван Филоненко.

Кроме того, Центр родительской компетентности ВГПУ открывает горячую линию для школьников Донбасса и их родителей. У операторов можно получить консультацию по тому, как лучше адаптироваться к новым условиям и подготовиться к учебе в российской школе. К ним также можно обратиться за помощью и психологической поддержкой.

Южный федеральный университет (ЮФУ) вместе с Российским Красным Крестом в партнерстве с волонтерами-психологами движения «Волонтеры-медики» также формируют команду волонтеров и специалистов для оказания помощи пострадавшим от угрозы военных действий в Донецкой и Луганской республиках, которые сейчас в статусе беженцев прибывают в Южный федеральный округ и размещаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области и других регионов.

В этой работе большое значение имеет грамотное психологическое сопровождение нуждающихся в помощи беженцев. В связи с этим в ЮФУ запланированы две волонтерские программы — для преподавателей-психологов ЮФУ и для аспирантов и магистрантов.

Волонтеры вуза уже помогают гражданам из ДНР. В составе сводного отряда молодежи города Ростова-на-Дону студенты Академии психологии и педагогики ЮФУ, участники просветительского объединения «Казачья сотня ЮФУ», активисты Общероссийского народного фронта работают на железнодорожном вокзале, организуют встречу прибывающих, распределение сухих пайков, педагогическое сопровождение детей.

Волонтеры кафедры дошкольного образования ЮФУ организуют детские комнаты на базе пунктов временного размещения беженцев в общежитиях ростовских вузов и занимаются социально-педагогическим сопровождением детей.

Также Южный федеральный университет готов принять беженцев из ЛНР и ДНР для размещения в кампусах университета в Ростове-на-Дону и в Таганроге.

«В рамках помощи беженцам из ДНР и ЛНР я совместно с другими добровольцами работала в пункте регистрации и размещения на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону. Мы встречали беженцев, помогали им проходить первичную регистрацию, обеспечивали горячим питанием. Помимо этого, оказывали психолого-педагогическую помощь, в том числе общались с детьми и их родителями, успокаивали пожилых людей. В наши обязанности входила помощь на месте с решением текущих вопросов. По просьбе отдела по делам молодежи города я и еще один доброволец помогали администрации города с определением точного количества свободных мест в пунктах временного размещения (гостиницах и отелях), опрашивали граждан ДНР и ЛНР. Затем формировали списки для размещения. Беженцы с огромной благодарностью относятся к нашей стране, и в особенности ко всем волонтерам. Они говорили, что здесь их действительно приняли как дома, несмотря на чрезвычайную ситуацию», — поделилась волонтер «Казачьей сотни ЮФУ», студентка четвертого курса факультета управления Южного федерального университета Ангелина Литвиненко.

Размещение в общежитиях

Донской государственный технический университет (ДГТУ) не только организовал пункты сбора гуманитарной помощи, но и подготовил места в общежитиях вуза для беженцев. Четыре общежития ДГТУ в Ростове-на-Дону и городе Шахты готовы принять 665 человек, прибывших с территории Донбасса. В общежития ДГТУ уже заселились порядка 200 человек: 148 разместились в Ростове-на-Дону, 50 — в Шахтах. Комнаты для размещения оборудованы всем необходимым: подготовлены спальные места, имеются наборы бытовых предметов и личной гигиены.

В общежитиях дежурят полицейские, социальные работники, психологи, врачи проводят медицинские осмотры. Поставкой питания для беженцев занимаются администрации Ростова-на-Дону и Ростовской области.

В постоянной работе по всем направлениям задействовано 50 волонтеров ДГТУ. По 4 человека закреплены за каждым общежитием, они помогают в решении бытовых вопросов, работают в качестве аниматоров с детьми. 38 волонтеров оказывают помощь в точках сбора гуманитарной помощи.

«Волонтеры и сотрудники ДГТУ активно вовлечены в оказание адресной помощи беженцам. Например, если жителям ДНР и ЛНР необходимы какие-то особые лекарства, одежда или обувь, мы проверяем, есть ли все это в наличии в пунктах приема гуманитарной помощи. Если нет, вуз приобретает все необходимое за свои средства. ДГТУ держит связь с администрацией. В общежития ДГТУ приходили представители городских школ и детских садов, мы предоставили им статистику относительно детей школьного и детсадовского возраста. Сегодня часть донецких и луганских детей уже пошли в детские сады и школы», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) также прорабатывает возможность оказать поддержку студентам — жителям ДНР и ЛНР.

«Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение», — считает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В Северо-Кавказском федеральном университете добавили, что студенты-жители ДНР и ЛНР, которые учатся в СКФУ, могут получить материальную помощь и продуктовые наборы.

Готовность помочь также выразили активисты волонтерских движений СКФУ. Ребята включились в гуманитарные мероприятия по оказанию помощи жителям Донбасса.

В свою очередь Астраханский государственный университет (АГУ) также выразил намерение предоставить помощь студентам и дать возможность молодым людям из Донецкой и Луганской республик продолжать учебу, проживая в безопасных условиях.

«Астраханский госуниверситет уже сегодня готов принять 200–300 студентов из Донецкой и Луганской народных республик, разместить их в общежитиях и организовать учебный процесс», — заявил ректор АГУ Константин Маркелов.

22 февраля 2022 года состоялось очередное заседание Президиума РАН

Портал "Научная Россия" вел прямую трансляцию заседания

состоялось очередное заседание Президиума Российской академии наук

(проводится в режиме видеоконференции)

Председательствует вице-президент РАН академик РАН Юрий Юрьевич Балега.

Члены Президиума заслушали научное сообщение «Развитие астрофизических исследований в России: наземный и космический сегмент»:

- «Состояние и перспективы развития астрофизических исследований в России». Докладчик — академик РАН Юрий Юрьевич Балега;

- «Космические исследования». Докладчик — заместитель председателя Совета РАН по космосу академик РАН Лев Матвеевич Зеленый;

- «О стратегии по гелиогеофизике». Докладчик — член-корреспондент РАН Анатолий Алексеевич Петрукович, Институт космических исследований Российской академии наук.

Публикуем некоторые доклады

«Состояние и перспективы развития астрофизических исследований в России». Академик РАН Ю.Ю. Балега.

Состояние и перспективы развития астрофизических исследований в России

==

«Космические исследования». Заместитель председателя Совета РАН по космосу академик РАН Л.М. Зеленый.

Космические исследования

==

«О стратегии по гелиогеофизике». Член-корреспондент РАН А.А. Петрукович, Институт космических исследований РАН.

В последние годы существенно возросла роль астрономии в решении насущных практических задач нашей страны:

- астрономическая поддержка и развитие российского сегмента системы координатно-временного и навигационного обеспечения (система Квазар-КВО),

- создание системы прогноза космической погоды, необходимой для безопасного освоения околоземного космического пространства, арктических регионов нашей страны и других задач.

Федеральная космическая программа включает несколько проектов по солнечно-земной физике, однако их приоритет недостаточно высок. В ближайшее время планируется только запуск группировки КА «Ионосфера».

Проекты по исследованию и мониторингу магнитосферы, Солнца и солнечного ветра отложены, что создает сильную зависимость отечественной системы прогноза от зарубежных источников данных. Необходимо поддержать приоритетность космических проектов по наблюдению Солнца, солнечного ветра и магнитосферы, развернуть полную группировку спутников для мониторинга, включая дистанционные наблюдения солнечного диска, короны, прямые наблюдения солнечного ветра в точке либрации системы Солнце-Земля, наблюдения магнитосферы и ионосферы.

В Институте солнечно-земной физики СО РАН реализуется укрупненный инвестиционный проект «Национальный гелиофизический комплекс РАН» (далее — НГК РАН), в рамках которого заявлено создание уникальных научных инструментов и установок для развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики Солнца и околоземного космического пространства.

Восстановление наземной наблюдательной сети ведется также и другими научными организациями, например, восстановлена работа нагревного центра «Сура». В то же время, усилия по развитию наземной сети надо признать недостаточными и нескоординированными.

Реализация проектов по данному научному направлению является важной для нашей страны задачей, имеющей существенную практическую значимость.

Дальнейшие работы, в том числе по комплексу НГК, необходимо выполнять в рамках Стратегии развития гелиогеофизики на период до 2035 года и Основ государственной политики РФ в области фундаментальной и прикладной гелиогеофизики на период до 2035 года, которые находятся в данное время на завершающем этапе разработки.

Завершить реализацию первого этапа НГК РАН и детально обсудить технические решения объектов второго этапа с определением приоритетности решаемых научно-технических задач и потенциальных участников кооперации.

==

«Миллиметровая и субмиллиметровая астрономия». Доктор физико-математических наук И.И. Зинченко, Институт прикладной физики РАН, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Наблюдения в коротковолновой части миллиметрового (λ ? 3 мм) и в субмиллиметровом диапазоне длин волн являются важнейшим, часто уникальным источником информации о различных объектах и явлениях во Вселенной. Научные задачи этих наблюдений можно разделить на две основные категории: исследования «холодной» Вселенной, а также изучение ядер галактик, скоплений галактик и решение космологических проблем. Значимость миллиметровой и субмиллиметровой астрономии для первой категории задач вытекает из закона Планка, поскольку пик излучения холодных межзвёздных облаков (температура 10–30 К) лежит в этом диапазоне. Задачи включают в себя изучение процессов образования звёзд и планет, свойств межзвёздной среды в галактиках, астрохимию, поиск воды и сложных органических соединений, исследование магнитных полей в межзвёздных облаках, объектов Солнечной системы и пр. Преимущества данного диапазона для изучения компактных объектов (активных ядер галактик и т.п.) заключаются в возможности получения рекордного углового разрешения, снижении рассеяния в межзвёздной плазме по сравнению с более длинными волнами и в особенностях спектров некоторых объектов. Актуальными задачами для космологии являются поиск В-моды поляризации реликтового микроволнового фона, обусловленной первичными гравитационными волнами, поиск отклонений спектра фона от чернотельного. Для изучения скоплений галактик и космологии важны наблюдения эффекта Сюняева-Зельдовича. Имеется также задача поиска возможных вариаций фундаментальных физических констант.

К настоящему времени наблюдения на коротких миллиметровых и субмиллиметровых волнах дали уже немало важных результатов. В межзвёздной среде обнаружено более 200 различных молекул (не считая изотопологов), в том числе много сложных органических молекул. Проведены обширные исследования процессов звёздообразования. Получены изображения протопланетных дисков с высоким разрешением. Недавно было впервые получено изображение «тени» сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики М87 на волне 1.3 мм с помощью Телескопа Горизонта Событий, который представляет собой глобальную сеть радиотелескопов этого диапазона. Имеется немало других важных результатов. Тем не менее остается много нерешённых вопросов.

Инструментальная база астрономии данного диапазона активно развивается в мире. Недавно была введена в строй Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка в Атакаме (ALMA), состоящая из 66-и антенн диаметром 12 м и 7 м. Она расположена на высоте 5000 м в Чили. Строительство инструментов этого диапазона на большой высоте обусловлено сильным поглощением этих волн атмосферным кислородом и парами воды. Радиоинтерферометры (в том числе ALMA), обеспечивая высокое угловое разрешение, «не видят» протяжённую структуру источников. Для получения полной картины необходимы также наблюдения с одиночными антеннами. Крупнейшей на сегодняшний день является 50-м Большой Миллиметровый Телескоп в Мексике (LMT).

В России есть несколько антенн, способных работать в диапазоне длин волн 3 мм: РТ-22 КрАО РАН, 3 антенны РТ-13 ИПА РАН, РТ-7.5 МГТУ. Точность поверхности РТ-13 позволяет работать и на более коротких волнах, однако астроклимат в местах их расположения вряд ли это позволит. Имеется проект субмиллиметровой космической обсерватории Спектр-М («Миллиметрон») АКЦ ФИАН — 10-м телескоп в точке Лагранжа L2, который будет работать как в режиме одиночного зеркала, так и в режиме наземно-космического интерферометра, обеспечивая чрезвычайно высокое угловое разрешение. Высокая чувствительность будет достигаться за счет охлаждения зеркала телескопа. Предполагается завершение строительства РТ-70 на плато Суффа в Узбекистане.

Основные выводы:

Миллиметровая и субмиллиметровая астрономия является важнейшим и часто уникальным источником информации для решения ряда актуальных астрофизических проблем.

Инструментальная база миллиметровой и субмиллиметровой астрономии в мире активно развивается. Россия сильно отстает в этой области. В РФ нет конкурентоспособных радиотелескопов на волны короче 3 мм. В то же время в РФ есть неплохой задел в проведении научных исследований и разработке приёмной аппаратуры.

Наземные и космические инструменты взаимно дополняют друг друга.

На территории РФ нет площадок, сравнимых по астроклимату на мм/субмм волнах с лучшими в этом смысле местами на Земле. В то же время есть площадки, где возможны эпизодические наблюдения на волнах до 0.8 мм и, возможно, короче.

Создание хотя бы одного субмиллиметрового телескопа диаметром 15–20 м позволит значительно повысить уровень проводимых в стране астрофизических исследований и включиться в международные проекты (Телескоп Горизонта Событий).

Завершение строительства РТ-70 на плато Суффа при достижении запланированных характеристик по точности поверхности позволит выйти на передовые позиции в этой области.

Миллиметровая и субмиллиметровая астрономия

==

«Нейтринная астрономия». Член-корреспондент РАН С.В. Троицкий.

Нейтринная астрономия — часть бурно развивающейся многоканальной астрономии, занимающейся регистрацией и изучением информации об астрофизических объектах, приносимой разными частицами и волнами. Как и в классической астрономии, регистрирующей электромагнитное излучение от радио до гамма-диапазона, нейтрино астрофизического происхождения могут иметь энергии, различающиеся в триллионы раз, и для каждого нейтринного диапазона есть свои научные задачи и свои экспериментальные методы.

Из-за слабого взаимодействия с остальным веществом нейтрино исключительно трудно зарегистрировать — требуются огромные объемы вещества-мишени, чтобы остановить хотя бы ничтожную долю пролетающих сквозь него нейтрино, и прецизионные методы, чтобы зарегистрировать следы этих взаимодействий. Обратная сторона этой трудности — «плюс» для астрономии — возможность нейтрино вылетать из плотных сред и приносить непосредственную информацию о физических процессах в недоступных обычным наблюдениям областях, например, в недрах звезд.

Как, вероятно, и в случае обычной астрономии, самым первым изученным источником на нейтринном небе было Солнце. Во второй половине 20-го века целый ряд экспериментов в мире измерял потоки солнечных нейтрино при различных энергиях. Именно так было получено доказательство того, что солнечная энергия рождается в термоядерных реакциях. Этот результат был получен в том числе на галлий-германиевом нейтринном телескопе на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), который, вместе с аналогичным инструментом в Италии, впервые зарегистрировал нейтрино от основного процесса слияния ядер в центре Солнца. Этот телескоп расположен в тоннеле под горой Андырчи Главного кавказского хребта на расстоянии в 4 км от поверхности. Уникальная специально разработанная радиохимическая технология позволяет выделять из 50 тонн сверхчистого галлия 15 атомов германия, образовавшихся за месяц в результате взаимодействий солнечных нейтрино. После завершения работы по солнечным нейтрино галлий-германиевый нейтринный телескоп в 2019 году был переоборудован в эксперимент BEST для поиска нового, отсутствующего в Стандартной модели типа нейтрино. Очень интересные результаты этого эксперимента опубликованы в конце 2021 г., но это уже не астрономия, а физика частиц.

Измерения солнечных нейтрино разных энергий проводились разными экспериментами в мире, последний и наиболее точный из которых — BOREXINO в Италии, в работе которого принимали участие и российские ученые. Начиная с самых первых результатов 1960-х годов, уточнявшихся всеми последующими экспериментами, измерение потоков солнечных нейтрино позволило установить факт взаимных превращений нейтрино разных типов, или осцилляций нейтрино. Впоследствии эти превращения были зарегистрированы в десятках экспериментов с природными и искусственными потоками нейтрино. Такие превращения запрещены в Стандартной модели физики элементарных частиц. Таким образом, нейтринная астрономия дала экспериментальное доказательство неполноты этой модели и нарушения заложенных в ней законов сохранения.

Следующим после Солнца астрофизическим нейтринным источником стала вспышка сверхновой 1987А в соседней с нашей галактике, зарегистрированная 4-мя нейтринными телескопами, в том числе Баксанским подземным сцинтилляционным телескопом (другой инструмент в той же обсерватории). Это уникальное событие также дало бесценную информацию как о процессах в недрах взрывающейся звезды, так и о свойствах элементарных частиц.

Нейтринная астрономия высоких энергий использует другие экспериментальные методы. Здесь требуется регистрировать взаимодействия нейтрино уже в рабочих объемах порядка кубического километра. Рабочим телом такого нейтринного телескопа является вода. Метод был предложен М.А. Марковым и И.М. Железных в 1960-х годах, реализован впервые на озере Байкал. В воду погружается решетка из фотодетекторов, регистрирующих вспышки черенковского излучения в результате нейтринных взаимодействий. На протяжении последних 10 лет основным поставщиком астрофизической информации в канале нейтрино высоких энергий был эксперимент IceCube на Южном полюсе, использующий антарктический лед. Однако сейчас ситуация изменилась к лучшему. В 2021 году был официально запущен крупнейший в Северном полушарии и второй по величине в мире после IceCube инструмент для регистрации астрофизических нейтрино высоких энергий — глубоководный нейтринный телескоп Байкал-ГВД, создаваемый и эксплуатируемый международной коллаборацией с определяющим участием ИЯИ РАН и ОИЯИ). Набор данных в неполной конфигурации шел уже 3 года, и сейчас уже есть результаты. На слайде 7 показана карта неба в гамма-диапазоне, на которой нашими парижскими коллегами нанесены направления прихода десяти первых байкальских событий с максимально высокой энергией. Нейтрино таких энергий — «штучный товар», и каждое событие вызывает интерес и несет важную астрофизическую информацию. Помимо IceCube и Байкал-ГВД, в Средиземном море с некоторым отставанием запускается подобного масштаба европейский эксперимент KM3NeT. Все три эти гигантских нейтринных телескопа будут работать совместно, образую Глобальную нейтринную сеть (GNN).

Из-за большого количества нейтрино, рождающихся на Земле и в ее атмосфере, выделение событий от астрофизических источников само по себе представляет серьезную проблему. Современная нейтринная астрономия использует многоканальный подход, изучая объекты совместно с классической астрономией, физикой космических лучей и гравитационно-волновой астрономией. Впечатляющие недавние результаты таких исследований связаны с определением источников нейтрино высоких энергий. По-видимому, источники нейтрино не менее разнообразны, чем источники высокоэнергичных фотонов, и в вопросе их поиска и изучения предстоит еще огромная работа. Приведу только два примера.

Совместный статистический анализ нейтринных и радиоастрономических данных позволил в 2020 г. выявить связь значительной части таких нейтрино с блазарами — сверхмощными активными галактиками с направленными на нас релятивистскими выбросами. График на слайде 9 справа показывает усредненное изменение яркости связанных с нейтрино блазаров в радиодиапазоне по данным телескопа РАТАН-600 Специальной астрофизической обсерватории РАН. Ось времени сдвинута так, что начало отсчета соответствует моменту прихода нейтрино для каждого источника. Видно, что эти моменты в среднем соответствуют радиовспышкам. Вероятная связь нейтрино с радиоблазарами иллюстрируется новыми интересными событиями 8 декабря 2021 года, когда оба крупнейших нейтринных телескопа, IceCube и Байкал-ГВД, зарегистрировали с интервалом в 4 часа нейтрино высоких энергий, совпадающие с уникальной вспышкой одного из самых ярких радиоблазаров на небе во всех диапазонах, изучаемых классической астрономией. В начале вспышки, 4 декабря, нейтрино с этого направления было зарегистрировано и сравнительно небольшим Баксанским подземным сцинтилляционным телескопом. Сейчас исследовательские группы во всем мире работают над анализом и интерпретацией этих интересных данных.

Другой пример — в ноябре 2020 г. установка Ковер-2 на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН зафиксировала вспышку гамма-излучения экстремально высоких энергий одновременно с нейтрино, зарегистрированным IceCube, от галактического источника в созвездии Лебедя. В этой области Галактики имеется много интересных объектов, с теоретической точки зрения, скорее всего, источник гамма-излучения и нейтрино — релятивистская двойная система. Как само наблюдение, так и теоретическая интерпретация опубликованы в одном из наиболее престижных астрономических журналов, Astrophysical Journal Letters, в 2021 году. Отмечу, что все авторы этих двух статей — сотрудники институтов РАН, ни одного зарубежного соавтора.

Еще раз подчеркну, что такие исследования в нейтринной астрономии возможны только в сотрудничестве с астрономией обычной. Основные продвижения здесь связаны с диапазонами, в которых изучается нетепловое излучение, — радио и гамма. Про радиоастрономию здесь уже достаточно много говорилось, но я не могу не подчеркнуть надвигающийся наблюдательный кризис в гамма-астрономии. Сейчас эти анализы базируются на данных спутника Fermi, который работает на орбите уже 14 лет, и надо думать о том, что придет ему на смену. Вероятно, нужны будут значительно более дешевые наземные проекты, подобные ALEGRO, разработанному в ФТИ им. Иоффе РАН.

Нейтринные телескопы — установки класса «мегасайенс». Рабочие объемы детекторов нейтрино высоких энергий исчисляются кубическими километрами, а нейтринная астрономия более низких энергий требует крупной подземной инфраструктуры на глубинах в километры под поверхностью земли и уникальных технологий для достижения практически нулевого радиационного фона. Дважды — в 1960-х и 1980-х годах — решения Президиума академии наук приводили к принятию специальных постановлений Правительства страны, направленных на развитие нейтринной астрономии. В результате были созданы масштабные уникальные исследовательские центры — Баксанская и Байкальская нейтринные обсерватории. Как мы видели, новые инструменты в этих обсерваториях продолжают получать результаты на переднем крае мировой науки и в 2020-х годах. Теперь их надо развивать, чтобы они работали с полной отдачей. В случае Байкала требуется доведение рабочего объёма телескопа до одного кубического километра, но уже сейчас следует начинать разработку и проектирование инструмента следующего поколения, в несколько кубических километров. На очереди стоит и создание детектора нового поколения для нейтрино более низких энергий — Большого баксанского нейтринного телескопа.

Для развития и эксплуатации таких установок класса «мегасайенс» нужны адекватные материальные и кадровые ресурсы. Это необходимо, чтобы наша страна сохранила лидирующие позиции в этом интенсивно развивающемся направлении астрофизики.

Нейтринная астрономия

==

«Астрономическое образование в РФ». Доктор физико-математических наук К.А. Постнов, директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга.

Астрономическое образование в РФ

==

«Гамма-астрономия космических источников с экстремальным выделением энергии». Член-корреспондент А.М. Быков, руководитель Отделения ОФПАФА ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН.

Современные методы изучения космических явлений методами многоканальной астрономии включают наблюдения во всех диапазонах электромагнитного излучения. Радио, инфракрасные, оптические, рентгеновские и гамма-наблюдения используются совместно с данными, полученными из наблюдений космических лучей, гравитационных волн и нейтрино различных энергий. Гамма-астрономия предоставляет важный канал исследования физических процессов в объектах с экстремальным выделением энергии, которые также являются источниками гравитационных волн и астрофизических нейтрино. В перечень задач современной гамма-астрономии входит экспериментальная проверка гипотез фундаментальной физики, в частности, гипотез о природе темной материи, вариантов теории квантовой гравитации, в частности, экспериментальная проверка лоренц-инвариантности, поиск аксионо-подобных частиц и др.

Одним из основных направлений космических исследований ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, инициированных академиком Борисом Павловичем Константиновым в начале 1960-х годов, и выполнявшихся под руководством члена-корреспондента РАН Е.П. Мазеца, является изучение астрофизических объектов со сверхсильными электромагнитными и гравитационными полями, а также источников экстремального выделения энергии в ранней и современной Вселенной методами внеатмосферной гамма- и рентгеновской астрономии. Уникальным классом сильно переменных источников, называемых транзиентами, в жестком рентгеновском диапазоне, являются источники повторных мягких гамма-всплесков. Открытие этого класса транизентов — фундаментальной важности результат экспериментов «Конус», начатых в 1970-х годах на АМС «Венера», зарегистрировавших необычный, исключительно интенсивный гамма-всплеск от источника в Большом Магеллановом Облаке, находящемся на расстоянии более 160 тысяч световых лет от Солнечной системы. Источники повторных мягких гамма-всплесков в дальнейшем были отожествлены с процессами выделения энергии магнетарами. Это редкие молодые нейтронные звезды с рекордными для Вселенной магнитными полями выше 100 тера-Гаусс, превышающими критическое поле поляризации вакуума квантовой электродинамики. Они производят мощные вспышки рентгеновского излучения за счет процессов изменения конфигурации и диссипации гигантских магнитных полей. 28 апреля 2020 г. космическим гамма-спектрометром ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН «Конус-Винд» была зарегистрирована вспышка излучения с энергиями до 100 тысяч электрон-вольт от магнетара SGR 1935+2154 (Nature Astronomy, v. 5, p. 372, 2021). Вспышка имела необычно жесткий спектр и совпала по времени с быстрым радиовсплеском, измеренным радиотелескопами CHIME и STARE2. Одновременное детектирование и точное совпадение пиков на кривых блеска рентгеновского и радиоизлучения впервые позволило установить физическую связь между галактическим магнетаром — источником повторяющихся мягких гамма-всплесков и быстрыми радиовсплесками. Быстрые радиовсплески были открыты около десяти лет назад. Наблюдаемые характеристики быстрых радиовсплесков указывали на их космологическое происхождение, но природа их источников оставалась загадкой до их идентификации с повторяющимися мягкими гамма-всплесками. Наблюдаемые одновременно радио и рентгеновские спектры SGR 1935+2154 указывают на быстро протекающие процессы выделения энергии, вероятно, связанные с процессами перестройки конфигурации магнитного поля магнетара, сопровождающиеся формированием релятивистского течения, ускорением частиц высоких энергий и синхротронного излучения с мазерным усилением.

Постоянный мониторинг космических гамма-транзиентов новыми детекторами типа «Конус» предполагается продолжить на российской обсерватории «Спектр-УФ» и на аппаратах лунной программы.

В ФТИ А.Ф. Иоффе ведется разработка методов регистрации источников гамма-линий в мега-вольтном диапазоне энергий и детектирующей аппаратуры для международного орбитального гамма-телескопа нового поколения eASTROGAM, который позволит на порядок улучшить чувствительность наблюдений в этом труднодоступном, но физически важном диапазоне.

Наблюдения гига-вольного и тера-вольтного излучения экстремальных космических объектов методами черенковской гамма-астрономии необходимы для решения множества актуальных задач современной астрофизики и фундаментальной физики. Для исследования важной, но до настоящего времени недостаточно изученной физики транзиентных источников гамма-диапазона 5−30 ГэВ, в ФТИ им. А.Ф. Иоффе совместно с партнерами из СПбПУ, ИЯИ РАН, ИГУ, НИИЯФ МГУ, Дублинским Институтом Перспективных Исследований, Институтом Радиоастрономии Аргентины и рядом других партнеров разрабатывается проект высокогорной черенковской гамма-обсерватории ALEGRO (Atmospheric Low Energy Gamma-Ray Observatory, низкопороговая атмосферная гамма-обсерватория). Энергетический порог этого инструмента (около 3-5 ГэВ) будет существенно ниже, чем у всех имеющихся и планируемых черенковских телескопов. Большая эффективная площадь и высокая чувствительность такой обсерватории позволит изучить ряд важных особенностей в спектрах стационарных гамма-источников (в частности, экспоненциальные завалы в спектрах гамма-пульсаров в диапазоне 1−10 ГэВ) и исследовать быстропеременное гамма-излучение источников гамма-всплесков и активных ядер галактик. Низкий порог и высокая чувствительность обсерватории ALEGRO предполагается достигнуть, в том числе, за счет применения современных полупроводниковых фотодетекторов и быстрой электроники.

Адекватная интерпретация имеющихся и будущих наблюдений требует построения детальных моделей физических процессов в источниках с экстремальным выделением энергии — сверхновых звездах, их остатках и в компактных релятивистских объектах. Такие модели активно разрабатываются в астрофизических подразделениях ФТИ им А.Ф. Иоффе в рамках программы фундаментальных научных исследований РФ.

==

«Исследования микроволнового астроклимата с целью выбора оптимального места размещения субтерагерцового радиотелескопа». Доктор физико-математических наук В.Ф. Вдовин, лаборатория высокочувствительных приемников миллиметрового диапазона ИПФ РАН

Строительство наземных радиотелескопов субтерагерцового диапазона частот, объединяющего короткие миллиметровые и длинные субмиллиметровые волны, о чем шла речь в предшествовавших докладах Ю. Балеги и И. Зинченко, это не только решение комплекса сложнейших научно-технических задач, но как отмечалось — проблема выбора оптимального местоположения инструмента. Место должно обеспечивать хорошее распространение волн соответствующего диапазона, а на это влияет комплекс характеристик атмосферы, именуемый микроволновым астроклиматом. Основные компоненты, влияющие на субТГц волны- кислород и вода. И их содержание тем ниже, чем выше в горах расположен инструмент. Но и высота гор порой не решает проблему. Исследование высочайшей вершины Европы Эльбруса, выполненные в 2021 году показали его полную непригодность для субТГц инструмента. Исследования проводились при помощи специально разработанного прибора МИАП-2, позволяющего измерять поглощение на той самой субТГц волне, на которой будет работать телескоп, а в силу мобильности прибора, то и на том самом месте, где он будет установлен.

Говоря о Суффе, на которой побывал президент РАН А.М. Сергеев в составе представительной российской команды в 2018 г., измерения астроклимата ведутся уже 10 лет и убедительно показали большие перспективы строящегося там на высоте 2400 м 70 метрового телескопа для работы как минимум до длины волны 3 мм. Измерения же, выполненные на склоне доминирующей над Суффой горы Акташтау, показали, что там астроклимат еще лучше. Облака с богатым водосодержанием лежат ниже на самом плато. И тут можно в довольно короткие сроки установить еще одно зеркало МРАО Суффа диаметром 13-21 м, которое надежно обеспечит возможность наблюдения в еще более коротковолновых окнах прозрачности атмосферы: в окне 1.3 мм, где работает сеть Телескопа горизонта событий (ТГС), и даже на 0.8 мм, куда астрономы только собираются продвинуть свои исследования. Буквально в прошлом году вышла статья команды ТГС, приведенная на слайде, где Суффа уже рассматривается как один из перспективных и очень желательных элементов сети ТГС на ближайшую перспективу. На сегодня в сети всего дюжина телескопов, и почти все они в западном полушарии. Планируется довести сеть до полусотни элементов и покрытие северной Евразии крайне желательно. Пока это белое пятно на карте, но судя по оценкам аналитиков ТГС и нашим измерениям, крайне перспективное.

Поиску места для уже чисто российского элемента интереферометра и российского субТГц телескопа также был посвящен обширный цикл исследований, выполненный за последнее десятилетие на обширной территории, представленной на карте, начиная от Шпицбергена и заканчивая окрестностями нашего полюса холода в Якутии на горе Муус-Хая. Работы были выполнены на основе самой широкой кооперации возглавляемой АКЦ ФИАН, САО РАН и ИПФ РАН, в которой принимали участие исследователи из целого ряда университетов и научных центров, включая МГУ, НГТУ, Дагестанского и Владикавказского научного центров, Комплексного НИИ РАН г. Грозный и многих другие завершены в ноябре 2021 г. Первые результаты осенних экспедиций, чрезвычайно полезно дополнившие прежние не очень обнадеживающие поиски, опубликованы в первом номере Докладов РАН сер.Физика, техника за 2022 г. Они подтвердили гипотезу, что восток северного Кавказа, имеющий весьма сухие и высокие горы, содержат целый ряд перспективных площадок для субТГц телескопа, причем имеющим до 350 безоблачных дней в году. На слайде представлен снимок радиометр МИАП-2 АКЦ ФИАН, доставленный после завершения измерений в июне 2021 г. на Акташтау в Узбекистане, на г. Шалбуздаг в Дагестане, где астроклимат и инфраструктура позволяют построить телескоп субТГц диапазона. В России на сегодня нет ни одного инструмента, работающего на коротких миллиметрах и субмилимметрах, необходимо найти ресурсы, чтобы исправить это вопиющее недоразумение.

Исследования микроволнового астроклимата с целью выбора оптимального места размещения субтерагерцового радиотелескопа

х х х

Члены Президиума заслушали научное сообщение «О деятельности Совета РАН по инновационным проблемам транспорта и логистики». Докладчик академик РАН В.И. Колесников, Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Уважаемый Юрий Юрьевич, уважаемые коллеги!

Наш Совет при Президиуме РАН по инновационным проблемам транспорта и логистики утвержден в сентябре 2019г.

I. Несколько слов о работе Совета 2021г.

1) Участвовали в подготовке Госсовета по транспортной стратегии РФ.

2) За 2021 года провели 5 международных конференций в онлайн и очном режимах принимали участие Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления + ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону):

а) работа транспорта в условиях санкций и ограничений,

б) подготовка кадров для транспорта и логистики,

в) на базе центра Сириус прошла 5-я Международная конференция «Интеллектуальные информационные технологии на транспорте». В конференции участвовали ученые из Чешской Республики, Словакии, Италии, Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Уругвая,

г) энергоэффективность и ресурсосберегающие технологии на транспорте,

д) и в ноябре — Мехтриботранс.

По всем конференциям изданы сборники трудов, многие из которых индексированы в базах Scopus и Web of Science.

II. Помимо конференций Советом в течение года проведены мероприятия, посвященные:

1) Дню Российской науки и году науки и технологий,

2) Международному сотрудничеству в сфере транспортной логистики,

3) Подготовке кадров.

III. Члены Совета принимали участие и в других мероприятиях:

1) Крупная конференция в очном режиме — 14-ая Мультиконференция по проблемам управления в г. Дивноморске 27 сентября — 2 октября 2021 г., под руководством академиков Каляева И.А. и Пешехонова В.Г.

2) В Ярославле «YarTribNord-2021», организованном академиками: Горячевой И.Г. и Гуляевым Ю.С.

3) В ноябре 2021 года Международная научно-практическая конференция «Транспорт России: Проблемы и перспективы», проходящей в Институте проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН.

Основные задачи, которые ставим в работе Совета на 2022 г. — предложения в постановляющую часть Президиума

1) Совместно с Министерством транспорта и отраслевыми ВУЗАМИ и НИИ продолжим работу по разработке предложений по реализации транспортной стратегии РФ.

2) Послушав интересный доклад директора Института по Африке РАН, включили в план два раздела:

а) Активизировать сотрудничество с африканскими странами по развитию научных направлений, перспективных для развития инновационных и приемлемых для африканских стран транспортных систем;

б) Принять участие в научном форуме на полях второго Саммита Россия-Африка в части компетенции Совета.

3) Разработать план совместной работы Совета по инновационным проблемам транспорта и логистики и Совета по региональной политике, уделив внимание созданию инновационных центров в регионах.

О деятельности Совета РАН по инновационным проблемам транспорта и логистики

==

На заседании рассмотрен вопрос о присуждении премии имени Н.В. Мельникова 2022 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения наук о Земле) члену-корреспонденту РАН Виктору Леонтьевичу Яковлеву, доктору технических наук Сергею Викторовичу Корнилкову, доктору технических наук Игорю Владимировичу Соколову (федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук) за научную работу «Инновационный базис стратегии комплексного освоения ресурсов минерального сырья». Выдвинуты Ученым советом федерального государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела Уральского отделения Российской академии наук.

На заседании Экспертной комиссии присутствовали 5 членов из 7. В соответствии с результатами тайного голосования единогласно к присуждению премии имени Н.В. Мельникова 2022 года рекомендованы кандидатуры В.Л. Яковлева, С.В. Корнилкова, И.В. Соколова.

На заседании бюро Отделения наук о Земле РАН присутствовали 31 член Бюро из 39. В соответствии с результатами тайного голосования большинством голосов (за — 29, против — 1, недействительный бюллетень — 1) в Президиум РАН представлен проект постановления о присуждении премии имени Н.В. Мельникова 2022 года В.Л. Яковлеву, С.В. Корнилкову, И.В. Соколову.

Авторами обоснованы новые методологические подходы к решению стратегии комплексного освоения ресурсов минерального сырья. В указанной работе обоснована необходимость новых методологических подходов к решению проблем освоения недр на основе принципов системности, комплексности, междисциплинарной направленности. Дано определение стратегии разработки глубокозалегающих крутопадающих месторождений с учетом нарастания геологической, горнотехнической и технико-экономической информации в динамике развития горных работ. Оценен ресурсный потенциал и перспективы развития минерально-сырьевой базы горно-металлургического комплекса Урала. Рассмотрена технологическая возможность и экологическая эффективность вовлечения в эксплуатацию отходов добычи и переработки руд черных и цветных металлов. Изложены принципы формирования транспортных систем глубоких карьеров. На основе анализа исторического опыта развития научных идей и методологических подходов к обоснованию технологий и параметров горных работ с послевоенного до современного периода и по результатам фундаментальных и прикладных исследований авторы излагают обоснование основных элементов инновационного базиса как научно-технологической основы современной стратегии комплексного освоения ресурсов минерального сырья, отражающих существо современных воззрений на развитие горной науки, техники и технологии горного производства.

х х х

На заседании рассмотрен вопрос о присуждении премии имени Ф.П. Саваренского 2022 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения наук о Земле) кандидату геолого-минералогических наук Леониду Наумовичу Синдаловскому (Санкт-Петербургское отделение федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук) за серию работ, посвященную теории и методам опытного изучения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и численно-аналитических расчетов для прогнозирования водопотоков к дренажным системам и гидродинамического режима подземных вод. Выдвинут Ученым советом СанктПетербургского отделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук.

На заседании Экспертной комиссии присутствовали 6 членов Комиссии из 8. В соответствии с результатами тайного голосования единогласно к присуждению премии имени Ф.П. Саваренского 2022 года рекомендована кандидатура кандидата геологоминералогических наук Л.Н. Синдаловского. В заседании бюро Отделения наук о Земле РАН присутствовали 31 член Бюро из 39. В соответствии с результатами тайного голосования большинством голосов (за — 28, против — 1, недействительных бюллетеней — 2) в Президиум РАН представлен проект постановления о присуждении премии имени Ф.П. Саваренского 2022 года Л.Н. Синдаловскому.

Серия работ, посвященных теории и методам опытного изучения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и численно-аналитических расчетов для прогнозирования водопотоков к дренажным системам и гидродинамического режима подземных вод, может рассматриваться в качестве фундаментального вклада в исследование подземных вод. В серию работ входят 4 монографии и справочник: «Гидрогеологические расчеты с использованием программы ANSDIMAT»; «Aquifer test solutions. SPRINGER»; «Аналитическое моделирование опытных опробований водоносных пластов и скважинных водозаборов»; «ANSDIMAT — программный комплекс для определения параметров водоносных пластов»; «Справочник аналитических решений для интерпретации опытно-фильтрационных опробований». Научные статьи в российских и зарубежных изданиях, ряд свидетельств государственной регистрации программ, направлены на решение гидрогеологических и инженерно-геологических задач. Автор является разработчиком учебно-научной платформы «База знаний: гидрогеология, инженерная геология, геоэкология», получившей широкое признание в геологическом сообществе.

х х х

Члены Президиума обсудили и приняли решения по ряду других научно-организационных вопросов.

Штрафы за "электронный" мусор населения не коснутся

Яков Шпунт

С 1 марта в России вступает в силу требование приказа Минприроды России №399, которое касается утилизации ряда категорий отходов. Их запрещено выбрасывать как обычный бытовой мусор. В этот перечень попал широкий спектр ИТ- и телекоммуникационного оборудования, а также оргтехники.

Приказ №399 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации принят еще в июне 2021 г. и вступает в силу 1 марта 2022 г. Данный документ регламентирует утилизацию широкого спектра отходов разной степени опасности. И пункт V данного приказа касается, дословно, "оборудования компьютерного, электронного, оптического, утратившего потребительские свойства" (далее - отходы электронного оборудования). В этот перечень попадают бытовая техника, настольные и портативные ПК, серверы, системы хранения данных, комплектующие для сборки компьютерного оборудования, мониторы, средства печати и копирования - всего несколько десятков видов продукции. Все перечисленные в приказе виды отходов запрещается выбрасывать как обычный бытовой мусор, их следует утилизировать в строго определенных условиях. Нарушение данного порядка влечет административную ответственность. Штраф для частных лиц составляет от 1000 до 2000 руб., для компаний - от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Утром 22 февраля на сайте Минприроды появилось важное уточнение от пресс-службы ведомства: "С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку". Однако юридических лиц нормы, установленные приказом №399, будут касаться в полной мере.

Директор по продуктам и технологиям группы Т1 Александр Рожков напоминает, что, по данным ООН, в 2021 г. каждый из нас выбросил или переработал в среднем 7,5 кг старых телефонов, ноутбуков, тостеров, другой электроники и бытовой техники, что в сумме составляет колоссальные 63,3 млн тонн электронных отходов по всему миру. В России же на одно домохозяйство приходится 29,4 кг таких отходов в год. Россия в 2021 г. заняла 30-е место по объему электронных отходов в Европе.

Руководитель отдела ИТ "Рексофт" Евгений Черток считает, что данные требования вряд ли будут соблюдаться: "У России большая территория, слабо контролируемое исполнение законов, привычка граждан поступать "как проще". Вред окружающей среде невозможно купировать принятием законов или штрафами, контролем их соблюдения. Все окажется на помойке. Поставить пост возле каждой точки сбора мусора будет еще дороже". Но, по его мнению, экономическая ситуация в стране ведет к тому, что устаревшая, но работающая техника продолжает использоваться до полного физического износа. Также значительная часть передается сотрудникам или детским учреждениям: "Техника, выработавшая ресурс, но еще годная, предлагается сотрудникам. Также мы регулярно через специализированные фонды передаем технику в детские учебные заведения. В конце прошлого года "Рексофт" передал Аннинской специальной общеобразовательной школе оборудование для компьютерного класса. Это казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Воронежской области, где живут и обучаются дети, попавшие в сложные жизненные ситуации. Школа создана в 1965 г. Сегодня в ней обучаются 43 ребенка. Умение работать в Сети и вообще обладать навыками компьютерной грамотности - важный навык для любого ребенка, а возможно, и вхождение в мир востребованной профессии. Мы рады, что можем помочь школе с техникой".

Однако Александр Рожков с этим не согласен: "Срок службы ИТ-оборудования в последнее время сократился с шести до двух лет, а мобильных телефонов - до выхода новой модели. Это означает, что ежегодный объем электронных отходов будет только возрастать. Поэтому правительства развитых стран работают над тем, как повысить процент переработки электронных отходов и стимулировать программы возврата и ремонта электроники. Существуют также инициативы по созданию интерактивных карт с указанием пунктов приема электронных отходов".

При этом, как напоминает Александр Рожков, "электронный мусор" отнюдь не безобиден: "Неправильная утилизация электронных отходов влечет за собой множество проблем с окружающей средой и здоровьем человека. Электронные отходы могут оказаться на огромных цифровых свалках, подвергая людей, выбирающих ценные металлы из мусора, воздействию более 1000 токсичных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий и др. Поскольку перерабатывается чуть более 17% этих электронных отходов, защитники призывают производителей и потребителей следить, чтобы эта вышедшая из строя электроника не попадала на свалки или не пылилась в подвале. По мере того, как мы переходим на более возобновляемые виды электричества и транспорта, для которых требуются такие металлы, как литий и медь, эксперты говорят, что как никогда важно перерабатывать смартфоны и аккумуляторы".

Евгений Черток уверен, что единственный путь к выполнению закона и охране почвы - сделать людям удобно: "Пункты сбора отходов для утилизации должны быть в каждом дворе, возле каждого бизнес-центра и крупного магазина. Чтобы из любой точки генерации мусора - квартиры, предприятия, автопарка или магазина - было не более пяти минут до места, где этот мусор можно оставить. И это должно быть бесплатно. В нашей стране пока утилизация за деньги не будет работать, граждане к этому не готовы. Конечно, государственная политика должна быть направлена на поощрение переработки отходов".

Также представитель "Рексофт" обращает внимание на серьезную потенциальную угрозу при простом выбрасывании оборудования вместе с бытовым мусором или передаче работающего: "Нужно еще обратить снимание на аспект информационной безопасности. Довольно часто в выброшенной технике есть накопители данных - флэш-память, диски и т.п. В смартфонах, компьютерах-ноутбуках, в печатающей технике - в крупных МФУ, например, есть жесткий диск, хранящий копии всего напечатанного за пару лет. Все эти накопители могут быть извлечены из мусора из любопытства или с целенаправленным шпионажем и исследованы. Простая очистка, даже форматирование не спасают от возможности восстановить данные. Чувствительные данные должны быть многократно перезатерты специальными программами, либо - что лучше - физически уничтожены как перед выбрасыванием, так и перед отдачей техники в чужие руки. Вряд ли топ-менеджмент, передавая устаревшие ПК в детский дом, захочет, чтобы приказы, финансовые планы и деловая переписка потом фигурировали в соцсетях или использовались для шантажа".

Работа в путешествии сменит удаленку

Ирина Приборкина

Эксперты наблюдают на рынке развитие нового тренда - работа в дороге или работа в путешествии. Компания Ozon Travel провела исследование и выяснила, что 93% сотрудников телеком-компаний пробовали работать удаленно во время путешествий. Более трети респондентов говорят, что после перехода на гибридный или удаленный режим они стали больше путешествовать. Еще 39% отмечают, что пока не пробовали совмещать работу с путешествиями, но хотят это сделать. Игроки рынка считают, что тренд в скором времени коснется всех сфер и станет следующей ступенью после глобальной удаленки, но именно в России будет распространен в меньшей степени из-за низкой развитости внутреннего туризма и высоких цен, в сравнении с другими странами, на путешествия за границу.