Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Ясенево открылся обновленный спортивный комплекс "Самбо-70"

Любовь Проценко

Вслед за модернизацией городских поликлиник и школ столичные власти взялись за обновление спортивных комплексов, построенных 15-20 лет назад и тоже уже порядком износившихся. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс "Самбо-70", где работы уже закончились - в районе Ясенево, на улице Вильнюсской.

Осмотрев, как изменилось здание, построенное в 2009 году, глава города рассказал: "По новой программе реконструируем старые комплексы. В Ясеневе три таких комплекса на реконструкции, один из первых - ваш. Поздравляю с новосельем. Это новое дыхание, новая жизнь этого комплекса. Я думаю, еще немало чемпионов здесь будет выращено".

Внешне комплекс радует глаз красивым застекленным фасадом, новой кровлей, а внутри - переоборудованными раздевалками и душевыми, удобной входной группой с гардеробом и зоной ожидания. Но больше всего спортсмены оценили комфорт и безопасность трех залов - большого и малого спортивных, а также тренажерного. "На ковре и татами у нас могут одновременно заниматься шесть групп, и никто друг другу не мешает", - рассказал старший тренер Егор Новосадов. Проходная способность комплекса - 1300 человек в день. Приходят ребятишки из соседних домов, ученики ближайших школ. У них широкий выбор занятий по спортивным единоборствам - дзюдо, самбо, каратэ, боксу, а еще есть гимнастика, для людей с поражением опорно-двигательного аппарата - плавание. Родители, которые встречают детей, тоже сначала идут в спортзал - покачаться на новых тренажерах или поплавать в бассейне.

Всего в городскую программу реновации спортивных объектов вошли 64 спортивных комплекса

Еще один спорткомплекс в Ясеневе находится на улице Рокотова, 6 - в нем капитальный ремонт закончился еще летом. И здесь для жителей созданы отличные условия для занятий спортом. В двухэтажном здании есть два зала - один игровой с двумя волейбольными площадками, а второй - хореографический - с зеркалами, станками и гимнастическим ковром. Этот комплекс после ремонта облюбовали и участники "Московского долголетия" - для них созданы программы тренировок "Здоровая спина" и по дыхательной гимнастике.

Всего в городскую программу реновации спортивных объектов вошли 64 комплекса, в 36 из которых имеются универсальные залы, 23 бассейна и четыре крытых катка. Готовы пока первые шесть комплексов, а в 2025 году закончатся работы еще в 14.

Двенадцать месяцев в счет: Как двое мужчин и четыре женщины слетали на Луну

В России завершился уникальный эксперимент по имитации полета и высадки на Луну

Наталия Ячменникова

Звучит команда: "Эксперимент закончен!". С люка снимается пломба: "космический корабль" был опечатан 12 месяцев назад. И вот, наконец, появляется экипаж - четыре женщины и двое мужчин. Они год провели под замком, без связи с внешним миром.

Это испытатели - участники уникального международного изоляционного эксперимента по имитации полета и высадки на Луну SIRIUS-23. Он проходил в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН. В тех самых знаменитых модулях-"бочках", о которых знает весь мир. В чем уникальность завершившегося эксперимента? Какие результаты особенно важны для ученых? И какие перспективы для дальнего космоса он открывает? Об этом "РГ" рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов.

Олег Игоревич, главное: как чувствуют себя испытатели?

Олег Орлов: Все хорошо. Вы видите: они на подъеме. Год находились в условиях, очень близко имитирующих космический полет. Разве что без невесомости. Это тяжелое испытание, но ребята вынесли достойно. Теперь им предстоит детальное "послеполетное" обследование и курс реабилитации.

Вы недавно встречали после приземления космонавтов-рекордсменов Олега Кононенко и Николая Чуба. Они год отработали на МКС. Есть уникальная возможность сравнить результаты двух изоляций?

Олег Орлов: То, что полет и эксперимент прошли параллельно, - совпадение. Задачи научных программ в обоих случаях могут пересекаться только отчасти. Но наши специалисты всегда соотносят результаты полетных исследований с аналогичными в наземных моделях. Это позволяет не только проверять и корректно сравнивать результаты, но и наметить программу дальнейших исследований. Как модельных, так и реальных полетных. Так будет и в этом случае.

В "лунном" экипаже было четыре женщины и двое мужчин. Это впервые. Почему говорят, что такой гендерный состав - серьезная провокация?

Олег Орлов: Такая провокация известна и даже вошла в фольклор. Помните песню про танцы, статистику и девчонок? В наших экспериментах, как и в реальных полетах, женщины участвовали давно. Было и равное количество от обеих половин человечества. Более того, впервые в мире мы провели изоляционный эксперимент, где вообще были только девушки.

Тут серьезнейшая проблема - формирование экипажа, взаимоотношений малых групп и т.д. Этот вопрос в свое время как бы выпал из внимания ученых. Такой задачи для исследования даже не ставили. А вот теперь она есть.

Серьезнейшая проблема - формирование космического экипажа. Ученые должны дать рекомендации по гендерному составу будущих межпланетных миссий

Несмотря на очевидную мотивацию таких экипажей и тщательный отбор, это может быть важным фактором психологической стабильности команды. А значит, и безопасности, и успеха работы на стайерской дистанции.

Ученые ищут маркеры стресса?

Олег Орлов: В этом все заинтересованы. Для психологов, например, это отклонения в речевом взаимодействии членов экипажа. Для физиологов - какие-то тонкие вещи на уровне протеомных исследований. Например, изменение белкового состава мочи. Или, например, изучение выдыхаемого человеком воздуха: изменения, которые происходят в организме, оставляют здесь "след". Сегодня даже хеликобактер диагностируют по изменениям состава выдыхаемого воздуха. Это уже клиническая практика.

Для наших ученых подобный эксперимент не первый? В 60-е год в исследовательской "бочке" провели трое испытателей. И, как рассказывали они сами, вышли оттуда, рассорившись вдрызг. Но был "Марс-500", где сохранилась единая команда. А что здесь? Почему говорят, что эксперимент шел непросто?

Олег Орлов: Часть программы психологических исследований - это как раз изучение динамики взаимодействия внутри экипажа. Как выстраивалась стратегия поведения каждого? Командообразование? Взаимодействие с центром управления?..

Классика изоляции: монотония, одни и те же лица, границы, за которые не шагнешь. Лимиты ресурсов, включая воду. Задержки связи, нештатные ситуации

Лимиты ресурсов на все и вся, включая воду и одежду. Были задержки связи - до пяти минут в одну сторону, нештатные ситуации.

Да, иногда "искрило". Но это присуще в разной степени всем длительным изоляциям и проявляется уже почти закономерно на различных стадиях "полета". Психологи работают с подобными ситуациями и разрабатывают рекомендации для последующих экспедиций.

Научная программа выполнена полностью? Что из самого главного вы бы отметили?

Олег Орлов: Да. Сейчас завершаем этап "послеполетных" обследований. Программа была объемная - более 70 направлений. Это и психология, и физиология, и санитарно-гигиенические исследования, и операционно-технические эксперименты, и так далее. Расширилась палитра применения технологий виртуальной реальности, работали дистанционно с перспективными робототехническими комплексами. Впервые посмотрели, как длительное нахождение в изоляционных условиях влияет на острую адаптацию к гипомагнитным условиям, и многое другое.

Итоги научной программы SIRIUS-23 мы подведем в следующем году. Но важно посмотреть, что удалось сделать по программе в целом. Cерия с увеличением продолжительности изоляции задумывалась специально. Сейчас изучаем возможность организовать конференцию с международным участием для широкого обсуждения результатов.

Планируется ли еще годовой наземный эксперимент?

Олег Орлов: Изоляция - один из признанных способов комплексного моделирования факторов космического полета в наземных условиях. В чем преимущество подобных экспериментов в управляемой изолированной среде обитания? Это возможность использования самого широкого спектра научной аппаратуры и оборудования. Это большая по сравнению с реальным полетом статистическая выборка.

Изоляция как модель использовалась, вы знаете, и до SIRIUS, и будет использоваться в дальнейшем. Длительность определяется задачами такой программы.

Сейчас мы находимся на этапе планирования дальнейшей экспериментальной работы с изоляцией экипажей. В том числе с международным участием.

О полетах на Луну и Марс сегодня не говорит разве что ленивый. Что здесь выходит на первый план для ученых: психология, физиология, техника?

Олег Орлов: Все взаимосвязано. Технически в ближайшей перспективе человечество будет готово к полетам на Марс и тем более Луну. Но с точки зрения их медико-биологического обеспечения еще много вопросов. Мы говорим, естественно, об освоении ближнего космоса, а не о героических разовых акциях. Реализация систем обеспечения, в свою очередь, потребует современных технологических и технических решений.

Физиологию и психологию всегда следует рассматривать в неразрывной связи. Сейчас на слуху в большей степени вопросы физиологической безопасности. Радиационный фактор, например. Но надо понимать: при отсутствии психологической стабильности в экипаже успех даже самой обеспеченной средствами контроля и профилактики миссии может оказаться под угрозой.

Академик Лев Зеленый предостерегает: одна из проблем полета на Луну связана с лунной пылью. Она очень липкая и проникает везде и всюду. Нужны какие-то особые требования к скафандрам? Вы занимаетесь этой проблемой?

Олег Орлов: Проблема не только в скафандрах. Проблема и в проникновении пыли внутрь космического корабля или лунной базы. Ее попадание на кожные покровы, в глаза и систему дыхания может вызвать серьезные проблемы. Для технических систем это тоже серьезный вызов. В последнее время, во многом благодаря усилиям Льва Матвеевича, об этой проблеме заговорили всерьез и начинают заниматься.

Ученые говорят: при полете к Луне радиационная нагрузка у космонавтов будет выше, чем на орбите Земли, хотя и в пределах нормы при отсутствии вспышек на Солнце. Как решать вопросы биологических повреждений, восстановления функций?

Олег Орлов: Комплексно. Начнем с того, что сегодня есть основания предполагать в перспективе возможность отбора для межпланетных полетов лиц с повышенной устойчивостью к воздействию радиационного фактора.

Генетический отбор?

Олег Орлов: Не только. Но не исключено, что и он тоже. Далее: дозиметрический контроль радиационной нагрузки, а также своевременное предсказание тех или иных радиационных событий. Вспышек на Солнце, в частности.

А радиационная защита? Индивидуальная (носимые защитные элементы, например), локальная (повышенная защита кают и спальных мест, что уже реализуется и в настоящее время) и коллективная (радиационное убежище, где можно переждать какое-то ограниченное по времени событие, поток протонов, в частности). Кроме того, мы говорим о средствах защиты корабля в целом - наведенным полем, специальными материалами, конструктивным размещением хранимых ресурсов и т.п.

Важное направление - применение средств фармакологической защиты (повышения устойчивости и переносимости), а также алиментарных средств - специальных продуктов питания.

Проблема пластичности мозговых структур, т.е. возможности брать на себя выполнение выпадающих функций поврежденных участков также перспективна для изучения вероятности осознанного управления. Применение клеточных технологий, включая самые экзотические на первый взгляд подходы.

Есть архиважная проблема - создание системы жизнеобеспечения. Пока в космической практике регулярные грузовые поставки с Земли. Но ведь для межпланетной экспедиции это исключено? Что показал эксперимент с перепелами, который проводил на МКС Олег Кононенко? Была ли оранжерея в наземном эксперименте?

Олег Орлов: Оранжерея в эксперименте была, но это больше к вопросам психологической поддержки. А эксперимент с перепелами еще не завершен: не все образцы доставлены с орбиты. Путь к созданию замкнутых систем жизнеобеспечения лежит через комбинированные системы, где может быть предусмотрена ограниченная допоставка ресурсов. Вероятно, так будем работать в обозримой перспективе на Луне.

Проблема не только в том, чтобы научно обосновать возможность "замкнуть" систему жизнеобеспечения по какому-то элементу, например атмосфере. Но и технологически реализовать такой подход в надежном и экономически оправданном решении. К сожалению, задел в этом направлении, созданный в Советском Союзе, во многом утерян, и многое приходится проходить заново.

Вы уже рассматриваете программу научных исследований на РОС?

Олег Орлов: Программа медико-биологических исследований на РОС, на наш взгляд, должна формироваться по нескольким важным направлениям.

Во-первых, необходимо соблюсти преемственность научной программы РОС и научной программы, реализуемой сейчас на российском сегменте МКС. Перспективные исследования, нацеленные на прорывной результат, необходимо продолжить, используя новые технические возможности, предлагаемые на РОС. Этим мы сейчас занимаемся в рамках Координационного научно-технического совета Госкорпорации "Роскосмос".

Во-вторых, необходимо формирование программы исследований, направленной на отработку новых космических технологий и средств в интересах подготовки к пилотируемому освоению дальнего космоса. Развитие этой программы предполагается по мере развития самой РОС. И, конечно, особую надежду мы возлагаем на создание целевого медико-биологического модуля. Работу в этом направлении начали в рамках Совета РАН по космосу с привлечением всех заинтересованных организаций и ведомств. Важно сохранить преемственность наземных и полетных экспериментов. Пример - программа SIRIUS.

Программу РОС должна укрепить и, если угодно, украсить консолидация пилотируемой и беспилотной составляющих. Я имею в виду программу "Бион" в первую очередь.

И важная составляющая программы - ее направленность в интересах народного здравоохранения.

В этом направлении, например, в рамках проекта SIRIUS проводятся исследования так называемым Центром мирового уровня по интегративной физиологии, участником которого является ИМБП.

Не могу не спросить о разработке бортовой центрифуги для космической станции. Как продвигается эта крутая тема?

Олег Орлов: Тема действительно очень крутая. Центрифуга короткого радиуса, когда появится на РОС, позволит начать работы по искусственной гравитации в условиях реального космического полета. Это может быть эффективным средством профилактики и сократить время, которое космонавты на нее ежедневно тратят сегодня.

Такая центрифуга станет в перспективе неотъемлемой частью межпланетных космических комплексов и напланетных баз. Будем рассматривать возможность ее размещения в составе целевого медико-биологического модуля. Это как один из вариантов. А сейчас в наземных модельных экспериментах продолжаются исследования по отработке персонифицированных методик ее применения.

А что с запуском биологического спутника "Бион-М" № 2?

Олег Орлов: Он планируется на март 2025 года. Важно подтвердить биологическую безопасность полета на полярной орбите РОС. Такая программа готовится. Но это будет общая оценка.

Если мы планируем осваивать полярные орбиты, а именно так ставится задача, необходимо целенаправленно изучать биологические риски, характерные для полетов в этих широтах. Для этого предлагается подготовить следующий спутник серии - "Бион-М" № 3. Его полет уже будет составной частью исследований в интересах пилотируемого освоения дальнего космоса. Дата запуска такого аппарата сейчас обсуждается.

Экипаж

Кто в лунной команде

Командир "лунного экипажа" - Юрий Чеботарев, старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов.

Бортинженер - второй пилот самолета L-410 одной из российских авиакомпаний Анжелика Парфенова.

За здоровьем испытателей следила врач экипажа аллерголог-иммунолог Ксения Орлова. Среди трех исследователей также был врач - Рустам Зарипов.

Исполнитель методики психологической поддержки - Ксения Шишенина. По профессии бортпроводник, но раньше уже участвовала в экспериментальных исследованиях с пятисуточной "сухой" иммерсией, которая создает ощущение невесомости на Земле.

Еще один исследователь в экипаже - представительница Беларуси Ольга Мастицкая. Она младший научный сотрудник Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. Входила в число шести белорусских кандидатов в космонавты "Роскосмоса".

Эксперимент воспроизводил все основные условия полета за пределы низкой околоземной орбиты: перелет к Луне, стыковку с орбитальной станцией, пять высадок на поверхность, дистанционное управление ровером.

Госдума приняла федеральный бюджет во втором чтении

Татьяна Замахина

Главный финансовый документ страны на три предстоящих года прошел второе чтение. Депутаты одобрили 888 поправок, над которыми работали вместе с правительством РФ. Рост расходов заложен на социальные цели, развитие дорожной инфраструктуры и многое другое, чего ждут от государства граждане.

Подготовленные поправки помогут дополнительно профинансировать ключевые приоритеты Госдумы в работе над проектом бюджета, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Речь об исполнении всех социальных обязательств государства, поддержке военнослужащих и их семей, помощи регионам, развитии экономики, а также о создании условий для обеспечения технологического суверенитета и безопасности нашей страны.

"Подготовленные ко второму чтению поправки позволят перераспределить и дополнительно направить на реализацию этих целей 8 трлн 129 млрд рублей за три года", - заявил спикер Госдумы.

В результате второго чтения увеличилось финансовое обеспечение всех национальных проектов - по данным главы профильного комитета Андрея Макарова, оно вырастет более чем на полтриллиона рублей.

На материнский (семейный) капитал в 2025 году будет выделено 537,5 млрд рублей

Отметим, что поддержаны поправки не только от правительства и "Единой России", но и от парламентской оппозиции, хотя 177 инициатив все же пошли на отклонение.

"Социалка" в фокусе

Несмотря на санкции, государству удалось заложить в государственную смету рост социальных трат. По сравнению с 2024 годом расходы на соцполитику в федеральном бюджете вырастут на 14,7 процента или на 3,1 трлн рублей, сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам. На здравоохранение направят на 15,4 процента больше (1 трлн рублей), а на образование - на 9,6 (более 600 млрд рублей), уточнил Макаров.

"В ходе работы над проектом бюджета вместе с правительством были предусмотрены дополнительные расходы на поддержку семей с детьми от 2 до 17 лет включительно", - заявил депутат.

В целом семья и дети остаются одним из самых важных направлений расходов. На материнский (семейный) капитал в 2025 году будет выделено 537,5 млрд рублей. Размер маткапитала в 2025 году на первого ребенка составит 676 398 рублей, на второго ребенка - 217 436 рублей дополнительно. "То есть, если в семье родится второй ребенок и мама еще не получала выплату за первого, сумма маткапитала составит 893 835 рублей. Воспользоваться программой смогут 1 млн 736 тыс. семей", - рассказал председатель Госдумы.

Володин также отметил, что на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в 2025 году будет выделено более 1,4 трлн рублей, и это коснется почти 10 млн детей.

А в целом за последние два года "детский" бюджет в структуре общей финансовой сметы вырос в два раза, добавила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. По ее словам, речь идет о росте финансирования двух крупнейших программ, реализация которых рассчитана до 2030 года: на 133 млрд рублей вырастет сумма на выплаты по программе маткапитала и в три раза будут увеличены госрасходы на семейную ипотеку.

"Мы видим, что на 46% вырос нацпроект "Семья", внутри которого впервые будет выделена особая федеральная программа "Многодетная семья", - отметила вице-спикер.

Среди социальных поправок ко второму чтению она выделила дополнительные ассигнования на поддержку семей, проживающих на Дальнем Востоке (1,627 млрд руб.), на реабилитацию и абилитацию инвалидов (1,194 млрд руб.), на создание инфраструктуры для детского отдыха (3 млрд).

Напомним также, что с 1 января 2025 года в России вырастут страховые пенсии на 7,3%. Причем это коснется и работающих пенсионеров, для которых это станет первым повышением с 2015 года.

Ключевой социальный аспект бюджета связан и со специальной военной операцией. В рамках второго чтения также решено добавить средств поддержку бойцов и членов их семей. "Поправками в 2025 году на 740 млн рублей увеличены расходы на поддержку участников СВО и их родных через фонд "Защитники Отечества" (общий объем средств на эти цели составит 13,7 млрд рублей).

С 1 января 2025 года в России вырастут страховые пенсии на 7,3 процента

"Общий бюджет этого фонда составит порядка 42 млрд рублей. И мы продолжим помогать ему", - сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Кроме того, дополнительные средства из бюджета выделят Ассоциации ветеранов СВО и "Комитету семей воинов Отечества". "На это мы планируем выделить порядка полумиллиарда рублей", - добавил депутат, подчеркнув, что "красной нитью в бюджете проходит социальная поддержка военнослужащих".

В пользу развития

Бюджет еще больше ориентируют на цели развития - в разных смыслах этого слова. Так, поправками предусматривается развитие автодорог общего пользования регионального значения на территории регионов, на эти цели дополнительно выделяются 60 млрд рублей - по 20 млрд на каждый год. Как сообщил глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, в общей сложности на эти цели из бюджета направят порядка триллиона рублей. По мнению парламентария, это позволит выполнить поручение президента о приведении в нормативное состояние дорог в регионах.

В зоне внимания поправок - и другая инфраструктура, не только дорожная. Так, дополнительное финансирование строительства и капитального ремонта спортивной инфраструктуры, а также ее оснащение составят 7,8 млрд рублей. А на модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов направят из федерального бюджета 122 млрд дополнительно, сообщил Андрей Макаров. Также, по его словам, выделяются средства на оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов, капремонт общежитий и вузов, оснащение предметных кабинетов в школах.

Чтобы регионы справлялись с задачами по развитию, им отправят дополнительные 914,3 млн рублей - столько пойдет на дотации в целях выравнивания их бюджетной обеспеченности (общий объем средств составит 1,1 трлн рублей).

Что касается регионов-доноров, то они должны тратить ресурсы именно на развитие, а не на спортивные команды, подчеркнул Володин в ходе обсуждения этой темы. "Надо быть в повестке президента, в повестке развития страны, концентрировать ресурсы, особенно сейчас, на ключевых направлениях, - сказал он, отметив, что некоторые региональные начальники тратят "миллиарды на поддержку спортивных команд" - например, приобретение дорогих игроков. Он предложил лучше сосредоточиться на решении жилищных проблем детей-сирот.

"Абсолютно справедливо, потому что решение проблемы - это всегда вопрос приоритетов, - согласился с такой позицией участник дискуссии, министр финансов Антон Силуанов. - И если мы говорим о поддержке такой категории, как дети-сироты, то, наверное, для регионов это одна из важнейших тем".

Технологии и образование тоже получили "прибавку". На исполнение государственной программы научно-технологического развития РФ выделена беспрецедентная сумма бюджетного финансирования - 1,5 трлн рублей, сообщил первый замглавы Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. "Благодаря поправкам ко второму чтению размер госпрограммы увеличится на 20 млрд в 2025 году и на 60 млрд за трехлетку", - добавил парламентарий.

Одно из одобренных предложений - о профориентации школьников. "Мы хотим сделать так, чтобы школьник как можно раньше погрузился в профессию. На эти цели выделено дополнительно три миллиарда рублей", - заявил депутат. Еще один блок поправок - это комплексная программа развития русского языка. "На эти цели дополнительно выделяются 34 миллиарда рублей, - сообщил Мажуга. - Программа включает подготовку преподавателей русского языка и преподавателей-предметников за рубеж. Это также и оснащение наших зарубежных представительств более 200 тысячами учебников русского языка".

Кроме того, расширят программу по привлечению ученых из-за рубежа. "Наши соотечественники хотели бы работать в России. На "трехлетку" выделяем дополнительно 7 млрд рублей ", - пояснил депутат.

В технологическом блоке поправок поддержаны предложения фракции "Новые люди", рассказал ее первый замглавы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В первую очередь, это поправки, связанные с перспективными разработками. "Особенно это касается беспилотников. Очень важно, чтобы такие разработки помогали и нашим военным, но и дальше в гражданской жизни, в будущем, - сказал он. - Ведь за дронами будущее нашей страны. Мы 700 млн перераспределили на то, чтобы поддержать перспективные разработки в области искусственного интеллекта".

Довольны учетом их позиции и в ЛДПР: так, фракция добилась выделения дополнительных средств для комплексного развития сельских территорий, улучшения земельных ресурсов и поддержки программы по обновлению отечественной сельскохозяйственной техники, сообщил ее лидер Леонид Слуцкий.

Компенсация за беспокойство: бизнесмены не вправе рассылать клиентам свою рекламу без их согласия

Бизнес должен заплатить клиенту за назойливую рекламу

Владислав Куликов

Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного спора сделал принципиально важное разъяснение: бизнесмены не вправе рассылать клиентам свою рекламу без их согласия. Кто нарушит это железное правило - должен заплатить человеку компенсацию. За беспокойство.

Вопрос перед высокой инстанцией поставил обычный житель столицы, который как-то зимой сходил на каток.

Билеты покупал через интернет. После этого владельцы катка начали забрасывать человека письмами. Мол, вот какие мы хорошие. Не собираетесь ли навострить к нам коньки? И так далее.

Но человек вступать в переписку с коммерсантами не собирался. Коммерсанты же были настойчивы и писали ему еще более пяти с половиной месяцев после того, как он официально отказался от рассылки электронных писем. В итоге они растопили лед человека: он пришел в ярость.

Увы, суды первой и второй инстанции не разделили гнев человека. Мол, вы же добровольно купили билеты? Катком довольны? Коньки не разъезжались? Музыка по ушам не била? Значит, все в порядке. А то, что регулярно получаете послания в стиле "я вам пишу, чего же боле", так то от любви и желания вновь увидеть вас. Терпите.

Только в третьей инстанции поддержали гражданина. Человек не обязан терпеть электронные приставания коммерсантов, жаждущих новых встреч.

"Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, - подчеркнул Второй кассационный суд общей юрисдикции. - Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд, в том числе с исками о компенсации морального вреда".

В данном случае истец указал, что от рассылки электронных сообщений он отказался 15 февраля, однако ответчик подтвердил отказ истца только 28 июля. Это слишком долго.

Поэтому решения нижестоящих судов были отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом судьи должны учесть высказанные правовые позиции.

Кстати, минувшей весной были приняты поправки в КоАП, которые выделили в отдельный состав правонарушения рассылку спама. Штрафы за такую рекламу значительно увеличены.

Согласно новым правилам, штраф для граждан составляет 10-20 тысяч рублей, должностных лиц - 20-100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Принципиальный момент: что именно считать спамом? Если, допустим, парикмахерская, где вы стрижетесь, напоминает вам, что вы давно не стриглись, это спам или нет? "Здесь очень интересная ситуация. Во-первых, в специальном составе не будет указания на само слово "спам", - отвечает заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов. - Речь идет о нарушении требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи (звонки, смс-сообщения, PUSH-уведомления, письма по электронной почте и т.п.)". По его словам, в законе о рекламе указаны три основных правила. Первое: нельзя направлять рекламу адресату, который не давал согласия. Второе: нельзя распространять рекламу с использованием автоматических средств (автодозвон, авторассылка). Третье: рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Рыбоохрана Приморья увеличила показатели по лососевым браконьерам

В Приморском крае за время «красной» путины рыбоохрана выявила 1761 нарушение отраслевого законодательства. Это на 65% больше, чем в прошлом году, и почти вдвое больше, чем в 2022 г.

Для рыбопромышленных предприятий добыча лосося в регионе завершилась 10 октября, для КМНС — 25 октября, для целей воспроизводства и закладки икры на рыбоводных заводах вылов кеты завершился в конце прошлой недели, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В период путины инспекторы рыбоохраны составили 1555 административных протоколов, на нарушителей наложено 2,373 млн рублей штрафов, изъято 846 сетей общей длиной более 25 км. У браконьеров изъято более тонны рыбы, из них 686 кг выпущено в естественную среду обитания. В следственные органы передано 25 материалов для возбуждения уголовных дел.

Рейды проводились совместно с полицией, пограничниками, представителями краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

В теруправлении отметили: промышленный вылов лососей в Приморье вырос в 2,6 раза по сравнению с 2022 г. и на 19,2% — по сравнению спрошлым годом. Предприятия освоили 1892 тонны тихоокеанских лососей, в том числе 1777,8 тонны горбуши, 18,3 тонны симы и 95,9 тонны кеты, привели цифры в ТУ.

Fishnews

Что нужно знать при выборе электронного документооборота

Константин Архипов

scrum-мастер платформы DocFlow в МТС

С какими проблемами сталкиваются компании при внедрении электронного документооборота? В каких ситуациях стоит обратиться к лицензированным операторам и купить готовое решение, а когда сделать собственную разработку in-house? Константин Архипов, scrum-мастер платформы DocFlow в МТС, рассказал о пяти важных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе ЭДО.

Подберите тип подписи под ваши документы

Сначала составьте таблицу со всеми формализованными документами для ЭДО и соотнесите их с типами цифровых подписей:

- Простая электронная подпись (ПЭП) не требует дополнительной идентификации. Это может быть галочка на сайте, роспись пальцем или стилусом на экране.

- Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) позволяет идентифицировать подписанта и может применяться, например, в кадровом документообороте.

- Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - единственный аналог собственноручной подписи. Представляет собой сертификат, выпущенный удостоверяющим центром на токене или хранящийся в облаке.

Чем слабее подпись, тем проще реализовать с ней бизнес-процесс. Для ПЭП достаточно сохранить данные о произведенных действиях, поэтому ее часто используют внутри компаний без привлечения операторов ЭДО и прочих лицензированных центров.

Определитесь с обработкой входящих документов по ЭДО

Их может приходить очень много - и для каждого нужно определить его релевантность и адресата внутри компании. Этим может либо заниматься отдельный человек, либо применяться средства автоматической маршрутизации документов по внутренним признакам.

Определитесь с неформализованными документами

Важно понимать, могут ли сотрудники или подрядчики отправлять документы с произвольным текстом. Работа с ними требует гораздо больше времени и сил. Как минимум нужно проверить наличие всех необходимых артефактов. Это могут быть ключевые слова (договор, счет, приложение), товарные позиции, итоговая сумма, корректные ФИО, подписи, штампы и так далее. Это можно делать либо вручную, либо использовать автоматическое распознавание и анализ.

Оцените объемы отправок

Так вы сможете лучше описать архитектуру будущей системы. В МТС ежемесячно обрабатывается более 1 млн документов. Обработать вручную такое количество невозможно, поэтому при проектировании решения нужно решать вопрос об автоматизации подписания различными видами электронных подписей и при использовании КЭП физлица использовать также машиночитаемую доверенность.

Присмотритесь к инструментам на основе технологий ИИ

Эта сфера только начала проникать в ЭДО. Глобально применение технологий ИИ может решать две концептуальные задачи: работа с содержанием документа и маршрутизация документа.

Корректность документа можно проверять на наличие в документе элементарных артефактов, слов, имен собственных, так и соответствующих формулировок на основе текстовых моделей NLD (Natural Language Processing) и LLM (Large Language Model) - больших языковых моделей, использующих алгоритмы машинного обучения для обобщения, прогнозирования и генерации человеческих языков на основе больших наборов текстовых данных. Применение такого сценария позволит автоматически анализировать как входящие, так и исходящие документы без дополнительного ручного согласования или проверок.

Второй сценарий в большей степени применим к входящему документообороту, когда прислать могут произвольный документ и необходимо провести анализ самого текста и классификацию типа документа - необходимо найти правильный отдел и ответственного за конкретный процесс.

Оба сценария с точки зрения реализации вполне доступны, но требуют подготовки размеченных датасетов, хорошо обученной модели LLM и четких разграничений прав и ролей внутри организации.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для проекта «Новый мир» с М.Ким, Москва, 14 ноября 2024 года

Вопрос: Спасибо, что откликнулись на приглашение нашего проекта «Новый мир». Мы работаем с интернет-аудиторией. Этот проект о том, в каких контурах нового мира мы живем уже сегодня. Он направлен на молодежную аудиторию. Мы рассказываем о том, как устроен новый мир, по каким правилам, по каким канонам он будет строиться.

С.В.Лавров: То есть Вы это всё знаете?

Вопрос: Нет. Мы это обсуждаем с экспертами, с людьми, которые принимают решения. Мы брали «срез» в интернете, кого там считают своими героями, к кому интересно прислушаться, и кто принимает решения. Первым номером Президент России В.В.Путин, вторым в списке – С.В.Лавров.

Последние десятилетия наша дипломатия на высоте, абсолютно признанная во всем мире благодаря работе Вашей команды, Вас лично как руководителя.

Если не только как Министру, но как выпускнику МГИМО, все, что сегодня происходит в мире, для Вас это ожидаемо или удивительно?

С.В.Лавров: Ожидание – это не часть дипломатической профессии, это для политологов. В 1991 г., когда исчез Советский Союз, Ф.Фукуяма торжественно провозгласил «конец истории» и заявил (причем он говорил, не что ожидает, а что уверен), что отныне и впредь либеральная демократия будет править миром в любой стране. Поэтому пусть фантазируют и ожидают политологи. Мы должны иметь дело с сугубо конкретными фактами. Но для того, чтобы они были для нас приемлемыми, мы должны делать все, чтобы укреплять свои позиции на мировой арене. Этим и занимаемся, доказывая наше право защищать свою безопасность, своих союзников, людей, принадлежащих к Русскому миру и являющихся нашими соотечественниками.

Сейчас делаем это на Украине. Реакцию Запада Вы видите. У меня нет никаких ожиданий. Не буду их высказывать, пытаться их сформулировать. Мы занимаемся конкретным делом – обеспечиваем внешнеполитические интересы России в ситуации, когда наши парни, девушки воюют в рамках специальной военной операции.

Сейчас главная задача – добиться выполнения всех целей, которые поставлены Президентом России В.В.Путиным. Вы слышите, какие ожидания у Запада. Они постоянно спекулируют, мол, давайте сейчас остановимся «здесь», потом «перемирие», через десять лет подумаем, кому отдавать Крым, Донбасс. Это гадание на кофейной гуще. Я не буду этим заниматься. У нас есть свои задачи. Мы их решим.

Вопрос: Бываем на фронте. Там есть съемочная группа, оттуда делаем репортажи. Там внимательно следят за международными отношениями, за Вашими высказываниями. Очень уважают Вас. Ребята, кто сегодня воюет на фронте, хотят понимать образ Победы, за что они воюют. Есть ли у Вас такой образ как у человека, Министра? Какой сегодня образ Победы у России?

С.В.Лавров: Образ Победы России у нас у всех один – Победа. Самый яркий образ – это 9 мая 1945 года.

Нисколько не сомневаюсь, что наши герои, которые сейчас идут в наступление и вытесняют врага с наших исконных земель, прежде всего, вдохновляются героизмом своих отцов, дедов и прадедов.

Вопрос: Мы пытаемся выстроить, понять, прощупать контуры какие-то границ современного мира. Можно ли говорить о таких контурах на ближайшие 10, 20, 25 лет? Как будет выглядеть политическая картина?

С.В.Лавров: Этот вопрос не ко мне. Мы обязаны обеспечить интересы России в полном соответствии с её Конституцией, с задачами, которые ставит Президент В.В.Путин, не только в контексте Украины, а в целом в рамках Концепции внешней политики России. Это включает и продвижение концепции Большого Евразийского партнерства, чтобы все структуры, страны, расположенные на Евразийском континенте, пропагандировали контакты, обменивались опытом интеграции, гармонизировали свои проекты, реализовывали масштабные инфраструктурные задачи, включая известный проект Международный транспортный коридор «Север-Юг». Сюда же относится и проект по связи портов Индии с портами Дальнего Востока, Северный морской путь.

У нас один, Богом данный, континент с огромными, самыми богатыми природными ресурсами, с несколькими тысячелетними цивилизациями. Не пользоваться этими конкурентными преимуществами было бы неправильно. В этом смысл идеи Большого Евразийского партнерства, в котором мы уже наблюдаем первые шаги по линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Между ними налаживаются связи, диалог. Большое Евразийское партнерство, в случае продвижения по всем намеченным планам, создаст прочный материальный, экономический, транспортный фундамент для того, что Президент России В.В.Путин назвал новой архитектурой евразийской безопасности.

Наш интерес в этом. Причем было специально сказано, что эта архитектура, равно как и Большое Евразийское партнерство, должны быть открыты для всех стран и континентов, включая западную часть Евразии, которая пока по инерции пытается обеспечить свои интересы в рамках не евразийской (что было бы естественно, учитывая географию), а евроатлантической концепции безопасности, тем самым подтверждая, что они не собираются ничего делать без США.

Но эти евроатлантические мотивы потихоньку исчезают из позиций, из выступлений некоторых европейских лидеров. Это, прежде всего, Венгрия и Словакия. Есть и ряд других политиков, которые находятся в оппозиции доминирующему в Европе неолиберальному режиму и уже начинают задумываться о том, что надо больше полагаться на собственные силы, на сотрудничество с теми, кто расположен рядом с тобой.

Идея и интерес американцев понятны. Сидят «за океаном», их якобы никто «не достанет». А Европа будет решать их проблемы как в том, что касается накручивания и вооружения Украины против Российской Федерации, так и в том, что касается того, чтобы платить за трагедию на Ближнем Востоке.

Европу сейчас «затаскивают» в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив. Германия, Франция, Британия (куда без нее) участвуют там в военно-морских учениях, создают блоковые системы – «тройки», «четверки», АУКУСы, КВАДы. Все это делается с декларируемой целью сдерживания Китая.

У наших западных коллег есть свои виды на евразийскую безопасность. Они сводятся к тому, что везде США должны «верховодить». Противопоставляем такому эгоистичному и агрессивному подходу концепцию объединения усилий всех стран континента и выработки принципов с учетом наличия здесь таких структур, занимающихся военно-политическими вопросами, как ШОС и ОДКБ. В АСЕАН тоже есть элементы военно-политической безопасности.

Выстраиваем связи между ними, оставляя двери открытыми для всех желающих работать не на основе «правил», которых никто не видел, но которые Запад по поводу и без него постоянно выдвигает в качестве непременного условия контактов, а на основе международного права и его центрального элемента – суверенного равенства государств. Вот чего мы добиваемся.

У нас остается немало партнеров. Их число растет за пределами Евразийского континента. Здесь уже вступает в силу наша активность в рамках БРИКС. Это отдельная тема.

Вопрос: В интернете стала популярна тема БРИКС. Молодая аудитория тянется, пытается понять, что это за структура, как она будет выстраиваться. Даже ходит такое выражение – «все будет БРИКС» – то есть, все будет хорошо. Это определенный образ нового миропорядка. Вы упомянули некоторые структуры, способные обеспечивать евразийскую безопасность. Может ли в рамках БРИКС выстраиваться такая единая структура или БРИКС вообще не про безопасность, а больше про экономику?

С.В.Лавров: БРИКС – про всё про мировой порядок, который будет основан на главном принципе Устава ООН – суверенном равенстве государств. Объединение было создано естественным путем, когда наиболее быстрорастущие экономики почувствовали целесообразность пообщаться вместе и посмотреть, не могут ли они использовать свои экономические достижения для того, чтобы более эффективно работать в глобальном масштабе, используя свои контакты и влияние.

БРИКС, в отличие от «семёрки» и других институтов, которые контролирует Запад (включая Бреттон-Вудские институты, ВТО), просто пришел к выводу: всё то, что сейчас американцами по-прежнему удерживается под контролем, создавалось ими много лет назад и «продавалось» всем как всемирное благо (их концепции глобализации, неприкосновенности собственности, честной конкуренции, презумпции невиновности – чего там только не было), в одночасье рухнуло, когда им захотелось «наказать» Россию.

Кстати, под санкциями находится больше половины стран мира. Может быть, не под такими беспрецедентными, какие применяются против России, КНДР, Ирана и Венесуэлы. Реальная причина того, почему они сейчас так буквально «остервенели» – это то, что Китай быстро и уверенно «обходит» Америку. Причём делает это на основе норм, заложенных американцами в такие институты, как МВФ, Всемирный банк, ВТО. И «обходит» несмотря на то, что этими институтами, механизмами американцы всячески злоупотребляют.

Задача сдерживания Китая была выдвинута ещё Администрацией Дж.Байдена. Исхожу из того, что она останется приоритетной и для Администрации Д.Трампа. Мы – «угроза» сегодняшнего дня. Вашингтон не может допустить, чтобы Россия доказала, что она – «сильный игрок» и чтобы она «подорвала» репутацию Запада. Им наплевать на Украину. Им важна их репутация: они сказали, что на Украине будет такое правительство, а тут кто-то вдруг посмел возражать. Россия? Большая страна, но её надо «поставить на место». Вот о чём идёт речь, а совсем не о судьбе украинского народа. Их не интересует народ.

В.А.Зеленский, уже понимая, что западникам наплевать на народ, предложил Западу в своём «плане победы» забрать все природные богатства Украины и владеть ими, а его страна будет отправлять полицейских, военнослужащих, чтобы они обеспечивали порядок в Европе, потому что американцам это уже надоело. Предполагается оставить там какое-то количество американцев, а потом «гауляйтеры», «старосты» (по типу того, что было во время Великой Отечественной и Второй мировой войны) будут выполнять «грязную» работу – сдерживать протесты, подавлять тех, кто захочет руководствоваться не брюссельской (неолиберальной, диктаторской) догмой, а защитой национальных интересов. Это большой процесс.

БРИКС, конечно, имеет отношение к Евразии в том смысле, что там есть Китай, Индия, Россия и Пакистан. Это понятно.

ШОС – это про Евразийский континент. То, как Организация развивается, какие планы формулирует, а затем их реализует и в экономике, и в военно-политической сфере. Проводятся антитеррористические учения. Существует весьма плотное сотрудничество правоохранительных органов по линии советов безопасности стран-членов. Есть гуманитарный аспект: обмен лучшими практиками в сфере образования, культурных программ, спортивных мероприятий. Это региональный процесс, который мы всячески стимулируем и поощряем. Так же с симпатией следим и готовы помогать углублению интеграции в рамках Африканского союза и СЕЛАК.

Все эти структуры сейчас активизировались. Все больше осознают ненадежность механизмов функционирования мирового хозяйства и отношений, которые были предложены Западом и всеми приняты. Теперь западные страны ими жестко злоупотребляют. Никто не хочет оказаться следующим. Никто не знает, с какой ноги завтра встанет кто-нибудь в Вашингтоне, кто будет ему не симпатичен и с кем он начнет разговаривать «языком диктата».

Не выступая против действующих институтов, МВФ, Всемирного банка, ВТО, не требуя их закрытия, но добиваясь справедливой реформы этих структур, одновременно страны Глобального Юга и Востока, Мирового большинства создают свои параллельные механизмы расчетов, страхования, логистические цепочки, чтобы не зависеть от биржи.

На последнем саммите БРИКС в Казани мы предложили создать зерновую биржу БРИКС. Все отнеслись к этому позитивно. Это всё делается для того, чтобы нормально, спокойно торговать, использовать различные маршруты, банковские связи, которые были бы защищены от диктата и возможного нанесения ущерба теми, кто контролирует классические структуры мировой экономики.

В Евразии есть региональные интеграции, которые я упомянул,– это ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и контакты между ними, в Африке – Африканский союз, в Латинской Америке – СЕЛАК. На глобальном уровне все видят в БРИКС гибкую, незабюрократизированную структуру, которая может гармонизировать все эти региональные процессы. Ведущие страны ШОС, АСЕАН, Африканского союза и Латинской Америки представлены среди членов этого объединения, включая арабский мир (это немаловажная вещь), либо среди стран, традиционно сотрудничающих с ним в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Теперь мы создали категорию стран-партнеров. Более 30 государств хотят сближаться с БРИКС. Это серьезная тенденция, позволяющая на этом уровне, на саммитах объединения обсуждать вопросы гармонизации работы Мирового большинства во всех областях: в экономике, политике, финансах, гуманитарной сфере.

Вопрос: Правильно ли сказать, что БРИКС сегодня такая интеграционная платформа, которая готова включать в себя организации, которые Вы упомянули? Идет ли речь об институциональном становлении? Внутри БРИКС будет ли штаб-квартира (в нейтральной ли стране) или пока на этом этапе нет таких разговоров?

С.В.Лавров: БРИКС – это не платформа. Это естественное объединение, в котором региональные, интеграционные платформы видят союзника и способ гармонизировать на глобальном уровне свои планы.

Никакой речи о бюрократизации БРИКС не идет. Всем импонирует именно гибкость. Каждый год в соответствии с алфавитом меняется страна-председатель. Она выполняет функции секретариата, организатора различных мероприятий и т.д. Это всех устраивает. Уверен, что на данный достаточно длительный период это оптимальный вариант.

Вопрос: Саммит БРИКС в Казани – действительно эпохальное событие (почти 30 глав государств). Можно ли по масштабу сравнить его с каким-то историческим событием – Тегераном, Веной? Президент России В.В.Путин упоминал Вестфальскую систему международных отношений, Ялтинскую. Это какой-то новый этап. Можно ли этому этапу дать название?

С.В.Лавров: Назовите «этап БРИКС». Но все примеры, которые Вы сейчас упомянули, они о другом. Это были встречи, где делили мир (как у нас говорят) «по понятиям». Каждый хотел отстоять как можно больше прав в рождавшихся системах, в том числе и в Ялте. И Советский Союз этого добился. Но это все равно был «делёж мира».

БРИКС совсем не собирается делить мир. Это объединение стран, которые хотят, чтобы на землях, доставшихся им от Бога и предшественников, они жили так, как принято в их великих цивилизациях. Это и Китай, Индия, Иран, Россия, и многие другие государства. Они хотят, чтобы им никто не диктовал, как торговать, не запрещал заниматься обработкой естественных природных ресурсов, как это происходит в Африке.

Только что провели встречу в Сочи – первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка. Подавляющее большинство участвующих говорили о том, что они не могут больше мириться с ситуацией, когда все, что им дала природа – богатейшие запасы, в том числе редкоземельных металлов, урана и многого другого – они добывают с помощью западных компаний. А те всё увозят на свои перерабатывающие заводы, и вся добавленная стоимость и прибыль остаются там. Это неоколониализм чистой воды.

Это тема, которую активно продвигает «Единая Россия» в сотрудничестве со своими братскими партиями в странах Глобального Юга. В феврале с.г. был созван учредительный съезд межпартийного движения «За свободу наций!». Его цель – борьба с современными практиками неоколониализма. В июне с.г. во Владивостоке «Единая Россия» провела посвященное этой задаче межпартийное мероприятие. Уже создан постоянно действующий форум. Он называется «За свободу наций!». В нем представлено много африканских и не только партий. Африканцам важно, чтобы они распоряжались своим богатством и судьбой.

В 2023 году мне было поручено представлять Президента России В.В.Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Была целая история с заправкой самолета для полета обратно. Оказалось, что практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат ЮАР. В Бразилии была такая же ситуация, когда я был там с визитом. Невозможно было заправиться. Конечно, это раздражает.

Когда американцы вводят такие санкции, они не понимают, что их будут в какой-то период вынужденно бояться, чтобы избегать «вторичных наказаний». У нормальных людей неизбежно формируется и крепнет обида за свой попранный суверенитет. Д.Трамп это интуитивно прочувствовал, когда сказал, что использование доллара как оружия – это самая грубая ошибка Администрации Дж.Байдена, потому что тем самым они создают почву, условия для отказа от доллара.

Когда-то практически вся торговля в рамках БРИКС была в долларах, а сейчас менее 30%. Это серьезный показатель.

Вопрос: Может ли Россия на лидерских позициях возглавить движение за свободу государств, до сих пор испытывающих пережитки колониализма? Настал ли момент принятия какой-то декларации против современных форм колониализма? Можно ли в БРИКС провести такую работу? Нужно ли сегодня четко сказать современному миру, что колониализм – «всё»?

С.В.Лавров: Во-первых, колониализм – не «всё». К огромному сожалению, освобождены ещё не все территории, которые были колониальными владениями западных стран. Их освобождения требовала Генеральная Ассамблея ООН ещё в 1960 году. В нарушение ее резолюций Франция, Британия и ряд других западных государств отказываются освобождать то, что они когда-то захватили путём колониальных войн.

Но создавать сейчас некую структуру не требуется. Только что упомянул, что по инициативе партии «Единая Россия» создано движение «За свободу наций!» ровно для того, чтобы (это записано в уставе и провозглашено в феврале с.г.) бороться с современными практиками неоколониализма.

Колониализм ещё сохраняет некоторые «рецидивы» в виде маленьких островных государств, прежде всего, в Африке и вокруг неё. Но деколонизация состоялась как глобальный процесс. Однако потом, когда Африка обрела независимость, стало выясняться, что политическая независимость есть, а (простой пример) заправить самолёт своего гостя они не могут.

На саммите Россия – Африка в 2023 году Президент Уганды Й.Мусевени приводил пример мирового рынка кофе. Большая часть кофе выращивается и собирается в Африке. Рынок мировой кофейной продукции исчисляется примерно 450 млрд долл. США, а в Африке остаётся менее 20%. Президент Й.Мусевени сказал, что только в Германии за счёт переработки, обжарки, упаковки, продажи доход от кофейной индустрии получается больше, чем у всей Африки. Вроде бы свободные страны, а их экономика в значительной степени куплена бывшими метрополиями. Когда Зимбабве несколько десятилетий назад решила национализировать землю у белых фермеров, она была наказана жестокими санкциями.

Деколонизация в широком смысле состоялась. Но настоящая возможность распоряжаться своей свободой и ресурсами – это другое. Здесь вступает в силу неоколониализм.

В ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи и на саммите Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге уже чётко проявлялись тенденции, которые можно назвать «вторым пробуждением» Африки. Сбросив цепи колониализма (это было грубое подчинение народов западными метрополиями), они поняли, что теперь нужно сбросить и «цепи» экономической зависимости. Этот процесс будет расширяться.

Россия, в отличие от западных стран, инвестирует в Африку таким образом, чтобы стимулировать производство необходимых африканцам товаров. Например, мы поставляем удобрения. В ряде африканских стран есть условия для того, чтобы производить их самим. Помогаем им в этом. Есть много подобных примеров локализации того, что им нужно и что у нас есть. Это другая философия. Неважно, будет ли поднято «знамя» с надписью «Долой неоколониализм» или работа будет просто продолжена. Движение в этом направлении уже не остановить.

Вопрос: Вы сказали, что приход Д.Трампа к власти не повлияет на политику США на Украине. Остаётесь ли Вы при этом мнении или всё-таки следует учитывать то, что сейчас происходят назначения в Администрацию Президента США Д.Трампа, звучат кандидатуры и фамилии тех людей, которые не раз упоминали об усталости от Украины, о том, что необходимо прекратить тратить на нее деньги. Вплоть до того, что Д.Трамп говорил о выходе США из НАТО. Как Вы оцениваете перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины с приходом к власти Администрации Д.Трампа?

С.В.Лавров: Принципиальное отношение Вашингтона к украинским и к европейским делам не изменится в том смысле, что США всегда будут стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на околонатовском и, естественно, на самом натовском пространстве. Евросоюз – это теперь уже то же самое, что и альянс в военно-политическом плане. Как это будет делаться, как они себе представляют осуществление своих «контрольных» функций в новых условиях (можно по-разному делать) – не берусь гадать. Но у меня нет сомнений, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем.

Некоторые сейчас стали более трезво смотреть на украинскую ситуацию и говорить, что «многое уже потеряно и этого не вернешь», давайте как-то «заморозимся».

Вопрос: Д.Трамп говорил, мол, давайте «решим за 24 часа».

С.В.Лавров: Я не об этом говорю. Мне на это не хочется обращать внимания. То, что предлагают те, кого сейчас пытаются представить как радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, они же все равно говорят о том, мол, давайте «действовать по линии соприкосновения», «перемирие на десять лет», «потом посмотрим». Но это те же самые Минские договоренности только в новой «упаковке». Даже хуже. Минские договоренности были окончательные, если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так.

Если по-честному, речь шла о небольшой части Донбасса. Все «рухнуло», потому что В.А.Зеленский (а до него П.А.Порошенко) категорически не хотели предоставлять этой части Донбасса, которая осталась бы украинской, особый статус в виде права разговаривать на родном языке. Запад это все «проглатывал», несмотря на наши многочисленные напоминания о первопричинах этого конфликта, среди которых не только втягивание Украины в НАТО, но и законодательное, сознательное истребление всего русского.

Сейчас в Вашем эфире мы даже не успеем перечислить законы, которые запретили образование, СМИ, культурные мероприятия, да и просто запрет русского языка в повседневном общении. Никто не обращает на это внимания.

Среди тех, кто сейчас в стане республиканцев высказывает (как пишут) «революционные идеи» о том, как закончить украинский конфликт, никто нигде не упомянул, что надо населению Украины вернуть права разговаривать, учиться, учить своих детей и получать информацию на русском языке. Многократно об этом твердили и продолжаем это делать. Никто из «архитекторов» «украинского урегулирования» на Западе вообще не обращает на это внимание. С моей точки зрения, это означает (к вопросу о схожести целей любой администрации), что им хорошо от того, что ослабляют Россию и её влияние, ослабляют Русский мир, потому что в конечном счете всё, что происходит, упирается в желание подавить Россию как конкурента.

Американцы давно провозгласили, что не должно быть ни одного государства на Земле, которое было бы более влиятельным, чем Соединенные Штаты. Через это все и идет. Но их отношение к русскому языку (одно из важнейших прав человека) весьма показательно.

Вопрос: В Администрации Д.Трампа уже случилось назначение И.Маска. Здесь есть какое-то «поле» для свежей мысли?

С.В.Лавров: Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам.

Вопрос: На Украине сегодня есть большой вопрос к легитимности власти. В СМИ прозвучали сообщения о том, что в мае 2025 года возможны выборы, на которых В.А.Зеленский, допустим, уже не будет избран или будет вновь избран. Решат ли выборы вопрос легитимности, и можно ли будет России после этого договариваться с такой властью?

С.В.Лавров: Не знаю. Выборы можно организовать по-разному. Видите, как в Молдове их «организовали». Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован.

Вопрос: Но с нынешним режимом В.А.Зеленского не может быть договоренности о мире, правильно мы понимаем?

С.В.Лавров: Президент России В.В.Путин неоднократно говорил, что мы никогда не отказывались от переговоров. Ясно, что решать это будет не В.А.Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается.

В.В.Путин многократно говорил, что пусть В.А.Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В.В.Путина. Даже не буду больше распространяться.

Вопрос: На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» у Президента В.В.Путина прозвучала основательная, обоснованная справка о том, как развивались отношения между президентами Российской Федерации и США. Он упоминал и Дж.Буша-старшего, и Дж.Буша-младшего. У определенной части мира сложилось ощущение, что возможно восстановление контактов между администрациями России и США. Учитывая знакомство с Д.Трампом, есть ли здесь базис для того, чтобы восстановить эти контакты?

С.В.Лавров: Даже странно слышать такой вопрос. Президент В.В.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали – «мяч на той стороне».

Вопрос: Сегодня состоялся глобальный разворот России на Восток, укрепление таких держав, как Китай, Индия, в перспективе на 10-20 лет. Движемся ли мы с Китаем и Индией в одном направлении и можно ли сказать, что Россия (учитывая, что в целом у Китая и Индии могут возникать противоречия) может быть посредником между этими набирающими силу, в том числе экономическую, державами?

С.В.Лавров: Движемся в одном направлении. Это направление укрепления национального суверенитета, опоры на собственные ресурсы, прежде всего, в интересах развития и максимального использования равноправных, взаимовыгодных контактов с соседями, с партнерами. В этом смысле Россия, Индия, Китай остаются важным треугольником, который был организационно оформлен еще Е.М.Примаковым в конце 1990-х гг. Он продолжает функционировать по сей день.

Как играют туруханские пищухи

Изучая экологию и поведение представителей семейства пищуховых, ученые из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) зарегистрировали игровое поведение туруханских пищух в природе. Это первый в науке случай доказанного обнаружения одиночной игры в естественных условиях не только у самих этих маленьких родственников зайцев, но и вообще у представителей отряда Зайцеобразные. Оказалось, что туруханские пищухи играют часто и разнообразно. Статья об этом феномене опубликована в «Зоологическом журнале».

«До начала наблюдений мы отлавливаем пищух, чтобы их пометить цветными ушными сережками для индивидуального опознавания. Также определяем пол, вес, берем пробы для генетического анализа. Поймать пищух сложно: они слабо интересуются кормовой приманкой. Мы привлекаем их пучками травы, такой же, как та, что пищухи собирают вокруг. Не исключено, что они лезут в ловушку просто из любопытства. Затем мы отпускаем пищуху обратно, и она продолжает свою жизнь, но теперь мы можем ее индивидуально распознать. Наблюдаем за мечеными животными с помощью биноклей, используя для регистрации бинокли с функцией видеозаписи или видеокамеры», — рассказывает научный сотрудник лаборатории экологии и систематики животных ИОЭБ СО РАН доктор биологических наук Сергей Владиленович Попов.

В процессе наблюдений за поселениями узнаваемых зверьков ученые собрали сведения о питании, использовании пространства и взаимоотношениях у этого вида пищух, который можно встретить только в России. Помимо этого, впервые описали их индивидуальную игру. Оказалось, что пищухи играют много и разнообразно. Основной элемент большинства игр — вскидывание: зверек встает на задние лапки, подпрыгивает, иногда скручивается вокруг своей оси во время прыжка. Пищуха во время игры может держать во рту какой-нибудь предмет (чаще всего веточку, палочку или пучок лишайников) и даже подбрасывать его или играть без предмета. После скручивания она может упасть на спину и подкидывать предмет лапками. Такие действия могут повторяться по нескольку раз.

Наблюдали и такой редкий вариант игры: зверек подпрыгивает, цепляется зубами за какую-нибудь ветку, а затем раскачивается на ней. Однако пищухи делают так, не только когда играют, — таким способом они могут срывать ветки для своих запасов, но в ряде наблюдений исследователи заметили, что пищухи не пытаются оторвать ветку, а именно раскачиваются на ней. Более того, они периодически возвращаются к таким веткам и снова раскачиваются. Исследователи отметили и другие формы поведения, которые, вероятно, тоже можно считать игрой.

В науке до сих пор ведутся споры о том, как появилась игра и для чего она нужна. Ученые предложили несколько гипотез о функциях игры. Во-первых, игры могут служить развитию определенных навыков (тогда чаще должны играть молодые животные, которые только учатся взаимодействовать с окружающей средой). Во-вторых, игра может служить своего рода выходом для избытка энергии.

Согласно следующей гипотезе, во время игры животные снижают или даже утрачивают контроль над своим телом. Такие ситуации позволяют им тренировать свою способность справляться с потерей или отсутствием контроля. Этот опыт может быть важным для животных, населяющих такую физически нестабильную среду, как осыпи.

Кроме того, есть данные, что игра у животных связана с положительными эмоциями. Причем она не только отражает и усиливает эмоции самого играющего, но и вызывает похожее настроение у окружающих сородичей. На этом основано использование наблюдений за игровым поведением животных для оценки благополучия как отдельных особей, так и целых популяций. Разработка методов такой быстрой оценки состояния диких животных в природе необходима для принятия любых решений по их сохранению.

«Когда мы описали игровое поведение туруханской пищухи, у нас появились оппоненты среди коллег, которые предположили, что это может быть не игрой, а, например, стряхиванием блох. Этот спор происходил до того момента, когда на одной из конференций во время доклада я показал заснятые нами видео. Мы продемонстрировали восемь отрывков, где пищухи играли, и один, где она также бегала и прыгала, но не играла. Практически большинство слушателей без нашей подсказки определили, в каком ролике игры не было», — поделился Сергей Попов.

Если для индивидуальных игр, как с предметом, так и без, выявить функции довольно сложно, то с социальными играми, которые гораздо чаще встречаются у разных видов животных, ситуация проще. В процессе социальных игр либо устанавливаются, либо поддерживаются определенные связи между животными. На данный момент это лишь предположение, но в случае с пищухами это предположение можно попытаться проверить.

«Социальную игру наблюдали у пищух неоднократно. Обычно два зверька бегают друг за другом, периодически меняя порядок следования. Во время следований один может спрятаться за камнем, а второй пытается на него напрыгивать сверху. Возможно, социальная игра — это момент установления связи, ведь обычно играют самец и самка. После этого через какое-то время мы видим, что из этих зверьков образовалась пара, происходит спаривание, рождение детенышей и так далее», — отметил ученый.

Контакты туруханских пищух чаще дистанционные: они редко друг друга касаются, а отношения обычно выясняют на расстоянии от 10—15 сантиметров до 2—3 метров с помощью звуковых сигналов или просто глядя друг на друга.

«Сейчас мы продолжаем анализ игрового поведения туруханских пищух. На очереди социальные игры, описания которых пока не опубликованы, но уже имеются, и мы планируем их проанализировать. Также нам интересно подробнее выяснить, в каких ситуациях возникает игра, а в каких — нет», — прокомментировал Сергей Попов.

Ирина Баранова

Полисы страхования жизни на Урале превратились в инструмент инвестирования

Наталия Тихонова

По данным Банка России, в первом полугодии 2024 года жители УрФО заключили 75,8 тысячи договоров страхования жизни. С учетом того что за весь прошлый год их было 208 тысяч, налицо небольшое падение интереса к этому продукту. Что повлияло на ситуацию?

Самыми активными оказались жители Среднего Урала, где выдано 25,5 тысячи новых полисов, на втором месте Челябинская область (20,9 тысячи), на третьем - Тюменская (11,6 тысячи). Страховые премии в январе-июне составили 21,4 миллиарда рублей. Вперед вырвались тюменские страховщики, заработавшие шесть миллиардов, чуть-чуть уступили им свердловчане и челябинцы. А вот выплатили населению уже не такие крупные суммы. К примеру, южноуральцам при наступлении страховых случаев компенсировали всего 2,4 миллиарда рублей, тогда как жителям Югры - 2,9 миллиарда, хотя там всего 27 тысяч держателей полисов против 57 тысяч в Челябинской области. Всего же по УрФО застрахованные получили 13,5 миллиарда рублей.

Какова картина в целом по стране? По статистике Всероссийского союза страховщиков, за шесть месяцев 2024 года было заключено пять миллионов договоров страхования жизни на 548 миллиардов рублей. Наиболее существенный вклад в оборот внесли программы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), они увеличились в объемах на 82 и 95 процентов соответственно. А вот кредитное страхование жизни сократилось на 21 процент: из-за повышения ставок люди стали реже занимать у банков, по всей видимости, это отразилось и в статистике страхового бизнеса.

Приобретая полис ИСЖ, клиент страхует свою жизнь и здоровье и одновременно вкладывается в финансовые активы. Точнее, за него это делает страховая компания. В случае смерти, инвалидности, временной нетрудоспособности или по окончании срока договора ему вернут все внесенные средства плюс доход, полученный от покупки акций, облигаций и т. п. Правда, прибыль никто не гарантирует - она может быть равна и 20 процентам, и ста, и нулю.

Если при ИСЖ нужно изначально внести крупную сумму и самому определить стратегию инвестирования, то НСЖ предполагает регулярные платежи. Деньги копятся, при этом куда их вкладывают, владелец полиса не знает. Сроки договоров здесь больше, от пяти лет. Когда они истекут, человек получит все, что перечислил, и доход сверху (процент зафиксирован на все время либо устанавливается ежегодно).

Более 10 процентов респондентов не исключили падения потребительского спроса из-за налоговой реформы, стартующей в 2025 году

Согласно опросу агентства "Эксперт РА", более половины участников рынка ожидают по итогам года прибавку в сегменте "страхование жизни" в районе 30-50 процентов, каждый пятый оценивает ее в 10-20 процентов. Страховщики делают такие прогнозы, основываясь на росте зарплат населения. При этом более 10 процентов респондентов не исключили падения потребительского спроса из-за налоговой реформы, стартующей в 2025 году. Дело в том, что раньше выплаты по ИСЖ и НСЖ не облагались налогом на доходы физлиц, если не превышали первоначального взноса, умноженного на среднегодовую ставку ЦБ. Со следующего года придется отдать в бюджет 13 процентов за сумму дохода до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов - за все, что свыше.

Также на продажи может повлиять новый продукт - долевое страхование жизни (ДСЖ), который начнут предлагать с января 2025 года. В договоре будет прямо указано, какая часть от внесенных гражданином средств инвестируется в российские открытые паевые инвестфонды, а какая направляется на защиту жизни и здоровья. Не исключено, что спрос с инвестиционного страхования плавно сместится на долевое, поскольку первое чаще попадало под мисселинг: полисы потребителям презентовали в банках-агентах как выгодную альтернативу вкладу, умалчивая, что договор нельзя разорвать досрочно без потери части уплаченных средств. Возможно, именно поэтому 89 процентов соглашений, действие которых завершилось в 2018-2020 годах, показали доходность ниже пяти процентов, каждый пятый - нулевую.

Аналитики предполагают, что ДСЖ начнет конкурировать с программой долгосрочных сбережений, действующей с 1 января 2024 года. На первый взгляд, для клиента она более привлекательна: если негосударственный пенсионный фонд обанкротится, Агентство по страхованию вкладов компенсирует ему взносы в пределах 2,8 миллиона рублей. Также государство софинансирует программу: добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, если человек перечисляет не меньше 2000 рублей в месяц, и предоставляет инвестиционный налоговый вычет - 52 тысячи рублей в год при взносах на 400 тысяч. Но в любом варианте это консервативный способ накоплений с более низкой доходностью, чем инвестстрахование. Фонды в силу жестких требований регулятора к сохранности денег граждан в основном предлагают вкладываться в облигации, в высокорисковые инструменты направляется всего 10 процентов средств, а вознаграждение платят с превышения бенчмарка, который со следующего года Банк России будет определять как среднюю величину между однолетними и трехлетними депозитами. В этом плане ДСЖ - более продвинутый инструмент, хотя и более рисковый.

Мнения

Оксана Николаева, менеджер инвесткомпании:

- Думаю, ИСЖ популярности не потеряет. Мало того что оно позволяет заработать, это еще и способ защитить свои средства: доходы по полису не считаются совместно нажитым имуществом, то есть не делятся при разводе, а в случае смерти застрахованного выгодоприобретатели получат деньги уже через две недели, в отличие от выплат по депозиту. Также накопленные страховые взносы нельзя арестовать или взыскать по суду.

Дмитрий Костальгин, эксперт по налогообложению:

- Обычно ИСЖ и НСЖ выбирают состоятельные люди, а из-за ввода НДФЛ на доходы от этих продуктов они могут потерять к ним интерес. Кроме того, неясно, что будет с договорами, у которых еще не истек срок действия: граждане заключили их до 2025 года, полагая, что имеют право на льготу. Минфин РФ, выравнивая налоги по инвестинструментам, предусматривает для депозитов фактически необлагаемый минимум в миллион рублей, а для ИСЖ почему-то нет.

На Урале бизнес раскупает даже недостроенные склады

Наталия Тихонова

Екатеринбург два года подряд бьет рекорды ввода складской недвижимости: в 2023-м сдали около 480 тысяч квадратных метров, в нынешнем, по данным компании "Ход консалтинг", ожидается 450 тысяч. За десять лет складской фонд в столице Урала увеличился почти в три раза. Сегодня город располагает 2,5 миллиона квадратных метров качественных площадей, это третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. К началу следующего года показатель достигнет трех миллионов. Тем не менее доля свободных площадей в терминалах классов А и В по-прежнему не превышает двух процентов. В чем причина?

Дело в том, что при высокой стоимости заемных средств девелоперы очень осторожно запускают новые проекты - только если они проектируются "под себя" или под конкретного заказчика (формат build-to-suit). Так называемые спекулятивные объекты для последующей сдачи в аренду почти никто не закладывает. К примеру, из введенных в 2024 году всего 80 тысяч квадратов могут быть предложены арендаторам. Этого явно не хватает растущему рынку: как и по всей стране, основные потребители - маркетплейсы и торговые сети. Поднимают спрос и логистические операторы: ответхранение у них многие клиенты используют как альтернативу классическому складу.

Дефицит предложения провоцирует повышение ставок аренды. В классах А и В они уже приблизились к тысяче рублей в месяц за квадратный метр с НДС и операционными затратами, но без "коммуналки", за год прибавив 20 процентов.

- Будет ли такой же ввод в 2025-м? Скорее всего, нет. При ключевой ставке 21 процент стоимость кредитов и возведения складских терминалов такова, что ставка аренды качественных площадей должна составлять 1200-1500 рублей за метр. Далеко не каждая компания готова к такому, - рассуждает независимый эксперт по складской недвижимости Виталий Хиль.

Кроме того, фактором сдерживания является отсутствие больших земельных участков с готовой инфраструктурой. К тому же банковское заимствование обходится в 25-29 процентов годовых, цена стройки за год увеличилась на 20 процентов, а доходность проектов опустилась ниже четырех, говорит Андрей Толшин, девелопер индустриальных парков. В таких условиях возводить склады решается только тот, кто располагает собственным капиталом либо имеет гарантии от якорного заказчика.

Серьезную возможность сэкономить дает статус приоритетного инвестпроекта

Также выходом из положения могут стать госпрограммы. К примеру, в Перми запланировали построить логопарк в двадцати минутах езды от сортировочной станции, на пересечении двух автомагистралей - дороги Пермь-Екатеринбург и кольцевого обхода города. Уже в 2025 году инвестор намерен получить разрешение на строительство первой очереди площадью 50 тысяч квадратных метров и к концу года завершить его.

- Финансовую модель пересчитываем постоянно, конечно, очень расстраивает повышение ключевой ставки. Серьезную возможность сэкономить дает статус приоритетного инвестпроекта: мы взяли землю в аренду по льготной цене рубль за гектар. Проектировать будем силами своего бюро - это тоже сократит издержки. Ну и мы уже строим логопарк в Казани - можно применить универсальные подходы, - признается Дмитрий Лапшин, руководитель проекта.

Объект будет работать в двух форматах: big box (промпарк для крупных клиентов) и light industrial (производство, офис, склад "мелкой нарезкой" для малого и среднего бизнеса). Пермь - третья среди городов-миллионников по объему отгруженных промышленных товаров, так что площади явно будут востребованы. Кстати, в парке предусмотрены не только терминалы, но и жилье для иногороднего персонала, точки общепита, места для отдыха с пешеходными аллеями. Нечто похожее строят в Патрушах под Екатеринбургом в интересах крупной торговой компании. Эксперты просят не путать light industrial с освободившимися цехами, которые заводы сдают в аренду. На самом деле формат пришел из Западной Европы и США, там такие здания назывались flex, то есть гибкими, универсальными - чтобы малый бизнес, который не мог изначально четко сказать, сколько квадратов ему нужно, трансформировал помещения под свои потребности: шоурум, сервисный центр, офис, лабораторию и т. п.

В следующие два года, по прогнозу Андрея Толшина, в стране введут примерно 10 миллионов квадратных метров качественных складов, при этом изменится пропорция между ЦФО и другими федеральными округами. Сейчас в относительной близости от столицы сконцентрировано 34 миллиона квадратных метров, тогда как во всех прочих регионах - 16 миллионов. С учетом экспансии крупного ретейла и онлайн-торговли эта цифра может увеличиться до 20-40 миллионов. Екатеринбург очень удачно расположен, не случайно здесь создают "сухой порт", подразумевающий перегруз товаров с Транссиба на автомобили и доставку по всему УрФО. Сегодня обеспеченность складскими площадями на Урале составляет 0,6 квадратного метра на одного жителя, что выше среднероссийских 0,3, но ниже московской единицы, так что расти есть куда.

Средняя цена столичных новостроек впервые превысила 600 тысяч за «квадрат»

Средняя цена квадратного метра в «старой» Москве в октябре 2024 года впервые превысила 600 тыс. рублей. Об этом «Стройгазете сообщили в компании «Метриум», отметив, что за год показатель увеличился на 16%.

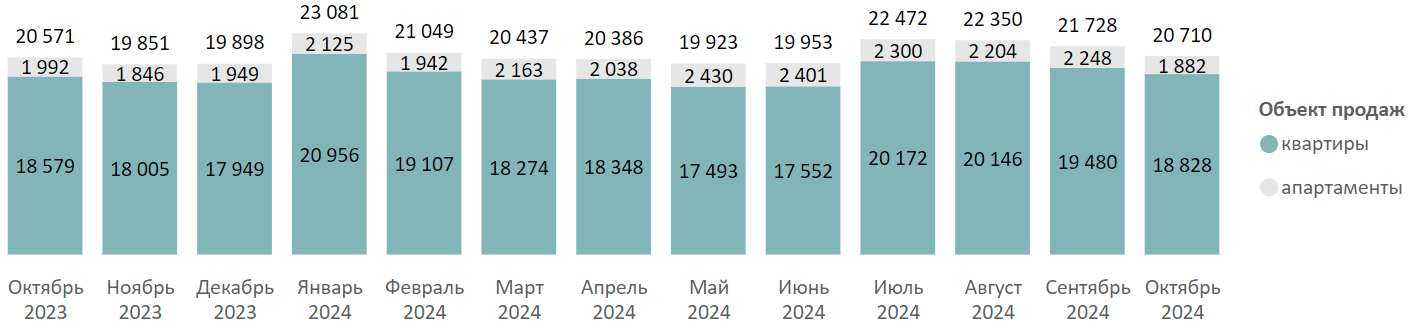

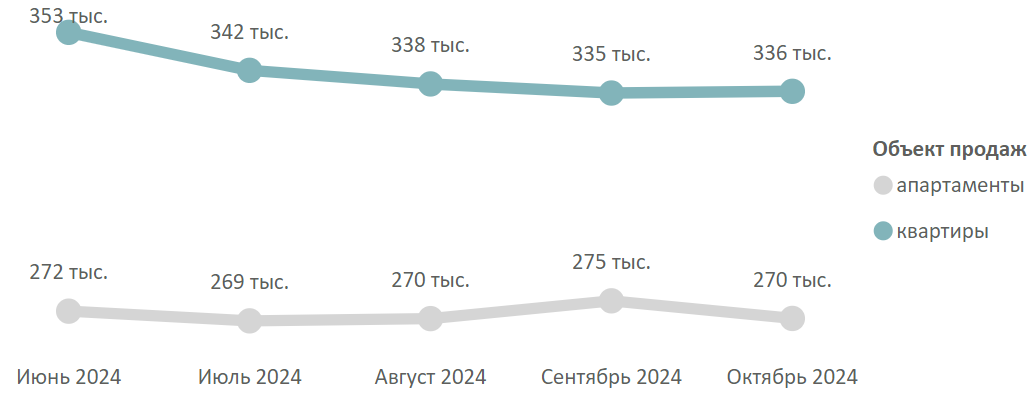

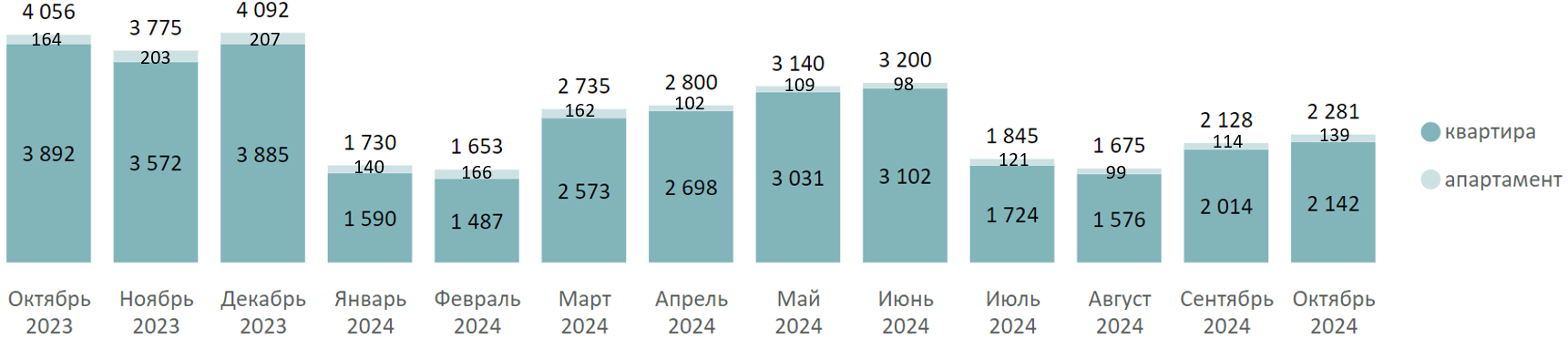

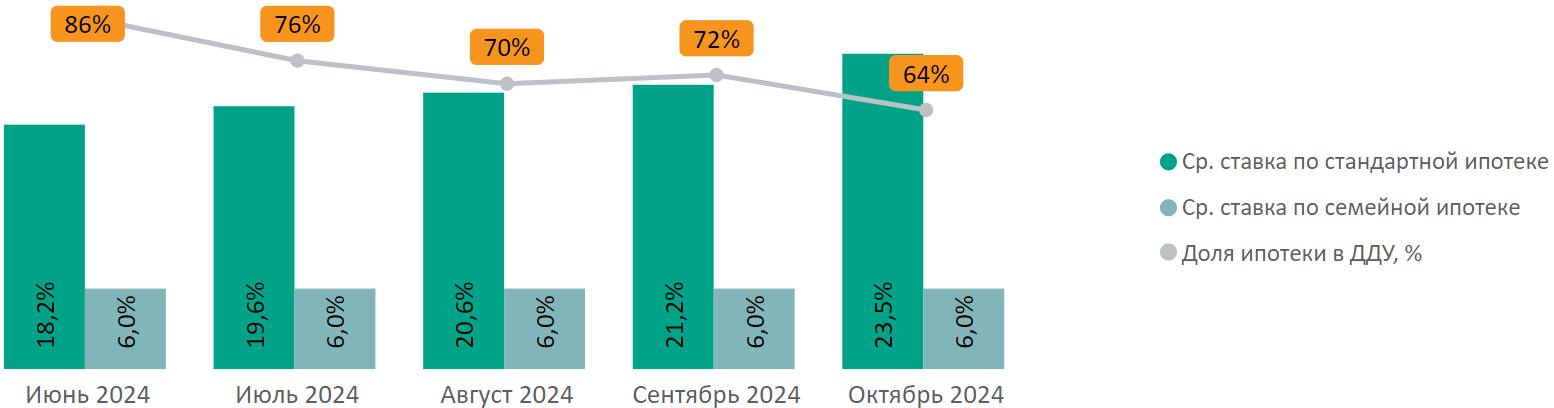

По данным «Метриум», средняя цена кв. метра в «старой» Москве сегодня составляет 609,9 тыс. рублей. За год средняя цена новостроек в «старой» Москве выросла на 16%. Для сравнения, с октября 2022 года по октябрь 2023 года показатель стал выше на 13,6%.