Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Бог спас Трампа — но не Америку

Петр Акопов

Покушение на Дональда Трампа удивительно только тем, что оно произошло 13 июля, а не раньше — год, три или восемь лет назад. Выскочка, бросивший вызов даже не только большей части американского истеблишмента, но и "вашингтонскому болоту" как таковому, все эти годы очень сильно рисковал своей головой. Появившись как черт из табакерки в ходе предвыборной гонки в 2015-м, он сломал всю игру "глубинного государства", подготовившего почву к победе демократки Хиллари Клинтон (в крайнем случае какого-нибудь системного республиканца, например Буша-третьего). Несистемность и даже антисистемность шоумена-миллиардера, его наполеоновские планы осушения "вашингтонского болота" нашли горячий отклик в глубинном американском народе и сделали президентом в 2016-м.

Понятно, что сейчас "болотные" кусают себе локти из-за того, что не догадались убить Трампа еще до ноября 2016-го — недооценили угрозу, не верили в реальность его победы. Став президентом, Трамп был практически заблокирован ими на уровне правительства и конгресса — но планы его физического устранения как раз тогда наверняка начали обсуждаться уже более чем серьезно. Да, убить действующего президента сложно — но все четыре года президентства Трампа возможность успешного покушения была совсем не нулевой. Можно даже сказать, что отсутствие даже состоявшихся покушений (было несколько предотвращенных приготовлений — в целом несерьезных) на Трампа в 2017-2020 годах было удивительным. Став экс-президентом, Трамп не ушел в тень — он не только считал, что выборы сфальсифицированы, но и пообещал вернуться в Белый дом.

И если первое время его снова не воспринимали максимально серьезно, то в последние два года — и особенно год — стало понятно, что Дональда не остановить. Ни судами, ни кампанией в медиа, ничем: он уверенно идет к победе в матче-реванше. После недавних дебатов с Байденом в этом убедились и очень многие демократы, оказавшиеся перед тяжелейшим выбором: оставить Байдена и проиграть — или поменять Байдена с риском усилить вероятность поражения? Из этого тупика для "вашингтонского болота" есть только один выход — ликвидировать Трампа.

Да, это не является стопроцентной гарантией переизбрания Байдена — вместо Трампа может быть выдвинут популярный трампист-республиканец, который на волне возмущения убийством экс-президента все равно победит в ноябре. Но любой даже самый радикальный трампист будет куда слабее и договороспособнее Трампа — то есть в конечном счете приемлем для "вашингтонского болота".

Таким образом, сценарий "убить Трампа" становится предпочтительным, если не практически безальтернативным сценарием для "вашингтонского болота".

Однако в субботу на митинге в пенсильванском Батлере в Трампа стрелял не агент "глубинного государства", а 20-летний Томас Мэтью Крукс. Восемь выстрелов с расстояния в 130 метров из полуавтоматической винтовки — это очень много и очень опасно. Трампу фантастически повезло — только одна из пуль царапнула правое ухо. Пара сантиметров отделяли его от гибели. А Америку от потрясений — с началом массовых беспорядков и столкновений противостоящих лагерей? Бог спас Трампа — и Америку?

Да — и нет. Трамп, конечно, везунчик — но мы увидели лишь первый акт драмы. Трампом давно уже пугают американцев — и неудивительно, что неуравновешенный парень решил устранить "угрозу Америке и демократии". Неудивительно даже, что спецслужбы слишком поздно обнаружили стрелка (снайпер ликвидировал Крукса уже после того, как тот произвел выстрелы): хотя Трампа охраняет секретная служба президента, переоценивать ее компетентность не стоит. Покушение в Батлере было делом рук одиночки, а не заговором демократов (или подстроенным самострелом Трампа). Да, оно стало следствием атмосферы ненависти к Трампу, которую демократы уже восемь лет разжигают всеми силами, но атмосферу к делу не пришьешь.

Однако главное в том, что все только начинается. Перефразируя Чехова (если на стене в спектакле в первом акте висит ружье, то оно должно выстрелить во втором или третьем акте — а если не будет стрелять, то не должно и висеть), можно сказать, что в спектакле о президенте Трампе ружье не просто висело на стене с самого начала — основу интриги составляло то, когда именно оно будет применено. Но винтовка AR-15, из которой стрелял Крукс, не висела на стене, а была принесена одним из зрителей, инициативником-одиночкой. И это покушение — незапланированный экспромт, вмешательство в авторский (коллективный) замысел (заговор). Основное оружие все еще висит на стене — и нет сомнений, что его владелец скоро выйдет на сцену из "вашингтонского болота".

Трампу нужно быть не просто осторожным — он сейчас в ситуации человека, приговор в отношении которого уже давно вынесен и может быть приведен в исполнение в любой момент. Спасти его может только чудо — как отчасти это и произошло 13 июля. Хотя в следующий раз подготовка и исполнение покушения будут максимально профессиональны.

Бизнес показывает класс: как меняются стандарты в разных сегментах жилья

За последние 10 лет рынок жилой недвижимости изменился гораздо значительнее, чем между 2004 и 2014 годами. Это связано c динамичным развитием индустрии, технологий и, конечно, ростом конкуренции. Пожалуй, наиболее показательным в данном контексте является бизнес-класс, прошедший путь от смутных представлений о статусности до системного девелоперского продукта с устоявшимися стандартами. Но и в нем, разумеется, всегда есть то, что можно и нужно оставить в прошлом или улучшить.

Эффективный симбиоз

Борьба за покупателя в столице оказывает огромное влияние на качество архитектуры и продукта, в том числе в рамках одного сегмента. Москвичи стали более насмотренными, требовательными и осторожными в выборе будущего жилья, особенно в тех случаях, когда ценник на него выше среднего.

Строительный бизнес, со своей стороны, живо реагирует на подобные изменения, подстраивая проекты под актуальные запросы. Причем с каждым годом скорость и точность реагирования на тренды становится только выше. Кроме того, приход прогрессивной и креативной команды в администрацию города привел к возросшей роли главного архитектора. Таким образом, в контексте бизнес-класса наиболее явно виден симбиоз интересов потребителя, компетенций бизнеса и политики властей. Это не вызвало появления каких-то строгих законодательных регламентов и правил проектирования, но соблюдение общих представлений о данном типе жилья фактически стало негласным правилом хорошего тона.

Бизнес-класс — прежде всего функциональное жилье, где обеспечен баланс между эффективностью и затратами. Поэтому определяющую роль в его реализации играют качество, современные технологии и тонкое мастерство проработки планировочных решений.

Так, индустрия практически отошла от популярной в начале двухтысячных конструктивной системы из кирпичных несущих элементов. Подавляющее большинство зданий возводится из монолита с навесным вентилируемым фасадом.

В Москве уже стал стандартом формат «двор без машин» и сложно представить, что когда-то такой опции в принципе не было. Причем роль бизнес-класса в популяризации концепции сложно переоценить. Подобно тому, как технологии в флагманских смартфонах становятся доступнее и перебираются в более демократичные модели, идея пространств без транспорта, подсмотренная у дорогостоящей недвижимости, все чаше реализуется в комфорт-сегменте. Сюда же стоит включить вход с уровня земли и отсутствие крылец с цоколями.

Все это помимо непосредственно функциональных и эстетических преимуществ дает объекту страховку от быстрого устаревания и понижения класса. На заре рынка ЖК могли начать терять в статусе достаточно быстро, а модная на момент постройки архитектурная эстетика становилась неактуальной или даже отталкивающей. Системный подход к созданию современного девелоперского продукта делает его инвестиционную привлекательность выше, стабильнее, а само здание уместным и комфортным в долгосрочной перспективе. Так как качество исполнения стало более равномерным, то при удачной локации со временем актив значительно растет в цене.

Если говорить о разнице между элитным жильем и бизнес-классом, то тут при прочих равных фактор локации наиболее осязаем. По мере развития любого мегаполиса и расширения его границ ценность «трофейных» точек на карте и мест с богатым прошлым в контексте классификации увеличивается в разы. Очевидно, что чем ближе объект к историческому центру, тем увереннее он может претендовать на статус элитного. Это связано с ценой земли, ограничениями по высотности и собственно историей места. На сопоставимом по площади участке земли в центре города девелопер сможет построить значительно меньше объемов, чем на окраине. Можно сказать, что в пределах Садового кольца все новые проекты, как правило, элитные.

Разумный выбор

А вот за пределами ТТК бизнес-класс — уже куда более органичная и привычная история. Конечно, никто не мешает построить там элитный объект, который имеет законное право на успех. И все же с точки зрения баланса стоимости земли, спроса, сложности строительства, ценообразования и маржи, бизнес-класс — наиболее логичный, безопасный и разумный выбор.

Для элитных и премиальных проектов крайне важен акцент на приватности жильцов и высочайшем уровне комфорта. У владельцев недвижимости в подобных домах может быть оборудован отдельный вход, на этаже совсем небольшое число квартир. Инфраструктура часто обслуживает только внутренних пользователей.

Требования к инженерному оснащению в здании также более строгие: приточно-вытяжная система, концепция «умного» дома, высококлассное сантехоборудование, централизованная система водоподготовки и т. п. Иногда суть может выражаться и в, казалось бы, небольших нюансах, таких как скорость подачи горячей воды в кране, для поддержки которой требуются более дорогие решения в части водоснабжения.

Для бизнес-класса автономность — тоже важная особенность, ведь все объекты разрабатываются с учетом обеспечения будущих жителей высоким уровнем сервиса. Это рестораны, спортзалы и другие элементы инфраструктуры на первых этажах. Кроме того, застройщик стремится создать в кластере хорошую образовательную инфраструктуру, являющуюся важным аттрактором для будущих жильцов. Офисы класса А также могут входить в состав проекта, поддерживая концепцию «15-минутного города». В качестве примера можно посмотреть на квартал LUCKY от «Веспер», в создании которого наше бюро принимало участие. Внутри него по-хорошему очень пестрая mix-used среда, которая значительно повышает ценность проекта.

Все выше и выше

Уникальность московского рынка недвижимости бизнес-класса заключается еще и в том, что город служит законодателем моды в архитектуре и девелопменте. Очень часто региональные девелоперы, вдохновленные столичными проектами, приглашают их авторов для того, чтобы создать принципиально новый продукт, повысить планку рынка у себя дома.

Постепенно это приводит к появлению сильных и действительно крутых игроков на местах. Среди классных кейсов можно назвать проекты бизнес-класса от застройщика Брусника в Тюмени и Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге подобных объектов, разумеется, значительно больше.

При всех неоспоримых достижениях последних лет индустрия не останавливается на достигнутом — тот же бизнес-класс есть еще чем усовершенствовать.

Одно из направлений, которому стоит уделить особое внимание, — цифровизация. Гибко настраиваемые системы «умного» дома, адаптируемые под потребности жильца, должны стать стандартом внедрения для абсолютно всех проектов. Через несколько лет фактор цифрового наполнения и автоматизации дома, его общественных пространств станет одним из ключевых в определении и подтверждении класса. К тому же рынок и потребители, со своей стороны, получат тот самый эффект накопления критической массы, когда технологии при массовом применении становятся дешевле, доступнее, проще во внедрении.

Важная тенденция, которая будет определять развитие бизнес-класса в ближайшие годы, — рост числа проектов за счет освобождаемых промзон. Характерным примером такого строительства является район «Зиларт», возникший на месте огромного промышленного кластера.

И, разумеется, ключевой тренд — появление новых высотных доминант. Город уплотняется, а благодаря такому строительству можно высвободить больше площади для благоустройства и создания комфортной общественной среды. Жилье бизнес-класса в небоскребах — новый вызов для девелоперов, ведь в подобном здании общественная функция может быть не только на первом этаже, но и распределена по вертикали. Сложная и нестандартная инженерно-конструктивная компонента будет двигать архитектурную мысль вперед.

В целом, перефразируя известную фразу, хочется сказать, что хорошее — враг лучшего. Сейчас в контексте бизнес-класса рынок жилья находится на верном пути развития, но ему есть куда стремиться и что совершенствовать.

Авторы: Александр СТАРИКОВ, партнер архитектурного бюро Syntaxis

Номер публикации: №26 12.07.2024

Первичный рынок элитного и делюкс-класса Москвы: итоги первых шести месяцев 2024 года

Объем предложения на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы вырос за полугодие на 18,2%, при этом спрос снизился на 17,2%. Средневзвешенная цена кв. метра составила 1,88 млн рублей (+3,4% за квартал, без изменений за полугодие, +8% за год). Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «Метриум».

«По итогам I полугодия 2024 года на рынке новостроек высокобюджетного сегмента в реализации находился 61 проект, из которых 33 проекта относятся к элитному классу и 28 проектов к классу делюкс. В элитном классе объем предложения (в шт.) за полугодие вырос на 28,7% и составил 905 лотов, чему поспособствовал новый пул недавно стартовавших проектов, таких как «Тишинский бульвар» и «Vesper Кутузовский». В делюкс-классе объем предложения за полугодие вырос на 4,1% и составил 553 лота. Совокупно в высокобюджетном сегменте экспонировалось 1458 лотов (+4,4% за квартал, +18,2% за полугодие, +18,5% за год)», - рассказали аналитики компании.

В I полугодии 2024 года на рынке высокобюджетной недвижимости вышло 9 проектов. В пяти из них ведется бронирование. В режиме закрытых продаж реализуется проект Belle Epoque на Остоженке. Коллекционный дом рассчитан всего на 14 апартаментов от 170 до 400 кв. метров и два роскошных пентхауса с террасами и сервисными пространствами. Среди преимуществ проекта – приватный двор, гостиная-оранжерея и уникальные видовые характеристики.

Среди районов наибольший объем предложения приходится на Якиманку, где экспонируется 260 лотов. Максимальная цена квадратного метра отмечается в Тверском районе, где экспонируются такие проекты как Nicole, «Ильинка 3/8», «Камергер», «Большая Дмитровка IX».

По итогам июня 2204 года в элитном сегменте на котловане реализуется наибольшая доля предложения – 37,5% (+22,7 п.п. за полугодие, +12 п.п. за квартал). Максимальный объем предложения на котловане составляют проекты «Тишинский бульвар» и «Vesper Кутузовский». Проекты делюкс-класса «Ильинка 3/8», «Космо 4/22», «Чистые пруды», «Саввинская 27» в I полугодии перешли со стадии монтажа этажей на стадию отделки. На стадии отделки в делюкс-классе сейчас экспонируется 41,2% предложения (+15,6 п.п. за полугодие). Доля предложения на котловане по итогам июня составила 28,4% (-3,6 п.п. за полугодие).

В элитном классе доля предложения с чистовой отделкой (27,1%, -16,7 п.п. за полугодие) сократилась за счет роста объема предложения без отделки (59,3%, +14,3 п.п. за полугодие). В делюкс-классе за полугодие незначительно выросла доля предложения с чистовой отделкой (31,8%, +2,4 п.п. за полугодие) и сократилась доля предложения без отделки (61,3%, -9,3 п.п. за полугодие).

По подсчетам аналитиков «Метриум», на рынке высокобюджетной недвижимости средневзвешенная цена кв. м по итогам I полугодия 2024 года составила 1,88 млн рублей (+3,4% за квартал, без изменений за полугодие, +8% за год). В элитном классе средневзвешенная цена за полугодие скорректировалась до 1,34 млн руб. за кв. м (+0,8% за квартал, -1,4% за полугодие, +1,5% за год), что обусловлено ростом доли предложения новых проектов на начальном этапе строительства. Без учета новых проектов элитного класса средневзвешенная цена за полугодие выросла на 4,7%. В делюкс-классе напротив сократилась доля предложения на котловане и выросла доля предложения на поздней стадии строительства, что отразилось на росте средневзвешенной цены – 2,56 млн руб. (+7,1% за квартал, +8,5% за полугодие, +4% за год).

За счет выхода на рынок новых элитных проектов в высокобюджетном сегменте увеличилась доля предложения квартир и апартаментов в диапазоне цены от 100 млн до 150 млн руб. (20%, +6 п.п. за полугодие).

Рейтинг самых доступных предложений квартир высокобюджетного сегмента в июне 2024 года:

– «TITUL на Серебрянической»: квартира площадью 49,2 кв. м за 50,9 млн руб.;

– «Тишинский бульвар»: квартира площадью 51,4 кв. м за 52,9 млн руб.;

– «Бадаевский»: квартира площадью 45,8 кв. м за 56,9 млн руб.

Рейтинг самых доступных предложений апартаментов высокобюджетного сегмента в июне 2024 года:

– RUNOVSKY 14: апартамент площадью 27,4 кв. м за 25,3 млн руб.;

– D’oro Mille: апартамент площадью 30,4 кв. м за 29,2 млн руб.;

– CULT: апартамент площадью 32,6 кв. м за 35,9 млн руб.

Рейтинг самых дорогих открытых предложений квартир и апартаментов высокобюджетного сегмента в июне 2024 года :

– «Обыденский №1»: пентхаус площадью 433,1 кв. м за 2,51 млрд руб.;

– «CULT»: пентхаус площадью 890,6 кв. м за 2,03 млрд руб.;

– «Лаврушинский»: пентхаус площадью 459,4 кв. м за 2,03 млрд руб.

В I полугодии 2024 года на рынке высокобюджетных новостроек было заключено 241 ДДУ (-17,2% за полугодие), где 63 сделки относятся к делюкс-классу и 178 к элитному. Во II квартале 2024 года было заключено 157 ДДУ (+86,9% за квартал).

Наибольшее число сделок по ДДУ в I полугодии было зарегистрировано в Пресненском районе (27%). Практически все сделки в Пресненском районе принадлежат новому элитному проекту «Тишинский бульвар». На втором месте по объему сделок располагается район Дорогомилово, где больше всего ДДУ было зарегистрировано в проекте «Бадаевский».

Основные тенденции

За I полугодие в высокобюджетном сегменте объем предложения достиг 1458 лотов (+4,4% за квартал, +18,2% за полугодие, +18,5% за год), чему поспособствовало объем новых проектов «Тишинский бульвар» и «Vesper Кутузовский».

За I полугодие 2024 года на рынке высокобюджетных новостроек было зарегистрировано 241 сделок по ДДУ (-17,2% за полугодие), во II квартале – 157 сделок (+86,9% за квартал). Лидером продаж в I полугодии стал «Тишинский бульвар» – 64 сделок ДДУ.

По итогам июня средневзвешенная цена кв. м делюкс-класса достигла 2,56 млн руб. (+7,1% за квартал, +8,5% за полугодие, +4% за год), в элитном классе средневзвешенная цена отметилась на уровне в 1,34 млн руб. за кв. м (+0,8% за квартал, -1,4% за полугодие, +1,5% за год), что обусловлено выходом новых проектов по цене ниже средней цены элитного класса. Без учета новых проектов элитного класса средневзвешенная цена за полугодие выросла на 4,7%.

«В I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи первичного элитного жилья по ДДУ выросли на 83,3%, – отметила Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум». – Этот результат свидетельствует о том, что практически все клиенты элитного сегмента, переориентировались с покупки зарубежной недвижимости на российские активы. На столичном рынке в статусных локациях появляется множество интересных проектов, причем в некоторых из них выполнен ремонт от девелопера с помощью эксклюзивных отечественных материалов. Правда, доля вариантов с отделкой, включая white box, на первичном элитном рынке за год сократилась на 3,5 п.п. – до 39,9%. Еще один важный результат политики импортозамещения – активная покупка московских новостроек и проектов реконструкции бизнесменами из субъектов РФ и ближнего зарубежья».

Авторы: СГ-Онлайн

Россельхознадзор подвел итоги визита кубинской делегации в Россию

12 июля в Москве помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел заключительные переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства Кубы в рамках визита иностранной делегации в Россию. Целью поездки стало проведение аудита российской системы ветеринарного надзора.

В насыщенную программу пребывания зарубежных специалистов вошло посещение подведомственных Службе учреждений — Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») и Северо-Западного филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В морском пункте пропуска г. Санкт-Петербург иностранные гости смогли ознакомиться со спецификой работы инспекторов ведомства в порту и оценить систему контроля за экспортом. Осуществлены визиты на отечественные предприятия по производству продукции животного происхождения и фермы по выращиванию скота.

Подводя итоги работы кубинской делегации в России, стороны обсудили ряд важных вопросов по расширению торгового и научно-технического сотрудничества.

Зарубежные визави высоко оценили функционирующую в России систему ветеринарного надзора, добавив, что она удовлетворяет требованиям Кубы. Также сообщили о готовности начать процедуру по официальному признанию системы в Республике.

Артем Даушев подчеркнул, что Россельхознадзор готов оказать помощь в процессе интеграции ФГИС «Меркурий» и информационной системы Кубы, что в дальнейшем позволит обмениваться электронными сертификатами при взаимных поставках продукции.

Кроме того, Республика готова разрешить экспорт российских животноводческих товаров с территорий, имеющих статус, свободных от заболеваний без вакцинации. Помощник Главы Службы заверил, что поставки на зарубежные рынки осуществляются только из зон, обладающих данным статусом, что можно проследить с помощью системы «Меркурий».

Важным итогом переговоров стало достижение договоренности о поставках Кубе вакцин и средств для диагностики трансграничных заболеваний, разработанных ФГБУ «ВНИИЗЖ». Зарубежные визави готовы приступить к их регистрации на территории Республики.

Также обсудили возможность обмена методиками и технологиями между компетентными учреждениями России и Кубы. Российская сторона отметила, что кубинские специалисты могут пройти обучение и повысить свою квалификацию в подведомственных Службе учреждениях.

В завершение встречи делегация Республики поблагодарила Россельхознадзор за организацию визита. Стороны договорились продолжить работу, направленную на решение озвученных вопросов, а также включить все достигнутые договоренности в Меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенный между Россией и Кубой в 2023 году.

Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузина МИА «Россия сегодня», 12 июля 2024 года

Вопрос: Как в России относятся к идее проведения нового саммита по Украине, который планируют организовать в Саудовской Аравии? Получали ли в Москве приглашение на подобную встречу? Если Россия будет приглашена на следующий саммит по Украине, примет ли она в нем участие?

Ответ: Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня с.г. и попытаться провести аналогичное мероприятие. Думают даже пригласить Россию. Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно. Мы слышим прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского», видим сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса. Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся.

Вопрос: Российское руководство не раз заявляло о том, что мы готовы к переговорам по Украине. Украинская же сторона фактически сама себе запретила их вести. Может ли эта ситуация измениться после выборов в США?

Ответ: Вы правильно подметили, кто является реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим и чьи приказы он беспрекословно выполняет. Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта. И именно с ним британский экс-премьер Б.Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения «войны до победного конца», сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях. Собственно говоря, американцы и не скрывают своих корыстных интересов. На днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США. Так, Э.Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию. Его предшественница Х.Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени П.Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Дж.Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный «контрнаступ» и ни в коем случае не прекращал боевые действия. Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке. В таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится.

Вопрос: Ранее Вы говорили, что Швейцария утратила нейтральный статус, в связи с чем Женевские дискуссии по Закавказью необходимо переносить в другое, более приемлемое для всех участников место. Какие страны готовы предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний? Когда они смогут состояться?

Ответ: В первую очередь хотел бы разъяснить, что российская сторона не ставит под сомнение востребованность самого переговорного формата, но при этом выступает за смену места его проведения. Для нас это два разных вопроса. С одной стороны, переговорная платформа за годы ее работы доказала свою полезность. Во многом благодаря ей удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, купировать риски эскалации напряженности «на земле». С другой – необходимость переноса дискуссий из Женевы продиктована объективными причинами, вызванными окончательной потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины. Примеров практического участия Берна в агрессивной линии «коллективного Запада» множество, включая присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза и солидаризацию с киевским режимом. Именно эти обстоятельства вынудили нас поставить вопрос о переносе переговоров на территорию другого государства, власти которого, во-первых, воздерживались бы от любых шагов, способных нанести ущерб интересам кого-либо из участников переговорного процесса, и, во-вторых, обладали бы достаточным опытом по приему у себя международных диалоговых форматов.

Называть конкретные столицы и возможные сроки «переезда» считаем преждевременным, поскольку все еще продолжается работа по формированию необходимого для решения данного вопроса консенсуса. С российской позицией полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники.

Вопрос: Швейцария, помимо места проведения дискуссий по Закавказью, представляет интересы России в Грузии. На фоне последних действий Берна будет ли дальше швейцарская сторона вовлечена в представление интересов России?

Ответ: Недружественная линия Берна применительно к Москве не может не сказываться на осуществлении Швейцарской Конфедерацией обоюдного представительства интересов России и Грузии. Но, как вы понимаете, вопрос о посредничестве в таких случаях решается на основе взаимного согласия обеих сторон.

Вопрос: Намерена ли Москва после перестрелки на КПП «Псоу» в непосредственной близости от российско-абхазской границы начать процесс укрепления границы с Абхазией?

Ответ: В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим. Указанный инцидент действительно имел место 23 июня перед въездом на КПП «Псоу» на территории Абхазии и был оперативно купирован местными правоохранительными органами. Обстановка на российско-абхазской границе, насколько мне известно, стабильная.

Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха.

Хотел бы также отметить, что в настоящее время осуществляется проект масштабной реконструкции международного автомобильного пункта пропуска «Адлер». К запланированному завершению работ в конце 2026 года его нормативная пропускная способность в среднем возрастет до 14,5 тысяч транспортных средств и 80,5 тысяч граждан в сутки, что значительно облегчит пересечение границы жителями наших государств и другими гостями «Страны души».

Вопрос: Определила ли Россия конкретные «красные линии», пересечение которых может означать переход Армении под «зонтик» НАТО и США? Как Москва может ответить на подобные действия?

Ответ: Все наши оценки на сей счет неоднократно доводились до армянских партнеров и озвучивались публично. Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.

Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления.

Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – «стратегическое поражение» России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе собственной безопасности. Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов.

На мой взгляд, о нереалистичности попыток «усидеть на двух стульях», пусть и в другой – экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель Председателя Правительства России А.Л.Оверчук в выступлении на форуме «Примаковские чтения» в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС.

Вопрос: На границе Армении и Азербайджана уже полтора года работает миссия Евросоюза. Как в Москве оценивают подобную вовлеченность ЕС в армяно-азербайджанские дела? Есть ли какие-то реальные результаты ее деятельности?

Ответ: Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили. Задача Евросоюза очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств – России, Ирана, Турции.

Каких-либо осязаемых результатов работы есовских наблюдателей мы не видим. Их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе. Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств.

Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную. Кроме того, как известно, в апреле с.г. в составе миссии появились канадские представители, что, де-факто, означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ.

Постоянно поднимаем тему миссии ЕС в наших контактах с Ереваном и другими региональными партнерами. По-прежнему убеждены, что добиться устойчивого мира на Южном Кавказе можно только на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов.

Вопрос: Будет ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном и президентом Белоруссии А.Г.Лукашенко после обвинений Еревана в адрес Минска и озвученных Арменией условий возвращения к работе ОДКБ?

Ответ: К сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров. А.Г.Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон.

Минск и Ереван – союзники, с которыми у нас развивается многоплановое сотрудничество. Армения и Белоруссия входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился. В любом случае рассчитываем, что временные разногласия не скажутся негативным образом на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван.

Вопрос: На какой стадии находятся проекты с Минском в области авиастроения?

Ответ: Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов. Такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве. Необходимая производственная база и кадровый потенциал в Белоруссии есть.

Так, уже налажено эффективное взаимодействие с «Минским заводом гражданской авиации № 407», который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21. В планах – увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях.

Россия и Белоруссия работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов. По итогам переговоров глав правительств 15 апреля в Москве подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии девятнадцатиместного самолета «Освей». При этом с самого начала совместной работы белорусские специалисты участвуют во всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом проекте. До 2030 года предполагается произвести около 90 воздушных судов. Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов «Байкал».

Нет сомнений, что взаимодействие с белорусскими союзниками в области авиастроения поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств и в конечном счете создать безопасную и конкурентоспособную на внешних рынках авиационную технику.

Вопрос: Как развивается проект по созданию белорусского порта в Мурманской области, через который планируется осуществлять перевалку белорусских грузов?

Ответ: Благодаря совместным решениям мы в разы увеличили объемы транзитных перевозок белорусских экспортных грузов в третьи страны. В прошлом году только нефтепродуктов и калийных удобрений в адрес зарубежных покупателей отправлено 15,5 миллионов тонн. Общий объем транзитных перевозок товаров из Белоруссии превысил 20 миллионов тонн.

В этих условиях предложение белорусской стороны о строительстве собственного многофункционального комплекса в порту «Лавна» в Мурманской области было поддержано руководством России. Наши белорусские друзья планируют серьезные инвестиции в этот перспективный проект, который позволит обеспечить им выход к перевалке контейнеров, минеральных удобрений и нефтепродуктов через Северный морской путь.

Очевидно, что интерес белорусских партнеров к созданию портовых мощностей в Мурманской области связан с успешной реализацией другого начинания в этой сфере – приобретения терминала «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербурга. Только в 2023 году объем перевалки белорусских грузов там составил 4,3 миллиона тонн, а в этом году запланировано перевезти уже 6 миллионов тонн.

Без сомнения, развитие транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает нашим общим интересам.

Вопрос: Президент России В.В.Путин заявил о намерении Москвы и Минска отменить роуминг на территории Союзного государства. Когда это может произойти? Можно ли ожидать этого в текущем году?

Ответ: Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми.

К настоящему моменту уже проделана большая работа в этом направлении. В ноябре 2020 года значительно снижена стоимость тарифов. Благодаря этому выросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и Интернет-трафик. С 1 апреля 2022 года отменена плата за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.

Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе условились посчитать финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 Гб трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике.

В целом наши специалисты полагают, что пользование услугами связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских – в России на уровне тарифов «домашний» возможно обеспечить уже с апреля 2025 года. Будем делать все необходимое, чтобы завершить работу к этому сроку.

Минстрой России оценил ход реализации очистных сооружений в Республике Крым и в г. Севастополе

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в рамках рабочей поездки проверил ход реализации программы по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС) в Республике Крым и в г. Севастополе, а также провел совещание с представителями администрации региона, службы заказчика, генпроектировщика и субподрядных организаций.

В рамках рабочей поездки замминистра Алексей Ересько посетил 12 объектов, четыре из них введены в эксплуатацию. Это очистные сооружения в пгт. Черноморское, биологические очистные сооружения с системой разводящих коллекторов в с. Оленевка, очистные сооружения в с. Морское, очистные сооружения с глубоководным выпуском в пгт. Орджоникидзе. Их общая мощность достигает 10 300 м3 в сутки.

В рамках рабочей поездки Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил важность проведения и своевременного завершения пусконаладочных работ по всем введенным объектам: «Для обеспечения полноценного функционирования очистных сооружений в соответствии с проектными и нормативными параметрами, включая производительность объекта и качество очистки стока, необходимо уделить особое внимание проведению пуско-наладочных работ на каждом введённом в эксплуатацию объекте».

Также были осмотрены восемь проектов очистных сооружений, находящихся на стадии реализации, среди них: строительство КОС «Южные» в г. Севастополе, строительство КОС с применением новых технологий обработки в г. Саки, реконструкция КОС в пос. Миндальное и пос. Форос, реконструкция КОС «Утес» в с. Малый Маяк, строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в пгт. Коктебель, реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Малореченское, строительство КОС с глубоководным выпуском в море в пос. Кацивели. Ожидается, что их суммарная мощность составит 180 500 м3 в сутки.

Проекты очистных сооружений реализуются на территории Крымского полуострова по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». До конца текущего года на территории Республики Крым планируется ввести в эксплуатацию три объекта, расположенных в г. Саки, с. Малый Маяк и п. Миндальное.

Подведение итогов трёхдневного осмотра реализации проектов канализационных очистных сооружений в Республике Крым и г. Севастополе состоялось в формате совещания при участии представителей региональных органов власти, профильных министерств и ведомств, а также подрядных организаций. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков проектирования и строительства КОС, а также обеспечения оперативного взаимодействия всех участников при решении вопросов, требующих дополнительного обсуждения. Также участники совещания обсудили процедуру прохождения государственной экспертизы проектной документации, по каждому объекту была рассмотрена динамика отработки замечаний экспертов и актуализирован статус рассмотрения проектно-сметной документации.

О результатах проведения выездных проверочных мероприятий на территории Крымского полуострова замминистра Алексей Ересько доложил Заместителю Председателя Правительства РФ Марату Хуснулину в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя.

С помощью портала «Госуслуги» подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью портала «Госуслуги» подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году на суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» портала «Госуслуги» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через «Госуслуги». Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

Целевое обучение для студентов – это возможность отучиться на перспективном направлении, получать во время учебы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. А для работодателей – гарантия того, что через несколько лет к ним придут работать высококвалифицированные специалисты.

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики, в частности, призван федеральный проект «Профессионалитет». Более 1 250 современных и оснащенных колледжей в текущей приемной кампании ожидают абитуриентов. После поступления они смогут получить востребованную специальность, опыт на производствах и стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В «Профессионалитете» уже участвуют более 1 800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

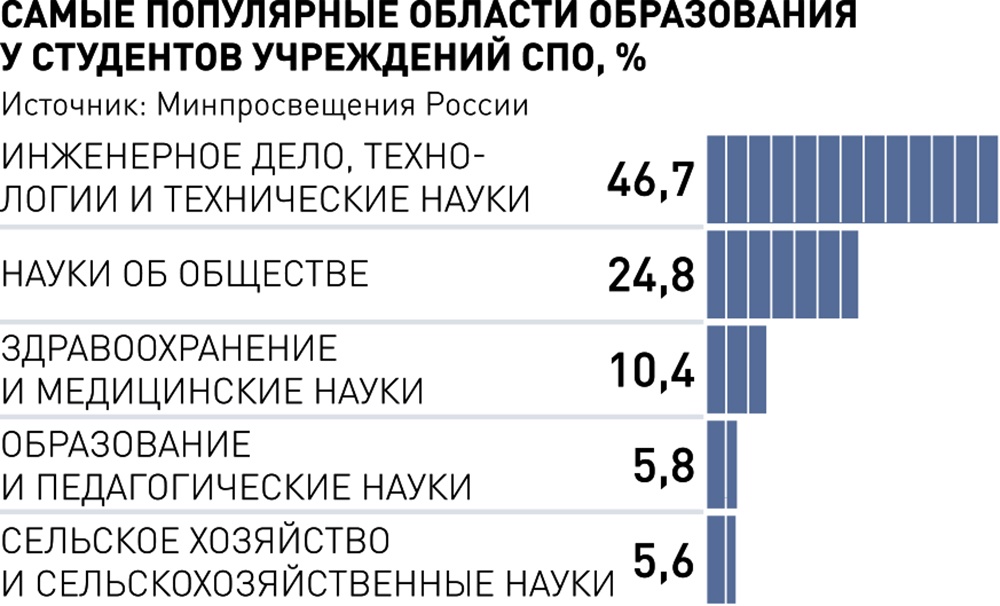

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом. Ребята с высоким средним баллом аттестата активно идут в колледжи и техникумы. Флагманом развития системы является федеральный проект «Профессионалитет». Непосредственное участие в разработке образовательных программ проекта принимает будущий работодатель, а также берет ребят к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства. Абитуриенты могут направить документы несколькими способами, среди которых портал «Госуслуги». Что важно, в этом году услуга дополнена возможностью заключения договора о целевом обучении. В рамках текущей приемной кампании уже подано свыше 450 тыс. заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи «Профессионалитета», – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%, подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», – сказал Валерий Фальков.

Если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям, созданного по национальному проекту «Наука и университеты». Найти навигатор можно на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране.

Опыт идущей приемной кампании подтверждает, что подача заявления в вуз или колледж через сайт «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов и сохраняет абитуриентам драгоценное время. Только в первые часы приемной кампании этого года в вузы через портал было подано свыше 16 тыс. заявлений, что превышает количество заявлений в тот же период прошлого года в три раза.

О скорости и удобстве сервиса «Поступление в вуз онлайн» говорят цифры: в 2023 году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав до 5 направлений обучения в каждом, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные вступительные испытания и даже отправить оригинал аттестата – все это можно сделать на Госуслугах, которые развиваются по национальному проекту «Цифровая экономика».

Построят город-сад

В Новокольцовском реализуется концепция гармоничного пространства

Наталия Тихонова (Екатеринбург)

На международной промышленной выставке "Иннопром" комплексный район Новокольцовский назвали городом-садом. Эту концепцию на рубеже XIX-XX веков предложил английский социолог-утопист Эбенизер Говард. Она отражает представление людей об идеальном пространстве, где люди сосуществуют в гармонии с природой и друг другом.

Архитектурная доминанта

- Новокольцовский - отличная интерпретация этой системы, - считает архитектор-градостроитель Елена Пудова. - Во-первых, масштаб: площадь района 620 гектаров, что предоставляет очень много возможностей. Во-вторых, логистика: несмотря на то что это не центр Екатеринбурга, сюда можно легко добраться как на машине, так и на общественном транспорте (20-30 минут до исторических достопримечательностей и 10 минут до аэропорта. - Прим. ред.). В-третьих, деловой сегмент: здесь построены МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и конгресс-холл, где проходят мегавыставки. Комплекс является центром притяжения не только для жителей города и области, но и всей страны.

По мнению эксперта, Новокольцовский выгодно отличает разновысотность зданий и продуманное благоустройство. Причем максимальное количество этажей здесь - всего 18, а не 25-30, как в большинстве новых жилых комплексов Екатеринбурга. Визуально это дает ощущение легкости, нет ощущения сплошной стены, человек чувствует себя очень комфортно в такой среде. Кроме того, у него появляется широкое "меню": можно выбрать квартиру на самом верху, с шикарной панорамой, а кому-то милее поселиться не выше пятого этажа. То, что девелоперу удалось заложить в проект объекты разной высоты при достаточно плотной застройке, - признак настоящего мастерства, уверена Елена Пудова.

Семьи могут расти

Как рассказал Олег Мороков, заместитель генерального директора компании "Синара-Девелопмент", первый жилой дом в Новокольцовском сдали в конце 2023 года, второй введут в эксплуатацию в конце нынешнего. В каждом 400 квартир, а весь квартал, который будет полностью готов в 2026 году, - это 130 тысяч квадратных метров жилья. Всего же до 2035 года в районе построят миллион квадратов. Для понимания: это примерно 20 тысяч квартир средней площадью 50 квадратных метров, то есть сюда переселятся 20 тысяч счастливых семей.

Конечно же, в этих семьях будут дети, которым надо ходить в школу и детский сад. Как с этим обстоят дела в городе-саде?

- Новолькольцовский - самая большая территория комплексного освоения в Екатеринбурге и очень значимая. Ее уникальность в том, что жилье строится на уже готовой инженерной и дорожной инфраструктуре. Кроме того, когда мы прорабатывали планы, первым делом обращали внимание на социальные объекты, плоскостные и многоуровневые парковки, - подчеркивает Олег Мороков.

Рядом со строящимся районом уже действует школа на 550 мест, в прошлом году девелопер запроектировал ее новый корпус на 600 мест и получил положительное заключение экспертизы на него. В центре первого квартала заложено трехэтажное здание детсада на 250 мест. Причем идти далеко не придется: объект равноудален от всех домов, что очень удобно. Кроме этих образовательных учреждений, в Новокольцовском построят две школы-детсада - в каждую смогут ходить 1500 школьников и 350 дошколят. Также здесь будет пять обычных детских садов на 1650 мест и школа на 1500 учеников.

Танец улиц

Что касается коммерческой инфраструктуры, то она заложена в стилобатах: в них разместят магазины, офисы, небольшие ремонтные мастерские и т. п. Поселившись здесь, человек будет знать, что в соседнем доме работает парикмахерская, за углом химчистка, а прямо под боком можно купить продукты.

- Дворы без машин - это комфортно. Причем они не замкнуты целиком, очень мягко соединяются с улицей. С одной стороны, сохраняется приватность, с другой - нет ощущения того, что находишься за забором, - оценивает плюсы проектировки Елена Пудова.

Кроме того, ее восхитил широкий пешеходный бульвар: по центру высажены деревья, расставлены оригинальные скамейки с мини-цветниками. Архитектор назвала это явление балетом улиц: вот обычный житель Новокольцовского выходит из дома, прогуливается до ближайшего магазина, здоровается с продавцом, которого хорошо знает, дальше заходит в кофейню, перекидывается парой слов с бариста... Другими словами, ему знакомы все соседи, потому что люди гуляют по улицам, а не сидят в квартирах. Кроме того, такой подход повышает безопасность территории в целом.

Ощущение безопасности дает и единый центр наблюдения, который следит за работой всех коммунальных систем в районе. Диспетчер видит: на дисплее какой-то узел загорелся красным, значит, здесь поломка, желтым - сигнал, что надо проверить, зеленый цвет - все штатно. Задача центра - помогать предотвращать возможные аварии, у жильцов должно быть ощущение, что все работает четко, словно само собой.

С кампусом в сердце

Начиналось развитие Новокольцовского с общественно-деловой зоны - выставочных павильонов "Екатеринбург-Экспо" и конгресс-центра. Ежегодно тут проходят крупные международные выставки "Иннопром", 100+ TechnoBuild и другие, концерты известных артистов, массовые городские акции типа "ГлавЁлки", куда приезжают десятки тысяч людей. То есть это точка притяжения не только для Екатеринбурга и Свердловской области, а для всей России.

Но, безусловно, сердце района - кампус Уральского федерального университета. Первая очередь на 250 тысяч квадратных метров была построена буквально за два года. Она включает пять общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Также в районе возведен уникальный Дворец водных видов спорта. Вся Россия смогла познакомиться с этими объектами, когда в 2023-м в кампусе прошел международный фестиваль университетского спорта.

Сейчас ведется строительство второй очереди, на 100 тысяч квадратных метров, куда входят учебные корпуса институтов радиоэлектроники и ИТ, экономики и управления, а также специализированного учебно-научного центра для старшеклассников. При их проектировании архитекторы вдохновлялись лучшими мировыми образцами, поэтому здания, чьи очертания уже начали проглядывать, поднявшись над котлованом, получатся оригинальными и вместе с тем универсальными. Форма сот позволяет гибко модифицировать внутреннее пространство, объединять или разделять аудитории в зависимости от целей, например под проектную деятельность. Всего здесь будут учиться 8,8 тысячи человек. Чтобы сдать объекты в ноябре 2025 года, на площадке ежедневно трудятся около 700 специалистов и 120 единиц техники.

Резиденты в космосе

Еще одна потенциальная точка роста Новокольцовского - технопарк радиоэлектроники и ИТ-технологий "Космос". Благодаря этому студенты и аспиранты смогут напрямую участвовать в научно-технических проектах индустриальных партнеров университета.

- Технопарк, как и промышленно-логистический парк, под который выделена земля, - это место приложения сил жителей района и наш вклад в сокращение маятниковой миграции в Екатеринбурге, - говорит Олег Мороков.

Что, впрочем, не снимает с повестки вопрос транспортной доступности. Район, где она высока, всегда выигрывает. Новокольцовский окружен тремя автомагистралями - Сибирским, Кольцовским трактами и ЕКАД. Через него уже проложено четыре автобусных маршрута, проектируется трамвайная линия до станции метро Ботаническая и линия наземного метро в эстакадном исполнении. Очень грамотно спланирована улично-дорожная сеть: учтено все, включая велодорожки, проезжие части широкие, по три полосы в каждую сторону. Можно строить много жилья, при этом по мере заселения домов на выезде не возникнут пробки.

Как признается Олег Мороков, застройщик сначала сам влюбляется в своей проект, а потом влюбляет в него будущих новоселов. Люди, которые выберут для жизни Новокольцовский, смогут гордиться своим районом и прикоснуться к самым высоким технологиям.

Югра и Ямал перестраивают транспортную систему под использование беспилотников

Наталия Тихонова (ХМАО-ЯНАО)

На Ямале предложили создать интерфейс для собственников критической инфраструктуры, с помощью которого они могли бы получать сведения из Единой системы организации воздушного движения (ОрВД) о действующих в небе режимах и планируемых полетах беспилотников над их территорией.

Поясним: аэронавигацией в стране занимаются 14 укрупненных региональных центров ОрВД. За контроль беспилотников отвечает подведомственная Росавиации госкорпорация. С помощью цифрового сервиса на ее сайте пользователи беспилотников сообщают о начале и окончании движения, получают актуальную аэронавигационную информацию, запрашивают разрешения от муниципалитетов на полеты над населенными пунктами и от силовиков на пересечение запретных зон. Однако эти сведения недоступны компаниям ТЭК, если они не имеют своей беспилотной техники и заказывают услуги мониторинга трубопроводов и промыслов сторонним подрядчикам: нефтегазодобытчики не понимают, законно парит кто-то над их объектами или нет, отметил Алексей Дронов, управляющий региональным проектом "Развитие беспилотных авиасистем в ЯНАО".

Еще один важный вопрос подняли на международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске. Речь о возможности создания мобильных взлетно-посадочных площадок для БПЛА за счет частных компаний, а не бюджета. Специально под северян, выступивших с такой инициативой, в федеральный проект развития инфраструктуры для беспилотного воздушного транспорта внесли поправки (как оказалось, аналогичная потребность есть и у Вологодской области).

Напомним: Ямал попал в тройку пилотных регионов, где в 2024 году по нацпроекту "Беспилотные авиасистемы" развернут испытательный центр и несколько "дронодромов" ("Стойбище дронов", "Экономика Уральского округа" от 20.06.24). На следующем этапе, в 2025 году, к работе присоединятся еще 16 участников, в том числе Югра.

Транспортно-логистические системы двух северных субъектов УрФО во многом схожи: удаленные поселки, сезонные транспортные артерии (зимники и реки), большая протяженность трубопроводов и ЛЭП, неравномерное покрытие территории мобильной связью. Все это буквально подталкивает к развитию безлюдных технологий. С их помощью можно не только быстрее реагировать на ЧС, но и вести кадастровые работы, геологоразведку, сопровождать стройки и т. п.

- Площадь Югры 534 квадратных километра, их необходимо мониторить и исследовать, - подчеркивает Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО. - Мы приступили к проектированию пилотной зоны в Кондинском районе на 15 тысяч квадратных километров. Цель проекта - импортозамещение и климатическая адаптация образцов БПЛА. Зарегистрировали оператора инфраструктуры, утвердили концепцию развития беспилотного транспорта в регионе, в ее рамках будет создан научно-технический центр, где генерируются новые технологии и собираются аппараты.

На Ямале система дистанционного мониторинга покрывает чуть более 310 тысяч квадратных километров: с ее помощью ищут потерявшихся людей, выявляют очаги лесных пожаров и нарушения природоохранного законодательства. К примеру, недавно с дрона увидели нуждавшихся в эвакуации рыбаков, а оленеводы Антипаютинской тундры приспособили "птичек" для слежения за животными. На совете старейшин представители КМНС даже договорились с губернатором, что в новом сезоне на Дне оленевода начнут разыгрывать беспилотники.

Кроме того, с 2021 года в рамках экспериментального правового режима беспилотный самолет перевез более 230 килограммов грузов на удаленные ямальские фактории. Практика показала как плюсы, так и сложности такого способа доставки: техника должна надежно работать при крайне низких температурах, уметь садиться и взлетать при порывах ветра до 18-25 метров в секунду, в условиях ограниченной видимости и т. д. - технические характеристики аппаратов для Арктики нуждаются в совершенствовании, считает Алексей Дронов. Также нужно заниматься импортозамещением запчастей: чем сложнее модель, тем шире нужна отечественная номенклатурная база, а ресурса элементов должно хватать не менее чем на 50 полетов. Для испытаний аппаратов в суровых погодных условиях ямальцы готовы предоставить аэродром "Обдорск". Здесь же производители смогут сертифицировать новые модели БПЛА.

По оценке компании "Русдронопорт", при инерционном сценарии к 2030 году рынок беспилотных систем в России достигнет 120 миллиардов рублей, при оптимальном - 475 миллиардов (с учетом коммерческого сектора). В том числе объем государственного гражданского заказа составит 201 миллиард рублей, или 22 240 единиц техники, не считая обучающих моделей. Из этой суммы 145 миллиардов пойдет собственно на изготовление изделий, 56 - на оплату услуг с их использованием. Пока сегмент мониторинга преобладает над логистикой, но потом соотношение изменится, считает гендиректор компании Николай Ряшин.

- Цель госзаказа - сформировать коммерческий спрос, пик стимулирования отрасли придется на 2026-2027 годы, после господдержка начнет постепенно уменьшаться, - предполагает он.

По данным Росавиации, к 2030 году во всех регионах появятся 290 взлетно-посадочных площадок для дронов, из них 49 федеральных и 241 региональная. Также планируется сертифицировать 30 типов легких беспилотников. В ближайшем будущем хотят максимально сократить время ожидания разрешения на полеты - до двух часов. Уже с марта 2024 года не нужно за 3-5 дней резервировать воздух, если держится постоянная связь между пилотом БПЛА и диспетчером.

ЦИФРА:

400 миллиардов рублей превысит общий объем господдержки развития беспилотных авиасистем по нацпроекту и пяти федеральным проектам

БАМ- математика

к 50-летию постановления Совмина СССР о строительстве Байкало-Амурской магистрали

Александр Кисельников

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» от 8 июля 1974 г. № 561 было достаточно неожиданным для основной массы населения страны. Масштабная пропагандистская кампания по подготовке общественного мнения не проводилась. Тогда вообще не принято было основную часть энергии тратить в «гудок». Для данного проекта были дополнительные причины, связанные с внешней политикой и вопросами обороноспособности страны.

Представляется уместным вспомнить некоторые ключевые моменты и эпизоды этого грандиозного проекта, свидетелем и участником которых автору данной статьи довелось быть. Акцент будет сделан на вопросы научного сопровождения этого проекта в течение десяти лет представителями новосибирской экономико-математической школы, основателями которой являлись математик Леонид Витальевич Канторович и экономист Абел Гезевич Аганбегян.

Историческая справка

Сама проблема БАМ не являлась новой. К моменту описываемых событий она имела возраст «созревания и осмысливания» более 100 лет. Еще при разработке плана строительства Великой Сибирской магистрали (Транссиба) рассматривался «короткий» вариант обхода Байкала с севера, но по совершенно безлюдным и труднодоступным местам, и в итоге был отвергнут. Вернулись к проекту БАМ в 30-е годы прошлого века. Причиной послужила угроза реального нападения со стороны милитаристской Японии. В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию и создала марионеточное государство «Маньчжоу Го». В 1937 г. объявила войну Китаю и захватила все его крупнейшие города. В этот же период произошли первые боевые столкновения японских милитаристов с Красной Армией — на озере Хасан и реке Туманная (29 июля — 11 августа 1938 г.), а также у реки Халхин-Гол на территории Монголии у границы «Маньчжоу Го» с МНР (11 мая — 16 сентября 1939 г.). К 1940 г. на границах с СССР и Монголией была сосредоточена огромная Квантунская армия общей численностью более миллиона человек.

В начале 1930-х годов в составе Главного управления железнодорожного строительства (ГУЖДС) НКВД была создана мощная по тем временам организация «БАМстройпроект», которая имела в своем составе даже авиацию. До начала Великой Отечественной войны к будущей трассе БАМ были подведены меридиональные железнодорожные ветки от Транссиба: «Бамовская — Тында» (1937); «Волочаевская — Комсомольск-на-Амуре» (1938); «Известковая — Ургал» (1940). А к 1942 г. был готов проект всей широтной магистрали от Тайшета до Советской Гавани, начато строительство ее западного («Тайшет — Братск», 1938) и восточного («Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань», 1941) участков.

В годы войны строительство БАМ по понятным причинам не велось. Более того, часть рельсо-шпальной решетки с уже построенных меридиональных участков была демонтирована и использована для сооружения рокадной дороги при организации контрнаступления под Сталинградом.

В годы первой послевоенной пятилетки актуальность данной стройки снизилась. Квантунская армия и в целом Япония были разгромлены, а восточным границам СССР в обозримой перспективе уже ничего не угрожало. Были достроены только участки Тайшет — Лена, 700 км, (1958 г.) и Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань (1947), которые имели самостоятельное экономическое значение. В 1954 г. строительство БАМ было вновь прекращено, а все структуры ГУЖДС НКВД расформированы. Связано это было со смертью Сталина и Берии и последовавшим периодом «десталинизации».

Целевое значение магистрали

Актуализация проекта БАМ вновь была вызвана внешними причинами. После разгрома милитаристской Японии и освобождения от ее гнета Китайской Народной Республики (провозглашена 1 октября 1949 г.) на границах Советского Союза быстрыми темпами начал расти новый мировой гигант — коммунистический Китай. Он еще в 6 раз уступал СССР по объему ВВП, но уже проявлял агрессивность, игнорируя былую дружбу и патриотические лозунги («русский и китаец — братья навек» и т. п.). В 1969 г. произошли кровавые события на острове Даманский. В 1978 г. Китай вторгся в Северный Вьетнам, с которым у СССР был заключен договор о взаимной помощи. Все это десятилетие обстановка на границе СССР и Монголии с Китаем была крайне напряжённой. Об этом пишет Генри Киссинджер в своей книге «О Китае»: «В этот период Советский Союз и Китай находились на грани полномасштабной войны»…

Транссиб оказался, по сути, единственным средством транспортной связи Центральной Сибири (а через него и всей части страны к западу) с Дальним Востоком, и на огромном протяжении эта дорога проходила в приграничной полосе с Китаем. На долю Транссиба на данном широтном направлении приходилось 97% транзитных грузов. Остальные 3% давали в совокупности морской путь вокруг Африки, Северный морской путь и авиационный транспорт. Автомобильной дороги вдоль Транссиба, которая сейчас существует в недостроенном виде, тогда не было. На огромном протяжении просто сгнили мосты притрассовой автодороги еще дореволюционной постройки. То есть в случае военного конфликта все Забайкалье и Дальний Восток гарантированно отрезались от снабжения и связи с остальной частью страны со всеми вытекающими последствиями.

Стратегических государственных целей, которые достигались посредством строительства БАМ, можно назвать четыре.

Первая: обеспечение перевозки железнодорожным транспортом растущего грузопотока в широтном направлении из Центральной Сибири на Дальний Восток до Тихоокеанского побережья и в обратном направлении. В прежней замкнутой экономической системе грузопоток устойчиво рос с темпом примерно 3% в год, и провозные способности Транссиба были близки к исчерпанию. Если бы иных стратегических целей не существовало или доминировала только эта (можно назвать ее «железнодорожной» или «транзитной»), то стратегия железнодорожного строительства в этом макрорегионе могла сложиться иначе. Скорее всего, было бы целесообразно «расшить» оставшиеся узкие места на Транссибе и вдоль него построить третий путь в дополнение к имеющимся двум. К районам нового хозяйственного освоения выходить меридиональными ветками (как вышли уже к Братску, Усть-Куту, Ургалу, Тынде, Комсомольску-на-Амуре), постепенно соединяя их и формируя новую широтную магистраль. Это была бы более экономная и «плавная» стратегия. Но жизнь оказалась сложнее этой гипотетической ситуации.

Вторая цель — повышение надежности транспортной системы по критериям обороноспособности. Создать параллельную Транссибу магистраль, смещенную от границы на север на расстояние 200—300 километров и соединенную с ним меридиональными перемычками. При этом обеспечить альтернативный выход на побережье Тихого океана. Уместно вспомнить, что Комсомольск-на-Амуре являлся крупнейшим промышленным центром на Дальнем Востоке (вдвое превосходил Хабаровск или Владивосток при вдвое меньшей численности населения), причем производил атомные подводные лодки и самые современные боевые самолеты. В Советской Гавани находилась база подводных лодок, а в порту Ванино начиналась паромная переправа на Сахалин.

С точки зрения современных систем вооружений, 200—300 километров — не так уж и много, но все-таки это не узкая «ниточка» железнодорожной линии, которую может перерезать один диверсант или боевик с гранатой. Можно сказать, что данная цель к настоящему времени в основном достигнута. Помимо двух железнодорожных магистралей и перемычек между ними построена автомагистраль вдоль Транссиба, есть притрассовые автодороги вдоль БАМ и всех соединительных веток.

Третья цель — это хозяйственное освоение природных ресурсов, попадающих в зону транспортной доступности строящейся магистрали. В связи со строительством БАМ в практику управления было введено географическое понятие «Зона хозяйственного освоения БАМ». Это территория десятков административных районов из шести автономных республик, краев и областей (Иркутской области, Бурятской АССР, Якутской АССР, Читинской области, Амурской области, Хабаровского края), прилегающих к трассе магистрали. Суммарная площадь 1,5 млн кв. км. На этой территории были разведаны и подготовлены к промышленному освоению сотни месторождений полезных ископаемых, некоторые из них — крупнейшие в мире или уникальные по своему составу. Например: разведана четвертая сырьевая база для строительства крупного металлургического комбината (находится в южных районах Якутии, но в качестве основной площадки размещения завода рассматривался город Свободный Амурской области); крупнейшее месторождение рудного золота «Сухой лог» (находится к северу от Бодайбо); Удоканское месторождение меди, в случае освоения которого Советский Союз мог удвоить производство меди; Нерюнгринское и Чульманское месторождения высококачественных коксующихся углей и много других.

Кроме того, это гидроресурсы, прежде всего, на реках Зея и Бурея, где в итоге и были построены Зейская и Бурейская ГЭС, играющие важную роль в энергодефицитном Дальневосточном регионе. А также большие массивы лесных ресурсов, которые благодаря строительству БАМ становились доступными для хозяйственного освоения.

Четвертая цель: создание системы расселения и закрепление определенной численности населения в данном экстремальном регионе в качестве постоянных жителей. Эта цель являлась наименее афишируемой и публично практически не обсуждалась. Тогда еще никто не смел «вякать», что Советский Союз незаслуженно занимает такие территории и владеет такими ресурсами, и, тем более, предъявлять сверхдержаве какие-либо территориальные претензии.

Но в политическом руководстве страны были люди, которые понимали опасность возникновения подобных угроз и пытались доступными средствами их упредить и блокировать. В идеале предполагалось создать вторую широтную опорную зону освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока. В проектировках рассматривалось около 13 территориально-производственных комплексов и промышленных узлов, которые вместе со станционными городами и поселками (их было около 50) формировали новый каркас расселения.

На профессиональном уровне (то есть без широкого общественного обсуждения) изыскания возобновились в 1967 году после Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 24 марта 1967 г. «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Предстояло уточнить изыскания и разработать технический проект с учетом всей новой информации по широтной трассе от Усть-Кута (станция Лена) до Комсомольска-на-Амуре (3100 км).

А также проекты реконструкции участков, по которым работы ранее уже проводились. Был определен заказчик проекта — МПС; генеральный подрядчик — Минтрансстрой (по западному участку, от Усть-Кута до Тынды) и Управление железнодорожных войск МО — от Тынды на восток; головной проектировщик — институт Мосгипротранс и его основные субподрядчики: Томсктрансстрой, Сибгипротранс, Ленгипротранс, Уралгипротранс, Дальгипротранс. Помимо основных проектных организаций были привлечены десятки других, более узкого профиля — по мостам, тоннелям, станциям, поселкам и другим объектам. В работе участвовали специалисты ведущих вузов (МИИТ, НИИЖТ, ХИИТ), представители академической и прикладной науки по разным направлениям. На стадии ТЭО дополнительно к основному варианту трассы были рассмотрены несколько альтернативных: Бодайбинский — с отклонением на север, чтобы пройти Бодайбо широтным ходом; Чульманский — еще севернее; Удский — с выходом на берег Охотского моря, а не Татарского пролива. Но в итоге выбор был сделан в пользу основного варианта трассы, который был определен проектировщиками еще в 30-е годы. 15 марта 1974 г., выступая в Алма-Ате на торжествах по случаю 20-летия освоения целинных земель, Л. И. Брежнев официально заявил о предстоящем развертывании на востоке страны грандиозной стройки, в ходе которой будет проложена железнодорожная магистраль протяженностью более 4-х тысяч километров. В апреле состоялся 17-й съезд ВЛКСМ, где комсомол взял шефство над Всесоюзной ударной стройкой № 1. Прямо со съезда 600 добровольцев уехали на БАМ. 3 мая первые отряды уже прибыли к месту работы.

Время выбрало нас

Институт экономики (ИЭиОПП СО АН СССР) к разработке проекта не привлекался, и отчасти поэтому первые обсуждения тематики БАМ состоялись только через год после начала строительства, в конце 1975 года, когда сквозь бравурные марши с места событий стали доходить отголоски проблем. Руководство института чувствовало и верно оценивало актуальность бамовской тематики на предстоящее десятилетие, но для четкой постановки исследовательской задачи требовалось погружение в проблему и более детальная информация.

Строительные работы на трассе БАМ были развернуты сразу по нескольким направлениям: от Усть-Кута — на восток; от Тынды и Ургала — в западном и восточном направлениях; от Комсомольска-на-Амуре — в западном направлении. Уже через год после начала строительства выяснилось, что имеет место резкое удорожание фактической стоимости строительно-монтажных работ по отношению к проектной. Как пошутил один наш коллега: «Я тут подсчитал, что один миллиметр БАМа стоит 3 рубля 62 копейки». Тогда это была цена поллитра водки, кажется «Особой». Но это означало трехкратное увеличение сметной стоимости. Когда в 1974 г. был объявлен старт проекта, объем капитальных вложений оценивался в 3,5 миллиарда рублей (1 млн рублей за километр), а в итоге стоимость составила 9,7 млрд руб. в ценах 1984 года, и это без учета затрат на достройку Северо-Муйского тоннеля после сдачи магистрали в постоянную эксплуатацию.

В принципе удорожание стоимости и удлинение сроков при рассмотрении проектов такого масштаба и сложности характерно для многих стран. Но в данном случае снова присутствовала политическая составляющая: всему советскому народу и на весь мир было объявлено, что через восемь лет, то есть к концу 1983 года магистраль будет построена и по ней будет открыто сквозное движение поездов. Отказываться от своих обязательств или обращать их в шутку тогда было не принято. Ни о каком трехкратном увеличении финансирования в отведенный для реализации проекта восьмилетний период тоже не могло быть и речи.

При первом взгляде на проблему казалось, что она в принципе не имеет решения. Ситуация напоминала армейский анекдот: «Задачу, которую не мог решить великий Эйнштейн (соизмерение времени и пространства), легко решил сержант Петров. Он дал новобранцу лопату и велел копать от забора до обеда». В данном случае в качестве сержанта выступал научный руководитель, начальник отраслевого отдела Института экономики Анатолий Михайлович Алексеев, а в качестве новобранца — аспирант первого года обу-чения НГУ, автор данной статьи. Спустя примерно год интенсивного размахивания «лопатой» проблема приобрела разрешимые очертания и получила четкую формулировку: «Согласование целевых задач и объемов финансирования строительной программы БАМ».

Удар пробегом по бездорожью

Экспедиционный метод для экономистов, занимающихся исследованием производительных сил Сибири, был заимствован у геологов. Тогда это делалось регулярно. Экспедиции проводились летом, в отпускной период. Работа в Академии наук была интереснее, чем отдых в аскетичных советских условиях. Поэтому научная молодежь свои довольно большие отпуска недоиспользовала и «догуливала на работе».

Экспедиция в течение зимнего периода тщательно планировалась и представляла собой сочетание путешествия по объекту исследования и большую программу посещений (работу с экспертами, документальными источниками). Работа шла обычно весь световой день, то есть в две смены, без выходных, обычно в течение месяца. Общение и взаимное обучение шло как внутри экспедиционного отряда, так и при общении с внешними экспертами и практиками. Такое интенсивное погружение в проблему позволяло сверить свои теоретические представления с реальностью, уточнить сценарные условия расчетов, ввести поправочные коэффициенты к информации, оценить адекватность применяемых моделей и скорректировать их настройки.

Экспедиция 1976 года по трассе БАМ была уникальной, вряд ли кто-нибудь из гражданских лиц этот маршрут повторил. В течение четырех месяцев четыре отряда исследователей (в каждом отряде по 7—8 человек), сменяя друг друга, прошли маршрут от Новосибирска до Южно-Сахалинска. Что поразительно, весь маршрут был пройден на одном автомобиле ГАЗ-66, в значительной мере по бездорожью, и самое удивительное, с одним водителем-механиком. Звали его Геннадий.

Я входил в состав первого отряда, который стартовал в начале июня от здания Института экономики в Академгородке и финишировал через месяц в Улан-Удэ, передав эстафету второму отряду вместе с автомобилем, экспедиционным снаряжением и водителем. Затем второй отряд прошел часть Бурятии и Читинскую область. Третий — Амурскую область, преодолев часть маршрута, где совсем не было автомобильных дорог, на железнодорожной платформе по Транссибу. Четвертый отряд прошел маршрут по территории Хабаровского края и переправился на Сахалин на пароме. Обратно машина была отправлена по железной дороге, а участники экспедиции вылетели в Новосибирск самолетом. Те, кому приходилось ездить на ГАЗ-66 (армейский легкий грузовик высокой проходимости, под тентом), вспомнят его уникальные «вездеходные» качества и отличную курсовую устойчивость. Но последнее, о чем думали конструкторы этой машины, это плавность хода. Поэтому мы ехали на ней сидя на скамейках, только когда попадался отрезок дороги с хорошим асфальтом. Но это бывало редко. Мы даже придумали показатель измерения тряски — «джус» — дорога-ж… — ударов в секунду.

Ехали в основном лежа на спальниках и палатках, которыми укрывали сверху остальной экспедиционный скарб. Населенные пункты на этом маршруте попадались крайне редко. Поэтому вечером разбивали лагерь у какого-нибудь водоема, ставили палатки, пищу готовили на костре. Даже если попадался населенный пункт, гостиниц все равно не было. Ночевали в каком-нибудь помещении, но в своих спальниках. Купались в реках и озерах на маршруте, это нам отчасти заменяло душ и баню. Некоторые озера в прибайкальской зоне имеют выраженный щелочной состав, после купания в таком водоеме выходишь «чистый, будто из бани». В этом году шло затопление ложа водохранилища Усть-Илимской ГЭС. Зачистка ложа была сделана халтурно. Из воды торчали макушки распустившихся берез. Это была их лебединая песня, перед тем как превратиться в мертвый утопленный лес. Плавая между кронами деревьев, распустившихся в последний раз, испытывали чувства, похожие на те, что испытывали герои повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой».