Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

АГЕНТСТВО "РОСБАЛТ" ОТВЕРГЛО ОБВИНЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА

В материалах агентства нет нецензурной брани, заявила его гендиректор Лариса Афонина в ответ на намерение ведомства добиться закрытия СМИ

Российское информационное агентство "Росбалт" опровергло утверждение Роскомнадзора о наличии нецензурной брани в его материалах. "Ни один из информационных или аналитических материалов, подготовленных агентством, не содержит нецензурную брань", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 4 октября сообщила, что подает в суд иск об аннулировании свидетельства о регистрации информагентства "Росбалт". Ведомство объяснило этот шаг "неоднократными грубыми нарушениями", допущенными агентством. Роскомнадзор ранее направлял редакции "Росбалта" предупреждения в связи размещением материалов, содержащих нецензурную брань (что представляет собой нарушение требований закона "О СМИ"), подчеркивают в ведомстве.

В ответном сообщении генеральный директор агентства "Росбалт" Лариса Афонина заявила, что "никаких юридических документов, свидетельствующих о нарушении агентством закона о СМИ, на сегодняшний день не существует". В "Росбалте" считают преждевременным решение Роскомнадзора подать иск. Дело в том, объясняет гендиректор, что "Росбалт" в текущем году получил две претензии от Роскомсвязьнадзора, и обе они касались видеороликов с YouTube. По словам Афониной, претензии рассматриваются в мировом суде Москвы, и нет ни одного судебного решения в отношении "Росбалт" или сотрудников агентства о нарушении закона о СМИ и привлечении к ответственности по статье 13.21 Кодекса об административных правонарушениях (за нецензурную брань).

За использование нецензурной брани в СМИ в России грозят штрафы. Граждане могут быть наказаны уплатой от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, должностные лица - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Самые высокие штрафы положены юридическим лицам (от 20 тысяч до 200 тысяч рублей). В начале июня 2013 года, через два месяца после вступления в силу закона о штрафах за мат в СМИ, Роскомнадзор потребовал от редакции новостного сайта "Лента.ру" удалить или отредактировать три статьи, в которых содержится нецензурная брань. Редакция "Ленты" в ответ сделала материалы недоступными для публики.

Компания "Медиалогия" в конце июля 2013 года составила рейтинг средств массовой информации, которые наиболее часто употребляли нецензурную лексику за последние два года (с 30 июля 2011 года). Лидерами по употреблению мата среди Интернет-СМИ стали проект snob.ru, grani.ru, sports.ru, openspace.ru, Lookatme.ru, ruspioner.ru. В сегменте "печатные СМИ" отличились журналы Esquire, "Сноб", Time Out, "Русский пионер", Rolling Stone, "Русский репортер", а также "Новая газета" и "Аргументы неделi".

Как уже сообщалось, по инциативе Cisco 29-31 октября в Барселоне состоится первый всемирный форум, посвященный Интернету вещей (Internet of Things World Forum). На него съедутся теоретики и практики бизнеса, представители государственных учреждений и учебных заведений. Форум станет местом обмена мнениями для лидеров различных отраслей и новаторов, стремящихся создать систему совместной работы, чтобы тем самым стимулировать повсеместное распространение инноваций.С пленарными докладами на конференции выступят глава компании Cisco Джон Чемберс (John Chambers) и главный директор Cisco по вопросам глобализации, исполнительный вице-президент компании Вим Элфринк (Wim Elfrink). По его словам, "в течение следующего десятилетия в города переедут еще 700 миллионов людей, существующие города подвергнутся серьезным преобразованиям, а в мире появится 100 новых городов с населением более миллиона человек. Все эти перемены требуют трансформации методов доставки услуг городским жителям и организациям. Интернет вещей, основанный на интеллектуальной сетевой инфраструктуре, в сочетании с движением в сторону открытых данных и приложений, в том числе облачных, станет основой этой трансформации и позволит более продуктивно, безопасно и ответственно доставлять образовательные, медицинские, транспортные, жилищные, защитные и другие сервисы".

Представление о том, какую роль компания Cisco отводит Интернету вевщей, дает видеоролик, размещенный на веб-странице http://www.youtube.com/watch?v=99-lV-koDzc.

БИЛЛ ГЕЙТС НАЗВАЛ КОМБИНАЦИЮ CTRL-ALT-DEL ОШИБКОЙ

Инженеры IBM не выделили для входа в Windows отдельную кнопку

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что использование комбинации клавиш Ctrl-Alt-Del для входа в систему было ошибкой. Признание прозвучало в ходе интервью в Гарвардском университете, которое опубликовано на YouTube.

Вопрос о том, почему пользователям приходится нажимать три кнопки сразу, задал американский финансист Дэвид Рубинштейн. Как пояснил Гейтс, согласно первоначальному замыслу, для начала работы с Windows должна была использоваться лишь одна клавиша. Тем не менее, инженеры IBM, которые проектировали клавиатуру для IBM PC, отказались выделить для этого отдельную кнопку.

Создателем комбинации считается Дэвид Брэдли. Выбор именно этих клавиш был неслучаен: инженер специально обратился к удаленным друг от друга кнопкам, которые было бы непросто нажать случайно. В ранних версиях Windows одновременное использование Control-Alt-Delete применялось для перезагрузки.

Впрочем, если следовать словам главы Microsoft Стива Балмера, данная комбинация стала далеко не самой большой ошибкой компании. 20 сентября он отметил, что больше всего жалеет о недостатке внимания по отношению к мобильной связи в 2000-х годах. Гейтс при этом подчеркнул, что не считает ошибочным путь, выбранный корпорацией. В то же время он согласился с тем, что предпочтение компьютерным технологиям не дало Microsoft захватить лидерство в этом сегменте рынка.

Кроме того, в 2009 году Балмер назвал самой большой оплошностью корпорации промедление с выходом на рынок поисковиков.

Роспотребнадзором вынесено 2414 решений о закрытии сайтов с информацией о суициде

За период работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 №1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» c 01.11.12 по 23.09.13 (включительно) на горячую линию Роспотребнадзора поступило 2551 обращений с пометкой «суицид».

По результатам рассмотрения поступивших материалов было вынесено 2414 решений о закрытии страниц сайтов, содержащих информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства и 137 решения об отсутствии запрещенной информации на странице сайта. Из вынесенных решений о закрытии страниц сайтов 2117 страниц с запрещенной информацией были удалены. В стадии «меры реагирования» находятся 251 страница сайтов, владельцы данных сайтов должны удалить запрещенную информацию с интернет ресурса в ближайшее время, остальные решения были приняты по дублированным ссылкам.

Чаще всего запрещенная информация размещена в различных социальных сетях, например, «ВКонтакте» - 490 решения; «Mail.ru» - 155 решений, LiveJournal - 154 решения и наиболее известных поисковых системах и видео-хостингах (Google - 67 решений, Youtube - 68, Yandex – 55 и т.п.).

Наиболее распространенным видом запрещенной информации являются перечисление различных способов суицида (в т.ч. изощренных) с подробным описанием самого процесса. Такая информация представлена в основном в текстовом описании и фото формате (2236), в видео-формате (178 ссылок). В текстовом формате наиболее часто встречается выдержки из книги или книга «100 методов самоубийства» (269 решений) Автор: Майк Марсден, перевод на русский язык Акима Дуброва, а также тест «Способы самоубийства. Вдруг пригодится.» (131 решение), в видео-формате - мультипликационный ролик «Экстрим в суициде» (62 решения).

Роспотребнадзором будет продолжена работа по проведению экспертных оценок и принятию решений о наличии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

"ВИНГВЬЮ" ОНЛАЙН

Сергей Бисеров

Можно ли постить в инстаграм из летящего самолета

Фото с видом из иллюминатора летящего самолета - один из обязательных "отпускных постов" в соцсетях. Но эту "классику жанра" до последнего времени можно было опубликовать только после посадки. Однако в последний год ситуация стала кардинально меняться - авиакомпании начали предоставлять доступ в интернет во время полета. "Московские новости" выяснили, как устроен "полетный Wi-Fi" у крупнейшей российской авиакомпании - "Аэрофлота". Сразу скажем, стоит интернет на борту недешево, а скорости не позволят смотреть видео с YouTube в HD-качестве, но давайте вспомним реалии двух-трехлетней давности - вести деловую переписку или запостить фото в инстаграм с борта самолета нельзя было вообще ни за какие деньги.

КАК РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ В ПОЛЕТЕ

Сейчас существует две принципиально разных схемы передачи сигнала с самолета на землю и обратно. Одна из них, используемая в США, работает по тому же принципу, что и обычный мобильный интернет: при поездке на автомобиле смартфон ищет наилучший сигнал от близлежащих базовых станций и по ходу движения переключается с одной станции на другую. То же самое происходит и с самолетами. Вся территория США покрыта специфическими базовыми станциями, а самолет при передвижении переключается со станции на станцию, обеспечивая постоянный коннект, позволяющий сидеть в интернете даже в полете.

Но эта система невозможна для наших авиакомпаний - просто потому, что в отличие от США у нас, да и в Европе тоже такой сети базовых станций нет. Не говоря уж об океанах и морях, над которыми частенько приходится летать нашим соотечественникам. А чтобы воспользоваться сетью станций во время полетов над Северной Америкой, необходима установка дополнительного дорогостоящего оборудования. Поэтому все неамериканские компании из тех, у кого вообще есть Wi-Fi на борту, пользуются второй схемой - передачей данных через спутник. "Аэрофлот" работает с компанией OnAir, которая передает интернет-трафик через группировку из 11 геостационарных спутников Inmarsat. Конечно, в отличие от "наземной" системы скорость передачи данных ниже, а стоимость для пользователей интернета на борту выше, но спутники Inmarsat практически полностью покрывают поверхность Земли. Тем не менее интернет в этом случае будет работать пусть и не очень быстро, но зато везде - хоть над Тибетом, хоть над Атлантическим океаном.

ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Однако даже у самых продвинутых авиакомпаний далеко не во всех самолетах есть возможность подключиться к интернету в полете. "Аэрофлот" не исключение. Сейчас выйти в интернет можно с 11 самолетов Airbus A330 (каждого второго из парка "Аэрофлота") и всех четырех Boeing 777. До конца этого года интернет появится еще на четырех А330. Все эти самолеты - дальнемагистральные, то есть на ближние рейсы типа трех-четырехчасовых полетов в Европу не используются. Полеты на Дальний Восток, в США, Канаду, Азию - их стихия. И в этом есть своя логика. Если рейс длится всего пару часов, то без интернета вполне возможно обойтись. А вот при полете длительностью часов девять-двенадцать отсутствие интернета для многих бизнесменов становится проблемой, да и обычным пассажирам хочется оставаться на связи с близкими.

Плюс в выборе таких лайнеров для оборудования интернетом есть и бизнес-резон самой авиакомпании. Дело в том, что дальнемагистральные лайнеры, как правило, рассчитаны на большее количество пассажиров, а значит, и количество пользователей услуги будет большим, чем в самолетах меньшего размера. В конечном результате "Аэрофлот" хочет оборудовать доступом в интернет все свои дальнемагистральные самолеты. О самолетах "ближнего боя" речи пока не идет, но такая возможность, конечно, не исключается.

ВЗЛЕТ-ПОСАДКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Каждый, кто хоть раз летал на пассажирских авиалайнерах, помнит, что экипаж требует от пассажиров во время взлета и посадки отключать свои гаджеты - от мобильных телефонов до mp3-плееров. В случае с Wi-Fi на борту ситуация останется неизменной. Оборудование "раздает" интернет только во время горизонтального полета на высоте свыше 3 км. При наборе высоты услуга на этой отметке автоматически включается, при снижении автоматически отключается, чтобы даже в теории не создать возможные помехи электронному оборудованию авиалайнера. И это не особенность "Аэрофлота", использование интернета на борту во время взлета и посадки запрещено всеми авиакомпаниями мира.

А ПОГОВОРИТЬ?

А вот поговорить по сотовому телефону на высоте 10 км пока нельзя. Самая главная причина в государственном регулировании: для того чтобы оказывать услуги мобильной связи, нужно иметь на это лицензию. И то, что у авиакомпании есть лицензия на обеспечение Wi-Fi-доступа в интернет для пассажиров, на наличие голосовых услуг не влияет. Для этого требуется отдельная лицензия.

Есть и еще одна причина, совершенно другого свойства. Вот представьте. Есть дешевые тарифы на звонки с борта самолета. В самолете сидит 400 скучающих человек. Что будет, если дать им возможность общаться по мобильному телефону? Будет ли вам приятно, если ваши соседи по салону будут безотрывно "на связи" с друзьями и близкими? Как показывают опросы, к такой перспективе далеко не все пассажиры относятся положительно. Но тем не менее планы организовать телефонные звонки с борта самолета есть, они появятся в ближайшей перспективе - в течение года-двух.

Впрочем, "поговорить" и сегодня вполне заменяют первые по популярности использования в полете мессенджеры типа Viber и WhatsApp, а также социальные сети. А интернета вполне достаточно, чтобы вести голосовые разговоры в Skype.

ОПЛАТА НА МЕСТЕ

Вопрос оплаты звоноков немаловажен. К сожалению, пока оплатить интернет при заказе билета невозможно. И дело тут не в технических сложностях. Просто пока не все дальнемагистральные самолеты обеспечены таким оборудованием, невозможно предсказать, какой именно самолет полетит через месяц - оборудованный доступом в интернет или нет. Но когда все дальнемагистральные авиалайнеры "Аэрофлота" будут оборудованы аппаратурой в массовом порядке, доступ в интернет можно будет заказывать заранее.

А пока оплатить его возможно только на борту уже во время полета. Технология элементарнейшая: ваше устройство находит Wi-Fi-сеть, и в браузере автоматически открывается соответствующая страничка. Пассажиру остается только выбрать нужный тарифный план и оплатить доступ с помощью банковской карты.

НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

И о ценах: пока "Аэрофлот" использует систему тарифов с покилобайтной тарификацией. Сейчас есть четыре тарифных плана - по два на мобильные устройства и на ноутбуки.

Причем система сама опознает, смартфоном пользуется пассажир или ноутбуком, и предоставит на выбор тарифный план именно для этого типа устройства. Самый бюджетный вариант выйти в сеть в полете - со смартфона. За 8 долл. можно использовать три мегабайта трафика. Каждый последующий мегабайт обойдется еще в 2,7 долл. (стоимость дополнительных мегабайтов не меняется от тарифа к тарифу). А за 22 долл. пользователи смартфонов и планшетов смогут скачать 9 мегабайтов информации.

Столько же мегабайтов за столько же долларов достанется владельцам ноутбуков, а если нужно больше, то есть небольшая возможность сэкономить и за 40 долл. взять 19 мегабайтов трафика.

Цены не низкие, но для бизнесменов и блогеров-гиков вполне подъемные. Впрочем, тут сложно в чем-то винить сам "Аэрофлот" - цены на услуги доступа в интернет от OnAir не очень-то зависят от авиакомпаний. За 40 долл. у австралийской Quantas можно скачать 35 мегабайтов, у Oman Air - 30 мегабайтов, а у Etihad вообще всего 16 мегабайтов. Дело в том, что четыре пятых от всех собранных денег уходит на оплату услуг OnAir по предоставлению доступа в интернет и на выплату налогов с платежей. Как и со всеми новшествами, стоимость доступа в интернет на борту со временем будет падать, а скорость передачи данных - расти. Так это происходило и с местной сотовой связью, и с интернетом, и с международным роумингом. То же самое произойдет и с ценами на "авиаинтернет". В следующем году "Аэрофлот" планирует пересмотреть цены на интернет. А в 2015-2016-м Inmarsat перейдет на новый стандарт спутниковой связи, что даст возможность подключаться к интернету на скоростях, сопоставимых с нынешним домашним проводным интернетом.

СТОП-ХЛАМ

Александра Ильина Григорий Набережнов.

Московские автовладельцы жалуются, что "иностранцы" чаще других нарушают ПДД, скрываются с места аварии и ездят без страховки. "МН" выяснили, как такие машины попадают в Россию, зачем их покупают москвичи, сколько покупатели экономят на растаможке и как заставить их владельцев соблюдать российские дорожные правила.

В сентябре 2013 года глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов объявил о создании единой базы автомобилей с иностранными номерами. Зарубежные номера отсутствуют в базе ГИБДД, поэтому их владельцы могут нарушать дорожные правила практически безнаказанно.

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ

Старые иномарки с иностранными номерами заполнили Москву после того, как в Латвии и Литве отменили транспортный налог на автомобили экологического класса выше евро-3. То есть владеть старыми машинами там стало просто невыгодно, и их начали массово продавать.

В большинстве случаев машины с зарубежными номерами ввозят в Россию граждане других государств.

Они оформляют временный ввоз на срок до одного года.

Граждане России по закону могут привезти автомобиль не больше чем на шесть месяцев. Потом они должны либо выехать на нем, либо оплатить таможенные пошлины и зарегистрировать машину в России.

КТО НА НИХ ЕЗДИТ

В Москве на автомобилях с иностранными номерами чаще всего ездят граждане стран бывшего СССР, зарабатывающие нелегальным извозом. Но есть среди них и россияне, не желающие оплачивать растаможку. Приобретая машину у иностранца в обход таможни, покупатель экономит десятки тысяч рублей: иногда стоимость таможенного платежа может превышать цену самого автомобиля в несколько раз.

КОМУ ОНИ МЕШАЮТ

Всем остальным автомобилистам. Владельцы таких машин экономят не только при покупке, но и на штрафах - иностранных номеров нет в базе ГИББД.

"Камеры номер видят, читают, но система ГИБДД не имеет доступа ни к пограничной базе, ни к базе данных машин, зарегистрированных за границей", - объясняет автомобильный юрист Сергей Радько.

Еще одна проблема - у автомобилей с иностранными номерами почти никогда не бывает страховки.

Среди автомобилистов "еврономера" пользуются дурной славой. Водители таких машин чаще других нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, скрываются с места ДТП, участвуют в автоподставах.

"Второй участник ДТП скрылся, но номера я снять успел. Сотрудник ДПС, прибывший на место ДТП, сказал, что нарушителя скорее всего не найдут, так как камеры не настроены на иностранные номера", - рассказывает пользователь Coolsovest, столкнувшийся на дороге с автомобилем с польским номером.

Другой москвич выложил видео аварии на YouTube: на записи с регистратора видно, как серебристая BMW с латвийскими номерами подрезает автомобиль, водитель которого отказался уступить дорогу.

Таких сообщений на тематических форумах сотни, однако чиновники взялись решить проблему только после того, как в Подмосковье по вине водителей-иностранцев произошло два массовых ДТП.

В июле 2013 года под Подольском грузовик с транзитными номерами врезался в рейсовый автобус. За рулем грузовика был гражданин Армении, у которого не было российских прав. В аварии погибло 18 человек.

28 августа в "новой Москве" маршрутка столкнулась с автомобилем Mercedes с иностранными номерами. Иномаркой управлял гражданин Молдавии. В результате столкновения пострадало девять человек.

КАК УСТРОЕН БИЗНЕС

Фирм, продающих машины по серым схемам, несколько десятков. Их легко найти в социальных сетях. Это своеобразное "автомобильное прибалтийское авито".

На одном из пабликов предлагают купить Volvo V70 за 4500 евро.

"Самый дешевый перегон сейчас из Эстонии. Это будет порядка 1200-1400 евро вместе с документами", - пишет продавец Александр, администратор одной из самых многочисленных групп "вконтакте" по продаже машин из Прибалтики. Судя по сообщениям, торговля идет уже почти полгода. Предложение и в самом деле одно из самых бюджетных. На остальных сайтах просят от 1500 до 1800 долларов.

Перегон обычно делает иностранный гражданин. Он ввозит машину в Россию и передает ее продавцу, тот изготавливает подложные документы. "Из документов: будете в техпаспорт вписаны, временный ввоз, что вы ввезли, и справка консульского учета, что состоите на консульском учете. ОСАГО сами сделаете уже, - обещает в переписке Александр. - Продлевать временный ввоз нужно будет в дальнейшем по почте".

Вообще справку консульского учета такие продавцы предлагают очень редко. Обычно их предложение включает меньшее число документов.

ПОЧЕМУ ИХ ЛУЧШЕ НЕ ПОКУПАТЬ

Все продавцы уверяют: ездить с таким комплектом документов можно без проблем. Но это не так. Даниил год назад купил машину с литовскими номерами и левым комплектом документов.

"У меня такая схема. Машина оформляется на фирму в Литве. Я становился якобы сотрудником фирмы. Она выписывает мне генеральную доверенность и путевой лист, будто бы я тут в командировке. А уже в Москве временный ввоз переоформили на меня. Но это очень стремно. Сейчас каждый второй полицейский спалит твой левый временный ввоз и будет угрожать Уголовным кодексом", - рассказывает он. По его словам, ему продавцы сделали временный ввоз на простом листе формата А4. "А настоящий никогда на листах А4 не печатают", - добавляет он.

"Ездить будешь до первого поста с опытным инспектором, который хорошо разбирается в документах, - рассказывает Михаил, инспектор ГИББД из Москвы. - Самый лучший метод проверки - попросить человека показать паспорт. Если он российский - это повод проверить машину и документы.

По идее нужно делать запрос, кто въезжал на этой машине в страну. Но делать его рядовому инспектору долго, несколько дней. Не прошедший проверку автомобиль задерживают и увозят на временный склад таможни. Водителю предлагают выбор: либо автомобиль вывозит тот человек, который его ввез, либо, если он приобретен и является законной собственностью гражданина России, предлагается уплатить все таможенные пошлины и сборы".

Но это происходит лишь в том случае, если допущены незначительные нарушения в оформлении документов. Скажем, временный ввоз просрочен. Если же документы на автомобиль были подделаны, то поездка на автомобиле с зарубежными номерами может закончиться уголовным делом.

От приобретенной машины с иностранными номерами очень сложно избавиться. По закону гражданин РФ не может продать даже легально купленный за границей автомобиль. Перед этим ему нужно заплатить таможенные сборы, пошлины и зарегистрировать машину в России. Поэтому чаще всего такие машины продают на запчасти.

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМОБИЛЬ БЕЗ РАСТАМОЖКИ И С РАСТАМОЖКОЙ

Бизнес-класс BMW X6 xDrive30d 3.0, 2008 год

Цена без растаможки: 31 800 евро (1 335 600 руб.) Левое оформление: 1500-2000 евро (от 63 000 руб.) Стоимость растаможки: 660 622 руб. Итоговая стоимость: левая: 1 398 600 руб. растаможенная: 1 996 222 руб. Средний класс Volvo V70, 2003 год Цена без растаможки: 4300 евро (180 600 руб.) Левое оформление: 1500-2000 евро (от 63 000 руб.) Стоимость растаможки: 500 000 руб. Итоговая стоимость: левая: 243 000 руб. растаможенная: 680 600 руб. Бюджетный класс Ford Mondeo 1.8, 1997 год Цена без растаможки: 300 евро (12 600 руб.) Левое оформление: 1500-2000 евро (от 63 000 руб.) Стоимость растаможки: 250 000 руб. Итоговая стоимость: левая: 75 600 руб. растаможенная: 262 600 руб.

Немецкие хакеры взломали сканер отпечатков пальцев на iPhone 5S

Хакерам из Германии удалось взломать сканер отпечатков пальцев Touch ID на iPhone 5S.

Взлом осуществили хакеры из ассоциации Chaos Computer Club (CCC). Как взломщики объяснили на своей онлайн-страничке, для этого им понадобилось сфотографировать отпечаток пальца владельца iPhone со стеклянной поверхности. Дальнейшие манипуляции с телефоном хакеры записали на видео и выложили ролик на YouTube.

Как сообщалось ранее, пользователи Twitter собирают деньги на приз первому взломщику сканера отпечатков пальцев Touch ID, который определится на конкурсе хакеров.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку "Домой" и позволяет активировать телефон, а также подтверждать совершение покупок в AppStore и iTunes. Отпечатки пальцев пользователей iPhone 5S будут зашифрованы и сохранены на смартфоне в виде уникального параметра цифровой подписи. Таким образом, посторонние, а также сами разработчики Apple, не смогут получить доступ к образцу отпечатка пальца, по утверждению производителя.

Блог Джои Хили (Joie Healy), старшего менеджера Cisco по работе в социальных сетяхС началом нового учебного года мой дом опять наполнился привычной суетой: ранний подъем, утренняя суматоха, сонные, недовольные дети. Впрочем, кое-что в этом году изменилось: обеденный стол больше не завален учебниками. А все потому, что в школе, где учится наш сын, весь учебный процесс переведен на iPad, с помощью которого школьники получают доступ к учебникам, конспектам и домашним заданиям.

Канули в прошлое тяжелые портфели и рюкзаки, а также шкафчики, забитые книгами. Отпала нужда в маркерах, которыми делали пометки в учебниках, не нужны больше обложки для книг. Школа перешла на модель обучения, когда все учебные материалы размещены на iPad, что позволяет расширить доступ школьников к инструментам и ресурсам, вовлекающим их в учебный процесс.

Слово <вовлеченность> подчеркну особо. Можно ли придумать лучший способ заинтересовать детей, чем использовать полюбившиеся им инструменты и средства? Учительница моего сына стала размещать домашние задания и давать разъяснения на собственном канале в YouTube. Ролик, который я посмотрела, произвел на меня приятное впечатление: видео хоть и показалось немного затянутым, зато содержало подробные пояснения к учебному материалу.

Вот так обстоят дела у меня дома. А на работе мы начали выпускать ежемесячный цифровой журнал Focus . Тема первого номера - образование. Один из материалов посвящен проекту <Каждому ребенку по ноутбуку>, о котором рассказывает сетевой первопроходец Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) .

Я знаю, что есть и противники модели обучения с использованием iPad, но, как ни крути, мы живем в мире цифровых технологий. Чтобы наши дети привыкли к новым реалиям, важно научить их использовать в учебных целях весь потенциал современных устройств. Меня, признаться, шокирует почерк моего сына - пишет как курица лапой. Зато он быстрее меня печатает и находит информацию в Интернете. Так что я уверена, что цифровой мир позволяет расширить границы познания и получить хорошее образование.

Впервые на международной выставке в Красноярске заработает Expodrev TV

Крупнейшая российская региональная лесопромышленная выставка "Эксподрев" пройдет в Красноярске в МВДЦ "Сибирь" с 10 по 13 сентября.

Впервые благодаря сотрудничеству с компанией Webra TV на площадке региональной выставки будет использован европейский опыт по организации мобильной телестудии Expodrev TV. Гостями студии станут именитые участники выставки из 19 стран мира, представители крупнейших мировых производителей, поставщики и дилеры деревообрабатывающего оборудования и инструмента, разработчики новейших технологий для лесозаготовки, переработки отходов, деревянного строительства, мебельных производств. Кроме этого, в студию для интервью будут приглашены представители государственной власти, профильных союзов и ассоциаций, почетные гости выставки.

При этом все желающие, кто не сможет попасть на выставку, прямо со своего компьютера, планшета и смартфона смогут смотреть прямую онлайн-трансляцию всех мероприятий и интервью, которые происходят на выставке, на сайте: http://new.krasfair.ru/events/expodrev/

Также будет ежечасно обновляться видеоканал: www.youtube.com/user/expodrev

Кроме того, следить за происходящим на выставке можно по тэгом #EXPODREV в социальных сетях Twitter и Instagram, где пользователи сервисов могут комментировать событие, выкладывать фотографии и задавать вопросы, как экспертам, так и организаторам для оперативного ответа.

Важно сказать, что выставка "Эксподрев" в этом году бьет рекорды предыдущих лет по всем показателям: на сегодняшний день уже заняты абсолютно все выставочные площади, в том числе открытая уличная площадка, в качестве экспонентов зарегистрировано более 190 компаний, из них 55 зарубежных из 19 стран мира.

"Эксподрев" пройдет с 10 по 13 сентября в МВДЦ "Сибирь".

Джихадистская группировка "Аль-Фуркан", действующая на территории Сирии, взяла на себя ответственность за обстрел китайского грузового судна, проходившего Суэцкий канал в прошлую субботу, заявление террористов и видео нападения были размещены в интернете.

Группировка, чьи основные боевые подразделения находятся на территории Сирии, разместила видеоролик момента нападения на судно на Youtube. На кадрах видно, как несколько мужчин с повязанными на лицах платками делают несколько выстрелов из гранатомета по корпусу китайского контейнеровоза COSCO ASIA, на борту которого тут же происходит возгорание.

В своем заявлении террористы отметили, что "Суэцкий канал является артерией для торговли стран неверных, которую необходимо атаковать".

Сразу после теракта глава администрации Суэцкого канала заявил, что "инфраструктура канала, движение судов и подвергшийся нападению корабль в результате атаки не пострадали".

Различные экстремистские группировки стали активнее действовать на севере Синая в последние два года в связи с развалом в системе безопасности Египта после смены власти в стране в 2011 году. Количество атак боевиков многократно возросло в начале июля этого года после отстранения военными от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Экстремисты практически ежедневно нападают на военных и полицию.

Суэцкий канал - одна из важнейших мировых транспортных артерий, через которую из Европы в Азию и обратно, не совершая длительного плавания вокруг Африки, ежедневно проходят около 50 судов. Рафаэль Даминов.

Как американские школы готовят свои сети к нашествию мобильных устройств

В США к беспроводным сетям школьных округов подключаются и преподаватели, и ученики, и административный персонал школ со всеми их компьютерами, планшетами, смартфонами и ноутбуками. Из-за этого сетевым администраторам сеть порой кажется настоящим космическим хаосом, а для обычных пользователей это просто огромная черная дыра.

Те из IT-специалистов, кто в курсе, серьезно облегчили себе жизнь с помощью платформы Cisco Prime Infrastructure, входящей в состав решения Cisco BYOD для средней школы. Cisco Prime упрощает управление сетью и повышает эффективность ее эксплуатации с помощью конвергированного управления проводными и беспроводными сетями. Эта платформа облегчает IT-специалистам жизнь в следующих областях:

ХУправление устройством. Преподаватели, ученики и административный персонал школы с самыми разнообразными проводными и беспроводными гаджетами и доступом к соответствующим приложениям образуют целое море устройств, с которым приходится иметь дело IT-специалисту, чья работа заключается в оптимизации сети для этих самых устройств. С платформой Cisco Prime Infrastructure управление сетью становится доступным и понятным: вы получаете систему <одного окна>, где все проводные и беспроводные устройства, подключенные к сети, четко структурированы. С этой платформой ни новичкам, ни опытным сетевым администраторам не приходится прилагать усилия для управления сетью и ее мониторинга. Буквально парой кликов IT-специалист получает полную картину сети с сортировкой по пользователям, устройствам или приложениям.

ХПроизводительность сети может падать в часы пик, когда учащиеся проверяют почту, администраторы скачивают отчеты, а учителя показывают на уроках видео - и все это одновременно. IT-специалисты, пользующиеся преимуществами Cisco Prime Infrastructure, видят, какие приложения используются, кем используются и влияет ли частота их использования на взаимодействие пользователей. Кроме того, возможность закрепить приоритет использования сети в рабочих целях за учителями и администрацией, ограничив при этом выход в сеть в личных целях учащимся, обеспечивает бесперебойную работу сети. Основная цель решения Cisco BYOD для средней школы заключается в том, чтобы сделать учебный класс высокоэффективным инструментом обучения, а для этого стабильная работа сети критически важна.

ХУпрощение управления сетью. Порой сетевым администраторам сложно справляться с угрозами безопасности, находить и устранять неисправности, а также отслеживать, кто, где и с какого устройства подключен к сети.

Представьте себе школьный округ, где каждый ученик, преподаватель и администратор пользуется каким-либо мобильным устройством. Представьте единую информационную панель, которая позволяет IT-специалисту видеть все устройства, подключенные к сети, знать их местоположение и определять уровень пользователя по тому, кто, что и откуда использует для выхода в сеть. А теперь можете выключить свое воображение, поскольку все это уже стало реальностью в платформе Cisco Prime Infrastructure. Информационная панель Cisco Prime Infrastructure дает IT-специалисту возможность мгновенно определять среду передачи данных между зонами доверия в проводной и беспроводной инфраструктуре, распознавать неавторизованные устройства, которым нужно закрыть доступ в сеть, а также оперативно выявлять неисправности и эффективно следить за состоянием сети.

Защита несовершеннолетних

Студентов и устройств становится все больше, а штат сетевых администраторов остается прежним. С каждым днем нагрузка на них растет, и этот дисбаланс способен превратить жизнь любого IT-специалиста в настоящий кошмар. Впрочем, в США поддержка многочисленных устройств студентов с сохранением надлежащего уровня безопасности стала намного проще после внедрения Identity Service Engine (ISE) в рамках решения Cisco BYOD для средней школы. Система ISE позволяет IT-специалистам быстро добавлять и поддерживать мобильные устройства студентов: ноутбуки, смартфоны и планшеты, - и в то же время гарантировать безопасность данных, контролировать в реальном времени, кто и к чему получает доступ, и оптимизировать использование сети.

Посмотрим правде в глаза: когда мы говорим о проектах для средних школ, мы имеем в виду несовершеннолетних, а тут нужно себя вести особенно осторожно. Расширение доступа к проводным и беспроводным сетям открывает образованию окно в мир инноваций и вместе с тем делает сеть уязвимой. В США 64% родителей считают, что именно школа должна научить их детей тому, как обеспечивать безопасность при пользовании мобильными устройствами . Так или иначе, защита доступа учеников к информации и информации - от доступа учеников стала задачей первостепенной важности. Крайне важно ограничить доступ к личным делам учащихся, содержащим конфиденциальную информацию, и в то же время обеспечить ученикам быстрый доступ к ресурсам, необходимым им для учебы. Компонент ISE в решении Cisco BYOD для средней школы обеспечивает сохранность данных об учениках элементарным образом - с помощью защищенного и организованного по ролевому принципу доступа к приложениям через проводную и беспроводную инфраструктуру.

Стабильная работа

Бесчисленные мобильные устройства тормозят сеть? Не проблема! С помощью системы ISE в рамках решения Cisco BYOD для средней школы сетевые администраторы могут легко сортировать пользователей по группам (ученики, преподаватели, администраторы), устройствам (проводные и беспроводные) и местоположению. Для поддержания стабильной работы сети в образовательных целях ISE позволяет закреплять первоочередной приоритет использования приложений за преподавателями. IT-специалисты могут предоставлять выборочный доступ к ресурсам и обеспечивать учителям беспрепятственный доступ в образовательных целях к таким сайтам, как YouTube, одновременно ограничивая доступ учеников к ресурсам, которые могут снизить пропускную способность сети, и к сайтам с нежелательным контентом. Кроме того, они могут в одностороннем порядке запрещать доступ к пиринговым сетевым протоколам (BitTorrent), ибо те только и делают, что загружают сеть и открывают доступ вредоносному ПО.

Упрощение управления сетью

В США в школьных сетях есть гостевой доступ, ученический доступ, преподавательский доступ и доступ на уровне школьной администрации. Каждым из них можно воспользоваться с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Для того, чтобы реализовать концепцию BYOD в школьном округе, каждое устройство пользователя должно пройти авторизацию, определение профиля, регистрацию, внесение в реестр - и далее по списку. Учитывая количество устройств в школьной сети, прохождение всей это процедуры каждым устройством превратилось бы в настоящий кошмар. Но не все так страшно

Компонент ISE в решении Cisco BYOD для средней школы облегчает IT-специалистам этот процесс. ISE упрощает регистрацию устройств в сети, так как и аутентификацию, и авторизацию устройств выполняет один прибор. Таким образом, школьным округам, поддерживающим концепцию BYOD, становится доступным простое технологическое решение.

Об учебнике нового века и влиянии BYOD на среднюю школу

Помните свои школьные учебники, их объем и вес? Помните, как они оттягивали ваши рюкзаки и портфели с первого по десятый класс? Нужно ли и впредь подвергать такой нагрузке детские плечи и руки, если на смену традиционным учебникам готовы прийти мобильные учебные технологии? Решение Cisco BYOD для средней школы способно преобразовать систему образования. Учащиеся смогут получать доступ к учебным материалам в любом месте с помощью мобильного устройства и выполнять те же задачи, что и в проводной сети. Вот две причины, по которым школам следует рассмотреть вопрос об отказе от традиционных учебников.

Учебники могут повредить здоровью. По данным Департамента образования штата Калифорния, школьные учебники настолько тяжелы, что могут причинить травму. В этом штате каждый год около 13 тысяч учащихся в возрасте от 5 до 18 лет лечатся от травм позвоночника, вызванных тяжестью школьных рюкзаков, вес которых по правилам не должен превышать 15 процентов от веса человеческого тела. Все мы, однако, знаем, что даже в начальной школе набитый учебниками портфель весит гораздо больше. Между тем на среднем планшете с памятью от 8 до 64 гигабайт можно записать содержание более чем 5 тысяч учебников. Другими словами, все учебники может заменить один-единственный планшет.

Планшет - это не просто "электронный справочник". Ни один учебник не сравнится с планшетом по функциональности. Планшет позволяет выделять и редактировать тексты, а также писать примечания и заметки прямо на экране. Любые надписи, сделанные в учебнике, портят его, оставаясь в нем навсегда, тогда как на планшете можно не только делать пометки в тексте, но и легко стирать их. И никаких мучений с ластиками! Кроме того, планшеты позволяют быстро находить ключевую информацию, подсвечивать экраны, облегчая чтение при слабой освещенности, и даже пользоваться некоторыми интернет-функциями для поиска дополнительной информации. Помимо учебных текстов, на планшет можно записывать домашние задания, примеры и раздаточные материалы, сокращая габариты школьных учебных пособий. В результате школы смогут экономить бумагу и вносить свой вклад в защиту природы.

Что же мешает воспользоваться столь заманчивыми возможностями? С точки зрения школьных округов США, главные препятствия - расходы, информационная безопасность и эффективность внедрения. Однако день ото дня планшеты становятся все дешевле . Цена электронной книги на планшете в среднем составляет 50-60 процентов от стоимости книги, напечатанной на бумаге. Это хорошая экономия для школьных округов, тратящих на учебники более 8 млрд долларов в год. В течение года пометки, помарки и общий износ традиционных учебников быстро обесценивают эту огромную сумму. Вот и посчитайте, сколько миллиардов можно было бы сэкономить с помощью электронных учебников?

Простое, безопасное и эффективное внедрение - эта проблема легко устраняется с помощью решения Cisco BYOD для средней школы, поддерживающего безопасные варианты внедрения для небольших средних и крупных школьных округов с самыми разными требованиями, от надежного базового беспроводного доступа до динамического распределения политик с учетом роли, местоположения и типа устройства.

Что может неприятнее "зависшего" экрана? Представьте себе учителя или ученика, пытающихся получить беспроводной доступ в школе, где зона покрытия не является качественной и сплошной. Школьные округа не имеют права разворачивать беспроводные сети с плохой производительностью. Недостаточно просто установить точки доступа - беспроводной доступ в классах должен быть повсеместным и абсолютно надежным. Лишь в таком случае можно будет воспользоваться всеми преимуществами новой технологии для обновления учебного процесса с помощью онлайновых учебных материалов, коммуникаций в реальном времени и других способов повышения мотивации учащихся. Решение Cisco BYOD для средней школы поддерживает гибкие варианты доступного по цене развертывания качественных беспроводных сетей.

Такие сети предоставляют доступ к расширенным преподавательским и учебным ресурсам в любом месте и в любое время, тем более что, по мнению 94 процентов учителей, Google и другие системы поиска стали самыми популярными исследовательскими инструментами для учащихся (такие данные приводит исследовательский центр Pew).

В том же исследовании говорится, что лишь 18 процентов учащихся пытаются использовать в исследовательских целях традиционные книги.

Как же развиваются современные образовательные технологии в классах и за пределами школы?

В классах:

- стандартные онлайновые тесты. Списки вопросов с вариантами ответов, карандаши и активно используемые ластики уходят в прошлое. По информации газеты "Вашингтон пост", 45 штатов США подписали документ о внедрении единых базовых национальных школьных стандартов, предусматривающих переход к онлайновому тестированию уже в 2014-2015 гг. Онлайновые тесты с помощью более сложных вопросов позволят лучше следить за усвоением учебных материалов. Кроме того, результаты онлайновых тестов можно получить гораздо быстрее, а возможности мошенничества в процессе таких тестов можно сократить.

- Учебные приложения и YouTube. Теперь учителя могут включить в учебный процесс то, что больше всего нравится учащимся: мобильные приложения и видеоматериалы. Их можно использовать для повышения мотивации учеников и организации активных дискуссий. Уроки географии можно сделать живыми и увлекательными с помощью видеоклипов YouTube. А на сайтах Khan Academy и Starfall можно получить интерактивные средства, наглядно демонстрирующие предмет обучения.

- Электронные учебники. Традиционные учебники безнадежно устарели. Как уже говорилось, тяжелые портфели и рюкзаки можно заменить планшетом, способным вместить тысячи традиционных учебников.

За пределами школы

Беспроводной доступ должен распространяться на всю территорию школы. Групповые проекты, учебные и исследовательские задачи выполняются не только в классах, но и за их пределами, поэтому размещение точек беспроводного доступа в одном лишь школьном здании нельзя признать оптимальным. Школе нужен беспрепятственный, повсеместный беспроводной доступ на всей школьной территории.

- Возможность обучения в любом месте и в любое время. BYOD может стереть границы между обучением в классе и дома. Мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни учеников, поэтому их вполне можно использовать для организации учебы после уроков. BYOD освобождает учеников от жесткой привязанности к лабораториям и библиотекам. Учитель может мгновенно загрузить на мобильные устройства учебные программы, раздаточные материалы и другую информацию, независимо от местоположения учеников. В результате процесс обучения может продолжаться в любом месте и в любое время .

- Совместная работа. Одна из отличительных особенностей современной школы - новые методы совместной работы. С помощью социальных сетей легко создаются учебные группы. Ученики встречаются за пределами класса в любом месте учебного городка и используют мобильные устройства для выполнения групповых проектов или помощи друг другу в выполнении домашних заданий без посещения компьютерной лаборатории. BYOD стимулирует совместную работу в реальном времени, позволяя ученикам и учителям обсуждать интересующие их вопросы после уроков и мгновенно передавать учебным группам внешние ресурсы, расширяющие понимание предмета с помощью простых операций поиска на планшете.

Решения Cisco BYOD для средней школы включают гибкие варианты внедрения для малых, средних и больших школьных округов. Они превращают повсеместно доступную беспроводную сеть в недорогую реальность, открывающую двери для инноваций в системе образования. В состав решения Cisco BYOD для средней школы входят точки доступа 802.11n для развертывания повсеместно доступной беспроводной сети, а также физические и виртуальные контроллеры, упрощающие управление. Так, внедрение этого решения в одном из школьных округов штата Северная Каролина дало возможность сократить ежегодные операционные расходы на сумму до 80 тысяч долларов (подробности - в разделе http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Cisco_Customer_Connect_CaseStudy_ChapelHill.pdf).

Застеколье нового времени

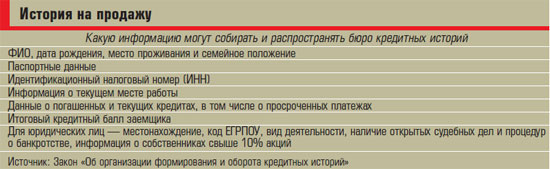

«Эксперт» проник в самые недра бюро кредитных историй и выяснил, почему украинцы почти утратили право на личное пространство

Начало 2000-х годов принесло на постсоветское пространство бум так называемых реалити-шоу. Когда в октябре 2001-го три российских канала начали транслировать проект «За стеклом», большинство стран СНГ буквально стояло на ушах. В головах людей не укладывалось: как можно так откровенно и бесстыдно вынести на обозрение многомиллионной аудитории свой быт и интимную жизнь, выбрав добровольное затворничество перед телекамерами?

И хотя с тех пор ажиотаж, раздутый вокруг подобных проектов, улегся, по иронии судьбы почти каждый из нас уже давно живет в своем небольшом мире «за стеклом». Этот выбор мы делаем сами, регистрируя свои данные в Сети, заполняя различные формы в магазинах, наконец, открывая счета в банках, оформляя кредиты. Мы, пользуясь бытовыми благами и услугами, открываем доступ к огромному массиву информации и персональных данных, давая кому попало право ими распоряжаться.

И хорошо, если такая опрометчивость обернется надоедливой рекламой, приходящей в виде спама по sms и на электронную почту, а не оформленной на ничего не подозревающего человека фиктивной фирмой-однодневкой или, чего хуже, переписанным в один момент на неизвестных лиц имуществом.

Сам себе компромат

— Почему вы при заполнении заявки не указали данные об уже погашенных займах? Это вообще-то одно из условий успешного оформления нового кредита, — сверкнув глазами, спросила консультант банка в безупречной белой блузке, которая придавала ей грозность школьной учительницы.

— Пытался вспомнить все свои прошлые «грехи», но, увы, у меня это не получилось, — пытался отшутиться редактор «Эксперта», уже начиная жалеть о том, что поддался распродажной истерии и решил побаловать себя новым ноутбуком, взяв его в кредит.

«Ладно, подождите, сейчас попробуем проверить по базе», — снисходительно вздохнула собеседница, сосредоточенно уткнувшись в монитор компьютера. В итоге спустя десять минут девушка выдала целый поток информации. «За последние пять лет вы брали кредит трижды. Первый был оформлен в 2006 году, который вы погасили в середине 2007-го. В начале 2008 года вы взяли еще один заем на покупку мобильного телефона, погасив его с двумя просрочками. И третий кредит, оформленный летом 2012-го на планшет, вы закрыли досрочно зимой прошлого года. Кстати, сейчас у вас минусовый баланс по кредитной карте нашего банка. Пожалуйста, не забудьте оплатить задолженность до конца месяца, иначе на нее начнет капать пеня».

И увидев нескрываемое удивление на моем лице, сотрудница банка поспешила добавить: «Не переживайте, никакой секретной информации здесь нет. Все эти данные находятся в базе нашего бюро кредитных историй. Можете сами удостовериться».

Система бюро кредитных историй функционирует в Украине уже десять лет, абсорбируя в себя данные о заемщиках. Но если на первых этапах туда попадала очень незначительная часть кредитов (в основном это были кэш-займы), то в последние годы банки, столкнувшись со шквалом невозвратов, занялись тщательным сбором информации о клиентах, стараясь защититься от неблагонадежных заемщиков.

Сейчас в Украине работают семь кредитных бюро (см. «Ловцы долгов»), среди которых крупнейшими являются Украинское бюро кредитных историй (УБКИ), Международное бюро кредитных историй (МБКИ) и Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ).

Но в базах бюро содержится информация не только о кредитах. Там можно найти значительно больше: начиная от того, кто кому и сколько должен, когда и с кем судился, какая компания находится в состоянии банкротства, и заканчивая проверкой документов на предмет их утери или подлинности, а также доступом к различным госреестрам (например, отягощений на движимое имущество).

Причем кредитные бюро могут передавать собранные данные другим заинтересованным лицам. Проще говоря, например, сегодня гражданин Петров стал клиентом банка X, который отправил данные о нем в кредитное бюро Y. Только Петров не знает, что к этому бюро подключены еще несколько десятков банков, страховых компаний, кредитных союзов, которые также имеют доступ ко всей подноготной нового клиента. А это значит, что по большому счету доступ к данным, которые балансируют на грани банковской тайны, может получить каждый желающий.

И тебя вычислят, и меня вычислят

Первые попытки достучаться в бюро оказались неудачными. «Согласно нашим правилам, кроме банков пользователями услуг нашего бюро являются только финансовые организации», — объяснила глава ПВБКИ Антонина Паламарчук. Аналогичный ответ был получен и от МБКИ.

Зато УБКИ, которое владеет 30 млн кредитных историй, собранных на 18 млн человек, приняло наш запрос с распростертыми объятиями. На отправленное электронное письмо с изъявленным в нём желанием подключиться к базе бюро спустя час мобильный телефон завибрировал от звонка неизвестного абонента, номер которого определился как «+». Собеседником оказался непосредственно руководитель бюро Александр Журавлев, который после небольшой лекции о роли кредитной истории в глобальной судьбе человечества задал вопрос в лоб: «Для чего именно вам необходима база бюро? Мы тщательно отбираем партнеров».

Легенда была заготовлена заранее. Согласно ей, журналист «Эксперта» открывал бизнес, связанный с обучением, проведением семинаров, тренингов, который будет охватывать достаточно большую аудиторию. А так как обучение предполагало рассрочку оплаты своих услуг, очень важно понимать, с какими людьми придется иметь дело.

Собеседник на другом конце провода моментально оживился: «Ну, в таком случае мы предоставим тестовый аккаунт, чтобы вы посмотрели, как выглядит и работает база. Если всё устроит — прочитаете условия договора на нашем сайте, оплатите услуги и получите полный доступ».

Через 15 минут на электронную почту пришла инструкция по регистрации. Естественно, в первую очередь хотелось посмотреть информацию о себе. Картина была полной: начиная от года рождения, адреса прописки и фактического проживания и заканчивая паспортными данными, а также местом работы. Кроме того, база УБКИ содержала информацию обо всех выданных ранее кредитах (все они были оформлены в разных банках), с графиками и суммами их погашения. Несколько щелчков мышью — и аналогичные досье система выдала на друзей и коллег.

Причем такие же манипуляции можно проделать в отношении любой компании или предприятия. В базе тут же отыскались такие бренды, как «Фуршет», «Пузата Хата» и даже юная структура ВЕТЭК. В запрошенных отчетах содержалась информация как о местонахождении компаний, так и об их руководстве, сфере деятельности, учредителях, открытых судебных делах.

Легальная странность

Парадокс, но давая возможность копаться в «грязном белье», кредитные бюро законодательство не нарушают. Главное, чтобы выполнялось условие статьи 6 Закона Украины «Об организации формирования и оборота кредитных историй», согласно которой пользователями данных бюро могут быть любые компании и предприниматели, предоставляющие услуги с отсрочкой платежа либо имущество в кредит. «Предоставление кредитных отчетов при таких условиях не считается нарушением банковской или коммерческой тайны», — уверяет юрист юридической фирмы «Гвоздий и Оберкович» Тарас Литовченко. Эту же информацию подтвердила и пресс-служба Национального банка, отвечая на запрос «Эксперта» в отношении праведности действий бюро.

Действительно, с точки зрения бизнеса кредитная история должна работать не только на благо банка, который отсеивает неблагонадежных заемщиков, но и любой компании, желающей снять с себя риски неоплаты за проданные товары или предоставленные услуги и понять, кто ее контрагент. Исключение составляет лишь информация о национальности, расовом происхождении, политических и религиозных убеждениях, состоянии здоровья. Ее бюро не имеют права не то чтобы разглашать, но даже собирать. «В противном случае санкции, которые могут применяться к бюро, включают в себя штрафы от 500 до 5000 не облагаемых налогом минимумов граждан, а это 8500–85 000 гривен. Возможен даже отзыв лицензии и ликвидация бюро», — пояснил директор департамента контроля рисков КБ «Південкомбанк» Николай Пистунов.

Но при этом практика свидетельствует, что свободный доступ к информации позволяет любому человеку разыскать многих других людей, узнать уровень их благосостояния (ведь по кредитной истории очень хорошо видно, есть ли у заемщика деньги на обслуживание долгов или нет), ну и заодно адрес, где денежки лежат.

Формально бюро не имеет права создавать историю о клиенте без его согласия. Но какой процент людей, подписывая договор с банком, читает то, что в нём написано крошечным шрифтом где-то на десятой странице? К тому же закон четко говорит, что при отказе сообщать о себе данные, банк вправе пересмотреть условия обслуживания, вплоть до отказа в предоставлении услуг.

Впрочем, загвоздка не в этом, а в ответственности — бюро не отвечает за то, как будут использовать третьи лица полученную от него информацию: для бизнеса или в корыстных целях. «На самом деле банковский сектор давно борется за то, чтобы обеспечить более жесткий контроль над кредитными историями. Например, мы неоднократно настаивали на законодательных изменениях, которые позволят создать централизованную базу кредитных историй. Но пока качество хранения информации и контроля ее утечек находится на нулевом уровне», — разводит руками член совета НБУ Василий Горбаль.

Купи-продай

Ситуация с кредитными историями — частность, но она четко отражает то, насколько слаба защита персональных данных в Украине в принципе. Акции в магазинах, дисконтные карты в ресторанах, оформление путевок в турфирмах — всё это сопряжено с заполнением различных анкет и опросников, куда почти каждый, соблазнившись обещаемой скидкой или подарком, бездумно вписывает достаточно информации, чтобы стать жертвой не только ушлых маркетологов, но и мошенников.

Безусловно, если хранение и обработка информации совершается в рамках законодательства, то риски попасть в неудобную ситуацию невелики. Во-первых, ни один магазин или сервисная компания не могут использовать данные о человеке без его согласия (заполняя что-либо, нужно искать обязательные строки «Лицо, заполнившее и подписавшее анкету/договор/соглашение, разрешает использовать свои персональные данные на протяжении 50 лет»). Во-вторых, полученные данные (неважно, в бумажном или электронном виде) должны храниться за семью печатями.

Однако это всё в теории. «Необходимой защиты баз данных нет у 90 процентов компаний, работающих в Украине. Вот и получается, что любой человек, работающий с базой данных, может своровать оттуда информацию и сделать с ней что угодно: продать, забрать на новое место работы и даже уничтожить», — говорит Сергей Маковец, директор по технологиям компании ISSP, специализирующейся на безопасности информационных систем.

Хотя Закон «О защите персональных данных» гарантирует право человеку, предоставившему свои личные данные, доступ к информации, где и как они хранятся, а также кто их получал. Надзор за выполнением этой нормы должна обеспечить Государственная служба по защите персональных данных. «Но служба пока так и не смогла собрать и систематизировать базы данных. Хотя бы потому, что у нее нет для этого ресурсов», — отметил Маковец. Так, еще в начале нынешнего года председатель службы Алексей Мервинский сообщил, что из двух миллионов заявок на регистрацию баз персональных данных завизировано лишь 30 тыс. К тому же 24 июля президент Виктор Янукович подписал закон, который и вовсе отменил государственную регистрацию баз персональных данных.

В крайнем случае владелец персональных данных вправе запретить обработку и потребовать их уничтожения. Но лишь тогда, если есть мотивированные подозрения в незаконности их использования. И как доказать, что личная информация «сливается на сторону», не знают даже специалисты. «По идее нужно обращаться в Госслужбу по вопросам защиты персональных данных с соответствующим заявлением. Но пока такой практики в Украине нет, поймать за руку невозможно», — говорит юрист юридической компании Jurimex Юлия Ивахненко.

Причем Госслужбе для ответа на запрос «Эксперта» потребовался месяц. И комментарий был лишен конструктива, изобилуя законодательными нормами. А при попытке лично попасть на прием к руководству дали от ворот поворот, затребовав письменное заявление, мол, если представители службы сочтут нужным, то сами пригласят в свою вотчину. Не пригласили.

Догоняя WikiLeaks

Доступ к персональным данным давно стал глобальной проблемой. Только в США ежегодно количество преступлений, связанных с кражей персональных данных, превышает 12 млн. В Европе ситуация не лучше: уже с этой осени интернет-провайдеры и операторы связи в ЕС должны будут в обязательном порядке уведомлять о любой утечке, утере или краже информации о пользователях. В среднем же, по подсчетам экспертов, убыток от одного случая утечки информации колеблется от 150 тыс. до 2,7 млн долларов.

Но мировое интернет-сообщество продолжает ратовать за максимальную либерализацию использования персональных данных. Интерес таких гигантов, как Google, Microsoft, Yahoo, Cisco, Oracle, вполне понятен: чем больше информации о том, чем живет и дышит пользователь, тем больше возможностей создать продукты и сервисы «под него».

Правда, есть и оборотная сторона медали, которую вскрыл поступок бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена (см. «Одинокий рейнджер против Сноудена»). Именно он предал огласке информацию о засекреченной системе под названием PRISM, с помощью которой власти США не без помощи Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype несколько лет собирали данные интернет-пользователей по всему миру.

«Использование персональных данных в коммерческих целях — не самая большая опасность. Гораздо серьезнее, когда слежение идет на уровне государства, особенно в Украине, и госорганы получают возможность следить практически за каждым гражданином, иметь доступ к его личной информации, тратам, доходам, перемещениям как внутри страны, так и за ее пределами», — отмечает генеральный директор «Медиа-Трейд Украина» Сергей Блажевич.

Безусловно, можно избежать вынужденной публичности, максимально дистанцируясь от благ цивилизации: не оформляя страховок, не беря кредитов, и даже отказываясь от идентификационного номера (в Украине решение жить без ИНН ежегодно принимают до десяти тысяч человек). Но массовое наступление высоких технологий всё больше сужает рамки личностного пространства для любого человека, живущего на земле. Даже по номеру прав или пластиковой карты теперь можно вычислить кого угодно. А учитывая то, с какой легкостью персональные данные в Украине переходят из рук в руки, каждый раз, заполняя очередную анкету, лучше задуматься о возможных последствиях и вместо номера телефона или домашнего адреса поставить прочерк.

Иллюзия защиты

Российская компания Searchinform уже несколько лет проводит исследования, в которых пытается оценить степень защиты данных в украинских и российских компаниях. Результаты не радуют. Согласно последнему опросу за 2011-й и 2012 год, почти в 20% случаях респонденты затрудняются ответить, отвечает ли кто-то за информационную безопасность в их компаниях. Хотя по сравнению с 2010-м, когда лишь в девяти процентах организаций существовал спецотдел по информационной безопасности, сейчас подобная структура создана почти у 40% опрошенных респондентов.

Кроме того, в 26% анкетированных компаний среди их сотрудников не проводится инструктаж по информационной безопасности. И хотя 88% организаций уже требуют подписывать соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, в трех из четырех случаев кражу таких данных осуществляют как раз те лица, которые знают о запретах, существующих в их организациях.

Автор: Павел Харламов

Google похоронил интернет за пять минут

Краткосрочное отключение всех сервисов корпорации обрушило мировой трафик почти в два раза

Пятиминутное отключение всех сервисов компании Google, произошедшее в субботу, 17 августа, обрушило интернет-трафик почти в два раза. Общее число страниц, которые пользователи просматривали в Сети, сократилось на 40%. Частично восстановить работу сервисов после сбоя в корпорации смогли уже через минуту, а еще через четыре минуты функционирование началось в полном объеме.

Причины отключения пока не известны, а в Google давать комментарии отказываются. Веб-аналитики из GoSquared, поясняя Sky News обстоятельства инцидента, отметили, что "отказ" YouTube, Gmail, Google Search и Google Drive беспрецедетно велик по своим последствиям. "Наша зависимость, как интернет-пользователей, от Google.com поистине огромна", - заявили эксперты.

В основном, коллапс коснулся пользователей в США, к примеру, в России его практически не заметили. По предварительным подсчетам независимых аналитиков, ущерб от ухода Google в офлайн обошелся в полмиллиона долларов, то есть $100 тыс. за минуту простоя. Они же высказали мнение, что, возможно, имела место "физическая проблема" - сбой в охлаждении серверов.

Сбой в работе Google совпал по времени с аналогичными проблемами у компании Microsoft, пишет CyberSecurity. В частности, около трех дней с перебоями работал сервис Outlook.com. Кроме того, пользователи из США и Европы сообщали о недоступности сервиса удаленного хранения данных Sky Drive.

Google является крупнейшей в мире поисковой сетью, на которую приходится около 80% от общего числа запросов. За месяц она индексирует свыше 25 млрд страниц.

Катарская телекомпания "Аль-Джазира" начала блокировать пользователям из США доступ к своим роликам на портале Youtube, сообщает сайт медиа-компании GigaOM.

Блокирование доступа началось в четверг.

По данным портала, это происходит в связи с запуском нового новостного телеканала "Аль-Джазира Америка", который будет транслироваться в США с 20 августа через платных телевизионных операторов. Блокироваться будет доступ к международной сети, которая публикует контент в формате live stream, сюда же и относятся публикуемые компанией новостные клипы в YouTube, отмечает GigaOM.

По данным портала, новостные сообщения "Аль-Джазиры" были широко востребованы именно через YouTube, когда начались волнения на Ближнем Востоке в 2010-2011 годах. Освещая "арабскую весну", катарская компания добилась "заоблачных интернет-рейтингов посещаемости".

Столичное блоггерство по популярности постепенно уступает место региональному. Причины – обилие рекламных постов и усталость аудитории.

Блогхостинг LiveJournal и портал SmartNews подвели итоги конкурса на лучшего российского блоггера и назвали имена тех, кто теперь смело может считаться лицами отечественной гражданской журналистики. Конкурс «Топ-50 самых влиятельных региональных блогеров» походил с 19 июля по 7 августа.

Как отмечают организаторы конкурса, они хотели дать возможность молодым и талантливым авторам заявить о себе и начать реально влиять на события, происходящие в их регионах. Дело в том, что сложившееся сообщество «профессиональных блогеров», в основном москвичей и петербуржцев, постепенно теряет авторитет из-за обилия рекламных постов и усталости аудитории.

В то же время гражданская журналистика в регионах в последние годы заметно набирает вес. Неравнодушные блогеры с активной жизненной позицией уже способны формировать собственную повестку информационного поля, но пока им не всегда хватает сил, чтобы пробиться через сплоченные ряды вчерашних лидеров рейтинга. При этом власть в регионах все больше реагирует на интернет-сообщения простых граждан, и нередко именно их материалы становятся поводами для проверок конфликтных ситуаций и наказания, например, некомпетентных чиновников.

«Этот конкурс доказал, что в регионах есть не просто блогеры, а сильные блогеры, чьи материалы заслуживают не меньшего внимания, чем материалы, находящиеся в дневном топе «Живого Журнала». Мы надеемся, что конкурс станет регулярным и с каждым разом в нем будет участвовать все больше и больше желающих», – заявил главный редактор SmartNews Сергей Яковлев.

Стоит отметить, что SmartNews неслучайно стал одним из организаторов конкурса. Этот портал представляет собой интернет-издание нового типа, новостной поток которого формируется при активном участии читателей, каждый из которых может стать автором. Менее чем за год изданию удалось сформировать сеть из почти 150 собственных корреспондентов, освещающих жизнь большинства регионов России. Число авторов, в том числе независимых журналистов, зарегистрированных на сайте издания, за это время превысило 20 тыс. человек.

И вот итоги подведены. Лучшим из лучших оказался сахалинский автор Леонид Константинович, который ради победы снял и опубликовал на видеохостинге YouTube видеоролик о конкурсе с призывом голосовать за него. Наградой ему стали 50 тыс. руб. первой премии. Также в первую пятерку вошли Светлана Маковая из Перми, Анастасия Гусенцова из Омска, хабаровчанин Дмитрий Коростелев и петербуржец Александр Полищук.

«Многие, может быть, обратили внимание на то, что при голосовании было противоречие: пост, опубликованный на SmartNews, набирал больше просмотров, чем сама кандидатура блогера при голосовании. В итоге как бы победили те, у кого больше друзей. Для примера, у нас были кандидаты, которые набрали 0 голосов, то есть сам этот человек за себя даже не проголосовал. Но ведь сущность блогера в том, чтобы быть активным, амбициозным. Не просто написать пост, но и как-то продвинуть его», - прокомментировал итоги конкурса директор LiveJournal по маркетингу Олег Бармин.

В свою очередь один из призеров, Александр Полищук, занявший на конкурсе почетное четвертое место, рассказал, что посвятил свой пост загородному дому Кушелева-Безбородко, который считает самым красивым зданием Санкт-Петербурга. «Оно стоит прямо на берегу Невы, и как-то так получилось, что другие фасады домов на набережной реставрируют, а этот – заброшен. А ведь в свое время там гостил Александр Дюма-отец и снимался фильм «Приключения итальянцев в России», – отметил Александр Полищук.

Торжественное закрытие проекта «Топ-50 самых влиятельных региональных блогеров» прошло 7 августа и включало в себя кулинарный мастер-класс с участием таких лидеров мнений российской блогосферы, как Дарья Митина, Дарья Герман, Юлия Колядина, а также представителей SmartNews и LiveJournal.

Теперь полсотни лучших региональных блогеров становятся региональными корреспондентами SmartNews и получают возможность и дальше публиковать свои материалы на страницах издания. Кроме того, пятерке лидеров дополнительно вручат еще и денежные призы.

Воровать чаевые в кафе — не такой уж прибыльный вид криминального бизнеса. Дублинские предприниматели пробуют с этим бороться своими силами, призывая на помощь Интернет и социальные сети. Эффективность принимаемых мер под вопросом, но лиха беда начало...

В ирландских кофейных заведениях принято класть чаевые в специальный кувшинчик у кассы. Владелец кафе Coffee Angel на улице Саут-Энн в Дублине однажды обнаружил, что банка бесследно исчезла. Тогда, обратившись к записи с камеры видеонаблюдения, он экспортировал видеоролик в отдельный файл и разместил видео на Интернет-сервисах YouTube и Facebook, пригласив аудиторию «посмотреть, как этот мерзавец крадёт кувшинчик с чаевыми, пока к нему повернулись спиной». О том, чтобы привлекать к расследованию полицию, он даже не думал: ирландцы традиционно не жалуют своих «гардай». Единственной целью было предупредить других владельцев заведений о том, что в районе орудует воришка. И действительно, через некоторое время через соцсети пришли сообщения о том, что «мерзавец, похожий на того, что на видео» уже успел отличиться в целом ряде кафе и магазинов. В результате ролик стал «вирусным» и за первые несколько дней в онлайне собрал внушительное количество просмотров.

В один из будних дней злоумышленник решил вновь навестить кафе Coffee Angel, о чём хозяина своевременно известили работники по мобильному телефону. Тот немедленно запустил на своём смартфоне приложение мобильного доступа к изображениям системы видеонаблюдения и понял, что воришка решил прикинуться обычным клиентом и, судя по всему, никуда не торопится. Однако, как только бармен отвернулся, банка с чаевыми вновь перекочевала в сумку преступника. С которой он, как обычно, беспрепятственно покинул помещение. Потери, по словам хозяина, были не столь велики: наглость вора принесла больше морального ущерба, чем финансового.

В качестве морально-психологической компенсации хозяин выложил в Интернет ещё один 20-секундный клип. И, естественно, собрал богатый урожай комментов. Возможно, когда-нибудь возникнет и более действенный инструмент борьбы с подобными кражами — но в настоящее время идея самостоятельного мониторинга без привлечения специалистов-безопасников пока ещё является слишком сырой. Да, увидел вора. Да, записал на видео, как тот украл кувшин с мелочью. Что сделал? Выложил ролик в Youtube. На этом, к сожалению, всё.

В небольшом магазинчике в британском городе Уитстэбль (графство Кент) камеры зафиксировали, как несколько пачек чая внезапно взлетели с полок, основательно напугав пожилого покупателя. А одна из пачек, не долетев до пола, и вовсе растворились в воздухе.

Что это было? Видео, выложенное владелицей магазина Мишель Ньюболд на сервис YouTube 19 июля, удостоилось уже свыше полумиллиона просмотров. Неудивительно, что продвинутые граждане решили, будто это ловкий маркетинговый ход, использующий так называемые вирусные технологии. Магазинчик «Whitstable Nutrition Centre» специализируется на натуральных экологически чистых продуктах, а этот сектор розницы в Великобритании «истоптан» весьма основательно. Тем не менее, на видео можно разобрать, что посетитель изрядно напуган произошедшим. Ньюболд утверждает, что незнакома с этим человеком, а произошедшее обнаружила во время просмотра изображений с камер, который она обычно практикует раз в неделю — в случае, если ничего подозрительного не происходит чаще.

Что бы там ни происходило на самом деле, ясно одно: если англичане уже населили привидениями материалы видеонаблюдения — значит, CCTV вошло в обиход окончательно и бесповоротно. И никакие потуги общественности скрыться от Большого Брата не будут восприняты всерьёз. Интересно, что в комментариях к ролику, число которых перевалило за сотню, присутствует весь спектр оценок происходящего: леска калибром 0,2 миллиметра, видеообработка в Adobe After Effects, кукловоды за кадром и т.п. Часть граждан использовала пространство Сети, чтобы вставить дежурные остроты про Обаму и Джастина Бибера, а также крепкие слова и выражения на разных языках.

Главный персонаж выпущенной 30 лет назад кинокомедии <Каникулы> Кларк Грисвольд отправился вместе с женой и детьми в поездку из Чикаго в Лос-Анджелес. По пути в Диснейленд (в фильме он переименован в Wally World) им пришлось преодолеть множество препятствий. В те годы семейные путешествия в автомобиле были чуть ли не главной отличительной чертой американского образа жизни, и фильм хорошо, пусть и в эпатажной форме, показал, с чем обычно сталкивались те, кто пускался в такие поездки.Водители нередко сбивались с дороги, попадая в места, от которых лучше держаться подальше, ночью на пустынном шоссе у них мог кончиться бензин, а когда они, наконец, добирались до места назначения, обнаруживалось, что нужное им заведение по тем или иным причинам закрыто.

Сегодня, когда мы живем во все более "подключенном" мире, такого рода проблем легко избежать. Cisco, во всяком случае, делает все от нее зависящее, чтобы заложить фундамент для внедрения полностью подключенного вождения. В рамках экосистемы Think Global, куда входят такие компании, как Sude (интеллектуальная мобильность), Urbiotica (датчики) и Citelum (интеллектуальное освещение), Cisco недавно продемонстрировала "подключенный бульвар" в Ницце (Франция), где впервые в мире реализован проект Всеобъемлющего Интернета для <умного> города. Соответствующий видеорепортаж размещен на веб-странице http://www.youtube.com/watch?v=4qQcjNgaa1w&feature=c4-overview&list=UU3fjS9LC0S5eP_BS9e-Dc2w.

По мере роста городов и истощения городских ресурсов на всем земном шаре концепция <умных> городов становится как никогда более важной. Подключенный бульвар в Ницце наглядно показывает, как Всеобъемлющий Интернет повышает интеллектуальность инфраструктуры и создает прибавочную стоимость с помощью объединения людей, процессов, данных и физических объектов.

В ходе проекта в центре Ниццы установили 200 сенсоров и устройств автоматического обнаружения, передающих информацию (с учетом контекста) о парковочных местах, транспортных потоках, уличном освещении, уборке мусора и качестве окружающей среды. Эта идея родилась, когда городские власти решили заменить устаревшие парковочные счетчики. Совершенно естественно, что в городе с "экологически активным" мэром и программами строительства "интеллектуального экогорода" на замену старым счетчикам должна была прийти интеллектуальная парковочная система. Но этим городские власти Ниццы не ограничились. Вместе с компанией Cisco и ее партнерами по альянсу Think Global муниципалитет Ниццы разработал единую архитектурную платформу для поддержки разнообразных инновационных услуг в центральной части города. Такая платформа позволит превращать поступающие от датчиков сырые данные в полезную информацию, имеющую критически важное значение для превращения Ниццы в <умный> город.

Пилотный проект предусматривает внедрение четырех типов городских услуг, способных наглядно продемонстрировать жителям и властям города достоинства Всеобъемлющего Интернета:

Хинтеллектуальное уличное движение. Поиск свободной парковки в центре Ниццы обычно занимает 20-30 минут. Теперь же с помощью мобильного приложения для смартфонов и планшетных компьютеров те, кто оказался в центре города, могут видеть свободные парковочные места, а также в реальном времени получать информацию о движении общественного транспорта, доступности общественных велосипедов и автомобилей. Это тем более важно, если учесть, что 25 процентов транспортного потока в Ницце составляют автомобили, ищущие, где бы припарковаться. Как ожидается, эта система на 30 процентов сократит дорожные пробки и на 25 процентов повысит качество воздуха.

ХИнтеллектуальное освещение может сэкономить как минимум 20 процентов энергии за счет регулирования яркости с учетом меняющихся погодных условий и транспортных потоков. К примеру, уличный фонарь будет автоматически увеличивать яркость в случае тумана или дождя либо при приближении пешехода и, наоборот, уменьшать яркость при наличии на дороге большого количества машин с зажженными фарами.

ХИнтеллектуальное управление уборкой мусора. Сенсорные сети и веб-приложения, предоставляющие в реальном времени информацию о заполненности мусорных контейнеров, помогут оптимизировать маршруты сбора и вывоза отходов, сэкономить ресурсы и повысить качество работы коммунальных служб.

ХМониторинг окружающей среды. Данные, предоставляемые сенсорами и приложениями общего пользования, позволят городским властям и жителям точнее оценивать уровни шума и загрязнения окружающей среды, а также измерять такие параметры, как влажность и температура воздуха. Кроме того, они помогут связать уровни загрязнения с другими факторами (например, со здоровьем и качеством жизни).

Пройдет совсем немного времени, и подобные решения появятся на улицах американских городов. Cisco и компания Streetline уже начали работу по внедрению интеллектуального управления транспортом и интеллектуального освещения в Сан-Матео и Сан-Карлосе (штат Калифорния) . Вскоре жители и гости этих городов смогут легко и быстро найти свободную парковку в центре Сан-Матео и на Лорел-стрит в Сан-Карлосе с помощью бесплатного мобильного приложения, подключенного к сети датчиков. Опыт пилотного проекта поможет Сан-Матео, Сан-Карлосу и другим городам успешно распространять интеллектуальные технологии и пользоваться ими. Недавно опубликованный отчет Cisco об использовании подключенных технологий в автомобильной отрасли показал, что 57 процентов опрошенных готовы пользоваться автомобилем, полностью управляемым не человеком, а технологиями. "Автомобильный Интернет" создаст новые бизнес-модели для автомобильных и технологических компаний. Cisco готова предоставить им отлично защищенную опорную сеть для поддержки и оптимизации новых технологий, а также сыграть важную роль в процессе подключения автомобиля к другим автомобилям, устройствам, облакам и городским инфраструктурам. Вместе с такими компаниями, как NXP и Cohda Wireless, Cisco стремится возглавить очередную волну инноваций в области бортовых автомобильных технологий .

Всеобъемлющий Интернет может радикальным образом преобразовать транспортную отрасль. Подключение автомобиля к уличной инфраструктуре укрепит безопасность вождения, поможет бороться с пробками, оптимизирует использование парковочных мест и в целом облегчит жизнь современного водителя. Коммуникации "машина-машина" и "машина-X" можно использовать для предотвращения ДТП, оказания быстрой помощи и оптимизации транспортных потоков во избежание пробок. Машины аварийно-спасательных служб будут взаимодействовать со светофорами, чтобы получить "зеленую улицу" и быстрее оказаться на месте происшествия. Внедрение этих функций не просто возможно - оно неизбежно.

ЗАПИСИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ВНЕ ЗАКОНА

Размещение записей с видеорегистратора в Интернете противоречит Конституции, заявил депутат Алексей Митрофанов