Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как Архангельск готовится к строительству новых верфей

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В 2023 году после возвращения Архангельска в международное морское пространство в регионе интенсифицировались проекты строительства глубоководного порта и новых мощностей по ремонту судов: первую верфь начнут строить уже в январе.

Отметим, что в следующем году Архангельск и Китай свяжут шесть судов, которые пройдут по Северному морскому пути - рейсы запланированы с середины июня до середины октября. Но для увеличения международного грузопотока столице Поморья необходимы дополнительные глубины и новые доки. Тема стала главной в декабрьской экономической повестке Архангельска: она обсуждалась на встрече губернатора Поморья с главой государства, а также на площадках арктических форумов, прошедших недавно в Санкт-Петербурге и Архангельске.

Новой точкой отсчета в морской истории города стал недавний приход контейнеровоза из Шанхая (первый раз за десять лет), а также его обратный рейс в Поднебесную. Для этой страны СМП становится такой же стратегической дорогой, как и для России. По словам представителя губернатора Поморья по развитию Арктики Дмитрия Юркова, после того как на Суэцком канале восточные судовладельцы столкнулись с проблемами, "Китай смотрит на Северный морской путь".

Причем Поднебесная "положила глаз" именно на Архангельск: если через столицу Поморья доставка грузов в Европу занимает 22 дня, то через Петербург -34 дня, а через Суэцкий канал - 53. По мнению эксперта, с точки зрения геополитики Архангельск остается одним из самых перспективных портов России. Поэтому сейчас в регионе стараются привлечь инвесторов как для судоремонта, так и для строительства нового глубоководного порта, который запланирован у "входных ворот" в город севернее острова Мудьюг.

Дело в том, что действующие терминалы столицы Поморья сильно ограничены по глубинам: осадка судов, которые может принять город, составляет девять метров. Для сравнения: в Петербурге глубина порта в полтора раза больше. Вместе с тем, если в Белом море удастся построить новые терминалы, их естественная глубина будет составлять до 17 метров. Это коренным образом изменит мировой торговый рейтинг Архангельска, так как позволит городу принимать "75-тысячники" - суда класса панамакс. А пока "потолок" сухогрузов, которые заходят в Поморье, равен 25 тысячам тонн "поклажи".

Каким образом на морскую популярность Архангельска повлияет судоремонт? В правительстве региона считают, что связь прямая - чем выше у города возможности для "починки" кораблей, тем выгоднее судовладельцам выбирать столицу Поморья для транспортировки грузов: "Для грузоотправителей и грузовладельцев новые мощности по судоремонту станут серьезным подспорьем - в порт Архангельск будет заходить значительно выгоднее, так как достигаются сразу две цели".

Потенциал развития судоремонтной отрасли эксперты оценили во время форума "Развитие Российской Арктики в программах деятельности НОЦ мирового уровня", прошедшего в архангельском научно-образовательном центре "Российская Арктика". Рост очевиден: к примеру, в северодвинском центре пропульсивных систем для ледоколов и судов арктического бассейна создана лазерная установка по 3D-выращиванию из металлопорошка сложнейших деталей. В последние два года с участием НОЦ "Российская Арктика" здесь отрабатываются как сама технология 3D-печати, так и все, что связано с сертификацией готового оборудования.

Потребность в нем высочайшая. Достаточно сказать, что сегодня 70 процентов российских судов - это "пенсионеры" старше 20 лет, судоремонт им необходим для продления срока службы. Причем старение флота во всех его сегментах - это не только российская, но и общемировая тенденция, а значит, с расширением международной географии архангельского порта очередь на судоремонтные верфи Поморья будет только расти.

Поэтому в декабре в Архангельской области снова вернулись к идее строительства супердока. Сейчас дефицит доковых мощностей значительно ограничивает потенциал всех без исключения судостроительных и судоремонтных предприятий региона. Вместе с тем супердок позволит не только создать современную ремонтную базу, но и привлечь новые заказы по строительству морской техники.

Напомним, в 2013 году на федеральном уровне рассматривался вариант создания такого супердока в Северодвинске. Но место строительства перенесли в Мурманск.

Через три года разработчики из Петербурга предложили для Северодвинска новый проект сухого дока размерами 100 на 400 метров.

- Выбор обуславливается просто: такой док позволит сократить сроки перехода построенной офшорной техники к местам добычи полезных ископаемых, а также вывод новых или отремонтированных крупнотоннажных судов непосредственно в порты и на трассу Севморпути, - считают северодвинские эксперты.

По замыслу авторов проекта, док предполагается разделить на две камеры разной площади, что позволит одновременно ремонтировать или строить сразу два судна. Или, к примеру, строить буровую платформу и рядом с нею обслуживать суда.

Как стало известно "РГ", сейчас проект строительства "сухого" супердока в Северодвинске рассматривается в профильных министерствах правительства России, а также прорабатывается с потенциальными инвесторами.

Тем временем вопрос нового плавучего дока для Архангельска уже решен - в декабре с нижегородской корпорацией, специализирующейся на причалах и доках, подписан контракт по его строительству.

Новая верфь появится на одном из судоремонтных предприятий столицы Поморья и заменит самый старый из доков города, построенный еще в 1953 году.

Начало проекта запланировано на январь 2024 года - стройка будет финансироваться в рамках соответствующей госпрограммы. Ввод дока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. На предприятии считают, что новая верфь позволит значительно увеличить объемы ремонта судов: с учетом введенного Европой режима санкций в отношении доковых ремонтов на стапелях западных стран, это задача стратегическая.

Виртуальная АТС освобождает от необходимости постоянного присутствия в офисе

Евгений Ракуль

Сегодня темп деловой жизни, необходимость быстро принимать решения и транслировать их исполнителям ускорились настолько, что современным руководителям, где бы они ни находились в каждый момент времени, часто необходима постоянная связь с каждым сотрудником. Главный тренд здесь - объединение всех сервисов для бизнес-коммуникаций в единый продукт.

На помощь руководителю часто приходит виртуальная АТС (технология BATC), которая в духе современных тенденций освобождает от необходимости постоянного присутствия в офисе. Или, например, связь по технологии FMC (от англ. Fixed Mobile Convergence - конвергенция фиксированной и мобильной связи) - это решение на стыке разных типов сетей: фиксированной и мобильной. По сути это специальные сим-карты для мобильных телефонов, позволяющие отказаться от стационарных телефонов и звонить по выгодным тарифам IP-телефонии даже без доступа к глобальной сети. На основе технологии можно создать единую сеть офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации и созваниваться напрямую по коротким внутренним номерам сотрудникам из офисов в разных регионах страны или мира.

По мнению директора по развитию компании "Кантриком" Алексея Уфаркина, виртуальные АТС очень удобны для ведения дел и удаленного контроля за сотрудниками.

"Личный кабинет пользователя виртуальной АТС всегда под рукой, - поясняет Алексей Уфаркин. - Не важно, с какого гаджета туда хочет войти пользователь. А в нем - весь необходимый функционал. И, главное, доступ к нему есть из любого места планеты и абсолютно в любое время суток".

Чем же хороша виртуальная АТС для бизнеса, помимо связи? Она, например, позволяет записывать разговоры сотрудников с клиентами. При этом их в любое время можно прослушать в "Личном кабинете" руководителя. Как показывает практика, именно эта функция помогает довести качество сервисных услуг до высокого уровня.

Другой немаловажный фактор - статистика вызовов. Она позволяет оценить работу как целого отдела по работе с клиентами, так и каждого сотрудника в отдельности за определенный период времени. Перед владельцами бизнеса в том же "Личном кабинете" открывается возможность оценить всю картину объективно: какой менеджер принял наибольшее количество звонков, сколько времени затратил на разговор, из какого региона поступило наибольшее количество звонков.

А быть на связи с сотрудниками в любой момент рабочего времени позволяет переадресация звонка. Причем сделать ее можно по определенному сценарию: сначала звонок адресуется на один номер, потом, если никто не берет трубку, - на другой и далее по списку, в том числе и на мобильные номера конкретных сотрудников. Как говорят в таких случаях, звонок не пропадет.

Еще один аспект, о котором напоминает Алексей Уфаркин, касается возможности интеграции виртуальной АТС со сторонними сервисами. Например, есть возможность получать запись разговора сотрудников с клиентами прямо в Тelegram. Это очень удобно, учитывая тенденцию объединения различных информационных сервисов на одной удобной потребителю платформе. Управление функционалом происходит в несколько минут. Ведь при подключении виртуальной АТС никакого дополнительного оборудования не требуется. Достаточно только смартфона или другого гаджета с доступом к Интернету.

Другими средствами, позволяющими всегда быть на связи с офисом, являются коммуникационные платформы, трекеры задач, таск-менеджеры, перечисляет Андрей Слободчиков, директор по информационной безопасности в цифровом рабочем пространстве tada.team. Они позволяют отслеживать процесс исполнения задач в реальном времени и делают это быстрее стандартных подходов: отчетов, периодичных статусов, писем и т. п. Централизованные системы позволяют быстро подключить дополнительных исполнителей без необходимости долгого введения в курс дела.

"МТС активно двигается по пути реализации стратегии UCaaS (Unified Communications), а именно объединения всех сервисов для бизнес-коммуникаций в единый продукт, который обеспечит наших партнеров максимумом каналов коммуникаций для общения с конечным клиентом, - комментирует вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин. - Уже сегодня компания в рамках МТС Exolve предоставляет своим корпортивным клиентам лучшие решения облачной телефонии, Telecom API, голосовых и текстовых роботов, а также другие коммуникационные сервисы".

Заммэра Ракова назвала лауреатов Премии Москвы в области медицины 2023

Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила лауреатов XX юбилейной Премии города Москвы в области медицины. В этом году было зарегистрировано самое большое количество участников - 98 научных коллективов.

Лауреаты получили премию за организацию первых эндоскопических центров, за разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе, за разработку алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за разработку и научное обоснование включения иммерсивных технологий в реабилитацию пациентов с инсультом и хронической болью, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации и за создание технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов.

"Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался. Вы реализуете масштабные городские проекты и занимаетесь наукой. Самое главное, вы не стоите на месте. Вы меняетесь сами и меняете московскую медицину", - обратилась к победителям премии Анастасия Ракова.

Лауреатами премии стали специалисты и научные коллективы Боткинской больницы, медцентра "Коммунарка", больниц имени В.М. Буянова и Н.И. Пирогова, больницы №52, научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, кафедр медицинского института РУДН и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Ключевую роль в выборе лауреатов сыграл Совет главных врачей департамента здравоохранения города Москвы. Это специалисты с наиболее экспертным представлением о работе московского здравоохранения, которые могут оценить вклад научных достижений в клиническую практику.

Все представленные научные разработки прошли экспертизу РАН и публичное профессиональное обсуждение. Экспертный Совет Премии тайным голосованием выбрал победителей по результатам публичного представления работ.

Двадцать лет назад премию учредили для стимулирования перспективных научных разработок и воплощения их в клиническую практику. Премия помогает в отборе и продвижении проектов, которые способны внести наибольший вклад в развитие столичного здравоохранения. Премия проводится при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина.

Премию города Москвы в 2023 году в области медицины присудили:

За организацию первых высокопотоковых эндоскопических центров для диагностики и лечения предопухолевых состояний и ранних форм рака желудка и толстой кишки. Первые в России и Европе высокопотоковые эндоскопические центры на базе крупнейших стационаров Москвы позволяют кратно расширить доступ к эндоскопическому онкоскринингу, повысить охват населения и, как следствие, уровень выявляемости онкологических заболеваний внутренних органов на самых ранних стадиях.

Награду получили Зураб Багателия, первый заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С.П. Боткина, Владимир Бедин, заместитель главного врача по хирургической помощи ГКБ им. С.П. Боткина, Саида Гаджиева, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы, Андрей Жаров, руководитель эндоскопической службой - врач-эндоскопист ММКЦ "Коммунарка", Наталья Климова, первый заместитель руководителя Московского центра развития социальных технологий, Ирина Коржева, заведующая Эндоскопическим центром - врач-эндоскопист ГКБ им. С.П. Боткина, Алексей Макарьянц, директор департамента Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения, Станислав Орлов, руководитель эндоскопической службой - врач-эндоскопист ГКБ им. В.М. Буянова, Денис Проценко, директор ММКЦ "Коммунарка", Александр Саликов, главный врач ГКБ им. В.М. Буянова.

За разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе. Создана принципиально новая клинико-рентгенологическая классификация отосклероза, на основании которой разработан алгоритм диагностики и лечения этого заболевания, позволяющий определить показания к различным методикам стапедопластики, повысить эффективность хирургической реабилитации тугоухости у пациентов с этой патологией и снизить риск развития осложнений в послеоперационном периоде.

Награду получили: Евгений Гаров, заведующий научно-исследовательским отделом микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского, Елена Загорская, старший научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, Виктория Зеленкова, ведущий научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, Елена Зеликович, заведующая отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог НИКИО им. Л.И. Свержевского, Витаутас Киселюс, старший научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, Андрей Крюков, директор НИКИО им. Л.И. Свержевского, Наталья Кунельская, заместитель директора по научной работе НИКИО им. Л.И. Свержевского, Григорий Куриленков, врач-рентгенолог НИКИО им. Л.И. Свержевского, Павел Сударев, заместитель директора по медицинской части НИКИО им. Л.И. Свержевского, Ольга Федорова, ведущий научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского.

За разработку лечебно-диагностического алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза. Новый алгоритм лечения повреждений костей таза позволил усовершенствовать условия оказания помощи при поступлении пациента в стационар, улучшить мониторинг системных показателей жизнедеятельности, что позволяет быстро оценить реанимационный статус пациента и добиться лучших результатов во время дальнейшего лечения.

Награду получили: Сергей Донченко, заведующий травматологическим отделением № 27 ГКБ им. С.П. Боткина, Карен Егиазарян, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Артем ЛЫСКО, врач-травматолог-ортопед травматологического отделения № 2 ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

За разработку и научное обоснование модели включения иммерсивных технологий в психологической реабилитации пациентов с инсультом и хронической болью. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в комплексной психологической реабилитации обеспечивает приверженность пациентов к лечению и реабилитации, позволяет существенно повысить эффективность восстановления высших психических функций после перенесенного инсульта и в 2,5 раза снизить интенсивность субъективного восприятия боли по сравнению с традиционными реабилитационными технологиями.

Награду получили: Анастасия Котельникова, ведущий научный сотрудник МНПЦ МРВСМ, Погонченкова Ирэна Владимировна, директор МНПЦ МРВСМ, Анастасия Тихонова, медицинский психолог МНПЦ МРВСМ.

За разработку методологии в выявлении и лечении почечно-клеточного рака трансплантированной почки - от лечения к происхождению. Впервые в мировой и отечественной практике определена этиология происхождения почечно-клеточного рака трансплантированной почки, разработана и внедрена новая единая хирургическая методика малоинвазивного удаления рака трансплантированной почки, позволяющая уменьшить травматичность операции, снизить риск осложнений.

Награду получили: Теймур Исаев, врач-уролог ГКБ №52, Руслан Трушкин Руслан, заведующий урологическим отделением - врач-уролог ГКБ №52.

За создание технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов. Разработанная технология моделирования лицевых протезов и конструкционный материал для их производства не имеют аналогов, что позволило совершить революционный прорыв в вопросах реабилитации пациентов с дефектами лица и челюстно-лицевой области.

Награду получили: Самвел Апресян, профессор кафедры ортопедической стоматологии медицинского института РУДН, Александр Степанов, заведующий кафедрой стоматологии факультета непрерывного медицинского образования медицинского института РУДН.

Благодаря многолетнему сотрудничеству «Газпрома» и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа уровень газификации региона – один из самых высоких в стране. В настоящее время реализуется актуализированная программа развития газоснабжения и газификации ЯНАО на 2021-2025 годы.

Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Отмечено, что сотрудничество сторон носит стратегический характер. На территории округа компания реализует масштабные инфраструктурные проекты, имеющие принципиальное значение для надежного газоснабжения российских потребителей на долгосрочную перспективу. В частности, Бованенковское месторождение – опорное для Ямальского центра газодобычи – играет важную роль в уверенном прохождении зимних пиков потребления газа в стране.

В рамках программы ранее была переведена на газ котельная с. Харсаим. Для этого «Газпром» построил новый газопровод-отвод и газораспределительную станцию. Сейчас компания проектирует объекты для газификации с. Антипаюта в Тазовском районе, с. Самбург и д. Харампур в Пуровском районе.

В уже газифицированных населенных пунктах округа «Газпром» в рамках догазификации подводит газовые сети к границам земельных участков домовладений без привлечения средств граждан. Более 90% договоров с гражданами уже исполнено.

«Газпром» последовательно расширяет в ЯНАО сеть станций для заправки автотранспорта экологичным топливом. В дополнение к станциям в г. Новом Уренгое, г. Надыме и п. Ягельном весной текущего года открыта станция в г. Ноябрьске. Здесь ключевыми потребителями природного газа стали городские автобусы.

Большое внимание «Газпром» уделяет поддержке социально значимых проектов. В частности, в марте 2023 года с правительством региона подписана дорожная карта взаимодействия при реализации объектов (проектов) социально-экономического развития г. Новый Уренгой. Реализация документа направлена на подготовку к празднованию в 2025 году 50-летия города.

В числе наиболее значимых проектов – крытая пешеходная галерея-променад со встроенными спортивными объектами. Это будет уникальное архитектурное сооружение общей площадью свыше 73 тыс. кв. м. Кроме того, проводится техническое переоснащение и ремонт помещений «Газпром техникум Новый Уренгой», разрабатывается проектная документация для капитального ремонта спортивно-оздоровительного комплекса «Факел». Всего к юбилею Нового Уренгоя компания планирует реализовать 40 проектов.

В ходе встречи Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов подписали очередное трехлетнее соглашение о сотрудничестве – на 2024-2026 годы.

В соответствии с документом, стороны продолжат взаимодействовать при реализации проектов «Газпрома» в ЯНАО. Они связаны, в частности, с промышленным освоением месторождений углеводородов, сохранением благоприятной окружающей среды и исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Научная конференция-школа «Искусственный интеллект в химии и материаловедении»

Масштабная научная конференция-школа «Искусственный интеллект в химии и материаловедении» (Artificial Intelligence in Chemistry and Materials Science) прошла в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН — Это четвёртое мероприятие в серии, организованной Научной школой академика В.П. Ананикова.

Конференцию открыл академик РАН, научный руководитель ИОХ РАН Михаил Петрович Егоров, обратившись с приветственным словом к участникам мероприятия: «Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья! Мне очень приятно видеть здесь вас всех, в нашем конференц-зале Института органической химии. Я вижу, вас достаточно много, это очень хорошо. Валентин Павлович вкратце рассказал нам о трёх предыдущих конференциях, которые во многом были сфокусированы на вопросах, связанных с машиной обработкой данных. Участники этих научных дискуссий подразумевали при этом и искусственный интеллект.

Сейчас о применении искусственного интеллекта не говорит, наверное, только самый ленивый. Это вполне естественно, ведь он используется повсеместно от регулировки трафика в крупных городах до решения серьёзных проблем, связанных с распознаванием образа. И тот потенциал, который заложен в математической обработке нейронными сетями массива больших данных в области химии, прежде всего информация о химических реакциях, корреляции между химическими свойствами и структурой химических соединений, обработка изображений, например, данных электронной микроскопии, масс-спектрометрии и так далее, сложно переоценить.

Очень приятно, что в этом зале проводится фактически первая конференция по использованию искусственного интеллекта в химии и материаловедении. Задача этой конференции не только в том, чтобы специалисты, работающие в этой области (а их пока у нас ещё не так много) могли рассказать о своих результатах и достижениях, но и в том, чтобы те химики, которые ещё не владеют этими методами, начали активно взаимодействовать с этими специалистами. Мы видим задачу конференции в том, чтобы возникли, образовались правильные союзы, правильные кооперации между математиками и химиками-экспериментаторами. Я думаю, что результатом такой кооперации будут новые интересные открытия и новые достижения, потому что сейчас без искусственного интеллекта, наверное, будет всё сложнее и сложнее решать проблемы, связанные с оптимизацией синтеза органических соединений. Их, как вы знаете, сегодня известно более 100 млн, поэтому проанализировать вручную данные об условиях и продуктах реакции чрезвычайно тяжело, вместе с тем мы являемся свидетелями того, что в статьях публикуются ошибки, недостоверные результаты и повторить описанный синтез сплошь и рядом не получается. Я надеюсь, что искусственный интеллект поможет нам оптимизировать эти процессы, найти оптимальные условия для синтеза той или иной структуры и предсказать её свойства. Я желаю вам интересной конференции, интересных новых коопераций и очень обширных острых дискуссий!»

Конференция-школа предоставила площадку для обмена опытом между специалистами в области ИИ и химиками, став тем самым уникальным мероприятием, которое было полностью посвящено теме интеграции алгоритмов ИИ в фундаментальные и прикладные исследования в области химии и материаловедения. Искусственный интеллект уже доказал, что является бесценным инструментом в моделировании сложных реакций и процессов, преобразующим традиционные научные исследования — от ускорения открытия материалов до оптимизации синтеза и анализа химических соединений. Достижения на пересечении химической науки и искусственного интеллекта прокладывают путь к созданию новых лекарств, эффективных материалов в энергетической, экологической сфере и других областях жизни.

В рамках устной сессии было представлено 13 пленарных лекций и 42 устных сообщения. На стендовой сессии — 68 докладов. Конференция собрала более 170 участников из 21 города для обсуждения последних разработок в области ИИ, а также определения ключевых направлений будущих исследований. Особенностью конференции стал её междисциплинарный характер: в мероприятии принимали участие не только химики, но и специалисты в сфере искусственного интеллекта из крупных научных и инновационных центров России — Сколтех, AIRI, ИТМО, МИИ ИМ ЮФУ.

Участники конференции с удовольствием отметили высокий уровень докладов и лекций, разнообразие тем и присутствие большого числа активных и увлеченных молодых исследователей.

Источник: ИОХ РАН.

Член-корреспондент РАН Алексей Буряк: «Мы сосредоточились на обсуждении путей для внедрения научного открытия»

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 14–16 ноября провел конференцию «Наука. Бизнес. Технологии».

Сегодня принято с ностальгией вспоминать советскую систему, когда работа над научным проектом не могла считаться законченной без его внедрения. Тогда научные концепции и лабораторные образцы, созданные в академических институтах, передавались в отраслевые институты, подчиняющиеся своим отраслевым министерствам. Там они превращались в опытные партии.

Далее технология переносилась на завод, где совершенствовалась в конструкторских бюро и заводских лабораториях. Внутри цепочки «институт РАН — отраслевой институт — институт-завод — производство» происходил постоянный обмен научной информацией. Не стояли в стороне от этой цепочки и вузы: практически в каждом дипломе присутствовал обязательный раздел «Внедрение». Глобальный принцип отношений между разными научными учреждениями требовал обязательного трансфера результата фундаментальной научной деятельности в промышленность.

При необходимости научные и научно-производственные мощности различного подчинения объединялись на государственном уровне. Так, с привлечением лучших специалистов из самых разных академических и отраслевых институтов в области физики и химии был реализован атомный проект. Так была воплощена космическая программа.

Утверждается, что цепочка сейчас разорвана. Производственные организации закупают импортные технологии или пользуются тем, что у них уже давно есть, а академические НИИ сосредоточились на решении фундаментальных задач и не обращают внимания на то, что происходит в промышленности. Среднего звена нет вообще: отраслевые НИИ были большей частью закрыты.

Говорящие так лукавят. Отраслевая наука не умерла. Корпорации и другие крупные организации (если речь идет о естественной монополии или крупном системo- или градообразующем предприятии, то в данном материале форма собственности не имеет значения, поэтому крупные ПАО или ОАО для удобства будем называть корпорациями, подчёркивая именно их размер и значимость) в своей структуре организуют исследовательские подразделения, которые по своему виду деятельности и размеру подобны отраслевым институтам. Принципиальная разница в том, что они не подчиняются министерству, но функционируют внутри одной корпорации. Для организации наличие в структуре собственных исследовательских институтов имеет как плюсы (соблюдение коммерческой тайны, понимание запросов организации, оперативность в решении задач, контроль над структурой, наконец, наращивание активов компании), так и минусы (значительные вложения в исследовательскую инфраструктуру, содержание высокооплачиваемых исследователей, для которых не всегда имеются адекватные задачи).

В некоторых корпорациях исследовательские отделы активно взаимодействуют с академическими институтами. Cотрудников поощряют за их привлечение: отслеживаются статьи, выходящие в научных журналах, а ученых из системы РАН приглашают выступить с презентациями. Позиция других корпораций — обходиться собственными исследовательскими мощностями.

По-настоящему прорывные технологии, обеспечивающие технологическое лидерство и выводящие человечество на новый уровень развития, возможны только на основе фундаментальных открытий. Без подпитки из академической среды корпоративный исследовательский отдел становится не только отраслевым, но еще и очень узким. Только в академическом институте умеют разложить задачу на фундаментальные «кирпичики» и, возможно, предложить новое и совершенно неочевидное решение.

Для того чтобы построить мост через пропасть между открытием и продуктом на его основе, чтобы облегчить трансфер технологий из системы РАН в промышленность, ИФХЭ РАН провел научно-практическую конференцию «Наука. Бизнес. Технологии». Мероприятие проходило с 14 по 16 ноября 2023 года. Конференция была поддержана сообществом «Искра», созданным победителями конкурса «Лидеры России» (трек «Наука»).

За три дня участники прослушали 35 докладов, сделанных учёными, представителями корпораций и государственных органов, предпринимателями и специалистами по экономике. На двух проектных сессиях обсуждались конкретные проблемы отраслей.

На вопросы «Ъ-Наука» о трансфере технологий и конференции «Наука. Бизнес. Технологии» ответили руководитель инженерно-технического центра ИФХЭ РАН, заместитель заведующего лабораторией сорбционных процессов ИФХЭ РАН к.х.н. Андрей Школин, заведующий лабораторией математических методов политического анализа и прогнозирования МГУ им. М.В. Ломоносова, член координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации к.ф.-м.н. Александр Петухов и директор ИФХЭ РАН член-корреспондент РАН Алексей Буряк.

— Что делает ИФХЭ РАН для того, чтобы облегчить внедрение фундаментальных разработок?

Андрей Школин: Два года назад для ускорения внедрения разработок института в промышленное производство в структуре ИФХЭ РАН был создан инженерно-технический центр. Это было вполне естественное решение, связанное с исторической ролью Академии наук. Изначально научно-исследовательские институты Академии наук создавались как первое звено цепочки, которая заканчивалась на заводе и своей целью имела создание реального продукта.

Институты РАН сохранили сильные исследовательские возможности. Например, в конце 2023 года вышел список топ-2% самых цитируемых ученых мира по версии платформы Scopus. 15 из 906 российских учёных, включённых в этот список, работают в ИФХЭ РАН. В 2021 году три патента института вошли в топ-100 лучших изобретений России. Это очень хороший показатель для одного института, пусть даже крупного, в котором научными исследованиями занимаются более 500 человек.

Я бы не сказал, что академические институты живут в каком-то своем мире и оторваны от реальной жизни. ИФХЭ РАН успешно оказывает консалтинговые услуги. Например, мы занимаемся разработкой методик для обеспечения экологической безопасности. В лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН подготовлены методики контроля безопасности газовых сдувок для атомных станций. В лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН разрабатываются и внедряются в практику аналитических лабораторий «Роскосмоса» методики определения супертоксиканта — несимметричного диметилгидразина и продуктов его трансформации. Методики прошли метрологическую аттестацию.

Проблемы возникают с новыми, прорывными разработками, потому что на ранней стадии их выгода и сочетаемость с уже имеющимися технологическими процессами неочевидны и влекут высокие риски. Из-за этого нам трудно находить партнёров. Тяжело заключать договоры. Сложно привлекать финансирование. Существует большая разница между тем, чтобы выполнить заказной НИОКР, например, на обратный инжиниринг, и тем, чтобы продать технологию, которая родилась на основе фундаментального открытия.

Бизнесу не нужна научная статья с описанием открытия. Принципы построения научной статьи и представления результатов научного исследования не соответствуют структуре технологической документации. Конвертация знаний в технологии только на основании статей и обсуждения с командой учёных находится на грани возможного.

Превращение открытия в технологию — это процесс, насчитывающий много этапов. Чтобы академические институты могли пройти хотя бы первые из них, к навыкам исследователей необходимо добавлять другие умения, с помощью которых можно представить научную разработку в интересном для бизнеса ракурсе. Бизнес нужно убедить, что за статьей стоит технология, которая будет работать, будет востребована, будет экономически целесообразна и которая к тому же встроится в технологический уклад предприятия. Для этого нужны технологи, которые смогут масштабировать лабораторный процесс на уровень сначала мелкотоннажного, а потом, возможно, крупнотоннажного производства. Нужны экономисты, которые просчитают отдачу от вложений, и юристы, способные обеспечить нормативную поддержку технологии.

Создавая ИТЦ ИФХЭ РАН, мы предположили, что, доведя результаты наших перспективных исследовательских работ до опытных образцов, мы сможем выходить на рынок и представлять научные результаты потенциальным партнёрам в привычном и удобном для них формате. Зная, что в институте создано много перспективных для промышленности научных разработок, мы начали собирать базу. Мы планировали эти разработки «переупаковать», предложить заказчикам и, получив от них обратную связь, переработать проекты так, чтобы их можно было внедрить в реальную практику.

— Оправдались ли ваши предположения? Как далеко вам удалось подойти к внедрению?

А. Ш.: Наиболее близкой к внедрению была технология адсорбированного природного газа. Суть её в том, что газ метан закачивается в адсорбент с заданной пористой структурой. Газ в адсорбенте находится в связанном состоянии, поэтому при разгерметизации он выходит наружу медленно, не создавая опасности взрыва. Система безопасна и экономична, потому что не требует сложного компрессорного оборудования и аттестованного для работы с высоким давлением персонала. Нами был пройден путь до опытных образцов, поэтому мы решили: вот оно, будем внедрять.

Мы стали работать с автомобилем, ездящем на природном газе, и тут выяснилось, что всё очень непросто. Когда мы подготовили автомобиль к выпуску на дорогу, оказалось, что он должен не только соответствовать требованиям, которые мы к нему предъявляли как авторы технологии, но и требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Значит, адсорбент должен удовлетворять дополнительным нормативам безопасности. И адсорберы, в которые этот адсорбент засыпался, тоже. Например, мы разработали эргономичный плоский адсорбер. Нам это решение казалось очень удачным: два плоские адсорбера помещаются в багажник так, что остается достаточно место для вещей. Но теперь мы также работаем с цилиндрическим адсорбером, потому что в России нет стандартов для плоских баков. Дальше возникли требования к автомобилю, к заправкам для автомобиля и т. д.

В общем, мы столкнулись с таким комплексом работ, который один институт или одно промышленное предприятие выполнить не в состоянии. При содействии Минпромторга нам удалось собрать консорциум компаний, заинтересованных в этом проекте. Нам удалось начать испытания и приступить к созданию нормативных баз. Пришлось выстраивать систему взаимоотношений с нашими партнерами так, чтобы мы были им интересны, и за счет имеющихся в институте компетенций претворять в жизнь их запросы к нашей технологии.

— Как строилось финансирование этой работы? Обычно лаборатория оценивается в зависимости от количества опубликованных статей. Здесь был найден другой механизм?

А. Ш.: Работы по изучению адсорбции природного газа начались в ИФХЭ РАН около 30 лет назад, и источником финансирования были научные гранты, а формой отчёта — статьи. Потом мы заработали авторитет в этой области, выиграли конкурс ФЦП. Тогда нас заметили в ПАО «Газпром» и профинансировали крупный проект по изготовлению опытного образца изделия для газоснабжения удалённых от газотранспортной сети потребителей. Мы провели испытания станции резервного хранения природного газа для газоснабжения небольшого поселка в Рязанской области. Нормативную базу для проведения этих испытаний коллектив специалистов ООО «Трансгаз Москва» прорабатывал и согласовывал почти целый год.

Наше автомобильное направление — автомобиль на адсорбированном природном газе — мы развиваем за счет собственных резервов и благодаря поддержке промышленных партнеров. Развитие нормативной документации для этого проекта требует пока недоступных для нас знаний и средств.

— Сейчас для поиска индустриального партнёра предлагается очень много автоматических инструментов и платформ. Как они помогают научной организации?

Александр Петухов: Большинство организаций, которые пытаются соединить науку и бизнес, ищут панацею в создании инструментов технологического характера, каких-нибудь IT-платформ. С одной стороны, в этих платформах представлен набор запросов от бизнеса, с другой — набор возможностей от науки, и информационная система сама подбирает партнера.

К сожалению, за исключением узких областей, такие платформы системно не работают. В единичных случаях возможно, но в целом личный контакт заменить очень тяжело. Чаще всего такие платформы срабатывают, когда уже есть выстроенный контакт хотя бы на каком-то уровне между «научной группой» и «заказчиком».

В сообществе учёных «Искра» на основе анализа опыта ряда госкорпораций и других компаний мы выявили, что взаимодействие науки и бизнеса наиболее эффективно инициировать через прямую личную коммуникацию, а уже после — дополнительно — использовать инструменты вроде IT-платформ. Поэтому мы работаем над тем, чтобы выстраивать системные контакты по направлениям для представителей науки и бизнеса и проводим для этого соответствующие мероприятия.

— Почему научной организации и бизнесу сложно выстроить диалог?

А. П.: Проблем и барьеров достаточно много, но чаще всего упоминаются два. Во-первых, проблема первого контакта. Если нет установленных ранее связей, то ученому и представителю бизнеса относительно не просто «найти друг друга». Требуются большая самостоятельная работа, анализ статей и патентов, формализация задач.

Во-вторых, не секрет, что бизнес и наука привыкли работать в разных условиях, включая юридические, временные, технические и другие факторы. Учёный привык к грантам, бизнес — к системам закупок, учёный — к системе отношений в вузах и РАН, бизнес — к иерархии компаний и проектным подходам. Тут много рассогласований; есть люди, которые понимают оба мира, но часто возникают и ключевые недопонимания.

— Говорят, что люди не доверяют друг другу, поэтому они заключают очень подробные договоры. В чем причины недоверия между бизнесом и научной организацией?

А. П.: Недоверие есть прямое следствие недопонимания и принципиально иного целеполагания. Для научных организаций, безусловно, стоит вопрос зарабатывания денег на хоздоговорах и т. д., но это лишь один из многих пунктов KPI от Министерства высшего образования и науки РФ. Учёные могут мыслить в иных масштабах и временных рамках, нежели даже крупный бизнес. Для фундаментальной науки 10–20–30 лет не срок. Большинство же бизнесов за это время закроются по несколько раз.

— Какие возможности дает «Искра»? Как научной организации обратиться в «Искру» с запросом на коммерциализацию своих разработок?

А. П.: «Искра» пытается преодолеть указанные барьеры и снизить риски для вовлечённых сторон. Мы с помощью специально разработанных мероприятий, имеющихся личных связей (а у нас в составе есть представители как науки, так и бизнеса со всей страны) выстраиваем коммуникацию в конкретных направлениях между научными группами и заинтересованными представителями бизнеса, что приводит к заключённым договорам, заказам на НИОКР и т. д.

Обратиться в «Искру» очень просто — у нас минимум формальностей. Достаточно написать о своем интересе либо мне, либо любому куратору проекта в наших телеграм-каналах, и мы обязательно ответим и найдем варианты.

— В 2023 году прошла уже вторая конференция на тему трансфера технологий. Каковы результаты первой конференции? Чего удалось достигнуть за год?

Алексей Буряк: Первую конференцию «Наука. Бизнес. Технологии» ИФХЭ РАН проводил в 2022 году. Очень приятно, что конференция вызывает интерес и становится традиционной. В ИФХЭ РАН есть много открытий, имеющих большую промышленную ценность. Например, селективная экстракция лития из гидротермальных растворов. Извлечение скандия из красных шламмов. Аккумуляторы для Арктики, сохраняющие работоспособность при –50 градусах, и аккумуляторы, в которых вместо лития используется натрий. Материалы для солнечной энергетики. Катализаторы для водородной энергетики и т. д. В прошлом году мы выделили целый день для представления наших работ, и отдача, несомненно, есть. Уже заключены первые договоры.

В этом году мы не стали проводить «подиум патентов», а сосредоточились на обсуждении путей для внедрения научного открытия. Как подготовить и оформить научную разработку для представления бизнесу? Как определить степень готовности открытия к внедрению? Какие имеются запросы у крупных и малых промышленных предприятий? Как установить первый контакт? Как его развивать? Для ответа на эти вопросы мы пригласили экономистов и специалистов в области трансфера технологий, включая представителей Национальной ассоциации трансфера технологий и Ассоциации брокеров инноваций и технологий, представителей госкорпораций и крупных компаний. Мы хотели, чтобы в конференции как можно больше принимали участие молодые учёные, кандидаты и доктора наук, молодые заведующие лабораториями, потому что очень важно, чтобы именно молодёжь училась налаживать контакты с бизнесом и коммерциализировать свои научные разработки.

Текст: Ольга Макарова.

Источник: «Коммерсантъ-Наука».

Количество прямых авиарейсов между КНР и Россией превысило 75 полетов в неделю. До пандемии их было 200

Количество прямых авиаперелетов между Россией и Китаем превысило 75 рейсов в неделю, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«География полетов расширяется. В ближайшее время открываются прямые рейсы на остров Хайнань», — цитирует слова чиновника ТАСС.

В 2019 году Россию и Китай связывали около 200 регулярных рейсов в неделю. Из них 130–140 рейсов в неделю выполняли российские авиакомпании, ссылается РБК на подсчеты независимого авиаэксперта Григория Померанцева.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, жаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай.

В декабре 2023 года аэропорт Пекина отказался принимать самолеты авиакомпании «Россия». Авиакомпании пришлось отменить несколько рейсов с 18 декабря. Источник РБК в авиаотрасли сообщал, что Пекин отказался принимать рейсы потому, что «Россия» не успела заключить необходимые договоры. Пресс-служба «Аэрофлота» утверждала, что «Россия» получила разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска 17 декабря.

Вот какие сложности перечислила Ассоциация:

«Неправильная» регистрация и санкции. Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты с двойной регистрацией и суда из санкционного списка Минторга США. Большинство импортных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. Перевозчики регистрируют суда в России, но не всегда могут вывести их из иностранных реестров. Воздушные суда из перечня американского Минторга запрещено заправлять, обслуживать и ремонтировать.

Самолеты российского производства. У некоторых компаний возникают проблемы при полетах в Китай на Superjet. В чем заключаются сложности и почему часть авиаперевозчиков с ними не сталкивается, в АЭВТ не уточнили.

Потеря слотов после «ковидного» перерыва. В пандемию количество рейсов уменьшилось и российские перевозчики утратили «исторические» слоты — временные интервалы на прилет и вылет рейса. Слоты в китайских аэропортах дефицитны — особенно в аэропорту Пекина в «высокий» сезон. Китайские аэропорты могут отменить прежние разрешения или отдать слоты другим российским авиаперевозчикам, полагает независимый авиаэксперт Григорий Померанцев.

Подробнее на ChinaLogist.ru:

https://chinalogist.ru/news/kolichestvo-pryamyh-aviareysov-mezhdu-knr-i-rossiey-prevysilo-75-poletov-v-nedelyu-do-pandemii

Стартовало клиническое исследование оригинального препарата группы компаний «Р-Фарм» у пациентов с прогрессирующим легочным фиброзом.

Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование II/III фазы пройдет на базе более чем 20 медицинских учреждений. К настоящему времени в программу включены ведущие медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Кемерово, Челябинска, Ижевска и других городов. Среди них — передовые научные и лечебные учреждения, такие как Сеченовский университет, НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, СПб НИИ Фтизиопульмонологии, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Ряд клинических центров с профилем пациентов, соответствующих критериям исследования, задействованы в рамках сотрудничества «Р-Фарм» с Департаментом здравоохранения Москвы, в том числе ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», «ГКБ им Д.Д. Плетнёва ДЗМ» и ГБУЗ «Городская поликлиника №52 ДЗМ». Запланированное общее количество участников — 116 пациентов. В рамках исследования будут оцениваться эффективность и безопасность применения олокизумаба для лечения прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваний легких.

«Прогрессирующий легочный фиброз представляет значительную медицинскую и социальную проблему, приводя к инвалидизации и смерти пациентов. Существующие на сегодняшний день способы лечения могут замедлить, но не остановить развитие болезни. При этом у целого ряда пациентов быстрое прогрессирование наблюдается даже несмотря на проводимое лечение. В сложившейся ситуации крайне важным является поиск новых терапевтических средств для стабилизации функции легких и снижения риска обострений и подавления аутоиммунного процесса воспаления. Мы надеемся, что в клиническом исследовании подтвердятся ранние данные, полученные российскими врачами, об эффективности прямого блокирования провоспалительного цитокина ИЛ-6, и в распоряжении врачей появится новое средство, способное сдержать развитие болезни и продлить пациентам активную жизнь», — комментирует Михаил Самсонов, медицинский директор «Р-Фарм».

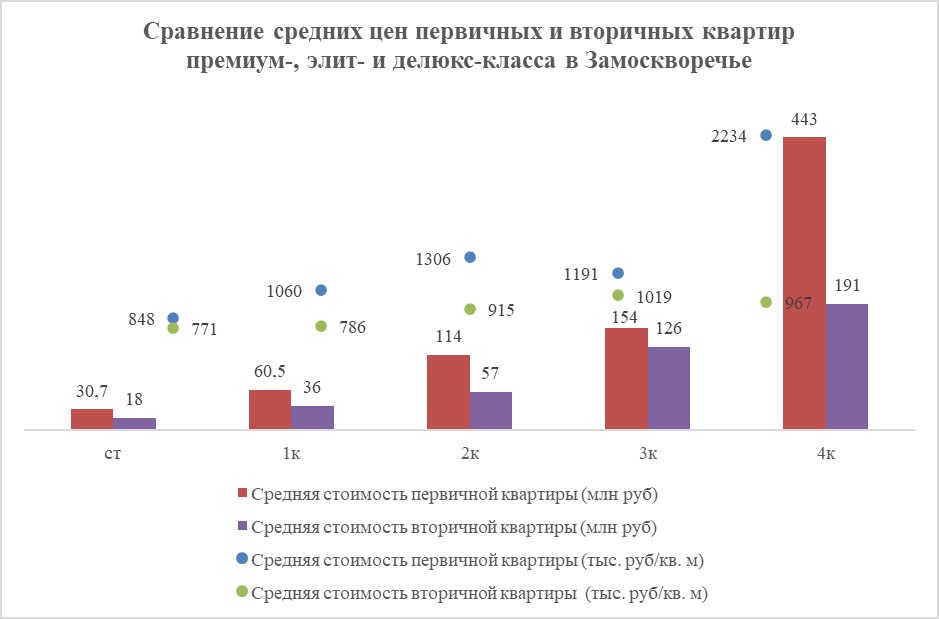

Элитная «первичка» против «вторички» – что нужно учесть при покупке

Покупатели жилья класса премиум и выше часто колеблются при выборе жилья между вариантами квартир от застройщиков и на вторичном рынке. На примере престижного района Замоскворечье эксперты компании Rariteco провели исследование первичного и вторичного рынка жилья, и выявили пять аналитических инсайтов, которые полезно знать покупателям при выборе квартиры или апартамента.

1. В Замоскворечье дефицит жилья высокого класса

Всего в Замоскворечье продается 1 090 квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке. Из них 57% помещений реализуют частные владельцы, а 43% – застройщики. Однако по своей структуре вторичный и первичный рынки неоднородны, что следует учитывать потенциальным покупателям.

Так, на первичном рынке 80% предложений застройщиков относятся к комплексам бизнес-класса. Только 20% квартир и апартаментов продаются в премиум-, элитном и делюкс-сегменте. Это значит, что с инвестиционной точки зрения более выгодны вложения в наименее распространенные на местном рынке классы жилья.

На вторичном рынке жилья порядка 55% квартир и апартаментов (341 помещение) можно условно отнести к премиум-, элитному и делюкс-классу (со средней стоимостью квадратного метра от 650 тыс. рублей). Однако важно понимать, что на вторичном рынке Замоскворечья только 26% квартир и апартаментов продаются в новых домах (построенных в 2016-2022 гг.). Поэтому большая часть предложения в высокобюджетном сегменте местного рынка будет терять ликвидность из-за морального устаревания домов. Помимо этого, вариантов вторичного жилья делюкс-класса (стоимостью от 1,5 млн до 3 млн рублей за кв. метр) всего 21. Поэтому поиски жилья в высоком классе лучше начинать с предложений от застройщиков.

2. Вторичное высокобюджетное жилье в Замоскворечье стоит на 29% дешевле первичного

В среднем квартиры и апартаменты от частных собственников в высоком классе (от 650 тыс. рублей за кв. метр) в Замоскворечье продаются за 949 тыс. рублей за «квадрат». Это на 29% меньше, чем в аналогичном сегменте рынка новостроек, где квадратный метр в среднем стоит 1,34 млн рублей.

Но при этом застройщики предлагают более широкую линейку планировочных решений и разных вариантов помещений по их площади. На первичном рынке высокобюджетных сегмента средняя площадь помещений – 85 кв. метров. На вторичном рынке, как правило, квартиры больше (в среднем 122 кв. метра). Отсюда небольшая разница в средней стоимости первичной и вторичной недвижимости в высоком классе (114 млн и 119 млн рублей соответственно).

3. На «первичке» самые дорогие квартиры – четырехкомнатные, а на «вторичке» – трехкомнатные

Удельная стоимость квартиры сильно зависит от ее площади, и это нужно учитывать при покупке жилья в высоком бюджете. На первичном и вторичном рынке недвижимости класса премиум- и выше это правило работает по-разному. Так, самые дорогие квартиры от застройщиков в расчете цены квадратного метра – с четырьмя и большим числом комнат. В среднем они продаются за 2,2 млн рублей за кв. метр. Правда, отмечают эксперты Rariteco, речь идет об эксклюзивных вариантах новостроек и их мало. Трехкомнатные квартиры заметно дешевле (в среднем 1,19 млн рублей за кв. метр.), а двухкомнатные дороже трехкомнатных (1,3 млн рублей за кв. метр). Самые недорогие варианты по удельной стоимости студии (848 тыс. рублей за кв. м) и однокомнатные (1,06 млн рублей за кв. метр).

На вторичном же рынке, как правило, самые дорогие квартиры – трехкомнатные. В них квадратный метр продается в среднем по 1,02 млн рублей. В квартирах с четырьмя и большим числом комнат квадратный метр в среднем стоит 967 тыс. рублей, а в двухкомнатных – 915 тыс. рублей. Как и на первичном рынке, самые недорогие варианты жилья на «вторичке» – студии (771 тыс. рублей за кв. метр) и однокомнатные квартиры (786 тыс. рублей за кв. метр).

Таким образом, разница в стоимости вторичных квартир в зависимости от их размера минимальна. При этом покупатель новостройки может сэкономить, приобретая соседние квартиры под объединение, скажем, вместо четырехкомнатной одну «трёшку» и соседнюю «однушку».

Также аналитики Rariteco отмечают, что минимальная разница в удельной цене между вторичными и первичными «трёшками» (14%). Это значит, что если клиент ищет квартиру с тремя комнатами, то он много не сэкономит от покупки «вторички».

4. Квартиры в новостройках обычно просторнее, чем на «вторичке»

На вторичном рынке жилья высокого класса в Замоскворечье, как правило, квартиры меньше, чем предлагают застройщики. Так, средняя стоимость первичной студии – 36 кв. метров, однокомнатной квартиры – 57 кв. метров, двухкомнатной квартиры – 87 кв. метров, трехкомнатной – 129 кв. метров, в квартирах с четырьмя и более комнатами – 199 кв. метров.

Между тем средняя площадь студии в продаже от частного лица – 24 кв. метра, однокомнатной квартиры – 46 кв. метров, двухкомнатной – 61 кв. метр, трехкомнатной – 122 кв. метра, в квартирах с четырьмя и более комнатами – 198 кв. метров.

В современных новостройках применяются очень продуманные планировочные решения, поэтому количество комнат не всегда указывает на функциональность жилья. В двухкомнатной квартире предусматриваются кухонные и обеденные зоны, гардеробные, несколько санузлов, постирочные и т. п. Поэтому приобрести условную двухкомнатную квартиру от застройщика выгоднее, чем вторичную трехкомнатную.

5. На рынке новостроек больше квартир со свободной планировкой

В целом квартиры без отделки преобладают среди предложений первичного рынка жилья в Замоскворечье. На их долю приходится 96% помещений от застройщиков. Но на вторичном рынке тоже много жилья без отделки или требующего ремонта (37% помещений от частных лиц). С дизайнерским, косметическим и евроремонтом продается 63% квартир. С практической точки зрения это означает, что покупателю вторичной квартиры скорее всего придется дополнительно вложиться в перепланировку и ремонт квартиры, тогда как жилье от застройщика сразу будет готово для проведения работ под индивидуальный проект заказчика.

«Основной плюс покупки новостройки или даже строящегося жилья – это ликвидность, – указала Екатерина Борисова, директор по девелопменту компании Rariteco. – В высокобюджетном сегменте рынка владельцы часто меняют квартиры. Дом, построенный более 7-10 лет назад, уже не будет также привлекателен с точки зрения актуальности архитектуры, планировочных решений и технического оснащения. Поэтому покупка на вторичном рынке даже относительно не старых домов может быть чревата потерями во вложениях. С этой точки зрения приобретение квартиры в строящемся доме, особенно на котловане – это вложение в будущее».

Источник: Rariteco

Источник: Rariteco

Авторы: СГ-Онлайн

В 2023 году в Калининградской области 270 человек переселены из аварийного жилья

Калининградская область завершает программу переселения из жилищного аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. В текущем году в регионе переселено 270 человек. Работы проходят в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Церемония вручения ключей прошла в Калининграде на улице Поленова, 4 – там построено 3 новых корпуса жилого комплекса «Юго-восток», куда планируется переселить 164 семьи из 26 аварийных домов. В Багратионовском, Гурьевском, Гусевском, Неманском и Полесском округах программа переселения завершена. Также по данному проекту расселение продолжается в восьми муниципалитетах.

Всего c 2019 года в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Калининградской области расселено 34,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, в которых проживало 2312 человек.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области

Модернизация рынков в РК: Минторговли просит об отсрочке

Из 195 модернизировали 121 рынок.

Илья Огурцов

На правчасе в Мажилисе министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев признал, что модернизация торговых рынков в Казахстане опаздывает. Поэтому попросил депутатов отсрочить ее в городах республиканского значения, передает Liter.kz.

По его словам, торговые рынки остаются важной частью жизни казахстанцев и республиканской экономики. Но не все они соответствуют градостроительным, пожарным и санитарным стандартам.

В настоящее время из 460 универсальных рынков (всего в стране их 722) необходимо было модернизировать 195. Но в итоге обновили только 121 рынок. Остальные модернизируют до 2025 года. В итоге он попросил установить для всех единый дедлайн.

Как известно, установлены разные сроки завершения обновления для областей — 2025 год, а для Астаны, Алматы и Шымкента — 2023 год. Просим инициировать и поддержать установление единого срока обновления для всех торговых рынков — до 31 декабря 2025 года, – сказал министр.

Напомним, в 2015 году в закон о регулировании торговой деятельности внесли поправки, которые обязывали владельцев открытых рынков-барахолок к 2020 году модернизировать их в здания из стекла и бетона.

В Концертном зале Чайковского проводили Год Рахманинова

Айдана Кусенова

Ознаменованный двумя грандиозными событиями - 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова и XVII Международный конкурс им. П. Чайковского - этот год стал богатым на музыкальные мероприятия. Такого ажиотажа давно не было! А проведение столь масштабных проектов в нынешнее непростое для всех время дорогого стоит и достойно высочайшего уважения.

Накануне Нового года музыкальная столица решила подвести итоги на большом праздничном концерте, прошедшем 19 декабря в Московской филармонии - в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Вновь на уже ставшую родной сцену вышли лауреаты XVII и Международного конкурса им. С. В. Рахманинова и Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Широкие фойе и сам концертный зал украшены невероятным зимним декором, будто вы буквально оказываетесь в сказке. Красочность вечера была подчеркнута художниками даже во время музыки - каждый концертный номер освещался под определенный цвет и картинку. А для полного погружения пустили в ход дым-машину, тем самым публика оказалась в едва уловимой воздушной дымке.

В качестве зимней увертюры для каждого отделения были выбраны знаменитые отрывки из сюиты "Метель" Георгия Свиридова. Российский Национальный Оркестр под управлением Клемана Нонсье (Франция) на высоком уровне исполнил "Зимнюю дорогу" и "Вальс". Лишенный резкости Клеман запомнился публике еще с Конкурса Рахманинова, завоевав заслуженное II место. Спустя год, набрав опыта работы и жизни в России, в его руках чувствуется уверенность перед авторитетным коллективом, который не спустит слабину. Деликатно Клеман работал с солистами, для которых сцена Московской филармонии давно стала родной.

Конкурс Чайковского в этом году стал негласным символом победы искусства над неистовым миром. Участники насчитывают географию больше 40 стран, а онлайн-трансляции побили все рекорды. Общепризнанный мировой эталон открыл в этом году новые таланты, за которых болели в дни прослушиваний и чествовали еще очень долго теплыми приемами.

Прошло полгода, а значит пришло время для осмысления - каждый артист, громко заявивший о себе летом, вырос в творческом плане. Кто-то исполнил свою визитную карточку, а кто-то решил показать свои новые грани. Так, лауреат I премии Ким Ке Хи (Южная Корея, скрипка) также блистательно исполнила концерт для скрипки Чайковского. А вот для Джорджа Харлионо (Великобритания, фортепиано) переосмысление себя как музыканта дало полную свободу мыслей. Не боясь третейского судьи, в Первом фортепианном концерте Чайковского Джордж смело, но без бунтарства, экспериментировал с динамикой и артикуляцией. При этом на сцене пианист чувствовал себя настолько гармонично и комфортно, что не упускал случая игриво улыбнуться, с детским любопытством разглядывая зрителей. Иван Сендецкий (виолончель, Россия) показал себя как тонкого лирика, выбрав размеренную программу - соло для виолончели из балета "Спящая красавица" Чайковского и совершенно проникновенный Вокализ Рахманинова в переложении для виолончели с оркестром.

Эффектные образы из оперных страниц Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова воссоздали талантливые Максим Лисиин (Россия, баритон) и обладатель Гран-При Конкурса Зинаида Царенко (Россия, меццо-сопрано). На концерте прозвучали всеми любимые номера, среди которых романтичная ария Князя Елецкого "Я вас люблю" из оперы "Пиковая дама" Чайковского, светлая ария Ольги "Я не способна к грусти томной" и ставшая народной ария Леля из оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова.

Единственный представитель категории духовых инструментов Семен Саломатников (Россия, труба) для первого выхода выбрал Арию Ленского из оперы "Евгений Онегин", надо сказать, что инструмент юноши буквально пел словами Пушкина. Ну, а ближе к фееричному завершению вечера Семен взбудоражил публику виртуозным "Полетом шмеля" Римского-Корсакова.

Масштабный марафон Рахманинова закрыли не менее масштабными Вариациями на тему Паганини, исполненными Иваном Бессоновым. В них Рахманинов раскрыл себя как композитор в полной мере, незамысловатая тема великого скрипача развернулась в самых неожиданных стилях и формах, с богатой колористичной оркестровкой.

Юбилей Сергея Васильевича в этом году отпраздновали очень пышно. Выставки, концерты, вернисажи, современные проекты, фестивали, лекции, конференции - не сосчитать сколько всего событий было проведено! Одна только цифра: 65 часов прозвучавшей музыки в целом будоражит воображение. Каждый город от Пскова до Южно-Сахалина внес свой вклад, присоединившись к всеобщему празднику.

В грядущем 2024 году эстафета передается юбилярам Михаилу Глинке (220 лет со дня рождения), Николаю Римскому-Корсакову (180 лет со дня рождения), Альфреду Шнитке (90 лет со дня рождения) и другим. Масштабы и форматы проведения могут абсолютно разными, но не это главное. Главное, чтобы праздник музыки не прекращался.

Марат Хуснуллин: Более 2 тысяч дольщиков получат компенсации по решению наблюдательного совета ФРТ

В соответствии с решением наблюдательного совета Фонда развития территорий компенсации за покупку квартир в домах, впоследствии признанных проблемными, получат дольщики в девяти регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин.

«Набсовет принял решение выплатить компенсации по 51 проблемному дому. Возмещение получат 2052 дольщика в девяти регионах. После перечисления денежных средств их права будут восстановлены. Тем самым мы продолжаем активную работу, задача которой – помочь гражданам, пострадавшим от действий застройщиков. В текущем году уже восстановлены права более 43,5 тысячи человек, а общее количество дольщиков, получивших помощь с 2019 года, превысило 206 тысяч человек», – отметил Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, общая сумма компенсаций дольщикам составит 6,84 млрд рублей. «Всего же по решениям наблюдательного совета ФРТ о выплатах денежные средства перечислены 46,4 тысячи граждан. Совокупный объём компенсаций превысил 126,1 млрд рублей. Информацию о старте выплат мы опубликуем на официальном сайте ФРТ в ближайшее время», – подчеркнул Ильшат Шагиахметов.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте фонда или почтовой службой на адрес фонда: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, пом. 23.

Список домов, по которым будут выплачены компенсации:

1. Ярославская область:

1 дом застройщика ООО «ПСК “Стройспецсервис-Групп”» по адресу: г. Ярославль, ул. Пионерская, вблизи д. 15

1 дом застройщика ООО «Титан» по адресу: Ярославский р-н, Карабихский с. о., п. Щедрино

1 дом застройщика ООО «Финпромстрой» по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 35

2. Иркутская область:

3 дома застройщика ООО «Домострой Профи» по адресу: г. Иркутск, Ленинский р-н, Советский пер., д. 2–4

3. Красноярский край:

16 домов застройщика ООО «Злата» по адресу: Емельяновский р-н, ул. Златоулочка, д. 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5, 1–6, 1–7, 1–8, 1–10, 1–11, 1–12, 1–13, 1–14, 1–15, 1–16, 1–20

1 дом застройщика ЗАО «ПСК “Союз”» по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова – Гоголя – Ленина, д. 2

2 дома застройщика ООО «СП» по адресу: Емельяновский р-н, пгт Емельяново, ул. Декабристов, д. 111А, стр. 4, 6

3 дома застройщика ООО «ПроектСтрой» по адресу: г. Красноярск, ул. Прибойная

5 домов застройщика ООО «Стройинвест» по адресу: Емельяновский р-н, р.п. Емельяново, ул. Посадская, д. 6–8, 20, 22

4. Ленинградская область:

1 дом застройщика ЖСК «Константиновская, 101» по адресу: г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 101

5. Ульяновская область:

1 дом застройщика ООО «Максима» по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Буинская

6. Кировская область:

12 домов застройщика ООО «Техкомсервис» по адресу: г. Киров, Первомайский р-н, ул. Проезжая, д. 7А, стр. 1, 2, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

7. Челябинская область:

1 дом застройщика ООО «Уралфинанс» по адресу: г. Копейск, ул. Фруктовая, д. 3

8. Республика Башкортостан:

1 дом застройщика ОАО «СК “Трест №21”» по адресу: Буздякский р-н, с.п. Буздякский с/с, с. Буздяк, ул. Заводская, д. 30

9. Московская область:

1 дом застройщика ООО «ГлавГрадСтрой» по адресу: г. Подольск, мкр-н Шепчинки, ул. Литейная, д. 18

1 дом застройщика ПТК «ЖСК “Сходня-11”» по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, пер. Папанинский, вл. 5–7

В преддверии Дня энергетика Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 32,975 млрд кВт/ч.

Работа энергоблоков Калининской АЭС с начала текущего года позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 16 млн тонн эквивалента углекислого газа (СО2), который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

«В 2023 году Калининская АЭС работала надежно и безопасно. Высокие показатели работы атомной станции обусловлены качественным проведением ремонтной кампании, реализацией важных производственных задач, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, повышение надёжности оборудования. То, что вчера было рекордом, сегодня нижняя планка компетенций», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

До конца 2023 года планируется произвести еще порядка 1,133 млрд кВтч электроэнергии и достичь выработки в 34,128 млрд кВтч.

Калининская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии в центральной части России и входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в России светит благодаря работе атомных станций Росатома, крупнейшего производителя электричества в стране - и крупнейшего производителя электричества без выбросов СО2 в стране.

Доказана принципиальная возможность получения микроалмазов с примесями олова

Ученые впервые в мире вырастили в микроволновой плазме алмазы с примесью олова размером в несколько микрометров. Такие кристаллы способны поглощать и переизлучать видимый свет, что потенциально можно использовать для передачи информации между элементами квантовых компьютеров. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.

Квантовые компьютеры позволяют решать некоторые задачи – например, моделировать молекулярные системы – значительно быстрее, чем самые мощные «классические» суперкомпьютеры. Они работают на основе кубитов – квантовых вычислительных элементов, которые служат альтернативой битам в обычных компьютерах и способны совершать более сложные операции, тем самым увеличивая скорость вычислений.

Роль кубитов могут играть примесные центры окраски из олова, германия или кремния в алмазах. Включения этих элементов в кристаллическую решетку приводят к появлению новых спиновых состояний, что может использоваться для кодирования информации. Трудность заключается в том, что такие состояния получаются только при крайне низких температурах. В случае кремниевых и германиевых центров речь идет о температурах ниже 1 Кельвина (или -272 °C), тогда как у оловянных центров рабочая температура несколько выше 2–5 Кельвинов (от -271 °C до -268 °C). Это значит, что разрабатывать квантовые устройства на оловянных центрах будет проще и дешевле. Однако надежного метода синтеза крупных высококачественных алмазов с включениями олова до сих пор нет. Созданные сегодня кристаллы или значительно меньше требуемого размера, или обладают недостаточно хорошими оптическими свойствами.

Ученые из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН (ИОФ РАН) (Москва) с коллегами впервые в мире создали в СВЧ-плазме алмазные микрочастицы с одиночными центрами окраски из олова. Авторы вырастили алмазы в реакторе, заполненном метаном и водородом. Исследователи поместили в установку затравочные кристаллы алмаза, а также частицы оксида олова и нагрели их СВЧ-излучением (микроволновой плазмой) до температур около 1000 °C. Метан при этом служил источником атомов углерода – «строительных блоков» для растущего алмаза, а водород извлекал из частиц отдельные атомы олова, которые сначала поступали в газовую среду, а затем оседали на поверхность алмаза и включались в его кристаллическую решетку.

Авторы исследовали структуру полученных кристаллов с помощью растрового электронного микроскопа. Частицы имели размер 2–4 микрометра (что сопоставимо со средним размером бактерий) и характерную для высококачественных алмазов форму кубооктаэдров – многогранников с чередующимися треугольными и прямоугольными гранями.

Кроме того, исследователи оценили оптические свойства кристаллов, изучив спектры люминесценции образцов. Полученные результаты подтвердили, что в кристаллическую решетку некоторых алмазов действительно встроились частицы олова, однако большинство образцов оказались обычными алмазами без центров окраски. Это подчеркивает, что включать атомы олова в алмазы довольно трудно, однако предлагаемый авторами метод принципиально позволяет это сделать.

«Наша работа доказала, что изготовить высококачественные алмазы с оловом вполне реально. Получаемые предложенным нами способом алмазы будут полезны в области оптической сенсорики температуры, квантовой оптики, а также для хранения и передачи квантовой информации. В дальнейшем мы планируем совершенствовать методику для синтеза высококачественных пленок с включениями олова на макроскопических алмазных кристаллах размером в несколько миллиметров», – рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Вадим Седов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории алмазных материалов Института общей физики РАН.

В исследовании также принимали участие сотрудники Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва),МИРЭА – Российского технологического университета (Москва), Московского педагогического государственного университета (Москва) и Школы физики и астрономии Кардиффского университета (Великобритания).

Источник: пресс-служба Российского научного фонда.

Выделены два рода и открыты четыре новых вида моллюсков

Российские зоологи успешно завершили масштабное многолетнее исследование пресноводных моллюсков подсемейства сфериин (Sphaeriinae). Итогом работы стала ревизия этой группы с выделением двух родов и открытием четырёх новых видов моллюсков. Молекулярно-генетические методы и морфологический анализ образцов пресноводной фауны позволили установить четкие филогенетические связи в этой группе животных и переописать семь видов сфериин, статус которых был неясен.

Костяк международной научной группы составили зоологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН. В проекте также участвовали сотрудники Санкт-Петербургского университета, Сургутского госуниверситета, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Зоологического института РАН, Университета имени Сиди Мохамеда бен Абдаллы и Университета имени Мохаммеда Первого (Марокко).

Сфериины — широко распространенные в пресных водоемах разных континентов мелкие двустворчатые моллюски. В России насчитывается 25 видов, в Северной Америке — 26. Всего, по подсчётам учёных, на Земле обитают 233 вида сфериин.

Горошинки и шаровки, как ещё называют представителей этого подсемейства, играют важную роль в экосистемах: выполняют биофильтрацию воды и служат источником пищи для рыб и птиц. По мнению учёных-малакологов, наличие и состояние сфериин в реках и озёрах является важным пунктом при гидробиологической оценке водоёмов. Моллюски этой группы часто доминируют в экосистемах.

Примечательным свойством сфериин является их высокая адаптивная способность, позволяющая жить и размножаться в широком диапазоне природных условий. Это одна из немногочисленных групп двустворчатых моллюсков, которые смогли адаптироваться к условиям обитания в Арктике, в том числе на островных территориях (Новая Земля, Вайгач, Колгуев) и образовать жизнеспособные популяции, даже несмотря на сезонное вмерзание в лед. Очень высокой плотности (до 1500 экз. на 1 кв. м.) сфериины достигли в некоторых озерах Соловков. Вероятнее всего, распространению этих моллюсков в высоких широтах способствовали водоплавающие птицы.

«У сфериин очень специализированная система размножения. У некоторых видов выявлена матротрофия — питание эмбриона за счет материнских тканей. По сути, они являются живородящими гермафродитами. Поскольку лето в условиях Арктики длится чуть более двух месяцев, они позже начинают и раньше завершают процесс размножения. Некоторые виды способны выживать в пещерах и пересыхающих водоемах», — комментирует руководитель исследовательского проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов Лавёровского центра Юлия Беспалая.

Генетически сфериины относятся к немногочисленным полиплоидным организмам (полиплодия — кратное увеличение хромосом в клетке; большинство многоклеточных животных диплоидны). Возможно, этот «генетический дар» помогает им приспосабливаться к новым условиям.

До настоящего времени систематика и таксономия этой группы моллюсков была спорной. Одни учёные предлагали дробить подсемейство на множество таксонов, другие, наоборот, настаивали на их объединении. Отчасти проблема была обусловлена тем, что авторы обобщающих работ опирались либо на морфологические данные, либо на молекулярные. В результате по одной из классификаций подсемейство включало пять родов, по другой — десять.

Специалисты также расходились во мнениях по поводу эволюционной истории сфериин. Все это затрудняло оценку биологического разнообразия в данной группе моллюсков.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в «Зоологическом журнале Линнеевского общества», позволило разрешить давние противоречия. Научный коллектив объединил подходы предшественников. Учёные использовали весь имеющийся массив данных — материалы генетических банков и коллекций исследовательских учреждений разных стран мира. Состоялись многочисленные экспедиции в Арктике, Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе.

В результате была проведена масштабная ревизия, в ходе которой описаны четыре новых вида. Они были найдены в бассейне реки Колыма, в водоемах Кавказа, Киргизии и Марокко. Также выделено два рода сфериин. Род Conventus, который был описан еще в 1974 году советскими учёными В.В. Пироговым и Я.И. Старобогатовым, был восстановлен в статусе. Новый род Hindupisidium был выделен и описан впервые. Всего в семействе на данный момент насчитывается семь родов. Кроме того, у семи видов была подтверждена валидность — они были корректно «привязаны» к уже известным таксонам.

Также была выполнена филогенетическая реконструкция. Оказалось, что сфериины — гораздо более древняя группа, чем считалось ранее. Она сформировалась около 126 млн лет назад на территории современного Китая и стала расселяться, успешно занимая экологические ниши. На основе молекулярных данных ученые смоделировали процесс расселения. Любопытным открытием стало обнаружение в районе Колымы вида сфериум кашмиренсис (Sphaerium kashmirensis), который распространён в Индии, Китае (Тибет), Японии и Непале.

Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии Лавёровского центра Александр Кондаков, для полноценного генетического исследования проводился анализ не только митохондриальной ДНК, но и 28S рибосомальной РНК. Такой подход позволяет избегать ошибок, характерных при анализе отдельных генов и, как следствие, демонстрирует более полноценную «генетическую картину».

Исследовательская группа подтвердила гипотезу, что сфериины двигались по эволюционной лестнице в сторону усложнения систем организма. Вместе с тем учёные признают, что в изучении этой группы моллюсков еще достаточно белых пятен. Особенно это касается таких континентов как Африка, Южная Америка и Австралия. Как подчеркнула ведущий научный сотрудник Лавёровского центра Екатерина Коноплёва, изучение моллюсков в данных биогеографических зонах, вероятно, закроет большинство вопросов в систематике семейства сфериид (Sphaeriidae).

Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда на базе уникальной научной установки «Российский музей центров биологического разнообразия».

Источник: ФИЦКИА УрО РАН.

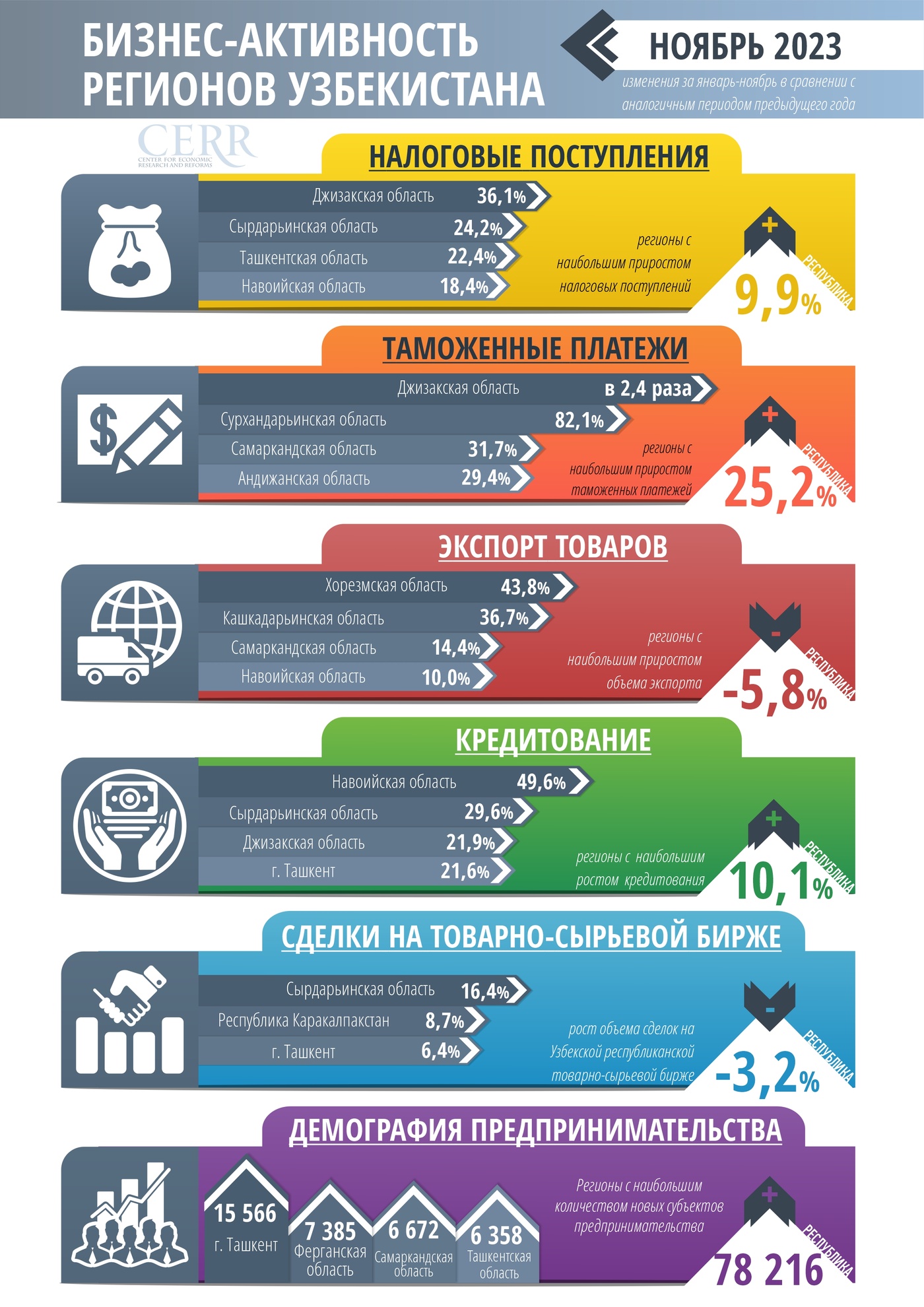

Какие регионы Узбекистана проявили наибольшую бизнес-активность в ноябре 2023 года

Для оценки экономической ситуации в Узбекистане, ЦЭИР проводит регулярный мониторинг состояния деловой активности на региональном и районном уровнях. В ноябре сохраняется тренд на рост налоговых и таможенных поступлений.

По результатам мониторинга, налоговые поступления за месяц выросли на 9,9%.

Значительный рост налоговых поступлений отмечен в Джизакской (+36,1%), Сырдарьинской (+24,2%) и Ташкентской (+22,4%) областях.

В разрезе источников, увеличились поступления от налога на имущество на 28%, земельного на 26% и подоходного на 24%.

Поступления по таможенным платежам увеличились на 25,2%. Значительный рост показали Джизакская (+139,4%) и Сурхандарьинская (+82,1%) области; в Самаркандской (+31,7%) и Андижанской (+29,4%) областях, а также городе Ташкенте (+29%) отмечено существенное увеличение поступлений.

Рост таможенных поступлений в основном обусловлен увеличением объемов импорта по таким видам продукции, как транспортное оборудование и его компоненты, техническое оборудование, металл и металлические изделия, электротехника, а также продукты питания.

По данным таможенного комитета экспорт товаров с начала года снизился на 5,8%, что связано, в том числе, с сокращением экспорта пряжи, минеральных удобрений, трикотажных изделий, металлов и изделий, продуктов питания и плодоовощной продукции, пластмасс, природного газа, электротехнической продукции и удобрений.

Регионами с наибольшим ростом экспорта стали Хорезмская (+43,8%), Кашкадарьинская (+36,7%) и Самаркандская (+14,4%) области.

Объем выданных кредитов коммерческими банками вырос на 10,1%.