Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Народный губернатор

Больше 20 лет Аман Тулеев строил в Кемеровской области свою модель социального государства

Павел Арсеньев (экономист)

В понедельник, 20 ноября, не стало Амана Тулеева - одного из самых ярких политиков современной России. Опираясь на невероятную и недоступную для многих его коллег любовь избирателей, Тулеев больше 20 лет строил в Кемеровской области свою модель социального государства - рисковал, ошибался, отступал, но все же доказал ее эффективность.

Он передал область в руки нового губернатора Цивилева в состоянии, далеком от депрессии середины 1990-х, когда на развалинах высокоразвитого советского индустриального района царил экономический хаос. Города-призраки, шахты-банкроты, наркомания и бандитизм, нищенская, просто голодная зарплата врачей и учителей, казино и рынки в театрах, сплошь аварийная инфраструктура - пускай земляки скажут, что краски сгущаются. Кузбассовцы стали завидовать жизни в соседних сибирских регионах, не говоря уже про федеральный центр. Кому-то нужно было взять на себя ответственность за регион и навести там порядок. Люди ждали перемен, надеялись если не на лучшее, то хотя бы на возвращение старых советских устоев. Выживали, как могли, ненавидели и смеялись над московскими назначенцами, митинговали. Дождались.

Сегодня мало кто помнит, но в Кузбассе демократическим правительством Ельцина были запрещены прямые выборы губернатора. Опасались реванша коммунистов. Пытались даже убрать народного любимца из Кузбасса, нашли ему должность федерального министра по сотрудничеству со странами СНГ, но поработал в этом ведомстве Тулеев недолго. В 1997 году вышедший на митинги Кузбасс заставил Ельцина вернуть Тулеева в регион. В тот раз главой администрации Кемеровской области его не избрали, а назначили, но в области это назначение было воспринято как победа. Харизматичный народный трибун, красноречивый оратор, назначенец Тулеев въехал в здание областной администрации на площади Советов как народный избранник и почти сразу убедительно подтвердил свой новый статус. На первых губернаторских выборах в 1997 году он набрал 95% - без всякого давления, подтасовок, административного ресурса. Это был настоящий карт-бланш на управление областью, и федеральному центру пришлось с этим смириться.

Доверие избирателей еще нужно было оправдать, и Тулееву, в отличие от многих коллег, это удалось. В соседних регионах сменялись десятки руководителей, а он все строил и строил свое индустриально-социальное государство. Менялись экономические и политические установки, рынки, промышленные кланы, а доверие к Тулееву оставалось нетипично высоким. На губернаторских выборах 2001 года он набрал почти 94% голосов, в 2015-м - 97%. Доверие избирателей стало важным механизмом поддержания социальной стабильности в Кузбассе, что высоко оценивали и в Москве.

Тулеев пришел помочь простому человеку - и помог. В ручном режиме, вопреки экономическим теориям, популистскими методами, несистемно. Но помог, в отличие опять же от многих коллег. Так в чем же секрет успеха? Может, в этом ручном управлении? В популизме? В умении видеть интерес простого человека в самых сложных экономических явлениях? Да и можно ли было вернуть в область стабильность и экономический рост другими методами? Совсем не пустые вопросы для индустриальной области, ищущей новые ориентиры для развития.

В 1997 году Кузнецкий бассейн добывал 94 млн тонн угля - в 2 раза меньше, чем при СССР, 43 шахты были закрыты, 150 тысяч безработных. Сельское хозяйство, оборонка, химическая промышленность дышали на ладан. Преподаватели уезжали, больницы разваливались. Если бы речь шла о войне, оставалось только сдаться. Всем, но не Тулееву.

С какой-то революционной страстью, вооружившись беспрецедентным рейтингом, кинулся наводить порядок по одному ему понятному плану - да и был ли план у человека, по собственному признанию с большим недоверием относившегося к планам и программам? Он видел брешь в обороне своего города - и кидался с горсткой соратников на стену; замечал другую брешь - и мчался на новое место. Иногда казалось, что все стены города состоят из одних пробоин, а материалов для починки катастрофически не хватало. Но при всей нехватке ресурсов Тулееву удавалось получить результат.

Сразу после назначения Тулеев активно включился в дискуссии по реструктуризации угольной отрасли, добивался компенсаций шахтерам и шахтерским моногородам, уговаривал профсоюзных лидеров и коллективы прекратить забастовки, а владельцев шахт - увеличить социальные выплаты. Уже к 1999 году Тулеев добился передачи части функций управления угольной отраслью на уровень области. Бизнесу были предложены понятные и долговременные правила работы в Кузбассе: в обмен на защиту интересов кузбасских предприятий на федеральном уровне, расшивку "узких" мест в транспортной инфраструктуре и налоговые льготы предпринимателям предлагалось вкладывать средства в областные социальные программы, развивать социальную инфраструктуру моногородов, поддерживать областные благотворительные программы.

Не сразу, но Тулеев научился договариваться с крупным бизнесом, в Кузбасс пришли такие федеральные компании, как ЕВРАЗ, РУСАЛ, "Мечел", СУЭК, СИБУР, УГМК и другие. Эти компании обладали большим опытом организации производства, знанием международных рынков, обладали инвестиционными ресурсами. Договоры с ними область оформляла в виде "социальных обязательств" - соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией. В соглашениях устанавливались зоны ответственности и обязательства собственников предприятий по отношению к своим коллективам и населенным пунктам, а также и преференции для этих предприятий со стороны области.

Тулеев лично следил за неукоснительным соблюдением социальных обязательств, успешно решал возникавшие конфликты. На предприятиях стала расти зарплата - только за первые 10 лет губернаторства зарплаты в угольной отрасли выросли в 3-4 раза. Выделенные компаниями средства шли на охрану труда, обустройство городов, закупку медицинской техники, транспорта для школ и многого другого. Люди почувствовали перемены - и связывали их, конечно, с Тулеевым.

Губернатор, как мог, поддерживал эту связь. Даже во время рабочих визитов на предприятия Тулеев требовал, чтобы директор имел возможность на месте решить какой-нибудь острый вопрос работника. Конечно, это были разовые акции, но за ними стояла и самая развитая в России система социальных льгот и поддержки.

На льготы могли рассчитывать практически все слои населения - молодые специалисты, семьи, ветераны, пенсионеры, инвалиды, дети, малый бизнес... Где еще действовали льготные ипотечные кредиты под 3-5% годовых? Где сохранялись такие льготы по ЖКХ, общественному транспорту, медикаментам? Эта система казалась неразумной, несоответствующей экономической теории и даже подвергалась критике со стороны глав соседних регионов. Но она и поддерживала у кузбассовцев веру в своего губернатора и в лучшее будущее для себя и своих детей.

Инвестиции крупных компаний, конечно, шли не только на поддержку социальных программ. Прошло масштабное обновление основных фондов, выросла производительность труда и конкурентоспособность на внешних рынках. Добыча угля превысила советский уровень и находится на рекордных отметках в 242 млн тонн, построено 85 новых высокопроизводительных предприятий по добыче и переработке угля. Экономика, как и социальная сфера, по сути, обрела второе дыхание. Как с гордостью сказал в одном интервью сам Тулеев, за 20 лет мы построили второй Кузбасс.

В этом новом Кузбассе появилась разноплановая экономика, усложнилась общественная жизнь. Держать все процессы под личным контролем у Тулеева уже не всегда получалось. Ему вспоминают и просчеты в кадровой политике, и печально известную "Зимнюю вишню". Изменился Кузбасс, поменялся и губернатор.

Конечно, бессменному руководителю региона хотелось самому выбрать себе преемника. Но пришел Сергей Цивилев, биография которого не была раньше связана с Кузбассом. Многим и, наверно, самому Тулееву тогда казалось, что "варягу" непросто будет разобраться в хитросплетениях кузбасской политики, ждали провалов в экономике и социальной сфере. Но Сергей Цивилев очень быстро смог встроиться в местную жизнь, усвоить уроки бывшего губернатора и найти свои эффективные решения для продолжения строительства нового Кузбасса. Как и Тулеев, Цивилев взял на себя роль главного лоббиста угольной отрасли, продолжил реализацию крупных инфраструктурных проектов, активно ищет инвесторов и поддерживает льготников. А значит, желанная Тулеевым преемственность продолжает работать на благо любимого им Кузбасса.

Несмотря на тяжелую болезнь, последние годы Аман Тулеев продолжил работать в Кузбассе, готовил преемников, но уже не для себя, а для всей области - на посту ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. И заслужил о себе самую добрую память - и у руководства страны, и у простых кузбассовцев. Пусть земля ему будет пухом.

Правительство предложило разъяснить, как продавать долю в квартире банкрота

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые детально разъясняют, как продавать долю в квартире гражданина-банкрота. Принципиальный вопрос: владельцы других долей должны получить преимущество. Вдруг они не захотят увидеть на общих квадратных метрах кого-то постороннего.

Проблемы могут возникнуть, например, если банкротом признан кто-то из бывших супругов. Вторая половинка бывшей семьи может по-прежнему числиться в совладельцах недвижимости. Не только квартир, но и земельных участков, гостиниц, заводов и т.п. Естественно, это правильно, чтобы у совладельцев был приоритет.

"Инициативы, внесенные в Госдуму, предусматривают, что при продаже доли должника на торгах в рамках процедуры банкротства остальные собственники будут иметь преимущественное право покупки продаваемой доли. Цена доли должника в праве общей совместной собственности определяется с учетом результатов торгов", - пояснил "РГ" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он рассказал, что Гражданский кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов участник долевой собственности сможет в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов заключить договор купли-продажи по цене, определенной по итогам торгов и указанной в протоколе.

"При признании торгов по продаже доли должника несостоявшимися, а также в ряде иных случаев сособственнику может быть предоставлено право выкупить долю по начальной продажной цене", - подчеркнул Владимир Груздев.

Вместе с тем устанавливается, что организатор публичных торгов будет обязан направить остальным участникам долевой собственности уведомление о намерении продать долю в праве общей собственности с публичных торгов и о наличии у участников долевой собственности преимущественного права покупки продаваемой доли.

"При наличии нескольких участников долевой собственности, изъявивших желание приобрести доли должника в общем имуществе, ее приобретение предлагается производить пропорционально имеющимся у таких лиц долям в праве общей собственности. Предлагаемые законодательные изменения будут способствовать укреплению защиты прав граждан", - резюмировал председатель Правления АЮР.

В свою очередь, председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова напомнила "РГ", что недавно принятый закон значительно расширил применение внесудебной процедуры банкротства граждан. При этом она подчеркнула: списать с помощью внесудебного банкротства можно далеко не все долги. В частности, нельзя таким образом освободиться от долгов по алиментам.

"Также расширен круг граждан, которым предоставлено право на обращение с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке, - говорит представитель Ассоциации юристов России. - До пяти лет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке".

Владислав Куликов

Женщина оправдана за удар ножом напавшего на нее супруга. Разъяснение кассационного суда

Владислав Куликов

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики сделал важное разъяснение по правилам самообороны: не является преступлением защита своей жизни, даже если нападающему причинен вред. Особенно если защищается представительница прекрасного пола. Проще говоря: женщина вправе взять в руки нож при явной угрозе жизни. Противостоять любыми способами кулакам мужчины - не преступление.

Вряд ли надо объяснять, насколько острый вопрос поднял суд. На скамье подсудимых регулярно оказываются женщины, пролившие мужскую кровь в домашних стычках. Даже если зачинщиком драки был мужчина, даму, как правило, обвиняют в превышении пределов самообороны. Мол, перестаралась.

В качестве примера суд привел историю жительницы Оренбургской области, которую приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью "при превышении пределов необходимой обороны".

"Согласно приговору потерпевший в ходе скандала, возникшего на почве личных неприязненных отношений, применяя физическое насилие, нанес А-вой несколько ударов ногой по телу, после чего правой рукой схватил ее за горло", - говорится в обзоре.

Женщина, защищаясь, взяла в правую руку кухонный нож и нанесла им три удара в область грудной клетки и брюшной полости мужчины.

Судьи нижестоящих инстанций согласились с тем, что ситуация была достаточно напряженной. Но посчитали: раз женщина недостаточно пострадала, то стоит ее осудить. Мужчина ведь в итоге оказался на больничной койке. Нехорошо.

В тюрьму гражданку не посадили. Наказание достаточно мягкое. Но почему вообще надо в такой ситуации наказывать женщину? Кассационный суд отменил обвинительный приговор.

"Как следует из материалов дела, А-ва нанесла ножевые ранения А-ву в момент нападения на нее потерпевшего, пытаясь защититься от его противоправных действий, в т.ч. связанных со сдавливанием горла, - говорится в обзоре. - При этом суд в приговоре указал, что А-ва находилась в состоянии необходимой обороны, одновременно указав, что А-ва превысила ее пределы. Тем самым суд допустил в приговоре противоречивые выводы".

В обзоре судебной практики подчеркивается: на момент преступления обстановка давала женщине основания полагать, что "в отношении нее совершается общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для ее жизни, и с непосредственной угрозой такого насилия. В ходе ссоры потерпевший сдавливал рукой горло А-вой, отчего последняя начала задыхаться, и отпустил руку только после нанесения ею третьего удара ножом".

Уголовное дело женщины было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. И на данном примере решено провести открытый урок для всех нижестоящих инстанций.

"В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия", - подчеркнул Шестой кассационный суд.

Напомним, Пленум Верховного суда России еще в 2012 году принял постановление с разъяснениями по делам о самообороне. Документ тогда вызвал большой резонанс, так как его положения, по сути, давали гражданину карт-бланш на защиту собственной жизни. Однако многие эксперты еще в то время уточняли, что потребуется определенный и немалый срок, чтобы суды начали на практике применять данные подходы. Одна из проблем: определить при рассмотрении каждого конкретного дела наличие угрозы.

Не так давно Пленум Верховного суда России дополнил свое постановление, предписав судьям страны трактовать все сомнения по делам о самообороне в пользу обвиняемого.

"Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в наличии состояния необходимой обороны и (или) виновности лица, обвиняемого в превышении ее пределов, которые не могут быть устранены... толкуются в пользу подсудимого", - сказано в постановлении пленума.

Эксперты отмечают: практика показывает, что подходы действительно меняются. Однако все равно юристы советуют не хвататься за ножи даже в самой критичной ситуации.

Например, в Курской области недавно был осужден 17-летний юноша, ударивший в драке ножом оппонента. Между компаниями подростков разгорелся конфликт.

"Потерпевший, увидев, что осужденный показал на него пальцем, подбежал к нему и нанес не менее одного удара в область лица, - рассказывают в пресс-службе. - Из-за возникшего чувства страха и угрозы последующего избиения осужденный достал складной нож и выставил его перед собой, предупредив потерпевшего о своем намерении нанести удар, если он не прекратит свои противоправные действия. Потерпевший замахнулся рукой, в то время как осужденный нанес ему удар клинком ножа в область живота, чем причинил тяжкий вред здоровью".

За превышение самообороны молодой человек был приговорен к 10 месяцам ограничения свободы.

В некоторых случаях суды разрешают сторонам помириться. Это тоже важный тренд: в делах о семейных ссорах раньше часто выносили обвинительный приговор, даже несмотря на то, что в семье давно мир. Но судебные привычки меняются. Например, в Санкт-Петербурге было прекращено дело Карины П., ударившей ножом своего будущего мужа. "Пара проводила время с общим другом Г. В один момент Савелий уснул, а проснувшись, устроил сцену ревности из-за общения Карины П. с Г. Кричал, ругался, разбил телефон девушки, взял швабру и обещал ударить", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Девушка взяла нож, Савелий прокомментировал: "Взяла нож, режь". Она ударила прямо в грудь.

"Потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении П. в связи с примирением, указал, что она принесла свои извинения, загладила причиненный ему вред. Никто из участников процесса не возражал. Суд уголовное дело в отношении Потаповой прекратил, но нож решил уничтожить, - рассказывают в пресс-службе. - Как рассказали нам в суде, у наших героев все хорошо, планируют свадьбу".

Представлены результаты измерения аномального магнитного момента мюона

В октябре 2023 года международная коллаборация Muon g-2 опубликовала статью в Physical Review Letters с результатами эксперимента по прецизионному измерению аномального магнитного момента мюона в Фермилаб (США). Группа учёных лаборатории ядерных проблем Объединённого института ядерных исследований, входящая в коллаборацию (В. А. Баранов, В. П. Вольных, В. Н. Дугинов, В. А. Крылов, Н. А. Кучинский, Н. В. Хомутов), участвовала в создании прототипа трекового детектора и в разработке системы сбора и визуализации данных.

Аномальный магнитный момент мюона aμ = (g-2)/2 (где g — гиромагнитное отношение мюона) представляет собой разницу между наблюдаемым значением магнитного момента мюона и квантовомеханическим предсказанием Дирака (g = 2). Ненулевая величина aμ обусловлена вкладом различных виртуальных частиц физического вакуума. Поэтому точное измерение аномального магнитного момента мюона оказывается очень важным для поиска новой физики за пределами Стандартной модели.

В результате обработки экспериментальных данных, набранных в 2019 и 2020 годах, авторами статьи был сделан вывод о расхождении эксперимента с предсказаниями Стандартной модели (2020 год, публикация расчётов группы Muon g-2 Theory Initiative на основе пертурбативных методов) со статистической значимостью в 5,0σ, а с учетом данных предыдущего эксперимента E821 — в 5,1σ. Новое экспериментальное значение аномального магнитного момента мюона aµ = 116 592 055 (24) × 10-11. Достигнутая точность измерения вдвое лучше первого результата этого же эксперимента, опубликованного в 2021 году.

Источник: ОИЯИ.

Жизнь как шоу

из книги Михаила Калашникова "Смыслы. В поисках себя"

Наше Завтра

Калашников Михаил. Смыслы. В поисках себя. — М. : Наше Завтра, 2023. — 400 с.

В этом издании автор развивает идеи предыдущих своих книг: "Агрессия. Запад против всех: краткая история одной цивилизации" и "Западная цивилизация: экзистенциальный кризис", — но применительно уже к феноменологии человека от античности до наших дней. "Человек в исторической перспективе меняется и продолжает меняться… Но изменения эти чаще всего остаются загадкой — прежде всего в вопросе о генезисе изменений", — пишет Михаил Калашников. "Что есть современный человек, как не варвар с большим набором технических приспособлений, машин и компьютеров? И почему его интеллект так и не смог вызволить его из пут пещерной психологии, эгоизма, жестокости и стремления к постоянному насилию? Ответы на эти вопросы до сих пор не найдены. Но в таком случае возникает и другой вопрос: а существуют ли такие ответы?" — спрашивает он, напрямую связывая эту проблему с известным парадоксом Ферми ("Почему человечество одиноко во Вселенной?").

Системные признаки коллапса цивилизации homo sapiens на планете Земля действительно становятся угрожающими, весь способ нашего бытия сейчас выглядит изощрённым массовым самоубийством, полностью отрицающим и уничтожающим ("культура отмены") то, что на протяжении тысячелетий признавалось идеалом и смыслом существования и действий человека: любовь, творчество, альтруизм. Более того, само человечество в целом уже отказалось от того, что оно должно быть единственным субъектом цивилизации, усиленно развивая технологии, способные изменить саму физическую природу человека и привести к созданию искусственного интеллекта (этому artificial intelligence, AI, по сути, отведена — только не на сцене, а в жизни — роль античного Deus ex machina, "Бога из машины", решающего все проблемы), а в массе своей вообще перестало задаваться вопросами такого порядка.

"Герои Достоевского — мерзкие и прекрасные, человечные и отвратительные в своей жадности и безразличии к другим людям, умные и фатоватые, благородные и лишённые элементарной человечности — все они в той или иной степени, каждый по-своему, задаются экзистенциальными вопросами, на которые ответа так и не получают. Сто пятьдесят лет спустя редко кто спрашивает себя, зачем он живёт и как сделать этот мир совершенней, — справедливо отмечает Михаил Калашников. "Люди уже не стараются — да и не могут — быть самими собой. Впрочем, они и не хотят этого. Вместо того, чтобы быть, они предпочитают казаться, — казаться быть такими, как все", — пишет он. Такая внутренняя деградация современного человечества является следствием его капитуляции перед самим собой, эту многовековую войну наша цивилизация сама себе проиграла. "Если человек лишь дитя случайности, совпадения некоторых факторов, определивших слияние бездушных частиц вещества, развившихся в первичные биологические клетки, из которых в дальнейшем образовался организм, в том числе организм человека, цели у него быть не может. Случайность исключает закономерность, у случайности цели нет. Но может ли быть смысл без цели? Об этом уже было сказано — нет, не может".

Впрочем, финальной главе книги не случайно дано название "Смысл бессмысленности, или Оптимизм пессимизма". Михаил Калашников, как и многие другие мыслители, столкнувшиеся с неразрешимыми в рамках современного научного мировоззрения противоречиями человеческого бытия, обращается к парадоксу как единственно возможному пути через эти противоречия: если смысла нет, его необходимо создать, придумать, и созданное, придуманное пытаться транслировать через своих потомков по доступным каналам коммуникации в будущее. Даже если у нас нет ответа на "последние вопросы", это ещё не значит, что их не стоит задавать или что вообще лучше забыть о них.

Сегодня многие боятся роботов, которые, в случае если появится настоящий искусственный интеллект, смогут восстать и уничтожить человечество. Кажется, не успеют. Люди сами превращаются в роботов, холодных, разобщённых, перестающих не только общаться, но и элементарно размножаться. Найти смысл своей жизни в таких условиях становится почти невозможно. Пока всё это относится к развитым странам, но по мере роста благосостояния, распространения технологий и виртуальной реальности, скорее всего, этим, возможно, неизлечимым вирусом заболеют также и страны развивающиеся. Задача, которую необходимо решить в ближайшее время, состоит в том, чтобы сделать прививку, найти антидот и спасти людей от создания их же рук — всепожирающего Молоха виртуальности. Homo sapiens, надо надеяться, не превратится в Homo virtualis — хотелось бы, чтобы перспектива гибели остановила неуёмное любопытство одних и бесконечную жадность других.

Современное общество одержимо идеей светского универсализма, который вырос из концепции общечеловеческих ценностей, мессианства и страстной уверенности в том, что самая богатая часть человечества (золотой миллиард) идёт единственно верным путём. В этом капитаны бизнеса, политики, а также философы, деятели искусств и учёные удивительным образом сходятся в образе мыслей и логике с большевиками: они тоже поначалу искренне считали, что их путь, их видение мира, их понимание счастья и смысла жизни человека самые правильные и должны приобрести универсальный характер. Не получилось. Да и возможно ли в принципе, не уничтожая многообразия мира, ограничить его рамками универсализма? Скажем так: можно ли соблазнить или заставить живущих в жарких странах целыми днями ходить в европейской одежде? Или японцев — в основном вместо рыбы питаться мясом? Африканцев — их самобытное искусство заменить не менее интересным европейским? Не померкнут ли краски этого мира, не оскудеет ли его разнообразие, если все будут жить по лекалам западного культурного и идеологического империализма?

Однако вестернизация (она же колонизация) земного шара продолжается — в религии (миссионерство), культуре (насаждение своей кинопродукции, литературы — чаще всего сомнительного качества), в тенденциозных информационных потоках, языке, образе жизни, ценностях и т. д. Да и сами колониальные нации постепенно теряют свою идентичность, погружаясь в пучину охватившего их политического и культурного безумия. Идея универсализма ведёт не только к стиранию граней расовых, национальных, но и гендерных с вакханалией десятков половых различий и их оттенков. В этих условиях человек теряет понимание самого себя, утрачивая антропологическую идентичность.

Внедряемые культурные стереотипы приводят к сущностным изменениям самой культуры, которая становится всё более неустойчивой. Старые, традиционные ценности, с помощью которых индивид и коллектив вместе адаптировались к окружающему миру, уже почти разрушены, а новые так и не успели оформиться.

Но, возможно, в пространстве нарождающегося нового самосознания станет возможным сохранить (хотя бы частично) традиционные культурные ценности, которые станут основой для продвижения вперёд без ломки того лучшего, что было накоплено за долгие тысячелетия развития. Новая парадигма должна поставить новые цели, которые придадут смысл существования — как отдельному индивиду, личности, так и обществу в целом.

Но для этого необходимо заменить формулу "человек-для-себя" на "человек-для-всех-и-для-себя". Обособленность индивида не должна мешать его солидарности, единению с другими, их цели должны совпадать, при этом не превращаясь в написанные под копирку штампы. Человек-масса имеет шанс исчезнуть и стать личностью. Но то, что происходит сегодня, определённо, оптимизма не прибавляет.

Чтобы уничтожить одни ценности и внедрить другие, необходим строгий контроль. А можно и по-другому: строгий заменить мягким — верой. Источником такой веры стали тотальная пропаганда (чаще всего лживая) и манипулятивная демократия. А в основе этой грандиозной по охвату, но компактной по замыслу пирамидки лежит миф о свободе, которая трактуется как вседозволенность. В результате сегодня даже правду от лжи отличить очень непросто, потому что грань между ними с каждым днём размывается всё сильней. И в такой обстановке всё легче становится создавать и проталкивать любые, даже самые абсурдные, мифы. Достаточно постоянно, с настойчивостью безумца повторять одну и ту же мысль, чтобы она стала доминантой, способной подавить все остальные проявления разума. Современные средства позволяют делать это с большой лёгкостью: интернет, соцсети, телевидение стали более могущественными средствами оболванивания, чем те, что использовались ещё сотню лет назад.

По-настоящему свободным может быть тот, кто сознательно, по доброй воле способен наложить на себя определённые ограничения. Не потому, что ему путём соответствующего воспитания или даже законов внедрили в сознание некоторые этические нормы, а в силу того, что сам он осознал необходимость тех ограничений, без которых может перестать быть человеком.

К сожалению, в реальности широкомасштабно происходит обратный процесс. Этические нормы, даже самые базовые, отбрасываются как рудимент, препятствующий достижению человеком счастья, того почти эйфорического состояния психики, когда он испытывает торжество… от чего? От того, что достиг полной свободы, которую можно сравнить разве что с этической анархией? Или от того, что ему стало доступно больше — гаджетов, гамбургеров, путешествий, вкусных напитков, сексуальных "партнёров", наркотиков… или — от чего другого? Приводит ли всё это обилие к ощущению счастья? Вряд ли. Чтобы быть счастливым, нужно найти то главное, что доставляет ощущение истинного счастья — настоящую любовь и мудрость.

Чтобы начать постигать мудрость, необходимо задаться простыми и извечными вопросами: что есть добро и что есть зло? Что есть справедливость? Что такое прекрасное, и зачем к нему надо стремиться? Что такое счастье, и почему все хотят его найти? И наконец, в чём смысл жизни?

Каждый человек может дать свой, только для него подходящий ответ. Но приведёт ли он к тому, к чему стремишься? Не окажется ли он той ложной тропинкой, которая может привести в разрушающий ад непонимания себя и окружающих, одиночества и бессмысленности существования?

Массовая манипуляция сознанием стала отличительной чертой нашего времени. Человеку не дают быть самим собой, таким, какой он есть от рождения. Он должен быть, он должен стать таким, каким его лепит преследующая свои корыстные цели небольшая часть общества, которая гордо называет себя "элитой" (от французского ?lite — лучший, избранный). Эти "сливки общества" обладают огромным самомнением и не меньшим финансовым могуществом. Манипуляция сознанием на основе постоянной массированной пропаганды и рекламы практически может всё, потому что пользуется уже не интуицией шаманов, жрецов, магов или колдунов, а новейшими методами, разработанными ведущими мировыми психологами. Психология масс стала довольно точной наукой, и шаманов сменили научные работники, "белые воротнички", готовые исполнить любой заказ, разработать самые эффективные методики манипуляций, адресно направленные на любой слой общества, на все случаи жизни.

Внушается определённый образ жизни: как можно больше потреблять, тратить деньги, которые есть и которые ещё не получены (кредит), следовать моде, проводить определённым образом досуг, носить одежду определённого фасона и даже цвета, читать пустые книжки, смотреть кровавые фильмы, пить самые престижные напитки и т. д. и т. п. Но если возможно всё это, то почему нельзя "подкрутить" мозги, сделать так, чтобы люди не понимали, не осознавали сути происходящего, чтобы жили, думали, чувствовали в соответствии с замыслами новых жрецов, таинственных и незримых "избранных", а по сути — кукловодов? Маститые учёные создают алгоритмы, своеобразные клише поведения (не всегда благопристойного, скорее, наоборот), которым следует большинство, презираемое элитой. Как при создании фильмов: одни усиленно строчат сценарии, другие возбуждённо, как режиссёры-постановщики, на их основе организуют грандиозные "спектакли", в которых участвуют ничего не подозревающие статисты. При этом организаторы ощущают себя особой кастой, солью земли, магами и волшебниками, ведущими человечество в новое, самое счастливое будущее.

Однако сознание манипуляторов, по существу, остаётся на уровне вождей и шаманов, и цели у них те же: власть, дарующая все блага, которые может создать общество на данной ступени развития. Элитами движут тщеславие и гордыня, распирающее чувство самодовольства от всемогущества, дающего право принятия решений, чаще всего приводящих в тупик. Но они начинают осознавать это, когда выхода из тупика уже нет, назад сдать невозможно, а впереди маячит опасность потерять всё. И тогда возникает столкновение интересов различных элит, война, в которой одни гибнут, а другие богатеют ещё больше. И цикл повторяется. А человек-масса…

Человек-масса в эпоху манипуляций испытывает отчуждение, прежде всего от самого себя. Он перестаёт быть самим собой, теряет способность управлять собой, своими потребностями, иметь самооценку, критически мыслить, испытывать простые человеческие чувства. Навязанные образы превращают его в придаток более или менее комфортабельного мирка, в котором теряется его самость. Да она порой и не возникает. Стандартизация потребностей и оценок не позволяет развиваться полноценной личности, стремящейся прожить свою, а не навязанную сценарием жизнь.

Но и сценаристы, и постановщики этого шоу под названием "жизнь" не остаются в стороне от процесса. И по ним проходит каток невидимой машины, прессующей объёмную, многогранную человеческую жизнь до двухмерного евклидова пространства. И постепенно обезличенный человек становится, как считал Маркузе, "одномерным".

Интересно, что подавляющее большинство людей этого не осознаёт, не замечает и не ощущает, будучи уверенным, что быть "как все" — значит "быть со всеми", хотя на самом деле быть в толпе совсем не означает вступление в некую общность.

Разъединённость, отдельность, согласно социальным установкам массовости, ведёт к тому, что человек теряет (но чаще и не обретает) свойства личности. "Массовый человек" превращается в послушную марионетку роботизированного мира. Теряя человеческие качества, он всё более напоминает киборга из произведений фантастов. И вполне закономерно в 2020-х годах западный мир охватило безумие нетерпимости ко всему и всем, не согласным с официально задаваемым трендом. Любой человек должен быть или должен стать на сторону неолибералов, если, конечно, не хочет оказаться изгоем того общества, в котором родился. Он должен преклоняться перед любым чернокожим, даже если тот преступник, умиляться гей-парадам, ни в коем случае не осуждать трансгендеров, и уж конечно, занять достойное место в рядах тех, кто осуждает "врагов" (несогласных) и славит "союзников" (тех, кто придерживается официальной точки зрения). Выделяться нельзя: можно потерять друзей, семью, работу и самого себя.

И как в такой обстановке сохранить своё лицо, мнение, свои особые качества, свою индивидуальность? Что нужно сделать, чтобы остаться самим собой, несмотря на потоки лжи и новые "правила", которые нивелируют идеи, делают из людей манекенов на ярмарке обезличенных людей-товаров?

В современном обществе товарность побеждает всё, и товаром становятся, несмотря на формальную свободу, люди, их профессиональные и личные качества, их способности, таланты, убеждения, даже чувства, в том числе любовь. "Двое влюбляются, если чувствуют, что нашли наилучший имеющийся на рынке объект, с учётом собственных ограниченных ресурсов, для взаимовыгодного обмена", — пишет Фромм. В таком случае неудивительным становится появление в отношениях мужчины и женщины понятия "партнёрство". Любовь заменяется сделкой, как природный продукт — искусственным, как хлопчатобумажная ткань — синтетикой, цельное молоко — сухим и т. д. Но в отношениях между мужчиной и женщиной подмена чувств партнёрством выхолащивает их, замещает и в конце концов делает ненужными. Фромм, однако, продолжает: "Как и при покупке недвижимости, существенную роль в сделке играют скрытые, но перспективные возможности. Неудивительно, что в культуре, где преобладает ориентация на рынок, а материальный успех имеет исключительную ценность, любовные взаимоотношения следуют той же схеме обмена, которая главенствует на рынке товаров и рабочей силы".

Следуя этой логике, можно утверждать, что в чувствах, так же, как и в сфере производственных материалов, происходит подмена естественного на искусственное, но заменителем становится не синтетика или ненатуральные продукты, а ложные цели, которые ставят себе люди. Но такие ложные цели, как впоследствии выясняется, лишают отношения мужчины и женщины не только естественности, но и мечты.

Человеку нужна мечта. Ведь мечта — это что-то, созданное воображением, мысленно представляемое, но ещё не ставшее целью. Она — как путеводная звезда, маячок, фонарик, который высвечивает то сокровенное, чего очень хочется достичь, назовите как хотите. По сути, она есть смутное ощущение цели, для достижения которой ещё не найден путь, та тропинка, которая может к этой цели привести. И цель эта вполне может стать смыслом, но только в том случае, если мечта действительно превратилась в цель. Утверждают, что Сократу принадлежат слова: "Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты". Действительно, не имеющий мечты чувствует себя обделённым, бесцельно проживающим свою жизнь. Цепочка "мечта — цель — смысл" является важным фактором для счастья человека.

Мечты, конечно, могут быть разные. Но все они предполагают благо, таким, каким его представляют. Однако даже благо общества представляется по-разному, в зависимости от принадлежности к определённой социальной группе, религиозных и политических убеждений, образования, профессии и т. п. Впрочем, есть одно общее: благо, добро в целом всегда желаемо, а зла стараются избежать. Зло, как и добро, относительно: в пустыне, где осадки выпадают редко, они благо, а там, где дождь льёт каждый день, мнение совершенно другое. Зло — это всё неблагоприятное для человека, нарушающее или разрушающее его жизнь, делающее её неприемлемой, невыносимой. Но вот Демокрит писал: "…От чего мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также средство избежать зла…" То есть, по мнению древнего мыслителя, добро и зло неотделимы друг от друга, и понятие добра может быть только там, где существует оттеняющее его зло, и оно вследствие этого иногда может даже породить добро.

По прошествии 2 500 лет в современном нам обществе представления о добре и зле стали оправданием аморальности и подрывают стремление, пусть даже меньшинства, к устранению причин зла. В то же время это привело к появлению так называемой церкви сатаны, где зло возводится в абсолют методом антитезы. Без сомнения, добро и зло как морально-этические категории могут существовать только в оценке человека — без него нет ни добра, ни зла. Но если, по религиозным представлениям, зло от дьявола, то добро — безусловно, от Бога. Бог есть добро, а заповеди Всевышнего и, главное, их соблюдение несут человеку добро. Однако необходимо признать, что как многие верующие, так и атеисты сеют зла значительно больше, чем добра, и причина этого кроется в их корыстных целях. Корысть, тщеславие, гордыня являются причиной того, что люди часто ставят своими целями (и видят в этом смысл) только личное, эгоистичное, убивающее не только гуманность, но и само понятие добра. "Если разум не указывает тебе твоего места в мире, — писал Лев Толстой, — то знай, что виновато в этом не дурное устройство мира, не твой разум, а ложное направление, которое ты дал ему". Великий писатель, конечно, был прав: все беды, всё зло этого мира существуют потому, что мы не туда идём, никак не можем понять, что смысл нашего существования лежит не в эгоизме и корысти, а в солидарности и служении друг другу.

Мы живём в то время, когда происходит слом всех морально-этических понятий и устоев. Возможно, это будет просто очередным эпизодом, всплеском кажущихся фундаментальных изменений. Но может быть и другой вариант: происходит реальная культурная революция, которая грозит смести все достижения человечества в области культуры в самом широком смысле. Cancel Culture грозит отбросить всё, что накопило человечество за десятки тысячелетий своего развития. Слом духовной культуры становится реальностью и продолжает набирать обороты.

Лозунг "Sex, Drugs & Rock-n-roll", которым уже не первое десятилетие вооружены десятки, если не сотни миллионов, молодых людей, продолжает делать своё вполне конкретное дело. А учитывая то, что к нему подключены различные меньшинства (этнические, расовые, религиозные, гендерные, а также различные социальные группы), давление получается довольно сильным, и социальная, а также политическая стабильность на неопределённое время может значительно ослабнуть. И даже если в мире не произойдёт политической катастрофы, она может случиться в культуре: шансы защитить культуру от обезумевших сильных мира сего и следующих за ними, не понимающих, что происходит, молодыми людьми постоянно уменьшаются.

Корабельная краска может угрожать морской экологии

В ноябре завершилась экспедиция в Карском море, во время которой ученые исследовали антропогенные загрязнения Арктики. Специалисты не выявили аномального количества пластика в воде, однако обеспокоились наличием в ней корабельной краски.

В экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» приняли участие сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с коллегами из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Исследования проводились в рамках программы совместных научных исследований Федерального агентства по рыболовству и Российской академии наук.

Собранные материалы позволили актуализировать данные о распределении микропластика, синтетических волокон и других антропогенных загрязнителей на различных участках морей Арктики, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Эксперты отмечают, что загрязнение частицами пластика встречается повсеместно, в том числе в Арктическом регионе. Широко обсуждается вопрос о путях поступления пластика в арктический бассейн, направлениях дрейфа и зонах накопления плавающего пластикового мусора и микропластика.

Как рассказал участник экспедиции кандидат географических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела пресноводных рыб ВНИРО Андрей Педченко, во время рейса специалисты взяли пробы микропластика при помощи тралений нейстонной сетью. Эти образцы помогут оценить количество микропластика и характер его распределения в поверхностных водах в период формирования льда в Карском море.

Андрей Педченко добавил, что ученые также взяли пробы в границах распределения вод речного стока, в Обской губе, на устьевых участках заливов восточного побережья архипелага Новая Земля, на галсе от северной части острова этого архипелага до ледовой кромки на 81°15’ с.ш. через желоб Святой Анны. Кроме того, были впервые проведены наблюдения вдоль кромки молодого льда в восточной части Карского моря в период интенсивного ледообразования.

В результате октябрьских наблюдений специалисты не выявили локализаций и аномальных концентраций микропластика в границах обследованной акватории. В пробах, как и в предыдущие годы, доминировал планктон. Также были отмечены синтетические волокна и частицы краски, количество которых на отдельных станциях многократно превышало количество частиц пластика.

«…результат позволяет предположить, что корабельная краска является более существенным компонентом загрязнения арктических морей, особенно если учесть, что при окрашивании подводных частей судов используется краска, препятствующая биологическому обрастанию и содержащая токсичные кадмий, свинец и цинк», — обратил внимание начальник экспедиции академик Михаил Флинт.

Специалисты ВНИРО считают, что это может стать новой темой научных исследований.

Fishnews

Мы предпочитаем обливаться слезами над вымышленными, нежели над подлинными трагедиями

Михаил Швыдкой о врачах и романе "Выше ноги от земли": Реаниматологи - упрямые люди. Они не в ладах со смертью

Гёте говорил, что искусство - прихлебатель жизни. То есть художественная рефлексия в любом случае зависит от равнодушного бытия, которое может и не ведать о творческих муках писателя, живописца или композитора. И даже об их результатах. Природный мир может и не ведать, а в человеческом восприятии реальность и вымысел довольно часто переплетаются в неразделимое единство, когда с трудом можно различить подлинность от вымысла. Конечно, мы предпочитаем обливаться слезами над вымышленными нежели над подлинными трагедиями. Но не всегда получается.

Роман Михаила Турбина "Выше ноги от земли" читал в те самые дни, когда каждое мое раннее утро начиналось в реанимации номер 52 двадцатого корпуса Боткинской больницы, куда по непредвиденным обстоятельствам (а какие удары судьбы предвидены?) попал мой младший сын. На какое-то неопределенное время Евгений Петрович, Дмитрий Ильич, Марина Сергеевна, Аня и еще немалое количество врачей и сестер во главе с Алексеем Васильевичем, сами того не ведая, без всякого их на то согласия, стали членами нашей семьи, причем самыми близкими.

И среди них оказался Илья Руднев, герой Михаила Турбина, врач детской реанимации в больнице одного из областных городов, расположенных неподалеку от Северной столицы. Оказался тоже без его воли в моем воспаленном сознании, которое и сознанием трудно было назвать, насколько реальность казалась мне фантастически невозможной, а выдуманный молодым прозаиком из Великого Новгорода герой - вполне реальным. И хотя профессиональный быт врачей из Боткинской с их суперсовременным оборудованием и большим набором лекарственных препаратов, похоже, несопоставим с возможностями их коллег из больницы в небольшом областном центре, суть и смысл их деятельности совпадают, как у всех настоящих врачевателей в мире.

Реаниматологи - отдельная каста в медицинском мире. Особенно в скоропомощных клиниках, куда везут безнадежных, казалось, больных, которые находятся в пограничье между жизнью и смертью. Именно они попадают в руки тех, кто готов бороться за возвращение уходящего в небытие человека в подлунный мир, тех, кто знает, как остановить всевластие судьбы. Хотя бы на время. Здесь всегда подстерегают неожиданности - экстренных случаев куда больше плановых больных, которые попадают в реанимацию из операционной, для того чтобы избежать непредвиденных последствий вмешательства в человеческий организм. Сюда привозят после несчастных случаев, которые подстерегают и старых, и малых, обеспеченных и не очень, детей, мужчин и женщин, которые в равной степени нуждаются в экстренной профессиональной помощи. В реанимации работают специалисты разных специальностей, но все их знания и умения направлены на то, чтобы обеспечить будущую работу своим коллегам в обычных отделениях, - они должны отвести от человека угрозу летального исхода. Здесь не до сантиментов, идет ежесекундная изнурительная борьба за человеческую жизнь - доводить их пациентов до совершенства будут в других местах.

Мне доводилось знакомиться с реаниматологами не в первый раз - старшему сыну скоро стукнет пятьдесят, а младшему уже сорок три года, и они, что называется, не боятся жизни. И всякий раз меня потрясала терпеливая готовность врачей, вырывающих своих пациентов из лап смерти, отвечать на вопросы родственников, которые искали в их словах, даже в интонациях, с которыми они эти слова произносили, надежду на счастливое развитие не самых счастливых событий. При встречах с ними всегда вспоминал известную мысль С.П. Боткина, которого А.П. Чехов называл Тургеневым среди медиков: "Лучший тот врач, который умеет внушить больному надежду: во многих случаях это является наиболее действенным лекарством". Но пока больной находился в коме, да и после того, как выходил из нее, эта надежда была не менее нужна его близким.

Буду честен, и больные, и их родственники, как правило, поглощены собственными драмами - требуя сочувствия и даже сострадания от врача, они эгоистично не думают, какими личными проблемами загружен доктор, работающий сутками, как правило, на полутора ставках, чтобы жить не хуже других. Да и неловко выспрашивать у людей, в руках которых судьба близкого тебе человека, чем они озабочены в повседневности. Что бы с ними ни происходило, они должны приходить на работу во всеоружии знания и опыта, в той бодрости духа, которая иной раз лечит не хуже любых лекарств. Они работают на больничном конвейере, но творят рукотворные чудеса. И многое, чаще всего помимо своей воли, узнают о пациентах и их родственниках, оставаясь загадочными персонажами в белых халатах.

Зато в это же время сполна узнал о жизни их коллеги, спасающего детей и самого себя. Михаил Турбин написал трагическую историю, в которой смешалось прошлое, настоящее и будущее, грубая реальность и фантасмагорические воспоминания, соединяющие любовь и безумие. Руднев живет мучительной памятью об умершей жене, страдавшей психическим расстройством, которая в состоянии безумия упустила их сына, наглотавшегося маминых таблеток. Он в каждом ребенке, которого надо спасать, видит своего маленького Ваню. И хочет, и не может полностью вернуться в реальность, которая мучает его опустевшей неухоженной квартирой в типовом доме, где он живет в близком соседстве с многодетным отцом Федором и его матушкой Олей. Фантастический реализм М. Турбина соединяет хрупкие образы, всплывающие в памяти Руднева и будоражащие его настоящее, с жесткой реальностью. Но и в этой реальности он сталкивается с чертовщиной - в сгоревшем доме деревенского пьяницы не было его детей, чьи имена написаны на кресте, воткнутом в могильный холмик. Чудом выжившие, благодаря горячечному упрямству Руднева, они оказываются чудом спасенными.

Реаниматологи - упрямые люди. Они не в ладах со смертью. Мой сын, очнувшись, поглядев на мою семенящую походку, сказал, как обычно, повторяя слова Андрона Кончаловского: "Шагай шире!"

"Музыкальное сердце театра" отдано "Новой Хануме"

Валерий Кичин

В трех городах Сибири - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске завершился очередной фестиваль "Музыкальное сердце театра". После того, как этот фестиваль, изначально московский по дислокации, стал кочующим, последние годы его принимали Новосибирск и Екатеринбург.

Особенность этого фестиваля: праздник для зрителей, получающих возможность увидеть некоторые из конкурсных спектаклей, здесь разлучен с фестивальным конкурсом. Большое жюри, состоящее из членов Академии музыкального театра, смотрит спектакли заранее на видео, и выбор делает уже к 1 ноября - сам фестиваль к этому отношения не имеет, он только объявляет на заключительной церемонии имена новых лауреатов. Вердикты жюри этого года вы найдете в конце материала. А пока хочется поделиться некоторыми соображениями, назревшими после опыта с прошлогодним фестивалем в Екатеринбурге и в результате просмотра конкурсных спектаклей этого года.

Сомнения не касаются важности такого театрального праздника - она безусловна. В принимающем фестиваль городе проходят мастер-классы и круглые столы, творческие вечера и большие гала-концерты композиторов, работающих в этом жанре. Какие-то спектакли можно увидеть вживую - правда, как правило, камерные, не требующие для гастрольной поездки больших расходов. Театры-лидеры жанра в параде спектаклей, как правило, не участвуют, и главных лауреатов зрители не видят. Наконец, фестиваль - возможность для практиков жанра полнее представить себе творческие ресурсы огромной страны и наладить новые деловые контакты с региональными талантами.

Вопросы возникают к системе голосования жюри. Ведь, в сущности, идет состязание не спектаклей с их особой аурой, эффектом присутствия и соучастия, а видеозаписей, где все эти преимущества театрального искусства отсутствуют. Если же принять во внимание, что запись спектакля - отдельное искусство, которым владеют немногие, и что оно требует хорошей техники записи изображения, звука и монтажа, то обнаружится, что большинство представленных на конкурс видео дают о спектаклях очень отдаленное представление. Просмотрев конкурс в качестве члена "большого жюри", я видел, например, спектакль, снятый с одной точки общим планом - смотреть его можно как внутрицеховой рабочий материал, но не как произведение искусства, способное дать эстетическое впечатление. Были записи, где диалоги актеров почти неразборчивы, не слышны тексты дуэтов, арий и хоров - смотреть их не просто мучительно, но и бессмысленно. Боюсь, многие академики некоторых конкурсантов так и не посмотрели целиком.

И тогда вопрос: разве трудно оговорить нужное качество видео уже в регламенте, сразу отсекая театры, себя не уважающие? Чтобы не ставить участников в столь неравное положение, когда реальный уровень спектакля определить невозможно. Наконец, разве отборщики не видели, что отбирают технический брак?

Далее. Фестиваль позиционирует себя как смотр лучших достижений в музыкальных театрах. Но даже беглый взгляд на состав участников это не подтвердит: многое здесь кажется случайным и слишком пестрым по качеству. Скажем, блистательный - и для этой труппы неожиданный! - спектакль Малого театра "Свадьба Кречинского" в постановке Алексея Франдетти соседствует со "Служебным романом" Нижегородского театра комедии, примечательного только тем, что актеры зачем-то копируют интонации и рисунок роли своих предшественников из популярнейшего фильма Рязанова - получается неумелая карикатура на шедевр. Работа питерского театра "Буфф" "Любовь. Чума. Верона" высокопрофессиональна, там превосходны актеры, и музыка, но первый музыкальный номер зазвучал примерно через полчаса после старта - а ведь у нас конкурс музыкальных спектаклей, разве не так? И - это уже вопрос к стратегии конкурса - разве не странно, что уже не первый год фестиваль оперетты и мюзикла не показывает ни одной оперетты?

При том, что в нынешнем конкурсе участвуют такие сильные номинанты, как "В джазе только девушки" (Оренбург), "Маскарад" (Екатеринбург), "Обыкновенное чудо" (Санкт-Петербург") или "Между двух миров" (Москва), ни один из этих спектаклей в Сибирь не приехал. Понятно, что времена непростые, и столь дальнее путешествие для огромных трупп с хором, балетом и оркестрами - дело финансово неподъемное, но тогда зачем браться за дело заведомо нереальное, компромиссное, возбуждая в публике ожидания, которые утолить пока невозможно?

А дело по идее важнейшее. Так или иначе, но становятся видимыми стране новые имена, работающие в региональных театрах, новые постановочные команды, целые огромные коллективы, ставшие открытием фестиваля. Так я, к примеру, открыл для себя сильные музыкальные театры в Оренбурге и Кемерово - и теперь жду их новых премьер. Интересны и попытки Тюменского драматического театра освоить музыкальный жанр. Имена блестящих профессионалов и огромных талантов, стоящих у руля фестиваля и на его афишах, - залог зрительского доверия и высоких ожиданий. Но фестиваль - не просто деловые встречи и приятная тусовка, это праздник для публики, а фестивали в Новосибирске, Екатеринбурге и Кемерово оставили ощущение, что именно публика осталась обделенной - с общероссийского музыкального пиршества ей достаются только крохи.

Фестиваль 2024 года пройдет в Самаре.

Лучшая пьеса: Нонна Кротова - "А зори здесь тихие" (Омский музыкальный театр)

Лучший текст песен: Евгений Муравьев - "В джазе только девушки" (Театр музыкальной комедии, Оренбург)

Лучшая музыка: Максим Дунаевский - "Любовь. Чума. Верона", театр "Буфф" (Санкт-Петербург)

Лучшая оркестровка: Артур Байдо - "Маугли", Театр Эстрады (Санкт-Петербург)

Лучший дирижер: Юрий Крылов - "Маскарад", Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург)

Лучший музыкальный руководитель: Валерия Брейтбург - "Служебный роман" (Нижегородский театр "Комедiя")

Лучшая хореография: Марина Суконцева - "В джазе только девушки", Театр музыкальной комедии (Оренбург)

Лучшая сценография: Юрий Хариков - "Обыкновенное чудо", театр "СамАрт" (Самара)

Лучшие костюмы: Светлана Чазова - "Мамонтёнок", Театр мюзикла (Москва)

Лучшие исполнители ролей второго плана: Оксана Костецкая - Черепаха ("Мамонтенок"), Иван Коряковский - Медведь ("Обыкновенное чудо", ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург)

Лучшие исполнители главных ролей: Валерия Ланская - Лия ("Между двух миров", "Первый еврейский", Москва), Ростислав Колпаков - граф Сен-Жермен, ("Дама пик" - "Глас муз", Санкт-Петербург)

Лучший режиссер: Виктор Крамер - "Авлабар, или Новая Ханума" (МХТ им. А.П. Чехова, Москва)

Лучший продюсер: Софья Стрейзанд - "Дама Пик", ("Глас Муз", Санкт-Петербург)

Лучший спектакль для детей: "Кошка, которая гуляла сама по себе" (Донецкий молодежный театр)

Приз зрительских симпатий: "Призрак замка Кентервиль" (Музыкальный театр Кузбасса, Кемерово)

Лучший спектакль: "Авлабар, или Новая Ханума", МХТ им. А.П. Чехова, Москва

Гран-при за выдающиеся творческие достижения: Александр Колкер

Российская сборная стала победителем международной астрономической олимпиады

Вячеслав Немиров

На федеральной территории Сириус завершилась вторая Открытая Международная астрономическая олимпиада. Россию на состязании представляли шесть школьников, и все они стали золотыми медалистами, разделив победу со сборной Ирана. Абсолютным же победителем в личном зачете тоже стал россиянин - москвич Дмитрий Тимофеев, ученик школы московского Центра педагогического мастерства.

"На самом деле, я старался слишком не погружаться в то, как именно я напишу олимпиаду, - рассказал Дмитрий. - Была цель сделать все возможное, применить все свои знания и опыт. Самым интересным на олимпиаде лично для меня стал практический тур. Мне нравятся задачи, связанные с обработкой данных, анализом полученных графиков и так далее".

Золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде вместе с Дмитрием Тимофеевым удостоены:

Егор Потапов, "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы (г. Долгопрудный, Московская область);

Кирилл Рощин, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (г. Москва);

Дмитрий Санковский, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (г. Москва);

Святослав Суглобов, школа № 57 (город Москва);

Константин Телюлюхин, школа № 57 (город Москва).

Руководитель сборной - Борис Эскин, старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета СПбГУ.

На олимпиаде школьникам из 14 стран - Венесуэллы, Монголии, Ирана, Перу, Беларуси и других - нужно было решить 97 задач, связанных с умением работать с картами звездного неба, обрабатывать данные, а также делать анализы и прогнозы. Участники выполняли задания как очно в Сириусе, так и дистанционно из разных стран мира. Все задания были на английском языке.

"Знаменательно, что астрономическая олимпиада такого масштаба состоялась у нас в России, в Образовательном центре "Сириус", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Здесь активно работают с талантливыми ребятами по различным востребованным направлениям, а по всей стране продолжает развиваться современная инфраструктура, которую мы создаем в городских и сельских школах и используем для развития важных навыков и предметных знаний школьников".

В 2023 году на семи международных состязаниях, среди которых 55-я Химическая олимпиада в Цюрихе и 53-я Физическая олимпиада школьников в Токио, представители России завоевали 37 медалей: 28 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую. До конца года им предстоит побороться за медали еще в одном соревновании мирового уровня - в естественно-научной олимпиаде для юниоров.

В Финансовом университете назвали города с самым высоким качеством жизни в 2023 году

Ольга Игнатова

В Финансовом университете при Правительстве РФ подвели итоги мониторинга качества жизни в крупных российских городах. Он строится на опросах россиян, которые сами оценивают, где им жить комфортно, а где не очень. Об итогах мониторинга "Российской газете" рассказал руководитель проекта о качестве жизни в городах, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Алексей Николаевич, и где жить хорошо?

Алексей Зубец: Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при Правительстве РФ, показал, что, по предварительным итогам 2023 года, городами с самым высоким качеством жизни стали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань.

Появились какие-то "новички"? Или это традиционная десятка городов-лидеров по качеству жизни?

Алексей Зубец: Да, например, Севастополь. За последние 8 лет в городе проделана огромная работа, и он теперь входит в число городов с самым высоким качеством жизни. В прошлом году его в лидерах еще не было, а в нынешнем вошел, и, думаю, закрепился в лидерах достаточно прочно.

А вообще много ли показателей, по которым оценивается качество жизни?

Алексей Зубец: Их достаточно много. Стараемся охватить все стороны жизни. В частности, наших респондентов, а это сами жители городов, просим оценить уровень своего материального благополучия и возможность покупать те или иные товары; доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом); качество медицинского обслуживания в городе; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработку отходов; работу учреждений среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей, включая литературу, театры, музеи, выставки; стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; состояние дорожного хозяйства, включая сюда качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку; работу жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города. Также просим дать оценку работы городских властей; условий ведения бизнеса в городе - много ли жалоб на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.; есть ли возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе.

Важно и понимать, насколько в городе распространено деструктивное поведение, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни. Здесь речь идет о бытовом насилии, злоупотреблении алкоголем, распространенности самогоноварения, курении, мелкой преступности, о квартирных кражах, уличных нападениях, преступлениях против женщин сексуального характера, и т п.

Конфликтность общественных отношений - различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества оказываемых финансовых услуг - это тоже важная сторона жизнедеятельности того или иного населенного пункта.

Помимо этого, при анализе качества жизни также принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.

Внушительный список. И как удается свести все эти показатели воедино?

Алексей Зубец: Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики по городам России. В рамках социологического мониторинга оценки состояния городского хозяйства делаются на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе.

У вас есть интересный пункт про самогоноварение. О чем он говорит: чем больше гонят самогона, тем хуже жизнь в городе?

Алексей Зубец: Да, это так. Чем чаще люди отвечают, что в их городе широко распространено изготовление самодельного алкоголя, тем больше его нелегальный оборот со всеми вытекающими социальными последствиями. Но с точки зрения экономики это не главное. Производя и потребляя самодельный алкоголь, люди пытаются сэкономить, и именно поэтому развитие самогоноварения - это показатель экономического неустройства. Но в этом году, могу вас уверить, производство и потребление самовольного самодельного алкоголя в стране упало. Что еще раз говорит о том, что страна экономически чувствует себя лучше. Изготовление самогона - дело хлопотное, и если у людей есть деньги, они в основном предпочитают легальный алкоголь. А еще из деструктивного поведения нас, например, интересует распространенность курения, неаккуратное вождение, которое приводит к дорожным авариям, употребление нецензурной лексики и многое другое. Если люди разговаривают матом, можно предположить, что картина мира в их головах достаточно примитивная, а, значит, им не по силам создать высокое качество жизни вокруг себя.

В основном в лидерах города-миллионники. Но уже и относительно небольшие областные центры подтягиваются. Радует, что и в небольших населенных пунктах качество жизни растет.

Алексей Зубец: В нашем рейтинге стабильно высокие позиции занимают и не самые крупные российские города, например, такие, как Калуга, Вологда, Череповец, Сургут. Севастополь и Грозный, кстати, тоже далеко не миллионники.

А что по стране в целом с качеством жизни?

Алексей Зубец: Оно растет по всей стране. Помимо показателей качества жизни по городам, мы считаем и динамику по стране в целом. Итоговый индекс качества жизни, по предварительным данным за 2023 год, вырос до 98 пунктов и практически достиг показателей 1 квартала 2021 года, принимаемого за 100 пунктов. Положительная динамика имеется практически по всем компонентам. Исследования зафиксировали повышение оценок уровня благополучия, улучшение условий ведения бизнеса, снижение конфликтности социальных отношений и деструктивного поведения, а также тревожности среди населения. Есть также определенный прогресс в части оценок качества работы систем медицинского обслуживания и образования. Одновременно с этим, к сожалению, снизилась оценка доступности жилья.

И с чем связываете отрицательную динамику по доступности жилья?

Алексей Зубец: Тут все достаточно очевидно. Цены на новостройки растут быстрее, чем зарплаты. Поэтому, несмотря на большой объем строительства, недвижимость становится менее доступной для россиян. Ситуацию может изменить реформирование льготные ипотеки, которую сейчас обсуждают Минфин с Центробанком. Надеюсь, это поможет, и цены на жилье будут расти медленнее чем сейчас

К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тула, Ярославль.

Выше всего оценивают доступность жилья жители Тюмени, Мурманска, Воронежа, Пензы, Липецка, Саратова, Брянска, Кургана, Сургута, Тулы.

Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк.

Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Вологде, Севастополе, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Калининграде, Махачкале, Владимире, Сочи, Владикавказе.

Самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения в следующих городах: Москва, Томск, Казань, Киров, Нижний Тагил, Тольятти, Мурманск, Тюмень, Череповец, Ижевск.

Менее всего деструктивное поведение распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Калининграде, Перми, Кирове, Череповце, Набережных Челнах, Костроме и Симферополе.

Доступность культурных ценностей и качественного образования выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Томске, Калининграде, Казани, Вологде, Перми, Калуге и Уфе.

Меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта в Грозном, Белгороде, Севастополе, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Нижневартовске, Калининграде, Москве, Ставрополе и Махачкале.

Самые высокие оценки вклада городских властей в развитие экономики и городской социальной среды отмечены в Грозном, Рязани, Вологде, Чебоксарах, Перми, Набережных Челнах, Нижнем Тагиле, Ульяновске, Калуге, Воронеже.

Лидерами в части условий для ведения бизнеса являются Грозный, Набережные Челны, Киров, Казань, Томск, Нижний Тагил, Череповец, Белгород, Вологда и Владикавказ.

Лидеры по возможностям для инновационного развития - это Казань, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск.

Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города в Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе, Грозном, Сочи, Томске, Краснодаре, Ижевске, Магнитогорске, а также в Симферополе.

Самый низкий уровень конфликтности в общественных отношениях в Грозном, Набережных Челнах, Севастополе, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Махачкале, Москве и Сочи.

Ниже всего тревожность населения в Туле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Симферополе, Сочи, Самаре, Владимире, Оренбурге, Набережных Челнах и Воронеже.

Умные дома получат стандарты

Юлия Тихонова

АНО "Умный многоквартирный дом" представила на публичное обсуждение первые два основных стандарта для умного дома. Они разработаны во исполнение Перспективной программы стандартизации на 2023-2030 гг., которая предусматривает создание всего 77 стандартов. В 2024 г. работа над серией стандартов продолжится.

АНО "Умный многоквартирный дом" разработала проект двух стандартов - ГОСТ Р "Системы киберфизические. Умный дом. Термины и определения" и "Системы киберфизические. Умный дом. Общие положения".

В мае 2023 г. АНО "Умный МКД", Минцифры, Минпромторг, Минстрой и Росстандарт утвердили Перспективную программу стандартизации (ППС) в области "умных домов", зданий и сооружений. Стандарты разработаны в соответствии с этой программой. Область стандартизации относится к сфере деятельности технического комитета по стандартизации ТК 194 "Кибер-физические системы".

"В дальнейшем понятия и основные положения, закрепляемые в этих стандартах и сводах правил, могут быть взятыми за основу, в том числе и для объектов индивидуального жилищного строительства, для офисных помещений и для объектов социальной инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Минцифры корреспонденту ComNews.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, в соответствии с действующим законодательством в сфере стандартизации разрабатываемые стандарты после введения в действие будут иметь добровольный характер.

Первый стандарт устанавливает термины и определения понятий в области умного дома, его систем, процессов, типовой инфраструктуры и характеристик. Второй - общие положения в области проектирования, применения, типовой структуры, интерфейсов и состава систем умного дома, а также их совместимости со внутренними и внешними системами умного многоквартирного дома.

"Стандарты не только фиксируют единую терминологию, но и закладывают основу для ключевых направлений будущей регуляторной работы, включая требования к цифровой архитектуре, базовому набору устройств и оборудования, классам умных домов, функциональности АСУЗ (автоматизированных систем управления зданиями), устройств и оборудования и многому другому. Утверждение стандартов запланировано на конец 2023 г.", - отметил генеральный директор АНО "Умный МКД" Никита Уткин.

По его словам, предлагаемые к обсуждению стандарты являются первыми документами планируемой к разработке серии из 77 стандартов умного дома, которые найдут применение как для многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, так и для офисных помещений и объектов социальной инфраструктуры.

"Согласно ППС, мы должны сделать основную часть чуда за ближайшие три года, притом что ППС может дополняться. В 2024 г. работа над серией стандартов продолжится, включая стандарты классов умных домов, требования к платформенным решениям, требования к отдельным устройствам и оборудованию и др.", - добавил Никита Уткин.

В разработке стандартов, по данным АНО "Умный МКД", приняло участие более 20 компаний.

"Темпы развития умных домов в России впечатляющие - от менее чем 1% в 2017 г. до 10% в 2022 г. В ближайшие годы нас ждет кратный рост. Планируемые к разработке и актуализации 77 стандартов позволят гармонично развивать данное направление в интересах жителей", - отметил представитель пресс-службы АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Пресс-служба ПАО "Ростелеком" сообщила, что стандартизация дает равные возможности всем участникам рынка без какого-либо монопольного преимущества у кого-либо из них: "Ростелеком" чувствует себя уверенно, так как является активным участником рынка цифровизации жилья и заинтересован в его развитии с продуктом "Ростелеком. Ключ", активно внедряет его как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья".

По словам Михаила Красникова, руководителя направления по работе с органами государственной власти ООО "Юникорн" (разработчик решений для умных зданий Ujin), стандарты задают общий вектор для долгосрочного развития отрасли и позволяют системно интегрироваться в другие проекты цифровизации, такие как "умный квартал", "умный город", "умный регион". "Стандарты - общий язык участников рынка: жители будут знать, чего ожидать от умного лифта или паркинга, застройщики смогут объективно выбрать поставщика решения, а производители, как мы, удешевляют разработку новых устройств", - считает Михаил Красников.

Пресс-служба ПАО "МТС" добавила, что стандарты призваны сформировать общие технические правила применения цифровых технологий и решений для МКД и других объектов капитального строительства.

"Для компаний, предлагающих платформы, софт и устройства, стандарты - это способ договориться "об общем языке". Как будут общаться разные устройства друг с другом, как будут работать приложения, как обеспечить стабильную работу через несколько лет - стандарты помогают ответить на эти вопросы", - считает Екатерина Гельфанд, начальник управления технологий умного дома ООО "СалютДевайсы" (SberDevices).

Публичное обсуждение проектов стандартов началось и продлится до декабря 2023 г. Соответствующее уведомление размещено на сайте ТК 194 "Кибер-физические системы". После этого проекты стандартов будут вынесены на согласование в ТК 194 "Кибер-физические системы" и переданы на утверждение в Росстандарт.

С текстом проектов национальных стандартов и материалами для подачи комментариев в ходе публичного обсуждения можно ознакомиться на официальном сайте АНО "Умный МКД".

Гибридный механизм комбинационного рассеяния фемтосекундных лазерных импульсов в алмазе для внутриимпульсной in situ диагностики сверхбыстрой динамики вещества

Механизмы резонансного и нерезонансного комбинационного рассеяния света (КРС) обычно рассматривают по отдельности, иногда даже противопоставляют. В исследованиях сотрудников Физического института им. П.Н. Лебедева РАН показано, что в условиях высокой интенсивности фемтосекундного лазерного воздействия и существенной внутренней ионизации алмаза эти механизмы могут кооперироваться.

Это выражается в том, что в силу бозонной природы оптические фононы, испускаемые по механизму электрон-фононного взаимодействия реальными (в зоне проводимости) или виртуальными (в запрещенной зоне) носителями, выступают затравочными для параллельного процесса, ускоряя его. Данный эффект применён для высокочувствительной внутриимпульсной in situ КРС-диагностики электронной и решеточной динамики вещества в фокальной области в объеме алмаза.

В зависимости от энергии фемтосекундного лазерного импульс уже в пределах его длительности наблюдаются электронное сжатие (>2 ГПа) и сильный квази-нагрев решётки (>1200 K), потенциально связанный со сверхбыстрым разупорядочением материалов.

Обнаруженные новые физические эффекты могут быть использованы для усиления спонтанного или вынужденного КРС, а также высокочувствительной внутриимпульсной in situ КРС-диагностики электронной и решёточной динамики вещества в фокальной области в объеме твёрдых прозрачных диэлектриков.

На рисунке — вид синтетического Ib-алмаза в белом свете и фотолюминесценция при возбуждении 220 нм. Эмиссия алмаза под действие фемтосекундных лазерных импульсов (525 нм, 200 фс), схема измерений. Спектры стоксовой компоненты эмиссии в зависимости от энергии импульсов, нормированная на энергию интенсивность пика оптического фонона первого порядка (Raman I) для Ib и IIa-алмазов. Схема межзонного фотовозбуждения с резонансным испусканием оптического фонона и нерезонансного комбинационного рассеяния на таком фононе. Зависимости частоты и полуширины полосы (времени жизни) оптического фонона в зависимости от энергии импульсов, оценка эффективной температуры решетки по Клеменсу.

Источник: ФИАН.

В Узбекистане зафиксирован оптимизм бизнеса — опрос ЦЭИР

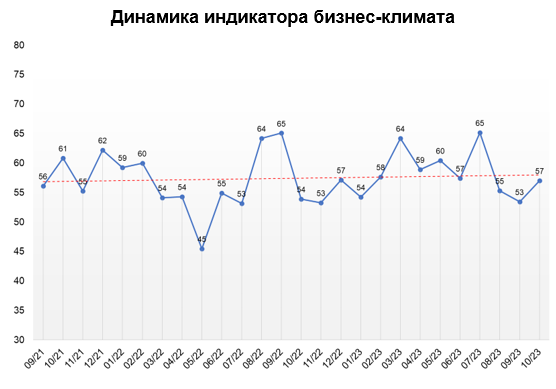

Узбекские предприниматели положительно оценивают текущий бизнес-климат страны, и ожидают его улучшения в ближайшие три месяца. Наиболее существенные благоприятные изменения бизнес-климата в октябре отмечены в секторах сельского хозяйства и строительства. В то же время, сектор промышленности показал ухудшение.

В октябре индикатор бизнес-климата, который Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) рассчитывает на основе масштабного опроса предприятий, показал рост по отношению к уровням прошлого месяца.

Индикатор бизнес-климата, который ежемесячно отслеживает ЦЭИР, в октябре вернулся в положительную зону. Если в августе сводный индикатор показал стремительное снижение на 10 пунктов, а в сентябре замедление темпов падения, то в октябре тенденция постепенного снижения прервалась.

За месяц сводный индикатор бизнес-климата вырос на 4 пункта и составил 57 пунктов (значение выше 0 пунктов означает рост деловой активности и наоборот), что оценивает состояние бизнес-климата как положительное.

На рост сводного индикатора существенное влияние оказала динамика индикаторов бизнес-климата в секторах сельского хозяйства рост на 14 пунктов и строительства 7 пунктов и 3 пункта в сфере услуг.

Однако, индикатор бизнес-климата в сфере промышленности показал заметное снижение на 7 пунктов, после сентябрьского скачка на 13 пунктов.

Наиболее уверенное улучшение текущих условий ведения бизнеса отметили предприятия сектора сельского хозяйства.

Оценки текущего состояния бизнеса за месяц прибавили 3 пункта до 49, что объясняется значительным улучшением в секторе сельского хозяйства, сразу на 26 пунктов до 51.

Доля респондентов, отметивших текущее состояние своего бизнеса как «хорошее» составила 47%, а доля отметивших как «плохое» – 9%. 22% предприятий увеличили количество своих работников, а 49% – отметили рост спроса на их товары/услуги.

Несмотря на положительный характер развития бизнеса и некоторое снижение ценовых ожиданий, четверть опрошенных ожидают роста цен.

Оценки ожиданий бизнеса касательно перспектив развития в ближайшие 3 месяца выросли на 4 пункта до 65, что связано в основном с положительными оценками предпринимателей из сферы строительства, где оптимизм за месяц вырос на 25 значений до 59 и сектора услуг, где рост ожиданий вырос на 10 пунктов до 66.

Также было выявлено, что на 1% стали реже ожидания бизнеса касательно повышения цен на их товары/услуги в ближайшие 3 месяца.

Баланс в оценках ожиданий относительно спроса и трудоустройства показал некоторое ослабление.