Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Таможенники обнаружили 8 кг кокаина на судне из Латвии

Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей.

Восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом таможенники обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии в порт Санкт-Петербург.

По данному факту Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия, виновные устанавливаются.

СПРАВКА

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Пресс-конференция по итогам российско-турецких переговоров

По окончании российско-турецких переговоров Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели совместную пресс-конференцию.

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дамы и господа!

Рады вновь принимать в России Президента Турции.

Отмечу, что многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат принципы добрососедства, партнёрства и взаимной выгоды, успешно развивается по всем направлениям.

Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

При обсуждении двусторонних экономических связей с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился на 86 процентов и достиг рекордных 62 – по некоторым данным статистики, ещё больше – миллиардов долларов, а за первую половину текущего года вырос ещё на четыре процента.

Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют – рубля и лиры – в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран.

Подлинно стратегический характер носит российско-турецкое сотрудничество в энергетике. «Росатом» продолжает возводить первую в Турции АЭС «Аккую». Она будет состоять из четырёх энергоблоков российского дизайна общей мощностью четыре тысячи 800 мегаватт. Порядка 25 тысяч наших и турецких специалистов-атомщиков, инженеров, рабочих трудятся днём и ночью, чтобы пуск первого энергоблока станции состоялся уже в следующем, 2024 году.

В апреле этого года на «Аккую» было завезено российское атомное топливо, и АЭС получила официальный статус ядерного объекта – такой статус присваивается МАГАТЭ. Таким образом, Турция вступила в клуб государств, обладающих технологиями мирного атома.

Наши страны также тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 миллиарда кубометров газа, а за январь–август текущего года – свыше десяти миллиардов кубометров.

Подчеркну, Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны – туда, где в этом партнёры заинтересованы.

Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Боташ» проект «дорожной карты» по реализации данного проекта. На повестке дня – учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретённого газа.

Хорошими темпами наращивается российско-турецкая кооперация в области сельского хозяйства. В минувшем году взаимные поставки продовольствия увеличились до 7,4 миллиарда долларов. В нынешнем году рост также продолжился: в январе–июле – на 19 процентов.

Разумеется, затронули и тематику развития туризма. В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов туристов из России, а за первую половину текущего года – ещё 2,2 миллиона россиян. Рассчитываем, что такая динамика сохранится и в дальнейшем. Наши профильные ведомства продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным. Турецкие друзья делают для этого всё, что в их силах.

Напомню и о том, что Россия всегда дружески и по-партнёрски стремится помогать Турции, в том числе когда речь идёт о природных катаклизмах и преодолении последствий стихийных бедствий. Сразу после февральского разрушительного землетрясения наша страна одной из первых направила в Турцию отряды спасателей и медицинский персонал. Столь же оперативно мы откликнулись и на запрос о предоставлении российских самолётов-амфибий Бе-200 для ликвидации лесных пожаров на эгейском побережье.

И конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин Президент уделил этому значительное внимание.

Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение – я имею в виду, Россию вынудили, – так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение «зерновой сделки» в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.

Причём, пока Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Это не может быть терпимым дальше.

Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках – это я хотел бы подчеркнуть особо, – что бы на этот счёт ни говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением – это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой.

Не видим в этом ничего удивительного, потому что доля, скажем, Украины в мировом зерновом экспорте как была пять процентов, так и остаётся такой, а в нынешних условиях будет сокращаться.

Запад, мягко говоря, нас обманывал насчёт гуманитарных целей «черноморской инициативы» по оказанию содействия развивающимся странам. Поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70 процентов – хочу это подчеркнуть ещё раз, – более 70 процентов поступили в обеспеченные страны, прежде всего в страны Евросоюза. Тогда как на долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь три процента, то есть это меньше одного миллиона тонн.

Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать «зерновую сделку», я сегодня об этом ещё раз сказал господину Президенту, и сделаем это сразу же – сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.

Со своей стороны Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. В этих целях предложили, в частности, организовать поставки одного миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.

Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны. Кстати говоря, мы близки к завершению договорённости с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатно – доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению: в ближайшие пару-тройку недель поставка начнётся.

В ходе переговоров обсудили также вопросы, касающиеся сирийского урегулирования. Мы очень ценим наше сотрудничество с Турецкой Республикой на данном направлении. В частности, конструктивно взаимодействуем в рамках Астанинского формата – на сегодняшний день наиболее эффективного механизма международных консультаций по Сирии.

Важно, что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса, такие как уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Понимаем, что для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия. И исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы – без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей.

При обмене мнениями по ситуации в Ливии подтверждена приверженность комплексному урегулированию многолетнего кризиса в этой стране на основе переговоров и поиска компромиссов, избегая вспышек насилия и не допуская распада Ливийского государства.

В целом считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезная.

И в заключение хотел бы ещё раз выразить признательность Президенту Турции господину Эрдогану за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог. Без сомнения, сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнёрства во всех областях.

Благодарю вас за внимание.

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Господин Президент! Уважаемые члены делегаций! Уважаемые представители прессы!

С самыми сердечными чувствами и уважением приветствую всех вас.

Ещё раз хочу выразить благодарность господину Путину за его любезное приглашение. Пользуясь случаем, хочу также выразить благодарность за поддержку, которую оказала Россия в ходе землетрясения, произошедшего 6 февраля, и в ходе лесных пожаров. За эту поддержку хочу выразить благодарность.

В последний раз очно мы встречались с господином Путиным в Астане в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. После этого мы были в тесном диалоге посредством телефонных разговоров.

Сегодня мы провели как встречу в формате тет-а-тет, так и межделегационную встречу. Мы оценили шаги, которые можно предпринять для дальнейшего укрепления нашего многопланового сотрудничества, особенно это касается сферы торговли, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

В прошлом году торговый оборот между нашими странами достиг 69 миллиардов долларов. Хочу отметить, что мы уверенно продвигаемся по пути достижения стомиллиардной отметки в торговле между нашими странами.

В прошлом году нашу страну посетили 5,2 миллиона российских туристов, а в этом году за первые семь месяцев 3,5 миллиона российских туристов посетили нашу страну. Верю, что в последние пять месяцев текущего года это число увеличится.

«Черноморская инициатива»: мы рады, что Россия открывает офис в Турецкой Республике Северного Кипра. Считаю, что Россия сыграла, а особенно «черноморская инициатива» сыграла ключевую роль для беднейших стран. Эта инициатива оказалась словно дыхательным путём для беднейших стран.

Альтернативные предложения, вынесенные на повестку дня, не оправдали ожиданий в плане безопасности и других аспектов. Наши российские друзья говорят о своих ожиданиях в этом плане, мы на разных платформах делаем акцент на эти ожидания.

Я поделился со своим уважаемым коллегой, что мы готовы провести такие консультации, поделился со своим другом. Мы приготовим новый пакет консультаций с Организацией Объединённых Наций. Считаю, что мы сможем достичь результата в этом плане. Турция в этом плане приложит все усилия. И верим, что в кратчайшее время мы достигнем результата в плане этой сделки.

Дорогие представители прессы!

Для установления прочного мира и стабильности в нашем регионе мы прилагаем все усилия. В каждой своей речи я отмечаю, что нет победителя в войне, нет побеждённого в мире. Мы придерживаемся этого принципиального подхода. Ранее мы провели прямые переговоры между сторонами. Как всегда, мы готовы внести свой вклад в этом отношении.

С господином Путиным мы также обсудили другие региональные и глобальные вопросы. В этом плане мы дали оценку развитиям событий в Сирии, Закавказье, Ливии, а также в Африке.

Мы развиваем наши двусторонние отношения на основе принципов добрососедства, дружбы, искренности, чтобы это служило и интересам наших стран, и нашего региона. Мы наблюдали и наблюдаем, видим преимущества турецко-российских отношений, построенных на этой основе на широком пространстве. Наши тесные контакты с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем.

Особенно хочу отметить атомную электростанцию «Аккую». Как известно, там строительные работы продолжаются. И второй шаг в этом плане хочу отметить: в Турции, в городе Синопе, речь шла об этом городе, мы с моим дорогим другом обсудили и строительство второй атомной электростанции. Этим шагом Турция, несомненно, преодолеет новую планку.

Завершая свою речь, в заключение своих слов, хотел бы ещё раз поблагодарить господина Путина за гостеприимство, которое он оказал мне и моей делегации. Желаю, чтобы мой визит принёс пользу нашим странам и региону.

Д.Песков: Сейчас турецкие и российские журналисты по одному вопросу смогут задать.

Начинаем с наших гостей. От турецких журналистов, пожалуйста, предоставьте слово.

А.Джура (как переведено): Агентство «Анадолу», Али Джура.

Вопрос обоим президентам. В конфликте между Россией и Украиной господин Эрдоган отметил, что прилагаются большие дипломатические усилия. В ходе этой встречи шла ли речь о перемирии и о том, чтобы сесть за стол переговоров?

(По-русски.) Господин Путин, у меня вопрос на русском. В чём важность продолжения «черноморской инициативы» для России и для Черноморского региона? Считаете ли вы, что она должна быть продолжена?

Спасибо.

В.Путин: Что касается усилий Президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял этому большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз.

Мы знаем, что при посредничестве Президента Турции была достигнута договорённость, были согласованы проекты документов между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку – просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем.

А что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем и о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Конечно, мы благодарны и Президенту Турции за его усилия на этом направлении.

Теперь что касается возобновления «зерновой сделки». Я уже об этом сказал, мне здесь вряд ли что-то удастся добавить. Мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали – опять же при посредничестве Президента Турции, Организации Объединённых Наций – согласовали исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны.

После того как сделка подошла к концу, а никаких обязательств в отношении России исполнено не было, нас попросили продлить её, наше участие в ней попросили продлить – опять же с обещанием немедленно всё исполнить. Мы продлили – опять ничего никто не сделал.

Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнёрами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Ну всё.

Теперь мы говорим: мы не против этой сделки, мы готовы в неё немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот и всё. Вот сегодня исполнят обещания – в течение ближайших нескольких дней мы вернёмся в полном объёме, будем выполнять всё, что от нас хотят.

Чего же здесь добавить? Если только добавить, что мы всегда договаривались о том, что эти коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях. А они, к сожалению, используются другой стороной – мы это видим. Так же как и предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов.

Надо обо всём договориться: о том, что ничего подобного происходить дальше не будет, а обещания, данные России, будут исполнены. Всё, мы вернёмся. У нас здесь нет никаких проблем, просто никаких проблем.

У нас будет хороший урожай в этом году. Мы в прошлом году где-то 158 миллионов тонн был, а в этом году будет где-то 130. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне 60 миллионов тонн. Будет 60 миллионов тонн экспортный потенциал.

Турция – наш большой партнёр. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем. Полностью обеспечим потребности Турецкой Республики и готовы вместе продвигать, как господин Президент настаивает, и к «черноморской инициативе» вернуться, поставлять вместе с Турцией и с Катаром в беднейшие страны. И самостоятельно начнём сейчас беднейшим странам по 25–50 [тысяч тонн]… По сколько? По 50 миллионов?

Д.Патрушев: От 25 до 50.

В.Путин: От 25 до 50 тысяч тонн будем поставлять в шесть африканских стран бесплатно. Прямо в ближайшие дни. Мы готовы, хотим работать, работаем и будем работать по всем этим направлениям.

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Как и отметил господин Президент, в этой ситуации, что касается совместных шагов Украины и России, Украине необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время.

Черноморский коридор будет служить для беднейших стран, в которые будет поступать зерно. Но 44 процента этого зерна, если будет поступать в европейские страны, то справедливо, Россия правильно говорит: 14 процентов в Турцию отправлялось, где-то шесть процентов, в этом районе, африканским странам поставлялось. Но, так или иначе, мы вместе с Россией желаем, хотим отправить в беднейшие африканские страны. И в ходе нашей встречи с глазу на глаз – давайте миллион тонн беднейшим странам, мы готовы сотрудничать в этом плане, логистическую работу тоже провести готовы. И вместе с этой операцией мы готовы миллион тонн отправить беднейшим странам.

Мы отметили и сказали господину Президенту, что Турция готова сделать всё возможное, приложить все усилия, переработать миллион тонн мукомольной промышленностью в нашей стране и потом эту муку отправить беднейшим африканским странам. Мы можем это сделать. Мы такое предложение также сделали, и в этом плане мы достигли соглашения.

Надеюсь, что господин Путин эти требования, которые поступают от африканских стран, особенно отметил господин Президент про шесть африканских стран, надеюсь, что эти шаги мы совместно осуществим.

П.Минаков: Агентство «Интерфакс».

Здравствуйте!

У меня будет два вопроса. Один обоим президентам, уточняющий.

Вы сейчас говорили о вывозе зерна с участием Катара. Уточняющий вопрос: может ли этот вариант стать полноценной заменой либо частичной заменой «зерновой сделки», её механизму?

И второй вопрос господину Путину. Господин Президент, сейчас многие источники, в том числе западные источники, сообщают о пробуксовке украинского наступления. В связи с этим вопрос: как Вы оцениваете обстановку в зоне боевых действий? Сохраняет ли Россия на этом фоне готовность к тем или иным переговорам для политико-дипломатического урегулирования ситуации?

В.Путин: Что касается зерна опять, если к нему вернуться, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как альтернативу «черноморской зерновой сделке». Там есть же ещё и Украина, у которой есть свои интересы. Мы это всё прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт. Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад. Это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь.

Что касается пробуксовки контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так. Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и сейчас мы не отказываемся. Господин Президент ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. Я ему это подтверждаю.

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Да, здесь участие Катара [в отношении] беднейших стран, малоразвитых стран, африканских стран имеется в виду. После того как зерно будет переработано посредством мукомольной промышленности, Катар финансово поддерживает. То есть такая тройка: Россия, Турция, Катар – Катар так заявляет. Надеюсь, что малоразвитым, беднейшим африканским странам. Мы будем находиться рядом с этой инициативой.

Большое спасибо.

Отъезжая от Москвы: Плюсы и минусы общественного транспорта в регионах

Владимир Аносов/ РГ

Константин Бахарев (Пермь),Сергей Винник (Сиферополь),Николай Грищенко (Ростов-на-Дону),Тимур Алиев (Махачкала),Светлана Цыганкова (Петрозаводск),Елена Мационг (Екатеринбург),Нина Рузанова (Новосибирск),Олег Корякин (Казань),Антон Дерябин (Нижний Новгород),Ирина Чечурина (Самара),Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург),Татьяна Дмитракова (Хабаровск),Элина Труханова (Кострома),Дмитрий Лапин (Красноярск),Юрий Гень (Владикавказ),Оксана Ильина (Ижевск),Анна Скрипка (Курск),Екатерина Ковалевская (Краснодар),Андрей Куликов (Саратов)

В России - бум личных автомобилей. Тем не менее, все больше людей предпочитает общественный транспорт. Аргументы в его пользу понятны: более быстрый, доступный, экономически выгодный. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 миллиардов человек, плюс на метро 3 миллиарда, более 1 миллиарда пользуется пригородным транспортом. Московский регион в очередной раз показал пример - президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров вместе запустили МЦД-3. Сразу после открытия прошло еще и заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. А что в регионах с электричками, автобусами и метро? Можно ли быстро и с комфортом добраться, допустим, из Казани в Ижевск, и на каком транспорте приходится ездить жителям регионов, разбирались собкоры "РГ".

Не стареть, а молодеть

Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев назвал средний возраст общественного транспорта в РФ: у автобусов - около 8 лет (при сроке службы до 10 лет), у троллейбусов 15 лет (при сроке службы 15 лет), у трамваев 25 лет (при сроке службы 25 лет).

"Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена", - заявил президент Владимир Путин и поручил кабмину разработать необходимые меры.

В регионах пока картина противоречивая. Где-то по городу снуют новенькие автобусы, а где-то гремят и создают аварийные ситуации допотопные маршрутки.

Курский губернатор Роман Старовойт, выступая на Госсовете, рассказал о положительном опыте транспортной реформы в своем регионе. Шустрые маршрутки с кричащими вывесками здесь почти канули в Лету. Теперь по городским улицам курсируют или зеленые, или белые автобусы с возможностью безналичной оплаты и использования льгот. Маршрутная сеть полностью обновлена. Большие автобусы курсируют по главным магистралям областной столицы, городские - подвозят людей к важным городским объектам, подводящие - из самых отдаленных уголков города доставляют курян к двум предыдущим видам транспорта.

А вот в Петрозаводске реализация транспортной реформы, о которой заявили городские власти, проходит не только со скрипом, но и со скандалом. Работой шести перевозчиков в городе недовольны не только власти, но и жители. По улицам ездят ободранные маленькие ПАЗики, водители этих автобусов нередко попадают в полицейские сводки: то они нарушают правила дорожного движения, то они едут за рулем, одновременно разговаривая по телефону, то они отказываются везти одинокого пассажира до конечной остановки. Так как нет конкурентов, цену они устанавливают сами - 50 рублей. Здесь таких цен раньше не было.

Вместе с тем в России есть города, где до сих пор вообще нет полноценного общественного транспорта, и среди них даже столица субъекта. Это Махачкала, где единственный востребованный транспорт в городе - маршрутные такси. Но их не хватает, особенно по пригородным направлениям. А добраться до места назначения в южную 40-градусную жару в переполненном салоне - настоящий квест.

Последний троллейбус

Вместе с тем уже сегодня по улицам многих городов России ходят ни в чем не уступающие столичному транспорту троллейбусы или трамваи. Например, в Красноярске за два года парк городского электротранспорта удалось обновить на 90 процентов. При этом вся техника - самая современная. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова водителя или кондуктора для посадки или высадки маломобильных пассажиров, камеры видеонаблюдения, мониторы для информирования пассажиров и USB-порты зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, также имеется бесплатный Wi-Fi. Кстати, троллейбусы проще назвать электробусами: благодаря аккумуляторам они могут проехать около 20 километров без присоединения к контактной сети, что позволяет спокойно объезжать пробки и места ДТП.

Маршрутная сеть подобных инновационных троллейбусов-электробусов с динамической зарядкой продолжает развиваться и в Петербурге. Ключевой элемент - литий-ионные аккумуляторные батареи. Они позволяют проезжать троллейбусу значительные расстояния без подключения к контактной сети (электробус может проехать в таком режиме, в зависимости от модели, от 7,5 до 20 километров). Станций подзарядки не требуется. Где есть контактная сеть - происходит зарядка батареи, где нет - идет автономно. Это позволяет запустить транспорт в новые отдаленные густонаселенные микрорайоны, такие как Славянка.

При всех очевидных плюсах, сразу в нескольких городах решили отказаться от троллейбуса. Например, на улицах Костромы рогатых уже не встретишь. Здесь троллейбусы, катавшие горожан без малого полвека, перестали ходить 1 июля нынешнего года. Со второго летнего месяца в городе стартовала транспортная реформа, полностью исключившая электротранспорт из системы местных пассажирских перевозок. Как объяснили городские и областные власти, троллейбусы заменили автобусами, поскольку автопарк "рогатых" устарел, а контактная сеть и тяговые подстанции, введенные в эксплуатацию в 1973 году, обветшали. Кроме того, город разросся, из-за чего существовавшие троллейбусные маршруты, по мнению властей, уже не отвечали потребностям жителей и были мало востребованы.

Вместо троллейбусов и старых пазиков выигравшие конкурсы перевозчики, с которыми теперь заключены брутто-контракты (при такой системе их работу оплачивают не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение графика), выпустили на линии 250 новых низкопольных автобусов большой вместимости с климат-контролем, системой безналичной оплаты, датчиками учета пассажиров, видеорегистраторами и прочими современными удобствами. Правда, проезд в этих автобусах подорожал сразу с 25 до 35 рублей (при оплате наличными), а маршрутная сеть оказалась заметно обновлена, что до сих пор вызывает недовольство жителей и заставляет власти периодически вносить корректировки.

Решение на рельсах

Отказаться всегда проще, чем развивать. Во Владикавказе тоже сначала хотели пойти по легкому пути и ликвидировать трамвайное сообщение. Но прислушались к мнению горожан: в городе трамвай - самый популярный вид транспорта. И на радость местным пассажирам закупили и запустили по городским линиям 28 новеньких трамвайчиков. Однако все они могут быстро сломаться - трамвайные пути и контактные провода на маршрутах находятся в таком изношенном состоянии, что с трудом несут современную технику и требуют срочной модернизации.Осталось "всего ничего" - найти на это несколько миллиардов. Но таких денег в казне города нет.

А в Хабаровске до сих пор можно встретить трамваи полувекового возраста. Порой их состояние пугает пассажиров. Несколько таких трамваев выходят на маршрут №1, а большинство "старичков" обслуживают линию №5.

Этот факт городские власти не скрывают: на маршрутах действительно встречаются "старожилы". Среди них - хабаровские РВЗ-6, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году, а срок их службы 16 лет. Чуть "моложе" этих трамваев модели с Усть-Катавского завода - КТМ. Они прибыли в краевой центр с 1985 по 1987 годы.

Между тем в последние годы все больше регионов делают ставку именно на этот вид электротранспорта, он экологичен и удобен, пробки для него не помеха. В Пермь уже несколько лет поступают новые трамваи. Так, в этом году вагонный парк пополнится еще 44 единицами техники марки "Львенок".

В Краснодаре впервые почти за четверть века запустили движение по новой трамвайной линии на улице Московской. Этого очень ждали жители весьма разросшегося в последнее десятилетие микрорайона "Музыкальный". Протяженность новой линии составила 5,5 километра.

В Челябинске трамвай готовится заменить законсервированный проект метро, которое здесь строилось с перерывами с 1992 года: были возведены в черновом варианте две станции и часть перегонных тоннелей. Однако в 2021 году было объявлено об использовании первого участка метрополитена для создания трех линий скоростного трамвая, запуск планируется до конца 2025 года.

А в Волгограде наземный скоростной рельсовый трамвай как альтернатива метро уже есть. Он соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы пик составляет 3-6 минут, в межпиковое время - 6-7 минут. Протяженность линии - 17,3 километра, из которых 7,1 километра - подземный участок. В данный момент находится на реконструкции. Также ветки метротрамвая строят в Краснодаре и Красноярске.

Под землей: метро не сразу строилось

Жители даже городов-миллионников не перестают удивляться, какими темпами развивается метро в московском регионе. Чуть ли не каждые полгода открываются по несколько станций, запускаются диаметры.

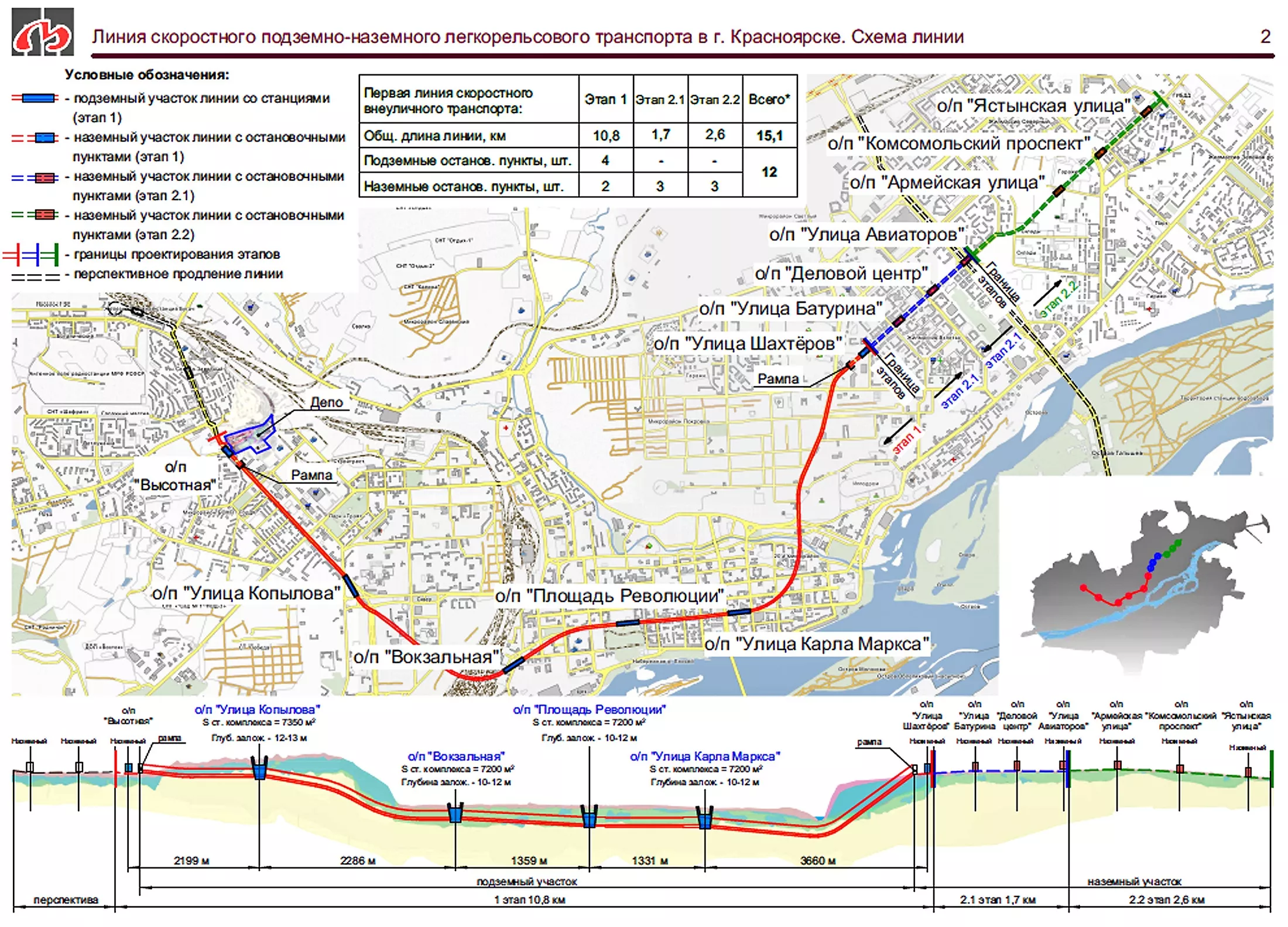

В Красноярске метро строится с большими перерывами с 1995 года. И вот, наконец-то решили взяться за него основательно. Не так давно там с инспекцией побывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проинспектировал ход работ по строительству метрополитена, осмотрев первую площадку станции городского метро "Улица Шахтеров" и другие объекты разворачивающегося строительства.

Метростроевцам предстоит в рамках первой очереди работ проложить 17 километров подземных коммуникаций скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Кроме того, построить две наземных и четыре подземных станции.

Судя по всему, увиденным в Красноярске Марат Хуснуллин остался доволен - он выразил уверенность в том, что строительство красноярского метро пройдет в установленные сроки и завершится в 2026 году. Городу-миллионнику это важно и нужно.

А что в других городах? На сегодняшний день метро есть в семи городах: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара. Самое большое количество станций в Москве (258) и Петербурге (72). Меньше всего в Самаре (10) и Екатеринбурге (9). При этом строительство станций продолжается в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

В Самаре метро строят с 1980 года, но в настоящий момент действует всего 10 станций. Однако новую станцию "Театральную" планируют построить в рекордные сроки. Уже в октябре 2024 года она должна принять пассажиров, что увеличит загрузку подземки на 15% и сократит время ожидания поезда до 7 минут.

Пятнадцатую и пока последнюю на сегодня станцию нижегородского метро - "Стрелка" - построили в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, прямо возле нового стадиона. К концу 2026 года в городе запланировано открыть еще четыре станции.

В Новосибирске первую за 12 лет станцию метрополитена "Спортивная" предполагали ввести в эксплуатацию еще год назад, однако сроки неоднократно сдвигались - из-за проблем с поставками импортного оборудования. В этом году рассчитывали сдать в июне, однако сроки опять сдвинулись - на конец года.

В казанском метрополитене, который насчитывает 11 станций, сейчас ведется строительство второй ветки и сразу 4 станций. Открыть их планируют в 2027 году, но только при условии, что финансирование работ сохранится на том же уровне.

Отменены и законсервированы проекты метрополитенов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Омске и Челябинске.

Сэкономить на проезде

Все больше городов перенимают опыт столицы, где существуют бесплатные пересадки на городском общественном транспорте (в течение 90 минут), а также с МЦД на метро и МЦК.

Жители Курска признаются, что для них самый интересный момент в нынешней городской транспортной реформе - две бесплатные пересадки в час, которые призваны нивелировать тот же "подвоз" из отдаленных микрорайонов. Услуга будет доступна только при оплате картой на маршрутах, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы. Карту необходимо прикладывать к терминалу или валидатору после каждой пересадки.

В Южно-Сахалинске внедрили единую транспортную карту, которая позволяет делать бесплатные пересадки с маршрута на маршрут в течение 45 минут с начала поездки.

"Но мы пошли еще дальше и обеспечили интеграцию с железнодорожным транспортом. Построено два транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Житель микрорайона садится на автобус, где платит транспортной картой 30 рублей, подъезжает к ТПУ и пересаживается в рельсобус, поездка в котором для него ничего не стоит. Далее он за восемь минут перемещается на другой узел, выбирает нужный ему автобус и едет в любую часть города. Эта поездка также будет бесплатной, - объясняет схему директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов. - В результате пассажиропоток рельсобуса уже увеличился с 500-600 человек в месяц до почти 6000 и продолжает расти".

Между тем в Хабаровске в августе и сентябре проводится эксперимент по бесплатной пересадке между различными видами электротранспорта. На площади железнодорожного вокзала, где сходятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, пассажиры могут пересесть с троллейбуса №2 на любой трамвай и наоборот. Главное - сохранить билет на первую поездку и предъявить его при пересадке. В конце сентября подведут итоги этой практики и решат ее дальнейшую судьбу.

А совсем недавно решили присоединиться к этой хорошей компании и в Новосибирске, где планируют внедрить новую билетную систему до конца этого года.

"Можно купить билет из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта за одну плату", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Из Казани в Нижний с ветерком

На заседании президиума Госсовета, посвященном общественному транспорту, говорили и о перспективах - о ВСМ (высокоскоростных магистралях). "Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы, - заметил президент. - Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую - это подтолкнет развитие образования, науки, промышленности, высокотехнологичных сфер экономики". Как сейчас быстро наземным траспортом добраться до соседней агломерации?

Казань уже давно стала одним из самых популярных туристических направлений России. Только в прошлом году ее посетили более 3,7 миллиона гостей. Понятно, что, как крупный турцентр, столица Татарстана имеет хорошо разветвленную сеть междугороднего сообщения, современную транспортную инфраструктуру. Попасть сюда можно множеством способов из разных уголков страны, равно как и казанцы могут без особых проблем отправиться в города других регионов. Только автовокзал позволяет выбрать десятки направлений от Ульяновска и Чебоксар до Уфы и Челябинска.

Налажено и железнодорожное сообщение со столицей Марий Эл. Электричка "Казань-Йошкар-Ола" очень востребованный в народе маршрут. Причем, если раньше он был сезонным (с апреля по октябрь), то в 2023 году стал круглогодичным. Для удобства пассажиров с 26 мая время поезда в пути сократили и теперь оно занимает 2,5, а не 3,5 часа. Цена билета - 366 рублей.

С более дальним соседом Нижним Новгородом Казань разделяет почти 400 километров. Махнуть туда на машине решится не всякий - дорога займет 7-8 часов. Гораздо удобнее сделать это на ускоренных поездах - их пару между городами запустили в августе 2022 года. А спустя три месяца, из-за востребованности, назначили еще пару. За год по маршруту "Казань - Нижний Новгород - Казань" перевезли более 260 тысяч пассажиров.

Ехать до Нижнего на поезде одно удовольствие - он современный, комфортабельный, с климат-контролем, телевизором, детским уголком с манежем, адаптирован для людей с ОВЗ. Время в пути - 6 часов. Цена билета - 1375 рублей.

Регулярно ходят до Нижнего Новгорода и автобусы. Но ехать на них придется 7-8 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2000 рублей.

Ежедневные электрички связывают Казань с Ижевском. Отправиться в столицу Удмуртии можно либо рано утром, либо вечером. Время в пути - 5 часов 40 минут. Цена билета - 839 рублей. Автобусный вариант и дольше, и дороже: почти семь часов, цена - от 2200 рублей.

"Дешевые, но удобными электрички явно не назовешь, - заключила корреспондент "РГ", проехав почти шесть часов из Ижевска до Казани. - Это был мой первый опыт такого путешествия из Казани в Ижевск и, скорее всего, последний. Лучше уж мягкий автобус и 7 часов в пути или обычный поезд с собственной полкой.

С удобствами как повезет: Какими были пять часов в электричке "Ижевск-Казань" / Автор:

Оксана Ильина

Смутило сразу же: билеты продают без указания места. При этом в составе есть и вагоны, где стоят обычные лавки. Туалет - отдельная история. Очень грязный, дырка в полу, еще один привет из прошлого. Вместо кондиционера - открытые окна, отсеков для багажа нет. Чемоданы стоят в проходе, мешая пассажирам.

Пассажиров, которые едут исключительно из точки К в точку И, на самом деле не так много. Может, поэтому железнодорожники и не запускают на этом маршруте "Ласточки" с минимумом остановок, опасаясь, что вагоны не будут заполняться".

Быстрым транспортным сообщением между городами озаботились и в Крыму. "Крымская железная дорога" и "Южная пригородная пассажирская компания" стали менять подвижной парк электричек, отправляя в запас отслужившие 40 лет вагоны и локомотивы ЭР2К, получая вместо них современные составы производства Демиховского машиностроительного завода ЭП2Д. Но, прежде чем перейти на новую технику, в Крыму капитально реконструировали, а фактически заменили около 3 тысяч километров железнодорожного полотна, чтобы увеличить скорость подвижного состава. Стыки рельсов сварили и теперь на "бархатном" пути не слышно привычного стука колес, а скорость в пути достигает 100 километров в час.

В самих вагонах дело не только в мягких креслах. Новые электрички - это микроклимат в салоне, информационные табло, экологически чистые, просторные туалеты в каждом вагоне (в том числе для людей с ограниченными возможностями), система перевозки маломобильных пассажиров, а также бесплатный Wi-Fi и кронштейны для велосипедов. Время в пути от Симферополя до Севастополя занимает 1 час 22 минуты, а полная стоимость билета - 112 рублей 46 копеек.

Керчь с Анапой связал еще и скоростной рельсобус "Ласточка". А в будущем году в Симферополе начнут строить аэроэкспресс - новую железнодорожную ветку протяженностью 14 километров, которая свяжет аэровокзальный комплекс с существующей железнодорожной инфраструктурой. В мае Главгосэкспертиза одобрила проект.

Уже сейчас "Ласточки" пользуются большой популярностью у жителей Петербурга, откуда на них с ветерком можно домчаться до Петергофа и Ломоносова (а в скором времени и до Пушкина). А в Ивановской области совместно с областным центром соединили несколько малых городов. До Кинешмы, Шуи, Гаврилова Посада летают "Иволги".

Что звенит в кармане водителей

Помимо финансирования и обновления парка общественного транспорта в регионах не менее острая проблема - кадровая. Зарплата водителей сегодня в большинстве регионов ниже средней по региону. Но даже где она и высокая - очередь к баранке не стоит. По словам курского губернатора Романа Старовойта, зарплата для водителей автобусов в Курске существенно превышает среднюю по региону и составляет 53500 рублей в месяц. Однако нехватка кадров все равно колоссальная.

Удивительно, но факт: в Ростове-на-Дону зарплата в 70-80 тысяч рублей не прельщает многих шоферов, и потому они уходят работать в такси или на грузовой транспорт. В результате на линию выходит 70 процентов автобусов. А ведь эта зарплата в два раза выше средней по региону (40 тысяч рублей).

Еще больше получают водители автобусов в Саратове - от 60 до 100 тысяч рублей. Это в полтора-два раза выше, чем в среднем по региону. Однако и там некомплект шоферов городского общественного транспорта достигает 40 процентов.

"Проблема очень серьезная, техника может работать две смены, но зачастую работает одну, потому что людей не хватает", - говорит гендиректор одного из крупнейших областных автотранспортных предприятий "Межгородтранс" Михаил Любарский.

Кадровая проблема - это еще и безопасность перевозок. Возраст водителей автобусов, которые возят пассажиров на городских маршрутах, приближается к пятидесяти годам. Молодежь на такую работу не стремится, даже несмотря на высокую зарплату. Отпугивают молодых людей серьезные нагрузки и высокие профессиональные требования. Достаточно сказать, что водителю автобуса нужно встать в половине четвертого утра, чтобы выйти вовремя на маршрут.

Судя по предложениям госпредприятия "Нижегородпассажиравтотранс", водителям городских автобусов готовы платить от 65 до 85 тысяч рублей в месяц. Уровень для Нижнего Новгорода неплохой. Приезжим гарантируют бесплатное жилье на территориии Зеленого Города - элитного поселка под мегаполисом. Шоферы могут рассчитывать на досрочную пенсию в 55 лет. Однако дефицит работников постоянный. В чем дело?

"Люди приходят, а вскоре многие увольняются, - рассказывает Алексей С. из окна ЛиАЗа на конечной остановке в центре Нижнего Новгорода. - Водитель должен работать не более 40 часов в неделю, на деле получается больше опять же из-за нехватки людей. График работы рваный - то утром приходится вставать в 2.30, то вечером возвращаться ночь за полночь. При таких условиях зарплата в 65 тысяч уже не кажется такой уж большой".

Его слова подтверждает доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Нижегородского государственного технического университета Михаил Корчажкин: "Кроме того, водителю надо совершить за месяц определенное количество рейсов, выработать часы, обеспечить выполнение плана по выручке вместе с кондуктором. Выполнить эти требования непросто".

Одной из причин острой нехватки кадров на нижегородском предприятии называют тот факт, что с 2018 года не проводилось обучение на водителей общественного транспорта. Возобновили учебу только в декабре 2021 года. И так почти во всех регионах.

Александр Морозов, член экспертного совета Министерства транспорта РФ, научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта:

"Главная проблема общественного транспорта - отсутствие ответственности органов власти за качество транспортного обслуживания. Сегодня около 50 процентов подвижного состава и 70 процентов инфраструктуры находятся за пределами нормативных сроков, что приводит к ежедневным авариям и сходам, кардинальному ограничению скорости движения. Скажем, в Саратове ежедневно происходит до девяти аварий инфраструктуры в день, приводящих к остановке движения трамвая или троллейбуса - в том числе до пяти сходов вагонов с путей, до пяти обрывов контактной сети и обесточивания. В этих условиях ни о каком качестве перевозок говорить не приходится.

Следует признать, что общественный транспорт, прежде всего в городских агломерациях, - это не способ "заработать на пассажирах", а государственная услуга, социальная гарантия возможности добраться на работу для каждого. В связи с этим законодательство должно быть перестроено на новых принципах: услуга предоставляется не водителем "за вход в автобус", а государством - как постоянно действующей системы".

В Краснодаре открыли первый в России Центр раннего физического развития детей

Анна Юркова (Краснодар)

В День знаний в Краснодаре торжественно открылся первый в стране Центр раннего физического развития детей "Стань чемпионом", расположенный на улице Зиповская, 70. Церемонию посетили почетные гости - министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строительство Центра велось три года в рамках реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он дал по итогам государственного заседания по развитию физической культуры и спорта.

Для гостей провели обстоятельную экскурсию по зданию, в его помещениях уже начались первые тренировки. Это восемь залов для занятий единоборствами, художественной гимнастикой, спортивными танцами, акробатическим рок-н-роллом, брейкингом. Здесь оборудован класс для компьютерного спорта, спортивно-концертный зал на 650 мест, учебные комнаты для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, гостиничные номера, кафе, паркинг.

На первом этаже находится зона тестирования детей в возрасте от 5,5 до 11 лет, где определяют, в каком виде спорта ребенок, возможно, он сможет достичь высоких результатов, а также тестирование на готовность к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Гордость комплекса два бассейна - 25 и 50 метров. Над голубыми чашами высятся по два табло, еще один медиаэкран светится по периметру трибун. Бассейны оборудованы всем необходимым для проведения крупных спортивных соревнований - душевыми, тренерскими комнатами, комментаторскими кабинами.

- Это первый подобный центр в стране, и я уверен, что заложенная в его основу концепция - воспитание гармоничного ребенка - будет внимательно воспринята другими регионами, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Проект реализован под патронажем президента РФ, с одной стороны это накладывает на организаторов большую ответственность, а с другой свидетельствует о том, что государство рассматривает спорт как важный фактор развития здорового общества. Не сомневаюсь, что центр станет домом не только для детей, но и взрослых, так как он не просто нацелен на выявление одаренных ребят, а учитывает интересы всей семьи, даже старшего поколения 65+.

- В краснодарском Центре смогут заниматься около пяти тысяч детей, - сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. - При поддержке властей Кубани в стенах открыто 12 направлений. Кроме того, здесь будет реализована программа "Плавание для всех" - обучение детей на безвозмездной основе, а также программа раннего физического развития.

А возрастным краснодарцам предложат и пассивный досуг - различные кружки по художественному творчеству в рамках проекта "Активное долголетие".

Программа занятий в новом проекте разработана Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Она подразумевает развитие ребенка с помощью гимнастики, плавания, ритмики и единоборств. Также сотрудники университета обучили 491 специалиста для работы в системах Центров раннего физического развития детей.

Что даст дачникам вхождение садоводческого товарищества в состав населенного пункта

С октября вступают в силу изменения в Гражданский кодекс, касающиеся проведения общих собраний и общей долевой собственности в садоводческих товариществах. Что это означает для владельцев шести соток, в интервью "Российской газете" рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Никита Юрьевич, считать голоса теперь будут исходя из площади участка. Не получится ли так, что владельцы больших участков будут блокировать все вопросы или принимать решения, удобные им, но не удобные всем остальным?

Никита Чаплин: Как именно будут считать голоса, а также будет ли в реальности в каждом СНТ подсчет голосов вестись с учетом доли, пока непонятно. На сегодняшний день право общей собственности на имущество общего пользования в СНТ не зарегистрировано, а во многих СНТ зарегистрировано право собственности юридического лица (то есть самого СНТ) на имущество общего пользования. Так что подождем, что нам скажет судебная практика.

Удалось ли наладить онлайн-голосование в СНТ? Или получить ответы по электронке не менее сложно, чем проголосовать очно?

Никита Чаплин: Некоторые СНТ используют в своей работе сервисы, позволяющие проголосовать онлайн на собрании. Однако на сегодняшний день большой популярностью это пока еще не пользуется. Для проведения онлайн-голосования (равно как и заочного) необходимо провести значительный объем подготовительной работы (в том числе подобрать кандидатов в члены правления и ревизоры не на собрании, а сильно заранее), но к этому товарищества в большинстве своем пока не готовы. В любом случае технологии идут вперед, и, вероятнее всего, смешанная форма проведения собраний (очно+онлайн), заочно+удаленно станет все более востребованной.

Что в целом меняется в правах дачников в использовании общего имущества?

Никита Чаплин: Для дачников практически ничего не меняется. Закон говорит о том, что каждый собственник недвижимой вещи вправе владеть и пользоваться общим имуществом наряду с собственниками иных недвижимых вещей; каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на общее имущество, а также каждый собственник недвижимой вещи обязан соразмерно со своей долей в праве общей собственности на общее имущество участвовать в уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с общим имуществом.

Много ли СНТ перевелись в ИЖС? Какие проблемы возникают, что мешает? Что требуется от конкретного дачника, чтобы начался процесс перевода?

Никита Чаплин: Интерес войти в состав ближайшего населенного пункта у садоводов есть, однако не все желающие могут это осуществить. Так как территория всего садоводства должна войти в состав населенного пункта, необходимо достичь согласия между соседями, а также чтобы территория садоводства соответствовала критериям, утвержденным законом субъекта РФ.

По большому счету, на сегодняшний день перевод земельного участка из "садоводства" в "ИЖС" для собственника дает только лишь возможность войти в программу догазификации населенного пункта, но ничего более.

Вопросы по содержанию общего имущества на сегодняшний день до конца не решены.

В дачных форумах традиционно много вопросов о долгах за электричество. Как заставить платить должников (решения судов - не панацея, люди все равно не платят), что делать, если со столба украли счетчик?

Никита Чаплин: СНТ вправе ограничить должнику за электроэнергию пользование электричеством. Для начала предупреждаем письменно собственника, затем даем время для оплаты задолженности, а потом вводим режим ограничения энергопотребления. В этой процедуре главное действовать в точном соответствии с правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, которые утверждены постановлением правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года.

Если со столба украли счетчик, то собственнику участка необходимо как можно скорее обратиться в правление с заявлением об этом для минимизации рисков, связанных с безучетным потреблением электроэнергии. Если факт отсутствия и/или выведения из строя прибора учета зафиксировано СНТ, то последнее вправе начислить плату за электроэнергию по максимально возможному потреблению (с учетом мощности вводного автомата, сечения провода и т.д.). Взыскиваться все будет в судебном порядке.

Нужно ли соглашаться на передачу электросетевого хозяйства СНТ регоператору? В чем выгода для дачников?

Никита Чаплин: Все зависит от состояния сети, а также от сетевой организации, которой планируется передать сеть. С учетом действующих правил консолидации и достаточно сложной процедуры отказа от расчетного прибора учета на границе СНТ (то есть от счетчика, который аккумулирует показания всех садоводов и всего имущества общего пользования) многие СНТ отказываются от передачи объектов.

В середине июля был подписан закон о том, что рабочим будут выделяться земельные участки под дачи. Сейчас закон уже вступил в силу. Есть уже критерии, кому будет полагаться бесплатная земля? Где будут эти участки? Может, в глухих лесах или на болотах?

Никита Чаплин: Новый закон закрепляет за регионами полномочия решать проблему нехватки рабочих кадров с учетом своих ресурсов и потребностей. На данный момент сведений о конкретном перечне профессий для отдельного региона или муниципального образования у меня нет. Представляется, что данные участки должны иметь проходящие рядом коммуникации, должны быть обеспечены круглогодичным подъездом. В ином случае вся идея привлечь специалистов в малонаселенные районы потерпит крах. Квалифицированному специалисту не составит труда за плату приобрести участок самостоятельно.

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал, что гражданин вправе мыть машину на своем участке. Соседям придется с этим смириться.

Жительница Брянской области обратилась в суд с заявлением о том, что гражданин П. нарушает ее права, поскольку на принадлежащем ему соседнем участке регулярно моет свой автомобиль. Грязная вода стекает на принадлежащий ей земельный участок, на котором находится водозаборная игла (скважина). Она попросила запретить соседу мыть машину на его земельном участке на расстоянии менее 50 метров от водозаборной скважины на ее участке. Однако суд отклонил иск. "В деле установлены обстоятельства, что скважина истца не является официально зарегистрированным источником водоснабжения, поэтому нельзя ее отнести к тем элементам, которым может быть причинен ущерб, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Помимо этого, сами отходы ответчика формируются в нескольких метрах от участка истца, а от источника водоснабжения более чем в 16 метрах, что не наносит вреда участку истца.

Так как нет каких либо ГОСТов, СП, или СанПиНов относительно такой неофициальной скважина и при отсутствии центрального водопровода нельзя признать права истца нарушенными".

Подготовил Владислав Куликов

Текст: Ольга Игнатова

Эксперты Березина и Лазовский оценили, выйдет ли дешевле построить дом самостоятельно

Спрос на земельные участки резко вырос в этом году. Россияне скупают их, надеясь построить дом "под себя" и одновременно сэкономить.

Земельные участки в последние годы составляют 40-42% предложения на загородном рынке, рассказала на круглом столе ДОМ.РФ о частном домостроении руководитель направления "Загородная недвижимость" компании "Циан" Анна Березина. Остальное приходится на таунхаусы, дома и части домов. При этом доля спроса на участки в этом году подскочила. Если в 2020 году на участки приходилось 26% спроса, а далее спрос рос на 1-2 процентных пункта в год, то в этом году доля выросла сразу на 5 п.п. - до 34%. Спрос на загородные дома, в свою очередь, снизился с 68% в прошлом году до 63% в нынешнем.

Объясняется это рядом причин, пояснила Березина. Купить участок и построить дом с помощью льготных ипотечных программ сейчас дешевле, чем купить готовый дом через ипотеку на рыночных условиях. А ипотека на дома активно развивается. По данным ДОМ.РФ, доля кредитов на строящиеся частные дома в общем объеме ипотеки выросла с 0,5% в 2021 году до 5% в 2023 году, на готовые дома - с 7% в 2021 году до 10% в текущем году.

Кроме того, некоторые приобретают участки, чтобы распределить нагрузку на семейный бюджет - землю можно купить сейчас, а строительство отложить на следующий сезон, говорит директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Еще одна причина - покупателей не устраивает ассортимент загородного рынка, отметила Березина. Качественное предложение было "вымыто" на волне высокого спроса в 2020-2021 годах, многие продаваемые дома уже морально устарели. Выбор готовых качественных предложений сейчас небольшой, покупателю сложно найти объект, который максимально удовлетворит запрос, говорит Дымова. Поэтому люди приобретают земельные участки для воплощения своего "проекта мечты".

Также, отметила Березина, покупатели не доверяют качеству строительства - многие дома построены "хозспособом" и трудно понять, насколько дом безопасен и не придется ли делать капремонт уже через год. А поскольку все больше покупателей собираются жить за городом не только летом, а постоянно, качество строительства становится важнее.

Наконец, владельцев участков уже меньше пугает процесс строительства, рассказала Березина. Новые технологии делают его не таким долгим и мучительным, как раньше. Есть много интересных предложений от строительных компаний, которые позволяют построить дом и переехать в него уже через год.

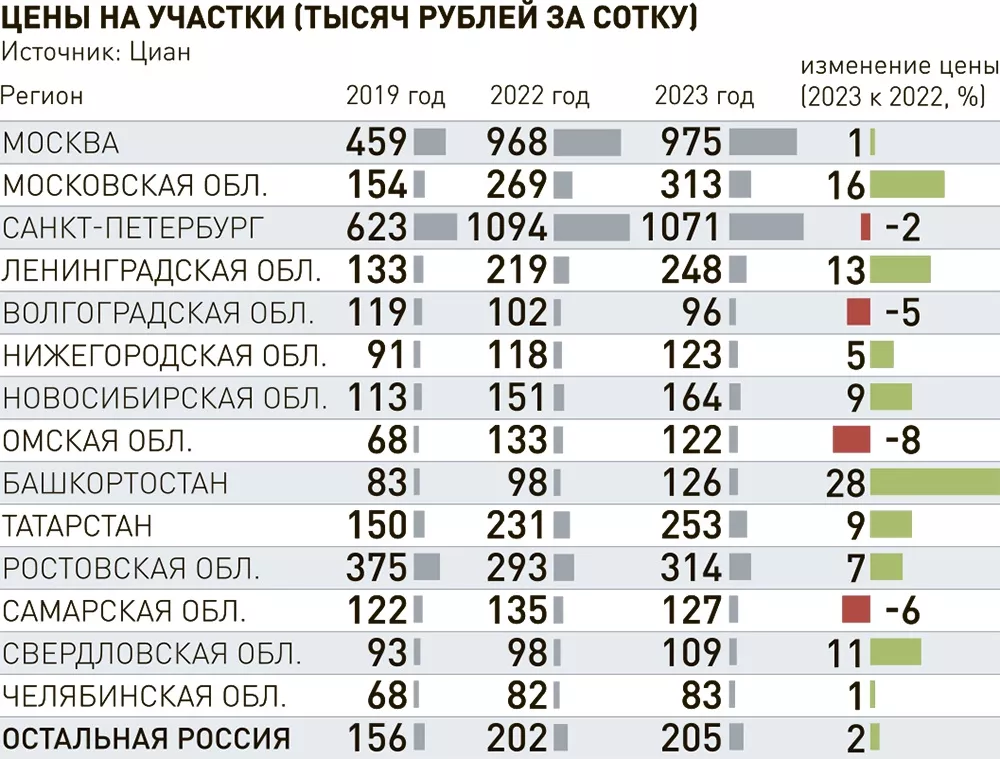

Вслед за спросом в большинстве регионов выросли в этом году и цены на земельные участки. К примеру, в Башкортостане, по данным Циан, они подорожали на 28%, в Подмосковье на 16%, в Ленинградской области на 13%, в Свердловской области на 11%.

При строительстве дома на купленном участке можно решить сразу две задачи: построить максимально рациональный дом для своей семьи и снизить бюджет покупки в 1,5-2 раза, сэкономив на маржинальности инвесторов, которые они закладывают при продаже уже построенного дома, отмечает учредитель экспертного клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов. В то же время в этом году выросла и доля инвестиционных покупок, отмечает он: в некоторых поселках до 30% инвесторов. Они покупают участки, строят дома и продают их с прибылью от 80 до 120%.

Покупатели участков зачастую не понимают специфику процесса строительства, утверждает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Стремясь сэкономить, они приобретают самые дешевые участки. При этом почти половина участков на рынке - с обременениями, проблемами с разрешением на строительство и иными "трудностями". Даже если удалось самостоятельно купить качественный участок, банк выдаст на него льготный ипотечный кредит в размере максимум 70% от его реальной стоимости. Механизм оценки участков банками еще не отлажен полностью, поэтому они минимизируют свои риски, отмечает он. Плюс "самостоятельное строительство" без подрядчика - уже большой риск для банка.

И утверждение, что построить дом в среднем дешевле, чем купить готовый, весьма спорное, считает он. "В номинальном денежном отношении это может быть дешевле, если вы эксперт в строительстве, наймете качественный стройподряд, составите смету, закажете проект и будете контролировать каждый этап. Или если вы не эксперт в строительстве, но готовы разобраться, заказать качественные услуги от проектирования до строительства и контролировать процесс. То есть выполнить "бесплатно" самостоятельно всю работу застройщика.

В таком случае вы построите дом дешевле именно на разницу "стоимости работ девелопера". Но не забывайте, что вы в любом случае тратите свое время, которое тоже стоит денег. Его вы можете монетизировать более выгодно в той отрасли, где вы профи, - говорит Лазовский. - Важен и опыт строительства. Хороший застройщик строит уже много лет и знает процесс "от и до". Сумеете ли вы приобрести эти навыки быстро?". Если учитывать все затраты в совокупности, то купить готовый дом у застройщика все же дешевле, настаивает Лазовский. Оговариваясь, что речь идет о строительстве качественного дома для круглогодичного проживания, а не задачи "просто построить" что-нибудь.

Марина Трубилина

Консолидация усилий: Антон Глушков о подготовке кадров как об одной из главных отраслевых задач

Накануне нового учебного года в Минстрое России было подписано соглашение о создании отраслевого Консорциума среднего профессионального образования (СПО) в сфере строительства. Базовой организацией Консорциума стало Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), а соучредителями выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России, ФГБОУ «Институт развития профессионального образования» и НИУ МГСУ. О задачах, стоящих перед новым союзом, о том, как он способен помочь в решении пресловутого «кадрового вопроса», а также в целом об обучении рабочим специальностям в стране «Стройгазете» рассказал президент НОСТРОЙ Антон ГЛУШКОВ.

Антон Николаевич, с какой целью создается Консорциум?

Он призван сформировать национальную систему развития строительного профессионального образования. Объединив 60 ведущих колледжей, готовящих для отрасли специалистов в сфере СПО по укрупненным группам профессий и специальностей подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 07.00.00 «Архитектура» и 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», Консорциум позволит консолидировать интеллектуальные, инфраструктурные и информационные ресурсы его участников вместе с профсообществом и бизнесом для развития кадрового потенциала стройотрасли, создания условий для повышения эффективности подготовки специалистов до уровня, отвечающего международным стандартам, передовым технологиям и цифровой трансформации

Означает ли появление Консорциума, что в сфере СПО есть насущные проблемы, требующие срочного решения?

Вопрос подготовки кадров был все же задачей государственной системы образования, а сейчас это становится отраслевой задачей. Представители стройбизнеса давно уже говорили о том, что они готовы участвовать в подготовке кадров, в воспитательном процессе, в стажировках, в практике, но это больше были декларативные заявления. Однако нехватка квалифицированной рабочей силы сейчас вызывает уже настоятельную необходимость работодателям думать об этом наперед.

Мы анализировали, как проходит процесс трудоустройства выпускников образовательных заведений строительного профиля. Получается, что многие студенты вуза уже на четвертый год обучения по схеме «бакалавриат+магистратура» находят себе будущих работодателей, в среднем специальном образовательном учреждении на второй год обучения (из трех) значительная часть ребят имеет не только потенциального работодателя, но уже и работает по специальности. Это говорит о реальной востребованности специалистов в области стройки.

Ранее мы придерживались взгляда, что можем компенсировать низкий уровень квалификации численностью, дешевизной иностранной рабочей силы, что позволяло не очень задумываться о качестве подготовки. Сейчас же, при нестабильной валютной ситуации и прочих проблемах с трудовыми мигрантами, это заставляет нас ориентироваться в первую очередь на национальную рабочую силу, на ее подготовку.

Один из недостатков, о котором мы должны говорить, — некая разрозненность ссузов в стране: они все живут своей самостоятельной жизнью и идут, как правило, по пути наименьшего сопротивления. В первую очередь потому, что интереса со стороны бизнеса к ним в последнее время было довольно мало.

Мы, понимая, что у нас — в виде наших СРО — есть представительства в 74 субъектах РФ, решили эту работу возглавить и выстроить единый подход к качеству среднего специального образования чтобы это качество повысить, а еще подпитать интерес молодежи к получению такого образования, к выбору профессии строителя повсеместно на территории страны.

У нас есть очень яркие, красивые примеры колледжей, где обеспечивают качественную подготовку строителей, — колледж в Королёве (ГАПОУ МО МЦК — Техникум имени С. П. Королёва), где мы проводили финал «Строймастера-2023», или колледж в Великом Новгороде (ОГБПОУ «НСК»), где конкурс составляет до 17 человек на одно место. Но, к сожалению, это скорее приятные исключения, чем практика.

Большая часть колледжей по ряду специальностей имеет недобор студентов. Конечно, эта тенденция меняется, но вместе с тем качество подготовки и интерес к рабочим профессиям по-прежнему на недостаточном уровне. Здесь, конечно, есть объективные причины: высокая физическая нагрузка, непривлекательный имидж стройки, с которым плохо стыкуется видение собственного светлого будущего.

Вместе с тем, за последние полтора года наметились положительные сдвиги по заработной плате. Мы вернулись к старому советскому подходу, когда уровень оплаты труда квалифицированного рабочего стал опережать уровень оплаты ИТР на стройке — в прошлом году зарплата квалифицированных рабочих обогнала среднюю заработную плату инженерно-технического персонала. Привлекательны также гарантированное трудоустройство и нормальный средний заработок.

Решать насущные задачи отрасли возможно при подготовке квалифицированных рабочих — и сейчас это понимает не только НОСТРОЙ, понимают и в профильных курирующих ведомствах, на своем примере стали понимать это и работодатели. Мы как объединение, защищающее интересы участников рынка, должны идти навстречу и находить механизмы, гарантирующие приток квалифицированной рабочей силы на стройку.

Есть еще одна негативная тенденция, усугубляющая проблему дефицита кадров, — старение класса квалифицированных рабочих, получавших образование прежде: уровень убытия здесь опережает уровень притока новых специалистов. Для этого есть разные причины, в том числе отсутствие отсрочки от военной службы по окончании учебного заведения.

У нас очень хорошие показатели по высшей школе — более 90% выпускников строительных вузов идут сразу работать по специальности. К сожалению, только порядка 40% (эта статистика меняется в лучшую сторону) выпускников средних специальных образовательных заведений приходят сразу на стройку.

Учебный процесс всегда отстает от практики. Все зависит от того, насколько быстро формируется запрос к системе образования. Что необходимо, чтобы время этого запроса максимально сократилось?

При формировании учебного плана по каждой специальности в среднем специальном образовании 70% учебы — это те часы, которые читаются в обязательном порядке, и 30% — это факультативные предметы, которые читаются якобы по формальному запросу потенциального работодателя. На самом деле эти часы подбираются по принципу наименьшего сопротивления: каких педагогов смогли найти, те предметы и преподаются.

Я думаю, в нынешней ситуации эту так называемую гибкую часть нужно существенно уменьшить, сделав больший акцент на обязательных образовательных программах — это сможет гарантировать качество подготовки. Да, не везде есть возможность ориентироваться на лучшие практики передовых техникумов и колледжей, потому что обеспечение надлежащего качества преподавания требует совершенно иных схем ценообразования и уровня заработных плат преподавателей. Лучшие участники нашего консорциума это обеспечивают за счет внебюджетных фондов: содержать узких специалистов, востребованных сейчас на рынке (а это современные технологии строительства, технологии информационного моделирования), опираясь только на уровень заработной платы, которая выплачивается в рамках бюджета, невозможно. Все это требует нетривиальных подходов. Учебному заведению в одиночку это осуществить очень сложно. Поэтому мы акцентируем внимание не только на первичной подготовке, но и на переподготовке и переквалификации рабочих кадров из других отраслей на базе опять же колледжей и техникумов. То есть колледж должен быть не просто СПО, а центром компетенций для освоения прикладных специальностей, и неважно, кто будет заказчиком — бюджетное учреждение или частная компания.

Финансирование образовательных учреждений — тоже предмет забот нашего Консорциума для того, чтобы показать, как можно сегодня зарабатывать дополнительные средства, чтобы соответствовать необходимому качеству подготовки специалистов, востребованному сейчас на стройке.

Нет ощущения, что в образовании мы сейчас возвращаемся к неким советским образцам, когда учреждения среднего специального образования курировались профильными ведомствами? Если да, то будет ли это возврат с новым содержанием?

Не могу сказать, что в этой сфере произойдет возврат к ведомственной структуре. Есть Министерство просвещения, курирующее эту работу, и проблематика среднего строительного образования не самая большая и сложная в сравнении с некоторыми другими отраслями. Просто строительство — масштабная отрасль по количеству занятых в ней.

Если говорить про советский подход... Наверно, да, потому что советский подход был более точным, более государственным: государство определяло приоритеты. Сейчас эти приоритеты в силу разных причин смещаются в пользу бизнеса, и опять же НОСТРОЙ — это тот механизм, который должен интересы бизнеса представлять, в том числе в сфере среднего специального образования. Механизмы взаимодействия с ведомственными учебными заведениями прежде работали быстро. Сейчас, когда ссузы перестали быть ведомственными и работают на базе Министерства просвещения, их связь с отраслью потеряна. Поэтому появился разрыв между запросами реального сектора и учебными заведениями в части качества подготовки. Представители бизнеса регулярно участвовали в утверждении учебных программ, оценивали эффективность подготовки, но то была формальная деятельность. Сейчас это превращается в реальность, и я очень надеюсь, что работодатель будет заинтересован.

Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Есть еще один элемент подготовки, если говорить про советское прошлое, — наставничество. Как раз наставничества сейчас очень не хватает. Учить в СССР могли где угодно, но тем не менее интеграция в коллектив, освоение технологических особенностей осуществлялась именно через наставничество. Возрождение наставничества — тоже совместная задача, потому что со стороны государства должны иметь место какие-то преференции для мотивации наставников, и бизнес должен в этом участвовать. Но если советский подход состоял в том, что за наставничеством по большому счету стояло государство, то сейчас это, скорее, должна быть заинтересованность работодателя, чтобы привлечь и удержать нового специалиста на предприятии, максимально быстро интегрировать его в производственную цепочку.

Кстати, по последним данным, уровень заработной платы поднялся в отрасли на 30%, а по особо востребованным строительным специальностям — на 50-60%. Каков он — справедливый потолок заработной платы для строителей?

Справедливая зарплата — это возможность достойно содержать себя и свою семью. В абсолютных величинах называть какую-то цифру не имеет смысла. Стройка долгое время «славилась» серыми заработками, что не гарантировало работнику своевременности выплат, не давало социальных гарантий и отрицательно сказывалось на имидже стройки. Сейчас произошел настоящий перелом — обеление зарплат. И это касается не только нашей отрасли.

Если сравнивать уровень зарплат с другими отраслями, соперничать со строителями мало кто может... За исключением, может быть, ресурсодобывающих отраслей, да и то не всех. Это положительно сказывается на росте популярности стройки среди молодежи. В этом смысле стройка сейчас выглядит очень конкурентоспособной.

Недавно состоялось мероприятие, когда представители разных отраслей конкурировали за будущих выпускников школ. Большей части коллег было сложно состязаться со мной: они больше напирали на романтику профессий, против чего у меня были сильные аргументы. Во-первых, стройка — это стабильность, во-вторых, работать здесь надежно и выгодно.

А еще я приглашал в профессию девушек: стройка в последнее время в силу разных причин стала сугубо мужской. Напомню, в советский период на стройке массово работали девушки и женщины. Я считаю, надо возвращаться к этой практике. У девушек это приглашение вызвало большой интерес, потому что нет другого места, где такой широкий выбор при поиске достойного спутника жизни. Шутки шутками, но в этом есть рациональное зерно.

Что помимо создания консорциума, повышения уровня заработной платы надо комплексно решать, чтобы привлечь молодежь на стройку?

Конечно, мы должны заняться популяризацией рабочих профессий. Например, через конкурс «Строймастер», который проводит НОСТРОЙ при поддержке Минстроя России. В этом году мы существенно поменяли свой подход — акцент теперь делаем на региональные мероприятия, чтобы как раз потенциальные будущие строители видели, что это за профессия. Нам надо изменить стереотипное представление, что это грязно, опасно, физически тяжело. Чудеса прогресса активно проникают в нашу жизнь, в том числе и на стройку. Если мы посмотрим на современные технологии производства, на современный ручной инструмент, на уровень автоматизации в стройке, — все это стремительно меняется.

Еще один аспект, о котором нужно говорить, — это, конечно же, внешняя конъюнктура: от этого никуда не деться. Я уже упомянул, что на стройке доля иностранной рабочей силы остается очень высокой. Разного рода внешние потрясения приводят к резким колебаниям числа приезжих работников, что сказывается на ритмичности работы строительного комплекса. Сразу отказаться от использования иностранной рабочей силы возможности нет, тем более, если мы хотим сохранить существующие темпы и объемы строительства. Налаживание цивилизованного подхода к вопросу привлечения иностранной рабочей силы — задача очень важная. У нас запущены пилотные проекты в этой части. Не могу сказать, что они очень масштабные, но, тем не менее, мы работаем над тем, чтобы иностранцы приезжали в Россию не в качестве разнорабочих, а как рабочие с подтвержденной минимальной строительной квалификацией. Это позитивно скажется на уровне заработной платы, соответственно, повысит конкурентоспособность российской стройотрасли у иностранцев, а также отразится на производительности труда и на качестве объектов, которые строятся на территории страны.

Сейчас есть проблемы, связанные с национальной валютой, что делает российский рынок труда не самым привлекательным даже для рабочих, традиционно широко представленных у нас, — работников из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Рынок труда стал мировым, глобальным — и мы должны понимать, что на этом рынке необходимо оставаться конкурентоспособными.

Какое место в системе образования должны занимать работодатели?

Сегодня есть классные примеры, демонстрируемые профильными структурами «Росатома» или «Газпрома», способными содержать собственные образовательные учреждения, трудоустраивать их выпускников. Однако большая часть подрядных стройорганизаций — субъекты малого предпринимательства. И если говорить о среднестатистическом предприятии, то там процесс обновления коллектива — это один-два человека в год. Поэтому надеяться, что средний работодатель — особенно в регионе — массово начнет интересоваться образовательными программами, принимать участие в их корректировке, наверное, не стоит. В этой связи, пожалуй, более актуальна как раз роль НОСТРОЙ как интегратора в этих вопросах, потому что мы выражаем чаяния этих работодателей, большая часть которых самостоятельно выстроить отношения с учебными заведениями не в состоянии. А нацобъединение способно обобщать требования к качеству подготовки, корректировать учебные программы, определять необходимую на сегодняшний день для выполнения тех или иных задач численность рабочих кадров.

Немного отойдем от главной темы… Недавно вы принимали участие в совещании президента РФ с представителями стройотрасли. Какие поручения ожидаются по итогам этого заседания?

Основная задача — максимально сохранить темп и объемы в части и жилищного, и дорожного, и инфраструктурного строительства. При этом сложность в том, чтобы попытаться заместить часть денежных средств, которые ранее шли из бюджета, на внебюджетные инвестиции.

Мы видим эффективность субсидирования ипотеки. По итогам первого полугодия объем ипотечных кредитов увеличился на треть; если даже сравнивать с прошлым годом, который был, в принципе, неплохим, в первом полугодии нынешнего произошел тридцатипроцентный рост. И это очень здорово для стройки и для населения. Вместе с тем, изменение величины ключевой ставки налагает очень большую нагрузку на бюджет, потому что разница между рыночной ставкой и льготной компенсируется полностью из бюджета. Надеяться исключительно на то, что государство всегда будет таким позитивным регулятором, не приходится: у него есть и другие приоритеты.

Президента в основном устраивает то, как в последнее время работает отрасль: хорошие контрольные показатели, реализуются серьезные сложные объекты. По его мнению, надо приложить усилия, чтобы сохранить этот объем строительства и капитальных вложений в стройку. При этом мы понимаем, что увеличивать объем бюджетных ассигнований будет очень сложно. Поэтому надо искать механизмы, которые сделают стройку инвестиционно привлекательной для госкорпораций, частных инвесторов, иностранных инвесторов.

Антон ГЛУШКОВ, президент НОСТРОЙ:

«Вопросу подготовки кадров по рабочим профессиям было уделено особое внимание на совещании у Владимира Путина. Это является национальным приоритетом. Достижение тех показателей, которые ставятся перед стройкомплексом, невозможно без консолидации усилий в подготовке квалифицированных кадров. В этой связи создание Консорциума — большое событие для отрасли»

«Колледж должен быть не просто СПО, а центром компетенций для освоения прикладных специальностей, и не важно, кто будет заказчиком обучения — бюджетное учреждение или частная компания»

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №32 01.09.2023

Выплавка стали на Белорусском МЗ выросла на 23%

Белорусский металлургический завод продолжает реализацию программы по расширению производственных возможностей.