Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рязанский проект «управляй своим здоровьем» стал победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия

Образовательный проект «Управляй своим здоровьем»,реализуемый на базе Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, вошел в десятку лучших практик Всероссийского отбора«Активное долголетие — 2024».

Участниками всероссийского конкурса стали более двух тысяч практик из всех 89 регионов. В финал вошли 110 практик, в том числе четыре проекта программы «Активное долголетие – здоровая Рязань». Они будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие 2024», получат поддержку экспертов и будут тиражироваться по всей стране.

Врачи Рязянского государственного медицинского университета Минздрва России рассказывают рязанцам старшего возраста, как замедлить старение, сохранить здоровье и оставаться активными на протяжении всей жизни. Занятия проходят в университете, поликлиниках, парках и на городских мероприятиях. Программа «Активное долголетие – Здоровая Рязань» стартовала в 2023 году. Рязанцы старше 55 лет заботятся о своём здоровье, занимаются спортом, учатся новым профессиям и навыкам. Площадки программы работают в каждом муниципалитете, а участники сами предлагают новые активности и проекты.

В двух учреждениях здравоохранения Боготольского района Красноярского края завершился капитальный ремонт

Сразу в двух учреждениях здравоохранения Боготольского района Красноярского края завершился капитальный ремонт. Средства на проведение работ были выделены Боготольской районной больнице в 2024 году по программе модернизации первичного звена. Общее финансирование составило 32 млн. руб. – по 16 млн. для Критовской участковой больницы и Юрьевской врачебной амбулатории.

На эти средства в учреждениях отремонтировали отопительную, водопроводную и канализационную систему, покрасили помещения, заменили сантехническое и электрическое оборудование, входные и межкомнатные двери. Также сделан ремонт полов с заменой линолеумного покрытия и плитки, а в помещениях чистоты класса Б (помещения с особым режимом работы, где установлены более жесткие требования к санэпиднормам, например прививочный, процедурные и т.п.) - облицовку кафельной плиткой.

Село Критово расположено в 30 км. от районного центра. Участковая больница обслуживает 10 населенных пунктов, в которых проживает 2019 человек, из них 416 детей. В участковой больнице есть врач-терапевт, зубной врач, фельдшер, младший медицинский и технический персонал, работают прививочный и процедурный кабинеты, есть дневной стационар на 4 койки и 10 коек паллиативной помощи. В обновленной больнице получена лицензия на фармацевтическую деятельность, здесь не только выписываются все необходимые рецепты, но и лекарственные препараты можно приобрести на месте. Также обеспечивается вакцинация детского и взрослого населения, жители могут пройти процедуры в амбулатории и в дневном стационаре. Юрьевская врачебная амбулатория расположена в 25 км. от районной больницы. Врачебная амбулатория обслуживает 10 населенных пунктов (1131 житель из них 223 детей). Учреждение также имеет лицензию на фармдеятельность, жители могут получить медицинскую помощь, пройти вакцинацию и диспансеризацию, в амбулатории есть дневной стационар на 4 койки. Для удобства жителей в эти населенные пункты постоянно по графику выезжает передвижная флюорографическая установка.

— Ремонта в учреждениях не было более 16 лет, работы длились почти полгода. Ремонт проводили поэтажно, поэтому прием пациентов проходил в обычном режиме. На этажах будет обновлена мебель. И жители, и медицинские работники оценили новые комфортные условия в своих больницах, — рассказал главный врач Боготольской районной больницы Олег Пятков.

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края продолжится. Осенью Боготольская районная больница обновила автопарк – получено 2 автомобиля «скорой помощи» за счет средств краевого бюджета, а неделю назад по программе модернизации автомобиль «Лада Гранта». На этот год в рамках уже нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано строительство здания для Большекосульской врачебной амбулатории и оснащение ее современным медицинским оборудованием, мебелью.

Бизнес просит отменить беспошлинную квоту на ввоз импортной говядины

Татьяна Карабут

Национальная мясная ассоциация (НМА) просит минсельхоз и минэкономразвития отменить квоту на беспошлинный импорт говядины. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в РФ снижается. И дешевый импорт не стимулирует бизнес вкладываться в длинные, затратные проекты по производству говядины.

Последние 10 лет производство КРС находится в затяжной стагнации на фоне ускоряющегося снижения поголовья как в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), так и в сельхозорганизациях в основном молочного направления, говорится в письме НМА (есть у "РГ").

В 2024 году снижение поголовья ускорилось. Во-первых, влияет несбалансированная структура содержания КРС - сейчас около 40% поголовья содержится в ЛПХ, но сельское население стареет, а молодые люди не хотят заводить скот, рассказывает руководитель НМА Сергей Юшин. Во-вторых, в индустриальном производстве производителям важно получать с одной коровы больше молока. Стадо постепенно меняется в пользу более продуктивных животных.

"Для молочной отрасли сокращение поголовья - устойчивый долгосрочный тренд, обусловленный процессами наращивания молочной продуктивности коров, - говорит генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. - Если в 1995 году для производства 8,5 тонны молока в год необходимо было иметь четыре коровы, то сегодня этот объем дает одна корова. И молочная продуктивность продолжает повышаться (в среднем на 5-6% в год в сельхозорганизациях)".

В-третьих, продолжает Юшин, в мясном скотоводстве сейчас рентабельность отсутствует. В России с советских времен принято считать, что говядина должна быть дешевой. Но в СССР до 80% цены говядины субсидировалось государством. А без поддержки это мясо не может быть в принципе дешевым. Сейчас же господдержка на мясное животноводство меньше, чем на молочное. А кредиты выдают под 25-27%.

Помимо этого, бойни в России не слишком эффективные. Во многих "мясных" странах в переработку идет практически все - рога, копыта, шкура и т.п. Поэтому и цену фермеру такие бойни могут дать высокую. Но у нас на пальцах одной руки можно посчитать предприятия, которые работают на экспорт. А внутри страны многие части туши не востребованы, говорит Юшин.

В довесок ко всему российский рынок не защищен от импорта. Около 40% завозится из Беларуси, с которой у нас нет границ. Еще 100 тыс. тонн говядины импортируется по квоте без пошлин. В условиях окрепшего рубля какая-нибудь и без того дешевая индийская буйволятина станет вообще копеечной. Этому будут рады производители колбасы. Но такая ситуация не стимулирует наращивать производство собственной говядины. Если ничего не изменить, лет через 20 окончательно подсядем на импорт, прогнозирует эксперт.

Татьяна Голикова: 12 миллионов граждан старшего возраста участвуют в программах активного долголетия

На площадке Координационного центра Правительства состоялась презентация итогов и награждение победителей пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и эксперты. На пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено 2684 заявки из 89 регионов России.

Лучшими эксперты признали 10 практик из Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Победители получили денежные призы по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов. Наградами в специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» отмечены три практики – из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Челябинской области.

Татьяна Голикова отметила, что за пять лет конкурсный отбор стал неотъемлемой частью государственной политики в отношении людей старшего поколения.

«Это не просто граждане третьего возраста, это наши любимые бабушки и дедушки, ради которых мы делаем всё возможное для того, чтобы их жизнь продолжалась, чтобы это поколение, обладающее уникальным опытом, передавало лучшие традиции молодому поколению и чтобы оно всегда чувствовало себя абсолютно востребованным. 2024 год завершил один из национальных проектов, которые были объявлены Президентом, – это национальный проект “Демография„, где мероприятия по теме активного долголетия занимали прочное место. Стартовавшие с 1 января 2025 года по поручению главы государства новые национальные проекты вбирают в себя всё лучшее, что удалось наработать за предыдущий период. И сегодня это уже не просто один национальный проект “Семья„, но ещё и мероприятия национального проекта “Кадры„, мероприятия национального проекта “Продолжительная и активная жизнь„, ряд других мероприятий в других национальных проектах, которые мы будем реализовывать для того, чтобы создавать комфортную среду для наших граждан старшего поколения. Лучшие практики, которые мы наработали, в том числе в рамках нашего с вами конкурса, становятся и неотъемлемой частью разработанной Правительством и планируемой к принятию в ближайшее время Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2030 года», – сказала вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, 12 миллионов граждан старшего возраста участвуют в программах активного долголетия. Из них 8,5 миллиона активно занимаются спортом, 2 миллиона – социальным туризмом, миллион – принимают участие в университетах третьего возраста, а более 200 тысяч – это активные «серебряные» волонтёры.

«Мы продолжим эту работу – и в рамках стратегии, и в рамках национальных проектов. И мы, конечно, хотим, чтобы большее количество граждан старшего поколения были с нами плечом к плечу. Наш пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия вовлёк все 89 субъектов Российской Федерации в 2024 году. Более 2600 проектов, в их числе 110 лучших, которые стали финалистами. Надеюсь, что и дальше мы будем вместе работать, продвигая все мероприятия, которые мы с вами задумали для наших уважаемых граждан старшего поколения», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Победителями в номинации «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика» стали практики: «Круг добра» (г. Санкт-Петербург), АНО «Доброе Сергиево»; «Служба быстрого реагирования» (Свердловская область), Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Екатеринбургский еврейский культурный центр “Менора„».

Награды в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтёрство» получили проекты: «Добро рядом 2.0» (Тюменская область), Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»; «Добрый друг: совместная работа дома-интерната с волонтёрами и НКО» (Самарская область, г. Жигулёвск), Солнечнополянский дом-интернат.

Победители в номинации «Образование и занятость»: программа сохранения профессионального долголетия социальных работников в возрасте 50+ из малых сёл (Самарская область), АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа»; проект по повышению правовой грамотности «Правовая Одиссея: путешествие к знаниям» (Ульяновская область), пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» им. З.А.Кудиновой в р. п. Языково.

В номинации «Здоровый образ жизни» лучшими стали: оздоровительный обучающий проект «Управляй своим здоровьем» (Рязанская область), Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова; спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» (Республика Татарстан), администрация г. Казани и проектный комитет спартакиады.

В номинации «Практика для мужчин 60+» награды получили авторы практик: Фестиваль по рыболовному спорту «Рыбалка без границ» (Липецкая область), Управление социальной политики Липецкой области; «Экспресс-дедушки» (Чувашская Республика), Шемуршинский центр социального обслуживания населения.

В специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» благодарности получили практики: дом «Ветеран» (Челябинская область), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; «Социальные квартиры» – экосистема для активной жизни людей старшего возраста (ХМАО – Югра), Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; «Мы знаем то, что невозможное – возможно!» (Красноярский край), Красноярский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

«Конкурс набирает популярность год от года. Программы активного долголетия действуют во всех регионах страны. Сегодня в них участвуют 12 миллионов человек и все субъекты Российской Федерации. В каждом регионе она учитывает местную специфику, инфраструктурные возможности. К реализации мероприятий программ для старшего возраста подключаются не только региональные организации соцзащиты, но и учреждения образования, культуры, спорта. Такие программы действительно дают возможность каждому, у кого есть желание и возможности, проявить себя. Поэтому всем хочу сказать огромное спасибо, именно вы наполняете программы активного долголетия тем содержанием, которое сегодня дарит массу положительных эмоций нашему старшему поколению», – обратился к победителям отбора глава Минтруда Антон Котяков.

Всего в число финалистов пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия вошли 110 участников. Все проекты будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие – 2024», а также получат экспертную поддержку и доступ к тиражированию через платформу Агентства стратегических инициатив «Смартека».

«У нас каждый год росло количество заявок и число регионов. 2024 год нам дал увеличение в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 10 раз по сравнению с 2020 годом, когда мы только начинали. Все проекты-победители разделились по следующим номинациям: 10 было подано в номинацию “Образование и занятость„, 15 – в номинацию “Здоровый образ жизни„, 23 проекта – в номинацию “Медицинский и социальный уход„, 49 проектов – в номинацию “Активная жизнь„ и 13 – в номинацию “Практики для мужчин 60+„. Эти практики разные по масштабу. У нас 88 практик регионального масштаба, шесть – федерального, четыре – городского и 12 – сельского», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она также отметила, что за пять сезонов всероссийский отбор охватил не только все регионы, но и все возможные типы практик для старшего поколения. Поэтому теперь имеет смысл сместить фокус внимания с поиска лучших решений к их систематизации и включению в комплексные программы регионов.

«Мы уже начали обсуждать с Министерством труда и хотели бы обсудить с вами [экспертами и участниками отбора], каким образом мы должны дальше трансформировать оценку практик и сам конкурс. Возможно, теперь мы должны оценивать комплексность региональных программ, и тогда надо подойти к разработке методики, учитывающей вклад ведущих организаций того или иного региона в комплексную программу активного долголетия», – сказала София Малявина.

В ближайшее время эксперты и партнёры всероссийского отбора лучших практик активного долголетия сформулируют предложения по запуску нового сезона.

Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия ежегодно проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека». Партнёрами выступают НИУ ВШЭ, Общественная палата, альянс «Серебряный возраст», Российский геронтологический научно-клинический центр, Агентство социальной информации, Всероссийская организация ветеранов войны и труда, благотворительный фонд «Почёт» и социальная сеть «Одноклассники».

Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Владимира Путина. Основная цель проекта – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно ориентированной инфраструктуры культуры.

Российско-таджикистанские переговоры

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом.

Переговоры начались с беседы лидеров двух стран в формате тет-а-тет, а затем продолжились с участием членов делегаций.

Обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

По итогам международных консультаций состоялась церемония обмена подписанными документами. Кроме того, президенты России и Таджикистана выступили с заявлениями для прессы.

* * *

Начало российско-таджикистанских переговоров в узком формате

В.Путин: Уважаемый Эмомали Шарипович!

Рад Вас приветствовать в Москве.

Прежде чем начнём беседу, хотел бы Вас поздравить да и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз 21 марта. Хочу пожелать Вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье.

2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую Вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это ещё раз подтверждает, что народ Таджикистана Вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и Ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнёрства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.

Мы ждём Вас в Москве 9 мая. Мы с Вами договаривались об этом, Вы наше приглашение приняли – 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнёров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился ещё на семь с лишним процентов, достиг полутора миллиардов долларов. Объём капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше даже – 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения со своими партнёрами из областей Таджикистана.

Мы с Вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве – в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению.

Мы очень рады Вас видеть. У нас много вопросов, и они все подготовлены. Конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наши команды хорошо подготовлены с обеих сторон. Мы рады Вас видеть.

Добро пожаловать!

Э.Рахмон: Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.

Во-первых, огромное, большое спасибо за приглашение, тёплый приём и гостеприимство.

Таджикистан и Россия – давние стратегические партнёры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнёр Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности. Готов обсудить сегодня их с Вами – состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы.

Ещё раз хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за тёплый приём и гостеприимство.

В.Путин: Спасибо.

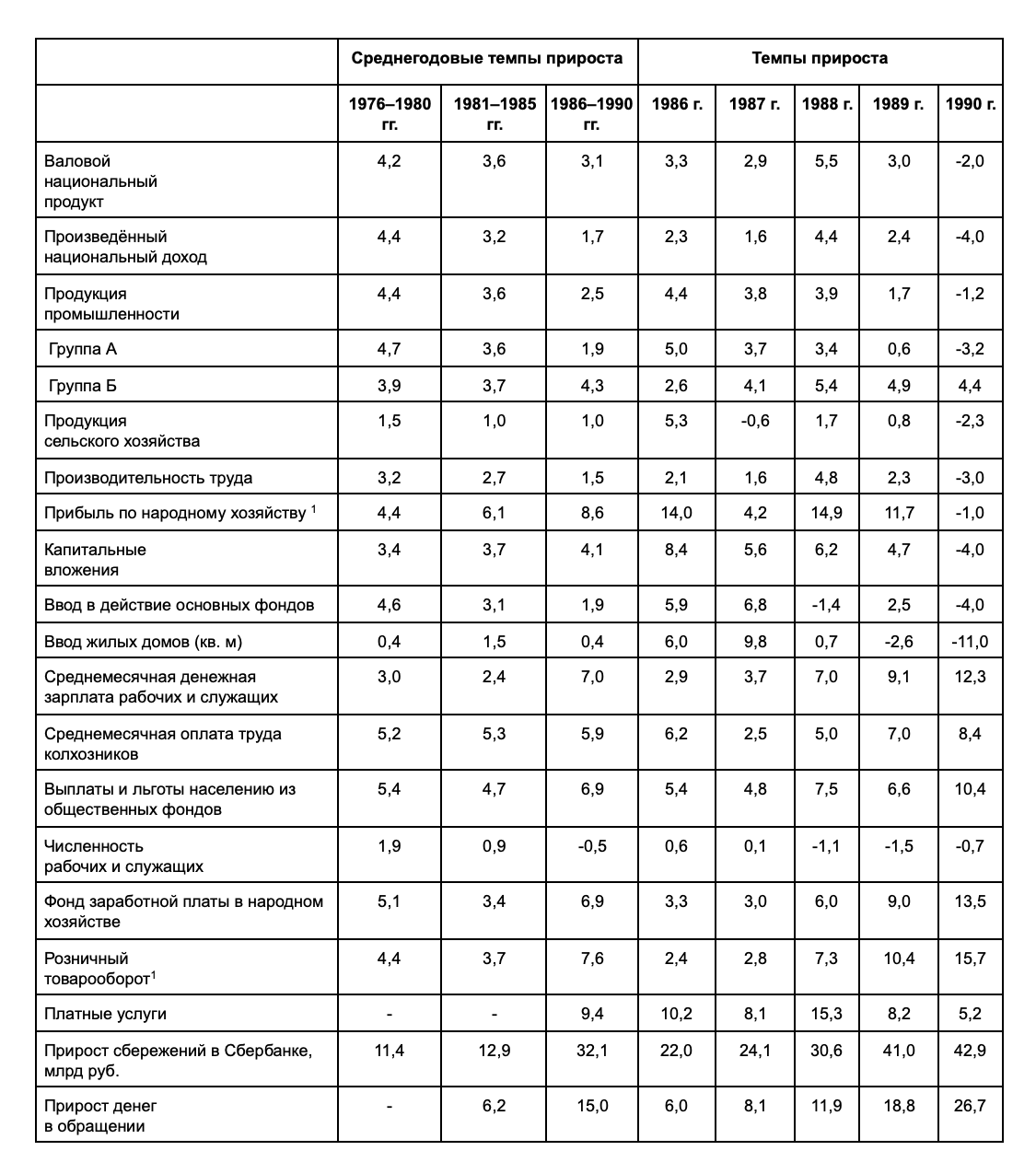

Битва с "зеленым змием". 40 лет назад был дан старт антиалкогольной кампании

Павел Крашенинников ( доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ)

Период ускорения, перестройки, гласности, впоследствии упрощенно называемый перестройкой или эпохой Горбачева, состоит из многих слагаемых, хороших и плохих событий, маленьких и больших попыток реформировать советское общество. Одной из таких реформ была борьба с пьянством и алкоголизмом. 16 мая 1985 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством".

Антиалкогольная кампания

В середине 80-х годов прошлого века пьянство представляло собой колоссальную проблему в советском обществе.

К этому времени потребление спиртных напитков по сравнению со сталинскими временами увеличилось почти в три раза. Ни в Российской империи, ни в эпоху Сталина потребление алкоголя не превышало 5 л на человека в год. В 1984 г. этот показатель достиг 10,5 л, а с учетом самогона и вовсе превышал 14 л, что эквивалентно примерно 90-110 бутылкам водки в год на каждого взрослого мужчину.

Собственно, чтобы убедиться в этом, простому советскому человеку не требовалось никаких исследований. Достаточно было обратить внимание на количество пьяных на улицах городов, в общественном транспорте, да и на производстве.

В советские традиции прочно вошла практика совместных возлияний как способа установления доверительных отношений, так и "спайки" (от слова "паять") коллектива. Эта практика была широко распространена как среди руководителей, начиная от высшего звена, так и в трудовых коллективах. Отношение к непьющим было настороженным: то ли больной, не дай бог, еще и заразный, то ли стукач. Понятно, что такие традиции вели к спаиванию населения.

В Российской империи и в эпоху Сталина потребление алкоголя не превышало 5 литров на человека в год. В 1984 г. этот показатель достиг 10,5 литра

Сегодня полузабытые, но в конце прошлого века очень известные государственные деятели, члены Политбюро ЦК КПСС М.С. Соломенцев и Е.К. Лигачев настаивали, что такое положение дел ведет к общему упадку морально-нравственных ценностей "строителей коммунизма", халатному отношению к труду и к стагнации советской экономики. Они выступили инициаторами широкомасштабной государственной антиалкогольной кампании. Новоиспеченный Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев с ними согласился, о чем через несколько лет сильно пожалел.

7 мая 1985 г. были приняты постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма" и постановление Совета Министров СССР N 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения", которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причем предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи.

Пока это была организационно-идеологическая установка для всех партийных и советских органов, своего рода план наступления.

Не прошло и десяти дней, а точнее, уже 16 мая 1985 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "Об усилении борьбы с пьянством". В нем благие пожелания тех двух постановлений дополнялись вполне ощутимыми репрессивными мерами. Аналогичные указы были приняты одновременно во всех союзных республиках. В России это было постановление Совета Министров РСФСР от 28 июня 1985 г. N 273 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Также было выпущено множество нормативных документов различных министерств и ведомств по этой тематике.

Штрафная рота

В соответствии с указом административному наказанию в виде штрафа подвергались граждане за "распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме предприятий торговли и общепита, в которых продажа спиртных напитков в розлив разрешена исполкомом местного Совета народных депутатов, или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность". За повторные нарушения в течение года можно было получить исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием 12 процентов заработка, а в исключительных случаях, если по обстоятельствам дела и с учетом личности нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, - административный арест на срок до 15 суток.

Суровому административному наказанию подвергались работники за "распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах, в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или пребывание на работе в нетрезвом состоянии", а их начальникам за участие в употреблении спиртного на рабочем месте полагался штраф в двукратном размере.

Еще более высокие штрафы полагались за "изготовление или хранение без цели сбыта самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки" при двукратном их повышении в случае рецидива в течение года.

А если человек уже привлекался к суду за изготовление самопального алкоголя, а тем более сбывал свою продукцию или самогонные аппараты гражданам, так и вовсе наказывался лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

Штрафовали и покупателей самогона, а также работников торговых предприятий и предприятий общественного питания за нарушение правил торговли водкой и другими спиртными напитками. Такие же штрафы полагались за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями или иными лицами, если эти действия по своему характеру не влекли уголовной ответственности.

Под шумок решили наказывать спекулянтов, и не только тех, кто торговал спиртным: "Скупка и перепродажа с целью наживы в небольших размерах водки и других спиртных напитков, а равно товаров народного потребления и продуктов сельского хозяйства, кассовых и товарных чеков и талонов, билетов в зрелищные и другие предприятия, книг, нот, грампластинок, магнитофонных, видеофонных кассет и иных ценностей, если размер наживы не превышает тридцати рублей, влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста рублей с конфискацией предметов спекуляции". Коллеги из союзного минюста рассказывали автору этих строк о высказываниях партийных руководителей о предмете этого законодательного акта: "Ну, раз уж пошла такая пьянка, давайте и этих негодяев прижучим".

В исполнении существовавшей на тот момент властной системы управления благое, в общем-то, начинание выродилось в настоящий антиалкогольный террор.

"Нет, ребяты, только чай"...

С 1985 по 1988 г. производство алкогольных напитков, и не только водки, но и вина и пива, сократилось почти в два раза. Продажа алкоголя разрешалась только с 14.00 до 19.00, при этом в стране было закрыто большое количество магазинов, торговавших ликеро-водочной продукцией. Цена на самую дешевую водку выросла почти в два раза. В итоге доходы от продажи спиртного, составлявшие до 30 процентов доходов бюджета, резко упали.

Вместо прежних 60 млрд руб. дохода пищевая промышленность принесла в казну 38 млрд в 1986 г. и 35 млрд в 1987 г. За счет "пьяных денег" ранее удавалось дотировать цены на хлеб, молоко, сахар и другие продукты первой необходимости. Убытки от сокращения продажи спиртного компенсированы не были, к концу 1986 г. бюджет фактически рухнул.

Были приняты жесткие меры против употребления спиртного в парках и скверах, а также в поездах дальнего следования. Лица, пойманные в пьяном виде, имели серьезные неприятности на работе. За употребление спиртного на рабочем месте увольняли с работы и исключали из партии. Были запрещены банкеты, связанные с защитой диссертаций, стали пропагандироваться безалкогольные свадьбы. Для того чтобы отпраздновать "по-человечески", приходилось на стол ставить чайники с коньяком и пить его из чашек под видом чая или кофе. Автор этих строк женился в разгар антиалкогольной кампании в 1986 г. в Магнитогорске. Часть гостей - родственники и со стороны невесты, и со стороны жениха - заявили о бойкоте торжества, если соответствующих напитков не будет. Пришлось расставлять чайнички: темные - для коньяка, светлые - для водки.

Антиалкогольная кампания обошлась стране в 100 млрд руб. С января 1987 г. в Советском Союзе начался спад производства, бюджет был разбит

Появились так называемые зоны трезвости, в которых спиртное не продавалось ни под каким видом. Для советского человека слово "зона" всегда воспринималось с опаской, а тут - зона, да еще и сухая. Сильно пострадало выращивание винограда как отрасль сельского хозяйства. Было вырублено множество виноградников, в том числе уникальные коллекционные сорта в Крыму, Краснодарском крае, Грузии и т.д., и т.п.

Все эти репрессии сопровождались интенсивной пропагандой трезвости. Цензурой удалялись и перефразировались тексты литературных произведений и песен, вырезались алкогольные сцены из театральных постановок и кинофильмов. К антиалкогольной кампании в обязательном порядке привлекались комсомол и профсоюзы, вся система образования и здравоохранения, все общественные организации и творческие союзы. Распространялись многочисленные статьи о вреде и недопустимости потребления алкоголя ни при каких обстоятельствах. Любое употребление спиртного объявлялось пьянством, выпивающих называли алкоголиками. Народом же антиалкогольная кампания воспринималась как очередное издевательство со стороны властей.

Валюта перестройки

Для воротил теневой экономики и партийно-хозяйственной элиты, для которой застолье со спиртным было номенклатурной традицией, алкоголь по-прежнему был доступен, а "доставать" его были вынуждены рядовые потребители. Спиртное стало очередным дефицитом, и за ним выстраивались километровые очереди, которые окрестили "петлей Горбачева". Нередко в них возникали драки.

Эти очереди отнюдь не состояли исключительно из поклонников Бахуса. Теперь в них можно было встретить людей, которые спиртное вообще не употребляли и никогда не покупали его впрок. Водка в ту пору стала самой стабильной валютой. Ею расплачивались за различные бытовые услуги, например за починку сантехники, за вспашку огорода колхозным трактористом и т.п. Спиртное, особенно коньяк вместе с конфетами, было самым распространенным и желанным видом подарка друзьям, врачу, подношения бюрократу и прочим деятелям рынка административных услуг.

Людям приходилось тратить много личного, а то и рабочего времени на стояние в очередях за спиртным. Вдобавок ко всему этому качество водки резко упало, и пить ее стало почти невозможно. Кроме того, участились случаи употребления химических веществ, содержащих спирт: одеколоны, клей, чистящие средства, что приводило к отравлениям, а то и к летальным исходам.

Теневая экономика быстро среагировала на новый дефицит. Наряду с ростом самогоноварения стало увеличиваться производство поддельной водки, опять же представлявшей реальную опасность для жизни и здоровья.

В то же время сама антиалкогольная кампания не была таким уж бессмысленным мероприятием. В период с 1986 по 1990 г. средняя продолжительность жизни мужского населения страны увеличилась на 2,5 года и достигла почти 63 лет. Наметился перелом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Преступность в состоянии алкогольного опьянения уменьшилась. Производительность труда в 1986-1987 гг. повышалась ежегодно на 1 процент, что давало казне дополнительно 9 млрд руб. Количество прогулов снизилось в промышленности и строительстве на треть. В 1986 и 1987 гг. рождалось на 500-600 тыс. детей в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет, а умирало на 200 тыс. человек меньше, чем в 1984 г. Так что некоторое ускорение все-таки было достигнуто.

Впрочем, как известно, после - не всегда значит вследствие. Такие процессы, как рост рождаемости, снижение смертности и повышение трудового энтузиазма, связаны прежде всего с уровнем социального оптимизма, который вырос уже потому, что к руководству пришли новые - молодые и энергичные люди, и это порождало у граждан новые надежды на светлое будущее.

Кризис не в вине, а в голове

Как бы то ни было, потери бюджета в 2,5 раза от сокращения производства алкогольной продукции на фоне начавшегося в 1987 г. экономического кризиса оказались невосполнимыми - антиалкогольная кампания обошлась стране в 100 млрд руб. С января 1987 г. в Советском Союзе начался спад производства, бюджет был разбит антиалкогольной кампанией, падением цен на нефть и чернобыльской катастрофой.

М.С. Горбачев стал брать кредиты у Запада. Это привело к резкому увеличению государственного долга. К концу 1980-х гг. он достиг двух третей национального дохода страны.

В результате антиалкогольная кампания была по-тихому свернута в 1988 г., хотя никто соответствующие нормативные акты формально не отменял. Активная пропаганда трезвого образа жизни была прекращена, а продажи алкоголя пошли вверх. По оценкам, среднее потребление спиртного на душу населения заметно превысило исходный уровень уже к 1994 г., что привело в результате к совершенно катастрофическому росту смертности в России.

Вряд ли стоит связывать это явление только с прекращением антиалкогольной кампании. Скорее всего, дело в нарастании социального пессимизма, проявившегося в синдроме относительной депривации, когда все возрастающие надежды населения в связи с обещанными реформами разбились о глубокий экономический и политический кризис. В целом этот неоднозначный эксперимент оценивается отрицательно даже его инициаторами. Некоторые "специалисты" причиной неудачи чаще всего называют якобы традиционную склонность русских к употреблению веселящих напитков. Однако множество народов с незапамятных времен употребляют алкоголь, но до такого повального пьянства, какое случилось под занавес эпохи застоя, не доходили. Да и в России в предыдущие годы такого не было. Скорее всего, часть руководителей возомнили себя освободителями советского народа от "зеленого змия" и принялись лечить, как обычно, всех, кто попадется под руку, шоковым методом, признав впоследствии этот метод неоправданно радикальным.

На самом деле лечить надо было не общество, а саму систему управления, которая своей неадекватностью тогдашним реалиям порождала в гражданах синдром относительной депривации. Граждане, в свою очередь, пытались избавиться от этого синдрома в том числе с помощью алкоголя.

Осознав это, высшее руководство СССР решило бросить борьбу со змием и перейти к кардинальной смене системы управления экономикой и обществом. Как мы знаем, результат оказался еще хуже. Впрочем, это уже другая история.

Верховный суд рассказал, как супругам делить долевое имущество

Наталья Чепрунова

При разделе имущества в процессе развода нередко возникают весьма сложные проблемы. Например, если в браке была оформлена долевая собственность, является ли она совместно нажитым имуществом? Как делить доли, записанные на общих детей? Можно ли считать оформление долевой собственности соглашением о разделе недвижимости? На все эти вопросы недавно дал ответ Верховный суд РФ.

Объяснил эти нормы высокий суд после того, как пересмотрел одно непростое дело. После развода у бывших супругов, жителей Дагестана, возник спор о разделе нажитого имущества. За годы брака муж с женой за счет общих средств приобрели участок и дом, который был оформлен на мужа и двух дочерей - по 1/3 доли каждому. Но бывшая жена решила, что находящаяся в собственности бывшего мужа треть доли участка и дома является общей совместной собственностью супругов и подлежит разделу в равных долях. Она пошла в суд и попросила признать за ней право собственности на 1/6 долю недвижимости. Спор заметил портал Право ru.

Районный суд гражданке отказал, а Верховный суд республики с этим согласился. Суды пришли к выводу, что стороны в период брака "произвели раздел совместно нажитого имущества с отступлением от начала равенства долей с учетом интересов несовершеннолетних детей". Поэтому принадлежащая мужу 1/3 доля недвижимости общей собственностью не является и разделу не подлежит.

Если соглашения о разделе совместно нажитого имущества нет, то его надо делить поровну

В таком виде дело попало в Верховный суд. Тот напомнил, что супруги вправе по своему усмотрению изменить режим общей совместной собственности нажитого в браке имущества или его части на основании брачного договора или любого иного соглашения. Так сказано в Семейном кодексе. ВС указал, что достоверных доказательств, подтверждающих достижение бывшими супругами соглашения о разделе совместного имущества, в деле нет. Ни договор купли-продажи участка с домом, ни регистрация права общей долевой собственности таким соглашением о разделе общего имущества супругов не являются. Поэтому ВС отменил все акты и направил дело на новое рассмотрение.

Юристы объясняют: нажитое в браке принадлежит обоим супругам, причем независимо от того, кем из них и на чье имя оно приобретено. В случае спора супруги не обязаны доказывать факт общности такого имущества. Такие разъяснения даны в п. 15 Постановления Пленума ВС (от 5 ноября 1998 года N 15).

Эксперты подчеркивают, что в этом деле суды нижестоящих инстанций, отказывая одному из супругов в иске, ориентировались исключительно на факт регистрации имущества на другого супруга и наличие несовершеннолетних детей. А такой подход не может быть признан правильным и основанным на законе. По мнению специалистов, решение ВС устанавливает, что раздел имущества супругов должен совершаться в установленном порядке: брачным договором, соглашением либо судом. Суд при новом рассмотрении должен выяснить, заключались ли между сторонами брачный договор или соглашение о разделе имущества. Если не заключались, то суд удовлетворит иск и признает за истцом право собственности на 1/6 долю в спорном недвижимом имуществе.

Определение Верховного суда РФ N 20-КП9-13

Улететь, чтобы вернуться. Crew Dragon привез на МКС россиянина и вернет застрявших на орбите американцев

Crew Dragon привез на МКС россиянина и вернет застрявших на орбите американцев

Наталия Ячменникова

Переходные люки открыты. Нет, это надо видеть, как встречаются земляне в космосе. Эмоции зашкаливают. Аплодисменты и почти слезы.

Сегодня в 7.04 по московскому времени к МКС причалил корабль Crew Dragon. В составе миссии Crew-10 прилетел россиянин Кирилл Песков. В одной команде с ним американцы Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси. Их путь от космодрома до космической станции занял 28,5 часов.

Пополнение в полном составе приветствовал экипаж 72-й длительной экспедиции: трое российских космонавтов и четыре американца. Теперь на несколько дней на борту МКС станет куда теснее: бок о бок будут работать сразу одиннадцать человек. Впрочем, такое "неудобство", как не раз рассказывали "небожители", только в радость.

Кирилл Песков до отряда космонавтов летал вторым пилотом на пассажирском Boeing. А теперь прокладывает свой первый космический маршрут

Эта звездная командировка для Кирилла Пескова первая. Ему тридцать пять лет. Родился в Кызыле, среднюю школу окончил в городе Назарово Красноярского края. Выпускник Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (ныне Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева).

До отряда космонавтов бороздил воздушные трассы: вторым пилотом возил авиапассажиров на Boeing 737, Boeing 757 и Boeing 767. Налетал более 3 тысяч часов. Но в 2017-2018 годах сделал резкий вираж в своей судьбе: принял участие во втором открытом наборе в отряд космонавтов. Прошел строжайший отбор. Потом подготовка в ЦПК в Звездном городке. И вот теперь прокладывает свой первый космический маршрут.

Кирилл будет работать на борту МКС в составе экипажа и 72-й, и 73-й длительных экспедиций. Командировка - примерно полгода.

Напомним: в 2022 году было подписано соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских "Союзах МС". Перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США: добавляют больше уверенности в безопасности на орбите. При отмене или существенной задержке запуска любого из кораблей они обеспечивают присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

Первой в экипаже Crew Dragon на станцию прилетела Анна Кикина. В 2023-м - Андрей Федяев и Константин Борисов, в прошлом году - Александр Гребенкин и Александр Горбунов. Теперь с Crew-10 - Кирилл Песков. И уже утверждены следующие экипажи: в них вошли наши космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев.

Между тем, жизнь на космической станции бурлит. На днях наш Алексей Овчинин принял командование МКС от астронавта НАСА Суниты Уильямс. В присутствии всего экипажа американка вручила россиянину символический ключ от станции. Церемония завершилась традиционными ударами в рынду - корабельный колокол.

А впереди пересменка экипажей Crew Dragon. Через несколько дней после прибытия миссии Crew-10, но, как сообщается, не ранее 19 марта, ожидается возвращение на Землю корабля Crew Dragon с экипажем Crew-9. Что называется, чемоданы уже пакуют Александр Горбунов, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

И тут важнейший момент. Как известно, у 61-летнего Уилмора и 59-летней Уильямс своя история на МКС, достойная самого крутого блокбастера. Вспомним. Они прилетели на станцию 6 июня 2024 года на корабле Boeing Starliner. Планировалось, что проведут на станции всего неделю. Однако из-за технических неполадок с кораблем застряли аж на девять месяцев.

В НАСА после долгих консультаций и обсуждений решили не рисковать с возвращением людей на проблемном Starliner. 7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. А чуть позже на МКС прибыл "эвакуационный" Crew Dragon с сокращенным вдвое экипажем миссии Crew-9. Два места на его борту борту специально "зарезервировали", а проще оставили пустыми для Уилмора и Уильямса. И главное - для них привезли скафандры.

Почему скафандры - это важно? Теоретически, астронавтов со Starliner можно было бы отправить вместе с миссией Crew-8 , которая тогда работала на станции. Но, как выяснилось, скафандры Boeing несовместимы с теми, которые используются на кораблях Илона Маска. Как поясняют эксперты, в рамках программы НАСА по развитию частных пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на МКС компаниям разрешалось проектировать и внедрять свои инновации. При условии: нововведения должны соответствовать стандартам безопасности НАСА. Так вот Boeing и SpaceX выбрали разные подходы к проектированию. Как итог: "спецодежки" конкурентов не могут взаимозаменять друг друга.

Однако лететь в скафандрах нужно обязательно: это защита в случае чрезвычайной ситуации. Правило железное.

Как заявил Илон Маск на своей странице в соцсети, президент Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов.

"Мы это сделаем", - написал Маск.

Вообще вся эта ситуация вызвала огромный резонанс в СМИ. И даже с политическим окрасом: мол, прежняя администрация США не захотела или не сумела ничего сделать для возвращения звездной пары.

Более ранний запуск Crew Dragon с астронавтами миссии Crew-10, которым предшественники обязаны "сдать вахту", стал возможным после решения скорректировать первоначальный план НАСА по запуску нового космического корабля Маска. По словам специалистов, изготовление, сборка, тестирование и окончательная интеграция новичка - слишком кропотливая работа, требующая большого внимания к деталям. А, значит, и времени. Поэтому полетел корабль Crew Dragon, который уже трижды бывал на орбите.

Возникает понятный вопрос: а как чувствовали себя все это время астронавты, которые поневоле стали "робинзонами" на МКС?

Как пишут СМИ, Уильямс и Уилмор неоднократно заявляли, что были хорошо подготовлены к продлению своего пребывания в космосе и не были брошены. Как бы в подтверждение этих слов, они вместе вышли за борт станции, чтобы снять сломанную антенну и собрать образцы для микробного анализа. А ведь любой выход в открытый космос требует огромной физической силы и выносливости. А Сунита даже установила рекорд длительности пребывания в открытом космосе среди женщин!

Впрочем, как пишет Daily galaxy, во время видеозвонка со студентами средней школы Нидхэм в Массачусетсе 59-летняя астронавт откровенно призналась: "Я уже достаточно долго здесь, и сейчас я пытаюсь вспомнить, каково это - ходить. Я не ходила. Я не сидела. Я не ложилась".

Теперь "робинзоны" наконец вернутся на Землю. На корабле Илона Маска они через несколько дней должны приводниться в океане возле Флориды.

Между тем

Кто первым из американцев полетел в космос на российском корабле и кто первый русский - на американском?

30 лет назад, а именно 14 марта 1995 года, с Байконура стартовала ракета "Союз-У2", которая вывела на орбиту корабль "Союз ТМ-21". Этот старт вошел в историю мировой космонавтики особой строкой: впервые на российском "Союзе" полетел американский астронавт. Им стал космонавт-исследователь Норман Тагард

На борту "Союза ТМ-21" на орбиту отправился экипаж 18-й основной экспедиции на станцию "Мир". Командир - Владимир Дежуров, для которого это был первый полет. Бортинженер - Геннадий Стрекалов и космонавт-исследователь - Норман Тагард полетели на орбиту в пятый раз.

У Нормана Тагарда к тому времени уже был налет около 25 суток на трех шаттлах - "Челленджер", "Атлантис" и "Дискавери". А на орбитальной станции "Мир" он отработал рекордные 115 дней. 6 июня 1995 года с борта станции "Мир" американец провел специальную пресс-конференцию: в тот день он перекрыл "потолок" продолжительности полета для американских астронавтов - 84 дня. Прежний рекорд установил экипаж "Скайлэб-4" в ноябре 1973-го - феврале 1974-го года.

А 29 июня 1995 года американский шаттл тоже впервые в истории стыковался с "Миром". Та стыковка стала важным шагом на пути к созданию Международной космической станции…

У Тагарда в историческом полете была именная нашивка - "Астрокосмонавт". Как рассказывают, на разных аукционах до сих пор можно найти ее копии. Полет первого "астрокосмонавта" закончился возвращением на шаттле "Атлантис" с экипажем миссии STS-71 7 июля 1995 года. Впервые на "Атлантисе" на Землю вернулись тогда россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров. До этого космонавты возвращались только на российских кораблях .

А первым российским космонавтом, который совершил полет на американском шаттле, стал космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев. Это был полет на шаттле "Дискавери" в феврале 1994 года.

Подготовку к полету Сергей Крикалев проходил в Космическом центре имени Джонсона вместе с Владимиром Титовым, где, в частности, получил сертификат на работу с манипулятором корабля. Окончательно кандидатуру 35-летнего Крикалева выбрало NASA. Он стал самым молодым членом экипажа шаттла, однако по факту едва ли не самым опытным: на тот момент проработал на орбите уже 463 дня.

Челнок провел на орбите восемь суток. В одном видеоинтервью Крикалеву задали вопрос: тяжело ли ему было? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык... Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!".

Сергей Крикалев неоднократно подчеркивал: первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе "Союз" - "Аполлон" в 1975 году. "Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши программы, состоялся первый обменный полет: то есть я слетал на шаттле "Дискавери", а американец - на корабле "Союз", - говорит Крикалев.

ФАС проверит торговые наценки на продукты в сетях

Татьяна Карабут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова взялась проверить размер торговых наценок на продукты и призвала сети расширить список товаров, на которые они обязуются удерживать наценки на минимальном уровне. В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Впрочем, и торговля, и производители против принудительного ограничения наценок на широкий список продуктов - такая практика может привести к дефициту, считают эксперты.

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания. В первую очередь это социально значимые продовольственные товары (24 продукта) - мясо кур, молоко, хлеб, яйца, сливочное и подсолнечное масла, сахар, гречка и т.п. Также намерена служба посмотреть наценки на помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие.

Ведомство запросило информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации за февраль 2025 года у 36 крупнейших торговых сетей и двух торговых онлайн-площадок. Если будут выявлены признаки недобросовестных действий, ведомство примет меры антимонопольного реагирования и пресечет выявленные нарушения.

По данным АКОРТ, в феврале средняя наценка крупных сетей на базовые социально значимые товары составила 4,9 процента

Кроме того, ФАС предложила рассмотреть возможность расширить перечень товаров и товарных позиций, на которые торговые сети согласятся держать минимальную торговую наценку (не более 5%). Сейчас в этот список входят молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи "борщевого набора", птица, куриные яйца, замороженная рыба, некоторые фрукты, детское питание, гигиенические средства.

Помимо крупных торговых сетей следует распространить эту практику и на остальные магазины, считают в ФАС.

"Инициатива позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан", - поясняют в ведомстве.

Дискуссия об ограничении торговых наценок ведется далеко не первый год. Производители обвиняют торговые сети в заоблачных торговых наценках, торговля заверяет, что работает чуть ли не себе в убыток.

"Покупатели в магазине приобретают хлеб с примерно 30-процентной наценкой ретейлера. Из чего она складывается в каждой конкретной сети - сложно сказать", - говорил недавно президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Еще осенью 2024 года глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что служба выявила превышающую 100% наценку на хлеб в торговых сетях. На это в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба "первой цены" находится в пределах 4-10%, ржаного хлеба - 12-13%.

Расширение перечня товаров для удержания минимальных наценок не решит задачу остановки роста потребительских цен, уверен председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. А предложение регулирования наценки, по его мнению, в принципе не представляется реализуемым, так как "означает попытку регулирования фактических расходов торговли, из которых эта наценка складывается". Кроме того, каждая из товарных категорий, включая социально значимые, содержит десятки и сотни товаров, различающихся по цене (от самых дешевых товаров "первой цены" до товаров премиального сегмента), обладающих помимо ценовых сезонными и региональными особенностями реализации, что делает крайне затруднительным выбор товара для искусственного изменения наценки, отмечает эксперт.

В АКОРТ говорят, что картофель, яйца, растительное масло, куриное мясо "первой цены" в 2024 году продавались по розничным ценам ниже закупочных. Также в зимний сезон 2024-2025 годов крупнейшие торговые сети добровольно расширили число товаров со сниженной наценкой до 500 наименований из 40 товарных групп - творог, сметана, масло, кефир и т.д. Удерживать минимальную цену на социально значимые и наиболее востребованные продукты удается в том числе за счет перекрестного субсидирования, которое может быть за счет других товаров: например, наценок на премиальные товары или кулинарию и готовую еду, поясняют в АКОРТ.

Товары, по которым розничная торговля традиционно отчитывается о минимальной наценке, - это, как правило, одна позиция на полке из нескольких десятков других в категории и на реальную статистику сильно не влияет, отмечает заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Предоставление персонализированных скидок для наиболее слабо защищенных слоев населения в части социальных товаров имело бы более позитивные эффекты как для экономики, так и для покупателей", - считает Леонов.

В начале марта Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, которым предлагается ввести предельные торговые наценки на социально значимые продукты - для розницы не более 15% к отпускной цене производителя. Это позволит исключить необоснованное завышение цен на продукты первой необходимости, обеспечить справедливое распределение прибыли между всеми участниками их производства, переработки и реализации, считают в комитете.

Но в отзыве правительства сказано, что введение предельных наценок может привести к дефициту товаров, росту цен на другие продукты и созданию теневых схем расчетов. Возможна ситуация, при которой товары с фиксированной наценкой будут активнее продаваться в одних регионах, а в других возникнет их нехватка. Поэтому законопроект нуждается в существенной доработке, считают в кабмине.

Пермские врачи cпасли мужчину благодаря тому, что обнаружили у него инфаркт во время диспансеризации

Михаил П., 67-летний житель Закамска, жаловался на боли в спине. Мужчина пытался перетерпеть, принимал обезболивающие препараты и не придавал особого значения недомоганию, к врачу не обращался. Боль не уходила больше недели, тогда мужчина вспомнил, что у него есть возможность пройти диспансеризацию — быстро попасть к врачу и показать свою «больную спину». Пациента осмотрел терапевт, выслушал жалобы и перед направлением к неврологу назначил ему пройти ЭКГ, чтобы исключить патологию сердца — это исследование входит в перечень первого этапа диспансеризации и его можно сделать в поликлинике буквально сразу.

— ЭКГ показало признаки инфаркта. Мы были, мягко говоря, встревожены... Перед нами был пациент, у которого в любой момент могло остановиться сердце. Больше недели он ходил с инфарктом миокарда и думал про свой остеохондроз, — вспоминает о случае врач-кардиолог поликлиники №2 Городской клинической больницы имени Гринберга Карина Ахмадиева.

Врачи поликлиники вызвали на себя скорую и экстренно госпитализировали его в Региональный сосудистый центр ГКБ им. С.Н. Гринберга.

— Ангиографическое исследование подтвердило поражение коронарных артерий сердца и рентгенэндоваскулярные хирурги срочно провели мужчине операцию по стентированию сосудов. После внутрисосудистого вмешательства кровоток был быстро восстановлен, после реабилитации пациент был выписан под наблюдение кардиолога поликлиники, — рассказала заведующая кардиологическим отделением ГКБ им. С.Н. Гринберга Татьяна Буркова.

Кардиолог поликлиники №2 Карина Ахмадиева отметила, что боли бывают разные: в груди, ребрах, лопатке, между лопатками — от переохлаждения, растяжений мышц и сухожилий. Особенно у мужчин, которые не привыкли себя беречь. Определить причину боли может только специалист.

— Количество инфарктов и смертей у мужчин вдвое больше, чем у женщин. Именно потому, что мужчины не связывают болевой синдром с проблемами сердца. Такое промедление, к сожалению, нередко приводит к фатальным последствиям. Именно поэтому одним из базовых методов диагностики является электрокардиография. ЭКГ всегда выполняют пациентам с жалобами на боль в груди или спине. Поэтому ЭКГ входит в стандарт ежегодного обследования, это исследование многое сможет показать, как в этом случае, — сказала Карина Ахмадиева.

По словам кардиолога, именно во время диспансерного осмотра, включающего базовые лабораторные исследования и инструментальную диагностику, врачи фиксируют большое количество факторов риска развития болезней сердца и сосудов: нарушения сердечного ритма, повышенный уровень холестерина, увеличение сердца, застойные явления в малом кругу кровообращения, ожирение, гипертония.

В НМИЦ ЛРЦ Минздрава России провели уникальную пластику пищевода пациенту с раком желудка

Мультидисциплинарная команда специалистов Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России провела уникальную восьмичасовую операцию — пластику пищевода с использованием сегмента толстой кишки на питающей ножке.

В отделение онкологии хирургического профиля №2 НМИЦ ЛРЦ поступил пациент — мужчина 55 лет с раком желудка. По словам заведующего отделением Захара Коваленко, стандартным подходом в таких случаях является резекция желудка и резекция пищевода с пластикой пищевода при помощи трубки, выкроенной из желудка. Однако в данном случае это было невозможно из-за высокого распространения онкологии на пищевод.

Для проведения пластики пищевода в таких условиях было принято единственное возможное решение — использование сегмента толстой кишки на питающей ножке для замещения удаленной части пищевода и желудка. В ходе операции врачи фактически создали пациенту новый искусственный пищевод.

— Это достаточно сложное вмешательство, потому что оно выполняется одновременно на грудной клетке, брюшной полости, малом тазу и требует достаточно высокой квалификации хирурга, который может самостоятельно манипулировать в этих трех анатомических зонах, — рассказал Захар Коваленко.

С учетом сложного анестезиологического и реанимационного обеспечения пациента в операции принимала участие бригада опытных специалистов Центра, включающая трех хирургов и двух анестезиологов. Для оценки трансплантата использовалась специальная технология — неинвазивная ангиография с индоцианином зеленым. Это позволило врачам убедиться в том, что выбранный сегмент толстой кишки жизнеспособен, и в послеоперационном периоде не наступит омертвение тканей.

Пластика пищевода прошла успешно — послеоперационный период протекал без осложнений, пациент полностью восстановился и в данный момент проходит химиотерапию. Воссозданный специалистами «Лечебно-реабилитационного центра» пищевод функционирует полноценно и без нареканий.

Данный клинический случай демонстрирует высокий уровень организации онкологической помощи в НМИЦ ЛРЦ Минздрава России. Одно из главных преимуществ Центра — создание замкнутого цикла лечения, включающего химиотерапию, хирургию, постоперационную реабилитацию.

Многопрофильный характер учреждения позволяет оказывать помощь пациентам со сложными заболеваниями. В частности, когда онкология сопровождается сопутствующей тяжелой патологией (сердца, сосудов и т.п.), то пациенту нет необходимости обращаться за лечением в другие стационары — всю необходимую помощь он может получить в рамках «Лечебно-реабилитационного центра».

— Большинство форм рака имеет типичные ранние манифестации, к которым нужно проявлять должное внимание. При наличии минимальных симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалистам. Игнорирование сигналов организма может привести к дальнейшему прогрессу онкологического процесса и значительно снизить вероятность успешного лечения, — подчеркивает важность своевременной диагностики онкологических заболеваний Захар Коваленко.

Травматологи Тюменской области успешно спасли пациенту ногу

В приёмное отделение Областной клинической больницы №2 поступил 49-летний мужчина по скорой медицинской помощи. Со слов пациента, во время вспашки земли по неосторожности его нога попала во вращающийся механизм, и конечность «намотало» на плуг. Вместе с мотокультиватором его доставили в Областную клиническую больницу №2.

В реанимационном зале мужчину встретила мультидисциплинарная бригада, которая изъяла деформированную конечность. Нога пациента была у-образной формы и вывернута внутрь. Была проведена рентгенография, которая показала многооскольчатый перелом костей голени, а именно 17 фрагментов отломков.

— Команда травматологов Областной клинической больницы №2 провела оперативное вмешательство в несколько этапов. Во-первых, мы выполнили первичную хирургическую обработку ран, так как перелом был открытым. Во-вторых, произвели репозицию костных отломком, то есть их анатомически правильное сопоставление и фиксацию аппаратом Илизарова, — рассказал врач-травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2 Мамедов Вусал Рашид оглы.

Врачам удалось в кротчайшие сроки восстановить конечность, так как при поступлении она была холодной из-за сдавления сосудов, что привело бы к ампутации.

В течении нескольких месяцев у пациента проходил процесс заживления, после чего был снят аппарат Илизарова и он был направлен на реабилитацию. Сейчас мужчина чувствует себя отлично и имеет возможность полноценно передвигаться.

В Нижнем Новгороде за счет средств ИБК реализуется масштабный дорожный проект — дублер проспекта Гагарина

В Нижнем Новгороде с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) продолжается строительство дублера проспекта Гагарина. Проект включает реализацию 2 и 3 очередей. По проекту будет проложен участок от ул. Ларина до ЖК «Смарт Сити» протяженностью порядка 8,5 км.

«Общая протяженность нового четырехполосного дублера проспекта Гагарина составит порядка 12,8 км, а пропускная способность — более 130 тыс. автомобилей в сутки. Его ввод запланирован на конец 2028 года. Это крупнейший инфраструктурный проект в Нижнем Новгороде, который позволит решить целый ряд задач. Новая трасса разгрузит проспект Гагарина — ключевую магистраль города, улучшит связь Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью города, создаст новый транспортный коридор в международный аэропорт имени В.П. Чкалова, а также позволит сократить время в пути до паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Дублер также обеспечит транспортную доступность южной части Нижнего Новгорода, где планируется построить около 2,6 млн кв. метров жилья. Общий ввод жилья в орбите всего дублера составит до 7,6 млн кв. м», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Вторая очередь дублера разбита на два этапа. В рамках первого этапа будет проложен участок протяженностью 4 км. Он стартует от ул. Ларина Приокского района. Здесь рядом с разворотным узлом и заправкой «Ока-Пропан» планируется построить большую развязку с путепроводом. Далее магистраль протянется между деревнями Ляхово и Ближнеконстантиново и выйдет к деревне Бешенцево, где соединится с дорогой Ольгино — Большая Ельня. Там планируется построить вторую транспортную развязку с путепроводом.

Сразу за Ольгинским шоссе начинается второй этап второй очереди дублера. Участок протяженностью 2,65 км пройдет мимо Румянцевского кладбища и выйдет к трассе Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саратов. В рамках второго этапа планируется строительство водопропускного сооружения через овраг, а также съездов двухуровневой транспортной развязки протяженностью 900 метров.

Третья очередь протяженностью 1,97 км планируется в один этап и начнется от транспортной развязки на пересечении с дорогой Нижний Новгород — Арзамас — Саратов и дойдет до ЖК «Смарт Сити» и трассы Р-125 Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

«Качество строительства дублера контролируют инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящее время в рамках 2-й и 3-й очередей проекта осуществляется устройство земляного полотна, дорожной одежды и ливневой канализации, а также переустройство сетей связи. В ходе 1-го этапа 2-й очереди ведутся работы по возведению моста через реку, а в рамках 3-й очереди выполняются работы по строительству путепровода через трассу Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саратов», — отметил генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил роль инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Фонд, как оператор ИБК, видит большой экономический и социальный эффект от реализации данной программы. Благодаря ей строятся в том числе дороги, которые соединяют населенные пункты, повышают доступность жилых кварталов и социальных учреждений. С 2022 года введено уже 98 дорожных объектов общей протяженностью 482,14 км. Работа по ИБК продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день в стране реализуются еще порядка 78 объектов дорожной инфраструктуры», - сказал Ильшат Шагиахметов.

Реализация проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов направлена в том числе на достижение показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Посторонним не беспокоить! Пять доходных домов признали памятниками архитектуры

Реестр объектов культурного наследия пополнился новыми адресами — в столице признали памятниками архитектуры регионального значения пять доходных домов. Событие важное и своевременное: в соответствии с новым законом Москвы «Об объектах культурного наследия» завершить оформление выявленных памятников в статус региональных нужно до 1 июля 2025 года. Не успевшие пройти экспертизу в перечень уже не попадут.

Доходные дома, вошедшие в список памятников, ранее имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия. Все они расположены в центре столицы и являющиеся исторической ценностью.

Реестр памятников дополнили: доходный дом Е. Н. Вейхельт в Большом Харитоньевском переулке (дом 10), доходный дом О. О. Вильнера на Старой Басманной улице (дом 12, строение 1), жилой дом начала XX века на Спартаковской улице (дом 16), жилой дом архитектора П. А. Ушакова в Денежном переулке (дом 24, строение 1) и арбатский частный дом в Столовом переулке (дом 7, строение 1). Они выполнены в разных архитектурных стилях и обладают исторической ценностью.

Памятники архитектуры находятся под государственной охраной: такие объекты нельзя сносить, их владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны делать все возможное для сохранения этих зданий

Эклектика с элементами классики

Двухэтажный жилой дом П. А. Ушакова был построен в 1823 году во владении Авдотьи Козьминишны Васьковой в Денежном переулке и представляет собой образец эклектики с элементами классического декора. В 1893-м с южной стороны к главному дому примкнула двухэтажная каменная пристройка, возведенная по проекту архитектора Петра Анисимовича Ушакова, в честь которого впоследствии дом и получил свое название. Предположительно, в это же время фасад приобрел облик, сохранившийся до наших дней. Стены первого этажа декорированы рустом, окна — замковыми камнями. Стены второго этажа украшают филенки, профилированные карнизы, фигурный аттик с ложным окном, фронтон и лепной декор. Окна декорированы лучковыми и треугольными сандриками. В интерьерах здания сохранились парадная лестница конца XIX века, камин на первом этаже, деревянные филенчатые двери

Поздний классицизм в окрестностях Арбата

Дом в Столовом переулке является частью городской усадьбы конца XVIII — начала XIX века и состоит из двух строений, примыкающих друг к другу: трехэтажного с северной стороны и двухэтажного с южной. На их месте раньше находились флигель и конюшни с кузницей.

В конце XVIII века всю центральную и западную части квартала заняло владение князя Ивана Федоровича Голицына, скупившего несколько соседних усадеб. В 1817 году часть бывшей усадьбы Голицына была приобретена в казну для размещения Арбатского частного дома, то есть здания Арбатской полицейской части. В середине позапрошлого столетия здание перестроили. Автором проекта был архитектор Пётр Васильевич Михайлов.

В 1876 году под руководством архитектора Михаила Илларионовича Никифорова была перестроена угловая часть двухэтажного корпуса. К началу 1900-х большая часть помещений Арбатского частного дома была приспособлена под жилье.

Терем в неорусском стиле

Жилой дом начала XX века на Спартаковской улице выполнен в неорусском стиле и благодаря своему богатому убранству напоминает сказочный терем. Свой нынешний облик он обрел в 1910 году.

Дом находится на месте бывшего имения. Первые упоминания о владении датируются 1816 годом, когда его хозяином был купец второй гильдии Александр Андреевич Емельянов. Затем здание часто меняло собственников. В 1904 году по заказу тогдашнего владельца — купца второй гильдии Василия Яковлевича Герасимова — все деревянные одноэтажные постройки в имении были снесены, а к главному дому были пристроены каменные двухэтажные жилые и нежилые строения. Проект был выполнен архитектором Алексеем Захаровым. В 1909 году для торговых помещений возвели еще одну двухэтажную пристройку, примкнувшую к главному дому, а в 1910-м в здании надстроили третий этаж. Тогда же у фасадов и появилось убранство в неорусском стиле. Проектированием и строительством занимался инженер И. М. Лавров. Сегодня здание является административным.

Эклектичные эркеры

Трехэтажный доходный дом Екатерины Николаевны Вейхельт был построен в 1900 году. Это массивное угловое здание оформлено в стиле эклектики, его главный фасад выходит в Большой Харитоньевский переулок. На стенах выделяются угловые эркеры, основание которых украшено лепным декором с растительными мотивами. Первый этаж и углы эркеров декорированы крупным рустом, окна второго этажа обрамлены пилястрами и увенчаны треугольными сандриками, окна третьего этажа — рамочными наличниками.

За свою историю дом принадлежал разным владельцам. Заказчицей строительства и первой владелицей дома была жена прусского подданного Карла Вейхельта — московского купца первой гильдии, владевшего механическим заводом на Гороховской улице. Здание также было в собственности у семейства Грибовых, в том числе у потомственного купца первой гильдии, распорядителя торгового дома «Н. Ф. Грибов и сыновья» Павла Назаровича Грибова. Сейчас в бывшем доходном доме находятся магазины российских торговых марок, пространство для проведения мероприятий.

Образец модерна начала XX века

Доходный дом московского застройщика инженера Осипа Осиповича Вильнера был построен вдоль Старой Басманной улицы в 1903 году по проекту признанного мастера модерна архитектора Николая Жерихова. Это пятиэтажное здание — яркий пример доходного дома начала XX века в стиле модерн. На первом этаже можно увидеть большие витринные окна, декорированные поясами иоников, — это орнамент из элементов, по форме напоминающих перевернутое яйцо. Замковые камни проемов первого этажа декорированы женскими масками — лорелеями, а также маскаронами, изображающими древнегреческого бога Гермеса. Сейчас в здании размещаются офисы.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №09 14.03.2025

ХК "Металлоинвест" размещает еще один облигационный займ на 20 млрд рублей

Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"планирует14 марта c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-13, сообщил источник на рынке.Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на20 марта 2025 года.

Планируемый объем размещения - не менее 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 225 б.п.

Организаторы размещения: БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИК ВЕЛЕС Капитал, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Anglo American планирует сократить еще больше рабочих мест

Как сообщает агентство Reuters, компания Anglo American планирует сократить еще больше рабочих мест в своем корпоративном офисе, сообщило Bloomberg News в четверг, поскольку более масштабная реструктуризация, направленная на переориентацию деятельности горнодобывающей компании на добычу меди и железной руды, идет полным ходом.

Компания разослала уведомления сотрудникам, которых это, вероятно, коснется, говорится в сообщении со ссылкой на людей, осведомленных об этом вопросе.

В Самаре разработали экспресс-метод диагностики пародонтита

Ольга Дмитренко (Самара)

Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита. В возрасте от 35 до 44 лет он встречается более чем у 80 процентов россиян, обращающихся к стоматологу.

Над новым способом диагностики работали ученые Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медуниверситета. Врач может сразу оперативно проверить все зубы пациента, не только подозрительные, но и вполне здоровые с виду, без рентгена и взятия анализов, и выявить заболевание на самой ранней стадии.

Ученые используют метод Рамановской спектроскопии. Если объяснить просто, то свет обменивается энергией с молекулами исследуемого вещества. Больные ткани меньше питают зубы необходимыми веществами, и в зубной эмали происходят изменения, которые фиксируются с помощью этого метода. Опытный образец установки прошел испытания в одной из стоматологических клиник.

Профессор Георгий Таварткиладзе: Что делать, чтобы не потерять бесценный дар природы и не стать глухим

Профессор Георгий Таварткиладзе: Откажитесь от ушных "затычек"

Ирина Краснопольская

Как мы слышим с детства? Как слышим на склоне лет? Почему буквально с пеленок надо холить и лелеять слух? Вопрос обращен к заведующему кафедрой сурдологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президенту Национальной медицинской ассоциации сурдологов, эксперту РАН профессору Георгию Таварткиладзе. Под его руководством впервые в стране разработаны система универсального аудиологического скрининга и программа многоканальной кохлеарной имплантации. И - что очень важно - они внедрены в клиническую практику, успешно используются.

Георгий Абелович, вот и на недавнем международном форуме, посвященном детскому здоровью, вас, "докладчика по слуху", долго не отпускали с трибуны. Вопросы были и вообще об охране слуха, и совсем частные, конкретные от родителей, приглашенных на форум, от коллег. Не только сердце, но и слух всему голова?

Георгий Таварткиладзе: Разве можно это оспорить? В нашем Втором меде был известный ансамбль "Камертон". В одной из песен, которую он исполнял, звучали слова: "Человек родился, сразу в крик".

Крик - признак слуха? Глухой кричать не может?

Георгий Таварткиладзе: Кричать может. Но это не значит, что он слышит.

А как узнать, слышит или нет?

Георгий Таварткиладзе: Прежде всего ориентируемся на безусловные рефлекторные реакции, которые развиваются в первые месяцы после рождения. Появляется гуление, лепет. Однако главное - и это достижение российской медицины - внедрение системы универсального аудиологического скрининга. Этот скрининг предписывает: каждый новорожденный должен быть обследован перед выпиской с использованием объективных методик.

То есть с первых дней после рождения можно выявить нарушение слуха. Не стану вдаваться в подробности, но в современном роддоме, подчеркиваю, именно в роддоме, а не в неких иных условиях, должен появляться ребенок на свет. Есть или, по крайней мере, должна быть соответствующая аппаратура, правильно подготовленные кадры, которые дадут свое грамотное заключение: со слухом все в порядке или есть подозрения на его нарушения. И что очень важно! У нас же есть все возможности не только для диагностики, но и для начала индивидуальной реабилитации.

Но это уже не в роддоме?

Георгий Таварткиладзе: Не в роддоме. В нашей стране создана сеть специализированных сурдологических центров.

К появлению таких центров именно вы имеете непосредственное отношение...

Георгий Таварткиладзе: Да, развитием сети таких учреждений непосредственно занимался наш Центр, созданный как Всесоюзный научный центр аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР.

По статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных наушников - "затычек"

Сарафанное радио меня проинформировало, что в вашей квартире на Мосфильмовской большая коллекция улиток из стекла, фарфора, бронзы... Да, многие из нас некоторым образом собиратели чего-то близкого. В общем, коллекционеры. Вы коллекционер улиток?

Георгий Таварткиладзе: Требуется объяснение? Самое элементарное. Главное в наших ушах так называемые улитки. Это крохотный орган, который воспринимает звуки и речь, обеспечивает нам возможность слышать собеседника, слушать музыку...

И зона вашего притяжения - улитка?

Георгий Таварткиладзе: Не только улитка! И даже не она главная. Главное - и улитка, и наши мозги.

Когда человек рождается и при этом и то, и другое у него в полном порядке, он нормально слышит?

Георгий Таварткиладзе: Если бы все было так просто. Ведь никак не сбросить со счетов генетику, наследственность, окружающую среду, которая отнюдь не всегда к нам благосклонна. Порой мы сами удивляемся, когда, казалось бы, без видимых причин ребенок теряет слух. Почти не удивляемся убыванию слуха по мере прибавки к жизни лет. Есть статистика. Некоторые данные можем привести. В сегодняшнем мире, где заявляет о себе искусственный интеллект, где роботы становятся повседневностью, потерь слуха не становится меньше.

Господи, как мрачно.

Георгий Таварткиладзе: Вы не правы! Новейшие технологии позволяют нам сегодня возвращать слух.

Была уверена, что вы об этом скажете. Ваши коллеги просветили, как вы в 1991 году, будучи директором Всесоюзного научного центра аудиологии и слухопротезирования, внедрили в стране метод многоканальной кохлеарной имплантации. Кстати, откуда вы узнали о нем? Везунчик по жизни? Об одном таком случае даже знаю. Ваш друг, коллега академик Николай Николаевич Володин как-то рассказал о необычной встрече в самолете, летевшем из Стамбула в Вену...

Георгий Таварткиладзе: Николай Николаевич ничего не преувеличил. Я летел с Международного конгресса, который был в Италии. Летел через Стамбул в Вену. Соседкой в самолете оказалась дама из Соединенных Штатов, которая занимается генно-инженерными технологиями в области слуха. А с кохлеарной имплантацией я познакомился в Париже в клинике профессора Генри Швара, одного из создателей многоканального кохлеарного импланта.

Слух слухом. Но, выходит, те, кто им занимается, видят друг друга издалека и умеют не только слышать друг друга, но и находить общий язык. Вот и перейдем к общему языку. Время от времени бываю на различных мероприятиях, в том числе молодежных. Современные, активные, красивые, образованные, общаются между собой. Но поражает: почти у всех в ушах "затычки", в руках телефоны или микрофоны. Подобное и в театрах, и в парках. Мода? Эти "затычки" в ушах не вредны? Защищают от развития глухоты? Или совсем наоборот?

Георгий Таварткиладзе: Еще как наоборот, еще как вредны! Об этом свидетельствует та же статистика. Люди сами выключают себя из мира натуральных звуков, из мира нормального восприятия речи. Практически каждый день я не только принимаю, но и в повседневной жизни сталкиваюсь с людьми с проблемами слуха.

Вы не поверите, но, по статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей и подростков имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных прослушивающих устройств, посещения рекреационных заведений.

Беда в том, что обладатели "затычек" не считают сие ненормальным, не стремятся избавиться от этой привычки. Они не слышат нас, специалистов. Но, поверьте, мы не можем им сказать спасибо за то, что мы никогда не останемся без работы. Век у нас цифровой. И он выдает, на мой взгляд, очень грустные данные. Затычки - затычками, но в нашей специальности, как и в любой другой медицинской специальности, действуют свои законы: законы генетики, влияние окружающей среды, технологий и т.д. и т.п.