Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Официальный долгосрочный прогноз бюджета США: доходы будут на треть меньше расходов

а госдолг превысит 200% ВВП

Сергей Ануреев

Бюджетный офис Конгресса США в последних числах июня выпустил долгосрочный бюджетный прогноз (The 2023 Long-Term Budget Outlook) с ростом дефицита бюджета почти в два раза (с 6 до 10% ВВП). В этом прогнозе указано на ухудшающуюся демографическую ситуацию (сокращение рождаемости и старение населения), рост расходов на обслуживание госдолга, пенсии и медицину. Удержать бюджетный дефицит даже на огромных 10% ВВП должны помочь сокращение инфляции и военных расходов, продолжающийся приличный рост производительности труда и отсутствие каких-либо финансовых кризисов. Однако эти предположения носят декларативный характер, а придание им реалистичности означает скачок дефицита до 17% ВВП, и тогда госдолг превысит 200% не в 2053 году, а значительно раньше.

Долгосрочный бюджетный прогноз охватывает перспективу в 30 лет до 2053 года. Основным методом составления этого прогноза является наложение друг на друга долгосрочных демографических тенденций и тенденций в общественных финансах, с экстраполяцией трендов последних 30 лет на следующие. Документ не содержит анализа фундаментальных технологических новаций, конкурентоспособности финансовой системы и промышленности США как важнейших основ декларируемого роста производительности труда и долгосрочного экономического развития. Документ также не рассматривает вероятность и огромные негативные последствия финансовых и социально-экономических кризисов будущего, линейно продлевая усредненные цифры относительно благополучных прошлых лет и игнорируя историю кризисов предыдущих десятилетий.

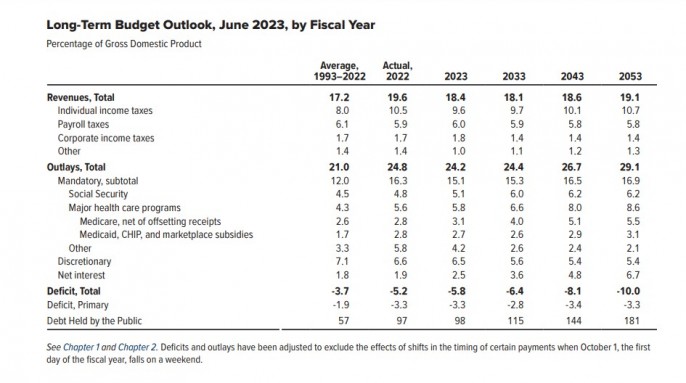

Во вводном резюме анализируемого документа показано нарастание бюджетных противоречий. Бюджетный дефицит вырастет с 5,8% ВВП в 2023 году поэтапно до 10% ВВП в 2053 году, главным образом за счет роста процентных расходов, тогда как без их учета первичный дефицит декларативно составит 3,3%. Государственный долг в публичной части вырастет с 98% ВВП в 2023 году до 181% в 2053 году, но публичная часть игнорирует долги перед ФРС США и пенсионными фондами госслужащих, что добавит еще 24% ВВП (соответственно 122 и 205 % ВВП). Расходы в перспективе 30 лет существенно вырастут с 24,2 до 29,1% ВВП, а доходы вырастут чуть-чуть с 18,4 до 19,1% ВВП.

Основной рост расходов придется на процентные выплаты по гособлигациям, которые вырастут с 1,9% ВВП в 2022 году до 4,8% ВВП в 2043 году и до 6,7% ВВП в 2053 году (+4,8 п.п.). При этом столь внушительный рост процентных расходов основан на оптимистичных прогнозах удержания инфляции в среднем на уровне 2,3% на предстоящие 30 лет, исходя из допущения повторения аналогичного уровня инфляции за 1993-2022 годы, а также на простой экстраполяции долгосрочных процентных ставок 4% годовых с предыдущих тридцати лет на следующие.

При этом в 2022 году США прошли через большой всплеск инфляции в размере 8%, по аналогии с одним из трех скачков инфляции в 1970-е годы, когда средний уровень роста цен был вдвое больше, чем в нынешнем прогнозе. Также многие факторы антиинфляционной политики 1990-х годов, благодаря которым тогда удалось перейти от высокой инфляции к низкой, исчерпали себя, и пока не понятно, как изыскать подобные.

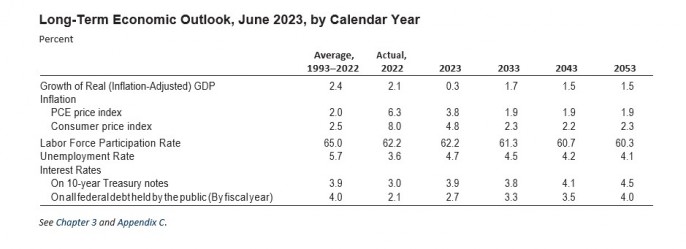

Декларируется умеренная безработица с ее скачком в 2023 году до уровня 4,7% и затем сокращением до 4,1%, при среднем уровне безработицы 5,7% за 1993-2022 годы. Более важный показатель занятости населения будет постепенно сокращаться с 62,2% в 2023 году до 60,3% к 2053 году, при средних значениях этого показателя 65% в предыдущие 30 лет.

Сочетание высокой безработицы сверх канонических фишеровских 5% с вполне приличной занятостью обеспечивали ранее снижение инфляции и продолжение экономического роста. На предстоящие же годы предполагается сокращение безработицы, что противоречит целям удерживать умеренную инфляцию, а также предполагается падение занятости, означающее противоречие с экстраполяцией прежних значений экономического роста. Казалось бы, речь идет всего об одном-двух процентных пунктах каждого из показателей, но накопление таких значений в перспективе 30 лет как раз и приводит к недоверию к прогнозам экономического роста.

Потенциальный рост ВВП декларируется на уровне 1,6% на следующие 30 лет, по сравнению со средним ростом 2,4% за предыдущие 30 лет. Основой экономического роста заявляется продолжение роста производительности труда на 1,3% при 1,6% за предыдущие годы. В каждое из предыдущих тридцати лет американские власти пересматривали методики измерения производительности труда, так что если использовать якобы устаревшие методики 1980-х годов, то этот показатель окажется завышенным примерно на 2% ежегодно.

Именно такими пересмотрами объясняется фундаментальное противоречие между накопленным якобы реальным внушительным ростом экономики и недостижением в последние годы типичных показателей прошлых десятилетий по производству автомобилей, строительству домов и другим натуральным проявлениям экономического роста. Также долгосрочный прогноз никак не раскрывает, за счет чего (каких технологий или методических подкруток) продолжится рост производительности труда.

Замедление экономического роста с 2,4 до 1,6% объясняется демографией. За последние 30 лет численность рабочей силы возрастала в среднем на 0,8% ежегодно, и этот показатель замедлится до 0,4% в 2023-2033 годах и затем до 0,2% в 2043-2053 годы. Торможение роста рабочей силы вытекает из общего торможения роста населения с 0,9 до 0,3% от прошлых к следующим 30 годам. В прогнозе прямо указано, что рождаемость будет падать ниже простого замещения населения начиная с 2042 года, хотя уже в 2019-2022 годах был нулевой естественный прирост, после которого прогнозируется очень умеренный отложенный всплеск и затем уход этого показателя в минус.

Удерживать минимальное приращение населения и рабочей силы предполагается за счет мигрантов, прирост численности которых должен быть около 1,4 млн чел ежегодно. Для сравнения, во вполне удачном для американской демографии 2022 году миграционный приток составил 1,2 млн чел, хотя в 2019 году этот приток составил 595 тыс. чел, а в 2021 году всего 247 тыс. чел, что ставит под сомнение достижимость показателя 1,4 млн чел.

Старение населения выражается в без малого достижении равенства между населением молодого и зрелого возраста, с одной стороны, и предпенсионного и пенсионного возраста, с другой. В 1983 году население в возрасте 25-54 года составляло 95 млн чел, а в возрасте 55 и выше – 50 млн чел, с пропорцией 1,5 в пользу трудоспособных возрастов. В 2022 году молодых и зрелых было 130 млн чел, а людей пред- и пенсионного возраста уже 100 млн чел, с ухудшением пропорции до 1,3. В 2053 году людей 25-54 лет будет 139 млн чел, а в возрасте 55 года и старше – 129 млн чел.

Казалось бы, ползучее повышение пенсионного возраста позволит сбалансировать рынок труда и пенсионную систему. Однако за последние годы занятость людей старше 55 лет упала с 41 до 38%, занятость взрослого населения колеблется между 81 и 84% без ясного тренда вверх, а занятость молодежи упала с 78 до 72%. Именно поэтому в последние годы в США наблюдается сочетание рекордно низкой безработицы, низких темпов экономического роста и растущей инфляции. Если продлить тенденцию последних лет, то текущая молодежь будет работать меньше в зрелые годы, а пенсионеры в будущем также продолжат сокращать свои трудовые подвиги, и тогда рынок труда и пенсионную систему ждут еще более сложные времена, чем заявлено в долгосрочном прогнозе.

Старение населения приведет к росту социальных и медицинских расходов федерального бюджета, суммарно с 10,9% ВВП до 14,8% (+3,9 п.п.). Социальные расходы, прежде всего на возрастных людей, вырастут с 5,1% в 2023 году до 6,0% в 2033-м, а после, согласно прогнозу, необъяснимо почти не растут, несмотря на продолжение роста численности возрастного населения. Медицинские расходы растут с 5,8% в 2023 году сначала до 6,6% в 2033 году, затем до 8% в 2043-м и до 8,6% в 2053 году, как раз следуя тренду старения населения.

Если предположить динамику пенсионных расходов аналогично медицинским, то к 2053 году эти две статьи расходов достигнут 16,1%. По прогнозу вклад этих двух статей в рост бюджетного дефицита составит дополнительные 3,9% ВВП, а если использовать последнее допущение, то уже 5,3% ВВП.

Еще одна нереалистичная бюджетная интрига кроется в декларативном сокращении дискретных, в основном оборонных, расходов с 6,5% ВВП в 2023 году сразу до 5,6% к 2033 году и затем до 5,4% в дальнейшем. Дискретные расходы в целом составляют 7% ВВП (28% от всех расходов) по проекту бюджета на 2024 год, и в их составе военные и не военные расходы делятся примерно пополам по 3,5% ВВП. Чтобы хотя бы сохранить на прежнем уровне военные расходы, невоенные дискретные расходы надо сократить на треть с 3,5 до 2,5% ВВП.

В составе невоенных расходов – экономические стимулы, дополнительные расходы на медицину и образование. История прежних десятилетий не вполне подтверждает реалистичность их сокращения. Планируемая динамика военных расходов была достигнута лишь в 1990-е годы на фоне окончания Холодной войны и еще до роста могущества Китая. В современных геополитических условиях и с учетом фактического роста военных расходов в последние годы их декларативное сокращение выглядит утопично.

Казалось бы, удачно сокращаются прочие расходы с 4,2 до 2,1% ВВП. Однако по данным об исполнении бюджета 2023 года, прочие расходы составляют лишь четверть не прочих расходов, и сокращение этой четверти никак не сможет уравновесить противоречие с ростом трех четвертей. Более того, эти прочие расходы включаются в дискретные невоенные расходы, и налицо двойной счет сокращения расходов в попытке убедить читателей отчета в возможности удержать дефицит бюджета в размере 10% ВВП.

Следует также отметить нереалистичность долгосрочной динамики доходов: с 18,4% ВВП в 2023 году с их небольшим падением до 18,1% к 2033 году и потом необъяснимым ростом до 18,6% и 19,1% ВВП к 2043 и 2053 годам. Никаких налоговых реформ в прогнозе не заявлено, значимых результатов налоговых реформ при Обаме достигнуто не было, несмотря на попытки деофшоризации и медицинской реформы, а последнее умеренно результативное повышение доходов было при Клинтоне на фоне пузыря доткомов. Ухудшение демографической структуры в виде сокращения доли занятых пенсионеров и молодежи также не будет способствовать росту налогов. За последние пару десятилетий только 2022 год позволил собрать более 19% ВВП доходов, но на тот год пришлись отложенные в 2020 году налоги ковидных стимулов и доплаты налогов от огромного скачка фондового рынка 2021 года.

Официальный прогноз также игнорирует периодические финансовые кризисы и скачки госдолга в результате антикризисных бюджетных мер поддержки экономики. Именно кризисы 2001-2003, 2008-2009, 2020-2021 годов выводили госдолг скачкообразно вверх в среднем примерно на 20% ВВП. Мантры типа "экономика стала другой, и теперь все будет иначе" звучали в завершающие годы бумов в преддверии каждого из указанных кризисов. Анализируемый долгосрочный прогноз, похоже, повторяет ту же мантру.

После придания ключевым положениям прогноза более реалистичного характера получим, что бюджетный дефицит через 20-30 лет скакнет с текущих 5,8% до 17% ВВП, а именно: дополнительные 4% процентных расходов, 5,3% социальных и медицинских расходов, 1,1% за счет нереалистичности сокращения дискретных и военных расходов и 0,7% нереалистичности роста доходов.

Более реалистичный огромный бюджетный дефицит означает, что каждый второй доллар бюджетных расходов будет платиться за счет прироста госдолга и денежной эмиссии. Больший бюджетный дефицит также означает пересчет траектории прироста госдолга и процентных расходов, эскалацию таких расходов и еще больший выход дефицита из-под контроля.

Таким образом, уровень государственного долга превысит 200% ВВП не в 2053 году сообразно официальному прогнозу, а где-то в 2038-2043 годах. Если же в ближайшие 15-20 лет случится очередной финансовый кризис, то он ускорит достижение долгом отметки в 200% минимум на 3-5 лет.

***

By the Numbers

…И породнился Дагестан с Запорожьем

Горная республика взяла шефство над Михайловским районом Запорожской области.

На полях XXVl Петербургского международного экономического форума в тёплой, товарищеской обстановке прошла встреча главы Республики Дагестан Сергея Меликова и врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. По её итогам руководителями регионов было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере торговли, науки и культуры между Дагестаном и Запорожской областью. Помимо этого, Сергей Меликов и Евгений Балицкий определили ряд мер в рамках шефской помощи Дагестана Михайловскому району Запорожья. Согласно договорённости отдельное внимание будет уделено летнему отдыху детей из этого муниципального образования, которые смогут отдохнуть в здравницах на берегу Каспийского моря…

Здесь же, на полях Петербургского международного экономического форума, состоялась рабочая встреча премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Исякаевым. Стороны обсудили варианты сотрудничества в сфере туризма, культуры и сельского хозяйства, развития городских территорий. Например, запорожская сторона заинтересовалась практикой разработки и внедрения мастер-плана города Дербента. По мнению Исякаева, дербентский опыт будет востребован в процессе восстановления инфраструктуры в Запорожской области.

Необходимо отметить, что в ходе этих встреч было закреплено, так сказать, де-юре то активное взаимодействие между Дагестаном и Запорожьем в рамках прямой практической помощи «страны гор» Михайловскому району Запорожья, пострадавшему от обстрелов ВСУ. Конкретные намётки такого сотрудничества была определены ещё в мае текущего года во время поездки в н. п. Михайловку делегации во главе с представителем администрации главы Дагестана Махачем Омаровым. Делегацией были детально изучена на месте ситуация в Михайловском районе, определены масштабы помощи, которую необходимо оказать в первую очередь.

Во время встречи с руководством Михайловского муниципального образования выяснилось, что район остро нуждается в восстановлении инфраструктуры, пополнении автомобильного парка, в строительных материалах. Тогда же стороны обсудили вопрос летнего детского отдыха, предоставления местным школьникам возможности поправить здоровье в гостеприимном Дагестане. В ходе этого визита посланцы республики передали в местные здравоохранительные учреждения мобильные передающие устройства. Делегация также побывала на передовом рубеже в зоне проведения спецоперации в месте дислокации подразделения, в составе которого исполняют воинский долг уроженцы республики, и передала им специализированное тактико-техническое оборудование.

Такие деловые контакты между представителями республики и руководством подшефного Михайловского района Запорожья приобрели регулярный характер. А уже во второй декаде июня глава Дагестана Сергей Меликов на одном из совещаний заслушал отчёт своих экспертов об очередной поездке в Запорожскую область. А вести из Михайловского района были неутешительные: в результате обстрелов со стороны ВСУ в Михайловке, других населённых пунктах подшефного района разрушены или получили значительные повреждения здания школ, многие социальные объекты, в том числе детский центр, профтехучилище, водонасосная станция, здание врачебной амбулатории в селе Любимовка. Кроме того, в учреждениях здравоохранения Михайловского района острый дефицит медицинского персонала, а в учебных заведениях – нехватка педагогических кадров. Словом, по мнению главы республики, работы по поддержке подшефного района предстоит много.

Начало прямого сотрудничества Дагестана и Запорожской области, установление шефских связей с Михайловским районом – это часть огромной моральной и материальной помощи, оказываемой Дагестаном регионам Донбасса и освобождённым территориям Новороссии, так сказать на уровне глав регионов. Но ведь такая поддержка оказывается не только на официальном уровне – от городов и сёл Дагестана, общественных организаций, отдельных граждан республики.

Вот, например, на днях администрация Дербента совместно с благотворительным фондом «Инсан» организовала отправку очередной партии гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации. В состав полезного груза организаторы включили 150 комплектов современной военной одежды, столько же форменных ботинок (лёгкие берцы), предметы личной гигиены, лекарства и средства индивидуальной защиты. С этой партией было также отправлено большое количество продуктов питания, включая консервную продукцию, сладости и др. Делегация во главе с директором Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ринатом Турабовым доставила груз по назначению в одно из воинских формирований в зону спецоперации. Посланцы Дербента проведали военнослужащих, находящихся на излечении в госпиталях, перемещённых граждан в пунктах временного размещения, где творческими коллективами из Дагестана были даны благотворительные концерты.

В эти же дни по инициативе секретаря Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» администрация Каспийска организовала отправку очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В этот раз в состав груза были включены не только медикаменты, продукты питания, одежда, но также тепловизоры и квадрокоптеры.

– Главная цель акции – поддержать наших бойцов на передовой, – сказал перед отбытием с гуманитарным конвоем секретарь отделения «Единой России» в Каспийске Абдулвахид Джаватов.

Также по инициативе председателя народного собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова из посёлка Манас Карабудахкентского района в зону проведения специальной военной операции были отправлены четыре автомобиля «Нива». Эти внедорожники были закуплены для военных нужд за счёт личных средств Аскендерова. Эта техника будет доставлена в Ростовскую область, откуда её отправят в пункты назначения в войска. Внедорожники «Нива» очень востребованы военно-медицинской службой и используются для эвакуации или перевозки раненых. Необходимо добавить, что ранее Аскендеров вручил ключи от автомобиля «Нива» также и депутату-добровольцу Абдулле Магомедову, который отправился на этой машине в зону боевых действий.

– В Послании народному собранию Дагестана глава республики уделил особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Надо сказать, что депутаты парламента регулярно оказывают гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям. Мы будем и впредь продолжать эту работу, ведь забота о наших защитниках, – одна из главных задач на сегодняшний день, – сказал Заур Аскендеров во время церемонии отправки автомобилей в зону проведения спецоперации.

В эти летние дни в Дагестане активно реализуется программа по организации отдыха для школьников из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Например, в рамках акции «Добро пожаловать!» в древний Дербент прибыла группа учащихся средних общеобразовательных учреждений из городов и районов Луганской Народной Республики. Мероприятие организовано управлением образования Дербента совместно с региональным отделением профсоюза работников здравоохранения РФ.

Юных гостей в Дербенте на площадке перед крепостью «Нарын-Кала» исполнением популярных песен встретил творческий коллектив Дворца детско-юношеского творчества. Их также приветствовали танцоры хореографического ансамбля «Гюнеш», исполнившие зажигательную лезгинку. Затем для учащихся была организована обзорная экскурсию по территории цитадели.

Начальник управления образования Дербента Чимназ Алиева рассказала, что для детей из ЛНР подготовлена обширная культурная программа.

– Такие встречи очень важны для юных гостей из Донбасса, потому что, знакомясь с обычаями и традициями Кавказа, они узнают, насколько многогранна и величественна Россия, – сказала Алиева во время общения с журналистами.

Также для школьников из ЛНР была организована встреча с активистами местного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в средней школе № 20 Дербента. Здесь ребята посетили школьный музей Расула Гамзатова. Побывали они и в местном парке имени Низами Гянджеви, с огромным интересом осмотрели экраноплан «Лунь», который экспонируется в Дербенте в качестве корабля-музея.

Шамиль Хайруллин, «Красная звезда»

Потребности армии – в центре внимания

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК, расположенных в Республике Татарстан.

лава военного ведомства вместе с руководителем региона Рустамом Миннихановым посетил АО «Ремдизель», ПАО «КАМАЗ», Казанский вертолётный завод, АО «Казанский оптико-механический завод» и Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. В ходе работы на предприятиях министр обороны обозначил ряд новых требований к продукции данных предприятий с учётом опыта специальной военной операции. Глава республики заверил министра в полном, своевременном и качественном выполнении гособоронзаказа оборонными заводами Татарстана.

Как известно, в Республике Татарстан расположено несколько крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Вклад производственных коллективов этих предприятий в укрепление обороноспособности России невозможно переоценить. Их ритмичная работа, производство продукции военного назначения – в центре внимания руководства военного ведомства. И вот вчера министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе работы в Центральном военном округе проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа этими предприятиями. Министра обороны сопровождал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Первыми из оборонных предприятий региона стали АО «Ремдизель», которое проводит капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, и ПАО «КАМАЗ», которое входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.

На «Ремдизеле» министр осмотрел различные образцы бронетехники, в частности КамАЗы с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых тягачей лёгких бронированных МТ-ЛБ. Необходимые пояснения главе военного ведомства давали генеральный директор ПAO «КАМАЗ» Сергей Когогин, другие специалисты предприятий и начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

– Сейчас всё идёт по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы, – сказал генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения «Ремдизеля».

– Посмотрели производства. Я хотел бы поблагодарить ПАО «КАМАЗ», тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах; работаете достаточно эффективно, энергично, – отметил министр обороны на совещании, прошедшем на площадке «КАМАЗа».

– По многим параметрам опережаем график выполнения задания гособоронзаказа этого года, – с удовлетворением констатировал глава военного ведомства после посещения цехов «КАМАЗа».

ПАО «КАМАЗ», в частности, производит для Российской армии грузовые автомобили, обладающие повышенной бронезащитой. Отметив потребность в таких машинах, министр обороны указал на необходимость взаимодействия предприятия и ремонтных органов Вооружённых Сил при проведении технического обслуживания и ремонта востребованной в СВО специальной военной автомобильной техники. В связи с этим на совещании генерал армии Сергей Шойгу поручил Главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ рассмотреть вопрос о формировании с ПАО «КАМАЗ» рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции.

Глава военного ведомства также заявил на совещании о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортёров МТ-ЛБ.

– Надо делать более современную машину, – заявил министр. – Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк ещё советских времён, делаем это эффективно и быстро.

При этом глава военного ведомства обратил внимание производителей МТ-ЛБ на необходимость установки на машину унифицированной рамы, что позволит размещать на ней различные средства вооружённой борьбы, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.

Рустам Минниханов поблагодарил генерала армии Сергея Шойгу за приезд в Татарстан, пообещал, что предприятия ОПК республики выполнят гособронзаказ. Глава Татарстана назвал это «важнейшей государственной задачей».

В столице Татарстана генерал армии Сергей Шойгу и Рустам Минниханов посетили Казанский вертолётный завод, где им доложили о производстве лёгких вертолётов «Ансат» и различных модификаций военно-транспортного вертолёта Ми-8.

Кроме того, министр обороны РФ и глава Татарстана посетили АО «Казанский оптико-механический завод». Это предприятие выпускает приборы для оптического наблюдения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки. Министру представили образцы, поступающие в войска по гособоронзаказу, а также перспективные разработки.

Также генералу армии Сергею Шойгу показали модернизированный вертолёт Ми-24 с увеличенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными точностными характеристиками применения средств поражения.

Вчера министр обороны РФ проинспектировал и Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, который осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

На авиазаводе министру обороны РФ доложили, что в этом году Вооружённые Силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Также его проинформировали, что в соответствии с гособоронзаказом сейчас ведётся производство ещё двух Ту-160. Здесь пояснения давал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Юрий Грехов.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

Финский опыт: успех непрерывного образования зависит от системы подготовки учителей

Совершенствование системы подготовки педагогических кадров приобретает общемировое значение. В частности, в Узбекистане в целях повышения уровня знаний представителей гражданского общества, в первую очередь молодежи, приоритетными задачами являются развитие науки и просвещения, формирование высокой духовности. И здесь важны мастерство и опыт учителя, который, как и родители, несет ответственность за воспитание и образование подрастающего поколения.

Сегодня опыт преподавания, находящийся в поле зрения педагогов разных стран мира, воплощен в финской системе образования. Уже более десяти лет 15-летние школьники этого государства регулярно показывают лучшие результаты в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Успех экономического развития Финляндии зиждется на высоком профессионализме учителей. Их статус и независимость способствуют качественному проведению занятий. Образовательная политика направлена на обеспечение равенства в получении учащимися знаний. Также важным фактором является децентрализация контроля над школами.

В Финляндии 20 университетов (в десяти из них готовят педагогов) финансируются правительством. Ответственность за разработку учебных программ возлагается на местные муниципалитеты и школы. Согласно законодательству, преподаватели должны разрабатывать учебную программу в сотрудничестве с местными органами здравоохранения и социальными службами.

Особенность финской системы обучения в том, что она опирается на культуру доверия и плодотворное сотрудничество. В школах страны учителей в зависимости от их образования и специализации можно разделить на учителей дошкольного образования, искусства и технологии, музыки. При этом педагоги, относящиеся к той или иной категории, готовятся по разным учебным программам.

С принятием Закона «Об образовании учителей» в 1970 году проведена важная реформа, которая сыграла центральную роль в успехе финской системы преподавания. Подготовка учителей как для общеобразовательных школ, так и для вновь созданных средних поручена высшим учебным заведениям. Большинство университетов разделены на общенаучное и научное образование, а также на направления педагогического образования. В первом в качестве основной определена работа над проблемами проведения исследований и планирования в области общей науки и научно-образовательного процесса. Во втором основное внимание уделяется педагогическому образованию, то есть исследованиям в области преподавания.

Сегодня педагогическое образование в Финляндии ориентировано на научные исследования и сотрудничество. После реформы в 1979 году квалификация, необходимая для учителей средних школ, - степень магистра, требующая пяти лет обучения и практической работы. Это, во-первых, позволило объединить начальное и среднее образование; во-вторых, учителя начальных уровней стали соответствовать высоким академическим стандартам; в-третьих, преподаватели высших и средних школ также прошли подготовку в области педагогики.

Существуют базовые принципы учебной программы для учителей: независимость, ответственность и доверие. В основе финского педагогического образования лежит убеждение, что «учителя всех уровней должны быть не только независимыми специалистами, но и профессионалами в своей области». Таким образом, разного рода проблемы (педагогические, административные, семейные или общественные, даже местные производственные отношения) решаются независимо, в сотрудничестве с коллегами и местным сообществом.

Развитие этих качеств в учителе, с одной стороны, сделало профессию наиболее востребованной и престижной в Финляндии. С другой - это сформировало доверие, которое позволяет администраторам и политикам полностью доверять учителям задачи по разработке учебных программ и оценке учащихся.

Учителя и руководители школ играют ключевую роль в разработке учебных программ: педагогическое образование дает им хорошие знания и навыки. Кроме того, разработка учебных программ помогает систематически совершенствоваться, профессионально расти.

Независимость связана с принципом ответственности и доверия. И важно различать две основные цели, стоящие за этим принципом. Первая позволяет будущим учителям быть в курсе последних исследований в своей области, а также обогащать знания. Вторая подразумевает развитие учителей, то есть постоянное совершенствование их компетенций.

Цель педагогической научно-исследовательской деятельности в том, чтобы помочь учителям путем независимого мышления и логических аргументов решать проблемы, с которыми они могут столкнуться.

Как правило, студенты подают документы в вузы, которые им наиболее интересны. И на втором курсе им предлагается (если есть соответствие определенным критериям) обучение по направлениям педагогического образования. С третьего курса они начинают изучать педагогику и еще выбирают один из школьных предметов. В результате большинство учителей обычно преподают как минимум две дисциплины.

Проведем краткий сравнительный анализ педагогического образования в Финляндии и Узбекистане.

Например, в Финляндии для работы в дошкольных организациях требуется степень бакалавра. Чтобы стать классным руководителем в школе, необходимо окончить аспирантуру педагогического университета. Студент, не окончивший вуз, не имеет права преподавать в учебных заведениях.

Большинство учителей, преподающих в школах нашей страны, имеют степень бакалавра. А в дошкольных образовательных организациях много персонала со средним специальным образованием. Также преподают в школах и те, кто не окончил вуз.

Финская система образования построена на основе сильного доверия и открытости. Поскольку учителя определены как ответственные за качество и эффективность образования и пользуются доверием, их деятельность не контролируется.

У нас под постоянным контролем преподавательская деятельность учителя, качество и эффективность занятий. Анализ урока, проводимый руководителями образовательных учреждений, основан на контроле за деятельностью педагога.

В Финляндии работа учителей сосредоточена на новейших исследованиях в области образования. Педагоги постоянно работают над собой самостоятельно, занимаются научными исследованиями.

В наших школах можно на пальцах сосчитать учителей, которые занимаются научными исследованиями в области образования.

Теоретические аспекты образовательного процесса в Финляндии строго интегрированы в практику. Основоположниками реформ в дошкольном, школьном и высшем образовании являются учителя. Они имеют право вносить в национальную программу дополнения или кардинально ее изменять. Национальная программа дается системе образования страны в качестве установки. Обогащением содержания, внесением изменений, тематизацией занимается профессорско-преподавательский состав.

В наших школах делается акцент на теоретические знания, процесс их применения учащимися на практике идет медленно. Преподаватели проводят занятия на основе готовой программы. Образовательный процесс не отклоняется от тем, изложенных в ней.

За успехом финского образования стоят равенство, последовательные и совместные усилия. Некоторые из основных особенностей нынешней системы обучения связаны с реформами в области педагогического образования 1960-1970 годов. Среди них отмена «национализированных, стандартизированных» тестов. Финские школы не используют стандартизированные тесты для определения успеваемости учащихся. Для этого есть три основные причины. Во-первых, хотя практика оценивания прочно закреплена в национальной учебной программе, образовательная политика Финляндии уделяет первостепенное внимание индивидуальному обучению и творчеству как важной части деятельности школ. Поэтому об успехах каждого ученика судят, скорее, по его индивидуальному развитию и способностям, нежели по статистическим показателям. Во-вторых, разработчики образовательных программ утверждают, что необходимо укреплять практику учителей, а не обучающие программы, преподавание и тестирование в школах. Оценка учащихся в финских школах включена в образовательный процесс и применяется для улучшения деятельности преподавателей и учащихся в течение всего учебного года. В-третьих, академическую успеваемость учащихся в стране определяет школа, а не внешние оценщики.

Для устранения проблем в системе образования нашей страны важно усовершенствовать учебную программу, методики преподавания и систему оценки качества образования. При этом следует учитывать требования передового отечественного и зарубежного опыта, международных оценочных программ, а также выражать доверие учителям, которые несут высокую ответственность за свою работу.

Одил Куйсинов.

Проректор Международного университета Нордик, д.п.н., профессор.

Феруза Хамроева.

Доцент Узбекско-Финского педагогического института.

Микромир и рождение Вселенной: учёные обсудили результаты актуальных исследований в области физики частиц на школе НЦФМ имени выдающегося теоретика академика РАН Валерия Рубакова

Результаты актуальных исследований в области физики частиц и космологии представили учёные на I Всероссийской школе Национального центра физики и математики (НЦФМ) по физике элементарных частиц и космологии им. В. А. Рубакова в Сарове (Нижегородская область) с 3 по 7 июля. Изучение физики микромира помогает разгадать загадки тёмной материи, рождения и развития Вселенной, дать теоретические подсказки для проведения успешных экспериментов на коллайдерах. Подобные теоретические результаты в перспективе могут помочь создать технологии, основанные на новых физических принципах. Школа НЦФМ прошла при поддержке Госкорпорации «Росатом», Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ, НИЯУ МИФИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Более полутора тысяч просмотров собрали лекции школы НЦФМ. 27 лекций об актуальных исследованиях в области физики частиц и космологии прочитали ведущие учёные из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, Института ядерных исследований РАН, НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ, Объединенного института ядерных исследований, Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ и IJCLab CNRS.

Более восьмидесяти студентов и молодых учёных приехали на школу НЦФМ из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Барнаула, Чебоксар, Томска, Кемерово, Северной Осетии-Алании, Алтайского края, Иркутска, Нурлата, Владивостока, Дубны и Сарова. Они представили 20 стендовых докладов.

Лучшим докладом была признана работа участницы школы НЦФМ, аспирантки Томского государственного университета, инженера-исследователя лаборатории теоретической и математической физики вуза «Дуализации полей различных спинов»: «Я занимаюсь общим формализмом калибровочных теорий, его развитием для некоторых классов моделей, в частности, мы занимаемся именно построением данных формулировок, мы разработали общую процедуру и дальше занимаемся развитием этой процедуры на нелинейные случаи. Я поступала на физический факультет Томского государственного университета, и, когда пришло время определяться со специализацией, я выбрала кафедру квантовой теории поля и начала заниматься разработкой формализма под руководством профессора Семена Леонидовича Ляховича. Мне это очень нравится, потому что это довольно математизированная область, сейчас планирую закончить текущий проект и в дальнейшем продолжать заниматься данной или смежными тематиками».

Тезисы докладов опубликованы в сборнике тезисов школы НЦФМ. Трансляция всех лекций I Всероссийской школы для студентов и молодых учёных по физике элементарных частиц и космологии им. В. А. Рубакова сохранена на странице НЦФМ во «ВКонтакте». Познавательная программа школы включила экскурсию по Технопарку «Саров», в Дивеево и литературный вечер «Литературный детектив с членом Союза писателей России Еленой Кашевой».

Источник: пресс-служба НЦФМ.

Систему выявления рака кишечника от резидента "Сколково" внедрят в Свердловской и Челябинской областях

Резидент Инновационного центра "Сколково" компания EvaLab в рамках пилотного проекта внедрит системы выявления рака кишечника на основе ИИ Polyptron в клиниках Свердловской и Челябинской областях.

Polyptron – система поддержки принятия врачебных решений для колоноскопии. EvaLab разработала алгоритм компьютерного зрения, способный распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов ЖКТ (потенциальный колоректальный рак). Решение позволяют в режиме реального времени детектировать ранние признаки рака кишечника (полипы), повышая качество диагностики (выявляемость) с 74 % до 98 %.

По результатам опытной эксплуатации технология получила положительную оценку от врачей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Пилотирование проекта сразу в двух субъектах РФ, позволит повысить точность работы системы Polyptron, а также отработает возможность интеграции системы с эндоскопическим оборудованием различных производителей.

"Решения, разработанные EvaLab, обладают впечатляющей точностью в детектировании ранних признаков рака кишечника и позволят значительно улучшить результаты колоноскопии. Мы уверены, что пилотный проект в этих регионах будет успешным, и это откроет двери для дальнейшего расширения и интеграции системы с различным медицинским оборудованием. Совместные усилия EvaLab, Свердловской и Челябинской областей и "Сколково" будут способствовать более эффективной борьбе с раком кишечника и повышению уровня диагностики в России", - поделилась Камила Зарубина, и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково".

"Это уже шестой проект в рамках сотрудничества регионального оператора Фонда "Сколково" в Челябинске IT-Park74 и Районной больницы с. Долгодеревенское, которое мы развиваем с мая 2022 года", - добавил Дмитрий Козленков, директор IT-Park74.

Дальнейшие шаги по развитию проекта: увеличение точности работы алгоритма, расширение функциональности, интеграция со сторонним ПО и валидация бизнес-модели.

"Система Polyptron с помощью нейронной сети выявляет ранние признаки рака кишечника в режиме реального времени на видеоизображении с эндоскопа и подсказывает врачу во время процедуры колоноскопии. В рамках пилотного внедрения будет проверена эффективность применения искусственного интеллекта для снижения рисков развития рака", - сказал Евгений Алханов, директор по продукту EvaLab.

По данным аналитического отчета МНИОИ им. П. А. Герцена (филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) за 2020 год, колоректальный рак входит в число ведущих по количеству диагностированных случаев онкологических заболеваний в России (12,3%). Так, у женщин разные виды колоректального рака по числу случаев на третьем месте после рака молочной железы и рака кожи (12%), у мужчин — на четвертом после рака органов дыхательной системы, предстательной железы и кожи (12,6%). Средний возраст людей, у которых впервые был диагностирован колоректальный рак, — 66–69 лет.

Зачем Турция согласилась пустить Швецию в НАТО

Игорь Дунаевский

Президент Турции Тайип Эрдоган снял возражения против вступления Швеции в НАТО. Взамен, если судить по публикациям западных СМИ, шведы рассыпались в обещаниях развивать тесные отношения с Анкарой и помогать ей сразу на нескольких направлениях. В частности, в переговорах о вступлении Турции в ЕС, о модернизации таможенного союза Анкары и европейского сообщества, а также о снятии санкций, создающих препятствия для инвестиций и турецкого ВПК.

В Вильнюсе, куда западные лидеры съехались на саммит НАТО (11-12 июля), Эрдоган ударил по рукам со светившимся от улыбки премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. К ним присоединился и глава Евросовета Шарль Мишель, чье присутствие, видимо, должно было убедить Эрдогана в серьезности обещаний оживить переговоры по членству его страны в ЕС. Турция собирается ратифицировать договор о вступлении Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. После чего с примерно двухвековой политикой нейтралитета Швеции будет покончено - несмотря на сопротивление части внутриполитических сил, страна станет 32-м членом Североатлантического альянса.

Хотя для западных СМИ это пока главная новость стартовавшего саммита, сенсацией это назвать довольно трудно. Претензии Анкары к Стокгольму изначально выглядели не более чем попыткой Эрдогана в присущем ему стиле урвать выгоду, но то, что Швеция в конечном итоге станет членом НАТО, было лишь вопросом времени. Шведы за минувший год для виду приняли закон о борьбе с терроризмом, а также отделались обещаниями не поддерживать Рабочую партию Курдистана (признана террористической в Турции) и движение ФЕТО, которое, как заявляют в Анкаре, стоит за попыткой госпереворота в Турции в 2016 году. Однако за единственным исключением Швеция не удовлетворила запросов Турции об экстрадиции членов этих структур. Более того, власти Швеции совершенно не препятствуют на своей территории акциям радикальных активистов по сожжению священного для мусульман Корана.

То, что ранее делавший из этого большую проблему Эрдоган вдруг закрыл на все глаза, а в итоговой сделке по Швеции речь в основном вообще не о терроризме, подтверждает - весь спектакль изначально был лишь предлогом для торга. Турецкие проправительственные СМИ, еще недавно распекавшие Швецию за недостаточное противодействие террористам, теперь победоносно сообщают о том, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

С одной стороны, перечень обещаний, которые получила Турция в обмен на согласие принять Швецию в НАТО, выглядит довольно щедрым. С другой, по большей части все это - лишь обещания. По крайней мере, публично об их фиксации на бумаге не сообщалось.

Довольно сомнительно выглядят перспективы реальных подвижек в вопросе вступления Турции в ЕС, которая ходит в кандидатах рекордно долго - с 1999 года. Те, кто следит за этим достаточно давно, вероятно, знают популярную в дипломатических кругах шутку про то, что "Украина вступит в ЕС сразу после Турции, а Турция - никогда". Швеция станет членом НАТО уже сейчас, но Турция никаких гарантий по путевке в ЕС не имеет. Более того, официальные лица в Брюсселе говорят, что вопросы Швеция-НАТО и Турция-ЕС никак не связаны.

Любопытнее то, что Эрдоган, в последние годы позиционировавший себя националистом, которому ЕС и даром не нужен, вновь сменил курс и подхватил тезисы о пути в Европу, с которыми шел на недавние выборы его главный конкурент.

Едва ли глава Турции, сам в совершенстве владеющий искусством политического жонглерства, всерьез полагается на то, что крайне размытые обещания приведут к скорому членству его страны в Евросоюзе. Тем более что в длинный список требований к кандидатам на вступление в ЕС включены строгие требования реформ по демократическим лекалам, за несоответствие которым Брюссель неоднократно попрекал своенравную Анкару.

Поэтому разговоры на тему вступления в Евросоюз - скорее некий сигнал внутритурецкой аудитории. И причины посылать такие сигналы у Эрдогана есть. Хотя на недавних выборах президента Турции он и одержал победу, чрезмерным его отрыв от оппозиционного кандидата не был. А дела в экономике Турции идут не слишком гладко. Это, вероятно, вынуждает Эрдогана заигрывать с немалой прослойкой общества, которую это беспокоит, а также искать внешние стимулы для выхода из кризиса. На это указывает и то, что многие параметры сделки по Швеции касаются именно экономических выгод для Турции.

Кроме того, хотя на публику американцы от уговоров Турции дистанцировались, определенные уступки Анкара может получить и от Вашингтона. В частности, в СМИ гуляют слухи о том, что Белый дом обещает в скором времени добиться от сената США санкции на продажу Турции запрошенных ею истребителей F-16.

Официально

Россия будет планировать ответные меры на вступление Швеции в НАТО, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, указав на "однозначно негативные" последствия этого процесса. По его словам, эти меры будут аналогичны тем, которые проектируются в ответ на уже состоявшееся присоединение Финляндии к альянсу.

Закон детально пропишет, как владельцам гаражей в кооперативе сообща управлять своим имуществом

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, детально прописывающий, как управлять гаражными объединениями: кооперативами, товариществами и т.п.

Кто видел советский фильм "Гараж", тот знает, какие страсти кипят даже среди интеллигентных, казалось бы, автомобилистов. Думаете, что-то изменилось? Нет, говорят практики. В чем-то стало даже хуже. Но есть хорошая новость: проблемы будут решаться. Впервые закон пропишет правила, как ругаться, то есть, простите, договариваться между собой собственникам гаражей.

"Предлагаемые законопроектом изменения завершат комплексное регулирование гаражной сферы, которое до сих пор отсутствует, - заявил "РГ" председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из инициаторов проекта Павел Крашенинников. - На сегодняшний день остаются неурегулированной организация и деятельность гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов".

Он напомнил, в настоящее время в стране проходит "гаражная амнистия", которая затрагивает интересы миллионов граждан. Она поможет оформить гараж без лишней волокиты. Но получить бумажку, что ты хозяин, это только полдела. Надо потом еще как-то ужиться с соседями. Для этого необходимы правила, чтобы люди могли договариваться и цивилизованно решать спорные вопросы.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предложенный законопроект призван сформировать общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, к их государственной регистрации. В частности, документом вводятся понятия "территория гаражного назначения", "гаражный комплекс".

Так, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Отдельные гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Они могут быть отдельно стоящими либо расположенными в границах территории гаражного назначения, могут располагаться в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

Таким образом, где три этажа - это уже не гараж. Баня, дом, что угодно, но только не отдельный гараж. А вот бокс в череде себе подобных - самый настоящий гараж. Соседи могут объединиться и создать товарищество. Особое внимание в законопроекте уделяется вопросам общей собственности и управлению ей. В жизни люди часто ссорятся по этому поводу: кому что принадлежит, кто за что должен платить. Может ли кто-то приватизировать ворота в гаражном комплексе и брать деньги за каждый их скрип?

Теперь в законе будет дан четкий ответ: в гаражных объединениях будет общее имущество, владеть которым люди должны сообща. Никто не сможет стать собственником отдельной лестницы или фонарного столба.

Проектом предлагается перечень того, что относится к общему имуществу в гаражном комплексе, а именно вспомогательные помещения. Например: технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции гаражного комплекса, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в гаражном комплексе.

Общее имущество будет находиться в общей долевой собственности владельцев машино-мест и нежилых помещений. Каждый собственник обязан участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом. Кто вдруг начнет забывать оплачивать счета, с того деньги могут быть взысканы через суд. Товарищами и соседями.

"Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвященного гаражным объединениям, - подчеркнул Павел Крашенинников. - Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Законопроект призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев".

Для творческих людей, возможно, это плохая новость. Жизненного материала для "Гаража-2", похоже, будет меньше. Но мы так и не научились достойно переснимать советские шедевры, так что ничего страшного. А кинематографисты пусть ищут идеи в каких-нибудь других областях. Жизнь сегодня и так дает им достаточно пищи для размышлений.

Владислав Куликов

Российская металлургия будет развиваться на базе отечественного оборудования

В рамках «Иннопром-2023» Механоремонтный комплекс ММК и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина подписали договор в рамках реализации проекта по созданию импортозамещающего производства кованых валков для российских металлургических компаний.

С привлечением займа Фонда развития промышленности Механоремонтным комплексом, входящим в группу ММК, будет создано новое современное производство металлургического машиностроения, которое позволит производить валки для станов холодной и горячей прокатки. Мощность производства составит порядка 24 тысяч тонн изделий в год. В частности, там будут изготавливать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку. После выхода на полную производственную мощность доля импорта на российском рынке по кованым валкам составит не более 30%.

Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя несколько участков: литейный участок для производства слитков, кузнечно-прессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

«Сегодня подписан важный контракт, который благодаря решению руководства ММК и МРК позволит активно развивать российское тяжелое машиностроение и металлургию на основе отечественных технологий, что необходимо для укрепления технологического суверенитета страны. Значительные средства в реализацию проекта вкладывает комбинат, а Минпромторг России как федеральный орган власти, формирующий промышленную политику, выделит МРК льготный займ через Фонд развития промышленности», - отметил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

В рамках реализации проекта ряд работ, связанных в т.ч. с разработкой рабочей и сметной документации, выполняет Государственный научный центр ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

По словам генерального директора Института Виктора Семенова, создание нового масштабного импортозамещающего производства даст комплексное решение для развития российских инжиниринга и машиностроения.

«Это позволит развивать компетенции по всем отраслям. Создается база для развития металлургической отрасли на основе российского оборудования. Так и должно быть: не покупать за рубежом технологии и оборудование, причем не самые передовые, а готовить надежную базу для того, чтобы в основе перестройки нашей промышленности было отечественное», - сказал Виктор Семенов.

24 июля во Владивостоке пройдет Форум малых городов и исторических поселений

Минстроем России совместно с Правительством Приморского края и при поддержке института развития ДОМ.РФ 24 июля 2023 г. во Владивостоке проводится Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». В Форуме примут участие Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Главным событием Форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.

Форум малых городов и исторических поселений – одно из ключевых мероприятий в области развития российских регионов и формирования комфортной городской среды. В числе спикеров — представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек. Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению Президента России по итогам Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2022 года.

«Оценка всех поступивших на конкурсы заявок проходит в несколько этапов. Эксперты проводят техническую и квалификационную экспертизы, затем проекты оценивают члены межведомственной рабочей группы. Победителей определяет Федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Из поступивших в этом году 496 заявок будет отобрано 195 проектов-победителей со сроком реализации в 2024-2025 годах. В целом за время проведения конкурса уже реализовано 479 проектов-победителей, в стадии реализации 353», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 61% в 2024 году. Помимо этого, Президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году.

Место проведения Форума: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), остров Русский (г. Владивосток, п. Аякс).

По вопросам аккредитации СМИ просьба обращаться к Марии Смирновой (заместитель руководителя пресс-службы Минстроя России), +7 (925) 875-05-75, а также по адресу электронной почты пресс-службы Минстроя России pressa@minstroyrf.gov.ru.

Названы семь трендов в благоустройстве московских новостроек

Миллениалы становятся преобладающей группой покупателей нового жилья. Исследования показывают, что 62% представителей этого поколения проводят гораздо больше времени за пределами квартиры, чем бумеры. Поэтому девелоперы создают все новые и новые «фишки» на территории жилых комплексов. Аналитики «Метриум» подготовили обзор трендовых опций в благоустройстве столичных новостроек.

Тренд №1: Террасы и смотровые площадки

В 2010-е гг. девелоперы далеко продвинулись в развитии внешнего облика новых зданий, поэтому современные жилые комплексы сами по себе стали отличными площадками для созерцательного отдыха. Застройщики решили использовать это преимущество в благоустройстве, и все чаще проектируют в ЖК террасы и смотровые площадки.

Обычно смотровые площадки интегрированы непосредственно в придомовую территорию комплекса. Так, в экопарке рядом с «Клубным городом на реке Primavera» по берегу Москвы-реки пройдет живописный прогулочный маршрут, вдоль которого появятся смотровые площадки, спуски к воде и зоны отдыха. В жилом комплексе Mod смотровую площадку предусмотрели на декоративном мосту, парящем над территорией с арт-объектами и растениями. В ЖК «Западный порт» смотровые площадки обустроят непосредственно у реки на новой набережной.

В иных случаях застройщики используют преимущество стилобатов и высотных корпусов для создания на них смотровых площадок. В ЖК Symphony 34 смотровую площадку разместят на кровле высотного корпуса Graphite (55 этаж). Например, в «Level Нагатинской» любоваться окрестностями можно будет из лаундж-зоны на стилобате. В ЖК «Крылья» смотровую площадку с фотостудией и декоративной подсветкой разместят на крыше 39-этажного корпуса, а в ЖК Portland – на высоте 180 метров.

Тренд №2: Коворкинги на воздухе

Пандемия коронавируса запомнилась всем удаленной работой и желанием вырваться на улицу, когда все вокруг закрыто из-за карантина. Особенно ценили это удаленные работники, для которых застройщики стали активно адаптировать территории жилых комплексов.

Так, в «Level Амурской» на бульваре установлены уличные офисы – небольшие беседки с розетками и столами, где можно поработать или провести деловую встречу. В другом проекте этого же девелопера – «Level Причальный» – гибкий уличный офис «лайфворкинг» с минисадом займут около 500 кв. м. территории. В ЖК Forst работу на свежем воздухе можно будет совмещать с созерцанием окрестностей – здесь обустроят террасу с коворкингом и перголами на уровне шестого этажа.

Тренд №3: Функциональные арт-объекты

«Арт-объекты уже давно стали частью пространства на открытом воздухе рядом с новыми жилыми комплексами. – рассказывает Владимир Щекин, девелопер жилого кластера RDD. – Миллениалы требовательны к внешнему облику окружающей среды и к ее функциональности. Они хотят не только любоваться, но и взаимодействовать со всем вокруг. Функциональный арт-объект помогает решить одновременно эстетические и прагматические задачи в благоустройстве».

Например, в жилом квартале RDD в Новой Москве бульвар украсят трехмерные инсталляции в человеческом масштабе работ советского авангардиста Александра Родченко. Каждый из пяти арт-объектов получит свою задачу: детская площадка, лекторий, ресторан и т. п. В ЖК «Селигер Сити» арт-объект поможет жителям комплекса заниматься спортом. В третьей очереди появится спортивный арт-объект MyTree, который сочетает в себе художественную скульптуру и современное оборудование для тренировок на открытом воздухе.

Тренд№ 4: Секретные сады и парки

«Дзен-философия становится все более популярна в мегаполисах, ведь, согласно ее идеям, необходимо чаще уединяться, чтобы познать себя, – рассказывает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Для этого мы проектируем в наших проектах секретные сады и парки – как правило, небольшие зеленые уголки, спрятанные от основных пешеходных маршрутов и социальных площадок за высоким кустарником и взрослыми деревьями».

В жилом комплексе Symphony 34 секретный сад выполнен в японском стиле и включает небольшой пруд, цветник, арт-зону, павильоны со скамейками и лежаками. Похожая зона в японском стиле предусмотрена специально для медитаций в ЖК Fili City. В жилом квартале Ever дзен-сад спрятан застройщиком на благоустроенной крыше второго этажа одной из секций. В комплексе Famous внутренняя территория превращена в парк с искусственными прудами, украшенными природным камнем и малыми скульптурами в виде рыб.

Свободная зона для умиротворения не обязательно принимает форму сада – в ЖК «Преображенская площадь» застройщик предусмотрел большую лужайку, где можно позагорать или помедитировать. Также непосредственно для проекта разработан новый формат рекреационного пространства – многофункциональные поляны, предполагающие различные сценарии отдыха: семейные пикники, размеренные прогулки, спортивные игры. Это открытые территории, засеянные декоративными травами и соединенные тропинками с высоким холмом, окруженным многолетними деревьями. На его склонах установлены детские горки и лазательные элементы.

Под закрытое пространство застройщик иногда отводит целый парк площадью 3 гектара, как в ЖК «Прайм Парк». «Территория комплекса спроектирована так, что общественные пространства располагаются по периметру двора, а в центре остается только приватный тихий парк со скамейками и шезлонгами, – поясняет Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер квартала «Прайм Парк»). – Таким образом пространство становится полностью приватным, можно отдохнуть в тишине с книгой».

Тренд №5: Пляжи и бассейны

«В 2023 году столичные власти разрешили купание только в девяти водоемах в черте города. Соответственно, растет спрос на открытые бассейны, которых явно не хватает на 13-миллионный город. Поэтому девелоперы премиальных проектов стараются создать для своих будущих резидентов собственные зоны с бассейнами», – комментирует Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК «Преображенская площадь» и Dream Towers).

В рамках освоения территории Нагатинского полуострова рядом с ЖК Dream Towers был построен крупнейший в Москве пляжный комплекс Dream Beach Club с несколькими видами бассейнов, шатрами и лежаками. По вечерам здесь же будут проходить концерты и DJ-вечеринки.

В другом проекте девелоперы задумали буквально поднять на недосягаемую высоту купальную зону для своих резидентов. На крышах жилого комплекса «River Park Towers Кутузовский» на высоте 180 метров обустроят «небесные дворы» с джакузи, всесезонными беседками иглу, барной стойкой и площадкой для занятия йогой. А в ЖК Portland на такой же высоте построят бассейн с прозрачным дном.

Собственные пляжные зоны появятся также в ЖК «1-й Нагатинский», где на набережной построят beach-клуб с бассейном и прибрежным рестораном. В ЖК «Селигер Сити» пляж есть у искусственного пруда, обустроенного в центре двора жилого комплекса.

Тренд №6: Открытый огонь

В благоустройстве застройщики задействуют не только водную, но и огненную стихию. Частью публичного пространства жилых комплексов становятся различные источники огня, которые добавляют общественным пространствам и эстетику, и функциональность. Так, на высоте птичьего полета – 180 метров – в уже упомянутом «небесном дворе» жилого комплекса «River Park Towers Кутузовский» можно будет сделать барбекю – для этого здесь предусмотрели специальные зоны с грилями. Аналогичная площадка уже обустроена на общественной террасе корпуса 4 городского квартала «Ривер Парк Коломенское».

Зоны для любителей жареного появятся также в жилом комплексе Voxhall и в Victory Park Residence, но уже не на крышах, а во дворах. Помимо этого, в этих же проектах предусмотрены уличные камины – красивые источники огня на открытом воздухе, которыми можно любоваться или погреться у них в прохладную погоду.

Тренд №7: Летние кинотеатры

Модный атрибут городских парков – летний кинотеатр – также появляется и в рамках девелоперских проектов. Так, летний кинотеатр есть в Ландшафтном парке на Нагатинском полуострове рядом с ЖК Dream Towers. Кинотеатр под открытым небом появится в ЖК «Небо». Летний театр, в котором смогут выступать музыканты или актерские труппы, предусмотрен в ЖК «Сердце Столицы». В «Клубном доме на реке Primavera» также есть место для установки кинооборудования на открытом воздухе.

«В целом московские девелоперы следуют в фарватере общемировой моды на организацию общественных пространств в жилом комплексе, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Большинство из перечисленных выше опций есть в качественных проектах за рубежом. Однако есть и пока не встречающиеся у нас “фишки”. К примеру, в экологическом тренде стали очень популярны так называемые коммунальные сады и огороды (community garden), где жители вместе выращивают овощи или пряные травы. Другая подобная опция – уличные кухни, которые можно арендовать для приготовления пищи на большую компанию или вечеринку всех соседей. Полагаю, в будущем эти и другие подобные атрибуты добрососедства появятся в московских новостройках».

Авторы: СГ-Онлайн

Уголовный суд Абу-Даби признал виновными в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях на 510 млн. дирхамов 13 подсудимых.

На осужденных и 7 принадлежащих им компаний наложены штрафы на общую сумму более 100 млн. дирхамов. Сроки тюремного заключения для виновных составили от 5 до 10 лет. Приговор был вынесен четырем подсудимым лично, а девяти остальным – заочно, в их отсутствие.

Кроме этого, столичный суд постановил конфисковать средства, изъятые при обысках, и депортировать осужденных из страны после отбытия ими наказания.

Как стало известно, преступная группировка, организованная подсудимыми, занимались предоставлением незаконных кредитов. Деятельность велась на территории туристического агентства, принадлежащего осужденным. Также некоторые из подсудимых, пользуясь своими полномочиями, производили фиктивные финансовые операции через банковские счета посторонних лиц.

Напомним, что в декабре прошлого года власти ОАЭ оштрафовали 6 компаний на 3.2 млн дирхамов за нарушение закона о финансовых махинациях. Среди них были агентства недвижимости, частные брокеры, продавцы драгоценных металлов и камней, а также поставщики различных видов услуг.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова индонезийской газете «Компас», 11 июля 2023 года

Вопрос: Если война на Украине продолжится, что будет дальше? Что будет делать Россия?

С.В.Лавров: Думаю, что ответ на Ваш вопрос правильно начать с разъяснения первопричин событий на Украине. Очень часто приходится слышать, что конфликт якобы начался в феврале 2022 года с «неспровоцированной агрессии» России. Это абсолютно лживое утверждение.

Напомню, что в феврале 2014 года Вашингтон и его сателлиты из Евросоюза срежиссировали государственный переворот в Киеве. Именно с этой точки следует вести отсчет последующих событий.

В результате переворота был насильственно свергнут законно избранный президент Украины, а к власти пришли прозападные антироссийские силы при поддержке неонацистских группировок последователей гитлеровских коллаборационистов С.Бандеры и Р.Шухевича. Это до основания потрясло страну, которая могла мирно развиваться только при условии поддержания сложного внутриполитического и межэтнического баланса. Этот баланс был разрушен абсолютно варварскими методами с подачи Запада, пытавшегося таким образом решать геополитическую задачу освоения территорий, которые некогда были частью единого государства, населенного русскими и русскоязычными людьми, исторически тяготеющими к Москве.

После того, как новая нелегитимная власть в Киеве выступила с угрозами в адрес восточных регионов, поддерживавших свергнутого президента В.Януковича, из состава Украины вышел Крым, жители которого в ходе свободного волеизъявления в полном соответствии с нормами международного права высказались в пользу воссоединения с Россией.

В русском Донбассе вспыхнуло вооруженное восстание. Урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами киевский режим даже и не думал и на протяжении многих лет методично истреблял жителей региона лишь за то, что они хотели разговаривать на своем родном, русском, языке, чтить свою историю и хранить память о героях Великой Отечественной войны, освободивших почти 80 лет назад народы Европы от ужасов гитлеризма.

Рассматривая Украину как военный таран против России, США и страны ЕС подталкивали киевский режим к силовому решению «проблемы Донбасса» – этническим чисткам его русских и русскоязычных жителей. Чего стоят циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции А.Меркель и Ф.Олланда о том, что Минский «Комплекс мер», в согласовании которого, наряду с Президентом В.В.Путиным, они сами участвовали, был нужен лишь для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал.

Драматическое развитие ситуации не оставило России иного выхода, кроме как признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и в полном соответствии с международным правом заключить с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Затем – в ответ на их официальные обращения об оказании помощи – в соответствии со ст.51 Устава ООН о праве на самооборону была начата Специальная военная операция по защите людей и устранению военной угрозы со стороны киевского режима.

Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать В.Зеленского продолжать боевые действия.

Показательно и игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран. В том числе предложений президента Индонезии Дж.Видодо, который 30 июня 2022 г. в ходе визита в Москву говорил о необходимости прекращения огня, обеспечения гуманитарного содействия и продовольственной безопасности, выражал готовность «наладить общение» между лидерами России и Украины.

На тему урегулирования украинского кризиса 3 июня высказался и министр обороны Индонезии П.Субианто. Однако в Киеве его слова с ходу были восприняты в штыки: дескать, никакие посредники сейчас не нужны.

Симптомом агрессивного настроя Киева и его внешних покровителей служит и выдвинутая В.Зеленским «формула мира», которую сейчас пытаются навязывать как некий единственно возможный рецепт урегулирования. По сути, это набор ультимативных требований к России, включающих организацию судилища над ее военно-политическим руководством и отъем материальных активов в качестве «репараций». Для легитимизации этих не имеющих ничего общего с урегулированием подходов в ближайшее время хотят собрать некий «саммит мира», куда зазывают развивающиеся страны. Уверен, что в Индонезии прекрасно понимают вредоносную подоплеку подобных планов и не поддадутся на лживую риторику сторонников войны до последнего украинца.

Вопрос: Как Россия будет добиваться нового баланса международной политики и по какой схеме? Считается, что новая «холодная война» уже началась и продолжается. Каковы последствия для мировой политической экономики? Какая политика у России в новой «холодной войне»?

С.В.Лавров: Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некая «новая холодная война». Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Такие государства и их объединения исповедуют ценности национальных интересов, самостоятельности, суверенитета, культурно-цивилизационной самобытности и международного сотрудничества. То есть находятся полностью в тренде мирового развития и поэтому добиваются все новых успехов.

Что касается «коллективного Запада» во главе с США, то эти страны стремятся затормозить и повернуть данные процессы вспять. Их цель – не укреплять всеобщую безопасность и не заниматься совместным развитием, а сохранить свою гегемонию в мировых делах и далее реализовывать неоколониальную повестку. А если говорить по-простому: и впредь, как привыкли, решать свои проблемы за чужой счет.

Односторонние экономические санкции, в целом эгоистичная внешняя политика наших западных коллег подрывают мировую продовольственную и энергетическую безопасность. Именно их действия привели к осложнениям для развивающихся стран. Огромные средства, которые могли быть направлены на содействие международному развитию, в том числе в адрес наиболее нуждающихся стран, сгорают сегодня в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам.

У этой медали, впрочем, есть и другая, более позитивная сторона. Западный эгоцентризм, пренебрежение интересами стран Глобального Юга и Востока способствуют поиску альтернативных форматов сотрудничества во всех областях. Вследствие ареста, наложенного на российские золотовалютные резервы в США и Европе, в мировом сообществе укрепляется понимание, что никто не застрахован от экспроприации материальных активов, хранящихся в западных юрисдикциях. Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах.

Одновременно растет эффективность межгосударственных объединений, в которых не участвуют страны Запада. Примером современной многосторонней дипломатии может служить деятельность ШОС и БРИКС. Там нет ни «ведущих», ни «ведомых», а решения принимаются на основе консенсуса. Приветствуем интерес Индонезии к уплотнению сотрудничества с этими объединениями, у которых, безусловно, большое будущее.

Вопрос: Какую позицию, по мнению России, занимает Индонезия в нынешней поляризации мира, Азии и Юго-Восточной Азии? Как продвигаются нынешние отношения России и Индонезии под давлением крупнейших мировых держав?

С.В.Лавров: Индонезия – крупнейшая по численности населения мусульманская страна в мире, лидер Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам импонирует приверженность индонезийских друзей выстраиванию межгосударственных отношений на основе равноправия, взаимного учета интересов, уважения принципа равной и неделимой безопасности.

Высоко ценим независимую внешнюю политику Джакарты, способствующую формированию более справедливого миропорядка, продвижению интересов государств Глобального Востока и Юга, воплощению в жизнь Целей устойчивого развития, урегулированию различных конфликтов. Подтверждением важной роли Индонезии в мировых делах стало успешное прошлогоднее председательство Джакарты в «Группе двадцати».

С удовлетворением констатирую, что, несмотря на нелегитимные антироссийские санкции Вашингтона и его сателлитов, российско-индонезийское сотрудничество продолжает развиваться в весьма конструктивном ключе. У нас сформирована солидная договорно-правовая база. Ее краеугольным камнем является подписанная в 2003 г. Декларация об основах дружественных и партнерских отношений в XXI веке.

Сегодня можно говорить о том, что наши отношения фактически вышли на уровень стратегического партнерства. Высокой интенсивностью отличается политический диалог. В июне 2022 г. в Москве прошли переговоры Президентов Владимира Путина и Джоко Видодо. В декабре 2022 г. Джакарту с рабочим визитом посетила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания (верхней палаты парламента) Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В 2022 г. товарооборот увеличился почти на 45%, достигнув 4,79 млрд долл.

Придаем большое значение либерализации условий взаимной торговли в формате ЕАЭС – Индонезия. Переговорный процесс по соглашению о свободной торговле продвигается успешно.

В качестве главы российского дипломатического ведомства особо хотел бы отметить наше конструктивное сотрудничество в ООН, на других многосторонних площадках по широкому кругу насущных международных вопросов, включая проблематику продовольственной и энергетической безопасности. В текущем году мы плотно взаимодействуем с Джакартой как председателем АСЕАН по повестке дня ВАС, АРФ, «СМОА плюс», а также стратегического партнерства Россия – АСЕАН.

Вопрос: Какие предложения может выдвинуть Россия, чтобы помочь Индонезии и АСЕАН в ситуации вокруг Мьянмы? Как относится Россия к авторитету и центральной роли АСЕАН, в то время как известно, что Россия открыта к диалогу с военной группировкой Мьянмы? Будете ли Вы присутствовать на совещании АСЕАН в июле с.г.? Если да, то каковы Ваши приоритеты?

С.В.Лавров: В контактах с властями в Нейпьидо неизменно акцентируем центральную роль, которую АСЕАН играет в международных усилиях по урегулированию ситуации вокруг Мьянмы. Поддерживаем стремление индонезийского председательства придать дополнительный импульс коллективным шагам по реализации положений «Консенсуса из пяти пунктов». Отмечаем роль Ассоциации в мобилизации гуманитарной помощи нуждающемуся населению.

Исходим из того, что коллективные усилия асеановской «десятки» и других заинтересованных стран на мьянманском направлении должны основываться на тесном взаимодействии с официальным Нейпьидо. Важно не допустить, чтобы расхождения в вопросах выбора оптимальных путей содействия урегулированию в этой стране негативно отразились на единстве Ассоциации и ее центральной роли в региональных делах.

Убеждены, что мировое сообщество призвано помочь нормализации обстановки в Мьянме без вмешательства в ее внутренние дела. Неизменно придерживаемся этой принципиальной позиции при выстраивании наших отношений с мьянманским руководством вне зависимости от конкретных персоналий и политических сил, находящихся у власти.

В моих ближайших планах – поездка на министерские встречи по линии АСЕАН в Джакарте. Продвижению стратегического партнерства с Ассоциацией, которому в 2023 г. исполняется 5 лет, уделяем особое внимание. История наших связей насчитывает уже более трех десятилетий. Их дальнейшее наращивание – в числе внешнеполитических приоритетов России. Эта установка закреплена в обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Владимиром Путиным в конце марта с.г.

Весьма динамично реализуется российско-асеановский комплексный план действий, утвержденный лидерами в 2021 г. Налажен активный политический диалог. Расширяется отраслевое взаимодействие с его традиционным акцентом на сферу науки и высоких технологий. Это, в частности, продемонстрировал Год научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН в 2022 г. На повестке дня у нас – запуск новых направлений кооперации, включая цифровую трансформацию и развитие «умных» городов, а также проблематика энергетической и продовольственной безопасности.