Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назначил руководителем группы по пересмотру военной стратегии страны бывшего мэра Лондона, известного противника ядерного оружия Кена Ливингстона, и вызвал тем самым сразу два внутрипартийных скандала.

Ключевым пунктом в лейбористском варианте военной стратегии, как и в правительственном варианте, является вопрос о программе ядерных вооружений Trident. Консервативное правительство недавно подтвердило намерение модернизировать программу, построив четыре атомные подводные лодки Successor.

Сам Корбин — противник ядерного оружия и, в частности, модернизации Trident. Его недавние высказывания о том, что он не применил бы ядерное оружие даже если бы Великобритания оказалась под угрозой ядерной атаки, вызвали немало критики.

Между тем, назначенная Корбиным "теневой" министр обороны Мария Игл является сторонницей модернизации Trident, и именно ей предстоит работать вместе с Ливингстоном над оборонной стратегией.

Решение поставить Ливингстона во главу группы, занимающейся вопросами оборонной стратегии, вызвало недовольство в рядах лейбористов.

Так, бывший министр обороны страны Кеван Джонс заявил, что назначение Ливингстона подрывает доверие партии. "Я не уверен в том, что Кен хоть что-то знает про оборону", — сказал он.

Аналогичным образом высказались несколько парламентариев-лейбористов, однако именно слова Джонса привели к еще одному скандалу.

Дело в том, что Ливингстон отреагировал на критику со стороны Джонса предложением "обратиться к врачу за психиатрической помощью", а когда ему напомнили, что Джонс страдал от депрессии и лечился от нее, заявил, что ничего про это не знал и просто "ответил грубостью на грубость", потому что, не получив элитного образования, привык так делать.

Позднее, однако, Ливингстон все же извинился перед оппонентом.

"Я без всяких оговорок прошу прощения у Кевана Джонса за мои слова. Их не нужно было произносить, не говоря уж о контексте", — написал бывший мэр в своем микроблоге в Twitter.

Мария Табак.

Закулисные игры в Трансаэро

Переговоры между «Трансаэро» и авиакомпанией S7 длились почти 2 месяца, но ни к какому согласованному результату не привели. Одна из совладелиц S7 – Наталья Филева (жена Владислава Филева), например, сообщила, что главный собственник «Трансаэро» Александр Плешаков сегодня не в состоянии продать ее мужу контрольный пакет акций – он так и не смог собрать 51% акций. Муж Ольги Плешаковой, являющейся ранее генеральным директором «Трансаэро», через Twitter своей жены также вступил в дискуссию, обвинив Филева в том, что его отказ от сделки является незаконным. Жены основных владельцев компаний защищали своих супругов достаточно активно. Та же Наталья Филева объяснила почему Плешаков так и не смог консолидировать нужный пакет акций. С ее слов немалая их часть находится в залоге у банков, в том числе у ВТБ. В конце сентября 2015 года он владел 46,55% акций «Трансаэро». Сам же совладелец этой авиакомпании заявляет, что их договорённости с S7 имеют юридическую силу в течении 60 дней после подписания сделки. Выход же из нее любой из сторон в одностороннем порядке является недействительным. Более того, Александр Плешаков знал о залоге и на момент заключения соглашения его это не испугало. Представители «Трансаэро» не исключают обращения Плешакова в суд на Владислава Филева за срыв договора.

Эксперты объясняют нерешительность Филева в приобретении активов «Трансаэро» тем, что у авиакомпании был изъят сертификат на эксплуатацию. После проблем с компанией самые привлекательные и рентабельные маршруты сразу же освоил «Аэрофлот» и вряд ли отдаст назад. Лизингодатели, почувствовав неладное с первыми просрочками, начали забирать обратно свои самолеты. Если к этому еще прибавить 260,0 млрд. руб. долгов, то станет понятно почему основной владелец S7 пошел на попятную. Есть конечно бренд, да и тот уже сегодня не так «чист» и ассоциируется со скандалами и другой нелицеприятной информацией.

Поток обвинений

Специалисты отмечают, что недавно между Владиславом Филевым и Виталием Савельевым – генеральным директором «Аэрофлотом», состоялась встреча. Ее предмет никому неизвестен. Эксперты не исключают, что глава «Аэрофлота» «популярно» дал понять собеседнику почему он не должен спасать «Трансаэро». Возможно обе компании, после обоюдных обвинений друг друга в недобросовестной конкуренции, договорились о согласованных действиях. «Аэрофлот» - последняя компания, которая заинтересована в спасении своего конкурента «Трансаэро». В принципе, это не так выгодно и отечественному авиационному рынку. После ухода с рынка приблизительно 100 воздушных судов, другие авиакомпании смогут несколько поправить свои финансовые дела в период все больше уменьшающегося спроса на авиаперевозки.

Тем не менее, ясности по вопросу с «Трансаэро» пока нет. Почти все заинтересованные структуры обвиняют друг друга, делают заявления, а компания в это время, по сути, разваливается. Более того, эксперты не исключает, что некоторые участники процесса, тот же Владислав Филев, ведут какую-то свою, двойную игру, вступив с кем-то в альянс. Все возможно. Этот бизнесмен почти 15 лет назад уже собирался провести подобную сделку с «Внуковскими авиалиниями». Тогда он даже вошел в управлении новой структуры. А что получилось по факту? Сделка сорвалась, компания попала под банкротство, а самые «вкусные» активы перешли к Владиславу Филеву.

Все-таки сделка по «Трансаэро» еще может состояться. И об этом свидетельствует ряд заявлений от авиакомпании S7. Их содержание говорит о том, что перспектива у бывшего российского перевозчика №2 еще существует. Но для этого необходимо выполнение основного условия – Александр Плешаков должен владеть 51% акций. Причем ни одна из них не может быть обременена залогом. Основные залоговые бумаги находятся в ВТБ. А всем известно, что глава этого банка Андрей Костин в данном вопросе поддерживает «Аэрофлот».

Семейные разборки

Но, ситуация с «Трансаэро» получило еще один вектор развития. Семья Плешаковых любит авиацию и оказывается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) как раз возглавляет мать Александра Плешакова – Татьяна Анодина. Ведомство под ее управлением 12 ноября 2015 года сделала заявление о запрете использования в Российской Федерации Boeing 737.

Официальная версия – это проблема с системой рулевого управления самолета, которая возникла 2 года назад в Казани у авиакомпании «Татарстан». «Росавиация» была несколько удивлена подобным решением МАК и заявила о том, что это компетенция федеральных структур. Эксперты не сомневаются, что налицо месть семейства Плешаковых. В парке «Трансаэро» 46 самолетов Boeing-737.

Автор: Кононов Игорь

Последователей правителя Дубая в социальных сетях несколько миллионов.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум популярен среди миллионов пользователей социальных сетей.

В целом, подписчиками правителя Дубая в интернете стали по меньшей мере 10.5 миллионов читателей, из которых 5 миллионов или 47 % приходится на Twitter. Страничка правителя @HHShkMohd в сети Twitter привлекает не только пользователей из стран арабского мира, но и из Европы, Америки и Азии.

Кроме того, по количеству последователей в социальной сети для профессионалов LinkedIn, шейх Мухаммед является одним из пяти наиболее влиятельных политиков в мире.

Депутат бундестага, первый заместитель главы фракции "Левые" Сара Вагенкнехт призвала страны Европы прекратить поддерживать войны, развязываемые Соединенными Штатами Америки по всему миру.

На своей странице в социальной сети Twitter немецкий политик также отметила, что террористическая группировка "Исламское государство" обязана своему появлению именно политике западных стран, поддержавших военные акции США.

"Запад создал монстра. Конец этой лицемерной политике, никакой поддержки американских войн", - написала Вагенкнехт на своей странице.

В своем сообщении представитель немецкой фракции "Левые" также опубликовала ссылку на материал, опубликованный на сайте немецкого информационно-аналитического телеканала N-TV, в котором отмечается, что США, а также другие страны Запада ответственны за развязывание сирийского кризиса.

A Paris Horror Prevails Today: Our Tomorrow Demands Caution

Phil Butler

On Friday night the unthinkable happened. An unprecedented act of terrorism stunned the French capital, and now the world awaits some clarity and stability in the wake of utter carnage. French President Francois Hollande has declared a national state of emergency. With the French military mobilized, it would seem “caution” should be the tone this morning.

Details of this a horrific attack on citizens at France’s Stade de France, where Germany and France were playing a football match. Additional reports of violence at other sites are still sketchy. What is known is that at least one suicide bomber attack, the automatic weapons assault on the Bataclan music hall, and other scatters acts of terrorism have brought the country to a standstill. A so far unknown number of terrorists and conspirators have killed many dozens of innocent people, and have wounded countless others. The sound of sirens filled the night in Paris, and the city’s hospitals could scarcely keep up. Paris’ head of police, Michel Cadot told reporters 8 assailants had been shot dead by his officers, but no one yet knows how many accomplices those attackers had. Mr. Hollande beefed up security on France’s borders, and the scene in Paris and across France is unprecedented.

American President Barack Obama was quick to respond with offers of assistance and sympathy, and other world leaders chimed in to condemn the attacks. Already the suggestion ISIL is responsible take shape. Witnesses describing the perpetrators’ weapons (AK47s), the fact suicide bombers were involved, and other hazy accounts are being used by media to try and frame the situation. The New York Times seemed to take special care in painting the grim scene in Paris with Islamic colors. Adam Nossiter and Rick Gladstone took note:

“Other French news media reported that Kalashnikov rifles had been involved in the shootings — a favored weapon of militants who have attacked targets in France…”

Something strange is happening, my instinct tells me. Though I know not what the incongruity of this event means, it’s as if the sequence of recent events of late has led to this. And a media the world is now reticent to mistrust, it’s suspiciously consistent on the Paris catastrophe already. The tide of New York Times and other reports, they contain a harmonious plot perhaps? We’re left stunned, and somehow wondering things like; “Why now?” As I read the NYT texts, the video next to the articles shows the sirens, tells the awful tale, and then the American president’s speech washes by… Obama’s statement was opportunistic – militaristic from the onset. At least this was my impression. Using rhetoric like “going after the terrorists,” Obama’s appearance, right behind Mr. Hollande, somehow it did not fit. And neither did Mr. Hollande’s failure to divert flights or the influx of tourists into the city, how could he not, being in the midst of what could have been a days long assault on people in Paris? Strange, it’s so strange how this event is unfolding.

With French sentiment already tipping toward expelling foreigners, and with fears of Syrian refugees growing here in Germany, this horrendous tragedy bears the signs of a much bigger potential tragedy. TIME’s video report begins with the reporter describing the “terrorists” and their weaponry, before anything else. USA Today leads into the story with this:

“Terror tactics that have become sadly associated with the Middle East were brought to the streets of the French capital Friday in multiple attacks that employed seven suicide bombs and left scores of people dead…”

A short time after the attacks ABC rounded up so-called “counter-terrorism Czar” Richard Clark to discuss the standoff at the theater, where the assailants eventually detonated themselves. In the auto-video at ABC, Clark tells us the perpetrators were “most likely” ISIL. The former insider with the Reagan, George H. W. Bush, Clinton, and George W. Bush, and now the Obama administration goes on to suggest for ABC to American viewers, the seeds of “home front” fears over ISIL. It’s as if the tail is wagging the dog all over again, this is what I am saying.

With millions of people across France in utter disbelief and grief this morning, a story is playing out that feels like a prelude to something. We’ve seen this before, only not nearly as horrendous in the capitals of Europe. But the “story” taking shape is not just an American media one, Euronews carries the same “message”, first the victims are portrayed, then Barack Obama appears to speak of France as, “our oldest ally”, that nation standing “shoulder to shoulder” with the United States many times, and “going after any terrorist networks that go after our people.” Whether Obama meant to or not, his bringing up the G20 meeting which Mr. Hollande was scheduled to attend, seemed a Freudian slip and inappropriate. Furthermore, Mr. Obama speaks more about France as an ally at anti-terrorism, than he does about the American people’s feelings of sympathy etc. It’s eerie, and the White House Twitter feed resonates like a call to arms. The same US president who failed to even say two words about over 200 murdered Russian tourists in Egypt, seems ready to launch a full scale mobilization against….”whoever” perpetrated this attack?

Vice President Joe Biden via Twitter; “Our hearts are with Paris tonight. As we learn more about these tragic attacks, we stand together. We will never bow. We will never break.” Of the two dozen western media outlets I skimmed for information on this Paris nightmare, only The Guardian seemed to report simply what happened so far. Almost every other channel has taken on the tone of Obama and the fear and retribution angle. This brings me to the dual purpose of writing this report. First and foremost, we should all be ready to express our sympathy and condolences for those poor people in Paris. Once again a great many lives have been shattered; the peace we all seek has been torn in half. All I can say here is, “May God bless each and every one affected by this.”

Secondly, this event is as Mr. Hollande suggested, “unprecedented.” It seems we’ve seen many unprecedented things these last 14 years or so, and I feel we are living in a time where extraordinary “caution” should be practiced by governments, and by we the citizens. Whether these events in Paris are a straightforward act of IS terror, or the most dastardly provocation any of us can imagine, caution the only reaction that will ensure any justice for those killed and injured in Paris. The media cannot be trusted, we all know this now surely. These leaders we see playing their roles, they cannot be trusted either. We’ve civil wars raging, a new Cold War underway, terrorists and killers called satanic in one breath, and “moderates” in the next, we cannot even know what to think as I type this. The next actions we witness, those will tell us the meaning of these horrid killings. And I pray you accept my humble counsel on this, right at this moment. For I fear something really awful may happen, if we do not act with caution here. We live in a time where the enemy becomes an ally, and where friends become foes overnight.

Как управлять корпорацией в цифровую эпоху

КРИС СКИННЕР

независимый обозреватель и председатель сетевого форума Financial Services

В заключительной части своего рассказа о росте стартапов известный в финансовых кругах блогер Крис Скиннер рассуждает о возможности сохранения инновационного мышления, когда стартап превращается в большую корпорацию.

В Twitter мне задали интересный вопрос о том, как же стартап, ставший одним из ведущих игроков, поддерживает уровень своей инновационной культуры? Могу сказать, что никак.

Структура подразумевает организацию, а организация подразумевает иерархию.

В какой-то момент стартап расширяется, поэтому для него требуется структура. Структура подразумевает организацию, а организация подразумевает иерархию. Это справедливо для большинства компаний, в которых я работал, и для большинства банков, с которыми мне приходилось сотрудничать.

Организационная структура выстроена так, что менеджеры управляют менеджерами, которые управляют работниками. В этой ситуации требуется постоянно проверять, правильно ли сформулированы и поняты цели и задачи. В итоге мы приходим к тому, что занимаемся управлением задачами. У нас есть KPI, SMART-цели и т. д. Затем мы обсуждаем вопросы мотивации, финансовой защищенности, развития, этики и ряд других классных корпоративных преимуществ. И тут приходит понимание того, что мы стали крупной компанией.

Некоторые компании станут бюрократизированными структурами, а некоторые смогут оставаться инновационными и прорывными. Все зависит от руководителей.

Новые гиганты, такие как Google, Amazon, Facebook, Apple, не рассуждают подобным образом. Однако они все равно рискуют попасть в ловушку управленческой иерархии. Руководителей будут обвинять в том, что они страдают манией величия, корпоративную культуру будут ругать за избыточные ограничения, а структуру управления будут считать хаотичной. При этом многие из этих обвинений будут отнюдь не беспочвенны. На самом деле некоторые компании станут бюрократизированными структурами, а некоторые смогут оставаться инновационными и прорывными, даже если в них будет работать тысяча сотрудников. Все зависит от руководителей.

Команда двух пицц

Большинство молодых компаний управляются людьми, которые не пытаются вписываться в общепринятые нормы. Когда в 1954 году вышла книга Питера Друкера (Peter Drucker) «Практика менеджмента» (The Practice of Management), компаниям была нужна структура управления. В то время происходил переход от индустриальной эпохи к офисной, поэтому менеджмент был практически не изучен. Рабочие графики и управленческие структуры требовались для того, чтобы одеть тысячи людей в костюмы и усадить их в офисах. Это был послевоенный период, когда многие банки стали глобальными локомотивами. Да и сам Друкер был экс-финансистом.

Традиционные методы управления, которые применяются в крупных корпорациях, уже не могут закрывать текущие потребности цифровой эпохи.

Сейчас нам нужны гибкость и скорость. Традиционные методы управления, которые применяются в крупных корпорациях, уже не могут закрывать текущие потребности цифровой эпохи. Иерархическая структура управления не обладает достаточной скоростью, поэтому мы стараемся приспосабливаться. Может быть, мы и придумали матричную структуру управления, но, откровенно говоря, она еще более неповоротлива и медлительна. Покажите мне компанию с матричной структурой управления, и я покажу компанию, в которой невозможно принимать решения. Десять человек скажут «нет» и никто не скажет «да». Убирайтесь!

В эпоху интернета нам нужны небольшие группы принятия решений, которые быстро действуют в зависимости от обстоятельств.

В эпоху интернета нам нужны небольшие группы принятия решений, которые быстро действуют в зависимости от обстоятельств. Идея «команды двух пицц», которую придумали в компании Amazon. Такое название объясняется тем, что команды состоят из 6–10 человек и их можно накормить двумя пиццами. В состав группы входят несколько инженеров, один или два технических менеджера и иногда дизайнер, которые все подчиняются непосредственно руководителю группы. При этом для выполнения задачи не требуется взаимодействие с другими группами, задачу выполняет одна команда. Такой подход позволил Amazon оставаться инновационной даже тогда, когда она стала очень крупной компанией.

Невозможно представить, что такие самодостаточные команды могут существовать в рамках банковских структур. В банке все направлено на контроль и дисциплину, чтобы нивелировать различные риски и не допустить возникновения ситуаций, при которых может последовать наказание со стороны регулятора. Могут ли банки взять принцип «команды двух пицц» себе на вооружение? Маловероятно. Но бразильский банк Banco Original все же это сделал. Поэтому то, что кажется маловероятным, все же возможно.

Пенсионный туман: неосознанный выбор

Решение о продлении срока выбора формирования пенсии на 2016 год окончательно не принято. Всю неделю в Twitter можно было задать вопрос с хэштегом #grosheva. Business FM публикует ответы на наиболее интересные вопросы

2016 год станет третьим, когда не будут формироваться пенсионные накопления для работающих граждан 1967 года рождения и моложе, но до конца 2015-го они имеют право выбрать — сохранить накопительную пенсию или отказаться от нее в пользу страховой.

Основные выгоды и недостатки каждого варианта для будущего пенсионера

Ежегодно работодатель отчисляет 22% от фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудника, эти страховые взносы формируют его будущую пенсию. 6% от этой суммы идет на финансирование фиксированной выплаты. Никакого выбора по этой части нет. А 16% от ФОТ формируют индивидуальный тариф. По этой части возможны два варианта, между которыми надо сделать выбор до конца этого года. Выбрать могут граждане 1967 года рождения и моложе, так называемые «молчуны» — те, кто никогда не делали осознанный выбор в пользу какой-либо управляющей компании или НПФ. У тех, кто такой выбор когда-либо делал, накопительная часть сохранится.

Баллы или рубли

На страховую пенсию все взносы работодателей перечисляются в Пенсионный фонд России (ПФР). Они идут на выплаты нынешним пенсионерам, но учитываются на индивидуальных счетах граждан в виде баллов, индексируется стоимость балла раз в год. Максимальное количество баллов, которое можно получить в 2015 году — 7,39 балла (при доходе до вычета НДФЛ свыше 59 250 рублей в месяц), стоимость 1 балла с 1 февраля 2015 года — 71,41 рубля.

Взносы на пенсионные накопления аккумулируются в рублях на индивидуальном счете и затем инвестируются. Инвестированием занимается либо одна из отобранных управляющих компаний (УК), либо НПФ, либо государственная УК (Внешэкономбанк). Внешэкономбанк также управляет средствами «молчунов» — тех, кто никогда прежде не выбирал управляющего для своих пенсионных накоплений.

Не всем нужны накопления

Свой опыт общения с негосударственными пенсионными фондами программный директор Business FM Денис Чаков считает негативным. Он давно перевел свою накопительную пенсию в НПФ, причем НПФ с именем, в одной финансовой группе с уважаемым банком из первой двадцатки. О том, что из этого вышло, рассказывает он сам:

Денис Чаков

программный директор Business FM

«Мне за прошлый год этот НПФ показал доходность 2%. Вот куда можно было так инвестировать мои деньги, чтобы за прошлый год получить такой показатель? В одноименном банке депозиты начинаются от 6%, инфляция то ли 12%, то ли 16%. У меня — 2%. Вывод простой: либо люди не умеют инвестировать, либо это результат каких-то намеренных действий, и в любом случае я им доверять свои деньги больше не собираюсь. И решение простое: вот я играл в накопительную пенсию и проиграл, как я считаю. Поэтому летом пошел и переписался в страховую».

У фондов есть ограничение, они не могут положить все деньги на депозит. К тому же, инвестируя средства в облигации и акции, они рассчитывают на то, чтобы получить прибыль, но результат не известен заранее.

Доходность — это и основной риск, и преимущество накопительной пенсии. За прошлый год практически все фонды и УК заработали меньше инфляции. Ее значение — почти 11,5% —оказалось в 2 раза выше, чем прогнозировал Минфин в начале 2014 года. «За всю историю российских НПФ 2014 год стал наиболее тяжелым и сложным», — говорится в отчете за прошлый год компании «Пенсионные и актуарные консультации».

Чтобы делать выбор, смотреть надо фактическую доходность, и не за один год, а хотя бы за три или пять. О результатах фондов с 2009 года говорит старший аналитик «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Биезбардис:

Евгений Биезбардис

старший аналитик «Пенсионных и актуарных консультаций»

«Нами анализируются порядка 50-60 НПФ, из них где-то 20 показали доходность выше средней и также выше инфляции. В среднем НПФ показали доходность выше инфляции. В том числе крупные фонды. Это говорит о том, что на долгосрочной перспективе пенсионные накопления могут обгонять инфляцию даже с учетом такой, скажем, гиперинфляции, которая была в 2014 году».

Речь идет о «чистом финансовом результате», то есть доходности, которая фактически поступает на счета застрахованных лиц. Тому, чтобы составить такой рейтинг, препятствуют несколько проблем. Во-первых, Банк России на своем сайте публикует так называемую «грязную доходность», то есть до вычета вознаграждений за управление средствами. А доходность с учетом таких отчислений публикуется Фондами на добровольной основе. «Поэтому в нашем последнем исследовании хоть и все крупные фонды, но их все же 56 (на тот момент обслуживали около 87% всех клиентов по ОПС), однако пенсионными накоплениями в России управляют свыше 80 НПФ», — отмечает Евгений Биезбардис.

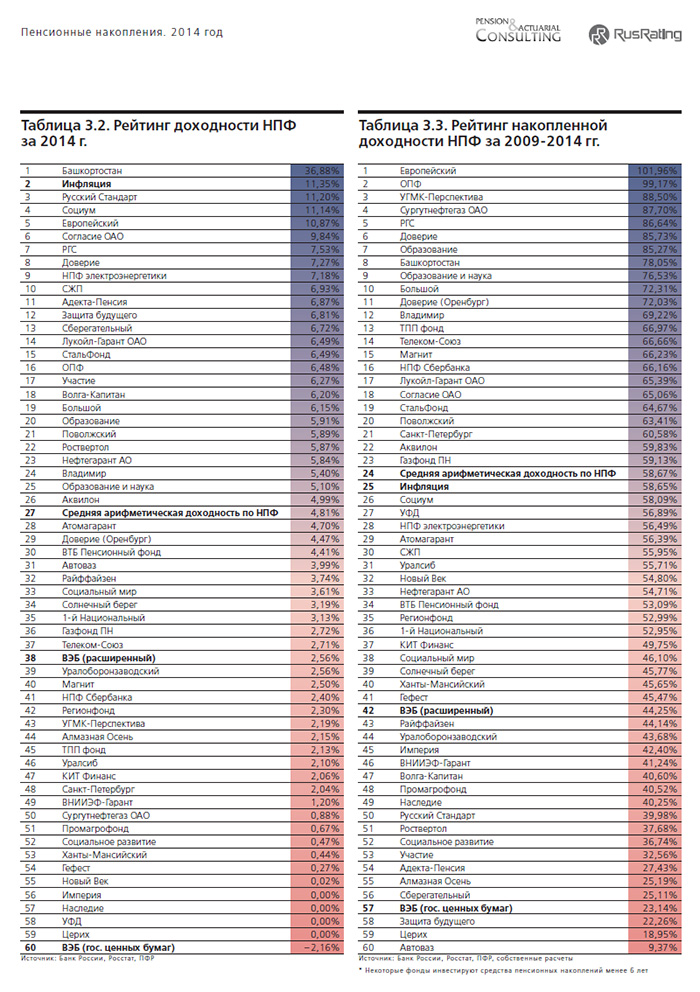

Среди НПФ лидерами по накопленной доходности за 2009-2014 годы стали следующие: Европейский (+101,96%), ОПФ (+99,17%), УГМК-Перспектива (+88,5%), Сургутнефтегаз ОАО (+87,70%), РГС (+86,64%). Средняя арифметическая доходность НПФ составила 58,67%, при инфляции 58,65%.

РИС. 1 PensionSavingsinRussia.2014, Стр. 10 Таблица 3.2 Рейтинг доходности НПФ за 2014г., Стр. 10 Таблица 3.3 Рейтинг накопленной доходности НПФ за 2009 – 2014 г.г.

Среди УК лидерами по накопленной доходности за 2009-2014 годы стали Солид Менеджмент (+131,28%), Сбербанк Управление Активами (+124,4%), Регион Портфельные Инвестиции (+116,47%), РФЦ-Капитал (113,67%), ВТБ Управление Активами (+108,48%). Средняя арифметическая по УК — 68,85% при инфляции 58,65%. Портфели государственной управляющей компании ВЭБ показали следующие результаты: расширенный 43,7%, государственных ценных бумаг 21,71%.

РИС. 2 PensionSavingsinRussia.2014. Стр. 11 Таблица 3.4. Рейтинг доходности УК за 2014г. Стр. 11 Таблица 3.5. Рейтинг накопленной доходности УК за 2009-2014 гг.

Идеология поменялась, и в этом тоже риск

Но компании зарабатывают инвестдоход только на те деньги, которые были переведены на накопительные пенсионные счета до 2014 года. Следующий год станет третьим, когда новые платежи в эту часть не поступят. Сейчас преобладает соблазн забрать эти деньги и использовать на текущие нужды бюджета, а ведь они могли бы создавать источники роста, считает директор департамента по доверительному управлению пенсионными накоплениями ВЭБ Александр Попов.

Александр Попов

директор департамента по доверительному управлению пенсионными накоплениями ВЭБ

«У нас ФНБ создавалось, и все эти резервы они правильно создавались для того, чтобы иметь возможность выполнять социальные обязательства в случае кризисном, какое-то определенное время. И, по-моему, сейчас как раз и надо было бы использовать средства ФНБ для того, чтобы закрывать дефицит Пенсионного фонда, чтобы они могли выполнять свои обязательства. А накопления пенсионные могли бы приходить на рынок, вкладываться в рыночных условиях и давать источники дальнейшего развития».

Возможно, выход из кризиса был бы ближе, если бы каждый сохранил свою накопительную часть, и эти деньги использовались по своему прямому назначению.

Евгений Биезбардис

старший аналитик «Пенсионных и актуарных консультаций»

«В своих исследованиях мы анализируем годовую доходность. Однако, по некоторым фондам, как, например, по НПФ «Будущее» не получилось рассчитать годовой показатель. При его выделении из НПФ Благосостояние в течение 2014 года был начислен доход на счета клиентов. Позже уже НПФ «Будущее» доначислил доход по итогам отчетного года».

Еще одна проблема — это проблема так называемого «сохранения преемственности» показателей для объединившихся фондов. Если большой фонд поглощает маленький, ошибка в расчетах несущественная. Но как, не находясь внутри фонда, рассчитать историю доходности объединившихся НПФ? Сейчас мы изучаем возможность применения глобальных стандартов оценки результатов инвестирования GIPS.

Судя по открытым данным, в этом году ситуация с доходностью лучше, чем в прошлом: у 35 из 40 УК и у 42 из 70 НПФ она выше прогнозируемой инфляции (12,2%) за первые шесть месяцев этого. Правда, это финансовый результат, в него входят различные комиссии, которые вычитаются прежде, чем деньги поступят на счета.

Что получают те, кто отказывается от накопительной части? Тогда 16% от фонда оплаты труда, которые отчисляет работодатель, переходят на страховую пенсию. Эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам, но учитываются на индивидуальных счетах граждан в виде баллов. Раз в год стоимость балла индексируется. У тех, кто выбрал такой вариант, ежегодно будет начисляться количество баллов примерно на 40% больше, чем у тех, кто решил сохранить накопительную пенсию.

Риск в том, сможет ли бюджет индексировать стоимость балла хотя бы на уровень инфляции? Понаблюдать это можно будет в проблемном следующем году. Но выбор надо сделать в этом. Не стоит забывать, что следующий год станет третьим, когда взносы в накопительную часть будут заморожены. Поэтому у всех будет начислено одинаковое количество баллов.

Плюсы накопительной пенсии

Одно из самых главных преимуществ накопительной пенсии — то, что она наследуется. Правда, в случае, если тот, кто ее накапливал, до пенсии не дожил. Если гражданин до пенсии дожил, хотя бы раз ее получил, а потом его не стало, то прав наследования уже не будет.

Конечно, все мы верим, что будем жить долго и счастливо. Но, к сожалению, от несчастных случаев никто не застрахован. И, если в семье есть несоверношеннолетние дети или люди, которые материально зависят от вас, то рано или поздно в жизни любого ответственного человека возникает вопрос: «а что же будет, если меня не станет». Вообще, на этот случай есть специальный продукт — накопительное страхование, но в него надо вкладывать свои деньги. А в накопительную пенсию деньги отчисляет работодатель. Ежегодно — 6% от фонда оплаты труда работника, но не больше определенного потолка. Сейчас это примерно 42 тысячи рублей в год. Наследовать баллы из страховой пенсии невозможно.

Почему-то есть заблуждение, что те, кто решили сохранить свою накопительную часть, обязательно должны выбрать либо НПФ, либо частную управляющую компанию. Но это не так, тот, кто доверяет только государству, может оставить деньги в ПФРе, и выбрать государственную управляющую компанию — ВЭБ. Но для этого тоже надо написать заявление. Причем, даже на сайте Пенсионного фонда России об этом варианте умалчивается.

Один из вопросов, которые я получила вTwitter, касаются потерь, которые могут возникнуть при смене страховщика — государственного пенсионного фонда (ПФР) на НПФ или наоборот. Если так называемый «молчун» делает выбор впервые, то он ничего не теряет.

Кто уже перевел свою накопительную пенсию в НПФ, и меньше, чем через 5 лет решил его поменять, потеряет инвестдоход за последний год, говорит советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

Валерий Виноградов

советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов

«Инвестиционный доход теряется человеком, если он уже до этого делал какой-либо выбор и в данном случае человек меняет один негосударственный пенсионный фонд на другой негосударственный пенсионный фонд. В этом случае у него есть опция: либо он пишет заявление, но реально без потери инвестдохода, переходит в этот НПФ через 5 лет. Либо он переходит досрочно (досрочно — это на следующий год после написания заявления), и в этом случае теряет инвестдоход только за последний год).

Но любая потеря инвестдохода за год не сравнится с потерей новых взносов, которые не поступают в накопительную пенсию второй год и не поступят в следующем. Компания «Пенсионные и актуарные инвестиции» на основании модели построила диаграмму «Динамика пенсионных накоплений с учетом потери от заморозки» (расчет проведен для мужчины в возрасте 30 лет со средней зарплатой в 2014 году 32 495 рублей при доходности 5%).

Основные риски пенсионных накоплений

Один из вопросов, который был задан в Twitter, касался системы гарантирования пенсионных накоплений. Позволяет ли система вернуть все средства клиента, если НПФ лишился лицензии? Могут, например, те, кто выбрал один из НПФ, подконтрольный структурам Анатолия Мотылева, рассчитывать на полный возврат средств?

Дело в том, что 7 фондов группы (НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Солнечное время», НПФ «Сберегательный», НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Сберегательный фонд Солнечный берег», НПФ «Защита будущего» и НПФ «Уралоборонзаводский») лишились лицензии до того, как вступили в систему гарантирования. Пенсионные накопления более миллиона человек — почти 37 миллиардов рублей — Центробанк перевел в Пенсионный Фонд России. В эту сумму входит только «номинал» страховых взносов без инвестиционного дохода. Несмотря на это отсутствие в системе АСВ, у их клиентов есть шанс получить заработанное на пенсионных вложениях после процедуры банкротства, считает Валерий Виноградов.

«Что касается инвестдохода, то ЦБ объявлял, что в ходе конкурсного производства будут реализовываться активы НПФ Мотылева. Там достаточно существенные активы, такие, как земля, различные предприятия, строения. И ЦБ здесь уточнял, что речь не идет о том, что он будет продавать их прямо завтра. Он будет продавать по мере возникновения нормальной цены на те самые активы, которые подлежат продаже. Мы полагаем, что реализованные активы вполне могут дать существенные деньги для возмещения инвестиционного дохода граждан».

Все фонды, которые работают с пенсионными накоплениями системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), обязаны пройти процедуру акционирования и вступить в систему гарантирования АСВ до конца этого года. В систему АСВ вошли пока 32 НПФ, а процедуру акционирования прошли 76 НПФ.

В системе гарантирования пенсионных накоплений формируются сразу два страховых гарантийных фонда: первый — в каждом НПФ, второй — в самой системе АСВ (размер взносов НПФ в 2015 году — 0,0125% от суммы средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении). Из этих средств будет покрываться гарантированная сумма, которая фиксируется раз в 5 лет — это взносы плюс инвестдоход. Первая дата расчета — 1 января 2015 года. В отличие от системы гарантирования банковских вкладов, в системе АСВ пенсионных накоплений гарантируется вся сумма без ограничения верхнего предела. Если денег в гарантийном фонде не хватит, то инвестдоход, полученный сверх гарантированной суммы, будет покрываться из средств от реализации имущества и средств НПФ. И средства на это у фондов есть, подчеркивает Валерий Виноградов.

«На сегодняшний день у НПФ с действующими лицензиями по обязательному пенсионному страхованию собственные средства составляют 2 трлн 800 миллиардов рублей. Это очень существенные средства, поэтому вполне вероятно, что в случае возможных банкротств граждане могут получить весь объем накопленного инвестиционного дохода».

После масштабной реорганизации рынка НПФ основные недобросовестные участники его покинули, считает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.

Павел Митрофанов

директор по корпоративным рейтингам RAEX

«В ходе реформирования рынка действительно возникло несколько случаев с не очень добросовестными владельцами фондов, которые вели не очень продуманную инвестиционную политику. Эти фонды почти все потеряли лицензии, и средства, которые в них были, возмещает Центробанк или уже возместил. В целом по системе если смотреть, все фонды показывают доходность, так или иначе сопоставимую с инфляцией кроме каких-то крайних случаев».

Сейчас крупнейшая пенсионная группа, оставшаяся в зоне риска — фонды, подконтрольные бывшему топ-менеджеру АФК «Система» Евгению Новицкому. В шести НПФ этой группы («Первый национальный» (куплен летом 2013 года у группы «Русские фонды»), «Мечел фонд», а также НПФ Торгово-промышленной палаты, НПФ Металлургов, «Церих», «Уральский финансовый дом») свыше 20 млрд рублей накопительных и 7,5 млрд корпоративных пенсий, согласно сводной статистике ЦБ на начало июля. Ни один из этих фондов не вошел в систему гарантирования. По данным «Ведомостей», заявки в ЦБ подавали «минимум четыре фонда группы» еще в 2014 году, и всем им было отказано. Согласно информации газеты, теперь регулятор обсуждает санацию этих фондов с крупными финансовыми группами.

При выборе НПФ надо обратить внимание на основные показатели:

— объем средств пенсионных накоплений под управлением этого фонда

— число застрахованных лиц

— объем собственных средств и собственного имущества (из этих средств происходит возмещение любого вида ущерба или любого урона, который был нанесен в процессе инвестирования)

— доходность, минимум за последние 5 лет (отдельная годовая доходность, либо очень высокая, либо очень низкая, совершенно ничего не значит, потому что пенсионные деньги инвестируются на длительный срок).

Вся отчетная информация размещена на сайте Центробанка РФ.

Те, кто решат сохранить накопительную часть в следующем году, ничего не потеряют и будут иметь возможность отказаться от нее в будущем. А те, кто этого не сделают, не будут иметь возможность поменять свое решение никогда.

Надежда Грошева

Интервью главы Минстроя России Михаила Меня газете "РБК"

В интервью РБК глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, как поступать с теми, кто не платит, будь то обанкротившийся строитель, валютный заемщик или неплательщик за коммунальные услуги

«Идею санатора надо проработать»

— Строители боятся, что будет отменен институт дольщиков и они не смогут заменить этот источник средств. В самом деле такое возможно?

— Первое, что необходимо отметить: с 1 октября уже вступили в силу принятые ранее изменения в 214-ФЗ [«Об участии в долевом строительстве»]. Они касаются в первую очередь требований к уставному капиталу тех компаний, которые работают на рынке страхования договоров долевого участия [ДДУ]. Это была совместная большая работа с депутатами Госдумы. Теперь уставной фонд должен быть не менее 1 млрд рублей. Это позволит уже сегодня оставить на рынке страхования ДДУ только серьезных игроков, плюс Общество взаимного страхования, специально созданное для решения этих вопросов [в 2013 году три десятка крупнейших застройщиков России учредили Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, ОВС]. Кроме того, те поправки, которые вступили в силу с 1 октября, запрещают застройщикам работать по схеме жилищно-строительных кооперативов, охватывающих несколько домов. Это именно та схема, которой пользовались не очень добросовестные застройщики. Теперь один ЖСК — один дом.

Если говорить о результатах рабочей группы по 214-ФЗ, то здесь несколько задач. В краткосрочной перспективе нужно ужесточить требования к застройщикам в части открытости информации и объеме обязательного собственного финансирования на объектах. Сейчас в рабочей группе идет обсуждение по конкретным цифрам. Важнейшим элементом этой системы безопасности должно стать создание единого реестра застройщиков, где будет собрана полная информация о компаниях и их проектах.

В долгосрочной перспективе рассматриваются варианты создания отдельных счетов для каждого строящегося дома и проектное финансирование со стороны банков, но об этом можно говорить после того, как стабилизируется рынок. Рассматривается вопрос об обязательном страховании непосредственно со стороны самих дольщиков, что-то вроде «строительного ОСАГО».

Нужно наводить порядок. В Московской области, к примеру, по схеме долевого строительства работает более 500 компаний. Гражданам важно понимать, что это за компании, их уровень ответственности, опыт работы, собственные возможности. Да и страхование в случае открытости этих данных будет проходить проще.

— Когда может появиться новый законопроект о долевом строительстве?

— Планируем, что до конца месяца мы уже выйдем на какое-то решение, и в эту сессию законопроект будет направлен в парламент. Все решения должны быть очень взвешенными, чтобы и людей защитить, и цену не поднять, и стройку не остановить.

— Верно ли, что обсуждается идея создания санатора для застройщиков на базе государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК?

— Предложение это родилось на общественном совете нашего министерства. Действительно обсуждались варианты создания санатора как базе АИЖК, так и на базе ОВС. На прошлой неделе на совещании в правительстве отказались и от того, и от другого. Посчитали, что идею создания санатора необходимо дополнительно проработать, идет обсуждение.

— Идея создания санатора обсуждается и для СУ-155...

— СУ-155 — самый крупный застройщик у нас в стране: ежегодно он вводил около 1 млн кв. м жилья. Производственные объекты и недостроенные дома компании находятся в 15 регионах страны. В СУ-155 работает большое количество людей, у компании около 27 тыс. жителей-участников долевого строительства. Наша задача — предпринять все возможное, чтобы не пострадали люди. Решение мы найдем, варианты обсуждаются. В Минстрое России сейчас создана и функционирует в постоянном режиме рабочая группа, куда входят представители банковского сообщества, застройщики, государственные институты развития. Ее задача — найти механизмы решения проблем в интересах дольщиков.

— Санатор будет один или подразумевается, что их будет несколько?

— Скоро все узнаете. Окончательного решения еще нет.

— У вас есть предположение, что привело СУ-155 на грань банкротства?

— Применялась неправильная финансово-экономическая схема управления компанией. У холдинга было большое количество домостроительных комбинатов, промышленных предприятий по производству стройматериалов и машиностроительных заводов в 15 регионах России. Они построили модель, которая могла работать только на растущей экономике. В других условиях такая модель перестает работать.

— Другие компании, которые оказались в тяжелом финансовом состоянии, будете поддерживать?

— У нас и так существует обновленный механизм страхования через ОВС или крупные страховые компании. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Все-таки ситуация с СУ-155 уникальная.

— С января по октябрь 2015 года в России было введено 51,7 млн кв. м жилья против 48,2 млн кв. м в 2014-м. Но в последние месяцы показатель объема ввода показывает отрицательную динамику. Застройщики начинают замораживать стройки, переносят сроки ввода?

— Это естественный процесс в данных обстоятельствах. Напомню, что в декабре прошлого года и в январе нынешнего были очень хорошие продажи, потому что люди, которые не успели вложиться в валюту, курс которой резко подскочил, начали приобретать недвижимость. И правильно сделали. Но это немного разогрело рынок в начале года. Потом застройщики, не видя такого большого спроса, не стали спешить со стройками: кто-то начал замораживать проекты, кто-то — притормаживать строительство на площадках.

— Для вас это тревожный знак?

— Тревожный, но не критичный. Проблема не только в том, что застройщики увидели снижение спроса, но еще и в том, что банки перестали кредитовать реальный сектор экономики, в том числе и строительную отрасль. Ставки сейчас практически заградительные — 17–18%, в самом лучшем случае — 15%. Мы пытаемся ответить на это через механизм АИЖК, у нас есть возможность устанавливать ставки 12% для девелоперов, которые строят по программе «Жилье для российской семьи». Там уже есть порядка 80 проектов, которые кредитует АИЖК. Но заменить всю банковскую систему страны мы не можем, полагать так было бы наивно.

«О сверхприбылях теперь придется забыть»

— Некоторое время назад стало известно, что Минстрой и Минфин разрабатывают механизм предоставления льготной ипотечной ставки на покупку вторичного жилья. Однако впоследствии Минфин от этой идеи отказался. А Минстрой по-прежнему ее поддерживает?

— Сразу хочу сказать, что не Минстрой это предлагал. Это обсуждалось на одном из выездных совещаний в Татарстане. И там правительство республики высказало идею поддержать ипотеку на вторичном рынке. Есть люди, которые приняли решение увеличить площадь жилья, переехав из меньшей квартиры в большую. Для того им нужно продать свою квартиру, а ее никто не покупает, поскольку ипотечные ставки велики, а господдержка распространяется только на новостройки. То, что предлагает Татарстан, — это, по сути, trade-in [покупка нового автомобиля в кредит, при которой первоначальным взносом является старый автомобиль]. В министерстве пока нет понимания, как банки смогут администрировать эту программу. Если правительство Татарстана все просчитает и сделает нам соответствующее предложение вместе с ведущими банками, мы начнем его прорабатывать и доложим о нем правительству.

— Есть оценка, сколько людей потенциально могли бы принять участие в этой схеме?

— Пока такой статистики нет, но мы ее запросили. Безусловно, какой-то процент покупателей захочет воспользоваться этой схемой. Надо признать, что покупательская способность сегодня падает, поэтому не хотелось бы этих людей оставлять за бортом нашей программы.

— Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что программу поддержки ипотеки необходимо продлить. Какой объем средств на это потребуется?

— Все зависит от ключевой ставки ЦБ. Когда мы начинали нашу программу в апреле, ставка была 17,5%. По показателям программы планируется выдать ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 700 млрд руб. до апреля будущего года. В начале апреля мы закладывали на программу сумму 20 млрд. Затем она сократилась до 9 млрд из-за того, что ЦБ снизил ключевую ставку.

Возможно, в следующем году мы сможем продолжить программу за счет остатков средств этого года. Но рассчитать это очень сложно, потому что мы помогаем заемщикам в течение всего периода выплаты ипотеки. Если же ставка ЦБ снизится до 8–8,5%, то банки и без государства будут справляться с обслуживанием льготных ипотечных кредитов.

Мы постоянно снимаем срез общественного мнения, и последние сигналы нам идут такие, что для людей сейчас важна не только и не столько ставка, сколько первый взнос. Вы знаете, что по нашей программе есть требование, чтобы первый взнос составлял 20%. Если в регионе квартира стоит 3 млн руб., значит, покупателю нужно сразу заплатить 600 тыс. руб. Для многих людей это достаточно сложно. Но здесь могут появиться дополнительные риски для банков.

— Учитывая кризис, люди сейчас готовы покупать жилье или они откладывают этот вопрос на потом?

— Жилье пока востребовано. Конечно, не так, как в прошлом году, но спрос есть. Другой вопрос, что есть определенная категория людей, которая начинает задумываться об иной расстановке приоритетов в семейном бюджете. Эти люди не знают, что будет завтра с работой, поэтому, конечно, определенный отток желающих войти в ипотеку есть, и мы это понимаем.

Но у нас все равно пока строится достаточно мало жилья. Даже эта рекордная цифра прошлого года, которая превысила все наши плановые показатели, — все равно немного. Нам вообще нужно строить более 100 млн «квадратов» в год. И мы понимаем, что волатильность экономики, кризисы и подъемы, безусловно, будут влиять на спрос и на ввод жилья. Но пока у нас недостаточное количество ввода, волнообразный спрос все равно будет.

— Как сейчас обстоят дела с программой поддержки ипотечных заемщиков?

— Сразу хочу заявить, что мы не делим людей в зависимости от того, в какой валюте они брали ипотечный кредит. Моя точка зрения такова, что живешь в России — бери ипотеку в рублях. В эту программу могут попасть и граждане, которые взяли ипотеку в валюте, и те, у кого ипотека в рублях, — это не важно. Оператором данной программы выступает единый институт, созданный на базе АИЖК. Средства для реализации в АИЖК уже перечислены.

Для полного запуска было необходимо прохождение всех корпоративных процедур, предусмотренных законодательством, в том числе выпуск ценных бумаг и регистрация их в ЦБ. Параллельно с этим Минстрой России и АИЖК совместно с банками завершили работу над правилами и критериями данной программы. В последней версии, которая сейчас находится в правительстве, они значительно смягчены и расширены. Уже с ноября люди смогут обращаться в банк за соответствующей поддержкой. Ограничения по срокам действия программы нет.

— Можно от вас услышать примерный прогноз по ценам на недвижимость?

— Прогноз — это к Министерству экономического развития.

— Какой-то ваш личный, исходя из наблюдений за рынком.

— По нашим оценкам, жилье экономического класса расти в цене не должно. Более того, цены на него начинают немного снижаться — в зависимости от региона на 5–10%. Отмечу то, что наша отрасль в части жилья экономкласса практически не зависит от импортной продукции. У нас преимущественно все производится на территории нашей страны. Но есть ряд позиций по инженерии, например насосные системы, которые у нас пока не производятся. Но я думаю, что в ближайшее время эта ниша тоже будет занята отечественными производителями, то есть здесь мы подготовлены, пожалуй, как ни одна другая отрасль. Просто о сверхприбылях строительным компаниям теперь придется забыть. Вот и весь ответ на вопросы кризиса.

«Неплательщикам электроэнергию отключить можно»

— С 1 мая управляющие компании могут работать только при наличии лицензии. Как считаете, реформа помогла обелить рынок?

— Безусловно. Поверьте руководителю, который долгие годы проработал на земле и сталкивался с проблемой ЖКХ не в кабинете, а выходя на встречу с людьми. Немного по-другому начинаешь воспринимать всю эту ситуацию. Ты как губернатор на встрече с жителями разводишь руками и говоришь, что у тебя нет рычага влияния на ту или иную управляющую компанию. Не очень приятный момент в карьере любого руководителя. Может быть, то, что мы сделали в плане лицензирования УК, достаточно консервативно, но это решение единственно возможное в сегодняшних условиях.

— Сколько УК за время реформы не получили лицензий? И сколько случаев было инициировано конкретно жильцами?

— Несмотря на то что некоторые эксперты прогнозировали глобальный передел рынка, этого не произошло. На первом этапе заявку на получение лицензии подали 12,5 тыс. действующих управляющих компаний, в результате всех процедур лицензии получили 11 тыс. управляющих компаний. Самая частая причина отказа — неполная информация о компании. Люди имеют право знать, что делает УК на те деньги, которые они ей ежемесячно перечисляют, и нераскрытие таких данных — это серьезное нарушение. Главное — у людей сейчас появился рычаг: они могут сменить недобросовестную управляющую компанию.

Лицензия — это не индульгенция: окончательное решение все равно за жителями. До принятия закона о лицензировании поменять управляющую компанию было очень сложно, сейчас механизм понятный, и жители уже по праву начинают им пользоваться. А все заявления, что после реформы УК покинут рынок, оказались сказкой. Никто не ушел, потому что это нормальный бизнес, и тех денег, которые платят наши граждане, абсолютно хватает для качественного обслуживания дома.

— Участники рынка считают, что реформа разобьется о безынициативность граждан. Вы как считаете?

— Все-таки в этом плане есть положительный тренд. По последней статистике ВЦИОМ, 69% россиян осведомлены о реформах в сфере ЖКХ и, следовательно, понимают, что их голос в этой отрасли имеет силу. Но вы совершенно правильную тему затронули. Очень часто в прежние годы реформы ЖКХ разбивались о равнодушие граждан. Тогда гражданин не был четким контролером процессов, которые происходят у него в доме. И сегодня мы стараемся везде делать определенные развилки, чтобы люди сами принимали решение. Хотите УК — пожалуйста, придет к вам УК. Хотите — создайте ТСЖ и управляйте сами своим многоквартирным домом.

Вот вам пример — два стоящих рядом дома. Один управляется не самой лучшей УК. А люди, проживающие в соседнем доме, создали ТСЖ, и у них в подъезде стоят цветы, убрано, чисто, каждый рубль подотчетен общедомовому собранию. Тогда, наверное, рано или поздно и эти люди [из дома с УК] подумают: почему же нам так не сделать? И таких примеров в регионах много. Обычный панельный дом — консьерж, цветы стоят в подъезде. Это все очень серьезно зависит от инициативных граждан.

То же самое с капитальным ремонтом. Люди могут просто класть средства в общий котел, который по сути своей является аналогом советской кассы взаимопомощи. А могут сами управлять этими средствами, создать спецсчет дома, а дальше смотреть, какая модель лучше. И я надеюсь, что сознание наших жителей постепенно будет меняться. У нас вообще по владению недвижимостью одна из самых продвинутых стран. У нас порядка 85% граждан являются владельцами жилья, но не ответственными собственниками — в этом главная беда.

— Сколько времени еще пройдет до того, пока люди станут ответственными собственниками?

— Трудно сказать, потому что должны произойти изменения на ментальном уровне, чтобы люди понимали, что их дом не заканчивается на коврике у двери в подъезде. Сам подъезд — это тоже часть их дома, потому что они — собственники. Может быть, лет за пять. Я вам расскажу хороший пример. Когда я работал в регионе [Михаил Мень был губернатором Ивановской области в 2005–2013 годах], я учился благоустройству у Евгения Степановича Савченко, губернатора Белгородской области. Я вообще руководитель, помешанный на благоустройстве. Мне очень нравилось, как это делалось в Белгороде. И вот я спросил у Евгения Степановича: «Почему у вас нет мусора на дорогах? У меня [в области] с этим беда». Он говорит: «Я несколько лет подряд ставил контейнеры». Я заказал контейнеры, и мы их поставили — через двое суток их все украли. Я позвонил Евгению Степановичу, говорю: «Что делать, подскажи?» Он говорит: «Ничего страшного, у меня тоже украли в первый раз. Ставь второй, третий раз. Сейчас они насытятся, кто-то на дачи отвезет, кто-то еще куда-то, и потом это начнет работать». Я говорю: «Сколько ты этим занимался?» Он говорит: «Благоустройством — семь лет. Через семь лет люди сами перестали мусорить». Я губернатором проработал восемь лет, и где-то на седьмом году я увидел результаты этой работы: Иваново сейчас очень благоустроенный город и во многом благодаря, конечно, жителям. Недаром все говорят, что пять-семь лет — это некая критическая точка в сознании. Реформой ЖКХ мы занимаемся два года, изменения уже есть, но на ментальном уровне люди осознают себя полноценными собственниками через пять-семь лет, хотя хотелось бы, чтобы это произошло раньше.

— Этим летом Москва взбунтовалась против нового платежа за капремонт. Вы в свою очередь буквально недавно говорили, что в некоторых регионах его нужно даже повысить.

— Если в Санкт-Петербурге стоимость капремонта — 2 руб. [на 1 кв. м], а в Москве — 15 руб., то здесь как-то все не очень понятно. Говоря о повышении, я имел в виду исполнение регионами своих обязательств. Ряд регионов установил размер взноса, который не обеспечивает сбор средств, необходимый для проведения капремонта в соответствии с региональной программой. При этом, устанавливая размер взноса, регионы не предусматривают соответствующие суммы на господдержку, чтобы выполнить капремонт строго с той региональной программой, которую сами же и приняли. Приняли тариф, определили дату ремонта дома, не хватает собранных средств — значит, бюджетные деньги, господдержка, но не выполнять взятые на себя обязательства недопустимо. При этом отмечу, что в случае софинансирования из регионального бюджета получается, что средства на ремонт многоквартирных домов посредством налогов сдают и те люди, которые проживают в частном секторе, а это не совсем справедливо.

— То есть все-таки понижать или повышать? И как сделать так, чтобы все это не превратилось в финансовую пирамиду?

— Я сейчас дал поручение нашим специалистам, в том числе Федеральному центру ценообразования, чтобы они оценили вообще все модели, которые есть в регионах. Тогда мы сделаем выводы относительно затрат, которые регионы планируют на капитальный ремонт, чтобы проконтролировали их и чтобы там [в регионах] не было перегиба. Потому что первое, что мы увидели, — там есть перекосы по стоимости одинаковых услуг. Это мы проконтролируем. Второе: безусловно, важно, чтобы количество тех людей, которые открывают спецсчета, постепенно росло. Модель общего котла хороша для людей, которые проживают в доме высокой степени износа, потому что тогда они в очередь [на ремонт] попадают раньше и получается, что они делают себе ремонт из взносов тех, у кого дом в лучшем состоянии. Третье: сейчас уже заработали пилотные модели капремонта в кредит. Сейчас наши люди уже понимают, что такое кредит: покупают квартиры в ипотеку, покупают машины в кредит, бытовую технику покупают в кредит. И почему бы не купить себе в кредит качество жизни? Другой вопрос, что банки должны предложить какой-то конкретный продукт для этого, чтобы здесь опять не столкнуться с безумно высокой ставкой.

Что касается контроля: из кабинета министерства все отследить невозможно. Здесь очень важна ответственность региональных руководителей, ответственность руководителей жилинспекций регионов. Мы специально наделили их большим объемом полномочий. Теперь они имеют некое двойное подчинение — согласовываются с нашим министерством, хотя и назначаются губернатором. Такого никогда не было, и жилинспекторы сегодня — это весомая, если хотите, политическая фигура в системе власти субъекта РФ. Это, безусловно, контроль со стороны общественных организаций. Это ответственное принятие со стороны руководителей регионов кадровых решений по назначению руководителя регионального оператора Фонда капитального ремонта.

— Есть ли вероятность того, что в Москве сборы будут меньше?

— Не думаю. Сейчас собираемость в Москве — 95%. Устанавливать тарифы — это не наша прерогатива. Это должны определять региональные власти, в данном случае Москва. По критериям они [тарифы, установленные правительством Москвы] подошли.

— А в списке регионов на повышение взносов есть кто-то, кроме Петербурга?

— Такого списка не существует. Да, есть регионы, где платят по 4 руб., по 5 руб. за 1 м. Среднее по России у нас — 6,26 руб. с метра. Если тариф ниже 6 руб., надо внимательно следить за регионом. Если Питер готов из своего бюджета все остальное субсидировать — пожалуйста, работайте, мы не возражаем. Насколько это справедливо к жителям частного сектора, которые платят налоги, это другой вопрос. Губернатору лучше один раз пережить и один раз объясниться с людьми хорошо и по-честному, чем потом постепенно что-то увеличивать.

— Какие-то еще сборы могут появиться в платежке в ближайший год? И как вырастет совокупный платеж?

— Нет, дополнительных платежей не появится. По поручению президента правительство ограничило уровень роста совокупного платежа граждан по коммунальным услугам. И этот индекс не должен превышать инфляцию, ведь людей же беспокоит не конкретный тариф на что-то, а какая общая сумма в платежке за коммуналку стоит. В 2016 году рост совокупного платежа будет в два раза меньше, чем в текущем году, и составит в среднем по России 4%. В 2015-м эта цифра — 8,3%. Дальше ФАС дифференцирует индекс по регионам в зависимости от объективных условий жизни. Вот спустили в какой-то регион, например, 7%. А дальше все отдано на откуп властям региона. Губернатор и Региональная служба по тарифам дифференцируют уже по конкретным ресурсам.

— Cбор за мусор не входит в этот предельный индекс?

— Нет, пока не входит: это отдельный платеж. И капремонт точно не входит. Мы сейчас говорим про коммунальные услуги.

— А с жилищными что будет?

— Жилищными услугами во многом занимаются управляющие компании и ТСЖ. Это несколько другая история, это уже взаимодействие дома с УК или с ТСЖ: домофон, консьерж или, если есть, парковка. Возвращаясь к коммунальным услугам, нам справедливо губернаторы задают вопрос: стоп, а если, я, например, газифицировал населенный пункт и там появился новый платеж — значит, я выскочу за ваш предельный индекс? Мы говорим: да, но преодоление этого индекса должно быть публичным решением местной законодательной власти.

Например, газифицировали. Все понимают, что пришел газ в населенный пункт такой-то. Значит, появился новый платеж, и мы выскакиваем за индекс совокупного роста платежа гражданина. Но здесь мы тоже отлавливаем недобросовестные компании. Был случай, когда мне в Twitter написал житель Белгорода, что «у нас хотят на 240% поднять водоснабжение и на 170% водоотведение». Я отправляю туда зама. Проводится совещание, даже губернатор не в курсе был. Вызывают директора водоканала и говорят: вы объясните хотя бы нам, небольшой группе людей, дальше что будет? когда светлое завтра появится? может быть, и да [стоит повысить тариф], но тогда вы скажите, что через два года здесь город-сад будет, например водоканал будет самый лучший в стране? Нет, ничего не смогли объяснить. Просто приходит инвестор на концессию, и ему хочется побыстрее отбить свои инвестиции. Такой ответ нас не устраивает. Это длинный бизнес. Он без сверхприбылей, но он стабильный. Нужно понимать, что за два-три года там инвестиции не отбить.

— То есть спастись можно, только написав вам в Twitter?

— Нет. Поверьте, все-таки сейчас совсем другой мир: все открыто. Представьте себе депутатов, которых люди избрали, — районный совет или городскую думу. Что, они понажимают кнопку за увеличение на 270%? Их порвут там просто. Без обоснований. Если уже вопиющие случаи, конечно, к нам обращаются. Мы специально вывели этот случай в публичную плоскость, для того чтобы всем был урок. По-моему, больше такого не было.

Таких случаев, когда муниципалитеты выходят за предельный индекс, немного. Людям объясняют, что в регион пришел инвестор, который строит, например, станцию обезжелезивания. Значит, они должны выскочить за предельный индекс совокупного платежа, который им спустили из правительства. На три года тариф будет выше, но потом будет вода иного качества. Я думаю, здесь люди проголосуют «за». Но только чтобы не было такого, как в Белгороде, — не объяснили, что люди от этого [повышения тарифа] получат.

— Выросли ли из-за кризиса неплатежи за ЖКХ?

— Да, но мы приняли ряд мер и стабилизировали ситуацию. За первое полугодие этого года, по данным Росстата, общая сумма задолженностей сократилась на 7,9 млрд руб. При этом сумма все равно остается очень высокой — 968,4 млрд руб. Мы продолжаем работать над снижением задолженности, причем не только с жителями, но с ресурсоснабжающими организациями.

По нашему поручению в каждом регионе создана специальная комиссия, которая работает над своевременным погашением долгов по ЖКХ. Отмечу еще и то, что больше всего не платят владельцы инвестиционных квартир. Вторую, третью купили, и она [квартира] стоит себе на будущее, детям. Владелец рассуждает: я же не живу, почему я должен платить? Кстати, на прошлой неделе Госдума приняла закон об усилении платежной дисциплины в ЖКХ. Надеюсь, он поможет в борьбе с неплатежами.

— Звучали предложения отключать электричество за любые долги в ЖКХ.

— Да, мы не можем злостным неплательщикам воду отключить, потому что стояк общий, а вот электроэнергию отключить можно. Этот вопрос находится в проработке.

— Это именно отключение или переуступка долгов в пользу электроэнергетиков?

— Сначала переуступка, а потом отключение.

«Порядка миллиона метров арендного жилья уже в России есть»

— Минстрой предлагал изменить механизм расселения из аварийного жилья — предоставлять жилье только малоимущим переселенцам и только по договору соцнайма.

— Там не совсем так. Сейчас проводится расселение жилья, которое признано аварийным на 1 января 2012 года. До конца 2017 года мы должны закрыть все эти вопросы. Но это не означает, что с жильем, которое признано таковым позже, ничего не надо делать. За это время [до 2018 года] мы должны выработать критерии новых подходов. Время есть еще. Сегодня готовится законопроект, в котором, например, в качестве альтернативы жителям как совладельцам участка под домом предлагается выступить в качестве соинвесторов. Речь идет о тех случаях, когда аварийный дом находится центре города, в инвестиционно привлекательном месте, ведь часто люди не хотят переезжать из своего района. Так надо дать им возможность остаться там: они как полноправные собственники участка могут принять участие в долевом строительстве дома на этой площадке. Пусть инвестор строит дом большей площади, чем снесенный барак, но в обязательном порядке заселяет в него бывших жильцов, причем расселение может идти уже не метр в метр, а с увеличением площади квартиры — как договорятся с инвестором. Механизм сложный, но мы его прописываем.

— А самих граждан куда будете выселять на момент возведения нового жилья?

— Это же альтернативная схема, к тому же еще не принятая и не утвержденная. Сами жители решают — идти на нее или нет. Возможно, будущий инвестор им предоставит жилье, возможен вариант с арендным жильем. Никто навязывать жителям эту схему не будет: они сами решают — быть им участниками долевого строительства или нет.

— С вашим приходом Минстрой анонсировал глобальную программу по развитию соцнайма и доходных домов. Есть какие-то результаты?

— Порядка 1 млн м арендного жилья уже в России есть. Есть очень удачные примеры в Нижнем Новгороде, Татарстане, например «Иннополис» [новый город-спутник Казани]. Там такие красивые дома, которые при участии АИЖК строились, — это все арендное жилье. Там же университет. Если приглашают зарубежного профессора преподавать, ему уже не надо в Казани покупать себе квартиру: приехал на два года по контракту, там официальное арендное жилье и снимает.

— С профессором понятно. А массово это будет вводиться или пока инвесторам непонятно, что это за механизм?

— Пример массового арендного жилья — Калуга. Там отличная схема. Это один из самых ярких примеров реально работающего арендного жилья. Целый квартал. Вы можете как соинвестор купить у них блок из четырех квартир, а они обслуживают, сдают в аренду и вам просто платят. Можно в том числе и в ипотеку купить.

— Эта инициатива идет от губернатора области?

— Во многом, конечно, от него. Но здесь два фактора. Первый: если регион динамично развивается и там появляются новые рабочие места, программа [арендного жилья] работает. Не развивается — пробуксовывает. Второе и самое главное: с сегодняшней ценой длинных денег очень сложно войти в этот проект. Если вам удалось взять кредит под 17–18%, построить дом и продать квартиры, то вы еще что-то сможете заработать. С арендным жилье так не получится: это долго отбивающийся бизнес, кредит должен быть дешевый и длинный, тем более по нашему закону у вас только половина аренды может быть коммерческой, другая половина — социальной. Этого должно хватать на то, чтобы вы отбили кредит, заплатили коммуналку управляющей компании, которая обслуживает дом, и что-то заработали. А при сегодняшней ставке такая схема в чистом виде не работает. В Калуге делают иначе: часть построенного компания сама сдает в аренду, а часть продает малому бизнесу. То есть, хотите проинвестировать, заработать — покупайте квартиры, а мы вам поможем тем, что будем управлять ими. А поступления от аренды можно, например, использовать на погашение ипотечного кредита.

— Очередная пирамида.

— Нет. Потому что все равно вы остаетесь владельцами квартиры. Самое печальное, что может произойти, — компания, сдающая ваши квартиры в аренду, лопнет. Но у вас останутся эти квартиры.

Анна Дерябина, Сергей Титов: "РБК"

Умер Михаил Лесин - одна из крупнейших фигур российских медиарынка. Он успел проявить себя в качестве удачного бизнесмена, талантливого управленца и влиятельного чиновника, он неожиданно пропадал с медийного поля и так же неожиданно возвращался, он давал импульсы развитию индустрии за счет новых идей.

Экс-глава холдинга "Газпром-медиа" и бывший российский министр печати Михаил Лесин скончался от сердечного приступа в пятницу на 58-м году жизни, сообщили РИА Новости представители его семьи.

У истоков медиарынка

Свою медийную карьеру Лесин начинал в Творческом производственном объединении "Игра - техника". Затем был директором Молодёжного творческого объединения "РТВ", в 1991 году преобразованного в рекламное агентство Video International. Хотя Лесин формально покинул агентство в 1994 году, как утверждают на рынке, он де-факто оставался основной движущей силой компании и именно благодаря ему VI стал одним из крупнейших игроков на рекламном поле.

Прежде чем в 1999 году стать министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Лесин успел поработать начальником управления Кремля по связям с общественностью и зампредом крупнейшей государственной телерадиокорпорации ВГТРК.

Ходили слухи, что Лесин имел отношение к созданию видеосюжета, компрометирующего тогдашнего генерального прокурора РФ Юрия Скуратова, который был показан в программе "Вести".

Позже Лесин в течение пяти лет был советником Путина по развитию СМИ и информационных технологий.

Как писали газеты, будучи советником президента, он консультировал банкира Юрия Ковальчука, собиравшего медийные активы в Национальную медиагруппу (НМГ), а также консультировал сделку по покупке структурами Ковальчука у миллиардера Сулеймана Керимова контрольного пакета акций "Национальных телекоммуникаций". Сам Лесин не отрицал, что консультировал руководителей НМГ и пояснял, что многие пытались использовать его знания и опыт в индустрии.

Отставка Лесина с должности советника президента в 2009 году "по его просьбе" стала неожиданной. При этом в СМИ появилась информация о том, что Лесин якобы не соблюдал правила госслужбы и этику поведения госслужащего. По мнению аналитиков, причиной послужила его излишняя активность в бизнесе, провоцирующая конфликт интересов.

Возвращение в медиарынок

После этой отставки Лесин на четыре года исчез с медийного рынка. Его возвращение было столь же неожиданным - в октябре 2013 года он занял руководящий пост в "Газпром-медиа холдинге".

За короткое время Лесину удалось объединить усилия медийного сообщества для организации "Индустриального комитета по телеизмерениям" (ИКТ), речь о необходимости создания которого велась в индустрии несколько лет. ИКТ был создан Первым каналом, ВГТРК и "Газпром-медиа холдингом" для проведения конкурса по выбору нового телеизмерителя. Позже в его состав вошли также СТС Медиа, Национальная медиагруппа и Ассоциация коммуникационных компаний России.

Кроме того, Лесин стал инициатором возрождения телевизионной премии ТЭФИ. В 2014 году организатором премии стал Комитет индустриальных телевизионных премий. Учредителями конкурса стали Первый канал, ВГТРК, ТВ-Центр, "Газпром-медиа Холдинг", СТС Медиа, Национальная медиагруппа, Национальная ассоциация телерадиовещателей.

Медиаэксперты отмечают, что Лесин стоял у истоков отрасли и развивался вместе с ней, многие признают, что он обладал огромным опытом и знал, как функционирует эта индустрия. При этом с некоторыми не обходилось без конфликтов.

Так, в 2014 году между акционерами радиостанции "Эхо Москвы" (то есть "Газпром-медиа" во главе с Лесиным) и ее главным редактором Алексеем Венедиктовым возник конфликт на почве увольнения журналиста радиостанции Александра Плющева, распространившего скандальную запись в Twitter.

"Газпром-медиа" (владеет 66% акций "Эха") уволил Плющева за нарушение "всех допустимых морально-этических норм", но не получил положенную в этом случае подпись главреда. СМИ сообщили со ссылкой на Лесина, что если Венедиктов не согласится с уходом журналиста, это может закончиться его собственной отставкой, было назначено голосование совета директоров по трем вопросам: о главреде, о редакции и о формате вещания.

Позже Лесин признал, что приказ об увольнении был незаконным, и заявил о готовности отменить его, например если Плющев на два месяца уйдет в отпуск, а редакция постарается "поправить его моральный облик". Плющев ушел на некоторое время в отпуск, а Лесин затем отменил приказ о его увольнении.

Через некоторое время Лесин подал в отставку с поста председателя правления холдинга "Газпром-медиа" по семейным обстоятельствам и снова исчез из медийного поля.

Хакеры, ранее взломавшие электронную почту директора ЦРУ Джона Бреннана, подозреваются во взломе сайта Федерального бюро расследований (ФБР), а также личного электронного почтового ящика заместителя директора бюро Марка Джулиано (Mark Giuliano), передает телеканал CNN.

Хакеры в пятницу распространили личные данные сотрудников органов правопорядка, которые, по всей видимости, были украдены с корпоративного портала. Данный портал связывает местных и федеральных чиновников правоохранительных органов и позволяет местным, государственным и федеральным учреждениям обмениваться информацией, в том числе о ходе текущих расследований.

Как сообщили следователи, скриншоты из электронной почты Джулиано и его жены были размещены на аккаунте Twitter, предположительно принадлежащем хакерам. Через него же были распространены данные с портала ФБР, включая имена служащих и их контактную информацию.

Три неназванных правоохранителя подтвердили факт взлома сайта и кражи личных данных. Пользователи портала получили уведомление о том, что личная информация о них могла быть украдена злоумышленниками.

В середине октября представитель ЦРУ Дин Бойд сообщил РИА Новости, что власти США выясняют, была ли взломана частная электронная почта директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана. Предполагаемый взломщик дал анонимное интервью газете New York Post. Позже сайт WikiLeaks опубликовал попавшую в его распоряжение переписку Бреннана, хранившуюся в одном из его личных электронных почтовых ящиков, с которого тот несколько раз отправлял письма, относящиеся к делам американской разведки.

Еврокомиссия предрекает России еще год рецессии

Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому падение российской экономики в 2016 году продолжится, а восстановление может наметиться только в 2017-м. Европейские аналитики также ухудшили прогноз и по экономике США

Рецессия в России может продлиться и в следующем году. К такому выводу пришла Еврокомиссия, которая опубликовала большой экономический доклад. Брюссель считает, что в этом году российская экономика упадет на 3,7%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем европейском прогнозе. А 2016 году отечественный ВВП может упасть на 0,5%, хотя ранее эксперты еврокомиссии ожидали рост на 0,2%.

Рецессия может продолжиться из-за возобновления падения нефти и расширения санкций. Впрочем, появятся ли эти факторы, сейчас точно не знает никто, отмечают российские аналитики.

Олег Кузьмин

экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал»

«Мы полагаем, что 2015 год для экономики сложился не очень благоприятно. Мы ожидаем, что темпы роста ВВП в этом году составят порядка минус 4%. Наша оценка даже ниже, чем последняя оценка Еврокомиссии. Если говорить про 2016 год, мы не видим условий для сохранения рецессии в России в следующем году, если цены на нефть сохранятся на уровне как минимум 50 долларов за баррель. В таком случае мы ждем в России слабо положительный рост. Если цены на нефть немного подрастут — до 60 долларов за баррель, темп роста ВВП может составить около 1%. Если цены на нефть не продолжат устойчиво снижаться, что мы не рассматриваем сейчас как базовый сценарий, то одного года экономике России достаточно, чтобы приспособиться к новым, более тяжелым внешним экономическим условиям. При сохранении неизменных цен на нефть в следующем году мы увидим признаки общей стабилизации экономики, более чем двукратное снижение инфляции по сравнению с текущим моментом, а также продолжение снижения ставок ЦБ».

По мнению европейских аналитиков, рецессия в России закончится в 2017 году, ВВП может вырасти на 1%.

Еврокомиссия высказалась и по поводу американской экономики — и тоже ухудшила свой прогноз. По мнению европейских экспертов, рост ВВП США в этом году составит 2,6% — на 0,5% меньше, чем в предыдущем весеннем прогнозе ЕК. Менее оптимистичными стали ожидания и по поводу следующего года. По чисто экономическим причинам это ухудшение выгодно России: в таких условиях Федеральный резерв США, скорее всего, отложит повышение ставки, что может позитивно отразиться на нефтяных ценах.

Сегодня американский конгрессмен Брэд Шерман призвал главу ФРС Джанет Йеллен воздержаться от повышения ставки на ближайшем заседании регулятора. Свою позицию он объяснил поддержкой высших сил.

Брэд Шерман

конгрессмен

«По замыслу Божьему, ничто не растет осенью, как не растет ничто и зимой, пробиваясь сквозь снег. Бог устроил так, что все произрастает весной, поэтому, если вы хотите угодить Творцу, следует подождать до мая».

Позже конгрессмен написал в Twitter следующее: «Вряд ли Бог думает о монетарной политике, но если бы думал, то согласился бы, что Комитет по открытым рынкам не должен повышать ставки зимой».

Эхо финального аккорда «Трансаэро»

Акции компании резко подешевели после сообщения о срыве сделки между S7 и «Трансаэро». По мнению экспертов, на этом в истории авиакомпании можно поставить точку

Акции «Трансаэро» по итогам вторника упали на 30%, хотя в моменте стоимость бумаг перевозчика снижалась в 5 раз. Игроки реагировали на новости, что S7 не будет покупать «Трансаэро». Аналитики авиарынка назвали это сообщение точкой в истории компании. Между тем на фоне этих судорожных скачков относительно медленно, но уверенно и даже вальяжно росли акции «Аэрофлота».

3 ноября в Минэкономразвития прокомментировали ситуацию в «Трансаэро». Сообщили, что ситуация абсолютно стандартная и укладывается в рамки закона, и ответили на вопрос, можно ли еще спасти авиакомпанию. «Невозможного ничего нет», — сказал замминистра экономики Евгений Елин. Ответ достоин вопроса. По факту такого перевозчика, как «Трансаэро» больше не существует. В понедельник точку поставила S7, отказавшись от покупки. А на следующий день несостоявшиеся партнеры обменялись взаимными колкостями.

Совладелец «Трансаэро» Александр Плешаков через Twitter своей супруги Ольги Плешаковой написал: «Мне, как и ряду других людей, известно о состоявшейся 2 ноября встрече Филева с руководителем «Аэрофлота», после чего от Натальи Филевой последовало заявление о выходе из сделки. И, несмотря на то, что в телефонном разговоре, который состоялся с Филевым со ссылкой на эту встречу, мне была озвучена совершенно иная причина отказа, а в СМИ было сделано другое заявление».

Совладелец S7 Наталья Филева через СМИ сообщила: «Мы не можем работать, если нет контроля в 51%, и так сделка очень сложная. Плешаков должен отдавать себе отчет в том, сколько у него находится акций в собственности. Владислав Филев не стал бы покупать акции «Трансаэро» для того, чтобы «пугать» «Аэрофлот» растущим на рынке конкурентом. Это не наша задача».