Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Расплатиться в столовой можно "курортным рублем": Власти Железноводска предложили туристам необычный проект

Никита Пешков (Ставропольский край)

В Железноводске местные власти начали реализовывать необычный проект. Туристы, гуляя по терренкурам города, могут нашагать "курортные рубли" - бонусную электронную валюту.

Ею можно частично оплатить билеты в кино и на культурное мероприятие. Недавно такую форму расчетов ввели в новой муниципальной столовой в центре города. Корреспондент "РГ" оценил симбиоз диджитал-технологий и классического отдыха "на водах".

В первой муниципальной столовой города цены - не ресторанные, а для пользователей приложения "Железноводск. Туристический гид" - еще ниже. "В специальный раздел приложения мы добавили все терренкуры. Любой зарегистрированный пользователь, пройдя их, будет получать бонусные "рубли", - рассказал "РГ" руководитель отдела по курорту и туризму администрации Железноводска Александр Сальников. - Можно и самому придумывать маршруты. Если модераторы посчитают их соответствующими всем требованиям, то они попадут в общий список".

Прохождение заявленных маршрутов контролирует приложение через систему геолокации. Заработать "курортные рубли" на каждом треке можно только один раз. Если прошли уже все, есть возможность получать бонусы, участвуя в конкурсах и городских мероприятиях. Информация о них есть в приложении.

"Курортные рубли" можно копить или использовать по мере поступления. К примеру, за прогулку по Лермонтовскому терренкуру длиной около 4 километров турист получит больше 200 "курортных рублей". В столовой он сможет оплатить ими до 10% от стоимости своего заказа. Для этого нужно показать на кассе QR-код, который генерируется в приложении. Кассир считает его смартфоном и сделка состоялась. "Курортный рубль" равен одному российскому рублю.

Кстати, первый раз они появились в Железноводске в 2018 году. Их получили все присутствовавшие на открытии Лермонтовского терренкура, который стал первым объектом в стране, отремонтированным на деньги курортного сбора.

Киев осушает Каховское водохранилище

Юрий Гаврилов

Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию, а вместе с ней город Энергодар.

Для достижения этой цели киевский режим пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении средства. Их диапазон достаточно широк - от обстрелов территории ЗАЭС и отправки туда диверсионных групп до дискредитации российских атомщиков и давления на Москву через западных покровителей, в том числе из руководства МАГАТЭ.

Об очередном таком шаге Киева рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, команда Зеленского с помощью западных ресурсов уже готовит новый сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. "Они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции", - заявил Рогов.

Он объяснил, что акцент будет сделан на мнимой неспособности России гарантировать ее безопасную работу. "Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов", - сообщил Рогов.

Проблема в том, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок. Произошло это после того, как в результате обстрелов ВСУ внизу по течению была разрушена гребля местной ГЭС и стал искусственно задерживаться сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.

"Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище", - сделал вывод Рогов.

Однако, отметил он, на работе станции это не отразилось. Ситуация там по-прежнему находится под полным контролем российских атомщиков.

Если в Киеве все делают для "обезвоживания" ЗАЭС, то наша армия, наоборот, помогает снабжать новые территории живительной влагой. К примеру, сейчас более 2,6 тыс. специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше тысячи единиц техники круглосуточно возводят новый крупный водовод, который соединит Ростовскую область с ДНР.

Это гидротехническое сооружение с планируемой мощностью до 300 тыс. кубометров воды в сутки протянется до канала Северский Донец - Донбасс.

Масштабный проект предусматривает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая. А еще - сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубометров.

"Завершить строительство нового водовода планируется весной текущего года. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населенные пункты Донбасса", - отметили в Минобороны России.

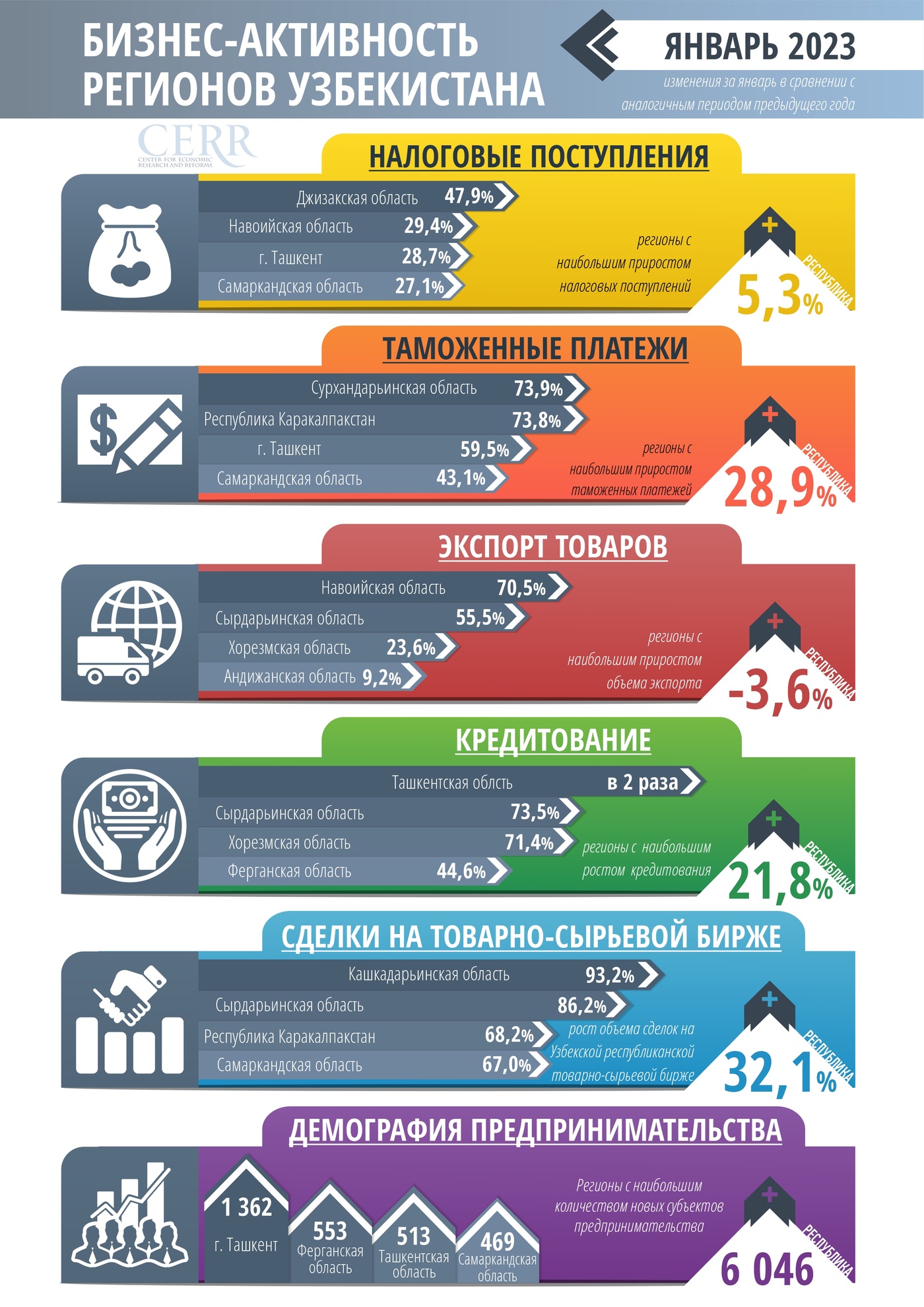

Какие регионы Узбекистана проявили наибольшую бизнес-активность с начала года

По оценкам ЦЭИР, налоговые поступления умеренно увеличились, несмотря на снижение в стране ставки НДС с 15% до 12% с 1 января 2023 г. и погодного кризиса (перебои с подачей электроэнергии и природного газа на производственные объекты в связи с аномальными погодными условиями в середине января месяца).

Анализ бизнес-активности в разрезе регионов Республики Узбекистан ежемесячно рассчитывается ЦЭИР на основе оперативных данных (мониторинг по всем регионам республики, согласно данным ГТК, ГНК, ЦБ и УзРТСБ).

Результаты мониторинга показали, что объем налоговых поступлений республики в январе т.г. вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, значительный рост налоговых поступлений отмечен в Джизакской (на 47,9), Навоийской (на 29,4%), Самаркандской (на 27,1), Андижанской (на 19,0%) и Ташкентской (на 18,6%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 19,7%) и в г. Ташкенте (на 28,7%).

Согласно анализу, налоговые поступления умеренно увеличились, несмотря на снижение в стране ставки НДС с 15% до 12% с 1 января 2023 г. и погодного кризиса (перебои с подачей электроэнергии и природного газа на производственные объекты в связи с аномальными погодными условиями в середине января месяца).

Кроме того, в разрезе источников поступления налогов НДС вырос на 20%, а поступления налога на прибыль на 15%, налог на имущество на 37%, земельный налог на 38% что позволило поддержать умеренный рост уровня до конца месяца.

Поступления по таможенным платежам за анализируемый период увеличились на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольший рост таможенных поступлений наблюдался в Сурхандарьинской (на 73,9%), Самаркандской (на 43,1%), Ташкентской (на 34,2%), Наманганской (на 34,0%) и Ферганской (на 10,9%) областях, а в Республике Каракалпакстан (на 73,8%) и г.Ташкенте (на 59,5%).

Основными факторами, повлиявшими на увеличение поступлений от таможенных пошлин, стали рост импорта в январе 2023 года на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Государственного таможенного комитета объем экспорта товаров с начала текущего года по 31 января сократился на 3,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Сокращение экспорта происходило Сурхандарьинской (на 40,1%), Бухарской (на 27,8%), Джизакской (на 19,3%), Ферганской (на 19,0%), Ташкентской (на 17,8%), Наманганской (на 9,8%) и Самаркандской (на 9,3%), областях, а в Республике Каракалпакстан (на 41,2%).

Снижение объема экспорта в Сурхандарьинской области связано с сокращением экспорта пряжи и текстильной продукции, в Бухарской области — направлением хлопкового волокна на внутренний рынок, в Джизакской, Ферганской и Наманганской областях — сокращением экспорта пряжи, в Ташкентской области — сокращением экспорта металлов и изделия из них, в Самаркандской области — сокращением экспорта фруктовых и овощных продукции, а в Республике Каракалпакстан — сокращением экспорта пластмасс и пряжи.

Рост экспорта наблюдался в Навоийской (на 70,5%), Сырдарьинской (на 55,5%), Хорезмской (на 23,6%), Андижанской (на 9,2%) и Кашкадарьинской (на 7,6%) областях, а в г.Ташкенте (на 5,7%).

Повышение объема экспорта Узбекистана объясняется растущими темпами роста экспорта пищевых продуктов, промышленных товаров, химических веществ и агропродовольственных товаров.

Объем выданных кредитов коммерческими банками в период c 1 января по 31 января т.г. вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост выдачи кредитов отмечено в Ташкентской (на 102,3%), Сырдарьинской (на 73,5%), Хорезмской (на 71,4%), Ферганской (на 44,6%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 17,8%) и г.Ташкенте (на 32,7%).

Объем сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже за анализируемый период вырос на 32,1%. Значительный рост биржевой активности наблюдается в Кашкадарьинской (на 93,2%), Сырдарьинской (на 86,2%), Самаркандской (на 67,0%), Хорезмской (на 62,8%) областях, а в Республике Каракалпакстан (на 68,2%) и г.Ташкенте (на 28,5%).

Рост объемов сделок в этих регионах обеспечен за счет увеличения продажи таких товаров, как сжиженный газ, минеральные удобрения, технические семена, бензин автомобильный, дизельное топливо, строительные и хозяйственные материаллы, пшеничная мука, пшеница, сахар, хлопковое волокно, прокат черных и цветных металлов, полиэтилен и т.п.

В течение анализируемого периода создано 6 046 новых хозяйствующих субъектов, наибольшее количество которых зарегистрировано в Ферганской (553), Ташкентской (513), Самаркандской (469), Хорезмской (453), Бухарской (402) областях и в г. Ташкент (1 362).

Мухаммаджон Рашидов, ЦЭИР

ИМО совершенствует международные требования по подготовке членов экипажей и персонала морских и рыболовных судов

В период с 6 по 10 февраля в штаб-квартире Международной морской организации прошла 9-я сессия Подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты. В мероприятии приняла участие делегация Российской Федерации.

Основным вопросом повестки стал всеобъемлющий пересмотр Конвенции и Кодекса ПДНВ.

Подкомитет согласовал цели и базовые принципы предстоящей прикладной работы по всеобъемлющему пересмотру, а именно, неснижение минимальных стандартов подготовки, дипломирования и несения вахты, учет современных особенностей эксплуатации морских судов и адаптация инструментов ИМО к технологическим достижениям, включая цифровизацию, обеспечение универсального и единообразного применения требований, а также сокращение административной нагрузки.

Российская Федерация представила на сессию документ с информацией о разработанных программах подготовки и электронных тренажерах для персонала морских автономных надводных судов (МАНС) и текущем статусе проекта по эксплуатации МАНС в России.

Российская делегация в своем выступлении отметила важность комплексной подготовки специалистов для работы с МАНС, а также необходимость учета особенностей обучения и несения вахты на автономных судах при проведении всеобъемлющего пересмотра Конвенции и Кодекса ПДНВ.

Подкомитетом предполагается доработать типовой учебный курс ИМО «Персональная безопасность и социальная ответственность», включив в него, среди прочего, ссылки на применимые положения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 г. и унифицировав терминологию.

Поправки предполагается вынести на одобрение и принятие Комитета по безопасности на море с целью их вступления в силу в ближайшее время.

Подкомитет продолжил работу по всестороннему пересмотру Конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 года (ПДНВ-Р).

Также Подкомитет продолжил гармонизировать с Конвенцией ПДНВ термины и определения, а также применимые требования подготовке механиков и радиоспециалистов рыболовных судов, по выдаче и подтверждению дипломов и документов, организации тренажерной подготовки, а также принципов несения вахты с учетом специфики рыболовных судов.

Завершена работу над пересмотренным проектом Руководства ИМО и МОТ по медицинскому освидетельствованию персонала рыболовных судов. Проведена большая работа по унификации терминологии инструментов ИМО и МОТ, а также уточнены процедуры апелляций при отказе в медицинском освидетельствовании.

Предполагается, что пересмотренная конвенция ПДНВ-Р будет принята на 108-й сессии Комитета по безопасности на море в 2024 г.

Подкомитет HTW проводит последовательную работу по совершенствованию типовых учебных курсов ИМО, которые являются основой для разработки национальных курсов подготовки моряков.

По итогам сессии были одобрены переработанные типовые курсы по противопожарной защите и борьбе с пожаром, курсы специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам и специалиста по скоростным дежурным шлюпкам, по управлению ресурсами машинного отделения, по ознакомлению с вопросами охраны судна и портовых средств, и др.

Ученые выяснили, как быстро могут разлагаться геосинтетические материалы, применяемые в противооползневых сооружениях

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами выяснили, как в условиях Юго-Восточной Балтики изменяются свойства геосинтетических материалов, применяемых в берегоукрепительных сооружениях. Это первая в России оценка изменения свойств геосинтетики в противооползневых берегоукрепительных сооружениях после их эксплуатации в реальных условиях (2017–2021). Полученные учеными данные могут быть использованы в качестве примера для оценки степени деградации подобных материалов, для планирования улучшения качества объектов, в которых используются геосинтетические материалы, а также для оценки целесообразности использования биоразлагаемых материалов с точки зрения сохранения качества окружающей среды.

Действие ветра, волн и течений приводит к разрушению (абразии) берегов Юго-Восточной Балтики. Угроза возрастает из-за подъема уровня Мирового океана, увеличения количества атмосферных осадков и речного стока. Все это, а также дефицит свободного песчаного материала заставляет ученых искать новые способы защиты берегов.

При строительстве берегозащитных сооружений в последнее время кроме традиционных материалов используются также и современные геосинтетические материалы, повышающие надежность конструкций. При создании таких материалов применяют натуральные или искусственные полимеры. Но в случае нарушения технологий, повреждения или длительного использования геосинтетические материалы могут разрушаться и попадать в морскую среду. В настоящее время на протяжении 20 км побережья Юго-Восточной Балтики расположено более 30 берегозащитных сооружений, при строительстве которых использована геосинтетика. Все они — потенциальные источники загрязнения.

Одно из таких сооружений привлекает особое внимание своими огромными размерами. Это комплекс инженерного укрепления абразионного склона в городе-курорте Светлогорске Калининградской области (площадью 90 тыс. м2 и протяженностью 1300 м). Здесь в качестве сплошного покрытия откосов используются геоматы — полотна, изготовленные из переплетающихся между собой полипропиленовых или полиэтиленовых сеток. А в основаниях склонов используется геотекстиль — водонепроницаемое полотно, которое изготавливается из полимеров.

Ученые из подведомственного Минобрнауки России Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук, ГБУ КО «Балтбергозащита», Балтийского федерального университета имени И. Канта и с участием зарубежных коллег проанализировали, насколько быстро геосинтетические материалы, использованные в этом сооружении, могут разрушаться под воздействием внешних факторов. Исследование было основано на серии лабораторных анализов образцов геомата и геотекстиля, использованных для защиты склона.

«В ходе исследования мы выяснили, что геосинтетические материалы, используемые в таких наружных (открытых) берегоукрепительных сооружениях, со временем деградируют. Например, полимерные нити в геомате за 3 года эксплуатации потеряли 39–85% своей эластичности», — сказал заведующий лабораторией прибрежных систем Института океанологии Борис Чубаренко.

Поскольку геосинтетические материалы могут разлагаться при контакте с кислородом воздуха и под действием солнечного света, ожидалось, что основным фактором деградации геосинтетического материала (геотекстиля или противоэрозионного геомата) могут быть фотоокислительные условия: образцы, выставленные на солнечный свет, обычно теряют эластичность и более склонны к разрушению из-за хрупкости.

«Но в нашем случае наиболее ломкими оказались образцы, взятые из затененных участков в траве и под оползнем. Само же противооползневое сооружение с инженерной точки зрения пока находится в хорошем состоянии: конструкция выполняет задачу по стабилизации склона, поверх синтетического покрытия развивается почвопокровная растительность. Сейчас нет необходимости проводить какие-либо восстановительные работы», — добавил Борис Чубаренко.

Инженерная идея сооружения в Светлогорске заключалась в использовании слоя геомата в качестве основы для развития почвопокровной растительности, которая разовьется через 3–5 лет, а при хорошей задернованности геомат может даже разрушиться, так как он уже отслужил. Но использование не биоразлагаемого материала может оказывать негативное воздействие на окружающую среду за счет выдувания и вымывания мелких фрагментов геомата.

Сбор данных и лабораторные анализы были произведены в рамках проекта РФФИ 18-55-76002 ERA_a (EI-GEO), анализ данных осуществлен Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук при финансовой поддержке Минобрнауки России. Материалы опубликованы в международном журнале.

Объем финансирования на развитие передовых инженерных школ увеличен в 4 раза

Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ рассмотрел результаты, достигнутые в 2022 году университетами —участниками проекта. По итогам оценки различных показателей эффективности Совет определил финансирование на 2023 год 30 вузам, на базе которых открыты школы подготовки инженеров новой формации.

Гранты были распределены между передовыми инженерными школами по трем группам в зависимости от достигнутых ими результатов. В первую группу вошли четыре университета, каждый из них получит грант в размере 514,004 млн рублей. Во второй группе — 20 вузов с финансированием по 348,221 млн рублей. В третьей группе — шесть вузов, которые получат по 182,440 млн рублей.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей. Суммы грантов органически увеличились относительно короткого прошлогоднего отчетного периода: с июля по декабрь 2022 года объем финансирования насчитывал 2,5 млрд рублей. Также были учтены корректировки программ развития передовых инженерных школ в соответствии с новыми вызовами, требующими достижения больших результатов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что на распределение грантов между школами повлияли эффективность реализации программ развития, степень интеграции школ в повестку предприятий реального сектора экономики, а также то, насколько вузы выполнили рекомендации прошлого Совета и свои обязательства по привлечению внебюджетных средств.

«В обществе и со стороны государства есть запрос на инженеров нового формата, и мы считываем этот запрос. Минобрнауки России уделяет пристальное внимание каждой из 30 передовых инженерных школ как одному из инструментов, который позволит решить задачу по подготовке инженеров для высокотехнологичных секторов экономики. Оценивая итоги работы и потенциал передовых инженерных школ, мы обращали внимание на эффективность взаимодействия вузов с промышленными партнерами, отмечали, как они подключают студентов к решению актуальных инженерных задач на производстве. Широкий и разноплановый состав участников Совета позволил обеспечить всестороннюю непредвзятую оценку работы передовых инженерных школ в отчетный период и объективно распределить гранты», — сообщил Валерий Фальков.

Состав 1 группы (по 514 003 млн руб. каждому университету):

Национальный исследовательский университет ИТМО.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Состав 2 группы (по 348 221 млн руб. каждому университету):

Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Университет Иннополис.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет).

Псковский государственный университет.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Уфимский государственный авиационный технический университет.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).

Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Донской государственный технический университет.

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

Состав 3 группы (по 182 440 млн руб. каждому университету):

Южный федеральный университет.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева.

Дальневосточный федеральный университет.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проект является значимым шагом на пути к обеспечению технологического суверенитета страны и находится на особом контроле. В ходе заслушивания докладов участников проекта о результатах работы в 2022 году Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ не сделал послабления ни одному вузу. Для повышения эффективности работы и развития передовых инженерных школ в каждом регионе будут действовать экспертные группы, работа которых будет направлена на сопровождение проекта.

На данный момент в проекте участвуют более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, атомной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях. Среди них ПАО «Камаз», «Роскосмос», «Алмаз-Антей», «Сибур», «Газпром нефть», «Татнефть», «Норильск телеком», Объединенная двигательная корпорация, Завод электротехнического оборудования, Объединенная приборостроительная корпорация и другие участники.

Напомним, что 30 передовых инженерных школ были открыты в 2022 году в 15 регионах России на базе университетов различной ведомственной принадлежности:

25 — подведомственных Минобрнауки России;

3 — Министерству здравоохранения Российской Федерации;

1 — Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;

1 — Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Наибольшее число передовых инженерных школ представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округ (5 вузов). На четвертом месте — Сибирский федеральный округ (4 вуза), на пятом — Южный федеральный округ (2 вуза). В Дальневосточном и Уральском федеральных округах расположено по 1 передовой инженерной школе.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки России, он является одной из 42 инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Российский ИТ-рынок не станет прежним

Юлия Мельникова

Несмотря на зарождающийся тренд возвращения иностранных вендоров на российский рынок, ситуация уже не будет прежней, уверены игроки ИТ-рынка. Они прогнозируют ужесточение санкций и считают, что необходимо сделать ставку на создание программных и аппаратных решений, конкурентоспособных на мировом рынке.

В конце 2022 г. - начале 2023 г. сразу несколько крупных западных вендоров вернулись на российский рынок. Компания Adobe вновь предоставила российским пользователям доступ ко всем программам (Photoshop, Acrobat Reader и др.), причем скачать их можно бесплатно. На сайте Microsoft время от времени появляется возможность скачивания дистрибутивов Windows с российского IP-адреса (Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7). Intel вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на сайте. Очевидно, считают эксперты, что западные вендоры опасаются серьезной конкуренции со стороны российских разработчиков и потери доли российского рынка, поэтому находят способы снять запреты.

"У ряда предприятий и организаций возникает ложное чувство постепенного отката к прежним временам, когда вся ИТ-инфраструктура строилась на импортных решениях, - отмечает Григорий Сизоненко, генеральный директор ИВК. - Это очень опасное заблуждение, которое ведет страну назад к технологическому рабству. Необходимо сделать ставку на то, чего так опасаются западные коллеги, - создавать и развивать программные и аппаратные решения, конкурентоспособные на мировом рынке. Причем решать эту задачу должны не только государство и бизнес, но и заказчики, особенно владельцы значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Рынок формируется спросом, поэтому осознанный массовый перевод ИТ-инфраструктур на российские решения позволит развивать отечественную отрасль ИТ и вести сотрудничество с мировым экономическим сообществом на равных".

Заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый отметил, что западные вендоры не хотят терять контроль над российским рынком и пытаются удержать заказчиков, лавируя между санкциями и бизнес-интересами. "Да, часть российских клиентов готовы вернуться на импортные решения - например, если на таком решении ранее была построена вся ВКС-инфраструктура, с вложением в нее огромных инвестиций. Есть и определенный психологический аспект - приверженность в видеоконференциях тому же Zoom только потому, что сервис стал привычным за годы работы. Однако процент "возвращенцев" вряд ли будет высоким - использовать в корпоративной инфраструктуре решения, которые в один день могут перестать работать из-за отозванной лицензии или окажутся без техподдержки, слишком рискованно. Остро стоит вопрос безопасности при работе с иностранными продуктами - утечки данных, отсутствие административного контроля серверов, backdoor-закладки в импортном оборудовании. Рынок уже не станет таким, как прежде, - за время санкций 2022 г. многие российские заказчики убедились в работоспособности и качестве российских аналогов. Так, в сегменте видео-конференц-связи есть замена практически всех иностранных продуктов - как классических "тяжелых" ВКС на базе серверов MCU, так и более простых решений веб-конференций и видеокоммуникаторов. Причем это не пустые слова - российские разработки в большинстве своем функциональнее импортных, в них часто реализованы индивидуальные запросы заказчиков, что невозможно сделать при работе с иностранными вендорами", - рассказал Дмитрий Серый.

Он считает, что российским разработчикам нужно больше говорить о себе, демонстрировать реальные преимущества решений, плотно взаимодействовать с отраслевыми ассоциациями и государством для наращивания темпов импортозамещения.

Член правления АРПП "Отечественный софт", заместитель генерального директора "Ред Софт" Рустам Рустамов согласен: "Структура российского ИТ-рынка уже начала активно меняться. "Отечественное программное обеспечение укрепляет позиции не только в традиционных нишах, как, например, информационная безопасность, но и осваивает новые, предлагая аналоги популярных западных решений. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, в 2014 г. дан сильный толчок в сторону обретения технологического суверенитета. Также в стране действует ряд нормативно-правовых актов, которые ограничивают использование иностранного программного обеспечения. Например, с 1 января 2025 г. органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Большинство госкорпораций уже переводят ИТ-инфраструктуру на российское программное обеспечение, а это достаточно ресурсозатратный процесс. Шансы, что после проделанной работы заказчики будут обратно перестраиваться под иностранных вендоров, ничтожно малы, - уверен Рустам Рустамов. - Второй важный критерий - безопасность, обеспечить которую могут только разработчики, производящие софт на территории страны. На российские продукты переходят не только корпорации с государственным участием или органы государственной власти, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, а это уже говорит о доверии и принятии российских программных продуктов".

Президент IW Group Алексей Синица также согласен, что пути назад у российского ИТ-рынка нет. "Несмотря на зарождающийся тренд возвращения иностранных вендоров, ситуация уже не будет прежней. Мы все привыкли пользоваться готовыми, проверенными решениями, какой бы сферы это ни касалось. Сегодня лишь часть из числа системообразующих предприятий заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Основной трудностью остается совместимость решений с текущим софтом и оборудованием. Одного года активной работы в области импортозамещения явно недостаточно, чтобы заменить решения иностранных технологических гигантов, которые создавались десятилетиями на базе реального опыта. Большая доля производственных и бизнес-процессов в крупных компаниях завязаны на иностранном ПО, поэтому быстро осуществить переход не получится. Кроме того, необходимо готовить не только само решение, но и поддерживающую инфраструктуру. На это тоже нужно время и поддержка государства. Эти факторы здесь решающие. А что касается тренда глобальных вендоров на возвращение, мы должны помнить: предавший раз - предаст еще раз. Не знаю ни одну отрасль бизнеса, которая хотела бы быть зависимой от чьих-то политических решений или экономических санкций", - прокомментировал он.

Генеральный директор "МойОфис" Павел Калякин поддерживает коллегу: "Иностранные вендоры, покинув рынок России и без предупреждения отрезав доступ к сервисам, дискредитировали себя в глазах российских заказчиков и пользователей. "Опасаясь остановки бизнес-процессов, многие организации были вынуждены оперативно перевести информационные системы на отечественное ПО. Это касается не только государственных структур, но и коммерческих компаний. Говоря о ситуации в целом, нужно отметить значительные успехи в области импортонезависимости. В России существует большое количество альтернативных решений, способных на равных конкурировать с мировыми аналогами. Позитивный экономический эффект от ухода зарубежных вендоров российские разработчики, вероятно, увидят лишь спустя некоторое время. В среднем полная миграция ИТ-инфраструктуры на новое ПО занимает год-два, а до этого требуется еще около полугода для проведения тестирования. Всем участникам рынка нужно честно признать и сказать самим себе, что прежние сценарии поведения более не работают. Пора перестать считать, что все само собой рассосется и будет как раньше. Иностранные вендоры прекратили продажу лицензий и перестают предоставлять сервисы для корпоративных пользователей. Отсутствие поддержки создает существенные риски с точки зрения информационной безопасности из-за запрета на предоставление обновлений", - рассказал Павел Калякин.

"Уход иностранных вендоров стал катализатором принятия положительного решения о миграции на отечественное ПО - теперь нам не приходится долго объяснять компаниям и организациям, почему им стоит переходить на российский софт. Поэтому возможность для нас - это увеличение доли рынка и количества пользователей, а вызов - обеспечение максимально комфортного перехода с иностранных решений на "МойОфис", с сохранностью данных заказчиков", - прокомментировал Павел Калякин.

Заместитель технического директора по комплексным проектам Step Logic Андрей Кондратьев сообщил: "Мы не ожидаем возвращения ключевых иностранных игроков рынка сетевых решений и информационной безопасности. На этом фоне приход отдельных сервисов некоторых западных вендоров не меняет общей картины. Текущая ситуация всерьез и надолго, так как к ней привели не коммерческие или технологические, а политические причины. Смягчения санкций не предвидится, скорее наоборот - они будут только нарастать. Поэтому к вопросам импортозамещения серьезно стоит относиться всем - и вендорам, и заказчикам, и регуляторам, и государству".

Независимый эксперт ИТ-рынка Вадим Плесский согласен: отката к прежним временам ждать не стоит. "Окончание СВО не гарантирует, что с России будут сняты все санкции, а западные компании вернутся в Россию. Решения иностранных компаний для ИТ-инфраструктуры следует рассматривать как временное явление, "мост" к переходу на собственную технологическую базу. Возможность скачать драйвер для компьютера не является возвратом компании-производителя на российский рынок. Скорее это вынужденная мера, чтобы окончательно не потерять лицо перед пользователями. Возврата производителей "железа", таких как HP, Oracle/Sun, Dell, Cisco, в обозримом будущем не произойдет, - уверен он. - Компаниям надо переориентироваться на продукты, которые доступны благодаря параллельному импорту и не требуют серьезной технической поддержки со стороны производителя. Программное обеспечение для корпоративных пользователей должно полностью стать российским. Возврата к Windows, БД Oracle, SAP и т.п. ждать не стоит, его не произойдет. Рынок к состоянию "до ухода" не вернется никогда".

Полет нормальный: БАС получат господдержку

Юлия Мельникова

Правительство готовит нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем, который предполагает несколько форматов поддержки отрасли со стороны государства, в том числе грантовую поддержку производителей. А Минпромторг создаст отдельный структурный блок, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВ, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления отрасли.

По словам Андрея Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации ее ключевых игроков должен стать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, разработка которого ведется по поручению президента РФ.

"В рамках этой работы мы должны "открыть небо" для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого, мы должны обеспечить мерами поддержки отечественных производителей - как самих беспилотников, так и производителей комплектующих - и рынка в целом", - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС в отраслях экономики, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование и насытить отрасль кадрами, а также создать удобную систему сертификации беспилотников, а также обеспечить безопасность их использования.

"Первая большая задача - это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок - стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. Здесь будем задействовать два базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития. Причем этот блок тесно связан с выработкой критериев "российскости" в рамках 719-го постановления правительства, так как необходимо обеспечить высокий уровень локализации производства дронов", - подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Минпромторг, Фонд развития промышленности, Агентство технологического развития не ответили на вопросы ComNews.

Замглавы Минпромторга России отметил, что для обеспечения спроса разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (ФОИВ, госкорпорациям, госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры поддержки и объемы необходимого финансирования. Василий Осьмаков анонсировал также создание отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли. Кроме того, он обозначил еще несколько важнейших направлений, в числе которых совместная работа с Минтрансом России по развитию инфраструктуры, повышению эффективности систем сертификации и стандартизации БАС, с Минэкономразвития в части развития экспериментальных правовых режимов, а также обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами при поддержке АСИ, НТИ и Минобрнауки.

"Минэкономразвития в рамках механизма экспериментального правового режима создает условия для апробации и последующего масштабирования инновационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем. В прошлом году запущены два таких ЭПР для доставки грузов дронами-беспилотниками в пяти регионах. Механизм ЭПР постоянно совершенствуется благодаря открытому диалогу с бизнесом и отраслевыми регуляторами. Увеличивается количество направлений, по которым может устанавливаться специальное регулирование, в том числе для проектов, использующих решения на базе искусственного интеллекта и больших данных. Готовы оперативно запускать новые ЭПР по использованию беспилотных авиационных систем в соответствии с задачами будущего нацпроекта", - прокомментировал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

"Вместе с правительством в соответствии с поручениями президента мы организуем работу в этом направлении с привлечением общественности, экспертов, ключевых организаций-разработчиков, изготовителей беспилотной техники, вовлечением их в деятельность рабочих групп правительственной комиссии", - рассказал руководитель проектного офиса АНО "Платформа НТИ" Александр Мальков.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития производства необходимых комплектующих, создание программы стандартизации и отраслевых цифровых программных продуктов, систем воздушной логистики и смешанного типа функционирования БАС.

"Предлагается стандартизировать типоряд БВС (беспилотное воздушное судно - прим. ComNews) для дистанционного зондирования земли с целью унификации применяемых в наиболее массовом сегменте производства беспилотников для локализации таких компонентов, как двигатели, контроллеры, сервоприводы, видеокамеры и т.д. на территории РФ. Это позволит предприятиям быть рентабельными, не распыляться выпуском множества однотипных деталей", - отметил директор ООО "Финко" Максим Шинкевич.

"Мы полтора года работаем над созданием линейки технологических платформ воздушной мобильности. На сегодняшний день уже разработали авиасистемы взлетной массой 700 кг с полезной нагрузкой до 200 кг. В том числе более 70% структурных элементов собственного производства. Объединив усилия бизнеса, государства и науки, мы можем буквально в течение нескольких лет сделать доступными технические решения, которые еще несколько лет назад казались возможными только в далеком будущем", - подчеркнул генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Замглавы группы компании "Геоскан" Андрей Грудев отметил, что говорить об объеме финансирования отрасли пока рано. "Может быть, случится так, что непосредственного финансирования отрасли для разработки БАС и не потребуется, а достаточно будет "твердого заказа" на несколько лет вперед. Финансирование может понадобиться смежным отраслям по производству компонент БАС: электромоторы, двигатели внутреннего сгорания малой мощности, современные аккумуляторы, элементы микроэлектроники, оптические сенсоры и т.п., - пояснил он. - Основной точкой роста для массового применения БАС может стать сельское хозяйство, где после снятия пары основных законодательных барьеров рынок БАС может удвоиться за очень короткий срок. В целом уже практически невозможно найти отрасль, в которой применение БАС было бы неуместным и экономически несостоятельным".

Эксперт рынка НТИ "Аэронет" Николай Ряшин считает инициативу правильной, потому что отрасли беспилотников действительно нужна поддержка государства, так как весь рынок коммерческих услуг, который мог быть достигнут, так или иначе исчерпан компаниями-потребителями и в целом сегмент аэрофотомониторинга тоже исчерпывает себя с точки зрения насыщения как летными средствами, так и исполнителями.

"Такие мегапроекты, как построение логистической цепи, доставки и наземной доставки, - большая задача, которая может быть решена при больших инвестициях. Логичнее было бы сказать, что в это должен инвестировать бизнес, но зачастую компании, которые являются операторами, и логистические компании не хотят вкладываться в развитие инфраструктуры, а хотят пользоваться сервисами, понятными для них тарифными сетками. А для того чтобы какую-то инфраструктуру создать и достичь необходимой тарифной сетки для операторов логистики, нужно очень сильно постараться, развить технологии и доступность услуг на таком уровне, чтобы это было безопасно и недорого. С точки зрения средств - это достаточно наукоемкие и дорогие технологии, на развитие которых нужны миллиарды рублей, я бы сказал, даже десятки, может быть, сотни. Перспективы российского рынка большие. Особенно с точки зрения логистики, потому что территория страны большая и есть много труднодоступных территорий. Точки роста: логистика, городская аэромобильность и сельское хозяйство", - прокомментировал Николай Ряшин.

Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков уверен, что нацпрограмма должна быть очень крупной, поскольку развитие БАС подразумевает решение комплексных задач на стыке различных проблематик и дисциплин.

"Это и двигателестроение, и непосредственно разработка беспилотных летательных аппаратов. Очень важный момент связан с разработкой полезной нагрузки, поскольку вопрос заключается в том, какой именно сервис эти беспилотники будут оказывать. Поэтому речь пойдет о проблемах, которые находятся на стыке и микроэлектроники, и двигателей, и новых материалов, и ИТ-систем. Потребуются решения задач во всех этих направлениях и консолидация работы, в том числе и усилий институтов развития. Перспективы российского рынка безусловно высокие - это связано с особенностью нашей страны: большие расстояния, большое количество удаленных малонаселенных районов. Другое дело, что коммерчески востребованными и устойчивыми могут быть не все направления. Среди наиболее интересных выделил бы прежде всего сельское хозяйство. Речь идет как о мониторинге сельскохозяйственных активов, так и, например, о внесении удобрений. Второе направление - безопасность и мониторинг протяженных объектов. Это и трубопроводы, и линии электропередачи, и леса, и какие-то выделенные территории, которые надо охранять. Третье направление связано с доставкой грузов. Барьер - обеспечение безопасности полетов, поскольку доставка наиболее востребована в многолюдных местах. Для его преодоления совместно с правительством Москвы мы создали Центр управления городской аэромобильности, где в пилотном режиме испытываем различные сценарии применения БАС", - рассказал Алексей Беляков.

В Осетии девушка открыла шиномонтажную мастерскую вопреки стереотипам Кавказа

Юрий Гень (Северная Осетия)

Луиза Боциева успешно работает в собственной шиномонтажной мастерской и не обращает внимания на стереотипы. Никто лучше нее не знает, что эта профессия - женская! Корреспондент "РГ" спросил у Луизы, почему она выбрала столь тяжелую работу и как водители реагируют на то, что их автомобилями занимается девушка.

Автотехцентр, в котором Луиза арендует бокс, мало чем отличается от других во Владикавказе. Заезжаешь на машине, ставишь автомобиль на подъемник и... и тут у многих водителей случается шок - они узнают, что менять колеса или чинить шины будет девушка.

- Клиенты делятся на три типа, - смеется Луиза. - Первый - те, кто удивляется, но соглашается, чтобы я занималась колесами их авто. При этом они постоянно предлагают помощь. Мол, тебе же тяжело, давай помогу. Второй - те, кто удивляется, но потом спокойно стоит в сторонке, пока я работаю. И третий - те, что с проклятьями отказываются от моих услуг. Говорят: "Ты в машине поломаешь что-нибудь". Потом разворачиваются и уезжают. Но последних не так уж много. Я могу пересчитать таких по пальцам. А люблю больше всего вторых, которые не мешают и не лезут с советами. Они же потом обычно становятся постоянными клиентами.

Луиза - весьма симпатичная 24-летняя девушка хрупкого телосложения. Но во время беседы узнаешь, что она регулярно ходит в тренажерный зал, а в юности серьезно занималась разными видами спорта - тхэквондо, пауэрлифтингом, рукопашным боем, тайским боксом.

- Поэтому для меня поднять и переставить колесо - не проблема, - поясняет Луиза. - А если нужна помощь, я попрошу сама. Но такого не случалось.

Идея заняться шиномонтажом пришла к ней пять лет назад. Она признается, что ей сложно объяснить, чем ее привлек этот вид бизнеса. Но работа понравилась.

- Мне тогда было 19 лет, я вообще не понимала, как менять шины, - продолжает Луиза. - Да и в автомобилях разбиралась плохо. Но решила попробовать и почувствовала, что нашла себя.

Ради любимого дела девушка бросила вуз - в тот момент она училась на третьем курсе факультета высшего сестринского образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. Решила, что быть медсестрой не хочет. Родители были против того, чтобы Луиза бросала университет, но она настояла.

По словам девушки, ее мама сначала подумала, что увлечение шиномонтажом пройдет через две недели. Но вышло наоборот. Сейчас родители Луизы даже довольны, что дочка занялась таким бизнесом: в семье две машины, и они точно знают, где менять и чинить колеса.

- Я готовилась к бесконечной войне - и со стороны родителей, и со стороны окружающих мужчин, которые не поймут меня, будут постоянно требовать, чтобы поменяла работу, сидела дома с детьми, - вспоминает Луиза. - Морально уже настроилась на это, но все вышло не так. Достаточно быстро меня поняли и даже начали поддерживать. Те водители, которые приезжают ко мне впервые, обычно потом возвращаются.

Сейчас Луиза сосредоточена на развитии своего дела - постепенно покупает нужные инструменты и расходники, нарабатывает постоянную клиентуру. Приобрести сразу все оборудование не получается. За аренду бокса Луиза отдает половину выручки. На оставшиеся деньги закупает оборудование. Сейчас в списке первоочередных покупок - новый домкрат. К нему у мастера свои требования: грузоподъемность в три-четыре тонны, достаточная высота подъема и малая высота подхвата. А до этого она приобрела пневмодрель, балансировочные грузики, пистолет подкачки.

Луиза признается, что, учитывая все траты, она лишь недавно вышла из "ноля" и начала немного зарабатывать. Тем не менее даже в сезон (обычно это ноябрь, декабрь, апрель и май, когда шины надо менять с "летних" на "зимние" или наоборот) не записывает к себе больше семи машин в день, чтобы сберечь здоровье.

- Раньше работала в другом месте - проходном, с живой очередью, и там в течение дня не было времени даже на то, чтобы присесть, - продолжает девушка. - Снимая очередное колесо, я садилась на корточки и понимала, что не могу встать. В такие дни мы зарабатывали по пять тысяч рублей. Неплохо, но я настолько уставала, что, ложась спать, не могла найти положение, в котором бы не болела спина. В конце дня смотрела на заработанные деньги и задавалась вопросом: столько стоит мое здоровье?

Поэтому теперь даже в самое пиковое время Луиза старается не гнаться за прибылью, а держится золотой середины. Кроме того, сейчас задумывается над тем, чтобы освоить покраску автомобильных дисков. На рынке эта услуга очень востребована.

Что мешает развитию рынка газомоторного топлива в СЗФО

Марина Ледяева (СЗФО)

В России можно каждый год вводить по 100 новых автомобильных газовых заправок, сообщили производители этого топлива. Сегодня на всю страну приходится около 900 таких станций, в том числе более 700 метановых. Недавно еще три заправки для машин на газе открыли в Петербурге и Ленобласти, после чего на Северо-Западе стало уже 55 подобных объектов. Но развитие рынка газомоторного топлива (ГМТ) тормозит целый ряд проблем, в том числе низкий спрос, нехватка инфраструктуры и ее нерентабельность, отмечают эксперты. В прошлом году наблюдался даже обратный процесс - закрытие некоторых газозаправок.

В СЗФО эта инфраструктура активно развивается только в Северной столице. Петербург находится на третьем месте в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГМТ (лидером стал Татарстан). Остальная территория федерального округа сильно отстает в этом отношении.

Продвигать использование газа на всех видах транспорта начали в 2012 году. В регионах даже ввели стимулирующие меры поддержки. Например, в Петербурге владельцы газомоторных автомобилей не платят транспортный налог, а жители Ленобласти могут получить субсидию на переоборудование своей машины.

Главные доводы в пользу газомоторного топлива - экологичность и экономичность. Оно в 1,8-2 раза дешевле дизеля и дает практически чистый выхлоп, а также показывает хорошую выносливость двигателя за счет того, что в нем не образуется смол и кокса, поясняет аналитик группы компаний SRG Александр Багрецов.

- Но наряду с плюсами у такого транспорта есть и недостатки: дорогостоящее обслуживание, меньший запас хода на одной заправке, необходимость обучать водителей и ремонтников, неразвитая сеть заправочных станций и СТО, а также завышенная цена заводских автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). Кроме того, у нас сильно отстает технологический уровень изготовления компонентов ГБО. Так и не освоен широкий выпуск баллонов четвертого типа, не выпускаются современные газовые редукторы, форсунки, контроллеры, - перечисляет эксперт.

Локомотивом перехода на газомоторы стал общественный транспорт. Так, из четырех тысяч петербургских автобусов три тысячи работает на голубом топливе.

- Все больше регионов РФ при реализации программ по модернизации подвижного состава автобусов выбирают такую технику, - сообщил "РГ" глава холдинга "Волгабас групп" Алексей Бакулин. - К плюсам газомоторного транспорта можно отнести и его более низкую стоимость по сравнению, например, с электрическим. Но важно увеличивать темпы развития инфраструктуры для ее эксплуатации и обслуживания.

Однако уже построенные газовые станции загружены лишь на треть. Проблема в том, что владельцы частного автотранспорта не спешат менять привычные бензин и дизель на газ.

- Их останавливает целый ряд факторов, - отмечает председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов. - Во-первых, установка газового оборудования на автомобиль сопровождается бюрократическими препонами. Для этого надо приехать в ГИБДД и получить подтверждение, что вашу машину можно переоборудовать. Затем нужно найти компанию, которая это сделает, и снова вернуться в инспекцию для проверки. Также необходимо внести новое оборудование в документы на автомобиль, поскольку вы изменили его конструкцию. Все это требует времени и денег.

Затраты на переоборудование коммерческого транспорта окупятся примерно за год. А для владельца обычного автомобиля даже самый бюджетный вариант, по оценкам ВОА, оправдает себя только через три-пять лет.

- При этом газовых заправок у нас гораздо меньше, чем бензиновых. А должно быть, как в тех странах, где на каждой АЗС стоит газовая колонка. Но у нас пока получается замкнутый круг: инфраструктуры не хватает, поскольку спрос невысок, а водители не хотят переоборудовать автомобили, в том числе из-за недостатка заправок, - резюмирует Валерий Солдунов.

Эта проблема актуальна и для Калининградской области, которая занимает 49-е место в рейтинге регионов по развитию газомоторного топлива.

- Если говорить о цене, то заправляться газом дешевле. Например, литр 95-го бензина у нас в регионе продается в среднем за 54 рубля, а газ обойдется примерно в 30 рублей за кубометр, - подчеркивает калининградец Артем Савельев. - Но даже стоимость не делает этот вид топлива более популярным. Признаюсь, мне бы не хотелось возить газовый баллон у себя в багажнике или под капотом из соображений безопасности. К тому же не каждый мастер в Калининграде возьмется за ремонт машины на газе.

Однако бытующее мнение о том, что это топливо вредно для двигателя, - не более чем миф, утверждают специалисты. Есть мнение, что в 1990-е годы его сочинили недобросовестные водители служебного транспорта в знак протеста против газификации автопарка: ведь бензин они могли сливать, а газ - нет.

- При правильно установленном газовом оборудовании двигатель изнашивается меньше, а масло надо менять в два раза реже, поскольку газ полностью сгорает и нет продуктов переработки. Но надо ежегодно проходить техобслуживание, - напомнили в обществе автомобилистов.

Если же думать не только о комфорте владельцев транспорта, то экологический эффект от его перехода на газ перевешивает все минусы. Это особенно актуально для мегаполисов, где качество воздуха оставляет желать лучшего, и в основном именно из-за автомобилей.

Утверждается, что в Петербурге благодаря переводу автобусов на газ в 2022 году объем вредных выбросов сократился на 15,6 тысячи тонн. А значит, надо проводить просветительскую работу и стимулировать спрос, чтобы газовые заправки не оставались полупустыми.

В РФ разработана программа для стимулирования производства автомобилей на метане. При покупке такой машины в заводском исполнении на большинстве станций будет предоставляться скидка на каждую ее заправку - до 30 процентов. Кроме того, с 2023 года увеличились федеральные субсидии на переоборудование машин.

8000 автомобилей на газовом топливе выпущено в России в 2022 году, еще 20 тысяч было переоборудовано.

Для участников СВО в вузах откроют подготовительные отделения

Ольга Журман (Приморский край)

Организовать для участников СВО, желающих получить высшее образование, краткосрочные курсы и военные факультеты для успешной сдачи вступительных экзаменов задумали в Приморском крае.

Инициатива принадлежит доктору наук Людмиле Васильевой, и с энтузиазмом принята в краевом правительстве.

- Рабфаки почили в бозе. Но скольким талантливым ребятам они помогли в свое время стать студентами и найти себя в профессии! Мы представляем организацию бесплатных месячных курсов и годовых военфаков, точнее, девятимесячных, для подготовки молодых людей, прошедших специальную военную операцию на Украине, к обучению в вузах. Думаю, это позволит вернувшимся с СВО избежать афгано-чеченского синдрома и обеспечит им психологический комфорт. Как правило, в СВО принимают участие молодые ребята, им необходима поддержка, - рассказывает Людмила Алексеевна.

Обучение должно быть бесплатным, поступление - максимально комфортным, с минимальным набором вступительных экзаменов. Принципиально - для закончивших курсы или военфаки не будет никаких ЕГЭ, предполагается, что вступительные экзамены они будут сдавать традиционно, общаясь с преподавателями.

Предлагается предусмотреть некоторые ограничения при выборе будущей специальности. Стране нужны инженеры, техники, программисты, конструкторы, врачи, поэтому предлагается не распространять такую практику на факультеты журналистики, юриспруденции, искусствоведения и т.п. Впрочем, и это не догма, правила только разрабатываются.

- Зачислять демобилизованных нужно по особой квоте. Для них должно быть первоочередное заселение в общежитие, психологическое сопровождение, социальная поддержка, - считает глава Совета ректоров вузов Приморья Валентин Шуматов.

Кстати, Валентин Борисович в прошлом ректор Тихоокеанского медицинского университета, потому этот вуз уже готов к нововведению.

Министр профессионального образования и занятости правительства Приморья Сергей Дубовицкий предложил распространить на участников специальной военной операции указ президента РФ Владимира Путина N 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих...".

- В основном мобилизованные на СВО - это молодые ребята, им также необходима поддержка. По указу президента квота от всех бюджетных мест во все вузы страны составляет 10 процентов. Считаю, что этого достаточно и детям военнослужащих, и самим мобилизованным, - говорит он.

Власти Приморья направили письмо в правительство страны для рассмотрения инициативы на комиссии Госсовета.

Российская рыба осваивает рынок Египта

Перечень российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которые имеют право поставлять продукцию из водных биоресурсов в Египет, пополнили еще 34 экспортера.

Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта расширила перечень утвержденных российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, право доступа на египетский рынок получили 34 российских организации по производству продукции из водных биоресурсов.

Таким образом, сейчас перечень экспортеров, которым разрешено поставлять рыбу и морепродукты на территорию Египта, насчитывает 89 рыбоперерабатывающих предприятий и судов. По информации Россельхознадзора, работа по пополнению перечня экспортерами РФ будет продолжена.

Fishnews

Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2023 год

Во вторник, 14 февраля 2023 года президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2022 году и планах на 2023 год. «Ключевой целью программы является обеспечить жителей и потребителей города качественными и надёжными коммунальными услугами», - написал Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы сообщили, что знаковыми событиями для инженерного хозяйства Москвы в прошлом году стали: присоединение к электрическим сетям новых станций метро Большой кольцевой линии метро и 4 плавучих причалов для электросудов; подключение 132 зарядных станций для электромобилей; устройство 43 тыс. светильников и замена 6,5 тыс. опор наружного освещения; завершение основных работ четвертого и пятого этапов масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений; реконструкция газопроводов-дюкеров «Кутузовский» и «Гольяновский», а также строительство 49,35 км газовых сетей в ТиНАО.

Электроснабжение.

В рамках программы с 2011 года было построено/реконструировано 17,8 тыс. километров линий электропередачи. Снижение износа электрических сетей составило 16,55 п.п. (с 65,2% до 48,65%).

В 2022 году были завершены работы по реконструкции ПС 220/10 кВ «Гольяново» и ПС 110 кВ № 617 «Сырово». На ПС 220/10 кВ «Дубнинская» установлен токоорганичивающий реактор. Построено и реконструировано свыше 1,3 тыс. километров электросетей.

Выполнены работы по присоединению к сетям новых станций метро Большой кольцевой линии метро и депо «Аминьевское», а также 132 зарядных станций для электромобилей и 4 плавучих причалов для электросудов.

На 2023 году запланировано строительство/реконструкция 2 450 км линий электропередачи. В планах – реконструкция ПС «Чертаново», «Лесная», «Лебедево», телемеханизация объектов распределительной сети, подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов, подключение объектов реновации и фестивальных площадок и ярмарок, замена комплектных распределительных устройств (КРУ) на ТЭЦ-16.

Теплоснабжение.

В 2022 году теплоснабжение всех городских объектов проходило без перебоев. В рамках программы с 2011 года построено/реконструировано 2,4 тыс. км тепловых сетей. В том числе в 2022 году было построено и реконструировано 212,1 км магистральных тепловых сетей. Проведена реконструкция магистральных тепловых сетей на улице Теплый Стан, д.17 и на участке от улицы Генерала Дорохова до проспекта Вернадского. В рамках развития территории Мневниковской поймы для подключения новых потребителей построено 9,3 км магистральных тепловых сетей.

На ТЭЦ-11 произведена замена первых ступеней трубчатого воздухоподогревателя и водяного экономайзера котла. На ТЭЦ-21 выполнено техническое перевооружение водоводов добавочной воды. На ТЭЦ-25 заменены экраны, конвективные поверхности нагрева и горелочных устройств, проведена оптимизация водно-химического режима циркуляционных систем с применением ингибиторов накипеобразования и коррозии.

В 2023 году предполагается построить и реконструировать 306 км тепловых сетей. В планах – техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (МП РЗА), увеличение мощности ГТЭС «Щербинка».

Газоснабжение.

В рамках программы с 2011 года построено и реконструировано 930,8 километров газопроводов. Снижение износа газовых сетей составило 9,2 п.п. (с 36,5% до 27,3%).

В 2022 году было построено и реконструировано 57,4 километров газопроводов. В том числе завершены работы по реконструкции газопроводов-дюкеров «Кутузовский» и «Гольяновский», строительство 49,35 киилометров газопроводов в ТиНАО, включая газопровод высокого давления для подключения котельной нового ЖК в деревне Санино.

В 2023 году планируется реконструировать 28 километров газопроводов, включая газопроводы-дюкеры «Щукинский» и «Фрунзенский». В планах также – продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО, в т.ч. ГРП «Десна».

Коллекторное хозяйство.

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано порядка 350 км кабельных коммуникационных коллекторов. Снижение износа сетей коллекторного хозяйства составило 8 п.п. (с 25% до 17%).

В 2022 г. было построено и реконструировано 31,4 км коллекторов. В частности, проведена модернизация коллектора «Зарядье», слаботочных систем комплекса коллекторов «Садово-Кудринский» и «Ильинский».

В 2023 г. запланирована реконструкция 29,2 км коллекторов, включая модернизацию коллекторов «Ленинский 131», «Ярцевский», «Можайский» и др.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано 1,4 тыс. км водопроводных и 695,8 км канализационных сетей.

В т.ч., в 2022 году было построено и реконструировано 67,9 км водопроводных и 51,7 км канализационных сетей.

Завершены основные работы четвертого и пятого этапов масштабной модернизации Люберецких очистных сооружений, в рамках которых:

модернизирован второй блок очистных сооружений – выполнена реконструкция первичных отстойников, аэротенков и сооружений ацидофикации; построен второй блок ультрафиолетового обеззараживания производительностью 1 млн куб. метров в сутки – через него проходит уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку.

Кроме того, построены очистные сооружения в пос. Кленово (ТиНАО) производительностью 6 тыс. куб. метров в сутки, а также трубопроводы в г. Московский для перевода существующих и перспективных абонентов на воду московского водопровода.

На 2023 г. запланированы строительство и реконструкция 167,3 км водопроводных и 112,8 км канализационных сетей. Будет завершен последний этап модернизации Люберецких очистных сооружений – строительство сооружений удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод. Также в планах – реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора 3-го машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

Водосточное хозяйство.

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано 297 км сетей водостока. В т.ч., в 2022 г. было обновлено 24,8 км водосточных сетей.

В результате количество проблемных мест по скоплению воды в Москве сократилось с 2 785 адресов (2011 г.) до 43 адресов (2022 г.).

На 2023 г. запланировано строительство и реконструкция 20,6 км сетей водостока.

Городское освещение и архитектурно-художественная подсветка.

В рамках программы с 2011 г. было установлено порядка 400 тыс. новых светильников. Количество осветительных приборов системы наружного освещения увеличилось почти в 2 раза и достигло 757 тыс. шт. (в 2011 г. – 399 тыс. шт.).

Количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в 4 раза – сегодня их свыше 2,2 тыс. шт. Среди них – здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и храмы.

В 2022 г. были выполнены работы по устройству 43 тыс. светильников и замене 6,5 тыс. опор наружного освещения.

В 2023 г. планируется установить свыше 30 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

Основные задачи и проекты в сфере развития инженерного хозяйства на 2023 г.:

строительство и реконструкция свыше 3 тыс. км инженерных сетей;

реконструкция ПС «Чертаново», «Лесная», «Лебедево»;

подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов;

техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (МП РЗА), увеличение мощности ГТЭС «Щербинка»;

реконструкция газопроводов-дюкеров «Щукинский» и «Фрунзенский», а также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО;

установка свыше 30 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов;

модернизация коллекторов ««Ленинский 131», «Ярцевский», «Можайский» и др.;

завершение 4-го (последнего) этапа модернизации Люберецких очистных сооружений;

реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора 3-го машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

Авторы: СГ-Онлайн

РусГидро модернизирует системы теплоснабжения на Дальнем Востоке

Совет директоров РусГидро принял к сведению информацию о реализуемых проектах группы по развитию теплового бизнеса на территории Дальнего Востока.

Объекты теплоснабжения в ДФО, в первую очередь тепловые сети, имеют высокий износ, отличаются низкой эффективностью, в том числе сверхнормативными потерями. РусГидро для повышения качества снабжения потребителей начало использование в ряде муниципальных образований модель «альтернативной котельной», что позволит модернизировать инфраструктуру, закрыть неэффективные источники теплоснабжения и снизить уровень потерь в тепловых сетях.

«Альтернативная котельная» – это метод справедливого расчета тарифов на тепловую энергию, который разработан правительством России и утвержден в 2017 году федеральным законом. Он предусматривает установление предельного уровня текущей цены, превышать который теплоснабжающие организации не могут. Цена рассчитывается, исходя из потенциальной стоимости единицы тепла, которую могла бы вырабатывать построенная в регионе новая современная котельная. В этой ситуации эффективные компании получают возможности для дальнейшего развития, они могут вкладывать значительные средства в повышение надежности и качества теплоснабжения. Компании с высоким тарифом должны будут привлечь инвесторов, чтобы повысить эффективность своей работы, в противном случае они будут вынуждены покинуть рынок.

В настоящее время в ДФО у РусГидро уже есть ряд проектов в сфере теплоснабжения. Так, в Благовещенске и его спутниках – поселках Прогресс и Чигири Амурской области – реализуется проект по модернизации теплоисточников и теплосетей в условиях перехода в ценовую зону теплоснабжения с 1 января 2022 года. В Ленске, Республика Саха (Якутия), модернизируются системы теплоснабжения в условиях консолидации тепловых активов на базе АО «Теплоэнергосервис», входящего в Группу РусГидро. В рамках третьего проекта – в Советской Гавани в Хабаровском крае – РусГидро оптимизирует структуру тепловой генерации после ввода в действие Совгаванской ТЭЦ в 2020 году и новой котельной. Здесь тепловые нагрузки от неэффективных муниципальных котельных уже переведены на ТЭЦ, производится замена ветхих участков тепловых сетей.

Помимо этого, два проекта РусГидро – в городе Владивостоке (Приморский край) и Биробиджане (Еврейская автономная область) – находятся на этапе активной подготовки к реализации по методу альткотельной: с региональными и муниципальными администрациями достигнуты предварительные договоренности по объемам и направлениям инвестиций, определены финансово-договорные модели, объемы бюджетной поддержки и т. п.

Также в рамках концессионных соглашений планируется модернизация объектов теплоснабжения и водоснабжения города Анадыря и строительство водогрейных котельных в якутских поселках Депутатский и Чульман.

По всем проектам определены объемы капитальных вложений, источники финансирования и окупаемости инвестиций, а также показатели экономической эффективности.

Андрей Белоусов встретился с производителями беспилотных авиационных систем

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВов, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли.

В текущих реалиях создание отечественных БАС является одним из важнейших направлений для повышения уровня технологического суверенитета страны. По словам Андрея Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации её ключевых игроков должен стать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, разработка которого ведётся по поручению Президента Российской Федерации.

«В рамках этой работы мы должны «открыть небо» для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого, мы должны обеспечить мерами поддержки отечественных производителей (как самих беспилотников, так и производителей комплектующих) и рынка в целом», - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС в отраслях экономики, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование и насытить отрасль кадрами, а также создать удобную систему сертификации беспилотников, а также обеспечить безопасность их использования.

«Первая большая задача – это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок – стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития. Причем этот блок тесно связан с выработкой критериев «российскости» в рамках 719-го постановления Правительства, так как необходимо обеспечить высокий уровень локализации производства дронов», – подчеркнул первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Замглавы Минпромторга России отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (ФОИВам, госкорпорациям, госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры поддержки и объемы необходимого финансирования. Василий Осьмаков анонсировал также создание отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли. Кроме того, он обозначил еще несколько важнейших направлений, в числе которых совместная работа с Минтрансом России по развитию инфраструктуры, повышению эффективности систем сертификации и стандартизации БАС, с Минэкономразвития в части развития экспериментальных правовых режимов, а также обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами при поддержке АСИ, НТИ и Минобрнауки.

«Минэкономразвития в рамках механизма экспериментального правового режима создает условия для апробации и последующего масштабирования инновационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем. В прошлом году запущены 2 таких ЭПР для доставки грузов дронами-беспилотниками в 5 регионах. Механизм ЭПР постоянно совершенствуется благодаря открытому диалогу с бизнесом и отраслевыми регуляторами. Увеличивается количество направлений, по которым может устанавливаться специальное регулирование, в том числе, для проектов, использующих решения на базе искусственного интеллекта и больших данных. Готовы оперативно запускать новые ЭПР по использованию беспилотных авиационных систем в соответствие с задачами будущего нацпроекта»,

- прокомментировал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

Руководитель проектного офиса АНО «Платформа НТИ» Александр Мальков сообщил, что вся деятельность участников Национальной технологической инициативы - Центров компетенций, Инфраструктурных центров, "Точек кипения", рынков и компаний НТИ, производителей и эксплуатантов БАС - была сфокусирована на проекте по беспилотию.

«Активно используя все наработки, накопленные знания и умения, чтобы достичь максимального уровня технологического прорыва в части развития беспилотных авиасистем. Вместе с Правительством в соответствии с поручениями Президента мы организуем работу в этом направлении с привлечением общественности, экспертов, ключевых организаций-разработчиков, изготовителей беспилотной техники, вовлечении их в деятельность рабочих групп Правительственной Комиссии. В ближайшие годы отрасль БПЛА может стать не просто созданием беспилотников, но системой воздушной логистики, обеспечить связность страны, войти во многие сферы нашей жизни и обеспечить ее новое качество и ценность», - сказал он.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития производства необходимых комплектующих, создание программы стандартизации и отраслевых цифровых программных продуктов, систем воздушной логистики и смешанного типа функционирования БАС. Развитие беспилотной авиации выступает катализатором для целого ряда смежных технологий, в том числе в области связи и навигации, искусственного интеллекта, микро- и радиоэлектроники.

"Предлагается стандартизировать типоряд БВС (беспилотное воздушное судно) для дистанционного зондирования земли с целью унификации применяемых в наиболее массовом сегменте производства беспилотников для локализации таких компонентов как двигатели, контроллеры, сервоприводы, видеокамеры и так далее на территории РФ. Это позволит предприятиям быть рентабельными, не распыляться выпуском множества однотипных деталей», - отметил директор ООО «ФИНКО» Максим Шинкевич.

«Мы полтора года работаем над созданием линейки технологических платформ воздушной мобильности. На сегодняшний день уже разработали авиасистемы взлетной массой 700 кг с полезной нагрузкой до 200 кг. В том числе более 70% структурных элементов – собственного производства. Объединив усилия бизнеса, государства и науки, мы можем буквально в течение нескольких лет сделать доступными технические решения, которые еще несколько лет назад казались возможными только в далеком будущем», - подчеркнул Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

В своем заключительном слове Андрей Белоусов отметил, что в рамках создаваемой правительственной комиссии и уже сформированных рабочих групп планируется вместе с бизнесом обсуждать весь комплекс вопросов. По его словам, такие совещания будут носить регулярный характер.

В совещании также приняли участие генеральный директор ООО «Агримакс Аэро» Максим Чижов, советник генерального директора ГК «Геоскан» Алексей Семенов, заместитель генерального директора – директора по развитию ООО «Авиателекоминвест» Андрей Потемкин, заместитель генерального директора ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» Александр Луковников.

Минцифры отошло от цифровых атташе

Юлия Мельникова

Создание службы цифровых атташе от Минцифры перешло в ведение Минпромтога, а появление первых атташе в загранаппарате ведомства с планового 2022 г. отодвинуто на неопределенное время. Страной, в которую сначала отправится российский представитель, станет Малайзия.

Впервые предложение создать институт атташе Минцифры (тогда - Минкомсвязи) получило в 2019 г. от депутата Госдумы Виктора Зубарева. Он предложил разработать "Дорожную карту по развитию международных цифровых коммуникаций России", в рамках которой предполагается выделить институт цифровых амбассадоров и упростить визовый режим для зарубежных сотрудников соответствующей специальности. Действующий на тот момент глава министерства Константин Носков инициативу поддержал.