Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Эпоха Русской Мечты

встреча членов Изборского клуба с представителями РПЦ

Андрей Самохин

Знаковым событием прошедших в Москве Рождественских чтений стал круглый стол "Русская Мечта и православная культура" в Историческом парке "Россия — моя история" на ВДНХ. Его сопредседателями были глава Патриаршего совета по культуре, постоянный член Изборского клуба митрополит Псковский и Порховский Тихон и писатель, лидер Общероссийского общественного движения "Русская мечта", председатель Изборского клуба Александр Проханов. Напряжённый поиск русских смыслов и русского действия, давно ведущийся на площадке Изборского клуба, обрёл в этом формате новое общественное измерение.

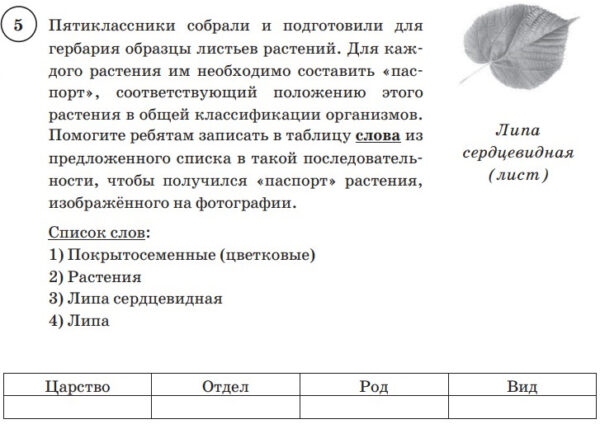

"Породнить русскую мечту и православную культуру", — так определил задачу круглого стола поэт, публицист, кандидат филологических наук, постоянный член Изборского клуба, секретарь Союза писателей России Михаил Кильдяшов. И надо признать, это в целом удалось, поскольку два этих начала абсолютно органичны по отношению друг к другу.

Владыка Тихон, открывая круглый стол, сказал: "Русская Мечта — это столетия несбывшихся в материальном мире грёз, желаний нашего народа: начиная от града-Китежа до социалистической идеи. Стремления к ним останутся с нами навсегда. Но мечта — это мечта. Главная же цель и единственная реальность нашей жизни, к которой кто-то уже пришёл, а кто-то ещё придёт — это Христос и Его Церковь. Ни одну больше духовную цель наши предки не реализовывали с такой силой, убеждённостью, с мученичеством. Христос — вот Кто нас реально объединяет и в этой жизни, и в будущей. Никто больше не заполнит душу кроме Бога, в Троице славимого. Это наша цель, жизнь и путь. При этом взыскание идеала земного помимо идеала главного не перестаёт жить в душе русского человека. Оно чрезвычайно важно, потому что определяет жизнь. Но есть то, что бесконечно шире этого. "Взыщите Бога, и жива будет душа ваша", — привёл митрополит Тихон слова псалмопевца Давида. "Если этого нет, то никакие наши земные взыскания не дадут жизнь. Все они упадут в материальный, временный, а в конце концов, ужасный тлен. Стремление к Богу — это и есть главная русская мечта. Я очень благодарен Александру Андреевичу, что мы начали этот путь в Псково-Печерском монастыре прошлым летом. При всей дискуссионности, главное помнить о взыскании Бога, не переставая бить в этот колокол. И у меня нет сомнений, что это не только колокол, но ещё и камертон, который определит жизнеспособность мечты".

Обнявшись с Александром Прохановым, владыка Тихон благословил беседу о русской мечте за круглым столом.

Взяв слово, Александр Андреевич напомнил о зарождении движения "Русская мечта" в прошлом году под звон Псково-Печерских колоколов и рычание натовских танков в трёх километрах оттуда; о первом шествии по городам России, закончившемся под торжественный звон колокола Херсонеса в Севастополе, где было провозглашено движение "Русская мечта".

Разъясняя суть движения, Александр Андреевич определил его как пробуждающее русский народ от безверия, уныния, отчаяния, фокусировки на одном материальном. И одновременно собирающего его вокруг созидательных конкретных дел и начинаний, воскресительных идей, которые соотечественники продолжают творить в разных уголках нашей державы.

"И есть нечто, что соединяет эти отдельные мечты в одну большую Русскую Мечту, чаяния нашего народа, которые тесно связаны с национальной идеей. В чём она? На это в разное время давалось множество ответов, иногда серьёзных, иногда смехотворных, например, как слова Волошина в первые годы ельцинского правления, что национальная идея России — это футбол.

Эту идею не сформулируешь за круглыми столами, с университетских кафедр. Но её можно услышать, приложив ухо к русской истории".

Проханов напомнил, что в русских сказках самым умным оказывается Иван-дурак — то есть, по сути, простой русский человек. "Именно ему удавалось в ночь строить города, давалась в руки Жар-Птица. Русские сказители всегда мечтали о таком справедливом царстве, где народу будет отдаваться первое место. А ещё о преодолении главного зла — смерти — через живую воду, молодильные яблоки, воскрешения через поцелуй. Это некое идеальное бытие, правильное государство, где живут праведные люди.

Об этом же под именем Царствия Небесного, где царит благодать, где никто никого не поедает, мечтали все наши православные мистики и провидцы. И патриарх Никон, строивший Новый Иерусалим под Москвой для Второго пришествия Христа, и псковский старец Филофей. А о чём мечтала великая русская литература, начиная со "Слова о полку Игореве"? В сердцевине своей об одном и том же: об изгнании тьмы в человеке и в обществе. А были ещё мечты великих наших "космистов": Вернадского, Чижевского, Циолковского, Николая Фёдорова — о просветлении человека.

Большевики тоже мечтали о том, чтобы спустить Царствие Небесное на землю, создать идеальное бытие и идеального человека. Конечно, эта попытка сопровождалась хрустом костей и большими избиениями, но всё это вместе говорит, что русский человек несёт в себе мечту об идеальном бытии, о Царствии Небесном. И любое общество свидетельствует о том, приближаемся ли мы к этому Царствию, или удаляемся от него. Это главный критерий. Каждый народ живёт своей мечтой. Если у него нет мечты — он исчезает".

Александр Проханов перечислил основные мечты нынешнего человечества: англосаксонская, американская мечта — град на холме, повелевающий всем народам внизу. Вторая мечта — китайская: с каждым новым съездом партии китайцы всё конкретнее её обозначают. Русская же мечта — это храм на холме. "Холм — вся история России с её взлётами и падениями, озарениями и драмами. Но на вершине — храм, который упирается крестами в фаворскую синеву. И этот фаворский свет стекает по крестам, стенам храма в наши земные дела". Проханов отметил, что русская и американская мечты несовместимы, что Запад испокон века стремится уничтожить русскую мечту, снять её с мировой повестки. "Потому что наша мечта — это не вельможное доминирование и подавление, а поддержание слабого, помощь тому, что не успело дорасти, создание гармонии, вселенского свечения".

Писатель подчеркнул, что движение "Русская мечта" ставит своей целью объединить русских мечтателей, дать им понять, что их проекты — большие или маленькие, "локальные", — важны для всего народа в целом и для страны в частности, "укладываются в стремление к великому, цветущему, благодатному государству и обществу. "Объединение таких людей усиливает их "стояние", даёт им понимание, что они не одиноки, что это целый русский пласт, в котором не угасли вера, сила, творчество, красота. И мы создаём вот это "поле" русского творчества. Соединение этого потока с великим потоком православия чрезвычайно важно, потому что это не параллельные, расходящиеся потоки, а выражение одних и тех же ценностей в разных словах и формах", — уверен основатель "Русской мечты".

Доктор философских наук, заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов в своём докладе "Мечта как вертикальная ориентация в творчестве и созидании культуры" рассказал, как в недрах Изборского клуба давно вызрела "теория мечты". Среди категорий мечты разных уровней Виталий Владимирович предложил категорию "Своё высшее" — то есть представление о том, каким должны стать цивилизация, культура, социум, ты сам как саморазвивающиеся системы. В них, согласно теории систем, есть свой "внутренний наблюдатель" и аттрактор — точки притяжения. Они не только имеют причину, но и сами порождают её. Об этом говорит и Церковь в учении о человеке как "образе и подобии Божием": этот образ не статичен, человек должен постоянно воспроизводить его в себе, борясь с самим собой.

Аверьянов поднял важную тему: в православной среде понятие "мечта" имеет чаще всего отрицательную коннотацию. "У Святых отцов мы часто встречаем определение мечтательности как прелести бесовской". Докладчик считает, что здесь необходим лингвистический анализ. Согласно ему, значение нескольких греческих слов, переводящихся на русский одним словом "мечта", сильно отличается от русского смыслового наполнения. Наша "мечта" — это вовсе не "грёза" и "сон", как в греческом языке, перенявшем это смысловое ядро из языческой античности. "Русский народ в своей конституциональной основе глубоко мечтателен, и это не противоречит христианству. Наш великий полководец Александр Суворов, будучи православным и очень набожным человеком, говорил: "Я живу в постоянной мечте".

Учёный и публицист подчеркнул, что в русском народе слово "мечта" никогда не воспринималось отрицательно. Она объединяла людей через причастность к какому-то большому общему Делу. Главным в движении "Русская мечта" он назвал культивирование мощного творческого стержня во всех проектах, что в итоге будет тянуть молодёжь как к аттрактору — к привлекательному образу русского будущего, к участию в его созидании. И по факту будет снижать воздействие на молодых людей "антимечты" — одурманивания, виртуализации сознания с помощью химических и электронных средств. "У нас непочатый край работы по сопряжению идеологии русской мечты и православной культуры", — закончил Аверьянов своё выступление.

Первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов, в свою очередь, остановился на глубокой почвенной практичности, рациональности русской мечты, что не противоречит её "сказочности". "Русская Мечта — это строгий план-чертёж, это чёткая и прагматичная проекция нашей возвышенной коллективной мечты на грешную и святую русскую землю", — постулировал он.

Докладчик напомнил о простых и суровых мечтах среднего "русского мужика": выплате трёх кредитов, чтобы свести концы с концами и накормить свою семью. "И мы с вами обязаны наши возвышенные мечты приземлять до понятного обычному русскому человеку уровня". В земной плоскости Розанов предложил "храм на холме" Проханова изложить в тройственной формуле: "Общее Дело, традиционная семья, дети". "Крепкая многодетная семья, живущая на своей земле, имеющая постоянный заработок и рядом — православный храм. Это и есть образ будущего, привлекательный для большинства русских людей". Олег Васильевич отметил, что одной из диверсий против этой русской мечты стало строительство многоэтажных домов с квартирами-сотами. В этих ячейках была потеряна семейная роль мужчины, именно это стало причиной растущего числа разводов. "Проект "Россия одноэтажная" — то, к чему мы должны стремиться, размеры нашей страны и существующие технологии позволяют это сделать", — сказал Розанов. "Сильное, соборное и справедливое государство — это возможность играть всем вместе на струнах мировой истории, творить, оборонять страну. При этом мать-Церковь — наш культурный код", — подытожил докладчик.

Михаил Кильдяшов напомнил, что первой прямой речью в Библии стали слова Бога: "Да будет свет". И призвал сделать эти слова "мерилом для помышлений, деяний и всех других — уже человеческих — словес". Поэт подчеркнул ответственность всех словотворцев перед Господом, который ещё в Раю дал человеку этот божественный дар. Он напомнил про недавние "болтливые времена", в которых, по Гумилёву, "дурно пахли мёртвые слова", а площадок для разговоров было больше, чем поводов к ним. "Минувший год стал годом великого молчания — не в том смысле, что мы отмалчивались, а в том, что сосредотачивались как монахи, — сказал Михаил. — Сегодня мы заговорили и, наконец, стали слышны подлинные слова. Слово "мечта" — одно из таких слов. И оно не равно слову "мечтательность", а означает "деяние". Эпоха русской мечты — это время возвращения истинного значения слов и припоминания великих смыслов", — подвёл он образный итог.

Много смыслов содержал доклад члена Комиссии по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Алексея Вайца, рассмотревшего понятие "мечта" через призму социальных технологий. "У нас всё общество ныне, включая Администрацию Президента, занято поиском образа будущего. Но этот образ — не шикарно вышитый коврик, прибитый золотыми гвоздиками к стенке, это постоянно меняющийся социо-динамический граф".

В этом контексте докладчик предложил как следует освоить самоорганизацию, когда социальная группа предстаёт как соборная, то есть "собранная", личность. Согласно Вайцу, люди собираются на почве своей общей "боли" и идут от неё к предвосхищению грядущего, обретая на этом пути своё предназначение и организацию, с ценностями и правилами. "Если в этих ценностях нет Христа, то такая идеалистическая группа переворачивается как "чёрный аист". Особенно, когда получает со стороны "инвазию исключительности" — "мы лучше всех остальных". Русская же мечта неизменно опирается на жертвенность".

Алексей Евгеньевич назвал три базовых идеала русского самосознания, подтверждённые социологическим исследованием: Правда, Красота, Сострадание. И все эти три понятия имеют в своей основе православное миросозерцание. Россия, по словам Вайца, сегодня должна возродить человека долга, человека, служащего своему народу и государству в противовес "сотруднику корпорации". "Главной проблемой, стоящей перед русским народом, является демография. Чтобы сохранить сам тип русского человека, необходима самоорганизация всех групп как клеток единого организма. Настала пора товариществ, коллективов, братств. Настала пора взять управление информационной атмосферой в свои руки", — заявил он.

Вообще, состоявшаяся на ВДНХ встреча соединила в себе множество самых разнообразных подходов к общей теме, взглядов и граней общего дела. При этом не возникло ни одного острого противоречия, бесплодного спора, которыми ещё недавно, увы, отличались наши патриотические собрания к вящей радости врагов России. Каждый докладчик плодотворно дополнял другого.

Так, почётный президент Общества развития русских национальных видов спорта и этнической культуры "Богатырская Русь", путешественник и православный меценат Сергей Забурниягин поведал об уникальном пешем крестном ходе "Великий русский северный путь" почти в 2000 километров, который прошла год назад его группа от Москвы до Соловков. Сергей Викторович рассказал о множестве встреченных в дороге подвижников русской "глубинки", которые зримо доказывают, что Русь не умерла. Он связал эти и другие впечатления с доктриной "Россия — ковчег спасения человечества", подчеркнув, что для её реализации сегодня остро требуется изменение сознания многих соотечественников.

Председатель "Русского собрания", главный редактор информационно-аналитической службы "Русская народная линия" Анатолий Степанов напомнил, что от русской мечты неотделима русская национальная идея, которая была сформулирована давно и зиждется на двух идеологемах: "Православие, Самодержавие, Народность" и "Москва — Третий Рим". Он убеждён, что при архаичности звучания, особенно для светского человека, не погружённого в православную историософию, эти доктрины как нельзя более актуальны сегодня и нуждаются лишь в современной интерпретации и развитии.

Участвовавший в круглом столе постоянный представитель республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов сказал о наболевшем: "Нам не хватает решимости и лучшего психологического понимания Запада. Если на их вызов даётся мягкий ответ, будут новые вызовы. Тем более, ответ в понимании западного сообщества должен быть сразу же сокрушительным, чтобы не было нового вызова. Иначе мы будем постоянно сталкиваться с новыми вызовами".

В свою очередь сопредседатель Изборского клуба Новороссии, кандидат технических наук Фёдор Папаяни из Донецка предметно перечислил свидетельства того, что в идеологической составляющей русской мечты, как и в противодействии "антимечте", дела в ДНР обстоят гораздо лучше, чем в остальной России. Что отражено в официально принятой доктрине "Русский Донбасс". Фёдор Алексеевич призвал Кремль взять в этом смысле пример с Донецка. А также предложил создать "мозговой центр" формирования единой русской идеологии. При этом он напомнил интересный исторический факт: в Византийской империи в кризисные времена на должности высоких госчиновников назначали монахов. "И этот опыт отнюдь не устарел", — добавил он.

Тема войны с коллективным Западом, грохочущей на Украине, так или иначе всплывала в разных докладах круглого стола — от этого сегодня невозможно уйти. Татьяна Малицкая — член Высшего совета организации "Сильная Россия" — поделилась своим впечатлением от регулярного общения с воинами, сражающимися сегодня в СВО. О том, насколько нашим бойцам важна не только материальная народная помощь, но и такие вещи, как освящённое знамя с образом Святого Благоверного князя Дмитрия Донского, переданное недавно на фронт. Насколько им важно знать, что в тылу за них соборно молятся, что за их спиной — соборное единство и поддержка всего народа.

На встрече прозвучал ряд других значимых докладов. Доктор философских наук, член Изборского клуба Владимир Большаков порассуждал о том, какая Россия угодна Богу. А социолог и философ, "изборец" Юрий Баранов обозначил тему православного персонализма. Воевода Тульской богатырской заставы Андрей Губарь ратовал за включение в идеологию русской мечты традиций богатырства. Председатель творческого Совета "Легенды и сказы народов России" Союза писателей России Юрий Белоусов поделился опытом работы культурно-исторического проекта "Сердце Мещёры" и всероссийского проекта "Скоморохи, певцы и сказители Русской мечты". В качестве примера был показан музыкальный анимированный фильм "Легенда о Коловрате".

Закончился круглый стол соборной молитвой.

Мы уже привыкли к разным круглым столам, семинарам, симпозиумам, на которых царит бесконечное и бессмысленное "толковище" — переливание из пустого в порожнее тысячу раз уже озвученных идей и рецептов. Но нынешний сбор отнюдь не "унифицированных" единомышленников представлял собой нечто другое — зарождение долгожданной общественно-церковной идеологической синергии. Другими словами — соборности русских людей не только говорящих, но и делающих.

Импортозамещение: когда гром грянул…

Вынужденным импортозамещением в нефтегазовой отрасли России занимаются почти 9 лет — впору подвести промежуточные итоги этого процесса.

Стоит напомнить, что еще в 2015 году российское правительство определило 18 приоритетных отраслей экономики для импортозамещения. В числе прочих были энергетическое и нефтегазовое машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность.

2022 год стал настоящей проверкой выполнения данной правительственной стратегии, а также использования бюджетных средств, выделенных на эти цели. Весной прошлого Юрий Борисов, тогда еще в ранге вице-премьера РФ, сообщал, что объем финансирования мероприятий по импортозамещению с 2015 года составил почти 3,5 трлн рублей.

Несомненно, вложенные средства принесли определенные плоды. Однако импортозамещение в разных областях экономики продвигалось неравномерно. Нефтегазовая отрасль до 2014 года критично зависела от западных технологий. Западные санкции заставили российские нефтегазовые компании думать о своей стратегической безопасности. Были сделаны важные шаги для возрождения российской нефтегазовой промышленности и судостроения.

В частности, в сентябре 2016 года состоялся запуск первой очереди новой судоверфи «Звезда». В 2022 году предприятие уже активно занималось строительством 28 судов, в том числе 10 нефтеналивных танкеров типа «Афрамакс» и четырех многофункциональных судов снабжения (МСС) усиленного ледового класса. Российские компании приобрели собственные компетенции и во многих других областях. Например, «Роснефть» в 2022 году вывела на рынок целую линейку собственных IT-продуктов для сегмента разведки и добычи. Также компания заявила, что, используя разработки дочерней компании «РН-Кат», переходит на катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга собственного производства.

Импорт есть — с замещением сложно

Тем не менее общее сокращение технологического отставания нефтегазовой отрасли России шло очень тяжело. Спустя 8 лет результаты могли бы быть гораздо лучше. До сих пор в сфере добычи нефти и газа процент импортного оборудования и технологий составляет порядка 60%, для труднодоступной добычи — до 80%. Нефтесервис по-прежнему зависит от западного оборудования на 65-70%.

Иллюстрацией к вышесказанному является скандал с турбинами для «Северного потока», ведь заменить их российскими аналогами не удалось. Большие проблемы остаются в сегменте технологий крупнотоннажного сжижения, хотя НОВАТЭК с трудом, но все же наладил работу четвертой линии завода «Ямал СПГ» на основе российского «Арктического каскада», а в «Газпроме» заявили, что запустить завод сжижения природного газа на компрессорной станции «Портовая» удалось без участия компании Linde.

Кроме того, появилась информация, что российский газовой концерн собирается закупать для СПГ-завода в Усть-Луге российские турбины ГТД-110М, а также заказывать компрессоры у «Казанькомпрессормаша». Но причина подобного решения заключается в том, что от поставок оборудования отказались японские компании. Если бы этого не произошло, наши производители этих заказов не дождались. И это типичная ситуация для отрасли.

Стоит также упомянуть, что французская инжиниринговая компания GTT остановила сотрудничество по контракту на строительство в России 15 газовозов ледокольного класса. Ее участие в договоре ограничится сдачей двух судов. Напомним, что компания GTT является мировым лидером по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Заменить ее будет сложно, поскольку мировое разделение труда до недавнего времени было удобно всем производителям СПГ.

Остаются большие проблемы и с отечественным оборудованием для гидроразрыва пласта (ГРП). О том, что в России создан мобильный комплекс для гидроразрыва пласта, сообщалось еще в 2013 году, причем он якобы уже испытан на скважинах. Однако в конце 2021 года заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин на конференции в Ханты-Мансийске сообщал, что локализация первого российского флота ГРП будет проходить поэтапно, в течение 3-4 лет. И это при том, что технологические санкции против российской шельфовой добычи, а также оборудования для разработки ТРИЗов были введены одними из первых, еще в 2014 году. Удивительно, но большие проблемы к началу 2022 года оставались и в нефтегазовом IT-секторе, хотя правительство уже «сотни раз» принимало программы перехода на отечественный софт.

Никто не хотел уходить

Столь медленному «шевелению» производства в России есть объективное объяснение. До марта 2022 года импортозамещение представляло собой искусственный процесс, навязанный «сверху», без экономического обоснования. Ситуация поменялась только после того, как Россия во многих отраслях, по сути, оказалась в технологической блокаде. Из нашей страны ушли основные западные мейджоры, в том числе и нефтегазовые компании, прихватив свои технологии, а зачастую и оборудование. Таким образом, экономическое обоснование процесс импортозамещения в России получил только в 2022 году, причем инициатива исходила не с российской стороны.

В то же время непонятно, почему за 8 лет в стране не были созданы инструменты протекционистской политики, которые бы стимулировали переход промышленности, в том числе и нефтегазовой, на отечественные технологии и оборудование. Ведь еще в 2014 году было очевидно, чем может закончиться конфронтация России с коллективным Западом. За это время с помощью фискальной политики удалось бы добиться необходимого развития российских промышленных секторов, не дожидаясь полного «развода» с западным бизнесом.

В качестве примера можно привести Китай, который защищает свое внутреннее экономическое пространство всеми доступными в современном мире способами. И это не только налогообложение, но и многочисленные требования сертификации, квоты и т. п. На этом фоне КНР полностью игнорирует рекомендации ВТО, используя международные организации только в своих собственных интересах.

Любопытно, что сама концепция импортозамещения была создана в середине ХХ века в Аргентине для преодоления зависимости экономики страны от США. В ней акцентировалось внимание на государственной поддержке национального машиностроения. Однако в Латинской Америке в тот период она не прижилась, зато ее подхватили некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые стали защищать внутренний рынок от импортных товаров высокими таможенными пошлинами. Претерпев ряд серьезных трансформаций, концепция импортозамещения принесла свои положительные плоды в этом регионе, что видно, например, по экономике Южной Кореи.

Санкции в помощь

В России импортозамещение без тотальных западных санкций продвигалось очень тяжело, и проблема, скорее всего, именно в головах. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ориентация на импорт с приятной премиальной системой в виде «откатов» очень сложно вытеснялась из психологии российских бизнесменов и госчиновников, к тому же и западный бизнес всеми силами старался остаться на нашем рынке.

Кроме того, идеи глобализма тщательно прививались российским управленцам все последние 30 лет, и на этом фоне доля государства в российской экономике постоянно росла. В результате получилось, что проблема импортозамещения полностью легла на плечи чиновников, которые решали ее в меру своих представлений об интересах Родины. Вопросы вроде занятости населения на высокотехнологических производствах ими, как правило, вообще не учитывались.

Компании и заводы работают

Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки отметила, что пока рано делать какие-то выводы по вопросу импортозамещения, поскольку компании и заводы работают, есть определенные успехи с выпуском катализаторов. По ее словам, развитие отраслевого машиностроения — это процесс длительный и сложный даже без всяких санкций:

«Машиностроение требует больших денег, станков, металла и времени. Это сложно и не быстро», — указала эксперт.

При этом Канделаки считает, что для успешного импортозамещения в отрасли требуется развитие малого и среднего бизнеса, тогда бы многие процессы шли оперативнее и проще.

Не забывайте про реестр

Однако если процесс развития машиностроения небыстрый, требующий усилий большого количества смежных отраслей, то, по идее, импортозамещение программного обеспечения должно бы продвигаться быстрее. Однако и оно пробуксовывает. По данным источника в IT-отрасли, все бросились создавать российский софт только в 2022 году. Сейчас разработка и внедрение отечественного программного обеспечения продвигается в галопирующем темпе. Вопрос только в том, почему раньше этим занимались столь размеренно.

Источник также указал, что в ближайшее время софт для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которой относятся и многие объекты ТЭКа, необходимо вносить в специальный реестр. А разработчики ПО ранее написанные программы в этот реестр не внесли, поэтому в дальнейшем с их использованием могут начаться проблемы.

Уход зарубежного нефтесервиса не повлиял на добычу

Гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова считает, что многие нефтегазовые компании достигли высоких результатов в области импортозамещения:

«Так, уход зарубежных нефтесервисных компаний с российского рынка в 2022 году не оказал влияния на объём нефтедобычи, который по итогам прошедшего года возрос на 2%. Изменение объёма нефтегазодобычи в России, скорее, следует за изменением спроса на внутреннем и внешнем рынках, чем за участием зарубежных нефтесервисных компаний», — пояснила эксперт. Она отметила, что такого результата удалось добиться за счет многолетнего сотрудничества с зарубежными компаниями, российская нефтегазовая отрасль успела приобрести дополнительные компетенций.

По ее мнению, наступивший 2023 год будет годом открытия новых возможностей для российского энергетического сектора, в том числе и в импортозамещении.

Импорт хотят заменить импортом

Тем не менее пока очевидно, что без государственного протекционизма российскому правительству будет сложно в полной мере перезапустить производственный комплекс страны, даже волшебный «толчок» в виде «адских западных санкций» работает не очень эффективно. Вместо развития производства в России бизнес занял выжидательную позицию.

Согласно последним результатам опроса Банка России, из-за экономической неопределенности замещать импорт планировали менее 10% компаний. Более высокий уровень активности таких проектов в машиностроении, поскольку они поддерживаются госпрограммами. При этом большинство предприятий все же находятся в активном поиске альтернативных источников выбывшего импорта.

Казахстан подтвердил старт поставок по «Дружбе» в ФРГ в феврале

Первую партию в 20 тыс. тонн нефти Казахстан поставит в Германию по нефтепроводу «Дружба» в первой половине февраля, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Ранее, напомним, о старте поставок рассказал пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин, пояснив, что начало поставок в феврале, а не в январе, как ожидалось, связано с «некоторой инерционностью» партнеровроссийской компании. Впрочем, 500 тыс. тонн в Польшу «Транснефть» уже поставила, выполнив график, и теперь «можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ».

Казахстан при этом не отказывается от своего основного экспортного маршрута и планирует нарастить прокачку по КТК в 2023 году на 8,7%, до 56,5 млн тонн.

В то же время, по данным замминистра энергетики Казахстана Асета Магауова, «Тенгизшевройл» (ТШО) в 2023 году планирует сократить добычу нефти на своих месторождениях — а это Тенгиз и Королевское — на 4,5%, газа — на 3,7%. В 2023 году ТШО намерен добыть 27,9 млн тонн нефти, сообщил замминистра на заседании коллегии министерства в среду, передает «Интерфакс-Казахстан», уточнив, что в 2022 году ТШО добыл 29,2 млн тонн нефти. Таким образом, снижение составит 4,5%.

Напомним, «Транснефть» 29 декабря сообщила о получении заявки от «Казтрансойла» на резерв дополнительных мощностей «Дружбы» для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тыс. предполагается для прокачки в первом квартале, причем 20 тыс. тонн — в январе.

Гуманитарная ситуация и проблемы безопасности в Афганистане: взгляд из Таджикистана

Автор: Искандаров Косимшо

Об авторе: Искандаров Косимшо, доктор исторических наук, профессор, главный ученый секретарь Национальной академии наук Таджикистана. Материал является частью текста, подготовленного для сборника статей.

После бегства президента Мохаммада Ашрафа Гани из Афганистана 15 августа 2021 года и перехода территории страны под контроль движения «Талибан»* (ДТ) сложилась очень непростая ситуация – социально-экономическая, политическая и гуманитарная. События развивались стремительно: возможно, за исключением самого президента и его ближайших помощников, никто не мог представить, что распад государства произойдет так быстро и что 300-тысячная подготовленная по стандартам НАТО армия разрушится.

Конечно, если анализировать события последних лет, можно прийти к выводу, что распад республики не был внезапным. Предпосылки были заложены еще в 2014 году, когда в результате массовой фальсификации результатов президентских выборов и начала глубокого политического кризиса была поставлена под вопрос сама легитимность власти. Несмотря на то, что формирование Правительства национального единства на время приглушило остроту кризиса, тем не менее, неэффективная политика и амбиции Гани, его эгоизм, невиданного уровня коррупция привели к дальнейшему ослаблению государства, к недовольству населения и элиты. Это не могло не повлиять на настроения в армии, на политику зарубежных стран в отношении режима Исламской Республики Афганистан (ИРА).

Очевиден тот факт, что в период переговоров между США и ДТ в столицах некоторых глобальных и региональных государств усилились стремления по налаживанию более широкого взаимодействия с талибами, изменилась соответствующая риторика. Многие страны предлагали свои услуги по проведению встречи между ДТ и представителями других политических сил Афганистана. В прессе и по телевидению началась кампания по созданию нового имиджа талибов, которых стали называть «политической организацией», «национальным движением», чуть ли не единственной реальной силой в борьбе против ИГ-«Хорасан»** и т. п.

В условиях, когда деятельность ДТ в этих странах была запрещена, а лидеры группировки находились в черном списке ООН, процесс выглядел не совсем понятным в Таджикистане. Тем более, что его политика по отношению к ДТ не изменилось. Таджикистан не принимал участие во всех закулисных играх с талибами и, учитывая опыт 1990-х годов, традиционно придерживался ясной и недвусмысленной политики, в рамках которой талибы рассматривались как террористическая организация со всеми вытекающими последствиями. Вместе с тем руководство Таджикистана всегда выступало за политическое решение конфликта в Афганистане.

По результатам мониторинга одной из аналитических групп, с 14 апреля по 28 июня 2021 года из 388 уездов Афганистана 109 перешли под контроль ДТ. Обращает на себя внимание тот факт, что представители ведущих стран мира, в том числе США, во всяком случае в публичной форме, в период переговоров призывали талибов отказаться от силового захвата власти и сформировать коалиционное переходное правительство, предупреждая о недопустимости возрождения режима «Исламского Эмирата». В противном случае они обещали, что новая власть окажется в изоляции и без финансовой помощи. Такие заявления исходили из уст представителей «тройки» (США, Россия, Китай) и «тройки плюс» (США, Россия, Китай, Пакистан, Иран) в Москве. Впрочем, после они без тревоги наблюдали за «триумфальным шествием» ДТ, а затем де-факто признали его режим.

Создается впечатление, что многие были в курсе происходящих закулисных игр, и их не беспокоил переход Афганистана под контроль террористической организации. В российских официальных кругах также полагали, что ДТ не несет угрозу Центральной Азии. Более того, специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, заявлял, что «присутствие талибов на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*** в отношении стран Центральной Азии».

Единственная страна, которая с самого начала выражала озабоченность происходящим, была Республика Таджикистан (РТ). Ее руководство особенно беспокоил тот факт, что распад афганского государства и экспансия террористов начались с северо-восточных провинций, с районов, непосредственно граничащих с Таджикистаном. В 1990-е годы талибы, несмотря на неоднократные попытки, не смогли захватить этот регион, служивший основной базой для сопротивления под командованием Ахмада Шаха Масуда. Талибами был учтен опыт 1990-х: стремясь предотвратить противоборство на севере, они взяли под контроль всю территорию по периметру афгано-таджикской границы. Сотни военнослужащих правительственных войск без особого сопротивления перешли в Таджикистан.

После перехода приграничных уездов Афганистана под контроль ДТ, в четыре часа утра по приказу президента РТ Эмомали Рахмона впервые в новейшей истории по всей республике началась проверка боевой готовности Вооруженных сил (ВС), правоохранительных органов и личного состава мобилизационных резервов под названием «Марз-2021» («Граница-2021»). В этом мероприятии участвовали 100 тыс. военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 130 тыс. офицеров и солдат мобилизационного резерва. 20 тыс. человек, кроме того, были дополнительно направлены в приграничные районы с Исламской Республикой Афганистан для пополнения подразделений пограничных войск.

В своем выступлении перед офицерами и солдатами президент Рахмон обратил внимание на «чрезвычайно сложную и неопределенную, обстановку» в соседней стране, которая по, его словам, «возникла впервые за 43 года продолжения внутреннего противостояния». При этом он подчеркнул, что «народ Афганистана, который обладает древней историей, цивилизацией и культурой, не виноват в возникновении таких трагических событий». Президент назвал эти «разрушительные процессы» результатом вмешательства извне. Вместе с тем, главнокомандующий категорично заявил: «Мы не будем использовать наши ВС против соседних стран».

Передача талибам целых уездов и провинций трактовалась в кабульском Арге как тактическое отступление с обещанием вернуть все под контроль государства. Однако по мере развития событий выяснилось, что никто не собирается не только возвращать утраченные территории, но и даже защищать столицу.

После того как Гани и его ближайшие помощники покинули Афганистан, большинство людей охватил ужас. Они пытались уехать как могли – даже взобравшись на шоссе американского транспортного самолета.

Второй приход ДТ к власти вызвал негативную реакцию в таджикском обществе. В РТ пристально наблюдали за событиями в соседней стране и искренне переживали по поводу того, как рушатся достижения последних двадцати лет, надежды людей на свободу слова, на установление демократии, на защиту прав человека, прав женщин, прав непуштунских этнических групп, особенно таджиков. Различные слои населения впервые начали воспринимать талибов не только как угрозу безопасности Таджикистана, но и, по словам исследователей Шерали Ризоёна и Махмуда Гиёсова, «как антитаджикское явление, угрожающее, прежде всего персоязычному населению Афганистана».

Таджикскую интеллигенцию серьезно беспокоит политика ДТ против языка дари или таджикского и вообще против таджикской составляющей в обществе. Об этом свидетельствуют: формирование временного правительства, которое состоит из пуштунов, за исключением символического присутствия в нем представителей таджиков, узбеков и хазарейцев, издание всех правительственных постановлений и распоряжений исключительно на пушту и, таким образом, ограничение языка дари в государственном делопроизводстве.

Стратегия пуштунизации Афганистана четко просматривается в кадровой политике ДТ и на местном уровне. В настоящее время губернаторами во всех провинциях и ответственными чиновниками в органах государственной власти, командующими военных корпусов и других подразделений назначаются фигуры из числа пуштунов.

С приходом ДТ к власти вновь приобретают актуальность и вопрос переселения пуштунов с южных и восточных регионов и даже из Пакистана на север, на территории проживания непуштунских народов, и тема насильственно переселения таджиков, узбеков, хазарейцев со своих исконных земель.

Не менее опасной политикой талибов является переименование исторических названий городов, уничтожение исторического и культурного наследия Афганистана. Это, например, касается города Чарикар, который превратился в «Имам Азам». Особую озабоченность вызывает тот факт, что свою националистическую политику талибы осуществляют под лозунгами ислама. На укрепление монопольного права на власть направлены запреты против сотен независимых газет и журналов, каналов и радио, политических партий и общественных организаций.

В связи с этим значительная часть населения в Таджикистане пристально следила и следит за происходящими событиями в Афганистане и особенно за ситуацией в Панджшере – единственной провинции, которая некоторое время еще оставалась вне контроля ДТ и где сын легендарного Ахмада Шаха Масуда – Ахмад Масуд-младший – поднял знамя антиталибовского сопротивления.

Впервые в Таджикистане точка зрения официальной власти и гражданского общества на происходящее в Афганистане, на политику ДТ, на положение своих соплеменников тесно переплелись. Это свидетельствует о том, что реакция была, по выражению таджикского исследователя Абдулло Рахнамо, «реакцией нации: национальной и ценностной реакцией».

Тема Афганистана и героического сопротивления в Панджшере стала актуальной в таджикской литературе. За короткий период появились сотни стихотворений, поэм и рассказов, воспевающих героизм панджшерцев и нового лидера сопротивления – Ахмада Масуда-младшего. За короткий период были изданы и презентованы два сборника под названиями «Хамосаи Панджшер» («Поэма Панджшера») и «Нома ба Панджшер» («Письмо Панджшеру»).

Через СМИ и социальные сети таджики выражали сочувствие голодающим в Афганистане, женщинам, лишенных прав на работу и учебу, чиновникам прежнего правительства, которые подвергались преследованиям.

Такая радикальная трансформация во взглядах населения на афганские события во многом связана с очень смелой, четкой и устойчивой позицией президента РТ Эмомали Рахмона по отношению к талибам, по отношению к монополизации ими власти и политической дискриминации непуштунских этнических групп.

Обращает на себя внимание тот факт, что Эмомали Рахмон на нынешнем этапе кризиса в Афганистане делает акцент – наряду с проблемами безопасности – на этническую составляющую кризиса в этой стране. Никогда прежде президент Таджикистана так открыто и требовательно не настаивал на обязательном учете интересов этнических таджиков при формировании нового правительства Афганистана. Более того, он впервые заявил, что таджики составляют порядка 46% населения и должны занять достойное место в правительстве.

Однако высокий уровень неприятия ДТ не означает, что в Таджикистане нет сторонников талибской идеологии. Небольшая, но часть религиозно настроенной молодежи через социальные сети особо не скрывала радости от смены власти в Кабуле и от «установления истинного исламского режима» в Афганистане.

В мечетях Душанбе – под влиянием жестких мер со стороны ДТ, в том числе запрета музыки, традиционных игр, учебы для девушек – некоторые молящиеся осторожно начали распространять версию о якобы существовании в Коране стиха о недозволенности музыки.

С укреплением террористического режима ДТ некоторые сочувствующие в Таджикистане открыто начали выражать ему свою поддержку в частных разговорах – на рынках, в транспорте и других общественных местах. Все это свидетельствует о том, что вероятность распространения радикальных взглядов талибов и других экстремистских и террористических групп, находящихся в Афганистане, остается очень высокой.

В экспертном сообществе Таджикистана и правоохранительных органах подчеркивали создание благоприятных условий в республике для распространения радикальной идеологии талибанизма через социальные сети, печать и другие средства, что оценивалось как угроза национальной безопасности.

На этом фоне внимание органов безопасности Таджикистана приковано к деятельности террористических организаций на севере Афганистана. При поддержке ДТ, по ряду сведений, действует свыше 20 группировок иностранного происхождения. Среди них более 10 – по своим идеологическим постулатам и радикальным взглядам – аналогичны «Аль-Каиде»****. Талибы защищают эти группы, несмотря на требования международного сообщества. Не менее тревожным для таджикистанцев является тот факт, что таджики входят в состав многих террористических элементов, действующих в Афганистане, в том числе в ИГ-«Хорасан». Об этом свидетельствуют данные об исполнителях террористических акций в Афганистане, в Иране, в Турции и т.д.

Экспертное сообщество Таджикистана также считает, что Афганистан в очередной раз может превратиться в безопасное убежище для международных террористических групп, в центр подготовки террористов. Некоторые таджикские аналитики пишут о наличии явных тенденций по превращению Бадахшана в новый Северный Везиристан, а Афганистана – в новый мировой центр притяжения исламских радикалов. Этому может способствовать создание многочисленных школ джихада в каждой провинции, сети медресе и мечетей.

Поэтому решительные заявления президента Республики Таджикистан и его твердая позиция относительно формирования инклюзивного правительства с участием представителей всех основных этнических групп исходят из национальных интересов Таджикистана, интересов мира и стабильности в Афганистане и регионе в целом. Конечно, для многих наблюдателей такая точка зрения является неожиданной. Особенно на фоне того, что основные союзники РТ по ОДКБ и ШОС, в том числе Россия, Китай и Узбекистан, заняли не только выжидательную, но явно доброжелательную позицию в отношении ДТ. На научных конференциях автор был свидетелем того, как некоторые близкие к правительственным кругам эксперты разных стран подвергали президента Таджикистана критике за жесткую позицию в отношении талибов.

Тем не менее, Эмомали Рахмон не меняет взглядов на происходящее в Афганистане. Более того, он смог в некоторой степени убедить лидеров стран-союзников в реальности трагических последствий монополизации власти со стороны ДТ, в пагубности политики дискриминации и в масштабе угрозы для региональной безопасности. Например, президент РФ Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай» подтвердил слова Эмомали Рахмона о численности таджиков Афганистана.

Заявления представителей силовых структур и спецслужб России также свидетельствуют, что присутствие международных террористических групп в Афганистане и политика режима серьезно беспокоит их, а надежда на талибов не оправдывается. Так, министр обороны Сергей Шойгу в июне 2022 года заявил, что «лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого, в том числе, за счет переброски боевиков из горячих точек».

В последнее время другие страны региона, такие как Иран, Китай и Узбекистан, начинают осознавать бесперспективность взаимодействия с ДТ, с одной стороны, на фоне усиления террористической активности ИГ-Хорасан, а с другой – на фоне активизации американской дипломатии в Афганистане, которая не оставляет шансов на реализацию инициатив стран региона по урегулированию конфликта. В этих условиях некоторые эксперты полагают, что талибы никогда не станут союзниками и друзьями региональных государств. Местные игроки, возможно, снова прибегнут к поддержке Фронта национального сопротивления или попытаются на его основе сформировать более широкий фронт.

***

Таким образом, в Таджикистане с тревогой следят за происходящими событиями в Афганистане. В РТ уверены, что талибы со своей идеологией, интерпретацией шариата, пуштунским национализмом представляет угрозу таджикам Афганистана. Таджики при ДТ не только отстраняются от власти, но и становятся ущемленными в применении своего языка, который более тысячи лет являлся государственным языком, языком межнационального общения в этой стране. Талибский режим угрожает также многовековому историческому и культурному наследию таджиков.

В Таджикистане сильно обеспокоены возможностью проникновения на территорию страны членов террористических групп, распространения радикальной идеологии талибанизма. Несмотря на заверения членов ДТ в их стремлении не допустить угроз соседним странам, присутствие десятков террористических организаций в этой стране говорит об обратном.

Косимшо Искандаров

* Признан Россией террористической организацией и запрещен на ее территории

** Признан террористической организацией в РФ и запрещен на ее территории

*** Признано в России террористическим и запрещено на ее территории

**** Признана в РФ террористической группировкой и запрещена на ее территории

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Всероссийская акция Минпросвещения России «Учить. Вдохновлять. Развивать» расширяет свои границы

В Год педагога и наставника Минпросвещения России запустило Всероссийскую акцию «Учить. Вдохновлять. Развивать». Мероприятие организовано совместно с компанией VK. В течение года все желающие могут выразить слова благодарности учителям и поделиться своими историями о том, какую важную роль сыграл в их жизни педагог или о том, как они связали свою судьбу с наставничеством и педагогикой. В конце января в рамках акции стартовал новый онлайн-проект «Скажи спасибо педагогу и наставнику», где каждый может написать пожелания учителям в электронной открытке.

Чтобы принять участие в акции, нужно на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместить свой текст, фото или видеоролик по темам: «Наставник/Педагог – это…»; «Благодаря наставнику/педагогу я добился...»; «Как я стал наставником/педагогом». В конце поста следует поставить хештеги #УчитьВдохновлятьРазвивать2023, #ГодНаставника2023 и

#ГодПедагога2023.

Также любой желающий может создать уникальную открытку с пожеланиями своему учителю, педагогу, наставнику. Для этого нужно зайти на официальную страницу «Скажи спасибо педагогу и наставнику» по ссылке.

Выразить слова благодарности, послать онлайн-открытку с пожеланиями и поделиться своей историей можно на протяжении всего Года педагога и наставника. Итоги акции будут подведены 27 декабря 2023 года.

В течение года лучшие посты будут опубликованы на медиастене в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Акция «Учить. Вдохновлять. Развивать» на примере творческих работ наглядно покажет значимость роли педагога и наставника в воспитании личности, повысит престиж профессии учителя. Для широкой аудитории будут доступны результаты и достижения людей разных сфер деятельности, ставшие возможными благодаря педагогам, воспитателям, тренерам, наставникам.

К участию в акции подключается все больше регионов. Недавно к проекту присоединились педагоги из Красноярского края. Они рассказали, какую роль в их жизни и профессии сыграли наставники, и поблагодарили своих учителей.

Михаил Швыдкой: Сегодня, когда государство прикладывает усилия для развития науки, не следует забывать о нуждах искусства

Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)

В 1964 году, когда Н.Г. Басов вместе со своим учителем А.М. Прохоровым и американцем Ч.Х. Таунсом получили Нобелевскую премию за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которая привела к созданию мазера и лазера, Юрий Любимов в Москве получил возможность кардинально обновить Театр драмы и комедии на Таганке, был издан сборник стихотворений Андрея Вознесенского "Антимиры", вышли кинофильмы "Застава Ильича" Марлена Хуциева и "Иду на грозу" Сергея Микаэляна по роману Даниила Гранина. А за два года до этого, в 1962-м, картина "9 дней одного года" Михаила Ромма вызвала широкую общественную дискуссию, выходящую далеко за пределы киноискусства... Наука и искусство в пору оттепели 50-60-х годов прошлого столетия, что называется, пошли в прорыв, открывая новые грани мироздания, раздвигая границы понимания бытия.

На недавнем заседании оргкомитета по празднованию 100-летия Н.Г. Басова в Российском историческом обществе вспомнил те явления художественной культуры, которые были неотъемлемой частью жизни научного сообщества. Ведь вовсе не случайно в гостинице Объединенного института ядерных исследований в Дубне есть мемориальные номера, в которых останавливались Владимир Высоцкий и Андрей Вознесенский. Поэты, актеры, художники находили в академгородках - под Москвой и под Новосибирском - не только покой и уединение, но и благодарную публику. И вполне закономерно, что по инициативе А.П. Александрова, легендарного руководителя Курчатовского института, который он возглавил после смерти его основателя, был построен Дом ученых, который стал уникальным культурным центром, где в 50-70-е годы осуществлялись самые дерзкие художественные проекты. Обращение к ним - это тоже часть программы, подготовленной к 80-летию "Курчатника". За всем этим не только взаимные симпатии ученых и деятелей искусства, но более глубокие процессы, которые связывают столь различные на первый взгляд сферы познания мира и человека.

Юбилеи выдающихся советских физиков, которые мы отмечали в прошлом году и будем отмечать в нынешнем, невольно возвращают нас к давней дискуссии о физиках и лириках. В конце 50-х годов прошлого столетия она приобрела поистине международный масштаб. 7 мая 1959 года Чарльз Перси Сноу, известный английский ученый и писатель, прочитал в Кембриджском университете лекцию "Две культуры и научная революция", в которой признал глубочайший разрыв между деятелями культуры и науки: "Итак, на одном полюсе - художественная интеллигенция, на другом - ученые и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. И у обеих этих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций". Примечательно, что одной из существенных причин такого непонимания Ч.П. Сноу считал излишнюю специализацию знаний в системе образования на Западе, и особенно в Великобритании, противопоставляя такому подходу большую универсальность образования в СССР.

Однако и в нашей стране дискуссия о физиках и лириках весьма остро началась в том же 1959 году. Как известно, Илья Эренбург на страницах "Комсомольской правды" неоднократно публиковал статьи на эту тему, в частности, вступив в дискуссию с Игорем Полетаевым, автором первой советской книги о кибернетике, инженером-подполковником НИИ Главного артиллерийского управления. Так что знаменитое стихотворение Бориса Слуцкого, опубликованное 13 октября 1959 года, появилось в самый разгар начавшейся полемики. И заканчивалось оно весьма печально для лириков: "Отступают наши рифмы//И величие степенно// Отступает в логарифмы".

Но на самом деле все обстояло и обстоит совсем иначе. Наука и искусство взаимозависимы. И всякий раз фундаментальные открытия в естественно-научном познании мира предполагают схожие процессы в художественном творчестве. Так было в эпоху Возрождения, в пору Просвещения, с особой наглядностью это произошло на рубеже ХIХ и ХХ веков, когда прорывы в области физики, химии, биологии, психиатрии происходили одновременно с новациями в изобразительном искусстве, драматургии и прозе, поэзии и музыке. Название романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" вполне подошло бы для обозначения темы научного исследования. Ускользало не только время, но и материя - это волновало в равной степени физиков и живописцев. И вовсе не случайно Альберт Эйнштейн признается, что Достоевский дал ему много, "очень много, больше Гаусса". Ученые и художники ощутили ограниченность классических теорий и образцов, они пустились в незнаемое, в котором были прерваны причинно-следственные связи. Им нужно было объяснить мир, в котором последующие события и процессы далеко не всегда могли быть объяснены предыдущими.

В значительной мере это относилось и к новаторским поискам в послереволюционной России, где идея создания нового государства и нового человека воплощалась в научных и художественных поисках. Замечу, что за год до смерти, в апреле 2014 года, в интервью Эжени Джейкобсон Чарльз Таунс, который разделил Нобелевскую премию с советскими физиками, признался, что к исследованиям в области квантовой электроники его подвигла книга Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", впервые опубликованная в 1927 году.

Так что не стоит забывать провидческие слова Л.Н. Толстого: "Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может правильно работать".

Поэтому сегодня, когда государство прикладывает особые усилия для развития отечественной науки, выделяя серьезные средства на инновационные проекты и поддержку ученых, не следует забывать о нуждах искусства и его создателей, которые не могут лишь повторять пройденное.

Соты для грузов

Бизнесу предложили дополнительный способ перевозки продукции

ОАО «РЖД» и АО «Почта России» протестировали новый сервис для представителей малого и среднего бизнеса – «Сотовый контейнер». Он позволит грузоотправителям купить необходимый фиксированный объём в контейнере в почтовом поезде «Россия». Первые перевозки «Сотового контейнера» прошли по маршруту Москва – Владивосток, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» в официальном Telegram-канале.

Контейнер в контейнере

Проект «Сотовый контейнер» – это сервис по перевозке сборных грузов в специальной таре (штабелируемом почтовом контейнере – ШПК). Конструкция занимает в пространстве 1 куб. м и вмещает до 350 кг. Согласно схеме размещения в одном 20- или 40-футовом контейнере помещаются 9 или 38 ШПК соответственно. Концепция нового сервиса – это «контейнер в контейнере».

Перевозки по проекту осуществляются почтовым контейнерным поездом «Россия» (совместный сервис ОАО «РЖД» и АО «Почта России»). Состав курсирует по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток. По пути следования он делает восемь остановок в крупных городах вдоль Транссибирской магистрали, где происходит прицепка и отцепка фитинговых платформ с контейнерами. В настоящий момент РЖД и «Почта России» прорабатывают расширение географии маршрутов

«Сотового контейнера» ещё на восемь городов: Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», благодаря сервису предпринимателям не нужно накапливать партии груза и выкупать контейнер целиком. «Сотовый контейнер» станет оптимальным решением для доставки мелких и сборных грузов. Представитель малого и среднего бизнеса может купить одно или несколько мест в крупнотоннажном контейнере, а также выбрать дополнительные услуги – доставку до склада, «от двери до двери», курьером на «последней миле», обработку и временное хранение в фулфилмент-центре «Почты».

Перевозка в специальной таре обеспечивает дополнительную сохранность партии из-за минимального числа операций с товарами, а также маневренность при погрузке и выгрузке.

Тестовый поезд

По данным Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД», тестовая отправка грузов по проекту была осуществлена в 40-футовом контейнере по маршруту Москва (станция Ворсино) – Владивосток (станция Первая Речка). Первым воспользовался сервисом партнёр Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – компания ООО «Карго Линк», отправившая кондитерские изделия для клиента в

Дальневосточный федеральный округ.

«Считаю, что развитие данного сервиса является хорошей возможностью для представителей малого и среднего бизнеса повысить эффективность и устойчивость процесса поставки товаров», – отметил заместитель генерального директора – начальник ЦФТО ОАО «РЖД» Алексей Шило.

Актуальность нового сервиса отмечает и генеральный директор АО «Почта России» по логистике Сергей Сергушев.

«Возможность не собирать крупные партии, а купить место фиксированного объёма – удобная услуга для перевозки любого груза, неважно, это партия товаров или личные вещи. В будущем у сервиса появится удобное цифровое решение», – рассказал он.

Отметим, что данный проект является финалистом I Конференции транспортно-логистического бизнес-блока холдинга «РЖД». В планах развития «Сотового контейнера» – расширение географии предоставления новых логистических возможностей, а также привлечение представителей малого и среднего предпринимательства к возможностям расширения своего бизнеса через информирование со стороны ЦФТО и его структурных подразделений, центров продажи услуг ОАО «РЖД».

Напомним, помимо «Сотового контейнера» почтовый поезд «Россия» перевозит грузы таких клиентов, как «Детский мир», «Лента», «Спортмастер», «М.Видео». В будущем ОАО «РЖД» и АО «Почта России» планируют создавать новые транспортные продукты на базе совместного проектного офиса.

Ольга Шелкова

В Новгородской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации Хвойнинского района и четырех населенных пунктов Боровичского района. В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие губернатор региона Андрей Никитин и заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

Объект протяженностью около 80 км построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Новгородской области на 2021–2025 гг. Он позволил газифицировать р. п. Хвойная, деревни Мякишево, Миголощи, Молодильно и Спасово в Хвойнинском районе, а также деревни Березник, Жаворонково, Спасское и с. Кончанско-Суворовское в Боровичском районе.

Для подключения к газовым сетям 900 домов и квартир в девяти населенных пунктах будет проложено более 38 км внутрипоселковых газопроводов. Домовладения первых абонентов в р. п. Хвойная сегодня подключены к газу.

Также межпоселковый газопровод позволит газифицировать 11 котельных в Хвойной. Две из них — на Набережной и Заводской улицах, — уже работают в режиме пуско-наладки. Они заменят устаревшие энергоисточники, работавшие на угле, и обеспечат надежное теплоснабжение части жилых домов, детского сада, школы, техникума строительной индустрии и экономики и комплексного центра социального обслуживания населения поселка.

Помимо жилья и социальных объектов, теплом и энергией планируется обеспечить ряд лесопромышленных предприятий поселка, хлебозавод, а также магазины, офисы и кафе.

«С вводом газопровода экономичное и экологически чистое топливо пришло в еще один район Новгородской области, и работу по расширению географии газификации региона мы будет продолжать: в середине прошлого года пятилетняя программа дополнена, и теперь газ получат в общей сложности семь районов региона — Хвойнинский, Мошенской, Пестовский, Батецкий, Поддорский, Холмский, а также Маревский округ. Важно, что и домовладения, и образовательные объекты, и учреждения здравоохранения во вновь газифицируемых населенных пунктах будут подключаться к газовым сетям в рамках догазификации. Это позволит значительно повысить комфорт жителей области — как дома, так и при посещении школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов», — отметил Олег Ляпустин.

В России введут наказание за раскрытие местоположения военных

Иван Петров

Правительство России подготовило положительный отзыв на пакет законопроектов, вводящих наказание за публикацию данных о местоположении военнослужащих и военных объектов.

Проще говоря, речь о фото и видео, например, военных колонн. Или железнодорожных составов с танками. Или даже зенитных установок на крышах не будем говорить каких зданий.

Наши люди привыкли хвататься за телефон при всяком удобном - хотя, точнее сказать, неудобном - случае. И сколько бы эксперты ни говорили, мол, это вредные привычки, их надо отбрасывать, воз и ныне там. Военные колонны можно рассмотреть в Сети со всех ракурсов, под музыку и без. Но ведь интернет есть не только у нас, и далеко не всегда эти ролики смотрят доброжелательные зрители.

Поэтому и появилось предложение ввести наказание за публикацию фото и видео военных объектов и колонн. Сенатор Андрей Клишас направил в правительство страны для отзыва два проекта. Первый вносит поправки в КоАП, второй - в УК. Предлагается двухступенчатая система наказаний. В первый раз человека накажут по КоАП, во второй привлекут уже по уголовной статье.

Правительство в целом поддержало идею, но к проектам высказаны серьезные замечания. Документы необходимо доработать, чтобы избежать крайностей. Например, разве надо наказывать за селфи на фоне министерства обороны? Там есть памятники со сценами из знаменитых фильмов: "Офицеры" и "Они сражались за Родину". А еще - памятник маршалу Александру Василевскому. И люди любят там фотографироваться. Но формально это военный объект. Так что надо сделать так, чтобы невинные фото под статью не подпадали.

С этим согласны и правительственные эксперты. Они обратили внимание на то, что используемые в проектах понятия "военная, гуманитарная, стратегическая инфраструктура", "критически важные объекты жизнедеятельности", "беспилотный летательный аппарат" нормативно не определены. Поэтому, говорится в отзыве, необходимо конкретизировать характер распространяемой информации и более четко прописать ограничения. То есть четко указать, что, когда и где нельзя снимать. Скажем, нельзя в приграничной зоне. Нельзя в зоне контртеррористической операции. И т.п. Говоря научным языком, надо конкретизировать ограничения во времени и пространстве.

"В проекте закона не указано, о каких именно материалах идет речь, - обращает внимание член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. - Стоит пояснить, что информация в виде текста, фото и видео будет наказуема".

По ее словам, люди должны ответственно относиться к тому, что публикуют. Даже случайное селфи на фоне военного объекта сегодня может нанести вред безопасности, так как чужие глаза смогут на нем увидеть то, что видеть им не полагается.

Как поясняет юрист, в случае принятия закона наказывать будут за не сам факт фото, а за распространение. Так что никто не будет сразу штрафовать человека, снявшего военную колонну. Но если выложить ролик в соцсеть, то скорее всего придется ответить.

С другой стороны, по мнению юриста, действительно есть много нюансов, из-за которых неизбежно появятся вопросы на практике. Все-таки есть разница, сфотографировал человек подводную лодку на базе в Мурманске или эшелон танков в Белгороде. Так что нормы надо прописать четко.

Пелевин и южинские?

размышления о фильме «Пелевин», о месте и роли героя картины в реальном и виртуальном пространстве

Алексей Шепелёв

22 ноября 2022 года вышел юбилейный фильм Родиона Чепеля «Пелевин». Событие это в кругах коллег-литераторов прошло почитай незамеченным, практически никто из моих знакомых, видимых в соцсетях, что называется, не отписался. Меж тем, 60 лет ПВО, для многих по-прежнему загадочному Solus Rex русской словесности, не каждый день, поэтому набросаю кое-какие соображения, хотя бы субъективно, отрывисто-тезисно.

Вообще традиция фильмов о Пелевине уже существует. Во-первых, это артдокфестовский фильм 2013 года «Писатель П. Попытка идентификации», а ещё раньше был сюжет-расследование на 18 минут в программе «Главный герой» (НТВ, 2009). Новый докфильм, вышедший на сервисе «KION», отличает визуальная составляющая, анимация, всякие хм… хэппенинги-гэги – хоть и довольно попсово, но всё же повествование оживляет. Публикуются новые фото «самого загадочного писателя», есть попытка некоего «отслеживания» (ага, почти как отслеживают бандероль – едва ли не шпионские штучки), но всё это, если честно, так себе. Лично я ничего нового о Пелевине не узнал.

Но нет – одно всё же узнал. Один из преподнесённых в фильме фактов меня удивил, и даже сильно. Автор фильма заявляет, что Пелевин посещал Южинский кружок! Общее место – что Пелевин читал Кастанеду, переводил Кастанеду (вернее, участвовал в переводах – редактировал и т.д.), посещал эзотерические кружки, где читали Кастанеду. Но знаменитый Южинский – это, простецки говоря, не совсем то, «где читали Кастанеду». Так называемый Южинский – как известно, андерграундное литературно-эзотерическиое сообщество, «южинское шизоидное подполье», конца 1960-х – начала 90-х. Здесь зародились метафизический реализм, русский традиционализм. Собственно, на квартире «советского Кафки» Юрия Мамлеева в Южинском переулке мамлеевский кружок существовал, по свидетельству Гейдара Джемаля, до 1967 года. В любом случае, первый и классический период – до отъезда писателя за рубеж, то есть до 1974 г. То бишь Пелевину, как и Дугину, было тогда максимум по двенадцать лет!

Александр Гельевич в прошлогодних видео с воспоминаниями о Джемале и Головине рассказывает о своём «нео-южинском» периоде – насколько я понял, с 1980-го до начала или середины девяностых. (Я не специалист, но, кстати, очевидно, массу нелепостей о кружке понагородил в своей биографии Проханова «Человек с яйцом» Лев Данилкин.) В фильме называются фамилии лишь четырёх, не считая самого Мамлеева, участников неформального объединения: Евгений Головин, Игорь Дудинский, Борис Свешников, Владимир Ковенацкий. Что, мягко говоря, странновато: Дугин, Александр Проханов, Владимир Буковский, Валентин Провоторов, Эдуард Курочкин, Алексей фон Раух – все за кадром…

Когда именно Пелевин посетил группу или примкнул к ней – подробности не уточняются. А подробности-то сенсационные. Чуется в Пелевине что-то мамлеевское, но кто ж знал!.. Как известно, бывал «там», вернее, с ними, и Венедикт Ерофеев. Сапгир, Холин, Зверев. А дальше – Курёхин, Лимонов, Александр Ф. Скляр. Из современных – В. Сорокин, позже Михаил Елизаров, чья генеалогия от мамлеевской жути и хтони очевидна. Есть фото, на котором с Мамлеевым и его женой заседает за столом Егор Летов. Тут уже дела наклёвываются чуть ли не те, что, если приглядеться, оказывается, что днём с огнём не сыскать известного русского-московского интеллектуала-нонконформиста, который избежал бы мамлеевского влияния – этого странного, мистического-метафизического родословия, едва ли не посвящения! А по сути, не мамлеевского даже, а головинского. (Летов, кстати, особенно ценивший Достоевского и Введенского, в одном из своих интервью начала нулевых категорически заявлял, что «Пелевин – плохой писатель».)

Видимо, речь идёт о самом конце 80-х, когда Пелевин стал учиться в Литиституте и познакомился с кое-какими людьми из литературных и эзотерических тусовок. Скорее всего, «посетил» и тем более «примкнул» – это громко сказано. Если таковое и было (в фильме это вообще упоминается мельком, без доказательств и свидетельств!), то, скорее всего, молодого ПВО представили начинающим писателем и мало кто на него обратил внимание. Однако, это-то, как мы знаем, и не столь важно – важно, что ОН кого-то увидел, что-то услышал… Прочёл раннего хард-Мамлеева, услышал его чтение… Кто читал первые пелевинские рассказы, зная уже тексты Мамлеева, сразу понимал, что попахивает тут чем-то не только булгаковским, но и явно мамлеевским (у Пелевина, на мой взгляд, во сто раз продуманнее – в нынешней лит-ре на озарениях да всяких советских авосях не вылезешь!). А вообще… гм… я вот поздно спохватился читать Стругацких… а там-то как раз…

Любопытна также подробность из рассказа «друга юности» Пелевина С. Москалёва, что толчком к пелевинскому видению была этнографическая книга на немецком языке об Африке – о ритуалах и т.д., что в компании тогдашних близких знакомых писателя всё это иронически связывалось с ритуалами советскими. Волне может быть, что и впрямь именно этот параллелизм, эту «метонимию» и сделал молодой ПВО основой для своих ранних вещей. Плюс метафизический реализм. А потом уж – пресловутый дзен-буддизм.

Большой плюс картины, что в качестве экспертов в ней не участвуют либеральные литгуру Н. Иванова и С. Чупринин («Витя был какой-то серый, неприметный…», – а мы, мегакреаторы, его открыли и сделали!). В докфильме «Писатель П.» мне запомнился такой отвратный и показательный момент: Г. Успенский, бывший гендиректор издательства «Вагриус», со смаком вспоминает о том, как он сказал Пелевину году в 1994-м: «Мне обидно тратить свою (sic!) жизнь на развитие чьего-то тщеславия!» (Джакомо, как знакомо! Они не меняются!) И тогда молодой Пелевин, – которого до Босса с большой буквы уже открыли и в журнале «Знамя», и недооткрыли в Лите, и сам он себя давно открыл в «Науке и религии», – встал пред ним на колени. (А тут бы можно было для аналогичной сцены фильма и Mlle Kachalkin пригласить!) Но благо пригласили не её, а Ольгу Аминову, редактора писателя в «Эксмо» годов так 2006-2017. Она уже взрослого Пелевина – не то, что впитавшего эзотерику и метафизический дух и стиль, а еле-еле «повзрослевшего» от всех этих Чуприниных-Успенских! – только хвалит. «Бывш. критика», которому так досталось за критику в пелевинских текстах, а ныне писателя Басинского, а также и прочих разных там литкритиков и литинститушников, акромя Куллэ, в фильме нет.

Есть некий литгвоздь программы – естественно, это критик категории номинальной «позишен намбер уан» – так называемой медузовской* антикритики – Галина Юзефович. Критикует она мягко, а иногда и жёстко: «У Пелевина тридцалетняя героиня-хипстерша, собираясь заграницу, звонит в турагенство! ЗВОНИТ – представляете?! Видимо, Виктор Олегович сто лет не видел московских хипстерш!». Да, непорядок, как Набоков, по его признанию, никогда не знал в своём окружении ни одной двенадцатилетней девочки. (Признаться, я тоже сто лет таковых 12-30-летних хипстерш не видывал, да и никуда никогда не ездил, но навёл некие справки, и – «Не знаю, как там у них у Москве…», но обычно все действия по заказу в мессенджерах, будь то хоть пицца иль роллы, всё равно нужно подтверждать звонком или ответом на таковой.)

И наконец, суперкритикесса резюмирует: «Мне, честно говоря, всё равно, где живёт Пелевин: сидит ли он на даче в Переделкино, у себя в многоэтажке в Чертанове или ещё где. Почему? Потому что он уже давно пишет вещи так себе». Эхх, такие слова… гм… разбивают в пух и прах саму идею подобных фильмов. Но фильмы-то снимают! Да и вообще некое лукавство: зачем же тогда в любом журнале пропечатывают – и вообще-то, хоть без гонорара, но настойчиво требуют от самих же авторов! – Сведения Об Авторе: где родился, где пригодился?!. Ежу ясно: так уж устроен человек, что, прочитав книжку, посмотрев фильм, услышав музыку, он сразу интересуется автором впечатлившего произведения. Впрочем, здесь бы писателем №1 для хипстерш обоего пола «30+» – и уж точно самым загадочным! – обозначить Гузель Яхину.

Народу, значится, не всё равно, а вот Галина Юзефович озвучила общую тенденцию нашей, так сказать, актуальной интеллигенции. Что Пелевин, дескать, выдохся, и с середины нулевых, а уж точняк с 2010-х выдаёт на гора нечто конвейерно-вторичное. (Ольга Аминова категорически опровергает пресловутый «кабальный контракт» сверхплодовитого прозаика.) Поскольку Пелевин для нашего поколения автор и впрямь самый известный, от кухонь и блогов до кафедр филфаков, я сам с ними постоянно сталкиваюсь: с интеллидженсией и тенденцией моих ровесников, превозносивших Пелевина в конце девяностых или в начале нулевых (я тогда общих восторгов не разделял; солидаризируясь разве что – как потом оказалось – с упомянутой фразой Егора Летова), а теперь просто и как-то запросто его не читающих, с ежегодной отмазкой, что «всё, исписался». И только старый (по… сторож пьяный… – зачёркнуто) либстраж Дм. Быков** в 2010-е неустанно баил о том, как интересен – по сравнению практически с любыми текстами любого нашего тиражного автора! – каждый новый роман живого классика. Причём и вышеназванная тенденция, что «Пелевин уже не тот» также идёт, по-моему, от того же Быкова. (В одном ролике, кстати, начитанный Быков очень благопристойно отзывается о Южинском и даже о книге «Ориентация – Север»!)

Известный своей патриотичностью прозаик и журналист из Севастополя Платон Беседин в авторской программе «Игра в классики», посвящённой юбилею Пелевина, как бы вторя законодателям мод Быкову и Юзефович (патриотическое и либеральное – заединщина?!), сетует о том, что теперь не жизнь идёт по Пелевину, как было встарь, а Пелевин, влачась где-то в хвосте, подражает жизни. На первый взгляд, есть тут рацзерно, но вообще можно поспорить. По мне, так тексты ПВО среднего периода, 2005-2013 годов, гораздо интенсивнее, чем ранние. Плюс в зрелый период, с 2014 года, он переходит на иной уровень: при том же уровне таланта, что и в годы молодые – ясно, как всякий (а)нормальный автор! – достигает интеллектуальной и философской – местами едва ли не религиозной, а жаль, что нет – мощи. Если раньше пелевинская проза проходила по части некоей «фантастики с элементами мистики», в коей описывается «то, чего быть конечно, не может», и формально, да и идейно-метатически красовалась в восприятии нашей либер-любер интеллигенции девяностых как некий отголосок Серебряного века, то в десятые годы, мне кажется, он пишет «чистую футурологию» – опережая реальность, может быть, лет на тридцать, потом на двадцать, десять, пять… Реальность человечества, подобно реальности отдельного человека, психологическому убыстрению восприятия времени с возрастом, разгоняется. Если в «Generation П» мы читали о замещении телеперсонажей компьютерной графикой, это казалось тогда почти несбыточной фантастикой. В фильме Чепеля упоминается реклама, которую крутили – «внимание!», как говаривал М. Задорнов – на общенациональных телеканалах в прайм-тайм, между роликами о «МММ» и прокладках. «Где я в этом потоке?.. В романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» – простенько, но со вкусом, как будто креатура криэйтора Татарского. (Примерно в это же время, или чуть позже по первому каналу так же широко и рекламно вещали о премии для начинающих писателей «Дебют»!) Немало изменилось от эпохи наивных перестройки и гласности до эпохи СВО и Метаверса. И вот уже и впрямь эта наша реальная реальность, столь призрачная, но столь герудо-питательная для «запредельного» Пелевина, настоль уже стремительна и абсурдна, что даже самыми отвязными и пугающими сюжетами и концептами трудно её перещеголять.

Особо напирается в фильме на «тот невероятный факт», что «никаких личных аккаунтов в социальных сетях Пелевин никогда не имел и не имеет». Это, конечно, самое невероятное для зрителей моложе тридцати! Смехотворно (то «без бумажки ты букашка», а то небытие реальное фактически равно виртуальному), но времена, а вместе с ними и мозги и впрямь сменились. И сменились галопом, у нас на глазах, а Виктор Олегович как раз всему этому процессу есть хроникёр-свидетель. Смотритель, так сказать. Не bystander – уличный зевака, все мнения и фразы коего «по поводу актуального» заранее известны. Тут и нужен смотритель трансфизический и метаисторический, и вместе с тем чокнутый документалист-мокьюментарист типа нынешнего Нэйтона Филдера. По мне, так лучше раз в год написать глобально-эпохальное «объяснение всего», чем выдать 356 или тысячу наскоро намазанных бутербродов в год. Вообще-то и у меня ФБ*** не было до 2019 года, причём из принципиальных соображений; по сей день нет в соцсетях, например, Павла Крусанова.

Одна из главных и, на мой вкус, ценных мыслей фильма – о том, что Пелевин частично признавал публичность-популярность эпохи СМИ, примерно до начала ХХI века, а новую цифровую реальность соцсетей и прочего – отринул. (В то время он коротко стригся, почти «под бандоса брился» – что само по себе уже было неким эпатажем, не токмо восторженные дамы, а даже критики не остались равнодушны!) Да и как её не отринуть? Антисистемно-антиглобалистские пассажи Пелевина – и мне они даже нравятся, потому как, по возможности минуя интернет, пытаются переварить эту фронду и эзотерику для широких масс – весьма похожи на некоторые пассажи Джемаля. (Если взять, например, выступление в «Смене» 13.12.2014, то местами едва ли не буквально!). Читаем зрелого Пелевина и вспоминаем не заморских авторов и кручёных постфилософов, с коими обычно его сравнивают, и даже не популярного в Советском Союзе Станислава Лема, а писателей куда более близких и родных. К примеру, читая «KGBT+», – «Хищные вещи века» Стругацких.