Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов уточнило правила ввоза на территорию страны препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Так, жителям и гостям ОАЭ разрешается ввозить такие лекарства в страну для личного пользования при наличии официального разрешения, которое можно получить на портале министерства.

Для получения разрешения необходимо предоставить копию врачебного рецепта с указанием фамилии пациента (срок годности рецепта составляет 3 месяца), заверенное медицинское заключение из лечебного учреждения, в котором пациент проходит лечение в стране; копию паспорта или удостоверения личности.

В разрешениях должно быть указано научное и/или коммерческое название препарата, лекарственная форма, назначаемая доза, продолжительность лечения, дата выдачи рецепта, а также фамилия врача, его печать и штамп лечащего учреждения.

Разрешение выдается через электронную систему MOHAP или SmartAPP в течение трех дней, при этом плата за услугу не взимается. Если пациент не достиг возраста совершеннолетия, заявку на получение разрешения может подать родитель или опекун.

В 2021 году власти ОАЭ смягчили законы для наркозависимых и облегчили наказания для путешественников, ввозящих в страну в багаже продукты, содержащие тетрагидроканнабинол (вещество, получаемое из марихуаны).

Согласно новому закону, лица, в чьем багаже будут обнаружены продукты, напитки и предметы, содержащие каннабис, не будут подвергаться уголовному преследованию и заключению под стражу, в случае если преступление было совершено в первый раз.

В закон также была добавлена статья, предполагающая создание специализированных центров реабилитации наркозависимых. Пересмотру подвергся и реестр наркотических и психотропных средств.

Штраф за хранение наркотических средств будет составлять от 20 до 100 тысяч дирхамов и выше. Новые статьи закона предусматривают тюремное заключение на срок от трех месяцев до двух лет и более.

При первых двух задержаниях наркозависимый может выбрать между тюремным заключением и штрафом, однако, если злоупотребления продолжатся, и штраф, и тюремный срок станут обязательными наказаниями.

Валерий Выжутович: Политика импортозамещения делает малый и средний бизнес партнером крупных компаний

Валерий Выжутович (Политический обозреватель)

Второй месяц подряд идет снижение деловой активности малого и среднего бизнеса. Она вернулась к показателям весны 2022 года. Спад зафиксирован октябрьским индексом RSBI, составившим 48,5 пункта. Исследование проводилось экспертами ПСБ, "ОПОРЫ России" и агентства Magram Market Research.

Эксперты отмечают, что в составе индекса некоторый рост показала только компонента кредитов: "Доля тех, кто не смог получить кредит или был не уверен в его одобрении, упала до 11,3 процента минимума за все время наблюдений". Все остальные компоненты индекса заметно снизились. Почти половина опрошенных предпринимателей заявили о падении выручки. Ее роста в ближайший квартал ждут лишь 19 процентов респондентов. Представители малого и среднего бизнеса негативно оценивают и кадровую ситуацию. В октябре только 8 процентов (на 3 процента меньше, чем в сентябре) опрошенных нанимали новый персонал. О сокращениях же заявил 21 процент респондентов (на 5 процентов больше сентябрьского показателя).

Некоторую надежду на то, что удастся поправить дела, малые и средние предприниматели возлагают на партнерство с государством. Минэкономразвития разработало модель программы "выращивания" поставщиков из малого и среднего бизнеса. Опубликован проект документов, излагающих программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства для их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг. Программа предусматривает "комплекс мер по оказанию предприятиям малого и среднего бизнеса финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки" (например, финансирование модернизации, покупка оборудования, обучение персонала и т. п.).

Цели программы - увеличение количества квалифицированных поставщиков; увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства; создание системы внедрения и трансфера новых технических и технологических решений субъектов малого и среднего предпринимательства; импортозамещение и обеспечение снижения зависимости отраслей промышленности от импорта; локализация производства на территории России. Предполагается, что малый и средний бизнес будет ориентирован на конкретные товары, работы и услуги, необходимые госкомпаниям. Отбирать себе поставщиков госкомпании будут на созданной минэкономразвития цифровой платформе МСП путем оценки заказчиком соответствия заявок своим требованиям.

К 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн руб., при этом в 2021 году объем закупок составил 4,18 трлн руб.

"Мы должны сменить стратегию поддержки малого бизнеса с "приказано выжить" на "приказано заработать", - сказал на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Андрей Белоусов. Прежняя стратегия поддержки малого предпринимательства, призванная отразить удары пандемии, ныне, в условиях санкций, действительно утратила актуальность. Но она принесла несомненные результаты, и нынешняя политика правительства в отношении малого бизнеса - продолжение антикризисной работы, начатой в период пандемии.

Сейчас ситуация иная. Универсальные меры поддержки (налоговые отсрочки, мораторий на проведение проверок, расширение доступа к госзаказам, снижение административной нагрузки на бизнес) останутся в силе, но подвергнутся инвентаризации. Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал понять, что в условиях санкций государство нуждается во всесторонней и подробной информации о том, что производят малые предприятия и какие лакуны в экономике, взявшей курс на импортозамещение, они могут заполнить. Например, способны ли помочь крупным компаниям в тех производствах, где прекратились поставки и ощущается разрыв цепочек.

Однако российский малый бизнес почти весь состоит из торговли и услуг. Доля реального производства чрезвычайно мала - 5,5-6 процентов. Поэтому трудно рассчитывать, что малое предпринимательство быстро покроет выросший спрос на товары, сырье, комплектующие. "Почему проблема с импортозамещением? Нет питательной среды (то есть малого бизнеса. - В.В.), которая может заместить сырье, материалы, комплектующие, произвести, создать... Европейские МСП нам на помощь не придут, это должны быть российские компании", - говорит первый заместитель главы минпромторга Василий Осьмаков. А президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин предлагает сконцентрировать помощь предпринимательству на отраслевой поддержке и внедрить программы по развитию МСП во всех отраслевых министерствах.

Региональные бизнес-омбудсмены оценивают новую риторику властей как серьезное предложение малому бизнесу включиться в программу импортозамещения. "Органы исполнительной власти должны подготовить перечни по сегментам, необходимым прежде всего для обеспечения жизнедеятельности города, промышленности, - считает бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Александр Абросимов. - Необходим перечень отраслей, чтобы предприниматели видели направления для своей работы".

Политика импортозамещения делает малый и средний бизнес партнером крупных компаний, вовлекает его в производство запчастей, комплектующих, недостающих товаров промышленного назначения и потребительского спроса. Но возлагать на малый бизнес неподъемную для него ношу в глобальном противостоянии России санкционному давлению, конечно, не стоит.

Пресс-конференция по итогам визита в Киргизию

Завершая рабочий визит в Киргизию, глава Российского государства ответил на вопросы представителей СМИ.

В.Путин: Добрый день!

Пожалуйста, слушаю вас.

М.Сидибе: По итогам года у ЕАЭС очень хорошие показатели развития по всем направлениям, и я хотела спросить, с чем Вы это связываете, потому что и ситуация в мировой экономике сложная, и санкции новые вводятся. Почему такие показатели?

И как Вы оцениваете итоги сегодняшней встречи? А также, на Ваш взгляд, как будет развиваться ЕАЭС в дальнейшем? Ваш прогноз на ближайшее время и на среднесрочную перспективу.

В.Путин: Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше. Правда, нам предрекали спад экономики в России на 20 процентов – спад есть, но он 2,9 процента. Это, конечно, разница большая, и мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись, а мы как раз не ошиблись.

Сказать о том, что у нас уж очень хорошо, наверное, тоже нельзя, потому что спад-то есть. Но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах, по целому ряду составляющих. По той же инфляции, я говорил об этом, у нас 12 с небольшим – 12,2–12,3 [процента] – будет по году, а в европейских странах – 17, 20, свыше 20. Для европейской экономики это абсолютно запредельные величины, это совершенно очевидная вещь – это же никто не придумал. То же касается продовольствия, стройки, я тоже об этом говорил.

Если говорить о ЕАЭС в целом, о Евразийском [экономическом] союзе в целом, то да: у нас ситуация устойчивая. Один из основных показателей – безработица, он ниже, чем во многих других странах. Откуда такой результат? Всё-таки это от фундаментальных основ наших экономик, российской экономики в том числе и не в последнюю очередь, и от тех мер по стабилизации экономики, которые мы принимаем и в России, и в Евразэс в целом.

Мы ничего не закрываем, в отличие от некоторых других стран. Мы не взламываем принципы рыночной экономики. Мы не вводим никаких ограничений между собой. Наоборот, мы делаем всё для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы. Это важно для нас и для наших партнёров по Евразэс, имеет практическое значение.

Если говорить по макроэкономическим показателям, то устойчивое состояние российской валюты, рубля, благотворным образом отражается и на экономике, на финансовых системах наших партнёров.

Вот мы говорим о безработице. У нас ниже, чем в пандемийный уровень: до пандемии было 4,7 процента, а сейчас – 3,9. Но для наших партнёров по Евразэс это имеет прямое значение, ведь не секрет: сотни тысяч, а то и миллионы граждан этих стран, наших друзей, партнёров работают в России. Это значит, их рабочие руки востребованы, это значит, что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны, а это значительная часть доходов той или иной страны. Это следующая часть.

Ещё одна составляющая – это энергетический рынок. Я же уже сказал, если в Европе цены на тот же газ зашкаливают, уже там сколько… 1700 [долларов за тысячу кубометров], да?

Сколько, Алексей, сейчас?

А.Миллер: 1500.

В.Путин: Нет, нет, 1700 уже позавчера было.

В некоторые страны мы продаём газ больше чем в десять раз дешевле, понимаете? Не просто в десять, а больше чем в десять раз дешевле. Но это же стабилизирует экономику наших стран-партнёров: они могут прогнозировать своё развитие, поддерживать комбыт, отрасли производства, сельское хозяйство развивается у всех, в том числе на базе химической отрасли, на базе удобрений. Удобрения развиваются у всех очень энергично, очень эффективно работает отрасль.

У нас по базовым продуктам нет никаких проблем – мы являемся экспортёрами. Там, где от нас нужно нашим партнёрам, мы и продовольствие поставляем, причём по вполне доступным ценам.

Вот всё это вместе. Я бы сказал, что это тоже не последнее место занимает в общем результате – настрой на совместную работу и на поиск решений даже там, где они, казалось бы, в течение многих лет доставались нам в ходе сложных переговоров как результат. У нас получается тем не менее, мы договариваемся.

Поэтому всё это вместе даёт такой, я действительно согласен, положительный результат совместной работы.

Вы спросили ещё о ближайших шагах, да?

М.Сидибе: Да, о том, как Вы видите дальнейшее развитие организации в ближайшее время.

В.Путин: Ближайшие шаги и перспективы развития. Перспективы, думаю, у нас хорошие, ближайшие шаги очень конкретные.

Первое, что мы должны сделать, о чём мы договорились, – я считаю, что эта договорённость является очень важной, – мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства, в сфере промышленности. Думаю, что для повышения нашей общей технологической независимости, технологического суверенитета это имеет очень большое значение. Это, кстати говоря, результат нашей сегодняшней работы.

А в ближайшее время, в ближайшие пару лет, мы должны реализовать наши договорённости, которые были сформулированы раньше, а именно: добиться создания единого рынка газа в течение ближайших двух лет, сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации, общего рынка электроэнергии – это тоже чрезвычайно важно. Сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций.

Но, вы знаете, сегодня у нас была очень хорошая дискуссия на эту тему, и очень многое стало понятно, что это ведь не позиция России – только держать цены, или поднимать цены, или что-то кому-то не давать. Нет. Это вопрос цены, это вопрос прежде всего согласования экономической политики.

У нас разный уровень субсидирования внутренних цен, разные причины вызывают такую ситуацию: социально-экономические, даже политические, исторические. В какой-то стране сложилось так, что цены для комбыта, для внутреннего потребления очень сильно субсидируются, но с сегодня на завтра нельзя отменить это субсидирование в силу целого ряда тех же самых социально-политических и даже экономических причин, это требует времени. А в другой стране субсидирование меньше, там более рыночное ценообразование.

Допустим, те же тарифы по транспорту. Смотрите, у нас по России примерные тарифы на всю страну, они разнятся немножко, но в целом мы их выравниваем. Самый дешёвый газ где должен быть? Тот, который ближе к месту добычи, самый дешёвый – транспорта нет. В Ямало-Ненецком округе он должен быть самым дешёвым. Но страна огромная, мы же не можем в Ямало-Ненецком округе сделать газ бросовым, а где-нибудь на Дальнем Востоке или на западной границе запредельно дорогим.

Поэтому мы субсидируем, по сути дела, эту транспортную составляющую для конечного потребителя. Но для того, чтобы говорить о едином рынке газа, мы должны выработать тогда единые принципы субсидирования, это все понимают. Это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирования самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов. Нужно просто напряжённо работать в течение ближайших двух лет. Я думаю, что мы по многим из этих позиций добьёмся результата.

У нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры и логистических цепочек. Очень многие страны мира заинтересованы в создании современных коридоров новых: «Север – Юг», «Запад – Восток». Все хотят, даже страны – не члены нашей организации готовы, если мы будем делать некоторые проекты, которые мы анонсировали, вместе с нами идти и софинансировать, потому что выгодно очень.

У нас очень много важных и интересных направлений, это представляет интерес для всех участников Евразэс. А если интерес представляет, то, уверен, и организация будет укрепляться, и все эти проекты будут реализовываться.

А.Герейханова: Айсель Герейханова, «Российская газета».

Вопрос по Виктору Буту. Долго Россия добивалась его обмена, наконец это произошло. Хотелось бы услышать детали: кто вёл переговоры, продолжатся ли они? И говорят ли вообще эти контакты по обменному процессу о том, что есть шанс на налаживание более широкого диалога с американцами, или это только про обмен?

И ещё один вопрос: а продолжатся ли контакты Сергея Нарышкина с главой ЦРУ?

В.Путин: Значит, что касается обменов, то эту тему у нас ведёт, в данном случае вела, Федеральная служба безопасности, ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются, и они, собственно говоря, по линии спецслужб никогда и не прекращались.

Возможны ли другие обмены? Да, всё возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем.

Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Это специальный вопрос такой, специфический, прямо скажем. Мы не ставили перед собой задачи от этих переговоров переходить к каким-то другим. Конечно, они создают определённую атмосферу, это правда. Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается. Это первое.

Второе, что касается контактов по линии спецслужб – СВР и ЦРУ – с одной и с другой стороны. Это была не наша инициатива, это была инициатива американской стороны. Президент Байден предложил это – мы согласились, как видите. В целом от переговоров мы не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме. Партнёры договорились о том, что эти контакты будут продолжены.

Пожалуйста.

П.Зарубин: Добрый вечер!

Павел Зарубин, телеканал «Россия».

Возвращаясь к ценам на нефть и газ: одна из самых обсуждаемых мировых тем последних дней – введённый Западом потолок цен на российскую нефть.

Уже очень много рассуждений есть по этому поводу, поэтому хотелось бы задать такой конкретный вопрос. Как мы в итоге на это будем отвечать? Будет ли этот ответ соразмерным, симметричным, несимметричным? И что в итоге будет с российским бюджетом – хватит ли России денег?

Спасибо.

В.Путин: На этот счёт не переживайте. Дело вот в чём: дело в том, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаём. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает, нам, честно говоря, не это важно.

Да, цены формально там чуть повыше, но на нашу смесь они чуть пониже: на Brent – повыше, Urals – чуть пониже, плюс мы ещё и скидки многим партнёрам делаем. Примерно к этой цифре всё и сходится. Поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах.

Дело совершенно не в этом: это касается далеко не нас, не только нас – это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведёт к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована, а если ещё мы будем слушать только потребителей, то тогда это инвестирование сведётся к нулю. Всё это приведёт на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики – вот к чему это приведёт. Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное. Поэтому дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, мировых энергетических рынков: оно [предложение] вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю, мы и так продаём примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте.

Но, повторяю ещё раз, следовать какому-то нерыночному, вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителей. Потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, – цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по тем, кто такие решения предлагает.

Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже, – я сейчас не говорю, что это решение, – но подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи. У нас есть договорённость с «ОПЕК плюс» по известной планке добычи – мы подумаем дополнительно, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию. Повторяю, мы думаем на этот счёт, решений пока никаких нет. А конкретные шаги будут изложены в указе Президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней.

Да, пожалуйста.

К.Панюшкин: Добрый день!

Константин Панюшкин, Первый канал. Вопрос о спецоперации.

Как Вы оцениваете текущее положение дел в СВО?

В среду, общаясь с правозащитниками, Вы сказали – цитата: «Это будет длительный процесс». Если можно, поясните, пожалуйста, что имелось в виду.

И ещё по следам всё той же встречи. Там прозвучала Ваша фраза – цитата: «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит». Эта фраза наделала много шума. Разъясните, пожалуйста, что имелось в виду.

В.Путин: Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идёт своим чередом, там всё стабильно у нас – никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Вы видите, достаточно прозрачно ведёт себя Министерство обороны. Всё, что происходит в реалиях, на земле, всё отражается в ежедневных сводках Министерства обороны. Так всё на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего.

А вот процесс урегулирования в целом, да, он, наверное, будет непростым и потребует определённого времени. Но так или иначе всем участникам этого процесса придётся согласиться с реалиями, которые складываются на земле. Это первая часть Вашего вопроса.

Вторая. Я понимаю, что всех беспокоит, всегда беспокоило, как только ядерное оружие появилось и вообще оружие массового поражения, всегда людей, всё человечество беспокоит: а что будет с планетой и с нами? Но ведь смотрите, что я имел в виду, я поясню некоторые вещи.

У Соединённых Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе – они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее.

Какие это современные средства? Это крылатые ракеты, которых у нас не было в своё время – у нас же не было крылатых ракет наземного базирования, мы от них отказались, порезали их. А американцы поумнее были в тот период времени, когда вели переговоры с Советским Союзом, наземные-то порезали, а свои, воздушного базирования и морского, оставили, они в договор не входили, и мы оказались безоружными. Но теперь они у нас есть, и они более современные и более даже эффективные. Второе.

Предполагалось также нанесение этого превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем, но пока в Штатах нет, а у нас есть. Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнёров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы. Это первое.

В Штатах есть теория и даже практика, у них в Стратегии, в документах это прописано, – превентивный удар. У нас – нет. У нас же, в нашей Стратегии, сформулирован ответно-встречный удар, здесь секретов-то нет никаких. Что такое ответно-встречный? То есть в ответ. Это когда наша система СПРН – система предупреждения о ракетном нападении – фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует – старты произошли, потом начинается ответ.

Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил – вы же видите это всё, мы не скрываем, мы информируем, как и положено, по нашим договорам со всеми ядерными странами, с США, мы информируем партнёров о том, что мы такое учение проводим. Они делают всё то же самое, я вас уверяю.

После того как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет, остановить их невозможно. Но это всё-таки ответный [удар]. Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию Российской Федерации неизбежно – они всё равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор, серьёзно сдерживающий фактор.

Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы – нет, то всё-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого родам идеями в сфере обороны других стран.

Вот и всё.

Ю.Бубнова: Добрый день!

Агентство ТАСС, Юлия Бубнова.

Ангела Меркель на днях сказала, что Минские соглашения в своё время были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться и потом уже воевать с Россией.

Скажите, как мы такое воспринимаем? Знали ли мы, что наши партнёры так поступают с нами?

Спасибо.

В.Путин: Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает.

Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего Федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики [Германия] ведёт с нами себя искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины находилось, поддерживало Украину, но мне всё-таки казалось, что руководство Федеративной Республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса.

То, что сейчас прозвучало, говорит только о том, что мы всё правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции. Почему? Потому что, оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять, руководство Украины словами бывшего Президента Порошенко тоже об этом сказало: подписывал, но не собирался исполнять.

Но я всё-таки рассчитывал, что другие-то участники этого процесса были искренны с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Мы видим это, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше всё это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что всё-таки сможем договориться в рамках этих мирных Минских соглашений.

Что ж на это скажешь. Возникает сейчас вопрос, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос доверия: как договариваться-то, о чём, и можно ли с кем-то договариваться, и где гарантии? Вот это, конечно, вопрос.

Но всё равно в конечном итоге договариваться придётся. Я уже много раз говорил, что мы к этим договорённостям готовы, мы открыты. Но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело.

К.Голованова: «Интерфакс», Ксения Голованова.

Владимир Владимирович, удалось ли Вам здесь, в Бишкеке, обсудить с Президентом Казахстана и Премьер-министром Узбекистана идею, которую недавно со ссылкой на Вас озвучил Токаев, о создании некоего тройственного газового союза.

Известно, что Ташкент давно получает газ от «Газпрома» из Туркмении. Почему сейчас встал вопрос о поставках российского газа, по какой газопроводной системе это может осуществляться и вообще это, по Вашей оценке, дело ближайшего будущего – поставки газа из России в Узбекистан?

В.Путин: Здесь никаких секретов нет.

Мы начали с первого вопроса, коллега Ваша задавала и как бы указала на то, что в целом экономика стран Евразэс находится в удовлетворительном состоянии, стабильной является как минимум, и перспективы хорошие. Это так и есть. Это означает, что экономики будут расти, они растут и сейчас и будут расти в будущем. А в свою очередь это означает, что увеличится объём потребления энергоресурсов. Уже сейчас не хватает.

И такие энергодобывающие, газодобывающие страны, как Казахстан и Узбекистан, смотрят вперёд, конечно, и правильно делают, там очень хорошие экономические команды созданы, такое стабильное политическое руководство. И президенты обеих стран смотрят вперёд, считают, сколько потребуется в ближайшие годы, и приходят к выводу, что им нужны будут дополнительные объёмы и дополнительные ресурсы. Имея в виду в том числе и их обязательства, возникшие в предыдущие годы по экспорту, у них есть обязательства по экспорту.

Вот это всё – и своё потребление растёт, и экспортные обязательства нужно исполнять – вызывает необходимость нам ещё раз сверить часы, посмотреть, как это всё устроено и что мы можем сделать дополнительно. Можем или нет? Да, можем. Но вопросов много.

Например, север Казахстана получает из Оренбурга газ. Но на Оренбург, на наше предприятие по переработке газа, он приходит с Карачаганака – с месторождения из Казахстана. В Казахстан приходит по внутренним ценам России. Для того чтобы прокачать в Узбекистан, нужно использовать соответствующую газотранспортную систему, созданную ещё в Советском Союзе. Её ремонтировать надо, там всё свистит уже. Там две нитки: одна не используется вообще, а вторая используется для того, чтобы подавать газ с Карачаганака в Оренбург. А если подавать этот газ в Узбекистан, она должна работать в аверсном или в реверсном режиме? Это же вопрос.

Встаёт сразу другой вопрос: надо строить тогда отдельную трубопроводную систему через территорию Казахстана в Узбекистан и в России надо ещё построить внутреннюю инфраструктуру для дополнительной подачи в Среднюю Азию. В России, на территории Российской Федерации, а это ни много ни мало где-то 260 миллиардов рублей.

Здесь очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных, может быть, даже где-то компромиссных решений. Они точно могут быть найдены. Вот в этом смысле это может быть какой-то энергетический альянс. Но у нас есть обязательства и перед странами Евразэс. Узбекистан пока наблюдатель, но, конечно, для того же Узбекистана это тоже повод присмотреться повнимательнее к работе Евразэс и найти здесь точки соприкосновения с Евразэс в целом.

Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия, но это требует очень системной работы на экспертном уровне и финансовых просчётов, согласования, участия каждой страны в этих инвестициях. Все готовы, кстати говоря. Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая, большая, очень перспективная работа – с хорошей перспективой на будущее. Мы будем работать.

Эта работа начата. Сейчас в Москву приезжают коллеги, по-моему, из Казахстана, из Узбекистана были недавно. [Алексей] Миллер туда поедет, на уровне вице-премьеров идёт работа. Работа уже идёт, имеет хорошие заделы, и, уверен, будут хорошие результаты.

Кто-то руку поднимал, давайте. Пожалуйста.

Э.Желбунов: Спасибо большое.

Эдмунд Желбунов, НТВ.

Владимир Владимирович, хотелось бы ненадолго буквально ещё вернуться к теме СВО, всё-таки нельзя не обратить внимания, какой у Вас значок сегодня.

Вы совсем недавно говорили о том, что предпосылок для возобновления частичной мобилизации сейчас точно нет. Но если немного конкретизировать, то какие факторы могут повлиять на изменение этого решения? Или даже после Нового года россиянам точно не о чем переживать?

В.Путин: Да нет таких факторов сегодня, они не просматриваются, я же сказал. 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации, давайте я повторю ещё раз, 150 тысяч находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина –чуть больше, 77, – в боевых подразделениях. Остальная половина или на вторых, третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А ещё 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке: эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Какая дополнительная [мобилизация]? Это, считайте, такой боевой резерв – половина всех мобилизованных. Поэтому о какой мобилизации дополнительной [говорить], у нас сейчас речи нет никакой об этом.

А.Юнашев: Вы их когда-нибудь отпустите? Нужно ли их кем-то заменять?

В.Путин: Вы знаете, как ни странно, мы и это тоже обсуждали, надо будет смотреть по ситуации, по развитию. Может быть, одни формирования менять на другие – все же будут иметь статус участников боевых действий. Если кто-то там на Дальнем Востоке, допустим, или в Сибири ещё тренируется, а кто-то находится в зоне боевых действий – это же разные вещи. Но надо смотреть. Министерство обороны, Генеральный штаб думают над этим и примут решение. Во всяком случае, что касается мобилизации, мне кажется, я дал полноценный ответ.

Давайте, пожалуйста, ещё.

Д.Кортер: Дон Кортер, Russia Today.

Владимир Владимирович, Жозеп Боррель заявил, что Африка поддерживает Россию, потому что, цитирую: «Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин».

Какая реакция Ваша на это?

В.Путин: Боррель – большой, крупный деятель современности, политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили.

Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в своё время нашу поддержку: политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые, очень добрые, дружеские отношения с африканскими странами, и они продолжаются.

Если бы те люди, о которых Вы говорили, знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, тогда не препятствовали бы поставке на Африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти.

До сих пор ещё даже не смогли вывезти из некоторых морских портов европейских стран наши удобрения, которые готовы – я уже об этом много раз говорил – передать африканским странам бесплатно. Частично этот процесс пошёл под давлением Генерального секретаря ООН, но до сих пор проблема так и не решена.

Пусть некоторые политические деятели в Евросоюзе перестанут болтать языком о любви к африканским народам, а займутся оказанием прямой поддержки этим странам. В том числе не скупают на деньги, которые они печатают, продовольствие на мировых рынках, не поднимают цену, не раздувают инфляцию и не ставят народы Африки в безвыходное положение и не мешают хотя бы России осуществлять такую продуктивную, напряжённую и нужную для африканских стран работу, направленную на поддержку людей, которые в этой поддержке нуждаются.

На этом закончим. Спасибо большое.

Да, Андрей, хорошо, давайте. Это будет завершающий вопрос.

А.Колесников: Газета «Коммерсантъ», Андрей Колесников.

В.Путин: Да, я в курсе.

А.Колесников: Сегодня Илья Яшин получил…

В.Путин: Это кто такой?

А.Колесников: Блогер.

В.Путин: А что получил?

А.Колесников: Получил восемь с половиной лет по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова восемь с половиной лет – это какой-то зверский срок?

В.Путин: Знаете, как в народе говорят: если кажется – надо креститься.

Я всё-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете и хочу Вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным, есть определённые, законом обозначенные права защиты граждан, так, как они хотели бы это делать. Можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить.

В.Десятова: Можно ещё один вопрос?

В.Путин: Давайте.

В.Десятова: Спасибо большое.

Вера Десятова, радио «Вести ФМ» и «Маяк».

В последнее время приходят противоречивые сообщения о снабжении армии. Вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены, но тем не менее поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается – обращения поступают к военкорам, к волонтёрам. Они просят не только обмундирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются.

И такой вопрос: кому верить? Отчётам Министерства обороны или бойцам с передовой?

В.Путин: Верить никому нельзя. Только мне можно верить.

Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаю с ними эти вопросы. Должен сказать, что проблемы действительно были, судя по тому, что Вы говорите, наверное, остаются. Хотя меня заверяют в том, что они становятся всё меньше и меньше по объёму и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией.

Но, судя по тому, что Вы сказали, и я думаю, что Вы правы, проблемы ещё целиком далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, всё-таки уже закрыты, но время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается.

В.Путин: Давайте, но это уже точно последний.

П.Зарубин: Вы же в начале недели проехали по Крымскому мосту. Крымский мост для Вас – проект особый. Какие впечатления от увиденного сейчас?

В.Путин: Не для меня – для страны всё-таки.

П.Зарубин: Для Вас, для страны, для всех нас.

В.Путин: Мне просто хотелось прежде всего поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объём работы, и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть – на самом деле это так или нет, потому что одно дело то, что говорят в отчётах официальных, что там всё закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию. Это важно – эту информацию иметь.

Так же и в этом случае – в случае с мостом – мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, применявшихся технологий на самом высшем уровне техническом и технологическом.

Я уже говорил, – не знаю, насколько это было внятно, ветер был сильный, слышно там, не слышно, не знаю, – рядом две полосы, они в рабочем состоянии, но всё-таки строители считают, что там какие-то сантиметры, миллиметры надо довести до стопроцентного нормативного состояния. В превентивном порядке, что называется, будут это делать, я им это согласовал. Они сейчас две полосы закроют или уже закрыли, не знаю, и будут их там доводить до стопроцентной нормы.

И наверху другой мост, там же фактически три моста у нас, второй мост железнодорожный: одна ветка работает в полном объёме без ограничения тоннажа, грузопоток идёт. Но одна ветка, поскольку состав стоял и цистерна с топливом оказалась пробитой, за счёт в основном пожара там произошли изменения, которые нужно тоже привести в порядок.

Так что обещают сделать автомобильную часть где-то в марте, планировали попозже, но обещают, мне сказали, что к концу марта закончат. А железнодорожную часть – одну ветку – обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали, что в конце осени, потом всё-таки пообещали к середине лета. Я думаю, что где-то летом наверняка сделают. Делают очень хорошо и качественно. Уверен, что всё будет сделано в срок, не сомневаюсь.

Спасибо вам большое. Всего хорошего.

Правила игры для банков продолжают меняться

Яков Шпунт

С 1 января 2023 г. полностью вступает в силу положение Банка России №683-П. Нововведения призваны не допускать переводы средств без согласия клиента, а также устанавливают новый порядок работы с инцидентами информационной безопасности и внешний аудит на соответствие ГОСТ Р 57580.

Положение Банка России №683-П - ключевой нормативно-правовой акт (НПА), регулирующий информационную безопасность и защиту информации в кредитных организациях. Оно принято еще в июне 2022 г., но полное вступление в силу произойдет только с 1 января 2023 г.

Прежняя версия положения №683-П полностью дублировала ряд норм из утратившего силу положения №382-П. Также, как отметил руководитель группы кибербезопасности в финансовой сфере BI.ZONE Артем Назаретян в ходе вебинара "Новое в положении Банка России №683-П", устранен ряд нестыковок с законодательством и прочими НПА, касающимися защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский также обращает внимание на устранение противоречий с другими документами, такими как 719-П: "В частности, относительно работ по ОУД4 - теперь банки однозначно должны проверять не только саму систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на уязвимости, но и оценивать процесс разработки. Также дано послабление: банки могут делать это самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних аудиторов. Это не сможет не сказаться негативно на качестве и строгости проверок. Фактически контроль за безопасностью мобильного банкинга отдан самим разработчикам, что недопустимо".

По оценке руководителя направления по работе с клиентами Aktiv.Consulting Олега Симакова, речь идет о своевременных технических уточнениях. Также ЦБ связал меры по реагированию с системой управления рисками ИБ по положению 716-П.

Директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Станислав Шилов обращает внимание, что требования к банкам серьезно ужесточились: "Это касается и процессов, и технических требований. Видно, что новые регуляции в целом следуют в русле более строгого контроля за выполнением банками требований по ИБ, а также адресуют отдельные актуальные угрозы - например, требование о контроле банками принадлежности мобильного телефона физлицу".

Одним из ключевых нововведений положения №683-П, как напомнил Артем Назаретян, которое вступает в силу с 1 января 2023 г., является то, что соответствие ГОСТ Р 57580 может подтверждать только внешний аудитор, который должен иметь лицензию от ФСТЭК. Раньше было достаточно самопроверки. Олег Симаков полагает, что наибольшие сложности вызывает сертификация программного обеспечения автоматизированных систем в системе ФСТЭК России, так как это достаточно длительный по времени процесс, к тому же требующий привлечения высококвалифицированных специалистов от разработки и ИБ.

Еще одним важным новшеством, по оценке Артема Назаретяна, является то, что при уведомлении об инциденте необходимо уведомлять регулятора не только о самом факте, но и о мерах реагирования. Также Центральный банк необходимо уведомлять о мерах по раскрытию информации через СМИ и интернет.

Также необходимо защищать любую информацию, необходимую для переводов денежных средств. При этом, как обратил внимание Артем Назаретян, требуется идентификация не только номера телефона и устройства клиента, но и его адреса электронной почты. Также вводится требование использования усиленной электронной подписи или средств криптографической защиты для обеспечения целостности электронных сообщений.

Как предупреждает Федор Музалевский, данные требования могут оказаться трудновыполнимыми или вообще невыполнимыми: "Требование по использованию криптографии ставит "вне закона" SMS и push-уведомления, требуя гостовского шифрования и идентификации устройства клиентов, что труднореализуемо - а на iPhone нереализуемо вовсе. Это ставит банки в парадоксальную ситуацию - требование есть, а возможности его выполнить нет".

Станислав Шилов считает, что наибольшие трудности, как показывает опыт, вызывает ужесточение требований по обеспечению целостности электронных сообщений. Формулировка "буквы" требований такова, что целый ряд упрощенных технологических решений, которые банки использовали в массовом сегменте (например, SMS-подпись в решениях для физических лиц), оказываются не соответствующим регуляциям.

Владимир Путин согласился с ужесточением

Яков Шпунт

Президент РФ Владимир Путин даст поручения МВД, Минцифры и Банку России относительно ужесточения законодательства по защите персональных данных. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин согласился, что ответственность за такие нарушения необходимо усилить.

В ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина одной из тем стал вопрос регулирования и защиты персональных данных. Этой теме было посвящено выступление члена СПЧ, председателя общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилла Кабанова. Он рассказал об опасности подхода к данным как к собственности, которую накопил бизнес, и напомнил о череде громких инцидентов текущего года, среди которых утечки в "Яндекс.Еде" и сети лабораторий "Гемотест". При этом виновники отделались незначительными штрафами.

"В этой связи представляется целесообразным установить более высокие оборотные штрафы, прежде всего для компаний, допустивших утечку персональных данных. Это обеспечит защиту персональных данных и будет стимулировать бизнес к усилению безопасности, - такое предложение внес Кирилл Кабанов. - Но одними оборотными штрафами проблему не решить. Необходимо вводить уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных. Поскольку в большинстве случаев речь идет не просто о случайных утечках - это либо хищение, либо некое умышленное воровство внутри компании". Также Кирилл Кабанов призвал не начинать работу над любыми проектами, где не устранены все возможные риски, связанные с утечками персональных данных.

Президент согласился с предложениями: "Все, что не отрегулировано, нуждается в дополнительном регулировании. И наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере. Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности. Те, кто используют эти данные, должны знать и понимать, что они используют украденные данные, - именно так, потому что даже имущество, которое украдено, если это добросовестный приобретатель, добросовестный покупатель того или иного имущества, он ведь не знает о том, что это украденный товар. По аналогии то же самое и здесь… Оборотные штрафы - безусловно, нужно об этом подумать. Но, безусловно, еще раз подчеркну, вы правы в том, что должны быть проработаны и должны быть приняты соответствующие решения, защищающие интересы граждан". Владимир Путин обещал подготовить соответствующие поручения МВД, Минцифры и Банку России.

По мнению председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, никто не мешает привлекать виновников утечек уже сейчас, так как значительная часть эпизодов вполне подпадает под ст.293 УК РФ (халатность). Особенно, по его мнению, это будет действенной мерой против недобросовестных сотрудников госучреждений.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, однако, считает, что использование сведений из утекших баз данных по действующему уголовному законодательству не является преступлением: "На сегодняшний день ответственность несет только лицо, которое собирает или распространяет сведения о частной жизни - ст.137 УК РФ "нарушение неприкосновенности частной жизни". Получается, другие лица используют данные, которые уже находятся в отрытом доступе. Собирание сведений из открытых источников является правомерным. В связи с этим в законодательной инициативе определенно есть логика. Однако обращение к инсайдерам с просьбой "пробить человека" уже однозначно преступно для лиц, которые вопреки служебным интересам используют доступ к закрытым базам данных. В таком случае ответственность наступает по ч.2 ст.137 УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения. Заказчик также может быть привлечен к уголовной ответственности за свою просьбу через институт соучастия. То есть как подстрекатель к данному преступлению - ч.4 ст.33, ч.2 ст.137 УК РФ. Закон это позволяет".

Управляющий RTM Group Евгений Царев рекомендует дать точные определения, которые в настоящее время отсутствуют: "Для того чтобы реально говорить об ответственности за утечки, нужно четко определить, что такое утечки. Все известные мне попытки дать однозначное определение провалились. Странно нести ответственность за то, чему нет определения. Например, копирование сотрудником корпоративной информации на флешку - это утечка? Или утечкой это сможет считаться только тогда, когда работник покинет помещение компании? Или когда передаст информацию третьим лицам? Или когда они выложат ее в публичный доступ и начнут продавать? А ведь они могут не выложить и не продавать, а использовать для реализации многоуровневой атаки. Является ли это утечкой? Или это что-то другое? То есть нужны ли дополнительные условия для определения утечки, например, использование базы в противоправных целях? Здесь очень много вопросов, а ответов, увы, нет или все они противоречивы. В целом позиция правильная - с утечками нужно бороться. Но нужны не только термины, но и подходы. Каким образом будет фиксироваться факт утечки? Как будет рассчитываться штраф? И т.д. и т.п. Если настроить государственную систему на борьбу с утечками, то радикально снизить факты утечек можно, но важно учесть множество деталей".

Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий считает, что все зависит от правоприменительной практики: "Сейчас предлагается две формы усиления ответственности. Одна - административная, связанная с оборотными штрафами. Именно она может повлечь за собой усиление внимания со стороны операторов персданных к защите персональных данных, которые они обрабатывают. А вторая норма, связанная с уголовной ответственностью за незаконный оборот персональных данных, которая никак не влияют на усиление мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, потому что она накладывается на тех, кто крает или торгует незаконно полученными персональными данными. Что же касается оборотных штрафов, то, с одной стороны, безусловно, это должно повлечь за собой усиление внимания, но в основном только для крупных операторов персональных данных, которые обрабатывают большие объемы личной информации о пользователях либо о своих сотрудниках. Но повлияет ли это всерьез на усиление внимания к вопросам безопасности, покажет только правоприменительная практика, потому что, как мы знаем, у нас жесткость законов часто компенсируется необязательностью их исполнения либо отсутствием желания у правоприменения, собственно, это правоприменение реализовывать".

"Ввод оборотных штрафов лишь отчасти поспособствует увеличению ответственности. Подобные инициативы уже активно прорабатываются, но в процессе согласования проектов уменьшился размер возможного штрафа и появился ряд критериев, которые необходимо будет выполнить, чтобы доказать факт утечки и актуальность данных. Это позволяет предположить, что реальная ответственность будет не такой серьезной. К тому же непонятно, насколько эффективной окажется мера в отношении государственных организаций, которые тоже могут допускать утечки. Возможно, будет введена ответственность не только в отношении юридических лиц, но и должностных, - считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. - Чтобы ситуация с утечками существенным образом поменялась, надо мотивировать бизнес заняться вопросами безопасности данных. Само общество должно более щепетильно относиться к приватности информации. А пока мы видим, что люди в большинстве спокойно относятся к очередным сливам и даже такие зрелые проявления, как коллективные иски к виновным по факту крупных утечек, отклоняются судами. Важно, чтобы люди, владельцы персональных данных, осознали, что эти данные ценны, что они защищаются законом, организации и виновные могут понести ответственность. Тогда реакция на утечки может быть совсем иной. Потеря доверия и самих клиентов может больно ударить по бизнесу. Как следствие, компании, которые считают деньги, увидят реальную выгоду защищать информацию. Сейчас, опять же, экономически целесообразно заплатить ничтожный штраф и продолжать работать, как и раньше".

По мнению руководителя департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмилы Богатыревой, есть риск превращения оборотных штрафов в средства шантажа и давления на бизнес: "Если введут оборотные штрафы, которые прямо влияют на финансовую устойчивость организации, недобросовестные компании могут начать провоцировать утечки, используя сотрудников конкурентов. Чтобы "слить" данные, достаточно всего пары тысяч рублей. Несколько оборотных штрафов подряд, и компания становится банкротом, конкурент устранен. Для защиты от утечек необходим стандартный набор: средства контроля удаленного доступа, средства антивирусной защиты и др. Однако важно не только купить средства защиты, но и проконтролировать их грамотное внедрение, разработав организационно-распорядительную документацию (ОРД). Кроме того, стоит выделить категории чувствительной информации и установить ответственность за ее утечку. Например, в трудовом договоре сотрудника".

"Введение уголовной ответственности вряд ли изменит существующую порочную деятельность. В любом случае необходимо отрабатывать соответствующие механизмы на практике и повышать служебный контроль за лицами, имеющими доступ к закрытым базам данных", - предлагает Алексей Добрынин.

Руководитель направления по работе с клиентами Aktiv.Consulting Олег Симаков считает, что усиление ответственности будет иметь эффект: "Корреляция определенно будет прослеживаться, так как редкие представители бизнеса видят своей ценностью обеспечение конфиденциальности данных своих клиентов. Без требований регуляторики на этом просто экономят, так как существующие штрафы копеечные. Главное - это установить регуляторные требования, ответственность, в виде административной и уголовной, а также штрафы, в том числе оборотные, контроль - обязательно независимый. А уже инструменты и лучшие практики давно имеются. Необходимо создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодней реализовывать данные мероприятия, а не принимать риск утечки информации".

"До тех пор пока штрафы за утечки будут меньше, чем затраты на внедрение технических мер и усиление организационных, большинство руководителей не станут воспринимать эти угрозы всерьёз", - уверен руководитель департамента ИТ ООО "Аурига" Дмитрий Иванов.

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности "Т1 Интеграции" Валерий Степанов считает, что нельзя возлагать ответственность без предоставления конкретных инструкций, актуальных знаний по проблематике, описания лучших практик и проведения обучения в части контроля рисков утечки не только для руководителей, но и для персонала. Более того, ответственность за утечки должна распространяться на всех задействованных сотрудников и быть регламентирована на уровне компании. Также, по его мнению, было бы ошибкой возлагать всю ответственность на руководителей: "Ответственность за риск утечки данных обычно возлагается исключительно на руководителей. Однако руководители не всегда осведомлены о рисках и порой не способны своевременно принять решение об изменении какого-либо процесса. Способность принимать обоснованные решения открывается перед руководителями только в том случае, когда у них есть инструментарий для мониторинга не только ИБ, но и ИТ, ЭДО процессов внутри компании. Подобные системы типа SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) и SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) давно присутствуют в портфолио отечественных производителей, и мы активно их внедряем у заказчиков".

Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы по организации командировок и управлению расходами "Ракета" Дарья Зубрицкая считает, что ужесточение ответственности переломит тенденцию увеличения количества утечек персональных данных: "Сейчас, к сожалению, даже крупные компании иногда не задумываются о своей безопасности, потому что проще заплатить небольшой штраф, нежели реализовывать систему защиты. Можно рассмотреть пример банковского сектора. Когда ЦБ ужесточил ответственность и контроль за обеспечением банками информационной безопасности, последние начали более строго относиться к этому вопросу. Для многих компаний институт репутации отсутствует или слишком слабо развит, поэтому единственный путь, который сможет решить проблему защиты информации в бизнесе, - это метод ужесточения ответственности. И только когда бизнес будет понимать, что на штраф придется затратить больше средств, чем на внедрение системы защиты, станет очевидна необходимость вложения средств в обеспечение информационной безопасности в компании".

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

2 декабря в рамках II выездного заседания «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации» открылась молодежная выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Выставка проводится по гранту № 22-28-20325 Российского научного фонда (РНФ) «Антропология холодного мира: креативные стратегии в формировании позитивной северной идентичности (ландшафт и художественные практики)» и Программы развития Арктического государственного института культуры и искусств на 2022-2030 годы в рамках проекта «Приоритет».

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.Это совместный проект Института и АГИКИ, руководителем которого выступила главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института, д.и.н. Романова Екатерина Назаровна. Выставка организована в Музее истории академической науки Якутии им. Г. П. Башарина в здании Института.

В основе освоения Арктики лежит главная ценность – Человек, уникальный жизненный мир коренных и малочисленных народов Севера, – отмечает Екатерина Назаровна Романова. – Наш научно-художественный проект направлен на решение фундаментальной проблемы адаптации человека в условиях глобальных вызовов. Климатические изменения, экологические вызовы, угроза исчезновения языков и этнической самобытности, кардинально меняющие традиционные жизненные миры коренных народов, требуют новых исследовательских ресурсов.

Гостям выставки были представлены работы разных «жанров» художественного освоения северного пространства: живопись, фотография, инсталляция, видео-арт, арт-объекты.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Под руководством преподавателей кафедры живописи и графики, доцентов АГИКИ Туйаары Ефимовны Шапошниковой и Надежды Сергеевны Комиссаровой студенты искали свои темы и создавали произведения в разных форматах.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Ученые Института, д.и.н. Романова Е. Н. и к.и.н. Алексеева Е. К. читали лекции студентам по традиционной культуре и символическому языку обрядов и этикета северных сообществ, связанных с миром природы. Авторами работ выступили фотограф-антрополог Наталья Сапрунова, художники Йэн Сюр, Антонина Шадрина, Виталий Макаров, Устинья Прокопьева, студенты кафедр АГИКИ, а куратором – доцент АГИКИ Надежда Комиссарова.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

На открытии выставки присутствовали генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корр. РАН, д.т.н. Михаил Петрович Лебедев и участники II выездного научного заседания «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации». Авторы подробно рассказали гостям о научно-художественном проекте и его реализации.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Организаторы выставки Романова Е. Н. и Комиссарова Н. С. подчеркивают, что представленные работы студентов и молодых художников созданы на пересечении искусства и науки: неделимость мира человеческого и природного, искусство и магическое мышление как адаптивный ресурс, искусство и наука в границах реального и мифологического, холод как архетип. Все эти смыслы образуют единый нарратив выставки.

Выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

В этом плане концептуальным ядром выставки стала метафора «Человека Снежного» как перепрограммирование таинственного Снежного человека – чучуны в Человека креативного, создающего из бескрайного пространства снега и льда новое мироздание. Один из главных персонажей якутского хоррора, снежный человек-чучуна является одним из любимых образов молодежи. Фигура многоликого существа, связанного с ментальной картой холодной земли и символизирующего «ускользающее наследие» народов Севера, рождает, в выставочном проекте, новые художественные и исследовательские смыслы, – говорит руководитель проекта.

Работа выставки продлится до 15 декабря текущего года.

Источник: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов севера СО РАН.

Посол Европейского Союза в Кыргызстане Мэрилин Йосефсон совместно с представителями Министерства цифрового развития КР посетили центр электронного взаимодействия «Тундук». В числе делегатов также были руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС Ханс Фарнхаммер, постоянный советник проекта по двустороннему сотрудничеству eGA Эстония Тынис Мяэ, а также сотрудники Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления.

Визит состоялся в рамках совместной деятельности ЕС и главного цифрового ведомства страны по внедрению автоматизированной информационной системы «Санарип Аймак».

«Мы все наблюдаем заметное улучшение электронного правительства в стране. Согласно Глобальному исследованию электронного правительства 2022 года, Кыргызстан занял 81-е место по сравнению с 83-м в 2020 году и 91-м в 2018 году. Мы ценим, что Кыргызстан прилагает усилие по улучшению своего международного рейтинга», - отметила Мэрилин Йосефсон.

В свою очередь заместитель министра цифрового развития КР Индира Шаршенова заявила, что цифровизация для республики это не просто результат перевода документооборота в электронный формат, а глубинный процесс трансформации модели государственного управления, взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, функционирования общества за счет внедрения цифровых технологий.

«Хотелось бы отметить, что Европейский Союз является важным партнером, и мы высоко ценим, что европейская сторона определяет сферу цифровизации как приоритетное направление взаимовыгодного сотрудничества», - добавила замминистра.

Напомним, что Европейский Союз поддерживает цифровую трансформацию в Кыргызстане с 2020 года для обеспечения равного доступа к государственным услугам и снижения рисков цифрового разрыва.

В завершении встречи директор госучреждения «Тундук» Чынгыз Аманатов продемонстрировал гостям принцип работы системы предоставления электронных услуг через портал «Тундук».

Стоит отметить, что благодаря единой системе «Санарип Аймак» у госорганов появилась возможность взаимодействовать друг с другом внутри системы. Кроме того, жители всех регионов страны также могут взаимодействовать с представителями государства и получать муниципальные услуги в электронном формате. Что существенно повышает качество обслуживания населения.

Пожар в коксохимическом цехе ММК на производственный процесс не повлиял

Возгорание в галерее коксохимического цеха ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) тушат в Челябинской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение в экстренные службы поступило 7 декабря в 14:17 (по Москве).

"По прибытии подразделений происходит горение транспортерной ленты, площадь пожара 200 погонных метров. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

На месте работают от МЧС 9 единиц техники и 33 человека личного состава.

По данным пресс-службы ведомства, "пожар локализован на площади 200 кв. метров, открытое горение ликвидировано в 16:15 (по Москве)".

В свою очередь в пресс-службе ММК агентству уточнили, что пожар произошел в галерее транспортеров коксового цеха.

"Площадь 200 кв. м. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются, на производственный процесс пожар не повлиял", - прокомментировали в пресс-службе.

В 2023 году 11 регионов получат субсидии на развитие обеспечивающей инфраструктуры туристических проектов

В 2023 году 11 регионов получат субсидии от Минстроя России на развитие обеспечивающей инфраструктуры в целях реализации строящихся туристических инвестиционных проектов. На четырех территориях – в Адыгее, Камчатке, Кузбассе, Твери - уже ведутся работы, еще семь регионов впервые получат средства на софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. Речь идет об объектах в Пермском крае, Приморском крае, Воронежской области, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях.

«Список регионов для получения субсидий сформирован на основании отбора, проведенного Минстроем России в этом году. Поддержка предусматривает развитие обеспечивающей инфраструктуры к новым строящимся туристическим объектам, возводимым с участием акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ». Обеспечивающая инфраструктура будет строиться параллельно с созданием инвестиционных проектов, таким образом, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта, была готова вся необходимая для его обеспечения инженерная и транспортная инфраструктура», - отметил заместитель главы Минстроя России Юрий Гордеев.

Средства на предоставление субсидий утверждены Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Субсидии будут предоставлены на строительство дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые обеспечат функционирование туристических объектов.

Так, в Камчатском крае в 2023 году на средства субсидии продолжится строительство дороги общего пользования от п. Термальный до туристского кластера «Три Вулкана».

В Тверской области начнутся проектно-изыскательные работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд к аэропарку Завидово» и транспортной развязки двух автомобильных дорог через автодорогу М-10 «Россия». Также здесь продолжится строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша.

В Кемеровской области продолжатся проектно-изыскательные работы по строительству автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» и к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол». Будут продолжены и проектно-изыскательные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».

В Республике Адыгея на средства субсидии уже ведутся проектно-изыскательные работы по реконструкции участка автомобильной дороги Даховская - плато Лаго-Наки вблизи комплексного туристического проекта «Лагонаки». В 2023 году на этом объекте планируется приступить к строительно-монтажным работам.

Субсидии распределяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проекты реализуются регионами совместно с корпорацией Туризм. РФ и инвесторами.

Справочно:

С 2021 года Минстрой России курирует федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках федерального проекта Минстрой России реализует две меры государственной поддержки. Первая - распределение субсидий на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в регионах. Другая мера предусматривает возможность создания инвестиционных проектов и разработки мастер-планов развития туристских территорий посредством предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ».

В Минстрое России обсудили кассовое исполнение инфраструктурных проектов

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялось еженедельное совещание с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета.

На встрече обсудили ход реализации федеральной адресной инвестиционной программы в этом году, кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам капитального характера в рамках федеральных проектов, а также проекты в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), облигаций и проектов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В заседании приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, а также руководители подведомственных организаций Минстроя России.

Ирек Файзуллин обратил внимание на финансовую дисциплину регионов. «На сегодняшний день по программам Минстроя России уже 9 регионов имеют кассовое исполнение 100%. Это Новгородская, Сахалинская, Калининградская и Магаданская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чеченская Республика. В рамках антикризисной программы Правительством были предоставлены беспрецедентные возможности регионам для того, чтобы организовать работу на местах и реализовать все планы в срок. Это и контрактация под «ключ», и упрощение определения единого поставщика, и возможность авансирования до 80%», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

О ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы в 2022 году рассказал замминистра Юрий Гордеев. Минстроем России главным распорядителям средств федерального бюджета был направлен на согласование проект распоряжения об утверждении пятилетней комплексной государственной программы «Строительство».

По состоянию на 2 декабря 2022 г. кассовое исполнение по объектам капитального строительства полностью достигнуто следующими ГРБС: Рослесхоз, Россельхознадзор, Росстат, Росгидромет, Минюст России, МГУ, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Эрмитаж.

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в текущем году средства доведены до 78 субъектов. В текущем году на средства инфраструктурных бюджетных кредитов уже введено в эксплуатацию 7 объектов. Согласно Правилам, отбор проектов по ИБК производился, в том числе в рамках обязательств по достижению показателей реализации инвестиционных проектов. Так, в 2022 году субъектами прогнозируется достижение следующих экономических эффектов: ввод жилья - 4,1 млн м2, создание более 40 тыс. новых рабочих мест, налоговые и неналоговые доходы более 200 млрд рублей, привлечение внебюджетных источников более 250 млрд рублей.

По заемному финансированию проектов с использованием средств ФНБ по линии Фонда ЖКХ на текущий момент заключено 212 договоров в 70 регионах на сумму 118,4 млрд рублей. По 11 проектам в 8 субъектах завершение реализации запланировано на декабрь 2022 года. В части инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено 32 проекта в 16 субъектах РФ на сумму 83,7 млрд рублей.

Совет Федерации уделяет особое внимание реализации проектов «инфраструктурное меню» в субъектах Российской Федерации и совместной работе с Минстроем России. «Для нас как представителей субъектов Российской Федерации важно, что инструменты «инфраструктурного меню» будут способствовать достижению целей долгосрочного развития и реализации региональных проектов социальной, транспортной и иной инфраструктуры, напрямую повышающей уровень жизни людей. На прошедших в период осенней сессии Совета Федерации заседаниях неоднократно обсуждалась тема своевременного и стопроцентного кассового освоения. На инфраструктурные бюджетные кредиты государством выделяются значительные средства, и целый ряд регионов показывают положительные примеры их полного освоения», -подчеркнул Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил: «Я предлагаю вернуться к обсуждению поощрения тех регионов, которые работают активнее и быстрее в рамках наших инфраструктурных программ и мероприятий. Нужно провести перераспределение остатков средств в их пользу. Однако следует также обратить внимание на ускорение процедуры заключения договоров с ФРТ и Дом.РФ. Унификация и более понятные принципы и правила - над этим нам совместно стоит поработать в новом году. Также со своей стороны хочу отметить, что к концу года будет принят пакет изменений в законы, который ускорит строительной инвестиционный цикл: ещё больше снизит количество административных барьеров, упростит реализацию от проекта до готового объекта».

Итоги ноября на рынке новостроек массового сегмента Москвы

По итогам ноября 2022 года на рынке массовой недвижимости находилось 124 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец периода составил 25,6 тыс. лотов, из них 22,5 тыс. – квартиры и 3,1 тыс. – апартаменты. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «Метриум», отметив, что по сравнению с октябрем, количество лотов выросло на 6,7% (рост коснулся только предложения квартир).

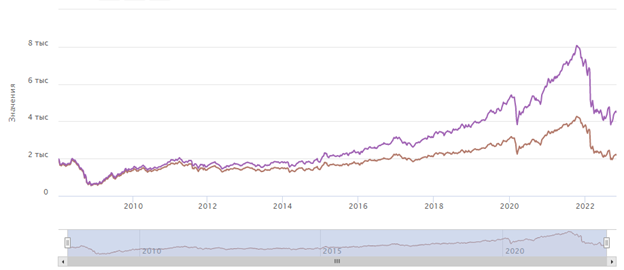

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента по месяцам, шт.

Лидерство по объему предложения в массовом сегменте принадлежит ЮВАО (19,3%, без изменений). Увеличился объем предложения в ЗАО (15,8%, +0,6 п.п.), в котором заметно выросло число квартир и апартаментов, экспонируемых в существующих корпусах.

В ноябре значительно выросла доля квартир и апартаментов на начальном этапе строительства (33,1%, +5,3 п.п.). Половина предложения сосредоточена в корпусах на этапе монтажа (52,4%, -3,3 п.п.).

В разрезе типологий превалирует объем однокомнатных предложений (35%, -0,4 п.п.). Менее 1% стабильно приходится на многокомнатные предложения.

Доля предложений с чистовой отделкой сохраняет количественное преимущество на массовом рынке новостроек (70%, +1,7 п.п.).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. метра в октябре составила 310,4 тыс. руб. (+5,9% за месяц, +19,8% за год). Цены выросли во всех округах. Наиболее заметное удорожание (+12,1%) наблюдалось в ЗАО, где расширилась экспозиция предложений. Округ сохраняет статус самого дорогостоящего на массовом рынке новостроек. Наиболее бюджетные предложения находятся в ЮЗАО, САО и ЮВАО.

Изменения цены в первую очередь затронуло квартиры (+6,2%). Основной причиной роста цен в ноябре 2022 года стала индексация цен в проектах компании ПИК. Апартаменты также в среднем стали дороже, но их динамика изменений более плавная (+1,1%).

Средняя площадь предложений за месяц сократилась на 0,1 кв. м. В реализацию поступила студия площадью 9,8 кв. м в комплексе Am-Studios, которая стала самым компактным предложением на рынке массовых новостроек.

Источник: «Метриум»

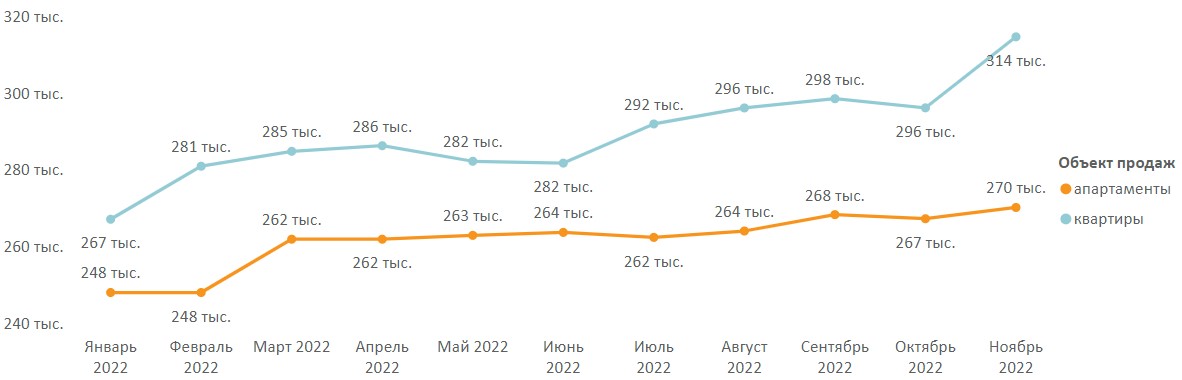

Средневзвешенная цена предложения в новостройках массового сегмента по месяцам, руб. за кв. метр

Рейтинг самых доступных предложений в ноябре 2022 года:

– Am-Studios: студия площадью 14,9 кв м за 2,8 млн руб.

– «Апартаменты в Кусково»: студия площадью 11,8 кв. м за 3,3 млн руб.

– «Лофт Вольная 25»: студия площадью 12 кв. м за 3,3 млн руб.

Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в ноябре 2022 года составило 3,2 тыс. штук. По сравнению с октябрем, активность покупателей выросла на 54%. Нынешний показатель спроса соответствует прошлогодней статистике. После падения в октябре спрос восстановился.

Основные тенденции

«На рынке массовых новостроек продолжается расширение экспозиции: количество лотов в продаже за месяц выросло на 6,7% и достигло 25,6 тыс. штук, – подвела итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум». – Стремительный рост объема предложений наблюдается с марта 2022 года. После резкого падения спроса в прошлом месяце, активность покупателей восстановилась до прошлогодних значений. Количество зарегистрированных ДДУ по итогу ноября составило 3,2 тыс. штук, что сопоставимо с показателем ноября прошлого года и в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее».

По ее словам, интерес покупателей поддерживается благодаря разнообразным скидочным предложениям от застройщиков.

«Средний прирост цены кв. метр за ноябрь составил 5,6%, при этом средний дисконт по экспозиции достиг 14%. Максимальные скидки предусмотрены при покупке квартир и апартаментов за наличный расчет. Ипотечные предложения также продолжают пользоваться популярностью: в ноябре 84% договоров на недвижимость в массовом сегменте было заключено с использованием ипотечных средств», - указала Наталья Сазонова.

Авторы: СГ-Онлайн

В столице Казахстана начали отпускать автогаз по талонам

В Астане на автозаправках перешли на отпуск автомобильной пропан-бутановой смеси по талонам, сообщает информационное агентство КазТАГ. И это на тех АЗС, где автогаз еще присутствует, — на ряде станций его вообще нет.

В Казахстане происходит рост потребления автомобильной пропан-бутановой смеси (ПБА), поскольку ее дешевизна по сравнению с бензином и дизелем стимулирует переход автомобилей на газ.

По данным казахского Минэнерго, в 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн, в 2021 году — 1,6 млн тонн, а в 2022 году спрос может вырасти до 2 млн тонн, так как число автомобилей на газе выросло за 2 года почти в 3 раза. При этом, однако, производство газа не растет — заводы явно не справляются с ростом спроса.

А ведь еще относительно недавно резкое повышения цен на сжиженный газ привело к массовым протестам в Казахстане и уходу из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Рособрнадзор обсудил с представителями вузов подходы к проведению аккредитационного мониторинга

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела экспертную сессию, на которой обсуждалось формирование подходов к проведению аккредитационного мониторинга по программам высшего образования.

Открывая мероприятие, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что приказом Минобрнауки России были утверждены восемь показателей, в соответствии с которыми должен проводиться аккредитационный мониторинг в отношении вузов: средний балл ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний творческой направленности студентов, принятых на обучение по очной форме, наличие электронной информационно-образовательной среды, доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной программе, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое звание и различные награды, доля работников, имеющих стаж работы по профилю реализуемой образовательной программы, наличие внутренней системы оценки качества образования, доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении, и показатель трудоустройства выпускников в течение года после окончания обучения.

«По итогам апробации аккредитационного мониторинга мы пришли к выводу, что эти позиции корректировок не требуют, но необходимо уточнить методику их расчета», — заявил Анзор Музаев.

По его словам, первый аккредитационный мониторинг в отношении вузов, скорее всего, стартует осенью 2023 года. В дальнейшем он будет проводиться раз в три года.