Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Истории роста: инвесторы ищут доходность в нефтегазовом секторе

Инвесторы на российском фондовом рынке ждут драйверов для ТЭК

Александр Фейст

На фоне снижения ключевой ставки меняется расстановка сил на российском фондовом рынке. Одними из его главных представителей традиционно являются нефтегазовые компании. "РГ" обсудила с экспертами, как чувствует себя этот сектор и какие инструменты могут быть интересны инвесторам в текущих условиях.

Бизнес под давлением

Аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов отмечает: "Сектор находится под давлением, и уже очевидно, что отчетности нефтегазовых компаний за II и III кварталы будут значительно хуже год к году. Главных факторов два: снизившиеся цены на нефть и крепкий рубль". По его словам, дополнительным риском стали пошлины США в отношении Индии и возможное падение объемов поставок в эту страну.

"Главным благоприятным фактором может послужить девальвация рубля, недавно было обнулено требование по обязательной продаже валютной выручки. Но это даст эффект в среднесрочной перспективе вкупе со снижением ключевой ставки", - продолжает собеседник "РГ".

Старший аналитик по облигациям ИФК "Солид" Ольга Николаева также указывает на совокупность негативных факторов. "С одной стороны, на бизнес давят высокие процентные ставки в российской экономике, что затрудняет возможности рефинансирования и реализации инвестиционных программ, - говорит она. - С другой, по-прежнему сказываются санкционные ограничения, а также риски их ужесточения".

Ее коллега Дмитрий Донецкий, главный аналитик компании, подчеркивает, что сейчас нет драйверов роста для нефтегазовых компаний. "По отчетностям мы видим, что укрепление рубля является основным препятствием для роста финансовых показателей", - объяснил эксперт.

Спрос на надежность

Несмотря на непростые условия, на долговом рынке у нефтегазовых компаний сохраняется высокая активность.

Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Константин Квашнин приводит цифры: "В текущем году компании сектора разместили на ММБВ 17 выпусков облигации на сумму порядка 0,5 триллиона рублей. Ввиду высокого уровня кредитного качества компании на фоне снижения уровня процентных ставок предлагаемые рынку облигации весьма привлекательны для вложения средств максимально широкого круга инвесторов". Причем это касается не только физлиц, но также крупных покупателей вроде пенсионных и инвестиционных фондов.

Эксперт считает, что в портфелях стоит фиксировать бумаги со сроками погашения 2,5-3 года в расчете на рост курсовой стоимости облигаций при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

"Помимо этого, в качестве альтернативы краткосрочным депозитам можно рассматривать бумаги (до двух лет до погашения), выпущенные в первом полугодии 2025 года, при этом в данном случае можно присмотреться к инструментам, доход по которым привязан к ключевой ставке", - отмечает Квашнин.

По словам Николаевой, нефтегазовые компании активно используют и новые для российского рынка инструменты.

Она приводит в пример "Газпром нефть", разместившую двухлетний флоатер, купон которого рассчитывается по формуле "ключевая ставка плюс 200 б. п.", а также достаточно редкий для российского долгового рынка инструмент - дисконтные облигации. "Последние бумаги интересны как для инвесторов за счет возможности оптимизации налогообложения и более предсказуемого денежного потока, так и для заемщика", - рассказала эксперт.

В целом же совокупный объем биржевых облигаций, выпущенных нефтегазовыми компаниями, составляет 7,8 триллиона рублей - это почти четверть общего объема рынка корпоративных долговых бумаг.

Защита от валютных рисков

Интерес инвесторов растет и к квазивалютным инструментам. По оценке Николаевой, "рынок квазивалютных заимствований сильно оживился с начала 2025 года, поскольку предоставил возможность привлечь финансирование под более низкие ставки, чем в рублях. В результате нефтегазовые компании смогли разместить облигации в объеме, эквивалентном более 4 миллиардам долларов".

Квашнин уточняет: "Учитывая текущий уровень национальной валюты относительно доллара США (80-80,5 руб. за доллар) и китайского юаня (в районе 11 руб. за юань), вложения в "валютные" бумаги представляют собой хороший инструмент для защиты от возможного ослабления рубля". Средний уровень купонных ставок по таким инструментам он оценивает в 7 процентов в иностранной валюте.

Аналитик компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев добавляет: "На рынке представлены как замещающие облигации с высоким купоном (например, те же облигации "Газпрома" с погашением в 2034-2037 годах), так и новые выпуски НОВАТЭКа, "Газпром нефти", "Газпром капитала". Такие облигации будут хороши для защиты от валютных рисков".

Ставка на лидеров

Среди акций нефтегазовых компаний эксперты выделяют лишь ограниченный круг эмитентов. Иван Ефанов ожидает, что отчетности нефтегазовых компаний за II и III кварталы будут значительно хуже год к году. Главных фактора два: снизившиеся цены на нефть и крепкий рубль.

Сейчас, по его словам, навис геополитический риск в связи с пошлинами на Индию и возможным падением объемов поставок в эту страну. Главным благоприятным фактором для отрасли может стать девальвация рубля, поскольку недавно было обнулено требование по обязательной продаже валютной выручки.

Если говорить о конкретных компаниях, собеседник "РГ" считает, что увереннее других может чувствовать себя ЛУКОЙЛ, который сохраняет денежную подушку более триллиона рублей, что позволяет ему получать дополнительный процентный доход. "В прошлом году компания делала обратный выкуп почти на 100 миллиардов рублей, образовавшийся казначейский пакет или какая-то его часть могут быть погашены, что также позитивно", - сказал он.

Также эксперт выделил "Роснефть". Но это, по его мнению, именно инвестиция наперед. "Компания обладает большим количеством лицензий на разработку месторождений на шельфе, плюс, конечно, проект "Восток Ойл"", - говорит он.

Донецкий же видит исключение лишь в одной компании: "Исключением можем назвать только НОВАТЭК, где идея заключается в выходе на проектную мощность и полноценные продажи сжиженного природного газа с санкционного проекта "Арктик СПГ - 2".

Дивиденды и долгий срок

Для долгосрочных инвесторов нефтегазовые акции традиционно интересны как дивидендные истории. Но, как отмечает Ефанов, "этот год будет непростым для нефтегазовых компаний, что скажется на итоговых дивидендах".

При этом эксперты считают, что даже в условиях неопределенности бумаги крупных компаний могут оставаться в центре внимания портфельных инвесторов. Если макроэкономические условия улучшатся, сектор вновь станет более привлекательным. Но каждому инвестору-физлицу при совершении сделок на бирже нужно в первую очередь исходить из собственных финансовых возможностей.

Что ели-пили и чем лечились первые советские вожди, рассказывает новая выставка в "Горках Ленинских"

В "Горках Ленинских" открылась выставка о жизни в Кремле в 1918-1936 годы

Александр Перов

В музее "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле", что уже тридцать лет находится не в сердце столицы, а за городом - в "Горках Ленинских" открылась выставка, у которой есть все шансы стать одной из самых посещаемых в этом сезоне. Тема такая - "Повседневная жизнь в Кремле. 1918-1936 гг". Проще говоря, это о том, что ели-пили, как лечились, за сколько покупали икру и как латали кастрюли наши вожди и их семьи.

Другими словами, новая выставка в "Горках-Ленинских" закрывает один из гештальтов рожденных в СССР - здесь можно доподлинно узнать, а точно ли наши вожди жили так скромно, как нам о том рассказывали? А еще можно полистать квитанции на получение продуктов кремлевскими семьями, заглянуть в книги их домработниц, почитать воспоминания водителей и даже побывать в аптеке, в которую простым смертным вход был закрыт.

Начнем с квартирного вопроса, который известно, кого испортил. Но Ленин-то, к примеру, был не москвич. После переезда из Петрограда Ульяновым выделили в Кремле квартиру, в которой раньше жил прокурор судебной палаты. Первоначально её площадь была 137 кв. м, но вскоре увеличилась до 192 кв. м. Водитель Ленина С.К. Гиль в своих воспоминаниях пишет, что "всё хозяйство вела сестра вождя Мария Ильинична. Она любила порядок и чистоту, умела правильно организовать питание. Мария Ильинична знала все привычки Владимира Ильича и старалась устроить жизнь брата так, чтобы он ни в чём не ощущал неудобства".

А вот свидетельства коменданта Кремля П.Д. Малькова - оказывается, Я.М. Свердлов, отдававший распоряжение о подготовке квартиры Ленина, "просил не ориентироваться на Большой Кремлевский Дворец, а брать мебель попроще. Например, из "Националя".

Среди предметов посуды - коронационные тарелки с царским гербом и тарелки с клеймом "Придворн". Скорее всего, их принесли с кухни Большого Кремлевского Дворца. Но здесь же, на выставке, и алюминиевая кастрюля с заплатой. Она-то что здесь делает?

"По воспоминаниям личного шофера Ленина в 1918 году он застал на кухне расстроенную Марию Ильиничну. Оказалось, что "прохудилась одна из немногих кастрюль". И Гиль ее заклепал", - рассказывает начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника "Горки Ленинские" Светлана Генералова.

Но это, повторяем, быт времен Гражданской войны, дальше - политическое и повседневное переплелось еще теснее. К лету 1920 года сложилась система иерархического снабжения. Совнарком принял постановление о выдаче усиленных пайков для "совершенно незаменимых работников центральных учреждений" - "месячная норма пайка: муки - 20 фунтов, масла коровьего -1,5 фунта, масла растительного - 2 фунта, чая - 1/4 фунта, сахару - 1 фунт, соли - 1,5 фунта, крупы - 7 фунтов, рыбы - 10 фунтов, мяса - 10 фунтов, овощей - 1 пуд, мыла - 1 фунт, спичек - 3 коробки".

Чтобы хоть немного перевести сухие цифры на более понятные образы, вспомним, что один фунт - это на самом деле всего лишь 454 грамма, а один пуд - это 16, 38 кг. То есть, товарищи вожди и их дети не шиковали, но и не бедствовали - на хлеб с маслом хватало и ладно.

К 1933-1934 гг. система снабжения советской элиты сложилась окончательно. Попросту говоря - в Кремле коммунизм, наконец, построили. Жилье, телефон и автомобили "незаменимые специалисты" в руководстве страны получали бесплатно. И даже за коммуналку не платили.

А что с едой?

Отдельное место на выставке заняли квитанции на получение продуктов и книга расходов домработницы Ульяновых за 1934 г. Они дают полное представление, из каких продуктов состоял рацион семьи вождя народов: хлеб, судак, икра чёрная, редиска, картофель, шпинат, сметана, сахар, чай, рябчики. Так, чёрную икру 3 апреля купили за 4 руб. 18 коп., а 5 апреля за сметану заплатили 3 руб. 60 коп.

И что с того? Ничего, это просто "Повседневная жизнь в Кремле".

Один из самых интересных разделов выставки - лекарства из Кремлёвской аптеки. Оказывается, такую открыли в 1919 году. Более того, для обеспечения потребностей жителей Кремля, в начале 1920 года аптеку включили в "первую очередь в план снабжения медикаментами из-за границы" и выделили дополнительные средства в размере пяти миллионов рублей.

"Сравнивая быт представителей большевистской элиты с официально заявлявшимся курсом на коммунистический быт, хочется, перефразировав слова самого Ленина, сказать, что "быт оказался сильнее", - отмечает директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд. - Даже семьи лидеров коммунистической партии сохраняли черты быта, привычные с детства".

Дальше, возможно, проект охватит и более поздние (к нам - близкие) периоды, но это будет потом, а пока бы разобраться с тем, что уже достали из сукна времен. Выставка работает до конца года.

Антон Свириденко: Положение и климат Юга России открывают дорогу к экономическому расцвету за счет роста туризма

Антон Свириденко: Юг России во многом повторяет опыт средиземноморских стран

Валерий Выжутович

Использовать опыт Прованса, Валенсии, Андалусии, а также Калифорнии и других прибрежных регионов мира для экономического развития Юга России предложил Институт экономики роста им. П.А. Столыпина. Эксперты провели исследование, которое показало, что регионы южноморья имеют в экономике общие точки опоры, единые направления индустриального и финансового развития. Грамотное использование практик зарубежных прибрежных территорий, по оценке Института Столыпина, поможет Югу России в ближайшие годы превратиться в один из ведущих центров экономического роста в стране и выйти на передовые позиции среди регионов России по темпам экономического роста и уровню доходов населения. О результатах исследования рассказал "РГ" исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Наши прибрежные регионы во многом схожи со средиземноморскими

Что собой представляет экономическое процветание средиземноморского, или, как его еще называют, калифорнийского типа? Каковы его главные черты?

Антон Свириденко: В Европе рост средиземноморских регионов начался в 1950-1960-х годах. В его основе - использование конкурентных преимуществ Средиземноморья за счет проактивной, акцентированной политики, встраивание в цепочки соседних регионов, развитие малого и среднего бизнеса, строительство недвижимости для мигрантов из "северных" регионов. Лидирующие средиземноморские регионы континентальной Европы традиционно отставали от "северных" соседей, но в последние десятилетия активно сокращают разрыв. Быстрый рост также характерен для Турции и средиземноморских регионов африканских стран. Катализатором роста средиземноморских регионов Европы являлись масштабные инфраструктурные проекты (включая туризм), обеспечивающие межрегиональную связанность. Их практический инструмент - специальные программы, направленные на диверсификацию, поддержку предпринимательской активности и рост производительности. Особый акцент - на преодоление сезонности и узкой отраслевой направленности за счет диверсификации экономики. Есть и другой пример "южной" экономики - Калифорния, процветание которой построено на свободе предпринимательства, инновациях, экономике знаний. Развитие сопровождалось масштабными инфраструктурными вложениями - хайвеи, порты... Сейчас строится первая в США высокоскоростная железнодорожная магистраль. Кроме того, развивается инфраструктура развлечений - национальные парки, парки развлечений. А самым масштабным драйвером к настоящему времени стала зеленая экономика.

Что роднит экономику Юга России с экономиками Средиземноморья и другими "южными" экономиками мира?

Антон Свириденко: Юг России по направлениям развития и трендам во многом повторяет опыт средиземноморских стран. Здесь также реализовано большое число мегапроектов в туризме, построена новая образовательная и промышленная инфраструктура. Так, за последние 15 лет реконструированы трассы М-4 "Дон", Северный обход Ростова-на-Дону, аэропорты Ростова-на-Дону и Сочи, курортно-спортивные зоны - Олимпийский парк и Сочи-парк. Получили развитие курорт "Архыз", Кавказские Минеральные Воды, "Новая Анапа", кластер "Кавказская Ривьера", туристический кластер "Лотос" (Астраханская область), паломническая инфраструктура в Калмыкии. Как и в Средиземноморье, на Юге России туризм и сельское хозяйство дополняются промышленными проектами (это свойственно для туристических регионов). Для Юга России также характерен рост массового туризма на фоне COVID-19 и после санкций 2022 года. Похожий туристический бум наблюдался в Средиземноморье в 70-80-е годы прошлого века на фоне общего экономического роста. Еще один объединяющий фактор - увеличение роли Юга России как транспортного хаба будущего, связывающего Север и Юг Евразии. Общие точки опоры для нашего Юга и средиземноморских экономик, на мой взгляд, таковы: высокая роль сельского хозяйства, рыболовства, туризма и транспорта из-за климата и близости к морю, выраженная сезонность, высокая предпринимательская активность, разрыв между богатыми туристическими зонами и менее развитыми сельскими регионами, высокий транспортный потенциал, преобладание МСП, особенно семейного бизнеса. В чем мы пока отстаем и от Средиземноморья, и от Калифорнии - развитие инновационного сектора, в том числе инновационного цивилизованного туризма.

Югу требуется комплексная политика развития

Как вы оцениваете экономический потенциал российского Юга? Что показал SWOT-анализ?

Антон Свириденко: Стратегическое положение Юга России, благоприятный климат, уже начатое расширение инфраструктуры открывают дорогу к экономическому расцвету за счет роста цивилизованного туризма, положения стратегического хаба, новых технологий сельского хозяйства, фактора притяжения высококвалифицированной рабочей силы - комфортного климата для жизни. Однако требуется комплексная политика развития. Сейчас регионы Юга России отстают от многих лучших средиземноморских регионов европейских стран. Сильные стороны российского Юга - благоприятные природно-климатические условия, стратегическое географическое положение, развитый агропромышленный комплекс, туристический потенциал, новая инфраструктура федеральных автодорог, портов и аэропортов. Рост на 21% (или 3% в год) экономики Юга России с 2017 по 2023 год указывает на сильный экономический потенциал. Возможности для роста экономики обеспечиваются ростом туристического потока, изменением логистических цепочек в мире, ролью стратегического хаба. Также важны сотрудничество с Глобальным Югом, развитие инновационного сектора и креативных индустрий, участие в международных проектах. Слабые стороны Юга России - неразвитость цивилизованной туристической инфраструктуры, недостаточная диверсификация экономики, высокий уровень износа основных фондов, дефицит квалифицированных кадров. Развитию также мешают коррупция, административные барьеры и недостаточная связанность регионов. Что касается угроз, то в списке наиболее вероятных международная нестабильность, санкции, военные конфликты, климатические изменения. Не лучшим образом на развитии макрорегиона может отразиться конкуренция со стороны других регионов. Другие проблемы - это перенаселение (касается в первую очередь Краснодарского края), дефицит водных ресурсов и экология.

Стратегическое положение Юга России, благоприятный климат открывают дорогу к экономическому расцвету за счет роста цивилизованного туризма

Есть ли что-то, в чем экономика российского Юга опережала бы экономику средиземноморских регионов? И много ли такого, в чем она явно уступает ей?

Антон Свириденко: Полным ходом идет цифровая трансформация Юга России. В этом он по некоторым показателям обгоняет регионы и страны Средиземноморья, что является импульсом для дальнейшего развития. А вот по ППС (паритету покупательной способности) средиземноморские регионы в основном обгоняют Юг России. Производительность труда в показательных средиземноморских регионах тоже выше, чем на Юге России. Плотность автомобильных дорог в регионах Юга России в среднем ниже наиболее развитых средиземноморских регионов.

Ростовская область стала масштабным транзитным узлом

Обратимся к конкретным южным регионам. Возьмем Ростовскую область. Как показало ваше исследование, с 2017 по 2024 год объем инвестиций в основной капитал региона вырос вдвое, объем отгруженных товаров в 2024 году достиг 1,8 трлн руб., объем оказанных населению услуг превысил 80 млрд руб. С чем связан этот устойчивый рост?

Антон Свириденко: В Ростовской области играют роль проекты стратегической связанности. Современная трасса М-4 "Дон" сделала Ростовскую область масштабным транзитным узлом. Область сохраняет позиции и как промышленный центр: ВПК, авиастроение, электроника, сельхозмашиностроение... В условиях инфраструктурной обеспеченности они растут. Один из лучших результатов среди российских южных регионов дала проводимая Ростовской областью сельскохозяйственная политика. Ну а транспортная связанность стимулировала туризм.

У Калмыкии хороший потенциал для роста

Возьмем обратный пример - Калмыкию. По экономическим показателям она сильно отстает от остальных регионов Юга России. Чем объясняется отставание?

Антон Свириденко: Калмыкия формально отстает, тем не менее за счет низкой базы показатели региона демонстрируют сильный рост. Наибольший вклад в экономику региона вносят транспортировка и хранение (17,5%). В Калмыкии действует 7 пар международных маршрутов. Кроме того, республика является связующим звеном между Астраханью и портами Черного и Азовского морей, это сейчас драйвер ее развития. Перспективы имеет нефтегазовая промышленность. Развивается и туризм. А главная причина отставания - изначальное преобладание сельхозсектора. Но сейчас положение меняется, у Калмыкии хороший потенциал для роста.

Юг России в ближайшие 5-10 лет может превратиться в один из ведущих центров экономического роста в стране, выйти на передовые позиции среди регионов

Каков вклад малого и среднего бизнеса в экономику южных российских регионов?

Антон Свириденко: Самая высокая доля МСП в экономике Юга России в 2023 году наблюдалась в Калмыкии (43,6%) и Крыму (34,4%). В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях доля МСП, наоборот, снизилась. Тем не менее доля МСП в экономике Юга больше, чем в среднем по России. Это роднит нас и со Средиземноморьем, и с Калифорнией.

Туризму обычно отводится роль драйвера в экономике Юга. Справляется ли он с этой ролью? Стоит ли ожидать бурного роста инвестиций в туристическую сферу?

Антон Свириденко: Сфера гостеприимства занимает традиционно совсем малую долю в экономике региона - всего 2%. В целом туризм растет, но нужно наращивать долю цивилизованного высококлассного туризма. В 2023 году, по данным Росстата, доля туристической индустрии в Краснодарском крае и Крыму составила лишь 6% и 5,8% соответственно. В средиземноморской Европе, Турции - 10-12%. Есть много проектов, которые инвесторы готовы предложить, но, к сожалению, процесс согласования может быть очень долгим. И есть случаи, когда выданные разрешения отменяются.

Наибольший вклад в экономику южных регионов вносит торговля

Какие отрасли служат сейчас экономическими драйверами в южных регионах России? Как эти отрасли развиваются?

Антон Свириденко: Наибольший вклад в экономику Юга России вносит торговля. На ее долю приходится 14% ВДС. Следом идут сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность (по 12%). Сельское хозяйство, транспорт и промышленное производство вносят ощутимый вклад в экономику Юга и являются сильным преимуществом регионов. Строительная отрасль пока отстает по ВДС, но может стать новым драйвером роста.

Данные Росстата говорят о том, что рост промышленности в 2024 году на 4,6% в целом по стране отразился на Юге лишь незначительно и составил всего 1,5%. Это потому, что в ЮФО сосредоточено не так много оборонных предприятий или дело не только в них?

Антон Свириденко: Не только. В целом есть регионы, где очень хорошо подошли к развитию промышленной инфраструктуры - индустриальным паркам, специальным мерам поддержки и стимулирования. Туда и пошел инвестор. Юг несколько менее подготовлен. Однако нельзя сказать, что сильно отстает. В прошлые годы рос быстрее.

На совещании с президентом по вопросам развития Юга и Приазовья, которое состоялось в марте 2024 года, говорилось, что дороги в этом регионе - самая большая стройка в стране. Как сейчас обстоит дело с дорогами?

Антон Свириденко: Дороги строятся. Действительно, по федеральным трассам Юг опережает, возможно, всех. Тем не менее до сих пор в качестве проблемы экономики Юга можно выделить недостаток транспортной инфраструктуры для обеспечения турпотока, связи агломераций с прилегающими районами. Плотность автомобильных дорог в регионах Юга России в среднем ниже наиболее развитых средиземноморских регионов. Юг России имеет дальнейший потенциал к развитию дорожной инфраструктуры. Развитию дорожной инфраструктуры Юга России будут способствовать смещение логистических цепочек и усиление турпотока. Большой вопрос - строительство новых внутрирегиональных трасс.

Какие факторы станут определяющими для развития экономики южных регионов в ближайшие год-два?

Антон Свириденко: Драйверами экономики Юга России должны стать производства, обеспечивающие переработку сельскохозяйственного и промышленного сырья, а также транспортно-логистические услуги и сфера туризма. Для ускорения развития необходимо создать определенные условия. Акценты нужно сделать на обеспечении доступности капитала для инвесторов, повышении доступности транспортно-логистических услуг для предприятий, создании межрегионального транспортного каркаса, стимулировании частных инвестиций за счет мер бюджетно-налоговой политики, развитии муниципальной инфраструктуры и, конечно, туризма, перевода его из "дикого" в цивилизованный. В последнем направлении нужен кластерный подход, расширение туристических мощностей формата 4-5 звезд. Юг России в ближайшие 5-10 лет может превратиться в один из ведущих центров экономического роста в стране, выйти на передовые позиции среди регионов России по темпам прироста ВВП и уровню доходов населения.

Визитная карточка

Антон Свириденко - исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина. Родился в 1978 году. В 2001 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2004-м - аспирантуру Института Латинской Америки РАН. С 2001 по 2009 год занимал руководящие должности в международных консалтинговых компаниях в сфере управленческого, стратегического и внешнеторгового консалтинга, управления бизнес-процессами. В 2009-2013 годах работал в Министерстве экономического развития России. С 2013 по 2021 год был советником уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Выступал экспертом Совета Европы в сфере делового климата и противодействия коррупции. Сегодня входит в состав нескольких рабочих групп федеральных органов исполнительной власти и Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства.

Стратостат вместо "Старлинка": в России создают альтернативный вариант связи

Александр Емельяненков

Громких заявлений на этот счет сделано уже немало. Социальные медиа, заточенные на скорые победы и броские обещания, да и некоторые коллеги в печатных СМИ поспешили известить, что в России создается (или даже создан!) "дешевый вариант "Старлинка". И теперь, мол, - извини, Илон Маск, подвинься…

В Фонде перспективных исследований, при поддержке которого работы в этом направлении действительно ведутся, от громогласных и скоропалительных заявлений дистанцируются. А Ян Чибисов, руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ, где этим предметно занимаются, в диалоге с "РГ" сразу дал понять, что если и вести разговор, то не об альтернативе "Старлинку" (это отдельная тема для разговора), а об альтернативе космическим системам связи.

Суть: вместо дорогостоящих космических спутников, работающих на тех или иных околоземных орбитах (круговых, в том числе сравнительно низких), предлагается создавать системы связи на базе спутников атмосферных, по другому - беспилотных летательных аппаратов, не выходящих за стратосферу Земли (до 50 километров).

Ян Чибисов: В чем особенность стратосферной платформы по сравнению с космической? Помимо того, что она гораздо дешевле (примерно в 10 - 20 раз), есть другой, я бы сказал - ключевой момент. Такой спутник может находиться в зоне работы ровно столько, сколько вам надо, в отличие от пролетающего мимо зоны низкоорбитального спутника.

А что из этого следует? С помощью таких атмосферных спутников можно обеспечивать надежную связь, зондирование, да все, что угодно, в конкретной зоне земного шара - будь то Новосибирск, Приморье или другие удаленные и малонаселенные регионы. Чтобы обеспечить это из космоса, туда надо вывести N-ное количество спутников, потому что они двигаются по орбите. Исключением является спутник, который находится на геостационарной орбите - то есть летит со скоростью вращения Земли. Но такие спутники тяжелые и дорогие, могут "смотреть" на Землю только с экваториальных орбит и т.д. и т.п.

С таким сравнением понятно. Тогда позвольте прямой вопрос: а сколько атмосферных аппаратов потребуется, например, для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь в зоне СВО - по всей линии боевого соприкосновения?

Ян Чибисов: Тут могут быть разные оценки…

А все-таки: один, десять, сто?

Ян Чибисов: Скажем аккуратно: порядка десяти, но все зависит от возможностей аппаратуры связи.

Понятно. А как защитить такую визуально определяемую систему от боевого воздействия ВСУ?

Ян Чибисов: Совершенно правильный вопрос. Если мы говорим о связи или о зондировании, разрабатываемые нами технологии позволяют находиться стратосферным платформам на расстоянии более 100 километров от средств воздействия.

Такая платформа может находиться в зоне работы ровно столько, сколько надо, в отличие от пролетающего мимо этой зоны низкоорбитального спутника

100 - это не высота, а удаление?

Ян Чибисов: Да, это расстояние по поверхности земли.

А на какой высоте должны работать такие платформы-стратостаты?

Ян Чибисов: От 18 до 20 километров. Естественно, там будут локальные "гуляния", потому что надо уходить от ветровых потоков. И атмосфера, как известно, тоже "дышит". Поэтому рабочие высоты в диапазоне от 16 до 21 километра.

Во что выражается потеря вот одного такого стратостата со всей начинкой-оборудованием? Можно сравнить с потерей боевого самолета?

Ян Чибисов: Нет, он гораздо дешевле. Если мы говорим о том, что разрабатывается в рамках проекта ФПИ, то эти стратосферные платформы легче воздуха. И они относительно дешевые. В частности, тот стратостат-демонстратор, который мы сейчас создаем, имеет грузоподъемность порядка 50 килограммов и летит на тех высотах, которые я назвал. Его оценочная стоимость менее 20 миллионов рублей.

Самого стратостата? Или уже стратосферной платформы со всей "начинкой"?

Ян Чибисов: Самого стратостата, конечно. А дальше вы на него можете повесить хоть бриллианты, и это будет соответственно стоить…

А если случилось: издалека, но все-таки поразил неприятель нашу платформу - связь сразу прервалась? Как быстро "выбитый зуб" удастся заменить?

Ян Чибисов: И такая гипотетическая возможность, конечно, предусмотрена. Предполагается, что где-то рядом, на земле, разворачивается резерв. Если один сбили, рядышком уже готовый комплекс стоит. Его наполнить и запустить - это часы…

И вы недавно заявили, что первый такой аппарат уже в будущем году будет "летать и показывать полезную функцию". А именно - с помощью специальной аппаратуры 5G будет раздавать связь. Скорость передачи будет не 100 мегабит, как в "Старлинке", но уже десятки...

Ян Чибисов: Да. Именно такая платформа грузоподъемностью порядка 50 килограммов в 2026 году будет летать. Это не просто стратостат. Это современный беспилотный летательный аппарат легче воздуха, имеющий систему балластировки для управления высотой. Аппарат перемещается по высоте вверх-вниз в зависимости от прогноза погоды для того, чтобы оставаться в заданной зоне или, наоборот, перемещаться в заданном направлении.

Иными словами, это не просто воздушный шар за 20 миллионов…

Ян Чибисов: Разумеется. Там есть своя энергосистема, причем не только на солнечных батареях - для наших средних и северных широт только фотоэлементы в качестве источника энергии не годятся. Не буду раскрывать всех деталей, скажу только, что основа гибридной силовой установки нашей платформы - это турбогенератор. Есть и солнечные батареи, и своя аккумуляторная история, и автоматическая система управления силовой установкой.

Исходный проект ФПИ по системе связи 5G через месяц заканчивается. И сейчас мы рассматриваем возможность постановки нового проекта - в том числе для проведения серии испытаний космической системы связи 5G на стратосферном демонстраторе. На том самом объекте, который в следующем году должен летать.

Помимо СВО в каких зонах, в каких целях, для каких надобностей может быть использована такого рода система связи?

Ян Чибисов: В гражданском секторе рынок весьма широкий - оттуда наши разработки 5G и начинались. Стратосферная связь востребована там, где наземную сотовую связь развернуть сложно, а связь спутниковая - очень дорогая. Или, по каким-то причинам, ограничена. Если говорить про нашу страну, это прежде всего Сибирь и Дальний Восток, где предполагается строительство, освоение месторождений, прокладка магистралей. А еще так называемые зимники - там вопрос связи в высшей степени актуален. Напомню, что проект по связи 5G мы ставили для решения отдельной и очень важной задачи обеспечения контроля и управления беспилотниками в тех самых удаленных и малонаселенных регионах.

Если такой аппарат повесить над Северным полюсом - его графической точкой, оттуда можно будет звонить домой по обычному мобильному телефону - не спутниковому?

Ян Чибисов: В принципе - да. Но аппарат потребуется не один, а несколько - в том числе с функцией ретрансляции.

Предполагается, что на земле будет резерв. Если один стратостат сбили, рядышком уже готовый комплекс стоит. Его наполнить и запустить - это часы...

А на локальный объект - например, для малой АЭС, что сейчас строится в Якутии, - одного стратостата достаточно?

Ян Чибисов: Все зависит от грузоподъемности платформы и возможностей аппаратуры связи. Если мы говорим о том аппарате, который будет у нас в будущем создан, то его мощность и его грузоподъемность в весомую часть тонны позволяют разместить там достаточно мощное оборудование. А если речь о том, что полетит в 2026 году, у него возможности меньше - ведь это, как я уже сказал, демонстратор.

Если посмотреть в корень, что такое атмосферный спутник? По сути - та же стационарная вышка, только с возможностью быть поднятой на высоту до 20 километров. Условная вышка, без опоры на землю.

А срок службы, долговечность вашей атмосферной платформы? Вышку из металла поставили - она определенное время служит. Ни угля, ни дров, ни газа ей не нужно…

Ян Чибисов: В нашем случае не все так лучезарно. Срок работы прямо связан с запасом топлива и ресурсом конструкции. Но вышек высотой в 20 километров человеком еще не создано.

Две недели стратостат поработал - и нужно приземлять для заправки?

Ян Чибисов: Примерно так. Поэтому планируется "карусель" из двух-трех аппаратов. То есть один в стратосфере - второй ждет на земле. Первый спускается, второй уже занял высоту и принял вахту на себя. Даже при всех неизбежных сложностях это работает. И это не такая сложная и масштабная задача, как развертывание спутниковой группировки.

Атмосферные и космические спутники не отменяют и не исключают друг друга. У них разные ниши. Атмосферные спутники - для решения локальных задач. Спутниковая группировка - это глобальное решение.

Справка "РГ"

Чибисов Ян Николаевич начинал инженером на одном из ведущих предприятий авиакосмической промышленности, сейчас - руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований. Под его руководством подготовлено и реализовано шесть научно-технических проектов в области специального программного обеспечения по математическому моделированию и созданию демонстраторов перспективной беспилотной и ракетной техники, свыше десяти аванпроектов по обоснованию технических обликов перспективных образцов и демонстраторов.

На Урале ужесточилась конкуренция между ресторанами и доставкой

Ольга Фаткуллина (Свердловская область)

Наступивший сентябрь заставляет уральскую индустрию общественного питания потихоньку сворачивать летние веранды и конкурировать за гостей другими способами, а также заниматься организацией доставки готовых блюд: промозглыми осенними вечерами не всем хочется выходить из дома, чтобы поужинать.

Надо сказать, что минувшим летом Екатеринбург вошел в топ-10 городов России по количеству летних веранд: по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 40 процентов. По данным департамента потребительского рынка и услуг мэрии, только в 2024 году в столице Урала открылось 171 новое предприятие общественного питания, всего же их более 2,7 тысячи, в том числе свыше четырех сотен ресторанов и баров. Так что конкуренция весьма остра.

Когда закончилась пандемия, этот рынок пережил настоящий бум: насидевшись в четырех стенах, россияне потянулись в рестораны. Теперь же, судя по всему, "наелись". По словам Ольги Золотухиной, операционного директора холдинга "Реста Менеджмент", в сегменте ресторанов "визитов каждый день" в силу ряда экономических причин наметилась стагнация, в плюсе держатся только элитные заведения с высоким чеком.

- После пандемии много клиентов ушло в ретейл - они покупают готовую еду или заказывают рационы на месяц по демократичной цене. Поэтому предпринимателям, планирующим открыть заведения экономкласса, стоит быть осторожными: ориентироваться не более чем на 60 посадочных мест, - предупреждает эксперт.

Как считает генеральный директор компании "Мастерская ресторанов "2М" Михаил Кандауров, аудитория общепита вообще делится на консерваторов и новаторов. Первые приходят из года в год в одни и те же заведения и ждут уже понятного сервиса, определенной лояльности на правах постоянных гостей, адекватных цен и привычного меню. Вторые же ищут свежих гастрономических впечатлений. Как только ресторатор видит снижение гостевого потока, он начинает менять концепцию заведения или подключать помощников, например службы доставки.

Пространство, где люди могут провести свободное время и пообщаться в неформальной обстановке, всегда останется востребованным

- Самому содержать курьерскую службу невероятно накладно, тем более если у тебя один ресторан, а не сеть. Поэтому чаще всего заведения начинают сотрудничать с обычными сервисами доставки. Платишь 33 процента комиссии с чека - это фактически половина твоей маржи, - поясняет он. - У большинства предприятий общепита доставка обеспечивает в среднем до десяти процентов месячной выручки, поэтому рестораторы больших ставок на это не делают, считая курьеров вспомогательной службой, позволяющей стать ближе к своей аудитории.

Тем не менее бизнес, которому удалось еще в ковидные годы занять новую нишу рынка - готовить и доставлять блюда - до сих пор растет. Его услуги оценили те, кто много работает и не успевает, не умеет или просто не любит сам заниматься стряпней. А еще, подметила директор по стратегическому маркетингу Уральской агропромышленной группы Юлия Буйская, среди клиентов доставки много тех, кто любит пробовать что-то новое.

- Лапшу WOK с различными вкусами, мясные основы для вторых блюд, соусы для пасты карбонара и болоньезе как правило заказывают женщины в возрасте 30-35 лет. Классические блюда, например крем-супы, пользуются наибольшим спросом у женщин до 47 лет, - делится она наблюдениями.

Готовая еда с длительным сроком хранения в реторт-пакетах пока еще непривычный для российских потребителей продукт, чаще всего ее берут на пробу, отмечает Буйская. Но постепенно и она набирает свою аудиторию, тем более что технологии развиваются, позволяя надолго сохранять вкус блюд без вредных консервантов. Не одержит ли такая "еда космонавтов" победу над традиционными кафе и ресторанами?

Даже при высоком уровне конкуренции со стороны предприятий готовой продукции и агрегаторов доставки интерес к заведениям общественного питания сохранится, уверена Вера Шкатова, за плечами которой 20-летний опыт работы в ресторанной сфере. Концепция "третьего места" - пространства, где люди могут провести свободное время и пообщаться в неформальной обстановке, - всегда останется востребованной. Многим важно отметить юбилеи, свадьбы или корпоративные праздники в уютном и стильном заведении - квартира или дача для этого не годятся.

- Ну а россияне с доходами выше среднего точно останутся верны своим привычкам. Образ их жизни предполагает демонстративное пребывание на людях, и они продолжат проводить деловые встречи или выходные с семьей в ресторанах с хорошей кухней, где работают услужливые профессиональные официанты. Это требует определенного бюджета, но они готовы платить, как, например, пользоваться автомобилем с собственным водителем, а не общественным транспортом или такси. Растущий ценник их не остановит, - рассуждает Шкатова.

Эксперт прогнозирует, что посещаемыми всегда останутся заведения, где умеют заботиться о клиентах, а также предвидеть риски, связанные с поставками сырья, кадровым голодом и т. п. К слову, популярность ресторанов с экзотической кухней в России обычно недолгая - ее всплески проходят.

- Узбекская, грузинская, итальянская кухни будут востребованы всегда: сытно, просто, доступно. А вот японская пережила ту пору, когда в заведениях не было свободных столиков, теперь такие блюда чаще всего заказывают именно на дом, - отмечает Вера Шкатова.

Комментарий

Евгения Радыгина, доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ:

- Доставка готовых блюд только одна из тенденций постоянно развивающегося рынка общественного питания, связанная с высоким ритмом повседневной жизни. Однако она не исключает посещения ресторанов. Это разные сегменты. Стоит отметить, что потребители услуг общественного питания, выбирая доставку или поход в ресторан, помимо голода удовлетворяют разные потребности. В первом случае важно освободить время от повседневных забот о приготовлении пищи, а во втором реализуются социальные и культурные потребности: в общении, самопрезентации, впечатлениях. И еда тут не всегда играет главную роль. Важны также локация, интерьер, атмосфера, сервис, культурная программа, контингент посетителей. Мода действительно меняется, и на спрос влияет множество факторов, начиная с погоды и заканчивая курсом рубля. Важно понимать, что бизнесу необходимо отвечать тенденциям рынка, чтобы быть успешным.

Волонтеры помогут избиркомам проводить голосование. Чем они будут заниматься

Волонтеры помогут избиркомам в проведении выборов

Галина Мисливская

Центризбирком провел последнее заседание перед стартом единого дня голосования, на котором заключил соглашение о сотрудничестве с платформой "Добро.рф". Волонтеры будут помогать избиркомам в проведении выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала коллегам, чтобы выборы прошли штатно.

В следующий раз комиссия соберется 11 сентября, чтобы провести процедуру разделения ключей шифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе. Напомним, в этом году там будут голосовать жители 24 регионов, из них пяти - впервые. А затем начнет работу Информационный центр ЦИК России, в который 12-14 сентября будут стекаться сведения о ходе выборов из всех субъектов, где назначены кампании регионального и муниципального уровня.

О запуске большого проекта "Волонтеры на выборах" рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК давно взаимодействует с добровольческими организациями и молодежью. Например, на прошлогодних выборах президента 64,5 тысячи волонтеров помогали избирателям на участках. Всего же опыт взаимодействия с волонтерами на выборах имеют 27 регионов.

Теперь на платформе "Добро.рф" появится специальный раздел, посвященный выборам, и сотрудничество избиркомов и волонтеров выйдет на новый уровень. "Предполагается систематизировать эту работу, чтобы не ограничивать виды помощи", - пояснила глава ЦИК.

Комиссия приняла постановление с рекомендациями для волонтеров. В документе указано, что избиркомы регионов будут запрашивать через платформу "Добро.рф" точное количество добровольных помощников с конкретными навыками. Например, для помощи маломобильным избирателям - мамам с колясками, инвалидам и т.п. - для информирования о правилах голосования, для помощи в проведении дополнительных форм волеизъявления. Словом, для всего того, чем сейчас вынуждены заниматься сами члены избиркомов, тем самым отвлекаясь от основной работы.

Добровольцы помогут на участках мамам с колясками, инвалидам, расскажут о правилах голосования

Элла Памфилова добавила, что этот год будет своеобразной подготовкой к следующему единому дню голосования, когда состоятся выборы в Госдуму и помощь добровольцев будет особенно широко востребована.

Говоря о ближайших выборах - 14 сентября, глава ЦИК пожелала коллегам, чтобы выборы "прошли штатно", без проблем и сбоев. Центризбирком изучает возможности применения новых технологий. На днях на Сахалине состоялась первая в истории российских выборов доставка документов морским беспилотным катером из Невельска на остров Монерон. Дрон преодолел 63 км по воде за 3,5 часа.

Напомним, в следующие выходные в 81 регионе страны пройдет порядка пяти тысяч кампаний разного уровня. В том числе в 20 регионах состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 11 - депутатов законодательных собраний.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

Завершая официальный визит в Китайскую Народную Республику, Президент России ответил на вопросы журналистов.

В.Путин: Добрый вечер!

Пожалуйста.

К.Панюшкин: Константин Панюшкин, Первый канал.

Ваш визит в Китай носит беспрецедентный характер, Вы работаете уже четыре дня. За это время много раз виделись с Председателем Си. Как Вы оцениваете результаты российско-китайских переговоров и что самое главное за этот многодневный визит?

В.Путин: Он действительно многодневный, как Вы сказали. Связано это с тем, что всё-таки здесь было несколько мероприятий. И мы, когда планировали эту работу, спланировали её таким образом, построили, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на столь большие расстояния. Напомню, это был и саммит ШОС, затем трёхсторонняя встреча Россия – Монголия – Китай и визит в саму Китайскую Народную Республику.

Должен сказать, что такой формат работы позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной, уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. Это очень важно и очень полезно оказалось.

Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты, причём приняты всеми участниками, нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно. И, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнёрами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнёрстве.

Всё это вместе и такое единство всех собравшихся – это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей.

Пожалуйста.

Л.Самсония: Лана Самсония, Интерфакс.

Я хотела продолжить тему Вашего визита в Китай, но по поводу двусторонней повестки. Был подписан солидный пакет документов по итогам Вашего визита, и, наверное, в первую очередь это документы, связанные с проектом «Сила Сибири – 2». Этот проект вообще стал фактически лейтмотивом всех переговоров на высшем уровне за последнее время и неким индикатором даже отношений России и Китая в мире.

Как Вы считаете, достигнутые договорённости, можно ли сказать, что они сводят на нет те домыслы, которые существуют об отношениях между Россией и Китаем в мире, и попытки вмешаться извне, воздействовать на отношения двух стран?

В.Путин: Если сказать по-честному, то я даже не понимаю, о чём Вы говорите, потому что я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы, как Вы сказали.

Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с нашими партнёрами обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы. Переговоры шли долго, не один год. Но мы же с вами знаем, это известный факт, мировая экономика – даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например в ведущих экономиках еврозоны, – тем не менее мировая экономика-то развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике, которая продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики: пять с лишним процентов рост – ведь этот рост идёт от базы. Некоторые говорят: а вот у них снизились темпы роста ВВП. Да, снизились, но база-то наросла за это время, и те пять с лишним процентов, которые сегодня мы наблюдаем, это другие уже пять с лишним процентов, чем 10–15 лет назад. К чему это ведёт? Ведёт к увеличению потребности в энергоресурсах.

Вот наконец нашли консенсус переговаривающиеся стороны. Знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны – это взаимовыгодные договорённости. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определённой, а носит эта формула чисто объективный характер – и рыночный.

Поэтому есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов это не приурочено к нашей встрече – это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон.

Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне. И, что самое главное, это стабильная поставка, надёжная поставка.

Все удовлетворены, все довольны этим результатом, честно говоря, и я тоже. Всё-таки «Газпром» – одна из наших ведущих компаний, у неё появляются, расширяются новые рынки. Через Монголию у нас будет 50 миллиардов [кубометров газа]. То, что сейчас есть – 38, и потом ещё пара маршрутов, но которые тоже будут увеличиваться. В целом получится свыше 100 миллиардов кубических метров газа.

Павел, пожалуйста.

П.Зарубин: Добрый вечер!

Павел Зарубин, телеканал «Россия».

Вы часто говорите и вчера, кстати, говорили тоже о первопричинах украинского кризиса, когда страну стали затаскивать в НАТО. А вот сейчас мы видим, что европейские лидеры, которые заявляют и рассуждают о неких гарантиях безопасности для Украины, практически полностью концентрируются на теме развёртывания своих войск на Украине. При этом многие продолжают настаивать ещё и на вступлении Украины в ЕС.

Но мы ведь тоже видим, что Евросоюз стремительно, на глазах превращается из некогда экономического объединения в подобие военно-политического блока, когда практически постоянно агрессивные решения, агрессивные заявления.

Все эти расклады как Вы можете прокомментировать?

В.Путин: Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой стороны, в данном случае Российской Федерации.

Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение её право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет, в том числе это касается и членства в ЕС.

А.Юнашев: А можно про Украину продолжить?

В.Путин: Можно.

А.Юнашев: Александр Юнашев, Life.

Когда сейчас обсуждают усилия России и США по мирному урегулированию на Украине, всё чаще звучит формула «гарантии безопасности в обмен на территории». А это соответствует тому, о чём Вы говорили с Трампом на Аляске?

И что означают Ваши слова, когда Вы говорили, что Россия готова присоединиться к выработке этих гарантий? Кто вообще должен быть гарантом, на Ваш взгляд?

И, если позволите, про Зеленского: а есть ли сейчас смысл с ним встречаться – в нынешних условиях? Возможно ли выработать какие-то соглашения на этой встрече?

Спасибо.

В.Путин: Первая часть, ещё раз.

А.Юнашев: Усилия США – сейчас есть некие домыслы, что есть формула «гарантии безопасности в обмен на территории».

В.Путин: Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так.

Гарантии безопасности – это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий.

Мы вообще, честно говоря, – я хочу это подчеркнуть, – мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений – от их отцов, от дедов и так далее. Вот прежде всего о чём идёт речь.

И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия – хочу напомнить тем, кто про это забывает. И, кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву: хочу напомнить о первых статьях Устава [Организации] Объединённых Наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение.

Но мы не связываем одно с другим – территории и гарантии безопасности. Конечно, можно сказать, что это близкие темы, но мы напрямую это не связываем. Так вопрос в ходе дискуссии в Анкоридже и не ставился.

Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? Смотрите, давайте посмотрим.

В соответствии с конституцией Украины – кто-то может с ней соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст – никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции Украины не предусмотрено, вообще никаких. Избрался на пять лет, пять лет прошло – всё, закончились полномочия.

Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего.

Что нужно сделать тогда действующим властям, если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования? Они должны прежде всего провести референдум: в соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям – любые – решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже положение самой конституции. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано – надо идти на выборы. И этот процесс будет длиться бесконечно.

Результат выборов непонятен, но, каков бы ни был этот результат, надо потом, после этого получить соответствующее заключение конституционного суда – так в основном законе прописано. А как получить заключение конституционного суда, если после того, как власти потребовали от этого конституционного суда Украины подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказался это сделать, – знаете, что сделали на Украине? Смешно, но факт: охрана перестала пускать председателя конституционного суда на его рабочее место.

Всё, вот кино закончилось. Но не совсем, потому что он, насколько мне известно, не знаю, сейчас где он находится, но одно время он выехал за границу. Но за последние годы истекли полномочия некоторых членов конституционного суда. У него нет кворума для принятия решений. Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи.

Можно – я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится.

А.Колесников: Андрей Колесников, газета «Коммерсант».

Добрый вечер!

Скажите, считаете ли Вы, что многополярный мир, о необходимости которого Вы говорили в той самой Мюнхенской речи в 2007 году и новыми полюсами которого, видимо, являются Россия, Индия, Китай, уже наконец создан? Или есть к чему стремиться?

И, если позволите, ещё один вопрос. Несколько часов назад немецкий канцлер, господин Мерц, назвал Вас, возможно, самым серьёзным военным преступником нашего времени. Что Вы об этом думаете?

В.Путин: Когда?

А.Колесников: Буквально пару часов назад.

В.Путин: Понятно.

По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир. В целом его контуры, конечно, сложились. Но при этом я бы не стал говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире. Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права и все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении.

Да, конечно, есть экономические гиганты, такие как Индия Китай. Кстати говоря, и наша с вами страна входит в четвёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Это всё реалии сегодняшнего дня. Это же не наши расчёты – это расчёты международных организаций. Но это не значит, что кто-то должен доминировать в политической или в какой-то другой сфере, в том числе в сфере безопасности.

Поэтому мы не исходим из того, что должны появиться какие-то новые доминирующие государства. Все должны быть наравне.

Что касается высказываний, о которых Вы сейчас сказали, – мне Песков тоже об этом сказал буквально несколько минут назад, – что я по этому поводу думаю? Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя – не с него лично, а со своей страны, вообще с «коллективного Запада» – снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине.

Что имею в виду? Напомню, говорил уже неоднократно: в 2014 году министры трёх европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда, и оппозицией. И в соответствии с этой договорённостью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться в конституционном поле – мирным путём, правовым путём.

А буквально через день или на следующий день произошёл государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт, потому что сразу после этого начались события и в Крыму, сразу после этого киевский режим предпринял боевые действия с использованием бронетехники и авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились. А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений.

Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довёл до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности. Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, тот должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг неё события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем.

О.Скабеева: Добрый вечер!

Ольга Скабеева, телеканал «Россия».

В Европе всё чаще и громче говорят про необходимость забрать наши деньги – 300 миллиардов долларов – и передать Украине. Остаются, разумеется, те, кто по старинке считает, что это не совсем красиво и очень опасно, но больше тех, кто готов добиваться и продавливать воровство. Вы как к этому относитесь?

И ещё важный вопрос про спецоперацию: Владимир Владимирович, есть шанс, что закончится в ближайшее время? Как Вы это ощущаете, чувствуете, идём ли к завершению?

В.Путин: Начну, наверное, со второй части, поскольку она является ключевой.

Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения.

Но после того, как мы по настоятельным призывам наших западноевропейских коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали – почти дословно: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернёте, либо мы вам. Я не помню, говорил я когда-то это публично или нет, но это звучало примерно так, только в более таких грубых выражениях, но вполне открыто и, как это ни странно звучит, по-товарищески: вот теперь или мы, или вы. Вот это всё продолжается.

Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл всё-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. Я из этого исхожу.

Тем более что мы видим настроение действующей в США Администрации под руководством Президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооружённым путём.

О.Скабеева: Про Европу Вы не ответили, если можно, про воровство наших денег.

В.Путин: Воровство денег – мы уже много раз на этот счёт говорили. Здесь, по-моему, ничего нового не скажешь. Вы сказали: кто-то хочет забрать, кто-то не хочет. Те, кто поумнее, не хотят. Да, это правда, здесь я без всякой иронии [говорю] и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее.

Почему? Потому что те, кто поумнее, – это люди, которые занимаются финансами, экономикой, понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесёт, без всякого сомнения, огромный вред всей мировой экономике и международным финансам.

Потому что и так уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов, а в этом случае такой экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен.

К.Коковешников: Про СВО позволите?

В.Путин: Про СВО? Давайте, пожалуйста.

К.Коковешников: Добрый день!

Телеканал «Звезда», Коковешников Константин.

Не могли бы Вы поделиться последней информацией об обстановке в зоне проведения специальной военной операции? Какие донесения, если не секрет, поступают Вам от командующих фронтов? И в целом за последнее время насколько сильно вообще изменилась обстановка на поле боя?

В.Путин: Все группировки российских Вооружённых Сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях, перечислять не буду. Если Вы представляете телеканал «Звезда», то Вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы.

Как на это реагирует противник? То, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными. Например, если мне память не изменяет, совсем недавно – надо проверить, конечно, мы же с вами в Пекине находимся, не в Москве, – тем не менее с Сумского направления противник перебросил 95-ю бригаду на другой участок.

Что, там разве им легче, на Сумском направлении? Нет, просто заменил на менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее. И так по всей линии боевого соприкосновения – с одного участка на другой. Расслабляться нельзя: это может быть всё что угодно, это может быть подготовка где-то резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера.

Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, у ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи, но и то таким образом, о котором я сейчас сказал.

Это не единичный пример – это происходит чуть ли не по всей линии боевого соприкосновения. Это свидетельство того, что – как не только мы считаем, но, кстати говоря, и западные эксперты – резервов у ВСУ становится всё меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы сегодня не больше чем на 47–48 процентов. Это уже у самой критической черты ситуация находится.

Тем не менее боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая. Поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует, а анализ именно такой, о котором я сейчас сказал.

Пожалуйста.

И.Жданов: Добрый вечер!

Игорь Жданов, RT.

Владимир Владимирович, возвращаясь на Аляску: Вы прямо по приземлении, буквально на красной ковровой дорожке, сразу начали общение с Президентом США Дональдом Трампом. Потом, после фотографирования, Вы сели в автомобиль вместе с ним и продолжили там своё общение. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, о чём Вы там говорили, на каком языке общались? Какие-то детали того Вашего разговора.

Большое спасибо.

В.Путин: Говорили, конечно, на английском, но такой ломаный – то, что у меня частично остаётся от словарного запаса. Но в самом начале – я сказал же об этом на пресс-конференции – я ему сказал: I'm very glad to see you, dear neighbor – очень рад видеть Вас, дорогой сосед, здоровым и живым. А в лимузине пока ехали, там ехать-то 30 секунд, общими фразами перебросились, и всё.

Реплика: А с Премьером Моди Вы целый час разговаривали в автомобиле.

В.Путин: Да, секрета нет. Я ему рассказывал о том, о чём мы вели переговоры на Аляске.

Н.Иванов: Культурный вопрос.

В.Путин: Тут все культурные, бескультурных нет.

Н.Иванов: Наши связи с Китаем развиваются не только в сфере экономики, энергетики, но и в сфере культуры. Одно из знаковых событий этого года – это выпуск совместного фильма «Красный шёлк». Вы рассказывали об этом Си Цзиньпину во время его майского визита в Москву, упоминали в интервью агентству «Синьхуа». Скажите, а будут ли подобные проекты ещё?

И, может быть, Вам тоже удалось посмотреть «Красный шёлк»? Поделитесь тогда эмоциями.

Спасибо.

В.Путин: Вообще, это идея самого Председателя Си Цзиньпина. Мы с ним были на одном из мероприятий, и я обратил внимание на то, что пробиться нашим производителям на китайский рынок очень сложно. Он так улыбнулся хитро и говорит: давайте производить совместные картины, и тогда рынок открыт.

Действительно, так и есть. И одна из первых ласточек – это «Красный шёлк». Я не видел этого фильма, но знаю, что здесь будет презентация буквально завтра-послезавтра. В целом, по рассказам, фильм пользуется популярностью, и люди смотрят его с удовольствием. И конечно, у нас есть заделы. Если Вам интересно, можете у Министра культуры, у Любимовой, спросить: она назовёт Вам поточнее все планы, которые в этом смысле имеются.

Насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над другими совместными фильмами. Это действительно очень хороший путь для того, чтобы работать на огромном, очень мощном и привлекательном китайском рынке.

Пожалуйста.

А.Савиных: Владимир Владимирович, если позволите, продолжим тему кино. Сейчас на Западе вышел фильм, где один из персонажей – это Вы. Фильм называется «Кремлёвский волшебник». Видели ли Вы этот фильм? Показывали ли Вам кадры? Вашу роль, кстати, исполнил британский актер Джуд Лоу. Может быть, Вы знакомы?

В.Путин: Нет, я не только не видел этого фильма, я даже первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю.

А.Савиных: Тогда, если позволите, ещё одну тему тоже продолжу. Вы сейчас затрагивали тему здоровья: в эфир случайно сегодня просочились кадры, где Вы с Председателем Си обсуждали возраст, бессмертие, трансплантацию органов.

В.Путин: Я даже не зафиксировал на этом своё внимание. И что?

А.Савиных: Вы действительно думаете, что люди смогут жить 150 лет и дольше?

В.Путин: А, это, по-моему, когда мы шли на парад, Председатель об этом говорил. Да, эту тему в своё время активно развивал господин Берлускони.

Современные средства – и оздоровление, и медицинские средства, и потом даже всяческие хирургические, связанные с заменой органов, – позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, – хотя средний возраст в разных странах разный, но тем не менее, – а существенным образом продолжительность жизни увеличится.

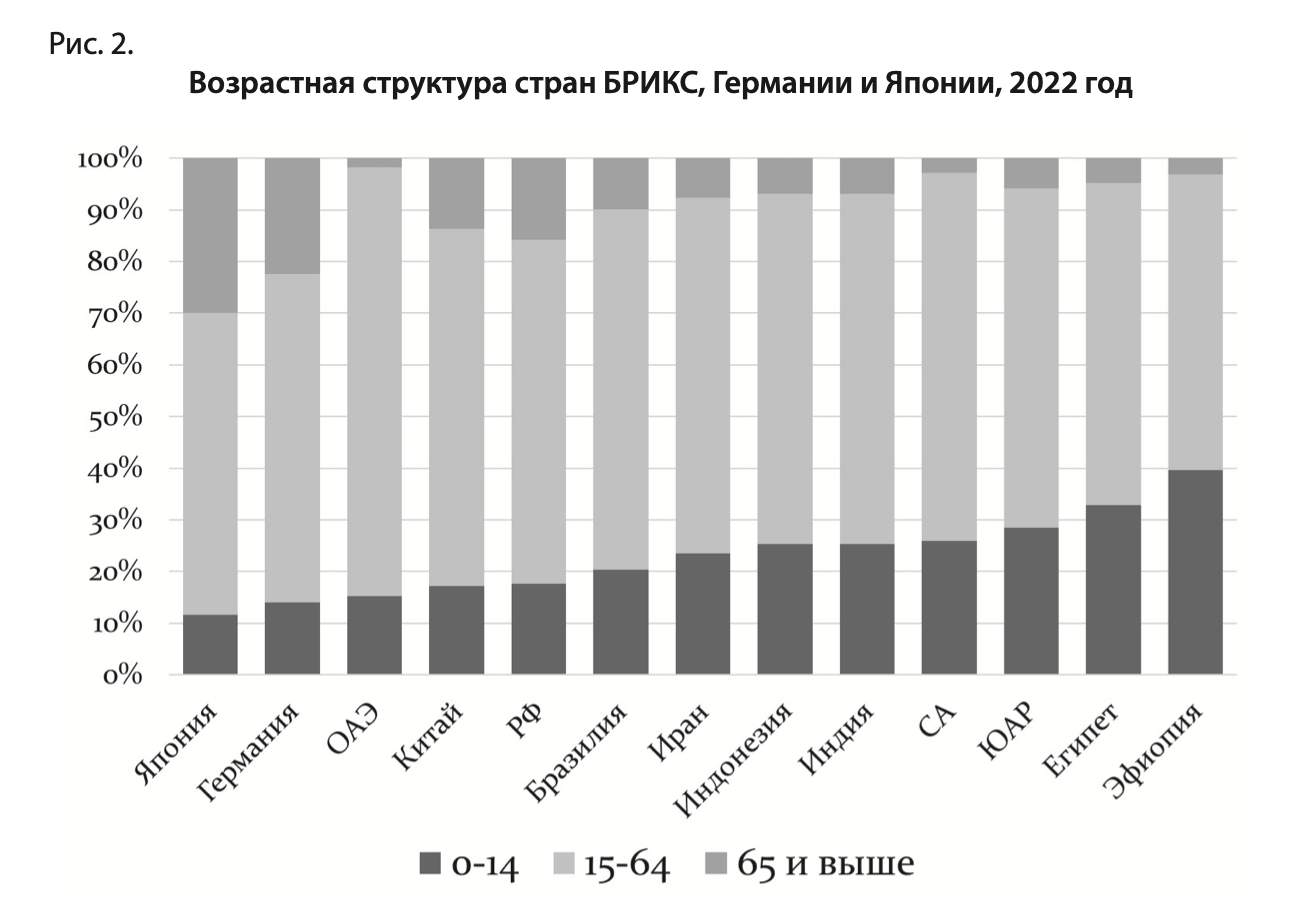

Вы знаете что, я не помню, к какому году эти данные ООН – по-моему, к 2050-му, надо посмотреть, я могу ошибиться, но скажу в целом, о чём идёт речь, – к этому году, по-моему, к 2050-му, на планете людей старше 65 лет будет больше, чем пяти-шестилетних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. Об этом мы должны, безусловно, тоже думать, когда говорим о продолжительности жизни.

Р.Соболь: Владимир Владимирович, прошу Вас, можно вопрос по программе?

Спасибо.

Скажите, пожалуйста, возвращаясь всё-таки к теме Вашего визита, к программе Вашего визита – этот саммит ШОС, пожалуй, был самым масштабным за всё время истории организации: какова роль этой организации в нынешнем турбулентном мире? И сможет ли ШОС стать своего рода политическим союзом, который будет более эффективно противостоять угрозам, поступающим с Запада?

Спасибо.

В.Путин: ШОС не призвана кому бы то ни было противостоять. Мы не ставим перед собой такой задачи. И я хочу обратить Ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом.

У нас всё настроено на работу, прежде всего, конечно, на работу между собой с позитивным заделом – с позитивным. Мы думаем не о том, как бы и кого обставить, кого-то обыграть или в философии соперничества достичь лучших результатов, нет. Мы просто думаем о том, как организовать лучшим образом свою собственную работу и за счёт объединения усилий добиваться положительных результатов.

Вот на что настроена ШОС.

И.Балдин: Можно связанный вопрос – по этой же теме?

В.Путин: Можно.

И.Балдин: Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, сейчас 19-й пакет санкций готовит Европа и угрожает, собственно, уже не нам, а нашим партнёрам. Как мы к этому относимся? Вы разговаривали с огромным количеством членов ШОС и партнёров, которых это может серьёзно коснуться, в частности той же самой Индии и Китая. Что они думают по этому поводу? Как мы можем на это реагировать? И кто от этого, на Ваш взгляд, больше пострадает?

В.Путин: Вы знаете, как ни странно, мы практически эти темы не обсуждали. Почему? Да потому что это, честно говоря, нас не очень касается. События на Украине – это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают.

Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединёнными Штатами и Индией, Соединёнными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединёнными Штатами.

Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6-го. При чём здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чём здесь? Да ни при чём. Там проблемы, именно там, проблемы во внутриполитических раскладах, в том числе связаны с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонару. При чём здесь Украина? Ни при чём. Это первое.

Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле. Но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса. Мы только что провели очень длительные, подробные консультации с некоторыми нашими партнёрами, сейчас не буду говорить. С некоторыми из них у нас тоже такой дисбаланс не в нашу пользу.

Но мы же стремимся к чему? Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнёрами договориться о том, что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить, и в ходе этой совместной работы найти решение этих проблем. И у нас получается, кстати говоря. У нас с одним из партнёров в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнёра, – в три раза. Ну и что? Набираясь терпения, ищем решение.

Второе. Всё-таки такие страны, как Индия – почти полтора миллиарда человек, Китай – один миллиард 300 миллионов, с мощными экономиками, но и со своими внутриполитическими законами. Вы понимаете, ведь когда со стороны говорят: а мы вас сейчас прижучим, мы вас сейчас накажем… Как руководство таких стран – мощных, больших, которые пережили очень непростые периоды своей истории, связанные с колониализмом, связанные с попытками наездов в течение длительного исторического периода на их суверенитет, – как они должны реагировать?

Если кто-то из них даст слабину – всё, политическая карьера закончилась, так же как закончилась колониальная эпоха. Невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнёрами. Мне кажется, что в конечном итоге всё встанет на свои места и вернётся в русло нормального экономического диалога.

Д.Песков: Предлагается последний вопрос.

В.Путин: Давайте девушкам дадим, о переговорах. Про какие переговоры? У нас их много было.

О.Матвеева: Вы говорили о том, что готовы повысить уровень переговорной группы в контактах с Украиной. Скажите, пожалуйста, кто это мог бы быть? Сергей Лавров, например, Ваш помощник Ушаков или глава Минобороны Белоусов?

И в таком контексте: довольны ли Вы результатами переговоров предыдущей группы, в частности работой Мединского?

Спасибо.

В.Путин: Работой Мединского я доволен. Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть какие-то конкретные фамилии, но мы готовы к тому, чтобы повысить до действительно высокого политического уровня. Важен результат.

А то, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода.

Г.Иванов: Можно про другого помощника?

В.Путин: Может, Вы у него спросите про него?

Г.Иванов: Дело в том, что я хотел с Вами поговорить про работу Стива Уиткоффа.

Дело в том, что сейчас на Западе против него начался целый вал очень жёсткой критики со стороны и СМИ, и политиков. Его обвиняют в том, что он неправильно Вас понимает на переговорах, что он неправильно передаёт Президенту США Дональду Трампу содержание переговоров с Вами и что – даже цитата – он слишком симпатизирует России. Как бы Вы оценили его работу?

Спасибо.

В.Путин: Оценивать работу помощника Президента Соединённых Штатов не моя задача, не моё дело. Это должен оценить тот человек, который является его работодателем, а именно Президент Трамп.

Я абсолютно убеждён, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского Президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали – это было ясно из контекста наших переговоров, – что он вполне достоверно передаёт Президенту Трампу позицию российской стороны.

А то, что он точно и объективно до нас доводит эту позицию, позицию американского руководства, для меня стало абсолютно очевидным в ходе дискуссии в Анкоридже. Потому что то, что мы с господином Уиткоффом обсуждали, всё то же самое мы подтвердили в полном объёме в присутствии Президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция.

Там много очень сложных вопросов, это правда. Но, мне кажется, вот в чём все дело: так с критикой в отношении Уиткоффа выступают те, которым не нравится эта позиция, но им не нравится и позиция самого Трампа – вот в чём всё дело.

Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: нужно воевать до последнего украинца, – как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело, а есть те, например, как представители действующей американской Администрации, сам Президент, которые пытаются найти решение, причём решение мирными средствами. И вот первая партия, «партия войны», всегда нападает на другую партию – «партию мира», а всё остальное – это домыслы и какие-то инсинуации, попытки подкрепить свою позицию, вот и всё.

Пожалуйста.

Е.Мухаметшина: Трамп сегодня ещё до парада прокомментировал, собственно, этот парад и сказал: надеюсь, что Си вспомнит об американских солдатах, которые помогали во Второй мировой войне Китаю. И он написал – непонятно, с сарказмом или нет – фразу: передайте мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против США.

Как Вы можете такое прокомментировать?

В.Путин: Президент Соединённых Штатов не лишён юмора – всё понятно, все это хорошо знают. У меня с ним добрые отношения сложились. Мы обращаемся друг к другу по именам.

Могу вам сказать, и надеюсь, он тоже услышит: как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров – в неформальной обстановке и в формальной – никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской Администрации. Это первое.

Второе. Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все поддержали нашу встречу в Анкоридже, все. И все выразили надежду на то, что позиция Президента Трампа и позиция России, других участников переговоров приведёт к окончанию вооружённого конфликта. Это без всякой иронии, без всяких шуток.

Поскольку я говорю это публично, во всём мире это увидят, услышат, это самый лучший залог того, что я говорю правду. Почему? Потому что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течение четырёх дней, и уж они точно скажут: да, правда. Я бы никогда этого не сделал, если бы было не так, потому что тогда я бы выглядел бледно перед моими друзьями, союзниками и стратегическими партнёрами. Вот именно так, как я сказал, всё и было.

И ещё раз хочу вернуться к тому, о чём я говорил Вашему коллеге справа от меня. Деятельность ШОС и деятельность наших партнёров, в том числе партнёров стратегических, не направлена на борьбу с кем бы то ни было, а она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих, наших стран, наших народов, наших экономик.

Пожалуйста.

О.Самсонова: РИА «Новости», Ольга Самсонова.

Владимир Владимирович, в последнее время из Баку звучали разного рода заявления в адрес России. Хотели бы узнать у Вас, как Вы сами оцениваете сейчас текущее состояние отношений наших двух стран? Что вообще произошло между нами и как можно наладить диалог?

Спасибо

В.Путин: Вы сказали, что хотите задать вопрос, а задали сразу четыре. Можно я отвечу коротко? В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры.