Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Форуме будущих технологий Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность фундаментальных исследований в области ИИ

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий-2026 в Москве.

Форум проводится при поддержке Правительства. Организатор – Фонд Росконгресс.

Вице-премьер ответил на вопрос модератора – заместителя председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрия Зауэрса.

«Буквально год назад здесь, на Форуме будущих технологий, наш Президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, что технологии искусственного интеллекта являются революционными для изменения – тогда это касалось химии и новых материалов. Сейчас можно продолжить этот ряд, потому что для биоэкономики это серьёзные изменения», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он выделил энергоэффективность в качестве задачи, которую должна решать наука.

«Мы рассчитываем на нашу фундаментальную науку. Хотя сейчас фокус на скорейшее внедрение, важно делать и то, и другое одновременно. Спасибо нашему Президенту, который запустил международный форсайт в сфере ИИ», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что по поручению главы государства в 2025 году был проведён международный форсайт – экспертные сессии с участием учёных из 36 государств. На нём определили 10 направлений фундаментальных исследований и 201 исследовательскую задачу.

«Сами технологии стремительно меняются. Мой призыв: обратите внимание на 13 исследовательских центров в области ИИ, которые поддерживает Правительство. На это в бюджете заложены порядка 18 млрд с 2025 до конца 2030 года. Они ведут фундаментальные и отраслевые исследования в области искусственного интеллекта, которые позволяют нашей стране сохранять лидерство, быть в элите тех, кто производит эти технологии», – заключил он.

Дмитрий Чернышенко объявил старт приёма заявок на Национальную премию в области будущих технологий «Вызов»

В рамках Форума будущих технологий объявлено о старте нового сезона Национальной премии «Вызов». Подать заявки на премию можно с 25 февраля на сайте премиявызов.рф.

Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» учреждена в 2023 году. Она вручается за наукоёмкие разработки и исследования, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему. Организатор и учредитель премии – Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель – Газпромбанк.

«Символично, что именно на Форуме будущих технологий мы даём старт новому, четвёртому сезону Национальной премии в области будущих технологий „Вызов“. Она направлена на популяризацию научного знания и повышение престижа профессии учёного. Это ключевые задачи Десятилетия науки и технологий, объявленного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Радует, что „Вызов“ становится всё популярнее. В прошлом году собрали рекордное число заявок – более 600 из 40 стран. Важно, что науку и технологии поддерживает не только государство, но и бизнес, а также некоммерческий сектор. Премия открыта для учёных со всего мира – их достижения отмечает специальная международная номинация», – сказал Заместитель Председателя Правительства, председатель попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрий Чернышенко.

За 3 года число заявок на премию «Вызов» выросло почти втрое: с 218 в 2023-м до 632 в 2025-м. Всего за 3 сезона премии было подано более 1,4 тыс. заявок из 52 стран. В научный комитет премии входят авторитетные учёные и популяризаторы науки.

«Мы живём в интересное и непростое время. Прямо сейчас происходит научно-техническая революция, расколото единство мира, а экономики большинства стран скатываются в кризис. Мир трансформируется. Мы пока не знаем, каким он станет, но знаем точно, что его облик сформируют происходящие сейчас научные и технологические прорывы. Премия „Вызов“ создана как раз для того, чтобы выделить эти прорывы и поддержать тех, кто их создаёт», – отметил председатель научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов», заслуженный профессор Сколтеха Артём Оганов.

Премия «Вызов» вручается в 5 номинациях: «Перспектива», «Прорыв», «Инженерное решение», «Учёный года», «Открытие»/Discovery (международная номинация). Партнёрами премии выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс», правительство Москвы.

«Сегодня Москва – это не просто мегаполис, а крупнейший научно-промышленный центр страны. Мы создаём условия для того, чтобы именно здесь формировался научный фундамент будущего и новые идеи воплощались в готовых продуктах. Предприятия всё активнее вкладываются в НИОКР и разработку инноваций, а учёные находятся на передовой этих процессов – именно они задают тренды в фармацевтике, микроэлектронике, медицине и новых материалах. В этой связи премия „Вызов“ становится навигатором новых точек роста столичного индустриального сектора – высокотехнологичного, эффективного и ориентированного на создание среды опережающего развития», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Во время заявочной кампании, которая продлится 3 месяца, пройдут научные гастроли учёных. Лауреаты премии «Вызов» прошлых лет отправятся в тур по стране, чтобы рассказать о своих разработках.

«Формат научных гастролей мы впервые представили в прошлом году, и он вызвал большой интерес. В этом сезоне мы хотим сделать проект ещё более масштабным и расширить его географию. Это возможность и рассказать о премии, и познакомить людей в разных городах страны с выдающимися учёными, открытия которых уже сейчас меняют нашу жизнь к лучшему и формируют будущее», – сообщила генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.

В этом году премиальный фонд вырос и составляет 65 млн рублей. Подать заявки на премию «Вызов» можно до 25 мая. Имена лауреатов 2026 года станут известны в декабре.

Татьяна Голикова, Сергей Собянин и Ольга Любимова открыли новые съёмочные павильоны киностудии имени Горького

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, Министр культуры Ольга Любимова открыли новые съёмочные павильоны на площадке киностудии имени Горького в Валдайском проезде.

«Очень хочется, чтобы это место стало знаковым для киносъёмок. Здесь есть все возможности для создания детских, юношеских фильмов с воспитательными элементами, которые всегда были присущи киностудии Горького. Сегодня российский кинематограф не отстаёт, а с появлением таких инфраструктурных объектов нам есть куда расти. В прошлом году мы профинансировали 229 фильмов с помощью Фонда кино, Минкультуры России, 75 проектов сделал Институт развития интернета. Мы будем и дальше наращивать эти объёмы, тем более что стратегия киностудии Горького до 2030 года – это не только инфраструктура, но и контент, образование, экскурсии», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Киностудия имени Горького – одна из старейших отечественных кинокомпаний, многие фильмы которой вошли в золотой фонд российского и мирового кино. Правительство Москвы приняло решение о проведении масштабной модернизации комплекса, охватывающего обе площадки (на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде). Работы были начаты в январе 2024 года. В Валдайском проезде был построен студийно-производственный комплекс мирового уровня общей площадью более 56 тыс. кв. м, что более чем в 2 раза превышает площадь старых зданий. В нём размещены 10 высокотехнологичных съёмочных павильонов площадью от 500 до 2,3 тыс. кв. м, просмотровые залы, аппаратные, гримёрки и другие необходимые помещения. Возведение крупного высокотехнологичного объекта заняло всего 16 месяцев.

«Сегодня мы завершили важнейший этап масштабной программы возрождения исторической киностудии Горького. На севере Москвы, в Валдайском проезде, построен масштабный студийный комплекс, предназначенный для производства фильмов, сериалов, телевизионных передач, шоу и других проектов с видеоконтентом. Мы видим, что новая площадка востребована индустрией: АО “Первый канал„, ВГТРК, группой “Газпром-Медиа Холдинг„, группой “НМГ„ и другими. Здесь уже снимаются реальные кино- и телепроекты. Спасибо Правительству России и особенно Татьяне Алексеевне Голиковой и Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой за поддержку этого проекта», – отметил Сергей Собянин.

Частью церемонии открытия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Минкультуры России на ближайшие пять лет. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в области кинематографии, музейного и библиотечного дела, театральной деятельности, включая международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», и по другим направлениям в сфере культуры и искусства.

«Уверена, использование положительного опыта Минкультуры России и правительства Москвы по развитию кинематографии и анимации, театрального, музыкального, изобразительного и циркового искусства, образования в сфере культуры и искусства, а также музейно-выставочной деятельности поможет нам сохранить и приумножить культурное наследие страны», – сказала Ольга Любимова.

Возможности нового студийного комплекса позволяют осуществлять полный цикл производства кино и сериалов, телепрограмм и медиа в едином пространстве. В частности, по заказу Первого канала здесь будут снимать шесть популярных программ: «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером», «Модный приговор», «Голос», «Голос.Дети», «Сегодня вечером».

В ходе осмотра киностудии творческие команды познакомили Татьяну Голикову, Сергея Собянина и других гостей с фильмами киностудии имени Горького, которые выйдут в прокат в ближайшее время, а также с производственным процессом сериала «Красная Шамбала» и фильма «Весельчак У» (по мотивам произведений Кира Булычёва).

Дмитрий Чернышенко: В Год единства народов России международный форум «Путешествуй!» откроет широкие возможности для туризма – одной из самых быстрорастущих отраслей экономики

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!». Организатор форума – фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития России.

В мероприятии приняли участие советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, заместитель Министра иностранных дел Александр Панкин, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минприроды, Минвостокразвития, Минсельхоза, Комитета по туризму города Москвы, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Дмитрий Чернышенко отметил, что форум «Путешествуй!» состоится в шестой раз. В 2026 году он пройдёт с 10 по 14 июня на площадке ВДНХ в Москве.

«Указом Президента Владимира Владимировича Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это отражено в главной теме форума “Путешествуй!„ – “Разные культуры – общие ценности: путешествия, объединяющие людей„. Деловая программа включит мероприятия, посвящённые результатам нацпроекта “Туризм и гостеприимство„. В Год единства народов России международный форум откроет широкие возможности для туризма – одной из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Прошу партнёров принять активное участие в организации этого масштабного международного события, где гостям из России и других государств будут представлены туристические возможности нашей страны», – заявил вице-премьер.

Заявки на участие уже подали Абхазия, Венесуэла, Узбекистан, Куба и Никарагуа, получено подтверждение от Управления по туризму Африки. Ряд других стран также выразили заинтересованность.

Кроме того, участие в форуме уже подтвердили 80 субъектов Российской Федерации. Региональный блок включает формирование экспозиций, презентацию инвестиционных проектов и туристических маршрутов, а также интеграцию региональной повестки в деловую программу.

«Форум “Путешествуй!„ объединил все регионы России и наглядно показывает, как внутренний туризм становится фактором развития территорий и укрепления межрегионального взаимодействия. Сегодня туристическая отрасль – это наша мягкая сила: в Год единства народов России особое значение приобретает объединяющая миссия форума – через культуру, традиции и международные отношения раскрывать многообразие нашей страны и усиливать сотрудничество», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков.

Деловая программа охватит весь спектр тем, касающихся создания туристического продукта и его продвижения. Участие в её формировании подтвердили ряд профильных и смежных министерств. Параллельно ведётся активная работа с деловым сообществом.

«Деловая программа основана на демонстрации результатов национального проекта “Туризм и гостеприимство„. Важно показать эффект от реализованных мер, завершить начатые проекты, а также, что самое главное, обеспечить эффективное функционирование объектов, которые уже введены в эксплуатацию, созданы в виде туристических продуктов, и продвижение того, что достигнуто и сделано. Особое внимание уделим вопросам турпривлекательности регионов нашей страны за рубежом», – заявил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Второе заседание организационного комитета зафиксировало переход подготовки форума в активную фазу практической реализации. Сформирован устойчивый международный и региональный контур участия, утверждены ключевые элементы деловой программы и партнёрской кооперации, что создаёт основу для проведения в июне 2026 года масштабного события туристической отрасли на площадке ВДНХ.

«На протяжении нескольких лет Росмолодёжь принимает участие в организации Международного туристического форума “Путешествуй!„. Так, например, гиды от сообщества “Проводники смыслов„ программы Росмолодёжи “Больше, чем путешествие„ проводят экскурсии для посетителей. Отзывы участников экскурсий были исключительно положительными – уровень удовлетворённости составил 99,8%. В этом году мы ожидаем, что экскурсии пройдут для более чем 2,5 тысячи человек, что на тысячу больше, чем в предыдущем. Помимо этого, совместно с ассоциацией “Добро.РФ„ мы планируем организовать работу волонтёрского корпуса, в которую будут вовлечены от 140 до 180 добровольцев ежедневно», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, общероссийских, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодёжных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента России.

Фонд учреждён в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках «Росконгресса», в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 239 внешнеэкономическими партнёрами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 90 странах, с 368 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и зарубежных стран, взаимодействует с более чем 1 тыс. иностранных СМИ из 128 стран.

Официальные телеграм-каналы фонда «Росконгресс»: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и информационно-аналитическая система фонда «Росконгресс»: roscongress.org.

Церемония вручения государственных наград

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Министерства обороны и Росгвардии.

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – c праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, с отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет.

Россия сражается за своё будущее, за независимость, за правду и справедливость, а на передовой этой борьбы – сильные, отважные, самоотверженные люди: солдаты и офицеры Вооружённых Сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений.

Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твёрдыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России.

Символом признания ваших заслуг являются высокие государственные награды, которых вы удостоены, и прежде всего – «Золотые Звёзды» Героев.

Среди присутствующих – представители командования, офицеры специальных и оперативных подразделений. Ваши грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряжённых участках и направлениях.

Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твёрдо стоите за Россию, действуете слаженно, чётко.

Благодарю вас, уважаемые товарищи, за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов – всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию, тысячелетнюю страну.

Ещё раз поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества, и с присуждением высоких государственных наград!

Желаю успехов, крепкого здоровья, всего самого доброго.

Искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем, кто ждёт, волнуется, переживает за вас.

(Церемония вручения государственных наград.)

В.Путин: Дорогие друзья, ещё раз поздравляю вас с государственными наградами и с праздником!

Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Это, наверное, самое главное. Для офицера, я думаю, это самое главное. Конечно, всегда человек думает о себе, о своём здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за подчинённых, за людей, которые рядом с вами и судьбами которых вы в известной степени управляете, – это самое главное. И я вас прошу об этом самом главном никогда не забывать.

Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас.

Дмитрий Григоренко: Большинство регионов России уже внедрили технологии искусственного интеллекта

55 регионов России поделились практиками внедрения технологии искусственного интеллекта. Они опубликованы на портале «Цифровой регион», предназначенном для сбора наиболее успешных региональных ИИ-решений, которые доказали свою эффективность. На сегодняшний день на портале уже собрано около 350 ИИ-решений (более 430 сценариев). Направление внедрения технологии ИИ в России курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Темпы внедрения ИИ-решений в регионах России быстро растут. Для сравнения: в октябре 2025 года на портале насчитывалось 150 опубликованных практик применения ИИ из 26 регионов. Сегодня лидерами по количеству опубликованных ИИ-решений являются Московская область (24 решения), Сахалинская область (22 решения), Челябинская область (20 решений), Ямало-Ненецкий автономный округ (19 решений), Новосибирская область (17 решений). Наиболее популярными сферами применения ИИ в субъектах считаются здравоохранение, госуправление и безопасность.

«Масштабное внедрение ИИ в России требует активного включения регионов в этот процесс. Сегодня большинство из них уже применяет технологию. Учитывая высокую эффективность технологии, Правительство стимулирует регионы и ведомства внедрять ИИ в ключевые направления работы. Мы не только устанавливаем требования, но и помогаем регионам обмениваться практиками. Именно для этого работают портал “Цифровой регион„ и Центр развития ИИ при Правительстве, который занимается отбором и тиражированием лучших практик. Самое главное – мы видим, что регионы внедряют ИИ не для галочки, а действительно отмечают результат его применения: повышение удовлетворённости граждан, уровня безопасности, сокращение времени обработки запросов граждан», – прокомментировал Дмитрий Григоренко.

Ряд решений, которые были внедрены в последнем квартале 2025 года, уже показали свою эффективность.

Так, например, Челябинская область начала внедрять искусственный интеллект в сферу транспорта – для анализа интенсивности дорожного движения (решение введено в эксплуатацию 1 декабря 2025 года). Видеонаблюдение на базе технологий компьютерного зрения круглосуточно мониторит загруженность автодорог, скорость потока, выявляет нештатные ситуации, включая пробки и ДТП. Благодаря внедрению ИИ среднее время, которое автомобилисты проводят в пробке, сократилось в 2,5 раза – с 13 минут до 5 минут. Кроме того, почти на 24% сократилось среднемесячное число ДТП в местах установки пунктов учёта интенсивности движения (с 161 до 122).

В число регионов, активно внедряющих технологию ИИ, также входит Ямало-Ненецкий автономный округ. ИИ используется в регионе для обеспечения общественного порядка на остановках и территориях объектов культурного наследия. ИИ интегрирован в систему видеонаблюдения, оснащённую громкоговорителем: в случае выявления подозрительного поведения громкоговоритель активируется и предупреждает граждан о фиксации нарушений. Система успешно распознаёт признаки вандализма (попытки разбить стекло, повредить оборудование), агрессивного поведения (драки, угрозы), длительного пребывания человека без движения (возможная потеря сознания). Благодаря внедрению ИИ доля инцидентов, связанных с курением и распитием спиртных напитков на тёплых остановках, снизилась на 35%. На территориях объектов культурного наследия зафиксировано снижение количества ночных посещений на 40%, что способствует поддержанию порядка в памятных местах в ночное время. Количество жалоб населения региона сократилось на 50%. Таким образом, технология позволила повысить уровень безопасность и удовлетворённости граждан.

Ещё один свежий сценарий применения ИИ предложила Белгородская область. В сентябре технология была внедрена в регионе для повышения качества водоснабжения. Искусственный интеллект в Белгородской области помогает заранее спрогнозировать плановые и аварийные отключения с помощью цифрового двойника системы водоснабжения (точность – более 90%), а также регулярно оценивать состояние объектов водоснабжения и оптимизировать потребление электроэнергии. Если возникает авария, ИИ помогает быстро определить ближайшее устройство для перекрытия участка, рассчитать объём оставшейся там воды и сформировать перечень адресов тех домов, которым временно прекратится подача воды. Таким образом, технология позволяет в разы оперативнее реагировать на инциденты и устранять неисправности. В результате только за первые месяцы использования технологии число случаев, когда ремонт занимал более восьми часов, сократилось почти на четверть (23%). Кроме того, система позволила оптимизировать затраты учреждений на предоставление услуг водоснабжения и сэкономить более 9 млн рублей регионального бюджета.

Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось первое в 2026 году заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В нём приняли участие заместитель председателя оргкомитета, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, представители Администрации Президента России, Министерства просвещения, АНО «Национальные приоритеты» и других ведомств и организаций.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в прошлом году финал олимпиады впервые проходил в Красноярске. В финальном этапе приняли участие около 600 человек из 40 стран, в том числе из 5 стран – впервые.

«Ранее на заседании оргкомитета приняли решение об увеличении количества участников финального этапа и расширении направлений развития олимпиады. В 2026 году в её программе важно отразить тематику Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Учитывая, что одной из ключевых тем олимпиады будет искусственный интеллект, прошу организации предусмотреть соответствующие форматы. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим повышать результаты и развивать это движение, поддержанное главой государства», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

На заседании была подчёркнута значимость развития инициативы проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в странах-партнёрах. Они уже проходят в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, интерес к проекту выразили и другие страны ближнего зарубежья и Африки.

Юрий Чиханчин отметил возрастающий интерес к олимпиаде со стороны молодых людей из России и зарубежных стран: в этом году в финальной неделе примут участие до 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. Директор Росфинмониторинга представил структуру программы финальной недели олимпиады по тематическим трекам: образовательному, профессиональному, культурному и спортивному.

«Предлагаем объединить события олимпиады единой тематикой – светлая и тёмная стороны искусственного интеллекта. В рамках профессионального трека на полях финала пройдут уже традиционные форум Международного движения по финансовой безопасности, заседание совета Международного сетевого института, мероприятия по линии БРИКС. Планируется опробовать новую инициативу – молодёжную модель пленарного заседания региональной группы по типу ФАТФ», – сказал Юрий Чиханчин.

Он подчеркнул важность культурного обмена между участниками и проведения фестиваля «Олимпиада в красках». В Год единства народов России на фестивале будут представлены российские регионы и традиции разных народов. В рамках спортивного трека пройдёт фиджитал-турнир, баскетбольный матч, в программу будут включены традиционные спортивные игры народов России.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил о ходе подготовки региона к проведению финала Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Красноярский край благодарен за доверие: осенью мы во второй раз примем финал олимпиады по финансовой безопасности. “Дорожная карта„ утверждена, все процессы запущены. Уделяем особое внимание комплексной подготовке инфраструктуры к приёму гостей. Главный приоритет для нас – вовлечение молодёжи и развитие финансового просвещения. Тема финбезопасности уже стала сквозным треком на форуме “Бирюса„, а программа профильной смены “ФинЗОЖ„ станет более насыщенной. Рассчитываем, что участники олимпиады включатся в работу со школьниками и студентами края. Готовим насыщенную программу, чтобы пребывание в Красноярске запомнилось», – сообщил Михаил Котюков.

Вице-президент – управляющий директор технологического партнёра олимпиады – ПАО «Банк ПСБ» Екатерина Кузьмина рассказала о развитии цифровой платформы «Содружество», а генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина – об информационном сопровождении.

В ходе заседания Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин поддержали предложение провести международную летнюю школу по финансовой безопасности для подготовки национальных сборных стран в Красноярске синхронно с Всероссийским молодёжным форумом «Территория инициативной молодёжи “Бирюса„», а зимнюю школу – на федеральной территории «Сириус» одновременно с Конгрессом молодых учёных – ключевым ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий. Организатором школ выступает Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н.Лебедева. Кроме того, Дмитрий Чернышенко одобрил предложение перевести олимпиадные задания на английский, китайский, арабский, французский, испанский языки, провести фестиваль «Олимпиада в красках», провести мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодёжи – 2026 в Екатеринбурге и другие.

Финальная неделя шестой олимпиады пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета.

Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке Президента России и Правительства. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Координатор – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Победители и призёры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы.

Дмитрий Григоренко: В России инспекторы всё чаще проводят проверки с помощью беспилотных технологий

Свыше 9 тыс. проверок и профилактических визитов контролёры провели в 2025 году с помощью беспилотных летательных аппаратов. На 2026 год вице-премьер – глава Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко поставил задачу контрольным органам, в деятельности которых возможно применение БПЛА, обеспечить не менее 10% мероприятий контрольно-надзорной деятельности с их использованием.

«Современные технологии делают проверки более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций. Это то, к чему мы стремимся, и цифровизация открывает новые возможности нам для этого. С одной стороны, инспектору не надо выезжать на объект, что особенно актуально для обширных и труднодоступных территорий. Для более точных выводов обрабатывать полученные данные помогает искусственный интеллект. С другой – дистанционные проверки не отрывают контролируемое лицо от работы», – прокомментировал Дмитрий Григоренко.

Беспилотники сокращают временные затраты, связанные с совершением контрольно-надзорных действий. В рамках одного полёта можно осмотреть несколько земельных участков. К примеру, массив 242 га – за 15 минут, в то же время обычный осмотр с фиксацией на видеорегистратор занимает от одного до двух часов. Кроме того, беспилотные летательные системы обладают значительной дальностью и временем полёта, просты в управлении, обеспечивают высокое качество получаемых выходных данных и точное геопозиционирование.

В лидерах по применению БПЛА в контроле и надзоре – Росреестр и Россельхознадзор. В рамках земельного контроля Росреестр с помощью летательных аппаратов осуществил почти 8 тыс. мероприятий. Россельхознадзор с помощью БПЛА провёл 1,5 тыс. мероприятий по ветеринарному, земельному и фитосанитарному контролю и контролю за пестицидами. В ходе осмотра должностное лицо ведомства может осмотреть объект контроля без непосредственного присутствия на нём. Так, на территории животноводческих хозяйств можно определить наличие площадок побочных продуктов животноводства, выгула животных и др., а в рамках земельного контроля – осмотреть большие или труднодоступные земельные участки. В режиме ручного управления производится фото-, видеосъёмка интересующих мест с признаками нарушения.

Также использовать БПЛА при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий стали Росприроднадзор, Ространснадзор и Минкультуры.

Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, таких проверок в 2026 году должно стать ещё больше – минимум 10% от всех мероприятий, где предусмотрено применение БПЛА. В частности, в 19 видах контроля сегодня уже предусмотрено применение беспилотных систем. Для обучения инспекторского состава Минэкономразвития совместно с Минобрнауки организовало программу в АНО «Университет НТИ», предварительно уже получено более 6 тыс. заявок контрольно-надзорных органов на обучение в 2026 году. В то же время Центр стратегических разработок провёл исследование о возможностях применения БПЛА в контрольно-надзорной деятельности и предложил свой алгоритм выбора БПЛА для конкретных видов контроля.

Возможность проведения дистанционных мероприятий контрольной (надзорной) деятельности с помощью БПЛА, а также сбора и анализа данных, полученных с помощью летательных аппаратов, закреплена в законе «О контроле» (248-ФЗ). А средства, работающие в автоматическом режиме, имеющие функции фотосъёмки, видеозаписи, в том числе беспилотные аппараты (системы), теперь включены в государственный перечень средств измерений.

5 ошибок собственников, которые теряют доход из–за неправильного управления недвижимостью

Управление инвестиционной недвижимостью только выглядит пассивным доходом. На деле — это бизнес, где невидимые ошибки ежедневно «съедают» прибыль. Собственники часто списывают падение доходности на внешние факторы — кризис или сезонность. В каких случаях причина кроется во внутренних управленческих процессах рассказала «Стройгазете» инвестор и основатель международного агентства недвижимости Meldigroup Елена Лозова.

Ошибка №1. Проживание в объекте в хай-сезон

Самая дорогостоящая ошибка, особенно на рынках с выраженной сезонностью, как на Пхукете. В период с декабря по март квартира зарабатывает основную часть годового дохода. Однако собственники нередко резервируют эти даты для себя или родственников, рассуждая: «Если не сдалось — сами поживем».

Не стоит забывать, что рынок краткосрочной аренды живет по своим правилам. Значительная часть бронирований поступает за несколько дней или даже накануне. Закрыв календарь «на всякий случай», вы безвозвратно теряете деньги, которые рынок был готов принести.

Пример из практики эксперта: клиент отправил маму жить в квартиру с 15 декабря по 15 января. В этот период объект мог приносить около 4-5 тыс. долларов. В низкий сезон аналогичная аренда стоит около тысячи долларов. Этот доход невозможно компенсировать позже — он просто потерян.

Ошибка №2. Завышенная цена, основанная на эмоциях

Собственник закономерно любит свою квартиру и считает ее лучшей, но рынок об этом не знает. Гость сравнивает десятки вариантов по схеме «цена — фото — отзывы — локация». Если ваша цена выбивается из рыночного коридора, появляются «пустые даты» — мертвый груз, который нельзя продать задним числом.

Итог: в аренде деньги зарабатываются не максимальной ценой за ночь, а заполненным календарем по адекватной, конкурентной стоимости. Завышение цены может привести к потере потенциального дохода из-за простоев.

Ошибка №3. Экономия на содержании и обновлении

Классическая история: «Диван нормальный, на нем ребенок спал», «Кондиционер я сам почищу», «Стул еще стоит». Аренда — это коммерческая эксплуатация, износ мебели и техники идет в разы быстрее.

Последствия формируют порочный круг: уставший интерьер → ухудшение отзывов → падение спроса → вынужденное снижение цены для привлечения гостей. Мебель и техника в арендном бизнесе — это расходный материал, а не вечная ценность. Если вещь уже вызывает вопросы у гостя, она уже стоит денег собственнику.

Ошибка №4. «Любительские» фото вместо профессиональной съемки

Фраза «Я сам нормально снял на телефон» — одна из самых частых и губительных. Гость покупает глазами: он еще не был в квартире и оценивает ее только по картинкам. Темные, искаженные или некачественные фото автоматически делают объект менее привлекательным, заставляя конкурировать ценой, а не качеством.

Профессиональная фотосессия — не статья расходов, а инвестиция в маркетинг. Она повышает конверсию просмотров в брони и позволяет держать цену на рыночном уровне, а не ниже.

Ошибка №5. Отсутствие системы: управление «по ситуации»

Многие уверены, что недвижимость — пассивный актив: «купил, выложил, само сдается». В реалиях сегодняшнего динамичного рынка это заблуждение. Без системы управления объект начинает стабильно проигрывать соседям.

Что значит «нет системы»?

• Цена не отслеживается и не корректируется согласно спросу и активности конкурентов.

• Нет стандартов уборки, контроля чистоты.

• Отсутствует график профилактического обслуживания техники.

• Нет быстрого протокола реакции на отзывы гостей.

Результат — постепенное, но неуклонное снижение доходности, которое через год приводит собственника в недоумение.

Чек-лист для собственника: 4 шага для диагностики объекта

Если вы хотите проверить свой актив на наличие этих ошибок, начните с простого плана.

Аудит маркетинга. Беспристрастно оцените карточку объекта на площадках: качество фото, полнота описания, актуальность цен.

Запрос рыночной цены. Обратитесь к профессионалам за актуальным прайсом, а не ориентируйтесь на свои ощущения или советы продавца.

Инвентаризация. Составьте подробный список всей мебели, техники и текстиля. Фиксируйте состояние каждого предмета.

Оценка износа. Честно определите, что уже требует срочной замены или ремонта, а что скоро к этому придет.

С чего начать исправление

Если ошибки накоплены, не пытайтесь решить все сразу комплексно. Действуйте последовательно:

Шаг 1. Верните объекту товарный вид. Замените все сильно изношенное, проведите генеральную уборку, обновите мелкий ремонт.

Шаг 2. Инвестируйте в маркетинг. Проведите профессиональную фотосессию.

Шаг 3. Установите адекватную цену. Ориентируйтесь на данные рынка, а не на сумму кредита или эмоции.

Шаг 4. Внедрите регулярное обслуживание. Создайте амортизационный фонд (например, 5–10% от дохода) на плановое обновление интерьера и техники.

Резюме от эксперта: квартира в аренде — это работающий актив. Он либо приносит стабильный доход, либо тихо теряет деньги из-за неочевидных управленческих промахов. Системный подход, а не надежда на авось, — единственный способ заставить ваши инвестиции работать на максимум.

Авторы: СГ-Онлайн

Почему эпоха гигантских торговых центров идет к закату

Огромные торговые центры, еще недавно бывшие символами потребительской культуры, стремительно теряют посещаемость и экономическую эффективность. Сегодня они сталкиваются с двойным вызовом: взрывным ростом онлайн-покупок и формированием сети микросервисов внутри жилых кварталов. Архитектор компании «Вектор Проект» Елизавета Шиляева рассказала «Стройгазете» о том, что это не временный спад, а структурный сдвиг, требующий переосмысления самой логики организации общественных и коммерческих пространств в городе.

Традиционные торговые центры теряют позиции на рынке. Вместо них появляются новые форматы продаж, основанные на высоких технологиях, индивидуальном подходе и заботе о комфорте покупателя. В результате торговая недвижимость переживает серьезные преобразования, приспосабливаясь к новым реалиям и меняющимся предпочтениям общества.

Этому способствуют несколько ключевых факторов. Во-первых, онлайн-шопинг приобретает все большие масштабы. Благодаря развитию электронной коммерции потребители всё чаще совершают покупки дистанционно, предпочитая заказывать продукцию через интернет-сайты и приложения. Таким образом, необходимость посещать физические магазины снижается.

Во-вторых, меняется структура спроса. Современные покупатели стремятся к персонализации покупок и качеству обслуживания. Они ценят индивидуальный подход и хотят получать уникальные впечатления от шопинга. Гигантские торговые центры не всегда могут удовлетворить эти потребности, предлагая стандартные решения и однотипные услуги.

В-третьих, растут арендные ставки и коммунальные платежи. Большие торговые центры несут значительные расходы на содержание недвижимости, охрану, отопление и электроэнергию.

Ключевую роль в переходе на новые форматы торговли должны сыграть грамотно спроектированные первые этажи жилых зданий. При этом надо понимать, что опустевшие ТЦ — не приговор, а возможность для масштабной реновации. Современный подход предполагает их превращение в многофункциональные хабы, объединяющие:

– Логистику: переоборудование части площадей в распределительные склады или дарксторы для «последней мили», что сокращает грузопоток в жилой застройке.

– Досуг и социализацию: создание спортивных клубов, выставочных пространств, открытых площадок для мероприятий.

– Работу и услуги: размещение коворкингов, центров госуслуг (МФЦ).

– Социальные проекты: предоставление площадок для программ активного долголетия, волонтерских центров, городских инициатив.

Ну а коммерческая инфраструктура первых этажей с магазинами, пунктами выдачи, кафе и сервисами — уже реальность. Сегодня это основа «города 15-минутной доступности». Чтобы первые этажи работали без ущерба для жителей и были успешными, нужно решать задачи комплексно.

Важно разделить грузовые и людские потоки еще на этапе планировки, предусмотрев отдельные въезды, разгрузочные площадки в стороне от тротуаров и изолированные складские зоны. Также обеспечить комфорт жителей, внедрив инженерные решения, которые полностью блокируют проникновение в квартиры запахов, шума. Необходим глубокий анализ и функциональное зонирование еще до начала проектирования, чтобы создать оживленное и проходимое пространство, которое привлечёт арендаторов.

Главным препятствием для создания удобных и функциональных кварталов является устаревшая нормативная база. Сегодня срочно нужны новые, конкретные правила.

Например, для пункта выдачи заказов нужно делать отдельный вход с улицы, чтобы покупатели не ходили через двор. Необходимо ограничить график поставок: привозить товар малотоннажными машинами и в дневное время. Установить максимальный срок хранения посылок — например, не больше трех суток. Полностью запретить в жилом доме фасовку, переупаковку и разборку крупных партий товаров. Ввести жесткие ограничения по высоте складских стеллажей, чтобы не создавать излишней нагрузки. Прописать нормы по шумоизоляции помещений и раздельному хранению разных типов товаров. И, конечно, подробно регламентировать, как должны быть обустроены и изолированы зоны разгрузки.

Существующие пространства в городе нуждаются в перепрофилировании площадей с учетом новых городских потребностей. Ну а современные первые этажи — это не просто коммерческие помещения, а стратегический элемент городского планирования.

Авторы: СГ-Онлайн

Территориальный брендинг как инструмент экономического роста

Тема территориального брендинга приобретает особую значимость в условиях растущей конкуренции между регионами за туристический поток, инвестиции и таланты. Директор Департамента стратегического анализа и экономики Академии городских технологий «Среда» Галина Плотникова рассказала «Стройгазете» о том, что в современной экономической повестке бренд перестал быть элементом маркетинговой упаковки. Он трансформировался в полноценный управленческий инструмент, способный транслировать стратегию развития территории и конвертировать ее уникальные преимущества в измеримые экономические результаты.

— Галина, как сегодня эволюционирует восприятие бренда территории в управленческой практике?

— Мы наблюдаем качественный сдвиг: бренд перестал ассоциироваться исключительно с логотипом или визуальной идентификацией. Сегодня это инструмент стратегической коммуникации, который позволяет транслировать внутренние преимущества территории во внешнюю среду. Через бренд муниципалитеты привлекают туристов, стимулируют рост доходов малого и среднего бизнеса, удерживают население и формируют условия для развития новых экономических направлений. Особенно ценна его роль как инструмента «мягкой силы»: бренд помогает территориям выстраивать международные связи, продвигать локальную продукцию на всероссийских и зарубежных рынках, экспортировать культурные и образовательные практики. Его многогранность требует системного подхода и не допускает упрощенного восприятия.

— С чего начинается работа над брендом? Какие этапы критически важны на старте?

— Первый шаг — формирование платформы бренда: определение смыслов, целевой аудитории и стратегических задач. Необходимо четко ответить: бренд будет работать на внутреннюю аудиторию — усиливая привязанность жителей и снижая отток населения — или на внешнюю, привлекая туристов и инвесторов? Далее следует глубокая работа с идентичностью места: бренд должен опираться на исторический код территории, ее уникальные преимущества и реальные возможности. Одновременно он должен быть современным и отвечать на вопрос о будущем территории. Город-музей, о котором рассказывается только в прошедшем времени, ограниченно интересен даже туристам. При этом обещания, транслируемые вовне, должны подтверждаться качеством сервисов и среды на месте. Далее – важный этап, о котором часто забывают. Необходимо определить, а как территория воспринимается целевыми группами пользователей и какие компоненты идентичности будут откликаться и привлекут внимание потенциальных туристов или жителей. Например, при работе с Екатеринбургом мы провели всероссийское исследование с участием 2000 респондентов, чтобы выявить, что в целом привлекательно для целевых аудиторий, и на основании этого сформировать точные нарративы для усиления туристической привлекательности.

— Применим ли этот инструмент для малых городов и сельских территорий?

— Брендирование универсально: оно одинаково эффективно как для крупных агломераций, так и для небольших поселений.

Малым территориям даже легче сформулировать ясный бренд именно в силу того, что им достаточно выделить 1-2 яркие черты, элемента или образа. Крупные города не могут себе позволить редуцировать бренд до одного образа. Например, Плес – город с населением 3 тысячи человек. В 2025 году Плес вошел в топ-15 самых популярных малых городов России (Российский союз туриндустрии). Место получило неформальное название «потаенная Россия» и привлекает первых лиц страны и почетных зарубежных гостей. Бренд, связанный с гением места Левитаном и модой на русский прованс.

Сельские территории сегодня тоже осознают важность работы с брендом. Иглинский район Башкортостана, который осознанно меняет позиционирование: от «места для загородной жизни» к «точке притяжения для туризма и отдыха». Район уже определил ключевые смыслы бренда и системно работает над созданием туристического предложения: анализирует запросы аудитории, формирует сервисную среду, упаковывает уникальные продукты — например, башкирский мед — в узнаваемые истории. Важный элемент — событийная повестка: через фестивали, гастрономические мероприятия и культурные события территория заявляет о себе, транслируя заложенные в бренд смыслы живым, эмоциональным языком.

— Как территориям выйти за пределы региона и заявить о себе на всероссийском уровне?

— Сегодня доступны разнообразные инструменты: от продуманных рекламных кампаний в крупных агломерациях до использования цифровых сервисов продвижения. Один из способов продвижения, который продемонстрировал свою эффективность, когда город становятся локацией для фильма или сериала, это обеспечивает органичную трансляцию образа перед миллионной аудиторией. Города становятся героями фильмов и такими же знаменитостями, как и снимающиеся в них актеры, и, конечно, возникает желание соприкоснутся с ними: Териберка из «Левиафана», Тобольск – «Тобол», Кисловодск – «Чебурашка». Зрители, увидев территорию на экране, формируют эмоциональную связь и стремятся познакомиться с местом лично. Такой эффект невозможно достичь традиционной рекламой.

— Как бренд проявляется в физической городской среде?

— Бренд оживает в деталях городской ткани. В Клину, городе, связанном с именем Петра Ильича Чайковского, мы реализовали концепцию по благоустройству центральной улицы города и вдохновлялись брендом «Клин звучит»: музыкальные малые архитектурные формы, тематические указатели и информационные элементы среды будут рассказывать посетителям об уникальном культурном коде города. Аналогичный подход применим к любому населенному пункту: через ландшафтный дизайн, арт-объекты, навигацию можно бережно вписать историю и ценности территории в повседневный опыт жителей и гостей. Это создает целостное впечатление и усиливает запоминаемость бренда.

— Какие условия необходимы для успешной реализации бренд-стратегии?

— Критически важно межведомственное взаимодействие и вовлечение всего сообщества: от администрации до бизнеса и жителей. Бренд проявляется не только в коммуникациях, но и в качестве сервисов, событийной программе, городской среде. Особенно перспективен подход создания «зонтичного бренда», к которому присоединяются локальные компании: от гостиниц до ресторанов. Такая консолидация ресурсов позволяет муниципалитетам с ограниченным бюджетом достигать эффекта, сравнимого с масштабными кампаниями.

— Как оценить текущую конкуренцию за туристическое внимание?

— Интерес россиян к внутренним маршрутам устойчиво растет: люди стремятся открывать новые локации, знакомиться с историей и природой разных уголков страны. Параллельно расширяется приток зарубежных туристов, особенно с китайского рынка. На этом фоне возрастает конкуренция, и каждая территория должна четко определить свою уникальность, предложить нетривиальные продукты и, что принципиально важно, обеспечить высокий уровень сервиса. Здесь мы выходим на следующий этап — управление репутацией. Бренд привлекает, но именно качество потребительского опыта определяет, вернется ли гость снова и порекомендует территорию другим. Позитивный опыт, транслируемый через «сарафанное радио», становится самым мощным драйвером устойчивого развития.

Ключевые принципы эффективного территориального брендинга:

• Бренд — стратегический управленческий инструмент, трансформирующий уникальность территории в конкурентное преимущество

• Успех начинается с глубокой работы над идентичностью и формированием платформы бренда, согласованной с реальными возможностями территории

• Малые территории могут конкурировать с крупными городами через уникальные нарративы и безупречное качество гостевого опыта

• Интеграция бренда в городскую среду и событийную повестку создает целостное, запоминающееся восприятие

• Вовлечение бизнеса через «зонтичные бренды» консолидирует ресурсы и усиливает эффект продвижения

• Управление репутацией — обязательный этап после запуска бренда: соответствие обещаний реальному опыту формирует лояльность аудитории

Авторы: СГ-Онлайн

В разных форматах: эксперт «Мореодор» рассказал о продвижении рыбы и морепродуктов

Для того, чтобы повышать потребление рыбной продукции на российском рынке, компания «Мореодор» использует как уже давно подтвердившие свою эффективность форматы, так и новые способы продвижения.

Согласно поручению президента, важнейший ориентир для отрасли на ближайшее время — увеличение потребления рыбы и морепродуктов в стране до 28 кг в год.

«Именно поэтому все наши маркетинговые активности нацелены на то, чтобы как можно больше людей узнали об огромном ассортименте российской и импортной рыбы и морепродуктов», — сообщил Fishnews руководитель отдела по закупкам на внутреннем рынке компании «Мореодор» Александр Кваша.

Эксперт рассказал о форматах, которые компания использует для популяризации рыбной продукции. Один из необычных — подкасты. Каждый выпуск проекта «Рыбные люди» посвящен определенному виду рыбы или морепродуктов. «Мы рассказываем, как и где та или иная рыба добывается, какие у нее потребительские свойства, как продукт появился на российском рынке, делимся другими фактами», — описал проект Александр Кваша.

Уже вышли десятки сюжетов, прослушать их можно в том числе и в телеграм-канале «Мореодор». Эта площадка также используется для продвижения продукции — по словам руководителя отдела по закупкам, это хорошая возможность коммуницировать и с клиентским сообществом, и с более широкой аудиторией.

«В телеграм-канале мы ежедневно публикуем помимо коммерческой, рекламной информации, видео- и текстовые обзоры на рыбу и морепродукты», — обратил внимание представитель компании.

Проверенный инструмент в продвижении рыбы и морепродуктов — мастер-классы. Такие мероприятия «Мореодор» организует с партнерами, обычно — из сегмента HoReCa. «Партнеры работают с нашими морепродуктами, а мы обеспечиваем полное профессиональное сопровождение, рассказывая, как правильно дефростировать продукт, приготовить его, с чем он будет лучше сочетаться», — прокомментировал Александр Кваша. Мастер-классы дают и обратную связь по продукту. Расширить аудиторию помогают видеоролики, которые выкладываются по итогам мероприятий.

Совместно с партнерами, которые занимаются дистрибьюцией в торговые сети, «Мореодор» организует презентации продукции непосредственно в ритейле. Такая работа находит хороший отклик у потребителей. «По отзывам закупщиков торговых сетей, мы видим, что процент повторных покупок по этим категориям растет», — рассказал руководитель отдела.

Работа по продвижению рыбной продукции учитывает в том числе и особенности того или иного сезона. «Впереди весна, лето — это время гриль-фестивалей, для него мы предлагаем ассортимент продукции, которую удобно готовить на гриле, и активно рассказываем об этом», — привел пример Александр Кваша.

Работа по продвижению рыбной продукции внутри страны, безусловно, дает результат, и компания планирует ее продолжить. В том числе искать новые форматы взаимодействия с потребителем, подчеркнул собеседник Fishnews.

Fishnews

Дмитрий Патрушев: Контроль за строительством очистных сооружений будет обеспечен через онлайн-камеры

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл первое в текущем году заседание в рамках инцидента №55 «Очистные сооружения». На нём подвели итоги работы за прошедший год и определили планы работы на 2026 год. В мероприятии приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Минстроя, Росприроднадзора, депутаты Государственной Думы и главы регионов.

«На данный момент введено 134 очистных сооружения. Из них в 2025 году – 12. План на 2026 год – завершение строительства ещё шести объектов. Что касается выхода на нормативные показатели очистки стоков, то с начала 2025 года необходимого уровня достигли 40 объектов. Отмечу Республику Татарстан и Вологодскую область, которые обеспечили выход всех своих очистных на нормативы», – сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер сообщил, что в соответствии с его поручением на сайтах Минприроды и Минстроя сформированы и размещены обзоры лучших практик строительства очистных сооружений, перечислены производители качественного оборудования, а также приведён перечень добросовестных проектных и строительных организаций.

Кроме того, Дмитрий Патрушев рассказал о новых возможностях контроля в рамках инцидента. Это, в частности, наблюдение за строительством через онлайн-камеры и информирование через сообщения в чат-боте при отклонении от утверждённых «дорожных карт». Такие уведомления главы регионов будут получать еженедельно.

Вице-премьер обратил внимание, что с текущего года в рамках федерального проекта «Вода России» предусмотрено начало строительства ряда очистных сооружений. Их мониторинг будет также вестись на площадке инцидента. Дмитрий Патрушев поручил установить онлайн-камеры на все новые объекты и расширить состав регионов – участников инцидента.

По итогам совещания вице-премьер поставил задачу продолжить практику выездных семинаров для обмена опытом между участниками инцидента. Такие мероприятия уже состоялись в Республике Татарстан и Нижегородской области.

Инцидент №55 «Очистные сооружения» создан 15 июня 2024 года для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта «Экология», а также обеспечения функционирования этих сооружений с достижением параметров нормативной очистки сточных вод. В настоящее время рассматривается работа на 145 объектах в 19 регионах.

При работе в формате инцидента используется специальная система управления проектами, которая развёрнута на базе Координационного центра Правительства. Она позволяет оперативно координировать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.

Денис Мантуров выступил перед участниками образовательной программы «Основы российской государственности»

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров выступил перед участниками образовательной программы «Основы российской государственности», итоговый день которой прошёл в Национальном центре «Россия» при поддержке Народного фронта. Программа направлена на повышение эффективности общественно-политической работы в корпоративном секторе в рамках подготовки к избирательной кампании 2026 года.

Общее количество слушателей составило более 1,5 тысячи человек из 88 субъектов Российской Федерации, включая столичный регион, промышленные центры и новые субъекты. В программе корпоративного обучения приняли участие 47 крупнейших российских компаний из ключевых отраслей экономики, в том числе «Транснефть», «Газпром», «Ростех», «Россети», «РЖД».

Мероприятие состоялось в формате пленарной дискуссии, в ходе которой выступили представители высших органов государственной власти и экспертного сообщества.

«Партия “Единая Россия„ собирает все запросы граждан и превращает их в конкретные решения. Всё это отражено в ведущем предвыборном документе – “Народной программе„. В период пандемии партия обеспечивала волонтёрскую помощь, помогала развозить продукты, заботилась о пожилых людях. Именно тогда и сложился тот самый инструмент волонтёрства, добровольчества, который сегодня, по сути, скрепляет нашу страну. С первых дней СВО партия развернула свою гуманитарную миссию, которая объединила желающих помочь фронту, обеспечила создание единой системы социальной поддержки бойцов и их семей. С 2022 года принято 154 специальных закона, посвящённых участникам СВО. Это исключительно важная, я бы даже сказал, беспрецедентная история в нашей стране. Реализация действующей народной программы практически завершена. Для “Единой России„ важнейшей частью предвыборной кампании станет подробный отчёт о выполнении “Народной программы„, о том, как партия реализовала национальные приоритеты, которые были определены Президентом страны, как меняется жизнь во всех наших городах, на селе», – сообщил Заместитель Председателя Совета Безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Денис Мантуров обозначил направления, которые лежат в основе курса на технологическое лидерство.

«Прежде всего речь идёт о станкостроении, технологический статус которого определяет потенциал обрабатывающей промышленности. С 2022 года наши компании увеличили выпуск станков почти в три раза. И освоили производство обрабатывающих центров высокого класса. Сейчас в реестре российской промышленной продукции более 1150 видов станков. Их использование позволяет ритмично обновлять основные фонды предприятий. Здесь также крайне важны свои промышленные роботы. Сегодня их производят 11 российских компаний, которые вывели на рынок такое же число моделей. И ещё порядка десятка образцов находятся на завершении испытаний», – отметил первый вице-премьер.

В числе других направлений – развитие химии и биотехнологий, микроэлектроники и электронного машиностроения, а также сферы космических услуг. Отдельное внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных кадров, сглаживанию разрыва между фундаментальной и прикладной наукой, а также сбалансированному развитию промышленности во всех субъектах.

«В платформенных решениях российской экономике есть чем гордиться. Наши цифровые торговые компании входят в десятку крупнейших маркетплейсов мира, эти платформы выходят за пределы нашей страны, идут в Африку, Азию. Благодаря их деятельности новые страны становятся частью российской платформенной экосистемы. Компания “Яндекс„ уже носит глобальный характер, работает в 35 странах. Там она конкурирует с гигантами рынка, предлагая современные, конкурентные российские решения. Россия – одна из трёх стран, помимо США и Китая, которые обладают полным суверенитетом решений в интернете, социальных сетях, мессенджерах. Но нашу страну отличает готовность делиться своими решениями в партнёрском режиме», – подчеркнул заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

«За прошлое десятилетие нам удалось создать устойчивую систему – сообщество избирательных комиссий, уникальный общественно-государственный институт. Наши комиссии – это полный срез общества, представители различных политических партий. Избирательная система устойчива, но при этом динамична и креативна, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться», – отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Более 1,5 тысячи человек по инициативе Народного фронта прошли обучение в Президентской академии по программе “Основы российской государственности„. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки на итоговом тестировании и сформулировали широкий круг вопросов для сегодняшней дискуссии. Одной из наиболее часто поднимаемых тем стали внешние ограничения и санкционное давление, при которых отечественная промышленность смогла не только существенно нарастить выпуск продукции для нужд оборонного комплекса, но и сохранить динамику развития в гражданских отраслях», – сообщил сопредседатель центрального штаба Народного фронта, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе пленарного заседания отметил ценность подобных встреч для бизнеса, добавив, что именно поэтому «Ростех» оперативно откликнулся на инициативу Народного фронта и Президентской академии. По его словам, образовательную программу прошли 250 человек из 18 холдингов и организаций корпорации.

Татьяна Голикова: «Лаборант химического анализа» стал 25-й номинацией конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году

Лучшего лаборанта химического анализа в стране определят на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Эта номинация по инициативе группы компаний «ФосАгро» стала 25-й номинацией конкурса «Лучший по профессии». Таким образом, утверждён полный перечень номинаций 2026 года, всего их будет 25.

«Главная цель конкурса – показать, что рабочие профессии сейчас – это престижно и перспективно. Ежегодно Минтруд России формирует прогноз кадровой потребности, и мы видим, что именно работники со средним профессиональным образованием составляют порядка 65% этой потребности. Значительная часть из них – квалифицированные рабочие, то есть электромонтёры, станочники, сварщики, слесари, операторы станков и другие. Среди таких профессий – и лаборант химического анализа, эти специалисты востребованы во многих отраслях технологического лидерства», – отметила Заместитель Председателя Правительства, председатель оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Татьяна Голикова.

Всего в 2026 году в рамках конкурса будет пять внебюджетных номинаций, конкурсные испытания по которым пройдут на площадках компаний-организаторов. Это Газорезчик» (Сибирская горно-металлургическая компания), «Машинист поезда» («РЖД»), «Инспектор транспортной безопасности» (Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России), «Техник-протезист» (Московское протезно-ортопедическое предприятие). Пятой внебюджетной номинацией стал «Лаборант химического анализа», её организатором выступит группа «ФосАгро» – один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений.

«Согласно прогнозу кадровой потребности, в отрасль по производству химических веществ и продуктов до 2032 года необходимо привлечь около 65 тысяч новых работников. Эта отрасль является одной из наиболее технологически развитых, с высоким уровнем автоматизации, при этом компаниям по–прежнему необходимы высококвалифицированные специалисты. В их числе – лаборанты химического анализа, которые контролируют качество сырья, готовой продукции на производстве, проводят физико-химические исследования и калибруют лабораторное оборудование. Такие специалисты востребованы и во многих других отраслях: в фармацевтической и пищевой промышленности, нефтепереработке и в научных организациях. Это одна из самых востребованных рабочих профессий», – рассказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Традиционно “ФосАгро„ пристальное внимание уделяет вопросам подготовки высококвалифицированных кадров как для своих предприятий, так и для всей отечественной промышленности. Участие во Всероссийском конкурсе “Лучший по профессии„ – это возможность сравнить уровень своего мастерства с коллегами из других регионов, научиться новому, привлечь внимание подрастающего поколения к рабочим профессиям. Благодарю оргкомитет конкурса за поддержку нашей инициативы и утверждение новой номинации “Лаборант химического анализа„. Уверен, что благодаря ей интерес к участию в конкурсе среди работников химической отрасли возрастёт», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

Напомним, в 2025 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры» и прошёл масштабную перезагрузку.

Конкурс проходит в два этапа – региональные и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.

Организатор конкурса «Лучший по профессии» – Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса – ВНИИ труда.

Полный список номинаций Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2026 году:

1. Агроном (Республика Мордовия);

2. Ветеринарный фельдшер (Республика Мордовия);

3. Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения (Республика Мордовия);

4. Мастер отделочных работ (Чувашская Республика);

5. Машинист бульдозера (Чувашская Республика);

6. Машинист экскаватора (Чувашская Республика);

7. Каменщик (Чувашская Республика);

8. Механизатор (Тамбовская область);

9. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры (Республика Татарстан);

10. Оператор станка с ЧПУ (Тульская область);

11. Повар (Вологодская область);

12. Сварщик (Пермский край);

13. Слесарь-сборщик (Архангельская область);

14. Специалист по робототехнике (Томская область);

15. Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (Калужская область);

16. Токарь (Пензенская область);

17. Фрезеровщик (Удмуртская Республика);

18. Швея (Нижегородская область);

19. Электромонтёр (Волгоградская область);

20. Специальная номинация «Второй старт» (Самарская область);

21. Лаборант химического анализа. Организатор – АО «Апатит», группа компаний «ФосАгро» (Вологодская область);

22. Газорезчик. Организатор – АО «Сибирская горно-металлургическая компания» (Кемеровская область);

23. Машинист грузового и пассажирского вида движения. Организатор – ОАО «Российские железные дороги» (Свердловская область);

24. Инспектор транспортной безопасности. Организатор – ОООР «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России» (Москва);

25. Техник-протезист. Организатор – АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (Москва).

Стройка и лай собак раздражают меньше всего: какие шумы россияне готовы терпеть

Вопрос шума в квартире волнует многих людей, особенно проживающих в многоэтажных домах и густозаселенных городах. Уровень звукового дискомфорта оказывает непосредственное влияние на самочувствие, работоспособность и общее качество жизни.

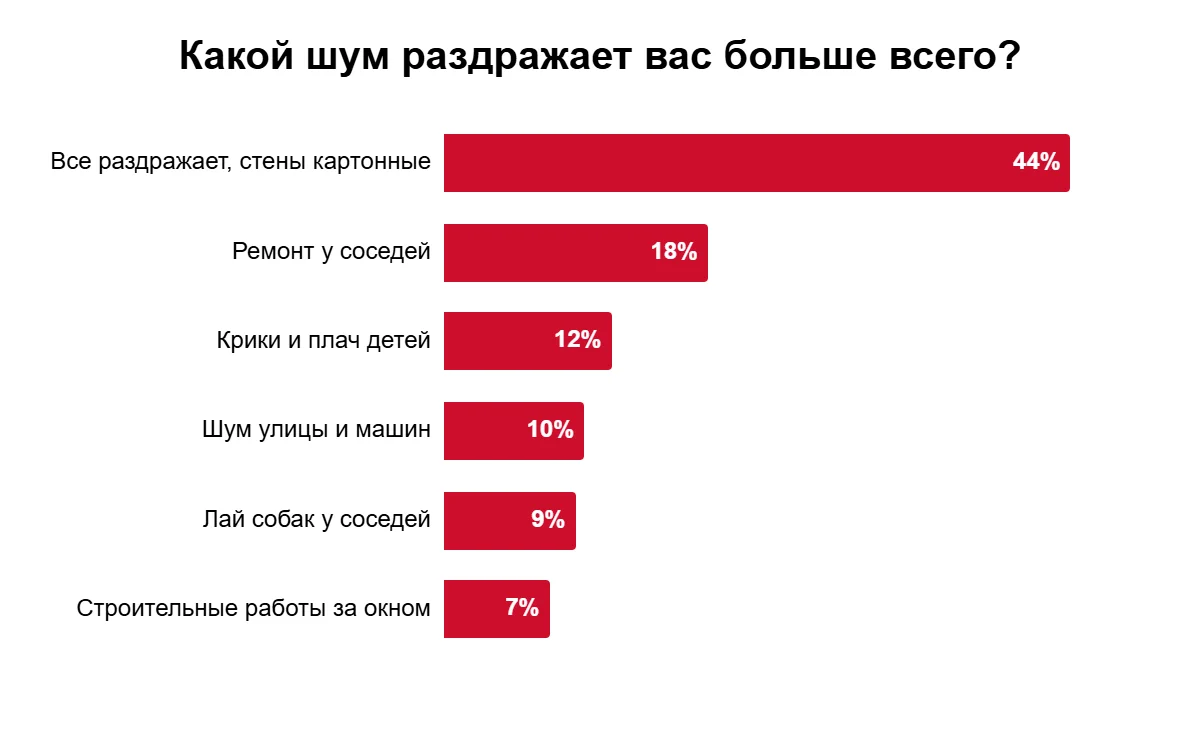

Наименьшее недовольство среди самых раздражающих городских шумов у россиян вызывают строительные работы за окном (7%), лай собак (9%) и шум улицы и автомобилей (10%). Таковы данные опроса, который провела компания «РОКВУЛ», производитель решений на основе каменной ваты. При этом почти каждый второй респондент (44%) признается, что его выводит из себя любой звук из соседней квартиры и снаружи — из-за «картонных» стен и слабой акустической защиты. Еще 18% назвали самым неприятным шум от ремонта у соседей, а 12% — крики и плач детей.

Эксперты объяснили такую разницу тем, что внешние шумы чаще воспринимаются как привычная фоновая часть городской среды и имеют понятный источник, а звуки за стеной могут ощущаться как вторжение в личное пространство, вызывая большее раздражение.

Что показывают жалобы жителей

Результаты опроса подтверждает и статистика пользовательских обращений, собранных в рамках проекта «Карта шума» — онлайн-сервиса, где жители России могут отметить источник акустического дискомфорта и оценить степень раздражения. По данным ресурса, 63% жалоб на шум связаны с улицей: транспортом, стройкой и шумом во дворах. Вместе с тем, более трети обращений (37%) приходится на звуки из соседних квартир. При этом субъективная оценка раздражения в случае «соседского» шума оказывается выше: в среднем 7,5 балла против 6,6 балла у уличных источников по шкале от 1 до 10.

«Даже при меньшей доле обращений шум от соседей воспринимается острее, чем уличный. Он часто непредсказуем, мало зависит от поведения самих жильцов и напрямую обусловлен качеством звукоизоляции дома. Согласно “Карте шума”, в жалобах чаще всего фигурируют громкие разговоры и вечеринки через стенку, звуки телевизора, ремонт и работа инженерных систем — источники, которые сложно контролировать и игнорировать в повседневной жизни», — отметил менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов.

От одной стены — к изоляции всей квартиры

Проблема акустического дискомфорта в жилых домах в России приобретает системный характер. По данным Росстата, доля россиян, сталкивающихся с избыточным шумом, приблизилась к максимальным значениям за последние годы.

Несмотря на существование законодательно закрепленных норм, регламентирующих предельно допустимые уровни шума, многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда обращения в правоохранительные органы и надзорные инстанции оказываются не эффективными. Большинство предпочитает самостоятельно справляться с шумом, применяя различные технические методы.

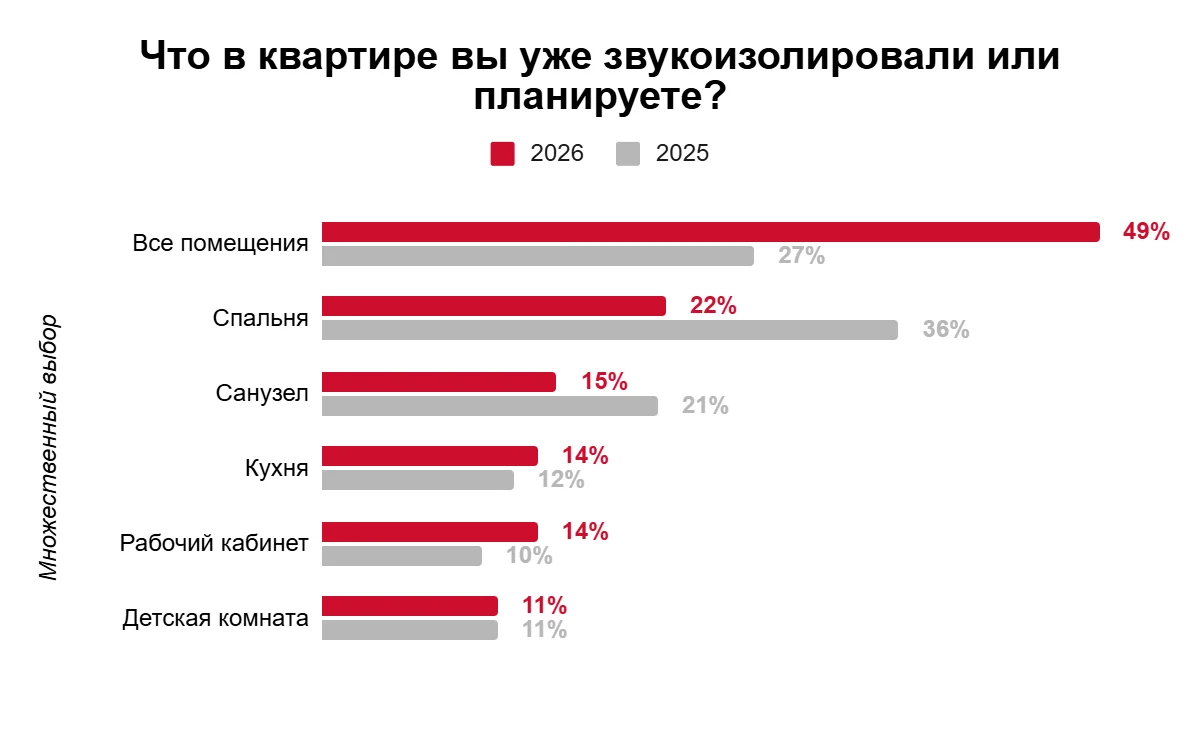

При высоком уровне недовольства шумом меняется и поведение самих жителей. Согласно тому же опросу «РОКВУЛ», в 2026 году уже 49% респондентов сообщили, что полностью изолировали квартиру от шума или планируют заняться этим — против 27% годом ранее.

В целом интерес к точечной защите от шума отдельных зон или комнат падает, а внутри этого сегмента меняются приоритеты. За год сократилась доля тех, кто начинал со звукоизоляции спальни (с 36% до 22%) и санузла (с 21% до 15%). В то же время выросла потребность в комфортной акустике функциональных зон: кухни (с 12% до 14%) и рабочего кабинета (с 10% до 14%). Число семей, выбирающих звукоизоляцию детской комнаты, не изменилось (11%).

«Жители многоквартирных домов стали в большей степени понимать, что точечная шумоизоляция — например, только одной стены — редко дает устойчивый эффект. Звук передается через перекрытия, стены, пол, потолок и инженерные коммуникации. Чтобы действительно снизить уровень шума, необходимо изолировать не отдельную поверхность, а само помещение — по принципу “комната в комнате”, формируя замкнутый акустический контур без мостиков звука», — отметил Александр Коршунов.

По его словам, современные изоляционные решения позволяют реализовать такую защиту без существенной потери площади: для стен и пола применяются тонкие звукоизолирующие плиты, для потолков — подвесные конструкции с акустической развязкой, снижающие передачу ударного шума сверху.

Авторы: СГ-Онлайн

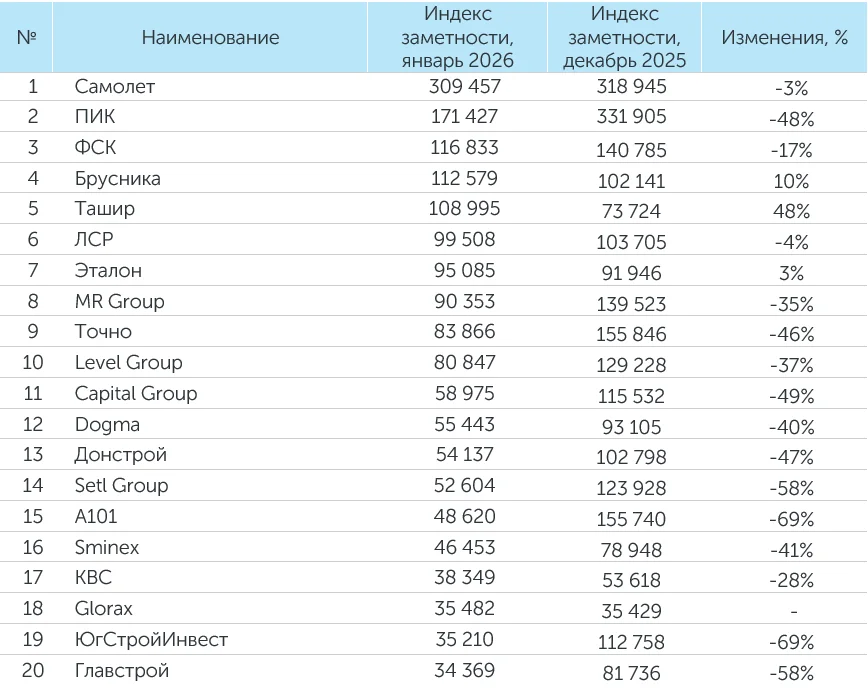

Рейтинг компаний–девелоперов за январь 2026 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительной газеты» подготовили медиарейтинг девелоперских компаний за январь 2026 года. ГК ПИК и ГК «Самолет» сохранили в январе свое присутствие в рейтингах. Кроме данных компаний в ТОП-3 вошли ГК ФСК и ГК «Брусника».

ГК «Самолет» в январе 2026 года заняла первое место по количеству упоминаний и индексу заметности, второе место по охвату аудитории.

В 2026 года «Самолет» переселит более 850 семей из аварийного жилья в комфортные квартиры, будучи оператором региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилья в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Тиражировалась в СМИ сообщение о том, что самой крупной сделкой года компании «РВБ» (Объединенная компания Wildberries & Russ) стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 млн руб. от группы «Самолет» через раздел «Новостройки».

Тюменский девелопер «Брусника» приобрел у «Самолета» часть проекта в подмосковных Люберцах. Общая площадь приобретенного участка составляет почти 8 гектаров. На этой территории планируется строительство двух жилых домов на 1960 квартир общей площадью 86 000 кв. метров. За «Самолетом», который также подтвердил сделку, осталась основная часть проекта, включающая 339 000 кв. м жилья, из которых уже возведено 83 600 кв. метров.

30 января ГК «Самолет» открыл книгу заявок на 3-летние облигации с фиксированным купоном на 5 млрд руб. Сбор заявок продолжился до 6 февраля.

«Самолет» примет участие в программе доступного арендного жилья в Арктике.

ГК «Самолет» вышел из проекта строительства жилого комплекса на Мосфильмовской улице в Раменках в Москве.

Группа компаний ПИК в январе 2026 года заняла второе место по количеству упоминаний и «заметности» в СМИ, первое место по охвату аудитории.

ФАС предписала НК ПИК обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в жилые дома. В ФАС подчеркнули, что группа компаний ПИК обязана в дальнейшем не допускать немотивированных, а также технологически и экономически необоснованных отказов в доступе сторонних операторов к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов. Застройщик сообщил, что планирует обеспечить доступ к кабельной канализации в многоквартирных домах для провайдеров не позднее 11 февраля. Интернет-провайдеры подали 330 запросов на размещение сетей связи в домах застройщика ПИК после предписания ФАС о недискриминационном доступе операторов.

Рейтинг застройщиков по объемам возводимого в Москве жилья в январе 2026 года, как и год назад, возглавила группа компаний «ПИК».

В январе СМИ сообщали о проблемах с лифтами и отоплением в ЖК «Матвеевский парк».

ГК ФСК заняла третье место по индексу заметности и количеству упоминаний в январе 2026 года

Председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин занял второе место по итогам народного голосования за «Человека года (2025)» читателей портала Всеостройке.рф.

ПО данным ГК ФСК на столичном рынке сформировался дефицит первичного массового жилья с ремонтом «под ключ» от застройщика.

Полиция задержала 11 градозащитников, протестующих против сноса Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГИОП) выдал разрешение на возведение на этом участке многоквартирного жилого комплекса. Позднее в отношении строения была инициирована процедура выявления признаков объекта культурного наследия (ОКН). В 2021 году КГИОП принял решение отказать во включении здания ВНИИБ в перечень выявленных ОКН. Однако в декабре 2025 года в комитет поступило новое ходатайство о включении объекта в реестр. На время его рассмотрения строение формально сохраняет статус объекта, обладающего признаками культурной ценности. В пресс-службе ГК «ФСК» (собственник здания), заявили, что демонтаж выполняется на законных основаниях.

ГК «Брусника» заняла в январе 2026 года третью строчку по охвату аудитории с сообщением о том, что девелопер приобрел у «Самолета» часть проекта в подмосковных Люберцах.

Девелоперская компания «Брусника» заняла второе место среди «Застройщиков с самыми выдающимися результатами в 2025 году», по мнению аудитории портала Всеостройке.рф.

Проект нового пешеходного моста в Тюмени разработают в 2026 году, сообщили в ГК «Брусника». «Разработка проектной документации моста еще ведется – процесс занял больше времени, чем планировали изначально. Проект будет готов в 2026 году, после этого администрация определит, кто и когда будет его строить», – пояснили агентству в пресс-службе застройщика.

ГК «Брусника» в 2025 году увеличила денежные поступления относительно 2024 г. на 66,4% - до 95,7 млрд рублей. Продажи недвижимости девелопером в 2025 году выросли в денежном выражении на 15,8% - до 103,4 млрд рублей, в физическом выражении - на 16%, до 549,8 тыс. кв. метров.

Отрасль. Основные темы публикаций

1. «РБК Недвижимость»: ГК ПИК, ГК «Самолет» и MR Group лидеры по объемам возводимого в Москве жилья в январе 2026 г.

2. ФАС предписала ПИК обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в жилые дома

3. Группа «Эталон» объявила о начале вторичного публичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже и начала сбор заявок в рамках SPO. Группа намерена привлечь 18,4 млрд руб.

4. ГК «Самолет» открыл книгу заявок на 3-летние облигации с фиксированным купоном на 5 млрд руб.

5. ГК «Брусника» приобрела у ГК «Самолет» часть проекта в Люберцах

6. Группа ЛСР в 2025 г. увеличила продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 17% - до 191 млрд руб.

7. По итогам 2025 г. «Галс-Девелопмент» занял первое место в «Рейтинге работодателей России» от портала HeadHunter

8. Альфа-банк выделит «Гранель» 70 млрд руб. на проект жилья в Подмосковье

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика

В рейтинге участвовали основные игроки рынка недвижимости, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 83 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: январь 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.02.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения.