Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Перестройка – сорок лет спустя. Краткий курс

Вячеслав Никонов

Доктор исторических наук, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, президент фонда «Политика», заместитель председателя Редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Для цитирования:

Никонов В.А. Перестройка – сорок лет спустя. Краткий курс // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 2. С. 130–150.

«Общество никогда не умирает “естественной смертью”, но всегда либо в результате самоубийства, либо в результате убийства, и почти всегда – в результате первого», – писал Арнольд Тойнби, британский историк цивилизаций. Почему исчез Советский Союз? Почти все американские, многие европейские и некоторые российские аналитики нашли простое объяснение: «победа Запада».

В Вашингтоне вы услышите две версии. Демократ сделает акцент на политику прав человека Джимми Картера, поощрение им диссидентов внутри СССР и «разрядки с человеческим лицом». Республиканец отдаст пальму первенства Рональду Рейгану, который обескровил советскую экономику гонкой вооружений, программой «звёздных войн» и принял ряд мер по комплексному ослаблению СССР.

В Берлине помянут мудрую «восточную политику» вовлечения Москвы в европейские дела. В Ватикане скажут, что конец коммунизма приблизил папа-поляк Иоанн Павел II, а в Варшаве добавят решающий вклад «Солидарности» и Леха Валенсы. В ряде мусульманских стран можно услышать версию о доблестных афганцах и интернациональных борцах за веру, которые сокрушили Советский Союз. В бывших союзных республиках расскажут – кто с гордостью, кто с сожалением – о деятельности их национальных народных фронтов. Внутри России в ходу все вышеперечисленные версии плюс множество других, выводящих развал СССР из круга внутриполитических факторов.

Где же истина?

Перестройка

Когда Михаил Горбачёв пришёл к власти в марте 1985 г., СССР находился на пике развития и никому в мире не казался обречённым. А затем сверхдержава – Советский Союз – избавилась от союзников, добровольно сдала позиции по всему миру, не требуя ничего взамен, и распалась, дав рождение пятнадцати новым независимым государствам. «Ни одна великая держава никогда не дезинтегрировалась настолько полно и настолько быстро без поражения в войне», – удивлялся Генри Киссинджер.

В мае 1985 г. Горбачёв, посещая Ленинград, заявил о необходимости перестройки. Генсек получил от общества беспрецедентный кредит доверия. Преобразования он попытался начать с экономики, положив в основу стратегию ускорения – повышение производительности труда через укрепление трудовой дисциплины, ответственность руководителей предприятий. Но курс на ускорение экономики себя не оправдал, темпы роста падали. Причины пробуксовки реформ Горбачёв увидел в сопротивлении партийно-государственного аппарата. Разрушить бастионы сопротивления должен был помочь курс на углубление перестройки и распространение её на все сферы общественной жизни.

Политика перестройки, содержание которой не раз менялось, тем не менее руководствовалась определённой политической философией. Те люди, которые выступали главной движущей силой перемен – Горбачёв, Александр Яковлев, Вадим Медведев, – были убеждёнными сторонниками общегуманитарных ценностей, социализма с человеческим лицом, демократии, которым не позволяли утвердиться пережитки сталинизма. Этот набор идей вытекал из мировоззрения «шестидесятников», произведённых на свет хрущёвской оттепелью («гуманный и демократический социализм», как называлась последняя программа КПСС).

Перестройка, замышлявшаяся сначала как серия эволюционных реформ, очень быстро начала обретать революционное риторическое обрамление.

Революция в советском лексиконе считалась чем-то замечательным и вдохновляющим, воспетым в тысячах песен и стихов, сидевших в голове у каждого – от мала до велика. Причём речь шла об отказе не только от сталинского наследия, но и от всей российской «исторической наследственности», решительном «отречении от старого мира». Но прошло совсем немного времени, и уже оппозиция Горбачёву взяла на вооружение не только терминологию, но и методы революции.

Секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин начал критиковать руководство партии за медленные темпы перестройки и зарождение культа личности Горбачёва. После исключения из политбюро на Октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 г. Ельцин стремительно превращался в политическую фигуру, действующую вне правил советской политической жизни. У оппозиции появится своё собственное определение «старого мира», в котором окажутся не только царская тюрьма народов и Сталин, но также Ленин, КПСС, советский строй и Горбачёв с Яковлевым.

На XIX конференции КПСС летом 1988 г. Горбачёв призвал к созданию правового государства, основанного на разделении властей, освобождению руководящих структур КПСС от административно-хозяйственных функций и передачи их государству и предприятиям, к демократизации и проведению выборов в советы на альтернативной основе. Власти позволили возникнуть множеству политических организаций.

Поскольку ранее компартия заполняла собой весь политический спектр, создание новых политических сил могло идти исключительно за её счёт.

В 1989 г. в каждой союзной республике уже существовало движение в форме народных фронтов, особенно значимых в Прибалтике. Пиком их влияния стала весна 1989 г., когда на новой основе (альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от КПСС и общественных организаций) состоялись выборы народных депутатов СССР.

На I Съезде народных депутатов (май-июнь 1989 г.) Горбачёв, сохранив пост генерального секретаря ЦК КПСС, был избран председателем Верховного Совета СССР. Заседания съезда произвели шоковое воздействие на общественное сознание, обозначив резкий поворот к публичной политике, к чему оказалось не готово большинство руководителей партии и государства.

Либеральные оппозиционеры не смогли получить большинство на съезде, но образовали Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), которая стала ещё и рупором широкого гражданского движения, представленного сотнями неформальных организаций и общественных движений. Вскоре к ним добавились стачечные комитеты шахтёров Кузбасса, Донбасса, Воркуты. Шахтёрские пикеты в центре Москвы стали приметой времени, забастовочное движение охватывало всё новые отрасли и регионы, парализуя экономику.

КПСС, всё больше отстававшая от темпов ею же объявленных перемен, становилась объектом беспощадной критики. В рядах самой партии шла консолидация сил, оппозиционных генсеку. В августе 1989 г. создана Демократическая платформа в КПСС. Сплачивались и силы, выступавшие за сохранение советского строя и руководящей роли КПСС, которые имели большую поддержку в высших структурах партии, в созданной в 1990 г. Компартии РСФСР, в государственном аппарате, армии, органах госбезопасности.

Горбачёв попытался укрепить своё влияние через введение поста президента СССР. Но не решился пойти на общенародные выборы, что обеспечило бы ему большую легитимность, предпочтя избрание на Съезде народных депутатов. Утверждение поста президента в марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов СССР произошло одновременно с отменой 6 статьи Конституции о руководящей роли компартии. Она становилась лишь одной из организаций, которая должна была доказывать право на власть на выборах.

Но в выборах на Съезд народных депутатов РСФСР в феврале 1990 г. никто из руководителей ЦК КПСС даже не принял участия, тогда как большинство оппозиционных организаций вошли в движение «Демократическая Россия», получившее треть депутатских мандатов. Ельцина избрали от Москвы, где он получил больше 90 процентов голосов. Настроения в стране ещё заметно отличались от столичных, депутатский корпус оказался расколот. 29 мая 1990 г. Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР лишь после трёх туров голосования большинством в три голоса. Под давлением «Демократической России» съезд 12 июня 1990 г. принял решение о суверенитете России. В стране образовалось два центра власти.

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 г. попытки Горбачёва сохранить партию в качестве единой, пусть и многофракционной организации успехом не увенчались. От неё откололась Демократическая платформа. Ельцин, председатели горсоветов Москвы Гавриил Попов и Ленинграда Анатолий Собчак вышли из КПСС. В июне 1991 г. на первых в российской истории всеобщих выборах президента РСФСР победу одержал Борис Ельцин. Он получил мандат из рук избирателей, и его легитимность оказалась заметно выше, чем у Горбачёва.

Внутри страны Горбачёв оказался в политическом вакууме, фактически разрушив аппарат собственной партии. И это на фоне постоянно ухудшавшейся экономической ситуации.

Ускорение

Главная проблема с моделью «гуманного, демократического социализма», которая реализовывалась Горбачёвым и его соратниками, заключалась вот в чём. Когда в условиях демократии людям разрешают задавать вопросы, первый из них – при отсутствии рынка: «А где, собственно, еда?» Особенно на фоне картинок западных супермаркетов, которые начали показывать по телевидению. Если бы в Советском Союзе были «Магнит» или «Пятёрочка», он бы не распался. Но в СССР их быть не могло.

Главным рычагом перемен Горбачёв первоначально называл стратегию ускорения: форсирование научно-технического прогресса, производство нового поколения машин и оборудования, применение высоких технологий. Наряду с этим выдвигалась идея децентрализации управления экономикой, расширения прав предприятий, внедрения хозяйственного расчёта, повышения ответственности и заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах своей деятельности. Возобновилась борьба с коррупцией и бюрократизмом в аппарате власти в русле мер, предложенных ещё Юрием Андроповым. Но…

Большой урон экономике и престижу власти нанесла катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Информацию о ней скрывали несколько дней, что не позволило обеспечить безопасность людей. Устранение последствий аварии потребовало героических усилий доблестных ликвидаторов, человеческих жертв и дополнительных расходов. Население города Припять (40 тыс. человек) и 186 сёл пришлось полностью эвакуировать. Радиоактивному загрязнению подверглось около 10,9 млн га сельскохозяйственных угодий в наиболее плодородных районах страны.

В это время на мировом рынке упали цены на энергоносители, экспорт которых был важнейшей статьёй пополнения бюджета (это нередко связывают с сознательной политикой США и их нефтедобывающих союзников на Ближнем Востоке).

Заметный урон нанесла антиалкогольная кампания. Вырубили треть виноградников, позакрывали винные магазины. За три года – 1986–1988 гг. – бюджет потерял 67 млрд рублей, которые ранее поступали от продажи алкоголя. Результатом стали также огромные очереди в оставшихся винных секциях магазинов. Из продажи исчез сахар, ушедший на самогоноварение. Заметно выросло подпольное производство алкоголя, число отравлений суррогатами, увеличилось потребление наркотиков. Вызвав всеобщее возмущение и уронив авторитет Горбачёва, которого прозвали «минеральный секретарь», антиалкогольная кампания через 2–3 года сошла на нет, оставив зияющие дыры в бюджете.

В 1987 г. принят Закон о государственном предприятии (объединении). Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчёт. Им предоставлялось право самим находить поставщиков, закупать сырьё и после выполнения обязательного государственного заказа реализовывать продукцию, в том числе и на зарубежных рынках. Происходил отказ от остатков планирования – вместо целевых заданий вышестоящие органы сообщали предприятиям лишь рекомендательные контрольные цифры. Трудовым коллективам предписали выбирать директора предприятия и других руководителей структурных подразделений вплоть до бригадиров и мастеров.

Наибольшую выгоду от нововведений, пользуясь свободными договорными ценами, получили предприятия-монополисты и производители конечной продукции, которые вздули цены для всех остальных. А избранные руководители позаботились не о росте производства, а об обеспечении себе поддержки коллективов популистской раздачей денег.

Прибыль в значительной мере пошла на оплату труда. Если в 1970-е гг. ежегодный прирост доходов составлял 8–10 млрд руб., то за 1988 г. доходы выросли более чем на 40 млрд, в 1989-м – на 60 млрд, в 1990-м – на 100 млрд рублей. Повсюду снимали с производства невыгодную для предприятий продукцию, стремительно вымывался дешёвый ассортимент, машиностроители отказались от мелкосерийных заказов, что поставило на грань полного уничтожения ремонтную базу страны.

Госзаказ снизили в обрабатывающих отраслях, но в базовых, особенно в топливно-энергетическом комплексе, он остался практически стопроцентным. Угольщики оказались в очень невыгодных условиях и ответили забастовками. Нефтегазовая отрасль столкнулась с резким ростом издержек на приобретение промышленного оборудования.

Рост цен на промышленную продукцию ударил по селу, где было наметились позитивные сдвиги. Мартовский пленум ЦК 1989 г. уравнял в правах различные формы хозяйствования на земле, расширил самостоятельность колхозов и совхозов. «Но на крестьянина в 1991 г. обрушилась другая беда: “ножницы” в ценах на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, неэквивалентный обмен между городом и селом», – жаловался член политбюро Егор Лигачёв. И аграрный сектор тоже потянуло вниз.

Принятым 19 ноября 1986 г. и дополненным 26 мая 1988 г. законом разрешались создание кооперативов и индивидуальная (частнопредпринимательская) трудовая деятельность более чем в 30 видах производства товаров и услуг. Достаточно было зарегистрироваться и платить налог, который первоначально достигал 65 процентов от прибыли. Всего к 1991 г. около семи миллионов граждан, что составляло 5 процентов активного населения, было занято в так называемом кооперативном секторе. Тогда как финансовые отношения между госпредприятиями осуществлялись по безналичному расчёту, кооперативы получили законное право свободно обналичивать деньги на своих счетах, за наличные перекупать дефицитные товары у государственных предприятий и продавать их по многократно завышенным, «кооперативным» ценам.

В 1988 г. началось создание «кооперативных» банков, с июня 1990 г. банки могли акционироваться. К концу 1991 г. в СССР насчитывалось уже около 900 коммерческих банков.

Кооперативное движение открыло и легальный путь к обогащению номенклатуры. Именно советские, партийные и комсомольские работники разного уровня оказались реальными хозяевами многих кооперативных предприятий, формально принадлежавших их родственникам и друзьям.

Для насыщения рынка товарами предполагалось использовать конверсию – перевод части военных предприятий на выпуск гражданской продукции. Однако вскоре выяснилось, что конверсия требует огромных средств и времени, которых не было. Заметно сокращались государственные расходы на НИОКР, на военные программы, что создавало проблемы с занятостью, снижало доходы бюджетников. Нормой стала работа в двух-трёх местах.

Горбачёв так и не решился пойти на введение рыночного ценообразования. «Да, финансисты хорошо понимали острейшую необходимость первоочередного проведения ценовой и денежной реформы. Но политики, верные старым идеологическим догмам, политики, звавшие к рынку, однако страдавшие застарелым недугом антирыночного мышления, словно от чумы, шарахались от неё», – скажет министр финансов и премьер Валентин Павлов.

Не оправдались и надежды на зарубежные инвестиции.

Внешние займы, которые первоначально предлагались Западом по политическим мотивам – для поддержки курса реформ, – компенсировали потери далеко не полностью, постепенно втягивали страну в долговую зависимость, а их предоставление сопровождалось всё более жёсткими политическими условиями. Необходимость погашения долгов и выплаты процентов по ним ложилась бременем на экономику.

С 1988 г. началось сокращение аграрного производства, а с 1990-го – промышленного, когда ВНП снизился на 11 процентов. Покупательский спрос скачкообразно вырос, но его нечем было заполнить. Дыра в бюджете росла ещё быстрее. Началась безудержная эмиссия – 3,9 млрд рублей в 1986 г., 5,9 млрд в 1987-м, 11,8 в 1988-м и 18,3 млрд – в 1989 году.

В декабре 1990 г. глава правительства Николай Рыжков признал провал политики перестройки в экономике и подал в отставку. Возглавивший совет министров Павлов настоял на проведении в январе 1991 г. денежной реформы. На обмен крупных купюр на новые отводилось 72 часа, в обмен принималось не больше 500 рублей (при среднемесячной зарплате в 290 рублей). Это ударило по миллионам людей, хранивших сбережения дома.

Дезорганизация производства и инфляция вели к коллапсу системы распределения. Товары сметались с прилавков, не успев появиться. В ряде регионов вводились талоны на стиральный порошок, мыло, сахар, сигареты. В городах возникали толкучки, где лишённые средств к существованию люди торговали чем попало по вполне рыночным ценам, но преследуемые правоохранительными органами.

Чёрный рынок расцветал. Росли организованные преступные группы, делившие между собой сферы влияния в целых регионах. Неформальные молодёжные группировки, среди которых наиболее шумной известностью пользовались «люберы», устраивали уличные побоища со своими конкурентами.

Открытость и экономические сложности привели к увеличению миграции. С 1989 по 1991 г. на постоянное место жительство за рубеж выехали около 500 тыс. человек.

Нельзя сказать, что руководство страны бездействовало. Была прекращена антиалкогольная кампания, начали вновь расти доходы от продажи спиртных напитков. Разрешили свободно продавать и покупать дачи и дома в деревнях. Снимались ограничения в использовании приусадебных участков. Началась приватизация квартир. Появились первые кооперативные кафе и рестораны. В 1990 г. возникли официальные пункты обмены валюты. Но кризис потребления, связанный с отсутствием у огромной массы населения средств на приобретение товаров первой необходимости, сочетался с кризисом производства и торговли: прилавки магазинов были пусты. Провал экономической политики стал понятен и самому Горбачёву.

Был ли Советский Союз обречён экономически? Вряд ли. Государственный долг на конец 1989 г. достиг рекордных 400 млрд рублей, что составило 44 процента от ВВП, дефицит бюджета в 1990 г. – 58 миллиардов. Но такая долговая нагрузка гораздо меньше, чем в ведущих западных странах сегодня. СССР оставался третьей экономикой мира, а по объёму экономики только РСФСР втрое превосходила Китай, приступивший к реформам Дэн Сяопина. Экономика СССР была жизнеспособной, она нуждалась в рыночных преобразованиях. Но их практически не было.

Гласность

Важнейшим элементом политики перестройки стала гласность – управляемый сверху процесс перехода к информационной открытости. «Мне действительно казалось, что стоит только сказать людям, что они свободны, могут делать, что хотят и умеют, говорить, что думают, писать, как способны, – и уже одно это станет мощнейшим фактором и стимулом обновления», – полагал главный идеолог гласности Александр Яковлев. Сменялось руководство многих центральных изданий, редколлегии возглавили либерально настроенные «шестидесятники».

Принятый в июне 1990 г. Закон «О печати и других средствах массовой информации» окончательно отменял цензуру. В столице тогда выходило около 200 частных газет и журналов. Еженедельник «Аргументы и факты» печатался тиражом больше 30 млн экземпляров, толстый журнал «Новый мир» – 2,7 миллиона.

Диссидентов выпустили на свободу, многие из них продолжили оппозиционную деятельность. Хлынул поток ранее не издававшейся в Советском Союзе литературы, работы писателей, эмигрировавших после революции, труды представителей последних волн эмиграции.

Интеллигенция с удовольствием воспользовалась случаем стать безусловным властителем дум.

Публицистика пришла и в кино: Станислав Говорухин с фильмами «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», Юрий Подниекс с «Легко ли быть молодым?», Тенгиз Абуладзе с «Покаянием» и так далее. Вырвавшееся на простор искусство ставило под сомнение основы социализма как системы, КПСС как правящей партии и СССР как единого государства.

Политика пришла в каждый дом с телевидением. Вся страна смотрела прямые трансляции I Съезда народных депутатов СССР, люди брали с собой на работу переносные телевизоры. Не было более популярных телепередач, чем остро критические «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое колесо».

Одной из самых обсуждаемых тем стала история. Когда «разоблачили» Сталина и его окружение, стало выясняться, что и Ленин не безгрешен. А Октябрьская революция может рассматриваться как государственный переворот, приведший к кровавым последствиям. Вместо ожидавшегося возращения к очищенному от поздних наслоений ленинскому наследию и к его «творческому переосмыслению» началось крушение официальной идеологии. В республиках занялись поисками аргументов в пользу представления Советского Союза как «колониальной тюрьме народов».

Тут же всплыли проблемы привилегий номенклатуры – дач, персональных автомобилей, пайков. Власти предъявлялись счета за проблемы с экологией и здравоохранением, за «дедовщину» в армии, за пустые прилавки. Альтернативой всё большему числу людей виделась «демократическая трансформация общества».

Общественные ожидания в начале перестройки были очень велики. В 1989 г., когда впервые началось проведение открытых опросов общественного мнения, 60 процентов граждан на первое место среди проблем, требовавших первоочередного решения, ставили улучшение материального положения, и лишь 15 процентов – расширение политических прав. Дальнейшие изменения настроений можно описать в терминах революции несбывшихся ожиданий.

Горбачёв терял то, ради чего начинал перестройку, – поддержку и доверие народа. Забастовочное движение сменялось массовыми уличными митингами сторонников смены режима. Горбачёв обвинял в своих бедах «силы торможения», партийную номенклатуру, руководство союзных республик, а затем ещё и эгоизм Запада, который не спешил ему на помощь.

Новое мышление

Конечно, со стороны западных стран предпринимались неослабные усилия по подрыву Советского Союза. Однако во всемирной истории вряд ли найдётся другой пример, когда глава великой державы поставил бы стратегические интересы собственной страны, своё политическое будущее в зависимость от воплощения идеалистической программы утверждения общечеловеческих ценностей и отождествил национальные интересы с интересами главного геополитического противника.

В 1985 г. холодная война была в апогее. «Пожалуй, никогда в послевоенные десятилетия положение в мире не было столь взрывоопасным, а стало быть, сложным и неблагоприятным, как в первой половине 80-х годов. Правая группировка, пришедшая к власти в США, и их основные попутчики по НАТО круто повернули от разрядки к военно-силовой политике», – говорил Горбачёв в докладе ХXVII съезду КПСС. В Западной Европе продолжалось развёртывание новых американских средств доставки ядерного оружия – «Першингов-2» и крылатых ракет. Как огромную опасность человечеству представляли в Кремле курс на милитаризацию космоса в рамках программы «звёздных войн» (СОИ).

Но затем отношения СССР с Западом претерпели не менее радикальные перемены, чем внутриполитическая ситуация в стране. Последовала серия односторонних шагов. Советский Союз объявил мораторий на испытание противоспутниковых средств, на развёртывание ракет средней дальности, на ядерные испытания, а также выступил с предложением о мирном сотрудничестве и предотвращении гонки вооружений в космосе, о радикальном сокращении всех видов вооружений и уничтожении ядерного оружия к концу ХХ века.

Встреча Горбачёва с Рейганом в ноябре 1985 г. в Женеве положила начало двустороннему диалогу Москвы с Вашингтоном и многостороннему – с Западом. Определяющей оставалась сфера безопасности с упором на сокращение ядерных вооружений и немилитаризацию космоса в их взаимосвязи. На советско-американской встрече в Рейкьявике 11–12 октября 1986 г. советский лидер предложил сократить, а в дальнейшем и полностью ликвидировать стратегические наступательные вооружения и уничтожить ракеты средней дальности в Европе в обмен на мораторий на СОИ, но не встретил понимания американской стороны.

В 1987–1988 гг. Горбачёв выдвинул идеи нового политического мышления. Эта концепция сочетала в себе идеи создания более безопасного и справедливого мира, очевидные иллюзии по поводу добрых намерений Запада и убеждённость в способности КПСС улучшить и укрепить социализм. «До него как-то не догадывались, что общечеловеческие ценности тождественны атлантизму», – замечал Валентин Фалин, возглавлявший тогда международный отдел ЦК КПСС.

Советский лидер напрочь списывал со счетов фактор военной силы. Осуществлённый им поворот «от принципа сверхвооружённости к принципу разумной достаточности» обернулся дальнейшими сокращениями вооружений Советского Союза. В ходе визита Горбачёва в Вашингтон 7–10 декабря 1987 г. удалось договориться о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Советский Союз уничтожал 1752 ракеты, Соединённые Штаты – 859. Впервые советская сторона согласилась на осуществление контроля за соблюдением договора на своей территории. В декабре 1988 г. Горбачёв объявил о сокращении советских Вооружённых Сил на 500 тысяч человек.

Поведение же западных государств продолжало диктоваться объективным соотношением сил и способностью использовать слабости других стран. В случае с СССР – его уязвимостью в Афганистане. Операции по поддержке моджахедов США осуществляли вместе с Пакистаном, Саудовской Аравией, Францией, Египтом и рядом других стран, координировал их директор ЦРУ Уильям Кейси. С 1986 г. Рейган и Кейси начали поставку ПЗРК «Стингер» для борьбы с советской авиацией, направили американских военных советников для подготовки моджахедов. ЦРУ, английская разведка MI-6 и пакистанская ISI совместно разрабатывали план проведения терактов в Таджикистане и Узбекистане.

Политбюро решило, что советские войска в Афганистане не опираются на поддержку народа и перспектива военной победы утрачена. Вывод войск с афганской территории, завершившийся в феврале 1989 г., больше походил на бегство и никак не оправдывал 13,5 тысячи убитых советских солдат, а также оставлял правительство Наджибуллы в Кабуле на милость «Талибану»[1], «Аль-Каиде»[2], США и их союзникам. «Для американцев и для людей Запада вообще Афганистан был окончательной, решающей победой в холодной войне, её своеобразным Ватерлоо», – считал Самюэль Хантингтон.

Увлечённый высокой дипломатией, реформами в СССР и борьбой с Ельциным, Горбачёв уделял мало внимания отношениям с союзниками в Восточной Европе.

«Ситуация в отдельных странах обсуждалась на политбюро от случая к случаю, но это обсуждение носило хаотичный характер, – замечал отвечавший тогда за соцстраны в политбюро Анатолий Добрынин. – На этих заседаниях Горбачёв гневно обвинял руководителей стран Восточной Европы в нежелании реформироваться и в неумении приспособиться к “новому мышлению”».

Выступая в 1989 г. в Страсбурге перед Советом Европы, Горбачёв призвал к строительству «общеевропейского дома» на основе общих, по сути, западных ценностей. Он заявлял, что Советский Союз отныне не станет вмешиваться во внутренние дела социалистических стран Восточной Европы. Сразу же администрация Джорджа Буша-старшего открыто поддержала там движения протеста и свержение просоветских правительств.

В 1989 г. в Польше правительство сформировали лидеры вышедшей из подполья «Солидарности». В Венгрии антикоммунистические партии получили около 90 процентов голосов избирателей. В Румынии в результате народного восстания был сметён правящий режим, а его лидеры — казнены. В октябре Горбачёв приехал в Берлин на юбилей ГДР и дал понять, что не станет поддерживать её руководство во главе с Эрихом Хонеккером. В ноябре 1989 г. была разрушена Берлинская стена, что откликнулось и «бархатными революциями» со смещением просоветских режимов в Чехословакии, Венгрии, Болгарии.

В июле 1990 г. в ходе переговоров Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля Москва согласилась на воссоединение Германии, то есть на поглощение ГДР Федеративной Республикой и вывод из Восточной Германии 500-тысячной группировки советских войск в течение четырёх лет, а из других государств Организации Варшавского договора – ещё быстрее. В октябре 1990 г. Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира.

В ноябре 1990 г. страны – члены НАТО и ОВД в Париже подписали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). СССР взял на себя наиболее жёсткие обязательства по сокращению армии и ограничениям на передвижение войск на собственной территории из всех государств континента. В тот момент даже глава ЧССР Вацлав Гавел предлагал правительствам бывших соцстран провести переговоры с Западом об одновременном роспуске НАТО и Варшавского договора. Горбачёву это было уже не интересно. Весной 1991 г. распущены ОВД и Совет экономической взаимопомощи. Социалистический лагерь прекратил существование. Москва потеряла всех союзников в Европе.

Завершение афганской войны открыло перспективу нормализации отношений с Китаем, где СССР обвиняли в проведении имперской политики. В 1989 г. Горбачёв посетил Пекин, разморозив отношения с Китаем. Визит сопровождался обещаниями Москвы убрать советские войска из Монголии, а также убедить Вьетнам прекратить военное присутствие в Камбодже. Ханой пошёл навстречу Москве и вывел войска из Камбоджи. СССР сократил военную помощь СРВ и покинул базы в Камрани и Дананге. Вьетнам вышел из советской зоны влияния.

Горбачёв счёл не в интересах СССР поддерживать просоветское правительство в Анголе, в чём попытался убедить и Фиделя Кастро. Москва вступила в переговоры с расистской ЮАР, и в декабре 1988 г. была достигнута договорённость о выводе кубинских войск из Анголы в обмен на выход оттуда и южноафриканских войск, а также на признание Преторией независимости Намибии. Горбачёв прекратил поддержку правительства Фрелимо в Мозамбике, после чего страна объявила об отказе от марксизма-ленинизма. Москва остановила военную помощь Эфиопии, затем её покинули кубинские части. Это привело к падению эфиопского режима, прекращению советского военного присутствия на Африканском Роге. Была так же резко прекращена советская помощь Намибии, Кубе, Никарагуа, Лаосу, которые оказались предоставлены своей судьбе. У Соединённых Штатов были развязаны руки в Центральной Америке, где началась зачистка антиамериканских правительств.

Зато Горбачёв восстановил дипломатические отношения со странами, с которыми СССР ранее отказывался иметь дело по идеологическим соображениям, – Албанией, Южной Кореей, Израилем, Саудовской Аравией. После оккупации Кувейта Ираком в августе 1990 г. Москва вошла в антииракскую коалицию, которая разгромила армии Саддама Хусейна в ходе операции «Буря в пустыне».

На встрече Буша и Горбачёва в декабре 1989 г., проводившейся на двух военных кораблях вблизи Мальты, было оформлено советское согласие на признание переворотов в Восточной Европе. А на саммите в Белом доме 31 мая 1990 г. Горбачёв полностью согласился с воссоединением Германии, получив взамен обещания финансовой помощи и сотрудничества (которые так никогда и не материализовались). Воссоединение Германии произошло в октябре 1990 года. Судя по всему, Горбачёв согласился и на вступление объединённой Германии в НАТО в обмен на обещание не расширять альянс дальше на восток. Но он не озаботился каким-либо юридическим оформлением завершения холодной войны и выработкой последующих правил игры. В 1990-м – первой половине 1991 г. все западные лидеры, встречавшиеся с российским руководством – Гельмут Коль, Джон Мейджор, Франсуа Миттеран, Джеймс Бейкер, Ганс-Дитрих Геншер, Дуглас Хэрд, – неизменно заверяли, что НАТО расширяться не будет.

На встрече Горбачёва с Бушем 31 июля 1991 г. подписали Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Число советских МБР, которые составляли костяк стратегической триады СССР, сокращалось с 308 до 154 единиц. Структура американских ядерных сил, опиравшихся на атомный подводный флот, осталась, по существу, без изменений.

Приватно Буш обещал Горбачёву, что не сделает «ничего, что подорвало бы ваши позиции».

Но США, безусловно, подталкивали Советский Союз к краю пропасти. Все, кто осознанно или бессознательно работал на распад СССР, могли рассчитывать на моральную и материальную поддержку Запада.

Период «горбомании» оказался непродолжительным. В какой-то момент в Вашингтоне решили отбросить Горбачёва в качестве партнёра как отработанный материал. А ему останется только обижаться на неблагодарную консервативную часть американского внешнеполитического истеблишмента, которая сделала ставку на Ельцина.

Развал Союза

СССР, где в декабре 1991 г. жили 294 млн человек в 15 союзных республиках, распадётся именно по границам республик. Как только скрепы официальной догмы интернационализма и советского народа как новой исторической общности ослабли, идейный вакуум в республиках заполнили национальные идеи, связанные с «самоопределением вплоть до отделения» и обретением государственности как статусного символа.

Идеи национализма поддержали многие местные лидеры, не желавшие нести ответственность за провалы союзного центра и стремившиеся выскользнуть из-под его контроля. Поначалу стремление к независимости имелось у части интеллигенции, местной номенклатуры и немногих рядовых граждан только в Прибалтике, Грузии и западных районах Украины, а требования наиболее радикальных групп не шли дальше расширения самостоятельности в рамках единого государства.

Но затем масла в огонь стали подливать всё более острые межнациональные конфликты. В 1987 г. разгорелись противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Руководство области требовало воссоединения с Арменией, начались митинги, переросшие в погромы. Азербайджанцы бежали из Армении, армяне – из Азербайджана, общее число беженцев превысило 300 тыс. человек. В 1988 г. на территории НКАО вспыхнули вооружённые столкновения.

Народные фронты в Прибалтике при мощной поддержке Запада выступили за выход из СССР. О выходе из состава Грузии заявили Абхазия и Южная Осетия. В Молдавии в ответ на рост национализма Приднестровье провозгласило отделение от республики и присоединение к РСФСР.

Запылали Ош, Фергана, Сумгаит, Баку, Тбилиси, Вильнюс. Попытки решать конфликты за счёт уступок, диалога, компромиссов, угроз, ограниченных силовых действий запаздывали или отвергались местными лидерами. Горбачёв пошёл на силовые меры – в Тбилиси в апреле 1989 г., в Баку в январе 1990 г., в Литве и Латвии в начале 1991-го. Человеческие жертвы только обостряли национальный протест. Силу применять становилось всё труднее, поскольку армия и внутренние войска не рвались в бой. Армия была деморализована войной в Афганистане, постоянным участием в гашении внутренних межнациональных конфликтов, где она оказывалась крайней и становилась объектом резкой критики. В военном руководстве верхом благоразумия стало считаться невмешательство в политику.

Чем больше выявлялась слабость центральной власти, тем громче звучали требования независимости. В марте 1990 г. декларации о суверенитете приняли верховные советы Грузии и Эстонии, в мае – Латвии. В тот момент будущее СССР зависело от позиции Российской Федерации. Исход битвы за Союз решался в Москве, в схватке Горбачёва и Ельцина, избранного сначала председателем Верховного Совета, а затем и президентом РСФСР.

Для дестабилизации союзного центра российские власти использовали три основных тарана – войну суверенитетов, законов и бюджетов.

Ельцин и его сторонники выступили в роли решительных защитников интересов российских граждан от союзного центра и «иждивенцев»: РСФСР, освободившись от пут Союза и перекачки средств в другие республики, резко выиграет в развитии. 12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Война законов началась с принятия Верховным Советом РСФСР 24 января 1991 г. документа «О действии актов органов Союза на территории РСФСР», который утверждал приоритет республиканских законов над союзными. А российский закон о бюджете на 1991 г. в одностороннем порядке урезал доходы и расходы союзного правительства на 100 млрд рублей.

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР вызвало «парад суверенитетов» в союзных республиках, примеру России последовали Узбекистан, Молдавия, Украина, Туркмения, Армения, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия. К национальному сепаратизму добавился региональный. Возникли проекты «Уральской», «Сибирской», «Приморской» республик, движения за независимость Татарстана, Чечни, Тувы, Калмыкии.

В 1990 г. начнётся церковный «парад суверенитетов». Получили автономию Эстонская, Латвийская, Белорусская, Украинская и Молдавская православные церкви.

Горбачёв продолжал бороться за сохранение СССР. На инициированном им референдуме 17 марта 1991 г. за сохранение обновлённого Союза высказались 77,85 процентов принявших в нём участие (явка составила 80,03 процента). Препятствовали проведению референдума на своей территории власти прибалтийских республик, Грузии, Армении и Молдавии. В апреле 1991 г. 9 из 15 входивших в состав СССР республик – РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия – пришли к соглашению о заключении нового союзного договора. Однако попытки выйти из государственно-административного хаоса путём разграничения полномочий центра и республик, оставлявшим союзной власти минимум полномочий, воспринимались как «конец СССР» теми руководителями союзных структур, которые считали, что процесс перестройки ведёт к катастрофе.

19 августа 1991 г. был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Марево выхлопных газов боевых машин на улицах столицы, бурлящее живое кольцо, защитившее Белый дом. Вся мощь государственной машины была пущена на реализацию начинаний «партии порядка». А через три дня лидеры её оказались в тюрьме, потерпев полное поражение.

В провале августовского путча 1991 г. решающую роль сыграли Верховный Совет РСФСР и президент России Борис Ельцин, объявивший действия ГКЧП государственным переворотом. Авантюра ГКЧП обрекла государство на развитие по наихудшему сценарию. Горбачёв стремительно терял политические позиции. 24 августа 1991 г. он заявил о сложении с себя функций генерального секретаря ЦК КПСС и роспуске партии. С крушением компартии исчез главный стержень, на котором держалась не только старая система, но и Советский Союз. Армия и правоохранительные органы переживали явную деморализацию. Силовое удержание СССР стало нереальным.

С 21 августа по 1 сентября 1991 г. Латвия, Эстония, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия провозгласили независимость (Литва и Грузия сделали это раньше). Второго сентября собрался последний Съезд народных депутатов СССР, заявивший о самороспуске. Шанс сохранения страны виделся президенту СССР в заключении нового договора о Союзе суверенных государств (CCГ), который предлагалось создать на конфедеративной основе. Однако против резко выступила Украина. 1 декабря 1991 г. там состоялся референдум, на котором 90 процентов избирателей проголосовали за создание независимого государства. 8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии, встретившиеся в Вискулях в белорусской Беловежской пуще, заявили о выходе из союзного договора 1922 г. и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Президент США Буш благодаря звонку Ельцина узнал о роспуске СССР и образовании СНГ раньше, чем об этом сообщили Горбачёву.

Беловежские соглашения были дружно ратифицированы в Верховном Совете РСФСР, за это голосовали даже коммунисты. 21 декабря 1991 г. на встрече в Ашхабаде лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РСФСР, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Декларацию об образовании СНГ.

Горбачёв, президент уже не существовавшего государства, 25 декабря 1991 г. подал в отставку. Красный флаг с серпом и молотом над Кремлём был спущен и заменён российским триколором.

Какова же роль внешних сил в распаде СССР? Даже самые информированные люди в нашей стране сомневались в эффективности подрывных усилий Запада против СССР. Такой авторитетный свидетель, как председатель КГБ Владимир Крючков, уверял, что главное – «не внешние причины, не действия Соединённых Штатов, Англии, Франции, Германии и других стран. Главное – наши внутренние факторы».

Следует подчеркнуть, что завершение холодной войны (1989–1990) предшествовало падению советского режима. Никакого существенного влияния на выработку политики перестройки гонка вооружений не оказала. Советский ответ на «звёздный вызов» Рейгана с точки зрения цикла военных программ – исследования, разработка, производство и развёртывание – потребовал бы масштабных расходов лишь в конце 1990-х гг., тогда как горбачёвская разрядка началась на полтора десятилетия раньше.

Михаил Горбачёв действительно намеревался в одностороннем порядке прекратить холодную войну и прекратил её, он действительно добивался демократизации советского строя, что не пришло бы в голову его предшественникам. Он собирался улучшить хозяйственное положение, допустив ограниченные элементы рыночных отношений, ослабить нагрузку военно-промышленного комплекса на экономику, избавиться от одиозных крайностей советского режима. Но в его планы вовсе не входили распад «социалистической системы», уход от власти КПСС (а значит – и его самого), равно как и исчезновение СССР.

Это явилось во многом неожиданным побочным результатом его деятельности, помноженным на влияние в основном внутриполитических факторов.

Не Запад выиграл холодную войну и развалил СССР. Он был непреднамеренно разрушен руками коммунистических реформаторов из команды Горбачёва и либеральным движением в Российской Федерации во главе с Ельциным. Советский Союз был побеждён не давлением извне, а, напротив, разрядкой, попыткой внутренней модернизации и расколом элит. Горбачёв бросил Восточную Европу, чтобы продолжить реформы и политическое сотрудничество с Западом, а Ельцин отпустил другие советские республики, чтобы покончить с правлением Горбачёва и занять его кремлёвский кабинет, лишив страны для президентства. Запад оказал в этом России и Ельцину безусловную поддержку, причём далеко не только силой собственного примера.

Владимир Путин назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Его слова вызвали на Западе взрыв критики. Был ли распад Советского Союза катастрофой? Если распадается чужая страна, особенно когда рассматриваешь её как противника на протяжении столетий, то, конечно, нет. Если распадается твоя страна – то да. Особенно когда этот распад сопровождается множеством человеческих трагедий.

Автор: Вячеслав Никонов, доктор исторических наук, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, президент фонда «Политика»

Сноски

[1] Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

[2] Запрещена в России.

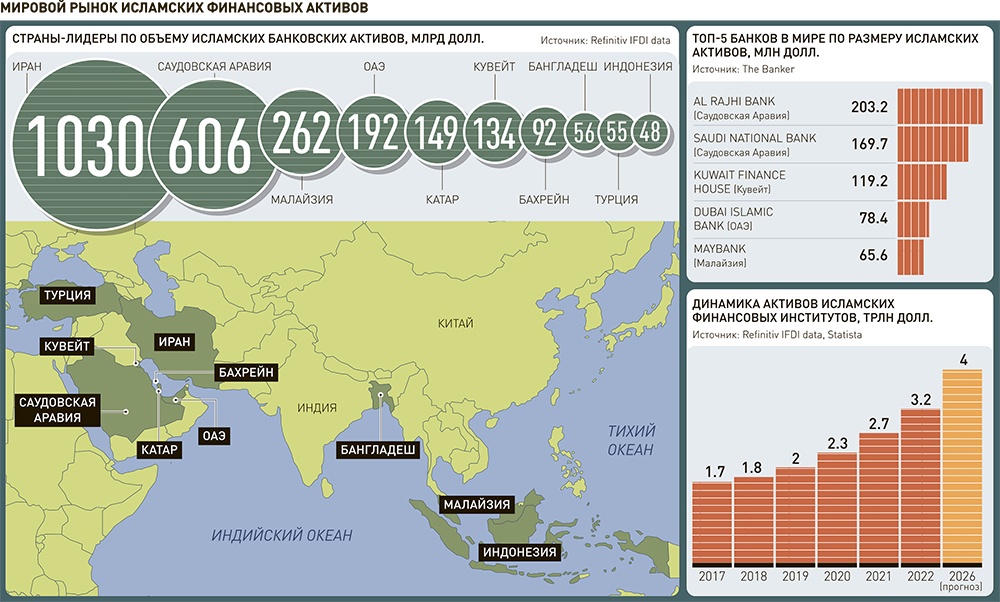

Сумма сделок по исламскому банкингу за три месяца превысила 1 млрд рублей

Сегодня в Казани стартует экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". Одной из основных его тем станет обсуждение перспектив исламского банкинга в России. Итоги первого квартала 2024 года обнадеживают: через исламский банкинг уже было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В реестре ЦБ по исламскому банкингу зарегистрированы 19 финансовых организаций.

Исламская финансовая модель, получившая в РФ официальное название "партнерское финансирование", построена на соблюдении исламского права (шариата). Раздел шариата, который регулирует взаимоотношения людей внутри общества, включая экономику и финансы (муамалят), а также определяет принцип "разрешено все то, что не запрещено". Таким образом, задача исламских финансов - развивать все виды инструментов, избегая основных запретов, которых четыре:

1) Запрет на ссудный процент - финансисту запрещено ссужать денежные средства заемщику, заранее определяя размер своего вознаграждения;

2) Запрет на чрезмерный риск - поэтому исламские финансовые институты оценивают свои риски дважды - вначале традиционными методами риск-менеджмента, а потом чрезмерность риска оценивает шариатский эксперт, что придает дополнительной финансовой устойчивости исламским финансовым компаниям;

3) Запрет на неопределенность (неопределенность характеристик товара, отсутствие товара при продаже, неопределенность финансовых условий и т.д.);

4) Запрет на инвестирование и получение дохода от тех отраслей и направлений деятельности, которые ислам считает вредными для человека и общества, и поэтому нелегитимными. Это все традиционные финансы: банки, страхование, финансовые рынки; производство и торговля свининой, алкоголем, табаком; индустрия развлечений "для взрослых" (ночные клубы, казино, шоу для взрослых, порноиндустрия и т.п.).

"Главное правило в исламских финансах - избегать запретов, поскольку это и будет главным критерием соответствия деятельности исламскому праву - шариату", - отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Что разрешено и что запрещено в исламском банкинге

У исламского банкинга есть определенные правила, которые исходят из философии ислама, поэтому они вплетены в бизнес-практику.

Во-первых, поскольку все активы в мире принадлежат Всевышнему, то те, кому они достались, являются временными управляющими и должны их использовать рационально (запрещено накапливать в виде сокровищ за исключением образования страховых резервов - прим. ред.), вкладывать собственный труд и распределять полученную прибыль не только на личное потребление, но и на нужды общества и на благотворительные проекты в пользу незащищенных слоев населения.

Во-вторых, есть принцип разделения рисков убытков и прибыли между инвестором и получателем ресурсов.

В-третьих, правило приоритетности общественной полезности проекта над коммерческим результатом.

В-четвертых, соблюдается принцип того, что деньги сами по себе не имеют стоимости, а лишь являются расчетным инструментом, поэтому все денежные потоки, не основанные на реальных движениях товарно-материальных потоков, являются нелегитимными.

Пятое правило - запрет на обман и мошенничество, манипулированием рынка на конфессионально-этическом уровне.

И, наконец, шестой важный момент - принцип партнерства и транспарентности в деловых взаимоотношениях.

Какие инструменты использует эта финансовая модель

Исламские банки, да и все исламские финансовые институты, используют определенные правовые конструкции, уже прошедшие шариатскую экспертизу и признанные легитимными с точки зрения исламских финансовых принципов, отмечает Зарипов.

Первая группа инструментов основана на принципе партнерства (Мудараба, Мушарака) и представляет собой подобие доверительного управления и проектного финансирования, когда инвестор вкладывает свои средства в проект и получает свою долю прибыли согласно оговоренной пропорции (80:20, 70:30, 60:40), остальную часть получает реализатор проекта. Мушарака - аналог совместного предприятия, когда все участники вкладывают свои средства в проект, назначая одного из участников ответственным за его реализацию.

Второй группой исламских финансовых инструментов являются продукты, сконструированные, исходя из принципов торговых операций по покупке-продаже активов. Инвестор при этом зарабатывает на торговой наценке, которая не считается ссудным процентом, поскольку торговля в исламе разрешена, и наценка является как раз и прибылью инвестора (торговца). Самым известным и распространенным в мире является Мурабаха. Есть инструменты аренды (Иджара), агентских взаимоотношений (Вакала), договора поставки, подряда и др. Есть договор беспроцентного кредитования Кард аль-Хасан, доходом инвестора может быть добровольно выплаченное заемщиком вознаграждение, которое считается подарком (Хиба) и ни размер, ни даже сама возможность такого вознаграждения не прописывается в договоре.

В целом, сравнивая исламскую и традиционную финансовую модель, можно отметить, что первая является более устойчивой, исходя из отсутствия высокорискованных сделок, дополнительного шариатского контроля и общего консервативного подхода к активным операциям. Исламские банки обладают возможностью проводить весь спектр торговых операций, в чем ограничены традиционные банки. Однако, сами сделки в исламском банкинге многотранзакционные (иногда для завершения одного продукта надо проводить несколько операций). Кроме того, само наличие шариатского контроля в виде внутренних аудиторов и внешних экспертов приводит к некоторому удорожанию продуктов и поэтому делает их менее конкурентоспособными по сравнению с традиционными. То есть как в исламских финансах, так и в традиционных есть свои преимущества и недостатки. Полагаю, что у заемщика в исламском банкинге больше преимуществ, позиция инвестора (финансиста, кредитора) более защищена в традиционном финансовом институте, уровень доходности традиционных и исламских банков в целом сопоставим и нельзя однозначно утверждать, какая категория коммерчески более эффективна.

История исламского банкинга в мире

Первый исламский банк появился в Египте в 1963 г. В этом же году появилась первая исламская финансовая структура в Малайзии, сконструированная в виде Хадж-фонда - сберегательного института, благодаря которому паломники копили деньги на посещение святынь в г. Мекке (хадж).

Первый законодательный акт (Islamic Banking Act) был принят в 1983 году в Малайзии. Инициатором его принятия были как раз паломники, которые за 20 лет накопили столько средств, что Министерство финансов Малайзии не могло уже эффективно их инвестировать, и было принято решение о создании первого исламского банка, а правовой основой его функционирования стал закон об исламском банковском деле. В том же 1983 году появилась первая страна - Иран, которая полностью отменила ссудно-ростовщические финансовые взаимоотношения и перевела свою национальную финансовую систему на исламские принципы. Вскоре к ней присоединился и Судан. В настоящее время лишь эти две страны обладают полностью исламской финансовой системой.

Следующую большую группу стран, где сопоставимы два сектора - исламский и традиционный, возглавляет Саудовская Аравия, в которой исламские финансовые институты контролируют чуть больше 51% всех активов.

Исламские финансы широко представлены в других ближневосточных странах: Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Омане и так далее. Пионером исламских финансов в мире также считается Малайзия, которая входит в тройку стран по всем секторам исламских финансов: банки, страхование, рынок ценных бумаг. Развиваются исламские финансы в Индонезии, Пакистане, Индии, Турции.

Кроме того, идет активный рост исламских финансов и немусульманских странах Европы (Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Франция и др.), Северной Америки (США, Канада), Австралии, Новой Зеландии, островных государствах Океании. Идет процесс формирования исламской финансовой модели в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. В настоящее время порядка 500 крупных исламских финансовых институтов контролируют активы на сумму порядка 5 трлн. долл. США.

Как появился исламский банкинг в России

В России первые финансовые институты, действующие по исламским финансовым принципам, возникли в 1990-е годы. Бадр-Форте банк; страховая такафуль компания "Итиль"; Фонд "Халяль", созданный брокером БКС, - были пионерам, развивающими свои операции в основных секторах финансовой системы России. Большая часть из них закрылась по разным причинам. Вторая волна интереса к исламским финансам возникла в начале 2010-х годов. В то время исламские финансовые институты были основаны в регионах с преимущественным проживанием мусульманского населения. Самым известным был "Экспресс банк" в Дагестане, сумевший не только разработать, но и распространить дебитные и кредитные халяльные карточки, а также ряд исламских продуктов, соответствующих шариату.

После искусственного банкротства банка руководитель департамента исламского финансирования банка М. Алискеров основал в 2011 году товарищество на вере "ЛяРиба-Финанс", которое вполне успешно действует в дагестанских городах. В Татарстане в 2010 году был основан Финансовый дом "Амаль", который сейчас предлагает широкий спектр инструментов партнерского финансирования. В Чечне с привлечением иностранных исламских инвесторов стали проводить операции различные фонды, работающие по принципам партнерского финансирования. Традиционные банки подключались к проведению ряда операций по исламским канонам. Начинали они обычно с выпуска дебитных пластиковых карт или проведению лизинговых операций. В настоящее время исламские финансовые продукты есть в линейке Сбера, открывшего два исламских филиала в Казани и Уфе; Ак Барс банка, а также татарстанского Автоградбанка. Другие крупные традиционные российские банки (ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк, Зенит) лишь пока изучают вопрос, проводят обучение своих сотрудников и разрабатывают возможные схемы интеграции в рынок исламских финансов России.

1 сентября 2023 года на территории четырех регионов России - Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан, стартовал эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Он продлится два года - до 1 сентября 2025 года.

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев напомнил, что принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

"Логично, что чем успешнее покажет себя эксперимент, тем больше регионов и финансовых организаций будут проявлять заинтересованность в участии в нем. По некоторым оценкам, уже сейчас некоторыми предложениями исламского банкинга весьма популярны и у клиентов-немусульман", - отметил Хмелев.

Он также подчеркнул, что за три месяца 2024 года через исламский банкинг было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В настоящее время в реестре ЦБ по исламскому банкинга зарегистрированы 19 финансовых организаций. В то же время он подчеркнул, что времени с принятия закона и запуска эксперимента прошло не очень много. "Насколько интересны исламские финансовые продукты, у каких групп населения и какие именно можно будет оценивать по прошествии более продолжительного времени", - рассуждает Хмелев.

По мнению Зарипова, самый главный результат, который уже есть - это то, что эксперимент показал наличие заинтересованности населения и бизнеса в России в развитии исламской финансовой модели (партнерского финансирования). "Есть заинтересованность и части крупных традиционных банков. Только в Татарстане (в настоящее время наиболее активном регионе по развитию партнерского финансирования - прим. ред.) предоставлено ипотечных кредитов по исламским принципам на 135 млн руб. Банк России зарегистрировал 18 компаний партнерского банкинга. Среди них есть и структуры, активно использующие цифровые продукты", - заключил эксперт.

Текст: Татьяна Шмелева

Александр Васькин

«Второй съезд — кто кого съест»

Съезды советских писателей глазами их участников

Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 7, 2022

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского (2019), автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2022, № 4.

«Второй съезд — кто кого съест»*

Совесть писателя должна быть в полной мере совестью народа.

Константин Паустовский

В советское время (от оттепели до перестройки) одной из действенных мер воспитания населения было проведение всякого рода съездов, слётов, собраний и пленумов. Месяца не проходило, чтобы в Москве или Ленинграде не собралось какое-либо важное совещание. Съезжались на свои съезды со всей страны колхозники, художники, кинематографисты, учителя, композиторы и, наконец, писатели. Алексей Кондратович (заместитель А.Твардовского в «Новом мире») в этой связи отметил в дневнике 24 марта 1970 года: «Сегодня открылся Российский съезд писателей — мероприятие парадное, как все наши съезды и даже многие совещания. Нигде в мире не бывает столько съездов и совещаний, как у нас, — и так тянется уже шестой десяток лет. И давно всё это формальность, впрочем, довольно дорогая». А дорогая по той причине, что иногородних делегатов, коих обычно набиралось несколько сотен, требовалось за государственный счёт доставить в Москву, разместить в гостиницах, накормить, обеспечить им культурную программу (Большой театр и Третьяковка), и наконец отправить восвояси, снабдив сувенирами и дефицитом.

Главным в стране был съезд коммунистической партии. Начиная с 1961 года съезды КПСС проводились каждые пять лет, их решения объявлялись постулатами, которые надо было претворять в жизнь. В СССР везде где ни попадя — на фасадах домов, в красных уголках заводов, фабрик и жэков — висел один и тот же лозунг: «Решения съезда КПСС — в жизнь!» Менялся только порядковый номер съезда. В частности, на XX съезде КПСС устами Никиты Хрущёва было произнесено, что «Искусство и литература Советского Союза могут и должны добиваться того, чтобы стать первыми в мире не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству». В принципе, ничего плохого в поставленной цели нет, другой вопрос — насколько она реальна в сложившейся обстановке. Так же, как и перспектива построения коммунизма…

Мучали бестолковыми, пресными собраниями и писателей, которые порою находили в себе силы отбиваться: «Кончилось лето, и из Союза и ЦДЛ посыпались повестки и приглашения. Сегодня приглашают на собрание секции драматургов с повесткой дня “Драматурги столицы навстречу XXV съезду партии” с примечанием “Ваше присутствие обязательно” и с просьбой сообщить по телефону, если я не смогу быть. Ещё там будет выбор делегатов на московскую писательскую конференцию. Всю жизнь мечтал», — записал в дневнике 25 сентября 1975 года Александр Гладков. И когда только они время находили — сочинять, ведь не все воспринимали участие в заседаниях как неизбежную и мешающую творческому процессу повинность (и даже оброк!), для некоторых это было огромной честью, особенно если выбирали в президиум. Не добившись успеха в литературе, такие писатели устремлялись к номенклатурным высотам, где мест всем не хватало.

О чём обычно велась речь на писательских съездах? «Красной нитью сквозь все речи ораторов проходит мысль о благотворном значении могучей жизнеутверждающей силы литературы социалистического реализма, о патриотическом долге писателя, как верного помощника Коммунистической партии в её гигантской работе на благо трудящихся, на благо человечества», — из статьи газеты «Правда» от 19 мая 1959 года о Третьем съезде советских писателей.

А Второй съезд «помощников партии» (т.е. писателей), ознаменовавший робкое начало оттепели, открылся 15 декабря 1954 года в Большом Кремлёвском дворце и продолжался более десяти дней. Участником его был и Юрий Нагибин, отметивший в эти дни в дневнике: «Позорный дурман грошового тщеславия. Сам себе гадок… Выбрали — не выбрали, назвали — не назвали, упомянули — не упомянули, назначили — не назначили. Я, кажется, никогда не доходил до такой самозабвенной ничтожности». Далеко не все советские писатели были готовы на столь глубокий и подробный психологический анализ, способность к которому продемонстрировал в своём дневнике Юрий Маркович. Многие полагали, что ради этого и нужно жить — чтобы поощрительно «упомянули» в основном докладе.

Важным было и то место, которое отводилось писателю на традиционном съездовском банкете. Здесь так же рассаживали по рангу. Верхушка Союза писателей и приближённые к ней литераторы пили и закусывали в Георгиевском зале (во главе стола сидели члены Политбюро), остальные же — в Грановитой палате: «Не забыть, как мы вскакивали с рюмками в руках, покорные голосу невидимого существа, голосу, казалось, принадлежавшему одному из тех суровых святых, что взирали на наше убогое пиршество со стен Грановитой палаты. Покорные этому голосу, мы пили и с холуйством, которое даже не могло быть оценено, растягивали рты в улыбке (основной банкет шёл в Георгиевском зале, и нам он транслировался по радио)». Нагибин называет торжественный приём, которым по традиции заканчивались писательские съезды, «убогим пиршеством». И это в те не очень сытые времена. Скорее всего, Юрий Маркович имел в виду, что писательский банкет выглядел убого по сравнению с роскошными пирами русских царей, которыми и прославилась Грановитая палата, а не с пустыми полками продуктовых магазинов.

А у делегата Константина Яковлевича Ваншенкина (он пришёл на приём с женой, поэтессой Инной Гофф) и спустя много лет осталось совсем иное мнение: «Настоящий, солидный, сидячий ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиною. Что называется, на старый лад. Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате, — не потому, что я был молод, рядом с нами сидели и маститые. Мне здесь даже больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами» (из мемуаров «Писательский клуб»). Думаю, что понравилось бы многим… Что же касается столь противоположных взглядов Юрия Нагибина и Константина Ваншенкина на одно и то же событие, то оно лишний раз подтверждает, насколько разными были писатели, вынужденные состоять в одном-единственном союзе.

Константину Ваншенкину было с чем сравнивать — в те годы в Москве в некоторых ресторанах ещё остались мастера дореволюционной закваски и закуски, помнящие искусство сервировки и кулинарии. Не будем забывать и о другом: молодые писатели не жили в таком довольстве и сытости, чтобы снисходительно оценивать кремлёвскую кухню. Но вот приём закончился: «Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души. Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило».

А Ваншенкину пришлось самому выполнять эти «обязанности». На выходе он увидел Виктора Некрасова, потерявшего ориентацию. Виктор Платонович и в другие-то дни позволял себе выпить и вообще любил это дело. А тут съезд! Грех не отметить. Ваншенкин взял Некрасова под руку и довёл аж до гостиницы «Москва», заслужив благодарность уже на следующий день: «Низко тебе кланяюсь, — сказал он серьёзно и действительно поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошёл Василий Семёнович Гроссман. Спрашивает: “Кто это вёл вас вчера в Кремле?” Отвечаю: “Ваншенкин”. А он: “Я-то думал, охранник”. Дело в том, что на мне была длинная болгарская дублёнка, ничуть не являющаяся тогда модной или престижной вещью, — скорее наоборот».

У многих писателей смешались в душе одновременно и восторг, и ошеломление от того, что они, благодаря съезду, впервые очутились «в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории». Ибо для остальных советских людей Кремль после долгого перерыва (почти тридцать лет) открыли лишь в июне 1955 года, когда любой желающий мог попасть за его стены с 9 утра до 8 часов вечера. Так что делегатам съезда писателей была предоставлена в декабре 1954 года уникальная привилегия. И они её оценили. И даже тот факт, что вместо полагающихся на таких мероприятиях гардеробщиков одежду писателей принимали и выдавали в Большом Кремлёвском дворце простые солдатики (что отражало в какой-то мере пока ещё полувоенную обстановку в Кремле), не смутил делегатов, ибо многие из них лишь совсем недавно сняли гимнастёрки и сапоги.

Когда Ваншенкин пишет, что к съезду они уже «привыкли», он не иронизирует. Съезд продолжался долго, даже очень. Никогда позже советские писатели на столь длительный срок уже не собирались. Да и по числу участников — 738 человек — этот съезд остался рекордным в истории советской литературы. Оно и понятно: предыдущий съезд собирался два десятка лет тому назад. С той поры выросло новое поколение советских писателей, к которому и принадлежали Ваншенкин, Нагибин, Некрасов. Им не с чем было сравнивать…

А Первый съезд союза писателей, послуживший образцом для всех прочих творческих организаций, открылся в Москве 17 августа 1934 года в Доме Союзов. В съезде приняло участие 376 делегатов с решающим правом голоса и 215 с совещательным. Участников съезда задарили цветами и подарками, кормили в «Метрополе», бесплатно водили на Козловского и Лемешева в Большой театр, возили по Москве на такси. В большей степени это поразило делегатов из провинции, а вот Вениамин Каверин обратил внимание на другое — у входа в Дом Союзов и внутри у каждой двери стояли чекисты в форме, проверяли документы: «Их было слишком много, и кто-то из руководителей, очевидно, догадался, что малиновый околыш как-то не вяжется с писательским съездом. На другой день билеты проверялись серьёзными мужчинами в плохо сидящих штатских костюмах» (из книги «Эпилог»). Очень символичное соседство, которое уже скоро самым печальным образом скажется на самих же писателях.

За двадцать лет много воды утекло — из почти шестисот участников Первого съезда было репрессировано более двухсот человек, т.е. одна треть. Немало писателей полегло на фронтах войны. В итоге из всех делегатов Первого съезда во Втором участвовало 123 человека. Среди уцелевших участников первого съезда был и Вениамин Каверин. Сравнивая Второй съезд с Первым, он уместно вспомнил строки Гавриила Державина: «Где стол был яств,/ Там гроб стоит…» Правда, сами советские писатели передавали из уст в уста другие строки: «От первого до второго — от Горького до Суркова», подразумевая, что основной доклад в 1934 году делал Максим Горький, а в 1954-м — Алексей Сурков. Фигуры в литературном мире несопоставимые. Но по рангу и занимаемым должностям Алексей Александрович Сурков Горького обогнал по всем статьям — Герой Соцтруда, лауреат двух сталинских премий, депутат Верховного Совета, первый секретарь СП СССР в 1953—1959 годах. В литературе он остался как автор одного из самых известных стихотворений о войне — «В землянке» — и как адресат стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», которое автор посвятил Суркову в 1941 году.

О Суркове, как и о многих писательских начальниках, остались разные отзывы. Припоминают ему активное участие в травле Бориса Пастернака, которое, судя по всему, не прошло для него бесследно. Василь Быков в своих воспоминаниях «Долгая дорога домой» рассказывал, как в составе писательской делегации, руководимой Сурковым, отправился в Рим. Обратно ехали они в поезде, ночью не спали, пока не допили всё купленное в вагоне-ресторане шампанское: «В соседнем купе Алексей Сурков, тоже в подпитии, скупо рассказал, как он в Брюсселе хотел покончить жизнь самоубийством: такие обязанности навешали на него в Москве, что за невыполнение их ему грозила Лубянка. История была связана с Пастернаком. Западная пресса обвинила Суркова в клевете на Нобелевского лауреата, и советское правительство инициировало судебный процесс, чтобы Сурков мог оправдаться. Но, кажется, из этого ничего не вышло». Своё мнение у друзей Суркова. Очень ценил его Константин Симонов.

На памятном заседании Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, где рассматривалось «дело» Александра Солженицына, Сурков обратился к нему с требованием: «Вы должны сказать: отмежёвываетесь ли вы от роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?» На что получил смелый ответ: «Алексей Александрович, ну уши вянут такое слышать — от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?» Сурков, наверное, сам не понял, что сморозил: из его слов следовало, что в СССР имелась политическая оппозиция! Откуда она взялась? Её ведь всю извели ещё в 1930-х годах. Об этом пишет Каверин, но это будет тринадцать лет спустя, а пока Вениамин Александрович, сидя в зале Большого Кремлёвского дворца, сравнивает Первый и Второй съезды: «Если в самых общих чертах сопоставить эти съезды, окажется: что на Первом (при всех отклонениях) речь шла всё-таки о “собственно литературе”, а на Втором — о её вторичном, агитационно-административном существовании».

И далее: «Вместо того, чтобы направить литературу по предуказанному пути, Союз писателей занялся развитием, разветвлением, укреплением самого себя, и это сразу же стало удаваться. Я был свидетелем, как он в течение десятилетий терял связь с литературой… Разрастаясь, размножаясь — с помощью элементарного почкования, он породил огромную «окололитературу» — сотни бездельников, делающих вид, что они управляют литературой. Между понятиями “писатель” и “член Союза” давным-давно образовалась пропасть».

Близкие по духу мысли обуревали и представителя более молодого писательского поколения Валентина Пикуля: «Отдельно существуют писатели, творящие литературу, и отдельно от них существует Союз писателей, нечто вроде бывшего корпуса жандармов, которые действуют по салтыково-щедринскому шаблону: “Ташши и не пушшай!” Конечно, эти людишки в сталинских френчах, десятками лет сидевшие наверху, держались не за литературу, а за своё место в президиуме, чтобы смотреть на всех сверху вниз, как барышня на сороконожку. Недаром же их называли “застрельщиками литературы”, как будто литература — это полигон, где испытываются на прочность писательские шкуры…» (впервые опубликовано вдовой писателя Антониной Пикуль в его биографии, вышедшей в серии «ЖЗЛ»).

Вениамин Александрович Каверин — признанный классик советской литературы, один из самых экранизированных писателей, один лишь его роман «Два капитана» дважды обретал кинематографическое воплощение. До войны он жил в Ленинграде, вторую половину жизни — в Москве, в Лаврушинском. Искренность Каверина, его желание сохранить человеческое достоинство и безжалостный взгляд на систему, которая складывалась на его глазах, создали ему авторитет куда более значительный, нежели звезда Героя Соцтруда, которую он так и не получил. Мстили ему изощрённо — например, не включили его произведения в многотомную «Библиотеку мировой литературы для детей», ту, в которой каждый том имел свой цвет. Казалось бы — Каверина-то, с его «Двумя капитанами», замечательными сказками для детей! Но нет, кому-то перешёл дорогу. А на деле, кого только в этой серии нет. И какая это, позвольте заметить, «Библиотека…» в таком случае? Исповедью Каверина является его «Эпилог», написанный без надежды быть опубликованным, поражающий свежестью мыслей и смелостью воззрений. Что касается его оценки советских писателей, то вспоминаются слова Михаила Светлова, что «у нас не Союз писателей, а Союз членов Союза писателей».

Анну Ахматову делегировали на Второй съезд с правом решающего голоса. Выборы происходили в ленинградском отделении СП, некий чиновник из горисполкома высказался, что Ахматову надо послать в Москву «непременно», ибо «она большой патриот». Рассказывая об этом собрании, Анна Андреевна смеялась: «Мне кажется, я всегда была патриоткой, а не только теперь». На ленинградцев изменение отношения власти к поэтессе произвело неоднозначное впечатление: «Вчера обливают помоями, сегодня превозносят… Возмущает меня эта беспринципность несказанно. Как было с Шостаковичем; публично высекли и тут же послали в Америку», — отметила в дневнике 15 декабря 1954 года Любовь Шапорина. Появление Анны Андреевны вызвало большой интерес у делегатов из провинции, она позднее рассказывала Лидии Чуковской: «Ко мне подходили поэтессы всех народов. А я чувствовала себя этакой пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: “Три карты, три карты, три карты”».

О сложившемся интересном пасьянсе размышлял и драматург Евгений Шварц, также присутствовавший на Втором съезде. Рядом со Шварцем сидел Корней Чуковский, литературным секретарём которого драматург был когда-то давно, ещё в довоенном Ленинграде. У них появилась прекрасная возможность вспомнить молодость. Шварц сочинил экспромт: «Филиал Чукоккалы № 14. Во Дворце 15 декабря. Не всякий Швец Попадает во дворец. Е.Шварц, б. секретарь К.Чуковского». Далее Шварц описывает начало съезда: «Огромный зал. Ровно в четыре появляется Костя Федин, седой, строгий, стройный. Он ведёт под ручку Ольгу Дмитриевну [Форш]. Она медлительно спускается по проходу к столу президиума. И не успевает она стать на своё место, как из дверей налево, противоположных тем, из которых вышли Федин и Форш, появляется президиум ЦК в полном составе. Зал стоя аплодирует. Президиум отвечает залу тем же».

Появление Хрущёва, Маленкова и всего Политбюро на открытии съезда писателей призвано было обозначить его важность в идеологическом плане, однако у лександра Твардовского оно вызвало скепсис: «16 декабря. Что-то трогательное в присутствии руководителей партии и правительства на съезде: пришли — помочь вам иным образом не можем, а так — вот вам и Кремль, и все мы налицо» (из дневника). Пройдёт три года, и Хрущёв уподобит деятельность советских писателей дальнобойной артиллерии, «которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперёд, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся». Тут ещё важно, чтобы снаряды были не холостыми, ибо в этом случае они просто бесполезны: шуму много, а толку нет, — дополним мы Никиту Сергеевича. Кому-то его сравнение покажется грубоватым, но это на первый взгляд. На самом деле таким причудливым образом первый секретарь и «отец оттепели» выразил свою искреннюю предрасположенность и даже привязанность к литераторам, ибо художников, как известно, он обзовёт нехорошим словом в 1962 году на выставке в Манеже. Уж лучше тогда быть артиллеристами…

Шварц продолжает: «Размахивая руками и глядя в рукопись, начинает Сурков свой трёхчасовой доклад… В шесть часов был объявлен перерыв, и самая загадочная и могущественная часть нашего президиума удалилась и не вернулась больше. И я, утомлённый всеми происшествиями дня, стал постепенно засыпать под монотонные вопли помахивающего кулаками Суркова. И оглянувшись, увидел, что я не одинок… Вот у самого докладчика язык стал отказывать… Всё выше вздымает кулаки Сурков, всё ниже наклоняется к докладу, к его листкам и, наконец, — о счастье — провозглашает последние фразы. Аплодисменты…» Речь Суркова так «въелась» в атмосферу съезда, что её ещё долго вспоминали. Через два года Лидия Чуковская была свидетельницей уморительной сцены и описала в дневнике, как сатирик Виктор Ардов изображал выступление Суркова на съезде: «Я каталась со смеху; обоймы имён, причём каждая кончается рефреном: “И Мирзо Турсун-Задэ”». Этот рефрен с упоминанием классика советской таджикской литературы в шутку повторяли многие…

А Маргарита Алигер 17 декабря 1954 года сочинила такой стишок, оставшийся в «Чукоккале»:

На Втором, на Всесоюзном съезде

С Верой Инбер мы сидели вместе.

И доклад Суркова полной мерой

Мы хлебнули вместе с Инбер Верой.

Спать хотели, пить хотели вместе

На Втором на Всесоюзном съезде.

И в альбом Чуковскому Корнею

Написали это вместе с нею…

А тем временем стоявший на трибуне и машущий кулаками (то ли на писателей, то ли на опостылевший ему доклад) Алексей Сурков сыпал цифрами, словно на заседании Госплана. Общее количество членов Союза писателей СССР с 1934 года выросло почти в два с половиной раза, достигнув 3695 человек. В то же время объём произведённой советскими писателями продукции оставлял желать лучшего — темпы его прироста значительно отставали от довоенных. Число новых произведений, выпущенных членами Союза писателей, едва превысило 4500, что всего лишь в полтора раза превышало объём 1934 года. Отсюда следовал вывод: советские писатели работают недостаточно продуктивно, в отличие, например, от строителей и металлургов, постоянно перевыполняющих производственный план. Вот у кого надо поучиться писателям — у своего народа. Обмен опытом ещё никому не вредил.

Среди лучших произведений, созданных за отчётный период, на съезде были названы «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Пётр Первый» и другие романы советских классиков старшего поколения. Примечательно, что «экономический» подход к оценке творческого уровня литературных произведений был распространён довольно широко. Так, во время не менее скучного предсъездовского собрания в Таврическом дворце в Ленинграде 6—7 декабря 1954 года среди делегатов царило схожее настроение. Доклад читал Всеволод Кочетов. «Просидела три часа, уши завяли. Кочетов, автор “Журбиных”, читал доклад два часа, я запомнила крылатые слова: “Говорят, хорошая книга равна выигранному сражению. В Ленинграде триста литераторов. Сколько же у нас будет выигранных сражений!.. О высоких качествах нашей литературы свидетельствуют многочисленные сталинские премии”», — отметила Любовь Шапорина в уже цитировавшемся ранее дневнике. Борьба за качество литературы переросла в гонку за премиями.

В советское время первым номером всяких съездов и собраний всегда был «основной доклад», продолжавшийся несколько часов подряд: и три, и даже пять. Такими вот ритуальными докладами втирали очки начальству и промывали мозги присутствующим. И не дай Бог было нарушить сложившуюся годами эту косную и бюрократическую традицию. В кинокомедии «Карнавальная ночь» товарищ Огурцов, которому не удалось в новогоднюю ночь прочитать доклад «коротенько, минут на сорок», говорит: «За это дело… За срыв доклада…», — подразумевая грядущие кары на голову борющейся с ним прогрессивной молодежи. Т.е. сорвать доклад означало совершить жуткий антиобщественный поступок (а, быть может, и антисоветский!).

Доклад Алексея Суркова назывался оптимистично — «О состоянии и задачах советской литературы». Какое у неё могло быть состояние после двадцати лет сталинизма и послевоенной ждановщины? Полуживое, если использовать характеристику Вениамина Каверина. Хорошо о литературных нравах выразился Анатолий Рыбаков: «Не думай, подумал — не говори, сказал — не публикуй, опубликовал — пиши покаянное письмо». Кстати, по поводу покаяний это не шутка. Александр Твардовский 24 ноября 1954 года приводит такой разговор с украинским поэтом Петрусем Бровкой, посоветовавшим ему: «Выступи на съезде. Ты должен это сделать. Выступи, признай ошибки и дай перспективу советской поэзии». — «Какие же ошибки?» — «Ну, какие там есть». — «Какие же?» — «Да всё равно какие. Признай»…