Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Элеонора Митрофанова: Болгария пострадала, отказавшись от газа из России

Отказ Болгарии от закупок российского природного газа создал риски для болгарского бизнеса и экономики, а госоператор "Булгаргаз"находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, заявила РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. В интервью агентству она рассказала о попытках болгарских властей заменить российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй"и ответила на вопрос о работе "Росатома" в республике.

– Продолжается ли сотрудничество России и Болгарии в области мирного атома в условия антироссийских санкций? Какие проекты сейчас реализуются, готовятся?

– В Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по отечественным технологиям.

По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других странах. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода пятого энергоблока на "демократическое" американское топливо, но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры.

Ядерная энергетика, в целом, не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов "Росатома" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне этого года.

Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора.

–Принято ли окончательное решение о возможной продаже группы компаний "Лукойл" в Болгарии?

– ПАО "Лукойл" в Болгарии представлено рядом компаний и предприятий, специализирующихся на различных профильных направлениях – от производства нефтепродуктов на НПЗ "Луокойл Нефтохим Бургас" до реализации продукции конечным потребителям через собственную сеть автозаправочных станций.

Несмотря на то, что на ПАО "Лукойл" антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны государственных органов. Буквально в июне этого года болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование.

В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе "Лукойла" в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято.

–Болгария одной из первых стран ЕС отказалась от закупок российского газа. Как складывается ситуация на местном рынке сейчас?

– Поставки российского газа в Болгарию не осуществляются с апреля 2022 года, когда местный государственный оператор "Булгаргаз" отказался перейти на формат расчетов в рублях.

Действовавшее на тот момент правительство премьера Кирила Петкова решило полностью оборвать многолетние доверительные связи с нашей страной в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Последующие кабмины такую линию продолжили. Вся эта ситуация в итоге привела к ряду неблагоприятных для Болгарии последствий и создала существенные риски для здешнего бизнеса и экономики в целом.

Например, сам "Булгаргаз" сейчас находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, а его доля на рынке с 2019 по 2024 год сократилась с 90% до 65%. Примечательно, что соседние с Болгарией страны – Греция, Сербия и Северная Македония, а также Венгрия и Словакия продолжают закупать отечественное топливо по выгодным ценам.

–Власти Болгарии ранее отказались подписывать с Украиной соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны сроком на десять лет. Кроме того, страна решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для проекта АЭС "Белене". Считаете ли вы, что София более не будет придерживаться общеевропейской линии на поддержку Киева? Видите ли вы сигналы, что Болгария может начать выступать за скорейшее проведение переговоров России и Украины, как это делают, например, Венгрия или Словакия?

– София действительно не стала подписывать упомянутое соглашение, апеллируя при этом, что показательно, не к собственным национальным интересам, а к мнению администрации нового президента США Дональда Трампа.

Что касается оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", то решение о его продаже украинской стороне, принятое народным собранием Болгарии в 2023 году до сих пор в силе, проект его отмены, насколько нам известно, депутатами даже не рассматривался. Анализ положения дел показывает, что София демонстрирует обратное вашему предположению, то есть строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева.

Если говорить о конкретных недружественных действиях, то, прежде всего, это продолжение поставок вооружений и военной помощи ВСУ. Речь идет о не менее 11 траншах на настоящий момент, включающих артиллерию, стрелковое оружие, боеприпасы, тяжелую технику и даже ракеты для систем ПВО. Ни для кого не секрет, что местные военные заводы работают в несколько смен, и конечным потребителем значительной части производимой продукции является Украина, нередко – через "третьи руки". Идут разговоры о совместном производстве БПЛА.

В политическом плане Болгария без устали вторит своим "старшим товарищам" по ЕС и НАТО, бездоказательно обвиняет наши Вооруженные силы в совершении военных преступлений, отрицает новые территориальные реалии и в целом охотно подписывается под практически любыми русофобскими инициативами Запада. Очевидно, что накачивание киевского режима оружием и насаживание продвигаемой Брюсселем идеи о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации.

Ключом же к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения. Сигналов, что Болгария, как и ее еэсовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм.

–Какими были результаты двусторонней торговли за прошедший год? Что сейчас Россия экспортирует в Болгарию? Какие товары поступают на российский рынок?

– Поддержка Софией незаконных западных санкций, а также инициированный ею поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях. В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии. По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг одного миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов.

В Россию за прошедший год в основном поставлялись фармацевтика, медицинские приборы, парфюмерия и косметика, холодильное оборудование, табак. Главными статьями нашего экспорта в Болгарию оставались незапрещенные виды топлива (газ, СПГ и бутан), удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование.

–Повлияло ли вступление Болгарии в Шенгенскую зону на турпоток из России? На ваш взгляд, вырастет ли он позже?

– До вступления Болгарии в Шенгенскую зону наличие шенгенской визы позволяло россиянам беспрепятственно приезжать в страну. Поэтому существенных изменений ждать не стоит. Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч.

Нисходящая тенденция объясняется в том числе отсутствием прямого авиасообщения и дорогими авиабилетами. Негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.

Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов. Что касается болгарских туристов в России, то их число всегда было незначительным.

Глава буддийской ассоциации: место для ступы на Поклонной скоро определится

Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" (в переводе с санскрита "Благородное сообщество") на этой неделе заключила с Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, созданным по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году, соглашение о строительстве на Поклонной горе в Москве Ступы Совершенной Победы. Она станет религиозным мемориалом буддистам, отдавшим жизни во время Великой Отечественной войны и СВО. Каким именно будет буддийский компонент богослужебного комплекса традиционных религий на Поклонной горе, где уже возведены православный храм-памятник Георгия Победоносца, Мемориальные мечеть и Мемориальная синагога, в интервью РИА Новости рассказал президент Ассоциации "Арья Сангха" Александр Бугаев. Беседовала Ольга Липич.

— Александр Владимирович, каково значение соглашения о строительстве ступы на Поклонной горе, заключенного с Фондом содействия буддийскому образованию?

— Это долгожданное, историческое соглашение. Проект подчеркивает огромный вклад буддистов России в общую историю страны и направлен на сохранение историко-культурного наследия России, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению. Ступа станет символом единства и благодарности, будет напоминать о важности сострадания и мира, особенно в годы испытаний.

— Где именно на Поклонной горе появится ступа?

— В самое ближайшее время при тесном взаимодействии с правительством Москвы будет определено место для ее возведения.

— Речь идет о совершенно новом буддийском культовом сооружении, которое будет построено с нуля, или проектирование и строительство уже начинались?

— Было несколько попыток в предыдущие годы запустить проект строительства ступы на Поклонной горе, но все они заканчивались неудачей. Поэтому можно сказать, что все будет построено с нуля.

— Как будет выглядеть ступа, известна ли высота будущего сооружения?

— Это будет одна из восьми классических форм, которая называется ступа Совершенной Победы. Высоту в настоящий момент сложно понять – это очень сильно зависит от размера и расположения участка, который выделит правительство Москвы.

— Что будет внутри ступы и вокруг нее? Рассчитана ли она на то, чтобы под ее сводами находились молящиеся?

— Внутри ступы будут разнообразные буддийские реликвии: свитки с текстами, мантрами и молитвами, ритуальные предметы, которые принадлежали известным буддийским учителям прошлого. Будет ли внутреннее помещение (для молящихся – ред.) – будем решать по факту, имея на руках технические подробности по участку.

Рядом со ступой будут молитвенные барабаны и облагороженная территория – место для медитации.

— Кто будет строить и руководить этим процессом – мастера из буддийских регионов России или ожидаются и заграничные участники?

— Руководить строительством будут Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, централизованная религиозная организация "Арья Сангха" и рабочая группа, которая будет создана из представителей всех головных буддийских организаций России. Строить будут опытные мастера из России и, возможно, Индии, Китая, Бутана.

Масштаб проекта огромный - и потребует не только строителей, но и художников, скульпторов, жестянщиков, буддийских лам и ритуальных мастеров.

— Может ли у ступы быть настоятель?

— У ступы не может быть настоятеля. Ступа — это не храм, это символическое напоминание о присутствии в нашем измерении тела, речи и ума Будды.

— Когда можно ожидать начала строительства и его завершения?

— Планируем начало строительства в начале 2026 года. Закончить планируем в мае 2027 года.

— Какого направления буддизма придерживается возглавляемая вами Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха", сколько примерно последователей насчитывается в Москве, кто сможет посещать ступу?

— Базовый принцип нашей ассоциации – несектарный подход. Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" изначально создавалась как организация, объединяющая последователей разных школ буддизма, множество буддийских общин. Точное количество последователей сложно посчитать, но смело можно утверждать, что 2-3 тысячи насчитывается.

Мы абсолютно открыты ко всем традиционным линиям буддизма и не придерживаемся какого-то одного направления.

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США

Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США, а число выданных американцам виз выросло по сравнению с 2023 годом, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал, будет ли Москва ужесточать визовый режим для Евросоюза, поведал о готовящемся соглашении с КНДР о взаимных поездках, а также ответил на вопросы о возможном улучшении условий пребывания иностранцев в России по единой электронной визе.

– Алексей Владимирович, сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?

– По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.

– В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?

– Пятого декабря было издано распоряжение правительства России № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.

В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.

Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.

Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тысяч единых электронных виз, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте консульского департамента в разделе "открытые данные".

Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Россию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.

– В прошлом году вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?

– Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось.

За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США было выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).

– Ранее вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?

– Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.

Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.

Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.

– Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?

– Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается. Так, ведется активная подготовка к открытию генконсульства России в Самарканде. С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.

В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования. Кроме того, возобновлена работа по открытию генерального консульства России в городе Ухане (Китайская Народная Республика). На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.

– Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?

– Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел Илвы Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.

Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.

Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.

Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.

– Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?

– Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

– Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?

– В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.

– С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульских учреждения за границей в этом году?

– Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов. В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.

Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.

– Может ли консульский учет стать обязательным, или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?

– МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах. Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере. Напомню, что правительством России в январе был утвержден план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти России ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.

– Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?

– МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства. Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка. Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Интервью директора Консульского департамента МИД России А.В.Климова МИА «Россия сегодня», 26 декабря 2024 года

Вопрос: Сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?

Ответ: По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 млн человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой (Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ).

Вопрос: В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?

Ответ: 5 декабря было издано распоряжение Правительства Российской Федерации № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.

В настоящее время Министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.

Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тыс. ЕЭВ, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте Консульского департамента в разделе «открытые данные».

Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.

Вопрос: В прошлом году Вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?

Ответ: Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим Соглашением между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось.

За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).

Вопрос: Ранее Вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?

Ответ: Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.

Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.

Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.

Вопрос: Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?

Ответ: Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается.

Так, ведется активная подготовка к открытию Генконсульства России в Самарканде (Узбекистан). С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.

В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования.

Кроме того, возобновлена работа по открытию Генерального консульства Российской Федерации в г. Ухане (Китайская Народная Республика).

На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.

Вопрос: Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?

Ответ: Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел И.Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.

Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.

Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.

Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.

Вопрос: Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?

Ответ: Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении.

В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Вопрос: Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?

Ответ: В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.

Вопрос: С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульские учреждения за границей в этом году?

Ответ: Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов.

В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.

Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы Министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.

Вопрос: Может ли консульский учет стать обязательным или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?

Ответ: МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах.

Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере.

Напомню, что Правительством Российской Федерации в январе с.г. был утвержден План мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта Правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.

Вопрос: Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?

Ответ: МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства.

Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка.

Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Почему пора вернуться к госрегулированию розничных цен на бензин

Эксперт Гусев: Если бензин будет по 5 копеек, то и зарплата не превысит рубль

Сергей Тихонов

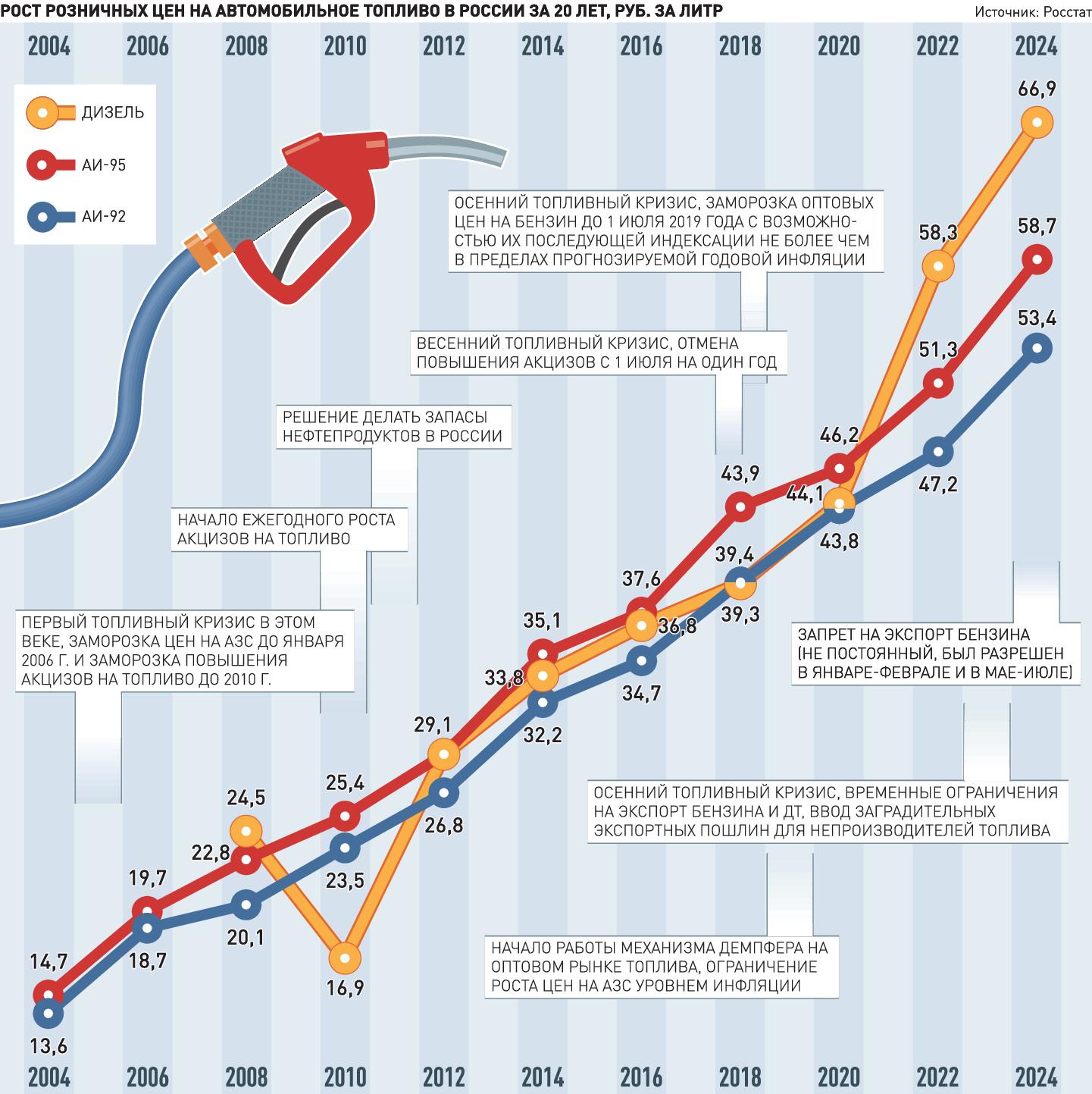

Есть шутка, что когда нефть дорожает, цены на бензин в России просто растут, а когда дешевеет - поднимаются. За 20 лет ни разу по итогам года стоимость топлива на АЗС не только не понизилась, но даже не оказалась такой же, как двенадцать месяцев назад. По данным Росстата, за этот период розничные цены на бензин выросли почти на 400%. В 2004 году литр АИ-95 стоил чуть менее 15 руб. за литр. Сейчас - почти 59 руб. Та же тенденция с тарифами на газ и электричество.

Почему так происходит и можно ли с этим бороться, "Российской газете" рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев.

Как можно объяснить непрерывный рост цен на топливо и тарифов на газ и электричество в России, мы же все это добываем и производим с избытком?

Дмитрий Гусев: Вечный рост - наследие советской системы. Низкая стоимость энергетических ресурсов по сравнению с рыночными ценами была основой социальной поддержки населения и базой для стимулирования развития экономики страны. Такова была осознанная внутренняя политика государства. Но теперь мы живем совсем в других условиях - у нас рынок.

Но если стоимость была изначально низкая, то откуда взялся рост цен, к примеру, на автомобильное топливо?

Дмитрий Гусев: В рыночных условиях сдерживать цены невозможно. Нет, вернее, возможно, но через некоторое время вся инфраструктура умрет и топлива не будет никакого. Соответственно, чтобы хоть как-то отрегулировать, увязать социальную значимость топлива и необходимость модернизации инфраструктуры, был определен механизм индексирования цен на АЗС по уровню инфляции.

Изменить эту систему можно?

Дмитрий Гусев: Альтернатива продолжающемуся росту одна - установление тарифов на уровне достаточных для поддержания инфраструктуры и ее развития. Однако уровень доходов граждан не позволяет установить рыночно обоснованные тарифы. Поэтому рост запрограммирован. За счет субсидий он ограничен уровнем инфляции. Безусловно, если мы доживем до того времени, когда вместо инфляции в государстве будет дефляция, то тарифы либо остановятся в своем росте, либо начнут снижаться. Но пока до этого далеко.

Пусть так с ростом цен. Но почему в России доступность автомобильного топлива, то есть количество литров бензина, которые человек может купить на среднюю зарплату, ниже, чем во многих других крупных нефтедобывающих странах?

Дмитрий Гусев: В некоторых странах считают, что необходимо установить минимальную цену на топливо, не считаясь ни с издержками производства, ни с мировыми ценами. Пример такого ценообразования находится в Иране (2,6 руб. за литр бензина), Ливии (2,88 руб. за литр), Венесуэла (3,19 руб. за литр), Египет (27,97 руб. за литр), Ангола (30,71 руб. за литр).

У нас в цену бензина и дизельного топлива (ДТ) заложены не столько затраты на добычу сырья и переработку нефти, сколько значительная доля налогов, в том числе акциз. Акциз - один из видов налогов, используемый во многих странах на специфические группы товаров - топливо, моторные масла, алкоголь, сигареты. Средства, полученные с акцизов на топливо, используются для финансирования ремонта и строительства новых дорог, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

В некоторых других странах, где отсутствуют субсидии на топливо и не такая доля налогов, цены волатильны и больше зависят от нефтяных котировок. Напомню, колебания нефти были от отрицательных котировок до 140 долл. за баррель. Когда цены на нефть падают, тогда топливо дешевеет, когда растут - дорожает. Если бы в России была такая система, мы бы могли в течение года видеть цены на заправках от 30 до 90 руб. за литр, и не факт, что среднегодовая цена была ниже, чем существующая.

А почему не сделать так, как в Иране или Ливии?

Дмитрий Гусев: А зачем? Во-первых, это неуважение к труду нефтяников и газовиков. Во-вторых, энергоэффективность никто не отменял - сверхдешевое топливо не будет способствовать его сбережению. Ну и в-третьих - затраты на топливо не являются основными в производственной цепочке. Если делать бензин по 5 коп., тогда нужно и многие другие товары делать по 5 коп. И тут возникнет главный вопрос - зарплата тоже должна быть не выше рубля. А к примеру, импортные товары продолжат стоить столько же, сколько сейчас. Не думаю, что на это кто-то согласится.

Но у нас доступность топлива ниже, чем во многих странах, где ценообразование на бензин и ДТ полностью рыночное. Почему так?

Дмитрий Гусев: Основная проблема цен на топливо в России - запрос граждан на его низкую стоимость и полное отсутствие самостоятельных действий, направленных на снижение этих затрат. И граждане, и бизнес считают, что государство обязано поддерживать низкую цену топлива по причине того, что мы добываем много нефти, и для нас она должна быть условно бесплатной. Наряду с этим никто не использует альтернативные инструменты, которые предлагаются для сокращения топливных издержек. А государство, в свою очередь, никоим образом не подталкивает население к дешевым альтернативам. То есть не снижает долю государственных затрат на субсидирование стоимости топлива.

Более того, сама система демпфера (компенсация из бюджета нефтяным компаниям части издержек за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. - прим. "РГ") - в противовес политике предоставления адресной помощи социально незащищенным группам населения - носит безадресный характер. Получается, что субсидию на топливо получают и группы населения с низкими доходами, и группы населения с высокими и очень высокими доходами.

Государство само рассматривает, как виды топлива, на стоимость которых нужно обращать внимание, только бензин и дизель. Отсутствие системного подхода к топливной отрасли порождает решения, которые не несут синергетического эффекта. Там, где два плюс два могло быть равно пяти, получается три. С одной стороны, государство финансирует развитие газомоторного топлива (ГМТ), с другой - покрывает затраты потребителям на приобретение ДТ.

Пока система торговли топливом в России очень странная. Стоимость метана регулируется. Стоимость смеси пропана и бутана является рыночной. Стоимость дизельного топлива и бензина в рознице таргетируется (ставится цель - не выше уровня инфляции. - "РГ").

Но половина нефтяных компаний в России государственные. Их же могут заставить ограничить цены на АЗС?

Дмитрий Гусев: Государственные компании имеют форму юридического лица, основной задачей которого стоит получение прибыли. То есть даже компании с государственным участием являются коммерческими. На этом основании как у руководства нефтяных компаний, так и у персонала основная задача - повышение прибыли для компании и как следствие - увеличение дивидендов для акционеров, среди которых и государство. Выполнение так называемых социальных задач, а именно к ним относится сдерживание цен на топливо, идет вразрез с законодательством и противоречит и гражданскому, и налоговому кодексам.

Если сделать бензин по пять копеек, тогда и многие другие отечественные товары должны стоить пять копеек, а зарплата окажется не выше рубля

Тут, на самом деле, очень серьезный вопрос. Владимир Путин неоднократно говорил о верховенстве права, его слова и позицию мы знаем. Одновременно очень многие слова президента до сих пор не выражены в нормах закона. Яркий пример - приоритет поставок топлива на внутренний рынок. И с правовой точки зрения многие вещи происходят на топливном рынке вразрез с нормами права. Это все накладывается в одну большую проблему отсутствия базовых документов для существования топливозаправочной отрасли. Ей нужна стратегия, нужна генеральная схема размещения объектов инфраструктуры, нужен закон о приоритете поставок на внутренний рынок. Пока это все хаотично регулируется на уровне различных министерств, ведомств, инструкций, подзаконных актов и понятийной логики. В таком режиме отрасль, и так не показывающая огромного потенциала к росту, может прийти и к застою.

Вы несколько раз упомянули газомоторное топливо. Можно ли сказать, что ГМТ - это рыночная альтернатива бензину и ДТ?

Дмитрий Гусев: Не совсем. Оптовый рынок метана не развит в достаточной мере. Сжиженные углеводородные газы (СУГ), бензины и дизельное топливо торгуются на биржевом рынке, который находится под влиянием мировых котировок. Однако для смягчения роста цен на бензин и ДТ существует механизм демпфера, а также постоянные донастройки как со стороны биржи, так и со стороны ФАС, препятствующие росту оптовой стоимости топлива. Количество таких донастроек настолько велико, что говорить о свободном рыночном ценообразовании уже не приходится.

Биржевая торговля, которая в 2008 году зарождалась для того, чтобы снять ограничения с перемещения топлива по рынку России, в итоге пришла к не меньшему количеству ограничений. Все и не перечислишь - и вовремя купить нельзя, и много купить нельзя, и отгрузки по полгода, и доставка по полгода. Из прозрачной системы мы скоро придем к появлению новой профессии биржеолога, который будет разбираться во всех тонкостях процесса приобретения товара на биржевом оптовом рынке.

И в какую сторону нам двигаться - в сторону рынка и биржи или все же в сторону госрегулирования?

Дмитрий Гусев: В текущей ситуации стоит рассмотреть вопрос введения государственного регулирования на рынке энергоресурсов. Это, в первую очередь, топливно-энергетический баланс, стратегия, генеральные схемы размещения. Ну и грамотное использование ресурсов в первую очередь. Если есть метан - то ни о каких субсидиях на бензин не может быть и речи. Альтернативы должны стать полноценными видами топлива. Нужно посчитать, нужно ли нам такое количество АЗС, которое существует, нет ли излишней конкуренции, которая плодит только убытки.

Но и в целом политика энергосбережения должна стоять во главе - если существует общественный транспорт, зачем субсидировать бензин. Вопрос очень сложный. Если б цены на топливо отпустили в свободное плавание, эффективности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) мы бы добились быстрее. Раз такое себе позволить не можем - нужно переходить к государственному регулированию.

Почему дорожает бензин и что делать, если хочется дешевого топлива

Сергей Тихонов

С 2010 года все марки бензинов подорожали больше, чем в два раза, а дизельное топливо (ДТ) - более чем в четыре раза. Топливные кризисы, сопровождающиеся резким ростом цен на АЗС, происходят с завидной регулярностью: два в 2018 году, один в 2023 году. Более того, сейчас опять неспокойно, оптовые и розничные цены идут вверх вне зависимости от нефтяных котировок и уверений правительства, что все под контролем. О том, почему дорожает бензин и дизель, можно ли опустить на них цены, и виноваты ли в подорожании нефтяные компании, "РГ" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Александр, цены на АЗС растут не один, не два и даже не десять лет. Почему?

Александр Фролов: Если учесть инфляцию за 10-15 лет, то бензин и дизельное топливо подорожали приблизительно в ее пределах. И это абсолютно естественный и оправданный рост цен. Другой разговор, можно ли сейчас цены понизить? Да. Но когда люди говорят про это, они вряд ли имеют в виду удешевление на 2-3 или даже на 15 копеек. Они хотят, чтобы цены снизились раза в два. А еще лучше, чтобы бензин стоил рублей пятнадцать. Это же вполне возможно, если убрать из его цены все налоги. Но в таком случае мы недополучим средства в нашу казну. Нагрузку придется переложить на какой-то другой товар. Причем, товар обязательно востребованный, пользующийся спросом, поскольку бюджету нужен определенный объем денег на социалку, медицину, ремонт дорог, наконец. И взять его в конечном итоге можно только из одного кармана - кармана потребителя. Им может быть гражданин или крупная компания, не важно. Если на АЗС будут меньше платить за бензин и дизель, то значительно больше отдавать придется за какие-нибудь продукты питания, энергообеспечение или просто проезд по дорогам.

Но бензин и ДТ вообще не дешевеют, не в два-три раза, не даже на 3-5%, почему?

Александр Фролов: Это не так. Снижение розничных цен у нас периодически происходит. Просто оно незначительное и вообще не замечается, а любое подорожание воспринимается остро. При этом еще из-за инфляции, которую никто не отменял, происходит рост цен год к году, что также работает на такое впечатление "вечного подорожания". Не было года, когда по его итогам бензин стал стоить меньше, чем в прошлом году. Но были ситуации, когда бензин дорожал в пределах 1%, например, в 2022 году при инфляции около 10%. Вам любой экономист скажет, что в этом случае бензин подешевел. Но подавляющее большинство автомобилистов тут же захотят этого экономиста побить.

При существующей системе ожидать сильного удешевления бензина или ДТ не приходится. Но если вы хотите иметь в распоряжении своем некое топливо, которое может не только дорожать, но и дешеветь в полтора-два раза, то такая опция на нашем рынке есть.

Это какая же?

Александр Фролов: Вы переводите свой автомобиль на пропан-бутан и наблюдаете, как его цена то поднимается до 36 рублей, то снижается до 19 рублей и опять поднимается до 25 и так далее. В общем, если кому-то интересно наблюдать такого рода качели, ну и, объективно говоря, экономить средства на моторном топливе, пожалуйста, переводите автомобиль на газ.

Пропан-бутан в этом плане лучше метана, поскольку цены на метан фактически регулируемые, а пропан-бутан - это чисто рыночное топливо, то дорожает, то дешевеет, пожалуйста. За один год оно может подскочить выше 30 рублей, потом снизиться ниже 20, красота.

А почему не сделать так с бензином и ДТ?

Александр Фролов: Не думаю, что это кому-то понравится. Если полностью перейти на рыночное ценообразование для бензина и ДТ на розничном рынке, то нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент бензин будет стоить 40 рублей за литр, а в какой-то момент - 100 рублей. Скачки будут достаточно серьезные, и эти качели будут бесконечными. Но, прямо скажем, я бы не ожидал, что средние цены при этом снизились. И не уверен, что средние расходы за год на топливо абстрактного автомобилиста станут меньше. А вот прогнозируемость этих расходов снизится в разы.

Но почему в России - одной из крупнейших нефтедобывающих стран - цены на бензин не самые низкие, выше, например, чем в Казахстане или Саудовской Аравии?

Александр Фролов: Мы одни из мировых чемпионов по налоговой составляющей в розничной цене моторных топлив. Но это позволяет избежать скачков цен и удерживать их все же ниже, чем в большинстве стран. Опыт стран с более либерализированным внутренним рынком моторных топлив, таких как США или страны ЕС, нам в помощь. Можно посмотреть, что происходило там с ценами на бензин и ДТ в прежние годы, насколько они опускались, даже с учетом резкого снижения цен на нефть в 2020 году. На этом примере можно предположить, что бы творилось у нас, потому что там тоже налоговая составляющая не нулевая, но она не столь выраженная. Впрочем, у нас часть налогов возвращается нефтяникам в виде выплат по демпферу (демпфер - компенсация части разницы между индикативной ценой топлива, установленной государством, и его экспортной ценой. Выплачивается за поставки на внутренний рынок с отклонением от индикативной цены не более 10% для бензина и не более 20% - по ДТ. В случае когда экспортные цены выше индикативных, выплаты идут из бюджета нефтяникам. Если наоборот, то нефтяники доплачивают в бюджет (такое случалось только в 2020 году, когда произошел обвал цен на нефть). - Прим. ред.).

Если бы не демпфер, сколько бы стоил литр, к примеру, бензина АИ-92?

Александр Фролов: Думаю, сейчас его цена не сильно бы отличалась от той, что на заправках, возможно, была бы чуть выше, но точно могу сказать, что в период осеннего кризиса стоимость марки АИ-92 доходила бы до 65-70 рублей за литр.

Получается, что государство платит из бюджета нефтяникам, в прошлом году почти 1,6 трлн рублей, чтобы они сдерживали цены?

Александр Фролов: Положения о демпфере прописаны в статье 200 Налогового кодекса РФ. Это не статья про налоговые льготы, это статья про налоговые вычеты. Налоговые вычеты человек получает, когда, например, купил квартиру (единственное жилье) и заплатил за это налог. Часть денег к нему возвращается. Также и с демпфером. Он как идея появился осенью 2018 года, а заработал с 2019 года и, по сути, был своего рода костылем. Его приделали к ранее согласованным параметрам финального витка большого налогового маневра, который подразумевал рост налогов на добычу нефти и снижение экспортных пошлин на нее и нефтепродукты вплоть до нуля. В этом году эти экспортные пошлины обнулились. Налоги на добычу повысились, и в них практически затраты на демпфер были включены.

А зачем понадобилась такая сложная система?

Александр Фролов: Финальный виток налогового маневра снизил привлекательность российской нефтепереработки. С точки зрения себестоимости выпускаемой продукции наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались в таком же положении, как европейские, которые для себя сырье экспортируют. Также снизились меры поддержки, стимулирующие модернизацию НПЗ. А они ранее позволили уже в 2016 году перейти на выпуск моторных топлив Евро-5 и провести еще ряд мероприятий. И это был весьма недешевый и крайне капиталоемкий процесс. Кроме того, в 2018 году случилось два ценовых кризиса на внутреннем рынке моторных топлив. И тогда возникла идея, что необходимо внутреннюю нефтепереработку поддержать и иметь максимально эффективные рычаги воздействия на рынок. Таким инструментом стал демпфер.

По-другому ценовые кризисы 2018 года нельзя было разрешить?

Александр Фролов: Представьте себе ситуацию, экспорт нефти и топлива становился все более привлекателен, а внутренний рынок, наоборот. Что делать, если на нем растут цены? Увеличить предложение. От биржевых котировок на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже у нас зависят оптовые цены на моторное топливо. Были повышены нормативы продаж топлива на ней. Не помогло. Более того, был использован командно-административный ресурс, то есть ценам на бензин дали приказ: "Стой, раз-два!" Не сработало.

Почему, ведь раньше же работало и сейчас иногда срабатывает?

Александр Фролов: Не всегда. Неожиданно, это я иронизирую, выяснилось, что причина роста цен заключалась в росте себестоимости. А она растет, главным образом, из-за увеличения налоговой нагрузки. Налоги у нас занимают долю до 70% в розничных ценах моторного топлива. Так вот в 2018 году рост налогов стал главным фактором, вызвавшим подорожание бензина и ДТ на АЗС.

Налоги повышаются и в других отраслях, почему так произошло именно здесь?

Александр Фролов: Нефтяная отрасль безоговорочный лидер по объему налогов, которые с нее снимают. Иногда мне кажется, что с нефтянкой мы играем в анекдот про корову, решая, что нужно сделать, чтобы она давала больше молока и меньше ела - меньше кормить или больше доить. Исход для коровы в обоих случаях неприятный. Вот чтобы этого не произошло, нужна была какая-то мера, которая позволила бы нефтяной отрасли продолжать эффективно работать. Такой мерой стал демпфер.

Он является одной из мер поддержки нефтепереработки в условиях изменения налоговых режимов, которые подразумевают постоянный рост фискального давления на добычу внутри страны и отмену ранее существовавших льгот, стимулировавших развитие нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, демпфер также является своего рода гарантией сдерживания роста розничных цен не выше уровня инфляции. Как я уже говорил, если бы его не было, то в ходе ценового кризиса 2023 года в августе-сентябре бензин бы стоил рублей на 10 - 15 за литр больше.

Сейчас часто можно услышать, что в периоды запрета экспорта топлива выплаты по демпферу нужно обнулить. Вы с этим согласны?

Александр Фролов: Понять людей, предлагающих это, можно. Формально размер выплат по демпферу зависит от объема реализации моторного топлива на внутреннем рынке. А также, кстати, от котировок бензина и ДТ на роттердамской бирже, выраженной в долларах, но это почему-то возмущает публику намного меньше. Логика сторонников отмены демпфера такова: если экспорт запретили, то нефтяникам не стоит платит за то, что они и так продадут на внутреннем рынке. Но причины, по которой выплаты по демпферу сохраняются, находятся немного за пределами такого подхода. Во-первых, необходимы дополнительные меры стимулирования модернизации и текущей работы нефтеперерабатывающих мощностей, тем более в условиях санкций. И демпфирующий механизм, как я уже говорил, это делает. Во-вторых, он обеспечивает частичное регулирование внутреннего рынка моторных топлив, сдерживая рост розничных цен в пределах инфляции. И именно из-за сочетания этих двух факторов демпфирующая надбавка продолжает выплачиваться. Она является костылем, приделанным к конкретным налоговым условиям, и отменить ее можно, только если будут глобально изменяться правила налогообложения в отрасли.

Моди 3.0

Об углублении российско-индийских отношений и выходе на «следующий уровень» стратегического партнёрства

ХРИДАЙ САРМА

Индийский юрист и независимый исследователь, занимающийся вопросами энергетики в Большой Евразии.

Стремление Индии к стратегической автономии в чём-то схоже с позицией Франции и свидетельствует о более широкой глобальной стратегии – балансировать в политике великих держав, не становясь чрезмерно зависимым от какого-то одного союзника. Новое правительство Моди нацелено на преодоление всех этих сложностей.

Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии, и это очередная веха на политическом ландшафте страны. После убедительной победы на выборах при поддержке партнёров по коалиции – «Национального демократического альянса» (НДА) премьер-министр Нарендра Моди и правящая «Бхаратия джаната парти» закрепили свои позиции доминирующей политической силы, которая сформулирует стратегические приоритеты Индии на ближайшие годы. Одно из ключевых направлений, которое, скорее всего, вновь окажется в фокусе внимания, – это проверенные временем российско-индийские отношения и стремление вывести их на следующий уровень стратегического партнёрства в условиях быстро меняющейся глобальной динамики.

Третью победу Нарендры Моди можно назвать исторической – теперь он сравнялся с первым премьером независимой Индии Джавахарлалом Неру по количеству сроков на посту главы правительства подряд. Курс Моди 3.0 предполагает сочетание последовательности и изменений, а ключевые фигуры – Раджнатх Сингх, Амит Шах и Субраманьям Джайшанкар – сохранили портфели министров обороны, внутренних и иностранных дел.

Главы семи государств прибыли на церемонию инаугурации премьер-министра в рамках индийской политики добрососедства (Neighbourhood First). Среди них президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, президент Мальдивских Островов Мохамед Муизу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, он же Прачанда, премьер-министр Бутана Церинг Тобгай. Они также присутствовали на торжественном приёме, который дал президент Индии Драупади Мурму, и встретились с Моди вечером в воскресенье, 8 мая 2024 года.

Еще пятьдесят лидеров разных стран, в том числе президент Путин, поздравили Моди по телефону, подтвердив глобальное признание индийского лидера, а также растущую роль Индии в международных делах.

Влияние на российско-индийские отношения

Отношения Индии и России – это константа глобальной политики, которая характеризуется взаимным уважением и стратегическим сотрудничеством в таких сферах, как оборона, энергетика и технологии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, ключевая фигура в кабинете Моди, неоднократно подчёркивал мощь этого партнёрства. В ходе встречи в Москве в декабре 2023 г. Джайшанкар отмечал, что «хотя в отношениях между любыми странами бывают взлёты и падения, единственная константа в глобальной политике – это связи между Индией и Россией». Он также подчеркнул, что в сфере обороны, космоса и атомной энергетики государства обычно сотрудничают только с теми, с кем установлена «высокая степень» доверия.

Давнее двустороннее партнёрство охватывает такие сферы, как оборона, космос и атомная энергетика, где фундаментом неизменно являются доверие и общие интересы. Джайшанкар выразил непоколебимую поддержку российско-индийских отношений, что особенно важно в условиях, когда Нью-Дели подвергается растущему давлению со стороны США и других стран Запада из-за энергетического сотрудничества с Россией на фоне конфликта на Украине.

Несмотря на это возрастающее давление, Индия придерживается позиции стратегической автономии, подчёркивая прагматичные аспекты своих внешнеполитических решений[1]. Индия и Россия углубили стратегическое сотрудничество в богатом энергоресурсами Арктическом регионе – сейчас стороны работают над облегчением притока индийских инвестиций в совместную реализацию крупного нефтегазового проекта «Восток Ойл». Сотрудничество в Арктике не только укрепляет энергетическую безопасность Индии, но и дополнительно укрепляет политические и научные связи между двумя государствами.

Кроме того, на конец 2024 г. запланирован старт круглогодичной навигации по восточному участку Северного морского пути (СМП). По прогнозам, объём грузоперевозок превысит 150 млн т к 2030 г. и 200 млн т к 2035-му, что существенно повысит значимость этого маршрута для мировой торговли. Индия не может позволить себе упустить такую возможность – необходимо стать партнёром и участником запуска коридора, особенно когда Китай и другие страны Азии активизируют взаимодействие с Россией, чтобы расширить перевозки и строить новые контейнеровозы ледового класса для СМП. Индия, со своей стороны, заинтересована в ледоколе для обеспечения полярных научно-исследовательских станций страны в Арктике.

Последствия западного политического давления

Прочные отношения Индии и России часто рассматривают сквозь призму западного политического давления, особенно в Вашингтоне. В условиях конфликта на Украине Индия заняла позицию стратегического нейтралитета, балансируя между давними связями с Россией и дипломатическими сигналами Запада. Несмотря на критику, Индия продолжает вести активную торговлю с Россией, делая акцент на прагматичных аспектах своей внешней политики. Глава МИД Джайшанкар не раз публично подчёркивал право Индии на независимые внешнеполитические решения, без оглядки на внешнее давление, в том числе касательно энергетических связей с Россией. Моди подтвердил эту позицию, заявив, что, если Индии нужна нефть из России, индийское правительство будет её покупать и не будет этого скрывать. Он также открыто заявил, что российско-индийские отношения остаются «особыми и привилегированными», и пообещал развивать эти связи дальше, поздравляя президента Путина с переизбранием в марте 2024 года.

Оба государства способны оперативно внедрять новые торговые механизмы в целях укрепления своих экономических связей, когда внешние обстоятельства начинают слишком сильно давить. Объём накоплений в рупиях в индийских банках исчисляется миллионами долларов – об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2023 г., эту проблему решают путём стратегических инвестиций в индийский фондовый рынок и инфраструктурные проекты. Такой подход смягчает финансовые вызовы и подчёркивает прочность двусторонних отношений. Благодаря специальным счетам востро в рупиях (SRVA) для торговых операций и инвестиций двум государствам удалось эффективно диверсифицировать экономическое взаимодействие и выйти за рамки традиционного валютообмена. Подобные меры не только улучшают экономическое сотрудничество, но и повышают взаимное доверие и стратегическое взаимодействие в критически важных секторах – энергетике и обороне.

Перспективы

Если заглядывать вперёд, правительству Моди следует использовать стратегическую автономию для дальнейшего укрепления и углубления отношений с Россией. Недавние дискуссии и обмен официальными коммюнике между Джайшанкаром и его российским коллегой Сергеем Лавровым о совместном производстве вооружений свидетельствует о новом этапе на пути расширения оборонного сотрудничества. Совместная разработка военных технологий, хотя и согласована, пока не реализуется. Теперь, с возвращением правительства Моди, реализация может начаться достаточно быстро, что отвечает целям налаживания собственного производства в Индии, а также добавит глубины стратегическому партнерству с Россией. Россия, в свою очередь, приобретёт надёжный рынок и возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере современных военных технологий.

Стремление Индии к стратегической автономии в чём-то схоже с позицией Франции и свидетельствует о более широкой глобальной стратегии – балансировать в политике великих держав, не становясь чрезмерно зависимым от какого-то одного союзника. Новое правительство Моди нацелено на преодоление всех этих сложностей для диверсификации международных связей и сохранения гибкости, чтобы улучшать двусторонние отношения с такими ключевыми игроками, как Россия.

Третий срок Моди обещает акцент на стратегические нюансы отношений с Россией. Индийское правительство сосредоточится на сферах высокого доверия – оборона, космос, атомная энергетика – в сочетании с противодействием внешнему давлению. Эти усилия обеспечат взаимосвязанный и прочный фундамент для будущего двустороннего сотрудничества. На фоне эскалации глобальных конфликтов (война между Израилем и Палестиной и другие) и стремления к многополярному миру умная навигация Индией своих отношений с другими странами, прежде всего с Россией, упрочит её позиции как ключевого игрока при формировании будущей траектории развития международной системы. А Россия получит возможность усилить своё геополитическое положение в развивающемся многополярном глобальном и региональном порядке.

Автор: Хридай Сарма, индийский юрист и независимый исследователь, занимающийся вопросами энергетики в Большой Евразии.

СНОСКИ

[1] Russia and India’s strategic autonomy. SEMINAR (NEW DELHI), (761). 2023. Pp. 37-40.

Церемония по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Республике Татарстан.

В видеоконференции также участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

Проект создания Центра НИОКР и масштабирования в Казани нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики, повышение устойчивости индустрии и её технологической независимости.

Кроме того, в столице Татарстана открыты Перинатальный центр городской клинической больницы № 7 имени М.Н. Садыкова и хоспис «Наташа», построенный благотворительным фондом помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.

* * *

Р.Минниханов: Очень высокую оценку дал Минтимер Шарипович по вчерашнему мероприятию.

М.Шаймиев: Это новая страница, работа с молодёжью. Как воспринимают.

В.Путин: Да. Красиво очень, энергично, динамично. По-современному.

Р.Минниханов: Все эти вопросы вместе мы начинали. Доложил Владимиру Владимировичу обстановку в республике: экономическую ситуацию, наши планы.

Сейчас, Владимир Владимирович, начнём, наверное, с научно-исследовательского центра – большой проект.

Коллеги, пожалуйста, докладывайте.

М.Карисалов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемый Минтимер Шарипович! Добрый день!

Уважаемый Владимир Владимирович, более 14 лет назад, очень похожей зимой 2010 года, находясь в Тобольске, где тогда команда «СИБУРа» создавала мощнейший комплекс по углублённой переработке углеводородного сырья, производству полипропилена, я докладывал Вам о ходе работ над этим проектом, позволившим получить европейского размера самую крупную в стране мощность по производству полипропилена.

С тех пор Вы дважды бывали в Тобольске, открывали крупнейшие, мирового масштаба мощности «Тобольск-Полимера», «ЗапСибНефтехима». В Нижегородской области, в городе Кстово, Вы открывали мощность по производству ПВХ, также крупнейшую в Европе. В Воронеже мы докладывали Вам о том, как создали мощность термоэластопластов для нашего дорожного и кровельного хозяйства. В прошлом году в городе Свободный в Амурской области, на территории Амурского газохимического комплекса, мы докладывали Вам о ходе работ над этим крупнейшим в мире интегрированным химическим комплексом.

Всё это уже позволило сделать Россию абсолютно независимой по базовым полимерам: полиэтилен, полипропилен, ПВХ, термоэластопласты. Большая часть продуктов марочного ассортимента, связанного с производством синтетического каучука. Конечно же, большое развитие здесь ведём и мы в Татарстане, в городе Нижнекамске, в городе Казани.

Но не только тонны, уважаемый Владимир Владимирович, не только новые заводы создаёт «СИБУР», предлагая автомобильным, ЖКХ, медицинским, сельскохозяйственным отраслям эти новые продукты. Конечно, мы занимаемся активно инновациями, наукой, прорывными технологиями, обучением.

Сегодня здесь, в Казани, мы закладываем центр, который будет призван стать головным институтом, объединить работу имеющихся в «СИБУРе» девяти научных центров, которые занимаются разнообразными разработками, связанными с катализом, биоматериалами, специальными пластиками, инженерными, строительными материалами. Он послужит продолжению работы по созданию полноценного технологического суверенитета – уже и с научной, с технологической точки зрения, который будет призван защищать наши основные базовые процессы.

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте продемонстрировать короткий видеоматериал. (Идёт демонстрация видеоролика.)

В.Путин: Михаил Юрьевич, Вы нам поподробнее расскажите, что такое современные катализаторы? Что это такое для экономики, для промышленности? О каких новых материалах, полимерах идёт речь? Как это может и должно быть использовано в промышленном производстве?

М.Карисалов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Катализаторы служат как преобразователи – для преобразования углеводородных газов. Вы хорошо знаете, что «СИБУР» работает фактически с побочными продуктами добычи нефти и газа – одного из столпов экономики нашей страны. Преобразование этих побочных продуктов – попутного нефтяного газа, непредельных газов, некоммерциализируемых газов, нафты – их преобразование в полимеры, через мономерную группу уже непосредственно полимеры. Для этого служат катализаторы.

Не скрою, что достаточно долго мы занимаемся развитием этих технологий, но всё же большую часть наших процессов до недавнего времени обеспечивали лицензиары из западных стран. Сегодня ситуация такова, что в режиме самосанкций, в режиме государственных санкций большая часть, подавляющая, я бы сказал, часть государств, которых представляли эти лицензиары, отказалась от поставок.

Соответственно, те наработки, которые мы вели на протяжении десяти лет, но которые не были где-то коммерциализированы, остановились на прототипировании, не дошли до какого-то промышленного производства, сегодня мы 90–95 процентов этих технологий – и сами, и при помощи партнёров из дружественных стран – сумели закрыть и работаем без поддержки лицензиаров, ни тонны продукции не потеряв.

И одна из задач этого центра – ускорят, скажем так, процесс производства этих катализаторов. Более чем на 60 технологических режимах сегодня каталитические процессы работают в нефтегазохимии, а ещё есть нефтепереработка, ещё есть газопереработка, где также каталитические процессы используются. Одна из задач – это как раз ускорять при помощи науки между исследованиями, извините за такое выражение, в пробирке, что называется, до прототипированного, до непосредственно небольшой установки – ускорять их промышленное производство.

Что касается пластиков и материалов, Владимир Владимирович, не скрою: я фанат синтетических материалов. Они окружают всё у нас, и здесь, в Татарстане, это хорошо видно – 36 процентов полимеров, которые выпускаются в Татарстане, перерабатываются здесь в готовые изделия: бампер автомобиля, полимерная труба для водоснабжения, теплоизоляционные материалы для ЖКХ, огромное количество от простейших глиссеров до сложных аппаратов в медицине, в медицинской отрасли, рукава для сельского хозяйства, которые заменяют при мелиорации необходимость строительства сотен, а иногда и тысяч километров. Всё это – тот неполный перечень, который есть.

И конечно, в ежедневной нашей жизни синтетический материал позволяет сохранять качество продукта, температурный режим, не портится им. То есть даже для пищевой индустрии это, наверное, то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Конечно же, одежда, синтетические нити. Конечно же, синтетические материалы в дорожном строительстве. Всем нам хорошо известная шина.

Сегодня примерно 70 процентов этих продуктов, – которые и производятся в виде базовых полимеров и пластиков и в дальнейшем вовлекаются в отрасли, о которых я сейчас коротко попробовал вам дополнительно рассказать, – они сегодня производятся на мощностях компании «СИБУР». В Татарстане порядка 20 процентов всех российских мощностей мы вместе с коллегами развиваем.

В.Путин: А как ваши материалы можно использовать для решения проблем экологии? Имею в виду очистку воздуха, очистку промышленных выбросов и так далее.

М.Карисалов: Владимир Владимирович, во-первых, сами производства, конечно же, строятся на максимально высоком уровне экологической безопасности. То есть то старое представление, – к сожалению, во многом подталкиваемое и фобиями, такими простыми человеческими фобиями, что химия – это где-то грязно, шумно, немодно, но, мне кажется, за последнее десятилетие Россия сумела существенно от этого отойти.

Синтетические материалы очень лёгкие, очень прочные. Поэтому, позволю себе в Вашем присутствии, руководителя нашей страны, сказать, – не хочется создавать сейчас какую-то рекламу конкурирующим материалам, – но всё же, безусловно: бумага, металл, стекло, – я ничего против этих базовых, классических, традиционных материалов не имею, – но субститутирование их позволяет экономить электроэнергию, позволяет иметь меньший вес готового изделия, а значит, затрачивать энергию на его перевозку например.

Самое простое сравнение – это пластиковая бутылка и стеклянная бутылка. Когда внутри жидкость весит полкилограмма, а сама тара весит либо 40 граммов, либо почти что килограмм, а её везёт автотранспорт, а иногда корабли, а иногда самолёты.

Композиционные материалы, из которых состоят корпуса авиалайнеров. Около 20 процентов сегодня – это композиционные материалы вместо даже сверхлёгкого металла, что позволяет меньше потреблять топлива, а значит, меньше создавать эмиссию СО2 тем или иным субъектам.

Что касается участия непосредственно в экологических программах. Упомянутые мною полимерные трубы вместо железных, они не имеют, соответственно, разрушений, ничего не отдают внутрь продукта, ничего не отдают непосредственно в землю, то есть в почву, в которой находятся.

Конечно же, разнообразные способы фильтрации, которые сделаны при помощи синтетических материалов, мембраны, очень лёгкие элементы, которые позволяют использовать их для лечения разнообразных заболеваний.

Владимир Владимирович, поверьте, практически 80 процентов того, что нас окружает, состоит из синтетических материалов, и во всех этих отраслях мы точно участвуем. Наука, о которой идёт речь сегодня, как раз позволяет нам это делать.

Не все вопросы решены, не буду скрывать – не все. Но мы стремимся большую часть критических процессов закрыть и быть не зависимыми, если честно сказать, ни от кого.

В.Путин: И два слова о том, что такое малотоннажная химия, – так, чтобы и тем, кто нас слушает, было понятно, о чём речь.

М.Карисалов: Да, Владимир Владимирович. Это очень важное направление нашей работы, очень важное направление для страны в целом.

Российская нефтегазовая отрасль создаёт безграничные возможности для выработки базовых химических, синтетических материалов. Понятно, что газа много, очень много нефти, много, следовательно, этана, пропана, бутана, упомянутые мною нафты. Из них можно делать в прямом смысле слова неограниченное количество синтетических материалов.

Если позволите, кстати, к слову сказать. Мы исследования смотрели, и мир достаточно активно этим занимается: химическая отрасль, и базовые полимеры в частности, последние 35 лет растёт быстрее, чем мировой ВВП. 35 лет каждый год химия растёт быстрее и потребление синтетических материалов растёт быстрее, чем мировой ВВП.

Так вот, в малотоннажной химии с базовыми полимерами мы справились. Я встречал Вас на предприятиях, которые упоминал. В Свободном Вы только что были, осенью: видели эту махину, которая пока что строится. Но через два года уже будут первые пусковые операции, через три года мы будем коммерциализировать продукцию. Но это всё же базовые пластики.

Да, например, бампер, упомянутый мной, сделать можно, трубу сделать можно. А с точки зрения, например, материалов для линолеума или материалов для кровельных специальных изделий, покрытий, не говоря уже о каких-то специальных темах, связанных в первую очередь с медициной, сельским хозяйством, где свойства материала – тугоплавкость, прозрачность, таропрочность, экологичность, экологичность самого продукта, то есть его транспарентность к среде, в которую он будет погружён, – это очень важно обеспечить.

Такие проекты у нас тоже есть, в Тобольске было запущено [производство]. Производство ДОТФ – используется для напольных покрытий, запущено два года назад в Пермском крае. Термоэластопласты – это малотоннажные добавки, которые позволяют дорожному полотну, – и Вы по таким дорогам ездили, мы Вам это показывали, – зависеть не от температурных изменений, а в России температура разная бывает, позволяют быть более гибким автомобильному полотну, дорожной части. Очень много ещё примеров.

Этим развитием малотоннажной технологии занимаемся и здесь, в Татарстане, и в следующем году запустим проект гексена, он разработан по российской технологии, сибуровской технологии. В Томске разработан, как раз в нашем научном центре, – к слову сказать, который Вы в 2008 году открывали. Тогда это была первая техниковнедренческая зона. Большая часть специалистов как раз из Томска сегодня здесь, помогают и работают над дизайном нашего Казанского научного центра.

Малотоннажная технология очень важна. С Минпромторгом у нас большой список – с господином Мантуровым, с его замами материалов, – когда они, объединив отраслевой спрос из всех подопечных своих, которые входят в Минпромторг, как раз создали для нас, для других компаний гарантированный спрос. Поэтому малотоннажные производства будут также развиваться.

В.Путин: Вы упоминали про Амурский кластер, про Амурское предприятие. Знаю, что вы работали изначально с первых шагов с инопартнёрами, в том числе с немецкими вашими коллегами, которые приняли решение, – так понимаю, в силу политического давления – выйти из проекта. Но всё-таки это одна из ведущих фирм в мире в этой отрасли – имею в виду ваших бывших партнёров.

Что сейчас там происходит? Удаётся вам решать те вопросы, те проблемы, которые по объективным обстоятельствам, неожиданно для вас возникли?

М.Карисалов: Владимир Владимирович, Вы абсолютно верно говорите. К сожалению, ситуация оказалась совсем странной, мы партнёрствовали с той немецкой компанией, – я слышал, Вы на форуме упоминали её название, никакой тайны нет, – это компания Linde. Действительно, мы работали с этой компанией не один год по развитию криогенных технологий, газоразделению, газосепарации.