Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Николай Патрушев: Запад пытается ограничить нашу деятельность в Мировом океане

Иван Егоров

Российский флот, как военный, так и гражданский, ждут кардинальное обновление и модернизация. Об этом, а также о подледных газовозах на Севморпути, геополитике и попытках Запада выдавить нашу страну из Мирового океана, в том числе с помощью терактов и диверсий, в интервью обозревателю "РГ" рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Николай Платонович, конец 2024 года выдался богатым на неприятные, мягко говоря, морские события. Это, например, диверсия с подрывом сухогруза "Урса Майор" недалеко от Гибралтара и захват финнами танкера "Игл Эс", который следовал из Санкт-Петербурга. Новые "горячие" флибустьеры до сих пор обвиняют его экипаж якобы в повреждении подводного балтийского кабеля. На днях уже шведы задержали еще одно судно, которое тоже якобы повредило кабель. А британские военные заявили, что готовы задерживать российские суда у побережья Англии. Такое ощущение, что цель натовцев - вообще перекрыть нам выход в Атлантику...

Николай Патрушев: Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов. По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран. Захват же на Балтике под надуманным предлогом "Игл Эс" иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно.

Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море. В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море.

О заинтересованности Запада в повреждении подводной инфраструктуры вы говорили, когда комментировали нежелание европейских государств расследовать причины диверсии на "Северных потоках". Известно, что недавно ВСУ предприняли попытку разрушить компрессорные станции газопровода "Турецкий поток"...

Николай Патрушев: Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря.

Тесная спайка Запада с Киевом явно представляет собой целый комплекс угроз безопасности не только нашего государства, но и для других стран, заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией.

Действия Киева вполне устраивают Запад, который прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с "неугодными" по их классификации государствами.

Николай Патрушев: Совершенно верно. Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами. В западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их. Вспомните, как Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами.

Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени.

Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации. Фактически этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима.

Состояние Военно-морского флота позволяет защищать морские границы России и обеспечивать безопасность наших судов от военных угроз

Не скрывающая своей русофобии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европарламента заявила, что задача нынешнего поколения - "снова бороться за свободу", сделав акцент на вооруженной борьбе с Россией. То есть Брюссель не собирается останавливать военный конфликт?

Николай Патрушев: Посмотрим на этот вопрос с точки зрения экономики. Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс. Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий.

Саммит стран НАТО Балтийского региона подтвердил настрой альянса на усиление военного присутствия в Балтийском море, что соответствует в целом планам Запада по милитаризации Мирового океана. А что мы можем противопоставить им? Что с нашим военным флотом?

Николай Патрушев: Прежде всего следует отметить, что состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз. В рамках работы Морской коллегии я посетил Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию и могу отметить высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов.

Значительно преображается кораблестроение. Владимир Путин уделяет этой отрасли отдельное внимание. В ушедшем 2024 году российский Военно-морской флот продолжил активно обновляться. В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов. Для создания широкого спектра продукции применяются современные технологии и материалы. Вместе с тем сегодня важно создать условия для повышения экономической эффективности судостроительного комплекса, развивать научно-технический задел, позволяющий создавать самые современные корабли и суда. Основополагающим принципом существования отрасли должна стать технологическая независимость.

Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте Стратегии развития ВМФ России. В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении.

Кстати, на итоговой в 2024 году коллегии минобороны Владимир Путин поставил задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, в том числе и для флота. Началась их разработка?

Николай Патрушев: Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции. Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения.

Кроме стратегии по развитию ВМФ, насколько мне известно, идет подготовка и других стратегических документов в сфере морской деятельности...

Николай Патрушев: В настоящее время активизирована работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности. Кроме стратегии по развитию ВМФ это относится и к стратегии развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности. А также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и Стратегии развития судостроительной промышленности. В рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности. Неправильно, что, в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли.

Если возвращаться к тому, с чего начиналось морское величие России, то согласно историческим хроникам впервые идея путешествия через Северный Ледовитый океан к границам Китая была высказана ровно 500 лет назад в книге "Карта Московии, составленная по рассказу посла Димитрия", изданной в Венеции. Это к вопросу о претензиях западников в XXI веке на Севморпуть и Арктику.

Николай Патрушев: Вы правы, выдвинутая Дмитрием Герасимовым идея похода по нашей национальной транспортной коммуникации родилась в 1525 году. Считаю, что эту дату мы обязаны использовать для популяризации развития Арктики и Северного морского пути, для сохранения памяти о славных страницах истории освоения русскими моряками северных морей. Мы должны гордиться и чувствовать себя сопричастными к достижениям предыдущих поколений и героев-современников в Арктике. Все северные моря, заливы, острова, мысы названы именами российских исследователей и находящихся на службе государства Российского иностранцев - например Витуса Беринга. Россия внесла важнейший вклад и в изучение Антарктиды. Кстати, 28 января, отмечается День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году.

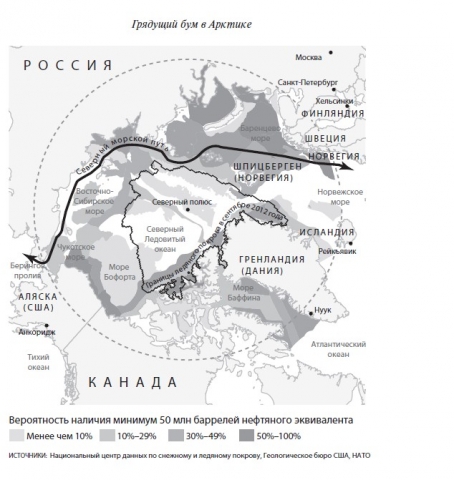

Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики. В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь. С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути.

Для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам. Кроме того, важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути.

Несомненно, что для Севморпути нужны десятки танкеров, балкеров, контейнеровозов, в том числе ледового класса, аварийно-спасательные суда и ледоколы. Насколько быстро мы сможем их построить?

Николай Патрушев: В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу. При этом важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов.

Перспективным направлением также являются научные исследования в Арктике. Нужны точные результаты климатического и экологического мониторинга арктических морей. При этом надо понимать, что у климата нет границ. Резкое сокращение по инициативе Запада взаимодействия зарубежных ученых с нашей страной в вопросах изучения Арктики может негативно повлиять на сохранение природного разнообразия Мирового океана и развитие мировой науки. Забота о будущем планеты должна объединять усилия государств и укреплять научно-техническое взаимодействие.

Не менее важна и популяризация морской профессии и возвращение престижа службы на флоте. Молодежь не всегда знает морскую историю страны. Нет уже той романтики, когда мальчишки во всех портовых городах Советского Союза, а до этого Российской империи, все как один мечтали стать капитанами дальнего плавания или морскими офицерами. Не скрою, что в свое время и сам, во многом благодаря этой романтике, стал офицером флота и до сих пор с гордостью вспоминаю корабельную службу.

Николай Патрушев: Без понимания нашего морского прошлого мы не сможем уверенно прокладывать курс в будущее. Тем более что российская морская история не просто великая, но и безупречная в нравственном отношении. В отличие от западных мореплавателей, наших предков в далекие океаны вела жажда знаний, а не наживы. Русские моряки не вели колониальных завоеваний, не покоряли далекие народы, не навязывали чуждые им ценности. Вместо этого они выполняли мирную, созидательную и освободительную миссию.

Вспомним величайшие победы нашего флота под командованием Федора Федоровича Ушакова, которые способствовали освобождению от французских войск острова Корфу и городов Италии. Средиземноморский поход черноморской эскадры в конце XVIII века сегодня беспардонно вымарывается из учебников истории во многих европейских государствах.

Мы же обязаны уделять внимание и военно-морской истории, увековечивать память героев-моряков. Не случайно Владимир Владимирович Путин в прошлом году принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Ушакову. И обратите внимание - Ушаков не только великий флотоводец, не проигравший ни одного сражения, он еще причислен к лику святых. Это уникальный случай в истории.

Наши мореплаватели выступали как представители всего нашего народа, всегда были готовы прийти на помощь нуждающимся и оставляли по себе только добрую память. Я вспоминаю, как много лет назад в Сочи на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, общался со своим коллегой с Мадагаскара. Так вот, он тогда напомнил мне, что у его побережья есть остров Нуси-Бе, где в начале 1905 года несколько месяцев стояла русская эскадра во время своего похода. И подчеркнул, что местные жители до сих пор помнят русских моряков и с удовольствием вспоминают об их высоких человеческих качествах.

Да и те же американцы вряд ли забыли о помощи русских моряков в XIX веке.

Николай Патрушев: Примеров действительно много. Так, во время сильнейшего пожара в Сан-Франциско в 1863 году в гавани города стояла русская эскадра адмирала Андрея Александровича Попова, направленная во избежание вмешательства Англии в гражданскую войну в США. Для борьбы с пожаром и спасения людей в этот американский город были направлены четыреста офицеров и матросов. В память об этом событии в США создан мемориал. А в 1908 году моряки русской эскадры, находившейся на учениях в Средиземном море, без промедления прибыли в пострадавшую от разрушительного землетрясения итальянскую Мессину на Сицилии. В составе эскадры, в частности, был наш легендарный крейсер "Аврора". Из-под руин русские моряки извлекли более двух тысяч пострадавших, которых на кораблях отвозили в ближайшие города. А затем вновь возвращались к месту спасательной операции с медикаментами и продуктами. В память об этом поистине человеческом поступке одна из площадей в Мессине названа в честь русских моряков.

Традиции участия в гуманитарных операциях были продолжены в советские и постсоветские годы и продолжаются до сих пор.

На память приходит, как в 1974 году советские моряки более двух лет проводили сложнейшую операцию по разминированию порта Читтагонг в Бангладеш и освобождению его фарватера от затонувших судов. Пятьдесят лет назад в феврале 1975 года на острове Маврикий восстанавливали линии электропередачи и ремонтировали здания, разрушенные в результате тропического циклона. И совсем недавно в Средиземном море экипажи фрегата "Адмирал Горшков" и сухогруза "Пижма" специально изменили свой курс, чтобы спасти пассажиров немецкого круизного судна в территориальных водах Греции. Российские моряки и сегодня остаются готовыми самоотверженно работать во имя искоренения опасностей, угроз жизни и благополучия граждан своей страны и других государств.

Что делать, если Гольфстрим остановится, а вечная мерзлота перестанет быть вечной

Анатолий Юрков, Сергей Зимов

"За последние месяцы у меня не было лишних дней: выступал в Сколково, в Государственной Думе, на собрании экспертов "Горизонт 2040" (это о выборе стратегии для правительства), и на Петербургском экономическом форуме, где из уст гаранта прозвучало: Россия должна быть суверенна во всем, а значит и в вопросах климата. В итоге, я сел поделиться накопленным.

А тут еще появились серьезные работы о том, что Гольфстрим останавливается. Нам в этом случае грозит новое ледниковье и новое Смутное время. Текст получился большой.

Перечитал: все, вроде, по делу. И есть чем поделиться с читателями".

Такими новостями сопровождает очередную свою работу Сергей Афанасьевич Зимов, желанный автор "Российской газеты", и автор знаменитого проекта "Плейстоценовый парк", о котором много пишут зарубежные издания.

На климатическом форуме, который прошел осенью прошлого года в Египте, была сформулирована идея новой единой мировой "авраамической" религии: были презентованы новая "эко-библия", новая Книга Бытия и Исхода, и 10 заповедей "климатической справедливости". Цель нового зеленого курса - остановить потепление климата, а для этого нужно прекратить выбросы СО2 и метана, а их главные источники - люди и коровы. И ради этой цели адепты новой религии готовы на любые жертвы. Жертвы в прямом смысле этого слова. К закланию готовят миллионы людей и животных. Все привязанные к доллару страны взяли обязательства в ближайшем будущем выйти на углеродную нейтральность. Россия - в их числе.

Многим россиянам, в том числе и во власти, казалось, что борьба за климат для России не будет в тягость. Российские леса - это "легкие планеты", и не мы, а нам все будут должны. Но несложно было показать, что сколько лесные территории поглощают из атмосферы СО2 в ходе фотосинтеза, столько же и возвращают назад при разложении отмершей органики и при пожарах. А в "зачет" идет лишь углерод, изъятый из атмосферы с помощью человека, и где-то надежно законсервированный.

Согласованная с западом стратегия была разработана в НИУ "Высшая школа экономики". В изданной им книжке даже обширный список использованной литературы - полностью иностранные издания. Суть этой стратегии: квоты на СО2 сейчас такие высокие, что выгоднее всего торговать ими. Россия должна все сельхозземли засадить быстрорастущими деревьями. Так, молодые осиновые леса могут аккумулировать до тонны углерода на гектаре в год. Этим Россия закроет свой углеродный след (это 460 млн тонн углерода в год) - и заработает сотни миллиардов долларов. В этой книжке много написано о том, что насекомые питательны и полезны, но в ней нет итогового расчета. Сделаем его.

Чем плоха осина

Официальная площадь всех сельхозземель России 370 млн гектаров. Это включает все залежи, резервы и оленьи пастбища. Получается: даже если мы уничтожим все сельское хозяйство и засадим осиной всю эту территорию (и осина будет везде давать рекордный прирост), - мы не только ничего не заработаем на квотах, но даже не закроем наш углеродный след (сравним: 460 и 370).

Осина хороша лишь для производства спичек. Что с ней делать через 50-70 лет, когда эти бескрайние перегущенные посадки начнут отмирать и гореть огненным шквалом, выбрасывая в атмосферу весь накопленный углерод? Эта стратегия - путь к уничтожению нашего населения. В Шри-Ланке попробовали свернуть на "зеленый курс", и страна развалилась за год. Хорошо, что остров маленький, и резервы в мире еще были: добрые люди помогли, кто рисом, кто керосином.

Недра планеты сотни миллионов лет изымали из биосферы главный элемент жизни - углерод. И привели к опустыниванию планеты. Сжигая ископаемое топливо, мы помогаем биосфере. Помогаем растениям "дышать" и делаем климат более мягким. Возвращаем климат в комфортное состояние. Проблема в том, что любой переезд, даже в теплый комфортный дом - это "полпожара".

Для нашей страны и для всей биосферы рост СО2 и потепление - это благо, вопрос лишь с какой скоростью двигаться в этом направлении.

Мы видим, что зеленый курс опирается не на весь комплекс достоверных научных знаний, а на разрозненные факты. Да и в науках о земле еще много белых пятен. Например, непонятна причина ледниковых циклов: почему при этом меняется концентрация парниковых газов и что здесь причина, а что следствие?

Сегодняшнее теплое межледниковье длится уже 12 тысяч лет, и содержание углерода в атмосфере все это время было относительно стабильно - 600 ГТ (гигатонн). А на максимуме оледенения оно было 400 ГТ.

Рост СО2 и метана вызвал потепление? Или потепление привело к росту их концентраций? Откуда в атмосфере при этом появилось 200 "лишних" ГТ? Ученые рассуждали так: запасы углерода в геологическом резервуаре меняются очень медленно. Значит, поступление углерода в атмосферу было или из океана, или из сухопутных экосистем.

Ученые восстановили растительный покров ледниковой эпохи и выяснили, что в ледниковье в сухопутных экосистемах углерода было на 500 ГТ меньше, чем сегодня. Лесов почти не было, доминировали степи и саванны. Болот и торфяников тоже не было. И тогда получается, что на рубеже ледниковья и межледниковья океан, чтобы наполнить углеродом атмосферу и лесные экосистемы, выделил 700 ГТ углерода. Выходит, механизм, управляющий климатом, лежит в океане: океан выделяет СО2 - потепление, поглощает - похолодание. Что это за механизм?

Что таит океан?

Океан - очень консервативная система. Он легко поглощает или выделяет СО2, чтобы прийти в равновесие с атмосферой. Если в ней меняется концентрация СО2. Но сам ничего выделять не хочет. Есть только один простой способ заставить его выделить СО2. Углекислый газ хорошо растворяется в холодной воде и плохо в теплой. Если океан нагревать, он будет выделять СО2. Но сегодня большая часть океанской воды холодная. Океан на всю свою глубину заполнен холодной и потому тяжелой водой северных морей. Лишь в верхних 400 метрах вода теплая и легкая.

Получается, что на рубеже ледниковья и межледниковья океан не мог нагреваться и выделять СО2?

Ученые перебрали все мыслимые механизмы, чтобы заставить океан выделить 700 ГТ. Но он "не хочет" выделять нисколько. А решение проблемы лежит в мамонтовой степи.

В прошлом это была самая большая экосистема. Она простиралась от Испании до США и Канады. От Арктических островов до Китая. Вся незанятая льдом территория была занята ею. Климат в ледниковье был суровый, и почти везде, даже в Париже, на этой территории лежала мерзлота.

Сегодня аналогов этой экосистемы нет, и запасы углерода в этой экосистеме предполагались по аналогии с бедными саваннами и полярными пустынями. И для территории Сибири было принято в среднем 50 грамм углерода на квадратном метре.

Но на самом деле именно об этой экосистеме мы знаем больше всего. Она единственная полностью сохранилась до наших дней. В мерзлоте.

В Сибири, на Аляске и Юконе под современной маломощной почвой, которая оттаивает летом, лежат замороженные почвы мамонтовых степей. В них много хорошо сохранившихся корней трав, спящих микробов, костей бизонов, лошадей, мамонтов, львов, шерстистых носорогов, иногда их целиком замороженные трупы.

Ничего себе ошибочка

В пик оледенения на Аляске в апреле извергался вулкан, и толстый слой холодного пепла засыпал всю округу. Под мерзлым пеплом сохранились и снежный покров, и стерня скошенной травы, и экскременты животных. Углерод в этих почвах можно просто измерить. И это не десятки граммов, как предполагали, а десятки килограмм. Часто там, где из атмосферной пыли за время ледниковья накапливалось этих почв сотни килограмм. (Ошибка в тысячи раз.) И если с учетом этого провести ревизию глобального бюджета углерода, то получается, что океану не нужно было выделять 700 ГТ. Он в это время, наоборот, поглощал. Мамонтовая степь была крупнейшим резервуаром углерода, она аккумулировала в себе больше половины свободного углерода биосферы.

Получается: целое поколение специалистов по глобальному углеродному циклу искало "черную кошку в темной комнате".

Деревья у всех на виду. Но в современных лесах углерода всего 500 ГТ, а в лесах России 45 ГТ. В современных почвах мира органического углерода 1500 ГТ.

В богатых экосистемах тропиков органики в почву поступает больше чем на севере, но скорость ее разложения очень сильно зависит от температуры (на жаре продукты портятся за несколько часов, в холодильнике хранятся неделями, а в мерзлоте тысячи лет). Поэтому за счет очень медленного разложения органики в почвах севера в них ее содержится в десятки раз больше, чем в почвах тропиков. А рекордсмен мира среди современных почв - русский чернозем - до 100 кг углерода на квадратный метр.

При потеплении климата возрастает скорость разложения органики, и почвы теряют углерод. При похолодании - наоборот. Подробные расчеты показали, что при базовых сценариях сегодняшнего потепления почвы мира до конца века потеряют 230 ГТ углерода. Мерзлые почвы при потеплении тоже всегда теряют углерод. При потеплении мерзлота тает, спящие микробы просыпаются и начинают доедать то, что не успели съесть тысячи лет назад. Скорость этой декомпозиции приблизительно 1 процент от запасов углерода в год. Сегодня в мерзлоте лежит 1600 ГТ углерода, поэтому если вдруг она вся растает, то эмиссия СО2 будет 16 ГТ углерода в год (глобальная антропогенная при этом 10 ГТ в год).

Древние почвы лежат под современными, кислород проникает в глубину медленно, почвы в глубине часто переувлажнены, это может сильно сдерживать окисление органики. Но это на климат повлияет еще сильнее. При недостатке кислорода микробы превращают древнюю органику не в СО2, а в метан, который как парниковый газ в десятки раз сильнее. Мерзлота, тающая в анаэробных условиях, - это самый сильный биологический источник метана. Мерзлота и сезонно мерзлые почвы - это самые большие резервуары углерода. В сумме это 3000 ГТ. Для сравнения: во всех мировых месторождениях угля углерода 900 ГТ, а в месторождениях нефти - 200 ГТ.

Резервуар мерзлых почв для глобального бюджета углерода стал как слон в посудной лавке. Специалисты из "темной комнаты" мерзлоту не знают, они "спрятали голову в песок". Мерзлотоведы знают, что это такое, но многие из них уверены, что мерзлота вечная, никакого глобального потепления нет и не будет, мерзлота никогда не растает. А все остальные ученые надеялись, что таять мерзлота начнет не скоро, и ее таяние растянется на столетия.

Но в России климат уже потеплел на 3 градуса. Мерзлота начала таять, ее "кровля" местами уже опустилась ниже 4 метров. Это провоцирует большой каскад взаимоусиливающихся процессов, вызывающих потепление климата: больше СО2 и метана - теплее климат, больше растворяется в воздухе водяного пара - еще теплее, раньше тает снег и лед - темнее поверхность, - еще теплее, гуще деревья и кустарники, еще темнее поверхность и теплее, еще сильнее тает мерзлота, почвы выделяют еще больше парниковых газов, и т.д.

Сегодняшнее таяние мерзлоты спровоцировано сжиганием ископаемого топлива.

Рассмотрим, как в это время работает главный тепловой конвейер, отепляющий всю северную часть нашей планеты. Гольфстрим несет тропическую воду на север. Там она отдает свое тепло атмосфере. Часть потока вдоль поверхности океана возвращается на юг, это поверхностный круговорот. А часть потока доходит до кромки льдов и сильно охлаждается. Пресная вода наиболее плотная при +4 градусах, а морская при -1,8. Затем эта холодная и потому тяжелая вода опускается и растекается по дну океанов. Весь глубинный океан уже заполнен этой холодной тяжелой водой. Плотная северная вода сама не может опуститься в толщу воды с такой же плотностью. Но глубинная вода все время немного нагревается подводными вулканами и теплопотоком из недр. Вода из-за этого становится чуть теплее и легче. При громадной глубине океана даже этого перепада достаточно, чтобы поддерживать тепловой конвейер. Уже давно замечено, что этот конвейер замедляется, "работает с перебоями".

А если уже поздно?

Чтобы остановить этот тепловой конвейер, достаточно лишь немного снизить плотность поверхностных вод океана - разбавить их легкой пресной водой. Из-за потепления тают ледники, тает Гренландия. Ее ледяная шапка ежегодно оттаивает на 10-15 см, и по расчетам на моделях получается, что тепловой конвейер из-за этого может остановиться в ближайшие годы. Призывы сократить эмиссию СО2 стали еще громче: надо срочно остановить потепление и таяние льдов! А если уже поздно? Если процесс завтра остановится, и Европа без "водяного отопления" начнет замерзать? Срочно усиливать парниковое отопление? Срочно жечь уголь и выбрасывать СО2? Так может быть не стоит суетиться? Зачем сегодня бороться с парниковым отоплением, если завтра придется его снова включать?

В этих расчетах тепловой конвекции океанологи опять не заметили слона. Даже двух. Помимо тающей Гренландии, на планете есть еще два хорошо изученных и на порядок более мощных опреснителя океана. Первый - это Средиземное море. Оно на треть больше, чем ледник Гренландии. В него каждый год по поверхности Гибралтарского пролива затекает шесть "амазонок" воды с обычной океанской соленостью 35 промилле. В этом море каждый год испаряется метр воды. Эта уже пресная вода через атмосферу и реки опять возвращается на поверхность океана. Из-за этого испарения соленость оставшейся воды поднимается до 39 промилле. Это теплая, но очень плотная вода. Ею заполнено все глубокое море. И эта вода из него по дну Гибралтарского пролива перетекает в Атлантику. За счет большой солености она тяжелее, чем вода северных морей, поэтому она тоже опускается на дно океана, где смешивается с северной водой.

Другой мощный опреснитель - Красное море. Оно меньше, чем Средиземное море, но в нем каждый год испаряются два метра воды, и вытекающая на дно океана вода, хотя еще теплее - 19 градусов, но еще более рекордно плотная. Ее соленость 41 промилле. Если тепловой конвейер остановится, то из-за похолодания таяние Гренландии замедлится и остановится.

Но эти два соляных конвейера опреснителя продолжат работать и опреснять поверхность океана, и в скором времени вода на поверхности станет такой легкой, что перемешать ее с глубинными тяжелыми водами будет невозможно. Есть убедительные доказательства того, что во время последнего ледниковья большой тепловой конвейер не работал. В то время у поверхности океана доминировали виды организмов, предпочитающие опресненную воду. Соленость поверхностных вод была тогда на четыре промилле меньше, чем сегодня. Такую легкую воду никакими силами в холодную донную воду с обычной соленостью не опустить. Но со временем океан из этого устойчивого состояния, как показывает моделирование, должен выйти сам. Глубинные воды нагреваются теплопотоком из недр, и приблизительно через 100 тысяч лет за счет этого нагрева вода на дне станет такая же по плотности, как опресненная вода на поверхности северных морей. Тогда соль поднимется к поверхности, и начнется мощная конвекция.

Механизмы океана

Вновь нормальная соленая тяжелая вода северных морей будет легко опускаться в теплую воду глубинного океана, вытесняя теплую глубинную воду на поверхность. Приблизительно через 10-15 тыс. лет океан в итоге отдаст атмосфере все накопленное за 100 тыс. лет тепло и вновь весь заполнится холодной водой северных морей. А тепловой конвейер при этом вновь ослабнет настолько, что моря-опреснители вновь его заглушат. На Земле начнется новая холодная эпоха - станет больше снега, почвы остынут, начнет расширяться мерзлота, СО2 станет меньше... - включится большой каскад охлаждения. А в глубине океан начнет вновь накапливать тепло недр.

У океана есть свой механизм автоколебаний разрывного типа. Сегодня тепловой конвейер забарахлил не только потому, что тает Гренландия, а в первую очередь потому, что он уже выродился, и его перекрывают соляные конвейеры. В подтверждение таких ледниковых циклов есть надежное и физически простое доказательство.

60 лет назад ученые думали, что на дне должна лежать самая плотная вода. Если вода Красного моря самая плотная, то в прошлом на дне океана могла быть теплая вода. Сегодня и вода, и донные осадки на дне холодные. Но если тысячи лет назад океан был теплым, то в донных осадках на глубине сотен метров должно сохраниться остаточное тепло. По результатам экспедиций выходило, что в Средиземном, Черном, Красном и Японском морях теплопоток донных осадков с глубиной не меняется. Эти глубокие моря, отгороженные от Мирового океана мелководными проливами, и температура на их дне последние 20 тысяч лет была стабильна. А в глубоких, свыше 300 м, скважинах, пробуренных в открытом океане, отмечено сильное уменьшение с глубиной. Это подтверждают тепловые, ледниковые циклы океана. Температура на его дне за ледниковье поднималась до 25-30 градусов. Но очень немногие, кто читал и анализировал первичные отчеты, об этом знают. Все читали два обобщающих отчета, опубликованных в научных журналах. Но обсуждать эту тему прекратили. И о соляных конвейерах стараются не вспоминать и в моделях не использовать. "Сообществу темной комнаты" это не нужно. И так в научном базисе зеленого курса лежат грубая ошибка, недоучет важнейших механизмов и фальсификация данных. Это портит целую бочку меда, собранного поколениями ученых.

Кто управляет климатом?

Сейчас складывается уникальная, новая для природы ситуация: в океане начинается ледниковая стратификация, а в атмосфере из-за роста СО2 идет потепление, и начала таять мерзлота.

Коллективный Запад 30 лет считает себя главным в климатической повестке. Борьба с потеплением и СО2 - это его сакральная миссия. Это оправдание его гегемонии. И каков итог? Скорость роста концентрации парниковых газов в атмосфере только увеличилась.

Внутри единого организма можно распределять и сдерживать потребление ресурсов, но с глобализмом у Запада не получилось, а в режиме конкуренции все доступные ресурсы будут быстро использованы. США добывают и потребляют нефти больше всех, и личным примером должны показать, что нефть надо экономить. Инвестиции в нефтедобычу действительно падают, но с другой стороны, переизбраться на новый президентский срок в США можно лишь при низких ценах на бензин. Нефть в США будут жечь. Половина страны за Трампа, а он, как и многие россияне, считает, что потепление климата - "это продажная девка империализма". В Европе ядерная энергетика признана вредной для климата, а производство танков нет. Вчера они боролись со сжиганием угля, а сегодня прижало - и жгут его по полной. Климатические соглашения подпишут, но сделают это с мыслью, что "через 20 лет или ишак, или падишах...".

Китай обещал выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, и, скорее всего, свое слово сдержит. Китай стал мировой фабрикой благодаря использованию собственного дешевого угля. Он его добывает и сжигает столько же, как и весь остальной мир. 20 лет назад средняя глубина угольных шахт Китая была 400 м, а сегодня уже 1200 м. А на глубине больше 2 км экономически доступны только алмазы и золото. Запасы доступного угля в Китае закончатся раньше указанного срока.

Еще недавно благодаря запасам подземных вод Саудовская Аравия была экспортером пшеницы. Но эта вода закончилась. Хлеб придется покупать. Саудиты будут продавать нефть, пока она дешевле этанола и растительного масла, жгут и будут жечь. Сильно сократится эмиссия СО2 может только из-за глобального экономического обвала и "тромбов" в каналах и проливах. Для этого все готово. Климатические фанатики готовы на любые жертвы.

Управлять климатом Запад не способен. Теоретически поднять в атмосферу десятки миллионов тонн оксидов серы возможно, для этого нужно за год сделать миллион рейсов тяжелых транспортников - по три тысячи вылетов в день. Это сравнимо с возможностями современной пассажирской авиации. Но у США сегодня только полсотни древних В-52, и замена их изношенных двигателей - не решаемая проблема, а стратегические резервы топлива полупусты. Из реального климатического оружия у США есть только ядерная зима. Рост концентрации СО2 и потепление продолжатся - мерзлота начала таять. При этом "гарантийный срок" Гольфстрима закончился, и он забарахлил. Сколько он еще продержится? Что в этой ситуации делать России?

У нас есть технологии, позволяющие замедлить таяние мерзлоты. А может быть, нам стоит ее ускорить? Побыстрее решить проблему сибирских холодов, сделать климат на планете более мягким, обезопасить себя от возможных атак климатическим оружием. И остановить новый ледниковый период?

Аркаим – прародина конной цивилизации

с лошадью человеку очень повезло

Владимир Тимаков

В своём неуклонном движении вперёд, к новым горизонтам могущества, человечество пережило минимум три грандиозные технологические революции, совершило три решительных шага на ступень выше.

Самый древний из них — Неолитическая революция, стартовавшая в Передней Азии в X тысячелетии до нашей эры, когда первобытные охотники и собиратели одомашнили целый набор злаковых и волокнистых культур, перейдя к осёдлому земледелию. Такая метаморфоза в ведении хозяйства позволила: создавать продовольственные резервы; строить фундаментальные здания, собранные в города; кормить профессиональных ремесленников, воинов и управленцев. Иными словами, земледелие заложило основы того структурированного общества, которое мы называем цивилизацией.

Самый недавний грандиозный технологический прорыв, коренным образом изменивший наш образ жизни, носит название Промышленной революции и приурочен к появлению машинных двигателей (сначала паровых, а затем и прочих) в XIX веке. Колыбелью этих перемен выступила Западная Европа.

А вот второму по счёту великому технологическому взлёту в исторической науке повезло меньше. Для него даже не нашлось ещё общепринятого названия, хотя значение этого выдающегося события для прогресса цивилизации вполне сопоставимо с первым и третьим. Речь идёт о приручении лошади, о превращении этого могучего копытного животного в самого надёжного помощника и верного друга человека.

Симфония энергии и пространства

На протяжении львиной доли своей цивилизованной истории, вплоть до пресловутой Промышленной революции, до внедрения паровых машин, нашим предкам приходилось полагаться, прежде всего, на такой источник энергии, как мускульная сила. И хотя человек постепенно осваивал и энергию ветра, и энергию воды (что выразилось, например, в распространении ветряных и водяных мельниц), мускульная сила продолжала доминировать в энергетическом балансе фактически до начала ХХ столетия. Очевидно, что в таких условиях приручение лошади означало взрывной рост хозяйственных возможностей: если средняя мощность лошади оценивается в 0,7–0,8 кВт (знакомая всем автомобилистам лошадиная сила составляет 735 ватт), то мощность человека на порядок ниже, не более 0,1 киловатта. Появление такого надёжного и сильного спутника буквально удесятерило человеческие силы.

Благодаря лошади люди смогли возделывать гораздо большие посевные площади, нежели прежде возделывали вручную. Лошадь надолго стала основным средством транспорта, многократно увеличивая товарооборот. Осёдланная вооружённым всадником лошадь радикально изменила расстановку сил на поле боя. Но самое, пожалуй, важное — лошадь позволила связать между собой прежде почти изолированные, удалённые друг от друга людские популяции, тем самым решительно ускорив прогресс.

На сегодня социологи практически единодушны во мнении: скорость накопления знаний и технологий, социальных и культурных достижений находится в положительной зависимости от количества людей, участвующих в информационном обмене. Чем больше партнёров вовлечено во взаимные контакты, обучаясь у своих визави и обучая других, тем быстрее развивается общество. По этой причине флагманами прогресса становятся либо те регионы, где особенно высока плотность населения (долины Нила, Хуанхэ, Месопотамии в древности), либо те, где овладели наиболее эффективными средствам коммуникации. (Соединённое морскими путями античное Средиземноморье или Западная Европа Нового времени, чьи корабли первыми покорили все мировые океаны.)

Приручение лошади немедленно раздвинуло горизонты межплеменных контактов, увеличив площадь потенциального информационного обмена в десятки раз. Удалённые на тысячу километров поселения, куда прежде могли добраться лишь редкие пешие смельчаки, рассказы которых по возвращении домой звучали как исповедь вернувшихся с того света, теперь, с появлением верховой езды, стали вполне досягаемыми. Народы, разделённые пространством, стали ближе друг к другу, взаимно обогатились новым знанием, получили доступ к новым ресурсам. Вот почему значение лошади в человеческой истории трудно переоценить.

Откуда есть пошла верхновая езда?

Но где же находится изначальный очаг свершившегося технологического переворота? Откуда конная цивилизация начала своё триумфальное шествие по просторам Земли?

Если с колыбелью первой, неолитической, и третьей, промышленной, революций всё более или менее ясно, то в отношении региона приоритетного одомашнивания лошади до сих пор не смолкают споры. Похоже, что окончательный вердикт в этой многолетней тяжбе поставили новейшие исследования палеогенетиков, опубликованные в октябре 2021 года в ведущем биологическом журнале планеты Nature[1]. Группа французских, пакистанских и испанских учёных сделала метаанализ, где свела вместе труды более ста научных коллективов (в том числе, почти двадцати российских), занимавшихся историей лошади. Удалось сравнить 273 генома древних диких и прирученных лошадей, живших на протяжении последних пятисот веков в разных уголках Евразии. Грандиозная работа, совершённая с применением самых современных методов определения возраста останков и их генетического родства, позволила сделать однозначный вывод о прародине практически всех современных скакунов.

Но, прежде чем перейти к выводам научной команды, совершившей убедительный экскурс в прошлое, скажем ещё несколько слов о значении этого эпохального одомашнивания.

Лошадь как уникальный дар творца

С лошадью человеку очень повезло. На нашей планете больше нет другого такого же подходящего кандидата на роль универсального живого двигателя, сочетающего недюжинную силу с добродушием, послушанием, обучаемостью и иными психологическими качествами, незаменимыми в процессе приручения. О непокорности иных копытных соответствующего размера (например, зебр, куланов или антилоп) подробно написано в научнопопулярном бестселлере Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь»[2], где приведены ссылки на объёмистый список специальной литературы. В частности, Даймонд очень аргументированно доказывает, что в отсутствии конной тяги у народов Южной Африки виновата вовсе не «косность» местных жителей, а упрямый характер зебр. Несмотря на страстное желание опытных европейских селекционеров нашего времени приручить хотя бы один из четырёх наличных видов зебр (что, с учётом эстетического эффекта, выглядело очень выгодной перспективой), все попытки разбились о заносчивый нрав полосатых красавиц.

В отличие от иных своих копытных собратьев лошади обладают довольно стройной социальной организацией, опирающейся на инстинктивное подчинение более высокоранговым особям, прежде всего вожаку. При выращивании жеребят это врождённое качество «чинопочитания» легко переориентировать на человека, хозяина будущей лошади. Так, редкий даже для стадных животных инстинкт сыграл ключевую роль в приручении главного «двигателя» Второй технологической революции.

Тот факт, что древние дикие лошади обитали в Евразии, дал жителям нашего континента существенный козырь в соревновании с цивилизациями других регионов планеты. Так, например, в Америке вплоть до позднего палеолита существовало четыре вида родственных лошади непарнокопытных, но все они были уничтожены примерно 12 тысяч лет назад. Скорее всего, наивные животные, никогда прежде не встречавшиеся с человеком, оказались лёгкой добычей отважных охотников кловисской культуры, быстро распространившейся по Америке в ту эпоху и так же быстро угасшей вслед за исчезнувшей мегафауной[3]. Поскольку ни Красной книги, ни экологического движения, способного защитить уязвимые виды, в те времена не существовало, Новый Свет остался без ценных кандидатов в домашние животные. Это сильно затруднило развитие американских цивилизаций, оставшихся без потенциальной конной тяги и, следовательно, не сумевших осуществить Вторую технологическую революцию.

Дефицит подходящих для одомашнивания копытных оказался буквально роковым фактором при столкновении пеших индейцев с конными европейскими колонизаторами. По трагическому для коренных американцев ходу сражений времён Конкисты, где многотысячные армии аборигенов буквально рассеивались под ударами нескольких сотен всадников, мы можем попытаться представить события, разыгравшиеся и в Древней Евразии, когда оседлавшие лошадь воины впервые столкнулись с народами, ещё не имевшими такой грозной боевой техники.

Обделёнными на этом пиру истории остались и жители Тропической Африки, хотя они благодаря давним сухопутным контактам имели потенциальную возможность заимствовать лошадь у своих евразийских соседей. Однако массовому коневодству на Чёрном континенте помешало наличие мухи цеце. Это препятствие удалось устранить только в ХХ веке, когда современная фармакология помогла одолеть смертельную сонную болезнь, разносимую зловредными насекомыми.

Таким образом, явное технологическое превосходство, которым обладали жители Евразии по сравнению с населением Америки и Африки к началу эпохи Великих географических открытий, не в последнюю очередь связано с давним и эффективным использованием лошадей. Так где же впервые был обретён этот бонус?

Все современные лошади родом из одной семьи

Как подтверждают палеонтологи, у большинства домашних видов можно обнаружить один чёткий локус первичной доместификации. Например, для пшеницы — это «Плодородный полумесяц», регион Сирии, Турции и Ирака, где зёрна культурных сортов этого злака встречаются на тысячу и более лет раньше, чем в других районах земледелия, а все обнаруженные вне «Плодородного полумесяца» более поздние находки несут явные признаки генетического происхождения от исходных, древних образцов ближневосточного очага. Однако история приручения лошади носит более запутанный характер.

На сегодня можно говорить о нескольких независимых областях первичного укрощения диких скакунов, происходившего на рубеже IV и III тысячелетий до нашей эры. Среди этих очагов как минимум можно упомянуть (перечисление идёт не в хронологическом, а в географическом порядке, с запада на восток): Иберию, Анатолию, южные степи Русской равнины и междуречье Тобола и Иртыша. Такая полицентричность вполне объяснима упомянутыми выше уникальными качествами лошади как одного из немногих видов животных, легко идущего на контакт с человеком.

Это облегчило её одновременное приручение разными народами на заре бронзового века.

Однако изучение останков лошадей, относящихся к более позднему периоду, показало, что все они — потомки единственной генетической линии DOM2, возникшей лишь в одном из центров первичного одомашнивания. Эта линия с впечатляющей для той эпохи скоростью в течение менее чем одного тысячелетия, между 2000 и 1000 годами до н.э., не просто распространилась на всём пространстве Евразии, от Гибралтара до Жёлтого моря, но успешно вытеснила иные породы, прирученные в альтернативных регионах доместификации.

Отличительные особенности генотипа этого «победителя генетического соревнования» — наличие двух специфических аллелей GSDMC и ZFRN1, из которых первый отвечает за прочность позвоночника, а второй — за экспрессию серотонина в стрессовых ситуациях. Биологи убеждены, что генетический профиль самой успешной линии лошадей обеспечил два важных преимущества: с одной стороны, лошади DOM2 легче выдерживали поклажу и седоков, с другой — сохраняли спокойствие и не впадали в панику в критических обстоятельствах. Судя по всему, такие особенности позволили вывести первые породы боевых коней, без устали несущих тяжеловооружённых всадников и не пугающихся в разгар сражения.

Вполне закономерно, что потомки генетической линии DOM2 вытеснили всех остальных одомашненных конкурентов, не обладавших такими достоинствами. Сегодня нельзя утверждать, в какой степени триумфальное распространение этого удачного генотипа связано с завоевательными походами первых обладателей лучшего боевого коня, и в какой — с торговым обменом и мирным заимствованием усовершенствованной породы. В любом случае, культура, обладавшая таким сокровищем, оказала весомое влияние на историю Евразии в бронзовом веке.

Генетиками доказано, что лошади, подходящие на роль предков линии DOM2, встречались у носителей Майкопской (бассейн Кубани и Терека), поздней Ямной (нижнее течение Днепра, Дона и Волги) и Полтавкинской (среднее течение Волги и Урала) культур. Это означает, что регионом происхождения всех современных коней планеты являются, бесспорно, южные степи Русской равнины.

Самым же ранним историческим сообществом, где при раскопках зафиксированы уже исключительно кони новой породы, оказалась Синташтинская культура, охватывавшая на рубеже III–II тысячелетий до н.э. бассейны Урала, Белой и Тобола. Наиболее известным, хотя, вероятно, далеко не самым главным городом этой протоцивилизации является Аркаим.

Ось вращения евразийских колесниц

Данные палеогенетического анализа древних лошадей, указывающие на Южный Урал как на прародину мирового коневодства, совпадают с выводами археологов, обнаруживших в городищах Синташтинской культуры самые ранние колесницы со спицами, а также богатый арсенал конской упряжи, включая удила и псалии[4]. Всё это свидетельствует, что вслед за разведением оптимальной породы домашней лошади приуральский регион стал эпицентром развития технологий, связанных с верховой ездой и конным транспортом. Очень похоже, что именно отсюда колесницы попали в Переднюю Азию и в Индию, где их находки в погребениях датируются примерно двумя веками позже[5].

Открытия палеогенетиков, поставивших точку в споре о регионе происхождения современных домашних лошадей, проливают свет и на другую историческую загадку, связанную с Синташтинской протоцивилизацией. До сих пор оставался неразрешённым вопрос: как могла четыре тысячелетия назад существовать такая развитая культура, названная «Страной городов», в столь суровой природной зоне, как засушливые континентальные степи на берегах Урала и Тобола? Это же не плодородные долины Нила или Евфрата, где буквально прорастает вонзённая в землю палка, и даже не благословенные оливкововиноградные берега Эгейского моря? Какникак Южный Урал лежит в сердцевине той обширной области, которую по совокупности природных и климатических данных предпочтительнее называть не маккиндеровским термином «Хартленд», то есть «Сердцевинной Землёй», но «Хардлендом», или «Трудной Землёй». Здесь чрезвычайно тяжело вести рентабельное хозяйство, и действительно, в последующие за Синташтинской культурой три с половиной тысячелетия, вплоть до прихода русских, построивших Челябинск и Златоуст, на этой территории не возникало городской цивилизации, а плотность населения оставалась достаточно низкой.

Наличие у синташтинцев такого технологического козыря, как первые, удобные для долгой верховой езды и дальних перевозок кони, многое объясняет. В таком случае, на бедных пищевыми ресурсами землях Зауралья могла возникнуть военная цивилизация, пополняющая свой продовольственный и имущественный потенциал за счёт дальних походов на более богатые земли (аналог военного сообщества Запорожских и ранних Донских казаков или крымских татар Гиреевской династии). Второй возможный вариант — Синташтинская культура держалась за счёт экспорта сплавов из доступной для добычи уральской меди. С появлением сильной породы лошадей перевозки металлов к очагам земледельческих цивилизаций, на тысячи километров южнее, стали возможны благодаря гужевому транспорту. Современным аналогом такого оазиса благополучия посреди экстремальных для своей эпохи природных условий можно назвать город Норильск, чьё процветание на вечной мерзлоте, вдали от центров цивилизации, покоится на экспорте никеля, кобальта и палладия, или созвездие газодобывающих городов на полуострове Ямал. Какой из этих факторов — война или металлургия — лёг в экономический фундамент синташтинской «Страны городов»? Скорее всего, что оба, — люди, сумевшие вывести лучших на планете коней, не преминули бы воспользоваться всеми их преимуществами.

Объяснимым становится и довольно быстрое угасание «Страны городов» в окрестностях Синташты. Как только новые колёсные технологии и новая порода одомашненных лошадей получили широкое распространение, конкурентные козыри уральской протоцивилизации по сравнению с протоцивилизациями более тёплых и плодородных земель были утрачены. Соседи, освоившие технику кавалерийского боя, стали давать отпор. Потребители металла, получившие возможность отправлять собственные караваны в другие земли, могли найти новых поставщиков. К тому же и сами синташтинцы, насмотревшись на дальние края, где «жизнь веселей и богаче, ярче краски и лето теплей», сами могли решиться на переселение в новые земли. Более поздние, уже зафиксированные в исторических хрониках миграции жителей континентальной Евразии недвусмысленно указывают, что движение на запад (сарматы, авары, венгры, печенеги, половцы), юго-запад (киммерийцы, персы, турки-сельджуки) и юг (кушаны, эфталиты, узбеки) из центра материка было постоянным и, можно сказать, закономерным процессом для этой части света. Впрочем, археологи в качестве направления возможного исхода синташтинцев указывают и юго-восток, переселение в Синьцзян, где они могли дать начало индоевропейскому этносу тохаров.

Куда же могли уйти строители Аркаима и других соседних городов, прародины мирового коневодства, а по сути — колыбели Второй технологической революции? Пожалуй, если несравненные синташтинские кони в итоге заполнили всё пространство от Гибралтара до Жёлтого моря, вряд ли стоит ограничивать вероятное направление миграции синташтинцев одним-единственным регионом. Пользуясь своим, хотя бы и временным, преимуществом над соседями, жители уральской «Страны городов» располагали возможностью завоевать себе не одно место под южным солнцем, а сразу несколько. Логичной выглядит гипотеза, связывающая распространение конной культуры волго-уральских степей с распространением индоевропейских языков группы «Сатем», куда относятся индоарии, иранцы и славяне. Перекликается с этой версией и география хромосомной У-гаплогруппы R1a, обнаруженной в костях древних всадников, покоящихся в захоронениях Аркаима. Ныне это родственное семейство У-хромосом широко распространено среди жителей России, Украины, Польши, Пенджаба, Бенгалии, Белуджистана — то есть именно у славянских, иранских, индоарийских народов.

Ещё одним аргументом в пользу связи синташтинской конной экспансии и расселения протоариев является глоссохронологический анализ, проведённый выдающимся русским лингвистом Сергеем Старостиным. Он определил, что время разделения праиранских и праиндийских языков имело место около 2000 года до нашей эры[6]. Именно к этому периоду относятся и краткосрочный расцвет Синташтинской культуры, и старт триумфального шествия генетической линии лошадей DOM2 по Евразии. Если все перечисленные события не случайно совпали, но взаимосвязаны, тогда предки современных персов и предки современных индусов принадлежат, скорее всего, к двум разным волнам расселения из «Страны городов», после чего Синташтинская культура угасла, покинутая своими основателями.

Наследие первых кавалеристов

На сегодня достаточно доказательств, уже не мистических, а совершенно конкретных, естественнонаучных, убеждающих что «Страна городов» на Урале, включая Аркаим, является выдающимся памятником не просто общероссийского, но мирового значения. Как минимум это главный первичный очаг мирового коневодства, центр появления той уникальной линии лошадей, что во втором тысячелетии до нашей эры распространились по всему свету. Созданная первыми конниками Синташтинская культура стала колыбелью всемирной Второй технологической революции, приведшей к массовому применению лошадиной мускульной силы и связанной с лошадьми колёсной техники.

Символично, что регион, где впервые были приручены предки современных коней, совпадает с родовыми землями русского казачества: Донского, Запорожского, Астраханского, Яицкого, Оренбургского, Сибирского. И хотя прямую генеалогическую линию между жителями «Страны городов» и современными казаками отследить невозможно, очевидны и вклад творцов Синташтинской культуры в русский генофонд, и наследование влияющих на образ жизни ландшафтов, и преемственность ряда традиций степного воинства ХХ века до нашей эры и ХХ века после Рождества Христова.

Изучение знаковых событий бронзового века, связанных с рождением конной цивилизации, изменившей сначала облик нашего континента, а затем и всей планеты, — повод для тесного сотрудничества не только историков большой группы евразийских стран, но и широкой общественности, хранящей память о прошлом.

Примечание:

1 Librado P., Khan N., Fages A. et al. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 598, 634–640 (2021).

2 Diamohd J. Guns, germs and steel. The fates of human societies. 1997.

3 Подробнее см.: Марков А. Эволюция человека. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены. — М., АСТ, 2016.

4 Подробнее см.: Марков А. Эволюция человека. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены. — М., АСТ, 2016.

5 Зимин И. Меч Жуайёз. // Загадки истории. № 49, 2019.

6 Starostin S., Comparative-historical linguistics and lexicostatistics in Time Depth in Historical Linguistics, Vol. 1, eds. C. Renfrew, A. McMahon & L. Trask. Cambridge, 2000.

Россия—Африка

Аспекты сотрудничества

Дарья Осинина

На площадке Государственной Думы 20 марта 2023 года состоялось пленарное заседание Второй международной парламентской конференции "Россия — Африка", участие в котором приняли представители более 40 африканских государств. Данное мероприятие интересно с нескольких позиций. Во-первых, оно прошло в преддверии II Саммита "Россия — Африка", который пройдёт в июле в Санкт-Петербурге. Во-вторых, оно логичным образом вписывается в общую канву российско-африканских отношений последних двух лет и подчёркивает значимость африканского направления в современной внешнеполитической стратегии России. В-третьих, пленарное заседание парламентской конференции "Россия — Африка", на котором выступал президент Российской Федерации В.В. Путин, совпало с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. 20 марта борт китайского лидера приземлился в Москве, и днём состоялись первые неформальные переговоры. Данный визит стал первым внешнеполитическим турне после его переизбрания на третий срок, как и 10 лет назад. Всё это подчёркивает важность не только российско-китайских отношений, но прежде всего наличие общего взгляда РФ и КНР на формирование нового справедливого многополярного миропорядка, в котором особое место отводится Африке.

Из основных тезисов, прозвучавших на заседании, в первую очередь стоит отметить ценностный аспект. И российский лидер, и африканские партнёры апеллировали к исторической памяти, подчёркивая, что Россия никогда не продвигала колониальную повестку. Напротив, Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, выступал в качестве главной силы поддержки национально-освободительных движений. "У России нет колониального наследия в Африке, и ни одна из африканских стран не рассматривает Россию в качестве врага. Наоборот, вы помогали нам в освобождении, вы надёжный партнёр", — высказался Амос Масондо, председатель Национального совета провинций Парламента Южно-Африканской Республики.

В текущем контексте данный аспект особенно важен, так как сегодня идёт попытка укоренения неоколониального подхода к Африке со стороны западных стран, ограничения политической самостоятельности лидеров государств и борьба за африканские ресурсы. Так, в Конгресс США в 2022 году на рассмотрение был внесён законопроект о противодействии "враждебной активности" России в Африке, в рамках которого предусматривалось привлечение к ответственности африканских правительств, "причастных к пособничеству деятельности Москвы". Несмотря на то, что нижней палатой данный законопроект был принят абсолютным большинством голосов (415 из 435), Сенат США отправил его на доработку. Разумеется, подобные вещи являются прямым сигналом африканским государствам — США ужесточают модель сотрудничества, плотно "берясь" за регион.

В этом плане и российская, и африканская стороны выражали единство в противостоянии навязанной извне неоколониальной идеологии, отмечая желание крупнейших транснациональных компаний и западных государств взять под контроль российские и африканские природные ресурсы.

Второй важный аспект международной парламентской конференции касается заявлений представителей Мали и Буркина-Фасо, которые подчеркнули: "Безопасность — это неделимое общее благо". "Именно поэтому мы решили, поддерживая наш суверенитет, вступить в партнёрство с Россией. Это ключевое партнёрство для безопасности в нашей стране", — отметил председатель Законодательного собрания переходного периода Республики Буркина-Фасо Усман Бугума.

Стоит отметить, что именно на эти страны шло основное давление в 2022 году, представители Франции и Государственного департамента США в публичном пространстве делали жёсткие заявления и угрожали санкциями. К примеру, в начале октября 2022 года США чётко предупредили и.о. президента Буркина-Фасо, что не потерпят сотрудничества с любыми внешними силами, призывая Мали отказаться от соглашения о сотрудничестве с ЧВК "Вагнер". Меж тем в республике присутствует 5 тысяч французских военных и 1100 немецких. Озвученная представителями Мали и Буркина-Фасо позиция свидетельствует о том, что африканские лидеры понимают: западных акторов волнует страна как источник ресурсов и почва для геополитического противостояния, но практически никто из них не готов дать гарантий стабильности африканскому континенту. В этом смысле российская позиция и готовность к помощи и сотрудничеству весьма востребованы.

Третий аспект касается строительства новой архитектуры безопасности на континенте. О важности этого фактора говорили представители всех африканских делегаций. Тот факт, что вопросы обеспечения безопасности Африки обсуждались именно в Москве, не случаен. По данным нигерийской организации SBMIntel, с 2015 года Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с 27 африканскими странами, то есть почти с половиной континента. Ко всему прочему, Россия традиционно является площадкой для подготовки военных многих африканских государств, и сегодня их число только увеличивается. Более того, во второй половине февраля прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР — партнёров по БРИКС. Наконец, в феврале 2023 года достигнуты договорённости о строительстве российской военной базы в Судане, что позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал, то есть кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря, равно как и Атлантического океана, а также контролировать поставки углеводородов из стран Персидского залива в ЕС через Баб-эль-Мандебский пролив.

Данное соглашение стало возможным несмотря на серьёзное давление со стороны США, которые предъявили ультиматум суданским властям. Для России, безусловно, это дипломатическая победа, потому что в начале 2010-х стоял вопрос появления российской военной базы в Джибути, ещё одной североафриканской стране, где соседствуют базы Китая и США, а также присутствуют военные контингенты Франции, Италии, Японии, Саудовской Аравии с целью контроля над Аденским заливом, открывающим дорогу на Ближний Восток. Тогда переговоры о строительстве российской военной базы не увенчались успехом. Сегодняшний проект строительства военной базы в Судане с лихвой может покрыть предыдущие неудачи, учитывая выгодное расположение Судана и готовность к сотрудничеству со стороны соседней Эритреи.

Четвёртый аспект касается выстраивания диалога между африканскими лидерами и российским бизнес-сообществом, которому был посвящён первый день международной парламентской конференции "Россия — Африка". Сегодня в Африке активно присутствует российская госкорпорация Росатом, занимающаяся, помимо других проектов, строительством и эксплуатацией атомных станций малой мощности (АСММ).

Наконец, пятый аспект касается пересмотра парадигмы однополярного мира, в том числе трансформации архитектуры институционального контура глобальных регуляторов. Парламентарии Зимбабве и Намибии призвали изменить состав Совета Безопасности ООН, включив в него представителей каждого континента мира. Данный тезис фактически дублирует отмеченную В.В. Путиным на Валдайском форуме в октябре 2022 года необходимость реформирования Совета Безопасности ООН через выравнивание регионального присутствия.

Вообще, вопрос реформирования Совбеза достаточно давно стоит на повестке, однако до недавнего времени Россия не была в числе движущих сил этого процесса по многим причинам. Основная из них заключалась в потенциальных кандидатах: Турция или Япония, — обе страны являются представителями западного блока.

Напротив, сегодня продвигаемая Россией и Китаем концепция справедливого географического представительства делает наиболее вероятным кандидатом на получение постоянного мандата в Совбезе ООН именно Африку. Учитывая историю российско-африканских взаимоотношений, а также текущее состояние партнёрства, вхождение практически любой африканской страны в состав постоянных членов Совбеза будет содействовать усилению позиций России. Причём российский подход к континенту отличается от американского, французского, британского и даже китайского: Россия, в отличие от остальных акторов, заходит через систему безопасности, а это в условиях глобальной турбулентности и внутриполитической нестабильности африканских государств самый востребованный формат сотрудничества.

Не стоит забывать, что схожий принцип справедливого географического представительства характерен также и для БРИКС, о своём желании присоединиться к которому заявили уже порядка 25 государств. На сегодняшний день заявки на вступление уже поданы Аргентиной, Алжиром и Ираном, также своё желание стать членами альянса озвучили Турция, Египет, Саудовская Аравия и др. Таким образом, идёт формирование региональных кластеров БРИКС, которые замкнут на себе ключевые хозяйственные, логистические или ресурсные цепочки, став региональными "полюсами" для притяжения остальных игроков.

В этом плане представителем Африки в БРИКС является ЮАР, а в ближайшее время ими станут Алжир и Египет. Египет важен альянсу с точки зрения контроля транспортных коридоров: Суэцкий канал, Новый Суэцкий канал, выходы к Красному и Средиземному морям. В свою очередь Алжир — один из крупнейших экспортёров углеводородов в мире, а также одна из стран, имеющих выход к Гибралтару.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сегодня идёт усиление "молодых" интеграционных объединений, главным из которых является БРИКС. Ставка на справедливое географическое представительство, а также продвижение экономического принципа сотрудничества позволяет этому альянсу увеличивать и собственный политический вес. Расширение БРИКС до Алжира и Египта позволит объединению контролировать крупнейшие торговые пути и водные артерии вроде Суэцкого канала, Гибралтара и Баб-эль-Мандебского. В свою очередь, для Африки это станет серьёзным шагом для усиления своих позиций на мировой арене.

Таким образом, расширение БРИКС планируется в сторону тех стран, которые позиционируют себя как крупные региональные полюсы, но чей политический и экономический вес не учтён существующей системой. По сути, они являются новыми точками роста и основой для формирования нового миропорядка.

Необходимо учитывать, что архитектура каждого миропорядка формируется в период глобального противостояния или боевых действий, так как помимо сражений на поле боя стороны договариваются о правилах нового мира. К примеру, финансовый контур Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений начал формироваться в 1944 году с Бреттон-Вудской конференции, заложившей основы финансового порядка, и продолжил на конференциях в Ялте и Потсдаме, определивших политические расклады второй половины XX века. Идущие сегодня процессы расширения БРИКС и ШОС в условиях кризиса ООН и G7 формируют архитектуру нового мирового порядка.

В свою очередь, всё вышеотмеченное свидетельствует о том, что российская стратегия в Африке носит комплексный характер и затрагивает вопросы военно-политического, экономического и образовательного сотрудничества. А само африканское направление в условиях трансформации мирового порядка входит в число приоритетов российской внешней политики.

Об особенном статусе африканского направления в системе российских приоритетов свидетельствуют систематические встречи представителей России и Африки. Вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка" и готовящийся саммит "Россия — Африка" являются свидетельством политической солидарности стран Африканского континента с Россией относительно пересмотра глобальных "правил игры" и формирования справедливого многополярного мира.

Автор - заместитель декана по международному сотрудничеству Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ

Тропою грома

Пентагон намерен сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке.

США настроены на долгосрочное присутствие на Ближнем Востоке и будут стремиться его увеличивать разными средствами. Об этом заявил в прошлую субботу, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции «Манамский диалог», которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

«У США довольно твёрдая и уверенная приверженность тому, чтобы Ближний Восток был безопасным <…>. Мы планируем сделать долгосрочные инвестиции в этот важнейший регион, в частности развивая сотрудничество в области безопасности, военную подготовку, профессиональное военное образование, повышая боеспособность, уровень разведки и проводя совместные учения», – указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.

Остин подчеркнул, что видит одной из основных своих целей «углубление и расширение партнёрства» со странами Ближнего Востока. Для этого, по его словам, Вашингтон будет следовать двум ключевым принципам. «Во-первых, мы обновим и усовершенствуем наше сотрудничество <…> для сдерживания тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке <…>. Во-вторых, принимая во внимание то, что многие страны сталкиваются с различными угрозами безопасности, в том числе у своих границ, очень важно в этой связи прилагать многосторонние усилия для ответа на все эти вызовы», – добавил он.

Кроме того, глава Пентагона назвал существенным тот факт, что США приняли активное участие в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, включая ОАЭ, Бахрейн и Марокко. По его мнению, это то, что сегодня «формирует новую реальность» на Ближнем Востоке.

Говоря о военном присутствии США в регионе, он дал понять, что численность американских вооружённых сил при необходимости может быть увеличена. «Мы обладаем реальной боевой силой на этом театре. Мы можем и будем её поддерживать. И если понадобится, мы можем перебросить дополнительные силы. И мы сделаем это быстро», – отметил Остин и добавил: «Никто не должен сомневаться в нашей решительности и в наших способностях защитить себя и тех, кто работает вместе с нами над обеспечением безопасности региона».

Как видим, вопреки поспешным суждениям некоторых экспертов о том, что после эвакуации своего воинского контингента из Афганистана США уйдут и с Ближнего Востока, Пентагон явно намерен оставаться в регионе…

Как сегодня складывается ситуация на Большом Ближнем Востоке и какие возможные перспективы её развития в ближайшее время? Эти и другие вопросы стали темой беседы нашего обозревателя с известными военными экспертами и арабистами – ведущим научным сотрудником ИМЭМО доктором политических наук Александром Фроловым и политологом Равилем Мустафином.

– Вы уже практически полвека плечом к плечу занимаетесь проблемами исламского мира. На ваш взгляд, за эти годы большие перемены произошли на Greater Middle East – на Большом Ближнем Востоке?

А.Ф.: Когда мы заканчивали учёбу в Военном институте иностранных языков в середине 1970-х годов, этот огромный регион, простирающийся от гор Афганистана на востоке, Африканского Рога, Аденского залива, Аравийского моря и Оманского залива на юге, гор и равнин Малой Азии и Восточного Средиземноморья на севере до Гибралтарского пролива и Марокко на побережье Атлантического океана, уже пришёл в движение и преподнёс нам немало сюрпризов.

Кэмп-дэвидский процесс, мир между Египтом и Израилем, стоивший жизни Анвару Садату, переформатирование союзнических отношений СССР со странами региона, афганская апрельская революция и последующий советских войск, изменившей отчасти отношение арабов к нашей стране. Можно вспомнить и об исламской революции в Иране, ошеломившей американцев потерей своего главного союзника в регионе и поставившей в недоумение Москву: антиимпериалистическая революция в антисоветской упаковке – как это можно? Предстояло многое понять. Осмыслить, почему народы региона не хотят жить по чужим правилам и лекалам.

Р.М.:Но тогда, лет 40–50 назад, Ближний Восток всё же ещё не представлял собой сплошного минного поля. Приезжая в ту или иную страну, можно было попасть в мирную жизнь – где-то война недавно закончилась, где-то ещё не началась. Но чувствовалось, что регион приходит в движение.

Иран в одночасье превратился из стратегического союзника США и Израиля в их заклятого врага. Расклад сил на Ближнем Востоке изменился, появилось государство, претендующее с антиамериканских позиций на лидерские позиции в исламском мире. Американцы пытались препятствовать появлению нового регионального центра силы, и для этого был выбран Ирак. Его стали форсированно накачивать деньгами и оружием, толкнули на Иран. Но потом в Вашингтоне поняли, что у Саддама Хусейна есть свои амбициозные планы, отнюдь не вписывающиеся в заокеанские замыслы. Впору было останавливать его самого, и Багдад заманили в кувейтскую западню. Так, сам Ирак стал новой мишенью…

А.Ф.: В свою очередь, начавшийся при Горбачёве уход СССР с Ближнего Востока в угоду отношениям с Западом имел пагубные последствия для региона. Начался период американского доминирования.

– Можно услышать мнение, что тот, кто контролирует Ближний Восток, контролирует весь мир. Насколько это соответствует действительности? И что принесло народа региона доминирование США?

А.Ф.: Сложно отделаться от ощущения, что всё, за что бы американцы на Ближнем Востоке за эти годы не брались, результат получался или не тот, на который они рассчитывали, или прямо противоположный поставленной задаче. Попытки нести арабам демократию в своём понимании оборачивались хаосом и анархией, порождением разного рода монстров типа разветвлённой террористической структуры «Аль-Каида»*.

Р.М.: А взять тот же Ирак, куда США пришли, чтобы свалить баасистский режим Саддама Хусейна. В итоге страна, по сути, лишилась государственности, погрузилась в перманентную войну всех против всех: арабов против курдов, шиитов против суннитов… Сегодня, когда рассказываешь иракским студентам, какой цветущей и многообещающей была их родина в 1970-е годы, они, выросшие под разрывами бомб и снарядов, не могут себе этого представить. В таком же удручающем состоянии американцы оставили и другое исламское государство – Афганистан, провоевав в нём два десятилетия.

В 2010 году Ближний Восток не без участия анлосаксов накрыла новая беда – «арабская весна», которая ещё глубже погрузила арабский мир в хаос и анархию. Во многих странах с вполне умеренными светскими режимами к власти стали рваться радикальные исламисты. Под раздачу попали как вполне лояльные западному миру режимы вроде египетского или тунисского, так и неугодные – ливийский, сирийский… Ливия фактически утратила свою государственность, Сирия как государство сохранилась, но её власти не контролируют значительные территории, особенно на севере и востоке. Экономике большинства стран антиправительственные выступления нанесли огромный ущерб, а сам регион стал ещё более конфликтогенным.

А.Ф.: Конечно, «арабская весна» имела и внутренние причины, социально-экономические корни. Так называемый политический ислам, «Братья-мусульмане»*… Но без вмешательства Запада стихийные, на первый взгляд, выступления не приобрели бы такого размаха. А в Ливии и Сирии мы наблюдали прямое военное вмешательство стран НАТО и некоторых аравийских монархий.

– И что же ждёт Ближний Восток сейчас?

А.Ф.:Ближний Восток сегодня выходит на новый этап своего развития. Вектор его движения не предопределён. В последние месяцы Саудовская Аравия начала восстанавливать разорванные связи с Ираном и Катаром и сокращать своё участие в гражданской войне Йемене. ОАЭ отказались фактически от вовлечённости в конфликты в Ливии и Йемене, они наладили отношения с Ираном, Катаром и Сирией. Ирак, где правительством руководят шииты, выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией.

Бахрейн завязал открытые отношения с Израилем, у Эр-Рияда свои тайные каналы общения. Никто, кроме откровенных маргиналов в исламском мире, уже не призывает сбросить израильтян в море. Египет и Израиль вместе работают над тем, чтобы разрядить напряжённость с ХАМАС в Газе.