Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заря бесполярного мира

Непричёсанные мысли по поводу годовщины событий 7 октября 2023 года

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ

Президент Института Ближнего Востока.

Искушённый читатель наверняка заметил, что автор в заголовке охарактеризовал резню, устроенную боевиками ХАМАС на территории Израиля 7 октября прошлого года, не как теракт, а как «события». Поскольку, по его мнению, единовременная гибель 1462 израильтян, в том числе израильских арабов, большая часть которых являлась мирными жителями, включая стариков, женщин и детей, не говоря уже о 13340 раненых с их стороны и 239 захваченных в плен заложников, в качестве «теракта» охарактеризована быть никак не может.

С учётом того, как именно были убиты эти люди (всё, что с ними происходило, зафиксировано на видео самими нападавшими в процессе расправы и выложено в интернет в лучших традициях «Исламского государства» – террористической группировки, запрещённой в РФ, либо попало в руки израильтян после захвата телефонов, на которые производились съёмки), речь идёт о геноциде. Что полностью объясняет последующую реакцию Израиля и его действия до сего дня. Причём для евреев с учётом воспоминаний о холокосте – не просто о геноциде, а о геноциде в самой жестокой его форме, которую во Вторую мировую войну практиковали в отношении уничтожаемых ими меньшинств (включая поляков) разве что украинские бандеровцы.

Это можно понимать или не понимать, категорически отрицать из каких угодно соображений, в том числе благих, оправдывать или обвинять сам Израиль в «геноциде в Газе» – не суть. Как неважно, что по этому поводу говорят и пишут все те, кто что-то говорят и пишут – от политиков и чиновников тех или иных ведомств до журналистов и политологов, как правило, не имеющих ни малейшего понятия о реальности мира, в котором они живут, включая Ближний Восток. Люди вообще предпочитают существовать в иллюзорном, хотя и комфортном пространстве, где есть международное право, правила цивилизованной игры, законы войны, разоружение, в том числе ядерное, всеобщее благо и прочий набор красивых малоосмысленных теоретических формулировок, не говоря уже о ком-то, способном не только их устанавливать, но и добиваться того, чтобы их выполняли. При этом, как правило, напрочь забывается простейшая формула: как только в результате применения на практике всей этой словесной мишуры людей начинают массово уничтожать, для оставшихся в живых она перестаёт действовать. Целиком и полностью или, в случае Израиля сегодня, частично – как сложится.

Никаких особых секретов в соответствии с теориями заговора тут нет: понимание того, что ты и все твои родные и близкие или уцелеют, или погибнут самой ужасной смертью: здесь и сейчас, завтра или послезавтра и их никакие советчики и доброхоты не спасут и спасать не будут, до крайности проясняет людям головы (не всем, но многим) и способствует принятию ими решений без оглядки на «мировое сообщество». Оно, помнится, ни армян и греков в Турции в Первую мировую не спасло, ни евреев и цыган во Вторую мировую от Гитлера и их собственных соседей, ни камбоджийцев от «Красных кхмеров», ни хуту и тутси во время геноцида в Руанде, ни югославов, яростно начавших уничтожать друг друга после распада единой страны… То есть понятно, что хорошо одетым, обеспеченным, изъясняющимся на иностранных языках, детально знакомым с правилами этикета людям, поколениями жившим в мире, где они определяют, сидя в Париже, Лондоне и Вашингтоне, а когда-то и в Санкт-Петербурге или Москве, где пройдут какие-либо государственные границы и какие народы должны иметь государства, а каким они не положены, всё, излагаемое автором, до крайности несимпатично.

Беда лишь в том, что, если система перестаёт работать (а она больше не работает – не только на Ближнем Востоке), на неё просто перестают обращать внимание: не до жиру.

Тупик государственности

Именно это в Израиле 7 октября 2023 г. и произошло. Причём осознание того, что никакая внешняя сила, никакие договорённости и соглашения сохранить эту страну и её население не смогут, если оно само за себя воевать не будет готово с кем и как угодно (что сегодня и происходит в рамках противостояния Израиля с Ираном и его многочисленными союзниками и сателлитами в арабском мире), к израильскому руководству пришло не сразу. Сегодняшний кризис в отношениях Израиля с ООН, в частности, служит ярким свидетельством того, что эта организация в глазах помянутого руководства полностью потеряла кредит доверия и в качестве «честного посредника» более не существует. Что является отнюдь не результатом присутствия на посту премьер-министра этой страны Нетаньяху, при всех его несомненных недостатках, которого готова с потрохами съесть добрая половина израильтян, но длительной истории отношений с ООН, многие агентства и комитеты которой на протяжении десятков лет были зациклены на Израиле. Впрочем, подтверждённое участие ряда сотрудников агентства БАПОР в резне 7 октября, превращение патронируемых этой структурой гражданских объектов в Газе в склады вооружений и боеприпасов, штабные помещения и неотъемлемую часть военизированной инфраструктуры ХАМАС, сыграли в объявлении Антониу Гутерриша в Израиле персоной нон-грата свою роль.

Отдельная тема – школьные учебники, патронируемые ООН, а также система образования, воспитания и СМИ в Газе и на территории, контролируемой ПНА, демонизирующая евреев и Израиль на уровне Третьего рейха, которые практически исключили возможность мирного сосуществования людей, воспитанных в такого рода среде с еврейскими соседями – что и проявилось полностью 7 октября. Что со всем этим делать, никому в Израиле непонятно, поскольку единственный вариант развития событий, который мог бы реализовать на практике идею о Палестинском государстве – построить его рядом с Израилем, а не вместо Израиля (что являлось и является основной идеей ХАМАС, вполне естественной для этой структуры, как части мирового сообщества «Братьев-мусульман», к слову, запрещённых в РФ, что на практике не сказывается на наших отношениях ни с Турцией, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом и Партией справедливости и развития, ни с патронируемым им ХАМАС), под контролем самих израильтян. До интифады «Аль-Аксы» и хамасовской резни 7 октября оно теоретически могло бы существовать в статусе ближневосточного Пуэрто-Рико, как государство, ассоциированное с Израилем, но увы – это время кончилось.

Какие были ещё варианты, если не только у Палестинской национальной администрации (ПНА), но и у ХАМАС в Газе, отрицающего право Израиля на существование, единственная ходовая валюта – израильский шекель, а связи с Израилем – возможность существования в регионе, где палестинская экономика не нужна ни Иордании, ни Египту, ни Сирии и Ливану, ни монархиям Залива? Либо – на сколь угодно длительную перспективу полное содержание этого квази-государства внешними спонсорами, будь то ООН (агентство БАПОР де-факто превратило палестинцев в «беженцев первого сорта», обеспечивая их нужды на протяжении десятков лет так, как это не снится всем прочим беженцам планеты, которыми занимается Верховный комиссариат по делам беженцев, но увековечив их статус беженцев на поколения) или Катаром, Турцией и Ираном, как сегодня и выстроено финансирование ХАМАС.

Беда лишь в том, что всем трём помянутым игрокам палестинцы нужны исключительно как силовой инструмент против Сирии (Турция и Катар) или Израиля (Иран, в меньшей степени Турция).

Что проявилось и в ходе гражданской войны в Сирии, и на протяжении всего периода после «соглашений Осло» в Израиле (события 7 октября 2023 г. стали просто кульминацией длительного процесса). При этом строительством Государства Палестина никто, включая чиновников ООН и власти ПНА, никогда не занимался. Борьбой с Израилем – да. Выстраиванием системы контроля за финансами и людьми в сфере своего влияния – да. Получением финансов из любых мыслимых внешних источников и их распилом – да. И более ничем.

К сожалению, единственной идеей, которая на протяжении всего периода времени, начиная с первой интифады, доминировала в израильском истеблишменте, взявшем на вооружение западные, в первую очередь американские, политические догмы, было избавиться от арабов Газы и Западного берега любой ценой, как можно скорее и с минимальными затратами, не забыв о собственном будущем тех еврейских политиков, которые стояли у истоков «процесса Осло» в его развитии. В результате под покровительством израильских спецслужб возник ХАМАС, как альтернатива Организации освобождения Палестины (ООП), а также ПНА. С конца 1980-х гг. практикой на территориях стало физическое уничтожение палестинских нотаблей, взаимодействовавших с Израилем, начиная с деревенских старост-мухтаров, которым было всё равно, кто над ними главный начальник – турки, англичане или евреи. Эти люди могли бы составить элиту палестинского государства, но они или перебиты людьми Арафата и ХАМАС, или эмигрировали. Не только начать заново отлаживать отношения с палестинцами, чтобы построить реальное будущее для двух народов (не говоря о де-факто полиэтническом характере палестинского социума, который был проигнорировал англичанами и чиновниками ООН, записавшими в палестинцы чохом всех, кто жил на подмандатной территории, от курдов и цыган до потомков черкесов, чеченцев, крестоносцев и суданских рабов), но и трезво оценить ситуацию и признать свою собственную вину за попытку реализации авантюры «процесса Осло» и её последствия израильская элита не хочет и не может.

Это приведёт на скамью подсудимых всех ныне живущих руководителей страны. Что во многом объясняет действия Нетаньяху относительно Газы и ПНА, поскольку зачистка Газы и Западного берега от террористов параллельно даёт возможность скрыть систему коррупционных связей израильской элиты, в том числе силовиков, с лидерами ПНА и ХАМАС.

Внешние игроки

Весь исламский мир публично осуждает Израиль, некоторые из исламских стран ему угрожают (Турция), но никто из тех, кто поддерживает с Иерусалимом дипломатические отношения, их за год войны в Газе не разорвал. Ни одна из этих стран не выразила желания принять беженцев из Газы – даже женщин и детей (особенно характерна здесь жёсткая позиция Египта). Большая часть монархий Залива (кроме Катара) и Арабская Республика Египет (АРЕ) заинтересованы в полном разгроме израильтянами ХАМАС, а также каких угодно проиранских группировок региона (включая ливанскую «Хизбаллу» и йеменских хуситов), в чём, насколько можно судить, спецслужбы этих стран Израилю помогают.

В противостоянии с Ираном позиции Израиля прочны на территории ряда его соседей, включая Азербайджан, Иракский Курдистан, ОАЭ, Бахрейн, КСА, etc.

Действующая американская администрация, особенно Госдепартамент и истеблишмент Демократической партии, относятся к Израилю традиционно скептически, а премьера Нетаньяху искренне ненавидят на личном уровне как открытого трамписта. При этом отказать Израилю в поддержке в военном противостоянии с ХАМАС, «Хизбаллой», хуситами и в конечном счёте с Ираном в предвыборный период они не могут – это автоматически подарит Трампу победу.

Американцы могут пытаться срывать планы Нетаньяху, организовав слив информации в расчёте на то, что противники Израиля подготовятся и тому придётся отменить задуманную операцию, как в прошлом дважды делал Барак Обама, в преддверии так и не состоявшихся из-за этого ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Однако, судя по успешной ликвидации Хасана Насраллы, Израиль нашёл такой алгоритм информирования американцев о своих намерениях, который не позволяет США срывать его планы. Отношения Иерусалима и Вашингтона точнее всего характеризует ближневосточная пословица: «Быть врагом Америки опасно, но быть её другом вдвое опаснее».

Либералы Европы могут осуждать Израиль, в погоне за голосами своих избирателей с Ближнего Востока и из Африки, но отказаться присоединиться к США в операциях против хуситов и Ирана, действующих против Израиля, они не могут – точно также, как не могли отказаться поддерживать Украину против России, хотя экономические и геополитические интересы Европы требовали и требуют обратного.

Иран, атаковав Израиль напрямую, сильно подставился, и это может окончиться для Исламской Республики большой региональной войной – не исключено, что она перейдёт в ядерную фазу. При этом Иран не мог не продемонстрировать готовность защищать своих клиентов после гибели сейида Насраллы, иначе он терял не только преданность этих людей (никто не будет воевать за патрона, который не готов мстить за своих сателлитов), но и «лицо», что нанесло бы серьёзнейший урон геополитическим планам Ирана в регионе.

Вмешиваться в войну Ирана и Израиля, как бы она ни шла, на стороне Тегерана никто не будет. Плодами неизбежного ослабления её участников воспользуются наиболее амбициозные региональные игроки: Турция (в альянсе с Катаром), ОАЭ (в альянсе с АРЕ) и Саудовская Аравия. При этом арабская пресса дружно, с явным, причём плохо скрываемым удовлетворением отмечает: «евреи сошли с ума», заранее умывая руки.

Россия в настоящий момент балансирует, в информационной сфере встав на сторону Ирана и ХАМАС, но, в отличие от 1960–1980-х гг., не разорвала отношений с Израилем и не выступила против него в военной сфере. При этом традиционно в отечественной политике доминируют представления о нерушимости американо-израильских связей, во многом основанные на том, что Израиль – единственный из партнёров Америки, научившийся влиять на её политический и экономический истеблишмент, а также настроения значительной части избирателей. На этом основаны весьма далёкие от истины идеи о том, что любой противник Соединённых Штатов автоматически является союзником России.

Не вредно помнить, что для аятоллы Хомейни США были «большим Сатаной», но именно наша страна – «Сатаной малым». Как и понимать, что никто из партнёров РФ, включая Турцию, Китай и монархии Залива, не будет жертвовать собственными интересами во имя интересов России, а идея дружбы и сотрудничества, в том числе в военной сфере, с нашей страной на Ближнем Востоке, как правило, заканчивалась тем, что нас в итоге разменивали на американцев. Анвар Садат в Египте здесь был далеко не последним.

Как минимум противостояние Израиля и ХАМАС, сателлитов Ирана и самого Ирана в настоящее время отвлекает США и европейцев от поддержки Украины против России.

Бросить на произвол судьбы Украину США могут легко – это не более чем проект Барака Обамы и его команды. Списать Израиль – нет. Это обрушит слишком многое внутри Америки, в регионе и в мире в целом.

Автор при этом в своих рассуждениях не учитывает наличие в Израиле полуторамиллионной части Русского мира, включая треть миллиона этнических русских, белорусов, татар и прочих членов смешанных семей, а также десятков тысяч людей с гражданством РФ. Он будет искренне рад, если это помешает на сто процентов скопировать ход событий времён СССР, но будучи человеком в возрасте, помнящим ту эпоху, никак не может этого полностью исключить.

Действующий премьер Израиля фанатично предан идее военного конфликта с Ираном, «гибок» в политике в худшем смысле слова и вызывает неприятие доброй половины избирателей своей страны. При этом у него отвратительные отношения с Обамой, плохие с Байденом, хорошие с Трампом и нормальные с Путиным. Любой из его нынешних конкурентов будет много более проамериканским, чем он, в вопросе поддержки Израилем Украины, на чём давно настаивают лидеры демократов, так что лучший для России с точки зрения её интересов премьер Израиля нам пока явно не светит.

Шаги многополярности

Как следствие: на сегодня большая региональная война на Ближнем Востоке Ирана и Израиля представляется практически неизбежной. Альтернатива – выход обеих стран на взаимное сдерживание по образцу американо-советского времён разрядки, после Карибского кризиса. Роль США, Китая и Индии в качестве посредников здесь скорее всего будет определяющей, хотя участие России не исключено (но маловероятно).

В случае войны вполне вероятен переход её в ядерную фазу. Поскольку иранский КСИР, используя «Ось сопротивления», явно нащупал ахиллесову пяту Израиля (резня 7 октября 2023 г. в этом Иерусалим полностью убедила), шансов уцелеть, отступив, у еврейского государства мало. При этом война его, как всегда, сплотила, несмотря на традиционную внутреннюю рознь, дошедшую до крайности, следствием чего стал затяжной кризис избирательной системы. Достаточно оценить поток резервистов, включая лётчиков, десантников и танкистов, пошедший в Израиль из-за границы из числа постоянно живущих там граждан этой страны.

Палестинское государство есть умозрительная фантазия отцов-основателей Лиги наций, по наследству от неё воспринятая ООН и ставшая одним из опорных столпов деятельности этой организации.

Оно превратилось в основу многомиллиардных афер, стало лозунгом и является такой же реальностью, как построение коммунизма или гонка за линией горизонта. Как к нему и к самим палестинцам относятся на самом деле в арабском мире – тема особая. После проблем с ними Насера в Египте, попытки свержения короля и «Чёрного сентября» в Иордании, гражданской войны и Фатхлэнда в Ливане, открытой поддержки ООП захвата Садамом Кувейта, изгнания вдовы Арафата из Туниса, предательства ХАМАС Асада в Сирии… Не очень понятно, почему в этом процессе чего-то требуют от Израиля, притом, что никто в мире этого государства никогда не строил, создав фикцию, которая по умолчанию принимается «мировым сообществом» «как бы всерьёз», подорвав статус ООН в качестве структуры, на которую вообще нужно обращать внимание. Что, понятно, обижает тех, кто в ней годами и десятилетиями трудился и к этой работе привык, но увы, в мире нет ничего вечного – ООН умирает. Благо американские идеи реформирования этой почтенной богадельни выхолащивают её послевоенную суть и обнуляют нашу в ней роль, вес и возможности.

И наконец. Мир, с точки зрения автора, входит в стадию «идеального шторма», который объясняется тремя наложившимися друг на друга процессами.

Первый – новое Великое переселение народов. Десятки миллионов человек из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока движутся с Глобального Юга на Глобальный Север – в гости к «золотому миллиарду» (и к нам в Россию тоже). При этом нам с нашими среднеазиатскими и закавказскими мигрантами ещё очень и очень везёт. По сравнению с теми, кто едет в США из Южной Америки и с Карибских островов или в Европу из Африки, Азии и с Ближнего Востока – это британские лорды, а проблемы с ними – сущие пустяки, которые можно решить, если правильно работать, а не имитировать бурную деятельность.

Второй – Мировая революция: та самая, по Марксу – Энгельсу, которая должна была начаться после глобализации (она как раз в мире и прошла), с отмиранием классического государства и заменой его общественными организациями и движениями (что мы в США и Западной Европе как раз и видим), за которыми стоят никем не избранные и зачастую никому не известные люди, начавшаяся с США и Великобритании. Не случайно ни о каких революциях того типа, которые они предсказывали, классики марксизма ни в России, ни в Китае, странах патриархально-аграрных, и не помышляли – это их Владимир Ильич и Мао Цзэдун решили при своей жизни немного подправить… Только те классы в этой революции, которые хотят построить свой, новый мир, разрушив до основания старый, в котором мы пока что живём – никакие не пролетарии (их и в Октябрьскую революцию в руководстве ВКП (б) было до крайности мало, всё больше обедневшие дворяне и разночинцы с образованием), а различные секс-меньшинства, этнические и расовые лобби и так называемые «болтающие классы». Ну, а во главе – сверхбогатые владельцы СМИ и социальных сетей (большой привет нашим олигархам из 1990–2000-х).

Третий – очередная мировая война, которая давно идёт полным ходом, только в ядерную фазу пока не перешла. И тут главное слово – ПОКА. Причём движущих сил у неё, ориентирующихся на передел мира, пока что заметно две: политический ислам, который мы из вежливости и нежелания оскорблять мусульман как таковых, называем исламизмом, и заботливо выпестованный в рамках либеральной демократии западного типа в США, Канаде и Европе, отреформированный и воскресший на той же Украине и в Прибалтике, фашизм. Оба действуют в настоящее время на широчайшем поле, воюя и против нас (зачастую вместе, как в Крыму и на Донбассе), и против Израиля, и против Китая и Индии (далеко не в одних СУАР или Кашмире). Специфика войны против Израиля породила гибрид этих идеологий, который ещё в 1990-е один умный знакомый автора назвал «исламофашизмом», в рамках которого во всех бедах этого мира, особенно в проблемах мусульман, виноваты евреи и в первую очередь израильтяне.

Это и есть многополярный мир. Или, если угодно, мир бесполярный. Все против всех, каждый сам за себя, никто никаких правил не соблюдает. Нравится это, не нравится – чего жаловаться на зеркало, коли рожа у этого самого нового мира, зарю которого мы без малейшего удовольствия наблюдаем, такая кривая? По Украине всё это более чем видно и по тому, что вокруг России происходит. По Израилю и всему, что с ним связано. И тут кто не спрятался, автор не виноват – он как акын в степи, что видит, то и поёт. Хотели многополярности – будет она нам. А кем и чем в этом мире мы будем – или НЕ будем, только от нас зависит. Как и то, чем будет Израиль – или его вообще не будет, что тоже вполне вероятно. Да и Ирана это тоже касается – и не только его…

Автор: Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока

Иран – Израиль: текущая ситуация и перспективы её развития

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ

Президент Института Ближнего Востока.

Поскольку Израиль расколот до крайности (борьба с Ираном и его «Осью сопротивления» – единственное, что сплачивает противостоящие друг другу политические силы и группы их поддержки в населении страны), он вполне может вскоре перестать существовать, «съев» сам себя. Что вовсе не означает, что на его месте возникнет Палестина, как надеются в Иране.

Автор не склонен к оптимизму ни в части текущего ирано-израильского противостояния, ни тем более перспектив создания палестинского государства, которое, разумеется, можно на каком угодно уровне признать де-юре, но не создать де-факто, благо условия, выдвигаемые палестинскими нотаблями Израилю, просто маскируют этот факт. В первом случае мало-помалу всё идёт к большой региональной войне, возможно, с применением ядерного оружия. Во втором пиком надежд был «Процесс Осло» в 1990-е гг., завершившийся вместо создания Государства Палестина в мае 1999 г. «интифадой Аль-Акса». И случилось это именно потому, что по объективным причинам никто из палестинских лидеров – ни Ясир Арафат, ни тем более его преемник, кем бы ни был человек, стоящий во главе ПНА, не мог, не может и в обозримой перспективе не сможет, не ставя немедленно под удар свою жизнь, подписать соглашение с Израилем, которое оставит под контролем еврейского государства хотя бы какую-то часть территории Палестины времён британского мандата. Что связано со спецификой устройства палестинского общества вне зависимости от желаний дипломатов в мировых столицах и чиновников ООН.

Палестина не может возникнуть рядом с Израилем – только вместо Израиля, что было отмечено в документах всех организаций, входивших в ООП или оппонировавших ей, как ХАМАС.

Правда, авторы резолюций ООН, касавшихся помянутой темы, никогда не интересовались тем, что представляет собой местный социум. Полагали, что аборигены должны быть счастливы уже потому, что на них обратили внимание в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Женеве, Вене, etc., дисциплинированно строя что им указано в отведённых границах, и если что-то во всём этом десятилетии идёт не так, то виноваты исключительно те, кому можно предъявить претензии: Израиль, который, в отличие от лидеров арабского мира, резолюцию ООН о разделе Палестины признал. И никто отчего-то не напоминал о строительстве палестинского государства Египту, который с 1948 по 1967 г. оккупировал Газу, и Иордании, которая тогда же контролировала Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

Ситуация сохраняется и сегодня, в 2024 г., через тридцать лет после подписания «Соглашений Осло», согласно которым «коспонсорами мирного процесса» стали США, Евросоюз, ООН и Россия, и четверть века спустя после того, как они утратили силу. Разве что движущей силой борьбы с Израилем за права палестинцев, которая, похоже, будет вестись до последнего палестинца, являются не его арабские соседи и государства Залива, а Иран и его союзники в арабском мире, которые известны как «Ось сопротивления». Ставка – доминирование в регионе (как и для Турции, соперничающей с Ираном в поддержке ХАМАС), а риски для организаторов этого противостояния минимальны: и для персов, и для турок их сателлиты в арабском мире и всех прочих регионах – не более чем расходный материал. У государств с имперской историей и идеологией иначе не бывает. Что до стран собственно арабского мира: сколько беженцев из Газы готовы они принять на своей территории? Сколько женщин и детей спасти от ударов ЦАХАЛ после того, как ХАМАС развязал с Израилем 7 октября 2023 г. войну на уничтожение? Кто бы обратил на это внимание…

Почему в арабских монархиях, включая Саудовскую Аравию, у которой, в отличие от ОАЭ, Марокко и Бахрейна нет дипломатических отношений с Израилем, попытки продемонстрировать солидарность с Газой заканчиваются арестами и депортациями (а в 2006 г., задолго до «Соглашений Авраама», во время Второй Ливанской войны, местным жителям запрещалось молиться за победу «Хизбаллы»)? Как в Египте власти относятся к «Братьям-мусульманам»[1], ответвлением которых является ХАМАС? В Сирии, где ХАМАС в начале гражданской войны предал Асада? В Иордании, где королева Рания – палестинка, но все помнят «Чёрный сентябрь» 1970 года? В Ливане, где палестинцы дискриминированы самым жестоким образом, а перспектива очередной войны с Израилем никого, кроме «Хизбаллы» не вдохновляет?

Так что сегодня де-факто речь идёт не об арабо-израильском или палестино-израильском противостоянии, а об ирано-израильском.

Та же Турция, где правящая Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана – такие же «Братья-мусульмане»[2], как и ХАМАС, дистанцировалась от участия в нём, продолжая торговать с Израилем и не разрывая с ним дипломатические отношения, хотя на словах готова на него обрушиться хоть завтра…

Разразится ли в ближайшее время большая ирано-израильская война, если Иран напрямую ударит по Израилю, который неизбежно ответит, а коллективный Запад и ряд арабских соседей помогут ему отразить эту атаку? Не исключено, что её удастся избежать, поскольку иранские силовики – «за», иранский президент – «против», а решение в конечном счёте примет рахбар Али Хаменеи. Либо противостояние Иерусалима и Тегерана удастся вывести на уровень взаимного сдерживания, подобно отношениям СССР и США эпохи «карибского кризиса», либо Ближний Восток ждёт катастрофа регионального масштаба, плоды которой пожнёт та же Турция с её амбициями и немалым потенциалом. Западные партнёры Израиля пожертвовали бы его интересами, как было во все израильские войны с арабами, но их влияние на Иерусалим не стоит преувеличивать, а для Израиля ставка – его физическое существование, как показало и 7 октября, и повторение из Ирана формулы о том, что «незаконное сионистское образование – страна одной бомбы». Терять ему нечего, а нового холокоста не готово допустить ни одно израильское правительство: цена вопроса – не одобрение или неодобрение «мирового сообщества», а жизнь миллионов людей, живущих в этой стране. Так что пока шансов на мирный исход борьбы Ирана и Израиля мало.

Идея иранской «Оси сопротивления» для борьбы с Израилем оказалась плодотворной и здесь можно отдать должное руководству КСИР. Тем более что Израиль чрезвычайно уязвим: принятая в этом государстве с конца 1980-х гг. в рамках его вестернизации практика массовых обменов террористов не только на живых заложников, но и на тела погибших израильтян, позволяет вести против него войну на истощение малыми средствами сколь угодно долго с высокой эффективностью, наращивая силу и размах ударов за счёт вовлечения в этот процесс вышедших на свободу боевиков. Именно так Яхья Синвар, организатор резни 7 октября, нынешний лидер ХАМАС, избранный после смерти Исмаила Хании, оказался на свободе вместе с более чем тысячей террористов, обменянных в своё время на капрала Гилада Шалита. Практика для Израиля суицидальная, но отказаться от неё правительство не может. Понимание этого во многом определяет действия Биньямина Нетаньяху и его кабинета по продолжению точечных ликвидаций руководства противостоящих Израилю сил, вне зависимости от статуса этих людей. Других методов борьбы с врагами у него просто не остаётся, вне зависимости от того, что по этому поводу скажут американцы, европейцы или ООН.

Что до последней, недавние решения Кнессета, относительно будущего агентства БАПОР, по сути, закрывают ему возможность продолжения работы в Израиле и на контролируемых им территориях. Что вряд ли скажется на продолжающемся десятилетиями многомиллиардном бизнесе этой организации на палестинцах, превращённых в «беженцев первого сорта», чьё существование в этом качестве фактически увековечено (все их потомки – беженцы в любом поколении), в отличие от сотен миллионов людей, которыми занималось и занимается Управление комиссара по беженцам (первое поколение, согласно его критериям, беженцы, прочие устраиваются, как хотят).

Страну размером с Канаду можно было бы создать на те деньги, которые были вкачаны в спекуляцию ООН насчёт «палестинского государства», не менее сомнительную, чем все прочие прожекты этой организации, типа «глобального потепления», «озоновой дыры» или миротворческих миссий, которые отчего-то никогда никого не спасали.

Впрочем, по результатам близкого знакомства с деятельностью комитетов, комиссий и агентств ООН в ходе гражданской войны в Сирии, не говоря уже о происходящем с русскоязычным населением Украины и обстрелах ВСУ ядерных станций, контролируемых Россией, единственное, что автор может пожелать ООН – скончаться как можно быстрее максимально болезненным способом.

Завершая настоящее эссе, следует отметить, что с точки зрения информационной в противостоянии Израиля и ХАМАС, а в перспективе – «Хизбаллы», хуситов и прочих участников «Оси сопротивления», включая Иран, позиция ряда отечественных СМИ напоминает автору 1960–1980-е гг., о чём Высоцкий и Галич всё написали. Понять это легко, коль скоро конфликт рассматривается как борьба коллективного Запада против некоторого теоретического Востока, тем более что наши нынешние отношения с США, Евросоюзом и НАТО куда более напряжены, чем во времена холодной войны. Но в отличие от 1967 г. дипломатические отношения с Израилем не разорваны и в войне против Израиля мы не участвуем (вопреки всему, что по этому поводу говорят и пишут западные СМИ). Хотелось бы надеяться, что до этого не дойдёт, тем более что автор никого в этом мире не склонен рассматривать в качестве союзников нашей страны, включая Иран и Китай. Партнёры – да. Но союзники? Ни в коем случае. Хотя мы как раз всем, кто себя так называет, всегда готовы идти навстречу, принимая на себя все сопутствующие риски.

Что до Палестины как государства… Хоть признавай её, хоть нет – в настоящее время, когда никаких иллюзий 1990-х гг. не осталось, она может существовать только в качестве ближневосточного Пуэрто-Рико: как государство, ассоциированное… с Израилем. Чего как раз израильтяне категорически не хотят, поскольку весь «процесс Осло», а также всё, что в палестино-израильских отношениях было впоследствии, включая вывод из Газы ЦАХАЛ и израильских поселений Ариэлем Шароном (а до того ЦАХАЛ – из Ливана Эхудом Бараком) и все соглашения с руководством ПНА и ХАМАС, – попытки избавиться от проблемы контроля над какими угодно арабскими территориями раз и навсегда. К чему это привело и почему, вопрос отдельный. Но поскольку Израиль расколот до крайности (борьба с Ираном и его «Осью сопротивления» – единственное, что сплачивает противостоящие друг другу политические силы и группы их поддержки в населении страны), он вполне может вскоре перестать существовать, «съев» сам себя. Что вовсе не означает, что на его месте возникнет Палестина, как надеются в Иране. Вот тогда палестинцам вместе с израильтянами точно не позавидуешь…

Автор: Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока

СНОСКИ

[1] Запрещена в России.

[2] Запрещена в России.

Почему у пианиста Мигеля Шеббы на кольце написано по-русски: "Спаси и сохрани"?

Светлана Мелентьева

На Большом летнем музыкальном фестивале в "Сириусе" выступил известный пианист Мигель Шебба, которого называют "представителем русской фортепианной школы в Аргентине".

Пианист приехал по личному приглашению художественного руководителя фонда "Талант и успех" Ханса-Йоахима Фрайя. Вечер симфонической и фортепианной музыки в Большом зале университета "Сириус" открыла увлекательная история создания фортепианного концерта Мендельсона, рассказанная Артёмом Варгафтиком. Мягкий певучий звук рояля напомнил о титанах советской фортепианной школы времен Самуила Фейнберга и Николая Игумнова. Публика тепло приветствовала пианиста, на бис исполнившего Ноктюрн Скрябина и "Песню за прялкой" Мендельсона.

Во втором отделении прозвучала Вторая симфония Чайковского - яркий пример сочетания русского и европейского в творчестве великого композитора: музыка, сотканная из мотивов русских песен, переплетенных в западноевропейской технике полифонических контрапунктов. В ответ на овации оркестр исполнил на бис "Полонез" из оперы Чайковского "Евгений Онегин".

После концерта пианист Мигель Шебба рассказал "РГ", что связывает его с Россией.

Насколько сегодня академическая музыка популярна в Аргентине, известной, скорее, своими танцевальными традициями?

Мигель Шебба: Классическая музыка была очень распространена внутри Амазонии - там есть оперный театр, который был построен еще в конце XIX века. Теперь его отреставрировали, и сегодня там ставятся оперы.

Сейчас мы с женой перебрались в Бразилию - в Рио-де-Жанейро тоже есть оперный театр, как и в Сан-Паулу, в Баии. Но, конечно, традиции классической музыки в Южной Америке не так сильны, как, например, в Европе. В Буэнос-Айресе широко представлена оперная традиция. Первый оперный театр там появился в 1850 году, а знаменитый Театр Колон - один из самых знаменитых театров мира. В начале ХХ века там работал Тосканини - несколько лет он курсировал между Миланом и Буэнос-Айресом. Кстати, с тем временем связано много историй с его женой, детьми, любовницами - Тосканини был известен такими историями... Потом директором театра был Эрих Клайбер. Он уехал из Германии после прихода к власти нацистов и 20 лет жил в Аргентине, где вырос и обучался дирижированию его сын Карлос Клайбер, ставший одним из самых известных дирижеров.

Помимо оперы в Аргентине сильна балетная традиция. Стремительным развитием балет здесь обязан Дягилеву. После завершения "Русских сезонов" танцовщики его труппы разъехались по разным странам, в том числе в Аргентину, создав новый балет в стране. Также в Аргентине хорошая скрипичная школа. Самая слабая здесь, пожалуй, именно фортепианная школа.

Поэтому сложно говорить об аргентинской фортепианной традиции?

Мигель Шебба: Пожалуй. Конечно, есть знаменитая Марта Аргерих, но это выдающийся талант. И в Аргентине работали блестящие педагоги: например, Ежи Лалевич, ученик Анны Есиповой. Он преподавал в Вене, уехал в Аргентину в 1921 году, работал в Национальной консерватории Буэнос-Айреса 30 лет. Ежи Лалевич был учителем Антона Солера-Биленского - моего педагога в Аргентине, предопределившего мой выбор инструмента в будущем.

Вас можно назвать "музыкальным внуком" знаменитой пианистки Анны Есиповой?

Мигель Шебба: Да! Однажды Элисо Вирсаладзе назвала меня "музыкальным племянником", потому что ее бабушка Анастасия Давыдовна Вирсаладзе была ученицей Анны Есиповой, как и Ежи Лалевич.

Как вышло, что вы продолжили образование в СССР?

Мигель Шебба: Я всегда был в контакте с русской культурой. Кроме того, обучение в СССР было бесплатным! Но нужно было пройти прослушивание и оформить документы в посольстве. Вначале я учился год в Киеве у Валерия Сагайдачного, после - в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) у Владимира Нильсена и в Москве у Владимира Натансона, который был учеником Самуила Фейнберга.

Русская классическая музыка популярна в Аргентине?

Мигель Шебба: Она всегда была популярна. До сих пор больше всего исполняют Чайковского и Рахманинова. "Картинки с выставки" Мусоргского звучат каждый сезон, но часто, к сожалению, в оркестровке Равеля. Эта оркестровка очень популярна, в ней французский колорит, очень красиво, но она в другом стиле. В идеале нужна авторская оркестровка.

Как построено современное музыкальное образование в Аргентине и Бразилии?

Мигель Шебба: В Аргентине государственная образовательная система. Дети учатся музыке бесплатно с 7 лет и до университета. В Бразилии же такой системы нет (только в Сан-Паулу) - там студенты поступают в музыкальный университет в 17 лет. И если раньше от поступающих требовали исполнить баллады Шопена, то сейчас педагоги упрощают требования до сонаты Моцарта или Гайдна, или инвенции Баха. Раз государственных бесплатных школ для детей нет, остаются лишь частные занятия. В Бразилии, конечно, есть хорошие пианисты, но все они из состоятельных семей. В 18 лет можно поступить в университет или уехать учиться в Европу. В Аргентине же, наоборот, музыкальные школы хорошие, а вот высшее образование по фортепиано хуже.

У вас на пальце кольцо со словами русской молитвы...

Мигель Шебба: Россия всегда была для меня очень близка. Любовь к русской литературе я унаследовал от мамы, профессора филологии, она обожала русскую литературу, но не владела русским языком. Я читаю на русском. Поэтому, приезжая в Россию, чувствую себя как дома. А кольцо мне подарили. На нем написано "Спаси и сохрани" - я надеваю его на концерты. Христианство мне близко.

Мишель Шебба о себе:

- Я родился в Аргентине, а она, как и Уругвай, отличается от других стран Латинской Америки. Основное население сегодня там - европейцы. Раньше жили индейцы, иммигрировавшие из Парагвая, Боливии, Перу. Однако жестокая политика конца XIX века фактически уничтожила индейцев, как и в США. Сегодня в основном все фамилии - испанские и итальянские. В конце XVIII века в Аргентине было около 700 000 жителей, а потом внезапно приехало около 3 миллионов иммигрантов, в основном итальянцев, немного немцев и русских евреев, поменьше - арабов с турецкими паспортами.

Моя родители итальянцы, поэтому я считаю себя полуитальянцем. Все свое детство прожил в Аргентине, затем уехал учиться в Советский Союз, а когда вернулся - в стране была военная диктатура (это с 1977 по 1983 год). На меня косо смотрели, как на учившегося в Советском Союзе, и оставаться в Аргентине было опасно. Тогда страну покинули 30 000 человек. И я поехал в Бразилию, потом жил в Германии 10 лет. А в 1990-е годы вернулся в Аргентину, преподавал в университете города Сан-Хуан (там очень хорошая консерватория, свой симфонический оркестр). В 2010 году я снова женился - на бразильянке, ей предложили должность в университете в Бразилии, и мы переехали туда. Там я преподаю ученикам и продолжаю получать пенсию из Аргентины.

Ощетинившиеся акторы

Государства в поисках лекарства от вмешательства

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ

Профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

ДАНИИЛ ПАРЕНЬКОВ

Заместитель заведующего кафедрой политической теории МГИМО МИД России.

Быстрые социальные, технологические и культурные изменения последних двух десятилетий радикально усложнили взаимодействие субъектов международных отношений. Государства оказались заложниками этих новых процессов в своей традиционной «зоне ответственности». Эти изменения требовали безусловной реакции и вынуждали на скорую руку пересматривать прежние практики.

Одним из феноменов стал количественный рост и диверсификация форм внешнего влияния в сферах, которые принято было считать суверенными. Рост чувствительности государств к вмешательству извне и сопутствующий всплеск их институциональной активности обусловлены двумя основными факторами: качественным изменением среды и сменой взаимодействующих субъектов.

Сдвиг

С точки зрения среды решающее значение имели технологические изменения и сопутствующее им умножение политических эффектов экстерриториальности. Развитие технологий привело к информационной открытости, упрощению инфраструктурных, логистических и иных экономических коммуникаций. Политические процессы охватили цифровое пространство. Возможность онлайн-коммуникации и цифровизация привели к размыванию традиционных границ политических действий.

Перед национальными властями возникла реальная угроза потери монополии на принятие решений. Появились новые виды политической активности в традиционной сфере контроля государств. Так, они столкнулись с претензиями IT-гигантов на автономное цифровое насилие, а политики как лидеры общественного мнения вынуждены конкурировать за аудиторию с инфлюэнсерами.

Ряд технологических и коммуникативных процессов приобрели политический смысл, но остались вне зоны государственного контроля. В руках транснациональных цифровых платформ оказались алгоритмы таргетированной рекламы, появилась возможность конвертации пользователей в особый вид социального капитала. Коммуникация проникла в компьютерные игры и развлекательные стримы.

Политические манифесты Канье Уэста и предвыборная агитация в Twitch стали симптомами размывания привычных институциональных рамок. Сформировалась обширная серая зона, в которой политическое действие стало возможным вне существующих правил. Правовые лакуны образовались в сферах, наиболее открытых для внешнего воздействия.

Ранее внешнеполитические угрозы чётко ассоциировались с действиями государств либо их прямых агентов.

Эрозия культурных, нормативных, информационных, технологических и ресурсных границ усложняет идентификацию источника угрозы. В результате повысилась тревожность и осознание необходимости ответных действий.

В списки потенциальных источников политических рисков попали транснациональные компании, международные организации и программы, трансграничные социальные движения и даже индивиды. Цифровому политическому действию или позиции нет нужды опираться исключительно на физическую поддержку сторонников внутри страновых границ.

По сути, появился неограниченный по размерам «избирательный округ» онлайн (constituency), в котором за голоса можно бороться, невзирая на наличие или отсутствие гражданства. Популярный инфлюэнсер мультиплицирует влияние за счёт количества подписчиков, страна происхождения которых размывается. Например, для влияния на общественное мнение в Скандинавии по вопросам защиты окружающей среды и продвижения конкретных решений одинаково эффективны лайки из Пакистана и Пуэрто-Рико.

Свою роль сыграли и многочисленные межправительственные организации и международные НПО. Экспансивная трактовка собственного мандата или миссии побудила часть из них всё активнее пересекать рудиментарные, как им казалось, национальные границы. Развернувшиеся дискуссии о снижении роли и эффективности международных организаций подталкивали их ко всё более вызывающим действиям и оценкам. Некоторые государства оправданно восприняли это как открытый вызов собственному суверенитету и задумались о защитных механизмах.

Так, принятые в России в 2020 г. конституционные поправки установили приоритет Основного закона над решениями международных организаций и судов[1], а в Концепции внешней политики РФ в 2023 г. в качестве одного из приоритетов зафиксировано противодействие «использованию правозащитной тематики в качестве инструмента внешнего давления, вмешательства во внутренние дела государств и оказания деструктивного влияния на деятельность международных организаций»[2].

Качественно преобразилась и социальная ситуация. Новые каналы взаимодействия изменили характер принадлежности к большим группам как способ формирования идентичности. Теперь не требуются физические контакты и общность повседневных практик. Социальные идентичности вышли за пределы национальных границ и получили возможность «удалённой верификации» через включение в общее коммуникативное пространство с представителями группы вне зависимости от страны пребывания или прописки.

Это затронуло и субъективные, и объективные аспекты идентичности. Получили распространение субъективные идентификации, опирающиеся исключительно на виртуальный опыт. После террористических актов 11 сентября 2001 г. социологи обратили внимание на спонтанное объединение людей вокруг тезиса «все мы ньюйоркцы», который использовали даже те, кто в Нью-Йорке никогда не был. Формулы «все мы…», «я/мы», “Me too” затем неоднократно использовались для создания субъективных и ситуативных идентичностей, имеющих политическую окраску. Ряд объективных идентичностей, включая политически неотчуждаемые (пол, раса, этнос, возраст, сексуальная ориентация и т.д.), получили возможность внешней поддержки и подкрепления со стороны зарубежных и международных организованных сообществ. Для таких идентичностей распространённым явлением стала двойная политическая лояльность. С одной стороны – национальным государствам, с другой – всё более тесная привязанность к группам, к которым они себя причисляют. Эта идентичность подтверждается разного рода феноменами, связанными с общими интересами и повесткой.

Транснационализацию процессов групповой идентификации государства воспринимают как потенциальную угрозу. Политические приоритеты некоторых групп очевидно закладывают основу конфликта с национальной (гражданской) идентичностью.

Жёсткие подходы к решению этой проблемы через запреты или «отмену» некоторых групповых идентичностей создали предпосылки для усложнения ситуации. Актуализировалась компенсаторная функция идентичностей, которые могут быть источником солидарности и сопричастности в случае отчуждения от социального окружения[3].

Там, где какая-либо социальная идентификация воспринимается в качестве девиантной или находится под давлением, у её носителей появилась возможность поиска поддержки за пределами государства. Раньше требование политической эмансипации уступало страху утратить гражданскую идентичность и сопутствующие ей права и свободы. Теперь опасения могут компенсироваться связью с большой наднациональной группой и ожидаемой от неё поддержкой. Это может провоцировать переход в группу политических оппонентов.

Очевидным фактором также являлись не решённые или плохо решённые проблемы, вызванные геополитическими кризисами девяностых. Распад Советского Союза, окончание холодной войны и завышенные ожидания от перспектив сближения бывших противников на фоне глобализации породили на короткий период иллюзию неизбежной открытости. Даже явные формы участия иностранных государств во внутренней политике зачастую воспринимались как необходимая часть процесса встраивания в новый миропорядок. Так, Майкл Макфол (посол США в России в 2012—2014 гг.), работавший в 1990-е гг. в Московском центре Карнеги (Фонд Карнеги за международный мир решением Министерства юстиции Российской Федерации от 14 апреля 2023 г. включён в реестр иностранных агентов. Решением Министерства юстиции Российской Федерации № 896-р от 18 июля 2024 г. объявлен организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.), пишет, что в 1992 г. Национальный демократический институт провёл серию рабочих встреч по развитию электоральной и партийной системы России с авторами существовавших на тот момент законодательных проектов[4].

Однако с постепенным осознанием реалий нового миропорядка (включая ограниченные возможности по интеграции в проект глобального Запада) Россия, Китай и другие незападные державы начали переоценку своего места в мире и границ собственного суверенитета. В результате во взаимодействии с зарубежными контрагентами стали отчётливо видеть не только возможности, но и угрозы.

На Западе отказ России и Китая от западного проекта демократизации восприняли как форму сохранения идеологического противостояния.

Дихотомия «демократия — авторитаризм» породила настороженное отношение к взаимодействию с недемократическими режимами.

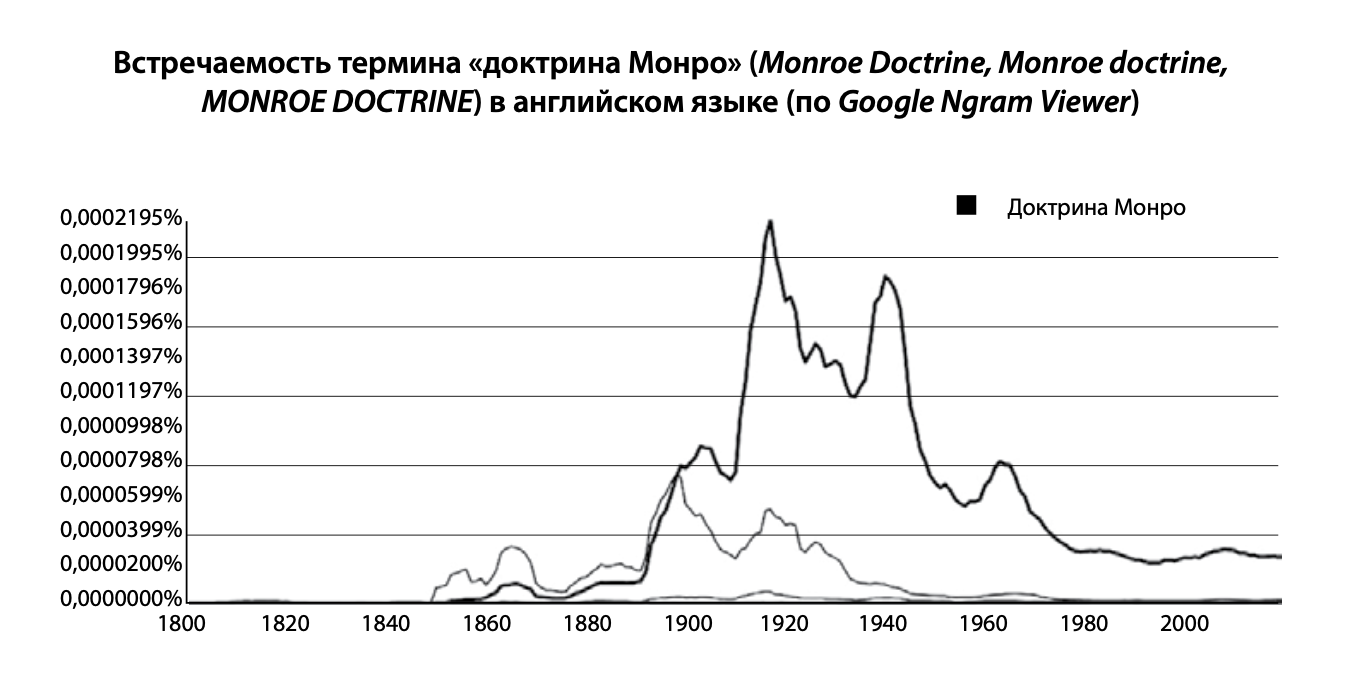

Именно в 1990-е гг. тема вмешательства получает особое звучание в академических исследованиях. Деон Гелденуйс в работе 1998 г. определил вмешательство после окончания холодной войны как «целенаправленное действие государства, группы государств, международной организации или другого международного актора по оказанию влияния на политическую систему другого государства (включая его структуру управления, внутреннюю политику и политических лидеров) против его воли с использованием тех или иных средств принуждения (насильственных или ненасильственных) для достижения конкретных политических целей»[5]. В том же году Патрик Реган указал на нацеленность актов иностранного вмешательства «против властных структур правительства с целью повлиять на баланс сил между правительством и оппозицией»[6].

Первый этап. Восприятие

Угрозы и регулятивный дисбаланс в отдельных сферах общественных отношений, вызванные технологическими, социальными и геополитическими изменениями, не могли оставаться без ответа. Политические системы должны были выровнять внутреннее давление с учётом воздействия внешней среды. На первом этапе осознание проблемы привело к естественным хаотичным реакциям защиты и отгораживания.

Изначально вмешательство было уделом сильных и чаще всего принимало форму открытых военных интервенций и переворотов. Как отмечает Уильям Уолфорт, знание о вмешательстве в основном «основано на свидетельствах вмешательства могущественных государств в дела слабых»[7]. Однако со временем феномен начал принимать всё более проникающий характер и сложные формы.

Субъекты международных отношений осознали новую реальность. Важным стимулом для более осмысленного анализа проблемы стало включение крупными державами внешнего вмешательства в список рисков и угроз. Ранее инициаторы вмешательства были заинтересованы в первую очередь в легитимации собственных действий (этой цели во многом обязана своим рождением концепция «гуманитарных интервенций»). Объекты вмешательства боролись за политическое выживание и в концептуальные игры не включались. Как результат, у одной части акторов для глубокого осмысления феномена не было мотивов, у другой – необходимых интеллектуальных ресурсов и концептуального аппарата.

Ситуация изменилась с включением новых акторов и сменой ролей. Исторически СССР и США, безусловно, пытались воздействовать друг на друга, однако действия оппонентов вписывались в чёткие рамки идеологической борьбы и неписаных, но устойчивых правил разведывательной деятельности.

Внешне схожие попытки вмешательства до Второй мировой войны и в период холодной войны опирались на принципиально иные подходы. Так, поддержка зарубежных коммунистических партий Советским Союзом, скорее, диктовалась логикой партийно-идеологической работы, а не действий государства. Не случайно в Постановлении Президиума Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала о роспуске Коминтерна отмечалось[8], что уже VII конгресс Коммунистического Интернационала, состоявшийся в 1935 г., подчеркнул необходимость «исходить из конкретных условий и особенностей каждой страны и избегать, как правило, непосредственного вмешательства во внутриорганизационные дела коммунистических партий»[9].

Генеральный секретарь Исполнительного комитета Коминтерна Георгий Димитров в дневниках обращал внимание на то, что в речи о причинах роспуска Коминтерна на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 21 мая 1943 г. Иосиф Сталин разъяснял, что «компартии, входящие в КИ, лживо обвиняют[ся], что они являются якобы агентами иностранного государства, и это мешает их работе среди широких масс. С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь. Предпринимаемый шаг, несомненно, усилит компартии, как нац[иональные] рабочие партии и в то же время укрепит интернационализм народных масс, базой которого является Советский Союз»[10].

В случае Соединённых Штатов, как пишет Игорь Истомин, «хотя Советский Союз представлял собой наиболее значимую стратегическую цель для США, он подвергался относительно скромной подрывной деятельности по сравнению с менее способными государствами»[11]. Либеральные демократии рассматривали интервенции и вмешательства в качестве пригодного инструмента для воздействия на «слабые, нелиберальные государства»[12].

После завершения холодной войны вмешательство стало использоваться крупными державами по отношению друг к другу в совершенно ином масштабе и качестве. Не случайно во многих странах в концептуальном осмыслении иностранного вмешательства активно участвует разведывательное сообщество, которое проводит чёткую границу между вмешательством и шпионажем. Если шпионаж относится к различным видам сбора информации для получения преимущества перед соперником, то вмешательство нацелено на изменение поведения и воздействие на национальные интересы объекта[13].

Как и дипломатия, шпионаж является частью устоявшихся норм, элементом признанного государственного инструментария. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс удачно подметил, что «шпионаж был и будет неотъемлемой частью искусства государственного управления»[14]. Вмешательство, напротив, рассматривается как нечто, выбивающееся из сложившихся правил игры, а своими отдельными правилами ещё не располагающее. Даже в тех редких случаях, когда шпионаж относят к вмешательству, подчёркивается его рутинный характер в отличие от современных форм воздействий. Так, французская парламентская делегация по разведке назвала шпионаж «классической» формой вмешательства[15].

Субъекты вмешательства примерили на себя роль объекта воздействия. Описанные выше смысловые ограничения были сняты. В России процесс переосмысления проблемы вмешательства как объективно существующей угрозы начался в 2000-е годы.

Этому способствовали разочарование в проектах интеграции со странами Запада и всё более очевидные попытки внешнего влияния на ход внутриполитических процессов.

Значимым поводом для переоценки рисков, связанных с иностранным вмешательством, стала серия «цветных революций» и переворотов у границ России, начиная с так называемой «революции роз» в Грузии. Самой заметной из них была «оранжевая революция» на Украине в 2004 году. Реакция на эти события проявилась в весьма острой риторике на высшем уровне и открытых спорах о специфике национального суверенитета в условиях усиливающейся глобализации.

В 2006 г. в России вносятся первые изменения в законодательство, направленные на регулирование деятельности НКО с иностранным финансированием. В западной литературе эти новации часто рассматриваются как отправная точка развития международной практики ограничения иностранного участия в деятельности НКО. Однако процесс не ограничивался российскими реалиями и, скорее, отражал общемировой тренд на рост опасений в связи с политической активностью финансируемых из-за рубежа организаций. Так, в Индии в 2006 г. появляется одна из наиболее жёстких законодательных инициатив об ограничении возможностей иностранного участия в деятельности НКО. Законопроект в итоге был принят в 2010 г. и установил полный запрет на иностранное финансирование политической деятельности[16].

Настоящим триггером, сделавшим проблему массовой, стали события «арабской весны» 2010–2011 гг., которые привели к смене власти, гражданским войнам и восстаниям почти во всех арабских странах африканского севера. Внимание к темам вмешательства стало последовательно нарастать и среди политиков-практиков, и в экспертной среде. Однако в восприятии и политиков, и экспертов политические цели вмешательства зачастую растворялись в сопровождающих социальных и информационных процессах.

В России на оценку событий «арабской весны» наложились массовые акции протеста в декабре 2011 – феврале 2012 гг., сопровождавшиеся активным вливанием иностранных ресурсов. Власти сделали выбор в пользу жёсткого подхода к управлению рисками вмешательства. 13 июля 2012 г. Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые ввели статус «иностранного агента» для российских НКО, занимающихся политической деятельностью на территории России и получающих иностранное финансирование. Позднее, в 2015 г., в законодательство добавлено понятие «нежелательная организация».

Новый импульс дискуссии об иностранном вмешательстве получили после выборов в США 2016 г., когда тема стала одной из ключевых в рамках президентской кампании. С того момента внимание к проблеме иностранного вмешательства по всему миру приобретает всё более системный характер. Феномен вмешательства получил признание в стратегических документах и нормах поведения. Соответствующее понятие и связанные с ним категории закрепляются на законодательном уровне, в административном и уголовном праве фиксируются составы преступлений, связанных с иностранным вмешательством, создаются специализированные институции по противодействию попыткам вмешательства. К 2018 г. ограничения или полный запрет на иностранное финансирование политической деятельности НКО и других субъектов уже действовали более чем в пятидесяти странах[17] (не считая других форм и институтов противодействия вмешательству).

Использование темы вмешательства для внутриполитической конкуренции в США в 2016 г. осложнило возможность содержательных дискуссий о феномене. Конъюнктурное обострение и политизированное использование отдельных аспектов проблемы привело к повышенной взрывоопасности темы. На политическом уровне любое рассуждение о вмешательстве оказалось зажато между двумя крайностями: либо жёсткими ограничительными мерами, либо оправданием попадающих под категорию вмешательства практик.

Кроме того, для темы вмешательства характерно сохранение интеллектуальных реликтов и концептуальных атавизмов. Субъекты международных отношений остро воспринимают проявившиеся проблемы и чувствуют открывшиеся возможности, но не обладают достаточным терминологическим инструментарием. В результате на свет появляются понятия и определения, вызывающие новые споры. Один из примеров – трактовка понятия «иностранный агент». Обе используемые коннотации (и негативная, связанная с деятельностью иностранных спецслужб, и нейтральная, отражающая действия в интересах принципала) отсылают к практикам предыдущих эпох и практик. На деле лица и организации, определяемые в рамках этого понятия, находятся под влиянием новых факторов. Это субъекты с размытой политической лояльностью, которая по-разному кристаллизуется в зависимости от условий среды и характера внешнего воздействия.

Далеко не все действуют осознанно. Однако все являются носителями смешанных смысловых матриц и выступают в роли каналов миграции ценностей. Власти и акторы политической системы воспринимают их в качестве опасных раздражителей, носителей инородных интересов. Даже если эти интересы не обязательно противоречат интересам остального общества. Однако они всё равно имплицитно враждебны как продукты иной политической системы, другого символического универсума, если использовать концептуальную схему Бергера и Лукмана[18].

Второй этап. Использование и адаптация

Глубокий анализ практик вмешательства осложняется асинхронностью процессов адаптации к новым условиям. Каждая из стран действует в собственном ритме. У каждой своя степень погружения в новый технологический уклад и собственная история столкновений с попытками вмешательства.

Для части стран некоторые аспекты вмешательства попросту не существуют. Нельзя вмешаться в цифровую электоральную инфраструктуру, если она отсутствует. Для большинства государств угроза вмешательства в инфраструктуру выборов означает разве что физический захват избирательного участка или целого округа в результате «старой доброй» интервенции.

Отдельные страны, исходя из своего политического опыта, демонстрируют повышенную чувствительность к проблеме вмешательства, в то время как другие ещё не выработали достаточных механизмов распознавания.

В России обострённому восприятию связанных с вмешательством угроз способствовал процесс распада СССР и последовательное изживание иллюзий об открытости как однозначном и исключительном благе.

Развитие национальных институтов противодействия иностранному вмешательству от страны к стране имеет разную динамику и формы. В одних случаях приоритетное внимание уделяется защите электоральных процессов и ограничению возможностей для поддержки оппозиции. В других – регулированию деятельности цифровых платформ или защите от вмешательства в образование и исследовательскую деятельность. Конкретные решения принимаются на уровне как инфраструктуры, так и воздействия на индивидов и организации. В первом случае речь идёт о развитии технологического инструментария по защите критической инфраструктуры (данных, систем коммуникации, электоральных электронных систем и т.д.). Во втором – о системе запретов, ограничений и связанных с ними санкций, направленных на сокращение возможностей для иностранного воздействия на политические процессы через конкретных субъектов.

Ряд стран дополняет вводимые институциональные ограничения общественно-политическим давлением на участников политических процессов, которые ищут поддержку за рубежом или прямо действуют в интересах иностранных государств. Поддерживаемая и спонсируемая из-за рубежа политическая и околополитическая деятельность стигматизируется. Создаются условия, в которых участники такой деятельности и их проекты становятся «неприкасаемыми», предпринимаются усилия по вытеснению их на периферию политической арены или вовсе за её пределы.

Институционализация и легитимация политической стигматизации осуществляется трояко. Во-первых, конкретные государства и их сторонники или представители обозначаются как носители угрозы в законодательных актах, рекомендациях и доктринальных документах. Характерный пример – упоминание на Западе «китайской угрозы» вмешательства в академическую сферу.

Во-вторых, стигматизация может достигаться за счёт вовлечения в показательные процедуры, предполагающие ту или иную форму осуждения. Пример – слушания в Комиссии Национального собрания Франции по расследованию иностранного политического, экономического и финансового вмешательства.

В-третьих, может вводиться социальная стигматизация в прямом смысле этого слова в форме специализированной маркировки.

К последнему можно отнести реестр иностранных агентов в России, американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), британскую Схему регистрации иностранного влияния (FIRS), предусмотренную Законом о национальной безопасности. Схожие механизмы внедряет Европейский союз в рамках Пакета мер в защиту демократии (Defence of Democracy Package). Необходимость оперативного создания реестров иностранного влияния в духе FARA и FIRS также обсуждается во Франции и Канаде.

Для России и Китая характерна универсализация угрозы через привязку к государственному суверенитету. Иностранное вмешательство подаётся как общая для всех стран опасность, проистекающая из попыток отдельных государств размыть границы национального суверенитета и вмешаться в чужие внутренние дела. США и их союзники, напротив, отказываются от универсализации угрозы и строят свои нарративы о вмешательстве на иных принципах. В западном официальном дискурсе иностранное вмешательство редко используется в связке с концепцией суверенитета. Более того, на уровне официальных документов вмешательство чаще всего сужается до более узкой категории «вмешательство в демократические процессы» и ещё более частного случая «вмешательства в выборы»

Так, в указе (E.O. 13848) «о введении определённых санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в Соединённых Штатах»[19] подчёркивается, что «иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки». Схожие формулировки содержатся в Стратегии национальной безопасности США. В документе фиксируется, что страна «не потерпит иностранного вмешательства» и «будет действовать решительно, чтобы защитить и предотвратить нарушения демократических процессов»[20].

При этом в описании вмешательства ключевым остаётся электоральный фрейм. Под попытками иностранного вмешательства в первую очередь понимаются попытки повлиять на выборы через воздействие на электоральную инфраструктуру и информационные кампании в поддержку или против конкретных партий и кандидатов.

Такое избегание более общих концептуализаций можно объяснить использованием в странах Запада гибких подходов к интерпретации угрозы и обоснованию мер по защите. Западный стратегический нарратив о вмешательстве строится вокруг трёх ключевых элементов: нормативного разделения на вмешательство в демократии и действия в отношении недемократических режимов; инструментализации рисков через сужение представлений о вмешательстве до конкретных практик; приписывания угрозы конкретным странам или группам стран. Последнее наблюдается и в России, где дискурсивно вмешательство связывается со странами Запада, однако на уровне законодательных инициатив и декларируемых подходов к противодействию вмешательству это проявляется ограниченно.

В свою очередь, в американских нарративах привязка угрозы вмешательства к конкретным акторам опирается на устоявшуюся традицию. Еще в 1918 г. в Сенате был создан подкомитет «по расследованию немецкой и большевистской пропаганды»[21]. В 1938 г. на фоне опасений в связи с пропагандистской активностью нацистской Германии принимается Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который и сегодня декларируется в качестве «важного инструмента для выявления иностранного влияния в Соединённых Штатах и устранения угроз национальной безопасности»[22]. Эту традицию продолжает опубликованная в октябре 2022 г. Стратегия национальной безопасности США, в которой иностранное вмешательство связывается с конкретными странами: КНР, Россией и Ираном[23].

Третий этап. Проблема концептуализации

За два десятилетия государства перешли от осознания проблемы вмешательства к попыткам системного противодействия.

Первичная реакция оказалась подобна пиломоторному рефлексу у животных. Эволюционно данный рефлекс служит реакцией на угрозу. Он призван продемонстрировать чувствительность к внешним раздражителям, готовность к ответным действиям, и в том числе связан с поддержанием или оспариванием существующей иерархии[24]. Образно говоря, государства «ощетинились», демонстрируя готовность отстаивать суверенитет в различных сферах и используя доступные инструменты защиты. «Рефлекторная» реакция неизбежно опережает рациональное осмысление новых реалий на достаточном уровне. Концептуализация феномена остаётся обрывочной.

Новые технические и технологические возможности предоставили государствам расширенный инструментарий для реализации внешнеполитических стратегий. Ранее субъекты мировой политики действовали, как правило, напрямую. При наличии достаточного дисбаланса возможностей и ресурсов (или представлений о наличии такого дисбаланса) более сильные акторы использовали против оппонентов различные формы давления (дипломатического, экономического, политического), а при очевидном доминировании не гнушались и прямыми военными интервенциями.

С развитием технологий (в первую очередь информационно-коммуникационных) государства получили возможность использовать более широкий спектр непрямых инструментов воздействия и возможность регулировать «степень нажима». Часть процессов была осмыслена в рамках концепции «мягкой силы», которая не могла бы появиться без достаточного уровня повышения интенсивности информационных потоков – чтобы влиять на зарубежные аудитории, нужны соответствующие каналы коммуникации. Однако попытка деления инструментов внешнего воздействия исключительно по степени их жёсткости для объяснения текущих процессов явно недостаточна.

В определении и описании вмешательства и схожих с ним феноменов сложилась концептуальная неопределённость. Первые попытки осмысления привели к смешению понятий «интервенция» и «вмешательство»[25], а некоторые авторы и вовсе заявляют о сущностной неопределимости концепта[26]. В попытках уловить суть происходящих изменений исследователи, эксперты и практики мечутся в поисках возможных решений, предлагая взаимоисключающие варианты разграничения «вмешательства» и «влияния» и множественные типологии форм вмешательства.

В эти процессы включились государственные акторы. Так, в рамках гранта министерства обороны Австралии предложена модель анализа вмешательства через «Пять И» (Five Is) – наиболее уязвимые элементы политических систем, на которые нацелено большинство попыток деструктивного воздействия. Это институты, инфраструктура, индустрия, индивиды и идеи[27].

Ключевая проблема существующих подходов в том, что они нацелены на исчерпывающее объяснение ряда связанных феноменов через одну категорию. Но происходящие изменения ведут не только к кристаллизации феномена вмешательства. Меняется весь набор внешнеполитических инструментов. Вмешательство не вытесняет, а дополняет ранее существовавшие практики, которые трансформируются и получают большую гибкость и возможности использования.

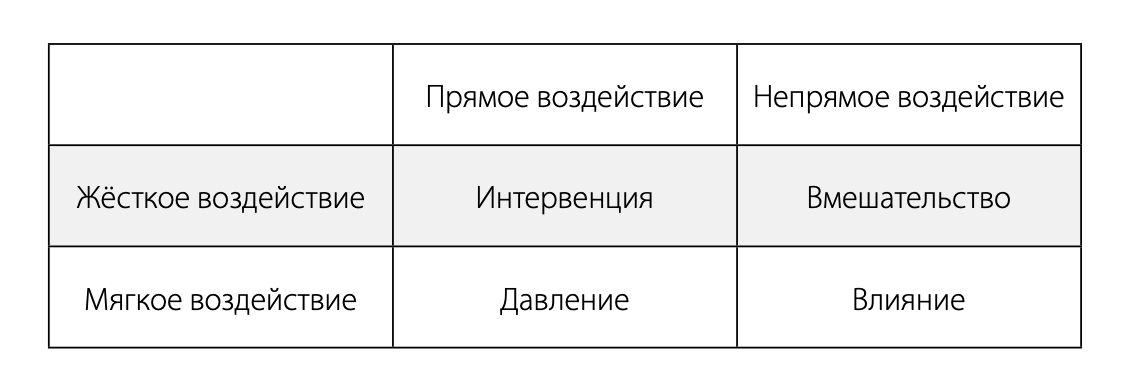

Важнейшими характеристиками выступают прямой или косвенный характер воздействия и степень его жёсткости. Все действия государств могут быть жёсткими или мягкими, прямыми и непрямыми и укладываются в представленную ниже матрицу:

Прямые действия государств могут принимать форму интервенций или открытого давления. В первом случае они носят подчёркнуто жёсткий характер. Но интервенция не обязательно сводится к военному вторжению. Принципиальным маркером жёсткости выступает пересечение суверенных границ государства в различных сферах. Сегодня можно уверенно говорить об информационных, электоральных, культурных, образовательных и иных интервенциях. К культурной интервенции, например, можно отнести поддержку и реализацию на территории иностранного государства проектов в сфере искусства, нацеленных на подрыв авторитета действующей власти.

Во втором случае речь идёт об относительно мягком воздействии, когда государства прямо используют имеющиеся у них экономические, дипломатические, политические и иные инструменты, чтобы попытаться изменить поведение другого субъекта международных отношений. Например, односторонние экономические санкции.

Непрямые действия в жёсткой форме могут быть обозначены как вмешательство, а в мягкой – как влияние. Как и с прямыми действиями, влияние отличается по степени жёсткости от вмешательства отсутствием намеренного пересечения суверенных границ. Влияние необязательно имеет негативные последствия для объекта воздействия, может осуществляться открыто и в целом рассматривается как легитимная практика в международных отношениях. Вмешательство, напротив, обычно скрыто и всегда нацелено на ослабление оппонента. Довольно точно принципиальная разница между влиянием и вмешательством указана в опубликованном в июне 2023 г. докладе французской Комиссии по расследованию иностранного вмешательства: «Влияние чаще всего можно терпеть и его терпят, чего нельзя сказать о вмешательстве»[28].

В данную аналитическую матрицу вписываются любые действия государств вне зависимости от конкретного направления. Так, в наиболее чувствительной к внешнему воздействию электоральной сфере отчётливо прослеживаются все четыре типа попыток иностранного воздействия.

Влияние проявляется в оценках со стороны иностранных субъектов существующих электоральных процедур и/или хода электоральных кампаний.

Давление реализуется, например, за счёт введения санкций в отношении ответственных за проведение выборов лиц, призывах к изменению законодательства и т.д.

Вмешательство проявляется в более скрытых формах: от непубличной поддержки оппозиции до целенаправленного долгосрочного «взращивания» будущих кандидатов через программы подготовки лидеров.

Наконец электоральными интервенциями стоит считать прямые атаки на электронную инфраструктуру выборов и сопутствующие информационные атаки в форме распространения лживой информации и сфальсифицированных соцопросов. Инструменты попыток иностранного воздействия на выборы не ограничиваются приведёнными примерами, однако любые из используемых попадают в одну из четырёх рассматриваемых категорий.

Балансировка

Возросшая чувствительность к попыткам вмешательства и институциональные реакции показывают, что вмешательство активно используется и будет ещё более интенсивно применяться в дальнейшем. Тем более что внешнее воздействие стало возможным в «эндоскопической» форме. Каналы и инструменты скрыты, а внешние интересы получили возможность реализоваться изнутри суверенного политического пространства.

Радикализация отношений России и Запада на фоне специальной военной операции, осложнение отношений между США и Китаем и общее нарастание напряжённости в международных отношениях лишь повышает значимость темы. Проблема вмешательства уже не исчезнет.

В грядущие политические циклы государства вступают, наблюдая различные лики вмешательства и уповая, что наиболее деструктивный обращён не к ним.

Государства оказались в новой реальности множащихся вызовов иностранного воздействия. Первые реакции направлены на устранение проявившихся уязвимостей. В ключевых государствах процесс возведения защитных механизмов запущен, однако это только начало. Сейчас государства особенно энергично реагируют на иностранное вмешательство и связанные феномены в электоральной сфере. В британском Законе о национальной безопасности и венгерском Законе о защите национального суверенитета, принятых в 2023 г., особое место отведено противодействию иностранному вмешательству в выборы. В Соединённых Штатах различные инициативы постоянно появляются и на федеральном уровне, и на уровне штатов[29].

На Тайване перед выборами президента, вице-президента и парламента 2024 г. приняли решение выплачивать денежное вознаграждение за предоставление доказательств иностранного вмешательства. Ещё до начала президентской кампании в России было ясно, что попытки вмешательства станут частью общей драматургии. Можно уверенно прогнозировать, что попыткам вмешательства будет уделено особое внимание и на предстоящих выборах в США и Великобритании.

Такая концентрация внимания понятна и объясняется особой чувствительностью к процессам формирования власти. Однако повышенная сосредоточенность исключительно на выборах может быть контрпродуктивной.

Во-первых, фактор иностранного вмешательства, очевидно, используется во внутриполитических битвах, что уводит от объективного анализа реальных процессов. Во-вторых, чрезмерная фокусировка на выборах рискует оставить за скобками менее яркие, но не менее значимые процессы: культурные, образовательные, экономические (защита стратегической инфраструктуры и т.д.).

Излишнее упрощение описываемых реалий и использование редуцированных категорий ведёт в одних случаях к избыточным реакциям, а в других – к их беспечному отсутствию. Без содержательных дискуссий осмысление вмешательства и связанных феноменов рискует быть вытесненным моральными оценками, далёкими от реальных процессов. Дальнейшее технологическое развитие, включая распространение искусственного интеллекта, будет способствовать росту конфликтности темы[30]. Государства ещё надолго останутся в роли Ахиллеса, вынужденного латать правовые лазейки в попытке угнаться за новыми технологическими решениями конкурентов.

На длинной дистанции расхождения в подходах к концептуализации вмешательства рискуют только усилиться. Нас ожидает фрагментация подходов к описанию феномена. За этим последует ужесточение риторики и внутренних способов противодействия. Чем быстрее государства осознают, что имеют дело со сложной системой взаимосвязанных феноменов, тем эффективнее и менее болезненно завершится процесс адаптации. Должно произойти уравновешивание новых реалий, вызовов и институциональных ответов. Исходя из скорости происходящих процессов, такая балансировка будет возможна не ранее чем через пару десятилетий.

Влияние, давление, вмешательство и интервенции требуют различных ответов. Тем, насколько быстро их найдут, будет определяться степень суверенности при формировании новой системы международных отношений.

Авторы:

Алексей Чеснаков, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

Даниил Пареньков, заместитель заведующего кафедрой политической теории МГИМО МИД России.

СНОСКИ

[1] Ст. 79: «<…> Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

[2] Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г.) // МИД РФ. 31.03.2023. URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/#sel=2:1:7Uh,2:9:GCB (дата обращения: 04.04.2024).

[3] Bilgrami A. Notes Toward the Definition of Identity // Daedalus. 2006. Vol. 135. No. 4. P. 5–14.

[4] McFaul M., Mendelson S.E. Russian Democracy – A US National Security Interest // Demokratizatsiya. 2000. Vol. 8. No. 3. P. 330–353.

[5] Geldenhuys D. Foreign Political Engagement: Remaking States in the Post-Cold War World. L.: Palgrave Macmillan, 1998. P. 6.

[6] Regan P.M. Choosing to Intervene: Outside Interventions in Internal Conflicts // The Journal of Politics. 1998. Vol. 60. No. 3. P. 754–779.

[7] Wohlforth W.C. Realism and Great Power Subversion // International Relations. 2020. Vol. 34. No. 4. P. 459–481.

[8] Постановление Президиума Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала о роспуске Коминтерна. Москва, 15 мая 1943 г. // Электронная библиотека исторических документов. URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/46346-postanovlenie-prezidiuma-ispolnitelnogo-komiteta-kom-locale-nil-munisticheskogo-internatsionala-o-rospuske-kominterna-moskva-15-maya-1943-g (дата обращения: 04.04.2024).

[9] В документе также отмечалось, что «теми же соображениями руководствовался Коммунистический Интернационал, приняв к сведению и одобрив решение Коммунистической партии США в ноябре 1940 г. о выходе её из рядов Коммунистического Интернационала».

[10] Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б) и Коминтерн. 1919–1943 гг. Документы / под ред. Г.М. Адибекова. М.: РОССПЭН, 2004. С. 812–813.

[11] Istomin I.A. Military Deterrence vs Foreign Interference? Record of the Cold War // MGIMO Review of International Relations. 2023. Vol. 16. No. 1. P. 106–129.

[12] Doyle M.W. Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. P art 2 // Philosophy & Public Affairs. 1983. Vol. 12. No. 4. P. 323–353.

[13] См., например: New Zealand’s Security Threat Environment 2023 // New Zealand Security Intelligence Service. 2023. URL: https://www.nzsis.govt.nz/assets/NZSIS-Documents/New-Zealands-Security-Threat-Environment-2023.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[14] Burns W.J. Spycraft and Statecraft // Foreign Affairs. 30.01.2024. URL: https://www.foreignaffairs.com/united-states/cia-spycraft-and-statecraft-william-burns (дата обращения: 04.04.2024).

[15] Rapport Relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2022–2023 // Sénat. 29.06.2023. URL: https://www.senat.fr/rap/r22-810/r22-810_mono.html (дата обращения: 04.04.2024).