Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ростех готов обеспечить безопасность объектов нефтяной инфраструктуры в Венесуэле

В рамках встречи сопредседателей Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня принято решение о продвижении гражданской продукции предприятий, входящих в госкорпорацию Ростех, в Венесуэле.

Стороны договорились о сотрудничестве в области комплексной безопасности объектов нефтяной инфраструктуры и участии в инвестиционных проектах на территории Венесуэлы. Предварительная работа велась при активной поддержке Министерства иностранных дел РФ.

Спектр задач весьма разнообразен – от вопросов промышленной безопасности, включая защиту от кибератак, до поставок оборудования и средств пожаротушения с возможностью локализации производства на территории Венесуэлы и т.д.

Венесуэльские партнеры выразили заинтересованность в использовании решений госкорпорации Ростех и в области информационной безопасности для защиты объектов электроэнергетической инфраструктуры, поставках российских ИТ-решений в области сбора и обработки информации о функционировании объектов энергетической инфраструктуры, современных решений в области управления рисками на объектах критической инфраструктуры с целью прогнозирования рисков возникновения аварий и их предотвращения.

Ростех на встрече представлял генеральный директор дочернего предприятия корпорации АО «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош: «В рамках переговорного процесса на разных уровнях мы знакомили венесуэльских партнеров с гражданской продукцией корпорации, достижениями, наработками, решениями практически во всех отраслях всех холдингов. Подписанные меморандумы – это не только первые итоги проделанной работы, но и перспективы двустороннего взаимодействия. Уверены, что заинтересованность двух сторон принесет уже в ближайшее время значительные результаты».

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

АО «РТ-Проектные технологии» организация корпорации, специализирующаяся на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере. С 2017 по 2020 год единственный исполнитель государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное казначейство – функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), разработчик информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд (ИАС), разработчик и оператор Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) — федерального информационного ресурса обязательного для использования органами исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема.

Летят перелетные планы

Авиасообщение с миром возобновляется, но путешествовать пока дорого и почти некуда

Текст: Евгений Гайва

Россия с 1 апреля возобновила регулярное авиасообщение еще с шестью странами. Но туристы смогут поехать только в некоторые из них. Да и цены на апрельские туры довольно высокие, хотя в мае туроператоры обещают их снижение.

Ограничения на авиаперелеты были введены в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Теперь через год к 24 странам, с которыми регулярное авиасообщение возобновили раньше, добавились Германия, Шри-Ланка, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла и Сирия. Туристов из этого списка могут заинтересовать только Шри-Ланка и Узбекистан, говорят представители туриндустрии.

Сейчас туроператоры уже ставят туры в Шри-Ланку. Например, Tez Tour предлагает недельный отдых на острове в отеле категории "три звезды" с завтраками по цене от 134 тысяч рублей на одного человека, рассказал "Российской газете" представитель туроператора. Зато в мае на таких же условиях отправиться на пляжи Индийского океана можно будет уже за 85 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Прямые рейсы в столицу Шри-Ланки - Коломбо, как ожидается, запустит "Аэрофлот". Летать будут один раз в неделю из Москвы и обратно. Пока туроператоры предлагают улететь с одной стыковкой.

Для въезда в Шри-Ланку потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного за 96 часов до вылета. В аэропорту Коломбо потребуют сдать заранее заполненную медицинскую декларацию. Еще нужно будет пройти несколько ПЦР-тестов в зависимости от продолжительности отдыха. Бронировать можно только сертифицированные отели. Однако привитые от коронавируса туристы, также сдав ПЦР-тест, могут свободно выбирать себе отели или гостевые дома.

Узбекистан, который также готов принимать туристов, сейчас вряд ли будет популярен у путешественников. В стране можно посмотреть древний Самарканд, старинные мечети, посетить настоящие восточные базары, но весной хотят солнца, пляжей и моря, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Самолеты будут летать между Москвой и Ташкентом один раз в неделю. Для въезда в Узбекистан нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 72 часов до вылета. При отсутствии теста придется сдать экспресс-анализ на пограничном пункте. По данным агрегаторов, билеты в Ташкент в среднем стоят от 13 тысяч рублей в одну сторону на человека.

Регулярные рейсы между Таджикистаном и Россией будут востребованы скорее не туристами, а трудовыми мигрантами, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Рейсы между Москвой и Душанбе будут выполняться один раз в неделю. Пока перелеты в одну сторону стоят около 30 тысяч рублей на человека. Для въезда в Таджикистан потребуется предъявить ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

В Германию самолеты будут летать несколько раз в неделю. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно - пять раз в неделю, из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. По пять рейсов в неделю также будет между Москвой и Берлином и по три рейса в неделю между Санкт-Петербургом и Берлином. Вот только въезд туристам в Германию пока закрыт, даже не выдаются туристические визы, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на жительство или другие пассажиры в экстренных случаях. Потребуется пройти карантин.

Не поедут туристы также в Венесуэлу и Сирию. После объявления об открытии авиасообщения с этими странами россияне стали в несколько раз активнее искать авиабилеты, но в реальности эти маршруты спросом не пользуются, отмечает руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Для въезда в Венесуэлу нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 48 часов до вылета. Въезжающие в Сирию, также должны предъявить результаты теста, сданного не позднее чем за 96 часов до вылета.

Самым значимым изменением для туристов может стать увеличение количества рейсов в ОАЭ и на Кубу с 1 апреля, говорит Горин. В апреле цены за недельные туры на Кубу в отеле "четыре звезды" с системой питания "все включено" стартуют от 183,7 тысячи рублей за двоих, рассказали в AnexTour. В мае стоимость снизится до 154 тысяч рублей.

К лету снизятся цены и на туры в ОАЭ. Если в апреле стоимость недельного тура в отель "четыре звезды" с завтраками начинается от 103,8 тысячи рублей на двоих, то уже в мае она снизится до 85 тысяч рублей.

.jpg)

В Венесуэле на заводе ESPROMED BIO будет локализовано производство российского инсулина. Соответствующее соглашение подписали правительство Венесуэлы и компания «Герофарм».

Соглашение будет действительно до 2026 года. «Герофарм» передаст в пользование ESPROMED BIO технологии производства готовых препаратов инсулина, вложит средства в модернизацию имеющегося на площадке оборудования, а также осуществит трансфер технологии розлива готовой лекарственной формы генно-инженерных инсулинов человека и обеспечит обучение персонала, который будет занят на производстве.

Аналоги инсулина компания продолжит поставлять из России. «Герофарм» осуществляет регулярные поставки препаратов инсулина в Венесуэлу с 2019 года. На тот момент международные производители практически полностью остановили поставки препаратов данного класса в страну. При этом локальные производители инсулина в Венесуэле отсутствуют.

Фултонский сценарий для 2020-х годов

Намерена представить новая администрация США в уточнённой национальной стратегии страны.

Америка не станет колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты её жизненно важных национальных интересов. Таков, по сути, лейтмотив новой стратегии национальной безопасности, над которой в настоящее время работают сотрудники новой администрации и которую планируется принять к концу текущего года. А пока основные её положения нашли отражение в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности».

Их суть изложил в марте госсекретарь США Энтони Блинкен. Причём случайно или так было задумано, его выступление состоялось буквально накануне 75-летия фултонской речи. Напомним, что в этой речи, которую произнёс 5 марта 1946 года в американском городе Фултон бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, была провозглашена исключительность англосаксов, а также впервые прозвучали термин «железный занавес» и призыв к странам Запада к объединению «перед растущей советской угрозой». Именно с этой речи принято вести отсчёт холодной войны.

В своём выступлении Энтони Блинкен ни разу не обмолвился о знаменитой речи, но её мотивы звучали буквально в каждой его фразе. «Мы должны противостоять тому факту, что распределение сил в мире меняется, создавая новые угрозы. Россия по-прежнему полна решимости усилить своё глобальное влияние…» – утверждал он. И пообещал восстановить связи с американскими друзьями, союзниками и партнёрами, чтобы отношения между ними соответствовали «сегодняшним и завтрашним вызовам».

При этом Блинкен превзошёл даже Черчилля, включив в альянс, который, по словам госсекретаря США, должна возглавлять Америка, не только англоязычные народы, но «страны Европы и Азии, а также старых и новых партнёров в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии».

Учитывая, что новые времена диктуют новые способы действий, Блинкен, говоря об объявленном Черчиллем императиве для Запада – защищать демократию, подчеркнул: «Наш подход изменится. Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой». Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он.

А посему продвигать демократию нужно, по его словам, собственным примером. «В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам», – заключил госсекретарь США.

Следует отметить, что этот посыл явно направлен на внутреннее потребление, так как термин «продвижение демократии» приобрёл в США негативный оттенок, и сами американцы в него уже не верят. Поэтому перед Вашингтоном остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США – всё ещё «светоч демократии».

Что же касается американских действий за рубежом, то они, скорее всего, останутся без изменений. И примеров вмешательства США во внутренние дела других стран уже при новой администрации немало. Вспомним недавнее применение многоцелевых истребителей F-15 для удара по вооружённым формированиям иракских шиитов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В тех же «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» прямо говорится, что США намерены противостоять Китаю и «отстаивать демократию, права человека, человеческое достоинство…». Новая американская администрация также будет активно поддерживать оппозицию в Белоруссии и Венесуэле.

Не выдерживают никакой критики и содержащиеся в документе положения об отказе Вашингтона использовать военную силу в продвижении американских интересов по планете. На первый взгляд, такие намерения США можно было бы только приветствовать. Особенно если учесть, что с окончания Второй мировой войны США более 50 раз пытались свергнуть иностранные правительства, большинство из которых было избрано демократическим путём. Обещания покончить с «вечными войнами» давал, кстати, практически каждый новый президент США.

Взять того же Дональда Трампа. «Мы больше не будем использовать американские вооружённые силы для построения демократии за рубежом или пытаться восстанавливать другие страны по нашему образу и подобию. Это время ушло. Взамен мы будем просить наших партнёров защищать наши общие интересы. Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И это будет определяющим фактором при принятии наших решений», – заявил он, придя в Белый дом.

Тем не менее при Трампе США сохраняли военное присутствие в Афганистане, оказывая поддержку правительственным силам, и угрожали ударом Ирану. Эту же политику начала проводить и администрация Байдена. Одними из первых её решений стали приостановка вывода американских войск из Афганистана и отказ от сокращения контингента в Германии. Белый дом также выступает за наращивание военной активности США и НАТО в Арктике и Чёрном море.

В свою очередь в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» записано, что «Соединённые Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов». Там же отмечается, что США будут поддерживать боеготовность и обеспечивать свои вооружённые силы всем необходимым, чтобы они оставались подготовленными и хорошо снабжёнными силами.

Вашингтон намерен при этом «сместить фокус с ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в передовые технологии и возможности».

В документе также подчёркивается, что присутствие США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьёзным, поскольку Вашингтон намерен «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнёрами».

«На Ближнем Востоке наше военное присутствие будет соответствовать уровню, необходимому для разрушения международных террористических сетей, сдерживания иранской агрессии и защиты важных американских интересов», – говорится в документе.

Следует также отметить, что новая американская администрация обещает сократить роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов, а также развивать диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, которые оказывают влияние на стратегическую стабильность.

В частности, в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» говорится, что США предпримут «шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остаётся безопасным, надёжным и эффективным». При этом США хотят провести оценку своих сил «перед лицом вызовов» и, исходя из этого, определить их численность.

Таким образом, Вашингтон готовит новую стратегию национальной безопасности, которая, видимо, станет фултонским сценарием для его действий на мировой арене. США будут стремиться к восстановлению своего имиджа и репутации как надёжного партнёра и созданию нового миропорядка, в котором Америка по-прежнему играла бы главенствующую роль.

Владимир Свиридов

На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

Наталья Дембинская. На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки российской нефти. Почему собственная внешняя политика не мешает им приобретать у России все больше энергоресурсов — в материале РИА Новости.

Нарастили импорт

В прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). Россия вышла на второе место среди поставщиков, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке.

В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи. Крупнейшие покупатели — Valero и Exxon, приобретшие 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. На эти две компании пришлась почти половина российского импорта.

Неоткуда взять

К России американские НПЗ обратились, лишившись сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A. Цепочки поставок нарушились.

В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron. Американцы покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.

"Потеряв венесуэльскую нефть и столкнувшись с удорожанием сырья у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывает Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Ситуацию усугубило сокращение добычи ОПЕК. Поставки из Саудовской Аравии сейчас на минимуме с 1985 года. И лишь мазут из России позволил американским НПЗ продолжать работу, констатировали аналитики.

Cланцевый кризис

Сказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.

Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей.

В первую очередь это те, у кого проблемы возникли еще до ковида: компании влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.

В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.

В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.

По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.

Нелепое положение

Таким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока — 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо.

"Нефтяные танкеры, пришвартованные к НПЗ в Бэйтауне, штат Техас, выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз: российская нефть, — отмечает агентство. — Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, вымощен рыночной смекалкой, удачей и доказанной способностью Кремля обернуть политику Вашингтона в свою пользу".

"А ведь Трамп хвастался, что США превратились в энергетическую сверхдержаву и страна никогда не будет зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков", — иронизирует по этому поводу Марк Финли, нефтяной аналитик Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне.

Интересно, что сложившуюся ситуацию в Вашингтоне никак не комментируют. Однако неуклонный рост импорта явно указывает на то, что мантра об энергетической независимости, которую твердил бывший президент США Дональд Трамп, не сработала.

Всемирный банк назвал крупнейших должников России

Задолженность 36 развивающихся стран перед Россией на 21 января 2021 года составляет 23,8 миллиарда долларов, говорится в статистике Всемирного банка.

Речь идет об обязательствах либо государств, либо гарантированных ими компаний.

Всемирный банк назвал развивающиеся страны с наибольшей задолженностью перед Россией. Публикуем топ-20 должников.

Больше всего Москве должен Минск — 8,1 миллиарда долларов. Далее идет Бангладеш — 2,4 миллиарда долларов. В список также попали Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.

Всемирный банк в среду улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9 процента. В следующем году организация ожидает ускорения до 3,2 процента.

В январе институт развития прогнозировал, что экономика страны вырастет в этом году на 2,6 процента, а в 2022 году — на три процента.

Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, 29 марта 2021 года

Уважаемый господин председатель,

Уважаемые коллеги,

Благодарим заместителя Генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока и Исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетту Фор за представленные брифинги.

В целом разделяем высказываемые представителями ООН и других международных организаций тревожные оценки гуманитарного и социально-экономического положения в Сирии. Сегодня подавляющее большинство сирийцев (более 90%) живут за чертой бедности, 60% недоедают, 2 млн детей не имеют доступа к образованию. Парадоксально, но факт – существенное ухудшение жизни населения САР наблюдается именно в течение последнего года, когда «на земле» удалось добиться значительного снижения насилия. Примечательно и то, что наиболее тяжелая обстановка, по оценкам ООН, складывается в неподконтрольных Дамаску районах на северо-западе, севере и северо-востоке Сирии, ответственность за которые, напоминаю, несут де-факто оккупирующие их страны и местные власти.

Серьезным вызовом для Сирии остаются и орудующие в стране террористы ИГИЛ и «Хейат Тахрир аш-Шам», контролирующие Идлиб и заметно активизировавшиеся в последнее время в Заевфратье. В соответствии с решениями международного сообщества непримиримая борьба с ними должна быть продолжена. При этом хотел бы вновь подчеркнуть, что антитеррористические действия сирийских правительственных сил при поддержке российских военных носят выверенный характер и учитывают необходимость обеспечения безопасности мирных жителей. Попытки же «обелить» террористов, выдать их за вооруженную оппозицию при помощи, в частности, псевдогуманитарщиков из «Белых касок» недопустимы и заслуживают осуждения.

В условиях тревожного ухудшения обстановки в Сирии работающие там сотрудники профильных международных организаций призывают не только наращивать срочную гуманитарную помощь, которая покрывает лишь самые базовые потребности сирийцев, но работать над реализацией проектов по раннему восстановлению и поддержке населения. В ответ со стороны ряда ответственных членов международного сообщества, прежде всего США и Европы, слышим заявления о том, что сирийцы «не получат ничего на восстановление, пока в стране не будут проведены политические преобразования». Реакцией же Вашингтона и Брюсселя на призыв Генсекретаря ООН к ослаблению и снятию односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса стало, наоборот, беспрецедентное ужесточение незаконных рестрикций, принятых в обход СБ ООН, включая введение в июне 2020 г. пресловутого «Акта Цезаря». К сожалению, в сегодняшних выступлениях уважаемого представителя США и других западных коллег говорилось о многом, кроме санкций Вашингтона и Брюсселя и их драматически негативном воздействии на простых сирийцев.

О декларируемых «гуманитарных изъятиях» в условиях тотального дефицита в Сирии хлеба, топлива, запчастей, лекарств и медицинского оборудования, от чего страдают не только простые сирийцы, но и специализированные агентства ООН и НПО, говорить также не приходится. В то же время продолжают поступать сообщения о том, что американские конвои ежедневно вывозят из Сирии в Ирак нефть и зерно – только 23 марта сирийско-иракскую границу, судя по поступающей информации, пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном с начала месяца. Получается, что пока сирийцы страдают от острой нехватки базовых продуктов, включая хлеб и бензин, из подконтрольного США Заевфратья широким потоком идет контрабанда сирийских природных ресурсов при параллельном экономическом удушении страны в результате односторонних санкций, по сути, являющихся формой коллективного наказания.

При этом уже сейчас, без малого за 3,5 месяца до истечения резолюции 2533 СБ ООН по трансграничному механизму гуманитарной помощи, начались активные дискуссии о якобы безальтернативности такой схемы. Примечательно, что если речь идет о незаконном трансграничном трафике, то вопрос не поднимается, а на доставку гуманитарной помощи требуется специальная резолюция СБ ООН. Примечательно и то, что острым гуманитарным проблемам других стран (Йемен, Ливия, Венесуэла) СБ ООН уделяет куда меньшее внимание.

На сегодняшний день в соответствии с резолюцией 2533 СБ ООН в рамках трансграничного механизма работает один погранпереход – «Баб аль-Хава» для Идлибской зоны деэскалации. С июля прошлого года, когда была принята указанная резолюция, пропускная способность КПП была рекордно увеличена, и сейчас, по данным ооновских коллег, через него проходят по 1000 грузовиков ежемесячно. Несмотря на это, гуманитарное положение на северо-западе Сирии продолжает деградировать.

В то же время в зону деэскалации до сих пор не удается отправить совместный конвой ООН/МККК/СОКП через линии соприкосновения, который был согласован с Дамаском еще в апреле 2020 г., то есть год назад. Из брифинга в брифинг мы слышим расплывчатые объяснения о необходимости получения согласия неких сторон в Идлибе на доставку срочной гуманитарной помощи. Очевидно, что речь идет о тех же сторонах, которые пропускают аналогичные колонны, но в рамках трансграничных поставок. Если же вспомнить о том, что Идлибскую зону деэскалации контролируют террористы «Хейат Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин», признанные таковыми СБ ООН, то станет понятнее, что это за стороны. Кроме того, те же самые боевики препятствуют свободному выходу гражданского населения из Идлиба через специально открытые при содействии российских военных гуманитарные коридоры (в н.пп. Абу-Аззейдин, Мизназ и Тарнаба).

Приведу один пример – 11 марта в ходе выдачи гуманитарной помощи в н.п. Рами боевики отбирали продовольствие у мирных жителей, что привело к вооруженному столкновению, жертвами которого стали порядка 10 человек. Это лишний раз подтверждает, что помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население. Фактически боевики используют мирных сирийцев как заложников для получения гуманитарной подпитки через непрозрачный механизм, должный контроль над которым ООН не в состоянии обеспечить из-за отсутствия доступа на северо-запад Сирии.

Аналогичная ситуация сложилась и с жителями лагеря «Рукбан» в оккупированной США 55-километровой зоне под Ат-Танфом на юге Сирии. Туда однако, по странной логике Вашингтона, помощь должна доставляться из Дамаска, а не через границу по наиболее прямому и быстрому маршруту, который используется для снабжения американского гарнизона.

Здесь упоминалась конференция ЕС в Брюсселе по вопросам оказания гуманитарного содействия сирийцам. Организаторы традиционно обошли приглашением Правительство Сирии, страны-члена ООН. Как можно обсуждать будущее страны без ее законных властей? Западные доноры направляют почти все собранные средства на оказание помощи сирийцам на неправительственных территориях и в соседних странах. И это при том, что под контролем сирийских властей находится 80% территории страны и большая часть населения, а Дамаск, по свидетельству ооновских представителей «на местах», оперативно дает все необходимые разрешения на запрашиваемое международное гуманитарное содействие.

В целом налицо откровенная политизация сугубо гуманитарных вопросов – дискриминация подконтрольных Дамаску районов с точки зрения оказания гуманитарной помощи, отказ в содействии в восстановлении и возвращении беженцев, ужесточение санкций на фоне пандемии COVID-19, стремление сохранить трансграничный механизм, нарушающий нормы международного гуманитарного права и руководящие принципы, содержащиеся в резолюции 46/182 ГА ООН. Всё с целью – подорвать суверенитет и территориальную целостность Сирии по политическим мотивам «неугодности» руководства страны. В этой связи вызывают сожаление и осуждение постоянные нарушения рядом западных стран «духа и буквы» резолюции 2254 СБ ООН, начиная прямо со второго абзаца о «твердой приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР, а также целям и принципам Устава ООН».

Благодарю за внимание.

Восстановление даёт шанс странам Латинской Америки и Карибского бассейна отстроиться лучше прежнего

Пандемия COVID-19 причинила странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) больший ущерб в сфере здравоохранения и экономики, чем любому другому региону мира. Вместе с тем, согласно новому докладу Всемирного банка, по мере восстановления экономики в основных секторах присутствует потенциал для значительных преобразований.

Из-за пандемии валовой внутренний продукт (ВВП) в странах региона Латинской Америки и Карибского бассейна (без учёта Венесуэлы) сократился в 2020 году на 6,7%. В 2021 году ожидается возвращение к росту, темпы которого составят 4,4%. Для сравнения: в конце 2020 года Всемирный банк прогнозировал сокращение ВВП по результатам 2020 года на 7,9%, а в 2021 году – увеличение на 4%.

Масштабные перебои, вызванные пандемией, могут открыть путь к повышению производительности посредством реструктуризации экономики и цифровизации. Другие возможности роста связаны с инновациями в электроэнергетической отрасли, говорится в докладе Всемирного банка по региону ЛАК «Обновление вместе с ростом» (Renewing with Growth). Доклады этой серии публикуются дважды год.

«Ущерб серьёзен, масштаб страданий велик, особенно среди наиболее уязвимых групп населения», – говорит Карлос Фелипе Харамильо, вице-президент Всемирного банка по региону Латинской Америки и Карибского бассейна. «Однако мы всегда должны смотреть вперёд и использовать эту возможность, чтобы осуществить необходимые преобразования, которые дадут шанс на лучшее будущее».

Результатом резкого, обусловленного пандемией, спада в прошлом году стали значительные издержки экономического и социального характера. В целом вырос уровень безработицы и увеличились масштабы бедности, хотя в некоторых странах социальные последствия кризиса удалось во многом смягчить благодаря существенным объёмам социальных трансфертов.

Последствия кризиса, вызванного COVID-19, для экономики региона будут долгосрочными. Сокращение возможностей для получения образования и трудоустройства неизбежно приведут к снижению заработка в будущем, а высокий уровень государственного и частного долга может спровоцировать напряжённость в финансовом секторе и замедлить темпы восстановления экономики.

Однако несмотря на эти трудности есть и положительные моменты. Объёмы международной торговли товарами сохранились на относительно высоком уровне, несмотря на резкое падение объёмов торговли услугами, особенно в секторе туризма. Цены на большинство сырьевых товаров сейчас выше, чем до кризиса, вызванного COVID-19, - отчасти из-за быстрого восстановления в Китае. От этого выигрывают экспортёры продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. По сравнению с периодом до пандемии вырос объём денежных переводов, поступающих в регион, что очень важно для ряда стран Карибского бассейна и Центральной Америки.

Кроме того, для большинства стран региона оставались открытыми рынки капитала. Объём внешних заимствований фактически увеличился, что помогло смягчить экономические и социальные последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. С начала пандемии, в связи с направлением дополнительных средств на укрепление систем здравоохранения, предоставление трансфертов домохозяйствам и оказание помощи фирмам, большинство стран региона испытывало значительный бюджетный дефицит. В то же время принятые активные меры облегчили положение заёмщиков и снизили риск финансовых кризисов.

«По мере оживления экономики стран в этом году какие-то сектора и фирмы выиграют, а какие-то проиграют», – отметил Мартин Рама, главный экономист Всемирного банка по региону Латинской Америке и Карибского бассейна. – «Пандемия запустила процесс творческого разрушения, который может привести к более высоким темпам роста, но также может усилить неравенство как внутри каждой из стран, так и между странами региона».

Например, индустрии гостеприимства и сфере услуг может быть нанесён долговременный ущерб; при этом такие сектора, как информационные технологии, финансы и логистика, будут расширяться. В среднесрочной перспективе выгоды могут перевесить потери. Наиболее значительных преобразований можно добиться путём ускоренной цифровизации, которая может привести к большей динамичности в области финансового посредничества, международной торговли и на рынках труда.

Также за счёт технологий появляется возможность трансформировать энергетический сектор. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна занимает первое место среди всех развивающихся регионов мира по «чистоте» механизмов электрогенерации, главным образом благодаря наличию богатых гидроэнергетических ресурсов. Электричество в регионе должно стоить дешевле, чем в любом другом развивающимся регионе мира, однако оно стоит дороже; главным образом, это объясняется неэффективностью.

Промышленные и бытовые потребители в регионе платят за потребляемую электроэнергию значительно больше её себестоимости. Неэффективность проявляется в частых отключениях электроэнергии, технических и коммерческих потерях, раздутости штатов государственных предприятий коммунального хозяйства и злоупотреблении рыночным положением со стороны частных генерирующих компаний.

При наличии надлежащей институциональной базы технологии могли бы способствовать усилению конкуренции в этом секторе, что привело бы к снижению цен на электроэнергию и увеличению доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии. Например, благодаря технологиям малой энергетики фирмы и домохозяйства могли использовать собственные источники энергии, такие как солнечные батареи, чтобы в зависимости от времени суток продавать или покупать электроэнергию у сетевой компании. Кроме того, с учётом различий в установленных мощностях, стоимости генерации и времени пикового потребления взаимную выгоду могло бы принести расширение масштабов трансграничной торговли электроэнергией. Однако такой прирост эффективности возможен только в том случае, если электроэнергию можно продавать и покупать по справедливой цене.

Несмотря на признаки оживления экономики региона и надежды на то, что перебои, вызванные пандемией, могут привести к определённым положительным результатам, перспективы на нынешний год остаются неопределёнными. Процесс вакцинации в большинстве стран региона идёт медленно, и коллективный иммунитет, по всей вероятности, сформируется не ранее конца 2021 года. Кроме того, по мере появления новых штаммов вируса возможны новые волны заболевания. Мировое сообщество активно готовится к тому, чтобы отстроиться лучше прежнего, но защита жизни людей и источников средств к существованию остаётся главным приоритетом.

Меры реагирования Группы Всемирного банка на COVID-19

Всемирный банк, который является одним из крупнейших источников финансирования и знаний для развивающихся стран, предпринимает масштабные и быстрые действия, чтобы помочь развивающимся странам реагировать на медицинские, социальные и экономические последствия COVID-19. Эти действия включают в себя выделение 12 млрд долларов США в качестве помощи странам с низким и средним уровнем доходов для закупки и распределения вакцин от COVID-19, тест-систем и лекарственных средств, а также укрепления систем вакцинации. Средства выделяются в рамках более широких мер реагирования со стороны Группы Всемирного банка на COVID-19, которые помогают более 100 странам укреплять системы здравоохранения, поддерживать беднейшие домохозяйства и создавать условия для сохранения источников средств к существованию и рабочих мест в интересах тех, кто пострадал больше всего.

ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА СОРОКИНА "КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ"

В интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависят цены на заправках.

МАРТОВСКАЯ АНОМАЛИЯ

- В начале марта на мировых рынках подорожала нефть, и следом выросла цена бензина на заправках. В конце марта цена нефти упала, но бензин продолжил дорожать. Павел Юрьевич, почему даже при снижении цены на нефть бензин только и делает, что дорожает?

- Абсолютно логичный вопрос. Когда нефть падает, а бензин дорожает, это вызывает вопросы у любого нормального человека.

Здесь есть несколько важных вещей, которые я хотел бы объяснить.

Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку.

Второй фактор: несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции. Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно. Чтобы этого не происходило, в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого демпферного механизма (о нем чуть ниже, - Ред.). Он работает уже два года, позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и дает рынку предсказуемость.

И третий момент - бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел.

- Расскажите поподробнее про этот демпферный механизм. Как он помогает сдерживать рост цен и по какому принципу работает?

- В 2018 году было два скачка цен на нефть - весной и осенью. При первом скачке весной это привело к резкому росту цен на заправках. Правительству тогда удалось договориться с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли быстрее инфляции. Но у нас открытый рынок, нефть и нефтепродукты свободно экспортируются, поэтому оптовые цены (по которым АЗС закупаются на заводах) на внутреннем рынке зависят от мировых. И если нефть и бензин на мировом рынке дорожают, то закупочная цена для заправок тоже повышается. Поэтому, если ограничивать рост цен только на АЗС, этот бизнес становится убыточным и многие заправки рискуют закрыться. В этой ситуации был нужен механизм, который поможет сдерживать рост оптовых цен. Поэтому Минэнерго с Минфином и разработали демпфер, который действует у нас с 1 января 2019 года.

Работает он так. Когда нефть дорожает, добывающие компании получают сверхдоход и платят с него более высокие налоги в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. И часть денег из этих дополнительных налогов государство отдает нефтеперерабатывающим заводам. Это позволяет заводам сдерживать отпускные цены на топливо внутри страны.

А когда нефть дешевеет, этот механизм работает в обратную сторону: у нефтеперерабатывающих заводов образуется сверхприбыль и бюджет получает от них выплаты. Таким образом, получается нейтральный эффект и поддержка бюджета в условиях низких цен на нефть.

НАЛОГ НА НЕФТЯНИКОВ ПОКУПАТЕЛИ НЕ ЧУВСТВУЮТ

- Кстати, о налогах. В России на налоги уходит от 60 до 68 процентов выручки нефтедобывающих компаний. Это больше, чем в США, Канаде, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих странах. Может, уменьшить налоговое давление на отрасль, тогда и цена снизится?

- Налог, который платят предприятия нефтедобычи - не фиксированный, он привязан к цене нефти на мировом рынке. И на цену топлива на заправках этот налог никак не влияет.

Объясню. Допустим, нефть стоит 50 долларов за баррель. Продав этот баррель за границу, нефтедобывающая компания заплатит государству чуть больше 60% в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. Но напомню, что цена нефти на внутреннем рынке привязана к мировой. Поэтому добывающая компания продаст ее российским заводам, которые делают бензин, за те же самые 50 долларов (минус экспортная пошлина и расходы на транспорт) - независимо от того, какой налог на добычу она с него заплатила. Это означает, что переложить рост налогов нефтедобычи в цену невозможно.

А вот бензин, который попадает с этих заводов на внутренний рынок, уже облагается акцизом и НДС. Именно эти налоги и видит потребитель в цене топлива на заправках. Но акциз и НДС в России составляют меньше 40% от стоимости бензина. Это намного ниже, чем в большинстве развитых стран - например, во многих государствах Европы он доходит до 60%. При этом акциз используется для финансирования дорожных фондов строительства дорог.

- Но ведь нефти у нас очень много, некоторые недружественные государства даже дразнят нас «страной-бензоколонкой». Почему тогда мы не можем сдержать рост цен на бензин без дополнительных ухищрений? Почему они всегда растут для населения? Вот в Иране и Венесуэле тоже много бензина, там правительство регулирует цены и бензин стоит копейки.

- В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически – она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы. Это неудивительно: жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей. Та же Саудовская Аравия тоже раньше регулировала цены на топливо. Но постепенно отказывается от этого, наращивая цены на АЗС до мирового уровня.

Представьте себе, что правительство просто прикажет снизить цены без компенсационных мер. В результате частные компании закроются, а государственным придется тянуть убыточные заводы. Из-за этого у НПЗ станет меньше денег на ремонты, модернизацию, зарплаты и это приведет к нарастающему кому проблем. Итог один – уменьшение производства моторных топлив.

- Но можно же не просто приказать. Вот с недавних пор в России регулируют цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство установило планку, выше которой цены не должны подниматься, а взамен производители получают субсидии и льготы. Если так же действовать на рынке бензина, то люди будут точно знать, какая цена их ждет на заправках.

- С сахаром и маслом другая ситуация, они подорожали очень резко. А если вы посмотрите на темпы роста цены бензина, то они уже давно не превышают инфляцию. По данным Росстата, в 2019 году бензин на заправках подорожал на 1,9% (при сравнении декабрьских цен), то есть ниже инфляции, которая составила 3%. В 2020-м - на 2,5% при общей инфляции в 4,9%. Так зачем устанавливать цены в приказном порядке и раздавать субсидии напрямую, когда есть демпфер, который эффективно сдерживает рост цен на заправках и делает это автоматически? При этом потребитель получает предсказуемую динамику цен.

- А зачем вообще платить нефтяникам за сдерживание цен на внутреннем рынке? За последние 2 года цена на нефть оставалась стабильной, около $50-60. При таких ценах нефтяники и так неплохо живут.

- Неправильно говорить о нефтяниках как о некоем собирательном образе. Есть добыча нефти и есть переработка, это два совершенно разных сегмента. И если добыча при 50-60 долларах за бочку чувствует себя хорошо, то у переработки, особенно в нынешних условиях, доходность при таких ценах находится в лучшем случае около нуля. Объясню: завод закупает нефть по мировой цене, которая выросла в полтора раза с прошлого года. При этом цена на АЗС выросла на 2%, а в опте на 13-14%. Цифры показывают, что на внутреннем рынке экономика заводов отрицательная. И это проблема. Потому что когда у тебя убыточный завод, а рынку нужен дополнительный объем топлива, то у завода нет стимула наращивать производство бензина, ведь каждая дополнительная тонна увеличивает его убыток. Именно поэтому демпферный механизм работает так: забрали часть дополнительных доходов у добычи - отдали переработке. Так государство создает стимул, чтобы цена бензина не росла, а заводы могли продавать продукт на оптовом рынке дешевле, чем он стоит.

ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА?

- В этом году запасы бензина в России снизились до 1,2 млн тонн, это минимальный уровень за пять лет. А весной нефтеперерабатывающие заводы обычно проводят плановый ремонт. Грозит ли нам дефицит бензина?

- Эта цифра на конец января - начало февраля. После этого у заместителя председателя Правительства Александра Новака прошло совещание. Там была поставлена цель: нарастить запасы до 1,6-1,7 млн тонн к маю. И запасы уже выросли до 1,66 млн тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев.

- Павел Юрьевич, а как вообще пандемия отразилась на российском топливно-энергетическом комплексе и рынке нефтепродуктов? И какова нынешняя ситуация?

- Пандемия повлияла на все сферы экономики, включая топливно-энергетический комплекс. Во всем мире снизилась мобильность людей и резко сократился спрос на нефть и нефтепродукты.

В периоды полных локдаунов снижение спроса на бензин и дизельное топливо на заправках Европы доходило до 80-90 процентов. Постепенно в одних странах потребление восстановилось и даже выросло, поскольку перелетов стало меньше и люди больше ездят за рулем; в других – до сих пор на 10-20% ниже доковидного.

Что касается перелетов, то они во всем мире до сих пор находятся на уровне 50-60 процентов от допандемических времен. Поэтому спрос на керосин и его цена остаются низкими.

Из-за низкого спроса доходность продажи дизельного топлива, бензина и керосина находится на очень низком уровне. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы во всем мире несут убытки.

Что касается России, то у нас тоже был период локдауна, из-за этого в апреле-мае прошлого года потребление нефтепродуктов упало почти в два раза. Нефтяные компании среагировали грамотно: сначала приглушили заводы, чтобы снизить ущерб, а потом быстро нарастили переработку, чтобы удовлетворить спрос, который летом быстро вырос после отмены ограничений. В некоторые моменты он даже превышал допандемический уровень, потому что люди стали активно путешествовать по стране на автомобилях. Так что у нас отрасль достойно прошла тяжелый период и сейчас она работает в штатном режиме.

Интервью на сайте газеты: https://www.kp.ru/daily/27257/4389640/

Мадуро меняет нефть на вакцину от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцину против коронавирусной инфекции поставками нефти. Об этом он сообщил в Twitter. По словам Мадуро, которые приводит РБК, у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину в рамках механизма COVAX — с помощью денег, «похищенных» у страны, или с помощью обмена нефти на препараты.

Поскольку Боливарианская Республика находится под санкциями США, все танкеры, осуществляющие вывоз нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании могут подпасть под ограничения. Им будет запрещено сотрудничать с американскими компаниями и иметь счета в этой стране.

По словам вице-президента Венсуэлы Дельси Родригес, на счетах страны в зарубежных банках находится около $7 млрд, часть которых запланирована на закупку вакцин. Родригес также отметила, страна не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об осложнениях.

Сам президент Мадуро привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Не привезите вирус

Открывая границы, власти не забывают о соблюдении мер противоэпидемической безопасности

С 1 апреля наша страна восстанавливает регулярное международное авиасообщение сразу с несколькими странами, в том числе и с нашими соседями, чьи граждане частенько приезжают в Россию на заработки. Как это может сказаться на ситуации с вирусом внутри страны?

Уже через несколько дней наша страна восстанавливает регулярное международное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. И если, скажем, из Венесуэлы вряд ли стоит ожидать большого притока приезжих, то вот жители Таджикистана с нетерпением ждут, когда снова можно будет приезжать в Россию на заработки. Будем ли мы, открывая границы, защищаться от въезда людей, инфицированных коронавирусом, ведь новый всплеск заболеваемости не нужен никому?

Европейские страны такого рода барьеры применяют повсеместно уже в течение года. Время от времени правила меняют - в зависимости от того, атакует вирус или сдает позиции. Так, на фоне нынешних осложнений Германия со вчерашнего дня требует от въезжающих в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, и сдать его нужно не ранее чем за 48 часов перед поездкой. Эстония, как и другие европейские страны, дифференцирует строгости в зависимости от эпидситуации в стране вылета: сейчас свободно можно приехать в страну лишь из шести государств Европы, в остальных случаях нужно провести в изоляции 10 дней. Чехия требует свежий отрицательный тест на "корону" от въезжающих из Польши, где сейчас обострение эпидситуации, с последующей пересдачей через пять дней. Собственно, в той или иной мере аналогичного порядка придерживаются и другие государства, разрешающие въезд иностранцам. В ОАЭ, например, прилетевшим прямо в аэропорту делают повторный тест на коронавирус (невзирая на наличие теста, сделанного перед вылетом), и до получения результата туристы обязаны оставаться в отеле, соблюдая карантин.

Что касается России, которая продолжает постепенно расширять перечень стран, в которые возобновляются регулярные полеты, у нас по-прежнему действуют меры эпидемического контроля, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Российские туристы уже привыкли к порядку, согласно которому, вернувшись из зарубежной поездки, должны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и, получив результат, в течение трех дней загрузить его на сайт госуслуг.

Что касается иностранцев, вылетая в Россию, они еще при посадке в самолет должны иметь медицинскую справку на русском или английском языках с отрицательным результатом теста на COVID-19, проведенного методом ПЦР. Допускается, что справка может быть оформлена на языке иностранного государства, но в этом случае к ней должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в российском консульстве. Тест, подобно тому, как это требуется и в большинстве других стран, нужно сдать не ранее чем за три дня до вылета.

Кроме того, для прилетающих из Великобритании и Северной Ирландии, а также для всех иностранцев, которые приезжают в нашу страну на длительное время и собираются работать, действует правило соблюдения двухнедельной изоляции сразу после прилета.

Кстати, как пояснили в Роспотребнадзоре, работники-иностранцы, которые проходят оформление через миграционный центр, получают в нем направление на исследования и по другим инфекционным заболеваниям. Если все в порядке, инфекции не выявлены, иностранные работники спокойно оформляют патент и приступают к трудовой деятельности.

Между тем, Таиланд с 1 июля 2021 года откроет Пхукет для вакцинированных туристов, сообщили в министерстве туризма и спорта страны.

Как поясняет Bloomberg, власти Таиланда рассчитывают протестировать открытие курортного острова, чтобы в случае успеха распространить эту практику и на другие туристические регионы страны, например, остров Самуи. Остальные курорты для туристов, прошедших вакцинацию, власти планируют открыть только с октября 2021 года.

Для въезда на Пхукет потребуется представить документ о вакцинации. В этом случае не нужно будет проходить карантин. Какой именно вакциной должен быть иммунизирован турист, издание не уточняет.

Ранее в Таиланде уже объявляли о поэтапном сокращении карантина для въезжающих в страну. С 1 апреля он должен быть сокращен с 14 до 10 дней. Кроме того, гостям, находящимся на карантине, должны разрешить посещать в специальных гостиницах бассейны и фитнес-залы. Также можно будет заказывать и покупать продукты питания из магазинов и ресторанов.

Стремление смягчить режим для туристов вполне объяснимо. Туристская отрасль играет значительную роль в экономике Таиланда. Только российский турпоток в эту страну в 2019 году составлял более 1,2 миллиона человек.

Однако для россиян пока ничего не меняется. Прямое авиасообщение с Таиландом не восстановлено. Потому, как пояснили "Российской газете" представители турбизнеса, туры в Таиланд еще не продаются.

До пандемии путешествия в Таиланд на неделю обходились примерно в 150 тысяч рублей на двоих.

У россиян это направление пользовалось особой популярностью во второй половине осени и зимой благодаря тропическому климату, очень теплому морю, экзотической пище и экскурсиям.

Между тем

Тем временем в России набирает обороты третий этап программы туристического кэшбека, стартовавший 18 марта. Только за первую неделю распродажи около 100 тысяч россиян купили туры по России и забронировали отели на сумму 2,5 млрд рублей, сообщили в Ростуризме. Программа туристического кэшбека для молодежи может быть запущена уже этим летом, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства России:

"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году".

Текст: Евгений Гайва , Ирина Невинная

Дубай, ОАЭ. Количество рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет увеличено. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В решении уточняется, что будет добавлено «по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты ранее».

Как стало известно ранее, Россия с 1 апреля также возобновит на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Таким образом, количество стран, с которыми Россия возобновит приостановленное из-за коронавируса весной 2020 года авиасообщение, достигнет 27.

Одновременно с этим, российские туроператоры сообщают о возобновлении въездного туризма, в том числе о прибытии групп из Объединенных Арабских Эмиратов. В Москве они в основном посещают музеи Московского кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по московскому метро, говорят туроператоры.

Россия сейчас – финансово привлекательное направление для иностранных туристов. В пользу направления, в частности, говорит ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам.

Кроме того, московские гостиницы, стремясь стимулировать спрос, снижают цены. Если раньше падение цен на размещение в Москве достигало 30%, то сейчас с оживлением спроса номера стоят на 10-15% дешевле, чем в аналогичный период допандемийного года.

Тур в пакет

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Текст: Евгений Гайва

Россия с 1 апреля возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе. В Венесуэлу (Москва - Каракас) самолеты станут летать два раза в неделю, а в Сирию (Москва - Дамаск), Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва - Ташкент), Шри-Ланку (Москва - Коломбо) - по одному разу в неделю.

Больше всего рейсов будет в Германию. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне самолеты станут летать пять раз в неделю, а из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. Кроме того, из Москвы в Берлин будет выполняться по пять рейсов в неделю, а из Санкт-Петербурга в Берлин - по три рейса в неделю. Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Таким образом, с 1 апреля из России будут летать регулярные рейсы в общей сложности в 30 стран мира. Из этого перечня туристскими являются только около десятка стран, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В этом списке и Шри-Ланка. Прямые рейсы в страну уже анонсировал "Аэрофлот".

Турпоток в это островное государство до пандемии в 2019 году был не очень большой - около 90 тысяч человек. Но сейчас востребована будет любая страна, доступная для туристов, говорит Горин. Накануне власти государства как раз объявили, что принимать туристов будут без карантина, если они привиты от коронавируса. При этом, какой именно вакциной привит турист, не уточнили. В аэропорту потребуется предоставить инспектору оригинал свидетельства о вакцинации на английском языке либо заверенную копию перевода. При этом даже привитым туристам придется сдать ПЦР-тест за свой счет и провести сутки в обсерваторе, пока не будут готовы результаты. После этого можно ехать в свой отель или арендованное жилье. Но на месте отдыха нужно немедленно сообщить о прибытии местному медработнику по телефону или электронной почте и сдавать ПЦР-тесты. Тем не менее свобода передвижения очень важна. В Шри-Ланке есть и красивые пляжи, и горы с огромными водопадами, и национальные парки, где гуляют слоны. А вот непривитым гостям придется сдавать ПЦР-тесты и две недели провести только в специальных сертифицированных отелях.

Туроператоры TezTour уже готовы предложить туры в Шри-Ланку. Стоимость недельного отдыха в апреле с проживанием в отеле "три звезды" с завтраками - от 134 тысяч рублей на человека, а в мае - от 84,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении, рассказали "РГ" в компании.

А вот в Германию туристам въезд пока закрыт, туристические визы не выдаются, поясняет Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на жительство, пассажиры по рабочей визе или в экстренных случаях. При этом потребуется пройти 10-дневный карантин.

Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США побили рекорд

По итогам 2020 года Соединенные Штаты, несмотря на пандемию и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов. Теперь — до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Объемы закупок составили 538 тыс. б/с. В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в 2020 году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и одного процента, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019-м, уточняет РИА «Новости».

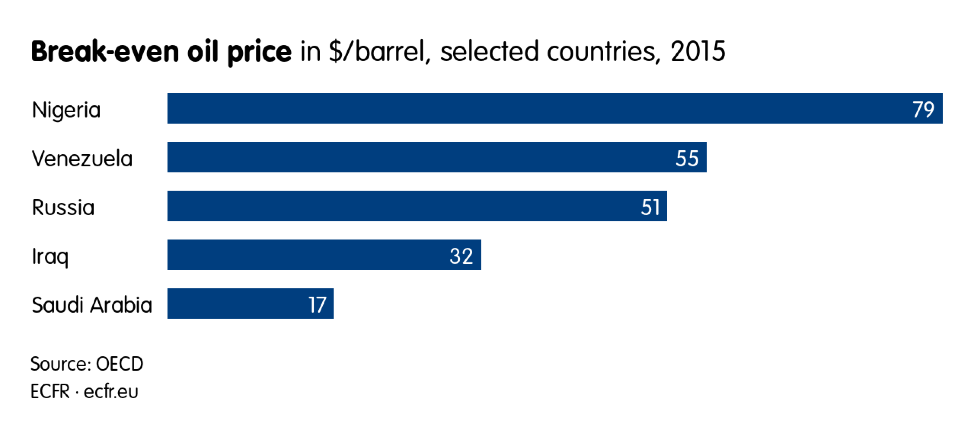

Однако, по словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко сговорить о критической зависимости США от поставок из России, несмотря на их рекордные показатели, не приходится. «При необходимости нефть из России заменяется, скажем, нефтью с Ближнего Востока и наоборот, хотя у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы», — заявил он РИА «Новости».

По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. «Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой», — пояснил эксперт.

Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт российской нефти в США в 2020 году упал на 45% — до 73 тыс. б/с, что является уровнем 2018 года. Это восьмое место по объему поставок нефти в Штаты.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в США достигли максимума

США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти семи процентов, что также является рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и одного процента, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5 процента в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7 процента в 2019-м.

Как отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, говорить о критической зависимости США от поставок из России, несмотря на их рекордные показатели, не приходится. "При необходимости нефть из России заменяется, скажем, нефтью с Ближнего Востока и наоборот, хотя у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы", — заявил он РИА Новости.

По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. "Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой", — рассказал эксперт.

Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45 процентов — до 73 тысяч баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в Штаты.

Россия вновь раскритиковала США за введение жестоких санкций против Ирана и других стран

Представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал США за введение жестоких санкций против Ирана и других стран, заявив, что бойкоты оказали негативное влияние на условия жизни людей.

«Достигали ли когда-нибудь односторонние санкции заявленных целей? Никогда! Просто вспомните конкретные случаи - Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла и т. д.», - написал Ульянов на своей странице в Twitter во вторник, сообщает Fars News.

«Такие санкции всегда портят международный климат и во многих случаях приводят к гуманитарным страданиям. Больше ничего», - добавил он.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном является нарушением международного права, и дополнительно раскритиковал Вашингтон за блокирование усилий других стран по выполнению соглашения посредством санкций.

Все грани КИН

Почему государству необходима реформа системы утверждения проектной документации в условиях энергоперехода

Часто можно услышать, что в России КИН меньше, чем в других странах. Однако нюанс заключается в том, как этот показатель считать. Сейчас в рамках проектной документации определяются проектный и рентабельный КИН. Однако текущая система имеет ряд недостатков. Поэтому в условиях энергоперехода государству требуется пересмотр действующих подходов и ориентация на оптимальный рентабельный КИН — как оптимум между интересами государства и отрасли при определенных макроусловиях, налоговых сценариях и технологических вариантах разработки.

Как считать КИН: различия между проектными уровнями и рентабельными

В настоящее время при формировании технических проектов утверждаются два коэффициента извлечения нефти (далее — КИН): технологический и рентабельный. Первый определяется на основе технологических возможностей добычи: предельный дебит нефти скважины 0,5 т/сут и обводненность 98%. Второй — на основе достижения максимального NPV при согласованном макросценарии и действующих налоговых условиях.

Подход к определению технологического КИН тянется со времен Советского Союза (когда к вопросам экономики относились, прямо скажем, поверхностно) и требует переосмысления, т. к. применяемые технологические критерии при определенных условиях могут быть не предельными и не учитывают вариативности опций разработки месторождений, особенно на зрелых стадиях. Как вариант, для оценки технологического КИН можно предложить подход формирования варианта разработки на основе существующих технологий добычи без учета налогов в себестоимости. К тому же должны формироваться варианты разработки, отличающиеся набором применяемых технологий. Должен создаваться банк данных таких технологий, которые попадают туда после подтверждения их эффективности в процессе отработки на технологических полигонах или фактического применения на промыслах.

Рентабельный КИН — это КИН, который получается посредством применения макроусловий и фискального режима. Этот подход наиболее близок к применяемому при оценке запасов по стандартам SPE PRMS. Рентабельный КИН по российской классификации начали считать только с 2015 г. при утверждении технических проектов на разработку месторождений. При этом в отличии от SPE PRMS он пересчитывается не ежегодно, а только при утверждении технических проектов раз в 3-5 лет, а иногда и более. И фактически у государства нет понимания объема рентабельно извлекаемых запасов в стране в текущих макроэкономических условиях.

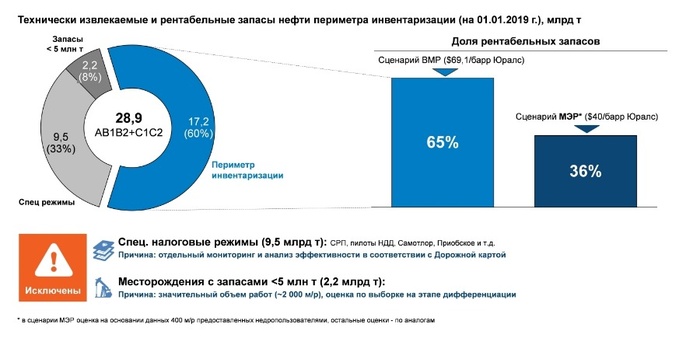

По поручению премьер-министра в 2019 г. был завершена инвентаризации запасов нефти, первая попытка государства получить оценку доли рентабельных запасов за почти 30 лет с момента перехода на рыночную экономику.

Из-за огромного объема (более 2700 месторождений и около 28,9 млрд т запасов нефти) работа изначально была существенно сокращена: под инвентаризацию попали месторождения с текущими извлекаемыми запасами (ТИЗ) более 5 млн т, которых в России на тот момент было 719 (на них приходится 26,7 млрд т или 92% от текущих технологически извлекаемых запасов). Также из периметра инвентаризации был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами: СРП, НДД, Самотлор, особая формула вывозной таможенной пошлины. В итоге количество месторождений сократилось до 600 штук с суммарными ТИЗ нефти 17,2 млрд т (60% от ТИЗ нефти Российской Федерации).

Результат инвентаризации показал, что доля рентабельных запасов в ТИЗ варьируется от 36% до 65% в зависимости от макросценария по ценам на нефть и курсу рубля.

В рамках инвентаризации также была предпринята первая попытка сближения подходов к оценке экономики в проектной документации и бизнес-планах компании. Дело в том, что сейчас в соответствии с правилами проектирования разработки месторождений рентабельный КИН определяется на основе достижения максимального NPV по всему эксплуатационному объекту (ЭО) в целом. То есть действующий эксплуатационный фонд скважин и новые опции (новое бурение, ГТМ и МУН) являются единым объектом оценки. Компании же в рамках бизнес планирования оценивают их экономику отдельно.

Для анализа степени расхождения в рамках инвентаризации было предоставлено порядка 100 месторождений в поскважинной детализации экономики. Сравнение выявило ряд вопросов к методологическим основам формирования проектных документов. Так, практика оценки месторождений на уровне ЭО скрывает реальную экономику бурения отдельных скважин и кустов, операций ГТМ, в профиль добычи включаются нерентабельные операции. Таким образом, завышаются уровни рентабельной добычи и запасов, которые в реальности достигнуты не будут. Это приводит к тому, что становится невозможно оценить эффекты действующих налоговых льгот по НДПИ, невозможно качественно выполнить оценку эффективности разработки в режиме НДД, корректно оценить последствия введения новых налоговых стимулов для бурения, освоения ТрИЗ и т. д.

Отсутствие возможности тонкой настройки профиля добычи в зависимости от макросценария или налоговых условий при расчетах на уровне ЭО приводит к необходимости дальнейшего совершенствования подходов к оценке рентабельно извлекаемых запасов на основе поскважинного (покустового) расчета.

Задача оценки оптимального рентабельного КИН — это вопрос поиска оптимума между интересами государства и недропользователя при определенных макроусловиях, налоговых сценариях и технологических вариантах разработки.

Декарбонизация: новая реальность на нефтяном рынке

Государство, как собственник недр, заинтересовано в обеспечении наиболее эффективного извлечения ресурсов из недр, критерием которого как раз и является рентабельный КИН. Нельзя забывать, что базовые нефтегазовые доходы обеспечивают 30% расходов бюджета России, а дополнительные — поступления ФНБ при цене выше 43 долл./барр. Это позволяет не только консервативно подходить к планированию бюджетных расходов, но и инвестировать в развитие инфраструктуры и крупные проекты при благоприятной ценовой конъюнктуре. Фактически, сейчас государство выступает своего рода портфельным инвестором в нефтегазовой отрасли, в интересах которого достижение баланса между стабильными доходами бюджета, инвестициями и поддержанием оптимального уровня мировых цен на нефть. Его инструментами являются общий уровень фискальной нагрузки и его структура, предоставление налоговых стимулов для определенных категорий запасов и активов, ограничение добычи для поддержания баланса цен и развитие инфраструктуры. А для этого надо учитывать не только внутренние потребности отрасли и ограничения, но и ситуацию на мировых рынках.

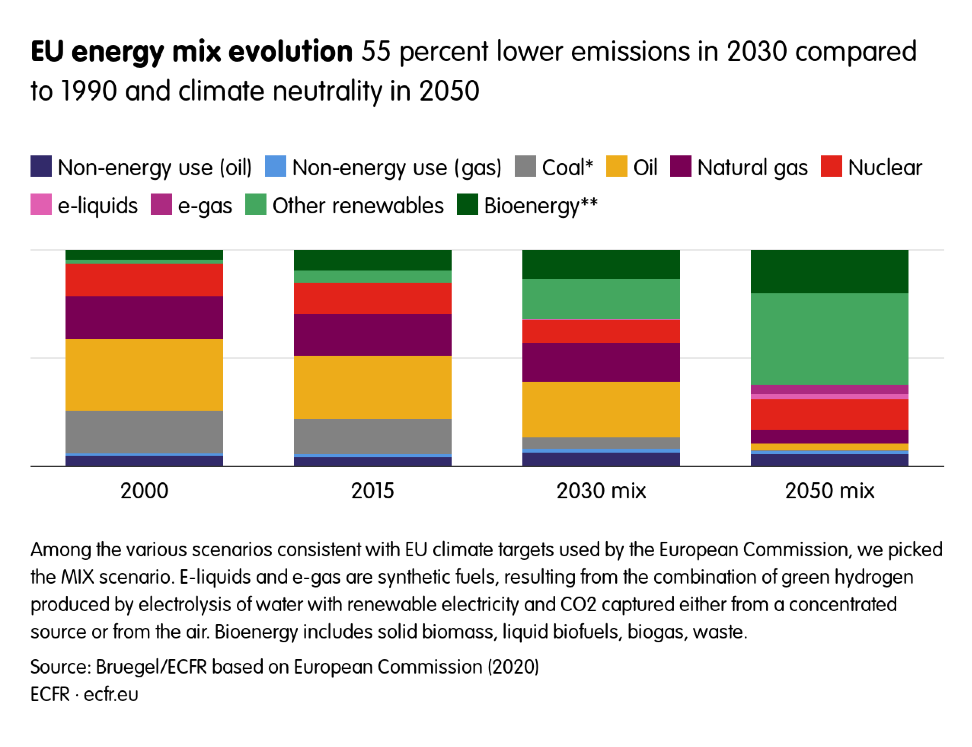

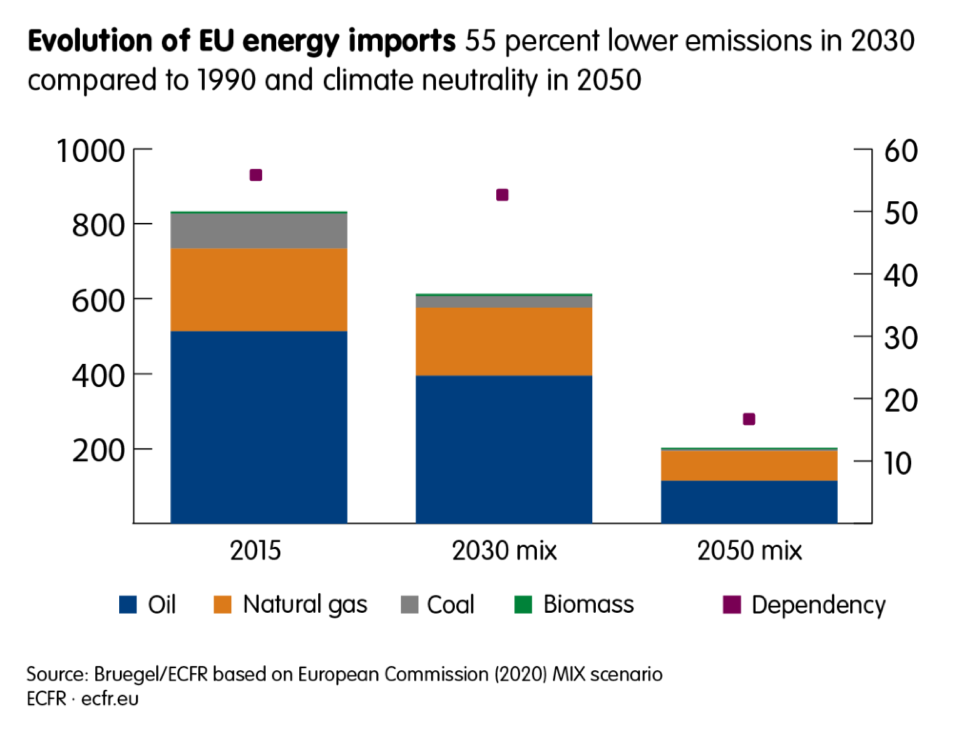

Поэтому в вопросе долгосрочной стратегии государственного управления объемами и структурой извлечения углеводородов в России нельзя не учитывать заявленный тренд на декарбонизацию ведущих экономик мира, который напрямую влияет на спрос на энергоносители. Сегодня более 120 стран уже представили свои долгосрочные стратегии декарбонизации и их число только будет расти. Евросоюз одним из первых заявил о готовности прийти к нулевым выбросам CO2 к 2050 г. (с учетом замещающих эффектов). Китай взял на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 г., в том числе за счет перехода на возобновляемые источники энергии и развитие сегмента электромобилей.

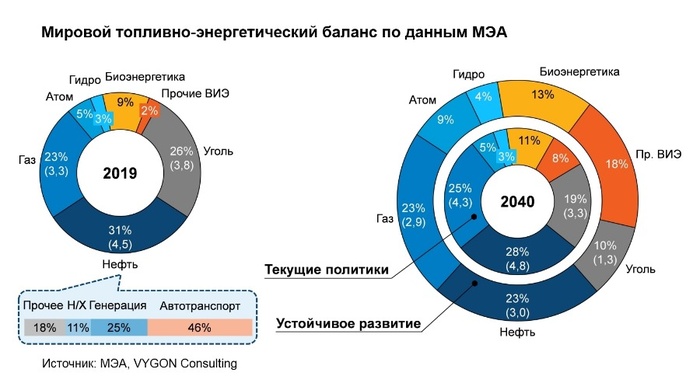

Анализ показывает, что все оценки ведущих мировых агентств не предполагают полного отказа от использования нефти и газа даже до 2050 г. Самый радикальный сценарий «net zero», представленный ВР, предполагает сокращения потребления жидких УВ до 79 млн барр./сут. к 2035 г. (-21% к 2018 г.) и до 31 млн барр./сут. к 2050 г. (-69% % к 2018 г.), газа до 3,5 млрд куб.м к 2035 г. (-13% к 2018 г.) и до 2,5 млрд куб.м к 2050 г. (-34% к 2018 г.). ОПЕК и МЭА традиционно более позитивно настроены к традиционным видам топлива в своих сценариях.

При этом, во всех прогнозах отмечено, что углеводородам гарантировано значительное присутствие в мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) минимум до 2050 г. Более того, эти прогнозы во всех сценариях оставляют нефть основным источником энергии до 2035–2040 гг. с долей в ТЭБ в диапазоне 20-31%. Однако, нельзя не признать, что энергетический рынок уже меняется. Доля ВИЭ в энергобалансе стала весомой — 12% на 2019 г., а продажи электромобилей составили уже почти 5 млн ед.

В результате в долгосрочной перспективе будет сокращаться экспортная ниша для углеводородов и расти конкуренция между добывающими странами для завоевания растущих рынков — Азия, Африка и т. д. А значит, будет снижаться ресурсная рента и цены, и на рынке останутся наиболее эффективные производители на кривой предложения. Более того, необходимо будет обеспечивать «углеродную нейтральность» продукции, что повлечет увеличение затрат. Это нельзя не учитывать при долгосрочном бюджетном планировании и формировании стратегии развития нефтяной отрасли России.

При этом в среднесрочной перспективе могут наблюдаться диаметрально противоположные тенденции. Пандемия COVID-19 и последующий за ней обвал цен привел к значительному сокращению инвестиций в разведку и добычу углеводородов по всему миру. Так, по оценкам МЭА вложения в сегмент сократятся на 30% в 2020 г., и в 2021 не ожидается их восстановление до докризисного уровня. В результате страны с высокой себестоимостью производства — США, Канада, Венесуэла, Бразилия и т. д. — будут ограничены в возможности прироста объемов для покрытия потребностей растущего спроса в 2022 году и далее. И сохранение рыночного баланса будет зависеть от возможностей ОПЕК+ по поставкам дополнительных объемов на рынок. Такие риски уже обозначали в своих прогнозах ведущие инвестбанки мира — Bank of America и JP Morgan chase. В представленных отчетах обозначено, что при неблагоприятном сценарии цены могут взлететь до космических 100+ долл./барр.

Как быть: необходимы новые инструменты управления и ускоренная монетизация ресурсов

Таким образом, в ближайшие десятилетия России как одному из крупнейших производителей и балансировщику рынка придется сначала столкнуться с потребностью увеличения добычи для покрытия потребностей спроса и монетизации своей ресурсной базы, а затем с возрастающей конкуренцией на рынке и снижением ресурсной ренты. В этих условиях, регуляторам требуется инструментарий для оценки ситуации и управления ресурсной базой. А именно, необходимо понимать:

Сколько сейчас в России рентабельно добывать в текущих условиях рыночных условиях?

Какие есть возможности по наращиванию или сокращению добычи (нерентабельные опции, технологические возможности повышения КИН)?

Какие риски для покрытия потребностей бюджета в случае снижения цен?

Какие шаги в части регулирования нужно предпринимать для сохранения своей рыночной ниши и инвестиций?

Как показал анализ инвентаризации, для ответа на эти вопросы необходимо реформирование подходов к разработке проектной документации, как в части оценки экономики, так и в части увеличения технологических опций.

Детализация экономики месторождений УВС на уровне скважин даст государству инструмент для анализа действующих льгот и дальнейшей тонкой настройки налогового режима в нефтегазовой отрасли. Конечно, поскважинные экономические расчеты требуют повышения требований к качеству гидродинамических, газодинамических моделей и инженерных расчетов, которые сейчас предоставляются в ФБУ ГКЗ при согласовании технических проектов.

Надо отметить, что наличие в системе Роснедр инструментария ежегодного пересчета технических проектов (переоценки количества рентабельных запасов) в зависимости от изменения цен на УВС и налоговых условий стало бы первым шагом к формированию ежегодного аудита запасов углеводородов, которое является одной из ключевых потребностей для управления рыночными рисками в отрасли.

Кроме этого, необходимо формирование системы стимулов для монетизации ресурсной базы и ввода нерентабельных опций в ближайшие 10-20 лет, а также государственная поддержка развития технологий, позволяющих повысить эффективность разработки ресурсов и обеспечить углеродную нейтральность их освоения для сохранения своих позиций на рынке.

Директор практики «Госрегулирование ТЭК» VYGON Consulting Дарья Козлова

Директор по консалтингу в секторе разведки и добычи нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков

Мадуро привлекает иностранные нефтекомпании для помощи в прекращении санкций США

Крупные энергетические компании, привлеченные обещаниями приватизации и более автономной деятельности в сфере нефти и газа, встретились с представителями режима Николаса Мадуро и государственной Petroleos de Venezuela SA. Правительство Мадуро говорит о новом законе в отношении энергетического сектора, который позволит нефтяным компаниям вернуться в бизнес, и взять на себя контроль над венесуэльскими активами. Руководители, представляющие нефтяные компании, проводят встречи, чтобы обсудить, каковы будут условия нового законодательства. Такие компании как Chevron Corp., французская Total SE и итальянская Eni SpA, скорее всего, не будут торопиться с возобновлением работ, и подождут, когда в США будет принято решение об отмене санкций. Но более мелкие игроки смогут начать действовать уже в ближайшее время, когда вступят в силу новые правила, открывающие отрасль для частного предпринимательства. и как только они смогут заявить, что работают независимо от PDVSA и режима Мадуро и, следовательно, не подпадают под санкции.

«Есть некоторый потенциал для увеличения производства, если применение санкций снизится», — сказал Франсиско Мональди, венесуэльско-американский преподаватель экономики энергетики в Институте государственной политики Университета Райса и эксперт по нефтяной промышленности Венесуэлы.

По сообщениям информированных источников, руководители крупного нефтяного бизнеса и рынков капитала также отстаивают свою позицию перед официальными лицами в Вашингтоне, однако «большой вопрос заключается в том, достаточно ли у нефтяных компаний политического влияния для смягчения санкций», сказал Рауль Гальегос, директор международной консалтинговой фирмы Control Risks из Боготы.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова СМИ Китая, Москва, 22 марта 2021 года