Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владимир Владимиров: Ставрополье уже заложило основу урожая 2025 года

Ставропольский край в уходящем 2024 году, несмотря на засуху, собрал достойный урожай, обеспечил продбезопасность и уже заложил основу на будущее, создавая агроклассы в школах. Также в регионе активно занимаются экспортом, развивают туристический потенциал и стараются постоянно повышать качество жизни людей за счет модернизации всех сфер хозяйства – от дорог до систем водоснабжения. В том числе и за счет инициативного бюджетирования, в котором регион преуспел. Об основных статьях бюджетных расходов и главных целях на 2025 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

- Владимир Владимирович, давайте начнем с АПК. Судя по новостям, успехи весомые. А на повестке уже новые задачи – нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Каковы итоги по урожаю в 2024 году, и какие цели впереди?

- Этот год выдался непростым. Аномально жаркое засушливое лето, почвенная засуха, суховеи. Тем не менее валовый сбор получили достойный – 8,3 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 34,7 центнера с гектара. Это позволило выполнить задачи по обеспечению продовольственной безопасности.

Сейчас закладываем основу урожая 2025 года. Завершили сев озимых. Осадки, которые пришли осенью, - добрый знак. Во многих территориях края озимые уже поднялись, мониторим их состояние.

Что касается стратегических задач в АПК, - руководствуемся ориентирами, которые определил президент РФ Владимир Путин. Наращиваем объемы производства. Продолжаем курс на развитие аграрного экспорта. Повышаем эффективность труда в отрасли, в том числе за счет роботизации и внедрения новых агротехнологий. Идем по пути цифровизации сельского хозяйства.

Также стоит задача по достижению технологического лидерства. В первую очередь речь идет о наработках в области селекции и генетики, биотехнологий, ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования.

Остро стоит проблема обеспечения отрасли кадрами. Одно из решений – создание агроклассов. Это позволит готовить специалистов для АПК прямо со школьной скамьи. И Ставрополье совместно с Минсельхозом уже реализует такой проект. На шести территориях края с этого года действуют пилотные агроклассы, в них учатся около 800 ребят. Будем расширять эту практику.

Одно из важнейших направлений в АПК – импортозамещение. Для нашего края особенно актуален вопрос обеспечения семенами отечественной селекции, по ряду культур есть еще зависимость от заграничных поставок. Поэтому мы хотим, чтобы наш регион стал одним из селекционных центров страны. Для этого поддерживаем наших семеноводов.

Также важно повышать качество жизни на селе. Не все получается быстро, но движение вперед есть. Только благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" за четыре года мы привлекли 3 миллиарда рублей для развития сел. Создано и модернизировано более 80 объектов. Это школы, детсады, амбулатории, спорткомплексы, общественные пространства, объекты ЖКХ и дорожной инфраструктуры – все то, что делает жизнь людей комфортной. Будем продолжать эту работу.

- Кто ваши ключевые партнеры сейчас, после переориентации на новые рынки? И что идет на экспорт, помимо продовольствия?

- Мы сумели переориентировать экспорт на рынки стран, с которыми можно выстраивать надежные партнерские отношения. Наладили сотрудничество со 103 государствами. В 68 стран уже идут экспортные поставки. Наибольший объем забирают Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, Беларусь и Казахстан. Плюсом в этом году налажены поставки в Гану, Мозамбик, Кубу, Индонезию, Грецию, Кению, Гвинею, Габон и Либерию.

Если говорить о структуре товаров, которые идут на экспорт, то практически 90% объема составляют сельхозпродукция и товары химической промышленности. На это ориентированы две наши госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика".

- Бюджет Ставрополья на 2025 год уже принят. Если коротко о главном: на что региону нужны деньги в первую очередь?

- Общий объем расходов краевого бюджета составит почти 183 миллиарда рублей. Как и в предыдущие годы, он сохранит социальную направленность: на эту сферу будет направлено до 70% расходов. В приоритетах – выплата зарплат и пособий, оказание мер господдержки, помощь участникам СВО и их близким, а также реализация нацпроектов.

Обязательно продолжим курс на модернизацию инфраструктуры региона. Дороги, ЖКХ, школы, больницы, детсады – это то, что волнует людей. В краевой дорожный фонд закладываем 18,5 миллиардов рублей. Это позволит продолжать развитие дорожной сети. При этом около половины направим на дороги муниципального значения, к которым больше всего замечаний.

Кроме того, мы плотно работаем над модернизацией водопроводов. Привлекаем все доступные средства для обновления объектов и сетей. Этот год стал рекордным: на развитие и модернизацию систем водоснабжения Ставрополья привлекли более 8 миллиардов рублей. В 2025 году планируем направить на эти цели аналогичный объем средств.

- Расскажите поподробнее о проблеме с системой водоснабжения края. Что нужно для того, чтобы ее решить?

- Ставрополье – край степной, засушливый. Источников водоснабжения немного, протяженность некоторых водоводов превышает сотню километров. А система водопроводов – одна из самых больших в стране, свыше 20 тысяч километров. Большинство сетей и объектов построено еще в советское время, износ достиг высокого уровня – необходима модернизация.

Проблема остро встает летом, когда начинается ажиотажный разбор воды на полив приусадебных участков. Разбор ресурса увеличивается в два-три раза. Существующие системы не рассчитаны на это, поэтому мы модернизируем очистные сооружения, обновляем сети – каждый элемент влияет на результат.

Мы начинали в 2018 году с 400 миллионов рублей вложений в модернизацию объектов и сетей водоснабжения. В этом году направили уже более 8 миллиардов рублей. За шесть лет водоснабжение улучшили для более чем 320 тысяч ставропольцев.

Сейчас в работе 65 мероприятий – строительство, капремонт и проектирование. Часть объектов уже введена в эксплуатацию. Например, провели капремонт Шпаковского водопровода и водовода от станицы Новотроицкой до Изобильного. Построен новый водовод от села Александрия до Благодарного.

Также реконструируем медленные фильтры очистных сооружений водовода (ОСВ) села Александрия Благодарненского округа. Приступаем к реконструкции еще трех объектов. Это ОСВ в Ипатовском, Апанасенковском и Нефтекумском округах. Поручил выполнить работы оперативно, чтобы к следующему лету вопрос с нехваткой воды не стоял. Большой водовод строим в Предгорном округе. Он улучшит качество водоснабжения сразу в семи населенных пунктах. Планируем завершить работы в 2025 году.

Одновременно создаем задел на будущее – в работе проектная документация на 80 объектов. Многие из них имеют принципиальное значение для развития двух крупнейших агломераций региона – КМВ и вокруг Ставрополя. На эти цели планируем привлечь краевые и федеральные средства.

- На какие цели еще пойдут бюджетные средства в следующем году?

- Большой объем средств направляем на образование – 38 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство и реконструкцию, обновление материально-технической базы.

Да, трудности есть всегда, но мы выбираем развитие и полностью выполняем задачи, которые ставит руководство страны, и обязательства перед людьми.

Еще один важный пункт, который учли в бюджете – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дата большая, мы предусмотрели около 800 миллионов рублей на восстановление воинских мемориалов. Запланировали выплату "детям войны", достойно встретим эту знаковую дату.

- Практика инициативного бюджетирования в Ставропольском крае за первое полугодие 2024 года признана одной из лучших в стране. Как это работает?

- Ставрополье стало первым регионом России, внедрившим эту практику. Именно в нашем крае был запущен проект поддержки местных инициатив, он вошел в краевую госпрограмму "Управление финансами". Начинали еще в 2007 году с восточных территорий, остро требовавших развития. Через 10 лет к программе подключились все районы и города.

Ее цель – не просто передать деньги в муниципалитеты. Решающий фактор, на что их потратить – мнения людей. Объекты выбирают сами жители. Это должен быть мини-проект со сроком реализации один год. В результате за 18 лет реализовано почти 2000 проектов, а объем направленных средств превысил 5 миллиардов рублей. Чаще всего люди выбирают проекты по благоустройству, созданию мест отдыха и детских площадок. Есть запрос на строительство спортивных объектов, ремонт дорог и объектов культуры.

Мы отмечаем позитивные изменения в работе местных властей: от более плотного диалога администраций с жителями до роста удовлетворенности качеством жизни за счет решения насущных проблем.

- Кавказские Минеральные Воды – популярный курорт. Минеральная вода, воздух, природа… Каков вклад туризма в экономику региона?

- Наш край входит в число самых популярных направлений в России, турпоток стабильно растет. Прошлый год мы закрыли с результатом почти 9 миллионов гостей. В этом году есть все шансы еще вырасти. Только за девять месяцев регион посетили около 7 миллионов человек, в том числе почти 140 тысяч гостей из-за рубежа.

Сейчас туризм составляет 3,8% ВРП. Убежден, что отрасль может и должна стать еще более весомой статьей доходов краевого бюджета. Сейчас индустрия гостеприимства рассчитана на прием 55 тысяч отдыхающих одновременно. Работаем с инвесторами, чтобы расширить эти возможности. В перспективе 10 лет планируем получить более 22 тысяч дополнительных мест для отдыхающих на курортах. Одновременно модернизируем необходимую инфраструктуру – системы ЖКХ, дороги, транспортные узлы.

- В этом году у вас уже около 500 миллионов рублей курортного сбора. Расскажите, на что край потратит эти средства?

- На развитие той же курортной инфраструктуры. За пять лет участия в эксперименте он принес региону более 2,3 миллиарда рублей. Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать более 40 объектов, из которых складывается облик курортов Кавказских Минеральных Вод. В их числе парк "Цветник" и открытый кинотеатр в Пятигорске, Каскадная лестница в Железноводске, фонтаны, парки, скверы и другие знаковые места.

Поступления идут с опережением плана. За январь-сентябрь этого года мы собрали более 500 миллионов рублей – на 55 миллионов больше, чем планировалось. С их помощью в этом году реализуем еще девять проектов.

Принимать гостей сегодня готовы уже не только традиционные точки притяжения. Прокладываются новые туристические маршруты, открываются интересные локации, продумываются яркие мероприятия.

Все это открывает Ставрополье для туристов с новых сторон. Более того – подталкивает самих ставропольцев больше узнавать о малой родине. У нас активно развивается формат путешествий выходного дня. И это хорошо.

- Для развития туристического потенциала в Ставрополье проводится модернизация аэропортов. На какой стадии эта работа?

- До конца года планируем завершить проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Ставрополя. Сейчас его годовая пропускная способность составляет 580 тысяч человек. Новый современный и просторный терминал позволит увеличить этот показатель до 800 тысяч пассажиров в год.

Аэропорт Минеральных Вод в следующем году – к своему 100-летию – тоже получит новый аэровокзальный комплекс с пятью телетрапами и высокотехнологичными системами обработки багажа, регистрации, досмотра, безопасности, а также поддержания микроклимата. Благодаря этому аэропорт сможет принимать уже 5 миллионов пассажиров в год вместо трех. Готовность объекта – более 50%.

Кроме того, работаем с федеральным центром над тем, чтобы модернизировать аэродромную инфраструктуру обоих аэропортов. В первую очередь необходима реконструкция взлетно-посадочных полос. Это вопрос безопасности и расширения возможностей по приему воздушных судов, а значит – и географии полетов.

Цель ясна – это развитие края. А работы мы не боимся.

Анна Попова: человечество столкнулось с новыми инфекционными болезнями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о работе службы, о ситуации с гриппом и коронавирусом в России, об оспе обезьян и лихорадке Западного Нила, а также о мерах, которые принимаются в Курской области, и рисках, которые могут быть связаны с АЭС "Фукусима". Беседовала Людмила Белоножко.

— Анна Юрьевна, 15 сентября отмечалось 102 года со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Какие приоритеты сегодня в работе Роспотребнадзора? Как удается справляться с новыми вызовами?

— С момента основания в 1922 году деятельность нашей службы остается основой обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России. Конечно, невозможно сопоставить работу, которая проводилась более ста лет назад, с тем, что мы делаем сегодня, ни по уровню квалификации сотрудников, ни по технической оснащенности, ни по методической подготовленности — вековой разрыв виден во всем. Но при этом санитарное просвещение по-прежнему востребовано как массовый и эффективный метод профилактики. Данный сегмент работы нашей службы сегодня вырос настолько, что стал специальной отраслью здравоохранения и медицинской науки. Без внедрения новой санитарной культуры не может быть здорового населения, а здоровое население — это фундамент для стабильности и благополучия страны. Можно сказать, что список приоритетов, как и 100 лет назад, следует начать именно с информационной составляющей в области санитарной безопасности и благополучия населения.

Другим приоритетным направлением является эпидемиологическое благополучие в целом и, в частности, вакцинация, которая получила в последнее время широкое развитие и которую следует рассматривать как весомую часть комплекса мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний. Использование вакцин позволило не только существенно снизить заболеваемость опасными инфекциями, но и ликвидировать некоторые заболевания. Вакцинация вкупе с другими мероприятиями позволила обеспечить в Российской Федерации стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Если говорить о вызовах, то главным является то, что в новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых никто не знал. На смену страшным, но привычным заболеваниям, таким как чума и тиф, пришли опасные вирусы. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности населения и другие факторы провоцируют их возникновение, а высокая миграционная активность способствует распространению по всему миру. Поистине, инфекция не знает границ. В ходе борьбы с эпидемией COVID-19 были установлены и изучены важные звенья в мировой системе обеспечения биологической безопасности. Одна из наших важных задач — извлечь уроки из пандемии. Мы обладаем полным спектром современных инструментов для мониторинга, анализа и прогноза развития эпидситуации: геномный надзор за микроорганизмами, иммунологический надзор в популяции, цифровые аналитические платформы и современные оборудованные референс-центры по всей стране. Полный цикл получения и обработки информации, когда каждый наш институт проводит мониторинг и углубленные исследования по определенным инфекциям, а мы обобщаем весь этот материал. Мы стараемся очень хорошо выучить уроки пандемии, чтобы наработать дополнительные алгоритмы предупреждения и реагирования на будущие угрозы. Также очень внимательно смотрим и анализируем эпидситуацию во всем мире и помогаем коллегам из разных стран противостоять новым угрозам. Хотела бы отметить, что в целом ряде государств создаются или реформируются санитарные службы по аналогии с нашей. С нас берут пример. А это, согласитесь, яркий показатель и высокая оценка нашей работы.

Вызовы последних лет показали, что значимость службы велика. Но все, что связано с нашими достижениями, — это результат работы людей. И наши коллеги порой предпринимают просто героические усилия. Мы, конечно же, все это знаем, и понимаем, и стараемся беречь своих сотрудников, их труд вызывает огромное уважение. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать коллегам выдержки, удачи, развития профессионализма и, конечно, еще раз подчеркнуть ценность каждого. Сегодняшняя ситуация не позволяет нам останавливаться.

Немного цифр сегодняшнего дня. Нами сформирована современная сеть мониторинга патогенов, в которую входят 153 центра ПЦР-тестирования в 114 российских городах с масштабами диагностики до 500 тестов на 100 тысяч населения в сутки.

Работают 54 центра секвенирования, охватывающие всю территорию нашей страны и позволяющие в полной мере внедрять геномный эпиднадзор.

Функционируют 20 лабораторий высокого уровня биобезопасности, в которых созданы все условия для работы с опасными патогенами, в том числе с неизвестными и искусственно созданными микроорганизмами.

Действует 71 мобильная лаборатория с функциями диагностики в труднодоступных регионах, мониторинга природно-очаговых инфекций и расследованием очагов групповой заболеваемости.

В 2022 году создана первая российская платформа агрегации информации о геномах микроорганизмов VGARus, выявляющая новые возбудители болезней. К настоящему времени в ее систему загружено более 364 тысяч геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, ВИЧ, гепатита В, гриппа и других заболеваний.

По поручению президента России мы реализуем федеральный проект "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", основная задача которого — защита населения от угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также ранняя диагностика и профилактика инфекционных заболеваний. Выявить, отреагировать, изучить, предупредить появление и профилактировать развитие любой инфекции в границах нашей страны — наша задача.

Отрадно осознавать, что результаты нашей работы и достижения специалистов нашей службы имеют прямой экономический эффект, полученный в результате снижения случаев заболеваний. Такой эффект в 2023 году составил 16,9 рубля на один рубль затрат. Сумма предотвращенного экономического ущерба, достигнутая за счет снижения числа случаев инфекционных заболеваний, составила 865,9 миллиарда рублей. И еще 213,3 миллиарда рублей удалось сэкономить за счет снижения потерь, связанных с воздействием фактов среды обитания.

— Недавно был дан старт кампании по вакцинации против гриппа. Ожидаете ли высокий подъем заболеваемости в этом сезоне? Когда можно ждать пиковых показателей?

— Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября — декабрь. Но, конечно, кроме мониторинга и предположений, мы в первую очередь должны обеспечить готовность медицинской системы к любой меняющейся эпидситуации. Каждый год мы определяем планку иммунизации и осуществляем контроль за обеспечением вакцинами всех регионов России. Наше решение в этой части закрепляется постановлением Главного государственного санитарного врача России. Актуальный штаммовый состав вакцины ежегодно претерпевает изменения. К примеру, в этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа A/H3N2. Антигены вирусов гриппа А/H1N1 и вирусов гриппа B остались прежними.

До 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.

Но я хотела бы обратить внимание на то, что с практической точки зрения лучше прививаться заблаговременно. Чтобы не получилось так, что в середине сентября мы ждем, как всегда, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а дождавшись его, осознаем, что с вакцинацией вышло опоздание, поскольку при остром инфекционном состоянии делать прививку противопоказано. Так что уже сейчас, пока болезнь "еще на подступах", самое время обратиться в медицинское учреждение за вакцинацией.

— В этом году сохраняется тестирование на грипп и коронавирус всех пациентов, у кого есть симптомы?

— В этой области ничего не поменялось. И это следует считать одним из важнейших достижений Российской Федерации. Мы — единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших. Для этого у нас есть все: как сами ПЦР-тесты, так и центры, созданные на базе Роспотребнадзора и других медицинских организаций, где можно провести ПЦР-тестирование. Потому что первое, что нужно сделать, это определить, какой вариант вируса у заболевшего человека, и уже во вторую очередь врач назначает специфическое, точно нацеленное на конкретный патоген лечение. Поэтому мой совет каждому, кто чувствует недомогание: следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти тестирование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение. Все возможности для это у нас есть.

— Как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране? Будет ли продолжаться подъем заболеваемости? Сколько времени он займет?

— Ситуация по коронавирусной инфекции складывается так, как мы прогнозировали, то есть к началу учебного года мы наблюдаем подъем. Люди возвращаются из отпусков. Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью. Коронавирус пришел в свой сезон, ведет себя так же, как и другие респираторные вирусы. Например, с начала августа мы видим рост заболеваний, вызванных риновирусами, аденовирусами, а также возбудителями парагриппа. То есть коронавирус демонстрирует рост в рамках сезонного тренда.

Нашу беседу мы начинали со слов о том, какую важную роль играет санитарное просвещение. Вопрос "заболеть или не заболеть" плотно с этим связан. Чтобы не заболеть, надо использовать общие правила, которые известны и о которых мы продолжаем информировать население. К сожалению, при высоком уровне грамотности и информированности далеко не все следуют нашим рекомендациям, хотя, казалось бы, что может быть проще — держать чистыми свои руки, обрабатывать поверхности, к которым возможно прикосновение, следить за чистотой гаджетов, а в местах массового скопления людей носить маску. Следуйте этим правилам, не полагайтесь на авось. И конечно, в случае недомогания нужно немедленно обратиться к врачу.

— А прививаться от коронавируса нужно?

— Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их. Накопленные данные последних лет привели к тому, что мы делаем акцент на массовую вакцинацию против гриппа. Вкратце можно сказать, что тяжесть гриппа год от года не меняется и осложнения могут быть очень серьезными. При этом протекание заболеваний, которые вызывают вирусы гриппа, может быть тяжелым на фоне последствий стресса для иммунитета, который мы пережили в предыдущие ковидные годы.

— В этом году было выявлено несколько случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила в регионах, где она обычно не встречается. С чем это связано? Нет ли распространения заболевания? Какие меры приняты?

— Нужно начинать с истинной проблемы, которой является высокий удельный вес зарегистрированных лихорадок неясного генеза, то есть когда у человека есть явные признаки инфекционного заболевания, но не выявляется причина, возбудитель, который вызвал такое состояние. Поэтому в рамках программы "Санитарный щит", которую мы реализуем, перед нами стоит задача найти доступные способы тестирования, одновременно быстрые и эффективные, чтобы случаев лихорадки неясного генеза не было совсем или чтобы число подобных случаев было минимальным.

Такая же ситуация с лихорадкой Западного Нила. Несколько лет назад мы разработали очень эффективную тест-систему. Ее внедрение в субъектах Российской Федерации позволяет вернее определять причины инфекционного заболевания, что формально можно ошибочно расценить как рост показателей более точно выявляемой болезни. Однако точная диагностика дает нам возможность достоверно отслеживать распространение, максимально рано выявлять заболевание и лечить человека именно от того, чем он болеет.

На сегодняшний день ситуация в России по лихорадке Западного Нила стабильная, мы не видим значимых признаков ее осложнения. Выявление заболевших в данном случае — это хороший показатель.

— Глава ВОЗ ранее объявил оспу обезьян ситуацией чрезвычайного значения. Нет ли случаев у нас в стране? Какие меры принимаются в связи с этим?

— Меры мы приняли еще в 2022 году, когда впервые было озвучено, что это — чрезвычайная ситуация. У нас есть мультиплексная тест-система, которая может определять любой из известных вирусов оспы, но такая система достаточно дорога и в данном случае не очень нужна. Поэтому коллеги из центра "Вектор" очень быстро сделали моно-тест-систему для диагностики оспы обезьян. Эта тест-система хорошо работает, зарекомендовала себя в нашей стране и за рубежом. Кроме трех случаев, о которых мы сообщали, в этом году никаких новых выявлений не было. При этом контроль осуществляется достаточно плотный, медицинское сообщество подготовлено, а мы продолжаем следить за ситуацией. Вместе с тем, конечно, мы работаем в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. И нам было удивительно, когда на заседание чрезвычайного комитета не были приглашены специалисты ни одного из российских референс-центров и центров, сотрудничающих с ВОЗ по оспе. Комитет был собран экстренно, работал очень короткое время, решение было принято молниеносно. Это вызывает определенные сомнения, притом что общее количество заболевших в целом на планете за весь период составляет чуть больше 100 тысяч человек. А то, что происходит сегодня в Африке, — предмет внимательного изучения, ведь удельный вес подтвержденных диагнозов достаточно невысокий. Так, общее количество заболевших в Конго — от 13 до 15 тысяч человек. При этом количество подтвержденных случаев не превышает 10-15%, а какой диагноз у других заболевших — неизвестно. Так, например, в числе тех, у кого не подтвержден диагноз, большое количество детей до двух лет, то есть они не ходят в детский сад и с другими заболевшими не общаются. Поэтому возникает естественный вопрос — каким образом они могли заболеть? И таких эпидемиологических загадок достаточно большое количество. Пока у нас на них нет ответов. Наши коллеги из разных институтов Роспотребнадзора и из системы медицинской инфекционной помощи города Москвы сегодня работают в Африке, чтобы посмотреть, что происходит, определиться с масштабом и помочь в диагностике. Все, что нужно сделать в нашей стране, уже сделано. Еще раз хочу отметить, что у нас имеется система контроля на границе и клинические симптомы выявляются сразу. Медицинское сообщество готово, тест-систем достаточно во всех центрах, где проводится тестирование. И нужно отметить также, что в этой области ведется плотная работа и с центрами по профилактике ВИЧ-инфекции, потому что, по данным ВОЗ, больше половины всех заболевших — это люди с ВИЧ-статусом.

У нас есть отличная вакцина, но пока она не востребована, так как эпидемиологических оснований для проведения вакцинации в России нет.

— От других стран поступают запросы на нашу вакцину?

— Запросы поступали, но нам нужно разобраться с эпидемиологией заболевания. Разные ученые выдвигают разные версии. Например, это может быть вирус герпеса или проявление ветряной оспы. Пока мы не разберемся в этом вопросе, каких-то резких движений предпринимать не следует.

— Как оцениваете ситуацию с корью в этом году в России? Снижается ли заболеваемость?

— Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни. Но с нашей стороны была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой контагиозности — заразности вируса кори — каждый очаг останавливался на одном-двух случаях. Этот результат мы имеем.

— Как оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Курской области? Какую работу там ведет Роспотребнадзор? Нет ли вспышек инфекционных заболеваний там?

— Курская область — точка пристального мониторинга и внимания с нашей стороны. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация там стабильная. Безусловно, усилены контроль и лабораторное подразделение. Коллеги ведут очень плотный контроль за местами размещения людей, в первую очередь в пунктах временного размещения — это и контроль воды, и контроль продуктов питания, и контроль водоподачи в систему водоснабжения в населенных пунктах. Кроме того, конечно же, ведется плотный лабораторный контроль в случае выявления любого недомогания. Это все делается, и на сегодняшний день нам удается избежать каких-либо эпидемиологических осложнений. Все алгоритмы работы отработаны.

— Не было ли выявлено случаев холеры на территории России в этом году?

— В этом году случаев выявления холеры не было. В прошлом году после известных ситуаций нами был принят ряд дополнительных мер. Хочу заметить, что и в прошлом году завоз возбудителей холеры мигрантами не привел к ее распространению. А ведь холера является достаточно контагиозной инфекцией. Это говорит об отличной работе коллег в субъектах Российской Федерации, складывающейся на фоне того, что в мире ситуация считается неблагополучной. Очень высокие показатели зафиксированы в самых разных странах, в том числе в тех, с которыми у нас активное воздушное сообщение. Но и при этом нам удается держать ситуацию под контролем. Мы дополнительно приняли и усилили меры, увеличили объемы мониторинга возможного присутствия холерного вибриона в окружающей среде, в стоках, в воде, в том числе в зонах рекреации. И конечно, это, безусловно, дает свой результат. Сегодня холеры в России нет.

— В прошлом году Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима". Нет ли эффекта накопления в воде? Не выявлено ли опасной рыбной продукции?

— Контроль ведется, и он достаточно плотный. На сегодняшний день настороженность с нашей стороны весьма высока. Естественно, мы отбираем пробы только в тех местах, которые нам доступны. В настоящее время отклонений мы не видим. Параллельно, чтобы ничего не пропустить, мы расширяем линейку фиксируемых показателей. Риски, вызванные действиями, связанными с "Фукусимой", безусловно, остаются. Ситуацию следует рассматривать как непростую. Одной из принятых нами мер явилось ограничение поступления любой продукции из Японии, что в узком смысле направлено на снижение данных рисков, а в общем — на благо защиты здоровья наших граждан.

— В этом году мы отмечали десять лет с момента направления группы специалистов и мобильных лабораторий Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Гвинейской Республике. Как обстоят дела сегодня?

— Эпидемия, охватившая Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в 2014-2016 годах, вызвала чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и стала реальной угрозой для всего мира. Общее число больных превысило 28 тысяч, более 40% из них погибли. Из Западной Африки инфекция была завезена в семь стран, в том числе Великобританию, Испанию, Италию и США. Мы оперативно развернули диагностику опасной инфекции. В лаборатории Роспотребнадзора с августа 2014-го по январь 2016 года было проведено более 17,4 тысячи исследований. Кроме этого, проводилась диагностика с целью выявления возбудителей малярии, лихорадок Денге и Западного Нила, а также гепатитов В, С, ВИЧ. Результаты высокоэффективного российско-гвинейского взаимодействия послужили основой для продолжения научно-технического сотрудничества. Пятнадцатого февраля 2017 года состоялось открытие Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Сегодня центр является одним из наиболее оснащенных в Западной Африке, его лаборатории проводят до 500 исследований в сутки в целях выявления возбудителей опасных инфекционных болезней, актуальных для региона. В настоящее время на базе лаборатории центра продолжаются научные исследования, направленные на изучение распространения возбудителей природно-очаговых инфекционных болезней, а также социально-значимых инфекций (ВИЧ, гепатитов В и С, кори, краснухи). Во время пандемии COVID-19 лаборатория центра первая в Гвинейской Республике получила аккредитацию на национальном уровне как учреждение, выполняющее диагностику возбудителя COVID-19, также задействована в исследованиях проб клинического материала во время вспышки БВВЭ, которая была зарегистрирована в Нижней Гвинее в 2021 году. Сегодня, спустя десять лет, Роспотребнадзор сотрудничает с десятью странами Африки, включая Уганду, Бурунди, Мадагаскар, Республику Конго. Специалистами проводятся совместные исследования и мониторинг особо опасных инфекций.

Генадий Шмаль: российскую нефть покупали, покупают и будут покупать

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет, и кто от нее крепко зависит, уверен президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. В интервью РИА Новости он рассказал, почему необходимо возродить Госплан, как увеличить поставки российского СПГ за рубеж, и какая цена на нефть может считаться критической для экономики РФ. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Генадий Иосифович, скажите, вам, человеку, который всю жизнь занимается нефтью и газом, одному из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, обидно, когда Россию называют на Западе не страной, а бензоколонкой, имея в виду ее зависимость от углеводородов?

– Не обидно, а смешно, потому что это – глупость. Один идиот, американский сенатор, если не ошибаюсь, ее как-то высказал не то сдуру, не то со злости, а другие с тех пор повторяют. Причем не только за рубежом, но и у нас в стране, где своих дураков хватает. Не пойму, откуда взялась мысль, что Россия сидит на нефтяной игле? Это не мы на ней сидим, а наоборот те, у кого ее нет, кто от нее крепко зависит, тот же Запад, например! Мне всегда нравилась позиция Гейдара Алиева, заметившего в бытность президентом Азербайджана: слава Аллаху, что он подарил нашей стране нефть и газ, которые мы добываем во благо народа. Мы также должны гордиться, что недра России полны нефти, газа и разных минералов, а не повторять всякую чушь о пресловутой нефтяной игле. Знаю, откуда все это идет. Прежде всего, от непонимания того, что такое отечественный нефтегазовый комплекс, как он создавался, которым, к слову, занимались выдающиеся люди, начиная с Менделеева.

Кто сегодня помнит, что 60 лет назад мы начали добывать тюменскую нефть, перевернувшую весь мировой рынок? Кто сегодня помнит, что 1 сентября в России – день работников нефтяной и газовой промышленности? Последний раз его, к слову, достойно отметили в стране лет 25 назад.

– От чего такая забывчивость?

– Дело, понятно, не в датах, да и не в организации юбилейных торжеств. Проблема куда глубже. Она в том, что сегодня в России нет нефтегазовой отрасли, как, впрочем, и любой другой. Министерство энергетики есть, департамент нефтегазового комплекса при нем имеется, а вот самой нефтегазовой отрасли нет.

– Как это?

– Ну а что такое отрасль? Это когда внутри нее существует единая социальная, научно-техническая политика, централизованное финансирование, единая подготовка кадров, наконец, понимаете? Сейчас же ничего этого нет и в помине. Все это перестало существовать в России где-то с 1995 года, когда в стране стали ликвидировать министерства и создавать частные компании.

Сегодня у каждой нефтегазовой компании все свое, не говоря уже о том, что живут они порой друг с другом, как кошка с собакой.

– После таких откровений не знаю, о чем и спросить, кроме традиционного русского: что делать?

– Во-первых, на мой взгляд, необходимо возродить Госплан, который видел развитие всех отраслей экономики страны не на год-два, а на десятилетия вперед. Ну или государственный комитет по планированию. И, во-вторых, восстановить Госкомитет по науке и технике. Только мозги, оригинальные идеи двигают прогресс.

В нынешних чрезвычайных условиях, связанных с санкционным давлением Запада, перестройкой всей системы международных экономических отношений, это чрезвычайно важно, без чего вряд ли будет возможен тот серьезный технологический прорыв, о котором сейчас говорят в России.

Приведу один лишь пример. Как только 60 лет назад пошла первая тюменская нефть, за весьма короткий период мы в одном лишь районе страны стали добывать нефти больше, чем добывала тогда Саудовская Аравия! Такого в мире никогда не было. Невиданный успех стал реален благодаря тому, что в отрасли был единый план, единая политика.

– Сегодня об успехах в нефтегазовом секторе России рапортовать, похоже, не приходится. В силу санкций продажа этих углеводородов год от года существенно сокращается?

– Сокращается, но слово "существенно" подходит лишь к экспорту газа. Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию.

Введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть в 60 долларов, можно констатировать, не сработал, полностью провалился. Да, сегодня мы продаем свою нефть с немалым дисконтом, но он все равно выше этого потолка, и в среднем колеблется в рамках 65-70 долларов за бочку.

– Что с проектом "Сила Сибири 2", заявленном еще в 2006 году, согласно которому природный газ должен пойти в КНР из Сибири, он окончательно заглох, Китай потерял к нему интерес?

– Не заглох, но продвигается, действительно, вяло. Не думаю, что китайцы потеряли к нему интерес. Их потребность в газе по-прежнему высока. В прошлом году они потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать.

– Пока доходы "Газпрома", стало быть, сужаются? ФК "Зенит", наконец-то, перестанет быть бессменным чемпионом России?

– Естественно, сужаются, но про "Зенит" ничего не знаю, я всю жизнь болею за ЦСКА. Но если серьезно, на фоне "Газпрома" растут с другой стороны доходы "Новатэка", продающего сжиженный природный газ (СПГ), спрос на который сейчас невероятно велик. К тому же на российский "Ямал СПГ" нет каких-то жестких санкций ни европейских, ни американских.

Могу сказать, что каждый день ко мне приходят то итальянцы, то турки, то китайцы, которые просят помочь им наладить импорт из России СПГ. Надеюсь, скоро заработает на полную мощь и "Арктик СПГ 2", где в эксплуатацию пока пущена лишь одна линия.

Но для того, чтобы увеличивать поставки российского СПГ в другие страны, России нужно настоятельно трудиться над созданием в самые кратчайшие сроки своего торгового флота, которого сегодня, по сути, нет. Нам нужны самые разные танкеры, включая танкеры ледового класса.

– А собственной газификацией не стоит заняться?

– Конечно, причем самым решительным образом. Полная газификация России – одна из главнейших задач дня. Ведь газ недоступен людям практически по всей стране. Его нет ни у жителей Подмосковья, ни на всей территории Сибири.

По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен.

– За неимением пока собственного флота Россия создала так называемый "фантомный флот", который наводит ужас на Запад почище мифических кораблей-призраков. Ведь этот флот в количестве, по некоторым оценкам, 500-600 танкеров, бороздя моря и океаны, перевозит российскую нефть по всему миру.

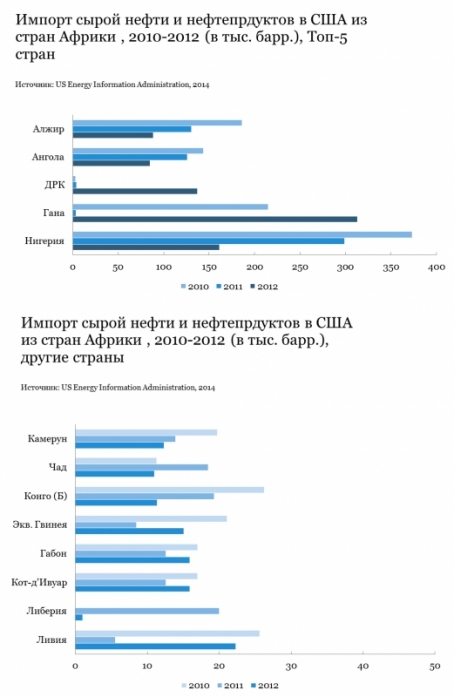

– Не только российскую, эти танкеры развозят разную нефть, они ведь ходят под разными флагами – и Марокко, и Либерии, и Габона, и Камеруна… Знаете, я вам так скажу: российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься.

Но уповать на этот "фантомный флот" Москве ни в коем случае нельзя. Чтобы не попасть в ловушки, которые постоянно расставляют наши недруги, отслеживая суда, пытаясь, например, запретить им заходить в европейские порты. России необходимо создавать свой современный торговый флот, чтобы ни от кого не зависеть.

– А что сегодня с зависимостью нефтегазового сектора России от западного оборудования, она по-прежнему высока?

– Кто вам сказал? Да, проблемы есть, их не могло не быть, раз 30 лет назад в стране у нас угробили нефтегазовое машиностроение, ликвидировав Министерство химического и нефтяного машиностроения, которое им занималось.

Но сегодня о тотальной зависимости в этой области от Запада говорить все-таки не приходится. Иностранное оборудование, не только западное, но и китайское, точно не занимает сейчас лидирующего места в нефтегазовой отрасли России. На 70% оно обеспечивается уже отечественной продукцией, которая в большинстве своем всегда отличалась лучшим качеством. Так было и в 1970-е годы, когда мы были вынуждены отказаться от некоторых французских технологий, так обстоит дело и сейчас.

– Когда цену на бочку нефти мы будем измерять не в долларах, а в рублях?

– Мы это уже делаем. По крайней мере, никаких долларов в нашей торговле нефтью с китайцами, индийцами и турками уже нет. Со всеми ими мы рассчитываемся в национальных валютах: юанях, рупиях, лирах. Думаю, на 80% свою нефть мы продаем уже за национальные валюты.

– Объясните позицию стран-экспортеров нефти из ОПЕК+. Почему столь долгое время они отказываются увеличивать добычу и продажу нефти, играя тем самым на руку Москве, которая, несмотря на дисконт, имеет, таким образом, возможность торговать своей нефтью по хорошей цене?

– Почему они играют на руку Москве? Они думают, прежде всего, о себе. Отказываясь наращивать добычу нефти, они тем самым поддерживают высокую цену на нее на мировом рынке. Первую скрипку в ОПЕК+, напомню, играет Саудовская Аравия, нефть и газ в ВВП которой занимают более 50%, а бюджет зависит от нефти на 80%. Зачем им рубить сук, на котором сами сидят?

– Да, сейчас у Москвы отношения с Эр-Риядом лучше, чем у него с Вашингтоном, к том уже саудиты только что вступили в БРИКС. Но, если связи Саудовской Аравии с США улучшатся, и те пойдут в 2025 году на увеличение добычи нефти. Вообще, какая цена на нефть для экономики России критическая?

– Ну, примерно 10 долларов за бочку. Такое, кстати, уже бывало в 1970-е годы, во время знаменитого мирового энергетического кризиса, когда цена за бочку нефти упала даже ниже 10 долларов. Разные были варианты в истории, и ничего, мы же не умерли.

Конечно, развивая нефтегазовый сектор, России надо заниматься одновременно и диверсификацией экономики. Я уже говорил, что необходимо браться за газохимию, за газификацию страны. Нужно, наконец, очень внимательно пересмотреть всю налоговую систему нашего топливно-энергетического сектора.

Надо отменить или заменить существующий налог на добычу полезных ископаемых. Что это за налог, когда вы добыли, но еще не продали, допустим, тонну нефти, а налог с нее уже заплатили?! Это раз. Два. Налог у предприятий следует брать не с дохода, а это 65-70%, а только с прибыли.

И надо обязательно навести в стране порядок с ценами. Возьмем тот же керосин, бензин. Если цена на нефть растет, то логично, что растут соответственно на заправках и цены на керосин, и бензин. Но цена нефти постоянно колеблется. И, когда она падает, то должны падать и цены на топливо. Однако они в России только растут, что, конечно, неправильно.

Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

О диверсификации поставок рыбной продукции, расширении присутствия российских рыбаков в международных водах, развитии международного сотрудничества и цифровизации отрасли рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТНОШЕНИЙ С КНР И АФРИКОЙ

— Андрей Владимирович, с какими странами и организациями мы расширяем сотрудничество?

— Российская Федерация взаимодействует в области рыболовства с многолетними партнерами и организациями как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В рамках развития двустороннего сотрудничества основное внимание уделяется отношениям с дружественными государствами, особенно со странами Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Так, в 2023 году Росрыболовство подписало межведомственные меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области рыбного хозяйства с соответствующими ведомствами Туркменистана, Республики Мозамбик и Объединенных Арабских Эмиратов.

— Какие страны Росрыболовство видит как перспективных партнеров?

— В качестве одного из наиболее перспективных партнеров рассматриваем КНР. Товарооборот России и Китая достиг нового максимума — это относится и к рыбному экспорту. Так, по данным китайской таможенной статистики, в 2023 году экспорт российской рыбопродукции в КНР в стоимостном выражении увеличился на 4,9% и составил 2,89 млрд долларов. Это рекорд за последние пять лет. В физических объемах поставки также растут: по итогам года они достигли 1,27 млн тонн, что на 36,1% больше, чем за 2022 год.

Еще одно перспективное направление — африканские страны, где мы видим потенциальные возможности для восстановления утраченных со времен Советского Союза позиций. Если во времена СССР наши рыбаки добывали там почти 2 млн тонн, то сейчас — порядка 92 тыс. тонн. Добыча ведется европейскими странами по квотам, предоставленным им еще СССР и перешедшим к ним в постсоветский период. Причем хочу отметить, что в основном этот промысел осуществляется на остатках советского флота, и, поскольку он мало подвергся модернизации, мы видим для себя окно возможностей. С вводом в строй новых судов наши промысловые мощности будут расти, и мы сможем расширять присутствие у берегов Африки.

По итогам саммита Россия — Африка Росрыболовство готовит Большую африканскую экспедицию в 2024–2025 годах. Предполагается провести два масштабных комплекса исследовательских работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и стран западной части Индийского океана. В частности, прорабатывается возможность проведения исследований в зонах Марокко, Мавритании, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Камеруна, Габона, Анголы, Сенегала, Гамбии, ЮАР, Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.

Благодаря этой экспедиции мы надеемся увеличить добычу водных биоресурсов у берегов Африки за счет преференций в обмен на предоставление нашим африканским партнерам актуальных научных данных. А еще и нашего опыта в области сохранения и контроля вылова водных биоресурсов (отслеживания позиций судов, ведения электронных рыболовных журналов и т.д.). Зачастую у африканских коллег не хватает ни флота, ни технических средств для контроля. А мы шагнули далеко вперед и готовы делиться этим опытом.

Помимо традиционного промысла у западного побережья Африки, мы считаем перспективным освоение районов промысла восточнее континента. Так, Султанат Оман за счет наращивания промысловых мощностей за пять лет увеличил объем вылова в пять раз. При этом коллеги отмечают, что для сохранения достигнутого результата необходимо проводить дополнительные научные исследования. Россия имеет большой опыт регулирования промысла, обеспечивая тем самым устойчивые уловы на протяжении длительного времени. Этот опыт востребован. Мы планируем в конце 2025 года закончить нашу Большую африканскую экспедицию в Омане.

Так что в мире существует потребность в наших рыбохозяйственных исследованиях, особенно в развивающихся странах. Сейчас, например, мы видим интерес со стороны Венесуэлы, где наблюдается сокращение запасов, а исследования давно не проводились. В ближайшее время ожидается визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Возможно, после визита у нас появится конкретика по их запросу на научные исследования.

— Готовятся ли сейчас новые международные соглашения в области рыболовства?

— В настоящее время в высокой стадии готовности находятся проекты двусторонних меморандумов с Мьянмой, Индонезией (в области противодействия ННН-промыслу) и ЮАР (по вопросу применения системы международного научного наблюдения АНТКОМ).

В этом году планируем продлить профильное межправительственное соглашение с Королевством Марокко на очередной четырехлетний период и организовать работу по внесению изменений в соглашение между правительствами России и Узбекистана о сотрудничестве в области рыболовства.

Предстоит работа над межправительственным соглашением России и Республики Экваториальная Гвинея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Кроме того, мы намерены разработать и направить на рассмотрение бразильской стороне проект аналогичного межправительственного соглашения.

НОВЫЕ РЫНКИ И ОТНОШЕНИЯ С ПРОВЕРЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

— В каких направлениях ведется работа с другими государствами (поиск новых рынков сбыта, доступа к запасам)?

— Относительно новых рынков. За прошлый год география поставок была расширена с 60 до 80 государств. В числе новых партнеров Албания, Ангола, Бангладеш, Вануату, Гайана, Катар, Либерия, Марокко, Нигер, Палау, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Танзания, Черногория, Чили, ЮАР.

Мы считаем приоритетной стратегию диверсификации экспорта. Ведется большая аналитическая работа по исследованию потенциала разных стран. Например, удивительно, что Перу входит в пятерку крупнейших стран по объему добычи рыбы и при этом имеет большой потенциал для сбыта нашего основного продукта — минтая.

— Наши краболовы после вытеснения их с рынка США какое-то время надеялись частично компенсировать это за счет богатых арабских стран. Но к настоящему времени, по крайней мере некоторые из них, разочаровались в этой идее…

— Нельзя не учитывать культуру потребления. В США культура потребления крабовой продукции очень развита в отличие от арабских стран. Последние можно рассматривать как логистический хаб, можно вести там длительную работу по трансформации предпочтений населения. В Стамбуле впервые проходит международная выставка мировой рыбной отрасли и ее инфраструктуры Seafood Expo Eurasia, на которой в том числе представлены и отечественные рыбопромышленные компании (к моменту выхода материала на сайте выставка завершилась — прим. ред.). Перед подобными мероприятиями проводится тщательный анализ рынков, чтобы подготовить российских участников.

Теперь что касается работы по промысловым запасам. Поскольку Советский Союз стоял у истоков многих международных организаций, регулирующих вылов в тех или иных частях Мирового океана, мы имеем право на добычу в этих районах. Важной задачей для нас является защита этих наших долей. Мы должны не допустить их пересмотра в недружественной международной обстановке. В частности, у нас значительные доли права на добычу водных биоресурсов в атлантической и индоокеанской частях Антарктики, в том числе криля. Отрадно, что в этом году, впервые за долгое время, Россия возвращается на промысел этого важного объекта водных биоресурсов. Конечно, учитывая отдаленность Антарктики, наверное, целесообразно вернуться к вопросу субсидирования такого промысла.

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

— Помимо прочего, вы отвечаете в Росрыболовстве за обеспечение безопасности мореплавания. Достаточно ли сейчас аварийно-спасательного флота в ведении агентства, какие преобразования в этой области предполагаются?

— Росрыболовство оперирует аварийно-спасательным флотом из 10 судов в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах. Эти суда были построены более 40 лет назад и имеют высокую степень износа.

Обеспечение безопасности мореплавания, особенно в осенне-зимний период, а также необходимость защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике определили потребность в современных аварийно-спасательных судах ледового класса.

Сейчас в высокой степени готовности находится новый проект многофункционального аварийно-спасательного судна IRV05 с усиленным ледовым классом и неограниченным районом плавания. Длина судна — 75 метров, водоизмещение — 5,45 тыс. тонн. Проект уже прошел модельные бассейновые испытания. Мы рассчитываем на его серийное производство, потребность составляет восемь таких судов.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

— Отдельный блок вопросов по ситуации с государственной рыбохозяйственной инфраструктурой в портах. С учетом национализации Мурманского морского рыбного порта, каковы планы его развития?

— Здесь многие годы не уделялось внимание совершенствованию портовой инфраструктуры.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области по иску ФАС взыскал в пользу государства 100% акций ММРП. Порт был передан в ведение Росрыболовства, и мы приступили к работе по восстановлению его специализации и эффективности.

С новым руководством порт кратно увеличил грузооборот, в частности успешно отработал мойвенную путину, которая в этом году была удачной по уловам. Объем перевалки грузов в Мурманском морском рыбном порту в 2023 году составил 309 тыс. тонн. По итогам 2023 года ММРП получил неплохую прибыль, при том что основные приносящие доход активы пока еще не возвращены. Мы ведем работу по их возврату совместно с прокуратурой, дела пока что рассматриваются в судах.

Что касается дальнейших планов, то мы работаем с правительством Мурманской области, у которого есть свои пожелания относительно порта, в частности по социальным объектам. Мы к ним прислушиваемся и учитываем в стратегии развития ММРП, которая уже готова для Южной, работающей, части порта. С Северной частью сложнее: там хуже состояние инфраструктуры, больше собственников, так что подготовка стратегии для этого участка идет медленнее. Что касается третьей части, Угольной базы, то там совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) мы планируем развитие судоремонтного кластера. Для этой части в ближайшее время начнется работа по подготовке проектной документации.

Нужно отметить, что в 2023 году новое руководство ММРП аккуратно относилось к расходам и в ремонт они сильно не вкладывались. В этом году предполагается увеличить затраты на эту статью, в частности учесть пожелания рыбаков по дноуглублению у причальных стен. Ремонта также потребуют холодильники, после того как будут обращены в собственность государства. Некоторые из них сейчас в аварийном состоянии. Так что пусть прибыль порта будет меньше, зато возрастет капитализация активов и, главное, порт будет в большей степени соответствовать своему предназначению.

— Как продвигается модернизация Корсаковского порта и реализация связанных с этим рыбохозяйственных проектов?

— На модернизацию Корсаковского порта предусмотрено финансирование в объеме 6,7 млрд рублей до 2026 года. После обновления порт сможет переваливать порядка 600 тыс. тонн в год, обеспечивая обработку рыбной продукции, которая на Сахалине к 2030 году (по планам) может достичь 620 тыс. тонн. В настоящее время грузооборот Корсаковского порта — менее 40 тыс. тонн.

В рамках модернизации планируется отремонтировать почти 800 метров причальных стенок и углубить дно до 9,9 метра. Это позволит принимать суда длиной до 108 метров и одновременно обслуживать шесть крупнотоннажных судов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

— В вашем ведении также вопросы цифровизации отрасли. Каковы приоритеты в этом направлении?

— Цифровизация — важная составляющая, которая за последние 10 лет заняла место в рыбной отрасли.

Основные достижения в этой области — развитие отраслевой системы мониторинга, внедрение электронного рыболовного журнала и использование космических технологий.

Отраслевая система мониторинга (ОСМ) появилась в конце 90-х годов, но только в 2017 году она стала ГИСом (Государственная информационная система), объединив в себе ряд разрозненных отраслевых блоков.

Сейчас ОСМ автоматизирует все процессы — от распределения квот до производственной деятельности.

С конца прошлого года мы перешли на электронный рыболовный журнал: он оптимизирует учет и планирование промысла, а также контрольную деятельность. На сегодняшний день почти 100% вылова фиксируется с помощью программного комплекса «Электронный рыболовный журнал».

Для сохранения здоровья экипажей на судах начали внедрять телемедицину — мобильный комплекс «Система удаленных телемедицинских консультаций».

Кроме того, Росрыболовство развивает сотрудничество с Роскосмосом. Космические сервисы позволяют повысить эффективность промысловой разведки и добычи. Спутниковый мониторинг Мирового океана осуществляется для оценки оперативной обстановки в районах промысла, определения местоположения судов и контроля законности вылова.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, специальный выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства»

Пленарное заседание съезда РСПП

Владимир Путин принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Рад возможности по уже сложившейся традиции встретиться с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он объединяет крупнейшие, ведущие компании и предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надёжным партнёром государства в вопросах укрепления экономики, сферы финансов, расширения свободы предпринимательства.

Принципиально важно, что у РСПП всегда есть своя чёткая, сбалансированная, как правило, позиция и конкретные предложения, как сделать национальное развитие более устойчивым и динамичным, как сделать этот процесс более устойчивым и динамичным, чтобы это развитие вело не только к повышению конкурентоспособности нашей экономики, но и к улучшению качества жизни граждан, повышению доходов российских семей. Рассчитываю, что сегодня в ходе запланированной дискуссии мы обязательно обсудим задачи, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса.

Что хотел бы сказать вначале, предваряя, так сказать, наш разговор? Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6 процента. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы: в январе текущего года – 4,6 процента в годовом выражении, в феврале – 7,7 процента в годовом выражении, за первые два месяца [текущего года] в среднем шесть процентов рост.

Растёт промышленное производство. За январь-февраль – на 6,6 процента. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан. По оценке, за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7 процента выше, чем годом ранее. Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5 процента, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4 процента, как известно.

Не буду сейчас подробно останавливаться на индикаторах экономического развития, но ещё раз подчеркну: в целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда.

Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трёх процентов. Что особенно важно, мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой. Она там остаётся выше, чем в среднем по стране, в этих регионах: скажем, на Северном Кавказе она была высокой – сколько у нас там, по-моему, 10 [процентов]… Молодёжная [безработица] была 10,7, а сейчас 6,7, а вот на Северном Кавказе [безработица] была 13,9 [процента], а снизилась до 9,7 – почти на четыре процентных пункта, прилично. То есть там больше, чем в среднем по стране, но снижение есть и там.

Подчеркну: рост занятости, набранные обороты нашей экономики – это в том числе результат усилий бизнеса, компаний – всего предпринимательского сообщества, это результат ваших усилий, уважаемые коллеги, – которые работают не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития.

Такое конструктивное партнёрство, наш опыт совместных действий в непростых, экстраординарных, можно сказать, условиях последних лет позволяет успешно справляться с внешними трудностями, формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в недавнем Послании Федеральному Собранию. Понятно, мы видим все трудности, с которыми экономике в целом и вам всем приходится сталкиваться, конечно, мы ещё поговорим об этом, всё понятно. Но в целом результаты, я сейчас о них сказал, вы о них сами знаете, – результаты есть, несмотря ни на какие сложности.

Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт в том, где они возникают и где наибольшие сложности возникают сегодня. Но будем вместе с вами работать, уверен, мы это всё преодолеем.

Повторю: речь идёт о широком, фронтальном развитии экономики и социальной сферы, о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг и так далее. Предстоит также реализовать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль.

Конечно, это далеко не все наши планы. Главное – для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса, который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке, в сфере IT, туризме, в других секторах как на внутреннем рынке, так и в отношениях с зарубежными партнёрами.

Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места – словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей.

Какие конкретные шаги имею в виду?

Первое – мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути, в том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше, на перспективу шести лет.

Таким образом, органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяжённые по времени проекты, с большими инвестициями, а следовательно, и с более комплексным эффектом для территорий и отраслей экономики. И конечно, подрядчики, исполнители таких проектов также смогут вдолгую планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать и готовить специалистов.

Ещё одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Сейчас Правительство, как вы знаете, вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения.

Повторю: обновлённые налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, в социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надёжной, уверенной работы бизнеса. Мы с Александром Николаевичем [Шохиным] да и со многими здесь присутствующими многократно в последнее время возвращались к обсуждению именно этого ключевого вопроса.

В этой связи хочу остановиться на очень чувствительном вопросе. Поднимал его и в марте, на коллегии Генеральной прокуратуры. В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идёт не о пересмотре приватизации – мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, – а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Хочу ещё раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправданно только в той ситуации, о которой было только что мною сказано. И добавлю: для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное Правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, не важно. Но факт остаётся фактом: Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность.

Второе – РСПП вместе с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает Правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы уже заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе. И хочу поблагодарить каждого, кто вносит в эту работу свой вклад.

Тем не менее своего рода лакун, узких мест, проблем у предпринимателей, у вас, уважаемые коллеги, конечно, ещё достаточно, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт. И мы будем последовательно решать эти проблемы, чтобы работать, строить, производить в России было удобней, выгодней, безопаснее, чтобы наша национальная юрисдикция была в полном смысле слова глобально конкурентоспособной.

В том числе нормативная база должна быть чёткой, понятной, достаточной, необременительной для бизнеса. При этом она должна гарантировать защиту интересов потребителей, прав наших граждан.

Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии. Более того, сейчас Правительство готовит к запуску модернизированный механизм «регуляторной гильотины», то есть, по сути, предстоит ещё один масштабный этап расчистки нормативной базы.

Добавлю, что в последние три года исходя из запросов и рекомендаций бизнеса внедряется региональный инвестиционный стандарт. Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах Российской Федерации, причём на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе.

В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта. Сделаем это в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие в Петербурге.

Третье – в предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов, увеличить объём промышленного производства. Причём новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно.

Компании, которые реализуют индивидуальные проекты, независимо от региона присутствия уже могут использовать особые меры поддержки – так называемое «промышленное меню», выбрать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее.

Будем расширять эти возможности бизнеса, в том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый, востребованный механизм, как Фонд развития промышленности. Его капитал вырастет почти в два раза – на 300 миллиардов рублей. Знаю, что некоторые в этом зале считают, что и этого недостаточно, но будем смотреть по ходу развития ситуации. Этот ресурс будет нацелен на поддержку именно высокотехнологичных проектов.

И конечно, надо, что называется, в онлайн-режиме отслеживать эффективность этих и других инструментов, донастраивать их, делать более гибкими и удобными на основе обратной связи с бизнесом, с руководителями регионов.

Уважаемые коллеги!

Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг прежде всего на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно всё здесь производить, в России, – бессмысленно и не нужно, мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям.

Таково требование времени, и чтобы ему соответствовать, надо обеспечить приток в нашу экономику квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии. Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым учёным, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя.

В этой связи четвёртое – чтобы повысить эффективность обучения и молодёжи, и уже состоявшихся специалистов, мы будем укреплять все уровни образования: от школ до вузов, причём, конечно, в связке с бизнесом, как это уже делается в рамках системы профориентации, федеральной программы «Профессионалитет», программы «Приоритет-2030». Все они получат дальнейшее развитие.

Я хочу вас поблагодарить, потому что вы принимаете в этом самое активное участие. Конечно, это взаимная заинтересованность и государства, и бизнеса. Знаю, что кадров не хватает, и мы, конечно, должны работать вместе по этому направлению. (Обращаясь к А.Шохину.) Александр Николаевич, вроде бы получается в целом. Надо двигаться по этому направлению дальше и даже более энергично, чем до сих пор это было.

Мы запустим программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, приведём в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Всё важно, надо привлекать молодых людей в эту сферу деятельности, заинтересовывать их в том, чтобы они повышали свою квалификацию и получали нужные профессии.

Что касается высшей школы, то в ближайшие 10 лет в России появится 40 университетских кампусов со всеми необходимыми условиями для учёбы, работы и проживания студентов. Это должны быть современные пространства – не только для высших учебных заведений, но и для прилегающих территорий и людей, которые на этих территориях проживают.

Повторю: задача системы профессионального образования – готовить современных, востребованных специалистов, давать им такие навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, надёжную, хорошо оплачиваемую работу. Безусловно, рассчитываю здесь на взаимную заинтересованность государства и делового сообщества.

При этом вновь подчеркну: по оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрыть механически – за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы. Сейчас не буду говорить о внутриполитической, социальной и другой составляющей проблемы, которую я сейчас только-только затронул.

Во всех отраслях экономики и социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда, развивать цифровые платформы, модели управления на основе данных, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации. Уже была поставлена задача – к 2030 году по числу промышленных роботов, например, Россия должна войти в число двадцати пяти ведущих стран мира. Вроде бы это не такая уж амбициозная задача, но она реально исполнима, достижима эта цель. Будем двигаться постепенно. Сможем сделать больше – замечательно.

Знаю, что для многих коллег в этом зале, собственников и руководителей крупных компаний такая постановка задачи – это не какой-то взгляд в отдалённое будущее, а конкретный план действий, который уже реализуется на практике.

Регулярно посещаю, как вы знаете, предприятия в разных регионах, в том числе новые цеха, производственные линии, заводы. И, безусловно, вижу, с каким энтузиазмом их руководители, работники говорят о своих обновлённых предприятиях на качественно иной, современной базе. Внедрение идет даже, знаете, в неприспособленных помещениях – на удивление просто, молодые люди внедряют такие вещи, сами разрабатывают. Здорово!

Очевидно, такие инвестиции – это вклад в повышение конкурентоспособности компаний, в укрепление рыночных позиций и, что особенно важно, в улучшение условий труда специалистов, в повышение их доходов.

В этой связи хочу сказать следующее. Независимо от масштаба бизнеса, успех сопутствует, безусловно, тем – и вы это знаете лучше, чем кто либо другой, – кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения.

Напомню о поставленной цели – к 2030 году надо довести объём внутренних затрат на НИОКРы не менее чем до двух процентов ВВП. Причём движущей силой здесь призваны стать вложения частного бизнеса. Их объём должен увеличиться как минимум вдвое. Мы вчера с одним из здесь присутствующих довольно подробно на эту тему говорили.

И ещё. Гарантировать успех, развитие на годы вперёд сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах, помогает им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает социальный пакет, потому что понимает – от этого зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущее страны, а для конкретных предприятий – отдача и так называемый, в конце концов, экономический выхлоп положительный.

Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности. Программы экологического благополучия городов и сёл, регионов и территорий также являются одними из приоритетных.

В прошлом году на съезде РСПП предложил учредить для таких компаний специальную премию, как вы помните. Она получила название «Лидеры ответственного бизнеса». Сегодня, как мне известно, были награждены её первые лауреаты. Я хочу поздравить победителей и благодарю владельцев, руководителей соответствующих компаний. Уверен, их позитивный опыт, социальные проекты станут примером для всего российского бизнеса, а значит, подобных инициатив, которые нужны людям, всей стране будет, безусловно, ещё больше.

На этом позвольте завершить своё выступление. Хочу вас поблагодарить за терпение и внимание.

А.Шохин: Владимир Владимирович, Ваш протокол сказал, что я должен с места выступать, хотя я всё время прорываюсь к трибуне.

В.Путин: Пожалуйста. Вы здесь хозяин.

А.Шохин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел бы поблагодарить Вас за участие в съезде.

Вы сказали в начале своего выступления, что это уже стало традицией – Ваше участие в нашем съезде. Это, безусловно, позволяет не только обсуждать назревшие проблемы, значимые проблемы для бизнеса, но и формировать ответы, пути решения этих острых проблем, отвечать своевременно на вызовы, которые стоят перед страной. Сейчас, как Вы отметили, вызовов достаточно много, и нет оснований полагать, что давление на Россию, санкционное давление, различного рода ограничения будут ослабевать. Поэтому, безусловно, эффективное взаимодействие бизнеса и власти является одним из способов своевременно отвечать на эти вызовы и преодолевать барьеры и ограничения.

Мы понимаем, что сейчас идёт напряжённая работа по формированию не только повестки на предстоящие шесть лет, но и конкретных механизмов, инструментов. Вы об этом тоже упомянули. В частности, и бюджетно-налоговая политика уже шестилетней становится. Для бизнеса это очень важно, поскольку он планирует свою деятельность как раз с учётом инвестиционного цикла, а это пять, семь и даже более лет.

Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы, во-первых, бизнес привлекался к выработке этих решений. Мы сегодня обсуждали с членами Правительства не только конкретные проблемы, но и договаривались о механизмах взаимодействия. Мы понимаем, что у Правительства сейчас сложный период, им в мае надо, как говорится, пройти через горнило переназначений. Тем не менее мы считаем, что в любом случае преемственность – это тоже одна из черт политики, которую Вы проводите. Именно поэтому бизнес так ответственно и горячо поддержал Ваше избрание на пост Президента Российской Федерации.

Съезду РСПП предшествовала Неделя российского бизнеса. Мы провели 14 форумов, на которых вырабатывали консолидированные позиции и предложения. Я хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы поручили Правительству, Администрации Президента рассмотреть наш проект резолюции «100 шагов к экономическому лидерству», который я Вам представил в середине марта.

Это позволило нам учесть многие замечания коллег, какие-то вопросы мы даже уже решили, по каким-то приняли более точные формы дальнейшей работы. То есть в принципе сам формат, что мы проводим форумы Недели российского бизнеса и съезд не в рамках этой недели, а с отсрочкой – в два месяца у нас получилась отсрочка, – позволил нам многие проблемы действительно решить, благодаря в том числе и тому, что Вы дали такого рода поручение.

В подготовке наших предложений участвовали все регионы – 89 регионов, у нас везде есть свои объединения работодателей и представительства руководителей всех рабочих органов РСПП, комитетов, комиссий, отраслевые союзы работодателей.

Хотел бы назвать наиболее значимые вопросы, которые обсуждались и на форумах Недели российского бизнеса, и сегодня на съезде. Это прежде всего пути снижения кадрового дефицита, в том числе для высокотехнологичных проектов. Вы подробно остановились на этом приоритете, я думаю, и сегодня мы поговорим о нём.