Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Дмитрий Патрушев: За последние несколько лет Правительство направило в регионы больше 21 млрд рублей на закупку лесопожарной техники

В ходе рабочей поездки в Алтайский край Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и глава региона Виктор Томенко посетили лесопожарную станцию в селе Бобровка Первомайского района.

Алтайский край располагает богатыми лесными ресурсами. Для их сохранения в регионе ведётся большая работа, направленная на предупреждение пожаров. В частности, лесопожарная станция оснащена средствами пожаротушения, связи и инвентарём, а также мощной современной техникой для оперативной доставки команд к местам возникновения пожаров. Часть техники приобретена по нацпроекту «Экология» и федеральному проекту «Сохранение лесов».

«Этот год считается самым тёплым за последние 30 лет. Пожароопасный сезон выдался сложным, температурные режимы местами доходили до аномальных. Хочу, во–первых, поблагодарить работников лесопожарной станции за ответственное отношение к делу. Во–вторых, отмечу, что Правительство за последние несколько лет направило в регионы больше 21 млрд на закупку лесопожарной техники», – сказал Дмитрий Патрушев.

Службу на станции несут 17 человек, которые защищают от пожаров Бобровское лесничество и при необходимости оказывают помощь в тушении крупных лесных пожаров на территории других лесничеств края.

На повышение качества восстановления лесов направлена работа Алтайского лесосеменного центра. Дмитрий Патрушев осмотрел тепличный комплекс, где выращивают и хранят семена древесно-кустарниковых пород. Мощность центра – 7 млн сеянцев в год, что полностью обеспечивает потребности региона, а также позволяет направлять саженцы в соседние области – Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую.

Также в рамках поездки в регион вице-премьер оценил темпы уборки гречихи и сои и посетил производственные площадки агрохолдинга «Гудвилл». Предприятие занимает одно из ведущих мест по выпуску гречневой крупы в Алтайском крае, доля компании на российском рынке гречневой крупы составляет не менее 10%.

Больше света, больше воздуха: в чем преимущества и какие перспективы у деревянного домостроения

Деревянные дома сегодня в топе новостных лент. В прошлом году было решено внести изменения в законодательство, позволяющие создать механизм применения ипотеки и эскроу-счетов при строительстве индивидуальных жилых домов. Разрабатываются меры по государственной поддержке производителей деревянных домов, что снижает стоимость конечного продукта для покупателей. А через два года, если удастся разработать нормативные документы, есть шанс начать строительство многоэтажных жилых домов из дерева.

О том, почему дерево «зазвучало» именно сегодня, каковы области его применения и причем тут развитие внутреннего туризма, «Стройгазета» поговорила с Александром ЛЬВОВСКИМ, директором московского представительства «РОССА РАКЕННЕ СПб» (бренды HONKA / АРХИWOOD), уже четверть века занимающегося в России строительством премиальных деревянных домов.

Александр Николаевич, почему вообще деревянное домостроение оказалось в топе? Еще недавно мода была на кирпич и бетон — и вдруг дерево.

На самом деле такой ситуации, что работали только в бетоне и в кирпиче и вдруг стали работать в дереве, не было. Последние лет 15 треть построек в индивидуальном строительстве была все-таки из дерева.

Кроме того, появились технологии, которые тоже можно назвать деревянными: не только строительство из профилированного клееного бруса, но и комбинированные технологии — каркасные дома, которые строятся на деревянном каркасе и обшиваются снаружи деревом. Появились и такие технологии, как CLT (многослойные клееные деревянные панели), которые тоже без особой натяжки можно отнести к деревянному домостроению.

Комбинации этих технологий — брусовых, каркасных и смешанных — увеличили число домов, подпадающих под критерии деревянного дома. Так что интерес к дереву связан с ростом технологий, которые позволяют это делать.

Можно ли выделить какие-то архитектурные тренды, появившиеся вместе с новыми технологиями?

За эти годы выросли целые поколения архитекторов, умеющих работать с деревом, это немаловажно. Им есть с кого брать пример: на рынке работают такие зубры, как Тотан Кузембаев, Николай Белоусов — аксакалы архитектуры деревянного домостроения. Сегодня же успешно функционирует новое поколение архитекторов, архитектурных бюро, умеющих работать с деревом, с пространством. Как я уже сказал, новые технологии позволяют реализовывать более сложные технические решения: есть возможность производить длиннопролетные конструкции, а это большие площади, больше остекления, больше воздуха, больше высоты.

Привело ли это к изменению потребительских предпочтений?

Если мы говорим о платежеспособном сегменте, то потребительские предпочтения изменились в сторону хорошей архитектуры и прогрессивных технологий. Это позволяет проектировать и строить красивые деревянные дома, чем и занимается наша компания.

Есть перспектива, что недорогое деревянное домостроение станет массовым?

Сейчас сложно об этом говорить. Ипотечную политику сегодня «штормит»: повышается ключевая ставка, так что вопрос загородной ипотеки пока, считаю, стоит на паузе. В сегменте дорогих домов, в котором мы работаем, ипотека может и не требоваться: строят, что называется, на свои. Что касается типовых проектов, то мы ими не занимаемся. Для рынка в целом сейчас важнее не ипотека, а как раз выработка технического регламента применения тех или иных конструкций или решений из стандартизации. Над этим сегодня работают Минстрой России, Минпромторг, Ассоциация деревянного домостроения и другие.

Второе, что необходимо, — СНИП и выпуск Стандартов организации (СТО) под разные конкретные случаи, связанные с деревянным строением. Это касается, например, правил установки электрооборудования в деревянных домах, которые на сегодняшний день полностью морально и технически устарели. Ведется работа по сертификации, по испытаниям. Огромную роль здесь играет Ассоциация деревянного домостроения. Наша компания тоже принимает посильное участие.

Если вернуться к архитектуре, можно ли через нее популяризировать деревянное домостроение?

Здесь я вам дам не то чтобы парадоксальный, но не совсем прямой ответ. Когда мы говорим про архитектуру индивидуальных жилых домов, то помним, что есть заказчик — семья, которая строит дом. И этот дом, каким бы красивым он ни был, зачастую может и не стать достоянием глаз всей уважаемой, в том числе архитектурной, общественности: будет стоять за забором, например, — и мы его никогда не увидим, потому что заказчики не захотят никого пускать.

Но как раз всегда и везде развитием архитектуры служили общественные здания и сооружения, являющиеся достоянием всех, кто может на них посмотреть. Мы говорим, в частности, об архитектуре таких зданий, как рестораны, гостиницы и прочие объекты туристической инфраструктуры или о малых архитектурных формах, в том числе городских. И вот тут как раз открывается искусство зодчих, которые должны создавать красивые, современные, стильные, технологичные здания.

Сегодня в этом отношении у нас очень выгодная ситуация: развиваются внутренний туризм и деревянное домостроение — объекты из дерева получили очень мощный стимул к развитию. Туристические проекты зачастую строятся в красивых экологичных местах, где испокон веков сооружали дома исключительно из дерева. Плюс и в том, что деревянные дома возводятся за значительно меньшие сроки, чем из других материалов.

Как раз этот вектор дает очень хороший мощный толчок развитию архитектуры именно для объектов туристической инфраструктуры — гостиниц, ресторанов, домов для проживания и т. д. Туристические объекты все видят, они являются общественным достоянием, в них можно применять очень интересные технические решения. И они очень хорошие популяризаторы деревянной архитектуры.

Давайте поговорим о работе вашей компании в современных условиях. У вас есть зарубежные корни. Что для вас изменилось за последнее время?

Наша компания с 1995 года поставляла деревянные дома в Россию. Этот бизнес попал под шестой пакет европейских санкций, и компания HONKA временно приостановила поставки в РФ. При этом мы сохранили представительство, бренд, потому что на момент введения санкций мы уже завезли и строили определенное количество объектов. Мы обслуживаем наших клиентов, соблюдаем гарантии. Поэтому мы как HONKA работаем сейчас здесь, но при этом с 2014 года мы сделали импортозаместительный бренд на базе финского ДНК — полностью российский бренд АРХИWOOD и является преемником HONKA с точки зрения менеджмента, инженерно-технических подходов и корпоративного управления.

Как вы решаете проблемы импортозамещения? И есть ли они?

Конечно. Есть проблемы, связанные с вопросами инженерно-технического оборудования, электрики, отопления, вентиляции, интерьерными вещами, мебелью, оборудованием. На сегодняшний день уже все более-менее утряслось. Все, кто может поставлять в Россию и работает с нами без какой-то политической подоплеки, с ними мы спокойно сотрудничаем — с Италией, Германией.

Подорожал ли конечный продукт — стандартный дом, который вы делаете, без учета стоимости земельного участка?

Как ни странно, не подорожал особо. Мы просто убрали импортную составляющую, логистическую, и остались примерно на том же уровне.

Ощущаются ли в вашем сегменте кадровые проблемы?

Тут все зависит от уровня кадров. Если говорить о рабочих, то у нас очень стабильный и давний состав строителей, десятилетиями работающих в компании. Конечно, приходит новое поколение, учится, но в целом мы работаем стабильно, у нас нет каких-то перерывов, когда кто-то остается без работы, поэтому мы не зависим на этом уровне от рынка труда.

Другая история с менеджерами по работе с клиентами: тут вопрос исключительно поколенческий. В силу разных причин молодые люди немножко другие, их, скажем так, надо адаптировать к нашим корпоративным стандартам.

Занимаетесь ли вы обучением?

Мы делаем это в области архитектурного образования, а не строительного. Мы глубоко интегрированы в архитектурное сообщество, в образовательные процессы. В Московском архитектурном институте проходят наши мастер-классы, у нас стажируютя студенты. Но прямой зависимости — чтобы мы провели мастер-класс и к нам сразу пришли работать молодые архитекторы, к сожалению, нет.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №35 13.09.2024

В ДФО проверят эффективность и качество осуществления переданных полномочий в области лесных отношений

Татьяна Дмитракова (ДФО)

Рослесхоз провел внеплановые проверки эффективности и качества осуществления переданных полномочий в области лесных отношений в региональных ведомствах Краснодарского и Хабаровского краев и Рязанской области. Нарушения выявлены во всех трех субъектах. Как проходили проверки и что они показали, "Российской газете" рассказал начальник Управления организации контроля за переданными полномочиями Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Ларькин.

- Алексей Андреевич, почему в числе трех регионов, в которых прошли внеплановые проверки, оказался Хабаровский край? Это случайная выборка или были основания для контрольных мероприятий именно в этом субъекте?

Алексей Ларькин: Рослесхоз проводит внеплановые проверки региональных лесных ведомств для контроля эффективности и качества осуществления переданных им полномочий в области лесных отношений.

В 2024 году по поручению правительства Российской Федерации мы проводим внеплановые проверки в 18 регионах. Все они выбирались, исходя из того, что по различным информационным материалам и результатам нашего мониторинга там снизились показатели.

Наше ведомство смотрит, как ведется лесное хозяйство в регионе, какие есть проблемы по различным направлениям деятельности. Кроме того, органы исполнительной власти предоставляют ежемесячную, ежеквартальную, годовую специализированную статистическую отчетность, по которой видно динамику в регионе, - выполняются или нет плановые показатели, какие сложности возникают.

Рослесхоз ежегодно проводит оценку эффективности исполнения субъектами переданных полномочий и формирует рейтинг. Помимо этого, учитываются и другие мониторинги - пожарной опасности, лесопатологические, воспроизводства лесов и результаты государственной инвентаризации лесов.

Если на основании этой информации видно, что у региона возникли проблемы и происходит снижение показателей по отдельным направлениям, Рослесхоз предлагает проведение внеплановой проверки в данном субъекте.

Напомню, что плановые проверки сейчас не проводятся: мораторий на них продлен до 2030 года.

- Какие нарушения выявлены в Хабаровском крае?

Алексей Ларькин: При проверке в этом регионе установлены нарушения при проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов и выдаче положительных заключений на них.

К тому же краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки не принимало своевременных мер по улучшению санитарного состояния лесов. Проверкой установлено, что на землях лесного фонда, пройденных крупными лесными пожарами в 2022 - 2023 годах, санитарно-оздоровительные мероприятия не проводились.

Если прошел пожар сильной интенсивности либо верховой, то насаждения полностью погибают - остается сухой сгоревший лес. Его необходимо вырубить, убрать территорию, подготовить почву и посадить новые деревья, то есть провести санитарно-оздоровительные мероприятия и лесовосстановление. Если этого не сделать, горельники становятся источником новых пожаров.

Кроме того, внеплановая проверка выявила недополученный доход в федеральный бюджет в сумме 3,4 миллиона рублей. Причина - неприменение либо неверное применение корректирующих коэффициентов к ставкам арендной платы за лесные участки, находящиеся в федеральной собственности.

При расчете аренды используется методика, определенная постановлением правительства РФ № 310 от 22.05.2007 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности". Учитываются качественные характеристики лесного участка, в том числе его площадь, состав растительности и другие аспекты. Кроме того, применяют повышающие и понижающие коэффициенты. К примеру, на участок в 300 километрах от Хабаровска будет одна цена, а на деляну рядом с городом, входящую к тому же в зеленую либо защитную зону, - другая, с повышающим коэффициентом.

Упомянутые 3,4 миллиона - недоимка, образовавшаяся из-за неправильного применения коэффициента к ставкам арендной платы. Причем, скорее всего, нарушение произошло из-за человеческого фактора, а не по злому умыслу. Точность расчета зависит в том числе от квалификации и опыта сотрудников, которые его производят.

- В какие сроки и каким образом край должен выполнить предписание Рослесхоза и устранить выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения?

Алексей Ларькин: Все пункты предписания должны быть выполнены до декабря текущего года. В этом документе также указываются мероприятия по устранению выявленных нарушений, которые необходимо осуществить министерству.

Например, для устранения нарушения в части выявленного недополученного дохода в 3,4 миллиона краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки должно провести перерасчет арендной платы по договорам аренды лесных участков, уведомить арендаторов в письменной форме об изменении размера арендной платы и о сумме, подлежащей уплате.

Кстати, бывает, что в результате человеческой ошибки арендатор заплатил больше, то есть в договор у него был включен коэффициент более высокий, нежели нужно было по характеристикам лесоучастка. В ходе проверок выявляем и такие нарушения.

Вы сказали, что нарушения нужно устранить до декабря. Но к концу года новый лес не вырастет…

Алексей Ларькин: Министерство должно разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений и принять меры по недопущению подобного в дальнейшем. В том числе необходимо провести ревизию действующих проектов и проработать с лесопользователями внесение в них изменений.

Эта работа идет поэтапно: по отдельным пунктам, допустим, поставили срок до 1 октября, по другим - позже. И далее мы отслеживаем исполнение каждого пункта.

Когда подходит срок, регион направляет информацию и документы, подтверждающие выполнение очередного этапа, в наш территориальный орган. Для Хабаровского края это Департамент лесного хозяйства по ДФО, где сведения обобщаются и готовится заключение для Федерального агентства лесного хозяйства.

Если мы видим, что действительно на местах все исполнено, нарушение устранено, то снимаем пункт с контроля. Если не устранено, но процесс идет, мы продлеваем сроки исполнения. Например, сейчас есть на контроле исполнение ряда предписаний от 2021 года. По некоторым пунктам бывают долгие периоды реализации.

Скажем, в части недополученного дохода, как это произошло в Хабаровском крае, устранение может быть длительным. Сейчас сделают перерасчет арендной платы, направят уведомление арендатору. Арендатор, скорее всего, не согласится, и последует обращение в суд. Судебное решение можно обжаловать. И в случае положительного решения суда в пользу министерства, арендатор выплатит недоимку.

Но если мы видим, что региональный орган исполнительной власти не принимает меры, не организовывает работу по устранению нарушений, то за невыполнение предписания привлекаем к административной ответственности.

Какие еще дальневосточные регионы проверит Рослесхоз?

Алексей Ларькин: Внеплановые проверки эффективности и качества осуществления переданных полномочий в области лесных отношений назначены в Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областях. Основанием для этого послужило снижение показателей в части охраны лесов от пожаров. Кроме того, на Колыме и в Приамурье не исполнены обязательства по компенсационному лесовосстановлению, а также отмечается низкий уровень эффективности исполнения органами власти переданных полномочий.

В Магаданской области проверка завершилась. Она показала, что плановые показатели по санитарно-оздоровительной работе не достигнуты, объем проведенных мероприятий недостаточен. Кроме того, выявлены недостатки при патрулировании лесов. Областное министерство природных ресурсов и экологии допустило нарушения при принятии лесных деклараций и проведении госэксператизы проектов освоения лесов. Зафиксированы нарушения в ведении государственного лесного реестра. Рослесхоз готовит предписания, где будут указаны мероприятия по устранению нарушений.

Еврейская АО и Амурская область будут проверены до конца этого года.

Работа для мужчин и не только: 5 домашних проектов из доступной древесины домашних проектов из доступной древесины

Желание сделать что-то полезное и красивое для дома приходит практически к каждому. Но погружение в мир ремонта, отделки и производства мебели не всегда заканчивается реальными делами. Многим еще на этапе проекта становится ясно: без специальных инструментов и станков работу не закончить. Руководитель направления «Столярные изделия» сети гипермаркетов «Лемана ПРО» (ex. Леруа Мерлен) Олег Кравцов рассказал «Стройгазете», что древесина — практически единственный материал, из которого можно делать вещи с помощью домашних инструментов.

Разделочная доска из реек

В доме обычно есть разделочные доски небольшого формата — 30×20 см. Это самый ходовой размер, так как доска удобна для нарезки овощей, мяса, хлеба и без проблем помещается в выдвижной ящик кухонной мебели. Но для разделки больших кусков мяса и рыбы нужна доска иных габаритов. Стоит ориентироваться на размеры 50×30 см — такими досками пользуются профессионалы на кухне в ресторане.

Для изготовления понадобится небольшой мебельный щит из реек. Его можно сделать самостоятельно, а чтобы немного усложнить задачу и добиться особой эстетики, можно применить ламели разного цвета. Доска будет выглядеть эффектно благодаря чередующимся полоскам из темной и светлой древесины.

Для создания мебельного щита понадобятся строганые рейки из хвойных пород 20×30×2000 мм сорта Оптима. Их предстоит склеить между собой. Столяры используют специализированный клей ПВА и особые длинные струбцины. От обычных слесарных струбцин они отличаются большой длиной и удобным быстро фиксирующимся зажимом.

Чтобы сделать щит, из реек нужно напилить 8 заготовок длиной 52 см. Затем разложим их на столе, широкой стороной вверх. После этого на боковые ребра нанесем клей ПВА, выровняем рейки относительно друг друга и зажмем струбцинами. Когда клей высохнет, у вас получится щит шириной 32 и длиной 52 см. Чтобы подогнать его под размер доски 50×30 см, используем электрический лобзик, а затем выровняем поверхность фуганком и завершим обработку наждачной бумагой с абразивностью от 120 до 500.

Самая интересная и творческая работа ожидает вас в конце. Поверхность щита нужно будет обработать маслом для отделки деревянных поверхностей. Чтобы получить полоски на поверхности, будем обрабатывать ламели поочередно, бесцветным и тонированным маслом, с помощью кисти. Оттенок тонированного масла можно выбрать на свой вкус.

Ящики для хранения из фанеры

Деревянные ящики — универсальная и эстетичная тара, которой дома найдутся десятки вариантов применения. Хранить в ящиках можно, например, принадлежности для рукоделия, компакт-диски из коллекции рок-групп, косметику, инструменты, запасные лампы и еще десятки других вещей. Самое замечательное в фанерных ящиках — естественный узор древесины на поверхности. После отделки маслом, воском и тонированным антисептиком на ящики просто приятно смотреть. Поставив их на открытые стеллажи, вы украсите дом ярким декором в стиле лофт. Чтобы эффект был еще сильнее, стоит взять фанеру с отделкой шпоном лиственницы: рисунок на ее поверхности удовлетворит самый требовательный вкус.

Понадобится лист с наружным слоем из шпона лиственницы толщиной 9 мм. Стандартные размеры 600×1200 мм и 2440×1220 мм: выбор зависит от того, сколько ящиков вы планируете сделать. Дополнительно нужен лист шлифованной фанеры толщиной 4 мм для днища.

Чтобы изготовить ящики, необходимо запастись ручным фрезером с торцевыми фрезами диаметром 6 и 4 мм и специальным приспособлением для фрезерования соединений шип-паз. Благодаря шипорезному приспособлению сделать ящик можно, просто действуя по инструкции.

Соединение шип-паз используют для сборки стенок ящика. Для этого понадобится фреза диаметром 6 мм. Чтобы вставить в ящик днище, нужно воспользоваться фрезой диаметром 4 мм. На расстоянии 5-10 мм от края стенки вам предстоит профрезеровать канал, чтобы зафиксировать днище после сборки. Каналы необходимо сделать в каждой из четырех стенок ящика.

У лиственничной фанеры гладкая поверхность без шероховатостей и неровностей, поэтому после сборки потребуется только чистовая шлифовка наждачной бумагой с абразивностью Р400.

Отделка зависит от ваших замыслов. Если вы хотите сохранить естественный рисунок лиственницы, используйте бесцветное масло или акриловый лак по дереву. Но можно и затонировать поверхность. Для этого подойдет морилка на спиртовой основе — этот материал совместим с любым лаком для финишной отделки. Морилка придает фанере оттенок одной из экзотических пород древесины — например, красного дерева или палисандра.

Панно из термодревесины

Один из самых простых и классных проектов из древесины — декоративная отделка на стене. Деревянный декор позволяет создать на стене акцент или подчеркнуть зонирование пространства.

Интересный вариант — термодревесина. От обычной она отличается тем, что на производстве проходит контролируемый обжиг при температуре около +180 °C в специальной вакуумной камере. Процесс изменяет химическую структуру древесины и окраску поверхности. Цвет после обжига меняется в широких пределах — от светло-коричневого до черного. Обработка делает древесину долговечной, она практически перестает впитывать влагу из воздуха и не гниет. Для обработки выбирают породы с красивым естественным узором — например, ольху или осину. Обжиг проявляет узор и делает его более контрастным.

Из термодревесины изготавливают декоративные рейки, планки, доски и мозаику. Выбирая материал для домашнего проекта, особое внимание стоит уделить термомозаике: ее творческий потенциал практически не ограничен.

Мозаику продают наборами. Все элементы одинаковы по длине и ширине — например, квадраты со стороной 8 см. При этом вы не найдете в наборе элементов, совпадающих по цвету, а в некоторых случаях и по толщине.

Потому мозаика — это оптимальный материал для создания настенных трехмерных панно. Подбор рельефа и композиции ограничен только фантазией. Например, первый ряд снизу можно выложить из самых темных «кубиков», а для каждого нового ряда подбирать более светлый оттенок. В результате вы получите плавный переход от черного внизу к светло-коричневому вверху. Можно поэкспериментировать с раскладкой — например, уложить «кубики» без зазоров. Или, наоборот, оставить широкие швы. Технику выкладки можно комбинировать, добиваясь уникальности.

Кроме набора мозаики, понадобится прочный клей для фиксации древесины к отделке. Стоит выбрать двухкомпонентный полиуретановый клей-герметик. Он обеспечит мощную адгезию поверхностей, и можно не опасаться того, что отдельные фрагменты со временем отклеятся.

Перед выкладкой стоит сделать на стене разметку с помощью карандаша и длинной линейки — так вы получите направляющие для ровных рядов или графической композиции.

Деревянный стеллаж для гардеробной

Столярное мастерство, вероятно, будет существовать всегда, поскольку у древесины есть два уникальных качества — прочность и легкость в обработке. Благодаря этому резать, сверлить, обтачивать и шлифовать древесину легче, чем металл и даже пластик. Было бы неправильно обойти такую обширную область мастерства при выборе DIY-проектов.

В ассортименте пиломатериалов есть множество изделий, из которых изготавливают мебель. Самые универсальные — это брус и доски. Из них можно сделать стеллаж со встроенной вешалкой.

Самое сложное в проектах мебели для гардеробной — дизайн. Если самостоятельного опыта проектирования мебели нет, стоит взять за основу готовый образец. Например, можно посетить сетевой магазин товаров для ремонта и обустройства, чтобы выбрать решение из ассортимента сетчатых гардеробных.

Начать стоит с проектирования и создания чертежа. На схеме нужно указать длину всех элементов и разметить точки крепления.

Для каркаса гардеробной понадобится брус с разным сечением. Для опор подойдут бруски 50×50 мм, для перекладин — 30×30 мм, для набора полок — рейки с сечением 20×40 мм. При выборе лучше всего ориентироваться на строганые пиломатериалы — позже, когда дойдет до отделки, работы будет меньше. Точный набор пиломатериалов определится в ходе проектирования.

Можно сразу запастись специализированным крепежом — саморезами по дереву разных диаметров и длины. Например, для крепления перекладин из бруса 30×30 подойдут саморезы длиной 50 или 60 мм и диаметром не менее 5 мм. Стоит ориентироваться на модель с потайной головкой и шлицем типа TORX. Этот вид штифта удобнее завинчивать с помощью шуруповерта со специальной битой. Вместо саморезов для крепления силовых элементов каркаса можно выбрать конфирматы. Этот специальный крепеж, который используют в мебельном деле, отличается более высокой прочностью.

Затем нужно будет нарезать заготовки с помощью пилы. Для распила удобнее всего пользоваться верстаком. Можно купить складную модель и установить на балконе — пригодится для новых проектов.

Следующий этап — монтаж. Соединять детали каркаса нужно на полу, чтобы было удобнее контролировать углы с помощью измерительных инструментов.

После сборки следует отшлифовать все детали конструкции и выбрать подходящую отделку — например, эмаль по дереву. После установки стеллаж необходимо прикрепить к стене с помощью специального крепежа.

Лестница на даче

Лестница по праву считается вершиной столярного искусства. Но сегодня этот проект доступен для самостоятельного исполнения благодаря возможности купить готовые элементы. В ассортименте магазина товаров для обустройства вы найдете тетивы, перила, ступени, подступенки, лестничные площадки, балясины для перил. Выбирая готовые элементы, вы значительно облегчаете себе работу. Готовые ступени уже имеют закругленные кромки, и вам не придется обрабатывать их вручную. Нужно только подогнать по длине и установить.

Сложность проекта зависит от многих особенностей дома. Самая простая лестница — прямая, которая соединяет пол первого этажа с перекрытием второго этажа. Если вы реализуете такой проект впервые, начать стоит именно с прямой лестницы. Можно приобрести проект у специализированной компании или поработать с проектировщиком там, где продают столярные изделия — в сетевом гипермаркете.

Даже если вы делаете лестницу из готовых элементов, не стоит недооценивать сложность проекта. На первый раз лучше доверить проектирование профессионалам — так вы существенно снизите риск ошибки и последующей потери дорогостоящих материалов.

Для создания лестницы понадобятся две тетивы. Это основной несущий элемент конструкции, наклонная балка. После установки тетивы создается основной опорный каркас, к которому крепятся ступени, перила и все остальные элементы. При выборе тетивы стоит погрузиться в изучение премудростей этого вида столярного искусства и разобраться с основными элементами конструкции и технологиями. Например, вы сможете выбрать метод монтажа ступеней и тип тетивы. Они бывают классическими или с косоурами. От выбора зависит основная конструкция.

Как выбрать древесину для домашнего проекта

Главная особенность DIY-проектов — выполнение всей работы собственными силами. Это означает, что материал не должен быть в проекте слабым местом. Проектирование и сборка — сложные задачи, и не стоит увеличивать сложность за счет некачественного материала. При выборе следует ориентироваться на материалы, прошедшие сушку в камере, и композитные изделия, склеенные из нескольких деталей. Камерную сушку применяют к доскам и брусу, но стоит знать, что брус бывает и клееный. По качеству они одинаковы, и выбор между обычным и клееным брусом — вопрос ваших личных предпочтений, так как поверхность после отделки выглядит по-разному. В ассортимент клееных изделий входят также щиты различного назначения. Среди них мебельные щиты, лестничные площадки, мебельные фасады.

Безопасность при выборе для домашних проектов так же важна, как и качество. Вы должны быть уверены, что древесина не выделяет летучие и тем более вредные вещества выше допустимой нормы. Самый безопасный выбор — древесина с экомаркировкой. Например, маркировка «Лесной эталон» говорит о том, что на производстве был проведен аудит по системе лесной сертификации. Маркировка подтверждает, что лес для пиломатериалов получен от поставщика, участвующего в программе ответственного лесопользования. Доля изделий с экомаркировкой с каждым годом увеличивается, и вы сможете найти в ассортименте все необходимое для задуманных проектов.

Несмотря на появление новых технологичных материалов, древесина не уступает позиций благодаря уникальному сочетанию качеств. Она обладает прочностью, небольшой массой, и ее легко обрабатывать. Кроме того, в мире накоплен такой колоссальный опыт использования древесины для создания вещей, что отказаться от этого материала человечество вряд ли сможет.

Автор: руководитель направления «Столярные изделия» сети гипермаркетов «Лемана ПРО» (ex. Леруа Мерлен) Олег Кравцов

Денис Мантуров встретился с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортёров России

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России. На заседании обсудили текущую ситуацию в лесопромышленном комплексе, создание условий по привлечению инвестиций, а также технологический суверенитет целлюлозно-бумажной промышленности.

Вице-премьер – глава Минпромторга отметил, что Президентом России Владимиром Путиным был дан большой перечень поручений. Они затрагивают вопросы переориентации лесопромышленной продукции Северо-Западного региона на внутренний рынок, расширение строительства и ипотечного кредитования в индивидуальном деревянном домостроении, предоставление льгот по лесозаготовительной деятельности и поддержку в выстраивании новых логистических потоков. Осуществление этих механизмов помогло стабилизировать ситуацию на предприятиях.

«По объёмам производства в прошлом году отрасль практически вышла на досанкционный уровень – свыше 3,1 трлн рублей. Прежде всего – за счёт роста спроса внутри страны. Наиболее быстро восстанавливались такие сегменты, как производство деревянных домов, мебели, различной плитной номенклатуры. Большую роль сыграло и импортозамещение в тех нишах, где раньше была весомая доля зарубежной продукции. После ухода иностранных поставщиков упаковки для молока и жидких пищевых продуктов отечественные предприятия достаточно быстро запустили своё производство. Это позволило почти на 70% закрыть потребности этого сегмента. А по санитарно-гигиеническим изделиям мы теперь практически полностью удовлетворяем запросы потребителей», – сказал Денис Мантуров.

Отметим, что высокомаржинальные сегменты показали значительно большую устойчивость на фоне внешних ограничений. Кроме того, продолжается оказание поддержки проектам расширения мощностей в высоких переделах. В этом ключе увеличили число приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Так, за последние два года инициировано 26 ПИПов суммарно на 125 млрд рублей. Таким образом, несмотря на внешние ограничения, лесопромышленный комплекс остаётся инвестиционно привлекательным.

«Сейчас важно не терять темп и продолжать технологическое обновление отрасли. Это касается импортозамещения в части лесного машиностроения, техники, химических и прочих компонентов. Мы сейчас формируем национальные проекты по станкостроению и химии, где, кроме прочего, должны быть отражены и запросы леспрома», – отметил Денис Мантуров.

Сейчас отрасль восстанавливает объёмы экспорта и прежде всего ориентируется на дружественные страны в периметре СНГ, ЕАЭС и БРИКС. Кроме того, есть готовность обеспечивать финансовую и регуляторную поддержку для увеличения доли на растущих рынках Азии и Африки.

Иван Советников: регионы получат более тысячи дронов на борьбу с пожарами

Сезон лесных пожаров в России последнее время длится практически круглый год. Очаги возгорания в некоторых регионах могут возникнуть буквально в первые дни нового года. О текущей ситуации с лесными пожарами, о планах борьбы с ними в 2024 году, о развитии системы мониторинга леса с помощью беспилотников, о том, сколько пиломатериалов из России попадает в Китай, и какую роль играют российские леса в борьбе с потеплением климата, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину руководитель Рослесхоза Иван Советников.

— Пожароопасный сезон завершился, но, как мы знаем, небольшие пожары в России действуют практически круглый год. На сегодняшний момент остались ли где-то возгорания?

— Мы 2023 год прошли неплохо. У нас общая площадь, пройденная огнем по лесфонду, — 4,3 миллиона гектаров, что практически в два раза меньше, чем средние многолетние значения. В этом плане, мне кажется, регионы и вся система пожаротушения сработали неплохо. Результат меньше того предельного показателя, который установил президент.

В последние годы пожары идут в режиме круглого года. И традиционно зимой горят южные регионы: Краснодарский край, бывает, Приморье горит. На сегодня пожаров нет. Зимние пожары, как правило, точечные, локальные, не катастрофические, поэтому каких-то проблем мы не ожидаем до середины марта-начала апреля.

— Повлияла ли на ситуацию с пожарами погода — ранний снег и аномально низкие температуры в начале декабря?

— Россия огромная, климатически разная страна. Если в Москве выпало много снега, а в Красноярске стояли уникальные морозы, то в Якутии погода была другой, Еврейская автономная область вообще живет в своем микроклимате. В Московской области, еще раз повторю, пожаров нет и не будет как минимум до конца апреля. Сложно сказать, что сильный снег на это как-то повлиял, ситуация в пределах нормы.

— Как вы уже сказали, площадь лесных пожаров в России в 2023 году удалось удержать в пределах 4,3 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллионов. Какая цель на следующий год? Продолжат ли сокращать зоны контроля?

— Глобальная цель у нас установлена президентом и правительством — в два раза снизить площадь пожаров к 2030 году, но она выполняется поэтапно. На следующий год у нас максимальная цифра — это 5,1 миллионов гектаров.

За последние годы мы сократили зоны контроля на более чем 200 миллионов гектаров. Будем обустраивать то, что уже сократили, и не допускать показателя в 5,1 миллионов гектаров. Честно скажу, хотя и кажется, что это больше, чем финальные показатели по итогам 2023 года, но на самом деле это достаточно амбициозная цель, и достигнуть ее не так просто.

— Летом президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос введения уголовной ответственности за любые намеренные поджоги травы и леса. Может ли появиться такая ответственность? Прорабатываются ли эти вопросы?

— Ответственность нужно ужесточать, нет никаких сомнений, но все-таки мы бы делали акцент не только на ужесточении ответственности, но и на ее неотвратимости. Хороший пример с видеокамерами в городе Москве — их настолько много, что, совершив правонарушение, ты понимаешь, что точно получишь "письмо счастья". Пожалуй, нам нужно двигаться к этому и в лесной отрасли, стараться, чтобы наказание было неотвратимым.

— Какое наказание понес виновник пожара, охватившего Геленджикское лесничество в сентябре?

— Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время он будет привлечен к ответственности и приговорен либо к исправительным работам, либо к иному уголовному наказанию.

— Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров. Какие регионы получат дроны первыми, в каком количестве? Сколько это будет стоить?

— С этого года дан старт госпрограмме по закупке беспилотных летательных систем. Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем на почти 2 миллиарда рублей. Это большая сумма для лесного хозяйства, и, надеюсь, это позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей. Всего до конца 2030 года планируется закупить более 5,1 тысяч БПЛА.

— Один из распространенных мифов – Китай скоро вырубит всю Сибирь. После разворота на Восток насколько действительно вырос вывоз пиломатериалов в Китай?

— Экспорт именно пиломатериалов, поскольку вывоз круглого леса у нас запрещен, вырос, и это, мне кажется, благо. Изменяется логистика и спрос с учетом общей мировой обстановки.

Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть меньше, чем треть от того, сколько можно рубить. Кроме того, уже несколько лет подряд мы сажаем больше леса, чем вырубаем. Лес — это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим.

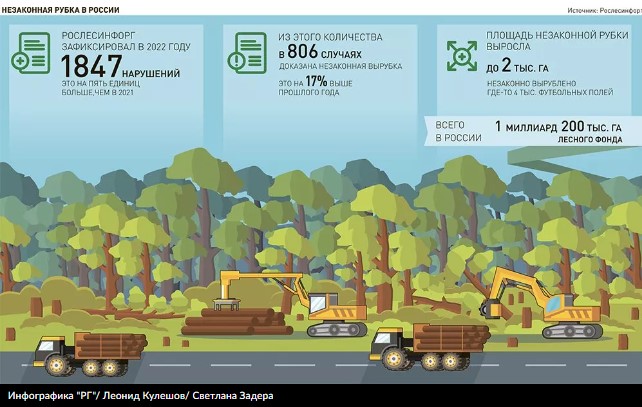

— Сколько елей вырубили незаконно перед Новым Годом? Какой ущерб это нанесло?

— Глобально вырубается немного елей. У нас в 2022 году было выявлено около 2,5 тысяч случаев на всю Россию с населением более 140 миллионов человек. Это очень небольшие цифры. При этом хвойные деревья обычно рубятся маленькие, поэтому и ущерб не такой уж большой, но мы продолжаем бороться с этим явлением, конечно, оно негативное. Проведено более 48 тысяч рейдов, мы усиливаемся, но глобально, конечно, нужно бороться – с промышленными рубками с помощью дистанционного мониторинга. Такая система у нас тоже есть с хорошими цифрами и динамикой. Площадь мониторинга увеличивается каждый год. Сейчас им охвачено 250 миллионов гектаров. В этом году планируем увеличить эту площадь на 14 % и продолжить сокращать объемы незаконной вырубки.

— Какая ель лучше — живая или искусственная? Какая стоит у вас дома?

— Конечно, живая. Если елка куплена в магазине, значит она срублена законно — в питомнике или с линии ЛЭП. Живые елки — это, конечно, цикл, круговорот углерода в природе, а елки искусственные – это продукт нефтехимии, особенно если они служат всего один-два года, то, конечно, они намного больше загрязняют природу, чем настоящие елочки.

— Как проходит цифровизация отрасли? Сколько регионов подключились к ФГИС ЛК? Удастся ли искоренить незаконную вырубку с помощью новых технологий?

— К первым числам января ко ФГИС ЛК (федеральной государственной информационной системе лесного комплекса – ред.) подключилось более 60 регионов нашей страны. Система позволит не столько искоренить незаконную рубку, сколько сделает отрасль более прозрачной, более понятной, более управляемой — вот наша ключевая задача. Также система позволит уйти от архаичных методов управления с бумажной документацией и прийти к нормальной экономике данных.

— 13 декабря завершилась конференция по климату в Дубае, в которой вы приняли участие. Как вы оцениваете ее результаты? Саммит СОР28 должен подвести итоги 8 лет исполнения Парижских соглашений. О каких итогах рассказала Россия?

— Действительно, это очень большое мероприятие и очень важное. Россия играет большую роль в мировом движении за сохранение климата. Есть общая цель — сократить среднюю температуру и уменьшить количество выделяемого углерода. В России леса играют ключевую роль. Мне кажется, на конференции был принят целый ряд правильных решений, в том числе связанных с поддержкой развивающихся стран. Очевидно, нам всем необходимо усилиться, чтобы климат на планете не менялся и оставался комфортным для людей.

— Какие цели определены на следующие 8 лет?

— У нас есть глобальная цель – удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса, и мы к этой цели все вместе идем, всем миром.

— Как лесные ресурсы России помогут ей достигнуть углеродной нейтральности?

— Цель достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году у нас теперь закреплена в климатической доктрине. При этом очевидно, что есть отрасли промышленности, которые не могут быть углеродно-нейтральными. Например, авиаперевозки. Как ни крути, самолет оставляет выбросы в атмосферу. Единственный вариант решить эту проблему — поглотить эти выбросы за счет кого-то другого. Природа изобрела для нас самый лучший инструмент – это дерево, универсальный, бесплатный, быстрый способ поглощения углерода. Нам предстоит продумать — как удержать этот углерод, как им в дальнейшем распорядиться, но природа для нас уже изобрела этот шикарный способ поглощения углерода, и наша задача его поддерживать и развивать.

«Засадить всю Россию». Что такое мискантус, которым заменят хлопчатник и бамбук из недружественных стран

Биолог Капустянчик: «сорановским» мискантусом можно засадить всю Россию

Валерия Бунина

В России в сельское хозяйство внедряют новый сорт мискантуса – «сорановский». Этот многолетний злак хорошо чувствует себя в отечественном климате и может ежегодно давать большой урожай. Растение также может стать серьезным подспорьем в ситуации, когда РФ оказалась отрезанной от поставок целлюлозы, необходимой для производства бумаги, целлофана, вискозы, блоков для строительства, углеродного волокна для авиаотрасли. «Газета.Ru» узнала у российских ученых о новом сорте и его перспективах.

Что такое мискантус

Мискантус — высокий злак с метелками на конце, достигающий в высоту двух метров и дающий большое количество биомассы. В нем содержится примерно 50% целлюлозы, что позволяет использовать растение как базовое сырье для многих производств. Раньше эти злаки росли только в Азии, в основном в Китае, но ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) смогли вывести пригодный для России отечественный «сорановский» сорт (название происходит от СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук).

По словам старшего научного сотрудника института Светланы Капустянчик, мискантус — это многолетняя культура, которая в течение 20-30 лет может каждый год давать большой урожай – около 10-12 тонн с одного гектара:

«Максимально нам удалось добиться, чтобы биомасса мискантуса давала около 48% целлюлозы, это меньше, чем у хлопчатника (содержание целлюлозы в хлопчатнике — 90%).Однако хлопчатник – это очень требовательная культура к условиям произрастания, а древесина слишком долго растет, ее можно вырубать лишь раз в 70 лет. У мискантуса таких проблем нет».

Как отметила специалист, это самодостаточная культура, которая не истощает почву. Растение не конкурирует с продовольственными культурами за землю и даже иногда может восстанавливать низкоплодородные почвы, на которые его планируют высаживать ученые.

«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы.

Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это «сорановский» сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а «сорановский» может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирской областей. Можно засадить им всю Россию», – считает специалист.

Сейчас перед учеными стоит задача внедрять новые сорта. На текущем этапе исследований специалисты сравнивают их характеристики, выбирают лучшие образцы для создания новых растений одного вида.

«У нас большая коллекция образцов «сорановского» мискантуса. У них различается структура соломы: у каких-то больше целлюлозы, у каких-то меньше. Морозостойкость тоже различается, продуктивность, длина волокна, толщина стебля и так далее. Мы их сравниваем», – рассказала Капустянчик.

Крыло для самолета, ткань и биотопливо

По словам заместителя по инновационной деятельности ИЦиГ СО РАН Петра Куценогого, целлюлоза – это базовое сырье, как сталь или уголь, которое можно использовать в различных областях.

Так, из нее делают биоразлагаемый целлофан, картон, бумагу, целлюлозную нить, которая заменяет вискозу, биобетон, плиты и блоки для строительства, посуду, удобрения, биотопливо или наноцеллюлозу. Последнее можно применять, например, в авиаотрасли.

«Мы можем выжечь из целлюлозы кислород и водород, тогда у нас останется углеродное волокно. Из него уже можно сделать, например, крыло самолета», – привел пример Куценогий.

Огромный плюс, по словам специалиста, заключается в том, что мискантус — это многолетник:

«Например, лен и коноплю нужно сажать каждый год, а тут один раз посеяли, два года поухаживали и 30 лет собираете урожай».

Вопрос импортозамещения

Куценогий отметил, что сейчас основная задача – импортозаместить зарубежную целлюлозу.

«Целлюлоза – это базовое сырье, от которого недружественные России страны пытаются нас отрезать. Основным источником целлюлозы для нас был хлопок, а второй источник – бамбук. Мы хотели его покупать в Бразилии, но нам мешают. Поэтому важно найти альтернативные источники сырья», – рассказал ученый.

Для этого в России планируют создать три плантации мискантуса. Первая плантация появилась в 2020 году в Подмосковье. Тогда удалось засадить около 100 га, сейчас, по словам Капустянчик, их более 300.

«С одного гектара мы получаем 10 тонн урожая, из них 40-44% целлюлозы. Это около 4 тонн в плохой год, в хороший – около 6-7. В ближайшем будущем появится еще плантация в Сибири и в Калининграде. Там будет около 2 тыс. га мискантуса», – сообщила специалист.

Однако пока сложно сказать, когда мы сможем отойти от импортной целлюлозы. По словам Куценогого, здесь играют роль большое количество факторов. Но если все скооперируются, то это вопрос нескольких лет.

Почему леса становятся угрозой для климата

Юрий Медведев

Леса называют "легкими" Земли. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. То есть, по сути, главный борец с выбросами парникового газа. Однако недавнее исследование говорит о том, что они сами могут стать источником выбросов. К такому выводу пришли ученые Университета Лидса, изучая тропические леса Южной Америки. Оказалось, что в 2015-2016 годах они поглощали парникового газа больше, чем сами выделяли в атмосферу. Почему? Исследователи обратили внимание, что именно в эти годы особенно сильно проявлялся эффект Эль-Ниньо. Он оказывает глобальное влияние на климат всего мира. К примеру, в Южной Америке погода становится более сухой, и в результате деревья начинают гибнуть. А гибнущее дерево превращается из поглотителя СО2 в его источник.

Изучив большие участки южноамериканских лесов в этот период времени, ученые выяснили, что почти на всех территориях средняя температура повысилась более чем на 0,5 градуса. До прихода Эль-Ниньо эти леса поглощали около трети тонн углерода на гектар в год, а с его появлением поглощение сократилось до нуля.

Таким образом, это исследование позволяет спрогнозировать, что будет происходить с планетой, когда температура на планете повысится еще больше и леса крайне чувствительно отреагируют на этот тепловой удар. Климатологи объявили, что приход Эль-Ниньо в этом году уже стал фактом, а года с 2023-го по 2027-й с высокой вероятностью станут самыми жаркими за всю историю наблюдений, а в ряде регионов температура может достичь экстремальных значений. Нынешний год стал ярким тому подтверждением, так как побиты сразу несколько температурных рекордов. В частности, была зафиксирована самая высокая дневная температура за несколько десятков тысячелетий, а также самая жаркая ночь. Если леса перестанут выполнять свою защитную функцию, и эти "легкие" Земли начнут давать сбои и болеть, то вместо того, чтобы сдерживать потепление, они могут его ускорить.

Эту ситуацию комментирует Андрей Птичников, заместитель руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН.

Андрей Владимирович, для многих сам факт, что дерево из борца с глобальным потеплением может превратиться в его "сторонника", звучит как откровение. Как возможно подобное превращение?

Андрей Птичников: Все довольно просто. Когда растение растет, то за счет фотосинтеза поглощает СО2 и запасает его в корнях, стволе и прилегающей почве. Достигнув своей естественной старости, дерево начинает терять массу, у него уменьшается крона, падают ветки. А значит, и фотосинтез постепенно уменьшается. Дерево меньше поглощает СО2, зато начинает выделять запасенный в течение жизни газ.

Но если лес в нормальном состоянии, то гибель определенного количества деревьев мало сказывается на общей картине: здоровые растения поглощают намного больше СО2, чем его выделяют стареющие. Так что с "легкими" все в порядке. Иное дело в экстремальных условиях - засухах, высоких температурах, пожарах, вырубке леса. И вот тогда эмиссия может превысить поглощение.

Как разные деревья держат высокую температуру?

Андрей Птичников: Если жара 30 градусов и выше держится долго, то для многих пород это так называемый тепловой шок, они начинают погибать. Наиболее чувствительны к такому стрессу хвойные, особенно ель. Начинает сохнуть. А вот, к примеру, дуб хорошо переносит жару.

Если уже сейчас планете все труднее "дышать", то что нам ждать в перспективе? Ведь наверняка такая тревожная картина с лесами касается не только тропиков, но и нашей территории.

Андрей Птичников: Согласно кадастру парниковых газов в России поглощающая способность лесов снижается. Пик был в 2010 году, а дальше идет только падение. Сейчас поглощение на 620 миллионов тонн превышает эмиссию, но каждый год эта цифра сокращается на 10 млн тонн. Если ситуация с выбросами парниковых газов не изменится и темпы их поступления в атмосферу останутся на нынешнем уровне, то лет через 50 между поглощением и эмиссией наступит баланс. То есть, говоря образно, Земля останется без своих "легких".

Как остановить деградацию лесов?

Андрей Птичников: Есть три основные меры. Больше сажать, сокращать площади пожаров, а также снижать вырубки леса. Сейчас у нас серьезные средства вкладываются в борьбу с пожарами, но пока, к сожалению, без особого эффекта. Объемы вырубки снижаются естественным путем, так как прекратился экспорт древесины в Европу. Что касается посадок, то восстановление леса там, где он был вырублен, идет неплохо - около одного миллиона гектаров в год. Гораздо хуже ситуация с лесоразведением на территориях, где нет леса. Там в год лес высаживается на площади максимум 4-5 тысяч гектар. Вообще с ростом температуры лесной ландшафт на планете, в том числе и в России серьезно изменится. У нас южная граница постепенно сместится на север, а северная в тундру, например, в Московской области смешанные леса сменятся широколиственными.

Леса занимают около 1/3 площади суши, их площадь на Земле составляет 38 млн км[2]. На сегодняшний день человеком полностью сведено около 50 процентов площадей лесов, существовавших на планете. Эти территории заняты посевами, пастбищами, поселениями, пустошами и другими антропогенными ландшафтами. Причем более 75 процентов уничтоженных лесов приходится на XX век. По оценкам ООН, ежегодно из-за расширения пахотных угодий и другой деятельности человека с лица Земли исчезает 10 миллионов гектаров лесов и лесонасаждений, которые могли бы поглощать CO2 и снижать парниковый эффект.

К точке невозврата приблизились леса Амазонии, где растет 390 миллиардов деревьев. Они поглощают до 25 процентов углекислого газа на планете. По мнению ученых, этот крупнейший в мире тропический лес уже теряет способность восстанавливаться после повреждений, вызванных засухами, пожарами и вырубкой. Более того, эти джунгли могут стать бомбой замедленного действия, так как в них запасено от 150 до 200 миллиардов тонн углерода. При росте температуры на планете он попадет в атмосферу, серьезно усиливая глобальное потепление.

Как целлюлозно-бумажная промышленность адаптировалась к новым экономическим условиям

Марина Ледяева (СЗФО)

В новых экономических условиях предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности пришлось кардинально менять отлаженную работу. О вызовах, которые стоят перед отраслью, и перспективах ЦБП "РГ" рассказали заместитель генерального директора по сбыту группы компаний "Карелия Палп" Андрей Таранюк и управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.

С какими проблемами столкнулась целлюлозно-бумажная промышленность в последнее время?

Андрей Таранюк: Падение спроса, санкции, ограничение доступа к привычным рынкам, невозможность беспроблемно получить оплату за продукцию, логистические сложности - это основное, с чем столкнулись предприятия ЦБП.

Наиболее болезненным моментом стала логистика в части ее доступности и стоимости. Все российские экспортеры переориентировались на одни и те же страны - в основном Азии и Ближнего Востока, что значительно увеличило спрос на перевозки в этих направлениях и, как следствие, усложнило доставку и сделало ее дороже, пока не появились новые морские и железнодорожные решения. Сегодня можно сказать, что в целом ситуация стабилизировалась.

Один из главных продуктов ЦБП - газетная бумага. Какова сегодня ситуация на этом рынке?

Андрей Таранюк: Он неуклонно сокращается с 2010 года, когда мир обратился к гаджетам. За это время мировое потребление газетной бумаги упало с 40 до 9 миллионов тонн в год.

Позитивные прогнозы делать сложно. Но хочется надеяться, что у общества возникнет реальная потребность в достоверной и неизменной информации. Газеты остаются, пожалуй, ее последним оплотом. Как говорится, "что написано пером, то не вырубить топором".

И все же сейчас предприятия отрасли столкнулись с необходимостью диверсификации продуктового портфеля. Какие новые виды продукции считаются перспективными?

Андрей Таранюк: На внутреннем рынке востребована вся номенклатура продукции, которую способна произвести российская целлюлозно-бумажная промышленность. Но проблема в избыточных для России объемах. Ведь отечественная ЦБП всегда была экспортно ориентированной отраслью, так, до 90 процентов газетной бумаги, произведенной в РФ, уходит за рубеж.

Сергей Байдин: Диверсификация продуктового портфеля на комбинате началась еще в конце 2019 года, когда одну из бумагоделательных машин перевели на производство упаковочных материалов. Если до этого времени комбинат выпускал только газетную бумагу, то сегодня 30 процентов продукции составляет бумага упаковочная. Успешным опытом также стал выпуск потребительской бумаги, планируется производство основы для обоев.

Будет ли производиться вискозная целлюлоза, которую сегодня не выпускают в России?

Сергей Байдин: Вискозная целлюлоза используется в производстве более ста наименований продукции легкой, химической, фармацевтической промышленности, и на сегодня для их изготовления в нашей стране используют импортное сырье.

В советское время этот продукт выпускали практически все ЦБК. Возродить ее производство возможно, для этого есть все. Первое, что потребуется, - это логистические цепочки. Мы должны представлять весь спектр потенциальных заказчиков. В СССР подобными вопросами занималось отдельное министерство, которое помогало предприятиям выстраивать каналы продаж. И да, роль государства в данном вопросе была очень значимой.

Удается ли в текущих условиях модернизировать производство, реализовывать инвестпроекты?

Сергей Байдин: На комбинате многое сделано для переоснащения бумагоделательных машин и выпуска новых видов продукции. Серьезным шагом в развитии стал запуск новой транспортно-упаковочной линии, которая позволила качественно упаковывать бумагу в рулоны такого формата, который требуется заказчику.

Если говорить о нашем стратегическом проекте, то он реализуется в три этапа. На первом мы занимались расшивкой узких мест, снижали себестоимость продукции. Второй связан с развитием упаковочных и других видов продукции, а третий - с возрождением забытых технологий, в том числе с выпуском вискозной целлюлозы.

Целлюлозно-бумажные комбинаты - это, как правило, градообразующие предприятия. Что сегодня необходимо для их стабильной работы?

Сергей Байдин: Главные составляющие - кадры и сырье. С последним все хорошо. После того как прекратился экспорт лесоматериалов за границу, ситуация с поставкой балансов (верхние части стволов деревьев, которые идут на производство бумаги. - Ред.) значительно улучшилась. А вот с кадрами есть проблемы. Люди уезжают из небольших моногородов в крупные. Поэтому предприятия начинают профориентационную работу уже с детских садов и школ. Но есть и социальные вопросы. Для привлечения специалистов на производство надо предоставлять им жилье, а не каждое предприятие может себе это позволить.

На ваш взгляд, какая поддержка сегодня необходима целлюлозно-бумажной промышленности?

Сергей Байдин: Для развития отрасли надо "подтянуть" научную составляющую и тяжелое машиностроение. В РФ не осталось ни одного предприятия с полным циклом производства оборудования для предприятий ЦБП. Убежден, что сегодня критично важно выстроить полностью самостоятельную линию от науки до монтажа. Также есть вопрос, касающийся количества различных проверок, которые проходят на предприятии в течение года. Думаю, здесь есть что оптимизировать и пересмотреть.

Андрей Таранюк: Отрасли мог бы помочь некий госзаказ. ЦБП - это комплексная, капиталоемкая и очень долгая в плане возврата инвестиций индустрия. Чтобы инвестор не боялся вкладывать в нее деньги, он должен понимать, что у общества и государства есть долгосрочный запрос на такую продукцию.

Прежняя экспортно ориентированная модель ЦБП переживает тяжелые времена. И у нас есть выбор: либо мы ее сохраняем в надежде на то, что все вернется на круги своя, либо признаем, что как прежде уже не будет, поскольку модель потребления изменилась, и тогда вместе с владельцем ресурса - леса, а именно с государством, решаем, как ЦБП должна и будет развиваться дальше.

В последнее время многие практикуют ответственное потребление. Люди снова собирают макулатуру, магазины переходят с пластиковых пакетов на бумажные. Учитывают ли предприятия ЦБП этот тренд?

Андрей Таранюк: Безусловно, мы оцениваем этот тренд как очень позитивный. Но в связи с ним хотелось бы сказать и о другом. Сегодня есть мнения безответственно призывающие не использовать бумагу, чтобы сохранить лес. Но ведь дерево не срубают ради производства бумаги. Прежде всего, его рубят ради пиломатериалов, которые идут на строительство и отделку домов. Однако для этих целей пригодно только 60 процентов от ствола, например, обычной ели. А оставшиеся 40 для лесопиления непригодны, и именно ЦБП позволяет переработать большую часть этих "вершков и корешков" в новый востребованный продукт - целлюлозу, бумагу, продукты лесохимии.

Кроме того, современные технологии позволяют ЦБП быть энергопрофицитной, что делает отрасль системным участником рынка зеленой энергетики.

Не стоит забывать и о том, что лес - возобновляемый ресурс, и мы делаем все необходимое для его восстановления. Предприятия ЦБП в связке с лесозаготовителями не только пользуются лесом, но и занимаются уходом, немало сил и средств вкладывают в противопожарные мероприятия.

В сентябре в России стартовал новый этап цифровизации лесного хозяйства

Светлана Задера

С 1 сентября в стране заработали государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) и электронный лесной реестр. Информсистему называют "цифровым двойником леса" - вся информация о лесном хозяйстве должна быть доступна в электронном виде.

К ФГИС ЛК уже подключились некоторые регионы, еще более 60 субъектам Федерации нужно подключиться до 1 января, рассказал "РГ" руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников.

Иван Васильевич, в России есть регионы, где не очень много леса и там легко организовать работу по переносу данных в электронную систему, а есть Дальний Восток и Сибирь, где леса больше. Успеют ли все сделать в срок?

Иван Советников: С одной стороны, площадь леса влияет на количество информации, но с другой стороны, здесь нужно учитывать и другие параметры. Во-первых, это цифровая зрелость региона. Например, в Московской области уже давно работает информационная система, много оцифрованных данных. В регионе уже провели три раунда оцифровки, чтобы информация была точнее. И это правильно. Им сейчас достаточно просто перейти на ФГИС ЛК, потому что люди уже готовы, они умеют работать в разных системах.

Во-вторых, это количество лесопользователей. Мне кажется, что коллегам из Ханты-Мансийского автономного округа или Ямала, где очень много недропользователей, лесопользователей и, как результат, много взаимодействия идет с органами власти, будет сложнее, чем коллегам из Якутии, где площадь леса большая, но нет такой активности в предоставлении госуслуг.

Сейчас в различных отраслях экономики уже используются дроны. Как эти технологии внедряются в лесном хозяйстве?

Иван Советников: Мы максимально стараемся эту технологию развивать. У нас создан отдельный центр развития беспилотных систем, подключились к работе над федеральным проектом по развитию беспилотников. Лесное хозяйство один из крупных потребителей беспилотных систем, и, мы, конечно, заинтересованы в развитии этого направления и более широком внедрении БПЛА в лесное хозяйство.

Сейчас, например, если приходит жалоба о самозахвате участка и на месте ничего не проверить из-за забора, то специалист поднимает дрон и видит, что кто-то присвоил себе часть леса. Делаются фотографии и выписывается штраф. Для подобных ситуаций дроны незаменимы.

Как прошел в этом году пожароопасный сезон, какие регионы горели больше всего?

Иван Советников: В этом году около 85 процентов площади, пройденной огнем, приходится на шесть регионов: Якутия, Хабаровский край, Магаданская, Амурская и Свердловская области и Еврейская автономная область.

Это очень разные регионы, там очень разные истории. Якутия с Хабаровским краем в этом году много горели в зоне контроля на границе между регионами. Свердловская область неожиданно попала в этот список, в прошлом году они горели гораздо меньше. В этом году у них пройдено огнем около 300 тысяч гектаров, хотя обычно не превышало 10-12 тысяч. Это, определенно, антирекорд. Но на Урале сложились критические погодные условия: больше месяца стояла жара и были сильные ветра.

Вы сейчас проводите лесопатологический мониторинг лесов вокруг Байкала, которые страдали от пожаров прошлых лет и насекомых-вредителей. Какова там ситуация? Нет ли необходимости в санитарной рубке?

Иван Советников: Лес - это живое существо, которому рано или поздно нужен доктор. В целом сейчас состояние лесов вокруг Байкала в пределах нормы. Дистанционно обследовано пять миллионов гектаров, 500 тысяч гектаров обследовали натурно. До конца года специальные экспедиции обследуют еще около двух миллионов гектаров труднодоступной местности. Очаги лесных насекомых-вредителей снизились по сравнению с прошлым годом и сейчас составляют примерно 48 тысяч гектаров, что также в пределах нормы. Есть погибшие деревья, их около четырех тысяч гектаров, но уже с начала года лесовосстановление там проведено на 27 тысячах гектаров, что полностью перекрывает площадь погибшего леса.

Что планируется поменять для бизнеса в работе по сбору дикоросов? Рослесхоз разрабатывает новые механизмы в этом секторе.

Иван Советников: Сейчас бизнес может взять в аренду участок для сбора дикоросов, но это не самый удобный механизм. Там много затрат на кадастр, при этом ягода или орех идут не каждый год. Механизм для бизнеса должен быть проще: пришел в орган, заплатил официально фиксированную сумму и пошел собирать. Год не удался - не собираешь. Наверное, такие решения могут быть приняты на торгах или, наоборот, если бизнес вкладывает большие инвестиции, то там должны быть какие-то эксклюзивные права на объекты.

При этом изменения будут вводиться с учетом того, что гражданин всегда может пойти в лес и собрать грибы, ягоды и орехи.

В различных секторах экономики действует добровольная сертификация. Не планируете вводить ее в лесном хозяйстве на базе своих систем?

Иван Советников: В России уже есть система добровольной лесной сертификации. И ключевое слово тут "добровольная". Любая добровольная система всегда требует больше, чем основной закон. Эти системы требуют сверхусилий от бизнеса, и за это дают им свои сертификаты. Мы же чиновники, у нас есть закон. Все, что есть в законе, мы требовали, требуем и будем требовать. Все, чего нет в законе, мы требовать не вправе, и не планируем. Сама логика нашей работы этому противоречит.

Иван Советников: Новый механизм сбора грибов и ягод для бизнеса примут нескоро

Светлана Задера

Рослесхоз планирует упростить для бизнеса механизм сбора грибов, ягод и трав. Сейчас ведомство собирает предложения региональных властей и бизнеса. Об этом, а также об экспорте дерева, лесных дронах и лесных пожарах рассказал в интервью "Российской газете" глава Рослесхоза Иван Советников.

Рослесхоз сейчас разрабатывает новые механизм работы со сборщиками грибов, ягод и трав из леса. Ведомство планирует выдавать квоты на сбор. Как идет эта работа?

Иван Советников: Изменения будут вводиться с учетом того, что гражданин всегда может пойти в лес и собрать грибы, ягоды и орехи. Очевидно, что это очень большая и недооцененная подотрасль лесного хозяйства. У нас традиционно это и грибы, и ягоды, и папоротник, и так далее. Это очень большая номенклатура товаров. Сейчас, к сожалению, многое проходит в полуподпольном режиме. Мы считаем, что граждане всегда имели и должны иметь право пойти в лес и собрать грибы, ягоды, травы. И после либо съесть дома, либо засолить на зиму, либо продать. Это наша принципиальная позиция.

Но есть две вещи: чтобы они продавали легальным скупщикам, которые платят за это достойные деньги, а с другой стороны, поощряли бы щадящие правила сбора ресурсов. Мы видим в отдельных случаях, когда варварским способом собирают кедровый орех или ягоду. Мы против этого, сбор должен быть в установленные сроки и щадящими методами.

Когда система уже будет запущена?

Иван Советников: Мы в самом начале пути. Ещё до какой-то финальной версии, к сожалению, далеко. Мы ждем предложения регионов и бизнеса.

Сейчас в ряде регионов бизнес привлекает группы людей из других стран, которые собирают дикоросы. И часто они это делают варварским способом. Не стоит ли это как-то ограничить?

Иван Советников: К большому сожалению, варварство очень мало зависит от прописки. Есть местные жители очень ответственные, очень добросовестные. Есть приезжие, не менее ответственные. К сожалению, есть и обратные примеры. И вот нюанс. Я как человек, родившийся в Москве, раньше каждый год ездил к бабушке во Псков. И мы вместе ходили собирать клюкву. Если следовать вашей логике, я был тем гастарбайтером, который приехал собирать ягоды. Да, мы собрали их для себя, но формально мы были приезжими, которые шли не в свой лес. Проблемы в том, чтобы люди приезжали в другие регионы для сбора ягод, нет. С другой стороны, возвращаясь к предыдущему вопросу: почему многие компании делают это полулегально? Легальный механизм очень сложный. Если бы у бизнеса была возможность прийти к чиновнику и согласовать с ним заготовку конкретного объема дикоросов, то не имеет значения, кто их собирает. Уверен, что если у бизнеса будет простой, быстрый, понятный механизм, то и сотрудников можно будет спокойно привлекать. Это такой же бизнес, как стройка.

Сколько с начала года собрано дикоросов? Какие дикоросы самые популярные?

Иван Советников: По официальной статистике, которая очень далека от факта, сегодня собрано 5,5 тыс. тонн пищевых ресурсов. Больше всего, по этим данным, собрано орехов, потому что они тяжелее относительно других видов дикоросов. В год заготавливается около 20 тыс. тонн. Ключевой продукт - это кедровый орех. Но эти цифры - самый верхний срез. В России собирают значительно больше и ягод и грибов и орехов.

Нет ли задачи это все контролировать? Чтобы понимать объемы сбора более точно?

Иван Советников: Контроль ради контроля не нужен. Знать, сколько бабушка собрала грибов нам не надо. Нам есть чем заняться. Наша первая задача - чтобы в бюджет поступали деньги от бизнеса. Для граждан мы специально установили нулевую налоговую ставку. Вторая задача - щадящие методы, чтобы не было варварских сборов. И обе эти задачи решаются упрощением процедур для бизнеса.

С 1 сентября цифровой двойник леса, который должен контролировать всю отрасль в регионе, заработал в Архангельской, Московской и Ульяновской областях. Как там идет работа?

Иван Советников: ФГИС ЛК действительно заработал в трех регионах. Еще в 60 регионах мы запустим его до 1 января. У нас есть специальный план-график. Чтобы внедрение прошло гладко и хорошо, мы готовились и этой работой занимались с апреля. Мой заместитель Спиренков Вячеслав Александрович специально вылетел в Архангельск, чтобы на месте посмотреть, как все стартовало. Первая информация с места говорит, что система работает, глобальных сбоев и проблем нет.

Регионам удается соблюдать план-график перехода на цифровой двойник леса? Или есть отстающие?

Иван Советников: У регионов нет выбора. Эта норма прописана в законе, чтобы не было расхождений. Пока все идет по плану, мы рассчитываем, что все успеют.

Как вы оцениваете прохождение пожароопасного сезона в этом году? Кто плохо справился?

Иван Советников: Год у нас был очень тяжелый, намного тяжелее прошлого года. И сезон начался раньше обычного и дальние районы Якутии загорелись. Было очень многих сложных и даже трагических историй.

В числе антилидеров в этом году у нас Еврейская автономная область. Люди прямо не хотели тушить пожары. Мы будем добиваться привлечения к ответственности и регионального министра, и других ответственных лиц.

Но в целом, мы не допустили гибели местных жителей от лесных пожаров. И уложились в Указ Президента, который устанавливает максимальные показатели на год. Сезон еще не закончен, буквально недавно был сложный пожар в Геленджике. Впереди весь сентябрь, октябрь и, возможно еще ноябрь на юге России.

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко вы с Минфином прорабатываете механизм стимулирования регионов, которые либо не допустили пожары, либо хорошо с ними справились. Уже понятно, сколько недополучат в 2024 году те регионы, которые в этом году сильно горели?

Иван Советников: Мы в поиске решения. С одной стороны, это логично, что те, кто плохо работает, должен меньше получать. А те, кто работает хорошо, должен получать больше.

Но у наших коллег из Северного Кавказа не было пожаров три года. И очевидно, что деньги на тушение пожаров мы им не выдаем. И обратная ситуация: загорелся сильно Магадан в этом году, Федштаб поручил тушить там, где они не тушили раньше. И раз мы хотим расширения зоны тушения, то нужно дать региону больше денег. Ведь это и зарплаты, и полеты, и дополнительная работа машин. Реализовать это без дополнительных средств невозможно.

Тут нужен более сложный механизм. Мы работаем над поручением, но, очевидно, простого решения здесь нет. Просто не дать денег регионам, которые сильно горели, не выйдет.

Какой у вас прогноз по пожарам на осень?

Иван Советников: Традиционно это юг России: Волгоград, Астрахань. Юг Приморья, ЕАО и Хабаровского края, возможно, Якутии. Еще возможны лесные пожары на юге Красноярского края, Тывы и Хакасии. В ЦФО это Воронежская, Белгородская, Тамбовская область. В Поволжье: Самарская, Ульяновская, Саратовская, Пензенская области. Риски прогнозируются на территории 24 субъектов.

В ряде регионов есть запрет на полёты дронов, которые важны в том числе для лесной промышленности. Но недавно Минэкономразвития предложило исключить из этого запрета беспилотники, применяемые в сельском хозяйстве. Планируется ли такое же исключение сделать для лесохозяйственных работ? Каких регионов это может коснуться?

Иван Советников: Мы поддерживаем снятие запрета на работу дронов. Беспилотные системы неплохо развиты в лесном хозяйстве и очень помогают в работе инспекторам и при тушении пожаров. Мы максимально стараемся эту технологию развивать.

Очень рассчитываю, что с развитием направления, автономные дроны, которые могут сутки мониторить территорию, присылая фото с пожаров, станут доступней по цене, сейчас они очень дорогие для лесников. В перспективе они могли бы заменить авиамониторг.

Когда вы на это рассчитываете?

Иван Советников: Это зависит от промышленности, когда они сделают недорогой дрон с сильной связью.

Вы разработали новые критерии оценки регионов по эффективности ведения лесного хозяйства, теперь они будут разделены на 10 групп. Значит ли это, что лидера не будет? И аутсайдеры будут не так очевидны?

Иван Советников: В каждой группе будут свои лидеры и свои аутсайдеры. Мы получали справедливые отзывы из регионов: как можно сравнивать Калмыкию с Якутией? Как сравнивать "богатые" субъекты с депрессивными регионами, где нет бюджета и зарплаты в пять раз ниже? Как сравнивать лесопромышленный Архангельск с заповедным Алтайским краем? Как сравнивать Чукотку с Дагестаном? Мы 87 регионов (в рейтинге представлены субъекты с землями лесного фонда, таким образом Москва и Санкт-Петербург не участвуют в рейтинге - прим. ред.) разделили на 10 групп по климатическим и социально-экономическим условиям и анализ работы субъектов будет в рамках этих групп. То есть, мы будем сравнивать Архангельскую область с Вологодской. Там много леса и есть крупный лесной бизнес. А Калмыкию сравним с Астраханью, Хабаровск с Приморьем. Из каждой группы мы возьмем по два лидера и по два аутсайдера.

Куда сейчас Россия экспортирует больше всего дерева? Появились ли у нас новые рынки?

Иван Советников: Больше всего древесины уходит в Китай, около 70%. Также подключаются и страны Западной и Средней Азии и Востока: Узбекистан, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Киргизия. Пытаемся выходить на рынок Индии.

А какой товар наиболее востребован?

Иван Советников: За первое полугодие больше всего на экспорт ушло пиломатериалов из сосны, на втором месте ель, затем лиственница.

Добровольная сертификация, не планируете ли вы на базе своих систем ее вводить?

Иван Советников: В России уже есть система добровольной лесной сертификации. И ключевое слово тут "добровольная". Любая добровольная система всегда требует больше, чем основной закон. Эти системы требуют сверхусилий от бизнеса и за это дают им свои сертификаты. Мы же чиновники, у нас есть закон. Все, что есть в законе, мы требовали, требуем и будем требовать. Все, чего нет в законе, мы требовать не вправе и не планируем. Сама логика нашей работы этому противоречит.

Вы сейчас проводите лесопатологический мониторинг лесов вокруг Байкала. Какова там ситуация? Нет ли необходимости в санитарной рубке леса?

Иван Советников: Лес - это живое существо, которому рано или поздно нужен доктор. В целом сейчас состояние лесов вокруг Байкала в пределах нормы. Дистанционно обследовано 5 млн га, 500 тыс. га обследовали натурно. До конца года спецэкспедиции обследуют еще порядка 2 млн га труднодоступной местности. Очаги лесных насекомых-вредителей снизились по сравнению с прошлым года и сейчас составляют порядка 48 тыс. га очагов, что также в пределах нормы. Есть погибшие деревья, их около 4 тыс. га, но уже с начала года лесовосстановление там проведено на 27 тыс. га, что полностью перекрывает площадь погибшего леса.

Какие нарушения могут привести к распространению лесных пожаров

Дина Непомнящая (ДФО)

Пожароопасный сезон на Дальнем Востоке в самом разгаре. Ситуация меняется ежедневно от достаточно спокойной до очень напряженной, когда в лесах объявляется высокий класс опасности. Только в регионах Амурского бассейна - Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Еврейской автономной и Амурской областях с начала года зарегистрировано свыше тысячи лесных пожаров на общей площади более 400 тысяч гектаров. Ко встрече со стихией оказались готовы далеко не все. О том, какие нарушения выявили первые возгорания, рассказал "РГ" заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрей Шорохов.

Андрей Александрович, что сейчас происходит в наших лесах? Где зафиксировано больше всего возгораний?

Андрей Шорохов: Пожароопасный сезон наступает в регионах в разное время. Наиболее "горимые" традиционно - Приамурье и Забайкалье, где, как правило, мало осадков, сильные ветра и рано сходит снежный покров. Сейчас ситуация относительно стабильная. Но в апреле-мае, когда уже потеплело, но еще мало дождей, не появилась зеленая трава, там пережили беспокойный период.

Критическая обстановка наблюдалась в ЕАО. Всего на территории автономии в лесном фонде уже зарегистрировано 110 пожаров на более чем 180 тысячах гектаров. Из них не менее 100 тысяч гектаров пройдено огнем в начале пожароопасного периода. Там мы выявили множество нарушений: отсутствие необходимой техники для тушения пожаров, невыполнение требований по авиационному патрулированию... Указывались недостоверные сведения о площадях горения и так далее.