Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 млрд куб. м, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике.

Алексей Миллер проинформировал Славенко Терзича о ходе строительства газопровода «Турецкий поток». В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода. Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы.

Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые «Газпромом» в Сербии.

Две трети трассы «Турецкого потока» построены.

Уложено более 1230 км труб трубопровода.

По двум ниткам трассы газопровода «Турецкий поток» уложено более 1230 км труб – 66% общей протяженности морского участка газопровода, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер послу Сербии Славенко Терзичу на встрече в Санкт-Петербурге. «Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы», – сообщила пресс-службы холдинга. Кроме того, были затронуты проекты, реализуемые «Газпромом» в Сербии.

По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года экспорт газа в Сербию составил 1,2 млрд кубометров – на 5,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. В 2017 году «Газпром» поставил в Сербию 2,1 млрд кубометров газа – на 21,2% больше, чем в 2016 году (1,75 млрд кубометров).

«Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 30 апреля 2018 года завершилась укладка морского участка первой нитки газопровода, продолжается укладка морского участка второй нитки.

11 июля 2018 года в г. Женеве (Швейцария) начала свою работу 17-я сессия Межправительственной группы экспертов (МГЭ) по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД.

В рамках открытия выступили Генеральный секретарь ЮНКТАД г-н Мухиса Китуи, глава отдела по конкурентной и потребительской политике Секретариата ЮНКТАД г-жа Тереза Морейра, а также профессор Университета Нью-Йорка г-жа Элеонор Фокс. Председателем 17-й сессии МГЭ ЮНКТАД была избрана президент Комиссии по конкуренции Пакистана г-жа Вадилла Халил.

Заседание продолжилось представлением отчета Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству, которая была создана по инициативе ФАС России в рамках 16-й сессии МГЭ ЮНКТАД (в июле 2017 года) и осуществляла свою работу в 2017-2018 годах. В рамках деятельности Секретариат ЮНКТАД совместно с участниками Дискуссионной группы провел опрос относительно препятствий для международного сотрудничества конкурентных ведомств, отчет по которому в настоящее время доступен на официальном сайте ЮНКТАД.

Кроме того, в рамках деятельности Дискуссионной группы была начата работа над текстом проекта Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам и нарушениям правил конкуренции, носящим трансграничный характер (далее – проект Инструментария), который ранее был представлен в ходе 16 сессии МГЭ руководителем ФАС России И.Ю. Артемьевым.

Подробно о ходе работы над текстом проекта Инструментария рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов. В начале своего выступления спикер отметил:

«В своей вступительной речи Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнул, что международная кооперация играет ключевую роль в пресечении нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках. Конкурентные ведомства должны работать вместе, а ЮНКТАД принадлежит ведущая роль в укреплении потенциала конкурентных ведомств. На реализацию этих задач направлен проект Инструментария».

Проект Инструментария представляет собой документ, закрепляющий практические механизмы и методы международного сотрудничества конкурентных ведомств. Вопросы международного сотрудничества рассматривают все крупнейшие международные организации и ассоциации, что подтверждается наличием множества документов по различным аспектам международного взаимодействия конкурентных ведомств.

Одним из основополагающих глобальных документов по конкурентной политике, который включает вопросы международного сотрудничества, является Комплекс согласованных на многосторонней основе принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками, который был принят в 1980 году. С того времени глобальная экономика претерпела значительные изменения, более 100 юрисдикций и ряд региональных экономических объединений приняли и применяют законодательство о конкуренции, количество трансграничных нарушений антимонопольного законодательства, а также глобальных слияний и поглощений растет с каждым годом. Высокая динамика экономических процессов и скорость принятия управленческих решений требуют адекватного реагирования со стороны конкурентных ведомств. В этом контексте необходима существенная модернизация Комплекса, в частности, включение в него практических механизмов сотрудничества антимонопольных органов, которые будут доступны всем конкурентным ведомствам мира.

Андрей Цыганов добавил, что текст проекта Инструментария открыт для обсуждения и внесения предложений всеми конкурентными ведомствами мира.

«Мы предлагаем совместно создать эффективный документ, инкорпорировав в него лучшие практики международного сотрудничества, в том числе наработки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной конкурентной сети (МКС) и региональных объединений. Как и Комплекс принципов и правил конкуренции ООН в целом, Инструментарий будет носить рекомендательный характер и в него не предполагается внесение каких-либо обязывающих положений».

Андрей Цыганов отметил, что Секретариат ЮНКТАД проделал огромную работу в рамках функционирования Дискуссионной группы по интенсивному обсуждению вопросов международного сотрудничества. В результате этой работы было получено множество комментариев от конкурентных ведомств и региональных объединений по тексту проекта Инструментария, а ФАС России подготовила обновленную версию проекта Инструментария, которая также доступна для дальнейшего обсуждения.

«В результате совместной работы мы достигли того, что называется broader ownership (англ. – широкое авторство), и получили документ, который является продуктом совместного труда активных участников Дискуссионной группы, представляющих государства всех континентов Земли, находящиеся на разных уровнях социально-экономического развития. В этой связи проект Инструментария, изначально подготовленный ФАС России, обрел множество ко-спонсоров. Мы рассматриваем на данном этапе ко-спонсорство не как полное согласие с текстом документа, но как признание важности и необходимости работы в этом направлении и готовность к сотрудничеству», - заявил Андрей Цыганов.

В завершение выступления замглавы ФАС представил план по дальнейшей работе над проектом Инструментария.

В продолжение обсуждения выступили представители Аргентины, Армении, Австрии, Беларуси, Буркина Фасо, Венгрии, Германии, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Италии, Казахстана, Маврикия, Мексики, Монголии, ОЭСР, Перу, Сальвадора, Сербии, США, Таджикистана, Туниса, Шри-Ланки, ЮАР и Японии. Многие делегаты поддержали необходимость разработки международного документа, содержащего практические механизмы и методы сотрудничества конкурентных ведомств, и высказались за необходимость продолжения работы Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству.

Газпром построил 66% морского участка "Турецкого потока". Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1.2 млрд куб. м, что на 5.3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

А.Миллер проинформировал Славенко Терзича о ходе строительства газопровода "Турецкий поток". В настоящее время по двум ниткам уложено более 1.23 тыс. км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода. Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы.

Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые Газпромом в Сербии.

Основной партнер Газпрома в Сербии - ГП "Сербиягаз", которое занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории республики.

В 2017 году Газпром поставил в Сербию 2.1 млрд куб. м. газа - на 21.2% больше, чем в 2016 году (1.75 млрд куб. м).

19 декабря 2017 года было подписано дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. В соответствии с документом годовые контрактные количества, начиная с 2018 года, увеличены с 1.5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м.

3 июня 2017 года "Газпром экспорт" и "Сербиягаз" подписали меморандум о взаимопонимании по расширению ПХГ "Банатский Двор" (Газпром - 51%, "Сербиягаз" - 49%).

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 30 апреля 2018 года завершилась укладка морского участка первой нитки газопровода. В настоящее время продолжается укладка морского участка второй нитки газопровода.

Проект строительства тепловой электрической станции в Сербии (Панчево) реализуется в соответствии с Соглашением между Группой "Газпром энергохолдинг" и Группой "Газпром нефть" с целью повышения надежности обеспечения электрической и тепловой энергией НПЗ в Панчево, а также обеспечения возможности продажи электроэнергии на внутреннем рынке Сербии и энергетических биржах других европейских стран. Максимальная мощность парогазового энергоблока ТЭС составит 200 МВт.

Россельхознадзор просит Беларусь принять срочные меры против опасного жука диабротика и сохраняет планы по введению запрета на поставки белорусской продукции растениеводства, упаковки и тары в случае неисполнения требований РФ.

Как сообщает Россельхознадзор, об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров с руководством отдела внутреннего и внешнего карантина растений главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. На них обсуждалась ситуация с поставками продукции и перемещением автотранспорта из Беларуси в Россию в связи с обнаружением на территории Беларуси отсутствующего в других странах ЕАЭС карантинного объекта - западного кукурузного жука, или жука диабротика.

Поскольку риск заноса опасного вредителя высок и он представляет реальную угрозу лидирующим позициям РФ по экспорту зерна, Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой ускорить предоставление информации о принятых мерах по локализации и ликвидации жука.

Кроме того, Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на необходимость принятия комплекса срочных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности подкарантинной продукции, упаковки, тары, транспортных средств, следующих через территорию Беларуси или из этой страны. В том числе речь идет о необходимости предусмотреть обеззараживание транспортных средств.

При этом Россельхознадзор напомнил, что неисполнение требований РФ или выявление этого карантинного объекта может служить основанием для рассмотрения вопроса о введении фитосанитарных мер в отношении транспортных средств, следующих через территорию Беларуси или из Беларуси, а также введения временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции, упаковки, тары, следующих из Беларуси или через ее территорию в Россию.

Как сообщалось, в июле Россельхознадзор получил информацию о том, что в 2017 году в Беларуси были установлены карантинные фитосанитарные зоны по жуку диабротика. Этот опасный вредитель может нанести непоправимый ущерб посевам сельхозкультур, прежде всего, кукурузы.

Как считают в Россельхознадзоре, потенциальная вредоносность жука на территории РФ возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы, посевы которой находятся в основном в Южном федеральном округе (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Кабардино-Балкария).

Экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн рублей в год.

Родиной жука диабротика является Северная Америка, где затраты на борьбу с этим вредителем, с учетом недобора урожая, ежегодно составляют порядка $1 млрд. В Европе опасный жук впервые был обнаружен в 1992 году на кукурузном поле около аэропорта Белграда, куда он, скорее всего, был занесен из США воздушным путем, отмечается в сообщении. Несмотря на принятые меры, уничтожить очаг распространения вредителя не удалось.

С 1994 года началось распространение вредителя по кукурузосеющим регионам Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Хорватия, Румыния, Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Словакия, Швейцария, Австрия, Чехия, Франция, Польша и др.). В 2001 году жук впервые был обнаружен в Закарпатье (Украина) близ границы с Венгрией и Румынией. В 2006 году насекомых обнаружили во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях Украины.

Миф о либеральном порядке

От исторической случайности к общепринятому мнению

Грэм Эллисон — директор Научного центра Белфер по международным делам при гарвардской школе Кеннеди и бывший помощник министра обороны по делам политики и планирования.

Резюме Как говорил Джон Кеннеди, достаточно поддерживать мировой порядок относительно «безопасным для многообразия» как либеральных, так и нелиберальных режимов. США предстоит адаптироваться к ситуации, когда у других стран противоположные взгляды на госуправление, и они стремятся установить свои порядки на основе собственных правил.

В дебатах, захлестнувших внешнеполитическое сообщество США с приходом администрации Трампа, неизменно ощущается тревога по поводу участи либерального мирового порядка, основанного на правилах. Она присутствует в большинстве дискуссий о роли Соединенных Штатов в мире – от утверждения исследователя международных отношений Джона Айкенберри, что «на протяжении семи десятилетий в мире доминирует западный либеральный порядок», до призыва вице-президента США Джо Байдена, прозвучавшего в последние дни администрации Обамы, «решительно выступить на защиту либерального мирового порядка».

Существует консенсус относительно трех главных постулатов этого порядка. Во-первых, практически все согласны с тем, что либеральный порядок был основной причиной так называемого длительного мира между великими державами в последние семьдесят лет. Во-вторых, построение его было главной движущей силой взаимодействия между Соединенными Штатами и остальным миром в течение этого периода. И, в-третьих, президент Дональд Трамп – главная угроза для либерального порядка, а значит, и для мира во всем мире. Вот что пишет, например, политолог Джозеф Най: «Доказуемый и наглядный успех существующего порядка в виде более безопасного и стабильного мира в последние семь десятилетий привел к консенсусу, что защита, углубление и расширение этой системы были и остаются главной задачей внешней политики США». Най пошел еще дальше, заявив: «Меня не беспокоит то, что сильнее становится Китай. Меня беспокоит усиление Трампа».

Хотя во всех этих высказываниях есть доля истины, в каждом из них больше заблуждения, чем правды. «Длительный мир» был не следствием либерального миропорядка, а побочным продуктом опасного поиска баланса сил между СССР и Америкой в течение четырех с половиной десятилетий холодной войны, вслед за которыми последовал короткий период доминирования Соединенных Штатов. Вовлеченность США в мировые проблемы объясняется вовсе не желанием насаждать либеральные ценности за рубежом, а потребностью сделать все необходимое для сохранения либеральной демократии в самой Америке. И, хотя Трамп подрывает ключевые элементы существующего порядка, он далеко не главная угроза стабильности в мире.

Эти неверные представления о причинах и следствиях побуждают защитников либерального порядка обращаться к США с призывом укреплять его, твердо придерживаясь основ, сформировавшихся в прошлом, и противодействуя авторитаризму по всему земному шару. Но вместо возврата к воображаемому прошлому, в котором Соединенные Штаты строили мир по своему образу, Вашингтону следует ограничить усилия по обеспечению приемлемого порядка за рубежом, что позволит сосредоточиться на реконструкции жизнеспособной либеральной демократии у себя дома.

Концептуальный кисель

Двусмысленность каждого термина в выражении «либеральный мировой порядок на основе правил» создает скользкую ситуацию, позволяющую применять данную концепцию почти ко всему. Когда в 2017 г. участники Всемирного экономического форума в Давосе провозгласили китайского президента Си Цзиньпина лидером либерального экономического порядка – хотя он возглавляет самую протекционистскую, меркантилистскую и хищническую из крупных экономик мира – тем самым они продемонстрировали, что, по крайней мере в данном контексте, слово «либеральный» утратило изначальный смысл.

Кроме того, фраза «порядок на основе правил» – очевидная тавтология. Понятно ведь, что без правил и их точного соблюдения ни о каком порядке не может идти речь. В действительности адепты либерального мирового порядка на основе правил имеют в виду порядок, олицетворяющий собой хорошие и справедливые правила, одинаковые для всех. Считается, что Соединенные Штаты сконструировали модель, которую другие страны охотно принимают и поддерживают. Однако многие забывают, что даже Устав ООН, запрещающий государствам применять военную силу против других стран или вмешиваться в их внутренние дела, закрепляет привилегии сильных в отношении слабых. Исполнение запретов Устава обеспечивается Советом Безопасности ООН, в котором каждая из пяти великих держав мира имеет постоянное место и право вето. Как отметил индийский стратег Си Раджа Мохан, сверхдержавы являются «исключительными», поскольку делают для себя исключения, когда решают, что какие-то действия отвечают их целям. Тот факт, что в первые 17 лет нынешнего столетия самопровозглашенный лидер либерального порядка вторгся в две страны, осуществил авиаудары и рейды спецназа, убив сотни людей, которых в одностороннем порядке объявил террористами, а также подверг десятки других людей «чрезвычайной экстрадиции» (или попросту похитил их), часто в обход международного права, не имея международных, а иногда даже национальных ордеров на их задержание – говорит сам за себя.

Порядок холодной войны

Те, кто утверждает, будто либеральный порядок обеспечил мир в последние семь десятилетий, упускают из виду важный факт: первые сорок лет определялись не либеральным порядком, а холодной войной между двумя полярными лагерями. Как объяснил историк, назвавший это время «длительным миром», система международных отношений, предотвратившая войну между великими державами того времени, была невольным следствием борьбы Советского Союза и Соединенных Штатов. По словам Джона Льюиса Гэддиса, «хотя этого никто не планировал и хотя никто даже не помышлял о требованиях правосудия, странам послевоенной эпохи повезло оказаться в системе международных отношений, которая, будучи основана на реальной расстановке сил, служила делу установления порядка, если не справедливости, лучше, чем можно было надеяться».

В годы холодной войны обе сверхдержавы заручались поддержкой союзников и сателлитов по всему земному шару, создавая то, что затем назвали биполярным миром. Внутри каждого альянса или блока порядок насаждался сверхдержавой (как это уяснили для себя чехи и венгры, когда попытались переметнуться на другую сторону, соответственно, в 1956 и 1968 гг., а британцы и французы, когда пошли наперекор желаниям США во время Суэцкого кризиса 1956 года)». Порядок был следствием баланса сил, который позволил двум сверхдержавам разработать ограничения, сохранявшие то, что президент Джон Кеннеди сразу после Кубинского ракетного кризиса назвал «шатким статус-кво».

Что двигало страной, которая почти два столетия тщательно избегала военных союзов, не желала содержать большую постоянную армию в мирное время, отдала мировую экономику на откуп другим странам и отвергла Лигу Наций в ее стремлении силой оружия, дипломатии и денег реформировать полмира? Если ответить одним словом, то страх. Стратеги, которых современные исследователи Соединенных Штатов почитают как «мудрецов», считали, что Советский Союз представляет более серьезную угрозу для США, чем нацизм. Как писал дипломат Джордж Кеннан в своей легендарной «длинной телеграмме», СССР был «политической силой, фанатично верящей, что с США не может быть прочного modus vivendi». Советские коммунисты, писал Кеннан, считали, что необходимо «подрывать наше общество, разрушать наш традиционный уклад жизни, уничтожать международный авторитет нашего государства, чтобы обезопасить советскую власть». До наступления ядерного века подобная угроза потребовала бы горячей войны – не менее интенсивной, чем та, которую Соединенные Штаты и их союзники только что вели против нацистской Германии. Но после того как Советский Союз в 1949 г. испытал первую атомную бомбу, американские государственные деятели начали пересматривать военную доктрину, так как признали, что идея тотальной войны устарела. Они осуществили самый большой скачок стратегической мысли в истории внешней политики США, разработав стратегию дотоле невиданной разновидности боевых действий – ведение бесконтактной войны, в которой основные противоборствующие стороны не встречаются на поле брани.

Чтобы не допустить перерастания холодной войны в горячую, они на какое-то время согласились со многими в ином случае неприемлемыми фактами, такими как доминирование СССР в Восточной Европе. Они умеряли дух конкуренции взаимными ограничениями, включавшими три запрета: на применение ядерного оружия, на откровенное убийство солдат неприятельской армии и на военную интервенцию в признанную сферу влияния противника.

Американские стратеги подключили Западную Европу и Японию к этим оборонным программам, потому что считали их важными центрами экономического и стратегического влияния. С этой целью Соединенные Штаты привели в действие «план Маршалла» по восстановлению Западной Европы, основали Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также оговорили условия Генерального соглашения по тарифам и торговле для содействия всемирному процветанию. Чтобы Западная Европа и Япония активнее сотрудничали с Соединенными Штатами, последние создали НАТО и альянс Япония–США.

Каждая инициатива была подобна строительному блоку в возведении порядка, призванного прежде всего победить Советы. Если бы не было советской угрозы, не появился бы ни «план Маршалла», ни НАТО. США никогда не отстаивали бы принципы либерализма за рубежом, если бы верили, что это может означать серьезную угрозу их жизненно важным интересам на родине. И они никогда не воздерживались от применения военной силы для защиты своих интересов, даже когда это шло вразрез с международными правилами.

Тем не менее, как только у Соединенных Штатов появляется возможность отстаивать свободу для других, – опять-таки с важной оговоркой, что это не связано с большим риском для них самих – они действуют. С самого основания республики страна взяла на вооружение радикальные универсалистские идеалы. Провозгласив, что «все» люди «сотворены равными», авторы Декларации независимости имели в виду не только жителей 13 колоний.

Неслучайно в процессе восстановления побежденных неприятельских стран, Германии и Японии, и укрепления своих союзников в Западной Европе США попытались выстроить либеральные демократии, разделяющие их ценности и интересы. Идеологическая кампания против Советского Союза вдалбливала принципиальные, хотя и преувеличенные различия между «свободным миром» и «империей зла». Более того, американские политики знали, что для мобилизации и сохранения поддержки в Конгрессе и среди широкой общественности апелляция к ценностям так же убедительна, как и аргументы об общих интересах.

В своих мемуарах «Присутствуя при сотворении» (Present at the Creation) бывший государственный секретарь Дин Ачесон – архитектор послевоенного устройства – объяснил, что именно мотивировало внешнюю политику США. Перспектива того, что Европа через серию «соглашений, принятых в силу обстоятельств, под давлением СССР» будет контролироваться Советами, требовала «создания центров силы во всем свободном мире», которые бы «доказывали советским руководителям посредством успешного сдерживания, что им не следует надеяться на расширение влияния в мире». Ачесон признавал, что иногда требовалось предельно «прояснять все вопросы», чтобы убедить Конгресс и американскую общественность поддержать эти меры сдерживания.

Однополярный порядок

Понятно, что сразу после распада Советского Союза и кампании «похорон коммунизма», о которой объявил российский президент Борис Ельцин, американцев охватила эйфория от одержанной победы. Неприятель, который не давал им расслабиться и вздохнуть свободно более 40 лет, был теперь безучастным зрителем падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Затем Россия вместе с США поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, давшую право на применение силы против армии Ирака, чтобы изгнать ее с территории суверенного Кувейта. Эта резолюция была единодушно одобрена всеми постоянными членами Совбеза ООН. Когда разжался железный кулак советского гнета, освободившиеся народы Восточной Европы с радостью приняли рыночную экономику и демократию. Президент Джордж Буш-старший объявил о «новом мировом порядке». С этого момента, под знаменем «взаимодействия и расширения», Соединенные Штаты приветствовали мир, жаждущий присоединиться к расширявшемуся либеральному порядку.

Говоря о силе идей, экономист Джон Мейнард Кейнс отметил: «Безумцы во власти, полагающие, что улавливают атмосферные флюиды, становятся жертвами возгонки собственной одержимости, почерпнутой однажды у какого-нибудь умника-писаки». В данном случае американские политики следовали сценарию, предложенному политологом Фрэнсисом Фукуямой в бестселлере 1992 года «Конец истории и последний человек». Фукуяма доказывал, что тысячелетия конфликта между идеологиями окончены. С этого момента все страны примут принципы экономики свободного рынка, чтобы сделать своих граждан богатыми, а демократические правительства сделают их свободными. «То, что мы наблюдаем, – писал он, – это не просто конец холодной войны или окончание конкретного периода послевоенной истории, но это конец истории как таковой: то есть, конечная остановка идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии в качестве конечной формы организации человеческого общества». В 1996 г. публицист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман пошел еще дальше, назвав повсеместное распространение закусочных «Макдональдс» способом предотвращения конфликтов: «Когда страна достигает определенного уровня экономического развития, когда образуется достаточно большой средний класс, чтобы можно было открывать безубыточные рестораны сети “Макдональдс” – она становится страной “Макдональдса”, а люди в странах, где процветает эта сеть, не любят войны; они предпочтут встать в очередь за очередным бургером».

Подобная философия привела к странному объединению крестоносцев-неоконсерваторов на правом фланге с либеральными интервенционистами на левом. Вместе они убедили целый ряд американских президентов попытаться распространять капитализм и либеральную демократию в мире посредством оружейных стволов. В 1999 г. Билл Клинтон разбомбил Белград, чтобы заставить его освободить Косово. В 2003 г. Джордж Буш-младший вторгся в Ирак для свержения Саддама Хусейна. Когда обоснование вторжения оказалось несостоятельным, поскольку американские войска так и не нашли там оружие массового уничтожения, Буш объявил о новой миссии: «построить прочную, мирную и процветающую демократию». По словам Кондолизы Райс, которая в то время была его помощником по национальной безопасности, «Ирак и Афганистан находятся в авангарде усилий по распространению демократии, толерантности и свободы на всем Большом Ближнем Востоке». А в 2011 г. Барак Обама приветствовал «арабскую весну» как вестницу демократии на Ближнем Востоке и попытался поддержать это движение, разбомбив Ливию и свергнув ее жестокого лидера Муаммара Каддафи.

Мало кто в Вашингтоне тогда задумывался над тем, что во всех этих случаях однополярная держава применяла военную силу для насаждения либерализма в странах, правительства которых не могли нанести ответный удар. С тех пор как мир перевернул новую страницу истории, уроки прошлого о последствиях такого поведения просто игнорировались. Как теперь понятно, окончание холодной войны создало однополярный момент, но не ознаменовало начало однополярной эры. Современные внешнеполитические элиты с удивлением наблюдают за стремительным усилением авторитарного Китая, который сегодня соперничает на равных или даже превосходит США во многих областях, а также за нелиберальной ядерной Россией, готовой использовать армию для изменения границ в Европе и баланса сил на Ближнем Востоке. Гораздо медленнее и мучительнее до них доходит тот факт, что доля Соединенных Штатов в мировом раскладе сил снижается. Если измерять экономику по паритету покупательной способности, то американская экономика сразу после Второй мировой войны обеспечивала половину мирового ВВП, после окончания холодной войны – уже менее четверти, а сегодня – только одну седьмую. Подобный закат могущества страны, ключевой стратегией которой всегда были огромные ресурсы как ответ на любые вызовы, ставит под сомнение условия ее лидерства.

Это неприятное открытие о возвращении истории бросается в глаза в Стратегии национальной безопасности и Национальной стратегии обороны, выпущенных администрацией Трампа в конце прошлого и начале этого года соответственно. В НСО отмечается, что на протяжении десятилетий однополярного мира «США имели неоспоримое или явное превосходство во всех областях». Как следствие, «мы могли развертывать войска когда хотели, собирать их когда хотели, и действовать как считали нужным». Но сегодня, как отмечается в СНБ, Китай и Россия «размещают военные подразделения и оружие, призванное ограничить доступ Америки к театру военных действий во время кризиса и оспорить нашу способность беспрепятственно действовать». И делается вывод, что ревизионистские державы «пытаются изменить мировой порядок в свою пользу».

Американский эксперимент

В течение большей части своей 242-летней истории американцы признавали, что приоритет следует отдавать обеспечению свободы на родине, а не участию в зарубежных кампаниях. Отцы-основатели остро сознавали, что правление на принципах свободного самоуправления граждан – шаткое и опасное предприятие. Среди наиболее жестких из стоящих перед ними вопросов было создание правительства, достаточно сильного для того, чтобы обеспечить права американцев на родине и защитить их от врагов за рубежом, но в то же время не настолько сильного, чтобы начать злоупотреблять властью.

Их решение, как писал исследователь президентской власти Ричард Нойштадт, заключалось не только в «разделении властей» на исполнительную, законодательную и судебную ветви, но и в «разделении институтов, распределяющих власть между собой». Конституция была «приглашением к борьбе». И президенты, члены Конгресса, судьи и даже журналисты с тех пор не перестают бороться друг с другом. С самого начала предполагалось, что этот процесс будет малопривлекательным. Судья Верховного суда Луи Брендайс объяснил людям, разочарованным задержками, тупиками и даже идиотизмом – следствием этих сдержек и противовесов, что цель основателей состояла не в обеспечении «эффективности управления, а в предотвращении произвола властей». С тех ранних лет американский эксперимент в области самоуправления никогда не прекращался. Не раз он был близок к провалу. Когда Авраам Линкольн спросил, «может ли такая страна или любая другая образованная таким же образом страна долго просуществовать», вопрос был не риторический. Однако Соединенные Штаты вновь и вновь демонстрировали способность к обновлению и возрождению из пепла; нередко это было сродни чуду. Проходя через тяжелые испытания, американские лидеры помнили, что их важнейшая задача – доказать, что либерализм может прижиться по крайней мере в одной стране.

Почти два столетия это означало отказ от иностранных интервенций и предоставление других стран их участи. Отдельные американцы могли симпатизировать революционному кличу французов «Свобода, равенство, братство!»; американские торговцы колесили по всему миру, а американские миссионеры пытались обратить людей на всех континентах. Но если вставал выбор: когда и где проливать кровь и тратить деньги – правительство отдавало предпочтение Соединенным Штатам. Лишь после Великой депрессии и Второй мировой войны американские стратеги пришли к выводу, что выживание страны требует более деятельного участия во внешней политике. Лишь когда они заметили усилия Советов по созданию империи, представляющей неприемлемую для США угрозу, они начали создавать и поддерживать альянсы и организации для ведения холодной войны. В рамках усилий администрация Трумэна издала документ, описывающий принципы национальной политики в сфере безопасности, под названием НСБ-68. В нем обобщалась стратегия США времен холодной войны, а главной задачей объявлялось «сохранение Соединенных Штатов как свободной страны с незыблемыми фундаментальными ценностями и институтами».

Довлеет дневи злоба его

Одной из существующих сегодня потенциально смертельных угроз для мирового порядка называется Трамп, но это не самая серьезная опасность. Его отказ от инициатив, отстаиваемых прежними администрациями и нацеленных на ограничение выброса в атмосферу парниковых газов, а также на развитие мировой торговли, вызывает беспокойство, а его непонимание силы единства с союзниками действует на нервы. Вместе с тем подъем Китая, возрождение России и снижение доли США в глобальной мощи – вызовы гораздо более серьезные, чем Трамп. Кроме того, невозможно уйти от вопроса: Трамп – это симптом или причина?

Когда я недавно посетил Пекин, высокопоставленный китайский чиновник задал мне неудобный вопрос. Допустим, сказал он, что, как считает большая часть американской элиты, характер и опыт Трампа делают его непригодным для выполнения обязанностей руководителя великой страны. Но кого тогда винить в том, что он стал президентом? Самого Трампа и его авантюризм, благодаря которому он одержал победу, или политическую систему, которая позволила ему это сделать? Никто не отрицает, что в нынешнем виде правительство США не справляется со своими функциями. Еще задолго до Трампа политический класс, начавший нескончаемые и безуспешные войны в Афганистане, Ираке и Ливии, а также виновный в финансовом кризисе и Великой рецессии, дискредитировал себя. Эти катастрофы больше подорвали доверие к либеральному самоуправлению, чем это мог сделать Трамп в самых буйных фантазиях своих критиков, если не считать роковой ошибки, которая могла бы привести к катастрофичной войне. Таким образом, главный вызов, стоящий сегодня перед американцами, верящими в демократическое управление, – это восстановление действенной демократии в своей стране, ни больше ни меньше.

К счастью, для этого не нужно обращать китайцев, русских или кого бы то ни было в нашу веру, не нужно убеждать их, что свобода и демократия – главные ценности человечества. И для этого не нужно насаждать демократию в авторитарных зарубежных странах. Вместо этого, как сказал Кеннеди в своей речи на выпускной церемонии Американского университета в 1963 г., достаточно поддерживать мировой порядок «безопасным для многообразия» как либеральных, так и нелиберальных режимов. Это будет означать адаптацию усилий США за рубежом к реалиям сегодняшнего мира, где у других стран имеются противоположные взгляды на государственное управление, поэтому они стремятся установить свои мировые порядки на основе собственных правил. Чтобы добиться хотя бы минимальной упорядоченности, допускающей подобное многообразие, требуется полет стратегического воображения, выходящего далеко за рамки общепринятых мнений – подобно стратегии холодной войны, выработанной в течение четырех лет после Длинной телеграммы Кеннана, которая стала следствием Вашингтонского консенсуса 1946 года.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 4, 2018 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Большая победа над Россией: Киев опять все предали

На чемпионате мира по футболу, входящем сейчас в завершающую фазу, вспыхнул и тут же позорно угас очередной околополитический скандал. Атмосферу праздника он, безусловно, не испортил. Но вот отдельных клоунов заставил играть настолько свежими красками, что многим стало не только смешно, но и откровенно неловко.

Впрочем, — по порядку.

…Сначала, как мы помним, отличились швейцарцы. Ну, "новые" швейцарцы. ФИФА вообще-то негласно поощряет так называемую "натурализацию" игроков. То есть ситуацию, когда талантливый футболист, либо по каким-то причинам не востребованный в сборной команде своей исторической родины, либо просто самостоятельно выбравший "новую землю", получает не только основное, но и так называемое "футбольное" гражданство и начинает выступать за сборную другой страны. Пройдя, естественно, целую серию испытаний и фильтров. И ничего дурного в этом, в общем-то, нет. За тех же хорватов (о них поговорим попозже) выступал этнический бразилец Эдуардо. Лучший нападающий звездной сборной Испании — "натурализованный" Диего Коста. Едва ли не лучшего и, несмотря на незнание русского языка, заставившего влюбиться в себя половину населения страны защитника сборной России зовут Марио Фернандес.

Так вот: Швейцария с подобного рода "натурализацией", возможно, несколько переборщила. И в отдельных играх в ее составе выходили на поле всего два-три местных, не "натурализованных" футболиста. Причем ладно бы "натурализованные" вели себя пристойно: может, тогда бы швейцарские футбольные функционеры сошли бы за умных. Но на игру с сербами один из них вышел в бутсах с флагом Косово, а потом эти мастера кожаного мяча праздновали голы, изображая руками албанского "орла".

Это не понравилось не только сербам и международной футбольной общественности. Нужно отдать должное и болельщикам сборной Швейцарии: есть множество репортажей о том, как они срывали с себя футболки с красными "швейцарскими крестами", отказываясь болеть за "сборную Албании". Функционерам ФИФА, отметившим это выступление публичным и вполне примерным наказанием, тоже данный креатив не понравился. После чего сборная Швейцарии как-то сдулась и, уступив в одной восьмой финала Швеции, разъехалась по домам. Заставив при этом футбольное руководство симпатичной европейской страны задуматься, все ли у них правильно с этой самой "натурализацией".

Ну вот. А теперь, уже под конец турнира, отличилась одна из лучших со спортивной точки зрения команд первенства — блистательная сборная Хорватии. В которой, на ее беду, кроме звездных Модрича, Калинича и Манджукича, есть еще и футболист Домагой Вида. Только этой зимой перебравшийся из киевского "Динамо" в турецкий "Бешикташ".

Хорватский защитник, славный многочисленными полицейскими арестами за пьяные драки и вождение автомобиля в состоянии, близком к сомнамбулическому, по просьбе своих "украинских друзей" записал видео после игры со сборной России. И все бы ничего: подумаешь, пьяный с пивом и в обнимку с одним из тренеров сборной Вукоевичем на радостях орет в камеру мобильного телефона "слава Украине". И прочие политические тезисы, неприятные для нервного уха ФИФА, для хозяев чемпионата — зато приятные "киевским друзьям".

А дальше украинские друзья моментально сделали эту запись публичной, выложив видео в сеть.

Скандал вышел жутчайший.

Помноживший на ноль не только имидж вполне симпатичной сборной Хорватии, но и подорвавший усилия еще более симпатичной госпожи президента этой страны Колинды Грабар-Китарович, прямо на чемпионате старательно налаживавшей отношения с русскими.

В общем, никогда такого не было — и вот опять.

Никому не нужный скандал, естественно, постарались максимально замять: страна-организатор (то есть мы) деликатно сделала вид, что ничего не заметила. ФИФА предупредила Виду и оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Хорватский футбольный Союз принес публичные извинения как ФИФА, так и Российской Федерации, с треском уволил Вукоевича и лишил его аккредитации на текущем чемпионате мира.

…Казалось бы, проехали. Самое время сосредоточиться на позитиве — полуфиналах, финале, матче за третье место, награждениях.

И все бы, наверное, было дальше хорошо и даже вполне политкорректно, если бы не все те же "киевские друзья" эксцентричного хорватского хулигана.

Сначала они выложили в сеть вторую часть скандального видео, со все тем же Видой и еще одним хорватским тренером Ивицей Оличем. Где неугомонный хорват не только орет "слава Украине", но и требует "сжечь Белград".

А потом еще и совершили массовую атаку на ресурсы ФИФА в соцсетях, в результате чего даже фейсбук, славный своими симпатиями к нынешней Украине и ее политикам, начал пачками репрессировать украинских пользователей.

И мы не знаем, чем закончится теперь новое разбирательство в ФИФА и какой бледный вид будет иметь сборная Хорватии во время полуфинала. Не знаем мы и того, чем все кончится для непосредственных участников этой, простите, трагикомедии.

Единственное, что тут можно сказать, — что у свидомых патриотов соседней страны появился еще один враг, нанесший им предательский удар в спину и в очередной раз превративший "перемогу в зраду". Это ФИФА. МИД Украины не замедлил заклеймить футбольную федерацию за содействие России и начать против нее очередную агиткампанию.

Для Украины, обожающей футбол, испорченные отношения с мировой футбольной организацией — конечно, тот еще триумф.

Ну и, наконец, у самой международной общественности (и не только в Хорватии) появился еще один повод для осознания того, каких токсичных "друзей" она приобрела в лице украинских борцов с Россией.

Дмитрий Лекух

Банк ВТБ выиграл аукцион ГУП "Московский метрополитен" на предоставление услуги по бесконтактной оплате проезда. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис распространяется более чем на 1 тыс. турникетов на всех 215 станциях столичного метро. Новые устройства планируется установить до ноября 2018 года.

Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон, поддерживающий опцию PAY, к считывающему устройству турникета. После этого с карты спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро. Для успешного проведения операции необходимо иметь на своём счёте достаточно средств.

Помимо турникетов возможность бесконтактной оплаты проезда реализована в московском метрополитене во всех кассах и аппаратах по продаже билетов - в настоящее время это более 2.3 тыс. устройств. Кроме того, приобрести проездные билеты в кассах метро пассажиры могут с помощью смартфонов или электронных часов с технологией NFC.

На сегодняшний день в московском метрополитене также функционирует более 250 банкоматов банка, в которых доступна оплата порядка 200 услуг. Помимо внесения и снятия наличных, клиентам доступны различные виды переводов, в том числе погашение кредитов ВТБ и других банков, оплата коммунальных услуг, транспортных штрафов, налогов, пополнение карты "Тройка".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

Еще в 2012 году, при планировании ЧМ по футболу-2018, исполнительный комитет FIFA утвердил Калининград в числе городов-организаторов для проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны. Поэтому стало очевидно, что собственных сил и средств одной небольшой изолированной области России будет недостаточно для медицинского обеспечения мероприятия такого масштаба.

В соответствии с распоряжением Министерства Здравоохранения Российской Федерации и согласно приказу руководителя Федерального медико-биологического агентства В.В. Уйба, на ФМБА России было возложено оказание помощи Калининградской области в медицинском обеспечении матчей Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 г.

С 9 апреля по 29 июня 2018 года мобильный медицинский отряд, сформированный из сотрудников подведомственных ФМБА России медицинских учреждений, принял участие в медицинском обеспечении четырех матчей ЧМ по футболу 2018 в г. Калининграде.

В состав мобильного медицинского отряда вошли 42 специалиста ФМБА России: врачи анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, хирурги, фельдшеры, младший медицинский персонал из 14 учреждений ФМБА России от Москвы до Хабаровска, всего было сформировано13 мобильных бригад. Также были разработаны механизмы реагирования и управления в случае чрезвычайных ситуаций.

Официальным матчам ЧМ-2018 предшествовали тренировки на тестовых матчах, проходивших на стадионе «Калининград». С апреля по июнь 2018 г. с медицинской службой стадиона и сотрудниками ФМБА России были проведены теоретические и практические занятия на станции городской скорой медицинской помощи. Обучение включало в себя изучение особенностей организации оказания медицинской помощи на футбольном стадионе: знакомство с укладкой мобильной бригады, порядок распределения медицинских специалистов по зонам ответственности, тактику действий при инцидентах на трибуне, способах эвакуации пострадавшего зрителя с кресла, особенности работы со спинальным щитом в условиях трибун футбольного стадиона, особенности проведения базовых реанимационных мероприятий. Кроме того, были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи при отдельных состояниях и заболеваниях угрожающих жизни согласно статистике предоставленной FIFA: анафилаксия, асфиксия, генерализованные тонико-клонические судороги, гипогликемия, кардиалгия, бронхоспазм при бронхиальной астме, тепловой удар, ожоговая травма, тактика действий при наружных и внутренних кровотечениях, тактика действий при повреждении головы и шеи, грудной клетки и т.д.

Ежедневно проводились групповые тренировки на стадионе, рассматривались ситуации от единичного пострадавшего до массовых столкновений болельщиков, отработан алгоритм действий при медицинской сортировке пострадавших и их эвакуации. Произведен инструктаж о принципах радиообмена на стадионе, особенности использования радиосвязи и проведено закрепление позывных.

По завершении цикла подготовки состоялось тестирование и сдача зачета представителю FIFA. Обязательным условием допуска к работе являлось знание и работа на аппаратуре в автомобиле скорой медицинской помощи и медицинских пунктах.

На стадионе «Калининград», в зоне ответственности мобильного медицинского отряда была скоординирована работа бригад и медицинских пунктов на всей территории стадиона, врачи были готовы к оказанию неотложной помощи и организации эвакуации пациентов со стадиона до автомобиля скорой помощи.

Перед мобильными медицинскими бригадами ФМБА России была поставлена задача по оказанию медицинской помощи зрителям, обслуживающему персоналу стадиона, журналистам, официальным лицам и почетным гостям. В состав каждой бригады входило три медицинских работника: врач анестезиолог-реаниматолог, врач травматолог-ортопед (врач-хирург) и фельдшер (медицинский брат – анестезист). На каждую бригаду приходилось от 4 до 8 секторов, в среднем, по численности зрителей до 3000 человек. Стадион обслуживали 12 дежурных машин скорой медицинской помощи, было организовано 10 медицинских пунктов.

Мобильная медицинская бригада все рабочее время находилась в подтрибунном пространстве, максимально скрыта от болельщиков и обслуживающего персонала. Выход бригады на трибуны без видимых причин был категорически запрещен. В случае возникновения ситуации с пострадавшим, стюард или волонтер по рации через координатора мобильных бригад, либо лично приглашал ближайшую мобильную медицинскую бригаду к пострадавшему. По логистике оказания медицинской помощи, прибытие мобильной медицинской бригады в соответствии с правилами FIFA, должно быть осуществлено в течение 3-х минут.

За время проведения матчей врачами зарегистрировано 80 обращений, в том числе 76 зрителей и четыре человека из числа сервисного персонала; из них зарегистрировано три травмы средней тяжести, четверо были госпитализированы. В основном наблюдались обращения с легкими соматическими заболеваниями (головная боль, головокружение, температура, аллергия и др.). Вся необходимая медицинская помощь была оказана качественно и в полном объеме.

В качестве дополнительной деятельности сотрудники ФМБА России участвовали в медицинском обеспечении зрителей в фанзоне, а так же спортсменов и представителей команд в местах размещения перед матчем и на тренировочных площадках в режиме круглосуточного дежурства по заранее составленному графику утвержденному FIFA. Город Светлогорск Калининградской области был выбран в качестве базы для проживания и тренировок сборной Сербии. Медицинское сопровождение тренировочного процесса осуществлялось мобильным медицинским отрядом ФМБА России. Потребность в оказании медицинской помощи спортсменам и представителям команд, как во время проведения матчей, так и во время тренировок зафиксировано не было.

Профессионализм, высокая организованность и слаженность работы сотрудников мобильного медицинского отряда ФМБА России, а также многолетний опыт работы по медицинскому сопровождению спортсменов спортивных сборных команд России позволил специалистам успешно справиться с поставленной задачей.

Государственная Дума ратифицировала Договор между Россией и Сербией о социальном обеспечении. Об этом говорится в сообщении ГД.

Ратификация соглашения позволит решить вопросы пенсионного обеспечения граждан обеих стран, проживающих на их территориях.

Договором предусматривается предоставление права на получение страховых пенсий по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии тем гражданам России, которые проживают в Сербской Республике и гражданам Сербской Республики, проживающим на территории России.

Согласно Договору, пособие в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием назначает и выплачивает та страна, законодательство которой распространялось на застрахованное лицо в момент получения травмы, а также если заболевание выявлено на территории другого договаривающего государства.

Член Комитета по международным делам Сергей Железняк выразил уверенность, что соглашение позволит решить "действительно важные вопросы для тех наших граждан и членов их семей, которые проживают на территории братской Сербии, и для тех наших коллег из Сербии, которые проживают вместе со своими семьями на территории РФ".

Заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов возглавил межведомственную делегацию в составе представителей МИД России, ФСБ России, МВД России, Минфина России, Генеральной прокуратуры и Банка России для участия в состоявшейся 2– 6 июля 2018 года в Страсбурге пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (МАНИВЭЛ).

В приветственном слове директор Департамента по информированию общества и мерам борьбы с преступностью СЕ Ян Кляйссен сделал акцент на предпринимаемых мерах экономии в условиях переживаемого организацией финансового кризиса с целью недопущения свертывания мероприятий, запланированных к реализации в МАНИВЭЛ и других комитетах в текущем, а также последующих годах. Особое внимание было обращено на необходимость выполнения обязательств по проведению оценок национальных систем ПОД/ФТ стран-членов, включая Россию, в согласованные ранее сроки.

Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение накопленного в рамках Комитета опыта проведения национальной оценки рисков. Подчеркнута важность при проведении этой работы эффективного сотрудничества между компетентными органами, в частности, между финансовой разведкой и правоохраной.

Отправной точкой дискуссии при рассмотрении отчетов о взаимной оценке Албании и Латвии как раз и стало понимание ими своих рисков ОД/ФТ и мер, принимаемых для их минимизации.

Среди основных претензий, сформулированных экспертами-оценщиками в отношении Риги, следует выделить:

различия в понимании секторальных рисков надзорными структурами;

низкий уровень сотрудничества между национальными компетентными органами в части расследования и уголовного преследования ОД;

отсутствие надлежащей имплементации режима адресных финансовых санкций в части противодействия финансированию распространения ОМУ (ПФРОМУ).

Что касается албанского отчета, то Тирану раскритиковали за неэффективность применения риск-ориентированного подхода в государственном и частном секторах, а также режима конфискации преступных активов (непропорциональность объема подвергающихся аресту и конфискации активов существующим в стране рискам ОД в связи с высоким уровнем организованной преступности).

В результате обе страны поставлены на усиленный мониторинг в рамках МАНИВЭЛ, что предполагает ежегодное представление доклада об исправлении выявленных недостатков. Кроме того, они попадают в пул государств на рассмотрение специальной мониторинговой группы ФАТФ – ICRG, где формируются «серые» и «черные» списки, являющиеся ориентирами для комплайнс служб финансовых институтов по всему миру.

Помимо вышеназванных заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных антиотмывочных систем Армении, Болгарии, о. Мэн, Польши, Словакии, Хорватии и Черногории, а также заявки о снятии с регулярного мониторинга Лихтенштейна, Македонии и Румынии. Выйти с этой процедуры удалось делегациям из Варшавы, Софии, Братиславы. Армянские партнеры продемонстрировали высокие показатели в работе по повышению рейтингов, полученных в ходе оценки три года назад.

В ходе представленной экспертом Еврокомиссии Д. Швандером презентации об особенностях недавно принятой Пятой директивы Евросоюза в сфере ПОД/ФТ раскрыт новый механизм составления списков высокорисковых юрисдикций, не входящих в ЕС. Брюссель впервые обновил предыдущую версию данного документа инициативно, не ориентируясь на ФАТФ. Ранее актуализация проходила исключительно после существенных изменений международных стандартов ПОД/ФТ этой организацией.

Теперь в соответствии с утвержденными положениями директивы при формировании пула высокорисковых государств, помимо «серого» и «черного» списков ФАТФ, в ЕС будут использовать дополнительные критерии, выходящие за рамки общепринятых требований. В частности, речь идет об учете принимаемых Брюсселем односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран, расширенном толковании рекомендаций ФАТФ по прозрачности бенефициарного владения, полномочий национальных профильных компетентных органов, применению целевых финансовых санкций и мер надлежащей проверки клиента (НПК) в банковской и нефинансовой сфере, а также по уровню международного сотрудничества.

В рамках работы по подготовке к предстоящему в марте 2019 года визиту в Россию оценочной миссии экспертов ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ экспертами Росфинмониторинга и МИД России представлена развернутая информация о законодательных новеллах в профильной сфере, национальной программе амнистии капиталов, проектах по ПФТ на международных площадках, а также одно из последних успешных дел по проблематике ОД с участием иностранных партнеров.

На завершающей части пленарного заседания председательствовал представитель Росфинмониторинга А.Г. Петренко (заместитель Председателя МАНИВЭЛ).

«На полях» сессии провели двусторонние переговоры по актуальным вопросам операционного взаимодействия с представителями финразведок Армении, Болгарии, Джерси, Гернси, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Молдовы, Польши, Сербии, Франции, Черногории и Чехии.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в Страсбурге в декабре 2018 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В аэропорту Рустама Минниханова встречали посол Турецкой Республики в России Хусейн Дириоз, посол России в Турции Алексей Ерхов, министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак и другие. Рустам Минниханов принимает участие в инаугурации по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении.

Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в Турции 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган.

В мероприятиях 9 июля в президентском дворце в Анкаре по случаю вступления в должность президента Турецкой Республики примут участие главы 22 зарубежных государств, среди которых президенты Болгарии, Грузии, Молдавии, Сербии, Пакистана, Киргизии, Венесуэлы и других. Кроме того, в церемонии примут участие 28 руководителей правительств, парламентов и представителей иностранных государств.

Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Затем, согласно традиции, он отправится в Аныткабир – мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей. В президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской.

«Газпром нефть» делает ставку на аутсорсинг.

К 2025 году «Газпромнефть – смазочные материалы» планирует производить за рубежом порядка 50% своей продукции.

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» «Газпромнефть – смазочные материалы» планирует развивать бизнес масел за рубежом, опираясь на аутсорсинг на независимых НПЗ, где продукция будет производиться по наработанным рецептурам «Газпром нефти», сообщил журналистам гендиректор компании Александр Трухан. По его словам, «Газпромнефть – СМ» постепенно меняет подходы ведения бизнеса. «Мы создали достаточно высокотехнологичные конкурентные рецептуры масел, развили собственные бренды. И на сегодняшний день двигаемся по миру уже, не покупая новые заводы, а размещая на аутсорсинге производство нашей продукции», – пояснил он.

В 2017 году, отметил Трухан, «Газпром нефть» реализовала первые пилотные проекты в Европе: «Мы разместили на одном из заводов на севере Италии производство по своим рецептурам. Уже в прошлом году поставили с этого аутсорсинга 1,7 тыс. тонн продукции нашим потребителям в Италии, Испании, Португалии, Греции. Также в 2017 году начали производство новых продуктов по рецептуре «Газпром нефти» в Сербии».

«В этом году начали производство по своим технологиям на мощностях блендингового завода компании Kuwait Petroleum International (KPI) в Антверпене (Бельгия). Планирует также начать производство в Германии. На сегодняшний день особая ценность нашего бизнеса – это интеллектуальная российская собственность, с которой мы готовы расширять свое представительство в мире», – подчеркнул Трухан.

По его словам, в 2018 году общий объем производства продукции «Газпромнефть – смазочные материалы» увеличится почти на 12-15% по сравнению с 2017 годом – до 600 тыс. тонн. «К 2025 году «Газпромнефть – смазочные материалы» планирует производить за рубежом порядка 50% своей продукции. К 2030 году общий объем производства достигнет 1,4 тыс. тонн, почти 700 тыс. тонн будет производиться за рубежом. Думаю, к тому моменту порядка 500 тыс. тонн продукции будет производиться на аутсорсинге с использованием наших рецептур и синтетических компонентов», – отметил топ-менеджер.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) поставил 20 пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги; договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО "БелВЭБлизинг", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Вагоны рассчитаны на движение со скоростью 160 километров в час и оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.

"С 1998 года ТВЗ поставил в Белоруссию более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки. Содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий — одна из ключевых задач правительства Тверской области", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в марте 2018 года губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов "Иволга", который ТВЗ заключил с Центральной пригородной пассажирской компанией. Сумма контракта превышает 11,7 миллиарда рублей. Составы производства ТВЗ будут работать на маршруте проекта "Московские центральные диаметры" Лобня — Одинцово.

"Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода — крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Это один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Яркий пример — начало серийного производства электропоезда "Иволга", — привели в пресс-службе слова из отчета губернатора о деятельности правительства за 2017 год перед депутатами Заксобрания региона.

В январе 2018 года с работой ТВЗ и его продукцией ознакомился президент России Владимир Путин. Гендиректор завода рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Также Путину показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства ТВЗ, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

Ответ Венгрии: куда Меркель предложили послать мигрантов

Почему Меркель и Орбан не договорились по вопросу приема мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о возврате беженцев, изначально зарегистрированных в Венгрии. Возврат мигрантов странам, ответственным за их прием — один из главных пунктов соглашения канцлера с главой МВД Хорста Зеехофера, из-за конфликта с которым коалиционное правительство Меркель чуть не развалилось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают ее главным противником в вопросе миграционной политики в Европе, встретились в Берлине для переговоров по поводу приема беженцев. Исход встречи трудно назвать неожиданным — по ее итогам Меркель констатировала, что позиции Германии и Венгрии по-прежнему сильно расходятся.

Встреча политиков проходила на фоне напряженной общеевропейской дискуссии по проблеме беженцев. В середине июня этот вопрос спровоцировал серьезный раскол в коалиционном правительстве Меркель и поставил под угрозу ее политическую карьеру.

Конфликт удалось более или менее урегулировать только в начале этой недели, однако перемирие остается шатким — теперь Меркель придется убедить европейских политиков поддержать германский межпартийный консенсус — в частности, договориться с ними о возврате беженцев, изначально зарегистрированных не в ФРГ.

Для канцлера Германии переговоры с Орбаном стали попыткой обговорить соглашение по миграционной политике, ранее достигнутое с председателем Христианско-социального союз (ХСС) Хорстом Зеехофером, а также убедить Венгрию смягчить свою категорическую позицию в отношении мигрантов.

Впрочем, успехом стремления Меркель не увенчались, хотя она и назвала встречу с премьером Венгрии «очень продуктивной».

В ходе переговоров в Берлине Орбан заявил, что его страна не станет принимать беженцев, высланных из Германии в соответствии с Дублинским соглашением. Напомним, оно предполагает, что ответственность за прием мигрантов ложится на первую страну Евросоюза, в которую они прибыли. Стоит отметить, что возврат беженцев в страны, ответственные за их прием, является одним из ключевых пунктов соглашения Меркель — Зеехофера.

Венгрия «вообще не считает своей обязанностью обработку прошений беженцев об убежище», посетовала Меркель после беседы с Орбаном. По словам венгерского премьера, власти некоторых европейских стран, особенно Греции, намеренно не регистрируют прибывающих в страну мигрантов, которые впоследствии и приезжают в Венгрию.

«Поэтому мы считаем, что людей из Германии нужно возвращать в Грецию, а не в Венгрию», — отметил Орбан.

Он также заявил, что Будапешт «задевают» заявления Германии об «отсутствии солидарности» по миграционному вопросу. Солидарность заключается в том, что Венгрия не пускает на свою территорию тысячи мигрантов, которые направились бы оттуда прямиком в Германию, заявил Орбан.

Политик подчеркнул, что закрыть границы от мигрантов, как это сделала Венгрия — единственный действенный способ бороться с наплывом беженцев.

«Если помощь, которую Европа предоставляет мигрантам, заставляет людей в Африке и Азии сделать вывод, что они могут приехать — они приедут», — пояснил Орбан.

Меркель, в свою очередь, настаивает, что европейцы должны сохранять «человечность». «Мы никогда не должны забывать, что речь идет о людях, которые приходят к нам, и это имеет отношение к основному посланию Европы: человечность», — считает канцлер.

Впрочем, по некоторым вопросам политики все же пришли к единой позиции — в частности, они договорились бороться с причинами массовой миграции и усиливать контроль на внешних границах Евросоюза за счет расширения сотрудничества в рамках пограничного агентства «Фронтекс». При этом канцлер ФРГ обратила внимание, что защита границ не должна превращаться в «самоизоляцию» Европы.

Это был первый визит венгерского премьера в Берлин за три года. В Евросоюзе Орбана уже давно рассматривают как наиболее жесткого критика миграционной политики Меркель. Стоит отметить, что отношения между канцлером ФРГ и венгерским премьером оставались довольно натянутыми на протяжении всего девятилетнего срока пребывания Орбана на посту главы кабмина.

В то время как Меркель открыто критикует венгерского лидера, об Орбане очень часто тепло отзывался нынешний глава МВД ФРГ и председатель входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза в Баварии Хорст Зеехофер. Категоричная позиция венгерского премьера по поводу приема беженцев близка многим представителям ХСС — Орбан часто проводил с ними встречи.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара, вопрос приема беженцев является принципиальным для стран Вышеградской группы, включая Венгрию.

«Проблема идентичности для каждой из этих стран является очень травматичной. У них существует такой экзистенциальный страх, который проявляется как раз в нежелании принимать из других стран мигрантов, далеких по этнокультурному, цивилизационному, религиозному и прочим параметрам», — пояснил эксперт.

Доцент кафедры международного права МГИМО Николай Топорнин выразил схожую позицию. «Венгрия — очень маленькая нация, которая всегда боролась за свою самоидентификацию. Конечно, если к ним прибудут толпы мигрантов, то о самоидентификации придется забыть. Орбан все это понимает и придерживается точки зрения, абсолютно противоположной точке зрения Меркель», — сказал он.

Эксперт утверждает, что ни Меркель, ни кому-либо еще не удастся убедить Венгрию изменить свою позицию по вопросу приема беженцев.

«Орбан занял эту позицию один раз и с тех пор ее не менял — это было еще в 2015 году, когда ни о каком правительственном кризисе в Германии не шло речи. Сейчас он эту позицию только усилил, потому что видит, что она пользуется поддержкой и в других странах — в странах Вышеградской группы, в скандинавских странах, в Австрии», — отмечает Топорнин.

В 2015 году правительство Венгрии закрыло границу сначала с Сербией, а затем и с Хорватией, чтобы остановить поток беженцев, хлынувший в Европу. Официально это было объяснено необходимостью «защитить граждан Венгрии и стран Европы».

В тот год Евросоюз столкнулся с беспрецедентным притоком мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока. За полтора года на территорию Евросоюза прибыло около 2 млн мигрантов, и это стало настоящим вызовом для местных административных институтов. В Венгрию, по данным властей, прибыли более 383 тыс. мигрантов.

После закрытия границ Венгрия продолжала бороться с Брюсселем в вопросе размещения беженцев. Орбан оспаривал решение ЕС о размещении беженцев по квотам и с помощью консультативного референдума, для отлова незаконно пересекающих границу беженцев в Венгрии была создана специальная служба «охотников за мигрантами».

С 2017 года в Венгрии вступили в силу ужесточенные правила пребывания беженцев на территории страны: они были лишены права покидать специальные лагеря, расположенных в так называемой транзитной зоне на границе с Сербией, до тех пор пока не будет принято решение о предоставлении им убежища в одной из стран ЕС.

Эти и множество других мер в конечном итоге принесли желанные властями результат: по данным Миграционного управления Венгрии, по состоянию на март 2018 года на территории страны находится всего 1781 беженец.

Специалисты «Газпром нефти» будут обучаться в виртуальной реальности.

Это сократит время и затраты на обучение.

«Газпромнефть – смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», начинает в партнерстве с HTC и Modum LAB проект по созданию цифровых образовательных программ в виртуальной среде. Планируется обучить порядка 12 тыс. специалистов партнеров в виртуальной реальности в формате 3D, сообщила компания. Инвестиции в проект составят около 20 млн рублей.

Гендиректор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Александр Трухан так прокомментировал образовательные планы компании: «Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность». Для обучения сотрудников будут созданы цифровые модели производственных объектов, с помощью которых они смогут отрабатывать алгоритмы действий.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. Общий объем производства – 600 тыс. тонн.

Кинофестиваль "Дни российского фильма в Сербии" открывается вечером в среду в Белграде, местные зрители смогут увидеть восемь современных российских кинокартин, сообщили организаторы.

Кинофорум пройдет с 4 по 7 июля в столице и крупнейшем городе на юге страны – Нише. Организаторами выступили продюсерская компания "Синемарус", медиацентр "Русский экспресс" и международный центр "Мемориал", поддержку оказали министерство культуры России, Союз кинематографистов России и Национальный фонд поддержки правообладателей.

В торжественном открытии мероприятия вечером в среду в Белградской кинематеке заявлено участие министра культуры республики Владана Вукосавлевича, главы минобороны Сербии Александра Вулина и посла России Александра Чепурина.

"В связи с чемпионатом мира по футболу было принято решение открыть фестиваль в среду фильмом "Тренер" Данилы Козловского", — сообщил РИА Новости продюсер центра "Мемориал" Сергей Глущенко.

В программе кинофорума показ в Белграде и Нише лент "Тренер", "Довлатов", "Я худею", "Гоголь. Начало", "Прощаться не будем", "Волки и овцы. Бе-е-е-зумное превращение", "Последний богатырь" и "Ну, здравствуй, Оксана Соколова". Запланированы и встречи российских кинематографистов со зрителями.

Рейтинг прозрачности мировых рынков недвижимости.

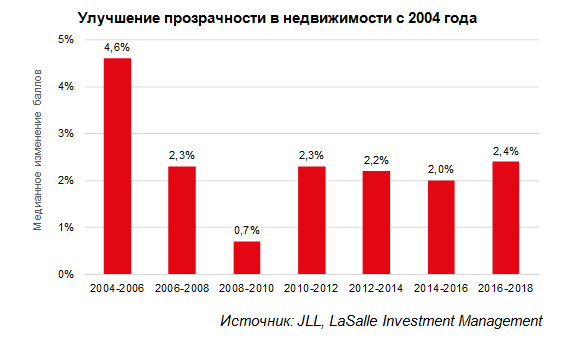

Согласно исследованию Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018 – мирового индекса прозрачности рынков недвижимости, подготовленного компанией JLL и ее подразделением LaSalle Investment Management, за прошедшие два года 85% стран-участников рейтинга, в том числе Россия и Украина, улучшили свои позиции. Данное исследование проводится каждые два года на протяжении 20 лет.

В рамках десятого GRETI специалисты JLL рассчитали показатель прозрачности рынков недвижимости 100 стран и 158 городов путем анализа 186 факторов, сгруппированных по шести категориям: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость. Эти данные помогают собственникам объектов и инвесторам при совершении сделок в различных странах, а также правительствам и другим отраслевым организациям, заинтересованным в повышении прозрачности.

Глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: согласно данным JLL, в 85% исследуемых странах показатель улучшился по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, предыдущий анализ выявил позитивную динамику менее чем в 70% странах-участниках. При этом прогресс идет достаточно медленно: в среднем показатель прозрачности улучшился за последние два года на 2,4%, что в целом соответствует динамике индикатора на протяжении последних лет. В то же время требования бизнеса и общества в целом к прозрачности и открытости процессов постоянно растут, и развивающаяся индустрия proptech повышает планку ожиданий в части прозрачности.

«Роль показателя прозрачности для рынка коммерческой недвижимости, в который инвесторы направляют все больший объем капитала, растет, - отмечает Джереми Келли, директор отдела глобальных исследований компании JLL. – Доступность и качество различной информации – от стоимости объектов до структуры собственности – имеет решающее значение при принятии компаниями инвестиционных решений, особенно на новых рынках».

Лидерами рейтинга GRETI 2018 и топ-3 стран с высокой прозрачностью стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США. При этом некоторые страны континентальной Европы, отличающиеся высоким развитием технологий, постепенно сокращают разрыв. Так, Нидерланды укрепили позиции в топ-10, поднявшись на 6-ю строчку, а Швеция впервые вошла в список стран с высокой прозрачностью. В свою очередь, сразу три представителя Азии – Сингапур, Гонконг и Япония – стремительно приближаются к странам с высокой прозрачностью, пусть пока и относятся к группе прозрачных рынков.

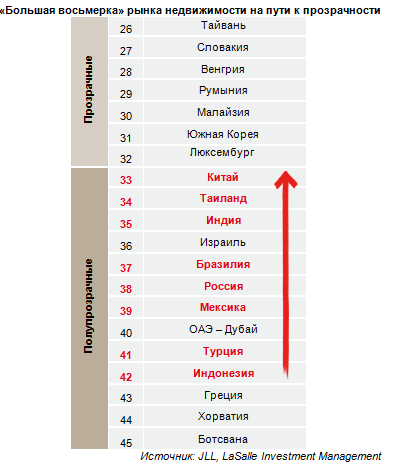

Ниже в глобальном рейтинге, в группе полупрозрачных стран, представлены многие развивающиеся страны из числа самых населенных, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Россию, Мексику, Турцию и Таиланд; в сумме на них приходится половина населения мира. В 2018 году эти страны приблизились к границе группы прозрачных.

Согласно исследованию, эти страны условной «Большой восьмерки» продемонстрировали улучшения по сравнению с 2016 годом, хотя прогресс был неоднороден. Дальнейшие реформы в области регулирования будут иметь большое значение для роста прозрачности в этих странах и улучшения их позиций в рейтинге. Активное развитие proptech сыграет ключевую роль на этих рынках (особенно в Китае), поскольку на них не хватает традиционных источников данных.

Страны этой «Большой восьмерки» пока не входят в число основных инвестиционных рынков мира, несмотря на то, что там расположены несколько наиболее крупных и динамичных мегаполисов. Этот факт подчеркивает, что данные рынки обладают огромным потенциалом, который можно реализовать при повышении уровня прозрачности.

Россия по итогам рейтинга 2018 года поднялась на две строчки и заняла 38-е место. Эксперты JLL отмечают прогресс страны, в частности, в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка, что, однако, сдерживается недостаточной прозрачностью нормативно-правовой системы, транзакционного процесса и экологической устойчивости.

«Россия впервые вошла в двадцатку стран по фундаментальным показателям рынка, заняв в данном списке 19-е место. Это свидетельствует о значительном прогрессе, который был сделан в доступности, качестве и глубине предоставляемых рынком недвижимости данных, - комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – В то же время в стране наблюдается разрыв в прозрачности рынков недвижимости между столицей и регионами, и по этому показателю Россия стала условным лидером, опередив Китай и Францию. При сопоставимой нормативно-правовой системе доступность рыночных данных и прозрачность транзакционного процесса ниже в городах 2-го и 3-го “эшелонов”».

Украина входит в число рынков недвижимости с низкой прозрачностью, при этом на протяжении последних лет страна усиливает свои позиции или демонстрирует позитивную динамику в рейтинге. В списке 2018 года она заняла 69-е место, поднявшись на два пункта.