Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владимир Путин прибыл в Минск

Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

В аэропорту состоялась краткая беседа лидеров двух стран. Основные мероприятия запланированы на 24 мая.

* * *

А.Лукашенко: Владимир Владимирович, благодарю Вас. Я ехал и думал: у нас такая традиция сложилась, что у нас всегда нет времени днём начать переговоры, мы до полуночи всегда.

В.Путин: Это точно.

А.Лукашенко: Но, я думаю, ничего страшного. У Вас сегодня тяжёлый день, с Королём Бахрейна тяжёлые переговоры, непростые.

В.Путин: Нет, приятные.

А.Лукашенко: Ну, слава богу. Значит, друзей прибавилось.

Я Вас приветствую на родной Вам белорусской земле.

В.Путин: Спасибо.

А.Лукашенко: Белорусский народ очень рад будет знать, что Вы приехали к нам. После выборов это один из первых визитов, после Китайской Народной Республики – наших друзей. Мы обсудим наши отношения и в контексте с Китайской Народной Республикой.

В.Путин: Председатель [КНР] вспоминал о Вас добрым словом.

А.Лукашенко: Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы.

У меня есть очень интересное предложение по нашему региону и дальше туда, по Кавказскому [региону], мы очень серьёзно обсуждали это недавно, во время визита в Азербайджан. Я думаю, что, как обычно, мы вопросы безопасности [вынесем] на первый план, а завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительств.

В.Путин: Спасибо большое.

Спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, поговорить неформально, пообщаться.

У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была большая встреча с членами Правительства, говорили как раз о моём визите к Вам. Практически по всем направлениям прошлись: по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, пол-Правительства было. Некоторые приедут и завтра будут участвовать в переговорах. А те, кого не будет здесь, передавали Вам большой привет и пожелания благополучия Белоруссии. Многое сделано нашими коллегами за последнее время при Вашем непосредственном участии, при поддержке.

Мы сегодня и завтра всё это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым Вы уделяете постоянно большое внимание. Здесь тоже есть о чём поговорить. Всё у нас стабильно, всё складывается благополучно. Поговорим, конечно, и об учениях – о второй фазе учений, это связано с прямым участием в этих мероприятиях наших белорусских друзей, коллег в военной сфере.

В общем, у нас очень большая повестка. Я очень рад, что удалось приехать именно сегодня, чтобы спокойно, используя это неформальное время, поговорить по всем этим вопросам.

Российско-бахрейнские переговоры

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака.

Обсуждались состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учётом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.

По итогам переговоров подписан пакет документов.

* * *

Начало российско-бахрейнских переговоров в узком составе

В.Путин: Ваше Величество! Дорогие друзья!

Позвольте вас сердечно поприветствовать в России.

Ваше Величество, мы не виделись с Вами с 2016 года, хотя были контакты всё это время. Совсем недавно, в марте, в очередной раз разговаривали по телефону.

В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас очень хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки.

Совсем недавно, неделю назад, проходило заседание Лиги арабских государств, где Бахрейн сейчас председательствует. И конечно, было бы очень интересно узнать Ваше мнение и о ситуации на Ближнем Востоке, и о том, как шло обсуждение этих проблем.

Что касается уровня торговых связей, то у нас он пока носит, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие. Что касается инвестиционного взаимодействия, то здесь ситуация более благоприятная: осуществляется примерно 30 крупных проектов, общий объём пакета где-то 500 миллионов долларов.

У нас хорошие взаимоотношения в области культуры. В этом году мы намерены провести Дни Бахрейна в России, а в следующем году, насколько мне известно, коллеги договорились о том, что будут проведены «Русские сезоны» в вашей стране.

Развиваются и другие гуманитарные контакты, прежде всего в сфере образования, науки. Здесь тоже есть хорошие перспективы.

Мы очень рады Вас видеть. Добро пожаловать в Россию, Ваше Величество!

Хамад Бен Иса Аль Халифа (как переведено): Здравствуйте, господин Президент!

Я считаю, что этот день – один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с Вами. Большое Вам спасибо за Ваше приглашение, за радушный приём. Мы действительно были в Москве, в этом прекрасном городе, очень давно, и мы очень соскучились, поэтому рады находиться с визитом и встречаться с нашими друзьями.

Конечно, развитие нашего сотрудничества в различных сферах в двустороннем формате чрезвычайно важно для нас. Из других важных целей нашего визита: хочу рассказать Вам об итогах саммита ЛАГ. Ваши арабские друзья передают Вам наилучшие пожелания и высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем. Есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости проведения мирной международной конференции. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль – может ей посодействовать – и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдёт в Бахрейне, дай бог.

Также, господин Президент, я хочу поздравить Вас с победой в выборах. Это свидетельствует о Вашей мудрой политике и также положительно влияет не только на ситуацию в Вашей стране, но и на арабский мир. Это привносит стабильность в России – нашей братской стране, и сегодня мы видим беспрецедентный рост экономики России, улучшение ситуации как социальной, так и в сфере безопасности. Это происходит не только в России и положительно влияет и на наш регион.

Одна из других тем – это ситуация в секторе Газа. Это болезненная тема, и мы хотим прекращения войны в этой части земного шара с целью спасения жизни мирных жителей. Много людей, сотни тысяч, были вынуждены покинуть свои дома из-за этого конфликта. Эта местность всего лишь 40 километров в длину и 12 километров в ширину, и на этой земле ютятся женщины, дети, и их обстреливают. Я подчёркиваю, что мы говорим о мирных людях, о невинных людях. Что касается спора, разногласий, то они исторические. Мы, конечно, не будем затрагивать ход военных действий, мы говорим о мирной составляющей. Позиция арабских стран в ходе саммита ЛАГ практически впервые отличалась единодушием. Это нас и лично меня радует, поскольку это ответственность всего арабского мира – ответственность решать серьёзные проблемы.

Также мы думаем о принципах добрососедства в Бахрейне. Мы хотим, чтобы у нас были дипломатические, нормальные, культурные и другие различные отношения с нашими соседями. Нет сомнений, что Вы, господин Президент, эту идею поддержите. Также это поддерживает и бахрейнский народ, и я лично. Надеюсь, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в частности с Ираном, потому что у нас раньше были проблемы. Сейчас их уже практически нет. И, дай бог, нет никаких причин откладывать нормализацию и улучшение отношений, в частности с Ираном. У нас есть история отношений, у нас раньше были взаимные визиты, поэтому развитие торговли, уровня жизни будет положительным фактом, если это осуществится.

Есть множество других вопросов.

ЛУКОЙЛ и Татнефть давно смотрят на Бахрейн

ЛУКОЙЛ и Татнефть изучают реализацию проектов в Бахрейне

Кремль назвал несколько российских энергокомпаний, которым была бы интересна работа в Бахрейне: в списке интересантов — ЛУКОЙЛ и «Татнефть».

В ходе подготовки ко встрече российского президента с королем Бахрейна, находящимся на этой неделе с визитом в РФ, Кремль назвал несколько российских энергокомпаний, заинтересованных в работе в Бахрейне. В списке интересантов ЛУКОЙЛ и «Татнефть».

Ранее власти Татарстана уже рассказывали об изучении «Татнефтью» вариантов сотрудничества с Бахрейном. Поступали такие же сообщения и от ЛУКОЙЛа. Но до сих пор ни до каких партнерств с бахрейнской стороной не дошло.

По итогам королевского визита в Россию планируется подписания большого пакета документов — будем смотреть, получится ли договориться по нефтяной кооперации.

МИД Ирана: Три острова Персидского залива - вечная часть Ирана

В заявлении в четверг вечером Насер Канаани осудил неприемлемое положение в декларации 33-й сессии Совета Лиги арабских государств в Бахрейне, касающееся трех островов Персидского залива - Большого Томба, Малого Томба и Абу-Мусы.

Он повторил, что три острова навсегда останутся неотъемлемой, вечной и суверенной частью иранской земли, отвергая любые “необоснованные претензии” в этом отношении.

Пресс-секретарь, однако, приветствовал те положения декларации арабского саммита, которые поддержали палестинский народ и осудили военные преступления израильского режима в Газе, подчеркнув необходимость более тесного мусульманского единства, чтобы остановить зверства сионистского режима.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу Муса исторически были частью Ирана, доказательства чего можно найти и подтвердить в бесчисленных исторических, юридических и географических документах Ирана и других частей мира.

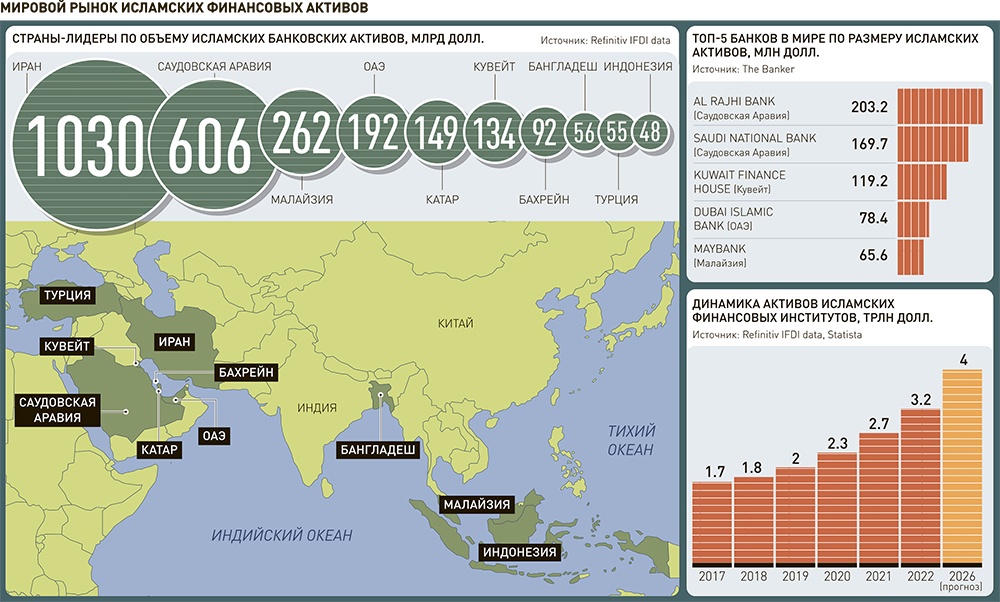

Сумма сделок по исламскому банкингу за три месяца превысила 1 млрд рублей

Сегодня в Казани стартует экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". Одной из основных его тем станет обсуждение перспектив исламского банкинга в России. Итоги первого квартала 2024 года обнадеживают: через исламский банкинг уже было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В реестре ЦБ по исламскому банкингу зарегистрированы 19 финансовых организаций.

Исламская финансовая модель, получившая в РФ официальное название "партнерское финансирование", построена на соблюдении исламского права (шариата). Раздел шариата, который регулирует взаимоотношения людей внутри общества, включая экономику и финансы (муамалят), а также определяет принцип "разрешено все то, что не запрещено". Таким образом, задача исламских финансов - развивать все виды инструментов, избегая основных запретов, которых четыре:

1) Запрет на ссудный процент - финансисту запрещено ссужать денежные средства заемщику, заранее определяя размер своего вознаграждения;

2) Запрет на чрезмерный риск - поэтому исламские финансовые институты оценивают свои риски дважды - вначале традиционными методами риск-менеджмента, а потом чрезмерность риска оценивает шариатский эксперт, что придает дополнительной финансовой устойчивости исламским финансовым компаниям;

3) Запрет на неопределенность (неопределенность характеристик товара, отсутствие товара при продаже, неопределенность финансовых условий и т.д.);

4) Запрет на инвестирование и получение дохода от тех отраслей и направлений деятельности, которые ислам считает вредными для человека и общества, и поэтому нелегитимными. Это все традиционные финансы: банки, страхование, финансовые рынки; производство и торговля свининой, алкоголем, табаком; индустрия развлечений "для взрослых" (ночные клубы, казино, шоу для взрослых, порноиндустрия и т.п.).

"Главное правило в исламских финансах - избегать запретов, поскольку это и будет главным критерием соответствия деятельности исламскому праву - шариату", - отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Что разрешено и что запрещено в исламском банкинге

У исламского банкинга есть определенные правила, которые исходят из философии ислама, поэтому они вплетены в бизнес-практику.

Во-первых, поскольку все активы в мире принадлежат Всевышнему, то те, кому они достались, являются временными управляющими и должны их использовать рационально (запрещено накапливать в виде сокровищ за исключением образования страховых резервов - прим. ред.), вкладывать собственный труд и распределять полученную прибыль не только на личное потребление, но и на нужды общества и на благотворительные проекты в пользу незащищенных слоев населения.

Во-вторых, есть принцип разделения рисков убытков и прибыли между инвестором и получателем ресурсов.

В-третьих, правило приоритетности общественной полезности проекта над коммерческим результатом.

В-четвертых, соблюдается принцип того, что деньги сами по себе не имеют стоимости, а лишь являются расчетным инструментом, поэтому все денежные потоки, не основанные на реальных движениях товарно-материальных потоков, являются нелегитимными.

Пятое правило - запрет на обман и мошенничество, манипулированием рынка на конфессионально-этическом уровне.

И, наконец, шестой важный момент - принцип партнерства и транспарентности в деловых взаимоотношениях.

Какие инструменты использует эта финансовая модель

Исламские банки, да и все исламские финансовые институты, используют определенные правовые конструкции, уже прошедшие шариатскую экспертизу и признанные легитимными с точки зрения исламских финансовых принципов, отмечает Зарипов.

Первая группа инструментов основана на принципе партнерства (Мудараба, Мушарака) и представляет собой подобие доверительного управления и проектного финансирования, когда инвестор вкладывает свои средства в проект и получает свою долю прибыли согласно оговоренной пропорции (80:20, 70:30, 60:40), остальную часть получает реализатор проекта. Мушарака - аналог совместного предприятия, когда все участники вкладывают свои средства в проект, назначая одного из участников ответственным за его реализацию.

Второй группой исламских финансовых инструментов являются продукты, сконструированные, исходя из принципов торговых операций по покупке-продаже активов. Инвестор при этом зарабатывает на торговой наценке, которая не считается ссудным процентом, поскольку торговля в исламе разрешена, и наценка является как раз и прибылью инвестора (торговца). Самым известным и распространенным в мире является Мурабаха. Есть инструменты аренды (Иджара), агентских взаимоотношений (Вакала), договора поставки, подряда и др. Есть договор беспроцентного кредитования Кард аль-Хасан, доходом инвестора может быть добровольно выплаченное заемщиком вознаграждение, которое считается подарком (Хиба) и ни размер, ни даже сама возможность такого вознаграждения не прописывается в договоре.

В целом, сравнивая исламскую и традиционную финансовую модель, можно отметить, что первая является более устойчивой, исходя из отсутствия высокорискованных сделок, дополнительного шариатского контроля и общего консервативного подхода к активным операциям. Исламские банки обладают возможностью проводить весь спектр торговых операций, в чем ограничены традиционные банки. Однако, сами сделки в исламском банкинге многотранзакционные (иногда для завершения одного продукта надо проводить несколько операций). Кроме того, само наличие шариатского контроля в виде внутренних аудиторов и внешних экспертов приводит к некоторому удорожанию продуктов и поэтому делает их менее конкурентоспособными по сравнению с традиционными. То есть как в исламских финансах, так и в традиционных есть свои преимущества и недостатки. Полагаю, что у заемщика в исламском банкинге больше преимуществ, позиция инвестора (финансиста, кредитора) более защищена в традиционном финансовом институте, уровень доходности традиционных и исламских банков в целом сопоставим и нельзя однозначно утверждать, какая категория коммерчески более эффективна.

История исламского банкинга в мире

Первый исламский банк появился в Египте в 1963 г. В этом же году появилась первая исламская финансовая структура в Малайзии, сконструированная в виде Хадж-фонда - сберегательного института, благодаря которому паломники копили деньги на посещение святынь в г. Мекке (хадж).

Первый законодательный акт (Islamic Banking Act) был принят в 1983 году в Малайзии. Инициатором его принятия были как раз паломники, которые за 20 лет накопили столько средств, что Министерство финансов Малайзии не могло уже эффективно их инвестировать, и было принято решение о создании первого исламского банка, а правовой основой его функционирования стал закон об исламском банковском деле. В том же 1983 году появилась первая страна - Иран, которая полностью отменила ссудно-ростовщические финансовые взаимоотношения и перевела свою национальную финансовую систему на исламские принципы. Вскоре к ней присоединился и Судан. В настоящее время лишь эти две страны обладают полностью исламской финансовой системой.

Следующую большую группу стран, где сопоставимы два сектора - исламский и традиционный, возглавляет Саудовская Аравия, в которой исламские финансовые институты контролируют чуть больше 51% всех активов.

Исламские финансы широко представлены в других ближневосточных странах: Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Омане и так далее. Пионером исламских финансов в мире также считается Малайзия, которая входит в тройку стран по всем секторам исламских финансов: банки, страхование, рынок ценных бумаг. Развиваются исламские финансы в Индонезии, Пакистане, Индии, Турции.

Кроме того, идет активный рост исламских финансов и немусульманских странах Европы (Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Франция и др.), Северной Америки (США, Канада), Австралии, Новой Зеландии, островных государствах Океании. Идет процесс формирования исламской финансовой модели в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. В настоящее время порядка 500 крупных исламских финансовых институтов контролируют активы на сумму порядка 5 трлн. долл. США.

Как появился исламский банкинг в России

В России первые финансовые институты, действующие по исламским финансовым принципам, возникли в 1990-е годы. Бадр-Форте банк; страховая такафуль компания "Итиль"; Фонд "Халяль", созданный брокером БКС, - были пионерам, развивающими свои операции в основных секторах финансовой системы России. Большая часть из них закрылась по разным причинам. Вторая волна интереса к исламским финансам возникла в начале 2010-х годов. В то время исламские финансовые институты были основаны в регионах с преимущественным проживанием мусульманского населения. Самым известным был "Экспресс банк" в Дагестане, сумевший не только разработать, но и распространить дебитные и кредитные халяльные карточки, а также ряд исламских продуктов, соответствующих шариату.

После искусственного банкротства банка руководитель департамента исламского финансирования банка М. Алискеров основал в 2011 году товарищество на вере "ЛяРиба-Финанс", которое вполне успешно действует в дагестанских городах. В Татарстане в 2010 году был основан Финансовый дом "Амаль", который сейчас предлагает широкий спектр инструментов партнерского финансирования. В Чечне с привлечением иностранных исламских инвесторов стали проводить операции различные фонды, работающие по принципам партнерского финансирования. Традиционные банки подключались к проведению ряда операций по исламским канонам. Начинали они обычно с выпуска дебитных пластиковых карт или проведению лизинговых операций. В настоящее время исламские финансовые продукты есть в линейке Сбера, открывшего два исламских филиала в Казани и Уфе; Ак Барс банка, а также татарстанского Автоградбанка. Другие крупные традиционные российские банки (ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк, Зенит) лишь пока изучают вопрос, проводят обучение своих сотрудников и разрабатывают возможные схемы интеграции в рынок исламских финансов России.

1 сентября 2023 года на территории четырех регионов России - Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан, стартовал эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Он продлится два года - до 1 сентября 2025 года.

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев напомнил, что принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

"Логично, что чем успешнее покажет себя эксперимент, тем больше регионов и финансовых организаций будут проявлять заинтересованность в участии в нем. По некоторым оценкам, уже сейчас некоторыми предложениями исламского банкинга весьма популярны и у клиентов-немусульман", - отметил Хмелев.

Он также подчеркнул, что за три месяца 2024 года через исламский банкинг было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В настоящее время в реестре ЦБ по исламскому банкинга зарегистрированы 19 финансовых организаций. В то же время он подчеркнул, что времени с принятия закона и запуска эксперимента прошло не очень много. "Насколько интересны исламские финансовые продукты, у каких групп населения и какие именно можно будет оценивать по прошествии более продолжительного времени", - рассуждает Хмелев.

По мнению Зарипова, самый главный результат, который уже есть - это то, что эксперимент показал наличие заинтересованности населения и бизнеса в России в развитии исламской финансовой модели (партнерского финансирования). "Есть заинтересованность и части крупных традиционных банков. Только в Татарстане (в настоящее время наиболее активном регионе по развитию партнерского финансирования - прим. ред.) предоставлено ипотечных кредитов по исламским принципам на 135 млн руб. Банк России зарегистрировал 18 компаний партнерского банкинга. Среди них есть и структуры, активно использующие цифровые продукты", - заключил эксперт.

Текст: Татьяна Шмелева

В прошлом иранском календарном году, завершившемся в конце марта, Иран напрямую экспортировал 21 тонну шафрана на общую сумму 207 786 281 доллара в 55 стран, сказал Руководитель отдела исследований, мониторинга и развития рынка в Центральной организации Рухолла Латифи, передает Trend.

Он отметил, что несмотря на увеличение объемов экспорта и рост цен на данный продукт как в стране, так и на мировых рынках, стоимость шафрана снизилась на 15,7 процента.

Латифи также подчеркнул положительную динамику в экспорте упакованного шафрана массой менее 30 граммов, который составил 22 процента от общего объема экспорта шафрана в 1402 году иранского календаря, в сравнении с 15,5% в 1401 году.

Согласно информации, к основным странам-импортерами иранского шафрана относятся Объединенные Арабские Эмираты с закупкой 67 120 кг, Китай с 49 200 кг, Испанию с 43 820 кг, Афганистан с 21 716 кг и ростом на 198 процентов, Катар с 5 774 кг, Италию с 5 604 кг, Кувейт с 3 301 кг, Оман с 2 993 кг, Бахрейн с 2 683 кг и Францию с 2 433 кг.

В апреле ОПЕК+ совокупно превысил квоту на 93 тысячи б/с

ОПЕК+ держит добычу нефти на стабильном уровне, свидетельствуют данные майского отчета ОПЕК

ОПЕК+ в прошлом месяце уменьшил нефтяное производство к марту на 50 тыс. б/с до 26,58 млн б/с. При этом к апрелю 2023 года снижение составило 250 тыс. б/с, но в минувшем месяце альянс все-таки превысил квоту в рамках сделки плюс добровольные ограничения на 93 тыс. б/с.

Согласно информации ОПЕК, страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, в мае сократили производство на 198 тыс. б/с, до 14,44 млн б/с. При этом в Бахрейне добыча подросла, а в РФ и Казахстане — понизилась.

По расчетам «Интерфакса», в апреле страны ОПЕК превысили квоты на 146 тыс. б/с, а участники соглашения, не входящие в ОПЕК, производили ниже квот на 53 тыс. б/с. Общее производство ОПЕК+ было на 93 тыс. б/с выше плана.

Напомним, на предыдущей встрече ОПЕК+ были названы «нарушители» квот в рамках сделки, среди них — ОАЭ, Ирак и Казахстан. Казахстан обещал компенсировать перепроизводство нефти, Ирак тоже, но заявил, что бОльших ограничений брать на себя не станет.

Экспорт шафрана из Ирана составил более $ 207 млн в годовом исчислении по март

Руководитель отдела исследований, мониторинга и развития рынка Центральной организации сельских кооперативов Ирана говорит, что 21 метрическая тонна иранского шафрана стоимостью 207 786 281 доллар была напрямую экспортирована в 55 стран в прошлом иранском календарном году, закончившемся в конце марта.

“Несмотря на рост экспорта в весовом выражении и повышение цен на этот продукт в стране и на международных рынках, мы наблюдаем снижение стоимости этого продукта на 15,7%”, - сказал Рухолла Латифи в субботу.

Экспорт шафрана в упаковке менее 30 граммов продемонстрировал хороший рост, на долю которого приходилось 22 процента экспортируемого шафрана в 1402 году иранского календарного года, в то время как в 1401 году этот объем составлял около 15,5 процента, добавил он.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были основным пунктом назначения иранского шафрана с закупкой 67 120 кг шафрана, за ними следуют Китай с закупкой 49 200 кг, Испания с 43 820 кг и Афганистан с 21 716 кг и ростом на 198 процентов, Катар с 5 774 кг, Италия с 5 604 кг, Кувейт с 3 301 кг, Оман с 2 993 кг, Бахрейн с 2 683 кг и Франция с 2 433 кг, отметил он.

Шафран является одним из важнейших экспортных продуктов Ирана. Страна стремится увеличить поставки специи за рубеж путем ослабления ограничений для экспортеров.

Глава МИД Ирана заявил, что гонка вооружений в регионе никому не принесет пользы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что гонка вооружений в регионе Западной Азии не будет ни в чьих интересах, призвав к расширению сотрудничества между государствами региона для решения проблем.

Выступая на третьей встрече ирано-арабских диалогов, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что "Мы прошли стадию ирано-арабских диалогов и вступили в региональные диалоги, и даже помимо этого, мы находимся на стадии регионального сотрудничества".

"Иран полон решимости углубить взаимопонимание и сопереживание между странами региона, и решительный подход правительства аятоллы Раиси к сосредоточению внимания на политике соседства основан на осознании этой фундаментальной точки зрения", - сказал он.

"Региональная безопасность не может быть достигнута иначе, как за счет сотрудничества стран региона. Отсутствие безопасности в части региона вызывает отсутствие безопасности во всем регионе. Мы должны прийти к выводу, что превращение нашего региона в склад оружия не принесет безопасности ни одной из стран и всему региону", - добавил он.

"Безопасность может быть достигнута только через сопереживание и сотрудничество", - добавил он.

Амир-Абдоллахиан далее сказал, что нормализованные отношения между Ираном и Саудовской Аравией свидетельствуют о расширении сотрудничества в регионе и коллективизме. "Мы считаем, что у Ирана и Саудовской Аравии есть много возможностей для сотрудничества с учетом их существующего потенциала и возможностей в регионе и исламском мире", - добавил он.

"Наша совместная оценка отношений между двумя странами за прошедший год показывает хорошие успехи в области многоуровневого развития сотрудничества. Хотя мы все еще находимся в начале пути, сотрудничество между Ираном, Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива является серьезной проблемой для Ирана."

"Мы и Бахрейн думаем о дальнейших шагах и возвращении отношений к нормальной жизни", - добавил иранский министр позже.

Он подтвердил демократический план Ирана по вопросу Палестины и объяснил, что Иран представил демократический план проведения референдума среди коренных жителей Палестины, включая христиан, евреев и мусульман, много лет назад и зарегистрировал его в Организации Объединенных Наций как политическое решение палестинского кризиса.

"Иран считает, что полный и подлинный мир, стабильность и безопасность в Западной Азии не будут созданы до тех пор, пока не будут решены два вопроса: ликвидация оккупации и разоружение ядерного оружия сионистского режима", - добавил Амир Абдоллахиан позже в своем выступлении.

Далее он сказал, что, хотя администрация президента Эбрахима Раиси не связывала экономику страны со снятием санкций и возрождением ядерной сделки, известной как СВПД, "Мы всегда настаивали на том, что пойдем по пути дипломатии, переговоров и реализации СВПД".

Флагманская авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, объявила список первых девяти направлений, которые будут обслуживать новые лайнеры A350. Первым пунктом назначения станет Бахрейн.

Как ожидается, парк Emirates пополнится 10 новыми самолетами A350 с сентября 2024 по март 2025 года. Новые лайнеры предложат пассажирам три класса салонов: 32 места в бизнес-классе нового поколения, 21 место в премиум-экономе и 259 мест в экономическом классе.

Аднан Казим, заместитель президента и главный коммерческий директор Emirates, сказал: "А350 станет для нас переломным моментом, позволяющим обслуживать региональные пункты с высочайшей эффективностью и гибкостью не только на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, но и в Западной Азии и Европе".

"A350 оснащены салонами последнего поколения, в том числе востребованным премиальным экономическим классом, который будет доступен на большем количестве направлений, первоклассными технологиями развлечений в полете и множеством других, удобных для клиентов, функций", - добавил г-н Казим.

С 15 сентября Emirates начнет выполнять ежедневные рейсы в Бахрейн на А350, с 16 сентября к нему добавится ежедневный рейс в Кувейт, а с 1 декабря новые лайнеры начнут летать в Маскат.

С 27 октября A350 будут выполнять рейсы в Мумбаи и в Ахмадабад, а с 1 января 2025 года к ним добавится ежедневный рейс в Коломбо.

Кроме того, лайнеры А350 будут обслуживать Эдинбург, Лион и Болонью. Более подробная информация будет объявлена представителями авиакомпании в ближайшее время.

Около 50 тысяч автомобилей были повреждены сильными ливнями и наводнениями, обрушившимися на Объединенные Арабские Эмираты 16 апреля 2024 года, говорится в отчете перестраховочного брокера Гая Карпентера.

По его данным, сумма страховых возмещений, по предварительным оценкам, превысит US$ 150 млн и не исключено, что может достичь US$ 250 млн. Уточняется, что страховые претензии от автомобилистов продолжают поступать.

В целом, наводнения в ОАЭ, Бахрейне и Омане привели к страховым убыткам на сумму до US$ 850 млн. Так, было потеряно застрахованного имущества на сумму US$ 650 млн, наибольший ущерб был причинен имуществу в Дубае.

В прошлом месяце глобальная метеорологическая организация World Weather Attribution предупредила, что «исключительно сильные дожди», обрушившиеся на страны Персидского залива, представляют собой постоянно растущую угрозу из-за изменения климата.

Как известно, в результате ливней и паводка как минимум 20 человек погибли в Омане, еще четыре жизни унесла стихия и связанные с ней события в ОАЭ. Исследование показало, что глобальное потепление «скорее всего» усугубило интенсивные дожди.

Марат Хуснуллин: Опубликована расширенная программа форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

На официальном сайте Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Ключевая тема форума – «Доверие и сотрудничество».

«Сегодня форум “Россия – Исламский мир” – важнейшая площадка по укреплению связей со странами исламской экономики. Россия и исламские страны разделяют позицию по формированию честного и справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах международного права. Развитие многогранного сотрудничества со странами исламского мира имеет и экономическое измерение, выраженное в кратном увеличении товарооборота за прошедший год», – отметил Заместитель Председателя Правительства, председатель организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет проходить в Татарстане на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. Ожидается участие представителей Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и многих других стран.

«В условиях новых экономических реалий KazanForum имеет стратегическое значение для нашей страны. Что самое ценное для российских регионов – в рамках KazanForum отечественные предприятия могут расширить свои экспортные возможности. Площадка форума активно привлекает представителей международного бизнеса. В этом году здесь проведут свои сессии Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут межправительственные комиссии», – сообщил глава Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.

Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и др. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

«Развитие сотрудничества с исламскими странами является сегодня одним из стратегических векторов развития, способных поддержать формирование новой модели международных отношений в многополярном мире. KazanForum – это прикладная площадка для организации взаимодействия и обмена компетенциями с исламским бизнес-сообществом зарубежных стран. В этом году программа форума будет особенно масштабной и охватит все аспекты взаимодействия – от экономики до культуры, от дипломатии до образования. Работа будет организована на всех уровнях, а это значит, что впереди – новые совместные проекты», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Делегаты встретятся на сессиях, посвящённых в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнёрского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов. В ИТ-парке им. Б.Рамеева пройдёт заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В программе – X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия.

Пленарное заседание состоится 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

В рамках KazanForum в МВЦ «Казань Экспо» будет работать международная выставка Russia Halal Expo. На полях форума состоятся двусторонние деловые встречи закупщиков и дистрибьюторов халяль-продукции с участием 100 зарубежных специалистов.

На площадке агропромышленного парка «Казань» откроется международная торговая ярмарка Kazan Halal Market – крупнейшая в России халяльная торговая площадка, где будет представлено более 4,5 тыс. товаров от ведущих компаний-производителей стран исламского мира.

«Лазейку» в импорте российской нефти нашли активисты в Великобритании

В Великобритании увидели угрозу в импорте индийского, китайского и турецкого топлива — оно же из российского сырья, и теперь активисты требуют закрыть «лазейку» для нефти из РФ

Ввоз Британией топлива из Китая, Турции и Индии увеличился до рекордных значений в 2,2 млрд фунтов. В 2021 году королевство потратило на эти закупки только 434,2 млн фунтов, свидетельствуют данные правительства королевства.

А ведь компании РФ являются крупнейшими экспортерами черного золота в эти три страны, сокрушается The Guardian.

Эмбарго стран G7 не распространяется на нефтепродукты, которые производятся из российского сырья, что, по мнению издания, является санкционной лазейкой. Однако власти Великобритании уповают лишь на то, что Россия продает нефть по сниженной цене и теряет бюджетные доходы.

Примечательно, что The Guardian пишет об «очищенной нефти», хотя в словах активистов Global Witness, которые, собственно, и начали скандал относительно «отмывания» импорта из российского сырья, фигурируют продукты переработки — топливо, в том числе авиакеросин.

По официальным правительственным данным, из Индии в Британию импорт топлив вырос с £402,2 млн в 2021 году до £1,5 млрд в 2023-м. Из Китая — с £30,2 млн до £663,9 млн, из Турции — с всего £1,8 млн до £60,3 млн за те же 2021–2023 гг.

По оценке Global Witness, в 2023 году королевство везло 5,2 млн баррелей ГСМ, которые были произведены из российской нефти. Главным образом это был авиакеросин — 4,6 млн баррелей. В то же время страны ЕС закупили целых 130 млн баррелей нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции (конечно же, тоже произведенных из российского сырья, заявляют активисты).

При этом от «авторизованных нефтяных стран» — Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии (!), Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ — за год с марта 2022 по март 2023 года поставки нефтепродуктов выросли на 60% и в стоимостном выражении составили £19,3 млрд.

Авторы материалы считают, что пока власти не закроют эту лазейку, Лондон будет финансировать Москву. Любопытно, почему авторы материала не задаются вопросом, сколько будет стоить топливо для Британии и Евросоюза, если они откажутся от поставок ГСМ из Индии, Китая и Турции.

Гражданам трех государств Персидского залива будут выдавать пятилетние визы для посещения стран Шенгенской зоны, в которую в настоящее время входит 29 стран Европы.

Евросоюз анонсировал изменения в визовой политике для граждан Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна на форуме ЕС и стран Персидского залива в Люксембурге.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти «гармонизировали правила выдачи многократных виз гражданам трех стран Персидского залива» в рамках укрепления связей двух регионов.

В настоящее время гражданам ОАЭ не требуются визы для трехмесячного посещения стран Шенгенской зоны, однако путешественники из Катара подают заявления на получение виз.

Представители визового центра VFS Global в Объединенных Арабских Эмиратах ранее обратились к путешественникам с просьбой заранее подавать заявления на оформление Шенгенских виз в страны Европы.

В центре отметили, что иностранцы могут записываться на подачу документов за 180 дней до поездки, чтобы у них оставалось достаточно времени спланировать ее. Предупреждение было связано с началом высокого туристического сезона.

В частности, спрос на оформление виз в страны Европы возрастает в период школьных каникул. В 2023 году количество заявок на получение шенгенских виз выросло на 25% по сравнению с 2022 годом. В центре не уточнили, какие страны Европы пользуются наибольшим спросом.

Ольга Любимова рассказала о важнейших проектах Минкульта

Инга Бугулова

Где в этом году ждут наши "Русские сезоны"? Как будет работать новая федеральная программа "Земский работник культуры"? Появится ли у "Пушкинской карты" аналог для старшего поколения? Все эти вопросы журналисты задали по адресу - Ольге Любимовой. Министр культуры РФ встретилась с представителями СМИ на пресс-конференции.

Разговор министр начала с международной повестки. По ее словам, сохранение контактов с коллегами по всему миру - очень серьезная и особо ответственная миссия ведомства в нынешних реалиях.

- У наших учреждений культуры колоссальный опыт взаимодействия по всему миру, но за последние два года многое изменилось. И чаще всего - не по нашей воле. Тем не менее, возобновленный культурный форум в Санкт-Петербурге, куда съехались делегации из 70 стран, показал, что горизонтальные связи сохраняются. В Россию приезжают с гастролями, участвовать в престижных конкурсах, точно так же и мы по-прежнему желанные гости во всем мире, - подчеркнула Ольга Любимова.

Она особенно отметила флагманский проект министерства - "Русские сезоны". В этом году они пройдут в Бразилии - в частности, там выступит всемирно известный бас Ильдар Абдразаков и Театр Образцова, который покажет спектакли для самых маленьких. А в 2025-м "Русские сезоны" состоятся в Бахрейне и Омане.

Поделилась Ольга Любимова и конкретикой новой федеральной программы "Земский работник культуры". О ее запуске, напомним, недавно объявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

- То, о чем сказал президент, стало настоящим праздником для всех регионов России,- заверила министр. - Об этой программе мечтали и неоднократно просили наши муниципальные и региональные культурные учреждения, где ощущается острая нехватка кадров. Для нашего ведомства это новое направление работы, мы сейчас советуемся с коллегами из Минобразования и Минздрава, которые уже ведут схожие программы "Земский учитель" и "Земский доктор".

Министр рассказала, что специалисты, которые отправятся трудоустраиваться в культурные учреждения Дальнего Востока и новых регионов - речь идет о городах с населением до 50 тысяч человек, - получат по два миллиона рублей.

- Это средства, на которые можно решить проблемы с покупкой жилья или транспорта, - обратила внимание Ольга Любимова. - Но приехать туда и ничего не делать не получится: в этой программе прописаны очень серьезные обязательства, как со стороны тех, кто отправится работать в регионы, так и со стороны властей.

Показательны цифры: в стране насчитывается 90 тысяч учреждений культуры, 80 тысяч из них - региональные и муниципальные. Всего в отрасли работают более 700 тысяч человек, и при существующей острой нехватке, до 2030 года проблема будет решена, рассчитывают в ведомстве.

Всегда интересны новости о "Пушкинской карте". Одна из них - на покупку книг программу расширять не будут. Устроители посчитали это нецелесообразным: "Вместе с коллегами из Минцифры мы посмотрели, какой объем литературы доступен сегодня абсолютно бесплатно на ресурсе Национальной электронной библиотеки (НЭБ), воспользоваться ею можно спокойно и без "Пушкинской карты", - сказала министр.

Вместе с тем она подчеркнула, что программа растет - к ней подключены уже 12 тысяч учреждений культуры по всей стране, но, как оказалось, есть целый список обиженных на "Пушкинскую карту".

- Большое количество учреждений просто не проходят модерацию. Нельзя из выставки меда сделать экспозицию для школьников и пускать туда по "Пушкинской карте". На нас обиделись многие антрепризы - часто то, что представляется в виде спектакля, наш экспертный совет просто не может включить в программу и рекомендовать ребятам. Точно так же, если это просто какое-то развлекательное событие, например, квест, - привела примеры Ольга Любимова.

Что касается народных идей о "Бальзаковской карте" для россиян старшего возраста, аналогичной отдельной программе для младших школьников - пока они обсуждаются с учреждениями культуры. С ними возникает много вопросов - безопасности, юридических, технических и так далее.

Еще один важный аспект - вопросы реставрации объектов культурного наследия (ОКН). По словам министра, сегодня в соответствующем реестре порядка 150 объектов - старинные здания, усадьбы, особняки, храмы. Большинство из них могли бы еще служить людям, но этого не происходит.

- Долгосрочная программа сохранения объектов культурного наследия России, которую предполагается принять, невероятно важна, - сказала министр. - Речь идет о том, когда крупному инвестору предлагается приобретение такого объекта на особых условиях с его последующей реставрацией и использованием. Все это требует тщательной проработки, но важно начать двигаться в этом направлении - вкладываться в сохранение объектов культурного наследия должно не только государство, но и заинтересованный бизнес, - отметила министр.

Казахстанский дипломат возглавил ИОПБ

Ранее Арын занимал должность посла РК в Саудовской Аравии.

Фарида Курмангалиева

В Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ИОПБ.

Кандидатура дипломата выдвинуло правительство Казахстана по решению президента Касым-Жомарта Токаева.

До избрания на пост генерального директора ИОПБ Берик Арын занимал должности посла РК в Саудовской Аравии и постоянного представителя РК при ОИС, а также являлся по совместительству послом РК в Бахрейне.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.

Указом Главы государства Нажмедин Мухаметалиулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман.

Другим указом президент Казахстана назначил Айдарбека Туматова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Ранее Мадияр Менилбеков стал послом Казахстана в Саудовской Аравии и постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества. Он был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

В свою очередь, Арын Берик Сакбайулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.

Виктория Абрамченко провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению II Международного форума «День сокола»

Форум пройдёт 3 сентября 2024 года во Владивостоке.

В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению II Международного форума «День сокола» под руководством Заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко. Во встрече приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти и главы регионов.

II Международный форум «День сокола» состоится в стартовый день IX Восточного экономического форума – 3 сентября 2024 года во Владивостоке.

«В прошлом году в рамках Восточного экономического форума мы впервые провели это мероприятие. Я считаю, что оно прошло успешно, и сейчас мы продолжаем работу по реализации комплексного плана по созданию в Российской Федерации центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия. Проведение форума в текущем году и расширение географии стран-участниц будут способствовать дальнейшему укреплению международного экологического сотрудничества и служить площадкой для выработки стратегических решений в вопросах защиты и приумножения популяции редких хищных птиц», – отметила Виктория Абрамченко.

Участники заседания отметили, что предстоит большая работа по сохранению условий для всестороннего диалога органов власти, экспертов и научного сообщества по актуальным природоохранным инициативам. Не менее важная задача – создание объективного информационного поля для освещения усилий Российской Федерации по предотвращению и искоренению браконьерства, контрабанды и нелегальной торговли редкими птицами.

«В 2023 году форум “День сокола„ был интегрирован в международную программу мероприятий ВЭФ, и в этом году важно сохранить наработанный алгоритм и выработать перечень мер по сохранению и приумножению редких хищных птиц совместно с иностранными партнёрами, в первую очередь из стран Ближнего Востока и Азии. Необходимо также уделить внимание развитию природоохранной программы в рамках двусторонних встреч, например с Монголией, по обмену уникальным опытом и решениями по разведению и изучению птиц семейства соколиных в естественной среде. Наша основополагающая задача – усиление сотрудничества с государствами ареала птиц семейства соколиных, поддержка традиций народов Востока», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Участники заседания организационного комитета рассмотрели вопросы формирования деловой, культурной и выставочной программ форума.

Так, мероприятия деловой программы будут посвящены вопросам развития центров реабилитации, современным методам восстановления природных популяций, а также передовым научным технологиям по изучению и мониторингу популяции соколов.

Центральным событием деловой повестки станет пленарная сессия, которая раскроет опыт государств в сохранении хищных птиц семейства соколиных. К участию приглашены руководители профильных министерств ряда арабских и азиатских государств. В 2023 году по итогам мероприятия была подписана рамочная Декларация о сохранении популяции кречета, к которой в настоящее время присоединились шесть стран: Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия, ОАЭ и Королевство Бахрейн. Планируется расширение сотрудничества в рамках инициированного Россией документа – предложение о присоединении к декларации рассматривают несколько арабских стран – участниц ареала кречета.

Кроме того, участники встречи обсудили внесение в программу форума презентации мероприятий стратегии по сохранению кречета и сапсана в России, которая реализуется Министерством природных ресурсов и экологии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В частности, речь шла об исполнении инициативы включения птиц семейства соколиных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и презентации международного проекта по сохранению популяции дрофы-красотки, разработчиком которого выступает Республика Калмыкия.

В 2023 году в рамках форума прошёл первый в истории современной России аукцион, участие в котором приняли в том числе представители стран Персидского залива. В этом году планируется расширение состава участников за счёт большого интереса со стороны российского бизнеса. Мероприятие будет проходить при поддержке АО «Русский аукционный дом», ФГБУ «ВНИИ “Экология„» во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии и фондом «Росконгресс» в соответствии с положениями Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой 3 марта 1973 года. Традиционно вырученные в ходе аукциона средства планируется направить на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма региона, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров.

Главной выставочной экспозицией этого года станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока» Восточного экономического форума – экспозиция традиционных бедуинских шатров, в которых участникам и гостям будут предложены арабский кофе и сладости, приготовленные по древним рецептам. В рамках культурной программы «Дня сокола» запланировано проведение традиционного для Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваля, посвящённого соколиной тематике.

Планируется, что завершающим событием международного форума «День сокола» по аналогии с 2023 годом станет забег «Мы бережём» в поддержку программы Президента России по сохранению кречета. Протяжённость маршрута – 5 км, местом проведения станет остров Русский. В 2023 году участие в забеге приняли более 700 жителей и гостей краевой столицы.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Дубай. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A-320 компоновкой 162 кресла. В первый полет из главного южного хаба России отправилось 105 пассажиров.

Улететь с «Уральскими авиалиниями» в Объединенные Арабские Эмираты можно 1 раз в неделю, по субботам. Вылет из Сочи в 03:30, прибытие в Дубай в 08:35, время в пути составит 4 часа 5 минут.

Первыми пассажирами, зарегистрировавшимся на рейс, стали супруги Ольга и Александр Талюко из Сочи, которые отправились в туристическую поездку. По доброй традиции семейная пара получила сертификат на посещение бизнес-зала и памятные подарки от аэропорта Сочи. Пассажирам первого рейса подарили пряники.

Туристы выбирают Дубай за возможность посетить пляжи Персидского залива, увидеть современные небоскребы, которые выросли за эти 20 лет на месте пустыни. Также можно погулять по крупнейшему в мире торговому центру. Купить качественную, но недорогую одежду и технику.

Как стало известно ранее, авиакомпания Gulf Air, национальный авиаперевозчик Бахрейна, начнет выполнение еженедельных чартерных рейсов из Манамы в Сочи с 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться по понедельникам на авиалайнерах A321 вместимостью 166 пассажиров.

«Развитие международной маршрутной сети является одной из приоритетных задач для аэропорта Сочи. Эти рейсы дадут толчок развитию туристического потока не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока», — отметил замгендиректора по коммерческой деятельности «Аэродинамики» Александр Никонов.

В январе-марте 2024 года аэропорт Сочи обслужил на международных направлениях более 307 тысяч пассажиров, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Генерал Сафави: Сионистские посольства больше не в безопасности

Указав на то, что противостояние жестокому режиму Израиля является законным правом, генерал-майор Яхья Рахим Сафави сказал, что ни одно из посольств сионистского режима больше не в безопасности.

Выступая на церемонии поминовения жертв сионистского нападения на консульство Ирана в Дамаске, главный военный советник лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи заявил, что кровь этих мучеников внесет фундаментальные изменения в стратегии региона.

Он также добавил, что Фронт сопротивления определит судьбу этого региона под руководством Ирана.

Сегодня все преступления, которые происходят в регионе, являются результатом поддержки США и предательского молчания некоторых арабских стран, отметил Сафави.

Ссылаясь на пропалестинские марши, проведенные более чем в 90 странах мира против преступлений Израиля, он подчеркнул, что ХАМАС - это идея и идеал, которые нельзя разрушить.

Заявив, что ни одно из посольств сионистского режима больше не в безопасности, Сафави напомнил, что на данный момент 27 посольств режима были закрыты, в том числе в Египте, Иордании, Бахрейне и Турции, что означает, что противостояние этому жестокому режиму является законным правом.

Военный генерал заявил, что Иран официально озвучил свою позицию относительно нападения на иранское консульство в Дамаске, подчеркнув, что лидер Исламской революции пообещал мощный ответ.

Он добавил, что объявление позиции Ирана и Фронта сопротивления в отношении нападения вызвало ужас среди сионистов.

В Объединенных Арабских Эмиратах число бронирований туристических поездок после священного месяца Рамадан достигло рекордных отметок, сообщает онлайн-портал для путешественников Wego.

Самыми популярными направлениями для путешествий стали Индия, Египет и Саудовская Аравия, поскольку многие экспаты стремятся воссоединиться с семьей на период длинных выходных.

Спрос на туристические поездки подстегнуло и то, что в этом году каникулы по случаю завершения Рамадана совпали с весенними школьными каникулами, поэтому жители ОАЭ могут отправиться в путешествие всей семьей.

В число самых популярных направлений для путешественников из ОАЭ также вошли Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Турция и Марокко. Растет интерес к таким странам, как Япония, Вьетнам, Таиланд и страны Европы, поскольку в отпуске туристы ищут разнообразных впечатлений.

Наряду с этим, ОАЭ также ожидают притока туристов в дни праздников Ид аль Фитр. Так, количество запросов на отдых в Эмиратах выросло на 149% по сравнению с 2023 годом и достигло 438 тысяч.

Как сообщалось ранее, Дубайский международный аэропорт готовится к сезону пиковой нагрузки – в период длинных выходных воздушная гавань собирается обслужить 3,6 млн пассажиров. Напряженный период продлится со 2 по 15 апреля, в то время как самым загруженным днем станет 13 апреля, когда пассажиропоток вырастет почти до 300 тысяч человек.

Компания «Аэропорты Дубая» сотрудничают с авиакомпаниями и остальными партнерами, чтобы обеспечить пассажирам комфортное прохождение всех процедур. В среднем, каждый день авиагавань будет обслуживать 258 тысяч путешественников.

Пассажирам авиакомпании Emirates рекомендует воспользоваться услугой регистрации на рейс дома или на одной из городских стоек, в то время как пассажирам Flydubai рекомендуется прибыть в аэропорт как минимум за 4 часа до вылета.

Рекомендуется также использовать «умные» турникеты, чтобы ускорить процедуру прохождения паспортного контроля. Все пассажиры должны заранее подготовить необходимые документы и ознакомиться с правилами пункта назначения до выезда в аэропорт.

Багаж следует взвесить дома, кроме того, он должен быть подготовлен к досмотру. Запасные зарядные устройства для телефонов и блоки питания для электронных устройств нужно переложить в ручную кладь. До аэропорта рекомендуется добираться на метро.

В Объединенных Арабских Эмиратах сотрудники частных компаний получают более высокую заработную плату, чем в их коллеги в соседних странах Персидского залива и многих европейских странах.

По данным журнала CEOWorld, в ОАЭ труд оплачивается выше, чем в любой стране Ближнего Востока и арабского мира. Так, среднемесячная заработная плата в ОАЭ составляет US$ 3663, или 13 400 дирхамов. По этому показателю ОАЭ занимают 18-е место в мире.

Для сравнения, в Катаре работники частных компаний в среднем зарабатывают US$ 3168 в месяц, в Саудовской Аравии - US$ 1888, в Кувейте - US$ 1854, в Бахрейне и Омане по US$ 1728 и US$ 1626 соответственно.

Среднемесячная зарплата в ОАЭ выше, чем во Франции, Гонконге, Новой Зеландии, Испании, Японии, Южной Корее, Австрии и более чем в 170 странах мира. Именно поэтому в ОАЭ наблюдается такой большой приток экспатов из Азии, США, Европы и Ближнего Востока.

«ОАЭ сейчас привлекают лучшие таланты из Европы, что раньше было непростой задачей. Теперь доверие западных специалистов к Дубаю и ОАЭ значительно возросло. Профессионалы высшего уровня охотно переезжают в Дубай из-за необлагаемой налогом зарплаты, безопасности и чувства защищенности», - отмечается в исследовании.

Исследование Mercer прогнозирует, что зарплаты в ОАЭ в этом году вырастут в среднем на 4%, поскольку компании сталкиваются с растущей конкуренцией внутри страны и региона – другие компании пытаются переманить у них ценных сотрудников.

Согласно отчету Salary Guide UAE 2024, опубликованному Cooper Fitch, большинство фирм в ОАЭ – 53% – планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. Более трети – 39% – планируют повысить заработную плату на 5%, почти каждый десятый – от 6 до 9%.

Согласно Глобальному индексу открытости туристических виз на 2023 год, опубликованному Организацией Объединенных Наций по туризму, Эмираты признаны ведущей страной Персидского залива по доступности туристических виз.

ОАЭ набрали 67,80 баллов, заняв первое место, и опередив Бахрейн, Катар, Оман и Королевство Саудовская Аравия.

Наименее благоприятным среди стран Персидского залива по доступности туристических виз признан Кувейт, набравший всего 12,96 балла, и оказавшийся в нижней части регионального списка.

Индекс, оценивающий легкость получения виз туристами, использует систему оценки от 0 до 100 баллов. Чем выше балл, тем более упрощен процесс получения визы для путешественников со всего мира.

В докладе ООН отмечается общая тенденция к упрощению визового режима на Ближнем Востоке, что свидетельствует о снижении потребности в традиционных визах с 71% в 2015 году до 57% в 2023 году.

За этот период доступность электронных виз увеличилась с 10 до 15%, а виз по прибытии - с 17 до 24%. Кроме того, резко вырос показатель взаимного безвизового режима между странами-членами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) - с 2% в 2018 году до 87% в 2023 году.

В докладе уточняется, что его методология учитывает только правила, затрагивающие временных посетителей (туристов) с обычными паспортами.

Как сообщалось ранее, Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным туристическим направлением среди россиян в январе 2024 года, о чем свидетельствуют данные сервиса бронирования отелей МТС Travel.

В январе этого года практически каждая пятая поездка в дальнее зарубежье (17,5%) была именно в ОАЭ. В исследовании рассматривались данные за 2021-2024 годы. В 2021 и 2023 годах первую строчку в январском рейтинге занимала Турция, в 2022 лидером был Египет.

Почему Катар наращивает СПГ-флот, а Россия — нет, объяснил эксперт Юшков

Почему Катар наращивает СПГ-флот, а Россия — нет

Ведущие поставщики сжиженного газа далеко не всегда владеют судами для его доставки — Катар исключение. Однако там где другие могут зафрахтовать судно, у Москвы не получается.

QatarEnergy зафрахтовала 19 танкеров, способных перевозить СПГ, в рамках соглашений с операторами из Азии. Теперь у ближневосточного государства в распоряжении окажется 104 таких судна.

Как заявил глава Минэнерго Катара Саад Шерид аль-Кааби, компании из Китая CMES и Shandong MarineGroup предоставят по шесть судов каждая. Малайзийская MISC сделает еще три судна, а СП южнокорейской Hyundai Glovis и японской Kawasaki Kisen Kaisha — еще четыре газовоза. Вместимость каждого такого СПГ-танкера составит 174 тыс. кубометров газа.

Примечательно, что часть судов (от Hyundai Glovis и Kawasaki Kisen Kaisha) для Катара строится на верфи Hanwha Ocean в Южной Корее. Это именно та судостроительная компания, которая совсем недавно столкнулась со сложностями в продаже судов для «Арктик СПГ 2» компании НОВАТЭК.

Зачем Катару такой рывок?

Заказ новых судов от QatarEnergy был вполне ожидаем. Катар спешно наращивает свой СПГ-флот, поскольку у него вскоре будет значительно увеличится добыча газа и производство СПГ. Ближневосточная страна планирует нарастить годовую производственную мощность «Северного месторождения» с нынешних 77 млн тонн СПГ до 142 млн тонн СПГ к 2030 году.

В связи с этим Доха последовательно наращивает собственный флот. Еще в 2022-м QatarEnergy подписала ряд соглашений о передаче в долгосрочный тайм-чартер и управление 60 СПГ-танкеров. Фрахт еще 19 единиц — это просто продолжение долгоиграющей стратегии. В которую, кстати, включены даже американские проекты, где есть капитал катарской компании, по производству и экспорту сжиженного газа, например Golden Pass LNG.

Катар можно понять. Он не хочет уступать свое место конкурирующим экспортерам СПГ — США и Австралии, чьи поставки уже почти сравнялись с катарскими. Доха не хочет терять долю на рынке и упускать клиентов, когда у нее есть ресурсная база и средства на увеличение флота.

СПГ-проблемы России

В этой гонке по увеличению флота РФ сильно сдает позиции. Если для QatarEnergy южнокорейская верфь готова строить СПГ-танкеры, то в случае с российскими компаниями есть большие оговорки. В конце марта этого года Hanwha Ocean заявила, что из-за санкций не может найти новых покупателей СПГ-танкеров, построенных для «Арктик СПГ 2» компании НОВАТЭК.

Проблема в том, что суда построены Hanwha Ocean специально для работы в уникальных погодных условиях — на проекте «Арктик СПГ 2». В Индийском океане или для маршрутов в Атлантическом бассейне такие сложные танкеры ледового класса просто не нужны. Выходит, тот кто их купит, в любом случае будет связан с российским проектом по сжижению и экспорту газа, которому США выдали «черную метку» в виде санкций.

Последовательность примерно такая:

в октябре 2020-го Mitsui O.S.K. Lines(MOL) и «Совкомфлот» заключили соглашения на строительство 6 танкеров-газовозов Arc7 с Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (сейчас это Hanwha Ocean);

позже глава НОВАТЭКа заявил, что контракт «Совкомфлота» с Hanwha Ocean переводится на другого владельца, но строительство танкеров продолжится;

этими «другими» судовладельцами стали кипрские Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping;

23 февраля 2024 года США ввели против них блокирующие санкции, назвав их дочками «Совкомфлота»;

в конце марта Hanwha Ocean сообщила о том, что ледоколы для «Арктик СПГ 2» некому продать.

У кого больше?

В комментарии для «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что, как правило, танкерный флот принадлежит либо судоходным компаниям, либо глобальным трейдерам, среди которых — Shell, BP и т. д. Производители СПГ далеко не всегда владеют такими танкерами полностью. Катар, кстати, и добычу свою отдает на аутсорсинг. Извлечением голубого топлива в Катаре занимаются в том числе и международные консорциумы, которые часть прибыли передают ближневосточному государству.

«Эти же компании организовывают и вопросом вывоза. Сейчас госкомпания Катара просто пытается укрепить некий ресурсный суверенитет. В эту стратегию как раз вписывается скупка флота и аренда, чтобы самим получать маржу от доставки газа. Этот процесс еще и подпитывают события в Йемене.

К примеру, Египет недавно отчитался, что за последний месяц у него через Суэцкий канал не прошел ни один груз с СПГ. Весь он уходит на азиатские рынки, либо вокруг Африки. Опять же это происходит из-за того что вывозом газа занимаются западные трейдеры. Для Катара при такой конфигурации — риск срыва своего экспорта.

А вот если это будут танкеры Катара, они, проходя через Красное море, вряд ли станут мишенями хуситов. Но это сиюминутная мотивация. В целом транспортировка СПГ — прибыльный бизнес, поэтому Доха хочет, чтобы он принадлежал ей»,

— рассказал аналитик ФНЭБ.

Конкретно о монополизации рынка перевозок СПГ, по мнению Игоря Юшкова, пока говорить рано, но укрепление позиции крупного игрока — верное суждение.

Что касается России, то на ее территории ни один танкер полностью с нуля построен еще не был. 15 газовозов для НОВАТЭКа были заказаны на «Звезде» (для «Арктик СПГ 2»). До этого еще 15 были построены в Южной Корее. Но после санкций против российского судостроения южнокорейские компании, которые на «Звезде» активно помогали строить газовозы, ушли. До сих пор не нашлось им замены. Танкеры никто так и не достроил.

Большой вопрос, сможет ли РФ обеспечить себя нужным числом судов. Стране нужна хотя бы пара таких судов, чтобы начать отгрузку с «Арктик СПГ 2». Проект ведь газ сжижает, а выгружать его некуда.

В итоге у РФ ни одного нового СПГ-танкера нет, а построить уже начатые из-за отсутствия опыта и технологий нет возможности.

Зато эти возможности есть у других. Еще в середине 2022-го в мире значительно увеличились темпы производства СПГ-танкеров. Летом того года в британской Clarksons Research заявили, что с января по июнь 2022 года на верфях мира были размещены заказы на сооружение 108 СПГ-танкеров. Это на 22 единицы больше аналогичного показателя 2021-го и стало историческим максимумом за всю историю наблюдений.

Итоги 2023-го тоже показали большие цифры. Только за IV квартал 2023-го, по данным Riviera Maritime Media, верфи получили заказы на 27 новых СПГ-танкеров. По состоянию на декабрь 2023 года в мире использовалось 709 СПГ-танкеров и еще 373 находилось в портфеле заказов.

И весь этот «праздник жизни» проходит мимо России, точнее российских компаний, поскольку больше всего СПГ-танкеров на данный момент имеют следудующие компании:

Nakilat(Катар);

Mitsui Osk Lines(Япония);

NYK (Япония);

Maran Gas(Греция);

Seaspeak(штаб-квартиры в Канаде, Европе, Филиппинах, Бахрейне)

MISC Berhad(Малайзия);

BW Group(Сингапур, Норвегия);

GasLog(штаб-квартиры в Великобритании, Греции, Сингапуре);

Shell(Великобритания)

Dynagas (Греция).

Важно отметить, что почти все они лишь иногда сменяют друг друга, а не стали крупнейшими игроками только в 2023 или 2024 году. К примеру, если у Mitsui Osk Lines в 2020-го было в распоряжении 45 СПГ-танкеров (занимала первое место в мире), то в ноябре 2023-го — 99. Да, когда дочка QatarEnergy — Nakilat — получит 19 танкеров, которые сейчас заказала, она обойдет Mitsui Osk Lines, но обе компании все равно будут в ТОП-10 по размеру СПГ-флота в мире.

Илья Круглей

Авиакомпания Gulf Air, национальный авиаперевозчик Бахрейна, начнет выполнение еженедельных чартерных рейсов из Манамы в Сочи с 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться по понедельникам на авиалайнерах A321 вместимостью 166 пассажиров.

«Развитие международной маршрутной сети является одной из приоритетных задач для аэропорта Сочи. Эти рейсы дадут толчок развитию туристического потока не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока", — отметил замгендиректора по коммерческой деятельности «Аэродинамики» Александр Никонов.

Согласно сообщению, в январе-марте 2024 года аэропорт Сочи обслужил на международных направлениях более 307 тысяч пассажиров, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Турпоток из России в Бахрейн по итогам 2023 года снизился, это связано с высокой стоимостью авиабилетов, небольшой отельной базой, а также отсутствием продвижения на российском рынке, сообщал ранее Российский союз туриндустрии.

Эксперты не отмечают пока позитивной динамики по Бахрейну по нескольким причинам. Во-первых, это ограниченность перевозки — напрямую летает только национальный перевозчик Gulf Air. Во-вторых, ценовая политика на билеты не выдерживает конкуренции с ОАЭ.

Cредняя стоимость билета составляет примерно US$ 550, несмотря на снижение тарифа на 20% в прошлом году. Как отметили в РСТ, осложняет рост турпотока и отсутствие продвижения на российском рынке: свою рекламную деятельность страна свернула около года назад. Кроме того, средний уровень цен на отели, рестораны и шоппинг в Бахрейне на 10-15% выше, чем в ОАЭ.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году в Бахрейн выехали со всеми целями 30,2 тысяч российских граждан. В 2022 году выездной поток в страну составил 31 тысячу. Виза при посещении Бахрейна с целью туризма на срок менее двух недель ставится в аэропорту по прибытии.

Ахмед Аль-Саати: Россия – гарант мира на Ближнем Востоке

Бахрейн хочет расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, торговле, промышленности и медицине, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он также объяснил, почему Манама заинтересована в совместной работе с БРИКС, и предложил открыть в королевстве российский торговый дом.

– Как сегодня развиваются связи России и Бахрейна? Недавно вы были награждены орденом Дружбы "За большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между королевством Бахрейн и РФ в различных областях". Расскажите, пожалуйста, что для вас значит эта награда?

– Как глава дипмиссии королевства Бахрейн, я был очень рад получить этот орден. Благодарен России и Владимиру Путину за эту награду. Как дипломат, я служу здесь, в России. Эта награда для меня – уважение к труду и работе, которую мы осуществляем для выстраивания отношений между нашими странами. Это важно и для моих коллег на Родине. За прошедшие девять лет мы старались сделать очень многое для развития наших связей. Я горжусь этой наградой, потому что она придала мне новые силы, стала для меня стимулом работать еще больше, сделать еще больше для отношений двух стран.

Россия – великая страна с исторической, культурной, экономической и других точек зрения. Для нас очень важно развивать отношения с Россией. Мы хотим учиться у России, перенимать российский опыт в политике, экономике и других сферах. У вас очень большая страна, которая имеет очень большие ресурсы. Наши страны обладают колоссальными возможностями для развития сотрудничества, есть перспективы в промышленности, в торговле, в инвестиционной сфере.

– Планируется ли сейчас запуск новых инвестиционных проектов? Заинтересован ли Бахрейн в развитии бизнес-контактов с Россией?

– Без сомнения, есть большой интерес, но есть и сложности. Самый большой вопрос сейчас – финансовые переводы между Россией и Бахрейном. Другие трудности, такие как логистические аспекты, языковой барьер можно решить. Мы сейчас стараемся укрепить связи между экономическими и торговыми альянсами, группами, занимающимися этими вопросами.

Мы ждем от России, что она предоставит нам шанс для инвестиций. Мы заинтересованы в таких сферах, как продовольственная безопасность, туризм, медицина, фармацевтика. Эти вопросы поднимаются и в рамках работы российско-бахрейнского делового совета, к которой присоединяются торгово-промышленные палаты двух стран.

В России есть очень много проектов, которые требуют инвестиций. Думаю, что в этом контексте присутствуют инвестиционные возможности не только для Бахрейна, но и для других арабских стран.

– Какие проекты Бахрейна могут в свою очередь привлечь российские компании? Бахрейн на протяжении многих лет буквально "отвоевывает" сушу у моря, могут ли компании из России быть задействованы в подобных и других инфраструктурных проектах?

– За последнее время руководство расширило территорию королевства на 20%. Количество населения увеличивается, строительство приобретает новые масштабы, поэтому мы должны расширять нашу территорию за счет прибрежной линии и моря. Что касается российских фирм, к сожалению, мы не получили никаких предложений от них. Но дверь открыта для всех российских фирм, чтобы они могли предложить нам свои проекты в этой сфере. Мы сможем передать эти предложения руководству Бахрейна. Мы хотим расширять отношения с Россией не только в этой сфере. Каждую неделю мы принимаем очень много представителей фирм, специализирующихся на нефтегазовой сфере, торговле, промышленности. Мы действительно хотим, чтобы они работали с Бахрейном, и наша дверь открыта. Мы по-настоящему хотим расширять сотрудничество.

Я лично также поддерживаю идею создания российских представительств в торговых и экономических организациях Бахрейна, открытие в Бахрейне российского торгового дома. Мы предложили ТПП РФ открыть офис в королевстве, чтобы они представляли интересы России. Это откроет новые возможности для сотрудничества: российские бизнесмены и инвесторы, желающие выйти на рынок королевства, будут более спокойны. К сожалению, пока что я не увидел никакой активности в этом направлении со стороны профильных российских структур.

– Вы упоминали о трудностях с финансовыми переводами между Россией и Бахрейном. Проводятся ли консультации по этому вопросу в рамках, например, БРИКС? Готова ли Манама работать с объединением по этому и другим вопросам?

– Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций. Хотел бы напомнить, что мы ранее хотели стать частью БРИКС и присоединиться к этому объединению, а также направили странам соответствующее заявление. Когда в БРИКС обсуждали вопрос присоединения Бахрейна на последней встрече в ЮАР, к сожалению, членство королевства и еще ряда стран не было согласовано. Россия очень сильно старалась нам помочь и поддержала нас. Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС.

– Говоря о различных международных форматах, как вы оцениваете уровень взаимодействия Москвы и Манамы в рамках ОПЕК+?

– Могу отметить очень тесное сотрудничество. В рамках ОПЕК+ между нашими странами проводятся регулярные консультации. С момента появления этой организации между специалистами России и Бахрейна всегда осуществлялись регулярные контакты, особенно в сфере ценообразования, сохранения, определения подходящей для международного рынка цены на нефть. Мы в Бахрейне всегда поддерживаем указы и резолюции ОПЕК+, она помогает сохранить цены на нефть и обеспечить международную энергетическую безопасность.

– Какое количество россиян посетили Бахрейн в прошлом году? Может ли турпоток из России увеличиться? Что привлекает российских туристов в Бахрейне?

– Российские туристы известны во всех странах мира. Почему все туристические фирмы в мире мечтают работать с россиянами? Потому что никто не любит туризм так, как русский народ. Русские ездят отдыхать круглый год, на протяжении всех сезонов. Очень многие страны хотят развивать туристические связи с Россией.

Россиян в Бахрейне привлекает погода, пляж, непродолжительное время перелета – четыре с половиной часа на самолете. Хочу открыть вам очень большой секрет: когда распался СССР, самый большой поток туристов из России и других постсоветских стран был именно в королевство Бахрейн. Мы приняли очень много россиян, но затем они стали ездить в другие страны, имеют на это право.

Сегодня мы хотим принимать больше туристов из России и развиваем туристическую политику для их привлечения в королевство. Бахрейн уже сделал определенные шаги в этом направлении. Во-первых, россияне могут получить визу по приезду, в аэропорту Манамы, цена ее оформления стала дешевле. Во-вторых, мы запустили рейсы между Манамой и Москвой и открыли офис для нашей авиакомпании и офис по продвижению туризма в Москве в России. Мы также заключили множество соглашений и договоров с разными российскими фирмами, которые занимаются чартерными рейсами, чтобы они могли активизировать поездки россиян в Бахрейн и наоборот. Следует также обратить внимание на то, что, когда гражданин России получает визу в Бахрейне, она позволяет ему посещать и другие арабские страны Персидского залива. То есть человек может приехать в Бахрейн и увидеть еще и соседние страны.

До COVID-19 турпоток из России все больше увеличивался, но к сожалению, из-за пандемии этот показатель уменьшился. Сейчас мы стараемся вернуться к допандемийным цифрам и еще более увеличить их.

– Планирует ли делегация Бахрейна посетить ПМЭФ летом этого года? Будут ли "на полях" мероприятия организованы отдельные сессии с участием королевства?