Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Драматург Дмитрий Минчёнок: Зыкина в спектакле показана глазами людей, которые ее окружали

Кира Равинская

Премьера уникального театрального проекта - "Людмила Зыкина. Исповедь коренной москвички" - состоялась в Театре им. Гоголя. Спектакль о настоящей Зыкиной - певице эпохи с ее неповторимым голосом, русской мощью, человеческой ранимостью - создан драматургом и импровизатором Дмитрием Минчёнком совместно с ансамблем "Россия" имени Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко. Роль Людмилы Георгиевны исполнила Нина Шацкая. О том, как родился проект, "РГ" расспросила автора, Дмитрия Минчёнка.

По вашим биографическим книгам об Исааке и Максиме Дунаевских ставили спектакль "Красный Моцарт" во МХАТе им. Горького. У Олега Табакова в МХТ им. Чехова выходили спектакли про Моцарта. Как появился нынешний проект - и почему вашей героиней стала теперь Людмила Зыкина?

Дмитрий Минчёнок: Для кино я написал сценарий о жизни Людмилы Зыкиной - по моей пьесе "Исповедь коренной москвички", которую посвятил моим родителям. Мой папа, Анатолий Васильевич, чудом выжил в трудовом лагере смерти концлагеря Маутхаузен, куда был угнан из Витебска ребенком со своей мамой - моей бабушкой Евгений Дмитриевной. Детство его - с 3 до 5 лет - прошло за колючей проволокой. Три года в аду, чудом остались живы. Мне хотелось рассказать о том, что он пережил, как сумел подружиться с овчаркой в лагере смерти и как потом ему возвращали ощущение радости жизни песни Руслановой и Зыкиной. Сейчас пишу книгу об этом для издательства Елены Шубиной.

Спектакль не появился бы без дирижера Дмитрия Дмитриенко, который возглавляет ансамбль "Россия". Звучание его оркестра - это не преувеличение - абсолютно уникально. Это нас и связало. Для меня песня Лидии Руслановой "Меж высоких хлебов затерялося" была компасом. Мне хотелось передать ту мощь, которая переполняет душу, когда слушаешь настоящую русскую песню. Собственно, это стало мостом к Зыкиной. Дмитрию понравилась сама идея пьесы, где главная героиня Зыкина как человек. Сегодня многим молодым людям, возможно, ничего не известно о ней, кроме каких-то историй про ее бриллианты. А в моей пьесе про нее есть все кроме бриллиантов - потому что бриллиант она сама.

Вы писатель, но сами уже не первый раз выходите на сцену - для чего это вам?

Дмитрий Минчёнок: Я по духу рассказчик. Причем - импровизатор. Сюжеты приходят сами, стоит только подняться на сцену. Помните, как у Михаила Швейцера в экранизации пушкинских "Маленьких трагедий" - к герою Тараторкина приходит персонаж Юрского, который открывает рот, а из него льются стихи. Вот что-то схожее, видимо, происходит на сцене со мной. Главное - сюжетная интрига. Сюжет пьесы про Зыкину я набросал за пять часов. Потом дорабатывал месяц. Это, конечно, не сказочная машина, это такая отдача зрителю - слова, из которых ткутся смыслы, рождаются будто сами собой.

Довольны тем, какой в Театре Гоголя получилась "Зыкина"?

Дмитрий Минчёнок: Людмила Георгиевна в спектакле показана глазами людей, которые ее окружали: друзей, коллег, ближайшей подруги детства Елены Владимировны Лосевой, которая рассказывает о Канатчиковой Даче, где в лечебнице Кащенко работала санитаркой ее мама. Глазами тех, кто сопровождал ее на гастролях в США, даже на ее встрече в ресторане с "Битлз". В финале спектакля звучит прощальное письмо Людмилы Георгиевны как обращение к потомкам, нам сегодняшним.

Смогли ее песни сделать кого-то счастливыми, помогли кому-то, может, даже вдохновили на подвиг? Слава проходит - что потом? Что остается? Что значит - "быть притчей на устах у всех"? Это заботит каждого творца.

На премьере в Театре Гоголя был аншлаг, 600 зрителей в зале. Неподражаемая Нина Шацкая. А как звучал ансамбль! Лауреат международных конкурсов Алексей Абраменко исполнил на гуслях аранжировку русской народной песни "Тонкая рябина". В финале он взял паузу секунд на семь - и зал взрывался. А "чемпион мира по баяну" Олжас Нурланов сводил с ума "Полькой" Виктора Гридина - похлеще любого хэви-метал.

Не могу не сказать слов благодарности: спектакль не состоялся бы без продюсера Наны Куликовой и АНО "Творческие инициативы", мы получили грант мэра Москвы. Летом должны показать его на "Славянском базаре", есть приглашения на ряд международных фестивалей, надеемся показать его китайцам...

То есть забот и планов на весь год хватает?

Дмитрий Минчёнок: Буквально только что в Театре Российской Армии моя пьеса по повести Бориса Васильева "Жила-была Клавочка" победила в лаборатории "фронтовой прозы", задуманной и воплощенной замдиректора театра Миленой Авимской. Это совершенно неожиданное прочтение истории подвига в послевоенном СССР. Для меня она очень личная, посвящена памяти моей жены Оли Дубинской, которой Борис Львович Васильев сорок лет назад читал "Клавочку". Они были соседями по лестничной площадке - и судьба Оли чем-то похожа на судьбу героини повести. Скоро премьера. Кстати, напомню: в Театре Армии уже три года идет мой спектакль "Баба голубиная".

Есть планы по спектаклям с тульским Театром драмы. В апреле играю Канта в соборе Канта в Калининграде - традиционно в день его рождения. Во МХАТе Горького шел мюзикл по моей пьесе "Танго на линии выстрела" - хочется попробовать новые формы. Лекции, к примеру. Телепрограммы - например, с продюсером Геннадием Кагановичем мы написали историю создания композитором Исааком Дунаевским гимна Москвы "Дорогая моя столица" - это же целая героическая история в духе фильма "Коммунист" с Евгением Урбанским. Словом, только успевай. "Течет река Волга - конца и края нет."

Могут ли канатные дороги стать востребованным пассажирским транспортом

Мария Голубкова,Оксана Ильина,Сергей Винник,Валентина Зотикова,Денис Гонтарь,Екатерина Ковалевская

В Великом Новгороде приступили к строительству канатной дороги через реку Волхов. Еще одну канатку к уже существующей планируют построить в Нижнем Новгороде. Способны ли такие объекты стать важной частью транспортной системы городов?

В Великом Новгороде на стройплощадке забили первые сваи. Канатная дорога свяжет Софийскую набережную и набережную в районе Антониева монастыря. Предполагается, что она заработает в 2025 году, а по маршруту будут бегать четыре девятиместные кабины. Местные власти пообещали, что для студентов и преподавателей Новгородского университета она станет бесплатной, а билеты для остальных пассажиров будут стоить столько же, сколько и в общественном транспорте.

Канатки для городов не экзотика, они работают в Пятигорске, Ялте, Оренбурге, Светлогорске. Сейчас строится трансграничная канатная дорога протяженностью около километра между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Однако эти объекты больше нацелены на туристов. Подъемник в Ялте, прославившийся благодаря культовому фильму "Асса", идет от набережной до Дарсановского холма. Несколько лет назад его реконструировали, открытые кабинки заменили на остекленные (они по-прежнему рассчитаны на двух человек), и теперь он работает круглый год. Наверху гостей ждет потрясающая видовая площадка. Билеты стоят 250 рублей для взрослых и 150 - для детей до 10 лет.

В Оренбурге по канатной дороге можно совершить путешествие из Европы в Азию - она проходит через реку Урал. Из окон открывается живописный вид на набережную и пешеходный мост. Объект находится на балансе муниципалитета. В 2020 году горадминистрация решила провести капитальный ремонт канатки. Модернизация обошлась в 13 миллионов рублей. В июле прошлого года она возобновила работу. Перенестись по воздуху из Европы в Азию можно за 120 рублей.

А подъемник в Светлогорске совмещает туристическую и транспортную функции. Он довозит жителей и гостей курорта с пляжа прямиком до железнодорожного вокзала примерно за пять минут. Однако местные жители предпочитают подниматься по лестнице и не платить 50 рублей за короткую поездку. А вот туристы катаются охотно, ведь из кабинок открывается потрясающий вид на Балтийское море. Из-за ремонта городского променада канатку временно закрыли. Ориентировочно она заработает в мае этого года.

"Низкая пропускная способность при относительно высокой стоимости обслуживания обусловливает высокую цену за проезд, если только городские власти не готовы субсидировать такой проект на 70 процентов и выше от полной себестоимости, - считает партнер консалтинговой компании Владимир Боруцкий. - Даже если город готов за счет субсидий предложить низкий тариф на поездку по канатке (например, на уровне автобуса), она не станет полноценной частью транспортного каркаса города из-за ограниченной пропускной способности".

Но при этом эксперт отмечает, что для городов, стремящихся стать туристическими центрами, удачно вписанная в городскую среду канатная дорога может превратиться в один из новых центров притяжения и в среднесрочной перспективе окупиться благодаря росту турпотока. "Именно ориентируясь на совмещение этих двух задач - туристической и транспортной, - следует реализовать подобный проект, - поясняет директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. - Канатная дорога - сложный объект инфраструктуры. Эффективность ее использования зависит от нескольких факторов. Ключевой - место строительства. Также существуют ограничения, связанные с климатом. Технически возможно организовать зимой подогрев кабинок, однако это скажется на итоговой стоимости проекта".

В первую очередь транспортную функцию выполняет Нижегородская канатная дорога, соединившая два берега Волги, она перевозит пассажиров уже 12 лет в городской округ Бор. В свое время на ее строительство потратили 900 миллионов рублей, длина - более 3,5 километра, здесь 28 кабин, каждая рассчитана на 8 человек. Воздушная дорога работает круглый год. Ее может остановить только мороз ниже минус 30 градусов или сильный ветер - более 15 метров в секунду. В прошлом году канатной дорогой воспользовались свыше 1,9 миллиона человек. На предприятии "Нижегородские канатные дороги" предполагают, что в турсезоне пассажиропоток вырастает практически вдвое.

По земле между городами 27 километров, на машине от центра до центра ехать около 40 минут, в час пик - в два раза дольше. По воздуху можно добраться за 12 минут. Цена билета - 100 рублей, малышей до 7 лет пропускают бесплатно, для детей постарше и студентов есть скидки и проездные. "Ездят те, кто работает в Нижнем Новгороде, много студентов и туристов. Летом и в длинные выходные возникают очереди", - говорит корреспондент "РГ" Антон Дерябин, живущий на другом берегу. Еще есть возможность доехать на электричке за 50 рублей, но она идет дольше, да и расписание не всегда удобно. Поэтому если надо добраться быстро, то лучше пользоваться подъемником.

Так что целесообразность этого проекта у нижегородцев сегодня вопросов не вызывает. А власти уже нашли концессионер для второй канатки - через Оку. Линия может заработать в 2025 году. Она соединит станцию метро "Заречная" и парк "Швейцария" и свяжет загруженные и сложные с точки зрения обеспеченности наземным общественным транспортом проспекты Ленина и Гагарина. Поездка займет всего 15 минут. Стоимость строительства сегодня оценивается более чем в 4,5 миллиарда рублей.

"Канатные дороги все-таки больше дополнение, чем база, - поясняет Алексей Смирнов, директор по развитию компании, занимающейся разработкой транспортных и информационных решений для городов. - В определенных ситуациях канатка - единственный способ обеспечить дорожной инфраструктурой труднодоступные территории. Во французском городе Брест на побережье Атлантического океана не так давно реализовали подобный проект. Здесь постройка канатной дороги решала проблему связанности двух берегов и развития нового района. Канатка обошлась примерно в 19 миллионов евро. Но вышло дешевле, чем, например, строительство еще одного моста. Канатки - это экологичный вид транспорта и сравнительно экономичный, иногда в три-четыре раза дешевле строительства дорог и мостов. Поэтому их часто относят к транспорту будущего".

Как проходит выдача вещей и автомобилей, оставшихся в "Крокус Сити"

Ирина Рыбникова

В первый вечер выдачи вещей, оставшихся в гардеробе "Крокус Сити Холла", за ними пришли 277 человек. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдавать вещи будут в течение всей недели.

Процесс этот небыстрый. В гардеробе было 4 тысячи курток. Каждую описали и упаковали. Приходя за одеждой, человек должен детально ее описать, затем искомый пакет требуется найти среди груды других пакетов. Все это требует времени. "Те, кто живет рядом, забрали вещи в первый же вечер. Иногородним требуется время, чтобы приехать сюда еще раз, люди подъезжают тогда, когда у них получается, никаких временных рамок мы не устанавливаем", - рассказали "РГ" в центре помощи пострадавшим.

При этом часть одежды тех, кто погиб или лежит в больнице в критическом состоянии, может остаться невостребованной. Вещи выдают и родственникам, но не все родственники знают, в чем именно их близкий отправился на тот роковой концерт. И пока неясно, что делать с имуществом граждан других государств, а среди погибших есть жители Беларуси и Армении.

В первую очередь вещи выдают тем, у кого сохранились гардеробные номерки. Тех, у кого номерков нет, просят приезжать за вещами начиная с 27 марта. Все получатели должны иметь при себе паспорта.

Что касается автомобилей, которых на подземной парковке "Крокуса" на момент теракта было 383, то большую часть собственники или их родственники уже разобрали. На парковке постоянно дежурят сотрудники ГИБДД, они встречают пришедших и координируют их действия. Автомобили выдаются при предъявлении документов или хотя бы фото документов, подтверждающих право пользования.

Михаил Мишустин начал консультации с фракциями перед отчетом в Госдуме

Владимир Кузьмин

На следующей неделе правительство отчитается перед Государственной Думой о своей работе в 2023 году. По традиции перед этим премьер-министр Михаил Мишустин проведет консультации с представителями всех фракций нижней палаты парламента. В понедельник, 25 марта, такие встречи состоялись с КПРФ и ЛДПР. Первая такая встреча - с КПРФ - началась с минуты молчания в память о жертвах террористического акта в "Крокус Сити Холле".

Глава кабинета министров еще раз выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим по каждому из них", - сказал он. По его словам, сегодня главная забота должна быть о находящихся в больницах пострадавших, о родственниках, навещающих близких, и о семьях погибших, которым понадобится психологическая и материальная помощь.

"Случившиеся события, конечно, потрясли нас всех. И в такие скорбные дни важно, чтобы помощь приходила как можно быстрее", - заявил Мишустин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес врачей, спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые по горячим следам задержали причастных к этой трагедии преступников. Не забыл премьер о простых неравнодушных гражданах, которые, несмотря на смертельную опасность, выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом, о пришедших в донорские пункты, чтобы сдать кровь. "Ваше мужество, стойкость - лучшее доказательство того, что для нас нет чужого горя. Большое всем спасибо!" - сказал глава кабмина.

"Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность - сделать все возможное для их благополучия, для развития России", - подчеркнул Михаил Мишустин. Расследование всех обстоятельств террористического акта продолжается, но председатель правительства не сомневается - виновные понесут наказание. "Они не заслуживают пощады", - уверен он.

Практику консультаций с депутатами перед ежегодным отчетом премьер-министр считает крайне важной - идеи и предложения народных избранников позволяют правительству последовательно и системно повышать качество принимаемых решений. В КПРФ, заметил Михаил Мишустин, немало компетентных специалистов в разных направлениях, в частности, в сельском хозяйстве.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает, что постигшая страну трагедия должна и обязана нас максимально сплотить и мобилизовать страну для решения главной задачи, которую президент поставил в Послании Федеральному Собранию. Это победа над нацистскими силами, которые захватили братскую Украину и объявили войну всему русскому миру, указал он. А чтобы побеждать, необходимо решать три задачи: максимально отмобилизовать все ресурсы и каждого, сплотить общество и освоить новейшие технологии.

Готовясь к отчету, КПРФ направила в правительство 140 вопросов. Непосредственно на встрече была затронута демографическая ситуация в стране в целом и в исторических русских регионах особенно, есть у коммунистов вопросы к политике финансово-экономического блока. Теракт в "Крокус Сити Холле", по мнению Геннадия Зюганова, снова обострил тему миграции, и политик посоветовал посмотреть на опыт Беларуси.

"Ваше правительство более эффективно, более работоспособно, более отзывчиво к нашим предложениям", - сказал лидер КПРФ, у которого за плечами большой опыт взаимодействия с разными кабинетами министров. Команда Мишустина, уверен Зюганов, имеет все условия для решения сложнейших проблем, а команда партии готова максимально помочь в этом. "Давайте действительно максимально объединимся для решения вот этих проблем", - заметил лидер КПРФ.

Многое из сказанного КПРФ, признал премьер, в правительстве разделяют и поэтому системно занимаются, например, вопросами отраслевого развития экономики. Но и возразить главе кабинета министров было что. "У нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14%, а реальной - 7,8%. Так что извините", - прокомментировал он выступление Геннадия Зюганова. Индексации, различные выплаты и другие наборы социальных мер сыграли свою роль, подчеркнул Михаил Мишустин: "Реальные доходы растут, и это абсолютный факт".

Сразу после коммунистов за стол к руководству правительства пришла делегация от ЛДПР. Партию ее лидер Леонид Слуцкий относит к конструктивной оппозиции. Эта оппозиция прошлый год считает эффективным: "Правительство по разным векторам и направлениям отработало близко к максимуму". Можно, конечно, предъявлять разного рода претензии, сказал Слуцкий, но либерал-демократы предпочитают более тесно взаимодействовать с правительством. Тем более и результат от такого подхода есть: в прошлом году 41 инициатива ЛДПР стала законами в весеннюю сессию и еще 19 - в осеннюю. "Наши предложения правительство слышит", - доволен лидер партии.

Новых идей у либерал-демократов достаточно. Некоторые, как говорится, на злобу дня. "Чудовищный террористический акт. Мы получили соболезнования уже от более чем 100 парламентов мира. И конечно, нам необходимо принимать совершенно особые меры, принимать незамедлительно", - заявил Слуцкий. Поэтому партия будет просить о поддержке своего законопроекта по ужесточению условий получения российского гражданства. Также, считают в ней, необходимо ужесточить правила пребывания в России иностранных граждан.

Блок законопроектов ЛДПР связан с региональным развитием. "Россия больше, чем Москва", - напомнил лидер партии. В стране нужно убрать диспропорцию в том, как люди получают поддержку государства, как они живут, какие получают зарплаты. Страна вроде бы одна, подчеркнул Леонид Слуцкий, а в Ленинградской области учитель зарабатывает в среднем 30 тысяч рублей в месяц, в Ульяновске - 18 тысяч, в Новосибирске - 44 тыс., в Москве - 103 тысячи.

Данные по Ульяновску Михаил Мишустин решил перепроверить. Он "почти убежден", что это возможные варианты заработных плат, когда люди работают на полставки. "Но 18 тысяч - ниже МРОТ. Я думаю, что это практически невозможно, если это не на полставки. Мы проверим", - сказал премьер. И если такое действительно существует, то будет исправлено, заверил он.

В четверг состоятся консультации премьер-министра с "Единой Россией" и "Новыми людьми", а в пятницу - с депутатами из "Справедливой России - За правду".

Николай Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

Руководство Всемирной торговой организации (ВТО) уже предостерегало, что увеличение числа односторонних мер угрожает будущему мировой торговли и может привести к ее фрагментации. В то же время орган по разрешению споров организации с 2019 года заблокирован США. О будущем ВТО, ожидающих ее реформах и месте России в этом, в интервью РИА Новости рассказал новый постоянный представитель страны при организации в Женеве Николай Платонов. Беседовал Юрий Апрелефф.

— На 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби члены согласились достичь в этом году соглашения о реформировании органа по разрешению споров, который с 2019 года заблокирован США. Каковы шансы на достижение этой цели? Все ли зависит от США? Какие аспекты Россия считает важнейшими для реформирования этого органа?

— Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции. Для подвижек на этом, как, впрочем, и на других направлениях, от всех членов ВТО потребуется готовность договариваться, а с этим в настоящий момент возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе Апелляционного органа. Такая ситуация, разумеется, не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности". Они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу ОРС.

— Белоруссия, Узбекистан и другие страны считают, что процесс вступления в ВТО слишком длительный, что негативно сказывается на инклюзивности организации. Как ВТО решить эту проблему? Каков взгляд России на этот вопрос?

— Проблема, действительно, существует. Присоединиться к этому "клубу избранных" всегда было нелегко. Средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет. Тем же Союзу Коморских Островов и Восточному Тимору, чье членство в Организации было одобрено на завершившейся 13-й Министерской конференции (МК-13), потребовалось 17 и почти 8 лет соответственно. Что уж говорить о более крупных экономиках.

В очереди на вступление сейчас находятся 21 страна и одна таможенная территория. В их числе и наши ближайшие соседи – Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя, как торговая организация, максимально удаленная от политики. К сожалению, поведение некоторых крупных участников организации становится в последнее время все более политически ангажированным, что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках.

Путь к оптимизации процесса присоединения лежит, в моем понимании, в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО.

Наша страна придает важное значение решению этой проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов Министерских конференций ВТО, настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам. Так было на МК-12 в Женеве в 2022 году и на недавней МК-13 в Абу-Даби.

— Может ли ВТО по-прежнему выполнять свою роль, когда, по словам ее генерального директора, фрагментация мира и односторонние санкции становятся нормой? Находится ли мир на этапе "деглобализации"?

— Полагаю, что сейчас для ВТО как раз настало то время, когда требуется продемонстрировать свою способность противодействовать обозначенным вами явлениям. Все институциональные и правовые инструменты для этого у ВТО имеются. Скажу даже больше: никакая другая многосторонняя структура не экипирована более совершенным "оборудованием" для предотвращения негативных процессов в мировой торговле. Чего действительно в данный момент не хватает, так это готовности некоторых членов организации соблюдать ранее сформулированные и принятые ими же правила.

Отвечая на ваш второй вопрос, я бы сказал, что применительно к глобальной торговле мир в настоящее время в какой-то степени находится на развилке: одна дорога по-прежнему ведет к многостороннему взаимодействию, следование же другому пути подразумевает в качестве ориентира углубление отношений с политическими единомышленниками, упор на регионализацию торгово-экономических связей. Ряд членов ВТО, возможно, склоняется к тому, чтобы сделать ставку на блоковый подход, потому что договориться о более продвинутых правилах игры и механизмах обеспечения их соблюдения с меньшим числом стран зачастую легче, чем обеспечить консенсус на многостороннем уровне. С другой стороны, убежден, никто в ВТО не готов оставлять бесхозным и выводить из общего обращения тот багаж инструментов регулирования мировой торговли, который десятилетиями создавался и доказывал свою востребованность.

— Каковы будут приоритеты России в ВТО на ближайшие годы?

— Если говорить в более общем ключе, то наши приоритеты в ВТО неизменны: способствовать принятию решений и достижению договоренностей, которые содействовали бы поступательному развитию российской экономики, продвигать и защищать интересы отечественного бизнеса, создавая для него новые возможности на внешних рынках.

В более конкретном плане на данном этапе важно обеспечить укрепление роли ВТО в регулировании мировой торговли. Для этого же нужно осуществить реформирование организации и, безусловно, добиться возобновления нормальной работы системы разрешения споров.

— Представитель Китая в ВТО недавно заявил в Женеве, что отношения с российской миссией отличные. Может ли Россия опереться на такие страны, как Китай, чтобы уравновесить западное влияние на ВТО?

— Полностью разделяю оценку постпреда Китая при ВТО относительно уровня нашего двустороннего взаимодействия в организации.

Что касается, как вы сказали, "западного влияния на ВТО", то в последние годы как раз-таки имеет место другая тенденция – в организации все громче звучат голоса стран, не относящихся к западному лагерю. Пока, правда, не всегда такое звучание объединено в единый голос, но уже стало очевидным, и результаты МК-13 это наглядно подтверждают, что времена, когда ВТО не чуралась обслуживать "западные интересы" в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом. Во многом именно с такими государствами наша страна в нынешних условиях наращивает торгово-экономическое сотрудничество, активно используя инструментарий ВТО и гарантируемые ее правилами благоприятные условия по доступу на их рынки.

— ВТО как регулятор мировой торговли себя исчерпал или нет?

— Уверен, что нет. ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату. Главным активом ВТО выступает ее свод универсальных и обязательных для исполнения правил, что является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников. Для бизнеса это важно, и мы постоянно получаем такие сигналы со стороны деловых кругов. В значительной степени благодаря своду правил ВТО Россия имеет сейчас возможность осуществить пересмотр своих экспортных приоритетов и переориентировать поставки продукции с некогда доминировавших в нашей внешней торговле направлений на рынки дружественных и нейтрально настроенных к нам государств.

— Как тогда усилить ее авторитет? Может, стоит ввести более жесткие штрафы за невыполнение требований? усилить процедуру исключений из нее?

— ВТО и без того пользуется высоким авторитетом как среди ее членов, так и у деловых кругов. Подтверждение тому – впечатляющий уровень взаимодействия государств в ходе недавней МК-13 и многочисленные обращения со стороны мирового бизнес-сообщества с призывами к дальнейшему укреплению организации.

Что касается ужесточения штрафов/исключения из ВТО – мы не рассматриваем организацию в качестве карательного органа для наказания неугодных либо провинившихся стран. Подобное восприятие ВТО создало бы очевидные риски оказания давления на отдельных ее членов по политическим и иным мотивам, что в итоге неизбежно привело бы к снижению авторитета организации. Для нас ВТО является важной площадкой поощрения диалога и коллективного поиска решений актуальных торгово-экономических проблем.

— Насчет протекционизма. Как нормами ВТО можно с ним бороться? Ведь по факту большинство стран игнорируют их, прикрываясь борьбой за экологию и с изменением климата.

— Здесь хотел бы вас сразу поправить, протекционистские меры под природоохранным предлогом вводятся меньшинством участников организации. Речь идет о ЕС и нескольких его единомышленниках. В целом, данные меры действительно крайне сомнительны с точки зрения права ВТО, однако окончательно в этом убедиться удастся лишь в случае выигранного судебного разбирательства. В данном контексте нами совместно с партнерами по БРИКС и другими странами на женевской площадке проводится работа по противодействию легализации "зеленого" протекционизма на уровне права ВТО. Одной из целей данной деятельности является недопущение того, чтобы практика использования торговых ограничений под эко-предлогом стала нормой в рамках многосторонней торговой системы.

Тот факт, что реальную угрозу эскалации ограничительных мер в торговле под ширмой защиты природы видят все большее число членов ВТО, подтверждается, по сути, торпедированием "экологического" наполнения итоговой декларации министров в ходе МК-13.

— Постоянно звучат призывы выйти России из ВТО — почему нельзя этого делать? Каковы будут последствия?

— Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам. Выход из ВТО означал бы не только отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих наших торговых партнеров, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли, будь то электронная коммерция, сельское хозяйство или субсидии в области рыболовства.

Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно.

Правила ВТО напрямую либо через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России. При этом далеко не со всеми партнерами у России или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. Соответственно, выход из организации привел бы к тому, что большинство стран престали бы быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам.

— Как вы оценивайте выгоды России от участия в ВТО в денежном выражении и убытки от выхода?

— Полагаю, что любая сделанная сейчас калькуляция выгод и потерь в данной связи не будет являться достоверной. На эти показатели может влиять не только сам факт выхода, но и целый ряд других факторов, в том числе последующая реакция наших торговых партнеров.

Если вас интересуют конкретные цифры, то не могу не отметить, что, например, в части сельскохозяйственных товаров благодаря гарантированному правилами организации недискриминационному режиму только за прошлый год нашей стране удалось обеспечить прирост экспорта по сравнению с показателями 2012 года (когда произошло присоединение России к ВТО) на 156,7 %. Значительно также увеличились в 2023 году российские поставки текстиля, изделий из него и обуви (на 126,7 %). При этом экспорт в нейтральные и дружественные нам страны по итогам 2023 года в сравнении с 2012 годом суммарно возрос на 111%.

В настоящее время большая часть внешней торговли России осуществляется как раз с такими государствами-членами ВТО, то есть с партнерами, которые руководствуются в отношениях с Россией нормами организации. Выход из ВТО мог бы привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с данными странами. Это способно негативно сказаться на развитии и наращивании отечественного экспорта, поскольку в условиях нынешней жесткой конкуренции даже лояльные к нам контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки. Данный шаг затронет и ту часть нашего производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям. Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать.

Венгрия не собирается сокращать импорт российской нефти

Венгрия получила по «Дружбе» 4,9 млн тонн сырой нефти в 2023 году и хочет столько же в этом

Будапешт хочет получить в текущем году по «Дружбе» те же объемы черного золота, что и в 2023 году, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Российская нефть приходит в эту страну по южному ответвлению нефтепровода «Дружба», которое идет через белорусский Мозырь, а затем — через территорию Украины.

В 2022 году Будапешт получил по этому направлению 4,9 млн т сырья. По данным «Транснефти», в 2023 году этот транзит сократился на 2%.

К слову, Сийярто написал в своих соцсетях, что Беларусь — «надежный и предсказуемый партнер» Венгрии в вопросах нефтяного транзита. Пост опубликован по итогам встречи с главой Минэнерго страны Каранкевичем, а тот, в свою очередь, заверил Сийярто, что Венгрия и дальше может рассчитывать на надежность РБ.

Стоит напомнить, что эмбарго ЕС на черное золото из РФ, действующее с декабря 2022 года, распространяется только на морской экспорт. Нефть, которая идет по нефтепроводам, никто не запрещал, однако в июне 2023 года в 11-й пакет санкций ЕС против России попала северная ветка «Дружбы» в Германию и Польшу. Нефть по ней идет и сейчас, но это казахстански й сорт KEBCO, по характеристикам аналогичный российскому Urals.

Германия сама решила отказаться от российского сырья, теперь официально по «Дружбе» ей приходит нефть Казахстана.

Более 450 км федеральных дорог Северо-Запада России отремонтируют в 2024 году

Работы пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

Символически открылся новый дорожно-строительный сезон подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» с началом ремонта трассы А-122 в Псковской области и деформационного шва на трассе А-118 КАД Санкт-Петербурга.

За весну и лето этого года в Санкт-Петербурге и Ленобласти планируется выполнить устройство слоев износа на участках общей протяженностью 175,33 км. Во второй половине апреля эти работы развернутся на 8-километровом участке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе Больших Колпанов.

Весной также запланирован старт работ на дороге А-121 «Сортавала» с 0-го по 25-й км в обоих направлениях. Здесь будут фрезеровать верхний слой асфальта и укладывать новый – на всех четырех полосах. Причина – сетка трещин, деформации, локальные дефекты, колейность, на которые не раз обращали внимание автомобилисты. Этих же работ дождутся в мае жители поселка им. Морозова, что на трассе «Магистральная», – новый асфальт здесь будут укладывать с 94-го до 123-го км.

Ремонт, предусматривающий не только замену верхнего слоя покрытия, но и устройство водоотвода, локально барьерного ограждения, тротуаров, замену автопавильонов на остановках и дорожных знаков, а также нанесение новой разметки запланирован в 2024 году на 39-километровом участке трассы А-114 между деревнями Чемихино и Хвалово в Ленинградской области.

На КАД Санкт-Петербурга за этот сезон дорожники обновят 74 км на семи участках, а также планируют отремонтировать и заменить 10 деформационных швов, частично выполнить окраску пилонов вантового моста через р. Неву. В Токсовском тоннеле уложат новое покрытие и также заменят деформационные швы. На всех участках в период ремонта будут вводиться временные схемы движения с поэтапным перекрытием полос и ограничением скорости.

Капитальный ремонт с расширением с двух до четырех полос и разделением встречных потоков в этом году продолжается на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь от Рождествено до Мшинской, а также вблизи границы с Псковской областью. Здесь 12 км обновленной трассы планируется ввести в эксплуатацию уже в августе этого года.

В Калининградской области в 2024-м дорожники заменят слои износа на двух участках федеральной трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литовской Республикой общей протяженностью 46 км, а капитальный ремонт завершат на 12 км данной трассы.

Долгожданный ремонт в марте начался на дороге А-122 в Псковской области. Она была передана из региональной в федеральную собственность в 2020 году в неудовлетворительном состоянии. Существующее дорожное полотно имело дефекты на всем протяжении. До конца октября от Великих Лук до Голенищево дорожники заменят изношенное покрытие, укрепят обочины, приведут в порядок остановки и примыкания. Остальные участки этой дороги пока локально ремонтируются в рамках содержания. До конца года в Пустошкинском районе запланирован ввод 14 км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь между деревнями Старая Пустошка и Линец после капремонта.

В течение года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге продолжится и реконструкция участков дороги А-181 «Скандинавия» под Выборгом, КАД –на севере города, трассы Р-23 в районе Лядино, участка «Санкт-Петербургского южного полукольца» в Гатчинском районе, а в Калининградской области – строительство нового участка «Приморского полукольца» от Светлогорска до поселка Круглово.

Большой фронт работ 2024 года связан с искусственными сооружениями. До конца года в Ленобласти введут в эксплуатацию четыре отремонтированных моста: через Кузру и Святуху на дороге А-215, а также через ручьи Городецкий и Глубокий на трассе Р-23.

Традиционно большое внимание во всех четырех субъектах будет уделено повышению уровня безопасности дорожного движения. Речь про устройство локального освещения вблизи пешеходных переходов, светофоров с кнопкой вызова и на конфликтных пересечениях, дублирующих знаков на Г-образных опорах. Стоит отметить, что, благодаря планомерной работе в этом направлении, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» стабильно удается добиваться снижения показателей аварийности в последние пять лет.

СПРАВОЧНО:

Сеть федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге составляет 3 077,265 км. Из них в Ленинградской области и Санкт-Петербурге – 1894 км, в Псковской области – 914,11 км, в Калининградской области – 257,951 км.

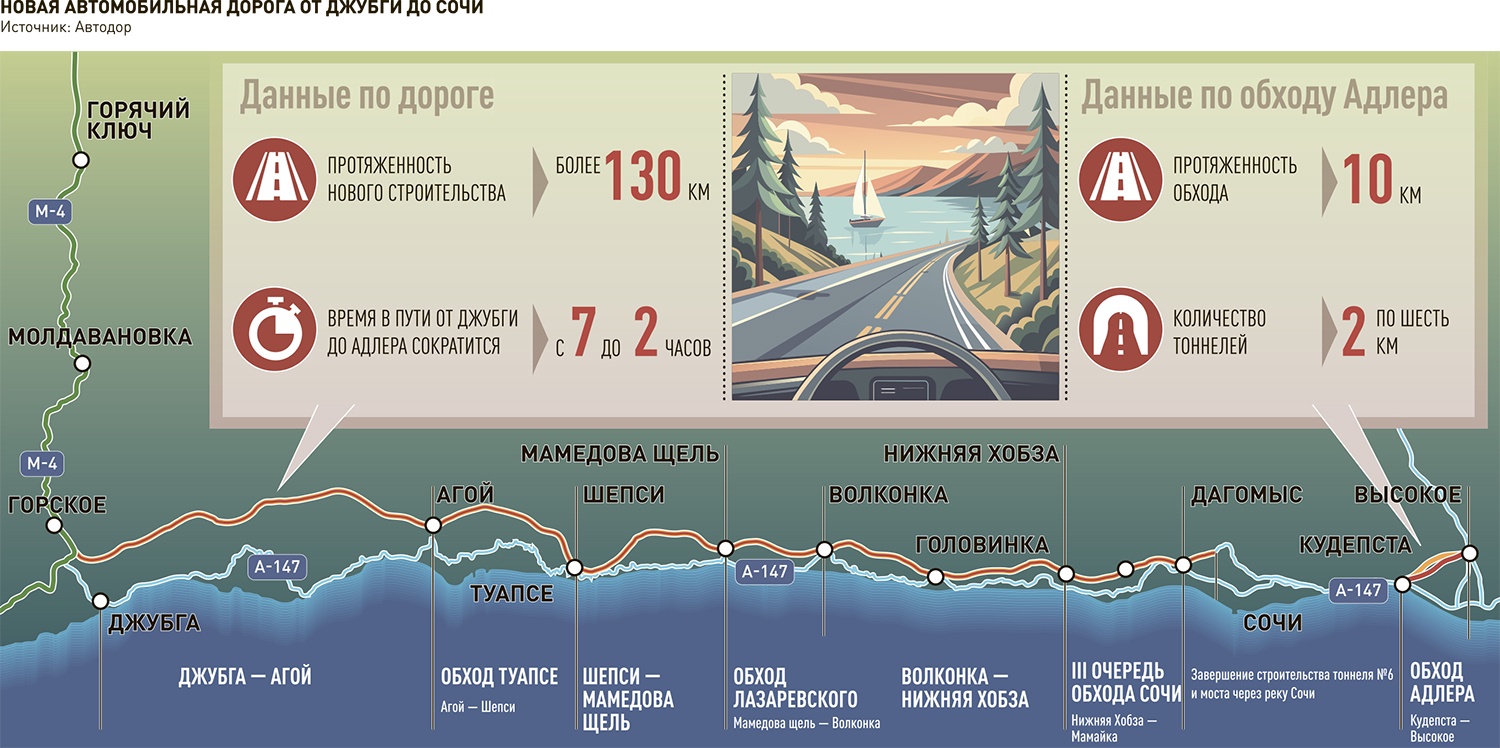

Дорога, которую мы выбираем

На новой трассе Джубга-Сочи забит первый "колышек"

Анна Ковалева (Джубга-Сочи),

Юрий Снегирев (Джубга-Сочи)

То, о чем мечтало столько российских водителей, свершилось. Решение о строительстве автодороги Джубга-Сочи принято. Поколения автомобилистов мучились, преодолевая сочинские серпантины, часами стояли на жаре в нескончаемых пробках. И вот президент Путин сказал: прямой трассе быть! Уже через три дня после этого заявления здесь вбили первый колышек. Точнее, пробурили первую сваю и разбили о стальную конструкцию бутылку шампанского. Такова традиция.

Скалы крушились

Исторически сложилось, что по горам всегда передвигались на лошадях. Кавказ мы освоили. Горные тропы расширили. Русско-турецкая война шла, а по дороге шествовала цивилизация. Скалы крушились, но до тоннелей было далеко. А в эпоху рассвета царской империи даже ходил дилижанс Ялта-Гагра. У пассажиров кружилась голова. Да что там у пассажиров, даже у лошадей.

Однажды уважаемый Леонид Ильич Брежнев предполагал проехаться на своем "Линкольне" по побережью. На это были брошены все ресурсы страны. И дорога в срочном порядке отремонтировалась, чему до сих пор благодарны местные жители. Но вот беда - Брежнев полетел на вертолете, так и не опробовав трассу.

Пробурить горы было архидорого. Потуги были и перед московской Олимпиадой. Была даже экологическая экспертиза строительства. Но денег не хватало. Был проект провести прямую трассу прямо в море на бетонных сваях, исключив все серпантины. Но экологи, которых тогда было немного, возмутились. Впрочем, идея была заумная - Черное море коварно, банальный шторм мог разрушить самые светлые планы.

Долгое время старенькая "двухполоска" кое-как справлялась. А потом - никак. Москвичи хорошо знают о серьезных пробках. Но даже они, приезжая на отдых в Сочи, впадали в ступор. Узкая извилистая дорога стояла. Посчитаем: в Большом Сочи, который тянется на 100 км, миллион жителей, а в туристический сезон - впятеро больше. Ну любим мы Сочи, и с этим ничего не поделаешь! А после Олимпиады город стал Меккой для отдыхающих. Идут тысячи поездов из Нижневартовска, Тюмени, Минска и даже Владивостока.

Олимпиада, казалось бы, решила транспортную проблему: появились новые тоннели, акведуки, развязки, и в самом Сочи пробки исчезли. Но тоненькая пуповина, которая соединяет город-курорт с остальным миром, то и дело рвется. Сели, наводнения, обледенения. А туристический вал нарастает.

- Мы устали, - говорит сочинец Николай Ч. - Чтобы выехать в столицу края Краснодар, я готовлюсь, как на Северный полюс.

Семь часов по нескончаемым пробкам - то еще приключение. Водители специально покупают зимнюю резину с шипами, а это недешево. Десять раз подумаешь перед тем, как отправиться в дальний путь. А всего-то 200 км. Потому иногда сочинцы полушутя называют свою единственную дорогу "дорогой смерти".

Боевой "Солярис"

Наш редакционный "Солярис" визжал на поворотах своими покрышками. Еще в советское время мы ездили с родителями в увлекательное путешествие на Черное море. Спору нет, хорошо любоваться его красотами, но когда сядешь за руль, понимаешь: тот еще аттракцион.

Раньше несчастные 200 км проходили за семь часов. А когда построят новую дорогу, весь путь займет меньше двух. Стройка века. Сначала мы построили Крымский мост. Потом дорогу Москва-Санкт-Петербург. Так и до Казани дотянулись. А как же Кавказ? И вот, наконец, объявлено о начале исторической стройки. Владимир Путин только заявил о проекте, а уже через три дня руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко разбил бутылку шампанского о первую сваю. Черт возьми, ведь сможем!

… Мы въехали на уже старую дорогу. Джубга нас встретила солнцем. Не удержались от фотографий у моря. Едем с ветерком. Но тут первая пробка у Лермонтово. Всего-то 10 км проехали - и затор. Дело обычное: меняют дорожное покрытие. Дымится зернистый асфальт. Реверсивное движение. И так перед каждым курортным сезоном. За дорогой, как и за здоровьем, надо следить. И как за женщиной - ухаживать.

Навигатор показал: на траверзе поселка Промышленный - пробка на 2 км. Всего-то пять минут, но они растянулись на полчаса. Только выехали - новая пробка. На те же 2 км. Оказалось, виной всему - груженый МАЗ. Он старенький, потому с трудом карабкается в гору. Черный дым валит из трубы. Раньше вдоль трассы стояли объявления: "Водитель большегруза, пропусти колонну!". Потом объявление почему-то сняли, заменив на банальное: "Спасибо за чистые дороги". А объехать МАЗ долго не представлялось никакой возможности. На трассе всего лишь четыре прерывистых линии, где можно обгонять. Вот и любуйся красотами, вдыхая смог.

В итоге в Туапсе мы въехали на закате. Вернее, не въехали, а заползли. Дорога идет через центр города. По полосе в каждую сторону. Вы представляете, что думают местные жители об автотуристах?! Этот туапсинский ад мы прошли за "какие-то" 40 минут. А все потому, что у торгового центра "Красная площадь" дорога сужается до одной полосы. Да еще ведет в гору.

Легендарный пионерлагерь "Орленок" встретил нас приветливо. Ни пробочки. Даже жаль было проезжать такие чудеса на скорости. Но нам повезло - так здесь бывает весьма редко.

Вечерело. Багряные буквы "Сочи" заметили издалека. Это пост ГИБДД у поселка Магри. За ним часовенка. Полицейские нас не остановили. Так везет тоже не всегда. Во всяком случае, водители в блогах жалуются на необоснованные проверки. А теперь, когда будет прямая трасса с видеонаблюдением, они станут лишними.

Что могут 10 горнопроходческих щитов

Для строительства новой дороги в Китае закуплено аж 10 горнопроходческих щитов. Это такая громадина, которая грызет горы, словно торт. Московское метро самое лучшее в мире - но для прокладки его новых линий использовался лишь один щит. А тут 10 таких щитов вопьются в Кавказские горы. Такого в России, да и, пожалуй, во всем мире еще не было. Почему трасса будет прямой? Да потому, что эти современные кроты одним махом пророют норы через горный хребет.

К сожалению или к счастью, транспортная нагрузка падет на ту же дорогу. Уже рассчитаны графики движения гигантских металлоконструкций для мостов и эстакад. Опыт - есть. А как бы мы Олимпиаду построили? По ночам перекрывалась старенькая трасса, и эти махины на трейлерах, подчас цепляя горы, приближали успех Олимпийских игр. Кто сейчас вспоминает о трудностях, помнят и то, какое чудо произошло в Сочи-2014.

Проходческие щиты из Китая направляются в Новороссийск. Из порта они поедут по натруженной трассе к месту назначения.

Точные планы создания новой трассы пока неизвестны, хотя редакция располагает некоторыми документами, которые отражают масштаб стройки. Мы углубились в файлы. И - поразились.

… Нам повезло: маршрут от Джубги до Сочи мы завершили за шесть часов. "Солярис" кушал мало, и один раз мы останавливались, чтобы перекусить самим. Так что две чашки кофе и два хот-дога тоже можно включить в эти шесть часов.

В Сочи встретились с субподрядчиками эпохальной стройки.

- Таких объемов после Олимпиады мы не осваивали, - говорит руководитель одной из компаний. - Это какая-то фантастика! Если мы выиграем тендер, то появится огромный объем работ, и мои ребята, что называется, просто рвутся в бой.

Мамайка. Это район Сочи. Первый этап - обход вечно загруженного Адлера со своим аэропортом. Но там все просто. Надо бурить и идти вперед. А на Мамайке жилые дома, собственники, проблем выше крыши. Мы намеренно не публикуем трассировку, дабы не вводить местных жителей во искушение. Когда строилась Олимпиада, там, где недавно проходил Всемирный фестиваль молодежи, проблем было хоть отбавляй. Жители категорически возражали, чтобы их дома сносились, хотя обитали едва ли не на болотах. И все же ситуацию удалось разрешить к удовлетворению сторон, и сейчас вместо невзрачных хибар там возвышаются спортивные комплексы - гордость России.

Переселенным гражданам тогда была выплачена достойная компенсация. Думаем, и сейчас будет не хуже. Ведь есть узкие интересы 200 человек, и есть один большой интерес 146 миллионов россиян. Страна должна развиваться, несмотря ни на что.

Человек с лопатой

Георг копал. Он благоустраивал свою улицу Теневая. Типа субботник. А в 200 метрах забивали сваи рабочие "Автодора". КамАЗы пылили, звук от свай был такой, что наша машина подпрыгивала. Мы подошли к нему.

- Мы журналисты. Хотим узнать: не боитесь, что ваш дом пойдет под снос? Не было каких-то митингов или собраний?

- К стройкам мы уже привыкли. Я построил свой дом в 2006 году. Конечно, обидно, если твой дом сносят. Но надеюсь, нам предложат достойные варианты.

Без машины в Сочи ты не человек. И не потому, что общественный транспорт не работает. Самолеты летают, поезда и автобусы ходят. Но автомобиль - это не роскошь, а средство самосознания. Менталитет такой. И без дороги сочинцам не жить. А что говорить про отдыхающих? Ведь часто бывает: едешь в отпуск по трассе М-4 Дон - и тут развилка. Направо - в Крым, налево - в Сочи. И тут задумаешься… Направо Крымский мост, прямая чудесная дорога "Таврида", которую построили несколько лет назад. А налево - нескончаемые серпантины, от которых голова кругом идет. И как тут быть?

Длина новой трассы будет на несколько десятков километров короче. Ее оборудуют зонами отдыха. Будем наблюдать, как саженцы молодых кипарисов пойдут вверх. По планам стройка должна завершиться к 2029 году. Но наши ребята своротят горы и за три года. Почему-то хочется верить.

Москвичи ценам на новостройки в Сочи не удивляются. А остальные - просто в шоке. "Однушка" в центре стоит 10 млн. А все почему? Каждую дверь и окно приходится везти из большой России. Перевалы не только головокружительны, но и делают такими же цены. Да, возможно, трасса частично станет платной, хотя вопрос окончательно не решен. Но мы лично за. И, учитывая то, что старый "дублер" останется бесплатным, готовы платить за быструю и комфортную дорогу.

Каждый водитель желает знать

Начальная стоимость дороги Джубга-Сочи - 1,5 трлн рублей. Это как три Олимпиады. Но оно того стоит. Стройка будет уникальна еще и тем, что горы содрогнутся. Одновременно строители будут проходить 10 тоннелей, что уникально. Конечно, китайцы или японцы могли бы переплюнуть. Но это Россия, и тут конкурентов нет.

И вот кипит работа: Кудепста, село Высокое трясется от "баб". Это такое инженерное оборудование, которое вбивает сваи. Неприятно слушать эту "музыку", но надо потерпеть. Общая длина новой дороги будет 172 км. Классическая четырехполоска. Разрешенная скорость еще не определена - по слухам, она будет до 130 км/час. Трасса обойдет крупные города побережья: Туапсе, Адлер, Сочи. Лазаревское тоже не останется без внимания. Это курортное местечко избавится от потока машин.

Теперь про развязки. Их будет мало. На трассу можно будет выехать только из крупных городов. Те же Туапсе, Адлер, Сочи. Почему так мало? Да какая же скоростная трасса выдержит поток местных машин. Каждый водитель знает: чем меньше поворотов, тем лучше. А когда скорость максимальная, то это еще вопрос безопасности.

Конечно, не сразу появятся бензоколонки, места для отдыха и прочая инфраструктура. Обязательно будут телефоны экстренной связи. Но каких-то 170 км можно проехать и на одном баке. А светофоров на такой трассе и быть не может.

У одного из авторов этого материала есть родственники на Черноморском побережье Кавказа. И каждый год он едет в родные пенаты из Москвы на машине. До Джубги как по скатерти. А вот потом... Приезжает он в отпуск выжатым как лимон. А братно вообще мучения. Так что у нас к новой трассе личный интерес. Скоро конец мучениям! Как это у нас часто бывает, строители возьмут повышенные обязательства и возведут трассу за три года вместо пяти запланированных. Это будет счастье.

Руководитель пресс-службы Сочинского географического общества Александр Блинов:

- Еще в советские времена в 1985 году автодорожное агентство заказало ГИПРОДОРу проект автомобильной дороги от границы Абхазии до Джубги. Это была предтеча нынешней дороги. Там даже были предусмотрены переходы через трассу крупных диких животных. Уже в следующем году проект поступил на экспертизу. Ее проводил известный в Советском Союзе доктор биологических наук Анатолий Кудактин. Проект поначалу забраковали, потому что не был предусмотрен переход всяких жаб, ящериц и змей. Работы были начаты в районе Мамайки, даже начали бурить тоннель. Но СССР распался, и этим все сказано. По советскому проекту вся дорога до Джубги занимала лишь 120 км. Из этого проекта удалось построить только виадук "Зубова щель" с высотой опор 80 метров. Эта эстакада сократила путь на 4 км. Сейчас у нас второй шанс.

Трасса даст жилье и работу

Начало строительства трассы Джубга - Сочи "Российской газете" прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

- Общая протяженность стратегически важного объекта превышает 130 км. Часть работ будет вестись в сложных, стесненных условиях горной местности, с преобладанием горных расщелин, впадин и рек, где будут построены тоннельные и мостовые сооружения (виадуки).

Из-за масштаба работ данная трасса станет одним из сложнейших в мире проектов по сооружению тоннелей. Для их проходки применят уникальные тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром 12 метров каждый. На данный момент на обходе Адлера, являющегося частью проекта, уже стартовали буровые работы. Так, у села Высокое работают три буровые установки. Еще две - на месте будущей развязки с А-147 у поселка Кудепста, где будет соединение с тоннелем. Всего на обходе Адлера планируется построить два тоннеля общей протяженностью 12 км, которые пройдут параллельно друг другу.

Трасса Джубга - Сочи даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Краснодарского края и расширит туристический потенциал Черноморского побережья. Дорога существенно сократит время в пути от Джубги до Адлера - с 7 до 1,5 часа.

Она может поспособствовать приросту ВВП на 2,2 трлн рублей.

Помимо этого, прогнозируется увеличение градостроительного потенциала в зоне притяжения дороги, рост может составить до 50 млн кв. м - это и жилье, и санатории, и места приложения труда.

Подготовила Марина Трубилина

Удары по НПЗ: каковы могут быть последствия?

Георгий Бовт: За время СВО по российским НПЗ нанесено около 40 ударов

На днях британская газета The Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Вашингтон по неформальным каналам попросил Киев прекратить атаки украинских дронов на российские НПЗ. Возможно, обсуждение такой темы между союзниками действительно было. Но возможно, что мы имеем дело с сознательной утечкой, к каковым часто прибегают спецслужбы, чтобы донести "месседж" до оппонента, с которым нормальные каналы коммуникации не работают. И США пытаются таким образом "просигналить" Москве: дескать, мы не причем и возражаем.

Украинские же спецслужбы могут действовать и автономно от "кураторов", понимая, что им за их "вольности" ничего не будет. Словно опровергая публикацию в FT Украина нанесла сразу два удара по нефтезаводам в Самарской области, не взяв паузу даже на день теракта в "Крокус Сити" в Москве.

Противник уже давно принял на вооружение тактику ударов по НПЗ и хранилищам топлива как наиболее уязвимым к ударам беспилотников, способным нести ограниченный по мощности боезаряд. Были попытки ударов по металлургическим предприятиям, но они показали малую эффективность. Там весь процесс сильно рассредоточен по территории, а вот в случае с НПЗ можно "обучить" дрон с элементами искусственного интеллекта ("показав" ему нужные картинки), ударить точно по нефтеперегонной колонне, что в случае точного поражения остановит или сократит производство топлива на месяцы.

Так что проблема есть, и правительство ею занимается. Как говорит в таких случаях один мой знакомый полковник: "Не спешите падать раньше выстрела". Рано еще причитать "все пропало, все пропало".

За время СВО по российским НПЗ нанесено около 40 ударов. Подавляющая часть была отражена, однако ни одна ПВО не обладает 100-процентной эффективностью. По зарубежным оценкам, в результате вынужденного аварийного простоя Россия могла потерять 10-11% объемов нефтепереработки. Эти оценки могут быть завышенными, впрочем. По другим, исходя из суточной мощности всех российских НПЗ в 930 тыс. тонн, сейчас из-за внеплановых ремонтов выведено чуть более 8% мощностей переработки. Это могло отразиться на биржевых ценах. На Санкт-Петербургской международной товарной бирже индекс цен на бензин вырос примерно на тысячу рублей за тонну. При этом биржевые цены влияют на цены на заправках опосредованно, там много демпфирующих механизмов. Строго следит и ФАС как антимонопольный регулятор. Ту нефть, которую не удалось переработать из-за сокращения мощностей, можно (что нефтяные компании и делают) отправить на экспорт. В марте экспорт сырой нефти морем вырос на примерно те же 10%. В этом смысле доходы бюджета (и нефтяных компаний) практически не пострадали.

На днях прошло совещание под председательством курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. Речь шла о маневре мощностями и том, как не допустить подорожания бензина в рознице в пиковый летний сезон и в начале осени, когда идут уборочные работы. Все последние годы в нашей стране не было дефицита топлива, а был профицит, который хотя и сокращался летом-осенью, но не до нуля. В среднегодовом масштабе он составляет 10-15% по отношению к внутреннему спросу. Так что пока ситуация на рынке далека от критической, она управляема. В том числе с помощью более четкого согласования графика проведения профилактических работ на НПЗ (они обычно тоже проводятся летом) под централизованным на сей раз руководством.

Расчетные мощности всех российских НПЗ по первичной переработке нефти составляют 340 млн тонн в год, это третье место в мире после США (900 млн т) и КНР (860 млн т). В прошлом году эти мощности не были загружены на все 100%: было переработано лишь 275 млн тонн нефти, из которых на внутренний рынок ушло почти все (около 90%). Так что у перерабатывающих мощностей есть неиспользованный ресурс, который может быть задействован в критической ситуации, но потребуется еще оптимизировать вопросы логистики, особенно если топливо придется возить с востока на запад.

В крайнем случае власти могут прибегнуть даже и к импорту бензина, чтобы сбить цены или ажиотажный спрос, если таковой возникнет. Так было не так давно с яйцами, цены на которые вдруг пошли вверх, возникла легкая паника на рынке и местами - дефицит. Разрешив импорт такой продукции, правительству, как, собственно, и предполагалось, удалось разрешить ситуацию буквально за несколько недель. Кто сейчас вспоминает про "дефицит яиц"?

И вот уже компания, у которой наложилась поломка оборудования на одном из НПЗ в Нижегородкой области на аварии в результате атак дронов, изучает возможность поставок бензина из Беларуси по 30-50 тыс. тонн в месяц. У белорусов вообще очень приличные и современные НПЗ. Такие "точечные" действия могут оказаться эффективными, чтобы не допустить дестабилизации на рынке. Также в качестве превентивной меры правительство запретило экспорт бензина до сентября.

Другое направление - уже по части военно-технических мер. Так, ряд компаний стали сами закупать средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Вполне "рабочий метод". В конце концов во время Великой Отечественной войны самые обычные люди дежурили на крышах и тушили немецкие "бомбы-зажигалки". Правда, не все дроны уязвимы к таким средствам борьбы. Запад поставляет Украине в том числе аппараты, способные действовать автономно, руководствуясь заданными координатами и заложенными в них изображениями цели. На этот случай предприятия проводят укрепления объектов, тем более что дрон, как уже сказано, обладает ограничениями по массе боекомплекта. Укрепление стен резервуаров с топливом, строительство вокруг наиболее важных элементов типа нефтеперегонных колон подобия "саркофага" могут дать определенный эффект и обойдутся уж точно дешевле замены или ремонта дорогостоящего, часто импортного, оборудования (на отечественных производителей приходится лишь 45% насосного оборудования, 40% компрессоров для НПЗ и 30% реакторов и коксовых камер). Да даже маскировочные сетки сгодятся для того, чтобы "запутать" беспилотник. Тут в общем все средства хороши. Так надо их и использовать.

Марафон желаний остановлен: Супруги Блиновские начали знакомиться со своим делом

Наталья Козлова

Следственный комитет РФ завершил работу по одному из самых скандальных уголовных дел прошлого года - делу Елены Блиновской и ее супруга Алексея Блиновского.

Елене предъявили три уголовные статьи: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем, и неправомерный оборот платежей. У ее супруга - две: пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывание. Впереди у супругов ознакомление с томами уголовного дела. И потом - суд.

Свой, более чем прибыльный бизнес Елена Блиновская начала с блога, в котором она всем желающим продавала секреты богатства. А закончила его спустя несколько лет в апреле прошлого года у границы с Беларусью, недалеко от Смоленска, когда она попыталась уехать из России.

Елена родилась в поселке Кировской области, откуда ее семья переехала в Ярославль. Там она окончила школу и экономический факультет местного университета. Немного поработала бухгалтером. Вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. И семья перебралась в столицу.

Ее знаменитый "Марафон желаний" родился в 2018 году. Следом пошли другие "марафоны", обещавшие за деньги научить людей, как легко стать богатым. Желающих оказалось больше 5 миллионов человек. Блиновская стала называть себя "тренером личностного роста".

Блиновская со своими "марафонами" действительно нашла золотую жилу. Желающих быстро обогатиться всегда много, а при умной рекламе это принесло огромные деньги. Если за первый "Марафон желаний" она просила 2 тысячи рублей и ей принесли деньги пятьдесят человек, то потом цена возросла почти в сто раз.

Но появились недовольные - те, кто платил до четверти миллиона рублей за курс и не стал богатым и знаменитым.

Следственный комитет сухо объявил о возбуждении уголовного дела.

- По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей, - прокомментировали тогда задержание Елены Блиновской в ведомстве.

У супругов следствие арестовало десятки счетов на сотни миллионов рублей в разной валюте. Вместе с арестованным 21 объектом недвижимости общая сумма арестованного дошла до 64 миллиардов рублей.

По данным СК, за Блиновским на момент расследования числилось 14 участков и 7 домов в Костромской области, два дома - в Ярославской, две квартиры в Ярославле, жилье в Алуште, Ялте и Москве. 40 земельных участков. В той же Алуште у него четыре особняка площадью 258 кв. м каждый.

На МКС прибывает корабль "Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой

Наталия Ячменникова

Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС состоится в понедельник 25 марта в 18.10 мск. Дорога от Байконура до станции займет 50 часов 34 минуты: это 34 витка вокруг Земли.

На борту корабля международный экипаж: россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Как известно, их старт должен был состояться еще 21 марта, однако буквально за 20 секунд до отрыва ракеты автоматика отменила полет. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока.

Экипаж эвакуировали со стартового комплекса. Стойкости, самообладания хватило всем: и Герою России, опытнейшему Новицкому, для которого это уже четвертый полет, и Дайсон, для которой - третий. И "новичку" Василевской, которая стала не просто участницей космического полета - первой женщиной-космонавтом из Беларуси. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, даже в этой неприятной ситуации у Марины пульс оставался 66! "Они люди у нас подготовленные, выдержанные", - отметил глава госкорпорации.

Перенос пуска внес коррективы в график: вместо намеченной изначально "экспресс-доставки" на орбиту за три часа с небольшим, то есть за два витка, команда полетела по длинной схеме. Больше двух суток. Диктует баллистика!

Специалисты объясняют: ключевой параметр, влияющий на возможность стыковки со станцией, - фазовый угол. Корабль и МКС должны находиться под определенным углом в момент выведения. Для сравнения, фазовый диапазон двухсуточной схемы - 150 градусов, четырехвитковой - 22, двухвитковой - 6.

При двухвитковой схеме все тщательные баллистические расчеты делаются заранее. Если вдруг задержка, то лететь придется уже по двухсуточной. За это время кораблю нужно подняться со своей, более низкой, траектории на орбиту станции и начать сближение. Поэтому ЦУП проводит специальные расчеты орбиты и выдает маневры, которые позволяют аппарату "догнать" МКС.

Надо заметить, что длинная схема полета - традиционная. По ней корабли начали летать в 1986 году после запуска станции "Мир". И так продолжалось до 2013 года. Впервые по короткой трассе - тогда около 6 часов - полетел "Союз ТМА-08М". И событие это было, прямо скажем, веховое...

"Да, у нас двухсуточная схема. Но, если честно, все, что ни делается, - к лучшему. Я уже в этом убедилась. И для меня это будет большой опыт. Мы проведем двое суток в корабле, и у нас будет больше времени адаптироваться к невесомости, больше времени посмотреть на нашу прекрасную Землю. Когда мы прилетим на станцию, я уверена, что мы будем чувствовать себя хорошо", - сказала перед стартом Марина Василевская.

Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Так что у белоруски будет больше времени на программу: запланировано семь экспериментов, включая пять научно-исследовательских и два образовательных. На МКС Олег и Марина проведут 14 суток.

По соглашению о перекрестных полетах Трейси Дайсон должна пробыть в космосе в течение 184 суток. Она приземлится на "Союзе МС-25" в сентябре вместе с наши космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

После теракта в "Крокусе" продолжают поступать слова поддержки от правительств стран мира

Юрий Когалов

После теракта в "Крокус Сити Холле" в адрес России продолжают поступать слова поддержки от правительств различных стран мира, политиков и неравнодушных граждан.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с терактом. Он подчеркнул, что "Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности". Аналогичные послания направили лидеры ряда других государств. Некоторые из них лично позвонили российскому президенту, чтобы высказать слова поддержки. Среди них были президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Сирии Башар Асад. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган также связался по телефону с Путиным, выразив соболезнования и осудив террористический акт.

Генсек ООН выразил "свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству РФ", пожелав "пострадавшим скорейшего выздоровления".

Отдельное заявление принял Совет Безопасности ООН. В нем решительно осудили "гнусный и трусливый" террористический акт. Члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством РФ и компетентными органами.

Мировая поддержка оказалась настолько широкой, что ее не могли проигнорировать даже недружественные РФ страны.

Слова соболезнования опубликовали президенты, главы правительств, министерства иностранных дел и другие ведомства многих европейских стран. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, премьер Нидерландов Марк Рютте.

В Италии по поводу трагедии высказались президент Серджо Маттарелла, премьер Джорджа Мелони, вице-премьеры, глава МИД, министр обороны, спикер сената. "Не можем не отметить заявления, которые были сделаны итальянским руководством. В них, несмотря на особенности политического позиционирования Рима, содержится однозначное осуждение теракта, выражаются соболезнования родным и близким погибших и поддержка всем пострадавшим", - прокомментировал такую реакцию посол РФ Алексей Парамонов.

Президент Сербии Александр Вучич направил искренние соболезнования российским гражданам и руководству, выразив надежду на то, что "террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут привлечены к ответственности, то есть арестованы или ликвидированы". "Венгрия привержена борьбе с терроризмом, именно поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить свой вклад в активизацию международных контртеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи", - написал премьер Венгрии Виктор Орбан в письме Путину. Премьер Словакии Роберт Фицо выразил готовность страны сотрудничать в борьбе с терроризмом. "Варварские теракты с десятками и даже сотнями жертв потрясают даже такие сильные и великие страны, какой, несомненно, является Россия", - отметил Фицо.

А в Республике Сербской и Никарагуа в знак солидарности с российским народом 24 марта сделали днем траура.

В ночь с пятницы на субботу граждане разных стран начали нести цветы, свечи, открытки и мягкие игрушки к посольствам РФ. Возле многих дипмиссий образовались стихийные мемориалы. Но в Риге полиция запретила горожанам приносить цветы к зданию посольства России.

Мы глубоко потрясены известием о произошедшем террористическом акте в концертном зале в Подмосковье, приведшем к большим потерям.

В этот час мы вместе с вами скорбим по жертвам этой варварской агрессии. Выражаем наши искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

С первых минут мы следим за происходящим. Съемочные группы CMG в круглосуточном режиме выходят в прямой эфир наших телеканалов, чтобы рассказать нашей огромной аудитории о том, что сейчас происходит в столице России и в стране. Каждый час мы делимся подробностями с нашими зрителями.

Мы бы хотели еще раз выразить нашу искреннюю озабоченность и сочувствие, а также заявить о неприятии китайским правительством и народом всех форм терроризма.

Медиакорпорация Китая решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия вашего правительства, направленные на поддержание безопасности и стабильности в стране.

Генеральный директор, главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн

24 марта, 2024 года

Международная олимпиада по интеллектуальной собственности собрала более 4000 школьников

24 апреля в стенах Российской академии интеллектуальной собственности (РГАИС) были определены финалисты XVI Международной олимпиады по интеллектуальной собственности (ИС) для старшеклассников, организованной академией и Роспатентом. Всего на суд экспертной комиссии свои работы, посвященные развитию сферы ИС, направили 4 270 человек: учащихся школ и колледжей из 73 регионов России, а также из Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. К участникам заключительного третьего тура с приветственным словом обратился руководитель Роспатента Юрий Зубов.

«В сегодняшних быстроменяющихся условиях, где правят высокие технологии, очень полезно и важно иметь базовые знания в области интеллектуальной собственности. Ведь в развитии экономики все большую значимую ценность приобретают вопросы охраны и грамотности использования результатов интеллектуальной деятельности. Особенно важно фокусировать интерес молодежи к этой сфере. Уверен, что участие в Олимпиаде откроет для всех конкурсантов новый, интересный мир, позволит раскрыть свой научный творческий потенциал»,- отметил он.

К участию в третьем туре – очной защите научных работ – было допущено 13 финалистов. Их конкурсные работы охватили вопросы охраны дизайна в модной индустрии, развития региональных брендов, стимулирования изобретательства и другие. По решению экспертной комиссии победителями XVI Международной Олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников стали:

1 место – Никита Биснек (тема работы «Экономика интеллектуальной собственности глазами молодых: как стимулировать изобретательство в России»);

2 место – Анжелика Павленко (тема работы «Мифы и легенды об интеллектуальной собственности»);

3 место – Аскар Кардыгулов (тема работы «Новые объекты интеллектуальных прав: взгляд в будущее»);

3 место – Дарья Габова (тема работы «Национальные бренды России: особенности маркетинга и правовой охраны»).

Экспертная комиссия единодушно отметила высокий уровень подготовки финалистов, их интерес к выбранным темами и вовлеченность в сферу интеллектуальной собственности.

Все финалисты и победители получат дипломы и памятные подарки от партнеров проекта – Роспатента, Евразийского патентного ведомства, Юридической компании «Городисский и партнеры», Компании «Зуйков и Партнёры», Компании «КонсультантПлюс», компании Inventiva, а все научные руководители участников третьего тура – благодарственные письма от оргкомитета Олимпиады.

Справочно:

Олимпиада проводится при поддержке Евразийского патентного ведомства, представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в России, Исполнительного комитета стран – участников СНГ, партнеров РГАИС;

Цель проекта – популяризация знаний об интеллектуальной собственности среди молодежи, вовлечение в сферу ИС большего количества учащихся выпускных классов школ и выпускников профессиональных образовательных учреждений, содействие в профессиональной ориентации будущих абитуриентов вузов, привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в РГАИС.

В Туле состоялась встреча торговых представителей за рубежом и предприятий

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев совместно с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым встретился с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах. В мероприятии приняли участие торговые представители России в Беларуси, ОАЭ, Турции, Узбекистане, Египте, Китае, Алжире, Казахстане и Индии, а также предприятия Тульской области.

На совещании по внешнеэкономической деятельности Тульской области Алексей Груздев выступил с докладом, в котором рассказал о работе системы торговых представительств Российской Федерации. Так, в текущих условиях основные задачи во внешней торговле сконцентрированы на переориентации внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные направления, организации приоритетного импорта, а также расшивке «узких мест» в сфере внешнеэкономической деятельности. Это налаживание механизмов взаимных расчетов и создание новых международных транспортно-логистических коридоров.

«Наша активность на внешнем периметре за последнее время не только не снизилась, но и возросла. Мы переориентировали свою работу и стали ещё более системно развивать торгово-промышленное сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза. Сегодня реализуем кооперационные проекты по таким направлениям, как сельскохозяйственное, специальное и железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, радиоэлектроника, химическая и легкая промышленность, авиастроение и тяжелое машиностроение, возобновляемая энергетика», - сказал Алексей Груздев.

Кроме того, заместитель главы Минпромторга России подчеркнул, что торгпредства, являясь одним из опорных инструментов развития внешней торговли России, гибко адаптируются под текущую ситуацию и новые задачи, география их присутствия неуклонно расширяется сообразно внешнеторговым приоритетам России.

«В настоящее время торгпредства действуют в 59 иностранных государствах, а всего система торгпредств с учетом аккредитации охватывает 78 стран. Только за последние несколько лет начали свою работу новые торговые представительства в Мексике, Мьянме, Нигерии, Эфиопии и на Филиппинах. Осуществляется кадровое усиление торговых представительств, действующих на приоритетных рынках за счёт перераспределения штатной численности из торгпредств, расположенных в недружественных странах», - отметил Алексей Груздев.

Сегодня торговые представительства фактически стали единой площадкой для комплексного продвижения внешнеэкономических интересов России за рубежом. Деятельность торговых представительств постоянно совершенствуется, часть функций переведена в электронный формат. Для выстраивания постоянного диалога с бизнесом и регионами Российской Федерации проводятся мероприятия в формате «Час с торгпредом» в ходе которых торговые представители отвечают на актуальные вопросы представителей отдельных регионов и отраслей промышленности, устраиваются бизнес-миссии, в том числе в онлайн формате, организовываются стажировки представителей субъектов Российской Федерации в торговые представительства.

Для адресного продвижения товаров и услуг и выхода на новые рынки важным инструментом также является выставочно-ярмарочная деятельность. Для стимулирования участия российских производителей в выставочных мероприятиях и повышения эффективности продвижения производимой продукции действуют механизмы для компенсации экспортерам части затрат на аренду, оборудование выставочных площадей и регистрационные сборы.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что Президент Владимир Путин поручил расширять экономическое сотрудничество с дружественными странами. Для этого в стране утверждена стратегия внешнеэкономической деятельности как ответ на современные риски и угрозы. В условиях санкционного давления Правительство Тульской области уделяет этому вопросу особое внимание.

«Система торгпредств доказала свою эффективность в работе регионального Центра импортозамещения. За последние два года в нем обработано более 100 запросов, 63% заявок закрыто. Около 3600 позиций импорта замещено. Порядка 600 позиций – именно благодаря помощи торгпредов. Мы высоко ценим возможность прямого диалога. В современных условиях это особенно важно для разрешения спорных вопросов и выявления барьеров», – сказал Алексей Дюмин.

В заключение, торговые представители России за рубежом посетили ведущие промышленные предприятия Тульской области.

Как ФТС сможет ускорить поступление платежей в бюджет в 2024 году – комментарий Руслана Давыдова

Поможет борьба с серым импортом и фирмами-однодневками.

Плановое задание по перечислениям в бюджет для ФТС России в текущем году будет увеличено по сравнению с 2023 г. и составит более 7 трлн руб. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на расширенном заседании коллегии таможенной службы 21 марта. Он назвал такой показатель амбициозным, отметив при этом, что выполнить его ведомство сможет за счет расширения таможенного администрирования и «мобилизации возможностей» Минфина и ФТC. В 2023 г. таможенные органы перечислили в казну 6,6 трлн руб., перевыполнив план на 159 млрд руб.

В качестве конкретных мер по достижению плановых показателей Силуанов обозначил пресечение серых схем ввоза в страну высокомаржинальных товаров (автомобили, электроника, оборудование) посредством усиления работы мобильных групп ФТС, а также увеличение количества упрощенных таможенных коридоров с дружественными странами и наращивание обмена информацией. Кроме того, необходимо выявлять схемы по уклонению от уплаты косвенных налогов при импорте товаров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в адрес компаний, которые не осуществляют реальную хозяйственную деятельность, добавил он.

За 2022–2023 гг. по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд, отмечал первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года.