Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск»

Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом.

На борту Владимира Путина сопровождали помощник Президента Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Пояснения давал командир корабля Александр Гладков.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» – новейшая многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

«Архангельск» вошёл в состав Военно-Морского Флота России 27 декабря 2024 года. В настоящее время экипаж корабля завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

* * *

Встреча с членами экипажа крейсера «Архангельск»

В.Путин: Уважаемые товарищи, добрый вечер!

Рад вас всех приветствовать. Приятно в очередной раз побывать на таком ракетоносце, как ваш, в принципе на ракетоносце. На таком, как ваш, я ещё не был. Был на других подводных лодках, вы наверняка знаете, в учениях принимал участие. Но что касается вашего корабля, это особая вещь – это новейший корабль.

Смотрите, в 2015 году мы его заложили, в 2023-м уже спустили на воду, а в 2024-м он был введён в состав Вооружённых Сил, Военно-Морского Флота. Для таких сложных изделий, скажем так, это очень хорошие сроки, и всё на самом современном уровне.

Сегодня ещё одну такую лодку, тоже видели, на воду спустили. Она в принципе такая же, но там ещё и «Цирконы», что особенно приятно. Потому что «Цирконы» в известной степени можно отнести уже и к оружию стратегического значения. Дальность сколько у «Циркона»? 1200, да?

Реплика: Два варианта, есть и чуть побольше.

В.Путин: Да, я понимаю. Но всё равно с учётом мощи этого оружия, точности и скорости движения к цели, безусловно, его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи.

Роль Военно-Морского Флота в целом известна. Россия на протяжении веков является мощной морской державой, и мы всё будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус, будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособны, эффективны и в ближайшей – в полном смысле этого слова – исторической перспективе, потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности.

Мы всё будем делать для этого, так же как и всё будем делать для того, чтобы готовить таких специалистов, как вы. Это штучные люди, извините за такое выражение. Это требует особого характера, готовности к выполнению любых задач по обеспечению безопасности страны. Вы такими и являетесь, нисколько в этом не сомневаюсь.

Традиции Военно-Морского Флота у нас заложены давно, они соблюдаются. И братство военно-морских офицеров, особенно подводников, носит особое качество, особый характер.

Я в принципе хочу вас поздравить с тем, что вы попали на службу именно на такой объект – самый современный, самый оснащённый, способный выполнять самые разнообразные задачи. Это вы знаете лучше, чем кто-либо, но этот вопрос очень и очень важный. И по надводным целям работать, и по подводным, и по стационарным наземным целям. В общем, наверное, трудно перечислить или назвать такие задачи, которые ракетоносцы и корабли подобного рода не могут выполнять, – всё могут. И будем дальше это всё совершенствовать. Сейчас только что говорили с командующим, с вашим командиром. Всё должно отвечать требованиям сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Нужно смотреть в будущее.

Я рад вас видеть. Поздравляю вас с тем, что вы здесь оказались. И поздравляю, как я говорил сейчас только наверху, поздравляю всех военных моряков с сегодняшним событием – с тем, что на воду спущена новая подводная лодка, вот этого же класса, «Пермь».

Если что-то есть, что вы хотели бы спросить, я буду рад ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста.

А.Моисеев: Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите я всё-таки слово предоставлю командиру.

В.Путин: Да, конечно.

А.Гладков: Хотел бы немножко сказать про нашу, так сказать, экспозицию: четыре подводные лодки, все называются «Архангельск».

Первый линейный корабль «Архангельск» – по репарации он был в 1944 году передан советскому Военно-Морскому Флоту и с 1944-го по 1949 год проходил службу под наименованием «Архангельск».

Следующим кораблём с наименованием «Архангельск» стала К-525. Это головная подводная лодка проекта 949, которая до 1996 года служила, соответственно, в нашем Военно-Морском Флоте. После этого имя «Архангельск» перешло к тяжёлому атомному подводному ракетному крейсеру стратегического назначения ТК-17 «Архангельск». Вы его знаете. И, соответственно, мы стали четвёртыми – корабль 885-го проекта «Ясень».

М.Лакомкин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Командир дивизиона живучести капитан-лейтенант Лакомкин. Личный состав экипажа гордится своей принадлежностью к славным Вооружённым Силам Российской Федерации. В настоящее время экипаж проходит курс боевой подготовки и готовится к выполнению важных задач в море. Всё проходит планово, и я уверен, что экипаж и наш крейсер в назначенное время будет способен и он выполнит поставленные задачи.

Крейсер данного поколения является нашей гордостью ввиду того, что не много стран в мире способны создать столь серьёзное и грозное оружие.

Подскажите, пожалуйста, какие дальнейшие перспективы и планы развития Военно-Морского Флота нашей страны?

В.Путин: Не беспокойтесь, я уже сказал, что мы считаем, что Военно-Морской Флот – это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом, поскольку у нас существует известный стратегический баланс с Соединёнными Штатами, и будем самым бережным образом к этому относиться, будем делать всё своевременно.

Конечно, всегда, во все времена существовало много вопросов и проблем. Россия – как бы сухопутная держава, огромная территория, но не случайно ещё со времён Петра I закладывались традиции судостроения, Военно-Морского Флота. В принципе они были и раньше, просто Пётр это поставил на совершенно новую базу, на совершенно новую основу. И мы будем делать всё для того, чтобы не только сохранять эту составляющую Вооружённых Сил России, но и укреплять её.

Вот сейчас мы с вами были свидетелями спуска на воду пятого крейсера «Ясень-М». Планируется построить ещё пять таких кораблей и плюс ещё три корабля «Борей-А». Но только этим не ограничиваются все наши планы строительства Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, стратегических ракетоносцев.

Сейчас не буду вдаваться в детали. У нас есть разные взгляды, разные подходы по поводу того, что и как нам нужно здесь делать. Но всё это, все эти споры между учёными, конструкторами, Вооружёнными Силами, между различными предприятиями – это всё позитивный процесс, который направлен на то, чтобы выбирать наилучшие, оптимальные варианты развития флота. Так и будем делать.

Сейчас вдаваться в детали не буду, хотя в эти детали погружён. Вот командующий знает, мы не так часто, надо бы почаще, регулярно тем не менее встречаемся, вот эти все споры идут, но и решения тоже принимаются окончательные. Мы не занимаемся просто притиркой позиций, а в ходе этих дискуссий принимаются решения по развитию флота. Они долгосрочные, на перспективу, на десятилетия вперёд – до 2050 года и больше.

Сейчас по моему поручению готовится стратегия развития Военно-морских сил, Военно-Морского Флота и программа строительства кораблей надводных и подводных до 2050 года, так что будем вместе с вами работать.

Я говорю без иронии. Почему? Потому что от того, как идёт эксплуатация – в данном случае лодок, – зависит и принятие решений по будущим планам развития. Так что я очень рассчитываю на то, что, когда вы будете здесь служить, если будете что-то замечать, о чём-то задумываться, пожалуйста, мы будем только рады слышать ваши замечания практического характера.

М.Лакомкин: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста.

А.Фролов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Командир боевой части связи капитан третьего ранга Фролов.

Задачи, которые выполняем мы, подводники, имеют важное значение для безопасности государства. Но мы также понимаем, что главная задача сейчас, как для всех нас, страны в целом, – это достижение целей специальной военной операции.

Могли бы Вы дать свою оценку текущих событий и продвижения хода специальной военной операции?

В.Путин: Конечно.

Я скажу коротко: мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале операции. Но начать я хотел бы с другого.

Я хотел бы сказать, что не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами. И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины.

Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы, эти проблемы мирными средствами. Вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев, очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском.

Как выяснилось позже, все это хорошо сейчас знают, и украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению. Бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности бывший президент Франции Олланд и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, публично, без стеснения сказали, что им нужны были эти Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами. Но на протяжении восьми лет люди, которые проживали на территории Донбасса, Луганска и Донецка, подвергались просто геноциду в прямом смысле этого слова. Западные кураторы украинского режима предпочитали это не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооружёнными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году. Не мы её начинали.

Даже, кстати говоря, когда вооружённый конфликт принял такую горячую фазу в 2022 году, мы всё равно предлагали решить все вопросы мирным путём. Более того, я уже много раз об этом говорил, мы же достигли договорённости с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению – по вопросам денацификации и демилитаризации. Мы и по этим вопросам договорились, по сути. Там всё прописано было – в проекте этого документа. Выжимка из этого документа была парафирована главой переговорной группы со стороны Украины. Парафировали, подписали же, значит, устраивало всё.

Потом – тоже известно – приехали их кураторы из Европы, в частности из Великобритании, бывший премьер-министр господин Джонсон убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооружённую борьбу до последнего, по сути дела, украинца с целью нанести России стратегическое поражение.

Вот он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще они не очень понимают, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идёт о безопасности Отечества.

Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я ещё совсем недавно говорил «мы их дожмём», есть основания полагать, что мы их добьём. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа.

То, что наши Вооружённые Силы набирают обороты, действуют всё более и более эффективно. Об этом может рассказать и непосредственный участник боевых действий – генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич.

Он командует 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Бригада является одной из лучших, на мой взгляд, в Вооружённых Силах. По мнению Министра обороны, начальника Генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения Вооружённых Сил, и прежде всего, конечно, подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично. Отлично, я могу сказать. Понимаете, относится, без всякого преувеличения, к элите Вооружённых Сил, так же как и десантники, так же как спецназ.

Хотя должен отметить, что сегодня только, перед тем как сюда приехать, я слушал очередной доклад начальника Генерального штаба, и другие подразделения Вооружённых Сил набрали очень хорошие обороты.

Что касается морской пехоты, я уже сказал, они воюют отлично. И, поскольку министр и начальник Генштаба считают, что Ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мною принято решение перевести Вас на другую должность, повысить уровень Вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации.

М.Гудков: Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий.

В.Путин: Садитесь, пожалуйста.

В зону Вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-Морского Флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

Задача простая, хотя и масштабная: нужно, несмотря на то что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, но все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

Кроме этого Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений, и мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год ещё две дивизии и через год ещё одну дивизию создадим.

Это большая работа, которая будет связана с организацией прежде всего боевой подготовки, с учётом Вашего опыта боевых действий в ходе командования и руководства 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Нужно подумать об оргштатных изменениях, поскольку бригады преобразуются в дивизии. Нужно подумать о вооружении, о средствах связи и так далее и так далее. То есть это в принципе большая работа.

Я Вам чуть позже скажу о том, что нужно делать в ближайшие дни. Командующий это предложение поддержал, так что надеюсь, что у Вас всё сложится, и я даже в этом не сомневаюсь. Желаю Вам удачи.

Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения. Ещё раз хочу это сказать, подчеркнуть: на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооружённых Сил.

Луганская Народная Республика освобождена на 99 процентов, её территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская – свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населённый пункт за другим каждый день.

И.Домнин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Старшина второй статьи Домнин. Сегодня внимание всего мира приковано к переговорам между Россией и Соединёнными Штатами. Неожиданно мы начали вести диалог и сближаться с основным соперником. Хотелось бы, если это возможно, узнать из первых уст ход переговоров и, возможно, их результаты.

В.Путин: Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу, исполняйте свой долг. (Смех.)

В целом это шутка. Я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят. В этой связи хотел бы – первое – сказать, что, на мой взгляд, вновь избранный Президент Соединённых Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений – сейчас не буду даже [перечислять], их много. Но, на мой взгляд, это искреннее желание.

Ясно, что конфликт, о котором я говорил и которому только что дал коротенькую характеристику того, что происходило в недавнем прошлом, всё-таки сложный и требует тщательного обсуждения и подхода.

Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, и я только что об этом сказал, что мы предприняли с самого начала и одно, и второе, и третье.

Поэтому мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнёрами, которые стремятся к этому. Это не только Соединённые Штаты, это и Китайская Народная Республика, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, например, включая Корейскую Народно-Демократическую Республику, с которой у нас подписан договор, есть статья четвёртая, многое сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. Работа с этой страной тоже идёт и в военно-технической, и в военной сфере.

Мы и с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к нашим так называемым партнёрам, мы допускать не будем.

Но в целом там существует проблема, о которой как бы говорят, но вскользь, и я сам тоже об этом говорю. В чём она заключается? Заключается в том, что очень большое влияние в стране, на Украине, с самого начала после развала Советского Союза, имеют так называемые нацики, как их в самой Украине называют, националисты – люди неонацистских взглядов, и не мы это только придумали. Что любопытно, об этом тоже сейчас мало кто вспоминает.

Ещё в 2017 году в тот же самый Конгресс Соединённых Штатов была внесена поправка в закон, который запрещал финансировать, поддерживать и иметь какие бы то ни было отношения с таким подразделением, как «Азов», и прямо американский законодатель назвал эту военизированную организацию террористической и антисемитской.

Больше того, хоть и Сенат тогда не поддержал, но через год, по-моему, через два всё-таки инициаторы этого закона, а среди них был старейший депутат Конгресса США, всё-таки поддержали этот закон, и он был принят Конгрессом. Конгресс США назвал эту организацию террористической, антисемитской, неонацистской.

Но с тех пор-то ничего не изменилось. Они как были такими, так и остались. Что там, по сути-то что-то поменялось? Нет. А что произошло? А в 2022 году Госдеп со ссылкой на то, что это формирование, «Азов», вошло в вооружённые силы Украины, принял решение о том, что – видимо, закон там был выстроен соответствующим образом, – можно им оказывать содействие. Оттого, что он был интегрирован в вооружённые силы Украины, ничего же, по сути, не изменилось. Их взгляды, их действия все остались такими, какими они были и вначале.

А сейчас ещё, больше того, сейчас они вот эти подразделения, в том числе «Азов», планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают всё больше оружия, больше сторонников и ставят под ружьё других, навязывая им свои взгляды.

К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже.

Так вот, в условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания».

Дело даже не в этом, а дело в том, что вот эти неонацистские формирования – такие, как «Азов», а там есть и другие, – они фактически начинают руководить страной. И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?

Правда, в таких случаях международная практика идёт по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций, – несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году, так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть.

И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединёнными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнёрами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире и будут надёжными и стабильными.

Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности всё по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно всё разложить, потому что ситуация быстро меняется, но это один из вариантов. И такая практика в работе Организации Объединённых Наций имеется, я уже некоторые примеры назвал.

Но в целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счёт.

Что-то ещё? Не стесняйтесь.

А.Беляев: Мы, плавсостав, большую часть времени проводим в море, вдали от наших семей. Пока мы в море, наши семьи ждут нас, живут в закрытых городах, которые значительно удалены от областного центра, от больших городов.

Хотелось бы поблагодарить Вас, что Вы заботитесь о благополучии наших семей, и попросить рассказать о том, что планируется для развития инфраструктуры закрытых городов.

В.Путин: Мы сегодня обсуждали, командующий присутствовал, видел.

Вы знаете, у нас в целом на сегодняшний день, слава богу, экономика, финансы государства находится, скажу мягко, в удовлетворительном состоянии и всё стабильно – и в сфере государственных финансов, и в сфере экономики в целом.

Но всегда денег не хватает. Нет такого, я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами и экономикой, что «всё, не знаем, куда деньги девать» – такого не бывает. Правда, когда высокие цены на нефть и так далее, у нас были средства, которые мы откладывали в резервы, по-разному их называли – ну, неважно.

Но в целом даже тогда, когда мы откладывали в резервы, всё равно их не хватало. Поясню: потому что, если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Всё равно надо что-то откладывать, а из того, что осталось, строить программы, связанные с расходной частью бюджета.

Так вот, и сейчас такое же положение. У нас всё стабильно, нормально. 4,1 процента рост экономики страны, Россия является четвёртой страной в мире по объёму экономики, по паритету покупательной способности. На первом месте Китай, потом США, потом Индия, потом Россия. И все остальные, включая Японию, ФРГ и так далее, все ниже.

Я уж не говорю про Великобританию, они всё наскакивают на нас, ведут себя агрессивно, но их экономика находится, по-моему, на девятом или на десятом месте в мире. Отсюда и вооружённые силы, сколько там, 170 или 180 тысяч [человек]? Это все вооружённые силы Великобритании.

Но я о чём сейчас говорил? О том, что всегда чего-то не хватает. Вот командующий [ВМФ] сидел сегодня, тоже присутствовал на совещании, принимал в нём участие. Что касается развития военных городков, ЗАТО, мы в прошлом году, по-моему, направили на эти цели, на развитие, на приведение в порядок этих городков, 39 с лишним миллиардов рублей за два года, за три.

А.Моисеев: 2024-й, 2025, 2026-й.

В.Путин: Но я послушал сегодня и командующего, потому что командующий доложил о том, каковы перспективы развития этих ЗАТО с учётом увеличения численности Вооружённых Сил здесь и численности флота, наращивания группировок сухопутных и так далее.

Поэтому я сегодня дал указание Правительству, Министерству финансов, они, конечно, приняли к исполнению – мы будем в таком же объёме средства выделять на ближайшие годы, минимум по 10 миллиардов рублей.

Надеюсь, что то, что уже было сделано, это заметно. Это деньги на детские сады, школы, на приведение в порядок системы жилищно-коммунального хозяйства, на улицы, дворы, на дворовое пространство и так далее. Надеюсь, что вы это наблюдаете.

А.Моисеев: Несомненно так.

В.Путин: Да?

А.Моисеев: Да, заверяю, что так оно и есть.

В.Путин: Но они [моряки] что-то молчат. (Смех.)

А.Моисеев: Скромные просто.

В.Путин: Понятно. Так что будем делать. Эта программа есть, и деньги будут выделяться.

А.Моисеев: Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите поблагодарить. Спасибо Вам.

В.Путин: Вам спасибо.

Жозе Рамуш-Орта: Восточный Тимор хотел бы открыть посольство в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Сергей Толченов 19 февраля вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора. Принявший их Жозе Рамуш-Орта – второй с момента провозглашения независимости страны президент, лауреат Нобелевской премии мира. По случаю вручения российским послом верительных грамот Рамуш-Орта дал первое в истории интервью лидера Восточного Тимора российскому СМИ. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной президент призвал РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве. Помимо этого Рамуш-Орта заявил о величайшем уважении к президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что никто из тех, кто когда-либо вторгался в Россию, не выжил.

– Если вы не возражаете, я начну с вопросов, которые касаются России и сегодняшней церемонии, а затем перейду к более широкому контексту. Итак, мы собрались здесь сегодня по случаю приезда в том числе и российского посла, который вручает вам свои верительные грамоты. Несомненно, это очень важное событие. Что, на ваш взгляд, оно означает для наших стран?

– У нас были дипломатические отношения с Россией с первого дня обретения нами независимости в 2002 году. У нас нет активных двусторонних отношений. Например, ни президент Восточного Тимора, ни премьер-министр, ни даже министр иностранных дел никогда не посещали Москву и наоборот. У России нет посольства в Восточном Тиморе, а у нас есть нет посольства в Москве. Торговых отношений не существует. Таковы факты.

Но тем не менее, Россия – крупная мировая держава, страна – постоянный член Совета Безопасности ООН, всегда присоединялась к другим членам Совета Безопасности Совета в поддержку миссий в Восточном Тиморе на протяжении последних двух десятилетий.

Я лично впервые встретился с министром иностранных дел Лавровым, когда сам был министром иностранных дел в 2005 году. Это произошло во Вьентьяне, в Лаосской Народно-Демократической Республике, когда Восточный Тимор впервые участвовал в региональном форуме АСЕАН. Это был форум АСЕАН по безопасности, я тогда сидел рядом с Лавровым, и мы почти все время болтали, может быть, два часа.

Потом мы снова с ним встретились, но я уже был на другой должности. Я ездил в Москву в апреле 2014 года, когда был председателем Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям ООН. Генеральный секретарь и Совет Безопасности ООН поручили мне провести обзор всех миротворческих миссий ООН в мире, рассмотреть их с точки зрения доктрины, стратегии, политики, того, что и как делать для улучшения реагирования ООН на проблемы и вызовы безопасности.

И мы посетили все столицы стран P5 (постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Китай, Франция, Россия и Великобритания). Мы также посетили более 20 или 30 стран Азии, Африки, Латинской Америки, провели форум для обсуждения. И вот я поехал в Москву, встретился с Лавровым. Я поехал не один, у меня была команда из 16 очень высокопоставленных сотрудников ООН. Все на уровне помощника Генерального Секретаря или директора департамента, и все приехали, чтобы послушать Лаврова, но также и многих других представителей российской власти, ученых и так далее. И я большой поклонник Лаврова. Я думаю, что большинство дипломатов в мире всегда с удовольствием слушают его.

Когда я был в Москве, даже несмотря на то, что я находился там в качестве официального представителя ООН, у меня брали интервью на частном радио, оно длилось долго, может быть, час.

И, конечно, меня спросили, что я думаю о России. И когда я подробно рассказал о своих мыслях о России, потом один из моих коллег по группе, русский – он работал в ООН на руководящей должности - сказал, что мои слова сильно на него повлияли. Он был очень тронут моим пониманием России, моим уважением и защитой России.

Очевидно, что в то время уже существовала напряженность с НАТО, с США. И это враждебное отношение к России началось не с Байдена. Оно восходит к Бараку Обаме.

А в 2015 году я выступил с длинной речью в Вене перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, где присутствовало около 60 стран. Заместитель министра иностранных дел России тоже был там. И я говорил о России. Я сказал, что Россия — древняя, в большинстве своем христианская страна. Россия не враг Западу. И я объяснил это а подробностях. А потом я пошел в уборную. Заместитель министра иностранных дел России последовал за мной и в уборной сказал: "нам понравилась ваша речь". Другой даме она не понравилось. Я не помню ее имени, это была одна немка, высокопоставленная военная, она была моим гидом или сопровождающей. Очень обаятельная, милая дама. Но она сказала мне: "Я была так шокирована, когда вы сказали, что Россия нам не враг!" Так или иначе, совсем недавно, я участвовал по зуму (видеоконференцсвязи – ред.) в форуме с участием крупного аналитического центра из Португалии. Я был единственным в группе, кто выступал с речью о конфликте на Украине. И я сказал, что, по сути, рано или поздно будут переговоры и уступки. Никто не победит в этой войне вчистую. И я продолжал и продолжал развивать эту тему – не ищите врагов там, где их нет. После этого в социальных сетях меня так много критиковали, называли продажным. И вот по иронии судьбы спустя несколько лет сам президент США Трамп говорит то же самое, что я говорил два-три года назад.

В любом случае, я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин.

– Вы упомянули, что на данный момент ни один президент, премьер-министр или министр иностранных дел не встречался со своими коллегами в России в официальном качестве.

– Я понимаю, как это выглядит с точки зрения России: мир состоит почти из 200 стран. Если министр иностранных дел России поедет в каждую, то он почти не будет бывать в Москве. Я всегда держу это в голове. Министр иностранных дел Китая был здесь не раз за эти годы. Приезжала госсекретарь Хиллари Клинтон. Она мой друг. Я был и остаюсь хорошим другом с Биллом Клинтоном. Билл Клинтон приезжал, когда мы получили независимость в 2002 году. Здесь были многие другие мировые лидеры – Австралия, Индонезия, султан Брунея, президент Индии, президент Португалии и так далее.

Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, чтобы они выбрали подходящий и удобный момент.

– Мы приглашаем многих мировых лидеров посетить Москву на Парад Победы 9 мая этого года.

– Я посмотрю это в своем расписании, что у меня запланировано на 9 мая. Знаете, у меня есть в этот период - с 9 до 12 мая - план поехать в Индию, может быть, также в Дели, но в первую очередь в небольшой штат под названием Манипур. Я хотел бы присутствовать на открытии там Центра Мира, названного в мою честь. Но если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение.

– Мы в этом году отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне против фашизма. Так что это будет большой праздник.

– Знаете, я даже не могу подобрать слова. Господи, русские сражались храбрее всех во время Второй мировой войны. Какой необыкновенный народ! И никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил. Россия — это цивилизация невероятных писателей, актеров, ученых. Вот почему я все время говорю людям - знаете, это целый континент, это целая цивилизация. Не относитесь к России так, как вы относитесь к одной из своих бывших колоний, с неуважением. Ни к кому нельзя относиться неуважительно. Да, и они это знают, но они это делают, и они думают, что могут относиться так ко всем. И я был шокирован, когда Обама стал тогда первым, кто неправильно распорядился отношениями с Россией. Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором.

– И Зеленского – Путиным.

– Это часто с ним было. В любом случае, отношения наших стран не слишком богатые. У нас даже нет русских, живущих здесь, в Восточном Тиморе.

– Если бы вы действительно посетили Москву и встретились с президентом Путиным, что бы вы с ним обсудили?

– Ну, я не думаю, что у президента Путина было бы достаточно много свободного времени, чтобы я мог с ним что-то обсудить. Он занятой человек. Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину, он сказал: познакомьтесь с президентом Рамушем-Ортой, он хороший человек.

Мы немного постояли втроем, но почти сразу же они начали говорить о Грузии. Поэтому я оставил их одних.

Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил его открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна, и понимаем, что посольство в Москве, должно быть,очень дорого открыть.

В Европе у нас есть посольства только в Ватикане, Риме, в Брюсселе для Европейского Союза, Лиссабоне, в Лондоне – много тысяч тиморцев живут в Великобритании, включая Северную Ирландию. Еще мы могли бы открыть посольство в Париже, если французы откроют посольство здесь.

Во-вторых, я не стал бы просить (у Путина - ред.) денег. У меня прекрасные отношения с арабами, Кувейтом, ОАЭ, Катаром, Саудовской Аравией, и я никогда ничего у них не прошу. Дружба, отношения между народами, людьми, отдельными личностями, между странами не должны быть связаны с тем, сколько денег вы получаете в качестве помощи или чего-то еще. Но если есть какая-то область, где мы можем сотрудничать в сфере здравоохранения или в торговле, пусть даже в небольших объемах, мы были бы рады покупать у России.

– Что бы вы купили в России? Что было бы полезно для вас?

– Что ж, существует множество продуктов, особенно фармацевтических, медицинского оборудования. Во время эпидемии COVID мы с трудом добывали вакцины. Я тогда не был президентом. Я был частным лицом, но у меня была своя международная сеть связей. И пока правительство было очень неопытным и столкнулось с политическими проблемами в стране, я связался с друзьями в Германии и получил гарантии на российскую вакцину "Спутник". Но тогда ВОЗ отговорила от этого, потому что она не была сертифицирована ВОЗ как эффективная вакцина. Я не думаю, что они также сертифицировали китайскую вакцину. Но мне удалось получить 5 миллионов доз Pfizer, "Спутник", а затем Zeneca. В конце концов, мы не купили ее, потому что получили вакцины бесплатно через COVAX, инициативу ООН.

Но я знаю о российских медицинских технологиях. Российская медицина на высоком уровне, не уступает лучшим больницам и врачам где угодно в США, в Европе.

– Большое вам спасибо, господин президент. И возвращаясь на мировую арену, буквально недавно то, что вы предсказывали действительно произошло, Россия и США провели обстоятельную беседу, которая длились более пяти часов и имела положительный результат, стороны договорились изучить сотрудничество в возможных областях, а также продвигать скорейшее прекращение конфликта на Украине. Каково ваше мнение о том, что произошло на этих переговорах?

– Мы не должны быть чрезмерно оптимистичны. Но президент Трамп проявил лидерство и мужество, решительно продвигаясь вперед. И я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл.

Знаете, когда начался конфликт на Украине, я сразу же обратился к президенту Бразилии Луле, моему хорошему другу, и сказал ему: "Вы, вместе с Моди из Индии, Эрдоганом из Турции, президентом Индонезии Видодо, а также, возможно, Южной Африкой и Китаем, могли бы стать альтернативными посредниками между Россией и Украиной для урегулирования этого конфликта".

Потому что в то время Европа и США стали участниками войны. Китай — единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который не участвует в конфликте ни прямо, ни косвенно. Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение.

Уступки могут быть болезненными, могут не полностью удовлетворять все стороны. Ни одна из сторон не будет довольна на все 100%. Но достойное урегулирование, справедливое урегулирование лучше, чем продолжение войны – это плохо для русских, плохо для украинцев. Но важно понять причины произошедшего.

Вы знаете, Россия и Путин не пришли к этому в одночасье – он не проснулся в одно утро и решил вторгнуться в Крым, а затем и в Украину. Давайте вернемся к концу холодной войны. Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы – ред.) НАТО! Но НАТО продолжало расширяться, все больше и больше. Было вмешательство в дела Украины – так называемая бархатная революция. И потом, притеснение граждан России, русского языка, они запрещали русский язык на Украине. И это похоже на неспособность на Балканах проявить чуткость и уважение к сербскому меньшинству, как в Косово.

У нас в Восточном Тиморе живут тысячи индонезийцев, абсолютно мирно. В Индонезии живут тысячи тиморцев, 40% тиморцев по-прежнему говорят на индонезийском языке. Многие тысячи тиморцев учатся в Индонезии. Нас всего 1,4 миллиона и мы занимаем шестое место по количеству людей, посещающих Индонезию каждый месяц. Индонезийцы просто ходят в Тимор через границу. Вот так и должно быть.

А Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела. Боже, несколько лет назад я говорил, зачем же им вступать в НАТО? Просто взгляните на Афганистан. После 20 лет они собрали вещи и уехали. А это Афганистан. И вы думаете, что сможете справиться с Россией?

Так или иначе, я хотел бы увидеть, как Россия и Европа сближаются.

Мадам, вы знаете, что я сказал президенту Жозе Дурану Баррозу – это бывший председатель Европейской комиссии, мой хороший друг – я сказал ему, старайтесь, чтобы Европа была как можно более нейтральной в отношении трений между США и Россией, между США и Китаем. Вы не военный блок. Вы ни для кого не представляете военной угрозы – я имею в виду Европейский союз. Вы должны стать мостом между США и Россией, США и Китаем.

Но вместо этого Европейский союз стал милитаризованным благодаря НАТО. Как распутать все это? Что ж, есть только два человека, которые могут это сделать - Дональд Трамп и Путин.

Я хочу обратиться к европейцам и россиянам: протяните друг другу руки. Россия – это христианская цивилизация. Европа в большинстве своем является христианской цивилизацией. Люди тянутся друг к другу, перестройте и ваши отношения тоже.

–Вы упомянули НАТО и его влияние о динамике власти в мире. Такое случается не только в Европе, есть примеры и поближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. НАТО также укрепляет свое присутствие в Азиатском регионе с помощью военных блоков, например, AUKUS и QUAD. Что вы думаете по этому поводу?

–Меня это очень беспокоит. Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения. Но я надеюсь, что под руководством моего друга Анвара Ибрагима, вместе с другими странами АСЕАН, в частности Индонезией, они консолидируют АСЕАН как нейтральный блок, который работает вместе со всеми, но избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой.

– Господин президент, под председательством Анвара Ибрагима и Малайзии в АСЕАН думаете ли вы, что в этом году Восточный Тимор приближается к вступлению в АСЕАН в качестве полноправного члена?

– Да. Либо мы присоединимся сейчас, в мае этого года, либо, если ближе к концу года, например, в октябре-ноябре. Уже есть единогласное мнение, что Восточный Тимор должен присоединиться. Лидеры АСЕАН на своей встрече в Пномпене утвердили дорожную карту. Сначала они одобрили вступление Восточного Тимора в АСЕАН в принципе, а затем на своем саммите в Лабуан-Баджо в мае 2023 года они одобрили дорожную карту для ускоренной пошаговой подготовки Тимора к присоединению. Мы выполнили все этапы, указанные в дорожной карте. Так что это всего лишь вопрос формального решения, чтобы Тимор присоединился официально. И это должно произойти в этом году.

– Будем надеяться, что в мае или позже в этом году мы услышим хорошие новости. Итак, как вы знаете, ранее в этом году Индонезия присоединилась к БРИКС как первая страна Юго-Восточной Азии, ставшая полноправным официальным членом альянса. И, как вы упомянули, у вас действительно близкие отношения с господином Лулой и другими лидерами альянса БРИКС. Видите ли вы какую-либо возможность для диалога между Восточным Тимором и БРИКС?

– БРИКС очень важен. Я надеюсь, что БРИКС останется стабильным, сплоченным сообществом, у которого есть последовательная стратегия. Прежде всего, на благо членов БРИКС, на благо более справедливого международного порядка, не для того, чтобы быть соперником G7 или G8. Может быть, теперь, при Дональде Трампе, Россия будет приглашена обратно в G7, и она превратится G8. И если это так, то Россия могла бы продолжить работать и в БРИКС, и это не будет рассматриваться как соперничество.

Но это всего лишь отражение нынешнего мира, 21-го века. БРИКС как такового не существовало 30-40 лет назад. Это было немыслимо. Очевидно, что в мире происходят экономические изменения, демографические изменения. И самое важное, что БРИКС не становится дополнением к соперничеству, к трениям. Что каким-то образом этим странам удается сохранять баланс, положительный баланс.

У нас нет таких намерений, и мы даже не говорим о вступлении в БРИКС. Мы слишком малы. Мы собираемся сосредоточиться на нашем участии в АСЕАН, членстве в АСЕАН. У нас недостаточно человеческих и финансовых ресурсов, чтобы участвовать в таком количестве организаций по всему миру. У нас прочные отношения с Бангладеш, Индией, Южной Кореей, Японией и Китаем. Это страны нашего региона. И я надеюсь, что мы сделаем следующий шаг и к повышению уровня отношений с Россией.

– Я хотела спросить вас о борьбе вашей страны за независимость и как ей удалось преодолеть последствия этой борьбы. Восточный Тимор – одна из, если не самая молодая официально признанная страна в мире. Теперь, после того, как вы более 20 лет строили общество, как, по-вашему, удалось этого добиться? Как вы построили свою страну с нуля?

– Если посмотреть на некоторые данные, то у нас все очень хорошо. Восточный Тимор — оазис мира и спокойствия. У нас нет никаких серьезных проблем. У нас ноль насилия на политической почве. У нас нет этнической или религиозной напряженности. Мы на 99,6% католики. Но мы испытываем большое уважение и привязанность к мусульманскому меньшинству и протестантскому меньшинству.

У нас нет организованной преступности вообще. Я всегда шучу об этом - может быть, у нас нет организованной преступности, потому что в целом мы довольно неорганизованны. Даже наши преступники очень неорганизованны. Их так легко ловит полиция!

– По крайней мере, полиция организована.

– Да, именно так. Таким образом, у нас нет организованной преступности, нет наркомании, и все многочисленные этнические группы, иностранцы, живущие здесь, очень счастливы и находятся в полной безопасности. И мы добились прогресса за последние 22 или 23 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время увеличилась с менее чем 60 до 70 лет. У нас очень небольшой внешний долг. Он составляет всего 16% от нашего ВВП. У нас солидный суверенный фонд. Мы инвестировали миллиарды в международный финансовый рынок через наш суверенный фонд благосостояния, который управляется нашим центральным банком совместно с международным консорциумом управляющих. Таким образом, у нас более 1000 международных портфелей - на финансовых рынках, в акциях, на фондовом рынке.

На момент обретения независимости у нас было всего 19 врачей. Сегодня их у нас 1300. На момент обретения независимости у нас был один университет, 10 000 студентов. Сегодня у нас 17 или 18 университетов. Всего в университетах обучаются 60 000 студентов.

Почти 30 с лишним процентов членов парламента – женщины. В моем кабинете, помимо меня, мужчины, три высшие должности занимают женщины. Этого все еще недостаточно, женщины по-прежнему недопредставлены в политике и власти Восточного Тимора.

И у нас нет врагов, у нас есть только друзья, "пока не друзья" и будущие друзья.

У нас все хорошо с экономической точки зрения. Нам нужно больше инвестировать в общественную инфраструктуру, национальные дороги, сельские дороги, ирригационные системы для сельского хозяйства, чтобы повысить производительность нашего продовольствия. Мы больше инвестируем в сектор здравоохранения, сейчас инвестируем в расширение нашего аэропорта, чтобы он стал современным международным аэропортом.

Три года назад мы открыли современный порт, один из самых современных во всей Юго-Восточной Азии, относительно небольшой, но полностью автоматизированный.

В 2002 году электричество было только в некоторых районах столицы. Сейчас оно охватывает около 99% территории. Мы используем дизельное топливо, это дорого, но мы переходим к возобновляемым источникам энергии, таким, как солнечная энергия.

Вот какова ситуация. Мы могли бы добиться большего успеха. У нас по-прежнему слишком высокий уровень недоедания среди детей и детской бедности. Это наша недоработка. По любым подсчетам, после 23 лет, с имеющимися у нас ресурсами, у нас так много детского недоедания, что это неприемлемо. Что-то не так с нашей политикой и ее исполнением. Может быть политика правильна, но с ее исполнением возникают проблемы. Но сейчас мы, премьер-министр и правительство обязалось в ближайшие пять лет значительно сократить задержку роста и недоедание среди детей.

– И последнее, но не менее важное, потому что уже скоро состоится церемония вручения верительных грамот. Я хотела спросить вам о перспективах сотрудничества с Россией в области культуры и образования. Вы упомянули, что сейчас у вас около 60 000 студентов в 18 университетах. Как вы думаете, хотели бы они получить образование в России тоже? Или, может быть, есть какие-то другие способы, которыми мы могли бы сотрудничать в культуре и образовании?

– Я думаю, будет хорошо, если мы сможем договориться об отправке врачей Восточного Тимора в Россию, лучше всего в Москву, в лучшие больницы, чтобы они поработали там один месяц, три месяца, шесть месяцев, чтобы поучились и понаблюдали. Вот это я бы поддержал, потому что у нас сейчас много врачей, но очень мало специалистов. На всю страну у нас, вероятно, не больше 10 стоматологов, 15 офтальмологов. У нас теперь есть несколько больше кардиологов, но мы не можем здесь делать сложные операции. Нам приходится отправлять пациентов в Сингапур, Малайзию и так далее.

Вот почему я говорю, что у нас может быть программа, которая может быть профинансирована нами, чтобы отправить наших врачей провести несколько месяцев в Москве, чтобы мы могли начать с малого, но это было бы эффективно. Наши врачи будут так счастливы, потому что любой настоящий врач знает о российской медицине.

– Большое вам спасибо!

История вместе и порознь

Проблемы интерпретации общего прошлого в России и Китае

Иван Зуенко

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН.

Для цитирования:

Зуенко И.Ю. История вместе и порознь // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 1. С. 134–151.

Стратегическое партнёрство России и Китая, одна из несущих конструкций нового миропорядка, уникально по многим причинам. Оно развивается, несмотря на отсутствие между странами обязательств, связанных с военно-политическими блоками, и в этом смысле действительно является, как формулируют китайцы, «отношениями великих держав нового типа» (新型大国关系)[1]. Но оно интересно и как пример развития связей не благодаря культурной и цивилизационной близости, а вопреки соответствующим различиям.

В основе лежат взаимные уступки, ключевой из которых следует признать урегулирование территориального спора к началу 2010-х годов[2]. Именно после него устранены последние препятствия для развития партнёрства, и отношения достигли уровня, который президент России справедливо характеризует как «наивысший за всю историю»[3].

Однако стремительное развитие сотрудничества в последние четыре десятилетия, основанное на осознании взаимной выгоды и подталкиваемое изменениями глобальной геополитической конъюнктуры, происходило без должной проработки истории взаимоотношений. Можно сказать, что осмысление российско-китайских связей не поспевало за политической целесообразностью. Между тем история полна эпизодов, которые и в России, и в Китае до сих пор трактуются с националистически-патриотических позиций. Это расхождение способно омрачить (или даже перечеркнуть) позитивный багаж, совместно накопленный Москвой и Пекином.

Насколько серьёзны разногласия? Как различное понимание истории воплощается в конкретных действиях и влияет на российско-китайское сотрудничество, прежде всего на местах? Как чиновники, бизнес, общественники и экспертное сообщество лавируют между ориентацией на сотрудничество и настроениями алармизма?

Целью статьи не является установление единственно верной интерпретации истории или навязывание её зарубежным партнёрам (хотя автор, будучи российским исследователем, естественно, придерживается трактовок отечественной исторической науки). Важнее установить проблемные точки, которые объективно существуют в восприятии истории российско-китайских отношений. Зная их, можно, во-первых, услышать собеседника, понять его озабоченность тем или иным эпизодом прошлого, во-вторых, избежать ошибок, связанных с неверным толкованием слов или действий зарубежных партнёров, а также непреднамеренным нанесением обид, как неоднократно случалось в российско-китайских отношениях[4]. Выводы, сделанные в завершение работы, не являются окончательными, а скорее формируют исследовательское поле для дальнейшего анализа, являются приглашением к дискуссии на данную тему.

Историческая ретроспектива: «болевые точки» отношений

История российско-китайских отношений циклична: времена враждебности сменяются периодами сотрудничества и дружбы. Несколько раз страны находились в состоянии вооружённого конфликта. К таким эпизодам относятся столкновения казаков под командованием Хабарова и Степанова с маньчжурами в 1650-е гг., осада маньчжурами Албазинского острога в 1685 и 1686–1687 гг., нападение монголов, данников Цинской империи, на Селенгинский остров в 1688 г., обстрел китайцами Благовещенска во время восстания ихэтуаней в 1900 г. и участие России в составе «альянса восьми держав» в его подавлении в 1900–1901 гг., конфликт на КВЖД в 1929 г. и столкновения на острове Даманский и возле озера Жаланашколь в 1969 году.

Объективно число войн между Россией и Китаем невелико, и в основном они представляли собой локальные столкновения с участием ограниченных контингентов. Периферийность боевых действий по отношению к политическим центрам обеих стран[5] способствовала тому, что приведшие к ним спорные вопросы, как правило, не доминировали в общественно-политической дискуссии и в деталях известны только узкому кругу специалистов. Однако эти спорные вопросы не разрешены и остаются благодатной почвой для русо- и синофобских настроений.

Почему же Россия и Китай воевали и какова природа потенциальных противоречий на данный момент? Следует выделить три ключевых момента.

Во-первых, территориальное размежевание между странами произошло в итоге обоюдной экспансии на земли тунгусо-маньчжурских народов, которые исторически не принадлежали ни России, ни Китаю. Именно с маньчжурами был заключён Нерчинский договор 1689 г., определивший в общих чертах межгосударственную линию. Современная граница установлена в результате заключения Айгунского (1858 г.), Пекинского (1860 г.) и Илийского (1881 г.) договоров, подписанных, когда Россия находилась на пике своего развития, а Китай (Цинская империя), напротив, в упадке.

Во-вторых, современный Китай – многонациональное государство, в котором центр, связанный с титульной нацией (китайцы, хань 汉族), считает «исторически своими» все земли, на которых проживали нацменьшинства КНР, не имеющие сегодня собственной государственности. Данный подход чётко проявился в случае с маньчжурами – народом тунгусо-маньчжурской группы, который в XVII веке создал Цинскую империю и завоевал китайцев, но потом государственности лишился[6]. Созданная в 1912 г. Китайская Республика объявила маньчжуров одним из народов «китайской нации» (чжунхуа миньцзу 中华民族). Так исторические достижения маньчжуров оказались «экспроприированы» Китаем. И нынешняя «Китайская Республика» (де-факто существует на острове Тайвань), и Китайская Народная Республика считают «исторически своими» территории, которые в разное время контролировались маньчжурами.

В-третьих, обе страны, встав в начале ХХ века на путь догоняющей модернизации, использовали для достижения своих целей коммунистические идеи. И в России, и в Китае образовались государства (СССР и КНР), которые, с одной стороны, стали правопреемниками существовавших ранее империй, с другой – могли позиционироваться и как новые игроки на мировой арене. Так, для китайской историографии характерно чёткое разделение России как субъекта истории на «царскую Россию» (ша Э 沙俄), которой приписывались все черты экспансионистской колониальной державы, и нынешнюю Россию, которая выводилась из-под критики китайских историков. Однако тот же фактор позволил сохранить в Китае негативное отношение к северному соседу – пусть и под эгидой «царской России».

Инициация коммунистического движения в Китае со стороны Коминтерна и последующий разрыв двух «братских партий» по-прежнему влияет на восприятие России в Пекине. Целый ряд событий, недостаточно хорошо известных в России, но сыгравших ключевую роль в создании негативного образа Советского Союза в Китае (предложение СССР от 1958 г. о строительстве на территории КНР радиолокационной станции для слежения в интересах Москвы за перемещениями подводных лодок в Тихом океане, отказ от помощи Пекину в строительстве атомного подводного флота, отзыв советских специалистов из КНР в 1960 г.), надолго предопределили восприятие России как «гегемона», «социал-империалиста», страны, которой нельзя доверять.

Следует отметить, что «китайский мир» не исчерпывается КНР. И на Тайване, в Гонконге и среди китайских политэмигрантов, проживающих на Западе, широко распространено негативное восприятие России не только как колониальной державы, якобы «захватившей значительную часть китайской территории», но и как источник коммунистической идеологии, проникновение которой «уничтожило» на материке классическую китайскую цивилизацию[7].

Отношения СССР и Китая до конца 1970-х гг. были идеологизированы и связаны с личными амбициями руководства внутри коммунистического движения. Маятник качнулся в сторону улучшения на рубеже 1970–1980-х гг., когда перед лицом стратегической катастрофы, связанной со сближением США и КНР, Москва предприняла усилия для восстановления сотрудничества с Пекином.

С тех пор, исходя из политической и геостратегической целесообразности, отношения двух стран планомерно улучшались.

В 1989 г. во время советско-китайского саммита в Пекине фактический лидер КНР Дэн Сяопин заявил о необходимости «закрыть прошлое» ради будущего сотрудничества. Его призыв с готовностью восприняли в России. Итогом длительного процесса сближения стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. и последующее заключение Дополнительного соглашения между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе на её восточной части от 14 октября 2004 г., формально закрепившее отсутствие претензий друг к другу, включая территориальные вопросы (что, впрочем, не означает отказа китайской стороны от трактовок договоров 1858–1881 гг. как «неравноправных», а также географических определений ранее спорных участков – см. выше).

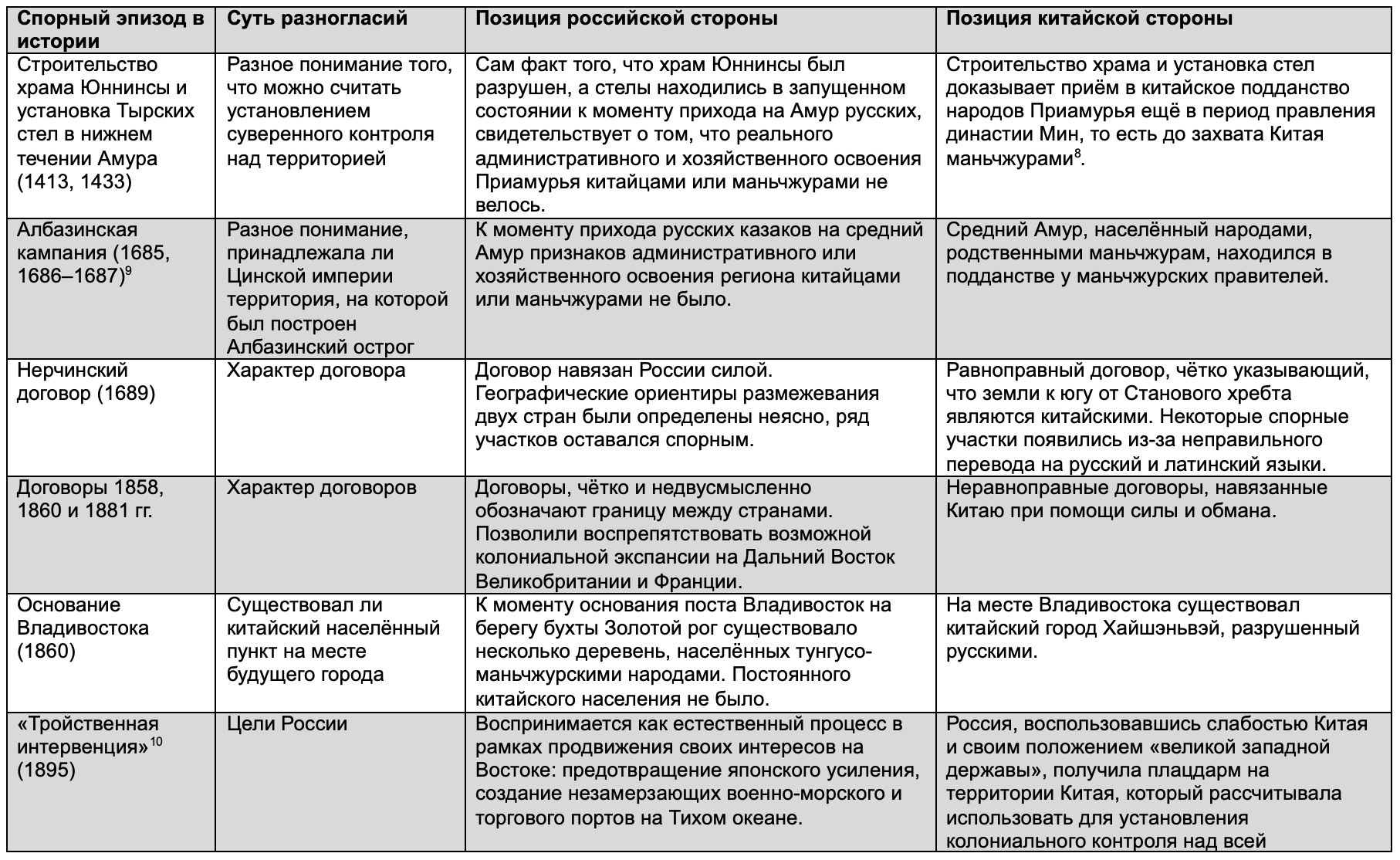

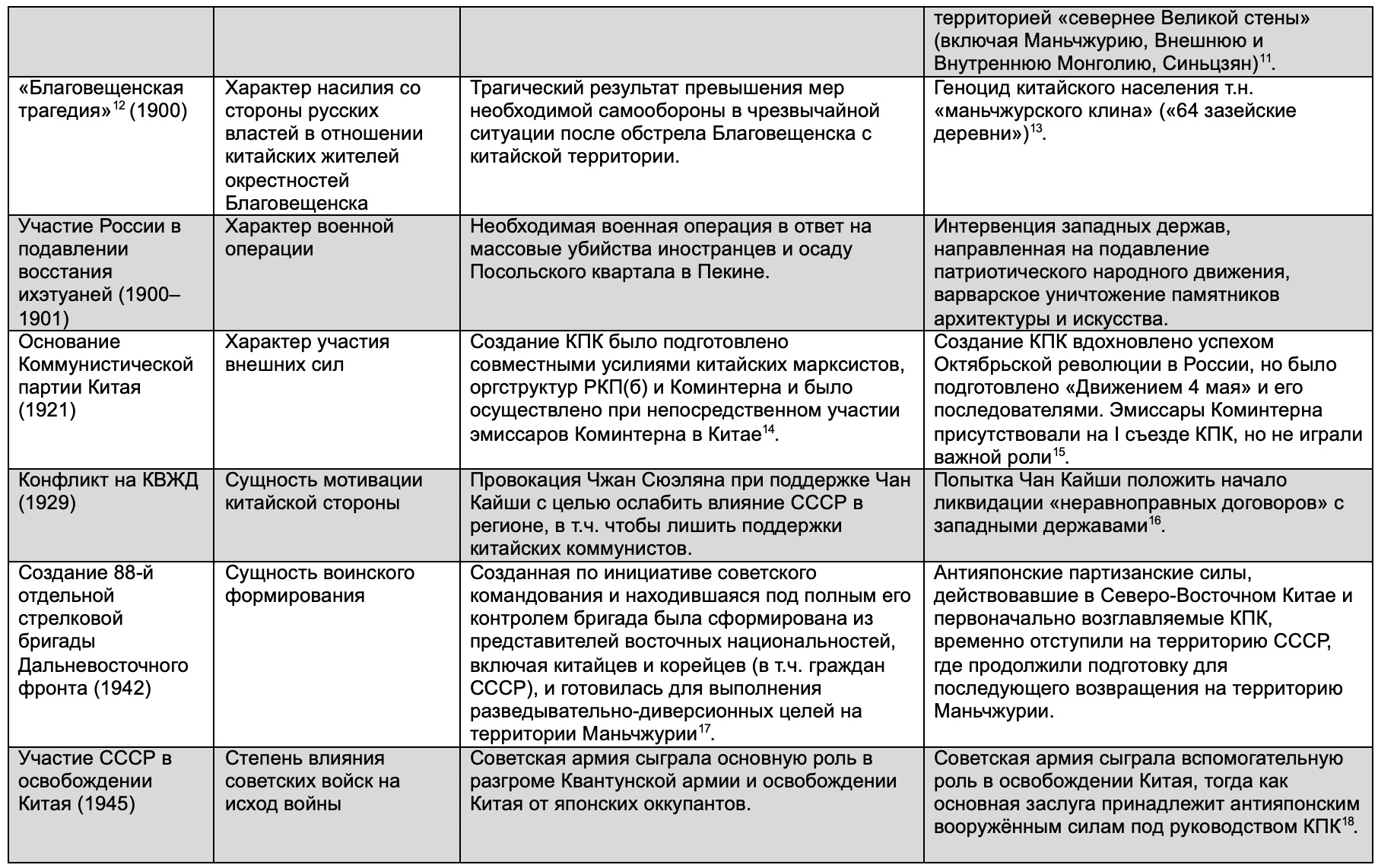

Как видим, политическая целесообразность обгоняет историографическую рефлексию и обуславливает избирательно позитивную тональность официальной риторики Москвы и Пекина в отношении «неудобного прошлого». Сложные вопросы общей истории не прорабатываются и даже замалчиваются. Имеется несколько «болевых точек», которые оцениваются в двух странах по-разному. Мы посчитали возможным изложить их в форме таблицы, сопровождая краткую формулировку в ряде случаев, когда позиция сторон не столь очевидна, ссылками на литературу, где она формулируется именно так.

Усиление национально-патриотической пропаганды КНР при Си Цзиньпине

Конфигурация отношений, в которой различное понимание узловых точек общей истории сосуществует с высоким уровнем партнёрства и отсутствием претензий на официальном уровне, в полной мере сложилась в течение первой декады XXI века. Ныне дело осложняется тем, что в обеих странах чётко обозначилась тенденция к росту националистических настроений – в Китае она, на наш взгляд, более выражена, что заслуживает отдельного анализа.

К началу 2010-х гг. КНР подошла в состоянии, близком к системному кризису. Период бурного экономического роста, обеспеченного рыночными реформами, ориентацией на экспорт и обширными малооплачиваемыми трудовыми ресурсами, подошёл к концу. Постоянное повышение благосостояния населения вкупе с появлением широкого доступа к информации способствовало повышению запроса на дальнейшие преобразования. Пассивность «четвёртого поколения руководителей» (Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и др.), фактически саботировавшего назревшие меры по реструктуризации экономики, преодолению имущественного расслоения, коррупции, стала причиной снижения лояльности китайцев к Коммунистической партии.

Чтобы не допустить коллапса страны по советскому образцу, Си Цзиньпин, избранный генеральным секретарём ЦК КПК в октябре 2012 г., решительно «затянул гайки» практически во всех сферах жизни общества: от усиления партии до ужесточения правил пребывания в стране иностранцев[21]. Одним из направлений политики центра в «новую эпоху», как позднее стали называть правление Си Цзиньпина, стало усиление идейно-воспитательной работы. Наиболее характерной чертой процесса оказался уклон в сторону пропаганды патриотических и националистических ценностей[22].

Идеологическим ориентиром стала высказанная Си Цзиньпином ещё в ноябре 2012 г. концепция «Китайской мечты» (она же «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» 中华民族伟大复兴). Многие из лозунгов, выдвинутые в десятилетие правления Си Цзиньпина, со временем исчезали из риторики, но «Китайская мечта» по-прежнему в активном вокабуляре руководства. Чёткое определение, что же такое «Китайская мечта», отсутствует, оставляя широкий простор для трактовок.

Согласно наиболее популярным определениям, «Китайская мечта» означает возвращение Китая на позицию мирового лидера, как это было большую часть истории человечества.

Есть и трактовки, оценивающие концепцию, прежде всего, с позиций внутренней политики. Они фокусируются на понятии «Чжунхуа миньцзу» 中华民族 (китайская нация), подразумевая, что Си Цзиньпин призывает к строительству «национального государства», где прежнему сосуществованию китайцев (хань) и пятидесяти пяти национальных меньшинств будет противопоставлена «выплавка» единой «китайской нации»[23].

Обе интерпретации предполагают, что китайские идеологи отталкиваются от тезиса о нынешнем кризисе «китайской нации». Для иллюстрации используются рассуждения о продолжающемся периоде «столетнего унижения» (начавшегося с поражения в Первой опиумной войне в 1842 г.) и национальных страданиях – прежде всего, в годы войны с Японией (1937–1945 гг.). Таким образом, в основу идейно-патриотической работы закладывается принцип реваншизма[24]. Несмотря на очевидные успехи КНР в период реформ, населению предлагается тезис, что нынешних достижений недостаточно, необходимо ещё больше сплотиться вокруг Коммунистической партии Китая и её «ядра» – Си Цзиньпина. Это необходимо ради воплощения в жизнь «Китайской мечты», а «великое возрождение китайской нации» ещё только впереди.

Неотъемлемой частью работы стало стремление руководства КНР выработать чёткий стандарт понимания тех или иных исторических вопросов. На данный момент усилия в основном сфокусированы на «выправлении» (здесь уместно использовать конфуцианский термин «чжэнмин» 正名) истории КНР.

Ярким свидетельством стало принятие в ноябре 2021 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва «Решения по основным достижениям и опыту столетней борьбы партии» (中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议). Этот документ, подготовленный при личном участии Си Цзиньпина, возглавившего редакционную группу, представляет собой третью версию комплексной истории Коммунистической партии Китая[25]. Главной целью «Решения» является закрепление возвеличивания Си Цзиньпина, который в новой трактовке истории предстаёт руководителем, равным по значению Мао Цзэдуну.

«Решение» в основном касается внутренних вопросов, но сравнение текста резолюции 2021 г. с резолюциями 1945 и 1981 гг. позволяет сделать ряд выводов об изменениях в восприятии истории взаимоотношений с другими странами. Нас интересует Россия/СССР, которая в тексте «Решения» упоминается трижды:

повторяется каноническая формулировка, характерная и для предшествующих исторических документов, о том, что «орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм»[26], значение же Коминтерна для учреждения китайской компартии, подчеркиваемое российскими историками, как и ранее, не фиксируется;

далее Октябрьская революция упоминается в связи с утверждением, что копирование советского опыта без учёта китайских реалий было контрпродуктивно («как показывают факты, при тогдашних объективных условиях китайские коммунисты не смогли бы победить в революции по всей стране путём захвата центральных городов в первую очередь, как это было во время Октябрьской революции в России»);

в третий раз наша страна упоминается, когда, говоря о вызовах, стоящих перед КПК на рубеже 1980–1990-х гг., «Решение» называет, прежде всего, распад Советского Союза как важнейший геополитический фактор.

Отметим, что такие важные факторы развития КНР, как решающая роль СССР в разгроме Японии на завершающем этапе Второй мировой войны и всесторонняя помощь в социально-экономическом развитии страны в 1950-е гг., в «Решении» замалчиваются.

По поводу победы над Японией говорится следующее: «КПК развернула обширный театр военных действий во вражеском тылу и создала антияпонские опорные базы, руководила 8-й армией, Новым 4-м корпусом, Объединённой антияпонской армией Северо-Востока и другими антияпонскими народными вооружёнными силами в героических боях, став прочнейшим оплотом общенациональной войны против японской агрессии вплоть до окончательной победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам. Это первая с начала периода новой истории национально-освободительная война, закончившаяся полной победой китайского народа над внешним агрессором, она является важной составляющей Мировой антифашистской войны».

Как видим, Советский Союз не упоминается вообще. Данный подход контрастирует с текстом «резолюции» 1981 г., в которой говорится об общей борьбе народов различных стран против фашизма и прямо упоминается советский вклад («Борьба китайского народа против Японии, продолжавшаяся восемь лет, вместе с борьбой народов Советского Союза и других стран против фашизма, позволила одержать окончательную победу»)[27], хотя и не расшифровывается участие СССР в разгроме японской армии.

Не упоминается и внешний фактор в развитии КНР в первое десятилетие её существования («КПК обеспечила стабильность товарных цен, осуществила единое планирование финансово-экономической работы, завершила аграрную реформу, провела демократические преобразования во всех сферах общества, обеспечила равные права мужчин и женщин, подавила контрреволюцию, развернула движение против “трёх зол” и “пяти зол”, избавилась от мути и грязи, оставленных старым обществом»).

Между тем в «резолюции» 1981 г. прямо говорилось о помощи Советского Союза и «других дружественных стран» в осуществлении планов первой пятилетки («С опорой на собственные силы при помощи Советского Союза и других дружественных стран, удалось достичь значительных успехов»)[28].

Таким образом, налицо тенденция к абсолютизации собственного опыта и достижений КПК как в военном, так и в социально-экономическом плане.

Память о позитивной роли нашей страны в истории КПК и КНР замалчивается, в перспективе она полностью исчезнет из общественного дискурса при сохранении нынешних тенденций[29]. Примечательнее всего, что это происходит в период правления лидера, роль которого в истории российско-китайских отношений исключительно позитивна. Таков один из тех парадоксов нынешних российско-китайских отношений. Исследования по отдельным аспектам, имеющим отношение к «политике памяти» (например, отражение истории в китайских школьных учебниках[30]), подтверждают сделанные выводы. Возникает потенциально взрывоопасная ситуация, когда все имеющиеся в шкафах истории скелеты превращаются в мины замедленного действия, готовые сдетонировать при резком политическом изменении, например, смене руководства в двух странах.

Выводы для России

Отражение истории российско-китайских отношений противоречиво по двум основным причинам:

разделение России как субъекта истории на «царскую Россию» и «современную Россию» позволяет критиковать нашу страну, навешивать на неё ярлыки «экспансионистской и колониальной державы», не ставя под вопрос сотрудничество с нынешней Россией;

период разрыва между КПК и КПСС в 1960–1970-х гг., частью которого было разжигание русофобских настроений, продолжает влиять на информационную повестку.

Ряд тайваньских, гонконгских и зарубежных китайских интеллектуалов, настроенных к России враждебно, активно размещают в интернете информационные материалы об истории Китая на китайском языке. В основном они доступны и для пользователей континентального Китая. На фоне украинского кризиса появился тезис, что именно сближение с Москвой отрезает для КНР пути нормализации отношений с Западом, которое видится ими оптимальным вариантом развития. Это способствует укоренению в сознании части китайцев негативного образа России.

В целом в китайских информационных материалах в настоящий момент фиксируется две чёткие тенденции:

стимулирование патриотических настроений, для чего используется образ Китая как жертвы западных колониальных держав, одной из которых была «царская Россия»;

возвеличивание КПК и КНР в глазах собственного населения, для чего принижается или вовсе замалчивается роль СССР в развитии партии и страны.

Данный процесс сопровождается активной циркуляцией материалов, изображающих Россию/СССР в негативном свете или же содержащих исторические трактовки, прямо противоречащие российским.

Как и ранее, Пекин считает действия «царской России» «колониальной экспансией», утверждая, что договоры заключались при помощи силы и обмана, в результате утерян «миллион квадратных километров китайской территории». Однако, как заявляют сами китайцы, это не означает, что китайская сторона рассчитывает на пересмотр договоров и на возвращение «утраченных территорий»[31].

Рост патриотических настроений в Китае, которые потенциально могут быть связаны с реваншистскими устремлениями по отношению к современной России, – следствие действий властей, которые, впрочем, нацелены, прежде всего, на внутреннюю консолидацию общества. Эпизодическое перетекание подобных настроений в русофобию оказывается «побочным» и, можно сказать, нежелательным для китайских властей эффектом. Более того, заметно желание «замалчивать» наиболее болезненные для национальной самооценки эпизоды истории – прежде всего, «Благовещенскую трагедию». Пожалуй, единственным исключением является экспозиция в Айгунском историческом музее, которая, хотя и появилась ещё в 1970-е гг., продолжает регулярно обновляться и получать поддержку государства[32].

Такое прагматичное отношение связано с задачами легитимации власти Коммунистической партии. Если начать педалировать тему России как «агрессора», получается, что все предыдущие поколения лидеров КНР были неправы: и Мао Цзэдун, который, выдвинув концепцию об «исторических счётах Китая к СССР по поводу утраченных территорий», тем не менее так их и не предъявил, и Дэн Сяопин, который предложил в 1989 г. «закрыть прошлое и двигаться в будущее», и Цзян Цзэминь, который окончательно отказался от претензий на «утраченные территории», и Ху Цзиньтао, продолжавший политику «стратегического партнёрства» с Россией. Явное потакание русофобским настроениям противоречит интересам правящей элиты. А для критиков КПК тезис об «утраченных территориях» представляется одним из наиболее действенных способов обвинить её в предательстве национальных интересов.

При этом осуществляемая той же правящей элитой политика стимулирования патриотических и националистических настроений в КНР может иметь далеко идущие последствия в случае смены власти. Общественное мнение потенциально готово к пересмотру отношений с Россией, поскольку со школьной скамьи внимание китайцев фокусируют на эпизодах прошлого, связанных с поражениями и униженииями Китая, среди виновников которых называется Россия, и гораздо меньше внимания уделяется позитивным моментам совместной истории.

Сейчас основным барьером на пути обвальной русофобии остаётся политическая воля Пекина.

С российской стороны наиболее действенной стратегией является активизация работы по сохранению памяти об истории освоения Дальнего Востока и «мирным периодам» взаимодействия с китайцами, дипломатическое реагирование на отдельные эксцессы с китайской стороны, доведение своей позиции до зарубежных партнёров, но без агрессивного навязывания, что в нынешних условиях способно лишь разжечь реваншистские настроения в Китае, а не привести к компромиссу.

Автор: Иван Зуенко, доцент кафедры востоковедения, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Сноски

[1] Ван Сяоцюань и др. Историческая логика, способы взаимодействия, внутренняя мотивация и мировое значение китайско-российских отношений [王晓泉. 中俄关系的历史逻辑?相处之道?内生动力与世界意义] // Элосы сюэкань [俄罗斯学刊]. 2023. No. 2. С. 22–52.

[2] Примечательно, что в 2004 г. в результате переговоров об окончательном урегулировании территориального спора в отношении принадлежности островов Большой Уссурийский и Тарабаров, стороны пошли на компромиссы, однако не изменили трактовок относительно географии спорного участка в месте слияния Амура и Уссури, разница в которых и была причиной спора. Россия по-прежнему считает, что река Уссури впадает в мелководную протоку Казакевичева у южного берега острова Большой Уссурийский напротив села Казакевичево и вместе с ней образует полноводную Амурскую протоку, которая, соответственно, является частью реки Амур (см. статью Большой российской энциклопедии 2017 г.: Магрицкий Д.В. Уссури. Большая российская энциклопедия. 2004–2017. URL: https://old.bigenc.ru/geography/text/4702567 (дата обращения: 17.11.2024)). Согласно же китайской трактовке, Уссури впадает в Амур в районе Хабаровска, напротив Хабаровского утёса, а Амурская протока, таким образом, является не чем иным, как основным руслом Уссури (см., например: 乌苏里江 [Уссури] // 搜狗百科 [Sogou Baike]. URL: https://baike.sogou.com/m/fullLemma?lid=36352 (дата обращения: 17.11.2024)). Сделанные территориальные уступки (Россия отказалась от фактического контроля над несколькими островами в месте слияния Амура и Уссури, а Китай отказался от претензий на остальные территории в том же районе) нужно оценивать как жест взаимного доверия и готовности к компромиссам. В отличие, например, от ситуации с российско-японским территориальным спором, где стороны даже в период оттепели в межгосударственных отношениях выражали бескомпромиссную позицию.

[3] Статья Владимира Путина в «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее» // Президент России. 19.03.2023. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70743 (дата обращения: 17.11.2024).

[4] См., например: Зуенко И.Ю. Китайцы о юбилее Владивостока: «Посольство России унизило Китай» // Аргументы и факты. 15.07.2020. URL: https://vl.aif.ru/society/a_byl_li_hayshenvay (дата обращения: 17.11.2024).

[5] Некоторое исключение составляет подавление восстание ихэтуаней, в ходе которого русские войска под командованием генерала Линевича участвовали в штурме Пекина в августе 1900 года. О масштабе боевых действий говорят потери – русские потеряли 26 человек убитыми и 106 ранеными. По числу потерь выделяется конфликт на КВЖД 1929 г. (281 убит, 729 ранены), однако и для Китая, и для СССР он являлся периферийным и не имел экзистенциального характера.

[6] Попыткой восстановления маньчжурской государственности можно считать создание государства Маньчжоу-го (1932–1945 гг.), которое в историографию вошло как прояпонское «марионеточное» (по-китайски используется иероглиф 伪 – «ненастоящий, фальшивый»).

[7] Характерным примером являются видеоролики проживающего в Новой Зеландии китайца с псевдонимом «Учитель Да-Кан» (大康老师), которые размещены на видеохостинге YouTube. См., например: 看看俄罗斯干过的那些事?被中国人故意遗忘的庚子俄难?再看看中国人干的事?是如何把不平等条约变成合法的? [Посмотрите, что сделала Россия! Давайте посмотрим, что сделали китайцы и как они узаконили неравноправный договор] // YouTube. 07.04.2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JTtudUajaY8&t=633s и другие (дата обращения: 17.11.2024).

[8] Вань Мин. Новое исследование стел династии Мин в храме Юннин – анализ сложности Великого Шелкового пути [万明. 明代永宁寺碑新探—基于整体丝绸之路的思考] // Лиши дили яньцзю [历史地理研究]. 13.08.2021. URL: https://hangchow.org/index.php/base/news_show/cid/8632 (дата обращения: 17.11.2024).

[9] Китайский термин: «Якэса чжаньи» 雅克萨战役, где «Якэса» – название Албазино.

[10] Учитывая, что этот эпизод практически не раскрывается в российской историографии как отдельное событие, в данном случае мы используем кальку с китайского термина 三国干涉还辽, под которым понимаются заявления Германии, России и Франции, сделанные 7 апреля 1895 г. в адрес Японии с требованием пересмотра Симоносекского мирного договора, в результате которых Россия получила в аренду Ляодунский полуостров.

[11] См., например: Практическое пособие для учителей истории (学生学习用书?历史). Пекин: Жэньминь цзяою чубаньшэ, 2019. С. 102.

[12] В русском языке пока нет устоявшегося историографического термина для обозначения этого события. Предлагается использовать данную трактовку. По-китайски используется «Гэнцзы Э нань» 庚子俄难, где «Гэнцзы» обозначение 1900 г. – «года Белой мыши», а «Э» относится к России.

[13] Гао Юншэн, Ли Сюньбао. Новый анализ и размышления по поводу инцидента с “Gengzi Enan” [高永生?李寻宝. “庚子俄难”时限的再界定与思考] // Хэйлунцзян шичжи [黑龙江史志]. 2004. URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HLSZ20040300J.htm (дата обращения: 17.11.2024).

[14] Тихвинский С.Л. (Ред.) История Китая с древнейших времён до начала XXI века. Т. 7. Китайская Республика (1912–1949). М.: Восточная литература, 2013. С. 157–158.

[15] См., например: 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议?全文? [Полный текст Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии] // 中国政府网_中央人民政府门户网站 [Правительство КНР]. 16.11.2021. URL: https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/16/content_5651269.htm (дата обращения: 17.11.2024).

[16] Yang Kuisong. Chiang Kai-shek, Zhang Xueliang and Negotiations after 1929 Sino-Soviet Conflict // Modern History Studies. 2005. Vol. 1. P. 137–316.

[17] Среди исследований, основанных на архивных источниках, следует рекомендовать следующее: Константинов Г.Д. Особая интернациональная 88-я отдельная стрелковая бригада Дальневосточного фронта. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2015. 239 с.

[18] См., например: Use Book for History Teachers. P. 147.

[19] Наиболее ярко эту позицию выразил выдающийся российский китаевед Ю.М. Галенович: «Вина за отъезд наших специалистов из КНР лежит полностью на Мао Цзэдуне» (см.: Галенович Ю.М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале XXI века истории России и русско-китайских отношений. М.: Восточная книга, 2011. С. 201). Здесь уместно отметить, что Ю.М. Галенович является автором нескольких работ, наиболее релевантных данной статье по тематике (можно также отметить, например: Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. В 2-х т. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 1992; Его же. Китайские претензии: шесть крупных проблем в истории взаимоотношений России и Китая. М.: Русская панорама, 2015. 1135 с.). В то же время нельзя не отметить, что в своих поздних работах автор твёрдо стоял на антикитайских позициях, что, вероятно, было связано с особенностями его биографии и теми потрясениями, которые Галенович испытал, столкнувшись с эксцессами «культурной революции» во время работы в КНР. Данное обстоятельство заставляет воспринимать оценки, появившиеся в его работах, как достаточно субъективные.

[20] Ма Фуин. Исследование проблем пограничной безопасности в китайско-российских отношениях [马富英. 中俄关系中的边疆安全研究]: диссертация. Пекин: Центральный университет национальностей. URL: https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10052-1012416693.htm (дата обращения: 17.11.2024).

[21] Данный процесс подробно рассмотрен в монографии автора: Зуенко И.Ю. Китай в эпоху Си Цзиньпина. М.: АСТ, 2024. 304 с.