Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия может перестать зависеть от нефтедоллара

Сергей Тихонов

Недавнее решение Саудовской Аравии не продлять соглашение с США о торговле нефтью за доллары многие СМИ преподнесли как большой шаг к снижению веса американской валюты и всей экономики США на мировом рынке. В действительности влияние этого события очень сильно переоценено, хотя определенный тревожный звонок для Вашингтона прозвучал.

По факту оказалось закреплено уже существующее положение вещей. США и Саудовская Аравия отдалились друг от друга не только в торговле и экономике, но и политически. Значимого удара по так называемому нефтедоллару нанесено не было. Котировки барреля как определялись в американской валюте, так и продолжают определяться сейчас. И в какой валюте идут расчеты, особого значения не имеет, ведь производятся они по курсу опять же доллара.

За последние три года от расчетов в долларах за нефть и нефтепродукты отказались многие экспортеры и импортеры. В первую очередь покупатели нашего сырья и топлива в Китае, Индии, Турции и других странах. Но вот от определения котировок барреля в американской валюте не отказался пока никто. И даже Россия здесь не исключение, цена нашей нефти Urals, которая используется для расчета налоговых выплат в бюджет, определяется в долларах.

Как заметил в беседе с "РГ" руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа Вячеслав Мищенко, США перестали быть ключевым рынком сбыта для нефти, поставляемой из Саудовской Аравии. Да и вообще перестали быть крупнейшим рынком сбыта нефти. Сейчас основной рынок - это Азия, в первую очередь Китай. Кроме того, изменились политическая ситуация и подход к вопросам международной безопасности. Власти Саудовской Аравии видят место своей страны в мире шире, чем просто как части западной или американской системы/коалиции, а также видят определенные угрозы, которые создает американское доминирование на Ближнем Востоке.

Статистика подтверждает слова эксперта. Если ранее Саудовская Аравия была главным экспортером нефти в США, то сейчас она поставляет на американский рынок 2-3% (300-500 тыс. баррелей в сутки) от его потребления. Более того, с 2016 года США больше половины своих потребностей в нефти закрывают собственной добычей.

Само решение не продлевать соглашение для рынка ничего особенно не изменило, уточняет Мищенко. Поменялась валюта контракта, а не валюта ценообразования. А цены на нефть по-прежнему формируют западные ценовые агентства в долларах. Или котировки складываются на западных торговых площадках, к которым можно отнести не только Нью-Йоркскую или Лондонскую биржу, но и биржу в Дубае.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, говорить, что решение Саудовской Аравии обвалит существующую систему торговли нефтью за доллары на бирже, конечно, не приходится, но звоночек достаточно показательный. США сами выпустили этого джинна из бутылки, начав вводить санкции против нашей страны. На Западе было ощущение, что они российский нефтебизнес похоронят, щелчком пальцев отключив его от глобальной инфраструктуры торговли нефтью. Но оказалось, что нефтью можно торговать вне этой системы. Можно не пользоваться услугами западных трейдеров, страховщиков или перевозчиков, а работать с российскими, ближневосточными или гонконгскими компаниями и вести расчеты в других валютах.

Другое дело, что не только цены на нефть привязаны к доллару, но и национальные валюты зависят от курса к доллару. К примеру, дирхам ОАЭ полностью привязан к доллару. Даже юань очень сильно зависит от доллара, поскольку для Китая США - основной экспортный рынок. Но ситуация может измениться, считает Симонов. По его мнению, нужно идти дальше. Сейчас мы гордимся тем, что наша нефтяная отрасль выстояла под санкциями и успешно продолжает работать, несмотря на отключение от западной инфраструктуры торговли нефтью. Но можно сделать следующий шаг и задать вопрос: а почему по-прежнему котировки нашей нефти Urals считаются от долларовых котировок Brent - фантомного сорта нефти, который почти не добывается? Нам даже придумывать ничего не надо, система, которую можно скопировать, уже есть, просто сделать ее под себя. Есть страны, которые по-прежнему доверяют нефти как товару, а ЕС, к примеру, считает, что нефть скоро исчезнет. Ну и хорошо, пусть живет по своим правилам. А Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия создадут новую систему торговли нефтью, не привязанную к европейским или американским индикаторам. Она может копировать в чем-то западную систему, в этом нет ничего плохого, но отвечать нашим интересам. У нас должны быть другие маркерные (эталонные) сорта, другие валюты расчетов и ценообразования, говорит Симонов.

Схожая точка зрения у Мищенко. По его словам, нужно заняться ценообразованием на внутреннем рынке в рублях. Отвязать цены как на нефть, так и на нефтепродукты от западных котировок, которые номинированы в долларах.

Что касается экспортных контрактов, наиболее интересным сейчас для нас является восточное направление. Поставки нефти по трубопроводу ВСТО в Китай мы полностью контролируем от добычи до сбыта. И здесь возможно начать выстраивать двусторонние отношения с покупателями, в том числе в области ценообразования, отмечает Мищенко.

Дубай вошел в топ-15 самых дорогих городов мира для иностранных работников, говорится в опросе, опубликованном Mercer. По сравнению с показателями предыдущего опроса, в этом эмират поднялся на три строчки вверх.

В первую очередь, это связано с повышением арендной платы, которое фиксируется после пандемии. Так, за последний год арендные ставки в Дубае поднялись на 21%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Рост стоимости жилья затруднил мобильность кадров, что стало проблемой для работодателей. Инфляция также подрывает покупательную способность иностранцев и создает дополнительную нагрузку на компенсационные пакеты работников.

Как считают в Mercer, эти факторы могут затруднить для работодателей привлечение и удержание лучших специалистов, а также увеличить операционные расходы, связанные с бонусами и пособиями.

В то же время, высокая стоимость жизни заставляет людей отказываться от привычного стиля жизни, а некоторые из них даже начинают испытывать трудности с удовлетворением своих основных потребностей.

По данным консалтинговой компании по недвижимости Asteco, арендная плата резко выросла после пандемии из-за притока иностранных рабочих, увеличившись в некоторых популярных районах на 100%.

Опрос охватил 226 городов на пяти континентах, в нем учитывалась стоимость жилья, транспорта, еды одежды, предметов домашнего обихода и развлечений. Отмечается, что в Дубае выросли цены на продукты питания и предметы личной гигиены.

В период с марта 2023 года по март 2024 года в эмирате выросли цены на яйца, оливковое масло и кофе, в то время как цены на бензин, стрижки и джинсы упали. Стоит отметить, что Абу-Даби занял в рейтинге 43-е место, Эр-Рияд – 90-е, а Джидда – 97 место.

В пятерку самых дорогих городов мира в глобальном масштабе вошли Гонконг, Сингапур, а также швейцарские Цюрих, Женева и Базель. Самыми дешевыми для иностранцев стали два нигерийских города - Абуджа и Лагос, а также Исламабад (столица Пакистана).

Что будет с курсом рубля после остановки торгов долларом и евро

В России с 13 июня из-за санкций против Мосбиржи и ее дочерних структур приостановлены биржевые торги долларом и евро, теперь они полностью ушли на внебиржевой рынок. Чтобы участники рынка полностью перестроились и привыкли, может понадобиться несколько недель. Они могут стать довольно скользким периодом для курса рубля - вполне возможно, что с чередой колебаний, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

С четверга на Мосбирже не торгуются доллар США, евро и гонконгский доллар. Торги другими валютами проводятся, как и раньше. В Банке России отмечают, что биржевой курс "юань-рубль" будет задавать траекторию и для других валютных пар, фактически став ориентиром для рынка. Что касается внебиржевого рынка, где теперь торгуются доллар и евро, то сделки там идут непосредственно между банками или между клиентами (то есть нет посредника в виде биржи), а также на электронных торговых платформах. Таким образом, изменилась по сути только структура торговли валютой, но не ее суть. "Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - подчеркивают в Банке России.

Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки, добавляют в Банке России.

Пока идет перестройка механизма валютных торгов, курс рубля может показать высокую нестабильность к валютам развивающихся стран, опасается аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Очевидно, что курс валют ряда дружественных стран окажется под влиянием технических проблем в работе систем денежных переводов из России. Вероятно, в течение двух-трех недель участники валютного рынка приспособятся к новым условиям работы", - ожидает эксперт.

Устойчивых же последствий перехода торгов на внебиржевой рынок будет два, говорит главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. "Это расширение спредов по операциям курсов покупки и продажи этих валют и рост транзакционных издержек для наиболее мелких контрагентов при проведении операций по покупке долларов и евро, что в небольшой мере снизит спрос на эти виды иностранных активов", - указывает он.

Радикально курс рубля от новой среды для торгов, конечно, не изменится - по крайней мере, в первое время. "Курс рубля традиционно сильно зависит от нескольких факторов: сальдо торгового баланса РФ, операций на отрытом рынке со стороны Минфина и ЦБ, а также российских экспортеров, которых обязали репатриировать валютную выручку и денежно-кредитной политикой Банка России. Это фундаментальные показатели, которые работают вне зависимости от того, где торгуется рубль. В мае и начале июня мы видели стабильный и даже укрепляющийся курс рубля именно на основе вышеуказанных факторов", - подчеркивает Потавин.

По его мнению, этим летом заметное влияние на курс рубля окажет и население. Так, в мае жители России увеличили чистые покупки валюты до 179 млрд руб. на фоне укрепления рубля. "Новые санкции против Мосбиржи также повысили спрос на наличную валюту. Аномальное укрепление рубля в мае и начале июня стало для населения поводом прикупить побольше валюты к предстоящим отпускам. В прошлом году россияне потратили в зарубежных поездках почти 33 млрд долл.", - рассказывает Потавин.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время курс доллара, видимо, будет торговаться в районе 88,5-90 руб., а евро будет находится в рамках 95-97 руб. Схожего мнения придерживается и старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк: по ее ожиданиям, во второй половине июня курс доллара, скорее всего, будет находиться в коридоре 88-90 руб., а евро - 94-96 руб.

По мнению аналитика "Цифра Брокер" Наталии Пырьевой, дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей платежного баланса России. "Последняя оценка ЦБ за май 2024 года подтверждает устойчивость профицита счета текущих операций, что является следствием укрепления рубля за последний месяц. Положительное сальдо счета текущих операций в мае составило 5,1 млрд долл., при этом оценка за апрель была пересмотрена в сторону повышения - с 6,6 млрд долл. в предыдущей версии публикации до 7,1 млрд долл. Как мы и полагали, сложности с проведением трансграничных платежей сохраняются, при этом в отношении расчетов за импорт они более ярко выражены. Таким образом, объем импорта остается достаточно ограниченным, хотя и темпы роста экспорта замедляются, что мы связываем со снижением цен на нефть", - рассказывает аналитик. Поскольку из-за проблем с проведением трансграничных платежей фактически деньги за экспорт поступают в Россию с отсрочкой до двух месяцев, мы до сих пор получаем более высокие доходы за проданную в апреле нефть по ценам вблизи 80 долл. за баррель Urals. Это и отражается в поступающих данных по платежному балансу.

"Тем не менее в последующем цены на нефть скорректировались ближе к 70 долл. за баррель, поэтому не исключаем, что оценка профицита во внешней торговле за июнь может быть хуже, чем в апреле-мае. Это, в свою очередь, негатив для национальной валюты, поэтому мы считаем, что шансы на дальнейшее укрепление ограничены. В то же время нет и предпосылок для существенного ослабления рубля", - говорит Пырьева. Ее прогноз по курсу на ближайшее время - торговля в широком диапазоне 87-94 руб. за долл.

Как ожидает Кузьмин, курс рубля будет немного слабее во втором полугодии (92-93 руб. за долл. в среднем за период) на фоне некоторого сокращения поступлений валютной выручки от экспортных операций, уменьшения объемов чистой продажи валюты Банком России, сохранения оттока капитала из страны, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Банка России, а также факторов сезонного характера. "Нельзя сказать, что все это нас ждет уже во второй половине текущего месяца, но как минимум мы бы не ждали укрепления курса в этот период", - заключает аналитик.

Где теперь следить за курсом доллара и евро

Игроки на валютном рынке теперь могут ориентироваться на биржевой курс юаня на Мосбирже и оценивать курс доллара через кросс-курс "юань-доллар", говорит Ващелюк. Кроме того, понять динамику курса американской валюты можно с помощью фьючерсов на доллар, они тоже продолжают торговаться на Мосбирже. Наконец, Банк России каждый день будет публиковать официальный курс доллара, рассчитанный на основе банковской отчетности по внебиржевым торгам (то же относится и к курсу евро), добавляет аналитик. В этом плане небесполезным будет и обращать внимание на курс, по которому продают и покупают валюту крупнейшие российские банки.

Кроме того, многие сайты и платформы-агрегаторы, за которыми инвесторы и так следили ранее, просто поменяют источник данных на внебиржевой рынок, благо уровень развития инфраструктуры это позволяет, добавляет Кузьмин.

РОМАН МАРКЕЛОВ

Что будет с финансовым рынком после остановки биржевых торгов долларом и евро

Роман Маркелов,Сергей Болотов

С четверга из-за санкций США в России остановлены биржевые торги американским долларом, евро и гонконгским долларом. Никакой катастрофы при этом не произошло: очевидно, что к ограничениям финансовые власти подготовились заранее. В ближайшее время и курс рубля, и биржевые индексы может немного полихорадить. Но колебания неизбежно погаснут, а вот деньги за купленные на эмоциях в обменнике доллары по 200 руб. уже никто не вернет.

Что произошло

США ввели блокирующие санкции на Мосбиржу и ее дочерние структуры: Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Цель - лишить участников торгов возможности проводить расчеты по спотовым и срочным контрактам с долларом и евро через биржевую инфраструктуру. При этом минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 13 августа.

Результатом санкций стала приостановка с 13 июня торгов долларом, евро и гонконгским долларом. "Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро. Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом", - пояснили в ЦБ.

Торги остальными валютами продолжаются, в том числе и китайским юанем. Его доля на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал именно юань. Биржевой курс "юань - рубль" будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для рынка, считают в ЦБ.

А вот схема торгов долларом и евро теперь будет напоминать хорошо забытое старое. Они перешли на внебиржевой рынок: децентрализованные площадки, где участники могут торговать валютами и ценными бумагами между собой без посредника в виде биржи.

"Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков-нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", - рассказали в ЦБ.

По мнению Банка России, введенные против Мосбиржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.

Последствия: краткосрочные и долгосрочные

В первую очередь - это повышенные колебания на валютном и фондовом рынке. Так, торги в четверг предсказуемо открылись падением котировок: индекс Мосбиржи на открытии просел на 15%, днем - уже только на 5-6%.

"Мы полагаем, что волатильность на рынках будет сохраняться в течение некоторого времени. Основной вопрос - как в дальнейшем будут осуществляться внешнеторговые платежи. Сложности с расчетами были и до введения новой порции санкций, поэтому последующие торговые отношения даже с дружественными странами будут усложняться. В этой связи наибольшие риски с точки зрения рынка акций относятся к экспортно ориентированным компаниям. Бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, могут просесть на фоне общего ухудшения настроений", - говорит аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Она призывает инвесторов воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий.

Также розничные инвесторы могут испытывать трудности с доступом к своим средствам в долларах и евро, особенно если они хранятся на биржевых счетах, допускает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Мосбиржи, если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиенту необходимо обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию.

По мнению Перепелицы, возможна реструктуризация российского финансового рынка: может увеличиться доля альтернативных валют (например, юаня и рубля). А доллар и евро могут окончательно потерять свою значимость в российской экономике, уступив место другим валютам, считает он.

При этом сохраняются риски вторичных санкций для валют дружественных стран, опасается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Однако мы полагаем, что китайский юань и другие валюты дружественных стран продолжат торговаться на российском биржевом рынке. Издержки для внешнеэкономических расчетов для российских компаний, вероятно, еще возрастут, но не будут критичными. Новые санкции, вероятно, ускорят переход на платежные системы (например, в рамках БРИКС), которые не зависят от доллара и стран Запада", - перечисляет эксперт.

Что будет с курсом рубля

Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля (к нему привязаны многие договоры и сделки) по внебиржевому рынку. "Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", - говорят в ЦБ.

Первый рассчитанный ЦБ по внебиржевому рынку официальный курс на 14 июня составил 88,2 руб. за долл. и 94,83 руб. за евро. По сравнению с последним днем биржевых торгов во вторник рубль таким образом даже немного укрепился: показатели были 89,1 руб. за долл. и 95,62 руб. за евро.

Курс рубля в первую очередь определяется экспортно-импортными операциями и операциями с потоками капитала, которые в целом не изменятся после новых санкций, добавляет Васильев. "Но теперь рынок торговли "токсичными" валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки, вырастет спред между покупкой и продажей валюты", - прогнозирует Васильев.

Как санкции повлияют на граждан

В ЦБ сразу же подчеркнули, что деньги в долларах США и евро на валютных счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств.

"Люди в России в основном привыкли покупать доллары в банке, например, чтобы съездить за границу. И для них, по большому счету, ничего не поменяется. Возможно, в первое время на 10-15 коп. расширится спред, вот и все. В большей степени вся эта ситуация повлияет на бизнес, импортеров и экспортеров, потому что на бирже купить или продать валюту для них было наименее хлопотно", - говорит директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.

Выезжающим за рубеж в ближайшее время туристам не стоит поддаваться паническим слухам и скупать в обменниках валюту по завышенному курсу, предупреждает эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев. "Накануне действительно была информация о том, что некоторые обменники подняли курс доллара до 200 руб. Всегда найдутся спекулянты, которые попытаются использовать любую тревожную ситуацию в своих интересах. К тому же наши люди еще не изжили привычку бегать в ближайший обменник за долларами. На самом деле ничего страшного не случилось, не надо поддаваться ажиотажу и панике", - говорит эксперт.

Продажа валюты населению по сильно завышенному курсу противоречит указаниям Банка России, и можно ожидать, что пойманные на таких фактах финансовые организации могут быть наказаны, допустил Беляев. "Простым людям я бы посоветовал потерпеть два-три дня, пока ажиотаж в обменниках банков, если он где и был, окончательно уляжется. И только потом уже покупать валюту для личных нужд. Как быстро это произойдет - сейчас зависит от действий ЦБ", - заключил он.

Введение санкций на группу Мосбиржи ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, говорят в Союзе экспортеров зерна. Но глобального сбоя в расчетах за экспорт продовольствия или импорт средств производства опрошенные "РГ" не ожидают.

Само продовольствие выведено из-под санкций, напоминает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. "Санкции на Мосбиржу не повлияют на экспорт-импорт продовольствия. Биржа - это расчетная площадка, на которой определяется курс. Теперь ЦБ просто будет считать курс по внебиржевым сделкам. А сами операции по торговле товарами идут вне биржи. Экспортеры контактируют с импортерами на внебиржевом рынке. Есть банки, которые не попали под санкции. Есть экспортеры продовольствия, которые тоже не попали под санкции, и для них западный рынок открыт. И они как работали с долларами и евро, так и будут работать дальше", - пояснил он.

Никто не запрещает проводить валютно-обменные операции в долларах и евро, соглашается генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Теперь надо немного подождать, пока ситуация не уляжется и участники рынка не привыкнут к новой системе работы. Но подобные решения подталкивают к переходу на расчеты в нацвалютах, считают эксперты. Процесс сложный и растянется на годы, но он движется. Теперь в него будет активно вовлечена и торговля продовольствием.

Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана, отмечают в Союзе экспортеров зерна. В прошлом году вышел указ президента, по которому при расчете за российскую сельхозпродукцию иностранный покупатель сможет по упрощенной процедуре открыть в российском банке спецсчет, расплатиться за товар в иностранной валюте через этот счет, после чего банк продает эту валюту и зачисляет средства в рублях на рублевый счет. Пока, правда, доля рублевых расчетов невелика: 7,8% по итогам 2023 года. Российское продовольствие за рубли покупают, в частности, Сирия, Казахстан и Иран.

Подготовила Татьяна Карабут

Филиппинский бюджетный перевозчик Cebu Pacific запустил акцию Super Seat Fest на перелеты Дубай-Манила. Ограниченное по времени предложение позволяет путешественникам бронировать билеты с 10 по 15 июня, и летать по базовому тарифу всего за 1 дирхам в одну сторону.

Пассажиры могут бронировать рейсы, запланированные на период с 1 июля по 31 января 2025 года, говорится в сообщении авиакомпании. Промо-тарифы ограничены, и не подлежат возврату. Путешественники имеют право перебронировать свои билеты, но при этом может возникнуть разница в тарифах.

Этот специальный тариф включает норму провоза ручной клади, но не покрывает другие сборы: административные, топливные надбавки и сборы терминала аэропорта, если таковые имеются. Также действуют другие условия и положения, с более подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Лайнеры Cebu Pacific впервые поднялись в небо 8 марта 1996 года, совершив перелет из Манилы в свой родной город Себу. С тех пор компания стремится летать там, где находятся филиппинцы: от первого международного рейса в Гонконг в 2001 году, до первого недорогого дальнемагистрального рейса в Дубай в 2013 году.

Сейчас авиакомпания Cebu Pacific обслуживает более 60 внутренних и международных направлений в 14 странах, включая Австралию, Китай, Японию, Сингапур и ОАЭ.

Саудиты привлекли уже более $11 млрд от SPO Aramco

Королевство продало иностранцам акции Aramco уже более чем на $11 млрд, источники говорят, что заявок подано на $65 млрд

Саудовская Аравия привлекла от продажи Aramco уже порядка $11,2 млрд, сообщает Reuters.

Источники говорят, что поступило множество заявок на покупку акций из США, Великобритании, Гонконга и Японии. Да и вообще, спрос на акции саудовского гиганта в этот раз оказался сильно выше, чем во время первичного размещения в 2019 году.

Ожидается, что в результате сделки к Aramco присоединятся более 120 новых международных инвесторов.

В пятницу акции Aramco были оценены в 27,25 риала ($7,27) после того, как компания установила ценовой диапазон в 26,7-29 риалов.

Королевство хочет вложить десятки миллиардов долларов в проекты по диверсификации экономики, чтобы отказаться от нефтяной зависимости. Но до этого попытки были не столь успешными.

Доходы от продажи акций, вероятно, будут направлены в госфонд PIF, поговаривают источники, хотя средства также могут помочь покрыть дефицит бюджета королевства, который вырос из-за падения цен на нефть.

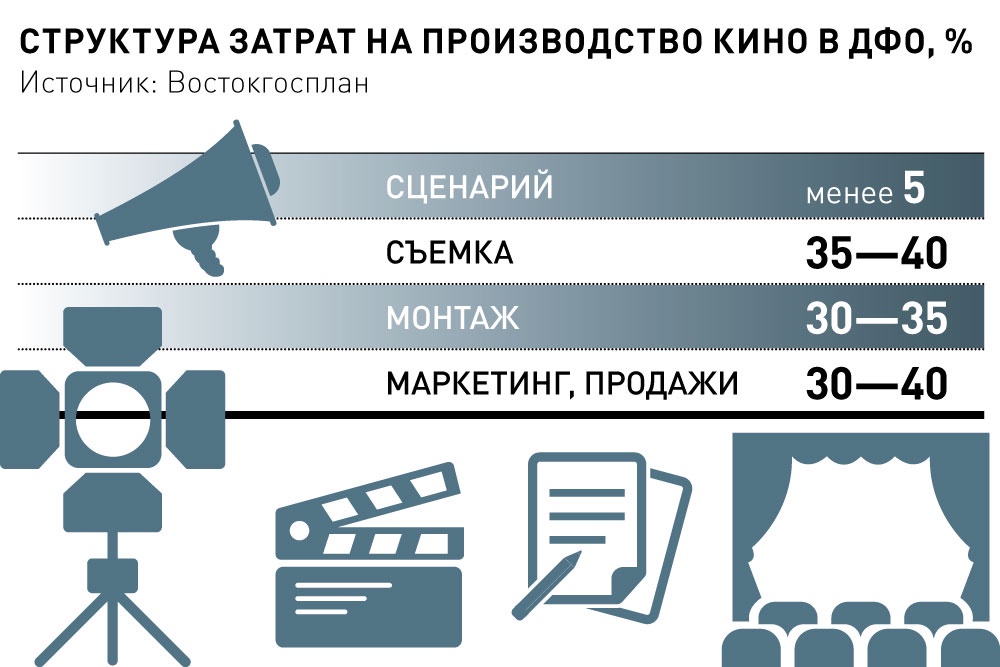

Как в Приморье создают условия для развития киноиндустрии

Елена Васильева (Приморский край)

С тех пор как во Владивостоке появился международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" - а в этом году он пройдет уже в 20-й раз, - местные кинематографисты не оставляют надежд сделать приморскую столицу одной из киностолиц России.

Союз искусства и экономики

Опыт работы в крае отечественных и зарубежных съемочных групп, довольно длинная галерея фильмов, снятых в местных пейзажах и интерьерах, растущий интерес к кинопроизводству у местной молодежи - все говорит о том, что перспективы у этой отрасли в Приморье есть, и довольно ясные, считает режиссер и руководитель недавно созданного Центра поддержки и развития кино Приморского края Дмитрий Шевцов.

Хорошо зная киношную кухню изнутри, он убежден, что развитие киноиндустрии выгодно для Приморья. Создавая условия для кинопроизводства, мы привлекаем в регион колоссальные средства. Еще больше денег приносят туристы, которые хотят увидеть воочию то, что смотрели на экранах.

Начиная с 2004 года в крае проходили съемки свыше 30 полнометражных фильмов и сериалов. Половина из них снято кинематографистами из Китая, Японии, США, Финляндии, Франции, Норвегии и Польши. За один съемочный день российская кинокомпания может потратить в регионе от одного до двух миллионов рублей, а если речь идет о зарубежных киностудиях, цифры еще выше.

- Самый большой проект, который снимался в Приморском крае, - это "Старый телохранитель" Саммо Хунга, легенды гонконгского кино, который приезжал к нам в 2014 году, - рассказывает Дмитрий Шевцов. - В составе съемочной группы прибыли около 200 человек, среди которых был всемирно известный актер Энди Лау. Так вот компания за неделю оставила в Приморье десять миллионов рублей - это деньги, которые пошли в том числе на гостиницы, транспортные расходы и прочее.

Все идет по плану

У Дмитрия Шевцова есть своя формула создания киноиндустрии под названием "4К": кинофестиваль, кинокомиссия, киностудия, киношкола. По его мнению, решение такой нетривиальной задачи могут обеспечить только все четыре составляющие в комплексе. Пока в Приморье наличествуют лишь две из них: кинофестиваль и кинокомиссия.

Безусловно, международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" сделал львиную долю работы - вспахал культурную почву, создал среду и навел мосты с азиатскими кинематографистами. В 2016-м в Приморском крае была создана кинокомиссия, призванная продвигать регион как съемочную площадку. Это в свою очередь позволило запустить систему рибейтов - специальных льгот и субсидий, когда из регионального бюджета производителям кино возвращается часть понесенных на территории затрат.

- Приморский край первым из российских регионов запустил эту систему. Она, к сожалению, изрядно буксовала по разным причинам, но при этом проекту Данилы Козловского "На районе" в 2016 году выплатили небольшие деньги. И Приморский край вошел в историю России как регион, где впервые создана кинокомиссия и где был получен первый рибейт.

В 2023 году правительство региона перезапустило программу рибейтов, и она начала действительно работать. В настоящее время рибейт составляет от 20 до 40 процентов. Его величина растет, если соблюдается ряд условий: например, когда кино рассказывает про известную историческую личность, жизнь которой связана с Приморьем, или компания берет на практику местных молодых специалистов.

С недавних пор функции кинокомиссии исполняет созданный региональным минкультом Центр поддержки и развития кино. Ему поручено заниматься не только привлечением в Приморье российских и зарубежных съемочных групп, но и создавать здесь свои проекты, поддерживать местных творцов. Как говорит руководитель центра, и тех, и других уже сегодня немало.

- Сейчас у нас возле маяка Бюссе в Хасанском районе начались съемки полнометражного художественного фильма "Большая земля" режиссера Юлии Трофимовой, это компания Star Media Distribution. Перед началом съемок мы предоставили им всю информацию о приморских актерах, об имеющейся технике, рассказали про рибейт и помогли выбрать локации. Другой проект - полнометражный документальный фильм режиссера Азата Григоряна (россиийская телекомпания "АТВ Фильм") под названием "Полет над Владивостоком". Здесь мы помогаем практически во всем, начиная с разрешения на использование коптера и заканчивая вопросами кинопроизводства, - объясняет Дмитрий Шевцов.

По его сведениям, Приморский край сегодня лидирует по количеству съемок проектов из других российских регионов и зарубежных стран.

А что у нас?

Работа больших кинокомпаний стимулирует местных кинематографистов. Самый заметный игрок на этом поле - владивостокская студия Cinema Code. Директор и режиссер Георгий Саенко сотоварищи успешно снял мини-сериал "Осенние визиты" по роману Сергея Лукьяненко и приступил к экранизации других произведений того же автора - "Черновик" и "Чистовик". Во Владивостоке работают и резиденты продюсерского центра "Инсайт люди", блогерской структуры группы компаний "Газпром-медиа Холдинг". Известный в крае режиссер Сергей Боровков недавно заключил контракт со Свердловской киностудией, но снимать кино планирует во Владивостоке. А не столь известный пока Алексей Сухачев с проектом "Зеленый угол" занял первое место в категории "Документальное кино" на питчинге дебютантов в рамках 46-го Международного Московского кинофестиваля.

- В Находке работает Сергей Ильинов, у него студия "Медиадом", - продолжает Дмитрий Шевцов. - Он сейчас выиграл грант от Фонда культурных инициатив в размере семи миллионов рублей на съемку документальных фильмов. А до этого грант того же фонда получили девушки из Владивостока с проектом "Наука женского рода" на создание документального кино про женщин науки. В общем, у нас движение началось, и я надеюсь, что оно продолжится.

Дайте сценарий

Сегодня Центр поддержки и развития кино Приморского края стремится реализовать оставшиеся два пункта из формулы "4К" - киношколу и киностудию. Задачи громадные, требующие серьезных затрат, большой энергии энтузиастов и внимания власти - благо, и краевое министерство культуры, и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заинтересованы в развитии киноиндустрии в Приморье. А еще хочется создать кинокластер, объединяющий все кинопроизводящие компании в одном месте - по примеру кинопарка "Москино", который создается ныне в Красной Пахре. Кстати, там сейчас в декорациях старого Владивостока с Адмиральской пристанью и заливом снимается фильм "Арсеньев".

Больше же всего сегодня руководителя центра волнует нехватка сценариев.

- Это очень большая проблема. У Приморья есть истории, их нужно адаптировать для кино. Необходимо создать базу сценариев, которую мы могли бы продвигать московским компаниям, чтобы они приезжали сюда и снимали кино про наш край.

Значит, что у краеведов и писателей есть весьма интересная задача - воплотить для визуального повествования страницы приморской истории и судьбы живших здесь людей. Дмитрий Шевцов уверен, это поможет развитию региональной киноиндустрии, а вместе с тем привлечению российских кинокомпаний и иностранных туристов.

Военные учения Китая вокруг Тайваня: «наказание» за попытки сепаратизма, подготовка к вторжению или медленное «удушение в объятиях»?

о тактике и стратегии борьбы за остров

Владимир Овчинский Юрий Жданов

Утром 23 мая 2024 года Китай начал двухдневные широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня в рамках так называемого «наказания» за «сепаратистские действия», спустя несколько дней после того, как самоуправляющийся остров привел к присяге нового демократически избранного лидера, который призвал Пекин прекратить военные действия. тактика запугивания .

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, в рамках учений десятки китайских истребителей с боевыми патронами нанесли имитационные удары по «важнейшим военным объектам» «противника» наряду с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами.

Учения станут первым настоящим испытанием для новоизбранного президента Тайваня Лай Циндэ.

На открытом экране в Пекине показаны кадры китайских военных учений вокруг Тайваня.

Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет, что Тайвань является частью его территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и поклялась захватить остров, в случае необходимости, силой.

Почему сейчас?

Учения проводятся в Тайваньском проливе — узком водоеме, отделяющем остров от материкового Китая, а также на севере, юге и востоке Тайваня. Они также происходят в районах вокруг отдаленных тайваньских островов Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь, расположенных недалеко от юго-восточного побережья Китая, говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий НОАК.

Представитель командования полковник ВМС НОАК Ли Си назвал учения «жёстким наказанием за сепаратистские действия сил независимости Тайваня и серьезным предостережением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил».

Высокопоставленный чиновник, ответственный за вопросы безопасности Тайваня, сообщил CNN, что по состоянию на полдень 23 мая остров обнаружил около 30 китайских самолетов, большинство из которых пересекли срединную линию и вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня (ADIZ). Срединная линия — это неофициальная демаркационная точка в Тайваньском проливе, которую Пекин не признает, но до недавних лет в значительной степени уважал.

По словам чиновника, китайские военные также разместили около 12 китайских военных кораблей вокруг Тайваня, а также 12 кораблей береговой охраны вблизи отдаленных островов Тайваня.

Тайвань задействовал свои собственные военные корабли для наблюдения за ситуацией, сказал чиновник, добавив, что ни один китайский авианосец пока не участвовал в учениях.

Пекин ненавидит тайваньского Лая как «опасного сепаратиста» за то, что он отстаивает суверенитет острова и его самобытность. Он сменил на посту президента Цай Инвэнь, проработавшего два срока, и начал беспрецедентный третий срок подряд у власти правящей Демократической прогрессивной партии.

Пекин осудил инаугурационную речь Лая, в ходе которой он призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

Министерство обороны Тайваня осудило учения Китая как «иррациональные провокации и действия, подрывающие региональный мир и стабильность».

В заявлении 23 мая министерство сообщило, что в ответ на учения направило морские, воздушные и наземные силы.

«Мы поддерживаем твердую волю и сдержанность. Мы не ищем конфликтов, но и не будем уклоняться от них. У нас есть уверенность в том, что мы сможем защитить нашу национальную безопасность», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента Тайваня Карен Го заявила: «Прискорбно видеть, что Китай угрожает демократии и свободе Тайваня, а также региональному миру и стабильности односторонними военными провокациями».

В своем заявлении 23 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что внимательно следит за развитием событий в Тайваньском проливе, и призвал все стороны «воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе».

23 миллиона жителей Тайваня уже давно привыкли к угрозе военных учений Китая, и 23 мая жизнь в столице Тайбэе продолжалась как обычно.

Пропагандистский толчок

Военные учения Китая зачастую направлены не только на игру на внутреннюю аудиторию, но и на сигнализацию намерений на международном уровне. Военные и государственные СМИ Китая активно пропагандировали и освещали учения. 23 мая это оставалось самой популярной темой в жестко контролируемых китайских социальных сетях.

На кадрах учений, опубликованных командованием Восточного театра военных действий НОАК, показаны фрегат с управляемыми ракетами «Наньтун» и пилот, садящийся в истребитель на военной базе.

Риторика, исходящая от китайских государственных СМИ и НОАК, изображала учения как тренировку по окружению Тайваня и даже угрозе небольшим отдаленным островам, расположенным недалеко от материковой части Китая.

Государственная телекомпания Китая CCTV сообщила, что несколько соединений эсминцев и фрегатов Восточного командования военно-морских сил «маневрировали на высокой скорости в нескольких направлениях в водах, окружающих Тайвань, создавая всенаправленный подход в продвижении к острову».

Тем временем, по данным CCTV, военно-воздушные силы командования направили десятки истребителей на главный остров и отдаленные острова Тайваня.

«При поддержке и прикрытии армии и ракетных войск несколько типов самолетов были организованы и загружены боевыми боеприпасами, вылетели в заранее определенное воздушное пространство для создания нескольких ударных позиций и координировались с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами для имитации атаки на важные военные цели, а также разведывательно-патрульные самолеты «врага», — говорится в докладе.

В другом репортаже CCTV опубликовало серию плакатов с изображением так называемого «волшебного оружия, убивающего сепаратистов», пропагандирующего независимость Тайваня.

В их число входят истребители J-20 и J-16, эсминец Тип 052 и десантный транспортный док Тип 071, а также баллистическая ракета Dongfeng. Хотя в отчете не уточняется, использовались ли они в текущих учениях.

Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, заявил, что Пекин пытается вывести из строя старую и менее многочисленную технику Тайваня.

Например, «Тайваньским F-16 уже более 20 лет, и каждый час полета, отведенный на эти планеры, все больше приближает фюзеляж и оборудование к ремонту, что выводит их из эксплуатации на 1-4 месяца. Это также усиливает нагрузку на силы в целом, удерживая их в напряжении», — сказал он.

Шустер сказал, что помимо учений вокруг главного острова Тайваня, «провокационным» является нагнетание береговой охраны Китая и других сил в воды вблизи отдаленных островов, контролируемых Тайбэем.

«Это ставит Тайвань в тупик. Если они отреагируют военным или силовым путем, они рискуют спровоцировать конфликт», — сказал он.

Рост напряженности

Под руководством лидера Си Цзиньпина Китай стал более напористым и усилил дипломатическое, экономическое и военное давление на Тайвань, поскольку островная демократия ужесточает неформальные связи с Соединенными Штатами.

По словам чиновников, официальные лица в Вашингтоне уже несколько месяцев предвидели перспективу китайских мер в связи с инаугурацией и вели переговоры на случай непредвиденных обстоятельств в рамках своего планирования.

По словам чиновников, периоды повышенной напряженности, такие как приведение к присяге нового президента на Тайване, являются областями, где официальные лица США часто готовятся к демонстрации силы со стороны Китая.

«Нет ничего удивительного, когда происходит действие, которое выдвигает на первый план Тайвань в международной сфере, китайцы чувствуют себя обязанными сделать какое-то заявление», — заявил генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты Стивен Скленка, заместитель командующего Индо-Тихоокеанским командованием США на Национальном пресс-клубе Австралии 23 мая.

В августе 2022 года Китай устроил масштабные военные учения вокруг Тайваня, чтобы продемонстрировать свое недовольство визитом тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Пекин выпустил ракеты по водам, окружающим остров, и смоделировал блокаду с помощью истребителей и военных кораблей, что стало крупнейшей демонстрацией силы за последние годы.

Аналогичные учения по окружению проводились и в апреле 2023 года.

Китайские военные самолеты теперь регулярно летают в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня (ADIZ) и через срединную линию в Тайваньском проливе – неформальную демаркационную точку, которую Пекин не признает, но до недавних лет в значительной степени уважал.

Пекин также оказывал давление на Лая в преддверии его инаугурации. 15 мая, за несколько дней до вступления Лая в должность, Тайбэй заявил, что обнаружил 45 китайских военных самолетов вокруг Тайваня, что является самым высоким показателем за один день в этом году.

Эван А. Фейгенбаум, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир*, называет последние учения Китая «тактикой запугивания, частью модели, а не признаком неминуемой войны».

«У Пекина есть надежный набор средств принуждения, из которого он будет смешивать и сопоставлять, наращивать, взад и вперед, чтобы продемонстрировать свой диапазон возможностей принуждения и причинения боли», — написал он в социальной платформе X.

Некоторые эксперты по обороне отметили, что название последних военных учений Китая «Joint Sword-2024A» предполагает, что еще один раунд учений может последовать позднее в этом году.

Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы государственной политики Ли Куан Ю Национального университета Сингапура, отметил, что учения были частью определенной схемы.

«Это не сюрприз и не тактический ответ на речь президента Лая. Эти учения являются частью долгосрочной стратегической подготовки НОАК к борьбе и победе в войне с Тайванем», — сказал он CNN.

О стратегии США в отношении Тайваня

Исаак Кардон и Дженнифер Кавана в статье в Foreign Affairs «Как Китай будет сжимать, а не захватывать Тайвань. Медленное удушение может быть так же плохо, как война», которая была опубликована до начала последних военных учений Китая в районе Тайваня (21.05.2024) пишут:

«Выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам в 2021 году, адмирал Филип Дэвидсон, уходящий в отставку командующий объединенными вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, выразил обеспокоенность тем, что Китай ускоряет сроки объединения с Тайванем путем вторжения десанта. «Я думаю, что угроза проявится в течение этого десятилетия, а точнее, в ближайшие шесть лет», — предупредил он. Эта оценка того, что Соединенным Штатам предстоит срочно отразить нападение Китая на Тайвань, получившее название «Окно Дэвидсона», с тех пор стала движущей силой оборонной стратегии и политики США в Азии.

Действительно, Министерство обороны США определило потенциальное китайское вторжение на Тайвань как «плановый сценарий», вокруг которого оцениваются военные возможности США, осуществляются крупные инвестиции, а также обучаются и развертываются совместные силы. Тайбэй несколько меньше зациклился на этой конкретной угрозе. Но за последнее десятилетие, когда военный баланс между двумя сторонами пролива склонился в пользу Пекина, лидеры Тайваня увеличили свои военные расходы и подготовку специально для того, чтобы сдержать и предотвратить такое нападение».

Однако, по мнению авторов, «угроза десантного вторжения является неправильным фокусом усилий Соединенных Штатов по защите Тайваня.

Терпеливая и долгосрочная политика Китая в отношении Тайваня, которая рассматривает объединение как «историческую неизбежность», а также его скромный опыт военных действий за рубежом, позволяют предположить, что более вероятный план Пекина состоит в постепенном усилении политики, которую он уже проводит: постепенное вторжение в тайваньскую территорию, воздушное, морское и информационное пространство Тайваня.

Миру следует ожидать большего количества так называемых «операций серой зоны» — принудительных действий в военной и экономической сферах, которые не соответствуют войне.

Эта продолжающаяся кампания влияния в серой зоне сама по себе не приведет к формальному объединению Тайваня с материком. Но в течение многих лет расширение военных, военизированных и гражданских операций Китая на территории, контролируемые Тайванем, может достичь определенных промежуточных целей – наиболее важной из которых является предотвращение достижения островом формальной независимости – сохраняя при этом возможность Пекина использовать силу на более дальних территориях».

«Если оставить без внимания кампанию «серой зоны» Пекина, она также может продемонстрировать пределы влияния Соединенных Штатов в Азии. Например, Соединенные Штаты и их союзники вряд ли будут использовать передовые ракетные системы, которые они создали в регионе, если Китай никогда не предоставит явный повод для войны в виде открытого вторжения. Вместо этого лидеры США могут оказаться втянутыми в дебаты о том, пересек ли Китай красную черту.

Поскольку Вашингтон скован неопределенностью относительно того, насколько далеко Китай намерен продвигать свою тактику «серой зоны», большая часть ответственности за противодействие китайской кампании вторжения ляжет на Тайвань.

Хотя лидеры Тайваня часто привлекают внимание к силовым действиям Китая в Тайваньском проливе и вокруг него, большинство крупных военных инвестиций, которые они сделали в последние годы, включая истребители, танки и подводные лодки местного производства, не совсем соответствуют угрозы серой зоны».

В дальнейшем, считают авторы, «Тайбэю следует сосредоточить свои усилия на создании буферных зон во всех сферах, укреплении своей коммуникационной инфраструктуры и ускорении прямых иностранных инвестиций для построения экономических связей, которые будут более устойчивыми к китайским потрясениям.

Соединенным Штатам также следует отказаться от своей фиксации на перспективе вторжения и стать более внимательными к опасностям, создаваемым медленным удушением Тайваня.

Вашингтону следует поддержать усилия Тайбэя, увеличив возможности Тайваня по наблюдению, расширив роль береговой охраны США в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и вокруг морских подходов Тайваня, а также координируя действия с коммерческими субъектами, которые могут чувствовать давление с целью соблюдения ограничений Пекина. Если нынешние тенденции сохранятся, вполне вероятно, что «Окно Дэвидсона» придет и исчезнет без войны, но при этом автономия Тайваня и авторитет Соединенных Штатов значительно снизятся».

Борьба за спорные территории

За последнее десятилетие Китай усилил свое влияние в воздушном пространстве, водах и информационной сфере Восточной Азии. Ее береговая охрана и другие суда морских правоохранительных органов использовали несмертельные методы для достижения различных уровней контроля над водами, оспариваемыми Индонезией, Японией, Малайзией, Филиппинами, Южной Кореей и Вьетнамом. Только в первые месяцы 2024 года корабли китайской береговой охраны предприняли опасные маневры и открыли огонь из водометов, чтобы помешать Филиппинам пополнить запасы военного аванпоста, китайские дипломаты проигнорировали международное морское право, выдвинув новые претензии в Тонкинском заливе, и Китайские корабли предупредили японские самолеты, работающие в территориальном воздушном пространстве Японии вокруг островов Дяоюйдао (известных в Японии как острова Сэнкаку).

Эти меры отражают фундаментальное намерение навязать китайское внутреннее законодательство на спорных территориях. Хотя Гонконг находится под более прямым контролем Китая, чем спорные воды Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, постоянное сужение Пекином автономии города напоминает его стратегию в отношении заявленных морских пространств. Китай предпринял юридические действия, которые расширяют его эффективный контроль над критически важными аспектами управления Гонконгом, и всё это без применения военной силы.

Тайвань все чаще становится объектом принудительных действий, напоминающих репертуар серой зоны Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Согласно сообщениям, ежедневно публикуемым Министерство национальной обороны Тайваня, Пекин также регулярно отправлял корабли и самолеты через срединную линию, проходящую через Тайваньский пролив, стирая фактическую границу, определенную в 1955 году.

Китайские военные увеличили частоту, интенсивность и продолжительность учений с боевой стрельбой, которые временно устанавливают морскую и контроль воздуха в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, фактически окружая остров.

Огромные возможности Китая в информационной войне также занимают видное место в его концепции операций «серой зоны». Пекин насыщает тайваньские СМИ дезинформацией и подозревается в перерезании подводных интернет-кабелей к отдаленным островам, находящимся под контролем Тайваня.

С 2022 года Пекин предпринимает менее рискованные меры по медленному сжатию Тайваня.

Действия Китая в «серой зоне» в Тайваньском проливе не следует рассматривать как простую прелюдию к десантному вторжению. Скорее, настойчивое использование Пекином подобной тактики в близлежащих водах предполагает, что такие действия являются основными методами терпеливой, долгосрочной стратегии, направленной на подчинение Тайваня, не прибегая к вторжению.

Таким подходом Китай пытается лишить остров контроля над окружающими водами и воздушным пространством и ограничить его способность принимать автономные военные, дипломатические и экономические решения. Действия в этом направлении далеко не соответствовали бы полной оккупации, которую могло бы предложить успешное вторжение десанта.

Тем не менее, эта более неоднозначная кампания может привести к аналогичным результатам, оставив Пекину контроль над Тайванем во многих важных отношениях без необходимости какой-либо формальной капитуляции».

«Китай мог бы продолжать затягивать петлю, направляя больше специальных патрулей береговой охраны, которые будут охватывать все большие участки Тайваньского пролива, или вводя таможенные или карантинные меры для сокращения коммерческих потоков. Эти возможные операции не сильно отойдут от действий, которые Пекин уже предпринял, например, вокруг острова Цзиньмэнь. Такие действия не являются блокадой ни в оперативном, ни в юридическом плане, но они достигают аналогичных целей и сохраняют возможность проведения более всеобъемлющей и смертоносной кампании в будущем».

Политика снижения риска

«Поскольку Дэвидсон был самым высокопоставленным военным офицером США в Индо-Тихоокеанском регионе, и благодаря растущей обеспокоенности в сообществе национальной безопасности США темпами военной модернизации Китая, «Окно Дэвидсона» было быстро принято американскими политиками и военными лидерами как догма. Однако ряд факторов делает прямое военное вторжение Китая менее вероятным, чем вялотекущая кампания вторжения, как до 2027 года, так и в далеком будущем.

Коммунистическая партия Китая связала объединение с Тайванем с более широкой целью «национального омоложения» к 2049 году, но сам китайский лидер Си Цзиньпин не дал четкого представления о том, что такое объединение означает на практике. Китай может позволить себе выдвинуть свои сроки далеко за рамки «окна Дэвидсона», не отступая при этом от своей долгосрочной политики в отношении Тайваня.

Китай также ограничен отсутствием недавнего боевого опыта и низкой уверенностью в своей способности проводить совместные операции. Пока принудительные меры Пекина расширяют его эффективный контроль над Тайванем, Китай, вероятно, будет продолжать идти по этому проверенному пути, который может дать ему многое из того, что он желает, за небольшую часть стоимости десантного вторжения.

Вялый ответ на китайскую стратегию принуждения со стороны США и их союзников мало что сделал, чтобы обескуражить лидеров в Пекине. Строительство и милитаризация аванпостов на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море, изгнание Филиппин с отмели Скарборо и подрыв усилий Вьетнама по разработке морских нефтяных и газовых месторождений путем блокирования физического доступа Ханоя к этим местам входят в число небольших успехов, которые расширяют контроль Китая и укрепление уверенности в его способности наращивать эти усилия.

Реализация такой стратегии «серой зоны» влечет за собой некоторые риски. Китай должен тщательно выверить сроки и масштабы своих принудительных действий, чтобы избежать контрпродуктивной реакции со стороны Вашингтона и региональных союзников. Действия Китая по ограничению или прекращению важнейших потоков продовольствия, топлива или информации на Тайвань, в частности, рискуют вызвать симметричную реакцию со стороны Соединенных Штатов.

Но подход «серой зоны» также предлагает явные преимущества. Пекин может в значительной степени полагаться на правоохранительные органы и гражданские активы в своей деятельности против Тайваня, но Соединенным Штатам не хватает невоенных военно-морских сил, необходимых для ответа. Вашингтон может обратиться к экономическим или дипломатическим мерам, но они не могут напрямую обратить вспять физические и оперативные достижения Китая и вряд ли повлекут за собой издержки, достаточные для того, чтобы заставить Китай изменить курс.

Соединенные Штаты изо всех сил пытались эффективно координировать свои действия с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить все более принудительные действия Китая в «серой зоне». Пока Пекин не будет напрямую препятствовать потоку коммерческих перевозок через Тайваньский пролив, большинство стран, скорее всего, останутся в стороне. Некоторые иностранные игроки, в том числе региональные соседи Китая и коммерческие предприятия, такие как судоходные компании, вероятно, согласятся со многими типами новых ограничений, которые Пекин может ввести в отношении Тайваня.

Транснациональные компании уже создали тревожный прецедент подчинения Пекину: японские и южнокорейские фирмы, например, в течение многих лет подчинялись правилам уведомления Пекина (в отличие от правил, установленных Тайбэем) для коммерческих рейсов, следующих через Тайваньский пролив».

Каким может быть изменение стратегии Вашингтона и Тайбэя?

«Если Соединенные Штаты и Тайвань будут по-прежнему сосредоточены на «Окне Дэвидсона», они будут принимать решения, которые будут плохо соответствовать более вероятному стратегическому выбору Китая. Инвестиции в высокоточные боеприпасы и передовое развертывание большого количества американских военных кораблей и самолетов в Азии не соответствуют действиям Китая, рассчитанным на то, чтобы оставаться чуть ниже порога, который сделал бы эти активы полезными.

Точно так же стремление Тайваня к созданию высококлассной военной техники, такой как подводные лодки и истребители, а также модернизация военной подготовки, направленной на отражение китайских захватчиков, мало что сделают, чтобы помешать постепенному осуществлению Китаем принудительного контроля с помощью правоохранительных органов и других несмертельных тактик».

Вместо этого, по мнению авторов статьи, «Тайвань должен взять на себя инициативу в активном противодействии вторжению Китая путем создания буферных зон, которые защищают его воздушное пространство, воды и экономику. Одного привлечения внимания к китайским операциям в «серой зоне» будет недостаточно.

Тайваню было бы полезно сосредоточить свои оборонные инвестиции на возможностях осведомленности о предметной области — например, приобретя более совершенные датчики наземного и морского базирования для лучшего обнаружения и мониторинга присутствия китайских самолетов и кораблей в близлежащем воздушном пространстве и водах.

Ему также следует создать большой парк недорогих воздушных и морских дронов, которые могли бы поддерживать операции наблюдения в отдаленных районах Тайваня и реагировать на ошеломляющие масштабы китайских вторжений по разумной цене.

Тайвань также должен расширить свою береговую охрану, чтобы более решительно противостоять действиям китайской береговой охраны и морской милиции.

Тайбэй предпринял некоторые скромные шаги в этом направлении, но движется слишком медленно, чтобы справиться с проблемами, возникающими в результате усиливающейся кампании Китая. Тайваню необходимо будет быстро увеличить свои расходы на развитие собственного потенциала и сосредоточить любое иностранное военное финансирование со стороны США на этих типах систем.

В информационной сфере Тайваню следует укрепить свои системы связи и подготовить более опытных специалистов по киберзащите.

Еще важнее то, что Тайвань должен ускорить свои усилия по расширению и диверсификации своих услуг и инфраструктуры спутниковой связи для защиты от китайских атак на его информационные сети и подводные интернет-кабели.

Тайвань уже подписал контракт с Eutelsat OneWeb — аналогом системы Starlink, которая оказалась столь важной на Украине, — но в ближайшем будущем ему следует предпринять дальнейшие шаги по увеличению пропускной способности спутника».

Если Вашингтон останется сосредоточенным на перспективе вторжения на Тайвань, он совершит ошибку

Вашингтон также будет иметь решающее значение для стратегии буферной зоны Тайваня. В апреле 2024 года Конгресс США выделил 2 миллиарда долларов на оборонную помощь Индо-Тихоокеанскому региону, но как будут распределены эти деньги, остается неясным.

Соединенным Штатам следует использовать часть имеющихся средств для укрепления возможностей тайваньского воздушного и морского наблюдения и разведки, а также его флота воздушных, морских и подземных дронов.

Вашингтону следует также рассмотреть вопрос о расширении роли Береговой охраны США в Тайваньском проливе и вокруг него.

В настоящее время силы береговой охраны США патрулируют исключительные экономические зоны союзников США, таких как Япония и Филиппины, соблюдают международное морское право и участвуют в учениях с региональными партнерами. Расширение мандата Береговой охраны в водах вблизи Тайваня, включив, например, патрулирование близлежащих рыбных промыслов с целью обеспечения доступа и поддержки сохранения ресурсов, может противодействовать усилиям Китая по контролю над этими районами, одновременно с тем, как Пекин использует правоохранительные суда. Использование судов береговой охраны с меньшей вероятностью спровоцирует эскалацию, чем использование ВМС США, и лучше соответствует политике, направленной на сохранение хрупкого статус-кво.

Наконец, Соединенным Штатам следует координировать свои действия с корпорациями для поддержки экономического буфера Тайваня, особенно с теми, которые доставляют товары на остров по морю и воздуху.

Межведомственная группа из министерств обороны, внутренней безопасности должна создать каналы для оценки возникающих рисков и поделиться индикаторами раннего предупреждения с руководителями крупных транснациональных торговых фирм, грузоотправителей и страховщиков.

Эти учения должны проводиться в частном порядке, чтобы облегчить планирование на случай непредвиденных обстоятельств и обеспечить правительственную и военную поддержку этим корпорациям в проведении физической и финансовой подготовки, которая обеспечит доступ Тайваня к глобальным рынкам.

Если лучшим предсказателем будущего поведения является поведение в прошлом, Соединенным Штатам и Тайваню следует сосредоточиться на разработке стратегий по предотвращению медленного подчинения Тайваня, а также на предотвращении прямого вторжения.

Если Вашингтон не сможет изменить свою целеустремленную точку зрения, он может оказаться в роли стороннего наблюдателя, когда Тайвань окажется под ползущим китайским контролем, став молчаливым свершившимся фактом».

*НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Конфискация активов - это экономическая война без правил

Георгий Бовт: Указ об изъятии активов США охладит желающих экономической войны

На днях Владимир Путин подписал указ об использовании американского имущества в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США. Прописан порядок компенсации ущерба России и ЦБ от недружественных действий США. Решение о компенсации ущерба для российских истцов будет принимать суд, спецкомиссия займется выявлением в России такого имущества. Это стало ответом на действия Запада, в том числе США, по заморозке российских активов, на решение об использовании доходов от них в пользу Украины, а также отдельно на американский закон о возможности полной конфискации активов РФ в США. Начнем с последнего.

Возможность конфискации российских суверенных (подчеркнем - не частных) активов РФ предусмотрена недавно принятым законом об иностранной помощи, где Украине причитается 61 млрд долл. Однако конфискация прямо не предписана: администрация может это сделать. В указе Путина не зря проведена мысль о "зеркальности" действий: если Америка сделает первый шаг, то последует ответ. В США российских суверенных активов примерно на 5 млрд долл., они заморожены, но принадлежат России. Закон требует от президента и Минфина США идентифицировать активы РФ в США в течение 90 дней и доложить Конгрессу в течение 180 дней. И только через месяц после этого президенту будет разрешено "арестовать, конфисковать или передать в собственность" любые суверенные активы РФ в юрисдикции США. Однако Вашингтон хочет заручиться поддержкой всей "G7". Да и в законе США прямо сказано, что "любые усилия по конфискации и перепрофилированию суверенных активов России" должны предприниматься совместно с союзниками, включая "G7" и ЕС, "в рамках скоординированных усилий". Вопрос вынесен на саммит в июне в Италии.

Пока глава Минфина США Джанет Йеллен признает, что страны G7 не согласовали концепцию использования активов России даже в общих чертах. Но они останутся заблокированными и после завершения конфликта еще несколько лет (дескать, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву). Опасения Европы понятны. Во-первых, может, придется восстанавливать отношения, тогда как в Европе заморожено авуаров куда больше, чем в США - немногим менее 300 млрд долл. Во-вторых, евро - гораздо более уязвимая валюта, чем доллар. Если другие иностранные инвесторы увидят, как в отношении РФ "уважают право частной собственности", они в Европу деньги вкладывать поостерегутся. Не случайно, и глава европейского ЦБ Кристин Лагард, и крупнейший европейский депозитарий Euroclear выступают, как и лидеры ряда стран ЕС (прежде всего Франции и Германии), против конфискации. Это ведь, по сути, "ядерное оружие в экономике", потом будут руины. Хотя в Европе тоже есть и те, кто готов устроить руины. Так, парламент Эстонии первым в мире принял закон о конфискации российских активов уже и физлиц, и предприятий. Как сказано, "способствовавших противоправной деятельности России", что можно трактовать весьма широко. Да еще решение об изъятии имущества в пользу Украины будет принимать МИД во внесудебном порядке. Сумма намеченных к передаче Киеву активов сравнительно небольшая - менее 40 млн евро, однако важен прецедент.

В руководстве ЕС пока решились "прихватизировать" только доходы с замороженных активов. Это, мол, "непредвиденный доход", и он России не принадлежит. Как если бы у вас взяли 100 тыс. руб., положили под процент и эти доходы потом присвоили. Только в этом году на замороженные активы может "накапать" до 3 млрд евро процентов. Речь только о доходах, полученных после 15 февраля 2024 года европейскими депозитариями, владеющими российскими суверенными активами на сумму более 1 млн евро. Ранее ЕС решил не передавать Украине примерно 5 млрд евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов ранее, за два года конфликта. Эти деньги останутся у брюссельского депозитария Euroclear для покрытия судебных издержек. Российские компании уже подали 94 иска в России против Euroclear с требованием вернуть заблокированные средства. И вот депозитарий собирается судиться с русскими за их же деньги.

90% доходов от активов пойдут на поддержку Киева (через "Европейский фонд мира"). В Euroclear хранится 192 млрд евро только государственных российских активов. Другие части находятся во Франции, в люксембургском депозитарии Eurostream и ФРГ, а также в Канаде, Японии, США, Великобритании и т.д. В феврале саммит ЕС, одобрив выделение Украине 50 млрд евро на четыре года, разделил сумму: 33 млрд кредитами, а 17 млрд грантами. Сумма "грантов" поразительно совпадает с оценочной величиной доходов от замороженных российских активов за четыре года.

Москва не раз давала понять, что воспримет конфискацию не только активов, но и дохода с них как неприкрытый грабеж. Варианты ответных действий не раскрывались. Впрочем, в вышеупомянутом указе президента Путина эти меры просматриваются. В отношении США конфискации могут быть подвергнуты в том числе и частные активы граждан и компаний. О чем, кстати, в конце апреля (когда приняли американский закон о конфискации) предупреждал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: мол, у нас нет столько госсобственности США, посему мы ответим асимметрично.

Еще Россия может в ответ на действия ЕС арестовать 33 млрд евро средств Euroclear в Национальном расчетном депозитарии в Москве; подать иски с требованием ареста средств Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге и Дубае. Если Euroclear разорится и ЦБ Бельгии отзовет у него лицензию, это может вызвать мировой финансовый кризис, поскольку Euroclear хранит активы на 37 трлн евро.

Что касается прочих западных активов в РФ, то по большей части речь идет о частных или корпоративных, и часто это те компании, которые все-таки остались работать в стране. По некоторым оценкам, сумма составляет около 288 млрд долл. Если дойдет до тотальной экономической войны (в случае, скажем, прямого военного столкновения с НАТО), то будет уже не до юридических сантиментов. Последние еще не исчерпаны. Возможно, указ Путина подействует охлаждающе на тех, кто хочет развязать экономическую войну без правил.

14-й международный Пекинский кинофестиваль: мировые и китайские премьеры, звезды, страны, события

Ольга Гальперович

14-й Пекинский международный кинофестиваль проходил в китайской столице с 18 по 27 апреля. На него съехались кинематографисты из Китая и из-за рубежа. Создавая платформу для обсуждения тенденций развития киноиндустрии и содействия культурным обменам в этой сфере, праздник кино расширил свою географию, охватывая все больше регионов и стран.

Церемония открытия порадовала обилием местных звезд как сериалов, так и большого кино, а также появлением профессионалов из разных государств и членов жюри 14-й фестивальной премии "Тяньтань", которое возглавил в этом году сербский режиссер Эмир Кустурица. В составе судейской коллегии также были китайско-американский певец Крис Филлипс, австралийский звукорежиссер Дэвид Уайт, сценарист и режиссер Джессика Хауснер, а также китайские актеры Чжу И Лун и Ма Ли.

На конкурс было заявлено 1509 кинолент из 118 стран и регионов, 15 из которых отобрали в качестве претендентов на кинопремию "Тяньтань".

Почетным гостем нынешнего фестиваля стала Бразилия. В фестивальную программу включили четыре бразильские кинокартины, посвященные культурному и региональному разнообразию. Но не только эта страна была в фокусе. На фестивале уделили внимание и другим государствам и даже континентам.

Африка

В этом году на фестивале для кинематографистов африканских стран была организована отдельная встреча - презентация, которая прошла с полным успехом и надеждой на будущее сотрудничество. Идея проведения мероприятия, организованного главой Африканской киноассоциации в Китае, актером из Габона, живущим в Пекине уже более 20 лет, Люком Бендзой, состояла в том, чтобы предоставить платформу для обсуждения совместных проектов с режиссерами разных стран Африканского континента. Он сказал, что было важно провести такую встречу между африканскими творческими людьми и китайскими профессионалами, работающими в киноиндустрии, чтобы наладить контакты, больше узнать друг о друге, создать совместные истории и снять фильмы, в которых люди узнают подробнее о культуре друг друга. По его мнению, как минимум четыре проекта разных жанров уже нашли возможность воплотиться на экране в ближайшем будущем. Режиссерам осталось встретиться и обсудить детали с китайскими инвесторами и продюсерами, и в ближайший год фильмы могут появиться в кинотеатрах.

На презентации были представлены проекты из Конго, Южной Африки, Габона, Маврикии и других стран в разных жанрах, включая драмы, романтические комедии и фантастические приключения из будущего. Предполагаемые инвесторы из Китая были воодушевлены и вдохновлены, много обсуждали проекты, а режиссеры из африканских стран высказывали полную уверенность в состоятельности и возможности осуществления такого сотрудничества. На встрече присутствовали представители дипломатических миссий африканских государств в Китае, актеры, режиссеры, продюсеры. Самуэль, актер, живущий и работающий в Пекине более 10 лет, отметил, что такая встреча в рамках Пекинского международного фестиваля помогает налаживать сотрудничество и устранять расстояние между идеями режиссеров из африканских стран и потенциальными инвесторами, которые хотят поддержать киноиндустрию на континенте, изучать культуру и то, как много могут сказать фильмы и телевидение о жизни и о людях. Его больше всего поразил проект из Конго, рассказывающий о девочке, попавшей в автокатастрофу в связи с добычей полезных ископаемых, и о том, какие порой трагедии происходят в связи с этим в странах Африки.

Арабские страны

В этом году на фестивале можно было увидеть две новые работы, созданные арабскими кинематографистами. Фильмы, снятые в Ливане "Арзе" и в Кувейте "Как я туда попал", провели свои мировые премьеры именно в Пекине в рамках фестиваля. Об этом авторы с гордостью сообщали во время разговоров со зрителями после просмотров. Удивительно, как много интересных и содержательных вопросов задавали люди.

Ливан представил картину режиссера Миры Шаиб, которая называется "Арзе" по имени главной героини. По признанию одного из авторов сценария и продюсера Лоая Хрэйша, в написании сценария участвовали три человека. "С одним из моих соавторов Фэйсалом Шаибом мы работаем все время. Он мне позвонил как-то и сказал, что посмотрел итальянский фильм Витторио Де Сика "Похитители велосипедов" - классическую картину, особенную для всех ценителей кино. И он сказал, что эта история может прекрасно быть перенесена на улицы Бейрута. Таким образом мы начали обсуждать нашу совместную картину. Далее его сестра, режиссер Мира Шаиб, присоединилась к нам довольно быстро и также участвовала в развитии сюжета. А потом еще один продюсер из Ливана стал нашим партнером. Так что получилась довольно коллективная работа, которая очень часто проходила в виртуальном формате. Так как мы все живем в разных городах и даже странах, мы очень много общались по телефону, проводя видеоконференции. И потом были вознаграждены: на некоторых фестивалях наш проект отметили разными наградами за перспективу, что позволило нам получить финансирование от международных фондов и кинофестиваля "Красного моря". Получился ливанский фильм, деньги на который, в основном, выделены различными арабскими фондами, ситуация довольно редкая для нашего кино. Ведь в основном ливанские фильмы находят финансовую поддержку в Европе, особенно во Франции. А мы профинансировали нашу картину через Египет и Саудовскую Аравию.

Это рассказ о женщине, главной героине, которая является и объектом исследования, и призмой, и главным действующим лицом повествования. Почему женщина? Фэйсал и я, мы интересуемся фильмами о женской судьбе. Вначале мы совершенно не задумывались, почему пишем именно о такой героине, задаваясь потом вопросами, на которые нашли такой ответ: мы просто возвращаемся к нашим мамам, их судьбам. Мы вдвоем покинули Ливан из-за войны, будучи тогда подростками, уехав получать образование в США. И мы задумались, как должно быть сложно для наших мам отпустить детей жить так далеко. Но видеоконференции, технологические возможности делают сейчас дистанцию короче, хотя она все равно остается.

Так что мы писали с той точки зрения, что Арзе как мама старается оградить себя и своего сына от такого расставания, которое случилось в ее жизни уже с мужем и принесло много боли и трагических последствий. Это довольно распространенная тема в Ливане: очень многие ливанцы живут за пределами родной страны, разбросанные по всему миру. Диаспора по количеству людей превышает население, которое живет собственно в Ливане. Но в этом ничего нового нет: мы эмигрировали с давних времен, искали возможности за пределами нашей страны. Ливанцы очень гордятся тем, что, несмотря на все неприятности, которые происходят с нами все время, мы любим Бейрут, город, где мы выросли. Нам хотелось написать что-то о городе и о стране, это важно для нас. Но нам нужно было, чтобы фильм был воспринят, а не только ездил по фестивалям, потому мы выбрали такую трогательную историю одной женщины, одной семьи и города, который по-особенному вдохновляет своей необычной атмосферой".

Россия

Несмотря на то, что российских фильмов в основном конкурсе не было, все же внимание российскому кино в рамках фестиваля было оказано. Фильм "Вызов", который довольно успешно вышел в кинопрокат Китая в апреле, был показан в довольно необычном месте. На огромном экране столичного музея науки и технологий можно было практически стать участником полета в космос. Ощущение принадлежности космическому пространству за счет объемного экрана было почти физическим. На показ пришло много семей с детьми. И для всех присутствующих выступил и ответил на вопросы профессор, специалист по космическим исследованиям. Он объяснил зрителям некоторые научные детали о том, как непросто было создавать такой фильм, какие принципы физики задействованы в космических просторах и многое другое. Зрители после показа задавали еще много вопросов и уходили в полном восторге, даже недоумении, как подобный полет состоялся, а съемки получились масштабными и такими натуралистическими.

Кроме того, в этом году Россию представляла еще одна научно-фантастическая картина "Контакты". Дебютная полнометражная работа режиссера Дмитрия Моисеева приняла участие в специальной секции "Фокус на будущее".

Дебютный полнометражный фильм режиссера Дмитрия Моисеева рассказывает о медсестре Нине, которая ухаживает за прибывшими инопланетянами. Дмитрий признается, что на создание фильма его вдохновила русская легенда. В своем авторском фильме режиссер размышляет на тему развития отношений между людьми и пришельцами.

"Мысль там достаточно простая. Про то, что любое живое существо разумно, оно нуждается в каком-то бережном отношении. И, по большому счету, если мы попытаемся так ко всем относиться, и друг к другу тоже, то, может быть, нам и удастся как-то контакт наладить в итоге. Но там есть и много других смыслов, я не исключаю любых интерпретаций. Вот интересно, что скажут китайские зрители, посмотрим".

Билеты на фильм были распроданы за несколько дней до показа. Дмитрий сказал, что результат превзошел все его ожидания.

Зрительница Ян Шусинь так охарактеризовала увиденное: "Я думаю, этот фильм очень эстетичен в своей визуальной подаче. Сюжет разворачивается в вымышленном постсоветском мире. Серый и полуразрушенный вид всего города в фильме придал ему немного ретроатмосферы. Мне понравились визуальные эффекты".

Зритель Чжао Сюйфань продолжил мысль режиссера: "Мы привыкли, что в фильмах об инопланетянах в основном пришельцы прилетают на Землю с целью уничтожить человечество, как, например, в популярном сейчас сериале "Задача трех тел". Но этот фильм рассказывает о том, как инопланетяне и люди выстраивают отношения, это очень оригинальный взгляд. Фильм также показал мне нежную и мягкую сторону русских людей, это изменило мое стереотипное представление об этом народе".

Созданная в 2014 году в рамках Пекинского кинофестиваля программа "Фокус на будущее" в этом году отметила свое 10-летие. Ее цель - открыть новые таланты с китайской точки зрения и привести художественную оригинальность к новым тенденциям в мировом кино, а также способствовать сотрудничеству и обмену между молодыми кинематографистами из разных стран. Молодые режиссеры, такие как Моисеев, смогут получить поддержку и новый опыт. На это надеется и сам режиссер: "Как международная площадка, любой кинофестиваль, который существует в международном пространстве, пытается раздвинуть границы своей национальной культуры, при этом как бы влить в себя взгляды других культур. Но он в любом случае помогает сделать этот мир более прозрачным для всех людей, в целом помогает увидеть разную оптику разных авторов. И это круто, это должно продолжаться. И чем больше такого будет, тем лучше. Хотелось бы еще увидеть фильмы других авторов".

Европа

Мастер-классы - это отдельная тема на кинофестивале. Среди основных площадок вот уже несколько лет подряд огромные павильоны и выставочные центры парка-станции Ланъюань привлекают кинематографистов-профессионалов, гостей фестиваля, студентов и любителей кино, включая местных жителей этого района столицы почувствовать очарование от искусства, от встреч, от прекрасной атмосферы праздника. На протяжении нескольких дней в рамках фестиваля здесь активно работает кинорынок, на котором профессионалы, дистрибьютеры не только подписывают контракты, создают новые контакты, но и обсуждают будущие проекты, делают презентации и приходят на мастер-классы известных кинематографистов.