Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Людмила Воробьева: Россия ждет лидеров стран Азии на 80-летие Победы

Россия проработает меры в случае размещения в Японии американских ракет средней дальности, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. В интервью РИА Новости она также рассказала о готовности РФ подключиться к строительству АЭС во Вьетнаме, работе с Мьянмой в сфере ядерной энергетики и о том, что Москва ждет участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Расскажите, пожалуйста, о планируемых контактах на высшем и высоком уровнях в 2025 году с руководством государств, курируемых вашим департаментом.

– Политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интенсивно развивается. В 2024 году президент РФ Владимир Путин посетил с госвизитом Социалистическую Республику Вьетнам, у нас побывало руководство Индонезии, Лаоса, Малайзии, Вьетнама. Проведены встречи с главами внешнеполитических ведомств Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда. Активно задействовались возможности площадки БРИКС (саммит в Казани в октябре 2024 года и расширенная сессия совещания министров иностранных дел в Нижнем Новгороде в июне 2024 года), а также мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне. Результаты состоявшихся контактов подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Текущий год также обещает быть весьма насыщенным. Его начало ознаменовалось поездкой председателя правительства России Михаила Мишустина во Вьетнам. Совсем недавно официальный визит в нашу страну совершил председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу провел ряд встреч в Индонезии и Малайзии.

Неуклонно растет взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку, культуру, контакты между людьми. В регионе высоко ценят твердый настрой России на формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах равной и неделимой безопасности. Мы разговариваем с партнерами на одном языке, без нравоучений, менторства и неоколониальных замашек, с уважением относимся к их национальным особенностям. Все это создает благоприятные условия для дальнейшей активизации политического диалога.

Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Весной 2024 года США временно разместили на Филиппинах ракетные системы средней дальности Typhon, в дальнейшем продлив их дислокацию на бессрочный период. При этом в СМИ появляются сообщения о намерении Вашингтона ввезти комплексы Typhon и в Японию. Доводила ли Россия свою позицию по этому вопросу до японской и филлипинской сторон? Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ может рассмотреть возможность размещения своих ракет средней и малой дальности в Азии в ответ на такие действия. Какие страны имеются в виду в данном контексте?

– Не ставим под сомнение право отдельных государств укреплять свою безопасность. Вместе с тем полагаем, что появление американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира, включая АТР, не только не способствует поддержанию стабильности, но лишь подстегивает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков. Данная позиция была четко сформулирована в публичных заявлениях руководства нашей страны, неоднократно транслировалась на международных площадках, а также пояснялась в ходе двусторонних контактов.

Что касается Японии, то мы видим, как ее правительство целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику об угрозах, якобы исходящих от КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками. Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России. Конкретное содержание ответных шагов будет проработано по линии компетентных ведомств в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России.

– Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО. В рамках Индо-Тихоокеанской стратегии Альянса укрепляется его партнерство с официальным Токио. Какова будет реакция Москвы на эти действия?

– Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии. В схемах масштабирования мандата Североатлантического альянса на АТР активно задействуются форматы "малой геометрии", такие как AUKUS, QUAD, их расширенные производные, а также различные "четверки", "тройки" и многочисленные двусторонние союзнические связки с участием Вашингтона. К формируемой им на азиатском поле западноцентричной военно-политической архитектуре все больше подтягиваются внерегиональные страны НАТО: Канада, Германия, Франция, а к отдельным сегментам работы – и государства Северной Европы.

Постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии, вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны". Прорабатывается логистика переброски в регион сил и средств НАТО. Видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие здесь ударных ВВС евроатлантических государств.

Одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР последовательно выступает Япония, продвигая известный тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с явным антикитайским и антироссийским подтекстом. На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства.

В кооперационное пространство "для своих" пытаются втянуть и Юго-Восточную Азию. В то же время большинство стран региона обеспокоено опасными процессами милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и вытекающими отсюда комплексными рисками. В связи с этим на регулярной основе доводим по дипломатическим каналам тезис о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски для безопасности в Восточной Азии и АТР в целом, стимулируя новый этап гонки вооружений. В свою очередь, в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращиваем кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Китаем.

– Есть ли решение со стороны Токио о продлении контрактов на поставку сжиженного природного газа по проекту "Сахалин-2"? Остается ли в силе готовность Токио не покидать проект "Сахалин-1"?

– Сфера энергетики – одна из немногих, где между Россией и Японией сохраняется конструктивное взаимодействие. Японская сторона официально признает критическую важность совместных нефтегазовых проектов для обеспечения национальной энергетической безопасности, сохраняя на данном этапе участие своих компаний в них.

В то же самое время Токио в рамках "Группы семи" продолжает заявлять о намерении "полностью избавиться от зависимости" от российских энергоносителей. В этом им помогала администрация Джо Байдена: благодаря незаконным так называемым санкциям японское участие в еще одном значимом для Токио проекте – "Арктик СПГ-2" – было фактически заблокировано. Принимаем в расчет и предлагаемую Вашингтоном правительству Сигэру Исибы масштабную инициативу производства газа на Аляске, которая, по оценкам экспертов, в перспективе может быть использована для вытеснения российского СПГ с японского рынка.

Безусловно, выбор дальнейших действий – за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира.

– Таиланд и Малайзия стали странами-партнерами БРИКС, Индонезия – полноценным членом объединения, интерес к работе БРИКС проявляют ряд других стран Юго-Восточной Азии: Лаос, Мьянма и Камбоджа. Возможно ли получение этими странами партнерского статуса в этом году или полноправного членства по итогам бразильского председательства?

– Диалог с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках БРИКС. В этом контексте приветствуем расширение географии и экономического потенциала объединения за счет Индонезии и стран-партнеров. Полагаем, что это будет способствовать укреплению духа солидарности и международного сотрудничества ради всеобщего блага.

Не исключаем дальнейшего увеличения числа участников БРИКС, будь то в категории полноформатных членов или партнеров. Настроены на конструктивное взаимодействие со всеми, кто привержен принципу суверенного равенства и разделяет идеалы равноправия и взаимного уважения, открытости, прагматизма и солидарности. Вместе с тем в текущем году в объединении сформировалось единое мнение о необходимости сосредоточиться на консолидации нашего стратегического партнерства и интеграции вновь принятых членов и государств-партнеров в архитектуру БРИКС, принимая во внимание задачу сохранения его эффективности.

– По итогам официального визита в Россию председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна подписано межправительственное соглашение о строительстве в этой стране АЭС малой мощности. Когда оно может начаться? Каковы перспективы подключения России к строительству АЭС во Вьетнаме?

– Обеспечение национального энергетического баланса – одна из ключевых задач для правительств практически всех государств Юго-Восточной Азии, которые последние годы стабильно входят в число наиболее динамично развивающихся экономик. Естественно, в таких условиях наши партнеры из стран АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Известно, что Россия традиционно является глобальным лидером в сфере мирного атома, а госкорпорация "Росатом" обладает всеми необходимыми компетенциями и уникальным опытом в указанной области.

"Росатом" в последние несколько лет приложил немало усилий с целью содействия мьянманским партнерам в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров, обмена опытом в вопросах энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий и ядерной медицины. Благодаря подписанию в начале марта этого года профильного межправительственного соглашения созданы правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта. Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы.

"Росатом" также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме.

– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Вьетнамом в нефтегазовой сфере.

– Топливно-энергетический комплекс традиционно является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро", которое было учреждено АО "Зарубежнефть" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам" в 1981 году. В Ненецком автономном округе успешно ведет добычу углеводородов ООО "Совместная компания "Русвьетпетро", созданное в 2008 году участниками "Вьетсовпетро".

Авиаперевозчик Emirates возобновил стратегическое сотрудничество с компанией TUI Cruises, чтобы помочь Дубаю укрепить свой статус ведущего мирового центра круизного туризма.

Продление партнерства совпадает с расширением деятельности TUI Cruises в Дубае – новый круизный сезон 2025/2026 ознаменуется появлением второго судна, базирующегося в дубайском порту.

Emirates продолжит тесное сотрудничество с TUI Cruises по нескольким направлениям, включая маркетинговые инициативы, планирование и разработку операционных стратегий.

Авиакомпания согласует расписание рейсов с отправлениями TUI Cruises, обеспечив плавный переход между авиа- и морскими путешествиями.

Кроме того, в сотрудничестве с круизной компанией будут выделены специальные блоки мест на рейсах для удовлетворения спроса на ключевых рынках по всей сети авиакомпании, где это возможно.

Emirates также будет тесно сотрудничать с дубайскими партнерами в вопросах совершенствования транспортной инфраструктуры между Международным аэропортом Дубая (DXB) и круизным терминалом в порту Рашид.

Авиакомпания также будет искать пути расширения партнерства за пределами Дубая, уделяя особое внимание круизам по странам Дальнего Востока.

Так, судно Mein Schiff 6 компании Tui Cruise, рассчитанное на более чем 2500 пассажиров, следует в том числе по 14-дневному маршруту, который начинается и заканчивается в Сингапуре. Лайнер также заходит в порты Малайзии, Таиланда, Гонконга, Вьетнама, Японии.

Кроме того, партнерство предполагает использование аналитических данных для повышения качества обслуживания и расширение персонала для упрощения процесса регистрации пассажиров, отправляющихся в круиз. Круизный терминал мирового класса Hamdan bin Mohammed в порту Рашид, признанный крупнейшим крытым круизным центром в мире, способен обслуживать 14 000 пассажиров ежедневно.

В предстоящем сезоне TUI Cruises разместит два судна в порту Рашид, каждое из которых вмещает более 2 500 пассажиров. Путешественники смогут выбрать один из двух вариантов маршрутов, предусматривающих посадку и высадку в Дубае с остановками в Абу-Даби, Омане и Катаре.

Emirates анонсировала следующие семь городов, куда будут запущены рейсы на новых самолетах A350, по мере того как воздушные суда, оснащенные последними инновациями авиакомпании, будут вводиться в эксплуатацию.

С последним траншем поставок самолетов А350 Emirates расширяет список маршрутов малой и средней протяженности на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и Европы. А350 также впервые выполнит рейсы в Африку и Юго-Восточную Азию.

Новейшие самолеты A350, пополнившие авиапарк Emirates, будут выполнять регулярные рейсы по следующим направлениям:

? Emirates будет осуществлять шесть рейсов в неделю (ежедневно, кроме вторника) в Тунис с 1 июня.

? В Амман ежедневные рейсы начнут выполняться на A350 с 1 июня.

? A350 Emirates впервые приземлится в Стамбуле и будет осуществлять ежедневные рейсы с 1 июля.

? Дебют Emirates A350 в Саудовской Аравии на рейсах в Даммам состоится 1 июля.

? Первый полет Emirates А350 в Хошимин запланирован на 1 августа.

? С 3 августа Emirates будет выполнять три рейса в неделю в Багдад на A350 (в понедельник, среду и воскресенье).

? Emirates A350 впервые приземлится в Осло 1 сентября и будет осуществлять ежедневные рейсы.

В ближайшие месяцы Emirates объявит о новых направлениях полетов A350, включая дальнемагистральные маршруты, – по мере поступления в авиапарк новых самолетов.

Вслед за расширением сообщения с новыми городами в маршрутной сети Emirates увеличит количество рейсов A350 в Бахрейн и Кувейт. Три рейса в Бахрейн и два рейса в Кувейт будут выполняться исключительно на самолетах A350. Кроме того, A350 начнет летать в Болонью на месяц раньше заявленной даты – с 1 июня 2025 года.

Авиабилеты на рейсы Emirates, выполняемые A350 по семи направлениям, поступили в продажу сегодня, их можно забронировать на сайте emirates.com, в мобильном приложении Emirates, в местных офисах продаж авиакомпании или через туристические агентства.

Emirates A350 предлагает пассажирам три просторных салона, вмещающих 312 человек. Путешественникам доступны 32 кресла нового поколения в бизнес-классе, которые раскладываются в полноценную кровать, в конфигурации «один-два-один» и мини-бар для легких закусок, 21 кресло премиального экономического класса и 259 кресел экономического класса с широким шагом.

Пермские компании нацелились на рынки Африки

Константин Бахарев (Пермский край)

Производитель оптического кабеля из Перми осваивает новый для себя рынок Восточной Африки. Компания приняла участие в выставке Africa Tech Summit, прошедшей в столице Кении Найроби.

После изучения местных рынков пермские производители пришли к выводу, что динамично развивающемуся региону потребуется их продукция: в Кении сейчас активно расширяется цифровая и телекоммуникационная инфраструктура.

- Наша компания всегда стремилась создать продукт мирового уровня, который был бы интересен не только внутри нашей страны, но и за рубежом, - поясняет генеральный директор предприятия Александр Смильгевич. - С момента запуска завода в 2007 году мы ориентировались на лучшие мировые практики и уже к 2015-му начали системно экспортировать продукцию. Как результат в 2021 году 30 процентов нашей выручки уже приходило из-за рубежа. В 2022-м мы переформатировали стратегию экспортных продаж с прицелом на открытые к сотрудничеству с Россией страны. Сейчас работаем по этим направлениям.

Сегодня пермская компания является одним из крупнейших заводов в Европе в своем производственном сегменте. Она уже реализовала в страны дальнего зарубежья более 85 тысяч километров оптического кабеля. Идут поставки на Ближний Восток, в Индию, Юго-Восточную Азию и другие регионы. Например, в прошлом году были заключены контракты с вьетнамскими предприятиями - в эту страну уже поставлено 400 километров продукции. Восточная Африка станет новым перспективным направлением для экспорта.

Еще одна компания из Прикамья, работающая в ИТ-сфере, подписала соглашение о сотрудничестве в области внедрения российских цифровых решений с египетским предприятием, специализирующимся в области телекоммуникаций. Также пермяки установили деловые контакты с местной нефтегазовой фирмой. Кроме того, они планируют внедрить свои цифровые решения, такие как информационные панели, отражающие показатели удовлетворенности персонала, цифровую систему для улучшения мероприятий по безопасности и охране труда, а также управление собственной генерацией на одном из крупных нефтегазовых предприятий Египта.

Департамент образования и знаний Абу-Даби (ADEK) предоставит стипендии выдающимся студентам по более чем 100 академическим дисциплинам в ведущих университетах мира. Ключевые направления включают в себя искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и чистые технологии.

Прием заявок на стипендиальную программу открыт до 30 апреля 2025 года. Процесс отбора будет проходить в июне и июле.

Программа предлагает стипендии для студентов бакалавриата в таких ключевых областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, возобновляемая энергия, чистые технологии, здравоохранение и биотехнологии, финансовые технологии, цифровой банкинг, устойчивое сельское хозяйство и пищевые технологии.

Специализированные направления для аспирантов включают терапию брака и семьи, исследования развития ребенка и семьи, психологию ребенка и семьи, консультирование, медицинские науки, консультирование по вопросам психического здоровья и поведенческую медицину.

Программа рассчитана на граждан ОАЭ в возрасте от 17 до 24 лет. Их успеваемость должна составлять 85% в 11 классе и 90% в первом семестре 12 класса. Также кандидаты должны набрать минимум 6,0 баллов по IELTS Academic или 60 баллов по TOEFL iBT.

Кроме того, программа стипендий Абу-Даби предоставляет студентам специализированные семинары и индивидуальные занятия для подготовки к ключевым этапам их обучения. После выпуска из университета у них будет возможности пройти стажировку и получить работу в более чем 180 партнерских организациях.

В этом году программа расширила свою сеть, включив университеты в Китае, Италии, России, Гонконге, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. В настоящее время стипендии от ADEK получают 1222 студента, которые учатся в 150 университетах по всему миру.

Москвичи смогут пожениться на фоне сакуры в музее-заповеднике "Царицыно"

Любовь Пятилетова

Множество туристов со всего мира устремляются в Японию на Ханами - праздник цветения сакуры. Но москвичам для этого не обязательно отправляться в дорогу - полюбоваться прекрасным зрелищем они могут и в своем городе. А этой весной на фоне цветущей сакуры они впервые могут даже пожениться - городские власти предложили для этого одно из самых живописных мест - в Бирюлевском дендропарке музея-заповедника "Царицыно".

"Цветение сакуры символично ассоциируется с началом новой жизни, поэтому мы решили дать возможность столичным парам создать семью в столь романтичной атмосфере, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.- Торжественные церемонии для них пройдут в природных декорациях".

Около 50 молодых сакур в этом парке высадили в 2010 году. Прогулка к венцу по цветущей аллее наверняка навсегда останется в памяти новобрачных. Такие же аллеи в 2010 году появились у смотровой площадки на Воробьевых горах и в Аптекарском огороде. Но первым в городе сакурой обзавелся Главный Ботанический сад имени Цицина в конце прошлого века. В Москве цветение сакуры обычно приходится на конец апреля - начало мая и длится около двух недель, но многое зависит от погоды.

Благодаря проекту мэра "Новые адреса счастья" у московских женихов и невест широкий выбор площадок для регистрации брака - их уже более 30. Воспользовались ими за прошлый год свыше 12 тысяч пар. Самые смелые, например, дают клятву верности друг другу на сцене театра "Геликон-опера" прямо перед залом.

Встреча Михаила Мишустина с членами фракции КПРФ в Государственной Думе

Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в Государственной Думе.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемый Геннадий Андреевич! Уважаемые товарищи!

В преддверии отчёта Правительства в Государственной Думе мы продолжаем проводить встречи со всеми парламентскими фракциями.

Геннадий Андреевич, как отмечал Президент, возглавляемая Вами партия вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономике, промышленности, в сфере обороны, безопасности.

Взаимодействие фракций с Правительством для нас имеет важное значение. Это обеспечивает системную нормотворческую деятельность с учётом обратной связи от граждан, о необходимости которой постоянно говорит глава государства.

Особо хочу поблагодарить вас за внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе вашей партии принято решение о преимущественном зачислении в техникумы и колледжи детей с инвалидностью, инвалидов с детства или получивших военную травму, а также сирот.

Ещё одно из важнейших направлений работы – помощь семьям с детьми. Вместе с другими фракциями вы подготовили масштабный законопроект, который устанавливает для детских организаций единую федеральную программу воспитания ребят не только в игровом формате, но и с учётом духовно-нравственных ценностей нашей страны. Я знаю, что Вы очень много этим лично занимались

Большое внимание в КПРФ всегда уделяли вопросам развития агропромышленного комплекса.

Благодаря вашим инициативам проведена тонкая настройка стимулирования сбыта фермерской продукции. В результате вырастут возможности владельцев подсобных хозяйств и малых товаропроизводителей по продаже своих товаров, в том числе, что очень важно, в крупных торговых сетях.

Хотел бы отдельно сказать об участии депутатов в цифровизации сельского хозяйства. При активной поддержке КПРФ закреплён на законодательном уровне порядок создания единой федеральной государственной информационной системы в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Это очень важный шаг для обеспечения прозрачности управления этим ключевым ресурсом и для снижения административной нагрузки на производителей.

Также были приняты поправки, которые расширяют и упрощают применение электронных сервисов для получения предприятиями агропромышленного комплекса государственной поддержки.

Примеров продуктивного законотворчества депутатов-коммунистов можно привести очень много. Хочу отметить, КПРФ всегда ответственно относилась и к поддержке отечественной промышленности, к задачам развития научного потенциала страны.

Уважаемый Геннадий Андреевич, хочу поблагодарить Вас и Ваших коллег по фракции за конструктивное взаимодействие по всем актуальным направлениям совместной деятельности.

Пожалуйста, Вам слово.

Г.Зюганов: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые члены Правительства!

Сложилась очень хорошая традиция накануне официального отчёта Правительства в Государственной Думе проводить такие консультации. На мой взгляд, они весьма продуктивны.

На Ваше Правительство, которое работает практически уже пять лет, свалились многие проблемы и трудности, с которыми предыдущие правительства не сталкивались. С одной стороны, ковид. И вы успешно преодолели эту напасть. С другой стороны, 25 тыс. санкций, а теперь уже почти три года идёт война англосаксов и натовцев против русского мира, который имеет 1000-летнюю историю. Эти набеги и нападки уверенно отбиваем под руководством Президента Путина. И мы сейчас вступаем в новую эпоху, связанную с тем, что исключительно важно подготовить те соглашения и условия, которые позволят нам заключить долгосрочный мир, без которого страна уверенно не может развиваться.

На мой взгляд, согласованные действия Думы, Правительства и Президента дают хороший результат.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что наша фракция обладает большим потенциалом. С одной стороны, каждый второй-третий является учёным, с другой – каждый из здесь сидящих выдвинул целый ряд инициатив, которые успешно реализуются вместе с Вашими заместителями. Должен отметить, что регулярные консультации с Мантуровым, Чернышенко, Голиковой, Хуснуллиным и Новаком дают хорошие результаты. И считаю, что очень хорошие результаты по линии агропромышленного комплекса – мы внесли целый ряд предложений, поддержанных и вашими министрами, и соответствующими службами. Об этом академик Кашин скажет дополнительно.

Но вместе с тем хотел бы попросить внимательно отнестись к ряду предложений Мельникова, который вместе с Алфёровым готовил закон «Образование для всех». После обстоятельных слушаний в Государственной Думе (Чернышенко участвовал) мы нашли хороший подход, реальные программы. И надеюсь, что сейчас сделаем прорыв в этом отношении – в связи с необходимостью подготовки качественных новых кадров. Для этого созрели все условия.

Считаю для нас исключительно важной проблему, связанную с Дальним Востоком и Арктическим регионом. Только что мой первый заместитель Афонин и Харитонов провели большой форум в Ямало-Ненецком округе. У них есть совершенно конкретные предложения, которые собраны с 11 регионов Дальнего Востока – их все объехал Харитонов с выездом наших комитетов. На мой взгляд, там тоже можно достичь важного прорыва, это стратегический регион.

Мы вместе с Калашниковым подготовили целый ряд очень важных законопроектов. Вашими службами они поддержаны, Вы приняли их. Особенно по нерегулируемой миграции – 19 законов. Их предстоит успешно реализовывать.

Благодарю Вас, Вы приглашаете на стратегические сессии. Они дают возможность глубоко осмыслить проблемы. В них участвовали уже и Кашин, и Коломейцев, и Калашников. Считаю, это исключительно важно. Но я хотел бы, чтобы Вы и моих заместителей, Афонина и Новикова, людей талантливых, приглашали на эти встречи. Они прекрасно знают международную обстановку. Сейчас мы укрепили все связи по линии наших друзей в Китае, КНДР, Вьетнаме, с латиноамериканским регионом, особенно с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа. У нас много интересных предложений, и нас там принимают в любое время с огромной поддержкой. Это исключительно важно для развития БРИКС и ШОС. Считаю, что БРИКС и ШОС – это гениальные изобретения Президента Путина и Председателя Си Цзиньпина. Мы сейчас с ними готовим следующую программу – меморандум на ближайшие годы, и он пользуется большой поддержкой у наших друзей.

Что касается стратегической линии и послания Президента. Недавно мы обсудили все проблемы. Мы полностью поддерживаем и абсолютно уверены, что достичь долгосрочного, устойчивого мира можно только на пути эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий.

В этой связи, мне думается, мы сейчас столкнёмся с новыми вызовами, к которым обязаны быть готовы заблаговременно.

Я давно внимательно слежу за политикой Трампа, изучил все основные его работы и выступления. Сейчас у них будет политика технологического доминирования, интеллектуальной мощи и финансовой гегемонии. Если им удастся это реализовать, они смогут с помощью новых технических средств диктовать свои условия в более жёстком плане, нежели это было ранее. Они уже с Маском договорились вложить почти 500 млрд в искусственный интеллект. А искусственный интеллект без грамотных специалистов может превратиться в худший вариант гитлеровского рейха. Поэтому нам тут надо быть заблаговременно готовыми.

Вы – человек системный и прекрасно понимающий эти проблемы, мы их с Вами не раз обсуждали. За последнее время немало сделано. Но мне кажется, нам на этом направлении надо удваивать и утраивать силы. И мы к этому абсолютно готовы.

Но вместе с тем мы все понимаем, что без победы над нацистами и теми вызовами, которые нам брошены, у нас не будет нормальной жизни. Поэтому для фронта мы делаем всё необходимое. Мы отправили 135 конвоев, в эту среду ещё один. Это огромные конвои по 150 тонн: всё – от машин, мотоциклов, дронов до медикаментов и продовольствия.

Мы приняли 22 тысячи детей и продолжаем это делать. Вам большое спасибо, Вы помогли нам в «Снегирях» вместе с Голиковой всё отстроить. Они проходят там и социальную реабилитацию, потому что испорчены мозги соросовскими учебниками. За две недели познакомились с Красной площадью, храмом Христа Спасителя, школой ВДНХ, школой мастеров, местами боевой и трудовой славы. Дети уезжают другими. Они понимают, что тут их друзья, а не противники. Для нового поколения это исключительно важно.

Мы подготовили большую программу Победы. Сейчас проводим всемирный форум – второй, в прошлый раз нас Лукашенко поддержал, мы с ним провели в Минске. В этот раз уже 150 заявок. К нам приедут все представители – от центра до левого фланга. Должен сказать, это будет важнейший форум. Начнём мы его в Москве 22 апреля, в день рождения Ленина. И хотели бы Вас попросить активно поучаствовать. Вы там увидите всех друзей и союзников, в том числе из Европы, которая, казалось бы, сегодня проводит враждебную политику. С Европой вообще надо работать плотнее. Мы с Мельниковым много лет работали в Страсбурге. Уверяю Вас, та узкая элита глобалистская, которая сейчас засела в Брюсселе, не определяет до конца температуру. Обстановка меняется, и мы можем получить там солидную поддержку.

Я благодарю Вас, Вы приняли по моей просьбе Серебрякова, директора Кировского завода. Завод показывает лучшие результаты. Там отстроили суперцех будущего. Средний возраст был 60 лет – стало 35, почти все имеют высшее или среднее специальное образование. Там построили школу мастеров будущего.

Я бы предложил в ряде такого рода предприятий провести выездные заседания, которые практикует сейчас Председатель Думы. Это очень эффективно работает на тесное взаимодействие наших фракций. И должен сказать, если здесь присоединится и Правительство, от этого мы только все выиграем. Сегодня на заседании лидеров фракции у Володина мы обсудили это подробно.

Новая ситуация нами обозначена недавно на открытом партсобрании, в котором участвовали тысячи… 12 тезисов по итогам войны за три года позволяют, осмыслив, понимать, что лишь путём сложения усилий, новейших технологий, сплочённости всех политических сил мы можем добиться хороших результатов.

И есть ряд проблем, которые я бы хотел внимательно вместе осмыслить. Люди не понимают – вот сейчас побывали во многих коллективах, – почему при таком великолепном урожае хлеба цена на хлеб продолжает расти. Это вполне можно локализовать, не говоря уже о картошке и некоторых других продуктах.

Что касается советов – Клишас с Крашенинниковым тащили закон, я разговаривал с руководством Администрации Президента, они понимают суть вопроса. Этот закон ликвидирует нижний уровень советов, который формировался 2 тысячи лет как форма управления нашей державой. В многонациональной, многоконфессиональной стране этого допускать нельзя, одноуровневая система управления не годится. Мы потом будем это выкорчёвывать три-пять лет. Мы на это уже напоролись. Если брать сегодняшний день, в этот день в 1991 году состоялся референдум граждан СССР о сохранении страны, и почти 78% сказали «за», но недобросовестные политики и исполнители перечеркнули это, и в результате мы несём огромные потери. Нам принципиально важно мнение граждан, и нужно максимально учесть его в нынешних сложных обстоятельствах.

Мы считаем, что ставка 21% душит все отрасли производства. И чем скорее мы её скорректируем, тем лучше будут чувствовать себя все. Я опросил многих руководителей, знаю по стране практически всех, – ни от одного не услышал слова поддержки этой ставки. Давайте сложим вместе усилия и определим, что делать завтра.

А насчёт реальных угроз, они, к сожалению, никуда не делись. Вымирание. Наша страна – на этих просторах должно быть 200–250 миллионов, если мы собираемся обеспечить устойчивое будущее. Но, например, во Владимирской области, а с неё начиналось Русское царство, за прошлый год потеряли 13 тысяч, в Твери – 11, в Рязанской области – 10. Нам надо здесь удваивать усилия.

Кстати, Останина внесла целый пакет прекрасных законов. Голикова активно поддержала. Мы ей благодарны. Она прекрасно знает эту тему. Давайте вместе продвигать решения, они вызрели. Но без поддержки сельских поселений, сельского уклада, где человек живёт на земле, а там совсем другие условия, мы многодетной семьи не получим. А если не будет многодетной семьи, значит и дальше будем терять население. У нас накоплен хороший опыт. Его надо реализовывать.

Износ оборудования в энергетике и коммуналке – аварийность, к сожалению, сохраняется. Мы подготовили свои предложения, давайте вместе поработаем.

И ещё раз: искусственный интеллект и деградация кадров. Сейчас вроде все взялись, благодарю Дмитрия Николаевича (Чернышенко), он обстоятельную программу представил нам, в Думе, мы полностью солидарны. Но она требует дополнительных усилий, затрат.

И на фоне 80-летия Победы мы сейчас проводим большой общественный опрос, своего рода народный референдум по пяти главным вопросам. Они касаются жизни простого человека. Эти материалы мы Вам представим после его завершения. Он идёт самым активным образом.

В целом мы удовлетворены тесным взаимодействием с министерствами, с руководством, с Вами. Вы открыты для полноценного диалога. Это внушает надежду, что мы преодолеем те трудности, которые накопились. А я уверен, что предстоящие решения, которые примет Президент вместе с Правительством и с нами, позволят дальше развиваться нашей успешной, уверенно идущей вперёд стране. Благодарим Вас.

М.Мишустин: Спасибо, уважаемый Геннадий Андреевич.

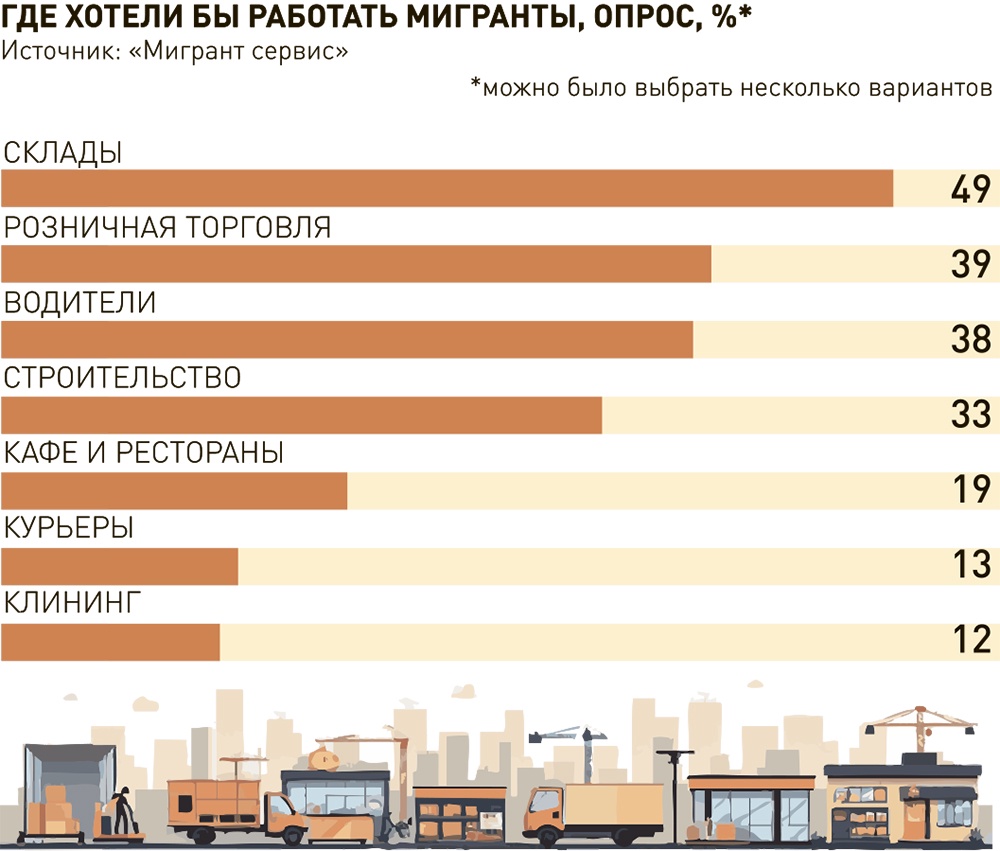

Закрыть дефицит рабочей силы в России помогут кадры из стран Юго-Восточной Азии

Елена Манукиян

России требуется около 2,5-3 млн трудовых мигрантов, главным образом в строительстве. В их поиске нам стоит переориентироваться на новые страны, а не зацикливаться на тех, к которым привыкли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Трудовых мигрантов, по его словам, активно привлекают все развитые страны. "В мире очень много стран, которые экспортируют свои трудовые ресурсы. Нужно рассмотреть абсолютно новые страны", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас Россия ведет переговоры с Мьянмой, которая "экспортирует трудовых ресурсов" на 6 млн человек. В СМИ появилась информация, что первые кадры из этой страны начали работать в Татарстане, Приморском крае и Амурской области.

Опрошенные "РГ" эксперты называли еще несколько стран, которые могли бы помочь решить кадровый дефицит в России. Помимо привлечения трудовых мигрантов из среднеазиатских республик, Россия можно ввозить рабочую силу из стран Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Пакистана, Индии, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Высокий спрос на иностранных работников в строительстве, сельском хозяйстве и на производстве. На одного сварщика приходится 12 вакансий

Россия сотрудничает с рядом стран, граждане которых могут легально работать на территории РФ, говорит член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский. Он подчеркнул, что с бывшими государствами СНГ, такими как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, порядок привлечения трудовой миграции упрощен благодаря соглашениям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонним договорам.

Относительно прост процесс трудоустройства в России и для граждан Турции, Сербии, Южной Кореи, Израиля, поскольку они могут въезжать в нашу страну без визы. Сложнее привлечь на работу в Россию граждан стран с визовым режимом, таких как Китай, Вьетнам, Индия, Филиппины, поскольку им для этого требуется оформление рабочей визы.

По словам Ивановой-Швец, самый высокий спрос на иностранных работников наблюдается в строительстве, обслуживании зданий и территорий, сфере услуг, сельском хозяйстве. Эксперт отмечает, что дефицит рабочей силы есть и в других отраслях, но там нужны квалифицированные кадры. Заполнить такие рабочие места иностранными работниками непросто. Очень сложно найти, например, квалифицированного производственного рабочего.

Всего России требуется 2,5-3 млн трудовых мигрантов, считает HR эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Алмако" Гарри Мурадян. В России сегодня не только рекордно низкая безработица, но еще и активно развивается производство, пояснил он. Поэтому людей не хватает. Например, на одного сварщика приходится 12 вакансий, а на одну швею - 8.

При этом, обратил внимание Мурадян, для работодателя не всегда привлечение иностранной рабочей силы выходит дешевле, чем наем россиян, но зато такие сотрудники за ним закреплены. Если с гражданами других государств заключен контракт на целый год, то они никуда не уйдут в течение этого времени от работодателя.

Привлечение трудовых мигрантов - это важный элемент экономической политики, особенно в условиях дефицита рабочей силы в ключевых отраслях, уверен Хабинский. Однако для успешной реализации этой стратегии, по его словам, необходимы строгое соблюдение законодательства, защита прав мигрантов и их интеграция в общество. По оценкам экспертов, до 30% мигрантов работают без оформления, что создает риски для них самих и для экономики.

Многие иностранные работники сталкиваются с трудностями при интеграции в российское общество. В некоторых регионах местные жители выражают недовольство из-за конкуренции за рабочие места. Для решения этих проблем государство активно развивает программы легализации мигрантов, упрощает процедуры оформления и ужесточает контроль за нелегальной занятостью, заключил эксперт.

Тем временем

Почти 40% работодателей готовы нанимать иностранных работников со всех регионов мира, показал прошлогодний опрос hh.ru. При этом активно привлекают работников из стран дальнего зарубежья всего 12% компаний.

Чаще всего на отечественных предприятиях трудятся иностранные сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%), Евросоюза (33%), стран Азии (Китай, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др., 28%). На долю стран Африки и Ближнего Востока приходится по 10%.

Наиболее востребован иностранный рабочий персонал - грузчики, кладовщики, разнорабочие и т.д. На втором месте по популярности строительные специальности - маляры, штукатуры и др. Далее следуют линейный обслуживающий персонал (кассиры, официанты, уборщики) и производственный персонал (инженеры по обслуживанию станков, операторы производственной линии и т. д.).

.jpg)

НА КОЛЛЕГИИ РОСАВИАЦИИ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Итоговая расширенная коллегия Росавиации с участием вице-премьера Виталия Савельева, министра транспорта Романа Старовойта, замминистра промышленности и торговли России Геннадия Абраменкова, председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, а также руководителей авиапредприятий и аэропортов, производителей авиатехники, участников беспилотной индустрии и авиации общего назначения прошла в пятницу, 14 марта, в Москве на площадке Госкорпорации по ОрВД.

«Российская авиация всегда была опорой государства. Сегодня она демонстрирует настоящий характер – в непростых геополитических условиях нам удалось сохранить авиационный флот, профессиональное кадровое ядро и научно-производственный потенциал. Это стало результатом кропотливой работы коллективов авиакомпаний, аэропортов, предприятий по техническому обслуживанию и образовательных организаций, которые под руководством Росавиации и при поддержке Правительства России ежедневно служат интересам наших граждан», – подчеркнул Виталий Савельев.

Роман Старовойт акцентировал внимание на масштабной работе по модернизации аэропортовой инфраструктуры: в 2024 году в эксплуатацию ввели аэровокзальные комплексы в Воронеже, Иркутске, Магадане, Ставрополе, Томске, Хабаровске и Чебоксарах.

«В конечном итоге мы работаем в интересах людей: чтобы путешествия по нашей стране становились быстрее, комфортнее и безопаснее, а отечественная авиация продолжала укреплять позиции России на международной арене», — сказал Роман Старовойт.

Об итогах работы агентства в 2024 году, основных задачах на 2025 год и среднесрочную перспективу доложил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. В своем выступлении он подчеркнул, что способность авиационной системы осуществлять воздушные перевозки без угрозы для жизни и здоровья людей является наивысшим приоритетом и главным показателем качества деятельности всех ведомств гражданской авиации.

«Чтобы предотвратить повторение авиационных происшествий, а также снизить число инцидентов, Росавиация тщательно анализирует каждое авиационное происшествие и на основе результатов расследований вносит корректировки в дальнейшую работу. Для этих же целей регулярно проводим отраслевые конференции по особенностям летной и технической эксплуатации воздушных судов, в том числе в рамках работы летно-методического совета», – отметил Дмитрий Ядров.

Коротко о некоторых аспектах работы гражданской авиации в 2024 году:

Пассажирские перевозки

Российские аэропорты обслужили чуть более 216 млн пассажиров, что на 5,1% больше показателей 2023 года. Пассажиропоток московского аэропорта Шереметьево вырос на 20 % и составил 43,4 млн пассажиров, рост трафика во Внуково составил 11 % (до 16,1 млн пассажиров). Практически все региональные аэропорты показали собственные рекорды по количеству обслуженных пассажиров.

Меры поддержки

Совокупный бюджет традиционно реализуемых Росавиацией трех программ субсидирования перевозок составил 28,7 млрд рублей, что позволило перевезти 5,3 млн пассажиров. Для поддержания функционирования предприятий, а также соблюдения своевременной выплаты заработной платы и трудовых прав работников было предоставлено 11 млрд рублей временно закрытым аэропортам Центральной части и Юга России. Субсидирование позволило сохранить квалифицированный персонал, а также обеспечить готовность аэропортов к функционированию после снятия ограничений.

Детские тарифы

Благодаря проведенной Минтрансом России и Росавиацией работе по исполнению поручения Президента в части урегулирования вопроса предоставления скидок детям до 12 лет, с начала 2025 года со скидкой 50 % перевезено уже более 345 тыс. таких пассажиров.

Международные отношения

Возобновлены прямые рейсы из Москвы в Денпасар (Индонезия) и Хошимин (Вьетнам), а также начаты полеты в Доху (Катар; «Аэрофлот») и Бахрейн (Red Wings). Суммарно в 2024 году российские авиакомпании выполняли полеты в 27 государств. Силами иностранных перевозчиков было восстановлено авиасообщение с Иорданией и Ираком. Таким образом, количество государств, с которыми в 2024 году осуществлялось прямое авиасообщение, составило 38 стран.

Парк коммерческих воздушных судов

Парк воздушных судов в авиакомпаниях, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, составляет 1 138 самолетов и 920 вертолетов. В Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства – 4 самолета и 49 вертолетов.

Поддержание летной годности

По данным Государственного реестра, 4 933 воздушных судна имеют действующий сертификат летной годности. Количество выданных экземпляров составило 1 463, из них 461 – для самолетов, выполняющих коммерческие перевозки. Инспекционный контроль летной годности провели у более чем 3 тыс. воздушных судов.

Развитие опорной сети аэродромов

Росавиация принимала непосредственное участие в разработке паспорта федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Предусмотрена реконструкция и строительство не менее 75 аэродромов с общим объемом финансирования 522,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 366,2 млрд рублей. По 28 аэродромам реконструкция и строительство планируется в рамках механизма концессии по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития, с софинансированием из средств федерального бюджета в зависимости от пассажиропотока.

Использование воздушного пространства

В воздушном пространстве России обслужено более 1,5 млн полетов воздушных судов, увеличение по сравнению с 2023 годом составило 6 %. Выполнено около 92 тыс. транзитных полетов через российское воздушное пространство, увеличение по сравнению с 2023 годом составило 38,6%. Для защиты важных государственных объектов, ключевых промышленных комплексов, а также обеспечения деятельности в области обороны и безопасности установлено 185 запретных зон и 535 зон ограничения полетов.

Подготовка кадров

Общая численность обучающихся в подведомственных Росавиации образовательных организациях составила 23,5 тыс. человек, из них 17 тыс. обучались за счет федерального бюджета. Благодаря взаимодействию Росавиации с Генеральной прокуратурой и непосредственной поддержке Председателя Правительства, учебным заведениям выделены дополнительные средства в размере 2,4 млрд рублей, что позволило довести финансирование нормативных затрат на подготовку одного курсанта с 46% до 100 %. Принятые меры дали возможность восстановить летную годность семи вертолетов Ми-8Т, одного вертолета Ми-171 и 50 самолетов учебных заведений.

Планы на 2025 год

Воздушные перевозки и субсидирование отрасли: на три программы субсидирования воздушных перевозок в бюджете предусмотрено 24,6 млрд рублей, идет работа по продлению мер поддержки закрытых аэропортов Юга и Центральной части страны.

Сертификация авиационной техники: запланированы сертификационные работы по дальнейшему расширению условий эксплуатации и функциональных характеристик вертолетов Ми-38 и Ми-171А3, сертификация моделей вертолета «Ансат-М» и Ми-34. Продолжится сертификация импортозамещенных самолетов МС-21, Superjet 100, региональных самолетов Ил-114-300, «Ладога», «Освей» и «Байкал», двигателей ПД-8 и ВК-800.

Аэродромная инфраструктура: планируется заключить еще три концессионных соглашения по аэропортам Кемерово, Ставрополь и Чита. Инвесторы завершат строительство четырех аэровокзальных комплексов (Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Минеральные Воды и Мурманск). Началась реализация программы капитального ремонта, в 2025 году будет разработана проектная документация для 22 аэродромов. Начнутся работы в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке.

Совершенствование использования воздушного пространства: совместно с Минтрансом России продолжатся мероприятия по совершенствованию классификации воздушного пространства, в том числе по внедрению нового класса «Н» для полетов беспилотников. Будет продолжена работа с субъектами РФ по снятию избыточных ограничений для применения БВС, а также по дальнейшему установлению зон полетов для них.

«Нас ждет насыщенный год. Мы отмечаем торжественный юбилей — 80 лет Великой Победе. Росавиация примет непосредственное участие в авиатранспортном обеспечении мероприятий, посвященных годовщине Победы, а также крупнейших международных форумов на территории страны. Добавлю, что доверие граждан к авиационным перевозкам напрямую зависит от надежности и безопасности полетов. Авиакомпании, аэропорты, органы обслуживания воздушного движения и в целом все авиационные предприятия должны уделять этому самое пристальное внимание. Безопасность полетов — главный критерий, отражающий нашу деятельность», — подытожил Дмитрий Ядров.

Оценивая итоги работы гражданской авиации за прошедший год, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил: «За период с конца 2023-го и в 2024 году было рассмотрено и принято пять законов, направленных на безопасность полетов, увеличение полномочий Министерства транспорта и агентства. В 2025 году в работе четыре закона, нам их нужно рассмотреть, они будут однозначно приняты: это поправки в статьи Воздушного Кодекса, а также закон о проведении эксперимента на территории Камчатского края».

Замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков напомнил, что перед авиационной отраслью стоит амбициозная задача по единовременной разработке, сертификации и организации серийного выпуска линейки региональных и магистральных импортонезависимых отечественных воздушных судов: «Задач такого масштаба авиационной отрасли до этого времени не приходилось решать. Работы, не считая основного проектирования, ведутся по всем направлениям: материалы, химия, агрегаты, системы, адаптация и расширение опытного и серийного производства, организация обучающих центров и системы послепродажного обслуживания. Благодаря тесному взаимодействию с Росавиацией, конструктивному подходу, внедрению механизма «единого окна», эта работа, действительно, приобрела новый импульс».

Фундамент суверенитета: поставки цемента из соседних стран могут негативно сказаться на отечественных производителях

Стержнем недавнего круглого стола «Повышение устойчивости цементной отрасли к внешним воздействиям» стали результаты исследования «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта», проведенного в 2024 году Президентской академией по инициативе НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Обсудить его детальное и подробное содержание, пути укрепления этого сегмента рынка собрались представители Минстроя, Минпромторга и Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы и других федеральных органов власти, а также участники и эксперты Евразийской экономической комиссии, цементной отрасли и отраслевых ассоциаций. Модератором круглого стола выступила исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина.

В докладе Президентской академии содержатся оценка нынешней ситуации в цементной отрасли, основные пути развития промышленности во взаимосвязи с положением дел в строительной отрасли, динамикой потребления цемента и перспективами роста. В исследовании также дана оценка территориального распределения цементопроизводящих предприятий России в привязке к развитию этого сегмента рынка наших ближайших соседей из числа дружественных стран, текущая и возможная конкуренция с иностранными производителями, специфика их внутренних рынков и планов дальнейшего развития. Особую ценность исследованию придает то, что в нем даны прогнозные оценки и возможные сценарии развития отрасли.

Проректор по научной работе Президентской академии Артур Азаров, представляя исследование, во вступительном слове отметил, что для РАНХиГС очень важно взаимодействие с бизнесом, и в этом смысле НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» — первая ласточка, и его результаты станут обоснованием для принятия защитных мер отечественного рынка.

Позиция НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Дарья Мартынкина озвучила цифры за прошлый год: произведено 65 млн тонн цемента, и это на 3,1% больше, чем в 2023 году. При этом налицо явная недозагруженность отечественных предприятий, поскольку проектные производственные мощности позволяют производить более 100 млн тонн. На этом фоне в страну в 2024 году импортировано, казалось бы, всего 3,7 млн тонн, но в процентном отношении это рост на 8,9% к предыдущему году. Спикер озвучила мнение, что конкурентоспособность отечественного цемента могут «размывать» преференции, получаемые иностранными производителями от собственных властей, национальные особенности экономики производства цемента в отдельных странах, куда можно отнести и цены на сырье, электроэнергию, топливо, оборудование, логистику и так далее, в том числе налоги и кредиты для бизнеса, которые могут играть на руку конкурентам.

В этой связи Дарья Мартынкина привела слова главы Ассоциации работодателей цементной промышленности Ирана (одного из основных импортеров цемента в Россию) Маджида Вафапура: «Мы полностью обеспечиваем внутренний спрос на цемент и экспортируем излишки». Он также выразил оптимизм по поводу возвращения Ирана на шестое место в мировом рейтинге по производству цемента с потенциалом подняться на пятое.

Дарья Мартынкина также согласилась с Маджидом Вафапуром в том, что очень важно, чтобы цемент производился на территории самого государства, особенно находящегося под санкциями, — это является одним из условий его суверенитета, а недостаточность производства этого материала может стать фактором внешнего давления и сдерживания экономического развития страны.

Спикер также привела конкретные меры поддержки цементной отрасли за рубежом. В частности, в КНР это — доступность кредитов, льготное финансирование для экспорта, развития и реструктуризации цементной отрасли. В Иране — льготное ценообразование на природный газ и электроэнергию, льготы по налогам и сборам, субсидии на поддержку экспорта. Эти меры подталкивают иностранных производителей «заглядываться» на российский рынок, где у производителей цемента быстро растут затраты из-за увеличения тарифов естественных монополий, стоимости оборудования, цены электроэнергии, дефицита кадров, высокой ставки Центробанка России.

Исследование Президентской академии — цифры и факты

По мнению директора НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрия Землянского, цементная отрасль — основа стратегической устойчивости строительного сектора. При этом отрасль не до конца оправилась от череды кризисов, именно по этой причине производство и потребление цемента в стране остается ниже уровня 2014 года. Сейчас на отрасль воздействуют такие тенденции, как охлаждение в строительстве жилья, транспортной инфраструктуры, жесткая денежно-кредитная политика, оказывающая влияние на всю российскую экономику.

Отсюда и активизация импортеров цемента в Россию. И напротив, по данным исследования Президентской академии, экспорт российского цемента сократился еще в 2022 году на 24% и так и не восстановился до сих пор. «При этом взрывной рост импорта цемента из некоторых стран, среди которых Белоруссия, Иран, Китай, по некоторым сценариям может привести к остановке работы десятков российских цементных предприятий», — подчеркнул в своем докладе Дмитрий Землянский. Это только усугубляется тем фактом, что за последние десять лет загрузка мощностей отечественных цементных заводов составляла не более 61%, что также является фактором конкурентоспособности. На росте импорта цемента сказывается динамика событий, влияющих на развитие отрасли в целом по нашему макрорегиону. Так, из-за санкций Белоруссия оказалась изолированной от рынка ЕС и белорусский цемент был перенаправлен на российский рынок. Иран традиционно уже направляет большой объем цементного импорта в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа через Махачкалу и Астрахань, используя логистические преимущества.

Появился в России и импортный цемент из Юго-Восточной Азии. Растет объем производства цемента в странах СНГ — Казахстане и Узбекистане, что может стать дополнительным фактором давления на российский рынок.

В такой ситуации, с учетом возможных сценариев, Российской Федерации стоило бы задуматься о мерах по защите отечественного рынка через поддержку российской цементной отрасли, поскольку при неблагоприятном сценарии отечественная экономика понесет ощутимые потери: при максимально неблагоприятном они составят до 52,6 млрд рублей в год, в том числе от недополученных налогов и сборов — до 15,4 млрд.

Защита и поддержка

О том, какими стимулами и привилегиями пользуются производители и поставщики цемента ряда стран, поставлявших этот основной строительный материал на российский рынок, рассказала эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Елена Стоянова. Это касается импортеров из Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и других стран. В их экономической политике есть обширный перечень инструментов поддержки собственных производителей, помимо этого, многие страны активно защищают собственные рынки, в том числе антидемпинговыми мерами против недобросовестного импорта.

На этом фоне следует перечислить шаги, на которые могло бы пойти российское правительство с учетом правил и регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их озвучила в своем выступлении Елена Стоянова. В частности, это меры антидемпингового характера сроком до пяти лет с дальнейшим пролонгированием в виде дополнения к ставке ввозной пошлины, что, кстати, предусмотрено Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Также для стабилизации внутреннего рынка, по мнению Елены Стояновой, можно ввести не противоречащие Договору о ЕАЭС меры, такие как автоматическое лицензирование, обязывающее предоставлять информацию о дополнительных параметрах импортной продукции, временный запрет на ввоз в РФ и ЕАЭС в целом, а еще и субсидирование транспортировки по территории нашей страны. В рамках этого экономического союза можно рассмотреть целесообразность создания консультационного механизма между членами ЕАЭС по предотвращению возможных торговых конфликтов в этой области.

Подхватив мысль Елены Стояновой о временных мерах в отношении импорта цемента из третьих стран, заместитель начальника отдела промышленной политики, межгосударственных программ и проектов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алия Ахметова отметила, что эти меры периодически вводились в одностороннем порядке сроком не более чем на шесть месяцев членами ЕАЭС. В частности, такие меры применялись в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Но РФ таким правом пока не воспользовалась. Представитель ЕЭК сообщила о завершении процедуры ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, в котором предусмотрен ряд действующих защитных мер, применяемых одной стороной в отношении импорта товаров из другой стороны, и рекомендовала цементному сообществу обратиться за подробными разъяснениями по ним в Департамент защиты внутренних рынков ЕЭК, учитывая имеющиеся риски, связанные с ростом импорта иранского цемента на территорию ЕАЭС.

Исследование академии, по мнению участников мероприятия, появилось очень вовремя, доказало состоятельность и значимость не только благодаря своей научно-практической ценности, но и призывом к целенаправленной деятельности по принятию мер защиты отечественного цементного рынка.

Номер публикации: №09 14.03.2025

MEPS: в ЕС начаты недельные консультации по защите от импорта стали

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, Европейская комиссия начала недельные консультации по пересмотру мер по защите от импорта стали после публикации подробностей предлагаемых изменений.

В проекте документа, представленном в ВТО вчера (11 марта), указано, что применение новых индивидуальных предельных объемов к квотам «других стран» на различные виды стальной продукции входит в число изменений, которые будут применяться с 1 апреля. С 1 июля Комиссия предлагает, чтобы ежегодная либерализация общих тарифных квот (TRQ) также была снижена с 1% до 0,1%. Кроме того, перераспределение квот России и Беларуси будет полностью или частично отменено — сократятся объемы индивидуальных квот.

Предлагаемые изменения, опубликованные на этой неделе, не достигают 50% сокращения объемов квот на плоский прокат, ранее запрошенного Eurofer. Однако аналитик рынка стали MEPS International Джон Каррутерс-Грин признал, что они создадут проблемы для импортеров.

«Увеличение экспорта из Азии и сокращение возможностей экспорта в США означает, что для европейских производителей стали наступили трудные времена», — сказал он.

«Ограничивая доступ к остаточным квотам и отменяя перераспределение санкций, политики отдают приоритет отечественным производителям, но рискуют сжать цепочки поставок и повысить издержки для конечных пользователей».

Сокращение квот, новые ограничения на использование

Предлагаемое Комиссией изменение перераспределения объемов России и Беларуси — мера, реализованная в ответ на войну на Украине — сократит беспошлинную квоту на горячекатаные рулоны примерно на 12% до 1,9 млн тонн в квартал.

Изменения квартальных квот для «других стран» будут включать снижение лимита отдельных стран на использование квоты на горячекатаные рулоны с 15% до 13%. Другие новые квоты на второй квартал 2025 года подробно описаны ниже:

13% - Нелегированные и другие легированные горячекатаные листы и полосы - 1A (111 380 тонн); Нелегированные и другие легированные холоднокатаные листы (43 468 тонн)

15% - катанка (15 075 тонн); уголки, профили и профили (10 122 тонны)

20% - 4B оцинкованный рулон (20 956 тонн); кварто-лист (1 048 тонн); арматура (27 568 тонн); жестяной прокат (7 421 тонна)

25% - 4A горячеоцинкованный рулон (118 762 тонны); листы с органическим покрытием (10 715 тонн); нержавеющие прутки и профили (1 287 тонн)

30% - электротехнические листы 2 588 тонн); газовые трубы (3332 тонны); полые профили (5560 тонн); большие сварные трубы (1948 тонн); другие сварные трубы (6015 тонн)

В соответствии с проектом мер Комиссии, страны-экспортеры с квотой для конкретной страны получат доступ к остаточным объемам квот в последнем квартале года мер (апрель-июнь), отмененным для горячекатаных, холоднокатаных и горячеоцинкованных рулонов 4A. Однако импортеры сохранят доступ к 30% остаточных объемов горячеоцинкованных рулонов 4B.

Каррутерс-Грин сказал: «Новые распределения в рамках остаточных квот «других стран» особенно нацелены против стран, которые сейчас экспортируют в регион больше, чем когда впервые были введены защитные меры. Например, в год, предшествовавший их введению, Вьетнам экспортировал в ЕС 290 000 тонн готовой стали, к 2024 году этот показатель увеличился почти в десять раз до 2,65 млн тонн».

Европейская комиссия заявила, что ее решение о снижении ставки либерализации, применяемой к ее тарифным квотам, было основано на сокращении потребления стали в ЕС. Она заявила, что либерализация привела к почти 25%-ному увеличению тарифных квот с момента введения защитных мер, добавив, что спрос на сталь в ЕС снизился на 14% за тот же период.

В настоящее время открыты консультации по предлагаемым Комиссией мерам. Она ищет отзывы от тех, кто «существенно заинтересован в качестве экспортеров» к 18 марта.

Защита «самого уязвимого рынка» в мире

Сегодня (12 марта) правительство США восстановило свои 25%-ные импортные пошлины в соответствии с разделом 232 США на импорт стали из всех стран-экспортеров, отменив все ранее согласованные соглашения о свободной торговле, тарифные квоты и изъятия, согласованные с ключевыми торговыми партнерами.

Eurofer продолжил призывать к «жестким» изменениям в мерах безопасности ЕС для защиты сталелитейной промышленности ЕС от угрозы перенаправления поставок дешевой стали из Азии.

«Проще говоря, в то время как все другие страны — сегодня США — защищают свое национальное производство стали, ЕС имеет самый уязвимый рынок в мире», — сказал президент Eurofer д-р Хенрик Адам. «Наши производители уже сталкиваются с самыми высокими ценами на энергоносители, имея самые высокие климатические амбиции. Между тем, их подрывает более дешевый, более углеродоемкий импорт из-за рубежа».

Он добавил: «Крайне важно, чтобы пересмотренные меры безопасности ЕС в отношении стали были надежными и эффективными для немедленного и решительного реагирования на дальнейшее отклонение импорта стали, наводняющего рынок ЕС. Время пришло».

"Петя и волк" по-новому. Чем удивит фестиваль "Триумф джаза" Игоря Бутмана

Игорь Бутман о "Триумфе джаза": Всегда сложно делать что-то хорошее

Александр Алексеев

В Московском международном доме музыки 14 марта открывается ежегодный фестиваль "Триумф джаза", который теперь знают во всем мире. И с каждым годом этот "Триумф" все больше оправдывает и свое название, и демонстрируя тягу к премьерам и новшествам. Ведь впервые на фестивале покажут спектакль "Петя и волк" в новых, джазовых традициях, да и продлится он теперь почти неделю, поскольку после Москвы переедет уже в Санкт-Петербург и Тулу.

Накануне открытия народный артист России Игорь Бутман ответил на вопросы "РГ".

Какой из фестивалей вам было готовить труднее: самый первый, когда вы только вернулись в Россию после учебы в музыкальном колледже Беркли, в США, или нынешний, 25-й, когда все уже не в первый раз?

Игорь Бутман: Всегда сложно делать что-то хорошее. А тем более хороший фестиваль. И если вначале я делал "Триумф джаза" практически один - в 1996 и 1997 годах у меня была единственная помощница - Ольга Головина. Теперь у нас уже целая команда. Но и масштабы теперь другие, да и артистов многих мы уже привозили, и у нас есть хорошая репутация.

С одной стороны, это помогает, но с другой - в сегодняшней обстановке вообще сложно договариваться с западными артистами. Потому что как только они сообщают в своих соцсетях или где-то еще о том, что едут в Москву, то им сразу же устраивают обструкции наши западные коллеги, отменяют их концерты у себя, в Европе… Но у нас уже налажен процесс, работают серьезные люди. Возглавляет всю эту нашу команду Роман Христюк - человек ответственный, порядочный и с удивительной работоспособностью… Так что и тогда, и сейчас - одновременно и тяжело, и легко.

Американские джазмены все-таки сыграют на фестивале - саксофонист, номинант Grammy Алекс Хан и басист Ричи Гудс с российским трио Олега Бутмана… А есть артисты, про которых вы сказали бы: их приезд - гарантия успеха фестиваля?

Игорь Бутман: У музыкантов, к которым проявляет интерес публика, много разных проектов. Но мы не ставим их в программу каждый год, если у нас есть возможность открыть новые имена. Да, очень много артистов, которые готовят новые программы и потому играют у нас. Но такой задачи - постоянно показывать только премьеры - у нас нет. Важнее, чтобы концерты были интересными и не повторялись. И потому есть немало артистов, которых мы готовы приглашать на "Триумф джаза" каждый год. Но называть имена тех, кто гарантирует успех, все-таки не буду.

Официально "Триумф джаза" открывается 14 марта, но накануне, 13-го - концерт лауреатов вашего фестиваля "Детский триумф джаза". И приехать на него захотело множество юных джазменов со всей страны. Это значит, что молодежь теперь с детства любит джаз, а не рэп? Или просто всем хочется попасть на большой конкурс в столицу?

Игорь Бутман: На "Детский триумф джаза" все претенденты присылают свои записи и видео заочно. А вот на Московский джазовый фестиваль уже ездим отбирать юных музыкантов по регионам.

А про вкусы: джаз или рэп?! Я считаю, что нельзя же любить что-то только одно! Только Достоевского, Пушкина или Ильфа и Петрова. Так и в музыкальной библиотеке человека должно быть много разных записей и пластинок. Дети любят и модную музыку и, возможно, услышав от родителей джаз, - могут увлечься уже и им. Они берут джазовые инструменты, им тоже интересно попробовать что-то сыграть, кто-то потом поступает в музыкальные школы или колледжи. И постепенно начинают относиться к джазу с огромной любовью и уважением. А то, что они хотят приехать, показаться и хотят выступить на большой сцене, это хорошо, и неважно, победят или нет, но в дальнейшей жизни им это наверняка пригодится.

Нельзя же любить что-то одно. Только Достоевского, Пушкина, Ильфа и Петрова. Так и в музыкальной библиотеке должно быть много записей и пластинок

О том, полезны ли такие нервные испытания, мнения все же очень разные. Мол, не сломают ли они неокрепшую психику ребят, не теряют ли они надолго веру в себя?

Игорь Бутман: Мы должны растить молодых звезд, и конкурсы для этого - отличная возможность. А про ребят? Лучше так один раз переволноваться, чтобы потом знать, что самый страшный опыт у них уже случился. И дальше - уже ничего не боясь - творить и уверенно заниматься музыкой дальше! Хотя мы все, и я в том числе, боимся чуть-чуть и обычно волнуемся перед выходом на сцену.

Индонезия и Вьетнам укрепляют сотрудничество в аквакультуре

Индонезия и Вьетнам договорились о двустороннем сотрудничестве в области аквакультуры и рыболовства. По информации зарубежных СМИ, основное внимание будет сосредоточено на выращивании лобстеров, тунца и морских водорослей.

Соглашение подписали замминистра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Фунг Дык Тьен и министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно.

Торжественное мероприятие прошло в рамках официального визита генсека Компартии Вьетнама То Лама в Индонезию, сообщает корреспондент Fishnews. На церемонии присутствовал индонезийский президент Прабово Субианто.

Стороны договорились обмениваться информацией в области аквакультуры, в том числе по вопросам регулирования отрасли и технологиям выращивания, торговли и маркетинга. Республики также намерены стимулировать инвестиции и заключение партнерских отношений между участниками отрасли.

Кроме того, сотрудничество затронет образование. В частности, планируется обмен чиновниками и учеными для развития человеческого потенциала в аквакультуре.

Для достижения поставленных целей Индонезия и Вьетнам создадут совместную рабочую группу. Ее участники будут регулярно встречаться минимум раз в год.

Как пишет иностранная пресса, соглашение заключили на пять лет. Оно может быть продлено по взаимному письменному согласию обеих сторон.

Fishnews

Южнокорейские металлурги ищут пути обхода пошлин Трампа, а европейские ждут защитных мер

Как сообщает агентство Reuters, южнокорейские производители стали рассматривают возможность открытия производства в США и перехода на продукцию с высокой добавленной стоимостью после введения новых пошлин администрацией Трампа.

Как минимум два крупных южнокорейских производителя стали рассматривают варианты инвестиций в новые объекты, поскольку крупные мировые производители готовятся к повышению пошлин на импорт стали и алюминия из США, которые вступили в силу в среду.

Варианты включают инвестиции в операции в США, заявили они, хотя окончательное решение еще не принято.

«Мы планируем больше сосредоточиться на продукции с высокой добавленной стоимостью и расширить наши технологические возможности для более экономичного производства существующих продуктов», — заявил представитель южнокорейского производителя стали POSCO Holdings.

«Мы также рассматриваем инвестиционные планы для начальных стапельных процессов в США или Индии, но окончательное решение пока не принято», — сказал представитель.

Местный конкурент Hyundai Steel рассматривает возможность строительства сталелитейного завода в юго-восточной части США, но решение еще не принято, сказал представитель, добавив, что повышение тарифа США негативно скажется на корейской сталелитейной промышленности.

Южная Корея ранее пользовалась беспошлинной стальной квотой в соответствии с соглашением, заключенным в 2018 году во время первого срока Трампа на посту президента.

Министерство торговли страны заявило в среду, что правительство подготовит меры, которые будут включать поддержку инвестиций отечественных компаний за рубежом и выход на новые рынки.

Между тем европейские производители стали, которые давно жаловались на дешевый импорт, обеспокоены возможным потоком стали в Европу в период избытка на рынке.

«Косвенные последствия будут более серьезными, если экспорт, предназначенный для США, будет в значительной степени перенаправлен в Европу из-за пошлин. Это нанесет серьезный ущерб европейскому рынку в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Thyssenkrupp Steel Europe, крупнейшего производителя стали в Германии.

Его конкурент Salzgitter заявил, что защитные меры будут необходимы быстро, призвав Европейский союз к заключению секторального соглашения с США.

«Это связано с тем, что тарифы на сталь, объявленные США, приведут к дальнейшему перенаправлению объемов в Европу, что еще больше увеличит уже существующее давление на импорт из-за избыточных мощностей в Китае и многих других странах», — говорится в заявлении компании.

Другие европейские производители стали, такие как австрийская Voestalpine, регулярно призывали ЕС принять контрмеры, в то время как некоторые планируют нарастить производство в США, как объявила ArcelorMittal, вторая по величине в мире компания-производитель стали.

Другие компании с меньшим влиянием на рынок США или с крупным производственным присутствием там надеялись, что повышение пошлин поднимет цены на сталь.

«После вступления в силу пошлин США компания ожидает увидеть положительное влияние от улучшения цен на сталь», — сказал представитель австралийской сталелитейной компании BlueScope.

Компания производит более трех миллионов тонн стали в год на своем заводе в Дельте, штат Огайо, но экспортирует в США всего 300000 тонн в год. Представитель добавил, что компания разочарована тем, что Австралия не получила освобождения.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в среду, что его страна не будет вводить ответные пошлины в отношении США из-за потенциального влияния на инфляцию, и он продолжит лоббировать в администрации США отсрочку.

Представитель BlueScope заявил, что компания тесно сотрудничает с «австралийскими торговыми и дипломатическими сотрудниками в Канберре и Вашингтоне, округ Колумбия, а также с широким кругом высокопоставленных представителей в Конгрессе, чтобы обеспечить полное понимание инвестиционного предложения BlueScope».

Во Вьетнаме, пятом по величине экспортере стали в США, трейдеры заявили, что новые тарифы могут принести пользу местным компаниям, поскольку большинство из них были обложены 25%-ными сборами в 2018 году.

«Я думаю, что вьетнамская сталь может выиграть от этого тарифа», — сказал трейдер из Ханоя, отказавшийся назвать свое имя, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ.

Baosteel сохраняет стабильные цены на г/к прокат для продаж в апреле

Как сообщает BigMint, китайский сталелитейный гигант Baosteel, сохранил стабильные цены на г/к прокат в месячном исчислении для продаж в апреле 2025 года после повышения цен на $14/т в марте.

Более того, цены на горячеоцинкованную сталь также остались неизменными. Это в значительной степени связано с подавленным внутренним спросом и введением антидемпинговых пошлин на китайский экспорт стали во Вьетнам.

Перевозку рыбы и морепродуктов обсудили на Fishnews Online

Вопросы перевозок рыбопродукции обсудили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и гендиректор компании «Дальрефтранс» (входит в транспортную группу FESCO) Андрей Гречкин. Новые направления поставок, логистика крабовой продукции и предстоящая лососевая путина стали ключевыми темами встречи.

Во встрече, проходившей на площадке Fishnews Online, участвовали руководители отраслевых ассоциаций, представители профильных ведомств Приморья и Сахалинской области, специалисты «Дальрефтранс».

Эксперты обсудили возможности поставок продукции как по России, так и на зарубежные рынки. Транспортная группа FESCO, в составе которой работает «Дальрефтранс», осуществляет морские перевозки на многих международных маршрутах, связывающих ключевые порты России с Китаем, Индией, Египтом, Вьетнамом, Малайзией, ОАЭ и другими странами.

«FESCO продолжает расширять свое присутствие в разных странах. Соответственно, и присутствие «Дальрефтранс», как оператора рефрижераторных контейнерных перевозок, также будет расти», — отметил Андрей Гречкин.

В связи с этим он пригласил представителей рыбной отрасли к обсуждению возможностей поставок в страны Африки, так как FESCO планируется развивать работу с континентом, рассказал руководитель «Дальрефтранс».

Помимо этого, Андрей Гречкин рассказал, что компания запустила первые перевозки рефгрузов из Индии во Владивосток, и предложил участникам встречи рассмотреть возможность обратной загрузки рефконтейнеров рыбной продукцией с Дальнего Востока. Также он добавил, что в настоящее время российские специалисты обсуждают с индийскими партнерами создание условий в сфере таможенно-тарифного регулирования для таких поставок.

Обсудили на онлайн-конференции и доставку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона краба с Северного бассейна. Так, «Дальрефтранс» с 2024 г. регулярно отправляет замороженную крабовую продукцию по железной дороге из Мурманска в Приморье, а далее морским транспортом — в южнокорейский Пусан. Есть у компании опыт транспортировки и живого краба.

Также участники встречи затронули тему лососевой путины, к которой в настоящее время активно готовятся и рыбопромышленники, и предприятия логистической сферы. В пик подходов рыбы операторы рефконтейнеров традиционно заинтересованы в планомерной работе с производителями — ее помогают обеспечить долгосрочные контракты.

В завершение мероприятия участники обменялись мнениями на тему перевозок рыбы по различным альтернативным маршрутам, а также рассмотрели тенденции поставок рыбной продукции на внутренний рынок.

Fishnews

Опыт Приморья в лечении инсультов будет внедрен в ДНР

Опыт приморских врачей по оказанию помощи пациентам с инсультами, непрерывному сопровождению и максимально быстрой маршрутизации пациентов с подозрением на инсульт, а также практику работы с системой «УДАР» готовы перенять врачи Донбасса. С этой целью краевую клиническую больницу №1 во Владивостоке посетил главный внештатный невролог из Донецкой Народной Республики Дмитрий Сайко.

По словам главного внештатного невролога Приморья Дмитрия Хана, Донецкая Народная Республика находится пока в начале пути совершенствования оказания высокоспециализированной неврологической помощи. И одна из целей визита – это освоение новых методов и технологий спасения пациентов этой категории.