Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вырастут ли цены на туристические услуги в Алтайском крае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Турбизнес готовится к активному туристическому сезону, который традиционно начинается с майских праздников. В нынешних геополитических условиях участники рынка надеются на серьезный рост спроса на внутренний туризм. В связи с этим во многих регионах уже дорожает отдых. В Алтайском крае пока не торопятся поднимать цены, но в Белокурихе к летнему сезону готовят новые прайсы. По мнению экспертов, рост цен будет небольшой, поскольку ажиотажного спроса на туруслуги в регионе не предвидится.

По итогам 2021-го в Алтайском крае отдохнуло более 1,8 миллиона человек (статистика включает как приезжих туристов, так и жителей края).

По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, это на сорок процентов больше, чем в 2020-м, но на пятнадцать процентов меньше, чем в 2019 году.

В целом турпоток не удалось восстановить до доковидных показателей, но общий объем туруслуг достиг 5,5 миллиарда рублей, что на семь процентов больше, чем в 2019-м, и на сорок процентов, чем в 2020-м. Правда, финансовое восстановление происходит неравномерно в разных сегментах отрасли. Прирос в основном оздоровительный и санаторно-курортный туризм. Гостиничному бизнесу удалось выйти на показатели 2019 года, а вот туроператоры не дотянули до доковидных показателей.

В этом году на Алтае надеются на большой поток туристов, ведь сокращение выездного туризма повысит спрос внутри страны. В Белокурихе уже отмечают рост бронирования путевок примерно на десять-пятнадцать процентов.

- Многие направления выездного туризма стали недоступны, поэтому операторы переориентируются на туры по России и в те страны, которые по-прежнему открыты для россиян, - отметил начальник профильного управления Алтайского края Евгений Дешевых. - Но сказать, насколько может вырасти турпоток, сложно. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе геополитической обстановки, погодных условий.

Алтайский турбизнес надеется на повышенный спрос, но цены на свои услуги повышать не торопится. Так, в гостиницах Барнаула стоимость размещения осталась на прежнем уровне. "Цены мы в последнее время не повышали и на майские праздники не планируем поднимать", - сообщили сотрудники нескольких отелей города.

- Майские праздники и лето для гостиниц Барнаула - непиковый сезон, все туристы едут на Горный Алтай и в Белокуриху, - пояснила корреспонденту "РГ" независимый эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева. - А вот в отелях Белокурихи стоимость номеров вырастет. Во многом это связано с увеличением себестоимости туруслуг, ведь сейчас дорожает все - и продукты, и транспортные издержки, строительство. Однако цена зависит не только от себестоимости, но и от спроса на рынке. Именно поэтому у нас никогда не было резких скачков, за исключением VIP-услуг. И сейчас, думаю, значительного повышения стоимости отдыха на Алтае не будет, рост составит примерно десять процентов.

Некоторые отели Белокурихи уже выставили весенние и летние прайсы. Так, в отеле "Нео" в Белокурихе с 28 апреля стоимость всех номеров поднимется в полтора раза. Если сейчас экономразмещение здесь стоит две тысячи рублей, то к майским праздникам цена вырастет до трех тысяч.

"С 10 июня цены поднимутся еще выше. Но это традиционное повышение. Каждый год в пик туристического сезона мы цены повышаем, а осенью снижаем. Если сравнивать нынешние весенние расценки с прошлогодними, то стоимость размещения выросла незначительно - в среднем на триста рублей", - пояснили специалисты белокурихинского отеля.

В Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) отмечают, что рост цен стимулирует также программа туристического кешбэка, которая повышает спрос на туруслуги.

- Правда, основной объем бронирования путевок с кешбэком приходится на южные регионы - Сочи, Крым, - подчеркнул представитель АРАТ Александр Смирнов. - На Сибирь - небольшой процент. Поэтому в нашем регионе нет такого роста цен на средства размещения, как в этих регионах. Что касается турпотока, то мы не ждем серьезного прироста отдыхающих. Во-первых, потому что Турция, Египет и многие страны Юго-Восточной Азии по-прежнему принимают российских туристов. А во-вторых, можно прогнозировать падение спроса на туруслуги из-за резкого снижения платежеспособности населения.

Кстати

В Алтайском крае обсуждают возможность продления курортного сбора. Эксперимент по его введению в пилотных регионах начался в 2018 году и должен завершиться 31 декабря 2022-го. В Алтайском крае сбор с туристов действует только в Белокурихе. За четыре года эксперимента на благоустройство города-курорта удалось собрать 120,6 миллиона рублей. Региональные власти оценивают опыт введения курортного сбора положительно, поэтому предложили правительству РФ продлить его действие. По словам руководителя дирекции санаториев Белокурихи Сергея Криворученко, это предложение поддержали и представители санаторно-курортного бизнеса. "Сбор нужен для благоустройства города. Ставку мы предлагаем пока оставить на прежнем уровне - пятьдесят рублей", - отметил он.

Уральский федеральный университет откроет филиал в Египте

Уральский федеральный университет (УрФУ) откроет свой филиал в Египте

Соответствующее соглашение подписали на днях ректор УрФу Виктор Кокшаров и генеральный директор компании Media Arab Ахмед Бахидж. Последний также возглавляет организацию Ural Center, открывшуюся в прошлом году в Каире под патронажем екатеринбургского вуза и осуществляющую подготовку абитуриентов к дальнейшему поступлению. «Мы сделали новый грандиозный шаг, решив создать целый филиал Уральского федерального университета в Египте», — заявил Бахидж

Чиновник добавил, что в планы вуза входит реализация программ бакалавриата и магистратуры на английском языке. Кроме того, для студентов, желающих в будущем закончить обучение в Екатеринбурге, разработан специальный подготовительный курс на русском. Бахидж отметил, что по завершении образования студенты получат дипломы УрФУ. По его словам, обучение в вузе реализуется по российской системе.

Первый набор состоится уже в текущем году. В рамках учебных планов студенты могут освоить различные специальности, включая мехатронику, программную инженерию, менеджмент, искусственный интеллект и др.

«Партнерство между компанией Media Arab и Уральским федеральным университетом официально началось около года назад, но уже достигло значительных успехов», — добавил Бахидж. По его словам, новый филиал екатеринбургского вуза поспособствует передаче российского опыта египетской системе образования, что в дальнейшем внесет свой вклад в экономику североафриканской страны. УрФу, отметил Бахидж, предоставляет местным студентам лучшие возможности обучения по сравнительно низким ценам.

Глобус англосаксов

большинство землян — за Россию

Вячеслав Тетёкин

Западная пресса активно навязывает международному сообществу мысль о том, что, мол, весь мир выступает за жесткие меры против России в связи с ее военной операцией на Украине. И это не удивительно. Крупные американские и европейские телекомпании и газеты давно превратились в оружие информационной борьбы США и ЕС против их геополитических соперников. Такое же, как авианосцы и морская пехота. «Мировая пресса» – оружие более дешевое, но не менее разрушительное, чем авианосцы. Так что веры этим «ревнителям демократических ценностей» никакой. В частности, после фальшивки о «резне в Буче», которую охотно подхватил целый ряд западных изданий.

Теперь о реальной позиции мирового сообщества. Некоторое, хотя и неполное представление о раскладе сил дает голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с осуждением России за ее действия на Украине. Итог голосования таков: 141 страна «за», 5 стран «против», 35 воздержались. Ряд стран вовсе не принимал участие. В целом, резолюцию так или иначе не поддержали 55 членов ООН. То есть говорить о каком-то всеобщем осуждении не приходится. На самом деле, США – авторы резолюции – испытали шок. Они не ожидали, что в поддержке им откажет более четверти членов ООН.

При оценке результатов голосования нужно применять не только арифметику, но и физику – считать не только количество стран, но и их вес в мировых делах. А тут картина совершенно другая. Начнем с того, что резолюцию не поддержали Китай (1,4 млрд человек) и Индия (1,4 млрд) – две крупнейшие страны по численности населения. И, одновременно, это первая и третья экономики мира по размеру ВВП. Не стали участвовать в этой затее такие страны, как Пакистан (230 млн), Бангладеш (180 млн), естественно, сама Россия (145 млн), Эфиопия (118 млн), Вьетнам (98 млн), Иран (87 млн).

Самой неприятной неожиданностью для США и их союзников стала позиция Африки. Из 55 государств, не поддержавших антироссийскую резолюцию, 26 – страны Африки. Это Алжир, Ангола, Бурунди, Зимбабве, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Южный Судан, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Камерун, Марокко, Того, Эсватини, Эфиопия.

В Африке прекрасно помнят, как европейские колониальные державы много десятилетий грабили их. Так что они отнюдь не считают «нечестивый союз» США-ЕС защитниками «цивилизованных ценностей». А вот Россию в лице СССР знают, как страну, которая всегда поддерживала дело национального освобождения. Поэтому представители даже тех стран Африки, которые проголосовали за антироссийскую резолюцию, в частных беседах признавали, что делали это лишь под мощным экономическим и политическим давлением США, Великобритании и Франции. Официально осудили действия России только Гана, Кения, Кот д'Ивуар и Нигерия. Не густо!

Из ближайших соседей России не голосовали за эту резолюцию Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Армения, Узбекистан и Монголия. В Латинской Америке ее не поддержали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Сальвадор. Кстати, многие из тех, кто проголосовал за политическую резолюцию ООН, отказались вводить экономические санкции против России. Это, в частности, такие крупные страны, как Бразилия, Мексика, Турция и Египет. И где здесь антироссийские настроения в мире?

Между тем, за еще одну резолюцию ООН, на этот раз о временном исключении России из Совета по правам человека, проголосовало лишь 91 государство. 84 страны были против или воздержались. То есть состав антироссийских сил оказался еще менее убедительным. В целом же, по данным британского журнала "Экономист", который трудно заподозрить в симпатиях к России, в странах, дружественных или нейтральных по отношению к России, проживает более 60% населения планеты.

Реально к числу откровенно недружественных относится только 48 стран. Это «большая пятерка» государств англосаксонского мира, которые считают себя истинными хозяевами планеты: США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Далее это 27 стран Евросоюза и еще 10 стран Европы, не входящие в ЕС. Судя по тому, как их всех вгоняют в санкции против России вопреки их реальным интересам, все они лишь вассалы США и их союзников. И самое примечательное: в числе недружественных к России всего 5 стран огромного Тихоокеанского региона: Япония и Южная Корея (где находятся базы США), Тайвань, Сингапур и…Микронезия.

Но даже в Европе нет полного единства. Сербия и Венгрия отказались присоединяться к санкциям. Болгария и Венгрия не разрешили пропускать через свои территории оружие, направляемое на Украину. Профсоюзы ряда стран воспрепятствовали поставкам оружия в зону боев. В частности, железнодорожники Греции отказались перевозить вооружения на Украину. Работники аэропортов в Италии, обнаружив, что вместо гуманитарной помощи отправке подлежит все то же оружие, заявили об отказе грузить его.

В ряде случаев нежелание поддерживать США и союзников имеет менее публичный, но более эффективный характер. Лидеры Саудовской Аравии и Ирака – казалось бы, стран, тесно связанных с США, не стали даже разговаривать с Джо Байденом по вопросу об увеличении добычи нефти, чтобы компенсировать объемы, выпадающие ввиду попытки бойкота России.

Отдельная тема – поведение западных компаний. По идее, России объявлен тотальный бойкот. Однако стремление сохранить свои прибыли на огромном и платежеспособном российском рынке перевешивает лояльность своим правительствам. Кока-Кола, Риттер Спорт, Данон, Самсунг, Филлипс, Лакоста, Беннеттон, Ашан, Леруа Мерлен, Глобус, Метро, Бургер Кинг, КФС, Митсубиси, Колгейт-Палмовил, Проктор энд Гембл, АстраЗеник – эта лишь часть компаний, которые продолжат работу в России. Очень многие кампании, сообщив об уходе, никуда не уходят, заявляя лишь о приостановке деятельности или об отказе от новых инвестиций.

Еще более жестко настроена общественность Европы. Практически во всех странах ЕС проходят мощные демонстрации протеста против резкого ухудшения жизни, вызванного ростом цен на газ и бензин. При этом рядовым европейцам нет дела до переживаний пана Зеленского. Они осознают, что в их бедах виновата игра их правительства на стороне неонацистского режима на Украине.

Более продвинутые граждане понимают, что на самом деле это грязная игра США против Европы. Цель – лишить европейскую промышленность надежного источника нефти и газа из России, заставить их покупать дорогой американский сжиженный газ, этим снизить конкурентоспособность европейской экономики, за счет напряженности в Европе перенаправить поток инвестиций в США. Умные люди понимают, что на самом деле удар наносится не столько по России, сколько по Европе.

Между тем, важно не только то, кто не участвует в антироссийских акциях, но и кто поддерживает неонацистскую власть на Украине, в том числе поставками оружия. И тут обнаруживается, что против России действует все та же коалиция европейских государств, которая в состав войск Гитлера вторглась в СССР в 1941 году или снабжала фашистов оружием. Против Советского Союза воевали войска и легионы СС из Франции, Испании, Италии, Голландии, Бельгии, Хорватии, Дании, Норвегии, Польши, Словакии, Румынии, Эстонии и Латвии, а также бандеровская дивизия "Галиция" из Западной Украины. 25% бронетехники и оружия фашистской армии было произведено на заводах Чехии. Так что неонацистов на Украине сегодня защищают именно те, кто поддерживал нацистов в гитлеровской Германии.

Даже Великобритания и США, которые в 1941 году были на стороне антигитлеровской коалиции, в 1930-х годах вложили огромные деньги в возрождение немецкой военной машины, которая потом чудовищным катком прошлась по территории Европы. В Англии и США до войны существовали мощные нацистские партии. Черчилль был единственным крупным английским политиком, который предупреждал об опасности нацизма в Германии. А Джозефа Кеннеди, посла США в Великобритании (и отца президента Джона Кеннеди) в 1940 году отозвали обратно за симпатии к Гитлеру.

Кстати, надо бы напомнить Западу о еще одной неудачной попытке тотального бойкота. Как известно, Наполеон вел захватнические войны в Европе в конце XXVII – начале XVIII века и вторгся в Россию в 1812 году, прежде всего, чтобы обеспечить континентальную блокаду Великобритании – главного противника Франции. Из тогдашних «санкций» против Великобритании ничего не вышло, а претензии Наполеон на мировое господство обернулись его свержением. Поставьте на место Великобритании Россию, а на место Наполеона Джо Байдена, и вы получите повторение ситуации 200-летней давности. Только сейчас попытка бойкота России имеет гораздо меньше шансов на успех, нежели санкции Наполеона против Великобритании. Да и Байдену далеко до Наполеона.

События на Украине и вокруг нее очень многие воспринимают как войну НАТО против России. Поэтому желающих стать на сторону Америки в ее геополитических амбициях становится все меньше. И мир изменился. Мастерская мира нынче не Великобритания и даже не США, а Китай и другие страны Азии. Большинство стран мыслят категориями национальных интересов, а не интересов Вашингтона. Так что попытка бойкота-блокады России изначально обречена на провал. США и Европе уже давно пора забыть о былом колониальном владычестве над миром. Иначе они рискуют потерять гораздо больше, нежели собирались получить, затевая грязную игру против России и Европы.

Аэропорт Сочи станет крупным международным воздушным хабом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В минувший четверг из аэропорта Сочи в Каир вылетел российский лайнер Superjet 100 с туристами на борту. Это направление стало новым для воздушной гавани, ведь раньше здесь прямые рейсы в столицу Египта не обслуживались.

Первый полет в Каир ознаменовал собой начало программы, реализация которой вскоре превратит воздушную гавань Сочи (сегодня это единственный южный аэропорт России, где выполняются международные рейсы) в крупнейший авиационный хаб. Отсюда ближе всего лететь до популярных туристических мест - Стамбула, Антальи, Хургады, Тель-Авива.

Сейчас курорт связан регулярными рейсами с шестью страна- ми - Турцией, Египтом, Узбекистаном, Казахстаном, Арменией и Израилем. При этом городов, куда полетят самолеты, - 17. В том числе это Каир, Тель-Авив, Стамбул, Нур-Султан, Анталья, Бухара и Фергана. Первым рейсом в Фергану летят в основном возвращающиеся домой местные жители. При этом Узбекистан будет интересен и для отечественных путешественников. Например, можно отправиться в Самарканд (прямым рейсом), Бухару и Хорезм.

А начиная с субботы из Сочи можно летать в Ереван, Актау, Алма-Аты и Ташкент. В ближайшее время запланировано также открытие постоянного авиасообщения с Белоруссией, Ираном и Киргизией.

Транзитные маршруты за границу через Сочи впервые в истории идут из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

- Очень быстро становится популярным сервис Self Connect - пассажиры могут сами подобрать себе стыковку, купив отдельно билеты на внутренний перелет и международный, - рассказывает директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" (компания-оператор аэропорта Сочи) Александр Никонов. - В скором будущем будут доступны и бесшовные путешествия - не придется забирать багаж, его можно будет получать в конечной точке.

В связи с новыми рейсами сочинский аэропорт дополнительных нагрузок испытывать не должен. Построенный для Олимпиады, он рассчитан на 15 миллионов пассажиров в год. Сейчас он работает в штатном режиме. За три месяца 2022-го обслужено 1,8 миллиона пассажиров.

Для Сочи выбрали самые популярные направления среди россиян. В Египет и Израиль рейсы ежедневные, в турецкую Анталью - по два рейса в день, в Стамбул - по три.

- Рейсы в столицу Египта и обратно будут выполняться в рамках международной программы полетов, - уточнил руководитель пресс-службы ГК "Аэродинамика" Виталий Коренюгин. - Вылет из Сочи по графику в 22:30, а прилет в Каир - в 00:25, время в пути составит два часа 55 минут. Обратно из Каира лайнер вылетает в 01:25 (по местному времени), а приземляется в Сочи - в 05:00, время в пути составит два часа 35 минут.

Для выполнения международных рейсов на курорте будут постоянно базироваться десять отечественных самолетов Sukhoi Superjet вместимостью 87 пассажиров. Половина из них уже прибыли, остальные ждут в ближайшие дни. Лайнеры принадлежат авиакомпании "Россия".

Между тем

Sukhoi Superjet считается ближнемагистральным самолетом и сможет долететь до зарубежных городов, куда будут осуществляться рейсы, без дозаправок. Ставку на отечественные самолеты сделали для того, чтобы исключить даже минимальную возможность участившихся арестов российских лайнеров иностранного производства, купленных в лизинг.

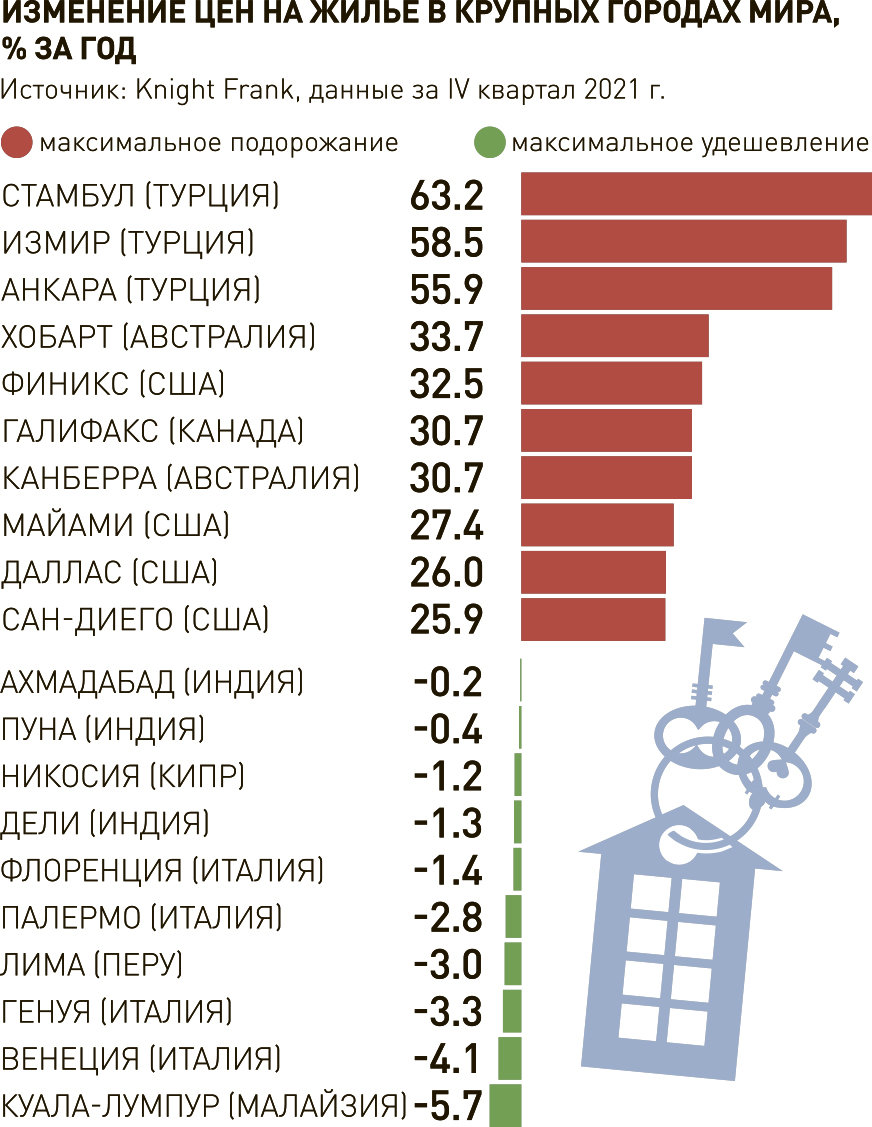

Россияне стали активнее скупать жилье в Турции и ОАЭ

Спрос на покупку недвижимости за рубежом резко вырос за последние пару месяцев. При этом популярность европейских стран упала.

С конца февраля спрос на зарубежную недвижимость вырос почти в два раза, говорит вице-президент Russia Sotheby"s International Realty Елена Мариничева. Во-первых, из-за желания покупателей получить вид на жительство или второе гражданство. Такие программы есть, например, в Турции, ОАЭ, Таиланде, Грузии. Величина вложений - от 100 тысяч долларов (в Грузии). Иммиграционный статус зачастую облегчает передвижение по миру, дает право безвизового въезда во многие страны. Вторая причина - желание сохранить капиталы при волатильности на валютном рынке. Вложив средства в апартаменты, можно получать по 3-8% дохода в год.

Спрос на недвижимость перераспределился, отмечает Мариничева: европейский рынок стремительно закрывается из-за сложности денежных переводов, так что россияне покупают недвижимость прежде всего в странах, не вошедших в список недружественных. "Эта тенденция будет сохраняться в ближайший год даже при условии отмены санкционных ограничений", - считает эксперт.

Представители элит предпочитают покупать жилье и коммерческие объекты в ОАЭ (рост спроса со стороны россиян здесь вырос в марте почти на 40%), рассказывает гендиректор "АБЦ" Евгений Лашков. Однако большинство покупателей из России предпочитают страны, где стоимость жилья в 3-4 раза ниже. Это Турция, Грузия и Северный Кипр. Также достаточно популярны Египет, Таиланд и Панама. При этом везде есть свои особенности. Так, в Грузии недвижимость приобретают почти исключительно на этапе строительства. На Северном Кипре есть риск приобрести дом, ранее принадлежавший бежавшим на юг острова грекам, что может вызвать проблемы с законом в государствах ЕС. Стоимость жилья в странах "массовых инвестиций" колеблется от 18 до 110 тысяч долларов.

Ежегодно только в Турции россияне покупали более 3 тысяч объектов недвижимости, отмечает социолог Сергей Таланов. К концу 2022 года объемы покупок возрастут вдвое, считает он. На Кипре общее число сделок с недвижимостью (не только со стороны россиян) в марте выросло на треть, сообщает основательница агентства Antaria Real Estate Марина Поповиду. Поскольку для получения вида на жительство надо купить жилье на сумму более 300 тысяч евро, большинство сделок проходят выше этой отметки. "Продвинутые" покупатели уже используют для оплаты криптопереводы, отмечает Поповиду. Есть покупатели, у кого часть средств находится за пределами России, они быстро выходят на сделку. Цены с начала года поднялись на 10-15%, но аренда подорожала еще больше, доходность недвижимости приближается к 10%.

За последние полтора месяца среди тех, кто покупал квартиры в новостройках бизнес-класса Москвы, стала популярна покупка жилья в Турции, клиенты премиум-класса переориентируются в Дубай, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли "Коллиерз Интернешнл" Кирилл Голышев. "При этом мы прогнозируем повышение спроса и переориентацию с зарубежных рынков обратно на рынок жилья в Москве и Санкт-Петербурге на фоне субсидирования ипотеки, а также сниженных ставок по проектному финансированию для застройщиков, что простимулирует восполнение дефицита на рынке и подстегнет клиентов к покупке", - отмечает он.

Марина Трубилина

Синяк под Глазго

Наш потенциал достаточен, чтобы сочетать освоение недр — с природосбережением

Константин Черемных

Оппортунизм в Витватерсранде

Всемирные экологические саммиты, именуемые COP (Conference of Parties, «Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата»), по установившейся традиции проводятся в конце года и длятся не менее двух недель, чтобы участники могли и выговориться, и согласовать общие документы. 2020 год выпал из календаря из–за второй волны пандемии коронавируса, захлестнувшей Британские острова и в том числе принимающий город Глазго. Как чиновники ООН и светила климатологии, так и непременно присутствующий общественный актив, казалось бы, заждались мирового мероприятия, где обычно представлены политики, академики, бизнесмены и артисты со всех стран мира. Тем не менее 7 сентября 2021 года Associated Press распространило заявление 1500 экологических организаций, настаивавших на переносе экосаммита COP-26 на следующий год. Не обязательно на глухую осень: в самом деле, почему бы не подправить обычай и не устраивать мировые съезды летом, когда и свидетельства глобального потепления убедительнее, и активистам, изображающим его жертвы, сподручнее валяться в трупной позе и заодно загорать?

Тысяча пятьсот — это не семь, не двести. Это символическая цифра в сообществе международных НПО: именно тысяча пятьсот личных или коллективных подписей обозначает, что «есть мнение», к которому высокое начальство, правительственное или глобальное, должно прислушаться. Тем более что инициатор письма, Climate Action Network (CAN), имеет солидную репутацию: в 1988 году, когда её предложил учредить профессор Принстона Майкл Оппенгеймер, она служила общественным оргкомитетом формировавшейся в то время Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а сам Оппенгеймер является соавтором ежегодных докладов этого органа, номинально соучреждённого Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией.

Чем же CAN мотивировала своё предложение перенести мероприятие? «Мы обеспокоены тем, что те страны, которые больше всего пострадали от климатического кризиса, и страны, страдающие от отсутствия поддержки со стороны богатых стран в предоставлении вакцин, останутся вне переговоров и будут заметны в своём отсутствии на COP-26», — пояснила её исполнительный директор Тасним Эссоп, добавив: «Переговоры по климату важны, но в условиях нынешнего контекста вакцинного апартеида они просто не могут продолжаться, блокируя голоса тех, кто особенно нуждается в том, чтобы быть услышанными в это время». Ссылки профессора Эссоп, больше известной в миру кулинарными рецептами, чем научными трудами, на апартеид были не случайны. Во-первых, она преподает в университете Витватерсранд в Йоханнесбурге, который окончил Нельсон Мандела. Во-вторых, в январе 2021 года, когда пандемия обрушилась на Индию и ЮАР, мировое правозащитное сообщество обрушилось с критикой не только на США и Европу, но и на узкую группу фармацевтических «королей» и их покровителей, включая Билла Гейтса, изображавших заботу о мировой бедноте только на словах: Африке и Азии от вакцинальных щедрот достался мизер. Но хотя вопрос о «приостановлении» интеллектуальной собственности на вакцины — иначе говоря, о публичном обнародовании технологий, чтобы их могла освоить любая индийская или южноафриканская фабрика, — был тогда поставлен ребром на Всемирной ассамблее здравоохранения, патентный воз и ныне там, а профильный орган, то есть ВОЗ заглавными буквами, только разводит руками.

И наконец, с экосаммитом в Глазго совпали по времени выборы в Южной Африке, где основанный Манделой Африканский национальный конгресс оказался козлом отпущения за провальную противоэпидемическую политику.

Климатическая проблема намертво переплелась с эпидемической не только на глобальном Юге, но и на Севере. На саммите G20, предшествовавшем мероприятию в Глазго, слово «выживший» (survivor) «стало буквальным обозначением мировых лидеров, одновременно столкнувшихся с потеплением и пандемией и не справившихся ни с тем, ни с другим», писал обозреватель Politico.eu Дэвид Гершенгорн. К этому уместно добавить, что капризы «небесной канцелярии» как раз в начале сентября, когда CAN захлопотала о переносе саммита, создали идеологические неудобства для провозвестников климатической катастрофы. Если на западном побережье США стояла 30–градусная жара, то на балтийском побережье Европы, вслед за ураганными ветрами, внезапно наступил почти зимний холод. И то же самое происходило на юге Африки: жители Камеруна впервые в своей жизни увидели снег. И из этого следовало, что очень многие правительства раньше срока были вынуждены призадуматься об отопительном сезоне. А значит, тема отказа от «ископаемого топлива», то бишь презренных углеводородов, оказывалась отнюдь не выигрышной.

Руководство CAN как в воду глядело. Уже в конце сентября правительства всего континента Евразии были озабочены не ветряными мельницами и солнечными батареями и не сырьём для их производства, а традиционными топливными товарами (commodities), причём именно теми, которых ждали их генерирующие мощности — то есть не только нефтью и газом, но и углем. При этом спрос столкнулся с острой нехваткой предложения после пандемийного недопроизводства. В стране — хозяйке саммита «шок дефицита» обернулся не только серией банкротств распределительных компаний, но и дефицитом кадров на автозаправках. Оппозиция злорадно кивала на Брексит, но рабочая сила иссякла и по иной причине. В самом деле, кому было охота трудиться на раздаче бензина после того, как пресса полтора года подряд ежедневно трубила об устарелости и пагубности «ископаемого топлива»? Можно ли было рассчитывать, что отрасль привлечёт энергичный молодёжный потенциал?

Алок Шарма, британский министр, курировавший COP-26 по должности, в специальном заявлении возражал руководству CAN: дескать, Лондон как раз привержен (читай: в отличие от Берлина) ускоренному распределению вакцин и никакого «апартеида» не поддерживает. Премьер Борис Джонсон вылез из кожи вон в демонстрации климатической правоверности, сравнив себя с ветром Бореем и поспорив с мультяшным лягушонком Кермитом о том, трудно ли быть зелёным. Материальным подтверждением клятв Джонсона служил совместный проект с Марокко по строительству в этой стране гигантской солнечноветровой суперфермы, соединённой подводным кабелем с Британией в обход континентальной Европы.

Тем не менее Бориса-Борея продолжали подозревать в двойной игре: ведь экологическая сознательность у него проснулась не сама по себе, а после проигрыша Дональда Трампа на американских выборах. К тому же он успел уволить прогрессистку Клэр О»Нил, первоначально отвечавшую за саммит, и назначить секретарем внешней торговли Анну-Марию Тревельян, неоднократно замеченную в «экоскепсисе». Да ещё и взял в советники экс-премьера Австралии Тони Эбботта, который вывел свою страну из Киотского протокола. Но хитрый Джонсон нашёл свой ответ, буквально доставив в Вашингтон действующего австралийского премьера Скотта Моррисона. Который также прикинулся экологически сознательным, выставив себя незаменимым поставщиком редкоземельных металлов и лития для американских солнечных панелей, тем самым обеспечивая независимость отрасли от китайских поставок. Консерватор Моррисон прогнулся не зазря: ему был обещан более выгодный контракт по подлодкам, чем предлагал Париж. А для Вашингтона предложенный Джонсоном трёхсторонний оборонный союз AUKUS был символом перехвата у Парижа не только политического, но и идеологического первенства.

Избавление Америки от китайского сырья для солнечной энергетики при Байдене стало более архиважной темой, чем избавление Европы от российского природного газа. Об этом ещё в феврале свидетельствовала кадровая диспропорция в американском Совете нацбезопасности, где Курт Кэмпбелл, акционер британской банковской группы Barclays, получил статус «царя восточной политики». Как раз накануне COP-26 в прессе всплыл компромат на управляющего Федеральным резервом Джерома Пауэлла. Давний «конфликт интересов» не был замечен ни при Трампе, когда Пауэлл приступил к работе, ни после инаугурации Байдена; ещё недавно считалось, что его ждёт номинация на второй срок. И тут на фоне скандала выяснилось, что у Пауэлла есть только один конкурент — дама по имени Лаэль Брейнард, ранее претендовавшая на пост главы Казначейства. По совпадению — супруга того самого Курта Кэмпбелла, главного ответственного лица за стратегию сдерживания Китая.

Пропагандируя ранее стратегический антикитайский альянс QUAD с участием Индии, Кэмпбелл и его команда анонсировали также Тихоокеанский вакцинальный альянс (APVAX), альтернативный COVAX и его «толкачу» Биллу Гейтсу. На фоне интриги в ФРС и создания AUKUS заверения Шармы звучали убедительнее — и CAN не только сняла свои возражения, но и активно подключилась к COP-26.

Именно CAN в Глазго напророчила грядущее затопление трёх государств Океании, а также шести мегаполисов — Амстердама, Венеции, Калькутты, Басры, Хошимина (Сайгона) и Нового Орлеана. Издания, распространявшие этот ужастик (в том числе, программа "Погода" на телеканале "Россия"), не озаботились простым арифметическим расчётом: насколько же должен повыситься уровень моря, чтобы захлестнуть Калькутту, расположенную в 150 км от побережья, и почему в таком случае не сгинут индонезийская Джакарта и самый влажный в мире бангладешский Читтагонг. Секрет подбора CAN, похоже, был из области не науки и даже не лженауки, а политики: на саммит прибыл премьер Индии, четвёртой нации по выбросам углекислоты после Китая, США и ЕС. И эту нацию, до сих пор не огласившую дату «полной декарбонизации», требовалось прицельно привести в смятение. Стараниями CAN и мэйнстримной India Times. Из Нарендры Моди удалось вытянуть обещание декарбонизации к 2070 году. И то после обещанной Лондоном правительственной гарантии миллиардного кредита от Всемирного банка и после требований триллиона для третьего мира — коль скоро истэблишмент обещал триллионы на всеобщую декарбонизацию.

Не было желания переносить мероприятие и у МГЭИК: ведь она ещё в жарком июле обнародовала очередной алармистский доклад с требованием немедленных действий от правительств и бизнеса. В свою очередь, бизнес-истэблишмент уже успел подписаться под множеством планетоспасительных инициатив. А отрасль «рукопожатной» для МГЭИК солнечной и ветряной энергетики успела позаботиться о привилегиях для себя, любимой. Американские демократы внесли поправку в «флагманский» закон Байдена о социальных расходах (Build Back Better Act), предоставляющую компаниям солнечной энергетики «налоговый стимул», сиречь льготу, в максимально допустимом (стопроцентном) размере сроком на 10 лет, а глава Налогового комитета Ричард Нил анонсировал «налоговые стимулы» также для всех владельцев электромобилей. Нерыночные поблажки для заведомо малопродуктивной генерации были решительно одобрены Лигой избирателей за охрану природы, Гражданской кампанией за окружающую среду и прочими профильными НПО, в то время как расово-меньшинственные лоббисты порадовались обещанию нарастить кредит на энергию для объектов солнечной энергетики, построенных в «сообществах с низким доходом» с учётом «возможностей трудоустройства и вовлечённости». Налоговый стимул был введён и для производителей водорода, что устроило не всех: организация Earthjustice назвала водородную поблажку «лицемерием», коль скоро водород производится из пресловутого ископаемого топлива. Европейское ВИЭ-лобби было занято аналогичными хлопотами: в июле, когда вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс презентовал свой план Fit for 55%, ВИЭ-лобби ворчало о том, что он не содержит санкций для стран-нарушителей и специальных инструкций для «национальной бюрократии» о том, что «зелёным проектам» следует предоставлять «зелёный свет».

«Сращивание власти с бизнесом», которое медиа-мейнстрим приписывает России и Китаю, весьма характерно для ВИЭ-лобби. В совете директоров радикальной феминистско-экологистской сети WECAN (не путать с CAN), помимо множества активисток из всевозможных примитивных племён, присутствует Салли Рэнни, бывшая чиновница администрации Клинтона и консультант солнечно-энергетического производителя P4P Energy. Плеяда племенных агитаторов служит для компании такой же свитой, как индейский актив для главы Департамента внутренних дел США Деб Хааланд, представляющей интересы привилегированного «индигенного» игорного бизнеса.

Ползучие против летающих

Предсказания «карантинной дискриминации», на которые ссылалась Тасним Эссоп в своём меморандуме, всё–таки сбылись: рядовым гостям Глазго приходилось днями отсиживаться в карантине, хотя для отдельных лиц делались исключения. Например, для первого небелого президента США Барака Обамы или для того же Билла Гейтса, который накануне был замечен на мощной моторной яхте у турецких берегов. Причём, как выяснилось, предметом его турецкого тура был не только юбилей, но и переговоры о покупке земли. Семейный фонд, находящийся в процессе дележа с супругой, поспешил объясниться, что земля, дескать, закупается для благих целей консервации дикой природы. То есть для того, чтобы туда ступала нога (а точнее, колесо лимузина) не кого попало, а «друзей и родственников кролика». О том, что та же самая гейтсовская компания Breakthrough Energy занимается не только солнечными батареями, но и расширением земельных активов, сообщали американские немэйнстримные расследователи ещё в начале года.

Та же фирма Breakthrough Energy рекламировалась в британской прессе в промежутке между двумя семейными пирами Гейтса — свадьбой дочери и личным юбилеем. Поводом было узкое платное мероприятие в Лондоне со всего 200 участниками, громко названное Глобальным инвестиционным саммитом. Элита имела право: кто скажет, что банки JPMorgan и Goldman Sachs, а также инвестфонд BlackRock — не глобальные структуры? И кто осмелится отрицать, что вложения 400 млн фунтов (напополам между Даунинг стрит и Breakthrough) в обеспечение доступности «зелёного водорода» — не благое дело?

За два месяца до COP-26 гендиректор Facebook Марк Цукерберг запретил «капитализировать» в своей сети любые инициативы, расходящиеся с теорией климатической катастрофы и, соответственно, подпадающие под ярлык climate change denial, сиречь отрицание климатических изменений. Это была лишь одна из инициатив объявленной «борьбы с ложью», она же «борьба с ненавистью». 26 октября портал Axios рекламировал проект Good Information Inc. Джорджа Сороса и Рида Хоффмана, «поддерживающий усилия новых СМИ по борьбе с дезинформацией», сообщив, что подобные проекты уже внедрили основатель CraigsList Крейг Ньюмарк и экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер (тот самый, кто восемь лет прожил с молодым Гейтсом «как с мужем», согласно Wikipedia).

В отличие от названных лиц, Цукерберг от своего начинания ничего не выиграл. Во всяком случае, оно его не спасло от зубодробительного поклёпа, подготовленного как раз к открытию G20 и COP-26 — серии публикаций о частных беседах Цукерберга, которые изобличали его, в том числе, в том самом climate change denial. Андреас Карелас, автор книги "Климатическое мужество: как борьба с изменением климата может укрепить сообщество, преобразовать экономику и преодолеть политический раскол в Америке", гвоздил Цукерберга вместе с новым названием Meta*, придуманным для Facebook*. Как поведал климатический публицист на портале The Hill, название Meta позаимствовано из романа-антиутопии "Лавина", представляющей «мрачное видение будущего, в котором человеческое общество разваливается, правительство терпит неудачу, царят безудержная нищета и преступность, а люди избегают жуткой действительности за очками виртуальной реальности». Именно это нам Цукерберг и предлагает, доносил широкой общественности Карелас, — надеть наушники и «перенестись в виртуальный мир, свободный от боли и страданий».

Аналогичный умысел публицист-активист усмотрел у некоторых других олигархов. «Наблюдая за космической гонкой миллиардеров с участием Ричарда Брэнсона, Илона Маска и владельца Amazon Джеффа Безоса, может показаться, что их план состоит в том, чтобы разбить лагерь на Марсе и жить там долго и счастливо. Тем временем все остальные останутся в стороне и будут смотреть, как компании, производящие ископаемое топливо, делают эту планету непригодной для жизни. Это прекрасная демонстрация философии эскапизма — вместо того, чтобы заниматься тем, что трудно (устранять наш климатический кризис), мы уйдем в фантазию»… Изобличение Кареласа ненавязчиво переходило в вымогательство: «Конечно, каждый из них также вкладывает деньги и усилия в решение проблемы изменения климата. Но если бы они действительно приняли реальность климатического кризиса и заботились о том, чтобы помочь человечеству избежать этой участи, они потратили бы непристойные (sic!) суммы денег, потраченные на их ракеты, на сохранение нашего единственного дома».

Буквально в день этой публикации у Илона Маска в прямом смысле требовали деньги в высоких структурах ООН. Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, заявил, что если бы Маск и Безос не пожалели шести миллиардов долларов, это спасло бы мир от голода. Маск в ответ имел наглость поинтересоваться, каким именно образом это произойдёт: я готов, сказал он, продать акции Tesla прямо сейчас, но это «должен быть бухгалтерский учёт с открытым кодом, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги». Неделей ранее Маск аналогичным образом отозвался о законопроекте сенатора-демократа Рона Уайдена о специальном налоге с миллиардеров, написав в твите, что «скорее доверил бы распределение средств самому себе, чем главе Казначейства Джаннет Йеллен», далее пояснив, что чиновные мошенники всегда «объединяют распределение капитала с потреблением», и предупреждая соотечественников, что сегодня чиновники приходят за миллиардерами, потом придут за миллионерами, а потом экспроприируют и средний класс во имя лучших побуждений.

Маск и Цукерберг, как и основатели Apple и Google, на самом деле привели к ногам климатического идола и обратили в «зелёную» веру миллионы своих сограждан. Школьнику известно, что Tesla — крупнейший по капитализации производитель «экологичных» электромобилей. Тем не менее и пресса, и политикидемократы сделали из них столь же универсального «мальчика для битья», как и из пресловутых «жирных нефтяных котов» — если не хуже.

Извне эти распри кажутся внутривидовой борьбой, наводящей на параллели с пророческой русской классикой — хотя бы с "Бесами" Достоевского, где заговорщики начали революцию с убийства своего собрата. Разве не с таким же остервенением радикальные американские прогрессисты осаждают умеренных коллег, преследуя их в лифте или даже в женском туалете, как это случилось с сенатором Кристин Синема? Внутренняя оптика множит нюансы. Один из них является сугубо политическим: Цукерберг делился данными с Cambridge Analytica, работавшей на ближайших советников Дональда Трампа. Другой нюанс — идеологический: сеть Facebook действительно долго, вплоть до пресловутого «штурма Капитолия» преданными трампистами, предоставляла ресурсы сети почти «без разбора», то есть не занималась идейной цензурой. Третий, самый щекотливый и сугубо «шкурный», нюанс всплыл на поверхность, когда левые конгрессмены обрушились на криптовалютный проект Цукерберга — Libra. Так совпало, что как раз в это время семья Рокфеллеров запускала собственный криптовалютный проект под названием Overledger, вступивший с Libra в прямую конкуренцию.

Что касается остальной тройки мультимиллиардеров, то их провинность состояла в увлечении космическим пространством. И это увлечение, объединявшее их с Дональдом Трампом, было самой опасной идеологической ересью. Почему? Потому что, по духу и букве современной теории климатической катастрофы, худшим злом на земле является человек, ибо только человеческие выбросы углекислоты (или его плюс прирученного скота) признаются причиной потепления климата. Потому что, по той же логике, человек не вправе выходить за пределы Земли, насколько бы она ни была загрязнена, а должен ходить и каяться, и избегать любого поведения, умножающего его углеродный след, в том числе, и собственного размножения. Год назад The Hill публиковал результаты британского опроса миллениалов, т.е. поколения двухтысячных: треть из тех, что решили отказаться от продолжения рода, объяснили это страхом перед климатической катастрофой. Человек, даже задумавшийся о заселении людьми иных планет, с этой позиции есть худший еретик: он имеет наглость не только искать альтернативный выход из дилеммы «углеродного следа», реальной или мнимой, он — хуже! — имеет наглость отрицать человеческое ничтожество. А если подобный мечтатель ещё и богач, то в очереди на экспроприацию он должен быть на каком месте? Правильно, на первом. Что правоверный прогрессистский надгосударственный бюрократ г-н Бизли и довёл до сведения вольнодумца Илона Маска. Выйти за пределы задумал? Держать и не пущать! Я тебе поверчу!

Несварение повестки дня

Дэвид Гершенгорн, называя западных лидеров хромыми утками, отнес к этому разряду и избранника американских демократов Джо Байдена, в подлинность победы которого не верят, даже по мэйнстримным опросам, 35% электората Республиканской партии. Меррилл Мэтьюз, сотрудник Института политических инноваций в Далласе, писал на портале The Hill о том, что побудило Байдена принять личное участии в саммите в Глазго «помимо искренней заботы о природе». Эти три причины скорее политические, чем экологические, писал Мэтьюз. Во-первых, Байдену требуется опровергнуть молву о том, что он непригоден для своей должности. Здесь автор назвал целую серию обстоятельств — от крайне позорного «сворачивания удочек» из Афганистана, до неспособности справиться с эпидемией, мигрантами-беженцами и инфляцией. Вовторых, Байдену требуется прослыть мировым лидером в области изменения климата, благо для него это такая же важная часть собственного наследия, как для Обамы. И третий побудительный мотив — смягчить вину за углеродный след богатой американской нации. «Мы уже смотрели это кино», напоминает Мэтьюз. «Вместо того чтобы предлагать реалистичные шаги по сокращению выбросов — переход к атомной энергетике или более чистому сжиганию природного газа, внедрение методов связывания углерода, — эти саммиты по климату охватывают недостижимые цели с невозможными сроками». Так зачем Байдену это многажды прокрученное кино ещё раз? А затем, что за участие в таком саммите ему хотя и не дадут Нобелевскую премию мира, как Обаме за Копенгаген, но в любом случае однозначно похвалят. Кто? Очевидно, вышестоящие элитные авторы якобы национальной повестки дня.

Нельзя сказать, что Джо Байдена мало хвалили в медиа-мейнстриме. Хотя лояльность к нему прессы была безответной, ибо он, как правило, не отвечал на вопросы после выступлений, именно при Байдене возник жанр, отсутствовавший при Клинтоне и Обаме, — жанр льстивого славословия, вполне сравнимый с официозом королевства Тонга или Экваториальной Гвинеи. И нельзя сказать, что его команда райтеров, тексты которых он читает с видеосуфлёра, не старалась обеспечить ему исключительный режим защиты от критики. Их усилиями сомнительный победитель президентских выборов, несмотря на нарушения памяти и ориентировки, будучи белым, предстал более ревностным «приверженцем прогресса», чем небелый Обама. Он начал отбивать поклоны климатическому божку — или языческой богине дикой природы — куда раньше, чем его постигли все вышеназванные неприятности. Как и другим сакральным существам, составляющим прогрессистский «джентльменский набор». Одно из них именуется «фри чойс» — «свободный выбор», подразумевающий только лишь выбор женщины между учреждениями для умерщвления плода; другое именуется «прайд» — «гордость», подразумевающая самоутверждение только лишь «небинарных личностей», как ныне повсеместно именуются лица третьего, четвертого или двадцать пятого полов, не предназначенных для продолжения рода. Третье обычно обозначается сокращением DACA — по названию исполнительного акта Обамы о натурализации нелегальных иммигрантов. К таковым применялся особый меньшинственный подход: помимо политических беженцев зелёный свет на границе открывался перед жалобщицами на семейное насилие. Ритуал расовой недискриминации, при Обаме выражавшийся в основном в affirmative action, то есть в льготах для цветных учащихся, при Байдене перерос в специальный контроль толерантности и инклюзивности во всех ведомствах, включая Пентагон и Казначейство, а также в номинации кадров по «полименьшинственному» принципу, который впервые внедрил Жюстен Трюдо в Канаде в 2014 году.

Нельзя сказать, что тур Байдена на G20 в канун COP-26 не был тщательно идеологически продуман. В Риме Байден побывал в гостях у папы римского Франциска, для чего был отдельный побудительный мотив: в июне Американская конференция католических епископов (UCCB) постановила не допускать к причастию агитаторов за аборт — что относилось и к Байдену. В итоге папе предстояло сделать выбор между позициями UCCB и прогрессистского меньшинства в церкви, и Франциск не подвёл своего гостя. Этого и следовало ожидать, благо сам Франциск с первого дня был продуктом идеологической селекции, что подтвердил сначала энцикликой Laudato si, возлагающей на человека грех перед Природой, а затем своей тихой радостью по поводу очищения неба благодаря пандемии. Первый в истории папа, восславивший мор, просто не мог не снизойти до великодушия к собрату по разуму из Белого дома. Для чего был и шкурный повод — откровенная ненависть к Дональду Трампу, друзья которого рассчитывали на ватиканский консервативный переворот в пользу кардинала Раймонда Берка.

Нельзя сказать, что администрация Байдена — Харрис, в течение года отменившая десятки экологических «дерегуляций» Трампа, заменив их обратно «регуляциями», восстановившая установленные Обамой границы гигантского заповедника "Медвежьи уши" и расторгнувшая контракт по нефтепроводу Keystone XL с Канадой, не подготовил к COP-26 дополнительных реверансов перед климатическими природоспасателями. В первый день саммита на сайте Белого дома была вывешена стратегия по достижению «чистого нуля» выбросов парниковых газов к 2050 году, в том числе, за счёт «климатически разумных методов ведения сельского хозяйства», к которой прилагались обещания по помощи бедным странам в энергопереходе. Помимо этого был опубликован длинный список американских угольных электростанций общей мощностью 16000 ГВт, подлежащих закрытию. Однако предстать глобальным климатическим лидером Байдену не удалось, что были вынуждены признать даже преданные медиалоялисты.

Во-первых, за месяц до COP-26 Белый дом попал в дилемму энергодефицита: пиковые цены на бензин вынудили Байдена обратиться к странам ОПЕК с призывом смягчить лимиты производства нефти. Мольба о карбоновом предложении, прямо противоречащая призывам МГЭИК, была бы не столь отчаянной, будь к осени заключена желаемая сделка с Ираном, — но старания «провести в дамки» в Тегеране податливого либерала обернулись обратным эффектом, и в итоге пришлось уповать на милость Эр-Рияда, отношения с которым предполагалось демонтировать вместе со «сделкой века» Трампа. Неуклюже возобновлённый флирт с Заливом, сопровождаемый поспешной перетасовкой региональных кадров Госдепа и подписанием оружейных сделок с саудитами, испортил отношения Байдена с прогрессистским активом в Конгрессе.

Во-вторых, тем же «пробуждённым» (woke) прогрессистам в Конгрессе в течение трёх месяцев не удалось протащить основные законы о расходах, где содержались самые «климатически продвинутые» инициативы. Минимальный перевес над республиканцами в обеих палатах связывал прогрессистскому авангарду руки: добиться своего помогла бы только отмена квалифицированного большинства, именуемая «ревизией филибастера». Чтобы самоутвердиться в качестве мирового лидера прогрессистских перемен к открытию COP-26, требовался административный ресурс — и советники Байдена не нашли ничего лучше, чем форсировать личные встречи Байдена как с «пробуждёнными», так и с «ретроградными» однопартийцами. К саммиту G-20 эти старания ни к чему не привели: «ретроградные» сенаторы Мэнчин и Синема, ставшие притчей во языцех, не уступали ни по теме филибастера, ни по содержанию двухтриллионных законов о расходах — «инфраструктурного» (в кавычках, ибо лишь 6% его содержания касалось физической инфраструктуры) и социального. Так называемая «процедура примирения», на которую команде Байдена пришлось согласиться, урезала объём первого из двух «суперзаконов», но ни один из них к 1 ноября так и не был принят, поскольку «пробуждённые» требовали их одновременного утверждения, а «ретрограды» сопротивлялись. Утром 5 ноября глава департамента энергетики Дженнифер Гранхольм на трибуне в Глазго скрещивала пальцы, чтобы «судьбоносные» законы были приняты, а в это время глава Прогрессивного кокуса Прамила Джаяпал, как глухарь на току, в сотый раз настаивала на «двухпакетном» голосовании. Собрание «пробуждённых» дошло до такого белого каления, что его участники, дабы не выносить сор из избушки, не впустили в зал Джойс Битти — коллегу-демократку и председательницу Чёрного кокуса. К вечеру этого дня «пробуждённые» (кроме «особо пробуждённых» вроде Александрии Окасио-Кортес) всё–таки пошли на компромисс, после чего урезанный вариант «инфраструктурного закона» был проголосован нижней палатой. Медиа-мейнстрим вылез из кожи вон, чтобы выдать голосование по одному из пакетов за победу Белого дома. Однако 7 ноября рейтинг одобрения Байдена сполз до 38 процентов. Возня с однопартийцами обошлась дорого: как американская широкая публика, так и внешние наблюдатели убедились в том, что Белый дом не может справиться с собственной партией, не говоря уже о перетягивании республиканцев, в то время как партийный актив дробится даже на уровне меньшинств.

В-третьих, аппарат Белого дома, уберегавший Байдена от речевых ляпсусов и прочих конфузов, не догадался ограничить пребывание «сонного Джо» в Глазго. Мало того что массивный кортеж изрыгал тонны углекислоты, перемещаясь по городу. Сам Байден, произнеся заготовленную речь, не справился с джет-лэгом и уснул в зале — по поводу чего Трамп позлорадствовал: «Даже Байден не мог выдержать выслушивания сотый раз про фальшивое глобальное потепление». А в тот день, когда он, наконец, мог похвастаться принятым законом, он оскандалился вторично, испортив воздух во время беседы с герцогиней Корнуэльсской. «Природный газ исходил из Байдена так долго и густо, что проигнорировать это было невозможно», глумилась консервативная Telegraph. Возможно, Байдена подвело меню COP-26: накануне веганы негодовали, что оно содержит мясо. «Тасним Эссоп потрясающе готовит мясо браайд1 в сырном соусе», — выдавал кулинарную ересь исполнительного директора CAN замбийский сайт Spoonful.

Воздух с шумом выходил и из наставлений спецдокладов МГЭИК и Международного энергетического агентства, и из европейского экопроекта Fit for 55%, внесённого Франсом Тиммермансом. Это было заметно уже на встрече «двадцатки» в Риме, где итальянский премьерпрогрессист Марио Драги тщетно пытался добиться хотя бы обещания отказаться от угольной генерации. «Лидеры G20 заявили, что прекратят финансирование угольных электростанций за рубежом, но в заявлении не было никаких новых обязательств по ограничению использования угля в своих странах», сокрушались комментаторы New York Times, а генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что он «разочарован». Его разочарование продолжилось и в Глазго, где несколько лидеров «двадцатки» не появились. Помимо российского и китайского лидеров не прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Японии Фумио Кисида и глава Южной Африки Сирил Рамафоса. А те, кто прибыл, вовсе не обязательно были солидарны с повесткой, как показали выступления чешского премьера Андрея Бабиша и сербского президента Александра Вучича.

Обозреватель Die Welt Павел Локшин 2 ноября спекулировал по поводу страха России перед европейским углеродным налогом, который ещё не получил одобрения столиц самих европейских стран: дескать, именно из этого страха Москва ратифицировала Парижское соглашение. «Россия может поддержать усилия некоторых лоббистских объединений, стремящихся объявить атомную энергию такой же экологичной, как солнечная или ветряная», — предсказывал автор, выставляя подобную позицию Москвы как маргинальную. Между тем ещё 20 октября не какой–то отраслевой лоббист, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал инвесторов вкладываться в мирный атом. Из чего следовало, что ядерный вопрос расколол и глобальный институциональный истэблишмент. Франция, Чехия, Венгрия и Словения, чей настрой на поддержку ядерной энергетики был подтверждён ещё в мае, за прошедшие полгода не изменили своих позиций. Ещё раньше The Telegraph сообщила, что хозяйка саммита Британия намерена «в рамках стратегии декарбонизации» профинансировать АЭС Sizewell в графстве Саффолк — проект французской EDF. Макрон на саммите показательно ругал за AUKUS австралийца Моррисона, но не Бориса Джонсона. Если от ядерного партнёрства с Китаем Лондон отказался, то с парижскими партнёрами мосты, оказывается, вовсе даже не сожжены.

Что касается Моррисона, то он ещё в Риме предупредил, что Австралия не присоединится к соглашениям о постепенном отказе от использования угля и продолжит его добывать после 2030 года, пояснив, что у Австралии свой путь, не совпадающий с европейским. Ранее Моррисон назвал европейский карбоновый налог чистым протекционизмом, почти точно повторив оценку того самого Китая, против которого был направлен пресловутый AUKUS. И тем самым подтвердил, что тройственный союз англосаксов является геополитическим, но не идеологическим.

Кручёный мяч в Римский клуб

Еще за месяц до COP-26 трещина в климатическом вопросе обнаружилась и в медиа-мейнстриме. Весной агентство Reuters столь прилежно участвовало в климатической пропаганде, что превратило свою традиционную рубрику "Расследования" в портретную галерею климатических «провидцев». Колумнисты Клайл Рассел и Нина Честни еженедельно рекламировали планы нефтекомпаний по части солнечноветряной диверсификации. Но 12 августа тот же Рассел, цитируя данные Global Energy Monitor по строящейся угольной генерации в Азии (Китай — 96,7 ГВт, Индия — 34,4, Индонезия — 11,8, Южная Корея — 7,3, Япония — 6, Бангладеш — 4,1, Пакистан — 3,3 ГВт), бесстрастно заключал, что Азия «далека от того, чтобы прислушаться к призывам МГЭИК к действиям», отметив, что спрос на традиционное топливо повысился уже в период жары, когда температуры стимулировали использование кондиционеров.

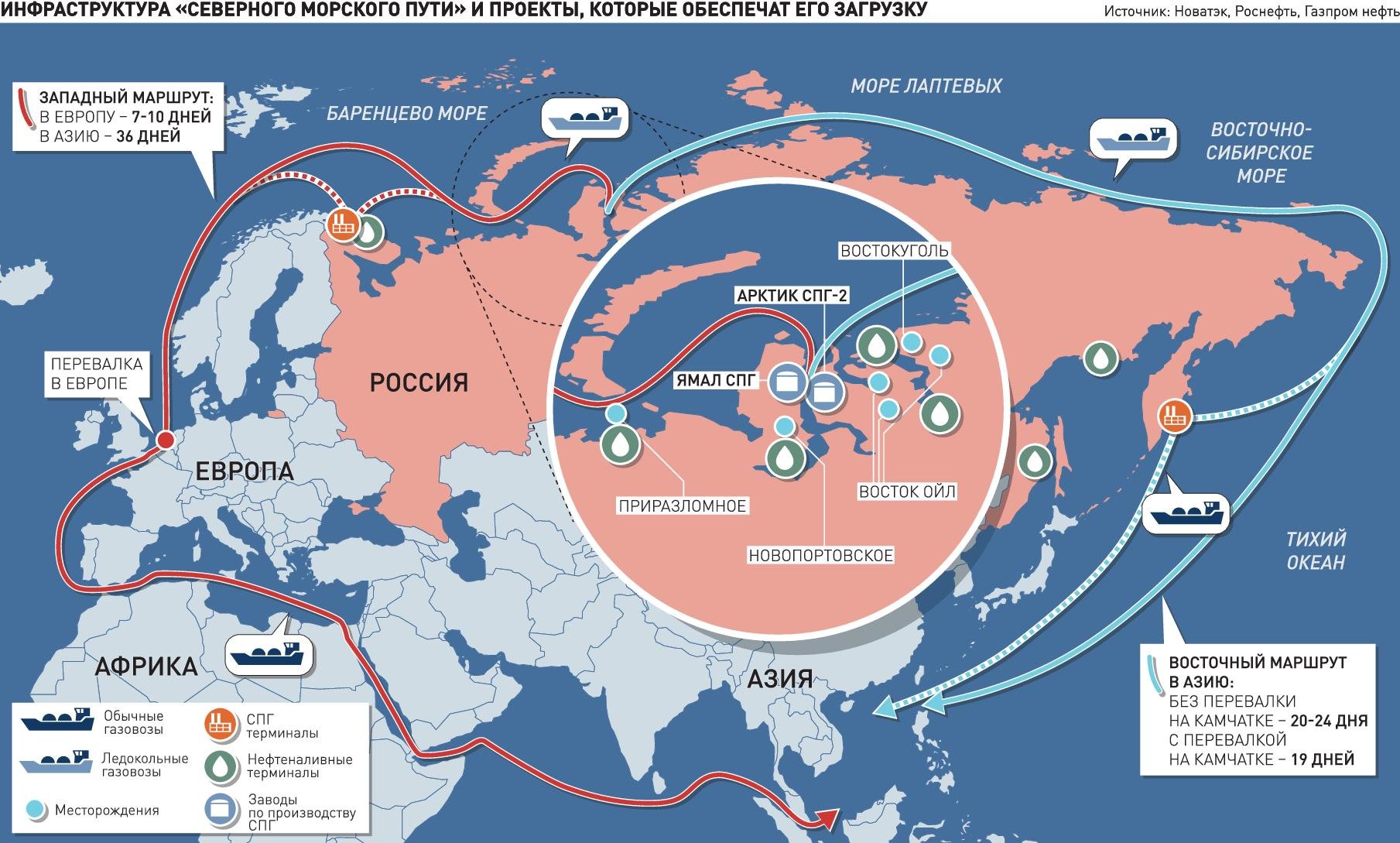

К концу сентября поток планетоспасительной «джинсы» на лентах Reuters был вытеснен серией аналитических статей о побочных эффектах ускоренного энергоперехода, обострённых отопительным сезоном. Нина Честни озаглавила свою колонку от 8 октября Bleak House ("Холодный дом"): заглавие романа Чарлза Диккенса служило метафорой топливного кризиса, который ударит по потребителям от Скандинавии до Испании и растянется на будущий год. Вопреки пропагандистскому рефрену в политическом мэйнстриме Честни не попрекала российский "Газпром", а, напротив, честно предупреждала, что даже с запуском "Северного потока-2" русского газа может не хватить, поскольку он востребован и в самой России. В то же время Reuters сигнализировала о том, что энергокризис ударил и по индустрии, обслуживающей солнечную энергетику. Дружно стонали производители кремния и ферросплавов — германская RW, испанская Ferroglob, финская Ottokumpu. Следом раздался стон от магниевой промышленности, подкошенной дефицитом поставок сырья из Китая — по причине того же энергокризиса. И столь же бесстрастно, без тени негодования или злорадства Reuters рассказывало о том, как власти Китая в ручном режиме стимулируют производство угля и «остужают» цены на металлы. (Вслед за этим сигналом ведущие китаеведы, ссылаясь на пекинских инсайдеров, заговорили о том, что председателю Си приходится нести личную ответственность за неготовность к энергокризису и что критика уже звучит в высших партийных кругах. Агентство "Синьхуа" об этом, разумеется, не сообщало, однако освещало очередную инспекционную поездку Си по регионам, где генсек сначала одобрил достижения по переработке мусора, а затем посетил нефтеперерабатывающий завод.)

А 27 октября, в канун встречи G20, Reuters вывесило краткий текст Сабрины Валле и Росса Кербера, открывающийся констатацией: «Ведущие нефтяные компании США удваивают объёмы бурения, не разделяя энтузиазма европейских конкурентов по поводу перспектив возобновляемых источников энергии и заручившись поддержкой крупных инвесторов, которые не ожидают, что американские компании будут вкладывать средства в ветряную и солнечную энергию». Далее сообщалось, что Chevron Corp, Exxon Mobil Corp и ConocoPhillips вкладывают меньше средств в планы перехода на возобновляемые энергоносители по сравнению с европейцами.

«Возобновляемая энергетика не может гарантировать нам ветер и солнечный свет», — робко, как мальчик из фильма "Зеркало", заново учащийся говорить, произнес на российской Энергетической неделе Бернард Луни, глава британской BP, ещё недавно пуще других демонстрировавший готовность к опережающей диверсификации в пользу ВИЭ. Глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден вместе с большинством акционеров 28 октября отверг предложения о расчленении корпорации, которое от имени «директоров-активистов» навязывал директор от фонда Third Point Даниэл Леб.

Доминик Лоусон в своей колонке в The Times предлагал подумать о том, как выглядит западный истэблишмент в глазах России и Китая, когда Алок Шарма, открывая очередную дискуссию в Глазго, предлагает деловым людям вести себя так же, как активист Дэжн Хупер по прозвищу Свомпи («водяной»), который «проводил всё своё время, сидя на деревьях и не допуская их вырубки или в подземных тоннелях, не допуская строительства». «Путин и Си смеются над нами», заключал Лоусон, отметив «странный парадокс» между удельным весом Китая в поставке солнечных панелей и ветряных турбин и ростом китайской угольной генерации, которая в немалой степени их производство и обеспечивает. Вместе с тем автор признавал, что лидеры Китая и России, в отличие от западных политиков, «хотя бы не лицемерят».

В самом деле, мнение России о происхождении энергокризиса, подкосившего «зелёную моду», было изложено предельно откровенно и на Российской энергетической неделе, и на Валдайском клубе, и на Евразийском форуме в Вероне. Не отказываясь от участия в экологических форумах, Россия придерживается собственных критериев влияния электрогенерации на природу, и это касается не только атома. Крупная гидроэнергетика также признается Россией возобновляемым источником, в противоположность стереотипам ООН и фондовых спонсоров прогрессистской «тусовки», согласно которым крупные ГЭС пагубны, ибо вредят биоценозам, как то: сообществам улиток и дождевых червей. Россия поддержала в Глазго резолюцию о восстановлении лесов, но отвергла резолюцию по метану, построенную на подтасованном (что было фактически признано МГЭИК) расчёте стойкости метана в биосфере.

В свою очередь, Китай не только подготовил для экосаммита «белую книгу» с изложением мер, предпринятых страной для защиты природной среды, но и нанёс прогрессистам мощнейший идеологический удар. Доклад Центра стратегических исследований глобальных минеральных ресурсов при управлении геологической разведки КНР, опубликованный в конце октября и подтверждённый анализом более 3000 добывающих проектов во всём мире, предупреждает лоббистов ветряной и солнечной энергетики о том, что ресурсы для их проектов являются куда более исчерпаемыми, чем запасы углеводородов. Прогрессисты вместе с их спонсорами наконец–то поставлены перед вопросом «или-или»: либо вы заботитесь о природном балансе вслед за Римским клубом с его теорией пределов роста, либо вы собираетесь ускоренно растратить редкие минералы, набив карманы узкому кругу их обладателей. Иначе говоря, либо наденьте крестик, либо снимите трусы.

Кручёный мяч пекинского доклада, несомненно, явился асимметричным ответом на прогрессистский правозащитный «наезд» последних лет, начавшийся именно после того, как китайское правительство решило постепенно отменить госдотации для ВИЭ-сектора. Реакция предсказуема: в течение года Reuters регулярно освещало баталии между добытчиками лития, кремния и лантаноидов и «народными» НПО из первобытно-племенной общественности — в частности, в Гренландии, где эта общественность добралась до политических рычагов. А поскольку в Глазго представлены обе стороны прогрессистского спора, причём воодушевлённая вселенской расовой борьбой племенная общественность ещё и требует компенсаций от добытчиков-колонизаторов, то можно гарантировать беспрецедентную склоку за «экологическую правду».

Пока они дерутся, у «мягкой силы» Китая и России открываются широкие возможности за пределами центров Русского мира и институтов Конфуция. Широчайшие слои рядовых потребителей в обществах Запада не готовы к экспериментам за свой счёт, которые им навязывают прогрессисты. Не готовы пересаживаться с автомашин на велосипеды, питаться насекомыми вместо говядины, слушать надсадное жужжание ветряков вместо пения птиц, отказываться от потомства ради нерушимости кем–то неизвестно как измеренного озонового слоя. Когда Франс Тиммерманс анонсировал свой «амбициозный» план, приурочив его ко Дню взятия Бастилии, министр жилищного строительства Франции Эмманюэль Константен предупредил, что вторжение в семейные бюджеты европейцев чревато «жёлтыми жилетами» по всей Европе. К этим новым «жёлтым жилетам» могут присоединиться и обманутые мигранты, которым промыли мозги страшилками о высыхании Египта и затоплении Ливана. Стенания о климатической миграции, воспроизведённые в последнем докладе МГЭИК, могут обернуться против их авторов, когда критическая масса экономических (а на самом деле — также идеологических) беженцев осознает, что их обвела вокруг пальца своекорыстная прогрессистская бюрократия вместе с их наёмниками из НПО.

Впрочем, для этого полноценного разворота тренда требуются усилия — в том числе и со стороны российского медиа-мейнстрима, в котором до сих пор уважительно цитируются «высокие» мнения региональных посланцев Greenpeace, небрежно наставляющих нашу страну на антиядерный и антигидростроительный стереотип; в котором до сих пор не получили подобающей отповеди рассуждения «комиссара устойчивости» Анатолия Чубайса на Восточном экономическом форуме о том, что «наша стратегия с Китаем провалилась», поскольку «парадигма коричневого роста исчерпана, и есть только один путь — зелёный» и что это «надо втолковать горнякам Кузбасса, Донбасса и Воркуты». Недавняя мольба Украины к Донбассу о помощи в энергокризисе напоминает о том, что родина Стаханова не принадлежит племени, рождённому ползать; что родовые династии горняков — прямая противоположность одноразовым экомотылькам без рода, пола и с прыщавой совестью; что прилагательное «коричневый», с его вполне прозрачной коннотацией, по определению применимо к неомальтузианским идеологам, лицо которых настолько явлено миру, что просвечивает даже через бесстрастную деловую хронику Reuters. Наш потенциал достаточен, чтобы сочетать прагматичную дипломатию с жёстким отстаиванием собственной правды, освоение недр — с природосбережением, а родовую память — с космическим дерзанием, разбивающим оковы римских, мадридских, будапештских, витватерсрандских и прочих «клубных» наук от лукавого.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ, социальная сеть Facebook запрещена в РФ

Иран предложил России идеи по противодействию санкциям США

Текст: Полина Ардашова

Иран десятилетиями живет под плотным прессингом санкций, которые вводились США после Исламской революции 1979 года. Хотя они нанесли серьезный удар по экономике, Ирану удавалось поддерживать работу различных отраслей промышленности, в том числе авиации, и даже обеспечивать рост, например, - местного автопрома. Поэтому его опыт в чем-то может быть полезным и для России. Так, замглавы ЦБ Ирана Мохсен Карими рассказал, что уже предложил Москве идеи, которые помогут преодолеть американские рестрикции.

Одним из главных объектов санкций США стала гражданская авиация в Иране. Из-за введенных запретов Airbus и Boeing прекратили продажу самолетов в страну. Также были прекращены поставки туда современных двигателей и запасных частей, необходимых для надлежащего обслуживания самолетов. Это вынудило власти Ирана искать обходные пути для обслуживания авиапарка.

После введения санкций обслуживание самолетов Airbus и Boeing перешло в руки местных компаний. Для того, чтобы приобрести детали для ремонта, они вышли на черные рынки. Иранские авиакомпании создавали подставные корпорации в других странах и закупали продукцию на их имя. Кроме того, некоторые фирмы соглашались продавать Ирану свои подержанные самолеты. Осуществлялись и нелегальные поставки из США и Европы. В 90-е годы на иранский рынок вышли российские авиакомпании. На протяжении десяти лет они осуществляли авиаперевозки внутри страны. Впоследствии Иран даже закупил несколько российских самолетов "Туполева".

В результате авиасообщение в Иране не прекратилось, хотя свое отрицательное влияние санкции все же оказали. Одной из главных проблем стал стареющий авиапарк: средний возраст самолетов в Иране от 20 до 30 лет. Это влечет повышенные расходы на ремонт и топливо. Ситуация с импортными комплектующими негативно сказалась на авиационной безопасности, что находит отражение в статистике происшествий. Иранские авиакомпании занимают нижние строчки в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax, специализирующейся на гражданской авиации.

Санкции в машиностроении поначалу ударили по местному производству, импорту и экспорту автомобилей, так как часть иностранных компаний закрыла свои предприятия или прекратила работу с Ираном, включая Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan и Kia Motors.

Поэтому иранское правительство приняло решение стимулировать внутреннее производство. В частности, была временно ограничена реализация иностранных автомобилей под собственным брендом, что привело к увеличению выпуска продукции иранского автопрома. В последнее десятилетие 90 процентов автомобильного рынка в Иране принадлежит местным компаниям Iran Khodro и Saipa. Они не только поставляют автомобили на внутренний рынок, но и экспортируют их в Египет и другие страны Ближнего Востока.

После того, как в 2014 году на фоне прогресса в переговорах по сделке вокруг ядерной программы Ирана ослабло давление санкций, импорт автомобилей в Иран вырос в полтора раза. Французская компания Peugeot-Citroen вернулась на местный рынок и начала расширять производство моделей Logan и Sandero в стране. Несмотря на санкции, в Иране в течение последних десяти лет выпускалось около миллиона автомобилей в год. По этому показателю исламская республика находится на втором месте после Турции в Ближневосточном регионе. Иранские меры по преодолению санкций в машиностроении оказались успешными и обеспечили стабильное функционирование и даже развитие этой отрасли.

Антироссийские санкции ударяют не только по россиянам, но по и рядовым европейцам, работающим в российских представительствах за рубежом. Три десятка граждан Италии, которых связывают контрактные обязательства с компанией "Аэрофлот Италия", могут в ближайшие дни остаться без работы. "С 25 февраля счет представительства и личные счета сотрудников - подданных Италии - в одном крупном итальянском банке заморожены. Речь идет о 35 работниках в Риме, Милане, Венеции и Неаполе, которые не могут получить свою законную зарплату. Мы не понимаем, почему санкции в отношении России должны ударять по нам, итальянским гражданам. Это настоящий гром среди ясного неба!" - выразила свое негодование Джованна Фрунцио, координатор "Аэрофлота" в римском аэропорту Фьюмичино. По словам работников, их отношения с российской флагманской авиакомпанией регулируются в рамках национального контракта F.A.I.R.O. Это означает, что руку помощи находящимся на грани коллективного увольнения итальянцам должна протянуть их собственная страна, которая почему-то не спешит этого делать. 3 марта сотрудники подали заявления на получение пособий за вынужденный простой. Однако ответа от местных властей так и не последовало.

Подготовил Андрей Макаров, Рим

Все направления аквакультуры охватит выставка в Питере

Выставка Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге объединит на своей площадке представителей всех сфер аквакультуры из России и других стран. Планируется обсудить, как использовать в полную силу возможности РФ для выращивания рыбы и морепродуктов.

Особое место

В этом году у Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia юбилей. 21-23 сентября в Северной столице мероприятие состоится уже в пятый раз. Площадь экспозиций займет 26 тыс. кв. м в КВЦ «Экспофорум», раздел аквакультуры будет расположен в павильоне G.

Сегменту рыбоводства уделяется все более пристальное внимание, в том числе на Seafood Expo Russia. С 2021 г. для экспозиции аквакультуры выделен отдельный сектор. Сейчас он объединяет разведение и выращивание, корма и добавки, посадочный материал, ветеринарные препараты, оборудование. Помимо непосредственно компаний-участниц, там же представлены профессиональные объединения: Ассоциация форелеводов Карелии, Ассоциация «Росрыбхоз», Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Экспозицию дополняют предприятия из сопутствующих сфер: логистика и сбыт, маркетинг и продвижение продукции, кредитование и страхование. Такой подход позволяет сделать участие в выставке эффективным, получить доступ к самым передовым технологиям, найти новых клиентов, партнеров и поставщиков, отмечает оператор мероприятий — компания Expo Solutions Group.

Поддержка участников

При планировании экспозиции организаторы следят, чтобы в каждом подразделе присутствовали компании из различных сегментов аквакультуры. Анализ рынка позволяет определить наиболее востребованные отраслью направления. Сегодня это корма и добавки, ветеринарные препараты и посадочный материал. Чтобы обеспечить аквакультурные хозяйства всем необходимым, команда Seafood Expo Russia совместно с российским и зарубежным бизнесом работает не только над расширением состава участников, но и над их развитием.

«Один из наших новых экспонентов — египетская компания King Fish for Investment — помимо выращивания продукции марикультуры производит корм для рыб, но не обладает разрешением для его поставок на российский рынок. Если коллегам потребуется наша помощь в этом вопросе, мы обязательно откликнемся, ведь это в интересах всей отрасли и ее участников», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

В то же время в сегменте кормов и добавок много постоянных экспонентов. Это, например, «Альготек», «Агентство Сельхозкорма», «ЛимКорм», «Сиббиоресурс». В этом году участие примут также «СИВЕТРА-АГРО», «Комбикормовый завод». Интерес к выставке проявляют производители кормов из Беларуси, Казахстана и других стран ЕАЭС.

Оборудование на стендах и в действии

Одной из новинок экспозиции станет установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) в центре выставочного зала. Ее соберут из элементов, предоставленных участниками выставки. Система будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. В бассейне будет плавать живая рыба.

Расскажут и проконсультируют о принципах работы УЗВ на Объединенном стенде производителей оборудования для аквакультуры. Его оператором выступит группа компаний «Акватерикс». Также для удобства профессиональной аудитории в рамках стенда будет организована конференц-зона. Помимо презентаций производителей там представят тематические блоки докладов о кормах, гидрохимии, рыбоводству, ихтиопатологии и на другие темы.

Сектор оборудования пополнится новыми компаниями, среди которых «Морской базис», «Мореснасть» и другие. Вновь примет участие «Иммид Аквакультура». Другой важный участник Seafood Expo Russia — Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры (НАПА). В 2021 г. на полях выставки НАПА подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Росрыболовством и AquaMaof — мировым лидером производства рециркуляционных систем для наземной аквакультуры из Израиля.

Разведать рынки

Вблизи зоны аквакультуры расположится «Ритейл Центр» — там можно будет провести переговоры о сбыте продукции с представителями профильного менеджмента торговых сетей.

«У нас профессиональное мероприятие. Поскольку рынок рыбы и морепродуктов, в том числе продукции аквакультуры, высококонкурентный, мы понимаем, что экспонентам важно получить от участия больше, чем они затратили, и даем им это. Рыбу мало вырастить, нужно понимать, кому и как ее продать», — подчеркнул Иван Фетисов.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Fishnews

Басинский: Ни в одной литературе цыганская тема не звучит так широко, как в русской

Текст: Павел Басинский (писатель)

Восьмого апреля отмечался довольно экзотический для большинства жителей планеты праздник - Международный день цыган, учрежденный в 1971 году в Лондоне на Первом цыганском конгрессе. По правде говоря, я и сам узнал о нем впервые из радионовостей. И, как человек литературный, устыдился, потому что ни в одной литературе мира цыганская тема не представлена так широко, как в русской.

О цыганах писали русские поэты XVIII века - Державин, Сумароков, Дмитриев, Львов. Поэма Пушкина "Цыганы" стала нашей классикой. Из русских поэтов о цыганах или на мотивы цыганских песен писали стихи Языков, Фет, Григорьев, Полонский, Блок, Цветаева. Из русских прозаиков - Даль, Лесков, Толстой, Куприн, Чехов, Горький... Из драматургов - Островский. Это далеко не полный перечень.

Увы, сегодня любые размышления о культуре неизбежно омрачаются другими новостями. Недавно сообщили о том, что во Львове публично наказывали цыганок - беженок из Киева за воровство - привязали к столбам, облили зеленкой и... прочие средневековые "штуки". Вот вам и вся "тонкая пленка цивилизации" - слетает в один момент! Впрочем, в Средние века, и даже вплоть до XIX века, в Западной Европе с цыганами поступали гораздо хуже, так что определенный "прогресс" все-таки просматривается.

В Англии XVI века цыган мужского пола казнили через повешение, а по указу Елизаветы I еще и вешали тех, "кто водит или будет водить дружбу или знакомство с египтянами". (В Англии цыган считали выходцами из Египта и до сих пор называют gypsy, что явный анахронизм, лингвистами давно доказано, что цыгане мигрировали в Европу из Индии.) В Швеции XVII века цыган тоже вешали за то, что они - цыгане. В Германии XVIII века мужчин-цыган тоже казнили, а детей и женщин клеймили раскаленным железом. Всех превзошел король Пруссии Фридрих Вильгельм I, издавший указ от 1725 года, который повелевал предавать смерти всех цыган мужского и женского пола старше 18 лет.

О временах немецкого нацизма даже не будем говорить.

По рассказам своей бабушки я знаю, что и в русских деревнях уже в начале XX века с конокрадами поступали жестоко - лошади были главными кормилицами крестьян. Но я не знаю ни одного русского закона, по которому цыган уничтожали бы за то, что они - цыгане. Когда в конце XVIII века цыгане стали мигрировать в Россию - в основном в Молдавию, на Украину и в южные области Великороссии, видимо, не от слишком сладкой европейской жизни, - по указу Анны Иоанновны с них брали налоги на содержание армии. Екатерина II приписала их к крестьянскому сословию и разрешала приписываться к другим сословиям (мещане, купцы), кроме дворянского.

Страстный поклонник цыганского пения граф Алексей Орлов создал первый профессиональный цыганский хор, который возглавил Иван Соколов - патриарх разных династий цыганских хоров, невероятно популярных в России вплоть до революции 1917 года.

А цыганские романсы? Они ведь породили целое направление русской поэзии. Достаточно вспомнить два шедевра - "Цыганскую венгерку" Аполлона Григорьева ("Две гитары, зазвенев, жалобно заныли...") и "Песню цыганки" Я.П. Полонского ("Мой костер в тумане светит..."), которую и сегодня распевают в наших застольях.

Между прочим, на цыганке Марии из знаменитого хора Шишкиных был женат старший брат Льва Толстого граф Сергей Николаевич Толстой. Так что, когда будете читать или смотреть на сцене пьесу Толстого "Живой труп", где есть героиня-цыганка по имени Маша, имейте в виду, что это во многом личная, семейная история.