Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели

Наконец-то попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение по Суэцкому каналу, увенчалась успехом, сообщают СМИ со ссылкой на транспортную компанию Inchcape. Однако движение по водной артерии ещё не восстановлено: в понедельник утром контейнеровоз пытаются развернуть, чтобы дать доступ для прохода по каналу другим судам.

Ранее в воскресенье, после очередной (на тот момент неудачной) попытки освободить судно глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщал, что в работах по высвобождению Ever Given заняты 10 буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по данным Рабиа, дал команду готовиться к разгрузке контейнеров, не дожидаясь завершения нынешней фазы работ. Однако разгрузка даже части из 18 тыс. контейнеров, находящихся на борту судна, сопряжена с большими трудностями, поскольку потребуется специальное оборудование. Спасатели рассчитывали снять судно с мели, не прибегая к разгрузке.

По словам главы администрации канала, из-за инцидента Суэцкий канал ежедневно теряет $12–14 млн дохода. «Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов. Мы обсудим с судоходными операторами наши дальнейшие действия, поскольку мы не можем отказаться от наших клиентов», — сказал Рабиа в воскресенье.

По подсчетам, проход через канал ожидают «369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров». В связи со сложившейся ситуацией рассматривается возможность предоставления «льгот и скидок» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией, сказал он, отметив, что власти заботятся «о логистических потребностях застрявших судов».

Контейнеровоз длиной 400 м ширина 59 м развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что все произошло по случайности — судно отклонилось от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.

По Суэцкому каналу возобновили навигацию

В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что кризис с блокировкой фарватера удалось разрешить. Теперь Ever Given буксируют к Горьким озерам.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала. Судно перекрыло движение по этому маршруту. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что контейнеровоз удалось освободить.

Причины инцидента

По словам Мамиша, причиной инцидента стали ветра и плохие погодные условия, но ответственность за случившееся лежит на капитане судна.

"Наш канал безопасен", — подчеркнул он.

Также адмирал отметил, что на его разгрузку от образовавшейся пробки может потребоваться до четырех дней.

Помимо этого, Мамиш добавил, что египетские власти потребуют от владельца судна компенсацию.

В свою очередь хозяин контейнеровоза, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех причастных к снятию судна с мели. В будущем фирма проведет осмотр корабля на предмет полученного ущерба.

Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

Закрытие Суэцкого канала повышает цены на металлургическое сырье и металлы

Водный путь используется для перевозки стали и сталеплавильного сырья, включая железную руду, окатыши и горячекатаный прокат между СНГ и Азией, включая Китай; алюминиевые полуфабрикаты из стран Ближнего Востока в страны Европы и для поставок меди из стран Запада в Китай.

Заграждение Суэцкого канала контейнеровозом Ever окажет немедленно воздействие стали и металлы поставок по всему миру, как сообщили рыночные источники 25 март. По их словам, это может усилить текущее ценовое давление в сторону повышения, особенно на сталь и медь.

«Влияние на сырьевые товары распространяется не только на нефть и газ», - сказал Дерек Лэнгстон, руководитель отдела исследований судового маклера SSY. «Множество навалочных грузов используют Суэцкий канал для доступа к ключевым рынкам в Азии, включая зерно из Черного моря и Европы, уголь и железную руду из Черного моря, а также удобрения из Балтийского моря. Даже поставки угля и нефтяного кокса из США в Индию используют канал.

«Действительно, график судоходства в Черном море уже пострадал от инцидента из-за задержек с судами, прибывающими в порт для погрузки груза, с потенциалом дальнейшего роста нехватки судов», - сказал Лэнгстон.

Tiret есть - и пробка есть

Движение в ключевой водной артерии мира остается заблокированным из-за севшего на мель контейнеровоза

Текст: Максим Макарычев

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к разгрузке контейнеровоза-гиганта Ever Given, который уже несколько дней блокирует Суэцкий канал. По данным телеканала Al Arabia, который цитирует главу Управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно, вмещающее до 20 тысяч контейнеров, в воскресенье удалось сдвинуть на 4 метра. Но путь по-прежнему заблокирован, более трехсот судов застряли у северных и южных входов этой 193-километровой морской артерии, на которую приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.

В минувшие выходные сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в свете подвижек есть шансы на скорое завершение работ. Другие специалисты более пессимистичны в прогнозах и считают, что процесс вызволения из "песчаного и илистого плена" одного из самых крупных контейнеровозов на планете длиною в четыре футбольных поля и водоизмещением в 240 тысяч тонн может растянуться на месяц. Питер Бердовски, гендиректор специализированной дноуглубительной компании Boskalis, которая направила бригаду на место происшествия, заявил: данные свидетельствуют о том, что "вытащить контейнеровоз пока на самом деле невозможно" и что судно, возможно, необходимо разгрузить. "Мы не можем исключать того, что это может занять несколько недель", - сказал Бердовски голландскому телеканалу NPO. "Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег, огромный груз на песке. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, задействования мощных буксиров и выемки большого количества песка", - пояснил он.

Глава Управления Суэцкого канала, которого цитирует "Гардиан", назвал спасательную операцию "сложной и включающей множество факторов". "Мы столкнулись с трудной ситуацией, которая вынудила работать на каменистой почве. Вдобавок столкнулись с очень высокими приливами. Мы должны считаться с огромными размерами корабля и количеством контейнеров на нем, которые усложняют задачу", - сказал Рабиа. По его словам, с судна было удалено около 9000 тонн балластной воды, при этом дноуглубительные работы проводились только во время отлива, а 11 буксиров работали над тем, чтобы вызволить судно из песка и ила. Два дополнительных буксира, зарегистрированных в Нидерландах и Италии, должны прибыть на место инцидента в понедельник.

По мнению Усама Рабиа, причиной инцидента стали не погодные факторы, а "возможно, технические или человеческие ошибки". Эксперты судоходной отрасли заявили о "неизбежности" потока страховых исков, касающихся огромного количества задержанных грузов из-за блокировки Суэцкого канала. Источники в отрасли сообщили агентству Рейтер, что даже если Ever Given будет быстро снят с мели, его владелец и страховщики столкнутся с исками на миллионы долларов за задержки и дополнительные расходы, понесенные другими компаниями.

Станет ли Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

Текст: Евгений Гайва, Сергей Тихонов

Взлет цен на нефть после аварии в Суэцком канале уже показал, как рынок зависим от информационного фона. Однако за первой спекулятивной волной могут прийти уже вполне реальные последствия для мировой экономики, из которых Россия могла бы извлечь пользу, считают эксперты "РГ".

"Исходя из стоимости демереджа контейнеров, который условно можно приравнять к убыткам контейнерных линий при неиспользовании оборудования в 30 долларов в сутки, можно предположить, что простой судна с 10 тысячами контейнеров обходится линии в 300 тысяч долларов в сутки", - рассказал "РГ" председатель правления логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев. Последствия аварии будут ощущаться в течение всего второго квартала 2021 года и в целом повлияют на логистику азиатско-европейской торговли, добавляют в компании Woodland. Убытки контейнерных линий из-за простоев вызовут давление на тарифы, как это было в 2020 году, когда стоимость перевозки взлетала на 500% от нормы. "Уже значительно возросла стоимость фрахта, как следствие, поползли цены на биржах", - говорит аналитик ИРТТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, в течение двух-трех недель логистика диверсифицируется и цены придут в равновесие, рынок в этом отношении достаточно гибок.

Сбои в мировой экономике будут связаны с уже произошедшим нарушением регулярности поставок, поясняет вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. "Существует достаточно жесткое расписание отправления судов и сроков доставки контейнеров. Если, например, комплектующие для сборки компьютеров опоздают на неделю, конвейер встанет", - поясняет эксперт.

По оценке Bloomberg, ежедневные потери для мировой экономики из-за перекрытого канала составляют около 9,6 млрд долларов. Страховая компания Allianz посчитала, что потери мировой торговли составляют 6-10 млрд долларов в неделю.Реальный ущерб могут понести небольшие компании и продавцы скоропортящихся товаров, а не гигантские нефтегазовые корпорации, перевозки которых застрахованы от рисков, отмечают эксперты.

"Нефть уже отыграла эту историю, котировки могут еще подрасти, но незначительно. Могут подняться ненадолго спотовые цены на газ, в первую очередь, на сжиженный природный газ (СПГ), но также без рекордов роста, - говорит глава фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Авария наглядно показала преимущество России как поставщика газа в Европу, и что не стоит списывать со счетов газопроводы, отмечает он.

Основной объем СПГ Европа получает из Катара, и газовозы идут через Суэцкий канал. Учитывая почти пустые газовые хранилища из-за сильных холодов этой зимой, блокировка этого маршрута оставляет Европе три варианта - закупать больше российского трубопроводного газа или российского же СПГ, или покупать СПГ из США. Если бы сейчас работал "Северный поток-2", как ранее и планировалось, никаких проблем с поставками газа у Европы не было.

Ряд экспертов считают, что авария подстегнет рост цен на российскую нефть Urals, поскольку Европа лишится альтернативных поставок сернистой нефти с Ближнего Востока. Но даже если рост стоимости Urals и произойдет, то эффект будет недолгим.

Есть еще вывод - пока единственным альтернативным маршрутом для движения грузов из Европы в Азию является Северный морской путь (СМП), который сейчас развивает Россия. Но сейчас для прохождения значительных участков пути нужны ледоколы, что осложняет его эксплуатацию, замечает аналитик "Финам" Андрей Маслов. Пока даже российские суда с арктическим СПГ при поставках в Азию ходят большую часть года через Суэцкий канал. По мнению Симонова, пока не будет круглогодичной навигации по СМП, этот маршрут не будут воспринимать как реальную альтернативу Суэцкому каналу.

Посол Ирана в Москве подчеркнул необходимость активизации коридора «Север-Юг» взамен Суэцкого канала

Посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнул необходимость дополнения инфраструктуры и активизации коридора «Север-Юг», который может заменить Суэцкий канал, указав на блокировку Суэцкого канала за последние дни.

«Учитывая, что через Суэцкий канал ежегодно проходит более одного миллиарда тонн товаров, следует рассмотреть более альтернативный и менее рискованный маршрут. Коридор «Север-Юг», который может сократить время в пути до 20 дней и сэкономить расходы до 30%, считается лучшим вариантом для замены Суэцкого канала», - написал иранский посол в Twitter, указав на недавний инцидент.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Изначально причиной называли погодные условия. Но сегодня в администрации канала указали, что это не основная причина инцидента.

Среди возможных причин представитель указал технические сбои или человеческий фактор. Ежедневно через этот канал проходит груз стоимостью 3-9 млрд. долларов.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран.

Основными преимуществами транспортного коридора «Север — Юг» перед другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.

Тур в пакет

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Текст: Евгений Гайва

Россия с 1 апреля возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе. В Венесуэлу (Москва - Каракас) самолеты станут летать два раза в неделю, а в Сирию (Москва - Дамаск), Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва - Ташкент), Шри-Ланку (Москва - Коломбо) - по одному разу в неделю.

Больше всего рейсов будет в Германию. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне самолеты станут летать пять раз в неделю, а из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. Кроме того, из Москвы в Берлин будет выполняться по пять рейсов в неделю, а из Санкт-Петербурга в Берлин - по три рейса в неделю. Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Таким образом, с 1 апреля из России будут летать регулярные рейсы в общей сложности в 30 стран мира. Из этого перечня туристскими являются только около десятка стран, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В этом списке и Шри-Ланка. Прямые рейсы в страну уже анонсировал "Аэрофлот".

Турпоток в это островное государство до пандемии в 2019 году был не очень большой - около 90 тысяч человек. Но сейчас востребована будет любая страна, доступная для туристов, говорит Горин. Накануне власти государства как раз объявили, что принимать туристов будут без карантина, если они привиты от коронавируса. При этом, какой именно вакциной привит турист, не уточнили. В аэропорту потребуется предоставить инспектору оригинал свидетельства о вакцинации на английском языке либо заверенную копию перевода. При этом даже привитым туристам придется сдать ПЦР-тест за свой счет и провести сутки в обсерваторе, пока не будут готовы результаты. После этого можно ехать в свой отель или арендованное жилье. Но на месте отдыха нужно немедленно сообщить о прибытии местному медработнику по телефону или электронной почте и сдавать ПЦР-тесты. Тем не менее свобода передвижения очень важна. В Шри-Ланке есть и красивые пляжи, и горы с огромными водопадами, и национальные парки, где гуляют слоны. А вот непривитым гостям придется сдавать ПЦР-тесты и две недели провести только в специальных сертифицированных отелях.

Туроператоры TezTour уже готовы предложить туры в Шри-Ланку. Стоимость недельного отдыха в апреле с проживанием в отеле "три звезды" с завтраками - от 134 тысяч рублей на человека, а в мае - от 84,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении, рассказали "РГ" в компании.

А вот в Германию туристам въезд пока закрыт, туристические визы не выдаются, поясняет Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на жительство, пассажиры по рабочей визе или в экстренных случаях. При этом потребуется пройти 10-дневный карантин.

Авария в Суэцком канале вызвала взлет цен на морские грузоперевозки

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму 10 миллиардов долларов, что уже привело к взлету цен на морские грузоперевозки, пишет агентство Блумберг.

"Ever Given сел на мель во вторник, заблокировав нефть и товары на 10 миллиардов долларов, которые в обычный день проходят через канал", - пишет агентство.

На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.

Хотя агентство пишет, что сложно какой-то одной цифрой обозначить влияние инцидента на морские грузоперевозки, тем не менее оно называет некоторые ценовые показатели, которые уже выросли.

Так, стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти до 8 тысяч долларов, увеличившись примерно в четыре раза по сравнению с показателем годичной давности. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день при том, что это направление не затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят один миллион баррелей нефти, сейчас стоит около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года.

"Учитывая, что канал может остаться заблокированным в течение нескольких недель, грузоотправители сейчас оценивают возможность перенаправления судов вокруг Африки. Это непростое решение. Маршрут в обход мыса Доброй надежды добавит 9,65 тысячи километров пути, и только топливные расходы составят около 300 тысяч долларов для супертанкера, доставляющего нефть с Ближнего Востока в Европу", - пишет агентство.

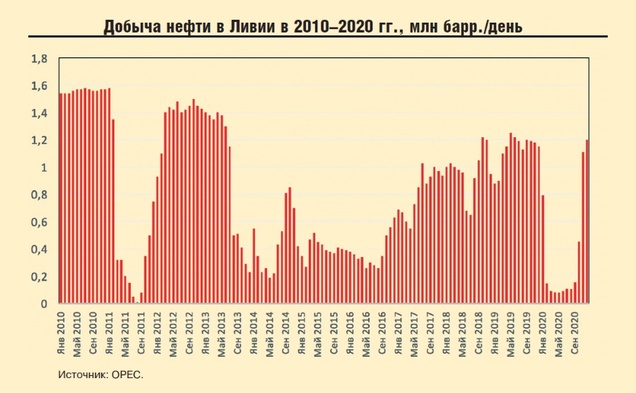

Нефтяной затор

Авария контейнеровоза в Суэцком канале не могла пройти незамеченной для нефтяного рынка, но она окажет эффект, скорее, на стоимость фрахта и заставит прорабатывать альтернативные пути транспортировки нефти

Беда пришла откуда не ждали. Если Ормузский пролив работает как часы, то Суэцкий канал преподнес сюрприз: контейнеровоз умудрился так сесть на мель, что заблокировал эту транспортную артерию на неопределенный срок. В пробке застряли более чем 10 млн баррелей нефти, из них 26% (2,6 млн баррелей) приходится на поставки из России. Общая стоимость заблокированных российских грузов составляет порядка $160 млн.

Ночью 24 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given класса Triple E длиной 400 м и шириной 59 м, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала. Его развернуло течением поперек канала, что создало пробку примерно из 100 судов. Эта авария полностью заблокировал движение по каналу. Оператор контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра. Через несколько часов владелец Суэцкого канала Suez Canal Authority смог частично снять с мели судно, однако попытка провести мимо контейнеровоза караван из 13 судов со стороны Порт-Саида не увенчалась успехом. Очевидно, что движение сможет восстановиться только после изменения позиции Ever Given. Вначале появились прогнозы, что операция по разблокированию канала займет до двух дней, Однако компания Boskalis, которая пытается сейчас снять Ever с мели, озвучила совсем другие сроки — несколько недель.

Напомним, что Суэцкий канал является основным маршрутом для поставки ближневосточной нефти в ЕС и США. Ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей нефти. Обратно по каналу транспортируются продукты нефтепереработки. Путь танкера с ближневосточной нефтью до итальянских НПЗ занимает около 14 дней. Кроме того, по каналу транспортируется достаточно много российской нефти и нефтепродуктов. Они составляют 24% от всего «черного золота», идущего через канал в южном направлении.

Всего Суэцкий канал транспортирует 10% мировых морских перевозок нефти и 8% СПГ. Этим путем проходят и другие суда. Примечательно, что 23 марта в Суэцком канале сухогруз «Арк Роял» задел кормовую часть российского военного танкера «Кола».

В 2019 году пропускная способность канала составила 18,9 тыс. судов, из которых 27% — танкеры, 28% — контейнеровозы.

Суэцкий канал приносит Египту около $6 млрд в год.

Очевидно, что такая авария не могла пройти незамеченной для нефтяного рынка. Brent подорожал на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%до $62,7 за баррель. В случае продления блокировки покупатели в Европе и США будут вынуждены искать нефть в других регионах, включая Мексиканский залив, Северное море, Россию и Западную Африку. Поэтому сорта Mars Blend из Мексиканского залива США, Urals из России и даже сорта из Азии могут подорожать.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что в ближайшие дни контейнеровоз Ever Given сдвинут с места, и Суэцкий канал вновь станет судоходным: «Тренд на падение цены с 70 до 60 долларов за баррель уж пошел, поэтому, скорее всего, может оказаться, что фактор перекрытия Суэцкого канала лишь затормозит снижение цены. Сейчас настроения на рынке формируются новостями о возможной третьей волне коронавируса, многие страны вводят еще более жесткий карантин.

Кроме того, изначально нефть была переоценена, она не могла стоить 70 долларов за баррель с точки зрения баланса спроса и предложения. История с Суэцким каналом только немножко сдержит процесс коррекции», — заявил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов также считает, что эффект от аварии может продлиться недолго, в то время как ключевые риски для рынка нефти сохраняются. «В первую очередь участников рынка волнуют перспективы спроса, поскольку низкие темпы вакцинации и новая волна COVID-19 в Европе увеличивают риски в этой области. Статистические данные из разных стран по-прежнему указывают на слабый спрос, что склоняет к пересмотру прогнозов на 2021 г. в сторону понижения. В этих условиях мартовское решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле выглядит дальновидным», — пояснил эксперт.

В то же время можно предположить, что перекрытие Суэцкого канала способно породить и еще одну проблему — это подорожание фрахта. Сейчас владельцы судов, стоящих в пробке, поставлены перед выбором: ждать разблокировки или искать обходные пути, которых не так уж и много — вокруг Африки мимо мыса Доброй Надежды (дополнительно 15 дней, а один день фрахта танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу стоит $22,5 тыс), а также Северным морским путем. Кстати, Севморпуть является более коротким путем из Европы в Азию, доставка грузов по нему почти на 30% быстрее. Однако в настоящий момент там самая сложная ледовая обстановка, поэтому перенаправить танкеры через северные моря России не получится. Тем не менее, в дальнейшем по причине глобального потепления, а также развития инфраструктуры этой транспортной артерии СМП может составить конкуренцию Суэцкому каналу.

Игорь Юшков заметил, что сейчас часть компаний, которые доставляют нефть, могут принять решение об изменении курса, то есть проводке судов через мыс Доброй Надежды, особенно это касается владельцев судов, которые сейчас оказались в конце очереди на проводку: «Проблема заключается не только в том, чтобы выдернуть контейнеровоз, но и в том, что много судов накопилось с обеих сторон. Те, кто сейчас только подходят к Суэцкому каналу, могут задуматься о смене курса. Это вызовет дополнительные затраты на топливо и увеличение сроков доставки товаров. Что также способно привести к дефициту судов и стоимости фрахта, в том числе и нефтяных танкеров. Это, в свою очередь, может привести к увеличению цены», — рассказал эксперт.

При этом он пока не видит возможности в этой форс-мажорной ситуации задействовать СМП: «В марте-апреле самая высокая ледовая нагрузка и перенаправить туда суда не получится. Во-первых, те суда, которые идут через Суэцкий канал, не имеют ледовой нагрузки, а в Арктике даже при ледокольной проводке определенный класс ледостойкости нужен. Тем более, что через Суэцкий канал проводят огромные суда, они шире существующих ледоколов. Но с точки зрения стратегических интересов развития СМП эта история может оказать положительное влияние. Ведь Россия уже строит атомный ледокол „Лидер“, который будет размером как раз с большой танкер», — заметил Юшков.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Вячеслав Мищенко считает, что ситуация с перекрытием Суэцкого канала внештатная, но она не может глобально повлиять на нефтяной рынок:

«Ситуация с перекрытием Суэцкого канала стала дополнительным аргументом для диверсификации транспортных артерий, особенно тех, по которым идут поставки крупных объемов нефти. К альтернативным транспортно-логистическим маршрутам относится и Северный морской путь», — напомнил эксперт.

По его словам, подобные аварии ведут к увеличению стоимости нефти как на внешних рынках, так и на внутреннем: «Подобные форс-мажорные обстоятельства должны стать еще одним толчком и для разработки в РФ собственной системы ценообразования, которая могла бы защитить внутренний рынок от влияния таких странные непредсказуемых эпизодов», — подчеркнул Мищенко.

Екатерина Вадимова

Пик в 2040-м: как Россия будет добиваться, чтобы ей платили за газ

Александр Собко

Несмотря на известные тенденции, связанные с развитием возобновляемых источников энергии и т. н. энергопереходом, у сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему хорошие перспективы. Согласно большинству прогнозов, глобальный пик спроса на газ (после чего спрос будет стагнировать или медленно пойдет на спад) придется примерно на 2040 год. Вероятно, "пик газа" окажется близок и к пику спроса на СПГ. Хотя не исключено, что "пик СПГ" случится чуть позже: за счет того, что в ряде регионов после 2040 года собственная добыча будет падать быстрее, чем будет снижаться спрос, понадобится дополнительный СПГ. Почему это все важно, мы обсудим чуть ниже.

Так или иначе, до 2040 года еще почти двадцать лет, и к этому времени большинство аналитических агентств предполагает значительный рост (в наиболее оптимистичных сценариях — удвоение) от текущих объемов мирового производства СПГ, которое сейчас составляет около 375 миллионов тонн в год. Несколько производств строится уже сейчас, а Катар недавно принял окончательное инвестрешение по строительству заводов еще на 33 миллиона тонн. Одновременно часть производств устареет или на месторождениях при заводах закончится газ. В результате, чтобы обеспечить рост спроса в ближайшие двадцать лет, нужно построить еще не менее 400 миллионов тонн новых мощностей по сжижению. Многие страны-экспортеры хотят поучаствовать в "финальном забеге", в том числе и Россия. Почему забег финальный, понятно — даже после достижения пика спроса на газ очень многие производства СПГ еще смогут работать десятилетия, правда, к некоторым из них придется подводить газ с новых месторождений (как сейчас происходит на старых заводах в Египте). Но новые стройки заводов по сжижению будут не нужны или понадобятся в минимальных объемах.

Согласно российской энергостратегии, в нашей стране к 2035 году может производиться до 140 миллионов тонн СПГ (сейчас — 30 миллионов тонн в год, четвертое место в мире), хотя, возможно, реальные цифры будут ниже. Сегодня в России заявлено в разной степени проработки свыше 200 миллионов тонн новых мощностей.

Повторим: всего 400 миллионов тонн мощностей (а может, и меньше, ведь любой прогноз — это только прогноз) нужно поделить между всеми участниками. А это и Африка, еще немного дополнительно от Катара, Канада, другие страны и, конечно же, США. Например, прогноз Rystad Energy вообще предполагает, что на Северную Америку придется львиная доля прироста — 222 миллиона тонн мощностей, в то время как России достанутся "смешные" 41 миллион тонн (при этом проект "Арктик СПГ 2" на 20 миллионов уже строится, т. е. реальный прирост всего 26 миллионов тонн). Прогноз Shell более благоволит России, отписывая ей 65 миллионов прироста. Словом, неопределенностей много, а конкуренция ожидается серьезной.

Но для нашей страны задача вписаться в СПГ-гонку не должна стать самоцелью. При монетизации газовых запасов нужно получить и выгоду для собственной экономики.

Основных таких выгод две: во-первых, налоги, во-вторых, мультипликаторный эффект при использовании для производства российского оборудования. Задача по максимизации использования отечественных наработок была поставлена регулятором еще несколько лет назад.

Тогда "Новатэк" стал работать над относительно небольшой (0,9 миллиона тонн) четвертой линией "Ямала СПГ", основанной на своей разрабатываемой технологии сжижения ("Арктический каскад") и оборудовании. Изначально линию планировалось запустить в конце 2019 года, но после нескольких переносов только сейчас началось тестовое производство СПГ.

Предполагалось, что близкая технология будет использована далее еще в одном проекте, "Обский СПГ", уже с большей единичной мощностью. Однако последние новости говорят о том, что "Новатэк" может отказаться от использования "Арктического каскада" на среднетоннажном "Обском СПГ", заменив его технологиями Linde.

Напомним: строящийся крупнотоннажный проект "Арктик СПГ 2" также будет работать на технологиях Linde. Если отказ от своей технологии для "Обского СПГ" произойдет, значит, перспективы масштабирования собственных наработок для последующих проектов откладываются еще дальше. Полноценного сотрудничества между российскими газовыми компаниями в этой сфере, чего еще несколько лет назад пыталось добиться Минэнерго, реализовать не удалось.

Итого, ситуация следующая. С одной стороны, времени для реализации новых проектов осталось не так много, а развитие собственных технологий оказывается небыстрым.

Это приводит нас к определенной развилке: что правильнее — воспользоваться доведенными до ума собственными технологиями и построить производства в лучшем случае через десять лет? (Скорее позже — ведь только строительство идет четыре-пять лет, не считая массу изыскательских проектных работ и согласований.) А значит, как минимум упустить часть рынка, а то и получить риски, связанные с тем, что заводы не успеют окупиться. Да, возможно, "пик газа" по факту реализуется позднее, чем в 2040 году, но это опять же вопрос вероятностей и риск. Альтернатива — использовать иностранное оборудование со всеми очевидными минусами для нашего машиностроения.

Понятно, что на деле будет что-то среднее. Но пока все запланированные проекты с большой вероятностью будут основываться на чужих разработках. На днях стало известно, что крупный проект "Якутский СПГ" будет использовать технологии американской Air Products.

А "Балтийский СПГ" выбирает между предложениями генподрядчиков: Linde (у нее своя технология сжижения) и Technip (эта компания планирует использовать технологию американской Air Products).

То, что мы тут и там слышим об Air Products — неудивительно, на ее технологиях работает большая часть всех СПГ-заводов в мире. В этом контексте США получают выгоду от развития всех проектов СПГ в мире, где бы они ни находились. К примеру, в недавно утвержденном СПГ-заводе в Мексике будет технология этой же компании, а "сердце" линии по сжижению, криогенный теплообменник, изготовят на заводе во Флориде.

Конечно, подрядчики строительства СПГ-завода заинтересованы в поставке "пакетного решения", где иностранную технологию дополняет иностранное же основное и побочное оборудование. Но если в случае импортных технологий покупки основного оборудования за рубежом (к примеру, того же главного теплообменника) не избежать, то по дополнительному оборудованию возможны варианты.

Сейчас некоторые новые российские СПГ-проекты, вероятно, будут просить те или иные льготы, ведь рынок очень конкурентный. Логично увязать их предоставление с уровнем локализации. Чтобы тем самым стимулировать и отечественные, и западные компании разворачивать производство и создавать совместные предприятия внутри страны.

Например, ранее сообщалось, что для "Арктик СПГ 2" уровень локализации оборудования будет 70-80%, в то время как для "Ямала СПГ" это было всего 30%. Хотя в обоих случаях технологии сжижения зарубежные. Здесь, правда, остаются вопросы к методу оценки, но динамика очевидна.

Нужно понимать, что самим компаниям намного комфортнее использовать иностранное оборудование. Там уже все много раз проверено и нет понятных рисков, связанных с пионерским использованием отечественных разработок.

Правда, за пределами наших рассуждений остается еще один аспект: риски возможных ограничений на использование западных технологий. Сейчас этот риск возрастает, а, повторим, основной лицензиар в мире — американская компания. Использование технологий немецкой Linde может не решить проблему. И не только потому, что действующих крупнотоннажных заводов по этой технологии пока мало. Но и потому, что объединение Linde c американской Praxair в 2018 году делает чувствительной к возможным санкциям и эту компанию.

Подытожим.

Дано: большая инерция в СПГ-проектах, когда срок от идеи до запуска может запросто составить десятилетие, на фоне приближающегося в ближайшие двадцать лет "пика газа". Времени остается не так много. Поэтому простого решения нет. Нужно пройти по узкой дорожке, постаравшись максимально вовлечь отечественное оборудование (возможно, увязав это с предоставлением льгот), но не упустив оставшееся на рынке окно. Впрочем, пока, как видно из вышесказанного, все ближайшие заявленные к реализации проекты подразумевают иностранные решения по сжижению — и речь здесь может идти только о возможном отечественном производстве части сопутствующего оборудования.

Курортный сбор — на всю Россию. Турбизнес встретил настороженно новую идею Минэкономики

Предполагается, что регионы будут сами принимать решение о введении сбора, а также устанавливать его размер, льготы и другие параметры

Минэкономики хочет распространить курортный сбор на всю Россию. Ведомство предлагает после снятия ограничений по ковиду наделить субъекты правом вводить такую плату и устанавливать ее размер, льготы и регулировать другие вопросы, связанные с этим.

Чиновников вдохновили промежуточные итоги эксперимента, который стартовал в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он продлится до 2022 года. На данный момент эти регионы собрали более 1,1 млрд рублей.

Исполнительный директор туркомпании «Роза ветров» Ирина Глазкова считает, что люди могут воспринять эту идею негативно:

«Люди не сильно вчитываются в цифры, но они понимают, что это какое-то дополнительное финансовое обременение. Вот это всегда вызывает на самом деле эмоционально-негативную волну. Допустим, получается плюс тысяча рублей — вроде как бы и не много, но в сознании обывателя всегда возникает вопрос: а зачем? Сейчас эта историю поутихла, потому что первый раз, когда речь об этом зашла, была волна негатива именно эмоционального плана. В итоге получается, что все едут и платят, а с учетом того, что границы фактически закрыты и предложений мало, уже никто не возмущается. По сути, эти деньги идут на то, что вы, говоря техническим языком, амортизируете пляж, амортизируете море, инфраструктуру этого курортного городка. Это не великие деньги, по идее Минэкономразвития они должны естественно идти на содержание и поддержку местной инфраструктуры туризма и отдыха. С точки зрения здравого смысла идея распространить такой сбор на всю страну странная. Предположим, Москва, Петербург, Казань — это еще понятно, потому что там действительно есть поток туристов. А, например, если взять Тамбов или Липецк, или Воронеж — ну, собственно, зачем?»

В Алтайском крае курортный сбор составляет 30 рублей в сутки, но его берут только в городе Белокуриха. В Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском — 50. Крым отложил участие в эксперименте. Сбор взимается при заселении в отель, пансионат или санаторий. То есть если остановиться, к примеру, у родственников или в частном секторе, то требовать курортный сбор никто не будет.

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян считает, что сейчас не время говорить о курортном сборе, пока не откроют границы и в Россию не станут приезжать иностранцы:

«Попытки развивать туризм формами кешбэка, параллельно взимая дополнительные сборы с туристов, точно не идут нога в ногу в плане увеличения перемещения внутри страны. Мы, к сожалению, не увидели, как используются средства, которые собирались в Краснодарском крае, который был первопроходцем, никаких инфраструктурных и иных улучшений, напрямую связанных со сборами, никто проследить не может. Есть общее ощущение, что регионы, которые не столь популярны у россиян, например, Центральная Россия, не входящая в Золотое кольцо, только пострадают от этого, потому что там и без того сейчас не очень радужная ситуация с объемом туристов. Плюс, не будут ли страдать от этого еще и командированные сотрудники? Единственный, наверное, вариант, при котором бы все позитивно восприняли введение этого налога, будем это налогом называть, если бы средства, вырученные от него, шли бы напрямую на поддержку отельеров, которые колоссально пострадали. Напомню, что российская отельная туротрасль, не связанная с самыми популярными курортами, в огромном минусе. По поводу ухода в частный сектор, ловить этих собственников и обязывать их взимать и уплачивать налог, мне кажется, пока будет невозможным, потому что тогда им придется менять юридически полностью весь свой статус. Если они хоть раз заплатят этот сбор в бюджет, то многим придется либо ИП, либо ООО регистрировать. Налоговая нагрузка, в общем, вырастет кратно».

Что касается туристического кешбэка, то старт его третьей волны привел к резкому увеличению трат россиян на организованные туры. Расходы почти вышли на уровень докризисного 2019 года из-за активного бронирования пляжного отдыха в России, пишет «Коммерсантъ». Продажи туров за границу пока ниже докризисных в полтора раза, кроме доступных направлений, таких, как, например, Турция и Египет.

Коллапс в Суэцком канале. Повлияет ли это на доставки грузов и цены в мире?

На мель сел огромный контейнеровоз, из-за чего застряли десятки судов. В логистических компаниях говорят, что это может на несколько недель задержать поставки товаров. Что вообще происходит с перевозками по всему миру?

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Он заблокировал один из самых загруженных морских торговых путей в мире — в пробке оказались более 100 судов. Компания, зафрахтовавшая контейнеровоз, объяснила случившееся погодными условиями.

Коллапс, конечно, неприятное происшествие для перевозчиков, для отправителей грузов, для получателей — вообще для всех участников торговых цепочек. Но, конечно, не смертельный. Огромный, как четыре футбольных поля, контейнеровоз просто сел на мель. Бывает. В логистических компаниях говорят, что это может на несколько недель задержать поставки товаров. По принципу домино — сложности уже в портах, потом нехватка порожних судов и так далее. Но все рано или поздно образуется. Хотя событие взволновало мировые рынки и, например, отреагировали нефтяные цены, потому что в канале застряли танкеры. А еще это важный повод поговорить об альтернативных доставках товаров из Азии в Европу. Например, о нашем Северном морском пути. Или о нашей же железной дороге. Business FM спросила об этом у директора по продажам и развитию бизнеса «Феско Интегрированный Транспорт» Алексея Кравченко.

— Может ли это происшествие использоваться как пиар-повод для продвижения, например, Северного морского пути?

— Как пиар-повод, безусловно, может использоваться, потому что мировая общественность должна посмотреть на альтернативные способы доставки из Азии в Европу. Вместе с тем Северный морской путь — это хороший, но пока что проект. Эта авария, несомненно, подчеркнет важность и надежность других альтернативных маршрутов доставки грузов из Азии в Европу и Россию и в обратном направлении — через порт Дальнего Востока, в том числе через Владивосток и морской торговый порт, так и отправки прямыми контейнерными поездами по железной дороге из Китая.

Что касается Северного морского пути, то его грузооборот пока даже не сравним с так называемым большим кругом. Через Севморпуть перевозят около 30 млн тонн в год. Через Суэц — больше миллиарда. Но вообще пандемия сильно повлияла на контейнерные перевозки. Китай первый ввел карантин и первый же открылся. И повез по морю грузы в Европу. А там все еще было закрыто, и пустые суда не шли назад. В результате возник дефицит порожняка, и цены на перевозки взлетели. Поэтому небольшая задержка в Суэцком канале — это лишь еще один эпизод в череде событий. Комментирует генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова:

«Для нас задержка несколько дней некритична. И потом это была такая весна, что каждый день были задержки. Зимой были ледяные штормы, были еще какие-то катаклизмы. Катаклизмы случаются постоянно, поэтому — ну, застрял контейнер в Суэцком канале, да, будет какая-то авральная нервозная обстановка в портах, потому что к ним сразу приплывут несколько контейнеровозов. Самое страшное — это то, что нить выросла в цене на 40%, а хлопок на 17%. А то, что контейнер застрял на один день, — ничего страшного».

И все это позволило поставщикам уже непродовольственных товаров предупредить о росте цен. Пусть он будет небольшим, на несколько процентов, но это тоже внесет вклад в общее подорожание всего. И немалое количество людей не только в России, но и в мире рискуют, как и судно в Суэцком канале, сесть на мель.

Михаил Сафонов

Великобритания мечтает стать глобальной

В Лондоне представили новую доктрину внешней и оборонной политики Соединённого Королевства.

У Великобритании есть все предпосылки, необходимые для обеспечения статуса глобального игрока, потому что благодаря истории и географии Великобритания уже во многих отношениях более глобальна, чем другие страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представляя 16 марта парламенту комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства на период до 2030 года.

Этот 100-страничный документ, излагающий приоритеты Великобритании на международной арене и в области безопасности после её выхода из Евросоюза, готовился долго. Формально он должен быть представлен ещё в 2020 году, но обнародование отложили из-за пандемии коронавируса. По сути это самый значительный пересмотр стратегии страны со времени окончания холодной войны.

В основу обзора положена концепция «Глобальная Британия», которая появилась после решения о выходе страны из Евросоюза. Она отражала решимость правительства консерваторов приспособиться к изменениям в политике, которые наступят после Brexit, и одновременно провозглашала стремление Великобритании быть успешным глобальным игроком на мировой арене.

Горячим сторонником этой концепции является Борис Джонсон. Комментируя в 2020 году её суть, он сравнил Британию с Суперменом, которая наденет свой плащ и спасёт мир. А уже в речи с изложением комплексного обзора Джонсон в этом месяце дополнил свою мысль, заявив: «Великобритания никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики, для неё нет далёких стран, концепция «Глобальная Британия» – это не отражение старых обязательств и не выражение тщеславия, а необходимость для безопасности и процветания государства».

Тем более что на планете, как отмечается в обзоре, происходит «ослабление международного правопорядка» и ухудшение ситуации в сфере безопасности. В качестве ключевых факторов, вызывающих эти процессы, названы «конкуренция великих держав и оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея». Следует сказать, что наша страна упоминается в обзоре более десяти раз, причём в негативном контексте – везде она привязана к слову «угроза».

В похожем ключе говорится в документе и о Китае. «Усиливающееся международное положение Китая является самым значимым геополитическим фактором в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы международного порядка… Мы не будем колебаться, чтобы встать на защиту наших ценностей и наших интересов в случае угрозы им или когда Китай действует в нарушении существующих договорённостей», – утверждается в обзоре.

Играть свою глобальную роль Великобритания намерена в тесном союзе с США. «Соединённые Штаты останутся самым важным стратегическим союзником и партнёром Великобритании», – отмечается в документе. При этом обращается внимание на то, что сотрудничество Лондона и Вашингтона находится на «беспрецедентном уровне», а взаимодействие двух стран в области обороны, разведки, киберугроз, борьбы с терроризмом и ядерной энергетики поддерживает безопасность Соединённого Королевства.

Комплексный обзор также призван, судя по всему, убедить бывших партнёров Великобритании по Евросоюзу в том, что «Соединённое Королевство планирует оставаться опорой европейской безопасности, будучи ведущим членом НАТО». В документе сказано, что Британии необходимо искать партнёров в ключевых стратегических регионах, включая Индо-Тихоокеанский регион.

Действовать же на мировой арене Великобритания будет, опираясь на свою военную мощь. Как подчёркивают в этой связи в Лондоне, «применять силу во благо является правильным шагом для ведущего государства, который полностью соответствует интересам британцев». А посему Великобритания будет «использовать вооружённые силы для сдерживания исходящих от государств угроз… за счёт постоянного зарубежного присутствия», – говорится в новой стратегии. Для этого будет увеличено число военных баз за границей, а также расширено участие в совместных с НАТО операциях и учениях.

Правда, у ряда экспертов уже появились сомнения в реалистичности намерений расширить военное присутствие за рубежом – состояние британской экономики отнюдь не внушает оптимизма. Министр финансов Великобритании Риши Сунак в ноябре прошлого года признал, что в 2020 году ВВП Великобритании переживёт крупнейшее падение за последние 300 лет. По имеющимся данным, в 2020 году экономика Великобритании сократилась на 10 процентов, а промышленное производство упало в 2020 году на 8,6 процента. После Brexit произошёл 40-процентный спад экспорта в ЕС. Как видим, торговые ограничения и пандемия нанесли экономике серьёзный ущерб.

Тем не менее, по сообщениям британских СМИ, Лондон рассматривает возможность увеличить численность личного состава и количество боевой техники на своих базах на Ближнем Востоке и в районе Тихого океана, а также расширить военное присутствие в Австралии, Сингапуре и Японии. Ранее британские власти подтвердили обсуждение планов по увеличению в три раза площади военной базы в Омане, чтобы «усилить своё присутствие к востоку от Суэцкого канала».

На модернизацию военной инфраструктуры и вооружённых сил в ближайшие четыре года будет направлено порядка 80 млрд фунтов стерлингов (111,3 млрд долларов США). А за 10 лет объём выделенных средств на эти цели может составить около 200 млрд фунтов стерлингов (278,4 млрд долларов).

Значительная часть этой суммы будет израсходована, как отмечено в обзоре, на «обновление ядерных средств сдерживания». Так, количество используемых в ракетах «Трайдент-2» ядерных боезарядов будет увеличено на 40 процентов – с нынешних 180 до 260. После этого англичане рассчитывают произвести замену своих зарядов, аналогичных американским W76-1, на новые. Они будут схожи по конструкции с американским боезарядом W93, который планируют начать выпускать в середине 2030-х.

Это свидетельствует о том, считает газета «Файнэншл таймс», что Великобритания отходит от курса на нераспространение ядерного оружия, которого придерживалась многие годы. Новый шаг Лондона нацелен на укрепление статуса Соединённого Королевства как ядерной державы и надёжного союзника США в сфере обороны.

Серьёзные изменения ожидают и британские сухопутные войска, состояние которых не раз подвергалось критике в парламенте. Буквально накануне выступления Джонсона комитет по обороне палаты общин обнародовал доклад о британской армии под названием «Устаревшие и плохо вооружённые», в котором утверждается, что национальная бронетехника значительно устарела и «отстаёт от мощностей наших союзников и потенциальных противников».

В ответ на появление этого доклада официальный представитель министерства обороны Великобритании заявил: «Мы благодарим комитет по обороне за этот доклад и соглашаемся с его рекомендациями, продолжая совершенствовать управление нашими сложными и масштабными программами по военной технике». Военное ведомство также пообещало, что повышение бюджета позволит ему создать «обновлённые, цифровые и объединённые в сеть бронетанковые силы, способные ответить на будущие угрозы».

В комплексном обзоре также сделан особый акцент на новую стратегию в сфере кибербезопасности. Соответствующий документ должен быть опубликован в течение 2021 года, а основными приоритетами стратегии станут усиление британской кибернетической экосистемы и противодействие тем, кто попытается осуществить нападение на неё.

Выполнение этих задач будет возложено на созданные в ноябре прошлого года национальные кибернетические силы Великобритании. Новая структура объединила гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки Mи-6, лаборатории оборонных наук и технологий, а также представителей центра правительственной связи – спецслужбы, которая несёт ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации. В Великобритании, кроме того, создано агентство по вопросам искусственного интеллекта.

В этом году в стране появится и своё космическое командование. «Великобритания сильно зависит от союзников в вопросах доступа к запуску спутников. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны во всём космическом пространстве, используя суверенные средства, а также средства, используемые совместно с союзниками. С этой целью в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию. Она будет включать военную и гражданскую сферы», – говорится в правительственном документе. Первый же запуск британской ракеты со спутником планируется осуществить в 2022 году с космодрома, который строится в Шотландии.

В основу плана модернизации британских вооружённых сил в рамках концепции, которая представлена в обзоре, особое внимание уделяется глубокой интеграции сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышению их оперативной совместимости с силами союзников.

Борис Усвяцов

Не слабая четверка

Александр Емельяненков

Учрежденная в России в начале 2000-х международная премия "Глобальная энергия" за минувший год заметно расширила географию, а конкуренцию мужчинам впервые составят четыре женщины - из Зимбабве, Индии, Казахстана, США. Это стало понятно по результатам только что завершенного приема заявок на премию 2021 года.

В номинационных представлениях фигурируют 36 стран, что в три раза больше, чем было в 2019-м. В прошлом году география расширилась до двадцати, а теперь прибавилось еще шестнадцать государств-участников. Перемены весьма существенные в нынешней международной обстановке и вдвойне важные на фоне явного и неявного противодействия любым инициативам из России. Как и за счет чего стала возможной такая динамика?

Не замыкать всю работу только на "золотом миллиарде" (странах Северной Америки и Западной Европы), а продвигаться на другие континенты, вовлекать в орбиту развивающиеся страны и государства с переходной экономикой - эту задачу поставил перед собой и коллегами президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев, всего год назад примеривший на себя новые полномочия. Результаты говорят сами за себя.

В сводном листе заявок 2021 года появились номинационные представления и кандидаты-новички из Африки, Восточной Европы, Латинской Америки. Вот эти страны в алфавитном порядке: Алжир, Буркина - Фасо, Венгрия, Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Иордания, Камерун, Латвия, Мадагаскар, Мексика, Нигерия, Того, Уругвай. При этом, как уверяют организаторы, "сохранены все жесткие правила по выдвижению в соответствии с самыми строгими академическим стандартами".

Номинационный процесс - это ценнейшее завоевание "Глобальной энергии", считает Сергей Брилев. Тут, по его словам, "только холить и лелеять". И в интервью "РГ" год назад твердо заявил, что работа Международного комитета по присуждению премии "будет оставаться прозрачной и независимой".

В ассоциации "Глобальная энергия" не делают секретом общее число номинационных представлений: их в этот раз 106. Больше всего заявок из России - 24. Далее идут США (21), Япония (5), Великобритания (4), Канада (4). И впервые за всю историю премии (без малого двадцать лет) среди номинированных кандидатов сразу четыре женщины. Их имена, место работы и род исследований раньше времени не раскрывают, названы только страны: Зимбабве, Индия, Казахстан, США. Этот факт, действительно, привлекает внимание, потому что премию "Глобальная энергия" присуждали уже 17 раз, но среди 42 ее лауреатов не было ни одной женщины…

Как поступят в этот раз, никто предугадать не может. Согласно процедуре, каждая из заявок будет вначале вынесена на суд независимых экспертов. Их задача - оценить представленные работы по единым критериям (новизна, научная и практическая ценность, соответствие нормам энергетической безопасности) и составить шорт-лист из 15 заявок, получивших наивысший средний балл в одной из трех номинаций. А уже затем, на заключительном этапе, шорт-лист рассмотрят и назовут лауреатов члены Международного комитета премии. На этот момент в его составе 20 видных ученых из 14 стран.

В 2021 году намереваются закрепить правило, согласно которому имена лауреатов "Глобальной энергии" объявляют на узнаваемых площадках в российских регионах. Минувшим летом такую церемонию провели в Калуге, в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

А в этот раз Международный комитет соберется на свое заседание шестого-седьмого сентября в Казани - в дни проведения там Татарстанского нефтегазохимического форума. Сами премии намереваются вручить лауреатам в Москве - в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет 13-15 октября 2021 года. Но еще до этого, на Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня), планируется торжественное награждение лауреатов "Глобальной энергии" за 2020 год - церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия": взгляд изнутри и снаружи

Правом номинировать на премию "Глобальная энергия" в настоящее время обладают более трех тысяч человек. Это лица, сами удостоенные этой премии, а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize.

Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав такого пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех представлений в течение одного номинационного цикла. Самовыдвижение на премию исключается.

Как считают в ассоциации "Глобальная энергия", росту авторитета и популярности одноименной премии в последний год способствовала активная работа на площадке Мирового энергетического совета в Лондоне. А дополнительным фактором стала интернационализация Наблюдательного совета. За минувший год в него вошли генеральный директор Африканской ассоциации энергетики Абель Дидье Телла, от Латинской Америки - экс-президент Уругвая Хулио Мария Сангинетти, из Европы - основатель лондонско-брюссельской группы "Инфлуэнс" Питер Уайлдинг.

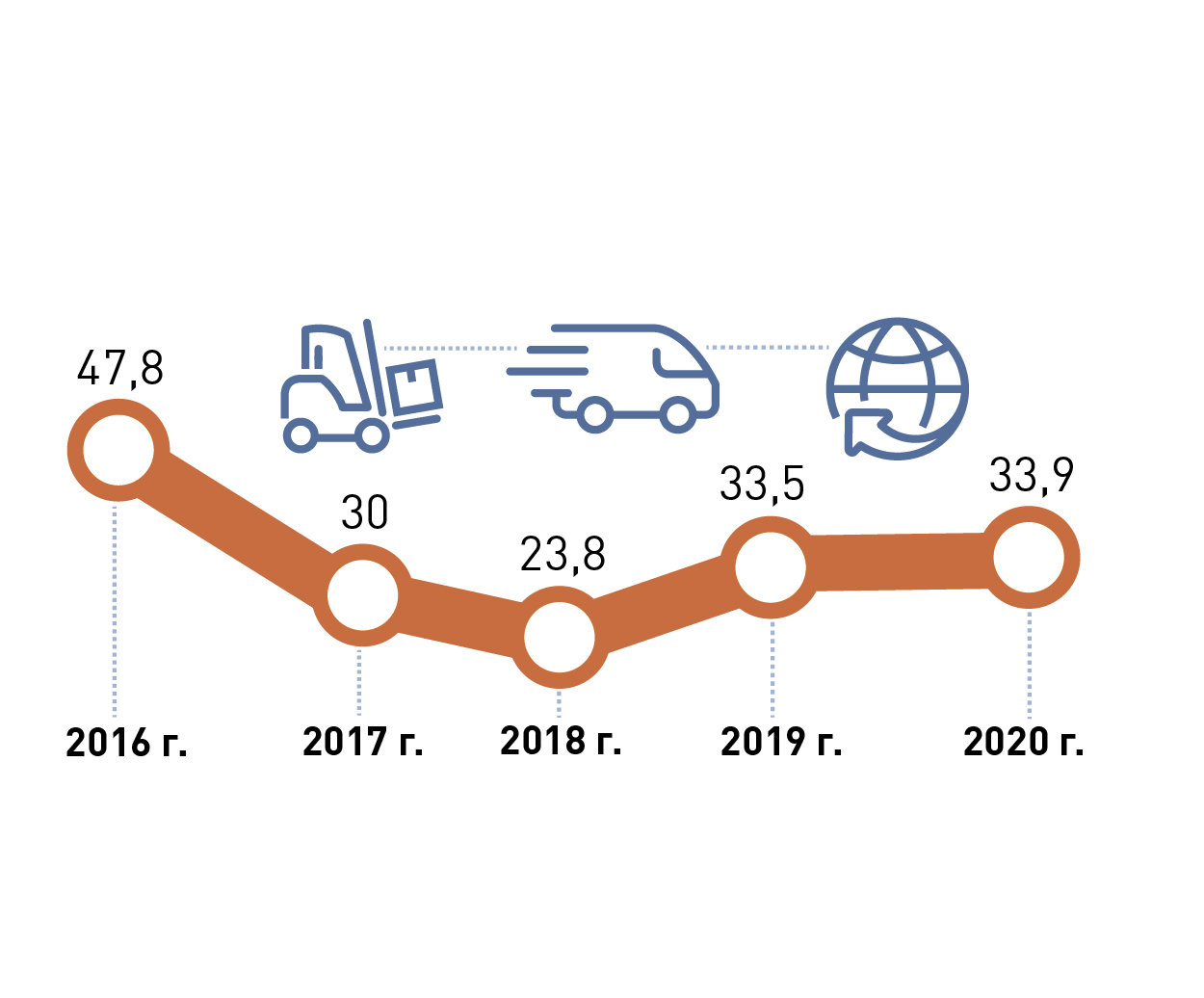

Отлично вывозим

На Ставрополье собираются увеличить количество компаний-экспортеров

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения повлияли на международное торговое сотрудничество. Стимулирование представителей малого и среднего предпринимательства к внешнеэкономической деятельности - одна из приоритетных задач правительства Ставропольского края.

...И на Тихом океане

- Мы производим, продаем, зарабатываем - и тем самым поддерживаем российскую экономику. Поэтому нельзя терять достигнутые темпы роста экспорта. В ходе восстановления экономической активности стоит уделять особое внимание предприятиям, ориентированным на экспорт. Они должны получать необходимое содействие, - поставил задачу губернатор края Владимир Владимиров.

В регионе уверены: развитие экономики во многом определяется эффективной экспортной политикой, которая ведется согласно государственной программе Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

На Ставрополье в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуется региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", цель которого - увеличение выпуска в крае продукции для поставок за рубеж. Основная задача национального проекта - переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, а регионального - поддержка экспортеров и предприятий путем предоставления банковских гарантий, льготных кредитов, субсидий на приоритетные цели: транспортировку, сертификацию, патентование, участие в формате онлайн в международных выставках и ярмарках.

Основу экспорта Ставропольского края (это почти 99 процентов) составляют несырьевые неэнергетические товары. Регион находится по данному показателю на 31-м месте в России и играет важную роль в продвижении отечественных товаров за рубеж. Основные импортеры ставропольской продукции (около 40 процентов) - страны СНГ: Азербайджан, Казахстан, Армения и Беларусь. Несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, в 2020 году на шесть процентов выросла доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (основной импортер - Китай). Страны - лидеры по импорту ставропольской продукции - это Азербайджан, Китай, США, Казахстан и Армения.

- Сегодня очень важно увеличивать число компаний-экспортеров: губернатор края Владимир Владимиров утвердил соответствующие показатели для органов местного самоуправления. Появились институты, оказывающие финансовую и другие виды помощи. Среди них - Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта, - рассказала заместитель министра экономического развития СК Сузанна Дамир.

Уже в 32 муниципальных образованиях края определены заместители глав, курирующие вопросы развития и поддержки предпринимательства. Они как раз выступают бизнес-шерифами и персональными проводниками для предпринимателей, помогают компаниям решать их проблемы, а также находить точки роста.

С выездом за рубеж

Еще одно направление работы в данной сфере - создание своих торговых представительств за рубежом. Взяв за основу опыт Башкортостана и Татарстана, в других странах также планируется открыть торговые дома Ставрополья (первые из них могут появиться в ОАЭ и Египте), что даст возможность не только резидентам приобретать продукцию ставропольских производителей, но и нашим соотечественникам покупать привычные для них продукты, в частности минеральную воду, являющуюся визитной карточкой региона.

Этому посвящен и новый проект минэкономразвития СК - онлайн-консультации "Час с Торгпредом". К примеру, Торговый представитель РФ в Египте Николай Асланов рассказал его участникам об экономической ситуации в арабской стране, развитии двустороннего сотрудничества, очертил перспективные направления для возможной кооперации и дал конкретные рекомендации, как выйти на рынок Северной Африки. По словам торгпреда, сейчас наблюдается усиление интереса к торговому и инвестиционному сотрудничеству между Россией и Египтом.

- Интерес заметен прежде всего со стороны наших экспортеров продовольствия и сырья для его производства. Что касается ставропольского экспорта, то здесь мы видим перспективы для наращивания сотрудничества в сфере химической продукции и товаров агропромышленного комплекса, - отметил Николай Асланов.

В ходе видеоконференции представители предприятий-экспортеров рассказали о своих компаниях и презентовали выпускаемые товары. Особо отмечалось, что ставропольские экспортеры нацелены на долгосрочные перспективы.

В настоящее время наиболее перспективные товары для экспорта в Египет - продукты питания, металлы и изделия из них, продукция деревообработки, химическая продукция, пшеница, кукуруза, семена, трубы, нефтепродукты, арматура, насосное оборудование, опреснительные установки, спецтехника, медицинское оборудование, IT-технологии и средства индивидуальной защиты. В 2020 году край поставил в Египет 107 тонн мяса птицы на 151,1 тысячи долларов. Экспорт пластмасс и изделий из них составил 133,28 тысячи долларов США.

- Ставрополье всегда внимательно относится к экспортерам. Перед нами стоят четкие задачи: нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию. Ведущую роль в этом должны сыграть малые и средние предприятия. Они быстрее реагируют на запросы рынка, быстрее перестраиваются и используют новые технологии продаж, - подчеркнула Сузанна Дамир.

Добро пожаловать, Вьетнам!

Еще один стратегический партнер Ставрополья - Вьетнам, который также рассматривается как своеобразный плацдарм для продвижения экспорта в другие страны дальневосточного региона.

- Ставропольские товары известны своим качеством и имеют высокий экспортный потенциал, - отметил торгпред РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

По его словам, при непосредственном участии торгпредства был устранен целый ряд торговых барьеров, затруднявших поставку российской сельхозпродукции. Кстати, за 2020 год Ставропольский край экспортировал во Вьетнам продукции на 4,1 миллиона долларов, в основном - удобрения и продукцию агропромышленного комплекса.

- Довольно много сфер, в которых мы собираемся сотрудничать с вьетнамскими предприятиями. Сегодня стратегия расширения присутствия на вьетнамском рынке, а дальше выход через него на другие рынки стран АСЕАН считаются наиболее перспективными, - говорит Сузанна Дамир.

Прямая речь

Сергей Крынин, министр экономического развития Ставропольского края:

- Важной для правительства Ставрополья является помощь и поддержка предприятий-экспортеров. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой были внесены изменения в региональные проекты по экспорту. Важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия границ, мог оперативно их решить, найти контрагента и продвинуть свой товар на международный рынок. Министерство экономического развития края готово обеспечить им поддержку - и на системном уровне, и в рабочем режиме. Все это может серьезно изменить сложившиеся на рынке торговые связи и в то же время предоставит новые возможности для ставропольских экспортеров.

Операции на 1,5 миллиарда

Доля экспорта в товарообороте Ставропольского края в 2020 году составила 64,91 процента стоимостных объемов. Участники внешнеэкономической деятельности провели экспортные операции на сумму 1,52 миллиарда долларов США. Предприниматели края отдавали предпочтение странам дальнего зарубежья. Стоимостные объемы экспорта оцениваются в 697,6 миллиона долларов. Соответственно, на страны СНГ пришлось 335,1 миллиона долларов, что составляет 33,73 процента.

Главной статьей экспорта являлись удобрения (331,2 миллиона долларов - 31,5 процента) и зерно (154,2 миллиона долларов - 14,6 процента). Их основные потребители - Азербайджан и Китай. Основная доля экспортных поставок края в Закавказье приходится на злаки, удобрения, пластмассы и изделия из них и продукты питания.

Советы в Сети

На Ставрополье внедрили новую форму взаимодействия с предпринимателями. Цикл онлайн-встреч "Час с Торгпредом" организован министерством экономического развития края. Состоялось уже 16 совещаний с торгпредствами РФ в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ставропольские экспортеры смогли узнать все тонкости и специфику рынка, на который они планируют выйти. Представительства также оказывают помощь в предоставлении контактов потенциальных импортеров.

Сбербанк профинансирует поставку пассажирских вагонов в Египет на 4 млрд руб.

Сбербанк предоставит экспортное финансирование на сумму 4 млрд руб. Тверскому вагоностроительному заводу (входит в группу "Трансмашхолдинг") на поставку пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог. Об этом говорится в сообщении банка.

Поставки подвижного состава в Египет, в соответствии с подписанным в 2018 году контрактом, начались в прошлом году. Подвижной состав производится на Тверском вагоностроительном заводе и приобретённом в 2020 году в рамках подготовки к исполнению контракта предприятии в венгерском городе Дунакеси (Dunakeszi Járműjavító). В общей сложности для Египта должно быть произведено 1300 вагонов пяти моделей общей стоимостью более 1 млрд евро.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за III квартал 2020 года выросла на 73.9% до 271.4 млрд руб., чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265.6 млрд руб. (+15.1% г/г). Рентабельность капитала достигла 22.8%, рентабельность активов - 3.2%. Кредиты группы на конец III квартала составили 24.5 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 74% до 8.9 трлн руб., корпоративный кредитный портфель составил 15.7 трлн руб.

Дубай, ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил список стран, путешественникам из которых не нужно проходить 10-дневный карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Из так называемого «зеленого» списка был исключен Казахстан, а новых стран добавлено не было. Новый перечень выглядит следующим образом: Марокко, Саудовская Аравия, Австралия, Бутан, Бруней, Китай, Гренландия, Гонконг, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия и Сингапур.

Прибывающим из этих стран путешественникам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы и резиденты не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран «зеленого» списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

Резиденты, вступавшие в близкие контакты с зараженными COVID-19, должны находиться на самоизоляции в течение пяти дней и сдавать ПЦР-тест на 4-й день. При отрицательном результате теста карантин будет прекращен.

Ранее Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило, что ПЦР-тестирование на COVID-19 туристов, возвращающихся из-за рубежа, теперь будет включаться в стоимость пакетов туроператоров. Таким образом, путешественники будут проходить тестирование по возвращении в страну за свой счет.

По данным Минздрава РК, на сегодняшний день 80% лиц, прибывших из-за рубежа без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Родные берега

На Черноморском побережье России ждут рекордной загрузки отелей

Текст: Елена Гриценко

В России начался третий этап программы туристического кешбэка: при покупке тура на отечественные курорты до 15 июня можно вернуть 20 процентов его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. По мнению участников рынка, программа поддержит растущий спрос на отдых в России, прежде всего на побережье Краснодарского края и Крыма. Также, давая возможность курортникам вернуть часть потраченных на отдых средств, программа поможет загрузить гостиницы и отели именно бюджетного и среднего ценового сегмента.

По оценкам экспертов, продажа туров в Крым и Сочи в этом сезоне увеличится примерно на четверть по сравнению с летом прошлого года. Не помешает даже отмена ограничений на посещение ряда зарубежных курортов.

- По-прежнему закрыты Таиланд, Вьетнам, Корея, Индонезия и другие страны, куда обычно летали отдыхать жители азиатской части нашей страны, Красноярского, Хабаровского, и Приморского края. Естественно, сейчас они будут отдыхать на побережье Черного моря, мы ждем большой приток туристов из этих регионов. В нынешнем сезоне запланировано много регулярных и чартерных авиарейсов в Симферополь и Сочи из Хабаровска и Владивостока, сейчас их намного больше, чем, например, пару лет назад, - рассказал "РГ" основатель и руководитель крупной сети туристических агентств, член президиума российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Многие жители европейской части страны полетят отдыхать в Турцию. По данным Мкртчяна, из России в этом сезоне запланировано около 400 рейсов в неделю на турецкие курорты. Однако привлекательным по цене заморский отдых будет только в мае-июне, а с июля стоимость туров в Турцию резко возрастет.

- Если раньше у них был конкурент в лице Египта, то сейчас рейсов в эту страну нет, и турецкие отельеры безбоязненно поднимают цены. Поэтому в июле-сентябре наши отели, скорее всего, будут дешевле. Тем не менее именно на эти три месяца и в России придется самый большой рост цен, поэтому туры на данный период лучше покупать заранее: они уже подорожали, и эта тенденция сохранится, - предупреждает эксперт.

По прогнозам туроператоров, наиболее заметным, до 20 процентов, будет рост цен в крымских отелях категории "пять звезд". Таких на полуострове пока немного, при этом именно они будут востребованы теми туристами, которые до пандемии отдыхали на курортах Италии или Франции.

Цены на размещение в гостиницах категории от одной до трех звезд, скорее всего, вырастут минимально. При этом они также будут очень востребованы благодаря программе кешбэка.

- В прошлом году "трешки" (отели категории "три звезды") загружались значительно хуже, чем "четверки" и "пятерки". И кешбэк поможет загрузить двух- и трехзвездочные отели. Уже сейчас люди активно бронируют номера, - говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

По ее словам, в прошлом году после отмены ограничений сочинским отельерам пришлось открывать сезон практически в авральном режиме.

- У нас 80 процентов персонала - приезжие из других регионов, снимающие жилье, во время карантина они разъехались по домам. И когда неожиданно все открыли, было очень непросто собрать этих людей, которые должны готовить, стирать, убирать. В этом году, конечно, ситуация другая, мы смогли нормально подготовиться к приему гостей, и сервис будет на более высоком уровне, - утверждает Анна Нетягина.

Запрос на высокий уровень сервиса на черноморских курортах в этом году будет особенно актуален, утверждает Алексан Мкртчян.

- Сейчас у российских отельеров есть шанс сделать так, чтобы люди, которые раньше отдыхали в Европе, увидели, что в Сочи или Ялте может быть не хуже. Обеспечив высокий уровень сервиса, отельеры смогут привлечь этих туристов и в последующие годы, - сказал эксперт.

Прямая речь

Зарина Догузова, глава Ростуризма:

- Вплоть до 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается 1 мая. Кроме того, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье. В третьем этапе партнеров участвует на 40 процентов больше, около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

Итоги Заседания Координационного Совета

Впервые за долгие годы в состав Совета вошли представители арабских стран: Союз Арабских Палат, Алжирская Торгово-промышленная палата и Федерация Египетских Торговых Палат.

На мероприятии присутствовал Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, Михаил Леонидович Богданов, а также представители всех Дипломатических миссий Арабских стран, Лига Арабских Государств и члены Координационного Совета.

В совещании в онлайн-режиме выступили:

- Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку;

- Татьяна Гвилава, директор Российско-Арабского Делового Совета;

- г-н Е.П. Халед Ханафи, генеральный секретарь «Союза Арабских Палат» (Египет);

- д-р Алла Иззиддин Оссмат, генеральный секретарь Федерации Египетских Торговых Палат;

- г-жа Уахиба Бахлул, президент Алжирской торгово-промышленной палаты;

- Алексей Тернавский, вице-президент ВЭБ.РФ;

- Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

- Азер Талыбов, президент ООО "Орион-Наследие", председатель Правления АО «Росэксимбанк»;

- Бекхан Оздоев, индустриальный директор госкорпорации «Ростех»;

- Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты;

- представители дипломатический миссий арабских стран.

Модератор –Ахмет Паланкоев, президент компании «Группа Акрополь», председатель «Российско-Катарского Делового Совета».

На заседании было утверждено положение о членстве в РАДС, озвучен план работы организации в 2021-2022 годах, представлен уникальный IT-проект и единогласно избран председатель Координационного Совета - Татьяна Гвилава.

Пожелав новому председателю успеха, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что Татьяна Гвилава стояла у истоков Российско-Арабского Делового Совета: «Ее знают в арабском мире, уважают, она очень много сделала для развития контактов между Россией и арабскими странами». А модератор Ахмет Паланкоев напомнил, что РАДС работает уже 18-й год и объединяет 23 страны: «За эти годы произошел огромный сдвиг в российско-арабскихотношениях, и этим достижениям мы обязаны усилиям директора нашего совета».

Избранного председателя поздравил посол Катара в России, член правящей семьи Ахмед бен Насер бен Джасем Аль Тани: «Известно, что Татьяна Гвилава непрерывно работает над развитием деятельности РАДС.Я рад принять участие в заседании Координационного Совета при РАДС, который содействует сотрудничеству с Арабским миром на экономическом, торговом и инвестиционном направлениях.Хотел бы поблагодарить всех участников заседания и пожелать всем успехов в работе».

Поблагодарив за доверие,Татьяна Гвилава рассказала о задачах, которые стоят перед РАДС на ближайший сезон: «Помимо нашего флагманского мероприятия - Сессии - мы еще проводим выставку АРАБИЯ-ЭКСПО, эта выставка подписана в рамках Лиги Арабских Государств и Министерства иностранных дел России. Надеемся, что следующую выставку проведем на Ближнем Востоке и никакая пандемия нам не помешает поработать в Египте.Для нас это очень важно – встретиться в Каире в 2022 году».

На совещании представители Координационного совета РАДС обсудили пути взаимодействия в условиях пандемии Covid-19и поделились, в каких областях ожидается усиление сотрудничества между странами.

Г-жаУахиба Бахлул,президент Алжирской торгово-промышленной палаты, поприветствовала избрание Татьяны Гвилавы в качестве председателя Координационного совета РАДС и подтвердила готовность Алжирских ТПП оказать необходимое содействие развитию экономических связей между экономическими контрагентами Алжира и России:

«Для Алжира Российская Федерация является больше, чем экономическим партнером, Россия - наш друг и стратегический партнер. Мы анализируем её опыт и довольствуемся успехами наших партнерских отношений. Отметим новые стратегические направления, по которым движется Алжир - это проведение экономических реформ и внедрение механизмов, позволяющих стабильно выходить на международные рынки. Это указано в новой стратегии по экспорту на внешние рынки. Чтобы достичь этих целей, наше государство пришло к пересмотру ряда количественных условий и требований, которые препятствовали воплощению некоторых проектов с иностранными предпринимателями. Для реализации этого плана проводится подготовка ряда программ по стимулированию управления проектами в сотрудничестве с организациями, желающими расширить свою деятельность на международных рынках, в том числе и на африканских. Сегодня будущее развитие Африки становится все более перспективным, в частности, внедрение зон свободной торговли позволит увеличить товарооборот между африканскими странами с 33% до 60% к концу 2020-х годов. Африканский рынок является весьма перспективным и обладает целевым показателем в 1,3 млрд долларов».

Генеральный секретарь «Союза Арабских Палат»Халед Ханафи(Египет) назвал арабско-российские отношения стратегическим союзом в сфере бизнеса и других связанных секторов:

«Арабско-российские отношения отличаются своей насыщенностью и глубиной, и мы бы хотели развивать их в контексте увеличения товарооборота таким образом, чтобы они стали более глубокими и результативными. Мир сегодня сильно изменяется, ожидаются и изменения в экономических отношениях, обусловленные так называемой четвертой промышленной революцией. В арабском мире проживает около 400 миллионов человек, а по торговым беспошлинным соглашениям на арабских рынках - 2 миллиарда человек, и это очень важный показатель, имеющий огромное значение для союза между Арабским регионом и Российской Федерацией».

Генеральный секретарь Федерации Египетских Торговых Палатд-р Алла Иззиддин Оссматотметил отличный уровень взаимодействия между руководителями ТПП и других организаций России и Египта: