Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Роснефть» и индонезийская Pertamina построят НПЗ на острове Ява

«Роснефть» и Pertamina договорились о проведении технико-экономического обоснования (ТЭО), удовлетворяющего требованиям банков для организации финансирования проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban в восточной части острова Ява, Индонезия.

Для реализаци проекта будет создано совместное предприятие.

Ранее «Роснефть» была признана победителем конкурса на долевое участие в комплексе Tuban, проведенном Pertamina. Финальное инвестиционное решение будет принято по итогам ТЭО, базового проектирования (BED) и расширенного базового проектирования (FEED).

Кроме того, подписанное соглашение предусматривает изучение перспектив реализации совместных проектов в области поставок нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры, возможности вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и добычи в России и партнерства в рамках международных совместных предприятий в нефтепереработке.

Индонезия – одна из наиболее перспективных и быстрорастущих стран региона. При этом государство является нетто-импортером моторного топлива и нефтехимической продукции. Реализация условий подписанного соглашения в перспективе позволит расширить присутствие «Роснефти» на рынке энергоносителей Индонезии, укрепит статус российской компании, как надежного партнера в нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих проектах в Азиатско-тихоокеанском регионе и создаст основу для развития новых совместных проектов в России и третьих странах.

По итогам подписания документа Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Мы приветствуем подписание соглашения с Pertamina. Географическое положение Индонезии – на стыке акваторий двух океанов – Тихого и Индийского – открывает для страны возможность стать глобальным транспортным и энергетическим хабом, важнейшей точкой роста мировой экономики. Очевидно, что решение такой глобальной задачи невозможно без обеспечения устойчивого развития экономики страны, её надежного снабжения топливно-энергетическими ресурсами. В этой связи установление партнерских отношений с Pertamina является логическим продолжением расширения деятельности «Роснефти» в Азиатско-тихоокеанском регионе».

Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 млн т/год. Сырье - импортируемые средние и тяжелые сернистые сорта нефти. Проектом предусмотрено строительство крупной установки каталитического крекинга мазута, а также нефтехимического комплекса. Предполагается, что комплекс сможет принимать супертанкеры класса VLCC дедвейтом до 300 тыс. тонн.

Население Индонезии превышает 254 млн. человек (по данным за 2014 год Oxford Economics). В 2015 году рост ВВП Индонезии составил 4,79%.

«Роснефть» имеет успешный опыт реализации проектов в области нефтепереработки и нефтехимии за пределами России. Компания участвует в совместных предприятиях в данной сфере в Германии, Италии, Белоруссии. Объем переработки нефти за пределами РФ в доли «Роснефти» по итогам 2015 г. составил 12,2 млн тонн. В первом квартале 2016 г. выпуск нефтепродуктов «Роснефтью» за пределами РФ составил 3,26 млн тонн (+25,8% год к году).

Энергетический хаб между океанами

«Роснефть» укрепляет позиции на рынке нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вчера в Джакарте «Роснефть» и индонезийская Pertamina подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о проведении технико-экономического обоснования, удовлетворяющего требованиям банков для организации финансирования проекта по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban в восточной части острова Ява и создании совместного предприятия для реализации проекта. Принципиальная договоренность об этом была достигнута на прошлой неделе на сочинском форуме Россия — АСЕАН. Ранее «Роснефть» была признана победителем конкурса на долевое участие в комплексе Tuban.

Кроме того, подписанное соглашение предусматривает изуче-ние перспектив реализации совместных проектов в области поставок нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры, возможности вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и добычи в России и партнерства в рамках международных совместных предприятий в нефтепереработке.

Идти туда, где растет спрос

«Сейчас Индонезия импортирует произведенные из российской нефти нефтепродукты в основном из Южной Кореи и Сингапура, и «Роснефти» важно поставлять нефть в страну напрямую», — отметил глава компании Игорь Сечин во время недавнего визита в Джакарту. «Десять лет назад Индонезия добывала 71 млн тонн нефти, сегодня — 38 млн тонн, а к 2030 году это будет 11 млн тонн, — заявил он на саммите Россия — АСЕАН. — И это при росте потребления. Конечно, это создает условия для нашего интереса и по поставкам, и по участию в переработке, и по трейдингу».

В последние годы из нетто-экспортера Индонезия превращается в глобального энергетического потребителя. Большую роль здесь играют темпы демографического роста (Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения, в стране проживают около 260 млн человек). Рынок во многом ориентируется на потребление моторного топлива, а продажи автомобилей и объем перевозок — функция не только от состояния экономики, но и от демографической кривой. При этом в Индонезии значительный рост ВВП — по прогнозам, выше 5% в год.

Неудивительно, что, по оценкам аналитиков, в ближайшее время государство станет одним из лидеров потребления топлива в АТР. Для удовлетворения растущего спроса нефтеперерабатывающие мощности до 2020 ода должны увеличиться с 1 млн баррелей до 2,3 млн баррелей в сутки. «Если взглянуть в будущее на несколько лет вперед, наши ресурсы постепенно сокращаются, они не такие уж богатые, — заявил директор департамента нефти и газа министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмайя Пуйя, выступая на саммите Россия — АСЕАН. — Но экономика при этом растет, население растет, это показывает, что нам необходимо импортировать большие объемы нефти».

Однако перерабатывать сырье индонезийцы планируют у себя. И хотя на данный момент страна является нетто-импортером моторного топлива и нефтехимической продукции, в ближайшие годы власти планируют создать мощные НПЗ на собственной территории. И надо сказать, что за участие в этих проектах борются крупнейшие игроки нефтяного рынка: о своем интересе к строительству НПЗ и долгосрочным поставкам нефти в Индонезию в разное время заявляли Saudi Aramco, китайская Sinopec и консорциум тайских компаний PTT Global Chemical Public Company и Thai Oil.

Индонезия — стремительно растущий рынок, и поэтому проекты по нефтепереработке и нефтехимии вызывают такой ажиотаж. По мнению экспертов, даже по сравнению с другими перспективными странами АТР индонезийский рынок — самый привлекательный, и поэтому стремление крупнейших нефтяных компаний утвердиться на нем вполне обоснованно. «Создавать производство в Индонезии выгодно: переработал нефть и везешь куда угодно — хоть в Австралию, хоть в Японию, — заявил газете «Ведомости» директор Rupec Андрей Костин. — Поэтому в регионе регулярно обсуждается множество новых проектов. Особенно привлекательны проекты по строительству нефтехимических комплексов, ведь на продукты нефтехимии в регионе стремительно растет спрос».

«Масштабы индонезийского рынка сопоставимы с внутрироссийским, — говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник. — Соглашение с Pertamina будет способствовать реализации энергетической стратегии России по экспортной диверсификации «Восток — Запад». Смысл этой стратегии в том, что есть не только Европа, но и Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем более в Европе — долгая рецессия, а азиатские рынки показывают стабильный потенциал роста».

«Реализация условий подписанного соглашения в перспективе позволит расширить присутствие «Роснефти» на рынке энергоносителей Индонезии, укрепит ее статус как надежного партнера в нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создаст основу для развития новых совместных проектов в России и третьих странах», — говорится в пресс-релизе компании.

По итогам подписания документа председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Мы приветствуем подписание соглашения с Pertamina. Географическое положение Индонезии — на стыке акваторий двух океанов, Тихого и Индийского, — открывает для страны возможность стать глобальным транспортным и энергетическим хабом, важнейшей точкой роста мировой экономики. Очевидно, что решение такой глобальной задачи невозможно без обеспечения устойчивого развития экономики страны, ее надежного снабжения топливно-энергетическими ресурсами. В этой связи установление парт-нерских отношений с Pertamina является логическим продолжением расширения деятельности «Роснефти» в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Азиатские НПЗ «Роснефти»

По словам представителя министерства энергетики Индонезии Виратмайи Пуйи, Россия для его страны — наиболее предпочтительный партнер. «Что касается переработки, у РФ есть прекрасные технологии, — заявил он на саммите Россия — АСЕАН. — И мы рассчитываем, что российские партнеры примут участие в строительстве НПЗ Tuban на острове Ява, который очень близок к области потребления — 70% населения живет в этом регионе». Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 млн тонн в год. Сырье — импортируемые средние и тяжелые сернистые сорта нефти. Проектом предусмотрено строительство крупной установки каталитического крекинга мазута, а также нефтехимического комплекса. Предполагается, что комплекс сможет принимать супертанкеры класса VLCC дедвейтом до 300 тысяч тонн. Кроме того, Pertamina неоднократно заявляла, что проект предусматривает строительство нефтехимического комплекса. Расширенная конфигурация завода позволит производить продукцию со значительной добавленной стоимостью, а значит, существенно возрастает инвестиционная привлекательность проекта. Неудивительно, что «Роснефть» проявляет такой интерес к комплексу. С другой стороны, для индонезийской стороны было важно найти опытного партнера.

Известно, что «Роснефть» участвует в совместных нефтеперерабатывающих предприятиях в данной сфере в Германии, Италии и Белоруссии. По итогам 2015 года компания переработала 12,2 млн тонн сырья за пределами РФ, причем в первом квартале 2016 года выпуск нефтепродуктов «Роснефтью» на зарубежных НПЗ составил 3,26 млн тонн (+25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). И есть серьезные планы по участию в перспективных нефтеперерабатывающих проектах за границей, в первую очередь, на растущем южноазиатском рынке. В этом году «Роснефть» войдет в акционерный капитал индийской Essar Oil Limited, владеющей одним из крупнейших НПЗ в городе Вадинар, розничной сетью АЗС и морским терминалом для приема нефти и отгрузки нефтепродуктов, принимающим сверхбольшие танкеры.

Мощность нефтеперерабатывающего комплекса Вадинар в настоящее время составляет 20 млн тонн в год. По объемам переработки НПЗ является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира. НПЗ обладает высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать тяжелые сорта нефти. Essar Oil Limited планирует реализовать программу модернизации, расширив мощность НПЗ до 25 млн тонн, включая производство 1 млн тонн пропилена и полипропилена.

Essar Oil Limited владеет также сетью из 2 тысяч заправочных станций по всей Индии. В планах компании расширение сети до 5 тысяч АЗС. Отмена регулирования ценообразования на розничном рынке Индии открывает перспективу роста розничных продаж.

Согласно опубликованным недавно данным Международного энергетического агентства, Индия станет главным мировым драйвером роста на рынке моторного топлива: к 2040 году потребление моторного топлива в этой стране удвоится до 10 млн баррелей в сутки, а уже в 2017 году потребление бензина вырастет на 12%.

«Надо сказать, что «Роснефть» неслучайно сделала ставку на индийскую нефтепереработку и розницу — это было весьма дальновидное решение, — отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — В результате «прорыва в Индию» «Роснефть» получает серьезный источник дополнительного финансирования освоения крупных месторождений Восточной Сибири и не просто гарантию сбыта добываемой на них нефти, но и прямой доступ на внутренний рынок Индии — четвертый в мире по импорту нефти. В результате «Роснефть» сохраняет свою позицию наиболее привлекательной для инвестиций российской нефтяной компании».

Стоит отметить также, что находится на финальной стадии технико-экономическое обоснование нефтеперерабатывающего комплекса в китайском Тяньцзине. Проект по строительству НПЗ будет реализовывать «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания», совместное предприятие «Роснефти» и CNPC («Роснефти» в нем принадлежит 49%). Продукты нефтепереработки планируется продавать в КНР и на региональных рынках. Предполагаемая мощность завода по первичной переработке нефти — 16 млн тонн в год, а комплекса по производству ароматических углеводородов — 1,4 млн тонн в год по параксилолу, глубина переработки — более 95%. По мнению экспертов, данные инвестиции позволят «Роснефти» выйти на рынок Китая, который является второй экономикой мира. Китайское правительство гарантирует СП право на самостоятельный импорт нефти, возможность реализации нефтепродуктов и продукции нефтехимии на внутреннем рынке и их безлимитный экспорт.

Не стоит забывать, что, несмот-я на снижение экономического роста в КНР, годовой темп прироста ВВП все еще составляет здесь 6%. Проект строительства Тяньцзинского НПЗ будет способствовать также укреплению связей с CNPC — важным партнером российской нефтяной компании.

Вхождение в акционерный капитал Essar Oil Limited и строительство Тяньцзинского НПЗ — элементы долгосрочной стратегии. Их реализация позволит создать уникальные синергии в регионе и даст импульс для стремительного развития трейдингового подразделения компании.

Опыт модернизации в Туапсе

Накануне саммита Россия — АСЕАН Игорь Сечин ознакомил индонезийскую делегацию, в состав которой вошли министр государственных предприятий Рини Соемарно и президент компании Pertamina Дви Соетжипто, с опытом реконструкции Туапсинского НПЗ. Как известно, масштабная инвестиционная программа «Роснефти» предусматривает увеличение мощности старейшего в отрасли нефтеперерабатывающего предприятия до 12 млн тонн нефти в год и глубины переработки — до 98,5%. В результате модернизации завода индекс сложности Нельсона возрастет до 9 и достигнет уровня аналогичных показателей НПЗ в Западной Европе. Безусловно, и об этом говорят большинство экспертов, в ходе модернизации Туапсинского завода компания приобрела компетенции мирового уровня, позволяющие проектировать и строить современные технологически сложные НПЗ как на территории России, так и за рубежом.

Как отмечает эксперт Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов, «расширение нефтепереработки за рубежом — это престижное направление развития нефтегазового и нефтехимического бизнеса, которое подчеркивает должный уровень отечественных технологий. Неслучаен и выбор страны для сотрудничества. «Роснефть» может стать первопроходцем на страдающем от недостатка топлива рынке Индонезии, что укрепит позиции обеих стран, а также позволит компании получить дополнительную выручку». По словам ряда экспертов, «Роснефть» и Pertamina ориентируются именно на внутренний рынок Индонезии. «Если компания будет поставлять на НПЗ собственную нефть, это принесет ей добавленную стоимость», — уверяют они.

Проект по строительству НПЗ в Индонезии, судя по всему, будет реализовываться на принципах проектного финансирования, что минимизирует для «Роснефти» необходимость инвестирования собственных средств. К тому же, как сообщается в релизе компании, вначале планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта, базовое проектирование (BED) и расширенное базовое проектирование (FEED) и лишь затем принять финальное инвестиционное решение по проекту.

А значит, российская компания пока ничего не теряет. Зато приобретает очень многое. Она может застолбить себе место на одном из самых перспективных рынков нефтепродуктов и заключить долгосрочные контракты на поставки энергоносителей. Нельзя забывать также, что Индонезия — потенциальный партнер России по освоению шельфа, и представители Pertamina уже не раз заявляли о том, что планируют войти в шельфовые проекты «Роснефти» в качестве акционера.

Следует отметить, что российская компания продемонстрировала миру свои компетенции не только в области нефтепереработки, но и в сфере геологоразведки и добычи. Она создала собственный высокотехнологичный сервисный бизнес и теперь может выполнять функции оператора в важных проектах за рубежом, причем как на суше, так и на шельфе. Это повышает уровень доверия к «Роснефти» со стороны иностранных инвесторов и позволяет ей создавать международные энергетические хабы и укреплять позиции на азиатском рынке. Развитие сотрудничества с индонезийскими партнерами — это часть стратегии, направленной на укрепление позиций компании в АТР — самом быстрорастущем регионе мира.

Мария Золотова

За 2015 г. объем товарооборота между Китаем и странами АСЕАН достиг $472 млрд. Таковы последние данные Министерства коммерции КНР.

В прошлом году объем двусторонних инвестиций Поднебесной и государств АСЕАН составил $150 млрд долларов. Китай остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН. А страны этой организации для КНР стали четвертым по масштабам рынком экспорта и вторым источником импорта.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2016 г. внешнеторговый оборот Китая составил 5,2 трлн юаней ($0,8 трлн). Это на 5,9% меньше, чем за январь-март 2015 г. За три месяца с начала текущего года экспорт Поднебесной снизился на 4,2% в годовом сопоставлении – до 3 трлн юаней, а импорт – на 8,2%, до 2,2 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли составило 810,2 млрд юаней, показав рост на 8,5%.

Лидерами по поставкам товаров за пределы Китая остались частные предприятия, экспорт которых составил 1,39 трлн юаней с приростом на 2,4%. Таким образом, частные фирмы обеспечили 46,1% от общего объема экспорта страны. По итогам трех месяцев 2016 г., внешнеторговый оборот частных предприятий Поднебесной достиг 2 трлн юаней. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. На долю этих компаний пришлось 38,2% от внешнеторгового оборота страны.

За январь-март этого года Китай нарастил экспорт в страны Шелкового Пути – такие как: Пакистан, Бангладеш, Египет, Индию и Россию. При этом зафиксировано снижение китайского экспорта в государства Европейского Союза, США и АСЕАН.

Азиатский прорыв

Юрий Тавровский

20 мая в Сочи, впервые на российской территории, прошла юбилейная, 20-я встреча международного форума "Россия-АСЕАН".

Безусловно, значение и влияние саммита Россия-АСЕАН не столько глобальное, сколько региональное, ведь АСЕАН — организация, включающая только страны Юго-Восточной Азии. Да, это значительные территории, ресурсы, народонаселение, экономики, и у нас с данной организацией за последние годы установились хорошие отношения, которые к тому же постоянно улучшаются. И нынешний саммит — весьма показательная веха на этом пути, поскольку до сих пор они всё-таки сильно различались по странам: с какими-то лидерами российский президент до этого неоднократно встречался и плодотворно общался, а с какими-то — не встречался вообще. Теперь этот барьер преодолён, не говоря уже о том, что после этой встречи говорить о "международной изоляции России" могут только абсолютно неадекватные политики.

Нам очень важно держать свой флаг в юго-восточных морях, которые омывают страны АСЕАН. Последние десятилетия у нас немалые экономические и политические трудности, поэтому наше присутствие в этом важнейшем геостратегическом регионе не такое уж значительное. Но мы исходим из того, что ситуация изменится, и тогда организационные формы, которые нарабатываются сейчас с АСЕАН, наполнятся уже более весомым содержанием. Для нас это важно — мы ведь евразийская держава, а не только европейская и не только азиатская.

Насколько сближение со странами Юго-Восточной Азии может компенсировать наши потери "на западном фронте", где по-прежнему всё без особых перемен: санкции, контрсанкции и прочая "гибридная война"? Конечно, в экономическом отношении наше взаимодействие с той же Европой традиционно было приоритетным, и здесь трудно говорить о том, чтобы азиатское направление всё выправило уже в ближайшей перспективе. Конечно, Индокитай и тихоокеанские архипелаги не компенсируют все наши потери от санкций. Но нам надо развиваться на всех направлениях: и европейском, и латиноамериканском, и тихоокеанском. В странах АСЕАН для нас сегодня открываются новые рынки: оборонных и космических технологий, энергоносителей и так далее. То, что Путин и всё руководство нашей страны уделяют этому внимание, — очень правильно, потому что последнее время пошли разговоры, что "разворот на Восток" не удался, никаких зримых результатов нет. Это не так! Мы заложили и развиваем инфраструктуру взаимодействия, и если наш объём торговли со странами АСЕАН сокращается в денежном выражении, то в натуральном он растёт. Просто на наши основные экспортные товары упали цены. Но эти проблемы — и у многих других стран. В мире продолжается экономический кризис.

Спрашивают также: не затронем ли мы сближением со странами АСЕАН интересы Китая, который традиционно доминирует в этом регионе? Абсолютно никаких интересов Китая мы не задеваем. Китай выстраивает свои отдельные отношения с АСЕАН. У них уже несколько лет функционирует общий свободный рынок, чего у нас пока нет, так что нам ещё до китайского уровня присутствия очень-очень далеко. К тому же надо вспомнить, что в странах АСЕАН живут и зачастую занимают лидирующие позиции в обществе многочисленные этнические китайцы — хуацяо. Поэтому китайцам, по большому счёту, напротив, выгодно, что мы развиваем эти отношения, что не позволяем американцам и их союзникам полностью захватить "некитайский" сектор влияния в Юго-Восточной Азии. Так что наши позиции с китайскими здесь в значительной степени совпадают и, не исключено, даже координируются между собой.

Пшеница США урожая 2015г. уже не нужна импортерам

Недельные экспортные продажи пшеницы США урожая 2015г. из-за большого объема отказов оказались минусовыми. Импортеров все больше привлекает зерно будущего урожая.

Форвардные продажи пшеницы (354,53 тыс. тонн) оказались в пределах ожиданий рынка. И, кстати, вторую неделю подряд продажи урожая 2016г. существенно превышают аналогичные показатели прошлого года. А общий объем форвардных продаж 2016г. (3,86 млн. тонн) уже почти на 13% превышает объем форвардных продаж 2015г.

Крупнейшими покупателями недели стали:

Япония (34 900 тонн), Гватемала (20 500), Мексика (18 000), Венесуэла (15 000) и Сальвадор (8 300). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель (122 800 тонн) и Перу (500).

Крупнейшими получателями недели стали: Индонезия (71 700 тонн), Мексика (56 900), Япония (34 900), Гватемала (33 500), Чили (19 400) и Венесуэла (15 000).

Экспорт пшеницы США сезон 2015/16 (тыс. тонн) на 19.05.15.

|

дата |

отгрузки за неделю |

отгрузки всего |

продажи за неделю |

продажи всего |

выполнение плана продаж сезона (%) |

реальные темпы выполнения плана отгрузок (%) |

необходимые средние темпы выполнения плана отгрузок (%) |

|

21.04.15. |

439,96 |

17211,81 |

351,89 |

19968,80 |

94,06 |

81,07 |

90,38 |

|

28.04.15. |

385,25 |

17595,52 |

178,88 |

20146,10 |

94,89 |

82,88 |

92,31 |

|

05.05.15. |

447,13 |

18042,65 |

294,89 |

20441,00 |

96,28 |

84,99 |

94,23 |

|

12.05.15. |

379,67 |

18422,16 |

175,24 |

20616,10 |

97,11 |

86,77 |

96,15 |

|

19.05.15. |

285,12 |

18707,28 |

-9,88 |

20606,20 |

97,06 |

88,12 |

98,08 |

|

изменение за неделю (%) |

-24,90 |

|

-105,64 |

|

|

|

|

|

изменение сред. за 4 недели (%) |

-30,96 |

|

-103,95 |

|

Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн)

|

тип пшеницы |

отгрузки |

измене-ние (%) |

экспорт-ные продажи |

изменение (%) |

|

|

твердозерная краснозерная озимая |

HRW |

193,39 |

119,32 |

23,70 |

-58,20 |

|

мягкозерная краснозерная озимая |

SRW |

7,38 |

-87,85 |

0,74 |

-94,61 |

|

твердозерная краснозерная яровая |

HRS |

37,60 |

-79,19 |

14,52 |

-85,77 |

|

белозерная |

W |

46,66 |

-6,76 |

-48,93 |

|

|

твердая пшеница |

Durum |

0,09 |

|

0,09 |

|

Сохранить мир и стабильность

ЛИ ГОЦЯН – замдиректора Научно-исследовательского центра приграничной истории и географии при Академии общественных наук Китая

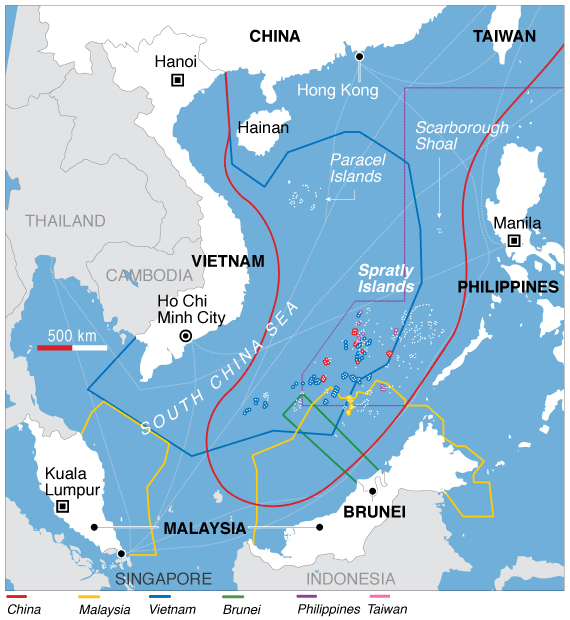

В ближайшее время должен быть вынесен вердикт по иску в международный арбитраж по вопросу о Южно-Китайском море. Иск в одностороннем порядке подали Филиппины. С момента передачи дела на рассмотрение арбитража прошло три года. Новый президент Филиппин считает, что арбитраж ничего кардинально не изменит. Позиция президента Филиппин в какой-то степени может повлиять на решение третейского суда, но насколько велико это влияние, неизвестно. Суть дела в том, что Филиппины претендуют на суверенитет над Южно-Китайским морем и некоторыми островами китайского архипелага Наньша плюс вопрос делимитации акватории Наньша. Если президент Филиппин готов будет возобновить двусторонние переговоры, то основной задачей останется решение этих вопросов. С учетом нынешней ситуации трудно будет достичь единого мнения по вопросам о принадлежности архипелага и делимитации морской акватории в короткий срок. В случае необходимости выбирать не самое лучшее за невозможностью лучшего стороны могут найти временные, промежуточные подходы к решению вопросов, и это тоже будет полезно для обеспечения мира и стабильности.

По вопросу о Южно-Китайском море Китай всегда был готов к политическим консультациям и дипломатическим переговорам. Но, в любом случае, Китай не изменит намерения защищать свой суверенитет над островами и прилегающей акваторией в Южно-Китайском море. Подчеркнем, что Китай всегда готов к дипломатическим переговорам, а также к активным дипломатическим консультациям на основе международного и морского права.

Вопрос о Южно-Китайском море – очень важен и принципиален, так как влияет на мир в регионе. Однако, это не единственный региональный вопрос. В настоящее время все больше стран, даже находящихся за пределами региона, поддерживают позицию Китая по Южно-Китайскому морю. Это свидетельствует о том, что терпеливые разъяснения и дипломатические усилия Китая по этому вопросу были весьма успешны. Но, конечно же, это не значит, что вопрос решен, так как весь процесс требует намного большего времени и системных подвижек.

В последнее время США регулярно провоцируют инциденты в Южно-Китайском море в интересах своей так называемой глобальной стратегии и, как они формулируют, в целях «восстановления равновесия в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Но на практике американское «восстановление равновесия в АТР» происходит путем провоцирования больших инцидентов. И в будущем страны за пределами региона, включая США и Японию, на этом, увы, не остановятся. Они будут провоцировать новые инциденты, создавать новые противоречия и препятствия в собственных стратегических и государственных интересах.

Любая ответственная страна не хотела бы, чтобы в Южно-Китайском море разгорелся какой-либо жестокий конфликт. Особенно, страны региона, которые нацелены на мир, сотрудничество и развитие. И они вовсе не желают вмешательства других стран, находящихся за пределами региона. Китай и страны АСЕАН в силах самостоятельно решить весь комплекс вопросов по Южно-Китайскому морю, обеспечить в регионе мир и стабильность. Если в Южно-Китайском море разгорится какой-либо серьезный конфликт, то это станет катастрофой не только для Китая или региона, но и для всего мира.

Китай должен продолжить укрепление контактов с соседними государствами, а также со странами, находящимися за пределами региона. Необходимо приложить общие дипломатические усилия, чтобы Южно-Китайское море стало морем дружбы. В ходе продвижения инициативы о строительстве Морского шелкового пути XXI века Китай должен целенаправленно углублять сотрудничество с государствами региона, прилегающими к Южно-Китайскому морю, а также со странами, расположенными вдоль Морского шелкового пути, с тем, чтобы добиться взаимного выигрыша и устранения препятствия.?Журнал"КИТАЙ")

Россия и Греция: сотрудничество на благо мира и процветания.

В преддверии визита Президента России в Грецию в газете «Катимерини» опубликована статья Владимира Путина «Россия и Греция: сотрудничество на благо мира и процветания».

Накануне визита в Афины хотел бы поделиться с читателями одной из самых популярных и авторитетных греческих газет «Катимерини» некоторыми соображениями о дальнейшем развитии партнёрства между Россией и Грецией, а также о ситуации на европейском континенте в целом.

Дорожим многовековыми традициями дружбы, сложившимися между нашими народами. Прочный фундамент сотрудничества – общие цивилизационные ценности, православная культура, искренняя взаимная симпатия. Яркий пример тесного переплетения человеческих судеб − жизненный путь Иоанниса Каподистрия, который в XIX веке был министром иностранных дел России, а затем главой Греческого государства.

Знаменательным событием этого года станут торжества по случаю 1000–летия русского монашеского присутствия на святой горе Афон. В самые разные исторические эпохи духовные силы, вера, патриотизм помогали нашим народам преодолеть тяжёлые испытания, сохранить свою идентичность.

К вам ежегодно приезжают сотни тысяч российских туристов. Они отдыхают на прекрасных морских пляжах, знакомятся с богатейшим наследием древней Эллады, её легендарными памятниками архитектуры. Туризм вносит заметный вклад в экономическое развитие Греции, а также в расширение прямых человеческих контактов, в укрепление доверия и дружбы между нашими гражданами.

Знаю, что в Греции хорошо помнят о ключевой роли России в обретении независимости вашим государством. Российская поддержка национально-освободительной борьбы греков во многом определила вектор дальнейшего развития двусторонних отношений.

Сегодня Греция – важный партнёр России в Европе. Ведём динамичный политический диалог, в том числе на высшем уровне. В ходе встречи с Президентом Прокописом Павлопулосом в январе этого года мы объявили о начале «перекрёстных» годов России и Греции. В их программе мероприятия в научно-образовательной, гуманитарной и туристической сферах. Убеждён, что они помогут нашим народам ещё ближе познакомиться с историей, традициями и обычаями друг друга.

В прошлом году в Москве дважды побывал Премьер-министр Алексис Ципрас. У нас состоялись содержательные и очень полезные переговоры. Укрепляются контакты по линии министерств и ведомств, парламентов и общественных организаций.

К сожалению, дальнейшему упрочению нашего сотрудничества мешает спад в отношениях России и Евросоюза, что негативно отражается на динамике двустороннего товарооборота, который по сравнению с прошлогодними показателями сократился на треть – до 2,75 миллиарда долларов. Особенно пострадали греческие производители сельскохозяйственной продукции.

Россия исходит из необходимости выстраивания равноправного, подлинно партнёрского диалога с Евросоюзом по самому широкому кругу вопросов: от визовой либерализации до формирования энергоальянса. Однако встречной готовности идти таким взаимовыгодным и перспективным путём у европейских коллег мы пока не видим.

Вместе с тем считаем, что неразрешимых проблем в наших отношениях с ЕС нет. Для того чтобы вернуться на путь многопланового партнёрства, надо лишь отказаться от порочной логики «игры в одни ворота», на деле учитывать мнение и интересы друг друга.

Сейчас Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда необходимо ответить на вопрос: каким мы видим будущее наших отношений, в каком направлении собираемся идти? Убеждён, что из событий на Украине следует сделать должные выводы и приступить к созданию на обширном пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной и неделимой безопасности. Важным шагом на этом пути призвана стать гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов.

Такая работа тем более востребована, что сегодня Европа сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других центров влияния современного мира. Например, недавно в Сочи на юбилейном саммите Россия–АСЕАН конструктивно обсудили с партнёрами актуальные международные вопросы, перспективы интеграционных проектов и углубления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очевидно, что обеспечить «старому континенту» достойное место в новых международных реалиях можно, только объединив потенциалы всех европейских стран, в том числе и России.

Важным элементом в этой системе являются многоплановые российско-греческие связи. Особо хотел бы выделить сферу энергетики. Мы последовательно выступаем за диверсификацию путей транспортировки энергоносителей, которая повысит надёжность поставок и, следовательно, энергобезопасность Европы в целом.

Уже два десятилетия Россия стабильно и надёжно снабжает Грецию природным газом. Действующий контракт с Грецией продлён до 2026 года на благоприятных для неё условиях. Зная о расчётах греческого руководства превратить страну в значимый энергоузел Балканского региона, мы неизменно включали Грецию в планы по наращиванию поставок углеводородного сырья в Центральную и Западную Европу.

Начиная с 2006 года «Газпром» активно продвигал проект «Южный поток». Однако на определённом этапе его выполнение стало невозможным из–за неконструктивной позиции Еврокомиссии. Несмотря на то что мы были вынуждены свернуть проект, вопрос о южных маршрутах доставки наших энергоносителей в государства Евросоюза остаётся на повестке дня. В феврале в Риме главами «Газпрома», итальянской компании «Эдисон» и греческой «ДЕПА» был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок российского газа по дну Чёрного моря через третьи страны в Грецию и Италию.

Россия могла бы также содействовать оптимизации греческой транспортной инфраструктуры. Речь идёт об участии российских бизнес-структур в предстоящих в Греции конкурсах на приобретение активов железнодорожных компаний, объектов порта Салоники. На очереди и ряд других проектов, способных значительно повысить потенциал двустороннего сотрудничества.

Уверен, что дружественные российско-греческие отношения – это наше общее достояние, прочный фундамент для перспективного, устремлённого в будущее партнёрства. Рассчитываю, что мы будем и впредь наращивать многоплановый диалог, сообща реализовывать совместные планы.

"Роснефть" смотрит на Иран.

"Роснефть" намерена расширить географию добычи и поставок углеводородов, для чего решила дать оценку перспективам работы в южной части Каспийского региона. По мнению экспертов, потенциальный заход госкомпании в эти регионы, особенно в Иран, является частью плана по выстраиванию глобальной структуры крупных международных энергохабов "Роснефти".

Государственная нефтяная компания, согласно плану госзакупок, намерена объявить тендер на исследовательскую работу по изучению перспектив нефтегазоносности таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Иран. Стоимость анализа "Роснефть" оценивает в 5 млн рублей.

Госкомпания ранее проявляла интерес ко многим из перечисленных регионов, более того, в некоторых из них она уже ведет свою деятельность. Так, в Казахстане "Роснефть" участвует в проекте по освоению структуры Курмангазы, которая расположена в казахстанской части шельфа Каспийского моря между месторождениями Кашаган и Широтное. Госкомпании там принадлежит 25%.

Кроме того, президент "Роснефти" Игорь Сечин не раз посещал Азербайджан, где проводил встречи с руководителем SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и обсуждал совместные проекты в сфере добычи и переработки нефти на территории России и Азербайджана. Также в компании заявляли об интересе к полномасштабному сотрудничеству с Туркменией, где на сегодняшний момент ведет свою деятельность "дочка" "Роснефти" - газовая компания "Итера".

По словам старшего аналитика "Сбербанк CIB" Валерия Нестерова, указанные регионы интересны "Роснефти" с точки зрения перспектив увеличения поставок углеводородного сырья в Китай. По словам собеседника, среди перечисленных стран особый интерес представляет, безусловно, Иран.

Стоит отметить, что, по данным статобзора компании BP, на конец 2014 года (свежие данные за 2015 год будут опубликованы в середине июня) доказанные запасы нефти Ирана составляли 21,7 млрд т, в то время как самые большие из всех остальных перечисленных стран у Казахстана - 3,9 млрд т. По газу - у Ирана 34 трлн куб.м, у Туркмении - 17,5 трлн куб.м.

В конце прошлого года "Роснефть" договорилась с партнерами из Ирана начать двусторонние переговоры по дальнейшей работе в этой стране. Как отмечал пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев, Иран для "Роснефти" - новый серьезный открывающийся рынок.

- Проходят разговоры, встречи. Это рабочий процесс, - говорил представитель компании.

По словам Нестерова, Иран интересен с точки зрения снижения накала "потенциальной конкуренции".

- "Роснефть" сегодня является проводником политики государства. Интерес к этой стране сегодня проявляют и другие российские компании, такие как "Газпром нефть" и "Татнефть". Это нормальная для госкомпании стратегия развития своих интересов в перспективном регионе, - говорит аналитик.

По словам Алены Афанасьевой, старшего аналитика ГК FOREX CLUB, все это вполне логично вписывается в текущую стратегию, которую реализует "Роснефть".

- Таким образом, компания хочет стать крупным мировым игроком с хорошей диверсификацией активов в условиях санкционных ограничений со стороны Запада. Обратите внимание на список стран: это Азия и Ближний Восток, где компания хочет закрепить свои позиции. Причем после того, как уже реализованы шаги по стратегическому партнерству с Индией и Индонезией, - говорит Афанасьева.

К тому же, по ее словам, Иран сейчас лакомый кусок для многих нефтегазовых компаний. Алена Афанасьева напоминает, что после снятия санкций Иран объявил о желании активно нарастить объемы добычи и восстановить отрасль.

- Сейчас остается получить презентацию условий по нефтегазовым контрактам со стороны иранских властей. Возможно, именно к этому моменту и хочет подготовиться "Роснефть": к моменту презентации у компании должны быть своя сформировавшаяся оценка и планы по сотрудничеству со страной. Все это - часть плана по выстраиванию глобальной структуры крупных международных энергохабов "Роснефти", - заключает собеседница.

Дмитрий Фомин, ведущий аналитик Conomy, в свою очередь напоминает о покупке 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе компании Essar Oil в индийском городе Вадинар, который планируется к закрытию в конце июня. "Роснефть" и Essar Oil ltd, владеющая заводом, в целом настроены на долгосрочное сотрудничество, в том числе в вопросах разработки Ванкорских месторождений. Также компании заключили десятилетний контракт, согласно которому "Роснефть" поставит 100 млн т сырой нефти, большая часть которой пойдет именно на этот НПЗ.

- В момент заключения соглашения речь шла главным образом о нефти, добытой в России или на совместных разработках, однако в перспективе предполагается, что нефть на индийские предприятия будет поставляться из Ирана, с которым полтора года назад был подписан меморандум о том, что Россия будет закупать иранскую нефть для реэкспорта в обмен на закупки российской продукции со стороны Ирана. Поставки будут осуществляться через порты Баку и Астрахани, - пояснил собеседник.

Также Дмитрий Фомин напомнил, что министр нефти Ирана в октябре заявил, что страна готова к заключению своповых контрактов, по которым Иран, выступая техническим посредником, будет получать в северных портах нефть и нефтепродукты из России и поставлять соответствующие объемы из южных портов в Индию. Иранская сторона при этом согласна на то, чтобы оператором со стороны России по сделкам выступила именно "Роснефть".

Россия и АСЕАН: поиски экономической синергии и политического единомыслия

За последние три десятилетия — от выступления Михаила Горбачева во Владивостоке в 1986 г. до саммита АТЭС в том же городе в 2012-м — Москва несколько раз пыталась придать Азиатско-Тихоокеанскому региону большее значение в своем внешнеполитическом портфеле. Однако к 2016 г. ситуация принципиально изменилась: российское руководство стремится увеличить взаимодействие с азиатскими партнерами не столько из-за накопившегося экономического и политического потенциала, сколько от потребности в новых источниках роста и необходимости диверсифицировать внешнеполитическую стратегию.

Сегодняшний «поворот на Восток» часто критикуют за его запоздалость, конъюнктурность и в некотором смысле протестный характер. Тем не менее благодаря нынешнему кризису отношений России и Запада этот «поворот» происходит уже не только в планах, а становится реальностью. Политический класс ищет пути интеграции России в Азию и более внимательно прислушивается к внутренним и внешним инициативам, которые могут в этом помочь.

Основные претензии критиков «поворота» — крен в сторону Китая и общая несбалансированность восточной стратегии России. Условия для поиска нового баланса трудно назвать оптимальными: другие крупные партнеры России в Северо-Восточной Азии (Япония и Южная Корея) связаны союзническими отношениями с США — и политический фон для развития отношений с ними пока не самый благоприятный. Китай в такой ситуации — очевидный выбор, к тому же не предполагающий столкновения с «враждебной» идеологией.

Чуть южнее основного азиатского партнера России располагаются 10 государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). К 2050 году эти страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), в которых проживают 600 млн человек, вместе могут стать четвертой экономикой мира. Однако в новом российском внешнеполитическом курсе страны АСЕАН чаще всего оказываются упомянуты лишь как красивое завершение ряда, где перечисляются формы участия России в делах Азии. Складывается ощущение, что доброжелательные отношения с АСЕАН нужны Москве, только чтобы показать многоплановость российского «поворота» и широту участия Москвы в глобальных процессах.

Таким образом, вопрос о реальном взаимодействии России и стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) остается открытым. 20-летие создания диалогового партнерства Россия — АСЕАН, которое отмечается в 2016 году, удачный повод найти новые источники развития российско-асеановских отношений. Не претендуя на полный охват этой темы, мы предложим лишь два многообещающих направления поиска. Во-первых, новые ресурсы сотрудничества России и стран АСЕАН могут быть связаны с факторами, определяющими наиболее перспективные отрасли экономического взаимодействия с ЮВА, — от физической географии региона до его участия в процессах торговой либерализации. Во-вторых, мы обратим внимание на региональные модели государственного строительства, а также на наиболее значимые подходы к региональному порядку и посмотрим, как эти подходы соотносятся с глобальной ролью России.

Затянувшийся старт

Россия не может похвастаться богатой позитивной историей отношений со странами АСЕАН: сама ассоциация, как и большинство ее членов, до распада СССР существовала в постоянном противодействии «красной угрозе». Даже с географически близким Китаем АСЕАН стала развивать нормальные отношения только после того, как Дэн Сяопин по совету сингапурского лидера Ли Куан Ю прекратил экспорт коммунистической идеологии в ЮВА.

Исключением был разве что Вьетнам и живущие под его сильным влиянием Лаос и Камбоджа. Крепкие военные и экономические связи, сформировавшиеся во время вьетнамской войны и в период послевоенного восстановления, заложили достаточно прочный фундамент двусторонних отношений. Но эти отношения в 90-е годы переживали не лучшие времена. У новой России просто не хватало ресурсов, чтобы поддерживать связи с «традиционным» партнером, не говоря уже о каком-либо значительном расширении отношений со всей АСЕАН.

Тем не менее в июле 1996 года на 29-й ежегодной министерской встрече АСЕАН Россия получила статус партнера по диалогу. Это означало появление постоянных механизмов взаимодействия и в некотором смысле признание России как государства, заслуживающего дружественного внимания организации. В том же году Россия выразила желание принимать участие в только начинавших свою работу саммитах «Азия — Европа» (АСЕМ).

В середине 2000-х у России вновь появились ресурсы для развития взаимодействия с географически удаленными регионами. Соответственно, стала укрепляться и роль России как поборника многополярности. Развитие отношений с АСЕАН выглядело гармоничной составляющей такого политического курса. В 2004 г. Россия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, а в 2005-м президент РФ Владимир Путин, принимая участие в качестве наблюдателя в Восточноазиатском саммите (ВАС), объявил о стремлении России стать частью этого форума. России тогда вежливо отказали, сославшись на то, что ее отношения с АСЕАН содержательно не развиты.

На протяжении следующих лет ничего существенно не менялось. Интерес России к ЮВА в 2000-х носил неустойчивый характер, что, например, иллюстрирует нерегулярность встреч Россия — АСЕАН. Первый саммит диалогового партнерства состоялся почти через 10 лет после его создания — в декабре 2005 года, а второй — только в 2010-м, притом что изначально планировалось проводить такие мероприятия ежегодно. В 2010 году Россию приняли в АСЕМ, в 2011-м — в ВАС. Кроме того, Москва стала участвовать в одном из самых интересных «асеаноцентричных» форматов — встрече министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу (ADMM+).

Современный этап отношений России и стран АСЕАН можно отсчитывать от начала третьего президентского срока Владимира Путина, возвращение которого в Кремль в 2012 г. сопровождалось большими ожиданиями активной и энергичной внешней политики, в том числе и на восточном направлении. Наблюдатели из числа экспертов по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) были воодушевлены внешнеполитическим «майским указом» президента (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации») — в списке географических приоритетов регион оказался третьим после СНГ и ЕС. Причем в азиатской секции особое значение придавалось участию России в региональной интеграции, в том числе диалоговому партнерству с АСЕАН и участию в ВАС. «По именам» были названы лишь три страны — стратегические партнеры РФ: Китай, Индия и Вьетнам. Попадание Вьетнама и самого по себе, и как части ЮВА в программный внешнеполитический документ экспертное сообщество отмечало как важное событие — возлагались большие надежды на новый курс и на качественное изменение российско-асеановских отношений.

Ожидания скачка в отношениях России с АТР в целом и ЮВА в частности подпитывались и серьезным отношением руководства страны к Саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 г. Форум считался возможностью показать азиатским партнерам России перспективы Дальнего Востока, который так нуждается в инвестициях и широком международном сотрудничестве. Подготовка к саммиту — как содержательная, так и чисто техническая (приведение в порядок и обновление острова Русский и самого Владивостока) — внушала большой оптимизм. Однако как только саммит закончился, активность российских политических элит резко пошла на спад. Уже в ноябре состоялся саммит ВАС (первый для России как полноправного участника), на котором все страны, кроме России, представляли главы государств и правительств.

Ощущение, что ожидания, появившиеся после «майского указа», не оправдались, укрепилось после публикации в феврале 2013 г. новой редакции Концепции внешней политики Российского Федерации. Сам АТР опустился на четвертое место среди региональных приоритетов, уступив место США, а в азиатской части на первый план вышла ШОС. Следом были обозначены другие многосторонние институты: АТЭС, диалог Россия — АСЕАН, АРФ (Региональный форум АСЕАН), АСЕМ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), ADMM+. Из конкретных стран ЮВА в документе оказался лишь Вьетнам, да и того «обогнали» не только Китай, Индия и Япония, но и Монголия с Северной Кореей.

С тех пор можно отметить лишь один важный документ российской внешней политики, в котором встречается значимое упоминание ЮВА: Послание Президента РФ Федеральному собранию 2015 г.. В нем Владимир Путин не только обратил внимание на созданную в том же году зону свободной торговли ЕАЭС — Вьетнам и напомнил о юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Сочи в мае 2016 года. Он также выдвинул идею создания «экономического партнерства» ЕАЭС — ШОС — АСЕАН, которое сосредоточилось бы на «вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения товаров через границы, совместной выработки технических стандартов для продукции следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на рынки услуг и капиталов». Есть основания полагать, что такая громкая инициатива призвана продемонстрировать, что Россия хочет участвовать в тренде формирования макрорегиональных экономических партнерств вроде ТТП, ТТИП и ВРЭП.

Как уже упоминалось выше, у России не было позитивной истории отношений с большинством стран ЮВА, поэтому сегодня у нее отсутствует развитая партнерская сеть в регионе. Наиболее близок России Вьетнам, отношения с которым носят статус «всеобъемлющего стратегического партнерства». Согласно этой формуле, у Ханоя нет партнера более значительного, чем Россия, кроме, разумеется, Китая, отношения с которым заслужили статус «всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества». Российско-вьетнамские встречи на высшем или высоком уровне проходят ежегодно и всегда сопровождаются пышной риторикой о традиционном характере двусторонних отношений и исторической дружбе двух народов.

Высокий статус партнерства и значительные объемы трансфера вооружений Вьетнаму дают России преференциальные условия использования возможностей глубоководного порта Камрань, где до 2002 г. находился пункт материально-технического обеспечения российского (а ранее — советского) военно-морского флота. В 2014 г. Вьетнам упростил процедуру захода в порт для российских кораблей. Более того, из-за утечки информации из Белого дома в 2015-м стало известно, что аэродром в Камрани используют российские дозаправщики, обслуживающие стратегические бомбардировщики Ту-95. Готовность Вьетнама предоставлять России такие условия, несмотря на бурно развивающиеся отношения с США и нейтралистскую политику «трех нет», говорит о том, что в политических элитах Вьетнама есть силы, которые считают Россию значимым партнером.

Итак, политическое и стратегическое присутствие России в ЮВА ограничивается крепким партнерством с Вьетнамом, которое в ближайшем будущем может начать терять свое относительное значение по мере того, как эта страна будет больше сближаться с США, Японией, Индией и ЕС. Однако пока значительные объемы военно-технического сотрудничества с Вьетнамом продолжают приносить России политические дивиденды. К сожалению, столь близких отношений с другими странами ЮВА у России сегодня нет.

Если же взглянуть на экономическое присутствие России в регионе, то мы увидим еще менее привлекательную картину. Благодаря низкой базе темпы роста торговли Россия — АСЕАН последние десять лет выглядят внушительными. В период с 2005 по 2014 г. товарооборот вырос более чем в пять раз. Однако даже по итогам этого увеличения в 2014 г. (последний год перед резким падением российской внешней торговли) торговля России со странами ЮВА составила всего $21,4 млрд. Это поставило Россию на 14-е место среди торговых партнеров АСЕАН. Во внешней торговле ассоциации на Россию пришлось менее 1% всего объема, АСЕАН в российской торговле занимает 2,7%. В структуре российского экспорта преобладали минеральные ресурсы (60%), машины и оборудование (14,5%), химикаты (13,8%) [1].

В инвестиционной области Россия тоже не выглядит сильным игроком на рынке АСЕАН. В 2012–2014 г. в экономики стран ЮВА пришло $698 млн российских инвестиций, или 0,2% от общего входящего объема. Из этой суммы $420 млн было вложено в один год в одну страну (Вьетнам, 2013 г.) [2], что показывает слабую диверсифицированность российской инвестиционной стратегии в регионе.

Россия демонстрирует желание нарастить объемы торговли. В разное время были озвучены планы по удвоению объемов двусторонней торговли с Вьетнамом, Таиландом и Индонезией [3]. Сделать это стороны попытаются с помощью торговли в национальных валютах и таких инициатив, как зона свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС — Вьетнам, которая заявлена как один из шагов к общей либерализации торговых отношений между ЕАЭС и АСЕАН.

Если говорить о сильных сторонах российского экономического присутствия в ЮВА, то это три передовых и уже традиционных для России направления — нефтегазовая отрасль, ядерная энергетика и военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Пока до конца непонятно, какое место должна занять ЮВА в российской стратегии диверсификации поставок энергоносителей в Азию. Сегодня покупателями российской нефти и газа в регионе являются Сингапур и Малайзия. Ряд проектов реализуется и с Индонезией, однако лидирующий партнер России в регионе в этой области — тот же Вьетнам с несколькими проектами как на своей территории, так и в самой России.

В области атомной энергетики сотрудничество с Вьетнамом снова оказывается наиболее успешным. Россия строит на юге страны АЭС «Ниньтхуан-1» и обеспечивает сопутствующие услуги и подготовку кадров. Кроме того, еще с 2007 года Россия предлагает строительство АЭС в Мьянме, однако какие-то позитивные изменения наблюдались здесь только в 2015-м. В 2014 г. был подписан меморандум о взаимопонимании в области использования мирного атома с Таиландом, а в 2015-м Россия подключилась к работе по исследованию и разработке ядерных реакторов в Индонезии.

Одними из самых ходовых российских товаров на рынке стран ЮВА всегда были именно вооружение и военная техника. Исторически крупнейшим покупателем был Вьетнам, таковым он и остается. Среди крупных покупок — истребители, фрегаты, противокорабельные ракеты, системы ПВО и подводные лодки «Варшавянка», последняя из которых будет доставлена во Вьетнам в конце 2016 г. Кроме того, вьетнамские верфи по лицензии производят корветы «Тарантул».

Индонезия также закупает российскую военную технику — боевые машины пехоты, вертолеты и истребители. На авиатехнику есть заказы в Малайзии, а недавно стало известно о возможном расширении поставок в Таиланд. В конце 2000-х и начале 2010-х Мьянма закупила некоторое количество самолетов МиГ, и сотрудничество с этой страной может быть продолжено.

Таким образом, связи России и членов АСЕАН сегодня можно охарактеризовать как фрагментарные и незначительные по объему, широте и глубине. К такому положению дел привели следующие причины:

Страны ЮВА никогда не были приоритетом российской внешней политики и не являются таковым сегодня. В рамках нового витка активизации восточной политики России ЮВА представляется как минимум второстепенным участком приложения усилий. На первом плане находятся Китай и страны Северо-Восточной Азии. С учетом ухудшения экономического положения России трудно ожидать в ближайшее время высвобождения дополнительных ресурсов и качественных изменений в этой системе приоритетов.

Развитие отношений со странами АСЕАН осложняется слабой политической и экономической базой. Пока Россия накапливала необходимые ресурсы для «поворота на Восток», другие игроки — прежде всего Китай и США — успели значительно укрепиться в ЮВА. Для Китая это один из важнейших регионов-соседей, благоприятное положение которого необходимо для спокойного развития. США же с началом политики «перебалансировки» стали уделять ЮВА особое внимание — заговорили даже о «повороте в повороте», то есть от Северо-Восточной Азии к Юго-Восточной. На этом фоне Россия играет роль догоняющего игрока, вынужденного проходить многие этапы, давно преодоленные конкурентами.

В силу географической удаленности и отсутствия общей истории российское общество и элиты практически не информированы о том, что происходит в ЮВА. Межличностные связи — слабейшая часть взаимодействия России и АСЕАН, они выглядят очень скромно даже по сравнению с экономическим сотрудничеством. Наблюдатели знают, сколь медленно происходит в российском правящем классе сдвиг в сторону понимания необходимости более тесной работы с Китаем. Ситуация со странами ЮВА значительно хуже. В таких условиях не может развиваться эффективная экспертиза, исследования и кадровая политика — как в бизнесе, так и в органах государственной власти.

Один из сложнейших вызовов, с которым придется столкнуться России, если она решит действовать активнее в ЮВА, — эскалация проблемы Южно-Китайского моря (ЮКМ). На сегодняшний день позицию России можно считать сугубо нейтральной: Москва не поддерживает ничьих территориальных претензий, выступает за урегулирование споров политико-дипломатическими методами, за соблюдение Декларации о поведении сторон в ЮКМ, за скорейшее заключение Кодекса о поведении сторон и за приверженность нормам международного права.

Еще один пункт российской позиции по ЮКМ, несмотря на то что он озвучивался и раньше, недавно заставил некоторых наблюдателей говорить о сближении взглядов Москвы и Пекина. В апреле 2016 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает интернационализацию споров в ЮКМ, что вызвало большое одобрение китайской стороны и серьезное напряжение во Вьетнаме. Подобная позиция России видится логичным продолжением общей идеологической линии российской внешней политики на противодействие любому вмешательству извне.

Этот случай показывает, что восприятие российской позиции, а также ее политические последствия будут меняться по мере ухудшения ситуации вокруг ЮКМ, даже если сама позиция останется без изменений. Активизация американского военного присутствия на Филиппинах, продолжение операций по обеспечению свободного судоходства (FONOP) ВМС США, возможное строительство Китаем искусственных сооружений на рифе Скарборо, размещение новых вооружений или модернизация старых на китайских островах и образованиях — все эти факторы способствуют росту напряжения в регионе. Резкое ухудшение может произойти после вынесения вердикта постоянного арбитража в Гааге летом 2016 г., который с высокой долей вероятности признает «девятипунктирную линию» КНР юридически ничтожной.

Страны — участницы территориального спора будут стремиться заручиться поддержкой внешних игроков, и интернационализация спора, несомненно, продолжится. Парадоксальным образом заявления России о том, что в ситуацию вокруг ЮКМ не должны быть включены посторонние силы, только способствуют этому. Дело в том, что такая позиция Москвы отвечает западному нарративу, согласно которому ослабленная санкциями и поссорившаяся с Западом Россия оказалась в политической зависимости от Пекина: он принудит Россию если не занять прокитайскую позицию, то по крайней мере смолчать в случае перехода конфликта в военную фазу.

Поэтому у России сегодня нет задачи играть более активную роль в ЮКМ. Большим успехом российской дипломатии будет сохранение стратегического партнерства и с Китаем, и с Вьетнамом на нынешнем уровне, даже когда ситуация вокруг ЮКМ будет ухудшаться. Для этого необходимо, воспользовавшись двусторонними дипломатическими каналами, противодействовать попыткам втянуть Россию в территориальный спор и интерпретировать российскую позицию как прокитайскую или провьетнамскую. Имеет смысл в закрытом режиме сообщить, что такие интерпретации не отвечают интересам России.

В то же время военно-техническое сотрудничество Вьетнама с Россией означает для Китая повышение издержек от гипотетического вооруженного столкновения. Это может уменьшить риск перехода конфликта в военную фазу, если параллельно будут развиваться каналы и механизмы китайско-вьетнамских политических коммуникаций по предотвращению случайных столкновений. Такая форма участия России в ситуации вокруг ЮКМ может оказаться перспективной.

В более общем контексте развивающегося противостояния США и Китая в ЮВА Россия пока не стала незаменимым элементом региональной системы. Так считают и в Вашингтоне, и в Пекине, хотя участие Москвы имеет для обеих столиц демонстрационное значение. Для России и США будет ошибкой проецировать общую натянутость двусторонних отношений на расстановку сил в ЮВА и относиться друг к другу с недоверием из-за того, что их интересы в других регионах мира редко совпадают.

Благодаря относительно стабильной политической ситуации в ЮВА у России есть возможность расширить свое присутствие здесь, не выделяя значительных военно-политических ресурсов. Региональные игроки считают конкуренцию в области торговли и инвестиций гораздо более безопасной, чем борьбу за политическое влияние или военное превосходство. К сожалению, именно опыта экономической и деловой экспансии России пока не хватает.

Одним из важных практических направлений могло бы стать увеличение активности России в существующих институтах многосторонней дипломатии — так, участие президента в Восточноазиатском саммите уже было бы значительным шагом. Кроме того, Россия может сделать активным и свой нейтрализм, призвав США к ратификации Конвенции ООН по морскому праву и объявив, что политические разногласия конкретных государств не должны влиять на свободу экономической деятельности в регионе и не должны ставить под угрозу безопасность торговых путей.

Можно ли говорить о том, что АСЕАН «ждет» Россию в регионе? С одной стороны, главный геополитический страх стран ЮВА — оказаться втянутыми в открытую конфронтацию между США и Китаем. Специфика момента подталкивает их в сторону США, однако выгоды такого сближения закончатся ровно в тот момент, когда в Пекине решат, что чрезмерная близость к США делает страны региона ненадежными партнерами. Тогда выгоды от сближения с США перестанут перевешивать убытки, связанные с отдалением от Китая.

Пока этот момент не настал, страны АСЕАН заинтересованы в большем количестве игроков в регионе. Сегодня такую роль берут на себя «внешние средние» державы — Япония и Индия. Аналогичным образом в региональных делах могла бы участвовать и Россия, что, скорее всего, приветствовали бы страны АСЕАН. Появление в ЮВА игрока, который близок к Китаю, но не является его союзником, может стать безопасным способом ослабить свойственное ему ощущение «осажденной крепости» и изменить региональный баланс сил «Китай против всех».

Другой вопрос — готова ли Россия играть такую роль? Может ли она говорить со странами ЮВА о тех вещах, которые актуальны для них? На сегодняшний день это не так и российское руководство не стремится быть вовлеченным в региональные процессы. Россия сегодня видит свои интересы в регионе в первую очередь в сохранении стратегических партнерств с Китаем и Вьетнамом — и именно это определяет ее позиции по большинству проблем (там, где эти позиции есть). Однако за пределами этой небольшой области есть целый спектр новых форм и областей сотрудничества, которые необходимо внимательно рассмотреть.

Новые ресурсы партнерства

Причины, по которым отношения России и стран ЮВА оказались недостаточно развиты, в основном носят инерционный характер. Не существует онтологических препятствий на пути развития такого сотрудничества, как не существует и явных интересов, которым бы оно противоречило. Это значит, что ключевой задачей на пути к более активной политике России в ЮВА является поиск новых сфер и направлений взаимодействия, осознание возможности работать в этих направлениях и выработка политической воли.

Искать эти новые точки развития отношений России и членов АСЕАН нужно прежде всего в факторах, определяющих потребности современной Юго-Восточной Азии. Стартовав с низкой базы еще в 1970-х, члены АСЕАН опережали по темпам роста б?льшую часть мира. Источники их роста находились в потребительских рынках Европы и США, однако сегодня ситуация меняется и темпы потребления в самих странах ЮВА — одни из самых высоких в мире. Рост доходов населения способствует ускоренному формированию среднего класса, и если в 2014 г. компания McKinsey называла цифру в 67 млн домохозяйств (с доходом выше $7,5 тыс. в год), то уже к 2025 г. это число удвоится [4]. В крупных городах с населением более 200 тыс. человек сегодня проживает порядка 22% от 600 млн населения государств, входящих в АСЕАН.

Бурное развитие промышленности в большинстве стран Ассоциации и сферы услуг в наиболее благополучных из них означает, что растет потребность и в улучшении транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры — всех тех сфер экономики, без которых производственный сектор и услуги не смогут развиваться устойчиво и безопасно. И в большинстве этих сфер члены АСЕАН по-прежнему полагаются на импортные технологии, практики и капитал.

Энергетика

По прогнозам Международного энергетического агентства, на протяжении следующих 20 лет спрос на нефть, газ и уголь в странах ЮВА продолжит расти. Общий спрос на электроэнергию к 2040 г. вырастет на 80%, или на 1 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля электроэнергии, производимой на угле, вырастет с 32 до 50%, вопреки глобальному тренду на снижение.

Добыча нефти внутри АСЕАН продолжит снижаться, а спрос будет расти. Зависимость от импорта нефти к 2040 г. достигнет 80%. В газовой отрасли будет увеличиваться и производство, и спрос, однако к 2040 году рост потребности в газовом топливе обгонит собственную добычу, превратив АСЕАН в нетто-импортера газа. К этому моменту страны региона будут тратить на углеводороды $300 млрд в год [5].

Учитывая растущее потребление газа и значимость этого вида топлива для АСЕАН, страны блока возлагают большие надежды на единую газопроводную сеть Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) [6]. К середине 2015 г. в строю находились 13 газопроводных соединений протяженностью 3300 км. С 2012 г. в проекте TAGP учитываются транспортировки сжиженного природного газа в тех случаях, где строительство газопроводов нецелесообразно, и в сеть мощностей TAGP уже входят четыре регазификационных терминала. В числе проблем, с которыми сталкивается этот участок TAGP, — недостаток источников газа и большой объем необходимых инвестиций в инфраструктуру.

Для обеспечения энергетической безопасности странам ЮВА понадобится усиленная интеграция энергосетей. Развитие гидроэлектроэнергетических мощностей в Мьянме, Лаосе и Камбодже позволит уменьшить загрузку энергопроизводства во Вьетнаме, Таиланде, сократить объем импорта электричества. Бруней сможет увеличить экспорт газа, получая больше электричества через границу. Малайзийский штат Саравак (остров Борнео) сможет нарастить производство электричества на ГЭС, а его связь с индонезийской частью острова позволит сократить существующее там дорогое производство энергии на ТЭС.

Более 120 млн человек в ЮВА по-прежнему не имеют доступа к электричеству [7]. Традиционная модель подсоединения этих домохозяйств к централизованной национальной сети может не сработать, особенно для многочисленных островов Индонезии и Филиппин, где население получает электричество с помощью неэффективных дизельных генераторов. Более разумным решением может стать подача электричества в рамках межасеановской сети или создание локальных микросетей, получающих питание в том числе и из возобновляемых источников.

Сегодня проект единой энергосети АСЕАН (ASEAN Power Grid) далек от завершения — в 2015 г. работали лишь 6 из 16 соединений. Из 164 ГВт производимого электричества по сети передается лишь 3,4 ГВт. Нынешние соединения по большей части двусторонние. Со временем они должны объединиться в три субрегиональных блока, а потом и в единую сеть АСЕАН8.

Несмотря на растущее глобальное потребление, цены на нефть остаются невысокими. В этой ситуации существует угроза появления дисбаланса между спросом и предложением на энергетических рынках АСЕАН. Для того чтобы нивелировать последствия волатильности рынка нефти, страны региона будут стремиться к диверсификации источников энергии, в том числе в пользу возобновляемых.

Так, в октябре 2015 года министры энергетики АСЕАН договорились к 2036 г. довести долю возобновляемых источников в структуре потребления с нынешних 15 до 23% [9]. Наиболее амбициозные цели ставят себе Индонезия (25% к 2025 году), Таиланд (25% к 2022 г.) и Филиппины (50% к 2030 г.) [10].

Достичь общих для АСЕАН 23% можно, например, разрабатывая гидроэнергетический сектор в малайзийском Сараваке и в Лаосе, для которого это будет к тому же серьезным стимулом к развитию. В области солнечной энергии безусловным лидером является Таиланд, который производит такой энергии больше, чем все остальные члены АСЕАН вместе взятые. К 2036 г. страна планирует довести солнечные мощности до 6 ГВт, или 9% от общего производства электроэнергии [11]. В то же время соседняя Малайзия уже сегодня находится на третьем месте в мире по объему производства солнечных панелей. Стремление стран ЮВА ослабить роль углеводородного сектора выражается и в попытках урезать субсидирование нефтегазовой отрасли (в 2014 г. субсидии составляли $36 млрд [12]). Правда, в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Мьянме это было связано с высокими ценами из-за мирового финансового кризиса, и трудно сказать, насколько сильна будет эта мотивация в дальнейшем.

Атомная энергетика в ЮВА имеет ограниченную область применения, однако в некоторых странах будет играть важную роль. Прежде всего речь идет о Вьетнаме, где запланировано строительство четырех реакторов и возможно увеличение их числа до 10. Есть предложения и для Индонезии, Малайзии, Филиппин. Крупным клиентом может стать Таиланд, который, по оценкам МЭА, может приступить к строительству АЭС в промежутке между 2026 и 2030 г. [13]

Для России участие в региональной энергетической системе имеет большой потенциал. Растущая потребность в газе и сети регазификационных терминалов создает рынок как собственно поставок СПГ, так и энергетической инфраструктуры, что может заинтересовать «Газпром». Необходимость в электрификации, в том числе локальной, — потенциальный рынок для электросетевых компаний, энергетических компаний и поставщиков оборудования («Русгидро», «Россети», «Силовые машины», «Технопромэкспорт», «Атомстройэкспорт»).

«Чистая» экономика

Развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии в странах ЮВА связано не только с желанием повысить энергетическую безопасность. Всевозможные «чистые» технологии и инвестиции в эти отрасли в ближайшие годы будут востребованы в регионе — плотное расселение вдоль побережья делает территории АСЕАН крайне уязвимыми из-за последствий глобального изменения климата и загрязнения окружающей среды. К 2025 г. под угрозой затопления жилищ окажутся 115 млн человек, живущих в прибрежных городах [14].

Развитие энергоэффективности — один из самых простых способов экономить средства и уменьшать нагрузку на окружающую среду. По оценкам Азиатского банка развития, странам ЮВА для выполнения национальных целей по энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов необходимо $11 млрд до 2020 г. и еще $15 млрд до 2030-го. Эти инвестиции будут крайне выгодными: если в Брунее, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах доля инвестиций в энергоэффективность будет составлять 1–4% от общих вложений в энергетику, то на них придется от 8 до 25% увеличения первичного потребления энергии [15].

Важной задачей для членов АСЕАН остается управление водными ресурсами. Основная проблема континентальной части региона — равноправный доступ к ресурсам реки Меконг. Располагающиеся выше по ее течению страны, устанавливая дамбы, определяют функционирование целых экосистем, крупных сельскохозяйственных блоков и влияют на качество жизни тех, кто живет ниже по течению. Для островных государств ЮВА ключевой проблемой остается доступ к чистой и питьевой воде. Например, в 2014 г. в Индонезии только 68% населения имели такой доступ [16].

Отдельная проблема — предупреждение, быстрое реагирование и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф. Тайфуны, землетрясения, наводнения и засухи относятся к числу наиболее опасных природных бедствий, из-за которых страны региона в среднем теряют по 0,5% ВВП в год (для некоторых стран это значение достигает 5%) [17]. Бедствия бывают и рукотворными. Например, практически ежегодное появление «индонезийского дыма» связано с отсталыми подсечно-огневыми техниками ведения сельского хозяйства на Суматре и Калимантане в сухой сезон. Ветер гонит дым от лесных пожаров, который загрязняет воздух практически во всех странах ЮВА, особенно в Сингапуре.

В области реагирования и ликвидации последствий стихийных бедствий Россия может многое предложить странам региона, причем не только в качестве безвозмездной помощи в ходе самих ЧС, но и в виде поставок техники и технологий — от многоцелевых самолетов и машин до индивидуальных средств защиты и программ подготовки.

Транспортная инфраструктура

Недостаток инфраструктуры — историческая проблема региона ЮВА. В островных государствах ее усугубляют низкие показатели инвестиций и физико-географические сложности. По некоторым расчетам, между 2014 и 2030 г. членам АСЕАН понадобится инвестировать в инфраструктуру около $3,4 трлн. Эта сумма от двух до шести раз (в зависимости от государства) больше исторических значений за аналогичные периоды. Уже к 2020 году недостаток инвестиций в портовые мощности может составить 52% от необходимых, в аэропортовые — 59% [19].

Среди крупных региональных инфраструктурных проектов — шоссейная сеть АСЕАН (ASEAN Highway Network, AHN) и железная дорога Сингапур–Куньмин (Singapore-Kunming Rail Link). Проект AHN — это 38 тыс. км дорог, связывающих страны ассоциации. Проект почти завершен, однако около половины построенных дорог — низшего из всех стандартов качества. Высокоскоростная железнодорожная сеть SKRL к 2022 году должна соединить Сингапур с китайским Куньмином через три ветки, которые будут проходить через Мьянму, Лаос и Вьетнам.

Портовая инфраструктура играет центральную роль в регионе, страны которого фактически соединены внутренним морем (Южно-Китайским). Через эту акваторию проходят важные мировые логистические пути, что делает развитие морских перевозок в АСЕАН задачей не только внутренних экономических коммуникаций, но и повышения уровня связанности стран ЮВА с глобальными рынками. Три страны региона входят в топ-50 Индекса глобальной связанности — Сингапур (4-е место), Малайзия (18-е) и Таиланд (36-е) [20]. Сегодня страны региона стремятся создать единый рынок морских перевозок (ASEAN Single Shipping Market) в рамках Стратегического плана развития транспорта на 2016–2025 г. (ASEAN Transport Strategic Plan 2016 to 2025). Реализация этих замыслов потребует значительного развития 47 ключевых портов АСЕАН.

Рынок авиации ЮВА меняется под воздействием факторов роста производства, потребления, туризма и внутрирегиональной связанности. Компания Boeing прогнозирует среднегодовые темпы роста авиационного рынка в ЮВА в течение следующих 20 лет в районе 6,5% в год. За это время региону понадобится порядка 3750 новых самолетов общей стоимостью $550 млрд. В пассажирских перевозках уже сегодня 60% рынка приходится на компании-лоукостеры, поэтому дешевые среднемагистральные рейсы, видимо, останутся самым сильным сегментом. Рост авиаперевозок потребует развития аэропортовой сети, особенно во Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах. Единый авиарынок АСЕАН, который должен начать работать уже в 2016 году, будет только способствовать развитию спроса.

Россия уже может похвастаться крупным проектом строительства железной дороги в Индонезии, на острове Калимантан (реализует ПАО «РЖД»), однако на инфраструктурном рынке существует серьезная конкуренция со стороны корейских, китайских и японских компаний.

Внедрение и разработка ИТ

Одним из путей обеспечения устойчивого развития страны АСЕАН считают укрепление сектора ИТ-услуг и внедрение высоких информационных технологий. По оценкам McKinsey, существует пять ключевых технологий, которые могут к 2030 году дать странам ЮВА $625 млрд дополнительного дохода: это мобильный интернет, большие данные, интернет вещей, автоматизация обработки информации и облачные технологии [21].

Страны ЮВА находятся на самых разных концах спектра качества цифровой среды. Так, в рейтинге Network Readiness Index, измеряющем готовность стран внедрять ИТ-инновации, в 2014 году Сингапур занял 2-е место, а Мьянма — 146-е из 148. Малайзия и Бруней вошли в топ-50, а Индонезия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам расположились между 64-й и 84-й позициями [22].

В числе отраслей, где ИТ-инновации будут внедряться наиболее быстро, — мобильные платежи, электронная коммерция, онлайн-игры и интернет-реклама [23]. Сингапур остается в фарватере развития всевозможных «умных» технологий, их интеграции в единые городские системы, а также технологий и практик электронного правительства. Менее развитые страны, такие как Вьетнам и Филиппины, будут стремиться занять ниши аутсорсинга услуг разработки и технической поддержки ПО, в том числе игрового.

Страны АСЕАН по мере экономического развития становятся и богатым потребительским рынком в цифровой сфере. Проникновение мобильной связи в регионе — 124%, интернета — 40%24. В регионе зарегистрировано 233 млн пользователей социальных сетей, почти 200 млн из них активны на мобильных платформах. При этом в некоторых странах у глобальных технологических лидеров есть сильные конкуренты — в Таиланде у корейского мессенджера Line количество пользователей в месяц сравнимо с Facebook, а во Вьетнаме российский браузер и поисковик C?c C?c второй по популярности после Google Chrome — почти с 20% рынка.

Последний пример показывает, что Россия неожиданно заметно присутствует на рынке ИТ. У «Лаборатории Касперского» есть региональный офис, и она успешно работает в странах ЮВА, как и ряд других компаний, занимающихся платежами, сетевой безопасностью, управлением бизнесом. А растущая индустрия ИТ-стартапов открывает большие возможности для присутствия российского венчурного капитала и трансфера технологий как в регион, так и из него.

Экономическая интеграция

ЮВА — регион, особенно интересный происходящими здесь интеграционными процессами. С 31 декабря 2015 г. в АСЕАН официально действует экономическое сообщество (ASEAN Economic Community, AEC). В идеале сообщество подразумевает свободное движение по региону товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Фактически до достижения такого состояния еще далеко, особенно учитывая, что по большинству обязательств для четырех стран, вступивших в АСЕАН последними (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, т.н. CLMV), действуют продленные сроки реализации.