Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Проклятие Зеленского

старательно выращивавшиеся под мирное время грядки технократов оказались не нужны

Кирилл Зайцев

В западном интернет-фольклоре существует такой феномен, как «проклятие Асада». Если вкратце, то любой политический лидер, когда-либо утверждавший, что президенту Сирии место на свалке истории, сам рано или поздно отправлялся на эту свалку самым унизительным способом. Начиная с Николя Саркози и Дэвида Кэмерона, продолжая Клинтон и Обамой, заканчивая Борисом Джонсоном и Синдзо Абэ — все они утверждали, что Асад должен уйти в отставку или вовсе повторить судьбу Каддафи, все они оказывались ни с чем, умирая или видя крах всего, за что они стояли. «Проклятие Асада» известно давно и прославилось далеко за пределами интернет-пространства — возможно, с этим (ну или с победой Дамаска в гражданской войне) связано отсутствие подобных заявлений от западных лидеров в последнюю пару лет. «Проклятию Асада» на смену пришла новая напасть. Чума, шагающая по Европе, косит правящие головы, ещё недавно катавшиеся в Киев или горячо поддерживавшие Зеленского. На позапрошлой неделе в грязь шлёпнулась блондинистая голова британского премьера, бывшего главным ястребом всего Запада в отношении украинского вопроса. Но прошлая неделя принесла целую череду новостей, которые трудно назвать иначе, чем мистикой.

Знаете, почему имя итальянского премьера многие узнали только из новостей о его совместной поездке в Киев вместе с германским канцлером Шольцем и французским президентом Макроном? Дело не только в том, что Италия находится на периферии европейской политики и происходящее в баталиях между бесконечными "Лигами Севера" и "Вива Италиями" не имеет никакого значения за пределами Апеннин. Дело и в том, что пока ещё действующий премьер Марио Драги является компромиссом в квадрате. Для того, чтобы понять, как он пришёл к власти в Италии, нужно вспомнить, что именно предшествовало периоду его премьерства. Предшествовал ему триумвират из Маттео Сальвини, Луиджи Ди Майо и Джузеппе Конте, где последний был премьером-компромиссом, уравновешивающим первых двух — вечно грызшихся не в меру амбициозных замов. Заместители, один другого краше, изображались европейской прессой как фашисты, причём националист Сальвини, наслаждавшийся медийностью, сознательно заигрывал с этими настроениями прессы, постоянно давая ей новые поводы говорить о том, что в Италии власть взяли безумные расисты. Ди Майо, напротив, старался держаться в тени, напрасно надеясь, что это ему поможет. Разумеется, вся эта хрупкая конструкции не пережила и первого парламентского кризиса в 2019 — Сальвини оказался выкинут на мороз, Ди Майо, несмотря на полученный пост министра иностранных дел, затаился ещё глубже, а Конте попытался окружить себя людьми, устраивавшими вообще всех. Конте пал жертвой интриг своего предшественника, Маттео Ренци, в момент наибольшего падения рейтингов правительства. Тогда, на рубеже 2020 и 2021 годов, ковид наносил очередной удар, а телеэксперты на разные голоса рассуждали о неутешительных перспективах пост-ковидного восстановления и без того не самой могучей итальянской экономики. В результате нехитрой интриги, связанной с разрушением правящей коалиции, Конте ушёл в отставку, а новое правительство сформировал Марио Драги — непростой человек. Даже киевский визит европейских лидеров ясно показывалпоказал, кто есть кто. На фоне провинциального немецкого простачка и столичного французского метросексуала Марио Драги выглядел единственным серьёзным человеком. На то были свои причины: итальянский премьер, в отличие от многих других европейских бюрократов нынешнего поколения, не появился из ниоткуда. В 1980-х он был представителем Италии в совете директоров Всемирного банка. В 1990-х он руководил итальянским казначейством, а в нулевых пошёл на повышение, заняв должность вице-председателя Goldman Sachs. В 2005-м он отправился руководить Банком Италии, а оттуда в 2011-м рванул в Европейский центральный банк. Марио Драги и по сей день поминают недобрым словом жители таких стран, как Греция, Португалия и Испания, — политика европейского банковского регулятора выкручивала руки странам, на которых висят огромные долги, что не очень способствует выплате этих долгов. Иронично, что сам Драги представляет страну, имеющую полторы сотни процентов долга относительно ВВП. Став премьер-министром Италии, Драги оказался главным континентальным ястребом, отметившимся наиболее жёсткой антироссийской позицией среди лидеров европейских стран (если считать настоящие страны, а не восточноевропейские филиалы Вашингтона). За его спиной стояла коалиция из родной Демократической партии и "Движения пяти звёзд", а пресса называла правительство «технократическим» (клише, использующееся для общеевропейских политиков без явных идеологических устремлений). Но вот в июле 2022 демократы и «пятизвёздочники» переругались, под впечатлением от чего более мелкие члены коалиции решили, что им и по отдельности неплохо живётся, а от "Пяти звёзд" и вовсе откололась крупная группа депутатов во главе с министром Ди Майо. Пресса считает виновником разлада... кого бы вы думали? Бывшего премьера Джузеппе Конте. Коалиция развалилась, а Драги подал в отставку. Президент Италии Серджо Маттарелла отставку не принял, прекрасно понимая, что другого компромиссного варианта ему не найти, а сам Драги пообещал уйти в отставку уже на этой неделе даже вопреки решению президента, ведь удерживать вместе клоповник итальянского парламента — задача непосильная даже для топ-банкира с тридцатилетним стажем. В произошедшем обвинили некоего Владимира из Москвы — именно ему, по словам знакомого нам министра иностранных дел Ди Майо, выгоднее всего оказалось падение очередного западного правительства и временная недееспособность итальянской власти в вопросах снабжения Украины.

Олаф Шольц, тот самый провинциальный простофиля, катавшийся в Киев с Драги и Макроном, не стоит на ногах так крепко, как можно подумать. Меркель, павшая жертвой «проклятия Асада», ушла по собственному желанию, но в течение полугода после своего ухода увидела крах всего, что выстраивала долгие 16 лет своего руководства Германией. Главной жертвой загребущих рук Шольца стали «особые отношения» ФРГ с Москвой — конечно, не такие «особые», как давшие название этому тропу международной политики, но всё же ставившие Берлин на ступень выше остальной Европы в глазах российских властей. Достаточно сказать, что именно этот авторитет стал причиной нынешнего кризиса —: вера Януковича в гарантии Штайнмайера привела к победе Евромайдана, вера Москвы в гарантии Германией Минских соглашений привела к долгой и жестокой войне, а вера всей Европы в то, что Германия с Россией найдут способ договориться, привела к тому, что отдача от санкций стала для Запада полной неожиданностью. Первым звоночком для Олафа, увлечённо ломающего наследие Меркель, стало поражение на местных выборах в мае. Выборы в Вестфалии показали, что федеральное правительство делает что-то не так. Федеральное правительство почесало лысый затылок и решило, что проблема состоит в слишком малых объёмах помощи Украине, в связи с чемпоэтому эти самые объёмы было решено увеличить, о чём и было торжественно объявлено на саммите НАТО. От электоральных намёков перешли к прямым действиям: полторы недели назад издание Der Tagesspiegel написало, что в начале июля на закрытой вечеринке в берлинской канцелярии, где присутствовали депутаты и сотрудники бундестага, как минимум восьмерым женщинам подмешали в напитки специальные вещества, именуемые «наркотиками для изнасилования». Скандал, к которому Шольц имел самое косвенное отношение, пресса немедленно развернула против него — куда уж понятнее могут быть намёки от германских элит, недовольных стараниями Шольца по возвращению Германии во времена Арминия и Сегимера. Наконец, чтоб закрепить результат, вышло расследование издания Redaktionsnetzwerk Deutschland. В нём Шольцу припомнили работу на посту министра финансов в 2018–2021 годахгоды. Нынешний премьер тогда от великого ума навыдавал всем подряд облигаций, в которые был вписан пункт о поправке на инфляцию. Разумеется, в 2018 никто и слова-то такого не знал, но концепция изменилась, и в сегодняшней экономической ситуации недальновидность Шольца, граничащая с наивностью и прямой некомпетентностью, будет стоить Германии как минимум 30 миллиардов евро выплат по этим облигациям. Словом, под Олафом Шольцем вовсю шатается кресло, а европейские журналисты (к примеру, Дэниел Джонсон из The Telegraph) и эксперты по РФ (такие, как Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям) винят в манипуляциях Шольцем и раскрутке скандалов с облигациями и отравлениями на берлинской вечеринке некоего гражданина России по имени Владимир — кому ещё может быть выгодно падение германского правительства?

Не нужно думать, что Макрон, героически одолевший в минувшем марте бумажного тигра по имени Марин Ле Пен, забетонировал своё могущество. Да, пост главы государства остаётся за ним до самого 2027 года. Разумеется, это исключает околофантастические случаи вроде добровольной отставки, импичмента или слишком сильной пощёчины очередного недовольного избирателя. Но Макрон, на днях принимавший праздничный парад в честь Дня взятия Бастилии, находится сейчас в наиболее уязвимом положении за всё время своего президентства. Впервые с 1997 года президент Франции не имеет парламентского большинства. Причиной тому стал успех левого Жан-Люка Меланшона и его партии "Непокорённая Франция". Меланшон противостоял Макрону и на президентских выборах, но занял там лишь третье место. Сейчас французским левоцентристам предстоит сформировать коалицию и избежать ошибок итальянцев, постаравшись не поубивать друг друга в процессе. В случае успеха Макрон до конца своего срока станет «хромой уткой» — узником Елисейского дворца, неспособным проводить в жизнь нужные законодательные инициативы. Пресса, обычно очень лояльная к этому Юпитеру Иль-де-Франкского уезда, не так давно начала кампанию против него. Формальной причиной стал слив документов Uber — приложения для вызова такси. Там прямо указывалось, что главным лоббистом интересов американской корпорации во Франции оказался — какая неожиданность — главный лоббист интересов американской внешней политики во Франции. Макрон, помогший Uber захватить европейский рынок такси, стал косвенным виновником и других бед, постигших Францию за последнее время - роста цен, дефицита энергии и инфляции. Косвенным — потому что прямым виновником, разумеется, был назначен житель Москвы по имени Владимир.

Этот же Владимир, по утверждениям самых разных людей, обладающих полномочиями и информационным влиянием, несёт ответственность за вотум недоверия правительству Болгарии, за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас, за парламентский кризис (шестой за последние два года) в Израиле, за жару в Испании, за неурожай в Нидерландах, за бузину в огороде и за дядьку в Киеве. Иные склонны искать причину всего означенного в мистике — визиты к Зеленскому или поддержка Украины действуют, по их словам, так же, как нападки на сирийского президента. Реальность проста и скучна — старательно выращивавшиеся под мирное время грядки технократов оказались не нужны. Сейчас есть спрос на игроков, ясно понимающих, за что стоит Запад, очевидно осознающих допустимую степень гибкости и жёсткости в отношениях с врагом. Вот только не вытравили ли таких людей из коридоров европейских парламентов десятилетия отрицательной селекции? Всеобъемлющий и принципиально неразрешимый кризис, в который Европа увлечённо бросилась головой вниз, намекает, что за исключением миллиардов вашингтонских болванчиков с брюссельской прошивкой и пары десятков травимых изгоев где-то на периферии (типа Орбана или знакомого нам Сальвини), в европейской политике не осталось никого.

Русофобия до добра не доведёт

Антироссийские действия Литвы чреваты негативными последствиями для самой прибалтийской республики.

Еврокомиссия опубликовала на прошлой неделе разъяснения по санкциям против Российской Федерации, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остаётся под запретом, транзит по железной дороге разрешён «при должном контроле». Комментируя это решение, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград. «Нет никаких «льготных» коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из неё никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля», – сказала она.

Чем вызвано такое поведение Вильнюса, и к чему оно может привести? Эти и другие вопросы стали темой беседы нашего обозревателя с известным политологом и военным аналитиком доктором военных наук Сергеем Печуровым, членом научного совета при Совете Безопасности РФ.

– Сергей Леонидович, так всё же что стоит за действиями Вильнюса, направленными, по своей сути, на блокаду со стороны суши Калининграда?

– Всё та же русофобия, по уровню которой Литва обогнала даже Польшу, об оголтелых антироссийских настроениях которой мы говорили с вами в прошлой беседе («Красная звезда», 8 июля с.г.). Вильнюс явно перещеголял в этом плане «щирых ляхов», запретив транзит ряда российских товаров в Калининградскую область, то есть из России в Россию! Такие действия литовцев вызвали озабоченность даже в «европейской столице» – Брюсселе, не нашедшего аргументов для оправдания явного и грубого нарушения подписанного пограничного договора с Россией, позволившего Литве вступить сначала в Евросоюз (2003 г.), а затем и в НАТО (2004 г.).

В то же время англосаксам, которые играют первую скрипку в коллективном Западе, прыть Литвы очень даже понравилась. «Мы приветствуем беспрецедентные экономические меры, принятые против России», – заявил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. И призвал другие страны следовать примеру Литвы и присоединяться к антироссийским ограничениям.

– Вы упомянули о русофобии. А на чём она основана?

– Исторические обиды на восточного соседа, завышенная самооценка, базирующаяся на откуда-то взявшемся чувстве национальной исключительности, всегда затмевали разум литовской элиты. С XV по XVI века на востоке Европы существовало довольно мощное государство, которое формально объединяло в своем составе недостаточно развитые земли полудиких племён балтов и относительно развитые территории славян. Именовалось оно Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. При этом официальным, или канцелярским языком этого княжества был восточнославянский, праязык нынешних русских, украинцев и белорусов, на котором, кстати, говаривали тогда и в Киеве, и в Москве.

Княжество крепло и процветало за счёт славянских земель. В 1569 году польской знати удалось добиться подписания так называемой Люблинской унии, согласно которой великое княжество объединилось с польским королевством в федеративное государство – Речь Посполитую. Как потом оказалось, такой «выбор судьбы» литовского народа был крайне неудачным. Опустошительные войны в Центральной Европе, три раздела, государственность была утрачена.

– И вот грянула Первая мировая война…

– В результате Первой мировой и последовавших вслед за этим нескольких переделов территорий канувших в лето великих европейских империй Литва обрела независимость. Правда не в тех границах, о которых мечтала её элита. Более того, после победы в скоротечной польско-советской войне войска Польши, несмотря на формальные советы Запада «не делать этого», заняли город Вильно, считавшийся символом «новой Литвы».

В стране утвердился полуфашистский режим диктатора Антанаса Сметоны. Правда, вскоре Германия предъявила претензии на Клайпеду, которую в нацистском Берлине рассматривали как «чисто немецкий город-порт Мемель». В марте 1939 года гитлеровский режим предъявил ультиматум Литве с требованием передать ему этот город с прилегающими к нему землями и тут же получил, что захотел. В том же 1939 году Советский Союз, озабоченный приближением вермахта к своим границам в результате военного разгрома Польши, передал в дар Литве город Вильно, тут же превратившийся в Вильнюс, и всю Виленскую область. Хотя, по правде говоря, численность литовцев здесь тогда составляла всего лишь несколько процентов.

– Тем не менее в «благодарной» литовской элите многие тогда продолжали рассчитывать на покровительство нацистской Германии, ждали прихода вермахта…

– Совершенно верно, но политика Берлина оказалась для них «холодным душем». Устами Гитлера было объявлено, что «никакой самостоятельности прибалтам предоставлено не будет». Более того, именно литовцы оказались в самом унизительном положении, поскольку германские «освободители» отказали им в праве быть «полноценным, приближённым к арийцам народом». Как было заявлено, «литовская кровь неполноценна: на 75–80 процентов – славянская, в основном польская!»

Но и такое унижение не стало препятствием для развёртывания по всей территории Литвы и близлежащим районам организованного «движения сопротивления». Но не германским оккупантам, относившимся к местным как к «недочеловекам», а Красной Армии и симпатизировавшему ей населению, прежде всего, естественно русским, полякам, евреям и всем тем, кто противился германской оккупации.

Литовские националисты – порядка трёх сотен отрядов и групп общей численностью около 30 тысяч боевиков – развернули активную борьбу сначала со сторонниками СССР, а с 1944 года и с вступившими на территорию республики войсками Красной Армии. Так что для населения сельских районов Литвы война не закончилась с Победой в мае 1945 года, а продолжалась, по некоторым данным, аж до начала 1960-х годов. Всего за всё это время через бандитские формирования прошло до 100 тысяч человек. От рук «лесных братьев» в общей сложности погибло более 25 тысяч человек, причём большей частью своих же литовцев.

– Именно идейные наследники «лесных братьев» фактически сегодня определяют политику Литвы…

– Дело в том, что СССР сумел нанести нацистской Германии и её сателлитам сокрушительное военное поражение, но в духовной сфере семена нацистской идеологии, оголтелого национализма, русофобии оказались, увы, слишком живучими. Не буду углубляться в эту тему, замечу лишь, что эти семена дали ядовитые всходы в республике в 80-е годы прошлого века при активной работе западных спецслужб и «пятой колонны». Один лишь факт: в 1988 году появилось демократическое движение «Саюдис», но никого не насторожил тот факт, что это движение названо в честь той самой военной организации «Саюдис», то есть Союза за освобождения Литвы, которая была создана в 1949 году и являлась объединяющим ядром всех бандитских структур «лесных братьев»…

У политической элиты современной Литвы историческая память носит какой-то странный, избирательный характер. Они хорошо помнят об исторических обидах от московских князей пятисотлетней давности, но напрочь забыли о неоднократных территориальных подарках от советской власти. Например, как по окончании войны благодаря Москве Литве прирезали земли за счёт германской Восточной Пруссии. «Вдруг» забыл Вильнюс и об огромных по тем временам объёмах материальной и финансовой помощи для восстановления не так уж сильно, по сравнению с другими западными регионами Союза, пострадавшего хозяйства Литвы. О последующих же дотациях литовцам из Центра, позволившим им иметь жизненный уровень, который был значительно выше по сравнению с русскими областями, с РСФСР.

– Большинство литовских политиков не только всё это «забыли», но и упорно стремятся «наказать» нашу страну…

– Вне всякого сомнения. Движимые какой-то чёрной завистью по отношению к исторически более успешной России, возникшей на базе московского княжества, они делают всё для того, чтобы наша страна перестала существовать, как когда-то великое княжество литовцев. Подталкиваемый антироссийскими импульсами Вильнюс не только втянул республику в НАТО, но и настойчиво превращает её территорию в военный плацдарм, который мог бы использовать Североатлантический альянс, а конкретнее – тандем Вашингтон-Лондон.

Уже сейчас на военной базе Рукла находится многонациональная батальонная тактическая группа НАТО, которую возглавляет немецкое командование. Она насчитывает свыше 1,5 тысячи военнослужащих и, не исключено, принимая во внимание решения июньского саммита НАТО в Мадриде, будет усилена до бригады. Кроме того, на военной базе и полигоне в Пабраде, прямо у границы с Белоруссией, на ротационной основе с 2019 года находится танковый батальон США. В этом апреле в республику прибыл дивизион артполка национальной гвардии из штата Пенсильвания, вооружённый 155-мм самоходными гаубицами Paladin. Известно также, что в районе Мумайчай американцы построили склады для хранения оружия и боеприпасов, а также тяжёлой техники – танков и БМП. А на авиабазе Зокняй размещены истребители стран НАТО, которые, сменяя друг друга каждые три-четыре месяца, несут дежурство в небе трёх стран Балтии. Всего же в Литве расположено свыше десяти объектов НАТО – больше всех в Прибалтике.

При этом вооружённые силы НАТО регулярно проводят на территории Литвы военные учения, в ходе которых, судя по всему, отрабатываются вопросы ведения боевых действий против России. Однако всего этого нынешним литовским политикам явно не достаточно, так как они активно выступают за наращивание натовского присутствия на территории республики. Так 13 июля, кстати, в день, в который 78 лет назад Красная Армия освободила Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков, литовский сейм призвал США к постоянному присутствию американских войск в республике.

Для этого планируется расширить военные городки в Рукле и Пабраде, чтобы там смогло разместиться до 4 тысяч военнослужащих, а в Вильнюсе и Шяуляе готовят объекты для размещения 2,5 тыс. человек. «Уже создана база для учений и дислокации ротационных подразделений. Построен один постоянный военный лагерь, строятся ещё три временных и два постоянных лагеря», – заявил недавно министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Выступая за расширение военных приготовлении на литовской территории, Вильнюс постоянно подталкивает руководство Североатлантического альянса к более активным действиям против нашей страны.

– Интересно, литовские политики отдают себе отчёт в том, чем могут закончиться для их маленькой республики подобные враждебные выпады?

– Сомневаюсь. В Вильнюсе, продолжая в угоду геополитическим интересам США в Европе демонстрировать антироссийское рвение, рассчитывают на мощь англосаксов. Однако как бы не наступило горькое разочарование, как сейчас постепенно начинает происходить с киевскими властями, которые втянули страну в кровопролитную авантюру, надеясь на заокеанский ленд-лиз и натовские дивизии. Литовские политики должны осознать: Лондон и Вашингтон рассматривают и Литву, и Украину, и Польшу всего лишь как простые пешки в большой геополитической игре, которыми всегда можно пожертвовать. Так что антироссийские инициативы Вильнюса могут выйти ему «боком».

Кстати, в Евросоюзе уже проявляют определённую настороженность и даже недовольство по поводу этой литовской активности, которую российские дипломаты не очень дипломатично, но очень метко окрестили «энергией маленького члена».

В завершение приведу без комментариев фрагмент недавней статьи на китайском интернет-портале «Гуаньча», созданном при поддержке Шанхайского института стратегических исследований:

«На свалке европейской истории существуют несколько небольших стран, которые то появляются, то исчезают, то вновь восстанавливаются из-за различных войн и конфликтов. Литва – одна из них. За последние два года она показала свое истинное лицо. Эта крошечная страна, которая в любом отношении меньше, чем любая провинция Китая, смеет провоцировать таких гигантов, как КНР и Россия. Если Литва хоть чем-то представляет ценность, так только своей способностью вызывать громкие аплодисменты американцев своим поведением.

20 декабря прошлого года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередной пресс-конференции весьма прямо заявил: «Некоторые люди и определённые силы в Литве настаивают на объединении с сепаратистскими силами «независимости Тайваня», тем самым они перешли на тёмную сторону и в конце концов будут уничтожены и выброшены на свалку истории».

И вот эта страна, официально получившая «мусорный статус» в глазах важнейших государств мира, ничего не стыдясь, совершает ещё более безумные поступки. На этот раз мишенью Литвы стал российский эксклав – Калининградская область.

Что означает блокада Калининграда? Для Литвы это опасная военная авантюра. Обратите внимание на географические размеры государства. Для такой маленькой балтийской страны, как Литва, проиграть – значит исчезнуть, а выиграть – значит раствориться в Калининградской области. Проще говоря, для Запада Литва – это всего лишь ставка в карточной игре. И Соединённые Штаты хотят использовать её, чтобы добиться больших результатов малыми усилиями».

Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Гостиницы Дубая готовятся к сезону пиковых нагрузок, который ожидается в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Кубок мира будет проходить с 22 ноября по 18 декабря в Дохе, и десятки тысяч футбольных болельщиков уже начали бронировать номера в соседних странах, в первую очередь, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наибольший интерес к Мундиалю проявляют болельщики из стран Европы и Латинской Америки, в том числе Испании, Бразилии, Аргентины и Германии, которые рассчитывают, что их команды продержатся в чемпионате до финала. Поскольку в отелях Катара практически нет свободных мест, фанаты большими группами бронируют отели в Дубае.

ОАЭ стали привлекательным вариантом для болельщиков, поскольку авиакомпании Air Arabia и flydubai будут выполнять в общей сложности более 45 ежедневных шаттл-рейсов из Дубая и Шарджи в Доху. Стоит отметить, что эти рейсы будут доступны только для обладателей билетов на матч, фан-ID и туристической визы в Катар.

Во многих отелях Дубая в ноябре оборудуют мини-фан-зоны и установят большие экраны, на которых будут транслироваться матчи. Компания Colliers прогнозирует резкий подъем туристической индустрии Дубая в последнем квартале 2022 года.

Самый большой с 2019 года рост заполняемости увидят отели в районах Dubai Creek и Festival City – до 77%, благодаря своей близости к Международному аэропорту Дубая. В отелях в районе DIFC и вдоль шоссе шейха Заеда заполняемость вырастет – до 73%, в пляжных районах Абу-Даби – до 64%.

С января по май 2022 года эмират посетили свыше 6,17 млн иностранных гостей, рассказали в местном Департаменте экономики и туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели выросли на 197%.

Отели Дубая поддерживали средний уровень заполняемости на уровне 76% в указанный период по сравнению с 62% в первые пять месяцев 2021 года. Согласно данным аналитической компании STR, Дубай занял первое место в мире по уровню заполняемости отелей, обогнав Нью-Йорк (61%), Лондон (60%) и Париж (57%).

Большая мечеть шейха Заеда в Абу-Даби и Дубайский фонтан вошли в список 20 самых красивых достопримечательностей мира по версии туристической компании Kuoni, которая проанализировала тысячи отзывов на онлайн-портале TripAdvisor.

Знаменитая мечеть заняла в рейтинге восьмое место, а свето-музыкальный фонтан у подножья небоскреба Burj Khalifa – 11-e. Больше всего путешественников очаровал Центральный парк Нью-Йорка – именно по отношению к нему пользователи наиболее часто применяли слово «красивый».

Также в топ-5 вошли достопримечательности Италии, Испании и Франции – такие, как Фонтан Треви, Базилика Святого Семейства и Собор Парижской Богоматери.

Большая мечеть шейха Заеда (Sheikh Zayed Grand Mosque) – одна из крупнейших в мире мечетей, шедевр архитектурного искусства. Это удивительное здание способно вместить до 41 тысячи молящихся.

Мечеть украшена 82 куполами, тысячей колонн, люстрами, позолоченными сусальным золотом, и самым большим в мире ковром ручной работы. Главный молельный зал освещается одной из самых грандиозных люстр мира (10 метров в диаметре, 15 метров в высоту, масса 12 тонн).

На территории мечети похоронен шейх Заед, первый президент ОАЭ. Его погребение было первой религиозной службой, проведенной в этой мечети. Окружающие мечеть сверкающие бассейны дополнительно подчеркивают ее красоту.

Днем здание блестит на солнце белым и золотым, а ночью оно залито искусственным светом, причем уникальная осветительная система изменяет особенности освещения в зависимости от фаз луны.

Дубайский фонтан, который славится своими свето-музыкальными представлениями, является самым высоким действующим фонтаном в мире. Его струи вздымаются ввысь над озером Burj Lake площадью 120 тысяч квадратных метров, покрывая территорию, равную двум футбольным полям.

Фонтан Дубай ежесекундно выбрасывает на 140-метровую высоту более 830 тысяч литров воды. Это самое популярное шоу в Дубае: подсвеченные разными цветами струи воды, попеременно взмывают ввысь в такт музыке. Фонтан отличается богатством и разнообразием хореографических форм.

Звуковое сопровождение включает популярные композиции: Thriller Майкла Джексона, Time to Say Goodbye Андреа Бочелли и Сары Брайтман, новый хит Power корейской группы EXO и другие. Этот фонтан выполнен в форме пяти эллипсов, а его танец виден на расстоянии свыше 30 километров.

Celsa инвестирует около 2 млн евро в проект декарбонизации

Испанский производитель стали Celsa запустил проект, целью которого является оценка отходов, образующихся в процессе производства стали, за счет использования возобновляемого водорода для заблаговременного обезуглероживания.

Компания инвестирует около 2 млн евро в этот проект и получает субсидию в размере 1,2 млн евро от правительства.

В настоящее время компания повторно использует 90 % образующихся отходов в процессе производства стали и стремится достичь 100 % в 2025 году, а также намерена стать компанией с нейтральным уровнем выбросов углерода в 2040 году, на 10 лет раньше цели ЕС на 2025 год.

Celsa перерабатывает металлический лом для производства стали в электродуговых печах и потребляет около 8 миллионов тонн металлического лома в год. У компании более 120 рабочих центров по всему миру.

Выходцы из России в Израиле не могут получить пенсии и другие денежные переводы

Как рассказали собеседники Business FM, проблема возникла еще несколько месяцев назад. Израильские банки считают российские деньги токсичными. Пенсионеры уже свыклись с мыслью, что положенные 40-50 долларов в месяц они получат либо нескоро, либо никогда

У русскоговорящих израильтян возникли сложности с получением пенсий и иных денежных переводов. Это связано с тем, что израильские банки опасаются попасть под вторичные санкции США или ЕС. Минфин страны пытается убедить финорганизации разрешить переводы 60 тысячам человек, но пока безуспешно.

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман планирует провести переговоры с сотрудниками министерства и представителями Банка Израиля о «переводе средств из России невинным гражданам, проживающим в Израиле», сообщает Reuters.

Business FM попросила жителей Израиля рассказать о проблемах с денежными переводами из России.

Житель Иерусалима, сотрудник «Яндекса» в Израиле Тимур Мошеев:

«Конкретно по пенсионерам я не сталкивался. Сталкивался с тем, что люди, приезжающие в Израиль, не могут получить свои переводы. Мои родственники как раз помогали одному из моих друзей. Закончилось тем, что моя тетя пошла в отделение банка (должен был прийти платеж) и поругалась с директором филиала. В целом израильские банки сейчас боятся российских денег, они для них все токсичные — и неважно, это может быть тысяча долларов, миллион долларов либо же выплата пенсионеру. Это может быть также перевод всех имеющихся средств человека, который просто переезжает. Израильтяне не вводят собственные санкции, боятся связываться с российскими деньгами. При этом в самом Израиле, по крайней мере со слов моей тети, никаких законов и постановлений против России не вводилось. Это банки перестраховываются и требуют миллион доказательств того, что деньги «чистые». Что касается случая с моей тетей, которая поругалась с директором, она потребовала законные документы и постановления правительства, которые запрещают перевод денег. Оказалось, что таких документов нет. Директор филиала все же разрешил проведение платежа. То есть это практически все в частном порядке, но массово банки боятся, потому что есть проблемы с подтверждением документов, с тем, какие документы потребовать. По сути, у них нет процедуры и понимания, что именно требуется. Им проще отказать, а уже если человек начинает возмущаться, тогда ищут пути решения».

Журналист 9tv в Израиле Андрей Харазов:

«Проблемы с пенсиями, которые поступают израильтянам из России, начались давно — еще несколько месяцев назад. Сейчас в Израиле российские пенсии получают около 57 тысяч репатриантов, из них 17 тысяч — это люди, которые уезжали еще из СССР и лишались тогда гражданства. Они здесь оформили [документы] через местное национальное страхование, которое им платит деньги, а само оно получает совокупный платеж из России. Еще 40 тысяч, которые тут живут, — граждане России, они получают напрямую пенсии в шекелях на свои израильские банковские счета из российских пенсионных ведомств. Обе эти категории пенсии получать перестали, потому что и общий российский платеж нацстраху стал срываться, и прямые платежи из России на банковские счета израильтян тоже перестали банки принимать. Финансовые учреждения не рискуют сейчас проводить платежи из России — кстати, с Украины тоже — и обратно, потому что боятся попасть под санкции американской финансовой системы. Местный Минфин был сильно озадачен этим. Два месяца назад было решено, что те 17 тысяч, которые получают пенсии централизованно, через израильский нацстрах, будут временно получать выплаты из израильского бюджета — в ожидании, когда Россия сможет делать взносы по этой задолженности. Но дело затянулось. И в этот раз министр финансов созвал по этому поводу экстренное совещание. Результатом этого совещания стало давление со стороны Минфина на банки. Пытаются в Минфине убедить частные банки все-таки пенсионные платежи принимать. Но банки сопротивляются. Они требуют от израильского Минфина гарантий, что они не попадут под санкции американских финансовых органов или финансовых органов ЕС. А Израиль больше не может платить этой централизованно получающей группе из 17 тысяч человек. Поэтому те, кто получает эти пенсии из России, уже начинают мириться с тем, что, скорее всего, они их лишатся на несколько месяцев, а то и вообще навсегда. Для израильтян эти деньги не такие большие — порядка 40-50 долларов в месяц. В общем, израильтяне могут прожить и без них».

Гид по Израилю Сурен Карапетов:

«Люди сейчас пенсии из российских банков не получают. Что будет дальше, прогнозы в банковской и экономической сферах таковы, что санкции с России не будут сняты еще очень долго. Что касается наших пенсионеров, как говорили, раньше не жили богато — не надо и привыкать. Это, конечно, очень обидно для них, потому что они отдали СССР и России все свои годы, а пенсии были вполне справедливым моментом. Но тот вариант, который сегодня предусмотрен в России, а именно открывать счета в российских банках, приезжать в Россию и получать эти деньги — далеко не все это могут позволить».

Ранее Business FM сообщала, что выплаты из России не могут получить российские пенсионеры и дети войны, проживающие в Испании, а также в Германии и Латвии.

В апреле российское правительство выпустило постановление, которое регламентирует особенности выплаты пенсий до конца этого года на фоне ограничительных мер. В документе сказано, что переводы за границу продолжаются через кредитное учреждение, не включенное в санкционные списки.

В Европе назревает дефицит хумуса из-за санкций против России

Татьяна Карабут

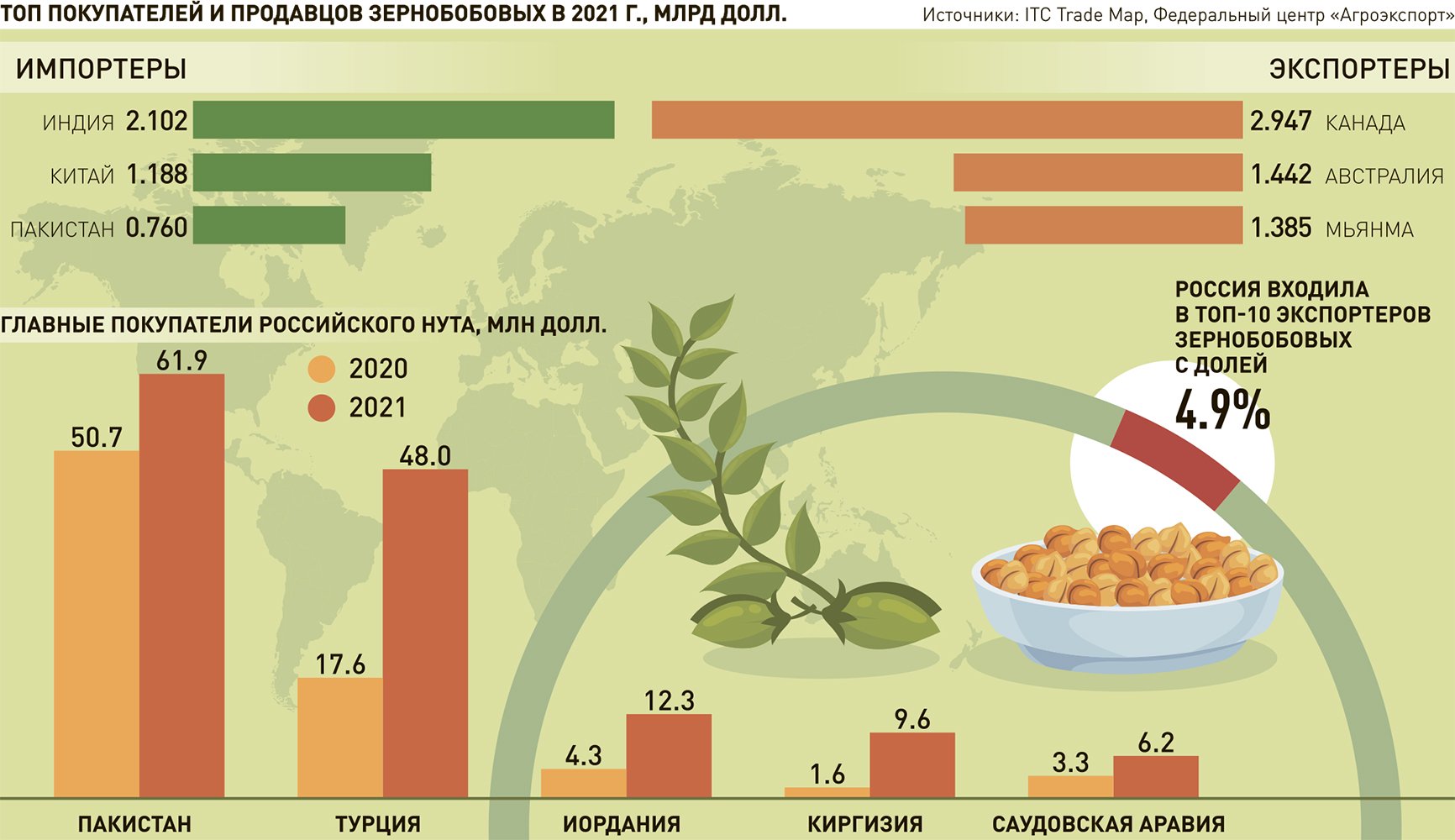

Из-за отказа от поставок нута из России европейским потребителям грозит дефицит хумуса. При этом наши производители ничего не потеряют - основные покупатели российского нута находятся в азиатских странах. С учетом роста мирового населения и невысокой цены такого ценного источника белка, как нут, Россия имеет все шансы увеличить его экспорт.

Экономические санкции в отношении России и боевые действия на Украине являются главными препятствиями для поставок нута на мировой рынок, пишет The New York Times со ссылкой на Всемирную конфедерацию зернобобовых. Еще одной проблемой стал рост стоимости фрахта, который был частично вызван повышением цен на нефть.

По данным издания, Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками нута на мировой рынок. Их совокупная доля составляет около 20%. Россия производит около 250 тысяч тонн, Украина - 30-50 тысяч тонн нута в год. Но в этом году Украина произведет только 5 тысяч тонн. Большая часть урожая собиралась в Харьковской области, где боевые действия помешали севу. Уход с рынка России и Украины приведет к росту мировых цен на нут на 15-20%, считают эксперты издания.

Украина в лучшие годы поставляла на мировой рынок не больше 50 тысяч тонн нута. Тогда как Россия экспортировала в прошлом сельхозгоду 340 тысяч тонн. Поэтому вряд ли Украина играет важную роль в поставках этого сырья для хумуса, говорит начальник отдела международного анализа Центра оценки качества зерна Сергей Плужников.

По его информации, сейчас российские производители действительно не заключают контракты с европейскими компаниями. Мы готовы выполнять все свои обязательства в полном объеме. Но остро стоит вопрос логистики - как и чем возить, каким образом проводить платежи и т.д.

В Европе уделяют большое внимание здоровому питанию. Это перспективный рынок. Но для российских аграриев его потеря не является большой проблемой. Основные покупатели нашего нута находятся в Азии, на Ближнем Востоке. Ведь там хумус - традиционное блюдо. При этом наш нут, по мнению отдельных трейдеров, имеет специфический околоореховый вкус, за что особо ценен. И поставки в эти страны идут сейчас прежними темпами. В этом агросезоне из 261 тысячи тонн экспортированного нута 238 тысяч тонн пришлось на Пакистан, Ближний Восток и Северную Африку. Но сельхозгод закончится только в конце августа и объем поставок еще увеличится. В прошлом сельхозгоду из экспортированных 340 тысяч тонн на Европу пришлось только 7 тысяч тонн, говорит эксперт.

"На этом такой рынке у нас стабильные позиции и партнеры, с которыми мы работаем очень давно и плодотворно. Они точно не будут перекраивать какие-то цепи поставок", - говорит Плужников.

В прошлом году российские производители увеличили экспорт зернобобовых почти в два раза, в том числе сушеного нута - на 44% в денежном выражении (до 193 млн долларов), подсчитывали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. С одной стороны, в 2021 году в России был собран большой урожай зернобобовых. По данным Росстата, в 2021 году производство зернобобовых в России достигло 3,84 млн тонн (максимум после 2017 года). С другой стороны, крупнейший производитель зернобобовых - Канада - сократил их производство: в частности, нута - на 64%. Это уже тогда привело к росту мировых цен и заставило покупателей канадских зернобобовых искать новых поставщиков в других странах.

Европейские потребители, может, и не останутся без хумуса полностью. В частности, нут можно привезти и из Аргентины (правда, там в этом году получили не слишком большой урожай). Пытались выращивать нут также в Испании. Мексика может поставить премиальный крупноплодный, но очень дорогой нут - использовать его для изготовления хумуса нерационально, его все равно нужно измельчать. У Турции тоже можно купить крупноплодный нут. То есть в любом случае Европе придется переплачивать за продукт, который мы могли бы поставить по приемлемой цене и сопоставимого качества, отмечает Плужников.

По его оценке, в этом году общая площадь под нут в России еще увеличится - до более 330 тысяч га с 320 тысяч га в прошлом. В 2021 году собрали 350 тысяч тонн, в этом урожай может составить около 360 тысяч тонн. Расширение посевов объясняется в том числе более мягким регулированием отрасли - на нут, горох и чечевицу не действуют экспортные пошлины, как на зерновые.

Экспорт нута будет расти еще и потому, что население в мире неуклонно растет, а зернобобовые являются дешевым источником белка. При росте мировых цен на продовольствие для многих потребителей стоимость продукта играет ключевую роль. Например, Плужников допускает скорое открытие индийского рынка для российского нута. Его запретили в 2017 году - страна решила обеспечивать себя зернобобовыми сама. Однако климат в стране неустойчивый, а кормить растущее население надо.

В самой России потребление бобовых в целом и хумуса в частности "преступно маленькое", считает Плужников. США съедают 200-250 тысяч тонн нута в год, а Россия - только 10 тысяч тонн. Растет его потребление только в периоды религиозных постов. Фалафели, котлеты из бобовых входят в наш рацион, но пока не очень быстро. Пока для граждан России это скорее экзотика, чем привычный продукт, признает Плужников.

Смертельная жара душит в объятиях Европу

Сергей Савчук

Западнее российских границ происходят столь неожиданные природные явления, что люди впечатлительные вполне способны поверить в существование потусторонних сил, злобно интригующих против старушки Европы. Британская метеорологическая служба впервые в истории страны объявила "красный" уровень опасности из-за надвигающейся аномальной жары. Согласно прогнозу, уже в ближайшие дни в Лондоне и в обширной части центральных областей от Манчестера до Йорка столбики термометров достигнут отметки 40 градусов по шкале Цельсия, что чревато резким скачком тепловых ударов и смертей, под угрозой также и работа ряда ключевых отраслей промышленности.

Объективности ради оговоримся, что выражение "впервые в истории" применительно к Британии довольно условно, потому как система оценки погодных рисков и конкретно аномальной жары в королевстве была разработана всего год назад. Причиной этого, кстати, стал предыдущий период рекордных температур, с которыми британцы столкнулись горячим летом 2019-го. Тогда термометры и бортовые компьютеры автомобилей фиксировали повышение температуры воздуха до 38,7 градуса, что вызвало практически коллапс транспортной и энергетической инфраструктуры (хотя тогда Европа была полностью обеспечена носителями). Впрочем, это не так уж впечатляет, если вспомнить, что за этот же период в Британии — только официально и только от жары — погибли две с половиной тысячи человек.

Волна раскаленного воздуха идет на Европейский континент с юга, принося с собой крупные проблемы не только жителям островов.

Как пишут зарубежные средства массовой информации, в Испании от жары с неба стали замертво падать птицы, а количество скончавшихся от перегрева превысило 350 человек. В ряде регионов, а также в соседних Португалии и Франции бушуют сильнейшие лесные пожары, борьба с которыми затруднена нехваткой воды по причине обмеления ряда рек. Например, значительное падение уровня воды отмечается в крупнейших водных артериях континента — реках Рейн, Эбро, Рона и По. В последней зафиксировано рекордное снижение уровня за последние 70 лет наблюдений.

В Италии метеорологи и фермеры фиксируют сильнейшую засуху, что ставит под вопрос сбор урожая, потому как, по самым скромным подсчетам, река По обеспечивает заветной влагой около трети всего итальянского агросектора. Ситуация настолько отчаянная, что во многих муниципалитетах введено нормирование воды.

В Германии проблема другая, но ничуть не менее болезненная. Просевший уровень воды в Рейне угрожает сорвать поставки угля, который из морских портов баржами доставляют на аврально выводимые из консервации электростанции. Олаф Шольц с грустью отмечает, что Берлин вынужден возвращаться к источникам энергии, от которых европейцы в рамках зеленого энергоперехода планировали отказаться, но теперь другого выбора просто нет. Палящее летнее солнце имеет неплохие шансы поломать и эту не самую популярную, но спасительную схему.

Это не все. Голландские фермеры, к которым на днях присоединились их немецкие коллеги, устраивают массовые забастовки из-за введенных ограничений на использование нитрометана и посевных территорий. Возможно, кто-то удивится, но и тут основной причиной является кризис в энергетике. Нитрометан (или нитрокарбол) получают разложением природного газа, а именно пропана, поставки которого в Германию сейчас практически остановлены по вине коллективного Запада, заигравшегося в антироссийские санкции. Амстердам и Берлин ввели ограничения не потому, что хотят разорить собственных фермеров, а потому, что все глубже погружаются в топливный дефицит и перенаправляют объемы в наиболее важные и уязвимые отрасли экономики. Однако попытки отказа от российского газа уже привели к рекордным ценам на электричество, а ряд крупнейших предприятий, критически завязанных на импорт из России, — на грань остановки производства. В их числе немецкий химический гигант BASF, который в числе прочего производит упомянутый выше нитрометан.

Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркета в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.07.2022

При всем этом руководители Евросоюза и Великобритании натужно изображают оптимизм и делают хорошую мину при очень плохой игре, и это в первую очередь понимают рядовые европейцы.

Пока Испания плавится в горниле летнего зноя, а сотрудники местной скорой помощи ведут скорбную статистику погибших, министр энергетики Тереза Рибера совершенно серьезно просит сограждан поменьше пользоваться кондиционерами, которые поглощают прорву электроэнергии, подорожавшей в несколько раз. На ее производство нужен природный газ, а его в хранилищах все меньше, хотя лето — это традиционный период заполнения ПХГ перед началом отопительного сезона.

Команда Шольца с помпой отчиталась о заключении контракта на поставку 35 миллиардов кубометров газа с голландской компанией GTS. На первый взгляд, главная экономика Европы смогла заместить почти половину российского импорта, но так кажется, только если не вникать в детали. Газотранспортная система между странами имеет максимальную пропускную способность в те самые 35 миллиардов, хотя до сих пор средний объем поставок из Нидерландов составлял 11 миллиардов кубометров. В контракте голландцы прописали целый ряд ключевых условий и оговорок, из которых следует, что три с половиной десятка миллиардов кубометров голубого топлива — это вовсе не гарантированный объем, а лишь потенциально возможный. Более того, голландская сторона оставляет за собой полное право не поставлять немецким партнерам оговоренный газ в случае критически низких или высоких температур, а также если Амстердам не сможет реализовать комплекс мер по ликвидации зависимости от российского газа. Иначе говоря, если будет очень холодно/жарко либо голландцам самим не будет хватать топлива, они просто не будут ничего экспортировать.

Понимающие люди быстро сложили дважды два и получили грустные цифры.

Так, крупнейший в Германии Deutsche Bank провел собственные расчеты и пришел к выводу, что если работа "Северного потока" не будет восстановлена в полном объеме (что вполне возможно, если Канада и впредь будет препятствовать ремонту оставшихся газоперекачивающих агрегатов Siemens), то уже этой зимой миллионы немецких домохозяйств будут вынуждены перейти на дрова в качестве основного источника энергии. Из этого же анализа следует, что общее потребление газа немецкой промышленностью и населением при любом сценарии будет на десять процентов ниже прошлогоднего, а единственной альтернативой уже этой осенью может стать каменный или бурый уголь.

Здесь можно было бы подумать, что сбылась многолетняя мечта Польши, этого последнего островка угледобычи в Европе, но не тут-то было.

На днях тамошний премьер был с визитом в Щецинском районе, на северо-западе Польши, где находятся крупные угольные предприятия, и имел крайне неприятный разговор с местными жителями. В частности, у него спрашивали, почему в главной угольной державе Европы наблюдается такая нехватка угля, что купить топливо можно только на каждом третьем складе, при этом за тонну угля просят зубодробительные 620 долларов, хотя еще год назад дорого считалось по 150. Матеуш Моравецкий объяснил согражданам, что именно так работает свободный рынок, а местные компании предпочитают продавать продукцию не государству, а на экспорт, где платят больше. Остается лишь догадываться о настроениях простых поляков, отдающих себе отчет в том, что за жарой обязательно наступит сырая, промозглая осень, а затем и зима. За кадром еще остается польская металлургическая промышленность, целиком и полностью завязанная на поставки кокса из России, но об этом в другой раз.

Вернемся в Британию, с которой и начался наш сегодняшний разговор.

Из-за жары остановлена служебная деятельность военно-воздушной базы Крануэлл в графстве Линкольншир. Выяснилось, что на территории воинской части просто начал плавиться асфальт. Аналогичные сложности преследуют и гражданские ведомства. Так, например, сообщается, что в ряде британских графств ограничивается движение по автомагистралям, а само дорожное покрытие засыпают песком, чтобы предотвратить его плавление и деформацию. Правительство же, оставшееся без руководителя, просит британцев по возможности не выходить из дома, пить больше воды и гулять с собаками после захода солнца. Профильные же министерства прорабатывают планы отмены авиарейсов, уменьшения количества поездов и резкого скачка обращений за медицинской помощью.

Мы упомянули про сверхъестественные силы и людей впечатлительных не просто так.

Согласитесь, когда тебя уже пять месяцев кормят рассказами о почти уничтоженной российской экономике, отказе от российских нефти и газа, а потом в гости внезапно приходит рекордная жара и выясняется, что без российского экспорта нельзя даже включить кондиционер, поневоле в голову закрадется мысль, что у Кремля есть связь с небесной канцелярией.

Евростат назвал страны ЕС с самым значительным ростом цен на жильё в первом квартале

В первом квартале 2022 года цены на жильё в странах ЕС в среднем выросли на 10,6% в годовом исчислении.

Что случилось? По данным Евростата, в первом квартале 2022 года цены на жильё в странах ЕС в среднем выросли на 2,1% в квартальном и на 10,6% в годовом исчислении. Это самый значительный годовой рост для Евросоюза с четвёртого квартала 2006 года.

Рейтинг. Все страны ЕС в первом квартале 2022 года продемонстрировали положительную динамику цен на жильё – как в квартальном, так и в годовом исчислении. При этом в 17 из них годовой рост цен превысил 10%.

Больше всего в годовом исчислении подорожало жильё в Чехии (+24,7%), Эстонии (+21%) и Венгрии (+20,6%), а меньше всего – на Кипре (+1,1%), в Финляндии (+4,3%) и Италии (+4,6%).

Самый значительный рост цен в квартальном исчислении показали Эстония (+7,1%), Венгрия (+6,7%) и Болгария (+5,2%), а самый несущественный – Мальта (+0,4%), Кипр (+0,5%) и Германия (+0,8%).

Динамика цен на жильё в популярных странах ЕС (первый квартал 2021 – первый квартал 2022):

-Болгария +11,5%

-Германия +12%

-Италия +4,6%

-Кипр +1,1%

-Испания +8,5%

-Франция +7,1%

-Финляндия +4,3%

-Мальта +6,7%

-Польша +13,6%

-Чехия +24,7%

-Эстония +21%

-Хорватия +13,5%

-Латвия +17,3%

-Литва +19,1%

-Люксембург +10,5%

-Венгрия +20,6%

-Нидерланды +19,5%

-Австрия +13,7%

-Португалия +12,9%

-Швеция +10,3%

Автор: Ольга Петегирич

Источник: Евростат

С какими кофейными капсулами остались россияне?

Капсулы Nescafе Dolce Gusto стало сложно купить в России, при этом бренд официально не заявлял, что ушел из РФ. Им владеет компания Nestle. Другой ее бренд — Nespresso — ранее ушел с российского рынка

Лидером на рынке кофейных капсул всегда была компания Nestle, у нее два бренда. Самый популярный — Nespresso — ушел с российского рынка в марте. Второй, менее массовый бренд Nescafе Dolce Gusto официально из России не уходил. Но заказать капсулы для этой кофейной системы на официальном сайте компании сейчас нельзя.

Когда именно пропала возможность заказать капсулы Dolce Gusto, непонятно. Я в последний раз покупала их на официальном сайте в апреле. А теперь «работа интернет-магазина временно приостановлена». На горячей линии сказали, что причина приостановки на неопределенный срок — операционные сложности и логистические трудности. На коробке капучино от Dolce Gusto, которая осталась в редакции Business FM, написано, что капсулы произведены в Великобритании. Также есть производства в Испании и Германии. Компания Nestle, которой принадлежит бренд Dolce Gusto, в середине марта заявила, что прекращает импорт и экспорт из России не жизненно важных товаров. Возможно, старые запасы на складах закончились, а новые не завозят. Сейчас капсулы можно найти в офлайне, но там выбор небольшой, плюс цена начинается от 600-700 рублей за пачку. Еще выше цены на Wildberries, подешевле — на Ozon.

«Старший брат» Nescafе Dolce Gusto, Nespresso, приостановил продажи в России в середине марта. Итальянская Lavazza объявила о приостановке деятельности в стране в апреле.

На российском заводе Nestle в Краснодарском крае, в Тимашевске, производят только растворимый кофе под маркой Nescafе. В «Nestle Кубань» сотрудникам Business FM не под запись сообщили, что производство капсульного кофе на заводе запускать не планируется.

Основной фактор, который тормозил развитие капсульных производств в России, — полное доминирование западных брендов, считает коммерческий директор компании The Coffee Soldiers Павел Илларионов:

«Например, у нашей компании был опыт работы с капсулами. Мы в 2020 году заказали себе на подрядном производстве достаточно большую партию, получили очень хорошее ценообразование, получили качественный продукт, использовали свой обжаренный кофе, немножко потеряли на логистике. Банально мы уперлись в вопрос того, что без мощной рекламной подготовки реализовать этот продукт достаточно сложно, потому что у потребителя всегда возникал, по крайней мере ранее, вопрос: зачем мне покупать отечественное, когда есть известные европейские бренды?»

Маркетплейсы сейчас предлагают отечественные марки, которые делают капсулы под кофемашины западных брендов. Цены, кстати, даже ниже: по 200-300 рублей за пачку. Отзывы разные: как положительные, так и не очень. Кому-то не нравится качество кофе, кто-то жалуется, что некоторые капсулы бракованные.

Производство не очень сложное. У российских производителей сейчас трудности с сырьем: и кофе, и сами капсулы импортные. Но число заказов за последние полгода серьезно выросло, говорит Роман Боровков, управляющий партнер компании Lazy Barista, которая производит капсулы двух видов: Lavazza Blue — в основном HoReCa — и Nespresso Classic — самый ходовой формат:

— Запросов каждый день приходит несколько — на изготовление собственной торговой марки и на дистрибуцию. У нас итальянские линии, сейчас одна, две еще придут в ближайшие полгода. Насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки производства, где они есть. Маленьких китайских линий гораздо больше, но качество оставляет желать лучшего.

— А под какие кофемашины российские производители делают капсулы преимущественно?

— Nespresso Classic — самый популярный формат. Если помните рекламу, где Джордж Клуни, как раз на Nespresso Classic их больше всего, они, по-моему, с 1986 года производятся. Наверное, у каждого третьего [любителя кофе] такая машина дома стоит.

— Под конфигурацию Dolce Gusto делают капсулы или нет?

— Я знаю одно производство, которое делает. По-моему, их два всего, но одно из них — это наши московские коллеги, одна линия стоит точно.

Как вариант есть еще многоразовые капсулы: пластиковые за 200-300 рублей и металлические — их можно найти в районе тысячи рублей. Но, по мнению экспертов, это не самая эффективная и удобная технология.

Александра Сидорова

Казахстан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности

Объем инвестиции в отрасль достиг 3,5 млрд долларов.

Самат Бейсембаев

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", где обсудили вопросы развития горнодобывающей отрасли в стране, передает Liter.kz.

За первое полугодие 2022 года объем товарооборота между Казахстаном и странами ЕС составил 20,1 млрд долларов, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также по итогам первого квартала приток иностранных инвестиций вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7%, составив 3,5 млрд долларов.

Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создании отраслевой инфраструктуры, – сказал Алихан Смаилов.

В мероприятии приняли участие глава представительства Европейского союза в Казахстане, послы Германии, Франции, Испании, Литвы, Польши, Бельгии, Швеции, Словакии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Латвии, Финляндии, Италии, Австрии, Греции и Румынии, а также руководители центральных госорганов и нацкомпаний.

Эксперт Института Ближнего Востока Иван Стародубцев объяснил, что означает для Анкары меморандум с Финляндией и Швецией

Иван Стародубцев (эксперт Института Ближнего Востока, бизнес-консультант по Турции, автор Telegram-канала "Турция - это")

- Меморандум, который был подписан в Мадриде между Турцией, Швецией и Финляндией, не предусматривает автоматического обязательства Хельсинки и Стокгольма выдавать всех, кого Анкара обвиняет в терроризме. Было указано, что Швеция и Финляндия будут действовать в рамках национального законодательства и в соответствии с европейскими регулирующими документами в этой области. В меморандуме есть лишь два пункта, где говорится об обещаниях Швеции и Финляндии в отношении террористических организаций. Во-первых, северные страны обязались оперативно рассматривать заявки Анкары на экстрадицию террористов. Во-вторых, Стокгольм и Хельсинки безусловно признали Рабочую партию Курдистана и ее филиалы в качестве террористических организаций. А террористическая организация Фетуллаха Гюлена - была обозначена как угроза турецкой национальной безопасности. Швеция и Финляндия также обещали не поддерживать данную организацию и даже бороться с ней. Каким образом бороться - сказано не было. Таким образом, две страны не сделали ничего, что противоречило бы подписанному в Мадриде документу. Если оставить всю политическую риторику, которая была в Турции по этому поводу, турки не могли не понимать, что они упрутся лбом в национальное законодательство Швеции и Финляндии. В документе записан принципиальный для Турции вопрос - это снятие с нее оружейного эмбарго. Плюс есть некоторые абстрактные обязательства со стороны Финляндии и Швеции бороться с террором и национальными угрозами. В Турции понимали, что предстоит долгий процесс: Анкара будет требовать, Стокгольм и Хельсинки будут решать, что им выполнять, а что - нет.

Может ли Турция резко отреагировать на то, что Швеция и Финляндия выдают существенно меньше террористов, чем она запрашивает? Например, блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО? Если говорить о резкой вербальной реакции, то, конечно, она будет, но что касается реальных действий, то в ближайшее время серьезных шагов ждать не стоит. В турецком правительстве сидят люди с реалистичными взглядами. Они сразу понимали, что за подписанием меморандума последуют сложные дебаты с Хельсинки и Стокгольмом об экстрадиции террористов. Мадридский меморандум еще только предстоит ратифицировать в турецком парламенте. Но не будем забывать, что там, помимо вопроса об экстрадиции, есть вопрос оружейного эмбарго. Если парламент не откажется ратифицировать меморандум, Турция сама себе создаст проблему с ограничением поставок оружия от Швеции и Финляндии. Анкаре это невыгодно. Кроме того, следующий саммит НАТО, на котором будет решена судьба Швеции и Финляндии, пройдет в следующем году в Литве. Раньше Турция ничего сделать не сможет. Турки дождутся саммита, а там уже будут думать.

На Турцию уже оказывается постоянное давление. Обратите внимание на то, что сейчас происходит. В Мадриде Анкара объявила, что президент США положительно отреагировал на ее заявку о покупке истребителей F-16. Однако сейчас американская палата представителей приняла поправку к закону о бюджете на следующий год. Согласно этой поправке, администрация должна четко объяснить, не угрожает ли продажа Турции 40 истребителей F-16 национальной безопасности США. Она также должна составить перечень шагов, как не допустить использование турками истребителей для "несанкционированных полетов над Грецией". Очевидно, что сделка по F-16 опять оказывается под большим вопросом. Евросоюз контролирует Турцию из-за территориальных споров между ней и Грецией. Еврокомиссия приняла решение наложить на страну экономические санкции в случае, если турки продолжат настаивать на введении исключительной экономической зоны у своих границ. Из этого всего следует, что у ЕС и США уже есть множество политических и экономических рычагов давления на Анкару. Турецкое руководство это понимает и не решается идти на открытую конфронтацию с Западом. Поэтому Финляндия и Швеция точно вступят в НАТО. Вопрос лишь в том, насколько быстро.

Подготовила Полина Ардашова

Идеология нацизма: вчера и сегодня

Поле битвы – сознание человека.

Нацизм (национал-социализм) – сугубо наднациональное явление. Он может быть присущ любой социальной группе независимо от национальности. Нацизм сформировался как агрессивная человеконенавистническая идеология, направленная на построение идеального общества и государства для арийской расы, превосходящей все другие расы. Идея такого превосходства утверждается за счёт физического уничтожения или порабощения других народов.

Предтечей нацистской идеологии стала доктрина колониализма. Ещё в XVIII столетии она обосновывала превосходство «белого» человека над другими «неполноценными» расами. Эта теория была одним из столпов существования всей колониальной системы европейских стран. Вот её-то нацисты и взяли за основу. Они изучили опыт, в том числе Соединённых Штатов Америки, где сегрегация по расовому признаку приобрела невиданные размеры. К примеру, к 1935 году в 26 штатах действовали законы о принудительной стерилизации, ещё в 10 они ожидали принятия. Нет ничего удивительного в том, что Третий рейх ввёл насильственную стерилизацию душевнобольных. А в Европе к моменту прихода нацистов к власти в Германии такие законы уже действовали в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии.

Нацистская идеология включает в себя элементы социализма, национализма, антисемитизма, расизма и тоталитаризма. Нацизм является наиболее радикальной разновидностью фашизма. Вместе с тем тесно переплетены между собой нацизм и либерализм. Каким образом? Ценность свободы на Западе считается базовой уже давно. Но право этой свободы, как считают многие российские историки, адресовано избранным. Общая черта всех американских президентов – приверженность к либеральным ценностям. Но все американские президенты начальной поры были рабовладельцами. Таким образом, превосходство по классовому, имущественному признаку становилось более значимой позицией, чем свобода как таковая. А идеология превосходства – это уже фашизм.

Вот три столпа, на которых стоит нацизм: расизм, милитаризм и антикоммунизм. Гитлер строил будущую империю на расистской идеологии. Это означало, что сильное государство было средством, но не самоцелью, как в фашизме. Впитав в себя ненависть к евреям, идущую вкупе с борьбой с «еврейским большевистским советским проектом», национал-социализм стремился с помощью перманентной войны добиться германского расового господства.

Нацизм находил и находит поддержку в разных государствах, потому что его природа изначально соответствовала психологии толпы. Так, в книге Гюстава Лебона «Психология народов и масс», написанной в 1895 году, чётко прослеживается мысль, что толпа руководствуется звериными эмоциями. Ей не нужна демократия, толпе ближе авторитарный стиль управления, она нуждается в вожде. Эта же идея встречается в работах австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, который был уверен, что в подвалах общественной психики живёт невыносимая тоска о недостающем отце, вожде стаи. А по убеждению немецкого учёного Эриха Фромма, именно ничтожность и бессилие индивида, вызванные экономическими условиями и основными тенденциями политического развития, – та почва, которая питала корни фашизма.

Важно отметить, что нацисты получили поддержку ещё и потому, что в своей политике апеллировали к наиболее славным периодам истории Германии, возвеличивая и превознося выдающихся государственных деятелей прошлого.

Неонацизм стал собирательным понятием для крайне праворадикальных организаций, возникших по всему миру сразу после окончания Второй мировой войны. Их последователи провозгласили верность идеям Адольфа Гитлера, его соратников и коллаборационистской политике Андрея Власова в России, Степана Бандеры на Украине, Анте Павелича в Хорватии, коллаборантов из Прибалтийских государств и других.

Неонацисты всецело поощряют и поддерживают под маской мнимого национализма ксенофобию, расизм, антисемитизм, цыганофобию и другие агрессивные походы к представителям нетитульной национальности.

Сегодня неонацизм поднимает голову по всему миру. Хорошо известно, что, например, на Европейском континенте давно развиваются тревожные тенденции роста праворадикальных партий и движений. К примеру, в Испании сегодня насчитываются свыше 200 неонацистских банд общей численностью более 10 тысяч человек, в местном сегменте интернета зарегистрировано около тысячи сайтов с этой тематикой. В странах Прибалтики героизация нацистских коллаборантов приобрела государственные масштабы. Так, ещё в 2012 году в Каунасе при поддержке правительства Литвы состоялось перезахоронение останков главы пронацистского так называемого Временного правительства Литвы Ю. Амбразавичюса-Бразайтиса, по решению которого 30 июня 1941 года был создан первый на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР концлагерь.

В Польше сегодня создана сеть тренировочных спецлагерей, где оттачивают боевые навыки неофашисты из Германии, Великобритании, Румынии, Испании, Италии. За Польшей также закрепилась функция «типографии» европейских неонацистов.

В Чехии функционирует некоторое количество неонацистских организаций, пропагандирующих насильственные действия и откровенно национал-социалистические идеи. Среди них «Национальное сопротивление», «Свободное сопротивление» и «Автономные националисты». В Хорватии на фоне отсутствия законодательства, запрещающего исторический ревизионизм и отрицание военных преступлений, действуют низовые популяризаторы усташей. Рок-музыкант Перкович-Томпсон активно пропагандирует деятельность усташей, исполняя их песни. В них воспеваются действия этих извергов в концлагере Ясеновац в годы Второй мировой войны. А ведь в этом страшном месте десятками тысяч уничтожались сербы, евреи, представители других расово неполноценных народов.

Хорошо известно, что идеи нацизма в годы Второй мировой войны объединили под началом Третьего рейха почти всю Европу в крестовом походе против Советского Союза. На стороне Гитлера выступили Италия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния, Албания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция. Их целью было разграбление и уничтожение государства с другой социальной системой. Разве это не свидетельствует о наднациональном, в какой-то степени универсальном характере нацисткой идеологии, присущей европейским странам?

Впрочем, приверженность нацизму ярко проявилась и у латиноамериканских стран. Они незамедлительно подобрали знамя падающего рейха, дав убежище сотням нацистских преступников. Достаточно сказать, что режим Хуана Перона в Аргентине укрыл у себя таких одиозных фигур, как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Эрих Прибке, Эдвард Рошман и других негодяев. Система сильной руки, реализуемая в европейском нацизме и фашизме, привлекла латиноамериканских диктаторов и в плане подавления социального народного движения.

Похожая, но более трагическая ситуация сложилась в Японии. Там под воздействием синтоизма, который проповедует божественное происхождение японцев и их превосходство над другими расами, была взращена агрессивная идеология. Чего стоит только Нанкинская резня в 1937 году, жертвами которой стали до полумиллиона мирных жителей Китая, которых пытали, жгли, резали, закапывали живьём, соревнуясь между собой в количестве убитых. Об этом геноциде китайского населения японцы предпочитают не вспоминать, лелея мечты возродить своё господство.

Сегодня проводником неонацистских идей является идеология неолиберализма. Ей присущ ряд признаков. Во-первых, в экономической сфере это господство глобальных корпораций, которые весь рынок в глобальном масштабе делят только между собой. Во-вторых, вместо равенства в обществе утверждается неравенство, в-третьих, человек в такой системе – не индивидуум, а часть либо элиты, либо биомассы, которая лишена многих возможных благ.

Таким образом, государство превращается в систему для избранных, что красноречиво подводит к неизбежности возникновения агрессивной системы общества и государства, где нет места тем или иным категориям населения по чётко определённым признакам. И в итоге неолиберализм неуклонно и неизбежно перерастает в неонацизм.

Александр Паныч

Продажи жилья в Испании продолжают расти двузначными темпами

В мае 2022 года было зарегистрировано 60 059 сделок, что означает увеличение на 28% в годовом исчислении.

Что случилось? Согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), в мае 2022 года в земельном кадастре Испании было зарегистрировано 60 059 продаж домов и квартир, что означает увеличение на 28% в годовом исчислении.

Типы жилья. Из 60 059 зарегистрированных сделок 10 268 относились к новостройкам, а 49 791 – к вторичному жилью. При этом по сравнению с прошлым годом новостроек было продано на 12% больше, а вторичного жилья – на 32% больше.

Май 2022 года оказался лучшим месяцем для продаж испанской «вторички» за всю историю наблюдений, превысив даже показатели 2007 года. А вот продажи новостроек составляют лишь треть от докризисного показателя.

Автор: Ольга Петегирич

Источник: Spanish Property Insight

Павел Клименко: Вопреки санкциям мы выполняем все обязательства

Несмотря на санкции, компания «Колд Трейд» продолжает поставки промышленного морозильного оборудования из Европы, рассказал генеральный директор Павел Клименко. При этом заказчику предоставляется возможность выбора аналогичного или альтернативного оборудования из стран, не участвующих в рестрикциях.

Сначала пандемия коронавируса, а затем антироссийские санкции не помешали «Колд Трейд» в полном объеме выполнять все обязательства перед заказчиками, сообщил Fishnews генеральный директор компании Павел Клименко.

«Мы по-прежнему производим платежи европейским производителям — как за ранее размещенные заказы, так и за новые. Несмотря на ограничения некоторых заводов, в июне мы поставили испарительный конденсатор Baltimore (Бельгия) большой производительности нашему заказчику. Эта отгрузка в какой-то степени является их последней отгрузкой в Россию, поэтому, параллельно мы заключили соглашение с производителем аналогичного оборудования в Испании. И конечно, мы продолжаем сотрудничество с китайскими партнерами, которые стремятся занять освободившиеся ниши», — отметил Павел Клименко.

Конденсатор Baltimore (Бельгия) предназначен для устройства системы холодоснабжения компании «Рыботорговая сеть» в городе Кондопога (Карелия). Этому же заказчику передано и другое европейское оборудование, включая компрессоры Howden (Шотландия), а также германские электромоторы и теплообменники.

Одновременно «Колд Трейд» завершает комплектацию компрессорных агрегатов на своем собственном производстве в Калининграде. «Частичная блокада Калининграда не препятствует поставкам продукции нашего производства, поскольку она имеет статус «российское происхождение» и на нее не распространяются европейские ограничения», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что, наряду с продолжающейся работой с европейскими поставщиками, для снятия рисков «Колд Трейд» предлагает своим заказчикам аналоги и альтернативное оборудование, изготовленное в странах Азии, в том числе Турции.

«С оборудованием и аналогами серьезных проблем нет, но сегодня можно отметить, что сроки доставки и таможенного оформления выросли и могут достигать 3-4 недель. Пока не все логистические компании перестроились на новый лад», — рассказал Павел Клименко.

«Колд Трейд» — компания в области холодоснабжения промышленных предприятий. Предлагает комплекс услуг, который включает все необходимые работы по объекту: подготовка технологического решения системы холодоснабжения, разработка проектной части, производство и поставка широкого спектра холодильного оборудования, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание холодильного оборудования.

На собственном предприятии в Калининграде производится следующее оборудование:

— промышленные компрессорные агрегаты;

— емкостное оборудование;

— насосно-циркуляционные станции;

— насосные станции: вода/гликоль;

— контроллеры управления и мониторинг;

— силовые щиты управления;

ООО «Колд Трейд»

190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20, оф. 306

Европа страдает от аномальной жары: только в Испании скончались более 350 человек

Владислав Шабловский

Институт общественного здравоохранения Испании сообщает о более чем 350 жителях страны, которые скончались от последствий жары только за последнюю неделю. Помимо Испании температуры выше 40 градусов установились в Португалии, Франции, Италии и даже обычно прохладной Британии. Жара спровоцировала обширные лесные пожары. Однако европейские чиновники продолжают убеждать население в необходимости выключать кондиционеры и экономить электроэнергию.

В Испании люди просто падают замертво на улицах. Как рассказала газета El Pais, пятничным вечером 60-летний уборщик из мадридской мэрии вышел трудиться на проспект Сан-Диего и потерял сознание от теплового удара. Спасти беднягу не удалось. Согласно изданию, той же пятницей от аналогичных причин погибли еще 122 человека. Люди спасаются от жары, кто где может: в фонтанах, парках, домах. Не выдерживают даже птицы: мертвых пернатых все чаще находят на испанских дорогах. Кстати, еще месяц назад та же El Pais рассказывала о мучениях, которые испытывали ученики в школах Барселоны: уже тогда стояла 38-градусная жара, и классы стали напоминать "настоящие чайники". Но департамент образования отказывался дать добро на установку кондиционеров в учебных заведениях. Сегодня ситуация стала только хуже.

Тяжелейшая ситуация сложилась в соседней Португалии: в некоторых районах температура уже поднялась до 46 градусов. Из-за зноя горят леса и национальные парки, спасатели работают на износ. В частности, канул в Лету парк Аррабида близ Лиссабона. Кондиционеры стабильно работают только в отелях. А вот рядовым португальцам, как правило, кондиционер не по карману из-за космических цен на электроэнергию. Как результат - множество смертей от теплового удара.

Во Франции непрекращающиеся лесные пожары вынуждают экстренные службы трудиться на пределе возможного. Дымовая завеса и запах гари расползаются по округам, отравляя воздух. Администрация города Бордо уже распорядилась эвакуировать людей из пригородов.

Итальянские власти весной приняли резонансное решение о температурных ограничениях: согласно этому "новшеству", допустимый минимум температуры в помещениях - 25 градусов. Но заставшая врасплох жара все чаще побуждает итальянцев игнорировать этот абсурдный запрет: ради спасения от невыносимого зноя жители Апеннин гоняют кондиционеры на полную, несмотря на колоссальные счета за электричество.

Неожиданная жара пришла и в Британию, где в ближайшие дни температура может пробить 40-градусный потолок. Такого зноя на Альбионе не видели никогда: в стране объявили "красный" уровень погодной опасности. Однако сами власти, похоже, не слишком озабочены ситуацией. Сообщается, что депутаты-консерваторы призывают британцев прекратить нытье из-за зноя. Снова отличился пока еще действующий премьер Борис Джонсон: по информации Independent он не присутствовал на чрезвычайном заседании правительства, созванном в связи с аномальной жарой. Как выяснилось, в это время он проводил прощальную премьерскую вечеринку для друзей и родни. Тем временем в Китае предложили жителям спасаться от аномальной жары в старых бомбоубежищах - там власти оборудуют для населения места для отдыха.

Дети войны и российские пенсионеры в Испании не могут получить выплаты из России

Крупнейший местный банк CaixaBank отклоняет переводы из России. В банке заявили, что переводы, осуществляемые Пенсионным фондом России, подпадают под действие санкций Евросоюза

Дети Гражданской войны в Испании перестали получать российскую пенсию из-за санкций. Крупнейший местный банк CaixaBank отклоняет переводы из России, пишет газета El Pais.

Решение CaixaBank затронуло около полусотни пенсионеров — не только детей войны, но и просто российских эмигрантов, которые переехали в страну. В банке заявили, что переводы, осуществляемые Пенсионным фондом России, подпадают под действие санкций Евросоюза.

При этом другие кредитные организации продолжают зачислять российские переводы на счета клиентов. Вероятно, имеет значение, где именно зарегистрирован банк, говорит журналист в Барселоне Надежда Бобкова:

«Почти все дети так называемой Гражданской войны — это выходцы из Страны Басков, которая имеет самые автономные, привилегированные условия в плане финансовых и налоговых операций на своей территории. Поэтому если дети Гражданской войны как уехали из Страны Басков, когда началась Гражданская война, так и вернулись туда, да, вполне возможно. Один из самых известных банков — BBVA — как раз там зарегистрирован. А вот CaixaBank, который упомянут в новости, раньше был зарегистрирован на территории Каталонии, потом перенес свою юрисдикцию в Мадрид в связи с каталонским кризисом независимости. Если он действительно находится под мадридским влиянием, то здесь очевидно большее влияние общеевропейских тенденций, Еврокомиссии, Европарламента. И вполне возможно, что во избежание каких-либо потенциальных проблем они могут отклонять эти переводы, особенно если они заранее каким-то образом не предупреждены, что такой перевод будет сделан».

Дети войны в Испании получают 550 евро от России, а Испания добавляет еще 689 евро для достижения минимального размера пенсии, рассказала изданию пенсионерка Онорина Фернандес. В 1937-м ее вывезли в СССР. Женщина работала медсестрой во время битвы под Сталинградом, а в 1991-м вернулась в Испанию.

В начале июня в пресс-службе ПФР рассказывали, что им возвратились платежи 37 граждан, проживающих за границей. «Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — сообщали в ведомстве.