Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Александр Новак провёл заседание группы восьми стран ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провёл заседание группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года.

В состав группы восьми стран ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отражённые в низких запасах нефти, они договорились произвести в декабре 2025 года корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объёмов.

После декабря 2025 года с учётом сезонности восемь стран ОПЕК+ также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года.

Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года.

Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 30 ноября 2025 года.

MEPS: что включает новое предложение ЕС по защите сталелитейной отрасли

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Европейская комиссия представила масштабные реформы механизма защиты сталелитейной отрасли ЕС от глобального перепроизводства стали. Это одно из самых значимых изменений в торговой политике ЕС за последнее десятилетие.

Предложенные меры, которые заменят нынешний режим импортных защитных квот, предусматривают перерасчёт беспошлинных квот, изменение распределения между странами и ужесточение торгового контроля. Однако, поскольку технические детали пока не опубликованы, влияние реформ остаётся предметом анализа и предположений.

План по обновлению защитных мер ЕС

Европейская комиссия представила своё предложение 7 октября.

Согласно документу: объём беспошлинных квот на импорт стали сократится примерно на 47% — с 33 до 18 млн тонн; пошлина на объёмы сверх квоты вырастет с 25% до 50%; перенос неиспользованных квот на следующий квартал будет запрещён; импортеры обязаны будут указывать происхождение стали («melted and poured» — место выплавки и разливки металла); Комиссия получит право распространять меры на новые продукты при последующих пересмотрах.

Если предложение будет одобрено, оно вступит в силу 1 июля 2026 года и продлится до 2031 года, с пересмотром в середине 2027-го.

Пока не опубликованы детальные правила и распределение квот между странами, поэтому остаются открытыми вопросы: какие страны получат индивидуальные квоты, кто войдёт в общий пул «прочих» экспортеров и какие развивающиеся страны будут освобождены от ограничений по правилам ВТО.

Подтверждённые детали квот ЕС

Комиссия заявила, что новая система будет двухуровневой и основана как на исторических, так и на актуальных данных импорта. Общий объём тарифных квот (TRQ) для каждой категории стальной продукции будет рассчитан на основе данных 2013 года — периода до кризиса глобального перепроизводства. Распределение квот по странам — исходя из средней доли импорта за 2022–2024 годы.

Таким образом, система должна отражать текущие торговые тенденции, сохраняя при этом преемственность с прежним режимом.

Распределение квот: структура

Хотя методика пока не раскрыта, MEPS предполагает, что принципы распределения останутся прежними: Индивидуальные квоты — для стран, доля которых превышает 5% в конкретной категории. Общая квота («прочие») — для стран с долей менее 5%. Освобождение развивающихся стран — если их доля не превышает 3%, но совокупно они занимают не более 9% рынка.

Таким образом, новая система, по сути, повторит действующую, но с обновлёнными базовыми годами (2013 и 2022–2024).

Возможное распределение

По оценкам MEPS, общий объём квот может составить 5,2 млн тонн, если структура останется прежней.

Для крупнейшей категории — 1A: горячекатаные рулоны из нелегированной и легированной стали — MEPS подсчитал, что суммарная доля развивающихся стран чуть превышает 7%, что позволяет им сохранить освобождение от квот.

К таким странам, вероятно, отнесут Бразилию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Казахстан, Таиланд и Малайзию.

Особое внимание вызывает статус Украины. Комиссия заявила, что страны-кандидаты, находящиеся в исключительной ситуации безопасности (в частности, Украина), получат особое рассмотрение. Таким образом, Украина может сохранить льготы или даже получить расширенную квоту.

Сравнение с действующими квотами

Новый режим не только сокращает общий объём квот, но и меняет баланс доступа к рынку ЕС. Великобритания, Австралия и Канада потеряют индивидуальные квоты и войдут в категорию «прочие». Ливия и Алжир получат освобождение как развивающиеся страны. В категории «прочие» сохранится ограничение: одна страна не может использовать более 13% общей квоты.

Победители и проигравшие

Выгоду получат: Япония и Тайвань, которые из категории «прочие» перейдут в индивидуальные, получив больше квот. Развивающиеся страны — Алжир, Бразилия, Индонезия, сохранившие освобождение от пошлин.

Потеряют: Турция — её беспошлинная квота сократится на 60%, что серьёзно ограничит экспорт. Южная Корея — снижение на 29%, Сербия — на 50%, Индия — на 35%.

Особые случаи: Китай и Украина

Китай не получит отдельную квоту, так как уже ограничен антидемпинговыми пошлинами до 37,9% и в последние годы поставляет мало горячекатаной стали в ЕС. Однако по другим категориям он столкнётся с более жёсткими барьерами.

Украина, напротив, может получить преференции — расширенные квоты или освобождение от пошлин, в рамках поддержки экономики военного времени. Это вызывает обеспокоенность среди производителей в Польше и других странах Центральной Европы, которые опасаются нарушения конкуренции.

Итог

Предложение Европейской комиссии кардинально меняет распределение доступа на рынок стали ЕС.

Хотя в целом беспошлинные объёмы сокращаются, внутри системы произойдёт перераспределение влияния — одни страны потеряют доступ, другие выиграют за счёт освобождений или новых квот.

Анализ MEPS охватывает только категорию 1A (горячекатаные рулоны), но всего под действие мер попадут 30 категорий продукции, где структура победителей и проигравших может отличаться.

В целом, новый механизм знаменует перестройку баланса в европейской торговле сталью — с сокращением возможностей для крупных поставщиков и открытием новых ниш для развивающихся стран.

Baowu, Shougang и Jinnan: три пути к "низкоуглеродной" стали

Как сообщает China Daily, крупнейшие китайские металлурги тестируют разные технологии снижения выбросов.

Baowu Group запустила в провинции Гуандун установку для производства восстановленного железа (DRI) с использованием газов, содержащих водород. Эта технология позволяет сократить выбросы на 60% и совместима с будущим переходом на «зелёный» водород. В Саудовской Аравии Baowu строит завод по тому же принципу (DRI + электродуговая печь, инвестиции — около $2 млрд).

Shougang применяет полученный за рубежом опыт: после строительства электродуговых печей в Алжире компания начала аналогичный проект в Китае (Таншань, запуск в 2026 году), а затем — новый завод в Казахстане мощностью 3 млн тонн, рассчитанный на использование местной высококачественной руды.

Jinnan Iron & Steel экспериментирует с вдуванием водорода в доменные печи, снижая выбросы на 20–30%. Одновременно компания инвестирует в обогатительную фабрику в Омане ($600 млн совместно с Vale), которая будет производить концентрат для «зелёной» металлургии по методу DRI-EAF.

Эти проекты пока занимают небольшую долю в общем объёме китайской металлургии (около 10% приходится на электросталь), однако именно они формируют новую глобальную карту низкоуглеродного производства и закрепляют за Китаем роль ключевого игрока в переходе мировой отрасли к «зелёной» стали.

Африка готовится к рыночным последствиям после решения ЕС по стальным пошлинам

Как сообщает Business Insider, решение Европейского союза удвоить импортные пошлины на сталь до 50% вызвало шок на мировом рынке стали, но, похоже, Африка едва избежала худших последствий.

Хотя большинство африканских экспортеров освобождены от новых мер, континент всё равно может ощутить их влияние, поскольку дешевая сталь, перенаправляемая от крупных производителей, наводняет региональные рынки, угрожая подорвать отечественную промышленность и замедлить промышленный рост.

Согласно предложению, озвученному комиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в Страсбурге, блок сократит беспошлинные квоты почти вдвое, до 18,3 млн тонн, что призвано сдержать глобальное перепроизводство и защитить испытывающий трудности европейский сталелитейный сектор.

Хотя эта мера в первую очередь нацелена на таких крупных игроков, как Китай, Индия и Турция, развивающиеся страны получат выгоду от освобождения от пошлин.

В информационном бюллетене европейской сталелитейной промышленности (Eurofer) говорится, что любая страна, поставляющая менее 3% от общего объема импорта стали в ЕС, будет исключена из новых ограничений.

Кроме того, Соглашение ВТО о защитных мерах предусматривает, что «импорт из развивающихся стран может быть освобожден от защитных мер (тарифных квот), если экспорт данной страны составляет менее 3% от общего объема импорта данной продукции и если совокупная доля всех таких освобожденных развивающихся стран не превышает 9% от общего объема импорта».

Это предоставляет льготы африканским экспортерам, таким как ЮАР, Египет, Марокко, Нигерия, Алжир и Тунис. В 2024 году эти страны в совокупности экспортировали менее 3 миллионов тонн стали в Европу, что значительно ниже порогового значения для применения санкций.

Однако для ЮАР эта отсрочка может быть временной. ЕС остается вторым по величине рынком сбыта стали с объемом в 20,3 млрд рандов в прошлом году после Китая с 25,4 млрд рандов. Лидеры отрасли призвали правительство принять оперативные меры для защиты внутреннего рынка, предупредив, что изменения в мировых торговых потоках могут подвергнуть местных производителей обострению конкуренции.

Протекционизм Европы может наводнить африканские рынки

Хотя изъятия могут защитить африканских экспортеров в краткосрочной перспективе, более широкие последствия могут все еще ощущаться по всему континенту. По мере того, как Европа повышает барьеры, крупные производители стали из Азии и Латинской Америки, вероятно, перенаправят свои излишки поставок на развивающиеся рынки.

Благодаря инфраструктурному буму в Африке и созданию Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ), создающим новый спрос, регион готов стать привлекательным местом сбыта дешевой излишней стали.

Без скоординированных мер политики протекционистский поворот ЕС может подорвать долгосрочные промышленные амбиции Африки. Этот приток может подорвать рост отечественной промышленности Африки.

Такие страны, как Нигерия, Алжир и Кения, активно инвестируют в местное производство стали, чтобы снизить зависимость от импорта и стимулировать индустриализацию. Тем не менее, эти молодые отрасли остаются уязвимыми к ценовым шокам и конкуренции со стороны более дешевых иностранных производителей.

Байрактар: Турция собирается увеличить добычу газа к 2028 году до 16 млрд куб. м

Минэнерго Турции: Анкара наращивает собственное газовое производство

Турция собирается уже через 3 года, к 2028 году, производить около 16 млрд куб. м метана в год при потреблении в 60 млрд куб. м, об этом заявил на РЭН глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.

Он отметил, что потребление в стране также будет увеличиваться и скора страна займет третью строчку по спросу на этот вид топлива в Европе.

«НиК»: Турция в прошлом году импортировала метан из пяти стран. Самые большие объемы поступали из РФ по двум газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Они заняли 42,7% от всех закупок страны.

На втором месте был Азербайджан — 20,3%, голубое топливо из этой страны шло по двум газотранспортным артериям ЮГК — Южно-Кавказскому трубопроводу через Грузию, а затем по TANAP .

Алжир занял 11,86% турецкого рынка Иран экспортировал в Турцию 10,71% по трубопроводу «Тебриз-Анкара». Еще 7,95% Анкара закупила у США в виде СПГ.

Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 37,511 млн б/с, а должны были 37,844 млн б/с

В сентябре нефтеэкспортеры соглашения ОПЕК+ добывали ниже квот на 333 тыс. б/с

Страны ОПЕК+, которые ранее взяли на себя обязательства по добровольному сокращению производства, нарастили добычу в прошлом месяце на 538 тыс. б/с, однако реально увеличили производство на 333 тыс. б/с — это ниже запланированного уровня, поскольку были компенсации прежнего перепроизводства, сообщили аналитики ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Всего страны соглашения производили 37,511 млн б/с, хотя должны были производить 37,844 млн б/с.

Добыча нефти в странах ОПЕК (включая освобожденных от квот Иран, Ливию и Венесуэлу) составила 28,44 млн б/с (без льготников — 22,9 млн б/с). Страны не-ОПЕК, входящие в альнс ОПЕК+, добывали в сентябре 14,61 млн б/с.

В сентябре остались те экспортеры, которые не смогли уложиться в свои обязательства и перевыполнили их. Речь идет, как сообщает ОПЕК, о Казахстане, который в первый осенний месяц производил больше запланированного уровня на 306 тыс. б/с, а именно 1,84 млн б/с. При этом квота страны — 1,534 млн б/с.

Казахстан — единственный, кто нарушил обязательства в сентябре. Кувейт практически выбрал норму, остальные, включая Ирак, еще одного злостного нарушителя, и Россию, добывали ниже взятых на себя обязательств (Ирак — на 24 тысячи б/с, РФ — на 94 тысячи б/с).

В общем «восьмерка» доброльцев ОПЕК+ в сентябре производила 32,795 млн б/с при совокупном лимите в 32,648 млн б/с. То есть даже «недобор» других старн из ОПЕК8+ не смог компенсировать перепроизводство Казахстана, так что в общем ОПЕК8+ в минувшем месяце добывали на 0,147 млн б/с больше, чем требуется.

Ниже квот добывали также 6 африканских стран, включая Нигерию и Судан. Из стран Африки добровольные ограничения нефтедобычи несет только Алжир (и он тоже уложился в них).

При этом в странах ОПЕК, которые не вошли в соглашение ОПЕК+, а именно в Ливии, Иране и Венесуэле, производство черного золота выросло.

Зависимость Европы от американского СПГ делает рынок газа очень волатильным

Зависимость ЕС от газа из США резко растет, создавая угрозу ценовых скачков и дефицита

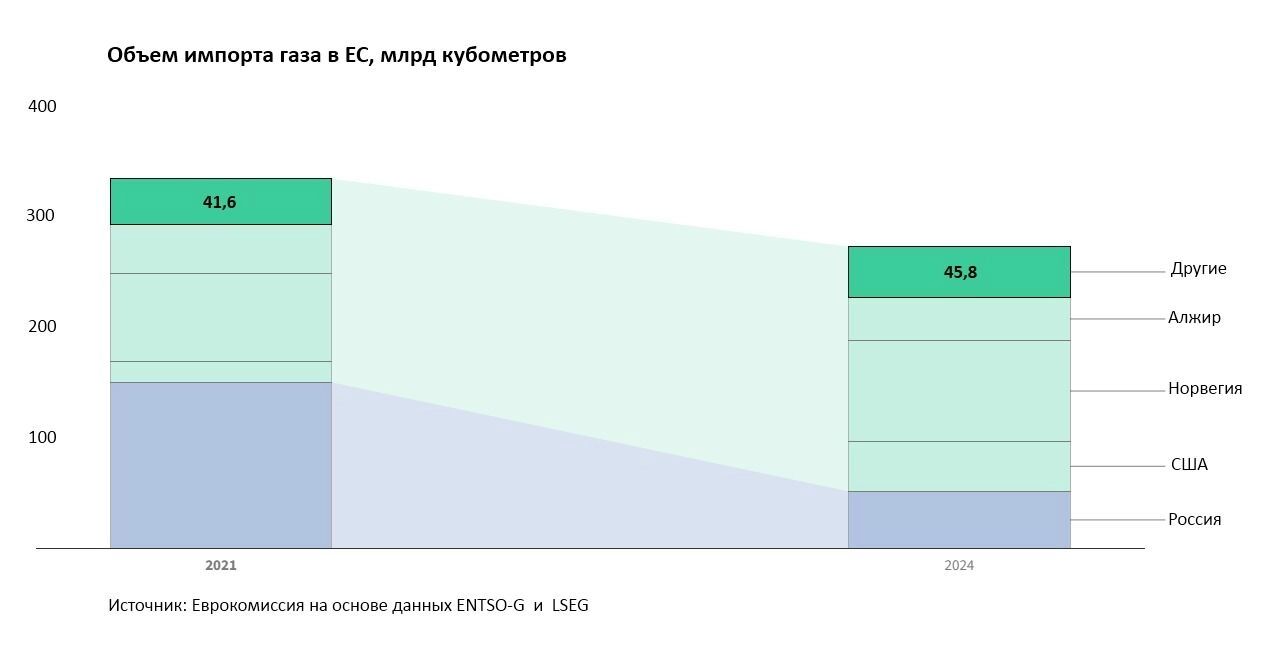

Этой зимой аналитики прогнозируют непростую ситуацию: Европейскому союзу придется импортировать рекордные 160 дополнительных танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). Причина — запасы газа сократились, а поставки по трубам из России и Алжира уменьшились. Все это заставляет Европу сильнее зависеть от американского сжиженного природного газа, пишет Reuters.

Цифры говорят сами за себя. В этом году импорт СПГ в ЕС вырастет до 820 танкеров, тогда как в прошлом году их было 660. На СПГ теперь будет приходиться почти половина всего газа в ЕС — 48%. Аналитики подсчитали, что этой зимой понадобится дополнительно около 16 млрд кубометров этого топлива.

Если оглянуться назад, всего десять лет назад на СПГ приходилось лишь 10% газовых потребностей ЕС. Даже в 2021 году его доля была 23%, но затем, после начала российско-украинского конфликта, блок резко сократил импорт российского трубопроводного газа.

В 2022 году поставки СПГ из США фактически спасли Европу от полномасштабного газового коллапса. Однако эта растущая зависимость начала вызывать тревогу, особенно после того, как администрация Трампа в этом году ввела пошлины для торговых партнеров, включая ЕС.

Прогнозы на будущее тоже весьма показательны. Соединенные Штаты будут наращивать свое влияние: по оценкам Energy Aspects, к 2026–2029 годам на них будет приходиться около 70% европейского импорта СПГ (сравните с 58% в этом году). Это связано с планами ЕС полностью запретить российский СПГ, теперь уже, скорее всего, с 2026 года, и российский газ — с 2027 года.

Эксперты поясняют, что США активно наращивают добычу и экспорт, в то время как другие поставщики не смогут значительно увеличить свои поставки. «Наша зависимость от США будет расти», — подтвердил Reuters глава одной из крупных европейских энергокомпаний, отметив, что купить больше газа просто негде: импорт из Алжира падает, а главный внутренний поставщик Норвегия тоже снижает добычу.

Такая модель опасна тем, что цены на долгосрочные трубопроводные поставки обычно стабильны, а вот спотовые цены на СПГ очень изменчивы. Это значит, что будущее европейской газовой отрасли теперь всё сильнее зависит от внешних факторов. Например, от того, сколько СПГ будет закупать Китай. Такая конкуренция может вызывать резкие скачки цен и мешать Европе нормально заполнять свои хранилища.

Текущая ситуация с запасами уже вызывает опасения. На 4 октября подземные хранилища газа в ЕС были заполнены на 82,75%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Год назад на эту же дату уровень был 94,32%. Более того, в марте 2025 года запасы и вовсе опустились ниже 34%, что стало минимумом с 2022 года. По данным аналитической фирмы Kpler, к концу зимы, в марте 2026 года, уровень заполнения хранилищ может и вовсе упасть до семилетнего минимума — всего 29% от общей мощности.

«НиК»: Специалисты бьют тревогу. Сокращение трубопроводных поставок и растущая зависимость от СПГ потребуют от Европы гораздо более резких маневров — как по сокращению потребления, так и по накоплению запасов. В Energy Aspects предупреждают, что все это приведет к значительному увеличению премии за риск в ценах на газ в ЕС уже в 2026 году, то есть газ для Европы станет существенно дороже.

Александр Новак принял участие в заседании группы восьми стран ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провёл заседание группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года.

В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отражённые в низких запасах нефти, они договорились произвести в ноябре 2025 года корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объёмов.

Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года.

Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 2 ноября 2025 года. На ней будет принято решение об уровне добычи нефти участниками соглашения в декабре 2025 года.

Иран де-факто приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Георгий Пархоменко

Исламская Республика Иран фактически приостанавливает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Обсуждались и анализировались необдуманные действия трех европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) в иранском ядерном вопросе. Несмотря на сотрудничество (иранского. - Прим. Tasnim) Министерства иностранных дел с МАГАТЭ и представление планов по решению проблемы, действия европейских стран приведут к фактической приостановке сотрудничества с агентством", - заявили в Тегеране в субботу.

При этом МИД республики поручено продолжить консультации для защиты национальных интересов Ирана.

В минувшую пятницу Совбез ООН проголосовал против снятия международных санкций с Ирана в рамках резолюции СБ 2231. "За" выступили четыре страны: Россия, Китай, Пакистан и Алжир. "Против" - девять: США, Британия, Франция, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Панама и Сомали, а Южная Корея и Гайана воздержались. Это означает, что с 28 сентября в отношении страны будет установлен санкционный режим, предусмотренный механизмом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - так называемой ядерной сделки.

Постпред России при ООН Василий Небензя в своем выступлении прокомментировал это, назвав решение "евротройки" незаконным, поскольку она сама нарушила обязательства по сделке.

При этом всего две недели назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что согласовал с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи возобновление инспекций на ядерных объектах в ограниченном формате.

Внедрение правил GMP способствовало повышению качества производства лекарств

Федор Андреев,Арина Максимова

Сегодня в Москве открывается юбилейная Х Всероссийская GMP-конференция с международным участием. Это ключевая экспертная площадка, на которой обсуждаются проблемы отечественной фарминдустрии, совершенствования Правил GMP (надлежащей производственной практики), от соблюдения которых зависит качество, эффективность и безопасность лекарственных средств, а значит, и здоровье населения. Введение этих правил в 2013 году стало переходом в новую парадигму в развитии российской фармацевтической отрасли, значительно повысило качество отечественных лекарств, квалификацию персонала фармпредприятий, подготовку и аттестацию кадров.

"Поддержание выстроенной системы подтверждения соответствия производства лекарственных средств, актуальным Правилам GMP, оказывает положительное влияние на состояние фармацевтической отрасли в Российской Федерации, - прокомментировали важность введенных правил в Минпромторге России. - Прежде всего - это обеспечение производства качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств для населения, обладающих конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках".

Курс на поддержание статуса национальной регуляторной системы в области обеспечения качества лекарств в соответствии с требованиями Правил GMP предусмотрен и в Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия "Фарма-2030"), отметили в министерстве. Ключевой ценностью развития российской фарминдустрии, предусмотренной Стратегией "Фарма-2030", по-прежнему остается готовность отрасли реализовывать задачи национального развития в целях обеспечения страны лекарственными препаратами в соответствии с требованиями Правил GMP.

Этапы большого пути

В большинстве стран мира еще с XX века устанавливались правила контроля безопасности лекарственных средств на этапе их производства. Они возникли в ответ на трагические инциденты после применения лекарств. Уже в конце 1960-х годов на международном уровне были приняты документы, регламентирующие контроль качества и производство лекарственных средств.

Первые такие требования у нас в стране были приняты еще в советское время Главным управлением промышленности СССР, в 1974 году (РТМ 64-7-81-74), в дальнейшем Министерством медицинской промышленности СССР утверждены "Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)" (РД 64-125-91) с учетом действующих в то время международных, региональных и национальных правил разных стран.

Первые российские Правила GMP (ОСТ 42-510-98 взамен РД 64-125-91) вступили в силу в 2000 году. Предусматривалось их поэтапное внедрение до 2008 года, однако данный подход не был реализован.

Принимаемые до 2010 года национальные стандарты Российской Федерации "Правила производства и контроля качества лекарственных средств" (ГОСТ Р 52249-2004 и ГОСТ Р 52249-2009) не были предусмотрены законодательством об обращении лекарственных средств и применялись производителями лекарственных средств добровольно.

С целью реализации единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и в соответствии с поручением правительства Российской Федерации приказом Минпромторга России от 23.10.2009 N 965 была утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия "Фарма-2020"), в рамках которой было отмечено отсутствие обязательных для исполнения Правил GMP, гармонизированных с действующими на тот момент международными стандартами.

Внедрение Правил GMP способствовало повышению качества производства и конкурентоспособности отечественной фармпродукции

В 2013 году постановлением правительства Российской Федерации Минпромторг России был наделен полномочиями по утверждению Правил GMP и выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных средств требованиям этих правил. В тот же год были утверждены национальные Правила GMP, структура и содержание которых гармонизированы с европейскими стандартами.

С 2016 года (в реализацию Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 03.12.2015 N 1314) стало возможным инспектирование иностранных производителей на соответствие Правилам GMP. Это обеспечило контроль за производством лекарственных средств, которые регистрируются и ввозятся на территорию нашей страны. На проведение таких инспекций (для целей выдачи Минпромторгом России заключений GMP) уполномочено Федеральное бюджетное учреждение "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" (ФБУ "ГИЛС и НП"). С 2014 года инспекторы "ГИЛС и НП" принимают участие в составе инспекционной группы Минпромторга России при лицензировании производства лекарственных средств на отечественных предприятиях.

Внедрение Правил GMP способствовало не только повышению качества производства в Российской Федерации, но и устранению конкурентного неравенства между российскими и зарубежными фармацевтическими производителями, в том числе в нормативно-правовом поле.

В настоящее время в стране работают 533 компании-лицензиата, осуществляющие деятельность по производству лекарственных средств по Правилам GMP (одно из лицензионных требований для отечественных производителей) на 1186 производственных площадках в 78 регионах России. За 2024 год в стране были проведены 748 GMP-инспекций производственных площадок российских производителей лекарственных средств, 325 GMP-инспекций производственных площадок зарубежных производителей лекарственных средств. Такие данные приводит директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин, руководитель российского GMP-инспектората.

Преодоление трудностей

Внедрение Правил GMP проходило непросто: препятствовало как отсутствие инспектората с необходимыми компетенциями, так и то, что некоторые фармпредприятия в силу технических особенностей не могли быстро перейти на новые требования. Это предполагало наличие новых компетенций у персонала, а также изменение внутренних процессов, перепроектировку помещений и многое другое. Все это требовало времени и финансовых затрат на внедрение и адаптацию.

Правила GMP законодательно закрепили необходимость соответствия установленным требованиям, дав им четкие определения, критерии и подходы к выработке стратегии надлежащего производства, а тактические шаги должен был обосновать сам производитель, понимая и свои риски и особенности своего продукта.

Концепция GMP говорит о том, что качество должно быть заложено в продукт в процессе производства

"Правила GMP диктуют определенный подход к организации производства: в зону ответственности производителя входит не только понимание, что должно быть реализовано, но и как оно должно быть реализовано, - отмечает директор по качеству группы компаний "Р-Фарм" Татьяна Вязьмина. - Каждый производитель самостоятельно выстраивает свою фармацевтическую систему качества, описывает процессы и доказывает правильность выполнения им каждого пункта GMP на основании организованных процессов системы качества и документов: стандартных операционных процедур, записей каждой операции и каждого действия при производстве и контроле качества продукта".

Это был кардинально отличающийся подход к организации работ по обеспечению качества продукции для многих людей, которые работали в производстве, тяжелый период, когда многое нужно принять, понять и начинать внедрять.

"Переход на GMP был вызовом для фармбизнеса. Приходилось не только воссоздавать отрасль, но и менять парадигму в головах тех, кто работал в ней, - отмечал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. - До этого основной задачей было произвести. Все отчитывались тоннами, количествами, упаковками. А теперь вставал вопрос о необходимости соответствовать определенным критериям: качество производства и изделия, нормальная упаковка. Когда мы начали погружаться в эту тематику, то поняли, что GMP - это не только гарантия качества, но еще и защита собственного рынка".

"Переход к новому стандарту в итоге помог производителям привлечь новые инвестиции - как отечественные, так и из-за рубежа. Имидж российской фармы повысился, процессы производства унифицировались, - отмечал директор по развитию аналитической компании по фармрынку RNC Pharma Николай Беспалов. - Это привело к большей прозрачности, а значит, и привлекательности отрасли, заложило основу для быстрого роста отрасли".

"Стандартизация, как правило, удобна при любых бизнес-процессах, а в контексте производства лекарственных препаратов особенно", - рассказывает Наталья Волович - заместитель директора и руководитель департамента регистрации представительства "Гедеон Рихтер" (Венгрия) в Москве. Она отмечает, что современные евразийские требования GMP гармонизированы с европейскими требованиями GMP и это позволило выработать единый производственный стандарт качества для всех площадок группы компаний Gedeon Richter, расположенных и на территории Европы, и в России.

Переход на стандарты надлежащей производственной практики сделал возможным локализацию и производство разработок мировой фармацевтической индустрии, инновационных лекарственных препаратов, запуск производства собственных современных технологически сложных в производстве препаратов, а также экспорт продукции за рубеж, отмечает генеральный директор АО "Фармстандарт" Дмитрий Зайцев.

"Для нас GMP - это высочайший стандарт обеспечения качества, который отличает современное фармацевтическое предприятие", - рассказывает Дмитрий Зайцев. Реализация новых технологически сложных проектов потребовала от компании новой философии производства, основанной на риск-ориентированном подходе, и значительных инвестиций.

"Наши предприятия изначально спроектированы и построены в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики. Если завод включается в контур группы "Р-Фарм", на нем проводится оценка соответствия: для этого выполняется внутренний аудит, работают службы качества, анализируются и устраняются расхождения", - делится опытом Татьяна Вязьмина.

Дмитрий Зайцев напоминает о случаях, когда на предприятиях, которые работают не по стандартам GMP, происходила контаминация лекарственных препаратов, были даже трагические случаи, в том числе и в нашей стране. "Работа по стандартам GMP позволяет производителям избегать такого рода ситуаций, а потребителям, врачам и пациентам дает твердую уверенность в безопасности, качестве и эффективности выпускаемых препаратов", - говорит он.

Инспекторат обеспечивает контроль

Окончательно переход на новые правила надлежащей производственной практики закрепило создание российского GMP-инспектората, сформированного из обладающих компетенциями по производству лекарственных средств инспекторов: сотрудников департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России и Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ "ГИЛС и НП"), объединенных на функциональной основе.

"Первыми инспекторами были люди с практическим опытом на фармацевтических производствах. Мы набирали команду по рекомендациям коллег с действующих предприятий", - рассказывает директор ФБУ "ГИЛС и НП" Владислав Шестаков (заместитель руководителя GMP-инспектората). В первой команде GMP-инспектората было 12 человек. Сегодня в его составе трудятся 75 специалистов.

Первые GMP-инспекции проводились национальным GMP-инспекторатом начиная с 2014 года в рамках лицензионных проверок российских производителей лекарственных средств.

Постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года N 1314 были утверждены "Правила организации и проведения инспектирования производителей лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики, а также выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств указанным требованиям". Они наделяли национальный GMP-инспекторат полномочиями проведения инспектирования иностранных производителей лекарственных средств для медицинского применения.

Первая зарубежная инспекция состоялась в апреле 2016 года на завод компании KRKA в Словении. За ней последовали проверки предприятий в других странах. На 1 августа 2025 года общее количество проведенных за рубежом GMP-инспекций составило более 3900, охватив 1108 производителей на 1350 производственных площадках в 74 странах мира.

Формирование и начало работы GMP-инспектората ознаменовали собой запуск полноценной системы контроля и мониторинга GMP-соответствия, что позволило вступить в полноценный диалог с международной организацией PIC/s (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme - "Схема сотрудничества в области фармацевтической инспекции"), объединяющей национальные инспекционные службы в сфере контроля за соблюдением надлежащих производственной (GMP) и дистрибьюторской (GDP) практик.

Важным этапом в развитии российского GMP-инспектората стало также освоение дистанционных технологий. Во время пандемии COVID-19 был разработан и внедрен формат дистанционных GMP-инспекций. Россияне одними из первых начали проводить инспекции не только с электронным документооборотом, но и с использованием средств дистанционного взаимодействия. Первая инспекция в новом формате в отношении иностранных производителей прошла в мае 2020 года на швейцарском заводе Roche. В период пандемии, а также с учетом геополитической ситуации проведено 1323 инспекции в дистанционном формате. Перевод части инспекционной деятельности на дистанционный режим позволил не прерывать процедуры регистрации и минимизировать риски лекарственного дефицита на рынках стран ЕАЭС.

Главная цель - качество

Концепция GMP говорит о том, что качество должно быть заложено в продукт в процессе производства. Поэтому объектами контроля в первую очередь становятся сам процесс производства и различные производственные факторы (система управления производством, персонал, здания, помещения, оборудование, технологический процесс, инженерные системы и так далее). Только соблюдение принципов, требований и норм правил GMP на фармацевтических предприятиях гарантирует выпуск эффективных и безопасных лекарственных средств надлежащего качества.

"Внедрить философию GMP на предприятии невозможно за короткое время. Это годы постоянной усердной и преданной работы всего предприятия, руководства и всех сотрудников как единого организма, - объясняет Татьяна Вязьмина. - Система качества на любом фармпредприятии - всегда итог работы команды единомышленников и профессионалов. Надо не жить с этим, а жить в этом, и тогда пациент будет гарантированно обеспечен только качественными лекарственными средствами".

Персонал, работающий на предприятиях, соответствующих стандарту GMP, играет критическую роль в обеспечении качества и безопасности продукции. Сотрудники подразделений предприятия являются ключевыми исполнителями всех процессов производства и контроля качества, отмечает директор по качеству. Обучение и подготовка персонала - обязательный аспект соблюдения стандарта GMP в группе компаний, добавляет она.

Наталья Волович отмечает, что сложнее всего реализовать принципы GMP на производствах стерильных лекарственных средств. "Это большой вызов для производителей стерильных лекарственных средств, поскольку требуется не просто изменить процессы, но и перестроить производственные помещения", - рассказывает она.

Главная ценность правил GMP - постоянное совершенствование системы качества: исследование всех исходных компонентов, проверка соблюдения технологии изготовления ЛС, оценка качества и содержания упаковки, этикеток и записей в производственном журнале. Жесткий надзор за соблюдением правил предполагает не только декларирование, но и фактическое применение санкций к нарушителям.

Шаг к гармонизации рынков ЕАЭС

Соответствие актуальным Правилам GMP не стоит на месте, и в реализацию "Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза" (заключено в г. Москве 23 декабря 2014 г.) в Российской Федерации осуществлен переход на соответствие Правилам GMP Евразийского экономического союза (Правила GMP Союза), эквивалентных принципам и руководству Европейского союза по надлежащей производственной практике лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения и принципам Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (РIC/S).

В 2020 году Минпромторг России наделен полномочиями по реализации актов, входящих в право Союза в части фармацевтических инспекций на соответствие Правилам GMP Союза. Также предусмотрены фармацевтические инспекции на соответствие Правилам GMP Союза в отношении российских и иностранных производителей лекарственных средств.

С 2021 года по текущий 2025 год на соответствие Правилам GMP ЕАЭС проведено более 2800 инспекций как российских, так и иностранных производителей лекарственных средств.

Что дальше?

Сегодня фармацевтическая отрасль России и стран ЕАЭС цивилизованно развивается благодаря соблюдению Правил надлежащей производственной практики, которые обеспечивают качество, безопасность и эффективность лекарств. Высокие стандарты GMP российских предприятий стали основой для их выхода на зарубежные рынки. По итогам 2024 года отечественные препараты поставляются в более чем 120 стран мира, в зарубежных государствах открываются совместные предприятия по их производству.

Особенностью отечественного GMP-инспектората является открытость к сотрудничеству и обмену опытом. Информация о высокой компетентности россиян быстро распространилась в международном фармсообществе. Россияне ввели практику приглашения зарубежных регуляторов на инспекции в качестве наблюдателей. Такой подход помог российскому инспекторату выстроить прочные отношения с законодателями и инспекторатами других стран.

В рамках "Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза" между государствами-членами действует взаимное признание GMP-сертификатов.

Также в рамках взаимодействия по GMP-инспекциям иностранных производителей ФБУ "ГИЛС и НП" в разные годы подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с регуляторными органами 18 стран, включая JFDA (Иордания), AEMPS (Испания), CInMED (Черногория), ISP (Чили), CECMED (Куба), CDSCO (Индия) и других. Сейчас ведется активное взаимодействие по вопросу подписания соглашений с регуляторными органами Китая, Туниса, Индонезии и еще ряда стран.

В 2023 году Минпромторг России вместе с ФБУ "ГИЛС и НП" выступил с инициативой создания Всемирной ассоциации фармацевтических инспекторатов (ВАФИ). Цель - объединить усилия фармацевтических инспекторатов разных стран для обмена лучшими практиками, создания совместных регуляторных нормативов на недискриминационной основе. По словам директора ФБУ "ГИЛС и НП" Владислава Шестакова, создание ВАФИ направлено на нивелирование ограничений во взаимодействии экспертов в сфере обращения лекарственных средств с международным профессиональным сообществом, а также на развитие экспортного потенциала стран-членов.

В ноябре 2024 года в ОАЭ был проведен первый Международный форум фармацевтических инспекторатов (IFPI), в котором приняли участие 30 стран. В настоящее время ведется подготовка второго форума, он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 24-25 ноября этого года. Регуляторные органы стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы, государств - членов ЕАЭС подтвердили свое участие. Форум является независимой площадкой для обмена профессиональными знаниями и практическим опытом в области GMP и проведения фармацевтических инспекций.

Главной национальной профессиональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов обеспечения качества лекарств в России стала Всероссийская GMP-конференция, которая сегодня открывается в Москве уже в десятый раз. Она собирает ведущих международных и российских экспертов фармотрасли, представителей органов государственной власти, руководителей и специалистов фармацевтических производств, представителей профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области систем качества и надлежащих производственных практик.

"Сама идея проведения ежегодного мероприятия, посвященного важнейшей теме обеспечения качества лекарственных средств в интересах здравоохранения, появилась в период перехода к соответствию гармонизированным Правилам GMP в России, - рассказывает директор ФБУ "ГИЛС и НП" Владислав Шестаков. - Специфика работы фармацевтических инспекторов, которые посещают производственные площадки как на всей территории России, так и за рубежом, легла в основу идеи проведения конференции каждый год в разных городах".

В этом году своей экспертизой и кейсами поделятся эксперты из стран Азии (Индия, Малайзия, Мьянма, Шри-Ланка), Африки (Алжир, Гана, Кения, Ливия), Ближнего Востока (Иордания, Катар), Центральной Америки (Никарагуа), Южной Америки (Перу, Уругвай, Чили, Эквадор). Также на GMP-конференции соберутся представители стран ЕАЭС и наблюдатели. В общей сложности в работе конференции примут участие эксперты почти из 30 стран, рассказывает управляющий партнер Центра корпоративных коммуникаций "С-ГРУП" Ольга Собченко.

"Слоган конференции "Регулируя сегодня, создаем стабильное завтра" отражает тему этого года. Будущее фармотрасли будет обсуждаться в контексте передовых трендов, таких как ускоренная интеграция высокотехнологичных препаратов (ВТЛП) в здравоохранение, регулирование и контроль качества лекарств на фоне широкого внедрения ИИ, цифровая трансформация мониторинга в микробиологических лабораториях фармацевтических производств и других актуальных тенденций", - отмечает она. "Конференций на фармрынке огромное множество. GMP-конференция выгодно отличается четкостью повестки и своим форматом мигрирующих локаций, - рассказывает Ольга Собченко. - Вы не встретите в программе этой конференции общие темы развития фармрынка, но найдете экспертные точечные тематики, позволяющие решать практически задачи". С трудом можно назвать фармкомпании, которые не принимают участия в этом мероприятии. Всего в деловой программе заявлено около 65 спикеров.

"За 10 лет своего существования конференция стала не просто авторитетной профессиональной площадкой, но и пространством устойчивого диалога между регуляторами, производителями, экспертным и научным сообществом, - говорит Владислав Шестаков. - Здесь появляются решения, которые способствуют развитию надлежащих фармацевтических практик и укреплению доверия к отечественной фармацевтической системе, а также продвижению высоких стандартов качества как в России, так и за ее пределами".

Россия увеличивает экспорт более дорогих сельскохозяйственных продуктов

Татьяна Карабут

Минсельхоз намерен сохранить в 2026 году все ключевые меры поддержки экспорта продукции АПК. Между тем структура экспорта агротоваров постепенно меняется - наконец, на внешние рынки мы стали все больше поставлять не только сырья (вроде зерна), но и продуктов с более высокой добавленной стоимостью (мяса, молока, макарон и т.п.).

В этом году Минсельхозу удалось сохранить наиболее востребованные меры господдержки агроэкспорта, такие как льготное кредитование и транспортировка. И по итогам переговоров с Минфином на этот год удалось увеличить финансирование этих мер поддержки, рассказал замминистра сельского хозяйства Максим Маркович на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК".

Президент России поставил задачу к 2030 году довести экспорт продукции АПК до 55,2 млрд долларов - в 1,5 раза выше уровня 2021 года, напомнил Маркович. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2024 году поставки составили 42,6 млрд долларов, немного уступив показателю 2023 года, при этом в натуральном выражении они выросли на 5,2 млн тонн, до 109 млн тонн.

Рост обеспечивают не только традиционные позиции, но и продукция с более высокой добавленной стоимостью. Так, на мясо, молочную и готовую продукцию уже приходится около 20% экспорта. В мире эта доля превышает 40%, и Россия тоже движется в этом направлении, отметил Маркович. За восемь месяцев 2025 года экспорт мясной продукции вырос на 37%, молочной - на 16%, масложировой - на 9%, рыбы и морепродуктов - на 12%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 4%.

Тенденцию подтверждают и в федеральном центре "Агроэкспорт". Его руководитель Илья Ильюшин сообщил, что за тот же период отгрузки готовой мясной продукции увеличились на 19%, макарон - на 25%, мороженого - на 35%, безалкогольных напитков - на 11%, кондитерских изделий - на 7%, рыбного филе - на 19%. В животноводстве особенно выделяется свинина: экспорт вырос в 1,6 раза, главным образом за счет Китая и Вьетнама. По словам Ильюшина, такая динамика требует повышения эффективности институтов поддержки экспорта. В отличие от сырья, продвижение готовой продукции связано с формированием брендов, работой напрямую с потребителями и удлинением логистических цепочек.

География поставок также расширяется: кроме стран ЕАЭС растет экспорт в Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Южную Корею. Африка становится одним из наиболее перспективных направлений: импорт агропродукции там уже превысил 96 млрд долларов и продолжает расти, отметил Ильюшин. Перспективными он назвал поставки молочной продукции в Алжир, мясной - в Анголу и Вьетнам, кондитерской - в Саудовскую Аравию и ОАЭ, рыбного филе - в Китай.

РФ стала третьим по величине поставщиком газа в Испанию за 8 месяцев 2025 года

Третье место вопреки санкциям: импорт российского СПГ в Испанию составил 2,9 млрд куб. м, больше только у Алжира и США

Несмотря на всю политическую риторику, испанцы продолжают активно покупать российский сжиженный газ. По информации оператора газотранспортной системы Enagas, с января по август 2025 года Россия прочно удерживает третье место среди ключевых поставщиков газа в Испанию. На ее долю пришлось 12,3% всего испанского импорта. В цифрах это выглядит как 30509 ГВт*ч, что почти равно 2,9 миллиарда кубометров газа.

Традиционно больше всего газа в Испанию поставляет Алжир — 33% от всего рынка (81871 ГВт*ч, или 7,76 млрд куб. м). Практически наравне с ним идут США с показателем в 30,7% (76218 ГВт*ч, или 7,22 млрд куб. м).

Если посмотреть отдельно на августовский поставки, то здесь картина немного изменилась: доля России составила 7,8%, а лидерами стали США (38,1%) и Алжир (36,4%).

Интересно, что еще в 2024 году Россия занимала вторую строчку в рейтинге поставщиков, обеспечивая 21,3% всего испанского импорта. Как отмечал российский посол в Мадриде, испанские власти громко заявляли о необходимости сократить закупки, но на деле сохранили их на прежнем уровне. Похоже, выгодная цена и долгосрочные контракты оказались важнее политических заявлений.

«НиК»: Испания для СПГ — это ворота в Европу, страна обладает самыми крупными мощностями по регазификации сжиженного метана. Импортируемые объемы не остаются в Испании, а идут после регазификации на нужды соседей. Трубопроводный газ из РФ Испания не покупает.

В целом поставки российского СПГ в Евросоюз с начала года немного просели — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За первые восемь месяцев 2025-го страны ЕС импортировали у России 13,9 млрд куб. м газа.

Вчера Евросоюз заявил США о намерении полностью прекратить российского газа к 1 января 2027 года.

Восьмерка ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в октябре

Сергей Тихонов

Восемь стран ОПЕК+, в том числе и Россия, согласовали рост добычи нефти в октябре этого года на 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам онлайн-встречи восьмерки 7 сентября.

Темпы роста добычи нефти восьми стран в октябре снизятся в четыре раза по сравнению с сентябрем и августом (по 548 тыс. баррелей в сутки каждый месяц) и будут значительно ниже мая-июля (411 тыс. баррелей в сутки ежемесячно).

По словам вице-премьера Александра Новака, сделка выполняется на высоком уровне, баланс спроса и предложения сохраняется, поэтому принято решение продолжать увеличение добычи. Доля России в ней - 42 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак телеканалу "Россия 24".

В восьмерку ОПЕК+ входят страны, участвующие в добровольных дополнительных сокращениях добычи нефти, из которых они начали выходить с апреля этого года. Помимо России это Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В сентябре восьмерка закончит возвращение на рынок ранее убранных объемов нефти - 2,2 млн баррелей в сутки. Ранее ожидалось, что этот объем будет возвращен на рынок лишь к сентябрю следующего года, но альянс в апреле скорректировал свои планы и ускорил наращивание добычи.

В октябре на рынок начнут возвращаться объемы производства из ранее взятых на себя добровольных сокращений на 1,65 млн баррелей в сутки, действующих до конца 2026 года. России ускоренный рост добычи выгоден, особенно, учитывая, что сокращение перестало приносить участникам сделки "главный бонус" - высокие цены на нефть.

Почему Россия и ОПЕК+ продолжают увеличивать предложение нефти на рынке

Сергей Тихонов

Восемь стран ОПЕК+, в том числе и Россия, согласовали рост добычи нефти в октябре этого года на 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам онлайн-встречи восьмерки 7 сентября.

По словам вице-премьера Александра Новака, сделка выполняется на высоком уровне, баланс спроса и предложения сохраняется, поэтому принято решение продолжать увеличение добычи, в октябре - на 137 тыс. баррелей в сутки. Доля России - 42 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак телеканалу "Россия 24".

Темпы роста добычи нефти восьми стран в октябре снизятся в четыре раза по сравнению с сентябрем и августом (по 548 тыс. баррелей в сутки каждый месяц) и будут значительно ниже мая - июля (411 тыс. баррелей в сутки ежемесячно).

России ускоренный рост добычи выгоден, особенно, учитывая, что сокращение перестало приносить участникам сделки "главный бонус" - высокие цены на нефть. Котировки Brent ниже 70 долларов за баррель (сейчас 65 долларов за баррель) с учетом дисконта на российскую нефть (12-15 долларов) для нашего бюджета низкие. Но за счет роста объемов производства и экспорта некоторые потери возможно будет компенсировать, ведь бюджет считался из расчета прошлых планов ОПЕК+ по наращиванию добычи. В них на возможный сейчас уровень добычи Россия могла выйти только в сентябре следующего года.

Как замечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, российские нефтяники могут купировать последствия сравнительно низких цен за счет увеличения добычи. Сюда же относится и сокращение дисконта Urals к Brent и расходов на использование "теневого" флота, которое можно обеспечить в случае снижения конфронтации со странами Запада.

России ускоренный рост добычи выгоден, поскольку сокращение перестало обеспечивать высокие цены на нефть

В восьмерку ОПЕК+ входят страны, участвующие в добровольных дополнительных сокращениях добычи нефти, из которых они начали выходить с апреля этого года. Помимо России, это: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В сентябре восьмерка закончит возвращение на рынок ранее убранных объемов нефти - 2,2 млн баррелей в сутки. Ранее ожидалось, что этот объем будет возвращен на рынок лишь к сентябрю следующего года, но альянс в апреле скорректировал свои планы и ускорил наращивание добычи.

В октябре на рынок начнут возвращаться объемы производства из ранее взятых на себя добровольных сокращений на 1,65 млн баррелей в сутки, действующих до конца 2026 года. Но теперь альянс хочет выйти из этих сокращений к августу 2026 года.

По словам Родионова, решение альянса вписывается в общую стратегию выхода из сделки: по итогам октября 2025 года квоты ведущих стран ОПЕК+ будут увеличены на 2,6 млн баррелей в сутки в сравнении с мартом 2025 года, что полностью компенсирует добровольное сокращение квот на 2,2 млн баррелей в сутки, на которое восемь основных участников сделки пошли в 2023 году для создания дефицита на рынке нефти.

Но если два года назад решения ОПЕК+ оказывали серьезное повышающее влияние на нефтяные котировки, то с начала этого года значительно больше на них стали воздействовать тарифные войны президента США Дональда Трампа, геополитические разногласия и региональные конфликты. На фоне этого сокращением ОПЕК+ пользовались страны, не участвующие в сделке, в первую очередь - США.

По мнению Родионова, рост добычи вне ОПЕК+ наряду с глобальным торможением увеличения спроса сделали нецелесообразной политику сокращения добычи, что и подтолкнуло ключевые страны альянса к поэтапному выходу из сделки. Увеличить квоты, но при этом не обрушить рынок - к такой формуле будет сводиться политика ведущих стран ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Альянс "приучает" инвесторов к повышению квот как новой норме, что позволяет нивелировать риски серьезных колебаний цен на нефть. До конца 2025 года средняя цена Brent будет находиться вблизи 65 долларов за баррель, а в 2026 году может опуститься до 60 долларов за баррель, в том числе из-за торможения региональных конфликтов, которые приводили к скачкам цен в 2022-2023 году.

Следующая встреча восьмерки ОПЕК+ состоится 5 октября 2025 года.

Александр Новак принял участие в заседании группы восьми стран ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя принял участие в заседании группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года.

В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отражённые в низких запасах нефти, они договорились произвести в октябре 2025 года корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объёмов.

Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года.

Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 5 октября. На ней будет принято решение об уровне добычи нефти участниками соглашения в ноябре 2025 года.

Газовые аппетиты Анкары: РФ отправила в Турцию за полгода 21,5 млрд куб. м газа

Россия за полгода нарастила трубопроводный экспорт газа в направлении Турции на 6%

РФ за первые 6 месяцев 2025 года нарастила экспорт сетевого метана в Турцию на 28% в годовом выражении, до 11 млрд куб. м, подсчитал ТАСС по данным турецкой статистики.

При этом за прошлый год поставки турецким компаниям газа увеличились на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м, с учетом партий сжиженного газа общий экспорт достиг 21,5 млрд куб. м.

Экспорт газа Россией осуществляется по «Турецкому потоку», и для РФ это единственный действующий из трубопроводов в Европу, откуда Турция берет 15,75 млрд кубов газа, а еще 15,75 млрд отправляются дальше через Болгарию и Сербию в Венгрию и Словакию (возможно, и в Австрию, но уже через словацких трейдеров).

«НиК»: Турецкая экономика активно развивается, поэтому требует все большего потребления энергии. Только за первые три месяца текущего года спрос на метан в стране вырос до 21 млрд куб. м. При этом в апреле и мае оно также выросло. За полгода Анкара закупила у США рекордные 4,7 млрд куб. м сжиженного метана. Это в 2,2 раза больше в годовом выражении.

Стоит отметить, что Турция импортирует сетевой газ главным образом у России и Азербайджана. Меньшие объемы идут из Ирана и Туркмении. Партии СПГ в страну поступают из США, Алжира, Нигерии и Катара.

ЕС меняет газовый баланс: трубопроводный газ уступает место СПГ

Импорт трубопроводного газа в Европу упал на 10% за 7 месяцев 2025, июльские закупки СПГ выросли на 43%

Европейский союз в июле продемонстрировал разнонаправленную динамику в импорте газа, следует из данных августовского отчета Форума стран-экспортеров газа.

Несмотря на то что закупки трубопроводного газа в годовом выражении за месяц сократились на 6% (до 12,5 млрд куб. м), в сравнении с июнем они, наоборот, поднялись на 8%. Этот ежемесячный рост был обеспечен увеличенными поставками из РФ и Норвегии.

В целом за первые семь месяцев года общий объем импорта трубопроводного газа в страны Евросоюза составил 84 млрд куб. м, это на 10% меньше, чем за тот же период 2024-го. В структуре этих поставок выделился Алжир, отгрузки газа от которого в Европу увеличились на 1%, а другие ключевые поставщики, напротив, сократили экспорт. Главными импортерами голубого топлива в страны ЕС с января по июль стали Германия, Италия, Бельгия, Болгария и Франция.

Чтобы компенсировать снижение трубопроводных поставок, ЕС активно наращивает закупки СПГ. В прошлом месяце его импорт резко вырос на 43% в годовом сопоставлении, достигнув 9,08 млн т. Такой скачок спроса объясняется необходимостью заполнения ПХГ перед отопительным сезоном.

Наибольший прирост импорта СПГ показали Нидерланды. Далее в списке лидеров расположились Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Увеличение поставок СПГ в эти европейские страны позволило полностью перекрыть снижение закупок со стороны Турции.

Sinopec займется поиском и добычей сланцевого газа в Алжире

Китай надеется найти в Алжире газ, не исключено, что сланцевый. Алжир является одним из поставщиков голубого топлива в Европу.

Sinopec (на 100% принадлежит правительству Китая) договорилась о разведке запасов газа на одном из блоков в Алжире, который потенциально может находиться и в сланцевых породах — соответствующее соглашение было подписано с госкомпанией страны Sonatrach.

Речь идет о блоке Guern El Guessa II (GEG). Его площадь составляет 36 тыс. кв. км и расположен в юго-западном регионе североафриканской страны. По мнению китайской компании, кроме конвенционного газа этот блок может содержать и сланцевый газ. У Sinopec есть опыт работы на подобных отечественных месторождениях.

Ранее африканская и китайская компании достигли договоренности о совместном освоении месторождения Hassi Berkane-North.

ОПЕК+ планирует отказаться от добровольных сокращений нефтедобычи уже в сентябре

Если сентябрьское увеличение будет одобрено, «восьмерка» ОПЕК+ вернет на рынок все запланированные 2,2 млн б/с дополнительной нефтедобычи

Нефтяной альянс ОПЕК+ готовится в сентябре полностью отказаться от большого пакета мер по ограничению добычи, действовавшего несколько лет, чтобы вернуть на рынок весь объем нефти, который они ранее удерживали, пишет Reuters.

Раньше ОПЕК+ сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть. Однако в этом году стратегия поменялась. Теперь главная цель альянса — вернуть утраченную долю рынка. Это решение частично связано с давлением со стороны США, где хотели снижения цен на бензин.

Процесс возврата нефти на рынок начался в апреле и идет поэтапно:

апрель: +138 тыс. б/с;

май, июнь, июль: +411 тыс. б/с каждый месяц;

август (уже одобрено): +548 тыс. б/с;

сентябрь (ожидается): еще около +550 тыс. б/с.

Если сентябрьское увеличение будет одобрено (решение об уровнях добычи ОПЕК8+ будет принято 3 августа), то общий прирост добычи с апреля достигнет 2,47 млн б/с. Это примерно 2,5% от всего мирового спроса на нефть. Восемь ключевых стран (Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан, Алжир) вернут на рынок запланированные 2,17 млн б/с.

Этому увеличению способствует особое решение по Объединенным Арабским Эмиратам. Они давно жаловались, что их официальная квота на добычу (около 3 млн б/с) слишком мала, и, учитывая их инвестиции в мощности, расчет был на добычу свыше 4 млн б/с. ОПЕК+ согласилась повысить квоту ОАЭ на 300 тыс. б/с в 2024 году, но затем несколько раз переносила сроки, вплоть до 2026 года. Однако текущее ускорение общего выхода из сделки по сокращению фактически позволяет Эмиратам увеличивать добычу быстрее. В сентябре их добыча может составить около 3,375 млн б/с, что приближает их к первоначальной цели 2025 года.

Несмотря на отмену этого крупного пакета ограничений (2,17 млн б/с), ОПЕК+ продолжает соблюдать другие, более долгосрочные сокращения добычи общим объемом 3,66 млн б/с. Из них 1,66 млн б/с — это дополнительные добровольные ограничения некоторых (практически — тех же) членов альянса, а около 2 млн б/с — обязательные сокращения для всех участников сделки ОПЕК+, срок действия которых истекает в конце 2026 года.

Goldman Sachs: ОПЕК+ в сентябре снова увеличит нефтедобычу на 550 тысяч б/с

Goldman Sachs ждет от ОПЕК+ дальнейшего ускорения роста нефтедобычи, но сохраняет прогноз цены на Brent около $59 за баррель в конце 2025 года

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в сентябре страны ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти примерно на 550 тыс. б/с. Если так случится, то к октябрю ОПЕК+ вернет на рынок почти все 2,2 млн баррелей добровольных сокращений нефтедобычи, действующих с весны 2024 года. Основная цель стран-участниц альянса — стабилизировать свои производственные мощности на фоне стабильного мирового спроса на нефть.

Эксперты банка ожидают, что восемь ключевых участников ОПЕК+ (включая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан и Алжир) увеличат общую добычу на 1,67 млн б/с с марта по сентябрь. Ожидается, что суммарная добыча этих стран достигнет 33,2 млн б/с, причем более 60% прироста обеспечит Саудовская Аравия.

Прогноз банка появился после недавнего решения ОПЕК+ наращивать добычу на 548 тыс. б/с в августе. Goldman Sachs считает, что такие шаги показывают стремление альянса к долгосрочной стабильности. Они хотят поддержать свою нефтедобычу, сохранить единство внутри группы и влиять на объемы добычи сланцевой нефти в США.

Goldman Sachs сохраняет свой прогноз цены на нефть марки Brent: около $59 за баррель в конце 2025 года и $56 в 2026 году. Банк ссылается на два важных фактора: реальные поставки нефти (особенно из России) могут оказаться ниже ожидаемых, а сокращение свободных производственных мощностей будет поддерживать цены в долгосрочной перспективе.

Аналитики также отмечают возможный рост спроса на нефть — до 600 тыс. б/с в 2025 году и до 1 млн б/с в 2026-м. Такому сценарию способствуют высокий спрос в Китае, устойчивость мировой экономики и ослабление доллара США.

Хотя риски для прогноза цен на 2025 год банк считает сбалансированными, на 2026 год видны риски снижения цен. Причины в возможном прекращении ОПЕК+ дополнительных ограничений добычи (еще 1,65 млн б/с) и повышенная вероятность рецессии в США, которую экономисты Goldman оценивают в 30%.

Александр Новак принял участие в заседании группы восьми стран ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя принял участие в заседании группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года.

В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отражённые в низких запасах нефти, они договорились произвести в августе 2025 года корректировку добычи на 548 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объёмов.

Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведённый объём с января 2024 года.

Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 3 августа, на ней будет принято решение об уровне добычи нефти участниками соглашения в сентябре 2025 года.

Минпромторг России принял участие в форуме ЦИПР-2025

В ходе X конференции «Цифровая индустрия промышленной России - 2025» делегация Минпромторга России приняла участие в организации и проведении ряда мероприятий.

Так, в рамках деловой программы ЦИПР 2025 проведены экспертные сессии по актуальным вопросам развития и применения цифровых технологий в промышленности:

1. Развитие интегрированного цифрового пространства для управления отраслью беспилотных авиационных систем. На полях ЦИПР-2025 состоялось открытое заседание рабочей группы по созданию интегрированного цифрового пространства беспилотных авиационных систем. Участники заседания рассказали о текущих результатах разработки информационных систем, предназначенных для поддержки и управления отраслью. Создаваемые сервисы позволят решать ключевые задачи: оптимизировать процесс разработки и производства БАС и компонентов; повысить прозрачность отрасли БАС с точки зрения производимой продукции и кооперации участников рынка; снизить административные барьеры при сертификации и обеспечении полетов беспилотных систем; обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.

2. Регулирование оборота промышленных данных. В ходе сессии «Оборот промышленных данных в Российской Федерации» эксперты обсудили вызовы и перспективы, связанные с нормативным регулированием, технологической совместимостью и безопасностью обмена данными между промышленными предприятиями. Выработаны рекомендации по развитию нормативной базы, технологической инфраструктуры и стимулов для обмена данными.

3. Системное развитие наукоемких технологий. Прошел ряд экспертных сессий, посвященных комплексному развитию отдельных классов промышленного программного обеспечения. На экспертной сессии, посвященной анализу текущей функциональности отечественного программного обеспечения для проектирования изделий из композиционных материалов участники обсудили результаты аналитической работы по формированию «дорожной карты» развития российского ПО и предложения по реализации новых проектов в интересах промышленности. Итоги сессии подтвердили высокий потенциал отечественных разработок и определили ключевые направления для их дальнейшего развития и внедрения в промышленный сектор.

В ходе сессии «Кадровое обеспечение САПР электроники и микроэлектроники» эксперты из ведущих вузов, научных центров и высокотехнологичных компаний обсудили ключевые задачи по формированию кадрового резерва в области САПР для микроэлектроники. Участники обозначили острую потребность отрасли в квалифицированных специалистах, выявили направления развития образовательных программ и представили предложения по их обновлению с учётом современных требований. Были озвучены успешные практики и модели взаимодействия вузов с промышленностью, а также инициативы по внедрению отечественных инструментов САПР в учебный процесс.

4. Переход к открытым стандартам разработки АСУ ТП. Минпромторгом России проведена сессия «Создание экосистемы открытой АСУ ТП для российской промышленности». В ходе сессии продемонстрированы практические результаты деятельности Рабочей группы по вопросу разработки открытой АСУ ТП по развитию межотраслевой платформы на открытых протоколах и единых стандартах разработки. Представлены предварительные технические требования по ключевым компонентам открытой АСУ ТП и проекты стандартов, шлюз-конвертор промышленных протоколов, открытый программный ПЛК, интеграционная шина данных, платформа на базе граничных вычислений, модульная платформа для построения инфраструктуры высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, системы кибербезопасности открытой АСУ ТП.

Кроме того, в целях развития экспорта ИТ-решений 17 назначенных «цифровых атташе» Торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах приняли участие в X конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2025». Конференцию посетили иностранные делегации из 38 стран, в числе которых: Китай, Куба, Индия, Аргентина, Алжир, Армения, Киргизия, Филиппины и другие государства. «Цифровые атташе» приняли участие в деловой программе и двусторонних встречах по вопросам развития сферы ИКТ.

Также делегация Минпромторга России посетила производственные площадки предприятий Нижегородской области в целях ознакомления с цифровизацией производственных процессов, в частности:

1. ООО «МеЛСиТеК» - российский производитель промышленных и медицинских лазерных систем. Предприятие реализует уникальные технологии собственной разработки в части лазеров, применяющихся в сферах флебологии, косметологии и эпиляции, производит собственные электронные компоненты.

2. ПАО «Завод «Красное Сормово» - судостроительное предприятие, входящее в контур АО «Объединенная судостроительная корпорация, строит суда по проектам ведущих судостроительных проектных бюро, выпускает широкий спектр комплектующих и запасных частей.

Михаил Мишустин принял участие в X конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Тема пленарного заседания – «Цифровая независимость промышленной России».

Вступительное слово Михаила Мишустина

«Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») – главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.

В этом году главным треком деловой программы станет «Экономика данных и цифровая трансформация государства». «ЦИПР-2025» посетят делегации из более чем 30 стран: КНР, Сербии, Кубы, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии, Алжира, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Филиппин и других.

В рамках деловой программы конференции запланировано проведение более 100 сессий, затрагивающих цифровизацию ключевых отраслей экономики и взаимодействие со странами-партнёрами на глобальном рынке. Состоятся международные сессии, формируемые в партнёрстве с Шанхайской организацией сотрудничества и Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию. Также в ходе мероприятия пройдут двусторонние панельные дискуссии с представителями Республики Беларусь и КНР.

Выставка технологичных решений займёт три павильона, включая решения от международных участников из стран БРИКС и ЕАЭС. Здесь будут представлены международные решения от китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Кроме того, во второй раз на площадке «ЦИПР» будет представлен специализированный стенд «цифровых атташе» – сотрудников торговых представительств России за рубежом, которые занимаются продвижением российских ИТ-продуктов (стенд отразит опыт международного сотрудничества в этой сфере).

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые друзья! Уважаемые коллеги!

Рад всех вас приветствовать на юбилейной конференции, посвящённой внедрению современных технологий в промышленность, – «ЦИПР». Решение такой задачи является важным условием достижения утверждённых Президентом национальных целей развития по технологическому лидерству и цифровой трансформации нашей экономики.

Здесь всегда ведётся активный диалог и обмен мнениями между крупнейшими заказчиками и информационно-технологическими компаниями. В этом году «ЦИПР» ставит уже новые рекорды по выставочным площадям, количеству мероприятий деловой программы и самих участников.

Хочу отдельно поприветствовать наших зарубежных гостей. России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Мы готовы делиться лучшими практиками с нашими партнёрами.

Уверен, что для всех присутствующих конференция станет интересным и полезным опытом, послужит укреплению бизнес-контактов.

Впервые принял участие в «ЦИПР» три года назад, когда ряд иностранных компаний объявили о приостановке деятельности на российском рынке, фактически оставив пользователей самостоятельно заниматься вопросами обеспечения стабильного функционирования купленных у них же продуктов.

У нашей страны на тот момент имелись собственные базовые технологии и наработки, которые мы начали масштабно внедрять. А чтобы ускорить выпуск новых востребованных программ и для скорейшего перехода на них крупнейших предприятий, именно здесь, на «ЦИПР», три года назад Правительством было принято решение о создании индустриальных центров компетенций.

Ежегодно встречаясь на «ЦИПР» и на стратегических сессиях в Правительстве, мы рассматривали, как реализуются ключевые проекты, совершенствовали подходы, обсуждали дополнительные меры для поддержки российского программного обеспечения.

Сегодня предлагаю подробно поговорить о результатах этой совместной работы.

Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная информационно-технологическая отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется.

С 2022 года объём продаж отечественных ИТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 трлн рублей.

Доля индустрии в валовом внутреннем продукте прибавила свыше трети, составив 2,4%.

ИТ-компании интенсивно наращивают инвестиции в собственное развитие, в том числе закупают оборудование, расширяют вычислительные мощности. Их вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза за трёхлетку и превысили по итогам прошлого года 800 млрд рублей.

В отрасль приходят новые кадры. Сейчас в этом бизнесе трудится уже почти миллион человек – на 50% больше, чем в 2022-м. Вот такое удвоение произошло.

Продукты нашей ИТ-индустрии конкурентоспособны. И должны ещё активнее выходить на зарубежные рынки. Для этого действуют так называемые цифровые атташе. Это сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах, они помогают предпринимателям наладить экспорт. Такие специалисты работают уже в 17 странах. В текущем году география службы будет расширена.

Всего этого удалось добиться благодаря и мерам государственной поддержки, которые были предусмотрены специально для отрасли по поручению Президента. Правительство и сейчас сохраняет основную часть преференциальной поддержки для этого сектора, включая льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.

Мы также создаём условия, чтобы и заказчикам было выгодно переходить на отечественные решения. Это, конечно, непросто. Например, с начала этого года покупателям российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра предоставили возможность сократить базу налога на прибыль. Такие расходы теперь, вы знаете, зачитываются по двойному коэффициенту. Мы об этом как раз договорились на прошлой «ЦИПР».

При выработке дополнительных шагов по помощи индустрии мы обязательно будем учитывать мнение самих предпринимателей. Важность этой обратной связи всегда подчёркивает глава государства. Наладить её как раз позволяют конференции, подобные сегодняшней, и другие тематические площадки, где представители бизнеса, экспертного сообщества, органов власти вместе обсуждают вопросы цифровизации экономики. По результатам опроса, который проводился Высшей школой экономики среди 700 крупнейших участников ИТ-рынка, оценка делового климата сейчас находится на максимально благоприятном уровне.

Около трети российских предприятий сектора видят увеличение объёма продаж и отмечают рост числа новых клиентов. И это при всей непростой ситуации сегодня, когда беспрецедентное санкционное давление фактически не давало возможностей в том числе для тех инвестиций, тех решений, которые были запланированы ещё несколько лет назад.

Для наших компаний становится нормой опираться на современные собственные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности. Только в прошлом году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения они направили свыше 3 трлн рублей – это на 50% выше, чем в 2021 году.

И что очень важно, всё интенсивнее идёт переход именно на отечественный софт. Причём во всех сегментах – от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ и технологий.

У нас в стране 80% решений, которые сегодня применяются предприятиями для управления финансами, – российские. И каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования уже тоже наша. Доля платформ для автоматизации и оптимизации производства и технологических процессов сейчас превышает 40%. А комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%.

Существенный вклад в рост спроса на подобные продукты обеспечили наши индустриальные центры компетенций. Они объединили в каждой отрасли крупнейших заказчиков с успешным опытом цифровой трансформации и разработчиков ПО. Став таким хорошим примером эффективной кооперации. Всего сегодня 36 таких центров, структур, куда вошло свыше 500 компаний.

Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, созданию новых и их пилотному внедрению.