Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Власти Кипра хотят проверить почти половину всех выданных «золотых паспортов». Кто в зоне риска?

Проверять будут иностранных инвесторов и членов их семей, которые получили гражданство в обмен на инвестиции до 2018 года

Власти Кипра намерены проверить почти половину всех выданных «золотых паспортов». Глава МВД республики сказал, что не исключает расширения черного списка владельцев документов, но не рассчитывает на то, что их быстро лишат гражданства.

Проверять будут иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года, когда правила программы «гражданство в обмен на инвестиции» были ужесточены. В отношении некоторых фигурантов уже идет сбор информации. Как обычно, фамилии не называются. Проверки могут продлиться до конца следующего года, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

«С учетом того, что на 2019 и на 2020 годы квота по предоставлению гражданства за инвестиции Кипра фактически исчерпана, я думаю, что не составит труда заморозить процессы предоставления гражданства за инвестиции до 2021 года и, соответственно, в течение этих оставшихся двух лет принимать решения об отзыве либо о сохранении гражданства у так называемых рисковых клиентов программы «Гражданство за инвестиции».

Ранее стало известно, что власти Кипра лишат «золотых паспортов» 26 человек. Среди них находящийся в розыске финансист Джо Лоу, которого подозревают в организации схемы многомиллиардных хищений из государственного инвестфонда Малайзии.

По данным СМИ, «золотых паспортов» лишатся также девять россиян, а еще камбоджийцы, китайцы, кенийцы и один иранец. Кто именно попал в черный список, не сообщается. Известно, что кипрский паспорт есть у ряда известных российских бизнесменов, среди которых Виктор Вексельберг, Дмитрий Рыболовлев и Олег Дерипаска.

В зоне риска все владельцы недвижимости на Кипре, которые купили ее для получения паспорта. Такое мнение высказал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

«В случае если соответствующие документы по происхождению доходов, на которые был куплен объект недвижимости, предоставлены не будут, власти имеют право отозвать соответствующий паспорт, арестовать объект недвижимости и провести расследование об отмывании преступных доходов. Если в рамках этого расследования будет доказано, что при покупке недвижимости использовались средства, нажитые преступным путем: взятки, уклонение от уплаты налогов, преступная деятельность любого рода — наркотики, проституция, оружие, все, что угодно, соответственно, будет открыто уголовное преследование. Вот чем это может закончиться».

За время работы программы «Гражданство в обмен на инвестиции» Кипр привлек 7 млрд евро инвестиций и выдал 4 тысячи «золотых паспортов». Понятно, что далеко не все новые граждане преступники и казнокрады. Но даже законопослушные владельцы «золотых паспортов», наверное, чувствуют себя неуютно.

Михаил Задорожный

Saudi Aramco пригласила принять участие в IPO малайзийскую Petronas

Саудовская госкомпания Saudi Aramco пригласила малайзийскую госкорпорацию Petronas принять участие в ее предстоящем публичном размещении акций (IPO), сообщил Reuters, ссылаясь на официальное заявление, полученное от малайзийской госкорпорации. «Petronas подтверждает, что недавно с нами связались представители Saudi Aramco с предложением рассмотреть участие в ее IPO», — говорится в заявлении. Однако информация о каком-либо решении по данному вопросу не приводится.

3 ноября 2019 года совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций Saudi Aramco, которое состоится на саудовской бирже Tadawul. По данным телеканала «Аль-Арабия», процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Предполагается, само размещение начнется 11 декабря.

Тем временем, по данным Bloomberg, китайские госпредприятия планируют купить во время IPO на саудовской бирже акций Saudi Aramco на сумму от $5 млрд до $10 млрд. Среди заинтересованных покупателей — Фонд шелкового пути, China Investment Corporation и нефтяная компания Sinopec. Китай тем самым стремится распространить свое политическое влияние и укрепить отношения с Саудовской Аравией, отмечает агентство.

По данным Reuters, в ходе крупнейшего в истории IPO Саудовская Аравия планирует разместить на бирже 2% акций Saudi Aramco.

Классический пример дипломатического провала — это когда глава американской делегации на международной встрече желает видеть перед собой сразу десять глав зарубежных государств и правительств, а они не приходят.

То есть трое на призыв отозвались, включая премьер-министра страны — вежливого хозяина встречи (Таиланда), и еще лидеры Вьетнама и Лаоса. А семеро — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — прислали вместо себя министров.

Это не просто протокольная американская наглость — думать, что если ты представляешь США, то к тебе должны сбегаться президенты и премьеры, даже если ты сам — всего лишь никому пока не известный советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Хотя об общем упадке американской дипломатии эта история говорит, и не она одна.

Но еще неявка большей части аудитории объясняется тем, что она наверняка знала, о чем американец будет говорить (обычно дипломаты заранее согласуют основные параметры серьезных встреч). И знала, в том числе, что О’Брайен пригласит всех десятерых лидеров стран Юго-Восточной Азии на "особый саммит" с президентом Дональдом Трампом в Вашингтон в следующем году.

А это опять протокольное хамство. Дело в том, что Трамп должен был сам приехать в Таиланд (где происходило действо), на мероприятие под названием Восточноазиатский саммит. Или прислать вместо себя второго человека в администрации, вице-президента Майкла Пенса. Так поступили другие гости — Россия, Китай, Южная Корея и так далее (хозяева саммита — те самые десять стран ЮВА, входящих в группировку АСЕАН). А вместо этого приезжает личность с неясным пока влиянием в администрации США, чтобы сказать, в переводе с дипломатического, следующее: нам тут не до вас, вы вместо этого сами заходите, если что.

Но протокол — это, в конце концов, только форма вежливости. Как насчет содержания и смысла политики США в регионе? А это содержание вполне ясно изложил тот самый О’Брайен для своей пониженной в ранге аудитории. По сути, речь его свелась к атакам на Китай по поводу территориальных споров с соседями в Южно-Китайском море, но эти обвинения надоели участникам сборов АСЕАН еще при прежней администрации.

Но за смешной историей под рубрикой "сверхдержава получила щелчок по носу" стоит общая картина провала всей американской политики в Азии в целом. Дело в том, что в том же Таиланде, еще на своем саммите в составе десяти стран АСЕАН (накануне Восточноазиатского саммита), их лидеры только и говорили о том, что делать в неприемлемой ситуации нарастающей конфронтации США и Китая. Идеальная ситуация для АСЕАН — когда торгуешь с обоими партнерами, а не пытаешься иметь дело с одним так, чтобы не рассердить другого. И многие лидеры "десятки" на своем саммите напоминали, что не Китай эту драку начал. В общем, требовать от АСЕАН, чтобы та порвала с Китаем и присоединилась исключительно к США — это очень плохая политика, но ведь именно ее США и проводят.

А вдобавок США еще и торпедируют то, ради чего, собственно, лидеры АСЕАН и собрались в Таиланде, — идею всеобъемлющего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership — RCEP). Это давно выстраивавшийся торговый блок, в котором участвует Китай и где нет США. Странам ЮВА он нужен в том числе для того, чтобы показать: вот наши ценные партнеры, никакая Америка не подорвет отношения с ними.

Как американская дипломатия пытается подорвать идею RCEP: размыть (на бумаге) саму концепцию Тихоокеанского региона с его сотрудничеством и предложить вместо него некий "Индо-Тихоокеанский регион". То есть включить Индию и прочую Южную Азию туда, куда эта Южная Азия вписывается с большим трудом.

В Таиланде выступил еще один член американской делегации, министр торговли Уилбур Росс, и завалил аудиторию эффектной статистикой, показывающей, как важна Америка для новоизобретенного "двойного" региона. Торговля США с ним доросла до двух триллионов долларов в прошлом году, что больше, чем с Европой; инвестиции — до 1,6 триллиона долларов, и все это "больше, чем у Китая".

В аналогичной ситуации британский ученый и писатель Эндрю Лэнг сказал про одного из недругов: "он использует статистику, как пьяный употребляет уличный фонарь — для поддержки, а не как источник света".

А свет в данном случае проливается на простую ситуацию: Индии и прочим трудно вписаться в Тихоокеанский регион. И сейчас главным событием череды саммитов в Таиланде стало то, что Индия все-таки не может войти в упомянутый RCEP, хотя остальные 15 его участников оставляют для нее дверь открытой. Но — подпишут соглашение по RCEP между собой в следующем году в любом случае.

При этом всем в Азии известно, что Индия действует так вовсе не с целью порадовать США и навредить соглашению, в котором участвует Китай. Просто ее экономика не выдерживает слишком быстрой интеграции с другим регионом, требует длительного периода защиты.

То есть та самая неуклюжая американская дипломатия еще и совершает фальсификацию, записывая себе в заслугу то, что никакой заслугой не является. И вся прочая Азия это видит.

А еще собравшиеся в Бангкоке активно обсуждали ставшие известными подробности "промежуточного" экономического соглашения США и Китая, которое должны были подписать в Чили на саммите другой, хотя и похожей организации — АТЭС, но саммит отменился. И получается, что соглашение означает в лучшем случае перемирие в торговой и всякой прочей конфронтации, но в целом драка, ненавистная для Тихоокеанского региона и подрывающая его экономику, продолжится. А тогда много ли будет толку от "особого саммита" США и АСЕАН в следующем году?

Дмитрий Косырев

Дмитрий Медведев: Мы готовы помогать АСЕАН с управлением рыбными ресурсами

Россия готова помогать странам – членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с управлением рыбными ресурсами, а также в борьбе с загрязнением моря пластиковым мусором, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью таиландской газете «Бангкок пост». Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о сотрудничестве по обеспечению безопасности на море, премьер-министр отметил, что Россия готова помогать ассоциации с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе пластиковым мусором. Сегодня это одна из наиболее острых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обратил внимание Дмитрий Медведев.

«Российские профильные ведомства уже участвуют в выработке комплекса практических мер по обеспечению морской безопасности в широком понимании. Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия.

Так что Россия не просто могла бы содействовать АСЕАН в обеспечении безопасности на море, но и уже немало делает для этого. И мы готовы наращивать сотрудничество в этой сфере», - заявил председатель правительства РФ.

Напомним, сейчас в состав АСЕАН входят 10 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Fishnews

По итогам января-сентября 2019 г., нефинансовые инвестиции Китая в экономику стран "Пояса и пути" достигли $10,04 млрд. Они снизились на 6,9% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство коммерции КНР.

На капиталовложения в экономику указанных стран приходится 12,4% от общего объема китайских нефинансовых инвестиций за рубежом, сделанных в течение девяти месяцев текущего года. Средства в основном были направлены в Сингапур, Вьетнам, Лаос, Индонезию, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Малайзию, Камбоджу и Казахстан.

За январь-сентябрь 2019 г. китайские предприятия заключили с этими странами 4906 новых контрактов на выполнение подрядных работ. Общий финансовый объем контрактов достиг $86,8 млрд. Это на 18,4% больше, чем годом ранее. На их долю пришлось 59,2% от общей стоимости заключенных за первые девять месяцев текущего года зарубежных контрактных проектов Поднебесной.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2019 г., объем нефинансовых прямых инвестиций КНР за рубежом достиг 555,11 млрд юаней ($78,5 млрд). Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Китайские инвестиции за девять месяцев текущего года поступили в экономику 164 стран и регионов мира.

Интервью Дмитрия Медведева газете «Бангкок пост»

В преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита Председатель Правительства России дал интервью таиландской газете «Бангкок пост».

Вопрос: Какова точка зрения России относительно документа «Перспективы АСЕАН в отношении Индо-Тихоокеанского региона»?

Д.Медведев: Прежде всего хочу отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион имеет важное, без преувеличения стратегическое значение для всего мира. И неслучайно к нему приковано внимание крупнейших центров силы, таких как Россия, Китай, Евросоюз и США.

В последнее время мы наблюдаем попытки США усилить своё влияние в Юго-Восточной Азии. В том числе – через продвижение концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)». Эта стратегия, по их замыслу, должна заменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала. В этой связи считаем американскую инициативу серьёзным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции ассоциации, лишить её статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности. Кроме того, она противоречит основополагающим принципам АСЕАН, таким как неприсоединение и внеблоковый статус.

АСЕАН своё отношение к американской концепции ИТР обозначила, подтвердила приверженность принципам Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов. Страны «десятки» продемонстрировали общий настрой на создание инклюзивного пространства, а также на взаимовыгодную экономическую кооперацию.

В свою очередь Россия намерена развивать сотрудничество в самых разных сферах со всеми заинтересованными партнёрами – и в двусторонних форматах, и в рамках межгосударственных объединений – на основе учёта национальных интересов, взаимной выгоды, равноправия и верховенства международного права.

Вопрос: Какую роль хотела бы играть Россия как одна из ведущих мировых держав в Юго-Восточной Азии на фоне усилий других стран по наращиванию своего присутствия в регионе?

Д.Медведев: Россия – евразийская страна, неотъемлемый участник азиатского сообщества как в силу своего географического положения, так и благодаря исторически тесным политическим, экономическим и культурным связям со странами этого крупного региона.

Наша роль в Азии – активная и созидательная. Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы. Напротив, выстраиваем с азиатскими партнёрами конструктивные отношения на основе взаимного доверия и уважения. Мы выступаем за честную конкуренцию и уважаем право государств на самостоятельный выбор пути развития с учётом их традиций и цивилизационных особенностей.

И очень важно, что эта политика – взаимная. Подавляющее большинство азиатских государств налаживает с нами взаимовыгодное сотрудничество. Из последних примеров – саммит Россия – АСЕАН в Сингапуре, где наши отношения вышли на новый уровень стратегического партнёрства.

Азия открывает уникальные возможности. И Россия продолжит здесь работу по всем направлениям и в различных форматах – двусторонних и многосторонних. В том числе – на площадке Евразийского экономического союза. Результаты уже неплохие. Практически реализуется программа сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на 2019–2020 годы.

АСЕАН проявляет интерес и к сотрудничеству с ШОС. Наши цели общие – взаимовыгодная кооперация, стабильность и безопасность региона, борьба с глобальными вызовами и угрозами. Прежде всего – с международным терроризмом. Чтобы добиться максимального эффекта в этой сфере, необходимо наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб, как это происходит на уровне Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Ассоциации национальных полиций стран – членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).

И конечно, надо расширять культурные и гуманитарные связи. Здесь у нашего сотрудничества большие перспективы, поскольку страны Юго-Восточной Азии обладают значительным научным и интеллектуальным потенциалом. А самобытная культура региона всё больше привлекает российских туристов. Курорты Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Индонезии – излюбленные места посещения наших граждан.

Уверен, что значение Азии и России друг для друга будет только возрастать. И наше взаимовыгодное и многоплановое сотрудничество продолжит развиваться.

Вопрос: Товарооборот между Россией и странами АСЕАН невелик. Что могли бы Вы посоветовать для наращивания объёмов торговли и в каких областях Вы видите потенциал для развития экономического взаимодействия?

Д.Медведев: Действительно, объёмы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям наших экономик. И у этого есть объективные причины. Российский бизнес традиционно больше внимания уделял рынкам Европы и тех стран Азии, которые расположены близко к нашим границам. А экспортная инфраструктура, которая позволяет увеличить торговое плечо на Востоке, стала активно развиваться относительно недавно.

Тем не менее если оглянуться назад, то можно увидеть довольно существенные перемены. Всего за несколько лет – с 2009 по 2013 год – товарооборот России со странами АСЕАН удвоился – до 17,5 млрд долларов США.

Временное затишье после такого рывка образовалось на фоне сложных процессов в мировой экономике и антироссийских санкций. Но даже эти негативные факторы не изменили долгосрочный тренд. Уже в 2018 году объём торговли приблизился к 20 млрд долларов США.

Эту динамику нам хотелось бы закрепить. Тем более что потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан.

Мы видим перспективы во многих сферах. Не только в обмене товарами с невысокой добавленной стоимостью, но и в высокотехнологичных отраслях.

С отдельными странами АСЕАН, например, запущены переговоры по строительству центров ядерной науки и технологий. В частности, дочерние структуры «Росатома» реализуют проект по проектированию и возведению циклотронно-радиохимического комплекса в Таиланде. Знаем и о заинтересованности наших партнёров в создании плавучих атомных станций. Это большое и очень перспективное направление, полезное в том числе и для развития удалённых территорий.

Большие возможности может открыть создание транснациональной сети «умных городов». В том числе – для сокращения цифрового разрыва между странами и регионами. На профильной выставке в Сингапуре в 2018 году российские компании показали, что они могут предложить своим азиатским партнёрам. А прошедший в марте этого года в Калуге международный форум «Умный город. Инструкция по применению» с участием партнёров из АСЕАН выявил особый интерес к российским наработкам в области электронных госуслуг, цифровизации городского хозяйства, совершенствования жилищной и транспортной инфраструктуры.

И этим список перспективных проектов не исчерпывается. Современное развитие технологий позволяет говорить уже не столько о географических пространствах, сколько о функциональных. Они могут формироваться на основе общих информационных, энергетических или других технологических решений. А также проектов в области искусственного интеллекта. Поэтому кооперация бизнеса на основе такого подхода не будет сдерживаться большими расстояниями. Ведь программы и решения не нужно везти морем или по железной дороге.

Серьёзный вклад в расширение товарооборота может внести укрепление взаимодействия на региональном уровне. Мы активно стимулируем регионы и региональный бизнес к выходу на зарубежные рынки. Особо поощряем развитие российского Дальнего Востока.

Эти усилия уже приносят свои плоды. Пятый Восточный экономический форум, который прошёл во Владивостоке в сентябре, поставил новый рекорд по числу участников – более 8,5 тысячи человек из 65 стран. И по сумме выделенных инвестиций – 52 млрд долларов США на реализацию различных проектов экономической модернизации азиатской части России.

Ещё одна возможность – запуск совместных инвестиционных проектов. Россия постоянно совершенствует условия ведения бизнеса, что самым позитивным образом сказалось на позициях нашей страны в рейтинге Doing Business. Россия поднялась на три позиции – до 28-го места.

Открываются современные индустриальные и технопарки с благоприятной средой для деятельности инновационных компаний. Созданы территории опережающего развития. Готовим новое законодательство, которое усилит гарантии стабильности условий ведения дел при запуске новых крупных проектов.

Параллельно расширяется рынок сбыта для товаров и услуг, в первую очередь благодаря развитию Евразийского экономического союза.

Ещё одна сфера с хорошим потенциалом при растущем товарообороте – финансы. Причём это касается не только традиционных инструментов, которые предназначены для поддержки торговых сделок (кредитных линий, аккредитивов и тому подобного), но и в целом перехода на взаиморасчёты между нашими странами в национальных валютах.

Такой шаг позволит снизить издержки и риски от колебаний валют, что самым позитивным образом отразится и на доходах компаний, и на объёмах торговли в целом.

Вопрос: Как Вы считаете, могла бы Россия содействовать повышению потенциала АСЕАН в области безопасности на море?

Д.Медведев: Россия уже занимается решением этих задач. Корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии. Традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию. В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее. В этом – на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток.

С рядом государств АСЕАН мы проводим военно-морские учения. Например, их организация предусмотрена меморандумом о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом несколько дней назад. Готовятся первые в истории учения с Брунеем.

Масштабный характер приобрели манёвры на море в рамках «СМОА плюс» – совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнёрами. Последние из них прошли в апреле – мае этого года в Сингапуре. Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность «десятки».

У нас есть несколько площадок, где мы обсуждаем эти перспективы: Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Расширенный морской форум АСЕАН и уже упомянутые мной «СМОА плюс».

Мы также готовы помогать с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе пластиковым мусором. Сегодня это одна из наиболее острых проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российские профильные ведомства уже участвуют в выработке комплекса практических мер по обеспечению морской безопасности в широком понимании. Это борьба с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защита портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия.

Так что Россия не просто могла бы содействовать АСЕАН в обеспечении безопасности на море, но и уже немало делает для этого. И мы готовы наращивать сотрудничество в этой сфере.

Вопрос: Мы видим, как активно развивается сотрудничество в рамках ЕАЭС. Ждёте ли вы в составе организации новых членов? Какие преимущества могут получить отдельные государства – члены АСЕАН от вступления в ЕАЭС в индивидуальном порядке?

Д.Медведев: Да, интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. И причины очевидны. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков. Это почти 184 миллиона потребителей. Совокупный ВВП наших стран – около 2 трлн долларов США. В государствах евразийской «пятёрки» есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объёмы грузооборота.

Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведём работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов.

Ещё одно серьёзное преимущество ЕАЭС – это гибкий подход к взаимодействию с другими странами или межрегиональными объединениями. С самого начала интеграционного проекта мы действовали предельно прагматично. В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства. Нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции.

Всё очень просто, открыто и честно: Евразийский союз предлагает взаимовыгодные партнёрские отношения. Думаю, что это одна из причин, благодаря которой Евразийский союз не просто вызывает интерес, а становится популярен. Причём практически на всех уровнях международного сотрудничества, включая наднациональные организации. Напомню, что курс на стратегическое сближение с ЕАЭС – это один из приоритетов Объединённого плана действий АСЕАН до 2025 года.

Кроме того, мы активно развиваем сотрудничество и с отдельными странами. В том числе в таком формате, как соглашения о свободной торговле. Мы очень продуманно подходили к этому решению. Первой такой страной стал Вьетнам в 2015 году. И результаты оказались весьма неплохими. Товарооборот между нами продолжает расти: по итогам 2018 года – на 10%. И теперь он составляет 6,7 млрд долларов США. Совсем недавно, 27 октября, вступило в силу временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Подписаны соглашения с Сингапуром и Сербией. Ведутся переговоры с Индией, Израилем и Египтом.

Евразийский союз развивает отношения и с целым рядом других стран. В 2019 году были подписаны документы о сотрудничестве в различных форматах с Индонезией, Африканским союзом. Есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи и Филиппин. И безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнёрами, тем более что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд.

То есть каждая страна сама для себя решает, как и в чём сотрудничать с Евразийским союзом. В конечном счёте формальное присоединение к ЕАЭС не так и важно. Для нас смысл Большого евразийского партнёрства в другом. Речь идёт о создании целого экономического и гуманитарного пространства, на котором люди смогут свободно общаться, торговать, путешествовать, открывать для себя новые возможности. Причём их права и собственность будут защищены чёткими правовыми гарантиями, которые обязательны к выполнению всеми участниками такого партнёрства.

Вопрос: Россия и Таиланд поддерживают тесные взаимоотношения уже 122 года. При этом всё, что известно о нашем сотрудничестве большинству людей, – это туризм. Как Вы считаете, в каких ещё сферах мы можем взаимодействовать так же плодотворно и эффективно, как в области туризма?

Д.Медведев: Действительно, Таиланд чаще всего обсуждают в контексте темы туризма. Россияне очень любят отдыхать в вашей гостеприимной стране. Только в прошлом году у вас побывали 1,5 миллиона человек. Но, конечно, наши отношения не ограничиваются только туризмом.

В Юго-Восточной Азии Таиланд – один из ведущих торговых партнёров России. Мы совместно работаем над тем, чтобы довести объём взаимной торговли до 10 млрд долларов США в год. Для этого планируем продвигать кооперацию в высокотехнологичных сферах: энергетике, гражданской авиации, исследованиях космоса, фармацевтике и транспортном машиностроении.

Перспективным может быть наше сотрудничество в информационно-коммуникационных технологиях. Имею в виду совместную разработку программного обеспечения, включая мобильные платформы, взаимодействие в рамках электронного правительства и так называемых умных городов.

Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе – по использованию платёжных карт «Мир» на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в Королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнёрами.

Отмечу, что есть большое число российских и тайских компаний, которые осваивают новые для себя рынки. В Таиланде имеются интересные возможности для совместных проектов в области транспорта в рамках мегапроекта Восточного экономического коридора. Россия со своей стороны готова создавать привлекательные условия для инвесторов на Дальнем Востоке – наиболее близком для Таиланда. В том числе – в аграрном секторе.

Важную роль играет и взаимодействие в гуманитарной сфере. Мы увеличиваем количество государственных стипендий, которые могут получить ваши граждане для обучения в российских вузах.

В России растёт интерес к тайской культуре. В том числе – благодаря людям, которые побывали в Таиланде. Они ведь привозят воспоминания о вашем гостеприимстве, доброжелательности людей, которые живут в Таиланде, и, конечно, красоте вашей страны. Так появляется желание вернуться, а вслед за ним, вполне возможно, и идеи о каких-то новых проектах, которые хочется вести с людьми, которых понимаешь.

Эта атмосфера доверия и взаимопонимания очень важна для успешного диалога. Между Россией и Таиландом существуют именно такие, особые отношения, нужно сохранить и развивать их. И я рад вновь побывать в Таиланде.

Новый нефтяной поход в Ирак

Российские энергетические компании в Ираке сохраняли свое присутствие в этой стране вне зависимости от находящихся у власти политических сил и работали в рамках складывавшейся внутриполитической обстановки. До сирийской операции 2015 г., с которой связывают активное возвращение России на Ближний Восток, иракским правительством уже были заключены крупные контракты с ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью» и «Башнефтью». Вслед за улучшением ситуации в сфере безопасности и нарастанием политического капитала России на Ближнем Востоке в Ирак активно и масштабно зашла «Роснефть».

Контриранские санкции как стимул для Ирака

Одним из ключевых факторов важности самого иракского рынка нефти стали санкции в отношении Ирана, которые вновь были наложены после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В условиях санкций против Ирана возникла необходимость в поставках нефти из Ирака в целях недопущения образования дефицита на мировом рынке. Накладывая санкции на Иран, американцы заверяли западные страны, что предложение на рынке сохранится, как и стабильность цен на нефть.

Во избежание проблем на мировом рынке нефти Вашингтону пришлось подключить чуть ли не все более-менее существенные резервные мощности энергетического мира: договориться с Саудовской Аравией и «выпустить» киркукскую нефть.

Напомним, что в результате кризиса и распространения террористической организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в 2014 г. иракская армия оставила Киркук, контроль над которым обрели курдские отряды Пешмерга. С этого момента нефть из Киркука поступала не через иракскую государственную компанию SOMO, а через Региональное правительство Иракского Курдистана.

25 сентября 2017 г. правительство Иракского Курдистана провело референдум о независимости, который не был признан федеральным правительством. Это испортило отношения между Эрбилем и Багдадом, вследствие чего через три дня после референдума к тому моменту окрепшие правительственные силы начали наступление на позиции курдских Пешмерга и заняли ряд стратегически важных районов, включая нефтеносный Киркук. Эти события привели к замораживанию поставок нефти из киркукских месторождений.

Американцы стали оказывать давление на находившихся в конфликте в постреферендумный период Багдад и Эрбиль с целью нормализации отношений между ними и возвращения киркукской нефти на рынок. Это было важно и для Москвы, которая также выступала в качестве стороны, содействовавшей переговорам между двумя сторонами. К тому моменту «Роснефть» уже называлась багдадским правительством среди «незаконно» работающих компаний, поскольку соглашение российская компания подписывала с Иракским Курдистаном. Нормализация отношений между Багдадом и курдами подводила бы стороны к договоренности относительно присутствия «Роснефти».

Таким образом, США и Россия выигрывали от рабочих отношений между Эрбилем и Багдадом, который вскоре возобновил поставки киркукской нефти.

Возвращение нефтяных компаний в Ирак

Первой в постсаддамовский Ирак вернулась компания ЛУКОЙЛ, не терявшая интерес к проектам в этой стране как в подсанкционный период Ирака (1990–2003), так и после свержения режима Саддама Хусейна. 12 декабря 2009 г. ПАО «ЛУКОЙЛ» в консорциуме с норвежской Statoil выиграло тендер на освоение одного из крупнейших месторождений мира Западная Курна — 2.

Очевидно, что, несмотря на сохранявшиеся риски в Ираке, стратегия ЛУКОЙЛа была рассчитана на долгосрочную перспективу. С этим связано расширение деятельности ЛУКОЙЛа, когда в 2012 г. компания совместно с японской INPEX CORPORATION получила право на геологоразведку и последующую разработку Блока 10. В 2017 г. ЛУКОЙЛ и INPEX успешно завершили испытания первой разведочной скважины Эриду 1 на Блоке 10.

ЛУКОЙЛ постоянно увеличивает свои показатели в Ираке.

Сейчас компания стремится увеличить добычу на Западной Курне — 2 с текущих 400 тыс. до 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 г. Договорные рамки работы ЛУКОЙЛа в Ираке обновляются на взаимовыгодной основе между правительством и компанией. Так, в 2013 г. контракт был продлен до 2035 г. В 2018 г. план разработки месторождения ЛУКОЙЛом предполагает достижение уровня 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 г.

В январе 2010 г. российская компания «Газпром нефть» получила статус оператора крупного месторождения Бадра, выиграв тендер в консорциуме с Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Однако, помимо этого, у «Газпром нефти» есть месторождения и в Иракском Курдистане компания выступает в качестве оператора двух проектов в Иракском Курдистане — Шакал и Гармиан. В блок Гармиан входит и освоение месторождения Саркала, добычу нефти на котором «Газпром нефть» планирует увеличить.

Получив активы «Башнефти», компания «Роснефть» обрела и значительную долю на иракском рынке.

«Башнефть» разрабатывала Блок 12 в провинциях Мусанна и Наджаф. Тем не менее с возрастающим политическим интересом России к региону позиции российских энергетических компаний, включая «Роснефть», укреплялись. В этом контексте в 2017 г. в рамках XXI Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила Инвестиционное соглашение с правительством Иракского Курдистана (согласно открытым источникам, сумма сделки составила $4 млрд).

Помимо месторождений в нефтеносном Киркуке, который в тот период контролировался курдами, «Роснефти» перешла и значительная нефтяная инфраструктура Иракского Курдистана. Ключевым стало получение «Роснефтью» статуса оператора и 60% нефтепровода Киркук — Джейхан, уже модернизированного и увеличившего пропускную способность с 700 тыс. до 950 тыс. баррелей в сутки.

В 2018 г. было объявлено о геологоразведке и начале работ «Роснефти» в Иракском Курдистане на месторождениях Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato, каждое из которых на 80% принадлежит российской компании. «Роснефть» сообщала, что сумма за вхождение в эти пять проектов могла составить до $400 млн (пресс-релиз компании от 18.10.2017).

Российско-иракские отношения: гибко, но настойчиво

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в октябре 2019 г. в Ирак стал первым за последние 5 лет. Вместе с Лавровым в Багдад и Эрбиль направились глава «Союзнефтегаза» Юрий Шафраник, директор «Газпром нефти» Александр Дюков, представители «Роснефти» и «Технопромэкспорта». Тем не менее о крупных сделках заявлено не было.

Это может объясняться традиционным российским подходом не афишировать бизнес-проекты и сделки в Ираке.

Такой подход одновременно вызывает удивление у части иракцев, которые хотели бы видеть более отчетливое позиционирование Москвы в отношении их страны, но одновременно он признается и полезным для продвижения, подписания и имплементирования соглашений с правительством Ирака. В результате визита Сергея Лаврова был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве, что может стать базой для дальнейшего наращивания российского присутствия в Ираке.

Российский капитал становится чрезвычайно важным для Ирака.

По словам российских официальных лиц, компаниями РФ в Ирак до 2035 г. может быть инвестировано до $45 млрд.

В Ираке представлены ключевые российские частные компании и госкорпорации, руководители которых входят в российскую правящую элиту. Последнее определяет важность проектов в этой стране для российских принимающих решения лиц. При этом в самом Ираке Россия взаимодействует как с Эрбилем, так и с Багдадом. В случае возникновения конфликтных ситуаций российские компании демонстрируют гибкость и им удается сохранять свои позиции. В целом российские инвестиции в энергетические проекты Ирака показывают стратегический характер формирования российской политики в отношении этой страны и их растущую взаимозависимость.

Руслан Мамедов, координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам

Alibaba ускоряет доставку посылок в Россию в 5 раз

Cainiao Network — логистический дивизион Alibaba Groop — организовал собственный грузовой авиарейс в Москву — для доставки товаров электронной коммерции. Первый полет по маршруту Ханчжоу – Москва самолет с посылками выполнил 30 октября. Он вылетел из международного аэропорта Сяошань в Ханчжоу в три часа ночи по пекинскому времени и приземлился в Москве через 12 часов.

Полеты по маршруту будут выполняться ежедневно. А в сезон ноябрьских распродаж ко Дню холостяка 11.11 количество рейсов будет увеличено до двух в день.

Преимущества запуска прямых авиарейсов вскоре ощутят покупатели онлайн-площадок Alibaba. Время доставки их посылок сократится в пять раз: с 50 до 10 дней.

В период ежегодных распродаж компания Cainiao Network запустит более ста чартерных рейсов для доставки посылок в города Европы и Юго-Восточной Азии (в Москву, Льеж, Ригу и Куала-Лумпур и т.п.). Об этом сообщил гендиректор Cainiao International Чжао Цзянь.

До двухгодичного минимума упали закупки Японией российского СПГ

Япония, крупнейший в мире покупатель СПГ, импортировала в сентябре из России 403 тыс. тонн сырья — почти на 33% ниже показателя годичной давности, сообщил Bloomberg, ссылаясь на данные министерства финансов Японии. Это, отмечает агентство, минимальный показатель с ноября 2017 года.

По данным Минфина Японии, крупным поставщиком СПГ в Японию в сентябре стала Австралия, которая поставила в страну 2,93 млн тонн сырья — рост на 23% в годовом выражении. Из Малайзии Япония импортировала 936 тыс. тонн СПГ, что на 26% выше показателя годичной давности. Япония нарастила также поставки сырья из Катара на 4,9% по сравнению с сентябрем 2018 года, в результате чего показатель достиг 687 тыс. тонн, уточняет ПРАЙМ.

В конце августа СМИ сообщали, что Япония в июле начала закупать СПГ у Китая. По их данным, это была первая поставка СПГ из Китая в Японию с 1988 года, когда японские власти начали публиковать статистику по экспорту и импорту.

Вторая жизнь отходов

Мусор станет ценным товаром

Текст: Елена Березина

Отходы перестают быть просто мусором и получают добавленную стоимость. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, регулирующий обращение вторичных ресурсов, получаемых как в процессе производства, так и из твердых коммунальных отходов. "В настоящий момент происходит его рассмотрение на площадке правительства", - сообщил "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Основная цель документа - вовлечь в экономическую деятельность вторсырье. Законопроект закрепит право предприятий самостоятельно определять, к какой категории относить остаточные нецелевые вещества и материальные предметы: ко вторичным ресурсам или отходам.

При этом предусматривается введение нормативов использования вторсырья при производстве продукции. Если производители будут их выполнять, это позволит освободить их от исполнения обязанности по выполнению нормативов утилизации.

Сейчас оборот вторичных ресурсов никак не регулируется, они рассматриваются как отходы, а не сырье. В результате утрачиваются. Меры, стимулирующие предприятия работать со вторсырьем (например, освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) сделок с макулатурой, стеклом и текстилем, а также налоговые льготы для предприятий, выпускающих продукцию из вторичных ресурсов), еще готовятся.

Согласно нацпроекту "Экология", доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, составляла на 1 сентября 2018 года лишь 1%, направляемых на обработку - 3%. В этом году долю утилизации планируется довести до 3%, обработки - до 7%. К 2024 году эти показатели должны составить 36 и 60% соответственно. Но пока нацпроект является одним из самых слабо исполняемых, по данным Счетной палаты на 4 октября, исполнение расходов по нацпроекту "Экология" составляет лишь 17,3%.

Несмотря на малую долю переработки, Россия экспортирует значительную часть макулатуры. По данным UN Comtrade, в 2018 году Россия экспортировала почти 368 тысяч тонн этого вторсырья на 71,8 миллиона долларов, занимая 9-е место в мире по объемам экспорта. "При этом десять лет назад, в 2008 году, мы экспортировали лишь 196 тысяч тонн, то есть в 1,9 раза меньше, - говорит Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). - Импортировала же наша страна в прошлом году менее 19 тысяч тонн макулатуры на 3,5 миллиона долларов, занимая 30-е место в мире".

Более 56% экспорта российской макулатуры приходится на Украину, еще по 9% - на Белоруссию и Узбекистан, по 7% - на Германию и на Финляндию. Почти весь импорт макулатуры приходит из Белоруссии (68%) и Казахстана (29%).

С пластиком ситуация иная - импорт пластиковых отходов, по данным UN Comtrade, в натуральной величине практически был равен объему экспорта по итогам прошлого года. "Мы ввозили около 24 тысяч тонн пластика и вывозили 25 тысяч тонн. В стоимостном выражении разница, правда, гораздо более значительна - сумма экспорта составляла лишь 6,2 миллиона долларов против 20,3 миллиона долларов импорта, - отмечает Наталья Чуркина. - Вывозим мы более дешевые отходы, чем ввозим. Для сравнения, 10 лет назад мы ввозили 8,7 тысячи тонн (в 2,8 раза меньше), а вывозили - 13,5 тысячи тонн пластика (в 1,9 раза меньше)".

60% отходов пластика Россия вывезла в Узбекистан, еще 13% - в Белоруссию, 7% - в Литву, 6% - в Латвию. Наиболее высокие объемы пластикового импорта шли в Россию в основном из Белоруссии (28%), Японии (16%) и Турции (13%).

"Сейчас в Россию импортируются некоторые виды вторичных материалов, полученных путем обработки отходов, в том числе твердых коммунальных, и отдельно собранных за рубежом. Однако речь идет о высококачественном вторичном сырье, а не об отходах, - пояснил Виктор Евтухов. - Импорт является краткосрочной мерой для удовлетворения растущей потребности отечественных предприятий в материалах, способных заместить в производственном цикле первичное сырье, а также удешевить конечный продукт".

Пластиковое вторсырье активно используется при производстве стройматериалов, например, утеплителя, геотекстиля для дорожного строительства. Макулатура нужна целлюлозно-бумажным предприятиям, которые работают не на древесном сырье, а именно на макулатурном. Сейчас им ее не хватает. "При этом факт растущего спроса на вторичные материальные ресурсы подтверждает правильность выбора нашим государством курса на вовлечение отходов во вторичный оборот путем развития инфраструктуры по обработке и утилизации отходов через реализацию положений федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Таким образом, по мере развития отечественных высокотехнологичных мусоросортировочных комплексов и раздельного сбора потребность в импорте будет устранена рыночными механизмами", - считает Виктор Евтухов.

О возможном запрете импорта вторсырья не помышляют ни в минпромторге, ни в минприроды. Рынок должен отрегулировать себя сам. Когда все региональные операторы заработают в полную силу и реально начнут сортировать мусор, отбирать полезные фракции и отдавать их в переработку, предприятиям должно хватить своего пластика и макулатуры. Но пока этого не произошло, приходится прибегать к импорту. Основным стимулом ускорить развитие мощностей по использованию вторсырья станет введение на законодательном уровне регулирования обращения с вторичными ресурсами.

Объемы торговли России пластиковыми отходами пока невысоки. По объему пластикового экспорта мы занимаем лишь 28-е место в мире. Германия же экспортировала в 42 раза больше, Япония - в 41 раз больше, Бельгия - в 22 раза больше. По импорту пластиковых отходов мы на 31-м месте. Малайзия, например, импортирует в 36 раз больше, Гонконг - в 25 раз, Нидерланды - в 23 раза, Германия - в 19 раз, США - в 18 раз больше.

Еще один вид отходов, которым Россия практически не торгует с другими странами, - это различные батареи и аккумуляторы. По объемам экспорта в 2018 году мы занимали 46-е место в мире, вывозя менее тысячи тонн таких отходов на 2,1 миллиона долларов. Для сравнения, Нидерланды вывозят 70 тысяч тонн, Япония - 67 тысяч. По объемам же импорта различных батарей и электрических аккумуляторов мы занимаем 51-е место в мире, ввозя всего 62 тысячи тонн таких отходов на 3,1 миллиона долларов. Для сравнения, Корея ввозит 473 тысячи тонн, а Индия - 125 тысяч тонн таких отходов, подсчитали для "РГ" в ИКСИ.

В Малайзии от лихорадки денге за год скончались 154 человека, общее число заразившихся превысило 108 тысяч, сообщает газета New Straits Times со ссылкой на главу минздрава страны.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Как сообщил министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад (Dzulkefly Ahmad), по состоянию на 26 октября этого года общее число заразившихся составило 108,8 тысячи человек. За такой же период в 2018 году число заболевших было значительно ниже – 61,2 тысячи. Таким образом, наблюдается увеличение числа заразившихся на 77,3%.

При этом число погибших в результате заражения вирусом в 2019 году составило 154 человека, по сравнению со 104 летальными исходами в прошлом году.

"Это увеличение на 48,1% или на 50 смертей по всей стране. В шести штатах было зафиксировано наибольшее число заболеваний (лихорадкой - ред.) денге", - уточнил глава малазийского минздрава, которого цитирует издание.

По его словам, самое большое число заразившихся – более 60 тысяч – в западном малазийском штате Салангор. При этом министр подчеркнул, что в Малайзии на данный момент нет вакцины от лихорадки денге. Он порекомендовал соблюдать чистоту и осуществлять меры профилактики.

По данным федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 128 стран Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн являются эндемичными по лихорадке Денге. По оценкам ВОЗ, около 2,5 миллиарда человек (40% населения мира), подвергаются риску заражения лихорадкой Денге.

Контуры нового мира

Китай и Россия: кто главнее?

Алексей Анпилогов

Российско-китайское сотрудничество на современном этапе становится весомым фактором, который меняет экономическую и политическую повестку не только на просторах севера Евразии, но и в целом в мире. Такое утверждение можно, безусловно, подвергать обоснованному сомнению — если рассматривать текущие взаимоотношения России и Китая исключительно в рамках существующей, "доллароцентричной" картины мира, основанной на глобальной гегемонии и доминировании США в мире.

Однако, в случае катастрофического краха или даже потери влияния западного политико-экономического проекта в мире, союз России и Китая станет одной из основополагающих конструкций нового мирового порядка, как бы парадоксально ни звучала латинская фраза Novus ordo seclorum в применении к русско-китайскому тандему.

Картина старого мира

До настоящего момента времени политическое мироустройство в той или иной степени держалось на трёх "китах" — международных договорах, авторами которых во многом были страны Запада, и которые отвечали за их соблюдение и распространение на весь окружающий их мир. Система, которая привычно воспринимается нами как "международные отношения", базируется на трёх основополагающих концепциях: суверенитете государств и невмешательстве в их внутренние дела (Вестфальская система), концепции баланса сил (Венская система) и ситуации формального раздела мира на зоны влияния (Ялтинская система).

Самая древняя из перечисленных концепций — Вестфальская, действующая ещё с XVII века. Возникшая буквально явочным порядком, как результат страшной Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году, Вестфальская система была практически вынужденной мерой. Напомним, тогдашняя "война всех против всех" привела к тому, что попавшая в центр военных событий Германия просто обезлюдела — демографические потери в некоторых регионах страны достигли ужасающей отметки в 80%. Причём речь шла не только о гибели мужчин призывного возраста — противники просто вырезали неугодное им гражданское население, включая женщин, детей и стариков.

Неудивительно, что такая социальная катастрофа поставила вопрос ребром. Во-первых, у правящей элиты фактически забрали принцип исторического обоснования права, основанный на неких "божественно данных" привилегиях на те или иные территории. Во-вторых, сувереном в новых условиях стало государство, а не личность, чем был поставлен надёжный предохранитель от "роли личности в истории". Ну и, наконец, в-третьих, в практику был введён принцип действия международного права и применения дипломатии в международных отношениях. После этого соблюдение договоров между государствами стало важнейшим элементом такой практики, а международное право и регулярные дипломатические контакты — неотъемлемым атрибутом отношений между странами.

Вторая из названных систем, Венская, тоже достаточно стара. Возникшая после очередной порции глобальных войн, на этот раз связанных с фигурой Наполеона, Венская система ввела очередные "предохранители" в систему международных отношений. В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие "великие державы", под которыми тогда понимали Россию, Австрию и Великобританию. Державы, в свою очередь, служили основой системы коллективной безопасности и создавали баланс сил. В пределах баланса сил государства могли изменять состав союзников для обеспечения собственных интересов, но не в нарушение существовавшей при этом общей структуры союзов. Ну и, наконец, последним следствием Венской системы стало создание понятия "гегемонии": великие державы не только получали рычаги контроля над системой международных отношений, но и фактически согласились с добровольным самоограничением свободы своих действий, подчинив их массе формальных правил. Впрочем, часть вопросов, например, колониальную политику, из Венской системы сознательно исключили — что и послужило основой будущих конфликтов начала ХХ века, включая и разрушительную тотальную Первую мировую войну.

Ну и, наконец, самая новая по времени формально закреплённая система — это Ялтинская, иногда именуемая Ялтинско-Постдамской. Ялтинско-Потсдамская эпоха стала историческим прецедентом, поскольку никогда раньше весь мир целиком не был искусственно разделён на сферы влияния между двумя государствами, приобретя фактически биполярный характер. Эта система ввела понятие "сверхдержавы", распределив весь мир по сферам влияния двух сверхгосударств как в Европе, так и на других континентах. Гегемония СССР и США стала практически абсолютной, но были созданы и мощные компенсационные механизмы — в частности, Организация объединённых наций (ООН). Несмотря на углубление системного противостояния и конфронтации, эти согласительные механизмы оказались на редкость успешными — балансирование на грани реальной войны шло десятилетиями, но итогом противостояния были лишь локальные конфликты.

Как видится, после 1991 года мы столкнулись с явлением, которое неофициально именуется "Вашингтонский консенсус", и связано с размытием сразу всех трёх предыдущих систем — Вестфальской, Венской и Ялтинской. С крахом СССР не была связана ни одна сколь-либо значимая война, а США фактически остались в роли единственного мирового гегемона и отнюдь не желали формального закрепления своего изменившегося и поднявшегося статуса. Как следствие, идущая мировая глобализация создала историческую ситуацию, до сих пор известную только во времена Римской империи: вся мировая Ойкумена оказалась критично зависящей от одного-единственного игрока. Причём каких-либо адекватных компенсирующих механизмов, как в рамках Вестфальской, Венской и Ялтинской систем, для "Вашингтонского консенсуса" так и не было создано — что и определило столь краткий век "мира по-американски".

Картина грядущего мира

Нынешний тупик "мира по-американски", определяемого Вашингтонским консенсусом, связан с тем, что все три прошлые концепции, Вестфальская, Венская и Ялтинская, понемногу перестают функционировать. Например, ситуация с переворотом 2014 года на Украине наглядно продемонстрировала, что государственный суверенитет для США и их союзников — не более, чем фикция в том случае, если это противоречит их интересам.

Трещит по швам и международная дипломатия — когда highly likely аргументы, которые применяются к России, приводят к реальным дипломатическим демаршам. При том, что уже через полгода выясняется, что основой для таковых были ни на чём не основанные слухи и ложные предположения.

Теоретически на смену разрушающимся системам международных отношений должна прийти иная мировая система. Таким проектом, в частности, была инициатива администрации Барака Обамы, который мыслил реформу "мира по-американски" через создание системы "сдержек и противовесов" уже внутри такого единого мира.

Проект раздела мира на глобальные конкурирующие и специализированные рынки-кластеры был предложен в виде двух торговых партнёрств: Транстихоокеанского (ТТП) и Трансатлантического (ТТИП). По задумке американских демократов, таким образом они надеялись вывести мир из кризиса, обеспечив для США гегемонию уже за счёт игры на противоречиях между двумя производственно-торговыми кластерами, а не с помощью грубой силы. Однако к настоящему времени партнёрства фактически торпедированы администрацией Дональда Трампа и их возрождение выглядит крайне маловероятным — время уже упущено.

В сложившейся ситуации отказа от ТТП и ТТИП ожидаемо возник другой проект ухода от неопределённости "Вашингтонского консенсуса": проект раздела мира на региональные валютные зоны. Этот проект несовместим со связкой ТТП/ТТИП и фактически ему противоречит. Однако, как видится, Россия и Китай делают свою ставку именно на проект региональных валютных зон, заранее согласуя с ним свою кредитно-денежную, инвестиционную, торговую и даже военную политику.

Для этого достаточно посмотреть на структуру золотовалютных резервов двух стран.

Согласно последней доступной информации, Центральный Банк России уже размещает в Китае 13,4% всех своих золотовалютных активов на конец марта 2019 года. Инвестиции в Китай только за последний год выросли на 8,7 процентных пункта, что позволило Поднебесной впервые занять первую строчку по иностранным вложениям России.

Банк России в последнее время преимущественно вкладывается в государственные облигации либо облигации с государственными гарантиями. Разговоры о том, что американцы могут заморозить российские долларовые резервы и каким-то насильственным образом ограничить Россию в мировой торговле после событий украинского кризиса 2014 года, шли постоянно. И Москва, судя по всему, решила не рисковать. Стоит напомнить, что пик российских вложений в государственные облигации США пришёлся на февраль 2013 года, а вывод резервов из американских государственных бумаг Россия начала в 2014 году, на фоне введённых санкций.

Кроме того, при анализе резервов наглядно видно, что фактически Москва сделала ставку не только на Китай, но и на физическое золото. И тут уже присутствует не только экономическая, но и политическая логика — ведь проект валютных зон, как уже было сказано, это не только экономика, но и, по сути, новое устройство мира, которое будет учитывать значительное ослабление Вестфальской, Венской и Ялтинской систем.

Поскольку на сегодняшний день США является крупнейшим мировым потребителем, а в долларах США номинированы валютные резервы большинства стран мира, то всю мировую экономику в случае американского дефолта или просто "управляемой" трансформации существующего мирового порядка ждёт коллапс. И вот тогда долларовые, а отчасти — и номинированные в других мировых валютах резервы во многом потеряют свою роль, а физическое золото сможет пусть и на короткий период, но стать нужным буфером в выстраивании взаимодействия уже внутри формирующихся валютных зон. И, как видится, Россия полностью готова к такой общемировой трансформации.

Китай после прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа тоже находится в состоянии неопределённости, созданной усилиями США вокруг американо-китайских торговых отношений. Ожидаемо такая торговая война не ведёт ни к чему хорошему — вместе с ней обостряется масса вопросов в политическом взаимодействии двух стран, которые в последнее время всё больше напоминают состояние Холодной войны между СССР и США.

На этом фоне Поднебесная впервые пошла на беспрецедентный шаг и обнародовала подробный отчёт о своих резервах. Самый сенсационный вывод опубликованного в 2019 году доклада — это снижение доли американского доллара в структуре валютных резервов Китая, которое, впрочем, вполне ожидаемо в варианте развала мира на валютные зоны. Доля американских ценных бумаг в китайском валютном резерве снизилась с 79% в 1995 году до 58% в 2014 году. Кроме того, видно, что Пекин не только диверсифицирует свои валютные накопления, но и, подобно Москве, активно наращивает золотой запас. Как следует из того же отчёта, с 2005 по конец 2018 года объём золотого запаса страны вырос с 600 до 1852 тонн. Сегодня Китай занимает уже шестое место в мире по объёму золотого запаса и является крупнейшим в мире производителем золота, а также его основным потребителем.

Для нас же это означает ещё одно доказательство того, что Китай, как и Россия, активно готовится к уходу в обособленную валютную зону, а такое вложение в золото является наглядным маркером такого запланированного и подготовленного отхода.

"Китай+Россия" или "Россия+Китай"?

Рассматривая будущее взаимодействие России и Китая в рамках гипотетической валютной зоны, надо понимать, что это будет зона взаимодействия Китая и его будущих союзников, но не зона "России и её сателлитов". То есть, как это ни печально, Российской Федерации в новом проекте будет отведена роль младшего партнёра и ведомого, в то время, как Китай намерен выступать в этой валютной зоне как главный партнёр, причём не только для России.

Такое положение дел диктуется не просто желаниями элит Китая или России, так как каждая из них, безусловно, мыслит себя однозначно "имперски" и "самодержавно", но, в первую очередь, экономическими, технологическими и демографическими параметрами. Тут уже не до "великой истории" и не до "мы вас, дикарей, в начале ХХ века по КВЖД гоняли", как и не о "великом Китае и стране северных варваров". К счастью, в мире будущего в его варианте с разделом на валютные зоны важны не политико-исторические амбиции, а прагматичный и взвешенный подход и реальный вес страны.

Приведём наглядный экономический пример, который показывает всю связку этих экономических, технологических и демографических факторов, как и говорит о том, что России в будущем союзе с Китаем предстоит выполнять вторую роль.

Как было недавно объявлено, достройка судоверфи ССК "Звезда" на Дальнем Востоке будет передана из рук российских подрядчиков к китайской государственной корпорации, CSCEC. При этом российских подрядчиков никто с объекта не "выгонял": предыдущие десять лет постройки "Звезды" отметились лишь безобразным срывом сроков, постоянным увеличением планового бюджета строительства, банкротством сразу трёх российских генпродрядчиков и даже бегством одного из них с 4 миллиардами рублей в США. Как говорится, полный набор и экономических, и уголовных преступлений, да ещё и с сюжетом "с Потомака выдачи нет".

При этом ситуация тупиковая: на Дальнем Востоке просто нет трудовых ресурсов или компаний–подрядчиков, способных вести такое масштабное строительство. Интересно, что спрос на продукцию верфи не просто есть, а гарантирован: "Звезда" планировалась для постройки судов-газовозов и грузовых судов высокого арктического класса, которые до сих пор Россия строить не умела или же строила в единичных экземплярах.

Проект судоверфи изначально был разработан корейской компанией Daewoo, которая в 2009-2012 годах выступала партнёром проекта. Впрочем, даже проект корейцы прописали под себя: согласно их планам, верфь должна была заниматься лишь крупноузловой сборкой судов из присылаемых из Южной Кореи деталей и готовых секций. В итоге от сотрудничества с Daewoo отказались, и ещё 7 лет верфь достраивалась без генерального партнёра. Вариант с корейской интеллектуальной собственностью нашёлся только к 2019 году, когда было объявлено, что конкурент Deawoo, корейская компания Samsung станет технологическим партнёром проекта и передаст "Звезде" полную техническую спецификацию, а также права на проектную документацию необходимых проектов судов.

Специализация "Звезды" определяет и интерес к ней Поднебесной: данные типы судов критически важны для арктических проектов России, а Китай, в свою очередь, заинтересован в Северном морском пути, который представляет не просто маршрут вывоза российских энергоносителей в Китай, но и альтернативу морскому пути через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Южный путь в смутное время "общемирового преобразования" — может внезапно стать ненадёжным.

Проект "Нового Шёлкового Пути", который сегодня осуществляет Китай — это ровно такое же порождение формирующегося мира валютных зон, в котором глобальная международная торговля будет не только прибыльным, но и во многом опасным занятием. Новая мировая нестабильность будет чем-то напоминать время распада старого Шёлкового Пути, когда традиционные маршруты между Китаем и Европой пришли в упадок и стали ненадёжны.

Вложения Китая в "новую стабильность" видны наглядно и на традиционных транспортных направлениях. Уже в 2017 году Россия впервые с начала 1990-х годов вышла на первое место по объёму железнодорожных грузовых перевозок, потеснив в этой позиции США. Значительную часть этого потока составил транзит китайских грузов и экспорт российских энергоносителей в Поднебесную.

Кроме того, совсем различным выглядит вес Китая и России в сфере высоких технологий. Ещё пятнадцать-двадцать лет тому назад российские технологические разработки шли с достаточным отрывом от китайских, однако эта сфера подвержена постоянным изменениям. Если ты не прикладываешь к ней усилия, то твоё технологическое преимущество постепенно исчезает. Именно это и произошло с Россией — на сегодняшний день Российская Федерация может предложить Китаю достаточно ограниченный экспорт технологий, так как большую часть новинок Китай уже либо делает сам, либо же готов пока что покупать в готовом виде у западных стран. По сути дела, у России осталось лишь несколько отраслей, в которых она выступает в ведущей роли — это атомные и космические технологии, исследования в фундаментальных дисциплинах.

Ну и, наконец, стоит сказать несколько слов о военном аспекте, так как защита своей валютной зоны и её экономического благополучия может стать одной из самых насущных задач в мире будущего. Согласно заявлению президента России, Владимира Путина, Россия сегодня помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Фактически российский "зонтик безопасности" уже активно используется Китаем, хотя пока что речь и не идёт об официально оборонном союзе или, тем более, общем военном командовании. Впрочем, адресат таких оборонных инициатив вполне понятен — число стран, способных, кроме России или Китая, осуществить глобальный ядерный удар, достаточно невелико. Строго говоря, этот список включает лишь США и, с большой натяжкой, ещё две страны — членов НАТО: Францию и Великобританию.

Краткие выводы

Если резюмировать всё вышесказанное, можно предположить, что трансформация существующего мирового порядка уже в самое ближайшее время может вступить в активную фазу. И Россия, и Китай, судя по всему, готовятся к такой трансформации, заранее меняя свою денежно-кредитную, экономическую, транспортную и военную политику, шаг за шагом формируя "китайско-русский союз".

На существующем историческом этапе роль России в таком союзе объективно соответствует роли "младшего партнёра", как это ни печально осознавать в рамках любых имперских построений. Впрочем, Китай совершенно не заинтересован во внутренних делах России и никогда не будет в них вмешиваться — его интересы на российском направлении заключаются в обеспечении безопасности, доступе к российским природным ресурсам и инфраструктурным возможностям и включению российского экономического пространства в китайскую сферу влияния на достаточно равноправных условиях.

Конечно, такой формат взаимодействия достаточно неприятен с точки зрения традиционного взгляда на вещи и полностью соответствует китайскому прагматизму в отношении других стран — но, пожалуй, наиболее полно отражает как складывающуюся в мире ситуацию, так и реальные возможности России в мире ближайшего будущего.

Все в парк!

Эксперты со всего мира обсудили роль парковых пространств в развитии городов

В Казани на минувшей неделе прошел Всемирный парковый конгресс World Urban Parks 2019, собравший более 130 спикеров и 1500 делегатов со всех пяти континентов.

Столица Татарстана была выбрана местом проведения конгресса не случайно. С 2015 года в республике реализуется программа развития общественных пространств, в рамках которой было благоустроено 328 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей во всех муниципальных районах республики. Опыт Татарстана в реализации программы по развитию общественных пространств был учтен при разработке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». «Национальный проект впитал в себя опыт и лучшие практики Татарстана, — отметил в ходе пленарного заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. — С начала реализации нацпроекта в России создано 7700 общественных пространств в более чем 3 тыс. муниципалитетов. К 2024 году в стране будет создано или реконструировано 31 тыс. общественных пространств. И если несколько лет назад мы ориентировались преимущественно на международный опыт, то сегодня учимся друг у друга».

Развитие парков в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан стало главной темой конгресса, ведь парки являются самыми крупными общественными территориями в городах. «Развитие общественных пространств важно, в том числе с точки зрения благоприятного влияния на городскую экологию, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. — После ратификации Россией Парижского соглашения этот конгресс является первым в нашей стране событием, которое позволит обсудить вопросы городской экологии с экспертами со всего мира».

Председатель World Urban Parks Europe Committee Кевин Хелпенни, в свою очередь, отметил, что создание комфортного городского пространства — одно из условий привлечения человеческого капитала. «Сегодня важно иметь возможность планировать зеленые пространства в городах, — заявил Кевин Хелпенни. — Татарстан и в особенности Казань являются передовиками в этом процессе, инвестируя значительные средства для того чтобы обеспечить хорошее будущее для горожан. Мы бы хотели их поддержать и привести в качестве примера для других стран и городов».

Создание развитие парков имеет свою специфику. И основные вопросы, которые в течение трех дней обсуждались иностранными и российскими экспертами: как придумать парк? Как его создать? Как им управлять? В чем разница между парками, которые создаются в разных климатических зонах? И главное, как найти источники финансирования на создание и управление парковыми пространствами?

Важную мысль сформулировал в ходе обсуждения основатель некоммерческой организации 8 80 Cities, амбассадор World Urban Parks Гил Пеньялоса: «Когда строятся парки, все люди выходят на улицу и начинают гулять. Мы хотим объединить богатых и бедных, чтобы они бегали, играли в футбол, катались на скейтборде и велосипеде. Парки уравнивают людей. Это хорошо, потому что это меняет сознание».

Жаркая дискуссия развернулась на тему: как спроектировать парк так, чтобы туда пришли люди? «Если недавно основной дискурс при разговоре о комфортной среде для жизни крутился вокруг того, как сделать общественное пространство, то сегодня мы отвечаем на вопрос «Для кого мы делаем общественное пространство?» — заявил руководитель Центра городского развития МГУ им. Ломоносова Сергей Капков. — Мы стали смотреть в будущее: как парк изменит город, а значит, и людей? Сегодня архитекторы, урбанисты, градостроители начинают свою работу с анализа, кто будет основным получателем тех благ, которые они создают. Это своего рода трансформация сознания «северного человека» (ведь Россия считается северной страной), который вдруг понял, что он может чувствовать себя комфортно на улице».

Если парк правильно спроектирован, людям есть чем там заняться, парковое пространство наполнено сервисами и развлечениями — горожане туда пойдут, будут проводить время, и парк получит шанс на самоокупаемость, к которой, отметили эксперты, надо стремиться, но не делать ее самоцелью. «Парк все же не торговый центр», — таково было общее мнение экспертов. Парк может «замахнуться» на самоокупаемость, если на его территории есть объекты недвижимости, приносящие арендный доход. Таким парком, по мнению директора «Сокольников» Андрея Лапшина, может стать парк на Ходынском поле, где заранее запроектированы и построены коммерческие площади. В большинстве же случаев бюджет парка складывается из муниципального финансирования и денег, получаемых от проведения мероприятий.

Есть у парков и другая задача. «Парк — это эффективный инструмент брендирования города, вспомните Центральный парк в Нью-Йорке или Булонский лес в Париже, — заявил президент Ассоциации Королевского национального парка и сопредседатель комитета по городским паркам WUP (Швеция) Ричард Мюррей. — Парк — это способ привлечения в город не только туристов, но и креативных, талантливых людей, понимающих, что город, в котором есть такое пространство, дает прекрасные условия для жизни».

В рамках конгресса состоялась официальная церемония подписания соглашения между WUP и правительством Татарстана о создании Евразийского подразделения WUP. Данная инициатива призвана способствовать развитию городских парков и общественных пространств в странах СНГ: Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Туркменистане и Узбекистане. Возглавила Евразийское отделение World Urban Parks Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан, сопредседателями стали Петр Кудрявцев, партнер бюро Citymakers, и Асхат Садуов, руководитель Центра урбанистики города Нур-Султан.

На Конгрессе WUP в Казани также был подписан меморандум о сотрудничестве между правительствами России и Казахстана. Основная цель меморандума — развитие совместных практик в сфере реконструкции общественных пространств.

Северная урбанистика

В Мурманске будет создан Центр северной урбанистики, призванный заниматься реализацией проектов по развитию населенных пунктов в северных регионах. Об этом на WUF сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Сегодня климат перестал быть основным фактором при выборе места жительства: людям гораздо важнее городская среда, комфортные условия для жизни, — считает он. — Я бы хотел превратить наш регион в центр экстремального урбанизма, сделав из него площадку для экспериментов, для реализации смелых, а порой вызывающих проектов». Центр необходим для того чтобы найти пути развития общественных пространств для городов и населенных пунктов с экстремальными климатическими условиями. «Мы намерены брать опыт не только Канады, Скандинавии, но и коллег из Якутии, которые реализуют проекты с учетом своего климата, и, например, из Татарстана, который обладает внушительной экспертизой. Мурманск — самый крупный город в мире за полярным кругом, и с учетом базы знаний по созданию масштабных проектов в суровом климате мы в состоянии формировать и продавать этот опыт и технологии в другие страны», — отметил Андрей Чибис. Он также рассказал о договоренности с программой ООН ХАБИТАТ о создании офиса по арктической тематике в Мурманске, который заработает уже с 2020 года.

Справочно:

Два российских парка — казанский ООПТ городской лесопарк «Лебяжье» и парк «Краснодар», созданный по инициативе Сергея Галицкого, получили награды в номинации Eurasian Park Awards международной премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств. Вручение премии состоялось в последний день работы WUP в Казани. «Парк в Краснодаре — один из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия. И самое приятное, что парк сделан на деньги мецената, силами одного конкретного человека, который очень любит свой город. А в рамках создания казанского парка «Лебяжье» возродили озеро, исчезнувшее было 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», — рассказала помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман- Бекмамбетова. Золотым призером премии International Large Urban Parks Awards стал знаменитый парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Серебро досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзовую премию выиграли два парка: Queen’s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Справочно:

Организаторами Всемирного паркового конгресса World Urban Parks 2019 выступили международная ассоциация World Urban Parks, правительство Республики Татарстан, а также фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Минстроя России и Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

№42 25.10.2019

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Турпоток россиян на курорты Таиланда в первые шесть месяцев 2019 года снизился почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в Экономическом и статистическом докладе министерства спорта и туризма страны, опубликованном на сайте ведомства.

Также на 4,7% уменьшилось число отдыхающих, приезжающих в Таиланд из Китая.

При этом статистика прибытия путешественников из других стран, входящих в первую десятку по числу туристов, растет.

Первое место списка по-прежнему занимает Китай (5,65 миллиона гостей), второе – Малайзия (почти 2 миллиона), третье – Индия (979 тысяч). На четвертой строчке – Южная Корея (907 тысяч), на пятой – Лаос (886 тысяч), на шестой – Япония (864 тысячи), на седьмой — Россия (825 тысяч).

Президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Малайзии Наиля Латыпова, освободив от этой должности Валерия Ермолова, соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Латыпова Наиля Мазгутовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Малайзии", - говорится в документе.

Другим указом глава РФ снял с этой должности Ермолова.

По данным на сайте посольства РФ в Малайзии, он занимал пост посла с февраля 2015 года.

«Ведение бизнеса 2020» – темпы реформ не снижаются

Цель правового регулирования – защита. Защита работников, общественной безопасности, бизнеса и инвестиций. Но неэффективное или ненадлежащее правовое регулирование способно привести к торможению предпринимательской активности и роста бизнеса. Например, если в Сингапуре на выполнение всех пограничных формальностей для экспорта товаров на торговых судах требуется 10 часов, то в Камеруне и Кот-д’Ивуаре – свыше 200 часов. В Габоне расходы на выполнение нормативных требований к экспортным операциям через морские порты составляют, в среднем, свыше 1600 долл. США, а на Маврикии – всего лишь немногим больше 300 долл. США.

Обременительность правил может привести к тому, что компании уйдут от надзора регуляторных и налоговых органов в теневой, неформальный сектор, либо за рубеж – в поисках более благоприятной деловой среды. Иностранные инвесторы могут избегать стран и территорий, где нормативная база препятствует расцвету экономической активности.

Обременительные бюрократические процедуры не просто тормозят деятельность отдельных компаний или инвесторов: они могут негативно сказаться на способности экономики к устойчивому росту. Экономическая свобода, свобода предпринимательства неотделима от развития экономики и динамичного роста частного сектора, а это, в свою очередь, служит основой усилий по искоренению бедности и обеспечению общего благосостояния.

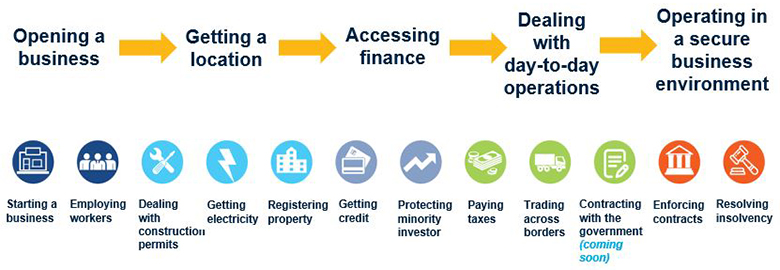

В рамках исследования «Ведение бизнеса 2020» проводится оценка правовых норм 190 стран и территорий в 12 областях регулирования предпринимательской деятельности, что позволяет оценить деловой климат в каждой из этих стран и территорий. Для рейтинговой оценки удобства ведения бизнеса в этом году были использованы десять из этих показателей. Это – 17-й выпуск исследования, которое служит правительствам всего мира стимулом к проведению реформ в области регулирования предпринимательской деятельности в целях поддержки устойчивого экономического роста.