Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Кирилл Бабаев: Россия может поучиться у Китая стратегическому планированию

Современная политическая ситуация в мире показывает, что США не могут играть ключевую роль в международных отношениях. Становится очевидным, что такие страны как Россия и Китай способны разделить ответственность с США за новую архитектуру безопасности. Почему именно Россия и Китай являются новыми творцами современной политики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) Кирилл Бабаев. Беседовал Иван Бельков.

– Какие основные результаты были получены сотрудниками ИКСА за последние годы? Насколько они востребованы правительством России, ведомствами, крупными компаниями в обеспечении стратегического сотрудничества как с Китаем, так и другими странами Азии – особенно в свете разворота России на Восток?

– За последние три года мы существенно расширили сферу наших исследований – как географически, так и тематически. Помимо Китая, Японии, Кореи и стран АСЕАН сегодня мы изучаем также страны Центральной и Южной Азии. Недавно мы получили государственное задание по Закавказью, открыли новый Центр монгольских исследований.

Число ученых в нашем институте выросло практически вдвое, сильно растет доля молодых сотрудников. Тематика тоже расширилась: мы стали выполнять заказы администрации президента РФ, например, проводить исследования религиозной политики и религиозных организаций в странах Азии, исследовать и прогнозировать миграции из стран Центральной Азии. Мы тесно работаем с Советом Безопасности России, целым рядом управлений президента России и, конечно, российским правительством. Наши специалисты участвуют в подготовке визитов самого высокого уровня в государства Азии, участвуют в приеме высоких делегаций из этих стран. По просьбе различных министерств мы готовим стратегические планы двусторонних экономических отношений со странами Азии, принимаем участие в стратегических сессиях правительства. Сегодня нам важно не только заниматься фундаментальной наукой, но и быть мозговым, аналитическим центром, который готовит решения тактического и практического характера для российской внешней и внешнеэкономической политики.

Чтобы информация, которую мы докладываем российским властям, была объективной и проверенной, мы существенно расширили спектр наших внешних контактов с органами власти, посольствами, экспертными и аналитическими институтами стран Азии. Только за последние три года мы заключили около сотни соглашений о сотрудничестве с партнерами из азиатских стран. И это не просто рамочные меморандумы: мы активно работаем со всеми нашими партнерами, проводим открытые и закрытые обсуждения.

– С кем из аналогичных учреждений в Китае, в других странах Азии удалось наладить наиболее тесные связи?

– Китай – наш основной партнер. Именно в интересах сотрудничества с ним мы переименовали Институт Дальнего Востока в 2022 году, назвав его "Институтом Китая и современной Азии". Мы специально акцентировали внимание на изучении Китая и сегодня являемся основным государственным институтом, изучающим современный Китай. У нас большое количество партнеров: это и органы государственной власти, такие как международный отдел ЦК КПК и МИД КНР, и институты при Госсовете КНР, и Академия общественных наук, крупнейшие университеты Пекина, Шанхая и ряда провинций КНР.

Эти партнерства позволяют получать объективную информацию о том, что происходит в стране, как она развивает отношения с соседями, США, Европой. Ведь дипломаты не всегда имеют возможность неформально беседовать с представителями китайского руководства или государственных учреждений. В этом смысле экспертный диалог очень важен, потому что в неформальных экспертных беседах, как правило, появляется гораздо более чувствительная информация.

– Вы можете сказать, что Китай – это наш самый надежный союзник и друг в регионе?

– У нас в стране все еще преодолевается заблуждение, существовавшее последние десятилетия, что Китай – наш экзистенциальный соперник. Сегодня все больше россиян понимают, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией столь же сильно, как и мы в сотрудничестве с Китаем. Во-первых, у нас очень схожее видение по большинству международных вопросов, у нас нет крупных идеологических, экономических, политических противоречий. Во-вторых, у нас самая протяженная граница, более 4 200 километров, и эта граница полностью демаркирована, что исключает любые пограничные споры. Огромное достижение российского руководства, что в первое десятилетие нашего века все пограничные вопросы были сняты. Именно это, с моей точки зрения, позволило нам осуществить прорыв в двусторонних отношениях. И в-третьих, наши экономики взаимно дополняют друг друга: мы нуждаемся в продуктах китайского машиностроения столь же сильно, как Китай – в наших, а также наших энергоносителях и сельхозпродукции.

Сегодня мы говорим о дружбе, не имеющей верхней границы. Прежде всего потому, что наши идеологические представления о том, каким должен быть мир, система глобального управления, мировая экономика, очень близки. Они отражены, например, в совместном заявлении лидеров от 22 февраля 2022 года. Там четко прописано, как мы понимаем демократию, принципы ООН, как представляем себе будущее мироустройство. Это все позволяет нам говорить о том, что российско-китайская дружба – не просто конъюнктурное партнерство, связанное с экономическими интересами. Это сотрудничество глубже, оно базируется на общих ценностях. Интересы меняются, но друзья, представляющие себе мир примерно одинаково, могут рассчитывать друг на друга в долгосрочной перспективе.

– В чем схожесть русского и китайского менталитетов и их отличие от европейского?

– Мы должны разделять ценности государства и национальную культуру, ментальность народа. Сегодня наши государства исповедуют примерно одни и те же ценности в сфере международных отношений. Такие принципы, как равноправие, многополярный мир, уважение к политическим системам и национальным интересам – общие для Москвы и Пекина. Но это совершенно не значит, что у нас близкие национальные культуры. В них есть сходства, но есть и много различий. Что, собственно, и делает изучение Китая таким интересным, потому что сегодня россияне получили возможность узнавать совершенно другой мир: новый для себя мир китайской культуры и китайского восприятия жизни.

Мы очень многому можем научиться у китайцев. Например, стратегической выдержке китайской дипломатии. Это то, чего нам часто не хватает. Дэн Сяопин как-то сказал: если мы не вернем стране Тайвань, значит, это сделают наши внуки.

Мы также можем поучиться у Китая долгосрочному планированию – на 30, 50 или 100 лет вперед. Они формируют конкретные планы, например, до 2049 года и знают, что никакие выборы не повлияют на эту стратегию. В то же время страны Запада вынуждены ориентироваться на ближайшие выборы, а потому ничего не могут спланировать дальше следующих двух, трех, четырех лет. И это, конечно, усложняет стратегическое планирование. Если ты не знаешь, где твое государство должно быть через 20 лет, как оно может развиваться правильно? Оно сможет развиваться только зигзагообразно. Стабильность китайской системы как раз и вызвана тем, что она рассчитана на многие десятилетия вперед и не предусматривает никаких фундаментальных изменений. Реформы постоянны, здание все время модернизируется, но его фундамент остается прежним.

Взаимодействуя с Китаем, мы будем стараться применить достижения китайской культуры у себя дома, и я убежден, что это очень обогатит наше сознание, нашу культуру, да и нашу государственную политику.

– Почему именно Китай стал нашим стратегическим партнером?

– Китай – наш крупнейший сосед. Это экономика номер два, а завтра – экономика номер один в мире. Наконец, уже сегодня это крупнейшая технологическая держава. И новейшие технологические тренды сегодня формируются в Китае. Передавая нам эти тренды, Китай фактически отдает нам долг дружбы, потому что в течение нескольких десятилетий в прошлом столетии источником технологического развития КНР был Советский Союз. Рост Нового Китая обеспечивался нашими специалистами, нашей финансовой помощью, нашими технологиями. Сегодня Китай, в свою очередь, может многое дать России. Это, мне кажется, очень важно, и это признают и сами наши китайские друзья.

Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник железный занавес, и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику. То, что наше правительство смогло так быстро это сделать, а Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений.

При этом если кто-то полагает, что наша экономическая зависимость от КНР носит критический характер, то он ошибается. Доля Китая в нашем товарообороте составляет 35-40%. До СВО Европа занимала до 55% нашего товарооборота. Но разве мы тогда были сателлитом Европы? Сейчас мы даже в большей степени сбалансированы. Мы диверсифицируем и наш экспорт, и наш импорт, стараемся, чтобы наши отношения со странами АСЕАН, с Индией, государствами Ближнего Востока также росли. Но я убежден, что Китай на годы останется нашим ведущим торговым партнером.

– Станет ли когда -нибудь Россия больше Азией, чем Европой?

– Сегодня мы исправляем тот дисбаланс, который у нас был в течение последних столетий, начиная еще с XVII века. Мы повернулись лицом к Европе и спиной к Азии и ее наследию. Да, мы стали частью европейской цивилизации, что было важным, потому что Европа в XVII-XX веках была технологическим, экономическим, культурным центром всего мира. Но сегодня эпицентром развития человеческой цивилизации становится Азия. И нам нужно развернуться хотя бы в пол-оборота к Азии, чтобы одновременно понимать процессы, происходящие и на Востоке, и на Западе.

Сегодня мы возвращаем наше влияние в Азии, понимание наших азиатских партнеров. Мы возвращаем себе место там, где сегодня центр развития мировых технологий, экономического роста, социальных трендов. Обе головы нашего двуглавого орла должны быть примерно одного размера. Я думаю, что в течение ближайших десятилетий мы станем полноценной евразийской страной, которая будет устойчиво стоять и в Европе, и в Азии.

– По вашему мнению, Россия станет евразийской державой. Будет ли Китай этому противодействовать?

– Россия – единственная подлинно евразийская держава. Наша страна одновременно является частью европейской культуры и в то же время сильно привязана к Азии, ведь большая часть нашей территории – это Азия. И перспективы нашего экономического развития – это, конечно, прежде всего Азия. Поэтому кому как ни России предлагать миру концепцию Большого евразийского партнерства.

Евразия – это сегодня полигон будущей системы мировой экономики и, может быть, мировой безопасности. Здесь расположены крупные державы, такие как Россия, Китай и Индия, региональные лидеры – Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам. Здесь действуют крупные объединения – АСЕАН, ШОС, ЕАЭС, Сообщество стран Персидского залива. Если эти страны и альянсы договорятся между собой, они смогут сформировать обновленную экономическую, логистическую, политическую инфраструктуру, выстроенную на более справедливых началах, где не будет доминирующего игрока. Для всего мира это будет важнейший импульс.

БРИКС ведь тоже во многом основан на евразийском партнерстве. И то, что сегодня туда стоит очередь из 30 государств, говорит о том, что страны Глобального Юга ищут альтернативу современной экономической системе. Такой альтернативой и может стать Большая Евразия, где нет единого лидера, где принято уважать политические системы и национальные интересы всех сторон, где никто не навязывает правила игры. Если нам удастся создать в Евразии работающий экономический, торговый, регуляторный механизм с помощью ШОС, БРИКС и других организаций, то весь мир увидит, что это работает.

– Сейчас много говорится о создании новой архитектуры и евразийской, и всей мировой безопасности. Каковы, на ваш взгляд, будут ее особенности? В чем будет заключаться вклад в эту архитектуру крупных игроков?

– Даже в США сегодня приходит понимание того, что одна страна не может выстраивать будущее человечества. Америка начинает понимать, что без России и Китая новую систему международных отношений не построить. США видят, что больше и больше стран уходит из-под ее влияния и уходит в сферу влияния России и Китая, присоединяясь к БРИКС или присоединяясь к другим инициативам России или Китая. Изолировать кого-либо у Америки уже не получается. Мой прогноз заключается в том, что в течение ближайших двух лет Россия, Китай и США заложат основы новой многополярной системы международных отношений, новой системы глобального управления. Но и региональные игроки сегодня очень важны. Без них мы не построим мира на троих, как это было в Ялте в 1945 году. Мы должны учитывать интересы таких крупных игроков, как Индия, Иран, страны арабского мира, АСЕАН, Латинская Америка и Африка. Но начался этот процесс обновления глобальных международных отношений именно в Евразии.

– Может ли Азия стать одним из ключевых векторов экспорта российских технологий мирного атома? Какие страны особенно заинтересованы в российских проектах АЭС, в технологиях ядерной медицины и в совместных атомных исследованиях?

– Росатом – мировой лидер в строительстве АЭС. У России уже заключен целый ряд соглашений с Мьянмой, Малайзией, Вьетнамом, Индонезией о строительстве АЭС. Монголия тоже хотела бы получить АЭС малой мощности. Экономики растут, им требуется больше энергии. В этом смысле у России и "Росатома" гигантские перспективы. Так же, как и в медицине, биологических и финансовых технологиях. Еще одно направление экспорта российских технологий – цифровизация. В некоторых цифровых сервисах мы далеко обогнали и Европу, и Китай. Это то, что мы можем предложить нашим партнёрам в Азии. Конечно, это всем интересно, миллиардам людей на свете хочется иметь аналог наших "Госуслуг" или такие банковские приложения, как у нас. Этим мы должны делиться, чтобы создавать новые совместные проекты, выступать одним из драйверов мирового технологического развития. Я считаю, что, если на этом сосредоточиться, Россия сможет выйти в Азию очень быстро, эффективно и надолго.

Но экспорт – это не только товары, это и культура. Современная западная цивилизация базируется на Голливуде, на западной поп-музыке, на огромной индустрии потребительских развлечений. Это то, чему нам тоже стоит поучиться. У России есть хороший шанс потеснить Запад в странах Азии, продвинуть туда наши креативные индустрии. Да, у нас небольшой товарооборот с Вьетнамом и с Индонезией. Но эти страны могут быть привязаны к России именно потому, что отсюда они получают культурный продукт, очень важный для своих граждан.

В этом смысле поворот на Восток – это не просто поворот к Китаю или Индии. Это поворот и к странам АСЕАН, и к нашим ближневосточным партнерам, и к нашим ближайшим соседям в Центральной Азии. В Азии нам важна каждая страна, каждый рынок и, конечно, каждое направление сотрудничества.

Ну и конечно, нам важно узнавать Азию, научиться понимать ее на уровне обычных людей. Без гуманитарного взаимодействия, народной дипломатии мы не сможем построить долгосрочного сотрудничества со странами Азии. И это то направление, которому в нашем институте уделяется огромное внимание.

Спрос россиян на квартиры в Таиланде остаётся стабильным

В первом квартале 2025 года продажи квартир иностранцам в Таиланде сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% в количественном и на 9% в денежном выражении. Однако россияне сохранили стабильную активность на рынке: их доля в общем количестве сделок составила 7%.

Что произошло

После периода активного роста, который продолжался шесть кварталов подряд после пандемии, продажи недвижимости иностранцам в Таиланде начали замедляться с конца 2023 года. Основными причинами стали усиление регулирования в отношении номинальных владельцев и глобальный экономический спад, снизивший покупательную способность иностранных инвесторов.

Подробности

В 2024 году передача квартир иностранцам колебалась: после небольшого спада в четвёртом квартале 2023 года (–0,5%) в начале 2024-го наблюдался рост на 4,3%, затем спад на 6,8%, а летом — резкий подъём на 11,6%. Однако к концу года тенденция вновь ухудшилась: снижение на 5% в четвёртом квартале 2024-го и дальнейшее падение на 0,5% в первом квартале 2025 года. При этом общая стоимость сделок в первом квартале этого года сократилась ещё сильнее — на 9%, что говорит о снижении средних цен или переходе покупателей к более бюджетным вариантам.

Несмотря на общее сокращение объёмов, доля иностранцев в общем количестве сделок увеличилась — с 16,7% в первом квартале 2024 года до 18% в начале 2025-го. В денежном выражении их вклад ещё заметнее: 29,3% против 28,6% годом ранее. Это говорит о том, что, хотя общий спрос снижается, иностранные покупатели продолжают играть значительную роль, особенно в сегменте дорогой недвижимости.

Кто покупает

Китай остаётся главным поставщиком покупателей для тайской недвижимости, увеличив свою долю с 33% в конце 2024 года до 38% в первом квартале 2025-го. За ним следуют Мьянма (11%) и Россия (7%), сохраняющие стабильные позиции. Среди других стран произошли изменения: Тайвань поднялся на четвёртое место, опередив США, Францию и Великобританию, а Сингапур и Австралия поменялись местами в десятке крупнейших покупателей.

Средняя стоимость квартиры, приобретённой иностранцем в начале 2025 года, составила 4,2 млн бат при площади 41,9 кв.м, что указывает на устойчивый спрос на компактное жильё среднего ценового диапазона.

Перспективы

В ближайшее время рынок, вероятно, продолжит корректироваться под влиянием ужесточения законодательства и экономической неопределённости. Однако рост доли иностранных покупателей в дорогих сегментах позволяет ожидать, что спрос останется устойчивым, особенно со стороны китайских, российских и новых азиатских инвесторов.

Автор: Ольга Петегирич

Источник: Bangkok Post

Закрыть дефицит рабочей силы в России помогут кадры из стран Юго-Восточной Азии

Елена Манукиян

России требуется около 2,5-3 млн трудовых мигрантов, главным образом в строительстве. В их поиске нам стоит переориентироваться на новые страны, а не зацикливаться на тех, к которым привыкли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Трудовых мигрантов, по его словам, активно привлекают все развитые страны. "В мире очень много стран, которые экспортируют свои трудовые ресурсы. Нужно рассмотреть абсолютно новые страны", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас Россия ведет переговоры с Мьянмой, которая "экспортирует трудовых ресурсов" на 6 млн человек. В СМИ появилась информация, что первые кадры из этой страны начали работать в Татарстане, Приморском крае и Амурской области.

Опрошенные "РГ" эксперты называли еще несколько стран, которые могли бы помочь решить кадровый дефицит в России. Помимо привлечения трудовых мигрантов из среднеазиатских республик, Россия можно ввозить рабочую силу из стран Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Пакистана, Индии, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Высокий спрос на иностранных работников в строительстве, сельском хозяйстве и на производстве. На одного сварщика приходится 12 вакансий

Россия сотрудничает с рядом стран, граждане которых могут легально работать на территории РФ, говорит член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский. Он подчеркнул, что с бывшими государствами СНГ, такими как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, порядок привлечения трудовой миграции упрощен благодаря соглашениям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонним договорам.

Относительно прост процесс трудоустройства в России и для граждан Турции, Сербии, Южной Кореи, Израиля, поскольку они могут въезжать в нашу страну без визы. Сложнее привлечь на работу в Россию граждан стран с визовым режимом, таких как Китай, Вьетнам, Индия, Филиппины, поскольку им для этого требуется оформление рабочей визы.

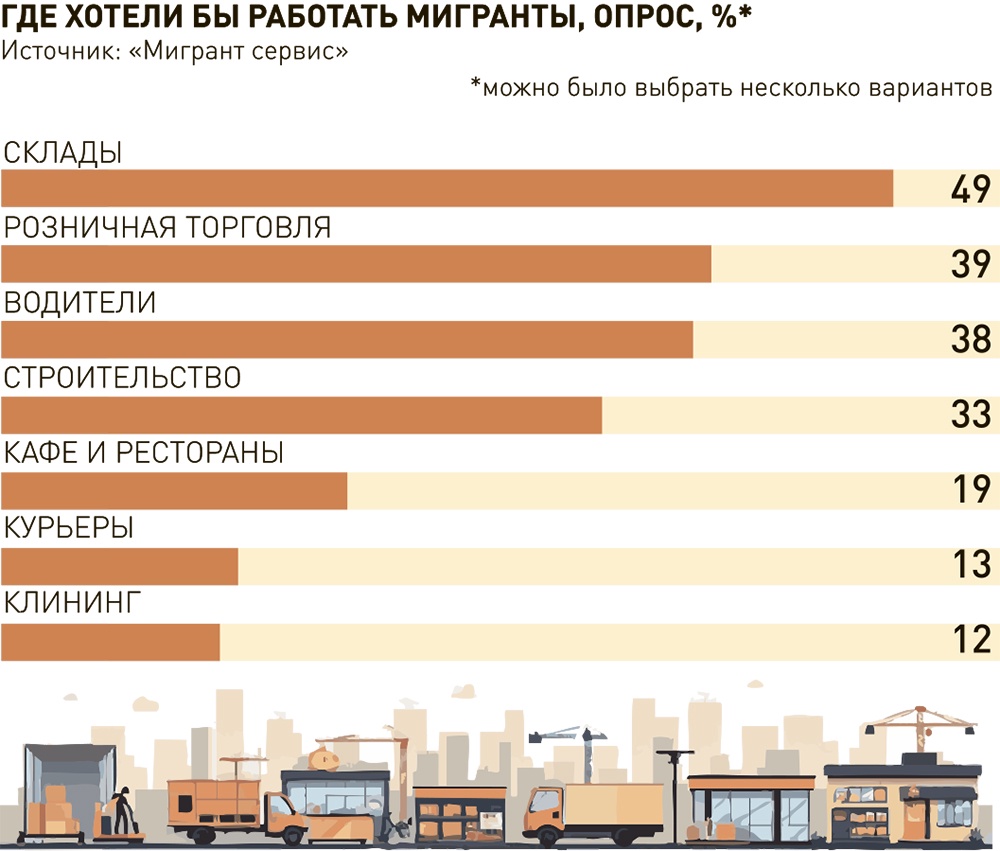

По словам Ивановой-Швец, самый высокий спрос на иностранных работников наблюдается в строительстве, обслуживании зданий и территорий, сфере услуг, сельском хозяйстве. Эксперт отмечает, что дефицит рабочей силы есть и в других отраслях, но там нужны квалифицированные кадры. Заполнить такие рабочие места иностранными работниками непросто. Очень сложно найти, например, квалифицированного производственного рабочего.

Всего России требуется 2,5-3 млн трудовых мигрантов, считает HR эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Алмако" Гарри Мурадян. В России сегодня не только рекордно низкая безработица, но еще и активно развивается производство, пояснил он. Поэтому людей не хватает. Например, на одного сварщика приходится 12 вакансий, а на одну швею - 8.

При этом, обратил внимание Мурадян, для работодателя не всегда привлечение иностранной рабочей силы выходит дешевле, чем наем россиян, но зато такие сотрудники за ним закреплены. Если с гражданами других государств заключен контракт на целый год, то они никуда не уйдут в течение этого времени от работодателя.

Привлечение трудовых мигрантов - это важный элемент экономической политики, особенно в условиях дефицита рабочей силы в ключевых отраслях, уверен Хабинский. Однако для успешной реализации этой стратегии, по его словам, необходимы строгое соблюдение законодательства, защита прав мигрантов и их интеграция в общество. По оценкам экспертов, до 30% мигрантов работают без оформления, что создает риски для них самих и для экономики.

Многие иностранные работники сталкиваются с трудностями при интеграции в российское общество. В некоторых регионах местные жители выражают недовольство из-за конкуренции за рабочие места. Для решения этих проблем государство активно развивает программы легализации мигрантов, упрощает процедуры оформления и ужесточает контроль за нелегальной занятостью, заключил эксперт.

Тем временем

Почти 40% работодателей готовы нанимать иностранных работников со всех регионов мира, показал прошлогодний опрос hh.ru. При этом активно привлекают работников из стран дальнего зарубежья всего 12% компаний.

Чаще всего на отечественных предприятиях трудятся иностранные сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%), Евросоюза (33%), стран Азии (Китай, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др., 28%). На долю стран Африки и Ближнего Востока приходится по 10%.

Наиболее востребован иностранный рабочий персонал - грузчики, кладовщики, разнорабочие и т.д. На втором месте по популярности строительные специальности - маляры, штукатуры и др. Далее следуют линейный обслуживающий персонал (кассиры, официанты, уборщики) и производственный персонал (инженеры по обслуживанию станков, операторы производственной линии и т. д.).

.jpg)

Какие способы безналичных расчетов в заграничных поездках остались у жителей РФ

Сергей Болотов,Кирилл Каштанов

Власти Казахстана ввели новые правила, по которым граждане России больше не смогут открыть карты в местных банках на срок более 12 месяцев без оформления вида на жительство (ВНЖ). Это еще больше усложнит россиянам обход санкций. "Российская газета" выяснила, какие способы безналичных расчетов в заграничных поездках остались у жителей РФ.

К счастью, требование о получении ВНЖ распространяется только на выпуск новых карт казахстанских банков и не затрагивает уже действующие. Казахстан довольно долго возглавлял топ-5 популярных стран для "карточного туризма" россиян, но теперь может потерять свое место, говорит коммерческий директор группы отелей "Русские сезоны" Инна Рындина. "Как говорится, "свято место пусто не бывает" - карточный поток туризма уйдет в Узбекистан, Киргизию, Грузию, Армению, Азербайджан и Беларусь", - спрогнозировала эксперт.

Проще всего за рубежом платить безналом в тех странах, где к оплате принимают карту отечественной платежной системы "Мир". В их числе Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Таджикистан и Южная Осетия.

До 2022-2023 годов карты "Мир" работали в Армении, Киргизии, Турции и Узбекистане, однако под давлением США власти поставили поддержку российских карт на паузу. Найти торговую точку, которая примет карту, можно, но это дело случая. "Прежде чем отправиться в путешествие, лучше изучить в Сети опыт и отзывы путешественников", - посоветовали "РГ" в Абсолют Банке. Точно карты "Мир" не будут работать в странах из списка недружественных, включая весь Евросоюз.

Многие россияне также пользовались картами UnionPay от Газпромбанка. Однако 21 ноября Газпромбанк и еще 50 российских банков попали под блокирующие санкции США. Теперь работоспособные карты UnionPay выпускает только Россельхозбанк, напомнил председатель правления инвестиционного банка "Финам" Андрей Шульга. Других вариантов оплатить товары и услуги безналом в заграничной поездке осталось не так уж и много.

Первый - оформить карту иностранного банка. Тут есть два пути. Во-первых, съездить за границу и там самостоятельно оформить карту. Помимо Казахстана это можно сделать в Узбекистане, Киргизии и Армении. Однако и у них есть свои недостатки: например, привязать к Apple Pay карты киргизских банков не получится. Проще всего получить карту в Беларуси, так как в большинстве остальных стран СНГ от россиян могут потребовать регистрацию в отеле или квартире на период не менее 15 дней, аналог российского ИНН и местный номер мобильного телефона.

Второй - заказать дистанционно через посредников. Некоторые российские банки сегодня предлагают подобные услуги. Уточнить это можно непосредственно в банке, потому что в публичном поле они это обычно не афишируют.

Главная проблема с картой иностранного банка в том, что в любой момент ее могут заблокировать. При этом денег и времени, потраченных на ее оформление, никто не вернет.

Например, риск введения санкционных ограничений в отношении белорусских банков остается высоким, говорит Михаил Хачатурян, доцент Финансового Университета. "Нужно быть готовым, что карта в любой момент может перестать работать не по желанию банка, а по желанию США и ЕС", - рассказал он.

Дистанционный выпуск может обойтись россиянину, в зависимости от обстоятельств, от 30 до 150 тыс. руб. Кроме того, при открытии иностранного счета обязательно нужно уведомить налоговую и подать декларацию.

"Разумеется все это удлиняет и повышает конечную стоимость процесса, но сам процесс не останавливает. В принципе аналогичные процессы некоторого ужесточения процесса выдачи банковских карт происходят во всех странах СНГ", - указывает Хачатурян.

Еще есть менее затратный, но более рискованный вариант, пользоваться которым россияне могут исключительно на свой страх и риск без каких-либо гарантий, рассказал "РГ" источник в банковской отрасли. Это оформление через интернет виртуальной международной карты Mastercard с последующим подключением к сервисам Apple Pay или Google Pay.

"Схема сводится к тому, что выпускается карта американского банка, а пополняется из России она через систему быстрых платежей переводом некоему физлицу. В итоге на виртуальную карту зачисляется эквивалент в долларах за минусом комиссии посредника и с учетом курса конвертации. Эту карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay и рассчитываться смартфоном повсюду, где эти сервисы работают. Этот способ годится для небольших трат, чтобы оплачивать мелкие покупки или иностранные интернет-сервисы, а крупные суммы денег зачислять таким путем слишком рискованно", - предупредил собеседник "РГ".

Тет Тет Кхайн: все туристические объекты Мьянмы будут принимать карты "Мир"

Недавно Мьянма завершила первый этап подключения карт российской платежной системы "Мир" на туристических объектах. Об использовании этой карты на фоне прекративших работать в стране Visa и Mastercard, о перспективах прямого авиасообщения с Москвой и шансах увеличения турпотока из СНГ, о возможностях для работы ресторанов русской кухни в Мьянме, о безопасности и о запретных жестах для мьянманцев, в интервью РИА Новости рассказала министр туризма государства Тет Тет Кхайн. Беседовала Ульяна Мирошкина.

— Госпожа министр, благодарю, что нашли время для этого интервью. Сейчас Мьянма остается для туристов из России направлением неизведанным и новым. Надеюсь, ваши ответы помогут пролить свет на перспективы туризма в Мьянме для россиян.

— С моей точки зрения, вопрос туризма касается не только непосредственно сферы путешествий. Туризм — это сближение народов. Когда народы становятся ближе, они знакомятся и лучше узнают друг друга. И тогда между этими народами начинается торговля и экономическое сотрудничество. А когда страны и народы сотрудничают в экономических вопросах, их правительства также укрепляют дипломатические связи. Так что туризм очень важен, это фундамент международных отношений. Поэтому наше министерство занимается туризмом не только для путешествий и развлечений, но и в качестве стратегического видения международных отношений.

— Какая сейчас статистика въездного туризма из России в Республику Союз Мьянма, на какие показатели планируется выйти?

— Хотела бы ответить на это, начиная с прямого авиасообщения. Этот вопрос непосредственно связан с развитием туризма между нашими странами, а именно — въездного туризма российских путешественников в Мьянму. С 5 сентября 2023 года мы уже реализовали прямые перелеты Янгон-Мандалай-Новосибирск. Это пока единственный вариант. Необходимо летать чаще и набирать больше пассажиров на рейсы, чтобы мы могли продолжать развитие в этом направлении. Конечно, мы призываем авиакомпании открыть прямое авиасообщение между нашими странами.

Что касается количества туристов, на него сильно повлияла пандемия COVID-19 во всем мире. После пандемии в туристическом секторе наступил период восстановления, мы сами также работаем над его восстановлением с 2019 года. На данный момент ежегодно к нам приезжают только несколько тысяч российских туристов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, в этом году турпоток из России увеличился на 57%. Конечно, этого недостаточно, но мы видим большие перспективы в этом направлении. Есть, над чем работать.

Для развития таких перспективных проектов в нашей стране запущена национальная программа Welcome Russia ("Приветствуем Россию"). И эта программа реализуется под руководством правительства Мьянмы, нашего министерства, а также Мьянманской Ассоциации Дружбы с Российской Федерацией. В рамках программы "Приветствуем Россию" в конце ноября прошлого года мы организовали ознакомительный визит российских туроператоров, блогеров и представителей СМИ в количестве больше 40 человек. Мы разделили их на четыре группы, предоставив каждой отдельный маршрут по стране, по которому они путешествовали. Затем мы собрали их всех в Янгоне и послушали их отзывы. Там присутствовала я лично, а также губернатор Янгонской области. Мы выслушали их комментарии о наших туристических услугах, а также рассказы об их опыте путешествия по Мьянме, о том, что они увидели, пока находились здесь.

Российские туроператоры дали следующие комментарии: во-первых, они подчеркнули то, о чем я также уже упоминала — необходимость прямых перелетов. Это очень важно. Наши собеседники также добавили, что, помимо обычных прямых перелетов в Мьянму из России, нужны также прямые перелеты непосредственно на наши курорты, чтобы после прилета в страну не нужно было еще несколько часов ехать на курортные места. Это замечание мы тоже сейчас учитываем и развиваем инфраструктуру для того, чтобы в курортные места можно было добраться просто и удобно. Второй комментарий был по поводу системы платежей "Мир".

В то время мы все еще искали процессы реализации, но на данный момент мы успешно завершили первый этап введения карт "Мир" в нашей стране. Как бы то ни было, для туристов применение банковской карты намного безопаснее, чем иметь в кармане наличные деньги в любой валюте. Банковские карты — это и удобство, и безопасность, и комфорт. Я считаю, что то, что теперь у нас можно использовать карты "Мир", привлечет больше туристов в Мьянму. Так что можно считать, что второй комментарий, который мы получили от российских туроператоров, был выполнен. Следующим шагом по введению карт "Мир" в Мьянме станет то, что в рамках полномочий министерства туризма и гостиниц мы дадим инструкцию всей туристической инфраструктуре — отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям — подключить у себя терминал для карт "Мир". Это будет нашим следующим шагом, и в ближайшем будущем это будет реализовано. Где в Мьянме будут туристы — там будет и терминал для карт "Мир".

Третий комментарий — это владение русским языком среди персонала, предоставляющего услуги в сфере туризма. Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться.

Четвертый комментарий был по кухне. Несмотря на то, что у нас есть своя привлекательная и вкусная кухня, мы осознаем, что есть туристы, которым будут не по вкусу местные деликатесы. Например, речь идет о детях, а также туристах с определенными ограничениями в питании по здоровью. Поэтому был комментарий о том, что нам здесь нужна русская кухня, русские рестораны. Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе, чтобы они приехали в Мьянму и открыли здесь русские рестораны. Такие рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью не только у российских туристов — я уверена, что они будут интересны также и для местного населения. Если есть желающие начать такой проект, наше министерство готово всячески помогать и содействовать. Я два раза приезжала в Россию и пробовала там русскую кухню. Не помню, какие конкретно блюда мне удалось попробовать, но все было вкусно.

Кроме того, чтобы туристы приехали в какую-либо страну, они для начала должны про нее узнать — что это за страна, что там есть, и так далее. Другими словами — маркетинг, а также распознание "бренда" — тоже обязательное условие для развития туризма. В связи с этим хотела бы вам передать два материала от нашего министерства. Первый материал — это инструкция, где говорится, что можно, а чего нельзя делать в нашей стране туристам. Эта книжка также доступна в электронном формате на сайте. Во-вторых, хотела бы передать вам видеоролики о туристически привлекательных местах и достопримечательностях в нашей стране. То, что мы проводим с вами интервью — это хорошо. Но все равно туристам нужна именно информация о стране. Поэтому прошу по возможности распространить эти материалы. На нашем сайте также есть больше информации, пока она доступна на английском, но скоро мы переведем ее на русский язык и также загрузим на сайт.

Более того, мы запросили у департамента телекоммуникаций специальный номер горячей линии — 1551. По этому номеру будет доступен информационный центр для туристов, где можно будет выбрать язык и получить всю информацию о секторе туризма Мьянмы.

— Вы упомянули, что прямые рейсы были одним из основных вопросов, поднятый участниками ознакомительной поездки в Мьянму. Действительно, для российских туристов этот момент очень важен и часто является решающим. С точки зрения вашего министерства, что могли бы дать прямые рейсы между Мьянмой и Москвой? Как можно было бы ускорить процесс их запуска?

— Если ставить вопрос о прямых перелетах, то, конечно, на первый план выходит авиасообщение между Янгоном и Москвой. Только в этом случае можно будет достигнуть массового туризма. Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Их характеристики не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой. Поэтому, учитывая наши возможности, мы для начала выбрали Новосибирск. Насколько мне известно, прямые перелеты с Москвой можно было бы организовать совместно с российскими авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7. Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме.

Прямые рейсы с Москвой действительно нужны. Только тогда у нас будет два момента: во-первых, увеличится количество туристов. Во-вторых, станет возможен полноценный двойной туризм. То есть, пока таких рейсов нет, для мьянманцев путешествовать в Россию неудобно, этот рынок невыгоден. Но если будут прямые рейсы Москва-Янгон, то наш народ тоже полетит в Россию, в Москву, и у нас появится двусторонний туризм.

— Какой эффект на туристический сектор Мьянмы произвел бы запуск прямых рейсов с Россией и полноценная работа карт "Мир"?

— Как я уже упоминала в начале, в этом случае стоит ждать полноценного сближения наших народов. Когда увеличивается число туристов, в первую очередь, выгоду получает именно местное население, связанное с местами, которые посещают туристы. И речь идет не только о владельцах гостиниц, но и о сотрудниках, социально-экономическое состояние которых повышается, они начинают получать больший доход.

Во-вторых, в сфере транспорта также появятся новые возможности инвестиций и ведения бизнеса. Приток дохода получат автобусные компании и авиакомпании. Появятся новые вакансии для местного населения.

В-третьих, получит развитие и кулинарный сектор. То есть возможности местных ресторанов значительно вырастут, они расширят свои сети и добавят новые позиции в меню. Это также даст скачок социально-экономическому развитию населения, проживающего в нашей стране.

Параллельно наш народ также получит больше знаний — о мироустройстве, а также о России и российском народе, зародится симпатия, дружба и любовь к России. Это, в свою очередь, подтолкнет к развитию крупные проекты между нашими странами в бизнесе и инвестициях. Наконец, экономическое сотрудничество укрепит и наши дипломатические отношения.

— Спасибо за книгу о правилах для туристов. Не могли бы вы привести пример особенностей местной культуры и правил поведения для туристов? Что нужно помнить, чтобы не нарушить закон Мьянмы и не оскорбить местных жителей?

— Если брать некую вырезку из нашей книги правил для туристов, хотелось бы рассказать про отношения между мужчинами и женщинами. Скажем, у вас нормальны рукопожатия и объятия как жесты приветствия. Но здесь этого делать нельзя. Наши женщины скромные, они не допускают прикосновений, так что прямое касание тела не приветствуется. Это можно назвать особенностью Мьянмы. Более того, у вас нормально воспринимается, если кто-то укажет направление или на какую-то вещь ногой. Но здесь это уже неуважение. Ногой здесь нельзя указывать на товар, на вещи — только рукой или пальцем. Это то, чего делать не рекомендуется.

Мы также рассказываем о вещах, которые мы делать рекомендуем и советуем. Например, у нас здесь часто бывают перебои с электричеством. На иллюстрации в нашей книге правил даже нарисован турист, использующий различные способы охлаждения при отсутствии вентилятора и кондиционера. Надо быть к этому готовым — нехватка электроэнергии может быть и в жару. Вообще, мы не скрываем того, что у нас еще недостаточное производство электроэнергии. Наоборот, надо говорить об этом и поощрять, чтобы российские инвесторы, крупные компании по электроэнергии заинтересовались и инвестировали в нашу страну. Мы приветствуем такие инвестиции.

— Какова сейчас ситуация с безопасностью для туристов?

— Конечно, есть вопросы по обеспечению безопасности в Мьянме на данный момент, зависящие от политической ситуации в стране и пограничных районах. Но это никак не влияет на те города и на те места, которые предназначены для туристов. В этих местах предоставляется полное обеспечение безопасности. Об этом заявлено и на нашем сайте, где также предлагаются советы для туристов о том, какие города мы рекомендуем посетить. Все рекомендуемые места безопасны для посещения. Можно сразу перечислить такие места, как Янгон, Мандалай, Баган, Пьин-У-Луин. В штате Шан есть такие направления, как Таунджи, Кало и Инле. А в прибрежных районах это пляжи Чаун Тха и Нгве Саун, а также острова Мьей на юге страны.

— Готовит ли Мьянма какие-то новые направления для туристов, помимо перечисленных?

— Конечно, есть очень много перспективных направлений. Этим вопросом занимаются наши филиалы в каждом районе, каждой области и каждом штате. Областные и штатные правительства тоже непосредственно занимаются этим вопросом — они расширяют привлекательность направлений на своих территориях. Мы отслеживаем потенциальные направления через внутренний туризм, который мы также развиваем. То есть мы фиксируем, какие места посещают наши граждане, и где они отдыхают. Они и являются нашими "исследователями", потому что могут найти такие места, которые в будущем могут быть интересны для посещения и иностранными туристами. Поэтому мы изучаем их опыт и, если обстоятельства позволяют, открываем новые места для зарубежных туристов.

Это то, что касается пространственного аспекта безопасности и привлекательности для туристов. Но еще есть и временной аспект. В Мьянме один и тот же город может быть по-разному привлекателен для туристов в разные сезоны. Например, интереснее может быть путешествие в Мьянму во время фестивалей, мероприятий, национальных праздников. Эта информация также есть на нашем сайте. Может быть такое, что туристы побывали в одном из наших городов, но в неправильный период — и это испортило им впечатления. Им нужно приехать к нам еще раз, но уже в тот момент, кода в этом городе интереснее.

— На какие природные опасности стоит обратить внимание при посещении Мьянмы?

— Это хороший вопрос. Этой темой наше министерство пока активно не занималось. Однако над этим вопросом действительно нужно работать, это очень важно. По моему мнению и по моему опыту, в нашей стране бывает три вида стихийных бедствий: наводнения, циклоны и землетрясения. При этом наводнения и циклоны можно предсказать заранее, рассчитав свои действия, получив соответствующее уведомление с предупреждением. Конечно, землетрясения непредсказуемы, но на их случай существуют инструкции безопасности, которые надо соблюдать. Что касается наводнений и циклонов, у нас есть метеорологический департамент, своевременно предоставляющий информацию об этих стихийных бедствиях. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эта информация была доступна в реальном времени на нашем официальном сайте, а также в будущем на горячей линии для туристов.

— Ощущаете ли вы на себе влияние санкций в том, что касается развития туризма с Россией? Как вы относитесь к политике односторонних санкций со стороны некоторых государств в отношении туристов?

— Геополитическая специфика нашей страны такова, что мы изначально сами находимся под санкциями. Так что наши санкции не связаны с тем, что мы активно и близко работаем с Российской Федерацией — мы и сами непосредственно находимся под санкциями. Так что развитие отношений с Россией не влияет на уровень санкционного давления на нас.

Однако, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы описать, как туристический сектор Мьянмы ощущает на себе влияние санкционного давления. Во-первых, санкции влияют на информационное поле. Как вы знаете, существуют официальные порталы, где размещаются рекомендации туристам о том, какие страны безопасно посещать. Наша страна уже давно исчезла с карт этих сайтов. То есть обычные туристы из разных стран уже не увидят информацию о туризме в нашей стране в открытых источниках и не приедут к нам. Это очень сильно вредит туризму в нашей стране.

Второй момент связан с международными платежными системами Visa и Mastercard. Сейчас они не работают у вас, и у нас тоже есть с ними проблемы. Туристы из других стран обычно используют именно эти карты.

Если для граждан России у нас 30-дневный безвизовый режим, то гражданам других стран необходимо получить визу в Мьянму, оплатив за нее визовый сбор в 50 долларов. А как оплатить этот сбор, если карты не работают? Сейчас эти платежные системы не функционируют, и туристы не могут заплатить за свои визы, соответственно, поэтому они не приезжают к нам. Мы надеемся решить эту проблему тем, что сейчас активно развиваем применение карт "Мир" в стране. Это решит вопросы не только для ваших туристов, но и для туристов из государств СНГ и других стран, которые применяют карты "Мир". Им тогда станет легче получать визы в нашу страну.

Наше население тоже в будущем заинтересуется получением карт "Мир" — для путешествия в вашу страну и соседние с вами страны. Они делают односторонние санкции, а мы сделаем многополярный мир — через туризм.

— То есть можно говорить о том, что в будущем карты "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме?

— Конечно, такие перспективы есть. Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран. Тогда они также смогут получить визу в Мьянму. Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз.

— Россия тоже очень гостеприимная страна, где есть свои красивые города, памятники истории, величественные пейзажи и природные объекты. Посетители из Азии обычно любят Москву и Санкт-Петербург, Мурманск с его полярным сиянием, самый восточный европейский город — Владивосток и многие другие. Вы упоминали, что важным условием для турпотока в Россию из Мьянмы будет запуск прямых рейсов. Но будет ли такое направление интересно вашим соотечественникам?

— Это интересное направление, и я со своей стороны тоже буду помогать сделать так, чтобы про Россию в нашей стране узнали больше, чтобы у народа появилось желание поехать в Россию. Туризм работает, только когда страны получают взаимные выгоды.

Я лично тоже была в России, в двух городах — во Владивостоке, где красивое побережье и особенная атмосфера прибрежного города, а также в Санкт-Петербурге, очень красивом историческом европейском городе, известном своим искусством. Поэтому я считаю, что нашим гражданам тоже понравятся такие поездки.

Для вашего понимания, у нас выездной туризм состоит из трех ответвлений, трех ступеней. В первую очередь наши туристы едут в Бангкок, Сингапур или Малайзию, то есть все еще остаются в нашем регионе. Это очень популярно, очень развито — многие выбирают именно эти страны. Затем есть вторая ступень для нашего туризма — это туристический рынок Южной Кореи и Японии. Это все еще в Азии, то есть культурного шока еще нет, но расстояние уже достаточно большое. Наконец, раньше у нас был третий рынок — страны Европы и даже США. Но сейчас этот рынок отсутствует. Можно заменить эти направления Россией, заполнить российским рынком пробел на третьей ступени.

— С каким посланием вы бы хотели обратиться к российским читателям?

— Хотелось бы подчеркнуть следующий момент: то, что мы сейчас обсуждаем и чем занимаемся, происходит на уровне правительств. С вашей стороны это министерство экономического развития, которое отвечает за туризм на данный момент. Между нашими министерствами подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандумы также подписаны и в бизнес-секторе, между российскими и мьянманскими туроператорами. Сейчас мы стараемся содействовать подписанию соглашений между турагентствами.

Что касается таможни, Мьянма ничем не отличается от других стран на карте мира. У нас тоже применяют международные практики, нет никаких отличий и затруднительных моментов. Поэтому можете чувствовать себя комфортно в этом плане. Конечно, наркотики и оружие нельзя ввозить и вывозить. Но обычные вещи, которые туристы привыкли брать с собой в путешествие, привозить в Мьянму можно.

Еще хочу подчеркнуть, что для граждан России на государственном уровне гарантирован безопасный туризм в Мьянме. Мы приветствуем и ждем вас. И, как мы обсуждали, с появлением прямых рейсов мы также с удовольствием приедем к вам. Так что наше сотрудничество очень перспективное. И в конце хотелось бы еще раз пригласить российских туристов к нам!

Законопроект о невозвратных тарифах в отелях направлен в правительство

Ирина Жандарова

Проект закона о введении невозвратных тарифов в гостиницах внесен в правительство и в июне-июле поступит на рассмотрение Государственной Думы, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Законопроект уже в правительстве, - сообщил он. - Я думаю, что в июне или в начале июля он будет внесен правительством в Государственную Думу". Замминистра отметил, что, скорее всего, для отелей будет установлена предельная разница между возвратными и невозвратными тарифами. Обсуждается разница между тарифами в 30%. Невозвратный тариф позволяет гостиницам не возвращать клиентам деньги при отмене бронирования.

Кроме того, в минэкономразвития сообщили, что в 2024 году Россия планирует отменить визы с рядом стран. Групповой безвизовый режим уже работает с Китаем, Ираном и прорабатывается с Индией. С Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой переговоры ведутся о введении безвизового режима для всех туристов. Отмена визовых правил часто приводит к увеличению туристического потока в ту страну, которая отменила визы, рассказал Павел Смелов генеральный директор фонда "Центр стратегических разработок".

Правительство поддержит автомобильный туризм

Екатерина Свинова,Владимир Баршев

Четверть всех кредитов с господдержкой, которые выдаются малому бизнесу, идут в туристический сектор. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит на полях Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Мы активно работаем, и у нас есть программа по поддержке модульных и крупных гостиниц. Так, порядка 240 гостиниц на 57 тыс. номеров сейчас находится в стройке. Также есть другие проекты в части субсидирования, где доля туризма крайне высока", - пояснил министр.

Сейчас запущены 22 крупных проекта по всей стране, среди которых новые горнолыжные трассы, аквапарки и парки развлечений. "У нас есть такая большая задумка - создать несколько крупных парков развлечений, чтобы люди из любой точки страны могли за 3-4 часа на машине доехать до них. Это должен быть новый комплексный продукт, и мы к нему движемся", - отметил Решетников.

Помимо этого, добавил министр, крайне важно развитие транспортной инфраструктуры. Необходимо развивать аэропортовую инфраструктуру, железнодорожное пассажирское сообщение и автомобильный туризм.

Последний стал активно развиваться в России после того, как отдых за границей стал невыносимой роскошью. Ведь гораздо быстрее и удобнее добраться до любого притягательного места именно на автомобиле. Дороги стали лучше, комфортнее. Платные магистрали позволяют сократить время в пути. Именно по этой причине автопроизводители начали уделять внимание таким тонкостям, как оснащение автомобилей различными аксессуарами, позволяющими взять больше груза, а также более комфортно провести время на стоянках.

На форуме автопроизводители показали, как можно дооснастить машины туристов, чтобы сделать дальние поездки более комфортными и запоминающимися. АвтоВАЗ представил свои модели, оснащенные автобоксами, держателями для велосипедов и даже автомобильной палаткой, установленной на крыше. ГАЗ показал целый автодом.

АвтоВАЗ показал на своем стенде в рамках форума модели Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend со специальными туристическими аксессуарами. Это планки, на которые устанавливаются автобоксы, велосипеды и даже автомобильные палатки. Конечно, ничего из этого сам автогигант не производит. Выпускают такую продукцию его партнеры. Тем не менее все это сертифицировано для машин завода. А поэтому вопросов по внесению изменений в конструкцию ни у кого не будет.

Палатка, установленная на Niva Travel, двухместная. То есть в ней можно переночевать в чистом поле вдвоем. Причем она не требует какой-то сложной установки. Раскрыл бокс, поставил лесенку, залез - и спи. И комары до тебя не доберутся, и менее душно, в отличие от салона автомобиля. Впрочем, немного пугает цена этого гаджета - 107 тыс. рублей.

Зато держатели для велосипедов сравнительно бюджетные - около 10 тысяч рублей за штуку.

Niva Travel представлена на выставке в комплектации Luxe Offroad. Она оснащена, помимо монитора, кондиционера и камеры заднего вида, еще грязевыми шинами, а также шноркелем. Последний дает выигрыш при прохождении брода на 10 см. Глубже - уже может залить водой генератор.

Компания ГАЗ представил концепт автодома, собранный на самой большой колесной базе "Газели NN", - 3900 мм. Как рассказал представитель компании, здесь собрано все, что производитель может разместить в автодоме: холодильник, плита, санузел, два спальных места в задней части автомобиля, два вида палатки на крыше. Баки с водой, маркиза, под которой приятно будет посидеть с чашечкой какого-нибудь напитка в жаркую солнечную погоду.

Но это только демовариант. Поэтому его стоимость неизвестна. А автодома попроще скоро пойдут в серию и будут стоить около 8 миллионов рублей. Они без палатки на крыше. Спальные места в них будут организованы в плацкартном виде в два яруса. Но холодильник и санузел будут. Чтобы поехать отдохнуть на природу, он будет вполне доступен. И, кстати, что не менее важно, управлять таким автодомом можно с правами категории "В". То есть водителям легковых автомобилей.

Как заявил на форуме Максим Решетников, в этом году, как ожидается, будет совершено около 90 млн поездок по стране. К 2030 году доля туризма в ВВП должна вырасти до 5%, а экспорт туруслуг вырастет в три раза.

О том, насколько сильно поменялся рынок въездного туризма, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По мнению эксперта, сегодня наш турист - это в основном путешественник из стран Азии и Ближнего Востока.

"Туроператорам приходится кастомизировать свой продукт под каждый рынок. Своя специфика у туристов из Ирана, Китая, Индии, а также путешественников, приехавших из стран Ближнего Востока", - пояснила она.

Глава минэкономразвития также отметил, что Россия пользуется все большей популярностью у путешественников с Востока. В свою очередь правительство делает все для того, чтобы поток гостей из Азии и Ближнего Востока увеличивался. Так, могут быть отменены визы с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Мьянмой и Кувейтом.

"Сейчас те механизмы, которые у нас имеются, позволяют привлекать туристов со всего мира. В первую очередь я имею в виду электронную визу. К тому же, по ней у нас небольшой процент отказов. За последние 10 месяцев в страну въехало 400 тыс. туристов по этой визе", - заключил глава ведомства.

Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников открыли форум «Путешествуй!» на ВДНХ

В День России Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии IV Российского туристического форума «Путешествуй!». Мероприятие проходит в Москве 12–16 июня в рамках международной выставки-форума «Россия». Вице-премьер осмотрел уличную экспозицию форума, а также выступил в качестве модератора на пленарной сессии «Международный туризм. Россия и мир».

В пленарной сессии также приняли участие Министр экономического развития России Максим Решетников, депутат Госдумы, председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместитель Министра транспорта Владимир Потешкин, директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремёсел и туризма Исламской Республики Иран Мослем Шоджайи, первый заместитель Министра по туризму Республики Куба Мария дель Кармен Орельяна, первый заместитель председателя комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов, генеральный директор международной туристической корпорации «Галактика Тревелс» (Саудовская Аравия) Фаузи Али Бонгаджи.

В начале пленарной сессии Дмитрий Чернышенко зачитал приветствие Президента России к гостям, участникам и организаторам форума. В нём глава государства отметил, что форум «Путешествуй!» по праву считается ключевым отраслевым мероприятием и ярким, ожидаемым событием для многочисленных любителей активного досуга. Обширная экспозиция, деловая и фестивальная программы позволяют участникам и гостям познакомиться с разнообразными видами отдыха, открыть для себя новые туристические маршруты на карте России.

По словам вице-премьера, туризм является самой быстрорастущей отраслью экономики.

«По решению Владимира Путина национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”, который обеспечил взлёт нашей туристической отрасли, продлён до 2030 года. Это даёт очень чёткие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числа туристических поездок до 140 млн. Нам есть чем удивлять туристов. Можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеологию, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что ещё необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей», – отметил вице-премьер.

Максим Решетников в своём выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них – льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов: горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», но и другие меры господдержки. Например, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туринфраструктуры направлена деятельность институтов развития – корпораций «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ».

Министр также рассказал о мерах по привлечению иностранных туристов в Россию. В этом году ведомством запущена программа продвижения турпродукта на зарубежных рынках. Работают механизмы предоставления электронных виз, безвизовых обменов туристами с Китаем и Ираном. В текущем году подобное соглашение планируется заключить с Индией. Переговоры о полной отмене виз ведутся с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. Ряд соглашений планируется подписать до конца этого года.

«Россия готова также укреплять инвестиционные связи. Кроме приёма туристов мы рады здесь видеть и иностранный бизнес. Действительно, в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с Востока – те, кто умеет управлять гостиничными сетями. Нам важно, чтобы была конкуренция, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. Безусловно, мы рады инвестициям в наш туристический сектор, поэтому призываем всех активно рассмотреть те возможности, которые у нас есть. С коллегами из институтов развития сформировали список наиболее привлекательных объектов на территории России, которые будут интересны для иностранных инвесторов. В ближайшее время поделимся со всеми нашими друзьями и партнёрами», – заявил Максим Решетников.

Дмитрий Чернышенко вместе с гостями посетил стенды Алтайского, Камчатского и Приморского краёв, а также Калининградской области, где ему вручили паспорт туриста, который даёт возможность получения скидок на путешествия, и местные сувениры. На экспозициях Карачаево-Черкесии и Калмыкии для гостей исполнили народные песни, а на стендах Архангельской, Тюменской, Вологодской и Запорожской областей Заместителю Председателя Правительства рассказали о туристическом потенциале регионов. Вице-премьер также посетил павильоны Узбекистана и Кубы. Завершился официальный обход посещением стендов Самарской и Московской областей.

В рамках форума также состоялось награждение победителей I Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!». Гран-при в номинации «Открытие года» получил проект по разработке музейной экспозиции к открытию Национального центра Виктора Петровича Астафьева в селе Овсянка Красноярского края. Среди победителей также работы из Китая, Ирана и с Кубы, проекты по брендингу территорий, продвижению локаций и событий, рекламные кампании из более чем 20 регионов России.

Организатором форума «Путешествуй!» выступает фонд «Росконгресс». Форум проходит при официальной поддержке Правительства России, Министерства экономического развития России, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

В Минэкономразвития призвали регионы активно участвовать в программе международного продвижения России для туристов

Развитие и продвижение въездного туризма становится одним из важнейших приоритетов для России. За ближайшие шесть лет представители туристической отрасли и органов государственной власти планируют удвоить количество иностранных туристов, посещающих Россию, - с 8 миллионов человек до 16.

Об этом заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в ходе пленарного заседания в рамках программы Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024.

«Потенциал вклада туризма в ВВП страны к 2030 году оценивается практически в два раза выше текущих показателей, – отметил он. – Развитие внутреннего туризма, номерного фонда, всесезонных курортов, программ льготного кредитования и субсидий сможет дать существенный прирост экономике туризма».

В России, по его словам, делается ставка на комплексное развитие въездного туризма: это и удобство въезда в страну, и комфортное пребывание интуристов, включая доступ к услугам и комфортные условия по их оплате, и маркетинг, и формирование туристического кода России, регионов и точек притяжения.

Среди наиболее успешных решений по стимулированию въезда в Россию, принятых в прошлом году, директор департамента назвал механизм оформления единой электронной визы, доступный для 55 стран, а также безвизовые групповые туры в Россию для граждан Китая и Ирана. К подписанию готовится аналогичное соглашение с Индией.

Текущая динамика въезда по данным механизмам насчитывает порядка 50 тысяч граждан в месяц. За полгода с момента запуска по ним въехало порядка 300 тысяч.

«С рядом дружественных государств прорабатывается полная отмена виз, в частности с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой. В течение года постараемся вывести эти соглашения на подписание, – подчеркнул Никита Кондратьев. – Восстановлено прямое авиасообщение с 40 странами. В этом году планируем запустить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Индонезией и Филиппинами, а также серьезно расширить маршрутную сеть в Китай и Вьетнам».

В этом году Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок запускает программу продвижения туристического бренда России. Совместно с регионами на данном этапе составлен единый календарь, бренд, определены способы и каналы продвижения.

Продвижение туристического потенциала регионов будет осуществляться через культурную составляющую, креативные индустрии и гастрономию, при помощи соцсети и современных диджитал-инструментов.

На основе маркетинговых исследований для регионов разрабатываются единые стандарты адаптации туристической отрасли под запросы целевых стран, а также презентация туристического кода и продуктов с учетом актуального портрета туристов в этих странах.

«В первый год мы сосредоточимся на странах, которые могут дать наибольший эффект для экономики – это Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Оман, а в перспективе и другие государства Персидского залива, СНГ, страны Юго-Восточной Азии», – поделился планами Никита Кондратьев.

Российские орнитологи приняли участие в учёте птиц в Китае и Мьянме

С декабря по февраль в Юго-Восточной Азии и Китае традиционно проводятся зимние учёты околоводных птиц, оценивается состояние их местообитаний. Зимующий здесь кулик–лопатень, гнездовой эндемик Чукотки, является одной из самых редких птиц мира, находящихся на грани исчезновения. Наблюдения этого года показали, что тенденция сокращения лопатней на местах зимовок продолжает сохраняться несмотря на то, что территория почти не подвержена антропогенной нагрузке и находится в статусе Рамсарского угодья.

«Зимовки и места миграции и линьки в Китае остаются одними из важнейших мест для кулика–лопатня в его годовом ареале, в последнее время удалось придать охранный статус некоторым особо важным территориям (Таодзини), уменьшить угрозу добычи лопатня при браконьерском отлове мигрирующих птиц сетями, привлечь большую группу любителей-фотографов к наблюдению за птицами и считыванию их индивидуальных кодов. Также в прошлом году было обнаружено новое место зимовки лопатней — Вучон (Wychon), где зимой держится не менее 10 птиц», — говорит орнитолог Института географии РАН Елена Лаппо.

В 2005 г. Международной группой по сохранению лопатня (SBS TF) в рамках Партнерства Восточноазиатского-австралазийского миграционного пути (EAAFP) впервые были проведены поиски зимовок лопатня и их учёты, которые в дальнейшем стали традицией и проводятся вместе с учётами других околоводных птиц в Китае и Юго-Восточной Азии. В январе 2024 г. в этих учётах в окрестностях г. Чжаньцзян (провинция Гуандун, Китай) приняли участие несколько российских орнитологов: Елена Лаппо (Институт географии РАН, РОСИП, Москва), Антон Иванов и Владимир Морозов (ВНИИ Экология, Москва), Юрий Герасимов (Тихоокеанский институт географии (КФ ТИГ ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский) и Николай Якушев (Институт науки и технологии, Окинава, Япония). Во время учетов было встречено 20 лопатней, среди которых были птицы, помеченные индивидуальными кодами, в том числе окольцованные на Чукотке (в экспедиции РОСИП).

После учётов состоялось совещание Международной рабочей группы по сохранению лопатня в г. Шеньчжень. Учёные и чиновники из различных институтов и организаций Китая, России, Мьянмы, Японии, Великобритании и Германии обсудили вопросы состояния и природоохранного статуса местообитаний лопатня, изучения и охраны вида в России, Мьянме, Китае, браконьерской охоты на мигрирующих птиц и угрозах ее для лопатня, изучения объектов и спектра питания лопатня, генетических особенностей его популяции, истории создания популяции лопатня в неволе в Великобритании и пр. Дискуссии были посвящены первоочередным вопросам охраны лопатня. Отдельное совещание в последний день заседания было посвящено охотскому улиту — виду с высоким природоохранным статусом.

По окончании совещания в Китае учёты лопатней были продолжены в республике Мьянма. В заливе Моттама на динамичных литоральных отмелях в период низкого прилива среди стай мелких куликов восьми видов общей численностью около 56 000 птиц было учтено 16 лопатней, из них две птицы с флажками — с бледно-зелёным с неясным кодом и с жёлтым XJ, окольцованным на Камчатке в 2020 г. Примерно в тех же местах в январе в стаях мелких куликов численностью около 43 000 были встречены 19 лопатней, в том числе два с индивидуальными кодами на бледно-зелёном и белом флажках, но коды прочесть не удалось.

«К сожалению, тенденция сокращения лопатней в заливе Моттама продолжает сохраняться несмотря на то, что территория почти не подвержена антропогенной нагрузке, находится в статусе Рамсарского угодья и продолжает оставаться важнейшим местом зимовок лопатней», — отмечает Елена Лаппо.

Источник: ИГ РАН.

Сотрудники Ленинградской АЭС провели 49 экскурсий на площадках энергоблоков ВВЭР-1200 и РБМК-1000, а также приняли 83 группы гостей в музее атомной станции.

Интерес к техническим турам на Ленинградскую АЭС проявляли не только российские, но и международные организации. В 2023 году ЛАЭС посетила делегация Бурунди во главе с президентом страны Эваристом Ндайишимийе, представители СМИ стран Африки и Армении, гости из Бангладеша, Мьянмы, Филиппин, Малайзии, Камбоджи и Индонезии.

В числе посетителей музея Ленинградской АЭС - экипажи атомных подводных крейсеров «Князь Пожарский» и «Кузбасс», студенты образовательного центра «Сириус», победители научно-технологической проектной программы «Большие вызовы», золотые медалисты международных олимпиад по физике.

Лариса Корнева, начальник Управления коммуникаций Ленинградской АЭС: «Интерес к Ленинградской АЭС и Росатому в целом растет с каждым годом. Это обусловлено и работами по эксплуатации и сооружению новых блоков с реакторами ВВЭР-1200, и подготовкой к новому этапу - выводу энергоблоков РБМК из эксплуатации, и реализацией экологических и социальных проектов. Посещение энергоблоков и нашей музейной экспозиции дают наиболее полную информацию о работе АЭС, ее технологических возможностях и системах безопасности. Мы активно используем современные технологии - в музее переставлены экспонаты с дополненной реальностью. Кроме того, каждый желающий может побывать и на виртуальной экскурсии по ЛАЭС, не выходя из дома. Наша задача - рассказать как можно больше о работе нашего атомного предприятия, показать, что это наше будущее, и оно безопасно».

К слову, ознакомиться с Ленинградской АЭС можно не только очно. Сотрудники предприятия подготовили уникальную возможность - виртуальные туры в музей ЛАЭС и на энергоблоки нового поколения ВВЭР-1200. В ходе виртуальных туров все желающие могут побывать в центральном и турбинном зале, узнать о хранении ядерного топлива, рассмотреть градирню и дизель-генератор.

Максим Решетников: туризм – один из приоритетов сотрудничества России и Мьянмы

Российские компании проявляют большой интерес к работе в Мьянме. Сформировался пул росийско-мьянманских проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и промышленности, которые российский бизнес готов реализовывать на территории республики.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Российско-Мьянманского бизнес-форума, который прошел в Москве в рамках деловой программы 4-й межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ряд российских производителей выразили готовность к расширению поставок лекарств в Мьянму. Для упрощения их выхода на мьянманский рынок России и Мьянме необходимо сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов. По экспертным оценкам потенциальный объем фармацевтического рынка Мьянмы оценивается в 1 млрд долларов.

В сфере сельского хозяйства готовится к реализации крупный совместный проект по организации производства удобрений в Мьянме. Ряд российских компаний получили от мьянманских коллег предложения по участию в модернизации железных дорог республики. Сразу несколько совместных проектов нацелены на ускорение сотрудничества в области энергетики. Кроме того, российские компании готовы предложить Мьянме свои услуги по проектному инжинирингу и проведению геологоразведочных работ, обширный опыт и компетенции для строительства гидро- и тепловых электростанций.

«Ускорить реализацию потенциально выгодных проектов помогут инвестиции. У наших стран есть все необходимые условия для этого, – подчеркнул Максим Решетников. – Между нашими странами растет сотрудничество в финансово-банковском секторе, расширяется сеть корреспондентских счетов. Появилась возможность прямых расчетов, без посредничества третьих стран. Активно развивается инфраструктура поддержки делового сотрудничества. Республику посещают российские бизнес-делегации, работает торговое представительство России в Мьянме и Российско-Мьянманский деловой совет».

Туризм, по его словам, – один из важных приоритетов сотрудничества двух стран. С сентября прошлого года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение, возобновила работу «электронной визы» и начала подготовку к запуску «карты туриста», чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России.

Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста, запустила программу ознакомительных поездок для российских туроператоров и журналистов «Добро пожаловать, Россия!», которые помогут привлечь внимание российских туристов к туристическим возможностям Мьянмы.

В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчётов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм.

«Потенциал для развития сотрудничества между двумя государствами крайне велик. Важно, что у представителей бизнес-сообщества есть возможность вести прямой диалог на деловых профильных площадках, где каждый может рассказать об эффективности реализованных проектов и поделиться информационными буклетами с подробным описанием кейсов», – отметил соорганизатор Форума, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

О сферах влияния. Почему их надо уважать, но не надо создавать

Понимание законности и роли сфер влияния необходимо для эффективного разрешения конфликтов

ЧЕЗ ФРИМАН

Посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.

На протяжении всей истории человечества страны стремились к обеспечению безопасности путём создания империй, запретных зон/санитарных кордонов, буферных государств, а также военных, экономических, политических или культурных сфер стратегических интересов или доминирующего влияния. Ведь государства хотят иметь друзей, а не врагов вдоль своих границ, и великие державы ожидают уважения, а не вызовов своей безопасности вследствие сговора менее крупных государств с великодержавными соперниками. Альтернативой таким защитным мерам могут быть системы, основанные на гибких коалициях в зависимости от баланса сил.

И нации, и империи переживают взлёты и падения. Они развивают политическое, экономическое и военное взаимодействие в своих регионах, а также окружающих или зависимых от них. Одни государства ищут защиты у великих держав. Другие отвергают иностранную гегемонию и сопротивляются ей. Сферы влияния – порождение державности и государственного строительства, которое помогает стране отгородиться от потенциальных конкурентов.

Почему устанавливаются сферы влияния

В последнее время американские официальные лица заявляют, что Соединённые Штаты не признают сфер влияния. Если учесть, что американцы продолжают настаивать на правомерности доктрины Монро, это более чем иронично. Америка может не признавать или уважать сферы влияния других стран либо их право устанавливать такие зоны, но она претендует на собственную сферу, которая хоть и не объявлена, но распространяется на весь мир.

Сферы влияния – это утверждение исключительного права надзирать за другой страной/странами или участвовать в определении расстановки сил, а также политики другого государства или государств по отношению к другим странам в целом либо в конкретных областях. Как таковые эти сферы – проявление международного соперничества равных по силе держав.

Концепция сфер влияния, как и многие другие элементы современного государственного устройства, возникла в результате проецирования силы вовне множеством конкурентов, составлявших европейскую государственную систему. Положение императорского Китая как центра тяжести в системе даннических отношений между странами не давало ему сфер влияния в современном понимании. Данническую систему можно охарактеризовать как «круг почтения». В отличие от сферы влияния, она не участвовала в схватке за гегемонию с равным Китаю соперником, поскольку такого просто не было. Несмотря на настойчивое требование, чтобы иностранцы соблюдали придворные обычаи и этикет, если они желают добиться расположения императора, Китай обычно не стремился регулировать поведение даннических стран. Подобно формальной преданности европейских князей папе римскому, подхалимское почтение мелких правителей к китайскому императору обусловлено не только традициями, но и корыстными интересами. Признание императора давало им торговые преимущества и престиж, обеспечивало дипломатическую, а то и военную защиту друг от друга. Это также способствовало тому, что Китай оставлял их в покое, а не пытался сделать прямыми вассалами (как это с разной степенью успеха происходило в случаях Кореи, Тибета и Вьетнама). В Азии сфера влияния – артефакт, привнесённый европейским, американским, а затем и японским, но не китайским империализмом. Не Китай устанавливал правила игры, а его самого чужестранцы включали в свои сферы влияния.

Сам термин «сфера влияния» стал использоваться в дипломатии лишь в 1885 г. (см. ниже), но первым официальным провозглашением подобной сферы стала доктрина, принятая президентом США Джеймсом Монро 2 декабря 1823 г. по совету государственного секретаря Джона Куинси Адамса. Она требовала уважения европейскими колониальными державами независимости государств Западного полушария. А любые их попытки «распространить свою систему на какую-либо часть [этого] полушария» рассматривались как «опасные для мира и безопасности в Соединённых Штатах».

В 1864 г., когда США были охвачены гражданской войной, Франция поставила императором Мексики эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Иосифа фон Габсбург-Лотарингского. Годом позже, когда гражданская война завершилась, американцы разместили 40-тысячную армию на мексиканской границе и потребовали от французов убрать этого монарха. Французы вывели войска из Мексики. После этого Максимилиан был схвачен и казнён войсками Бенито Хуареса. В 1895 г. Вашингтон пригрозил войной Великобритании в случае её вмешательства в дела Венесуэлы. В 1904 г. т.н. «следствие Рузвельта» превратило доктрину Монро из инструмента стратегического отрицания присутствия конкурирующих держав в активное утверждение доминирования США в Западном полушарии. В 1917 г. предложение Германии заключить союз с Мексикой убедило Вашингтон вступить в Первую мировую войну.

Но сферы влияния могут быть и неформальными, оборонительными или доминирующими. Элита подвластных стран стремится выучить язык страны, проецирующей влияние, усвоить её промышленные и военные стандарты, а также культурную и торговую практику. Она отправляет своих детей учиться в её учебных заведениях, предпочитает её товары и услуги, а не товары и услуги конкурентов.

Сам термин впервые появился при разделе Африки на Берлинской конференции 1884–1885 гг. (так называемая Конференция по Конго), распределившей господство на континенте между Великобританией, Бельгией, Францией, Германией, Италией, Португалией и Испанией. В 1885 г. по двустороннему соглашению Великобритания и Германия поделили между собой контроль над Гвинейским заливом. Каждая из сторон обязалась не посягать на интересы другой в её сфере влияния. В 1890 г. аналогичный договор заключён о разделе сфер в Восточной Африке.