Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Марат Хуснуллин: Правительство ускорит строительство по проектам КРТ

Комплексное развитие территорий (КРТ) – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Правительство на постоянной основе занимается совершенствованием данного механизма. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила заключения соглашений между оператором КРТ и органами власти.

«Мы многое сделали и делаем, чтобы ускорить или упростить различные процессы в стройке. Сокращаем дублирующие документы, отменяем излишние процедуры. Сейчас урегулировали те случаи, когда в уточнении нуждается порядок взаимодействия участников процесса комплексного развития территорий. Новое постановление позволит регламентировать и упорядочить взаимодействие оператора КРТ и органов власти при реализации проектов комплексной застройки. Это позволит нам сократить сроки строительства как жилья, так и необходимой инфраструктуры», – сообщил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Такие соглашения будут заключаться в тех случаях, когда реализацию решения о КРТ федерального уровня обеспечивает оператор.

«Новыми правилами предусмотрено, что сторонами такого соглашения могут быть не только федеральный оператор КРТ и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, но также и субъект РФ, и муниципальное образование. При определении содержания данного соглашения была предусмотрена возможность включения в него в каждом конкретном случае необходимых условий, однако минимально соглашение должно включать в себя все сведения, которые предусмотрены для включения в договор о КРТ. Данное соглашение позволит в том числе определить условия финансирования создания инфраструктуры в проектах КРТ», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Документ также разграничит ответственность сторон по выполнению мероприятий и этапов КРТ с указанием ответственных лиц и сроков реализации мероприятий.

«С начала этого года Фонд развития территорий определён оператором проектов КРТ по постановлениям Правительства. Мы уже ведём работу по такому проекту в Алуште в Республике Крым. Тут появятся комфортное жильё, объекты коммерческой, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В целом комплексное развитие территорий – это мощный инструмент, который даёт возможность обновить застройку и модернизировать городскую среду, в том числе обновить коммунальные сети, дороги и т. д. При реализации таких масштабных проектов очень важны как оперативность принятия решений на всех уровнях, так и чёткое исполнение обязательств всеми участниками процесса», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым

Обсуждалась текущая деятельность ведомства и задачи на перспективу. В частности, глава ФТС доложил о поступлении таможенных платежей в текущем году, работе по цифровизации службы, подготовке кадров для таможни.

М.Мишустин: Добрый день, уважаемый Валерий Иванович!

Вы совсем недавно возглавили Федеральную таможенную службу. Надеюсь, что Ваш большой опыт позволит наладить работу, связанную с эффективным функционированием таможни. Это и расширение потока товаров, которые идут через границу, что очень важно при постоянном санкционном давлении. Это и предоставление приоритета для отечественных производителей с учётом требований национальной безопасности и при плотном взаимодействии с нашими торговыми партнёрами из дружественных стран.

Хотел бы, чтобы Вы рассказали, как видите свою работу в современных условиях и о самых перспективных задачах таможни. Пожалуйста.

В.Пикалёв: Уважаемый Михаил Владимирович!

В 2024 году работа Федеральной таможенной службы сосредоточена на выполнении задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации.

Одна из важнейших задач – это пополнение федерального бюджета. Если говорить о структуре поступления таможенных платежей, то на импорт приходится 2,066 трлн и на экспорт – 467 млрд.

По импорту мы перечислили на 2,5% больше прогнозного задания. По экспорту сумма доходов меньше прогнозной, и основные причины здесь – завершение налогового манёвра и связанное с ним обнуление ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Показатели внешнеторгового оборота в текущем году в целом сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот, не включая страны ЕАЭС, на 1 июня 2024 года составил 21,708 трлн рублей. Из них по экспорту – 13,336 трлн, по импорту – 8,373 трлн рублей.

Если говорить о грузообороте, то мы превысили 333 млн т: по экспорту – почти 312 млн и по импорту – 22 млн. 99% деклараций на товары оформляется в центрах электронного декларирования.

Внедрение цифровых технологий позволяет решать задачи по расширению риск-ориентированного подхода при таможенном контроле и обеспечению результативности нашей системы управления рисками, которая составляет 61,5%. Дополнительно уже взыскано свыше 9 млрд рублей. Контроль после выпуска товаров позволил нам дополнительно начислить свыше 26 млрд рублей. И уже взыскано свыше 21 млрд.

Мобильными группами выявлено более 3 тыс. транспортных средств и 40 тыс. т товаров, перемещаемых с нарушениями, на общую сумму свыше 6 млрд рублей.

Приоритетные задачи Федеральной таможенной службы в этом году определены с учётом поручений Президента и Правительства Российской Федерации. Это содействие развитию внешней торговли Российской Федерации за счёт ускорения, упрощения таможенных операций и процедур; обеспечение полноты и своевременности перечисления таможенных и иных платежей; борьба с особо опасными видами контрабанды; всемерное содействие Вооружённым Силам Российской Федерации в решении задач специальной военной операции; укрепление кадрового потенциала таможенных органов и оказание участникам специальной военной операции помощи в трудоустройстве, социальном и жилищном обеспечении.

Уважаемый Михаил Владимирович, все задачи, поставленные перед Федеральной таможенной службой России, безусловно, будут выполняться.

М.Мишустин: Валерий Иванович, Вы знаете, что Президент поставил задачу, чтобы экономика России стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности. И реализуя все необходимые для этого мероприятия, Правительство в первую очередь исходит из того, что нужно формировать экономику предложения и увеличивать внутреннее производство. И именно от работы таможни зависит бесперебойное снабжение нашей промышленности, нашей экономики сырьём и товарами, а также экспортные поставки.

Очень важно продолжать цифровизацию таможенной службы, взаимодействие с бизнесом, получать обратную связь, развивать электронное декларирование.

Расскажите о цифровой трансформации в таможне, что происходит в сфере информатизации.

В.Пикалёв: Таможенная служба продолжает уверенно держать курс на цифровизацию. И наша стратегическая цель – это построение интеллектуальной таможенной службы на основе передовых информационных технологий.

Одной из основных задач развития автоматических таможенных технологий является создание комфортной среды для ведения бизнеса. Благодаря цифровизации таможенное оформление становится более удобным и быстрым для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Среди общего массива деклараций – а это свыше 1,5 млн – почти 99% оформляется в центрах электронного декларирования. Зарегистрировано в автоматическом режиме 81,5%, а выпущено 24,2% в автоматическом режиме.

На сегодня в рамках нашей системы управления рисками к зелёному сектору, то есть к сектору с минимальными рисками нарушения законодательства, отнесено 12 тыс. организаций. На долю участников низкого уровня рисков приходится 68% всех деклараций на товары и 75% всех платежей. Причём сроки оформления составляют 46 минут при импорте и 21 минуту при экспорте. И 89% всех деклараций на товары выпускается в течение 4 часов.

М.Мишустин: Как известно, кадры решают всё. И люди, которые должны работать в Федеральной таможенной службе, это её мощный актив.

Здесь нужны специалисты и в области цифровизации, и в области контроля, и других различных технологий. И, естественно, специалисты по таможенному администрированию непосредственно.

Поэтому вопросы обеспечения будущими кадрами всегда стоят перед таможенной службой, как и перед любой службой в стране.

Какие шаги предпринимаются в этой области? Как готовите кадры?

В.Пикалёв: Кадровый вопрос очень широк. Особенно внимательно в настоящее время мы относимся к участникам специальной военной операции. И оказание им помощи в трудоустройстве, профессиональном становлении, социальном и жилищном обеспечении, безусловно, является для нас приоритетом.

В настоящее время 81 таможенник непосредственно находится в зоне боевых действий. 70 человек уже вернулись и проходят службу в таможенных органах. Причём 19 из них занимают руководящие должности – от замначальника отдела и выше.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас организована работа по содействию участию должностных лиц в программе «Время героев». На сегодняшний день итоговый отбор уже прошли 32 человека, которые в ближайшее время приступят к обучению по программам повышения квалификации. И по результатам этого обучения, на основе их знаний и опыта уже будут приниматься кадровые решения.

Безусловно, укреплению кадрового потенциала таможенных органов, профессиональному развитию должностных лиц мы уделяем особое внимание. Более 30 лет подготовка и переподготовка наших специалистов осуществляется в Российской таможенной академии в Москве и её филиалах в Санкт-Петербурге, Ростове и Владивостоке. Ежегодно повышают квалификацию более 17 тысяч таможенников. Для профессиональной адаптации молодых специалистов активно применяется институт наставничества.

М.Мишустин: Очень важно, что Вы сказали об участниках специальной военной операции, которыми вы занимаетесь. Президент неоднократно говорил, что участники специальной военной операции, наши защитники, должны занимать места в государственном управлении. Федеральная таможенная служба – это то место, где абсолютно точно многие навыки ребят, которые защищают нашу страну, пригодились бы. Спасибо, что вы к этому внимательно относитесь.

Совещание по вопросам развития кораблестроения

Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход выполнения государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные, системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью.

Как вы знаете, в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены чёткие ориентиры, а именно комплексно развивать Военно-Морской Флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал.

За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведётся ремонт и глубокая модернизация техники.

Какая динамика у нас здесь? В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023-м – 33, в 2024-м планируется передать более 40.

Что здесь важно? Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации подобных угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьёзно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ, укреплять наши Вооружённые Силы и Военно-Морской Флот.

Так, для повышения боевой устойчивости сил флота надо уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника.

Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск. Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулемётные модули, расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Подобные системы с учётом реального боевого опыта уже предлагаются нашими предприятиями, причём не только крупными корпорациями, но и небольшими, частными разработчиками и производителями.

Предлагаю сегодня в целом ещё раз сверить планы в сфере кораблестроения, уточнить ключевые принципы работы заказчиков и всех участников строительства и оснащения кораблей.

На чём хотел бы заострить внимание, прежде чем перейдём к повестке.

Кораблестроение – это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на десять, двадцать и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования – не менее чем до середины века, что позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня.

Именно эти задачи сейчас стоят перед нашей армией и флотом. И на них мы должны сосредоточить финансовые и организационные ресурсы, сконцентрировать научный потенциал.

Здесь отмечу, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения, причём в рамках межведомственных комплексных целевых программ. Это позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей. Думаю, что уменьшение типоряда приведёт к значительному снижению стоимости.

На решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид, конечно, с использованием защищённых систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса.

Далее. Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объёмы и ритмичность государственного финансирования – учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров.

Отмечу, речь идёт не только о непосредственных исполнителях государственного заказа, но и об их поставщиках, смежниках в большом количестве [отраслей] – это металлурги, машино- и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов и так далее. Сохранение кооперации – важнейшая составляющая общей работы.

Сегодня многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – загружены «на полную». Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объёмы производства оборудования и комплектующих.

Ряд мер на этот счёт принят, поручения были даны. Сегодня обсудим, как они выполняются и какие дополнительные решения здесь нужны.

При этом отдельно отмечу: важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причём по всей стране. Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев.

Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Это общая задача и государства, и предприятий отрасли, и нашей системы образования.

Сейчас судостроители, предприятия кооперации объективно увеличивают свои вложения в укрепление кадрового потенциала, в привлечение и подготовку специалистов. И очень важно, чтобы эти средства учитывались в цене контрактов. Рассчитываю услышать предметные предложения на этот счёт.

В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причём исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить.

При этом ещё раз подчеркну: здесь принципиальное значение имеет чёткое выполнение контрактных условий, реализация инвестиционных программ наших кораблестроителей и, конечно, экономическая эффективность, рентабельность их работы.

Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока.

Давайте начнём нашу встречу с вопроса о том, как Министерство обороны видит долгосрочную Концепцию развития Военно-Морского Флота. Собственно, это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой.

Конечно, Концепция, о которой я сказал, должна основываться на понимании, интегрированных решениях по боевому применению Военно-Морского Флота. Исходя из этого нужно и Концепцию выстраивать долгосрочную, о которой я только что сказал.

Давайте начнём. Слово – Главнокомандующему ВМФ Александру Алексеевичу Моисееву.

В колледжах федерального проекта "Профессионалитет" началась приемная кампания

Мария Агранович

Стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта "Профессионалитет". Абитуриентов готовы принять более 1,2 тысячи учебных заведений, оборудованных современной техникой.

Программы для студентов в проекте "Профессионалитет" разработаны вместе с работодателями. Обучающихся готовят по самым востребованным специальностям, они получают реальный опыт работы на производстве.

Как развивается проект и что нового ждет студентов, в интервью "Российской газете" рассказал проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов.

Даниил Артемович, федеральный проект "Профессионалитет" идет уже два года. Какие есть предварительные итоги?

Даниил Суханов: За два года работы "Профессионалитета" система среднего профессионального образования показала положительную динамику. Одним из ключевых достижений стало создание 370 кластеров по всей России для подготовки кадров по многим приоритетным отраслям. Кластеры "Профессионалитета" - это образовательно-производственные центры, объединения колледжей и предприятий. Благодаря такой совместной работе и участию в ней региональных властей подготовка кадров в системе СПО синхронизируется с реальными потребностями рынка труда.

О важности проекта говорит и то, что из федерального бюджета выделено более 45,9 миллиарда рублей на модернизацию материально-технической базы колледжей "Профессионалитета" и оснащение их современным оборудованием. При этом софинансирование от предприятий-партнеров составило порядка пяти миллиардов рублей. При таких вложениях качество практической подготовки, конечно, повысилось.

По всем 24 отраслям, для которых ведется подготовка кадров в рамках "Профессионалитета", сформированы отраслевые ассоциации. Эксперты помогают разрабатывать и внедрять новые образовательные стандарты, ориентируясь на потребности отраслей экономики.

А чем абитуриентов в колледжи привлекаете?

Даниил Суханов: Проект активно работает над профориентацией школьников. Проводятся мероприятия, которые знакомят учеников и их родителей с возможностями профобразования и, главное, с перспективами трудоустройства в различных отраслях. Проходит и Единый день открытых дверей.

Какие перспективы у самого проекта?

Даниил Суханов: К 2026 году "Профессионалитет" должен охватить все 89 субъектов Российской Федерации. Мы создадим кластеры "Профессионалитета" в каждом регионе, обеспечивая доступ к качественному профессиональному образованию для всех студентов, независимо от их места жительства. Будут создаваться и развиваться новые кластеры. К 2030 году планируется вовлечь в проект все профессиональные образовательные организации России.

Но одна из ключевых задач - привлечение новых партнеров: предприятий и организаций. В планах к 2030 году увеличить число таких партнеров до четырех тысяч. Это обеспечит студентам прохождение практики и стажировок, а также гарантирует выпускникам проекта рабочее место.

Кроме того, уже сейчас "Профессионалитет" активно интегрируется с другими федеральными программами и инициативами, направленными на развитие профобразования и подготовку кадров. Создается единая экосистема профессионального развития молодежи.

В рамках проекта не только обновляется материальная база колледжей, но и создаются целые технопарки. Для чего они?

Даниил Суханов: Действительно, при поддержке Института развития профессионального образования - федерального оператора проекта "Профессионалитет" - создаются федеральные технопарки профобразования. Они предназначены для повышения квалификации преподавателей СПО со всей страны и дают возможности для практики студентам техникумов и колледжей с использованием современных технологий.

Особо отмечу: мы внедрили в систему СПО отраслевой подход, что позволило модернизировать образовательные программы под конкретные требования различных отраслей. Работодатели стали полноправными участниками образовательного процесса.

Совместно с предприятиями формируются новые стандарты практико-ориентированного обучения, а студенты получают знания и навыки, максимально приближенные к реальным условиям работы.

Также в рамках федпроекта создано более двух тысяч зон по видам работ, оснащенных современным оборудованием, 80 процентов которого - отечественного производства.

Предприятия охотно входят в проект?

Даниил Суханов: Более чем. Дополнительной мотивацией стала и закрепленная законодательно норма о налоговых вычетах на инвестиции предприятий в улучшение материально-технической базы организаций СПО. Это уменьшает налог на прибыль и стимулирует компании вкладывать средства в образование.

Сейчас решение об инвестиционном налоговом вычете принято в 29 субъектах Российской Федерации.

Кто они - студенты "Профессионалитета"?

Даниил Суханов: Наши студенты осознанно выбирают именно тот конкретный колледж, куда идут учиться, потому что уже на этапе поступления нацелены на трудоустройство. Это одно из основных преимуществ проекта: качественное профессиональное образование, адаптированное под реальные потребности рынка труда. Повторю: образовательные программы разрабатываются с учетом требований современных работодателей и включают в себя как новые знания, так и востребованные навыки. Стажировки, практика на предприятиях-партнерах - бесценный опыт, который приобретают молодые люди. Это делает их более конкурентоспособными.

Благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями-партнерами выпускники кластеров имеют высокие шансы на трудоустройство в выбранную компанию или предприятие. Федеральный проект "Профессионалитет" уже на этапе обучения предусматривает адаптацию к рабочему месту и предлагает выпускникам программы дальнейшего карьерного роста. Это обеспечивает бесшовный переход от учебы к профессиональной деятельности и позволяет выпускникам быстро адаптироваться к корпоративной культуре и рабочим процессам.

Что дает проект предприятиям-работодателям?

Даниил Суханов: "Профессионалитет" обеспечивает подготовку специалистов, которые полностью соответствуют их требованиям и ожиданиям. Образовательные программы разрабатываются в сотрудничестве с предприятиями. Это значительно сокращает затраты компаний на дополнительное обучение и адаптацию новых сотрудников.

Прохождение практики и стажировок дает студентам возможность быстрее влиться в коллектив и адаптироваться к требованиям компании. Работодатели получают специалистов, которые уже знакомы с особенностями работы и могут эффективно выполнять свои обязанности с первых дней.

Федеральный проект "Профессионалитет" способствует установлению прочных связей между образовательными учреждениями и бизнесом. Это открывает возможности для совместных исследований и разработок, инновационных решений и внедрения новых технологий в производственные процессы. Компании могут использовать современные возможности образовательных организаций для повышения своей конкурентоспособности и внедрения передовых технологий.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора "Эн+" по управлению персоналом:

Интеграция учебных заведений с предприятиями эффективна как при получении среднего специального, так и высшего образования. Знакомство студентов с производством с первых лет обучения применялось еще в советское время, эта практика не нова. Она позволяет молодым специалистам быстро адаптироваться на предприятиях, оперативно погружаться в производственные процессы, глубже понимать нюансы профессии.

Важно, что сегодня лучшие образовательные практики масштабируются на уровне государства, а не отдельных компаний, поскольку в рабочих профессиях остро ощущается дефицит кадров. Потребности экономики таковы, что подготовка качественных специалистов должна быть поставлена на поток, сегодня эту задачу бизнес решает совместно с государством. Например, "Эн+" развивает сразу два кластера в рамках "Профессионалитета" - энергетический в Иркутской области и цифровой - в Краснодарском крае. Компания помогает готовить кадры по самым востребованным специальностям в области энергетики и IT.

Ориентированность на практику - это одно из ключевых преимуществ "Профессионалитета" по сравнению с обычными программами обучения в заведениях СПО.

Уже с первого курса студенты имеют возможность увидеть предприятия, на которых им предстоит работать после выпуска, у них формируется четкое понимание производственных процессов, к которым их будут привлекать. Кроме того, это позволяет повысить мотивацию студентов. Одно дело - учиться, имея абстрактные представления о будущей работе, и совсем другое - когда в буквальном смысле примеряешь на себя профессию, которую осваиваешь.

Франкофония в Армении и её влияние на евразийскую интеграцию

АРТЕМ ФЕДОРОВ

Кандидат политических наук, доцент кафедры КБ-2 «Информационно-аналитические системы кибербезопасности» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

Руководство Армении после поражения в карабахском конфликте перекладывает на Россию ответственность за провал урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Проведение ряда переговоров между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве ЕС и США свидетельствует о смене ориентиров во внешней политике Армении. Ереван уже видит в Евросоюзе возможного гаранта своей безопасности. Изменение позиции Армении обусловлено многолетними усилиями Франции, которая способна повлиять на евразийские интеграционные процессы.

На пространстве евразийской интеграции сошлись геополитические устремления ведущих мировых держав. Это меняет внутренние связи и ослабляет объединяющую роль России в регионе, а также её отношения с партнёрами по ЕАЭС. После поражения Армении в карабахском конфликте часть армянского общества испытывает разочарование союзом с Россией и членством в ОДКБ.

Ереван начал проводить последовательную политику по сворачиванию сотрудничества в рамках ОДКБ. 23 ноября 2022 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, объясняя это тем, что организация не спасла Ереван от агрессии Баку, 10 января 2023 г. министерство обороны Армении сообщило, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ, а в феврале 2024 г. Пашинян заявил о заморозке участия Армении в деятельности организации. Более того, 22 мая 2024 г. Никол Пашинян сказал в парламенте, что «как минимум две страны – члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении», а 12 июня пообещал, что Армения выйдет из организации.

Запуск в феврале 2023 г. работы гражданской миссии Европейского союза в Армении[1] говорит о том, что Ереван видит в ЕС возможного гаранта своей безопасности. Отзыв российского посла из Еревана 24 мая 2024 г. сигнализирует о следующем этапе размежевания России с Арменией, всё ещё формально считающейся членом ОДКБ, но уже ясно обозначившей свой курс на Запад.

Изменение позиции Армении во многом обусловлено усилиями Франции, которая при успешной реализации своей внешней политики способна трансформировать евразийские интеграционные процессы. В первую очередь это связано со стремлением Парижа расширить зону влияния на Южном Кавказе, а также с ростом давления армянской диаспоры на французское правительство. В свете этого России стоит задуматься о последствиях выхода Армении из ОДКБ и вероятности создания французской военной базы на территории республики. Следует отметить, что этот вопрос обсуждается не только армянскими, но и французскими СМИ и экспертами, что подтверждает наличие интересов Франции в регионе Южного Кавказа.

Прежде чем перейти к планам Франции в отношении Армении, необходимо разобраться с характером внешней политики президента Эммануэля Макрона. После «жёсткой» дипломатии Николя Саркози и «нормальной» дипломатии Франсуа Олланда время президентства Макрона можно назвать периодом «гибкого классицизма». Макрон остаётся приверженцем основ традиционной французской дипломатии, пытаясь возродить франкофонскую политику, в сферу которой попадает и Армения[2]. Французскому президенту свойственно быстро переходить от одного вопроса к другому и использовать любой момент, чтобы добиться эффекта. «Ведение переговоров со всеми»[3] – один из приёмов внешней политики Макрона.

Стратегия Макрона на Южном Кавказе строится на расширении экономических и политических связей со странами региона. По мнению большинства французских экспертов, ослабевающее в последнее время влияние России в Армении и на Кавказе в целом, а также пассивность стран Запада в ходе карабахского конфликта создают условия для активизации Парижа. Франция декларирует намерение укреплять сотрудничество и с Азербайджаном, но явный дрейф Парижа в сторону Армении, в том числе договорённости о военно-техническом сотрудничестве (в июне 2024 г. подписан контракт на закупку Ереваном французских самоходных артиллерийских установок Caesar), привёл к заметному охлаждению отношений с Баку. Париж обвиняет азербайджанские власти в поддержке сепаратистов в Новой Каледонии.

Политику Макрона определяет и внутренняя повестка. Электоральный потенциал армянской диаспоры во Франции составляет свыше 700 тысяч голосов. Во внешнеполитической сфере присутствуют напряжённые отношения с Турцией, которые, среди прочего, находят выражение в борьбе за сферы влияния в Средиземноморье, Ливии и Сирии.

Французские эксперты подчёркивают, что Франция имеет общее цивилизационное наследие с христианской Арменией и армянской общиной. По мнению представителей армянской общины, которых называют «идеальными эмигрантами», ассимилировавшимися с французским народом, «турецкий пантюркизм и исламский экспансионизм угрожают Армении – восточному форпосту западной цивилизации», а также подвергают риску стабильность в Средиземном море и на Балканах.

После обретения Арменией независимости Франция сразу приступила к поступательному развитию договорно-правовой базы между странами (Таблица 1).

Таблица 1. Договорно-правовая база между Арменией и Францией

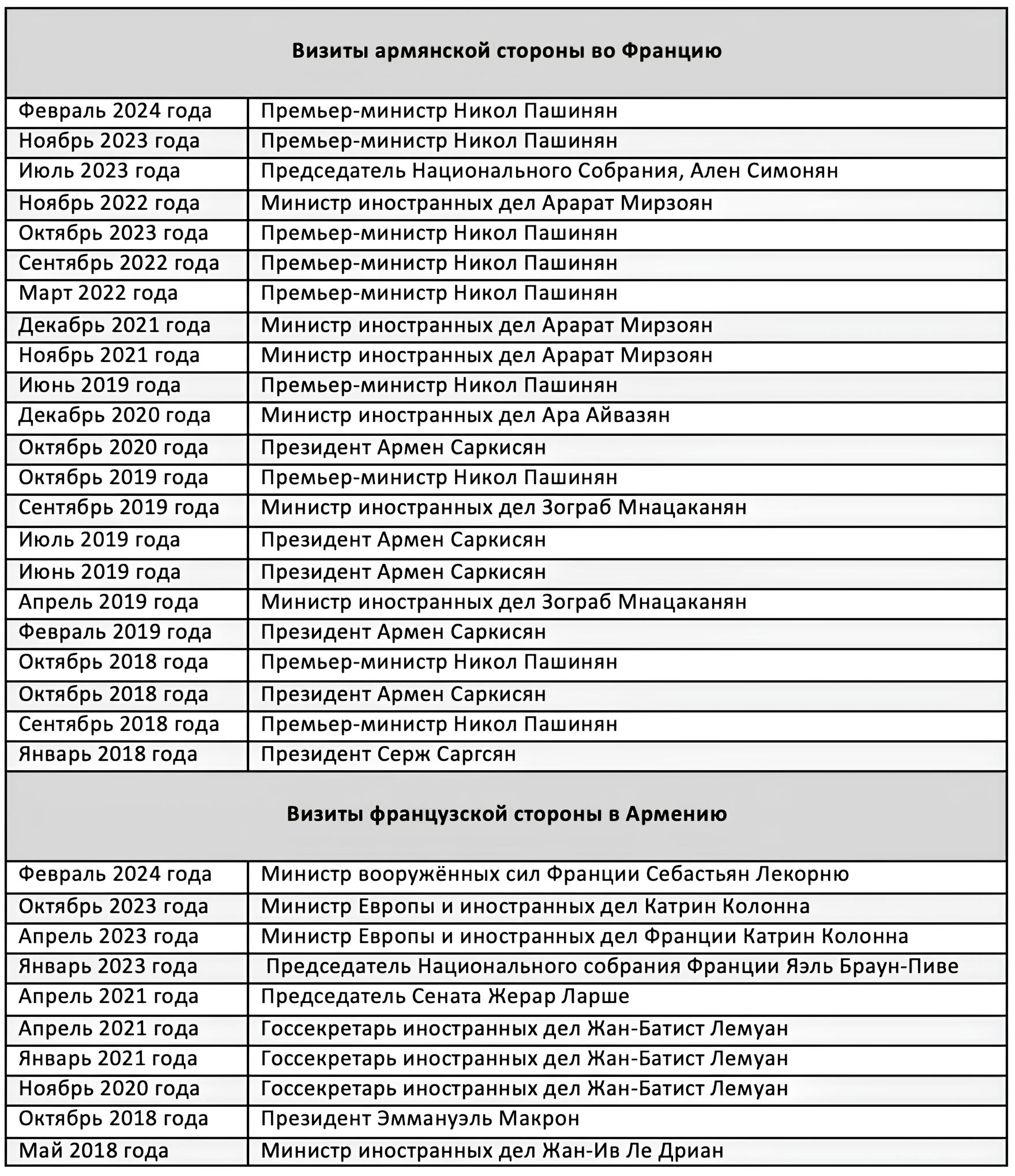

В последние годы между Арменией и Францией увеличилось количество официальных визитов на высоком государственном уровне (Таблица 2).

Таблица 2. Официальные визиты на высоком государственном уровне между Арменией и Францией с 2018 года

Проводятся встречи, направленные на активизацию военного и технического сотрудничества между странами[4]. В 2018 г. в Тбилиси начальник главного управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян и военный атташе Франции в Армении Оливье Мадье[5] подписали программу двустороннего сотрудничества между Францией и Арменией в сфере обороны. Стороны согласовали проведение десяти мероприятий по обмену опытом в сферах военного образования в Армении и Франции, переподготовки, изучения французского языка, военной медицины, кибербезопасности, инженерии и прочих. Также договорились продолжать укреплять сотрудничество в области миротворческих операций. 27 октября 2022 г. министр обороны Армении Сурен Папикян принял делегацию во главе с начальником службы многосторонних операций Европа – Америка главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Гийомом Оланжье. Они обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе рабочего визита 28 сентября 2022 г. министра обороны Армении во Францию, и возможности развития армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере. В октябре 2023 г. Франция и Армения подписали соглашение о поставках оружия и военной помощи. А 23 февраля 2024 г. во время встречи в Ереване с министром Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что у сотрудничества Армении и Франции в оборонной сфере далеко идущие планы. В свою очередь Лекорню сказал, что Франция готова при необходимости поставить Армении ракеты разного радиуса действия, предназначенные для средств ПВО. Он уточнил, что речь идёт о ракетах малой и средней дальности «Мистраль», которые будут переданы армянской стороне, если та будет нуждаться в них. Кроме того, по итогам встречи министры подписали ряд договоров, в том числе о переподготовке армянских офицеров во Франции. Что касается военных баз, то этот нарратив существует пока на словах, однако это не значит, что Франция не рассматривает этот вопрос.

В рамках развития технологического сотрудничества между странами 3 ноября 2021 г. министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян[6] принял французского посла в Ереване Анн Луйо. В ходе встречи обсуждались условия передачи Еревану суперкомпьютера, подаренного Францией, программа «Инженерный город» и деятельность по развитию стартапов в Ереване. Хачатурян рассказал Луйо о государственной политике развития стартапов, одной из важнейших элементов которой является создание в Армении Национального венчурного фонда. Кроме того, говорилось о возможности инвестирования в сотрудничество в сферах космических технологий, телекоммуникаций, цифровизации, технологического обучения и прочих. Следует отметить, что ряд вышеуказанных французских инициатив уже получил своё развитие. 31 мая 2024 г. в «Инженерном городе» Еревана открыли первый в Армении суперкомпьютерный центр, его создала французская компания Atos.

Ещё летом 2021 г. бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот заявил о заинтересованности Франции в инвестировании в экономику Армении. Французский политический истеблишмент намерен расширить экономическое присутствие Франции в армянском энергетическом и инфраструктурном секторе, особенно в железнодорожном. С учётом того, что Армянская железная дорога находится под управлением дочерней компании ОАО «РЖД» – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», возникают вопросы относительно того, что планирует делать Франция с железнодорожной системой страны.

Отмечается активизация двустороннего сотрудничества в сфере образования. В Армении создана новая французская школа, где есть как армянское, так и французское отделение, развивается Французский университет. Армения считается одной из немногих стран в мире, имеющих возможность применять французские программы обучения от детского сада до аспирантуры. В конце 2017 г. в Армении существовало всего четыре школы, в которых обучение проводилось на французском языке. К 2024 г. их уже свыше восемнадцати. Они размещены в Гюмри, Ванадзоре, Иджеване, Эчмиадзине, Горисе и Спитаке. После подписания с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении партнёрского соглашения в 2021 г., данная программа запущена в средней школе.

Правительство Франции утвердило проект создания Французского института Армении в «Центре Азнавура». Соответствующее решение опубликовано на сайте государственно-правовой службы правительства Франции, оно вступит в силу после публикации в официальном вестнике Французской Республики. Принимая во внимание значимость политики «франкофонии», можно предположить, что всё вышеперечисленное является показателем серьёзности намерений Франции укрепиться в Армении.

Влияние армянской диаспоры на французское правительство

Большое число французов армянского происхождения вовлечены в политику. Их полномочия позволяют развивать связи между двумя странами. Такие объединения как, например, Армянский фонд Франции, тесно сотрудничают с городами, департаментами, районами, с членами парламента, что позволяет им получать значительные финансовые средства. Избранные представители диаспоры состоят в различных политических партиях. Со своими партнёрами они создают группы дружбы «Франция – Армения» в парламенте и сенате. Кураторами интересов армянской стороны во Франции являются Мурад Франк Папазян и Ара Торанян. Также к ним можно отнести Алексиса Говджяна, награждённого французским Орденом Почётного легиона. В 2001 г. Париж признал армянский геноцид, и этот факт укрепил связь армянской общины со своей страной. Признание бывшим президентом Франсуа Олландом армянского геноцида стало результатом долгого общения с упомянутыми людьми.

С марта 2013 г. начал функционировать Кружок дружбы «Франция – Арцах», куда вошли депутаты, сенаторы, мэры, более восьмидесяти политических лидеров. В 2021 г. городской совет Парижа принял единогласное решение дать территории, прилегающей к реке Сене, между мостами Альма и Инвалидов название «Армения».

Во время второй карабахской войны члены диаспоры собрали более 125 млн евро экономической и гуманитарной помощи. Многие политики открыто выражали поддержку Армении. Так, 31 октября 2021 г. заместитель мэра Парижа участвовал во встрече с карабахскими армянами, а 25 ноября 2021 г. французский сенат предложил исполнительной власти признать Республику Арцах.

Сопредседатель совета армянских организаций Франции Франк Мурад Папазян придерживается идеологии дашнаков[7]. На заседании совета армянских организаций в Париже Папазян заявил: «Мы не должны допустить эту резню. Нам нужны миротворцы в регионе!». В интервью издательству еженедельника Al-Ahram Weekly Папазян сообщил, что Турция стремится создать пантюркистскую империю, а арабский мир – сделать её частью. По словам Папазяна, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя в качестве лидера мусульманского мира, желая править мусульманами, и представляет угрозу как для мира, так и для ислама. Ара Торанян объединяет лиц и небольшие группы, которые не находят себя в ультранационализме дашнаков. Торанян стремится действовать в интересах армян, полагаясь на такие символы французского общества, как Шарль Азнавур и бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян.

И Папазян, и Торанян находятся в тесных отношениях с французскими властями. Именно они заручились поддержкой ста депутатов, чтобы представить на согласование резолюцию о признании Парижем независимости карабахских армян. Организация многочисленных демонстраций во Франции, привлечение всемирно известных французских философов, экономистов и общественных деятелей к участию в кампании по признанию геноцида, встречи с политиками и лидерами – всё это целенаправленные действия армянской диаспоры.

В целом России стоит внимательно следить за активностью Франции на Южном Кавказе, которая носит системный и целенаправленный характер.

Автор: Артем Федоров, кандидат политических наук, доцент кафедры КБ-2 «Информационно-аналитические системы кибербезопасности» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»

СНОСКИ

[1] Главы МИД стран Европейского союза 23 января 2023 г. утвердили создание гражданской миссии в Армении для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Мандат миссии рассчитан на два года.

[2] Термин «франкофония» был придуман географом Онезимом Реклюсом в конце XIX века во время борьбы Европы за Африку. Цель этого явления, которое продвигали многие поколения французских лидеров, заключалась не только в расширении подконтрольных Франции иностранных территорий, но и путём распространения языка в колониях. Это была программа, основанная на миссии Франции «нести цивилизацию», согласно которой французский язык – это язык прав человека и универсальной культуры, обладающий силой даровать просвещение и вершить революции.

[3] Одно из любимых выражений президента Франции.

[4] Далее приведены только знаковые для этих сфер встречи.

[5] В настоящее время не занимает эту должность.

[6] В настоящее время занимает должность президента Армении.

[7] Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» – одна из старейших армянских политических партий, основана в 1890 году. На первоначальном этапе ставила перед собой целью достижение экономической и политической свободы Турецкой Армении посредством «народной войны против турецкого правительства».

Комментарий для СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам встречи с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Минск, 25 июня 2024 года

В рамках официального визита в Республику Беларусь состоялась продолжительная беседа у Президента А.Г.Лукашенко. Она была посвящена нашему взаимодействию по внешнеполитическим вопросам.

Регулярно принимаются программы совместных действий на внешнеполитическом направлении. Доложили, как реализуется нынешняя программа. Она охватывает период с 2024 по 2026 год включительно. Особое значение на нынешнем этапе развития и строительства Союзного государства имеет концентрация основной части наших усилий на международной арене для внешнеполитического сопровождения и обеспечения интеграционных процессов. Они набирают силу и конкретизируются в рамках Союзного государства: 28 союзных программ, 31 область приоритетных направлений, которые в общей сложности сейчас исчисляются сотнями. Внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение, нацеливая нашу деятельность на международной арене на содействие максимально эффективному интеграционному союзному строительству.

Рассказали как взаимодействуем в ООН, в ОБСЕ, несмотря на то, что последняя полностью деградировала и стала по сути дела обслуживать интересы Запада. Но это требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать и перечеркнуть все принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ. Эта Организация – воплощение схемы безопасности, выстроенной в евроатлантической конфигурации. То есть: часть Европы (и соответственно часть Евразии) и евроатлантическое участие США и Канады. ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов. По сути дела она превратилась в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами, а в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Евросоюз как конкурента в экономической сфере.

Мы с Республикой Беларусь выступаем за то, чтобы вопросы безопасности рассматривали прежде всего страны нашего единого общего континента без вмешательства извне. Осенью 2023 г. по инициативе Президента Белоруссии А.Г.Лукашенко в Минске состоялась первая Международная конференция высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Она была весьма успешной и даже привлекла некоторых участников из числа стран НАТО и Евросоюза. В ней участвовал Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто.

Активно поддерживаем нацеленность наших белорусских друзей на то, чтобы сделать такие конференции регулярными. Вторая конференция по евразийской безопасности состоится в конце октября-начале ноября 2024 г. Обсуждали подготовку к ней. Обязательно будем участвовать и способствовать тому, чтобы она концептуально конкретизировала, как нам дальше продвигать процессы, которые в Евразии идут «от жизни».

В Евразии немало субрегиональных, региональных структур. Это и Шанхайская организация сотрудничества, которая теперь пополняется новым полноправным членом – Республикой Беларусь. Это произойдет на саммите ШОС в Астане 3-4 июля. Конечно, это – ОДКБ, СНГ, АСЕАН и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Есть и известная инициатива Казахстана по превращению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную организацию. В адрес всех этих структур мы с Министром иностранных дел Республики Беларусь С.Ф.Алейником вчера подписали обращение с призывом включиться в интеллектуальную проработку концепции евразийской безопасности. Она должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента и будет открыта для участия всех без исключения расположенных здесь государств.

Это то, о чем мы говорили сегодня с Президентом А.Г.Лукашенко. Получили его поддержку. Процесс формирования такой концепции безопасности поддерживается активно Президентом России В.В.Путиным. Он посвятил этой теме одно из основных положений в выступлении 14 июня с.г. в Министерстве иностранных дел.

Доложим Президенту В.В.Путину о результатах официального визита в Республику Беларусь и продолжим работать над выполнением договоренностей, которые заключаются нашими руководителями.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, 25 июня 2024 года

Рад приветствовать слушателей, преподавателей, студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь (как у нас говорят) – кузнице руководящих кадров. Знаем о высокой репутации вашего учебного заведения, выпускники которого традиционно занимают высокие посты в руководстве страны. Сегодня имел честь общаться с двумя из них – с Председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Н.И.Кочановой и с Председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии И.П.Сергеенко. Всегда приятно, что такое общение не только позволяет сохранить товарищеские добрые отношения, их углублять, но и дает повод приходить к практически значимым для внешней политики и развития нашего сотрудничества выводам.

Союзное государство устойчиво развивается. По поручению президентов были приняты 28 союзных программ. Они законодательно закреплены в решении парламентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Сегодня одобрены 31 приоритетное направление, в которых будет около 300 мероприятий. Всё это не цифры, а совершенно конкретное направление углубления наших интеграционных процессов и максимальное повышение эффективности экономики и социальной сферы.

Уверен, что вы знаете цифры, характеризующие быстрый рост товарооборота и взаимных инвестиций.

Углубляется военно-техническое сотрудничество, что абсолютно необходимо в нынешних условиях, сложившихся на международной арене в результате попытки Запада сделать из Украины режим, который будет постоянно угрожать Российской Федерации и Республике Беларусь. Завершается работа над концепцией безопасности Союзного государства и двусторонним межгосударственным договором о гарантии безопасности друг друга на взаимной основе.

У нас тесное дипломатическое взаимодействие. Поддерживаем друг друга в ООН, в ОБСЕ, хотя в скобках отмечу, что последняя уже сама себе «копает могилу», полностью дискредитировав все первоначальные высокие идеалы, которые лежали в основе её создания при заключении Хельсинкского заключительного акта.

Оказываем нашим союзникам содействие в подключении к Шанхайской организации сотрудничества. Официальное решение будет принято 3 июля в самом начале саммита ШОС в Астане. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко будет участвовать в этом мероприятии уже как полноправный член Совета глав государств.

Разумеется, будем помогать развивать связи между Республикой Беларусь и БРИКС. Пару недель назад Министр иностранных дел Белоруссии С.Ф.Алейник участвовал во встрече министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. Вчера на переговорах в Министерстве обсуждали и другие формы развития контактов. Упоминали их и на сегодняшней встрече с Президентом Республики А.Г.Лукашенко.

Вчера подписали Совместное заявление о задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, тем самым укрепив нормативную базу, которая позволяет нам эффективно работать. Другие компоненты нормативной базы – это Программа совместных действий в области внешней политики, которая сейчас действует на 2024-2026 годы. Это и планы ежегодных консультаций на уровне заместителей министра, директоров департаментов.

Безусловно, одной из важнейших задач на внешнеполитическом фронте является отстаивание правды о Великой Отечественной войне, недопущение попыток переписывать историю, героизировать нацистских преступников. Видим, как возрождается нацизм, когда при молчаливом согласии европейских элит сносятся памятники тем, кто освобождал Европу от «коричневой чумы», когда именем осужденных Нюрнбергским трибуналом называются проспекты, улицы, площади, одновременно перечеркивая фамилии тех, кто освобождал эти города и населенные пункты.

То, что мы видим вокруг Украины, отражает очередную попытку Запада вслед за 1812 г. и 1941 г. опять собрать пол-Европы (в данном случае практически всю Европу) под свои знамена, чтобы, выдвинув в качестве марионетки режим В.А.Зеленского, попытаться (как объявил Запад) нанести «стратегическое поражение» Российской Федерации. Наши усилия по недопущению возрождения нацизма носят далеко не академический и не только воспитательный характер. Они абсолютно предметны в сегодняшней международной обстановке.

Отличительная черта этой обстановки – ослабление позиций Запада. По мере того, как он продолжает «подстегивать» режим В.А.Зеленского и требовать от него продолжения войны до последнего украинца, Мировое большинство, страны Глобального Юга и Востока делают для себя однозначные выводы о том, что им бы хотелось, чтобы каждая страна сама определяла пути своего развития, опираясь на свою историю, национальную идентичность, традиции, опыт и национальные интересы. Чтобы на международной арене именно сообщество суверенных государств организовывало между собой соответствующее равноправное общение, в полном соответствии с Уставом ООН, где записано, что Организация Объединенных Наций основана на суверенном равенстве государств.

Не было ни одной конфликтной, кризисной ситуации после создания ООН, в которой участвовал бы Запад и уважал бы принцип суверенного равенства государств. Вместо этого они пытаются всеми правдами и неправдами сохранить гегемонию, которая позволяла существовать Западу с колониальных времен. Пять столетий жили за чужой счет, сейчас хотят продолжать делать то же самое, но не такими же варварскими методами, как физическое уничтожение аборигенов, а методами неоколониальной эксплуатации. Это всем хорошо известно.

В феврале с.г. по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке белорусских политических партий состоялось первое учредительное заседание межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – «За свободу наций!». Мировое большинство активно оформляет собственные структуры, в отличие от НАТО и попыток создать натоподобные структуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и политических мирах.

Мировое большинство формирует свои структуры на основе равноправия и без понукания, без того, чтобы «загонять» кого-то в свою орбиту влияния, как этим сплошь и рядом занимаются Соединенные Штаты. В числе стран, которые хотят быть самостоятельными и хотят взаимоуважительного партнерства, конечно, Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия, Индонезия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам. Всех не перечислишь.

В Африке многие страны начинают все более активно отстаивать свои национальные интересы и проявлять понимание того, что эксплуатация продолжается только другими, в основном экономическими методами.

Интеграционные объединения, которые работают на пространстве Евразии – это и наше Союзное государство (наивысшая форма интеграции), ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств.

Если брать шире нашей евразийской зоны, то в Африке от Африканского союза многочисленные субрегиональные структуры. Латинская Америка – это Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Это движение стран, которые хотят жить своим умом и сами выбирать себе друзей, уже достигает весьма значимых результатов. Если взять БРИКС, то еще до расширения, когда в объединении было пять государств, совокупный ВВП стран БРИКС (по паритету покупательной способности) превышал аналогичный показатель «Группы семи». Теперь, когда еще пять стран подключились к работе нашего объединения, этот разрыв вырос еще более значительно.

При этом мы не уходим от разговора с Западом, но готовы делать это исключительно на равноправной основе. Для этого есть площадки. Существует ООН, но и там проявляются весьма негативные тенденции, связанные с тем, что Запад во многом приватизировал Секретариат, используя процедурные уловки, переманивая его сотрудников из гражданства собственной страны в гражданство США и соответствующим влиянием на их работу. Всё это видим и регулярно высказываем руководству Секретариата, в том числе и Генеральному секретарю ООН А.Гутеррешу, свои возражения по поводу явной предвзятости в освещении событий вокруг Украины и на Ближнем Востоке. Она всегда в пользу Соединенных Штатов и их союзников. Будем продолжать воспитательную работу с людьми, возглавляющими сейчас Секретариат и его структуры.

Видим, как эта работа и последовательная позиция, опирающаяся на справедливость, равноправие, дает результаты. Около 30 стран заинтересованы в том, чтобы подключиться к сотрудничеству с БРИКС. Это будет одной из главных тем саммита объединения, который состоится в Казани в октябре с.г. Безусловно, это лучший пример того, как нужно противодействовать попыткам навязывать «правила», о которых постоянно твердят американцы и их союзники, на которых должен основываться миропорядок. Они разнятся от случая к случаю в зависимости от того, чего сегодня хочет гегемон.

Когда в Крыму было абсолютно свободное волеизъявление в пользу воссоединения с Россией, Запад сказал, что нарушен принцип территориальной целостности. Когда Косово без всякого референдума по воле Запада «отделилось» от Сербии, Запад сказал, что территориальная целостность – это одно, но, мол в данном случае реализовано право народов на самоопределение. Принцип «как хочу, так и ворочу» – это и есть те самые пресловутые «правила», на которых Запад хотел бы основывать миропорядок в ущерб международному праву. Оно закреплено в Уставе ООН и гласит, что главным является принцип суверенного равенства государства.

Насчет территориальной целостности и права народов на самоопределение. Этот спор в ООН был очень долгим. Но в 1970 г. была единогласно принята Декларация Генеральной Ассамблеи ООН. Она касалась толкования всех принципов Устава, но в данном конкретном случае было сказано, что все без исключения обязаны уважать территориальную целостность каждого государства, чье правительство уважает принцип самоопределения народов и в силу этого представляет все население, проживающее на данной территории.

То, что после госпереворота в феврале 2014 г. пришедшие к власти неонацисты не представляли народы Крыма, Донбасса и Новороссии, думаю, нет нужды доказывать. Этот аргумент не воспринимается Западом, но не потому, что они имеют какие-то контраргументы. Их у них как раз нет. Запад, организуя госпереворот, привел к власти неонацистов. Потом объявил террористами тех, кто его не принял. Тут же после 20 февраля 2014 г. потребовали упразднить региональный статус русского языка. Потом все это было воплощено в законе. Затем последовали Минские договоренности, когда нас просили остановить войну. Каждый раз после того, как достигались договоренности между В.Ф.Януковичем и оппозицией, Минские договоренности, затем всё перечеркивалось и публично объявлялось, что Запад ничего и не хотел выполнять. Хотел только выиграть время, чтобы вооружить киевских путчистов для продолжения войны против Российской Федерации.

При любом развитии ситуации безопасность граждан Союзного государства, нас с вами, всех белорусов и россиян, надежно обеспечена. Будем добиваться справедливости в международных делах. Наша позиция по любому кризису, который так или иначе касается Беларуси, Российской Федерации, наших союзников, предельно ясна.

По украинской ситуации Президент В.В.Путин в очередной раз изложил конструктивный и продуманный подход, опирающийся на реальность и нацеленный на то, чтобы больше никогда ни у кого не возникало искушение разрушать безопасность на европейском континенте и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других.

Выступаем за то, чтобы безопасность формировалась по евразийским лекалам. Надеюсь, что все страны-континенты без исключения, в конечном итоге придут к пониманию такой необходимости. Это произойдет не скоро, учитывая, как остервенело американцы, руководство НАТО пытаются обосновать свое «внедрение» и в Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая там мини-блоки различной конфигурации и втягивая в них страны Мирового большинства, пытаясь раскалывать сложившиеся формы взаимодействия. Но на каком-то этапе, безусловно, придет осознание того, что каждый кузнец своего счастья. Когда твое счастье куют в Вашингтоне, то тебе «случайно» попадают молотом по голове, а не по наковальне.

Хотел бы пожелать Вам успехов в учебе. Вам вскоре предстоит брать из себя ответственность за судьбу государства, Союзного государства на разных направлениях – гражданской или иной службы. Надеюсь, будем продолжать дружить. Всегда к Вашим услугам.

Вопрос: Мы являемся свидетелями новых форм агрессии на международной арене. На Западе не церемонятся с неугодными и слабыми, цинично практикуя в разных регионах оказание экономического давления, политический шантаж, технологии лжи и клеветы, взращивание «пятых колонн». По сути, сегодня мир находится на грани новой войны. По Вашему мнению, еще возможно вернуть потерю взаимного доверия между глобальными игроками?

С.В.Лавров: Надежда умирает последней. Об этом не раз говорили Президенты России и Белоруссии В.В.Путин и А.Г.Лукашенко в различных ситуациях, в ходе встреч с представителями рабочих профессий, прежде всего по международной политике. Делаем главный вывод, причем не просто на «ровном месте», а исходя из десятилетий, прошедших после распада Советского Союза, – в ключевых стратегических сферах, обеспечивающих жизнедеятельность государства, Запад является недоговороспособным. Он в любой момент может не просто отказаться от своих обязательств (множество тому примеров), а в разных смыслах объявить войну. То, что видим сейчас в санкционной политике Запада, не могу назвать иначе, как экономический терроризм.

Если они не хотят с кем-то торговать, пусть не делают это. Могут запретить своим компаниям вести дела со страной, которая вдруг им не понравилась или разонравилась. Но они же запрещают это делать компаниям других государств, которые поддерживают бизнес с Россией, Белоруссией и прочими «подсанкционными» странами. Делаем вывод, что надо опираться на реальность. Она такова: у Евразии существуют колоссальные сравнительные преимущества в плане конкурентоспособности. Это самый быстро развивающийся регион мира, прежде всего в его восточной части. Западная Европа «просела». Во многом потому, что этого хотели США. Одновременно с «науськиванием» Украины и накачиванием её против России они «убрали» Западную Европу как конкурента. Еще задолго до начала специальной военной операции запретили запускать «Северные потоки». Заставили немцев покупать дорогой американский сжиженный природный газ, строить дорогостоящую инфраструктуру. И так практически во всех сферах экономики. Но энергетика, которая была основой процветания Германии и в значительной степени остальной Европы, – это была главная цель Вашингтона. Интересы европейцев американцы «в грош не ставили».

Есть евразийский континент и организации, занимающиеся экономикой: ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, ССАГПЗ. Они всё больше инвестируют в наш регион, в постсоветское пространство. Есть и другие объединения в странах Южной Азии, а также китайский проект «Один пояс, один путь». Между этими образованиями установлены контакты, включая межправительственные соглашения между Китаем и ЕАЭС. Интеграционные процессы идут. «От жизни» вырабатываются форматы, позволяющие наиболее рентабельно развивать экономические проекты, необходимые каждой стране. Это касается и логистики, и новых транспортных коридоров, включая «Север-Юг» и развитие Северного морского пути. Многое делается для того, чтобы Евразия максимально использовала свои естественные и сравнительные преимущества для развития расположенных на этом континенте стран и народов.

Практика показала, что как только измерение безопасности (в том числе экономической) обретает евроатлантические «очертания», тут же из-за океана начинает проявляться элемент эксплуатации всех остальных. У нас с Белоруссией наибольший процент расчетов в национальной валюте среди других наших коллег – более 92%. С Китаем уже 90%, с Индией – больше половины. Так с подавляющим большинством наших торговых партнеров.

Процесс «пошел»: доллар себя дискредитировал. Как и все принципы, на которых Запад строил свою модель глобализации, когда проповедовал добросовестную конкуренцию, презумпцию невиновности, равные рыночные условия для всех и многое другое. Всё было перечеркнуто в один момент, когда потребовалось «наказать» Российскую Федерацию и ряд других стран. Этим злоупотребляют грубейшим образом. Неслучайна тенденция к дедолларизации мировых хозяйственных связей.

Мы отнюдь не одиноки в отстаивании такого подхода. Бразилия активно продвигает задачи перехода на альтернативные платежные платформы, вплоть до создания единой валюты СЕЛАК. К саммиту БРИКС в Казани центральные банки и министерства финансов готовят рекомендации об альтернативных платежных платформах, которые не будут зависеть от доллара. Те, кто печатает доллары, постоянно пытаются свои гегемонистские устремления подкреплять этими бумажками.

Многое делается. Запад за этим следит. Там есть страны (по крайней мере часть политиков), которые начинают понимать безумство того, что они делают. Президент Франции Э.Макрон в мае с.г. сказал: «Нашу бизнес-модель следует менять. У нас была дешёвая энергия благодаря России, производство благодаря странам Центральной и Восточной Европы с довольно низкими затратами, рынок для экспорта – Китай и геополитический зонтик – США. Эти столпы теперь полностью пересматриваются». Это чистосердечное признание, к чему привело то, что они целиком и полностью «легли» под Соединенные Штаты, под их глобалистскую программу, в ущерб собственным интересам.

Выступая 14 июня с.г. в нашем Министерстве, Президент России В.В.Путин выдвинул инициативу о евразийской безопасности. Он чётко сказал, что мы предлагаем диалог, который будет нацелен на формирование принципов евразийской безопасности, открытый для всех стран континента.

Что касается Западной Европы, то они должны для себя решить, продолжать таскать «каштаны из огня для дядюшки Сэма» или всё-таки опереться на свои интересы. Результаты выборов в Европарламент показали тенденцию более чёткого следования желаниям избирателей. Она ещё не окончательная, но проявилась.

Если на каком-то этапе (пока он не просматривается) наши западные соседи пересмотрят свою тупиковую, губительную для них политику, то мы будем готовы их выслушать. Посмотрим, с чем они к нам придут. Но вырабатывая реакцию на гипотетические предложения о возобновлении сотрудничества, будем помнить, как лихо, не задумываясь, они «выбрасывали на помойку» все свои обязательства перед нами. Уже будем умнее.

Вопрос: 15-16 июня с.г. в Швейцарии прошел «мирный» саммит по Украине. Многие авторитетные эксперты его уже окрестили как «междусобойчик Запада». Какие цели преследовали организаторы данного мероприятия и что получили в итоге? Внес ли этот саммит хоть какой-нибудь задел на надежду мирного урегулирования кризиса на Украине?

С.В.Лавров: Цель преследовалась простая – сделать «семейную фотографию» с максимально большим количеством позирующих. Итог этого саммита заключается в том, что они это сделали. Одобрили бессмысленное заявление, всячески пытаясь уйти от впечатления, что саммит посвящен «формуле В.А.Зеленского». Убрав две трети содержащихся там требований, оставили «невинные» темы: ядерная и продовольственная безопасность, гуманитарные вопросы (обмен пленными и оказание содействия) и т.д.

Они думали, что это будет «стерильным» документом, под которым все подпишутся. Но страны Мирового большинства, прежде всего ведущие, – не наивные люди. Все прекрасно понимали, куда их затаскивают. Некоторые члены БРИКС не поехали. Большинство других использовало свое участие для того, чтобы лишний раз подчеркнуть бессмысленность продолжения подобных «посиделок», когда Россия не участвует в диалоге. Признательны тем, кто отстаивает такую линию. Но это не значит, что мы с радостью побежим, когда нас пригласят на второй «сеанс» уже анонсированной конференции.

Готовы разговаривать на равноправной основе, а не на базе того, что нам подсовывают в качестве ультиматума. В.А.Зеленский и его сотрудники «на каждом углу» заявляют, мол, провели первую конференцию, а перед второй они, мол, консолидируют всех на «общей» позиции. А когда она будет уже общей, пригласят Россию и предъявят эту «самую мирную позицию». Как сказал В.А.Зеленский, Москва её либо примет, либо её заставят принять. То, что человек не понимает, как надо общаться с зарубежными государствами, особенно с такой страной, как Россия, лишний раз доказывает состояние его умственных способностей.

Президент России В.В.Путин обозначил наши предложения (далеко не первые). Начинать надо с «чистого листа». Имею в виду отсутствие каких-либо заготовок, которые будут подсовываться «справа» или «слева». Либо пусть дадут реалистичную картину, как Запад себе это видит.

Наше мнение Президент В.В.Путин высказал 14 июня с.г. в МИД России: у нас есть Конституция, согласно которой территории, признанные в качестве Российской Федерации, должны быть полностью освобождены; должна быть ликвидирована угроза безопасности Российской Федерации – внеблоковый, невоинственный и демилитаризованный статус Украины; возобновление прав русского и русскоязычного населения. Многие из них пока еще остаются на территориях Украины, не входящих в Российскую Федерацию. Их права грубейшим образом нарушены.

Когда к нам обращаются некоторые западные партнеры, мы говорим, что их «затея» является поддержкой нацистского режима, как и призывы уйти из Крыма, из Новороссии, оставить этих людей на растерзание нацистов. Спрашиваем: когда они с украинцами согласовывают эти «авантюры», напоминают ли они им, что нужно уважать права национальных меньшинств, которые были перечеркнуты в отношении русского целиком и полностью? Отвечают, мол, нет. Якобы они не вмешиваются во внутренние дела Украины, но требуют решать вопросы на основе уважения Устава ООН. И все время добавляют про принцип территориальной целостности этой страны.

Что это такое и почему он не абсолютен в Уставе Организации, я только что сказал. Но помимо соотношения между территориальной целостностью и принципом самоопределения народов, в первой статье Устава записано требование ко всем членам ООН уважать права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Не надо доказывать, что нацистский режим в Киеве попрал права огромной части населения в том, что касается русского языка во всех его ипостасях и прав канонической Украинской православной церкви.

С 1 июля Венгрия принимает «эстафету» в качестве председателя Евросоюза на следующие полгода. Будапешт категорически возражал против того, чтобы до 1 июля принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Думаю, что главный аргумент в том, что ущемлены права венгерского меньшинства. Они требовали их восстановить. В итоге принятый документ о начале переговоров с Украиной требует от неё уважать права всех национальных меньшинств (перепроверяем это, но так было сообщено в СМИ). Наверное, им было стыдно и позорно потребовать уважения прав только венгерского меньшинства. Если это так, то Евросоюз обязан возвысить свой голос и дать «по рукам» тем, кто продавил русофобию в Киеве и внедрил откровенно расистские порядки.

Возвращаясь к тому, как дальше двигаться с переговорами. Президент России В.В.Путин многократно об этом говорил – на равноправной основе с учетом реалий. Наше видение он представил 14 июня с.г. Но мы научены горьким опытом. Каждый раз Запад заставлял своих ставленников в руководстве Украины отказываться от мирных предложений. Тем самым подтверждая, что его цель не мир, а превращение этой страны в постоянную угрозу для Российской Федерации.

В ноябре 2013 г. начался «майдан». В январе 2014 г. прошли переговоры между В.Ф.Януковичем и оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши. Об этом недавно вспоминал Президент России В.В.Путин. Ему позвонил тогдашний Президент США Б.Обама с призывом поддержать договоренности между В.Ф.Януковичем и оппозицией, убедить его не использовать армию. В ответ Президент В.В.Путин сказал, что пусть оппозиция тоже не использует силу. Тогда мы примем любое решение легитимного законного президента. Подписали соглашение.

Наутро – вооруженный мятеж, кровавый госпереворот, провокации, убийство бойцов «Беркута» и обвинение его в том, что он стрелял по мирным жителям. Тогда бывший заместитель госсекретаря США В.Нуланд руководила этим процессом на месте. Потом она по телефону из Вашингтона с послом Соединенных Штатов в Киеве согласовывала кандидатуру в правительство путчистов. В ответ на предложение кандидатуры со стороны В.Нуланд посол сказал, что нужно еще посоветоваться с Европейским Союзом. На что она ответила, куда ЕС надо немедленно направиться. Это тоже характеризует степень уважения, с которой американцы относятся к Евросоюзу.

Если бы не было госпереворота и реализовали бы соглашение от 20 февраля 2014 г., это означало бы только то, что назначены досрочные выборы, которые по всем прикидкам оппозиция бы выиграла. Президент В.Ф.Янукович обещал не выводить силы безопасности на улицу, оппозиция – не «безобразничать», выполнить договоренность о подготовке выборов и создать правительство национального единства. Подписали, все поприветствовали. Наутро – никакого единства. Один из главарей путчистов А.П.Яценюк (впоследствии премьер-министр) вышел на площадь и сказал, мол, можно их поздравить, они создали «правительство победителей». Вот и всё. Не национального единства, а победителей. Тут же был провозглашен отказ от статуса русского языка, русских было необходимо «вышвыривать» из Крыма.

Говорю про упущенные возможности. Если бы это соглашение не было «опрокинуто» госпереворотом, то Украина сейчас была бы в границах 1991 г. Этого сейчас потребовал В.А.Зеленский, когда «поезд» не только ушёл, но и рухнул со скалы в глубокую пропасть.

Затем людей, которые не приняли госпереворот, Запад объявил террористами. Стали бомбить авиацией центральные части Луганска и других городов. Сожгли десятки людей в Одессе (до сих пор это не расследовано). Артиллерия и тяжелые вооружения вели войну против собственного народа. Когда люди «восстали», мы поддержали справедливые требования о том, чтобы путчисты оставили в покое тех, кто хочет жить, как их предки, которые столетиями эти земли осваивали, обустраивали, защищали, проливали кровь.

Потом были Минские договорённости. Нас убеждали, просили помочь остановить. Во Дворце независимости в Минске переговоры продолжались 17 часов. Президенты России, Украины, Франции и Канцлер Германии подписали Минские соглашения. Был предусмотрен особый статус для маленькой части Донбасса, провозгласившей свою независимость: право на русский язык; на правоохранительную структуру (местную милицию); на консультации при назначении судей и прокуроров в этот регион; на облегчённые экономические отношения с соседними регионами России. Всё. «Бои» продолжались семь лет. Категорический отказ от прямого диалога, как того требовали договорённости, единогласно утверждённые Советом Безопасности ООН.

В итоге сейчас узнаём, что ни А.Меркель, ни П.А.Порошенко, ни Ф.Олланд не собирались выполнять Минские соглашения. Им было нужно время, чтобы вооружить Украину. Если бы Минский Комплекс мер был выполнен, Украина была бы территориально целостной. За исключением Крыма. На тот период никто даже не «заикался» про принадлежность полуострова.

В декабре 2021 г. Президент России внёс предложения (1, 2). Предупредил всех, что «план «Б», который вынашивали в Киеве при поддержке США (по силовому захвату Донбасса), неприемлем. Мы не позволим нарушать все договорённости. Потом стало ясно, что у нас не было выбора.

Но если бы тогда приняли предложение Президента Российской Федерации В.В.Путина, то опять Украина практически была бы в границах, очерченных Минскими соглашениями. Не хотят.

Апрель 2022 г. – Стамбульские договорённости, которые тоже сохраняли Украину в значительной степени её территориальной целостности. Вы знаете, как реагировали англосаксы, которые запретили их выполнять.

Сейчас тоже очередной пример. Но каждый раз реалии «на земле» меняются – не в пользу киевского режима и его хозяев. Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать цепочку событий, когда каждое новое предложение отвергалось, а ситуация для украинского режима становилась всё хуже и хуже.

Всегда будем готовы к мирным переговорам, но на их период не прекратим специальную военную операцию. Уже делали так в апреле 2022 г. Нас обманули.

Вопрос: Без лишней скромности, Вы – многолетний бренд внешней политики российской державы. Кроме таланта стратега-переговорщика Вам, безусловно, присущ неподражаемый выразительный стиль. Откройте секрет: Вы сами его формируете либо пользуетесь консультациями имиджмейкера? А может в этом есть заслуга Ваших родных?

С.В.Лавров: Никогда над этим не задумывался. Наверное, каждый человек формируется в зависимости от склада своего характера, как мама с папой воспитали, в зависимости от окружающей среды, от товарищей, включая тех, на которых хочется походить и тех, на кого походить не хочется. Не могу даже браться за описание какой-то рекомендации. Просто живите, как вам кажется правильно.

Знаете, как говорят китайцы? У них есть такая пословица. «Всегда следуй велениям сердца, но не нарушая установленных решений».

Хорошо иметь как можно больше друзей. Самое главное, что у всех нас есть то, что нам дали родители.

Вопрос: Сегодня в ходе беседы Президент А.Г.Лукашенко отметил, что отношение Российской Федерации к Республике Беларусь являет собой пример равноправных взаимовыгодных отношений. Этим примером идут многие. Тенденция направлена на переход от монополюсного мира к многополюсному. Вопрос Вам не как дипломату, а как аналитику – можете ли Вы сказать, что этот поворот к многополюсному миру стал необратимым?

С.В.Лавров: Нисколько в этом не сомневаюсь. Прежде всего потому, что этот процесс объективный. Именно так развивается история, так она распоряжается.

Приводил сегодня сравнение ВВП БРИКС с экономикой «Группы семи», которая долгое время была законодательницей мод. Объединение постоянно увеличивает свою долю в мировом ВВП. Когда упомянул, что мы с Западом не закрываем двери, один из таких форматов – это «Группа двадцати», где БРИКС укрепил свои позиции. Если считать страны, которые пока еще в это объединение не входят, но ассоциируются с нашими позициями, то «двадцатка» разбита ровно пополам. Это «семерка» плюс ее союзники (ЕС, Япония, Южная Корея) и БРИКС и его единомышленники.

Последние два года (уже шла специальная военная операция) было весьма показательно наблюдать, как заседает «Группа двадцати» и как Запад всеми правдами и неправдами в нарушение изначально одобренного мандата «двадцатки» пытается насытить ее политизированными тезисами и оценками. Прежде всего с целью украинизировать всю эту повестку.

В прошлом году им это не удалось. В соответствующей части текста указано на многочисленные конфликты на планете, которые все требуют внимания. Но в этом году уже появилась ситуация с сектором Газа. Если опять будут попытки насыщать документы «двадцатки» геополитическими вопросами, то Мировое большинство возвысит свой голос против попыток каких-то односторонних формулировок и преимуществ в описании глобальной ситуации.

На самом деле процесс действительно объективный. Доля в мировом ВВП у Запада неуклонно снижается и повышается у Мирового большинства. Запад еле сдерживает реформу Международного валютного фонда, пытаясь не допустить пересмотра квот и голосов акционеров, который отражал бы реальный экономический показатель.

То есть если все делать по-честному, то страны БРИКС давно уже имели бы столько голосов, что лишили бы американцев права вето. Они искусственно сохраняют норму около 15%, которая по Уставу дает возможность блокировать решения.

То же самое делает Всемирная торговая организация. Американцы заявляют, мол, ребята, не думайте, доллар – это не наш американский инструмент, это общечеловеческое благо. Он наиболее эффективным образом обслуживает всю мировую экономику, инвестиции и торговлю. Когда они увидели, что КНР на основе моделей, форм и методов глобализации, которые США внедряли в сознание всего человечества, начинает их «бить» на их «поляне», по их же правилам, то они еще в 2011 г. заблокировали работу ВТО и её органа по разрешению споров. Он до сих пор не функционирует. Отказывались назначать новых взамен естественно убывших. Там нет кворума. Вот и вся рыночная экономика и демократия.

Сейчас, когда Председатель КНР Си Цзиньпин был в Париже, Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен призывала его сократить производство автомобилей, потому что они слишком хорошо конкурировали с Европой. Это о чем речь? Когда было мыслимо, чтобы западники ратовали за нерыночные методы конкуренции, за недобросовестную конкуренцию?

То же самое касается Мирового большинства в отношении навязываемых ему «зеленых» концепций и теорий. Эти доводы звучат неубедительно. Десять лет назад на эмоциональной психологической волне Г.Тунберг и другие подняли ажиотаж о том, что все срочно должны вкладывать безумные деньги, чтобы защищать окружающую среду. Африка при этом как была отставшей от них в своем индустриальном развитии, так и должна была остаться. Сейчас уже все это понимают гораздо лучше и жестче отстаивают свои коренные интересы.