Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сегвеи и скутеры получили статус транспортных средств

Анастасия Павлова

Электросамокаты в больших городах становятся популярнейшим видом транспорта. Только в столице за прошлый сезон их арендовали более 10 миллионов раз. Сейчас в парке кикшеринга (краткосрочной аренды самокатов) Москвы более 35 тысяч единиц. Их количество будет только расти, и этот тренд коррелирует как минимум с двумя целями устойчивого развития - обеспечением экологического благополучия городов и борьбой с изменением климата: ведь электродвигатели не являются источником вредных выбросов.

По данным Б1 (бывш. Ernst&Young), потенциал рынка кикшеринга в России - около 54 миллионов активных пользователей. Количество поездок к 2026 году составит до 546 миллионов. Рост объема рынка в денежном выражении с 2021-го по 2026 год - до 60 процентов. При этом темпы роста нашего рынка опережают мировые в четыре раза: с 2021-го по 2026 год объем мирового рынка вырастет только на 15 процентов.

"Жители городов все чаще используют велосипеды и самокаты в качестве транспорта для коротких расстояний, хотя раньше средства индивидуальной мобильности (СИМ) больше использовали для развлечения и отдыха", - говорит замгендиректора по инвестициям и стратегическому развитию Фонда "Транспортные инновации Москвы" Андрей Попов.

Действительно, доля транспортных поездок сегодня составляет около 70 процентов и только треть - рекреационные поездки.

"Пешеходам мешают велосипедисты, автомобилистам пешеходы, велосипедистам и те и другие, - говорит председатель Фонда "Московский центр урбанистики "Город" Алексей Расходчиков. - На небольшой территории города живут и работают много людей, каждый со своими интересами, привычками. Поэтому сделать город удобным или дружелюбным для всех, увы, невозможно. Но к этому нужно стремиться".

Взрывной рост пользователей электросамокатов, велосипедов, моноколес создает трудности для движения переходов и автомобилей. Это происходит сейчас во многих странах. Инфраструктура и правовое регулирование отстают от темпов роста распространенности СИМ.

В Великобритании, например, власти пошли путем разрешенных зон для СИМ. Самокаты настроены так, что за пределами закрепленных зон они отключаются. Частные электросамокаты в Великобритании вне закона.

В Париже в начале апреля проголосовали за полный запрет проката электросамокатов с 1 сентября 2023 года. Это оказалось полной победой борцов за безопасность дорожного движения и ударом для операторов. Ввиду значительной протяженности населенных пунктов и широких дорог там успешно показал себя проект выделенных дорожных полос для проезда СИМ.

"У нас в мегаполисах реализованы маршруты с выделенными дорожками для СИМ. Нанесена разметка, выделены места парковки и зарядки. Но такие меры применимы не на всей территории России из-за рельефных особенностей. Например, в горной местности актуальней будет проектирование не маршрутов, а специальных зон на территориях парков и скверов, где можно использовать СИМ", - говорит руководитель архитектурного бюро "B3 studio" Светлана Вардания.

Сим-сим, подвинься

Рост числа микромобильного транспорта неизбежно повлечет за собой и развитие инфраструктуры.

Вместе с инфраструктурой появятся новые регуляторные ограничения: лимитирование флота электросамокатов и велосипедов в городе, введение зон, запрещающих движение электросамокатов, зон с ограничением скорости.

"Будут появляться и новые стартапы с решениями, повышающими уровень безопасности пользователей СИМ", - говорит Андрей Попов.

С 1 марта в России элекстросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности официально получили статус транспортных средств. Теперь пользователи на СИМ больше не пешеходы, а водители, которые должны соблюдать Правила дорожного движения.

Определена максимальная скорость движения на самокатах по городу - это 25 километров в час. В самокатах из сервисов краткосрочной аренды встроен ограничитель скорости. Они автоматически снижают скорость в "медленных" зонах до 5-15 километров в час. Это происходит там, где много пешеходов: в парках, скверах, жилых кварталах.

Операторы сервисов аренды говорят, что пользователи негативно на новые правила не отреагировали. "С принятием поправок пользователи самокатов Whoosh не заметили изменений - для них сервис работает в привычном режиме.

Важно, что поправки в Правила дорожного движения коснулись и частных самокатов. Частные устройства обязаны будут соблюдать правила, что положительно скажется как на безопасности поездок, так и на "принятии" самоката транспортной системой города", - говорят в пресс-службе сервиса проката Whoosh.

Кстати, в столице тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности.

Появляются решения, которые помогают вписать электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие средства идивидуальной мобильности в систему городского транспорта.

Например, компания Hilo EV в марте этого года получила грант от Европейского фонда регионального развития. Стартап специализируется на разработке самоката повышенной безопасности, он оснащен камерами и технологией искусственного интеллекта для предупреждения о возможных столкновениях с пешеходами и транспортными средствами.

В его конструкции увеличено переднее колесо - такое решение позволяет справляться с неровностями на дороге. Самокат также приспособлен к ночным поездкам благодаря тому, что его освещение работает на все 360 градусов и подсветка при совершении маневров изменяется.

На Сахалине проводят важный климатический эксперимент по внедрению углеродного менеджмента

Милена Милич (специальный представитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития)

В Сахалинской области проводится первый климатический эксперимент, разрабатываются новые и внедряются известные на мировом уровне практики углеродного менеджмента. Для нашей команды углеродный менеджмент - это один из новых инструментов управления повесткой устойчивого развития в регионе.

Программа эксперимента разрабатывалась на принципах энергоэффективности, экологичности, конкурентоспособности. В основе этой работы по достижению углеродной нейтральности, на самом деле, лежат простые ценности - забота о человеке и природе, защита прав на комфортную окружающую среду и ее охрана, уважение к родному городу, региону и стране.

Эта климатическая программа предполагает не только снижение выбросов парниковых газов.

Наш "зеленый" путь - это еще и повышение поглощения парниковых газов природными экосистемами, включая все аспекты оценки углеродного баланса и реализации специальных мероприятий усилиями человека. Фокус сделан на "зеленый" и "голубой" углерод как на наши конкурентные преимущества в развитии природных климатических решений, когда природа становится не просто "кладовой ресурсов", а выступает активным партнером человека в создании новой экономической ценности.

Мы уже значительно продвинулись в понимании специфики и в практике учета и оценки поглощающей способности лесных и морских экосистем, водно-болотных угодий. Идут работы по проекту депонирования углерода управляемыми солеными водно-болотными лагунами. Благодаря поддержке Минобрнауки России при Сахалинском государственном университете создана группа ученых, изучающих эту проблематику и ведущих исследования на морском карбоновом полигоне в заливе Анива. Эксперты проектного офиса "Климат" подготовили проект методики для дальнейшей совместной доработки с Институтом глобального климата и экологии (ИГКЭ) им. академика Ю.А. Израэля и другими профильными институтами. Это конкретные предложения в методику расчета выбросов и поглощений парниковых газов Минприроды России, которые позволят учесть фактический результат в региональном кадастре в период эксперимента.

В прошлом году совместно с коллегами из ИГКЭ мы провели аудит сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство" (ЗИЗЛХ). Ряд изменений, уточняющих углеродный баланс в лесу, уже согласован с Росгидрометом, и мы продолжаем эту работу, чтобы актуализировать сведения по результатам государственной инвентаризации лесов совместно с Рослесхозом и его подразделениями. Такая работа значительно приблизит всех участников эксперимента, включая бизнес, к намеченным национальным и региональным целям.

Недавно мы завершили первый этап совместного проекта с Восточным центром государственного планирования (Востокгосплан) по разработке прогнозной модели расчета долгосрочных эмиссий и поглощения парниковых газов для лесных экосистем региона. Она учитывает возрастную структуру, породы растений и ход их роста и содержит информацию по всем управляемым лесам. Система оценивает ежегодные потери от рубок и пожаров и позволяет проводить расчеты по пулам (древесная биомасса, подстилка, мертвая древесина, почва). Исходными для модели были предварительные данные Рослесинфорга. С помощью прогнозной модели сотрудники Востокгосплана проанализировали три сценария нетто-поглощения парниковых газов лесными экосистемами региона с учетом предложений по мероприятиям минэкологии и Агентства лесного хозяйства.

"Целевой сценарий" включает меры по эффективному управлению лесным хозяйством региона и запуску климатических проектов. В частности, в 2023-2028 годах мы ежегодно должны сокращать площадь лесных пожаров, высаживать деревья на не занятых лесами землях и восстанавливать леса после рубок.

Моделирование сценариев даст нам возможность доработать меры по декарбонизации и увеличению нетто-поглощения углерода для долгосрочного планирования деятельности в секторе ЗИЗЛХ, не ограничиваясь лишь 2025-2028 годами. Это важный шаг к эффективному планированию и проведению мероприятий по сохранению окружающей среды, который также имеет большое значение для достижения одной из целей эксперимента - достижения баланса выбросов и поглощений в регионе не позднее 31 декабря 2025 года.

Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" создал условия для реализации климатических проектов по увеличению поглощения парниковых газов, основанных на свойствах природных экосистем. К ним могут относиться проекты по лесовосстановлению и защите лесов, устойчивому сельскому хозяйству (в том числе по ресурсосберегающему земледелию), управлению болотными экосистемами, а также - при определенных условиях - развитию аквакультуры, например выращиванию водорослей или разведению двустворчатых моллюсков. Несколько организаций пробовали запустить проекты в этих сферах на территории Сахалинской области, но одним не хватило знаний и практического опыта, другим - средств, а третьим - упорства и настойчивости в условиях неопределенности. Но со временем мы сформировали сильные проектные команды из тех, кто оказался готов к серьезной работе.

Одним из наших ключевых партнеров по лесным проектам сегодня является Ванинский центр лесоводства, который в 2022 году завершил первый этап лесовосстановительных мероприятий на 60 гектарах Макаровского лесничества. Центр разработал уникальную технологию щадящей подготовки почвы к посадкам методом поверхностного мульчирования и в 2021 году успешно испытал ее в притундровых лесах Дальнего Востока. Новая технология сохраняет поверхностный слой и почвенную микробиоту - почвы остаются плодородными, деревья получают важные для роста элементы.

На Сахалине эту технологию подготовки почв впервые применили на заболоченных землях в Макаровском районе. Полученный опыт мы планируем распространить и на болота Поронайского района. Полагаем, что благодаря этой технологии новые леса вырастут даже там, где их никогда не было, и будут "закачивать" атмосферный углерод в древесину на долгое хранение. А запуск профильных образовательных программ, работы по строительству современных теплиц и лабораторий, организация участия молодых ученых и специалистов в исследованиях ускорят положительные изменения на пользу человеку и природе.

Мы считаем, что именно в таком формате и на принципах ESG должна зарождаться новая индустрия секвестрации парниковых газов в стране, позволяющая не просто снизить климатические риски и минимизировать природный ущерб от классических индустриальных производств, но и включить природные механизмы восстановления экосистем в интересах нашей цивилизации, то есть, по сути, помогающая человеку вступить в сотрудничество с природой.

Проведением эксперимента мы готовы доказать международному сообществу ученых и экополитиков реальную поглощающую способность природных экосистем на примере Сахалинской области, а в перспективе - и всей России. В будущем это позволит занять уверенные позиции на мировых рынках экотехнологий и стать экспортером природных климатических решений.

Вопросы ESG-повестки сложны и многообразны, но их предстоит решать всему обществу

Михаил Аким (профессор Высшей школы бизнеса департамента операционного менеджмента и логистики НИУ "Высшая школа экономики")

В России принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования, разрабатывается "дорожная карта" декарбонизации экономики.

Ключевые задачи перехода к декарбонизации - внедрение чистых технологий. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мире за последние 10 лет инвестиции в чистые технологии значительно превышали инвестиции в традиционные. Это то, с чем мы должны считаться, хотя доля ископаемого топлива по-прежнему достаточно велика - около 80 процентов.

Самым очевидным и экономичным путем является переход на энергоэффективные технологии, которые, по оценкам того же МЭА, могут обеспечить до 48 процентов от требуемой декарбонизации. И лишь 21 процент связан с внедрением возобновляемых источников энергии. На уровне предприятия энергоэффективные технологии очевидны - это внедрение систем мониторинга и автоматизации процессов, высокоэффективных электромоторов, частотно-регулируемых приводов (ЧРП), оптимизация энергоменеджмента и процессов горения (на многих предприятиях есть своя генерация тепла и электричества). С этим связана и такая задача, как утилизация тепла, а это всё уникальные и дорогие технологии.

Картина меняется очень быстро. Если сравнить прогнозы крупнейших мировых и российских аналитиков трехмесячной давности с сегодняшними, то видно, насколько они различаются. Если в декабре ожидался значительный спад цен на нефть, то сейчас мы видим их рост. Не менее сложно оценить и динамику рынков других ключевых источников сырья и энергоресурсов. Более того, постоянно появляются так называемые "черные лебеди" - факторы, которые невозможно предсказать, особенно в условиях геополитической турбулентности.

Реструктуризация экономики в целом зависит от ряда макроэкономических факторов, которые значительно влияют на устойчивое развитие. Динамика трансформации сейчас также крайне сложно предсказуема, потому что зависит и от многих "черных лебедей", и от демографической ситуации, и от производительности труда.

Большой прорыв произошел за последние годы. В 2022-2023 годах геополитические изменения привели к старту резкой декарбонизации европейской экономики, которая традиционно являлась крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Это придало значительный импульс развитию ряда технологий, которые полностью меняют ландшафт в энергетической сфере. Если два года назад водородные технологии были просто модным трендом, при этом имелся и ряд ограничений, например, по транспортировке "зеленого водорода", то сейчас фокус переместился именно на "зеленую" энергию и, в частности, "зеленый" водород. За это время появилась и дошла до стадии коммерческой готовности технология производства "зеленого" аммиака, что полностью решило проблему транспортировки водорода, поскольку аммиак уже на протяжении столетия перевозится в танкерах и перекачивается через аммиакопроводы, это испытанная технология. И сейчас большой проект в этой сфере начинает Бразилия, активизировались также Австралия, страны Африки, Казахстан. Можно предполагать, что через 5-10 лет начнется глобальная торговля "зелеными" энергоресурсами, что еще пару лет назад никто всерьез не воспринимал. Сегодня, когда танкер со сжиженным природным газом (СПГ) выходит из одного порта, то неизвестно, в каком порту он окажется, потому что по дороге его могут перекупить, - это приводит к постоянному изменению цен. Аналогичный тренд можно, наверное, предвидеть и для "зеленых" энергоносителей.

Мировым лидером по введению возобновляемых мощностей сегодня является Китай: в 2022 году здесь созданы мощности, равные сумме мощностей, введенных в США, Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, вместе взятых. Китай - глобальный лидер и по внедрению электромобилей. Но эта страна - ключевой партнер для российской экономики и энергетической отрасли. Нельзя не учитывать, что он движется в сторону внедрения возобновляемых источников энергии, поэтому потребление традиционных энергоносителей в КНР со временем может начать снижаться.

Поскольку российская экономика была интегрирована в мировую, то очень большая часть компонентной базы была импортной, особенно в области автоматизации. А это не только программное обеспечение, где возможности российских компаний находятся на переднем крае, но и большое количество компонентов (чипы, компьютерные модули и пр.). В мире в этой области всегда было всего несколько лидеров - это уникальные дорогие технологии и оборудование. Для повышения энергоэффективности они необходимы, но потребуют очень больших инвестиций. И чем выше будет степень локализации, тем выше будут затраты - инвестиции в НИОКР, наладку производства, построение новых логистических цепочек. При этом если достаточно "просто" найти деньги для каких-то конкретных проектов (один из возможных путей - привлечение китайских и арабских инвесторов), то создание и коммерциализация технологий значительно сложнее и дороже. А с возможностями закупки энергоэффективного оборудования будет связана и возможность внедрения низкоуглеродных технологий, и в целом развитие этой стратегии.

Например, автомобильная промышленность России в 2016 году - это, по сути, сборочные производства при глобальных поставках компонентов и комплектующих, как и в большинстве стран. Практически ни одна страна в мире не имеет глубину локализации автостроения больше 50 процентов - и считается, что это очень много - как правило, локальная добавленная стоимость в одной стране по любой группе высокотехнологичных продуктов не превышает 35 процентов.

Если российская экономика ставит задачу более глубокой локализации с максимальным производством локальных компонентов и решений, это крайне капиталоемко. Но с другой стороны - это довольно уникальный путь развития, который сложно предсказуем с точки зрения устойчивого развития.

Еще одним ключевым фактором для разработки и внедрения технологий декарбонизации служит наличие квалифицированных кадров. Согласно оценкам ведущих экономистов, по ряду специальностей потребуется от 7 до 10 лет, чтобы их подготовить. К тому же ряд стратегий, которые разрабатывались с 2016-го по 2021 год, требуют полной ревизии, поскольку экономика в те годы и сейчас - это две разные экономики.

Важный тренд - быстрая трансформация экономик развивающихся стран, в частности Азии и Африки. Туда переводятся очень многие производства. Например, там уже производится до 90 процентов цемента, 65 процентов всех пластиков, до 75 процентов стали. Это все энергоемкие производства, что значительно повлияет на структуру энергетики.

Газ относится к чистой энергетике, но его поставки привязаны к системе газопроводов. Однако трубопроводный путь - более эффективный, потому что сжижать и разжижать газ - крайне энергоемкий процесс. Европа делает ставку на СПГ, и, например, согласно данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), сейчас здесь строится значительно больше принимающих СПГ мощностей, чем потребуется через 10 лет. По оценкам IEEFA, мощность строящихся принимающих терминалов СПГ может составить 400 миллиардов кубометров, однако в случае реализации всех "зеленых" проектов, к 2030-му европейское потребление может сократиться до 150 миллиардов. Необходимо учитывать и то, что строительство любой мощности - это не только огромные деньги и ресурсы, но и громадный углеродный след.

Переход на возобновляемые источники энергии происходит еще и из-за того, что их стоимость во многих регионах мира сравнялась или даже стала меньше, чем стоимость энергии, получаемой из ископаемого топлива. Китай и здесь является лидером, очень быстро подтягивается Индия, которая создала большую программу по внедрению солнечной энергии. Это, в основном, небольшие солнечные электростанции, которые могут решить вопросы энергоснабжения удаленных населенных пунктов.

Возобновляемые энергетические мощности успешно развивались в Европе, США, Китае, Индии, но сейчас можно наблюдать значительное развитие проектов по производству "зеленого" водорода или аммиака, заменяющего его, в странах, которые раньше вообще не рассматривались как серьезные игроки в этой области возобновляемой энергетики. Это, например, страны Африки или Казахстан, который недавно подписал соглашение по строительству мощностей по "зеленому" водороду на 50 миллиардов долларов.

Глобально сегодня превалирует именно экологическая составляющая ESG-повестки, но она тесно связана с социальной. Электромобиль, безусловно, является важным элементом с точки зрения экологизации транспорта, но производство компонентов и материалов для него - крайне грязное и социально негативное, потому что часть компонентов (например, кобальт) производится в Республике Конго с использованием детского труда. В Чили производится литий для батарей, что также является социальной и экологической проблемой для жителей этих районов.

Мы находимся на большом распутье, которое сейчас сложно оценивать. Различные санкционные ограничения могут приводить к значительной перестройке отдельных отраслей как в российской экономике, так и в экономиках стран, потребляющих российские ресурсы. А изменения логистики поставок после введения антироссийских санкций, согласно исследованию Сколково, приводят к значительному росту выбросов парниковых газов при доставке грузов. Закрытие российского воздушного пространства для ряда зарубежных стран также вносит масштабный вклад в негативные климатические эффекты не только для России, но и для всего мира.

Итак, декарбонизация требует очень больших денег. Согласно оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к 2050 году для нее потребуются совокупные инвестиции в размере 458 триллионов рублей. Это может привести к росту цен и падению ВВП, поскольку многие технологии декарбонизации сдерживают развитие отдельных отраслей. Пример - угольная отрасль, которая очевидно негативна с точки зрения выбросов и влияния на климат. Но для трансформации энергетики, построенной на этом источнике, требуются громадные инвестиции. И это может вызывать социальные проблемы, которые необходимо учитывать, поскольку и для их решения также потребуются значительные дополнительные средства.

Что касается ответственного потребления, то мы находимся еще на достаточно ранних стадиях развития. Здесь еще много вопросов и мало достижений и на уровне потребителя, и на уровне бизнеса. И кроме субъективных факторов есть и ряд объективных, которые тоже нужно учитывать. Российская территория громадна, что зачастую определяет сложность и затратность ряда процессов. К примеру, для сбора и рециклинга вторичных ресурсов необходимо построить сложную систему обратной логистики. В мегаполисах это технологически создать достаточно легко, хотя и требует значительных средств и изменения менталитета потребителя. Но если представить плотность населения в восточной части страны, например, в Сибири, и посчитать, какими будут логистические затраты на сбор вещей и отходов для переработки, в том числе и энергозатратность, то становится ясно, что это большая проблема. Но и ее со временем тоже придется решать, как и более насущные задачи.

Тюменский драмтеатр перенес героев Толстого во времена шестидесятников

Ольга Штраус

Тюменский Большой драмтеатр привез в Москву спектакль "Каренин А.". Похоже, сегодня это театральный тренд: взять некоего героя, хорошо знакомого нам всем из классической литературы, да и перенести его в иные обстоятельства, чтобы посмотреть, а как он будет себя вести в непривычной обстановке? Порой эти эксперименты и впрямь выявляют новые смыслы.

Режиссер Роман Габриа специально для тюменского театра написал пьесу про Анну Каренину, причем главным героем сделал Алексея Александровича Каренина - этого служаку-чиновника, "человека-машину". В пьесе Габриа действие происходит в 60-е годы прошлого века. Оттепель. Звучат новые песни, молодежь танцует твист и шейк, а Алексей Александрович с трибуны клеймит абстракционистов, джаз и другие "безобразия", апеллируя к постановлениям политбюро и линии партии. Впрочем, обстановка в его доме тоже уже поддалась новым веяниям: кресла на тонких ножках, торшер, радиола... Но эти приметы иного стиля, как непозволительно вольное поведение супруги Анны, вздорят с прежним порядком. А потому царит на сцене массивный, как стол заседаний, обеденный стол. Хозяин то и дело вскакивает на трибуну, установленную тут же. Да и "железный занавес" задника на самом деле не столь прочен, он собран из стеклянных кубиков, модных в 60-е (художник Арина Слободяник). Временами этот занавес приоткрывается, и мы видим за ним огни поезда метро, слышим привычное "осторожно, двери закрываются". И детский голос, повторяющий "осторожно, мама!".

Каренин в исполнении Александра Тихонова хоть и аттестуется толстовской характеристикой как "очень умный человек", на самом деле больше всего напоминает дурака из народной сказки: все делает, как положено, но все не к месту. Вот и в оттепельные времена этот опытный канцелярист не учуял что-то важное. Нет, не зря его жену Анну Аркадьевну так раздражали уши мужа! Похоже, он и впрямь не уловил своими ушами каких-то важных сигналов о новых социально-политических переменах. А измена жены стала лишь триггером, спусковым крючком, который привел в действие весь механизм слома - слома жизни Каренина, слома его карьеры, слома всего строя его души. Да и жизни общества тоже.

Анна в исполнении Полины Егоровой - не столько роковая красавица, эмоциональная натура, не способная "держаться в рамках приличия", сколько женщина инстинктов. И если муж - носитель прежде всего норм и правил, то она - воплощение чувственности. Кошачьи повадки, мяукающий голос, ласки, в которых так и сквозит едва окультуренная похоть. Собственно, именно такой тип женщины и намеревался изобразить в своем романе Лев Толстой. Режиссер лишь обнажил его первоначальный замысел. Анна - плохая жена (если подразумевать под этим словом еще и соратницу мужа), плохая мать (в спектакле ее любовь к сыну выражается только в беспрерывном тисканье и целовании Сережи). Да и любовница она, кажется, так себе. Иначе почему столь быстро наскучила Вронскому?

Примечательно, что многочисленные персонажи романа (семья Облонских в полном составе, включая трех их чад), княгиня Бетси Тверская (здесь - подруга Лиза), прислуга и сослуживец Каренина выведены в спектакле достаточно выпукло. Все они питаются благами высокого положения Каренина. И даже осуждая его или лицемерно сочувствуя, норовят урвать с этого "сбитого летчика" последние крохи привилегий и льгот. Особенно выразительна в этом смысле Долли (Кристина Тихонова) с ее беззастенчивой позицией "яжемать".

На заднике декорации - слово "Воздух", набранное большими буквами. И персонажи то и дело просят добавить воздуха. То стихами Роберта Рождественского ("Воздуха! Воздуха"), то жалобами на удушливую атмосферу. Вообще стихи и песни шестидесятников звучат здесь много и часто. И даже хрестоматийное стихотворение Бориса Слуцкого "Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне..." будет ближе к финалу прочитано как некий манифест о необходимости очищения души от всего материального, вещного, чувственного во имя чувствительного и нежного.

Финал пьесы отличается от толстовского. Да, Анны больше нет. Благополучной жизни высокопоставленного царедворца тоже нет (ни должности, ни дачи, ни персональной машины). Но есть отцовское счастье рядом с сыном, с которым Каренин сумел-таки подружиться. Видимо, ради этого простого итога и требовались все жертвы?

Спектакль Габриа по пьесе Габриа нельзя назвать шедевром. Но он демонстрирует нам наглядный прием игры с классическими персонажами, провоцируя в зрителе желание точно так же поиграть со своими любимыми литературными героями. Примерить, как бы вели себя Татьяна Ларина, Андрей Болконский, князь Мышкин или Раскольников, перенеси их в новые, предлагаемые современной жизнью обстоятельства. Может, тогда сочинения типа "Образ Катерины" или "Образ Базарова" школьники писали бы с большим воодушевлением?

На Московском кинофестивале показали фильм по повести Мустая Карима "Помилование"

Сусанна Альперина

Конкурс "Русские премьеры" Московского Международного кинофестиваля проходит всего второй год, но традиционно привлекает к себе повышенное внимание. На показах, что проходят в кинотеатре "Художественный", яблоку негде упасть.

По атмосфере напоминает фестиваль российского авторского кино "Зимний", который также проводится в "Художественном", но в декабре. Или наоборот ("Зимний" в 2023 году также будет проводиться второй раз, и конкурс ММКФ был первым), но с той лишь разницей, что российские премьеры на Московском кинофестивале более развернуты в сторону зрительского кино. Яркий пример тому - фильм "Помилование" режиссера Айнура Аскарова, экранизация повести Мустая Карима. Стоит отметить, что молодой режиссер уже второй раз экранизирует произведения этого писателя, а в разговоре с обозревателем "РГ" (смотрите видео) признался, что в планах и дальше работать с наследием автора. Первый фильм Айнура Аскарова назывался "Отряд Таганок" и выходил в 2021 году.

Военная драма "Помилование" появится в широком российском прокате уже 4 мая 2023 года и приурочена ко Дню Победы. А сейчас можно поделиться первыми впечатлениями от просмотра. Главного героя в картине - сержанта Любомира Зуха - играет Александр Новиков - актер, который, хотя и молод, но успел завоевать любовь зрителя благодаря ролям в таких популярных сериалах, как "Жиза" и "Пищеблок", "Домашний арест" и "Моя мама - шпион", а также работам в кино.

Любомир Зух - простой парень, который попал на войну в 1941 году. Он еще "не убил своего фашиста", но готов драться за Родину до последнего. Однако его любовь к Родине проходит проверку на прочность, потому что молод Любомир, еще, по его собственному признанию, ни разу не целовался, а тут встречает девушку - свою первую любовь. Молодая актриса Джамиля Мударисова играет ее - Марию Терезу - совсем еще девочку, испанку по происхождению, но удочеренную русскими людьми. Чувство между молодыми людьми оказывается таким сильным, что война, ее ужасы и опасности оказываются где-то позади. Ради любви молодой сержант совершает то, что строжайше запрещено военным уставом: на танке ночью едет на несколько часов к любимой, чтобы попрощаться перед отправкой на линию фронта. Ранним утром возвращается в часть, случайно разрушив по пути сарайчик местного жителя, распугав кур и убив козу-кормилицу.

На беду старик-хозяин сарайчика, на попечении которого находятся двое сирот, пришел жаловаться в часть, да и командир Казарин (яркая работа Гелы Месхи) несчастен в личной жизни, и любовь молодых его лишь раздражает. Нарушителя устава Зуха ждет военный трибунал. А сам парень, который уверен, что не сделан ничего плохого, считает все это несерьезным и не верит, что его могут судить за дезертирство по законам военного времени.

Фильм у Айнура Аскарова получился очень трогательным, многие зрители плачут. Часть съемочной группы работала над другой экранизацией Мустая Карима - "Сестренка" (режиссер Александр Галибин). Фильм вышел в 2019 году, продемонстрировал хорошие сборы и в России, и за рубежом, а главное - полюбился зрителям. Он также задевал за живое и приводил к мыслям о том, что самое главное в жизни и в чем ее смысл, но "Помилование" задевает гораздо больше душевных струн и взывает к более серьезным размышлениям. Недаром внук писателя, продюсер картины Тимербулат Каримов рассказывал на премьере залу, что "Помилование" - глубоко личное произведение Мустая Карима, которое писатель-фронтовик вынашивал почти 40 послевоенных лет.

Если искать отсылы к киноклассике, то на ум приходит фильм "В бой идут одни старики", - достаточно вспомнить историю Ромео. Но "Помилование" обращает и к классике литературной, начиная с "Тараса Бульбы" Гоголя, где молодой сын Бульбы Андрий так влюбился в красавицу-паночку, что забыл про товарищество и Родину. Но более всего - к творчеству и воззрениям Льва Толстого. Мустай Карим создал произведение поистине толстовского масштаба, что бережно пытались подчеркнуть авторы фильма. Зачем далеко ходить? В 2018 году вышел фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", отправной точкой для создания которого послужила глава из книги Павла Басинского о Льве Толстом. В ней рассказывается о том, как в пехотном полку в Тульской области одному невиновному грозил расстрел. И судьбу молодого бойца пытались решить на разных уровнях. То же самое и в "Помиловании". Любомир Зух виноват лишь в своей любви, но примет ли это во внимание командование? Какие дилеммы придется решать вышестоящим, друзьям Зуха (Янтимера Байназарова играет Николай Галлямов, Леонида Ласточкина - Евгений Михеев), его наставнику - командиру экипажа танка (в роли дяди Паши Хомичука Александр Бухаров). Что переживет Мария Тереза?

Фильм "Помилование" включает в себя, помимо просветительской, еще и назидательно-воспитательную составляющую. В те времена, когда молодые ребята, привыкшие к мирной жизни, идут воевать, им следует понимать, что они оказались в другой реальности, что военное время - это не игрушки, а за каждый поступок и слово приходится платить свою цену, и порой она неизмеримо высока. Разве не об этом и фильм "Снегирь" Бориса Хлебникова, которым открылся Московский Международный кинофестиваль?

Организаторы ММКФ в этом году сообщили, что киносмотр рассчитан на молодых, и тематика, связанная с ними, стоит на первом месте. На фестивале впервые действует студенческая аккредитация, и молодежь посещает и специальный - вновь организованный - кинолекторий, и кинофильмы. Видимо, для оргкомитета немаловажно, какие смыслы вынесут представители "трудного возраста" (так называется новая программа, куда отдельно вошли фильмы про молодых) в наши непростые времена.

Вернемся к "Помилованию". У режиссера Айнура Аскарова вполне могла получиться авторская экранизация, но финал картины резко развернул ее в сторону зрительского кино. Людям такое должно понравиться, а режиссер принес свою "жертву", осознавая, что делает, - чем больше людей посмотрит его фильм, тем лучше для него. Он так решил, и в этом его правда. И все же понадеемся, что желание прочитать или перечитать и это, и другие произведения Мустая Карима, открыть для себя этого автора - после просмотра будет сильным.

После просмотра обозреватель "РГ" подошла к одному из зрителей - ректору Литинститута, известному писателю Алексею Варламову и задала ему несколько вопросов об увиденном.

Как вам фильм? Это хорошая экранизация, на ваш взгляд?

Алексей Варламов: Я не читал эту книгу, к сожалению. Читал другие произведения Мустая Карима, но вот это, увы, нет.

Мне напомнила эта картина "Историю одного назначения". Вам не кажется, что "Помилование" - очень толстовское произведение? Не было таких ассоциаций?

Алексей Варламов: Да, были. Еще напоминает военную прозу Виктора Астафьева "Прокляты и убиты" - там есть похожий сюжет о братьях Снегиревых, которых также обвинили в дезертирстве и расстреляли. Интересно, что писатели реагируют в своем творчестве на такие случаи, фиксируя их неоднозначность и драматизм.

Скажите, а насколько актуально, на ваш взгляд, это произведение именно сейчас?

Алексей Варламов: Милосердие никогда не бывает неактуальным, как и идея вдумчиво относиться к человеку и его судьбе. И что жизнь всегда важнее, чем мертвая буква законов и предписаний - это всегда нужно учитывать.

Как стеклянные кирпичи эпохи модерна навсегда вошли в мировую архитектуру: История и знаковые постройки из стеклоблоков Фальконье

Татьяна Земцова

Выставка "Фальконье. Архитектура света", которую Государственный музей архитектуры открыл во флигеле "Руина", посвящена одному из любимых материалов эпохи модерна - стеклянному кирпичу, а также его создателю Гюставу Фальконье.

Сразу заметим, что швейцарский архитектор Гюстав Фальконье не имеет отношения к французскому скульптору Этьену Фальконе, автору "Медного всадника" в Петербурге. Можно сказать, они даже не однофамильцы. Гюстав Фальконье (1845–1913) родился в Ньоне, в Швейцарии, закончил Школу изящных искусств в Париже и, вернувшись в родной город, открыл там архитектурное бюро. Но не меньше архитектуры его интересовала политика. Фальконье стал префектом родного округа Ньон и, пребывая на этой должности более 30 лет, до конца жизни занимался техническими изобретениями, чем и прославился - особенно стеклоблоками и кирпичами из выдувного стекла. Фальконье создал кирпич из стекла, который под его именем вошел в строительный обиход Европы на полвека.

Начав с простых прямоугольных форм стеклоблоков и перейдя к сложным и более трудоемким, он изготовил шестнадцать моделей стеклянных кирпичей, из которых две вертикально вытянутые модели №8 и №9 округлой и ромбической формы стали его визитной карточкой. В ноябре 1886 года был зарегистрирован патент на изобретение пустотелого стеклянного кирпича, а через семь лет, в 1893 году он был представлен на Всемирной выставке в Чикаго. После чего технология получила распространение по всей Европе и Российской империи.

Популярность кирпичей Фальконье была невероятна. И это понятно: стеклянные кирпичики рассеивали и оттеняли яркий солнечный свет, сохраняли тепло и были непроницаемы. Стеклянную кладку использовали для внешних и внутренних окон, перегородок, куполов и перекрытий. Пик популярности нового стройматериала наступил в 1900-1910-х годах. Когда в 1930-х в Европе разразился кризис, цены на стеклоблоки взлетели в 2,5 раза, и на смену им пришли прессованные стеклянные кирпичи. Удивительно, но дольше всего они продержались в СССР. Еще накануне Второй мировой войны их производили на заводе в Гусь-Хрустальном - для книгохранилища Библиотеки им. В. И. Ленина.

В Россию кирпич Фальконье попал из Польши, где его изготавливали, меняя пропорции и размеры, но по той же технологии ручной выдувки с последующим обжигом. И сейчас в российских городах сохранилось множество зданий, в архитектуре которых были использованы стеклянные кирпичи. Это Бутырское трамвайное депо, Саввинское подворье, усадьба Латышевых-Бахрушиных (ныне посольство Индии) в Москве, храм при Кутайсовском детском приюте в Нижнем Новгороде, дом фирмы Фаберже на Большой Морской в Санкт Петербурге и Николаевский морской госпиталь в Кронштадте.

Четыре года назад сотрудники Музея архитектуры, побывав на выставке в Ньоне, посвященной Гюставу Фальконье, загорелись идеей не только рассказать историю стеклянного кирпича, но и показать возможность его современного использования. Музей обратился к экспериментальному производству NWG Glass.lab в Петербурге с предложением восстановить технологию и изготовить кирпичи Фальконье. Эксперимент удался. Благодаря ему появилась возможность отреставрировать два исторических здания - дом Щелухиной в Нижнем Новгороде и дом Ерошенко в Басковом переулке в Петербурге. А тема сохранения архитектурного наследия и научной реставрации стала еще одной идеей выставки. Поэтому один из центральных экспонатов - инсталляция "Беда" (авторы Тамара Ковалева, Анна Кистанова), напоминающая о варварском уничтожении исторических окон с их заменой на пластиковые стеклопакеты четыре года назад на Большой Пироговской улице, в здании Государственного Архива РФ. Уникальные кирпичи фальконье разбивали кувалдами. Но сотрудникам Музея архитектуры удалось спасти часть кирпичей, и 44 стеклянных модели № 9 вошли в коллекцию музея. Сейчас их можно увидеть в музее.

Всего на выставке представлено более 100 экспонатов. Кроме стеклянных кирпичей Фальконье производства рубежа XIX-XX веков и советских стеклоблоков из коллекции Музея архитектуры и частных собраний здесь можно увидеть и архивные документы, чертежи, фотографии. И, конечно, впечатляет огромный оконный проем на лестнице флигеля "Руина", который заполнен кирпичами модели № 9 разных оттенков. Стеклянные разноцветные кирпичики - плод совместной работы музея и экспериментального производства в Петербурге.

Депутаты предложили не наказывать за тонирование боковых стекол машины

Владимир Баршев

Водителям предложено разрешить тонировать боковые стекла автомобилей. Группа депутатов подготовила соответствующий законопроект и направила его в правительство для получения заключения.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. А без заключения правительства такие законопроекты не проходят.

Напомним, что сейчас в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза у нас установлена норма светопропускания стекол. Как лобового, так и боковых передних - 70 процентов. Любое превышение этих норм влечет за собой ответственность.

В лучшем случае - штраф 500 рублей. В худшем - отказ в регистрации автомобиля. Кроме того, зачастую, выявив на дороге такого нарушителя, сотрудники ГИБДД оформляют предписание устранить нарушение.

Если в течение суток оно не выполнено, то водителя можно привлечь по части 1 статьи 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. И не только оштрафовать водителя на 4 тысячи рублей, но даже отправить его под арест на 15 суток. Или назначить ему обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Так вот в законопроекте предлагается разрешить тонировку боковых передних стекол. То есть за их светонепропускаемость штраф назначать не следует.

Депутаты объясняют эту свою идею тем, что в летом в жару, из-за активного солнца, салоны машин слишком уж нагреваются. В результате на реакции водителей это сказывается плохо. А автомобильные кондиционеры - довольно дорогая штука. Кроме того, при их использовании расходуется довольно большое количество топлива. Поэтому тонированные стекла помогут как снизить расход топлива, так и сохранить здоровье водителей.

Однако законодатели оставляют запрет на тонировку лобового стекла.

Но шансов у этого закона практически нет никаких. Дело в том, что сначала для этого нужно изменить Технический регламент Таможенного союза, в котором прописано такое требование. Во-вторых, это требование прописано не просто так.

В сумерках через тонированные стекла сложно что-то увидеть. А за боковыми стеклами расположены зеркала заднего вида.

Очевидно, что при парковке при движении задним ходом у водителя с затонированными боковыми стеклами возникнут проблемы. И в лучшем случае они обойдутся без погибших.

Кроме того, требования с прозрачности боковых стекол также принималось не просто так.

Дело в том, что не всегда всю ситуацию на дороге можно отследить только через лобовое стекло.

Краем глаза можно увидеть в боковое стекло, что пешеход подходит к переходу. Что машина из двора начала выезжать. Что несмотря на запрещающий сигнал светофора, грузовик летит со страшной скоростью перпендикулярно вашему маршруту.

Затонированные стекла просто не дадут все это увидеть и правильно оценить ситуацию.

Социолог Павел Разов: Платформенная занятость дает человеку возможность самому распоряжаться рабочим временем

Тема с социологом Павлом Разовым

Валерий Выжутович

Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона "О занятости населения". Следом готовится закон, в котором впервые будет закреплено понятие "платформенная занятость". Как изменится после этого рынок труда? Для каких категорий работников платформенная занятость окажется наиболее привлекательной? Повлечет ли она изменения в трудовых отношениях? Обсудим тему с доктором социологических наук, профессором Финансового университета при правительстве РФ Павлом Разовым.

Молодые люди умеют зарабатывать на различных онлайн-площадках

Согласно оценкам Института социальной политики, в апреле 2022 года 14,7% россиян в возрасте 18-72 лет имели опыт платформенной занятости, в том числе 11,6% - в формате эпизодических подработок, 1,6% - в формате регулярных подработок в дополнение к основной занятости, и 1,6% - через онлайн-платформы в качестве основной работы. Среди работающих доля тех, кто указывает занятость на платформах как основную работу, составляет 2,4%. Можно ли по этим данным судить о масштабах платформенной занятости?

Павел Разов: На мой взгляд, приведенные данные недостаточны для того, чтобы, опираясь на них, судить о масштабах платформенной занятости. Вероятно, можно говорить лишь о тенденциях в распространении платформенной занятости, а именно - о тенденции среди молодежи, так как именно она наиболее быстро приспосабливается к различным новшествам. Молодые люди сегодня умеют зарабатывать на различных онлайн-площадках. О тенденции к постепенному распространению платформенной занятости говорит и готовящийся закон на эту тему.

Развитие платформенной занятости сможет укрепить цифровую экономику

Чем платформенная занятость привлекательна для населения? Каковы ее явные плюсы?

Павел Разов: Платформенная занятость привлекательна тем, что дает гибкий график, благодаря которому человек сам может распоряжаться своим временем и к тому же у него остается больше времени на личную жизнь. Ему не надо ехать на работу, он не привязан к одному рабочему месту. У него есть возможность вести трудовую деятельность из любой точки мира. К тому же это очень удобно для людей с ограниченными возможностями, для которых подчас проблематично добираться до места работы. Уже возникло целое направление в онлайн-коммуникации - блогинг, полностью завязанный на работе посредством соцсетей, видеохостингов и т.п. Это уже не просто хобби, а целый рынок товаров и услуг, в рамках которого реализуется платформенная занятость. Кроме того, платформенная занятость становится частью образования: появление множества онлайн-школ, работа репетиторов через интернет... Конечно, на этот процесс во многом повлияла пандемия, однако, на мой взгляд, карантинные меры и невозможность очно обучаться лишь ускорили процесс перехода многих обыденных процессов в онлайн-формат. Можно также предположить, что развитие платформенной занятости сможет укрепить цифровую экономику, сформировать социальные гарантии на добровольных началах.

Кому такая форма занятости больше всего подходит, а кому она противопоказана?

Павел Разов: Данный вид занятости имеет низкий барьерный вход. Поэтому она будет в большей степени подходить специалистам без опыта работы (например студентам, которых работодатели не очень хотят брать в офис из-за переполненного штата), трудовым мигрантам (они могут использовать "платформу" как подработку, помогая штатным сотрудникам), предпенсионерам (тем, кому уже тяжело добираться на работу или которых работодатель планирует сократить для обновления штата более молодыми и амбициозными сотрудниками), лицам с ограничениями по здоровью (они смогут работать в комфортной для себя обстановке). Отдельно стоит сказать про молодое поколение, которое также все чаще выбирает для себя платформенную занятость. Молодое поколение ценит комфорт, удобство, поэтому те условия, которые им может дать платформенная занятость, нередко оказываются решающим фактором при выборе профессиональной сферы деятельности. На сегодняшний день при помощи платформ довольно активно выходят на рынок высококвалифицированные специалисты: репетиторы, риелторы, маркетологи, финансисты, юристы, проектировщики, IT-специалисты. Однако не стоит забывать, что в нашей стране существует множество профессий, которые не могут быть реализованы в онлайн-пространстве. Я имею в виду водителей, шахтеров, электриков и т.п. И необходимо заботиться о том, чтобы те профессии, в которых преобладает физический труд, имели высокую престижность в обществе.

В этой форме занятости есть риски для государства

Чем рискует работник, перейдя на "платформу"?

Павел Разов: Я назвал бы здесь юридическую незащищенность, так как у нас пока не разработаны соответствующие законы, нормативно-правовые документы. Также в данном виде занятости я вижу риски для государства. Например, работник будет избегать уплаты налогов. Формирование и совершенствование законодательства в этой сфере позволит снизить риски, пересмотреть общественный взгляд на платформенную занятость и, скорее всего, вовлечет в нее больше людей.

Можно ли считать отношения между платформой (агрегатором) и работником трудовыми?

Павел Разов: Считаю, что да. Что такое трудовые отношения? Это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о выполнении трудовой функции за определенную плату. Именно данную модель мы наблюдаем, когда говорим о платформенной занятости. Те же репетиторы, IT-специалисты и т.п. - они все равно являются участниками трудовой деятельности и включены в трудовые отношения.

Платформенная занятость во многом может зависеть от мировой политики

От каких еще факторов, кроме потребительского спроса, зависит развитие платформенной экономики?

Павел Разов: Я думаю, платформенная занятость во многом может зависеть от мировой политики. Важным фактором здесь является желание самого государства развивать и поддерживать данный вид занятости, что, в свою очередь, конечно же, опирается на потребность государства в подобных специалистах. Например, государство потенциально обладает инструментами и механизмами, с помощью которых можно запретить на законодательном уровне заниматься данным видом занятости, причислить его к теневому сектору экономики.

Основными рациональными барьерами к занятости на "платформе" являются нестабильность и непредсказуемость заработка, связанные в том числе с колебаниями потребительского спроса на цифровых площадках, а также высокая конкуренция среди зарегистрированных на платформах исполнителей. При таких рисках можно ли надеяться, что платформенная занятость будет наращивать свою привлекательность или следует ожидать охлаждения к ней?

Павел Разов: Охлаждения точно не произойдет. Безусловно, риски несут в себе нестабильность, с которыми не все могут справиться, но в таком случае я вижу следующее решение: если на государственном уровне данный вид занятости будет как-то регулироваться и приобретет определенный статус, то мы сможем воспринимать платформенную занятость как официальный способ заработка. Люди будут четко знать о своих правах, а также о тех издержках, которые они будут нести, выбрав данный вид занятости.

Можно ли сказать, что "платформа" часто становится промежуточным этапом для тех, кто уже хочет уйти от работы по найму, но еще не решается открыть собственное дело?

Павел Разов: Здесь нужно учитывать множество факторов. Зачастую, переходя на платформенную занятость, ты все равно работаешь по найму, только удаленно. Таким образом, некое давление и даже просто ощущение того, что ты должен выполнить работу и отчитаться перед начальником, несомненно, присутствует. С другой стороны, если человек, находясь на "платформе", пробует открыть свое дело, то можно говорить о данном виде занятости как о промежуточном.

Представители работодателей и профсоюзов разошлись в понимании правовой основы платформенной занятости. Работодатели выступают против приравнивания платформенной занятости к трудовым отношениям, поскольку это накладывает на них дополнительные обязанности, профсоюзы же считают, что только такой формат способен защитить интересы работников. Как можно разрешить это противоречие?

Павел Разов: Необходимо правовое регулирование платформенной занятости. Все участники рабочего процесса должны четко знать свои права и обязанности. В данной ситуации я встаю на сторону работников.

Павел Разов - доктор социологических наук, профессор, профессор департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член российского общества социологов. Постоянно работает в тесном контакте с органами государственной законодательной и исполнительной власти. Сфера интересов: социология семьи, социология рисков, социология труда и профессиональной мобильности. Автор более 100 учебно-методических и научных работ, учебников и учебных пособий по социологии.

Без диалектизмов и жаргонизмов: Минпросвещения РФ разработало требования к составлению нормативных словарей

Елена Новоселова

Продолжается работа по составлению нормативных словарей, которые будут определять, какие слова можно использовать в сфере государственного языка Российской Федерации.

Например, у общества есть вопросы к иностранной лексике, диалектным и жаргонным словам. В проекте постановления правительства, подготовленном в Минпросвещения, они частично сняты. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Итак, нормативные словари не могут содержать лексику диалектов и жаргонов, специальную научную терминологию, просторечия. Обновлять их нужно будет ежегодно.

Согласно подготовленным требованиям, нормативные словари будут содержать только актуальные нормы языка.

"В состав словника нормативных словарей включаются все слова современного русского литературного языка, а также перечень иностранных слов, употребляемых в современной русской устной или письменной речи, не имеющих общеупотребительных аналогов в сферах обязательного использования государственного языка Российской Федерации", - сказано в документе.

Важное требование касается системы помет, по которым пользователь поймет, можно ли употреблять слово, например, в законе.

"Нормативные словари должны определять, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах нормативных правовых актов, в том числе какие слова имеют эмоциональную окраску либо не применимы для стиля нормативных правовых актов", - подчеркивают разработчики.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 мая.

Напомним, что это не первый подход минпросвещения РФ к разработке требований к нормативным словарям. В 2020-м году правительство опубликовало проект, который предполагал несколько обязательных к исполнению пунктов. Например, словарь не должен содержать сведения, противоречащие российской Конституции и нормам федерального законодательства. В его тексте не может быть орфографических и пунктуационных ошибок. А также каких-то устаревших, не соответствующих современному уровню развития науки сведений, излишних заимствований и некорректных трактовок языковых фактов. Все словари должны иметь электронную версию.

Госдума 16 февраля приняла закон о государственном языке, в народе - закон об иностранных заимствованиях. Согласно ему при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском. Перечень таких слов должен содержаться в нормативных словарях, которые, по мнению депутатов, появятся к 2025 году.

Мишустин: Победители конкурса "Учитель года" будут получать по одному миллиону рублей

Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размеры денежных премий победителям профессиональных педагогических конкурсов.

С этого года победители "Учителя года России" будут получать по одному миллиону рублей единовременного поощрения, призеры - по 500 тысяч.

По 200 тысяч станут выплачивать победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям". "Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

До этого момента победители и призеры федерального этапа конкурса педагогов получали лишь памятные призы - хрустальные статуэтки пеликанов, а денежные призы и иные материальные ценности вручались только региональными властями.

Предложение о единовременной ежегодной выплате появилось в январе этого года, Минпросвещения разработало проект постановления.

Конкурс "Студенческий стартап" позволит получить гранты на бизнес-проекты

Евгения Добрынина

На третью "волну" конкурса "Студенческий стартап" подано более 4 тысяч заявок. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Список победителей, каждый из которых получит по миллиону рублей на свой проект, представят в июне.

- В этом году в конкурсе участвуют студенты более 350 вузов из 79 субъектов России, а лидерами по числу участников стали Москва, Татарстан и Башкортостан, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - При рассмотрении заявок особое внимание будет уделено стартапам, чьи темы ориентированы на критически важные для страны отрасли, такие как медицина, приборостроение, а также технологии, направленные на импортозамещение.

"Грантовыми миллионерами" станут полторы тысячи студентов.

- Ребята, которые получат поддержку по итогам конкурса, смогут принести пользу обществу. Потому что любой технологический проект - это новые технологии, продукты и сервисы, - подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Студентами-победителями первых очередей конкурса уже создано более 900 предприятий, многие начали апробацию своих идей на практике. Например, студент Тимирязевской академии Богдан Якобсон запатентовал свою разработку - многозонный датчик влажности. Он позволяет отслеживать показатели почвы, воздуха, освещенности и других данных, на основании которых устройство включает систему автополива или внесения удобрений. Студент уже основал собственную компанию, в ближайших планах - выйти на серийное производство датчика и разработать улучшенную версию для системы "умного дома" и садоводов.

Зеркальный центр передовых цифровых технологий откроется в Санкт-Петербурге и Алма-Ате

Марина Ледяева

В Петербурге и Алма-Ате откроется совместный зеркальный инжиниринговый центр в области передовых цифровых технологий. Такое решение было принято во время визита делегации Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Вузы подписали договор о научном и учебном сотрудничестве.

Два дня в Политехе показывали "товар лицом": гости из Казахстана увидели лаборатории университетского "Технополиса" и передовую инженерную школу "Цифровой инжиниринг". Они смогли лично протестировать оборудование и разработки по самым передовым направлениям, среди которых искусственный интеллект и робототехника.

Петербургский Политех и КазНУ им. Аль-Фараби - давние партнеры - сотрудничают с 2015 года.

- За это время мы реализовали массу совместных проектов: от конференций до обмена студентами, - отметил ректор Политеха, академик РАН Андрей Рудской. - Сегодня видим взаимный интерес к расширению сотрудничества. Есть конкретные планы и инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время.

Самый масштабный из новых замыслов - создание зеркального инжинирингового центра. Он позволит выполнять проекты для высокотехнологичных отраслей промышленности Казахстана на основе технологии цифровых двойников. Кстати, первый в мире национальный стандарт в области цифровых двойников изделий, который был утвержден в 2021 году, разработан именно Политехом совместно с Российским федеральным ядерным центром - ВНИИЭФ.

Первым делом политехники представили коллегам мощный инновационный суперкомпьютер - множество машин с бесчисленными мигающими лампочками внутри.

- Самый производительный среди вузов минобрнауки и девятый в России, а по скорости системы хранения - 22-й в мире, - рассказал директор суперкомпьютерного центра Алексей Лукашин.

Суперкомпьютерной считается задача, на которую требуется свыше двух тысяч ядер, а у системы Политеха их... 60 тысяч! За год с ее помощью решают два миллиона задач. А чтобы чудо-устройство работало еще эффективнее, сотрудники вуза занимаются его обучением. Достижения "ученика" продемонстрировали на близкой каждому теме здоровья.

- Один из проектов - диагностика рака легких по снимкам компьютерной томографии, - говорит завлабораторией нейросетевых технологий и ИИ Лев Уткин.

Коллег из Казахстана заинтересовали и аддитивные технологии. Политех здесь активно сотрудничает с индустриальными партнерами.

- У нас выстроена вся цепочка: от фундаментальных исследований до конечного продукта, - рассказывает директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович. - При этом очень важно, чтобы все было свое: сырье, технология, оборудование. Поэтому мы, например, разрабатываем способ получения порошков для 3D-печати. Вот посмотрите: полностью наше, петербургское, оборудование печатает деталь сложной конфигурации.

За стеклом то и дело вспыхивает огонек, мерно движется "рука" машины. Модель состоит из 10-12 тысяч слоев, каждый из которых очень быстро "спекает" лазер. В результате изделие "вырастает" прямо на глазах.

В Политехе есть целый цех, где в роли таких принтеров выступают промышленные роботы. Председатель правления и ректор КазНУ Жансеит Туймебаев рассказал, что у ведущего университета Казахстана тоже есть свои цеха, где выпускаются, например, люминесцентные лампы с наночастицами, зарядные устройства для электромобилей, материалы на основе графена. Молодые ученые Казахстана разработали легкие зарядки для гаджетов, действия которых хватает на неделю.

- Наш классический университет всегда занимался фундаментальными исследованиями, но в последние годы мы уделяем большое внимание прикладной науке, - отметил Жансеит Туймебаев.

Ректор КазНУ подчеркнул: петербургский Политех становится большим научно-исследовательским и образовательным хабом. Кроме того, будет развиваться и традиционное сотрудничество высших школ: разработка совместных программ аспирантуры, взаимное участие в диссертационных советах. Сейчас вузы готовят совместную международную конференцию по декарбонизации экономики. Она пройдет в сентябре на базе КазНУ в рамках мегагранта СПбПУ.

В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби всего обучаются 26 тысяч студентов. Около 3 тысяч - иностранцы из 54 стран, включая Россию. Действует 31 программа двойных дипломов с вузами РФ.

В СПбПУ Петра Великого учится более 33 тысяч студентов, среди них 689 казахстанцев. Вуз сотрудничает с 17 вузами и научными центрами Казахстана.

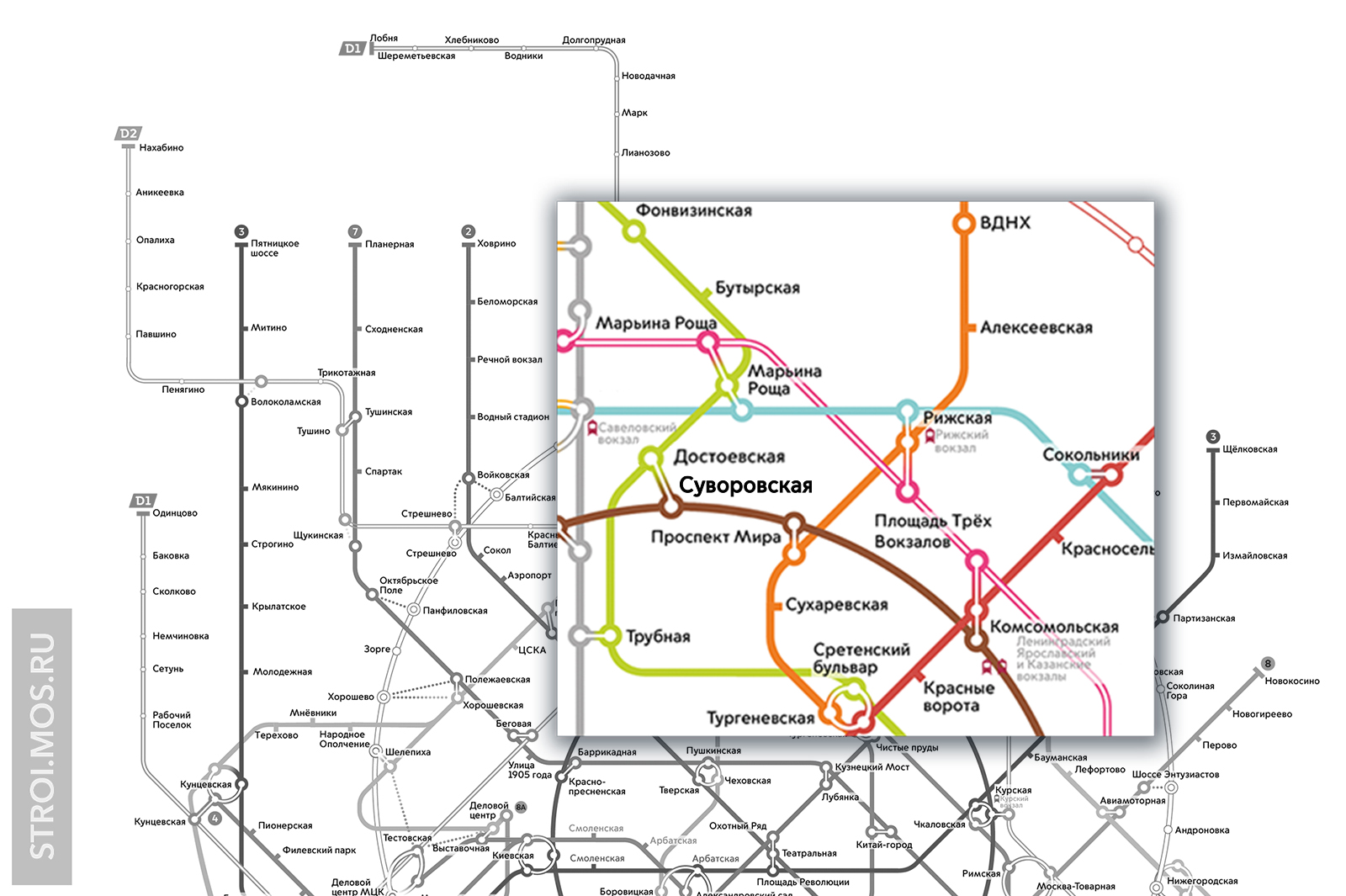

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: Мой личный рейтинг лучших станций Большой кольцевой линии

Любовь Проценко

Большая кольцевая линия метро органично вписалась в жизнь москвичей. Судя по миллионам поездок, которые совершаются по ней меньше чем за два месяца работы после пуска, для многих горожан она уже привычная часть их маршрутов. А вот интерес к новым станциям по прежнему не снижается. Пассажиры на платформах и переходах, как и в первые дни, когда многомиллионнный город воспринял новую линию не только средство передвижения, но и как самый большой аттракцион, рассматривают их дизайн, активно обсуждают, что нравится, а что кажется непривычным. Недаром 170 тысяч москвичей приняли участие в выборе лучшей станции на кольце в обсуждении на "Активном гражданине", результаты которого стали известны сегодня.

Об особенностях оформления БКЛ ( эта аббревиатура тоже уже не требует расшифровки) - разговор корреспондента "РГ" с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Сергей Олегович, москвичи в ходе голосования назвали самой красивой станцию "Марьина роща" - за нее отдали голоса 21 процент участников голосования. Вы согласны с их мнением?

Сергей Кузнецов: Могу сказать, что "Марьина роща", как и все станции, дизайн которых разрабатывали победители Международных открытых конкурсов, в числе моих любимых. Как обычно для человека - особенно дорого то, к чему сам руки приложил. Но особенность "Al architecs"- архбюро, оформлявшего "Марьину рощу" состоит в том, что оно автор проекта еще одной очень крутой станции - "Кунцевской". Победителями в конкурсе на "Марьину Рощу" эти ребята стали в 2017 году. А право на разработку проекта "Кунцевской" получили ближе к концу стройки. Но эту работу надо было сделать очень быстро. Дело в том, что поменялось рабочее название станции, как это иногда бывает: из "Можайской" она превратилась в "Кунцевскую". Но с уходом ключевого слова потеряло смысл и задуманное оформление первого варианта, авторы которого предлагали выполнить дизайн в виде этикетки можайского молока. Предстояло все делать заново. Пригласили бюро AI architects. И эта станция получилась у них еще одной из лучших. Интерьеры ее самой и павильонов будто высечены из цельного камня. Пилоны очень брутальные, а между ними такие шайбы - светильники с рассеянным светом. Вроде все просто, но очень чисто с точки зрения архитектурного приема. Молодцы ребята!

В моем личном рейтинге среди самых удачных, ярких так же станции "Терехово", "Нагатинский затон". "Мневники" тоже очень хорошая станция получилась, сильная работа.

Для самых первых станций Московского метрополитена, построенных в тридцатые годы прошлого века, в ту пору расхожим было клише "дворцы для народа". Они и правда по своей красоте и художественному оформлению, дорогим материалам, качеству строительства не уступают иным дворцам. С годами столичная подземка становилась все более разветвленной сетью, а станции все проще. Тимирязевская, Любино, Печатники и множество других станций, появившихся в 60-80 -е годы прошлого века, стали как в метро большинства других стран, просто транспортными объектами, а не памятниками истории и культуры, с которых начиналась наша подземка. А какую задачу ставили перед собой московские власти, приступая к строительству БКЛ? Как должно было выглядеть это самое большое подземное кольцо в мире?

Сергей Кузнецов: Скажу сразу: поразить мир тем, что у нас под землей появится дворец величиной с готический собор, мы точно не пытались. Я самого выражения: дворцы для народа, не принимаю, зная, какой ценой давалось строительство метро в Москве, сколько в него было вложено бесплатного рабского труда в те времена. Понимая, что построить 70-километровую линию под землей и так очень тяжело, сложно, дорого, мы старались не перегружать этот процесс еще и трудновыполнимым дизайном. Просто каждый раз искали здравый баланс между интересным, стильным, ярким решением в оформлении и разумным вложением инвестиций.

От москвичей, рассматривающих, каким оно получилась, это новое кольцо, я не раз слышала вопрос: кто главный архитектор БКЛ? Как правильно ответить на него? Главный архитектор Москвы?

Сергей Кузнецов: Нет, конечно, я не считаю себя главным архитектором БКЛ и вообще метрополитена. Нет у нашего метро главного архитектора, да и не может быть. Имея 14 линий и 250 станций, тем не менее, это одно сооружение, которое строится уже 85 лет, и будет строиться дальше. Так создавались сотнями лет некоторые соборы, отражая в своем облике разные эпохи. Так и наше метро представляет собой путешествие во времени, когда выезжая с одной станции, построенной в одни годы, попадаешь совсем в другие и даже в иное столетие. Этим московское метро и интереснее всего - разным дизайном, разными культурными слоями.

В чем же состояла ваша роль главного архитектора при строительстве БКЛ?

Сергей Кузнецов: Как и при реализации все других объектов - в подборе архитекторов, разработке с ними решений проектов отдельно взятых станций, продвижении этих решений. Мало ведь просто нарисовать картину, надо, чтобы она была реализуемой и вписалась в существующий город. Дизайн многих станций приходилось отстаивать, тот же "Нагатинский затон", например.

Как архитекторы получали заказ на проектирование станций новой кольцевой линии?

Сергей Кузнецов: По разному. На 6 станций из 31 прошли конкурсы. Какие-то архбюро заказчик "Мосинжпроект" приглашал напрямую, опираясь на предыдущий удачный опыт совместной работы. Иногда приходилось спешно менять дизайн и тогда тоже старались пригласить команду, в успехе которой можно было быть уверенными.

Кому из молодых архитекторов. на ваш взгляд удалось заявить о себе именно в процессе строительства БКЛ?

Сергей Кузнецов: Напомню: строить Большое кольцо город начал в 2011 году. Двенадцать лет для строительства такого масштабного объекта это, можно сказать, рекордно короткий срок, а для человеческой жизни - очень даже немалый. Я говорю это к тому, что когда то же архбюро AIarchitects выиграло "Марьину рощу", его команда была совсем молодой. А к моменту, когда эту станцию построили и дошли уже до "Кунцевской" они стали считаться опытными московскими архитекторами. Еще одна из самых успешных станций БКЛ с точки зрения дизайна, публичности, фотогеничности - "Нагатинский затон". На мой взгляд, совершенно блестящая работа архитекторов бюро Za bor и мозаичиста Максима Козлова. Они пошли путем оформления станции мозаичным панно, как были оформлены по рисункам Александра Дейнеки "Маяковская", одна из самых красивых в Московском метро, "Павелецкая", "Новокузнецкая"…Но прочитали это современным языком, как говорит сам художник, в стиле свободной выкладки, что позволяет выявить художественную и изобразительно-выразительную составляющую образа. В этом миксе текстур, камней, смальты, оттенков цветов и композиционного разнообразия рыбы на стенах станции - карась, бычок, ротан, щука, судак, налим и другие обитатели московских водоемов, буквально плавают по ходу поезда.

Но и опытные архитекторы, такие как Ольга Алексакова и Юлия Бурдова, сооснователи и партнеры Buromoscow, тоже одержали победу в Международном открытом конкурсе на дизайн станции "Терехово". Я очень высоко ценю их результат и в моем идеальном мире станций такого уровня должно быть больше. Хотя я, конечно же, понимаю, что это очень сложно, не всегда хватает сил и средств, но очень хочется к этому стремиться.

БКЛ хотя и самое большое подземное кольцо в мире, но все-таки это единый объект. Что его визуально объединяет?

Сергей Кузнецов: Только рельсы. Больше ничего.

Почему?

Сергей Кузнецов: Иногда этот вопрос всплывает в профессиональном сообществе - не стоит ли сделать какую-то сквозную тему? Недавно мы об этом даже говорили с Николаем Ивановичем Шумаковым - президентом Союза архитектором России, он предлагал объединить тематически какую-то одну из новых линий. Я считаю, что делать так не стоит, потому что приглашая архитекторов на разработку проектов разных станций мы сразу поставим их в определенные рамки и таким образом свяжем руки. Дать оформлять всю линию одному архитектору? Скучно же будет! Вот едет пассажир мимо станций, каждая из которых в чем-то повторяет друг друга. А главное, зачем это нужно? Сейчас можно даже не слыша объявлений, просто выглянуть в окно поезда и понять по интерьеру, облику станции, где ты находишься. Как в городе: смотришь в окно и видишь: все дома разные. Можно рассказать, какой у меня или у вас дом и найти их даже без адреса. Это же лучше, чем искать только по названию и по цифрам.

По материалам станции БКЛ тоже наверное отличаются? На самых первых линиях было много мрамора, гранита, позолоты, бронзы. А сейчас?

Сергей Кузнецов: Мрамор и гранитный камень используются и сейчас. А вот облицовочного бетона, который активно применяется в наше время, тогда не было. Много появилось так же искусственных материалов, различных композитных панелей, керамогранитных элементов, широко стала применяться нержавеющая сталь. Даже рыб делали не из традиционной смальты, а из более интересного набора материалов. Это нормально, появляются новые технологии, а с ними приходят и другие материалы. Вот такие бесшовные зеркальные шары, как на "Марьиной роще" разве можно было прежде сделать?

И после пуска БКЛ Москва продолжает строить метро. Линия длиной 40 километров уже идет к Троицку. Утвержден проект Бирюлевской линии…Новые ветки идет в основном в дальние спальные районы. К их дизайну требования будут такими же высокими или новые станции могут снова начать строиться по упрощенным вариантам?

Сергей Кузнецов: Качество московского метро должно быть изначально высоким. Будем и дальше стараться делать хорошо. Надеюсь, что яркие проекты появятся и там. Я считаю, что иметь их для отдаленных районов даже важнее, так как в центре и без подземки много всего классного и интересного с точки зрения архитектуры. И если где-то на окраине появится станция, дизайн которой просто интересно посмотреть, это же прекрасно. Дополнительный стимул москвичам для движения, расширения кругозора.

Конкурсы на проектирование станций БКЛ всегда вызывали интерес в профессиональной среде. В дальнейшем они будут проводиться?

Сергей Кузнецов: Действительно, интерес всегда был колоссальный. Точку в этой работе мы ставить не собираемся, готовимся провести новый конкурс.

Минюст предлагает отменить возможность смены пола в паспорте

Владислав Куликов

Министерство юстиции России готовит законопроект, запрещающий смену пола в паспорте. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

"На данный момент одним из оснований для внесения исправлений или изменений в документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается", - рассказал министр юстиции.

Иными словами, можно не завершить процесс до конца, но юридически стать человеком другого пола. Как пояснил Константин Чуйченко, допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. "В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", - отметил он.

Сейчас в ведомстве начали проводить оценку существующего законодательства на соответствие Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.

"Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах, - заявил глава Минюста. - У нас есть статистика ЗАГС: с 2018 года (именно с этого времени начали действовать механизмы, позволяющие реализовывать соответствующее положение закона) по 2022 год было зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков. Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы: с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам".

Поэтому, как сообщил министр, Минюст России в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. "Также потребуется внесение соответствующих изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и в ряд нормативных правовых актов. Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов", - говорит он.

Константин Чуйченко подчеркнул, что тема защиты семейных ценностей будет обсуждаться на предстоящем Петербургском международном юридическом форуме. Он пройдет с 11 по 13 мая этого года. "На сегодняшний день участие в нем подтвердили делегации более 30 иностранных государств. Уже сейчас можно говорить о 14 министрах юстиции, которые прибудут в Санкт-Петербург. Хотя мы надеемся, что их будет больше", - рассказал министр.

На площадках форума, продолжает он, встретятся представители как российского, так и зарубежного юридического сообщества, органов государственной власти, деловых и научных кругов.

Нотариусы предупредили о росте рисков при покупке жилья у посредников

В Федеральной нотариальной палате сообщили о росте юридических рисков при покупке жилья не напрямую у его владельца, а через посредников.

Мошенники активно разрабатывают новые способы, а также расширяют применение старых недобрых приемов. Одна из схем: продать чужую квартиру по поддельной доверенности. Расчет на то, что покупатель поверит красивой печати и не будет проводить дополнительной проверки.

Еще один - и достаточно новый - риск: купить жилье у банкрота. Потом эта сделка может быть оспорена. Либо окажется, что продавец, представившийся финансовым управляющим, не имел соответствующих полномочий.

Эксперты предупреждают: безопаснее всего заключать сделку лично, встретившись с владельцем квартиры в одном кабинете, или дистанционно с помощью нескольких нотариусов.

Если по каким-то причинам это невозможно и приходится иметь дело с представителем продавца по доверенности, следует соблюдать "технику безопасности". Иначе можно потерять деньги, приобретенную недвижимость, а также время и нервы в судебных тяжбах.

Прежде всего доверенность надо проверить. Причем сделать это следует непосредственно перед сделкой. Потому что документ могут отменить в любой момент, еще до окончания указанного в нем срока действия.

"Доверенность может быть аннулирована и по другим причинам: смерть доверителя, его признание недееспособным, пропавшим без вести, банкротом. Исключить все риски самостоятельно может быть непросто. Есть и еще один нюанс: реквизиты доверенности могут быть настоящими, а текст - не очень", - рассказывают в нотариате.

Мошенник мог взять доверенность, которая реально выдавалась на его имя и значится в базе нотариата, но изменить полномочия в бумажном варианте документа. Например, доверенность на регистрацию жилья может "волшебным образом" стать доверенностью на его продажу. Поэтому надежнее всего - удостоверять сделку с участием поверенного у нотариуса. Только он может увидеть, какие полномочия были в первоначальном варианте нотариальной доверенности, так как эти данные являются нотариальной тайной и публично не раскрываются.

В любом случае, если перед вами доверенность, обратите внимание на то, кем, кому и на какие именно действия она выдана.

Также смотрите на срок действия. Если он истек, доверенность считается недействительной. Внимательно изучите и остальные пункты документа. В нем, помимо продаваемого объекта, могут быть указаны и условия сделки.

Базовая рекомендация - воспользоваться публичным реестром ФНП для проверки доверенностей. Это можно сделать круглосуточно и бесплатно. В реестр вносятся данные обо всех удостоверенных доверенностях. Можно увидеть, действителен ли документ с указанным номером, сверить данные.

"За первые три месяца 2023 года граждане воспользовались указанным сервисом более 730 тысяч раз, - сообщают в нотариате. - Также на нотариальном бланке есть защитный QR-код. С его помощью на портале Федеральной нотариальной палаты можно проверить, зарегистрирован ли документ с такими реквизитами в системе".