Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Обнять, дать леденец, пересчитать пуговицы»: как узнать паническую атаку и справиться с ней

Психиатр Казенных рассказала о физических признаках стресса

Алла Салькова

В последние годы переживания, связанные с пандемией и политической обстановкой, заставили людей во всем мире, включая Россию, обращаться к психиатрам гораздо чаще. К каким психическим расстройствам приводит стресс, как он может проявляться на физическом уровне и может ли стать причиной развития эпилепсии, зачем обращаться к психиатрам при постковидном синдроме и что делать, если настигла паническая атака, рассказала «Газете.Ru» психиатр, врач-эпилептолог, руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний Татьяна Казенных.

– В последние годы поводы для переживаний сыплются на нас один за другим. Стали ли люди более активно жаловаться на последствия стресса?

— Распространенная в начале прошлого века фраза «все болезни от нервов» трансформировалась: «все болезни от стресса».

Весь мир сейчас находится в состоянии высокой эмоциональной напряженности. Многие люди не справляются с этим, поэтому в последние месяцы значительно выросло количество обращений к психиатрам. Произошло наложение: с одной стороны, до сих пор актуальны проблемы, связанные с перенесенным COVID-19, с другой — люди очень тяжело переживают события, связанные с обстановкой в мире, в стране, в обществе.

– К каким психическим расстройствам может привести стресс?

– В основном это тревожные расстройства, в том числе посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), паническое расстройство, агорафобия (боязнь открытых пространств), социальная фобия, обсессивно-компульсивное расстройство и генерализованное тревожное расстройство; депрессии различной степени выраженности; «синдром выгорания», в том числе и профессионального с эмоциональным истощением и редукцией персональных достижений; конверсионные реакции, которые могут проявляться, например, в виде острой слепоты, паралича конечности.

Из всех представленных нарушений необходимо особо выделить тревожные расстройства. В целом, на тревогу и неврастению сейчас приходится одно из трех обращений в общетерапевтической практике.

В России у пациентов чаще всего встречаются тревожно-фобические состояния, аффективные расстройства, при которых нарушается эмоциональное состояние, соматоформные – неврологические расстройства, симптомы которых напоминают телесные болезни. Жалобы на все эти расстройства сейчас составляют до трети обращений, причем даже не к психиатрам, а к обычным терапевтам. И его задача — правильно оценить эти расстройства, чтобы отправить потом пациента к нужному врачу.

— Это пандемия так повлияла?

— Для многих пандемия коронавируса стала причиной тяжелого эмоционального стресса. Людям пришлось полностью изменить привычный стиль жизни, что, несомненно, сказалось на их психике. Уже в первую волну пандемии в 2020 году психиатры обратили на это внимание.

Локдауны, другие коронавирусные ограничения, удаленная работа, постоянное нахождение человека дома — все это провоцировало негативные эффекты. Добавьте к этому тревожные ожидания — страх заболеть в тяжелой форме, боязнь за близких, возможность потерять работу — и вот он, набор, который ложится тяжелым грузом на психику человека.

При этом некоторые исследователи заговорили о росте суицидальных и депрессивных настроений среди вполне здоровых граждан в разных странах мира. Более того, стали появляться данные об участившихся случаях семейного насилия и разводов.

Но причины постковидных психических расстройств — не только в страхах за свою жизнь. Здесь начинают играть роль и собственно факторы болезни. Недостаток кислорода в организме приводит в том числе и к плохому снабжению им мозга. Такой эффект может привести к самым разным последствиям для нервной системы.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В. М. Бехтерева считают, что после COVID-19 у пациентов отмечаются симптомы, характерные для посттравматического стрессового расстройства.

А что такое ПТСР? Это психическое расстройство, которое возникает после событий, оказавших травматическое воздействие на психику. При этом травматичность связана с ощущением беспомощности, невозможности влиять на происходящее, невозможности защититься от опасности. Расстройство имеет характерные черты — это бесконечное проигрывание ситуации, это ночные кошмары, эмоциональная нестабильность, панические атаки. Причем, что характерно, вот эти изменения могут появляться не только после самого события травмы, но спустя месяцы и даже годы. Вот настолько остро реагировали люди.

Весь разнообразный комплекс последствий у людей, переживших коронавирусную инфекцию, уже назвали «постковидным синдромом». Это в том числе и психические и неврологические расстройства: «туман в голове», дезориентация в пространстве, панические атаки и когнитивные расстройства. И при коррекции этих состояний мы должны четко представлять, какую природу они имеют. Связаны ли они с поражением кровеносных сосудов, мозга, идет ли речь только об эмоциональной сфере — тактика лечения пациента будет различаться в зависимости от причины.

— Как стресс и тревога могут проявляться на физическом уровне?

— В первую очередь стресс затрагивает эмоциональную сферу, восприятие, отношение к жизни. Но, действительно, может иметь и физические проявления.

Наиболее выраженное из них — это паническая атака.

При ней человек сталкивается с учащенным сердцебиением, потливостью, ознобом или тремором, ощущением нехватки воздуха, одышкой, затруднением дыхания, болью или дискомфортом в грудной клетке, головокружением, неустойчивостью, может появиться тошнота и дискомфорт в желудке. Человеку может казаться, что он вот-вот упадет в обморок. Могут появиться слабость, дурнота, онемение и покалывания в теле, приливы жара или холода. Также может наблюдаться сильнейший страх смерти, страх сойти с ума или совершить какой-то неконтролируемый поступок.

Если наблюдаются четыре и более из этих симптомов, и это происходит не на фоне приема психоактивных веществ или соматических заболеваний, – например, болезней щитовидной железы, — практически всегда речь идет о панической атаке. Сам пациент, особенно столкнувшись с ней впервые, может спутать паническую атаку с сердечным приступом и другими заболеваниями, поэтому если есть сомнения — лучше вызвать «скорую».

Если речь об однократном событии — это вполне нормальная и естественная реакция организма на стресс, это не рассматривается как заболевание. А вот если панические атаки становятся обычным механизмом реагирования, уже стоит напрячься.

Если есть рецидивирующие приступы выраженной тревоги или паники, если они не ограничены какой-то определенной ситуацией или событием, непредсказуемы, вот тогда это уже расстройство.

— Кто подвержен паническим атакам сильнее всего?

— Они встречаются у 2-5 % населения. Чаще у молодых людей — 25-28 лет. Женщины страдают от панических расстройств в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Вклад в заболевание вносят, конечно же, различные факторы. Предрасполагающие — это наша генетика, конституция. Провоцирующие и ускоряющие развитие заболевания — это и эмоциональные потрясения, и биологические факторы: гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин. Физические — погода, метеофакторы, чрезмерные физические нагрузки, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами. Ну и закрепляющие — поведенческие, например, бегство от провоцирующих панические атаки ситуаций и другие ограничивающие стратегии.

Интересно, что за медицинской помощью при первичных панических атаках обращаются только 6% населения. Остальные терпят, пока это не дойдет до какого-то системного уровня.

— То есть, даже если панический приступ был всего один или два раза, все равно лучше обследоваться?

— Безусловно! Если человек испытал приступ тревоги, паники, покрылся холодным потом и так далее, первым делом ему надо пойти к врачу. Нужно понять, не являются ли указанные симптомы проявлениями какого-то соматического или неврологического заболевания, например, щитовидной железы или эпилепсии. Поэтому надо обследоваться.

— Что делать, если у тебя началась паническая атака?

— «Опытный» паникер способен определить начало приступа. Появляются мышечные подергивания, ноги становятся как будто ватные, по телу проходит холод. Появляется одышка, сознание сужается, внимание фиксируется в одной точке.

Почувствовав первые предвестники, нужно постараться покинуть помещение, в котором вас настигла атака. Лучше всего выйти на улицу. Можно достать телефон и позвонить кому-нибудь, отвлечься на информацию в интернете. Если сменить местоположение не получается, к примеру, это случилось в автобусе, надо постараться переключить внимание. Наилучший способ – пересчитать любые объекты, которые найдете под рукой: пуговицы и другие детали одежды, деревья, машины и т.д.

Можно отвлечь себя, изменив свои телесные ощущения — ущипнуть, слегка потянуть за волосы, ударить себя с небольшой силой. Можно попробовать активно менять мимику: надуть и сдуть щеки, сводить и разводить губы в улыбке, закрывать-открывать глаза. Может сработать воздействие на точки, где много нервных окончаний — например, можно с двух сторон сильно сдавить мизинец, это тоже хорошо прерывает патологическую цепочку ощущений. Еще один способ переключить внимание – спеть песню, вслух и громко, или продекларировать стих, тоже громко и с выражением. Текст должен быть позитивным и не вызывать мрачных эмоций. Обязательно надо контролировать свое дыхание — сделать глубокий, длинный вдох и шумный продолжительный выдох, стараться, чтобы весь воздух выходил из легких.

Самый действенный способ для восстановления дыхательного спокойствия – подышать в пакет или сложенные ладони.

В случае, когда паническая атака застигла дома, можно принять контрастный душ. Конечно, если атака случилась с человеком впервые, ему будет сложно ее контролировать. Но, узнав, как с ней бороться, в случае ее повтора он даст ей достойный отпор.

— Сколько этот приступ может длиться?

— Продолжительность панических атак в среднем составляет от 5 до 30 минут. Однако иногда они могут длиться и несколько часов, а в редких случаях — до нескольких суток. Максимально выражены симптомы в первые минуты атаки, постепенно они идут на спад. Никакой физической опасности при приступе не возникает, но психика человека серьезно страдает. Поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу!

— Если паническая атака началась у кого-то рядом с тобой, что стоит делать в таком случае?

— Для начала — не поддаваться панике самому, это заразное дело. Важен телесный контакт. Незнакомого человека, чтобы не напугать еще сильнее, можно просто взять за руку, погладить по плечу, близкого — обнять. Говорить с человеком важно спокойным, уверенным тоном и короткими фразами: «Скоро все закончится, скоро пройдет. Ты сможешь. Ты сильный. Ты молодец, все нормально. Дыши, давай присядем». Если это случилось в офисе, в коллективе — наверняка у кого-то найдется валерьянка или настойка пустырника. Если нет — можно просто дать леденец и сказать, что это поможет — и действительно, может сработать эффект плацебо. Легкий массаж поможет расслабиться, снять мышечное напряжение.

В целом, важно просто быть рядом, не пугаться, постараться поддержать. После приступа спросить, бывало ли такое раньше. Если это произошло впервые, то лучше вызвать скорую или самому доставить человека в больницу для дальнейшего обследования.

— Можно ли полностью избавиться от приступов паники?

— Паническая атака не угрожает физическому здоровью, и ее основа — это безосновательный страх, причины которого надо искать уже в себе. Лечение панического расстройства складывается из нескольких компонентов: купирование приступа, базовая терапия панического расстройства, направленная на предотвращение повторного возникновения панических атак и коррекцию эмоционального состояния, ну и профилактика рецидива. Залог успешного лечения панического расстройства — индивидуализированный подход к терапии, сочетающей в себе фармакологическое и психотерапевтическое воздействие. Безусловно, важна готовность и непосредственное участие в процессе реабилитации самого пациента. Если человек не будет сотрудничать с врачом, выполнять рекомендации — то и результата не будет. В целом же, сочетая различные методы, конечно, можно достигнуть выздоровления.

— Может ли стресс спровоцировать какие-то экстремальные состояния? Например, судорожные припадки?

— Судорожный приступ с потерей сознания, скорее всего, указывает на эпилепсию или какое-то органическое заболевание мозга — например, новообразование. Если у человека нет эпилепсии, такое происходит крайне редко.

Однако нужно знать, что стресс у людей определенного склада личности — он называется истерическим — может спровоцировать психогенные неэпилептические приступы, которые внешне очень похожи на проявления эпилепсии.

Но у таких приступов есть ряд отличий — неэпилептические пароксизмы всегда развиваются постепенно, часто в присутствии кого-то, они более длительны, чаще протекают без полной потери сознания.

Вреда такой человек себе не причинит, такое поведение чаще всего имеет какую-то цель.

При эпилепсии клиническая наполняемость приступа иная — приступы имеют неконтролируемый характер, могут застать где угодно, при падении пациент может получить травму или ожог. Приступ может сопровождаться, например, расширением зрачков, недержанием мочи и кала, прикусом языка. Самое важное их различие — если эпилептические припадки обусловлены аномальной, чрезмерной или гиперсинхронной активностью нейронов в мозге, то конверсионные приступы не связаны с воздействием электрических патологических изменений в мозге, это физическое или соматическое проявлением психических нарушений. Поэтому очень важно правильно обследовать больного и верно трактовать полученные результаты.

– А причиной развития эпилепсии стресс может стать?

— Причиной – нет, провоцирующим фактором при существующей предрасположенности – может. У меня есть пациентка, у которой первый приступ эпилепсии возник, когда случился пожар, в котором сгорели ее пьяные родители. Ее вытащили из огня, она в ужасе смотрела на все это, и у нее случился первый развернутый судорожный приступ с потерей сознания. То есть, сильнейшее эмоциональное перенапряжение запустило эпилептический очаг возбуждения в головном мозге. Но этого бы не случилось, если ли бы у нее не было изначальной предрасположенности, повышенной судорожной готовности, реализовавшейся в такой экстремальной ситуации, в состоянии сильнейшего стресса.

Подводя итог нашей беседы, хочу сказать — учитесь контролировать ваши эмоции, учитесь расслабляться и отдыхать, анализируйте себя и живите в гармонии. Психологический комфорт – залог избавления от панических приступов.

В Египте начался основной этап сооружения второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

19 ноября на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялась церемония заливки «первого бетона» в фундаментную плиту энергоблока №2. Строительство на втором энергоблоке перешло в основную стадию.

В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA.

Ранее, 31 октября 2022 г., Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на сооружение второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», что позволило приступить к работам по заливке бетона.

«Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков. Символично, что такое важное технологическое событие, как заливка первого бетона в фундамент второго энергоблока совпало по дате с днем рождения президента Египта Абдельфаттаха Сиси, который и является идейным вдохновителем этого и многих других мегапроектов, реализуемых на сегодняшний день в Египте. Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона», – сказал Мохаммед Шакер.

Алексей Лихачев, подчеркивая значимость состоявшегося события, отметил:

«Начало строительства второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» говорит о том, что проект набирает ритм. Росатом продолжает активно работать за рубежом: мы строим 34 энергоблока в 11 странах. Но проект в Египте для нас имеет особое значение, ведь «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед. Поздравляю наших египетских коллег и партнеров с сегодняшним важным ключевым событием».

В своем приветствии участникам церемонии Амгед Эль-Вакиль отметил успехи проекта АЭС «Эль-Дабаа»: «Начало основного этапа сооружения энергоблоков № 1 и № 2 в текущем году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, что демонстрирует уровень поддержки проекта со стороны руководства наших двух стран. Пользуясь случаем, хочу от имени Управления по атомным станциям выразить глубокую благодарность нашим российским партнерам за их поддержку в ходе реализации этого исторического проекта. Наши совместные достижения являются отражением плодотворного сотрудничества. Меня также вдохновляют успехи Египта, связанные с его формированием как регионального лидера в области мирного использования атомной энергии, и это, я уверен, будет служить на благо регионов Ближнего Востока и Северной Африки».

«Летом 2022 года на проекте АЭС «Эль-Дабаа» состоялось ключевое событие – залит «первый» бетон на энергоблоке №1. Сегодня мы сделали еще один последовательный шаг – приступили к основному этапу сооружения энергоблока №2. Согласованная и организованная совместная работа заказчика (NPPA) и подрядчика (АСЭ) позволяет добиваться успеха и предсказуемости в реализации этого проекта», – сказал Александр Корчагин.

Справка:

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Мохамед Йонгаво: Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал о планах построить в его стране силиконовую долину, почему республику считают "африканскими Гавайями", и что Москва могла бы импортировать из Сьерра-Леоне помимо алмазов.

– Господин посол, как вы оцениваете продление зерновой сделки – соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов? И в целом, насколько для вашей страны это знаковое событие?

– Я думаю, что это один из самых важных вопросов сегодняшнего дня. Хорошо, что Россия вернулась в зерновую сделку, и хорошо, что сделку продлили. Но также будет хорошо, если все они (участники сделки – ред.) в будущем смогут сесть и согласиться о параметрах сделки, чтобы удостовериться в том, что каждая сторона этой сделки удовлетворена ее выполнением.

Отвечая на вторую часть вашего вопроса, рада ли этому Сьерра-Леоне – конечно, как любая другая страна в мире, мы, конечно, рады этому, потому что мы знаем точно, что наша страна претерпевает из-за стратегии продовольствия на глобальном рынке. Дело в том, что, даже если зерно не идет напрямую в Сьерра-Леоне из Украины или России, оно поступает из третьих стран, откуда мы закупаем это зерно. Каждая страна на самом деле страдает от отсутствия зерна, поэтому это действительно хорошо, что стороны согласились продолжать экспорт зерна.

Если бы сделку не продлили, это повлияло бы не только на мою страну, но и на многие другие страны. Но я бы хотел подчеркнуть, что несмотря на обстоятельства, продовольствие и медикаменты никогда не должны быть блокированы. Такие товары должны всегда быть в свободном доступе и перевозиться по всему миру, какими бы ни были глобальные противоречия, потому что они оказывают значительное влияние на жизни многих людей.

– Есть ли у вас статистика, каков объем зерна и удобрений импортирует ваша страна из России и Украины?

– На данный момент таких данных нет. В целом Сьерра-Леоне получает зерно и удобрения со всего мира. В этом вопросе нет конкретики. Но надо отметить, что в прошлом наша страна получала большую пользу от российских удобрений.

– Россия ранее предложила бесплатно экспортировать свое зерно и удобрения в некоторые страны, есть ли Сьерра-Леоне в этом списке?

– Это хорошая инициатива. Мы еще не связывались с организаторами этого проекта, чтобы попросить включить нас в список, но мы бы хотели бы этого. Потому что нам нужны удобрения. Наше правительство стремится сделать Сьерра-Леоне самодостаточной страной. С 2018 года, когда наш президент пришел к власти, он пытался добиться этой цели. И это возможно только если производить свои собственные продукты, имея обширные сельскохозяйственные угодья. Поэтому, определенно, если Сьерра-Леоне будет в списке получателей этих удобрений, было бы хорошо.

– Говоря о российско-сьерралеонском сотрудничестве, какие основные статьи экспорта и импорта? Может ли Фритаун каким-то образом нарастить объемы торговли с Москвой?

– Да, может. Самые важные товары, которые могут быть экспортированы в Сьерра Леоне из России – это сельскохозяйственное оборудование. Россия – один из ведущих производителей в этой сфере. Также мы бы хотели импортировать зерно и топливо, в том числе дизель. На самом деле, есть очень много товаров, которые могли бы экспортированы в Сьерра Леоне из России.

Если говорить о нашем экспорте, например, Сьерра-Леоне выращивает одни из лучших какао бобов. Следовательно, это один из товаров, который мог бы быть импортирован из Сьерра-Леоне.

– На каких условиях?

– Частные (российские – ред.) компании могут вести бизнес с сьерралеонскими партнерами, импортируя в Россию какао бобы. Также, в Сьерра Леоне сейчас есть частные фонды, которые наращивают инвестиции в агросектор, например, в выращивание ананасов. И это тоже один из сельскохозяйственных продуктов, которые Россия могла бы импортировать из Сьерра-Леоне.

– Может ли идти речь о бартерной торговле?

– Да, вот почему я сказал, что частные компании в России могут провести переговоры с представителями частного бизнеса Сьерра-Леоне, и они могут решить, что можно предпринять: заниматься бартером или делать это на основе финансовых обменов. Это то, что может стать частью переговоров.

– Вы уже затронули тему инвестиций, в какие сферы, с вашей точки зрения, было бы интересно вложиться российскому бизнесу?

– В советское время ваша страна была интенсивно вовлечена в развитие рыбной промышленности. Это одна сфера, которая могла бы быть интересна российскому бизнесу. Опять же, сельское хозяйство: в Сьерра-Леоне 70% пахотных земель, все, что вы посадите, будет расти. Это та сфера, которой российские сельскохозяйственные конгломераты могли бы заинтересоваться, они могут инвестировать в эту отрасль.

Туризм – еще одна сфера для инвестиций. Возможно, вы не знаете, но у нас одни из лучших пляжей во всем мире. Сьерра-Леоне принято считать Гавайями Африки, и это не ошибка, потому что у нас есть уникальные, нетронутые пляжи, которые не найти нигде больше в мире. И российские компании могут организовывать туры в Сьерра-Леоне, чтобы насладиться страной. У нас мягкий климат: в частности, когда здесь зима, холодно, в Сьерра-Леоне круглый год, даже в дождливые дни, погода теплая и приятная.

Помимо этого, можно также инвестировать в отели и недвижимость. На самом деле, в Сьерра-Леоне есть множество сфер, куда россияне могут инвестировать. Но все же самый большой капитал – это наши люди, мы очень дружелюбны. И Сьерра-Леоне также очень безопасная страна. Все это вместе формирует благоприятную среду для развития сотрудничества. Сьерра Леоне – это очень хорошее место для бизнеса.

– По поводу рыбной продукции, у России и Сьерра-Леоне уже есть определенные соглашения, в частности, проект по внедрению экологически чистых технологий в области рыболовства и переработки рыбной продукции. Как вы оцениваете это сотрудничество, обсуждаются ли сейчас подобные новые инициативы?

– У России и Сьерра Леоне есть сотрудничество в сфере сельскохозяйственной продукции, соглашения по рыбной продукции – они подписаны уже давно. Дело только за их выполнением. Что на самом деле приостановило выполнение соглашения в рыбной сфере – так это коронавирус, потому что документы были подписаны как раз перед пандемией. Кстати, замечу, планировалась международная конференция по рыбной продукции, наша делегация собиралась приехать сюда, в Россию, но форум был отменен в мае 2020 года, как раз из-за пандемии.

Между нашими странами также действуют другие соглашения, например, соглашение о безвизовых поездках для обладателей служебных и дипломатических паспортов. Также Россия одна из стран, с которой у нас есть соглашения, что ее граждане могут получать визу по прибытию в аэропорт. Но мы, все-таки, советуем получать визу в посольстве. Конечно, можно поехать в Сьерра-Леоне и получить визу там, но плюсы того, чтобы получить ее в посольстве, — это то, что можно задать вопросы и получить советы по поводу посещения страны, мы предоставляем буквально виртуальный тур до того, как люди въезжают в страну. Поэтому, это всегда хорошо, когда вы получаете визу в посольстве, поскольку можно получить такую информацию.

– Вы говорили о туризме, существует ли на сегодня потребность в открытии прямого авиасообщения? Много ли россиян посещают Сьерра-Леоне?

– Да, потребность есть. Вы удивитесь, когда вы приедете в Сьерра-Леоне, то увидите там много россиян. Прямые рейсы между Москвой и Фритауном, если не ошибаюсь, были до 1991 года, до распада СССР. Если между двумя странами будут прямые рейсы, они будут занимать девять часов. Но тем не менее, также можно полететь через Стамбул, оттуда полет до нашей страны займет шесть часов.

– Я бы хотела также спросить о сотрудничества в сфере образования. Ранее замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова заявила, что со следующего года количество льготных мест в российских вузах для студентов из Африки вырастет почти в два раза. Может ли увеличиться количество бюджетных мест для граждан Сьерра Леоне к следующему году?

– Было бы замечательно. И это будет только позитивно влиять на образование в Сьерра-Леоне. Наша страна получила многое благодаря российскому образованию. Кстати, я сам учился в России. "Я здесь учился! Закончил где-то в 1997 году. Да-да!" (сказал по-русски улыбаясь).

СССР, а затем и Россия дали образование более трем тысячам сьерралеонцев, это и медицина, и журналистика, и инженерное дело, экономика, дипломатия, сфера цифровых технологий. Большинство моих сограждан обучается в РУДН. Поэтому увеличение количества стипендий стало бы хорошей новостью для моей страны: так мы можем получить больше специалистов, потому что будущее страны – это обучение. Когда нация обучена, это ускоряет развитие страны. И это причина, почему наш президент, когда он пришел к власти, он сконцентрировался на обучении: потому что обучение детей сегодня, это вклад в будущее. Это флагманская программа нашего правительства. Я надеюсь, что Россия увеличит количество стипендий для Сьерра Леоне, мы с нетерпением этого ждем. Эта тема уже обсуждалась с высокопоставленными лицами в России на протяжении многих лет.

– То есть, много студентов из вашей страны приезжают сюда учиться? Российское образование все еще популярно в вашей стране, с советских времен?

– Да, это популярное направление для обучения, потому что российское образование высококлассное! Еще одна причина, почему мы обучаемся в России – это потому, что мы получаем знания в нескольких смежных сферах, мы не только концентрируемся на выбранной профессии, но и обучаемся смежным направлениям. Определенно, это до сих очень привлекательное направление!

– Готовится ли Сьерра-Леоне ко второму саммиту Россия-Африка, который запланирован на лето 2023 года? Кто будет представить страну на саммите? Какие вопросы являются для вашей страны приоритетными при участии в саммите?

– Как посольство, мы с нетерпением ждем саммита Россия-Африка, но мы еще не получили ноту по этому вопросу. Подготовиться и прислать делегацию можно только если уже есть приглашение. На данный момент у нас еще не было встреч с африканским департаментом МИД РФ по этой теме. Я думаю, что когда настанет время, будет понятно, кто приедет, и какая именно делегация прибудет. В Сочи в 2019 году на саммите Россия-Африка, наши президенты встречались, и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Также, наш президент встречался с несколькими другими российскими высокопоставленными лицами, и они также договорились о дальнейшем сотрудничестве. А если вы договорились о таком сотрудничестве, то уже сложно не поддерживать его. Я надеюсь, что двусторонние отношения между Россией и Сьерра Леоне продолжит расти и укрепляться не только на высшем уровне, но и на уровне простых людей, чтобы к нам приезжало много россиян с туристическими или бизнес-целями.

– Как вы оцениваете военно-техническое сотрудничество с Россией? Допускают ли в вашей стране возможность переговоров с РФ по обучению национальной армии российскими специалистами?

– Несколько лет назад Россия и Сьерра Леоне подписали соглашения в сфере военно-технического сотрудничества. На данный момент, я не в курсе каких-либо взаимодействий в этой сфере, но возможно, что что-то изменится.

– Сотрудничает ли Фритаун с Москвой в сфере медицины? Предлагает ли российская сторона предоставить вакцину или направить специалистов по борьбе с лихорадками Эболы и Ласса, которые являются эндемическими заболеваниями в стране?

– Одна из сфер, в которой Сьерра Леоне также многое получила от России — это медицина. Большинство наших докторов обучалось в России. И Россия очень помогла Сьерра-Леоне, другим странам региона, когда была потребность в срочном гуманитарном содействии во время эпидемии Эболы. Россия также помогла странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. А сейчас некоторые наши врачи приезжают сюда, чтобы получить в этой сфере специализацию. Так что, да, это та сфера, в которой Россия и Сьерра-Леоне сотрудничают очень эффективно. Но мы могли бы углубить это сотрудничество.

– В России Сьерра-Леоне известна своими алмазами. Еще в 2016 году вице-президент компании "Алроса" заявил, что его компания может расширить добычу алмазов в Африке после 2021 года. По его словам, он считает интересными ряд проектов в Сьерра-Леоне. Ведется ли на данный момент диалог с компанией по добыче алмазов? Планируются ли новые проекты в обозримой перспективе?

– Многие годы наша страна вела переговоры с российскими конгломератами с точки зрения инвестиций и сотрудничества, в том числе с "Алросой". И я хочу верить, что эти переговоры продолжатся, потому что они начались много лет назад, нельзя просто закрыть их, нужно их продолжить.

– Пока только обсуждения, нет ли проектов?

– Да, сейчас есть только обсуждения. Ни один из (российских – ред.) конгломератов еще не начал функционировать в Сьерра-Леоне. Но как я сказал, они обсуждают эту тему уже много лет. Есть меморандумы о взаимопонимании, но не более. Поэтому нужно продолжать диалог. Россия – большой игрок в алмазном бизнесе. А наша страна богата алмазами, у нас одни из лучших алмазов во всем мире, очень ценные. Но как сьерралеонцы, мы всегда стараемся привлечь внимание людей к другим сферам, с помощью которых можно инвестировать в развитие человеческого капитала. Потому что в случае с алмазной отраслью, люди просто забирают сырье и уходят. Но если инвестировать в сельскохозяйственную продукцию, в малый и средний бизнес, то также представится возможность создать рабочие места, добавленную стоимость. Поэтому, я бы не хотел говорить только об алмазах или золоте, или бокситах. У нас их много, мы маленькая, но очень богатая ресурсами страна. Многие, кто слышит "Сьерра-Леоне", думают об алмазах, даже наша карта – вы видели карту нашей страны? Она выглядит как алмаз (смеется). Но мы хотим и пытаемся переключить внимание с темы ресурсов.

Наш президент хочет изменить традиционное сознание людей, он фанат технологий, он настоящий техно-гик и хотел бы развивать национальную силиконовую долину, аналог российского "Сколково". Он пытается дистанцировать сознание сограждан от темы алмазов, уменьшить ориентацию на ресурсы, те же алмазы, стараясь фокусировать их и на других отраслях, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в XXI веке.

Сергей Собянин: Москва имеет запас прочности, чтобы пережить все испытания

О помощи новым территориям России и семьям мобилизованных, ситуации на рынке труда и готовности Москвы к зиме, а также новых вызовах и запасе прочности столицы в интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Мария Зыбина.

— Сергей Семенович, спасибо за время, которое вы выделяете для этого очень важного для нас интервью. Вот недавно в Москве открылся Центр поддержки семей мобилизованных воинов. Сколько семей уже обратились за помощью? И сколько денег уже выделено?

— Вообще мобилизация, пожалуй, — один из самых непростых периодов, которые пережила Москва, москвичи — с треволнениями, сложностями, проблемами и так далее. Это очень важное направление работы — не менее важное, чем сама мобилизация, забота о семьях мобилизованных, их родителях, забота о детях мобилизованных. Это важнейшая работа. Они не должны чувствовать себя брошенными. Они должны в любой момент обратиться, получить помощь, поэтому был создан специальный центр, была создана система работы с семьями мобилизованных. Ведется поддержка в самых разных направлениях. Речь идет и о материальной помощи, которую получили уже две трети семей мобилизованных. Это и бесплатные детские сады, бесплатная продленка, кружки, это упрощенный порядок получения детских пособий. Это и юридическая, психологическая поддержка, возможности нового трудоустройства. Это и забота о родителях, которым порой тоже нужна поддержка, и социальная поддержка, и медицинская, и другая. Всем этим как раз занимается центр в полном объеме. Девяносто шесть процентов всех заявок в этот центр сегодня решены. Так как, собственно, хотели заявители. Но мы сами, не дожидаясь прихода туда граждан, сами активно выходим на них, предлагая те или иные виды поддержки. То есть это большая, огромная системная работа. Самое главное в ней — это внимание к каждой семье.

— За какой помощью обращаются прежде всего?

— Прежде всего это материальная поддержка, это адресные выплаты, как я сказал, две трети семей получили ее. Второе: конечно, очень популярными являются вопросы, связанные с юридической помощью, потому что огромное количество вопросов осталось у семей, так как муж или сын ушел в Вооруженные силы и множество вопросов остались нерешенными — юридические, иногда такая казуистика, что без специальной помощи невозможно их решить. Это и психологическая поддержка, когда просто нужно поговорить с членами семьи, поддержать их и так далее. Конечно, самое главное — это внимание. Они должны быть уверены, что, придя в наш центр, получат всю необходимую помощь.

— А вы говорили, что ритм города пока не планируется как-то ограничивать, вообще образ жизни москвичей…

— В этом нет никакой необходимости. Вы видите: город живет нормальной, мирной жизнью. И задача города, как и большинства регионов страны, — это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта. Это наша задача. У тех, кто на фронте, задача — воевать. Наша задача — поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет. Потому что если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить.

— Сергей Семенович, вы возглавляете рабочую группу Госсовета по специальной военной операции. Как вы разводите свои функции, свою работу — или координируете с правительством, чтобы избежать дублирование функций? Чем вы занимаетесь конкретно, а чем — ваша группа?

— Я вхожу в координационный совет, который возглавляет председатель правительства. Поэтому мы взаимодействуем очень тесно с правительством, со всеми рабочими группами правительства, вице-премьерами, министрами, поэтому здесь никакого дублирования нет. На своей площадке мы более подробно с коллегами обсуждаем те или иные проблемы, связанные и с выполнением указов президента, в том числе его поручения, связанные с социальной поддержкой граждан, обмениваемся опытом, пытаемся решить те вопросы, которые возникают у регионов. И на нашей рабочей группе присутствуют все министры, от которых зависит решение вопросов, поэтому это слаженная командная работа.

— Сергей Семенович, у Москвы города-побратимы — Луганск и Донецк. Фактически Москва шефствует над этими городами в очень непростое время. Что удалось уже сделать?

— Удалось немало, так как что требовалось в первую очередь — восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону — это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что если брать инженерные сети, то они находятся — если сказать в плачевном состоянии — это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство. Поэтому основные усилия, конечно, были направлены на коммуналку, на поддержание. И буквально вчера мы встречались с Денисом Пушилиным. Он попросил выделить ему дополнительные аварийные бригады, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему. Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами.

— Есть ли в Москве риск дефицита кадров в связи с частичной мобилизацией и в каких сферах он наиболее высок?

— Мария, я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут — у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме. Часть людей, которые уехали, — большинство из них вернулись в Москву и работают. Но у нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток нескольких тысяч человек никак не влияет на рынок труда.

— То есть в целом ситуация с занятостью в городе какая сейчас?

— У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4 процента. Практически безработицы нет. Она нишевая: это касается людей, которые ищут какую-то подходящую работу, но то, что предлагают на рынке, им не подходит. Либо это люди, которые только начинают свой трудовой путь, — молодежь: у них как всегда больше таких проблем. Но в целом, если сравнить с другими мировыми городами, европейскими городами, в Москве самый низкий уровень безработицы. Более того, у нас, если брать население, трудовые ресурсы, у нас профицит вообще рабочих мест — около 2,5 миллиона человек. Почему к нам приезжают из других регионов работать? Потому что мы заботимся, чтобы был баланс экономический между обустройством жилья, социальной сферой и рабочими местами. Мы всегда поддерживаем этот баланс создания строительства города и экономики, чтобы не нарушить это соотношение. Потому что мы видим, когда большие города застраивались одним жильем, не заботясь о создании рабочих мест. Всегда же выгодно построить жилье: продал и, в общем, наварил барыши — и на этом все, закончился проект. Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться.

— Вы ранее говорили, что наша экономика стабилизировалась после пандемии и последующих кризисов. При этом в бюджете заложены заимствования. На какие цели?

— Стабилизировалась — это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале, марте, ужас-ужас — никакого ужаса не произошло. Подавляющее большинство наших предприятий адаптировались к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы с точки зрения бюджета чувствуем себя достаточно уверенно. А тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный.

— А как в целом изменился бизнес-климат города после ухода целого ряда иностранных компаний?

— Вы знаете, конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров. Единственная пока ниша, которая действительно является проблемной, — это автомобилестроение. С уходом "Рено" "Москвич" находится на простое. Но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было "Рено". А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей.

— То есть скоро можно ждать уже первых автомобилей с "Москвича"?

— Скоро. На следующей неделе. (Смеется.)

— Вообще, растет ли спрос на товары, произведенные в Москве?

— Растет, потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился. Естественно, он начал заполняться продукцией отечественных производителей. Но этот рост от 5-7 и до 50 процентов в разных сегментах.

— Это рост чего?

— Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей.

— То есть фактически уход иностранных инвесторов…

— Уход иностранных инвесторов создал возможности для отечественных, создал ниши, которые очень быстро начали заполняться отечественными товарами. И вот когда мы первое время встречались с нашими предпринимателями, мы встречались уже практически в таком онлайн-режиме, в постоянном режиме, проводя секторальные рабочие группы разных видов промышленности, мы везде слышали беспокойство, волнение и так далее. Оно не было массовым, но тем не менее чувствовалось напряжение. Вот практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах. Все сектора работают нормально.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло фактически.

— Но ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе.

— Немножко меняя тему: Мосгордума недавно приняла бюджет на следующие три года с сохранением высоких затрат на социальную политику. Насколько она востребована москвичами?

— Всегда у нас бюджет сформирован так, что большая часть расходов бюджета направлена именно на социальную политику. Имею в виду здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее. Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а наоборот, увеличиваем эти расходы.

— Сергей Семенович, Московский скоростной диаметр — гордость Москвы фактически. Какова степень готовности?

— Вы знаете, мы последние годы много что сделали по развитию транспорта: огромное количество реконструированных дорог, развязок, практически вся улично-дорожная сеть Москвы обновлена за эти годы — это гигантский труд. Но помимо этого, конечно, мы работали над серьезными крупными магистральными проектами. Это Северо-Западная хорда, это Южная рокада, это Северо-Восточная хорда и Юго-Восточная хорда. Так вот, Северо-Восточная хорда — по мере вызревания этого проекта, понимания его значимости — по сути дела, реорганизована в скоростной диаметр, в котором нет ни одного светофора. Который пересекает огромное количество магистральных дорог Москвы, вылетных магистралей, где везде созданы развязки, комфортные для переезда. Это мегапроект действительно по своей сложности сопоставим со МКАДом. Конечно, значительно больше, чем Третье транспортное кольцо, по количеству инженерных сооружений, эстакад, мостов, тоннелей и так далее. И для чего он создан? Для того чтобы разгрузить МКАД, разгрузить Третье транспортное кольцо. Самое главное — чтобы люди не ехали в центр города и отсюда потом разъезжались по другим магистралям, чтобы вывести поток за границы центра. И плюс к тому — соединение двух магистралей. Это М-11 — Санкт-Петербург, и М-12, которая ведет на Казань, новая дорога. Там М-11 с Бусиновской развязкой превращается дальше в платную дорогу, М-12, надеюсь, что в следующем году тоже подойдет уже к нашему скоростному диаметру — и таким образом эти две магистрали объединятся. Ну и Юго-Восточная хорда — это будет, по сути дела, южный участок скоростной магистрали, который уйдет на Симферопольское направление — Варшавка, Симферопольское шоссе, на юг Москвы. Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве, потому что она практически вся висит в воздухе. Огромное количество пересечения железных дорог, автомобильных дорог, но тем не менее она соединит весь юг и север. С севера на юг можно будет проехать без единого светофора.

— По второму этажу фактически, да?

— Да. Это экологически важный проект, да и перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы от автомобильного транспорта, увеличится скорость. И если посмотреть на этот контур — помните, в свое время рассказывали про Четвертое транспортное кольцо? Такой несбыточный проект. Так вот, эти вот хорды — Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, большая часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, вот, смотрите, они образуют Четвертое транспортное кольцо. Но при этом оно выполняет более значимую функцию, потому что не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города.

— Это будет платная дорога в Москве?

— Нет, для москвичей и жителей Московской области она будет бесплатной. Она будет платной только для тех, кто двигается по этим большим магистралям насквозь через Московский регион. То есть это — транзитный транспорт. Для чего мы это делаем? Вы знаете, что построен еще огромный проект — это ЦКАД вокруг Москвы. ЦКАД платный. Если мы срежем дорогу через наш скоростной диаметр, то все машины ЦКАДа окажутся в городе. Этого не нужно. То есть мы не для того чтобы заработать деньги, а для того чтобы правильно распределить потоки. Транзитный транспорт должен идти все-таки по окружным дорогам, а не через город.

— То есть как вы будете просеивать машины, которые транзитом?

— Мы знаем, как это делать, как просеивать.

— Да?

— Да.

— Хорошо.

— Это не какие-то шлагбаумы — это умная система видеонаблюдения. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов либо платежных документов.

— То есть по номерам практически?

— Да. Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, где она проехала.

— То есть искусственный интеллект?

— Да. Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением.

— Будут ли другие платные дороги в городе?

— Давайте будем так считать: это не платная дорога для москвичей — это частично платная для транзитников. Что можно считать ее платной, я бы не сказал. Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога, — это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу — северный обход Одинцово — с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к Сити.— Если говорить, ну это второй этаж — эта такая воздушная дорога. Вот, как вы сказали, есть подземное метро прежде всего. Когда-то — также при вас, Сергей Семенович, в вашу бытность мэром — Москва была чемпионом мира по строительству станций метро. Как сейчас? Темпы сохраняются?

— Да, конечно. Но у нас нет задачи бить рекорды или становиться чемпионами. Никакой такой задачи вообще не существует. Существует задача обеспечить москвичей, растущее население Москвы надежным, комфортным и быстрым транспортом. Поэтому задачи, которые мы реализовали, — они, конечно, были на пределе возможностей. Почему? Потому что транспортная система Москвы — стало очевидно уже в 2010 году — она катастрофически отстает от потребностей города, от растущего города, от того, что уже было построено. От количества машин. Конечно, стояла задача, чтобы часть автомобилистов пересела на более комфортный и быстрый транспорт. Поэтому главная задача была — строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом — те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской". — Прим. ред.), красным цветом — это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской". — Прим. ред.), но они уже на 90 процентов построены, в ближайшее время мы будем осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале, уже запустить движение с пассажирами.

— А можно ли говорить о какой-либо концепции развития столичного метро?

— Конечно.

— В чем она? Как бы вы ее сформулировали?

— Концепция развития столичного метро, она в том, чтобы доступность ее была максимальной, чтобы все горожане, наибольшее их количество — 90 процентов — имели доступность метро, шаговую доступность. Это главная задача.

— Чтобы в любой точке Москвы метро фактически было в шаговой доступности?

— Да, это во-первых. Во-вторых, сегодня, имея метро в шаговой доступности, можно даже комфортно проехать несколько станций, дальше ты проезжаешь до кольцевой линии — и там с каждой станцией нагрузка становится больше, на Кольцевой она просто становится запредельной. Для того чтобы разгрузить существующую Кольцевую, мы как раз и строим Большую кольцевую — самую большую в мире кольцевую дорогу. Более того, у нас даже не одно кольцо, а два дополнительных. МЦК — хоть оно и называется не метро, на самом деле это — метро. Наземное метро, которое работает по всем принципам метро, по системе оплаты и управляется метрополитеном. Это вот еще одно кольцо. Таким образом, Москва получает два больших кольца, возможность проезда между районами, между кругами, не через центр города, а напрямую, снижение нагрузки на кольцо, на центральные станции делает комфортным всю систему метрополитена. Не только с точки зрения доступности к станциям, но и с точки зрения нормальной нагрузки. И второе — это, конечно, выход в те районы, которые не были доступны для жителей с точки зрения метро. Та же Солнцевская ветка метро: люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, — сегодня это, дальше — строительство новых линий.— Это красная наверх на север? (Показывает на карте развития Московского метрополитена участок от "Селигерской" до "Физтеха".)

— Красная наверх — это продление Дмитровской линии метро до Северного, здесь еще вот это построено, заново ветка и дальше еще сегодня мы занимаемся продлением до поселка Северный.

— Московский центральный диаметр. На какой стадии сейчас? Вот есть первый, второй, будет ли третий, четвертый, уже говорят о пятом. Что это такое?

— Мы стараемся весь тяжелый рельсовый транспорт интегрировать в единую систему. Вот вы у меня спрашивали концепцию развития метро. Концепция развития метро сегодня уже невозможна без железных дорог, без МЦК, МЦД — они такие же системные транспортные хабы, как и метро. Они работают по тем же принципам: с высокой частотой, с высокой культурой, с хорошим подвижным составом, с возможностью бесплатной пересадки на метрополитен, с огромным количеством новых станций, которые превратились в вокзалы покруче станций метро, которые несут огромную нагрузку. И вот первые две линии, которые мы запустили, показали высокую популярность не только среди жителей Подмосковья. Самый большой прирост произошел за счет жителей Москвы, которые стали воспринимать это уже не как пригородное сообщение, а как реальное метро. И сейчас мы работаем над двумя проектами: это третий диаметр, который идет от Зеленограда до Раменского, то есть это Петербургское направление, и Нижегородское. Вернее — Казанское направление. И D4, это из района Внуково до Железнодорожного, — это Нижегородское направление. Гигантские, сложные проекты. Этот проект интересен тем, что он действительно как диаметр, как стрела проходит через весь город, соединяя два направления. Здесь вход еще формируется со скоростной магистрали на Санкт-Петербург и, соответственно, проходит через весь город на северо-восток Москвы, где одна из самых плохих транспортных ситуаций. Просто тяжелейшая. Здесь нет практически станций метро, в этом районе Подмосковья мало железных дорог — и это тяжелая история. И создание такой магистрали первоклассной для этих районов, конечно, разгрузит, даст возможность и жителям Подмосковья более комфортно передвигаться, разгрузит московские дороги, на которых формируется поток большой.

— Какие сроки?

— Да, и D4 — еще более сложный проект, самый, наверное, сложный из всех, самый емкий и с точки зрения физических работ, и с точки зрения финансовых затрат. Мы им занимаемся уже больше пяти лет. Это формируются новые линии железных дорог, но выделенные линии. Соответственно, когда расширяешь коридор, тебе необходимо перестраивать путепроводы, тоннели. Здесь идет стыковка между Нижегородским направлением железной дороги, соединение всех вокзалов города — за исключением Павелецкого. Пройти по центру города через все вокзалы, среди них — это сложнейшая работа. Один проект переустройства площади трех вокзалов чего стоит. Но вся эта работа постепенно заканчивается. И она везде: вот, видите точки — это интеграция с другими видами транспорта. С метрополитеном, с другими МЦД, с МЦК, с БКЛ, с наземным транспортом. Здесь строятся, по сути дела, новые вокзалы везде, комфортные, с эскалаторами, с кассами, с лифтами и так далее. И эта вся работа, она будет закончена в конце следующего года — и эти два диаметра будут запущены.

— Слушайте, дух захватывает. Я вижу: у вас дерзкий план D5. Это что такое?

— D5 — это перспективное направление. Мы изначально задумывали запустить с Ярославского направления в сторону Домодедово через МЦК таким образом. Но с учетом того что жизнь опровергла все предположения теоретиков транспорта, которые говорили: "Зачем это МЦК? Там никого не будет". Сегодня там больше полумиллиона человек в день. Оно работает в таком режиме, что запустить сюда еще какую-то дополнительную магистраль просто не представляется возможным — с одной стороны. С другой — мы с Ярославского направления проложили новые магистральные пути с российскими железными дорогами, построили новые вокзальные терминалы. По сути дела, это на пределе своих возможностей. Поэтому необходимость везти всех пассажиров через МЦК, по сути дела, отпала. Но тем не менее проект прохода и соединения двух этих направлений, оно остается сегодня, прорабатывается, задача архисложная, если мы ее примем, такую задачу, надо пройти будет под всем центром города порядка 14 километров под землей. Это — мегасложный проект. И для того чтобы принять такое решение, нам нужно подробнейшие изыскательные работы провести с точки зрения безопасности города, безопасности строительных работ и функционирования всей этой истории.— Там же и так метро все уже изрыто.

— Конечно-конечно. Само по себе оно имеет, конечно, смысл транспортный. А что изрыто? Мы везде так строим, когда проходим МЦК или БКЛ, радиальное направление. Мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни — тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну вы видите: она не на словах, а на деле реализуется.

— Впечатляет. Как это вообще?

— Один такой проект, как наш диаметр, для Лондона строят уже 15 лет — до сих пор не построили. Один. Действительно, очень сложные проекты для города.

— Они очень важные.

— Это меняет транспортную реальность, просто меняет. И вот когда мы говорим о концепции одного вида транспорта — его невозможно представить без другого. Магистральные автомобильные дороги, метрополитен, МЦК, Московские центральные диаметры, накладываясь друг на друга, как раз и создают новую транспортную реальность, новый транспортный каркас, новую концепцию всей транспортной системы города.

— То есть такой многослойный получается транспортный пирог?

— Да, именно так.

— А что с ковидом в Москве сейчас?

— А что, у вас какие-то сведения есть? Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний — от 500 до тысячи человек. Это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться.

— А что с ковидной амнистией, сколько штрафов уже вернули?

— Хороший вопрос. Когда мы вводили жесткую систему регулирования и штрафные санкции для тех, кто нарушает нормы, которые были, и ограничения установленные, они были установлены не для того, чтобы собрать побольше штрафов, а для того, чтобы спасти людей, оградить тех, кто болеет, от здоровых, не дать им заразиться, не обрушить систему здравоохранения, дать возможность спокойно пройти пиковое значение. Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям. И на сегодняшний день порядка 35 тысяч штрафов мы вернули и людям, и организациям. Еще раз подчеркиваю, что это было сделано в тот период времени не для того, чтобы обидеть людей или наполнить бюджет. В этом никакой необходимости не было. Это для того, чтобы спасти жизни других людей.

— Приближается зима — как город к ней готовится?

— Да, уже зима на дворе, снег лежит. К зиме готовятся летом, не зимой и даже не осенью, а летом. Огромный объем работы, связанный с подготовкой жилого фонда, инженерных коммуникаций, генерирующих мощностей тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее. Вся эта работа проведена в Москве, в последние годы достаточно стабильно проходим зимы без каких-то серьезных больших аварий. Надеюсь, что и дальше будет так.

— То есть, по вашей оценке, как городские службы обычно проходят зимний период в Москве, как справляются с уборкой улиц, вывозом снега?

— Москвичи лучше знают, как мы справляемся. Если брать (все же оценивается соотносительно) относительно других российских городов и не только российских, но европейских и других мировых городов, Москва справляется, если не лучше всех, то, по крайней мере, одной из лучших. А если спросить москвичей, то они скажут, что надо еще работать над этим, и я с ними полностью согласен. Ничего просто так не делается. Если вы помните историю пяти- или семилетней даже давности, ситуация была гораздо хуже — все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее. В городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля и так далее и тому подобное. Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, — они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа. И вместо сотен мелких разрозненных (простите за такой сленг) полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города.

— Дальше хотела бы спросить про Новый год. На фоне всей ситуации люди задумываются, как проводить праздники — с гуляниями или без, как изменится новогодняя тональность в этом году?

— Знаете, вопрос такой очень сильно идеологизированный, эмоциональный. Когда на фронте сотни тысяч людей, мы видим и ранения, и смерти, и кровь, и обстрелы мирных кварталов наших городов, то ответить на этот вопрос очень непросто. Но если обратиться к истории, Россия переживала разные периоды: и вот во Вторую мировую войну, в 1941 году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города, тогда было принято решение, что вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему — все-таки Новый год праздновать достойно. Это праздник, к которому привыкли люди десятилетиями и столетиями. Новый год, Рождество — это праздники, которые вселяют в людей надежду, которые дают какое-то вдохновение, дают настроение и так далее. И это важно и как для детей, так и для взрослых. Поэтому так сказать однозначно, что вот мы находимся в сложной ситуации, страна, по сути дела, воюет, поэтому все праздники надо отменить, — на мой взгляд, это не так. Но тем не менее люди должны сами определиться, граждане должны сами определиться — поэтому я публиковал в блоге свое обращение и попросил горожан проголосовать: все-таки москвичи хотят, чтобы мы достойно провели праздники, или нет. Понятно, что не надо дополнительных трат по закупке какого-то оборудования, в том числе светового оборудования. Конечно, надо использовать те конструкции, которые есть, но их свалить на склады и сказать, что мы этим что-то сэкономим, — я бы не сказал. Сейчас дискуссия разворачивается: давайте мы сэкономим на праздниках и эти деньги направим на помощь тем, кто воюет. Но тоже очень спорный вопрос, потому что доходы от этих праздников даже бюджета гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую мы можем получить.

— То есть Москва зарабатывает на иллюминации?

— Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, — вот их надо направить на помощь, их. Плюс к тому: вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом? Просто дикое падение до 20-30 процентов, падение доходов малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Кому такой подарок решили преподнести? Надо об этом тоже подумать. Плюс ну даже в самые сложные времена новогодние праздники никогда не отменяли. Конечно, надо подумать о том, чтобы поздравить бойцов на передовой. Понятно, что нужно оказать внимание семьям мобилизованных и женам, матерям, их детям. Конечно, об этом всем надо подумать. Подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе на предприятиях и так далее. Конечно, об этом надо подумать и создать им особые условия. Прийти в госпитали к раненым. Но просто так сказать, что мы ничего этого не будем делать, мы сейчас запремся в своих квартирах и там чуть ли не под одеялом что-то будем праздновать, — это неправильно. По поводу украшений города. Посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это знаете, какой-то псевдопатриотизм. Надо сделать так, чтобы люди нормально отмечали свои те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение, чтобы они завтра пошли работать, работать на благо страны и на победу.

— Сергей Семенович, как бы вы охарактеризовали время, в котором мы живем, — что это?

— Это время больших вызовов. Вообще страна у нас такая, что мы всегда преодолеваем кризисы, проблемы, но сегодняшние испытания — пожалуй, мы таких не проходили уже много десятилетий. Это испытания конкретных людей, характеров, приверженности Отечеству, Родине. Это проверка на прочность экономики, это проверка на солидарность нашего общества. Я уверен, что мы пройдем эти испытания.

— Но люди всегда хотят для себя видеть надежду — сегодня в чем она? Проверка проверкой, а вот мы на что надеемся?

— Нам можно надеяться только на самих себя, Дмитрий Константинович, только на самих себя. Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас, я считаю, главная наша опора — это мы сами, это наше настроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания.

— Сергей Семенович, вы упомянули европейские столицы, которые выглядят мрачно вечерами, сокращена подсветка. Как-то другое совершенно настроение. Тем не менее Москва живет своей жизнью. Вы сами говорите, что мы не собираемся здесь себя ограничивать ни в чем практически, кроме каких-то там совсем бесшабашных веселий, но провести достойно праздники и встретить Новый год и Рождество. Но каков запас прочности у Москвы?

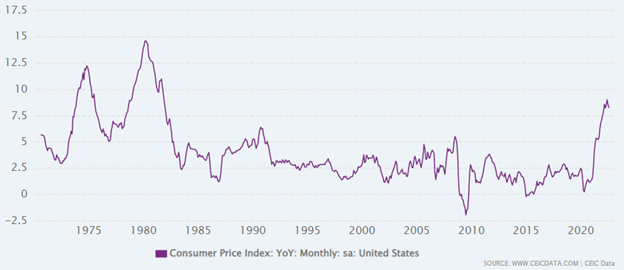

— Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с высокопрофессиональными москвичами, с хорошим образованием, работящими. Это — миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности. С точки зрения экономики мы видим, что происходит, Москва выстояла мощный удар, который пытались нам нанести путем санкционной войны, по-другому это не назовешь. Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности — уверен в этом — пережить и эти испытания.

— Спасибо, Сергей Семенович. У нас вопросы закончились. Может быть, вы хотите сами что-то добавить?

— Спасибо.

— Спасибо.

Возврат к советским технологиям: что будет с российским сыром без импортных заквасок

Микробиолог Рогов заявил, что российские сыровары могут повторить любой сыр, в том числе пармезан

Анна Урманцева

Почему слишком чистое, полностью лишенное бактериальной флоры коровье молоко – это плохо, откуда и как российские сыроделы берут запчасти для иностранного оборудования, каким образом из закваски можно сделать биологическое оружие и кому на Руси нужен настоящий «Пармезан», в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, микробиолог Григорий Рогов.

— Сыр, как известно, делают из молока. Его выработка уменьшилась в России по сравнению с советскими временами?

— Сегодня, если посчитать по количеству голов, количество молочного скота меньше, чем было в СССР. Но продуктивность очень высокая.

В начале 80-х годов, когда я был студентом, нам в институте рассказывали про стадо молочных коров «Караваевского» сельхозинститута (Кострома). Это стадо считалось элитным, и тогда с гордостью говорили, что средний удой составляет 28 литров с коровы.

Сегодня 28 литрами молока с коровы не удивишь никого. Я видел коров, которые дают по 70 литров молока в день.

Сильно изменилась ситуация в животноводстве, пришли новые технологии: это и кормление, и генетика, и порода — много взаимосвязанных вещей.

Также резко улучшилось качество молока. Сегодня на качество молока смотришь и не нарадуешься, потому что бактериальной обсемененности практически нет. Но это приносит нам другие проблемы.

— Слишком чистое молоко?

— Да, молоко слишком чистое, излишне чистое.

— Это плохо?

— Для сыра — да. Что такое сыр? Это продукт работы микроорганизмов. Микроорганизмы, развиваясь в сыре, съедают лактозу молока, вырабатывают ферменты, которые расщепляют белки и жиры — так происходит созревание сыра. Чтобы молочнокислые бактерии развивались, нужно, чтобы молоко было для них подготовлено. Оно не должно быть стерильным.

Впрочем, это проще исправить. Легче его загрязнить, нежели очистить — поэтому я здесь не вижу проблем.

— Почему мы все меньше и меньше видим пасущихся на лугах коров, проезжая по сельской местности?

— Потому что мы перешли с пастбищного на стойловое скотоводство. Именно это и дало нам возможность увеличить удои, поднять качество молока. Коровы есть, но мы действительно их не видим. Молочная корова сегодня — это биозавод по производству молока.

— Сыр можно сделать из любого молока?

— Теоретически — да. Но вопрос, какой? Чтобы вырабатывать сыр, нужно в первую очередь иметь белки. Чем выше содержание казеина, белка, из которого получается сыр — тем лучше. То есть, не надо гнаться за количеством молока, нужно получить такое, чтобы в нем было больше белка.

— А жирность молока имеет значение?

— Для производства сыра жирность не имеет существенного значения, потому что в молоке всегда жира больше, чем нужно для его производства. Поэтому у нас существуют маслодельно-сыродельные заводы. Вдумайтесь в название: маслодельно-сыродельные! Там, где делали сыр, всегда был избыток жира. Так как его нужно было куда-то девать, налаживали производство масла.

— В 2014 году под санкции попали многие европейские сыры. Что с этого момента поменялось в российской сыродельной промышленности?

— Выросло качество наших сыров. Многие наши сыродельные заводы к 2014 году уже перевооружились. Поставили новое оборудование, освоили современные технологии, пересмотрели подход к производству сыра. Генерация людей поменялась, пришло новое поколение сыроделов.

После 2014 года, я бы сказал, у нас не было проблем. А вот сейчас они действительно обозначились.

— С чем они связаны?

— Прежде всего, с обновлением технологического оборудования. В России никогда сыродельное оборудование не производилось. Это было связано с тем, что раньше в социалистическом лагере было разделение: СССР занимался технологиями сыроделия, а Венгрия производила оборудование для всего соцлагеря. Когда произошел развал соцлагеря, открылись двери для общемировых компаний.

Сейчас на наших сыродельных заводах стоит оборудование из Польши, Германии, Испании, Чехии, Дании. Отечественные компании делают только малогабаритное оборудование для небольших сыроварен. На больших заводах все импортное. Поэтому встала проблема с запчастями. Впрочем, насколько я вижу, этот вопрос решается.

— Каким образом?

— Наши компании по металлообработке, электронике пробуют делать копии деталей.

— Я знаю, что панические настроения у сыроделов были связаны, прежде всего, с заквасками. Почему?

— Без закваски практически невозможно выработать сыр. Микрофлора закваски участвует в трансформации составных частей молока, превращая «сгусток белка» в сыр. Кроме того, микрофлора закваски предотвращает развитие нежелательной микрофлоры, которая всегда есть в молоке и которая может привести к порче продукта.

Поэтому мы действительно переживали по поводу заквасок, ведь на 90% с лишним они импортные.

Ферментные препараты тоже иностранные компании поставляют. Но пока этих продуктов санкции не коснулись.

— С чем это связано, как вы думаете?

— Мое мнение, почему западные страны не наложат санкции в отношении заквасок, таково:

при концентрации клеток более 100 млрд в грамме легко ввести в состав концентрата какой-то нежелательный микроорганизм.

Патогенный не получится, так как в РФ налажен жесткий контроль, а вот какую-то технически вредную бактерию можно вполне ввести. Причем такую, которая не будет оказывать прямого воздействия на процесс сыроизготовления.

— Какую, например?

— Допустим, Clostridium estertheticum. Этот почвенный микроорганизм — возбудитель порчи охлажденной говядины. Сохраняется в виде спор, то есть легко выдерживает неблагоприятные условия. На сыр и организм человека не окажет никакого влияния, но человек в данном случае будет естественным распространителем этой бактерии. Это все пока из области теорий. Но лучше быть готовым к таким «сюрпризам».

— Если вдруг закваски резко перестанут нам поставлять, будет проблема?

— Да, потому что нужно будет срочно перестраивать цеха на другую технологию, которая была в СССР. Там по-другому использовались заквасочные культуры. Закваски использовались беспересадочным способом: завод получал пакетик или флакончик с культурой, разводил ее в молоке. Через какое-то время количество клеток увеличилось до нужного, молоко сквашивалось, и уже эту закваску использовали для сыроделия.

В 90-х годах сыроделие, прямо скажем, было в упадке. На заводах сокращали специалистов и, в первую очередь, микробиологов. Все это стало следствием того, что контроль над производством закваски на сыродельных заводах терялся и участились случаи несквашивания заквасок. Это становилось серьезной проблемой. В этот момент «двери» для западных компаний открылись. Они не стали разбираться с причинами плохой работы существующих заквасок, а предложили другой метод использования закваски — «непосредственного внесения». Это гораздо дороже, потому что расход концентрата увеличивается в сотни раз, но не требует приготовления закваски. Нужно просто наполнить молоком танк-сыроизготовитель, вылить замороженную закваску (или высыпать сухую), включить мешалку, и начался процесс. То есть, мы минуем стадию производства самой закваски. И этот метод сейчас стал превалирующим, на заводах даже убрали заквасочные помещения.

— То есть, если западные компании исчезнут с нашего рынка, нам не только нужны будут свои закваски, но еще и перестройка всего технологического процесса? Новые помещения?

— Да. Нужны будут заквасочники. Нужно будет несколько перестроить технологический процесс, так как при использовании закваски беспересадочным способом молочнокислые бактерии начинают работать быстрее по сравнению со способом «непосредственного внесения». Или, как вариант, быстро построить большие биофабрики для производства сухих или замороженных бактериальных концентратов. Когда у тебя есть коллекция нужных микроорганизмов, а она у нас есть, то тиражирование – это уже не самый сложный процесс.

— А в нашей стране где-нибудь изготавливают закваски?

— У нас есть экспериментальная биофабрика в Угличе. Была еще в Барнауле… Эти две биофабрики обеспечивали все сыроделие СССР. Осталась только в Угличе. Сейчас ее главная задача — сохранить коллекцию промышленно значимых штаммов молочнокислых бактерий для заквасок, которые являются достоянием нашего государства.

Впрочем, работы по стройке новых биофабрик ведутся.

— Закваски создают ученые?

— Микробиологи. Далеко не все бактерии будут делать хороший сыр, их нужно хорошо отобрать, чтобы они не образовали горьких пептидов, вели правильно процесс, были устойчивы к бактериофагам (это вирусы – убийцы бактерий), не подавляли друг друга и т.д.

Для примера, из тысячи выделяемых штаммов из природы только единицы отвечают требованиям сыроделия и остаются в коллекции.

Можно представить себе, какая колоссальная работа проводилась и проводится для создания коллекции.

Закваска создается из разных штаммов. Для закваски сыров группы голландского и костромского нам нужны Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. Еще желательно Leuconostoc spp., и иногда стоит вводить Lactobacillus plantarum. Это пять видов, плюс с точки зрения безопасности от бактериофага нужно вводить по 2-3 разных штамма с разным фаготипом. Таким образом конструируется закваска.

В коллекции угличской биофабрики, насколько я знаю, около 4,5 тысячи разных штаммов.

— У российских сыроделов до сих пор не получается сделать пармезан из-за отсутствия правильной закваски?

— Разумеется, нет. Пармезан любят единицы. Его просто невыгодно производить ради этих сотых процента знатоков. Можно ли в России сделать пармезан? Да. Многие производители сыра могут делать пармезан ничуть не хуже итальянского. Только делается он в очень маленьких объемах. Длительные сроки созревания подобных сыров приводят к существенному повышению его стоимости.

— Многие российские компании пробуют импортозаместить сыры с плесенью. Получается?