Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тридцать лет Пелевина

Размышления о летописце эпохи на фоне ноябрьской Невы

Дочитав «Чапаева и Пустоту», я не мог усидеть на месте – поехал кататься. Ночь, ноябрь, Питер, не лучшее время для велосипеда – но просто ходить было мало, душа просила скорости и ветра в лицо. Такая книга.

Давно не перечитывал и взялся снова, потому что никак не мог придумать, что бы такого написать к шестидесятилетию Пелевина. Не потому, что о его книгах нечего сказать – слишком много; десятки монографий и сотни статей написаны, и напишут ещё, – а потому, что автор заранее исключил себя из разговора о своих книгах. Неловко говорить о биографии писателя, который с самого начала дал понять, что она не имеет никакого значения и никакого отношения к его книгам, а что такое юбилей, как не факт биографии? И всё-таки юбилей, как не поговорить? И значит, единственный способ говорить о юбилее Пелевина – говорить о нём как о факте биографии, но своей. Нет, автор этих строк сам не любит фотографироваться на фоне достопримечательностей, но в данном случае оправдание есть такое: как ни встань и куда ни наведи камеру, всё одно рядом будет Пелевин.

Я летел по тёмной набережной Кутузова – справа Нева, слева Летний сад, морось и брызги в лицо – и пытался вспомнить, когда я прочитал «Чапаева и Пустоту» впервые. Не смог. Как будто бы эта книга была со мной всегда. И всё-таки, вероятно, мне было лет семнадцать. Во всяком случае, на втором актёрском курсе, куда меня ненадолго занесло после школы, мы с товарищем уже играем сценку из романа: товарищ – Петька, я – фон Эрнен. «Раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть…»

Вот первая примета времени: в мои семнадцать, или сколько там, самой понятной для меня частью книги были её дзенские мениппеи. Я ничего не знал про революцию и Гражданскую войну, не задумывался, что произошло со страной в 1991-м, не пробовал наркотиков, не знал женщин, не читал Декарта; но что мир в уме, ум нигде, а я – отсвет лампы на бутылке – это я понимал очень хорошо. Что ж тут непонятного. Я ещё и Догэна читал. Проще всего отмахнуться, произнеся ритуальные слова о юношеском солипсизме, – и, возможно, так оно и было, – только вот ведь какая штука. Когда Лакан говорит о Я как воображаемой функции субъекта, о субъекте как феномене языка и о принципиальной недостижимости Реального – это ведь примерно те же яйца, только в профиль, а от Лакана попробуй отмахнись, замучаешься за базар вывозить.

Девяностые, как квартира алкаша – пустыми бутылками, были полны духовностью самого разного разлива (надо ли говорить: палёной). Один воссоединялся с матушкой-землёй по Порфирию Иванову, другому свидетели Иеговы, поймав на улице, всучивали бесплатную Библию, третий практиковал практики вместе с ламой Оле Нидалом, четвёртого очаровывало научным звучанием слово «сайентология» – и так до бесконечности, и, допив одну бутылку, страждущий прикладывался к другой. Чудовищное небрежение актуальным гуманитарным образованием в позднем Союзе привело к тому, что люди, в целом представлявшие себе принцип работы ядерного реактора, знающие основы интегрального исчисления и способные, среди ночи разбуди, объяснить процесс фотосинтеза, – как жертвы ярмарочных напёрсточников, развесили уши, когда им стали втирать про чакры и биотоки, божественную энергию и космические лучи.

Заслуга Пелевина не в том, что он первый дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Будды возгласить, а в том, что, ухватив этот нерв времени, он одновременно и создал портрет эпохи, и объяснил её смысл, и высмеял её уродливую нелепость, и воспел её высокий трагизм.

Взбираясь на Дворцовый мост, я думал о том, что тогда, в девяностых, читая Пелевина, я, насколько помню, ничего этого не видел – не только потому что был маленький и читал, просто потому что интересно, что будет дальше, и ещё потому что смешно до колик, но и потому что я сам был продуктом этой эпохи, живущим прямо внутри неё, как в утробе матери: как же я мог узнать её лицо?

Когда в шутку, а когда и всерьёз, и раньше, и теперь, Пелевина упрекают в пристрастии к изображению наркотических трипов; однако не были ли сами девяностые коллективным наркотическим трипом? Это ведь ещё одна примета времени: шприцы в подъездах, на любом углу можно подойти понятно к кому, и тебе всё что угодно продадут, кокаин для богатых, героин для бедных, грибы и трава для богемы, у каждого есть как минимум один друг-наркоман, и на кладбищах бесконечные ряды передознувшихся – наркотики, как бандитские разборки, как мусор во дворах, как бескрайние лабиринты ларьков, как собирающие пустые бутылки бабушки, были самой сутью эпохи, её наполнением, её духом.

Другого материала у меня для вас нет – как бы говорит своему писателю эпоха, но писателю на то и дан талант, чтобы сделать материал себе послушным и заставить его говорить. И тогда его голосом как раз и начинает говорить и сама история, и вся безъязыкая улица. Его хохотом хохотать и его слезами плакать.

Среди других важнейших примет времени мы ещё не назвали рекламу. Рекламу, которую никто не выключал и не выходил из кухни, пока она идёт, – напротив, рекламу смотрели, как кино, обсуждали всей семьёй, всем коллективом на работе и всем классом в школе. Реклама имела ценность и вес, цитатами из неё разговаривали, о ней сочиняли анекдоты, более того – ей верили (sic!). Была ли на свете другая высокоразвитая цивилизованная страна, в которой бы народ так массово, коллективно помутился разумом? (Впрочем, была, но воздержимся от поверхностных сравнений.) Таланту Пелевина и тут удалось, зачерпнув полное ведро этой подозрительной глины, сформовать и обжечь материал так, что в результате получился «Поколение П» – звонкий, убийственно точный, гомерически смешной роман о соотношении власти и масс-медиа в стране первоначальной приватизации советского капитала. И кстати, я опять не могу вспомнить обстоятельств, в которых впервые прочитал эту книгу.

Два эти романа вместе – и ещё с циклами рассказов и повестями, с «Жёлтой стрелой» и «Жизнью насекомых» – составляют максимально точный, максимально подробный портрет страны и времени, в которых я провёл детство и часть юности. Есть книги и авторы замечательные, волшебные – скажем, нет лучше текста о Петербурге девяностых, чем «Член общества, или Грачи улетели» Носова, или его же «Дайте мне обезьяну» – о механизме выборов, или «Журавли и карлики» Юзефовича – о 1993 годе, – но это, так сказать, притворы. Пелевин, неутомимый труженик, вольный каменщик, создал Собор.

Я ехал по набережной Макарова мимо Пушкинского Дома и дальше – вроде бы тут где-то был один из адресов «Аполлона», вроде бы тут где-то жили Ахматова с Гумилёвым, вроде бы тут где-то, в этой россыпи переулочков, прошла моя студенческая юность – и думал о том, что, читая Пелевина в свои семнадцать, я, вероятно, как и большая часть его читателей, не уловил и малой толики тех пасхалочек и отсылочек, которые так украшают хорошее чтение (и так портят плохое, но это другой разговор).

Нужно было отучиться на русском филфаке, чтобы со всей ясностью увидеть: Пелевин, страстный поклонник Блока и благодарный ученик Набокова, через них – наследник Серебряного века, наследник по прямой и по праву своего дара. Смешно, но когда я пришёл к своему научному руководителю, профессору Борису Валентиновичу Аверину, и сказал, что хочу часть диплома написать про один из рассказов Пелевина, про «Хрустальный мир», Борис Валентинович, мирового уровня специалист сразу и по Серебряному веку, и по Набокову, сначала скривил лицо (слышали, знаем), но потом, когда всё-таки прочитал сам пелевинский рассказ, загорелся, благословил меня и много помогал в работе. (Вот что делают с людьми рецензии Павла Басинского. Паша, ну признай, что был неправ!)

И потом, заворачивая на Тучков мост, по которому перед самоубийством переходит Свидригайлов, я думал о том, что насмешки над «литературными людьми» в литературе (в отличие от «понюхавших жизни») смешны, потому что нет ничего более близкого к жизни, чем литература. Писатель рассекает пространство данной ему в ощущениях эпохи и вместе с тем – вверенной ему литературы, которая тоже вся была и остаётся здесь, и в этом нет никакого противоречия. Я всегда узнавал себя в героях Пелевина. Мечтательный резонёр, нежный романтик, начитанный мальчик, вынужденный жить в жестокое и циничное время и приспосабливаться к нему, учить его язык (как Пустота пишет стихи для ткачей), зарабатывать деньги, но старается не забывать, что однажды, когда-то давно, может быть, в детстве, он видел, как на самом деле устроен мир.

И вот, как ни странно, я прекрасно помню, как прочитал впервые «Священную книгу оборотня». К тому моменту, а это 2004 год, я, очевидно, стал уже преданным читателем Пелевина настолько, что новую книгу купил прямо в день выхода. Утром, перед работой. А работал я, в рамках программы приспособления к времени и зарабатывания денег, в банке, который продавал кредиты. Сидел на точке в магазине и оформлял займы на всякую Х-технику. Ну, не только ксероксы, но в основном. Я был неплохим сотрудником, на хорошем счету, но тот день у меня пошёл насмарку. Потому что под столом я читал Пелевина и… Ну как. Со стороны

это, наверное, смотрелось так, будто я бесконечно хихикаю и иногда неистово хохочу. Но на самом деле я попросту был абсолютно счастлив.

В течение следующих нескольких лет я ещё не раз перечитывал эту книгу – каждый раз с тем же эффектом. «Священная книга оборотня» – прежде всего роман о любви. Пронзительные любовные линии есть и в «Чапаеве и Пустоте», и в «вампирской» дилогии, и даже в «S.N.U.F.F.», и, само собой, в «iPhuck 10», но именно в «Священной книге оборотня» пелевинский любовный лиризм взлетает в ту стратосферу, где парят разве что «Машенька» да «Вечер у Клэр» (а какие ещё есть великие русские романы о любви?). И только во вторую очередь это роман о новой эпохе, в которую страна вошла даже не на Новый 1999 год, а 25 октября 2003-го, когда был арестован Ходорковский.

Любой большой писатель всю жизнь пишет одну книгу – только это, если вообще что-то, оправдывает слепоту наблюдателей, сетующих на то, что Пелевин-де всю дорогу крутит одну и ту же дзенскую шарманку про то, что мир –иллюзия и спасение в отказе от «я», а ничего нового не пишет. Разумеется, ничто не может быть дальше от истины. В отличие от многих и многих коллег, застрявших во временах своей юности, Пелевин радикально изменился вместе с эпохой и со страной. (На всякий случай: мы тут не про биографию писателя, про неё мы ничего не знаем; мы про тексты.) Пелевин нулевых в действительности мало напоминает Пелевина девяностых. Диалог лорда Крикета и Саши Серого («Ведь жила Россия своим умом тысячу лет, и неплохо выходило, достаточно на карту мира посмотреть…») знаменует собой веху истории страны – и вместе с тем рождение измерения истории в пелевинских романах. То, что раньше было вопросом вневременной абстракции – Пётр Пустота и Вавилен Татарский живут и действуют в стране, не задумываясь о том, как она стала такой, какой стала, – становится вопросом конкретно-исторической действительности. И дело даже не в том, что Пелевин прочитал Делеза, Альтюссера или даже Жижека, – хотя бог его знает, может, и прочитал, – а в том, что переосмысление интеллектуального угара от коптящего огонька диссидентской мысли, в котором страна была разрушена в начале девяностых, становится основным наполнением новой эпохи, и Пелевин снова оказывается в авангарде этого переосмысления.

Проезжая по Кронверкской набережной, мимо тёмного, почему-то не подсвеченного Петропавловского собора, лежащего мокрой тюленьей тушей на Заячьем острове, я вспомнил, что год тому назад написал для «ЛГ» материал к шестидесятилетию Павла Крусанова, в котором говорил, среди прочего, о том, что они, Крусанов и Пелевин, существуют в русской литературе по принципу дополнительности.

Художник, обнаруживший себя в мире чистогана, в мире, лишённом измерения метафизики, в мире, где нет места ни широкому жесту, ни величию порыва, – а именно такой мир мы получили в наследство от «конца истории», – преисполняется священной ярости и бросается в бой. Крусанов верит в то, что мир ещё можно спасти – творческой силой искусства, художественным жестом, – Пелевин, похоже, в это не верит, его ответ в том, что этот мир нужно перестать создавать, напоследок всласть над ним поиздевавшись. Но кажется, эти ответы не противоречат друг другу, ведь если какое-то сопротивление плоскому миру электронных пастбищ, на которых пасутся, вырабатывая баблос, человекоподобные хуматоны, если какое-то, говорю, партизанское сопротивление ещё возможно и существует, то не в последнюю очередь благодаря высоким вдохновенным проповедям и Крусанова, и Пелевина.

Да, давайте, раз уж зашла об этом речь, развеем в очередной раз дурацкий, но такой живучий миф о том, что Пелевин будто бы писатель-постмодернист. То, что автор делает героями своего романа Толстого и Достоевского и заставляет их охотиться на зомби, ещё не делает его постмодернистом. Это-то как раз, может быть, тот самый «реализм в высшем смысле», коль скоро сознание современного человека и впрямь устроено так, что в нём на равных живут мифы и артефакты культуры прошлого, массовая культура и актуальный культурологический дискурс. А для постмодерна как культурной логики позднего капитализма принципиально важен отказ от любого сообщения, смысла, он не хочет ничего сказать (в том числе и чтобы не дай бог не сказать чего-то, что не понравится спонсору). Пелевин, напротив, только и занят тем, что говорит, – и характерно, что то, что он говорит, очень не нравится хозяевам дискурса.

С того момента, как в «Ампир В» вампирские наставники научили главного героя диалектическому единству гламура и дискурса, Пелевин стал главным врагом всех патентованных дискурсмонгеров у нас, и одновременно его перестали переводить на английский. Пелевин как раз слишком уж много говорит и слишком много хочет сказать. Мир тотального контроля крупного капитала за пространством человеческой мысли любит, когда речь идёт о тоталитарных обществах прошлого (потому что так создаётся ощущение, будто у него с ними нет ничего общего), любит, когда речь идёт о частном травматическом опыте (потому что так отвлекается внимание от главного), любит, когда многомудрый писатель объясняет, что никакой истории вообще нет, а время циклично (потому что так становится понятно, что изменить ничего нельзя, да не стоит и пытаться), – но он не выносит, когда с блистательным юмором и убийственной точностью вскрывают его грязные секретики.

Именно отсюда возникают каждый раз высокомерные рецензии, в которых объясняется, что Пелевин исписался, что Пелевина вообще не существует, что Пелевин пишет по роману в год не потому, что ему есть что сказать, а потому, что у него, видите ли, контракт с издательством. Причём объясняют всё это люди, у которых контракт не то что с издательством, а с каким-нибудь, прости господи, фондом развития демократии.

Ещё смешнее обвинения в том, что романы Пелевина – это комментарий к текущей повестке. И эти обвинения предъявляются человеку, который в «S.N.U.F.F.», романе 2011 года, предсказал начавшуюся в 2014 году войну на юго-востоке Украины и описал её основные черты.

Сквозь усиливающийся дождь я скатывался к себе на левый берег Невы, несясь в сторону стоящего на гранитном постаменте величайшего русского полководца, в римском шлеме, с поднятым мечом в руке, и думал о том, что Пелевин снова изменился в десятых, в очередной раз вместе с эпохой, и Пелевин «Цукербринов», «iPhuck10» и «Trashumanism Inc.» – это уже совсем не тот автор, который писал «t» или «Бэтмана Аполло».

Эпоха, в которой человечество полностью переселилось в мир социальных сетей, управляемых искусственным интеллектом, потребовала и новых героев, и новых сюжетов, и нового языка – и снова всё это изобрёл для русской литературы не желторотый юнец, а человек, чья дебютная книга рассказов вышла ещё в Советском Союзе. Человек, чей юмор со временем становится всё более горьким, человек, который как будто со временем убеждается в том, что изначально был прав, и глупая шутка, которой оказывается этот мир, не подлежит ни исправлению, ни спасению – мир, созданный пошляком Котовским, ну а как ещё? В этом мире человеку с тонким художественным чутьём, с нежной душой и острым умом ничего не остаётся, кроме как горько шутить над собой и над своей всё менее нужной людям профессией. Мир, в котором стремительно, буквально за жизнь одного поколения, упал уровень и образования, и восприятия искусства, и осмысления действительности, – не заслуживает того, чтобы мудрый наблюдатель относился к нему всерьёз. Писатель в этом мире – это в лучшем случае нейросеть, как в «iPhuck10», а то и просто клоун, как в последней дилогии, вбойщик, что-то среднее между рэпером и стендапером. Населяющим этот мир сущностям – каким-то аккаунтам, блогам и подписчикам (люди-то где?) – не нужны ни сложность, ни глубина, ни остроумие, – и писатель, оказываясь один на один с новой эпохой и её мерзостью запустения, чувствует себя в одиночестве на продуваемой всеми ветрами горной вершине. Всё, что он может, – это продолжать исполнять уже мало кому понятные песни древнего языка, во всю глотку хохоча над миром и над собой, в надежде, что песни эти найдут-таки трещины в структурах действительности и, забравшись в них, разрушат её изнутри.

Заворачивая к себе на Шпалерную с Литейного – ночь, пусто, тишина, – я вспомнил, как всегда это вспоминаю, что именно здесь стоят патрулём юнкера из «Хрустального мира», но та прекрасная хрустальная Россия, которая видится в кокаиновом трипе герою рассказа, так навсегда и останется видением, мороком: «Всё, всё погребено в безлюдьи окаянном».

Я поставил велосипед и поднялся к себе. Поездка немного меня успокоила – и в то же время меня охватила печаль. В западных источниках Пелевина то и дело припечатывают определением «писатель-сатирик» – и ну да, куда же без этого. Пелевин и сатирик, и автор самых смешных текстов на русском языке, и вообще весельчак, ну да, ну да. И всё же главное в нём не это, а то, что он писатель своей эпохи – её подробный летописец и главный плакальщик по ней. Пронзительный и печальный певец любви, милосердия и сострадания в мире, где ничему из этого нет места.

22 ноября Пелевину исполняется шестьдесят лет, и это одно из того немногого, что мы можем сказать о его биографии, – ну что там ещё? Что родился в Москве, что учился в английской школе, что немного как будто бы учился в Литературном институте – всё это не имеет никакого значения. Куда важнее, что Пелевин – это наша биография, биография страны и общества. Смешная, грустная и, кажется, не имеющая никакого оправдания. Кроме, может быть, самих книг Пелевина.

Вадим Левенталь

Русскому писателю нужен весь мир

Расширение горизонтов и восторг от жизни – лучший способ начать творческий путь

Не так давно в Санкт-Петербурге стартовал проект «Кронштадтская культурная инициатива». Открыла его публичная беседа в Центральной библиотеке Кронштадта двух известных петербургских авторов разных поколений: на вопросы ведущего проекта Даниэля Орлова ответил Валерий Попов. Предлагаем вниманию читателей выдержки из этого интереснейшего разговора.

– Ваши книги так или иначе пример европейской традиции эгореализма или автофикшен. Писатель, как бы ни пытался кокетничать и скрывать себя за своим альтер эго, всё равно транслирует в произведениях собственное мировоззрение и темперамент. Изменился Валерий Попов как персонаж своих книг?

– Снаружи изменился, изнутри – не очень. Если писатель придумывает или получает свою идею, то она его и пронесёт через всю жизнь как на парусах. Поэтому уже вторая моя книга называлась «Жизнь удалась». С этим лозунгом писались и остальные книги, хотя удачи давались всё трудней, но именно это и интересно, держит сюжет. Победа – это не значит захватить трон. Достаточно почувствовать силу, упругость жизни. Наслаждаться встречами с людьми, дружбой, любовью, прелестями существования, а потом борьбой, но в твоём собственном стиле. У меня «жизнь удалась» – это даже не девиз, а обязательство жить весело и отважно, не наводить своим существованием тоску. Потому у меня нет позорных эпох, в каждой есть достоинство, успех, люди, которых можно уважать и любить. Есть и карикатуры, но мастерство их исполнения тоже должно вселять бодрость в читателя.

– Книга «Южнее, чем прежде» издана в год, когда я родился, в 1969 году. Выпущена Ленинградским отделением издательства «Советский писатель». В преамбуле издателя указано: «Первая книга молодого ленинградского прозаика. В рассказах Валерия Попова перед читателем проходит целая галерея наших современников. Юмор, неистощимая фантазия, бьющая через край творческая энергия – таковы качества, которые делают жизнь героев В. Попова наполненной и содержательной. Писатель много ездил по стране, в его произведениях привлекают свежие восприятия природы, неожиданные встречи с интересными людьми, с незнакомыми прежде явлениями жизни». А у вас какие были ощущения, когда держали в руках только что изданную первую книгу? Как она получилась?

– Это был самый счастливый момент в моей жизни, когда я спешил в «Лавку писателей», чтобы впервые подержать мою первую книгу в руках, – и вдруг увидел её в руках красивой девушки на Аничковом мосту. Она читала вслух мой рассказ – и она, и её спутник смеялись – о чём я, собственно, и мечтал. Да, первая – это книга путешествий. Мне подфартило. Кстати, если страстно хочешь стать писателем, тебе обязательно подвернётся счастливый шанс, но ты должен его подготовить. Моя первая специальность по окончанию ЛЭТИ (ленинградского электротехнического) – гидроакустика. Благодаря ей я потом плавал и на больших кораблях, и на подводных лодках. И ощущение плавания, а по большому счёту свободного движения, наполнило мою книгу. Было три роскошных корабля для международных рейсов: «Александр Пушкин», «Михаил Лермонтов» и «Иван Франко». На «Лермонтове» я с коллегами проплыл от Одессы до Батуми, налаживая гидроакустику и наслаждаясь недоступными прежде возможностями жизни. И об этой радости – повесть «Южнее, чем прежде», давшая название моей первой книге. Сюда подверсталась и другая повесть – «Поиски корня», и тоже о плавании, когда ещё школьниками мы с моим двоюродным братом – москвичом поплыли по Волге вдоль нашего «генеалогического дерева» до деревни Берёзовка, откуда всё наше семейство произошло. По пути мы встречались с нашими родственниками, расселившимися по Волге, и были потрясены их своеобразием. Нельзя было об этом не написать. Исток наш – река Терса, которая впадает в Меведицу, а та – в Дон. Южные, степные, горячие люди – там я понял свои корни, укрепился в сознании правильности своего поведения, которого раньше стеснялся.

И третья повесть книги – тоже о плавании – «Другая жизнь». Уже «дрейфуя» в сторону литературы, я получил небольшие командировочные как юное дарование и сел на первый же подвернувшийся поезд, с крохотным, ещё школьным портфельчиком, и «полетел» наобум, доверяя выбор маршрута случайности, но почему-то полностью уверенный в успехе путешествия. И всё складывалось замечательно. Помню, в Кишинёве скромно обедаю в кафе, пересчитываю копейки. Вдруг подходят двое в высоких меховых шапках. Говорят: мы заказали бутылку коньяка, но не успеваем выпить. Выпей уж ты! Ставят передо мной «золотой столб» коньяка – и уходят. Ну как не поверить в то, что жизнь – прелестна и добра! В этом «заблуждении», кстати, я нахожусь и сейчас, хотя прошёл уже через многие испытания и трагедии. После Кишинёва я доплыл по Дунаю до Вилково, где вместо улиц – каналы и все перемещаются на лодках с загнутыми носами, а у домов стоят девушки в длинных платьях – и не смотрят на тебя. Староверческое село. Магическое зрелище – как и вся жизнь: надо только увидеть и впитать, а для этого – ездить.. Нормальное, я думаю, начало творческой жизни, вспышка любви к окружающей нас красоте. После Вилково я сел на катер на подводных крыльях и прилетел на нём в писательский Коктебель, где окончательно уже очаровался прелестями литературного существования. Так и надо начинать, мне кажется, – с любви и счастья. А неприятности и несчастья ещё подтянутся обязательно, но у тебя уже будет уверенность в лучшем.

– Тираж книги – тридцать тысяч экземпляров. Большой получили гонорар?

– Не помню точно, но жил на него год или даже больше. С этой книгой я вступил в Союз писателей.

– Время шло, всё вокруг менялось... Вы ставили себе заново вопрос «зачем писать»? Были сомнения в правильности выбранного пути?

– Были какие-то провалы, но в основном «несло». Я родился как писатель в неповторимо-счастливое время, когда зарождалась совершенно новая литература, и рядом оказались такие кореша, как Битов, Городницкий, Довлатов, Кушнер, Бродский. Какие тут «депрессии»! Не отстать бы, не «выпасть бы из обоймы». Между собой мы как-то сразу распределили места, точнее, выбрали каждый по темпераменту и таланту. И всё в точности сбылось. И никакой зависти и обид, каждый получил именно своё, то, что хотел. И братство то сохранилось. Помню, как мы через двадцать лет после расставания встретились с Бродским в Коннектикутском колледже и он, обнимая меня, сказал: «Валега, ты изменился только в диаметге». Все победили, кто в Нью-Йорке, кто в Москве. Я, самый робкий и неудачливый, загремел «в ссылку» в занюханное тогда Купчино, где вообще ещё не было никакой культуры. И не ошибся – этот этап был необходим. Раньше мои рассказики похваливали, даже говорили «гениально» (самое распространённое тогда слово, как сейчас «кэшбек»), но в солидных журналах, приносящих популярность, упорно меня не печатали. И только «рассказы из ссылки» попали в серьёзную литературу. Появился рассказ «Боря-боец» про такого ханыгу, хулигана купчинского, предводителя пьяниц, который в перестройку вдруг стал угоден властям, стал дружинником, а главным врагом оказалась «выпендривающаяся интеллигенция», «бориных» идеалов не признающая, а ищущая чего-то другого. И ханыги, надевши повязки дружинников, представителей власти, даже побили моего лирического героя, оказавшегося белой вороной, хотя он их не трогал. И это был первый мой рассказ, остросоциальный, напечатанный в «Новом мире», имевшем тогда чуть ли не миллионный тираж! Уверен, что у писателя, понимающего себя, «автопилот» всегда безошибочен.

– С вашего позволения, вернёмся к этой компании конца шестидесятых – начала семидесятых. Каким образом вы все познакомились? Аксёнов – медик, Битов учился в горном институте, Довлатов – на филфаке ЛГУ, вы – в ЛЭТИ. Совершенно разные вузы, да и расположены на значительном расстоянии. Где вы пересеклись?

– Есть прекрасная фраза: «Каждому поколению писателей нужен свой кабак», где можно и подкормиться, когда ты на нуле (наверняка кто-то сегодня что-то отмечает). Таким местом, что интересно, стал лучший в то время ресторан города – ресторан гостиницы «Европейская». Мы туда входили легко – пускали. Удача в том, что мы застали свободу духа и жёсткость цен, которые в советское время не повышали. И мы с нашими гонорарами и зарплатами там себя вполне уверенно чувствовали. На сцене, под витражами в стиле модерн, звучал замечательный джаз, и музыканты тоже были нашими друзьями. И это была удача, что мы встретились и оценили друг друга не в подвале и не в подворотне, а в лучшем ресторане города. Это сказалось и в дальнейшем, вселило уверенность и запас оптимизма. Столкновение с властями случилось только однажды. Дело было так: я получил сорок рублей за маленький детский рассказ и заказал кабинет на балюстраде, позвал для красоты и шика из Дома моделей трёх двухметровых манекенщиц, и праздник разгорелся. Из друзей я пригласил Андрея Битова, главного тогда моего друга и соперника, и ещё одного товарища, Мишу Петрова, гениального физика, ставшего дважды лауреатом Государственной премии за плазму и тоже писавшего рассказы.

Вдруг появился швейцар, шепнувший, что нашего друга Битова «пластают», как он выразился, возле туалета. Андрей вообще считал, что выпивка без драки – пустая трата времени. И вот четыре «сатрапа» действительно «пластали» его на мраморном полу, а он кричал им: «Вы не знаете, кто такой Иван Бунин!», а те отвечали: «Знаем, знаем – не ты!» – и всячески его удерживали. Удивительно, что в этот самый момент спускался по лестнице, из ресторана «Крыша» на пятом этаже, тоже очень популярного, сам великий Василий Аксёнов под руку с женой Сергея Довлатова, Асей Пекуровской, с которой у него в тот момент случился роман. Василий Аксёнов как раз говорил: «В Ленинграде нет сильных писателей» – и тут же блистательная Ася указала на Битова, сбросившего сатрапов и вставшего в полный рост: «Ну почему же? Вот очень сильный писатель!» Такая там была тогда концентрация гениев.

– Василий Аксёнов в общественном сознании ассоциируется с джазовой музыкой. Говоришь: «Аксёнов» – и сразу слышишь джаз. А есть своя музыка у Валерия Попова?

– Для меня самой завораживающей стала пластинка The Beatles «Abbey Road». У меня был настоящий диск, с фотографией битлов, пересекающих эту улицу. А так же «Jesus Christ Superstar». Кстати, я видел одну из первых постановок этой рок-оперы в Лондоне, в 1976-м. Но первой «манящей крамолой» для меня стали «Битлы». Манила «вкусность» иностранных слов. И до сих пор придаю решающее значение звукам.

– Вы окончили ЛЭТИ по специальности «гидроакустика», как вас вообще выпустили за границу, а тем более в Лондон?

– Подфартило. Что, впрочем, случалось в моей жизни часто. Правда, для этого надо быть смелым и не бояться рисковать. Технику я оставил уже в 1966-м, не имея никаких твёрдых надежд, и лишь в 1970-м вступил в Союз писателей. Так что в 1976-м я был уже со стажем. Впечатления антисоветчика не производил – были совершенно другие интересы. И вот именно в Доме писателей я услышал, что группа литераторов едет в Лондон, но главный врач поликлиники, который почему-то оказался в этой группе (наверное, для того чтобы писателей лечить) вдруг заболел сам, и местечко освободилось. Я совершил бросок и заодно утвердился в мысли, что умею, оказывается, действовать. Прежде страны капиталистической надо было съездить в страну демократии, а я уже побывал в Венгрии, где меня переводили, и вёл там себя абсолютно правильно, в смысле не просыхал и все ночи проводил в злачных местах, как и все мы, включая наших «надзирателей». Для этого и поехали. Так что «проверку прошёл». Но Лондон, конечно, слегка настораживал. Центр мирового империализма. Перед поездкой нас инструктировали: из гостиницы лучше не выходить, да и там быть бдительным: дерут деньги за всё: за воду, за воздух, за электричество, за просмотр телевизора, за посещение туалета. Оскал империализма! И вот мы входим с моим старшим товарищем Глебом Горышиным в номер – и сразу же какой-то циферблат и стрелки. Счётчик! Всего! И тут же – бац! – стрелка прыгнула, стоило нам только войти! Погуляли по коридору, вернулись – ещё два деления. Грабёж! Далеко не сразу мы поняли, что это всего лишь обыкновенные часы! И с хохотом рванули в город. Это был город счастья тогда. У нас всё сурово, стоически-героически, а там всё празднично, и главное – без надрыва. Сидят люди в пивной, рядом чья-то собака лежит на ковре, а её почему-то никто не гонит, не орёт, все улыбаются. «А ведь, наверное, можно и у нас так жить?» – мелькнула важная мысль, и кстати, и сейчас эта мысль мне кажется определяющей.

В Лондоне я с тех пор не был, но зато наблюдал «падение Парижа» – как он из комфортнейшего города превратился в перегретый социальный котёл, где жить вовсе не хочется. А комфорт теперь в наших кафе, и даже на улицах – красота!

– Долгое время считалось, что русскому художнику надо пожить в Италии, там сам воздух способствует творчеству и пониманию природы красоты. Потом считалось, что надо пожить в Берлине, потом в Лондоне или в Париже. В своё время Эдуард Лимонов уехал в Париж, как в мечту, разочаровался, плюнул и вернулся на родину. Как вы считаете, русскому реалисту надо пожить за границей?

– Земной шар надо обойти. И не надо, чтобы мир опять становился плоским и крохотным. Мне недавно пришло письмо от итальянской переводчицы, которая сообщила, что будет переводить мою повесть «Моя история родины». Зачем нам терять Италию, а ей – нас? Мы с итальянцами очень близки и по темпераменту, и по духу. А некоторое время назад я встречал финского издателя, который сказал, что найдёт деньги и всё равно будет переводить русские книги. Так что русским писателям нужен весь мир и всему миру нужна русская литература. Например, Гоголь не мог жить нигде как в Италии, и, может быть, горячий итальянский воздух «подогрел» русскую гениальность. Думаю, и Лимонов бы не поднялся так, не поживи он в Париже и Нью-Йорке...

– Какие книги сделали писателя Валерия Попова?

– Отец был самый настоящий писатель, и первые сюжеты – его. Например, как вор украл его чемодан – и донёс почти до самого общежития, где жил отец. Помню, это он положил мне на стол книжку Гоголя, такое подарочное издание с рисунками. Мне очень нравилось. Я срисовывал. А отец восторгался Гоголем. «Смотри-смотри, как приезжает Тарас Бульба на Сечь! Они едут с сыновьями, а поперёк дороги лежит совершенно пьяный казак в шёлковых ярких шароварах, измазанных дёгтем «в знак полного к ним презрения»! Эти слова отец произносил с наслаждением, которое передалось и мне. Потом, когда мне было лет 12, я уже был очарован «Двумя капитанами» Каверина, этой героикой и одновременно таинственностью. А мама вдруг подарила мне на день рождения огромный том «Гаргантюа и Пантагрюэль». И сказала: «Это твоё!» Мол, это для тебя: пантагрюэлизм, обжорство, эпикурейство. Мама рассказывала, что, когда я был совсем маленьким, у меня был стульчик. Я брал этот стульчик, шёл на обрыв с далёкой перспективой, доставал из кармана бутылочку со сладкой водой и соской, закидывал ногу на ногу и обозревал пространства, попивая эту сладкую воду. С детства раблезианец. Книга сильно расширила мои писательские горизонты, я понял, что и так можно писать, без тормозов. Без книг, наверное, я бы не был настолько уверен в своём пути.

– В семидесятые – в начале восьмидесятых был книжный дефицит. Где брали книги?

– Тут мне опять повезло. Я с семидесятого года член Союза писателей. На Невском, возле Аничкова моста, была (и сейчас есть) «Книжная лавка писателей». Но тогда там был специальный отдел для членов Союза. Как молодому, мне вначале совсем дефицит не был положен, но уже к концу семидесятых я выносил в портфельчике, озираясь как вор, и Цветаеву, и Ахматову, и Пастернака, и Булгакова. У писателя были привилегии. И мы первые прочитали Фолкнера, Селинджера, Набокова, что, несомненно, было полезно.

– «Третье дыхание», «Плясать до смерти» и «Комар живёт, пока поёт» –великое трёхкнижие. Книги жёсткие и одновременно какие-то ласковые к читателю...

– Конечно, рано или поздно за раблезианство наступает время расплаты, время трагедии. На меня накинулись все ужасы. Одна книга посвящена болезни жены, другая – гибели дочери, а третья – смерти отца. Эти три книги для меня самые весомые и самые тяжёлые. Кровь – единственные чернила, всё остальное выцветает. Наверное, потому именно эти книги хорошо переведены за рубежом и все свои основные премии я получил за них. Трагедия – это святая вода. Но пить трагедии надо не из лужи, а из прекрасного сосуда, называемого литературой.

– Сколько времени вы тратите на написание повести?

– Чем меньше времени и хуже условия, тем лучше пишется. Когда экстремальные сроки, самое то. Для написания мне нужно ощущение ужаса – не успеваю, гибну, не умею уже! Вот сейчас всё остынет и будет уже не сделать как хочется. Отчаяние – лучшее рабочее состояние. Пока горячее, надо лепить, не отходить. Большой взрыв новой Вселенной. Холодное ремесло тут не годится.

– По вашим сценариям было снято несколько художественных и документальных фильмов. Есть то, что вам приятно или, скажем так, не стыдно смотреть?

– Кино, увы, – это не моё, хотя я и окончил ВГИК. Но мой друг Юрий Клепиков, написавший сценарии, например, к фильмам «Мама вышла замуж» и «Не болит голова у дятла», «Восхождение», советский киноклассик, когда я приходил на «Ленфильм», мне кричал: «Вон отсюда! Вон! Писатели здесь гибнут! Встретимся у метро!» Потому я на «Ленфильме» только зарабатывал. Было что-то совсем простое: про бетонщиков, про пионерлагерь. И ещё сделали из повести «Новая Шахерезада» трёхсерийное кино про провинциалку, которая приехала в Ленинград. Это ещё ничего получилось, потому что совпадало чуть-чуть с моей прозой. Но вообще кино – это борьба гениев, и гении там все, включая, скажем, осветителей. У меня есть рассказ «Автора!» – о том, как автор умирает на съёмках своего фильма от всего абсурда, что творится вокруг...

– Сколько лет вы уже возглавляете петербургскую писательскую организацию? Изменился Союз? В хорошую сторону, в плохую?

– Скоро будет двадцать лет, как я председатель. Мода совершенно переменилась, и сейчас фаворитами стали те, кто ни за что бы не попал в прежние планы издательств. Помню Фёдора Абрамова, Виктора Конецкого, Александра Володина. Самое лучшее было время, когда писатели спорили с государством, а оно ещё их и издавало, огромными тиражами! Раньше «на книгу» жили год и писали год. Теперь можно прожить месяц – и пишут... месяц. Делаю всё возможное, чтобы литература при этом не исчезла. Стараюсь поддерживать чувство счастья и волшебства литературного труда и передать это всем.

– Я бы не согласился с вами в восхвалении прежнего. Мне видится, что именно сейчас в противодействии тотальной ненужности страсти и отчаянья больше.

– Как новый писатель вы абсолютно правы. У вас – своё, и вы это делаете хорошо. Есть в Питере вы, есть Сергей Авилов, Светлана Забарова, Кира Грозная, Ольга Аникина, Мария Ануфриева. Почему-то перечисляю в основном наших красавиц. Но и красавцы тоже есть! Вот литературное хозяйство разрушено. Надежда сейчас на Ассоциацию союзов писателей и издателей, начинающую приводить наше хозяйство в порядок. Но ждать, когда всё будет комфортно, не стоит. Далеко не все шедевры написаны в комфорте.

Душа-человек

Откровения королевы изящного бокса

Светлана Андреева – королева бокса. Этот титул не передаётся по наследству. Она неоднократно выигрывала чемпионаты России по боксу, кикбоксингу и тхэквондо, трижды была чемпионом Европы, а в 2007 году стала первой на чемпионате мира. Она самая настоящая королева, очень женственная на вид, и она одна-единственная. Все королевы мира, вместе взятые, которые свой титул получают по наследству, не могут даже близко с ней сравниться.

– Светлана Михайловна, видел, как вы проводите тренировки, и у меня сложилось впечатление, что ваш бокс включает в себя шахматы и художественную гимнастику. Бокс у вас изящен, непохож на мордобой, и вы учите своих воспитанников думать.

– Конечно, в боксе надо прежде всего быстро принимать решения. Поэтому мышление должно быть максимально развитое. Я не учу агрессивному боксу, ни в коем случае. В первую очередь это защита, работа от защиты, от контратаки. Поэтому, возможно, это выглядит со стороны так, как вы озвучили.

– У вас тренируются взрослые и дети?

– Да, взрослые и дети, мальчики и девочки, новички и профессиональные спортсмены, мастера спорта. У меня есть перспективные ребята: мальчик у меня занимается, ему 13 лет, он состоит в сборной России, и девочка тренируется у меня, она вызывается в сборную России по боксу.

– Давно уже я делал материал с Игорем Высоцким, чемпионом СССР по боксу. Помню, как он убеждённо говорил, что мальчикам заниматься боксом надо в обязательном порядке, для закалки своего характера, а вот про девочек у нас и речи даже не было…

– И девочкам полезно заниматься боксом. Мы сейчас не говорим о достижении высоких результатов в спорте, а чисто для себя. Бокс формирует стержень в человеке, а это главное, что нужно в жизни. Бокс даёт уверенность в себе и может пригодиться для самозащиты, только одни плюсы, минусов нет точно.

– Знаю, что вы любите животных...

– Да, люблю. Дома живут две собаки, но у меня ко всем животным очень трепетное отношение: собака, кошка, ёжик, хомячок – не имеет в принципе значения.

– Получается, что по характеру вы добрый человек. Это не мешало вам в единоборствах?

– Нет, конечно, здесь же спортивная злость, это разные вещи. Единоборствами я стала заниматься лет с восьми, и меня больше никуда не тянуло. Родители мне не препятствовали, главное, чтобы не было плохих оценок в школе; если они плохие, значит, ты не ходишь на тренировки, вот и всё. Мы жили тогда в Самарканде.

– В школе вы, наверное, дружили больше с мальчиками?

– Я верховодила среди них.

– У вас была мечта стать чемпионом мира?

– Конечно! Я к этому шла. Но мечты сбываются только у трудоголиков, надо пахать, чтобы добиться результатов.

– Когда пришли первые серьёзные успехи?

– Если мы говорим о чемпионатах России и Европы, то уже ближе к совершеннолетию.

– Родители у вас живы?

– Нет, я их похоронила.

– Извините, пожалуйста. Как их звали?

– Михаил Романович и Татьяна Фёдоровна.

– Царство Небесное вашим родителям. Они увидели при жизни ваш триумф, ваши мировые достижения?

– Увидели, конечно, радовались за меня, только отговаривали выступать. Думаю, они меня жалели.

– Вы мастер спорта международного класса по боксу, кикбоксингу, тхэквондо, мастер спорта по рукопашному бою. Разными видами единоборств вы занимались, получается, одновременно?

– Сначала занималась тхэквондо, потом был только бокс, а затем уже всё вместе. Поэтому сборы, соревнования стали для меня, можно сказать, одним беспрерывным процессом, и это длилось пятнадцать лет.

– Невообразимо! Работоспособность удивительная!

– Если есть хорошие навыки хотя бы в одном из видов единоборств и есть хорошее мышление, то всё остальное даётся уже без проблем. Ноги у меня поставлены были с самого детства, когда занималась тхэквондо, только приходилось дополнять немного.

– Когда вы стали заниматься тренерской работой?

– Последний профессиональный поединок (это был бокс) я провела в 2010 году и после него стала заниматься тренерской работой, с утра до вечера. Я могла бы и сегодня выступать на ринге, потому что не потеряла свои качества и навыки, но у меня есть травмы, которые уже мне не дадут полноценно проводить поединки.

– Вы выиграли свой последний бой?

– Да, выиграла.

– Сколько провели всего боёв?

– В общей сложности, если считать по всем дисциплинам, где-то 150 боёв.

– Счёт побед и поражений?

– Может быть, десять поражений было, это максимум.

– Украинский боксёр Александр Усик всегда осеняет себя крестом, рукой в перчатке, прямо перед боем...

– Да, тоже читала молитвы, «Отче наш» читала, «Богородице Дево, радуйся…».

– Вы сегодня тренер и руководитель клуба. Генеральный конструктор и генеральный директор в одном лице. Не трудно совмещать творческую и коммерческую работу?

– Приходится. Потому что неохота у кого-то быть под каблуком и выполнять работу, которая на пользу не идёт. Я лучше знаю, как мне строить тренировочный процесс. Вот и всё. Три года проработала руководителем государственного спортивного комплекса «Боевые перчатки». Потом меня оттуда культурно попросили. Сначала поставили невыполнимые условия, вероятно, хотели освободить место для своего человека, потребовали от меня впихнуть в зал немыслимое число людей. Я объясняла, что клуб лопнет, что столько народу в зал не впихну. Набить столько людей в тот зал было нереально, они бы вплотную стояли друг к дружке... Здесь у меня, видите, просматривается вся площадка от начала до конца... В общем, я не могла физически через себя переступить, закрыть глаза на то, что тренировочный процесс при таких условиях организовать нельзя. Понимала, что ничем хорошим это не закончится, попросила три месяца отсрочки, нашла здание, отремонтировала и переехала сюда. Здесь только мусора и демонтажа было вывезено 70 кубов. Не было ни отопления, ни горячей воды, ничего не было. Поэтому пришлось, конечно, много поработать, много вложить сил и средств. Все мои личные сбережения ушли на ремонт и обустройство клуба, но зато ребята, которые занимались у меня в клубе «Боевые перчатки», практически все перешли ко мне, сюда.

– Я вас с этим поздравляю! Это самая высокая оценка вашего труда. Но вот что убивает в таких случаях: вы уникальный человек, тренер, можно так сказать, от Бога, вас нужно было поддержать, создать условия – работайте, воспитывайте чемпионов! Вместо этого, по существу, выгнали на улицу! И вы если бы не показали свой характер, не взяли бы в аренду помещение, не вложили свои деньги, то так бы и остались не у дел... Чудовищная практика! И такое у нас сплошь и рядом.

– Знаете, как говорят, нет худа без добра.

– Вы довольны своим положением?

– Абсолютно! Сегодня я самостоятельный свободный человек, и это мне приносит удовлетворение. Даже несмотря на то, что все заботы о клубе лежат теперь на мне, а ещё должно оставаться время на тренерскую работу. У меня минимум три группы в день. С каждой группой – два часа занятий. Клуб у нас работает с 8 до 22 часов, шесть дней в неделю.

– Клуб ваш называется «КИТЭК». Расшифруйте, пожалуйста.

– Это первые буквы, они сделаны заглавными, от названия единоборств – кикбоксинг и тхэквондо.

– Атмосфера в вашем клубе очень дружелюбная. Это чувствуешь уже с порога.

– У меня по-другому и быть не может. Методика, по которой тренируют в клубе, не имеет аналогов в мире. Если сейчас выйти в зал, то мы увидим, что с одной группой занимаются несколько тренеров. С новичками надо отдельно заниматься, и они требуют очень много времени на объяснения. Одному тренеру очень сложно уделить внимание каждому, если группа составляет 20 человек.

– Сколько у вас тренеров?

– У меня 12 тренеров, все со званиями КМС или мастеров спорта.

– Вы меня снова удивляете. Частный клуб, казалось бы, на всём необходимо экономить, но у вас на первом месте не расчёт, не барыши, а качество работы. Вас, пожалуй, можно назвать королевой бокса?

– Есть девчонки, которые в спортивных достижениях превзошли меня. Но если брать всё вместе – то, что у меня свой клуб, команда, – то, наверное, можно назвать королевой бокса.

– Это будет справедливо.

– Вы у меня спрашивали, когда я начала тренировать, я ответила, что после окончания выступлений. На самом деле я пробовала тренировать ещё в юности, в подростковом возрасте, хотя самой заниматься и параллельно тренировать очень сложно, не всегда хватает энергии. Но я уже тогда заметила, что когда ты тренируешь, то видишь и свои ошибки. Поэтому сегодня я учу своих воспитанников, чтобы они брали для определённой практики хотя бы одного-двух новичков.

– У меня ещё один вопрос вертится на языке. Вы раньше негативно относились к боям на голых кулаках, а теперь у вас своя команда, которая выступает в кулачных боях.

– Бои на голых кулаках не так давно появились, буквально года три назад. Да, изначально у меня к ним было отрицательное отношение, но мои спортсмены потянулись к этим поединкам, и я решила, что лучше сама буду их готовить, чем они побегут непонятно куда и к кому. И переключилась сейчас вместе с ними на «кулачку», больше в этом направлении работаю. По всей России выступают чаще всего спортсмены-одиночки, а у нас команда. Она прямо здесь базируется, в клубе. Это моя команда. Таких клубов, может быть, ещё два-три на всю Россию.

– В Грозном существует знаменитый клуб «Ахмат». Имею в виду бойцовский клуб. Конечно, у них мощная поддержка главы Чеченской Республики, прекрасные условия для тренировок, финансирование, но, невзирая ни на что, вы могли бы с ними потягаться?

– Почему бы и нет? Вполне возможно.

– Нет, не восхищаться вами просто невозможно! Вы могли бы рассказать немного про свою семью?

– Я не замужем.

– Борщ готовить не умеете?

– Ой, я в своё время два года работала помощником повара в доме отдыха.

– Тогда в чём дело? Красивая женщина, умная женщина, успешная женщина, знаменитая женщина – и одна, не замужем?

– Ну, во-первых, когда у меня были интенсивные выступления в спорте, меня это не интересовало. И сегодня я своим спортсменам, когда они на этапе подготовки, просто запрещаю иметь какие-либо отношения, потому что они отвлекают, и отвлекают очень серьёзно. Я себе тоже это не позволяла. А когда закончила выступать, мне уже было тридцать лет, я уже как человек сформировалась и была самодостаточна. Тут ещё накладывается, пожалуй, то, что я работала с мужским полом и видела, какой он слабый к нагрузкам, к травмам. Это меня тоже, скажем так, не окрыляло. Сильных мужчин нет. Наверное, боялись ко мне свататься.

– Вот же дурачьё! А я пенсионер, мне бы годков двадцать сбавить, я бы за вами точно приударил... Почему у вас грустные глаза?

– У меня? Грустные глаза? Нет, усталые просто, наверное.

– У вас день рождения – 12 сентября. Как вы обычно его отмечаете?

– Здесь, в зале, провожу тренировки. Кто-то приезжает, поздравляет, а я на работе в обязательном порядке.

– Светлана Михайловна, спасибо вам большое за беседу.

Беседу вёл

Владимир Смирнов, член Союза писателей России

То ли забыли, то ли не знали...

Похоже, родителей тоже стоит посадить за парты

В конце прошлого учебного года, когда проблема патриотического воспитания встала в полный рост, учитель одной из московских школ решил проверить, что же знают современные школьники о Великой Отечественной войне. Результат анонимного опроса шокировал («Князь Волконский и сорок первый год», «ЛГ», № 40). Дети (в опросе приняли участие 194 человека, учащиеся 5–11-х классов) путались в датах, причисляли к великим полководцам XX века Кутузова, Вещего Олега и Александра Невского, а главной книгой, описывающей Великую Отечественную, назвали «Войну и мир» Льва Толстого. Конечно, вина школы, заточенной сегодня на подготовку к ЕГЭ, а история не входит в число обязательных экзаменов для получения аттестата, очевидна. А какова роль общества и родителей, которые также ответственны за воспитание гражданина? Что сами родители знают о Великой Отечественной войне? Задавшись этим вопросом, автор исследования провёл аналогичный опрос уже среди родителей школьников. И вот каковы его результаты.

В начале сентября в школах проводились традиционные родительские собрания, в этот раз очно (пандемия начала отступать). Воспользовавшись открывшейся возможностью встретиться с большим числом родителей, я задал им те же самые вопросы, что и ученикам. В общей сложности в анонимном опросе приняли участие 164 родителя учеников 2–9-х классов. Не только мамы и папы, но и бабушки, и дедушки. Правда, их было немного. Понятно, что полноценным научным исследованием мой опрос считать нельзя, но некоторую картину о поколении родителей создать можно.

Поразительно, но события 1812 и 1941 годов перепутались не только в головах маленьких учеников, но и у их взрослых мам и пап. Точную дату начала Великой Отечественной войны (22.06.1941) знали чуть менее 40% родителей. Больше трети помнили только год, а один человек и вовсе заблудился в веках, указав 1812 год. Назвали точную дату окончания Второй мировой войны (02.09.1945) всего 23% опрошенных.

Вот какие «фундаментальные» знания мы видим среди старшего поколения. И что в таком случае они могут передать детям? 16% опрошенных не смогли вспомнить ни одного крупного советского военачальника времён Великой Отечественной. Маршала Победы Г.К. Жукова знали 77% родителей, К.К. Рокоссовского – 16 %. Часть вспомнила К.Е. Ворошилова, С.М. Будённого, И.В. Сталина, И.Н. Кожедуба, И.С. Конева и А.М. Василевского. 3% опрошенных причислили к военачальникам сороковых – В.Н. Подбельского (нарком почт и телеграфов, скончался в 1920 г.) и М.Н. Тухачевского (расстрелян в 1937 г.). Как и дети, некоторые мамы и папы перенесли в XX век и героев гораздо более ранних баталий – П.С. Нахимова, Ф.Ф. Ушакова, М.И. Кутузова и А.В. Суворова.

Родителям примерно по сорок лет. Значит, в школе они учились в конце восьмидесятых – начале девяностых. В то время, когда оценки отечественной истории менялись на диаметрально противоположные, каждый учитель трактовал события по-своему, а исторические личности, представленные в одном учебнике героями, в другом могли превратиться в мерзавцев. Так что путаница в головах в какой-то мере объяснима, однако незнания основных дат я понять не могу. Даже если уроки велись спустя рукава, но ведь эти же события и исторические личности фигурировали и в литературе, и в кино. Живя в России, не ведать, в чём заслуга Кутузова и Суворова, по меньшей мере странно.

Следующий вопрос касался крупнейших сражений. Здесь лидирует Курская битва – 48%, Сталинградская – 45%, битва за Москву – 29%, Севастопольская – 22%, блокада Ленинграда – 16%, взятие Берлина – 10%. Как и у учеников, были и весьма экзотические ответы. Например, Полтавское сражение, битва на Куликовом поле, Бородинское сражение. Я понимаю, что и во время Второй мировой войны на Бородинском поле (как и в 1812 году) проходили сражения, но всё же Бородинское сражение вошло в историю именно войны 1812 года, о чём написано немало эпических произведений.

Не вспомнили ни одного художественного фильма о войне 13% родителей. Больше трети не смогли назвать ни одного героя войны, а среди упомянутых оказались и Павлик Морозов, погибший в начале тридцатых, и герой романа «Как закалялась сталь» Павел Корчагин.

Около 3% родителей отнесли к военной прозе «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Каждый пятый в качестве примера литературы о Великой Отечественной привёл роман «Война и мир». А 7% посчитали, что всё творчество Льва Толстого связано с военной тематикой. Хорошо, пропустили урок, на котором изучалась «Война и мир». Ужаснувшись объёму произведения, не перевернули ни одной страницы, но неужели и одноимённый фильм Сергея Бондарчука не смотрели?

С военными песнями ситуация оказалась получше. Помнили и «Катюшу» (почти 60%), и «День Победы» (около 40%), и «Вставай, страна огромная», и «Синий платочек», и «Тёмная ночь». Среди авторов-исполнителей назвали К. Шульженко, И. Кобзона, М. Бернеса и группу «Любэ».

Последний вопрос касался видов вооружений (как стрелкового, так и техники), использовавшихся со стороны Советского Союза в войне 1941–1945 гг. Больше половины родителей (52%) имели весьма общее представление – танки, самолёты, ножи, винтовки, коктейль Молотова, пистолеты. 45% называли танк Т-34, четверть опрошенных – легендарную «катюшу». А вот со стрелковым оружием дела обстоят хуже. Родители (как и их дети) считают, что советские солдаты воевали автоматом Калашникова (разработан в 1947 г.)! Увы, присутствовали и фантастические ответы – револьвер системы кольт, маузер и… рапира. Возможно, отчасти это можно объяснить тем, что подавляющее большинство присутствовавших на собрании – женщины. Они по своей сути далеки от оружия.

В целом ответы родителей качественнее ученических, но всё же оставляют желать лучшего. Отчасти и этим можно объяснить низкий уровень фактических знаний и общего развития современных учеников. Что с этим делать? Лёгкого способа изменить ситуацию нет. Мне кажется, что общество должно сформировать некую внутреннюю идеологию. Это совсем не значит, что дети начиная с яслей должны ходить строем под барабанный бой, выкрикивая речовки. Всего этого должно быть в меру. Но почему бы, например, вместо уродцев не печатать на обложках тетрадей текст Государственного гимна, символику страны? А то получается такая картина: с сентября начали во всех школах поднимать Государственный флаг – но вот спеть гимн могут далеко не все ученики, они элементарно не знают текста. А если он будет на обложке, может быть, и выучат.

Впрочем, это не главное. Куда делся пласт традиционной, русской детской культуры? Где современные детские поэты, писатели? Где детское кино, которое учит доброте, любви, дружбе? Детские спектакли? Если будем думать исключительно о рентабельности, нормальное поколение не вырастим.

Где, наконец, наши доярки, хлеборобы, токари, инженеры? Одним словом – простые работяги, благодаря которым страна развивается, укрепляется, хорошеет. Где чиновники и полицейские, которые не берут взяток и работают во благо Родины? Почему отечественные СМИ с удовольствием делают репортажи о какой-нибудь проститутке и очень редко снисходят до честно и качественно выполняющих свою работу слесарей, к примеру, или парикмахеров?

Работники СМИ должны стать примером постановки правильной речи, грамотного использования терминологии. Мне, как географу, очень неприятно слышать, что в таком-то регионе плохая экология. Экология не может быть ни плохой, ни хорошей – это наука (такая же, как математика, физика, химия). Плохой может быть экологическая обстановка, улучшают экологическую ситуацию и т.д.

Надо возвращать почти забытые ныне понятия – «честь», «совесть», «стыд» и др. Как бы хорошо звучало выражение «сделано на совесть», а не «по закону вы обязаны». И вот для этого возвращения к истокам нужны фильмы и телепередачи, пропагандирующие человеческие ценности – любовь, материнство, верность, дружбу, взаимопомощь. Государство финансирует многие театральные постановки, концерты, кинофильмы, значит, вправе требовать той идеологии, которая необходима. И это нисколько не ущемление творчества, не возврат к 30-м годам прошлого века, это нормальный подход к воспитанию своего народа. Деятели культуры – слуги народа, а не звёзды. Звёздами в стране должны быть герои труда. И конечно, участники Великой Отечественной. Ещё живы те, кто ребёнком встал в те годы за станки. Вот о них должны быть кино и телепередачи. Иначе через поколение-два можем забыть и вовсе о войне как таковой, да и о своей истории.

Андрей Тимофеев,

учитель географии школы № 1811, Москва

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федеральной службы по труду и занятости Михаилом Иванковым

Руководитель Роструда проинформировал Председателя Правительства о работе ведомства по предотвращению проблем с занятостью в условиях санкционного давления, обеспечению предприятий квалифицированными кадрами, цифровизации работы органов занятости, а также по защите прав мобилизованных.

М.Мишустин: Уважаемый Михаил Юрьевич, рынок труда – это очень важный элемент, связанный с экономикой страны, и, естественно, мы ему уделяем самое пристальное внимание. Президент говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильной. Вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией.

В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба. Велась подготовка и переподготовка специалистов. Но самое главное, нам удалось избежать массовой безработицы.

Более того, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели.

Прошу Вас рассказать об этой работе. Какова ситуация сегодня?

М.Иванков: Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в условиях беспрецедентного санкционного давления, когда значительное количество компаний с зарубежным участием объявило о возможной приостановке своей деятельности, мы сосредоточились на превентивных, проактивных мерах с целью предотвращения возможных нарушений прав работников, поддержки тех работников, которые работали на этих предприятиях. И органы занятости, и инспекции труда мы ориентировали именно в этом направлении.

Самым главным было выявить все те предприятия, где есть хоть малейший риск возникновения проблем с занятостью. Это прежде всего предприятия с зарубежным участием, предприятия, которые попали под санкции, предприятия, участвовавшие в кооперационных цепочках. Все они были выявлены, и за каждым из них был закреплён персональный куратор. Это принципиально новое в нашей работе, то, что мы в этом году начали реализовывать. Всего было 9,4 тысячи человек закреплено именно в качестве кураторов, которые помогали предприятиям справляться с этой ситуацией.

Какие меры мы реализовывали? Это организация временных работ на предприятии за счёт федерального финансирования, организация дополнительного обучения, помощь работникам, которые по тем или иным причинам могли потерять свою занятость на этом предприятии. То есть если предприятие пересматривает свои технологические процессы, меняет логистические цепочки, то наша задача состоит в том, чтобы поддержать работников, помочь предприятию сохранить занятость.

Это также обучение работников уже в более широком плане, формирование персонифицированных вакансий. То есть для конкретного человека мы заблаговременно подбирали вакансии, на которые он мог быть трудоустроен, если ему грозило увольнение. Было создано свыше 8,5 тысячи консультационных пунктов, где шла работа конкретно с этими работниками. Проводилось их профилирование, определение возможных путей их дальнейшего трудоустройства либо сохранения занятости на этом предприятии при условии переобучения.

Достаточно востребованы оказались эти меры. Свыше 217 тысяч работников приняли участие во временных общественных работах, 166 тысяч человек пошли по треку обучения, и в целом нам удалось, я считаю, сохранить стабильность на рынке труда.

Вот данные с нашего мониторинга, который мы ведём через портал «Работа России». Например, только за последние три месяца у нас уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя, на 32%. Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в режимах неполной занятости. На 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков. И более того, мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале «Работа России». Сейчас у нас порядка 2,3–2,4 млн вакансий, это примерно 4 вакансии на одного зарегистрированного безработного.

И второй трек. Всё-таки Роструд – это в первую очередь надзорный орган, наша главная задача – это защита прав работников. Здесь также мы сделали акцент на превентивных мерах, потому что более важно не допустить нарушения, чем потом заниматься его устранением.

Учитывая линию, которая сейчас проводится под Вашим руководством, на снижение давления на бизнес, мы сделали акцент именно на профилактические, превентивные мероприятия. Очень важны в этом плане профилактические визиты. Свыше 70 тысяч профвизитов сделали наши инспектора, в ходе которых вникали в ситуацию на предприятиях, помогали выявить риски, о которых даже зачастую работодатели и сами не подозревали, разрабатывали планы мероприятий по их недопущению. И что здесь важно, эту практику мы активно начали в этом году применять, но уже сейчас порядка 10% таких профвизитов проводится по инициативе самих работодателей. То есть они поверили в эту форму работы.

В целом же свыше 500 тыс. профилактических мероприятий мы провели в этом году. Это в том числе выдача предостережений, которых было свыше 360 тыс., а также индивидуальные консультации.

И один важный момент, который я хочу отдельно отметить. Мы с марта перевели наши горячие линии – и федеральную горячую линию, и линию инспекции труда – на особый режим работы. Федеральная линия работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Без выходных также работают горячие линии в инспекциях труда. При этом мы рассматриваем ситуацию с горячей линией как некий барометр социального самочувствия. Туда обращаются люди, когда их что-то тревожит. Когда они хотят что-то понять, задать вопросы, когда у них есть какая-то неуверенность. Максимум, что мы фиксировали, это порядка 650–700 звонков в день, притом что в наиболее острые стадии ковида, то есть в 2020 году, количество звонков доходило до 6 тыс. Поэтому мы считаем, что в настоящее время ситуация в целом стабильная и контролируемая.

М.Мишустин: Спасибо, Михаил Юрьевич. Могу сказать, что, на наш взгляд, меры, которые принимала ваша служба, эффективны.

Хотел бы ещё затронуть один чувствительный вопрос, о котором говорят мне руководители предприятий в регионах, где я часто бываю.

В первую очередь речь идёт о нехватке квалифицированных кадров, особенно для производства высокотехнологичной, сложной продукции. Для обеспечения технологического суверенитета России эти предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах.

Вы этим занимаетесь, Минпросвещения этим занимается, Министерство науки и высшего образования. Это достаточно непростой комплекс взаимоотношений, который позволяет переориентировать тех, кто имеет те или иные навыки, на нужные предприятиям специальности.

Что здесь можно сказать?

М.Иванков: Мы сейчас активным образом выявляем потребности этих предприятий. И не просто путём анализа вакансий, размещённых на портале «Работа России», а именно предметно, адресно. Мы начали разработку индивидуальных планов для предприятий по обеспечению их квалифицированными кадрами. При этом мы смотрим не только на те кадры, которые есть в распоряжении органов занятости, – это безработные, это те работники предприятий, которые остаются до сих пор под риском высвобождения, – но и на более широкий круг людей: это работники смежных профессий, это работники, которым, для того чтобы соответствовать сегодняшним требованиям предприятий, необходимо дополнительное обучение. И здесь мы уже начинаем корректировать наши программы обучения, то есть те программы, оператором которых является Роструд, программы по профессиональному обучению работников промпредприятий, обучению отдельных категорий работников, которое проводят наши федеральные операторы. Мы подстраиваем эти программы дополнительного обучения под потребности конкретных работодателей.

Организовано плотное повсеместное взаимодействие с организациями среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, для того чтобы корректировать и их образовательные программы, в том числе контрольные цифры приёма. И сейчас уже разворачивается активная работа с целью сокращения адаптационного периода после окончания вуза на предприятиях – студенты старших курсов и среднего профессионального образования, и высшего уже начинают непосредственно работать на предприятиях. Таким образом удаётся достаточно оперативно закрывать сегодняшние потребности предприятий и формировать устойчивый базис для того, чтобы эти потребности были обеспечены и в дальнейшем.

М.Мишустин: Очень важно, чтобы людям возможности получения информации по трудоустройству либо по поиску соответствующей профессии были доступны в электронном виде. Мне кажется, сейчас, при нынешнем развитии средств коммуникации, электронных платформ, очень важна такая часть этой работы, чтобы человек мог всё спокойно найти. И особенно это важно, когда навыки того или иного работника востребованы в соседнем регионе, когда рядом можно найти соответствующую работу и поддержать занятость и не надо далеко переезжать. Всё это связано ещё и с мобильностью людей.

Что вы делаете по цифровой трансформации в этой сфере и по организации таких электронных услуг?

М.Иванков: Михаил Владимирович, мы в соответствии с поручением Президента, Вашими поручениями ведём достаточно серьёзную работу по кардинальной модернизации органов занятости именно на основе цифровизации, на основе нашего портала «Работа России».

По сути, за последнее время портал «Работа России» превратился из работной базы, из средства, с помощью которого работник и работодатель могли найти друг друга, в единую цифровую платформу в области занятости.

Мы уже завершили первый этап цифровизации и реформирования в этом направлении органов занятости. С начала этого года услуга по поиску работы для гражданина, а для работодателя – услуга по поиску работника – переведены в цифровой вид. Это означает, что и гражданин, и работодатель могут подать заявление на оказание этой услуги онлайн. Им не надо собирать большое количество справок.

С 30 сентября этого года мы уже приступили ко второму этапу цифровой трансформации органов занятости. Первые 10 регионов перешли на оказание абсолютно всех федеральных услуг в области занятости в цифровом формате. То есть гражданин может не только обратиться дистанционно за услугой по содействию в поиске работы, но может уже получить услугу по содействию самозанятости, по открытию собственного дела, по профилированию. Инвалиды могут также дистанционно обратиться за услугой по сопровождению занятости. При этом человек может не только обращаться за услугой, но и полностью отслеживать ход её реализации.

К концу года мы планируем практически все регионы перевести именно на этот формат оказания всех услуг в области занятости.

В следующем году мы идём дальше. Мы уже ставим задачу перейти от оказания услуг к решению проблем. У нас, по сути, будут построены некие конструкторы из отдельных сервисов, которые находятся в рамках отдельных услуг, для того чтобы решать проблемы персонально в отношении каждого гражданина или работодателя.

В целом мы ставим задачу, чтобы орган занятости для гражданина был помощником не только в трудной жизненной ситуации, но и помощником в развитии человека, в построении его карьеры, его жизненного пути. Надеюсь, всё это нам удастся.

М.Мишустин: Есть ещё одна очень важная тема – это защита прав мобилизованных. По поручению Президента у нас достаточно оперативно вышло постановление Правительства, которое гарантирует за всеми, кто был мобилизован с 21 сентября, сохранение рабочих мест. Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию. И соответственно, необходимо, чтобы работники чётко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба всё это делала.

М.Иванков: Михаил Владимирович, специальная горячая линия для мобилизованных запущена. Уже свыше 3 тыс. звонков поступило. Преимущественно пока обращаются работодатели, чтобы понять, как правильно всё делать.

В то же время поступило свыше 60 обращений от работников о нарушениях прав…

М.Мишустин: Михаил Юрьевич, жёстко реагируйте. Надо обеспечить их права по всем решениям.

М.Иванков: На сегодняшний день по всем обращениям проблемы решены. Будем дальше держать это на контроле и докладывать.

Карьерный путь китаиста в 2022

Елена Каспирович

Термин “поворот на Восток” появился в медиапространстве еще в 2012 году в преддверии самита АТЭС: тогда впервые было озвучено намерение поймать “китайский ветер” в паруса российской экономики.

С тех пор прошло чуть более десятилетия, и торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем, главным стратегическим партнёром РФ, с каждым годом только крепнет. Не секрет, что после 24 февраля бизнесу потребовалось в скором темпе еще больше переориентироваться на Азию. В связи с этим вопрос о трудоустройстве специалистов с китайским языком стал еще более актуальным. С Китаем могут работать две категории людей: отраслевики и специалисты-гуманитарии с китайским языком. Возникает вопрос: легче обучить китаиста отраслевой специфике или отраслевика китайскому?

Совместно с Алиёй Арсаевой, экспертом China Professionals, мы выпустили гайд в двух частях, который поможет разобраться в особенностях карьерного пути китаиста. Вы узнаете об изменении спроса и предложения на рынке труда по работе с Китаем на фоне экономических и геополитических изменений, возможностях повышения квалификации для специалистов по Китаю, а также взаимосвязи между уровнем языка и зарплатой.

Образование

На сегодняшний день востоковедение в России в числе самых популярных гуманитарных направлений среди абитуриентов. При этом, если вернуться на 10 лет назад, можно обнаружить, что сотрудничество с Китаем тогда только набирало обороты и специалисты с китайским языком выпускались в основном из гуманитарных университетов, где кафедры китаеведения существуют давно, например, СПбГУ, ИСАА МГУ, ДВФУ. Сейчас же мы наблюдаем совершенно иную ситуацию: около 1/5 всех вузов России (около 200) готовят специалистов с китайским языком. Это приводит к тому, что на данный момент от 60000 до 80000 человек изучают китайский, поэтому конкуренция на рынке труда довольно высокая.

Знанием иероглифов больше никого не удивить. Зачастую после окончания университета специалист плохо понимает, что делать с дипломом и в какую сферу идти работать. Чтобы этого избежать, во время поступления нужно хотя бы примерно понимать, к какой сфере больше лежит душа, и от этого и отталкиваться при выборе вуза или даже страны обучения.

При этом особенно важно учитывать следующие факторы:

• специфика программы (академическая или направленная на приобретение практических навыков)

• межвузовский обмен: предусмотрена ли программой языковая стажировка в КНР

• входит ли в обязательную программу стажировка в компании: лучше на выпуске уже иметь опыт работы

• есть ли возможность получить дополнительную специальность

• какие программы ДПО можно пройти параллельно с основной учебной программой

Если человек видит себя в науке и в будущем представляет себя профессором университета или аналитиком по Китаю, лучше всего выбрать классическое образование китаеведа в СПбГУ или ИСАА МГУ. В доковидные времена выпускники этих вузов могли похвастаться хорошим китайским и умением пользоваться первоисточниками: всё дело в традиционной школе востоковедения и отлаженном механизме стажировок в вузах КНР.

Конкурентным преимуществом на рынке труда станет полученная на выпуске дополнительная специальность. Здесь можно упомянуть бакалаврские программы: «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)» в СПбГУ, «Международная экономика и торговля с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка» в Финансовом Университете при Правительстве Российской Федерации. Внимание стоит обратить и на магистерские в ВШЭ Санкт-Петербург: «Бизнес и политика в современной Азии» (направление "востоковедение"), которая со следующего года будет объединена с программой «Международный бизнес в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» ("менеджмент"). Эти программы обеспечат выпускников не только языковыми навыками, но и солидным багажом знаний в области права, политики, бизнеса и международных отношений.

Дополнительное образование

С низкой карьерной осознанностью и необходимостью переквалификации вообще сталкивается большинство гуманитариев, и китаисты – не исключение. Выбрав востоковедение в качестве специальности, недавние выпускники школ размышляют примерно так: “Китайский выучу и уж точно не пропаду. В крайнем случае буду преподавать или переводить, без работы не останусь”. Пока идёт обучение, времени на стажировку или прохождение дополнительных курсов не по специальности не так уж и много: изучение китайского требует колоссальных усилий. В результате на выходе китаисты ожидают более высоких зарплат в качестве компенсации за свои гигантские инвестиции, но при этом работодателю помимо знания китайского языка ничего предложить не могут. Ведь за время учебы ребята просто не успевают освоить дополнительные навыки, не относящиеся к учебной программе кафедры, потому что сфокусированы на языке. В результате усредненное резюме китаиста – смесь преподавательского и переводческого опыта. Работодатель таким сотрудникам может выделить только переводческие и административные задачи. Тем же, кто строит более амбициозные планы на карьеру, на помощь приходят центры дополнительного профессионального образования. China Professionals выступает как внешний карьерный центр для вузов России, в который можно обратиться как за карьерной консультацией-профориентацией, так и за дополнительным образованием, соответствующим нынешним нуждам рынка. Китаисты могут обучиться:

• профессии “Менеджер ВЭД. Закупки из Китая”

• предпринимательству в области импорта из Китая

• профессии “Менеджер по экспорту”

• профессии “Менеджер по digital-маркетингу с Китаем”

• алгоритмам юридического сопровождения бизнеса с Китаем

В каких областях больше всего вакансий для китаистов в 2022 году?

Хорошая новость заключается в том, что эти навыки китаисты усваивают значительно быстрее, чем отраслевики выучивают китайский язык с нуля. В условиях полного переформатирования российского рынка сейчас многие фирмы, прежде не работавшие с Азией, открывают отделы внешнеэкономической деятельности, ориентированные на это направление. Поэтому отраслевым специалистам без китайского работа с Китаем тоже найдется.

Влияет ли знание китайского на уровень зарплаты?

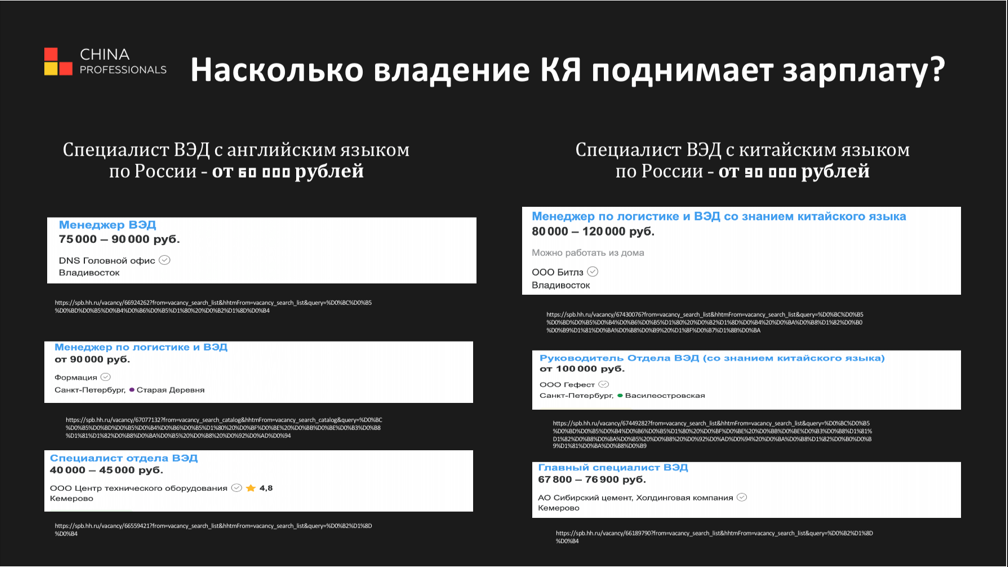

Приведём примеры зарплатных "вилок" юриста и специалиста ВЭД со знанием китайского языка и без.

Сравнительный анализ кадрового агентства China Professionals показывает, что зарплата специалистов с китайским языком на аналогичных должностях в среднем на 30% больше. Кроме того, уровень заработка, который указывают соискатели в своих резюме, повышается в зависимости от глубины и качества языковых навыков.

Уровень знания языка

За 4 года бакалавриата вполне реально выучить язык до продвинутого уровня, сдать экзамен и получить привлекательный для работодателя сертификат HSK5 или HSK6. Результат на выходе зависит от нескольких факторов: была ли стажировка в Китае, есть ли возможность поддерживать язык вне среды, посещая разговорный клуб и общаясь с друзьями-китайцами уже будучи на Родине. Обычно студенты берут gap year после третьего курса, а возвращаясь, стараются найти подработку в китайской фирме, чтобы сохранить разговорный китайский и не забыть иероглифы.

Арсаева Алия, рекрутер кадрового агентства China Professionals добавляет: “Вообще HSK - это всего лишь показатель лексического минимума. В действительности, важно не умение сдавать успешно этот экзамен, а умение использовать китайский язык для решения бизнес-задач: аргументировать свою позицию на китайском языке, работать с первоисточниками, быстро резюмировать полученную информацию, слушать китайских партнеров и слышать нужную информацию.”

Продолжение следует.

Во второй части статьи мы рассмотрим спрос и предложение на рынке труда в России, отдельные карьерные треки, географию вакансий.

Автор: Анастасия Тюхтяева

.png)

Украина. Краткая история проекта

всё, что было в России антироссийского, при царях, генсеках, сливалось, канализировалось на южную окраину и там отвердевало

Игорь Шумейко

Грамматический пролог. Право на предлог «на»

Споры о странностях сегодняшней СВО верну к… «В начале было Слово». С 1991 года мы коверкаем свой язык: «В Украине». (На Украине – это ж почти агрессия!) Сей казалось странный спор, содержит, как пружинка ДНК, прообраз всего кровавого конфликта, даже модели поведения сторон! Общеизвестно: все страны пользуются своим языком, своими грамматическими правилами. Например, «в России» француз скажет en Russie, англичанин in Russia. Ни тех, ни других Россия не вправе корректировать. В мире все за всеми признавали это право, так сказать: «языковой суверенитет». Но Россия уступила капризу новорождённого государства-соседа, забыв о своём естественном праве на свой язык. Край чего-то, о(у)краина - предлог «на». Сам Тарас Шевченко писал: «Що на Українi». Этому правилу много веков, а капризу ребёнка: «Только В!», как и самому ребенку, 30лет.

Нормальное, взрослое государство не требует ломать язык, обращаясь к нему: «в Кубе»! Куба – остров, значит по-русски: «На». Дело не только в детскости. Просто На Кубе нечего прятать, а на Украине вся элита только и думает, как бы… заховать, перезаховать свой «край». Происхождение то есть.

Отсюда поиски альтернативных корней украинства вплоть до знаменитой попытки набиться в потомки маленького племени укеров, жившего на берегу речки Укер, близ нынешнего Гамбурга.

Вот они, модели поведения сторон: рассеянность, растерянность одних (РФ) и напор, желание прятать своё, переправлять других (РУ).

Истоки истории