Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России»

Как будет выглядеть мировая ситуация на выходе из нынешнего кризиса

ЯХЬЯ ЗУБИР, Cтарший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным делам (Доха, Катар).

ХАМИД ДАБАШИ, Профессор иранистики и сравнительного литературоведения Колумбийского университета (Нью-Йорк).

АРВИНД ГУПТА, Глава и соучредитель фонда Digital India Foundation.

КИШОР МАХБУБАНИ, Заслуженный научный сотрудник Азиатского исследовательского института при Национальном университете Сингапура.

РАСИГАН МАХАРАДЖ, Генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР).

СЯН ЛАНЬСИНЬ, Приглашённый научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета, заслуженный научный сотрудник Стимсоновского центра (США).

ДАЯН ДЖАЯТИЛЛЕКА, Доктор наук, дипломат (Шри-Ланка).

БРАМА ЧЕЛЛАНИ, Почётный профессор стратегических исследований в Центре политических исследований (Нью-Дели).

МЕХДИ САНАИ, Доцент международных отношений Университета Тегерана.

КАРЛОС ЭНРИКЕ КАРДИМ, Посол по особым поручениям, социолог, профессор Института политологии Университета Бразилиа.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Зубир Я., Дабаши Х., Гупта А., Махбубани К., Махарадж Р., Сян Л., Джаятиллека Д., Челлани Б., Санаи М., Кардим К.Э. «Судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России» // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 82-96.

Бурные события на мировой арене ведут к неизбежным изменениям, но каким именно? И можем ли мы понять, как будет выглядеть мировая ситуация на выходе из нынешнего кризиса? Мы спросили об этом у ведущих интеллектуалов из стран, находящихся за пределами западного сообщества.

Яхья Зубир, старший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным делам (Доха, Катар).

В марте 2022 г. президент США Джозеф Байден заявил: «Сейчас настало время, когда всё меняется. Создаётся новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. Мы должны объединить этим весь свободный мир». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с садом, в то время как «остальной мир отнюдь является не садом, а скорее джунглями, и джунгли могут захватить сад». Два заявления предполагают, что однополярному миру, в котором доминируют Соединённые Штаты и Европейский союз, бросили вызов поднимающиеся державы – Китай и Россия, а также глобальный Юг, отвергающий гегемонию Запада. Кроме того, можно предположить, что западные элиты хотели бы объединиться против остального мира.

Пока США и ЕС теряют доминирование, переходная бесполярная система сталкивается с вызовами со стороны развивающихся держав. В этих условиях формируется новый мир, где оспаривается либеральный порядок. Начнётся ли новая холодная война или (при оптимистичном сценарии) возникнет многополярная система, предсказать трудно.

Предпосылкой пессимистического сценария – практически Армагеддона, к которому приведет невообразимая Третья мировая война, – является то, что Запад будет препятствовать любому дипломатическому, мирному разрешению российско-украинского конфликта. Он продолжит тотальную войну с Москвой посредством масштабных поставок вооружений Украине в надежде добиться смены режима в России или распада страны. США и НАТО будут и дальше осуществлять такую политику, избегая прямой конфронтации. Исход конфликта в значительной степени определит тип нового миропорядка.

Однако независимо от результата международная система останется разделённой, а вызовы, брошенные западной гегемонии, не исчезнут. Потому что сохранятся схемы поведения, сформировавшиеся за последние десять лет. Китай останется ведущей экономической и технологической державой, Россия по-прежнему будет стремиться к признанию своих интересов и статуса великой державы.

Развитие российско-украинского конфликта идёт на пользу Китаю из-за энергетического кризиса, ослабляющего ЕС и Японию. Пекин усилит свои позиции, укрепится многомерный альянс КНР и РФ. Поэтому Соединённые Штаты, считающие Китай «самым мощным геополитическим вызовом» своему доминированию, будут следовать стратегии сдерживания Пекина на глобальном уровне. Прежде всего речь идёт об Индо-Тихоокеанском регионе.

Существенные изменения происходят и на глобальном Юге. На фоне российско-украинского конфликта вновь возникла тенденция неприсоединения – многие государства глобального Юга отказываются подчиняться своим патронам. Запад утратил моральный авторитет, правительства и население стран региона отлично помнят, что интервенции под эгидой американцев привели к хаосу во многих уголках мира. Именно поэтому большая часть глобального Юга не встала на ту или иную сторону в конфликте России и Запада, несмотря на давление, оказываемое на многие развивающиеся державы. Давление не даст результатов и в будущем, глобальный Юг будет стремиться в альтернативные объединения – Шанхайскую организацию сотрудничества или БРИКС. Государства глобального Юга продолжат поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Китаем. Буллинг со стороны Запада фактически ускорит присоединение к альтернативным объединениям и дистанцирование от США и их союзников.

Новый миропорядок обеспечит консолидацию незападных ценностей и норм, которые сформировались в России, Китае и на глобальном Юге.

Именно эти ценности способствовали упадку либерального порядка. Двойные стандарты Запада, преобладавшие в последние годы, должны исчезнуть. Незападные государства, безусловно, станут стремиться к более равноправному миру, где будет меньше несправедливости и патернализма. Они продолжат бороться за независимую внешнюю политику и невмешательство в свои внутренние дела. Они заинтересованы объединяться со странами, которые нацелены на развитие, а не на эксплуатацию природных ресурсов. Африканские державы уже демонстрируют, что не собираются больше терпеть проявления неоколониализма. Тенденция сохранится и в новом многополярном мире.

Чтобы сформировался стабильный, менее хаотичный миропорядок, западные страны должны признать: либеральная модель – не единственный возможный путь и её ни в коем случае нельзя навязывать. Какими бы привлекательными ни были западные ценности, нельзя заставить следовать им тех, кто их не разделяет. У каждого государства собственные ценности. Признание нового мироустройства, состоящего из разнообразных компонентов, позволит снизить глобальную напряжённость и укрепить сотрудничество в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, продовольственная безопасность, терроризм и бедность. Рост цен на продовольствие и энергоресурсы, падение уровня жизни и другие проблемы будут провоцировать нестабильность не только на глобальном Юге, но и в развитых странах.

Осознание того, что попытки сохранить однополярное доминирование ведут мир к Судному дню, должно побудить к строительству другого миропорядка, в котором будут с уважением относиться к тревогам всех участников по поводу безопасности. Миропорядка, где будет пространство для беспристрастной дипломатии. Возврат к вестфальским принципам и коллективной безопасности – возможно, лучший сценарий.

Хамид Дабаши, профессор иранистики и сравнительного литературоведения Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Для моего поколения иранцев две выдающиеся своим многообразием литературные традиции объединились, став источником нашего национального литературного наследия: русская и американская. У нас едва ли развились вкус или привязанность к европейской словесности (даже к французским, английским или итальянским шедеврам), если только кто-то не лез из кожи вон ради исследования произведений Золя, Оруэлла или Пиранделло. Однако от Александра Пушкина до Ивана Тургенева в русской литературе и от Марка Твена до Уильяма Фолкнера в американской – эти литературные традиции стали наиболее распространенными и неотъемлемыми источниками формирования нашего вкуса, когда мы исследовали произведения своих писателей, таких как Мохаммед Али Джамалзаде, Садег Хедаят, Эбрахим Голестан или Садек Чубак.

Это было справедливо в той части, в которой сформировались наши представления о гуманитарных науках. В области общественных наук мы имеем похожий опыт. На моё раннее образование в колледже в Иране в начале 1970-х гг. глубокое влияние оказали исследования российских ученых по иранской и исламской проблематике. Такие имена, как Василий Владимирович Бартольд или Илья Павлович Петрушевский (среди бесчисленного множества других) стали основой нашего понимания особенностей национальной истории. Я помню появление переводов их работ на фарси: так как написаны они были с твердых марксистских позиций, издатели тревожились, что это может оскорбить чувства некоторых мусульман. Поэтому приглашали учёных-шиитов, чтобы те составляли межстрочные примечания или комментарии к персидским переводам. В итоге мы только выиграли. Выпущенные таким образом тома научили нас контрапунктному или «полифоническому» мышлению.

Подобный синкретический склад ума позволяет лучше понимать важнейшие аспекты наших нынешних и будущих затруднений: экологические бедствия и необходимость такого способа познания, который выходит за рамки близорукого своекорыстия. Пример: всякий раз, когда я читаю о российских и иранских экономических интересах в Каспийском море, то невольно представляю себя посреди этого великолепного озера и смотрю на многие вещи глазами его морских обитателей, размышляя о значении кораллового рифа в подводной экосистеме. Между прочим, это пример того, как критическое синкретическое суждение может и должно преодолевать глубоко укоренившийся «племенной» триумфализм.

Мы можем мыслить аналогичными категориями, задаваясь вопросом, какие геополитические тенденции станут преобладать в будущем и что они могут означать для международных отношений – точнее, для устойчивого взаимодействия людей за пределами их укоренившихся границ? Оценивая сегодня перспективы нашей хрупкой планеты, растущее истощение материальных ресурсов, вплоть до пригодного для дыхания воздуха и питьевой воды, усугубляемое экологическими бедствиями, я хорошо понимаю, что это приведет к разгулу трайбализма наций, конкурирующих за всё более скудные источники средств к существованию. Это поистине мрачная перспектива. Но на что я надеюсь и чего ожидаю от такого состояния, так это возможностей для перекрестного опыления культур и возникновение питательной среды для такого культурного обмена с целью преодоления точно таких же недружественных границ. Когда Россия начала кампанию против Украины, чтобы защитить свои стратегические интересы, в большинстве американских и европейских СМИ внезапно возродилась классическая русофобия. В статье, написанной мной весной, я обратился к Николаю Гоголю и отметил его украинские и русские корни, чтобы отдать дань литературному гению, победившему и объединившему обе свои родины.

В будущем нашу планету, несомненно, ожидает рост международной напряжённости, порождающей всевозможные формы насильственной ксенофобии.

Ключевая задача, стоящая перед нами, – двигаться в направлении, прямо противоположном страху перед чужестранцами, перебрасывать мосты и переходить границы, меняющие карту мира.

Это не полет фантазии. Речь идёт о реальной географии человеческих контактов, закамуфлированных надуманными противопоставлениями: Восток против Запада, мужчина против женщины, чёрные против белых, Европа против остального мира.

Я читал Анну Ахматову, Владимира Маяковского, Назыма Хикмета, Фаиза Ахмада Фаиза, Махмуда Дервиша и Пабло Неруду на персидском языке. Что бы ни было потеряно при переводе с их родных языков, они вдвойне выиграли, приобщившись к языку Фирдоуси, Хафиза Ширази, Форуг Фаррохзад и Ахмада Шамлу.

Арвинд Гупта, глава и соучредитель фонда Digital India.

Джо Либерман однажды заметил: «Наша национальная безопасность заключается не только в защите границ, но и в преодолении разногласий». Сегодня многосторонняя система, сформировавшаяся в 1990-е гг., переживает системную встряску: территориальные споры, соперничество в технологической сфере и изменения климата приводят к образованию многочисленных трещин. Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются национальные государства, вытекают из их озабоченности по поводу территориального, технологического и экономического суверенитета. С появлением многополярного мира национальным государствам приходится решать эти проблемы, прокладывая себе путь через творческое сотрудничество, чтобы избежать ненужных конфликтов, преодолеть разногласия и отстоять свои национальные интересы. Путь вперёд во всех этих областях достаточно неопределённый, однако конечный итог – мир, экономический рост и устойчивое развитие – являются общими целями для всех национальных государств.

Первый вызов – восприятие размежевания географических территорий, находящихся под контролем национальных государств, и защита установленных физических границ. Этот вызов является продолжением старого мирового порядка, и возникающие в связи с ним споры ставят вопрос о военной готовности, географическом соседстве, балансе сил и политической стабильности в регионе. Путь к решению таких вопросов требует продуманной оборонной стратегии, сотрудничества между союзниками, торговых связей и т.д. Послужной список многосторонних организаций и партнёров в разрешении сложных пограничных споров едва ли можно считать образцовым. Тем не менее путь вперёд связан с появлением групп единомышленников среди национальных государств с целью недопущения того, чтобы односторонние действия приводили к изменению статус-кво территориальных споров на сухопутных границах и в открытом море.

Вторая проблема – обеспечение технологического суверенитета. Во время пандемии государственные чиновники и руководители многонациональных корпораций извлекли ценные уроки, когда цепочки поставок сырья для полупроводников и критических технологий серьёзно пострадали из-за зависимости от нескольких производственных центров в мире. В дополнение к этой зависимости отмечены значимые провалы в сфере безопасности данных из-за трансграничных потоков данных и отсутствия подотчетности для установления ответственности за нарушение доверия. Чтобы решить проблемы с цепочкой поставок, национальные государства начали производить критически важное оборудование – полупроводники и электронику – на своих территориях, дабы противостоять потрясениям. Доступ к трансграничным потокам данных становится затруднительным из-за нежелательных случаев подавления геоэкономики, лежащей в основе подобных контактов, и обмена соображениями геополитической целесообразности.

Наконец, если и можно указать на проблематику, которая одинаково волнует все страны, то это изменение климата. Как и при решении любых спорных вопросов, все признают угрозу, но стратегия ответа на вызов столь же различна, как и люди, от которых зависит принятие ключевых решений. Предметом спора является, например, финансирование внедрения устойчивых к климату технологий и постепенного отказа от загрязняющих производств. Страны с развивающейся экономикой поставили амбициозные цели по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа, однако вопрос финансирования обнажил трещины в нынешнем мировом порядке. Правда, на этом фронте наблюдается значительный прогресс.

Любое государство хочет защитить свой территориальный суверенитет, использовать технологии для расширения прав и полномочий своих граждан, а также создавать возможности для устойчивой жизнедеятельности. Эти интересы можно обеспечить лишь посредством сотрудничества национальных государств, преодоления разногласий с государствами-единомышленниками и одновременного отстаивания национальных интересов.

Международный порядок должен учитывать эти устремления развивающихся стран, чтобы отражать мир таким, каков он есть.

Кишор Махбубани, заслуженный научный сотрудник Азиатского исследовательского института при Национальном университете Сингапура.

Изучая наше время, историки будущего с изумлением обнаружат, что Европа когда-то доминировала в мире, особенно в XIX и первой половине XX века. Они будут удивлены, потому что в XXI веке Европа – и в первую очередь Евросоюз – явно сбилась со своего пути.

Причина проста. Европейский союз утратил ориентиры, потому что там забыли, что геополитика состоит из двух слов: география и политика. География ЕС, без сомнения, отличается от американской. Тем не менее большинство европейских стратегов уверены в полном совпадении интересов Евросоюза и США. На самом деле существуют различия по трём аспектам.

Во-первых, озабоченность США возвращением Китая на лидирующие позиции понятна. Американцы теряют способность доминировать в Тихоокеанском регионе. У ЕС там нет фундаментальных геополитических интересов. В долгосрочной перспективе основная геополитическая угроза для Европы обусловлена демографическим взрывом в Африке. В 1950 г. население Африки составляло половину европейского, а к 2100-му население Чёрного континента будет превышать число жителей Европы в десять раз. Поэтому в интересах Европейского союза способствовать экономическому развитию Африки, чтобы не допустить массовой миграции в Европу. Лучший партнёр в продвижении долгосрочного экономического развития Африки – Китай. Поэтому, когда некоторые страны Европы подписывают заявление НАТО, в котором Китай назван угрозой, они фактически стреляют себе в ногу. Приносят в жертву собственные геополитические интересы.

Во-вторых, будучи постпредом Сингапура при ООН более десяти лет, я видел, что Соединённые Штаты выработали долгосрочную политику ослабления многосторонних организаций – таких как ООН, потому что она сдерживает одностороннее доминирование США. Всё это я зафиксировал в работе «The Great Convergence». Почему Вашингтон это делает – понятно. Непонятно, почему ЕС поддерживает такую американскую линию. К примеру, Евросоюз был согласен с усилиями Соединённых Штатов по снижению доли обязательных взносов в бюджет ВОЗ с 62% в 1970-м до 19% в 2010-м. В бюджете 2022–2023 гг. доля обязательных взносов упала до 15,6%. Из-за сокращения объёма доступных ресурсов ВОЗ оказалась зависима от прихоти своих (преимущественно западных) доноров и не может реализовывать долгосрочные планы. Но как показали последние два года, в интересах ЕС именно укреплять, а не ослаблять многосторонние организации.

В-третьих, Евросоюз действует неразумно, цепляясь за полномочия, которые были получены, когда доля Европы в глобальном ВВП была значительно выше. К примеру, ЕС по-прежнему настаивает на давно устаревшем правиле, согласно которому главой МВФ должен быть европеец – в результате более быстро растущие азиатские экономики лишены возможности участвовать в управлении глобальной экономикой.

Каким может быть решение? Простым! Европейцам нужно научиться быть такими же прагматичными, как азиаты, и попытаться создать более инклюзивные, а не эксклюзивные политические условия.

К примеру, в Восточной Азии большинство стран стремятся поддерживать хорошие отношения и с Китаем, и с Соединёнными Штатами, несмотря на растущие между ними противоречия. Кроме того, в Азии создана такая структура, как всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP), которое в том числе объединяет Китай и союзников США (Японию, Южную Корею, Австралию). Иными словами, дальнейший путь для Европы очевиден: извлечь уроки из азиатского прагматизма. Вместо того чтобы пытаться доминировать, европейцам нужно научиться идти на компромисс и делиться властью. Толика скромности тоже может оказаться полезной.

Расиган Махарадж, генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР).

В середине ноября 2022 г. Организация Объединённых Наций подтвердит, что численность населения нашей планеты достигла восьми миллиардов человек. Это, конечно, статистическое приближение. Как раз к моменту фиксации данного демографического расширения проект доклада «Краткое изложение для политиков: разные ценности и оценка Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам» (IPBES. 2022. Summary for Policymakers of the Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn) сообщает следующее: «Беспрецедентное изменение климата и сокращение биоразнообразия влияют на функционирование экосистем и негативно сказываются на качестве жизни людей».

Ни одна из этих характеристик современной конъюнктуры не выражает в полной мере главного противоречия, лежащего в основе беспрецедентных потрясений, охвативших мир во втором десятилетии третьего тысячелетия нашей эры. Человечество разрослось и расширило ареал своего обитания по всей планете до такой степени, что на Земле больше не осталось «диких» или нетронутых природных пространств. Как Homo sapiens мы достигли размеров, масштабов и распространения нашей популяции благодаря накоплению знаний и их распространению в человеческой среде. Наши производственные возможности, способности и компетенции продолжают совершенствоваться и расти, несмотря на сохранение неравноправных и ужасающе несправедливых производственных отношений.

Перспективы достижения общего и умеренного процветания для всех в пределах планетарных границ и нашего биологического вида, выходят на первый план.

К сожалению, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении этой задачи, нынешнее поколение остаётся заложником анахроничных и неэффективных институтов, возникших в процессе жестокой борьбы, противоречий и компромиссов ХХ века. Несмотря на кардинально изменившиеся обстоятельства, стремление достичь хотя бы временной гегемонии определяет современный баланс сил. Накапливаются убедительные доказательства того, что мы всё больше подвергаемся опасности из-за стремления к бесконечному росту в рамках конечной экологической системы. Но власть имущие склонны выбирать прибыль, а не жизнь людей. Наш биологический вид столкнулся с зоонозной вирусной атакой (COVID-19). В противовес тому, что, несомненно, должно было бы считаться нашим просвещённым своекорыстным интересом – действовать коллективно, сообща и сострадательно, институты глобального управления, такие как Всемирная торговая организация (ВТО) и другие, стремились скорее сохранить экономические выгоды для одних членов, не считаясь с угрозами для жизни многих других. Так, реального прогресса в расширении производства вакцин за пределы транснациональных фармацевтических олигополий не видно даже через два года после того, как Индия и ЮАР предложили ВТО отменить ограничения на интеллектуальную собственность в отношении медицинских технологий, связанных с профилактикой коронавируса. Искусственное поддержание дефицита и обеспечение прибыли способствуют самореализации прозорливого предвидения Фредрика Джемисона о том, что «сегодня легче вообразить конец света, чем конец капитализма».

Именно на этой материальной основе становится всё более реально прагматичное переосмысление мира, которого мы хотим, в котором нуждаемся и которого должны требовать. Покойный интеллектуал-революционер Стивен Банту Бико почти полвека назад утверждал, что «(самое) мощное оружие в руках угнетателя – разум угнетённого». Это утверждение актуально и уместно сегодня, когда мы сталкиваемся с реалиями нынешней эпохи всеобщей дебилизации, критически её оценивая и одновременно пытаясь обеспечить своё выживание.

Следует дальше развивать научно-технический потенциал, возможности и компетенции путём углубления сотрудничества и взаимодействия. Необходимо противостоять стремлению к дальнейшей коммерциализации, ограждению и эгоистичному присвоению знаний в эпоху, когда общедоступные блага и услуги всё более необходимы. Изобилие и умеренное процветание для всех в пределах планетарных границ достижимо, но мы должны прислушаться и к словам Никколо Макиавелли, который почти пять веков назад признал: «Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности».

Сян Ланьсинь, профессор международной истории и политики, научный сотрудник Белферовского центра Гарвардской школы Кеннеди, директор Института политики безопасности Китайского национального института международного обмена и юридического сотрудничества ШОС.

Сегодня Запад, похоже, всё больше стремится соорудить глобальный «экуменический мир» поверх демократий. Вся эта кампания созвучна любимому на Западе риторическому инструменту противопоставления «добра и зла», который придумали неоконсерваторы в годы администрации Джорджа Буша-младшего. В ход идёт сравнение событий на Украине с тайваньской политикой Китая. Российская интервенция на Украину теперь рассматривается как прелюдия к чему-то гораздо более зловещему и опасному, будто операция России на Украине – просто плохая погода, тогда как смертоносное изменение климата будет вызвано Пекином, который захочет захватить Тайвань. Используя историческую аналогию, Путин – не более чем шутовской «Муссолини», вторгшийся в Эфиопию в 1930-е гг., в то время как «Гитлер» в Пекине готовит свой роковой шаг.

Но Россия всё же является частью христианской цивилизации, а вот Китай назначен соперником номер один для Соединённых Штатов, по мнению теологов демократического «экуменического мира», главным «неверным» во всех измерениях – религиозном, культурном, политическом, историческом и даже расовом. Здесь риск выше всего. Трансатлантическая солидарность и двухпартийный консенсус в Вашингтоне по поводу того, какую политику проводить в отношении КНР, могут неизбежно повлечь за собой не только курс на смену режима, но и переход от «политики одного Китая» к подходу «один Китай, один Тайвань». Это чревато тяжёлыми просчётам всех трёх сторон – Пекина, Вашингтона и Тайбэя. Вероятность войны в Тайваньском проливе станет как никогда высокой.

Даян Джаятиллека, доктор наук, дипломат (Шри-Ланка).

Происходит столкновение проектов мирового порядка в переломный для человечества момент.

С Глобального Юга мне представляется, что мир должен быть многополярным и стремиться к всеобщему равновесию (эту идею сформулировал Симон Боливар, а позже поддержал Хосе Марти). Многополярность означает демократический, плюралистичный мировой порядок, позволяющий автономно достигать синтеза и слияния различных, иногда даже противоборствующих источников. Глобальное равновесие не даст одной державе возможности доминировать над нами.

Сегодня эта точка зрения парадоксальным образом уместна и неуместна одновременно. Уместна потому, что мы должны знать, куда плывём в бурных водах. А неуместна не только потому, что нынешний глобальный порядок кардинально отличается от этих двух устремлений, турбулентен и находится в переходной стадии. Главное, что реализуется мощный проект, являющийся антиподом многополярности и равновесия, нацеленный на то, чтобы обратить вспять продвижение к этим целям и доказать их системную недостижимость.

Воспринимая агрессивность России и подъём Китая как угрозу своей давней цели – глобальному лидерству и мировому порядку при постоянной западной гегемонии, коллективный Запад запустил проект восстановления и расширения этой гегемонии, пока не закрылось окно возможностей для сдвигов глобальных стратегических и экономических сил. Начав с окружения ключевых государств Евразии – России и Китая, Запад теперь перешёл к наступательной стратегии, которая выражается в прокси-войне на западном для РФ фронте – на Украине.

Именно поэтому были проигнорированы давние предупреждения крупных фигур от Джорджа Кеннана до Генри Киссинджера, звучавшие после холодной войны, о рисках стратегической экспансии Запада, в том числе на Украину. Точно так же игнорировались недавние призывы Киссинджера к деэскалации конфликта путём признания сфер влияния на Украине по аналогии с Ялтинскими соглашениями. Вместо этого Запад приступил к открытой эскалации с точки зрения планирования, поставок оружия, активной вовлечённости, а также стратегических политических и военных целей.

Украина – «центр шторма» глобальных противоречий, место, где происходит конденсация конфликта конкурирующих проектов, которые касаются мирового порядка и судьбы человечества.

С одной стороны, однополярная гегемония Запада, с другой – многополярное, более аутентичное демократическое и плюралистичное мироустройство. Заявленные Западом цели и политика нанесения поражения России направлены на дальнейшее окружение Китая, чтобы уничтожить его достижения и не допустить укрепления его роли в мировом порядке.

Как и во Второй мировой войне, судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России и будет определяться на российском фронте. Запад ведёт против России уже не гибридную войну и не ограниченную обычную войну. Ведётся тотальная война, которая достигла абсолютной формы, хотя и в рамках обычной. Российский потенциал сдерживания, основанный на превосходстве обычных вооружённых сил, предполагается разрушить, оставив лишь немыслимо опасный фактор ядерного сдерживания. (Возможно, именно такие ночные кошмары видел маршал Сергей Ахромеев перед своей смертью в 1991 г.)

Судьба России, Китая и всего человечества зависит от трех факторов: 1) учитывая экзистенциальный характер угрозы, сможет ли Россия вести тотальную, абсолютную войну, но императивно в пределах неядерной и избегая массовой мобилизации; 2) перед лицом общей угрозы смогут ли Россия и Китай совершить качественный рывок до уровня стратегической интеграции, которой очевидно добился Запад; 3) впитала ли российская армия наследие Красной армии и вдохновляется ли её примером.

Брама Челлани, почётный профессор стратегических исследований в Центре политических исследований (Нью-Дели).

Сегодня мир находится на перепутье, и риски эскалации затянувшейся кампании на Украине растут. Поэтому некоторым может показаться, что будущий глобальный конфликт будет отличаться от того, что мир видел до сих пор. В конце концов нынешний международный кризис представляет собой самый опасный период со времён окончания холодной войны.

Однако если исключить риск случайного обмена ядерными ударами между великими державами, то закономерности глобального конфликта вряд ли кардинально изменятся. Конкуренция и столкновение всегда были характерны для международных отношений.

Прежде всего нельзя предполагать, что в будущем лидеры стран будут действовать более рационально, чем лидеры нынешних или прошлых лет. Один только этот год дал нам множество примеров нерациональных решений политических лидеров, породивших острые геополитические и геоэкономические проблемы, включая глобальный энергетический кризис.

В будущем иррациональные политические решения, скорее всего, останутся ключевым фактором глобальной конфронтации.

Что касается иностранного вторжения в суверенные государства, то если страна, подвергшаяся атаке, начинает сопротивляться, державы-соперники, скорее всего, будут оказывать ей военную помощь, чтобы обескровить оппонента и ослабить его мощь в долгосрочной перспективе. Именно это США делали в Афганистане в 1980-е гг. против советских войск, и именно это они делают сегодня на Украине. На этом фоне можно с уверенностью заключить, что международные конфликты вряд ли когда-нибудь закончатся. Это не означает их одобрения – мы лишь констатируем очевидное: международные отношения – не о морали, а о получении относительных преимуществ.

Мехди Санаи, доцент международных отношений Университета Тегерана.

Действует ли ещё дипломатия в современном мире? Если да, то какая? Отвечая на вопрос, в чём разница между сегодняшней дипломатией и классической, можно выделить три вызова, с которыми сталкивается классическая дипломатия. Прежде всего она утратила монополию, которой когда-то обладала, и сегодня в международном взаимодействии используются различные методы. Кроме того, заметную роль играют публичная дипломатия, медиадипломатия, народная дипломатия и другие формы. Иными словами, дипломатическая арена сейчас открыта для новых акторов, которые иногда демонстрируют большее влияние, чем дипломаты.

Более того, в отличие от периода холодной войны, которая была звёздным часом аналитиков и дипломатов, в нынешних условиях постоянно меняющейся международной системы и непредсказуемости событий именно их участь наиболее незавидна. Возможно, нынешняя ситуация, войны и огромные человеческие жертвы за последние два десятилетия отчасти обусловлены неспособностью дипломатии выполнять свои функции. Дипломатия просто не успевает за темпами изменений и трансформации, и поэтому её эффективность в разрешении противоречий снизилась. Главная задача дипломатии – предотвращать войны, и очень хочется надеяться, что классическая дипломатия полностью не утратит эту способность.

Наконец, дипломатия обычно работала в вакууме и непубличном пространстве, сегодня, когда влиятельные медиа внимательно следят за всем, что происходит во внешней политике, а на принятие решений воздействует общественное мнение, классическая дипломатия не ощущает прежнего комфорта.

Публичное пространство сопровождает внешнюю политику до и после принятия решений.

Последний аспект привёл к тому, что классическая дипломатия столкнулась с фундаментальным вызовом: сохранить идентичность и одновременно следовать новым правилам и требованиям. Базовая часть классической дипломатии – это неэффективные ритуалы и протоколы, которые стали скучными и уже не способны влиять на ход событий.

Ну и необходимо отметить разницу между дипломатическими практиками в странах Востока и Запада. Дипломатия – способность к диалогу и способ ведения переговоров, который позволяет сохранять взаимопонимание и добиваться максимальной реализации интересов за счёт наименьших уступок. Эта концепция не различается на Востоке и на Западе. Но нельзя не обращать внимания на то, что дипломатическую деятельность осуществляют дипломаты, за которыми стоят общества, ими представляемые. И тут важны специфические качества и приоритеты, которые определяются политическими культурами. А они на Западе и на Востоке очень разные.

Карлос Энрике Кардим, посол по особым поручениям, социолог, профессор Института политологии Университета Бразилиа.

Россия сейчас в центре внимания по понятными причинам. Пришло время для всеобъемлющего изучения России, не ограничиваясь шлейфом советологии, который по-прежнему тянется. Ральф Дарендорф говорил мне, что после распада СССР многие «специализированные институты» должны быть закрыты. Специалисты по России остро требуются сейчас везде – в Вашингтоне, Бразилии, Лондоне, Париже, Берлине, Риме, Пекине и так далее. Они нужны и в самой Москве.

Россия являет миру много удивительного. В своё время я был потрясён рассказом Евгения Примакова о роли Анастаса Микояна в Карибском кризисе 1962 г.: узнав о смерти жены во время ключевой встречи с Фиделем Кастро, он был глубоко подавлен, но принял решение продолжить переговоры, чтобы не допустить ядерного конфликта между США и Советским Союзом. Он продемонстрировал высочайший уровень ответственности дипломата.

Когда я писал книгу о выдающемся бразильском дипломате и государственном деятеле Руе Барбозе (A raiz das Coisas. Rui Barbosa: o Brasil no Mundo), в основном речь шла о его работе на второй мирной конференции в Гааге в 1907 году. Благодаря этому я узнал, что первую Гаагскую конференцию созвали по инициативе российского императора Николая II. Бразильская дипломатия допустила тогда ошибку – отказалась участвовать в конференции 1899 г. из-за внутренних проблем. Бразилия и Мексика были единственными приглашёнными латиноамериканскими государствами, потому что у них были диппредставители в Санкт-Петербурге. Мексика приняла приглашение. На мирных конференциях в Гааге 1899 и 1907 гг. не были достигнуты соглашения по разоружению и механизмам арбитража, однако они закрепили позиции Николая II как влиятельной фигуры международной политики по продвижению мира. Участникам удалось заложить основы Постоянной палаты третейского суда, который до сих пор работает в Гааге. Кроме того, конференции считаются предшественниками Лиги Наций и ООН. Во Дворце мира в Гааге висит портрет Николая II. Макс Вебер, величайший социолог XX века, автор работ о протестантизме и капитализме, вернулся из США в 1905 г., несмотря на очень сложную ситуацию в Европе. Как писал социолог Роберт Михельс, «больше всего его привлекало именно то, что делала России. В этом отношении интуиция Вебера по поводу пути, которым следует идти, гораздо важнее академического качества его работ о России».

Россия: шансы на реванш. Для начала – экономический

Сценарий ускорения российской экономики до 10 процентов роста в год может стать реальностью

СЕРГЕЙ БЛИНОВ

Макроэкономист, автор телеграм-канала «М2».

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Блинов С.Н. Россия: шансы на реванш. Для начала – экономический // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 61-80.

Разворачивающийся на Западе кризис в существенных чертах повторяет картину экономических неурядиц Соединённых Штатов полувековой давности[1]. Успешно справившись со своими проблемами к середине восьмидесятых годов, США неожиданно легко повергли в прах экономику конкурирующей с ними за мировое лидерство второй сверхдержавы – Советского Союза.

Вместе с тем выход американской экономики из череды кризисов 1970-х гг. не был следствием осознанной экономической политики, но в определённой степени стал результатом счастливого стечения обстоятельств. Совсем не факт, что коллективный Запад сможет сегодня повторить успех Америки эпохи Рональда Рейгана. Нынешние нелады в глобальной мировой экономике дают России реальный шанс взять реванш за экономическую битву, бездарно проигранную СССР. Но используют ли российские политические элиты и экономические власти этот шанс – тоже далеко не факт. Пока они к этому не готовы.

Чтобы благоприятный для России геополитический реванш реализовался, существенны два базовых условия:

Власти США должны продолжать дублировать свои ошибки 1970-х гг. (и пока что Федеральный Резерв уверенно ведёт американскую экономику по проторённому тогда тернистому пути).

Власти же России, наоборот, должны сделать свою «работу над ошибками» и вырвать экономику из 14-летней трясины стагнации.

Стойкий подсанкционный солдатик

Для начала ответим на весьма важный вопрос: почему (к приятному удивлению одних и неприятному других) экономика России оказалась значительно более устойчива к санкционному давлению, чем ожидалось?

В начале специальной военной операции (СВО) большинство экспертных центров в России и за границей прогнозировали, что спад российской экономики из-за санкций будет измеряться двузначными цифрами. К примеру, апрельский прогноз ЦБ допускал падение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2022 г. на 8—10%, а в четвёртом квартале года – на 12—16%[2]. Майский прогноз Еврокомиссии предполагал, что российский ВВП в 2022 г. сократится на 10,4%[3], а ОЭСР предсказывала падение на 10%[4].

Однако затем прогнозы стали смягчаться и выглядели уже не столь катастрофичными. Так, в августе вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что экономический спад по итогам 2022 г. вряд ли превысит 3%, но всё может оказаться и ещё лучше. В сентябре Министерство экономического развития обнародовало новый прогноз: -2,9%, что с заявлениями Белоусова полностью совпадает. В унисон им авторитетный западный инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. пересмотрел первоначальный прогноз (-7%) и ожидает падение лишь на — 3,5%[5]. 12 октября МВФ объявил новый прогноз, по которому падение составит лишь -3,4%[6].

Прогнозные оценки российских и западных аналитических служб, заверим читателя, будут улучшаться и дальше. Скажем больше: в 2022 г. российская экономика, вероятно, не только не упадёт, а даже слегка, на 1,0—1,2%, вырастет. Могла бы, о чём ниже, под прессом санкций вырасти и ещё существенней, но огрехи денежно-кредитной политики российских властей пока быстрого роста экономики не допускают.

Почему не удался экономический блицкриг Запада

Почему же экономический блицкриг коллективного Запада не задался? Краткий ответ: в 2022 г. стали невозможны губительные для экономики валютные интервенции Центрального банка. Ведь детонатором (или спусковым крючком) всех без исключения постсоветских кризисов российской экономики становились именно они. Так было и в 1998, и в 2008, и в 2013—2014 гг., когда российский ЦБ ради защиты падающего рубля активно продавал доллары и евро на валютном рынке. В 1998 г. в топку интервенций пошли не только имевшиеся скудные резервы, но и специальные займы МВФ. В 2008 г. за пять месяцев глава ЦБ Сергей Игнатьев «спалил», по образному выражению Владимира Путина, резервов на 200 млрд долларов (на сумму 5,6 трлн рублей – более трети (!) всей рублёвой денежной массы на начало кризиса). В 2013–2014 гг. Эльвира Набиуллина использовала немногим меньше — 177 млрд долларов (эквивалент 4,4 трлн рублей).

Бесполезная (ни Сергею Дубинину, ни Сергею Игнатьеву, ни Эльвире Набиуллиной уберечь рубль от резкой девальвации не удалось) растрата международных резервов – не самая большая беда такой политики. Гораздо хуже, что в ходе интервенций ЦБ взамен проданной на внутреннем рынке валюты получал рубли – и навсегда изымал их из экономики.

Последнее обстоятельство особенно важно подчеркнуть: ведь не только политики, но и многие профессиональные экономисты и в России, и на Западе не понимают, что, проводя валютные интервенции (продал валюту, получив за неё рубли), ЦБ тем самым «стерилизовал» рубли, или, говоря по-русски, уничтожал. Стерилизация рублёвой денежной массы валютными интервенциями, то есть масштабное изъятие рублей из экономики (= резкое сжатие совокупного платёжеспособного спроса), и становилось шоком, который запускал все перечисленные выше кризисы[7].

Отправился было по этому пути ЦБ и на этот раз. «Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке», – известила Неглинная, 12, в первый же день СВО, 24 февраля. Только за один этот день интервенции составили около 1 млрд долларов (из экономики было изъято 84 млрд рублей). С такой же скоростью резервы сгорали осенью 2008 г., что буквально загнало экономику России в глубочайший кризис (Россия упала тогда больше всех в «Большой двадцатке»).

Казалось, и в этот раз ничто уже не остановит набирающий обороты маховик интервенций. Но… Страстно желая причинить как можно больший ущерб российской экономике, США и Евросоюз молниеносно, 27 февраля, прямо в выходной день, заморозили все международные резервы России в долларах и евро (около 300 млрд долларов), а также лишили ЦБ возможности совершать операции с этими валютами. «Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение», – самонадеянно заявил уже 27 февраля высокопоставленный представитель Белого дома[8]. Валютные интервенции ЦБ, таким образом, стали технически невозможны. И тем самым коллективный Запад объективно лишил Банк России единственной имевшейся у него возможности быстро вогнать российскую экономику в глубокий кризис.

Повторим ещё раз: экономический блицкриг против России не сработал только потому, что, запретив Банку России операции с долларами и евро, Запад сделал повторение разрушительных для экономики масштабных валютных интервенций прежних лет невозможным. А значит, стало невозможно повторить кризисы по сценарию 1998, 2008, 2013—2014 годов.

Отметим, что вред валютных (или золотовалютных) интервенций – это не уникальная особенность нашей страны, а общее экономическое правило, действовавшее ещё в эпоху «золотого стандарта». Например, во времена Великой депрессии в такую ловушку попали Франция и Бельгия[9].

«Славное путинское десятилетие»

Итак, экономике вредно, когда ЦБ продаёт валюту (проводит валютные интервенции) на внутреннем рынке. Но если ЦБ валюту, наоборот, покупает (т.е. пополняет золотовалютные резервы или расплачивается валютой по внешним долгам), на экономике это сказывается благотворно. И дело не в росте международных резервов Центрального банка, а опять-таки в рублях. Если ЦБ покупает на внутреннем рынке иностранную валюту на «свежеотпечатанные» рубли, то обеспеченных скупленной валютой рублей в экономике становится больше. Такой приток полновесных рублей (= рост платёжеспособного совокупного спроса) и был главной причиной быстрого экономического роста в России в 1999—2008 годах. Денежная масса её экономики за этот период увеличилась более чем в 23 раза, с 0,6 до 14 трлн рублей.

Это важно отметить особо: не приток нефтедолларов, как ошибочно считают и в России, и на Западе, а масштабное добавление Банком России новых, обеспеченных нефтедолларами рублей в экономику сыграло решающую роль.

Примечательно, что и само «славное путинское десятилетие» помог подготовить всё тот же коллективный Запад, и тоже… санкциями.

Напомним, что постдефолтному правительству Евгения Примакова (сентябрь 1998 – май 1999) предстояло срочно выплатить по внешним обязательствам более 7 млрд долларов. Но контролируемый американцами МВФ перекредитовывать «коммунистическое», как они считали, правительство Примакова наотрез отказался.

В результате главе ЦБ Виктору Геращенко и премьер-министру Евгению Примакову пришлось пойти на вынужденный шаг: ЦБ стал скупать на открытом рынке валюту за «свежеотпечатанные» рубли, а правительство отправляло её на погашение внешнего долга. Специально насыщать постдефолтную экономику рублями ни Геращенко, ни Примаков не собирались. Но благодаря быстрому росту рублёвой денежной массы (к августу 1999 г. темпы её роста достигли 73% годовых) экономика всех приятно удивила. Достаточно напомнить, что эксперты правительства прогнозировали в 1999 г. спад на 3%, а прогнозы ЦМАКП, которым тогда руководил нынешний первый вице-премьер Андрей Белоусов, предрекали ещё более глубокое падение – на 4–6%. Экономика же в 1999 г. выросла, причём на весомые 6,4%.

Плоды именно этой, вынужденно суверенной, кредитно-денежной политики пожинал затем пришедший на пост премьер-министра в августе 1999 г. Владимир Путин: в III и IV кварталах 1999 г. рост ВВП превышал 11% (!) годовых. Всего же за четыре года (1999—2002) внешний госдолг России сократился со 139 до 97 млрд долларов. Денежная масса благодаря этому выросла более чем в три раза, с 0,6 до 2 трлн рублей.

С 2003 г. к необходимости платить по внешним долгам добавился ещё один повод интенсивно «чеканить» новые рубли: рубль надолго (на 5,5 лет) перешёл к укреплению. Министр финансов Алексей Кудрин, справедливо опасаясь «голландской болезни», вовремя инициировал борьбу с его укреплением. Механизм борьбы был всё тот же: Центральный банк в гигантских количествах скупал на открытом рынке валюту в резервы, тем самым вливая в экономику так нужные ей для роста новые рубли. ЗВР за эти 5,5 лет (с января 2003 по июль 2008) выросли более чем на полтриллиона долларов (с 47 до 597 млрд). Но для экономики было гораздо важнее, что денежная масса за это же время увеличилась в семь раз, с 2 до 14 трлн рублей.

Результат – экономический рост стабильно выше шести, а в 2006 и 2007 гг. и восьми процентов в год – говорит сам за себя.

Могла ли экономика расти быстрее?

В нулевые экономика могла бы расти ещё быстрее, если бы Банк России в итоге не позволил всё-таки рублю укрепиться: курс с января 2003 г. по июль 2008 г. вырос с 32 до 23 рублей за доллар. Правильнее было бы удержать курс стабильным, то есть купить ещё больше валюты в резервы и добавить ещё больше «обеспеченных нефтедолларами» рублей в экономику. Ещё правильнее было бы покупать в обеспечение эмитируемых рублей не только валюту, но и другие активы, включая золото, облигации, акции российских «голубых фишек». Такое «количественное смягчение» могло бы обеспечить рост экономики не на 7—8%, а на 10—12% в год.

Помешало этому одно: ни в первом (1999—2002), ни во втором (2003—2008) эпизоде экономические власти реального механизма роста экономики не понимали. Ни Евгений Примаков, ни Алексей Кудрин, инициировавшие благодатное добавление рублей в экономику, перед собой такую цель не ставили. Первого заботило, чем платить внешние долги, второго – как не допустить чрезмерного укрепления рубля. И не случайно Примаков буквально до последних дней на посту главы правительства уговаривал главу МВФ Мишеля Камдессю всё-таки дать России кредит. А Алексей Кудрин непрестанно сетовал (и продолжает это делать), что добавлять в экономику рубли – это и значит разгонять инфляцию. Но на то они и законы экономики, что работают, даже если конкретные их исполнители ставят совсем другие цели.

Промежуточный вывод

Нетрудно предсказать, что аналогичный нулевым годам манёвр – масштабную скупку активов (важно помнить, что иностранная валюта – это не деньги, это тоже актив!) на внутреннем рынке в обеспечение эмитируемых новых рублей – придётся повторить и сейчас. Иного способа обеспечить стремительно растущие финансовые запросы армии, оборонной промышленности и новых территорий полновесными, не «порченными» инфляцией деньгами у российских властей нет. Ни практически, ни теоретически. Очевидно также, что ни экспортных доходов, ни валютных сбережений населения на качественное обеспечение новых рублей не хватит. Под давлением обстоятельств Центральный банк будет вынужден обратиться к стандартной практике американских коллег и во всё возрастающих объёмах, напрямую или через агентов, скупать на внутреннем рынке ценные бумаги государства, других российских эмитентов.

Вполне возможно, что Банк России отважится пойти даже дальше американцев и начнёт, в обеспечение эмитируемых новых рублей, приобретать на внутреннем рынке не только ценные бумаги, но и ценные материальные активы: редкоземельные и цветные металлы, например, или, что было бы эффективнее, всю номенклатуру дефицитных на мировом рынке товаров российского экспорта. Для решения главной задачи – обеспечить фронт и тыл добротным финансовым ресурсом в необходимых объёмах – конкретный вид обеспечения рубля на самом деле не важен. Главное, чтобы обеспечение было качественным.

Бросающаяся в глаза зацикленность российских властей исключительно на иностранной валюте при практически полном игнорировании других, не столь ограниченных извне активов понятна. Вплоть до 24 февраля 2022 г. валюта была самым ликвидным из доступных на внутреннем рынке активов. Сегодня, в рамках многочисленных санкционных режимов, это уже не так.

Оказываясь в руках российских держателей – государства, бизнеса и населения – этот актив мгновенно обесценивается.

Однако в нулевые годы свою полезную функцию – насыщать экономику полновесными рублями и стимулировать тем самым её рост – масштабная скупка валюты для выплаты внешних долгов и пополнения международных резервов успешно выполняла. Кстати сказать, экономический рост на фоне наращивания ЗВР – далеко не только российская особенность. «Упрямый и до сих пор мало исследованный экономистами факт состоит в том, что [развивающиеся] страны, ускоренно накапливающие золотовалютные резервы, растут быстрее других… Существует явная зависимость между темпами экономического роста и темпами накопления валютных резервов, независимо от того, как мерить резервы – по отношению к ВВП или по отношению к импорту. Статистический анализ показывает, что эта связь очень устойчива и сохраняется даже тогда, когда принимаются в расчёт и другие традиционные факторы экономического роста: доля инвестиций в ВВП, исходный уровень хозяйственного развития (ВВП на душу населения), темпы роста населения» – отмечали академик Виктор Полтерович и доктор экономических наук Владимир Попов («Последняя надежда», журнал «Эксперт», 2002 г.).

То, что для авторов статьи оставалось своеобразной загадкой («мало исследованный экономистами факт»), хорошо объясняется тем, что при наращивании ЗВР в национальную экономику добавляются национальные деньги. А насколько велика роль денег в экономике, известно давно.

Важное открытие шестидесятых

Ещё меркантилисты XV—XVII веков отмечали, что чем больше в стране золота и серебра (это и были деньги того времени), тем больше процветают торговля и ремёсла (говоря современным языком, процветает экономика).

Но простая мысль, что и сокращение объёма денег в стране (причём не только монет из драгоценных металлов, но и бумажных, и безналичных) автоматически приводит к кризису, долго никому в голову не приходила.

Честь этого важнейшего открытия принадлежит Милтону Фридману (1912—2006), основоположнику монетаристской макроэкономической теории, лауреату Нобелевской премии по экономике (1976). В их с Анной Шварц фундаментальной «Монетарной истории Соединённых Штатов 1867–1960 годов» убедительно показано, что основной причиной экономических кризисов в почти столетний период американской истории были сокращения денежной массы (наличных и безналичных денег людей и предприятий).

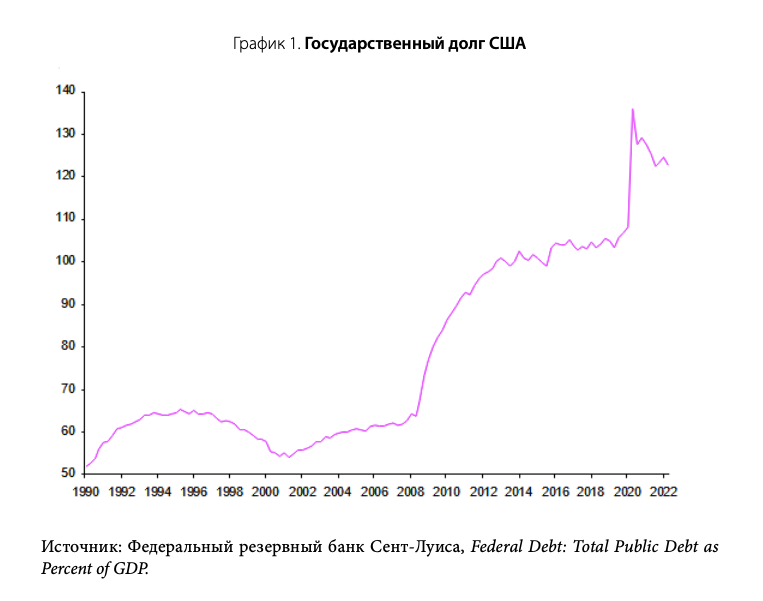

Причиной Великой депрессии (1929—1933) тоже стала резкая нехватка денег. Фридман однозначно указал и на виновника постигшей Америку катастрофы – ФРС США, американский центробанк. Именно Федеральный резерв, действуя из самых благих намерений, ужал денежную массу американской экономики на целую треть – и вверг страну в самый жестокий в её истории экономический кризис (график 1).

«ВВП есть функция денежной массы», – так можно было бы сформулировать основной постулат теории Фридмана. Прямым следствием этого постулата стало известное «правило Фридмана»: чтобы экономика устойчиво росла, он рекомендовал наращивать денежную массу постоянными темпами 4–5%. Прагматичные американцы уроки Фридмана выучили, и с тех пор сокращений денежной массы и, соответственно, новых изданий Великой депрессии не допускали. В том числе благодаря новоиспечённому нобелевскому лауреату Бену Бернанке (см. «Деньги, золото и Великая депрессия» на сайте ФРС)[10].

Вместе с тем столь же прагматичные попытки американских властей в конце 1960-х гг. действовать от обратного, то есть простимулировать рост экономики денежной накачкой, сработали не так, как ожидалось. Вместо роста экономики на выходе получили рост безработицы и всплеск инфляции, а экономика затормозила. Тот период затяжной стагнации на фоне высокой инфляции стали называть «стагфляцией» (смесь стагнации и инфляции). А любые попытки добиться экономического роста денежной накачкой тогда же заклеймили как априори вредные.

Соответственно, в умах экономического истеблишмента сначала в Соединённых Штатах, а по мере успехов глобализации и повсеместно, укрепилась противоположная концепции Фридмана мысль. А именно: что не деньги правят миром. Наоборот, правильно устроенная рыночная экономика сама создаёт себе столько денег, сколько ей требуется. Этой господствующей в мире экономической концепции вот уже 30 лет искренне привержены и российские экономические и денежные власти.

Нет ничего практичнее хорошей теории

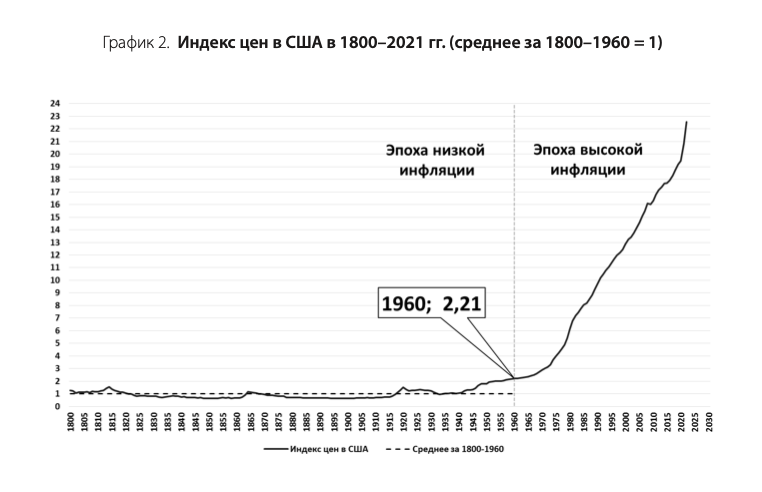

Тем не менее списывать Милтона Фридмана с корабля современности экономический истеблишмент поторопился. Оказалось, что теория его по-прежнему верна[11], а ошибки в конкретных выводах и рекомендациях были обусловлены предметом его многолетних исследований – экономической историей США. Характерная особенность которой – более чем полтора века (1800—1960) низкой инфляции (график 2).

Привычная во времена Фридмана низкая инфляция означала, что в расчётах ею можно пренебречь. Номинальный рост – что денежной массы, что валового внутреннего продукта – был примерно равен росту реальному. И Фридман естественным образом не принимал инфляцию в расчёт. Когда же американская экономика попала в зону высокой инфляции, рекомендации Фридмана оказались неадекватны.

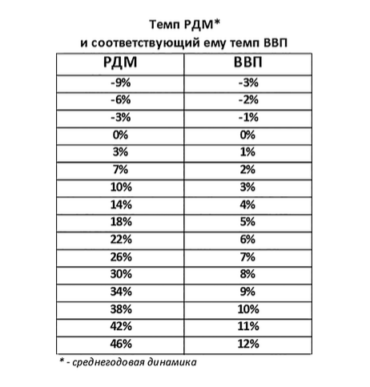

Стоит же поправку на инфляцию учесть, как всё становится на свои места. «Реальный ВВП есть функция реальной денежной массы, РДМ» – такая модифицированная формулировка основного постулата Фридмана на удивление хорошо объясняет экономическую динамику любой страны вне зависимости от того, низкая там инфляция или высокая[12].

Ничего сложного в применении этой формулы нет:

Растёт денежная масса в стране быстрее, чем растут цены (что и означает, что денежная масса растёт в реальном выражении), – растёт и ВВП страны.

Растёт денежная масса медленнее цен (то есть сокращается в реальном выражении) – ВВП страны падает.

И теперь понятно, почему оригинальное «правило Фридмана» (наращивать денежную массу постоянными темпами в 4–5%) не оправдывало себя в эпоху высокой инфляции: например, при росте цен на 10% в год следовать правилу Фридмана – значит сокращать реальную денежную массу и погружать экономику в рецессию.

В модифицированном виде «правило Фридмана» можно представить как «главное правило экономического роста»: чтобы экономика росла, денежная масса в стране должна расти быстрее цен. В приведённом выше примере (при инфляции в 10%) обеспечить экономический рост можно только одним способом – наращивать денежную массу быстрее, чем на 10%.

Яркий тому пример – Турция. С января 2020 по сентябрь 2022 г. цены там выросли в 2,3 раза (на 130%). Но Центральный банк Турции главному правилу экономического роста следовал исправно: денежная масса выросла ещё больше, в 2,9 раза (на 190%). Именно поэтому, несмотря на галопирующую инфляцию и ослабление лиры, экономика Турции на зависть быстро растёт. Росла даже в ковидный 2020-й (из «Большой двадцатки», кроме Турции, это удалось только Китаю). И в первом полугодии 2022 г. уверенно продолжила расти: прирост ВВП превысил 7%.

Экономические проблемы США, тогда и сейчас

Вот и череду американских рецессий 1970-х гг. проще всего объяснить тем, что ФРС раз за разом нарушала главное правило экономического роста – и денежная масса начинала расти медленнее цен, что с определённым лагом по времени приводило к рецессиям (график 3).

Другими словами, для кризиса не обязательно, чтоб

ы, как в Великую депрессию, денежная масса сжималась. Достаточно, чтобы она росла медленнее цен. (То есть на самом-то деле сжималась, только сжималась не номинально, а в реальном выражении.)

Так и происходило в США в те годы.

В августе 1969 г. началось сжатие РДМ – в январе 1970 г. началась рецессия (лаг 5 месяцев).

В октябре 1973 г. началось сжатие РДМ – в декабре 1973 г. началась рецессия (лаг 2 месяца).

В октябре 1978 г. началось сжатие РДМ – в феврале 1980 г. началась двойная рецессия 1980—1982 гг. (лаг 14 месяцев).

Выход из кризиса начался только тогда, когда возглавивший в августе 1979 г. Федеральный резерв Пол Волкер решительно (значительно выше уровня инфляции) и надолго повысил ставку, но не стал препятствовать денежной массе расти быстрее, чем цены.

Опыт 1970-х гг. даёт нам ключ к пониманию глубины проблем сегодняшней Америки. С апреля 2022 г. в США вновь наблюдается сжатие РДМ, причём сильнейшее с 1980 года. По данным на 1 сентября, при инфляции в 8,3% денежная масса подросла всего на 4,1% – главное правило экономического роста не выполняется. Если ФРС продолжит свой нынешний курс (а пока смены курса не видно), то рецессия экономики – вопрос лишь времени[13]. Причём – ближайшего.

Сценарии для России

Российская экономика подчиняется тем же законам, что и американская. И главное правило экономического роста в России действует как часы. Как только денежная масса растёт медленнее цен, сразу наступает кризис. (При младореформаторах (1991—1998), например, денежная масса увеличилась в 417 раз, но цены выросли в 2500 раз. Соответственно, покупательная способность денежной массы все эти годы непрерывно сокращалась, что и было причиной практически непрерывного падения российского ВВП.) Но, как и в Соединённых Штатах, если денежная масса растёт быстрее цен, экономика тут же начинает подъём (график 4).

Причём имеет значение, насколько рост денежной массы опережает рост цен. Или, говоря другими словами, важно, насколько быстро растёт реальная денежная масса (РДМ). Если опережает значительно, как в 1999—2008 гг. (РДМ росла быстро), то и ВВП растёт быстро. Если опережает слабо, как в 2016—2019 гг. (РДМ росла медленно), то и рост ВВП – слабый.

Главное правило роста российской экономики можно представить в очень удобном для практических целей формате – своеобразной «таблице умножения ВВП».

Воспользуемся ею для прогноза возможных сценариев развития событий.

Кризисный сценарий, предполагающий глубокое (-9% и более) сжатие реальной денежной массы, и, соответственно, резкий спад экономики, практически исключён. Как мы уже пояснили выше, коллективный Запад опрометчиво лишил российский Центробанк способности проводить масштабные валютные интервенции. А без таких интервенций ввести российскую экономику в кризисное состояние невозможно. (Хотя известная шутка гласит, что нет таких ситуаций, из которых невозможно выйти с позором.)

Стагнационный сценарий представляется сейчас самым вероятным. Упасть экономике не дадут. Взлететь – не позволят. Сложившиеся за три квартала 2022 г. тренды говорят, что реальная денежная масса по итогам года вырастет примерно на 4%. Это, в соответствии с таблицей умножения ВВП, приведёт к росту экономики на чуть более одного процента. Конечно, в условиях беспрецедентных санкций экономические власти и такой мизерный рост будут продавать населению и президенту как огромное достижение. Но по факту это будет означать всего лишь продолжение уже привычной 14-летней стагнации (среднегодовой рост экономики с 2009 г. не превышает 0,9%).

Отметим, что в директивах Банка России на 2023—2025 гг. именно эти макроэкономические параметры и заложены: рост реальной денежной массы согласно «Основным направлениям денежно-кредитной политики» составит менее 7% в год[14]. Ждать, что на таком скудном денежном пайке экономика вдруг станет расти быстрее 2%, не приходится.

Сценарий ускорения (до необходимых воюющей стране 10—12%) роста пока выглядит маловероятным. Не в силу военных действий, западных санкций или каких-то иных объективных причин. Главный барьер экономического роста – ментальный: нынешнее руководство ЦБ искренне считает, что деньги в экономике появляются не благодаря Центробанку, а в силу кредитной активности финансового сектора, то есть доброй или злой воли коммерческих банков. И цели руководители ЦБ ставят соответствующие – ведущие к стагнационному сценарию (см. выше).

Но чисто технически рост экономики на 10—12% в год возможен.

Причём, как свидетельствует опыт во многих отношениях модельного для нынешней ситуации 1999 г., вывести экономику на такие темпы роста можно за три-шесть месяцев. И поддерживать высокие темпы роста (особенно учитывая низкую по сравнению с теми же США базу старта) практически неограниченно долго. Всё, что денежным властям нужно делать – сознательно следовать алгоритму, которому Банк России бессознательно следовал в 1999–2008 гг., при Викторе Геращенко и Сергее Игнатьеве[15]. Требуется лишь немного адаптировать апробированный алгоритм к нынешней обстановке.

Адаптировать его придётся в двух основных отношениях.

Во-первых, стандартная для «славного десятилетия» скорость роста денежной массы в 50—60% годовых обеспечивалась, как показано выше, масштабной скупкой валюты (преимущественно долларов) на внутреннем рынке для погашения внешних долгов и пополнения международных резервов. Сегодня Центробанк может и должен масштабно закупать на внутреннем рынке другие, гораздо более надёжные активы.

Государственные облигации, золото, платину, палладий – ничто не мешает Центробанку покупать эти активы уже сейчас.

Корпоративные облигации, акции российских «голубых фишек» и иные фондовые активы – для этого, возможно, потребуется больше смелости от ЦБ. При этом осуществляться всё это может через покупку Центробанком облигаций институтов развития (ВЭБ, например) или других уполномоченных правительством организаций, а остальную «черновую» работу по выбору активов и их покупке могут осуществлять эти институты.

Цветные металлы и, шире, любую другую номенклатуру российского экспорта. Такие покупки тоже возможны через приобретение облигаций государственных структур типа «Росрезерва».

Можно было бы, наверное, покупать на внутреннем рынке и валюты «дружественных» стран, но надёжность такого рода активов сомнительна. В нынешней геополитической ситуации переход стран из «дружественных» в «недружественные» и обратно будет скорее правилом, чем исключением.

Сразу оговоримся, что указанные выше виды активов для скупки приведены лишь для примера. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. При желании специалисты ЦБ и сами могли бы найти и множество способов наращивать денежную массу, и подходящие для этого активы.

Во-вторых, нужно ещё жёстче и последовательнее, чем даже в нулевые, бороться с инфляцией. Чем ниже инфляция, тем легче денежным властям добавлять новые рубли в экономику, тем масштабнее может быть денежная накачка. Причём подавлять инфляцию нужно не сжатием денежной массы, как это предпочитают делать сейчас, а повышением ставки. Напомним, что в славные 1999—2008 гг. именно высокие (до 55%), существенно превышавшие инфляцию ставки позволяли ЦБ наращивать денежную массу высокими темпами. Инфляция при этом безо всякого таргетирования непрерывно снижалась – с 36% по итогам 1999 г. до 12% по итогам 2007 года.

Банк России пока что действует ровно наоборот: ключевая ставка сейчас почти в два раза ниже годовой инфляции – на уровне 7,50%. На языке прошлых веков это называлось «порчей монеты».

Высокая цена «дешёвых кредитов»

В стремлении к низким ставкам Эльвира Набиуллина не одинока. Заблуждение, что снижение ставки (= дешёвые деньги) благо для экономики, с ней разделяют самые широкие круги бизнесменов и политиков, включая и президента Владимира Путина. Разделяют, несмотря на то что это противоречит фактам как российской, так и зарубежной истории и практики.

Тот же Пол Волкер добился выхода американской экономики на траекторию устойчивого 25-летнего роста не снижением, а резким повышением учётной ставки. Экономика Японии при высоких ставках росла темпами 7% в год – знаменитое «экономическое чудо» 1955—1991 годов. И наоборот, при нулевых ставках все последние 30 лет растёт очень медленно, на 0,9% в среднем в год – три не менее знаменитых «потерянных десятилетия».

То же и в России. В 1999—2008 гг., когда экономика росла в среднем более чем на 7% в год, ставки ЦБ ни разу не опускались ниже 10%. И в среднем за десятилетие составили 21%. То есть в «славное путинское десятилетие» быстрому росту экономики высокие ставки никак не мешали. И наоборот, с 2009 г. ставки ЦБ редко превышают 10% (только эпизодически, в периоды турбулентности конца 2014 – начала 2015 г. и с марта по май нынешнего года). Среднее значение ставки – 8%. Но экономика всё это время растёт в среднем на 0,9% в год. Низкие ставки её ускорению никак не способствуют. Что экономике для роста нужны «дешёвые» деньги, не подтверждает и опыт Великой депрессии: ставки тогда были на исторических минимумах, но росту экономики это не помогало.

Вывод прост. Деньги не должны быть «дешёвыми» и теряющими свою ценность. Деньги должны быть «дорогими», свою ценность сохраняющими. Но таких – дорогих, полновесных – денег в экономике должно быть много. Чем больше, тем лучше. Говоря образно: когда ваши карманы набиты деньгами, никакие кредиты вам не нужны.

Экономический рост и геополитика. Вместо заключения

«Сегодняшнее геополитическое положение России, прямо скажем, небывалое. Кто-то может его ругать, кто-то хвалить, я сознательно не хочу ставить плюсов или минусов, но думаю, что все согласятся с тем, что оно беспрецедентно. Откуда оно взялось? Ему было бы неоткуда взяться без фантастического российского экономического роста в период 1999—2006 годов. Удвоения ВВП не было, но тем не менее был мощный 8—9-процентный рост. Небольшое количество стран в мире может такими результатами похвастаться. Без этой базы не было бы российского оружия в Сирии и многого другого», – справедливо говорил либеральный, как он сам себя называет, империалист Анатолий Чубайс в довоенном и доковидном 2018 году. И тогда же прозорливо предупреждал, что низкие, 1—2% в год, темпы роста ставят на геополитических амбициях страны жирный крест: «Два процента роста через какое-то время поставят не просто вопрос про Сирию, а про место России в мире. Я уж не говорю о том, что они поставят вопрос о военно-промышленном комплексе РФ, про автаркию, санкции, инновационное развитие, технологические приоритеты и т.д. Россия не может рассчитывать в долгой перспективе на сохранение существующего места в мире – при существующей экономической политике в России. Не сходится!»

Экономика России не упаде?т под градом санкций, как многие ожидали, – об этом мы сказали выше. Но в нынешней обстановке не упасть – мало. Чтобы победить, надо быстро расти.

Серье?зное препятствие для быстрого роста только одно: головы денежных властей страны пове?рнуты в другую сторону. Но нужда, гласит народная мудрость, – лучший учитель. Восстановление новых территорий, необходимость обеспечения армии и тыла – все эти жизненно важные для России потребности может обеспечить только быстрорастущая экономика, что без адекватных действий ЦБ невозможно. Уже скоро высшему политическому руководству страны приде?тся либо добиться от Банка России быстрого роста экономики, либо сменить его руководство. И тогда кажущийся фантастическим сегодня сценарий ускорения российской экономики до 10% роста в год станет реальностью.

СНОСКИ

[1] Блинов С. Восьмое криптопослание Госдуме // Эксперт. 23.11.2020. URL: https://expert.ru/expert/2020/48/vosmoe-kriptoposlanie-gosdume/ (дата обращения: 23.09.2022).

[2] Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 29 апреля 2022 года // Банк России. 29.04.2022. URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/40964/forecast_220429.pdf (дата обращения: 23.09.2022).

[3] European Economic Forecast // European Commission. Institutional Paper No. 173. Luxembourg, May 2022. 204 p. URL: https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip173_en.pdf (дата обращения: 23.09.2022).

[4] OECD Economic Outlook. 2022. Vol. 2022. No. 1. 231 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-1_62d0ca31-en (дата обращения: 23.09.2022).

[5] Сапожников А. Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии // Коммерсантъ. 6.07.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5447762 (дата обращения: 23.09.2022).

[6] Countering the Cost-of-Living Crisis // World Economic Outlook. IMF. Report October 2022. Washington, DC, 2022. 186 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 (дата обращения: 23.09.2022).

[7] Блинов С. Россия-2024: взгляд из 2020 года // Московский центр Карнеги. 14.02.2020. URL: https://carnegie.ru/2020/02/14/ru-pub-81072 (дата обращения: 23.09.2022).

[8] США заявили, что рубль «сорвётся в свободное падение» // РИА «Новости». 27.02.2022. URL: https://ria.ru/20220227/ssha-1775319836.html (дата обращения: 23.09.2022).

[9] Блинов С. Медвежья услуга больших резервов // Дзен. 5.01.2020. URL: https://dzen.ru/media/m2econ/medvejia-usluga-bolshih-rezervov-5e122ea1c49f2900b11326b5 (дата обращения: 23.09.2022).

[10] Bernanke B. Money, Gold and Great Depression // The Federal Reserve Board. 2.03.2004. URL: https://www.federalreserve.gov/boardDocs/speeches/2004/200403022/default.htm (дата обращения: 23.09.2022).

[11] Блинов С. Реальные деньги и экономический рост // Munich Personal RePEc Archive. 16.10.2015. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67256/1/ (дата обращения: 23.09.2022).

[12] Блинов С. Инфляция и экономический рост // Munich Personal RePEc Archive. 2.04.2017. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78087/1/ (дата обращения: 23.09.2022).

[13] Блинов С. Инфляция в США и её последствия // Дзен. 17.05.2021. URL: https://dzen.ru/media/m2econ/infliaciia-v-ssha-i-ee-posledstviia-dlia-rossii-609fdfef106dc30e5401627d (дата обращения: 23.09.2021).

[14] Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. Проект от 27 сентября 2022 года. М.: Банк России, 2022. 159 с. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/139691/on_project_2023(2024-2025).pdf (дата обращения: 23.09.2022).

[15] Блинов С. О росте ВВП на 5% // Эксперт. 29.07.2019. URL: https://expert.ru/2019/07/29/rost/ (дата обращения: 23.09.2022).

Победителю достаётся всё

Следование правилу «победитель получает всё» приводит к установлению монополистического порядка

ВЛАД ИВАНЕНКО

Экономист (г. Конкорд, США).

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Иваненко В. Победителю достае?тся все? // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 49-60.

В 1911 г. Джек Лондон написал рассказ «Мексиканец» – историю о мексиканском революционере, который вызвал на поединок знаменитого американского боксёра с уговором, что победитель получит весь денежный приз. Сюжет не может не вызывать эмоционального отклика у читателя – в то время как американец хочет «поколотить маленького грязного латиноамериканца», тот самоотверженно ищет способ заработать деньги, чтобы купить оружие для поддержки революции на родине.

Отбрасывая эмоции в сторону, стоит отметить, что концепция «общества, в котором победителям достаётся всё», хорошо известна учёным. Книга с таким названием была опубликована в 1995 г. экономистами Робертом Франком и Филипом Куком. Исследователи рассмотрели теоретическую модель подобного социума и пришли к выводу, что в «обществе, в котором победителям достаётся всё», неправильно рассредоточены экономические ресурсы, наблюдается неравенство в распределении доходов и, как следствие, начинается ползучая монополизация политической власти.

В области международных отношений следование правилу «победитель получает всё» приводит к установлению монополистического, однополярного мирового порядка, в центре которого государство, имеющее беспрецедентное экономическое, социальное, культурное и военное влияние.

В таком мире нет места переговорам.

Исключением не может считаться даже ситуация, когда удовлетворение условий другой стороны влечёт за собой выгоды для гегемона, поскольку доминирующая держава не имеет возможности продемонстрировать действительную силу, а может лишь применять все возможные инструменты для пресечения в зародыше малейшей угрозы извне. Таким образом, начинается противостояние, исход которого будет неудачным и для одной, и для другой стороны, как это всегда бывает в играх с отрицательной суммой. При этом совершенно неважно, кто одержит верх – гегемон или его соперник.

«Ревизия» глобалистов и националистов

Первыми глобалистами можно считать купцов, занимавшихся трансграничной торговлей в средневековой Европе, и испанских конкистадоров, осваивающих новые земли в Латинской Америке. Деятельность этих двух социальных групп способствовала созданию торговых цепочек, которыми охотно пользовались «цивилизованные страны», контролировавшие торговые пути, для обмена своих товаров на «колониальные». В политическом пространстве то же развитие событий привело к образованию колониальных империй, использовавших военную силу для установления собственного «закона и порядка» на зависимых территориях.

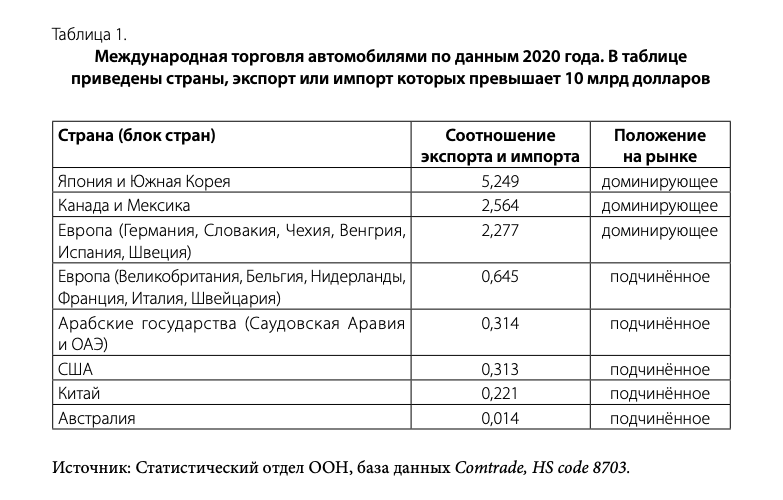

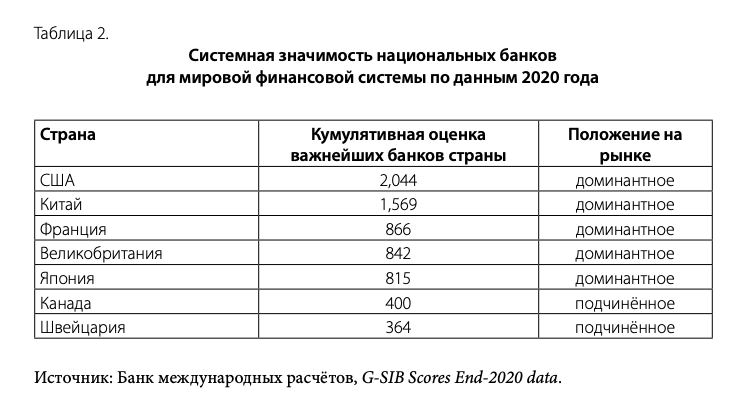

Колониализм с его открытой эксплуатацией колоний метрополиями практически исчез в XX веке (в основном из-за военного упадка «старых» европейских империй), но в мире сохранилось неравенство, причём даже после того, как бывшие колонии формально получили независимость. Это противоречит доминирующей экономической теории, которая предсказывает сближение благосостояния бывших колоний и метрополий и предполагает, что глобальной торговлей управляют новые движущие силы, хотя и скрытно. Поскольку поиск причин, благодаря которым современные глобалисты имеют определённую власть и влияние, выходит за пределы данной статьи, ограничимся тем, что поместим глобалистов и националистов в рамки разработанной американским социологом Иммануилом Валлерстайном в 1970-е гг. методики анализа мировых систем для выявления основного конфликта между двумя группами.

Валлерстайн определяет мир как «социальную систему, имеющую границы, структуру, группы участников, правила легитимации и связанность». Она состоит из национальных государств, но представляет собой нечто большее, чем простую сумму её составных частей. Валлерстайн утверждает, что «жизнь мировой системы характеризуется конфликтом противоборствующих групп, которые удерживают её от распада, но вместе с тем разрывают на части, поскольку каждая группа всегда стремится изменить систему для своей выгоды»[1]. С этой точки зрения глобальное неравенство становится необходимым условием для создания импульса, поддерживающего непрекращающийся поток товаров между «богатыми» и «бедными» странами. Неравенство усугубляется существованием «центральных стран», которые нацелены на капиталоёмкое производство, требующее высокой квалификации, и «периферийных стран», вынужденных специализироваться на низкоквалифицированном, трудоёмком производстве и добыче сырья. Граница между центром и периферией размыта, поэтому центральные страны, занимающие пограничное положение, могут меняться местами со странами периферии и наоборот. Но чтобы такой переход произошёл мирно, необходимо получить одобрение наиболее влиятельных стран центра, которые должны быть готовы принять новичка в свой клуб.

Анализ мировых систем соответствующим образом конструирует современный мир и объясняет, почему некоторые страны добиваются успеха (и их приглашают, например, в ОЭСР), но в нём нет ничего о том, что происходит, когда пограничная, полупериферийная страна (например, Россия) решает бросить вызов статус-кво, отказываясь терпеливо ждать очереди на вступление в клуб великих держав. Чтобы дать ответ на этот вопрос, требуется другой ход мысли. Поскольку данная статья посвящена конкретному противостоянию (Россия против западноцентричного мирового порядка), уместно обратиться к концепции, разработанной в России. С её основными положениями можно ознакомиться в статье бывшего помощника Путина Владислава Суркова «Куда делся хаос? Распаковка стабильности»[2].

Ссылаясь на второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия в изолированных системах возрастает, Сурков утверждает, что ни одна суверенная нация не может поддерживать внутренний порядок, не экспортируя некоторую форму хаоса (энтропии) во внешний мир (системную среду). Исходя из этого предположения, если страна стремится присоединиться к центру, но не получает от него приглашения, она должна бросить вызов существующей глобальной системе и взаимодействовать с ней как со своей «средой», в которую она «экспортирует хаос». Этот аргумент (экспорт хаоса) был истолкован на Западе преимущественно как теоретическое обоснование российского экспансионизма, однако его идейная составляющая является гораздо более тонкой и может дополнить мысль Валлерстайна о мировых системах, обогатив её новой движущей силой глобальных революций, лозунгом, известным веками – Divide et Impera («разделяй и властвуй»): нации, которые могут быть разделены, становятся слабыми и подвергаются эксплуатации.