Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Наталья Трунова: регионы уже начинают ощущать сложности с бюджетом

Рост доходов многих регионов осенью сильно замедлится, говорит аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. В интервью РИА Новости она рассказала, почему нужно помогать регионам-донорам, стоит ли распространять льготную ипотеку на вторичный рынок жилья, как обстоят дела с переселением людей из аварийного фонда, и почему ситуацию на рынке труда нужно оценивать не по статистике безработицы, а по динамике доходов населения. Беседовали Диляра Солнцева и Лейла Хамзиева.

– Наталья Александровна, Счетная палата тщательно следит за региональными бюджетами. Какие регионы в этом году самые устойчивые?

– В силу конъюнктуры мировых цен у нас небывалый профицит консолидированного бюджета по итогам первого полугодия – порядка 1,2 триллиона рублей. Это действительно беспрецедентные цифры, но не надо обольщаться, потому что 42% этого профицита приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Кемеровскую область. Положительную динамику показывают регионы, которые ориентированы на нефтегазовый и угольный экспорт, и центры, где расположены головные офисы этих компаний. Всего 16 регионов у нас закончили полугодие с дефицитом, но некоторые регионы уже начинают ощущать сложности. Это, прежде всего, машиностроительные, автомобильные регионы.

Когда мы будем анализировать данные за девять месяцев, думаю, что увидим чуть больше регионов, которые если и не будут иметь дефицит, но будут балансировать на грани, потому что рост их доходов очень сильно замедлится. Это затронет регионы, в которых металлургический сектор занимает существенную долю в экономике: они получили высокие доходы в первом квартале за счет поступлений от налога на прибыль за прошлый год, но сейчас, когда Европа закрылась для российских металлургов, как они будут себя чувствовать – большой вопрос.

То же самое касается и регионов, зависящих от добычи и экспорта углеводородов. Нужно минимум два-три года для того, чтобы увеличить внутреннее потребление металлопродукции. И какое-то время уйдет на перенаправление поставок ТЭК. Поэтому считаем, что призыв Минфина формировать резервы абсолютно оправдан, чтобы потом можно было их использовать, в том числе для компенсации тех же недополученных доходов.

– Регионы прислушиваются?

– В зависимости от своих возможностей. Как правило, вице-губернатор по финансам – это одна из самых устойчивых позиций в правительствах регионов, некоторые работают больше 15 лет. Они прошли уже далеко не один кризис, не одну тяжелую ситуацию. Поэтому при минимальной возможности, естественно, любой наш российский человек и уж тем более министр финансов старается сформировать подушку безопасности. Но не в ущерб социальным обязательствам и уже начатым проектам. При этом все понимают, что как только закончатся меры в отношении бизнеса (мораторий на банкротство, отсрочка по налогам и тому подобное), бизнес будет принимать решения о дальнейшей деятельности. И это также может повлиять на объем налоговых доходов.

– То есть регионов-доноров станет меньше?

– В 2022 году количество регионов, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, составило 23. Их число выросло на 10 по сравнению с предыдущим годом. И мне кажется, что как раз их нужно какое-то время более интенсивно поддерживать, чтобы они не потеряли устойчивость, чтобы им не обрубали "хвост" и стимул еще лучше работать. К сожалению, мотивации добиваться финансовой устойчивости, без дотаций у многих регионов практически нет. Потому что сокращаются не только дотации из федерального бюджета, но и по субсидиям, установленный им предельный уровень софинансирования ниже, чем у дотационных регионов.

– Видите ли вы риски того, что может вырасти безработица в регионах?

– Тот всплеск, которого все ожидали весной, не случился. Часть иностранного бизнеса, который приостановил деятельность в России, продолжает платить зарплаты персоналу. Если ситуация изменится, то не стоит забывать, что самая большая концентрация этих компаний была в основном в Московской, Ленинградской и Калужской областях. Рынок труда там крайне динамичный, очень быстро подстраивающийся под разного рода изменения, и тут, я думаю, каких-то страшных моментов точно не произойдет. Сложнее ситуация в моногородах. Ряд из них уже почувствовали на себе ситуацию.

Безработица находится на рекордно низком уровне – менее 4%. По экспертным оценкам, в статистику попадает около 30% от реального числа безработных, поскольку в ней учитываются те, кто встал на соответствующий учет. Но нужно понимать, что у нас невысокий уровень пособия по безработице, и многие люди не регистрируются на бирже труда, стараются сами решить свои проблемы. Поэтому проблемы на рынке труда нужно оценивать не по статистике безработицы, а по уровню доходов населения и потребления.

– Можно сказать, что регионы все-таки выбрали уже более сберегательную модель поведения?

– Я думаю, что мы пока не перешли к сберегательной модели. Это просто невозможно сделать из-за реализации национальных проектов, так как нельзя остановить строительство дорог, жилья, социальной инфраструктуры.

– Счетная палата недавно предлагала изменить механизм льготной ипотеки, исключив из нее студии и однокомнатные квартиры. Получила ли эта инициатива поддержку в правительстве?

– Действительно, мы выступили с рядом инициатив, в том числе по ориентации механизма льготной ипотеки на нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Также была инициатива ограничить в структуре строящегося жилья долю однокомнатных квартир и студий до 35% в проектах, которые получают государственную поддержку. На текущий момент вопрос находится на рассмотрении правительства.

– Какова сейчас ситуация с ценами на вторичном рынке жилья? Стоит ли запускать программу льготной ипотеки на вторичном рынке, так как новое жилье недоступно во многих регионах?

– Росстат отмечает увеличение цен на первичном рынке: по состоянию на конец второго квартала 2022 года стоимость типовой квартиры на первичном рынке повысилась на 31% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, на вторичном рынке – лишь на 1,5%. Но вместо того, чтобы применять механизм льготной ипотеки для вторички (который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке), необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке. Также решать проблему доступности жилья, в том числе за счет расширения механизмов улучшения жилищных условий, изменяя модель рынка жилья.

Начать следует с мероприятий по выводу найма и аренды из "теневой" зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая ГЧП, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компаниям создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого.

– Ухудшилась в регионах ситуация с переселением из аварийного и ветхого жилья из-за кризиса, а также с капремонтом зданий и сетей?

– Темпы расселения аварийного и ветхого жилья в 2022 году увеличились. В рамках федерального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за семь месяцев 2022 года переселены 112,3 тысячи человек из 1,794 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда, что составляет соответственно 149% и 137% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Вместе с тем Счетной палатой отмечаются некоторые проблемы в части расселения аварийного фонда в рамках этого федерального проекта: темпы признания многоквартирных домов аварийными существенно превышают темпы их расселения.

Что касается текущей ситуации в части капитального ремонта зданий, то по сравнению с 2021 годом она практически не изменилась. Так, в настоящее время программы капитального ремонта реализуются в 723,4 тысячи многоквартирных домов, что фактически соответствует уровню 2021 года общей площадью 2,7 миллиарда метров, в которых проживают 88,8 миллиона человек или 61% населения страны.

Основной способ формирования фондов капитального ремонта в 2022 году осуществляется на счет регионального оператора, что говорит, к сожалению, о низкой вовлеченности собственников в вопрос сохранения и улучшения своего жилья.

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Уважаемые главы делегаций! Уважаемые участники саммита! Дамы и господа!

Сердечно приветствую вас на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Рад возможности лично принять в древнем и гостеприимном Самарканде лидеров государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, наших почетных гостей и представителей международных организаций.

Этот величественный город, расположенный в самом сердце Великого шелкового пути, в течение тысячелетий служил центром межцивилизационного диалога, культурного и духовного взаимообогащения, торгового и научного обмена.

Отрадно, что сегодня, невзирая на пандемию и непростую ситуацию в мире, Самарканд вновь объединил лидеров обширного пространства Евразии, стал центром международной политики и экономики.

Хотел бы искренне приветствовать лидеров государств, впервые участвующих в нашем мероприятии: Премьер-министра Исламской Республики Пакистан господина Шахбаза Шарифа, Президента Турецкой Республики господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, Президента Туркменистана господина Сердара Бердымухамедова.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Уважаемые участники заседания!

В период своего председательства в ШОС мы стремились активизировать практическое взаимодействие в рамках нашей Организации, повысить ее потенциал и международный авторитет.

Приоритетное внимание наряду с вопросами обеспечения безопасности уделялось расширению торгово-экономического

и гуманитарного сотрудничества.

Были реализованы многочисленные инициативы по всем направлениям деятельности Организации. Несмотря на последствия пандемии и глобальные потрясения, нам вместе удалось в полном объеме выполнить План председательства. Проведено более 80 крупных мероприятий. Наши совместные усилия отражены в принимаемых сегодня более 40 документах.

Еще раз благодарю все государства ШОС, а также Секретариат Организации и Исполком Региональной антитеррористической структуры за активное содействие нашему председательству.

Уважаемые участники саммита!

В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире, противостояний и конфликтов усилились многочисленные вызовы стабильности и безопасности.

Серьезные риски для устойчивого развития представляют следующие проблемы современности: изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.

Растет глобальный запрос на взаимодоверие, справедливость и солидарность. В этой связи как никогда востребовано продолжение открытого и конструктивного диалога. Деятельность нашей Организации демонстрирует миру, что такой диалог возможен.

Благодаря твердой приверженности принципам открытости и внеблоковости ШОС укрепляет взаимовыгодные отношения между странами-участницами и успешно углубляет международное сотрудничество. Расширяется состав ШОС, развиваются наши партнерские связи.

Сегодня подписывается Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена Организации. Искренне поздравляю Президента Ирана, уважаемого господина Иброхима Раиси и всех наших коллег с этим историческим событием.

Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Государству Катар.

Кроме того, мы принимаем решения о начале процедур по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, Государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма – статуса партнеров по диалогу.

Расширение географического охвата ШОС – еще одно подтверждение востребованности нашей Организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание

и динамизм.

Уважаемые главы делегаций!

ШОС вступает в новый, ещё более ответственный этап своего развития. Нам предстоит вместе решать многие приоритетные задачи сотрудничества.

На наш взгляд, прежде всего важно и далее сохранять внеблоковый статус Организации и её открытость.

Мы твердо придерживаемся принципа неделимости безопасности. Деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство. Также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС.

Другая ключевая задача – укреплять сплоченность, взаимную поддержку и партнерство на основе принципов «Шанхайского духа». Только так мы сможем обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе ШОС.

Полагаю, что, опираясь на эти принципиальные подходы и учитывая международную ситуацию, мы можем приступить к подготовке Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный программный документ должен охватить все направления нашего многопланового сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития ШОС.

В первую очередь, чрезвычайно важно повысить практическую отдачу сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Это одно из ключевых условий обеспечения стабильности в регионе и повышения благосостояния населения наших стран.

Очевидно, что для достижения большей экономической устойчивости необходимо использовать надежные модели регионального взаимодействия. Важно перейти к реальным действиям по выстраиванию производственных цепочек между странами ШОС с более коротким «плечом поставок».

Мы заинтересованы в максимальном раскрытии существующего потенциала с учетом преимуществ взаимодополняемости экономик стран ШОС. В этой связи предлагаем приступить к формированию общего пространства промышленно-технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС.

Его главная задача – объединить возможности и активизировать все созданные нами механизмы торгово-экономического сотрудничества путем устранения торговых и таможенных барьеров, формирования гарантированных и стабильных цепочек производства и поставок, стимулирования совместных программ локализации и импортозамещения, а также посредством защиты и продвижения взаимных инвестиций, прежде всего в развитие инфраструктуры, конкурентоспособной промышленности и сектора услуг.

В целях полномасштабного экономического сотрудничества наших стран и выхода на конкретные результаты практического взаимодействия предлагаем провести в Узбекистане Неделю делового партнерства регионов государств ШОС.

Для углубления промышленной кооперации и стимулирования торговли выступаем также за создание Альянса специальных экономических зон стран ШОС. Готовы провести в следующем году здесь, в Самарканде, на базе индустриальной зоны «Узбекистан – ШОС» первую встречу руководителей администраций специальных зон.

В качестве еще одной меры предлагаем проведение на ежегодной основе Большой торговой ярмарки ШОС с созданием на ее базе единой электронной платформы.

Этому также будет способствовать принимаемый нами План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли.

Хотел бы обратить внимание на еще один важный вопрос.

Следует признать: несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС.

Потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями. Кроме того, мы должны внести свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне.

В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций.

Помимо этого, самое серьезное внимание следует уделить программам выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, формированию согласованных схем прямых взаимных поставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для доставки качественных и доступных продуктов питания.

В целях широкого обсуждения этих жизненно важных вопросов предлагаем провести в следующем году Международную конференцию по продовольственной безопасности.

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы принимаем Концепцию ШОС по укреплению взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.

В целях практического выполнения основных положений концепции предлагаем создать при поддержке Организации Объединенных Наций Межрегиональный центр по взаимосвязанности в городе Ташкенте.

Считаем также историческим событием подписание в рамках саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Призываем поддержать и другой стратегически важный проект – строительство железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.

Реализация этих двух проектов откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности, увеличения взаимной торговли и инвестиций, в целом – обеспечения устойчивого экономического роста на пространстве нашей Организации.

Все перспективные проекты в области транспорта и коммуникаций мы могли бы обсудить на площадке первого Транспортного форума ШОС в следующем году в Узбекистане.

Особую актуальность приобретают проблемы экологической повестки.

Сегодня, принимая совместное Заявление по реагированию на изменение климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам.

Вместе с тем нужны новые механизмы и форматы практического сотрудничества в этой жизненно важной для всех нас сфере.

Мы предлагаем создать Климатический совет ШОС, который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса.

Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий.

Это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала.

Важным условием развития ШОС является эффективное сотрудничество в сфере безопасности. В новых реалиях актуальным является укрепление координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб наших стран.

Давно назрел вопрос о повышении эффективности Региональной антитеррористической структуры ШОС на основе наших договоренностей по совершенствованию ее деятельности, в том числе в вопросах предупреждения и оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности.

Важно наладить практику ежегодных выездных заседаний Совета РАТС для оценки ситуации в наших странах и принятия комплексных решений с учетом сегодняшних реалий.

Опасной тенденцией становится рост радикализма. Полагаем целесообразным принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодежи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям.

Хотел бы также обратить внимание на вопросы развития безопасных информационно-коммуникационных технологий, которые уже во многом определяют современную жизнь.

Только объединив усилия, мы сможем в полной мере использовать преимущества цифровизации, одновременно снижая угрозы в информационном пространстве.

Все более насущной становится задача создания совместной площадки для борьбы с киберпреступностью.

Среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиление координации в содействии установлению мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.

Хотел бы особо поблагодарить коллег за поддержку недавней Ташкентской конференции.

Участие в ней афганской делегации, представителей многих государств и международных организаций, в том числе ШОС, подтверждает стремление мирового сообщества к выработке согласованных подходов в отношении сотрудничества с этой страной.

Подчеркну: афганский народ как никогда нуждается в нашей добрососедской помощи. Мы не должны повторить ошибок прошлого и оставить Афганистан один на один с его проблемами.

Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция нынешних властей Афганистана неизбежно приведет к усилению радикализации внутри страны и превращению ее в плацдарм

для террористических организаций.

В этой связи выступаем за развитие конструктивных контактов с Кабулом для выполнения ранее принятых временными властями Афганистана международных обязательств, в том числе в области прав женщин и детей.

Кроме того, предлагаем совместно учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана в нашем приграничном городе Термезе, задействовав современную инфраструктуру созданного там международного транспортно-логистического хаба.

Средства фонда будут направляться на преодоление социального кризиса в этой стране, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.

Уважаемые участники саммита!

Культурно-гуманитарные связи традиционно формируют прочную основу нашего сотрудничества. Крепкая дружба и взаимопонимание между нашими народами – залог мира и широкого партнерства в регионе ШОС.

Именно на эти цели направлен принимаемый сегодня Комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Опираясь на принцип уважения многообразия культур, наша Организация открывает миллионам людей новые возможности межкультурного общения и обмена.

Считаю необходимым учреждение дополнительных форматов в рамках ШОС – таких как Форум ректоров университетов, Дни культуры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиады.

Отмечу, что современные технологии позволяют нам также запустить цифровые площадки межкультурного диалога. Это – виртуальные музеи и творческие выставки, научные видеоконференции, которые будут способствовать сближению наших народов, в том числе путем активного вовлечения в такие проекты молодежи.

На это будут направлены и увеличение взаимных туристических потоков, реализация совместных программ и проектов в области туризма.

Для активизации нашего сотрудничества в этом приоритетном направлени и предлагаю объявить следующий год – Годом развития туризма на пространстве ШОС.

Уверен, что принимаемое сегодня Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма создаст необходимую правовую базу для совместной работы.

Дорогие друзья!

С древних времен Самарканд был центром духовного, экономического, культурного и научного обмена между народами, живущими на пространстве от Восточной Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и Европы. На протяжении веков здесь создавалась особая культура плодотворного общения представителей разных цивилизаций.

Самарканд – это живой пример того, как столетиями на практике претворялись в жизнь принципы толерантности и уважительного отношения к традициям и ценностям разных народов, которые мы взяли за основу при создании ШОС.

Сейчас такой диалог, свободный от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров, чрезвычайно востребован.

Поэтому сегодня Узбекистан рад предложить партнерам Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания.

Ее цель – вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы «Самаркандского духа».

Вопросы практической реализации этой инициативы предлагаем совместно рассмотреть на международном Самаркандском форуме в следующем году с участием политических лидеров, авторитетных представителей общественности, деловых, академических и экспертных кругов.

Основой работы форума станет насыщенная Программа действий, которую мы в скором времени представим всем нашим партнерам. Надеюсь на Вашу широкую поддержку и участие

в продвижении нашей инициативы.

Уважаемые участники заседания!

Позвольте в завершение своего выступления еще раз выразить всем вам искреннюю признательность за активное содействие в достижение целей председательства Узбекистана.

Уверен, что принимаемые сегодня документы и решения станут достойным вкладом в дальнейшее поступательное развитие и повышение авторитета Шанхайской организации сотрудничества в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, во имя прогресса и процветания наших стран и народов.

Благодарю за внимание.

Троянские кони

чем занимается Институт философии РАН

Алексей Гончаров

Цивилизация Запада находится в состоянии глубокого кризиса, моральной деградации и очевидного отмирания. В то же время, она распространяет свои смертельные метастазы по всему миру, агрессивно вторгаясь в жизнь других цивилизаций. При этом в качестве отмычки для взлома культурного кода и системы ценностей России, составляющих духовную основу ее суверенитета, активно используется академическая наука. Прикрываясь стремлением не отстать от западных интеллектуальных мод и социальных концепций, наши ученые-философы продвигают идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности и самой тысячелетней цивилизации нашей страны. В качестве доктринальной основы этого «троянского коня» выступает идеология толерантности и ненасилия, включая методологию ненасильственного политического протеста, которая используется всеми организаторами «оранжевых революций». С ней органически связана идеология «новой этики», включающая в себя «культуру отмены» традиционных ценностей и институтов вкупе с «научным» обоснованием и оправданием сексуальных извращений. Продукты философского дискурса транслируют деятели образования и культуры, журналисты и блогеры, политические активисты разной степени радикальности. Эти модные тренды сегодня оказывают всеобъемлющее влияние на отечественную гуманитарную науку и взяты на вооружение российским некоммерческим сектором в качестве идеологической основы проектов, реализуемых многочисленными НКО.

От биоэтики – к биолабораториям

Имя американского сенатора Ричарда Лугара сегодня на слуху в связи с обнаружением сети американских биолабораторий на территории Украины. Лугар стал крестным отцом этого проекта: вместе с Бараком Обамой, – тогда тоже сенатором, – в нулевые годы он выезжал на Украину, договаривался с местными чиновниками, организовывал украинско-американское сотрудничество в области биоразработок. Одной из первых появилась лаборатория в Одессе, до этого благодаря поддержке Михаила Саакашвили были открыты лаборатории в Грузии.

К тому времени Дик Лугар уже обладал богатым опытом по реализации стратегических проектов под видом благотворительности на территориях бывшего СССР. Еще в 1991-м он выступил соавтором закона Нанна-Лугара, обеспечившего финансирование ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия в России и бывших республиках СССР. В соответствии с этой программой, наши боеголовки были уничтожены, а содержащийся в них высокообогащенный уран вывезен в США. В память о заслугах ныне покойного сенатора в Университете штата Огайо, на базе которого работает крупнейший в США центр русистики (Russian Studies) [1] , учреждена стипендия имени Ричарда Лугара и Томаса Траута: она присуждается студентам, проявляющим успехи в освоении специальностей двойного назначения. Но кто же такой Томас Траут, имя которого, наряду с Лугаром, получила эта замечательная стипендия?

Согласно официальному некрологу, Траут – кадровый офицер разведки ВМФ США, специалист по оборонной политике и американо-советским отношениям, знаток Советского Союза и России. В 1990-е годы – сотрудник Центра национальной безопасности имени полковника Мершана (Mershon Center) Университета штата Огайо. Центр Мершана занимается вопросами национальной безопасности в глобальном контексте, реализацией программ по внедрению «правосудия переходного периода» в т.н. посттоталитарных обществах, их «восстановлению от насилия», конструированием коллективной памяти, развивающей «ответственность поколений» за тоталитаризм.

В настоящее время среди тем исследований, спонсируемых Центром: «Может ли рост использования Интернета спровоцировать новые демократические восстания в авторитарных странах?», «Поддержка в России политической цензуры в Интернете и степень поддержки правительства Путина», «Поддержка США прав ЛГБТ в России и в Африке», «Охрана природы в России как поле боя», «Конфликт на Украине: цифровые медиа России и США в конструировании памяти и «другого», «Возвращение России в качестве геополитического игрока»[2].

В качестве ключевого партнёра в России Центр Мершана стал использовать Институт философии РАН – в недавнем прошлом цитадель советской идеологии, куда сходились многие нити по управлению наукой и общественным сознанием в нашей стране. Первые контакты состоялись еще в период перестройки и были связаны с внедрением в России американской биоэтики. Борис Юдин [3], который стал лоббистом биоэтики в России, вспоминал:

«Это было в конце 80-х годов. Тогда перестройка была в самом соку. Я работал в Институте философии. И как-то несколько человек из сектора этики и из нашего пошли на встречу с американской делегацией. Возглавлял делегацию человек, который к биоэтике не имел отношения. Он имел отношение к контактам между советскими и американскими философами. Они стали рассказывать, что такое биоэтика, и как-то меня сразу зацепило. Потом вечером в ресторан мы вместе ходили, а потом еще одна встреча была уже в более широком составе, тоже в Институте философии. Потом они поехали в Грузию. А потом нас поехало несколько человек из Института философии из Москвы в Америку» [4].

Человек в штатском, который возглавлял делегацию американских биоэтиков, не имея к ней прямого отношения – не иначе, как Томас Траут, «специалист» по американским контактам с советскими философами. Примечательно, что инициаторами встречи выступили сотрудники институтского сектора этики, которым тогда заведовал Абдусалам Гусейнов, ныне – академик и директор Института философии РАН. Гусейнов и его ближайший сподвижник Рубен Апресян стали пионерами и главными координаторами массового вовлечения советских, а затем и российских философов в американские программы. Согласно американским планам, именно этика, основанная на западных нормах, должна была стать идеологической дубинкой для постсоветского общества – трибуналом либеральной инквизиции, выносящим моральные санкции исторической памяти, традиционным ценностям и институтам России.

С американской стороны курировать «научные контакты» с русскими Томасу Трауту помогал Джим Харф – специалист в области национальной безопасности, советской ядерной стратегии, ограниченной войны, работы разведывательного сообщества. Вряд ли простое совпадение, что дочь Харфа Мари впоследствии стала пресс-секретарем ЦРУ и заместителем официального представителя Госдепа США Джен Псаки (на фото рядом с Псаки).

Траут и Харф неоднократно посещали Россию. В 1993 г. Центром Мершана совместно с Институтом философии РАН была проведена российская Летняя школа по проблемам демократии «Этика гражданского общества». Как вспоминал российский участник Владимир Кантор, Траут «был весьма спортивного вида, даже неплохо знал русский, но по-русски с нами никогда не говорил… Участников конференции повезли напоследок в ресторан. На сцене ресторана была музыкальная группа, певшая не под фанеру:

Не валяй дурака, Америка,

Отдавай-ка Аляску взад!

Американцы смущенно и тревожно переглянулись. Затем оживленно стали перекидываться репликами. Наконец, Томас Траут спросил руководителя московской группы: «Мы хотели бы знать… это мнение русского народа? Это серьезное требование. А что на это говорит ваше правительство? Надо же поставить в известность наши власти». С трудом удалось им объяснить, что это шлягер, массовая культура. «У нас массовая культура, — возразил американец, — несёт государственную идеологию. И по-другому не бывает. Наш Рэмбо всегда защищает звездно-полосатый флаг». Апресян смущенно ответил, что у нас раньше тоже так было, но теперь полный разброд. «Да, — согласился Траут, — у вас, русских, то анархия, то тоталитаризм. У нас устоявшаяся система демократии, где все знают, что разрешено, а что не разрешено».

В 1995 г. делегация ИФ РАН во главе с директором академиком Вячеславом Степины и его заместителем Гусейновым (получившим повышение за успехи в «международном сотрудничестве») в течение трех недель находилась в Mershon Center в Огайо для участия в Летнем Институте «Основания гражданского общества», который проводился при поддержке Фонда «Евразия»[5]. Американцы инструктировали российских участников о методах демократизациии России. С американской стороны проектом руководили всё те же Траут и Харф.

Философская политика хозяина Спасо-Хауса

В 1987 г. послом США в СССР назначен Джек Мэтлок (на фото внизу)– доктор философии, специалист по Russian Studies. В своих действиях он исходил из убеждения, что СССР является наследником Российской империи, для победы над которой необходим прежде всего подрыв ее идеологической основы. В феврале 1989 г. Мэтлок направляет Президенту Рейгану записку о необходимости развития контактов между философами СССР и США с целью продвижения американских ценностей в России[6]. В мае 1989 г. принимается Декларация Саммита НАТО, в которой поставлена задача приобщения стран советского блока к «сообществу западных ценностей».

А уже в июне 1989 г. в московском Киноцентре на Красной Пресне открывается симпозиум «Понимание ценностей западной цивилизации», организованный посольством США и философами АН СССР. На симпозиум приглашены американские политики и интеллектуалы, которые, по словам «Известий», раньше проходили по разряду «ярых антисоветчиков и заокеанских ястребов», а теперь – почётные гости Москвы, в том числе: сенаторы Филипп Грэмм и Роберт Кэстен, отвечающие за финансирование национальной безопасности и внешней политики, главный редактор Commentary Magazine Норман Подгориц и председатель Совета по внешней политике США Херманн Першнер. С советской стороны – член Политбюро Александр Яковлев – «прораб перестройки», завербованный ЦРУ в бытность послом в Канаде.

Измена на «философском фронте» холодной войны

Ещё в 1984 г. Мэтлок, тогда помощник президента США, организовал совещание руководителей американских НКО, работающих с СССР, в котором принял участие Рейган. Одним из исполнителей поставленных на совещании задач стал американский бизнесмен Клинтон Гарднер (на фото внизу), основатель Транснационального института, через который спонсировались контакты с философскими и религиозными кругами СССР.

Совместные мероприятия Транснационального института и ИФ РАН проводились при поддержке фонда Макартуров ежегодно в России и США, куда выезжала делегация во главе с директором ИФ РАН академиком Вячеславом Стёпиным. Первая в этой серии масштабная конференция («Возрождение русской философской традиции») состоялась в Москве и Санкт-Петербурге уже две недели спустя после событий августа 1991 г. Посольство США максимально использовало административный ресурс, чтобы в кратчайшие сроки после августовских событий, «чудесным образом преодолев бюрократические препятствия», обеспечить высадку «десанта» американских советологов, который возглавили Джеймс Скэнлан, Джордж Клайн и Анджей Валицкий. Цель этих мероприятий – переориентация науки и культуры в России с национальной мыслительной традиции на глобальную повестку.

Вот некоторые цитаты. Джеймс Скэнлан: «Русская философия не соответствует современным задачам демократических реформ в России, России нужна не русская, а глобальная философия». Анджей Валицкий: «В условиях возвращения России в Европу дискуссии об особом пути русской философии лишены философского интереса, концепции особого характера и предназначения России мешают делу реформ, имеющих целью приобщить Россию к либерально-демократической цивилизации Запада, в этом России мешает ее имперское прошлое».

Философия развала страны: Джин Шарп и его российские ученики

В конце 1980-х в Институте философии АН создан Центр «Этика ненасилия» (руководители – Абдусалам Гусейнов и Рубен Апресян). Основу идейной программы Центра составила теория ненасильственной борьбы американского политолога Джина Шарпа.

В ноябре 1989 г. Центр провел конференцию в Москве с участием философов – представителей сепаратистских националистических движений Прибалтики и Закавказья. Шарп в своем выступлении указал на стратегическую роль ненасильственной борьбы на примере свержения коммунистических правительств в ГДР и Чехословакии и протестных акций в Прибалтике. Он говорил об эффективности ненасильственного гражданского протеста для смены «тоталитарных режимов» и разъяснил, как можно с помощью активного неповиновения внести неуверенность во власть, расколоть ее и поставить «на колени». В связи с этим организатор конференции Гусейнов сказал, что русским надо учиться у Шарпа и предложил перевести его работы на русский язык.

В кулуарах конференции Шарп передал книгу с изложением своей методики государственного переворота сотруднице Института философии АН Литвы Гражине Миниотайте (в прошлом – аспирантка кафедры Гусейнова в МГУ). В Вильнюсе Миниотайте передала книгу Шарпа министру обороны в правительстве Ландсбергиса Андрюсу Буткявичюсу, который оперативно организовал ее перевод с английского и распространение по республикам Прибалтики.

В 1991 г. Центр «Этика ненасилия» ИФ РАН занимался методической и организационной подготовкой ненасильственного демонтажа советского строя. В мае 1991 г. Центр провел советско-американский семинар-тренинг «Ненасильственное решение массовых социальных конфликтов». Среди его участников – активисты гражданского действия, преподаватели и слушатели Академии МВД СССР: американские инструкторы обучали активистов методам сопротивления внутренним войскам, а сотрудникам правоохранительных органов внушалась идеология отказа от применения насилия. В выступлении Апресяна был обобщен опыт сопротивления 1989-1991 гг. в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и странах Восточной Европы, даны рекомендации по технологии массовых протестных акций.

Всё это происходило в преддверии событий августа 1991 г. и сыграло роль в их исходе. В дни ГКЧП листовки с перечнем методов ненасильственной борьбы распространялись вокруг Белого дома активистами Российско-американской гуманитарной инициативы Golubka, ассоциированной с Центром «Этика ненасилия». В ноябре-декабре 1991 г. Шарп вновь приезжал в Москву и участвовал в работе парламентской Комиссии по расследованию событий ГКЧП.

В 1992 г. центр «Этика ненасилия» провёл семинар по идеологии и технологии ненасилия для учителей средних школ, включавший анализ текстов школьных учебников на соответствие идеологии ненасилия. В 1996 г. на средства Фонда Дж. Сороса* Центр издал книгу «Опыт ненасилия в ХХ столетии». В книге Апресян писал об эффективности методики Шарпа в действиях по развалу СССР.

В интервью «Российской газете» в феврале 2022 г. директор ИФ РАН академик Гусейнов пытается отрицать политический характер своего сотрудничества с Шарпом в 1980-90-ее гг. Сам Шарп гордился тем, что передача его книги на конференции 1989 г. сыграла роль в разрушении СССР. Он писал: «Для меня большая честь и награда то, что мне удалось сыграть роль в создании условий для передачи информации и идей о ненасильственной борьбе и её потенциале для национальной обороны и освобождения».

Впоследствии в интервью «Комсомольской правде» Шарп похвалялся: «В начале 90-х я не в Таллин, Ригу и Вильнюс приезжал, а в Москву. Мне там снимали зал чуть ли не в Академии наук, туда приезжали представители Прибалтики и я их учил, как разваливать страну изнутри».

Миниотайте в 1991-1995 гг. наряду с работой в Институте философии Литвы руководила в Литве Центром ненасильственных действий, в 1997-1999 гг. получала стипендию НАТО.

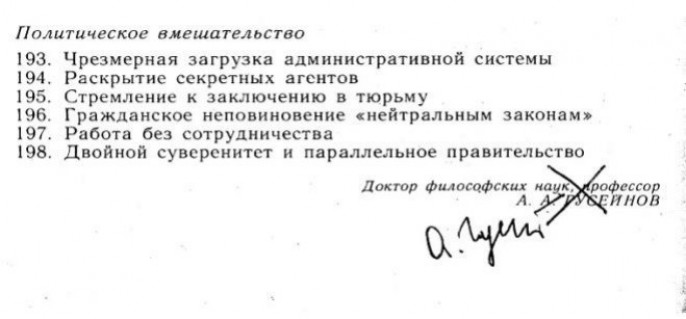

В декабре 1991 г. Гусейнов опубликовал от своего имени в журнале «Философские науки» список 198 методов ненасильственного сопротивления Шарпа. Оттиск публикации со своим автографом он передал в возглавляемый Шарпом Институт имени Альберта Эйнштейна, тем самым удостоверяя проделанную работу (скан снизу).

Доклад Шарпа был многократно перепечатан Гусейновым в научных и популярных изданиях. Сообщение об этом было помещено в годовом отчёте Института имени Альберта Эйнштейна вместе с фотографией обложки ежегодника ИФ АН «Этическая мысль» - как достижение по продвижению демократии в России.

«Настоящие гавайцы»

Мариэтта Степанянц, несколько лет проработавшая в посольстве СССР в Канаде под руководством «прораба перестройки» и агента ЦРУ Александра Яковлева, положила начало сотрудничеству Института философии с Международным комитетом гавайских конференций философов Востока и Запада (Гонолулу, США).

Гавайский комитет и его российские контрагенты продвигали идеологию мультикультурализма и политкорректности. По инициативе Комитета в 1990 г. в Москве Степанянц организовала первый в России форумом по мультикультурализму и феминизму и выпустила по его итогам книгу «Феминизм: Восток – Запад – Россия». В ежегодных конференциях в Гонолулу принимали участие директора ИФ РАН Степин и Андрей Смирнов, сделавший мультикультурализм руководящей идеей в Институте.

Осенью 1995 г. Центр «Этика ненасилия» и Международный центр демократии Гавайского университета при поддержке Rule of Law Consortium ARD / Checchi Joint Venture реализовали образовательный проект «Гражданская ответственность – осознанный выбор» по подготовке российских молодых избирателей к «ответственному» участию в выборах. В течение шести недель проводились семинары, где молодые избиратели-студенты прошли образовательный курс у американских специалистов и сотрудников ИФ РАН (Гусейнов, Апресян, Сергей Чижков и др.).

Международный центр демократии Гавайского университета специализируется в области теории и практики ненасилия, а также образовательной политики. В заказанных Центром исследованиях Советский Союз и Россия квалифицируются как тоталитарные «мегаубийцы», которые осуществляют демоцид, т.е. массовое уничтожение народов собственным правительством.

В 2008 г. в ИФ РАН создана кафедра ЮНЕСКО «Диалог культур» (заведующая – Степанянц), которой подготовлен учебно-методический комплекс для поликультурного образования в средней школе. В нём Россия не включена в число мировых цивилизаций и рассматривается не как самостоятельная цивилизация, а как пространство мультикультурного взаимодействия.

Опытной базой для реализации проекта в регионах страны стали учреждения образовательной системы ОАО «РЖД». В рамках программы с 2013 г. на базе ИФ РАН проводились ежегодные курсы повышения квалификации для учителей по поликультурному образованию. Группа директоров образовательных учреждений ОАО «РЖД» принимала участие в организованном кафедрой ЮНЕСКО семинаре по поликультурному образованию в Париже.

Западная прошивка высшей школы

В начале 1990-х гг. в России был инициирован процесс переподготовки и переаттестации преподавателей социально-гуманитарных наук в соответствии с западными стандартами. В 1992 г. для практической реализации задачи учрежден Российский центр гуманитарного образования (РЦГО). По свидетельству первого руководителя РЦГО и сооснователя Высшей школы экономики Льва Любимова (фото внизу слева), это происходило при поддержке США: «Когда рухнул Советский Союз, было совершенно ясно, что образование в нашей стране, как и наука, однобокое… Я нашёл подходящего американского партнера – Атлантический совет** в Вашингтоне. Это ведущая консультативная организация, которая включает в себя штат исследователей, но ещё больше – людей из политической элиты… А руководил этим всем Эндрю Дж. Гудпастер, бывший командующий объединенными войсками НАТО».

Весной 1992 г. были организованы трёхмесячные стажировки в Москве на базе Института философии РАН, чтобы переподготовить российских преподавателей философии по западным стандартам. Участники получили сертификаты и разрешение от Госкомвуза на преподавание философии в высших учебных заведениях. Кто из философов не приехал и не прошёл стажировку, этого права лишился. В 1994 г. РЦГО был преобразован в Государственный академический университет гуманитарных наук, в руководство которого входили директора ИФ РАН Стёпин и Гусейнов.

Философия клитора

Институт философии – центр пропаганды в России философии постмодернизма, в частности – идей основателя гендерной теории Мишеля Фуко. В наши дни гендерная теория стала теоретической основой легитимации ЛГБТ+. В книгах Фуко сопротивление социальным идентичностям, эмансипация и реабилитация сексуальности во всех проявлениях, особенно девиантных, предстает как радикальная политическая задача. Умерший от СПИДа Фуко оказал огромное влияние на левых философов и общественных деятелей, одним из которых был его любовник Даниэль Дефер: он входил в национальные и международные комитеты по здравоохранению и проблемам СПИДа, занимался изданием книг и пропагандой идей Фуко.

В дальнейшем взгляды Фуко получили развитие у адептов феминизма и квир-теорий, которые стали рассматривать социокультурное измерение половой принадлежности как «навязанное» человеку традиционным обществом. Гендер был признан социальным конструктом, который можно переформатировать в любом предпочтительном для индивида направлении. Конструктивистский подход к гендеру реализуется через политические действия по соответствующему «переформатированию» общества.

В журнале «Синий диван», который издает зав. сектором эстетики ИФ РАН Елена Петровская говорится, что эффективным аргументом радикального феминизма должна быть политическая страсть с целью «захвата позиций патриархальной власти» и «становления государством». В «Синем диване» и в журнале ИФ РАН «История философии» в 2018 и в 2019 гг. опубликованы тексты профессора Кингстонского университета Катрин Малабу.

Автор представлена в качестве «одного из самых влиятельных философов современного мира», поскольку она основала новое направление – философию клитора. В своей книге «Стёртое удовольствие. Клитор и мысль» Малабу неразрывно связывает сексуальную и политическую эмансипацию. Она предлагает «клиторальное» чтение философских текстов. Клитор – это орган, который нужен только для удовольствия, не для размножения, не для материнства. Малабу объявляет удовольствие фундаментальной философской категорией, посвящает отдельные главы половым губам, «политической анатомии» клитора, анархии и феминизму.

Развитие таких «исследований» в духе новой этики, призванных подорвать традиционные российские ценности, поощряется руководством ИФ РАН. Директор Гусейнов в 2021 г. писал: «В российском публичном пространстве акцентированно негативное отношение к новой этике, которое призвано стать ментальной границей, отделяющей ее от системы так называемых традиционных российских ценностей. Сторонникам разных «идеологических» меньшинств мало того, что их «терпят» (не осуждают, не дискриминируют), они еще хотят, чтобы их ценили, считали правыми: они это делают в защиту своего человеческого достоинства. К примеру, почему сторонники ЛГБТ-сообществ не удовлетворяются тем, что им не мешают культивировать свою сексуально-гендерную идентичность в качестве частных лиц, а хотят непременно публично (демонстративно) заявить об этом, ходить по улицам со своими флагами, устраивать фестивали и т.п. … Гомосексуальной паре мало того, чтобы их оставили в покое, она требует общественного признания, при этом не только юридических прав, но и моральной правоты, чтобы к ней относились так же, как к разнополому союзу. Такого же нравственно-участливого отношения к себе со стороны общества ожидают, требуют люди, экспериментирующие со своей гендерной принадлежностью».

Пионер гендерных исследований в России Ольга Воронина (ИФ РАН): «В какой-то момент благодаря развитию философии прав человека, демократических идей и феминистской теории произошли изменения в человеческом сознании. К сожалению, не в нашей стране. После консервативного поворота в политике гендерные стереотипы, вроде слабости женщины, ее семейного предназначения, самоотречения ради мужа и детей, стали трактоваться как “наши национальные традиции и культурные ценности”. В русле скреп».

Дети полковника гранта

Российские представительства Фонда Фулбрайта, Фонда Макартуров***, Фонда «Евразия»*** располагались прямо в здании ИФ РАН на Волхонке; многие проекты Института реализовывались при поддержке этих фондов, а также Фонда Сороса, Гавайского центра демократии, Центра имени полковника Мершана и др. В условиях отсутствия интереса государства к философии именно эти структуры стали реальными заказчиками, определяющими основные направления работы Института философии РАН. Они предоставляли финансирование, гранты и стажировки, выращивали лояльные себе кадры, объединяли их вокруг отобранных лидеров.

Фонд Дж. Сороса «Открытое общество» регулярно спонсировал деятельность Центра «Этика ненасилия» (1989-2003). Затем в 2004 г. при ИФ РАН Гусейнов и Апресян создали Центр прикладной и профессиональной этики. Центр осуществил Международный образовательный проект «Развитие этического образования в высшей школе» (2004–2007), который финансировался Фондом Сороса. Среди лекторов – Смирнов, Гусейнов, Апресян и ведущие западные советологи. Среди тем лекций: «Моральная уместность границ», «Гуманитарная интервенция», «Права человека versus государственный суверенитет», «Этос оранжевой революции. Впечатления участника».

Разработки проблематики экологической этики на секторе этики ИФ РАН во главе с Апресяном активно финансировали Фонд Сороса, Институт им. Кеннана Центра Вудро Вильсона, Корпорация Карнеги в Нью-Йорке, Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Цель проекта – этическое обоснование ограниченности национального суверенитета на национальные природные ресурсы. Разработанные при участии Апресяна экологические документы ЮНЕСКО являются средством иностранного шантажа и давления на Россию. В публикациях Апресяна и его сотрудников говорится о том, что Россия нарушает климатическую справедливость, и поэтому международные экологические санкции должны оказать давление на политику России.

Особое внимание в Центре прикладной и профессиональной этики ИФ РАН уделялось взаимодействию с занимающимися Россией исследовательскими структурами заинтересованных стран Арктического и Балтийского регионов. Стратегия санкционного давления дополняется организацией кампании в СМИ и экологического протеста. В публикациях Центра подробно говорится о применении методов ненасильственного сопротивления в экологическом движении против структур, признанных опасными с точки зрения экологической этики (организация митингов, демонстраций, маршей протеста, акций саботажа и гражданского неповиновения).

Русофобия как профессия

Руководитель сектора философии российской истории ИФ РАН Алексей Кара-Мурза – личность многогранная, сочетает амплуа ученого с деятельностью активиста несистемной политической оппозиции, члена совета фонда «Либеральная миссия», президента фонда «Русское либеральное наследие» (основные партнеры: Фонд Фридриха Науманна, «Эхо Москвы», Радио Свобода, The New Times, «Новая Газета»), члена Федерального политсовета СПС (2001-2008). Еще он – старшина московского Английского клуба и президент Флорентийского общества, созданного с целью «осуществить прививку Ренессанса к России», которую члены общества считают варварской страной. В ИФ РАН Кара-Мурза курирует всю социально-политическую философию. Пользуясь этим, он подчиняет плановую работу научных сотрудников идеологии либеральных партий, фальсификации истории России и русской философской мысли, распространения отборной русофобии под вывеской «философии российской истории».

Свое научное кредо Кара-Мурза обобщил в докладе «Преемственность через катастрофы» на семинаре по теме госзадания Института «Российский проект цивилизационного развития» (руководитель – академик Андрей Смирнов). Несмотря на декларации, что «проект предусматривает философское обоснование цивилизационной безопасности России», по сути, он является ширмой для глумливой критики нашей «варварской» страны, не отвечающей западным стандартам «цивилизации». «Концепция цивилизационного развития России» Кара-Мурзы заключается в понимании России как «негативного синтеза Востока и Запада» или «Азиопы». Ученый муж отстаивает тезис, что формула «”Россия как Ничто” есть глубинное смысловое ядро, стержень всей русской философской и общественной мысли». Стремясь доказать это, Кара-Мурза собирает вырванные из контекста критические высказывания о России русских мыслителей, пытаясь представить их в качестве русофобов.

Друг Ходорковского****

В 1992 г. сотрудник ИФ РАН Сергей Никольский на стажировке в Оксфорде (Великобритания). В 1996 г. Никольский на стажировке в Саскачеванском университете (Канада). В 1995-1998 Никольский – руководитель отдела инвестиций в агропромышленный комплекс Института проблем инвестирования Банка МЕНАТЕП М. Ходорковского. В 1999 г. рабочей группой под руководством Никольского была подготовлена «Аграрная программа» Партии "Яблоко". С 2006 по 2015 – заместитель директора ИФ РАН по научной работе. В 2015 г. под грифом ИФ РАН вышла книга С.А. Никольского и М.Б. Ходорковского «Государство. Общество. Управление».

С 2018 г. Никольский – координатор мегатемы ИФ РАН «Российский проект цивилизационного развития». В своих публикациях Никольский говорит о «звериной сущности» русского народа. Никольский утверждает, что охлаждение и кризис в отношениях России и Европы в 2010-е годы – это результат активизации «варварства», претендующего на положение доминирующей силы. Под «варварством» Никольский понимает приверженность «канонам консерватизма и традиционализма», «суеверное отношение» к принципам и идеям прошлого, которые «варвары» считают «духовными скрепами» российской цивилизации.

В 2019 г. по приглашению Никольского на семинаре ИФ РАН «Россия как она есть: тупик и выход» выступил Явлинский, который сказал: «Сейчас наступает такой момент, когда система будет податливой, и можно многое будет сделать, если оказывать давление. Когда уходит вождь, отдельные группы будут делить власть. Они готовятся к транзиту власти, и мы должны. Я имею в виду солидарные действия, которые могут в какой-то момент превратиться и в выход на улицу. Но чтоб это были не какие-то маленькие группировки, которые будут тут же изничтожены Росгвардией, а чтобы понимали, что это будут выходить уже десятки, сотни тысяч людей, с которыми уже другой разговор. По-другому никак. Армию готовят, чтобы в нас стрелять».

Картинки с выставки

В 2020 г. директор А. Смирнов создал в Институте философии PR-отдел для организации презентаций, выставок и т.п. публичных акций. Наиболее резонансной из них стал конкурс фоторабот Existentia. Работы победителей конкурса (руководитель жюри – Смирнов) в январе-феврале 2021 г. в течение месяца экспонировались на Крымской набережной. Некоторые из них вызвали протесты общественности, обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих, были расценены как публичная провокация против традиционных российских ценностей (работы «Терпение», «Погост», «Алтарь», «Душа Кавказа» - на фото и др.).

Понятие традиционных российских ценностей Смирнов подверг критике в своём выступлении «Текущие задачи русской философии» в ИФ РАН тогда же – 10 февраля 2021 г. Выставка была организована при финансовой поддержке Национального института достоинства и права, учредитель которого Гарегин Тосунян стал в 2019 г. академиком РАН при содействии Гусейнова и Смирнова.

Спасители мира от российского Левиафана

В соответствии с теорией тоталитаризма идола западного либерализма Ханны Арендт (фото внизу), в ИФ РАН рассматривают Россию как тоталитарный режим и озабочены борьбой с её «агрессивностью». Апресян: «У Арендт говорится о предпосылках тоталитаризма – имперских, о духе «пан-сознания». Мы сейчас можем увидеть много символических признаков реставрации тоталитаризма».

Апресян принимал участие в международном проекте по разработке теории справедливой войны, суть которого в том, чтобы этически обосновать применение военной силы, оправданное интересами защиты демократии. По существу, это служит «этическим» обоснованием «гуманитарных интервенций» демократических государств по всему миру. В соответствии с теорией справедливой войны Апресян также квалифицирует военные действия тоталитарных государств (в том числе СССР и РФ) как несправедливые. Он приравнивает действия фашистской Германии и Советского Союза, дает этическое обоснование претензий к СССР как к «агрессору», которые выдвигаются ныне правительствами стран Балтии и Восточной Европы, и называет справедливыми военные действия против СССР таких стран, как Финляндия и Румыния. Апресян предлагает провести общественный трибунал, на котором осудить деятельность советских руководителей в годы войны как неправомерную и несправедливую, и готов выработать для трибунала экспертное этическое заключение об их преступлениях против человечности.

Директор ИФ РАН Гусейнов писал в 2020 г.: «Экстерриториальный правовой статус прав человека находится в противоречии с патриотической установкой на волю большинства, приоритет общегосударственных интересов. Нельзя путать любовь к своей стране с псевдопатриотическим чванством и националистическим нарциссизмом. Вариантом такого хода чувств и мыслей являются клишированные фразы из патриотического символа веры: «Русские не сдаются!», «Русские своих не сдают!». Еще как сдаются! Еще как сдают! Ложность утверждения, что русские не сдаются и не сдают, заключена в скрытом смысле, что они этого не делают в отличие от других народов, и в этом смысле лучше их».

Агрессивная русофобия объединяет ведущих сотрудников ИФ РАН. После присоединения Крыма Ученый совет института отказался поддержать проект создания филиала в Крыму, опасаясь испортить отношения с западными коллегами. Сотрудники ИФ РАН приняли активное участие в кампании против российской спецоперации на Украине, два десятка подписали письма протеста, многие размещали экстремистские призывы в соцсетях.

Подписант открытого письма «против войны с Украиной» и автор вышеприведенных интернет-публикаций, в своих трудах ставящий под сомнение справедливость войн, которые вела Россия в прошлом и ее право на собственные природные ресурсы Рубен Апресян, наряду с пропагандистом политического либерализма и западничества Алексеем Кара-Мурзой награждены медалью «за вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности». Остается уточнить: политики какого государства?..

Можно долго размышлять и спорить о всеобъемлющем влиянии на отечественную гуманитарную науку философского дискурса умирающего Запада. Однако заявления и действия учёных мужей, направленные на подрыв несущих конструкций государства российского – вовсе не абстракция. Разветвлённая система связей, отношений и финансовых потоков действует не в интересах русской цивилизации, а выполняет заказы враждебных России центров силы. Стране нужна доблестная страта патриотически мыслящих учёных, а не кочевой табун троянских коней.

***

От редакции.

В качестве послесловия хотелось бы отметить, что в декабре 2021 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков издал приказы о прекращении полномочий директора Института философии РАН Андрея Смирнова и назначении директором Анатолия Черняева, перед которым была поставлена задача подчинить деятельность института государственным интересам. В ответ на это были организованы акции протеста коллектива при поддержке либеральных СМИ. В итоге уже через три дня после вступления Черняева в должность Фальков назначает директором Абдусалама Гусейнова – лидера протеста.

Ещё один штрих: на июль 2022 года министерством науки и высшего образования была назначена проверка Института философии РАН, которая затем была отменена без объяснения причин.

Хотелось бы знать, с чем связаны такие решения министра Фалькова? И какую позицию в сложившейся ситуации занимает президент РАН Александр Сергеев? И сколько ещë встревоженной общественности надо ждать, чтобы уважаемые люди заметили очевидную вещь, что институт, который должен в трудное время ковать суверенную идеологию, лишь имитирует работу в интересах страны, а на самом деле выполняет функцию иностранного агента?

***

1. Учрежден согласно законодательному акту National Defence Education Act (NDEA) – Закону об образовании в интересах национальной обороны, принятому Конгрессом США в 1958 г. Целью этого федерального закона являлись «укрепление национальной обороны и расширение и поддержка распространения и улучшения образовательных программ, направленных на защиту важнейших национальных интересов».

2. https://mershoncenter.osu.edu/

3. Отец Григория («Грэга») Юдина, профессора Шанинки, который был задержан 24 февраля 2022 г. как участник несанкционированного антивоенного митинга. По его убеждению, «Интересы России противоречат интересам Путина» (https://www.opendemocracy.net/ru/voyna-rossii-protiv-nezavisimostiukrainy-lyuboy-tsenoy/).

4. Как начиналась биоэтика в России (Интервью с Б.Г. Юдиным) https://elibrary.ru/download/elibrary_35351632_95949838.pdf.

5. Московский офис этого фонда, а также Фонда Фулбрайта и Фонда Макартуров, размещался непосредственно в здании Института философии РАН по адресу Волхонка, 14.

6. По свидетельству заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта в книге воспоминаний «Измена в Кремле», записка Мэтлока составлялась в обстановке строжайшей секретности, писалась от руки на даче посольства во избежание утечки ее содержания. Т.о., американцы придавали вопросам идеологической диверсии против России стратегическое значение, наряду с военными.

*Структуры Фонда Сороса признаны нежелательными на территории России

**Нежелательная организация на территории РФ

***иностранный агент

****лицо, выполняющее на территории России функции иностранного агента

Максим Колесников: на поддержку исследовательских центров ИИ будет направлено 5,6 млрд рублей до 2024 года

Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, направит до 2024 года 5,6 млрд рублей на поддержку исследовательских центров искусственного интеллекта. Также не менее 1,6 млрд рублей будет привлечено за счет индустриальных партнеров. Об этом заявил Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ, в рамках дискуссии Валдайского клуба «Импортозамещение в условиях антироссийских санкций».

«Исследовательские центры ИИ становятся важным связующим звеном между научными коллективами и индустриальными заказчиками. Они обеспечивают цепочку взаимодействия от запуска исследования до внедрения технологии в реальном секторе. В 2021 году создано 6 таких центров на базе ведущих вузов и научных организаций России – это Высшая школа экономики, Сколтех, Институт системного программирования РАН, МФТИ, ИТМО, Иннополис. Индустриальными партнёрами центров выступают крупнейшие российские компании: Яндекс, Сбербанк, Газпром нефть, Почта России, СИБУР, Аэрофлот и другие», - сообщил он.

Одно из ключевых направлений развития страны в условиях антироссийских санкций - это повышение технологического суверенитета. Особенно восстановление технологического паритета. Минэкономразвития для достижения этой цели ведет работу по нескольким направлениям. Например, запуск экспериментальных правовых режимов (ЭПР), которые позволяют отечественным разработчикам внедрять передовые решения. В результате таких экспериментов создаются условия для новых видов деятельности, повышается качество и доступность товаров и услуг, что особенно важно для поддержки отечественного производителя и дальнейшего инновационного развития.

«На данный момент запущены уже 3 ЭПР в сфере беспилотного транспорта: запуск беспилотного такси на отдельных территориях, еще два связаны с использованием беспилотных авиационных систем. В этом году планируется запуск еще нескольких экспериментов, таких как - эксперименты по беспилотным грузовикам на участках трассы М-11 «Нева» и по персональным медицинским помощникам», - отметил Максим Колесников.

Кроме того, замминистра рассказал о «проектах-маяках», которые реализует Минэкономразвития. Они способствуют формированию новых рынков, которые функционируют на основе продуктов, созданных на базе прорывных технологий, и направлены на поддержку инновационной деятельности. Один из них – федеральный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», который является показателем высокого научно-технологического уровня России на международной арене, значительное улучшение экологической обстановки российских городов и стимул для развития широкого спектра российских умных технологий и производств.

«Реализация проекта будет способствовать развитию в России «вытягивающих» технологий в сфере производства электромобилей, а также формированию необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств. Ведется большая работа по опережающему развитию зарядной инфраструктуры. Например, до конца 2022 года будет создано 528 «быстрых» зарядных станций», - подчеркнул он.

Также механизмом поддержки инновационного развития является создание территорий с особыми налоговыми и таможенными режимами, а также специальной инфраструктурой. Это, прежде всего, инновационные научно-технологические центры – «технологические долины». Их режим включает налоговые льготы для резидентов – 0% по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, 14% - по страховым взносам.

«На сегодняшний запущено десять «технологических долин». Они находятся в Тульской, Новгородской, Нижегородской областях, Москве, Сочи и других регионах. Создание этих долин поможет синхронизировать усилия науки, образования и бизнеса, создать благоприятные условия для развития науки, техники и технологий», - рассказал Максим Колесников.

Участниками дискуссии также стали Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ и Алексей Дзермант, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Белоруссия).

Юлия Нестерчук приняла участие в международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend

15 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный международный форум по коммуникациям «Baltic Weekend».

Форум давно зарекомендовал себя как дискуссионная площадка профессионалов, в работе которой регулярно принимают участие представители бизнеса, масс-медиа, общественных организаций и государственных органов.

На круглом столе «Новые рынки. Построение коммуникаций за рубежом: курс на Азию» Минэкономразвития России представила Юлия Нестерчук, директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ. Она выступила с докладом на тему «Инвестиции. Кооперация. Экспорт. Евразийский рынок – рынок возможностей».

«Текущие внешнеполитические и внешнеэкономические условия способствуют переориентации экспортных потоков с западных государств на страны постсоветского пространства. Данный тезис подтверждают актуальные цифровые показатели: российский экспорт за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился: в Казахстан на 12 %, в Кыргызстан на 38 %, в Узбекистан на 41%, в Таджикистан на 16 %», - отметила Юлия Нестерчук.

Особое внимание в своем выступлении она уделила мерам поддержки, принятым на уровне ЕАЭС и СНГ, которые позволили стабилизировать экономическую ситуацию в условиях внешнеполитического санкционного давления.

«Например, Советом Евразийской экономической комиссии были приняты решения по обнулению пошлин более чем по 1 682 товарным позициям критического импорта. По экспертным подсчетам, экономия для бизнеса в результате отмены пошлин составит более 52 миллиардов рублей», - сказала она.

Продолжается работа по формированию общего инвестиционного пространства, обеспечению беспрепятственных расчетов в национальных валютах в постсоветских странах. Также обсуждаются механизмы финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов в ЕАЭС.

Для бизнес-структур востребованным остается запрос на повышение осведомленности о развитии делового сотрудничества на постсоветском пространстве.

В докладе была поднята тема о применяемых Минэкономразвития России механизмах содействия в обеспечении интересов российских компаний в странах ЕАЭС/СНГ.

«Только за последние 2 месяца нам поступило 66 обращений от российских компаний, которые испытывают сложности в осуществлении деятельности в странах на пространстве ЕАЭС и СНГ», - сообщила Юлия Нестерчук.

В заключении она привела примеры содействия в решении проблемных ситуаций российского бизнеса на постсоветском пространстве, а также предложила компаниям более активно обращаться в Минэкономразвития России для продвижения российских бизнес-интересов в странах ЕАЭС/СНГ.

Дмитрий Вольвач: Таджикистан и Россия могут увеличить товарооборот до $1,5 млрд

Увеличение товарооборота между Таджикистаном и Россией до $1,5 млрд в год является достижимой целью. Об этом заявил в четверг, 15 сентября, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на церемонии открытия инвестиционного форума "Таджикистан - Россия" в Душанбе.

"Внешнеторговый оборот России и Таджикистана в 2021 году составил $1,2 млрд, в первом полугодии 2022 года мы зафиксировали рост почти на 20%. $1,5 млрд - это вполне достижимый результат, на который надо ориентироваться и правительствам, и бизнесу наших стран", - сказал Дмитрий Вольвач.

Он отметил, что Россия на протяжении многих лет является основным торговым партнером Таджикистана, на ее долю приходится пятая часть товарооборота республики. Среди инвесторов Таджикистана Россия также остается одним из лидеров после Китая. РФ вложила в таджикскую экономику $1,6 млрд, что составляет 16% общего объема иностранных инвестиций. "Но инвестиционный потенциал гораздо выше, и одна из задач - наша взаимная инвестиционная активность должна существенно вырасти", - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что российские инвесторы заинтересованы в проектах технологической, добывающей промышленности, а также в сфере сельского хозяйства и медицины. "Мы видим перспективы в сфере информационно-коммуникационных технологий, готовы предлагать передовые решения в сфере электронного правительства, умного и безопасного города, информационной безопасности, энергоэффективности", - добавил Вольвач.

Международный инвестиционный форум "Таджикистан - Россия" начал работу в четверг в Душанбе. В нем участвуют более 300 представителей органов власти, финансовых и деловых кругов и инвесторов обеих стран.

Открыто движение по Северному обходу Калуги

Сегодня в Калужской области состоялась торжественная церемония открытия обхода Калуги на участке Анненки – Жерело (Северный обход Калуги). Магистраль построена благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, первый заместитель Министра транспорта Андрей Костюк, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также представители заказчика и подрядчика.

Северный обход Калуги протяженностью 21,7 км – самый масштабный объект дорожного нацпроекта в регионе. Строительно-монтажные работы здесь выполнялись с 2020 по 2022 год, в процессе возведения трассы было задействовано свыше 1,5 тыс. человек и более 500 единиц техники. Реализация проекта завершила строительство 84-километровой Калужской кольцевой автодороги. Интенсивность транспортного потока, по предварительным данным, составит до 40 тыс. автомобилей в сутки.

«Северный обход Калуги – это объект агломерационного значения, который позволяет создать единую и многокомпонентную структуру, играющую большую роль в развитии и процветании нашего государства, – отметил Марат Хуснуллин. – Это образец для всей страны по синхронизации мероприятий национальных проектов в различных сферах и отраслях для достижения национальных целей по комфортной городской среде, демографии, развитию экономики, внутреннему туризму, определенных Президентом России».

Новая автомагистраль категории I-б на всем протяжении имеет четыре полосы движения, ширина каждой – 3,75 м. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.

В процессе возведения Северного обхода Калуги построены 4 транспортные разноуровневые развязки, 3 моста общей протяженностью 356,1 пог. м, а также 7 путепроводов длиной 847,9 пог. м. Ключевой частью строительства объекта стало возведение единого путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменку, который состоит из двух раздельных сооружений длиной более 300 м каждый.

Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке — стоимость объекта составила 14,7 млрд рублей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал открытие Северного обхода настоящим праздником для всех жителей региона. «Это дорога, с которой связаны перспективы развития областного центра на десятилетия вперед. Это дополнительные возможности для межрегионального сотрудничества и, конечно, способ осуществления новых инвестиционных проектов. При поддержке Президента, Правительства страны строительство обхода получило опережающее финансирование, и такая помощь позволила нам работать в ускоренном темпе и сдать объект досрочно», – отметил глава региона.

Северный обход Калуги позволит обеспечить транспортную доступность нового качества между районами областного центра – по подсчетам специалистов, время в пути из центра Калуги до разрозненных населенных пунктов городского округа сократится с 1,5 часов до получаса.

Транзитный транспорт, в том числе грузовой, выведут за пределы областного центра, что снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, трасса будет способствовать развитию инфраструктуры прилегающих территорий.

На граничащих с объектом территориях в 2022 планируется ввести в эксплуатацию 16,5 тыс. кв. м жилья, в 2023 году – 36 тыс. кв. м. В рамках комплексного развития территорий в перспективе застройка составит порядка 150 тыс. кв. м. В районе Северного обхода Калуги уже выделены более 1 145 земельных участков для предоставления их многодетным семьям региона.

Всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Калужской области в 2022 году запланировано привести к нормативу более 200 км региональных трасс и участков улично-дорожной сети городской агломерации.

В Москве завершилась двухдневная обучающая стратегическая сессия для представителей строительного комплекса регионов

Стратегическая сессия «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства» состоялась в Сколково 15-16 сентября. Ее участники обсудили текущий статус реализации национальных проектов - ввод жилья, переселение из аварийного жилищного фонда, новые подходы к капитальным вложениям, а также требования к командам строительного сектора и формирование вертикали управления строительным комплексом в регионах.

Деловую программу первого дня стратсессии открыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Представители регионов во время работы в группах рассмотрели вопросы проведения регионального штаба как эффективного инструмента реализации стратегических строительных проектов для ввода их в намеченный срок или с опережением.

Во второй день стратегической сессии состоялись панельные дискуссии, в рамках которых руководители Минстроя России, других федеральных органов власти и подведомственных организаций, а также представители строительного комплекса из регионов рассказали об актуальных направлениях развития стройотрасли.

Так, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин обратил внимание на важность строительства инфраструктуры. «Сегодня регионам предоставляются возвратные финансовые ресурсы на развитие инфраструктуры на максимально льготных условиях. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и инфраструктурные облигации, и средства ФНБ за модернизацию коммунальной инфраструктуры. Беспрецедентные меры поддержки, разработанные Правительством, позволят уже в ближайшее время можно будет увидеть позитивные изменения в городской среде. Эти механизмы, в первую очередь, направлены на улучшение жилищных условий граждан, создание полноценной комфортной среды для жизни и отдыха», - отметил он.

Статс-секретарь – заместитель Министра строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Светлана Иванова сообщила об основных тенденциях в реализации и администрировании национальных проектов Российской Федерации в части нацпроекта «Жилье и городская среда». Она отметила высокую роль цифровизации и перехода на электронный документооборот.

Замминистра Юрий Гордеев рассказал участникам обучающей стратсессии Минстроя о новых подходах к формированию федеральной адресной инвестиционной программы и доведению субсидий в субъекты Российской Федерации. С 1 мая 2022 года функции и полномочия по формированию ФАИП переданы Минстрою России.

«Благодаря оптимизации, в том числе административных процедур, планируется ежегодно увеличивать долю введенных объектов капитального строительства в эксплуатацию от запланированных объемов не менее чем на 5% в связи с возможностью применения механизма опережающего финансирования и строительства объектов капитального строительства в ускоренных темпах. Также это позволит достигать ежегодного кассового освоения бюджетных средств по капитальным вложениям на уровне не менее 99%», - отметил Юрий Гордеев.

Сегодня Минстроем России на еженедельной основе ведется мониторинг кассового исполнения федеральной адресной инвестиционной программы. Продолжается работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты, особенно в части упрощения процедур управления капитальными вложениями. Также Министерством начата работа по созданию федерального реестра объектов незавершенного строительства. Отдельно предусмотрено развитие ГИИС «Электронный бюджет», который должен стать для всех удобным единым окном по работе с капитальными вложениями и объектами незавершенного строительства.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в рамках своего выступления и дискуссии с представителями стройкомплексов российских регионов подробно обсудил вопросы ввода жилья по стране. Была отмечена положительная динамика ввода в эксплуатацию многоквартирного и индивидуального жилья.

«По данным Росстата за 8 месяцев этого года введено уже более 69,68 млн. кв. метров жилья, что на 33% превышает показатели прошлого года. Из них ввод многоквартирных домов составил более 25,99 млн. кв. метров (с ростом на 12%), построено более 43, 69 миллионов квадратных метров индивидуального жилья, что почти вполовину выше чем в аналогичный период прошлого года)», - сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.