Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Европа не может вызывать беспокойства

ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ

Доктор политических наук, профессор, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

ОТВЕТ НА КОММЕНТАРИЙ ЯНЫ ПУГЛЕРИН «ВООРУЖИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ БУРЮ: НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕРМАНИИ»

В отсутствие внешних факторов возвращение Европе умения играть важную роль в мире представляется возможным только в результате внутренних революционных процессов невиданного масштаба. Но и здесь пока нет оснований для оживления.

На днях на сайте журнала «Россия в глобальной политике» был опубликован русский перевод комментария коллеги из Европейского совета по международным делам о том, как должна вести себя Германия (и Европа) в изменившихся международных обстоятельствах. В общем и целом можно свести идеи автора к следующему: завершение периода попыток интеграции России в западную систему межгосударственных отношений – фактор настолько существенныый, что речь идёт уже не об общих рассуждениях, а о необходимости рывка в европейском оборонном строительстве и самосознании.

Сказать, что призывы к большей самостоятельности и дееспособности в мировой политике, в том числе силовой, – нечто крайне неновое для рассуждений европейских экспертов, значит – не сказать ничего. Именно этой проблеме была посвящена магистерская диссертация автора этих строк в одном из наиболее престижных учебных заведений Западной Европы. Это было ещё в 1997 г. – безоблачном с точки зрения классических вызовов для безопасности европейцев. И общие выводы тогда, в принципе, совпадали с тем, к чему мы приходим сейчас: есть так много объективных причин, почему страны Западной Европы не способны создать серьёзные возможности в данной области, что их перечисление заняло бы слишком много места.

Однако международные обстоятельства меняются. Деятельность стран Запада после холодной войны привела к тому, что в Европе опять звучат залпы орудий, и это заставляет отнестись к интересующему нас вопросу с определённой долей внимания. К тому же признаки оживления европейцев в области военного строительства действительно имеют место – заявляется о выделении средств, принимаются решения о закупке у США новых видов наступательных вооружений. В Германии делаются наиболее громкие заявления, и – в силу экономических и демографических масштабов страны – они привлекают пристальное внимание.

Было бы неправильно относиться к таким новостям и рассуждениям пренебрежительно. Европа остаётся наиболее важным соседом с точки зрения расположения наших значимых политических и индустриальных центров, территории расселения основной массы российского народа и вероятности исходящих с этого географического направления угроз. Даже если Россия теперь избавится от трёхсотлетней традиции попыток войти в европейский баланс сил, данный «фланг» международной политики всё равно останется за нами – такова география, изменить которую невозможно.

Соответственно, есть смысл подумать о том, какими должны быть гипотетические российские приготовления к новой роли Европы в мире. Для этого нужно в первую очередь оценить, как на современной европейской почве действуют факторы, имеющие более фундаментальный характер, чем просто желание государственных деятелей соответствовать важности момента. Среди первостепенных вопросов выделим пока два. Во-первых, каковы объективные причины для резкой активизации стран Европы в оборонной сфере? Во-вторых, насколько масштабными могут стать последствия такого оживления Европы?

Скромное участие Западной Европы в глобальной силовой политике, включая центральный вопрос сдерживания Западом устремлений России и Китая, является результатом катастрофы двух мировых войн ХХ века и резкого изменения соотношения сил, в том числе – после создания США, Россией и Китаем колоссальных запасов ядерного оружия. Соответственно, наращивание европейцами своей самостоятельности и производного от этого оборонного потенциала должны быть связаны с другими фундаментальными изменениями – внешними и внутренними.

Сначала о внешних обстоятельствах. Наступательная политика России в украинском вопросе стала наиболее серьёзным вызовом способности Западной Европы определять развитие территорий в её ближайшем окружении. Вместе с тем этот конфликт не может быть экзистенциальным. Вопрос о выживании европейских государств в хаотическом международном окружении решается с опорой на военные возможности Америки и это, в принципе, всех устраивает.

То, что сейчас европейские политики говорят о сокращении американского присутствия, не имеет под собой объективных оснований: Европа слишком богата и интересна для России и Китая, чтобы быть брошенной своими союзниками за океаном.

А в силу упомянутой географии именно европейское направление является для России наиболее опасным и было бы странно ожидать от США отказа от такого плацдарма для отношений с одним из важнейших противников. Это оставляет мало пространства для собственной роли европейских государств, которая была им свойственна до середины прошлого века.

Даже если бы они всерьёз этого захотели, ведущие державы Западной Европы – Германия и Франция – не могут взять на себя задачи по сдерживанию России, в том числе в военной области, по двум причинам. Во-первых, в силу разницы военных потенциалов стратегически вопрос всё равно может быть решён только Соединёнными Штатами. Во-вторых, американцы в таком «аутсорсинге» сами не заинтересованы, поэтому сохраняют за собой контроль над союзниками через военную структуру НАТО и присутствие там группы стран, враждебных не только России, но и Германии с Францией. Западная Европа интегрирована в достаточно авторитарную систему международного управления, и обретение самостоятельной дееспособности потребовало бы её серьезной ревизии. Для неё пока не просматривается никаких внешних предпосылок.

В отсутствие внешних факторов возвращение Европе умения играть важную роль в мире представляется возможным только в результате внутренних революционных процессов невиданного масштаба. Но и здесь мы пока не видим оснований для оживления. Основной причиной упадка Европы стал кризис её политической системы, возникшей в Новое время и позволившей её участникам достичь глобального доминирования в середине XIX века. Столкновение европейских империй и националистическая революция в Германии были обусловлены искажениями, которые накопились за несколько столетий и привели к взрыву. По итогам возникли европейские порядки и элиты, осуществляющие руководство обществом при посредничестве сменяющих друг друга политических партий. Эти порядки поддерживаются системой сотрудничества в рамках ЕС, что также помогает сохранять их стабильность.

Мы видели в последние годы, что возможности истеблишмента достаточны, чтобы с лёгкостью устранить с политического горизонта движения, которые еще пять-семь лет назад выглядели как реальная угроза монополии элиты, оформившейся в ведущих европейских странах во второй половине прошлого века. Радикальная повестка, в центре которой находятся правые идеи, была впитана старыми партиями, а наиболее яркие представители так называемого «популизма» оттеснены на обочину политической жизни. Сейчас европейские элиты, успешно стабилизировавшие свои позиции за время пандемии коронавируса, провозглашают новую внешнеполитическую эпоху под флагом борьбы с российским ревизионизмом.

Можно предположить, что именно сохранение у власти «старых» политиков, в особенности канцлера Шольца и президента Макрона, надёжно гарантирует невозможность того, что Европа пойдёт по пути милитаризации. Другими словами, причины европейской слабости в мировых делах являются продолжением устойчивости Европы к возникающим внутренним и внешним вызовам. До тех пор, пока они у власти, традиционные европейские элиты будут абсорбировать любые радикальные идеи и придавать их практическим воплощениям форму ограниченных по масштабам полумер. Неважно, о чём будет идти речь – о внутренней политике или взаимодействии с партнёрами, в частности Россией или Китаем. Критической массы для социального взрыва, который мог бы смести существующие в западной части континента политические системы, мы не видим и, более того, как соглашаются экономисты, отсутствуют объективные причины для появления этой массы.

Не стоит удивляться, что предлагаемые практические меры ограничиваются созданием в составе бундесвера хотя бы одной боеспособной бригады или закупкой у США партии новейших боевых самолётов. При сохранении современных внутренних и внешних условий это максимум, чего можно ожидать от европейского оборонного возрождения. То, что говорят и пишут европейские политики и коллеги из экспертного сообщества, представляется интересным для изучения особенностей протекания там внутренней дискуссии. Однако для решения более широких исследовательских задач стоит не менее внимательно следить за динамикой указанных нами выше факторов.

Нашествие языцев: как объединенная Европа 210 лет назад пыталась покорить Россию

Валерий ШАМБАРОВ

В ноябре 1941 года фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, приветствуя лично прибывший в его распоряжение французский добровольческий полк (под французским знаменем!), вдохновлял новых подчиненных рассказами о том, как их предки и немцы в 1812 году «сражались бок о бок против общего врага». Причем дрались с русскими там же, где и на сей раз предстояло идти на штурм Москвы, — по Смоленской дороге, через Бородинское поле.

Германский военачальник неплохо знал историю, недаром ту Отечественную войну — она началась 210 лет назад — у нас называли «нашествием двунадесяти языков». Число «двенадцать» в данном случае чисто условное. К примеру, Михаил Барклай-де-Толли писал о шестнадцати народах, приведенных на нашу землю Наполеоном. А можно при желании насчитать и больше...

В составе 650-тысячной Великой армии крушить и грабить Россию шли французы, поляки, голландцы, итальянцы, швейцарцы, пруссаки, саксонцы, баварцы, вестфальцы, хорваты, словенцы, испанцы, португальцы, австрийцы (в войсках последних служили также венгры, чехи, словаки, галичане). Отсюда, надо полагать, и возникают разночтения, вопросы вроде этого: немцев целого ряда государств считать одним «языком» или несколькими? Наречия-то у германских народов между собой заметно различались...

Как бы то ни было, проще назвать тех, кто к наполеоновским армиям не присоединился. Швеция не примкнула потому, что русские ее незадолго до этого изрядно отлупили, отобрав Финляндию. Османам крепко всыпал Кутузов, буквально накануне нашествия принудив их к миру (примерно так же, как Жуков на Халхин-Голе вразумил Японию перед Великой Отечественной).

Тот «крестовый поход» Запада с целью уничтожить Россию был далеко не первым и отнюдь не последним. Можно вспомнить нахлынувшие на Русь — при поддержке и финансировании всей Европы — многонациональные полчища Стефана Батория в союзе со шведами, датчанами, турками и вассалами Османской империи. Примерно то же случилось в Смуту. А после первой Отечественной была, как известно, Восточная война 1853–1856 годов, когда на нас напали Англия, Франция, Турция, Сардинское королевство, корпуса добровольцев из Германии и Швейцарии при поддержке (и вооруженном антирусском шантаже) со стороны Австро-Венгрии, Пруссии, Дании. В годы Гражданской войны интервентами на нашей земле были вояки четырнадцати держав. Вторжение гитлеровских войск и их союзников стало шестым «крестовым походом» и опять-таки не последним...

Параллели между двумя Отечественными войнами весьма очевидны. Тильзитский мир России с Наполеоном, помогший ему окончательно подмять под себя остальную Европу, разве не походит на пакт Молотова — Риббентропа? Для Бонапарта (как и для Гитлера) договоры действовали лишь до тех пор, пока были ему нужны, выгодны. Долгое время его вернейшей и надежной союзницей была Испания, но «в один прекрасный день» он, ничтоже сумняшеся, обрушился и на нее. Военное могущество, безнаказанность и гордыня породили у Наполеона (как позже у Гитлера) глобальные экспансионистские замыслы. Еще в 1811 году император французов указал своему послу в Варшаве аббату Дюфуру де Прадту: «Через пять лет я буду владыкой всего мира. Остается одна Россия — я раздавлю ее». Осенью 1811-го царский посол Александр Куракин докладывал в Петербург: война неизбежна. Бонапарт даже распорядился в то время выбить медаль с изображением Бога и надписью: «Тебе небо — мне земля».

Приказ о вторжении Наполеон отдал 22 июня. Неизвестно, руководствовался ли он, подобно бесноватому фюреру, какими-то оккультными соображениями, выбрав «магический день» летнего солнцеворота, но совпадение налицо. Правда, средства связи в 1812 году были куда менее совершенными, и наведение мостов для переправы через пограничный Неман началось уже вечером 23-го. И тем не менее наполеоновская стратегия во многом предваряла план «Барбаросса», предусматривала одновременное наступление по трем направлениям — на Москву, Санкт-Петербург и Киев. Численность армий тогда была намного скромнее, поэтому фланговые группировки оказались гораздо слабее гитлеровских. Продвижение врага русские приостановили в боях под Кобрином, Луцком, Клястицами, Полоцком.

Аналогия прослеживается и во взаимоотношениях России с союзниками. После Тильзитского мира Англия считала ее своим врагом (как и много лет спустя, в 1941-м), и только когда загромыхала война, произошел разворот к «дружбе». В июле 1812-го британцы, подписав договор с нашей страной, начали поставлять ей оружие. Как и во всех прочих войнах, союзниками они были весьма коварными: продолжалась русско-персидская война, в которой англичане поддерживали наших тогдашних противников, ставя перед собой задачу вытеснить Россию с Кавказа. Сторону шаха приняла и часть грузинской знати, хотя подобное ни в какие логические рамки не вписывалось: война-то как раз и началась из-за того, что грузины умолили принять их под власть русского царя, дабы персы окончательно не вырезали.

Порой ситуация выглядела трагически парадоксальной. Петр Багратион вслед за Суворовым о себе говорил: «Мы русские! С нами Бог!» — и в итоге стал нашим национальным героем. А его родственник, царевич Александр Багратиони, в том же 1812 году с отрядами изменников и наемников ворвался в Грузию, стремясь взбунтовать ее и оторвать от России. Причем сопровождал главного смутьяна английский офицер Уильям Монтейт, оставивший впоследствии записки о том рейде. Технологии массовой оболванивающей пропаганды в XIX веке еще не были отработаны, грузины князя Александра не поддержали, а его призывы отвергли. Под ударами русских войск и местного ополчения ему пришлось улепетывать обратно в Персию.

В войне с Наполеоном нас предали литовцы с поляками. Те воодушевились обещанием Бонапарта возродить марионеточное Великое княжество Литовское (разумеется, под собственной эгидой). Тамошнее дворянство сформировало Литовский корпус, польско-литовскую жандармерию, добавившись таким образом к «двунадесяти языкам». При отступлении русской армии немало солдат с западных окраин нашей империи дезертировало. Созданное Наполеоном некое подобие литовского правительства по приказам французов опустошало свои села, подчистую выгребая для захватчиков продовольствие и фураж. Белорусские крестьяне посмотрели на это безобразие по-своему: поскольку паны стали изменниками, люди взялись за вилы-топоры и принялись громить усадьбы. Литовские и польские помещики сбегались в города, прося помощи у французских комендантов, а те высылали на места усиленные «туземной» жандармерией отряды. По всей Белоруссии горели деревни, каратели усмиряли народ расстрелами и виселицами.

Что же касается «двунадесяти языков», то здесь аналогия полная. Под знаменами фюрера на нашу страну обрушилась почти вся Европа. Не только союзницы Германии, но и граждане оккупированных ею стран охотно шли громить Россию. В рядах вермахта и СС одних только поляков служило полмиллиона, чехов — едва ли меньше (в советском плену их насчитали 70 тысяч). Массовых сдач в плен, переходов на советскую сторону среди них почти не наблюдалось. Хорошо известны эсэсовские дивизии, состоявшие из датчан, норвежцев, бельгийцев, голландцев. Французов за фюрера воевало куда больше, нежели в эскадрилье «Нормандия — Неман». Подразделения дивизии «Шарлемань» были последними защитниками обреченного Берлина, а в советском плену потомков наполеоновских солдат оказалось 23 тысячи. Дивизия из «нейтральной» Испании, добровольческие полки из Швеции, батальоны швейцарцев, литовские, латышские, эстонские, украинские, грузинские, туркестанские формирования, кавказские, казачьи легионы — кого только не было в годы Второй мировой на Восточном фронте.

После Победы над Гитлером массовые проявления еврофашизма (и русофобии) по политическим причинам предали забвению. Так было и после первой Отечественной: сателлитов и младших союзников Наполеона изображали подневольными, дескать, они и сражались-то не по-настоящему, больше для видимости. В действительности все интервенты верили в непобедимость Бонапарта, в возможность получить от него жирные куски военной добычи: кому — возрождение Польши (с Литвой, Белоруссией, Украиной), кому — прибалтийские земли, кому — еще что-нибудь. Грабежами и бесчинствами в России отметились все «языки».

Поляки в Великой армии были лучшей легкой конницей, их там насчитывалось 80 тысяч. В битве у Городечно «подневольные» австрийцы сумели через густой лес обойти неприступную позицию 3-й армии Александра Тормасова, которая, отбивая жестокие атаки австрияков, была вынуждена отступить. В Бородинской битве полки вестфальцев проломили левый фланг русских сил и спасли от плена маршала Иоахима Мюрата. В том же сражении штыки итальянцев остановили прорыв кавалерийского корпуса Федора Уварова и казаков Матвея Платова в тыл наполеоновских войск. Самую неприступную нашу позицию, батарею Николая Раевского, взяла в итоге уничтожившая последних защитников саксонская тяжелая конница. А пруссаки и баварцы из корпуса Жака Макдональда пытались атаковать осажденную ими Ригу даже тогда, когда погибавшая армия Наполеона катилась на запад.

Тот, очередной «крестовый поход» Запада не расколол, не раздробил, а сплотил Россию. Бонапарт пытался оправдать собственную катастрофу вмешательством «генерала Мороза». И ведь в этот исторический миф поверили очень многие. Свирепая зима была отражена на полотнах русских художников, в отечественных кинофильмах, хотя документы и воспоминания современников тех событий свидетельствуют: осень 1812-го была довольно теплая, а первый снежок выпал уже тогда, когда остатки Великой армии подбирались к Смоленску; даже Березина еще не замерзла! До тех мест дошли лишь 40 тысяч боеспособных солдат противника, остальных успели перебить и пленить наши регулярные части и партизаны. За реку Березину вырвалось всего 9 тысяч боеспособных наполеоновских солдат и офицеров. Лишь после этого грянули морозы, добивая оставшихся.

Итог кампании для «двунадесяти языков» был общим. Из гигантской по тем временам армии выбраться с нашей земли смогли 30–40 тысяч человек, а прочие удобрили ее своими телами.

Православные люди давно заметили еще одно явно не случайное совпадение. Великая Отечественная, по сути, завершилась в Пасху Христову, которая в 1945 году совпала с днем памяти святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая. Тогда германское правительство адмирала Карла Деница согласилось с требованием безоговорочной капитуляции, разослало приказ о прекращении огня. Первая Отечественная тоже закончилась в великий праздник — 25 декабря по юлианскому календарю. Александр I издал тогда Манифест о полном очищении Российской империи от захватчиков. Поэтому Рождество в нашей стране долгое время ассоциировалось с днем «избавления России от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков в 1812 году». В честь двойного праздника проводились официальные торжества, парады, во всех храмах шли особые службы.

Заслуживает внимания и то, что закончивший войну «за полным истреблением неприятеля» Кутузов был поначалу против дальнейшего наступления на Европу, не хотел чтобы ради ее освобождения лилась русская кровь: мол, родную страну очистили, а чужеземцы пусть сами расхлебываются. Александр I лично убеждал военачальника в том, что заграничный поход — государственная необходимость. Ведь недобитый враг оставался реальной опасностью и для России. Мудрый Михаил Илларионович согласился с монархом, однако предсказал: главные выгоды от сокрушения Бонапарта и его империи постарается заполучить Англия, а признательность европейцев к русским за освобождение их государств быстро забудется.

В 1945 году необходимость добить нацистов в их логове была еще более очевидной, но и кутузовские прогнозы разве не оказались вновь слишком актуальными?

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Королевства Таиланд Д.Праматвинаем, Москва, 6 сентября 2022 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели содержательные переговоры с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Таиланда Д.Праматвинаем. Они прошли в традиционно дружественном, доверительном ключе.

Королевство – один из наиболее значимых партнеров России в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нас связывает давняя история отношений. В 2022 г. отмечаем 125-летие установления дипломатических связей. По этому поводу организовано много культурно-гуманитарных мероприятий в России и Таиланде.

Наши отношения опираются на прочную основу дружбы, конструктивного сотрудничества и взаимного доверия. Развиваем их именно на этом фундаменте. В ходе переговоров провели обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Будем способствовать интенсификации контактов по линии различных ведомств, между деловыми кругами, общественными организациями.

Особое внимание уделили вопросам экономического взаимодействия. В 2021 г. товарооборот вырос почти на 30% – до 2,28 млрд долл., но в первые месяцы текущего года несколько сократился. Договорились о подготовке к очередной встрече межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с таиландской стороны является г-н Министр. В ходе этого заседания, которое рассчитываем провести в текущем году, наметим пути восстановления позитивной динамики товарооборота. Уверен, что наш сегодняшний разговор поможет определить конкретные направления этого процесса, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику, в том числе атомную, а также другие сферы взаимодействия. Углеводороды, продовольствие и удобрения тоже стоят на повестке дня. Сегодня говорили о том, как обеспечить потребности наших друзей в этих российских товарах.

У нас есть обоюдное понимание необходимости совершенствования договорно-правовой базы отношений, включая согласование документов, обеспечивающих надёжную защиту интересов и законных прав российских граждан на территории Таиланда.

Высказались в пользу активизации культурно-гуманитарных и молодежных обменов. У нас общая заинтересованность в продолжении хорошо зарекомендовавшей себя практики взаимодействия между ведущими университетами. В 2021 г. состоялась видеоконференция между ректорами ключевых вузов России и Таиланда. Договорились продолжить эту практику, а также предоставление стипендий для таиландских студентов в российских высших учебных заведениях.

Наши позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня близки или совпадают. Приветствуем активную роль Королевства в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом председательства Бангкока в форуме «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества» в этом году договорились продолжить предметный диалог по обширной повестке дня данной организации, включая подготовку к саммиту АТЭС, который состоится этой осенью в Таиланде.

Признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по развитию событий на Украине и вокруг нее, а также за понимание истинных причин возникновения нынешней ситуации на международной арене. Подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего. Поговорили и о тематике международной продовольственной безопасности, в том числе в контексте искусственно раздуваемых заявлений о том, что именно российские действия послужили причиной кризиса на рынке продовольствия и удобрений. Привели конкретные факты, показывающие, что это не так. Наоборот, это наши западные коллеги сейчас не делают того, что было обещано по линии Генерального секретаря ООН, а именно не принимают решений об исключении логистических санкций, препятствующих свободному доступу российского зерна и удобрения на мировые рынки. Работаем с Генсекретарем и его сотрудниками, чтобы договорённости, подписанные в Стамбуле между Организацией Объединённых Наций и Российской Федерацией, были Секретариатом ООН выполнены.

Считаю проведенные переговоры полезными. Подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие нашего сотрудничества. Ценю наши отношения с г-ном Министром. Благодарю его за визит.

Вопрос: Вчера Л.Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Сегодня она будет официально объявлена новым премьер-министром страны. В ходе предвыборной кампании Л.Трасс обещала продолжить жесткую антироссийскую политику, а также оказывать всеобъемлющую помощь Киеву, включая поставки тяжелого вооружения. Как, на Ваш взгляд, назначение Л.Трасс на пост премьер-министра может сказаться на российско-британских отношениях? Стоит ли ожидать наращивания действий Запада по затягиванию украинского конфликта при такой позиции новой главы правительства Великобритании?

С.В.Лавров: Это событие обсуждается в мире достаточно активно. В публикациях британских СМИ подсчитано, что если взять всех избирателей, всех взрослых подданных Британской короны, то в поддержку этой кандидатуры выступило их абсолютное меньшинство.

Знаем, как устроена британская демократия: всего 160 тыс. человек, заявленные как члены Консервативной партии, решают судьбу правительства. Считается, что если на всеобщих выборах партия победила, то потом она может сама в своем кругу, «путём междусобойчика», решать, кто будет главным.

В свое время обсуждали это с британскими коллегами, когда они высказывали критические замечания в адрес нашей демократической системы. Приводили им этот разительный пример. Британцы соглашались, что это не очень хорошо, но к этому, мол, все привыкли, таковы традиции, поэтому в Великобритании ничего не меняют. По такой «традиции» и избрали очередного премьер-министра.

Что касается заявлений Л.Трасс. Мы с ней встречались в этом здании в начале 2022 г., когда она была главой МИД Великобритании. Л.Трасс придерживается своих принципов непримиримости в отстаивании интересов Соединенного Королевства без намерения каким-либо образом учитывать позиции других и идти на компромиссы. Не думаю, что это поможет сохранить или укрепить положение этой страны на международной сцене, явно пошатнувшееся после выхода из Евросоюза. Лондон уже достаточно длительный период времени активно пытается компенсировать утрату идентичности и влияния в ЕС путем достаточно резких шагов на мировой арене, в том числе путём агрессивных действий в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Мы все это знаем.

Думаю, что для Л.Трасс, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, более приоритетным будет разобраться с ближайшими соседями и, в том числе, определиться наконец: Президент Э.Макрон для нее – друг или враг? Этот вопрос «повис в воздухе», так и оставшись без ответа. Я бы считал, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем «бросать взор» далеко за пределы своих границ.

Вопрос: Вчера в рамках межпарламентской конференции по обороне и безопасности главе евродипломатии Ж.Боррелю был задан вопрос со стороны эстонского парламентария, какие конкретные шаги он собирается предпринять для того, чтобы нанести «фашисткой России» стратегическое поражение? В своем ответе Высокий представитель не стал спорить с таким определением в адрес России, а повторил этот термин. Как Вы оцениваете подобную риторику со стороны г-на Ж.Борреля? Возможно ли говорить о каких-либо отношениях с Евросоюзом, когда дипломаты высокого уровня используют такие термины в своих выступлениях и ответах?

С.В.Лавров: Обратил внимание на эту историю. Ж.Боррель не просто не стал спорить с депутатом, позволившим себе подобные непозволительные высказывания, а, отвечая на его вопрос, сказал, что у них пока нет конкретного плана, как победить «фашистскую Россию» и «фашистский режим». Таким образом, цель не подвергается сомнению, просто «плана конкретного» не придумали. Это далеко не первый раз, когда г-н Ж.Боррель, который худо-бедно, какой-никакой, а формально глава дипломатии Евросоюза, о дипломатических методах уже давно не говорит, а постоянно требует, то «победить Россию на поле боя», то нарастить поставки вооружений на Украину, чтобы не делать каких-либо пауз в этой военной кампании.

Офис Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности тут же опроверг эти сообщения. Заявил, что Ж.Боррель говорил по-испански и была совершена неточность при английском переводе. Мы запросили в офисе Высокого представителя стенограмму его выступления на испанском языке. Нам её не дают. Будем добиваться полной ясности.

Если сегодня мы не получим эту стенограмму на испанском языке, то сделаем соответствующие выводы. Г-н Ж.Боррель все-таки является человеком, который назначает представителей Евросоюза за рубежом. Так неделю назад у нас появился назначенный им новый глава представительства ЕС в Российской Федерации. Если руководитель евродипломатии инстинктивно считает само собой разумеющимся говорить о борьбе, как он выразился, с «фашистским режимом», то я хотел бы знать, какие поручения, директивы он дал своему представителю в Москве, и какую линию этот представитель будет проводить. Если подтвердится то, что сообщали все мировые СМИ, у нас возникнут большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми.

ИНТЕРВЬЮ НИКОЛАЯ ШУЛЬГИНОВА ИНФОРМАГЕНТСТВУ ТАСС

Николай Шульгинов: российский ТЭК адаптировался и готов идти на Восток

Министр энергетики России — о планах развития отрасли и перспективах Дальнего Востока

Российский энергетический сектор в 2022 году столкнулся с беспрецедентными санкциями. Если сначала ситуация казалась критичной, то со временем, похоже, российский ТЭК все же сумел приспособиться и найти новую точку равновесия, перенаправив поставки в другие страны. Как чувствует себя отрасль сейчас, о планах по ее развитию и перспективах Дальнего Востока в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

—Николай Григорьевич, ситуация для российского ТЭК сейчас достаточно тяжелая, особенно из-за санкций. На ваш взгляд, справляется ли сейчас нефтегазовая отрасль с давлением?

— Мы справляемся. Безусловно, возникают трудности с перенастройкой логистических схем и обслуживанием оборудования, но нефтегазовый комплекс адаптируется к давлению. Сейчас можно с уверенностью сказать, что компании выполняют взятые на себя обязательства: в полном объеме обеспечивают потребности внутреннего рынка и условия экспортных контрактов.

—Стоит ли ждать роста инвестиций в ТЭК в этом году?

— Если бы вы спросили меня в начале года, то я бы с радостью озвучил амбициозные планы компаний по росту капвложений. Но жизнь меняется. Поэтому сейчас задача — обеспечить текущие планы, в том числе адаптационные. Под это инвестиции будут.

— Сможет ли ТЭК адаптироваться, когда в декабре вступит в силу эмбарго ЕС на импорт нефти и в феврале 2023 года на поставки нефтепродуктов?

— Да, мы адаптируемся и найдем решения и в декабре, и в феврале. Понятно, что мы испытываем проблемы, но мы их преодолеваем, разворачиваем транспортные потоки с запада на восток. Другая важная задача — обеспечить работу внутреннего рынка. Сейчас все стабильно, нет проблем с поставками, цены стоят на месте. Мы за этим следим.

— Сейчас обсуждается и возможность запрета страхования морской перевозки российской нефти. Насколько серьезным ударом это могло бы стать для российской нефтянки?

— Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации.

— Компании, созданной в России?

— В том числе.

— Вы упомянули про перенаправление потоков энергоресурсов на восточное направление. На ваш взгляд, насколько успешно оно идет?

— Это не быстрый процесс. Конечно, у нас есть и стремительные победы. Например, к октябрю мы расширим возможности порта Козьмино по перевалке грузов в объеме до плюс 7 млн т, так и подводящую к нему инфраструктуру. Кроме Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перспективным для нас является Ближний Восток. Но мы смотрим и другие направления, например Африку.

— Вопрос перенаправления газовых поставок кажется первоочередным. Обсуждается ли возможность их более ускоренной реализации?

— Сейчас уже практически готовы проектные материалы для начала строительства газопровода в Китай через Монголию. Компании такие темы обсуждают.

— Стоит ли по итогам года ждать роста добычи нефти? Что будет с газом?

— По нефти сейчас идет рост, но по итогам года добыча, скорее всего, будет чуть ниже прошлого года — примерно на 2%. По переработке нефти ждем снижения процентов на восемь, исходя из сегодняшней тенденции. По году будет около 262 млн т.

Что касается газа, то по нему будет снижение примерно на 7%. Трубопроводный экспорт упадет, сжиженный природный газ (СПГ) останется на уровне прошлого года.

— Какая судьба ждет уголь?

— С начала года мы наблюдали снижение добычи где-то на 0,7%. По итогам года оно составит уже примерно 6% к уровню 2021 года из-за влияния эмбарго на поставку угля в ЕС. Внутренний же рынок мы обеспечим в полном объеме.

Внушает оптимизм и то, что интерес к нашему углю есть. Наращивают его закупку Китай, Индия, Ближний Восток, поэтому мы не ожидаем сильного падения. Есть логистические ограничения, и они могут не позволить выйти на уровень прошлого года, но приблизиться к нему — уже реально.

— Вырастет ли энергопотребление?

— Энергопотребление всей промышленности, малого и среднего бизнеса, населения, собственных нужд электростанций с учетом потерь в электрических сетях сейчас растет на 1,9% к прошлому году. Мы на фоне жары преодолели летний исторический максимум. Я думаю, что мы удержимся по итогам года на уровне роста примерно 1,5%.

Восточная судьба российского газа

— Мы обсуждали снижение экспорта газа. В дальнейшем ЕС вообще планирует отказаться от этих поставок…

— Для этого они должны быть уверены, что смогут это сделать к 2027 году. Сама ситуация с ценами на споте подтверждает, что это не так-то просто. Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство СПГ.

Я думаю, что ближайшая зима покажет, насколько реальна их вера в возможность отказа от российского газа. Ведь это приведет к остановке промышленности, в том числе химической, газовой генерации. Это будет совершенно новая жизнь для европейцев. Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно.

— А есть ли у России какой-то план Б, чтобы сохранить объем поставок "Газпрома" на экспорт? Сможем ли мы компенсировать эти выпадающие объемы?

— У нас мощность "Силы Сибири — 2" по плану должна составить почти 50 млрд куб. м в год. Будем наращивать мощности не только трубопроводов, будем увеличивать производство СПГ — он мобилен, и его отлично покупают на мировом рынке. Будем менять политику и стремиться сохранить базовые объемы добычи. Запасы же у нас есть.

— То есть доля СПГ в энергопроизводстве России будет расти?

— Да.

— И он пойдет в АТР?

— В том числе. У нас до 2030 года ожидается рост производства СПГ до 80–100 млн против текущих 30 млн т. Значительный рост.

— Если говорить про СПГ, хватит ли существующих льгот на НИОКР для производителей оборудования, чтобы создать российскую технологию крупнотоннажного производства СПГ?

— Это надо вместе с компаниями развивать, работать с Минфином. Решение должно приниматься на другом уровне и исходя из других аргументов.

— Но вы считаете, что нужно увеличивать субсидию?

— Да. Но над этим нужно еще поработать.

Судьба российских ГЭС

— Николай Григорьевич, не можем вас не спросить по очень близкой для вас теме гидроэнергетики. Президент России поручил Минэнерго проработать вопрос строительства четырех противопаводковых ГЭС в бассейне реки Амур. На какой стадии сейчас находятся эти проекты и к какому сроку они могут быть построены?

— Про ГЭС я действительно могу рассказывать бесконечно долго, но попробую вкратце. Первое поручение по их возведению было дано Минэнерго по итогам катастрофического паводка в 2013 году. Проектно-изыскательские работы тогда показали их низкую эффективность против наводнений и высокую стоимость строительства, поэтому поручение было снято.

Работа по этому вопросу возобновилась в прошлом году. Для этого были определены приоритетные площадки, которые обладают наилучшим противопаводковым эффектом: Нижне-Зейская ГЭС на 400 МВт и Селемджинская ГЭС на 100 МВт.

В настоящий момент мы сосредоточились на этих двух станциях, но вопрос финансирования, увы, пока не решен. У "Русгидро" или другой компании должен был быть механизм гарантированного возврата инвестиций. Пока же мы рассчитываем, что строительство станций начнется в 2024 году, в этом случае ввод в эксплуатацию произойдет в 2029–2030 годах.

— Кроме противопаводкового эффекта есть ли другой смысл строить эти ГЭС?

— У нас есть поручение президента, по которому мы должны сохранить долю ГЭС в энергобалансе РФ. Логично, что для этого необходимо строить дополнительную гидрогенерацию. Но замечу, что это не только и не столько для противопаводкового эффекта. Тут мы не согласны с теми, кто говорит, что строительство ГЭС сможет защитить территории городов региона от подтоплений. Важно понимать, что притоки Амура — Зея и Бурея — выдают лишь 30–40% от всего объема стока воды в низовьях Амура. А до 60% стока воды — от китайских рек — Сунгари и Уссури. Поэтому мы можем понастроить ГЭС, все закрыть водохранилищами, но ожидаемого эффекта не будет. Но это не значит, что гидрогенерацию строить не надо. Надо. В том числе и для того, чтобы покрывать растущее электропотребление.

— А есть ли примерная оценка инвестиций на строительство противопаводковых ГЭС? По идее, это не самое дешевое удовольствие…

— По нашим расчетам, на четыре станции необходимо 360 млрд рублей в ценах 2021 года.

— Внушительно. Какие варианты источников финансирования рассматриваются — ФНБ, собственные средства компаний?

— Я уже частично на этот вопрос ответил выше. Скажу так: мы считаем, что на Дальнем Востоке нужно создавать инвестиционную привлекательность, развивать рыночные отношения. Поэтому я надеюсь, что появится механизм, через который получится заинтересовать инвесторов.

— В проекты этих станций были внесены корректировки на фоне санкционного давления на Россию?

— Нет. Оборудование и гидротурбины производятся в России, причем как крупные, так и небольшие, для малых ГЭС. Поэтому по гидростроительству у России нет никаких проблем. Более того, у нас уже предусмотрены меры, нивелирующие негативные последствия введенных санкций.

— На ваш взгляд, сохранила ли России компетенции для строительства большой гидрогенерации? Верите ли вы в ее будущее?

— Конечно. Чтобы это понять, достаточно просто посмотреть на ее историю и возможности развития этой отрасли. Исторически гидроэнергетике у нас уделялось колоссальное внимание, так как наша страна находится в мировых лидерах по уровню потенциала ГЭС. У нас также сохранились знания и компетенции, инженерные кадры, возможности проектирования таких станций. Но тут звучит и тревожная нотка: если мы и дальше не будем строить крупную генерацию, то эти кадры могут исчезнуть.

— Но мы же их и так строим, разве нет?

— Малые ГЭС, да. А вот из проектов крупной гидрогенерации можно назвать только Нижне-Зейскую на 400 МВт. В целом мы подготовили план-график строительства новых ГЭС до 2040 года, в который вошли восемь проектов суммарной мощностью 4,7 ГВт и объемом капитальных вложений около 961 млрд рублей. Но его еще нужно утвердить.

Дальневосточные перспективы

— Дальний Восток — это в том числе и Сахалин, и соглашения о разделе продукции. Какова судьба этих проектов сейчас?

— По "Сахалину-2" приняты все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения его работы. Создан оператор — "Сахалинская энергия". Насколько я знаю, некоторые компании будут в нем участвовать. Поэтому я не ожидаю никаких проблем с этим проектом. Оператор работает, проект функционирует.

По "Сахалину-1" история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения. Ведется работа по восстановлению деятельности предприятия. Идет работа с оператором и участниками консорциума по максимально оперативному восстановлению добычи. Я думаю, в ближайшее время все должно проясниться.

— Ждете ли вы выхода каких-либо компаний из проекта "Сахалин-2"? Сообщал ли кто-то об этом?

— Мы знаем, что некоторые компании заявляли о своем желании войти в "Сахалинскую энергию". О выходе официально никто не уведомлял, но, думаю, ясность появится в ближайшие дни.

— Возможно ли введение механизма продажи СПГ "Сахалина-2" за рубли?

— На данный момент таких обсуждений нет, как и в целом по переводу торговли СПГ на рубли.

— На Дальнем Востоке традиционно важным остается вопрос цены бензина. Удалось ли уже договориться с Минфином по этому вопросу?

— Мы завершаем эту работу с Минфином. Есть определенный консенсус по сумме до конца года.

— А если посмотреть более глобально,нужно ли, по-вашему, продлевать корректировку демпфера на 2023 год или стоит вообще отказаться от этого механизма?

— Отказываться от механизма точно не стоит. Как бы ни критиковали демпфер, он показал, что в состоянии контролировать объемы предложения и удерживать цены. Мы считаем, что и дальше демпфер должен быть. Это не субсидия, а сохранение статус-кво с периодом до налогового маневра, когда снижение внутренних цен достигалось за счет экспортной пошлины. Сейчас, с ее отменой, демпфер позволяет компенсировать разницу между мировой ценой и внутренней только тем, кто поставляет на внутренний рынок, а бюджет получает компенсацию за счет НДПИ.

Как соединить Восток и Запад?

— На прошлом Восточном экономическом форуме вы говорили, что энергосистемы Сибири и Востока необходимо объединять. Стоит ли еще этот вопрос на повестке дня?

— Конечно. У нас есть поручение президента, и мы уже подготовили план-график строительства. К 2028 году планируем объединить сети 220 кВ, а в дальнейшем и 500 кВ. Здесь нам очень помогает проект Восточного полигона РЖД и строительство под него сетевых объектов.

После его реализации задача сильно упрощается, так как нам останется только продолжать строительство сетей на Восток. В результате мы получим обменный переток мощности на 350–450 МВт, который позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей, передавать электроэнергию с Дальнего Востока в Сибирь в период маловодья и распространить рыночные механизмы ценообразования на электроэнергию.

— Дальний Восток традиционно является сложным регионом для прохождения осенне-зимнего периода. Принимаются ли дополнительные меры для обеспечения надежного энергоснабжения предстоящей зимой?

— Да, у нас приняты соответствующие программы. Например, только для Приморья на эти цели заложено 15 млрд рублей, для Сахалина — 39,3 млрд рублей. Отдельное внимание мы уделяем работе тепловых электростанций и стремимся их модернизировать. Что касается обеспечения топливом, то уже сегодня запасы находятся на уровне 140–150% от нормативных показателей. Так что да, вы правы, Дальнему Востоку мы уделяем особое внимание.

— То есть можно обрадовать жителей Дальнего Востока, их ждет спокойная зима?

— Мы делаем для этого все возможное, но существуют и экстремальные погодные условия. Мы не можем гарантировать работу сетевого комплекса при нештатных нагрузках, например, при ураганном ветре или в условиях непроектного гололедообразования. Однако мы готовимся, делаем все возможное, чтобы ремонты и все запланированные мероприятия были выполнены в срок. Мы обязаны пройти эту зиму без серьезных нарушений энергоснабжения.

— Мы начали с вами разговор о судьбе мирового рынка, предлагаю закончить более глобальным вопросом, но о России. Когда будет готова Энергостратегия до 2050 года и какая роль в ней будет уготована Дальнему Востоку?

— Мы сейчас занимаемся переносом сроков ее составления: с 15 сентября 2022 года на середину 2023 года. Сейчас большое количество неопределенностей, а нам важно сделать актуальную и оптимальную стратегию.

Что касается Дальнего Востока, то он будет играть в российской энергетике ключевую роль — через него пойдут "Сила Сибири — 2", здесь будет происходить расширение Восточного полигона, развитие угледобычи, освоение газового потенциала Восточной Сибири, а также газификация Забайкальского, Иркутского края, Еврейской автономной области, Бурятии.

Одно лишь соединение системы газоснабжения с "Силой Сибири" и газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток кардинально изменит картину экономики ДФО. Так что впереди Дальний Восток ждут большие перспективы. Я в этом уверен.

— Восток и Запад России будут ближе?

— Определенно!

Оборудование портфельной компании «РОСНАНО» — «Новомет» стали использовать на нефтедобывающей платформе Total в Катаре

Специалисты пермского предприятия смонтировали две установки Colibri ESP на площадке международного концерна.

Насосная установка Colibri ESP монтируется на грузонесущем кабеле, обычно используемом при работе в скважинах с агрессивной средой, когда надёжности стандартных геофизических кабелей недостаточно. Для монтажа не требуется подъём колонны насосно-компрессорной трубы, которая служит для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха или газа.

Кроме того, разработка «Новомет» не нуждается в бригаде подземного ремонта и громоздком спуско-подъемном оборудовании, экономит деньги и время на монтаж и демонтаж системы, позволяет быстро возобновить добычу без глушения скважины и монтируется с использованием крана без привлечения буровой.

«Новомет» с 2013 года является успешным российским разработчиком, поставщиком и обслуживающим подрядчиком полнокомплектных скважинных компоновок для добычи нефти и поддержания пластового давления при эксплуатации морских месторождений. Наработанный опыт и серьезный кадровый потенциал компании позволяют осваивать и оперативно внедрять перспективные решения в данной области. Сегодня установки производства «Новомет» работают на платформах в Египте, Венесуэле, Малайзии, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Туркменистане.

СПРАВКА

АО «Плакарт» — портфельная компания АО «РОСНАНО», созданная в 2010 году для реализации проекта создания сети инновационных центров производства нанопокрытий методами газотермического напыления и наплавки. Будучи лидером рынка газотермического напыления России и СНГ, АО «Плакарт» выполняет работы как в собственных цехах, расположенных в Московской области, Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, и Набережных Челнах, так и на месте монтажа и эксплуатации оборудования — по всей территории России и СНГ.

«Инвесторы хотели развивать молокозавод «как все». Меня это не устроило»

«Я надеялся сделать предприятие рентабельным, но при этом производить качественный продукт без современных ухищрений». Олег Бергер — о том, почему передумал продавать Уктусский молокозавод.

В конце июня был выставлен на продажу Уктусский молочный завод, который выпускает йогурты «Варечка», «Неженка» и «Уктусский». Собственник и руководитель предприятия Олег Бергер тогда объяснял СМИ: чтобы справиться с вызовами рынка, заводу требуются «новая кровь и новые вливания». Как уже писал DK.RU, на «Авито» появилось сразу два объявления: молокозавод был выставлен на продажу за 30 млн руб., сельхозпредприятие, которое обеспечивает его молоком, — за 34 млн руб. Но спустя два месяца поиски были прекращены. О своем решении Олег Бергер рассказал DK.RU.

Много ли было желающих приобрести молокозавод и почему ни с кем из них не удалось договориться?

1— Тех, кто интересовался покупкой, было много. Но человека, которому я готов бы был передать предприятие, среди них не оказалось.

Как вы знаете, есть разные типы инвесторов. Первые вкладывают деньги в акции или в какие-то активы и ждут, когда это принесет им пассивный доход. Вторые вкладывают деньги для того, чтобы создавать что-то новое, развивать дело. К сожалению, среди покупателей было много «местечковых инвесторов». Раньше они инвестировали в недвижимость и это приносило им определенный доход. Сейчас этот источник сократился и они ищут новые. Но при этом заниматься какой-либо организацией процесса такие люди не готовы — им нужен действующий отлаженный механизм по добыче денег. Это первый тип потенциальных покупателей, которые ко мне обращались.

Второй тип потенциальных покупателей еще более обидный для меня: это люди, которые готовы заниматься развитием предприятия, но предлагают делать это точно так же, как все. Объясню, почему меня это не устраивает.

Когда я принял решение о продаже молокозавода, я надеялся сделать его рентабельным, но при этом продолжать производить качественный продукт без современных ухищрений. Может быть, требовалась реструктуризация производства, перестройка каких-то процессов. Но никак не удешевление продукции и баснословные траты на рекламу, которая будет доказывать, что продукт при этом остался натуральным.

Когда я выставлял предприятие на продажу, я понимал, что нужно что-то изменить и сам я вряд ли это сделаю. Но, видимо, я сильно ошибся в оценке текущей ситуации и потребителей. Поэтому решил, что сколько-то еще поработаю — может, месяц, может, год, может, дольше. Сейчас продолжать поиски бесполезно.

Работа молокозавода как-то поменялась на фоне этой ситуации?

— Нет. Мы продолжаем работать в штатном режиме, делать качественную продукцию. В коллективе сейчас около 20 человек, мы никого не сокращали. Конечно, сотрудники знали о моем решении по продаже предприятия, переживали по этому поводу.

Горожане отмечают, что вашей продукции стало меньше в торговых сетях. Почему?

— Зачастую она невыгодна торговым сетям, потому что мы не соглашаемся на разные ухищрения. Но в поставках мы практически никому из сетевиков не отказали. Если хотите получить нашу продукцию — настойчиво требуйте в магазине, и она появится. Действительно, наша продукция стала появляться на полках магазинов реже, но только потому, что на рынке есть другая — более выгодная для ритейлеров.

Весной, когда торговые сети стали сдерживать цены на продукты, многим производителям пришлось экономить: кто-то отказывался от привычной упаковки, кто-то сокращал ассортимент. Как под ситуацию подстраивались вы?

— Как обычно — не экономили ни на чем, кроме собственной рентабельности. Она за последнее время существенно снизилась. И причина здесь не в политике.

Как вы знаете, введена маркировка продукции «Честный знак». Гарантирует эта маркировка ровным счетом только то, что продукцию произвело именно то предприятие, которое указано на этикетке. А стоимость, которую приходится платить за каждый «знак», совершенно несопоставима с эффектом. Зато радует бенефициаров всей этой кампании.

Кроме того, внедрение это было сделано настолько бездумно, что предприятия понесли огромные затраты, которые ощущаются до сих пор. В итоге всем пришлось переложить эти затраты на конечного потребителя, который и не заметил, что произошло, либо списал рост цен на политические последствия. Народ молчит. А структуры, которые вводили эту маркировку, заработали с лихвой.

Не могу сказать, что сейчас это основная сложность, с которой мы сталкиваемся. Проблема моего предприятия — в том, что я пытаюсь делать продукцию так, как делал всегда, а рынок этого не дает. У других молокозаводов — свои проблемы, о них мне судить сложно.

Что должно измениться на рынке, чтобы вам стало легче работать?

— Для этого должен измениться тот, кому сейчас продают суррогат за большие деньги и для кого внедряют различные маркировки. Я говорю о конечном потребителе. Он должен быть вдумчивым, критичным. Если в рекламе кричат, что продукт натуральный, и соответственно тратят на эту рекламу очень большие деньги, то я бы задумался, а зачем они это делают? Потребитель не должен позволять забивать себе вкусовые ощущения обилием добавок. С критичного потребителя лишних денег не стрясешь.

Помимо молокозавода вы выставляли на продажу ферму, которая обеспечивает его молоком. Последнее время на «Авито» появляется большое количество объявлений о продаже сельхозпредприятий. С чем вы связываете эту тенденцию?

— Я думаю, причина продажи у каждого своя. Но если судить в целом, могу отметить, что эта деятельность требует больших усилий. Ей не смогут заниматься диванные инвесторы. Хороших кадров в этой отрасли сейчас мало — причем, и специалистов, и управленческих кадров. Поколения меняются, те, кто раньше развивал сельхозпредприятия, стареют. А среди молодежи желающих работать в сельском хозяйстве не так много. И это, увы, общемировая тенденция.

Ярослав Савин: Ключевой ингредиент в защите от обвинений в дроблении бизнеса

Подкупающее своей простотой решение, которое гарантирует налоговую безопасность для группы компаний. Однако есть нюансы.

Ярослав Савин, руководитель Центра taxCOACH:

— Если вы владеете бизнесом в России в масштабе более 250 млн руб. выручки в год, то вернее всего это — Группа компаний. Связано это с поводами разной существенности, но все вместе их можно определить как «повышение безопасности». Здесь и желание диверсифицировать риски по направлениям деятельности, это и множественность компаний по территориальному признаку (или другим видам зон ответственности), это и необходимость отделить активы от операционной деятельности, это и особенности регулирования отдельных отраслей (лицензии, особые требования к субъекту по выручке, например), это и необходимость защиты от административных рисков, чреватых блокировкой всего бизнеса без вины. Здесь же налоговая безопасность. И так далее, и тому подобное.

Повышение безопасности бизнеса, в том числе налоговой, напрямую зависит от того, кто владеет компаниями Группы. Необходимо добиться того, чтобы структура владельцев компаний Группы не совпадала между собой полностью. Мы этот процесс называем диверсификация структуры собственности.

При этом «разбавляет» владение компаниями чаще всего партнер по бизнесу (из числа основателей или вновь «приобретаемый»), топ-менеджер (за достижение определенных показателей), супруга (или дети как элемент наследования «теплой рукой»). Еще чаще — кровный родственник, теща или однокто-нибудь (классник, группник…).

Перед собственником, которому есть что терять, неизбежно встанет вопрос, как обеспечить за всем этим хозяйством контроль. Контроль Основателя, представляющий собой стоп-кран, дернув за который, он гарантированно получит обратно в прямое свое владение все или часть компаний.

К сожалению, не существует одного простого, понятного, эффективного и, главное, универсального решения. Поэтому мы и вводим понятие Программы защиты Основателя, которая на настоящий момент состоит из нескольких конкретных шагов-инструментов. Разумный подход к подбору комбинации этих шагов способен защитить интересы Основателя в любой ситуации на 100%.

Но прежде давайте еще вернемся к обсуждению задач, которые решает диверсификация структуры владения компаниями Группы.

Гарантия защиты от необоснованных обвинений в искусственном дроблении

Надо ли говорить, что угроза обвинений в искусственном дроблении остается одним из главных факторов неопределенности и рисков для любого Основателя бизнеса.

Суровость ситуации одновременно и в существенных доначислениях (в среднем в 2021 г. они составили около 58 млн руб. на одну налоговую проверку, а это вдвое больше 2017 г.), и в отсутствии четкого законодательного регулирования.

Даже налоговая служба, в зависимости от конъюнктуры, может переобуваться в прыжке. Так, в своем письме 2021 г. ФНС сообщала, что создание IT-компаний для использования отраслевых налоговых льгот следует тщательно проверять на предмет незаконного дробления. А на фоне новых мер поддержки IT-отрасли в 2022 г. служба отозвала свое предыдущее мнение, указав, что создание компании под льготы «не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной жизни… и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.)»

Исследуя сплошным методом все арбитражные дела с контекстом «искусственное дробление» с 2017 по 2021 гг., мы убедились в том, что защита налогоплательщиков (если она вообще была) строится на попытках доказать так называемую «деловую цель», которую еще в 2006 г. ныне несуществующий Высший арбитражный суд сформулировал так:

Это разумные экономические и иные причины действий налогоплательщика, направленные на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом налоговая выгода не может рассматриваться как самостоятельная деловая цель.

Стремясь отстоять свою правоту, обычно приводят доводы (и лишь иногда, в каждом пятом случае, это делают успешно), которые можно разделить на две большие группы:

1. Бизнес-цели с точки зрения специализации отдельных компаний Группы.

По категориям клиентов, по территории, по видам деятельности, по производственным процессам или по составу используемых активов.

2. Бизнес-цели с точки зрения повышения общей результативности от деления бизнеса на отдельные компании.

Оптимизация хозяйственной деятельности, расширение или сохранение рынка, создание конкуренции между подразделениями, снижение предпринимательских рисков и даже улучшение кредитного статуса, вовлечение менеджмента в участие в прибыли.

Нюанс в том, что вес аргументов и степень их доказанности определяется исключительно судебным усмотрением. Арбитражный суд — это один или несколько человек с высшим юридическим образованием и своим собственным субъективным представлением об окружающей действительности, в том числе и экономической. Это неизбежность. Вместе с этим письменная фиксация намерений бизнеса при принятии тех или иных решений, которую можно было бы использовать как доказательство в суде, вовсе не конек российской деловой практики.

Итого, неопределенность в своей правоте, а значит, и степень риска при построении Группы компаний мы так и не снизили. Сердечная мышца Основателя все еще напряжена. Стратегический план на таком подходе не построить.

Однако в споре против дробления есть группа аргументов, наличие которых работает безотказно. И это… различия в структуре владения компаниями Группы.

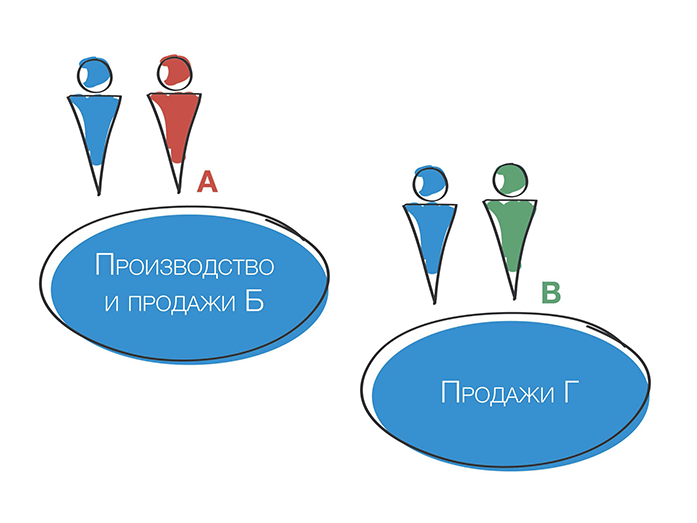

И действительно, если у меня есть компания с партнером А, которая производит и продает продукцию Б, то наличие другой компании с партнером В, реализующей товары Г, явным образом обосновывает наличие двух субъектов. Причем и за доказательствами далеко ходить не надо — выписка из ЕГРЮЛ вполне подойдет.

Вас, дорогих читателей, учитывая неистребимую страсть к «волшебным таблеткам», «золотым ключикам» от «налоговых Копперфильдов», даже как-то боязно оставлять наедине с предыдущим тезисом. Поэтому дополним.

Диверсификация структуры владения компаниями, с учетом особенностей технологии судопроизводства, действительно становится главным пунктом защиты от необоснованных претензий в искусственном дроблении. Однако это не поможет, если у вас обнаружится повальное использование «полочных» (то есть созданных только на бумаге) компаний. Если во владении компаниями участвуют не реальный топ-менеджмент, а лишь только «номиналы», то есть родственники, друзья и знакомые, не имеющие никакого отношения к бизнесу. Если в операционной деятельности обнаруживаются более десятка критериев, указывающих на исключительную искусственность разделения компаний.

И, напротив, если у вас есть хоть какие-то доказательства того, что действовали вы ввиду своей деловой хватки, то аргумент о различиях в структуре владения компаниями сделает вашу позицию просто неуязвимой.

Еще восемь причин диверсифицировать структуру владения

Возрастающие требования налоговой безопасности, сами по себе более, чем веское основание для диверсификации владения бизнесом. Впрочем, много не мало. Добавим еще. Ниже — еще несколько ситуаций из того же разряда.

Нормализация фактических и юридических зон ответственности

Поскольку топ-менеджеров, которые реально отвечают за конкретный бизнес-процесс, страшновато делать исполнительными органами юридического лица, а тем более вводить в структуру собственности компаний, с течением времени складывается парадоксальная ситуация: компания обрастает еще специфическим слоем людей, которые действительно участвуют в принятии важнейших решений и в распределении прибыли, но ответственности за принимаемые решения они не несут и прислоняться к покрытию убытков желанием не горят.

Одновременно с этим структура владения наполняется другими персонажами: родственниками (в том числе по линии супруга, ведь в качестве «бонуса» разные фамилии), друзьями, доверенными сотрудниками (водитель, секретарь, финансовый директор, бухгалтер). То есть номиналами, реально не участвующими в бизнес-процессах, упакованных в конкретное юридическое лицо.

Обход санкций

Из того, чем нам чаще всего приходилось заниматься, выделяется частичная релокация бизнеса, когда у него есть рынок сбыта и в России, и в странах, ей не «лайкающих». Или у собственника есть несколько бизнесов, находящихся как в России, так и в недружественном зарубежье. И прочие подобные случаи, в которых общее одно — российский бенефициар, чье участие в российской компании надо скрыть, оставив юридически бизнес на кого-то. Но так, чтобы он оставался контролируемым и управляемым. И чтобы ситуацию можно было вернуть к исходной по мере необходимости.

Сталкиваемся и с обратной ситуацией. В российский бизнес зашел или хотел бы зайти инвестор под долю участия, однако по санкционным соображениям делать это открыто не может или не хочет. Задача та же.

Защита Основателя и топ-менеджмента при привлечении инвестора

Инвестор всегда хочет защитить свои вложения. Это справедливо. Но, ввиду вхождения в уставный капитал, он получает инструмент давления на Основателей, что может привести к злоупотреблениям. Вплоть до полной утраты контроля над бизнесом. Кроме того, договоренности между Основателями и инвесторами в части полномочий и сфер влияния могут не укладываться в прямолинейные рамки Гражданского кодекса.

Для сохранения статуса компаний Группы в рамках МСП

Мы убеждены, что в условиях новой постсанкционной реальности более, чем от снижения налогов, бизнес зависит от доступа к дешевым деньгам и гарантиям по сбыту. Особенно производственный.

Субсидирование кредитных ставок в массе своей возможно через программы Корпорации МСП и Фонда развития промышленности.

С ФРП, нацеленном в основном на крупный бизнес, государство контролирует структуру владения заемщиком лишь с точки зрения резидент/не резидент и платит ли налоги в России бенефициар. В программах Корпорации МСП ограничения для самого заемщика и для структуры владения касаются уже и попадания в критерии малого и среднего предпринимательства.

Реализация неочевидного владения компаниями для защиты от злоупотреблений третьих лиц

Свои обязательства нужно исполнять в полном объеме, поэтому создание «хранителя активов» для защиты имущества от кредиторов — недобросовестная цель. С другой стороны, прикрываясь красивыми лозунгами, какие-нибудь псевдо-активисты, нанятые журналисты или проплаченные «борцы за идею» могут негативно влиять на бизнес и подпортить репутацию его собственников. Здесь неочевидное владение, скрывающее информацию о владельцах компании от любопытных глаз, даст неоценимое подспорье.

«Прикрытие» владельца бизнеса поможет и при его ссоре с ключевым поставщиком или покупателем, при неадекватных требованиях брендодержателей и дистрибьюторов, в случае недобросовестной конкуренции, неоднозначного реноме собственника на рынке, при особенностях маркетинговой стратегии на потребительском рынке и так далее, и так далее.

Защита одних направлений бизнеса от других

Наученные горьким опытом бизнес-неудач, современные предприниматели все чаще просят минимизировать возможность трансляции рисков через так называемый «мостик собственника», когда личные финансовые проблемы вашего партнера несправедливо ложатся тяжелым грузом на ваш совместный проект и угрожают его целостности.

Личные риски

К ним относятся претензии к партнерам по бизнесу неделового характера: разводы с супругами (и пол здесь не имеет никакого значения), имущественные обязательства из-за причинения вреда, нежелательные наследники. Все эти моменты должны быть заранее учтены и минимизированы в юридической модели бизнеса.

Защита от захвата

Риски недружественных поглощений тоже пока актуальны. Механизмы получения контроля над бизнесом стали изощреннее. Захватчиками могут быть как банки, так и нечистоплотные сотрудники и партнеры. И здесь владение долей в ООО вообще не гарантирует прав на бизнес, если нет юридического рычага воздействия на ключевые точки владельческого контроля.

Выращиваем «дерево желаний»

Незаметно для себя мы подошли к выводу, что в корне большинства актуальных проблем с безопасностью частного бизнеса лежит диверсификация структуры владения компаниями Группы. Это касается и налоговой, и имущественной, и управленческой безопасности. Причем речь идет не о повальной подмене Основателей номиналами, а о целенаправленном вовлечении топ-менеджмента. Хотя в целом против жен и родственников мы ничего против не имеем, если речь идет о входе в наследование «теплой рукой» (то есть прижизненном).

Однако, чтобы наше дерево желаний выросло и своей богатой кроной действительно уберегло бизнес от большого количества проблем, потребуется решить задачу обеспечения владельческого контроля (а в идеале еще и подобрать сценарий наследования такого бизнеса). Как мы уже сказали в самом начале, для решения подобных задач при проектировании или редактировании структуры группы компаний не существует одного простого, понятного, эффективного и, главное, универсального решения. В нашем с вами распоряжении есть несколько инструментов. Разумный подход к подбору их комбинации способен защитить интересы Основателя в любой ситуации на 100%.

1. Подбор правильной организационной-правовой формы ведения бизнеса;

2. Защита основателя проработкой устава компании (учредительного договора);

3. Совет директоров в ООО;

4. Перекрестное владение;

5. Опцион на долю/акции в обществе;

6. Усилитель безопасного владения — корпоративный договор;

7. Залог долей/акций;

8. Выбор правильного вида договора между компаниями одной группы;

Как и в случае с медицинскими препаратами, каждый из них имеет показания к применению, у каждого свои побочные эффекты. В большинстве случаев мы имеем дело со сложной и комплексной симптоматикой, в связи с чем «лечение» подразумевает комбинацию средств для достижения стойкого оздоровительного эффекта.

Использованные ссылки:

Письмо ФНС России «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@

Письмо ФНС России от 17 марта 2022 г. N СД-4-2/3289@ «О налоговых преимуществах, установленных для IT-бизнеса»

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53

Встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

Глава государства провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В.Путин: Олег Николаевич, мы с Вами много времени провели сегодня вместе и так или иначе говорили о вопросах развития Приморского края. У Вас много интересных идей по некоторым направлениям развития края, они действительно интересные, и, безусловно, многие из них будут поддержаны.

Но есть, конечно, вопросы текущего характера, я понимаю, так что давайте поговорим по социально-экономическому развитию Приморского края, по обстановке, по ситуации. И конечно, попросил бы начать с того, что произошло с климатическими вашими явлениями.

О.Кожемяко: Вы сами были свидетелем, участником.

В.Путин: Да, конечно. Есть ли какие-то последствия, которые требуют особого внимания с нашей стороны?

О.Кожемяко: Особых последствий нет, хотя у нас по семи муниципальным районам прошёлся [тайфун], где-то от 173 процентов, то есть по 154 миллиметра, до 128 процентов месячной нормы [осадков].

У нас Лазовский район наиболее пострадавший – там отрезано 13 населённых пунктов, посмывало несколько мостов (на 11-м, 55-м километре). Но уже сейчас туда техника двигается, с утра выдвигается «Примавтодор», выдвигаются спасатели находкинского отряда МЧС, в 8 утра выдвинется вертолёт МЧС с поисково-спасательной группой, чтобы промониторить всё.

Надеюсь, что мы, наверное, к вечеру максимально последствия постараемся устранить, потому что мосты не рухнули – там подмыло основание. В Дальнегорске тоже есть отрезанные [населённые пункты] – там сделают объездной [путь]. Поэтому думаю, что аварийно-восстановительные работы мы постараемся за завтрашний день максимально выполнить.

Там у меня будет работать и министр, сейчас уже туда выдвинулись главный инженер «Примавтодора», первый заместитель министра транспорта вместе с техникой. Поэтому постараемся всё уладить.

Было эвакуировано 38 человек. Но одиннадцать подтопленных многоквартирных домов и подвалов. Ещё утром мы, как рассветёт, проверим всё, чтобы можно было, сейчас с главами связался, они сделают обход, поэтому я Вам уже потом в течение дня доложу, как идёт работа, [как] нормализовалось.

По социально-экономической ситуации мы с Вами говорили. В общем-то в экономике она стабильная. Налоговые и неналоговые доходы у нас с небольшим ростом идут – 14 процентов. Поэтому показатели мы все выполняем. По безработице, тоже Вы знаете из материала, у нас 3,1 процента, это один из самых низких процентов.

В.Путин: 3,1 – это ниже, чем в среднем по стране.

О.Кожемяко: Да.

В.Путин: Это у нас рекордно низкая сейчас безработица.

О.Кожемяко: Да.

И странно: у нас 9 тысяч безработных – 53 тысячи вакансий.

В.Путин: Просто люди пока не могут найти себя.

О.Кожемяко: Да. То есть я говорю о том, что выбор достаточно большой.

Хорошо идёт и социальное предпринимательство, мы четвёртое место по стране держим. 48 тысяч, программа самозанятых, – это люди вышли из тени. Вообще на Дальнем Востоке каждый четвёртый предприниматель – из Приморского края, здесь люди очень предприимчивые.

Те проекты, которые Вы поддерживали, продолжаются. Завод «Звезда» сейчас, Приморский металлургический завод.

В.Путин: «Звезда» разворачивается хорошо.

О.Кожемяко: Разворачивается и хорошо идёт, и люди поверили в это.

В.Путин: Заказы появились стабильные, якорный заказ есть, можно работать.

О.Кожемяко: Да. Мы уже строим там жильё, сейчас только микрорайон сдали.

Я знаю, что Вы проводили совещание с ВПК. Мы договорились сегодня с генеральным директором, что мы 100-квартирный дом построим в Арсеньеве для новых работников – из крупнопанельного домостроения. Мы его сделаем за год, с тем чтобы завод нагнал. Мы просим поддержать. Мы работаем, чтобы была моноструктура, – не только с заводами оборонного комплекса, но и было развитие туризма [в Арсеньевском городском округе]. Сегодня как раз мы с вами обсуждали эту тему. Просим поддержать по [проекту горнолыжного курорта –] «Белой Горе», по «ДОМ.РФ» инфраструктурные облигации. У них там, в Минстрое, в порядке вписано «туристическое», но вписано под жильё. Чтобы писали под моногорода, потому что это будет балансировать.

Стройки – у нас тоже пока показатели все выполняются. Мы в прошлом году 900 тысяч [квадратных метров] сдали, в этом году выйдем на чуть-чуть больше, вот уже 520 тысяч сдано. Что бы хотелось: очень многие обращаются по дальневосточной ипотеке. Очень хороший инструмент, действенный, является генератором строительства. Но сейчас молодёжь чуть позже составляет семейные пары – не в 20 лет, а в 30, в 32. И, соответственно, просят сделать возраст – раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет, считаться молодёжью.

В.Путин: Считаться молодёжью до 40 лет.

О.Кожемяко: Да. Это по дальневосточной ипотеке.

В.Путин: Но мы срок продлеваем же.

О.Кожемяко: Да, срок продлеваем, но просят очень сильно, это масса обращений, с тем чтобы продлили до 40 лет. И в силу того, что выросла стоимость, чтобы займ предусматривали не 6 миллионов, а 8,5.

В.Путин: Не займ, а кредит, да?

О.Кожемяко: Да, кредит.

В.Путин: Объём кредита.

О.Кожемяко: Объём кредита. Вот эти два момента. Поэтому прошу поддержать, это будет хорошим подспорьем для того, чтобы здесь закреплять людей.

В.Путин: Проработаем.

О.Кожемяко: Хотелось бы ещё по сельскому хозяйству переговорить. Мы сейчас идём активно – плюсом 25 процентов, по мясу мы – плюс 160, но это потому что два крупных свинокомплекса открыли, «Русагро» и «Мерси Трейд». Нужно выходить уже, скажем так, себя мы обеспечиваем, и в другие регионы, и нужно думать уже об экспорте.

Для этого нужно наращивать и посевы кукурузы, и посевы сои. Но эти ограничения – я довольно хорошо знаю сельское хозяйство на Дальнем Востоке в силу того, что работал и в Амурской области, и на Сахалине им занимался, и здесь приходится заниматься, – всё-таки ограничения, я думаю, для Дальнего Востока по квоте на кукурузу и по пошлине на сою не нужны.

В.Путин: Что за квота?

О.Кожемяко: На кукурузу даётся квота, на экспорт. У нас не столько много этой кукурузы и квоты.

В.Путин: Сейчас я поговорил с Министром [сельского хозяйства]. Сейчас ситуация кардинально меняется. Виды на урожай уже определённые, они очень хорошие.

О.Кожемяко: Надо здесь убрать.

В.Путин: Поэтому эти квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с ним проработаю.

О.Кожемяко: Да, потому что это как раз на экспорт.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: И пошлина на сою тоже не нужна, чтобы хотя бы поднялись мы за три года.

В.Путин: Я должен с Министром поговорить.

О.Кожемяко: Да, хорошо. Вот эти направления.

Ещё момент, связанный с воздвиженской школой. Как Вы знаете из «Прямой линии», она тогда рухнула – 53-го года постройки, ещё при Сталине начиналось.

И мы со своей стороны взяли этот военный городок Воздвиженка, восстановили сейчас и продолжаем восстанавливать водопроводные сети, канализацию, порядка 600 миллионов затратили. Подготовили проект школы, и просьба поддержать по финансированию его, с тем чтобы там была нормальная новая школа.

В.Путин: Давайте документы.

Заседание Президиума Госсовета по вопросам развития туризма

Владимир Путин провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях.

И прежде всего, конечно, мы должны подумать – мы всегда должны об этом думать, этим руководствоваться, и в данной сфере тоже – об интересах наших граждан. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера.

Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх.

Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создаёт рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.

Наше заседание проходит, как мы понимаем, здесь, на Дальнем Востоке, где за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае (вчера только с губернатором об этом говорил), на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия.

Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли.

Главные цели здесь – создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров для работы отрасли, а также развитие туристической инфраструктуры и логистики, создание условий для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма.

На решение этих задач направлен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его ключевые показатели – к 2030 году увеличить более чем в два раза число поездок граждан по России, в полтора раза – фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и почти вдвое – количество рабочих мест в этой отрасли.

Остановлюсь на ряде проектов, реализация которых требует решений на федеральном уровне.

Так, огромным спросом у наших граждан пользуется – это естественно, мы все это хорошо знаем – отдых на море, поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья и тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до десяти миллионов человек.