Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Такое ощущение, что США восстанавливают монархию»

ЧЕЗ ФРИМАН

Посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (РОССИЯ 24)

Складывается ощущение, что после 240 лет существования в качестве республики Соединённые Штаты восстанавливают монархию. Так, Верховный суд США фактически признал, что действующий президент обладает иммунитетом от любого текущего судебного процесса, что ставит главу государства выше закона. С таким же успехом Трамп мог быть королём. О том, кто стоит за 47-м президентом США, с чем ему придётся бороться, а также о его внешнеполитических планах, в том числе на украинском направлении, Фёдору Лукьянову рассказал Чез Фриман, дипломат, бывший заместитель министра обороны США, в интервью для передачи «Международное обозрение».

Фёдор Лукьянов: Чез, ваши выводы – почему президентские выборы в США закончились именно так?

Чез Фриман: Дональд Трамп возвращается, как Биньямин Нетаньяху или Арнольд Шварценеггер в своих знаменитых фильмах. I’ll be back. Я думаю, что победа республиканцев на этих выборах по многим причинам является очень важным событием для американской политической жизни, своеобразным поворотным моментом.

Складывается ощущение, что после 240 лет существования в качестве республики США восстанавливают монархию. Так, Верховный суд США фактически признал, что действующий президент обладает иммунитетом от любого текущего судебного процесса, что автоматически ставит главу государства выше закона. С таким же успехом Трамп мог быть королём. Он вступает в должность на волне общественного недовольства, и это вполне в духе политиков-популистов.

Мне бы хотелось сделать акцент на международных последствиях победы республиканцев, а не на внутренних причинах, побудивший американский народ сделать выбор в пользу Трампа. Но если всё же кратко остановиться на причинах, стоит задать два вопроса.

Первый – почему Камала Харрис проиграла? Ответ достаточно очевидный. Камала пообещала американским избирателям продолжить курс своего предшественника. Она сделала ставку на преемственность, а американцы очень недовольны нынешним положением дел в стране. Почти все согласны, что ситуация ухудшается как в политическом и экономическом, так и в юридическом отношении. Администрация Байдена утверждала, что всё в порядке и всё идёт по плану, и не обращала внимание на высокую инфляцию, из-за которой простым людям очень трудно платить за жильё и продукты питания. С точки зрения рядового американца, а не плутократа (я знаю, что в России тоже есть плутократия, и я видел, где и как она развлекается), жизнь в США не так уж и хороша.

Второй вопрос – почему победил Дональд Трамп? Трамп одержал верх, потому что смог объединить под своим крылом всех недовольных, в том числе тех, кто обескуражен теми же вещами, которые встречаются сегодня и в Европе – это ксенофобская реакция на иммигрантов, неконтролируемая миграция, беженцы, вопросы культуры и этики. Многим людям не нравится wokeness, возведённая в культ сознательность, крайняя толерантность, не приемлющая никаких проявлений дискриминации. Всё то же самое наблюдается в Европе, где общество точно так же разделено дискуссией о гендерфлюидности и традиционных ценностях. Сторонники идеи wokeness требуют терпимости от других людей в очень нетерпимом тоне, агрессивно навязывая свои взгляды остальным.

Не следует упускать из виду и факторы внешней политики, особенно геноцид в Палестине, войну в Ливане, боевые действия на Украине. Американцы очень недовольны внешнеполитическим курсом Байдена, поэтому, когда Харрис заявила о преемственности, маятник людских симпатий качнулся в сторону Трампа. Трамп предлагает исправить ситуацию, не объясняя, каким образом, но, несмотря на это, американцы решают ему довериться.

Все мы хотим перемен. А перемены внутри страны, я полагаю, могут привести к переменам и на международном уровне.

Фёдор Лукьянов: Каким образом?

Чез Фриман: Изменения во внутри- и внешнеполитическом курсе США внесут свою лепту в эволюцию миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны и претерпевшего трансформацию после окончания холодной войны. Некоторые изменения в мироустройстве, на мой взгляд, будут выгодными и России. Как вы знаете, я всегда выступал за ту или иную версию Австрийского государственного договора образца 1955 г. в качестве решения для Украины. Украина должна быть нейтральной и уважать языковые и этнические права меньшинств, как предусмотрено Минскими соглашениями и ОБСЕ. Но, к сожалению, выбор был сделан в пользу другого курса. Сейчас Украина близка к военному поражению. Владимир Зеленский, я уверен, очень расстроен итогами выборов, хотя и делает вид, что рад победе Трампа, потому что Трамп обещал положить конец российско-украинскому конфликту. Скорее всего, для Украины это будет означать сокращение военной поддержки со стороны США и по линии НАТО.

Вспомним ультиматум, который Владимир Путин выдвинул в декабре 2021 года. В нём было три пункта. Первый – нейтрализация Украины и её отказ от членства в НАТО. Второй – соблюдение положений Минских соглашений, то есть сохранение за русскоязычным меньшинством на Украине права говорить на своём родном языке. В более широком смысле подобное требование распространялось на венгров и на румын, живущих на Украине, как это было предусмотрено в Минских соглашениях. Ну и третьим пунктом было обсуждение архитектуры безопасности в Европе. Я думаю, что скоро все эти пункты будут так или иначе реализованы. Украине придётся отказаться от идеи вступления в НАТО и согласиться на нейтралитет, как она это сделала в Стамбуле. К вопросу о том, как распорядиться территорией, занятой Россией, нужно подходить осторожно, потому что вы, россияне, наверняка заинтересованы в процветающей, не враждебной Украине близ ваших границ.

Фёдор Лукьянов: Безусловно, но достижимо ли это после всего, что произошло?

Чез Фриман: Как сказал Черчилль, в победе – великодушие, и это хорошая формула. Но в любом случае, я думаю, мы ещё увидим, как некоторые европейские соседи, скорее всего, Польша, которая сегодня является самой антироссийски настроенной страной в Европе, и Германия, политическая ситуация в которой весьма нестабильна, поднимут вопрос устройства европейской архитектуры безопасности.

Полагаю, идея Трампа заключается в том, чтобы уменьшить американское участие в обеспечении европейской безопасности. Возможно, он даже согласится на европеизацию НАТО, отход США на вторые роли в альянсе. Конечно, есть определённые геополитические причины для того, чтобы продолжать обеспечивать европейскую безопасность нашими усилиями, но сокращение американского участия в делах Европы в текущих обстоятельствах почти очевидно.

Вопрос в том, как вы, русские, будете разрешать украинский кризис и какая судьба ждёт занятые украинские территории? Какие мирные предложения вы выдвигаете? Я думаю, принадлежность Крыма обсуждаться не будет, но, может быть, есть вероятность, что Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, возможно, Харьковская область, получат статус автономий в составе России с возможностью проведения референдумов через 20–25 лет. На голосование в таком случае будет вынесен вопрос о будущем статусе территорий с возможностью остаться в составе России и стать её полноправными субъектами, сохранить статус автономий внутри России, воссоединиться с Украиной или стать независимыми. Если жители выразят желание стать независимыми, на границах России появится буферное государственное образование, которое наверняка устроило бы Россию. Если эти территории согласятся остаться частью России, значит, война была оправданной. В случае присвоения территориям автономного статуса Россия продемонстрирует украинцам своё великодушие. Если регионы захотят воссоединиться с Украиной, придётся призывать к соблюдению Минских соглашений. Есть много оригинальных способов решить вопрос с территориями, но, подозреваю, что эмоциональный урон, который оставит после себя война, воспрепятствует тому самому великодушному разрешению конфликта.

Фёдор Лукьянов: Помимо Украины – что изменится?

Чез Фриман: Если взглянуть на американскую внешнюю политику шире, предположу, что Трамп останется марионеткой американского сионистского лобби. По этой причине Соединённые Штаты продолжат поддерживать геноцид в Палестине и терять влияние на международном уровне. Те государства, которые ваш коллега Сергей Караганов объединяет термином «мировое большинство», определённо не будут поддерживать США. Это особенно актуально в свете планируемых Трампом торговых войн – войн не только с Китаем, но и со всем миром. Подобная политика проведёт разделительную линию между Соединёнными Штатами и G7 – так же, как сегодня разделительная линия проведена между G7 и остальным миром.

Я думаю, что программа Трампа, хотя и претендует на то, чтобы сделать Америку снова великой, на самом деле разрушит то оставшееся, что когда-то делало нас великими. Конституция США не может эффективно сдерживать власть президента. Аналогично в этих целях не действует принцип верховенства закона. Наш Верховный суд, вероятно, принимает не те лекарства, или, может быть, работает в состоянии алкогольного опьянения, я не знаю точно. Наш Конгресс совершенно бездеятелен и неэффективен, и я не думаю, что это изменится. Программа Трампа, предусматривающая установление высоких тарифных барьеров, не возродит мёртвые американские отрасли. Данная мера может помочь некоторым зарождающимся отраслям промышленности, но, что более вероятно, вызовет высокую инфляцию и снижение уровня жизни. И, наконец, отмечу, что Трамп не представил никаких решений для того, чтобы снизить остроту проблемы большого государственного долга. С ростом процентных ставок растут и проценты по долговым обязательствам. В настоящий момент мы фактически «одалживаем» весь наш оборонный бюджет и другие статьи военных расходов, скрытые в других бюджетах. Я бы хотел добавить ещё кое-что. Некоторые вопросы, имеющие глобальное значение и представляющие всеобщий интерес, такие как, например, изменение климата, серьёзно затрагивающее юг США и многие другие места, вообще не обсуждаются Трампом и не принимаются им во внимание. Вероятно, решение этих проблем будет ещё менее приоритетным, чем раньше.

Наконец, ещё одно замечание. В Австралии есть аналитический центр, Австралийский институт стратегической политики, который отслеживает прогресс в 64 областях науки и техники. Согласно данным этого института, десять лет назад США были лидерами примерно в половине рейтингов, а вот последние наблюдения показывают, что в 57 из 64 областей главенствующие позиции занимает Китай. Принимая во внимание китайские успехи, в США много говорят о технологическом возрождении, ренессансе и перестройке американской технологической индустрии. При этом в администрации Трампа есть люди, которые на полном серьёзе планируют упразднить Министерство образования. Наши образовательные стандарты и без того плохие, а могут стать ещё хуже. Мы не конкурируем в области технологий, мы лишь обсуждаем и строим планы в голове. Я думаю, картина американской действительности, которую я вам обрисовал, не самая приятная. Сегодня возможности открываются перед другими, возможно, на форуме БРИКС с учётом его расширения или на встречах Валдайского клуба удастся предложить какие-то разумные решения для мира. Потенциально Трамп создаёт вакуум лидерства, дающий карт-бланш на изменение расстановки сил в Европе. Так или иначе, это моё мнение. И я не говорю сейчас о применении ядерного оружия Россией. Подобный сценарий возможен в случае поражения России на Украине, но этого не случится.

Фёдор Лукьянов: Чез, вы упомянули, что Трамп является марионеткой американского сионистского лобби. Я понимаю, что вы имеете в виду, но мне любопытно, кто стоит за Трампом, если говорить в старых добрых марксистских категориях? За любой политической силой всегда стоит какой-то доминирующий интерес – военно-промышленный комплекс, финансы, технологические лобби. Как обстоят дела с Трампом?

Чез Фриман: За Трампом стоит фанатичная и невежественная часть американского населения. Это люди, которые выступают против иностранцев, непохожих на них людей, говорящих на иностранных языках. Популизм Трампа финансируют плутократы, из которых не все, но большинство являются сионистами. Деньги Трампу предоставляют заблуждающиеся состоятельные люди, и это финансирование ему жизненно необходимо, потому что Трамп плохой бизнесмен. Он шесть раз становился банкротом.

Трамп одержал победу, оседлав волну недовольства, которая имеет самые разные составляющие – wokeness, расизм, ксенофобию и многие другие. Конечно, плутократы хотят снижения налогов. Трамп нравится обитателям Уолл-стрит, которые не имеют представления о том, как работает экономика, но не прочь поиграть на бирже. В США установилась очень странная форма капитализма, часть элементов которой Маркс без труда узнал бы, например, монополии, олигополии, концентрацию капитала. Однако эти элементы капитализма не компенсируются профсоюзами, антимонопольной политикой и другими факторами, которые на протяжении столетий препятствовали претворению в жизнь опасений Маркса.

Финансовый капитализм очень недальновиден; он эксплуатирует, пытается вытянуть из бизнеса как можно больше прибыли, не интересуясь развитием предприятий. Посмотрите на то, что происходит с компанией Boeing, которая, по сути, оказалась смята финансовым капитализмом, потеряв свой смысл и свою цель.

Перед США стоит много проблем, с которыми необходимо работать. Важно не изолировать страну, а открыть её, допустить конкуренцию, позволить рынку делать свою работу.

Мы, к сожалению, этого не делаем. Наша экономика скована регулируемым ценообразованием, ценообразующими компаниями, которые могут диктовать цены. Система здравоохранения в нашей стране приватизирована и управляется финансовым капитализмом, что совершенно ужасно. Мы тратим на здравоохранение около 20 процентов нашего ВВП, хотя все остальные тратят около 10 процентов, охватывая гораздо больше людей.

Когда-нибудь, возможно, очень скоро, как в России после распада Советского Союза, продолжительность жизни в США начнёт сокращаться, и возникнут социальные проблемы. У нашего общества есть проблема с наркотиками, как у вашего была с водкой. Мы пытаемся заставить китайцев контролировать экспорт наркотика фентанила. При этом мы настаивали на том, что китайцы не могут контролировать импорт опиума, морфия или героина. Это всё действительно странно. Подведу итог: деньгами Трампа поддерживает финансовый капитализм, а политически – невежественные и фанатичные люди.

Фёдор Лукьянов: Почему Трампа поддерживают такие сторонники инноваций, либертарианцы, как Питер Тиль или Илон Маск?

Чез Фриман: Потому что Трамп способен снизить их налоги. Все эти сторонники инноваций могут «доить» федеральное правительство, вымогая у него субсидии. Интересно и странно, что штаты, которые больше остальных зависят от помощи из федерального бюджета, агрессивнее всего настроены в отношении федерального правительства, требуя убрать руки от их социальных пособий. А кто, собственно говоря, по их мнению, руководит системой социального обеспечения? Как я уже сказал, в США немало невежественных людей. В каждой стране они есть, но американская система позволяет «политическим крысам» использовать таких людей и манипулировать ими в своих интересах. США сегодня – это уже не та страна, в которой я вырос.

В Ивановской области выпустили ткани с "музейными" узорами

Татьяна Ткачёва

Партию перкаля с историческими рисунками создали в Шуе в рамках совместного проекта с Музеем ивановского ситца. Технологи адаптировали 10 орнаментов из дореволюционных альбомов к возможностям современной ротационной печати. Готовую ткань премиального качества уже пустили в дело: часть партии пошла на пошив коллекции городских костюмов от дизайнеров московского РГУ имени А. Косыгина. Цель проекта - вернуть в обиход элементы женской моды XIX века.

Когда-то русский стиль был немыслим без узорных хлопчатобумажных тканей. Из них шили рубахи, порты и сарафаны, ими крестьянки и мещанки покрывали голову - шелковые и тонкие шерстяные платки с бахромой были по карману не всем. Был период, когда набивные ситцы использовали и в интерьерах - вместо обоев.

Ручная набойка развивалась в России, в том числе на территории нынешней Ивановской области, несколько столетий. Мастера создали огромное количество рисунков, в том числе очень сложных. Цветы и ягоды на светлом или темно-синем фоне, "восточные огурцы" на красном (алом, кумачовом, пунцовом), тонкая полоска с яркими растительными орнаментами (такие ткани называли "дорогими" от слова "дорога"). Увидев их на фотографии или на выставке, редкий человек не вздохнет: "Сейчас такого уже не делают..." А, собственно, почему?

В Музее ивановского ситца давно мечтали возродить производство тканей по старинным образцам. Начали с проекта "Платочные истории", к которому привлекли уникального мастера из Самары Павла Осипова. Разобрали пожелтевшие записи с рецептурами, попробовали повторить составы красителей и вапы (специальное вещество, которым на белой ткани резервируется место под будущий рисунок). Плодом долгих экспериментов стали платки цвета индиго с ручной набойкой. Они стали частью сувенирной линейки музея.

Теперь научные сотрудники запустили новый проект из двух частей: "Ткани со смыслом: наследие мануфактур" - воссоздание рисунков 1884-1896 годов в промышленном масштабе, "Я буду это носить!" - разработка моделей одежды из этих материалов. Инициатива поддержана президентским грантом - один миллион рублей выделен на цикл мероприятий, посвященных истории городского женского костюма XIX-ХХ веков.

Первая партия - 32 километра - разошлась за двое суток

Как рассказала заведующая Музеем ивановского ситца Галина Карева, в фондах хранится 560 тысяч образцов набивных тканей. Это одна из крупнейших коллекций в России и мире. Своим появлением она обязана знаменитому фабриканту и меценату Дмитрию Бурылину. Самые старые, так называемые "первобытные", набойки из его собрания, сделанные на территории нынешней Ивановской области, датированы концом XVII века.

Хлопчатобумажные ткани в русском стиле принято делить на три категории.

- Это ситцы белоземельные (цветочный узор на светлом фоне), краснофонные ("восточные огурцы", полоска, цветы на кумачовой основе) и кубовые (розы, тюльпаны, ягоды на темно-синем), - отметила Галина Карева. - Из всего огромного наследия мы отобрали 10 образцов рисунка. Четыре - кубовые ситцы из альбома Товарищества мануфактур Посылиных в Шуе, шесть - краснофонные из альбома Товарищества мануфактур "Людвиг Рабенек", имевшего заводы под Москвой (сейчас это город Щелково. - Прим. ред.).

Сделать реплики исторических тканей на оборудовании XXI века взялась фабрика "Шуйские ситцы", преемница посылинских мануфактур. Как и любое расширение ассортимента, это потребовало инвестиций. Дополнительные вложения были связаны с получением прав на рисунки, которыми владеет Музей ивановского ситца. Впервые в его практике был заключен лицензионный договор на использование кроков. Это важный прецедент: иногда рисунки пускают в производство без соблюдения юридических тонкостей, беря фотографии в интернете.

Технологам предприятия пришлось совершить своего рода подвиг, признают участники проекта.

Дело в том, что в начале прошлого столетия при производстве кубовых ситцев в Шуе еще использовали ручную набойку. Для каждого рисунка изготавливали комплект печатных досок (по числу цветов) с рельефным узором. На некрашеный холст наносили вапу, затем ткань окунали в раствор индиго и сушили. На воздухе краситель окислялся, становясь желтым, зеленым и, наконец, синим. После этого можно было наносить узор, тщательно совмещая края досок и ткани. На фабриках Рабенеков применялась технология механической вытравной печати. Материи сначала придавали красный цвет, а затем наносили рисунок с металлических форм более едким составом. Первоначально для фона использовался натуральный краситель на основе корня марены, затем более яркий синтетический - ализарин. Рабенеки владели единственным в стране промышленным производством этого вещества.

Как пояснила директор по брендам Елизавета Кувшинова, ротационные машины тоже имеют печатные валы для каждого цвета, но рисунок выжигается на них лазером. То есть краска на ткань поступает не как отпечаток с твердой поверхности, а из мелких дырочек в металле. Пришлось немного адаптировать рисунки. Сложнее всего было с "восточными огурцами": там требовалась особенно тонкая прорисовка.

Считалось, что современная печать не позволяет достичь такой четкости рисунка, какую давали доски-манеры. Но на шуйском предприятии смогли найти выход, подчеркнула старший научный сотрудник Музея ивановского ситца Юлия Блавдзевич.

Чтобы реплики тканей сочетались по цвету в будущих костюмах, слегка изменили один тон голубого.

- Работала большая команда: художники, колористы, граверы, раклисты, технологи... - рассказала директор по развитию текстильного предприятия Катерина Матросова. - Перенастройки оборудования не потребовалось, нужный результат был достигнут благодаря мастерству и творческому подходу специалистов на всей производственной цепочке. Сыграл роль и профессиональный азарт: 150 лет назад люди делали это вручную - мы должны сделать не хуже!

Основой для печати выбрали перкаль - тонкую ткань из стопроцентного хлопка, достаточно плотную: 57 нитей на сантиметр - до революции использовали 42. Она удобна для кроя, хорошо держит форму. При отделке ее дважды пропускали через участок газоопалки, где удаляется ненужный пух, естественный для хлопкового волокна, и дважды выглаживали каландром - металлическими валами, под которыми исчезают все неровности. Материал приобрел благородный отблеск.

Первая партия - 32 километра - разошлась за двое суток. "При просчете проекта мы предполагали, что такой объем будет достаточен и реализуем. И... сильно недооценили спрос, который значительно превысил предложение", - призналась Матросова. Были заказы и от оптовиков, и от малого бизнеса в сфере моды, и от тех, кто шьет костюмы для этнографических коллективов или киносъемок. Небольшие лоскуты пригодились художникам по куклам и домашним портным.

В рамках проекта "Я буду это носить!" преподаватели РГУ имени А. Косыгина (Москва) под руководством Виктории Джанибекян создали из репринтных тканей коллекцию городских костюмов, в которых угадываются мотивы женской одежды XIX века. Стилизованные сарафаны и душегреи, рубашки, платья выглядят неординарно и вполне представимы в современных условиях. Капсульную коллекцию одежды с восторгом приняли эксперты фестиваля "Русский костюм" в Ярославле.

Уже собраны предварительные заказы на вторую партию тканей. Ее рассчитывают выпустить в ноябре.

Скоро будет представлена вторая коллекция одежды с историческими узорами. Над ней работают ивановский модельер Ксения Демьяненко, москвичка Светлана Оспищева и Наталья Захарова-Прангишвили из Минска. Костюмы представят на конференции во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

- Наше предприятие имеет двухвековую историю, в России таких не много. Сохранение лучших традиций текстильного производства мы считаем своей почетной миссией, - поясняет Катерина Матросова. - Проект с Музеем ситца - про возвращение к истокам, что сейчас особенно актуально. Эти ткани годятся не только для создания выставочных или конкурсных этноколлекций, они полностью адаптированы под требования моды и - теперь мы уверены! - будут носиться.

Антон Баев: Сибирская генерирующая компания в 2024-2025 годах реализует максимум мероприятий, предусмотренных соглашениями с муниципалитетами

Наталия Барсукова

Обеспечение надежности теплоснабжения в городах Сибири остается одним из самых обсуждаемых на региональном и федеральном уровне вопросом - в городах продолжается активная реализация инвестиционных программ. Однако доля старых коммуникаций со сроком эксплуатации более 25 лет пока еще велика - в среднем около 60 процентов. О том, как продвигается процесс модернизации теплосетевых комплексов, и о первых промежуточных итогах "РГ" рассказал директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев.

Антон Сергеевич, как в этом году начался отопительный сезон в городах присутствия СГК?

Антон Баев: Во всех семнадцати городах, где мы работаем, своевременно обеспечена возможность подключения для всех потребителей - суммарно это 4841 социальный объект и 31 621 многоквартирный дом. Сказать, что все прошло без проблем, нельзя. Процесс подачи теплоносителя всегда связан с рисками развития дефектов, которые не проявили себя во время испытаний или диагностики. Благодаря проведенным в межотопительный период подготовительным работам, а также профессиональным действиям наших сотрудников, возникающие инциденты быстро и эффективно устраняются, не перерастая в технологические аварии. А таких дефектов было немало: несколько сотен в Новосибирске, возникали они также в Барнауле и Красноярске. Но мы полностью контролируем ситуацию и в короткие сроки устраняем дефекты при их выявлении. Продолжаем модернизацию теплосетевых комплексов, чтобы отключений было как можно меньше.

Каков объем вложений в теплосети по итогам 2024 года, чем обусловлены эти объемы и приоритеты? Какие проекты можете отметить?

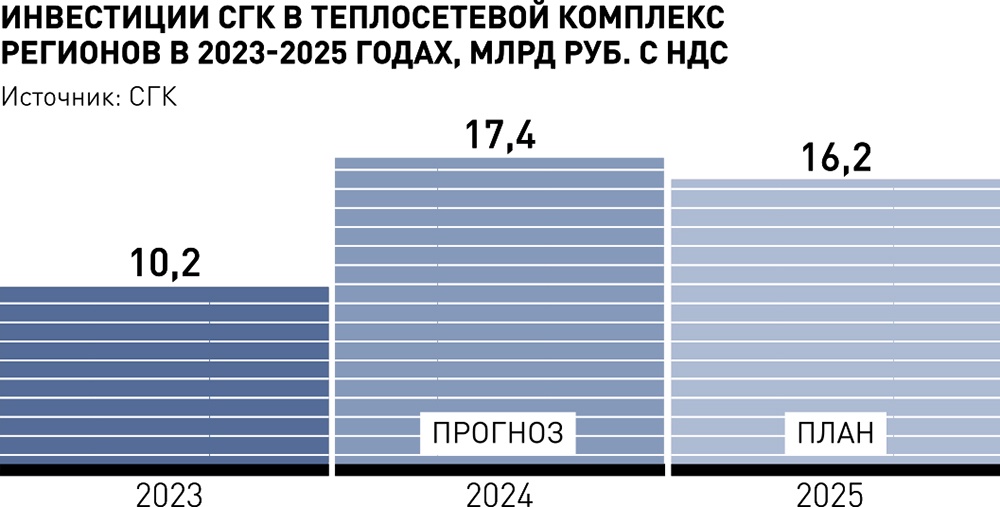

Антон Баев: В 2024 году мы вышли суммарно на объем вложений в теплосетевой комплекс 17,4 миллиарда рублей (с НДС - здесь и далее) - это на 70 процентов больше объема инвестиций прошлого года. А с учетом замен в ходе ремонтов инвестиции, по нашим расчетам, достигнут 24 миллиардов рублей.

До 80 процентов от общего объема инвестиций приходится сегодня на Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Основные направления - обновление трубопроводов, оборудования, автоспецтехники, проекты цифровизации и безопасности. Объемы и направления определены соглашениями в рамках ценовых зон теплоснабжения, а также концессионными соглашениями.

Суммарная протяженность обновленных тепловых сетей в 2024 году составит 191 километр, или 1,7 процента от общей протяженности тепловых сетей группы компаний СГК. Значительная часть замененных труб приходится на Новосибирск, где проблема старения теплосетей стоит особенно остро.

Если говорить про конкретные проекты этого года, отмечу, что впервые компания выполнила большие объемы внутритрубной диагностики роботизированным комплексом с модулем магнитного контроля. На сегодняшний день это самый передовой способ проведения испытаний тепловых сетей. Роботы обследовали в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, Рубцовске, Куйбышеве в сумме 60 километров магистральных трубопроводов диаметром более 500 миллиметров.

В Красноярске мы закрыли одну из самых старых в городе угольных котельных 1969 года постройки. Жители теперь получают тепло от Красноярской ТЭЦ-2, где установлены электрофильтры с эффективностью очистки более 99 процентов.

В 2024 году мы вышли суммарно на объем вложений в теплосетевой комплекс 17,4 миллиарда рублей - это на 70 процентов больше объема инвестиций прошлого года

В Новосибирске, чтобы не допустить массовых отключений, выделили в этом году дополнительный бюджет на повышение надежности левобережной части города - около миллиарда рублей. Основной объем мероприятий мы выполнили в этом году.

Несколько лет назад правительство РФ начало принимать решения об отнесении ряда городов России к ценовым зонам теплоснабжения, чтобы обеспечить приток инвестиций в теплоэнергетику. Что эти решения дали городам?

Антон Баев: С 2018 года 14 муниципальных образований в регионах присутствия СГК отнесены к ценовой зоне теплоснабжения. Суммарно из запланированных 96,3 миллиарда рублей 47,3 миллиарда, то есть половину этих инвестиций, мы уже вложили в теплоснабжение. Наиболее важные и критически нужные мероприятия реализуем в первые годы инвестиционного цикла, а возмещение затрат осуществляется равномерно, в течение всего долгосрочного периода.

Например, в Новосибирске, где программа реализуется третий год, мы выходим по итогам 2024 года на показатель в 11 миллиардов рублей. За три года город получил 43 процента от запланированных на десятилетний срок объемов вложений. В Красноярске за первые пять лет темп вложений еще выше - почти 75 процентов за половину срока действия соглашения.

Похожая ситуация и в других городах. В каждом городе реализуется своя программа, с учетом его проблематики. В Новосибирске, Кузбассе и Алтайском крае, например, приоритетом является замена наиболее изношенных участков тепловых сетей. В Красноярске - помимо работ на теплосетях - мероприятия, улучшающие экологическую обстановку. Почти половина программы - замещение неэффективных котельных. Другое важное направление - обеспечение надежности теплоснабжения. В Кузбассе также немало внимания уделяем экологии: треть мероприятий, как и в Красноярске, связана с замещением котельных.

Горожане уже ощутили результат?

Антон Баев: В прошлый отопительный сезон в городах не было чрезвычайных ситуаций - и это главное. К сожалению, исключением является Новосибирск, но там программа фактически только начата, о существенных результатах говорить пока рано. Это в целом, а по отдельным городам приведу конкретные примеры.

Алтайский Рубцовск - первый в стране город, перешедший в ценовую зону теплоснабжения - без преувеличения, был этим спасен от замерзания. Сейчас там ситуация с теплоснабжением стабильна, хотя остались вопросы по горячему водоснабжению, над которыми еще работаем. В целом в Алтайском крае дали результат реконструкция и замещение котельных, за последние семь лет выбросы в Барнауле сократились на 50 процентов, в Бийске - на 24, в Рубцовске - на 18 процентов.

В кузбасском Белове мы выполнили масштабный проект - заместили шесть неэффективных угольных котельных, которые планировались к закрытию. Теперь потребители центральной части города получают тепло и горячую воду от Беловской ГРЭС по новой тепломагистрали протяженностью 12,4 километра. Строительство трубопровода заняло около полутора лет.

Что в результате? Помимо надежной подачи тепла - сокращение выбросов в атмосферу города в объеме 3,4 тысячи тонн в год. Прекращение перевозки угля и вывоза золошлаков по улицам города. А ранее труба дымила рядом с детской площадкой, несколько сотен машин в месяц возили золу по улицам Белова. Кроме того, город получил резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей и развития многоэтажной застройки.

В городах, где мы работаем, есть ряд масштабных проектов комплексного развития территорий на ближайшие 10-20 лет

В Красноярске в рамках реализации проекта "Чистый воздух" уже 35 из 37 котельных, запланированных к закрытию, прекратили свою работу, потребители переведены на мощности Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с эффективными электрофильтрами. В результате выбросы твердых частиц в городе сократились на 109 тысяч тонн, что улучшило экологическую ситуацию.

Кроме того, закрытие котельных дает заметный эффект в сокращении эмиссии парниковых газов, что признано на государственном уровне. В июле 2024 года экологический проект СГК был зарегистрирован в национальном реестре углеродных единиц и стал первым климатическим проектом в секторе ЖКХ.

До 2031 года в рамках нашего проекта по замещению котельных будет выпущено еще 142 610 углеродных единиц - это объем выбросов парниковых газов, который удалось предотвратить. Это означает, что энергокомпания предотвращает выброс в городской черте в общей сложности более 250 тысяч тонн углекислого газа.

Очень хороший экологический эффект дало переключение потребителей Черногорска с котельных на Абаканскую ТЭЦ. В короткие сроки мы построили трубопровод протяженностью 12 километров, что позволило закрыть 7 городских котельных, сократив выбросы на 5 тысяч тонн в год.

Вы упомянули, что в Новосибирске программа модернизации начата недавно. Есть ли понимание, когда новосибирцы смогут почувствовать результат?

Антон Баев: В этом году мы перекладываем максимальный за последние лет 20 объем теплосетей, около 75 километров. Остановить старение коммуникаций невозможно за год-два. По нормативам срок службы тепловой сети составляет до 25 лет, то есть 4 процента от всего объема теплосетей в городе мы должны менять в течение года. Если говорить про магистральные теплосети, то здесь процент замены сейчас даже выше необходимого - примерно 7 процентов. Именно повреждения на тепломагистралях дают крупные массовые отключения, поэтому на них мы стараемся опережать график замены.

Объем перекладки внутриквартальных теплосетей еще предстоит увеличить. Мы работаем в рамках концессионного соглашения: меняем трубопроводы, содержим их, реконструируем для транспорта тепловой энергии.

Какова в целом ситуация с муниципальными теплосетями по городам? Сколько инвестировано в рамках концессионных соглашений?

Антон Баев: Муниципальные теплосети, к сожалению, не в лучшем состоянии: большой износ, отсутствие необходимой документации на имущество и прочие проблемы. Концессия - это, наверное, единственный способ навести порядок, эффективный механизм государственно-частного партнерства. На сегодня СГК заключила 27 таких соглашений в шести регионах: Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирске, Лучегорске Приморского края. Общий объем инвестиций - 34,5 миллиарда рублей, из которых 32 процента мы уже вложили - это почти 11 миллиардов рублей. В Хакасии выполнение по вложениям в теплосети приближается к 100 процентам: из 2,1 миллиарда рублей вложено 1,9 миллиарда.

Подписывая очередное концессионное соглашение, компания принимает в эксплуатацию теплосети городов, которые нередко не ремонтировались долгие годы. Не слишком ли это высокий риск, не скажется ли он на деятельности компании в целом?

Антон Баев: Для городской власти и города в целом лучше, если теплосети будут находиться в нашей эксплуатации. Мы умеем диагностировать, прогнозировать, закупать материалы, есть пул подрядчиков… Всем понятно, что мы, как профильная компания, будем лучше обслуживать имущество, чем большинство муниципалитетов. Зачем это нужно компании? С точки зрения экономики, наверное, смысла нет. Но так как мы осуществляем полный цикл теплоснабжения - от производства до транспортировки и доставки теплоносителя, логично, чтобы мы контролировали всю цепочку и имели возможность гарантировать жителям качественное теплоснабжение.

Такие проблемы, как годами накопленное отсутствие плановых ремонтов, недостаток персонала, нехватка спецтехники, необходимо решать, как только мы принимаем это имущество в эксплуатацию. Как это делать, какие механизмы использовать - вопрос договоренности бизнеса и власти с учетом интересов жителей. Если мы достигаем такой договоренности, мы готовы принимать на себя ответственность за муниципальные теплосети.

Города растут, и жителей беспокоит, будут ли коммуникации соответствовать потребностям городов. Как строятся теплосети в крупных городах Сибири в 2024 году? Как вы оцениваете темпы создания проектов комплексного развития территорий? Не представляет ли риск для коммуникаций точечная застройка?

Антон Баев: В целом территории комплексного развития в таких крупных городах, как Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, занимают около 70 процентов всего объема перспективных территорий застройки в СФО.

В городах, где мы работаем, есть ряд масштабных проектов комплексного развития территорий на ближайшие 10-20 лет. Они предполагают, что суммарно в крупных городах присутствия СГК предстоит подключить свыше 700 Гкал/ч тепловой нагрузки. Активно застраиваются Новосибирск, Кемерово и Барнаул. Пока все проекты на начальной стадии, в наибольшей степени продвинулся Абакан со строительством жилья в микрорайоне Лазурный в 2024-2029 годах на 6,1 Гкал/ч. А для реализации более крупных проектов комплексного развития территорий в больших городах есть целый ряд проблем и задач, которые предстоит решить совместно власти и бизнесу.

Если говорить о точечных новостройках, мы обеспечиваем развитие коммуникаций в необходимых объемах. Чтобы такая застройка не приводила к перегрузке существующих коммуникаций, при подключении каждого потребителя комплексно оцениваем ситуацию и при необходимости реализуем мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Здесь безусловный приоритет - обеспечить сохранение параметров у уже подключенных абонентов.

Каковы планы на 2025 год - работа над программой ремонта и развития теплосетей, на какой объем работ и вложений вы ориентируетесь?

Антон Баев: Мы уже выполнили проектирование более чем 80 процентов объектов, ведем подготовительные работы для конкурсов на выполнение ремонтных и инвестиционных работ будущего года. Объем вложений останется практически прежним - на уровне 24 миллиардов рублей суммарно по всем городам присутствия. В соответствии с планами программ развития, в 2024-2025 годах выполняем максимум мероприятий, предусмотренных соглашениями с муниципалитетами.

Каковы дальнейшие подходы к работе по диагностике и эксплуатации теплосетей?

Антон Баев: Приоритетные направления - долгосрочные контракты с подрядчиками, положительно зарекомендовавшими себя; качественное проведение испытаний и обновление спецтехники, оборудования.

С проверенными подрядчиками будем стараться заключать договоры на несколько лет. Чтобы они понимали перспективу дальнейшего сотрудничества и развивались вместе с нами: могли обучить персонал под будущие проекты, обеспечить его спецодеждой, купить необходимое оборудование. В Новосибирск, где наибольшие объемы работ по замене теплосетей, будем привлекать подрядчиков из других городов.

Планируем увеличение объемов роботизированной диагностики труб: уже заключили договор на приобретение четырех роботизированных комплексов, которые будут задействованы в обследованиях, запланированных на 2025 год. Итогом внутритрубной диагностики может быть немалый объем ремонтов, например, в Новосибирске это около 18 процентов от объема обследованных теплосетей в 2024 году. Поэтому рассматриваем возможность увеличения численности ремонтных служб в ряде городов.

Справка

СГК отвечает за теплоснабжение в шестнадцати городах Сибири - Абакане, Барнауле, Белове, Бийске, Канске, Кемерове, Красноярске, Куйбышеве, Кызыле, Минусинске, Мысках, Назарове, Новокузнецке, Новосибирске, Рубцовске, Черногорске, а также в Новомосковске Тульской области и поселке Лучегорск Приморского края.

Анатолий Карпов: Я бы на смену спортивного гражданства никогда не пошел, но каждый решает за себя

Многократный чемпион мира Анатолий Карпов - о шахматах и новом матче за корону

Николай Долгополов,Альберт Миннуллин

Карпов давненько не давал интервью. Были на то причины. Мы решили навестить Анатолия Евгеньевича, набирающегося сил в ближнем Подмосковье.

Анатолий Евгеньевич, рады встрече. Какие дела, какие мироощущения?

Анатолий Карпов: Спасибо, пока занимаюсь своим здоровьем. Все вроде ничего, и в целом дело идет на поправку. Мироощущения? Слежу за событиями в мире.

Удается ли следить за шахматными турнирами, анализировать?

Анатолий Карпов: Сам не играю, но, конечно, слежу.

И что из этого потока выделили вы и на кого обратить внимание нам?

Анатолий Карпов: Скорее, на что. Усилились шахматные школы - индийская, китайская. Шахматисты там очень приличные. Надо обязательно анализировать, следить. За женскими шахматами слежу меньше. А в мужских у нас появился юный и серьезный гроссмейстер - Иван Землянский. Занимался в моей школе шахмат в Тюмени, теперь переехал в Московскую область.

Парень - милейший, но, сами знаете, как бывает: появился, сверкнул, исчез.

Анатолий Карпов: Нет, Иван - талантливый. Видно по тому, как в 13 лет завоевал звание гроссмейстера. Это было блестяще. Так что у него в перспективе есть все.

Сейчас молодые растут особенно быстро. Возникают как из-под земли.

Анатолий Карпов: Но не только сейчас. Это явление устоявшееся. Шахматы помолодели, сбавили по возрасту. И наверное, это реакция на появление компьютеров.

Есть еще девятилетний Роман Шогджиев. Играет очень тонко, в 9 лет побеждал в быстрые шахматы гроссмейстеров. Но как бы тут не сломаться...

Анатолий Карпов: Очень многое зависит от родителей.

У мальчугана исключительно позитивный отец.

Анатолий Карпов: Значит, будет сына верно настраивать психологически. Девять лет - человек еще сам не созрел.

Вот что волнует: теперь многие наши шахматисты, сохраняя российский паспорт, меняют спортивное гражданство. Играют за самые разные страны, в каких только зарубежных клубах не выступают. Это что, выход?

Анатолий Карпов: Каждый решает сам за себя и для себя. В понимании многих - это единственный выход. Я бы на это никогда не пошел. Но здесь и другое. Не проявляет характер Международная шахматная федерация. В ней немало того, чего я вообще не понимаю. Чрезмерно возомнила о себе комиссия по этике.

Почему-то решила, что может всячески прижимать, отстранять наших от соревнований.

Анатолий Карпов: Они чуть не старше президента ФИДЕ. Это что вообще такое? Я бы сразу поставил руководителю этой комиссии стопор в воротах. А ему сначала пошли навстречу. И получилось, что он распоясался, набрал какую-то силу. И сейчас уже сложнее с ним бороться. Но все равно с таким бороться надо.

Уже совсем скоро, а именно 20 ноября, в Сингапуре матч за шахматную корону между чемпионом китайцем Дином Лижэнем и 18-летним Гукешем Доммараджу из Индии. Кстати, к нашему разговору о молодых вундеркиндах: Гукеш - самый молодой шахматист, выигравший турнир претендентов. Как оцениваете шансы этой пары?

Анатолий Карпов: О шансах - это вопрос не ко мне. Но если коротко, то прекрасно, что человек, выигравший в 17 лет и 10 месяцев турнир претендентов, в 18 вышел на матч с чемпионом мира. И конечно, все же не оставлю вас без ответа, имеет хорошие шансы.

Вы долгие годы избираетесь депутатом Госдумы. Сейчас сенатором стал гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматы завоевывают свое место в большой политике?

Анатолий Карпов: Во-первых, хочу поздравить Сергея. Стать членом Совета Федерации дело непростое. И во-вторых, это большой политический успех для шахмат.

Давайте от них напоследок чуть в сторону. Как поживает ваша замечательная коллекция марок, которая считается одной из лучших в мире?

Анатолий Карпов: Я ее не бросаю. Увлечение остается прежним. Несколько лет пополнением не занимался. Да, коллекция была одной из лучших, сейчас, возможно, появилось еще что-то. Но у меня остались прежние редкости, они присутствуют. И конечно, марки России, советские занимают особое место. Не говоря о бельгийских марках. Шахматы, Олимпийские игры - вот, собственно, мои темы.

Кстати

Анатолий Карпов номинирован на национальную спортивную премию. Об этом сообщает официальный сайт Федерации шахмат России. Престижная национальная премия учреждена правительством России в 2010 году. Лауреаты определяются в 18 номинациях. Многократный чемпион мира Анатолий Карпов в числе финалистов в разделе "Эпоха в спорте".

Нейроинтерфейс позволит управлять компьютером и автомобилем силой мысли

Дмитрий Бевза

Сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов и центра исследований в области нейро- и биотехнологий (LIFT) в интервью "Российской газете" рассказал о том, что уже умеет квантовый компьютер, как развиваются квантовые технологии в России, и смогут ли объединиться человек и искусственный интеллект.

Почему квантовые компьютеры вызывают такой интерес? Зачем столько денег вкладывать в квантовые технологии? Что является главным преимуществом квантового компьютера перед классическим?

Руслан Юнусов: Надо начать с того, что если компьютер квантовый, то он должен базироваться на квантовых эффектах. Это такие эффекты, которые мы с вами в обычной жизни не встречаем - суперпозиция и запутанность.

Суперпозиция - это когда частица может находиться сразу в двух или в большем количестве мест одновременно. Не быстро между ними переключаться, а быть и там, и там. В нашем мире так не бывает, а в квантовом это возможно.

Второе квантовое свойство - запутанность. Если совсем просто, это объединение информационного состояния отдельных частиц в одно большое. Например, если мы возьмем 10 квантовых частиц, кубитов, и объединим их, то мы получим 1000 состояний одновременно. 20 частиц - это миллион, 30 частиц - миллиард. Видите, как быстро растет сложность состояния этой системы.

Что квантовые технологии дают в практическом смысле?

Руслан Юнусов: Существуют разные задачи, которые решаются с помощью вычислений. Некоторые последовательно. Вычислили какую-то операцию, взяли результат, с ним дальше что-то сделали, получили следующий и в итоге ответ. Здесь квантовый компьютер вам не поможет и будет проигрывать классическому. Но есть задачи, где важно перебрать много разных вариантов и выбрать наилучший.

Например, есть задача коммивояжера (Одна из самых известных задач комбинаторной оптимизации, заключающаяся в поиске самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город. - Ред.) У вас есть курьер, 100 посылок, 100 адресов и надо выбрать наилучший маршрут. Выглядит очень просто, но сегодня даже самый мощный суперкомпьютер решение найти не может из-за того, что очень быстро возрастает сложность этой задачи. Например, если к 100 адресам, добавить всего 1, казалось бы, всего один адрес добавили, но сложность задачи сразу вырастает в 100 раз.

Квантовый компьютер такие задачи будет решать намного быстрее, потому что имея сразу множество разных состояний, может одновременно(!) обрабатывать все возможные варианты. А дальше требуется искусство квантовой информатики - области теоретической науки, для того чтобы составить алгоритм, который перебрав все варианты, выберет самый лучший.

Нужен ли квантовый компьютер для разработки квантовых алгоритмов?

Руслан Юнусов: Если говорить о квантовых вычислениях, то у нас две задачи. Одна - сделать квантовый компьютер, другая - научиться на нем работать. Вот научиться на нем работать - это софт. В основе софта лежат алгоритмы. То есть надо взять какую-то реальную задачу и переложить ее на язык квантового компьютера. Для составления квантовых алгоритмов, в целом, квантовый компьютер не нужен. Другой вопрос, что по мере того, как мы лучше понимаем, как работает квантовый компьютер, мы лучше можем составлять алгоритмы. Несмотря на свою малую мощность и неточность квантовые компьютеры уже могут решать задачи, просто они работают сейчас медленнее чем классические. Хотя уже были показаны несколько экспериментов по достижению так называемого quantum supremacy - квантового превосходства.

В чем заключались эти эксперименты?

Руслан Юнусов: Ученые сказали, давайте найдем такую задачу, где квантовый компьютер будет быстрее обычного. Существует такая задача на нашем уровне развития технологий, или такой задачи вообще нет? Задачи, специально сделанные так, чтобы квантовый компьютер победил, действительно нашли. Другой вопрос, что эту задачу как-то полезно применить пока нельзя. Но тут важно, что было показано - квантовый компьютер не фантазия, не мечта, не выдумка. Что он работает и задачу может решить быстрее обычного. Это первый шаг, и мы его прошли.

Теперь следующий шаг, давайте построим такой квантовый компьютер, чтобы он решил полезную задачу, например задачу коммивояжера, которую классический компьютер не может решить. Этот момент еще не пройден, но будет вероятно пройден в ближайшие 3-5 лет.

Если сравнить квантовые технологии и классическую микроэлектронику и провести аналогию их развития, на каком этапе квантовые компьютеры сейчас находятся?

Руслан Юнусов: Сегодня квантовые компьютеры нужно сравнивать не с микроэлектроникой, а с механической вычислительной машиной Алана Тьюринга, с помощью которой во время Второй мировой войны британцы взломали шифр Enigma немецкого военного флота. Точка, когда появилась первая ЭВМ, еще не пройдена. В России мы хотели бы к 2030 году выйти на уровень, чтобы хотя бы одну, две полезные задачи решить. Другой вопрос, что теперь у нас планка гораздо выше, чем у машины Тьюринга во время Второй мировой войны. Нам же нужно решить задачу быстрее, чем самый мощный суперкомпьютер на Земле.

Про сложность решаемых задач и квантовое превосходство над традиционным компьютером более или менее понятно, а в чем еще преимущество квантового компьютера?

Руслан Юнусов: Чтобы говорить про преимущества, можно сначала посмотреть на узкие места в развитии классических компьютеров. Процессоры становятся все меньше. Точнее транзисторы становятся меньше, и на чипе их все больше и больше, но процесс уже замедлился и горизонт виден. Мы сейчас упираемся в фундаментальный предел размеров атома. Рано или поздно до него дойдут. Есть еще, конечно, такая штука, как трехмерные процессоры. Современные процессоры и сейчас делаются слоями, но слоев не так много. Если бы их можно было бы сделать сильно больше, то получился бы очень мощный процессор. Но тут возникает другая проблема. Его почти невозможно охладить. Процессоры и так сильно греются. А представьте, вы взяли в 100 раз больше слоев.

Нейроинтерфейс даст возможность управлять устройствами силой мысли. Для парализованных людей это решение многих проблем

Можно, конечно, объединить в один вычислительный кластер десятки тысяч обычных процессоров. Так работают суперкомпьютеры и дата-центры. Но энергопотребление такого кластера измеряются десятками мегаватт. Это уже похоже на потребление маленького городка. Уже сейчас энергия, которое человечество тратит на вычисления, составляет около процента всей генерации. А теперь представьте, что мы возьмем всю электрогенерацию, которая есть у планеты Земля, и потратим ее на вычисления. Получим прирост всего в 100 раз. Это совсем немного. Даже в мобильном телефоне сейчас стоят процессоры, которые в тысячи или даже сотни тысяч раз превышают мощности первых компьютеров.

Теперь переходя к квантовому компьютеру. Благодаря тому, что у него одновременно очень много информационных состояний, он может обрабатывать много потоков и не требует такого же увеличения количества энергии. 1000-кубитный квантовый компьютер потребляет энергии ненамного больше, чем 10-кубитный. Энергоэффективность квантового компьютера колоссально превосходит обычный. Те задачи, которые умеет решать квантовый компьютер, он будет решать с потреблением очень небольшого количества энергии.

А квантовые компьютеры можно использовать для машинного обучения и для искусственного интеллекта?

Руслан Юнусов: Да. Одно из направлений внутри исследований искусственного интеллекта - это использование квантовых компьютеров для обучения нейросетевых моделей. А собственно обучение искусственного интеллекта - это основная задача в области развития ИИ. И вот здесь квантовые компьютеры могут помочь.

Помимо квантовых вычислений, есть еще квантовое шифрование. Расскажите о нем.

Руслан Юнусов: Квантовое шифрование - это тоже одна из квантовых технологий и очень интересная штука. Вот сейчас информация, которая передается по оптоволоконным сетям, передается в виде импульсов света. Берут один импульс, на него записывают информацию. Но в этом импульсе миллиарды фотонов. И поэтому можно "отщипнуть кусок", и получатель даже не заметит. И можно подслушивать, подсматривать за проходящей по кабелю информацией.

Теперь, если мы возьмем и такую информацию запишем на один фотон, то уже подсмотреть незаметно не получится, потому что так устроен квантовый мир, что считать информацию и не повлиять на нее нельзя. И если вы будете отправлять информацию, записанную на единичных фотонах, незаметно ее подсмотреть невозможно.

Правда, что квантовый компьютер может взломать любой шифр?

Руслан Юнусов: В 1994 году американский математик Питер Шор опубликовал алгоритм, который назвали в его честь, алгоритм Шора. Он позволяет раскладывать числа на простые множители, и в теории позволяет взломать большинство алгоритмов шифрования, которые сейчас используются при передаче информации. Поэтому, если есть достаточно мощный квантовый компьютер, то можно взломать любой современный ключ шифрования. Но если использовать квантовую криптографию, которая защищена природой, то ее никакой квантовый компьютер, ни настоящего, ни будущего, взломать не сможет, потому что мы опираемся на фундаментальные законы физики.

Как квантовые технологии могут использоваться в медицине и биомедицине? Об этом вообще мало что известно.

Руслан Юнусов: Если говорить про биомедицину, то, с одной стороны, мы ожидаем, что квантовый компьютер сможет рассчитывать персональные лекарства. Это задача лежит в области квантового моделирования молекул и обычные компьютеры, даже суперкомпьютеры пока не могут с этим справиться. Это одна область.

Другая область - это квантовые сенсоры. Квантовые компьютеры можно использовать не только для защиты информации и ее обработки, но и для измерения различных полей. Сенсоры могут быть очень маленькими. Атом азота внутри углеродной решетки является сенсором магнитных полей, а магнитные поля могут быть связаны с другими параметрами. Так с помощью наноалмаза можно измерить температуру внутри живой клетки. Рано или поздно мы научимся такие сенсоры внедрять в организм человека и получать больше информации. Обнаруживать болезни на ранней стадии, использовать информацию для лечения. Например, если вы лечите рак и делаете операцию, то хорошо бы точно знать, где проходит граница опухоли. Это одна из важнейших задач при лечении рака - не отрезать живую нужную ткань, а с другой стороны, удалить всю раковую.

А квантовые сенсоры можно использовать для изучения работы мозга?

Руслан Юнусов: Да, конечно. Если мы говорим про измерение магнитных полей, наш мозг - это же электрическая машина. Нейронная электрическая машина. Там есть электрические токи и магнитные поля.

И уже сейчас мы с помощью неинвазивных квантовых сенсоров в виде шапочки можем измерять магнитные поля мозга и видеть общие реакции. Это только начало, что-то похожее на энцефалографию. Но дальше хотелось бы пространственное разрешение сенсоров настолько улучшить, чтобы наблюдать деятельность отдельных групп нейронов. Тогда можно было бы построить неинвазивные нейроинтерфейсы, то есть, управлять клавиатурой, мышкой, например силой мысли. Для людей, которые парализованы, это решение их экзистенциальных проблем. Но и для здоровых людей все равно удобно, надел шапочку и управляешь компьютером или автомобилем. Если нейроинтерфейс будет быстрее и лучше чем физический (мышь, клавиатура, экран, пульт управления), конечно все захотят испробовать такую штуку. Я надеюсь, здесь случится один из технологических прорывов.

А еще интерфейс мозг-компьютер - это база для того, чтобы "примириться" или интегрироваться с искусственным интеллектом. Поле для фантазий тут гигантское, что могло бы произойти по мере слияния/взаимодействия естественного и искусственного интеллекта. Не через языки программирования, не через интерфейс машины, а напрямую. Ведь у нас мозг тоже как компьютер, и он очень адаптивен. Если ему подавать какую-то информацию напрямую, он через какое-то время научится ее обрабатывать, и у нас спокойно может "вырасти" новый орган по взаимодействию с компьютером.

Если вернутся к сегодняшнему дню, какая ситуация с квантовыми технологиями складывается в России? На каком уровне мы находимся относительно других стран?

Руслан Юнусов: Разработка квантового компьютера - с точки зрения железа, это два слоя. Во-первых, для создания квантового компьютера нам нужна нанофабрикация/микроэлектроника. На этапе, где мы сейчас находимся, когда нам не нужно производить миллионами эти чипы, мы справляемся. Но когда потребуется массовое производство, эта проблему придется как-то решать. Запад нам эти технологии не поставляет, но например Китай больше триллиона долларов инвестировал в полупроводниковое производство. И у них очень большие успехи. И это хорошо, что будет не одна точка в мире, где есть передовое производство чипов.

Во-вторых, чтобы квантовый компьютер работал, а сегодня он больше похож не на ПК, а на лабораторный стол, нужны лазеры, причем специальные и очень сложные, вакуумное оборудование. И здесь по некоторым видам оборудования у нас есть компетенции. Более того, мы после введения санкций были вынуждены начать производить собственные лазеры, и они сейчас мирового уровня. Что-то мы вынуждены покупать, что-то делаем сами.

В целом, за последние 4 года мы сильно приблизились к лидерам. Я бы сказал, что мы во второй волне лидеров.

В первой волне Китай и США, дальше идет несколько стран, у которых тоже есть компетенции в этой области. Кто-то в одном лучше, кто-то в другом, и мы сейчас в этой второй волне.

Если опять же говорить о России, что на ваш взгляд нужно для того, чтобы отечественные квантовые технологии развивались дальше? Деньги, компетенции, технологическая база? Во что сейчас нужно в первую очередь вкладываться?

Руслан Юнусов: Ответ тут простой. Конечно, во все. Но можно разобрать ключевые направления. Будет несколько стандартных и одно нестандартное.

Конечно, нужно развивать свою нанофабрикацию и микроэлектронику. Мы здесь с коллегами, которые занимаются классическими компьютерами, в одной лодке. Чем выше будет уровень российской микроэлектроники, тем лучше. И это хорошо, что не только мы эту лямку должны тянуть, потому что это очень тяжелая работа.

Сложное приборостроение. Лазеры, управляющая электроника, компоненты, из которых будет состоять квантовый компьютер. Здесь у нас большие успехи. И в принципе, мы уже много чего сделали. В этом смысле санкции для нас хороший стимул начать делать хорошие продукты.

А дальше люди. Конечно, люди - это ключевая составляющая, чтобы квантовый компьютер был лучше у нас, чем у них. Но когда мы говорим про людей, необходимо воспитывать кадры со школы. Показывать школьникам, что квантовый мир интересен, увлечь их физикой. За последние 10-15 лет в России произошел колоссальный рывок в поддержке науки. Многие ученые вернулись в страну. При этом важно сохранять международный научный обмен. Идеальная картина, это когда студент отучился, поехал в аспирантуру, например, в Китай, потом приехал обратно. У него международный опыт, у него уже связи.

Вы говорили, что есть одно нестандартное направление. Какое?

Руслан Юнусов: Выше я перечислил очевидные вещи. Во многих странах квантовые технологии точно так же развивают. Там тоже есть талантливые ребята. Они учатся, стараются, вкалывают. В этих странах тоже вкладываются деньги в оборудование и во все прочее. Но я думаю, что у нас есть особенный дух, пассионарность.

И вот сейчас уровень этой пассионарности растет в России. И я считаю, это не случайное явление, над ним нужно работать. В наших лабораториях, там, где молодые ребята верят в себя, у них появляются идеи, которых нет ни у кого в мире, появляются результаты на уровне мировых пускай и в отдельных пока областях. Но вот дух и вера в себя оказываются очень важной штукой. Только одних знаний, профессиональных навыков, недостаточно для того, чтобы стать чемпионом. Нужна харизма. Уверенность в себе, в своих силах, в силах своей команды, своего сообщества, уверенность в том, что ты делаешь что-то важное.

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – вопросы трудоустройства и профессионального обучения демобилизованных участников СВО.

«Указом Президента России от 3 апреля 2023 года “О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»„ поставлена задача о выделении мероприятий по профессиональному обучению, содействию занятости участников СВО и членов семей участников, погибших в ходе СВО, в качестве отдельного направления деятельности службы занятости. В сентябре текущего года главой государства поручено проработать возможность ведения в центрах занятости населения отдельного учёта участников СВО и членов их семей для скорейшего трудоустройства, расширения круга доступных специальностей. Кроме того, Президентом подчёркивается необходимость организации индивидуального подхода к участникам СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе инвалидам-колясочникам», – сказала Татьяна Голикова.

Для удобного получения информации о всех имеющихся мерах поддержки на платформе «Работа России» создан специальный раздел для участников СВО.

В период с января по сентябрь 2024 года в органы службы занятости обратилось 5606 участников СВО и 10 507 членов их семей. Трудоустроены из числа обратившихся 7256 человек, которым оказано более 46 тыс. государственных услуг в области содействия занятости.

По содействию в поиске работы оказана 21 тыс. услуг, по организации профориентации – 11 тыс. услуг, по психологической поддержке – более 3 тыс. услуг, по профессиональному обучению – более 2 тыс. услуг.

Высокий уровень трудоустройства участников СВО отмечается в городе Москве – 80%, Красноярском крае – 72%, Тамбовской области – 71%, Ямало-Ненецком автономном округе – 70%, Республике Мордовия, Алтайском, Пермском и Ставропольском краях, Тульской и Омской областях – более 60%.

Отдельное внимание на заседании было уделено сфере образования. На сегодняшний день в вузах обучается более 31 тысячи участников СВО и членов их семей. В 2022 году принято около 1,7 тысячи человек, в 2023 году – более 9,4 тысячи человек. В 2024 году принято более 16 тысяч человек, из которых 7 тысяч – участники СВО.

Приём осуществляется в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего объёма контрольных цифр приёма. В некоторых вузах такая квота составляет до 40%.

Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования сейчас проходят 416 человек.

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» участникам СВО и их детям предоставлено право на зачисление по программам СПО в первоочередном порядке.

По итогам приёмной кампании 2024 года в колледжи зачислено 20 тысяч участников СВО и их детей, почти все из них – на очную форму обучения. Это около 4% от всех зачисленных по программам СПО в текущем году.

Наибольшее число участников СВО принято на обучение в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Ростовской области, Ставропольском крае и Московской области.

«По поручению главы государства меры поддержки по трудоустройству и профессиональному обучению демобилизованных участников СВО будут продолжены в рамках национального проекта “Кадры„. Также в нацпроекте с 2025 года предусматривается мера поддержки работодателей по возмещению части затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Рассчитываем, что ей в полной мере воспользуются работодатели при трудоустройстве участников СВО», – отметила Татьяна Голикова.

По итогам заседания поручено соответствующим федеральным органам власти и регионам усилить работу по координации и взаимодействию между органами занятости, государственным фондом «Защитники Отечества», Социальным фондом, Министерством обороны, общественной организацией «Ассоциация ветеранов СВО» для адресного трудоустройства, профессиональной подготовки и переподготовки ветеранов СВО и членов их семей.

Минтруду совместно с фондом «Защитники Отечества» – обобщить лучшие практики сопровождения участников СВО при прохождении ими профессионального обучения и последующего трудоустройства и о результатах проинформировать регионы. Кроме того, Минтруду совместно с Минпросвещения, Минобрнауки, фондом «Защитники Отечества» поручено разработать и направить в регионы типовые информационные материалы, содержащие весь перечень мер поддержки, оказываемых демобилизованным участникам СВО. Регионам – разработать региональные типовые информационные материалы о мерах поддержки участников СВО и наиболее полно проинформировать их о возможностях по профессиональному обучению и трудоустройству.

Денис Мантуров провёл 25-е заседание Межправительственной Российско-Индийской комиссии

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар провели 25-е заседание Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

За последние пять лет объём взаимной торговли между двумя странами вырос более чем в пять раз, а по итогам первых восьми месяцев текущего года – на 9%.

«Что важно, этот рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений мы нарастили экспорт продовольствия, прежде всего подсолнечного и соевого масла. В свою очередь Россия, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарственные препараты и субстанции. Задачи по дальнейшему расширению товарной номенклатуры и сокращению дисбаланса в торговле будут закреплены в программе развития экономического сотрудничества до 2030 года», – рассказал Денис Мантуров.

Первый вице-премьер подтвердил намерения по заключению Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией, а также двустороннего соглашения по услугам и инвестициям. Кроме того, Денис Мантуров обратил внимание на важность расширения сотрудничества между российскими и индийскими банками. Сегодня доля расчётов в национальных и альтернативных валютах достигает почти 90%.

«Не менее важно координировать усилия в транспортной сфере. Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами. Полёты сейчас осуществляет только российский “Аэрофлот„, выполняя 12 регулярных рейсов в неделю. Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полётов индийских авиаперевозчиков», – заявил Первый заместитель Председателя Правительства России.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, двигателестроения и микроэлектроники, химии, металлургии, цифровых технологий, железнодорожного машиностроения, а также в области освоения космического пространства. «Видим возможности для расширения поставок оборудования и комплектующих в обеспечение индийской национальной пилотируемой космической программы “Гаганьян„. В продвинутой стадии находятся проекты в области спутниковой навигации», – сказал Денис Мантуров.

На заседании также обсудили сотрудничество в гуманитарных областях, в частности в сфере высшего образования. Денис Мантуров подчеркнул необходимость упрощения процедуры взаимного признания документов об образовании и учёных степенях. Кроме того, в проработке находится возможность подготовки индийских специалистов на основе российских программ среднего профессионального образования с перспективой их дальнейшего трудоустройства на предприятиях России.

Также стороны обсудили взаимодействие России и Индии в области культуры и туризма. Денис Мантуров отметил необходимость активизировать сотрудничество по туристическому направлению и создать отдельную рабочую группу по этому вопросу в рамках комиссии.

По итогам заседания Первый заместитель Председателя Правительства России и Министр иностранных дел Индии подписали итоговый протокол 25-го заседания Российско-Индийской МПК.

Денис Мантуров также встретился с Министром финансов – Министром по корпоративным вопросам Индии Нирмалой Ситхараман.

На встрече обсуждались вопросы межбанковского и кредитно-финансового сотрудничества, а также перспективы заключения межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Дмитрий Чернышенко: Финал чемпионата «Профессионалы» объединит участников из дружественных стран и большинства регионов России

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартует в Санкт-Петербурге 26 ноября. В ходе него состоятся соревнования по ряду современных и востребованных направлений, включая геномную инженерию, квантовые технологии, информационную безопасность и многие другие. Победители и призёры получат стажировки в крупнейших компаниях страны, денежные призы и шанс попасть на работу мечты. Организаторы чемпионата – Минпросвещения России и правительство Санкт-Петербурга.

«Президент Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Одним из способов поддержать школьников, студентов колледжей и молодых специалистов, уже обладающих компетенциями, нужными реальному сектору экономики, становится чемпионат “Профессионалы„. Планируется, что в его финале примут участие свыше 900 конкурсантов из дружественных стран и большинства субъектов России», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, а перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. На чемпионате представлены самые востребованные компетенции в стране.

«В современном мире рабочие профессии играют ключевую роль в развитии экономики. От того, насколько квалифицированными будут специалисты, зависит успех различных отраслей промышленности, строительства, энергетики и многих других сфер. Участники чемпионата “Профессионалы„ получают шанс продемонстрировать своё мастерство и заявить о своих способностях на всю страну. В общей сложности в этом году чемпионат объединил более 100 тысяч участников, и те, кто наиболее достойно проявил себя, встретятся в финале», – прокомментировал глава Минпросвещения.

Помимо соревнований, для участников и гостей финала подготовлена масштабная деловая программа, которая продлится несколько дней, начиная с 26 ноября. Мероприятия, объединённые темой «Новые возможности для молодёжи страны», состоятся 27 ноября, а 28 ноября представители экспертного сообщества обсудят системные решения для развития профессионалов. Темой завершающего дня чемпионата станет консолидация усилий для обеспечения кадрового суверенитета России.

«Петербург – город с уникальными традициями профессионального образования. Колледжи и техникумы города готовят высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. По программам среднего профессионального образования у нас обучается больше 125 тысяч человек. Мы рассчитываем на этих ребят, создаём все условия, чтобы выпускники приходили на предприятия города. Передовая промышленность и развитие предпринимательства – один из 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Мы рады вновь принимать финал “Профессионалов„ и считаем его проведение здесь признанием заслуг города в развитии среднего профессионального образования. Сделаем всё возможное, чтобы он прошёл на самом высоком уровне», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников сообщил, что чемпионат выявляет самых ярких молодых специалистов в стратегически важных для страны компетенциях, становится площадкой для формирования новых направлений развития СПО и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов.

«Чемпионат растёт и развивается: по сравнению с прошлым годом перечень компетенций финала увеличился более чем на треть, и сегодня он охватывает 55 компетенций в основной возрастной категории и 20 – среди юниоров. Данные направления сформированы в соответствии с актуальными запросами экономики и бизнеса», – резюмировал Сергей Кожевников.

Финал чемпионата «Профессионалы» проводится в рамках всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству второй год. В 2024 году участниками чемпионатного движения стали более 500 тысяч человек, из них свыше 130 тысяч – конкурсанты со всех регионов страны. Мероприятия проходят при поддержке Правительства России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Татьяна Голикова обсудила со всеми регионами ход реализации нацпроекта «Демография»

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с регионами по вопросу реализации национального проекта «Демография» по итогам III квартала. С докладами выступили представители Минтруда, Минпросвещения, Минздрава и Минспорта.

«Текущий год – завершающий для реализации национального проекта “Демография„. Нужно сделать всё необходимое для выполнения поставленных задач и достижения запланированных показателей, – отметила Татьяна Голикова. – Однако на этом наша работа не заканчивается. С 2025 года в соответствии с поручением Президента вступают в действие новые национальные проекты. Направления национального проекта “Демография„ с 2025 года будут отражены в национальных проектах “Семья„, “Кадры„, “Продолжительная и активная жизнь„, “Молодёжь и дети„, а также отраслевых государственных программах».

Как отметила Татьяна Голикова, одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография» является материнский капитал. «Сертификаты на материнский капитал по итогам III квартала получили 534 тысячи семей, а распорядились его средствами свыше 1,2 миллиона семей. Кроме того, 550 тысяч семей получили единовременную выплату при рождении первого ребёнка, а при рождении третьего ребёнка или последующих детей – 236 тысяч семей», – сказала вице-премьер.

Кроме того, за весь период реализации нацпроекта, с 2019 года, введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246,2 тыс. мест.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан, что позволяет повысить их конкурентоспособность на рынке труда и расширить возможности трудоустройства. Так, приступили к обучению уже свыше 80 тысяч граждан, а по итогам III квартала завершили обучение 21 125 человек.

Продолжает реализовываться блок мероприятий по повышению эффективности центров занятости населения. По итогам 2024 года запланировано модернизировать 351 центр занятости, а также обучить новым подходам 6 тысяч работников центров занятости. По итогам III квартала прошли обучение 4616 работников.

«Большое внимание мы уделяем гражданам пожилого возраста. В рамках федерального проекта “Старшее поколение„ с 2019 года по III квартал 2024 года введено в эксплуатацию 55 объектов стационарного социального обслуживания в 35 регионах, – сообщил глава Минтруда Антон Котяков. – Продолжается создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Участие в пилотном проекте принимают все 89 регионов, и уже более 173 тысяч наших граждан в этом году получили услуги в рамках системы долговременного ухода».

Кроме того, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 85 регионах. Корпоративные программы реализуют более 7 тыс. предприятий. С привлечением медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики проходят мероприятия по обследованию работников, лекционные занятия и школы по формированию здорового образа жизни, отказу от курения и употребления алкогольных напитков, здоровому питанию.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году по программам подготовки новых кадров и повышения квалификации прошли обучение 4,5 тысячи специалистов в сфере физической культуры и спорта.

По итогам совещания Татьяна Голикова поручила губернаторам доложить в Правительство обо всех принимаемых мерах для нивелирования рисков реализации отдельных мероприятий нацпроекта.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о формировании единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня на стратегической сессии мы продолжим проработку вопросов, связанных с реализацией майского указа Президента. Обсудим формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Для выхода на определённые главой государства результаты продолжим использовать многоуровневую систему управления и контроля, чтобы серьёзные финансовые ресурсы расходовались с максимальной эффективностью. В ближайшие три года в проекте федерального бюджета на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 19 трлн рублей.

План свяжет указ, 19 нацпроектов и более 40 государственных программ, а также отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», нормативно-правовые акты, инвестиционные программы государственных корпораций.

По сути, это будет такой современный цифровой интерфейс, который покажет, что, где и как предстоит сделать для выполнения семи стратегических задач. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Работа по всем ним имеет межведомственный и межотраслевой характер. Свыше 90 показателей будут оценивать динамику необходимых улучшений во всех областях и задавать вектор, формируя стратегию на средне- и долгосрочный периоды.

Президент поручил подготовить и представить единый план до конца года. И в нём должны быть учтены все инструменты государственной политики. Надо включить в общий контур полный спектр доступных нам возможностей. Вовлечь в команду необходимых участников. И, что не менее важно, подготовить гибкую цифровую модель управления, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня и ближайшего будущего.

При этом надо принять во внимание множество факторов, в том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие.

Речь и о глобальных переменах, которые сегодня происходят в мире. Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике, снижение его у стран «семёрки», укрепление государств глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них товаров и рынков. Всё это открывает новые возможности. И надо, конечно, адаптировать к ним нашу экономику, опираясь на все эти аналитические материалы в дальнейшей работе.

Единый план должен определить конкретные шаги, чтобы, с одной стороны, нивелировать риски, а с другой – укрепить положительную динамику. Продолжить изменения, которые у нас происходят сегодня. И здесь необходимо нарастить собственные промышленные компетенции, мощности, освоить передовые технические решения, укрепить медицинскую инфраструктуру в целом, в том числе модернизировать детское здравоохранение, сформировать комфортную среду для жизни граждан.