Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

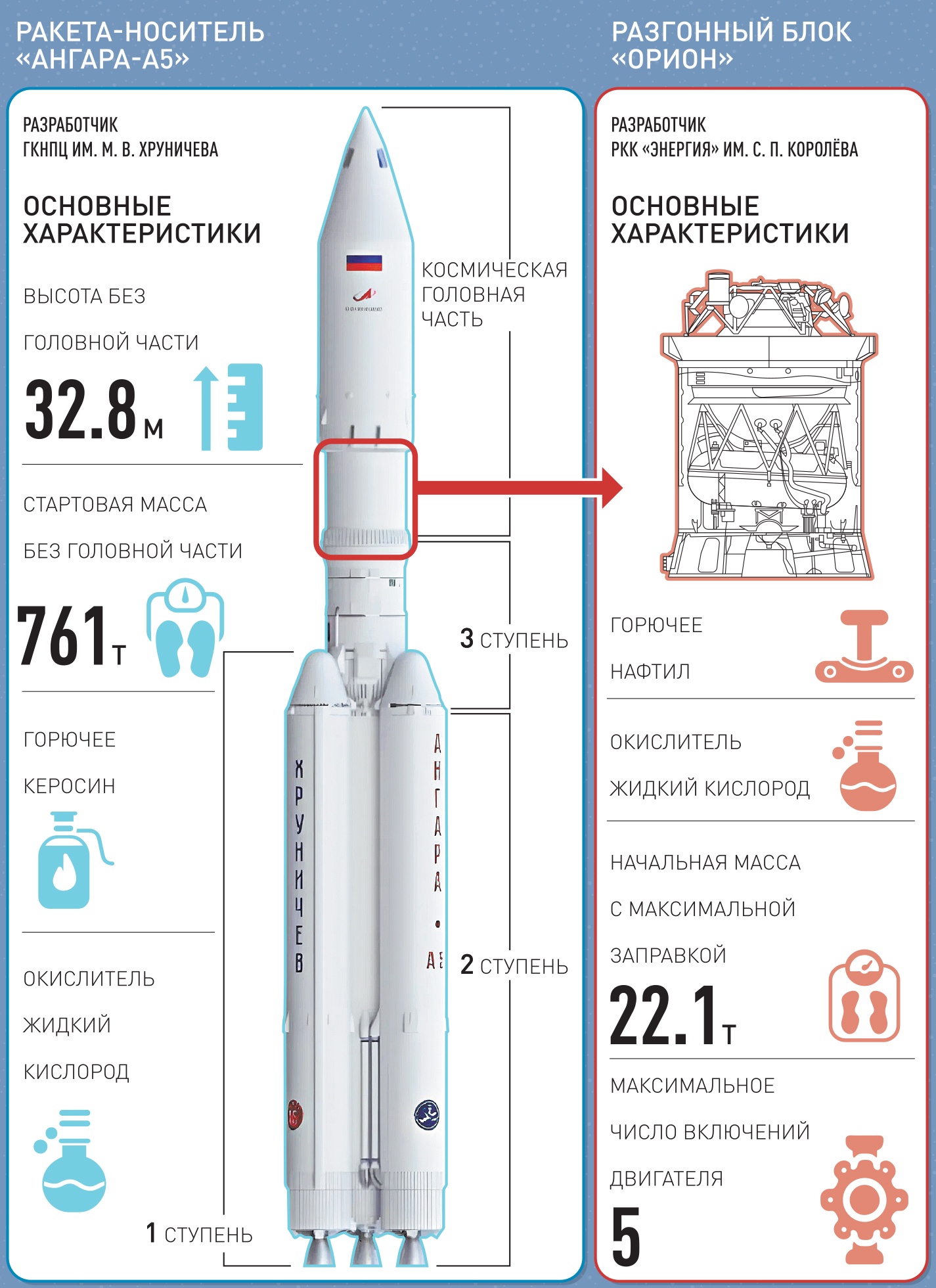

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по национальному проекту «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года»

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы обсудим ещё одну важнейшую тему – это развитие космической деятельности России. Наша страна входит в число мировых лидеров в этой сфере. Поддержка отрасли способна дать значительный эффект для развития науки, перспективных технологий.

Конкуренты, конечно, тоже не стоят на месте. В космос активно стремятся новые страны, частный бизнес. Для ответа на вызовы государственной корпорацией «Роскосмос» вместе с заинтересованными ведомствами был подготовлен соответствующий национальный проект.

Чтобы выполнить задачи, которые поставил Президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса.

Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих. А для потребителей, что очень важно, – обеспечить высокий уровень космических сервисов.

Кроме того, предполагается создание перспективных средств выведения на орбиту, переход на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо, развитие проектов фундаментального научного назначения и совершенствование кадрового потенциала отрасли.

В структуре этого национального проекта будет восемь федеральных, в том числе такие, как «Комплексное развитие космических информационных технологий», развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы», которые прежде всего должны быть жёстко ориентированы на потребителей данных дистанционного зондирования Земли и связи. В этих целях планируется формирование многоспутниковых орбитальных группировок. И для решения таких глобальных задач потребуется организация конвейерного выпуска аппаратов, то есть масштабирование их производства, о чём мы постоянно говорим.

Другим значимым федеральным проектом станет «Развитие космической ядерной энергетики России». Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны.

В целом национальный проект призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей независимо от региона, то есть экстерриториально, и обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований.

Освоение космоса всегда было ресурсоёмким. Поэтому наряду с бюджетным финансированием необходимы частные инвестиции, применение государственно-частного партнёрства при реализации всех федеральных проектов.

Денис Мантуров принял участие в праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Рязанской области

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск. Также в мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф.Маргелова Олег Пономарёв.

Денис Мантуров принял участие в военно-спортивном празднике «Рязань – столица ВДВ», посвящённом 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, где почтил минутой молчания память десантников, не вернувшихся с заданий.

Затем он поздравил всех российских десантников с Днём Воздушно-десантных войск и выразил им благодарность от лица Правительства.

«Сегодня наши десантники отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Выполняют штурмовые задачи, участвуют в оборонительных действиях, ставят заслон вражеским диверсионным группам. Делают это профессионально, мужественно и самоотверженно. Наш оборонно-промышленный комплекс делает всё возможное, чтобы снабжать десантников современной техникой. Наращивает выпуск боевых бронированных машин, противотанковых и зенитных ракетных комплексов, лёгкой артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, связи и управления, парашютных систем и беспилотников. Генеральные конструкторы, инженеры и технологи наших предприятий находятся на прямой связи с командирами бригад ВДВ. Это позволяет совершенствовать изделия, улучшать их характеристики, корректировать задачи по перспективным образцам. Эта работа будет продолжаться и усиливаться. Но главная опора Воздушно-десантных войск во все времена – это личный состав. И сегодня от лица Правительства Российской Федерации позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто служил, служит и готовится служить в ВДВ», – сказал Денис Мантуров.

Кроме того, первый вице-премьер наградил выдающихся десантников государственными наградами. После он отправился на территорию единственного в мире училища ВДВ, к памятнику, установленному в честь десантников, достойно выполнивших свой долг и отдавших жизнь за Родину, где почтил их память и возложил цветы. Также Денис Мантуров посетил Музей истории Воздушно-десантных войск. Там представлены все вехи развития ВДВ. Нашёл своё отражение в экспозиции и вклад российских десантников в достижение целей СВО.

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым

Обсуждались результаты в сфере пассажирских перевозок в первом полугодии 2024 года, строительство и реконструкция аэропортов в контексте реализации поручений Президента, а также цифровизация работы ведомства.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Дмитрий Викторович!

Вы уже почти год возглавляете Росавиацию – важнейшее ведомство, от которого зависит устойчивая и безопасная работа всего воздушного транспорта страны.

Воздушный транспорт имеет стратегическое значение для Российской Федерации. Он повышает связанность территории, о чём всегда говорит наш Президент. И вопросы его функционирования постоянно в центре внимания Правительства.

Президент особо подчёркивал, что перелёты должны быть более доступными. А за шесть лет нам предстоит в полтора раза увеличить их интенсивность, что потребует и комплексного подхода, и слаженных действий не только органов власти, но и частных организаций и компаний, науки, промышленности, цифровой индустрии, строительного комплекса и, конечно, всего большого авиационного сообщества.

Как обстоят дела сейчас, в летний период авиационного сообщения, сколько всего совершено перевозок пассажиров? И каково в целом состояние отрасли?

Д.Ядров: Уважаемый Михаил Владимирович!

Прежде всего, хочу высказать Вам слова благодарности. На нашей прошлой встрече я Вам докладывал о ситуации, связанной с подготовкой кадров в наших высших учебных заведениях, колледжах, училищах. Вы тогда оказали содействие, поддержали. Были выделены средства из федерального бюджета на восстановление парка наших учебно-тренировочных вертолётов, поддержание лётной годности учебно-тренировочных самолётов и повышение уровня заработной платы инструкторов.

В настоящее время все контракты заключены, часть из них уже реализована. Оставшаяся часть будет реализована до конца года. И уверен, что поддержка, которую вы оказали, способствует повышению качества выпуска наших курсантов, будущих пилотов отрасли.

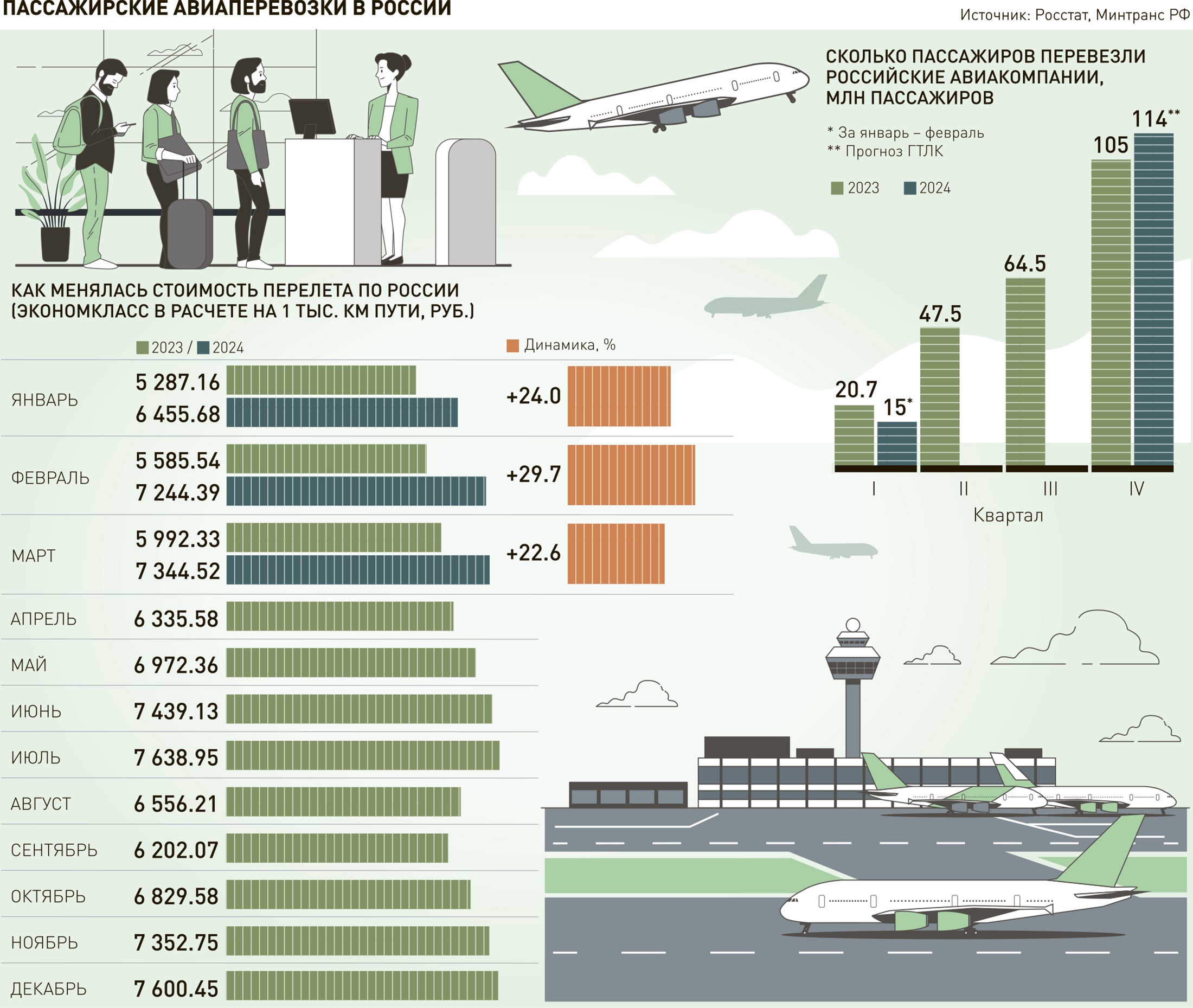

В отношении первого полугодия основным показателем у нас остаётся перевозочная деятельность, то, как функционируют аэропорты, авиакомпании. За это время уже перевезено более 51 миллиона пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По внутренним воздушным линиям – 38,7 миллиона. Хочу особо отметить, что у нас растёт процент полётов минуя Москву, уже составляет 63,3%. Активно растут международные полёты – рост 23,2%. В настоящее время мы можем осуществлять авиасообщение с 36 иностранными государствами, а наши авиакомпании летают в 25 стран.

Безусловно, без поддержки, которую оказывает Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта, таких показателей достигнуть было бы невозможно. В первую очередь это касается программ субсидирования. У нас действуют три традиционные программы – это программа доступности магистральных перевозок, развитие маршрутов в обход Москвы, а также социальные маршруты на Дальнем Востоке.

До конца года мы планируем перевезти по этим программам 4,15 миллиона пассажиров. Это будет реализовано в рамках 420 уникальных маршрутов, льготные билеты по которым будут предоставляться. А если взять период январь – июнь, мы уже перевезли 2,2 миллиона пассажиров.

Это также поддержка наших закрытых аэропортов центральной части страны, юга. В конце мая совместно с Министерством транспорта и Министерством обороны мы открыли аэропорт Элиста. Уверенно растёт пассажиропоток. Уже перевезено более 8,3 тысячи пассажиров, выполнено 70 рейсов. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings.

Отдельно остановлюсь на летнем расписании как наиболее интенсивном, в том числе с учётом массовых отпусков, это июль – август.

Традиционно в гражданской авиации летнее расписание начинается в апреле и заканчивается в октябре. По состоянию на июль уже перевезено 40 миллионов пассажиров. Мы видим уверенный рост на внутренних перевозках, это 31 миллион. Активно также идёт рост по международным воздушным линиям.

Особо хочу сказать о высокой кресельной загрузке. В среднем она составляет 88%, а если взять отдельные авиакомпании-лидеры, к примеру, авиакомпанию «Победа», то кресельная загрузка достигает 95%. Авиакомпании «Сибирь» и «Азимут» показывают тоже высокую загрузку – порядка 93%. Это в первую очередь говорит о высоком спросе на авиаперевозки со стороны наших граждан.

Также хочу отметить высокий рост отдельных групп авиакомпаний. Это «Аэрофлот» и «Россия» – растут порядка 21,5% по перевозкам в летний период. И надо отметить группу аэропортов. Тут лидером является аэропорт Шереметьево как крупнейший хаб, в том числе трансферных пассажиров, – рост 25,5%. Высокий рост показывают Владивосток и Красноярск – 18%, Калининград и Екатеринбург – по 13%.

К концу сезона мы планируем перевезти 73,3 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше, чем за летний период прошлого года. И особо отмечу, что из 73,3 миллиона 69% – это перевозки по 18 нашим туристическим регионам, которые определены Минэкономразвития.

Таких результатов, безусловно, можно достичь только при слаженной работе авиакомпаний, аэропортов, всех служб обслуживания воздушного движения, авиадиспетчеров, а также центров по техническому обслуживанию и ремонту. Уверен, что со всеми поставленными задачами мы справимся.

М.Мишустин: Очень важно, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественная авиация продолжает развиваться. И не только сама авиация, это инфраструктура, аэродромы, система управления. Открываются новые маршруты, Вы сказали об этом. То есть всё меньше необходимости делать где–то пересадку или лететь в Москву, чтобы обратно возвращаться в сторону того же Дальнего Востока.

Но самое главное – это выполнить задачи, которые перед нами поставил Президент. Мы за шесть лет должны отремонтировать, привести в порядок 75 аэропортов. Это и взлётно-посадочные полосы, это и здания.

Мы с Вами посещали на прошлой неделе Дальний Восток и Сибирь, были в Магадане, Хабаровске, Новосибирске, Горно-Алтайске, где осмотрели, как идут работы по модернизации инфраструктуры, строительству полос, строительству, кстати, замечательных терминалов.

Ещё некоторое время назад были также в Грозном, в Чеченской Республике, где тоже идёт строительство большого аэропорта.

Как насчёт всех остальных аэропортов из 75?

Д.Ядров: В настоящее время в нашей стране 228 аэродромов гражданской авиации. А с учётом поручения Президента по повышению авиационной подвижности к 2030 году будет 242 аэродрома гражданской авиации. Совместно с Министерством транспорта Росавиация сформировала перечень из 129 аэродромов, которые подлежат дальнейшему развитию. Они делятся на две группы. Первая – это 76 аэродромов, подлежащих реконструкции и новому строительству. Мы это делаем в рамках поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. В настоящее время совместно с Минэкономразвития мы провели отбор этих аэродромов, и они уже включены в проект национального проекта «Эффективная транспортная система».

Отбор осуществлялся по четырём основным критериям. Первый из которых – это снятие ограничений по режиму эксплуатации, которые будут сдерживать рост пассажиропотока данных аэродромов к 2030 году. Второй критерий – это техническое состояние. Это те аэродромы, на которых не производилась реконструкция более 20 лет. Третий блок – это новые аэродромы как драйвер развития авиационного сообщения. И четвёртое направление – это переходящие мероприятия из прошлой пятилетки.

Из этих 76 аэродромов 35 будут построены и реконструированы по ранее данным поручениям Президента. 29 аэродромов находятся в Дальневосточном федеральном округе. Это имеет тоже важное значение, потому что Президент поставил задачу к 2030 году обеспечить перевозки на Дальнем Востоке до 4 миллионов пассажиров.

И третье, на чём хочу акцентировать внимание, это реализация реконструкции и строительства в рамках механизма государственно-частного партнёрства, что позволит дополнительно привлечь 104 млрд рублей.

В настоящее время перечень аэропортов, подпадающих под концессию, сформирован. На прошлой неделе Виталий Геннадьевич Савельев провёл совещание с инвесторами. 26 аэропортов уже готовы приступить к реализации, инвесторы дали добро. По двум аэропортам мы находимся в стадии переговоров и до 1 сентября их завершим.

Вы были на Дальнем Востоке и в Сибири и видели, как реализуются проекты с привлечением инвесторов. Они обсчитывают каждый рубль, они понимают, что это их вложенные средства. И понимают, какая окупаемость у них должна быть и к чему они придут к 2030 году.

Также хочу отметить, что со следующего года мы уже готовы приступить к реализации реконструкции на 14 аэродромах, 7 из которых будут реконструированы в рамках ГЧП. По одному аэродрому у нас концессия уже подписана – это Омск-Фёдоровка. По второму аэродрому – это Горно-Алтайск – Вы дали поручение, мы подпишем до конца этого года. И поставленные Вами задачи по реализации ГЧП мы завершим в те сроки, которые обозначены.

Второй блок, тоже важнейший, – это проведение капитального ремонта. В настоящее время определено 53 аэродрома, которые нуждаются в данных видах работ. Они будут реализованы в рамках создаваемого фонда инфраструктуры воздушного транспорта. Но помимо проведения капитального ремонта мы планируем в рамках данного фонда осуществить закупку светосигнального оборудования, что позволит воздушным судам приземляться в сложных метеорологических условиях, а также строительство легковозводимых модульных аэровокзальных комплексов на аэродромах с малой интенсивностью. Это, безусловно, повысит качество обслуживания наших пассажиров.

Уверен, что с 2025 по 2030 год эти 129 объектов будут завершены.

М.Мишустин: Все объекты, которые мы с Вами посетили на Дальнем Востоке и в Сибири, показывают, что эффективность наших усилий зависит от того, как выстроен диалог с инвесторами, насколько внимательно к ним относятся, насколько сходимость финансовой модели получается. И государственная поддержка, конечно, должна быть чётко рассчитана.

Обратная связь с людьми – об этом Президент всегда говорит – это тоже важнейший фактор успеха, в том числе и построения инфраструктуры для воздушных гаваней, для того чтобы сделать воздушные путешествия для наших людей комфортными, безопасными.

Другой вопрос. Росавиация осуществляет около 50 государственных услуг. Это требует серьёзного подхода к трансформации всей системы управления, цифровой системы.

Как здесь обстоят дела? Как выстроена система администрирования, связанная с информационными технологиями, внутри Росавиации?

Д.Ядров: В настоящее время Росавиация оказывает 43 государственные услуги, 31 из которых уже выведена на Единый портал государственных услуг и осуществляется полностью в цифровом виде.

Ведём работу по сокращению сроков оказания государственных услуг и количества подаваемых документов. Уже 10 государственных услуг полностью оптимизировано. До конца года оптимизируем ещё 21 государственную услугу. И к концу 2024 года 17 услуг у нас оптимизируется более чем на 50%. Часть из них, безусловно, массовые, часть напрямую влияют на работу бизнеса.

Остановлюсь на нескольких, которые мы на сегодняшний день уже оптимизировали.

Оформление сертификата лётной годности. Срок оказания этой государственной услуги сокращён на 70%. А если говорить о количестве подаваемых документов, то оно сократилось на 50%.

Второй блок – это сертификация организаций по техническому обслуживанию и ремонту. Это особенно актуально в текущих реалиях санкций. Срок оказания государственной услуги сократился на 60%, а количество подаваемых документов – с пяти до одного.

Если взять сертификацию авиационной техники как единый комплекс, то по аккредитации сертификационных центров и лабораторий нам удалось сократить срок оказания государственной услуги на четыре месяца, а сертификацию разработчиков и изготовителей авиационной техники – в частности, по новым самолётам – на два с половиной месяца.

Также, понимая актуальность полётов беспилотных воздушных судов, мы поработали над сокращением сроков по учёту беспилотников. Сократили на 50% срок оказания государственной услуги и сократили объём документов с восьми до одного. И международные перевозки для наших авиакомпаний – также по ним сокращён срок оказания государственной услуги на два с половиной месяца.

Конечно, нам есть куда стремиться, есть что делать и в 2025 году. Мы активно общаемся с бизнесом, получаем обратную связь от наших граждан. Уверен, что в следующем году результаты будут ещё лучше.

М.Мишустин: Очень важно, чтобы мы сделали всё необходимое для динамичного развития всей отрасли, создания новых возможностей Росавиации. Построили соответствующую инфраструктуру. Отремонтировали полосы, построили новые, комфортные, современные здания аэропортов. По всем необходимым стандартам и регламентам исполняли все решения, связанные с безопасностью полётов.

Хочу пожелать в этом вам успеха.

Д.Ядров: Спасибо.

Дмитрий Чернышенко: К 2030 году количество турпоездок на автомобиле вырастет с 26 млн до 50 млн ежегодно

Первые 50 маршрутов для автопутешественников по 47 регионам России размещены на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ». Такие путеводители подробно рассказывают о маршруте и его ключевых достопримечательностях, а также содержат карту автопутешествия с информацией о расстоянии и времени в пути, дают рекомендации по количеству дней поездки и сезону посещения. Ряд маршрутов подходят для поездок выходного дня и насчитывают несколько десятков километров, а самый продолжительный превышает 2 тыс. км.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительством разработана концепция развития автомобильного туризма. Благодаря её реализации к 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза – с 26 млн до 50 млн ежегодно. В рамках концепции будут создаваться условия для путешествий на дорогах. Первые 50 маршрутов, запущенные на портале “Путешествуем.РФ„, объединяют наиболее популярные у туристов достопримечательности, которые удобно посетить на автомобиле. На этих направлениях будут дополнительно строиться стоянки, кафе и отели, улучшаться сотовая связь и дорожное покрытие. Кроме того, глава государства поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами отечественного производства, чтобы как можно больше людей могли исследовать Россию и узнавать о ней больше, в том числе на автомаршрутах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в этом году должен состояться отбор инвестиционных проектов по строительству модульных отелей в регионах. Приоритет планируется отдать тем объектам, которые располагаются вблизи автомобильных туристических маршрутов. На эти цели будет предусмотрено финансирование в размере не менее 5 млрд рублей ежегодно.

Также в соответствии с поручением Владимира Путина в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма.

«Мы с регионами провели большую работу по подготовке таких маршрутов, был разработан паспорт маршрута, с которым субъекты работают в цифровом контуре. В результате получили доступные и интересные путеводители, в путешествие по которым можно отправиться всей семьёй. Они помогут лучше узнать свой регион и исследовать соседние или же другие уголки страны. В перспективе планируем ряд маршрутов сделать доступными в популярных навигаторах», – сообщил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

География маршрутов охватывает центральную часть России, Русский Север, юг и Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Три путеводителя предлагают проехать по «Чуйскому тракту» – одной из самых красивых автодорог мира: «Там, где начинается Чуйский тракт: на авто по Новосибирской области», «Чуйский тракт: на авто по Алтайскому краю», «Открой свой Алтай: путешествие мечты». Исследовать Камчатку предлагает маршрут «Камчатка: увидеть, услышать, почувствовать», а познакомиться с Русским Севером – «Чудеса Карелии: этнотур на машине по республике», «Дорога на Русский Север: от Вельского района до Архангельска за пять дней» и «Городские пейзажи и старинные сёла: на авто по Кольскому полуострову».

В числе маршрутов на юге страны – «По дороге на юг: от степного заповедника до Ростова-на-Дону» и «Природа Крыма: автотур по самым фотогеничным местам полуострова».

На портале также размещены четыре межрегиональных автотурмаршрута – «“Медвежий тракт„: путешествие из Ярославля в Пермь», маршрут «Князь Александр Невский», объединяющий Санкт-Петербург, Псков, Печоры и Великий Новгород, автотур по достопримечательностям Золотого кольца и «Между двух столиц: главные места по дороге из Москвы в Петербург».

Михаил Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса Горно-Алтайск

Аэропорт Горно-Алтайск построен в 1968 году. В первые годы работы принимал самолёты Ан-2, Як-40, вертолёты Ми-8 и Ми-2. С 1969 по 1972 год пассажиропоток ежегодно увеличивался в два раза. Однако количество регулярных рейсов к 90-м годам прошлого века неуклонно сокращалось, в 1995 году они прекратились полностью.

В 2010 году после реконструкции и 15-летнего перерыва в работе аэропорт возобновил регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском и Новосибирском. В 2011 году был введён в эксплуатацию реконструированный аэродромный комплекс, включающий в себя взлётно-посадочную полосу длиной 2300 метров, перрон, места стоянок воздушных судов. На новом аэродроме появилось современное оборудование: светосигнальное оборудование, курсоглиссадная система посадки. Благодаря реконструкции аэропорт Горно-Алтайск получил допуск к обслуживанию среднемагистральных воздушных судов, таких как «Боинг-737» всех модификаций, аэробусов от А 319 до А 321. В июне 2011 года появились новые рейсы в Нижневартовск и Сургут. В мае 2012 года аэропорт принял первый в истории авиарейс из Москвы. В мае 2015 года был сдан в эксплуатацию Терминал В, в котором осуществляется бизнес-обслуживание пассажиров. В апреле 2016 года аэропорт Горно-Алтайск получил статус аэропорта федерального значения.

Пассажиропоток с 2016 года по 2023 год вырос более чем в 7 раз – с 57,58 тысячи до 430 тысяч пассажиров в год. Выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск. Новосибирск Омск, Оренбург, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Улан-Удэ.

В связи с существенным ростом туристической популярности Алтая, аэропорт уже несколько лет работает с превышением пропускной способности. Регион нуждается в новой воздушной гавани, и строительство современного и технологичного транспортного хаба обеспечит комфортный способ посещения Алтая, а также свяжет между собой разные регионы страны. Помимо этого, аэропорт уже в ближайшее время станет международным и начнёт принимать гостей из других стран, что позитивно скажется на популярности России как международного туристического направления.

Благодаря реконструкции аэропортового комплекса пропускная способность будет увеличена до 1,2–1,5 миллиона пассажиров в год. Посадочная полоса аэропорта будет удлинена на 500 м, построена магистральная рулёжная дорожка вдоль ВПП, установлена новая система светотехнического и навигационного оборудования, количество мест стоянки крупных воздушных судов увеличено с 4 до 21. В дизайне нового здания будут использоваться уникальные элементы, характерные для природы и обычаев региона, а само здание будет бережно вписано в природный ландшафт местности.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Спасибо за рассказ, Станислав Константинович (С.Кузнецов – заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»). Инвестор, который пришёл сюда, «Сбер», показал, как нужно работать в непростых условиях. За несколько лет был создан замечательный комплекс – «Манжерок», многие видели. Мы его также успели посетить. И конечно, сделано всё от души. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа, коллег, Вас, Станислав Константинович, кто занимался этим проектом. Что очень важно, коллеги думали о том, каким образом красоты Алтая, его дух, исторические, духовные корни передать в той инфраструктуре, которая строилась. Чтобы это не была – не хочу никого обидеть, – какая–то московская или другая инфраструктура, чьи–то придумки. А чтобы дать людям, прежде всего местным, возможность найти, почувствовать свои, скажем так, исторические, семейные моменты, связанные с краем, с природой, которыми жили их родители, бабушки и дедушки. Поскольку корни – это очень важная составляющая для всех.

Зная, как работает Андрей Анатольевич, уверен, что он очень много сделает для того, чтобы таких мест было больше, чтобы они были связаны.

И конечно, воздушная гавань – это главные ворота сюда. Ну, грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Мы, наверное, с опозданием подходим к этому, но очень важно, что частный инвестор вот так, с душой, думает о том, каким образом построить новый аэропорт на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим всё то, что в будет связано со скоростью этих работ. Главное – это безопасность, качество работ. И в добрый путь! Хочу, чтобы всё получилось.

Может, Андрей Анатольевич два слова скажет.

А.Турчак: Для нас это действительно важнейший вопрос, потому что туристический поток в республику растёт. Вы совершенно правильно сказали, что это ворота в Горный Алтай, не только в Горно-Алтайск, в целом в нашу республику.

Станислав сегодня сказал по поводу ещё одного узкого места – это расширение «Чуйского тракта». Мы также с Романом Владимировичем (Старовойтом) – он, кстати, второй раз за последние полторы недели посещает Горный Алтай – обсудили этот вопрос, возможность расширения до четырёх полос с выходом за Манжерок, то есть не до туристического комплекса, а с выходом.

М.Мишустин: Напомню, «Чуйский тракт» идёт через два региона важнейших и в сторону Монголии. Это очень важно. Там и Кемерово.

А.Турчак: Не только за Манжерок, но и до границы, до Ташанты и дальше.

Поэтому огромное спасибо. Действительно, со «Сбером» мы взаимодействуем не только в части развития туристской инфраструктуры, не только по аэропорту. По аэропорту мы все задачи свои выполнили, сформированы земельные участки, всё предоставлено, то есть мы готовы начинать.

И социальная ответственность «Сбера» тоже в республике присутствует. Практически в первые дни, когда Президент меня назначил исполняющим обязанности главы республики, возник такой важный вопрос. В Горно-Алтайске, чтобы Вы себе представляли, в рабочем состоянии находилась только одна КДМ, которая чистит, убирает, моет улицы. Сбербанк нас поддержал, и уже на следующей неделе на улицах Горно-Алтайска, в нашей столице, были три тяжёлые машины – две КДМ и один большой пылесос. То есть у нас такое тесное взаимодействие.

М.Мишустин: Андрей Анатольевич, кроме «Сбера» есть ещё много инвесторов, которые должны вас поддерживать.

Спасибо, друзья.

Ректор МАИ Михаил Погосян: Авиационно-космическая отрасль остается локомотивом научно-технического прогресса

Ректор МАИ рассказал о подготовке суперинженеров, аэротакси и беспилотниках

Мария Агранович

Как готовят суперинженеров для авиастроения? Когда над городами полетят беспилотные такси? Как прошел первый год пилотного проекта по переходу на новые уровни высшего образования? На вопросы "РГ" отвечает ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.

Михаил Асланович, МАИ - участник "пилота" по переходу на новую систему высшего образования. Как вуз прожил этот год? Чему научились?

Михаил Погосян: Считаю, что все вузы пилотного проекта проделали за этот год большую работу. Прошлым летом МАИ перевел на базовое высшее образование профильные направления подготовки, такие как авиастроение, ракетно-космическая техника, двигатели летательных аппаратов, системы управления. Мы увеличили объем практической составляющей в программах подготовки, ввели модульную структуру. Анализ приема прошлого года показал, что абитуриенты высоко оценили новые подходы МАИ к формированию образовательных программ.

Сейчас формируется "ядро" программ высшего образования. Что это такое?

Михаил Погосян: Это базовые компетенции, которые нужны, чтобы студенты могли в дальнейшем успешно учиться по конкретным специализациям. "Ядро" должно быть единым, причем не только для одного университета, а для всех участников пилотного проекта и в конечном итоге - для всех вузов. Студенты на первом-втором курсах изучают базовые дисциплины, а начиная с третьего курса выбрают профиль. Цель в том, чтобы выпускники вузов могли сразу влиться в ряды разработчиков, производителей сложных образцов техники без адаптации. А значит, главная задача вузов - дать им практические навыки, а не только базовые теоретические знания.

В этом году МАИ уже полностью переходит на новую систему?

Михаил Погосян: Да, на втором этапе реализации пилотного проекта переводим на новые уровни базового и специализированного высшего образования IT, общеинженерные и экономические направления подготовки. И надо сказать, что для большинства наших заказчиков - а по данным направлениям это крупнейшие предприятия в сфере высоких и информационных технологий - это большой плюс и соответствует их ожиданиям. Они сами активно участвуют в разработке программ, делают с нами прогноз потребностей в кадрах. Думаю, мы таким образом избавились от дискуссии "вы не сформулировали требования - а вы не тех специалистов готовите". Сейчас мы работаем в единой связке.

Что изменилось для абитуриентов?

Михаил Погосян: Мне кажется, каких-то глобальных изменений не произошло. Большой плюс для ребят в том, что в образование активно вовлечены наши индустриальные партнеры, и это точно повысит уровень подготовки. Сегодня появляются новые возможности по заключению целевых договоров - можно подумать и в этом направлении. МАИ - один из крупнейших вузов по объему подготовки целевиков. Хотелось бы отметить еще одну из наших идей в рамках трансформации системы подготовки кадров - выделение модуля перспективных технологий. Потому что специализация в области проектирования композитных конструкций, в области математического моделирования, в области искусственного интеллекта требует дополнительных знаний и более глубокого погружения в эту конкретную область. Кроме этого, выделили модуль специализации, для подготовки конструкторов для разных ролей - по общему проектированию, по проектированию отдельных агрегатов, по проектированию систем. Здесь студенты получают, например, навыки владения современными расчетными методами. Математическое моделирование сегодня - одно из ключевых направлений развития высокотехнологичных отраслей индустрии. По нашим оценкам, оно позволяет более чем на треть сократить объемы физических испытаний, которые проводят сегодня для сертификации сложных образцов техники. И это большой экономический эффект.

Много новых вводных внутри программ, может тогда и сроки подготовки дипломной работы изменить?

Михаил Погосян: Именно так. Мы увеличили объем работы над дипломными проектами. В старой системе на это выделялось всего полгода. Сегодня, учитывая то, что срок обучения на многих наших направлениях - 5,5 лет, надо приступать к работе над дипломом уже с начала пятого курса. За полтора года можно сделать достаточно серьезный инженерный проект по одной из реальных задач, которые сегодня решает индустрия. При этом сам проект комплексный и включает в себя наработки проектной деятельности за все время обучения студента.

С 1 января заработал новый нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Беспилотники - одно из основных направлений в МАИ. Какие шаги будут здесь?

Михаил Погосян: Развитие беспилотных авиационных систем и услуг с использованием беспилотников - один из мировых трендов. За ближайшие 10 лет объем услуг с использованием таких летательных аппаратов и объем их производства должны вырасти на порядок. Это невозможно без специалистов, которые будут заниматься не только разработкой летательных аппаратов, но и проектированием услуг. Наша задача - подготовка комплексных инженеров: людей, которые не просто проектируют какой-то отдельный летательный аппарат или производственную линию по его изготовлению, а тех, кто может проектировать жизненный цикл продукта. Так что есть большая потребность в тех, кто будет заниматься продвижением таких продуктов на рынок, в операторах, которые могут управлять беспилотниками, и в тех, кто будет их сертифицировать. Ведь сегодня многие образцы беспилотной техники эксплуатируются в экспериментальном режиме. Если мы говорим о массовом внедрении, то должны прежде всего думать о безопасности.

Что, по вашему мнению, требуется для развития рынка беспилотников?

Михаил Погосян: Необходимо нормативное регулирование и сертификация. Мы проводим испытания беспилотников и участвуем в формировании нормативных требований к сертификации различного рода аппаратов. А их очень много, и требования к каждой группе разные. Есть БЛА разной взлетной массы: от нескольких килограммов до нескольких тонн. Есть беспилотники, которые используются для мониторинга больших территорий - лесных массивов, сельхозугодий. А есть те, что предназначены для доставки небольших грузов по городу. Требования к безопасности у них будут существенно отличаться.

В МАИ действует Передовая инженерная школа. Говорят, что в таких школах "куется" элита инженерных кадров. Кого готовят у вас?

Михаил Погосян: Я уже говорил, что миссия университета - готовить не только специалистов для текущих потребностей индустрии, но и тех, кто способен создать научно-технический задел для ее роста. А задача Передовой инженерной школы - формировать новые подходы к разработке композитных конструкций, к созданию отечественных компонентов для БЛА, к цифровому сельскому хозяйству. Это те направления, которые мы выделили для себя как перспективные. В нашей ПИШ объединяем "задельные" и прикладные исследования с реальными задачами индустрии.

В советские годы очень популярным было увлечение авиамоделированием, мальчишки стремились в небо. А сейчас?

Михаил Погосян: Авиационно-космическая отрасль была и остается локомотивом научно-технического прогресса, определяет развитие других отраслей. Но сегодня появилось множество других возможностей для молодежи: IT, беспилотники, малые космические аппараты.

Выпускник не станет абитуриентом МАИ, если заранее не познакомится с вузом. Расскажите, как вы работаете со школьниками?

Михаил Погосян: МАИ участвует в программе инженерных классов авиастроительного профиля. Совместно с департаментом образования и науки города Москвы мы реализуем этот проект на базе 9 школ столицы. Нам очень важно, чтобы в инженерные направления шли люди, которые имеют хорошие базовые знания и навыки. Также в структуре МАИ есть крайне востребованный детский технопарк "Траектория взлета", где школьники знакомятся с технологиями и могут попробовать себя в разных областях, среди которых беспилотные авиационные системы, IT, 3D и многие другие. Важно, чтобы у детей появилось понимание будущих возможностей.

МАИ - альма-матер великих авиаконструкторов и летчиков-космонавтов. Что нужно абитуриенту, чтобы в будущем достичь таких же высот?

Михаил Погосян: Важны хорошая базовая подготовка, практический опыт, настойчивость, целеустремленность. Я не знаю великих руководителей и конструкторов, которые бы в 6 часов вечера уходили домой. Это большая интересная работа, но она требует самоотдачи. Важный фактор карьерного роста в авиационной отрасли - погружение в то, чем ты занимаешься. В любой области добиваются успеха только те люди, которые увлечены тем, чем они занимаются. Конечно, не обойтись без организаторских и управленческих навыков, без владения информационными технологиями.

Что нас ждет в будущем? Аэротакси? Сверхзвуковые самолеты? Дайте ваш прогноз.

Михаил Погосян: Рынок гражданской авиационной техники будет устойчиво развиваться. Рынок военной авиационной техники тоже будет конкурентным, у нас там достаточно сильные позиции. Активно развивается рынок космических услуг с использованием малых космических аппаратов. Принято решение о запуске проекта Российской орбитальной станции.

Конечно, будет сохраняться вектор на беспилотный транспорт. Новые материалы, композиты, аддитивные технологии, интеллектуальные бортовые системы будут определять технологический уровень авиационно-космической отрасли. Сейчас любой летательный аппарат - это летающий компьютер. И объем задач, которые решаются методами моделирования и с применением искусственного интеллекта, постоянно растет. Мы стараемся максимально повысить уровень безопасности полетов и разгрузить летчика от второстепенных задач. Также в скором времени появится сверхзвуковой пассажирский авиатранспорт.

Но как бы мы сегодня не определили направления развития, завтра они будут другими. Впереди новые технологии, новые подходы и новая жизнь!

Новый МиГ уничтожит F-16 с дальности 300 километров

Сергей Птичкин

Первую в этом году партию прошедших ремонт и модернизацию МиГ-31 передали Министерству обороны РФ. Сообщается также, что после проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, они отправлены к местам своего базирования.

Этот самолет сейчас больше известен как носитель гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал". Однако он еще и уникальный истребитель-перехватчик, подобного которому не смогли создать ни в одной стране мира. А проведенная модернизация придала ему еще более могучие качества, которые позволят уничтожать любые крылатые ракеты и самолеты западного производства, будь то американские F-15, F-16 или французские Mirage-2000. Причем на дальности в сотни километров.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 стал развитием перехватчика МиГ-25П, который получил мировую известность после его угона в Японию летчиком-предателем Беленко в 1976 году. Американцы тогда исследовали наш самолет буквально до винтика. И нашли его весьма примитивным по наполнению и грубым по сборке. Вот только "примитивный и грубый" МиГ-25П развивал скорость 3000 км/ч, мог гарантированно перехватывать и уничтожать все типы стратегических бомбардировщиков и разведчиков США. А ведь первый полет прототип МиГ-25 совершил еще в 1964 году - после окончания Второй мировой не прошло и 20 лет.

МиГ-31 впервые поднялся в воздух в 1975 году, через 30 лет после нашей победы в Великой Отечественной. В строю с 1981 года. Это был уже полноценный истребитель-перехватчик. В отличие от МиГ-25П, который нес только четыре ракеты "воздух - воздух", МиГ-31 имел шестиствольную скорострельную 23-мм пушку ГШ-6-23М с боекомплектом 260 снарядов и шесть точек подвески для гораздо более мощных ракет. И первым в мире получил радар с фазированной антенной решеткой, что позволяло видеть на дальности в сотни километров.

Он предназначался для перехвата и уничтожения воздушных целей, включая крылатые ракеты, на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Основной зоной его боевого дежурства стала Арктика. Группа из четырех МиГ-31 полностью контролировала воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. При этом столь обширный фронт перехватчики занимали всего за 20 минут.

Сообщается, что истребители модернизированы до версии МиГ-31БМ. Сделали это настоящие и, увы, уже немолодые профессионалы.

Можно сказать, МиГ-31 обладает почти неисчерпаемым модернизационным потенциалом. Его надо лишь уметь использовать. Именно платформа МиГ-31 позволила создать и отработать гиперзвуковой "Кинжал". И увеличить дальность полета баллистической ракеты его сухопутного аналога - ОТРК "Искандер", как утверждают эксперты, в три раза.

В модернизированной версии МиГ-31БМ его боевая эффективность по сравнению с базовым МиГ-31 повышена в два с половиной раза.

Самолет получил новую систему управления вооружением "Заслон-М", которая позволяет применять высокоточное оружие. Дальность обнаружения воздушных целей доведена до 320 км, а дальность их поражения - до 280 км. Он один способен сопровождать до 10 целей и одновременно обстреливать 6 из них. Более того, проходила информация, что количество одновременно сопровождаемых целей может достигать 24 единиц, а число поражаемых одним залпом - 8 единиц. И в это можно поверить.

Количество внешних узлов подвески увеличили до восьми. На них размещаются ракеты Р-33С или Р-37, кроме того, МиГ-31БМ вооружили новейшей ракетой средней дальности РВВ-АЕ. Номенклатура вооружения расширена за счет противорадиолокационных ракет Х-31П, ракет класса "воздух - поверхность" Х-59, Х-29Т, Х-59М. Самолет может нести до шести корректируемых авиабомб КАБ-1500 или до восьми КАБ-500 с телевизионным или лазерным наведением. Максимальная масса боевой нагрузки - 9000 кг.

Стоит особо сказать о ракете "воздух - воздух" Р-37 и ее более совершенном варианте Р-37М. Это единственная в мире серийная авиационная ракета, способная уничтожать любые воздушные цели на дальности 300 км. Работает по принципу "выстрелил - забыл". То есть один раз подсветил и указал ей далекую цель, дальше она найдет ее сама. Р-37 оснащена активной головкой самонаведения высокой чувствительности, которая может идентифицировать обозначенную цель без необходимости ее постоянного облучения радаром истребителя, как в старых моделях с полуактивным наведением.

Кстати, МиГ-31БМ способен наводить управляемые ракеты, запущенные с других истребителей, сближающихся с противником на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания. Это, например, могут быть малозаметные Су-57. Сам же МиГ-31БМ прекрасно виден на чужих радарах. И это его преимущество, а не недостаток. В зону поражения вражеских ПВО он не входит, а все их внимание на себя отвлекает.

МиГ-31БМ является единственным истребителем в мире, способным перехватывать и уничтожать любые типы крылатых ракет с эффективностью почти сто процентов.

Появление глубоко модернизированных "тридцать первых" в непосредственной близости к зоне проведения СВО полностью обнуляет все надежды ВСУ и НАТО на то, что поставки новейших западных самолетов и крылатых ракет Киеву как-то усилят его воздушную мощь.

Михаил Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала международных авиалиний аэропорта Хабаровск

После ввода терминала в эксплуатацию аэровокзальный комплекс Хабаровска станет крупнейшим на Дальнем Востоке.

Международный аэропорт Хабаровск имени Г.И.Невельского – один из крупнейших авиаузлов Дальнего Востока. В 2023 году аэропорт обслужил более 2,263 миллиона пассажиров.

Через аэропорт Хабаровск осуществляются регулярные и чартерные пассажирские перевозки по более чем 40 направлениям, обеспечивающие связь с центральной частью России и другими регионами ДФО, выполнение социально значимых маршрутов в труднодоступные населённые пункты российского Дальнего Востока, а также международные перелёты.

Аэропорт может принимать воздушные суда почти при любых погодных условиях. Это один из шести аэропортов России, имеющих сертификат девятой (высшей) категории по противопожарному обеспечению полётов и объектов инфраструктуры аэропорта, по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению.

В настоящее время при участии частных и государственных инвестиций реализуется программа комплексного развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры.

В частности, уже построен терминал внутренних авиалиний площадью 27,7 тыс. кв. м с 24 стойками регистрации, 7 эскалаторами, 6 выходами на посадку. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, установлены 12 лифтов различного назначения. Общий бюджет проекта составил 5 млрд рублей.

В первой половине 2025 года планируется полностью завершить строительство нового терминала международных авиалиний. Проект реализуется с привлечением заёмных средств ведущих организаций развития – «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ.ДВ».

Терминал будет оснащён двумя телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 6 эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до миллиона пассажиров международных направлений ежегодно.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%. Завершаются отделочные работы, производится установка лифтов и эскалаторов, системы обработки багажа, технологической мебели, проводится укладка плитки, асфальтирование.

По итогам реализации программы развития аэровокзального комплекса аэропорт Хабаровск будет являться крупнейшим аэровокзальным комплексом на Дальнем Востоке, обеспечивая возможность удобных стыковок между внутренними и международными рейсами.

Также в стадии реализации, в том числе за счёт внебюджетных источников, находится проект строительства приаэропортового гостинично-делового комплекса, рассчитанного на 150 номеров. Работы планируется завершить к 2025–2026 годам. Общий объём инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд рублей. В рамках территории опережающего развития «Хабаровск» заключено соглашение об участии в проекте одного из крупнейших гостиничных операторов (Cosmos Hotel Group).

Из стенограммы:

М.Мишустин: Мы сегодня в Магадане смотрели тоже пример государственно-частного партнёрства. Там тоже строится современный комплекс, но, конечно, Хабаровск – это хаб всего Дальнего Востока.

Вы сказали о двух полосах, но здесь уже пассажиропоток – плюс 50–60% к тому году. Сколько точно?

Реплика: Турпоток – плюс 59%.

М.Мишустин: 59% плюсом турпоток и пассажиропоток – 2,3 миллиона пассажиров. Это уже совсем серьёзно. И запас серьёзный – 3 миллиона пассажиров в год. Плюс международные – 1 миллион. Такие воздушные ворота.

Здорово, как Вы правильно сказали, что здесь и средства инвестора, и средства федеральные. И 800 млн добавили на создание пунктов пропуска. Это тоже очень важно, поскольку это хаб, это логистика. Мы об этом постоянно говорим.

Хочу сказать, во–первых, спасибо всем, кто принимал в этом участие, инвесторам. И надеюсь, что всё будет в срок – март 2025 года.

Андрей Резников: гибриды будут мостом для массового перехода на электрокары

Первое серийное производство гибридных автомобилей стартовало в России в Липецкой области: на конвейер встал Evolute i-SPACE, в перспективе у бренда появятся и другие подобные новинки, отмечает управляющий партнер компании-производителя машин Evolute Андрей Резников. В интервью РИА Новости он рассказал об обновлении модельного ряда, взаимодействии с китайскими партнерами в условиях санкций, планах по локализации, а также возможности полностью электрического и гибридного будущего на российском авторынке. Беседовала Наталия Мирошниченко.

— Андрей Алексеевич, Evolute — единственный автобренд в России, который открыто называет своего китайского партнера по производству (Dongfeng). Что дает вам уверенность не скрывать эту информацию в условиях санкций?

— Думаю, что в публичном поле партнеры всех локальных производителей известны задолго до старта самих проектов. Поэтому у нас нет эксклюзива, мы не единственные. Лично я считаю, что санкционный режим делает российские компании сильнее, заставляя их развивать новые компетенции. Наша команда работает в сегменте производства машин на новой энергии — это глобальная повестка по снижению парникового эффекта от выбросов, генерируемых транспортными средствами, которые очень сильно влияют на глобальное потепление. Санкции в отраслях, направленных на решение задачи "зеленой" повестки, независимо от стороны их реализации, являются ошибкой: на уровне глобального понимания сохранения планеты они не должны вводиться нигде.

— В апреле много шума произвел законопроект США, предполагающий рестрикции против любой китайской оборонной компании, которую сочтут замешанной в сотрудничестве с Россией. Китайские автоконцерны во многом мультипрофильные, а формулировки в законопроекте довольно обтекаемые. Этот инфоповод не поставил на паузу сотрудничество с вашими китайскими коллегами?

— Паузы нет, автобизнес требует непрерывности в процессах. Мы продолжаем работу с нашими китайскими партнерами. Нам не известно, чтобы они производили какие-то типы вооружения, если, конечно, не считать китайский электрический автопром секретным оружием против западной автоиндустрии.

— Мы сейчас беседуем с вами в новом гибридном Evolute i-SPACE. Вы могли бы рассказать о нем подробнее?

— Серийное производство этой модели было запущено на нашем заводе в Липецкой области как раз перед форумом "Иннопром". Кстати, мы с вами находимся в Evolute i-SPACE с VIN-кодом 001, то есть это первая сошедшая с конвейера машина. Модель уже сертифицирована, получено одобрение типа транспортного средства: и сами автомобили, и процесс их производства полностью соответствует требованиям российских сертификационных органов.

Мы уже начали продажи, и в этом году нам хотелось бы реализовать несколько тысяч i-SPACE, что в этом сегменте является очень значительными цифрами.

— Получается, вы первые, кто запустил серийное гибридных автомобилей в России?

— Да, это так. Сначала мы были первыми, кто наладил массовый выпуск электромобилей (наш завод специализируется именно на них), так же и с гибридами: Evolute запускает их производство первым на российском рынке.

— Какой будет стоимость?

— Будут разные комплектации. В данный момент мы начали производство стандартной комплектации, ее стоимость от 2,9 миллионов рублей. Это самый доступный на сегодняшний день гибрид и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с точки зрения максимального пробега. Аналоги этой машины стоят почти на 2 миллиона дороже в сегменте гибридов, то есть это колоссальная разница в цене, почти 40%. А качество ее сборки очень достойное, вы можете оценить это сами.

— Не планируете ли вносить изменения в специнвестконтракт в связи с расширением линейки?

— Пока нет. После анализа продаж и спроса на i-SPACE мы примем решение о необходимости включения в СПИК данной модели. И, конечно, если она будет включена, то там есть отраслевые требования по уровню локализации, которые мы обязаны будем выполнять.

— Гибриды пока не входят в программу льготного автокредитования, не планируете ли обратиться в Минпромторг с предложением включить эту категорию?

— Да, они не входят. И мы не планируем просить субсидии, потому что любые системно производимые в РФ транспортные средства должны производиться и продаваться без субсидий. Долгосрочно именно так мы планируем бизнес-модели по любым типам автомобилей, производимых у нас на заводе. Субсидии – это временная поддержка, конечно, очень необходимая в кризисные периоды для отрасли или для приоритетных направлений на старте их развития в силу низких объемов продаж.

— Ждать ли в скором времени от вас еще новинок?

— В течение трех лет произойдет полное обновление наших моделей. Однако сохранится преемственность как по колесной, так и по компонентной базе, что позволит выполнять требования Минпромторга по локализации электромобилей.

В период перехода от машин с двигателем внутреннего сгорания, которые все еще необходимы в силу больших расстояний в России, а также из-за только начинающей развиваться транспортной электрической инфраструктуры к электротранспорту – людям нужны гибриды. Они позволяют использовать преимущество электродвигателей и экономить на расходе топлива. Поэтому мы рассматриваем, что в долгосрочной перспективе все модели, которые на сегодняшний день производит Evolute, могут оснащаться гибридной установкой.

— Второй гибрид в вашей линейке – это перспектива следующего года?

— Да, это вопрос следующего года, потому что пока мы сосредоточимся на продвижении модели i-SPACE. Когда получим обратную связь по эксплуатации нашего гибрида — начнем изменять конструкцию еще одного из кроссоверов, производимого в чисто электрическом варианте.

— Приглянулись ли вам какие-либо автомобили на Пекинском автосалоне? Например, заинтересовали ли электрокары суббренда Dongfeng — еπ: кроссовер 008 и хэтчбек 007?

— Мы рады, что Donfeng инвестирует в разработки новых технологичных электромобилей, видели на автосалоне еπ 008 и 007 — это современные модели, которые могут представлять большой интерес для российских потребителей. Но сейчас по этой линейке электрокаров нет конкретных программ по сотрудничеству. Причин несколько: отсутствие на данный момент европейской сертификации и требуемые для международных рынков доработки. Поэтому пока этот вопрос у нас на паузе.

— Как официальный импортер Voyah планируете ли привезти в Россию представленный на автосалоне гибрид Passion?

— Такие планы есть, но подробности пока не раскрою.

— А есть ли планы начать производство Voyah в России?

— О планах производства Voyah в России так же пока сказать не могу. Нам много, что хотелось бы реализовать, но на данный момент — этот вопрос обсуждается.

— Вы рассказали о вашем векторе на электромобили и гибриды, но тем не менее, пока мы в переходном периоде, — рассматриваете ли возможность производства бензиновых машин? Тех же Dongfeng ix5 и ix7, которые по вашему заказу собирались на "Автоторе".

— Мы будем тестировать DKD-сборку (крупноузловую сборку – ред.) разных моделей для того, чтобы быть в авангарде автопрома в разных сегментах. Несмотря на динамичный рост продаж электромобилей в России, большая часть жителей в нашей стране все еще отдает предпочтение автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Технически мы можем наладить выпуск бензиновых машин, поскольку конвейер для них не существенно отличается от нынешнего. Кроме того, завод рассчитан на производство более 100 тысяч автомобилей в год — емкость также присутствует.

Но, как я уже говорил, гибриды станут мостиком для полного перехода на автомобили на электротяге. В будущем массовое производство машин на ископаемом топливе будет для нас будет не фокусным направлением.

— То есть на конвейер временно все же встанут и бензиновые автомобили?

— Возможно, но в ограниченных объемах. Повторюсь, наш фокус электромобили и гибриды, и основной ресурс мы вкладываем в развитие именно этого направления. Производство автомобилей на ДВС — это прошлый этап развития автомобильной промышленности. Например, в Китае с 2025 года фактически все автопроизводители перейдут на гибридные и чисто электрические автомобили, но важно понимать, что в России мы пока не догнали темп развития отрасли в Китае, поэтому автомобили с ДВС еще востребованы.

— На ваш взгляд в России такое реально?

— Россия, к сожалению, развивается с неким отставанием от мирового автопрома. За рубежом производство и субсидирование продаж электромобилей в рамках программ снижения выбросов и понижения углеродного следа стало активно запускаться в середине прошлого десятилетия. У нас же фактический интерес отрасли к электромобилям возник к 2022 году — после того, как правительством РФ была сформулирована политика по специнвестконтрактам для компаний, которые хотят производить электрокары. Тогда же стартовал проект Evolute. Таким образом, у нас курс на электромобильность был взят спустя 7-8 лет, после того как эти машины появились и начали производиться на других рынках.

Я думаю, что возможно в течение 8-10 лет в России спрос на гибридные машины будет более активным, чем на популярные у нас автомобили с ДВС. Как минимум в силу того, что это более экономичный вид транспорта, скоро общество это осознает. Но это очень долгий путь, учитывая нынешние компетенции отрасли и отсутствие опыта локализации электротранспорта.

— Некоторые игроки российского автопрома, скажем так, подкалывают сборочные производства, указывая на низкую локализацию и одновременную господдержку. Что вы об этом думаете?

— Действительно, есть различные комментарии в публичном поле, но нужно понимать, что, к сожалению, перезапуск автозаводов сбежавших брендов — это большая отраслевая проблема. Если посмотреть отчетность новых юрлиц, управляющих подобными активами, то минимальный убыток составит от 9 до 25 миллиардов рублей только за 2023 год. И это инвестиции в глубокую локализацию еще не были начаты. Плюс зачастую автомобильные партнеры меняются как перчатки, поэтому старт запуска производства откладывается или даже не начат спустя два года после остановки.

Мне неизвестен ни один пример перезапущенных производств, где локализация компонентов на данный момент перешагнула хотя бы 200 баллов. Невозможно сравнивать запускаемые с нуля производства с десятилетиями развивающимися автозаводами и в моменте требовать от них того же. Именно поэтому Минпромторг разрабатывает и внедряет новую эффективную программу поддержки таких сложных бизнес-кейсов. Надеюсь, государство потеряет минимум средств на перезапусках таких проектов, и они так же, как и Evolute будут реализовываться за счет средств частных инвесторов.

Мы в первые после начала СВО запустили свой бренд, опередив примерно на год другие производства и заняли почти 40% рынка транспортных средств на новой энергии в первом полугодии 2023 года. Объемы важны для достижения целей локализации, поэтому доля рынка имеет определяющее значение. Электромобильной отрасли в России нет, она только создается в соответствии с рекомендациями Минпромторга, в частности по СПИК 2.0. Поэтому, наверное, непрофессионально сравнивать стартапы в электромобильной отрасли или перезапуск производства с заводами, которые исторически и беспрерывно занимаются автопромом.

— Какие у вас планы по локализации производства?

— В этом году мы планируем достичь 1500 баллов локализации по ряду моделей, в следующем году около 2000. Это сравнимо с текущим отраслевым максимум баллов для иностранного бренда, который присутствует в России с 2005 года и начал локализацию 6 лет назад.

— То есть в Evolute появится значительно больше комплектующих российского производства?

— Несомненно. На сегодняшний день мы находимся на этапе тесного сотрудничества с технологическими партнерами из КНР, активно перенимаем их опыт и адаптируем его в производстве. Параллельно идет работа по локализации компонентов для организации полного цикла производства наших электромобилей и гибридов из российских компонентов. Это самый верный путь.

Для яркого примера я люблю вспоминать историю СП Fiat и "АвтоВАЗа" в 1970 годы. Итогом нескольких лет работы по адаптации модели для СССР стал ВАЗ 2101. На автомобилях первых лет производства можно увидеть компоненты, брендированные Fiat и другими иностранными фирмами. Разработка машины с нуля — это миллиарды рублей инвестиций и большая вероятность на выходе получить устаревший продукт. Поэтому механизм по СПИК — пошаговой локализации компонентов на базе существующей конкурентной платформы позволяет минимизировать риски по срокам запуска и потере актуальности модельного ряда. Мы в данный момент получаем уникальный опыт работы и с российскими поставщиками компонентов, и с китайским технологическим партнером. И уже привели верификацию части производств. К концу следующего года планируем устанавливать на наши модели локализованную в России тяговую батарею и электродвигатель. Это два наиболее крупных, важных наукоемких компонента с точки зрения инвестиций и баллов по локализации.

— Вы не рассматривали возможность организовать собственное производство по части автокомпонентов?

— Я думаю, что это будут скорее совместные предприятия с профильными компаниями, которые имеют богатый опыт как в НИОКР, так и в технологии производства комплектующих. Мы видим здесь исключительно кооперацию в моментах реинжиниринга китайских компонентов с тем, чтобы на выходе получить гарантированный результат.

— Речь про возможные СП с российскими или китайскими компаниями?

— Я имею в виду СП с российскими поставщиками компонентов. Пока варианты такого сотрудничества с иностранными компаниями достаточно проблематичны, в том числе из упомянутых ранее санкций. Но я думаю, что как только санкционный режим изменится, все китайские партнеры быстро захотят начать совместные проекты в РФ. Это просто вопрос времени. Российский рынок стал для китайского автопрома номером один по объемам экспорта. Фактически у заводов КНР есть очень большой KPI по объемам продаж на российском рынке. Тем более, что европейские и американские регуляторы существенным образом начали повышать тарифы на импорт китайских автомобилей на новых источниках энергии. Поэтому обращу еще раз внимание, что это очень перспективная ниша, которую в нынешних условиях российским поставщикам компонентов нужно активнее занимать.

— Вы сохраняете планы организовать производство зарядок для электрокаров на вашем заводе?

— Производство зарядных станций достаточно сложный процесс, который требует отдельной площадки. В России, как правило, такими проектами занимаются большие компаний, специализирующиеся на производстве электрики и электроники. Организацию собственного производства зарядных станций на текущий момент мы не рассматриваем.

— Каков ваш прогноз по производству и продажам Evolute текущем году? И как в целом оцениваете рынок "зеленых" автомобилей в РФ?

— Наш прогноз на текущий год — около 3 тысяч автомобилей. В целом, сегмент NEV (New Energy Vehicles, машины на новой энергии), куда входят гибриды и электромобили, в России бьет все рекорды. За первое полугодие 2023 года было продано примерно 6,5 тысяч подобных машин, а в 2024 году уже почти 30 тысяч. Это пятикратный рост. Доля машин на новой энергии увеличилась с 1,6% до 4,15% рынка.

— И последний вопрос: на каком автомобиле вы ездите?

— На электрокаре Voyah Dream. Это большой комфортный автомобиль, обладает прекрасной динамикой и очень хорошей управляемостью. Запас хода на одном заряде — более 450 километров, что более чем достаточно. Плюс бесплатный проезд по платным дорогам и бесплатная парковка в Москве. Это очень приятные бонусы владения электромобилем.

В России придумали, как повысить точность обработки авиадеталей

Повысить точность изготовления деталей авиадвигателей из титановых и алюминиевых сплавов позволит математическая модель, разработанная учеными ОмГТУ. Уникальная разработка поможет снизить количество брака, повысить производительность производства и сделать авиаперевозки более доступными и безопасными, считают авторы. Результаты опубликованы в журнале "Вестник машиностроения".

Производители авиационной техники постоянно борются за снижение массы деталей, рассказали ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). С одной стороны, для этого можно сделать стенки изделий более тонкими, но это приводит к снижению их жесткости, короблению и потере заданной формы.

С другой стороны, можно снизить массу деталей, таких как диски, крыльчатки, лопатки, кольца, фланцы и другие, за счет использования легких, но прочных материалов, например, титановых и алюминиевых сплавов, считают исследователи. В то же время, по их словам, при производстве этих изделий из-за их малой жесткости и высокой сложности обработки материалов значительная часть продукции идет в брак. Из-за этого приходилось снижать скорость обработки, что увеличивало время производства.

Ученые ОмГТУ нашли способ уменьшить количество бракованных деталей самолетов без снижения производительности. Чтобы обрабатывать их быстрее, не жертвуя качеством, потребовалось учесть все факторы, которые влияют на точность обработки: силы резания, силы закрепления и остаточные напряжения в материале.

"На основе этой информации мы создали математическую модель, которая позволяет рассчитать оптимальные режимы обработки для каждой детали, сократить количество бракованных деталей и повысить производительность труда. В конечном счете разработка поможет сделать авиаперевозки более доступными и безопасными", – рассказал доцент кафедры "Гидромеханика и транспортные машины" ОмГТУ Григорий Нестеренко.

Он отметил, что экспериментальные исследования с использованием специальных образцов показали, что методику прогнозирования погрешностей можно использовать на этапе технологической подготовки производства. Расхождение между расчетными значениями погрешности и значениями, полученными в ходе экспериментальных исследований, не превышали 10%.

"Наша модель позволяет достаточно точно прогнозировать возможную погрешность обработки и заранее вносить необходимые коррективы при изготовлении деталей", – добавил ученый.

По его словам, другие научные коллективы, которые изучают обработку титановых сплавов для авиастроения, фокусируются в большей степени на обеспечении точности небольших деталей, например, валов и пластин. При этом они учитывают не все факторы, влияющие на качество обработки или проводят исследования только для определенных условий.

Уникальность результатов исследования заключается в том, что ученые учли силы резания, силы закрепления и остаточные напряжения, поэтому созданная ими модель более точно описывает процесс обработки титановых деталей, считает Нестеренко.

В будущем ученые планируют с помощью разработанной математической модели и пакетов прикладных программ произвести визуализацию процессов изменения формы и размеров нежестких деталей, а также произвести качественную и количественную оценку возникающих погрешностей. Это позволит исключить брак на этапе подготовки производства. Визуализация процесса позволит выявить элементы дисков, которые в большей степени подвержены короблению и потере формы.

Пожар на орбите

говорит космонавт, Герой России Александр Лазуткин

Александр Марков

"ЗАВТРА". Александр Иванович, почти каждый мальчишка в Советском Союзе мечтал стать космонавтом. Но от желания до его воплощения — путь, который мог пройти далеко не каждый. Вы человек, осуществивший свою мечту. С чего она начиналась?

Александр ЛАЗУТКИН. Я родился в октябре 1957 года. Первый спутник уже был запущен, началась космическая эра. Может быть, этим и объясняется появление у меня желания полететь в космос. Я не помню и дня, чтобы мечтал о чём-то другом, кроме полёта в космос. Меня ещё в детском саду за то, что я прыгнул с деревянной горки, называли "Сашка-космонавт", хотя тогда я не совсем точно знал, кто такой космонавт. Только когда стал учиться в школе, мне стало ясно, что это профессия.

Большую роль в формировании и укреплении желания полететь в космос сыграли книжки. Мой любимый жанр — научная фантастика. Читал и думал: "О! Я тоже хочу увидеть всё, о чём там написано".

"ЗАВТРА". В конце 1950-х как раз вышла книга Стругацких "Страна багровых туч"…

Александр ЛАЗУТКИН. Да, я читал её и мысленно рисовал, каким мог быть этот корабль — фотонный планетолёт "Хиус", в книге он очень хорошо описан. В школе прочитал "Незнайку на Луне" и, разобравшись, как Знайка сделал прибор, создающий невесомость, тоже решил его смастерить. Нашёл все необходимые детали, кроме лунного камня. А за ним в космос лететь надо…

Потом прочитал, что космонавты должны быть здоровыми, и пошёл искать, кто мне в этом поможет. Решил заниматься спортом. Пришёл в одну секцию — не взяли, в другую — тоже не приняли. В результате с третьего класса начал заниматься спортивной гимнастикой.

А ещё помню, как часто на даче вечерами мы с мамой сидели у дома и смотрели на тёмное небо. Она показывала мне звёзды и рассказывала о них. Когда я услышал, что космос безграничен, про себя подумал: "Такого не может быть. Надо бы полететь и найти эту границу". Почему-то для себя я её назвал "забор". Очень хотелось посмотреть, что там, "за забором", находится.

"ЗАВТРА". Вы родителям сказали, о чём мечтаете?

Александр ЛАЗУТКИН. Я не помню, чтобы говорил об этом. Думаю, они и так знали, и для них то, что я хочу быть космонавтом, было нормально и естественно. Забот им не доставлял: учился хорошо, по улице не слонялся, книжки читал… Подрос, появилось желание стать лётчиком, потому что знал: все космонавты ими были. Строил планы поступить в лётное училище, а там и до космодрома недалеко. Выбрал такой путь…

"ЗАВТРА". Проторённый многими?

Александр ЛАЗУТКИН. Да. Когда заканчивал школу, меня стали убеждать поступать не в лётное училище, а в Московский авиационный институт (МАИ). Мол, это то же самое, только в Москве, и из дома уезжать не надо. Я внутренне взбунтовался: чтобы я стал инженером — да ни за что!

"ЗАВТРА". Почему? В то время это было престижно.

Александр ЛАЗУТКИН. Нет, меня это совсем не привлекало. Вот лётчик — это стать, это сила! И для меня до сих пор загадка, почему я всё-таки пошёл в МАИ, да ещё поступил на кафедру, на которую не хотел, — системы жизнеобеспечения летательных аппаратов.

"ЗАВТРА". Что, вероятно, очень пригодилось впоследствии?

Александр ЛАЗУТКИН. Это впоследствии, а тогда для меня начались серые будни. Но при МАИ существовал аэроклуб, и, конечно, я пошёл в него. Но и тут не всё гладко было: хотел посещать самолётную секцию, но не прошёл медкомиссию. Мне предложили: может, в парашютную секцию пойдёшь? "Нет, — говорю, — я летать хочу". И всё же пошёл в парашютисты. Начал прыгать, и со временем втянулся, понравилось, понял, как прыжки за душу берут. Потом и полученная психологическая закалка в жизни очень пригодилась — в стрессовых ситуациях проще было не впасть в панику.

Заканчивая МАИ, частенько думал: зачем мне всё это? Если не получилось стать лётчиком, лучше пошёл бы учиться в МГИМО, стал бы дипломатом, ездил бы по разным странам, разговаривал на разных языках… И тут мне внезапно предложили перевестись на третий курс МГИМО. Это было связано и с тем, что я серьёзно занимался спортом, выступал за МАИ, встречался с командой из того вуза. Сначала обрадовался: "Ух ты, здорово, я же этого хотел!" Но сердце подсказывало: если сейчас пойду в дипломаты, о космосе можно забыть. И от этой мысли стало так грустно. Остался на кафедре, окончил институт.

Вскоре пошёл работать в РКК "Энергия", где занимаются космической техникой. И первое, что я сделал на новой службе, — написал заявление: "Прошу принять меня в отряд космонавтов". Это было в 1984 году. Кто-то отговаривал от этого: мол, понимаешь ли, куда идёшь? Где ты, а где отряд космонавтов?! Да и со здоровьем тоже было не всё так, как надо для этой профессии. Но я себя знал и понимал, что это — моё. Поэтому пошёл на первую медкомиссию, которая меня списала из-за слабой вестибулярной устойчивости.

"ЗАВТРА". Многие после такого отказываются от своей мечты. Что поддержало вас тогда?

Александр ЛАЗУТКИН. Помог спорт. В школьные годы я занимался у тренера, который жёстко подходил к занятиям, заставлял нас перебарывать себя, ко всем болячкам относиться с лёгкостью. Говорил: "Если у тебя что-то болит, приходи в спортивный зал". Даже, помню, моя загипсованная рука не была помехой тренировкам. "Болит?" — спрашивал он и тут же предлагал: "Хорошо, иди переодевайся, побегай, разомнись — ноги-то у тебя работают…" И когда меня списала медкомиссия, я с благодарностью вспомнил своего наставника и начал тренировать вестибулярный аппарат. Натренировал.

Пошёл на комиссию по новой, но опять неудачно. На этот раз из-за проблем с сердцем: частит. Пришёл домой, думаю: сердце — это мышца, чтобы её укрепить, побегать надо. Начал регулярно заниматься бегом. В результате в 1991 году прошёл медкомиссию и сдал необходимые экзамены. В 1992-м меня зачислили в отряд космонавтов.

"ЗАВТРА". Довольно долгий путь, но это и пример для многих: если что-то не получается, нужно собраться и идти вперёд! Всё достижимо, если ты этого хочешь.

Александр ЛАЗУТКИН. Только надо понимать, что это не последнее преодоление в жизни. Конечно, я был очень рад приехать в Звёздный городок. Но когда началась учёба, я крепко пожалел о том, что меня никто не заставлял учиться на отлично. Родители были довольны сыном-хорошистом. В институте тем более — стипендию получаешь и ладно. А в отряде нужно учить абсолютно всё и сдавать экзамены только на пять. Потому что при формировании экипажа будут отбирать людей не просто здоровых и красивых — да там все такие, а тех, у кого оценки лучше.

Даже придя в отряд, никто не даст гарантии, что ты полетишь. Тебя могут списать за неуспеваемость или по состоянию здоровья. Чтобы такого не произошло, нужно пахать и пахать, работать и работать — и в классах, и в спортзале. Это очень сложно, но это того стоит. Потому что космонавт — самая лучшая профессия. Туда по блату никого не берут. Критерий отбора прост: здоровье и ум — всё! Я этот этап прошёл и дождался своего полёта в космос.

"ЗАВТРА". Это было в 1997 году. Страна переживала довольно сложный период…

Александр ЛАЗУТКИН. К сожалению, да. Развалился Советский Союз. Космодром Байконур перешёл под юрисдикцию Казахстана. Там тоже начался раздрай. Когда мы прилетели на старт, въехали в этот город, выглядел он удручающе. Дома с неосвещёнными окнами, часто со следами пожара. Многие люди, которые прожили и проработали здесь не один год, разъехались. Честно говоря, было не по себе от такой разрухи.

"ЗАВТРА". Но и сам полёт принёс вам много неожиданностей. За те полгода, что вы находились на орбитальном комплексе "Мир", был установлен рекорд по количеству нештатных ситуаций. Когда случилась первая?

Александр ЛАЗУТКИН. Я ещё перед полётом поинтересовался у знающих людей: сколько за полгода подобных ситуаций может произойти? Сказали, что три. Ну максимум пять! Первая произошла ещё на первой минуте полёта. Старт прошёл нормально, вышли на орбиту, корабль отстыковался от третьей ступени ракетоносителя, у него стали раскрываться солнечные батареи, антенны. Нас начали поздравлять. А потом, после маленькой заминки, сообщили, что недораскрылась одна антенна, поэтому она не будет участвовать в контуре управления. Это наша первая "нештатка".

"ЗАВТРА". Прогнозы о пяти таких ситуациях не оправдались?

Александр ЛАЗУТКИН. Совершенно верно, не оправдались.

На первой минуте полёта я загнул первый палец. При сближении со станцией, которое длилось двое суток, на корабле произошёл отказ одного из блоков оборудования. Это была вторая "нештатка". К станции подходим в автоматическом режиме, а метра за два до стыковки появляется сигнал "Авария" — сбой в системе управления движением. Корабль останавливается и начинает улетать в обратном направлении. Я нахожусь в шоковом состоянии, а командир экипажа Василий Циблиев, у которого это был второй полёт, начал чётко давать указания, что делать. Я набираю нужные команды, выключаем автоматический контур управления, включаем ручной. И в ручном режиме — состыковались. Загибаю третий палец.

Перешли на станцию, настроение хорошее. Говорили же, что за полгода может случиться три нештатки. Значит, далее всё будет хорошо и спокойно. Но через две недели случился пожар. Когда потушили, я загнул четвёртый палец. Хотя мой командир сказал, что это была сложная "нештатка", и она тянет на две. И я загнул пятый палец. В голове звучала фраза: "Ну максимум пять!"

"ЗАВТРА". Из-за чего начался пожар?

Александр ЛАЗУТКИН. Загорелась кислородная шашка. Это цилиндрический контейнер из нержавеющей стали с наполнителем внутри и выходными отверстиями для выпуска кислорода. Там, внутри контейнера, запускается химическая реакция с выделением кислорода. Никакого огня и близко нет. У данной конструкции вероятность отказа очень небольшая. Даже трудно представить, что должно произойти, чтобы она загорелась. Почему такое произошло, так и не определили.

Пожар начинался при мне. Я увидел, как стали появляться искры, как стал прогорать фильтр, сделанный из негорючего материала. Почувствовал, что нахожусь в шоковом состоянии. Все мои действия по тушению огня были рефлекторными. Вопроса "Что делать?" в моей голове не было: тело, руки работали автоматически. Они делали то, что нас учили делать при пожаре. А голова думала над вопросом: "Почему горит то, что не должно гореть?"

Только вой аварийной сирены вывел меня из шокового состояния. С того момента, как только взвыла сирена, в голове стало ясно. Исчез вопрос "Почему горит?" Сознание соединилось с телом. Всё стало чётким, ясным и понятным. Ощущение реальной обстановки, реального хода времени — всё вернулось. Весь экипаж приступил к ликвидации пожара. Страха не было. Никто не кричал: "Срочно на Землю!" Все работали быстро, спокойно. Никаких лишних движений. Никакой паники. Я поймал себя на мысли, что мне нравится работа экипажа. Мы работали чётко, как часы! Пожар успешно ликвидировали. Так закончилась наша четвёртая-пятая нештатная ситуация.

Дальше был отказ системы, производящей кислород. Починили. Потом отказ системы очистки воздуха от углекислого газа: уровень углекислоты стал расти. Починили. Были проблемы с системой терморегулирования. И температура на борту скакала, и космическое ДТП произошло, когда в нас врезался грузовой корабль "Прогресс"…

"ЗАВТРА". Удивительно, как вы спокойно рассказываете о том, что вас протаранил космический грузовик.

Александр ЛАЗУТКИН. Ну мы же живы. Да, он врезался в нас и пробил корпус станции. Была разгерметизация, но мы же справились. И дальше всё продолжалось в том же духе.

Финальная "нештатка" произошла в самом конце полёта. У нас не сработали двигатели мягкой посадки. Удар о землю был очень сильным.

"ЗАВТРА". И сколько в итоге непредвиденных ситуаций случилось?

Александр ЛАЗУТКИН. Я точно не знаю, но больше двадцати. Мы всё время что-то чинили. Но, на самом деле, даже в космосе я испытал чувство огромного удовлетворения от того, что у нас такой полёт. Во-первых, когда только прибыли на станцию, я её попросту боялся. Она казалась мне, новичку, очень большой и сложной. К середине полёта я стал понимать станцию так, как, наверное, доктор понимает пациента, которого лечит всю жизнь. То есть, передвигаясь по ней, мог быстро заметить проблему и понять, где что-то не в порядке.

"ЗАВТРА". Вы стали её чувствовать, как живой организм?

Александр ЛАЗУТКИН. Это был восторг! Никогда ни до, ни после я не испытывал подобного ощущения.

Во-вторых, через какое-то время мозг в таких условиях начинает работать с опережением. Постоянно анализируешь ситуацию, просчитываешь, что нужно делать, если что-то пойдёт не по плану.